Установите соответствие между составом экосистемы и экосистемой, для которой этот состав характерен: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОСТАВ ЭКОСИСТЕМЫ

А) Главный продуцент — фитопланктон.

Б) Продуценты создают световой и температурный режим в биосистеме.

В) Дикорастущие растения считаются сорняками.

Г) Консументы первого порядка — зоопланктон.

Д) Видовое разнообразие невелико.

Е) Круговорот веществ несбалансированный.

ЭКОСИСТЕМА

1) озеро

2) смешанный лес

3) агроэкосистема

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

«Биология отрицает законы математики: при делении происходит умножение» Валерий Красовский

Мелкие ракообразные животные формируют в водных экосистемах основу зоопланктона. Какие причины вызывают резкое возрастание численности зоопланктона весной в пресных водоёмах Центрального региона России? Объясните, какие адаптивные значения для обитания в водной среде имеют такие черты строения планктонных организмов, как почти прозрачное тело, наличие различных выростов и щетинок, присутствие в теле жировых включений.

1) весной температурные условия становятся оптимальными для развития зоопланктона из яиц (оптимальна для размножения);

2) весной увеличивается кормовая база зоопланктона (начинает активно размножаться фитопланктон);

3) прозрачное тело делает организмы практически незаметными для хищников;

4) выросты и щетинки защищают от поедания хищниками;

5) выросты и щетинки позволяют организмам удерживаться (парить) в воде (не утонуть, не опускаться на дно);

6) жир увеличивает плавучесть (уменьшает плотность тела), является запасным питательным веществом.

Просмотров: 3279

Последние обновления

Последние видео:

Подписывайся на обновления, обсуждай вопросы в соцсетях

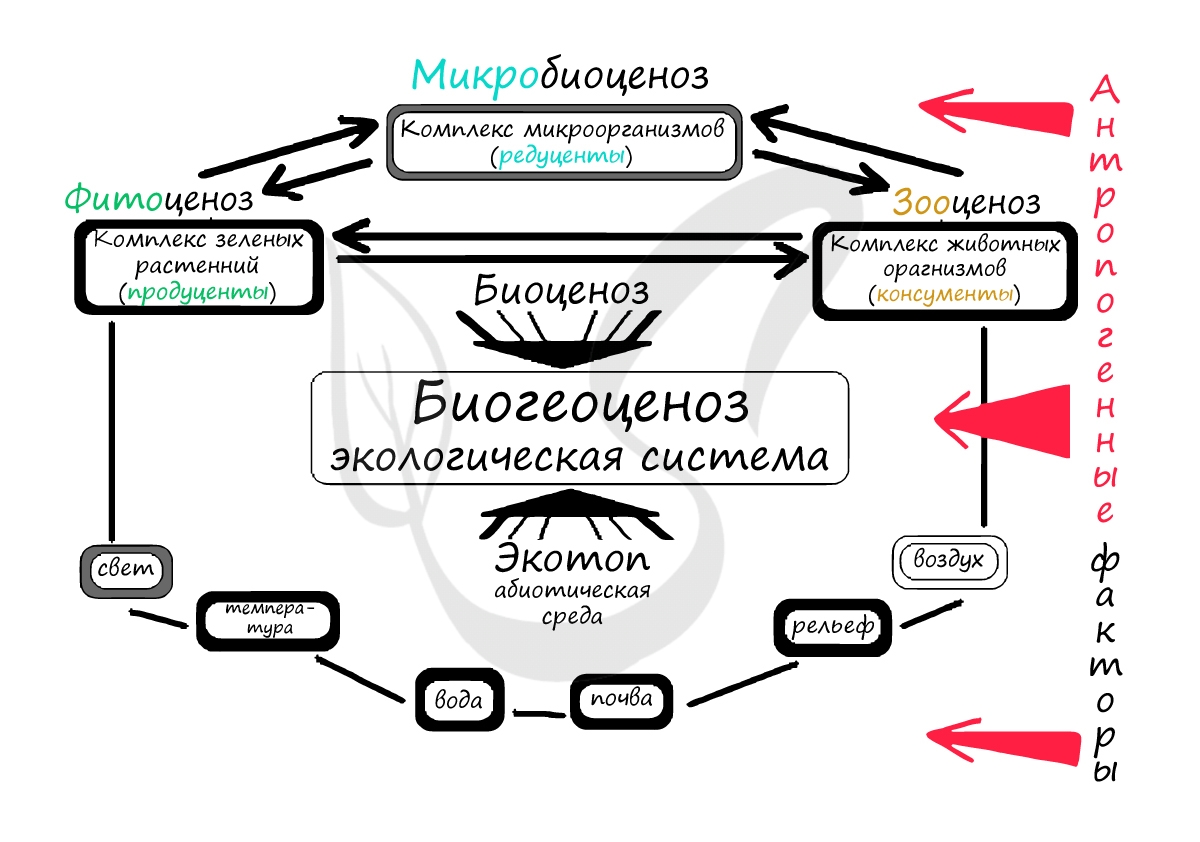

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой

их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять

биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со

связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

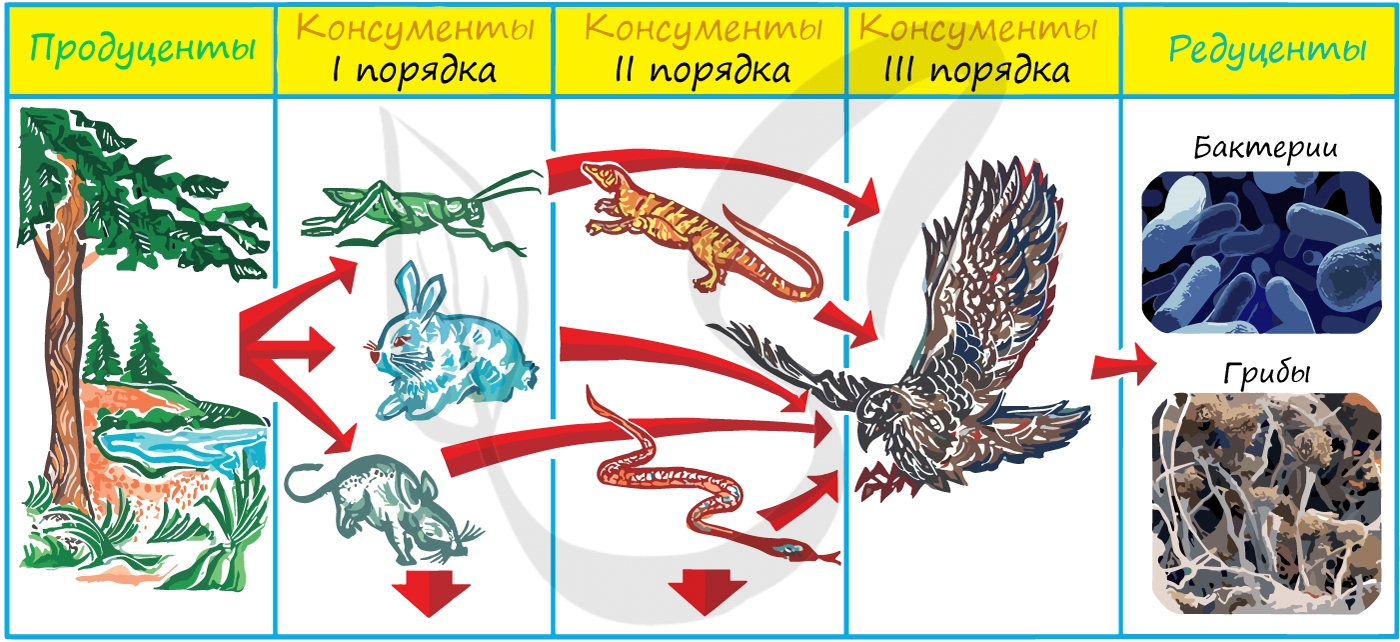

Продуценты, консументы и редуценты

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

- Консументы

- Редуценты

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические

вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные

организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые

растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они

преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые

тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ,

рождения новой жизни.

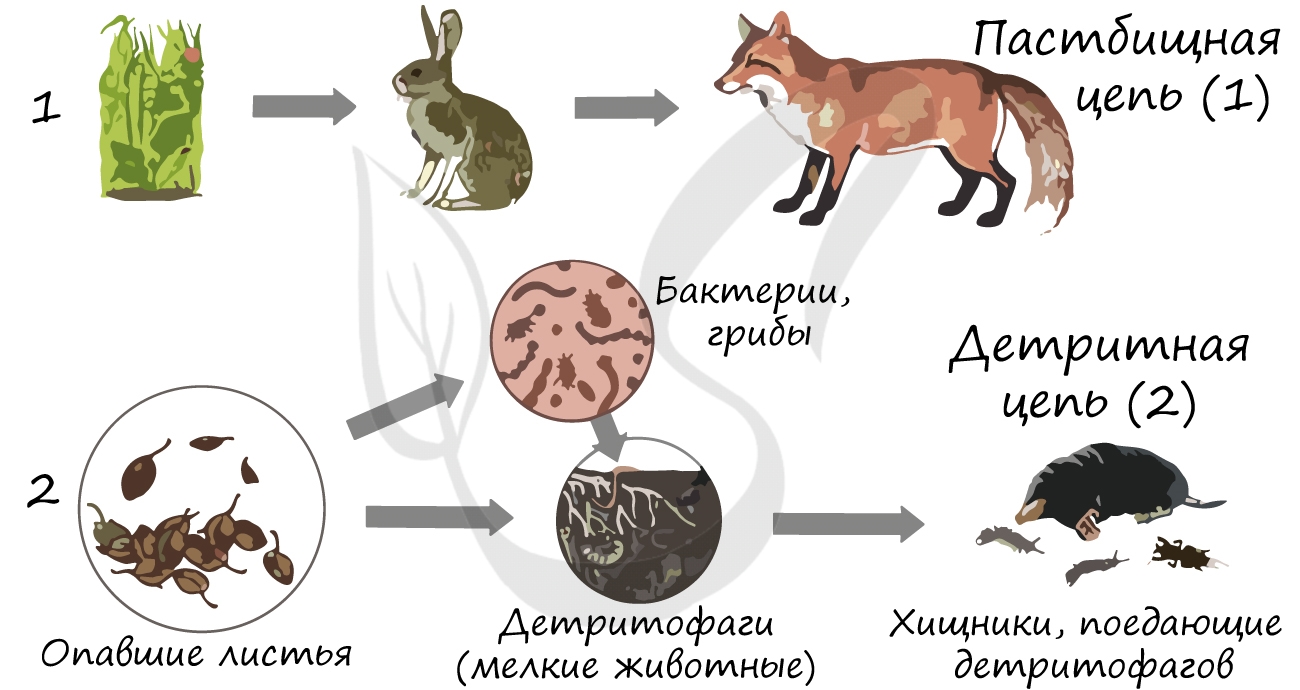

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое

предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

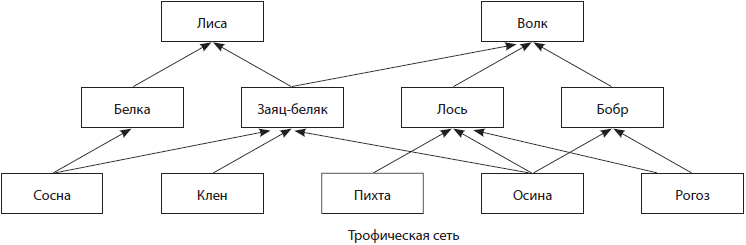

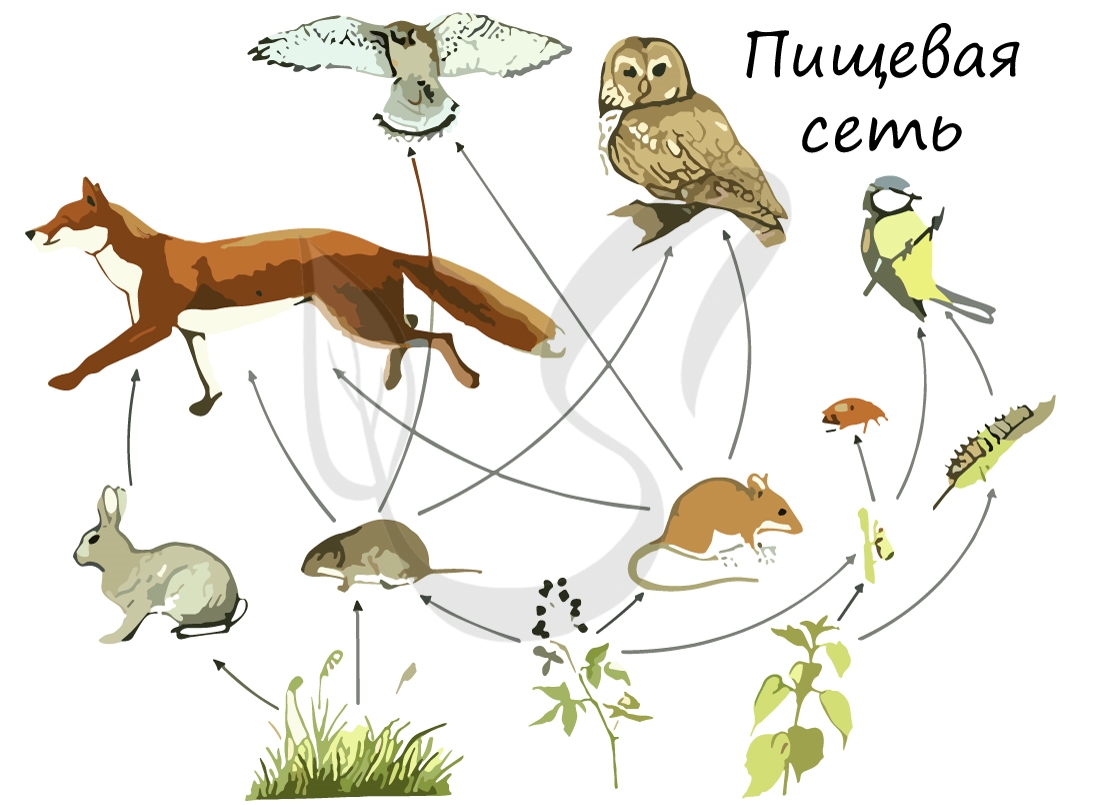

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем,

что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих

мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов

среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

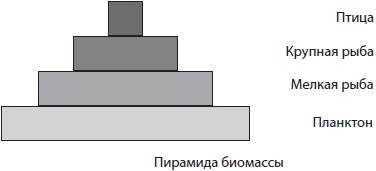

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы

(пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей

с повышением трофического уровня.

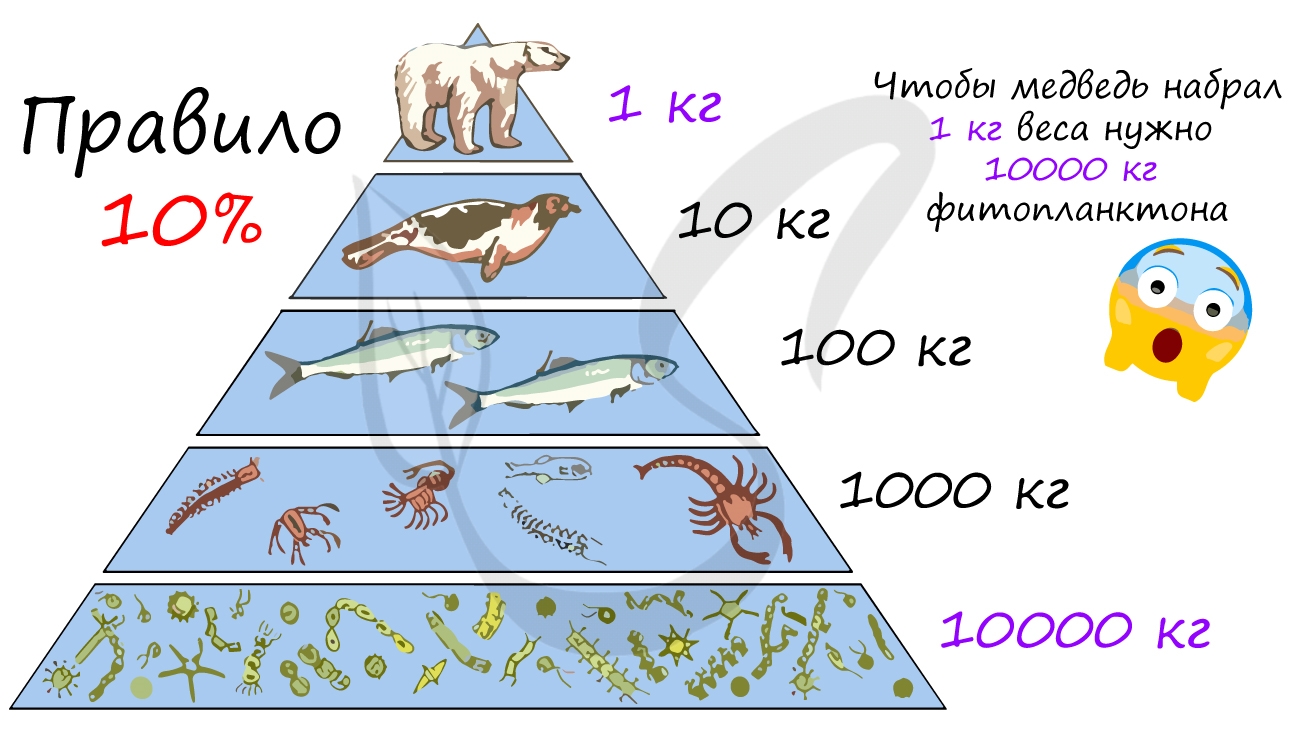

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической

пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с

изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и

10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз

характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами.

Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

- Биотические (греч. βίος — жизнь)

- Антропогенные (греч. anthropos — человек)

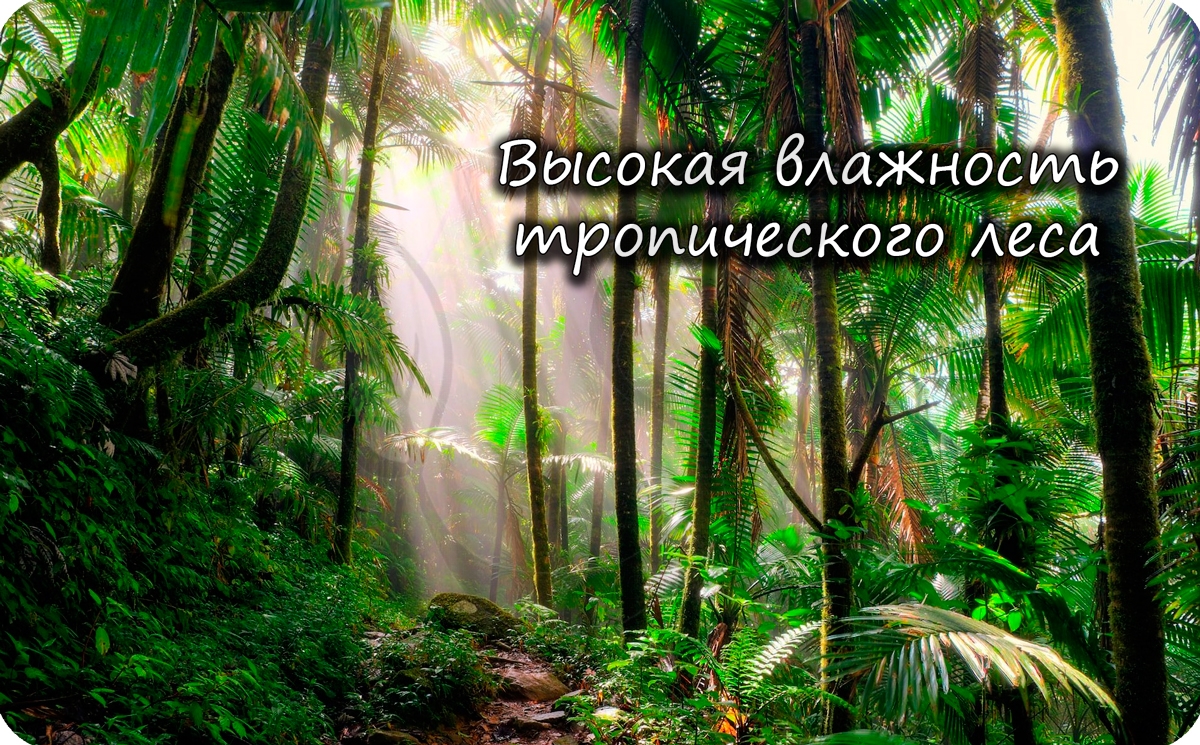

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические —

состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность,

температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют

численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы

взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

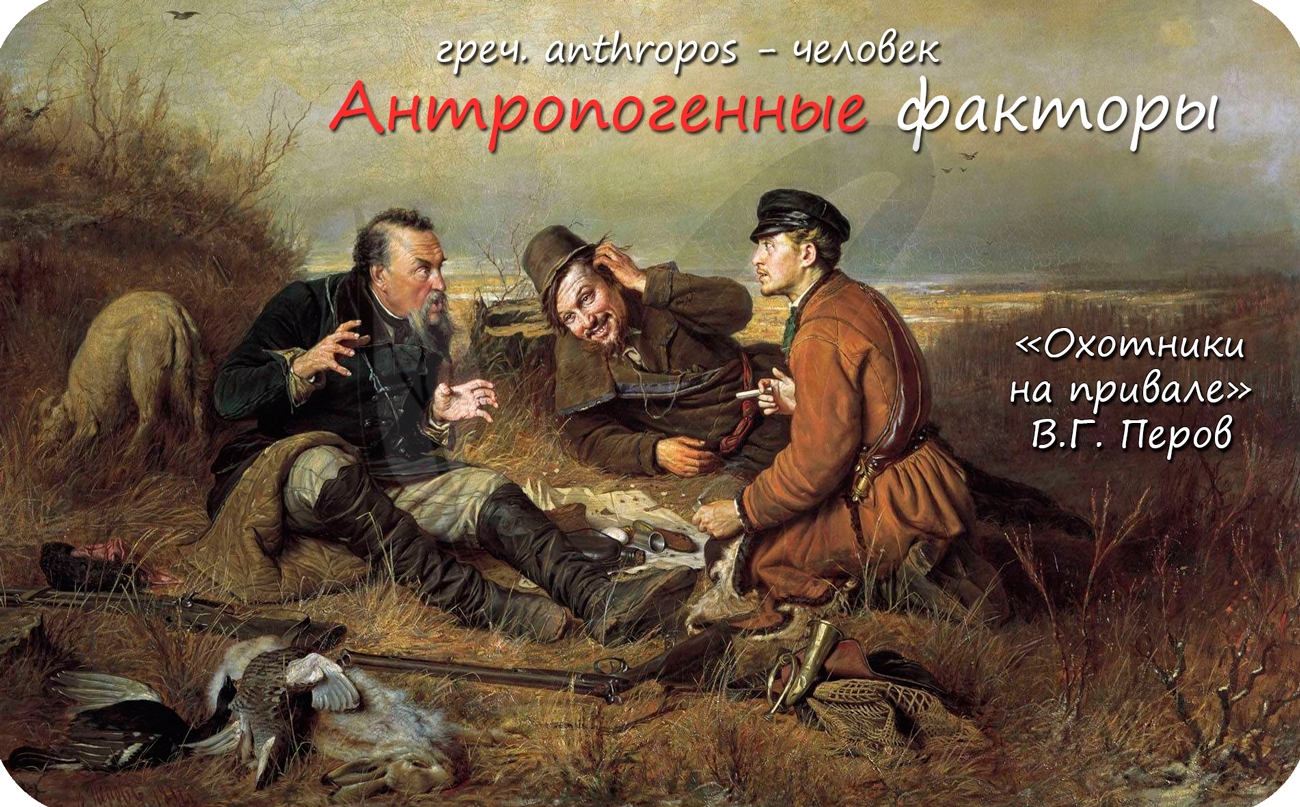

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности.

Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось

глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ,

растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого

организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного

поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

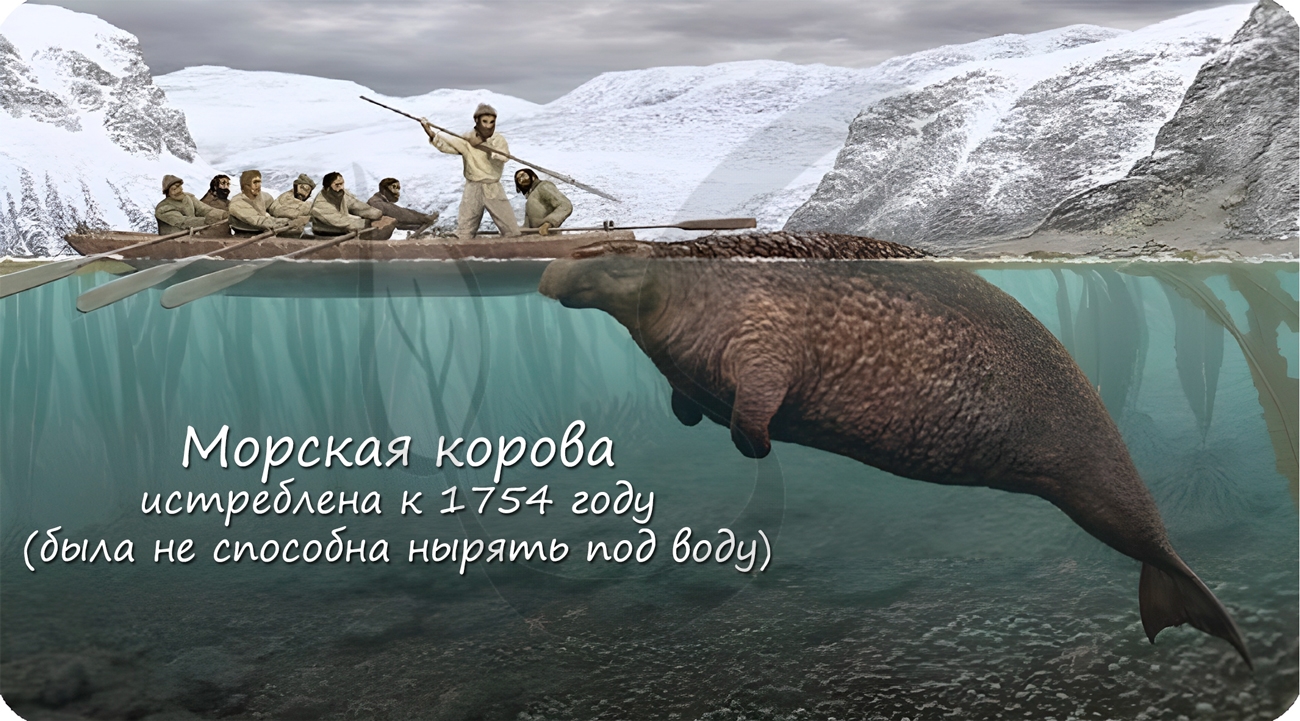

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается

биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность

человека играет решающую роль в исчезновении видов.

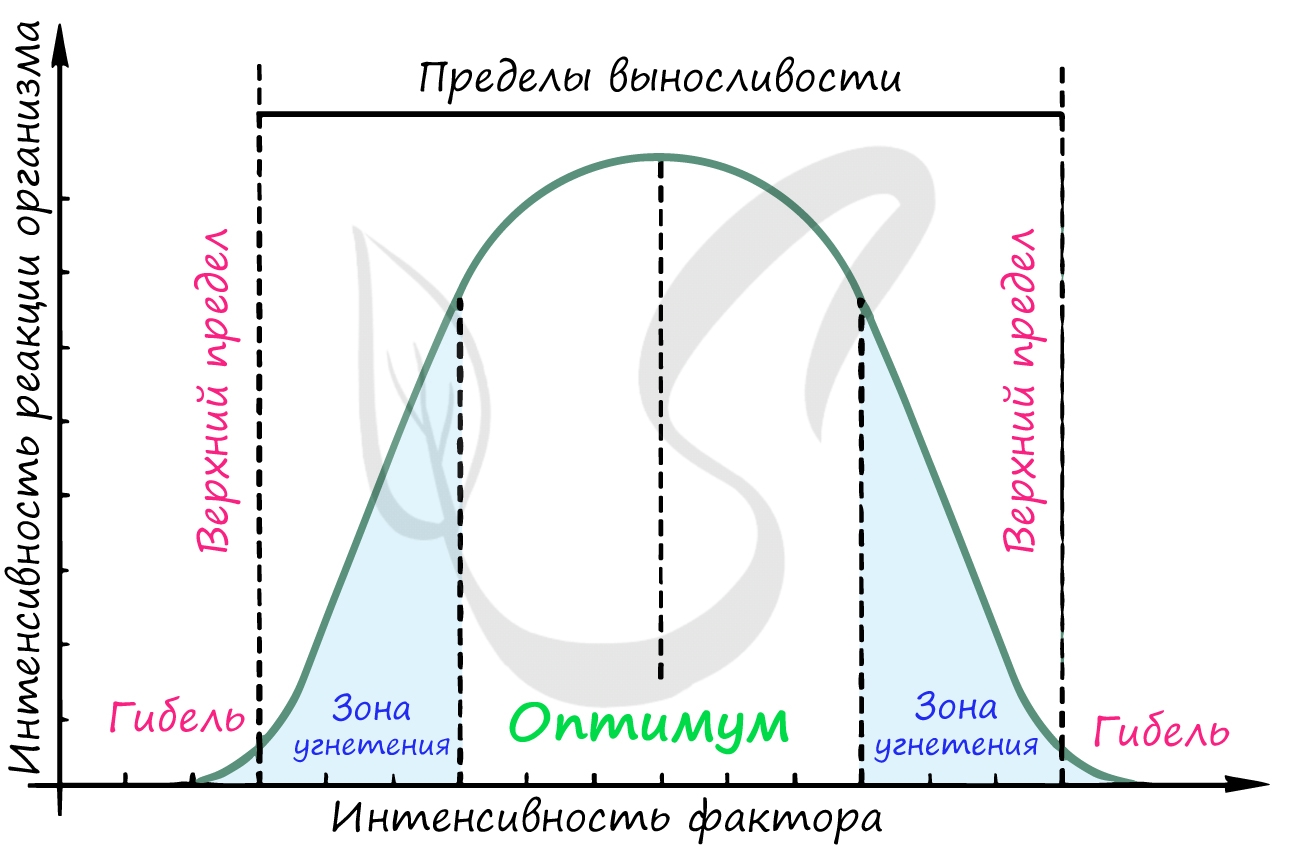

Закон оптимума

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то

про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный

для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума,

то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах

выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

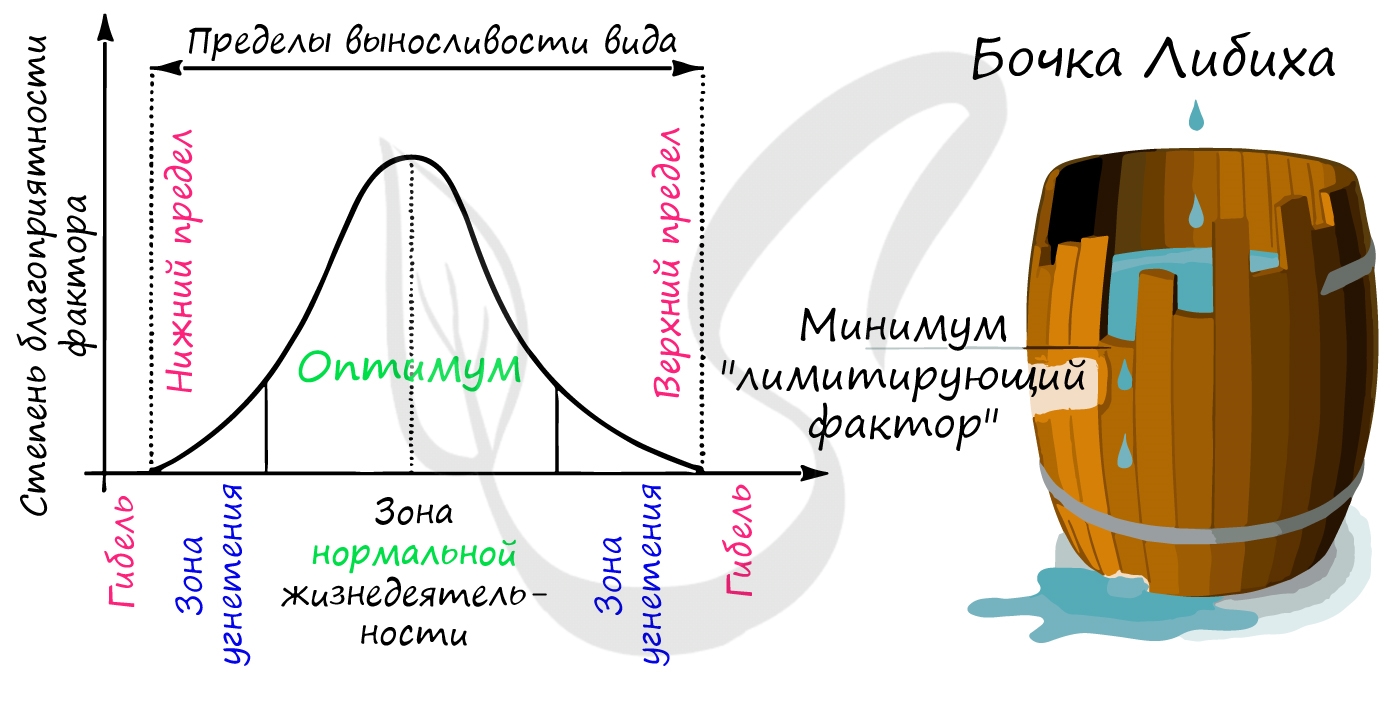

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим

(лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор,

который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает

переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора

сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Среды обитания организмов

Организм не может быть полностью изолирован от окружающей среды, поскольку он связан с ней многочисленными прямыми и косвенными взаимодействиями. При этом организм не только испытывает влияние окружающей среды, но и сам активно изменяет ее в процессе своей жизнедеятельности. Например, накопление кислорода в атмосфере вначале было связано с деятельностью фотосинтезирующих бактерий, а затем и растений. В разрушении горных пород немаловажную роль играют такие небольшие организмы, как бактерии и лишайники, которые преобразуют со временем населенные ими участки в пригодные для жизни других существ.

Связи организма с окружающей средой возникают не вдруг, они складываются чаще всего исторически. В результате образуются надорганизменные системы, организацию и функционирование которых изучает наука экология. Кроме того, ее предметом являются взаимосвязи и закономерности сосуществования живых организмов в природе, а также законы «здорового» состояния как нормы и основы существования жизни. Поэтому знание истории образования, структуры сообществ живых организмов и факторов окружающей среды, оказывающих воздействие на них, позволит сохранить необходимую для жизни человека среду и рационально использовать природные ресурсы.

Совокупность всех тел и явлений живой и неживой природы, окружающих организм, составляет его среду обитания. В настоящее время выделяют четыре основные среды обитания: водную, наземно-воздушную, почвенную и внутреннюю среду организма.

Водная среда. Основу водной среды составляет вода, которая, с одной стороны, обладая довольно значительной плотностью, затрудняет передвижение организмов в ней, с другой стороны, обеспечивает им опору, а также большее или меньшее однообразие условий (транспорт газов и питательных веществ, меньшие колебания температуры и т. д.). Вода плохо растворяет кислород и слабо пропускает свет, необходимый для фотосинтеза, что ограничивает, в первую очередь, распространение в ней растительных организмов. Кроме того, в воде не всегда присутствует достаточное количество биогенных элементов. Прибрежные зоны морей и океанов подвержены существенным колебаниям уровня воды, в связи с чем организмы, обитающие в этих зонах, периодически оказываются в наземно-воздушной среде. Водная среда характерна для Мирового океана, морей, континентальных водоемов.

Организмы, приспособившиеся к обитанию в водной среде, называются гидробионтами. В зависимости от того, каким образом они приспособились к среде обитания, гидробионтов делят на четыре основные экологические группы: нейстон, нектон, планктон и бентос.

К нейстону относят организмы, обитающие в поверхностной пленке воды и использующие силу поверхностного натяжения, например клопы-водомерки, личинки некоторых моллюсков, ряд простейших и водорослей.

Активно плавающие в толще воды животные, способные противостоять течениям и преодолевать большие расстояния, называют нектоном. Обычно они имеют обтекаемую форму тела и хорошо развитые органы движения. К ним относятся киты, ластоногие, рыбы, головоногие и др.

Планктон — это совокупность организмов, населяющих толщу воды в различных водоемах и увлекаемых течениями. Планктонные организмы в основном пассивно парят в толще воды, хотя некоторые из них могут активно передвигаться. Их приспособлениями к обитанию в толще воды являются снижение удельной плотности и сопротивление давлению водного столба. Первое достигается за счет образования многочисленных выростов, вакуолей, наполненных маслом или газом и т. д., второе же обеспечивается наличием внешнего или внутреннего скелета. Так, даже одноклеточные обитатели морей и океанов — простейшие раковинные амебы, фораминиферы, солнечники и лучевики — имеют хорошо выраженные внешние раковинки или даже внутренние скелеты. Активное перемещение планктонных организмов в водной среде возможно благодаря наличию у одноклеточных ложноножек, жгутиков и ресничек, а многоклеточные используют реактивное движение (кишечнополостные) или прикладывают мышечные усилия (плоские и кольчатые черви). В зависимости от систематической принадлежности планктонные организмы относят к фитопланктону либо зоопланктону.

Бентосные организмы приспособились к обитанию на дне водоемов и ведут прикрепленный образ жизни (крупные водоросли, кораллы, губки и др.) либо перемещаются по дну (моллюски, черви). Растения водной среды, особенно высшие, вторично вернувшиеся в воду, имеют значительные воздушные полости, обеспечивающие их размещение на поверхности воды или вблизи нее. Кроме того, обитание в водной среде способствует редукции покровной, механической и проводящей тканей, так как функции, выполняемые этими тканями, существенно утрачивают свое значение.

Наземно-воздушная среда отличается от водной не только более низкой плотностью, лучшей обеспеченностью кислородом и большей интенсивностью освещения, но и существенной изменчивостью условий — резкими перепадами температур, влажности, осадками и т. д. Эта среда отличается наибольшим разнообразием условий, в первую очередь, по температурному фактору, влажности и освещенности. Организмы, освоившие эту наиболее сложную для обитания среду, называются аэробионтами. Они отличаются наличием развитой системы опоры или механическими тканями.

Передвижение в наземно-воздушной среде для животных облегчается не только низким сопротивлением воздуха, но и возможностью отталкиваться от твердой опоры (почвы). Ее с успехом освоили многие моллюски, паукообразные и насекомые, а также пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Для растений же данная среда создает существенные препятствия в осуществлении процессов жизнедеятельности, прежде всего из-за недостатка воды в атмосфере и ее бедности биогенными элементами, поэтому их выход на сушу повлек за собой возникновение покровных, механических и проводящих тканей, а также расчленение тела на вегетативные органы — побег, осуществляющий функцию воздушного питания, и корень, который обеспечивает растение водой и минеральными солями. На суше обитают в основном высшие растения.

Почвенная среда представляет собой поверхностный слой литосферы, преобразованный в результате взаимодействия многих факторов, не последнюю роль среди которых сыграли живые организмы. Она отличается относительно высокой плотностью, низкой освещенностью, неоднородностью состава, хотя, в отличие от наземно-воздушной среды, в ней обычно не наблюдается такого перепада температур и недостатка воды и минеральных солей. В промежутки между частичками почвы может проникать и воздух, однако кислород сравнительно быстро расходуется на процессы окисления, поэтому может наблюдаться его дефицит.

Продвижение организма в почве часто сопряжено с существенными препятствиями, поэтому животные в почве передвигаются либо между ее частичками, либо раздвигая ее, как дождевой червь, либо разгребая при помощи конечностей (крот, слепыш, медведка). Рост корней облегчается слущиванием и ослизнением клеток корневого чехлика. При этом они ориентируются к центру земли, а также по направлению к большим концентрациям воды и питательных веществ. Организмы, населяющие почвенную среду, называются эдафобионтами.

Внутренняя среда многих организмов также может рассматриваться как среда обитания других видов, причем одни из них используют ее только в качестве местообитания, а другие и как источник питания. Внутренняя среда организмов отличается постоянством условий, что существенно облегчает жизнь «квартирантов», однако многим из них приходится бороться с защитными механизмами организма-хозяина, например с иммунной системой. Если сожительство организма-хозяина и его «квартиранта» являются взаимовыгодными, то это является примером симбиоза. В тех же случаях, когда «пришелец» причиняет хозяину какой-либо ущерб, он является паразитом, как ленточные черви, сосальщики, круглые черви и др. Обитание какого-либо вида организмов внутри определенного вида приводит к его значительной специализации, что затрудняет размножение и распространение, однако компенсируется огромной плодовитостью.

Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль.

Видовая и пространственная структура экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети

питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ

и энергии (цепей и сетей питания)

Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль

Совокупность живых организмов, тесно взаимодействующих между собой и со средой их обитания, образует экосистему. Границы экосистемы достаточно условны, поэтому к экосистемам относят и нору сурка со всеми ее обитателями (сожителями, паразитами и т. д.), и озеро Байкал, и биосферу в целом. Элементарной экосистемой является биогеоценоз, поэтому далее эти понятия будут рассматриваться как тождественные.

Биогеоценоз — это устойчивый, достаточно однородный комплекс взаимосвязанных видов живых организмов и компонентов окружающей среды.

Примерами биогеоценозов являются лиственный лес, сосновый бор, заливной луг, озеро, болото и др. Согласно учению о биогеоценозах, разработанному академиком В. Н. Сукачевым, свойствами биогеоценоза являются целостность, открытость, саморегуляция и самовоспроизведение.

В биогеоценозе выделяют биотический и абиотический компоненты (биоценоз и биотоп соответственно). Биоценозом называют совокупность популяций живых организмов, населяющих участок суши или водоема. Он характеризуется видовым разнообразием, плотностью популяций, биомассой и продуктивностью. Сам участок водоема или суши с одинаковыми условиями рельефа, климата и прочими абиотическими факторами, занятый определенным биоценозом — это биотоп.

Целостность биогеоценозов поддерживается за счет потока энергии, который проходит через него. Поскольку основным поставщиком энергии на Землю является солнечный свет, то улавливают его и переводят в доступную для других организмов форму органических веществ автотрофы, тогда как гетеротрофы используют готовые органические вещества.

С экологической точки зрения в составе биогеоценозов выделяют три основные группы организмов: продуценты, консументы и редуценты. Продуценты — это автотрофные организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических. Через их посредство происходит приток в экосистему энергии солнечного света или химических связей неорганических соединений.

Основными продуцентами большинства экосистем являются зеленые растения, хотя со счетов нельзя сбрасывать и фото-, и хемосинтезирующие бактерии, являющиеся основой некоторых водных экосистем.

Консументы, являющиеся гетеротрофами, потребляют органические вещества, синтезированные автотрофами в процессе жизнедеятельности. К ним относят растительноядных и плотоядных животных, а также грибы. Консументы могут быть представлены целым рядом видов, каждый из которых является пищей для последующего. Например, растительноядных животных (насекомых) рассматривают в качестве консументов 1-го порядка, насекомоядных птиц — консументов 2-го порядка, а хищных птиц — консументов 3-го порядка.

Наличие консументов в биогеоценозе не является обязательным условием его существования, поскольку отмершие остатки все равно будут утилизированы редуцентами. Таковы некоторые глубоководные экосистемы, в которых продуцентами являются хемосинтезирующие бактерии.

Редуценты также относятся к гетеротрофам, поскольку они используют готовые органические вещества, разлагая их до неорганических, вновь вовлекаемых в биотический круговорот веществ продуцентами. Редуцентами являются бактерии, грибы и некоторые животные, например дождевой червь.

Таким образом, благодаря существованию этих трех групп организмов в биогеоценозах осуществляется круговорот веществ, тогда как большая часть энергии рассеивается.

Видовая и пространственная структура экосистемы

Несмотря на то что биогеоценозы Земли достаточно разнообразны, в естественных условиях ни один из них не может функционировать за счет единственного вида живых организмов, поскольку последний не может являться одновременно и продуцентом, и консументом, и редуцентом. Так, в обычной дубраве обитает около 100 видов растений, несколько тысяч видов животных и сотни видов грибов и бактерий.

Безусловно, виды живых существ различаются не только внешними и внутренними особенностями, но и численностью особей в популяциях, а также ролью в данном биогеоценозе. Виды, в наибольшей степени определяющие тип и структуру сообщества, называются доминантами.

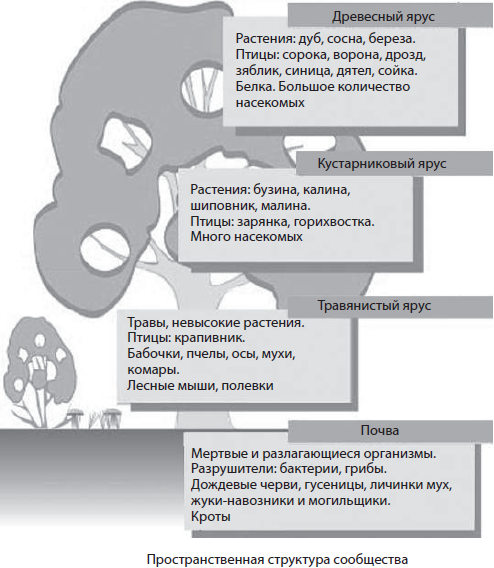

Так, в сосновом бору доминантом древесного яруса является сосна, а в кустарниковом, например, малина, тогда как в ярусе трав — зубровка, земляника и др. Другие виды могут играть в экосистеме не столь значительную роль, однако это не означает, что они менее важны, чем доминанты, поскольку каждый вид играет в биогеоценозе свою роль и занимает свое место, характеризующееся определенной совокупностью факторов среды, которая делает возможным существование вида в ней — экологическую нишу.

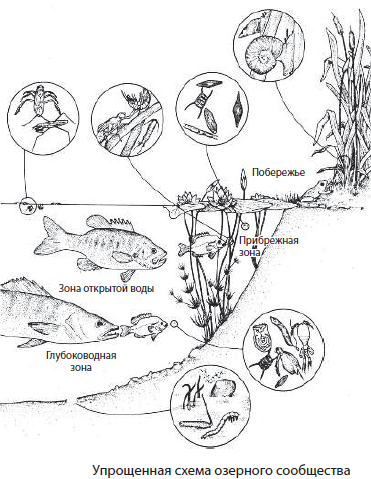

Абиотические условия даже в отдельных участках биотопа неодинаковы, так как, например, в озере можно выделить прибрежную зону, зону открытой воды и придонную глубоководную зону, которые различаются условиями освещенности, обеспеченности кислородом, температурными и другими особенностями, что, в свою очередь, накладывает отпечаток на встречаемость тех или иных видов организмов в них.

В прибрежной зоне озера, помимо водорослей, произрастают высшие водные растения-продуценты тростник, рогоз, камыш, кувшинка, элодея канадская, роголистники и др. К консументам этой зоны относятся личинки стрекоз, разнообразные рачки, прудовики, лягушки и змеи. В зоне открытой воды продуцентами служат различные виды водорослей, глубину обитания которых определяет проникновение солнечного света.

Этими продуцентами питается зоопланктон, в том числе мелкие рачки — циклопы и дафнии, которых поедают мелкие рыбы, например плотва, в свою очередь являющаяся добычей более крупной рыбы — щуки или окуня. Глубоководная зона и донный ил водоема населены бактериями, трубочниками, личинками комаров и двустворчатыми моллюсками, которые питаются органическими остатками.

Листопадный лес также имеет ярко выраженную структуру, так как в нем можно выделить несколько ярусов: высокий древесный, низкий древесный, кустарниковый, травянистый и моховой напочвенный. В этих ярусах существенно различаются освещенность, температура и влажность. Так, древесные ярусы представлены светолюбивыми дубами, буками, липами. В верхних ярусах леса устраивают гнезда многие птицы (обыкновенная неясыть, чеглок, перепелятник, вяхирь, сорока, галка, ворона, певчий дрозд, зяблик, большая синица, лазоревка, дятел, сойка, поползень, пищуха), листья древесных растений и кустарников служат пищей для взрослых насекомых и их личинок (например, пядениц и еще около 1600 видов), растительноядных птиц, грибов и бактерий. Из млекопитающих здесь обитает серая белка.

Кустарники подлеска — это преимущественно теневыносливые бересклет, боярышник, бузина, калина и терновник. Из птиц тут обитают зарянка, черный дрозд, мухоловка- пеструшка, горихвостка, дятел, поползень, пищуха. Обычна здесь и серая белка, а также многие насекомые, которые встречаются и в травянистом ярусе.

Травы и мхи в лесу тем более теневыносливы, поскольку летом их почти полностью затеняет листва деревьев. Местами здесь встречаются грибы и лишайники. В траве можно найти гнезда мелких птиц — крапивника, лесной завирушки, славок. Млекопитающие данного яруса в подавляющем большинстве относятся к грызунам (полевки, соня), зайцеобразным (зайцы) и парнокопытным (кабан, лось, косуля). Видовое разнообразие членистоногих здесь не меньше, чем в верхних ярусах, поскольку в напочвенном ярусе можно встретить и бабочек, и пчел, и мошку, и жуков, и кузнечиков, и пауков.

Почва в листопадном лесу обычно покрыта подстилкой из растительных остатков. В ней и верхних слоях почвы, пронизанных корнями растений, особенно велико разнообразие видов бактерий и грибов, встречаются также дождевые черви, личинки мух, бабочек, жуки-навозники и мертвоеды, многоножки, мокрицы, ногохвостки, клещи, нематоды. Постоянным местом обитания почву избрали и некоторые млекопитающие, например кроты.

Таким образом, биогеоценоз характеризуется видовой и пространственной структурой, обеспечивающей не только его целостность, но и уникальность.

Цепи и сети питания, их звенья. Трофические уровни

Каждый организм в биогеоценозе связан с остальными положительными либо отрицательными взаимодействиями. Первые смягчают действие факторов окружающей среды, обеспечивая питание, размножение и возможность защиты, а вторые, наоборот, зачастую несут угрозу самому существованию данного организма.

Ряд взаимосвязанных видов, каждый предыдущий из которых служит пищей последующему, носит название цепи питания, или пищевой (трофической) цепи. Пищевая цепь обеспечивает перенос энергии, заключенной в органических веществах, от продуцентов через ряд организмов путем поедания одних видов другими.

При переносе энергии значительная ее часть (80–90 %) рассеивается в виде тепла, поэтому большинство пищевых цепей содержат 3–5 звеньев. Например, мышь-полевка питается зерновками пшеницы, а ее саму может съесть лисица. В водных экосистемах пищевые цепи обычно длиннее, чем в наземных, и могут содержать консументы вплоть до 4-го порядка. Так, в зоне континентального шельфа фитопланктон (диатомовые водоросли и жгутиковые) является пищей для зоопланктона (веслоногих ракообразных, личинок крабов и криля), которых, в свою очередь, потребляют головоногие моллюски, а ими питаются пеламиды и тунцы.

Судя по результатам недавних исследований, длина пищевых цепей ограничивается и другими факторами. Возможно, существенную роль играют доступность предпочитаемой пищи и территориальное поведение, снижающее плотность расселения организмов, а значит и численность консументов высших порядков в конкретном местообитании.

В экосистемах различают два типа цепей питания: цепи выедания и цепи разложения. Рассмотренные выше пищевые цепи, которые начинаются с продуцентов (растений) и идут к консументам различных порядков (растительноядным животным, а затем — к хищникам), называются цепями выедания, или пастбищными цепями.

В отличие от них, в цепях разложения, или детритных цепях, источником органического вещества являются растительные и животные остатки, экскременты животных, которыми питаются мелкие животные (ракообразные, моллюски), а также микроорганизмы. Полуразложившаяся масса органических остатков вместе с перерабатывающими ее микроорганизмами называется детритом. Так, в мангровых зарослях насекомые потребляют всего около 5 % биомассы растений, а ее остаток попадает в воду и переносится на значительные расстояния. Существование детритных цепей не является бесполезным, поскольку обеспечивает завершение круговорота веществ в биогеоценозах. Кроме того, включенные в эти цепи организмы являются одновременно пищей для консументов цепей выедания (например, в лесу может существовать такая цепь: листовой опад — дождевой червь — черный дрозд — ястреб-перепелятник).

Для различных участков биоценозов характерны неодинаковые цепи питания. Так, на суше и на континентальном шельфе большая часть растительной биомассы попадает в цепи разложения, тогда как в открытом море преобладают цепи выедания.

Пищевые цепи биогеоценоза сложно переплетаются вследствие того, что одни и те же организмы могут питаться несколькими видами других, служить пищей нескольким видам, а также входить одновременно в цепи выедания и цепи разложения. Поэтому в реальных биогеоценозах комплексы взаимосвязанных трофических цепей образуют пищевые сети.

Пищевые сети и цепи внутри каждого биогеоценоза имеют хорошо выраженную структуру, поскольку в них можно выделить группы организмов, объединенных общим типом питания. Например, на лугу злаки, клевер, полевая герань и другие растения — это продуценты, тогда как кузнечики, жуки-листоеды, гусеницы различных видов бабочек и мыши-полевки являются консументами 1-го порядка, ящерицы, трясогузки и малиновки — консументами 2-го порядка. Такие группы организмов относят к одному трофическому уровню.

Правила экологической пирамиды

Поскольку трофические уровни различаются по ряду показателей, соотношение между ними в экосистеме можно изобразить графически — в виде экологической пирамиды.

Существует три вида экологических пирамид: пирамида чисел, пирамида биомассы и пирамида энергии.

Пирамида чисел отражает численность особей на каждом трофическом уровне.

Пирамида биомассы базируется на количестве сухого органического вещества.

Пирамида энергии базируется на количестве энергии, заключенной в особях на каждом трофическом уровне.

В тех случаях, когда количество или масса продуцентов меньше, чем масса консументов, основание пирамиды меньше, чем ее вершина, и она оказывается перевернутой. Например, в дубовом лесу число деревьев невелико по сравнению с количеством насекомых, питающихся их тканями и опадом, а в глубоководных участках экосистемы биомасса продуцентов ничтожна, и органическое вещество поступает из других участков водоема. Перевернутыми могут быть исключительно пирамиды чисел и биомассы, тогда как пирамида энергии всегда суживается кверху.

Экологические пирамиды предоставляют наглядную основу для сопоставления разных экосистем, сезонных состояний одной и той же экосистемы, а также разных фаз изменения экосистемы. Кроме того, составление экологических пирамид дает человеку возможность получить максимальный выход продукции экосистемы. Пирамиды энергии считаются наиболее важными, поскольку они непосредственно обращаются к основе пищевых отношений — потоку энергии, необходимой для жизнедеятельности любых организмов.

Основой для составления пирамиды энергии является продуктивность экосистемы — количество энергии, производимое ею за определенный период времени. Несмотря на то, что продуценты могут запасать значительные количества энергии в химических связях органических веществ, они сами частично расходуют ее на процессы дыхания. Большие или меньшие количества энергии (обычно 80–90 %) теряют на каждом последующем трофическом уровне консументы, сохраняя лишь около 10 %, а в конечном итоге устойчивый биогеоценоз расходует ее на собственное функционирование практически полностью. На основе этой закономерности сформулировано правило экологической пирамиды, или правило 10 %: в каждом последующем звене цепи питания количество энергии уменьшается в 10 раз.

Основной проблемой, связанной с применением экологических пирамид, является точное и полное распределение организмов по трофическим уровням, так как многие консументы добывают пищу сразу на нескольких трофических уровнях, а растения не всегда целесообразно полностью включать в состав продуцентов, поскольку они содержат ряд нефотосинтезирующих частей или даже являются паразитами (повилика, заразиха).

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей и сетей питания)

Простое перечисление видов, обитающих на определенном участке территории или акватории, не дает полной информации об экосистеме, поскольку за рамками такого списка остаются взаимосвязи этих организмов. К тому же изучение пищевых цепей и сетей биогеоценозов предоставляет необходимые сведения о потоке энергии и веществ в экосистеме.

Для удобства записи цепи питания ее звенья записывают в строку слева направо, начиная с продуцентов, за которыми следуют консументы 1-го, 2-го порядков и т. д. Звенья пищевой цепи соединяют между собой стрелками, указывающими направление потока вещества и энергии. Например, на лугу злаки являются пищей для кузнечиков, которых потребляют мелкие насекомоядные птицы, а уже ими питаются змеи, опасность для которых представляют ежи. Эта пищевая цепь будет иметь следующий вид:

злаки $→$ кузнечики $→$ насекомоядные птицы $→$ змеи $→$ ежи.

Из данной записи видно, что злаки являются продуцентами, кузнечики — консументами 1-го порядка, птицы — консументами 2-го порядка, а змеи и ежи — консументами 3-го и 4-го порядка соответственно.

Иногда требуется составить пищевую цепь, руководствуясь лишь перечнем видов организмов, входящих в нее. В таком случае следует проанализировать не столько их систематическую принадлежность, сколько способ питания. Например, необходимо составить пищевую цепь по следующим данным: в африканской саванне широко распространены гепарды, антилопы, акации и гиены.

Сначала выделяем из предложенных видов продуценты — это растения (акации). Они, вне всякого сомнения, должны стоять на первом месте, поскольку все остальные виды — это животные (гетеротрофы). Теперь распределяем консументов согласно их положению в трофической цепи: антилопы являются растительноядными животными, гепарды — хищниками, гиены же — падальщики.

Таким образом, пищевая цепь будет иметь следующий вид:

акации $→$ антилопы $→$ гепарды $→$ гиены.

Однако возможна и более короткая цепь, в которой будет отсутствовать третье звено, поскольку гиены могут питаться и погибшими от бескормицы, болезней, ран или старости антилопами.

Аналогично следует поступить, если, имея список растений и животных, требуется составить пищевую сеть. Например, нам даны волк, лиса, лось, белка, бобр, сосна лесная, клен, заяц-беляк, пихта, осина и рогоз. Учитывая тот факт, что каждый компонент этой трофической сети может служить пищей одному или нескольким другим и иметь более чем один источник питания, получим следующую трофическую сеть.

Решение экологических задач

Задача 1. Постройте пищевую цепь экосистемы леса, в которой продуцентами являются древесные растения, а консументом высшего порядка — ястреб.

Решение.

Поскольку растения — это продуценты, в пищевой цепи они займут первую позицию:

растение $→$

Их тканями могут питаться многие насекомые, например тля, которая сосет флоэмный сок. Тля будет являться консументом 1-го порядка:

растение $→$ тля $→$

Как известно, тлю истребляют божьи коровки, которых применяют даже в садах и на полях вместо ядохимикатов:

растение $→$ тля $→$ божья коровка $→$

Божьими коровками могут питаться немногие птицы из-за их предупреждающей окраски, однако к таковым относятся и скворцы:

растение $→$ тля $→$ божья коровка $→$ скворец $→$

Скворец вполне может стать добычей ястреба, который и завершит данную пищевую цепь, будучи консументом 4-го порядка:

растение $→$ тля $→$ божья коровка $→$ скворец $→$ ястреб.

Ответ: растение $→$ тля $→$ божья коровка $→$ скворец $→$ ястреб.

Задача 2. В упрощенной экосистеме африканской саванны имеется четыре компонента: растения (акации), травоядные (антилопы), хищники (гепарды) и падальщики (гиены). Какие организмы занимают в этой экосистеме второй трофический уровень?

Решение.

Поскольку продуцентами являются только акации, а все остальные — консументами, растения оказываются в начале пищевой цепи:

акации $→$

Антилопы относятся к травоядным, гепарды — к хищникам, а гиены — к падальщикам. Следовательно, пищевая цепь приобретает вид:

акации $→$ антилопы $→$ гепарды $→$ гиены.

Из этой пищевой цепи видно, что именно антилопы занимают второй трофический уровень.

Ответ: антилопы.

Задача 3. Какое количество чаек может прокормиться на участке акватории моря, на котором в год образуется 1200 кг сухой массы фитопланктона? Масса чайки составляет 1 кг (сухое вещество — 40 %), чайка питается рыбой, а рыба — фитопланктоном. При решении задачи следует учитывать правило экологической пирамиды.

Решение.

Прежде всего, исходя из данных задачи, следует составить пищевую сеть:

фитопланктон $→$ рыба $→$ чайка.

Из этой цепи следует, что пирамида биомасс будет трехуровневой, и, согласно правилу 10 %, или правилу экологической пирамиды, биомасса чайки будет в 100 раз меньше биомассы фитопланктона:

чайка — 1 %;

рыба — 10 %;

фитопланктон — 100 %.

Помня о том, что в основу пирамиды биомасс положена масса сухого вещества, рассчитываем массу сухого вещества чайки:

${m}↙{сух.чайки}={m}↙{сыр.чайки}· 40 % / 100 % = 1 · 0.4 = 0.4$ кг.

Определяем, какое количество сухого вещества фитопланктона требуется для пропитания одной чайке:

${m}↙{сух.фитопланктона}={m}↙{сыр.чайки}· 100 = 0.4 · 100 = 40$ кг.

И, наконец, вычисляем, какое количество чаек может прокормиться на данной акватории:

${n}↙{чаек}={{m}↙{общ.сух.фитопланктона}}/{{m}↙{сух.фитопланктона}} = {120}/{40} = 30$ чаек.

Ответ: 30 чаек.

Задача 4. Средняя масса годовалой рыжей лисицы — 20,5 кг. Предположим, что с одномесячного возраста, когда масса лисенка составляла 500 г, он перешел на питание исключительно куропатками (средняя масса — 800 г). Какое количество куропаток понадобилось ему съесть для достижения массы годовалой лисы? Какой прирост биомассы продуцентов понадобился для этого? Какая площадь (в га) достаточна для пропитания одной лисицы, если продуктивность растительной биомассы составляет 2 т/га?

Решение.

Составим цепь питания данной территории, учитывая то, что куропатки являются преимущественно растительноядными:

растение $→$ куропатка $→$ лиса.

Подсчитаем, какую массу лисенок набрал в течение года, питаясь куропатками:

${∆m}↙{лисы}=20.5кг-0.5кг=20кг$

Согласно правилу экологической пирамиды, для набора такой массы ему потребовалось съесть в 10 раз больше куропаток:

${m}↙{куропаток}={∆m}↙{лисы}· 10 = 20 · 10 = 200$ кг.

Определим количество куропаток, необходимых для пропитания лисы:

${n}↙{куропаток}={{m}↙{куропаток}}/{{m}↙{куропатки}} = {200кг}/{0.8кг} = 250$ (куропаток).

Теперь определим, согласно правилу экологической пирамиды, какая биомасса продуцентов потребовалась для прокорма 200 кг куропаток:

${m}↙{продуцентов}={m}↙{куропаток}· 10 = 200кг · 10 = 2000$ кг.

Вычислим площадь, необходимую для пропитания куропаток и лисы, учитывая продуктивность данной экосистемы (2000 кг/га):

$S={{m}↙{продуцентов}}/продуктивность = {200кг}/{2000{кг}/{га}} = 1$ га.

Ответ: для пропитания одной лисы необходимо 250 куропаток, которые потребляют 2000 кг растительной биомассы. Для пропитания одной лисы достаточно 1 га территории.

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем.

Устойчивость и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция

и круговорот веществ — основа устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости

и смены экосистем. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека.

Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем

Разнообразие экосистем (биогеоценозов)

Биомы

Кажущееся бесконечным многообразие биогеоценозов нашей планеты, опираясь на немногие экологические критерии, можно свести к нескольким основным типам, приуроченным к определенным ландшафтно-климатическим зонам. Эти определенные совокупности различных групп организмов и среды их обитания называются биомами. Особенности среды обитания, накладывающие отпечаток на характер процессов, происходящих в биогеоценозе, а также его видовую и пространственную структуру, позволяют отнести биомы к наземным (сухопутным) или водным.

Кажущееся бесконечным многообразие биогеоценозов нашей планеты, опираясь на немногие экологические критерии, можно свести к нескольким основным типам, приуроченным к определенным ландшафтно-климатическим зонам. Эти определенные совокупности различных групп организмов и среды их обитания называются биомами. Особенности среды обитания, накладывающие отпечаток на характер процессов, происходящих в биогеоценозе, а также его видовую и пространственную структуру, позволяют отнести биомы к наземным (сухопутным) или водным.

Зоопланктон |

Зоопланктон – совокупность животных, обитающих в толще воды морских и пресных водоемов и не способных противостоять переносу течениями; составная часть планктона.

Ксения Алексеевна | Просмотров: 289

Содержание

- Особенности

- Виды зоопланктона

- Типы зоопланктона

- Чем питается зоопланктон?

- Зоопланктон и пищевые цепи

- Как размножается зоопланктон?

Зоопланктон (животный планктон) – это мелкие организмы, которые часто оказываются во власти океанских течений, но, в отличие от фитопланктона, не способны к фотосинтезу.

Особенности

Термин зоопланктон не является таксономическим, но характеризует образ жизни некоторых животных, которые передвигаются благодаря течению воды. Зоопланктон либо слишком мал, чтобы противостоять течению, либо большой (как в случае многих медуз), но не имеет органов, позволяющих свободно плавать. Кроме того, есть такие организмы, которые являются планктоном только на определенной стадии их жизненного цикла.

Слово планктон происходит от греческого слова planktos, означающего «странствующий» или «блуждающий». Слово зоопланктон включает в себя греческое слово zoion, означающее «животного».

Виды зоопланктона

Полагают, что существует более 30 000 видов зоопланктона. Он может обитать в пресной или соленой воде по всему миру, включая океаны, моря, реки, озёра и т.д.

Типы зоопланктона

Зоопланктон можно классифицировать по размеру или по длине тела. Некоторые термины, которые используются для обозначения зоопланктона, включают:

- Микропланктон – организмы размером 20-200 мкм – сюда входят некоторые копеподы и другой зоопланктон.

- Мезопланктон – организмы размером 200 мкм-2 мм, в том числе личинки ракообразных.

- Макропланктон – организмы размером 2-20 мм, которые включают эвфаузиевых (например, криль – важный источник пищи для многих организмов, включая усатых китов).

- Микронектон – организмы размером 20-200 мм. Примеры включают некоторых эвфаузиевых и головоногих моллюсков.

- Мегапланктон – планктонные организмы размером более 200 мм, в том числе медузы и сальпы.

- Голопланктон – организмы, которые являются планктонными на протяжении всей их жизни – например, копеподы.

- Меропланктон – организмы, которые имеют планктонную стадию жизненного цикла, но вырастают из нее в какой-то момент, к примеру, рыбы и ракообразные.

Чем питается зоопланктон?

Морской зоопланктон – это потребители (гетеротрофы). Вместо того, чтобы получать свое питание от солнечного света и использовать питательные вещества океана (как это делают автотрофы), им необходимо употреблять других организмов. Многие питаются фитопланктоном и поэтому живут в эвфотической зоне океана – на глубине проникновения солнечного света. Зоопланктон может быть плотоядным, всеядным или редуцентом. Особенности поведения могут включать вертикальную миграцию (например, восхождение к поверхности океана утром и снижение ночью), что влияет на остальную часть пищевой сети.

Зоопланктон и пищевые цепи

Зоопланктон, как правило, находится на втором трофическом уровне пищевых цепей, которые начинаются с фитопланктона. В свою очередь, фитопланктон, съедается зоопланктоном, который едят мелкие рыбы и даже гигантские киты.

Фитопланктон – первичные продуценты, превращающие неорганические вещества, например, энергию Солнца и химические элементы, такие как нитрат, и фосфат, в органические вещества.

Как размножается зоопланктон?

Зоопланктон способен размножаться половым или бесполым способом, в зависимости от вида. Бесполое размножение происходит чаще и может быть достигнуто посредством деления клеток, при котором одна клетка делится на две дочерние клетки.

Гугломаг

Спрашивай! Не стесняйся!

Задать вопрос

Не все нашли? Используйте поиск по сайту

Определение зоопланктона

Зоопланктон (изображенный ниже) представляет собой тип гетеротрофного планк��она, который варьируется от микроскопических организмов до крупных вид, такие как медузы. Зоопланктон встречается в больших водоемах, включая океаны и пресноводные системы. Зоопланктон – это дрейфующие экологически важные организмы, которые являются неотъемлемым компонентом пищевой цепи.

Типы зоопланктона

К наиболее важным типам зоопланктона относятся радиолярии, фораминиферы и динофлагелляты, книдарии, ракообразные, хорды и моллюски.

радиолярии

Радиолярии – это мелкие простейшие виды, которые характеризуются образованием минеральных скелетов из кремнезема. Остатки этих организмов можно найти на дне океанов, составляющих большую часть осадка.

фораминифер

Foraminiferans – это тип амебоидного протеста, который демонстрирует внешнюю оболочку и эктоплазму, используемые для получения пищи. Хотя оболочка обычно состоит из карбоната кальция, раковины некоторых видов содержат другие минералы. Эти зоопланктон может быть найден в отложениях или дрейфующих вокруг верхних поверхностных вод.

Динофлагеллят

Динофлагелляты считаются миксотрофными, то есть они могут быть как фотосинтетическими, так и глотать другие виды. Этот тип зоопланктона чрезвычайно мал и представляет значительную часть морских эукариот и важен для здоровья коралловых рифов.

Стрекающие

Cnidarians являются морскими видами, которые характеризуются специализированными клетками, называемыми «cnidocytes», которые используются для поимки их добычи. У них есть тела, состоящие из желеобразного вещества, называемого мезоглея, рта и щупалец, которые содержат циноциты (например, медузы).

Ракообразные

Ракообразные являются типом членистоногие который состоит из крабов, криля, креветок и ракушек. Ракообразные различаются по размеру и составляют значительную часть пищевой цепи. В частности, криль и веслоногие ракообразные являются важными видами зоопланктона.

Хордовые

Хордовые – это животные, у которых есть анохорда, хорда из норального нерва, эндостиль, постанальный хвост и прорези глотки. Это очень разнообразное семейство, в которое входят морские звезды, скальпы и многие другие виды.

Моллюски

Моллюски представляют собой очень разнообразную группу организмов, в которую входят виды кальмаров, а также морские слизни и морские улитки. Моллюски составляют большую часть всей морской жизни.

Что ест зоопланктон?

Зоопланктон потребляет разнообразные бактериопланктоны, фитопланктон и даже другие виды зоопланктона. Поскольку такие организмы обитают на поверхности водоемов, зоопланктон также обычно встречается в верхних водах.

Примеры зоопланктона

криль

Криль (показан ниже) – это вид ракообразных, обитающих в океанах по всему миру. Криль потребляет фитопланктон и другие виды зоопланктона. Криль потребляется более крупными морскими животными, что делает их значительным вкладом в низшую пищевую цепь в морской среде. Как таковой, криль чрезвычайно популярен и является основным диетическим компонентом нескольких крупных морских видов, таких как киты и тюлени. Ночью криль обитает на поверхности и днем погружается в более глубокие воды.

медуза

Медузы (показанные ниже) представляют собой тип птиц, описанный выше, и обитают в морской среде; некоторые обитают у поверхности, в то время как некоторые виды можно найти в более глубоких водах. Медузы чаще всего встречаются в прибрежных районах по всему миру.

Угорь

Угри угря (на фото ниже) – крупные организмы, встречающиеся как в Европе, так и в прибрежных водах Северной Америки. Как правило, они находятся близко к осадку и охотятся на ракообразных и мелких рыб.

Сегментированный червь

Сегментированные черви включают пиявок (показаны ниже) и другие формы кольчатых червей. Морские виды чаще всего встречаются в коралловых рифах и зонах приливов, заимствуя в осадке. Этот тип зоопланктона важен, так как его способность заимствовать кислород насыщает осадок, тем самым способствуя росту аэробных видов бактерий и других животных.

викторина

1. Что из нижеперечисленного НЕ является примером типа зоопланктона?A. крильB. медузаC. пиявкаD. КальмарE. Ни один из вышеперечисленных

Ответ на вопрос № 1

Е верно. Все эти организмы являются зоопланктоном, образуя нижние составляющие пищевой цепи в водной среде.

2. Что из перечисленного НЕ является пищей для зоопланктона?A. Другие виды зоопланктона.B. фитопланктонC. Водные млекопитающиеD. Ни один из вышеперечисленных. Зоопланктон является фотосинтезирующим видом и не требует дополнительного питания.

Ответ на вопрос № 2

С верно. Зоопланктон находится на нижнем конце пищевой цепи и в основном питается фитопланктоном и более мелкими видами зоопланктона. Водные млекопитающие обычно являются крупными хищниками в водной среде и потребляют виды зоопланктона.

Ссылки

- Дос Сантос Севериано и соавт. (2018). Влияние увеличения биомассы зоопланктона на фитопланктон и цианотоксины: исследование тропического мезокосма. вредный морские водоросли, 71: 10-18.

- Weisse, T. (2017). Функциональное разнообразие водных инфузорий. Eur J Protistol. 61 (Pt B): 331-358.