Вопросы к экзамену по дисциплине «Зоология беспозвоночных»

1. Краткая история зоологии. Принципы зоологической систематики. Бинарная номенклатура видов.

Начало

зоологической науке положил Аристотель

(IV ст. до н.э.). В своих трудах он описал

подробно 452 вида, которые населяли

землю в античные времена. Он развивал

учение о взаимосвязи частей

организма, изучая строение тела. В

77 году Плинием Старшим издан труд

«Естественная история», в котором даны

описания всех известных человечеству

животных.

Господство

религии тормозило научное развитие,

поэтому это было время застоя. Зоологическими

исследованиями практически никто не

занимался. В эпоху Возрождения (XV-XVI

столетия) все изменилось: это был период

накопления знаний. Сведения о не

известных европейцам существах привозили

путешественники (Колумб, Марко Поло).

Изучалось распространение зверей по

земному шару.

Швейцарец

Геспер во второй половине XVI столетия

опубликовал многотомную энциклопедию

«История животных».

В XVII столетии

Антоний ван Левенгук изобрел микроскоп,

благодаря которому удалось увидеть

одноклеточные особи. Этим ученым

исследованы и описаны эритроциты,

мышечные ткани, открыты инфузории.

Итальянский

биолог Мальпиги подробно рассмотрел

органы выделения, покровные ткани,

капилляры и кровеносные сосуды.

Карлом

Линнеем создана работа «Система

природы», которая стала основополагающей

для современной классификации животных.

Начала развиваться палеонтология. Ж.

Кювье был разработан корреляционный

принцип. Все органы и части тела

взаимосвязаны, при изменении одного

изменяется другой. Петр I занимался

коллекционированием животных.

Ч.

Дарвиным построена эволюционная

теория. В соответствии с этой идеей,

процесс развития происходил постепенно,

от элементарных одноклеточных к сложным

высокоорганизованным организмам.

Эволюционная теория утвердилась как

база всей зоологической науки. Французом

Ламарком детально рассмотрены

беспозвоночные, развивалась систематика.

В труде «Философия зоологии» он

популяризировал идею преображения

организмов под влиянием внутренних и

внешних процессов. Шванн и

Шлейден разработали клеточную

теорию. Геккель заложил базу

филогенетической зоологии. Профессор

К. Рулье утверждал, что изменение

окружающей обстановки приводит к

преобразованию животных. Выступал

против метафизических воззрений.

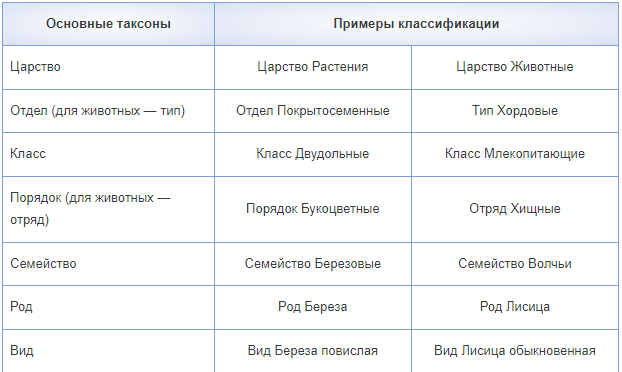

Принципы

систематики. В

основе классификации организмов лежат

два главных принципа: иерархичности

(соподчиненности) и бинарной номенклатуры.

Они были введены еще К. Линнеем и

остаются актуальными по сей день.

Классифицируя

организмы, ученые распределяют их по

группам. Такие группы называются систематическими

(таксономическими) единицами или таксонами.

Принцип иерархичности заключается

в том, что систематические единицы

последовательно «подчиняются» друг

другу, т. е. крупные таксоны делятся

на более мелкие, те в свою очередь на

еще более мелкие и т. д. Выделяют

семь основных систематических единиц,

наименьшей из которых является вид.

Родственные виды объединяют в роды.

Так, например, на территории нашей страны

обитают три вида рода Жаба. Близкие роды

объединяют в семейства,

семейства — в порядки,

порядки — в классы,

классы — в отделы,

а отделы — в царства.

Важно отметить, что для классификации

животных традиционно вместо

таксона порядок используется отряд,

а вместо отдела —

тип.

Любой организм независимо от того,

существует он ныне либо существовал в

прошлом, должен последовательно

принадлежать ко всем семи основным

систематическим единицам.

Биномина́льная, или бина́рная, или биномиа́льная

номенклату́ра — принятый в биологической

систематике способ обозначения видов при

помощи двухсловного названия (биномена)

на латыни,

состоящего из сочетания двух названий

(имён): имени рода и

имени вида (согласно терминологии,

принятой в зоологической

номенклатуре) или имени рода и видового

эпитета (согласно ботанической

терминологии).

Имя

рода всегда пишется с большой

буквы, имя вида (видовой

эпитет) — всегда с маленькой

(даже если происходит от имени

собственного). В тексте биномен, как

правило, пишется курсивом. Имя вида

(видовой эпитет) не следует приводить

отдельно от имени рода, поскольку без

имени рода оно лишено смысла. В некоторых

случаях допускается сокращение имени

рода до одной буквы или стандартного

сокращения. Преобразование

номенклатуры было одним из важнейших

предложений Карла

Линнея.

Линней полагал, что необходимо сделать

имена родов однословными, избавившись

от устойчивых словосочетаний вроде Bursa

pastoris (пастушья

сумка)

или Dens

leonis (Leontodon, кульбаба),

а составление многословных видовых

отличий («дифференций», лат. differentiae

specificae) —

подчинить строгим правилам. Согласно

взглядам Линнея, в видовых отличиях не

следует использовать ничего, что нельзя

было бы увидеть на самом растении (место

произрастания, имя ботаника, впервые

нашедшего его, сопоставления с другими

растениями). Они должны касаться только

строения растений, описанного при помощи

стандартизованной терминологии (её

подробному изложению посвящена

значительная часть сочинения «Философия

ботаники»).

Длина видового отличия не должна была,

по подсчётам Линнея, превышать двенадцати

слов (шести существительных для

основных частей растения и

шести прилагательных,

их характеризующих). В некоторых случаях

видовое отличие могло состоять и из

одного прилагательного, если оно

характеризовало всё растение в целом.

Соседние файлы в предмете Биология

- #

- #

- #

- #

- #

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ЗООЛОГИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

- 1. Предмет и задачи зоологии. Зоология в системе биологических наук. Значение зоологии для хозяйственной деятельности человека.

2. Основные этапы развития зоологии. Направления развития зоологии в России и Беларуси.

3. Основные принципы классификации животных, понятие о естественной системе. Главнейшие систематические категории: вид, род, семейство, отряд, класс, тип.

4. Царство Протисты – Protista. Строение тела протист как одноклеточных организмов.

5. Тип Ризоподы – Rhizopoda. Класс – Lobosea.Общая характеристика класса.

6. Подкласс раковинные амебы. Особенности строения. Распространение.

7. Тип – Foraminifera. Строение тела. Особенности псевдоподий. Строение раковины. Бесполое и половое размножение. Чередование поколений. Роль фораминифер в образовании известняков. Практическое значение для геологической разведки.

8. Тип – Actinopoda. Особенности строения цитоплазмы и псевдоподий. Внутриклеточный скелет. Размножение. Распространение. Образование жгутиков у расселяющихся особей. Деление типа на классы.

9. Тип – Chlorophyta. Фотосинтезирующие жгутиковые. Отряды вольвоксов. Особенности строения и специфика организации. Размножение.

10. Тип – Euglenozoa. Особенности строения и специфика организации. Различные типы питания и связанные с эти отличия в строении органелл. Размножение эвгленовых.

11. Тип – Kinetoplastida. Особенности строения. Паразитические кинетопластиды. Патогенное значение трихомонад. Трипаносомы — типы размножения, циклы развития. Понятие о трансмиссивных и очаговых болезнях.

12. Тип – Polymastigota. Особенности строения. Гетеротрофный тип питания. Патогенное значение трихомонад и лямблий. Деление типа на классы и отряды.

13. Тип Опалиновые – Opalinata. Особенности строения опалиновых. Жизненный цикл. Особенности полового процесса.

14. Тип Переднекомплексные – Apicomplexa. Особенности строения переднего конца тела. Комплекс органелл: коноид, роптрии, микротрубочки и их функции.

15. Подтип Споровики – Sporozoa. Класс грегарины. Строение, распространение и цикл развития. Значение образования спор.

16. Класс кокцидии. Особенности строения в связи с внутриклеточным паразитизмом. Цикл развития кокцидий и способ заражения животных. Кокцидиозы кроликов и птиц. Меры борьбы с ними.

17. Отряд гемоспоридии. Малярийные плазмодии. Их жизненный цикл. Отсутствие образования спор в связи с трансмиссивным характером заболеваний. Борьба с малярией и ее переносчиками.

18. Тип Книдоспоридии – Cnidosporidia. Особенности строения Книдоспоридий. Особенности жизненного цикла.

19. Тип Микроспоридии – Microsporidia. Особенности организации. Нозематозы пчел и тутового шелкопряда. Борьба с ними.

20. Тип Ресничные – Ciliophora. Общая характеристика ресничных как наиболее дифференцированных и высокоорганизованных простейших. Ресничный аппарат и другие органеллы. Единство структуры ресничек и жгутиков. Ядерный аппарат.

21. Класс Ресничные инфузории – Ciliata. Строение и жизненные функции инфузорий на примере инфузории–туфельки. Размножение инфузорий. Конъюгация. Физиологическое значение конъюгации. Значение полового процесса.

22. Класс Сосущие инфузории – Suctoria. Отличие от ресничных, связанное с особым способом питания. Их сходство с ресничными по дифференцировке ядерного аппарата, конъюгации, а также по наличию ресничек на ранних стадиях.

23. Общие признаки многоклеточных: основные этапы эмбрионального развития, типы симметрии. Учение о зародышевых листках. Общее понятие о тканях.

24. Тип Пластинчатые – Placozoa. Общая характеристика.

25. Гипотезы происхождения многоклеточности.

26. Подцарство Паразои – Parazoa. Тип Губки – Porifera. Организация губок, как представителей самостоятельной ветви примитивных многоклеточных.

27. Деление типа Губки на классы и отряды. Промысловое значение губок. Филогения.

28. Тип Стрекающие – Cnidaria (= Coelenterata). Радиальный план строения тела в связи с их биологией. Двуслойность стрекающих.

29. Тип Стрекающие – Cnidaria (= Coelenterata). Полип и медуза; метагенез. Особенности организации.

30. Класс Гидрозои – Hydrozoa. Особенности строения. Пресноводная гидра и особенности ее развития.

31. Класс Гидрозои – Hydrozoa. Строение колонии и цикл развития морских гидроидных полипов.

32. Класс Сцифоидные медузы – Scyphozoa. Отличия сцифоидных медуз от гидроидных. Размножение сцифомедуз. Распространение и значение сцифоидных медуз.

33. Основные отряды Сцифоидных, ядовитые медузы и их распространение. Класс Кубомедузы, особенности организации и биологии.

34. Подкласс Сифонофоры — полиморфизм колоний, практическое значение.

35. Класс Коралловые полипы – Anthozoa. Особенности строения и жизненных циклов коралловых полипов. Скелет кораллов. Коралловые рифы. Симбиотические взаимоотношения коралловых полипов с автотрофами. Хозяйственное значение некоторых видов кораллов.

36. Тип Гребневики – Ctenophora . Особенности строения и характер симметрии. Размножение и особенности развития. Образ жизни гребневиков. Классификация гребневиков.

37. Раздел Двусторонне-симметричные. Основные черты организации. Формирование трехслойности. Способы движения.

38. Тип Плоские черви – Plathelminthes. Основные черты организации Плоских червей как двустороннесимметричных трехслойных животных.

39. Класс Ресничные черви – Turbellaria. Общая характеристика.

40. Строение половой системы, размножение и развитие турбеллярий, личиночные формы.

41. Деление Класс Ресничные черви – Turbellaria на отряды, биология.

42. Класс Сосальщики – Trematoda. Адаптации к паразитизму. Покровы, органы прикрепления.

43. Класс Сосальщики – Trematoda. Особенности строения систем органов.

44. Класс Сосальщики – Trematoda. Размножение и развитие. Гетерогония у сосальщиков. Деление класса на отряды.

45. Класс Моногенеи – Monogenoidea. Основные признаки класса. Адаптации к эктопаразитизму. Строение органов прикрепления. Биология и циклы развития. Деление класса на отряды. Практическое значение моногеней.

46. Класс Ленточные черви – Cestoda. Общая характеристика.

47. Класс Ленточные черви – Cestoda. Черты упрощения организации как следствие паразитизма.

48. Половая система и ее особенности у ленточных. Размножение и жизненные циклы

49. Цестоды — важнейшие паразиты человека и домашних животных, меры профилактики и борьбы с ними.

50. Тип Брюхоресничные черви – Gastrotricha. Особенности строения как адаптации к водному образу жизни. Ресничный аппарат и его развитие. Размножение и жизненный цикл.

51. Тип Нематоды – Nematoda. Общая характеристика.

52. Деление типа Нематоды – Nematoda на классы. Свободноживущие нематоды: разнообразие и значение почвенных и водных нематод. Паразитические нематоды: различная степень приспособленности к паразитизму.

53. Профилактика заражения гельминтами. Фитопатогенные нематоды и повреждение ими культурных растений.

54. Тип Волосатики – Nematomorpha. Основные и специфические признаки класса. Характеристика внешнего и внутреннего строения. Особенности размножения и жизненного цикла.

55. Тип Коловратки – Rotifera (=Rotatoria). Основные и специфические признаки класса.

56. Тип Кольчатые черви – Annelida. Основные и специфические признаки типа. Сегментация, деление тела на отделы.

57. Тип Кольчатые черви – Annelida. Полость тела, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, нервная и половая системы. Размножение и развитие.

58. Класс Многощетинковые кольчецы. Общая характеристика, строение и функции параподий, внутреннее строение.

59. Способы размножения; эмбриональное развитие полихет. Трохофора, метатрохофора.

60. Подтип Поясковые черви – Clitellata . Особенности организации Поясковых кольчецов как пресноводных и наземных обитателей. Строение и функции пояска. Строение половой системы и гермафродитизм.

61. Класс Малощетинковые черви – Oligochaeta. Внешнее и внутреннее строение Олигохет на примере дождевого червя.

62. Роль дождевых червей в почвообразовании. Разнообразие Олигохет. Деление класса на отряды.

63. Класс Пиявки – Hirudinea. Внешнее и внутреннее строение на примере медицинской пиявки.

64. Класс Пиявки – Hirudinea. Деление класса на отряды. Адаптации к эктопаразитизму, гематофагии и хищничеству. Применение пиявок в медицине.

65. Жизненный цикл Dіphyllobothrіum latum.

66. Жизненный цикл Fascіola hepatіca.

67. Жизненный цикл Schіstosoma haematobіum.

68. Жизненный цикл Dіcrocoelіum dendrіtіcum =D.lanceatum.

69. Жизненный цикл Taenіa solіum.

70. Жизненный цикл Taenіarhynchus sagіnatus.

71. Жизненный цикл Echіnococcus granulosus.

72. Жизненный цикл Dracunculus medіnensіs

73. Жизненный цикл Enterobіus vermіcularіs.

74. Жизненный цикл Ancylostoma duodenale.

75. Жизненный цикл Opіsthorchіs fіlenіus.

76. Жизненный цикл Trіchіnella spіralіs.

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму

)

Ваш е-мэйл

Заполните, если хотите получить ответ

Оцените наш проект

1

2

3

4

5

Подборка по базе: Практическое задание №2 Классификация систем.doc, ССС. Фармакология. Классификация. Препараты.docx, Практическое задание Общая психология.docx, сравн характеристика.docx, Курсовая Классификация затрат.docx, Практическое задание Общая психология.docx, Социально-пс ихологическая характеристика группы.pdf, 11Х — Классификация химических реакций в органической и неорган, Общая геолого-физическая характеристика Арланского нефтяного мес, Практическое задание Общая психология_Пронина В.А..docx

- Общая характеристика и классификация Простейших.

- Строение, размножение и образ жизни Саркодовых. Классификация.

- Строение, размножение и образ жизни Жгутиковых. Классификация.

- Цикл развития Кокцидий.

- Цикл развития Малярийного плазмодия. Борьба с малярией и ее переносчиками.

- Строение, размножение и образ жизни Инфузорий как наиболее высокоорганизованных Простейших.

- Размножение инфузорий.

- Значение Простейших в природе и жизни человека.

- Строение, размножение и образ жизни Губок.

- Общая характеристика и классификация Кишечнополостных.

- Гидроидные полипы строение, размножение и образ жизни.

- Строение, размножение и образ жизни сцифоидных медуз.

- Коралловые полипы, их строение, особенности симметрии и распространение.

- Строение, размножение и образ жизни Гребневиков.

- Общая характеристика и классификация Плоских червей.

- Характерные особенности ресничных червей.

- Строение, размножение и образ жизни дигенетических сосальщиков.

- Цикл развития печеночного сосальщика.

- Строение, размножение и образ жизни ленточных червей.

- Циклы развития различных представителей ленточных червей.

- Строение, размножение и образ жизни Нематод.

- Циклы развития аскариды и ришты.

- Общая характеристика и классификация Кольчатых червей.

- Строение, размножение и образ жизни многощетинковых червей.

- Строение, размножение и образ жизни малощетинковых червей.

- Особенности организации пиявок. Распространение и образ жизни.

- Общая характеристика и классификация типа Моллюски.

- Строение, размножение и образ жизни хитонов.

- Строение, размножение и образ жизни брюхоногих моллюсков.

- Строение и образ жизни двустворчатых моллюсков.

- Характерные черты строения головоногих моллюсков.

- Сравнительная характеристика брюхоногих и двустворчатых моллюсков.

- Общая характеристика и классификация Членистоногих.

- Строение, размножение и образ жизни ракообразных.

- Классификация ракообразных. Характеристика отрядов.

- Строение, размножение и образ жизни паукообразных.

- Классификация паукообразных, характеристика отрядов.

- Особенности организации многоножек.

- Внешнее строение насекомых.

- Типы ротовых аппаратов насекомых

- Строение и типы конечностей насекомых.

- Внутреннее строение насекомых.

- Размножение и развитие насекомых

- Типы личинок и куколок насекомых с полным превращением.

- Нервная система и органы чувств насекомых.

- Характеристика отрядов насекомых с неполным превращением. Представители.

- Характеристика отрядов насекомых с полным превращением. Представители.

- Значение насекомых в природе и в жизни человека

- Методы борьбы с вредными насекомыми.

- Общая характеристика и классификация Иглокожих.

1. Общая характеристика и классификация Простейших.

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы) и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи, запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления. В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки. Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении, от химического вещества).

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью фагоцитоза — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза — захват и транспортировка жидкости.

Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.