1

H

1,008

1s1

2,2

Бесцветный газ

t°пл=-259°C

t°кип=-253°C

2

He

4,0026

1s2

Бесцветный газ

t°кип=-269°C

3

Li

6,941

2s1

0,99

Мягкий серебристо-белый металл

t°пл=180°C

t°кип=1317°C

4

Be

9,0122

2s2

1,57

Светло-серый металл

t°пл=1278°C

t°кип=2970°C

5

B

10,811

2s2 2p1

2,04

Темно-коричневое аморфное вещество

t°пл=2300°C

t°кип=2550°C

6

C

12,011

2s2 2p2

2,55

Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал

t°пл=3550°C

t°кип=4830°C

7

N

14,007

2s2 2p3

3,04

Бесцветный газ

t°пл=-210°C

t°кип=-196°C

8

O

15,999

2s2 2p4

3,44

Бесцветный газ

t°пл=-218°C

t°кип=-183°C

9

F

18,998

2s2 2p5

4,0

Бледно-желтый газ

t°пл=-220°C

t°кип=-188°C

10

Ne

20,180

2s2 2p6

Бесцветный газ

t°пл=-249°C

t°кип=-246°C

11

Na

22,990

3s1

0,93

Мягкий серебристо-белый металл

t°пл=98°C

t°кип=892°C

12

Mg

24,305

3s2

1,31

Серебристо-белый металл

t°пл=649°C

t°кип=1107°C

13

Al

26,982

3s2 3p1

1,61

Серебристо-белый металл

t°пл=660°C

t°кип=2467°C

14

Si

28,086

3s2 3p2

1,9

Коричневый порошок / минерал

t°пл=1410°C

t°кип=2355°C

15

P

30,974

3s2 3p3

2,2

Белый минерал / красный порошок

t°пл=44°C

t°кип=280°C

16

S

32,065

3s2 3p4

2,58

Светло-желтый порошок

t°пл=113°C

t°кип=445°C

17

Cl

35,453

3s2 3p5

3,16

Желтовато-зеленый газ

t°пл=-101°C

t°кип=-35°C

18

Ar

39,948

3s2 3p6

Бесцветный газ

t°пл=-189°C

t°кип=-186°C

19

K

39,098

4s1

0,82

Мягкий серебристо-белый металл

t°пл=64°C

t°кип=774°C

20

Ca

40,078

4s2

1,0

Серебристо-белый металл

t°пл=839°C

t°кип=1487°C

21

Sc

44,956

3d1 4s2

1,36

Серебристый металл с желтым отливом

t°пл=1539°C

t°кип=2832°C

22

Ti

47,867

3d2 4s2

1,54

Серебристо-белый металл

t°пл=1660°C

t°кип=3260°C

23

V

50,942

3d3 4s2

1,63

Серебристо-белый металл

t°пл=1890°C

t°кип=3380°C

24

Cr

51,996

3d5 4s1

1,66

Голубовато-белый металл

t°пл=1857°C

t°кип=2482°C

25

Mn

54,938

3d5 4s2

1,55

Хрупкий серебристо-белый металл

t°пл=1244°C

t°кип=2097°C

26

Fe

55,845

3d6 4s2

1,83

Серебристо-белый металл

t°пл=1535°C

t°кип=2750°C

27

Co

58,933

3d7 4s2

1,88

Серебристо-белый металл

t°пл=1495°C

t°кип=2870°C

28

Ni

58,693

3d8 4s2

1,91

Серебристо-белый металл

t°пл=1453°C

t°кип=2732°C

29

Cu

63,546

3d10 4s1

1,9

Золотисто-розовый металл

t°пл=1084°C

t°кип=2595°C

30

Zn

65,409

3d10 4s2

1,65

Голубовато-белый металл

t°пл=420°C

t°кип=907°C

31

Ga

69,723

4s2 4p1

1,81

Белый металл с голубоватым оттенком

t°пл=30°C

t°кип=2403°C

32

Ge

72,64

4s2 4p2

2,0

Светло-серый полуметалл

t°пл=937°C

t°кип=2830°C

33

As

74,922

4s2 4p3

2,18

Зеленоватый полуметалл

t°субл=613°C

(сублимация)

34

Se

78,96

4s2 4p4

2,55

Хрупкий черный минерал

t°пл=217°C

t°кип=685°C

35

Br

79,904

4s2 4p5

2,96

Красно-бурая едкая жидкость

t°пл=-7°C

t°кип=59°C

36

Kr

83,798

4s2 4p6

3,0

Бесцветный газ

t°пл=-157°C

t°кип=-152°C

37

Rb

85,468

5s1

0,82

Серебристо-белый металл

t°пл=39°C

t°кип=688°C

38

Sr

87,62

5s2

0,95

Серебристо-белый металл

t°пл=769°C

t°кип=1384°C

39

Y

88,906

4d1 5s2

1,22

Серебристо-белый металл

t°пл=1523°C

t°кип=3337°C

40

Zr

91,224

4d2 5s2

1,33

Серебристо-белый металл

t°пл=1852°C

t°кип=4377°C

41

Nb

92,906

4d4 5s1

1,6

Блестящий серебристый металл

t°пл=2468°C

t°кип=4927°C

42

Mo

95,94

4d5 5s1

2,16

Блестящий серебристый металл

t°пл=2617°C

t°кип=5560°C

43

Tc

98,906

4d6 5s1

1,9

Синтетический радиоактивный металл

t°пл=2172°C

t°кип=5030°C

44

Ru

101,07

4d7 5s1

2,2

Серебристо-белый металл

t°пл=2310°C

t°кип=3900°C

45

Rh

102,91

4d8 5s1

2,28

Серебристо-белый металл

t°пл=1966°C

t°кип=3727°C

46

Pd

106,42

4d10

2,2

Мягкий серебристо-белый металл

t°пл=1552°C

t°кип=3140°C

47

Ag

107,87

4d10 5s1

1,93

Серебристо-белый металл

t°пл=962°C

t°кип=2212°C

48

Cd

112,41

4d10 5s2

1,69

Серебристо-серый металл

t°пл=321°C

t°кип=765°C

49

In

114,82

5s2 5p1

1,78

Мягкий серебристо-белый металл

t°пл=156°C

t°кип=2080°C

50

Sn

118,71

5s2 5p2

1,96

Мягкий серебристо-белый металл

t°пл=232°C

t°кип=2270°C

51

Sb

121,76

5s2 5p3

2,05

Серебристо-белый полуметалл

t°пл=631°C

t°кип=1750°C

52

Te

127,60

5s2 5p4

2,1

Серебристый блестящий полуметалл

t°пл=450°C

t°кип=990°C

53

I

126,90

5s2 5p5

2,66

Черно-серые кристаллы

t°пл=114°C

t°кип=184°C

54

Xe

131,29

5s2 5p6

2,6

Бесцветный газ

t°пл=-112°C

t°кип=-107°C

55

Cs

132,91

6s1

0,79

Мягкий серебристо-желтый металл

t°пл=28°C

t°кип=690°C

56

Ba

137,33

6s2

0,89

Серебристо-белый металл

t°пл=725°C

t°кип=1640°C

57

La

138,91

5d1 6s2

1,1

Серебристый металл

t°пл=920°C

t°кип=3454°C

58

Ce

140,12

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=798°C

t°кип=3257°C

59

Pr

140,91

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=931°C

t°кип=3212°C

60

Nd

144,24

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1010°C

t°кип=3127°C

61

Pm

146,92

f-элемент

Светло-серый радиоактивный металл

t°пл=1080°C

t°кип=2730°C

62

Sm

150,36

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1072°C

t°кип=1778°C

63

Eu

151,96

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=822°C

t°кип=1597°C

64

Gd

157,25

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1311°C

t°кип=3233°C

65

Tb

158,93

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1360°C

t°кип=3041°C

66

Dy

162,50

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1409°C

t°кип=2335°C

67

Ho

164,93

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1470°C

t°кип=2720°C

68

Er

167,26

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1522°C

t°кип=2510°C

69

Tm

168,93

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1545°C

t°кип=1727°C

70

Yb

173,04

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=824°C

t°кип=1193°C

71

Lu

174,96

f-элемент

Серебристый металл

t°пл=1656°C

t°кип=3315°C

72

Hf

178,49

5d2 6s2

Серебристый металл

t°пл=2150°C

t°кип=5400°C

73

Ta

180,95

5d3 6s2

Серый металл

t°пл=2996°C

t°кип=5425°C

74

W

183,84

5d4 6s2

2,36

Серый металл

t°пл=3407°C

t°кип=5927°C

75

Re

186,21

5d5 6s2

Серебристо-белый металл

t°пл=3180°C

t°кип=5873°C

76

Os

190,23

5d6 6s2

Серебристый металл с голубоватым оттенком

t°пл=3045°C

t°кип=5027°C

77

Ir

192,22

5d7 6s2

Серебристый металл

t°пл=2410°C

t°кип=4130°C

78

Pt

195,08

5d9 6s1

2,28

Мягкий серебристо-белый металл

t°пл=1772°C

t°кип=3827°C

79

Au

196,97

5d10 6s1

2,54

Мягкий блестящий желтый металл

t°пл=1064°C

t°кип=2940°C

80

Hg

200,59

5d10 6s2

2,0

Жидкий серебристо-белый металл

t°пл=-39°C

t°кип=357°C

81

Tl

204,38

6s2 6p1

Серебристый металл

t°пл=304°C

t°кип=1457°C

82

Pb

207,2

6s2 6p2

2,33

Серый металл с синеватым оттенком

t°пл=328°C

t°кип=1740°C

83

Bi

208,98

6s2 6p3

Блестящий серебристый металл

t°пл=271°C

t°кип=1560°C

84

Po

208,98

6s2 6p4

Мягкий серебристо-белый металл

t°пл=254°C

t°кип=962°C

85

At

209,98

6s2 6p5

2,2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

t°пл=302°C

t°кип=337°C

86

Rn

222,02

6s2 6p6

2,2

Радиоактивный газ

t°пл=-71°C

t°кип=-62°C

87

Fr

223,02

7s1

0,7

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

t°пл=27°C

t°кип=677°C

88

Ra

226,03

7s2

0,9

Серебристо-белый радиоактивный металл

t°пл=700°C

t°кип=1140°C

89

Ac

227,03

6d1 7s2

1,1

Серебристо-белый радиоактивный металл

t°пл=1047°C

t°кип=3197°C

90

Th

232,04

f-элемент

Серый мягкий металл

91

Pa

231,04

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

92

U

238,03

f-элемент

1,38

Серебристо-белый металл

t°пл=1132°C

t°кип=3818°C

93

Np

237,05

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

94

Pu

244,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

95

Am

243,06

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

96

Cm

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

97

Bk

247,07

f-элемент

Серебристо-белый радиоактивный металл

98

Cf

251,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

99

Es

252,08

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

100

Fm

257,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

101

Md

258,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

102

No

259,10

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

103

Lr

266

f-элемент

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

104

Rf

267

6d2 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

105

Db

268

6d3 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

106

Sg

269

6d4 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

107

Bh

270

6d5 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

108

Hs

277

6d6 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

109

Mt

278

6d7 7s2

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

110

Ds

281

6d9 7s1

Нестабильный элемент, отсутствует в природе

Металлы

Неметаллы

Щелочные

Щелоч-зем

Благородные

Галогены

Халькогены

Полуметаллы

s-элементы

p-элементы

d-элементы

f-элементы

Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.

Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.

| Золото | |

|---|---|

| Атомный номер | 79 |

| Внешний вид простого вещества |

Мягкий ковкий жёлтый металл

|

| Свойства атома | |

|

Атомная масса (молярная масса) |

196,96654 а. е. м. (г/моль) |

| Радиус атома | 146 пм |

|

Энергия ионизации (первый электрон) |

889,3 (9,22) кДж/моль (эВ) |

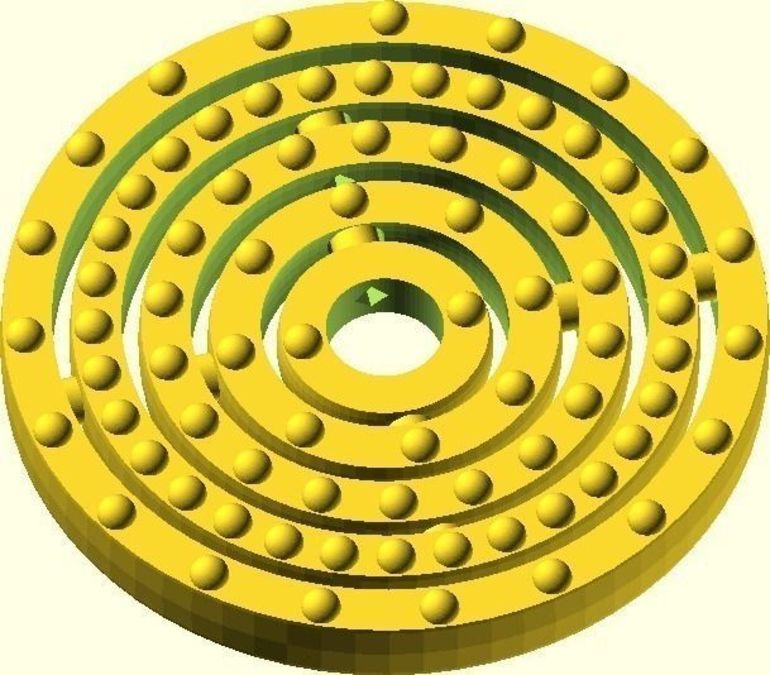

| Электронная конфигурация | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |

| Химические свойства | |

| Ковалентный радиус | 134 пм |

| Радиус иона | (+3e) 85 (+1e) 137 пм |

|

Электроотрицательность (по Полингу) |

2,54 |

| Электродный потенциал |

Au←Au-3 1,50 В Au←Au+ 1,70В |

| Степени окисления | -3, 1 |

| Термодинамические свойства простого вещества | |

| Плотность | 19,3 г/см³ |

| Молярная теплоёмкость | 25,39[1] Дж/(K·моль) |

| Теплопроводность | 318 Вт/(м·K) |

| Температура плавления | 1337,58 K |

| Теплота плавления | 12,68 кДж/моль |

| Температура кипения | 3080 K |

| Теплота испарения | ~340 кДж/моль |

| Молярный объём | 10,2 см³/моль |

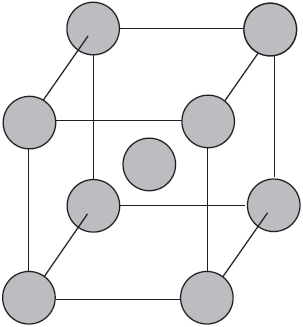

| Кристаллическая решётка простого вещества | |

| Структура решётки |

кубическая гранецентрированая |

| Параметры решётки | 4,080 Å |

| Отношение c/a | n/a |

| Температура Дебая | 170,00 K |

| Au | 79 |

| 196,96654 | |

| [Xe]4f145d106s1 | |

| Золото |

Золото — элемент побочной подгруппы первой группы, шестого периода периодической системы химических элементов, с атомным номером 79. Обозначается символом Au (лат. Aurum). Простое вещество золото (CAS-номер: 7440-57-5) — благородный металл жёлтого цвета.

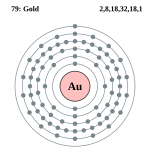

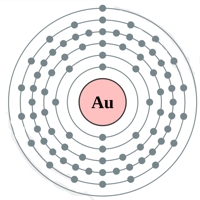

Схема атома золота

Праславянское *zolto (русск. золото, укр. золото, ст.-слав. злато, польск. złoto) родственно лит. geltonas «жёлтый», латыш. zelts «золото, золотой»; с другим вокализмом: готск. gulþ, нем. Gold, англ. gold; далее санскр. hiraṇyam, авест. zaranya «золото», также санскр. hari «жёлтый, золотистый, зеленоватый», от праиндоевропейского корня *ǵʰel- «жёлтый, зелёный, яркий». Отсюда же названия цветов: жёлтый, зелёный.

Связь с корнем «солнце» (sol, др.-греч. ἥλιος) сомнительна.

Свойства золота

Физические свойства

Чистое золото — мягкий металл жёлтого цвета. Красноватый оттенок некоторым изделиям из золота, например, монетам, придают примеси других металлов, в частности меди. В тонких плёнках золото просвечивает зелёным. Золото обладает исключительно высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением. Золото — очень тяжёлый металл: шар из чистого золота диаметром 46 мм имеет массу 1 кг. Литровая бутыль, заполненная золотым песком, весит приблизительно16 кг.

Тяжесть золота — плюс для его добычи. Самые простые технологические процессы, такие, как, например, промывка на шлюзах, могут обеспечить весьма высокую степень извлечения золота из промываемой породы.

Золото очень ковко и тягуче. Из кусочка золота массой в один грамм можно вытянуть проволоку длиной в три километра или изготовить золотую фольгу в 500 раз тоньше человеческого волоса (0,0001 мм). Через такой листочек фольги луч света просвечивает зеленоватым цветом. Мягкость чистого золота настолько велика, что его можно царапать ногтем. Поэтому в ювелирных изделиях золото всегда сплавляется с медью или серебром. Состав таких сплавов выражается пробой, которая указывает число весовых частей золота в 1000 частей сплава(в российской практике). Проба химически чистого золота соответствует 999.9 пробе — его ещё называют «банковским» золотом, так как из такого золота изготавливают слитки.

Химические свойства

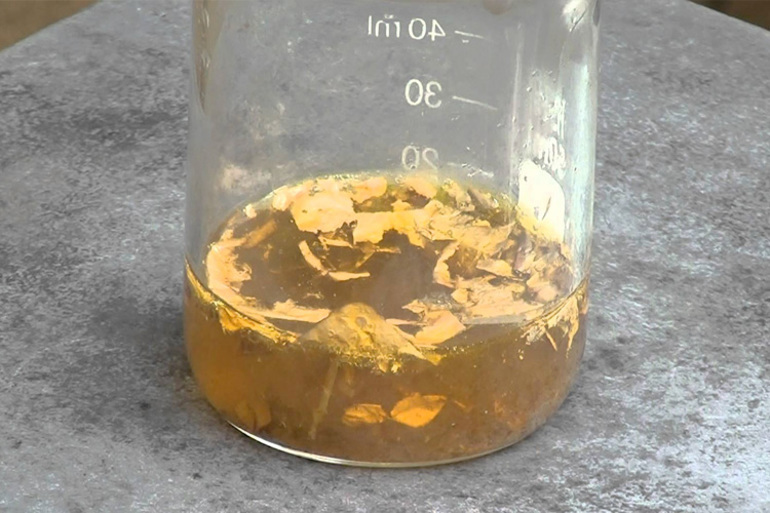

Золото — самый инертный металл, стоящий в ряду напряжений правее всех других металлов, при нормальных условиях оно не взаимодействует с большинством кислот и не образует оксидов, благодаря чему было отнесено к благородным металлам, в отличие от металлов обычных, легко разрушающихся под действием окружающей среды. Затем была открыта способность царской водки растворять золото, что поколебало уверенность в его инертности.

Наиболее устойчивая степень окисления золота в соединениях +3, в этой степени окисления оно легко образует с однозарядными анионами (F−, Cl−. CN−) устойчивые плоские квадратные комплексы [AuX4]−. Относительно устойчивы также соединения со степенью окисления +1, дающие линейные комплексы [AuX2]−. Долгое время считалось, что +3 — высшая из возможных степеней окисления золота, однако, используя дифторид криптона, удалось получить соединения Au+5 (фторид AuF5, соли комплекса [AuF6]−). Соединения золота(V) стабильны лишь со фтором и являются сильнейшими окислителями.

Степень окисления +2 для золота нехарактерна, в веществах, в которых она формально равна 2, половина золота, как правило, окислена до +1, а половина — до +3, например, правильной ионной формулой сульфата золота(II) AuSO4 будет не Au2+(SO4)2−, а Au1+Au3+(SO4)2−2. Недавно обнаружены комплексы в которых золото все-таки имеет степень окисления +2.

Из чистых кислот золото растворяется только в горячей концентрированной селеновой кислоте:

- 2Au + 6H2SeO4 = Au2(SeO4)3 + 3H2SeO3 + 3H2O

Золото сравнительно легко реагирует с кислородом и другими окислителями при участии комплексобразователей. Так, в водных растворах цианидов при доступе кислорода золото растворяется, образуя цианоаураты:

- 4Au + 8CN− + 2H2O + O2 → 4[Au(CN)2]− + 4 OH−

В случае реакции с хлором возможность комплексообразования также значительно облегчает ход реакции: если с сухим хлором золото реагирует при ~200 °C с образованием хлорида золота(III), то в концентрированном водном растворе соляной и азотной кислот (царская водка) золото растворяется с образованием хлораурат-иона уже при комнатной температуре:

- 2Au + 3Cl2 + 2Cl− → 2[AuCl4]−

Золото легко реагирует с жидким бромом и его растворами в воде и органических растворителях, давая трибромид AuBr3.

Со фтором золото реагирует в интервале температур 300−400°C, при более низких реакция не идёт, а при более высоких фториды золота разлагаются.

Золото также растворяется во ртути, фактически образуя легкоплавкий сплав (амальгаму).

Физиологическое воздействие

Некоторые соединения золота токсичны, накапливаются в почках, печени, селезёнке и гипоталамусе, что может привести к органическим заболеваниям и дерматитам, стоматитам, тромбоцитопении.

Геохимия золота

Содержание золота в земной коре очень низкое — 3 мкг/кг, но месторождения и участки, резко обогащённые металлом, весьма многочисленны. Золото содержится и в воде. 1 л и морской, и речной воды несёт примерно 4*10−9 г золота.

Для золота характерна самородная форма. Среди других его форм стоит отметить электрум, сплав золота с серебром, который обладает зеленоватым оттенком и относительно легко разрушается при переносе водой. В горных породах золото обычно рассеяно на атомарном уровне. В месторождениях оно зачастую заключено в сульфиды и арсениды.

Различаются первичные месторождения золота, россыпи, в которые оно попадает в результате разрушения рудных месторождений и месторождения с комплексными рудами, в которых золото извлекается в качестве попутного компонента.

Добыча золота

Люди добывают золото с незапамятных времён. С золотом человечество столкнулось уже в V тыс. до н. э. в эпоху неолита благодаря его распространению в самородном состоянии.

По предположению археологов, начало системной добычи было положено на Ближнем Востоке, откуда золотые украшения поставлялись, в частности, в Египет. Именно в Египте в гробнице королевы Зер и одной из королев Пу-аби Ур в Шумерской цивилизации были найдены первые золотые украшения, датируемые III тыс. до н. э.

В России принято считать началом золотодобычи 21 мая (1 июня) 1745 г., когда Ерофей Марков, нашедший золото на Урале, объявил о своем открытии в Канцелярии Главного правления заводов в Екатеринбурге.

За всю историю человечеством добыто около 140 тыс. т золота.

В 2007 году добыли 2 380 т золота, а в 2008 — 2 330 т. Лидерами добычи стали: Китай (добыл в 2007 году 275 т, а в 2008 г. — 295 т), ЮАР (252/250), США (238/230), Австралия (246/225), Перу (170/175), Россия (157/165), Канада (101/100), Индонезия (118/90), Узбекистан (85/85), Гана (84/84), Папуа — Новая Гвинея (65/65), Чили (42/42), Мексика (39/41), Бразилия (40/40).

В России существует около 16 золотодобывающих компаний. Лидером добычи золота в России является компания Полюс Золото на которую приходится около 20 % рынка. Наибольшее количество золота добывается в Чукотском АО, Красноярском крае и Амурской области. [3]

Разведанные мировые запасы золота оцениваются в 100 тыс. т.

Получение

Золотой самородок

Для получения золота используются его основные физические и химические свойства: присутствие в природе в самородном состоянии, способность реагировать лишь с немногими веществами (ртуть, цианиды). C развитием современных технологий более популярными становятся химические способы.

Промывка

Метод промывки основан на высокой плотности золота, благодаря которой в потоке воды, минералы с плотностью меньше золота (а это почти все минералы земной коры) смываются и металл концентрируется в тяжёлой фракции, песка состоящего из минералов повышенной плотности, который называется шлихом. Этот процесс называется отмывкой шлиха или шлихованием. В небольших объёмах её можно проводить вручную, при помощи промывочного лотка. Этот способ используется с древнейших времён, и до сих пор для отработки маленьких россыпных месторождений старателями, но основное его применение — поиск месторождений золота, алмазов и других ценных металлов.

Промывка используется для разработки крупных россыпных месторождений, но при этом применяются специальные технические устройства: драги и промывочные устройства. Полученные шлихи, кроме золота, содержат множество других плотных минералов и металл из них извлекается, например, путём амальгамации.

Методом промывки разрабатываются все россыпные месторождения золота, ограничено он применяется на коренных месторождениях. Для этого породу дробят и затем подвергают промывке. Этот метод не может быть применён на месторождениях с рассеянным золотом, где оно так распылено в породе, что после дробления не обособляется в отдельные зёрна и смывается при промывке вместе с другими минералами. К сожалению, при промывке теряется не только мелкое золото, которое легко смывается с промывочной колоды, но и крупные самородки, гидравлическая крупность которых не позволяет им спокойно оседать в ячейках коврика. Поэтому на драгах и на промприборах обязательно следят за крупными катящимися обломками — это вполне могут оказаться самородки!

Этот метод добычи золота исторически был первым, и он очень дёшев, потому что не требует строительства дорогих заводов, и в случае речных отложений не нужно дробить породу. Экономически рентабельна отработка россыпей с содержанием золота более 0,1 г на 1 кубический метр рыхлой породы (песков, суглинков и т. д.).

Амальгамация

Метод амальгамации основан на способности ртути образовывать сплавы — амальгамы с различными металлами, в том числе и с золотом. В этом методе увлажнённая дроблёная порода смешивалась со ртутью и подвергалась дополнительному измельчению в мельницах — бегунных чашах. Амальгаму золота (и сопутствующих металлов) извлекали из получившегося шлама промывкой, после чего ртуть отгонялась из собранной амальгамы и использовалась повторно. Метод амальгамации известен с I века до н. э., наибольшие масштабы приобрёл в американских колониях Испании начиная с XVI века: это стало возможным благодаря наличию в Испании огромного ртутного месторождения — Альмаден. В более позднее время использовался метод внешней амальгамации, когда дроблёная золотоносная порода при промывке пропускалась через обогатительные шлюзы, выстланные медными листами, покрытыми тонким слоем ртути. Метод амальгамации применим только на месторождениях с высоким содержанием золота или уже при его обогащении. Сейчас он используется очень редко, главным образом старателями в Африке и Южной Америке.

Цианирование

Золото растворяется в растворах синильной кислоты и её солей, и это его свойство дало начало ряду методов извлечения путем цианирования руд.

Метод цианирования основан на реакции золота с цианидами в присутствии кислорода воздуха: измельчённая золотоносная порода обрабатывается разбавленным (0,3-0,03 %) раствором цианида натрия, золото из образующегося раствора цианоаурата натрия Na[Au(CN)2] осаждается либо цинковой пылью, либо на специальных ионнообменых смолах.

Метод цианирования первоначально применялся на крупных заводах, где порода дробилась и цианирование проводилось в специальных чанах. Однако развитие технологии привело к появлению метода кучного выщелачивания, который заключается в следующем: готовится водонепроницаемая площадка, на неё насыпается руда и её орошают растворами цианидов, которые, просачиваясь через толщу породы, растворяют золото. После этого они поступают в специальные сорбционные колонны, в которых золото осаждается, а регенерированный раствор вновь отправляется на кучу.

Метод цианирования ограничен минеральным составом руд, он неприменим, если руда содержит большое количество сульфидов или арсенидов, так как цианиды реагируют с этими минералами. Поэтому цианированием перерабатываются малосульфидные руды или руды из зоны окисления, в которой сульфиды и арсениды окислены атмосферным кислородом.

Для извлечения золота из сульфидных руд используются сложные многоэтапные технологии. Золото, добытое из месторождений, содержит различные примеси, поэтому его подвергают специальным процессам высокой очистки, которые производятся на аффинажных заводах.

Регенерация

Осуществляется действием 10 % раствора щелочи на растворы солей золота с последующим осаждением аффинажного золота на алюминий из горячего раствора гидрооксида.

Применение

Имеющееся в настоящее время в мире золото распределено так: около 10 % — в промышленных изделиях, остальное делится приблизительно поровну между централизованными запасами (в основном, в виде стандартных слитков химически чистого золота), собственностью частных лиц в виде слитков и ювелирными изделиями.

Как объект инвестирования

Золото является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн (если сплавить все это золото воедино, получится куб со стороной всего лишь 12 м).

Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — самый хорошо сохраняющийся памятник старины. Однако как монопольный денежный товар оно утвердилось только к XIX веку. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870—1914 называют «золотым веком»). Бумажные купюры в это время выполняли роль удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.

В промышленности

По своей химической стойкости и механической прочности золото уступает большинству платиноидов, но незаменимо, как материал для электрических контактов. Поэтому в микроэлектронике золотые проводники и гальванические покрытия золотом контактных поверхностей, разъёмов, печатных плат используются очень широко.

Золото используется в качестве мишени в ядерных исследованиях, в качестве покрытия зеркал, работающих в дальнем инфракрасном диапазоне, в качестве специальной оболочки в нейтронной бомбе.

Золотые припои очень хорошо смачивают различные металлические поверхности и применяются при пайке металлов. Тонкие прокладки, изготовленные из мягких сплавов золота, используются в технике сверхвысокого вакуума.

Золочение металлов (в древности — исключительно амальгамный метод, в настоящее время — преимущественно гальваническое) широко используется в качестве метода защиты от коррозии. Хотя такое покрытие неблагородных металлов имеет существенные недостатки (мягкость покрытия, высокий потенциал при точечной коррозии), оно распространено также из-за того, что готовое изделие приобретает вид очень дорогого, «золотого».

Золото зарегистрировано в качестве пищевой добавки Е175.

В ювелирных изделиях

Золотые изделия. Золотая медаль полученная художником Гореловым Г.Н. в 1909 на Международной выставке в Мюнхене за картину «Осмеяние еретиков» и золотые обручальные кольца супругов Горелова Г.Н и Гореловой Т. Н.

Традиционным и самым крупным потребителем золота является ювелирная промышленность. Ювелирные изделия изготавливают не из чистого золота, а из его сплавов с другими металлами, значительно превосходящими золото по механической прочности и стойкости. В настоящее время для этого служат сплавы Au-Ag-Cu, которые могут содержать добавки цинка, никеля, кобальта, палладия. Стойкость к коррозии таких сплавов определяются, в основном, содержанием в них золота, а цветовые оттенки и механические свойства — соотношением серебра и меди.

Важнейшей характеристикой ювелирных изделий является их проба, характеризующая содержание в них золота.

В стоматологии

Значительные количества золота потребляет стоматология: коронки и зубные протезы изготовляют из сплавов золота с серебром, медью, никелем, платиной, цинком. Такие сплавы сочетают коррозионную стойкость с высокими механическими свойствами.

В фармакологии

Соединения золота входят в состав некоторых медицинских препаратов, используемых для лечения ряда заболеваний (туберкулёза,ревматоидных артритов и т. д.). Радиоактивное золото используют при лечении злокачественных опухолей

Цены на золото

Цены на золото после дефолта США по золоту

В 1792 в США было установлено, что 1 унция золота будет стоить 19,3 $. В 1834 году за унцию давали уже 20,67 $, поскольку США не имели достаточного золотого запаса, чтобы обеспечить весь объём выпущенных денег, и курс валюты приходилось снижать.

После Первой мировой войны девальвация продолжалась. В 1934 году за 1 унцию золота давали 35 $. Несмотря на экономический кризис, США пытались сохранить фиксированную привязку доллара к золоту, ради этого поднималась учётная ставка, но это не помогло. Однако в связи с последовавшими войнами золото из Старого Света стало перемещаться в Новый, что восстановило на время привязку доллара к золоту.

В 1944 было принято Бреттон-Вудское соглашение. Был введен золотодевизный стандарт, основанный на золоте и двух валютах — долларе США и фунте стерлингов Великобритании, что положило конец монополии золотого стандарта. Согласно новым правилам, доллар становился единственной валютой, напрямую привязанной к золоту. Казначейство США обязывалось обменивать доллары на золото иностранным правительственным учреждениям и центральным банкам в соотношении 35 $ за тройскую унцию. Фактически золото превратилось из основной в резервную валюту.

В конце 1960-х годов высокая инфляция в США вновь сделала невозможным сохранение золотой привязки на прежнем уровне, ситуацию осложнял и внешнеторговый дефицит США. Рыночная цена золота стала ощутимо превышать официально установленную. В 1971 содержание золота в долларе было снижено до 38 $ за унцию, а в 1973 — до 42,22 $ за унцию. В 1971 президент США Ричард Никсон отменил привязку доллара к золоту, хотя официально этот шаг был подтвержден лишь в 1976, когда была создана так называемая ямайская валютная система плавающих курсов. Это означало, что доллар больше не был обеспечен ничем, кроме долговых обязательств США.

Цены на золото с учетом инфляции

После этого золото превратилось в особый инвестиционный товар. Инвесторы на протяжении многих лет доверяли исключительно золоту. К концу 1974 цены на золото подскочили до 195 $ за унцию, а к 1978 — до 200 $ за унцию. К началу 1980 года цена на золото достигло рекордной отметки — 850 $ за унцию (свыше 2000 в ценах 2008 года), после чего она начала постепенно падать. В конце 1987 года она составляла около 500 $ за унцию. Самое быстрое падение произошло в 1996—1999 гг., когда цена на золото снизилась с 420 до 260 $ за унцию.

Как бы то ни было, падение прекратилось и снова начался рост цены на золото в связи с соглашением ведущих центральных банков об ограничении продаж золота в 1999 году. К концу 2006 года цена на унцию золота достигла 620 $, а к концу 2007 года уже около 800 $. В начале 2008 года цена золота превысила рубеж в 1000 долларов за унцию. Тем не менее, в сравнимых ценах золото не дошло до пика 80х — выше 2000$. В середине октября 2009 года цена золота колебалась в пределах 1060 $ — 1070 $ за тройскую унцию.[4]

Золото для инвестиций выступает в нескольких формах — золотые слитки, золотые монеты, золотой песок. Инвестиционные монеты являются лучшим средством для инвестиций в РФ: покупатель не платит НДС. Тем не менее, цена за 1 грамм золота в монетах в России превышает цену 1 грамма в слитках даже с учетом НДС и процентов на спред последнего (например, в Сбербанке РФ). В отличие от аукционов E-bay, где стоимость чётко коррелирует с мировой ценой. Золото в монетах чеканки Uncirculated (название чеканки для инвестиционных монет) может стоить на 20-30 % дороже золота в слитках 50 или 100 граммовых, даже с учетом того, что за золото в слитке платится 18 % НДС и проценты так называемого «спреда» банку (около 2 % на покупку золота банком и 2 % на его продажу Вам, то есть в сумме около 4 % помимо НДС).

Кроме того, динамика цен на золото является важнейшим экономическим индикатором, позволяя оценить склонность инвесторов к риску. Зачастую можно наблюдать, что цена на золото и фондовые индексы движутся в противофазе, так как в периоды неустойчивой экономической ситуации инвесторы предпочитают консервативные активы, защищенные от полного обесценивания. И наоборот, когда ожидания роста экономики становятся оптимистичнее, аппетиты к повышенной доходности растут, заставляя котировки жёлтого металла снижаться.

Золотой запас России

Предполагаемые золотые резервы стран мира в 2006

Запасы золота в государственном резерве России в декабре 2008 г. составили 495,9 тонн (2,2 % от всех государств мира).[5] Доля золота в общем объёме золотовалютных резервов России в марте 2006 составила 3,8 %. Россия занимает 9 место в мире по объёму золота, находящегося в государственном резерве.

Уровень международных резервов

Международные резервы стран мира в 2006

| № | Страна | млрд. USD (на конец месяца) |

|---|---|---|

| 1 | КНР | $1953 (Март 2009) |

| 2 | Япония | $1042,34 (Август 2009) |

| — | Еврозона | $531 (Февраль 2009) |

| 3 | Россия | $413 (Июль 2009) |

| 4 | Китайская Республика | $305 (Апрель 2009) |

| 5 | Индия | $256 (Май 2009) |

| 6 | Республика Корея | $212 (Апрель 2009) |

| 7 | Бразилия | $203 (Март 2009) |

| 8 | Гонконг | $186 (Март 2009) |

| 9 | Сингапур | $166 (Март 2009) |

| 10 | Германия | $144 (Февраль 2009) |

В десятке данных стран находится более 50 процентов от общих международных резервов мира.

Меры чистоты золота

Британская каратная система

Традиционно чистота золота измеряется в британских каратах. 1 британский карат равен одной двадцать четвёртой части массы сплава. 24-каратное золото (24K) является чистым, без каких-либо примесей.

Чтобы изменить качественные характеристики золота, для различных целей (например, увеличить твёрдость) изготавливают сплавы с различными примесями. Например, 18-каратное золото (18K) означает содержание в сплаве 18 частей золота и 6 частей примесей.

Российская система проб

Принятая в России система отличается от британской и аналогична принятой в Германии. В России чистота золота измеряется пробой.

Проба варьируется от 0 до 1000 и показывает содержание золота в тысячных долях. Так, 18-каратное золото соответствует 750-й пробе. Золото 999,96-й пробы считается «практически чистым», именно такой пробы оно и бывает в слитках. Золото 999,99 пробы крайне дорого в получении и употребляется только в химии. В отечественной ювелирной промышленности изготавливаются ювелирные изделия из золота 375, 500, 585, 750, 900, 916 и 958 пробы. По просьбе физического лица пробирная инспекция может поставить 583 пробу, хотя во многих странах бывшего СССР отказались от 583 пробы и оставили 585,например в Латвии.

Периодическая система химических элементов Менделеева:

|

IA |

IIA |

IIIB |

IVB |

VB |

VIB |

VIIB |

—- |

VIIIB |

—- |

IB |

IIB |

IIIA |

IVA |

VA |

VIA |

VIIA |

VIIIA |

|

| Период | ||||||||||||||||||

| 1 |

1

H |

2

He |

||||||||||||||||

| 2 |

3

Li |

4

Be |

5

B |

6

C |

7

N |

8

O |

9

F |

10

Ne |

||||||||||

| 3 |

11

Na |

12

Mg |

13

Al |

14

Si |

15

P |

16

S |

17

Cl |

18

Ar |

||||||||||

| 4 |

19

K |

20

Ca |

21

Sc |

22

Ti |

23

V |

24

Cr |

25

Mn |

26

Fe |

27

Co |

28

Ni |

29

Cu |

30

Zn |

31

Ga |

32

Ge |

33

As |

34

Se |

35

Br |

36

Kr |

| 5 |

37

Rb |

38

Sr |

39

Y |

40

Zr |

41

Nb |

42

Mo |

(43)

Tc |

44

Ru |

45

Rh |

46

Pd |

47

Ag |

48

Cd |

49

In |

50

Sn |

51

Sb |

52

Te |

53

I |

54

Xe |

| 6 |

55

Cs |

56

Ba |

* |

72

Hf |

73

Ta |

74

W |

75

Re |

76

Os |

77

Ir |

78

Pt |

79

Au |

80

Hg |

81

Tl |

82

Pb |

83

Bi |

(84)

Po |

(85)

At |

86

Rn |

| 7 |

87

Fr |

88

Ra |

** |

(104)

Rf |

(105)

Db |

(106)

Sg |

(107)

Bh |

(108)

Hs |

(109)

Mt |

(110)

Ds |

(111)

Rg |

(112)

Cp |

(113)

Uut |

(114)

Uuq |

(115)

Uup |

(116)

Uuh |

(117)

Uus |

(118)

Uuo |

| 8 |

(119)

Uue |

(120)

Ubn |

||||||||||||||||

| Лантаноиды * |

57

La |

58

Ce |

59

Pr |

60

Nd |

(61)

Pm |

62

Sm |

63

Eu |

64

Gd |

65

Tb |

66

Dy |

67

Ho |

68

Er |

69

Tm |

70

Yb |

71

Lu |

|||

| Актиноиды ** |

89

Ac |

90

Th |

91

Pa |

92

U |

(93)

Np |

(94)

Pu |

(95)

Am |

(96)

Cm |

(97)

Bk |

(98)

Cf |

(99)

Es |

(100)

Fm |

(101)

Md |

(102)

No |

(103)

Lr |

| Щелочные металлы | Щёлочноземельные металлы | Лантаноиды | Актиноиды | Переходные металлы |

| Лёгкие металлы | Полуметаллы | Неметаллы | Галогены | Инертные газы |

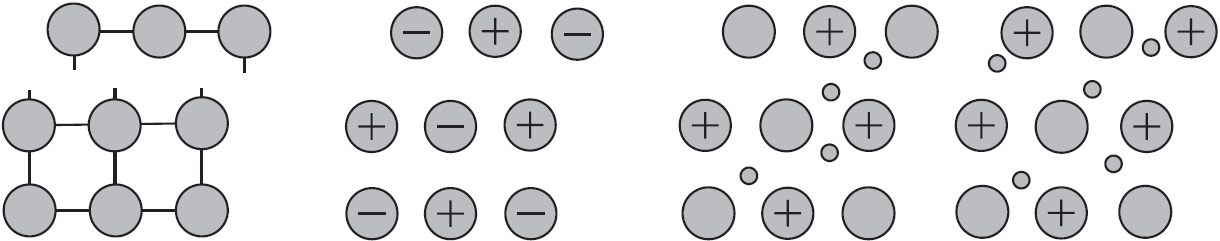

Химические свойства металлов

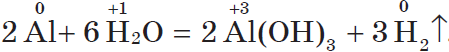

1. Щелочные (Li-Fr), щелочно-земельные (Ca-Ra) металлы, Mg

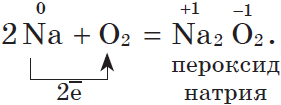

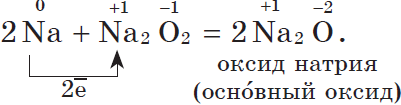

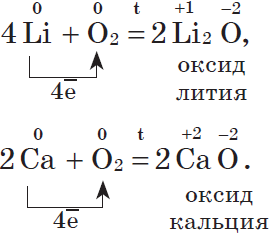

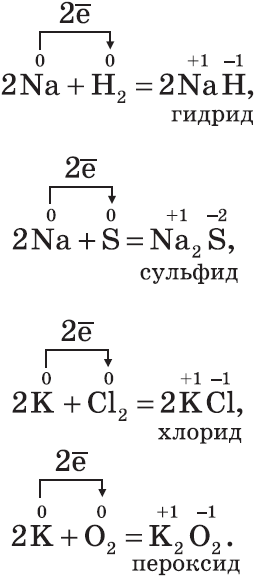

1) Реагируют с кислородом (подробнее)

Все Щ металлы, кроме Li, образуют не оксиды, а пероксиды:

2Li + O2 → 2Li2O

2Na + O2 → Na2O2

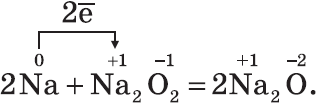

Оксиды получают взаимодействием пероксидов с металлом:

Na2O2 + 2Na → 2Na2O

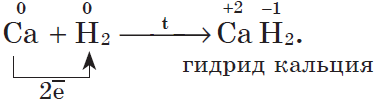

2) Реагируют с водородом (подробнее)

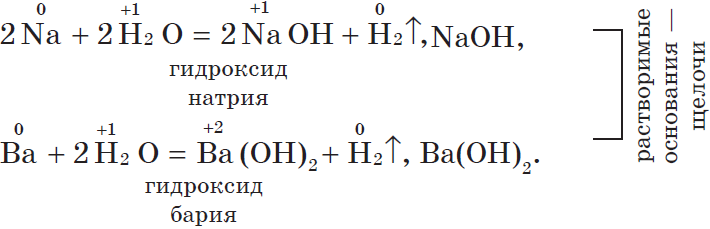

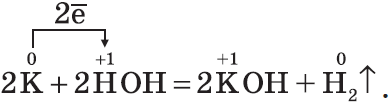

3) Реагируют с водой (подробнее)

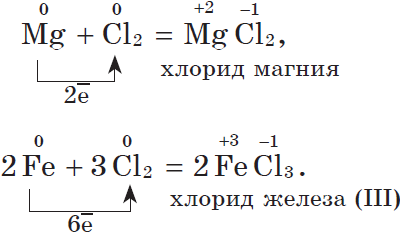

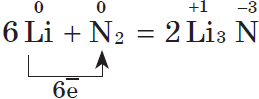

4) Реагируют с галогенами, серой, азотом, фосфором, углеродом:

3Mg + 2P → Mg3P2 (t)

2Na + Cl2 → 2NaCl

Ca + 2C → CaC2 (t)

5) Реагируют с некоторыми кислотными оксидами:

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

SiO2 + 2Ca → 2CaO + Si

SiO2 + 2Ba → 2BaO + Si

6) Магний как восстановитель используется в производстве кремния и некоторых металлов:

2Mg + TiCl4 → 2MgCl2 + Ti (t)

7) Реакции Щ и ЩЗ металлов с растворами солей или кислот не рассматриваются, так как эти металлы очень бурно взаимодействуют с водой, и суммарная реакция изменится.

2. Алюминий

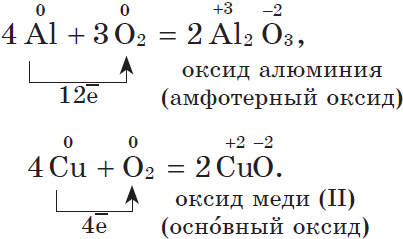

1) Реагирует с кислородом: 4Al + 3O2 → 2Al2O3

2) Не реагирует с водородом (из металлов только Щ и ЩЗ металлы взаимодействуют с водородом)

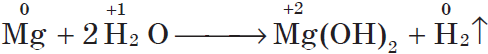

3) Реагирует с водой, если удалить оксидную пленку:

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

4) Реагирует с щелочами с выделением водорода (также Be и Zn):

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

5) Реагируют с галогенами, серой, азотом, фосфором, углеродом:

2Al + 3Cl2 → 2AlCl3

4Al + 3C → Al4C3

2Al + N2 → 2AlN (t)

6) Используется для восстановления менее активных металлов (алюмотермия):

3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3

Cr2O3 + 2Al → 2Cr + Al2O3

7) Реагирует с кислотами-неокислителями, так как находится до водорода в ряду напряжений, с выделением водорода:

Al + H2SO4 (р) → Al2(SO4)3 + H2

2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

9) На холоде пассивируется концентрированными растворами серной и азотной кислот. При нагревании реагирует без выделения водорода:

Al + 4HNO3(конц.) → Al(NO3)3 + NO

8Al + 30HNO3(разб.) → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O (при любой температуре, возможно образование N2O)

2Al + 6H2SO4(конц.) → Al2(SO4)3 + 3SO2

2Al + 3H2SO4(разб.) → Al2(SO4)3 + 3H2

3. Железо

1) Реагирует с кислородом:

3Fe + 2O2 → Fe3O4 (железная окалина)

В присутствии воды образуется ржавчина:

4Fe + 3O2 + 6H2O → 4Fe(OH)3

2) Не реагирует с водородом (только Щ и ЩЗ металлы взаимодействуют с водородом)

Fe + H2 → реакция не идет

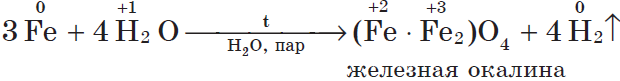

3) Реагирует с парами воды с образованием оксида:

3Fe + 4H2O → Fe3O4 + 4H2 (t)

4) Не реагирует с щелочами

Fe + NaOH → реакция не идет

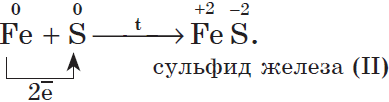

5) Реагирует с кислородом, серой, галогенами при нагревании:

2Fe + 3F2 → 2FeF3 (образуется соль Fe+3)

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (образуется соль Fe+3)

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3 (образуется соль Fe+3)

Fe + I2 → FeI2 (образуется соль Fe+2)

Fe + S → FeS

6) Реагирует с кислотами-неокислителями, так как находится до водорода в ряду напряжений, с выделением водорода:

Fe + H2SO4 (разб.) → FeSO4 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

7) Вытесняет менее активные металлы из их солей:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (образуется соль Fe+2)

Fe + 6HNO3(конц.) → Fe(NO3)3 + 3NO2

Fe + 4HNO3(разб.) → Fe(NO3)3 + NO

2Fe + 6H2SO4(конц.) → Fe2(SO4)3 + 3SO2

9) Соединения Fe+3 реагируют с железом, медью, восстанавливаясь до Fe+2:

2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

Fe3O4 + Fe → 4FeO

Fe2O3 + Fe → 3FeO

4. Хром

1) Реагирует с кислородом:

4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

2) Не реагирует с водородом (только Щ и ЩЗ металлы взаимодействуют с водородом)

Cr + H2 → реакция не идет

3) Реагирует с парами воды с образованием оксида:

2Cr + 3H2O → Cr2O3 + 3H2 (t)

4) Не реагирует с щелочами

Cr + NaOH → реакция не идет

5) Реагирует с кислородом, серой, галогенами при нагревании:

2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3 (образуется соль Fe+3)

2Cr + 3Br2 → 2CrBr3 (образуется соль Fe+3)

Cr + S → Cr2S3 (образуется соль Fe+3)

6) Реагирует с кислотами-неокислителями, так как находится до водорода в ряду напряжений, с выделением водорода:

Cr + H2SO4 (разб.) → CrSO4 + H2

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

7) Пассивируется концентрированными растворами серной и азотной кислот (реакция идут только при нагревании)

Cr + 6HNO3(конц.) → Cr(NO3)3 + 3NO2

Cr + 4HNO3(разб.) → Cr(NO3)3 + NO

5. Медь

1) Реагирует с кислородом:

2Cu + O2 → 2CuO

2) Реагирует с соединениями Cu+2 с образованием промежуточной степени окисления +1:

CuO + Cu → Cu2O

CuCl2 + Cu → 2CuCl

3) Не реагирует с водородом (только Щ и ЩЗ металлы взаимодействуют с водородом)

Cu + H2 → реакция не идет

4) Не реагирует с парами воды (так как находится в ряду напряжений после водорода):

Cu + H2O → реакция не идет

5) Не реагирует с щелочами

Cu + NaOH → реакция не идет

6) Реагирует с кислородом, серой, галогенами при нагревании:

Cu + Cl2 → CuCl2 (образуется соль Cu+2)

Cu + Br2 → CuBr2 (образуется соль Cu+2)

2Cu + I2 → 2CuI (образуется соль Cu+1)

Cu + S → CuS (образуется соль Cu+2)

7) Не реагирует с N2, C, Si.

Cu + H2SO4(р) → реакция не идет.

9) Реагирует с кислотами-окислителями как слабый восстановитель:

Cu + 4HNO3(конц.) → Cu(NO3)2 + 2NO2

3Cu + 8HNO3(разб.) → 3Cu(NO3)2 + 2NO

Cu + 2H2SO4(конц.) → CuSO4 + SO2

7. Цинк

1) Реагирует с кислородом: 2Zn + O2 → 2ZnO

2) Не реагирует с водородом (из металлов только Щ и ЩЗ металлы взаимодействуют с водородом)

3) Реагирует с парами воды, т.е. при сильном нагревании, с образованием оксида:

Zn + H2O → ZnO + H2

4) Реагирует с твердыми щелочами и растворами щелочей с выделением водорода (также Be и Al):

Zn + 2NaOH(тв.) → Na2ZnO2 + H2 (t)

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

5) Реагируют с галогенами, серой при нагревании:

Zn + Cl2 → ZnCl2

Zn + S → ZnS

6) Реагирует с кислотами-неокислителями, так как находится до водорода в ряду напряжений, с выделением водорода:

Zn + H2SO4 (разб.) → ZnSO4 + H2

4Zn + 5H2SO4(конц.) → 4ZnSO4 + H2S

Так как Zn находится примерно в центре ряда напряжений, то в реакциях с азотной кислотой могут образовываться разные продукты:

Zn+4HNO3(конц.) → Zn(NO3)2 + 2NO2

4Zn + 10HNO3(разб.) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O.

Перейти к контенту

Содержание

- Этимология

- Физические свойства

- Химические свойства

- Биологическая роль и физиологическое воздействие

- Происхождение

- Геохимия

- Биогеохимия

- Запасы и добыча

- Получение

- Промывка

- Амальгамация

- Цианирование

- Регенерация

- Применение

- В ювелирных изделиях

- Как объект инвестирования

- В качестве денег

- В промышленности

- В стоматологии

- В фармакологии

- В пищевой промышленности

- Изотопы

- Цены

- Международный рынок

- Резервы

- Золотой резерв России

- Крупнейшие государственные резервы в мире

- Меры чистоты

- Британская каратная система

- Система проб

- Российская система проб

- Золотниковая система проб

- Истории, легенды и мифы

- Золото империи инков, XV—XVI века

- В культуре

- Устойчивые выражения, пословицы и поговорки

- В художественной литературе

- В киноискусстве

Золото — элемент 11 группы, шестого периода периодической системы химических элементов, с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлтого цвета.

| Золото | |||

|---|---|---|---|

| ← Платина | Ртуть → | |||

|

|||

| Внешний вид простого вещества | |||

| Металл ярко-жёлтого цвета | |||

Кристаллы золота, выращенные методом химического транспорта |

|||

| Свойства атома | |||

| Название, символ, номер | Зо́лото / Aurum (Au), 79 | ||

| Атомная масса (молярная масса) |

196,966569(4) а. е. м. (г/моль) | ||

| Электронная конфигурация | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||

| Радиус атома | 144 пм | ||

| Химические свойства | |||

| Ковалентный радиус | 134 пм | ||

| Радиус иона | (−3e) 185 (+1e) 137 пм | ||

| Электроотрицательность | 2,64 (шкала Полинга) | ||

| Электродный потенциал | Au←Au3+ 1,50 В, Au←Au+ 1,70В | ||

| Степени окисления | −1,1,3,5 | ||

| Энергия ионизации (первый электрон) |

889,3 (9,22) кДж/моль (эВ) | ||

| Термодинамические свойства простого вещества | |||

| Плотность (при н. у.) | 19,3-19,32 г/см³ | ||

| Температура плавления | 1337,33 К (1064,18 °C, 1947,52 °F) | ||

| Температура кипения | 3129 К (2856 °C, 5173 °F) | ||

| Уд. теплота плавления | 12,68 кДж/моль | ||

| Уд. теплота испарения | ~340 кДж/моль | ||

| Молярная теплоёмкость | 25,39 Дж/(K·моль) | ||

| Молярный объём | 10,2 см³/моль | ||

| Кристаллическая решётка простого вещества | |||

| Структура решётки | кубическая гранецентрированная типа Cu, пр. группа Fm3m | ||

| Параметры решётки | 4,0781 Å | ||

| Отношение c/a | 1 | ||

| Температура Дебая | 170,00 K | ||

| Прочие характеристики | |||

| Теплопроводность | (300 K) 318 Вт/(м·К) | ||

| Номер CAS | 7440-57-5 |

Этимология

Слово золото происходит от старославянского «злато», берущего начало от праславянского «zolto»; родственны с ним лит. geltonas «жёлтый», латыш. zelts «золото»; с другим вокализмом: готск. gulþ, нем. gold, англ. gold; далее санскр. हिरण्य (híraṇya IAST), авест. zaranya, осет. zærījnæ «золото», также санскр. हरि (hari IAST) «жёлтый, золотистый, зеленоватый», происходящих от праиндоевропейского корня *ǵʰel- «жёлтый, зелёный, яркий». Отсюда же названия цветов: «жёлтый», «зелёный». Латинское aurum означает «жёлтое» и родственно с «Авророй» (Aurora) — утренней зарёй.

Физические свойства

Лист сусального золота на бумажной подложке

Чистое золото — мягкий металл жёлтого цвета. Красноватый оттенок некоторым изделиям из золота, например, монетам, придают примеси других металлов, в частности, меди. В тонких плёнках золото просвечивает зелёным. Золото обладает высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением.

Золото — очень тяжёлый металл: плотность чистого золота равна 19,32 г/см³ (шар из чистого золота диаметром 46,237 мм имеет массу 1 кг). Среди металлов по плотности занимает седьмое место после осмия, иридия, платины, рения, нептуния и плутония. Сопоставимую с золотом плотность имеет вольфрам (19,25 грамма в одном кубическом сантиметре).

Высокая плотность золота облегчает его добычу, отчего даже простые технологические процессы — например, промывка на шлюзах, — могут обеспечить высокую степень извлечения золота из промываемой породы.

Золото — очень мягкий металл: твёрдость по шкале Мооса ~2,5, по Бринеллю 220—250 МПа (сравнима с твёрдостью ногтя).

Золото также высокопластично: оно может быть проковано в листки толщиной до ~0,1 мкм (100 нм) (сусальное золото); при такой толщине золото полупрозрачно и в отражённом свете имеет жёлтый цвет, в проходящем — окрашено в дополнительный к жёлтому синевато-зеленоватый. Золото может быть вытянуто в проволоку с линейной плотностью до 2 мг/м.

В апреле 2019 года группа российских учёных-физиков под руководством кандидата физико-математических наук Алексея Владимировича Арсенина (Центр фотоники и двумерных материалов МФТИ) впервые в мире получили «двумерное» золото — золотую плёнку толщиной менее 10 нм. Отечественным учёным из университета МФТИ удалось узнать, что обычное золото можно превратить в практически абсолютно «плоскую» двумерную структуру толщиной 3—4 нм, прикрепив его атомы к особой подложке из сульфида молибдена (MoS2). Подобные плёнки, по мнению российских физиков и нанотехнологов, должны найти применение при создании прозрачной электроники будущего. Результаты прорывного исследования отечественных учёных опубликованы в журнале Advanced Material Interfaces. Исследования новой формы золота показали, что оно сохраняет свойства металла даже при таких сверхмалых толщинах, а сульфидно-молибденовая подложка позволяет перенести плёнку «двумерного золота» практически на любую подложку.

Температура плавления золота 1064,18 °C (1337,33 К), кипит при 2856 °C (3129 К). Плотность жидкого золота меньше, чем твёрдого, и составляет 17 г/см3 при температуре плавления. Жидкое золото довольно летучее, оно активно испаряется задолго до температуры кипения.

Линейный коэффициент теплового расширения — 14,2⋅10-6 К−1 (при 25 °C). Теплопроводность — 320 Вт/м·К, удельная теплоёмкость — 129 Дж/(кг·К), удельное электрическое сопротивление — 0,023 Ом·мм2/м.

Электроотрицательность по Полингу — 2,4. Энергия сродства к электрону равна 2,8 эВ; атомный радиус 0,144 нм, ионные радиусы: Аu+ 0,151 нм (координационное число 6), Аu3+ 0,082 нм (4), 0,099 нм (6).

Причиной того, что цвет золота отличается от цвета большинства металлов, является малость энергетической щели между полузаполненной 6s-орбиталью и заполненными 5d-орбиталями. В результате золото поглощает фотоны в синей, коротковолновой части видимого спектра, начиная с примерно 500 нм, но отражает более длинноволновые фотоны с меньшей энергией, которые не способны перевести 5d-электрон на вакансию в 6s-орбитали . Поэтому золото при освещении белым светом выглядит жёлтым. Сужение щели между 6s— и 5d-уровнями вызвано релятивистскими эффектами — в сильном кулоновском поле вблизи ядра золота орбитальные электроны движутся со скоростями, составляющими заметную часть скорости света, причём на s-электронах, у которых максимум плотности орбитали находится в центре атома, эффект релятивистского сжатия орбитали сказывается сильнее, чем на p-, d-, f-электронах, чья плотность электронного облака в окрестностях ядра стремится к нулю. Кроме того, релятивистское сжатие s-орбиталей увеличивает экранировку ядра и ослабление притяжения к ядру электронов с более высокими орбитальными моментами (непрямой релятивистский эффект). В целом, 6s-уровень снижается, а 5d-уровни растут.

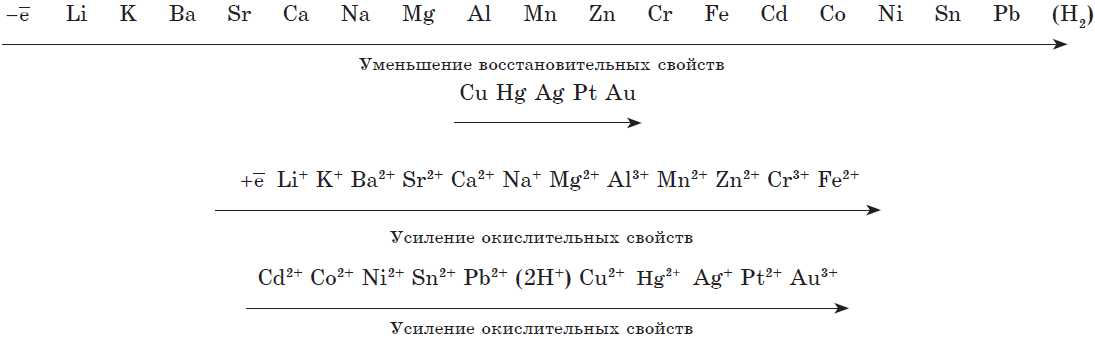

Химические свойства

Золото — один из самых инертных металлов, стоящий в ряду напряжений правее всех других металлов. При нормальных условиях оно не взаимодействует с большинством кислот и не образует оксидов, поэтому его относят к благородным металлам, в отличие от обычных металлов, разрушающихся под действием кислот и щелочей. В XIV веке была открыта способность царской водки растворять золото, что опровергло мнение о его химической инертности.

Наиболее устойчивая степень окисления золота в соединениях +3, в этой степени окисления оно легко образует с однозарядными анионами (F−, Cl−. CN−) устойчивые плоско-квадратные комплексы [AuX4]. Относительно устойчивы также соединения со степенью окисления +1, дающие линейные комплексы [AuX2]−. Долгое время считалось, что +3 — высшая из возможных степеней окисления золота, однако, используя дифторид криптона, удалось получить соединения Au+5 (фторид AuF5, соли комплекса [AuF6]−). Соединения золота(V) стабильны лишь со фтором и являются сильнейшими окислителями.

При взаимодействии атомарного фтора с пентафторидом золота были получены летучие фториды золота (VI) и (VII): AuF6 и AuF7. Они крайне неустойчивы, особенно AuF6, который дисмутирует с образованием AuF5 и AuF7.

Степень окисления +2 для золота нехарактерна, в веществах, в которых она формально равна 2, половина золота, как правило, окислена до +1, а половина — до +3, например, правильной ионной формулой сульфата золота (II) AuSO4 будет не Au2+(SO4)2−, а Au1+Au3+(SO4)2−2, однако обнаружены комплексы, в которых золото всё-таки имеет степень окисления +2.

Существуют соединения золота со степенью окисления −1, называемые ауридами. Например, CsAu (аурид цезия), Rb3Au (аурид рубидия).

Из чистых кислот золото растворяется только в концентрированной селеновой кислоте при 200 °C:

Концентрированная хлорная кислота HClO4 реагирует с золотом и при комнатной температуре, при этом образуя различные нестойкие оксиды хлора, а также жёлтый раствор растворимого в воде перхлората золота (III):

Реакция обусловлена сильной окислительной способностью Cl2O7.

Золото сравнительно легко реагирует с кислородом и другими окислителями при участии комплексобразователей. Так, в водных растворах цианидов при доступе кислорода золото растворяется, образуя цианоаураты:

Цианоаураты легко восстанавливаются до чистого золота:

В случае реакции с хлором возможность комплексообразования также значительно облегчает ход реакции: если с сухим хлором золото реагирует при ~200 °C с образованием хлорида золота(III), то в концентрированном водном растворе соляной и азотной кислот («царская водка») золото растворяется с образованием хлораурат-иона уже при комнатной температуре:

При комнатной температуре (20—30°C) золото реагирует с жидким бромом и его растворами в воде и органических растворителях, диспропорционируя, образуя трибромид AuBr3:

С йодом реагирует при 120−393°C

Кроме того, золото растворяется в хлорной воде.

С фтором золото реагирует в интервале температур 300—400 °C, при более низких реакция не идёт, а при более высоких фториды золота разлагаются.

Золото также растворяется в ртути, образуя легкоплавкий сплав (амальгаму), содержащий интерметаллиды золото-ртуть.

Известны золотоорганические соединения — например, этилдибромид золота или ауротиоглюкоза.

Биологическая роль и физиологическое воздействие

- Золото усиливает бактерицидное действие серебра, оно оказывает антимикробное, а также противовирусное действие. Само по себе золото (Au) нетоксично для человеческого организма. Ионы золота участвуют в нормализации иммунных процессов в организме. Их недостаток в организме может привести к появлению таких заболеваний, как: полиартрит, деформирующий артрит, гипертония, заболевания печени. Передозировка ионов золота в организме не безопасна.

- Некоторые соединения золота токсичны, накапливаются в почках, печени, селезёнке и гипоталамусе, что может привести к органическим заболеваниям и дерматитам, стоматитам, тромбоцитопении. Органические соединения золота (препараты кризанол и ауранофин) применяются в медицине при лечении аутоиммунных заболеваний, в частности, ревматоидного артрита.

Происхождение

Зарядовое число 79 золота делает его одним из высших по количеству протонов элементов, которые встречаются в природе. Ранее предполагалось, что золото образовывалось при нуклеосинтезе сверхновых звёзд, однако по новой теории предполагается, что золото и другие элементы тяжелее железа образовались в результате разрушения нейтронных звёзд. Спутниковые спектрометры в состоянии обнаружить образующееся золото лишь косвенно, «у нас нет прямых спектроскопических доказательств, что такие элементы действительно образуются». По этой теории в результате взрыва нейтронной звезды содержащая металлы пыль (в том числе тяжёлые металлы, например, золото) выбрасывается в космическое пространство, в котором оно впоследствии конденсируется, так произошло в Солнечной системе и на Земле. Поскольку сразу после своего возникновения Земля была в расплавленном состоянии, почти всё золото в настоящее время на Земле находится в ядре. Большинство золота, которое сегодня присутствует в земной коре и мантии, было доставлено на Землю астероидами во время поздней тяжёлой бомбардировки.

На Земле золото находится в рудах в породах, образованных начиная с докембрийского периода.

Геохимия

Вкрапления самородного золота в арсенопирите

Вкрапления самородного золота в уранините

Вкрапления самородного золота в породе

Содержание золота в земной коре очень низкое — 4,3⋅10-10 % по массе (0,5-5 мг/т), но месторождения и участки, резко обогащённые металлом, весьма многочисленны. Золото содержится и в воде. Один литр и морской, и речной воды содержит менее 5⋅10−9 граммов Au, что примерно соответствует 5 килограммам золота в 1 кубическом километре воды.

Золоторудные месторождения возникают преимущественно в районах развития гранитоидов, небольшое их количество ассоциирует с основными и ультраосновными породами.

Золото образует промышленные концентрации в постмагматических, главным образом гидротермальных, месторождениях.

В экзогенных условиях золото является очень устойчивым элементом и легко накапливается в россыпях. Однако субмикроскопическое золото, входящее в состав сульфидов, при окислении последних приобретает способность мигрировать в зоне окисления. В результате золото иногда накапливается в зоне вторичного сульфидного обогащения, но максимальные его концентрации связаны с накоплением в зоне окисления, где оно ассоциирует с гидроокислами железа и марганца. Миграция золота в зоне окисления сульфидных месторождений происходит в виде бромистого и йодистого соединений в ионной форме. Некоторыми учёными допускается растворение и перенос золота сульфатом окиси железа или в виде суспензионной взвеси.

В природе известны 15 золотосодержащих минералов: самородное золото с примесями серебра, меди и др., электрум Au и 25—45 % Ag; порпесит AuPd; медистое золото, бисмутоаурит (Au, Bi); родистое золото, иридистое золото, платинистое золото. Встречается также вместе с осмистым иридием (ауросмирид) Остальные минералы представлены преимущественно теллуридами золота: калаверит AuTe2, креннерит AuTe2, сильванит AuAgTe4, петцит [2] Ag3AuTe2, мутманит (Ag, Au)Te, монтбрейит Au2Te3, нагиагит [3] Pb5AuSbTe3S6. Очень редок сульфид золота и серебра утенбогардит Ag3AuS2.

Для золота характерна самородная форма. Среди других его форм стоит отметить электрум, сплав золота с серебром, который обладает зеленоватым оттенком и относительно легко разрушается при переносе водой. В горных породах золото обычно рассеяно на атомарном уровне. В месторождениях оно зачастую заключено в сульфиды и арсениды.

Различаются вторичные месторождения золота — россыпи, в которые оно попадает в результате разрушения первичных рудных месторождений, и месторождения с комплексными рудами — в которых золото извлекается в качестве попутного компонента.

Биогеохимия

Некоторые микроорганизмы, такие, как Cupriavidus metallidurans, способны осаждать металлическое золото из растворов его солей. Некоторые же другие микроорганизмы, напротив, обладают способностью растворять металлическое золото, выделяя в окружающую среду соединения с сильной окислительной активностью, способные к окислению золота, такие, как перхлорат, селенат, или же соединения, способные к растворению золота за счёт образования стабильных комплексов с ионами золота, такие, как цианиды, тиоцианаты, некоторые органические кислоты и свободные аминокислоты. Этот цикл растворения и осаждения золота при участии микроорганизмов играет важную роль в формировании вторичных месторождений золота. Нередко самородное золото, находимое в этих вторичных месторождениях, под электронным микроскопом оказывается имеющим бактериоформную структуру.

Кроме того, растворение некоторыми микроорганизмами золота делает его биодоступным для других живых организмов — почвенных беспозвоночных, растений, и, по восходящей пищевой цепочке, других животных, птиц и человека. Для некоторых микроорганизмов ионы золота могут играть биологическую роль. Так, Micrococcus luteus способен факультативно использовать ионы золота в качестве кофактора для одного из своих ферментов — метанмонооксигеназы. При этом данный фермент более эффективно окисляет метан, чем используя по умолчанию железо. Выдвинуто предположение, что ассоциация многих видов метанотрофных и метилотрофных бактерий с месторождениями золота, или даже непосредственно с поверхностью зёрен золота, возможно, не является случайной. Возможно, что и другие метанотрофные бактерии могут использовать золото таким же образом, как это делает M. luteus. Однако это предположение пока не подвергалось научной проверке, и другие ферменты или виды микроорганизмов, способные использовать золото в своём метаболизме, пока не обнаружены.

Запасы и добыча

Люди добывают золото с незапамятных времён. С золотом человечество столкнулось уже в 5-м тысячелетии до н. э. в эпоху неолита благодаря его распространению в самородном состоянии.

По предположению археологов, начало системной добыче было положено на Ближнем Востоке, откуда золотые украшения поставлялись, в частности, в Египет. Именно в Египте в гробнице королевы Зер и одной из королев Пу-аби Ур в шумерской цивилизации были найдены первые золотые украшения, датируемые 3-м тысячелетием до н. э.

В России до елизаветинских времён золото не добывалось. Оно ввозилось из-за границы в обмен на товары и взималось в виде ввозных пошлин. Первое открытие запасов золота было сделано в 1732 году в Архангельской губернии, где вблизи одной деревни была обнаружена золотая жила. Её начали разрабатывать в 1745 году. Рудник с перерывами действовал до 1794 года и дал всего около 65 кг золота. Началом золотодобычи в России считают 21 мая (1 июня) 1745 года, когда Ерофей Марков, нашедший золото на Урале, объявил о своём открытии в Канцелярии Главного правления заводов в Екатеринбурге.

За всю историю человечеством добыто около 161 тысячи тонн золота, рыночная стоимость которого 8—9 триллионов долларов (оценка на 2011 год).

Эти запасы распределены следующим образом (оценка на 2003 год):

- государственные ЦБ и международные финансовые организации — около 30 тыс. тонн;

- в ювелирных изделиях — 79 тыс. тонн;

- изделия электронной промышленности и стоматологии — 17 тыс. тонн;

- инвестиционные накопления — 24 тыс. тонн.

Лидеры добычи золота по состоянию на 2014 год:

В 2011 году в мире было добыто 2809,5 тонн золота, из них в России — 212,12 т (6,6 % мировой добычи).

В 2013 году первое место по объёму добытого золота занял Китай, где объём добычи составил 403 тонны; Австралия заняла второе место и добыла 268,1 тонны золота; Россия заняла третье место с показателем в 248,8 тонны.

В 2014 году в мире было добыто 2,860 тыс. тонн золота. Объём добычи увеличился на 2 % — до 3,109 тысячи тонн золота. При этом общемировое предложение на рынке практически не изменилось и составило 4,273 тысячи тонн. Производство первичного золота выросло на 2 % — до 3,109 тысячи тонн, переработка вторичного золота снизилась на 11,1 % — до 1,122 тысячи тонн. Спрос на золото в мире сократился на 18,7 % — до 4,041 тысячи тонн.

- В России

В России существует 37 золотодобывающих компаний. Лидером добычи золота в России является компания Полюс Золото, на которую приходится около 23 % рынка. Около 95 % золота в России добывается в 15 регионах (Амурская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область, Камчатский край, Красноярский край, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Республика Тыва, Хабаровский край, Республика Хакасия, Челябинская область, Чукотский автономный округ). Ещё в 10 регионах добыча золота меньше тонны и нестабильная. Большая часть золота добывается из коренных месторождений, но развита также россыпная золотодобыча. Наибольшее количество золота добывается в Чукотском автономном округе, Красноярском крае и Амурской области.

В России, среди месторождений золота большую роль играют россыпи, и по добыче россыпного золота Россия занимает 1 место в мире. Большая его часть добывается в 7 регионах: Амурская область, Забайкальский край, Иркутская область, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

В 2012 году в России было добыто 226 тонн золота, на 15 тонн (на 7 %) больше, чем в 2011 году.

В 2013 году в России было добыто 248,8 тонны золота, это на 22,8 тонны (на 9 %) больше, чем в 2012 году.

В 2014 году в России было добыто 272 тонны золота, это на 23,2 тонны (на 9 %) больше, чем в 2013 году. Россия заняла второе место по объёму добычи золота. Первое место в списке занял Китай, где объём добычи драгоценного металла увеличился в годовом выражении на 6 % в сравнении с 2013 годом и составил 465,7 тонны. Третье место занимает Австралия с добычей золота в 269,7 тонны, что на 1 % выше показателя 2013 года.

Получение

Для получения золота используются его основные физические и химические свойства: присутствие в природе в самородном состоянии, способность реагировать лишь с немногими веществами (ртуть, цианиды). С развитием современных технологий более популярными становятся химические способы.

В 1947 году американские физики Ингрем, Гесс и Гайдн проводили эксперимент по измерению эффективного сечения поглощения нейтронов ядрами ртути. В качестве побочного эффекта эксперимента было получено около 35 мкг золота. Таким образом, была осуществлена многовековая мечта алхимиков — трансмутация ртути в золото. Однако экономического значения такое производство золота не имеет, так как обходится во много раз дороже добычи золота из самых бедных руд.

Промывка

Метод промывки основан на высокой плотности золота, благодаря которой в потоке воды минералы с плотностью меньше золота (а это почти все минералы земной коры) смываются, и металл концентрируется в тяжёлой фракции песка, которая называется шлихом. Этот процесс называется отмывкой шлиха или шлихованием. В небольших объёмах такую промывку можно проводить вручную с помощью промывочного лотка. Этот способ используется с древности и до нашего времени для отработки маленьких россыпных месторождений старателями, но основное его применение — поиск месторождений алмазов, золота и других ценных металлов.

Промывка используется для разработки крупных россыпных месторождений, но при этом применяются специальные технические устройства: драги и промывочные установки. Полученные шлихи, кроме золота, содержат множество других тяжёлых минералов, и металл из них извлекается путём, например, амальгамации.

Методом промывки разрабатываются все россыпные месторождения золота, но ограниченно он применяется и на коренных месторождениях. Для этого породу дробят и затем подвергают промывке. Этот метод не может быть применён на месторождениях с рассеянным золотом, где оно так распылено в породе, что после дробления не обособляется в отдельные зёрна и смывается при промывке вместе с другими минералами. При промывке теряется не только мелкое золото, которое легко смывается с промывочной колоды, но и крупные самородки, гидравлическая крупность которых не позволяет им спокойно оседать в ячейках коврика. Поэтому на драгах и на промприборах обязательно следят за крупными катящимися обломками — это вполне могут оказаться самородки.

Амальгамация

Метод амальгамации основан на способности ртути образовывать сплавы — амальгамы с различными металлами, в том числе и с золотом. В этом методе увлажнённая дроблёная порода смешивалась со ртутью и подвергалась дополнительному измельчению в мельницах — бегунных чашах. Амальгаму золота (и сопутствующих металлов) извлекали из получившегося шлама промывкой, после чего ртуть отгонялась из собранной амальгамы и использовалась повторно. Метод амальгамации известен с I века до н. э., наибольшие масштабы приобрёл в американских колониях Испании начиная с XVI века: это стало возможным благодаря наличию в Испании огромного ртутного месторождения — Альмаден. В более позднее время использовался метод внешней амальгамации, когда дроблёная золотоносная порода при промывке пропускалась через обогатительные шлюзы, выстланные медными листами, покрытыми тонким слоем ртути. Метод амальгамации применим только на месторождениях с высоким содержанием золота или уже при его обогащении. Сейчас он используется очень редко, главным образом старателями в Африке и Южной Америке.

Цианирование

Золото растворяется в растворах синильной кислоты и её солей, и это его свойство дало начало ряду методов извлечения путём цианирования руд.

Метод цианирования основан на реакции золота с цианидами в присутствии кислорода воздуха: измельчённая золотоносная порода обрабатывается разбавленным (0,3—0,03 %) раствором цианида натрия, золото из образующегося раствора цианоаурата натрия Na[Au(CN)2] осаждается либо цинковой пылью, либо на специальных ионообменных смолах. При этом происходят реакции:

Метод цианирования первоначально применялся на крупных заводах, где порода дробилась и цианирование проводилось в специальных чанах. Однако развитие технологии привело к появлению метода кучного выщелачивания, который заключается в следующем: готовится водонепроницаемая площадка, на неё насыпается руда и её орошают растворами цианидов, которые, просачиваясь через толщу породы, растворяют золото. После этого они поступают в специальные сорбционные колонны, в которых золото осаждается, а регенерированный раствор вновь отправляется на кучу.

Метод цианирования ограничен минеральным составом руд, он неприменим, если руда содержит большое количество сульфидов или арсенидов, так как цианиды реагируют с этими минералами. Поэтому цианированием перерабатываются малосульфидные руды или руды из зоны окисления, в которой сульфиды и арсениды окислены атмосферным кислородом.

Для извлечения золота из сульфидных руд используются сложные многоэтапные технологии. Золото, добытое из месторождений, содержит различные примеси, поэтому его подвергают специальным процессам высокой очистки, которые производятся на аффинажных заводах.

Регенерация

Осуществляется действием 10 % раствора щёлочи на растворы солей золота с последующим осаждением аффинажного золота на алюминий из горячего раствора гидроксида.

Применение

Имеющееся в настоящее время[когда?] в мире золото распределено так: около 10 % — в промышленных изделиях, остальное делится приблизительно поровну между централизованными запасами (в основном, в виде стандартных слитков химически чистого золота), собственностью частных лиц в виде слитков и ювелирными изделиями.

-

Пара шумерских сережёк с клинописными надписями; 2093—2046 годы до н. э.; Музей Сулеймании (Сулеймания, Ирак)

-

Древнеегипетская статуэтка Амона; 945—715 годы до н. э.; золото; 17,5 × 4,7 см; Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

-

Индийский податель дани в Ападане, из ахеменидской сатрапии индусов, несущий золото на коромысле, около 500 года до н. э.

-

Древнегреческий статер; 323—315 годы до н. э.; 18 мм; Метрополитен-музей

-

Золотая монета Эвкратида I (171—145 до н. э.), одного из эллинистических правителей древнего Ай-Ханума. Это самая большая известная золотая монета, отчеканенная в древности (169,20 г; 58 мм)

-

Римский ауреус Адриан; 134—138 годы; 7,4 г; Метрополитен-музей

-

Английская неоклассическая шкатулка; 1741; общая: 4,4 × 11,6 × 9,2 см; Метрополитен-музей

В ювелирных изделиях

Традиционным и самым крупным потребителем золота является ювелирная промышленность. Ювелирные изделия изготавливают не из чистого золота, а из его сплавов с другими металлами, значительно превосходящими золото по механической прочности и стойкости. В настоящее время для этого служат сплавы Au-Ag-Cu, которые могут содержать добавки цинка, никеля, кобальта, палладия. Стойкость к коррозии таких сплавов определяются, в основном, содержанием в них золота, а цветовые оттенки и механические свойства — соотношением серебра и меди.

Важнейшей характеристикой ювелирных изделий является их проба, характеризующая содержание в них золота.

Как объект инвестирования

Золото является важнейшим элементом мировой финансовой системы, поскольку данный металл не подвержен коррозии, имеет много сфер технического применения, а запасы его невелики. Золото практически не терялось в процессе исторических катаклизмов, а лишь накапливалось и переплавлялось. В настоящее время мировые банковские резервы золота оцениваются в 32 тыс. тонн (если сплавить всё это золото воедино, получится куб со стороной всего лишь около 12 м). Неоднократно подчёркивалось снижение роли золота в качестве международной валюты, тем не менее, практически все банки мира хранят золото в качестве одного из источников ликвидности. Так, по данным на 2007 год центральные банки хранили около 20 % всех мировых запасов добытого золота как резервные активы, отдельные же страны держали в золоте около 10 % своих резервов.

В качестве денег

Золото издавна использовалось многими народами в качестве денег. Золотые монеты — наиболее хорошо сохраняющийся памятник старины. Однако как монопольный денежный товар золотые монеты утвердились только к XIX веку. Вплоть до Первой мировой войны все мировые валюты были основаны на золотом стандарте (период 1870—1914 годов называют «золотым веком»). Бумажные купюры в это время выполняли функцию удостоверений о наличии золота. Они свободно обменивались на золото.

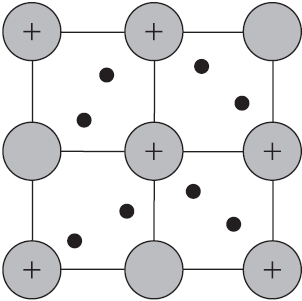

В промышленности

По своей химической стойкости и механической прочности золото уступает большинству платиноидов, но незаменимо как материал для электрических контактов. Поэтому в микроэлектронике золотые проводники и гальванические покрытия золотом контактных поверхностей, разъёмов, печатных плат используются очень широко.

Золото используется в качестве мишени в ядерных исследованиях, в качестве покрытия зеркал, работающих в дальнем инфракрасном диапазоне, в качестве специальной оболочки в нейтронной бомбе. Тонкий слой золота (20 нм) на внутренней поверхности оконных и витражных стёкол существенно уменьшает нежелательные тепловые потери зимой, а летом предохраняет внутренние помещения зданий и транспортных средств от нагревания инфракрасными лучами.

Золотые припои очень хорошо смачивают различные металлические поверхности и применяются при пайке металлов. Тонкие прокладки, изготовленные из мягких сплавов золота, используются в технике сверхвысокого вакуума.

Золочение металлов (в древности — исключительно амальгамный метод, в настоящее время — преимущественно гальваническое) широко используется в качестве метода защиты от коррозии. Хотя такое покрытие неблагородных металлов имеет существенные недостатки (мягкость покрытия, высокий потенциал при точечной коррозии), оно распространено также из-за того, что готовое изделие приобретает вид очень дорогого, «золотого».

В стоматологии

Значительные количества золота потребляет стоматология: коронки и зубные протезы изготовляют из сплавов золота с серебром, медью, никелем, платиной, цинком. Такие сплавы сочетают коррозионную стойкость с высокими механическими свойствами.

В фармакологии