1. Вспоминай формулы по каждой теме

2. Решай новые задачи каждый день

3. Вдумчиво разбирай решения

Текст к задаче

Под модернизационным развитием подразумевают процесс цивилизационных изменений, обусловленный новыми потребностями общества и человека в меняющейся среде. Функция модернизации состоит в повышении способности общества и индивидов удовлетворять свои потребности. Как показывает история, на любом цивилизационном этапе модернизация означает качественные изменения не только производственно-технологической составляющей, но и структуры ценностей, институциональной сферы, повышение качества жизни людей. Процесс формирования общественных ценностей, в центре которых оказывается личность, и поступательное развитие общества в сторону увеличения качества жизни есть социокультурная модернизация. Социокультурные изменения являются ее результатом.

Социокультурная модернизация — процесс комплексный, апеллирующий к группе населения “молодежь”, так как именно молодежь первой испытывает трансформацию во взглядах, интересах, ценностях и культуре. Жизненные приоритеты молодого поколения, нравственное здоровье и его облик в целом обусловливают социальное развитие общества и будущее страны, поэтому взаимоотношения молодежи и государства актуальны для функционирования последнего. Для эффективного осуществления модернизационного развития необходим слой креативных, целеустремленных, обладающих новаторскими способностями людей.

Молодое поколение, представляя стратегический ресурс модернизации, должно сберегаться государством как в демографическом, так и в интеллектуальном плане. Дети и молодежь — не только полноправный социальный субъект, но и творцы будущего общества, ответственные за процветание страны и воспроизводство последующих поколений, преемники ее культуры. Молодежь является преобразователем социальной культуры и организации общества и предопределяет социальный прогресс, т. е. несет в себе инновационный и социокультурный потенциал, служащий базой будущих и существующих изменений в общественной жизни. Поэтому молодежь — это настоящее и будущее.

(М.А. Ласточкина)

21. Используя текст, укажите четыре составляющих модернизационного развития. Какую политику должно проводить государство в отношении молодежи? Какое условие эффективности модернизации выделяет автор?

22. Какие общественные ценности соответствуют, по мнению автора, формированию социокультурной модернизации? Как определяет автор функцию модернизации? Какой социальный институт непосредственно связан с реализацией этой функции в материальной сфере?

23. К какому виду общественной динамики относится модернизационное развитие? Укажите иной по направленности вид социальной динамики. Используя знания обществоведческого курса, социальные факты, информацию СМИ, конкретизируйте его двумя примерами.

24. Приведите два довода из текста, которые позволяют отнести молодежь к стратегическому ресурсу модернизации. Используя обществоведческие знания, социальные факты и личный опыт, приведите дополнительный довод. Какую еще социальную группу можно рассматривать как ресурс модернизации в современном мире? Приведите аргумент, который подтверждает это.

№21 1) четыре составляющих моденизационного процесса: производственно-технологическая, структура ценностей, институциональная сфера, качество жизни людей;

2) ответ на первый вопрос: беречь (охранять, оберегать) как в демографическом, так и в интеллектуальном плане;

3) ответ на второй вопрос: необходим слой креативных, целеустремленных, обладающих новаторскими способностями людей

№22 1) ценности, в центре которых оказывается личность;

2) функция модернизации состоит в повышении способности общества и индивидов удовлетворять свои потребности;

3) производство / экономика.

№23 1) ответ на вопрос: прогресс / прогрессивное развитие;

2) иной вид социальной динамики: регресс/ регрессивное развитие;

3) два примера, допустим:

— гибель цивилизации (может быть названа любая цивилизация);

— установление тоталитарного / диктаторского режима в государстве;

— упадок культуры вследствие распространения массовой культуры и пр.

№24 1) два довода из текста, допустим:

— молодежь несет в себе инновационный и социокультурный потенциал, служащий базой будущих и существующих изменений в общественной жизни;

— именно молодежь первой испытывает трансформацию во взглядах, интересах, ценностях и культуре;

— жизненные приоритеты молодого поколения, нравственное здоровье и его облик в целом обусловливают социальное развитие общества и будущее страны;

— молодежь является преобразователем социальной культуры и организации общества;

2) дополнительный довод, допустим:

— молодежь активно откликается на перемены и инновации и не боится последствий социальных преобразований;

3) ответ на вопрос, например: учителя, политическая элита;

4) аргумент, допустим:

— учителя относятся к профессиональному сообществу, которое непосредственно осуществляет социализацию (образование и воспитание) подрастающего поколения, модернизационный потенциал молодежи зависит от учителя;

— политическая элита ставит задачи модернизации и в значительной степени предопределяет ее направленность.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Мировой опыт свидетельствует о том, что культурный потенциал региона (от музеев, архитектурных комплексов до уникальных культурных мест, мифов, преданий, фестивалей) может быть использован не только в целях воспитания и приобщения к духовному наследию. Культура может выступать как мощный региональный ресурс, способный переломить кризисную ситуацию и дать новый импульс провинциальной территории, стать фундаментом её интенсивного развития. Культурные ресурсы превращаются в основу для принятия политических и экономических решений.

В середине 90-х годов в Европе начались серьёзные исследования процесса, с помощью которого культура становится определённого рода капиталом, двигателем экономического роста. Учёные на многочисленных примерах показали, что культура может рассматриваться как стратегический фактор социально-экономических перемен. Изучая потенциал сектора культуры регионов и его способность подпитывать разные виды экономической деятельности, специалисты пришли к выводу о том, что культура, при определённых финансовых вложениях, может обладать свойствами катализатора региональных изменений. Всё чаще появляются утверждения о том, что “в современном мире культура становится важным фактором, определяющим финансовые вложения — инвестиции, а также мощным инструментом политики развития территорий”.

Интерпретация сферы культуры как ресурсного потенциала способна дать новые приоритеты в осознании её назначения и возможностей, связанных не только с сохранением культурноисторического наследия. Культурные ресурсы, как и любой другой вид ресурса, при соблюдении определённых условий могут приносить “прибыль”. В связи с этим культурные ресурсы нередко рассматриваются в контексте весьма популярного концепта “культурный капитал”, понимаемого, однако, с разных научных позиций. В социологии культурный капитал чаще всего понимается как “богатство” в форме знаний, навыков, идей, моделей успеха, которые наделяют их держателей преимуществами перед остальными социальными группами. Экономическая же традиция толкования культурного капитала сводится по преимуществу к пониманию его как одного из разновидностей прочих капиталов — человеческого, физического, природного. Культурные активы участвуют в производстве культурных благ. Культурные блага также имеют потребительскую стоимость. Культурная ценность наделяет этот капитал дополнительным свойством — символической стоимостью или эстетической, культурной, социальной значимостью.

(Н.Г. Федотова)

21. При каком условии, по мнению автора, культура может стать катализатором региональных изменений? Используя текст, укажите одну любую традиционную функцию культуры. Что включает в себя культурный-потенциал региона?

22. Каким свойством, по мнению автора, наделён культурный капитал? В чём заключается экономическая интерпретация культурного капитала? Раскройте термин “физический капита”, приведённый в тексте.

23. В тексте говорится, что в современном мире культурные ресурсы превращаются в основу для принятия политических и экономических решений. Приведите по два примера экономических и политических решений, принятых на основе культурных ресурсов.

24. Автор утверждает, что “держатели культурного капитала” наделены преимуществами перед остальными социальными группами. Используя текст, знание обществоведческого курса, факты СМИ, приведите два аргумента в подтверждение этого мнения и один аргумент в его опровержение.

№21 1) ответ на первый вопрос: при определённых финансовых вложениях;

2) функция: воспитание и приобщение к духовному наследию / сохранение культурно-исторического наследия;

3) ответ на второй вопрос: музеи, архитектурные комплексы, уникальные культурные места, мифы, предания, фестивали.

№22 1) ответ на первый вопрос: символическая стоимость или эстетическая, культурная, социальная значимость;

2) ответ на второй вопрос: понимание культурного капитала как одной из разновидностей прочих капиталов — человеческого, физического, природного;

3) термин “физический капитал” — один из факторов производства, ресурсы, созданные человеком — здания, станки и прочее оборудование.

№23 1) экономические:

— реставрация здания XIX в. и включение его в современный гостиничный комплекс;

— создание новой линии одежды на основе национального костюма;

2) политические:

— достигнута международная договорённость о порядке посещения религиозных мест гражданами соседних государств;

— принятие закона об охране культурного наследия.

№24 1) в подтверждение мнения, например:

— культурный капитал может быть использован в качестве экономического ресурса, и, соответственно, его владельцы могут получить экономическую выгоду;

— культурный капитал (знания, навыки, идеи) предоставляет его владельцам возможность более полного удовлетворения духовных потребностей;

2) в опровержение мнения, допустим:

— держатели духовного капитала могут составлять меньшинство общества и вызывать агрессию со стороны других социальных групп.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Знание играло значительную роль в любом обществе в любую эпоху. Во второй половине ХХ в. динамика развития науки и производство научного знания в новых университетах, политехнических и технологических институтах существенным образом меняют социокультурный статус науки и ее функции. Большой класс ученых, создающих и распространяющих знания, превращается в класс профессионалов, зарабатывающих на жизнь этой деятельностью. Результатом профессионализации -интеллектуальной деятельности становится продукт, который поступает на рынок. Товарную форму приобретают все виды интеллектуальной деятельности: общественные и естественные науки, художественные произведения. Осознание этой эпохальной перемены привело к понятию экономики знаний, начавшейся в конце ХХ в., в которой двигателем является так называемый “человеческий капитал”, т. е. наличие людей, одаренных креативным мышлением, умственными способностями …

Чтобы победить или выжить в глобально конкурентной экономике, общество должно вкладывать деньги в специфический вид образования, где производится не только инновационный продукт, но и особого рода “специализированная рабочая сила”, способная продуцировать новое знание, создавать инновации, интеллектуальный капитал.

Для современной науки как способа производства инноваций необходимо объединение специалистов в различных видах знания — программистов, естествоиспытателей, математиков, методологов, инженеров, менеджеров, психологов, социологов. Возникает запрос на научных исследователей и организаторов науки.

Экономика образования, производство специализированных трудовых ресурсов вытесняет культуру образования, технологию производства основ социальности, солидарности, стабильности, гуманного общества. Но именно в пространстве культуры образования происходит развитие личности, формируются исследовательская позиция, культура исследования, творческие способности, понимание и социальное взаимодействие, обеспечивается доступ к образованию талантливой молодежи.

Новые образовательные технологии могут стать как инструментом преодоления кризиса современности, так и способом усиления рисков и угроз. Тотальная коммерциализация всех сфер общественной жизни, превращение ученика в клиента и потребителя образовательных услуг извращают саму суть образования как творческого процесса, как диалога ученика и учителя. Как свидетельствует история, с развитием познания, техники, производства человек не становится более ответственным или хотя бы более предусмотрительным и осторожным. Напротив, достижения науки и техники рассматриваются как своего рода игрушки, а жизнь — как опасное приключение. Важнейшей проблемой современности, таким образом, становится проблема человека, который является и главным фактором развития, и главным фактором риска. От способности человека осознать меру своей ответственности в стремительно меняющемся мире зависит само его существование.

(Л.Б. Логунова)

21. Какие перемены происходят в интеллектуальной деятельности в эпоху “экономики знаний” (назовите две перемены)? Используя текст, назовите два результата образования специфического вида.

22. Как связывает автор “экономику знаний” и “человеческий капитал”? Как охарактеризован “человеческий капитал” в тексте? Используя обществоведческие знания, назовите два иных вида капитала.

23. Какое противоречие между культурой и экономикой образования возникает в современном мире? Приведите два пояснения, которые показывают, что человек — это и главный фактор инновационного развития, и главный фактор риска в современном обществе. Конкретизируйте одно из пояснений примером.

24. В тексте говорится о том, что новые образовательные технологии могут стать инструментом преодоления кризиса современности. Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, предложите три пути преодоления глобальных проблем с помощью образования.

№21 1) названы две перемены:

— профессионализация Интеллектуальной деятельности;

— все виды интеллектуальной деятельности приобретают товарную форму;

2) указаны два результата:

— производство инновационного продукта;

— “специализированная рабочая сила”, способная продуцировать новое знание, создавать инновации, интеллектуальный капитал

№22 1) ответ на вопрос: двигателем экономики знаний является так называемый “человеческий капитал”;

2) названы два иных вида капитала, например: производственный и денежный (финансовый)

№23 1) ответ на вопрос:

— экономика образования, производство специализированных трудовых ресурсов вытесняет культуру образования, технологию производства основ социальности, солидарности, стабильности, гуманного общества;

2) два пояснения, например:

— человек — главный фактор инновационного развития, потому что оно зависит от деятельности специалистов в различных видах знания (программистов, естествоиспытателей, математиков, методологов, инженеров, менеджеров, психологов, социологов и т. д.);

— человек — главный фактор риска, потому что он может быть безответственным или неосторожным;

3) пример, допустим:

— благодаря открытиям современных ученых развиваются биагехнологии, новые виды энергетики и пр.;

— ошибки в эксплуатации современных технических средств могут иметь катастрофические последствия (Чернобыльская АЭС).

№24 В правильном ответе должны быть предложены три пути преодоления глобальных проблем, например:

— для преодоления экологической проблемы необходимо сформировать экологическую культуру, дать соответствующие знания;

— проблема “Север — Юг” может решаться только в процессе экономического развития и развития социальной сферы развивающихся стран, что невозможно без подготовки специалистов в различных современных отраслях;

— для борьбы с болезнями нужны исследователи и специалисты (медики, биологи, биохимики и пр.), которые могут создавать лекарства, определять причины заболеваний и способы их лечения.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Термины “миросозерцание”, “миропонимание” и “мировоззрение” достаточно часто употребляются в литературе. Общекоммуникативное их содержание представлено в словарях и энциклопедиях. Как правило, в подавляющем большинстве текстов, которые специально не анализируют эти термины, они употребляются как слова, взаимозаменяющие друг друга. С одной стороны, такому положению есть оправдание, поскольку в подобных текстах они используются как общеупотребимые для обозначения отношения человека к миру, но с другой — содержание этих слов в научной литературе приобретает силу терминов, каждый из которых фиксирует различные отношения человека к миру. Термины “миросозерцание”, “миропонимание” и “мировоззрение” представляют собой отношение человека к миру. Будучи общими (как отношение человека к миру), каждое из них тем не менее имеет свою особенность. Самым простым отношением человека к миру из названных терминов является миросозерцание. Применительно к процессу познания созерцание имеет место в прямой связи (рефлексии) исследователя с познаваемым миром. В этой ситуации исследователь представлен в качестве наблюдателя событий, происходящих в мире. Созерцание является посредником между представлением и пониманием. Миропонимание является исходным пунктом в практической жизни человека. Другими словами, все практические действия человека осуществляются на основе той картины мира (миропонимания), которую индивид построил для себя. Это единство миропонимания и практического действия человека для нас выступает как мировоззрение. Схематично эту мысль можно выразить и другим способом: миропонимание — руководство к действию, а мировоззрение — действие человека, руководствующегося пониманием этого мира. Поэтому мировоззрение является высшим и последним отно шением человека к миру. Высшим потому, что оно есть такое отношение к миру, которое выражает взаимодействие человека с миром и мира с человеком целостным образом. Отсюда следует, что основное содержание мировоззрения кроется не только в осмыслении мира как целостности (это миропонимание). Оно главным образом проявляется в конкретных “регулятивных”, преобразовательных взаимодействиях людей (общественной практики). То, что позволяет человеку жить, — это его непосредственная практическая деятельность, выраженная в прямом контакте с окружающей средой и друг с другом. Вот эта деятельность и выражает мировоззрение человека. Мировоззрение обязано выйти за границы мыслительных операций в конкретную сферу действия и проявить себя согласно тому пониманию мира, которое у них сложилось. Мировоззрение является высшим отношением человека к миру в силу того, что оно является не теоретико-познавательной областью, а конкретной практической стороной действия человека, осуществляющегося на выработанном им миропонимании. Как высшее оно содержит в своей структуре все нижестоящие отношения человека к миру (включая миросозерцание и миропонимание).

(В.И. Александров)

21. Почему термины “миросозерцание”, “миропонимание” и “мировоззрение” могут употребляться как взаимозаменяемые? Какой из трех терминов, по мнению автора, является обобщающим?

22. Какой из трех терминов “миросозерцание”, “миропонимание” и “мировоззрение” связывают с чувственной стороной познания? Какую позицию исследователя, по мнению автора, представляет этот термин?

23. Используя текст, назовите две составные части основного содержания мировоззрения и конкретизируйте каждую из них примером.

24. На основе текста и обществоведческих знаний раскройте взаимосвязь деятельности и мировоззрения (укажите три проявления взаимосвязи).

№21 1) дан ответ на вопрос: они “используются как общеупотребимые для обозначения отношения человека к миру”.

2) указан обобщающий термин: мировоззрение

№22 1) ответы на вопросы: миросозерцание; исследователь представлен в качестве наблюдателя событий, происходящих в мире;

2) указаны формы чувственного познания: ощущение, восприятие, представление

№23 1) две составные части основного содержания мировоззрения:

— осмысление мира как целостности (или миропонимание),

— конкретные “регулятивные”, преобразовательные взаимодействия людей (общественная практика);

2) два примера, допустим:

— в Средневековье сложилась религиозная картина мира;

— религиозные представления о мире находили воплощение в соблюдении обрядов и отказе от “греховных действий”.

№24 1) мировоззрение человека выражается в деятельности;

2) деятельность способствует формированию и изменению мировоззрения;

3) мировоззрение посредством деятельности позволяет человеку преобразовывать мир.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Исторический процесс сам по себе весьма сложен и представляет собой взаимодействие многих объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся природные условия жизни общества, объективные потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, а также состояние материального производства, существующая социальная структура общества, его государственный строй и т. д., которые каждое новое поколение застает уже сложившимися и которые в той или иной мере обусловливают жизнедеятельность людей. Субъективные же факторы исторического процесса — это разного рода способности людей своими действиями вносить изменения в те или иные стороны общественной жизни.

В исторический процесс прямо или косвенно включены все люди, поскольку они включены в процесс общественного производства, а также в политическую и духовную жизнь общества. В этом отношении все они являются участниками исторического процесса. Но его субъектами они становятся лишь в той мере, в какой действуют сознательно: осознают свое место в обществе, социальное значение своей деятельности и направленность исторического процесса. Сознательно участвуя, скажем, в совершенствовании экономических и социальных отношений, политической системы общества, в развитии его духовной жизни, тот или иной человек или социальная группа выступает как субъект исторического процесса.

В последнее время в науке и политике все чаще говорят о человечестве как самостоятельном субъекте исторического процесса. Для этого имеются веские основания. В современных условиях человечество все более выступает как единое целое в силу расширения и упрочения экономических, политических и культурных связей народов всех стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках человечества как единого целого должны ныне решаться проблемы обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития природной среды, а также создания услови.й для развития сотрудничества и взаимопомощи всех народов и государств нашей планеты.

И человечество в той или иной степени решает эти проблемы, прежде всего путем налаживания всестороннего сотрудничества между народами и государствами. На это направлена деятельность многих международных организаций. Чрезвычайно важно, чтобы при наличии многих противоречий и конфликтов между отдельными социальными группами, нациями, народами и государствами человечество как самостоятельная целостность продолжало существовать и способствовало бы мирному разрешению указанных противоречий и конфликтов — локальных, региональных и международных.

(В. Лавриненко)

21. Какие три субъекта исторического процесса названы в тексте? Чем субъект, по мнению автора, отличается от участника?

22. Государственный строй и материальное производство во многом определяются сознательной деятельностью людей. Почему автор относит их к объективным факторам исторического развития? Какие другие объективные факторы исторического развития названы в тексте?

23. Приведите проблемы, указанные автором, которые должны решаться усилиями всего человечества. Как в современном обществознании принято называть эти проблемы? Приведите два других примера таких проблем, опираясь на собственные знания.

24. В тексте говорится о том, что налаживанию всестороннего сотрудничества между народами и государствами способствует деятельность многих международных организаций. Назовите любые три такие организации и укажите сферу деятельности каждой из них.

№21 1) ответ на первый вопрос (три субъекта): человек, социальная группа, человечество в целом;

2) ответ на второй вопрос (отличие): участника характеризует включенность в процесс общественного производства, политическую и духовную жизнь общества; субъекта характеризует не только включенность, но и осознание своего места в обществе, социального значения своей деятельности и направленности исторического процесса

№22 1) объяснение: государственный строй и материальное производство, обусловливающие жизнедеятельность людей, автор относит к объективным факторам, так как каждое новое поколение застает их уже сложившимися;

2) другие объективные факторы, названные в тексте: природные условия жизни общества, объективные потребности людей в обеспечении необходимых условий их жизни, социальная структура общества.

№23 1) указанные авсгором проблемы: обеспечение всеобщего мира, сохранение и развитие природной среды, создание условий для развития сотрудничества народов и государств;

2) название проблем: глобальные проблемы;

3) два других примера глобальных проблем, допустим: проблемы предотвращения терроризма, обеспечения человечества ресурсами

№24 1) ООН — поддержание мира между государствами, укрепление мира, развитие и безопасность международных отношений, развитие международного сотрудничества в различных сферах;

2) Интерпол — Международная организация уголовной полиции — борьба с международной преступностью (поиск пропавших ценностей, преступников, пропавших без вести людей и т. д.); 3) ВТО — международная торговая организация — упорядочение правил международной торговли

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Современное значение термина “культура” весьма многообразно и часто неопределенно. Достаточно напомнить, что под культурой сегодня понимают не только состояние или характеристику общества и человека вообще, но и вполне конкретную совокупность технологий, обычаев, традиций, образ жизни, государственность и т. п.: “культура Древней Руси”, “культура античного мира”, “Запад” или “западная культура”, “Восток” или “культура Востока” и т. п. Именно в этом смысле говорят, например, о многих культурах, о сравнении культур, о диалоге и взаимодействии культур. В этих ситуациях термином “культура” обозначается реально существующая культура, созданная в определенном ареале…

Этим словом (термином) обозначаются в обыденной жизни искусство, музеи, библиотеки, кино, театры, религия и множество других самых разных вещей. Мы определяем как “культурное” или “некультурное” поведение людей; применяем такие выражения, как “культура труда”, “культура торговли”, “культура производства” и т. д.

Явления культуры по определению возникают только как результаты (следы) человеческой деятельности; они не могут появиться в природе, “естественным” путем. Это, в частности, те же знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи и все прочие способности, характерные черты и привычки, усвоенные человеком как членом общества; это язык, символы и коды, идеи, табу, ритуалы, церемонии, социальные институты, орудия, технологии и все связанные с указанными феноменами компоненты …

Поэтому любые проявления человеческой деятельности, имеющие место в конкретном социуме, так или иначе представляют культуру этого социума. Если, пусть даже из самых лучших и благородных соображений, произвольно изъять (не включить в состав культуры) некоторые из них, то картина исторически конкретной (локальной) действительной культуры будет неполной, а система взаимодействий между элементами или составными частями, сторонами данной культуры окажется искаженной. Иначе говоря, культура конкретно-исторического общества проявляется даже в преступности, наркомании и прочих вполне одиозных событиях и процессах. Вполне заслуживая ярлыка “антикультура”, такие феномены общественной жизни тем не менее остаются явлениями соответствующей культуры как целого.

(Д.А. Лалетин)

21. Приведите на основе текста любые три значения термина “культура”.

22. Как, по мнению автора, связаны культура и деятельность? Покажите эту связь, обратившись к любым двум явлениям культуры, указанным в тексте.

23. Автор касается идеи диалога культур. Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите три примера диалога культур в современном обществе.

24. Автор утверждает, что социальные пороки являются неотъемлемым элементом культуры общества. Приведите три собственных суждения, подтверждающих или опровергающих позицию автора.

№21 1) состояние или характеристика общества и человека вообще;

2) вполне конкретная совокупность технологий, обычаев, традиций, образ жизни, государственность;

3) искусство, музеи, библиотеки, кино, театры (обыденная трактовка);

4) культура как поведение людей (“культурное” или “некультурное”).

№22 1) ответ на вопрос: явления культуры возникают как результаты деятельности;

2) иллюстрация этой связи на примерах явлений культуры, указанных в тексте, допустим:

— язык — результат совместной деятельности, общения людей;

— искусство — результат человеческой деятельности, образного отражения человеком мира, художественного творчества человека.

№23 1) знакомство с культурой другого народа, его менталитетом (музееведы Скандинавских стран приехали в Москву в целях посещения музеев, выставок, театров для знакомства с духовными достижениями народов России);

2) межличностное общение на уровне реальных и виртуальных неформальных контактов с представителями других культур, способствующих пониманию друг друга, преодолению стереотипов, взаимообогащению за счет иного культурного опыта (подростки общаются со своими ровесниками из разных стран посредством социальных сетей в Интернете);

3) обмен духовными ценностями, ведущий к развитию национальных культур (проведение студентами вузов “’круглых столов” с представителями национально-культурных автономий, подготовка книжных выставок “Шедевры национальных литератур” и др.).

№24 Подтверждающие точку зрения автора:

1) проявления (в том числе негативные) деятельности людей и межличностных отношений отражают существующие в обществе нормы и санкции, запреты и дозволения;

2) проявления антикультуры (преступность, наркомания и др.) имеют социальные причины возникновения, являются результатом и проявлением социальных отношений и в целом культуры определенного общества, понимаемой в широком смысле слова (как результат всей деятельности людей);

3) социальные пороки во многом определяются культурой всего общества, например содержание экономических преступлений в развитых странах и странах с неразвитой экономической культурой различно;

ИЛИ опровергающие точку зрения автора:

1) пороки не являются проявлением культуры, поскольку противоречат общечеловеческим культурным нормам и ценностям;

2) словесные выражения и языковые формы определяют проявления социальных пороков как некультурные поступки, некультурное поведение (вряд ли можно считать культурной речью нецензурную брань);

3) акцентируется необходимость целенаправленного формирования (воспитания) культуры, в частности культуры поведения, экономической культуры, политической культуры представителей различных асоциальных групп.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Текст к задаче

Некоторые считают, что поскольку мышление сложный процесс, его изучение выходит за пределы наших технических возможностей и нашего понимания. Такой аргумент есть немного правда и немного ложь. Трудно не признать, что многие особенности нашего мышления остаются тайной, но верно и то, что достижения психологии дали нам замечательный арсенал методов и моделей, способных приоткрыть некоторые факты, относящиеся к мышлению. Мышление участвует в решении задач и формировании понятий.

Формирование понятий (или усвоение понятия) относится к умению выяснять свойства, присущие некоторому классу объектов или идей. Понятие можно определить как совокупность определенпых существенных признаков и правил, связывающих эти признаки. Признаки означают некоторые характеристики объектов, относящихся и к другим объектам. Подвижность, например, это признак автомобиля, но подвижностью обладают и другие объекты — поезда, птицы. Человек определяет, насколько существенен данный признак для этого объекта, на основе определенных критериев. Признаки можно различать как на количественной, так и на качественной основе. Так, подвижность — это качественная черта, которую можно измерить количественно. К примеру, автомобиль данной марки обладает этим признаком в большей степени, чем автомобили других марок.

Формирование понятий — одна из самых важных познавательных функций человека. В большинстве наук в период их становления формирование понятий играет решающую роль в организации данных. Расположение элементов в химии, разработка филогенетической классификации в биологии, классификация видов памяти в биологии — все это примеры формирования понятий, способствующих лучшему пониманию предмета.

Если мы представим себе мириады различных объектов и событий, с которыми встречаемся в повседневной жизни, то задача приобретения понятий может оказаться слишком сложной, и все же эта поразительная задача выполняется относительно легко. Вполне может быть, что постижение мира возможно только через развитие познавательных структур, которые связывают кажущиеся рассеянными объекты и события в единое понятие. Таким образом, изучение формирования понятий не изолировано от основного потока повседневной жизни, но находится прямо в центре ее.

Термины “мысль” и “мышление” означают общий процесс рассмотрения в уме какого-либо вопроса; логика — это наука о мышлении, изучающая его законы. Два человека могут думать об одном и том же, но их выводы, полученные посредством мышления, могут отличаться; одно будет “логичным”, другое — “нелогичным”. (

(Р.Солсо)

21. В чем, на взгляд автора, проявляется роль формирования понятий в науке и других способах постижения мира? Приведите два положения, раскрывающих эту роль.

22. Как связаны мышление и логика? Почему выводы размышлений при наличии одного предмета рассмотрения или одной темы могут отличаться у разных людей?

23. Автор отмечает, что понятие определяется через совокупность существенных признаков. Опираясь на обществоведческие знания, укажите один существенный признак любых трех понятий, относящихся к различным сферам общества.

24. Существует точка зрения, согласно которой абстрактные умозаключения не способны приводить к правильным выводам без включения непосредственного наблюдения, чувственных данных. Приведите два аргумента в поддержку этой позиции и один аргумент — против.

№21 1) формирование понятий — важнейшая познавательна.я функция человека;

2) формирование понятий играет решающую роль в становлении наук;

3) постижение мира возможно лишь через связь объектов в единое понятие.

№22 1) дан ответ на первый вопрос: логика изучает законы мышления;

2) дан ответ на второй вопрос: один человек может рассуждать в соответствии с этими законами, а другой их игнорировать.

№23 1) рыночная экономика — свободное ценообразование;

2) государство — наличие суверенитета;

3) социальный контроль — использование санкций.

№24 1) В поддержку приведенного тезиса:

— чувственные данные выступают необходимым источником наших знаний;

— реальная действительность, воспринимаемая на этапе чувственного познания, богаче любых моделей и схем, которые создает для ее постижения рациональное познание;

2) Против приведенного тезиса: существуют области знания, например математика, построенные на строгости теоретических рассуждений.

Ответ: Для выполнения заданий 21-24 необходимо внимательно прочитать текст.

Курс Глицин. Любовь, друзья, спорт и подготовка к ЕГЭ

Курс Глицин. Любовь, друзья, спорт и подготовка к ЕГЭ

Ответами к заданиям 1-20 являются слово (словосочетание) или последовательность цифр. Запишите ответы в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий, начиная с первой клеточки, Без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.

|

Виды норм |

Характеристика |

|

Обычаи |

Правила поведения, ставшие обязательными в силу привычки и повторяющиеся из поколения в поколение |

|

• • • |

Правила подобающего, приличного поведения в обществе |

Ответ: .

2. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных представленных понятий. Запишите это Слово.

Пенсионеры, демографические группы, экономически активное население, молодежь, женщины.

Ответ: .

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к характеристикам рационального познания.

1) Абстрактный характер; 2) обобщенный характер; 3) целенаправленность; 4) конкретность; 5) активный характер; 6) образность.

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Ответ: | | ]

4. Выберите верные суждения об истине и ее критериях и запишите Цифры, Под которыми они указаны.

1) Истина — это адекватное отражение в творчестве и деятельности человека вызовов окружающего мира.

2) Критерием истины служит общественная практика.

3) Истина — это особенность внешнего мира, который человек пытается познать.

4) Истина — это соответствие наших знаний предмету познания.

5) Умозаключение, сделанное в соответствии с законами логики, может служить универсальным критерием истины.

Ответ: .

5. Установите соответствие между отличительными признаками и видами культуры, которые они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ |

ВИДЫ КУЛЬТУРЫ |

|

А) анонимность создателя |

1) массовая |

|

Б) сложность и оригинальность использования |

2) элитарная |

|

Художественных средств В) коммерческий характер Г) существование в устной форме Д) закрепление в исторической памяти |

3) народная |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

6. В Стране А за последние десятилетия произошли значительные перемены. Какие факты свидетельствуют о том, что страна совершила рывок в постиндустриальное общество? Запишите Цифры, Под которыми они указаны.

1) увеличение доли населения, занятой в аграрном секторе

2) сфера услуг стала определяющей в общественной жизни

3) ориентация промышленности на производство средств производства

4) компьютеризация образовательного процесса

5) преобладание религиозного мировоззрения

6) рост числа городов и городского населения

Ответ: .

7. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах и запишите Цифры, Под которыми они указаны.

1) Ресурсы, применяемые в процессе производства, называются факторами производства.

2) Доходы, которые получают предприниматели в результате производственной деятельности, называются факторными доходами.

3) Факторы производства делятся на ограниченные и неограниченные.

4) Труд как фактор производства связан с непосредственным приложением физических и умственных способностей людей.

5) Земля — это фактор производства, который существует только в традиционном (аграрном) обществе.

Ответ: .

8. Установите соответствие между объектами изучения и разделами экономической науки: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

A) безработица 1) микроэкономика

Б) отраслевой рынок 2) макроэкономика

B) инфляция

Г) экономический рост

Д) поведение отдельных потребителей

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

9. В условиях экономического кризиса в стране А выросла безработица. Владельцы фирмы «Наш дом» по договоренности с сотрудниками отправили персонал в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Выберите из приведенного ниже списка характеристики возникшей безработицы и запишите Цифры, Под которыми они указаны.

Ответ: _______________________

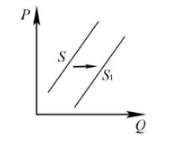

10. На графике изображено изменение предложения сухих кормов для кошек на потребительском рынке: кривая предложения переместилась из положения SВ положение Si. (На графике P — Цена товара; Q — количество товара.)

|

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) внедрение новых способов переработки исходного сырья

2) повышение стоимости витаминных и минеральных добавок

3) снижение цен на кошачьи корма

4) растущее желание горожан иметь домашних питомцев

5) удорожание оборудования для очистки и измельчения исходного сырья

Ответ: _______________________

11. Выберите верные суждения о социальном неравенстве и запишите Цифры, Под которыми они указаны.

1) Понятие «социальное неравенство» используется при характеристике традиционного и индустриального общества и не употребляется при анализе отношений в информационном обществе, так как утрачивает свой смысл.

2) Социальное неравенство отражает ограниченные возможности социальных групп и общностей в доступе к социальным благам.

3) На основе социального неравенства складывается социальная стратификация общества.

4) Социальное неравенство проявляется в различных сферах жизни общества.

5) Социальное неравенство предполагает дифференциацию в обществе на основе личностных качеств.

Ответ: .

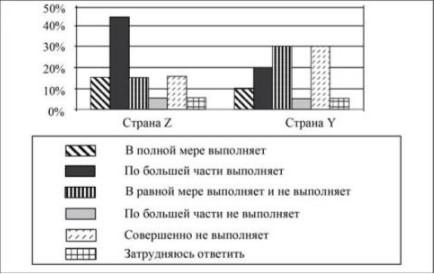

12. Социологи страны А провели опрос граждан о рационе питания. Граждане отвечали на вопрос: «Какие продукты являются основой Вашего рациона питания?» Результаты опроса (данные указаны в %) представлены в диаграмме.

□ Макаронные изделия 23%

□ Овощи и фрукты свежие 5%

И Мясо 23%

■ Рыба 12%

H Продукты быстрого приготовления (полуфабрикаты) 20%

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе гистограммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Пятая часть опрошенных считает основой своего рациона полуфабрикаты.

2) Доля тех, кто назвал основой своего рациона свежие овощи и фрукты, примерно равна доле тех, кто считает основой своего рациона рыбу.

3) Доли респондентов, предпочитающих в качестве основы рациона мясо, и тех, кто выбирает макаронные изделия, совпадают.

4) Значительное число опрошенных придерживаются диеты.

5) Респонденты, считающие основой своего рациона крупы, имеют маленьких детей.

Ответ: .

13. Выберите верные суждения о форме государства и запишите Цифры, Под которыми они указаны.

1) Понятие «форма государства» отражает особенности государств, связанные с порядком формирования высших органов власти, территориальной организации и методами осуществления власти.

2) По форме правления выделяют унитарные и федеративные государства.

3) Политический режим отражает особенности взаимодействия политической власти и общества.

4) Территориально-государственное устройство означает разделение государства на административные единицы.

5) К форме государства относится экономическая политика.

Ответ: .

14. Установите соответствие между полномочиями и субъектами государственной власти Российской Федерации, которым предоставлены эти полномочия: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Б) обеспечивает проведение в РФ единой финансо — 3) Правительство РФ вой, кредитной и денежной политики

Г) утверждает военную доктрину РФ

Д) назначает на должность Уполномоченного по

Правам человека

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

15. Глава государства А унаследовал власть после смерти отца, переняв сложившуюся при нем структуру государственных органов. Для участия в обсуждении законопроектов он назначил консультативный совет, обсуждающий законопроекты, которые после его одобрения и подписания становятся законами. Функции исполнительной власти выполняет государственный совет, состав которого определяет глава государства. Судьи назначаются главой государства раз в четыре года. В государстве не существует политической оппозиции. Найдите в приведенном ниже списке характеристики государства А и запишите Цифры, Под которыми они указаны.

1) Конституционная монархия

2) Авторитаризм

3) Неограниченная монархия

4) Демократия

5) Разделение властей

6) Унитаризм

Ответ: .

16. Выберите в приведенном списке функции, которые в соответствии с Конституцией РФ относятся к ведению Российской Федерации, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) деятельность в космосе

2) внешнеэкономические отношения Российской Федерации

3) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

4) оборонное производство

5) кадры судебных и правоохранительных органов Ответ: .

17. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права и запишите Цифры, Под которыми они указаны.

1) Субъектами гражданских правоотношений являются правоспособные и дееспособные физические лица.

2) Эмансипация в гражданском праве — это признание несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным.

3) Гражданская дееспособность в полном объеме наступает для всех граждан РФ с 21 года.

4) Дети в возрасте до 12 лет не обладают дееспособностью.

5) Государство, его субъекты и муниципальные образования выступают в гражданских отношениях на равных началах с прочими участниками этих отношений.

Ответ: .

18.

ОТРАСЛИ ПРАВА

А) конституционное

Б) гражданское

В) административное

Г) уголовное

Д) семейное

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

19. Работодатель Смирнов заключил трудовой договор с пятнадцатилетним Петровым. Найдите в приведенном ниже списке особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, И запишите Цифры, Под которыми они указаны.

1) ежегодный обязательный медицинский осмотр за счет собственных средств работника

2) запрет применения труда на работах, выполнение которых может причинить вред нравственному развитию

3) продолжительность ежегодного отпуска 31 календарный день

4) запрет применения труда на работах с опасными условиями труда

5) предоставление ежегодного отпуска только в летнее время

6) выплата надбавок за работу в выходные и праздничные дни

Ответ: .

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.

«Современное обществознание выделяет в истории человечества определенные стадии: традиционное, (А) и постиндустриальное общество, общество (Б) сложилось давно и существовало дольше других этапов. Со временем оно подверглось (В), которая изменила все (Г) общественной жизни. Сейчас рождается новый тип общества. Среди его особенностей — развитие (Д) и информационных технологий. Главной (E) современного общества является саморазвивающийся человек ».

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков.

Список терминов:

1) глобальное

2) ценность

3) индустриальное

4) проблема

5) аграрное

6) принципы

7) сферы

9) модернизация

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

E |

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Часть 2

Для записи ответов на задания этой части (21-29) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (21,22 и т. д.), а затем развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво.

Прочитайте текст и выполните задания 21-24.

Знание играло значительную роль в любом обществе в любую эпоху. Во второй половине XX в. динамика развития науки и производство научного знания в новых университетах, политехнических и технологических институтах существенным образом меняют социокультурный статус науки и ее функции. Большой класс ученых, создающих и распространяющих знания, превращается в класс профессионалов, зарабатывающих на жизнь этой деятельностью. Результатом профессионализации интеллектуальной деятельности становится продукт, который поступает на рынок. Товарную форму приобретают все виды интеллектуальной деятельности: общественные и естественные науки, художественные произведения. Осознание этой эпохальной перемены привело к понятию экономики знаний, начавшейся в конце XX в., в которой двигателем является так называемый «человеческий капитал», т. е. наличие людей, одаренных креативным мышлением, умственными способностями…

Чтобы победить или выжить в глобально конкурентной экономике, общество должно вкладывать деньги в специфический вид образования, где производится не только инновационный продукт, но и особого рода «специализированная рабочая сила», способная продуцировать новое знание, создавать инновации, интеллектуальный капитал.

Для современной науки как способа производства инноваций необходимо объединение специалистов в различных видах знания — программистов, естествоиспытателей, математиков, методологов, инженеров, менеджеров, психологов, социологов. Возникает запрос на научных исследователей и организаторов науки.

Экономика образования, производство специализированных трудовых ресурсов вытесняет культуру образования, технологию производства основ социальности, солидарности, стабильности, гуманного общества. Но именно в пространстве культуры образования происходит развитие личности, формируются исследовательская позиция, культура исследования, творческие способности, понимание и социальное взаимодействие, обеспечивается доступ к образованию талантливой молодежи.

Новые образовательные технологии могут стать как инструментом преодоления кризиса современности, так и способом усиления рисков и угроз. Тотальная коммерциализация всех сфер общественной жизни, превращение ученика в клиента и потребителя образовательных услуг извращают саму суть образования как творческого процесса, как диалога ученика и учителя. Как свидетельствует история, с развитием познания, техники, производства человек не становится более ответственным или хотя бы более предусмотрительным и осторожным. Напротив, достижения науки и техники рассматриваются как своего рода игрушки, а жизнь — как опасное приключение. Важнейшей проблемой современности, таким образом, становится проблема человека, который является и главным фактором развития, и главным фактором риска. От способности человека осознать меру своей ответственности в стремительно меняющемся мире зависит само его существование.

(Л. Б. Логунова}

21. Какие перемены происходят в интеллектуальной деятельности в эпоху «экономики знаний» (назовите две перемены)? Используя текст, назовите два результата образования специфического вида.

22. Как связывает автор «экономику знаний» и «человеческий капитал»? Как охарактеризован «человеческий капитал» в тексте? Используя обществоведческие знания, назовите два иных вида капитала.

23. Какое противоречие между культурой и экономикой образования возникает в современном мире? Приведите два пояснения, которые показывают, что человек — это и главный фактор инновационного развития, и главный фактор риска в современном обществе. Конкретизируйте одно из пояснений примером.

24. В тексте говорится о том, что новые образовательные технологии могут стать инструментом преодоления кризиса современности. Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, предложите три пути преодоления глобальных проблем с помощью образования.

25. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «налогообложение»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию об объектах налога, и одно предложение, содержащее информацию о функциях налогов.

26. Назовите компоненты формы государства и раскройте их в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

27. В ходе опросов, проведенных в стране Z, социологи изучали отношение молодоженов к решению экономических проблем семьи. Респонденты отвечали на вопрос: «Кто должен помогать молодой семье в решении экономических проблем?» Полученные данные были представлены в виде гистограммы.

|

Какой вывод можно сделать на основании гистограммы? Привлекая знания обществоведческого курса, факты общественной жизни и личный социальный опыт, дайте три объяснения полученных результатов.

28. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме ♦Мировая экономика». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Выполняя задание 29, Вы можете проявить свои знания и умения на том содержании, которое для Вас более привлекательно. C этой целью выберите только ОДНО из предложенных ниже высказываний (29.1-29.5).

29. Выберите Одно Из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в форме минисочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не менее двух примеров из различных источников.)

|

29.1 |

Философия |

♦ Человек разрывается между двумя тенденциями: к сохранению старых форм и производству новых» (Э. Касирер). |

|

29.2 |

Экономика |

♦ Стремление к наживе, к денежной выгоде само по себе не имеет ничего общего с капитализмом» (М. Вебер). |

|

29.3 |

Социология, социальная психология |

♦Будьте внимательны к своим мыслям — они начало поступков» (Лао-цзы). |

|

29.4 |

Политология |

♦По своему существу демократия есть самоуправление народа» (П. И. Новгородцев). |

|

29.5 |

Правоведение |

♦ Правовая система дает нам уверенность, что конфликты можно разрешить мирным путем, а для общества это необходимо» (Д. Хоскинг). |

Подготовка к ЕГЭ по истории становится более эффективной не только при тщательном изучении материала, но и при предварительном знакомстве с типичными тестами и заданиями части.

Данный раздел сайта поможет будущим выпускникам понять структуру заданий ЕГЭ и подготовить алгоритм решения самых сложных пунктов экзамена. Часть С предполагает ответ в свободной письменной форме, что достаточно сложно для учеников.

Формат ЕГЭ включает вопросы по наиболее важным периодам истории России – каждое задание имеет закреплённую за собой научную область. Именно поэтому заранее ознакомленный с несколькими вариантами теста ученик способен выполнить задания на экзамене корректно.

Даты и события для запоминания

- О начале нового революционного подъёма свидетельствовали события: расстрел рабочих Ленских приисков в апреле 1912 г.;

- В начале ХХ века Россия занимала первое место по: темпам роста городского населения;

- В начале ХХ века интересы России на Балканах столкнулись с интересами: Австро-Венгрии;

- Причинами первой Мировой войны были: противоречия между империалистическими державами;

- Участвуя в первой Мировой войне Германия разработал план: Шлиффена;

- Итоги компании 1914 года: успех стран Антанты;

- Первая Мировая война закончилась: 11 ноября 1918 года;

- Самодержавие в России перестало существовать 2 марта 1917 года;

- Третья революция в России завершилась: свержением царя;

- Первое советское правительство возглавил: Троцкий;

- Причинами гражданской войны были: стремление предотвратить расползание революции по всему миру, вернуть национализированные советской властью иностранные фирмы и деньги, ослабить Россию как конкурента;

- К ПВК относится: продразвёрстка;

- К итогам НЭПа относится: всеобщая занятость населения, достижение основных довоенных показателей, развитие мелкой промышленности и торговли;

- Рапалльский договор 1922 г. был подписан: Россией и Германией в городе Рапалло;

- В 1922 г. В СССР объединились: Россия, Украина, Белоруссия, Закавказье;

- Версальский договор был подписан между: Антантой и Германией;

- К целям индустриализации СССР относится: ликвидация технико-экономической отсталости страны, достижение экономической независимости, создание мощной оборонной промышленности;

- В 1929 г. Появляется лозунг «сплошная коллективизация» . В какой статье Сталина даётся его теоретическое обоснование?: «Год великого перелома»;

- Конституция, закрепившая победу социализма, в СССР была принята в: 1936 г.

- К командно-административной системе сложившейся к началу 30-х гг. в СССР относится: массовые политические репрессии, сращивание партийного и государственного аппарата, уничтожение оппозиции внутри ВКП (б)

- Какое из указанных событий относится к внешнеполитической деятельности СССР в 1930-е годы?: участие в Генуэзской конференции;

- Причиной 2-й Мировой войны явились: противоречия между мировыми империалистическими державами;

- Заключая договор о ненападении с Германией, руководство СССР стремилось: оттянуть начало войны с Германией;

- Основная ответственность за поражение Красной Армии летом 1941 г. Была возложена Сталиным на: Павлова;

- Найти соответствия между событиями и датой: декабрь 1941 г. – начало контрнаступления советских войск под Москвой, апрель-май 1945 г. – битва за Берлин, июль-август 1943 г. – Курская битва, ноябрь 1942 – февраль 1943 гг. – Сталинградская битва;

- Знамя победы над рейхстагом водрузили: Егоров и Кантария;

- Самое крупное танковое сражение, 1200 танков и САУ: в районе деревни Прохоровки;

- Вопрос об открытии второго фронта был решён на: Тегеранской конференции;

- Центральный штаб партизанского движения был создан в: мае 1942 г.;

- В период наступления под курском партизаны провели широкомасштабную операцию под названием: «рельсовая война», «концерт»;

- Название документа подписанного 26 государствами АГК 1 января 1942 г.: декларация Объединённых наций;

- Легендарный советский разведчик Николай Кузнецов действовал в тылу врага под именем: Пауля Зиберта;

- Танк Т-34 был создан под руководством: Кошкина;

- ВОВ закончилась 9 мая 1945 г.;

- 2-я Мировая война закончилась: подписанием 2 сентября 1945 г. В Токийской бухте на борту Линкора «Миссури» акта о капитуляции;

- ООН была создана: 24 октября 1945 г. 51-й страной;

- После завершения 2-й Мировой войны СССР не получил: Прибалтику;

- СССР создал атомную бомбу в 1949 г.;

- Культ личности Сталина был подвергнут критике на: ХХ съезде КПСС в 1956 г.;

- Эпоха Хрущёва вошла в историю под названием: «Оттепель»;

- Экономические реформы второй половины 60-х гг. связаны с именем: Косыгина;

- Событие, в период пребывания Брежнева на посту Ген.СекаЦК КПСС: запук первого искусственного спутника Земли;

- Кто лишний в данном ряду фамилий Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Ельцин, Горбачёв;

- Политика перестройки проводилась в: 1985-1991 гг.

- Началу гласности положил: кинофильм «покаяние» Т. Абуладзе;

- Попытка переворота была предпринята ГКЧП: 19 августа 1991 г.;

- Экономическая политика Гайдара 1922 г. Вошла в историю как: «шоковая терапия»;

- Автор ваучерной приватизации: Чубайс;

- Высшим законодательным органом РФ по КРФ 1993 г. Является: Федеральное собрание;

- В шанхайскую организацию сотрудничества входили: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

- Для российского пролетариата в начале ХХ в. было характерным: низкая продолжительность рабочего дня;

- В начале ХХ века рабочий класс России составлял: 13 млн. человек;

- Большинство помещичьих хозяйств к началу ХХ в. так и не перешло на буржуазные рельсы, потому что: это требовало больших капиталов, а у помещиков их не было;

- Портсмутский мирный договор с Японией предусматривал: передачу Японии Южного Сахалина, Порт-Артура, признание Кореи зоной интересов Японии;

- Аграрная референдума Столыпина предусматривала: отмену помещичьего землевладения;

- Государство противник России в Первой Мировой войне: Австро-Венгрия;

- С призывом превратить войну империалистическую в гражданскую выступили: большевики;

- Русский генеральный штаб основной задачей в первой Мировой войне считал разгром: Австро-Венгрии;

- Россия вышла из первой Мировой войны на основе мирного договора, подписанного в: Бресте;

- Прогрессивный блок – это межпартийная коалиция депутатов Думы и Гос. совета;

- «Кувырк-коллегия» в период 1-й Мировой войны: совет министров.

- В результате Февральской революции 1917 г. В России была: свергнута монархия;

- Глава временного правительства Керенский принадлежал к партии: эсеров.

- Последствия апрельского кризиса Временного правительства: сформировано коалиционное правительство;

- Ставка Верховного Главнокомандующего в годы первой Мировой войны находилась в: Могилеве;

- Октябрьская революция 1917 г. По своему характеру была: социалистической;

- На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. Произошло принятие: декрета о земле;

- Какой документ был предъявлен большевиками для утверждения его Учредительным собранием: декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа;

- Первая конституция РСФСР была принята: 10 июля 1918 г. на V съезде Советов;

- В интервенции против Советской республики не участвовала: Австрия;

- Мир с Германией был подписан Советской Россией в Бресте в марте 1918 Г.;

- Установите соответствия: Врангель – Кубань и Дон, Юденич – район Петрограда, Деникин – территория Польши, Колчак – Урал и Зап. Сибирь;

- ПВК характеризует: карточная система распределения товаров;

- Итогом гражданской войны стало: укрепление власти большевиков;

- Вопрос о введении НЭПа был рассмотрен на: Х съезде РКП(б) в марте 1921 г.

- Первые международные договоры Советская Россия не заключила с Китаем и Индией в 1921 г.;

- К НЭПу не относится: введение продразвёрстки;

- Советскую декларацию на Генуэзской конференции возглавил: Чечерин;

- СССР был образован: 30 декабря 1922 г.;

- Главным политическим соперником Сталина был: Л.Д. Троцкий;

- Версальский мирный договор с Германией и её союзниками был подписан: 18 января 1919 г.;

- Чехословацкая республика была образована в: 1918 г.;

- Для поддержания международного мира и безопасности была создана 1919 г.: Лига Наций;

- В годы всемирного кризиса 1929-1933 гг. раньше других начала проводить агрессивную политику: Германия;

- Конечные цели индустриализации СССР: превратить в страну производящую машины и оборудование из ввозящей эту продукцию;

- Концессия – сдача иностранным фирмам по договору государственной собственности;

- Договор о ненападении между СССР и Германией был подписан: 23 августа 1939 г.;

- Гитлеровский план нападения на СССР носил название: «Барбаросса»;

- Бросился на амбразуру дота: А. Матросов;

- Соотнесите события и их значение: взятие Берлина войсками СССР – завершающий этап ВОВ, московская битва – завершение коренного перелома в ходе войны, сталинградская битва – начало коренного перелома в ходе войны, курская битва – конец мифа о непобедимости вермахта;

- НАТО был создан – в 1949 г.;

- В 1954 г. в СССР началось: освоение целинных и залежных земель;

- Закон о пенсиях для колхозников был принят в: 1964 г.;

- СЭВ был создан социалистическими странами Восточной Европы с целью: расширения экономического сотрудничества и торговли;

- Государственный строй СССР 1930 – 1980-е гг., характеризуется жёстким контролем над всеми областями жизни общества;

- Милитаризация страны не относится к негативным последствиям перестройки;

- После смерти Брежнева занял пост Ген. Ссека ЦК КПСС: Ю.В. Андропов;

- В апреле 1991 г. в ССР в Ново-Огареве была достигнута договорённость о: подписании в ближайшем будущем нового союзного договора десяти республик;

- Экономическая политика Гайдара 1990-х годов называлась: переход к рыночной экономике;

- РСФСР была переименована в РФ: 25 декабря 1991 г.

Назовите не менее трех результатов революции 1905- 1907гг. Приведите не менее трех положений, отражающих значение революции для отечественной истории начала 20 века.

1) Три изменения, произошедшие в политической системе Российской империи в ходе революции 1905- 1907гг.:

— создан законодательный представительный орган- Государственная дума

— гарантированы фундаментальные политические свободы

— пересмотрены Основный Законы Российской империи

— разрешена легальная деятельность политических партий, профсоюзов

— отменены выкупные платежи

— сокращена продолжительность рабочего дня, легализованы экономические забастовки, повышена заработная плата

2) Три положения, отражающих значение революции:

— революция ускорила процессы экономической. Политической, социальной модернизации России, перехода ее от традиционного общества к обществу индустриальному

— был сделан шаг к утверждению в России конституционного строя, фактическому ограничению власти императора Государственной Думой

— получили развитие тенденции к формированию гражданского общества в стране

— революция не смогла разрешить многих и властью так и не был налажен, что стало одной из нового революционного взрыва.

Назовите политические партии и блоки, представители которых вошли в 1917г. в первый состав Временного правительства. Назовите вопросы, решение которых Временное правительство отложило до созыва Учредительного Собрания.

1) Политические партии:

– «Союз 17 октября»

— конституционно- демократическая партия (кадеты)

— Прогрессивный блок (прогрессисты)

2) Могут быть названы вопросы:

— о будущем государственном устройстве страны;

— аграрный вопрос;

— рабочий вопрос;

— национальный вопрос

Назовите причины ужесточения сталинского политического после ВОВ. Приведите примеры ужесточения режима.

Примеры сталинского режима:

— укрепление после Великой Победы в войне авторитета Сталина;

— принятие Сталиным р ешения о следовании довоенной модели развития страны, требовавшей жестокой централизации государственного управления;

— стремление укрепить единомыслие в обществе, подавить возникшие после войны демократические настроения среди населения

Примеры, свидетельствующие об ужесточении сталинского режима:

— «ленинградское дело»

-«дело врачей»

— кампания борьбы с «космополитизмом»

— арест ряда военачальников

— преследования бывших военнопленных

— депортация некоторых народов

— запрет творчества некоторых представителей культуры

— запрет развития ряда научных направлений.

Назовите характерные черты жизни и быта советских людей в первые годы после ВОВ. Приведите примеры положения населения в городе и деревне.

Характерные черты жизни и быта советских людей:

— налаживание мирной жизни, возращение солдат с фронта, многих людей из эвакуации;

— отмена сверхурочных работ, восстановление 8- часового рабочего дня и отпусков

— тяжелые условия труда при восстановления разрушенного войной хозяйства

-нехватка продовольственных и промышленных товаров

— недостаток жилья.

Примеры:

В городе:

— плохое оборудование на предприятиях, большая доля ручного труда, низкие расценки его оплаты;

— жизнь в старых домах, чаще всего в коммунальных квартирах, а иногда в бараках;

— высокие цены в магазинах, снабжение товарами по карточкам, очереди в магазинах;

— проведение принудительных госзаймов среди населения в городе;

— отмена карточек в 1947г.

В деревне:

— недостаток промышленных товаров, сельхозтехники;

— почти бесплатная работа в колхозах из- за обязательной сдачи урожая на госпоставки4

— принудительное сокращение размеров приусадебных участков колхозников;

— отсутствие у колхозников паспортов и, следовательно, права на выезд из деревни

Назовите не менее трех особенностей ситуации, сложившейся в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере советского общества в 1970-е- начале 1980-х гг. Приведите не менее трех причин, способствовавших складыванию отмеченных вами особенностей.

Могут быть названы три особенности:

— преобладание темпов экстенсивного развития экономики

-снижение темпов экономического роста, формирования «механизма застоя»

— снижение качественных показателей экономического развития

-проблемы с внедрением в производство достижений научно- технического прогресса

— большие затраты на развитие ВПК

— остаточный принцип финансирования социальной сферы, легкой промышленности

— дефицит товаров широкого потребления

— расширение сферы «теневой экономики»

Могут быть приведены любые две причины, способствовавшие их складыванию:

— сохранение командной экономической системы. Отвергавшей инновации , НТП

— отказ руководства страны от продолжения экономических реформ, начатых в середине 1960-х гг.

— диспропорции в развитии отдельных отраслей промышленности

-разрыв между ростом денежных доходов населения и темпами развития экономики.

В чем заключались важнейшие достижения в промышленном развитии страны в 1930-е года? Приведите не менее трех примеров. О каких проблемах (трудностях и негативных последствиях ) индустриализации вам известно? Назовите не менее трех трудностей и негативных последствий.

Примеры достижений:

— была создана современная индустриальная база, страна превратилась из аграрной в индустриально – аграрной ;

— проведена электрификация (план ГОЭЛРО, первые советские электростанции), построены крупные электростанции (Днепрогэс), создан энергетический комплекс;

-получили развитие новые отрасли промышленности – автомобилестроение, авиастроение, химическая промышленность и др ,;

-началось строительство крупных промышленность предприятий в районах Сибири и Дальнего Востока

-была создана мощная оборонная промышленность

— была достигнута технико-экономическая независимость СССР

Проблемы (трудности и негативные последствия):

— И. проводилась в жесткие сроки, при чрезмерном напряжении человеческих сил и была оплачена дорогой ценой лишений людей, потери здоровья и т.п.

— имели место диспропорции: развивалась преимущественно тяжелая промышленность, заметно отставали отрасли легкой и пищевой промышленности.

— продвижение в промышленном развитии слабо сказывалось на улучшении условий жизни людей

— сложилась командно- административная система.

Назовите не менее трех реформ Избранной Рады. Напишите фамилии трех деятелей Избранной Рады.

Реформы:

— созыв 1549 году первого Земского Собора

— принятие нового Судебника (1550г.)

— отмена кормлений

— совершенствование деятельности приказов, центральных органов исполнительной власти

— ограничение местничества

— создание стрелецкого войска

— принятие «Уложения о службе», укрепившего поместную дворянскую армию

— изменение порядка налогообложения, установление единицы налогообложения (соха) и размера взимаемых с нее повинностей (тягло)

— принятие «Стоглава», регулировавшего деятельность церкви и направленного на унификацию обрядов.

Деятели Избранной Рады:

— князь А.М. Курбский

— митрополит Макарий

-протопоп Сильвестр

— дьяк И.М. Висковатый

-А.Ф. Адашев

Назовите не менее трех признаков коренного перелома в ходе ВОВ. Назовите не менее трех сражений и военных операций этого периода.

Признаки коренного перелома в ходе ВОВ:

— переход стратегической инициативы к Вооруженным силам СССР

— обеспечение надежного превосходства советской оборонной промышленности и тыловой экономики над экономикой фашистской Германии

— достижение Советским Союзом военно- технического превосходства в снабжении действующей армии новейшими видами вооружения

— качественные изменения в соотношении сил на международной арене в пользу стран антигитлеровской коалиции

Сражения этого периода:

— Сталинградская битва

— Битва на Орлово- Курской Дуге

— форсирование Днепра, освобождение Левобережной Украины, Донбасса, Киева

— прорыв блокады Ленинграда

— наступательные операции на Кавказе.

Назовите не менее трех итогов ВОВ 1941- 1945гг. и не менее трех операций завершающего этапа войны.

Положения, характеризующие итоги ВОВ:

— победила антигитлеровская коалиция, СССР отстоял свою государственную независимость, была восстановлена государственность народов Европы, оккупированных Германией.

— фашистская Германия и Япония потерпели военно- политическое поражение, антидемократические режимы в этих странах, а также в Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии и др. пали.

-фашизм и нацизм были осуждены как идеология насилия, агрессии, расового превосходства

— в Европе и на дальнем Востоке произошли некоторые территориальные изменения. В частности Польша получила Силезию, СССР- Восточную Пруссию, весь Сахалин, Курильские острова;

-вырос престиж СССР, усилилось его международное влияние, в Центральной и Юго- Восточной Европе начала формироваться система социалистических государств, находящихся под прямым его контролем

— возросло влияние США, утвердившихся в роли лидеров западного мира

— был дан мощный импульс национально- освободительному движению, началось разрешение колониальной системы

Сражения этого периода:

— снятие блокады Ленинграда

— освобождение Белоруссии (операция «Багратион»)

— Львово- Сандомирская операция

-Висло- Одерская операция

— Восточно- Прусская операция

— Берлинская операция.

Укажите и кратко охарактеризуйте предпосылки и основные события Смуты конца 16- начала 18 века.

Предпосылки Смуты:

— кризис династии Рюриковичей (слабый царь Федор Ивановича, драма в Угличе), ослабление центральной власти

— политическая борьба претендентов за власть, земское избрание на царство Бориса Годунова

— обострение социального недовольства вследствие политики закрепощения крестьян, усиления налогового гнета, а также неурожаев, голода.

-волнения и бегство крестьян

События Смуты:

— 1605г.- начало Смуты: появление Лжедмитрия 1, его поход на Москву, «восшествие на престол»;

-1606г.- боярский заговор, свержение самозванца, избрание на царство Василия Шуйского

-восстание под руководством И. Болотникова

— 1607г.- Лжедмитрий 2 («тушинский вор»)

— польско-шведская интервенция, осада Смоленска

— 1610г.- «семибоярщина»

— 1611- 1612гг.- народные ополчения (Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин), освобождение Москвы

— 1613г. – Земский Собор, избрание на царство Михаила Романова.

Назовите не менее трех реформ РПЦ в середине 17 века и не менее трех последствий преобразований проведенных патриархом Никоном.

Три цели реформ РПЦ:

— унификация системы церковных обрядов, порядка богослужения, богослужебных книг

— повышение авторитета и усиление значения церкви в жизни общества

— борьба с явлениями, подрывавшими духовный авторитет церковно служителей (пьянство, стяжательство, неграмотность священников и пр.)

— противодействие проникновению светских начал в духовную жизнь общества

— преобразование церкви в условиях усиления церковно- политических связей России с южнославянскими странами.

Два последствия преобразований:

— реформа привела к унификации церковных обрядов и богослужебных книг, способствовала укреплению духовной, идейной целостности русского православия

— долгий спор о верховенстве светской и духовной власти был решен в пользу власти светской, был сделан важный шаг к подчинению церкви государству

— острая борьба сторонников и противников Никона и его реформ привела к расколу РПЦ

— старообрядческое движение стало одной из форм социального протеста во 2-ой половине 17- 1-ой половине 18 веков.

Назовите основные этапы процесса объединения русских земель вокруг Москвы и дайте краткую характеристику каждого из них.

Четыре этапа объединения русских земель:

— конец 13- 1-ая половина 14 веков

— 2-ая половина 14 века

— 1- ая половина 15 в.

— 2-ая половина 15- начало 16 века

Краткая характеристика каждого этапа:

-1 этап: образование и начало возвышения московского княжества, борьба Москвы и Твери, успехи московских князей в борьбе за ярлык на великое княжение, превращение Москвы в церковный центр русских земель

— 2 этап: Куликовская битва, первое поражение в сражении с объединенными силами русских княжеств и земель, утверждение Москвы в качестве центра объединения русских земель

— 3 этап: феодальная война,

-4 этап: завершающий этап объединения, освобождение от ордынского ига, возникновение единого Российского государства.

Назовите не менее трех мероприятий, проведенных в СССР в период «оттепели» в сфере экономики и социальной политики. Приведите не менее трех положений, отражающих значение «оттепели» для отечественной истории 20 века.

Могут быть названы три мероприятия периода «оттепели»:

— сохранение курса на приоритетное развитие отраслей тяжелой и оборонной промышленности

— активизация усилий, направленных на внедрение достижений науки и техники в производство

— переход от отраслевого принципа управления народным хозяйством к территориальному (создание совнархозов)