Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам.

В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность

связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий

внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

Строение бактерий

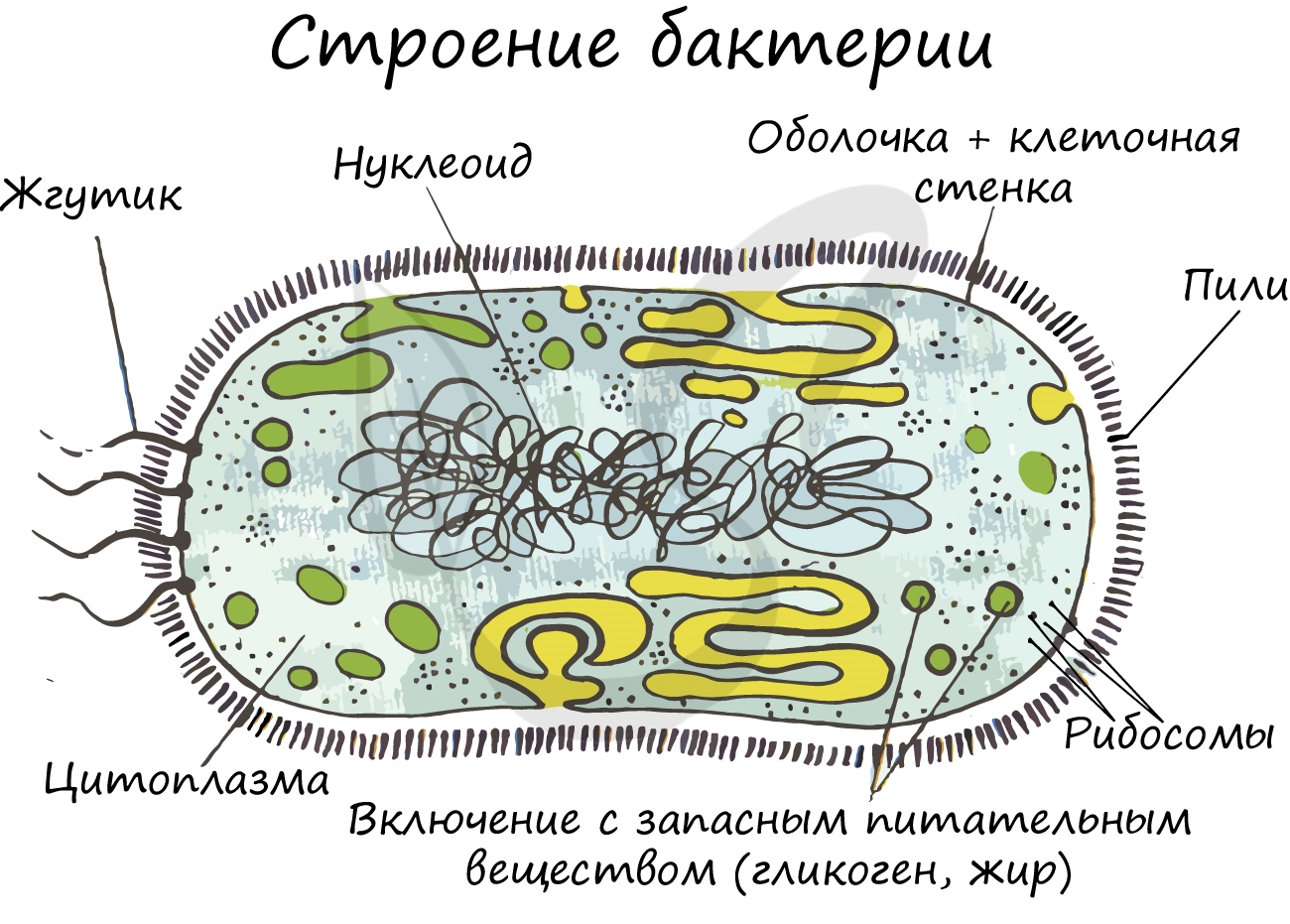

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот,

доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили —

поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) —

одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

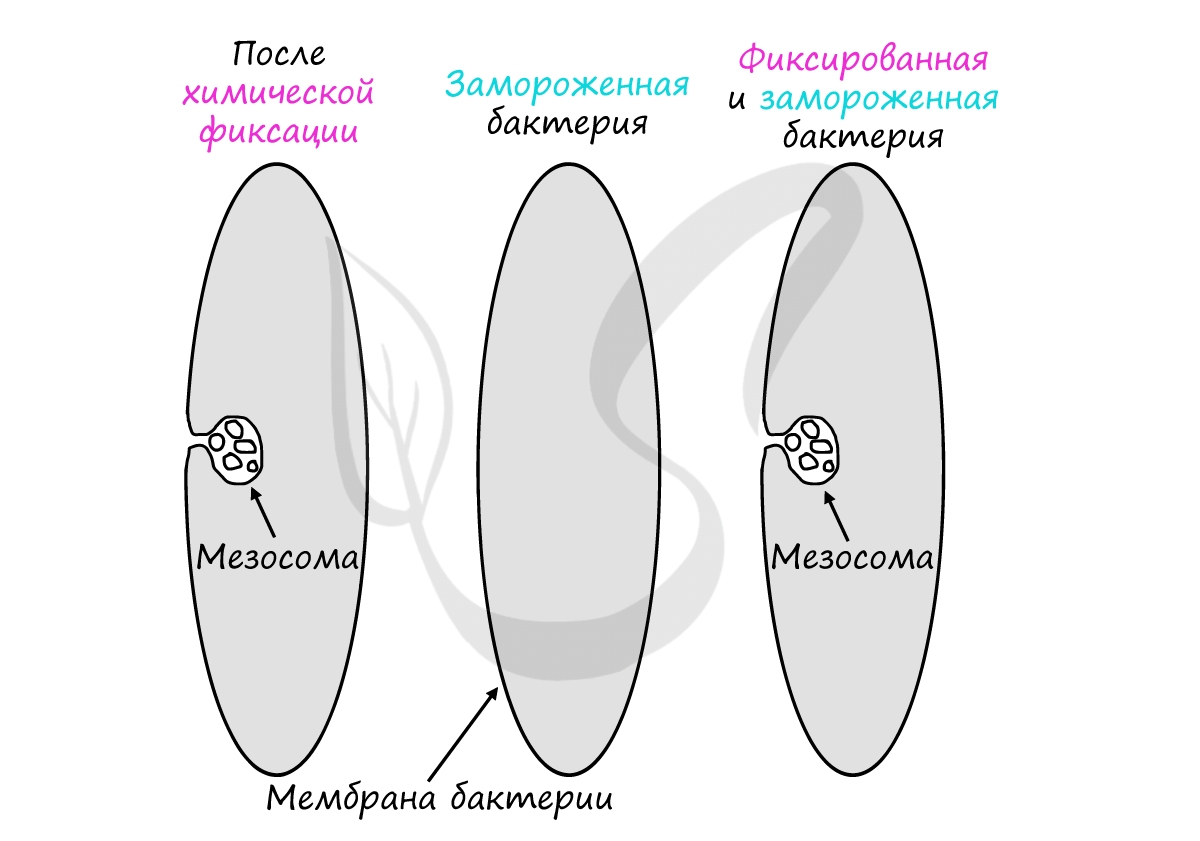

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только

лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

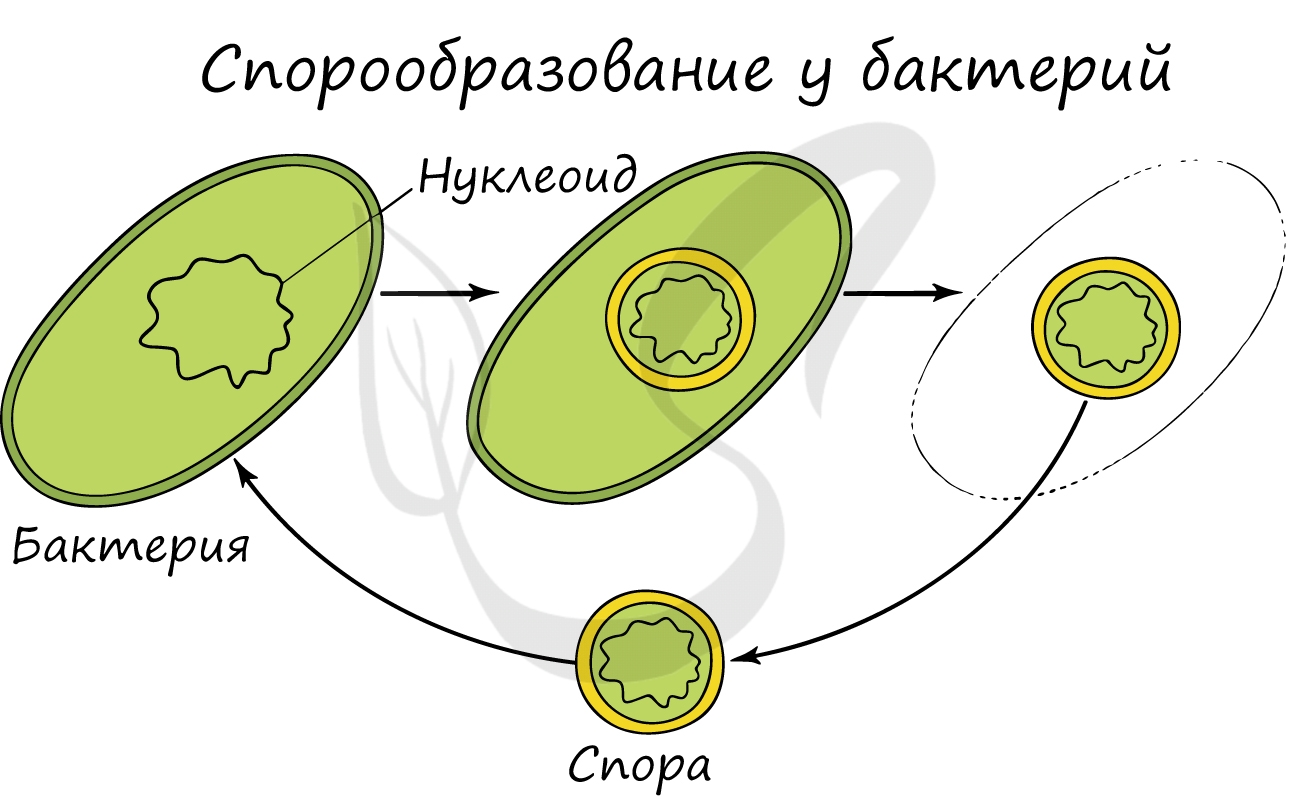

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду,

уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды

на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

Энергетический обмен бактерий

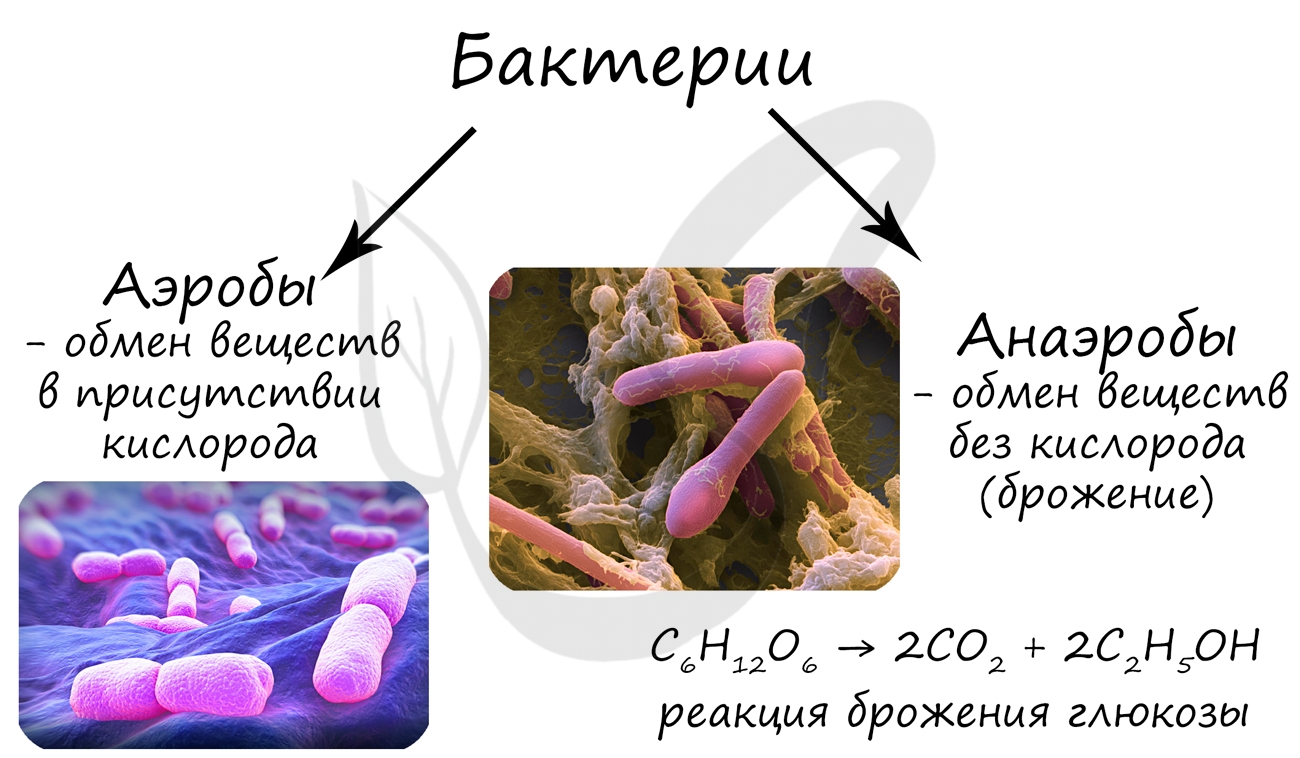

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии,

которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные

бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

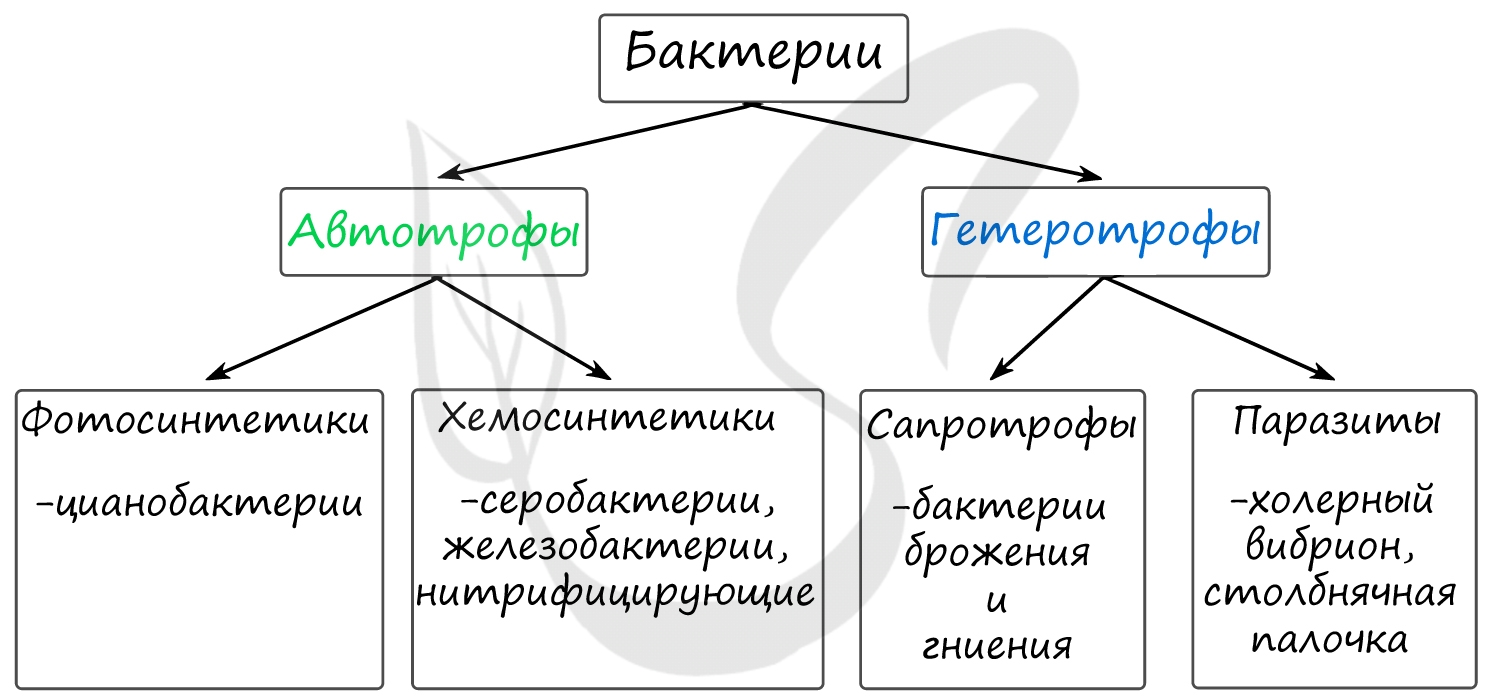

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

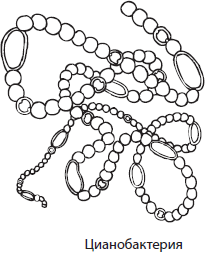

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад

возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они

питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой

собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который

человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

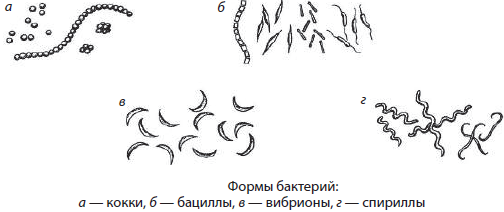

Классификация бактерий по форме

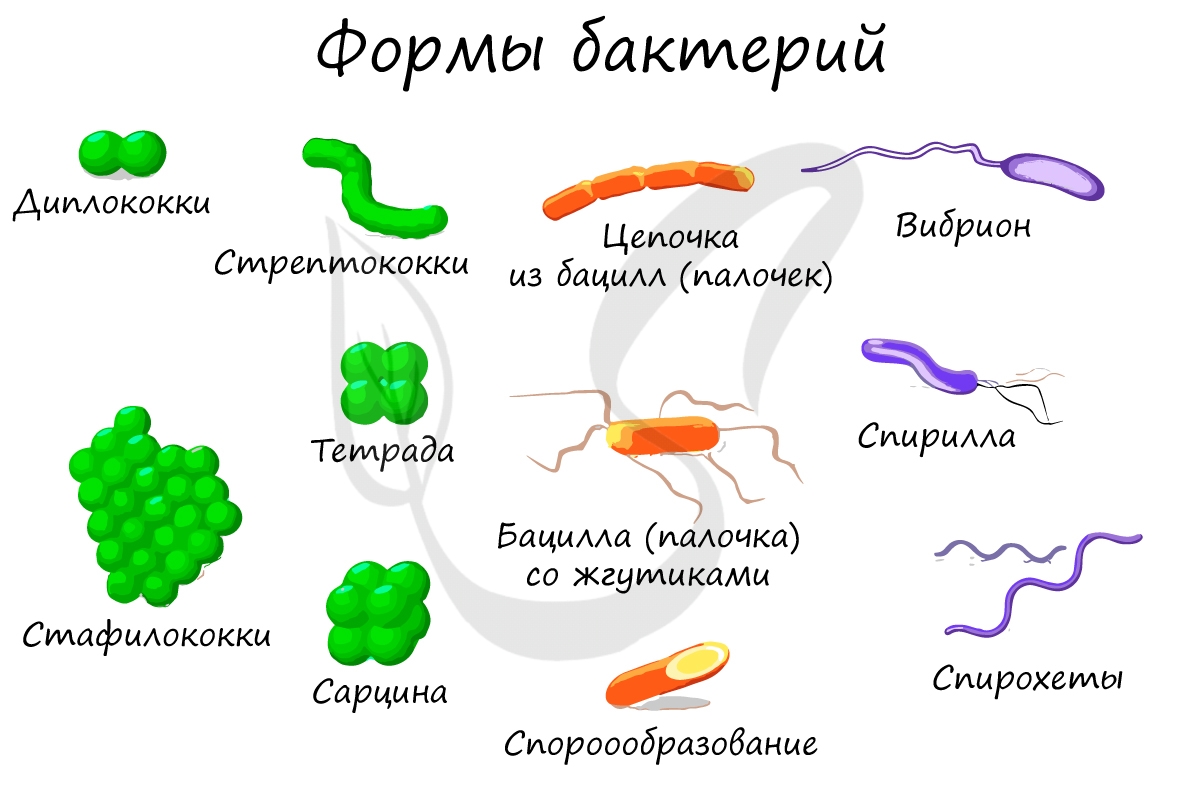

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

- Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди

- Диплококки — округлой формы, расположенные попарно

- Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга

- Палочки

- Вибрионы — изогнутые в виде запятой

- Спириллы — спирально извитые палочки

- Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки

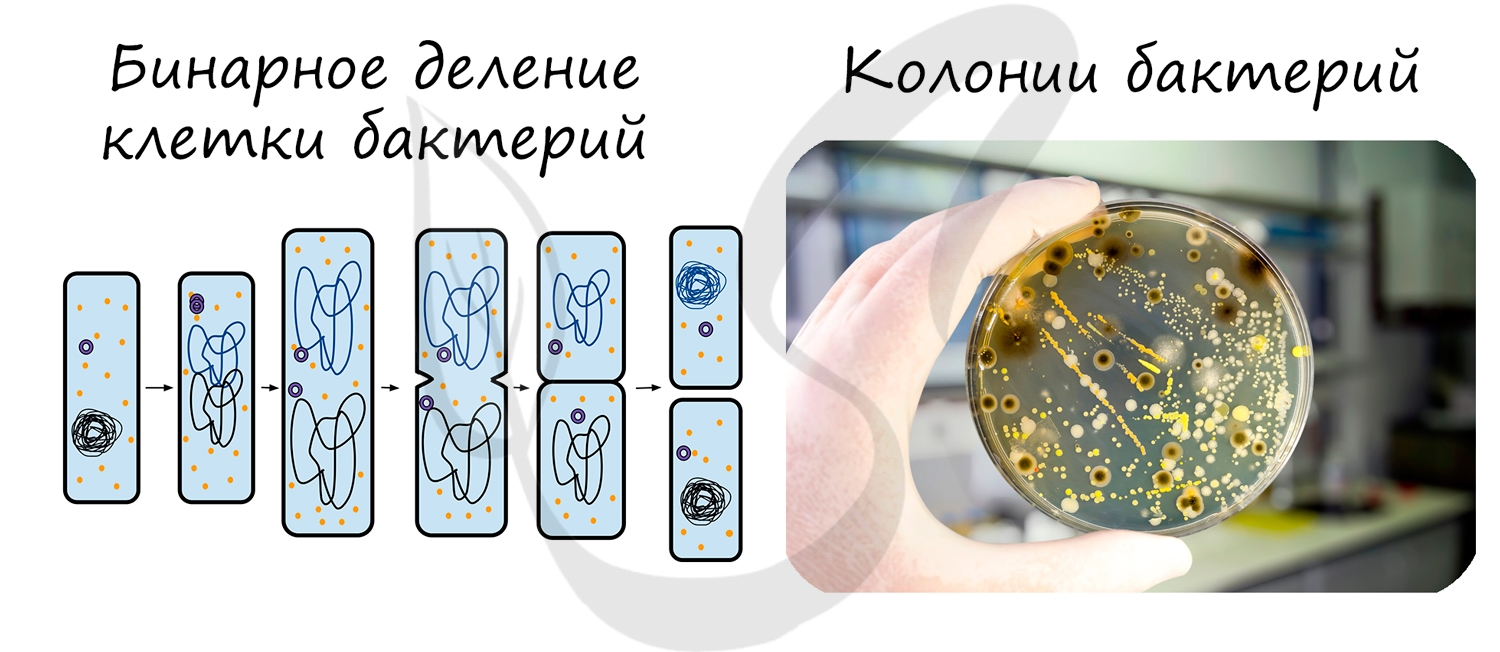

Размножение бактерий

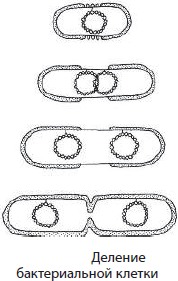

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра.

Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление

в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток,

образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

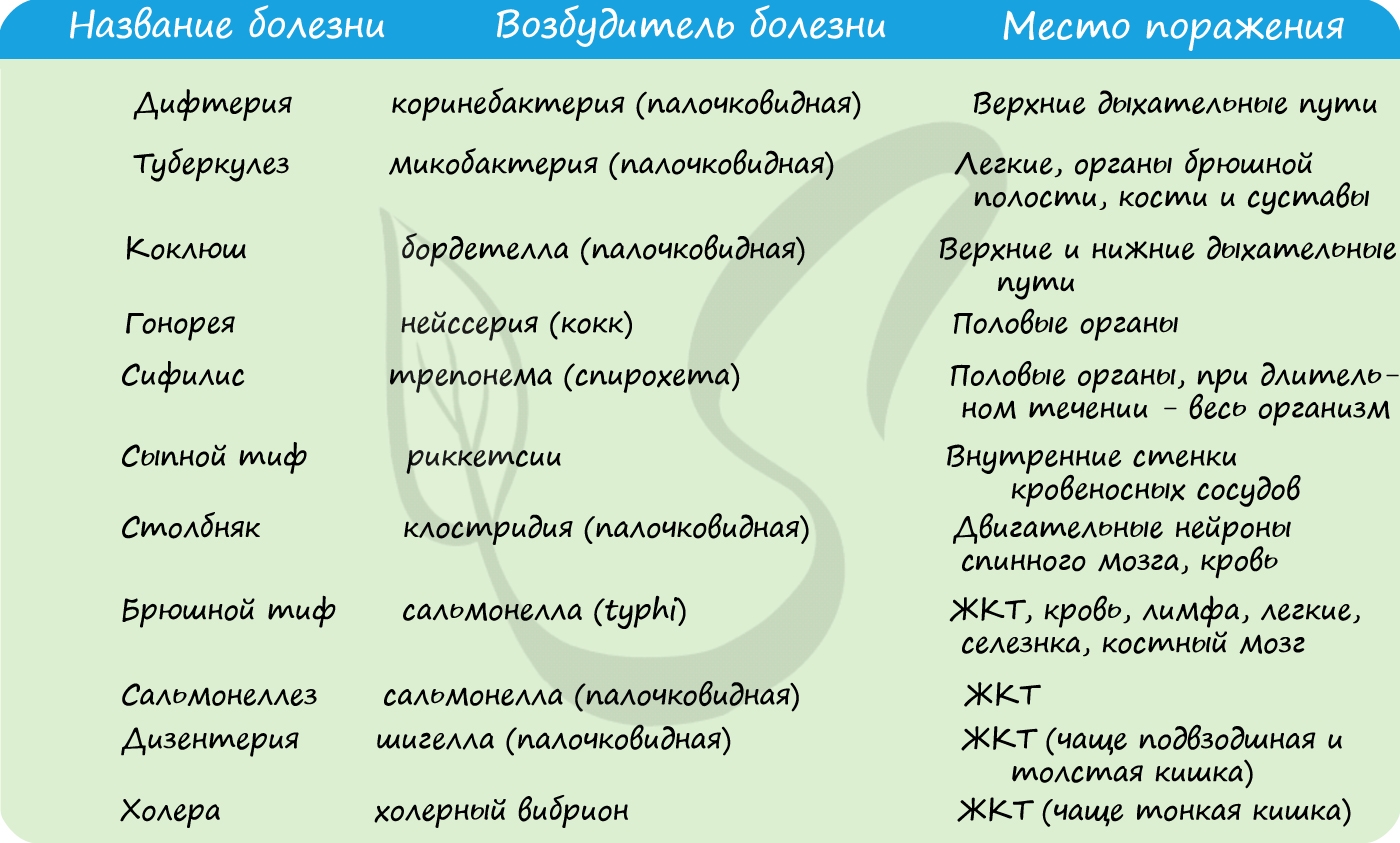

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях

применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После

вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит

болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез,

дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание.

Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для

микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для

избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

1.

Особенности строения и жизнедеятельности бактерий?

1)

Не имеют оформленного ядра, наследственный материал представлен кольцевой

молекулой ДНК.

2)

Не имеют мембранных органоидов (митохондрий, ЭПС, комплекса Гольджи ), их

функции выполняют мезосомы – впячивания мембраны.

3)

Имеется клеточная стенка из муреина.

4)

Делятся простым делением надвое, митоза и мейоза нет.

5)

По способу питания бывают автотрофы (фотоавтотрофы и хемоавтотрофы) и

гетеротрофы (сапрофиты, паразиты и симбионты); по способу дыхания – аэробы и

анаэробы.

6)

Неблагоприятные условия переносят в форме спор.

7)

Одноклеточные, иногда могут быть колониальными.

2. Какие способы и типы питания

бактерий вы знаете?

1)

По типу питания бактерии бывают автотрофы (образуют органические вещества из

неорганических) и гетеротрофы (питаются готовыми органическими веществами).

2)

Автотрофы по способу получения энергии бывают фотоавтотрофы (используют энергию

солнечного света) и хемоавтотрофы (используют энергию химических связей

неорганических соединений).

3)

Гетеротрофы бывают сапрофитами (питаются разлагающимися органическим

веществом), паразиты (питаются клетками живых организмов), симбионты (сожительствуют

с другими организмами и питаются органическим веществом этих организмов).

Например, клубеньковые бактерии (от растений получают органическое вещество, а

растениям дают связанные формы азота).

3. Какое значение имеют бактерии в

природе?

1)

Бактерии принимают активное участие в круговороте веществ в природе. Например,

большая группа гнилостных бактерий, которых называют природными санитарами. Они

разрушают трупы животных и растительные остатки, превращая сложные органические

соединения в минеральные. С их участием образуется перегной и повышается

плодородие почвы.

2)

Клубеньковые бактерии и азотобактер способны усваивать атмосферный азот.

3)

Бактерии участвуют в образовании железорудных месторождений.

4)

Бактерии пищеварительного тракта жвачных животных расщепляют целлюлозу.

5)

Бактерии, обитающие в воде, являются кормом для рыб и мелких животных.

6)

Фитопатогенные бактерии вызывают чёрный бактериоз пшеницы, паршу картофеля,

бактериоз огурцов и капусты, пятнистостьи рак томатов.

7)

Цианобактерии часто вызывают цветение воды в загрязнённых водоёмах.

4. Почему при отсутствии сапротрофных

бактерий жизнь на Земле была бы невозможна?

1)

Сапротрофные бактерии – гетеротрофные организмы, использующие для питания

органические соединения мёртвых тел или выделения животных.

2). при их отсуствии на

земной поверхности скопились бы органические вещества.

3) В

экосистемах являются редуцентами.

4)

Сапрофиты составляют важное звено в биологическом круговороте веществ и

энергии. Отсутствие сапрофитов остановит круговорот веществ в природе,

формирование структуры и плодородия почвы.

5. Какое молоко: стерилизованное или

свеженадоенное прокиснет быстрее в одних и тех же условиях?

1)

Быстрее прокиснет свеженадоенное молоко, т.к. в нём находятся бактерии, которые

вызывают его брожение.

2)

При стерилизации молока клетки и споры молочнокислых бактерий погибают и молоко

сохраняется дольше.

6. Объясните, почему для выращивания

бобовых растений не требуется подкормка азотными удобрениями?

1)

Бобовые растения могут вступать в симбиоз с бактериями, которые живут в

корневых клубенькх. (пример мутуализма)

2)

Клубеньковые бактерии являются азотфиксирующими. Они поглощают атмосферный азот

и преобразуют его в доступную форму для питания растения.

3)

Поэтому для выращивания бобовых растений не требуется подкормка азотными

удобрениями?

7. В чём состоит роль бактерий в

круговороте веществ?

1)

Бактерии-гетеротрофы (сапрофиты, паразиты и симбионты) – редуценты разлагают

органические вещества до минеральных, которые усваиваются растениями.

2)

Бактерии-автотрофы (фотоавтотрофы, хемоавтотрофы) – продуценты синтезируются

органические вещества из неорганических, обеспечивая круговорот кислорода,

углерода, азота.

8. Строители при осуществлении

земляных работ случайно вскрыли скотомогильник столетней давности. Спустя

некоторое время в этой местности был объявлен карантин в связи с заболеванием

сибирской язвы, возбудителем которой являются бактерии.

1)В

скотомогильнике были захоронены животные больные сибирской язвой.

2) При

попадании в почву бактерии сибирской язвы оказались в неблагоприятных условиях,

которые переносили в состоянии спор.

3)Споры

бактерии сибирской язвы попали в благоприятные условия при вскрытии

скотомогильника и активизировали свою деятельность, заражая людей и животных

вокруг.

4) Поэтому в этой местности был

объявлен карантин в связи с заболеванием сибирской язвы, возбудителем которой

являются бактерии.

9. Какие способы получения энергии

используют бактерии?

1)

По типу питания бактерии бывают автотрофы (образуют органические вещества из

неорганических) и гетеротрофы (питаются готовыми органическими веществами).

2)

Автотрофы по способу получения энергии бывают фотоавтотрофы (используют энергию

солнечного света) и хемоавтотрофы (используют энергию химических связей

неорганических соединений).

Бактерии-фотоавтотрофы содержат в клетках хлорофилл и способны к фотосинтезу.

Бактерии-хемоавтотрофы преобразуют энергию неорганических соединений для

создания собственных органических веществ.

3)

Гетеротрофы бывают сапрофитами (питаются разлагающимися органическим

веществом), паразиты (питаются клеткамиживых организмов), симбионты

(сожительствуют с другими организмами и питаются органическим веществом этих

организмов).

Бактерии-паразиты используют органические соединения живых тел.

Бактерии-сапрофиты используют органические соединения мёртвых тел.

10. Как отличить бактериальную клетку

от растительной?

1) У

бактериальной клетки нет оформленного ядра, наследственный материал представлен

кольцевой молекулой ДНК.

2)

Нет мембранных органоидов (митохондрий, ЭПС, комплекса Гольджи), их функции

выполняют мезосомы – впячивания мембраны.

3) У

бактерий клеточная стенка из муреина.У растительной – из целлюлозы.

11. Почему бактерии нельзя отнести к

эукариотам?

1)

Бактерии не имеют оформленного ядра, наследственный материал представлен кольцевой

молекулой ДНК.

2)

Нет мембранных органоидов (митохондрий, ЭПС, комплекса Гольджи), их функции

выполняют мезосомы – впячивания мембраны.

3)

Делятся простым делением надвое, митоза и мейоза нет.

12. Объясните, роль бактерий в

круговороте азота?

1) Клубеньковые

бактерии и азотобактер способны усваивать атмосферный азот и переводят его в

связанные формы, доступные для растений, обогощают почву азотом

2)

При минерализации животного и растительного белка гнилостные бактерии образуют

аммиак, который окисляется нитрифицирующими бактериями в нитриты, а затем в

нитраты.

3)

Как аммонийные соли, так и нитраты служат источником азотистого питания для

высших растений, синтезирующих при этом белки своего тела.

13. На чём основано утверждение, что

прокариоты – древние и наиболее примитивные организмы?

1)

Бактерии не имеют оформленного ядра, наследственный материал представлен

кольцевой молекулой ДНК.

2)

Нет мембранных органоидов (митохондрий, ЭПС, комплекса Гольджи), их функции

выполняют мезосомы – впячивания мембраны.

3)

Делятся простым делением надвое, митоза и мейоза нет.

14.

Как предохраняют продукты питания от порчи?

1)

Гниение продуктов вызывают гнилостные бактерии. Их активность и размножение

угнетают: низкая температура, отсутствие влаги или присутствие некоторых

веществ — консервантов, например уксусной кислоты, большого количества

поваренной соли и др.

2)

Чтобы продукты не портились, их хранят в замороженном, консервированном, сухом

виде, создавая неблагоприятные условия для жизни бактерий гниения.

9 марта 2023

В закладки

Обсудить

Жалоба

Бактерии

Конспект для подготовки к ЕГЭ.

bakterii.docx

bakterii.pdf

Значение бактерий в природе

1. Минерализация органических остатков, участвуют в круговороте веществ (гнилостные, клубеньковые — ризобиум

2. Повышение плодородия почвы (клубеньковые)

3. Конечное звено всех цепей питания (редуценты)

4. Санитары природы (гнилостные)

5. Образование железной руды, торфа, каменного угля

Значение бактерий в сельском хозяйстве и промышленности

1. Обогащение растений азотом (азотобактерии)

2. Получение ацетона, спиртов, уксусной кислоты

3. Для приготовления кормов животным (силос) – молочнокислые бактерии

4. Расщепляют целлюлозу в желудке жвачных

5. Получение кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыров, квашеных овощей, вина.

Роль бактерий в медицине

1. Получение ферментов, антибиотиков, витаминов, гормонов

2. Развитие биотехнологии и генной инженерии (бактерии вводят ген, отвечающий за синтез инсулина)

3. Наличие болезнетворных бактерий

Меры защиты человека: дезинфекция этиловым спиртом или ультрафиолетовыми лучами, стерилизация, пастеризация, контроль санитарных норм, соблюдение гигиенических правил, прививки.

Автор: Уварова С.Н.

Вирусы — неклеточные формы жизни

Характеристика вирусов

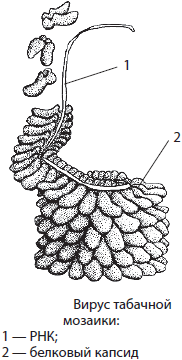

Наряду с клеточной формой жизни существуют также и неклеточные ее формы — вирусы, вироиды и прионы. Вирусами (от лат. вира — яд) называют мельчайшие живые объекты, неспособные к проявлению каких-либо признаков жизни вне клеток. Факт их существования был доказан еще в 1892 году русским ученым Д. И. Ивановским, установившим, что болезнь растений табака — так называемая табачная мозаика — вызывается необычным возбудителем, который проходит через бактериальные фильтры, однако только в 1917 году Ф. Д’Эррель выделил первый вирус — бактериофаг. Вирусы изучает наука вирусология (от лат. вира — яд и греч. логос — слово, наука).

Вирусы существуют в двух формах: покоящейся, или внеклеточной, и воспроизводящейся, или внутриклеточной. Свободноживущих вирусов не существует, все они внутриклеточные паразиты на генетическом уровне.

В наше время известно уже около 1 000 вирусов, которые классифицируют по объектам поражения, форме и другим признакам, однако наиболее распространенной является классификация по особенностям химического состава и строения вирусов.

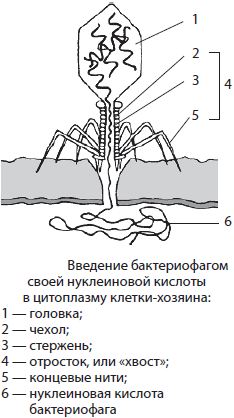

Особенности объектов поражения предопределяют подразделение вирусов на две большие группы: собственно вирусы и бактериофаги. Первые являются паразитами эукариотических клеток (животных, растений и грибов), а вторые — только клеток бактерий.

В отличие от клеточных организмов, вирусы состоят только из органических веществ — в основном нуклеиновых кислот и белка, однако часть вирусов содержит также липиды и углеводы.

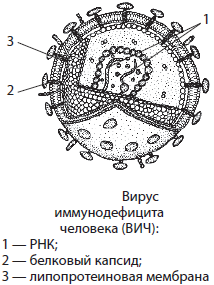

Все вирусы условно делят на простые и сложные. Простые вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки — капсида. Капсид не монолитен, он собран из субъединиц белка — капсомеров. У сложных вирусов капсид покрыт липопротеиновой мембраной — суперкапсидом, в состав которого входят также гликопротеины и неструктурные белки-ферменты.

Несмотря на принадлежность к простым вирусам, наиболее сложное строение имеют вирусы бактерий — бактериофаги (от греч. бактерион — палочка и фагос — пожиратель), у которых выделяют головку и отросток, или «хвост». Головка бактериофага образована белковым капсидом и заключенной в нее нуклеиновой кислотой. В хвосте различают белковый чехол и спрятанный внутри него полый стержень. В нижней части стержня имеется специальная пластинка с шипами и нитями, ответственными за взаимодействие бактериофага с поверхностью клетки.

В отличие от клеточных форм жизни, у которых имеется и ДНК, и РНК, в вирусах присутствует только один вид нуклеиновой кислоты (либо ДНК, либо РНК), поэтому их делят на ДНК- (вирусы оспы, простого герпеса, аденовирусы, некоторые вирусы гепатита и бактериофаги) и РНК-содержащие вирусы (вирусы табачной мозаики, ВИЧ, энцефалита, кори, краснухи, бешенства, гриппа, остальные вирусы гепатита, бактериофаги и др.). У вирусов ДНК может быть представлена одноцепочечной молекулой, а РНК — двухцепочечной.

Так как вирусы лишены органоидов движения, заражение происходит при непосредственном контакте вируса с клеткой. В основном это происходит воздушно-капельным путем (грипп), через пищеварительную систему (гепатиты), кровь (ВИЧ) или переносчика (вирус энцефалита).

Непосредственно в клетку вирусы могут попадать случайно, с жидкостью, поглощаемой путем пиноцитоза, однако чаще их проникновению предшествует контакт с мембраной клетки-хозяина, в результате которого нуклеиновая кислота вируса или вся вирусная частица оказывается в цитоплазме. Большинство вирусов проникает не в любую клетку организма-хозяина, а в строго определенную, например, вирусы гепатита поражают клетки печени, а вирусы гриппа — клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей, так как они способны взаимодействовать со специфическими белками-рецепторами на поверхности мембраны клетки-хозяина, которые отсутствуют в других клетках.

В связи с тем, что у растений, бактерий и грибов клетки имеют прочные клеточные стенки, у вирусов, поражающих эти организмы, сформировались соответствующие приспособления к проникновению. Так, бактериофаги после взаимодействия с поверхностью клетки-хозяина «прокалывают» ее своим стержнем и вводят в цитоплазму клетки-хозяина нуклеиновую кислоту. У грибов заражение происходит в основном при повреждении клеточных стенок, у растений возможен как вышеупомянутый путь, так и проникновение вируса по плазмодесмам.

После проникновения в клетку происходит «раздевание» вируса, то есть утрата капсида. Дальнейшие события зависят от характера нуклеиновой кислоты вируса: ДНК-содержащие вирусы встраивают свою ДНК в геном клетки-хозяина (бактериофаги), а на РНК либо сначала синтезируется ДНК, которая затем встраивается в геном клетки-хозяина (ВИЧ), либо на ней может непосредственно происходить синтез белка (вирус гриппа). Воспроизведение нуклеиновой кислоты вируса и синтез белков капсида с использованием белоксинтезирующего аппарата клетки являются обязательными компонентами вирусной инфекции, после чего происходят самосборка вирусных частиц и их выход из клетки. Вирусные частицы в одних случаях покидают клетку, постепенно отпочковываясь от нее, а в других случаях происходит микровзрыв, сопровождающийся гибелью клетки.

Вирусы не только угнетают синтез собственных макромолекул в клетке, но и способны вызывать повреждение клеточных структур, особенно во время массового выхода из клетки. Это приводит, например, к массовой гибели промышленных культур молочнокислых бактерий в случае поражения некоторыми бактериофагами, нарушения иммунитета вследствие уничтожения ВИЧ Т4-лимфоцитов, представляющих собой одно из центральных звеньев защитных сил организма, к многочисленным кровоизлияниям и гибели человека в результате заражения вирусом Эбола, к перерождению клетки и образованию раковой опухоли и т. д.

Несмотря на то, что проникшие в клетку вирусы часто быстро подавляют ее системы репарации и вызывают гибель, вероятен также и иной сценарий развития событий — активация защитных сил организма, которая связана с синтезом противовирусных белков, например интерферона и иммуноглобулинов. При этом размножение вируса прерывается, новые вирусные частицы не образуются, а остатки вируса выводятся из клетки.

Происхождение вирусов не совсем ясно, однако полагают, что вирусы и бактериофаги — это обособившиеся генетические элементы клеток (например, плазмиды бактерий), которые эволюционировали вместе с клеточными формами жизни. Существуют также гипотезы упрощения прокариотических организмов вследствие паразитирования, доклеточного происхождения вирусов и занесения их из космоса.

Вирусы вызывают многочисленные заболевания человека, животных и растений. У растений это мозаичность табака и тюльпанов, у человека — грипп, краснуха, корь, СПИД и др. В истории человечества вирусы черной оспы, «испанки», а теперь и ВИЧ унесли жизни сотен миллионов человек. Однако инфицирование способно и повышать устойчивость организма к разнообразным возбудителям заболеваний (иммунитет), и таким образом способствовать их эволюционному прогрессу. Кроме того, вирусы способны «прихватывать» части генетической информации клетки-хозяина и переносить их следующей жертве, обеспечивая тем самым так называемый горизонтальный перенос генов, образование мутаций и, в конце концов, поставку материала для процесса эволюции.

В наше время вирусы широко используют в изучении строения и функций генетического аппарата, а также принципов и механизмов реализации наследственной информации, они применяются как инструмент генетической инженерии и биологической борьбы с возбудителями некоторых заболеваний растений, грибов, животных и человека.

Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) был обнаружен только в начале 80-х годов ХХ века, однако скорость распространения вызываемого им заболевания и невозможность излечения на данном этапе развития медицины заставляют уделять ему повышенное внимание. В 2008 году Ф. Барре-Синусси и Л. Монтанье за исследование ВИЧ была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины.

ВИЧ — сложный РНК-содержащий вирус, который поражает главным образом Т4-лимфоциты, координирующие работу всей иммунной системы. На РНК вируса при помощи фермента РНК-зависимой ДНК-полимеразы (обратной транскриптазы) синтезируется ДНК, которая встраивается в геном клетки-хозяина, превращается в провирус и «затаивается» на неопределенное время. Впоследствии с этого участка ДНК начинается считывание информации о вирусной РНК и белках, которые собираются в вирусные частицы и практически одновременно покидают ее, обрекая на гибель. Вирусные частицы поражают все новые клетки и приводят к снижению иммунитета.

ВИЧ-инфекция имеет несколько стадий, при этом длительный период человек может быть носителем заболевания и заражать других людей, однако сколько бы ни длился этот период, все равно наступает последняя стадия, которая называется синдромом приобретенного иммунодефицита, или СПИДом.

Заболевание характеризуется снижением, а затем и полной потерей иммунитета организма ко всем возбудителям заболеваний. Признаками СПИДа являются хроническое поражение слизистых оболочек полости рта и кожи возбудителями вирусных и грибковых заболеваний (герпесом, дрожжевыми грибами и т. д.), тяжелая пневмония и другие СПИДассоциированные заболевания.

ВИЧ передается половым путем, через кровь и другие жидкости организма, но не передается через рукопожатия и бытовые предметы. В первое время в нашей стране инфицирование ВИЧ чаще было сопряжено с неразборчивыми половыми контактами, особенно гомосексуальными, инъекционной наркоманией, переливанием зараженной крови, в настоящее же время эпидемия вышла за пределы групп риска и быстро распространяется на другие категории населения.

Основными средствами профилактики распространения ВИЧ-инфекции являются использование презервативов, разборчивость в половых связях и отказ от употребления наркотиков.

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний

Основным средством профилактики вирусных заболеваний у человека является ношение марлевых повязок при контакте с больными заболеваниями дыхательных путей, мытье рук, овощей и фруктов, протравливание мест обитания переносчиков вирусных заболеваний, вакцинация от клещевого энцефалита, стерилизация медицинских инструментов в лечебных учреждениях и др. Во избежание заражения ВИЧ следует также отказаться от употребления алкоголя, наркотиков, иметь единственного полового партнера, использовать индивидуальные средства защиты при половых контактах и т. д.

Вироиды

Вироиды (от лат. вирус — яд и греч. эйдос — форма, вид) — это мельчайшие возбудители болезней растений, в состав которых входит только низкомолекулярная РНК.

Их нуклеиновая кислота, вероятно, не кодирует собственные белки, а только воспроизводится в клетках растения-хозяина, используя ее ферментные системы. Нередко она может также разрезать ДНК клетки-хозяина на несколько частей, обрекая тем самым клетку и растение в целом на гибель. Так, несколько лет назад вироиды вызвали гибель миллионов кокосовых пальм на Филиппинах.

Прионы

Прионы (сокр. англ. proteinaceous infectious и —on) — это небольшие инфекционные агенты белковой природы, имеющие форму нити или кристалла.

Такие же по составу белки имеются и в нормальной клетке, однако прионы обладают особой третичной структурой. Попадая в организм с пищей, они помогают соответствующим «нормальным » белкам приобретать свойственную самим прионам структуру, что приводит к накоплению «ненормальных» белков и дефициту нормальных. Естественно, что это вызывает нарушения функций тканей и органов, в особенности центральной нервной системы, и развитие неизлечимых в настоящий момент заболеваний: «коровьего бешенства», болезни Крейтцфельдта – Якоба, куру и др.

Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе.

Бактерии — возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика

заболеваний, вызываемых бактериями

Царство бактерий

Бактерии — типичные прокариоты, представленные в основном одноклеточными и колониальными, реже многоклеточными формами. Среди них есть как автотрофы, так и гетеротрофы. Бактерии появились на Земле около 3,5 млрд лет назад и сыграли ключевую роль в преобразовании атмосферы и литосферы планеты. Обитают они во всех средах, от ледниковой минусовой температуры до кипящих источников, их находят даже на метеоритах, упавших на Землю, в атмосфере над ее поверхностью и в океанских глубинах. В настоящее время известно более 100 000 видов бактерий, однако только около 3000 из них изучены в той или иной степени. Изучением бактерий занимается наука бактериология, являющаяся разделом микробиологии. Впервые бактерии были описаны в XVII веке выдающимся микроскопистом А. ван Левенгуком.

Строение бактерий

Средние размеры клетки бактерий составляют 0,5–10 мкм. Бактериальная клетка имеет типичное для прокариот строение: кольцевая молекула ДНК, или хромосома бактерий, не отделена от цитоплазмы мембраной, а располагается в особом ее участке — нуклеоиде. Хромосома может быть не единственной молекулой ДНК в клетке — дополнительные маленькие кольцевые молекулы ДНК, способные встраиваться в хромосому, называются плазмидами. Плазмиды могут нести гены болезнетворности или устойчивости к антибиотикам.

Органоиды бактерий представлены в основном рибосомами, на которых происходит синтез белков. Все ферменты этих организмов находятся либо в цитоплазме, либо на немногочисленных мембранах, например, впячивании плазмалеммы — мезосоме.

Запасные вещества бактерий чаще всего откладываются в виде зерен крахмала или гликогена, капель жира и гранул волютина. У ряда бактерий, особенно у синезеленых водорослей, клетки содержат также вакуоли с белковыми оболочками, выполняющие функцию связывания атмосферного азота.

Так как многие бактерии подвижны, они имеют органоиды движения — жгутики. Кроме того, у них могут быть другие образования — ворсинки, служащие для прикрепления к субстрату или обмена наследственной информацией.

Как и эукариотические клетки, клетка бактерий окружена плазмалеммой, поверх которой чаще всего расположены клеточная стенка и капсула или облако слизи. Основу клеточной стенки большинства бактерий составляет сложное органическое вещество — муреин, цианобактерии имеют целлюлозные клеточные стенки. Муреин расщепляется компонентом слюны человека — лизоцимом, на чем и основывается его бактерицидное действие.

Капсула бактерий представляет собой уплотненный слой слизи, тогда как облако не имеет четко очерченных границ. Бактериальная слизь в основном имеет углеводную природу.

Компоненты поверхностного аппарата выполняют целый ряд функций: защищают бактериальную клетку от воздействия факторов окружающей среды, в том числе от проникновения бактериофагов, придают ей форму, помогают удерживать воду и принимают участие в транспорте веществ, служат резервуаром питательных веществ, объединяют клетки в колонии и цепочки, а также обеспечивают их прикрепление к субстрату.

Некоторые бактерии не образуют ни клеточной стенки, ни капсулы, тогда как другие утратили их в результате воздействия антибиотиков и факторов окружающей среды.

В зависимости от формы клетки бактерии делят на кокки, бациллы, вибрионы, спириллы и спирохеты. Кокки — это бактерии сферической формы, бациллы — палочковидной, спириллы — спиральной, вибрионы имеют вид запятой, тогда как спирохетами называют тонкие, длинные и извитые бактерии, способные к движению. Отдельные сферические бактерии называются микрококками, их группы по две — диплококками, гроздевидные скопления — стафилококками, а вытянутые цепочки — стрептококками. Эти морфологические особенности учитываются в классификации бактерий.

Большинство бактерий, вызывающих заболевания человека, имеют палочковидную форму, например дизентерийная, ботулиническая, дифтерийная, чумная, сибиреязвенная и столбнячная палочки, палочка Коха (туберкулез) и сальмонеллы (сальмонеллез и брюшной тиф). Реже это могут быть вибрионы, как хеликобактерии (язва желудка и двенадцатиперстной кишки) и холерный вибрион, а также спирохеты (сифилис) или диплококки (гонорея).

Если настоящие бактерии представлены одиночными клетками или колониальными формами, то среди цианобактерий (синезеленых водорослей) встречаются также многоклеточные формы, у которых клетки могут различаться по строению и выполняемым функциям. Так, у водоросли анабены среди вегетативных клеток встречаются и большие по размерам клетки — гетероцисты, имеющие общий чехол со всеми остальными клетками. Гетероцисты выполняют функции связывания атмосферного азота и вегетативного размножения, так как именно по этим клеткам происходит разрыв нити водоросли. Цианобактерии содержат хлорофилл и другие пигменты фотосинтеза (каротиноиды и фикобилины), что обусловливает их окраску. К ним принадлежат носток, анабена, осциллятория и др. Особенности строения и процессов жизнедеятельности синезеленых водорослей способствовали их выделению в отдельное подцарство цианобактерий (синезеленых водорослей), тогда как остальные представители царства относятся к подцарству бактерий.

Современная классификация бактерий учитывает не только морфологические их особенности, но и строение их клеточной стенки и процессы жизнедеятельности. По этим критериям бактерии предлагают разделить на два царства: археи и бактерии. Археи составляют сравнительно малоизученную группу прокариотических организмов, одни из которых обитают в экстремальных условиях среды, например в горячих гейзерах и сильно засоленных водоемах, а другие способны выделять метан в процессе жизнедеятельности. Археи присутствуют и в кишечнике человека, где синтезируют витамин В12. По организации наследственной информации и ряду других признаков археи ближе к эукариотическим организмам, чем бактерии.

Жизнедеятельность бактерий

Бактериям присущи все признаки живого, в том числе обмен веществ и превращения энергии, способность к самовоспроизведению и др. По способу питания бактерии относят к гетеротрофам и автотрофам. Среди гетеротрофных бактерий есть сапротрофы, паразиты, мутуалисты и даже хищники. Большинство бактерий поглощают пищу в растворенном виде из-за наличия клеточной стенки, а не заглатывают ее.

Сапротрофы обеспечивают расщепление органических веществ до минеральных, способствуя круговороту веществ в природе. Паразитические бактерии вызывают многочисленные заболевания, например чуму, холеру, туберкулез, пневмонию и другие. Мутуалистами являются бактерии кожи и слизистых оболочек человека, а также кишечника. Они не только защищают человека от других болезнетворных бактерий, но и могут синтезировать витамины, которые не образуются в организме человека. Следует отметить, что попадание мутуалистических бактерий в несвойственные им места приводит к развитию воспалительных процессов, например, стафилококк эпидермальный, в норме обитающий на нашей коже, может вызвать цистит, а стафилококк золотистый со слизистых оболочек — образование нарывов на месте ранок.

Не менее важен симбиоз клубеньковых бактерий с корнями растений. Эти бактерии связывают атмосферный азот в доступной для растений форме, а взамен получают от растений воду и органические вещества.

Автотрофные бактерии получают энергию за счет фотосинтеза или хемосинтеза. Значительная часть фотосинтезирующих бактерий относится к цианобактериям, или синезеленым водорослям, которые представлены свободноживущими формами, компонентами лишайников и мутуалистами, как синезеленая водоросль анабена, образующая симбиоз с водным папоротником азоллой.

Среди автотрофных бактерий, не относящихся к цианобактериям, можно найти как фототрофов, так и хемотрофов. Последние относятся к серо-, железо-, нитрифицирующим и водородным бактериям.

По потребности в кислороде бактерии делят на анаэробов (не нуждающихся в кислороде) и аэробов (требующих кислорода для своей жизнедеятельности). Соотношение этих форм бактерий зависит от особенностей среды обитания.

При неблагоприятных условиях бактерии образуют споры и цисты, имеющие плотные капсулы. Споры способны находиться в неактивном состоянии в течение многих лет (например, споры сибирской язвы — свыше 30 лет), однако при благоприятных условиях «спящая» бактерия возобновляет свою жизнедеятельность.

Размножение бактерий

Бактерии размножаются в основном делением клетки надвое, которому предшествует удвоение ДНК. При благоприятных условиях среды бактерии способны делиться каждые 20–30 мин. Нетрудно подсчитать, какое количество бактерий дает одна-единственная материнская клетка в течение суток.

Вегетативное размножение характерно только для многоклеточных цианобактерий, у которых образуются и отделяются специальные нити для размножения, однако нити могут разрываться и по гетероцистам.

У бактерий наблюдаются также процессы одностороннего переноса наследственной информации. В одних случаях происходит передача плазмиды от одной бактерии к другой с помощью специальной ворсинки — это конъюгация. В других случаях определенный участок ДНК от одной зараженной клетки к другой переносит бактериофаг — это трансдукция. Однако одним из наиболее интересных способов передачи наследственной информации является трансформация, при которой клетка не только поглощает ДНК другой бактерии из окружающей среды, но и встраивает ее в собственную хромосому, приобретая закодированные признаки. Открытие явления трансформации бактерий-пневмококков Ф. Гриффитом в 1928 году позволило вскоре установить функции нуклеиновых кислот как основного носителя наследственной информации, а в наше время широко используется в генетике бактерий и генной инженерии.

Роль бактерий в природе

В 1 г сельскохозяйственных почв содержится до 2,5 млрд бактерий, несколько меньше их в воде и в воздухе, до 2 кг этих организмов могут находиться на коже, слизистых оболочках и в кишечнике человека, тогда как не связанные напрямую с окружающей средой органы практически лишены бактериальной микрофлоры.

Бактерии играют исключительную роль в круговороте углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, серы, кальция и других элементов. Они возвращают в почву неорганические вещества (совместно с грибами), разлагая органические, в результате их деятельности образовались кислород земной атмосферы, залежи железной руды, карбонатов и других полезных ископаемых, они связывают азот в почве, образуя симбиоз с корнями бобовых и других растений (клубеньковые бактерии), переводя его в доступную для растений форму. Бактерии принимают активное участие и в биологической очистке водоемов. В отсутствие этих организмов существенно замедляются процессы почвообразования.

Бактерии нашли широкое применение в хозяйственной деятельности человека. Так, молочнокислые бактерии используются не только в производстве молочнокислых продуктов, но и в процессе квашения овощей и силосования кормов. Кишечная палочка с помощью методов генной инженерии «освоила» производство инсулина, она также является индикатором загрязнения воды. Другие бактерии благодаря способности концентрировать металлы используются для их добычи из бедных руд и отвалов.

Вред, наносимый бактериями, не менее значителен. Так, массовое размножение цианобактерий приводит к «цветению» воды, при этом в воду выделяется значительное количество токсических веществ, которые способны вызвать гибель самих синезеленых водорослей и других организмов. При нарушении санитарных норм бактерии портят продукты питания и загрязняют лекарственные препараты, что может приводить к негативным последствиям для здоровья человека, не говоря уже о том, что сами по себе многие бактерии являются болезнетворными организмами.

Бактерии — возбудители заболеваний растений, животных, человека

Паразитические бактерии вызывают заболевания человека, животных и растений, называемые бактериозами. У растений широко распространены такие бактериальные заболевания, как кольцевая гниль и парша картофеля, бактериальный ожог, рак и увядание томатов и др., которые наносят значительный вред сельскому хозяйству.

Животные не менее растений подвержены бактериальным заболеваниям, например чуме, туляремии, сальмонеллезу, сибирской язве, бруцеллезу и др. Больные животные представляют опасность и для человека, так как при контакте с ними или через переносчика (блох, клещей, комаров и др.) может происходить инфицирование. Чаще всего источниками инфекции являются грызуны, домашний скот и птица. В связи с этим необходимо строго придерживаться гигиенических норм и правил при контакте с животными.

Заражение человека возбудителями бактериальных инфекций происходит через пищеварительную систему, органы дыхания, при укусах переносчиков, а также через слизистые оболочки и повреждения кожи. В связи с этим бактериозы делят на кишечные (язва желудка, холера, дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, ботулизм), респираторные (дифтерия, коклюш, туберкулез), кровяные инфекции (чума, сыпной тиф) и инфекции наружных покровов (сибирская язва, столбняк, сифилис и гонорея).

Механизм болезнетворного влияния бактерий в корне отличается от такового у вирусов, поскольку бактерии выделяют токсические вещества, оказывающие комплексное неблагоприятное воздействие на организм. При этом они могут даже не размножаться в тканях, как при столбняке и ботулизме. Последний вызывается ботулиническим токсином, который вырабатывается бактерией рода клостридиум в неправильно приготовленных и длительное время хранившихся консервах.

К категории особо опасных инфекций бактериальной природы относятся чума, бруцеллез, сибирская язва, сап и холера, так как их возбудители способны заразить почти каждого человека, протекают в тяжелой форме и вызывают как эпидемии, так и пандемии.

Несмотря на четкую организацию санитарно-эпидемиологической службы в Российской Федерации и других странах мира, постоянно сохраняется опасность возникновения эпидемий чумы и холеры, в последнее время вызывают также тревогу и темпы распространения туберкулеза.

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями

Основным средством профилактики бактериальных заболеваний у человека является повышение санитарной культуры населения, своевременное выявление и лечение больных, ношение марлевых повязок при контакте с больными, мытье рук, овощей и фруктов, протравливание мест обитания переносчиков соответствующих заболеваний, вакцинация и др. Например, если профилактика дифтерии заключается в периодической вакцинации, то от туберкулеза вакцины не существует, поэтому требуется своевременное выявление заболевших. Для этого в детском и подростковом возрасте делают пробу Манту, а взрослые обязаны ежегодно проходить флюорографическое исследование. При подозрении на туберкулез берутся дополнительные анализы, по результатам которых ставится окончательный диагноз. Поскольку туберкулезная палочка может поражать не только легкие, но и другие внутренние органы, а в последнее время наблюдается рост заболеваемости туберкулезом и выявлены чрезвычайно опасные его формы, требуется изоляция больных, соблюдение гигиенического режима и длительное лечение в специальных лечебницах и санаториях.

Для лечения бактериальных заболеваний чаще всего применяются антибиотики — сложные химические вещества, выделяемые микроорганизмами и способные подавлять развитие других микроорганизмов и раковых клеток или даже убивать их. Первый пригодный для клинического применения антибиотик — пенициллин — был получен в 1929 году А. Флемингом. Во время Великой Отечественной войны благодаря применению пенициллина были спасены жизни многих солдат. В настоящее время антибиотики применяют для лечения большого количества заболеваний человека, животных и растений, однако длительное применение приводит к появлению устойчивых к ним форм микроорганизмов. Поэтому во всем мире поднимается вопрос об отказе от антибиотиков как от лекарственного средства. Антибиотики применяются также в животноводстве для повышения продуктивности и для исследования тонких механизмов жизнедеятельности, поскольку они способны прерывать некоторые процессы, например образование клеточной стенки или синтез белка.

Царство Бактерии.

1. Не имеют ядра и мембранных органоидов в клетке (митохондрий, лизосом, комплекса Гольджи, ЭПС, вакуолей)

2. Имеют одну кольцевую молекулу ДНК (нуклеоид), расположенную в неподвижной цитоплазме. Кроме нуклеоида в цитоплазме содержатся мелкие кольцевые ДНК – плазмиды, обеспечивающие приспособление бактерий к определенным условиям.

3. Имеют мелкие рибосомы (70S), клеточные включения (волютин), впячивания мембраны —мезосомы, которые выполняют функции мембранных органоидов.

4. Имеют клеточную стенку из муреина или пектина, сохраняющую форму бактерий. Поверх стенки могут располагаться пили – нитевидные белки, выполняющие функции контакта между клетками, паразитические используют пили для прикрепления к клеткам хозяина.

5. Многие бактерии имеют жгутики, образуют слизистую капсулу.

6. Размножение путем деления надвое (бинарное деление) через каждые 20-30 минут, некоторые могут конъюгировать— обмениваться генетическим материалом (разновидность полового процесса).

7.При неблагоприятных условиях образуют споры, которые служат исключительно для перенесения неблагоприятных условий и распространения, но не для размножения! Споры могут быть очень устойчивыми и сохраняться десятки и более 100 лет.

8.Среды обитания бактерий различные: водная; наземно-воздушная; почвенная; организменная. Бактерии существуют везде: в почве, пресной и соленой воде, в организме человека, животных, растений, на разных предметах, в отбросах, в продуктах питания, в нефтяных водах, в горячих источниках и т. д.

9.Могут жить в бескислородной среде— анаэробы: молочно-кислые, масляно-кислые, болезнетворные и в кислородной среде – аэробы (бактерии гниения, бактерии, обитающие в воде, воздухе и верхних слоях почвы). Есть также бактерии, способные к обитанию и в кислородной, и в бескислородной среде (факультативные анаэробы)

10. По питанию большинство – гетеротрофы (паразитические, симбионты и сапротрофные). Автотрофами являются цианобактерии (фототрофы) и хемосинтезирующие бактерии- хемотрофы (серо-, железобактерии, метанобактерии, нитрифицирующие и водородные бактерии). Симбиозное питание у клубеньковых бактерий (азотфиксирующих), обитающих на корнях бобовых культур: обогащая почву азотом, они получают от растений органические вещества. А также бифидо- и лактобактерии, обитающие в кишечнике человека.

11.Для большинства бактерий губительное действие оказывают высокие температуры, УФ- лучи, кислоты, спирты, формалин, хлор и лекарственные вещества – антибиотики. Поэтому для борьбы с болезнетворными бактериями проводят кварцевание, стерилизацию (нагревание до 120 градусов), пастеризацию (нагревание до 60 – 80 градусов).

По форме бактерии делят на группы:

кокки- шаровидные

бациллы — палочковидные

вибрионы — изогнутые в виде запятой

спириллы — спиралевидные

ПО БАКТЕРИЯМ ОСОБО ЗАПОМИНАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1.Термины нуклеоид, мезосома, муреин, плазмиды, пили, хемотрофы, кокки, бациллы, спириллы, вибрионы относятся только к бактериям!

2.Все паразитические бактерии в экосистемах консументы, сапротрофы- редуценты, цианобактерии и хемотрофы-продуценты (кроме нитрифицирующих и денитрифицирующих, так как они участвуют в окислении неорганических соединений, выделенных при разложении детрита).

3. По источнику получения энергии бактерии делятся на группы:

фотоавтотрофные (цианобактерии — используют энергию света и углерод берут из углекислого газа)

фотогетеротрофные (пурпурные, зеленые — фотосинтез идет без выделения кислорода, углерод берут из готовых органических веществ: сахаров, жирных кислот, аминокислот и др.) (в ЕГЭ пока ни разу про их особенности вопросы не встречала…)

хемоавтотрофные (все хемосинтезирующие бактерии)

хемогетеротрофные -все гетеротрофные бактерии, то есть большинство бактерий: сапротрофы, паразиты, симбионты.

4. В круговороте азота участвуют азотфиксаторы (клубеньковые, синезеленые (цианобактерии)), аммонификаторы гнилостные), нитрифицирующие (окисляют ионы аммония, образуя соли азота — нитриты и нитраты) и денитрифицирующие (образуют молекулярный азот, замыкая круговорот азота) -хемотрофы

6.Клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) — по питанию не хемотрофы, а гетеротрофы!!!

7. Синтез углеводов, липидов, АТФ идет у бактерий на мезосомах, выполняющих функцию мембранных органоидов

Установите соответствие между признаком организма и группой, для которой он характерен.

|

ПРИЗНАК |

ГРУППА ОРГАНИЗМОВ |

|

|

A) клеточное строение тела Б) наличие собственного обмена веществ B) встраивание собственной ДНК в ДНК клетки хозяина Г) состоит из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки Д) размножение делением надвое Е) способность к обратной транскрипции |

1) прокариоты 2) вирусы |

|

|

ОСОБЕННОСТЬ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ |

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ |

|

|

А) нет клеточной стенки Б) наследственный материал заключён в коль- цевой ДНК В) наследственный материал заключён в РНК Г) может иметь жгутик Д) внутриклеточный паразит Е) симбионт человека |

1) вирус иммунодефицита человека 2) кишечная палочка |

Клеточная оболочка бактерии проницаема: через неё питательные вещества свободно проходят в клетку, а продукты обмена веществ выходят в окружающую среду. Клеточная стенка — присуща большинству бактерий (кроме микоплазм, ахолеплазм и некоторых других не имеющих истинной клеточной стенки микроорганизмов). Она обладает рядом функций, прежде всего обеспечивает механическую защиту и постоянную форму клеток, с ее наличием в значительной степени связаны антигенные свойства бактерий. Клеточная стенка бактерий – структура довольно прочная и позволяет клетке сохранять свою форму; это обусловлено наличием в ней муреина – молекулы, построенной из параллельных полисахаридных цепей, перекрестно связанных через регулярные интервалы короткими цепями аминокислот.

Часто поверх клеточной стенки у бактерий вырабатывается дополнительный защитный слой слизи — капсула.

Капсула предохраняет бактерию от высыхания. Капсула содержит токсины. Толщина капсулы может во много раз превышать диаметр самой клетки, но может быть и очень небольшой.

На поверхности некоторых бактерий имеются длинные жгутики (один, два или много) или короткие тонкие ворсинки. Длина жгутиков может во много раз превосходить размеры тела бактерий. С помощью жгутиков и ворсинок бактерии передвигаются.

Цитоплазматическая мембрана регулирует поступление питательных веществ в клетку и выход продуктов метаболизма наружу, принимает участие в метаболизме клеток. Имеет типичное строение: бимолекулярный слой фосфолипидов с встроенными белками. Белки мембраны в основном представлены структурными белками, обладающими ферментативной активностью. Обычно темпы роста цитоплазматической мембраны опережают темпы роста клеточной стенки. Это приводит к тому, что мембрана часто образует многочисленные инвагинации (впячивания) различной формы — мезосомы (участвуют в энергетическом обмене, спорообразовании, формировании межклеточной перегородки при делении)

В клетках фотосинтезирующих бактерий имеются внутрицитоплазматические мембранные образования — хроматофоры, обеспечивающие протекание бактериального фотосинтеза.

В отличие от других одноклеточных организмов у бактерий нет ядра: их ядерное вещество не отделено от цитоплазмы оболочкой и распределено в цитоплазме.

Нуклеоид. Молекула ДНК имеет типичное строение. Она состоит из двух полинуклеотидных цепей, образующих двойную спираль. В отличие от эукариот, ДНК имеет кольцевую структуру, а не линейную. Молекулу ДНК бактерий отождествляют с одной хромосомой эукариот. Но если у эукариот в хромосомах ДНК связана с белками, то у бактерий ДНК комплексов с белками не образует.

ДНК бактерий закреплена на цитоплазматической мембране в области мезосомы.

Клетки многих бактерий имеют нехромосомные генетические элементы — плазмиды. Они представляют собой небольшие кольцевые молекулы ДНК, способные реплицироваться независимо от хромосомной ДНК. Среди них различают F-фактор — плазмиду, контролирующую половой процесс. (см. также биотехнология, получение инсулина)

Рибосомы. По размерам меньше рибосом эукариот, в них происходит синтез белка. Рибосомы свободно лежат в цитоплазме и не связаны с мембранами (как у эукариот). Для бактерий характерны 70S-рибосомы, образованные двумя субъединицами: 30S и 50S. Рибосомы бактериальных клеток собраны в полисомы, образованные десятками рибосом.

Вместе с пищей бактерии, как и другие организмы, получают энергию для процессов жизнедеятельности и строительный материал для синтеза клеточных структур. Среди бактерий различают:

- Гетеротрофов, потребляющих готовое органическое вещество. Они могут быть:

- сапротрофами (сапрофитами), то есть питаться мертвым органическом веществом;

- паразитами, то есть потреблять органическое вещество живых растений и животных, нанося вред организму;

- симбионтами, то есть потреблять органическое вещество живых растений и животных, НЕ нанося вред организму.

- Автотрофов, способных синтезировать органические вещества из неорганических. Среди них различают:

- Фотосинтетиков, осуществляющих процессы синтеза за счет энергии солнечного света с помощью бактериохлорофилла;

- хемосинтетиков, синтезирующих органические вещества за счет химической энергии окисления серы, сероводорода, аммиака и т.д.

Хемосинтез

Среди прокариот есть группа микроорганизмов, способных, в отличие от эукариот, в процессе катаболизма осуществлять окисление неорганических веществ (см. хемосинтез). К ним относятся нитрифицирующие бактерии, железобактерии, водородные бактерии и т.д.

Известны бактерии, которые в качестве источника энергии для такого синтеза используют не солнечный свет, а энергию химических связей, происходящих в клетках организмов при окислении некоторых неорганических соединений – сероводорода, серы, аммиака, водорода, азотной кислоты, закисных соединений железа и марганца. Образованное с использованием этой химической энергии органическое вещество они используют для построения клеток своего тела. Поэтому такой процесс называют хемосинтезом.

Важнейшую группу хемосинтезирующих микроорганизмов составляют нитрифицирующие бактерии. Эти бактерии живут в почве и осуществляют окисление аммиака, образовавшегося при гниении органических остатков, до азотной кислоты. Последняя, реагирует с минеральными соединениями почвы, превращаются в соли азотной кислоты. Этот процесс проходит в две фазы.

Фотосинтез

Небольшая группа автотрофных бактерий способна осуществлять фотосинтетическое фосфорилирование. К ним относятся цианобактерии, зеленые и серные пурпурные бактерии. Фотосинтез цианобактерий сходен с фотосинтезом растений и сопровождается выделением кислорода. Зеленые и пурпурные бактерии в качестве донора электронов используют сероводород, серу, сульфат, молекулярный водород и т.д., но не воду. Поэтому в данном случае молекулярного кислорода не образуется.