1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ

А) создание группы «Освобождение труда»

Б) разгон Учредительного собрания

В) избрание царём Бориса Годунова

Г) начало княжения Ярослава Мудрого в Киеве

ГОДЫ

1) 1019 г.

2) 1113 г.

3) 1598 г.

4) 1613 г.

5) 1883 г.

6) 1918 г.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16283.

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу

1) реставрация династии Стюартов в Англии

2) дарование конституции Царству Польскому

3) присоединение к России Казанского ханства

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16037.

3. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРОЦЕССЫ (ЯВЛЕНИЯ, СОБЫТИЯ)

А) внутрипартийная борьба в СССР

Б) присоединение территорий Западной Сибири

В) движение народников

Г) междоусобная война в Московском государстве второй четверти XV в.

ФАКТЫ

1) ослепление Василия II

2) поход под предводительством Е. П. Хабарова

3) свержение Временного правительства

4) ссылка Л. Д. Троцкого в Алма-Ату

5) создание организации «Земля и воля»

6) поход Ермака Тимофеевича

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16399.

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, выберите номер нужного элемента.

Пропущенные элементы:

1) сражение между русскими войсками и войсками Речи Посполитой

2) 1600-е гг.

3) поражение русского войска от шведского

4) село Тушино

5) Новосибирск

6) Обнинск

7) 1950-е гг.

1980-е гг.

9) антиордынское восстание

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16134.

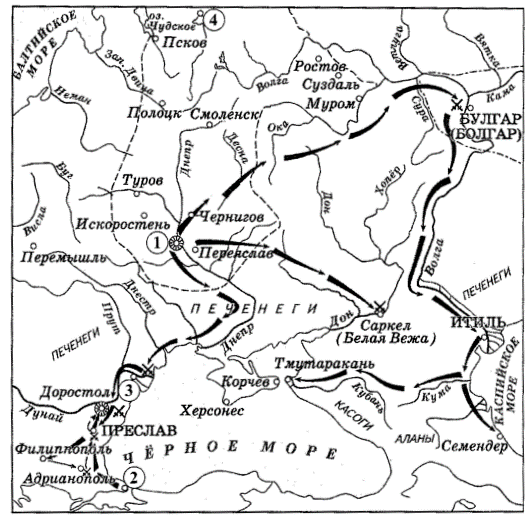

5. Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ

А) присоединение Крыма к Российской империи

Б) разгром Хазарского каганата

В) заключение Брест-Литовского мирного договора

Г) оборона Смоленска в период Смутного времени

УЧАСТНИКИ

1) Святослав Игоревич

2) В. И. Ленин

3) Ярослав Мудрый

4) С. Ю. Витте

5) Г. А. Потёмкин

6) М. Б. Шеин

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16040.

6. Прочтите отрывок из воспоминаний исторического деятеля.

«При постройке Великого Сибирского пути, когда мы получили концессию на постройку дороги через Маньчжурию (по направлению от Читы к Владивостоку), — я ввёл там охранную стражу, которая состояла из отставных военных или военных действительной службы, из пограничников, которые временно как бы вышли в отставку для того, чтобы поступить в охранную стражу, так как непосредственно военных на дороге держать было невозможно… Этот Заамурский округ пограничной стражи сыграл выдающуюся роль во время последней японской войны. Все военачальники не могли нахвалиться офицерами и солдатами этой пограничной стражи Заамурского округа, что, впрочем, вполне понятно.

Как только я вступил в управление министерством финансов, Государь как-то раз в разговоре сказал мне, что, кроме Сибирской железной дороги, которую он мне поручил исполнить и относительно которой я ему дал обещание, что приложу все усилия, чтобы осуществить его мысль о соединении России с Владивостоком, он желал бы поручить мне ещё исполнение одного дела, а именно питейного дела.

Итак, я решил провести мысль Императора Александра III. Ещё при нём, во время Его царствования мне удалось провести основания питейной монополии. Говорили, что если я введу питейную монополию в Петербурге, то явится чуть ли не восстание. Влияние это на Великого Князя было оказано теми лицами, которые были заинтересованы в питейных доходах».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. В период, который описан в воспоминаниях, в Российской империи начался промышленный переворот.2. Автор воспоминаний разработал Манифест об усовершенствовании государственного порядка.3. Современником событий, которые описаны в воспоминаниях, был К. П. Победоносцев.4. Автор воспоминаний утверждает, что его предложения реформ встречали сопротивление среди представителей власти.5. В ходе войны, о которой идёт речь в отрывке, Россия одержала победу.6. Автор воспоминаний упоминает события, связанные со строительством КВЖД.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16250.

7. Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ

А) Дмитриевский собор во Владимире

Б) Седьмая («Ленинградская») симфония Д. Д. Шостаковича

В) церковь Вознесения в Коломенском

Г) Зимний дворец в Санкт-Петербурге

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Данный памятник был создан в правление князя Всеволода Большое Гнездо.

2) Автор данного памятника культуры являлся членом творческого содружества российских композиторов «Могучая кучка».

3) Данный памятник был создан в XVIII в.

4) Данный памятник был создан в правление Алексея Михайловича.

5) Данный памятник культуры был создан в XVI в.

6) Данный памятник культуры был создан в годы Великой Отечественной войны.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16460.

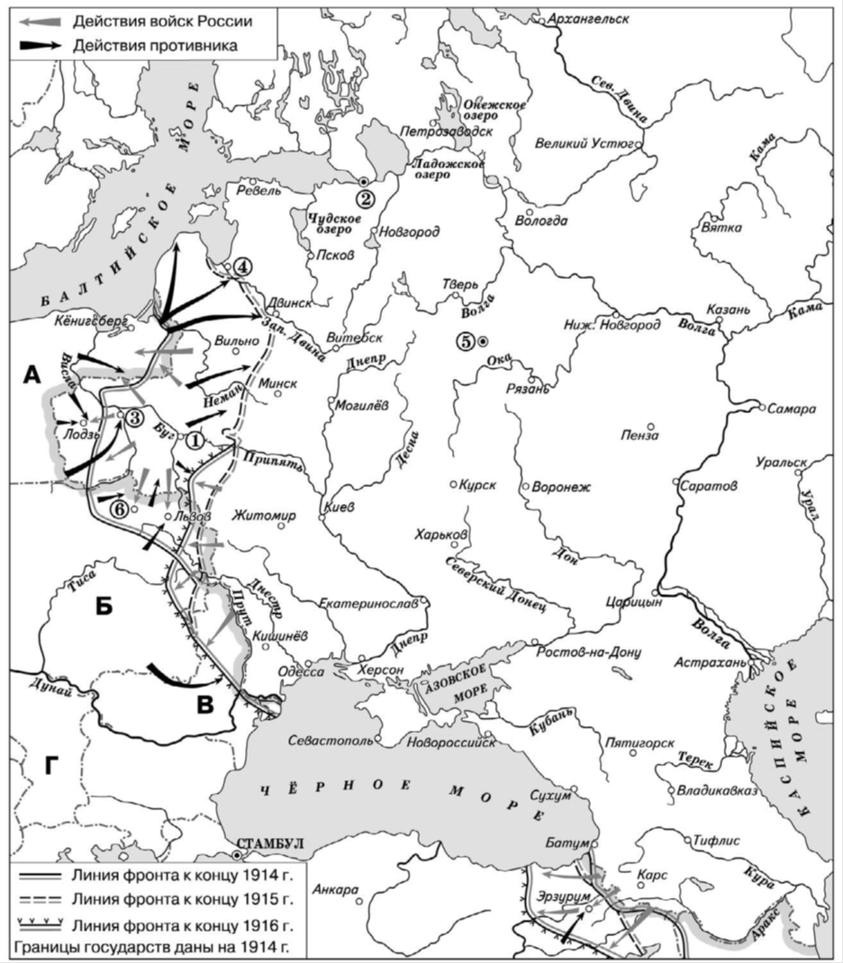

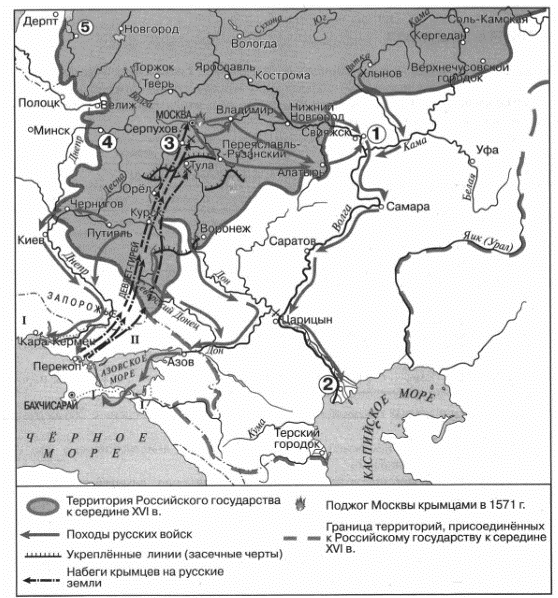

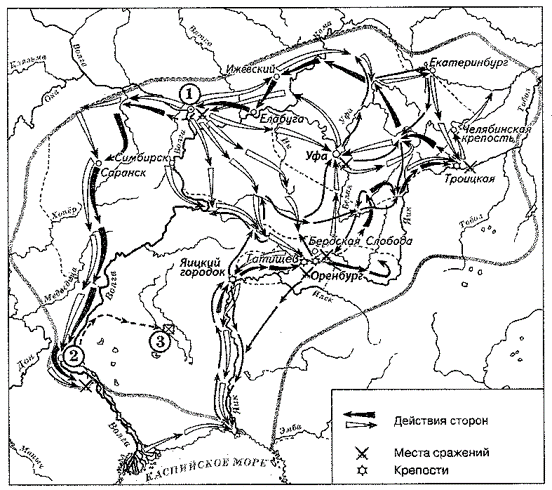

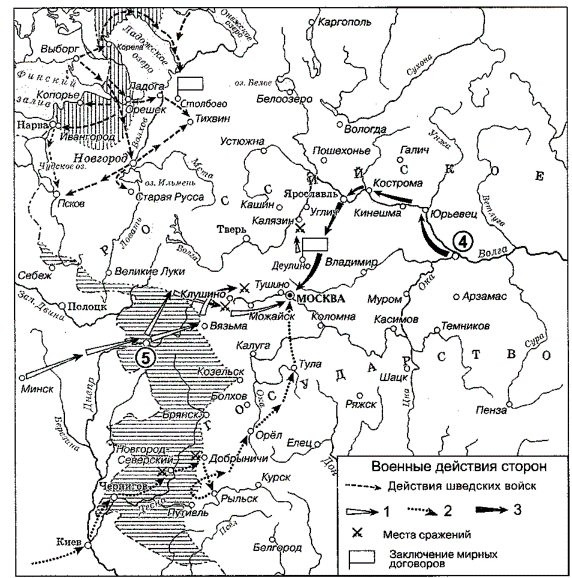

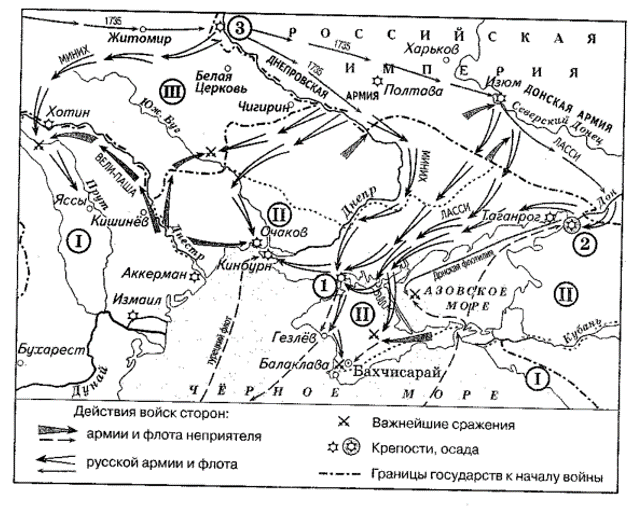

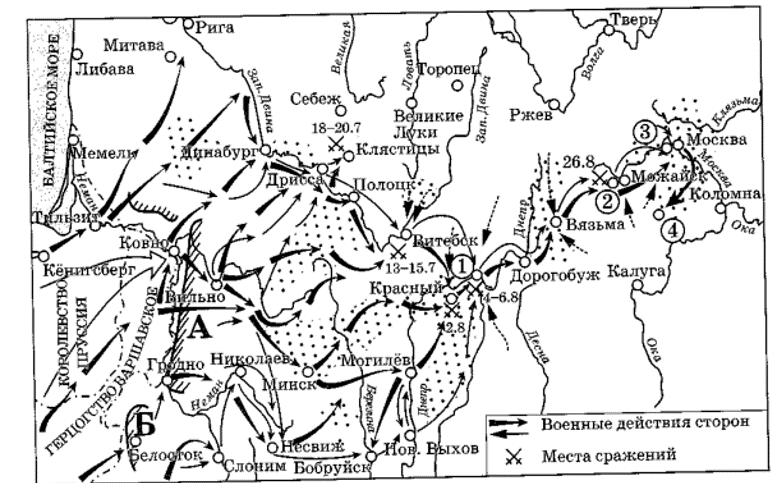

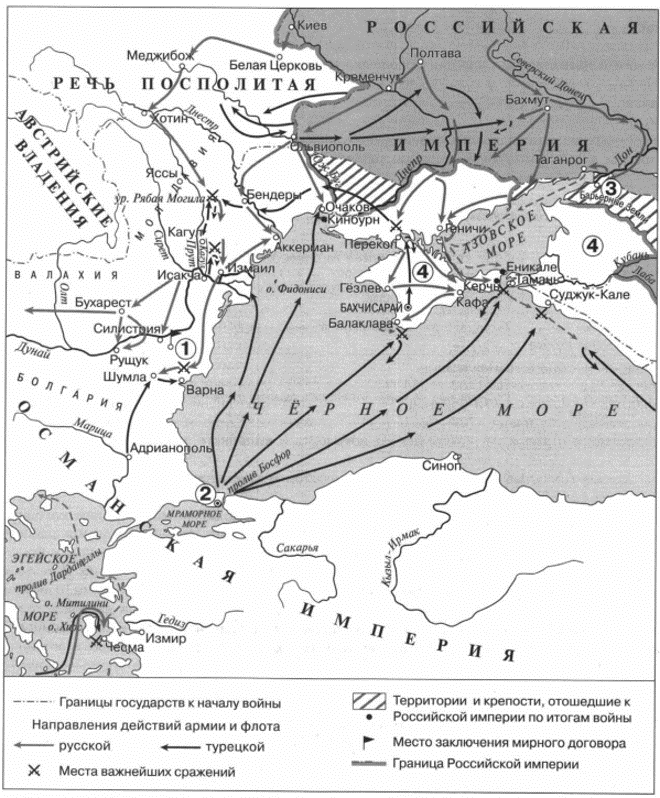

Рассмотрите схему и выполните задания 8-11.

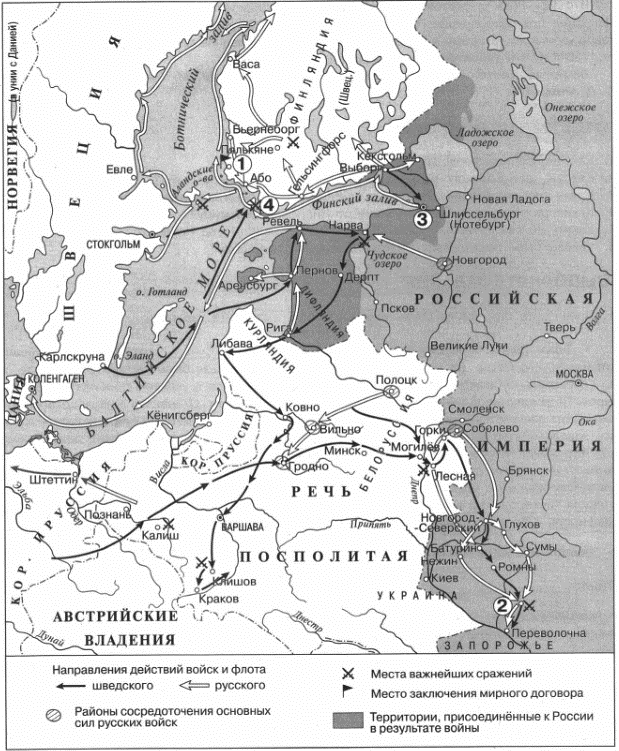

8. Заполните пропуск в предложении (укажите десятилетие): «События, обозначенные на схеме стрелками, произошли в тысяча семьсот ____________ годах». Ответ запишите словом.

Верный ответ: Семидесятых

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16214.

9. Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «2», в период, когда произошли события, обозначенные на схеме.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16215.

10. Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, укажите название города, которое пропущено в этом тексте.

«У Яицкого городка к восставшим примкнул отряд во главе с Андреем Витошновым. Отсутствие артиллерии не позволило им взять Яицкий городок. Восставшие двинулся вверх по Яику в расчёте на пополнение войска, ставя своей целью захват Оренбурга, являвшегося оплотом царского правительства на юго-востоке страны. Повстанцы шли по Яику, не встречая сопротивления. В начале октября ими был взят _____________________ (где на сторону восставших перешёл отряд Тимофея Подурова), Кирсановский и Гниловский форпосты и Сакмарский городок. Гарнизоны и жители встречали повстанцев хлебом и солью, колокольным звоном».

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16216.

11. Какие суждения, относящиеся к схеме, являются верными? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Отряды, обозначены действия противников стрелками на схеме ходе обозначенных событий против действовавшие правительственных войск, состояли только из казаков и государственных в крестьян.2. У города, обозначенного на схеме цифрой «1», отряды, действовавшие против правительственных войск, одержали крупную победу.3. Цифрой «3» на схеме обозначено место пленения предводителя вооружённых отрядов, действовавших против правительственных войск.4. После завершения событий, обозначенных на схеме, в Российской империи была проведена губернская реформа.5. Участником событий, изображённых на схеме, был Салават Юлаев.6. Белыми правительственных войск.

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16217.

Часть 2

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 12-13. Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из исторического источника

«Эскадра Рожественского погибла не вследствие численного превосходства вражеского флота, равно как не благодаря лучшему техническому оборудованию последнего. Всё это в страшной Цусимской драме могло играть лишь подчинённую роль. Эскадра Рожественского состояла из 8 броненосцев, 3 бронепалубных крейсеров, 6 броненосных крейсеров, 3 береговых броненосцев и 11 контрминоносцев и была по числу тяжёлых орудий сильнее врага.

Главная причина гибели русской эскадры, потонувшей, не успев нанести никакого вреда врагу, заключалась в пренебрежении главнокомандующего самыми основными правилами морского боя, плохой стрельбе и неумении русских моряков маневрировать. В то время как суда противника делали только один выстрел, наши делали три, но зато противник попадал всегда с изумительной точностью в жизненные части наших судов, в то время как наши моряки или верхушки мачт. В русском совершенно промахивались, или попадали только в правительственном отчёте о Цусимской битве мы читаем: „Стрельба противника была очень меткая, они буквально засыпали наши суда снарядами, стреляли фугасными снарядами, сносили трубы, рангоут и все надстройки, производили пожары и уже после этого начинали палить бронебойными снарядами”. Совершенно иначе отзывается противник о стрельбе русских, констатируя, что последние стреляли слишком часто, но редко попадали в цель, что признают, впрочем, и сами русские офицеры. Вначале на каждый меткий наш выстрел приходилось три вражеских попадания, а позже отношение это стало разительнее. В этом-то превосходстве вражеской стрельбы над нашей и лежит причина так дёшево доставшейся им победы. Если у нас и были очень существенные дефекты судостроения и вообще материальной части флота, всё-таки основная причина полного разгрома нашего флота лежит не в них. У противника было 16 крупных двенадцатидюймовых орудий против наших 26, но так как они стреляли в три раза лучше, то это отношение было уже как 48 к 26 и даже 64 к 26.

„Сероватая окраска вражеских судов слилась с мглой, делала их малозаметными” -писали с изумлением спасшиеся русские офицеры, представляя отчёт по начальству. Наши моряки, как оказывается, не знали, какой цвет краски уменьшает видимость судов и мешает прицеливаться»

12. Укажите войну, события которой описаны в тексте. Укажите российского императора, в годы правления которого была данная война. Укажите государственного деятеля, от лица России подписавшего мирный договор, завершивший данную войну.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) война — Русско-японская война;

2) император — Николай Второй;

3) государственный деятель — С. Ю. Витте.

Каждый ответ может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16028.

13. Какие причины автор считает главными причинами поражения российской эскадры в описываемом сражении? Укажите любые три причины. При ответе избегайте цитирования избыточного текста, не содержащего положений, которые должны быть приведены по условию задания.

Могут быть указаны следующие причины:

1) пренебрежение-главнокомандующего З. П. Рожественского основными правилами ведения морского боя

2) плохая стрельба русских моряков

3) неумение русских моряков маневрировать

4) изумительная точность стрельбы противника

5) сероватая окраска вражеских судов, делавшая их малозаметными в бою.

Могут быть указаны другие причины. Поскольку в задании требуется найти в тексте данную в явном виде конкретную информацию, не засчитывается при оценивании переписанный целиком объёмный отрывок текста, включающий наряду с верным элементом избыточную информацию

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16029.

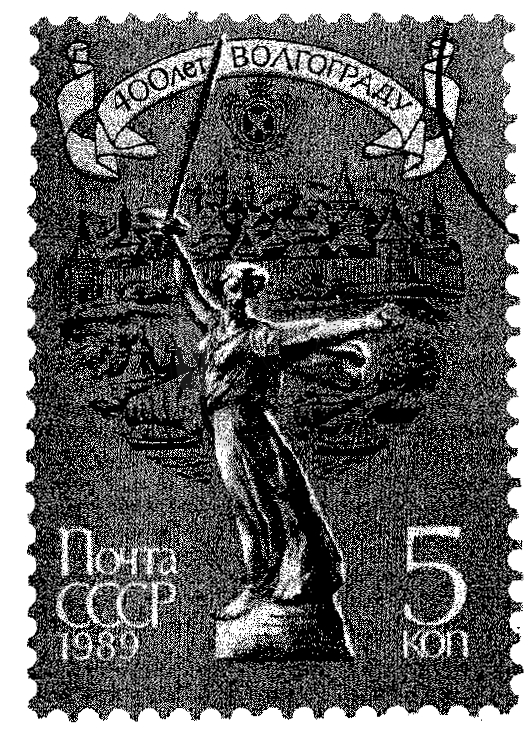

Рассмотрите изображение и выполните задания 14, 15.

14. Укажите год, когда был основан город, юбилею которого посвящена данная на марка. Используя изображение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) год — 1589

2) обоснование, например: на марке указана юбилейная дата события — 400 лет, а марка выпущена в 1989 г., значит событие, юбилею которого посвящена марка произошло в 1589 г.

(Может быть приведено другое обоснование.)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16220.

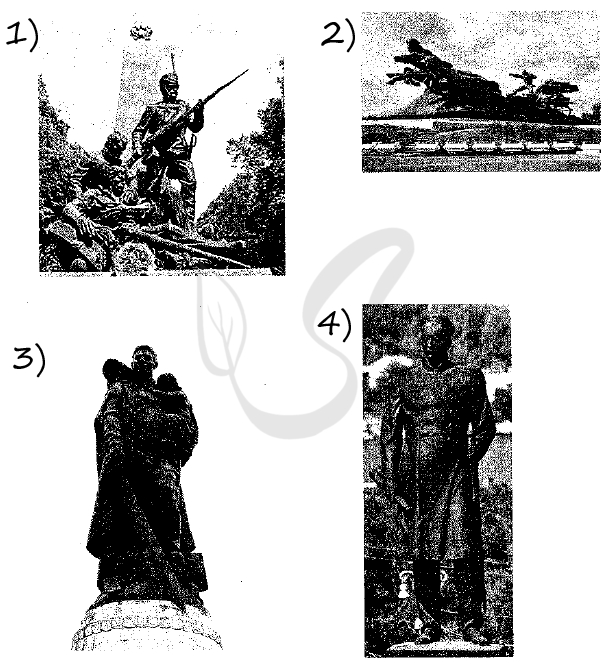

15. Какой из представленных ниже скульптурных памятников был установлен в память о том же событии, что и монумент, изображённый на переднем плане данной марки? В ответе запишите цифру, которой обозначен этот скульптурный памятник. Назовите скульптора, по проекту которого создан данный скульптурный памятник.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) цифра, обозначающая скульптурный памятник, — 3

2) скульптор — Е. В. Вучетич

Каждый ответ может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16221.

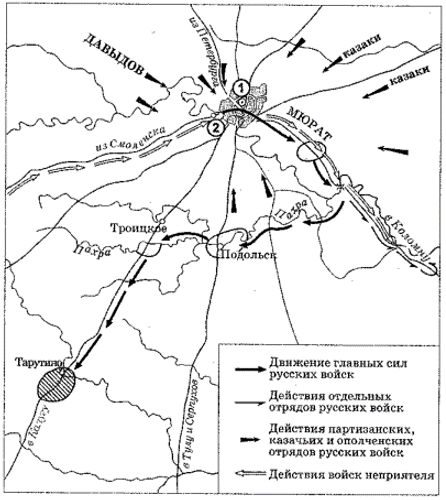

16. Прочтите отрывки из воспоминаний современников.

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ

А) «…Враг бросает на фронт всё новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперёд, рвётся вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и сёла, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге. Немецкие оккупанты рвутся к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Россошь, Ростов-на-Дону. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьёзного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамёна позором. Мы потеряли более 70 млн населения, более 80 млн пудов хлеба в год и более 10 млн тонн металла в год. У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину».

Б) «Русские войска будут упорно оборонять район [города]. Они заняли высоты на восточном берегу Дона и на большую глубину оборудовали здесь позиции.

Следует считаться с тем, что они, возможно, сосредоточили силы, в том числе танковые бригады для организации контратак. Поэтому войска при переправе через Дон могут встретить сопротивление с фронта и сильные контратаки в сторону нашего северною фланга. Возможно, что в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления, 6-я армия имеет задачей овладеть перешейком между Волгой и Доном севернее железной дороги и быть готовой к отражению атак противника с востока и севера».

Укажите название битвы, в ходе которой были созданы эти исторические источники. Укажите кодовое название любой военной операции, проведённой советскими войсками в ходе этой битвы. Почему, по мнению автора одного из документов, отступление советской армии является угрозой для существования СССР? Укажите одну причину.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) битва — Сталинградская

2) кодовое название военной операции — «Уран»

(Могут быть указаны кодовые названия других операций)

3) ответ на вопрос:

— мы потеряли более 70 млн населения, более 80 млн пудов хлеба в год и более 10 млн тонн металла в год. У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба

— враг захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и сёла, грабит и убивает советское население

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16469.

17. В 1549 г. впервые в российской истории было созвано собрание представителей всех слоёв российского общества — Земский собор. В дальнейшем вплоть до конца XVII в. эти собрания созывались с разной периодичностью для решения важнейших вопросов внутренней и внешней политики государства. Укажите любые три причины (предпосылки) того, что период наибольшей активности этих собраний пришёлся на 1610-1620-е гг.

Могут быть названы следующие причины (предпосылки):

1) Земский собор действовал практически непрерывно в период Ополчений в 1610-1612 гг., являясь в это время законодательным и исполнительным органом власти в стране

2) Земские соборы часто созывались потому, что новая династия нуждалась в их поддержке для укрепления на престоле

3) юному и неопытному царю трудно было принимать самому важные для страны решения

4) условия после Смутного времени требовали постоянного пополнения казны путём введения чрезвычайных налогов, для утверждения которых была необходима поддержка Земских соборов

Могут быть названы другие причины (предпосылки)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16356.

18. Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «коллегия». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном Вами определении понятия.

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:

1) смысл понятия, например: центральные органы отраслевого управления, сформированные в период правления Петра Первого вместо утратившей своё значение системы приказов

(Смысл понятия может быть приведён в иной, близкой по смыслу формулировке.)

2) факт, например:

— деятельность коллегий определял Генеральный регламент, утверждённый Петром I в 1720 г.

— главным органом управления военно-морским флотом при Петре I стала Адмиралтейств-коллегия.

(Может быть приведён другой факт.)

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16471.

19. Используя исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что изменения в социальном строе общества в XIII-XVI вв. в ряде европейских стран и в России привели к изменениям в государственном управлении: один аргумент для России и один для любой европейской страны. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргумент для России: ______________________________

Аргумент для европейской страны: ______________________________

Правильный ответ должен содержать аргументы:

1) для России, например: в середине XVI в. происходит укрепление позиций дворянского служилого сословия, нуждавшегося в усилении своей власти над крестьянством, что стало одной из предпосылок созыва первого Земского собора в 1549 г. Таким образом в России складывается сословно представительная монархия;

2) для европейской страны, например: к XIV в. во Франции оформляются три крупных сословия, постепенно устанавливается их правовой статус, что позволило Филиппу IV опереться на дворянство и третье сословие в борьбе против римского папы. Для этого в 1302 г. были созваны Генеральные штаты; с того времени короли Франции каждый раз, когда хотели ввести новый налог, созывали Генеральные штаты; так было положено начало созданию во Франции сословной монархии.

Могут быть приведены другие аргументы

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке

При обращении указывайте id этого вопроса — 16263.

Структура управления строительством Великого Сибирского пути — Реферат, раздел История, Развитие транспорта в России во второй половине XIX в

Структура управления строительством Великого Сибирского пути. В феврале 1891 г. вышел Указ о строительстве «сплошной через всю Сибирь железной дороги» от Челябинска до Владивостока.

Сооружение ее объявлялось «великим народным делом». Магистраль делилась на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. Позднее появилась Китайско-Восточная железная дорога. Особое совещание Совета министров выделило три этапа производства изысканий и строительства Транссиба: 1) Владивосток—Графская (408 км); Челябинск—Обь (1418 км); Обь-Иркутск (1818 км); 2) Графская—Хабаровск (361 км); Мысовая—Сретенск (1104 км); 3) Иркутск—Мысовая (307 км); Сретенск—Хабаровск (2051 км). 19 мая 1891 г. во Владивостоке началось строительство Великого Сибирского пути. Всеми делами стройки ведали Управление по сооружению Сибирских железных дорог, Инженерный совет МПС и Мостовая комиссия, подчинявшиеся Временному управлению казенных железных дорог, которое входило в Железнодорожный департамент МПС. С февраля 1894 г. начал работу Комитет Сибирских железных дорог, в состав которого входили министры различных ведомств. Он осуществлял общее руководство проектированием и строительством.

В ноябре 1892 г. правительство выделило 150 млн. руб. на первоочередные и 20 млн. руб. на вспомогательные работы.

Строительство предполагалось завершить в следующие сроки: Челябинск—Обь—Красноярск — в 1896 г.; Красноярск—Иркутск — к 1900 г.; линию Владивосток—Графская — к 1894—1895 гг. Предварительная стоимость строительства была определена в 350 млн. руб. золотом, или 44 тыс. руб. на километр.

В инженерных кругах возник вопрос о способах строительства магистрали. Некоторые предлагали отказаться от частного способа и перейти к хозяйственному, когда подрядчикам передавались лишь некоторые виды работ. Многие специалисты из собственного опыта знали, что при частном способе производства работ предприниматели стремятся получить выгодные подряды на капиталоемкие сооружения, за постройку которых будут и честь, и награда, и деньги. Порой инженеры-строители становились одновременно и акционерами стройки.

Однако из-за боязни, что большое количество средств уйдет «впустую», было решено строить дорогу за казенный счет. Широкий размах работ при принятом способе строительства (за счет государства) позволил целесообразно маневрировать рабочей силой. Это давало преимущество перед частным способом, когда строительство осуществляется разрозненными, конкурирующими акционерными обществами. Надо сказать, строительство шло очень продуктивно и с опережением сроков на 2 года. Однако не всегда в ход шли только государственные деньги.

В 1894 г. встал вопрос о строительстве одного из участков дороги. С.Ю. Витте обосновал выгодность строительства Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая, по сравнению с другими предложенными вариантами, проходила по менее пересеченной местности и была более короткой. В 1895 г. был создан Русско-китайский банк, что позволило субсидировать вновь образованное акционерное общество КВЖД. Гарантом общества с капиталом 5 млн. руб. стало Министерство финансов.

Сопредседателем компании от российской стороны назначили С. И. Кербедза. «Он был чрезвычайно талантливый инженер и, в сущности говоря, главным деятелем по сооружению этой дороги» . С. И. Кербедз составил план постройки КВЖД, проекты Хинганского тоннеля и мостов через реки в зоне строительства. С 1897 г. под руководством инж. А. И. Юговича велись пред построечные изыскания дороги.

В том же году началось ее сооружение. Акционерному обществу поручалось, кроме того, строительство ветвей от Китайского разъезда до ст. Маньчжурия (374 км) и от Харбина на Квантунский полуостров к Порт-Артуру и порту Дальний (1025 км). Всего компании предстояло проложить около 2920 км железных дорог, в том числе основную часть КВЖД протяженностью 1520 км.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Развитие транспорта в России во второй половине XIX в

В этом смысле история развития транспорта является хорошим примером для изучения механизмов эффективного частно-государственного сотрудничества,… В частности, институт концессий, создание отдельных министерств и ведомств,… Эта книга помогла мне выстроить временную структуру, по которой можно разделить этап развития транспорта в России 2.…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Структура управления строительством Великого Сибирского пути

Оглавление

Введение. 2

1. Первые проекты строительства Транссибирской магистрали. 4

2. Строительство пути. 5

3. Политика и строительство транссибирской магистрали. 8

4. Окончание строительства. 12

Заключение. 16

Список использованной литературы… 18

Введение

Историю Великой Сибирской железной дороги начинают обычно с последней трети XIX века, когда стало ясно — пора тянуть рельсы за Урал и дальше, к самому Тихому океану. А между тем, как показывают новейшие изыскания профессора М. Воронина, идея Транссиба родилась много раньше — в те далекие времена, когда железных дорог в России еще не было.

В 1836 году ведомство путей сообщения снарядило экспедицию для отыскания лучшего направления «тележной дороги» от Иркутска до Троицко-Савинска (в четырех верстах от Кяхты), где находился пункт пограничной торговли. Ставший во главе экспедиции талантливый русский инженер Н. Богданов (кстати, автор проекта и строитель гранитных шлюзов в Шлиссельбурге) понимал свою задачу широко — создать надежный путь от далекой окраины в Центр страны. И он выдвинул революционную для своего времени идею: строить не продолжение колесного тракта, а железную дорогу — вначале всего лишь на расстояние 25 км, до Усть-Кяхты, затем на 72 км, до Самхалока, и далее по Кругобайкальскому и Московскому трактам в европейскую часть России.

Идея эта была исключительно дерзкой; ведь первая общественная железная дорога была построена лишь незадолго до той поры в Англии, в 1825 году (через пять лет примеру этой страны последовала Америка), а когда Богданов выдвинул идею Транссиба, первый русский паровоз только готовился к старту (в России железная дорога, соединявшая Петербург с Царским Селом с продолжением до Павловска, появилась в 1837 году).

Конечно, в те времена, когда рельсы не связали еще между собой даже главные центры страны, Петербург и Москву, идея строительства трансконтинентальной магистрали была преждевременной. Однако идея эта завладела умами российских инженеров, и, сооружая лишь самые первые у нас железные дороги, они предвидели, что рано или поздно рельсы должны шагнуть за Урал, в Сибирь, а может, и к Тихому океану.

Ников (руководитель, автор проекта и строительства железной дороги

Петербург — Москва), намечая транспортные связи Москвы с Днепром и

Волгой, предусмотрел, что одна из магистралей должна иметь выход на восток, а четыре года спустя он предложил проекты «островных», не связанных между собой дорог Пермь — Тюмень и Иркутск — Чита для соединения водных систем Амура и Волги.

В 1892 году рельсы от Сызрани протянулись уже до Челябинска. Дальше начиналась Сибирь. Не так-то просто было наметить трассу, «пересекавшую более половины Евразии, шедшую через столь неблагоприятные для строительства края. Согласившись, что дорога до Иркутска пройдёт примерно вдоль Московского тракта, разные группы проектировщиков расходились по вопросу, как вести трассу дальше. Одни предлагали повести ее через Маньчжурию. Но этот удобный, более короткий путь к Владивостоку был вначале отвергнут: стратегическую дорогу тогда решили вести по своей земле. Было отвергнуто и второе предложение: грузы из Иркутска доставлять до Шилки и Аргуни, оттуда по Амуру до Уссурийского шоссе, которое должны были соорудить от Амура до Владивостока. Принять его значило бы отказаться от железной дороги через всю Сибирь. 1 декабря 1890 года правительственная комиссия приняла решение приступить к строительству рельсового пути по трассе Челябинск — Иркутск — Иман — Владивосток, но разбить его сооружение на два этапа: вначале проложить магистрали между Челябинском и Иркутском, между Владивостоком и Иманом, а потом уже соединить рельсами Иман и Иркутск.

Ближайшей целью было установить водно-железнодорожное сообщение из центра страны до берега Тихого океана. Срок строительства определили в десять лет. 19 мая 1891 года во Владивостоке состоялась торжественная закладка Великой Сибирской железной дороги.

1. Первые проекты строительства Транссибирской магистрали

Первые проекты строительства Транссибирской магистрали появились в России в 50—70-х гг. XIX в. Но царское правительство долго не решалось приступить к реализации этого сложного и дорогостоящего плана. В конце концов было принято компромиссное решение — создать водно-железнодорожный путь в Сибирь.

В 1883-1887 гг. были проведены большие работы по сооружению Обско-Енисейской водной системы с расчисткой и спрямлением ряда русел небольших рек, устройством канала длиной 7,8 км, постройкой плотины и шлюзов. В результате появилась возможность перевозить грузы и пассажиров по водно-железнодорожному пути: от Петербурга по Волго-Бал-тийской водной системе до Перми, далее по островной железной дороге Пермь-Екатеринбург-Тюмень, затем по Обско-Енисейской и Селенгинской водным системам и далее по Амуру вплоть до Тихого океана. Протяженность этого пути составляла более 10 000 км, использование же его целиком зависело от погодных условий. Поэтому путешествие было продолжительным и трудным, а порой и рискованным. Только постройка железной дороги могла способствовать освоению Сибири.

К обсуждению вопроса строительства Сибирского пути были привлечены министерства путей сообщения, военное, финансовое, морское, внутренних дел, земледелия и государственного имущества, императорского двора. 6 июня 1887 г. считается датой принятия правительственного решения о необходимости сооружения дороги. При этом предполагалось, что она будет не сплошной, а смешанной, водно-железнодорожной.

В феврале 1891 г. вышел указ о строительстве «сплошной через всю Сибирь железной дороги» от Челябинска до Владивостока. Сооружение ее объявлялось «великим народным делом». Магистраль делилась на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. Позднее появилась Китайско-Восточная железная дорога.

19 мая 1891 г. во Владивостоке началось строительство Великого Сибирского пути.

Всеми делами стройки ведали Управление по сооружению сибирских железных дорог, Инженерный совет Министерства путей сообщения и Мостовая комиссия, подчинявшаяся Временному управлению казенных железных дорог, которое входило в Железнодорожный департамент МПС.

В ноябре 1892 г. правительство выделило 150 млн руб. на первоочередные и 20 млн руб. на вспомогательные работы. Строительство предполагалось завершить в следующие сроки: Челябинск-Обь-Красноярск — в 1896 г.; Красноярск-Иркутск — к 1900 г.; линию Владивосток-Графская — к 1894-1895 гг. Предварительная стоимость была определена в 350 млн руб. золотом, или 44 тыс. руб. на км.

2. Строительство пути

С 1892 г. на всех дорогах, кроме Амурской, развернулись изыскательские и строительные работы.

Среди рабочих на строительстве железной дороги были завербованные в беднейших губерниях России и местные, страдавшие от неурожаев. Временные рабочие выполняли самые тяжелые земляные работы. Местные крестьяне рубили лес, подвозили землю, балласт и строительные материалы. Специальные вербовщики старались не напрасно: за каждого рабочего они получали от 40 до 80 рублей. Транссиб строили до 83 тыс. штатных рабочих и около 6 тыс. инженерно-технических работников. В общей сложности на стройке было занято одновременно более 100 тыс. человек. Работы выполнялись вручную. Основными орудиями труда были лопаты, ломы, топоры и пилы.

Широкий размах работ при принятом способе строительства (за счет государства) позволил целесообразно маневрировать рабочей силой. Это давало преимущество перед частным способом, когда строительство осуществляется разрозненными, конкурирующими акционерными обществами. Использование огромного количества людей на строительстве железных дорог от Урала до Тихого океана позволило постоянно наращивать темпы сооружения Транссиба. К зиме 1893 г. было построено 413 км, в 1894 г. — уже 891 км, а в 1895 г. — более 1340 км.

Весной 1891 г. началось строительство на Уссурийской линии, работы возглавил инженер О.П. Вяземский.

В 1893 г., с двухлетним опережением запланированного срока, правительство открыло финансирование строительства Средне-Сибирской дороги. Это было весьма своевременно, так как освободились рабочие и специалисты, завершившие в сентябре 1892 г. линию Златоуст-Челябинск, да и местное население страдало от неурожая и нуждалось в приработке.

Важным событием стало строительство моста через Обь. Рядом с мостом возник поселок, превратившийся потом в город Новосибирск. Средне-Сибирская железная дорога начиналась от восточного устоя моста и завершалась в Иркутске. Она была удалена от транспортных коммуникаций, при строительстве ее не хватало рабочих, и поэтому часто применяли труд каторжников. Из Центральной России приходилось доставлять не только рабочих, но и оборудование и материалы.

Барьерными объектами были и другие крупные реки, через которые пришлось сооружать большие мосты, в том числе длиной 515 м через Томь и 950 м через Енисей.

Летом 1896 г. приступили к работе на участке от Иркутска до Байкала. В постоянную эксплуатацию эта часть Транссиба была принята в 1901 г. Из-за сложности рельефа, дальности подвоза и других причин перерасход средств при сооружении этого участка достиг 16 млн руб., и 1 км дороги обошелся в 90 тыс. руб. По озеру от пристани Лиственничная была налажена паромная переправа до пристани Мысовая. Дальше дорога шла на Верхнеудинск.

Подвижной состав перевозился мощными паромами-ледоколами «Байкал» и «Ангара», которые регулярно курсировали на 73-километровой переправе. Такой смешанный способ транспортировки оказался впоследствии недостаточно эффективным, что особенно проявилось в период передислокации войск и военной техники на Дальний Восток. Это заставило ускорить рассмотрение вопроса об окончательных изысканиях и строительстве Кругобайкальской железной дороги. Еще в 1891 г. рассматривались два варианта обхода озера Байкал — северный и южный. Северный был более простым. Экспедиция О.П. Вяземского установила, что южный вариант, несмотря на его сложность, все же предпочтительнее, так как местность здесь лучше обжита. Поэтому остановились на нем. Трасса проходила по скалистому берегу, огибая Байкал.

На Кругобайкальской железной дороге длиной в 260 км построили 39 тоннелей общей протяженностью 7,3 км, 14 км подпорных стен, 47 предохранительных галерей, виадуки, волнорезы, многочисленные мосты и трубы. Эта дорога уникальна по концентрации разнообразных искусственных сооружений. Она представляет собой как бы наглядную энциклопедию инженерно-строительного искусства. Объем земляных работ при сооружении дороги составил свыше 70 тыс. м3 на 1 км. Не случайно эту линию сооружали шесть лет. Самоотверженный труд строителей позволил в 1905 г. (на год раньше срока) начать регулярное движение поездов. В то же время паромная переправа просуществовала еще почти 20 лет. Для этого соорудили новую пристань Баранчук близ станции Байкал.

После Забайкальской дороги (Мысовая-Сретенск) вначале предполагалось строить Амурскую. В соответствии с этим в 1893—1894 гг. произвели изыскания от Сретенска до станицы Покровская на Амуре и далее до Хабаровска. Однако сложность условий, суровость климата, а главное, занятие Россией Порт-Артура заставили принять другое решение — вести железную дорогу к Порт-Артуру и Дальнему.

3. Политика и строительство транссибирской магистрали

В середине 90-х гг. между империалистическими державами началась жестокая борьба за право постройки железных дорог в Китае. Наиболее активно действовали финансовые группировки Англии, Франции и США. Каждую финансовую группу поддерживало свое правительство. Тут опять следует учитывать китайскую специфику. Концессии на строительство железной дороги в Китае предусматривали не только ассигнование средств, создание технического проекта железной дороги и получение дивиденда. В случае постройки дороги управляющий и технический персонал будет состоять в основном из граждан страны, которой передадут концессию, а для охраны железной дороги введут или иностранные войска, или китайскую охрану, вооруженную и контролируемую руководством железнодорожной компании.

Банковский синдикат США предложил китайскому правительству грандиозный проект железной дороги Кантон-Ханькоу-Пекин и далее, через Маньчжурию, до соединения с русской Транссибирской магистралью.

Министру финансов Витте удалось склонить Николая II к поддержке русского проекта Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

В конце апреля 1896 г. в Россию прибыл китайский сановник Ли Хун-чжан. Формальным предлогом было, видимо, участие в коронации Николая II. 3 июня 1896 г. Ли подписал так называемый Московский договор о союзе России и Китая. Ли получил взятку в 4 млн руб., из которых 2 млн ему выдали немедленно, а еще 2 — в течение последующих лет. Кстати, Ли вскоре умер, сэкономив 2 млн руб. русской казне. По договору Китай давал согласие на строительство железной дороги через Северную Маньчжурию до Владивостока. Постройка и эксплуатация дороги должны были осуществляться Русско-Китайским банком.

Контракт на постройку и эксплуатацию КВЖД был подписан представителем китайского правительства и Русско-Китайским банком 8 сентября 1896 г. Для сооружения и эксплуатации этой дороги банк учредил Акционерное общество Китайско-Восточной железной дороги. Концессионный контракт устанавливал, что ширина колеи КВЖД должна быть такой же, как и на русских железных дорогах. Земли, принадлежавшие Обществу, а также его доходы освобождались от всяких пошлин и налогов. Обществу предоставлялось право самостоятельно устанавливать железнодорожные тарифы. Особое значение получало право Общества на «безусловное и исключительное управление своими землями», т.е. всей полосой отчуждения. Условия концессионного договора превращали эту полосу в нечто вроде большого, вытянутого русского сеттльмента. Общество КВЖД завело даже свою собственную вооруженную полицию. Через 80 лет железнодорожная линия должна была безвозмездно отойти к китайскому правительству. Через 36 лет оно приобретало право выкупа дороги. Практически Общество КВЖД существовало в значительной мере на средства русской казны.

Стоит отметить, что к концу 1898 г. Англия получила от Китая концессии на сооружение железной дороги общей протяженностью 2800 миль, Россия — 1530 миль, Германия — 720 миль, Франция — 420 миль, Бельгия — 650 миль, США — 300 миль.

Утром 16 августа 1897 г. жители пограничных сел и станиц Южно-Уссурийского края — Покровки, Константиновской и других — наблюдали интересную картину: двадцать две тройки одна за другой мчались по почтовому тракту в сторону китайской границы. В тройках ехали гости, приглашенные на церемонию официального открытия работ по постройке Китайско-Восточной железной дороги.

На противоположном, китайском, берегу реки Уши на возвышенности раскинулся большой круглый павильон в китайском стиле: с красными лакированными колоннами по периметру стен, с окнами, забранными резными деревянными решетками. По конькам и краям выгнутой черепичной крыши возвышались фигурки обезьян, собак, львов и драконов. Над павильоном развевался странный флаг: наполовину китайский, наполовину русский. По диагонали полотнище разделялось на два цвета — белый и желтый, на одной половине — солнце и дракон, на другой, в левом верхнем углу, — российский бело-сине-красный флаг. Это было знамя нового Общества КВЖД. Оно символизировало дружбу и сотрудничество России и Китая в постройке железной дороги.

По договоренности с китайскими властями КВЖД обязательно выкупала у частных владельцев отчуждаемые ею для нужд дороги земли. Ширина отчуждаемой земли на перегонах между станциями устанавливалась в 40 сажень (85,4 м) — по 20 сажень в каждую сторону, но фактически была меньше: по 15 сажень (32 м) с одной стороны и по 18 сажень (38,4 м) — с другой. Под большие станции отчуждалось по 50 десятин земли (54,5 га), под остальные станции и разъезды — до 30 десятин (32,7 га). Под Харбин первоначально было отчуждено 5650,03 десятины (6158,53 га) несколькими отдельными участками, а в 1902 г. площадь отчуждения увеличилась до 11 102,22 десятины (12 101,41 га). На правом берегу Сунгари (Харбин) отчуждалось 5701,21 десятины, на левом берегу (Затон) — 5401,01 десятины. Вся эта площадь была объединена общей границей.

Строительство Южной линии было одной из первоочередных задач, поставленных русским правительством перед Обществом КВЖД. Забегая вперед, замечу, что 5 февраля и 29 июня 1899 г. правительство поручило Обществу устройство морского пароходства на Тихом океане. К 1903 г. КВЖД располагала 20 крупными океанскими пароходами. Они обеспечивали грузовое и пассажирское сообщение между портами Приморской области, портом Дальний и крупными портами Кореи, Китая и Японии, осуществляли транзит пассажиров из Западной Европы на Дальний Восток, но во время русско-японской войны флот КВЖД был полностью уничтожен.

В Маньчжурии на КВЖД выросли новые города: Дальний, Маньчжурия и Харбин. Последний стал сердцем КВЖД. Ее 107 станций вскоре превратились в цветущие поселки. К 1903 г. Обществом КВЖД в них было выстроено 294 061м2 жилых помещений, а к 1910 г. — 606 587 м2, т.е. 467,9 м2 на 1 км главного пути. В 1903 г. общее число служащих дороги достигало 39 112 человек, из них русских было 18 123, а китайцев — 20 948, австрийцев, итальянцев, швейцарцев и турок было вместе 17 человек, еще 17 японцев и 9 корейцев.

Стоимость КВЖД, включая содержание порта и города Дальний, составляла к 1903 г. 318 640 236 руб. золотом. К 1906 г. она возросла до 375 млн руб. В последующие годы эта сумма приблизилась к 500 млн. Так сколько же стоила вся КВЖД? На этот вопрос дать точный ответ невозможно.

Для сокращения сроков постройки дороги администрация КВЖД решила создать крупный опорный пункт непосредственно на самой территории Маньчжурии, который бы отвечал одному, но главному требованию: сюда с наименьшими затратами должен быть обеспечен подвоз огромного количества строительных материалов, необходимых для сооружения этого гигантского транспортного предприятия. Этим пунктом было выбрано место пересечения железнодорожной магистралью реки Сунгари. И назван он был просто — Сунгари, или железнодорожный поселок Сунгари.

6 мая 1898 г. из Хабаровска вверх по Уссури в Харбин отправился первый пароход — «Благовещенск», арендованный у частного Амурского общества. На борту его находились руководители Строительного управления во главе с СВ. Игнациусом в сопровождении рабочих, служащих и казаков Охранной стражи. Плавание проходило трудно. Главным препятствием были многочисленные сунгарийские перекаты и мели. Вода в реке была низкая. Это вызвало недоумение у строителей, привыкших видеть реки Европейской России после таяния снегов наиболее полноводными. Но в Маньчжурии, где зимой снега почти не бывает, его таяние не вызывает повышения уровня воды в реках. Однако в период интенсивных и частых муссон-ных дождей — в июле и августе — вода в реках достигает своей наивысшей отметки.

Из-за многочисленных задержек на мелях, когда приходилось сгружать с парохода наиболее тяжелые грузы, например, рельсы, и оставлять их на островках, это путешествие по Сунгари длилось более 20 дней.

28 мая 1898 г. пароход «Благовещенск» прибыл в Харбин. Этот день многие авторы считают днем освоения города. Но следует заметить, что рейс «Благовещенска» получил такую известность из-за присутствия на его борту начальства. Фактически первым пароходом, отправившимся в Харбин, стал «Святой Иннокентий», привезший туда из Хабаровска рядовой персонал КВЖД.

4. Окончание строительства

Из Харбина строительство дороги велось одновременно по трем направлениям: к русской границе на запад и на восток, и на юг — на Дальний и Порт-Артур. Одновременно дорога строилась и с конечных пунктов: от Никольска-Уссурийского, со стороны Забайкалья и Порт-Артура, а также на отдельных отрезках между этими пунктами. Была поставлена задача как можно скорее сомкнуть пути, хотя бы на временной основе. Скорейшая организация движения стала главной целью.

Дорога проектировалась однопутной. Расстояния между станциями на равнинных участках не должны были превышать 35 км, а на горных — 25 км. Путевые казармы строились на расстоянии 13-19 км одна от другой, а между ними были еще полуказармы. Расстояния между главными и оборотными депо составляли 100-170 км. Станциями с узловыми депо были назначены Пограничная, Ханьдаохэцзы, Бухэду и Маньчжурия. Пропускная способность была принята в десять пар паровозов с перспективой доведения ее в будущем до шестнадцати пар, т.е. почти до верхнего предела для однопутных железных дорог, который составлял восемнадцать пар поездов в сутки.

К лету 1901 г. укладка пути достигла Бухэду и стала подниматься к Хинганскому хребту. Подход к будущему тоннелю по крутым восточным склонам хребта инженер Н.Н. Бочаров спроектировал в виде полной петли радиусом 320 м, в которой нижний путь проходил в каменной трубе под верхним. Это было также обусловлено необходимостью уменьшить длину будущего тоннеля. Уже по проложенному пути на Хинган были доставлены необходимые для строительства машины, оборудование и строительные материалы. Петля и тоннель строились с марта 1901 г. по ноябрь 1903 г. А в это время железная дорога от Хингана ушла далеко на запад, и 21 октября 1901 г. у Унура произошла смычка Западной линии.

Путь от Харбина до Владивостока был соединен еще 5 февраля 1901 г. у станции Ханьдаохэцзы, а от Харбина до Дальнего — 5 июля того же года. Укладка пути на КВЖД была, таким образом, закончена на всем протяжении, и дорогу открыли для рабочего движения поездов.

Осенью 1901 г. после прибытия необходимого оборудования начались интенсивные работы по пробивке тоннеля. До завершения работ по строительству тоннеля и петли поезда пропускались в обоих направлениях по системе временных тупиков, устроенных на восточном склоне Большого Хингана, и нижнему заезду петли. Рабочий поселок, выросший у восточного портала Хинганского тоннеля, получил название Петля.

В первую очередь прокладывалось железнодорожное полотно и устраивались тупики, с помощью которых Бочаров успешно решил задачу преодоления железной дорогой Хинганского хребта. Эти знаменитые бочаровские тупики начинались сразу же за станцией Петля. Строительство их было обусловлено необходимостью организации временного обходного железнодорожного сообщения для подвоза стройматериалов и оборудования для строившейся линии, а также для доставки пассажиров до тех пор, пока не будет готов тоннель. Для этого и служила система железнодорожных тупиков — отрезков пути по полкилометра длиной каждый, расположенных в три яруса в виде зигзага по склону хребта. Тупики позволяли поездам как спускаться с крутого восточного склона Большого Хингана, так и подниматься снизу на самую высшую точку перевала и обеспечивали, таким образом, возможность непрерывной железнодорожной связи в обход тоннеля еще задолго до ввода его в эксплуатацию.

Движение поездов по тупикам было разработано до мельчайших деталей. Еще в 1898 г. Харбин был соединен с Россией телеграфной линией, что существенно облегчило строительство дороги, и вместе с тем в первый период постройки передавалась масса смешных и пустячных телеграмм, которые шли по всем крупным станциям. Например, однажды со станции Пограничная Восточной линии оповестили всю дорогу о краже петуха и кур у помощника начальника станции. В телеграмме во всех подробностях передавались приметы украденных кур: «Петух красный, бесхвостый, стоимостью в 70 коп., и 5 кур, из них одна черная с белыми пятнами, одна с рябинами, одна желтая и две светло-желтые с рябинами, стоимостью по 70 коп. Прошу принять меры розыска».

Зимой 1903-1904 гг. между Москвой и портом Дальний еженедельно ходили четыре роскошно оборудованных пассажирских поезда. Они отправлялись из Москвы по понедельникам, средам, четвергам и субботам. В полдень на третьи сутки поезд прибывал в Челябинск, утром на восьмые сутки — в Иркутск. Затем была четырехчасовая переправа через Байкал на пароме (или езда по Кругобайкальской дороге после введения ее в эксплуатацию). В полдень на двенадцатые сутки поезд прибывал на станцию Маньчжурия, а еще через пять суток — в порт Дальний. Вся поездка занимала 16 суток вместо 35 на океанском корабле.

В 1904 г. Транссиб представлял собой комплекс железных дорог, протяженность которых приведена в табл. 1.

Таблица 1.

Железные дороги Транссиба к 1904 г.

|

Дорога |

Граница дороги |

Протяженность, км |

Год завершения постройки |

|

Западно-Сибирская |

Челябинск-Обь |

1418 |

1896 |

|

Южно-Уссурийская |

Владивосток-Графская |

408 |

|

|

Северо-Уссурийская |

Графская-Хабаровск |

361 |

1897 |

|

Обь-Иркутск |

1818 |

1899 |

|

|

Забайкальская |

Иркутск-Сретспск (с паромной переправой через Байкал) |

1220 |

1900 |

|

КВЖД |

Китайский разъезд-Маньчжурия |

374 |

1900 |

|

Маньчжурия-Никольское |

1520 |

1903 |

|

|

Артур-Дальний |

1025 |

Конец 1903 |

|

|

Всего |

8144 |

Стоимость строительства дорог Транссиба составила около 1 млрд руб., средняя стоимость 1 км пути доходила до 120 тыс. руб.

С началом строительства Транссибирской магистрали встал вопрос о дополнительных железнодорожных подходах к ней из европейской части России. Для этого в 1896 г. построили линию от Екатеринбурга до Челябинска длиной 252 км, а к 1899 г. — от Перми до Котласа через Вятку длиной 866 км. Таким образом, появился выход на Северную Двину, по которой далее грузы попадали в Архангельск, и новый подход к Транссибу.

Для обеспечения кратчайшего выхода к Великому Сибирскому пути с северо-запада решили провести линию Петербург-Вологда-Вятка. Царский указ о ее строительстве вышел в 1902, г. Для предпостроечных изысканий и последующего сооружения линию разделили на две части: Петербург-Вологда протяженностью 599 км и Вологда-Вятка протяженностью 642 км.

Заключение

Еще в то время, когда только-только прозвучало в мире известие о начале Транссиба, известный английский экономист Арчибальд Колькхун, сумевший сразу оценить его огромное значение, предрек: «Эта дорога не только сделается одним из величайших торговых путей, какие когда-либо знал мир, и в корне подорвет английскую морскую торговлю, но станет в руках России политическим орудием, силу и значение которого даже трудно угадать. Сибирь — далеко не та бесплодная равнина, унылое место изгнания, какими обыкновенно рисуют ее европейцы. Напротив, это богатейшая страна, с многими сотнями тысяч акров плодороднейшей земли, с громадным минеральным фондом, — страна, полное промышленное развитие которой может со временем положить начало новой экономической эры. Но не в этом, пока еще отдаленном результате заключается главное значение Сибирской железной дороги, а в том, что она сделает Россию самодовлеющим государством, для которого ни Дарданеллы, ни Суэц уже более не будут играть никакой роли, и даст ей экономическую самостоятельность, благодаря чему она достигнет преимущества, подобного которому не снилось еще ни одному государству».

Как нельзя автора этих слов заподозрить в неискренности, так нельзя заподозрить его и в преувеличениях. Над однобоким и незаконченным строением России Транссиб сразу возвысился в государственный механизм первой величины, который потребовал активности всех его частей. С первым же ходом Транссиба Россия сразу принималась за решение двух неотложных задач: наконец-то твердою, петровскою ногою вставала на востоке, подперев надежным плечом дальние окраины и подводя к ним животворный кровоток, и, во-вторых, населяла эти пустынные пространства энергичным народом, садившимся на не знавшие плуга залежные земли. До Транссиба Россия владела Сибирью слепо, и сотой доли не видя, чем она владеет: что-то там, на востоке, лежит, огромное, сырое, необработанное и неподъемное, кажется, богатое до того, что богатство это под летним жарким солнцем сочится, как смола из дерева, из недр земных, но так это далеко, так тряско и долго туда добираться, что не приведи Господь, мы и ближним вполне удовлетворимся. Теперь же, пробуждая к жизни эти немереные пространства, измерив их и испробовав, старая Россия и сама протирала глаза: бедная, нищая, какой она показывала себя, с постоянными недородами и измученными пашнями, лежит она, оказывается, на пороге тучного края.

Укладка пути на Амурской дороге, на самом последнем прогоне русского Транссиба, закончена была в 1915 году. История строительства Транссиба закончилась, начиналась история его эксплуатации. Начиналось “хождение по мукам” гражданской войны, когда калечили и взрывали дорогу поочередно то белые, то красные, восстанавливали и снова калечили, чтобы не досталась врагу. Все перемогла она вместе с народом, с тем самым народом, который, как судьбу свою, как памятник своему мужеству и терпению, как “вечный двигатель”, пронес ее на руках через всю начертанную ей для службы земную обитель и бережно уложил: работай, матушка!

С той поры и работает. Дала от себя многочисленные побеги к северу и югу, окрепла и возмужала, налилась соками, похорошела, раскинула объятия свои на весь мах сибирских далей. Вместе с народом воевала и вместе строила, выстояла в смуту 90-х годов минувшего столетия, не потеряв достоинства и не отдавшись в чужие руки, нигде и ни в чем не нарушив присягу Отечеству…

Список использованной литературы

1. Железнодорожный транспорт. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994

2. Железные дороги России общий курс. – СПб: Информационный центр «Выбор», 2002

3. Распутин В.В. Транссиб. Повесть о дороге. М., 1999

4. Транспорт России. Анализ. Проблемы. Перспективы.- М.: Центр стратегических программ, 2003

5. Широкорад А.Б. Падение Порт-Артура, М., 2003

6. history.rzd.ru/

Глава 5.

Строительство Великого Сибирского пути

Первые проекты строительства Транссибирской магистрали появились в России в 50–70-х гг. XIX в. Но царское правительство долго не решалось приступить к реализации этого сложного и дорогостоящего плана. В конце концов было принято компромиссное решение — создать водно-железнодорожный путь в Сибирь.

В 1883–1887 гг. были проведены большие работы по сооружению Обско-Енисейской водной системы с расчисткой и спрямлением ряда русел небольших рек, устройством канала длиной 7,8 км, постройкой плотины и шлюзов. В результате появилась возможность перевозить грузы и пассажиров по водно-железнодорожному пути: от Петербурга по Волго-Балтийской водной системе до Перми, далее по островной железной дороге Пермь — Екатеринбург — Тюмень, затем по Обско-Енисейской и Селенгинской водным системам и далее по Амуру вплоть до Тихого океана. Протяженность этого пути составляла более 10 000 км, использование же его целиком зависело от погодных условий. Поэтому путешествие было продолжительным и трудным, а порой и рискованным. Только постройка железной дороги могла способствовать освоению Сибири.

К обсуждению вопроса строительства Сибирского пути были привлечены министерства путей сообщения, военное, финансовое, морское, внутренних дел, земледелия и государственного имущества, императорского двора. 6 июня 1887 г. считается датой принятия правительственного решения о необходимости сооружения дороги. При этом предполагалось, что она будет не сплошной, а смешанной, водно-железнодорожной.

В феврале 1891 г. вышел указ о строительстве «сплошной через всю Сибирь железной дороги» от Челябинска до Владивостока. Сооружение ее объявлялось «великим народным делом». Магистраль делилась на семь дорог: Западно-Сибирскую, Средне-Сибирскую, Кругобайкальскую, Забайкальскую, Амурскую, Северо-Уссурийскую и Южно-Уссурийскую. Позднее появилась Китайско-Восточная железная дорога.

19 мая 1891 г. во Владивостоке началось строительство Великого Сибирского пути.

Всеми делами стройки ведали Управление по сооружению сибирских железных дорог, Инженерный совет Министерства путей сообщения и Мостовая комиссия, подчинявшаяся Временному управлению казенных железных дорог, которое входило в Железнодорожный департамент МПС.

В ноябре 1892 г. правительство выделило 150 млн. руб. на первоочередные и 20 млн. руб. на вспомогательные работы. Строительство предполагалось завершить в следующие сроки: Челябинск — Обь — Красноярск — в 1896 г.; Красноярск — Иркутск — к 1900 г.; линию Владивосток — Графская — к 1894–1895 гг. Предварительная стоимость была определена в 350 млн. руб. золотом, или 44 тыс. руб. на км.

С 1892 г. на всех дорогах, кроме Амурской, развернулись изыскательские и строительные работы.

Среди рабочих на строительстве железной дороги были завербованные в беднейших губерниях России и местные, страдавшие от неурожаев. Временные рабочие выполняли самые тяжелые земляные работы. Местные крестьяне рубили лес, подвозили землю, балласт и строительные материалы. Специальные вербовщики старались не напрасно: за каждого рабочего они получали от 40 до 80 рублей. Транссиб строили до 83 тыс. штатных рабочих и около 6 тыс. инженерно-технических работников. В общей сложности на стройке было занято одновременно более 100 тыс. человек. Работы выполнялись вручную. Основными орудиями труда были лопаты, ломы, топоры и пилы.

Широкий размах работ при принятом способе строительства (за счет государства) позволил целесообразно маневрировать рабочей силой. Это давало преимущество перед частным способом, когда строительство осуществляется разрозненными, конкурирующими акционерными обществами. Использование огромного количества людей на строительстве железных дорог от Урала до Тихого океана позволило постоянно наращивать темпы сооружения Транссиба. К зиме 1893 г. было построено 413 км, в 1894 г. — уже 891 км, а в 1895 г. — более 1340 км.

Весной 1891 г. началось строительство на Уссурийской линии, работы возглавил инженер О.П. Вяземский.

В 1893 г., с двухлетним опережением запланированного срока, правительство открыло финансирование строительства Средне-Сибирской дороги. Это было весьма своевременно, так как освободились рабочие и специалисты, завершившие в сентябре 1892 г. линию Златоуст-Челябинск, да и местное население страдало от неурожая и нуждалось в приработке.

Важным событием стало строительство моста через Обь. Рядом с мостом возник поселок, превратившийся потом в город Новосибирск. Средне-Сибирская железная дорога начиналась от восточного устоя моста и завершалась в Иркутске. Она была удалена от транспортных коммуникаций, при строительстве ее не хватало рабочих, и поэтому часто применяли труд каторжников. Из Центральной России приходилось доставлять не только рабочих, но и оборудование и материалы.

Барьерными объектами были и другие крупные реки, через которые пришлось сооружать большие мосты, в том числе длиной 515 м через Томь и 950 м через Енисей.

Летом 1896 г. приступили к работе на участке от Иркутска до Байкала. В постоянную эксплуатацию эта часть Транссиба была принята в 1901 г. Из-за сложности рельефа, дальности подвоза и других причин перерасход средств при сооружении этого участка достиг 16 млн. руб., и 1 км дороги обошелся в 90 тыс. руб. По озеру от пристани Лиственничная была налажена паромная переправа до пристани Мысовая. Дальше дорога шла на Верхнеудинск.

Подвижной состав перевозился мощными паромами-ледоколами «Байкал» и «Ангара», которые регулярно курсировали на 73-километровой переправе. Такой смешанный способ транспортировки оказался впоследствии недостаточно эффективным, что особенно проявилось в период передислокации войск и военной техники на Дальний Восток. Это заставило ускорить рассмотрение вопроса об окончательных изысканиях и строительстве Кругобайкальской железной дороги.

Еще в 1891 г. рассматривались два варианта обхода озера Байкал — северный и южный. Северный был более простым. Экспедиция О.П. Вяземского установила, что южный вариант, несмотря на его сложность, все же предпочтительнее, так как местность здесь лучше обжита. Поэтому остановились на нем. Трасса проходила по скалистому берегу, огибая Байкал.

На Кругобайкальской железной дороге длиной в 260 км построили 39 тоннелей общей протяженностью 7,3 км, 14 км подпорных стен, 47 предохранительных галерей, виадуки, волнорезы, многочисленные мосты и трубы. Эта дорога уникальна по концентрации разнообразных искусственных сооружений. Она представляет собой как бы наглядную энциклопедию инженерно-строительного искусства. Объем земляных работ при сооружении дороги составил свыше 70 тыс. м3 на I км. Не случайно эту линию сооружали шесть лет. Самоотверженный труд строителей позволил в 1905 г. (на год раньше срока) начать регулярное движение поездов. В то же время паромная переправа просуществовала еще почти 20 лет. Для этого соорудили новую пристань Баранчук близ станции Байкал.

После Забайкальской дороги (Мысовая — Сретенск) вначале предполагалось строить Амурскую. В соответствии с этим в 1893–1894 гг. произвели изыскания от Сретенска до станицы Покровская на Амуре и далее до Хабаровска. Однако сложность условий, суровость климата, а главное, занятие Россией Порт-Артура заставили принять другое решение — вести железную дорогу к Порт-Артуру и Дальнему.

Утверждение России в Порт-Артуре шло параллельно с рядом дипломатических и коммерческих мероприятий русского правительства. В конце 1895 г. по инициативе министра финансов С.Ю. Витте был основан Русско-Китайский банк. Он был учрежден группой французских банков и Петербургским международным банком под покровительством русского правительства, которое обеспечивало своими представителями руководящее положение в правлении. Устав банка предусматривал самые разнообразные операции на Дальнем Востоке. Помимо обычных банковских функций, имелось в виду финансирование китайских властей, хранение налоговых поступлений, получение железнодорожных и иных концессий на всей территории Китая. Банк имел специальный фонд для подкупа китайских сановников.

В середине 90-х гг. между империалистическими державами началась жестокая борьба за право постройки железных дорог в Китае. Наиболее активно действовали финансовые группировки Англии, Франции и США. Каждую финансовую группу поддерживало свое правительство. Тут опять следует учитывать китайскую специфику. Концессии на строительство железной дороги в Китае предусматривали не только ассигнование средств, создание технического проекта железной дороги и получение дивиденда. В случае постройки дороги управляющий и технический персонал будет состоять в основном из граждан страны, которой передадут концессию, а для охраны железной дороги введут или иностранные войска, или китайскую охрану, вооруженную и контролируемую руководством железнодорожной компании.

Банковский синдикат США предложил китайскому правительству грандиозный проект железной дороги Кантон-Ханькоу — Пекин и далее, через Маньчжурию, до соединения с русской Транссибирской магистралью.

Министру финансов Витте удалось склонить Николая II к поддержке русского проекта Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

В конце апреля 1896 г. в Россию прибыл китайский сановник Ли Хун-чжан. Формальным предлогом было, видимо, участие в коронации Николая II. 3 июня 1896 г. Ли подписал так называемый Московский договор о союзе России и Китая. Ли получил взятку в 4 млн. руб., из которых 2 млн. ему выдали немедленно, а еще 2 — в течение последующих лет. Кстати, Ли вскоре умер, сэкономив 2 млн. руб. русской казне. По договору Китай давал согласие на строительство железной дороги через Северную Маньчжурию до Владивостока. Постройка и эксплуатация дороги должны были осуществляться Русско-Китайским банком.

Контракт на постройку и эксплуатацию КВЖД был подписан представителем китайского правительства и Русско-Китайским банком 8 сентября 1896 г. Для сооружения и эксплуатации этой дороги банк учредил Акционерное общество Китайско-Восточной железной дороги. Концессионный контракт устанавливал, что ширина колеи КВЖД должна быть такой же, как и на русских железных дорогах. Земли, принадлежавшие Обществу, а также его доходы освобождались от всяких пошлин и налогов. Обществу предоставлялось право самостоятельно устанавливать железнодорожные тарифы. Особое значение получало право Общества на «безусловное и исключительное управление своими землями», т.е. всей полосой отчуждения. Условия концессионного договора превращали эту полосу в нечто вроде большого, вытянутого русского сеттльмента. Общество КВЖД завело даже свою собственную вооруженную полицию. Через 80 лет железнодорожная линия должна была безвозмездно отойти к китайскому правительству. Через 36 лет оно приобретало право выкупа дороги. Практически Общество КВЖД существовало б значительной мере на средства русской казны.

Стоит отметить, что к концу 1898 г. Англия получила от Китая концессии на сооружение железной дороги общей протяженностью 2800 миль, Россия — 1530 миль, Германия — 720 миль, Франция — 420 миль, Бельгия — 650 миль, США — 300 миль.

Утром 16 августа 1897 г. жители пограничных сел и станиц Южно-Уссурийского края — Покровки, Константиновской и других — наблюдали интересную картину: двадцать две тройки одна за другой мчались по почтовому тракту в сторону китайской границы. В тройках ехали гости, приглашенные на церемонию официального открытия работ по постройке Китайско-Восточной железной дороги.

На противоположном, китайском, берегу реки Уши на возвышенности раскинулся большой круглый павильон в китайском стиле: с красными лакированными колоннами по периметру стен, с окнами, забранными резными деревянными решетками. По конькам и краям выгнутой черепичной крыши возвышались фигурки обезьян, собак, львов и драконов. Над павильоном развевался странный флаг: наполовину китайский, наполовину русский. По диагонали полотнище разделялось на два цвета — белый и желтый, на одной половине — солнце и дракон, на другой, в левом верхнем углу, — российский бело-сине-красный флаг. Это было знамя нового Общества КВЖД. Оно символизировало дружбу и сотрудничество России и Китая в постройке железной дороги.

По договоренности с китайскими властями КВЖД обязательно выкупала у частных владельцев отчуждаемые ею для нужд дороги земли. Ширина отчуждаемой земли на перегонах между станциями устанавливалась в 40 сажень (85,4 м) — по 20 сажень в каждую сторону, но фактически была меньше: по 15 сажень (32 м) с одной стороны и по 18 сажень (38,4 м) — с другой. Под большие станции отчуждалось по 50 десятин земли (54,5 га), под остальные станции и разъезды — до 30 десятин (32,7 га). Под Харбин первоначально было отчуждено 5650,03 десятины (6158,53 га) несколькими отдельными участками, а в 1902 г. площадь отчуждения увеличилась до 11 102,22 Десятины (12101,41 га). На правом берегу Сунгари (Харбин) отчуждалось 5701,21 десятины, на левом берегу (Затон) — 5401,01 десятины. Вся эта площадь была объединена общей границей.

Строительство Южной линии было одной из первоочередных задач, поставленных русским правительством перед Обществом КВЖД. Забегая вперед, замечу, что 5 февраля и 29 июня 1899 г. правительство поручило Обществу устройство морского пароходства на Тихом океане. К 1903 г. КВЖД располагала 20 крупными океанскими пароходами. Они обеспечивали грузовое и пассажирское сообщение между портами Приморской области, портом Дальний и крупными портами Кореи, Китая и Японии, осуществляли транзит пассажиров из Западной Европы на Дальний Восток, но во время русско-японской войны флот КВЖД был полностью уничтожен.

В Маньчжурии на КВЖД выросли новые города: Дальний, Маньчжурия и Харбин. Последний стал сердцем КВЖД. Ее 107 станций вскоре превратились в цветущие поселки. К 1903 г. Обществом КВЖД в них было выстроено 294 061 м2 жилых помещений, а к 1910 г. — 606 587 м2, т.е. 467,9 м2 на 1 км главного пути. В 1903 г. общее число служащих дороги достигало 39 112 человек, из них русских было 18 123, а китайцев — 20 948, австрийцев, итальянцев, швейцарцев и турок было вместе 17 человек, еще 17 японцев и 9 корейцев.

Стоимость КВЖД, включая содержание порта и города Дальний, составляла к 1903 г. 318 640 236 руб. золотом. К 1906 г. она возросла до 375 млн. руб. В последующие годы эта сумма приблизилась к 500 млн. Так сколько же стоила вся КВЖД? На этот вопрос дать точный ответ невозможно.

Для сокращения сроков постройки дороги администрация КВЖД решила создать крупный опорный пункт непосредственно на самой территории Маньчжурии, который бы отвечал одному, но главному требованию: сюда с наименьшими затратами должен быть обеспечен подвоз огромного количества строительных материалов, необходимых для сооружения этого гигантского транспортного предприятия. Этим пунктом было выбрано место пересечения железнодорожной магистралью реки Сунгари. И назван он был просто — Сунгари, или железнодорожный поселок Сунгари. Так был основан город Харбин.

Происхождение названия Харбин точно не установлено. Есть версия, что оно произошло от названия китайской деревни Хаобин, или Хабинь, которое можно перевести как Хороший берег или Веселая могила (?). Деревня эта будто бы располагалась недалеко от будущего Харбина. Однако никаких документальных подтверждений этой версии и самого факта существования оной китайской деревушки нет. Г.В. Мелихов [46. С. 67] считает, что слово «Харбин» имеет маньчжурские корни, скорее всего от слова «харба», обозначающего брод, переправу. Русские, видимо, добавили суффикс -ин. По такому принципу словообразования составились названия многих старинных русских городов, например Калязин на Волге. Первоначальное значение корня этого названия — грязный, грязниться. То же в полной мере относится и к названию Харбин. В пользу этого толкования можно привести тот дополнительный аргумент, что в разговорной речи харбинцев длительное время сохранялось ударение на первом слоге — Харбин. Отношение русских к основанию Харбина хорошо выразил малоизвестный поэт А.И. Митропольский (псевдоним — Арсений Несмелое):

Под асфальт, сухой и гладкий,

Наледь наших лет, —

Изыскательской палатки

Канул давний след…

Флаг Российский. Коновязи.

Говор казаков.

Нет с былым и робкой связи, —

Русский рок таков.

Инженер. Расстегнут ворот.

Фляга. Карабин.

— Здесь построим русский город,

Назовем Харбин [46. С. 63].

6 мая 1898 г. из Хабаровска вверх по Уссури в Харбин отправился первый пароход — «Благовещенск», арендованный у частного Амурского общества. На борту его находились руководители Строительного управления во главе с С.В. Игнациусом в сопровождении рабочих, служащих и казаков Охранной стражи. Плавание проходило трудно. Главным препятствием были многочисленные сунгарийские перекаты и мели. Вода в реке была низкая. Это вызвало недоумение у строителей, привыкших видеть реки Европейской России после таяния снегов наиболее полноводными. Но в Маньчжурии, где зимой снега почти не бывает, его таяние не вызывает повышения уровня воды в реках. Однако в период интенсивных и частых муссонных дождей — в июле и августе — вода в реках достигает своей наивысшей отметки.

Из-за многочисленных задержек на мелях, когда приходилось сгружать с парохода наиболее тяжелые грузы, например рельсы, и оставлять их на островках, это путешествие по Сунгари длилось более 20 дней.

28 мая 1898 г. пароход «Благовещенск» прибыл в Харбин. Этот день многие авторы считают днем освоения города. Но следует заметить, что рейс «Благовещенска» получил такую известность из-за присутствия на его борту начальства. Фактически первым пароходом, отправившимся в Харбин, стал «Святой Иннокентий», привезший туда из Хабаровска рядовой персонал КВЖД.

Поселок Сунгари как по волшебству стал превращаться в город. 28 мая 1898 г. во временном бараке открылась первая железнодорожная больница. Первыми европейскими врачами в Харбине стали главный врач КВЖД М.И. Полетика и хирург Свентицкий, которые практиковали в этой больнице в Старом Харбине. Вскоре в Новом Харбине открылась капитальная, превосходно оборудованная Центральная больница КВЖД. В одной из фанз бывшего завода «Сян-фан» открылась небольшая столовая для строителей, которой заведовал грузин Агрести — первый частный предприниматель в Харбине. Открылась первая, тоже частная, гостиница «Номера для проезжих Гамартели». Хоть была она маленькая и грязноватая, но номера там не пустовали. А к июлю в одном из бараков начало свои операции отделение Русско-Китайского банка во главе с СБ. Габриелем. Открыла торговлю популярная на Дальнем Востоке фирма И.Я. Чурина. Ю.П. Нациевский первым открыл в Харбине кафе-кондитерскую. А 12 августа распахнул свои двери первый парфюмерный и галантерейный французский магазин и парикмахерская Руссиаль (позднее — Бланша).

Руководители постройки позаботились и о типографии. В 1898 г. в саманном доме были установлены первые четыре новенькие типографские машины. А 6 декабря 1898 г. открылась первая начальная школа для детей рабочих и служащих.

В 1899 г. в Харбине жило около 14 тыс. выходцев из Российской империи, в основном русских, но были и поляки, евреи, армяне и другие национальности.

В феврале 1898 г. в доме Анпера в Старом Харбине открылась первая маленькая домовая церковь. А первым православным священником в Маньчжурии стал отец Александр Журавский, живший там с 1897 г. С прибывшими в Харбин в 1899 г. частями Охранной стражи появился здесь и отец Сергей Брадучан. Позднее в Старом Харбине между улицами Офиперской и Армейской построили небольшую, но очень красивую трехглавую церковь.

Строительство и жизнь русского города Харбина — интересная и практически неведомая читателю часть нашей истории. Но, увы, дальнейшее углубление в нее изменит тематику книги. Поэтому вернемся к постройке КВЖД.

Из Харбина строительство дороги велось одновременно по трем направлениям: к русской границе на запад и на восток, и на юг — на Дальний и Порт-Артур. Одновременно дорога строилась и с конечных пунктов: от Никольска-Уссурийского, со стороны Забайкалья и Порт-Артура, а также на отдельных отрезках между этими пунктами. Была поставлена задача как можно скорее сомкнуть пути, хотя бы на временной основе. Скорейшая организация движения стала главной целью.

Дорога проектировалась однопутной. Расстояния между станциями на равнинных участках не должны были превышать 35 км, а на горных — 25 км. Путевые казармы строились на расстоянии 13–19 км одна от другой, а между ними были еще полуказармы. Расстояния между главными и оборотными депо составляли 100–170 км. Станциями с узловыми депо были назначены Пограничная, Ханьдаохэцзы, Бухэду и Маньчжурия. Пропускная способность была принята в десять пар паровозов с перспективой доведения ее в будущем до шестнадцати пар, т.е. почти до верхнего предела для однопутных железных дорог, который составлял восемнадцать пар поездов в сутки.

К лету 1901 г. укладка пути достигла Бухэду и стала подниматься к Хинганскому хребту. Подход к будущему тоннелю по крутым восточным склонам хребта инженер Н.Н. Бочаров спроектировал в виде полной петли радиусом 320 м, в которой нижний путь проходил в каменной трубе под верхним. Это было также обусловлено необходимостью уменьшить длину будущего тоннеля. Уже по проложенному пути на Хинган были доставлены необходимые для строительства машины, оборудование и строительные материалы. Петля и тоннель строились с марта 1901 г. по ноябрь 1903 г. А в это время железная Дорога от Хингана ушла далеко на запад, и 21 октября 1901 г. У Унура произошла смычка Западной линии.

Путь от Харбина до Владивостока был соединен еще 5 февраля 1901 г. у станции Ханьдаохэцзы, а от Харбина до Дальнего — 5 июля того же года. Укладка пути на КВЖД была, таким образом, закончена на всем протяжении, и дорогу открыли для рабочего движения поездов.

Осенью 1901 г. после прибытия необходимого оборудования начались интенсивные работы по пробивке тоннеля. До завершения работ по строительству тоннеля и петли поезда пропускались в обоих направлениях по системе временных тупиков, устроенных на восточном склоне Большого Хингана, и нижнему заезду петли. Рабочий поселок, выросший у восточного портала Хинганского тоннеля, получил название Петля.

В первую очередь прокладывалось железнодорожное полотно и устраивались тупики, с помощью которых Бочаров успешно решил задачу преодоления железной дорогой Хинганского хребта. Эти знаменитые бочаровские тупики начинались сразу же за станцией Петля. Строительство их было обусловлено необходимостью организации временного обходного железнодорожного сообщения для подвоза стройматериалов и оборудования для строившейся линии, а также для доставки пассажиров до тех пор, пока не будет готов тоннель. Для этого и служила система железнодорожных тупиков — отрезков пути по полкилометра длиной каждый, расположенных в три яруса в виде зигзага по склону хребта. Тупики позволяли поездам как спускаться с крутого восточного склона Большого Хингана, так и подниматься снизу на самую высшую точку перевала и обеспечивали, таким образом, возможность непрерывной железнодорожной связи в обход тоннеля еще задолго до ввода его в эксплуатацию.

Движение поездов по тупикам было разработано до мельчайших деталей. Стоит привести описание поездки по тупикам Н.А. Байкова в феврале 1902 г.: «С перевала поезд спускался на тормозах по тупикам, которых было всего шесть. Таким образом, поезд двигался то вперед головой, то хвостом. Уклон был так велик, что паровоз, становившийся всегда в голове поезда, несмотря на усиленный «задний ход», мчался с головокружительной быстротой. Из-под тормозов сыпались искры, и пахло горелым железом. Буксы горели во многих вагонах. Во время этого сумасшедшего бега нас качало, как на море, и многие пассажиры читали молитвы, вручая свои души Богу. На всех лицах был написан панический страх и ужас, даже поездная прислуга крестилась, и слышались возгласы: «Пронеси, Господи!» Каждое колено тупика длиною в одну версту мы пробегали в 20–30 секунд и каждый раз ожидали того момента, когда поезд, не будучи сдержан тормозящим паровозом, выскочит из тупика и пойдет «вверх тормашками» вниз по откосу горы. Но, к счастью, этого не случилось; мы благополучно доехали до нижнего тупика, и все с облегчением вздохнули… «Вот это езда, так езда!» — сказал мой Михаил» [46. С. 127].