0 / 0 / 0

Регистрация: 19.11.2021

Сообщений: 7

1

Задача про ростовщика

28.04.2022, 16:29. Показов 875. Ответов 0

У ростовщика скопилось некоторое количество векселей (долговых расписок), которые он собирал с течение года с людей, которым одалживал деньги.

Каждый вексель соответствует определённому (целому) количеству рублей.

К нему обратился коллега, который предложил ему помощь, за которую ростовщику можно было расплатиться векселями. Ростовщику стало интересно, любую ли сумму он сможет выдать, используя только имеющиеся векселя.

Найдите минимальную сумму денег, которую ростовщик не сможет выдать, используя имеющиеся у него векселя, и количество векселей, которые он должен

будет использовать, чтобы выдать сумму, меньшую на 1 рубль.

Входные данные.

В первой строке входного файла находится число N — количество векселей

(натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения векселей (все числа натуральные, не превышающие 10 000),

каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе два числа: наименьшую сумму денег, которую ростовщик

не сможет выдать, используя имеющиеся у него векселя, затем количество векселей, которое требуется для выдачи суммы, на 1 рубль меньшей.

Пример входного файла:

4

8

1

3

1

При таких исходных данных можно выдать суммы: 1, 2 (1 + 1), 3, 4 (3 + 1),

5 (3 + 1 + 1). Сумму в 6 рублей выдать уже нельзя. А предыдущую сумму (5 рублей) можно выдать, используя 3 векселя. Поэтому ответ для приведённого

примера:

6 3

__________________

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ, диссертаций здесь

0

Канал видеоролика: Видеоуроки по информатике

Смотреть видео:

#информатика #егэинформатика #икт #экзамены #егэ_2020 #мгту #школьникам #помощь_студентам #подготовкакэкзаменам

Свежая информация для ЕГЭ и ОГЭ по Информатике (листай):

С этим видео ученики смотрят следующие ролики:

Разбор задания 27 с помощью Excel / ЕГЭ информатика

Видеоуроки по информатике

19 задание ЕГЭ информатика с одной кучей | Разбор с помощью Excel | Подготовка в ЕГЭ по информатике

Видеоуроки по информатике

19 задание ЕГЭ информатика с двумя кучами | Разбор с помощью Excel

Видеоуроки по информатике

20 задание ЕГЭ информатика с одной кучей | Разбор с помощью Excel

Видеоуроки по информатике

Облегчи жизнь другим ученикам — поделись! (плюс тебе в карму):

21.06.2021

Привет! В этой статье посмотрим некоторые задачи из 26 задания ЕГЭ по информатике.

Стоит отменить, что задачи из 26 задания являются одними из самых сложных во всем экзамене, и найти какой-то конкретный шаблон для всех типов задач не получится.

Но обычно в 26 задании нужно использовать сортирку.

Решать задачи будем преимущественно на языке Python.

Задача (Классическая, Демо 2021)

Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов.

Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Входные данные.

В первой строке входного файла находятся два числа: S – размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 10 000) и N – количество пользователей (натуральное число, не превышающее 1000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Пример входного файла:

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар – 50, поэтому ответ для приведённого примера:

Решение:

Первый способ (с помощью Excel).

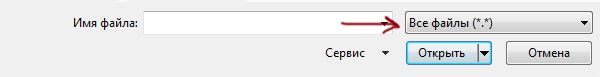

Решим задачу с помощью Excel. Чтобы открыть текстовый файл в программе Excel, выбираем Файл->Открыть, выбираем нужную папку и указываем, чтобы в папке были видны все типы файлов.

И выбираем наш текстовый файл.

Выскочит окно Мастер текстов (импорт). Здесь оставляем выбранный пункт с разделителями и кликаем Далее.

В следующем окне поставим ещё галочку пробел. В итоге Символами-разделителем будут знак табуляции и пробел.

Кликаем ещё раз Далее и Готово.

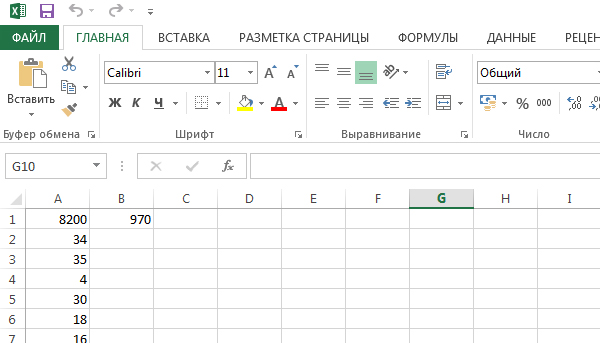

Наши данные вставятся, как нужно!

Число 8200 (размер свободного места) нужно запомнить или записать на черновике. Число 970 (количество файлов) нам в принципе не нужно при таком подходе решения.

Теперь удаляем первую строчку. Выделяем две ячейки в первой строчке, через контекстное меню мыши нажимаем Удалить…. Выбираем ячейки, со сдвигом вверх.

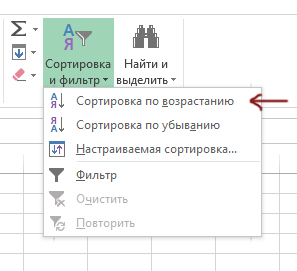

1. Найдём максимальное количество файлов.

Выделяем весь столбец A и сортируем его по возрастанию.

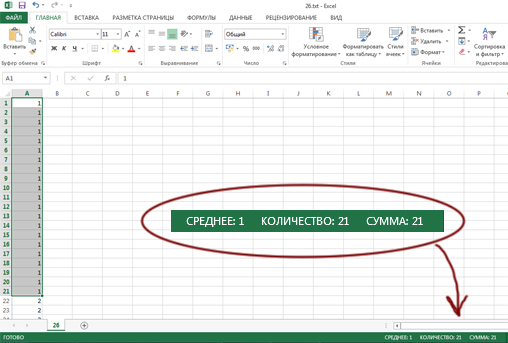

Теперь выделяем ячейки сверху мышкой, а справа в нижней части программы будет показываться сумма выделенных ячеек.

Мы должны выделить максимальное количество ячеек, но чтобы сумма не превышала число 8200.

Получается максимальное количество файлов, которое можно сохранить, равно 568.

2. Найдём максимальный размер файла при максимальном количестве файлов.

Если мы сохраним максимальное количество файлов, то у нас ещё останется свободное место 8200-8176=24, т.к. сумма выделенных ячеек равна 8176.

Мы можем заменить наибольший файл (последняя выделенная ячейка равная 29) ещё большим файлом, размер которого не превышает 24+29=53.

Если покрутим таблицу вниз, то найдём такой файл размером 50. Это и будет наибольший файл при максимальном количестве файлов.

Ответ получается 568 50.

Второй способ (с помощью Python).

f=open('26.txt') st = f.readline().split() s=int(st[0]) n=int(st[1]) a=[] #Записываем данные в список a for i in range(n): x=int(f.readline()) a.append(x) #Сортируем список a.sort() b=[] for i in range(n): if sum(b) + a[i] <= s: b.append(a[i]) else: break b=b[:-1] for i in range(len(a)-1, -1, -1): if sum(b) + a[i] <= s: b.append(a[i]) break print(len(b), b[-1])

В начале подвязываемся к файлу. С помощью команды readline() считываем первую строчку. С помощью команды split() разбиваем строчку по пробелу на два числа. Переменная st — это список. В st[0] — будет подстрока с первым числом, в st[1] со вторым.

Переменная s — это размер свободного пространства на диске, n — это количество пользователей. Мы должны использоваться функцию int(), чтобы перевести из текстового типа данных в целый числовой.

Заводим пустой список a. В него мы будем помещать все значения объёмов пользователей, которые идут ниже по файлу. Зачитываем последующие числа в список a, превращая их в целый тип данных.

Команда .sort() сортирует (раскладывает по порядку) по возрастанию элементы списка.

Заводим список b. В него будем класть элементы, которые записываем на диск. Т.к. числа отсортированы, то, начиная с самого маленького файла, мы сможем заполнить диск максимальным количеством файлов.

С помощью цикла пробегаемся по всем элементам. В начале проверяем, есть ли место для очередного элемента, а потом записываем элемент в список b. Таким образом, сможем найти максимальное количество.

Чтобы найти максимальный элемент при максимальном количестве, удаляем из списка b последний самый большой элемент.

Пробегаемся по списку a, начиная с конца. Ищем кем можно заменить удалённый элемент. Мы идём с конца, поэтому в приоритете будут самый большие элементы.

После того, как найденный элемент будет умещаться в список b, можно печатать ответ.

Ответ:

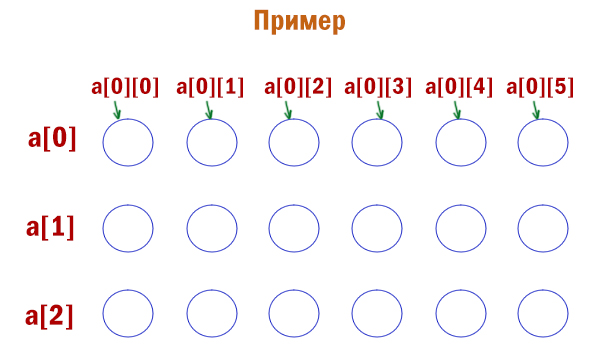

Задача (Двумерные списки)

В лесничестве саженцы сосны высадили параллельными рядами, которые пронумерованы идущими подряд натуральными числами. Растения в каждом ряду пронумерованы натуральными числами начиная с единицы.

По данным аэрофотосъёмки известно, в каких рядах и на каких местах растения не прижились. Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть ровно 13 идущих подряд свободных мест для посадки новых сосен, таких, что непосредственно слева и справа от них в том же ряду растут сосны. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: наибольший номер ряда и наименьший номер места для посадки из числа найденных в этом ряду подходящих последовательностей из 13 свободных мест.

Входные данные.

В первой строке входного файла находится число N — количество прижившихся саженцев сосны (натуральное число, не превышающее 20 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер места в этом ряду, на котором растёт деревце.

Выходные данные.

Два целых неотрицательных числа: наибольший номер ряда и наименьший номер места в выбранной последовательности из 13 мест, подходящих для посадки новых сосен.

Типовой пример организации входных данных:

7

40 3

40 7

60 33

50 125

50 129

50 68

50 72

Для приведённого примера, при условии, что необходимо 3 свободных места, ответом является пара чисел: 50; 69.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Решение:

f=open('26_dm.txt') n=int(f.readline()) a=[0]*100001 for i in range(0, 100001): a[i]=[] #Заполняем списки for i in range(0, n): s=f.readline() b=s.split() a[int(b[0])].append(int(b[1])) #Сортируем списки for i in range(0, len(a)): a[i].sort() flag_stop=0 for i in range(len(a)-1, -1, -1): for j in range(0, len(a[i])-1): if a[i][j+1]-a[i][j]==14: print(i, a[i][j]+1) flag_stop=1 break if flag_stop==1: break

Всего у нас может быть сто тысяч рядов. Поэтому мы заводим 100000 списков. Каждый список — это очередной ряд. Но в программе завели 1000001, т.к. нулевой список использоваться не будет.

В каждый ряд добавляются номера деревьев. Это и будут элементы для каждого списка. Если не будет деревьев в ряду, то список останется пустым.

В программе мы сортируем каждый список, чтобы числа все шли в порядке возрастания.

Если в каком-нибудь списке числа имеют разницу в 14 единиц, то значит между ними ровно 13 свободных мест. Например, числа 10 и 24. Между ними 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Всего 13 чисел.

Чтобы проанализировать двумерный массив, используем вложенные циклы. Ряды перебираем сверху вниз. Как только найдём нужный ряд, выйдем из цикла, и в переменной i будет наибольший нужный ряд.

Сами же ряды перебираем в порядке возрастания. Как только между числами разница будет в 14 единиц, то значение j+1 наименьший свободный номер из промежутка в 13 деревьев.

Чтобы вовремя выйти из вложенных циклов, используем дополнительный флаг (переменную flag_stop).

Ответ:

Задача (Демо 2023)

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок. Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрёшки — подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую коробоку и т.д. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 3 единицы меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.

Выходные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающая 10 000). В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое — в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.

Типовой пример организации данных во входном файле.

5

43

40

32

40

30

Пример входного файла приведён для пяти коробок и случая, когда минимальная допустимая разница между длинами сторон коробок, подходящих упаковки «матрёшки», составлят 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 40 и 43 или 32, 40 и 43 соответственно, т.е. количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 32.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Решение:

f=open('26.txt') n=int(f.readline()) a=[] for i in range(n): x=int(f.readline()) a.append(x) a.sort(reverse=True) k=1 p=a[0] for i in range(1, len(a)): if p-a[i]>=3: k=k+1 p=a[i] print(k, p)

В начале считываем все числа в массив (список) a. Сортируем их в порядке убывания.

Приступаем собирать упаковку. Начинаем с самой большой упаковки. Большую упаковку точно можно взять в наш подарок. Переменная p — это размер последний коробки, которую мы взяли. Переменная k — количество коробок в подарке на текущий момент времени.

Если следующая коробка подходит по условию, то мы её берём в наш подарок. Кто-то может подумать, что может выгоднее взять не самую большую коробку, а предпоследнего размера. Но все размеры которые будут подходить для предпоследнего элемента, точно будут подходить и для последнего, и количество упаковок точно не будет меньше, если мы берём самую большую коробку.

Дубликаты не влияют на ответы.

Если мы начинаем с самой большой коробки, то в самом конце в переменной p окажется максимальный размер самой маленькой коробки.

Ответ:

Задача (Разные типы товаров)

На закупку товаров типов A, B, C, D и E выделена определённая сумма денег. Эти товары есть в продаже по различной цене. Необходимо на выделенную сумму закупить как можно больше товаров пяти типов (по общему количеству). Если можно разными способами купить максимальное количество пяти типов товаров, то нужно выбрать способ, при котором будет закуплено как можно больше товаров типа A. Если при этих условиях есть несколько способов закупки, нужно потратить как можно меньше денег.

Определите, сколько будет закуплено товаров типа A и сколько денег останется.

Входные данные представлены в файле следующим образом. Первая строка входного файла содержит два целых числа: N – общее количество товаров и M – сумма выделенных на закупку денег (в рублях). Каждая из следующих N строк содержит целое число (цена товара в рублях) и символ (латинская буква), определяющий тип товара. Все данные в строках входного файла отделены одним пробелом.

Запишите в ответе два числа: сначала количество закупленных товаров типа A, затем оставшуюся неиспользованной сумму денег.

Пример входного файла:

6 110

40 E

50 A

50 D

30 C

20 B

10 A

В данном случае можно купить не более четырёх товаров, из них не более двух товаров типа A. Минимальная цена такой покупки 110 рублей (покупаем товары 10 A, 20 B, 30 C, 50 A). Останется 0 рублей. Ответ: 2 0.

Решение:

f=open('26-rtt.txt') s=f.readline().split() n=int(s[0]) m=int(s[1]) X, Y, Z = [], [], [] for i in range(n): s=f.readline().split() X.append((int(s[0]), s[1])) X.sort() sm=0 for i in range(n): if sm+X[i][0]<= m: sm=sm+X[i][0] Y.append(X[i]) else: if X[i][1]=='A': Z.append(X[i]) j=0 for i in range(len(Y)-1, -1, -1): if Y[i][1]=='A': continue if sm - Y[i][0] + Z[j][0] <= m: sm = sm - Y[i][0] + Z[j][0] Y[i] = Z[j] else: break j=j+1 count = 0 for i in range(len(Y)): if Y[i][1]=='A': count=count+1 print(count, m-sm)

В этом решении участвуют три списка. Список X — это все товары из нашего файла. Каждый товар — это отдельный список, состоящий из двух элементов: стоимости и типа товара.

После того, как список X укомплектован, сортируем его по первому значению (по цене). Таким образом, самые дешёвые товары всех типов будут находится в начале, самые в дорогие в конце. Так мы сможем найти максимальное количество, которое можно закупить на указанную сумму.

Список Y — это те товары, которые мы взяли при вычислении предыдущего шага. Переменная sm — это та сумма, которую потратим при нахождении максимального количества товаров в независимости от типа товаров.

Список Z — это те товары, которые мы НЕ взяли в предыдущем шаге, но только с типами A.

Основной секрет данной задачи заключается в том, что мы будем убирать по очереди один элемент из списка уже взятых товаров типа В и добавлять один товар типа A из списка не взятых товаров. Т.к. мы всегда один элемент убираем и один прибавляем, то количество остаётся одинаковым, т.е. максимальным. Тем самым мы стараемся сделать товаров типа A как можно больше.

Нужна максимальная экономия при заменах, чтобы можно было сделать как можно больше замен, и при это осталось как можно больше денег. Для этого всегда меняем самый большой элемент из списка Y, на самый маленький элемент из списка Z

При заменах меняем и значение суммы выбранных элементов (переменная sm).

Когда замены больше невозможны, то остаётся только посчитать количество элементов с типом A в списке Y.

Ответ:

Задача (Интересный шаблон)

Предприятие производит оптовую закупку изделий A и C, на которую выделена определённая сумма денег. У поставщика есть в наличии партии этих изделий различных модификаций по различной цене. На выделенные деньги необходимо приобрести как можно больше изделий C (независимо от модификации). Закупать можно любую часть каждой партии. Если у поставщика закончатся изделия C, то на оставшиеся деньги необходимо приобрести как можно больше изделий A. Известна выделенная для закупки сумма, а также количество и цена различных модификаций данных изделий у поставщика. Необходимо определить, сколько будет закуплено изделий A и какая сумма останется неиспользованной. Если возможно несколько вариантов решения (с одинаковым количеством закупленных изделий A), нужно выбрать вариант, при котором оставшаяся сумма максимальна.

Входные данные представлены в файле следующим образом. Первая строка входного файла содержит два целых числа: N – общее количество партий изделий у поставщика и S – сумма выделенных на закупку денег (в рублях). Каждая из следующих N строк описывает одну партию изделия: сначала записана буква A или C (тип изделия), а затем – два целых числа: цена одного изделия в рублях и количество изделий в партии. Все данные в строках входного файла разделены одним пробелом.

В ответе запишите два целых числа: сначала количество закупленных изделий типа A, затем оставшуюся неиспользованной сумму денег.

Пример входного файла:

4 1000

A 14 12

C 30 7

A 40 24

C 50 15

В данном случае сначала нужно купить изделия C: 7 изделий по 30 рублей и 15 изделий по 50 рублей. На это будет потрачено 960 рублей. На оставшиеся 40 рублей можно купить 2 изделия A по 14 рублей. Таким образом, всего будет куплено 2 изделия A и останется 12 рублей. В ответе надо записать числа 2 и 12.

Решение:

Создадим список. Каждый элемент списка будет является тоже списком из трёх элементов: тип изделия, цена изделия и количество изделий данной модификации.

Нам потребуется отсортировать строчки файла сначала по типу изделия, т.к. нужно приобрести как можно больше изделий типа C. После этого нужно сделать сортировку второго уровня, отсортировать строчки по цене. Ведь так мы сможем взять максимальное количество изделий на выделенную сумму.

Рассмотрим интересный шаблон для подобного рода задач.

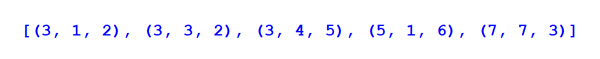

a=[] a.append((5, 1, 6)) a.append((7, 7, 3)) a.append((3, 4, 5)) a.append((3, 1, 2)) a.append((3, 3, 2)) a.sort(key=lambda d: (d[0], d[1])) print(a)

Получается результат:

Видим, что сначала элементы расположились по первому числу, затем уже по второму.

Напишем решение для нашей задачи.

f=open('26_4.txt') st=f.readline().split() n=int(st[0]) s=int(st[1]) k=0 a=[] for i in range(n): st=f.readline().split() if st[0]=='A': st[0]='D' if st[0]=='C': st[0]='B' a.append((st[0], int(st[1]), int(st[2]))) a.sort(key=lambda d:(d[0], d[1])) for i in range(len(a)): for j in range(a[i][2]): if s-a[i][1]>=0: s=s-a[i][1] if a[i][0] == 'D': k=k+1 print(k, s)

Т.к. нужно в начале набрать изделий типа С как можно больше, то хотелось бы видеть именно в начале этот тип после сортировки. Чтобы добиться желаемого, обозначим букву С за букву B, а букву A за D. Сортировку по цене делаем в возрастающем порядке.

Далее пробегаемся в цикле по отсортированному списку. Во вложенном цикле покупаем один товар конкретной модификации, пока это можно сделать. Посчитываем количество товаров типа A.

Ответ:

Задача (Бинарный поиск)

В текстовом файле записан набор натуральных чисел, не превышающих 109. Гарантируется, что все числа различны. Необходимо определить, сколько в наборе таких пар чётных чисел, что их среднее арифметическое тоже присутствует в файле, и чему равно наибольшее из средних арифметических таких пар.

Входные данные.

Первая строка входного файла содержит целое число N — общее количество чисел в наборе. Каждая из следующих N строк содержит одно число.

В ответе запишите два целых числа: сначала количество пар, затем наибольшее среднее арифметическое.

Пример входного файла:

6

3

8

14

11

2

17

В данном случае есть две подходящие пары: 8 и 14 (среднее арифметическое 11), 14 и 2 (среднее арифметическое 8). В ответе надо записать числа 2 и 11.

Решение:

f=open('26_6.txt') n=int(f.readline()) k=0 mx=0 a=[] for i in range(n): x=int(f.readline()) a.append(x) a.sort() for i in range(0, len(a)-1): if a[i]%2==0: for j in range(i+1, len(a)): if a[j]%2==0: sr = (a[i] + a[j]) // 2 # Бинарный поиск l=0 r=len(a)-1 index=0 while(l <= r): index = (r + l) // 2 if a[index] == sr: k=k+1 mx=max(mx, a[index]) break if a[index] < sr: l=index+1 else: r=index-1 print(k, mx)

В начале записываем все числа в массив. Сортируем все числа, как обычно в 26 задании из ЕГЭ по информатике.

После идут два вложенных цикла — мы перебираем все пары в массиве a. Берём только чётные числа.

Чтобы найти число в отсортированном массиве воспользуемся «бинарным поиском». Об этом приёме подробно рассказано в этой статье.

Ответ:

Надеюсь, Вам повезёт при решении 26 задания на ЕГЭ по информатике.

Александр, будут ли разборы задач с чередующимися красными и синими коробками(как в 4 варианте сборника Крылова и Чуркиной)? Писал в школе пробник по этому варианту, и набрал 95 баллов, спасибо вам за отличные уроки, это очень эффективная подготовка

Спасибо за отзыв!) Посмотрю эту задачку, если что, разберу.

Александр, полагаю, у вас опечатка в задаче с «Интересным шаблоном».

Последняя строчка решения: «Посчитываем количество товаров типа С.» — В задаче говориться о типах А.

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Комментарий к статье 1

1. Глава I разд. I как ЕВЗ, так и Положения называется «О составлении и о форме переводного векселя», хотя фактически ничего о форме векселя не говорит, за исключением перечисления вексельных реквизитов. Использование в ст. 1 глагола «содержать» в свое время вызвало практику относить реквизиты векселя к содержанию, а не к форме векселя. В настоящее время наука вексельного права и судебно-арбитражная практика относят реквизиты к форме векселя. При этом не только их отсутствие, но и их неправильное обозначение считается дефектом формы векселя.

2. Статьи 1 Положения и ЕВЗ содержат перечисление реквизитов, которые должен содержать переводной вексель, а также основные требования, предъявляемые к этим реквизитам.

В соответствии с комментируемой статьей переводной вексель должен содержать 8 обязательных принадлежностей — на их обязательность и исключительность указывает глагол «должен». Если документ не содержит эти обозначения (хотя бы одно из них), это не вексель, но если документ содержит только лишь эти обозначения и больше ничего — это вексель.

3. Подпункт 1 ст. 1 посвящен такому реквизиту, как вексельная метка.

3.1. Этот реквизит должен выражаться наименованием «вексель» (т.е. никакие синонимы или однокоренные слова вексельные реквизиты выражать не будут). При этом не требуется уточнение, что это именно переводной вексель. В то же время в оригинальном тексте ЕВЗ (на английском языке) для обозначения переводного и простого векселей используются разные термины (bill of exchange и promissory note соответственно).

3.2. Наименование «вексель» должно быть включено собственно в текст документа (т.е. наименование документа «вексель» еще не считается вексельной меткой). При этом под текстом документа в юридической науке принято понимать всю совокупность реквизитов векселя, а судебно-арбитражная практика исходит из другого понятия векселя. Так, согласно п. 5 Постановления Пленума от 4 декабря 2000 г. «при толковании термина «текст документа» судам необходимо исходить из того, что текстом векселя следует считать ту его часть, в которой словами выражена сущность (содержание) данного документа, то есть предложение уплатить. Поэтому вексельная метка… должна быть включена в предложение уплаты определенной суммы. Наименование документа «вексель», включенное в иную часть документа, не является вексельной меткой и лишено вексельно-правового значения». Таким образом, судебное толкование требует включение одного реквизита (вексельной метки) в состав другого (предложение уплатить). Оба эти реквизита синтаксически должны составлять единое предложение (например, «прошу оплатить данный вексель в размере…»).

Большинство векселей, обращающихся сегодня на вексельном рынке России, содержат наименование документа «вексель» дважды: как название документа и как реквизит — в тексте документа.

3.3. Наконец, вексельная метка должна быть выражена на том языке, на котором вексель составлен. Поскольку на территории Российской Федерации вексель может быть выписан на любом языке (не только на русском), необходимо следить, чтобы и наименование «вексель» было указано на том же языке.

4. Подпункт 2 комментируемой статьи касается реквизита, выражающего сущностное содержание переводного векселя, — предложения уплатить определенную сумму.

Прежде всего, в документе прямо должно быть выражено предложение векселедателя, адресованное третьему лицу — плательщику, оплатить указанную в векселе сумму указанному в векселе лицу. Такое предложение может быть выражено словами «Прошу», «Предлагаю» и т.п.

4.1. Согласно Положению это предложение должно быть простым и ничем не обусловленным. ЕВЗ в русском переводе содержит аналогичные требования к предложению, но его оригинальный текст (на английском языке) вовсе не требует такой характеристики, как простота предложения. Согласно англоязычному варианту ЕВЗ переводной вексель должен содержать an unconditional order to pay. Таким образом, можно предположить, что требование простоты предложения является ошибкой перевода. Единственным требованием, установленным международной нормой для этого реквизита, является его безусловность, тем более что на практике попытки выявить примеры нарушения простоты, как правило, приводят к указанию таких нарушений, которые фактически являются приданием условности предложению платежа.

4.2. Условием в гражданском праве признается обстоятельство, относительно которого не известно, наступит оно или нет (ст. 157 ГК РФ). Безусловность означает, что вексель не может содержать условия осуществления платежа под страхом его недействительности. Таким условием может быть зависимость обязательства по векселю от договора, являющегося основанием выдачи векселя, от поставки товаров, от поступления денег на расчетный счет и т.п. Таким образом, платеж по векселю должен быть произведен совершенно независимо ни от каких условий, а предложение уплаты по векселю должно быть безусловным. Предложение станет условным, например, если указать: «Прошу в случае заключения договора купли-продажи заплатить по этому векселю 100 рублей» или «Прошу оплатить вексель после поступления на расчетный счет по договору N … денежных средств».

4.3. Согласно Положению переводной вексель должен содержать предложение уплатить определенную сумму. Определенность означает, что в векселе должна быть названа определенная сумма — совершенно конкретная цифра. Определенная сумма не предполагает необходимости воспользоваться какими-либо данными или знаниями для определения ее. Например, если вексельная сумма должна определяться по цене договора поставки, определенность суммы в таком документе будет отсутствовать, поскольку для выяснения суммы необходимо наличие договора поставки (а это условие платежа) и знание сведений, не составляющих текст векселя. Также недействительным будет вексель, в котором задан алгоритм вычисления определенной суммы, поскольку сумма должна быть определенной, а не определимой.

4.4. Положение, как и вариант ЕВЗ на русском языке, не содержит более никаких требований к сумме предложения, в то время как оригинальный текст ЕВЗ на английском языке предусматривает, что определенная сумма должна быть не любой, а только денежной: order to pay a determinate sum of money. По векселю нельзя предложить выдать определенное количество товаров или ценных бумаг, оказать услуги на определенную сумму или произвести зачет требований. Такой документ векселем быть признан не может.

4.5. Вексельную сумму не следует отождествлять со стоимостью векселя. Цена векселя как вещи не всегда идентична размеру денежной суммы, подлежащей уплате на основании векселя. Его цена (рыночная стоимость) зависит не только от вексельной суммы, но и от того, кто является лицом, обязанным по векселю, от сроков исполнения вексельного обязательства и других обстоятельств.

Судом были признаны равноценными векселя с разными вексельными суммами, так как в договоре мены отсутствовали условия, свидетельствующие о неравноценности передаваемых сторонами друг другу векселей. Согласно п. 8 Обзора практики разрешения споров, связанных с договором мены, утвержденного информационным письмом ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. N 69 <1>, векселя по такому договору мены рассматриваются как равноценные независимо от того, что суммы векселей (номинальные стоимости) различны.

———————————

<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 1.

5. Подпункт 3 комментируемой статьи предусматривает, что переводной вексель должен содержать наименование плательщика — того лица, которому адресовано предложение векселедателя об оплате векселя. Этот реквизит присущ только переводному векселю, поскольку именно в тратте личность векселедателя и плательщика не совпадают, так как векселедатель (трассант) переводит (трассирует) свою обязанность по уплате денежной суммы на третье лицо (трассата).

Статья 19 ГК РФ предусматривает, что имя гражданина включает фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Согласно сложившимся обычаям делового оборота Российской Федерации в официальных документах, помимо имени гражданина, указываются также его паспортные данные, место жительства, а также иные индивидуализирующие его признаки (например, ИНН).

Если же плательщиком выступает юридическое лицо, то согласно ст. 54 ГК РФ в качестве наименования необходимо обозначать организационно-правовую форму организации, а также указывать характер деятельности юридического лица (для некоммерческих организаций и унитарных предприятий) и фирменное наименование (для коммерческих организаций). Кроме того, на практике сложились деловые обыкновения, в соответствии с которыми, помимо наименования, указываются и иные индивидуализирующие признаки юридического лица (например, данные о его государственной регистрации, банковские реквизиты и т.д.).

6. Подпункт 4 статьи 1 предусматривает, что переводной вексель должен содержать указание срока платежа. Правила обозначения этого реквизита закреплены в гл. V Положения «О сроке платежа».

7. Подпункт 5 комментируемой статьи предусматривает, что переводной вексель должен содержать указание места платежа. Доктрина вексельного права исходит из того, что в качестве этого реквизита должна выступать наименьшая единица административно-территориального деления государства (например, город, поселок и т.д.). Более подробных признаков реквизит «место платежа» не требует. Судебное толкование также определяет, что место платежа может определяться указанием на населенный пункт (ч. 2 п. 23 Постановления Пленума от 4 декабря 2000 г.).

Место платежа должно быть определенным и единым. Так, согласно ч. 4 п. 23 Постановления Пленума от 4 декабря 2000 г. при множественности обозначений мест платежа на одном векселе он считается дефектным по форме, и недостаток его не может быть восполнен.

8. Подпункт 6 ст. 1 предусматривает, что переводной вексель должен содержать наименование ремитента — лица, которому векселедатель выдает вексель и кому или приказу кого платеж должен быть совершен. Таким образом, для стран, присоединившихся к ЕВЗ, недопустимо существование векселей на предъявителя, поскольку легитимный держатель должен быть указан на векселе.

Требования к обозначению этого реквизита аналогичны требованиям к реквизиту «наименование плательщика».

9. Подпункт 7 комментируемой статьи предусматривает, что переводной вексель должен содержать дату и место составления векселя. Под датой при этом понимается указание конкретной календарной даты (число, месяц, год), а под местом составления — наименьшая единица административно-территориального деления государства.

На практике этот реквизит указывается либо под наименованием документа «вексель» перед всеми другими реквизитами, либо после всех других реквизитов, но до подписи векселедателя.

10. Подпункт 8 комментируемой статьи предусматривает, что переводной вексель должен содержать подпись векселедателя. При этом под термином «подпись» понимается не только сама подпись как автограф, но и наименование векселедателя (расшифровка подписи), а в случае необходимости — указание на основание полномочий составителя (например, обозначение данных о доверенности при выдаче векселя представителем или данных о должности уполномоченного лица и его полномочиях при выдаче векселя юридическим лицом). Последние элементы подписи необходимы для выяснения (при возможном дальнейшем споре) вопроса о векселеспособности обязанного по векселю лица.

Подпись векселедателя в отличие от прочих реквизитов должна быть собственноручная и рукописная. Это означает, что она может быть начертана на векселе только рукой самого векселедателя (воспроизведение текста на печатной машинке или с использованием компьютера возможно для всех прочих реквизитов, но не для подписи).

В п. 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном обороте (далее — Обзор практики) <1>, сообщается, что арбитражный суд признал наличие дефекта формы векселя в документе, в котором подпись была воспроизведена посредством штемпеля.

———————————

<1> Утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25 июля 1997 г. N 18.

Элементами, не требующимися согласно закону для правильного написания этого реквизита, являются печать юридического лица (согласно ГК РФ юридические лица имеют право, а не обязанность иметь печать, но в соответствии со сложившимися деловыми обыкновениями все юридические лица скрепляют подписи на своих документах печатями повсеместно) и подпись главного бухгалтера.

Многие векселя, обращающиеся в настоящее время на территории Российской Федерации, снабжены подписями не только лиц, которые действуют от имени и в интересах юридического лица согласно его уставным документам, но и главных бухгалтеров. Между тем любая подпись, появившаяся на векселе, означает присоединение к вексельному обязательству еще одного должника, т.е. главный бухгалтер должен рассматриваться как еще один должник, помимо самого векселедателя-организации, волеизъявление которого выразил ее единоличный исполнительный орган. Пункт 4 Постановления Пленума от 4 декабря 2000 г. уточняет, что Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» не распространяется на вексельные обязательства, а векселя, подписанные или индоссированные от имени юридического лица, но без подписи главного бухгалтера, не должны рассматриваться как составленные или переданные с нарушением требований к их форме либо к форме индоссамента. Но данное Постановление оставило без внимания правовую природу подписи главного бухгалтера, которую все же вопреки требованиям закона поставили на векселе. Рассматривать ли ее как подпись еще одного должника (например, авалиста <1>) или вообще не обращать на нее внимания как на несуществующую? Представляется, что оба эти варианта вызовут противоречивые мнения как практиков, так и ученых. Но не вызывает сомнений тот факт, что для подписи от имени юридического лица достаточно и необходимо поставить лишь одну подпись — уполномоченного (учредительными документами или в силу закона) органа <2>.

———————————

<1> Согласно ч. 3 ст. 31 Положения для аваля достаточно лишь подписи, поставленной авалистом на лицевой стороне векселя, если только эта подпись не поставлена плательщиком или векселедателем.

<2> Исключения могут составлять лишь сделки, требующие соблюдения особых правил их совершения, например крупные сделки. В данном случае, помимо подписи единоличного исполнительного органа, для выдачи векселя требуется одобрение ее либо общим собранием, либо советом директоров в зависимости от суммы сделки в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и некоторыми другими. Такое одобрение может выражаться и на самом векселе, и в другом документе в письменной форме.

Что касается печати юридического лица, то хотя она и не является необходимым элементом данного реквизита переводного векселя, зачастую ее отсутствие или несоответствие наименованию векселедателя указывает на недобросовестность векселедателя и иногда может даже помочь распознать подложные векселя (дефекты содержания векселя, в отличие от дефектов формы, на векселе не видны и, как правило, не могут быть обнаружены векселеприобретателями при осмотре векселей).

11. Комментируемая статья содержит перечень реквизитов, которые должны быть указаны в переводном векселе. При этом очередность или порядок расположения этих реквизитов на документе не определен, т.е. оставлен на усмотрение векселедателя. Исключением из этого правила являются только два реквизита:

1) вексельная метка, которая должна находиться в составе реквизита о предложении уплатить определенную сумму;

2) подпись векселедателя, которая должна располагаться обязательно под всеми прочими реквизитами.

12. Комментируемая статья не устанавливает требований к бланку, на котором составляется вексель, поэтому вексель может быть составлен на любом бумажном носителе. Арбитражный суд признал рекомендательный характер образцов бланков, прилагаемых к Постановлению Президиума ВС РСФСР от 24 июня 1991 г. «О применении векселя в хозяйственном обороте» <1>. В соответствии с п. 2 Обзора практики если вексель содержит все предусмотренные Положением реквизиты, оснований для признания его недействительным вследствие дефекта формы не имеется, даже если он составлен не на специальном бланке.

———————————

<1> Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 31. Ст. 1024 (утратило силу со дня вступления в силу Федерального закона «О переводном и простом векселе» в 1997 году).

13. Бездокументарным вексель быть не может. Согласно ст. 4 Закона о переводном и простом векселе вексель может быть составлен только на бумаге, поэтому ст. 149 ГК РФ к векселям не применяется.

Комментарий к статье 2

1.1. Данная статья устанавливает общее правило о значении реквизитов для формы векселя, а также исключения из этого правила.

Общее правило состоит в том, что отсутствие хотя бы одного из 8 названных в предшествующей статье реквизитов влечет отсутствие у документа вексельной силы, т.е. считаться векселем такой документ не может. При этом не имеет значения, по какой причине произошло упущение одного или нескольких реквизитов (по незнанию, неосторожности, невнимательности или умышленно для введения ремитента в заблуждение). Сам по себе факт отсутствия реквизита означает несуществование векселя.

Под отсутствием понимают не только ситуацию фактического неуказания реквизита, но и его ошибочного написания. То есть даже при наличии в тексте документа обозначения, названного в статье первой, документ не может считаться векселем, если это обозначение указано неверно, не в соответствии с требованиями закона.

1.2. Документ, не имеющий силы векселя, не может регулироваться вексельным законодательством, но он не исключается из действия гражданского права. В соответствии с п. 6 Обзора практики невозможность признания документа векселем в силу дефекта его формы не препятствует предъявлению самостоятельного требования из такого документа на основании норм гражданского права об обыкновенном долговом документе.

Таким образом, если векселедержатель предъявит требование об исполнении вексельного обязательства, основанного на документе, в котором отсутствуют реквизиты, суд его отклонит. Но держатель такого документа, не являющегося векселем, имеет право предъявить самостоятельный иск, основанный на общих нормах гражданского законодательства об обязательствах (ч. 3 п. 3 Постановления Пленума от 4 декабря 2000 г.). Не ставший векселем документ может при этом явиться доказательством наличия гражданско-правовых отношений (например, договора займа).

2.1. Вторая, третья и четвертая части комментируемой статьи определяют исключения из общего правила о том, что отсутствие реквизита влечет недействительность векселя. В соответствии с ними некоторые из реквизитов могут отсутствовать в тексте документа, но это не повлияет на его действительность как векселя. Такие реквизиты в цивилистической литературе принято называть восполнимыми.

Восполнить такой отсутствующий реквизит можно не всегда, а только в том случае, если в тексте документа присутствует другое обозначение, которым в соответствии с Положением можно заменить реквизит. Отсутствие этого восполняющего элемента наряду с отсутствием самого реквизита, следовательно, также влечет недействительность векселя, так как восполнить отсутствующий реквизит в нем нечем.

2.2. Комментируемая статья называет 3 восполнимых реквизита и те обозначения, которыми заменяется каждый из них. В соответствии с Положением восполнить можно только 3 реквизита, а точнее, два с половиной: срок платежа, место платежа и один из элементов реквизита, названного в п. 7 ст. 1, — место составления (вторую часть этого реквизита — дату составления — восполнить нельзя, ее отсутствие сразу влечет недействительность векселя).

Каждый восполнимый реквизит имеет свое обозначение, единственно им и можно восполнить отсутствие собственно реквизита.

Срок платежа восполняется презумпцией выдачи векселя на срок «по предъявлении», т.е. в тексте документа никаких данных о сроке может и вовсе не содержаться; тогда такая презумпция и действует.

Место платежа восполняется местом, обозначенным рядом с наименованием плательщика; одновременно это же обозначение считается местом жительства плательщика. Таким образом, если на векселе не указано место платежа, но, например, в реквизите «наименование плательщика» указаны его паспортные данные, в т.ч. адрес местожительства или прописки, пропущенный реквизит может быть восполнен названием населенного пункта, названного в адресе плательщика.

Место составления векселя восполняется указанием места, обозначенного рядом с наименованием векселедателя.

2.3. Восполнить можно только пропущенный реквизит, т.е. отсутствующий в тексте документа. Если же реквизит на документе указан, но неверно, восполнить такой дефектный реквизит нельзя, поскольку он уже опорочил вексель.

Комментарий к статье 3

1. В данной статье речь идет о так называемых особых формах векселя, которые в литературе по вексельному праву получили название векселя собственному приказу и переводно-простого векселя, а также о классическом варианте переводного векселя.

2. В части первой ст. 3 предусмотрено, что переводной вексель может быть выдан собственному приказу. Это означает, что векселедатель тратты может назвать векселедержателем сам себя, т.е. «выдать вексель себе».

Такая конструкция позволяет решать частные проблемы вексельного оборота. Например, необходимость в таком векселе возникает, если векселедатель желает получить денежные средства, оформив заем с помощью векселя, но не может найти заимодавца, согласного принять вексель без акцепта. Поскольку акцепт может быть получен только после выдачи векселя и только держателем, а векселедатель не может его получить сам, он назначает сам себя ремитентом. В качестве держателя векселя он уже может предъявить вексель для акцепта и получить его. Акцептованный экземпляр он и передает по индоссаменту для получения денег в долг.

Еще один пример практического использования конструкции векселя собственному приказу — если вексель выдается для обеспечения долга. Составив и передав вексель залогодержателю, векселедатель-залогодатель не защищен от недобросовестных действий залогодержателя, поскольку последний становится согласно вексельному праву обычным держателем векселя, имеющим право требовать получения определенной суммы независимо от исполнения основного обязательства, явившегося основанием вексельного обязательства. Но если векселедатель выпишет вексель своему приказу и как держатель выполнит на нем залоговый индоссамент, залогодержатель получит не право собственности на вексель, как в первом случае, а лишь право залога.

3. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает возможность выдачи переводного векселя на самого векселедателя, и это означает, что векселедатель может назначить плательщиком по тратте сам себя. Таким образом, в реквизите «наименование плательщика» трассант указывает свое имя, адресуя себе предложение осуществить платеж.

В научной литературе высказывается мнение, что несмотря на форму переводного векселя такой вексель по существу является простым (в нем, как и в простом векселе, совпадают личности векселедателя и плательщика), поэтому для него должны действовать правила о простом векселе <1>. Тем не менее Положение и ЕВЗ совершенно однозначно трактуют переводно-простой вексель как переводной. Комментируемая статья расположена в разделе о переводном векселе и к простому векселю согласно ст. 77 Положения не применяется. Это означает, что законодательство расценивает переводно-простой вексель как тратту и требует применения к нему норм о переводном векселе, в т.ч. об акцепте. В настоящее время практическое применение данного вида векселя не имеет такого значения, как в более ранние периоды развития векселя. В Средние века простой вексель запрещался католической церковью как ростовщическая операция, с которой церковь пыталась бороться. Кроме того, простой вексель свидетельствовал о финансовых проблемах векселедателя и мог вызвать сомнения в его платежеспособности, поэтому его предпочитали не выдавать, заменяя документами, по форме являющимися траттой, а по содержанию — простым векселем.

———————————

<1> О существующих точках зрения по данной проблеме см., напр.: Абрамова Е.Н. Составление векселя. СПб., 2006. С. 70 — 75.

4. Третья часть ст. 3 предусматривает, что переводной вексель может быть выдан за счет третьего лица. Эта норма регулирует классический для переводного векселя вариант, когда векселедатель предполагает, что платеж по его векселю будет осуществлен не им самим, а третьим лицом, т.е. плательщиком. Именно в таком векселе и происходит перевод вексельного долга векселедателя на другое лицо: трассант (векселедатель) трассирует (передает) свою обязанность на трассата (плательщика). Такой перевод, как правило, основывается на определенных отношениях между векселедателем и плательщиком, которые не отражаются на векселе и не влияют на вексельное обязательство (долг, дружеский акт, договор простого товарищества и т.д.).

Комментарий к статье 4

1. Комментируемая статья предусматривает три варианта определения места исполнения вексельного обязательства:

1) в месте жительства плательщика;

2) в месте жительства третьего лица;

3) в любом другом месте.

2. В первом случае в реквизите «место платежа» указывается наименование населенного пункта, где проживает плательщик, либо данный реквизит вовсе отсутствует. Тогда отсутствующий реквизит в соответствии с ч. 3 ст. 2 Положения восполняется обозначением места, которое указано рядом с наименованием плательщика. Это место может указываться среди паспортных данных плательщика (адрес прописки лица), либо в качестве места государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо в качестве прямой отметки, что указывается место нахождения плательщика. В соответствии с упомянутой нормой это же место при отсутствии другого указания считается местом жительства плательщика.

3. Во втором случае речь идет о так называемом домицилированном векселе, т.е. векселе, имеющем собственное местонахождение, свой домицилий. Если тратта должна оплачиваться в месте жительства третьего лица, это означает, что платеж по векселю будет произведен в этом месте либо этим третьим лицом, либо самим плательщиком. Когда должник не желает или не может оплатить вексель лично, он назначает для этого третье лицо (домицилиата). При этом не происходит перевода обязанности плательщика на это третье лицо, должником по векселю остается плательщик. Так, согласно п. 18 Обзора практики ответственность по векселю несет сам векселедатель, назначивший уполномоченное лицо для платежа. Лицо, которому векселедателем поручено производить платеж, не является обязанным по векселю. Плательщик практически поручает третьему лицу в его месте жительства выполнить обязанность по оплате векселя. Таким образом, основанием домициляции может быть договор поручения или иное соглашение (например, договор между банком и клиентом об оказании соответствующей услуги, дружеские или партнерские отношения и т.п.).

Данные отношения между вексельным должником (домицилиантом) и третьим лицом (домицилиатом) не отражаются на векселе и не имеют для его обращения никакого значения. На самом векселе отмечается лишь место платежа по векселю, отличное от места жительства плательщика, и лицо, которое в этом месте осуществит платеж.

Если домицилиат не произведет платеж по векселю в назначенный на векселе срок, никакой ответственности у него согласно вексельному законодательству не возникает. Кредитор должен будет совершать протест в неплатеже, предъявлять иск и т.д. к вексельному должнику (векселедателю или акцептанту). Ответственность домицилиата может наступить только в соответствии с гражданским законодательством — за нарушение договора поручения или иного обязательства, лежавшего в основании домициляции.

На практике домицилиатом, как правило, выступает банк, где плательщик имеет расчетный или иной счет, с которого банк и производит выплату по векселю на основании платежного поручения своего клиента — плательщика по векселю. В этом случае на векселе указывается, что оплата векселя осуществляется таким-то банком по такому-то адресу.

4. В третьем случае Положением предусматривается, что место платежа не зависит от места нахождения или жительства плательщика. Векселедатель может указать место платежа, отличное от места жительства плательщика. При этом векселедатель ничем не ограничен и может указать любое место, в котором, по его мнению, должен быть произведен платеж.

Комментарий к статье 5

1. Данная статья посвящена вопросам указания процентов на вексельную сумму. Поскольку вексель предоставляет должнику возможность отсрочки оплаты в денежном выражении, кредитор в определенных случаях может получить по векселю не только сумму, переданную в заем или по другому договору, но и вознаграждение за временный отказ от использования своих денежных средств. Таким вознаграждением и являются проценты, начисляемые на вексельную сумму. Эти проценты не являются ответственностью за нарушение вексельного обязательства, а представляют собой плату за предоставленный кредит.

2. Часть первая комментируемой статьи устанавливает, что проценты могут начисляться не во всех векселях, а только неопределенно-срочных, т.е. выданных на неопределенный срок. К таким срокам относятся срок по предъявлении и во столько-то времени от предъявления. Поскольку срок платежа по векселям с такими сроками нельзя заранее определить, в них и возможно начисление процентов.

В векселях с определенными сроками, т.е. в которых возможно заранее определить срок платежа, сумму вознаграждения за кредит стороны могут заранее просчитать и включить в саму вексельную сумму, поэтому необходимости в начислении процентов по таким векселям не возникает. К определенно-срочным векселям относятся векселя со сроками на определенный день и во столько-то времени от составления.

Если же, несмотря на запрет, процентная оговорка будет включена в текст определенно-срочного векселя, она должна считаться ненаписанной, т.е. недействительной. На действительность самого векселя это нарушение не повлияет, но получить проценты по такому векселю кредитор не сможет.

3. Процентная оговорка представляет собой не просто указание о том, что по этому векселю начисляются проценты; необходимым реквизитом процентной оговорки является процентная ставка, по которой производится начисление процентов. Таким образом, в отношении векселя не действует общегражданское правило, согласно которому проценты, не указанные в соглашении сторон, определяются существующей в месте жительства или месте нахождения заимодавца ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части (п. 1 ст. 809 ГК РФ). Если конкретная ставка, т.е. определенное число в процентах, которое начисляется на вексельную сумму за определенный период времени (день, месяц, год и т.д.), не указана, процентная оговорка считается ненаписанной, т.е. недействительной.

Таким образом, недействительность процентной оговорки может наступить вследствие ее:

1) указания в определенно-срочном векселе;

2) неуказания конкретной процентной ставки.

Второй порок процентной оговорки, так же как и первый, не влияет на действительность самого векселя, но проценты на его сумму не начисляются.

При отсутствии дефектов процентной оговорки на вексельную сумму в неопределенно-срочном векселе начисляются проценты.

4. Часть третья комментируемой статьи содержит диспозитивную норму, что является исключением из общего правила, поскольку для вексельного права характерны в основном императивные нормы. Согласно ей на векселе можно указать срок, с которого будут начисляться проценты на вексельную сумму. При отсутствии особого указания о таком сроке проценты начисляются со дня составления переводного векселя.

Согласно п. 19 Постановления Пленума от 4 декабря 2000 г. указанием особой даты, со дня которой исчисляются проценты, должна считаться как прямая оговорка типа «проценты начисляются с такого-то числа», так и дата наступления минимального срока для предъявления к платежу векселя сроком «по предъявлении, но не ранее». То есть если на векселе со сроком по предъявлении в соответствии с ч. 2 ст. 34 Положения указан срок, ранее которого это предъявление не может состояться, то датой, с которой начисляются проценты на вексельную сумму, считается срок, ранее которого векселедатель запретил предъявление. Например, при сроке «по предъявлении, но не ранее чем через три месяца от составления» проценты на вексельную сумму будут начисляться не со дня составления, а со дня, отстоящего от даты составления на три месяца (при этом вознаграждение за предоставленную отсрочку платежа за период трех месяцев со дня составления векселя может быть уже включено в саму вексельную сумму).

5. Заканчивается начисление процентов на сумму векселя в соответствии с ч. 2 п. 19 Постановления Пленума от 4 декабря 2000 г.:

для векселей со сроком платежа «по предъявлении» — в момент предъявления векселя к платежу, но не позднее чем в момент истечения срока, установленного ч. 1 ст. 34 комментируемого Положения (1 год со дня составления векселя, если векселедатель (в любую сторону) или индоссант (в сторону сокращения) не изменил этот годичный срок);

для векселей со сроком платежа «во столько-то времени от предъявления» — в момент предъявления векселя для проставления датированной отметки о предъявлении (или об акцепте), но не позднее чем в момент истечения срока, установленного ст. 23 Положения (1 год со дня составления векселя по общему правилу или иной срок, если векселедатель увеличил или сократил предусмотренный законом годичный срок, а индоссант сократил его).

Комментарий к статье 6

1. Статья 6 посвящена реквизиту «предложение уплатить определенную сумму» и регламентирует ситуацию, когда на векселе указано несколько вексельных сумм, которые друг другу не соответствуют.

Комментируемая статья определяет исключение из общего правила о единстве вексельных реквизитов. Согласно общему правилу указание одного реквизита несколько раз при разночтениях этих указаний, т.е. при появлении в тексте нескольких обозначений одного и того же реквизита, влечет недействительность векселя, так как такой вексель содержит неопределенность по поводу того, какое из обозначений верное. Например, если документ содержит несколько мест платежа («г. Владивосток» — в начале текста и «г. Москва» — в конце), векселем он не является, так как содержит дефект формы — неопределенность места платежа.

Реквизит «предложение уплатить определенную сумму» является исключением из названного правила; нормы об этом и содержит ст. 6. Если на векселе несколько раз указана вексельная сумма и эти указания отличаются друг от друга, дефекта формы не возникает. Комментируемая статья устанавливает правила устранения коллизии между обозначениями суммы.

Поможем в ✍️ написании учебной работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ,

СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)

ИНСТИТУТ ПРАВА И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность_____

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему Вексель и вексельное обращение в экономике

современной России

| Студент | Кандрунин Евгений Александрович | _____________________ |

| Руководитель |

Чекин Александр Николаевич |

подпись _____________________ подпись |

| Рецензент | Лукьяненко Владимир Евгеньевич | _____________________ подпись |

| Заведующий кафедрой | ________________________ (Ф.И.О.) |

______________________ подпись |

МОСКВА 2006

Содержание

| Введение……………………………………………………….…………………… | 3 |

| Глава 1 История развития векселя и вексельного обращения…………………… | 5 |

| 1.1 История развития векселя в Западной Европе………………………………… | 5 |

| 1.2 История развития векселя в России…………………………………………… | 10 |

| Глава 2 Основные понятия вексельного обращения в современной банковской практике……………………………………………………………….. | 17 |

| 2.1 Простой и переводной вексель………………………….……………………… | 17 |

| 2.2 Домицилированный вексель…………………………………………………… | 24 |

| Глава 3 Правовые основы вексельного обращения в экономике Российской Федерации…………………………………………………………………………… | 28 |

| Глава 4 Вексельные теории……………………………………………………….. | 45 |

| 4.1 Договорные и внедоговорные теории………………….……………………… | 45 |

| 4.2 Вексельное обязательство……………………………….……………………… | 50 |

| 4.3 Вексельная ответственность…………………………………………………… | 52 |

| Заключение…………………………………………………………………………. | 64 |

| Список использованных источников……………………………………………… | 66 |

Введение

Формирование рыночных отношений в современной экономике России приводит к постепенному восстановлению в России института коммерческого кредитования, связанного с предоставлением поставщиками или производителями товаров, работ или услуг кредита в виде отсрочки платежа, оформляемого либо векселем, либо открытием на имя покупателя банковского счета, в дебет которого и относится соответствующая задолженность. Рынок банковских векселей как один из видов банковских инструментов пользуется большой популярностью у различных российских инвесторов, объемы продаж в неделю составляют около одного миллиарда рублей. Банковские векселя высоколиквидны и не имеют высокого риска, поскольку цена на них известна заранее.

Рассматривая в историческом аспекте рынок ценных бумаг в нашей стране, следует отметить, что он существовал в дореволюционный период (до 1917), затем в период НЭПа в конце двадцатых годов, а также и в последующий период, но в довольно суженном и урезанном виде. Все эти этапы существенно различаются определенной спецификой, дифференциацией и глубиной рассматриваемой категории.

Развитие капитализма в России в конце 19 века было ускорено отменой крепостного права в 1861 году, которое подтолкнуло к созданию качественно новых товарно-денежных отношений, а также расширению внутреннего рынка на базе капиталистических отношений. Однако и до этого периода, можно сказать, существовал рынок ценных бумаг – в виде государственных облигаций. Развитие капитализма, особенно создание акционерных обществ на его поздней стадии развития в России, привело к широкому выпуску акций, то есть расширению рынка ценных бумаг за счет движения акций и государственных облигаций. До конца 19 века в России не было ни одной фондовой биржи. Сделки с ценными бумагами осуществлялись на торговых биржах в соответствии с правилами биржевой торговли товарами.

Исторически российское вексельное законодательство формировалось на основе Женевских вексельных Конвенций принятых в июне 1930 года, исходя из этого, в данной работе широко освещается история появления векселя, этапы формирования векселя как ценной бумаги и развитие вексельного обращения в Европе и России, также мы рассмотрим соответствие российского вексельного законодательства нормам международного права. Как показывает практика, рынок ценных бумаг — сфера отношений, которая бурно развивается последние несколько лет. В современной России вексель стал возрождаться во внутреннем торговом обороте в период проведения экономических реформ в стране с начала 90-х годов, поэтому, рассмотрим состояние российского законодательства о векселях в рамках современного финансового права РФ на основе Федерального закона от 11 марта 1997 года № 48-ФЗ « О переводном и простом векселе».

В настоящее время финансовое право определяет вексель как, составленное по установленной законом форме безусловное письменное долговое денежное обязательство, выданное одной стороной (векселедателем) другой стороне (векселедержателю) и оплаченное гербовым сбором. Современное гражданское право причисляет вексель к категории ценных бумаг и при рассмотрении данного вопроса мы рассмотрим основные понятия, классификацию векселей и предъявляемые к ним требования при осуществлении работы по векселям в современной банковской практике. В то же время вексель обращается в сфере специально установленных правил, поэтому в данной работе показаны некоторые особенности вексельного законодательства, несколько отличающиеся от общегражданских положений, раскрываются положения, связанные с регламентацией порядка переуступки прав по ордерным ценным бумагам, основные принципы солидарной ответственности обязанных по векселю лиц и некоторые другие моменты. При освещении отдельных сторон вексельного обращения делается ссылка на соответствующие законы и Положения, поэтому будем их использовать в данной работе в полной мере. При рассмотрении вопроса «Вексель и вексельное обращение в экономике современной России» необходимо рассматривать вексель как элемент российской правовой системы и иметь в виду, что в связи с правовой реформой изменяется и совершенствуется законодательство о векселях.

Глава 1 История развития векселя и вексельного обращения

История развития векселя в Западной Европе

Исторически вексель – первая форма ценной бумаги в хозяйственной жизни. Издавна вексель применялся как удобное средство расчетных отношений, средство платежа, средство получения кредита, предоставляемого продавцами покупателям в товарной форме в виде отсрочки уплаты денег за проданные товары. Вексель является действенным рыночным инструментом, обеспечивающим исполнение обязательств и возврат долгов.

Документы, формы которых были приспособлены к денежному переводу, появились еще в древние века. Вексель появился фактически в процессе формирования рыночных отношений и лишь спустя многие столетия был закреплен в законе, причем установить точную календарную дату не представляется возможным. При многообразии существующих версий о происхождении векселя возьмем за основу периодизацию развития вексельного обращения предложенную Жалнинским Б. и Паршиным Р. [15, с.32].

Большой интерес представляет сам путь превращения обыкновенной обменной операции в полноценный вексель с присущими ему признаками.

Существует несколько версий о первоначальном происхождении векселей, но некоторые из них к началу 20 века стали подвергаться сомнению.

Наиболее распространенными были следующие три:

— Древние народы использовали письма друг к другу для перевода денежных сумм. В качестве примера приводятся письма Цицерона к Аттику, в которых говорится о поручении выдать сыну Цицерона определенную сумму денег на годовые расходы.

— Изгнанные из Франции евреи в царствование Дагоберга 1 в 640 году, Филиппа Августа в 1181году и Филиппа Долгого в 1316 году переселились в Ломбардию. Для спасения своего имущества (в том числе денег) они использовали кратко написанные письма, которые передавали своим друзьям через путешественников.

— Гиббелины, изгнанные из Флоренции гвельфами, после поражения их партии в конце 13 века, переселились в Амстердам и использовали письма для спасения своих денег.

Многие специалисты в области финансового права, исследовавших появление и дальнейшее развитие векселей сходятся во мнении, что они возникли на территории Италии и именно итальянцев следует считать «изобретателями» векселя. Среди аргументов в защиту этой версии приводятся следующие:

— итальянская терминология, сложившаяся в вексельном обращении;

— ведение Италией обширной заморской торговли;

— значительное количество мелких государств на небольшом пространстве полуострова, имевших различную монету;

— многочисленные потоки богомольцев, духовенства, студентов, пересекавших территорию Италии;

— громадные суммы папской десятины, стекавшиеся в страну.

Вексель появился первоначально в виде операции по размену монет. Италия вела обширную торговлю и постоянно прибывавшим купцам требовалось обменять привезенные монеты на монеты, имевшие хождение в этом месте, а уезжавшим требовался обратный обмен.

Лица, занимавшиеся подобного рода деятельность назывались менялами и занимали высокое положение среди городского сословия. От них требовалось знание всего разнообразия монет, квалифицированные навыки определения их подлинности, а также средств для обмена, которыми он мог свободно распоряжаться. Сделка совершалась путем простого обмена одной монеты на другую по обоюдному согласию сторон, а разница в курсе была прибылью менялы. Для подобной сделки было характерно отсутствие документарного оформления.

С течением времени размен монет превратился в операцию по переводу денежных средств из одного места в другое. Торговцам было неудобно возить монеты на дальние расстояния из-за их громоздкости и опасностей, которые подстерегали в пути следования. Но для совершения подобных сделок очень важно было полное доверие между менялами, поэтому, как правило, они были хорошо знакомы или находились в родстве.

Именно в это время банкиры – менялы наряду с разменом и принятием денег на хранение стали осуществлять операции по их переводу из одной страны в другую. Прообразом переводного векселя было сопроводительное письмо одного банкира другому с просьбой выплатить подателю письма взамен уплаченных им денег соответствующую сумму в местной валюте. Простой вексель по своему происхождению связан с долговой распиской.

Появляется письменное оформление сделки, некий прототип векселя, но пока очень далекий от современного вида векселя. К основному документу, представлявшему собой нотариально удостоверенную расписку в получении денег, меняла присоединял дополнительное письмо к плательщику и уведомительное письмо (aviso) о предстоящем платеже. Постепенно письмо плательщику вытеснило нотариально удостоверенную расписку и уведомление и стало принимать вид переводного векселя. Элемент кредита отсутствовал, хотя и появилась обязанность менялы выплатить деньги позднее в другом месте.

Можно сказать, что в этот момент появился вексель. Участниками вексельной сделки являлись: векселедатель, плательщик (если векселедатель не был намерен сам оплатить вексель), векселедержатель (приобретатель векселя) и презентант (предъявитель – лицо, которому векселедержатель мог передать вексель для получения платежа). Широкое применение они получают в середине 12 века в Италии.

Многочисленные ярмарки, проводившиеся в различных городах Европы, привели к появлению ярмарочного типа векселя, имевшего товарное наполнение. Во время проведения ярмарок купцы выписывали на себя векселя с платежом по окончании ярмарки или на другой ярмарке. Особенность ярмарочного векселя заключалась в том, что он был единственно правильным (признаваемым), тогда как другие векселя считались ошибочными, случайными, неправильными.

С ярмарками связано и появление акцепта векселя. Купец, приехав на ярмарку, приступал к поискам возможных плательщиков по векселям – трассатов. Акцепт представлял собой заявление плательщика при свидетелях о согласии на совершение платежа (в последствии устная форма согласия превратилась в письменную). В настоящее время акцепт оформляется подписью на векселе и подписью трассата. Одна подпись плательщика на лицевой стороне векселя также имеет силу акцепта.

По окончании ярмарки в специально отведенных помещениях происходила сконтрация, то есть взаимные расчеты между купцами. Заключалась сконтрация в следующем: купцы, имея взаимные обязательства, путем многократной передачи векселя погашали основную часть долга, выплачивая монетой оставшуюся непогашенной разницу. Таким образом, вексель мог несколько раз проходить через руки одного и того же купца, погашая его задолженность перед контрагентами и наоборот.

Простые векселя появились как одна из форм сокрытия долговых обязательств. Как известно, церковь отрицательно относилась к начислению процентов на займы, поэтому ростовщики, воспользовавшись снисходительным отношением церкви к векселям, стали давать заемным обязательствам наименование векселей (cambia). Так появилась вексельная метка. Кроме того, простой вексель сохранил функцию по переводу денег из одной местности в другую.

К итальянскому периоду относится и появление первого вексельного устава в Болонье в 1569 году. Вексель пользовался строгой защитой, которая выражалась, во-первых, в быстроте рассмотрения дел, и, во-вторых, в суровости мер, принимаемых по отношению к должнику.

Развитие торговых отношений потребовало новых платежно–расчетных инструментов для купечества. Вексель был лишен одного важного качества – передаваемости. Как уже указывалось, участниками вексельной сделки были четыре лица. Впоследствии с появлением индоссамента – передаточной надписи – отпала необходимость в четвертом лице – презентанте, который выполнял функции векселедержателя.

В свою очередь, возможность передавать вексель из рук в руки без участия банкиров вызвала у последних отрицательное отношение к индоссаменту. Первоначально отношения между участниками вексельной операции были доверительными, но со временем приобрели характер юридических обязательств. Первые законы о векселях были изданы в Европе в 17 – 18 веках.

Нормы законодательства о векселях регулируют все вексельные правоотношения: форму векселя, порядок его выставления, оплаты, обращения, права и обязанности сторон вексельной сделки. В середине семнадцатого века индоссамент получил широкое распространение по всей Европе, в 1673 году в Ordonnance de Commerce Людовика 14 получил законодательное закрепление.

Пришедшее на смену Ordonnance de Commerce новое торговое уложение — Code de Commerce – придерживалось ранее закрепленных в вексельном и торговом праве принципов. Оно ликвидировало многие пробелы, с которыми сталкивались торговцы в процессе использования векселя в торговом обороте.

Во Франции появились бланковые надписи – первичная форма появившегося впоследствии индоссамента, — когда ремитент не знал, кому он передаст в будущем вексель, он ставил на обороте свою подпись, впоследствии вписывая имя нового держателя.

Вексель перестал контролироваться исключительно банкирами. Основными участниками вексельных отношений стали торговцы, в руках которых вексель превратился из средства перевода в средство платежа.

На смену французскому периоду в середине 19 века пришел германский период. Общегерманский вексельный устав был принят 24 ноября 1848 года. Он значительно отличался от Code de Commerce и устанавливал новые принципы вексельного права, лежащие в основе современного континентального вексельного права, такие как абстрактность, формальность, безусловность и передаваемость. К некоторым особенностям Общегерманского вексельного права Б. Жалнинский [15, с. 34] относит следующие:

— простые векселя приравниваются к переводным;

— вексельная дееспособность совпадала с общегражданской;

— вексель в руках общества превратился в средство кредита.

С развитием и усложнением товарно-денежных отношений вексель постепенно превращается в универсальный кредитно-расчетный инструмент. С помощью векселя оформляются кредитные отношения: он выполняет функцию кредитных денег, средства платежа. Представляя собой ценную бумагу, вексель становится объектом различных сделок (купли — продажи, учета, залога и т.д.).

Многие государства Европы, спустя небольшой промежуток времени, приняли национальные вексельные законы, основанные на Общегерманском вексельном уставе или полностью идентичные ему.

Английский вексель занимал несколько обособленное положение от обращавшихся на материке векселей. В результате 18 августа 1882 года был принят Закон о переводных векселях. Источниками закона стали парламентские акты, судебная практика и научные работы ведущих цивилистов того времени. Действие закона распространялось на английские колонии и протектораты, а также на Североамериканские Соединенные Штаты.

Английское вексельное право в дальнейшем не пошло по пути унификации с континентальным вексельным правом, что в последствии привело к появлению англо-американской системы вексельного права. Закон о переводных векселях 1882 года продолжает действовать и настоящее время. Закон 1882 года имеет некоторые особенности:

— различает простые и переводные векселя;

— вексельная правоспособность совпадает с общегражданской;

— признается условный акцепт;

— протест не обязателен.

В процессе развития вексельного права каждая самостоятельно страна принимала национальное законодательство о векселях.

1.2 История развития векселя в России

Рассматривая в историческом аспекте рынок ценных бумаг в нашей стране, следует отметить, что он существовал в дореволюционный период (до 1917), затем в период НЭПа в конце двадцатых годов, а также и в последующий период, но в довольно суженном и урезанном виде.

Все эти этапы существенно различаются определенной спецификой, дифференциацией и глубиной рассматриваемой категории.

В России вексель появился благодаря торговым отношениям с немецкими купцами в конце 17 века в форме переводного или заемного письма. Первые упоминания о векселях относится в концу 17 века: в указах от 31 август 1697 года и 29 августа 1698 года говорится о том, что переводные письма (векселя) не принимаются при платеже таможенных пошлин [35, с.13-16].

В царствование Петра 1 вексель впервые использовался в качестве средства перевода денег из одной местности в другую на содержание армии. Преимущества вексельного перевода оказались настолько значительными как для казны, так и для частных лиц, что с целью развития вексельного обращения при Петре 1 был выработан и 16 мая 1729 года, в период царствования Петра 2, издан первый специальный вексельный устав, который состоял из трех частей:

1. О настоящих купеческих векселях.

2. О векселях на казенные деньги.

3. О формах и толковании векселей.

Составлен устав был на русском и немецком языках, что свидетельствует о его германском происхождении. В уставе редко упоминались простые векселя, имевшие в России преимущественное хождение.

Положения устава были изложены таким образом, что они не делали четкого разграничения между простым и переводным векселем. Составление (выдача) векселя не требовала наличия свидетелей, что было специально оговорено в уставе и являлось бесспорным преимуществом перед заемным письмом.

Вексельная дееспособность составляла особую заботу законодателей. Указ от 14 июля 1740 года разрешал обязывать по векселям только «купцам и разночинцам, кои с купечеством в переводе окажутся». В годы царствования Екатерины 2 крестьянам было запрещено обязываться по векселям, поскольку векселя выписывались с одной лишь целью – собрать денег на питание семьи; крестьяне же не задумывались о последствиях, которые применялись к неплательщикам по векселям. Впоследствии это ограничение было распространено на дворян и иностранцев.

Уже тогда различались векселя финансовые и коммерческие. Вексельное законодательство России 18 — 19 веков неоднократно претерпевало изменения: принятие поправок к первому Уставу, осуществленное в 1740 и 1814 года; принятие второго Устава 1832 года с поправками в 1862 году[16, с.23].

Устав 1832 года уравнивал простые векселя с переводными, указывал на необходимость вексельной метки.

Основные черты вексельного Устава 1832 года:

— непризнание за векселем свойства передаваемости;

— обращение требований к индоссантам в последовательности принятия ими на себя обязательства по векселю;

— допускалось личное задержание вексельного должника.

3 декабря 1862 года были приняты поправки к вексельному уставу 1832 года. Изменения в основном касались вексельной дееспособности. В частности с 1862 года не могли обязываться векселями лица духовного звания, крестьяне, не имеющие недвижимого или торгового свидетельства, замужние женщины без согласия мужа, если они не вели торговлю от собственного имени.