Канал видеоролика: Екатерина Лунькова

Смотреть видео:

#биофак #биологияегэ #мисис #рхту #сфу #пгниу #кубгу #мгавмиб #егэ_биология

Свежая информация для ЕГЭ и ОГЭ по Биологии (листай):

С этим видео ученики смотрят следующие ролики:

ЕГЭ по биологии 2018. Задание 27

Экзамены по биологии и химии

ЕГЭ по биологии 2018. Задание 23. Анализ геохронологической таблицы

Экзамены по биологии и химии

Внутреннее строение и видоизменения листьев. Урок биологии №83.

Экзамены по биологии и химии

Обзор «ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка.» Д.А. Соловков

Tutorbio

Облегчи жизнь другим ученикам — поделись! (плюс тебе в карму):

31.10.2022

Задумайтесь! Мы с вами состоит из миллиардов атомов. Все атомы находятся в круговороте, и

все атомы, которыми мы обладаем, в ком-то и где-то находились те 4,5 млрд. лет, которые существует Земля. Они были частями

животных, растений, грибов и бактерий — а сейчас принадлежат нам на короткое время.

С химической точки зрения ответ на вопрос «Жив ли изучаемый объект?» — не представляется возможным. Понятию «жизнь» дано

колоссальное количество определений. Жизнь — это самовоспроизведение с изменением, способ существования белковых тел,

постоянный обмен веществ с внешней средой.

Мы приступаем к изучению неорганических и органических веществ клетки. Начнем с неотъемлемого компонента клетки,

благодаря которому жизнь на Земле в принципе стала возможна — вода.

Вода

Составляет 60-80% массы клетки. Молекула воды обладает уникальным свойством — полярностью, которое возникает из-за

разницы в электроотрицательности (ЭО) между атомами кислорода и водорода (у кислорода ЭО больше).

Поскольку молекула воды полярна, ее называют диполь. Между молекулами воды возникают непрочные водородные связи:

водородная связь начинается от отрицательно заряженного атома кислорода (2δ—) одной молекулы воды и

тянется до положительно заряженного атома водорода другой молекулы воды (δ+)

По отношению к воде все вещества можно подразделить на два типа:

- Гидрофильные (греч. hydro — вода и philéo — люблю) — вещества, которые хорошо растворяются в воде. Гидрофильными

веществами являются сахара, соли, альдегиды, спирты, аминокислоты. - Гидрофобные (греч. hydro — вода и phobos — страх) — вещества, которые не растворяются в воде. Гидрофобными

веществами являются жиры.

Роль воды в клетке трудно переоценить. Ее функции и свойства крайне важны:

- Вода — универсальный растворитель

- Вода — терморегулятор

- Вода — реагент

- Транспортная функция

- Структурная функция

Большинство реакций, которые протекают в клетке, идут в растворе (водной среде). Полярность молекулы воды позволяет

ей быть отличным растворителем для других гидрофильных (полярных) веществ.

Вода может поглощать теплоту при минимальном изменении температуры. Это настоящее «спасение» для клеток: чуть только

температура меняется, вода начинает поглощать избыток тепла, защищая клетку от перегревания. Выделяясь на поверхность

кожи с потом, вода испаряется, поверхность кожи при этом охлаждается.

Она не только создает среду для реакций в клетке, но и сама активно участвует во многих из них. Расщепление питательных

веществ, попавших в клетку, происходит за счет реакции гидролиза (греч. hydro — вода и lysis — расщепление).

Питательные вещества, газы перемещаются по организму с током крови. Вода составляет 90-92% плазмы крови, является ее основным

компонентом. С помощью воды происходит не только доставка веществ к клеткам, но и удаление из организма побочных продуктов

обмена веществ.

Вода придает тканям тургор (лат. turgor — наполнение) — внутреннее осмотическое давление в живой клетке, создающее

напряжение оболочек клеток. Вода составляет от 60 до 95% цитоплазмы, придает клеткам форму. Изменение тургора клеток растений

приводит к перемещениям их частей, раскрытию устьиц, цветков.

Осмотическое давление — избыточное гидростатическое давление на раствор, отделенный от чистого растворителя с

помощью полупроницаемой мембраны.

Главное — понимать суть: если мы поместим живую клетку в гипертонический раствор, то

вода (растворитель) устремится из клетки в раствор (в сторону большей концентрации соли) — это приведет к сморщиванию

клеток.

Если же клетка окажется

в гипотоническом растворе, то вода извне устремится внутрь клетки (опять-таки в сторону большей концентрации солей),

приводя при этом к разбуханию (и возможному разрыву) клетки.

Элементы

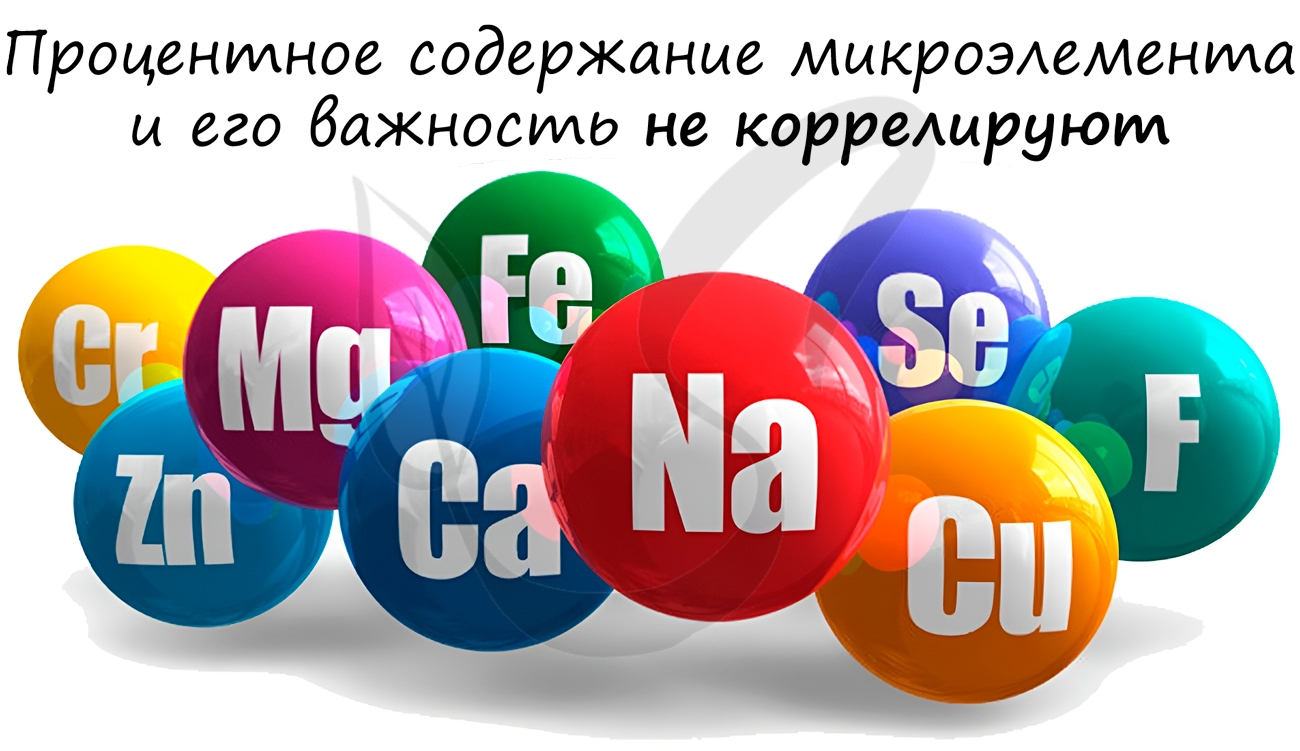

Живая клетка — кладезь элементов таблицы Менделеева. Процент содержания различных элементов отличается, в связи с чем все они делятся на

3 группы:

- Биогенные (основные) — C, H, O, N. Входят в состав органических соединений, составляют основную часть клетки

- Макроэлементы (греч. makrós — большой) — составляют десятые и сотые доли в клетке: K, Na, Ca, Mg, Cl, P, S

- Микроэлементы (греч. mikrós — маленький) — составляют тысячные доли в клетке: Zn, Cu, I, Co, Mn, Fe

Процентное содержание элемента не коррелирует с его важностью и биологической значимостью. Так, к примеру, микроэлемент

I играет важную роль в синтезе гормонов щитовидной железы: тироксина, трийодтиронина. За нормальные рост и развитие

организмов отвечают Zn, Mn, Cu.

Благоприятно влияют на сперматозоиды Zn, Ca, Mg, защищая их от оксидативного стресса (окисления). Невозможным становится

нормальное образование эритроцитов без должного уровня Fe и Cu.

Соли

В водной среде клетки соли диссоциируют (распадаются) на положительно заряженные ионы — катионы (Na+, K+,

Ca2+, Mg2+) и отрицательно заряженные — анионы (Cl—, SO42-,

HPO42-, H2PO4—).

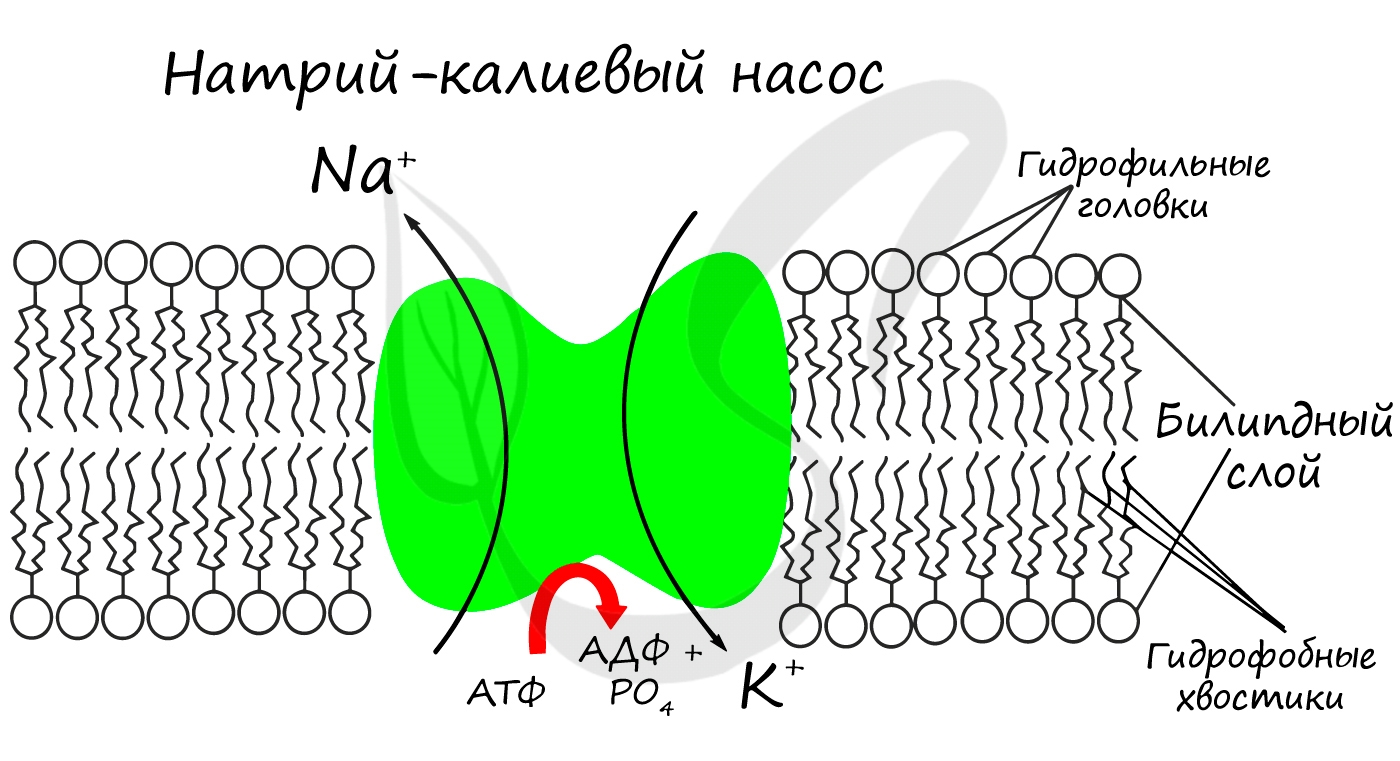

Для процессов возбуждения клетки (нейрона, миоцита — мышечной клетки) внутри клетки должна поддерживаться низкая концентрация ионов Na+ и высокая концентрация ионов K+. В окружающей клетку среде все наоборот: много Na и мало K. В мембране существует

специальный натрий-калиевый насос, который поддерживает необходимое равновесие. Если это

соотношение нарушится, то нейрон не сможет сгенерировать нервный импульс, а клетка мышцы — сократиться.

Соли в клетке и организме выполняют ряд важных функций:

- Участвуют в активации ферментов

- Создают буферные системы (бикарбонтаную, фосфатную, белковую)

- Поддерживают кислотно-щелочное состояние (КЩС)

- Создают осмотическое давление клетки

- Создают мембранный потенциал клеток (натрий-калиевый насос)

- Являются основным минеральным составляющим скелета внутреннего и наружного (у моллюсков)

Мы переходим к органическим компонентам клетки, к которым относятся: жиры, углеводы, белки и нуклеиновые кислоты.

Белки, или пептиды (греч. πεπτος — питательный)

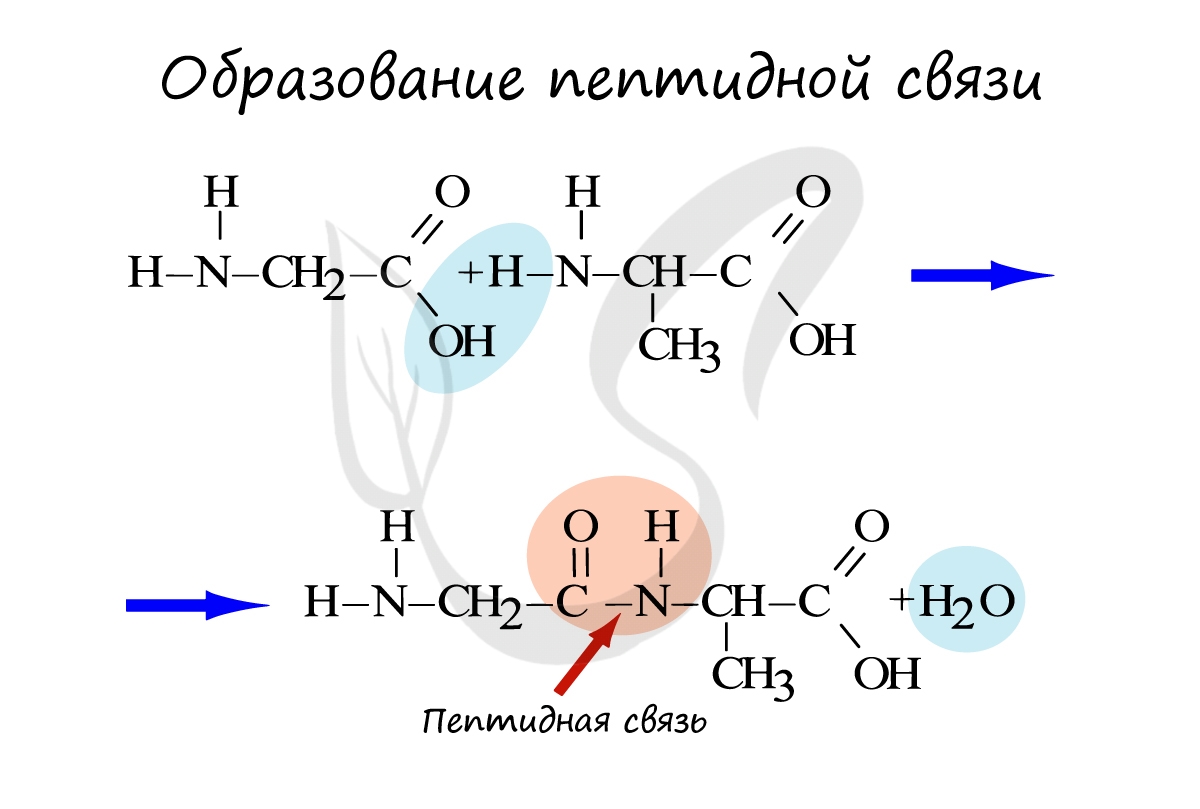

Белки — полимеры, мономерами которых являются аминокислоты. Белки представляют линейную структуру, образованную из

длинной цепи аминокислот, между которыми возникают пептидные связи. Пептидная связь образуется между карбоксильной

группой (COOH) одной аминокислоты и аминогруппой другой аминокислоты (NH2).

Между понятиями пептиды и белки существует определенная разница. Белки состоят из сотен тысяч аминокислот. Пептидами

называют небольшие белки, содержащие до 10 аминокислот. Ими являются некоторые гормоны: окситоцин,

вазопрессин, тиреолиберин — эти пептиды выполняют регуляторную функцию.

Выделяется несколько уровней пространственной организации белка:

- Первичная — полипептидная цепь, в которой аминокислоты расположены линейно

- Вторичная — полипептидная цепь закручивается в спираль, формируется α или β структура

- Третичная — спирали скручиваются в глобулу (лат. globulus — шарик)

- Четвертичная — образуется у сложных белков путем соединения нескольких глобул

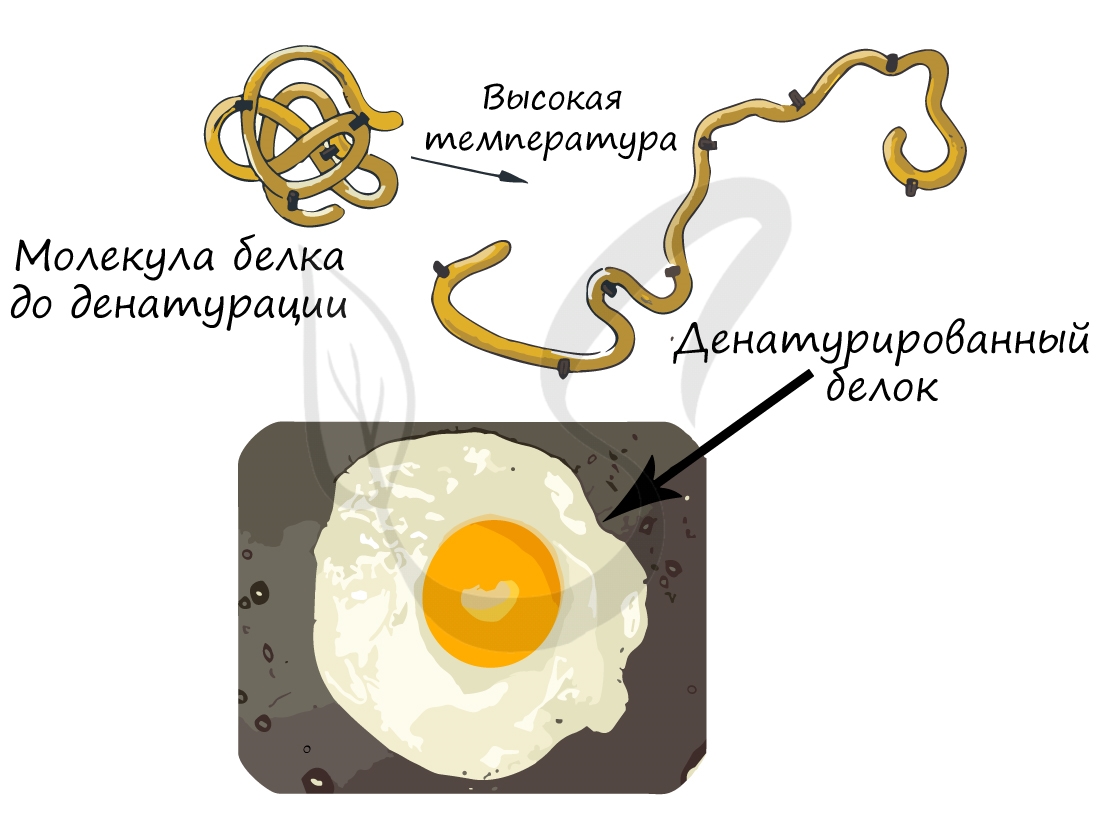

При резком изменении оптимальных для белка условий он подвергается денатурации: при этом происходит переход от

высших структур организации к низшим, или «раскручивание белка». Важно заметить, что аминокислотная последовательность (первичная структура белка) при этом не меняется, однако свойства белка меняются кардинально (теряется его гидрофильность).

Осмелюсь сделать заявление: вы часто начинаете свой день с денатурации белка. Простейший способ провести такой

эксперимент — пожарить яичницу. Заметьте, что изначально яичный белок прозрачный и текучий, но по итогу жарки эти свойства

утрачиваются: он становится непрозрачным и вязким.

Завершаем тему о белках изучением их функций:

- Каталитическая (греч. katalysis — разрушение)

- Строительная

- Регуляторная

- Защитная

- Энергетическая

- Транспортная

- Сократительная

- Рецепторная

Белки — природные катализаторы, ускоряющие реакции в организме в десятки и сотни тысяч раз. Эту роль главным образом

выполняют белки-ферменты (энзимы).

Иногда в состав белков входят так называемые ко-факторы — небелковые соединения,

которые необходимы ферменту для его биологической активности (в роли ко-факторов могут выступать Zn2+,

Mg2+).

Белки входят в состав клеточных мембран. Сложные белки: коллаген, эластин — входят в состав соединительных тканей организма,

придавая им некоторую прочность и эластичность.

Некоторые гормоны, регулирующие обменные процессы в организме, имеют белковое происхождение: инсулин, глюкагон,

адренокортикотропный гормон (АКТГ).

Говоря об этой функции, прежде всего, стоит вспомнить об антителах — иммуноглобулинах, которые синтезируют B-лимфоциты.

Антитела нейтрализуют чужеродные организму антигены (разрушают бактерии).

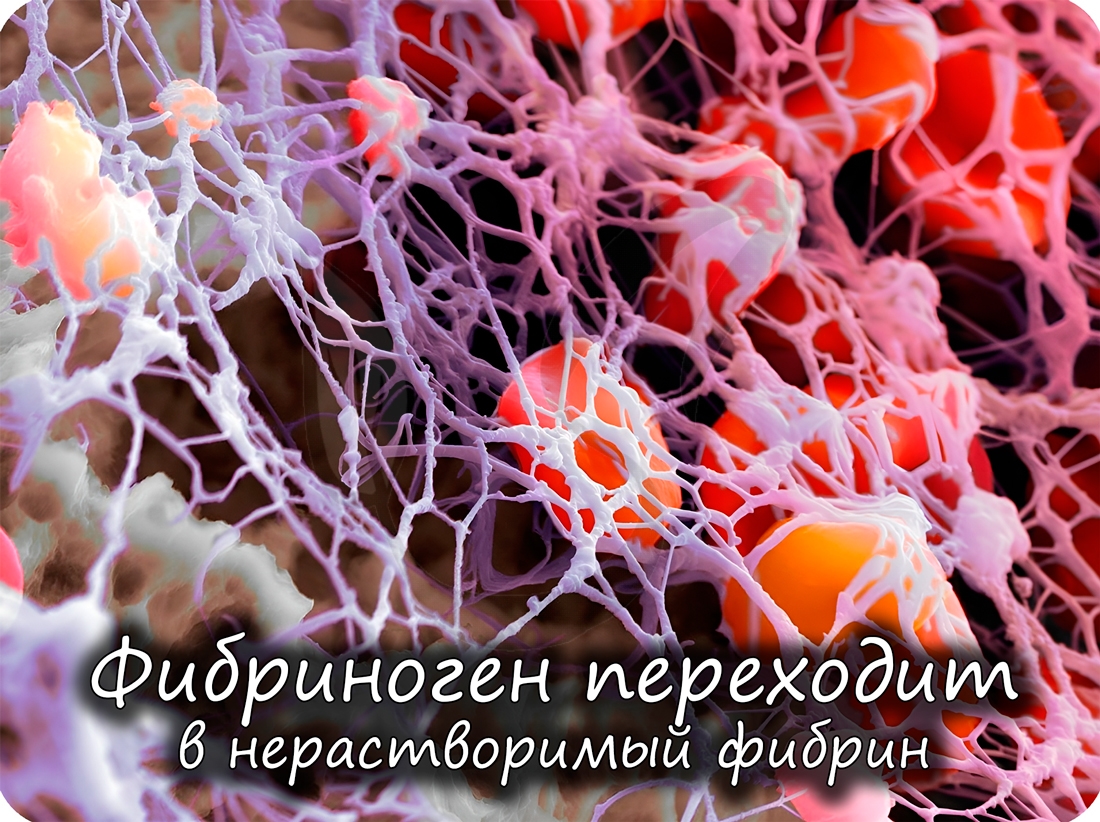

Помимо антител, защитную функцию выполняют

также белки свертывающей системы крови (тромбин и фибриноген): они предохраняют организм от кровопотери.

При недостаточном питании в организме начинают окисляться молекулы белков. При расщеплении 1 г белков выделяется 17,6 кДж энергии.

Некоторые белки крови способны присоединять к себе и переносить различные молекулы. Альбумины участвуют в транспорте

жирных кислот, глобулины — гормонов и некоторых ионов (Fe, Cu). Основной белок эритроцитов — гемоглобин — способен

переносить кислород, углекислый и угарный газы (угарный конечно нежелательно ему переносить, будет отравление)

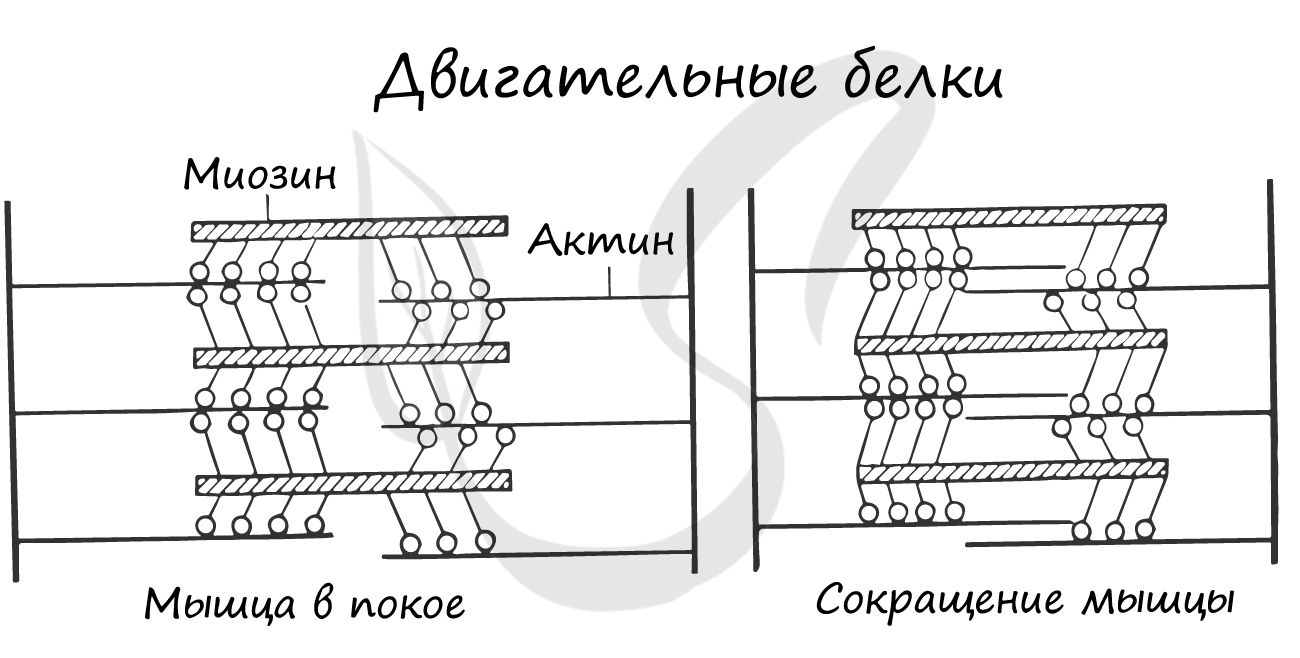

Двигательные белки, актин и миозин, на уровне саркомера обеспечивают сокращение мышц. При возбуждении мышечной

ткани тонкие нити актина начинают тереться о толстые нити миозина, приводя к сокращению.

На поверхности мембраны белки образуют многочисленные рецепторы, которые, соединяясь с гормонами, приводят к

изменению обмена веществ в клетке. Таким образом, гормоны реализуют воздействие на клетки органов-мишеней.

Жиры, или липиды (греч. lipos — жир)

С химической точки зрения жиры являются сложными эфирами, образованными трехатомным спиртом глицерином и высшими

карбоновыми кислотами (жирными кислотами). Среди их свойств надо выделить то, что они практически нерастворимы

в воде. Вспомните, как тяжело смыть жир с рук водой.

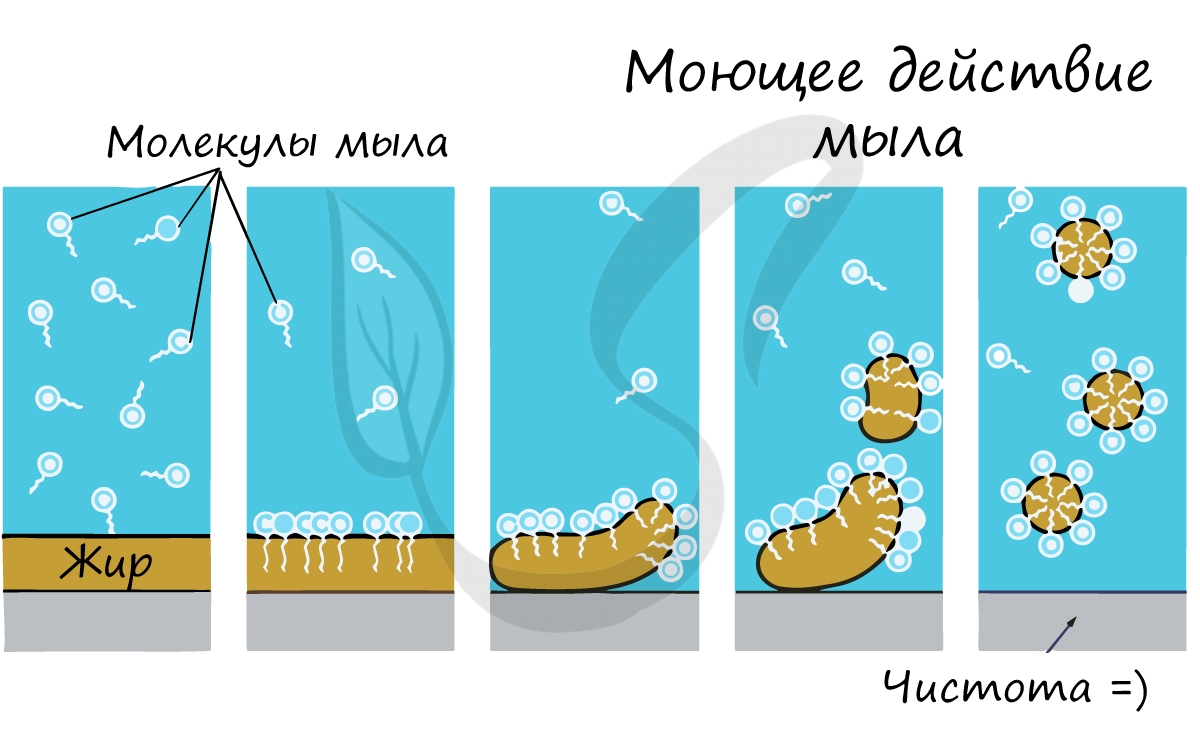

Почему именно мыло смывает жир с рук? Дело в том, что молекула мыла повторяет свойства жира: одна часть ее гидрофобна,

а другая гидрофильна. Мыло соединяется с молекулой жира гидрофобной частью, и вместе они легко смываются водой.

Приступим к изучению функций жиров:

- Энергетическая

- Запасающая

- Структурная

- Терморегуляция

- Гормональная

- Участие в обмене веществ (метаболизме)

При окислении жиров выделяется много энергии: 1 г — 38,9 кДж. Это вдвое больше выделяющейся энергии при расщеплении

1г углеводов.

Жиры имеют способность накапливаться в клетках, расположенных в подкожно-жировой клетчатке, внутренних органах.

Эти запасы являются резервом организма на случай голодания или при недостаточном питании.

В жирах также запасается вода: в 100 г жира содержится 107 мл воды. Многим пустынным животным (верблюдам)

жировые запасы помогают длительное время обходиться без воды.

Жиры входят в состав биологических мембран клеток человека вместе с белками. Из фосфолипидов построены мембраны всех

клеток органов и тканей!

Так, к примеру, холестерин — обязательный компонент мембраны, придает ей определенную жесткость и совершенно необходим

для нормальной жизнедеятельности (заболевания возникают только при нарушении липидного обмена).

Жиры обладают плохой теплопроводностью. Располагаясь в подкожно-жировой клетчатке, они образуют термоизолирующий слой.

Особенно хорошо он развит у ластоногих (моржи и тюлени), китов, защищает их от переохлаждения.

Некоторые гормоны по строению относятся к жирам: половые (андрогены — мужские и эстрогены — женские), гормон

беременности (прогестерон), кортикостероиды.

Производное жира — витамин D — принимает важное участие в обмене кальция и фосфора в организме. Он образуется

в коже под действием ультрафиолетового излучения (солнечного света). При недостатке витамина D возникает заболевание —

рахит.

Углеводы

Представляют собой органические соединения, состоящие из одной или нескольких молекул простых сахаров. Выделяется три основных

класса углеводов:

- Моносахариды (греч. monos — единственный)

- Олигосахариды (греч. ὀλίγος — немногий)

- Полисахариды

Простые сахара, легко растворяющиеся в воде и имеющие сладкий вкус. Моносахариды подразделяются на гексозы (имеют 6 атомов углерода)

— глюкоза, фруктоза, и пентозы (имеют 5 атомов углерода) — рибоза и дезоксирибоза, входящие в состав нуклеиновых кислот.

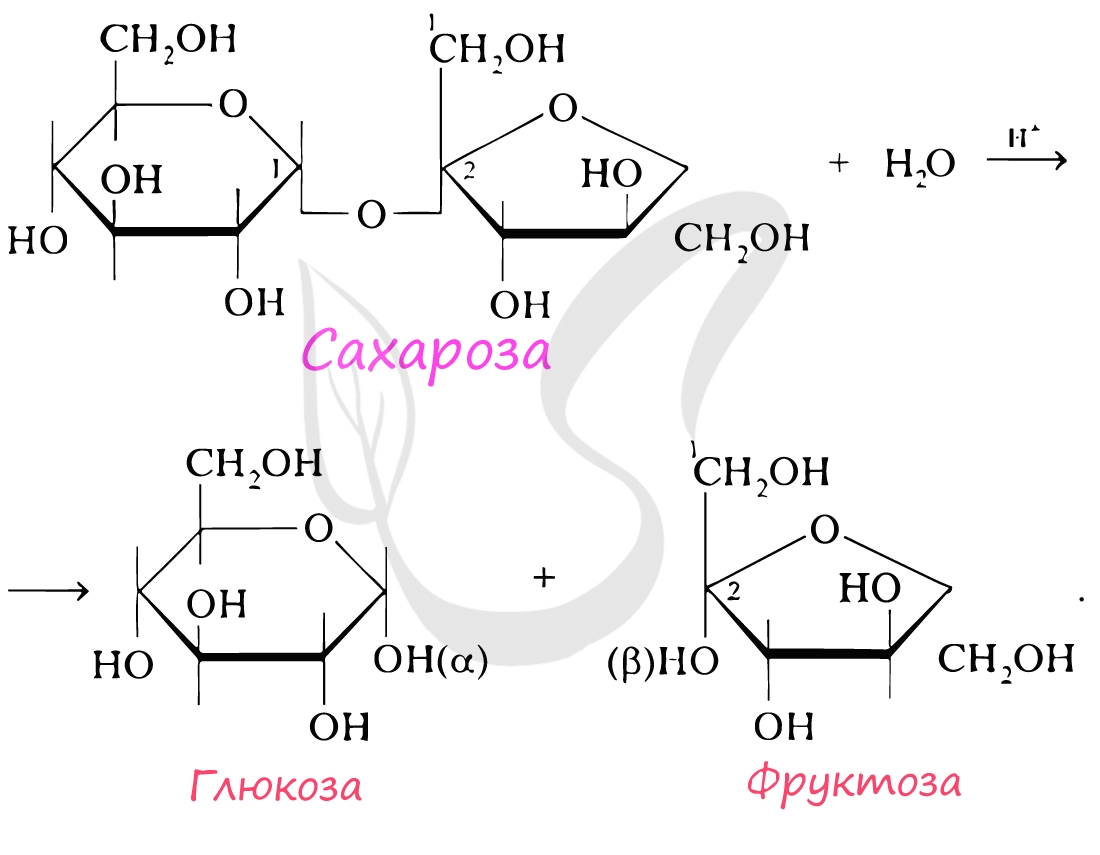

При гидролизе олигосахариды распадаются на моносахариды. В состав олигосахаридов может входить от 2 до 10 моносахаридных остатков.

Если в состав олигосахарида входят 2 остатка моносахарида, то его называют дисахарид. К дисахаридам относятся сахароза, лактоза,

мальтоза. При гидролизе сахароза распадается на глюкозу и фруктозу.

Это биополимеры, в состав которых входят сотни тысяч моносахаридов. Они обладают высокой молекулярной массой,

нерастворимы в воде, на вкус несладкие.

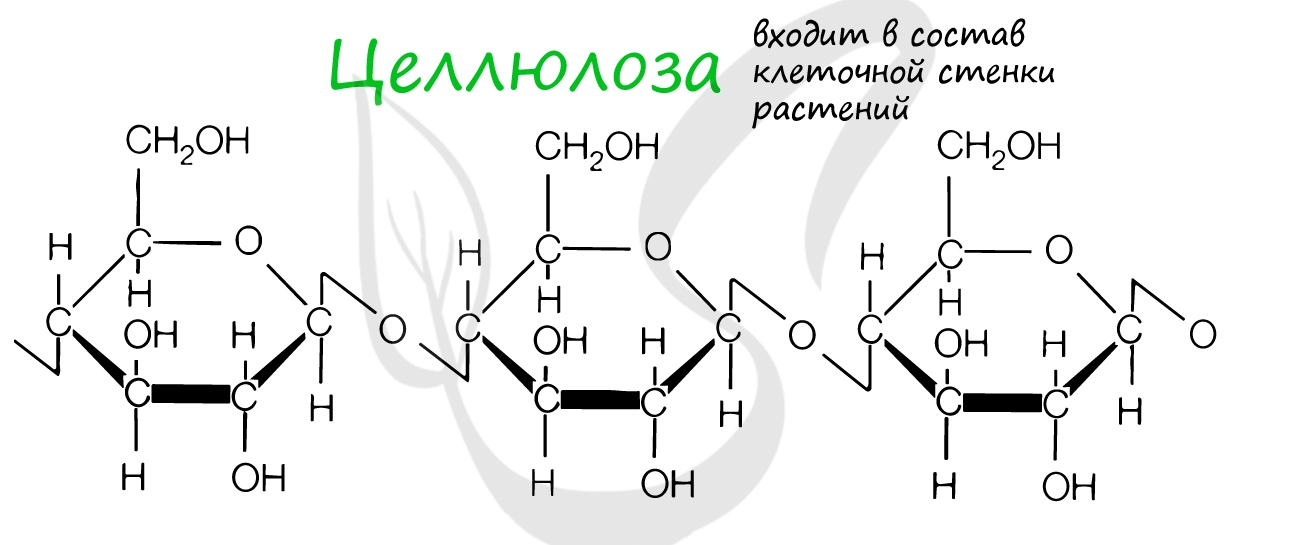

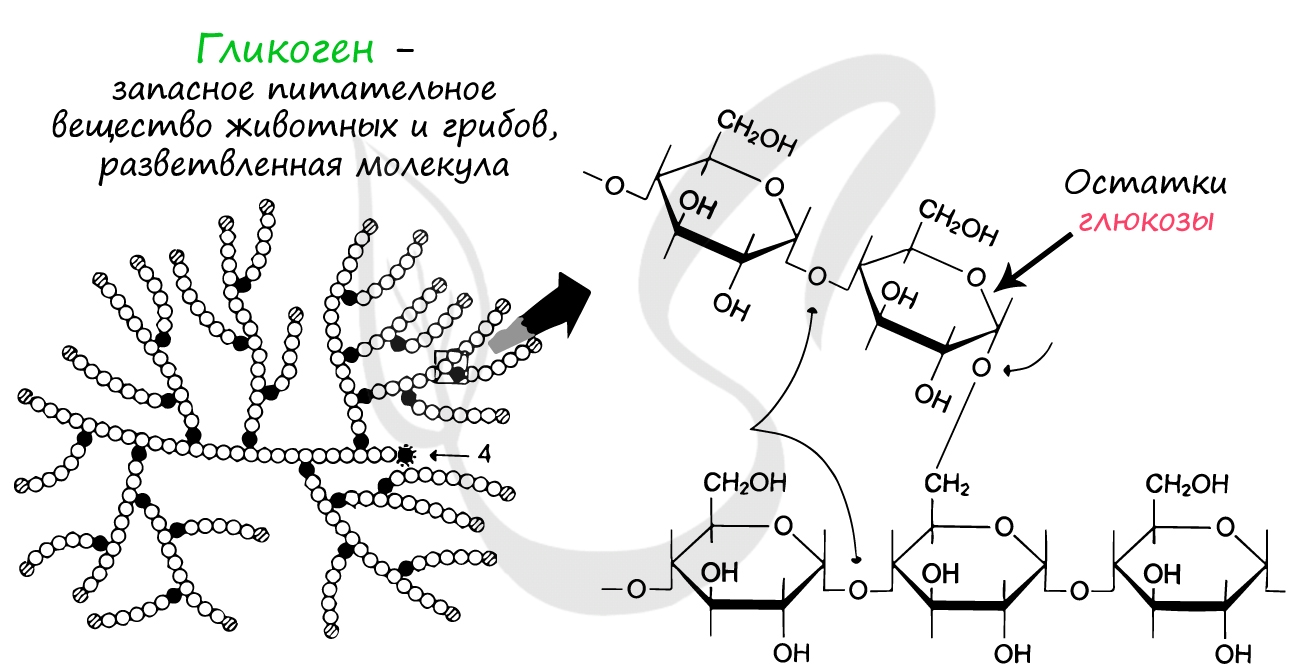

Крахмал, целлюлоза, гликоген, хитин и муреин — все это биополимеры. Давайте вспомним, где они находятся.

Клеточная стенка образована: у растений — целлюлозой, у грибов — хитином, у бактерий — муреином. Запасным питательным

веществом растений является крахмал, животных — гликоген.

Перечислим функции, которые выполняют углеводы:

- Энергетическая

- Запасающая

- Структурная (опорная)

В результате расщепления 1 г углеводов высвобождается 17,6 кДж энергии.

Запасным питательным веществом растений и животных соответственно являются крахмал и гликоген. Расщепление гликогена позволяет

нам оставаться в сознании и быть активными между приемами пищи.

Гликоген представляет собой разветвленную молекулу, состоящую

из остатков глюкозы. За счет больших размеров такая молекула хорошо удерживается в клетке, а ее разветвленность позволяет ферментам

быстро отщеплять множество молекул глюкозы одновременно.

Существуют заболевания, при которых распад

гликогена нарушается: в результате нейроны не получают глюкозы (источника энергии, соответственно не синтезируются и молекулы АТФ). Из-за этого становятся возможны частые потери сознания.

Целлюлоза входит в состав клеточных стенок растений, придавая им необходимую твердость. Хитин образует клеточную стенку

грибов и наружный скелет членистоногих.

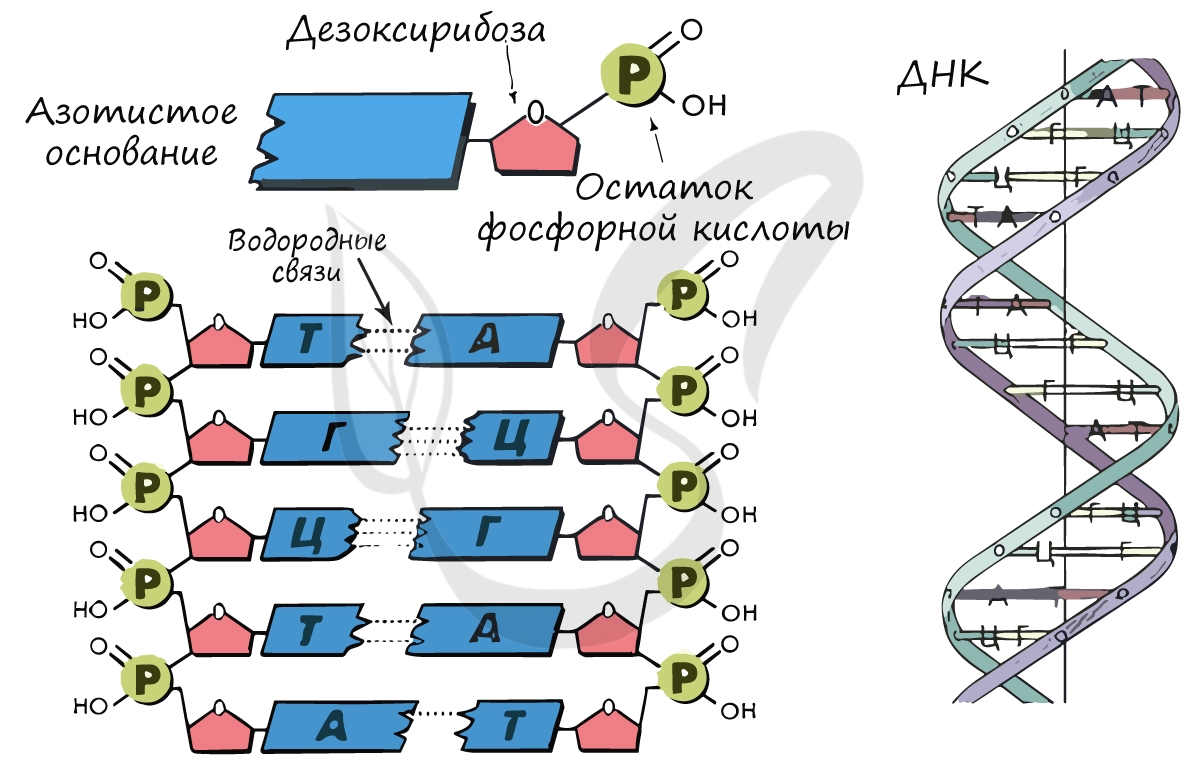

Нуклеиновые кислоты (от лат. nucleus — ядро)

Высокомолекулярные органические соединения, представленные двумя видами: ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты) и РНК

(рибонуклеиновые кислоты). ДНК и РНК — биополимеры, мономером которых является нуклеотид. Запомните, что нуклеотид

состоит из 3 компонентов:

- Азотистое основание

- Остаток сахара

- Остаток фосфорной кислоты — фосфат

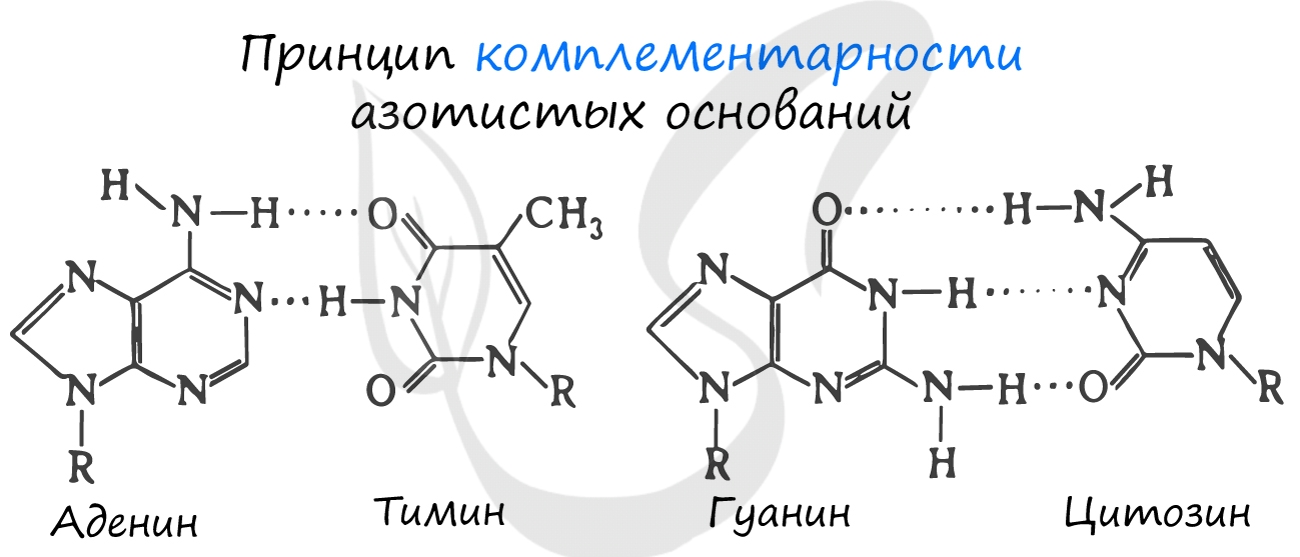

Для ДНК характерны следующие азотистые основания: аденин — тимин, гуанин — цитозин; для РНК: аденин — урацил,

гуанин — цитозин. Исходя из принципа комплементарности, данные основания соответствуют друг другу, в результате

чего между ними образуются связи.

Между аденином и тимином образуется 2 водородные связи, а между гуанином и цитозином — 3.

Именно по этой причине количество аденина в молекуле ДНК всегда совпадает с количеством тимина. К примеру, если

в ДНК 20% аденина, то с уверенностью можно сказать, что в ней 20% тимина. Выходит на оставшиеся основания — цитозин

и гуанин — остается 60%, значит, цитозин и гуанин составляют в ДНК 30% каждый. Таким нехитрым образом, зная процент

содержания одного основания, можно подсчитать все остальные.

В ДНК остаток сахара — дезоксирибоза, в РНК — рибоза.

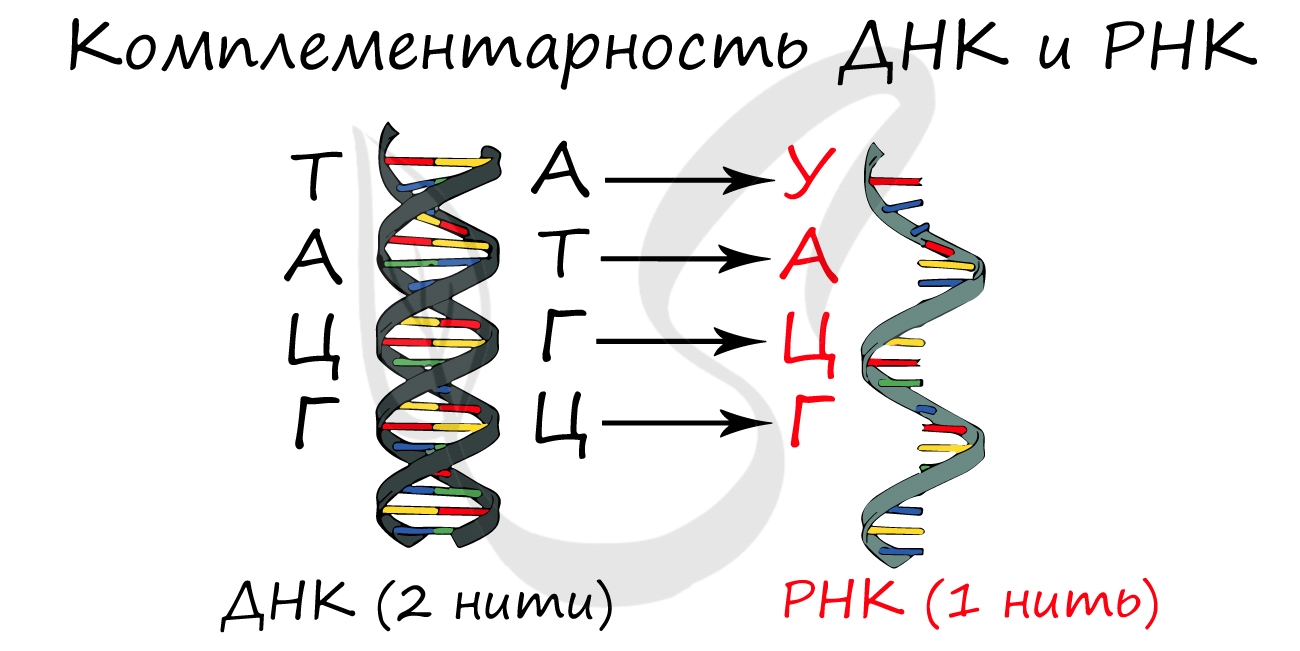

Мы подробно изучили структуру ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) — двойной правозакрученной спиральной молекулы. Теперь

настало время детально поговорить об РНК (рибонуклеиновой кислоте). Все виды РНК синтезируются на матрице — ДНК, различают

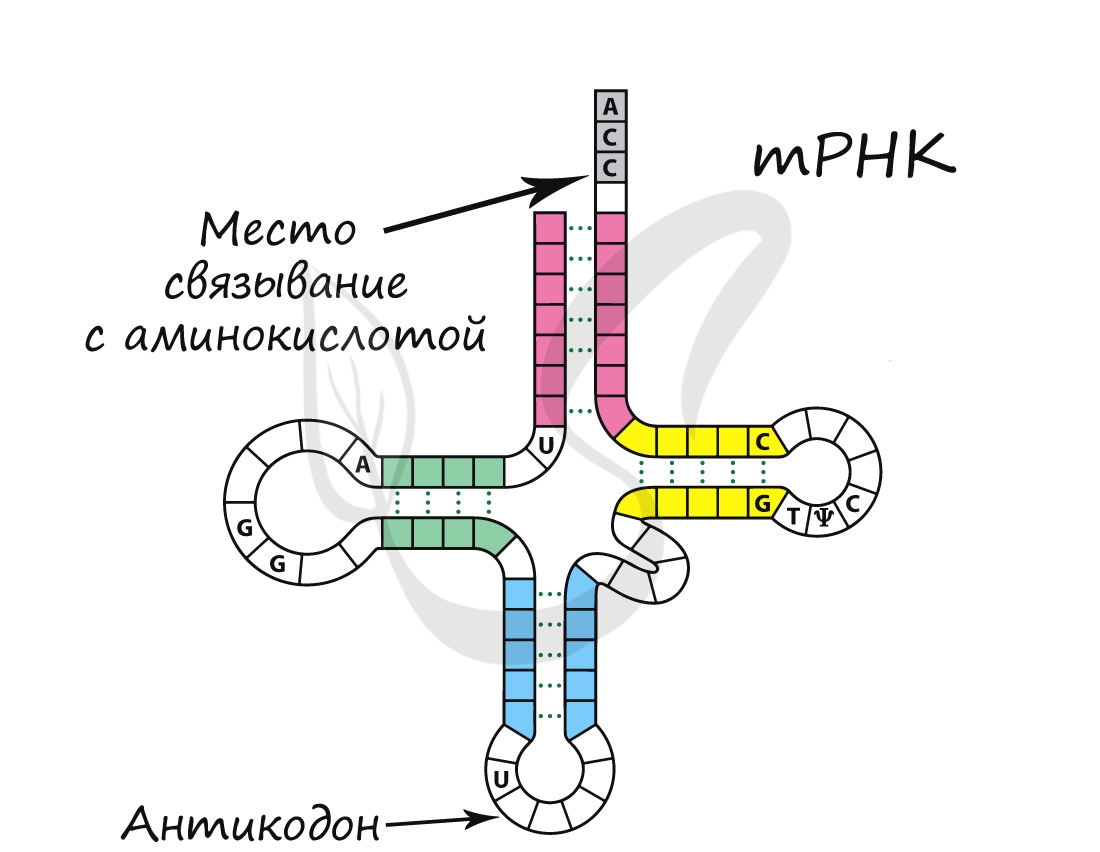

три вида РНК:

- Рибосомальная РНК (рРНК)

- Информационная РНК (иРНК, син. — матричная РНК, мРНК)

- Транспортная РНК (тРНК)

Синтезируется в ядрышке. рРНК входит в состав

малых и больших субъединиц рибосом. В процентном отношении рРНК составляет 80-90% всей РНК клетки.

Синтезируется в ядре в ходе процесса транскрипции (лат. transcriptio — переписывание).

Фермент РНК-полимераза строит цепь иРНК по принципу комплементарности с ДНК. Исходя из данного принципа,

гуанин (Г) в молекуле ДНК соединяется с цитозином (Ц) в РНК. Далее соответственно: цитозин (Ц) — гуанин (Г),

аденин (А) — урацил (У), тимин (Т) — аденин (А).

Обеспечивает транспорт аминокислоты к рибосоме во время синтеза белка. Благодаря этому становится возможным

соединение аминокислот друг с другом, образуется белок. тРНК имеет характерную форму клеверного листа.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Для растений, как и для любого живого существа, характерны все признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение.

Фотосинтез как способ питания характерен только для растительных клеток, в которых есть хлоропласты.

Наука, которая изучает процессы жизнедеятельности в растениях, называется физиология.

Физиология растений— наука, которая изучает закономерности жизненных процессов (фотосинтез, дыхание, минеральное и водное питание, рост и развитие и др.), их сущность и взаимосвязь с окружающими условиями.

В живой клетке цитоплазма по большей части состоит из воды.

При потере воды объем цитоплазмы уменьшается, а при поступлении воды увеличивается до первоначального объёма.

Плазмолиз— отставание цитоплазмы от оболочки клетки в гипертоническом растворе вследствие выхода воды из клетки.

Гипертонический раствор- раствор, имеющий более большую концентрацию вещества по отношению к внутриклеточному раствору.

Деплазмолиз— исчезновение плазмолиза.

Эти процессы способны происходить только в живых клетках, так как только живые клетки обладают свойством полунепроницаемости мембран и цитоплазмы.

Длительный плазмолиз приводит клетку к гибели.

Осмотическое давление

Движение воды в клетке зависит от количества соли в межклеточном пространстве и самой клетке.

Движение воды через полунепроницаемую мембрану из области с низкой концентрацией соли в область с высокой концентрацией соли называется осмос.

Если раствор в клетке перенасыщен солями, то вода, которая находится снаружи клетки, стремится его разбавить.

Когда, наоборот, межклеточная жидкость более «соленая», то вода вытекает из клетки в направлении более высокой концентрации ионов.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Более подробно про дыхание растений можно прочитать в нашем уроке «Дыхание растений. Передвижение и испарение воды в растениях»

Давление, которое оказывает раствор на мембрану, называется осмотическим давлением.

Осмотическое давление обусловлено наличием полунепроницаемой перегородки, разделяющей растворы в клетке и вне клетки.

У растворов, не разделенных полунепроницаемой перегородкой, такого явления не наблюдается.

Осмотическое давление связано с такими процессами, как функция поглощения воды, сохранение формы органов, рост и движение растения.

Тургор— напряженное состояние клеточной оболочки. Он зависит от количества воды в клетке.

Тургорное давление— внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.

Тургор обуславливает упругость клеток и тканей, а также открывание и закрывание устьиц листа.

Если тургорное давление в замыкающих клетках большое, то устьичная щель открывается, а если воды становится меньше и тургор уменьшается, то устьичная щель закрывается.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Более подробно можно прочитать в нашем уроке «Строение листа»

Если кратко, то осмос- это диффузия воды через клеточную мембрану, а тургор- упругость клеток, тканей органов в следствии давления содержимого клеток на их эластичные стенки.

Сосущая сила клетки- сила, с которой вода поступает в клетку.

Она определяется разницей между осмотическим и тургорным давлением.

От этой силы зависит поступление воды в растение и передвижение ее из клетки в клетку

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

В листовой пластинке растений происходит фотосинтез и испарение воды (транспирация).

В листе развиты следующие ткани, которые так или иначе контролируют водный режим листа и всего растения:

- покровные ткани защищают лист от высыхания благодаря восковому налету, контролируют испарение воды и газообмен благодаря устьицам

- ассимиляционная ткань (хлорофиллоносная паренхима, мезофилл) осуществляет фотосинтез

- проводящая ткань отвечает за проведение веществ

- механическая ткань придает листу прочность

Вспомните строение листа в нашем уроке «Строение листа»

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Транспирация (движение воды и ее испарение через наружные органы) может осуществляться не только через устьица, но и через клетки кожицы верхней поверхности листа, покрытые кутикулой.

Такое испарение воды называется кутикулярная транспирация.

Но испарение воды с верхней поверхности листа незначительное, т.к. лист покрыт восковым налетом и устьица практически там отсутствуют.

Поэтому устьичная транспирация идет намного интенсивнее, чем кутикулярная.

Испарение воды растением способствует передвижению воды и минеральных веществ от корней по стеблю к листьям.

Лист называют верхним двигателем водного тока.

Посмотрите на опыт, демонстрирующий транспирацию растения:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Описание опыта:

Поставьте в баночку с водой срезанные веточки какого-нибудь растения.

Чтобы исключить прямое испарение воды из банки, налейте на ее поверхность чуть-чуть растительного масла: оно полностью закроет поверхность воды и будет препятствовать ее испарению.

Отметьте на банке уровень воды, и скоро вы заметите, как опускается уровень воды в пробирке.

Это будет происходить благодаря устьичной и кутикулярной транспирации.

Важно отметить, что транспирация у хвойных растений идет медленнее и количество испаряемой воды небольшое за счет ограниченного числа устьиц и плотной кожице хвоинок.

Транспирация способствует защите растения от перегревания, току воды и минеральных веществ по сосудам растения и способствует увеличению нагнетающей работы в корне.

Корневое давление

Корень всасывает из почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества.

Условием поступления воды в корень является превышение сосущей силы клеток корня над сосущей силой почвенного раствора.

Сосущая сила в клетках корня возникает вследствие испарения воды листьями (транспирации).

Корень может поглощать воду и перемещать ее в стебель растения и без участия листьев и процесса транспирации.

Этот процесс осуществим благодаря корневому давлению.

Корневое давление— сила, с которой корень нагнетает воду в стебель.

Корневое давление возникает за счёт разницы осмотического давления в клетках корня и почвенного раствора.

Корень считают нижним концевым двигателем водного тока.

Корневое давление играет большое значение весной, ведь листьев еще нет и транспирация не осуществляется, поэтому только за счет корневого давления осуществляется ток воды по растению весной.

Это можно проверить опытом, показывающим силу корневого давления:

Берем растение бальзамина и срезаем его побег, оставив только небольшой пенек и корень в почве, на пенек надеваем стеклянную трубку, через некоторое время вода будет подниматься по трубке и вытекать наружу.

Делаем вывод: корень всасывает воду из почвы и по сосудам корня вода под давлением попадает в стебель растения.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Также силу корневого давления мы можем увидеть в опыте с березой.

Весной, надломив ветку березы, мы увидим, как из ветки маленькими каплями вытекает жидкость, собрав которую мы получим березовый сок, но как исследователи убедимся, что движение воды в растении происходит и одна из причин- это корневое давление.

Вода, на самом деле, способна двигаться против силы тяжести.

Правда, только в очень тонких сосудах- капиллярах.

В этом ей помогают силы поверхностного натяжения.

Пока воздействие этих сил больше, чем давление столба воздуха, жидкость будет стремиться по капилляру вверх.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Можно провести опыт, доказывающий движение воды и минеральных веществ по сосудам растения

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Возьмем лист бальзамина или цветок подснежника, опустим в воду с окрашенной водой (чернила для окрашивания, как бы дает замену минеральным веществам) и увидим, что по жилкам (сосудам) поднимается окрашенная вода.

Гуттация

Гуттация- процесс выведения воды в виде капель жидкости на поверхности растения.

Её еще называют «плач растения».

Гуттация происходит если количество нагнетаемой корнями воды превышает количество воды, нагнетаемой листьями.

Если в почве достаточно много влаги и в воздухе повышенная влажность, то растение выделяет капельки жидкости на поверхность листьев.

Гуттация также свидетельствует о наличии корневого давления.

Гуттация на листьях клубники:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Для растений также, как и для любых живых существ, характерно питание.

Без питательных веществ растение может погибнуть.

Выделяют воздушное и почвенное (корневое) питание растений.

Воздушное питание растений.

Животные являются гетеротрофами, то есть питаются готовыми органическими веществами, а растения являются автотрофами, то есть они сами для себя создают органические вещества.

Фотосинтез- это процесс образования органического вещества (крахмала, глюкозы) из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии.

Опыт, доказывающий образование органического вещества, крахмала, в листьях растений:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Растение на несколько дней ставят в темную комнату, чтобы крахмал в листьях был израсходован растением и не образовывался вновь.

На одном листе этого растения закрепим полоску плотной бумаги с двух сторон.

Выставим растение на солнечный свет на час, потом срежем лист, на котором была закреплена полоска бумаги.

Далее опустим его на 1 минуту в кипяток, затем- в горячий спирт.

Промоем лист в воде, а затем в стеклянной чашечке зальём его слабым раствором йода.

Часть листа, на который попадал свет, окрасится в синий цвет.

Участок листа, на который не попадал свет, только слегка пожелтеет от йода.

Вывод: образование крахмала происходит в листьях только на свету.

Отличие дыхания от фотосинтеза:

|

Дыхание |

Фотосинтез |

|

свойственно всем клеткам |

характерно только для растений |

|

кислород поглощается |

кислород выделяется |

|

углекислый газ выделяется |

углекислый газ поглощается |

|

образуется энергия |

образуются сложные химические вещества |

Опыт доказывающий выделение кислорода при фотосинтезе:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Почвенное питание растений осуществляется корнями, которые всасывают минеральные вещества в виде водного раствора их солей.

Вода является необходимым условием жизни растений, ведь она растворяет минеральные вещества и способствует транспортировке минеральных веществ по растению.

Минеральные вещества необходимые для растений:

- азот необходим для синтеза белков в клетках, значит для роста растений, формирования новых побегов

- фосфор обеспечивает обмен веществ в клетках растений

- из-за недостатка кислорода в переувлажненной почве замедляется поступление в корни фосфора, в результате снижается содержание общего, органического и нуклеинового фосфора, нарушаются процессы фосфорилирования, энергетические процессы в корнях и белковый обмен

- магний способствует образованию хлорофилла в листьях

- при недостатке калия процессы деления клеток замедляются, отмирают кончики корней.

- кислород растениям нужен для окисления глюкозы и получения АТФ в процессе энергетического обмена

Почвенное и воздушное питание растений- два звена одного физиологического процесса.

Только при достаточном минеральном питании фотосинтез протекает интенсивно, и растения хорошо растут и развиваются, а без процесса фотосинтеза клетки не дополучают органические вещества и происходит нарушение жизнедеятельности всего растения.

Растения являются продуцентами, то есть создают сами органические вещества в процессе фотосинтеза, а значит являются начальным звеном пищевой цепи.

Способность растений с помощью хлорофилла и хлоропластов поглощать энергию солнечного света и использовать ее на образование органических веществ из неорганических определяет их космическую роль в природе.

Дыхание растений

Все о дыхании растений и опытах доказывающих дыхание растений, вы можете посмотреть в нашем уроке «Дыхание растений. Передвижение и испарение воды в растениях»

Рыхление почвы обеспечивает доступ кислорода воздуха к корням растений.

Листопад

Листопад- это естественный процесс отделения листа от стебля.

Он является приспособлением растения к перенесению неблагоприятных условий.

Осенью в основании листа многих растений начинает разрастаться отделительный слой, под основанием черешка.

Отделительный слой прекращает поступление соков в лист.

Под ним размножаются пробковые клетки.

Пробковые клетки закрывают место, где был лист, от попадания бактерий, пересыхания и других негативных воздействий.

На схеме видны процессы, которые происходят в растениях во время листопада:

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

У тропических растений листопад может начинаться перед засухой или в холода.

Значение листопада:

Таким образом листопад способствует сохранению воды в растении, а в период неблагоприятных условий избавляет от ненужных (вредных) веществ, которые накопились в растении.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Тропизмы— движения, вызванные односторонним воздействием какого-либо фактора внешней среды (света, силы земного притяжения и др.).

Настии— движения, вызванные рассеянным влиянием какого-либо фактора (света, температуры и др.)

Например, если растение изгибается к источнику раздражения, то в этом случае мы говорим о положительных тропизмах и настии.

При отрицательные тропизмах и настии изгибание происходит от источника раздражения.

Фототропизм— ростовая реакция растения на действие света, имеет большое значение, так способствует выносу листьев и стебля к свету, необходимого для жизни зеленного растения.

Геотропизм— ростовая реакция растения на действие силы притяжения.

В большинстве случаев корень обладает положительным геотропизмом (рост по направлению к центру Земли), а стебель отрицательным.

При любом положении проростка в пространстве главный корень всегда изгибается вниз, а стебель вверх.

Хемотропизм— движение растений под влиянием химических веществ.

Фотонастии— движения, вызванные сменой света и темноты.

Цветки одних растений (соцветия одуванчика) закрываются при наступлении темноты и открываются на свету.

Цветки других растений (табака) открываются с наступлением темноты.

Термонастии— движения, вызванные сменой температуры.

Ряд растений (тюльпаны, крокусы) открывают и закрывают цветки в зависимости от температуры.

Рост растений

Рост корня в длину осуществляется за счет деления клеток кончика корня, которые являются верхушечной образовательной тканью- меристемой.

Рост стебля в длину также осуществляется за счет работы верхушечной образовательной ткани.

Корень и стебель растут своими верхушками.

У злаковых растений, обладающих полым стеблем (соломиной), рост происходит не только в верхушке, но и в каждом междоузлии.

Стебель у злаковых состоит из нескольких узлов и междоузлий, и в каждом основании узла идет рост за счёт нахождения там образовательной ткани, этим объясняется быстрый рост стебля злаковых.

Такой рост злаковых растений называется вставочным.

На рост растений, прорастание семян также оказывает влияние температура, количество света и влаги.

При пониженной температуре (+5○С) рост идет очень медленно.

Если температуру повышать до +15○С, то интенсивность роста увеличивается в разы, особенно благоприятна температура +25○С.

Чтобы доказать, что семенам для прорастания необходимо тепло, следует провести следующий опыт: один стакан с влажными семенами поставить в теплое место, а другой — в холодное. Через некоторое время мы заметим, что семена, которые были в теплом месте начинают прорастать, а те семена, которые находились в холодном месте, не прорастают.

Что касается света, то здесь двоякий ответ.

Без солнечного света в растении не идет фотосинтез, то есть жить без солнечных лучей растение не может, однако свет притормаживает рост растений в длину.

В темноте растение активнее растет в длину при наличии органических веществ, которые образовались при фотосинтезе.

Но если длительно держать растение в темноте оно становится хилым, сильно вытягивается, теряет свою окраску, становится бледно-желтого цвета, механические ткани плохо развиты и часто стебель и лист не могут держать свою форму.

Каждое растение нуждается в воде.

Для каждого растения свои нормы влажности почвы.

При недостатке воды растение вянет. Так нарушается тургор клетки, растение испытывает недостаток минеральных солей, падает активность фотосинтеза, снижается концентрация гормонов, влияющих на рост — в конечном итоге всё это может привести к гибели растения.

Вред от избытка воды в почве заключается в том, что доступ воздуха к корням растений затрудняется или совсем прекращается, клетки корня погибают и постепенно гибнет все растение.

Для прорастания семян необходима влага, оптимальная температура, кислород для дыхания.

Но важно учитывать, что хранение влажных семян в зернохранилищах недопустимо.

Ведь именно вода запускает в семенах обменные процессы, при которых усиливается дыхание и активно образуется энергия в семенах, что может вызвать их сильное нагревание.

Если теплота семян не успевает отводиться, то происходит сначала самонагревание, а затем самовозгорание — всё это называется экзотермическая реакция.

Во-вторых, семена поглощая влагу, набухают, а некоторые из них начинают прорастать.

Затем от недостатка влаги проростки погибают.

В-третьих, на влажных семенах может развивается плесень, которая приводит к их порче.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Тему о размножении растений вы можете посмотреть в нашем уроке «Размножение растений и животных»

Опыление растений

Опыление- перенос пыльцевых зерен на рыльце пестика у цветковых растений.

У голосеменных происходит перенос пыльцевых зерен на семязачаток, причем опыление у них происходит с помощью ветра.

У цветковых растений выделяют самоопыление и перекрёстное опыление.

Перекрёстное опыление происходит благодаря животным, ветру.

У растений, которые опыляются животными, формируются различные приспособления для привлечения опылителей:

- яркоокрашенные крупные цветки

- соцветия

- нектар и аромат цветка

Характерно для малины, земляники, огурцов (в естественных условиях), кабачков, плодовых деревьев (яблоня, слива, вишня) и др.

При опылении ветром характерно:

- формирование большого количества пыльцы, потому что большая часть пыльцы не попадает на цветки

- происходит удлинение тычиночных нитей для более удобного распространения пыльцевых зерен

- растения характеризуются ранневесенним цветением, когда листья еще не распустились, для того чтобы пыльца не оседала на листьях, а попадала именно на цветки растений

- опыление ветром характерно для кукурузы, пшеницы, ольхи

Самоопыление встречается у относительно небольшого числа цветковых, когда нет возможности для перекрёстного опыления.

При самоопылении пыльца с одного цветка растения попадает на другой цветок этого же растения.

Эта информация доступна зарегистрированным пользователям

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) Обеспечивает синтез РНК

Б) Противодействует тургору

В) Содержит крахмал

Г) Обеспечивает синтез белков

Д) Формирует тилакоиды

Е) Содержит целлюлозу и пектиновые вещества

ОРГАНОИДЫ

1) (4)

2) (5)

3) (6)

4) (7)

Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на схеме. Расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6.

1

Каким номером на рисунке обозначена часть клетки, аналог которой у грибов состоит из хитина?

2

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) Обеспечивает клетку органическими веществами

Б) Участвует в разрушении органических веществ до CO2 и H2O

В) Стопка дискообразных одномембранных мешочков

Г) Содержит граны

Д) Обеспечивает тургор клетки

Е) Содержит кристы

Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на схеме. Расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Спрятать пояснение

Пояснение.

1. Хлоропласты — В) Содержит крахмал; Д) Формирует тилакоиды.

2. Рибосома — Г) Обеспечивает синтез белков.

3. Ядро — А) Обеспечивает синтез РНК.

4. Клеточная стенка — Б) Противодействует тургору; Е) Содержит целлюлозу и пектиновые вещества.

Ответ: 341214.

Примечение:

Обратите внимание, что в этом задании в ответ идёт не номер на схеме, а номер правильного ответа из таблицы ОРГАНОИДЫ.

Тургор биология егэ

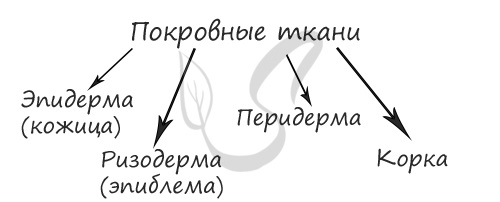

Покровные ткани

Все самое ценное в организме растения спрятано от агрессивной окружающей среды под покровными тканями, и тем не менее растения часто травмируются животными, в результате чего возникают раны, на месте которых появляется раневая меристема, в дальнейшем — рубцы. Более того, во многих растениях заложен естественный физиологический процесс — листопад, приводящий к образованию листовых рубцов на стебле после опавшего листа.

Покровные ткани, о которых пойдет речь далее, призваны сохранить целостность растения и структуру его органов и тканей. Защитить от механических повреждений, или в случае возникновения таковых, ограничить зону повреждения от окружающей среды. Защитить внутреннюю среду растения от болезнетворных микроорганизмов, предотвратить излишнее испарение воды с поверхности листа (защита от высыхания). Для создания барьера клетки этой ткани плотно примыкают друг к другу, не имеют межклетников.

Запомните, что классификации призваны не усложнить, а упростить жизнь. Вы чувствуете уверенность в знаниях именно тогда, когда отлично помните классификации — без них в голове «каша», а с ними знания раскладываются «по полочкам». Всегда уделяйте им должное внимание 😉

Эпидерма (эпидермис, кожица)

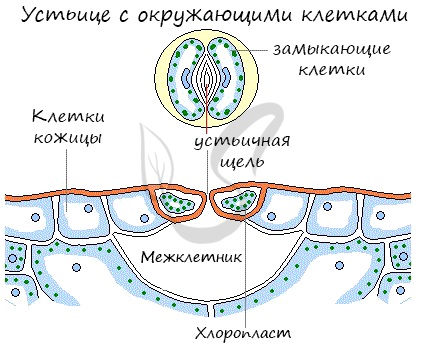

- Замыкающие клетки устьиц

Эти клетки вместе с прилежащими к ним побочными клетками образуют устьичный аппарат. Сами замыкающие клетки бобововидной формы, между ними имеется устьичная щель.

Устьице (лат. stoma, от греч. στόμα — «рот, уста») — представляет собой пору, то есть межклетник, по обе стороны от которого лежат замыкающие клетки. Замыкающие клетки могут увеличиваться и уменьшаться в объеме в зависимости от концентрации в них клеточного сока.

Во время интенсивного фотосинтеза, к примеру, днем, замыкающая клетка насыщается сахарами и крахмалом — продуктами фотосинтеза, среда клетки становится гипертонична, что притягивает воду из побочных клеток, тургор замыкающей клетки повышается, и она приобретает бобововидную форму, вызывая открытие устьичной щели.

К ночи падает интенсивность фотосинтеза, среда клетки становится более гипотонична, вода уходит из замыкающих клеток в побочные, тургор замыкающих клеток снижается, и они распластываются, закрывая устьичную щель.

У листьев, плавающих на поверхности воды, устьица находятся только на верхней стороне листа: к примеру у кувшинки (500 устьиц на 1 мм 2 ), у надводных (воздушных) листьев устьица обычно расположены на нижней стороне листа. У подводных растений устьтица отсутствуют.

Устьичная щель способна расширяться и сужаться, регулируя поток воздуха в тканях листа, что обеспечивает транспирацию — испарение воды, и газообмен. Через устьица удаляется побочный продукт фотосинтеза — кислород, который растению совершенно не нужен. В межклетник поступает углекислый газ, превращающийся в ходе темновой фазы фотосинтеза в глюкозу.

Это клетки покровной ткани: они плотно прилежат друг к другу, практически лишены межклеточного вещества. Основная их функция — создание барьера между внутренней средой растения и агрессивной окружающей средой. Хлоропласты в этих клетках обычно отсутствуют, вместо них имеются лейкопласты.

Снаружи эпидерма покрыта кутикулой — особым слоем воскоподобного вещества, кутина. Это вещество очень устойчиво к действию гидролитических агентов, микроорганизмов. Это также защита от излишней транспирации, при недостатке воды кутин компенсаторно утолщается для того чтобы сохранить как можно больше воды.

Трихомы это разнообразные по строению, форме и выполняемым функциям выросты клеток эпидермы — щетинки, волоски, чешуйки. Чаще трихомы располагаются с той же стороны, где и устьица.

Трихомы подразделяются на: кроющие, физиологически защищающие ткани листа от перегрева и уменьшающие испарение воды, и железистые, наиболее ярким примером которых являются жгучие волоски на стебле крапивы, знакомые каждому не понаслышке)) В железистых волосках скапливается секрет. При соприкосновении с волоском его головка легко отламывается, и жидкость изливается в кожу, вызывая местное воспаление.

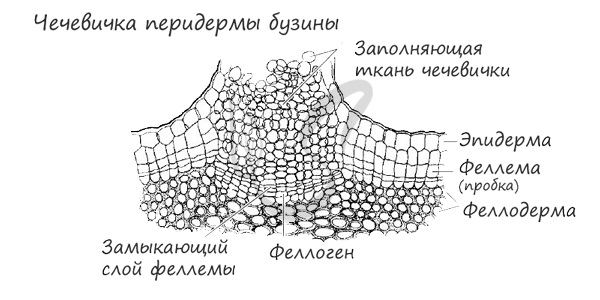

Перидерма

Слово перидерма происходит от греч. περι — около и греч. δερμα — кожа. Век эпидермы, расположенной на корнях, стеблях и корневищах, недолог. Многолетние растения увеличиваются в размере, и на смену эпидерме, которая слущивается и отпадает, приходит перидерма, вторичная покровная ткань, развивающаяся из феллогена (вторичной меристемы).

При делении клеток феллогена наблюдается закономерность: клетки пробки (феллемы) откладываются наружу, а клетки феллодермы, состоящей из живых клеток с запасными питательными веществами, внутрь.

Несомненно, следует подчеркнуть особое значение пробки. Она представляет собой скопление мертвых клеток, главная ценность которых — клеточная стенка, пропитанная жироподобным веществом — суберином.

Пробка вовсе не герметична, конечно же, в ней имеется сообщение с окружающей средой для газообмена — чечевички, через них, подобно устьицам в эпидерме, перемещается воздух. Чечевички можно заметить визуально, особенно хорошо они видны на поверхности молодых ветвей, побегов, кустарников. На срезе пробки мы увидим клетки прямоугольной формы, плотно прилежащие друг к другу.

- Защита внутренних тканей от высыхания Водо — и газонепроницаемость (с одной стороны, барьерная функция) Газообмен, осуществляемый через чечевички (с другой стороны сообщение с окружающей средой) Теплоизоляция Механическая опора (благодаря клеткам феллемы) Защита от проникновения болезнетворных микроорганизмов (бактерий, вирусов)

Корка

Корка или ритидом (лат. rhytidoma) — наружная трещиноватая часть коры, представляет собой комплекс чередующихся участков перидермы и коры с флоэмой (проводящая ткань).

Является третичной покровной тканью, которая образуется у многолетних растений в корневище, стебле и корне. Корка ежегодно наращивается, за счет сезонного образования феллогеном нового слоя перидермы, который оттесняет старый наружный слой флоэмы и перидермы на периферию, что приводит к изоляции данных тканей, и они отмирают. Получается, что корка это и есть совокупность многочисленных отслоенных и погибших элементов перидермы и вторичных флоэм.

Эпиблема (ризодерма)

Слово эпиблема происходит от греч. ἐπίβλημα – покрывало, покрытие от греч. ἐπί — на, над и греч. βλημα — бросаю, кладу. Это первичная покровная ткань молодых растений. Происхождение эпиблемы связано с делением клеток дерматогена. Эта ткань уникальна, именно она формирует корневые волоски в зоне всасывания корня.

Эпиблема охватывает все до зоны проведения корня, ее длина может составлять несколько сантиметров. Пика своего развития эпиблема достигает в зоне всасывания, где из нее формируются корневые волоски, всасывающие воду вместе с растворенными в ней минеральными солями. Активное всасывание веществ энергетически затратный процесс, в связи с этим эпиблема богата митохондриями.

По мере роста корня эпиблема постепенно разрушается, передавая свои функции к этому времени опробковевшим участкам корня — экзодерме (гр. exo снаружи, вне). Еще раз подчеркнем, что эпиблема — первая барьерная ткань корня, избирательно поглощающая вещества почвы.

Экзодермой называются клетки первичной коры корня, которые располагаются под эпиблемой. В зоне проведения после слущивания эпиблемы экзодерма может опробковевать и выполнять защитную функцию.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2022

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

- Замыкающие клетки устьиц

При делении клеток феллогена наблюдается закономерность клетки пробки феллемы откладываются наружу, а клетки феллодермы, состоящей из живых клеток с запасными питательными веществами, внутрь.

Studarium. ru

12.09.2017 15:03:27

2017-09-12 15:03:27

Источники:

Https://studarium. ru/article/2

ЕГЭ–2022, биология: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина. » /> » /> .keyword { color: red; } Тургор биология егэ

Тургор биология егэ

Тургор биология егэ

Ускоренная подготовка к ЕГЭ с репетиторами Учи. Дома. Записывайтесь на бесплатное занятие!

—>

Задание 6 № 45813

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) Двумембранный органоид

Б) Может иметь на поверхности рибосомы

В) Накапливает ненужные клетке вещества

Г) Имеет поры, через который проходят плазмодесмы

Д) Снабжает клетку АТФ

Е) Осуществляет транспорт между ядром и внешней средой

Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на схеме. Расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6.

Задание 5 № 45808

Каким номером на рисунке обозначена часть клетки, аналог которой у грибов состоит из хитина?

Из хитина у грибов состоит клеточная стенка, её аналог у растений из целлюлозы.

Задание 6 № 45809

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) Обеспечивает клетку органическими веществами

Б) Участвует в разрушении органических веществ до CO2 и H2O

В) Стопка дискообразных одномембранных мешочков

Г) Содержит граны

Д) Обеспечивает тургор клетки

Е) Содержит кристы

Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на схеме. Расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

1. Вакуоль — Д) Обеспечивает тургор клетки.

2. Митохондрия — Б) Участвует в разрушении органических веществ до CO2 и H2O; Е) Содержит кристы.

3. Хлоропласт — А) Обеспечивает клетку органическими веществами; Г) Содержит граны.

4. Аппарат Гольджи — В) Стопка дискообразных одномембранных мешочков.

Обратите внимание, что в этом задании в ответ идёт не номер на схеме, а номер правильного ответа из таблицы ОРГАНОИДЫ.

Задание 6 № 45809

Задание 6 № 45813

Митохондрия Б Участвует в разрушении органических веществ до CO2 и H2O; Е Содержит кристы.

Bio-ege. sdamgia. ru

27.08.2020 22:29:20

2020-08-27 22:29:20

Источники:

Https://bio-ege. sdamgia. ru/problem? id=45813

Биологические термины. Значение слова тургор » /> » /> .keyword { color: red; } Тургор биология егэ

Тургор биология егэ

Тургор

ТУРГОР (от лат. turgor — наполнение) — давление внутриклеточной жидкости на оболочку, делающее ее упругой и эластичной. У растений благодаря тургору поддерживается форма, регулируется процесс транспирации. Резкое снижение тургора приводит к завяданию растений. У большинства растений тургорное давление равно 5—10 атм. В животных клетках из-за отсутствия прочных оболочек оно значительно ниже — 0,5—1 атм.

Copyright © Издательство «Лицей»

Все материалы, опубликованные на сайте в любом виде, являются объектами авторского и имущественного права.

Никакие материалы этого сайта не являются публичной офертой.

ТУРГОР от лат.

Licey. net

24.06.2017 9:26:32

2017-06-24 09:26:32

Источники:

Https://licey. net/free/6-biologiya/25-slovar_biologicheskih_terminov/stages/4019-turgor. html

Просмотров: 792

Осмос и тургор. Задания в ЕГЭ на растворы солей. | БИОЛОГИЯ ЕГЭ | Лина Клевер

Привет! Я — Лина Клевер, и это мой канал, на котором ты можешь бесплатно готовиться к ЕГЭ по биологии!

Больше теории, удобных табличек в моей группе ВК:

Вся моя любовь к биологии в моей инсте:

О себе:

— В 2021 году средний балл учеников — 71

— выпустила 4 стобалльника и 60 учеников сдали на 90+ баллов (2021 г.)

— Сдала ЕГЭ по биологии на 98 баллов в 2021 году

— Преподаю биологию 7 лет

— Диплом НИУ ВШЭ

— Мои ученики ежегодно поступают в МГУ, ВШЭ, Первый Мед Москвы и другие топ-вузы России

— Разработала свою методику преподавания

— 3 года научной работы в лаборатории когнитивной психофизиологии

— Автор научных статей в российских и международных изданиях

— Мастер рисунков, схем и биологических мемов 🐸

На этом ютуб-канале я:

— Рассказываю, как подготовиться к ЕГЭ по биологии

— Показываю разборы заданий, демоверсий и КИМов по темам: ботаника, жизненные циклы растений, генетические задачи, биосинтез белка и др.

— Помогу сдать ЕГЭ по биологии на высокий балл с нуля

Добро пожаловать в мою био-семью