46

Архитектура храмов и соборов Беларуси

49 фото в коллекции

37

Достопримечательности Полоцка

40 фото в коллекции

26

Средневековые купцы

29 фото в коллекции

50

Одежда средневековья XIV-XV вв.

53 фото в коллекции

68

От Гоголевского до Цветного бульвара в разные времена и эпохи

71 фото в коллекции

8

Торговля в средние века

11 фото в коллекции

62

Цветочный магазин

65 фото в коллекции

21

Топ 10 Средневековых Замков

24 фото в коллекции

23

Мясной магазин

26 фото в коллекции

35

Картины великих художников эпохи Романтизма

38 фото в коллекции

23

26 ярких интерьеров с сервировочными столиками

26 фото в коллекции

54

ВДНХ обновленная

57 фото в коллекции

47

Бхактапур

50 фото в коллекции

4

Корзина покупателя

7 фото в коллекции

96

Лего бризедент.

99 фото в коллекции

55

Нью-Йорк начала прошлого века в чёрно-белой фотографии — встреча с прошлым

58 фото в коллекции

16

Конструктор Крепость — Купить В Интернет-Магазине —

19 фото в коллекции

22

: Наука, Образование : История : Рыцарь И Его Замок.

25 фото в коллекции

Время и обстоятельства постройки Спасской церкви Евфросиньева монастыря не отражены в летописях, но некоторые сведения об этом имеются в более позднем Житии Евфросиньи Полоцкой [ПСРЛ, XXI, 1-я пол., с. 212—213; Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862, вып. 4, с. 175]. Судя по тексту Жития, церковь была возведена в середине XII в., наиболее вероятно — в 50-е гг. В Житии упомянут зодчий храма — «приставник над делатели церковными — Иван» (в другом варианте — Иоанн).

[adsense]

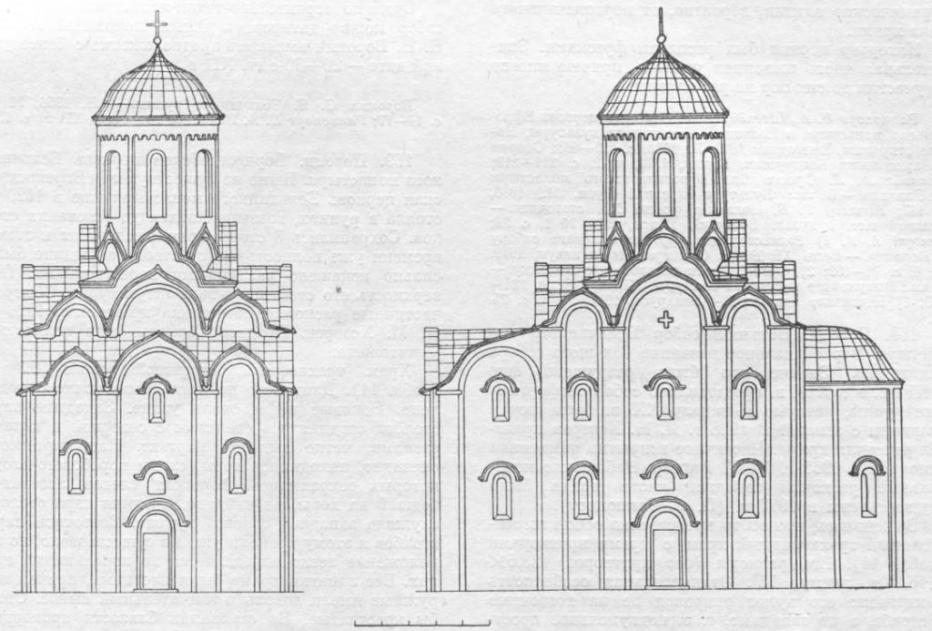

В XVII—XVIII вв. церковь находилась в руках иезуитов, сильно ее перестроивших. Следующая серьезная реконструкция относится к 30-м гг. XIX в. и связана с восстановлением здесь православного монастыря. Изучение памятника началось в конце XIX в., а в 20-х гг. XX в. Н. И. Брунов и И. М. Хозеров обнаружили уцелевшие на чердаке древние завершающие части здания и предложили его схематическую графическую реконструкцию. В 1946—1947 гг., когда здание было частично лишено штукатурки, его обмерил Е. Ащепков. В 1976 г. памятник был детально обследован (П. А. Раппопорт, Г. М. Штендер). Выяснилось, что древняя церковь сохранилась практически целиком, хотя в верхних частях сильно перестроена. Конструкция сводов и кокошников в основании барабана доступна изучению под современной кровлей. Декоративные элементы фасадов сбиты, а сами они покрыты поздней штукатуркой. В церкви сделано подцерковье. Результат обследования позволяет дать достаточно полную графическую реконструкцию памятника (рис. 25).

Спасская церковь — шестистолпный храм с одной сильно выступающей полукруглой апсидой (табл. 11). Наружная длина здания без апсиды 14.4 м, с апсидой — 18.2 м, ширина 9.8 м, азимут 78°. Восточная пара столбов в сечении квадратная, а остальные в нижней части восьмигранные. Величина подкупольного пространства вдоль церкви 2.85 м, попе¬рек — 2.67 м. Нартекс четко отделен от основного помещения и сообщается с ним тремя невысокими арками. Толщина стен храма 1.24 м, а западной — 1.8 м.

В западной части храма расположены хоры. Они занимают пространство над нартексом и 2 западных угловых членения основного четырехстолпного объема; в этих выступающих частях хор размещены маленькие крестообразные в плане часовни, перекрытые купольными сводами на парусах, без барабанов. Перекрытия под хорами и над ними идентичны, кроме западного членения среднего нефа, цилиндрический свод которого вверху повернут осью вдоль храма, а внизу — поперек. В боковых нефах нартекса цилиндрические своды хор направлены осями поперек храма. Лестница на хоры размещена в западной стене.

Крайнее западное членение храма было значительно ниже остального объема. Западный фасад оформлен тремя закомарами, из которых средняя отвечала конструкции свода, а боковые — декоративные. Северный и южный фасады западного членения имели чрезвычайно своеобразное завершение: западная половина закомар была открытой, а восточная (пазухи) — заполнена кладкой, поднимающейся ровным скатом, создающим переход к более высокой части здания. Фасады основного четырехстолпного объема церкви завершаются каждый тремя закомарами. Пилястры первоначально имели двухуступчатый профиль, причем края среднего уступа были мягко скруглены. Окна расположены в 2 яруса: верхние немного меньше нижних. Над всеми окнами размещались бровки: в нижнем ярусе полукруглые, а во втором — с небольшим килевидным подвышением. В люнетах центральных закомар северного и южного фасадов были маленькие крестообразные окна.

[adsense]

Рис. 25. Полоцк. Спасская церковь Евфросиньева монастыря. Западный и южный фасады. Реконструкциями. А. Раппопорта и Г. М. Штендера.

В церкви есть 2 портала, западный и южный; вопрос о наличии северного портала остается нерешенным. По апсиде храма проходят тонкие полуколонки, а по барабану между окнами — прямоугольные в сечении тяги. Замечательная особенность Спасской церкви — трехлопастные кокошники, оформляющие пьедестал барабана главы. Первоначально все закомары и кокошники имели не округлые завершения, а заостренные, килевидные. Судя по сохранившимся следам, возможно, что кроме четырех трехлопастных кокошников, обращенных в стороны фасадов, в основании барабана существовали еще небольшие диагональные кокошники.

Стены сложены из кирпичей в технике со скрытым рядом. Размер кирпичей 4X23—24X27—30 см. В меньшем количестве (не более трети) встречаются узкие кирпичи (шириной 17—20 см). В кладке пилястр использованы лекальные кирпичи большого размера (длиной до 38 см) с одним скругленным углом. На торцах кирпичей в незначительном количестве встречаются знаки. Раствор прочный, известковый, с незначительной примесью мелкотолченого кирпича. На барабане и кокошниках сохранились остатки древней обмазки; возможно, что она покрывала снаружи весь храм. Существовавшие некогда над сводами килевидные заострения были выполнены из битых кирпичей, промазанных большим количеством раствора. Наиболее высокие заострения (кили) находились на кокошниках, и здесь для их укрепления был устроен специальный каркас — выступающий кверху ряд кирпичей, поставленных на ребро; этот каркас был перевязан с кладкой барабана. Кровля храма была, видимо, свинцовой; от нее сохранились гвозди, крепившие свинцовые листы к сводам. Во время обследования 1947 г. выяснилось, что квадратные плиты, расположенные над восьмигранными частями столбов, выполнены из дерева (по-видимому, мореный дуб).

Фундамент церкви состоит из булыжников, уложенных насухо. Он несколько шире стен, а под пилястрами образует округлые расширения. Глубина фундамента около 1 м; он проходит сквозь слой красной глины и опирается на плотный материковый песок. В шурфе у стен здания найдены поливные керамические плитки, вероятно, от первоначального пола храма.

Интерьер церкви был расписан фресками. Значительная часть живописи уцелела, причем многие ее участки до сих пор не расчищены.

Раппопорт П. А., Штендер Г. М. Спасская церковь Ефросиньева монастыря в Полоцке. — Памятники культуры, Новые открытия, Ежегодник 1979, Л., 1980, с. 459—468; Очерки по археологии Белоруссии. Минск, 1972, ч. 2, с. 211—212; Монгайт A. Л. Фрески Спас-Ефросиньевского монастыря в Полоцке. — В кн.: Культура Древней Руси. М., 1966, с. 137; Штыхау Г. В. Полацкія фрзскі XII стагоддзя. — Помнікі гіст. і культ. Беларусі, Мінск, 1970, № 1, с. 29; Сяліцкі А. А. 1) Рэканструкцыя фрэсак Спаскага сабору у Полацку. — Весці АН БССР. Сер. грамадскіх навук, 1979, № 4, с. 94—102; 2) Фрзскі Спаскага сабору у Полацку.— В кн.: Выяуленчае мастацтва Беларусі. Мінск, 1981, с. 124—130; 3) Нечаканае адкрыццё. — Беларусь, 1981, № 8, с. 25.

Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке — женский православный монастырь, один из древнейших и крупнейших центров Православия на территории Беларуси.

Начало Спасской обители. Храм Евфросинии Полоцкой

В 1125 году святая княгиня Евфросиния сподобилась видения, в котором Господь указал ей место ее особого служения — Сельцо, находившееся неподалеку от Полоцка. Преподобная поселилась там при маленькой деревянной церкви Спаса. Через некоторое время к ней стали приходить девушки, искавшие спасения души и желавшие посвятить свою жизнь Богу. Так возникла девичья обитель.

Когда число насельниц увеличилось, игумения решила построить вместо деревянной церковки каменный храм Всемилостивого Спаса. Он был воздвигнут меньше чем за год и по сей день считается жемчужиной древнерусского зодчества. Уникальные фрески XII века, которыми расписаны все стены и купол храма, почти полностью сохранились до наших дней. Они и сейчас волнуют своей одухотворенностью и художественным совершенством.

На втором этаже храма расположены хоры, по обе стороны от них есть две совсем маленькие крестообразные кельи, в одной из которых преподобная уединялась для молитвы.

Главной святыней храма был воздвизальный (воздвигался в храме на праздник Воздвижения Креста Господня и использовался во время крестных ходов) Крест-ковчег, выполненный в древневизантийской технике перегородчатой эмали. Крест содержал в себе бесценные христианские святыни.

Историческая судьба обители

После кончины преподобной Евфросинии обитель развивалась и процветала до 1580 года. Потом, в XVI–XVII веках, Полоцк то входил в состав Речи Посполитой, и тогда монастырь занимали монахи-иезуиты, то вновь возвращался под власть русского царя, и обитель передавалась православным.

Новый период расцвета начался в XIX веке после указа Святейшего Синода о возрождении древнего монастыря. В 1842 году Спасский монастырь был причислен к разряду первоклассных, при нем открылось Спасо-Евфросиниевское женское училище, ставшее преемником школы, основанной святой Евфросинией.

В конце XIX века, в 1897 году, на территории монастыря был построен величественный Свято-Кресто-Воздвиженский собор с пятью шлемовидными куполами, рассчитанный на полторы тысячи человек. По архитектуре он близок византийским храмам XIII века.

ХХ век в жизни монастыря

Советское безбожное время было периодом тяжелых испытаний для обители. В начале 20-х годов у монастыря реквизировали множество икон, драгоценные ризы, оклады, серебряную раку преподобной, Крест-ковчег. В 1928 году разграбленная обитель вообще была закрыта, а 146 ее насельниц изгнаны, все монастырские здания переданы военному ведомству и различным государственным структурам.

Во время Великой Отечественной войны в одном из корпусов монастыря размещалось немецкое командование, в Кресто-Воздвиженском соборе содержались советские военнопленные, но все же оккупационные власти разрешили открыть обитель. Спасо-Преображенский храм был открыт до 1960 года и являлся единственной действующей церковью Полоцка.

В период хрущевских гонений на Православную Церковь Спасо-Евфросиниевский монастырь снова закрыли, тридцать лет находился он в запустении, и только в 1989 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви Полоцкая обитель стала возрождаться.

Полоцкий монастырь сегодня

Пережив все бури и потрясения ХХ века, Спасо-Евфросиниевская обитель вновь расцвела. В ней подвизается около ста сестер. В трех храмах монастыря — Спасо-Преображенской церкви, Кресто-Воздвиженском соборе и Свято-Евфросиниевской теплой церкви (1847 г.) — ежедневно совершаются богослужения, непрерывно читается Псалтирь. При монастыре возобновило работу женское духовное училище.

Святыни монастыря

Главной святыней монастыря являются мощи святой преподобной Евфросинии Полоцкой.

В 1997 году, в канун праздника Воздвижения Креста Господня, в обитель был торжественно привезен воссозданный Евфросиниевский Крест, а в 2007 году — серебряная рака для мощей преподобной, сделанная по фотоснимкам 1910 года.

В 1998 году в монастыре появилась новая реликвия — вериги преподобной Евфросинии, обретенные чудесным образом.

В 2010 году к славному 100-летнему юбилею перенесения мощей преподобной Евфросинии из Киева в Полоцк Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом в дар обители был передан список XVI века с древнего Эфесского образа Божией Матери.

Древняя обитель с радостью встречает верующих и паломников, прибывающих для поклонения святой преподобной Евфросинии Полоцкой.

Подготовила послушница Татьяна Кладиева

5.06.2020

Спасо-Преображенский храм

Спасо-Преображенский храм – уникальный памятник древнерусской архитектуры, живописи, богословской мысли, чудом дошедший до нас сквозь века. Создание храма неразрывно связано с преподобной Евфросинией – выдающейся личностью своего времени и духовной покровительницей Полоцкой земли.

Точная дата постройки храма неизвестна. Он был возведен, предположительно, в 1120–1150 годы. Как повествует житие святой Евфросинии, на строительство каменного храма в честь Всемилостивого Спаса Господом был призван талантливый зодчий Иоанн. Не раз на рассвете он слышал голос, повелевавший ему: «О Иоанн, встань и иди на дело Вседержителя Спаса».

Рассказав преподобной Евфросинии об откровении Божием, Иоанн получил от нее благословение на постройку Спасской церкви. Храм был воздвигнут за тридцать недель. Как начало, так и окончание строительства церкви были ознаменованы чудом. По молитве святой игумении в одну ночь был восполнен недостаток в кирпичах, необходимых для завершения постройки храма: «…поутру, по устроению Божию, в печи были найдены плиты[1]. И в тот же день завершили строительство церкви и крест воздвигли».

Для Спасского храма по заказу преподобной Евфросинии в 1161 году мастером-ювелиром Лазарем Богшей был изготовлен напрестольный Крест-ковчег.

Церковь представляет собой шестистолпный однокупольный храм, перекрытый сводами и широкими подпружными арками, имеющий нартекс[2] и расположенные на втором этаже хоры, куда ведет узкая внутристенная лестница.

Особое значение имеет то обстоятельство, что Спасская церковь является единственным дошедшим до нашего времени памятником, относящимся к самому начальному этапу формирования полоцкой школы зодчества. Фундаменты храма выложены насухо. Стены храма возведены из плинфы на цемяночном растворе с соблюдением византийских традиций каменного строительства: кладка с «утопленным рядом», устройство арок и сводов по деревянным кружалам и др.

Обращает на себя внимание, что при сравнительно небольших размерах в плане храм необычно высокий. И его основной объем, и барабан словно вытянуты вверх, устремлены к небу. Такая вертикальная архитектурная композиция ранее не была известна, и впервые применена здесь, в Спасо-Преображенском храме. Нет сомнений, что эта идея принадлежала самой преподобной Евфросинии. В дальнейшем эта композиция повторялась и совершенствовалась при строительстве храмов в Полоцком княжестве и в других землях Древней Руси.

Особенностью храма является двойной ряд трехлопастных килевидных кокошников, обрамлявших основание барабана. Они прекрасно сохранились под высокой двускатной кровлей XIX века.

По мнению художника-реставратора В. Д. Сарабьянова, изначально церковь строилась как храм-усыпальница, о чем свидетельствуют пять аркосолиев[3], расположенных по периметру основного объема.

Еще одной уникальной особенностью архитектуры Спасского храма в Полоцке является использование местными зодчими деревянных дубовых конструкций в тех местах, где и в Византии, и в древнерусских землях традиционно использовались каменные.

Результаты проведенных археологических исследований оказались настоящей сенсацией. Выяснилось, что до нас дошла только центральная часть храма XII века. Первоначально храм был в два раза больше, то есть замысел преподобной Евфросинии был более грандиозным, чем представлялся ранее многим исследователям. Археологами были обнаружены остатки каменных галерей XII века с фрагментами фресковой росписи. Совершенно неожиданной находкой оказался небольшой подземный храм с остатками алтарной ниши, каменного престола, аркосолия и внутристенной лестницы.

Внешний вид Спасской церкви дошел до нас искаженным позднейшими перестройками, которые почти нигде не коснулись древней кладки. Внутри храма сохранилось много элементов от первоначального интерьера XII века, включая ценнейшую фресковую роспись. Такой контраст между наружным обликом храма и его внутренним содержанием оказывает сильное эмоциональное впечатление.

По обе стороны хор находятся две тесные крестообразные келии – особо почитаемые места в храме. По преданию, южная келия принадлежала преподобной Евфросинии, здесь она жила и молилась. Последние исследования показали, что южная келия являлась приделом храма. Здесь были найдены следы от престола, а само помещение оформлено в виде небольшого храма со своим куполом. Программа фресковой росписи этой келии также подтверждает ее назначение как придела храма. В южной келии сохранилось окно, переделанное в дверной проем, а также участок первоначального растворного пола XII века с фрагментами росписи, имитирующей рисунок мрамора. В северной келии, по преданию, молилась одна из родственниц святой – монахиня Евдокия (родная сестра) или монахиня Евпраксия (двоюродная сестра).

Крупные перестройки храма произошли во время владения им иезуитами в XVI–XVIII веках. Под церковью была устроена крипта, разобраны галереи XII века, кровля стала скатной, покрытой черепицей. Фасады перестроили по образцу католического костела, над западным появилась звонница. Именно к этому времени относится целый ряд граффити, нанесенных на фресках, вероятно, школярами иезуитского коллегиума.

В 1832 году по ходатайству епископа Могилевского и Витебского Гавриила (Городкова) государь император Николай I Высочайше повелел: «Находящуюся близ Полоцка… церковь Спаса передать в ведомство Греко-Российского духовенства, и чтоб сохранить сей священный памятник древнего зодчества и православия… от разрушения, сделать в оной церкви нужные исправления на счет казны».

Спасская церковь «находилась в самом жалком виде. Храм стоял без окон и дверей; стенная древняя живопись была во многих местах попорчена выцарапанными на ней (руками иезуитских воспитанников) именами…».

В 1833 году Спасо-Преображенский храм был освящен епископом Полоцким и Витебским Смарагдом (Крыжановским). В 1835 году Спасская церковь была приписана к архиерейскому дому как храм загородной архиерейской дачи, а в 1841 году, с возрождением Спасо-Евфросиниевского монастыря, опять поступила в ведение обители.

В 1837–1838 годах по проекту помощника Строительного комитета К. Лукина была произведена капитальная перестройка фасадов церкви, а барабан увенчала луковичная глава. В целом, этот облик храма сохранился до наших дней.

В 1885 году на пожертвованные дворянкой Л. М. Соболевой средства (2 тыс. руб.) в Спасском храме была возобновлена живопись на стенах, переделан иконостас и пол, устроен новый престол. Церковь была вновь освящена в 1886 году епископом Полоцким и Витебским Маркеллом (Попелем).

В 1909 году, в преддверии великого Торжества перенесения святых мощей преподобной Евфросинии из Киева в Полоцк, в Спасской церкви был сделан ремонт. 23 мая 1910 года святые мощи были торжественно внесены в родную обитель и положены в Спасо-Преображенском храме в новую серебряную раку, где находились до 1915 года. Возвратилась святыня в храм только в 1943 году.

После закрытия монастыря в 1961 году Спасо-Преображенский храм остался единственным действующим в Полоцке и находился в распоряжении приходской общины. По воспоминаниям местных жителей, в дни особо чтимых праздников в древний храм Спаса приходило столько людей, что многим из них приходилось молиться на паперти, а также близ церкви на соборной площади.

В середине 1980-х годов городские власти пытались устроить в храме музей. Только благодаря многочисленным ходатайствам прихожан в государственные инстанции эти планы не были осуществлены.

С возрождением монастыря в 1990-е годы в Спасо-Преображенском храме возобновились ежедневные богослужения. В 2007 году он был увенчан позолоченным куполом, а интерьер церкви украшен резным иконостасом.

В 2017 году началась комплексная реставрация древнего памятника. Проводимые работы позволят сохранить жемчужину полоцкого зодчества – уникальный Спасо-Преображенский храм, задуманный и построенный небесной покровительницей Беларуси преподобной Евфросинией.

[1] Здесь имеется в виду плинфа – тонкий, хорошо обожженный кирпич, использовавшийся при строительстве византийских и древнерусских храмов.

[2] Нартекс – притвор, помещение с западной стороны христианского храма.

[3] Аркосолий – аркообразная ниша для установки саркофага в раннехристианских или средневековых погребениях.

Источники:

1. Алексеев, Л. В. Западные земли домонгольской Руси. Очерки истории, археологии, культуры. М., 2006. Кн. 2.

2. Брунов, Н. И. Извлечение из предварительного отчета о командировке в Полоцк, Витебск и Смоленск в сентябре 1923 г. М., 1926.

3. Брунов, Н. И. Мастера древнерусского зодчества. М., 1953.

4. Витебская Старина: материалы для истории Полоцкой епархии / сост. А. П. Сапунов. Витебск, 1888. Т.V, ч. 1.

5. Воронин, Н. Н., Лазарев, В. Н. Искусство западнорусских княжеств // История русского искусства. М., 1953. Т. 1.

6. Гліннік, В. В. Да гісторыі будаўнічай актыўнасці полацкіх езуітаў у фальварку Спас // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі. IV Міжнародная канферэнцыя. Полацк, 2002.

7. Зорин, Н. И. Минувшее и настоящее г. Полоцка. Полоцк, 1910.

8. Красовицкий, П. М. Памятники церковной старины в Витебской губернии // Полоцко-Витебская Старина. Витебск, 1911. Кн. 1, ч. 1.

9. Монастырь у церкви Спаса. Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь с древности до наших дней. Минск, 2000.

10. Павлинов, А. М. Древние храмы Витебска и Полоцка // Труды IX Археологического съезда. М., 1895. Т. 1.

11. Полоцкое Радование: Свято-Евфросиниевские Торжества 1910 года. Полоцк : Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, 2010.

12. Ракіцкі, У. Спасаўская царква 12 ст. у Полацку. Насценны жывапіс. Полацк, 1998.

13. Ракіцкі, У. Спасаўская царква пры староннім асвятленні // Гісторыя і археалогія Полацка і Полацкай зямлі. Полацк, 1998.

14. Раппопорт, П. А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993.

15. Раппопорт, П. А. Русская архитектура X–XIII вв.: Каталог памятников. Л., 1982.

16. Раппопорт, П. А. Русская архитектура на рубеже XII и XIII веков // Древнерусское искусство: Проблемы и атрибуции. М., 1977.

17. Раппопорт, П. А. Строительное производство Древней Руси (X–XIII вв.). СПб., 1994.

18. Сапунов, А. П. Древности Спасо-Евфросиниевского девичьего монастыря. Витебск, 1888.

19. Сапунов, А. П. Исторический очерк Витебской Белорусии // Полоцко-Витебская Старина. Витебск, 1911. Кн. 1, ч. 1.

20. Сапунов, А. П. Исторические судьбы Полоцкой епархии с древнейших времен до половины XIX века. Витебск, 1889.

21. Сапунов, А. П. Памятники времен древних и новейших в Витебской губернии. Витебск, 1903.

22. Сапунов, А. П. Полоцкий Спасо-Евфросиниевский девичий монастырь. Витебск, 1888.

23. Сарабьянов, В. Д. Алтарная преграда Спасо-Преображенской церкви Евфросиньева монастыря в Полоцке // Искусство Древней Руси и стран византийского мира. Материалы научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения Валентина Александровича Булкина. 3–4 декабря 2007 года. СПб. – М., 2007.

24. Сарабьянов, В. Д. Спасо-Преображенская церковь Евфросиньева монастыря и ее фрески. М., 2009.

25. Сарабьянов, В. Д. Храм-реликварий преподобной Евфросинии Полоцкой. К реконструкции первоначального замысла Спасской церкви Евфросиньева монастыря // Образ Византии. Сборник статей в честь О. С. Поповой. М., 2008.

26. Селицкий, А. А. Система росписи собора Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке // Древнерусское искусство: Художественная культура X – первой трети XIII в. М., 1988.

27.Слюнченко, В. Г. Архитектурные памятники Полоцка. Историко-архитектурный очерк. Минск, 1988.

28. Хозеров, И. М. Белорусское и Смоленское зодчество XI–XIII вв. Минск, 1994.

29. Хозеров, И. М. К исследованию конструкции Спасского храма в Полоцке. Смоленск, 1928.

30. Шейкин, Г. Н. Полоцкая епархия: Историко-статистическое обозрение. Минск, 1997.

31. Штыхов, Г. В. Древний Полоцк (IX–XIII вв.). Минск, 1975.

32. ГАВО, ф. 1821, оп. 1, д. 133, л. 6 об. Церковно-ризничная опись Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря за 1922 год.

33. НИАБ, ф. 2563, оп. 1, д. 6, л. 39 об.–40. Летопись о монастыре. Формулярная ведомость о Полоцком Спасо-Евфросиниевском первоклассном женском монастыре за 1912 год.

34. Архив Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Абрамова, И. А. Спасо-Евфросиниевский монастырь в г. Полоцке (историческая справка).

35. Архив Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Летопись Спасо-Евфросиниевского монастыря за 1989–2007 годы.

36. Архив Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Ракіцкі, У. Спаса-Прэабраженская царква XII ст. у Полацку: Навукова-даследчыя матэрыялы. Полацк, 2006.

37. Алексеев, Л. В. Крест Евфросинии Полоцкой 1161 года в средневековье и в позднейшие времена (К 830-летию знаменитой реликвии) // Российская археология. М., 1993. № 2.

38. Володихин, Д. М. Повесть в камне (граффити на стенах Спасского собора Спасо-Евфросиньева монастыря в Полоцке) // Полоцкий летописец. Полоцк, 1993. № 1 (2).

39. Воронин, Н. Н. У истоков русского национального зодчества. Вопросы теории и истории архитектуры // Архитектура СССР. М., 1944. Вып. 5.

40. Калечыц, І. Л. Графіці XII–XIV ст.ст. у Спаса-Праабражэнскай царкве ў Полацку // Беларускі гістарычны часопіс. Мінск, 2007. № 6.

41. Мялешка, С. Праца навукова-даследчай экспедыцыi Цэнтральных дзяржаўных рэстаўрацыйных майстэрняў у Полацку // Наш край. 1929. № 8–9.

42. Раппопорт, П. А. Полоцкое зодчество XII века // Советская археология. М., 1980. № 3.

43. Раппопорт, П. А., Штендер, Г. М. Спасская церковь Евфросиньева монастыря в Полоцке // Памятники культуры. Новые открытия. 1979. Ленинград, 1980.

44. Рождественская, Т. В. Древнерусские надписи-граффити в церкви Спаса Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке // Вестник Ленинградского университета. Ленинград, 1983. Вып. 3. Июль.

45. Сапунов, А. П. Древности Спасо-Евфросиниевского девичьего монастыря в Полоцке // Полоцкие Епархильные Ведомости. 1885. № 8, 10.

46. Хозераў, I. Да пытання аб Спасаўскай царкве ў Полацку // Гiстарычна-археалагічны зборнiк. Мінск, 1927. № 1.

47. Штендер, Г. М. Новые материалы исследований церкви Спаса Преображения Евфросиниевского монастыря в Полоцке // Реставрация и исследования памятников культуры. М., 1982. Вып. 2.

- О Беларуси

- Достопримечательности

- Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке

Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке, Беларусь: история, описание, фото

Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке

Полоцк, ул. Евфросиньи Полоцкой, 59

Церкви, костелы, соборы, монастыри

История возникновения Спасо-Ефросиниевского монастыря в Полоцке.

Спасо-Евфросиниевский храм является очень ценной постройкой для Беларуси, так как он единственный среди полоцких древних монастырей, который сохранился до нашего времени. Он является самым крупным центром православия на всей территории страны.

Монастырь был основан в 1125 году княжной Евфросинией, в честь которой и получил свое современное название. Изначально храм представлял собой небольшую постройку из дерева. Но с течением времени количество молодых монахинь росло, и этой деревянной постройки стало мало. Появилась острая необходимость возвести новый монастырь большего размера. Появившееся в результате здание было построено из камня ровно за 30 недель благодаря зодчему Иоанну.

На протяжении 45 лет Ефросиния жила при монастыре. За этот период храм стал основным местом просвещения земли Полоцкой. В те времена была очень большая библиотека при монастыре и активно работала мастерская по написанию икон, а также небольшая приходская школа.

Особенности монастыря в Полоцке.

Сегодня Спасо-Евфросиниевский храм всем известен как наиболее хорошо сохранившийся среди прочих архитектурных памятников Полоцка. С момента существования монастыря очень часто менялись его владельцы, он то и дело переходил из одних рук в другие, и только в первой половине XIX века его вернули православным. После этого для храма наступил новый период активного развития. Здание полностью отреставрировали, а женское духовное училище при монастыре снова возобновило свою работу. В это же время в стены монастыря вернулся Крест Ефросинии, который в свое время она пожертвовала храму.

Печальные времена пришли на смену активной деятельности храма в послереволюционный период. Уже в 1921 году женский монастырь Ефросинии закрыли и реквизировали Крест. Даже мощи святой были вскрыты, их отправили в Москву на атеистическую выставку.

В 1943 году мощи святой были возращены в стены храма, и монастырь продолжил свою активную работу вплоть до 1960 года. После чего церковь снова закрыли. Двери для своих прихожан храм открыл только в 1989 году.

Крест, который так был дорог и ценен для Спасо-Евфросиниевского храма, так и не нашли до наших дней. Последнее упоминание о нем прослеживалось в годы Отечественной войны. К концу XX века была изготовлена точная копия Креста Евфросинии одним из опытных брестских ювелиров. Это изделие подарили монастырю, и мы можем увидеть его в стенах храма и сегодня.

Посмотреть достопримечательность Полоцка с экскурсией.

Поклониться мощам святой можно любому желающему, сюда съезжаются люди со всех уголков страны и соседних стран. В Евфросиниевский монастырь организовывают туристические и паломнические туры, которые помогают путешественником стать ближе к культурно-историческим местам Беларуси.

Спасо-Евфросиниевский храм – святыня, осмотр и посещение которой входит в программу каждого экскурсионного тура в Полоцк. Вы можете посмотреть достопримечательности Полоцка как во время обзорной экскурсии «Патриарх земли Белорусской», так и присоединившись к одному из сборных автобусных туров по Беларуси. Вы сможете увидеть монастырь Евфросинии включает в себя целый ансамбль зданий различного назначения: сама Преображенская церковь, собор Крестовоздвиженский, трапезная, колокольня, остатки фундамента усыпальницы, жилой дом и несколько подсобных помещений.

Карта местоположения

Экскурсии

Туры

Проживание

Подробнее

Возврат к списку

Монастырь в трех километрах от центра города, основанный в 1127 году святой Ефросиньей Полоцкой — одна из важнейших достопримечательностей Белоруссии. С точки зрения архитектуры — здесь находится единственный уцелевший памятник полоцкого зодчества 12 века. С точки зрения религии здесь покоятся мощи Ефросиньи — одной из самых почитаемых православных святых, небесной покровительницы Беларуси. Я был здесь в оба приезда (январь-2007 и январь-2011), и в этот раз попал сюда на Крещение.

Здесь же я расскажу о Бельчицкком монастыре — одной из тяжелейших архитектурных утрат ХХ века.

Начнём путь к монастырю там, где остановились в прошлой части — у начала Ефросиньинского проспекта.

К монастырю можно и доехать автобусом №4, а пешком идти 20-30 минут. В паре сотен метров от Дома Офицеров — Красный мост, по предшественнику которого в 1812 году в город вошли войска Витгенштейна, штурмом выбив отсюда французов. Нынешний мост построен в 1970-е годы как памятник:

В целом же дорога к Ефросиньину монастырю очень скучная — частный сектор, малоэтажки, магазины, железнодорожный переезд. Лучше ехать на автобусе. Интересен разве что памятник Всеславу Чародею на полпути, очень странно выглядящий у подножья многоэтажки:

Всеслав Чародей, о котором я уже рассказывал в первой части — полоцкий князь (1044-1100), при котором княжество достигло расцвета. Всеслав построил Софийский собор, воевал с братьями Ярославичами за киевский престол, которым даже завладел на полгода, а современники считали его колдуном. Памятник поставлен в 2007 году, и вполне раскрывает образ. Вы конечно скажете своё высокое искусствоведческое «Фи!» и приведете неопровержимы доводы, но мне памятник понравился:

Еще парой километров дальше у дороги стоит памятник Николаю Угоднику — вот мы и пришли:

Между проспектом и монастырем — Лесной техникум. Явно дореволюционное кирпичное здание (паломническая гостиница?) с советской металлической инсталляцией:

Монастырь в перспективе улицы. И как видите, в Крещение народу вокруг не протолкнуться:

Витебская княжна Предслава, внучка Всеслава Чародея, родилась в 1110 году, а 12 лет приняла монашество и библейское имя Ефросинья. Для своих времен девушка была очень образована и увлечена, и в монахини пошла, скорее всего, чтобы иметь доступ к знаниям: в прошлом это была не редкость, монашество (и освобождение от брака и семьи) было для женщины единственным путём в культуру. Несколько лет она жила при Полоцкой Софии, изучала литературу, на жизнь зарабатывала переписыванием книг по заказу (большую часть денег раздавая как милостыню). В 1127 году (то есть в 17 лет!) она уже основала монастырь, где к ней присоединились ее сестры — родная Гордислава (Евдокия) и двоюродная Звенислава (Евпраксия) — наиболее вероятно, инициативу дочерей поддержали князья.

Монастырь быстро стал главной святыней Полоцкого княжества, а сестры-монахини жили в нем до старости. К середине века Ефросинья сумела добиться возведения каменной церкви, куда из Византии была привезена Эфесская икона Богоматери, написанная по преданию евангелистом Лукой «с натуры» (часто отождествляется с Корсунской или Торопецкой иконами). В 1169 году сестры отправился в Иерусалим, где Ефросинья умерла в 1173 году. Тогда же, в 12 веке, было написано «Житие Ефросиньи Полоцкой» — один из самых ярких памятников древнерусской литературы. Автором был некто, хорошо знавший Ефросинью — скорее всего, уже упомянутая Звенислава Борисовна.

Слева направо: Крестовоздвиженский собор (1893-97), Спасо-Преображенская церковь (1128-56), зимняя церковь Святой Ефросиньи (1847). И крещенское столпотворение — народ набирает святую воду.

Монастырь очень маленький и скромный — впрочем, это вообще свойственно белорусским обителям. Другая национальная святыня Жировичи почти такая же, ничего подобного монастырской роскоши России и Украины в Белоруссии нет и не было.

Огромный Крестовоздвиженский собор ныне главный храм монастыря: в 1910 году сюда были возвращены мощи Ефросиньи. В 2007 году я даже подходил к ее усыпальнице, но в этот раз от столпотворения с трудом удалось даже просто заглянуть в храм. Гражданские постройки монастыря представляют все 4 последних столетия: по одному корпусу 18, 19, 20 веков, а также церковная лавка в стиле хай-тек — нигде такого не видел!

Но важнейший памятник монастыря — домонгольская Спасо-Преображенская церковь. Одна из трех (вместе с гродненской Коложей и воссозданной Благовещенской церковь в Витебске) на всю Беларусь. Золотую главку на нее нахлобучили совсем недавно, в 2007 она смотрелась куда лучше:

А уж насколько лучше она смотрелась в 12 веке — сложно даже представить!

(П.А. Раппопорт, «Зодчество древней Руси»)

Ничего не напоминает? Савво-Сторожевский монастырь в Звенигороде, Андроников монастырь в Москве, Ризоположенская церковь в Кремле… В этой церкви впервые были применены кокошники — одна из «визиток» русского зодчества. Именно эта церковь в изначальном виде стала прототипом для многих храмов Московской Руси 14-15 веков. И может быть, ее первоначальный облик намекал на то, что святыня здесь основана женщинами?

Как бы то ни было, в нынешнем виде церковь кажется очень громоздкой. Надеюсь, когда-нибудь она дождётся научной реставрации (ведь тот же собор Андроникова монастыря к ХХ веку был уделан еще сильнее).

И главку золотую тоже снимут когда-нибудь, я надеюсь!

В 2007 году внутри церкви смотреть было не на что — почти весь ее объём заполняли строительные леса: шла реставрация фресок. В этот раз, зайдя в притвор, я оказался у запертых ворот, и от досады сделал кадр со вспышкой (хотя и запрещено):

Минут через 10 подошла группа паломников и старая монахиня, открывшая дверь. Я тоже прошел внутрь, и не удержался — тайком снял пару кадров. Изнутри церковь кажется очень высокой, а на стенах чередуются участки росписей 12 и 19 веков:

Обратите внимание на оконце наверху — это келья Ефросиньи, которая просто жила в этом храме. Напротив еще одно такое же — келья то ли Евдокии, то ли Евпраксии. Пожалуй, это единственное жилое помещение, сохранившееся со времен древней Руси.

Ранее в соборе хранилась и еще одна святыня — Крест Ефросиньи:

Его сделал в 1161 году ювелир Лазарь Богша, и этот крест полуметровой длины стал не только святыней, но и высшим достижением древнерусского церковно-прикладного искусства. Достаточно сказать, что это едва ли не единственная русская вещь такого возраста, сохранившая имя мастера (хотя безусловно сохранились и другие работы Богши — но анонимные). В 1222 году смоленский князь Мстислав Давидович, захватив Полоцк, вывез реликвию в Смоленск, а в 1514 году московский князь Василий Третий захватил Смоленск и вывез крест в Москву. В 1563 году Иван Грозный взял реликвию с собой в поход на Полоцк, поклявшись: если захватит Белую Русь, вернуть крест на исконное место. Клятву царь сдержал, но не учел того, что победа оказалась недолгой — вскоре пришел Стефан Баторий, и вывезти крест обратно уже не успели. Далее вплоть до 1841 года крест хранился в Софийском соборе, а затем был возвращен на исконное место, где пробыл до 1928 года, когда был вывезен в Минск и далее в Могилёв как культурная ценность.

…Крест был утрачен в войну — исчез бесследно, как и Янтарная комната. Для мировой культуры эти две утраты сопоставимого масштаба. В 1992-97 годах крест воссоздал брестский ювелир Николай Кузьмич, и ныне он снова хранится в монастыре. Причём с такими почестями, будто подлинник — например, на всеобщее обозрение его выносят только по воскресениям в 9.00-13.00, я же застал лишь пустой киот.

Из обители я вышел потрясенный, и отправился искать место, с которого она будет видна целиком:

Виды открывались не слишком удачные, и я пошел вдоль ручья, вскоре увидев камни:

Табличка на дальнем камне гласит, что на этом месте немецко-фашистскими оккупантами было убито более 38 тысяч человек. Цифра показалась мне невероятной, и я пошел дальше — к мостику через ручей:

И вскоре мне открылось поле с камнями, обелисками и противотанковыми «ежами»:

Точнее, поле было приподнято — как будто невысокий плоский холм. Табличка гласила — начинается граница захоронения, запрещено ездить, копать и пасти скот. То есть, этот холм — прикрытые землей человеческие останки….

Уже дома я попытался выяснить, что это за место, и нашел примерно следующей: это урочище Пески, где нацисты проводили расстрелы военнопленных. «38 тысяч убитых» — одна из самых маленьких оценок, а по некоторым данным здесь покоятся полторы сотни тысяч расстрелянных. Слишком огромная цифра для настолько малоизвестного места…

Я надеюсь, кто-нибудь более компетентный напишет в комментариях подробнее. Только говорю сразу — к «либеральной версии» (политруки, штрафбаты, пропаганда) у меня нет доверия заранее.

Но если эта цифра — правда, то понятно, почему история Белоруссии началась в 1945 году.

На вершине холма — стела с все той же надписью. На заднем плане — труба ТЭЦ у вокзала:

И общий вид монастыря отсюда всё-таки открывается — правда, не впечатляющий.

Отсюда я вернулся к памятнику Николе и далее прошел на остановку, чтобы уехать в центр. Вид вдоль проспекта Ефросиньи на окраины — типичный белорусский городской пейзаж с чередованием многоэтажек и частного сектора:

Был в Полоцке и еще один монастырь, в архитектурном смысле даже более уникальный, чем Ефросиньин — Борисоглебский в деревне Бельчицы (ныне в Задвинье, в районе Юбилейной улицы). Основанный в 12 веке, этот монастырь имел 4 каменных храма того же времени — вряд ли где-то еще на Руси домонгольские постройки были в такой концентрации. По раскопкам известны Большой собор (технологически напоминал киевскую Спаса-на-Берестове, но отличался необычным расположением купола — точно на середине здания, а не ближе к алтарю) и церковь-усыпальница (около 5 метров шириной и 7 высотой — фактически склеп). Еще два храма в сильно перестроенном виде простояли до ХХ века.

Более крупная Борисоглебская церковь:

И Пятницкая церковь, абсолютно утратившая древнерусский облик:

Не знаю, была ли в начале ХХ века ценность этих памятников известна учёным, но местным властям — точно нет. Домонгольские церкви в СССР уничтожались крайне редко (соборы Киева, соседний Витебск), а уж две сразу — это просто вопиющий случай. Как бы то ни было, в 1920-е годы местные энтузиасты разобрали оба храма, сильно поворежденные войной, на строительный камень.

Полоцкую архитектурную школу многие (тот же Раппорт) считают чуть ли не первым собственно «русским» архитектурным стилем (ведь образы большинства архитектурных школ 12 века были навеяны Византией, а галицкой и владимирской — романским зодчеством), возможным только здесь — в княжестве, дистанцировавшемся от борьбы за Киев, но при этом не попавшем под влияние западных соседей. Но как и все архитектурные школы Западной Руси, она почти полностью ушла в небытие.

…И в общем, подводя итог, хочу сказать: Полоцк конечно не сравним по количеству древностей со Смоленском, Псковом, Черниговом, Гродно. Но мне кажется, что в город с ТАКОЙ историей я бы поехал даже если бы в нём не сохранилось вообще ничего.

БЕЛАЯ РУСЬ-2011

Вступление.

Витебская область.

Глубокое. Родина «виленского барокко».

Полоцк. Софийский собор.

Полоцк. По центру.

Полоцк. Спасо-Ефросиньин монастырь.

Витебск. Задвинье.

Витебск. Улица Ленина.

Витебск. Старый город.

Орша.

Могилёвская область.

Могилёв. Площадь Ленина и Первомайская улица.

Могилёв. По улице Ленина к Ратуше.

Могилёв. Николаевский монастырь.

Бобруйск. По городу.

Бобруйск. Крепость.

Смоленск-2010.

Соборная гора и панорамы.

Старый город.

Вдоль крепости: запад и юг, восток и север.

За пределами крепости.

.

Крест Евфросинии Полоцкой

Крест Евфросинии Полоцкой

Уникальным произведением прикладного искусства этого времени является крест Евфросинии Полоцкой. Крест считается важнейшим символом христианства, который выражает высшие сакральные ценности: восхождение духа, стремление к Богу, вечности, является моделью бытия и человека в нем.

По заказу Евфросинии в 1161 г. Лазарь Богша создал Крест-ковчег для хранения присланных из Царьграда и Иерусалима христианских реликвий. Мастер сделал напрестольный крест шестиконечным. Его форма символизирует Вселенную, созданную Богом за шесть дней.

Основой креста было кипарисовое дерево, из которого делали особо ценные культовые предметы. Реликвия имеет размеры 51,8 см в высоту, длина верхней перекладины – 14, нижней – 21, толщина – 2,5 см, сверху и снизу дерево закрывали 21 золотая пластина с драгоценными камнями, орнаментами и 20-ю эмалевыми пластинками-ликами святых.

На верхних концах Креста мастер поместил поясные изображения Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи. В центре нижнего перекрестья – изображения четырех евангелистов Иоанна, Луки, Марка и Матфея, а на концах – архангелов Гавриила и Михаила. Внизу расположены небесные покровители Евфросинии и ее родителей – Евфросиния Александрийская, Георгий и София.

На обратной стороне Креста помещены изображения отцов церкви Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, апостолов Петра и Павла, а также святых Стефана, Димитрия и Пантелиймона.

Над каждой иконкой сделаны надписи греческими и славянскими буквами. В середине Креста в пяти подписных квадратных гнездах находились христианские реликвии: кусочки Креста Господнего с каплями Крови Иисуса, кусочек камня от Гроба Богородицы, частички мощей святых Стефана и Пантелиймона и кровь святого Димитрия.

По сторонам Крест обложен 20-ю серебряными с позолотой пластинами, по периметру передней стороны Креста – обвод жемчугом. Наиценнейшими из положенных в гнезда христианских реликвий являются частички Святого Древа – Креста, на котором был распят Христос.

По замыслу заказчицы эта святыня должна вечно «животворить» души полочан и всех верующих людей. По технике исполнения Крест является шедевром мирового значения, одним из немногих датированных памятников прикладного искусства XII в.

Утрата креста

Это чудо мастерства и красоты стало знаком Божественного покровительства над Беларусью, символом высокой духовности Полоцкой земли. История Креста в XX в. наполнена детективным содержанием.

В 1921 г. Крест реквизировала советская власть, какое-то время он находился в минском музее, но уже в 1929 г. его перевезли в Могилев. 21 ноября 1929 г. был составлен акт передачи творения Лазаря Боши из музея Минска в музей Могилева.

В Могилеве святыню поместили в музейную экспозицию, но посетители молились возле Креста. По этой причине он был передан в бывший земельный банк. По официальной версии, именно отсюда он и был выкраден гитлеровскими захватчиками в 1941 г.

Есть и другие версии. Будто бы Крест попал на восток и что его продали после войны на аукционе за океан. Не один раз велись поиски этого Креста, искали в Европе, Америке, в коллекциях Моргана и Рокфеллера, к поиску были подключены дипломатические службы, известные белорусские ученые, специалисты Интерпола. Но Крест пока не найден.

Возрождение креста

Но в наши дни случилось чудо. 8 августа 1997 г. Художник из Бреста Николай Петрович Кузьмич завершил пятилетний труд – создал заново по образу и подобию Крест Евфросинии Полоцкой.

Он возродил утраченную славянами еще в ХIV столетии технику перегородчатой эмали. 24 августа 1997 г. на церемонии в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Бреста мастер передал сакральную святыню Белорусской Православной Церкви.