- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Иконы, парсуны и иконописцы XIV-XVII веков

«Донская икона Божией Матери» (Ф. Грек)

Автор: Феофан Грек (около 1340-около 1410 гг.)

Год создания: ок. 1382 (XIV век)

Правитель: Дмитрий Донской (1359-1389 гг.)

«Успение Пресвятой Богородицы» (Ф. Грек)

Автор: Феофан Грек (около 1340-около 1410 гг.)

Год создания: ок. 1392 (XIV век)

Правитель: Василий I (1389-1425 гг.)

«Троица» (Ф. Грек)

Автор: Феофан Грек (около 1340-около 1410 гг.)

Год создания: 1378 (XIV век)

Правитель: Дмитрий Донской (1359-1389 гг.)

«Столпник» (Ф. Грек)

Автор: Феофан Грек (около 1340-около 1410 гг.)

Год создания: 1378 (XIV век)

Правитель: Дмитрий Донской (1359-1389 гг.)

«Троица» (А. Рублев)

Автор: Андрей Рублев (около 1360-1428 гг.)

Год создания: прим. 1411 (XV век)

Правитель: Василий I (1389-1425 гг.)

«Владимирская икона Божией Матери» (А. Рублев)

Автор: Андрей Рублев (около 1360-1428 гг.)

Год создания: прим. XII век (переписана Рублевым в начале XV века)

Правитель: Василий I (1389-1425 гг.)

«Спас в Силах» (А. Рублев)

Автор: Андрей Рублев (около 1360-1428 гг.)

Год создания: 1408 (XV век)

Правитель: Василий I (1389-1425 гг.)

«Митрополит Алексий с житием» (Дионисий)

Автор: Дионисий (около 1440-1503/08 гг.)

Год создания: прим. 1480-е (XV век)

Правитель: Иван III (1462-1505 гг.)

«Богоматерь Одигитрия» (Дионисий)

Автор: Дионисий (около 1440-1503/08 гг.)

Год создания: 1482 (XV век)

Правитель: Иван III (1462-1505 гг.)

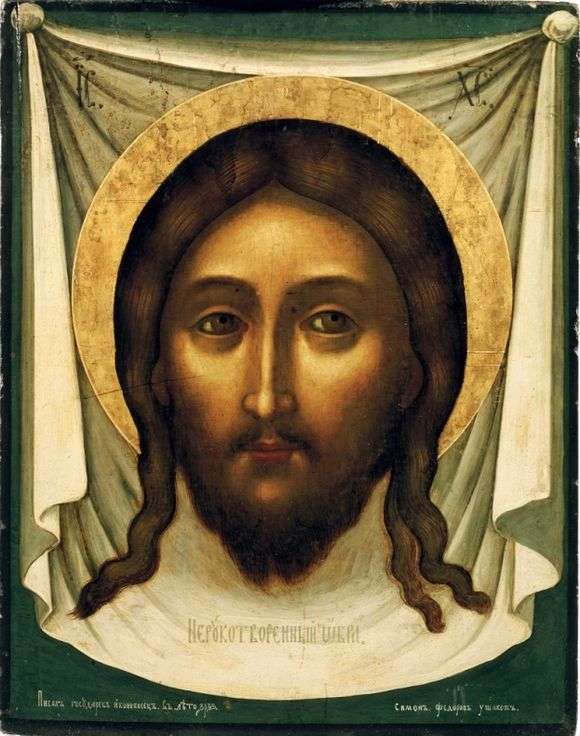

«Спас Нерукотворный» (С.Ф. Ушаков)

Автор: Ушаков Симон Федорович (1626-1686)

Год создания: 1658 (XVII век)

Правитель: Алексей Михайлович Романов (1645-1676 гг.)

«Насаждение древа государства Российского» (С.Ф. Ушаков)

Автор: Ушаков Симон Федорович (1626-1686)

Год создания: 1668 (XVII век)

Правитель: Алексей Михайлович Романов (1645-1676 гг.)

«Троица ветхозаветная»(С.Ф. Ушаков)

Автор: Ушаков Симон Федорович (1626-1686)

Год создания: 1671 (XVII век)

Правитель: Алексей Михайлович Романов (1645-1676 гг.)

Парсуна Михаила Скопина-Шуйского (автор неизвестен)

Автор: неизвестен

Год создания: начало XVII века

Правитель: не определен (Смутное Время)

Парсуна Федора Иоанновича (автор неизвестен)

Автор: неизвестен

Год создания: 1630-е (XVII век)

Правитель: Михаил Федорович Романов (1613-1645 гг.)

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Описание иконы Симона Ушакова «Спас нерукотворный»

Эта икона была написана Симоном Ушаковым специально для церкви Троицы. Расписан храм был в период с 1628 по 1653 годы. Внизу можно даже увидеть надпись , которая свидетельствует об авторстве именно Ушакова. Поновление плата и надписи произошло в 19 веке. Это самое ранее изображение Спаса, которое дошло до нашего времени. Уже здесь можно увидеть характерные приемы, предопределившие все творчество этого живописца. На иконе черты лика переданы максимально натурально.

Для моделирования необходимого объема используется

сочетание цвета и тени. Создается она целой системой характерных плавей с обязательным чередованием темных и светлых тонов. Чтобы максимально смягчить эти переходы происходит притушевывание их на завершающей стадии работы над этой иконой.

Лик освещен, но никакими подлинными источниками света это никак не мотивируется. Световые блики расположены традиционно. Такие приемы прослеживаются уже с 14 века. Ушаков нашел в истории этого образа ориентиры в плане эстетики и идей. Данный образ упоминал в своем трактате Иосиф Владимиров. Он был сподвижником и другом Ушакова.

Согласно этому ттактату Христос изображается в плотском плане. Данный облик, который удалось запечатлеть Симону Ушакову, и стал основным предметом иконописи. Важно передать его максимально точно, умело используя свет и тень и стараясь сделать его максимально живоподобным. Нерукотворный образ Христа был освящен самим преданием. Именно он стал образцом для любого иконописца. Нужно было как можно более точно следовать общепринятым образцам. Эта идея сформулирована в 17 веке.

В иконах мастера она соединилась с огромным желанием изображать Христа максимально живоподобно для того, чтобы сохранить идеальную точность передачи. Это послужило стимулом к поиску лика Христа, который бы стал подлинным идеалом. Ушаков стремился найти определенный новый канон. Он положил его в основу серии изображений более позднего периода.

Описание иконы Симона Ушакова «Спас нерукотворный»

Пименов Картина

Чем знаменит Симон Ушаков?

Известным иконописцем и графиком был Симон Ушаков. «Спас Нерукотворный» стал его самой известной, но не единственной работой.

Иконописец родился в Москве в 1626 году. О его жизни известно немного. По всей видимости, он происходил из посадских людей. В обучение в монастырь был отдан в раннем возрасте, потому что уже в 22 года стал мастером Серебряной палаты при Оружейном приказе. Весьма почетное место при высоком жаловании.

Здесь он непосредственно обязан был рисовать предметы церковной утвари и дворцового обихода, расписывал знамена, придумывал узоры для рукоделий. Был штатным картографом.

Помимо этого, он писал и для частных лиц, и для церкви. Вскоре приобрел славу известного иконописца.

Значение творчества Симона Ушакова

В наши дни имя Ушакова не столь известно широкому кругу любителей русской иконописи, как имена Рублева и Дионисия. Написанные им иконы разбросаны по многочисленным музеям, частным собраниям. В конце XVII-начале XVIII в. у него было много подражателей.

Симон Ушаков «Спас Нерукотворный» (1658). Государственная Третьяковская галерея (Москва). Написан для Троице-Сергиевой лавры Его ученики тиражировали образы «Нерукотворного Спаса» в манере мастера, но никому из них не удалось добиться присущей его кисти изобразительности и виртуозности. Его искусство было новаторским в части техники письма, в поиске новых изобразительных средств и нового взгляда на иконопись, поэтому его искусство навсегда останется актуальным для тех живописцев, кто постоянно находится в поисках нового художественного языка, кто не ограничивается шаблонным копированием древних образов, а ищет новые творческие пути.

- < Назад

- Вперёд >

В Оружейной палате

В 1664 году герой нашей статьи был переведен на службу в Оружейную палату. Круг его обязанностей стал шире, а популярность только возросла. Он быстро стал одним из лучших мастеров при царе, основав целую школу иконописцев.

Царь Алексей Михайлович благоволил Ушакову, лично отдавал ему всяческие поручения по художественной части. Благодаря этому, до самой смерти Ушаков жил в достатке и почете.

Скончался он в российской столице в 1686 году. Ему было 62 года.

Успение Богоматери —

Описание иконы.

Икона Симона Ушакова «Успение» написана по старому иконографическому изводу, но с новыми деталями и разработками, соответствующими духу времени.

В центре композиции — усопшая Богоматерь, лежащая на высоком ложе. За ложем мы видим фигуру Христа, который держит душу Богоматери. Она изображена в виде младенца, закутанного в желтые ткани с тонкими красными нитями. У ложа стоят святители и апостолы, далее — иерусалимские жены. Перед ложем Богоматери изображается сцена «Отсечение рук нечестивого Авфонии». Слева, рядом с апостолом Петром стоит светильник. Вверху в славе Христа чуть намечены художником Силы небесные в виде архангелов. Завершают славу три огненные серафима. Справа и слева располагается архитектура. В самом верху — часть неба, открытые врата рая, готовые принять душу Богоматери.

В структуре иконы «Успение» Ушакова традиционно расположены только несколько апостолов, их позиция одинакова в большей части икон этого сюжета и идентична с изображениями данных персонажей в иконе «Успение» из Успенского собора Московского Кремля.

Композиция иконы замкнута, развивается по кругу, внутри которого симметрично расположены фигуры. Здесь все соответствует единому направлению, заданному художником. Можно отметить традиционные приемы изображения, повсеместно применявшиеся в русской иконописи с момента ее возникновения вплоть до конца XVII века. Перспективные построения в иконе «Успение» Симона Ушакова соответствуют традициям древнерусской живописи.

Живописец чутко относится к соотношению величин в композиции. Крупная фигура Христа возвышается в центре. Она увеличивается и зрительно, благодаря большому количеству склоненных фигур апостолов. Еще в качестве наглядного примера можно сопоставить размер радиусов нимбов Христа, Богоматери, апостолов и святителей. Следовательно, нимб Спасителя гораздо крупнее остальных, после него идет нимб Богородицы, а нимбы других персонажей равной величины. Таким подчеркиванием нимба художник указывает место персонажа в композиции и в иерархическом порядке иконы.

Архитектурные строения написаны в обратной перспективе, она дает возможность художнику увеличить размеры удаленных частей предметов. Архитектура изображена с разных точек зрения, в результате чего появляется «разворот» на зрителя. В иконе «Успение» идет сознательная архаизация элементов композиции. Таким образом, композиционные построения в данной иконе, позволяют нам определить соответствие иконы «Успение» иконографическим традициям XVI века.

История образа.

Житие митрополита Илариона Суздальского раскрывает интересный факт, связанный с иконой Успения. Во время перестройки деревянного храма на каменный, митрополит стал сомневаться, оставлять ли прежнее престолоосвящение, и тогда ему во сне явилась Богоматерь в том образе, в каком Она была написана на иконе Ушакова. Иларион понял, что престолоосвящение надо оставить, новый каменный храм был тоже посвящен Успению Богородицы. Икона «Успение» была написана Ушаковым в 1663 году. В документах Государственной Третьяковской галереи приводятся сведения о том, что она происходит из иконостаса церкви Успения Флорищевой пустыни. После строительства каменного собора икона находилась в местном ряду иконостаса. После 1918 года икона пребывала в Историко-художественном музее города Владимира. Раскрыта была в 1930 году в Центральных государственных реставрационных мастерских, так как за период своего существования претерпела несколько записей. После реставрации, с 1934 года находится на хранении в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ). Одним из заказчиков Ушакова был святитель Иларион Суздальский, основатель Успенской пустыни. Он был родственником Симона Ушакова. Исторические документы повествуют о том, что митрополит заказал Ушакову четыре иконы: «Спас на престоле», «Богоматерь Владимирская», «Богоматерь Киккская» и «Успение», исполненное в 1663 году.

Иларион играл очень значительную роль в жизни Ушакова. Об этом мы узнаем из жития митрополита Илариона. Достоверно известно, что в доме Ушакова в Китай-городе останавливался и сам митрополит, и монахи его обители. И житие рассказывает, что, когда монахи, остановившиеся в доме Ушакова, стояли на молитве, над домом поднялся столп света и пламени. Он был такой огромный и яркий, что прибежали, сторожа от Спасской башни, они думали, что в Китай-городе начался пожар.

Эти события из его жизни показывают, как тесно Ушаков был связан с духовной средой. И именно эта связь с малолетства предопределила его судьбу. Иконописец происходил из дворянской семьи, а для московского дворянина в те времена выбор столь художественной профессии был несколько необычным и странным. Причиной такого выбора, вероятно были не только таланты молодого человека, но и внутренние духовные мотивы. Более того, творения Ушакова стали наглядным образцом для других художников. Вокруг него начала формироваться школа иконописцев. Специально для своих учеников он написал одну из первых работ по теории живописи в русской истории — трактат «Слово к люботщательному иконного писания». В нем он призывал художников скон, заниматься церковной живописью. Ушаков утверждал, что иконы должны стать «зеркалом» реального мира — быть правдоподобными. Одним из первых он написал и об ответственности живописца перед обществом и церковью.

Биография.

Симон Ушаков родился в 1626 году в Москве. У Ушакова было двое детей: дочь Евфимия и сын Петр. Он происходил из московских дворян, а среди родственников иконописца были представители духовенства. Симон Ушаков начал учиться рисованию в детстве и рано стал известен. В 1648 году, в 22 года, ему присвоили звание «царского жалованного иконописца», на которое обычно претендовали опытные мастера, исполнители государственных заказов.

XVII век стал последним веком древнерусского искусства. В это время начинается такой процесс, как «обмирщение» культуры, её отход от церковной традиции, придание культуре светского характера. К концу 1650-х годов Ушаков уже стал известным живописцем — его работы заметил царь Алексей Михайлович. Он пригласил иконописца расписывать кремлевский дворец. В то время Ушаков создал парсуну царя — светский портрет в XVII веке. Не оставлял художник и церковной живописи: в 1657 году он написал икону «Архиерей Великий». Художник решил отойти от стандартных канонов иконописи и написал Христа как живого человека. В 1664 году Симона Ушакова перевели на работу в Оружейную палату. В конце XVII века она была центром художественной жизни. Самые умелые мастера тех времен производили там оружие, ювелирные изделия, церковную утварь, часто они расписывали храмы, поместья.

Если говорить об Ушакове как о реформаторе, нужно обратиться к самому знаменитому его произведению– образу Спаса Нерукотворного, который художник повторял в разные периоды своей творческой жизни. Это объясняет интерес иконописца к Нерукотворному образу, ведь именно он запечатлел живые, настоящие черты Спасителя.

Отсюда вырисовывается такое понятие, как «живоподобие», которое Ушаков использовал в своих теоретических сочинениях, и на практике, в своих иконах. Что означает живоподобие? Живоподобие – это изображение живого, истинного свидетельства о священных лицах. Для Ушакова было важно уточнить это свидетельство, сформулировать его, сделать более неоспоримым.

Работы знаменитого иконописца наполнены светом. Этот свет для Ушакова был даже главнее, чем живоподобие. Светло и живоподобно – вот так должен работать настоящий иконописец.

В отличие от иконописцев прошлого, Ушаков подписывает свои работы, сообщая дату написания образа и свое имя. Из оставшихся документов известно, что с 1648 по 1664 г. он работал знаменщиком в Серебряной палате, а с 1664 по 1686 г. — жалованным изографом Оружейной палаты. Сведения о «роде иконописца Симона Федорова сына Ушакова» содержатся в рукописном синодике московской церкви Грузинской Богоматери.

За свою жизнь Симон Ушаков создал более 50 икон, которые признаны памятниками культуры и искусства и выставляются сегодня в музеях России — Третьяковской галерее, Русском музее.

В 1685 году Ушаков создал свое последнее произведение — икону «Тайная вечеря» для Успенского собора Троице-Сергиева монастыря. Через год, в июне 1686 года, он умер. Похоронили иконописца рядом со Знаменским монастырем в Москве.

Из его наследия наиболее известны иконы, которые дошли до наших дней и хранятся в ГТГ и ГРМ (Государственный Русский музей). Среди них — Образы Богоматери Владимирской (1652, 1662), Богоматери Донской, Богоматери Киккской (оба написаны в 1668) и др. Известны его гравюры на меди — «Отечество», «Семь смертных грехов»; гравюры к «Житию Варлаама и Иоасафа», к «Псалтыри Симеона Полоцкого». Симон Ушаков был человеком своего времени, изобразившим в своих произведениях важнейшие исторические и культурные процессы XVII столетия. С другой стороны, именно в работах Ушакова, благодаря его собственному творческому самовыражению, родился и утвердился в 60-70-е годы XVII столетия новый стиль русского иконописания, который стали применять сначала мастера Оружейной палаты и столичные художники, а потом, уже в конце XVII столетия – практически все русские иконописцы в большинстве существовавших тогда художественных центров.

Составитель текста: Кошелева Любовь Александровна.

История написания иконы

Писал свою знаменитую икону в Москве Симон Ушаков. «Спас Нерукотворный» появился в церкви Троицы в столичных Никитинках. Примечательно, что в нижней части этого произведения сохранилась надпись. В ней указано, что данное произведение создал государев иконописец Симон Ушаков в 1658 году, в 7166 от сотворения мира.

Данная надпись была обновлена в XIX веке. Икона «Спас Нерукотворный» Симона Ушакова является самым первым изображением Нерукотворного спаса из всех дошедших до наших дней. Известно, что сам Ушаков и мастера из его круга создали не одно подобное произведение.

Стоит отметить, что в этой иконе проявил определенное новаторство Симон Ушаков. «Спас Нерукотворный» написан в соответствии с самыми современными художественными приемами того времени. Они определили творческое своеобразие российской иконописи на многие годы.

Эта икона выделяется от других не только натуральной передачей черт лица, но также светотеневой моделировкой объема, созданной с помощью сложной системы, в которой перемежались темные и светлые тона. Для того чтобы смягчить переходы между ними, на финальной стадии они дополнительно подгонялись один к другому.

В это же время стоит отметить, что, в отличие от европейской традиции, в русской иконе освещенность лика святого была никак не мотивирована реальным источником света. А расположение световых бликов говорило о том, что Ушаков и его соратники соблюдали традицию, которая была в России еще с XIV века.

Иконы Симона Ушакова: «живоподобие» и фряжское письмо

В 1658 году иконописец Иосиф Владимиров посвятил Ушакову трактат «Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу». Несколько раз они совместно работали над росписями церквей, много общались и дискутировали об искусстве. Владимиров поддерживал изменения, которые Ушаков вносил в существовавший иконописный стиль. В своем трактате он критиковал художников, которые подражали старым мастерам, копировали их стиль — использовали темные цвета для изображения ликов, не прорабатывали детали. На их иконах отсутствовал объем, лица выглядели одинаковыми. Владимиров писал: «В старописании многие обретаются неистовства от неискусных иконописцев». По мнению живописца, иконы должны были напоминать реальность, быть «живоподобными». Именно к этому стремился Симон Ушаков.

Спустя два года, в 1659-м, Симон Ушаков совместно с художниками Яковом Казанцем и Гаврилой Кондратьевым создал икону «Благовещение с акафистом» для церкви Грузинской Божией Матери в Москве. Ушаков работал над лицами, живописец использовал естественные краски, тщательно прорисовал детали и добился реалистичного изображения. Другая работа Симона Ушакова этого периода — Владимирская икона Божией Матери 1662 года. Ее заказал игумен Московского Сретенского монастыря Дионисий. В ней Ушаков вновь попытался достичь «живоподобия». Искусствовед Екатерина Гладышева писала: «Несмотря на использование прориси, линия обводки ликов приобретает мягкость, в ней заметны типичные для рисунка художника неровность и неравномерность нажима кисти — видимо, мастер пытался передать ощущение живости, трепета формы».

В 1664 году Симона Ушакова перевели на работу в Оружейную палату. В конце XVII века она считалась центром художественной жизни России. Здесь работали лучшие мастера того времени, которые изготавливали оружие, ювелирные изделия, церковную утварь, предметы быта для знати. Нередко они расписывали храмы, дворцы и поместья. Работы Ушакова стали образцом для других художников. Вокруг него начала формироваться школа иконописцев. Специально для своих воспитанников он написал одну из первых работ по теории живописи в русской истории — трактат «Слово к люботщательному иконного писания». В нем он призывал художников сосредоточиться на «прославлении Бога», заниматься церковной живописью. Кроме того, Ушаков утверждал, что иконы должны быть «зеркалом» реального мира — быть правдоподобными. Одним из первых он написал и об ответственности живописца перед обществом и церковью.

Многие из нас, [недостаточно] владеющие искусством живописи, пишут то, что скорее достойно смеха, чем благоволения и умиления, этим они вызывают гнев Божий и [подвергают себя] осуждению иностранцев и великому посрамлению от честных людей.

Симон Ушаков, «Слово к люботщательному иконного писания»

В 1663 году Симон Ушаков создал одно из самых известных своих произведений — икону «Похвала Владимирской иконе Божией Матери», или «Древо Государства Российского», для церкви Троицы в Никитниках. Большую часть работы занимает дерево, которое растет из Успенского собора. На его ветвях Ушаков изобразил портреты 20 московских святых, а в центре, в медальоне, образ Богоматери Владимирской. Художник уделил внимание лицам и позам святых. Особенно тщательно Ушаков проработал образы Алексея Михайловича и его супруги с детьми. Композиция, фон и портретное сходство героев с реальными прототипами на этом произведении оказались новыми для русской иконописи. Искусствоведы Софья Свердлова и Дмитрий Суховерков писали об этой работе иконописца: «В отличие от более ранних списков с Владимирской, выполнявшихся по единой прориси в меру и подобие, при создании «Древа» мастер не был связан с образцом и мог позволить себе более свободную трактовку образа, что видно не только по «вольности» рисунка, но и по новому принципу личного письма, уже никак не соотносимого с особенностями оригинала». В иконе Ушакова исследователи нашли и прославление русских правителей и святых.

В идеологическом смысле эту икону можно рассматривать как «полемический трактат, вобравший в себя важнейшие публицистические идеи времени и служивший церковно-религиозным обоснованием политики царского правительства в период становления российского абсолютизма.

Историк Людмила Сукина об иконе Симона Ушакова «Древо Государства Российского»

В 1685 году Ушаков создал свое последнее произведение — икону «Тайная вечеря» для Успенского собора Троице-Сергиева монастыря. Через год, в июне 1686 года, он умер. Похоронили иконописца недалеко от Знаменского монастыря в Москве.

За свою жизнь Симон Ушаков создал больше 50 икон, которые признаны памятниками культуры и искусства и выставляются сегодня в музеях России — Третьяковской галерее, Русском музее. Авторство части его икон спорно. Искусствоведы полагают, что над ними могли работать ученики живописца. К концу жизни у Ушакова было много подражателей. Среди его воспитанников — продолжатели традиций русского искусства XVII века: Василий Кузмин, Михаил Милютин, Афанасий Семенов.

Идейные ориентиры

Определенным идейным и эстетическим ориентиром был для Симона Ушакова «Спас Нерукотворный». Год, в который была создана эта икона (1658), был определяющим для многих российских иконописцев. Дело в том, что данный образ впоследствии неоднократно упоминался в трактатах Иосифа Владимирова, которые были посвящены эстетике и поиску соответствующих ориентиров. Кстати, он был другом и соратником Ушакова.

В своих работах Владимиров упоминал, что Христос у Ушакова написан не по канону. Однако именно в таком виде он становится ближе и понятнее обычному человеку. После этого многие ориентировались на работы Симона Ушакова. «Спас Нерукотворный», описание которого приведено в этой статье, стал главным предметом иконописания на ближайшие годы.

Это стал самый авторитетный образ для любого иконописца.

Симон Ушаков – крупнейший русский художник XVII века

Подробности Категория: Искусство Древней Руси Опубликовано 29.01.2018 18:19

Творчество Симона Ушакова отражает те устремления и эстетические идеалы, которыми жила его эпоха.

Ушаков всегда оставлял на своих работах авторскую подпись, дату, а часто и имя заказчика и даже место, куда предназначалась икона. Всё это говорит о том, что в XVII в. существовало понятие об авторской ответственности. Симон Ушаков работал в царствование Алексея Михайловича (Тишайшего, 1629-1676) – второго русского царя из династии Романовых.

Работы Ушакова

Симон Ушаков был чрезвычайно плодовитым художником и иконописцем. До наших дней сохранилось достаточно много его произведений. Однако большинство из них были, к сожалению, испорчены более поздними реставрациями и записями потомков.

Лучше остальных на сегодняшний день сохранились икона Благовещения, Владимирской Богоматери, святого Феодора Стратилата, Сошествия святого духа и, конечно, Спаса Нерукотворного.

Эти работы иконописца доказывают тот факт, что он был чрезвычайно развитым для своего времени человеком, талантливым живописцем, который в полной мере обладал всеми техниками, известными на тот момент.

Ушаков принципиально отказывался писать иконы по древним образцам, как было принято в то время. Он активно впитывал в себя нюансы западного искусства, которые в XVII веке все активнее проникали на территорию Руси.

Ушаков, соблюдая традиции древнерусской иконописной школы, при этом не боялся экспериментировать. Он изобретал новые композиции, учился на лучших образцах западной культуры, стремился придать фигурам на своих иконах движение и индивидуальность.

Оценка икон Ушакова

Мнение о творчестве Симона Ушакова довольно спорное. Некоторые критики считают его человеком, который многое сделал для стирания границ между изобразительным искусством и иконописью. Так, историк Георгий Филимонов заявлял, что значение его художественной деятельности состоит в облегчении перехода от иконописи к живописи.

Полярного мнения придерживался другой известный отечественный искусствовед и критик — Игорь Грабарь. Он утверждал, что роль Ушакова недостаточна для полного отхода от самобытных русских иконописных традиций и формирования новых норм. Впрочем, такой же строгой критике подвергались все царские живописцы допетровской эпохи.

Похожего мнения придерживаются современные исследователи творчества Ушакова. Советский и российский историк древнерусского искусства Энгелина Смирнова считает, что произведения Симона Федоровича не являются свидетельством какого-либо серьезного шага к новой художественной культуре. Она видит в них сохранение иконописных правил позднего Средневековья, поэтому придерживается идеи, что иконы Ушакова и его учеников сильно переоценены.

Установление соответствия

Задание 8966

Установите соответствие между деятелями культуры и

памятниками культуры: к каждой позиции первого столбца подберите

соответствующую позицию второго столбца.

| ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ | ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ | ||

| А) |

Аристотель Фиораванти

|

1) |

икона «Спас нерукотворный» |

| Б) |

Феофан Прокопович

|

2) |

«Правда воли монаршей» |

| В) |

Симон Ушаков

|

3) |

Успенский собор Московского Кремля |

| Г) |

Александр Радищев

|

4) |

«Хожение за три моря» |

| 5) |

«Путешествие из Петербурга в Москву» |

Решение:

3215

ЕГЭ

Справочник

© 2023 ЕГЭ.Справочник24. Все права защищены.

На иконе представлен образ Спаса Нерукотворного. Лик Христа изображен на фоне бело-голубого убруса, завязанного вверху узлами. Икона повторяет одну из прорисей, неоднократно использовавшуюся Симоном Ушаковым в 1670-х годах и повторенную в целом ряде произведений. Ее отличительными признаками являются рисунок узлов и складок ткани убруса, более широкий, чем в ранних произведениях, лик с выступающими скулами и более удлиненная и окладистая форма бороды.

Среди произведений Ушакова 1670-х годов наиболее близок публикуемой иконе по манере исполнения небольшой вкладной образ из ризницы Троице-Сергиевой лавры (инв. ДР-1059). В обеих работах художник использует сравнительно редкий прием, возможно, заимствованный из техники гравюры – чрезвычайно подробную графью с характерной штриховкой в теневых участках. Как и в других произведениях зрелого периода, объем лика передается с помощью сложной системы охрений с чередованием светлых и темных слоев.

Одновременно с иконой в ГТГ поступили фрагменты серебряного позолоченного оклада. Надпись на окладе повествует, что старый оклад на иконе был заменен новым 4 октября 1719 года при митрополите Сильвестре. Упомянутый митрополит Сильвестр происходил из дворянского рода Холмских. С 1704 года он был настоятелем Троице-Сергиева монастыря, а в 1708-м был возведен в сан митрополита Нижегородского и Алатырского. В 1719 году владыка подвергся опале из-за его тесных связей с «партией» царевича Алексея Петровича, и в марте того же года был смещен с нижегородской кафедры и направлен в Смоленск. Именно в период своего пребывания на кафедре в Смоленске митрополит Сильвестр заменил старый оклад иконы Нерукотворного Спаса новым серебряным, что свидетельствует об особом почитании образа, написанного Симоном Ушаковым.

Точное происхождение иконы не установлено. На самой иконе имеется надпись, в которой говорится, что икона была вложена в Крестовоздвиженскую церковь в Смоленске. Однако упомянутая церковь была выстроена только в 1767 году и поэтому не могла быть местом первоначального местонахождения иконы – очевидно, что она была перенесена туда из какого-то другого, более древнего храма.