Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Московский государственный университет технологий и управления

Филиал в г. Архангельске

Факультет Технологический менеджмент

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине Социологи

По теме Социология как наука

Студентки Курса СФО2

Специальность 260501 Шифр 0411

Ф.И.О. Лобова Елена Андреевна

Проверил _____________________

Вх. №___________ Дата регистрации ___________

Результаты проверки ___________

Архангельск

2009

Социология как наука

1. Предмет социологии

2. Теоретическая и прикладная социология. Основные функции социологии

3. Социология и другие общественные науки

Введение

Каждая из отраслей науки имеет предмет, раскрываемый в содержании, системе теорий, законов, категорий, принципов и т.п. и выполняет особые функции по отношению к практике, исследует определенную сферу общественных отношений, те или иные явления, процессы, в общем, все общество. Существует определенная взаимозависимость между предметом, содержанием и функциями науки. Если, абстрагируясь от других наук и отпонимаемых в широком смысле потребностей практики, то нельзя не уяснить функции отдельной науки. Именно потребности практики выдвигают на каждом этапе жизни общества новые требования к гуманитарному знанию в целом и отдельным его отраслям. Но современное общество — не механическое соединение различных механизмов управления, властных институтов и структур, социальных сфер политики, экономики, а нечто целое. Возникает потребность именно в отрасли знаний, которая изучает общество во всех его аспектах. Такой наукой и есть социология — наука об обществе.

Во всем цивилизованном мире социология сегодня – это основная часть и наиболее цельная форма всего гуманитарного образования. Как наука об обществе, о путях общственно-исторического прогресса, социология выступает важным инструментом научно обоснованной политики, эффективным средством анализа и оценки общественных явлений и процессов, методологией социального познания в целом.

Термин «Социология» происходит от латинского sozietas — общество и греческого logos — слово, понятие учение, что означает учение об обществе, о законах становления, функционирования, развития общества в целом, различных социальных общностей и социальных отношений между ними.

Впервые понятие «социология» введено в научный оборот еще в середине XIX в. основоположником позитивизма, французским ученым Огюстом Контом. Первоначально социология обозначала обществоведение, но стечением времени предмет социологии непрерывно менялся и уточнялся, сопровождаясь постепенным отделением социологии от философии. Дело в том, что к середине XIXв. Потребности социального развития и внутренняя логика эволюции науки об обществе требовали новых подходов, формирования типа социальных явлений. И в ответ на потребности формирования гражданского общества возникает социология.

С попыткой выделить социальное в узком смысле слова, т.е. внутри самого общества отличить социальные отношения от экономических, политических и других, связано формирование различных предметных областей социологии. Так возникло целое семейство социологий — труда, образования, политики, семьи и других социальных институтов и процессов. Появились социологические теории так называемого среднего уровня, которые с одной стороны, были связаны с общесоциальной теорией, а с другой — опирались на материал, собранный в эмпирических исследованиях. Особой формой социологического знания являются методика, техника и организация социологических исследований.

В связи с этим распространяется представление о трехуровневой структуре социологии: общесоциологическая теория, специальные (частные) социологические теории, эмпирические социологические исследования. Затем в 80-х годах ХХ столетия укореняется понимание социологии как науки о социальных отношениях, механизмах и закономерностях функционирования и развития социальных общностей.

Выделяются общности разного типа и уровня: само общество как целостный социальный организм; социальные общности, основанные на социально-статусном различии их членов (классовые); общности, обусловленные общественным разделением труда (социально-профессиональные); возникающие на базе культурно-исторической самобытности (народы и нации); территориально-региональные и поселенческие; общности по родственным связям, сходству стадий жизненного цикла (семейные, половозрастные) и многочисленные общности, связанные единством целенаправленной деятельности (от организаций до малых социальных групп). При этом исследуется совокупность социальных общностей, их взаимодействие, организация, система социальных институтов социальных отношений

Предмет социологии

Социология — молодая наука, которая активно развивается, в ней появляются все новые направления.

В качестве объекта той или иной науки всегда выступает определенная сфера объективного или субъективного мира, в то время как предмет любой науки является результатом теоретического абстрагирования, позволяющего исследователям выделить те стороны и закономерности развития и функционирования изучаемого объекта, которые являются специфическими для данной науки. Таким образом, объект той или иной науки — это часть объективной и субъективной реальности, обладающая собственными свойствами, которые изучаются только данной наукой, а предмет науки — это результат исследовательских действий.

Принято считать, что объектом социологического познания является вся совокупность свойств, связей и отношений, которые носят название социальных. Социальное, — это совокупность тех или иных свойств и особенностей общественных отношений, интегрированных индивидами или общностями в процессе совместной деятельности в конкретных условиях, и проявляющееся в их отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни. Социальное явление или процесс возникают тогда, когда поведение даже одного индивида оказывается под воздействием другого индивида или их группы — независимо от того, присутствует ли при этом данный индивид или общность. Именно в процессе взаимодействия друг с другом индивиды оказывают воздействие друг на друга, способствуют тем самым тому, что каждый из них становится носителем и выразителем каких-либо социальных качеств. Таким образом, социальные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения и способ их организации являются объектами социологического исследования.

Предмет же социологии, поскольку он является результатом исследовательских действий, не может быть определен столь же однозначно. Понимание предмета социологии на протяжении всей истории существования этой науки менялось. Представители различных школ и направлений высказывали различное понимание предмета социологии, так как предмет науки находится в тесной связи с исследовательской деятельностью ученых.

Не смотря на то, что предмет социологии постоянно развивался углублялось его содержание, уточнялись границы, это не меняло его истинной природы – быть объективной реальностью, выраженной в виде теоретической конструкции. Основоположник социологии, французский мыслитель О. Конт считал, этим предметом научное познание общества вообще. Выдающийся французский социолог Э. Дюркгейм в качестве такового выделял понятие «социального факта». При этом социальное, по Дюркгейму, означает коллективное. Поэтому предметом социологии, по его мнению, является коллективное во всех его проявлениях. С точки зрения немецкого социолога М. Вебера, социология — это наука о социальном поведении, которое она стремится понять и истолковать. Социальное поведение, по М. Веберу, — это отношение человека, иначе говоря, внутренне или внешне проявляемая позиция, ориентированная на поступок или воздержание от него. Это отношение является поведением, когда субъект связывает его с определенным смыслом. Поведение считается социальным, когда по смыслу, который ему придает субъект, оно соотнесено с поведением других индивидов. Сорокин расширил трактовку предмета до понятия «социального взаимодействия » и вытекающих от сюда следствий и т.д. таким образом, понимание предмета социологии как науки складывалось постепенно, в ходе его эволюции. Он и сегодня активно обсуждается и уточняется.

Суммируя многообразие взглядов по этому вопросу, можно сделать вывод, что предметом социологии является научное изучение социальных отношений как совместных и сознательных форм жизнедеятельности людей во всём их многообразии и развитии.

Теоретическая и прикладная социология. Основные функции социологии

Помимо внешней институционализации, социология, как и всякая другая наука, должна пройти процесс внутренней институционализации. Внутренняя институционализация означает совершенствование организационной структуры науки, наличие устойчивого разделения труда внутри дисциплины, формирование правил и норм профессиональной этики, разработку эффективных исследовательских методов и приемов. Все это должно обеспечить действительный процесс производства и систематизации знаний в определенной области познания. Одно из важнейших мест в этом процессе принадлежит разделению труда; наличию в организационной структуре науки трех относительно независимых уровней:

1) уровень фундаментальных исследований, задачей которых является приращение научного знания путем построения теорий, раскрывающих универсальные закономерности и принципы данной области;

2) уровень прикладных исследований, в которых ставится задача изучения актуальных, имеющих непосредственную практическую ценность проблем, на основе существующих фундаментальных знаний;

3) социальная инженерия уровень практического внедрения научных знаний с целью конструирования различных технических средств и совершенствования имеющихся технологий

. Данная классификация позволяет выявить в структуре социологии три уровня: теоретическую социологию, прикладную социологию, социальную инженерию.

Наряду с этими тремя уровнями, социологи выделяют также внутри своей науки макро- и микросоциологию. Макросоциология исследует крупномасштабные социальные системы и исторически длительные процессы. Микросоциология изучает повсеместное поведение людей в их непосредственном межличностном взаимодействии. Эти уровни не могут рассматриваться как находящиеся на различных плоскостях и не соприкасающиеся друг с другом. Напротив, они тесно взаимосвязаны, так как непосредственное, повседневное поведение людей осуществляется в рамках определенных социальных систем, структур и институтов. таким образом различные уровни социологического анализа пересекаются в разных плоскостях человеческого взаимодействия. Например, группа — это люди объединенные взаимными интересами или зависимые друг от друга и отличающиеся от других групп отношениями и целями. В этом смысле речь идет и о группе, и о системе. Например, два соседа, семья, нация. Государство — это также группа, рассматриваемая на социетальном уровне. На уровне мировых систем (макроуровне) рассматривается отношение государства с другим государством.

Названные выше структурные компоненты современной социологии образуют органическое единство, обуславливают друг друга, причем в такой степени, что любое отраслевое направление, например, немыслимо без наличия в нем глубоких теоретических предпосылок, а также эмпирического базиса исследования, как фундаментальные исследования не протекают не и помимо развития отраслевых и эмпирических направлений.

Теоретическая и прикладная социология различаются не по объекту и методу исследования, а по той цели, которую они ставят, решают ли научные или практические проблемы.

Теории и концепции, разработанные в сфере формирования знаний о социальной действительности, и образуют теоретическую, фундаментальную социологию

Теоретическая социология – совокупность многообразных концепций, разрабатывающих аспекты социального развития общества и дающие им интерпретацию. Единственной концепцией, объединяющей специфику протекания социальных процессов и закономерностей развития общества, признавался марксизм, а именно — исторический материализм. Вот почему теоретическую социологию зачастую прямо отождествляли с историческим материализмом. В действительности же человечество выработало огромное количество теорий и концепций, объединяющих закономерности и специфику развития человеческой цивилизации. Уже в середине XX века широко распространяются концепции социальной стратификации, индустриального общества, конвергенции и другие. Конечно же, теоретическая социология – это множество возможных течений, школ, направлений со своих методологических позиций объясняющих специфику развития общества. Что же касается марксизма, то он есть одним из направлений, которые во главу угла ставят приоритет экономических факторов в развитии общества. Специальные же социологические теории – это отдельные сферы социологического знания, которые имеют предметом исследования относительно самостоятельные, специфические подсистемы общественного целого и социальных процессов. Изучая те или иные основные закономерности развития общества, теоретическая социология может и не формулировать то, каким образом в тех или иных условиях развиваются различные социальные общности, социальные институты и социальные процессы. Именно, поэтому в структуре социологии огромное значение имеет ее средний уровень, то есть относительно самостоятельные теоретические подсистемы. Относительно самостоятельные теоретические подсистемы призваны, во-первых, установить объективные взаимосвязи предметной сферы (труд, семья, социальные группы, слои и т. п.) с целостностью общественной системы; во-вторых, выявить специфические для предметной сферы внутренние взаимосвязи и закономерности. Социальные социологические теории дают ответы на актуальные проблемы современности.

Второй уровень социологии – прикладная социология(научно практическая деятельность) – это прикладные исследования и непосредственное осуществление социальных программ, реализация выводов исследований, непосредственное участие исследователя в объективации результатов Социологическая наука как отрасль обществоведения вступила в новый этап своего развития. Если до 60-х годов она разрабатывалась преимущественно в теоретико-методологическом плане, то в последнее время в ней воспреобладал эмпирический уклон. Однако при всей своей привлекательности эмпирическая направленность большинства социологических исследований не привела к значительным успехам в социальной практике и в управлении общественными процессами. Эмпиризм, упрощенность в толковании вопросов общественного развития оказались ненадежной базой для принятия практических решений в социальной сфере. Все более очевидной становилась необходимость в высокой социологической теории и в ее переводе на язык практики.

Тесная связь социологии с жизнью определяется теми функциями, которые она выполняет. Как общественная наука, в соответствии со структурой знаний, его относительной специализацией социология выполняет: теоретико-познавательную(гнесиологическую), мировоззренческую.(идеологическую) и преобразовательную (практическую ) функции. В свою очередь они могут преобразовывать производные функции. К ним относят управленческую, методологическую, просветительную, прогностическую функцию социального контроля, коммуникации и т.п. В сущности, они все зависят от первых трёх, по крайне мере, тесно взаимодействуют, переплетены с ними и могут быть раскрыты через их понимание.

Теоретико-познавательная функция

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

имени адмирала

С.О. Макарова

Кафедра:

Реферат по предмету:

Социология.

На тему: Социология

как наука.

Выполнил: студент 1 курса

Проверил:

Санкт-Петербург

2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………….

………………………3

1. Социология как

наука………………………………………………………………………

4

1.1. Предмет, объект и функции

социологии…………………………..

………………………4

1.2. Социология в

системе социально-гуманитарного

знания………………………………

11

Заключение……………………………………………………………………………………..

14

Список литературы…………………………………………………………………………..

15

Введение

Каждая из отраслей

науки имеет предмет, раскрываемый в

содержании, системе теорий, законов,

категорий, принципов и т. п. и выполняет

особые функции по отношению к практике,

исследует определенную сферу общественных

отношений, те или иные явления, процессы,

в общем все общество. Существует

определенная взаимозависимость между

предметом, содержанием и функциями

науки. Если, абстрагируясь от других

наук и от понимаемых в широком смысле

потребностей практики, то нельзя не

уяснить функции отдельной науки. Именно

потребности практики выдвигают на

каждом этапе жизни общества новые

требования к гуманитарному знанию в

целом и отдельным его отраслям. Но

современное общество—не механическое

соединение различных механизмов

управления, властных институтов и

структур, социальных сфер политики,

экономики, а нечто целое. Возникает

потребность именно в отрасли знаний,

которая изучает общество во всех его

аспектах. Такой наукой и есть социология

— наука об обществе.

Что

же и как изучает социология? Социология

(фр. sociologie, латин. Societas — общество и

греч.— Logos — наука об обществе) — наука

об обществе, отдельных социальных

институтах (государство, право, мораль

и т. п.), процессах и общественных

социальных общностях людей.

Актуальность

темы обусловлено тем, что первоначально

социология обозначала обществоведение,

но с течением времени предмет социологии

непрерывно менялся и уточнялся,

сопровождаясь постепенным отделением

социологии от философии.

Предметом

изучения в данной работе служит социология

как наука. Объектом исследования является

связь социологии с другими науками.

Цель

работы – рассмотреть социологию в

системе наук об обществе. Для достижения

цели необходимо решить следующие задачи:

рассмотреть предмет, объект и функции

социологии; рассмотреть социологию в

свете наук об обществе, а так же изучить

структуру социологии.

1. Социология как наука

1.1. Предмет, объект и функции

социологии

К

середине XIX в. потребности социального

развития и внутренняя логика эволюции

науки об обществе требовали новых

подходов, формирования типа социальных

явлений. И в ответ на потребности

формирования гражданского общества

возникает социология. Ведь шел процесс

становления общества, утверждавшего

торжество прав и свобод человека,

духовную, экономическую независимость

и автономность, гражданина вместо

привычного нормативного порядка

феодально-абсолютистского устройства

общества с его жесточайшей тотальной

регламентацией общественно-политической,

экономической и духовной жизни

людей.

Расширение пределов свобод

и прав человека, существенное увеличение

возможностей выбора пробуждали

интерес человека к знанию основ жизни

социальной общности людей, социальных

процессов и явлений с целью рационального,

эффективного использования приобретенных

прав и свобод. Но и свободная конкуренция

в экономике, политике, духовной сфере

поставили в прямую зависимость

результативность деятельности

предпринимателей — от умения и

использования знаний о конкретных

социальных механизмах, настроений и

ожиданий людей и т. п. И отраслью знаний,

помогающей глубже и конкретнее познать

общество, основу социального взаимодействия

людей с целью рационального использования

свободы самоорганизации стала социология.

Ведь социология

изучала общество, социальные отношения

и социальные общности, их деятельность,

а философия хотя и изучает личность и

социальные общности как объекты и

субъекты деятельности, но делает

это на высоком уровне обобщения — на

уровне раскрытия их сущности, а не в

развертывании сущности в действительности,

выявлении жизни во всем ее противоречивом

существовании как это делает социология.

Постепенно, по мере накопления социальных

знаний, происходил рост теоретических

социологических концепций, каждая из

которых обосновывала определенный

аспект социальных отношений, давала

интеграцию социального, выступающего

главенствующей категорией социологии.

Используя разнообразные методы научного

познания, социология осмысливает

общество, общественную жизнь не как

предельно общую абстрактность, а как

реальность, пытаясь с достаточной

полнотой уловить и выразить в положениях,

теориях ее многоцветье и внутреннюю

неоднородность. Социология как

определенный тип знаний об обществе

выходя из недр социальной философии,

перенимает философскую культуру,

признавая особое значение теоретического

обобщения, целостного концептуального

осмысления социальных явлений. Вместе

с тем, социология стремится к преодолению

той ограниченности, которую обнаруживает

философия при анализе реальных

социальных проблем. Внутри социологии

складываются течения: позитивизм —

сводивший социальное к природному,

антипозитивизм — настаивающий на

специфике социального.

Анализ

зарубежных источников показывает, что

чаще всего социология определяется как

наука о различных социальных общностях,

социальных группах, их поведении,

отношениях между ними и внутри них. Одни

американские социологи определяют

социологию как науку об обществе,

социальных группах и социальном

поведении. Другие считают, что социология

изучает не изолированных индивидов,

а людей в общностях или в социальных

условиях.

Цель

такого изучения — понять и объяснить

причины социального поведения или

взаимодействия социальных общностей

и групп и их результаты. По мнению

бельгийского социолога Миха де Костра,

социология изучает отношения между

людьми, складывающиеся в процессе их

деятельности. Да, социология ставит

целью дать ответы именно на жизненные

вопросы людей. Ведь в современных

условиях многие люди испытывают чувство

страха. Они боятся возможности ядерной

войны, перспективы безработицы, хрупкости

человеческих отношений. И что делает

их страх особенно ужасным — это то,

что они ничего об этом не знают. Социология

и ставит целью: помочь людям разобраться

самим в сложных проблемах жизни. Ведь

социология — это понимание общества.

Люди, создающие общество, в котором

живут, несомненно, имеют возможность

изменить его, преобразовать, но прежде

познав. И здесь-то на помощь приходит

наука социология.

Современная

социология — это множество течений и

научных школ, которые по-разному объясняют

ее предмет и роль, по-разному отвечают

и на вопрос что такое социология.

Существуют различные определения

социологии как науки об обществе.

«Краткий словарь по социологии» дает

определение социологии как науки о

законах становления, функционирования,

развития общества, социальных отношений

и социальных общностей.

«Социологический

словарь» определяет социологию как

науку о законах развития и функционирования

социальных общностей и социальных

процессов, о социальных отношениях

как механизме взаимосвязи и взаимодействия

между обществом и людьми, между общностями,

между общностями и личностью. В книге

«Введение в социологию» отмечается,

что социология — это наука, в центре

внимания которой находятся социальные

общности, их генезис, взаимодействие

и тенденция развития. Каждое из определений

имеет рациональное зерно. Большинство

ученых склонны полагать, что предметом

социологии есть общество или определенные

общественные явления.

Однако, здесь

можно возразить. Общественные явления

изучаются не только социологией, но и

рядом других наук — теорией права,

политической экономией, историей,

психологией, философией и др.

Социология, в противоположность

специальным наукам, изучает не те или

иные социальные явления, отдельные

специальные стороны или ряды

общественных явлений, а изучает наиболее

общие родовые их свойства, которые не

изучаются ни одной из них. Политэкономия

изучает только хозяйственную деятельность

общества. Правовые отрасли знаний

исследуют только право.

Теория

искусства — только искусство и т.п. Ни

одна из наук не изучает те общие свойства,

которые имеются в хозяйственных,

правовых, художественных и религиозных

явлениях и т. п. А ввиду того, что они

есть частными видами общественной

деятельности, то у всех должны быть

общие родовые черты и в жизни должны

проявляться общие всем социальным

явлениям закономерности. Вот эти-то

наиболее общие свойства и закономерности,

свойственные всем социальным явлениям

и не изучаемые ни одной социальной

наукой, и есть ближайший объект

социологии.

Следовательно,

социология — это наука о родовых

свойствах и основных закономерностях

общественных явлений. Социология не

просто выбирает эмпирический опыт, то

есть чувственное восприятие

единственным средством достоверного

познания, общественных изменений,

но и теоретически обобщает его. С

появлением социологии открылись и

‘новые возможности проникновения во

внутренний мир личности, понимания ее

жизненных целей, интересов, потребностей.

Однако социология изучает не человека

вообще, а его конкретный мир — социальную

среду, общности, в которые он включен,

образ жизни, социальные связи, социальные

действия. Не уменьшая значения

многочисленных отраслей обществознания,

все же социология уникальна способностью

видеть мир как целостную систему. При

чем система рассматривается социологией

не только как функционирующая и

развивающаяся, но и как переживающая

состояние глубокого кризиса. Современная

социология и пытается изучить причины

кризиса и найти пути выхода из кризиса

общества. Основные проблемы современной

социологии — выживание человечества

и обновление цивилизации, поднятия

ее на более высшую ступень развития.

Решение проблем социология ищет не

только на глобальном уровне, но и на

уровне социальных общностей, конкретных

социальных институтов и объединений,

социального поведения отдельной

личности. Социология — наука

многоуровневая, представляющая единство

абстрактных и конкретных форм, макро

— и микротеоретических подходов,

теоретического и эмпирического

знания.

Что же представляют макро-

и микроуровни социологии? Мокро-социологический

уровень означает ориентацию на анализ

социальных структур, общностей,

больших социальных групп, слоев, систем

и процессов в них происходящих. Социальная

общность, выступающая объектом

макросоциологического анализа,— это

цивилизация и наиболее крупные ее

образования. Макросоциологический

подход не требует детального рассмотрения

конкретных проблем и ситуаций, а нацелен

на их комплексный охват. Макросоциологический

подход к явлениям связан с общественными

мировыми системами и их взаимодействием,

с различными типами культур, с социальными

институтами и общественными структурами,

с глобальными процессами. Макросоциологический

подход к явлениям интересует общество

как целостный социальный организм. В

отличие от макро- микросоциология

анализирует социальные процессы в

отдельных сферах общественной жизни и

социальных общностях. Микросоциология

обращена к социальному поведению,

межличностному общению, мотивации

действий, стимулам групповых,

общностных поступков и т. П.

Социология

— наука о становлении, развитии и

функционировании социальных общностей,

о социальных процессах и социальных

отношениях между общностями, между

общностями и личностью, наука об

обществе и общественных отношениях.

Что

же представляет объект и предмет научного

познания социологии? Совпадают ли

объект и предмет социологии? Нет, не

совпадают. Объект любой науки есть то,

на что направлен процесс исследования,

а сфера предмета — те стороны, связи и

отношения, составляющие объект изучения.

Объект социологии, как и других

общественных наук — социальная

реальность, а поэтому социология —

наука об обществе. Но еще недостаточно

для определения предмета социологии.

Это лишь определение объекта исследования,

который часто совпадает с объектом

других общественных наук (история,

этнография, право, философия и др.).

Социология наука о целостности

общественных отношений, обществе

как целостном организме; о социальной

системе.

Естественно, объектом

социологии и есть определенная сфера

действительности, обладающая относительной

завершенностью и целостностью. Ведь,

известно, различными объектами наук

выступают природа и общества, которые

соответственно и изучаются естественными

и социально-гуманитарными отраслями

знаний. Каждый из объектов тоже

«расчленяется» науками на отдельные

части, фрагменты, которые становятся

их предметами. Вопрос о соотношении

объекта и предмета социологии как науки

состоит в том, как понимать общество,

процесс его функционирования и

развития в качестве объекта гуманитарного

знания. Ведь широко распространен взгляд

на общество как на определенную

общественно-экономическую систему,

определенную ступень развития человеческой

цивилизации. Дело в том, что основной

порок в понимании общества состоит в

том, что общество представляется в

виде базиса и надстройки, совокупность

экономической, социальной, политической

и духовной сфер. Но здесь-то выпадают

из поля зрения теории об обществе и,

прежде всего, самый важный, главный

объект — человек, его потребности,

интересы, ценностные ориентации.

Между

тем, история есть не что иное как

деятельность человека осуществляющего

свои цели. Сведение ее к взаимодействию

базиса и надстройки, состязание различных

социально-экономических систем, ступеней

развития цивилизации обрекает на

абстрактное, одномерное видение общества,

на безальтернативный взгляд на его

развитие. Здесь-то и таятся истоки

экономического признания игнорирования

личности и общечеловеческих ценностей,

отрицания мира культуры. Здесь-то и

важно определять общество как

совокупность социальных общностей,

слоев, групп, индивидов, а саму историю

как деятельность людей, преследующих

определенные цели. Люди ставят самые

разные цели и руководствуются ими в

своей жизни. Именно цели есть специфическая

черта деятельности человека. Целеобразная

деятельность включает множество

различных, органично связанных между

собой элементов. Сознательная деятельность

в силу внутреннего содержания имеет и

противоречивый и динамичный характер.

Это проявляется, прежде всего в том, что

люди, получив определенный результат

корректируют на его основе свою

последующую деятельность с тем, чтобы

достигнутое максимально совпало с

желанием. Происходит, хотя и крайне

противоречиво, исторический процесс

рационализации деятельности людей.

Идея рациональности нашла обоснование

и развитие в трудах многих мыслителей,

которые связывали переход к высокой

ступени развития общества с разрешением

противоречия между стихийностью и

сознательностью.

Конечно же, в конце

каждого этапа общественного развития

полученный результат отличается от

исходных предпосылок, превращается в

новые условия, средства, которые позволяют

ставить иные, более высокие цели.

Реализация высоких целей направлена

на удовлетворение возрастающих

потребностей чело века. Свершается

постепенный исторический процесс. Если

же история есть деятельность, преследующих

свои цели людей, а общество состоит

из различных социальных общностей

людей, слоев и групп, индивидов, то крайне

важным становится анализ отношений

между ними и внутри их. Особую актуальность

приобретает раскрытие жизнедеятельности

личности, социальных общностей,

групп, слоев и индивидов в общественной

жизни в их целостности. Деятельность

личности, социальных общностей, групп

в общественной жизни и есть. Предметом

исследования социологии. И в современных

условиях, когда усиливаются процессы

социальной, политической и хозяйственной

деятельности и концентрации, возрастает

многовариантность развития личности

и социальных систем, проблема рациональной

деятельности становится актуальной.

Метод в социологии — это способ

построения и обоснования социологического

знания, совокупность приемов, процедур

и операций эмпирического и теоретического

познания социальной реальности. Метод

в социологии зависит не только от

исследования социологией проблемы и

построенной теории, но и от общей

методологической ориентации. Метод

включает определенные правила,

обеспечивающие надежность и достоверность

знания. Методы социального познания

можно разделить на всеобщие и

конкретно-научные. Всеобщими методами

социологии есть материалистическая

диалектика. Суть всеобщих методов

социологии в том, что экономический

базис общества признается первичным,

а политическая надстройка — вторичной.

При изучении социальных процессов

применяются такие принципы материалистической

диалектики: объективность, историзм и

системный подход

Принцип объективности

означает изучение объективных

закономерностей, которыми определяются

процессы социального развития. Каждое

явление рассматривается как многогранное

и противоречивое. Изучается вся

система фактов — положительных и

отрицательных. Объективность

социологических знаний предполагает,

что процесс их изыскания соответствует

объективной реальности и не зависящим

от человека и человечества законам

познания. Объективность научных выводов

базируется на их доказательности,

научности аргументации.

Принцип

историзма в социологии предполагает

изучение социальных проблем,

институтов, процессов в возникновении,

становлении и развитии, постижение

специфики соответствующих исторических

ситуаций, понимания общих тенденций

развития и своеобразия конкретных

обстоятельств. Историзм тесно связан

с пониманием противоречий как движущих

сил изменения сложившихся отношений,

которые обнаруживаются во взаимодействии

потребностей и интересов соответствующих

социальных общностей. Историзм дает

возможность извлечь уроки из прошлого

опыта самим разработать обоснования

современной политики. Используя принцип

историзма социология имеет возможность

исследовать внутреннюю динамику

социальных явлений и процессов, определить

уровень и направление развития и

объяснить те их особенности, которые

обусловлены их исторической связью с

другими явлениями и процессами.

Системный

подход — способ научного познания и

практической деятельности, при

котором отдельные части какого-либо

явления рассматриваются в неразрывном

единстве с целым. Системный подход

сформировался путем конкретизации

принципов материалистической

диалектики при изучении сложных объектов

и получил распространение в социологии

во второй половине XX в. Основным понятием

системного подхода выступает система,

которая обозначает определенный

материальный или идеальный объект,

рассматриваемый как сложное целостное

образование. В связи с тем, что одна и

та же система может рассматриваться с

различных точек зрения, системный подход

предполагает выделение определенного

системообразуемого параметра, то есть

свойства, обусловливающее поиск

совокупности элементов системы, сеть

связей и отношений между ними, ее

структуру. В виду того, что любая система

находится в определенной среде, то

системный подход должен учитывать

ее связи и отношения с окружением. Отсюда

происходит второе требование системного

подхода — учитывать, что каждая

система выступает подсистемой иной,

большей системы, и, наоборот, выделять

в ней меньшие подсистемы, которые в

другом случае могут рассматриваться

как системы. Системный подход в социологии

обязательно предполагает выяснение

принципов иерархии элементов

социальной системы, форм передачи

информации между ними, способов их

влияния друг на друга. При изучении

общественного сознания, общественного

мнения. различных социальных общностей

— классов, слоев, потребностей и

притязаний различных социальных слоев

и т. п. используются методы анализа

документов, опроса, в том числе

анкетирования, наблюдения и т. п. При

исследовании межличностных отношений

внутри малых групп, слоев, отношения

личности к тем или иным общественным

явлениям, жизненных и ценностных

ориентаций и установок личности

используются методы социометрии,

социальной психологии и т. п. методы

статистики, факторного, латентно-

структурного, коррекционного анализа,

использования математики и т.п.

Основой изучения социальных

отношений, то есть сведения индивидуального

к социальному, может служить изучение

объективно сформировавшейся структуры

социальных связей и фактов, включенных

в связи, их типы и т. п. В обществе имеется

бесконечное множество различных

социальных систем. Значительная

часть таких связей носит случайный и

временный характер. Особенность

социологии как науки состоит в том, что

социальные связи и отношения изучаются

на уровне социальных законов и

закономерностей.

Социальные законы

— более или менее полное отражение

явлений, присущих окружающему миру.

Что же такое социальный закон? Социальный

закон — это выражение существенной,

все общей и необходимой связи

социальных явлений и процессов, прежде

всего, связей социальной деятельности

людей или их собственных социальных

действий. Социальные законы складываются

в различных сферах деятельности человека

и, прежде всего, в сфере материальной

деятельности и осуществляется через

посредство деятельности людей. Существуют

общие и специфические законы в социологии.

Общие законы социологии — пред мет

изучения философии. Специфические

законы социологии изучаются именно

социологией и составляющие ее

методологическую основу. Но здесь надо

заметить, что отношение социологов к

социальным закономерностям и законам

несколько изменилось. Если раньше

исследователи считали, что социология

— наука о законах развития и функционирования

общества, а социальный закон — это

независящая от субъекта повторяющаяся

и типичная связь, характер которой

определяет содержание и направление

социального развития на любом уровне

социальной организации, формирования,

то теперь социологи склонны полагать,

что законов истории, законов природы

не существует. То, что называлось ранее

законами, в действительности лишь

описание вероятных тенденций развития.

Всеобщий социальный закон в прежнем

пони мании всеобщ, повторяем и

однонаправлен и придает обществу скрытую

мистическую сущность. Прежние представления

социологии о том, что общество развивается

на основе раз и навсегда установленных

законов, не выдержали проверки.

Предвидение

еще не означает пророчества. Если

наблюдаем нечто, что проявляется как

историческая тенденция или направление,

то не может знать проявится ли оно

завтра, в будущем. Безусловно, в обществе

существуют наиболее сильные детерминанты,

определяющие жизнь общества: власть,

идеология, экономика. Но ни одна из

них не может быть названа ведущей или

решающей тенденцией развития. Лишь во

взаимодействии они формируют тенденцию

эволюции человечества. Объективность

социального закона в том, что новые

поколения застают готовые отношения

связи, тенденции, сложившиеся без их

участия. Объективность социального

закона — это ряд совокупных действий

миллионов людей. Но когда говорят,

что законы общества проявляются через

деятельность людей — это ошибка.

Возникает представление, что есть

закон, некая существенная связь, которая

имеет самостоятельное бытие и

обнаруживается в деятельности людей.

Но все дело в том, что эта сущность не

проявляется — она и есть деятельность.

Вот она то и не зависит от индивида,

потому что есть результат перекрещивающейся

деятельности масс. Социальный закон

реализуется и воплощается в жизнь не

вообще, а в конкретной форме — в

деятельности людей. А каждый отдельный

чело век — осуществляет свою

деятельность в конкретных условиях

общества, в условиях конкретной

социально-политической или производственной

деятельности, в системе которых он

занимает определенное производственное

и социальное положение.

В социологии

выделяют пять категорий социальных

законов:

— законы, констатирующие

сосуществование социальных явлений.

Согласно таким законам, если есть явление

А, то должно быть и явление Б. Так,

индустриализация и урбанизация общества

определяют сокращение занятых в сельском

хозяйстве населения.

— законы,

устанавливающие тенденции развития.

Они обусловливают изменение структуры

социального объекта, переход от одного

порядка взаимоотношений к другому.

Изменение характера производительных

сил требует изменения отношений

производства.

— законы,

устанавливающие связь между социальными

явлениями. Законы функциональные.

Они выражают связь между основными

элементами социального объекта, что

определяет характер его функционирования.

—

законы, фиксирующие причинную связь

между социальными явлениями. Важнейшим

и необходимым условием социальной

интеграции выступает рациональное

сочетание общественных и личных

интересов.

— законы, утверждающие

возможность или вероятность связи между

социальными явлениями. Уровень

бракоразводов в различных странах

повышается и колеблется вместе с

экономическими циклами.

Любой

социальный закон или тенденция проявляется

на практике не вообще, а в конкретной

форме — в деятельности отдельного

человека. Человек осуществляет свою

деятельность в конкретных условиях

общества. Социология исследует отношения

социальных общностей, слоев, личностей,

что позволяет не только выявить формы

проявления социональных тенденций в

различных сферах общества, дисфункциональные

элементы в социальном механизме, но и

устранять.

1.2. Социология в системе

социально-гуманитарного знания.

Известно, что система — это

совокупность элементов, образующих

целостность. Наличие определенной

структуры — устойчивых связей между

элементами — одно из важнейших свойств

системы. Устойчивость связи обеспечивает

целостность и тождественность системы,

сохраняют ее основные свойства при

внутренних и внешних изменениях. Если

же наука — система знаний, то ее

элементы, прежде всего, различные теории,

а структура — связь между ними. Определить

социологию как систему знаний — значит

дать конкретное представление об

изучаемом объекте в виде органически

связанных между собой теорией: теории

личности, теории малых групп, слоев

(семьи, трудовых коллективов и т. п.),

теории общества как социальной системы

и теории мирового сообщества.

Последовательность теорий отражает

объективные связи и отношения между

социальными общностями как объектами

и субъектами социальной деятельности.

Ведь любая малая группа, социальный

слой, социальная общность имеет свою

специфику, обладает категориями,

интегративными, то есть объединительными

свойствами, но ее нельзя понять,

абстрагируясь от личности, из которых

они состоят. Но вместе с тем существует

и «обратное» движение: представление

о личности при анализе малых социальных

групп, слоев, социальных общностей,

когда представление о личности

становится богаче и конкретнее потому,

что личность здесь ставится в новые

связи и отношения.

Восхождение от

абстрактного к конкретному совершается

не только в результате перехода от одной

теории к другой, но и в пределах каждой

из них. Основными направлениями процесса

перехода от одной теории к другой в

социологии личности есть, во-первых,

последовательное раскрытие различных

свойств (потребностей, интересов,

ценностей социальных установок и т. д.)

личности, которые завершаются системным

определением личности как объекта и

субъекта; во-вторых, осуществление

перехода от анализа личности к раскрытию

ее деятельности, образа жизни, их условий,

средств и результатов; в-третьих, анализ

межличностных отношений, складывающихся

в процессе ее деятельности, поведения

и общения, глубокого познания личности;

в-четвертых, выяснение социальных норм

и отклонений в деятельности личности,

ее поведения в отношениях, определение

типа личности.

В современной

социологии преодолевается противопоставление

объекта и субъекта, теории и практики,

познавательного и ценностного

отношения к миру. Поиск истины социологией

связывается с раскрытием возможностей

преобразований объектов в соответствии

с гуманистическими ценностями. Современная

социология рассматривает личности,

различные общности и социальные системы

не только как объекты, но и как субъекты

деятельности. Здесь-то в системе

социологических знаний важное место

занимает осевая проблематика,

интересы, ценности, социальные установки

— все то, что определяет мотивацию

поведения и деятельности людей. Процедура

анализа деятельности личности, общности

людей осуществляется в науке в такой

же роли, что и обряд в религии или

уголовно-процессуальном кодексе в

доказательстве вины. Если не соблюдена

процедура вывод не может считаться

легитимным (законным), то есть научным.

Конечно же, содержание социологии

имеет в основе субъективно-объективный

характер. Игнорирование такого

обстоятельства делает невозможным

изложение ее как системы знаний.

Социология — не простая совокупность

теорий, а единство теорий личности и

теории общностей, теорий об обществе,

об общественных отношениях и т.

п.

Структура любой науки всегда

обусловлена теми задачами, которые она.

ставит и теми функциями, которые она

выполняет в обществе. Социология не

исключение. Ее структура обусловлена,

во-первых, тем, что социология решает

научные проблемы, связанные с

формированием знания о социальной

действительности, описанием,

объяснением и пониманием процессов

социального развития, разработкой

социологических концепций, методологии

и методов, приемов социологического

исследования, анализа. Теории и концепции,

разработанные в сфере формирования

знаний о социальной действительности,

и образуют теоретическую, фундаментальную

социологию. Во-вторых, социология изучает

проблемы, связанные с преобразованием

социальной действительности, анализом

путей и средств планомерного,

целенаправленного воздействия на

социальные процессы. Следовательно,

теоретическая и прикладная социология

различаются не по объекту и методу

исследования, а по той цели, которую они

ставят, решают ли научные или практические

проблемы.

Социологические знания

— единство теории и. практики.

Теоретические исследования объясняют

социальную реальность на уровне общих

и специфических тенденций ее

функционирования и развития. Ориентирует

на выявление механизмов действий

законов, форм их проявления. Эмпирические

социологические исследования связаны

с конкретной развернутой информацией

относительно тех или иных явлений и

процессов, опираются в отличие от

теоретических исследований, проводимых

с помощью общенаучных методов, на

статистический анализ, методы конкретных

социологических исследований (опросы,

социологические наблюдения, изучение

бюджета времени и т. п.). Между теоретическим

и эмпирическим знанием нет абсолютной

грани.

Теоретические знания — знания

универсальные, эмпирические

фактофиксирующие. Теоретические знания

опираются на эмпирическое, не существенное

преобладание эмпирических компонентов

исследования над теоретическими

компонентами не есть показатель высокого

уровня развития науки. Законом развития

науки всегда остается преобладание

знания теоретического над знанием

эмпирическим. Теоретические знания

определяют в конечном итоге, прогресс

любой науки, а, следовательно, и социологии.

Эмпирические исследования

подразделяются на фундаментальные и

прикладные.

Фундаментальные

социологические исследования ставят

цели развития и совершенствования

научных представлений об изучаемом

предмете.

Прикладные исследования

посвящаются разрешению какой-либо

конкретной социологической

проблемы.

На основе теоретического

и эмпирического изучения различных

социальных систем социология может

давать ценные практические рекомендации

и обоснованные прогнозы. Теоретическая

и прикладная социология, базируясь на

конкретных социологических исследованиях,

не противостоят одна другой, а

составляют единство, взаимное

обогащение.

Теоретическая социология

— совокупность многообразных концепций,

разрабатывающих аспекты социального

развития общества и дающие им интерпретацию.

Единственной концепцией, объединяющей

специфику протекания социальных

процессов и закономерностей развития

общества. признавался марксизм, а именно

— исторический материализм. Вот почему

теоретическую социологию зачастую

прямо отождествляли с историческим

материализмом. В действительности же

человечество выработало огромное

количество теорий и концепций, объединяющих

закономерности и специфику развития

человеческой цивилизации. Уже в середине

XX века широко распространяются концепции

социальной стратификации, индустриального

общества, конвергенции и другие. Конечно

же, теоретическая социология — это

множество возможных течений, школ,

направлений со своих методологический

позиций объясняющих специфику развития

общества. Что же касается марксизма, то

он есть одним из направлений, которые

во главу угла ставят приоритет

экономических факторов в развитии

общества. Специальные же социологические

теории — это отдельные сферы

социологического знания, которые имеют

предметом исследования относительно

самостоятельные, специфические подсистемы

общественного целого и социальных

процессов. Изучая те или иные основные

закономерности развития общества

теоретическая социология может и не

формулировать то, каким образом в тех

или иных условиях развиваются различные

социальные общности, социальные институты

и социальные процессы. Именно, поэтому-то

в структуре социологии огромное значение

имеет ее средний уровень, то есть

относительно самостоятельные теоретические

подсистемы. Относительно самостоятельные

теоретические подсистемы призваны,

во-первых, установить объективные

взаимосвязи предметной сферы (труд,

семья, социальные группы, слои и т. п.) с

целостностью общественной системы;

во-вторых, выявить специфические для

предметной сферы внутренние взаимосвязи

и закономерности. Социальные

социологические теории дают ответы на

актуальные проблемы современности.

В

современном мире существует большое

разнообразие специальных социологических

теорий. Идея их разработки и сам термин

принадлежат американскому социологу

Роберту Мертону. Но возникли теории

значительно раньше. Они изложены в

трудах классиков социологии Макса

Вебера, Эмиля Дюркгейма и др. Развитие

специальных социологических теорий в

XX веке связано с именами крупнейших

социологов Карла Ман-гейма, Теодора

Адорно, Толкотта Парсонса, Поля

Лазарсфельда и др. Специальные

социологические теории система отраслей

знаний социологии, которые изучают

особые формы и сферы социального бытия

и социальную реализацию форм

общественного сознания, их общие, а

особенно специфические закономерности

функционирования и развития. В отличие

от социологической теории, основная

функция которой состоит в рассмотрении

социальных процессов и явлений, форм и

видов общественного бытия и общественного

сознания на уровне общества, специальные

социологические теории рассматривают

их на уровне конкретных социальных

институтов и систем. Каждая социологическая

теория рассматривает ту или иную сферу,

социальную общность или социальный

процесс как относительно самостоятельную

систему с ее общими и специфическими

связями, характеристиками, условиями

происхождения, функционирования и

развития. Определенная специальная

социологическая теория рассматривает

какой-либо социальный объект как особый

социальный институт функционирующей

социальной системы в общей системе

социальных отношений. Так, труд

рассматривается как сложный социальный

процесс в пределах социологии труда.

Моральная система любого общества

изучается социологией морали. Особенности

образовательной системы изучаются

социологией образования. Управление

как социальная система изучается

социологией управления и т. д.

В

современной социологии выделяется

несколько групп социально-психологических

теорий. Во-первых, специальные

социологические теории, изучающие

основные формы и виды человеческой

деятельности (социология досуга, труда,

быта и т. п.). Во-вторых, специальные

теории, возникшие на стыке социологии

и гуманитарных наук. Это — социология

права, экономическая социология,

социология политики, социология культуры,

социология религии и т. п. В-третьих,

теории, характеризующие социальную

структуру общества, ее элементы и

взаимодействие между ними. Это

социологические теории классов и

социальных групп, социология города и

деревни и т. п. В-четвертых, специальные

социологические теории, которые изучают

деятельность социальных институтов.

Это социология управления, организации,

социология семьи, социология образования,

науки и т. д. В-пятых, теории отклонения

поведения и аномальные явления и т.

п.

Конечно, же, главной задачей любой

специальной социологической теории

— изучение и объяснение социальных

явлений и функций социальной системы.

Специальные социологические теории

— самостоятельное социологическое

познание в силу специфики предмета

исследования и отношения к изучающему

объекту.

Заключение.

Таким

образом, социология – это пересечение

гуманитарных знаний и социальных наук.

Она занимает центральное место и

выполняет интегративную (объединяющую)

функцию по отношению ко всем другим

социальным и гуманитарным наукам. Иначе

говоря, социология выполняет функцию

философии для этих наук, т.к. дает им

знания о структуре и законах развития

общества в целом.

В изучении

социальных явлений и процессов социология

основывается на принципах историзма.

Это означает, что, во-первых, все социальные

явления и процессы рассматриваются как

системы, обладающие определенной

внутренней структурой; во-вторых,

изучается процесс их функционирования

и развития; в-третьих, выявляются

специфические изменения и закономерности

перехода их из одного качественного

состояния в другое.

Наиболее общей

и сложной социальной системой является

общество. Общество – это сформировавшаяся

в процессе исторического развития

человечества, относительно устойчивая

система связей и отношений людей,

поддерживаемая обычаями, традициями и

законами, основывающаяся на определенном

способе производства, распределения,

обмена и потребления материальных и

духовных благ.

Элементами столь

сложной социальной системы являются

люди, социальная деятельность которых

обусловливается определенным социальным

статусом, который они занимают, социальными

функциями (ролями), которые они выполняют,

социальными нормами и ценностями,

принятыми в данной системе, а также

индивидуальными качествами (социальные

качества личности, мотивы, ценностные

ориентации, интересы и т. д. ).

Список литературы

-

-

September 13 2012, 18:01

- Общество

- Cancel

Эссе на тему: « Как я понимаю социологию. Почему и как я решила поступать на эту специальность?»

Социология-это наука об обществе, системах, состовляющих его, закономерностях функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и общностях. Термин «социология» впервые был введен в научный оборот О.Контом в 1832году в 47-й лекции «Курса позитивной философии».

Менялось поколение и менялась наша жизнь.Люди потихоньку стали понимать, что без социологов жизнь станет намного труднее. ведь социология-это наука, которая изучает людей как изнутри, так и снаружи, изучает общшественную жизнь человека, а так же изучает взаимосвязь людей друг с другом.

По-моему мнению, а точнее своими словами, я понимаю социологию как , связь человека с обществом в целом. Социология наряду с другими смежными науками изучает то, как устоено общество, какие функции выполняет общество и как оно изменятеся. Социологи контактируют напрямую с людьми, за счет чего они узнают людей ближе. Социологи-это ученые которые должны быть особенно мудры, потому что они не только узнают многое, но и должны уметь находить в этом многом самое важное.

Выбрала я свою будущую профессию примерно вначале одиннадчатого класса.Потому что стала понимать и осознавать , что социология-это одна из интереснейших и востребованных профессий. Можно сказать, что работа весьма разнообразна и требует знания статистики и социальной теории, психологии, права, экономики, истории и многих других предметов.Помимо этого социолог долден иметь навыки аналитического и критического мышления, в совершенстве пользоваться компьютером.Обладать способностью ощущать на себе чужие социальные роли. Социологи видят что-то особенное и новое, в самых простых ситуациях, они следят за всем происходящем в окружающем мире и пытаются найти для себя весьма интересное и новое. Социологи следят за телепередачами, слушают радио, читают многие книги и журналы, то есть пытаются чем можно быстрее узнать об общественной жизни и различных фактах.

Социологи выполняют ряд функции, который знает каждый из них. Самая главная задача, которая стоит перед социологами это способность вырабатывать новые процессы в будущем , создавая возможность лучше развиваться обществу. Социологическе исследование сейчас используется для принятия каких-либо государственных решений,законов. Социологи нужны и в рекламе,именно с их работы начинается любая рекламная акция, если в нее плонируется вложить действительно значительные средства. И наконец, в СМИ социологи проводят опросы, ведут тематические колонки, союирают данные для информационных таблиц, состовляют рейтинги.

На первый взгляд работа социоллга выглядит немного скучной и не интересной, но это вовсе не так, на самом деле это очень кропотливая работа, ведь социолог сначала определяет проблему, потом решает,какими способами или путями ее лучше решить.Затем только приступают к работе.

Выполнила:Аветисян Лилит. Сб-122

Проверила:Лактюхина Е.Г.

План

Введение

1.

Объект и предмет социологии

2.

Структура социологического знания и его уровни

3.

Функции социологии

4.

Методы социологии

5.

Место социологии в системе общественно-гуманитарных наук

Заключение

Список

литературы

Введение

В

массовом сознании социология часто ассоциируется с проведением опросов

населения и изучением общественного мнения. Этому способствуют многочисленные

телевизионные передачи, статьи в газетах и журналах, в которых приводятся

результаты социологических исследований, характеризующие распределение мнений

людей относительно того или иного события, данные о степени поддержки

избирателями различных политических партий, об удовлетворенности или

неудовлетворенности респондентов работой, уровнем жизни, политикой

правительства и т.д. Все это создает образ социологии как прикладной науки,

способствующей решению самых злободневных проблем нашей общественной жизни.

В

последние годы социология завоевала широкое признание и заняла прочное место

среди других наук. Она доказала свое право на существование в качестве

самостоятельной научной дисциплины. И это не случайно, ведь социология изучает

человека и общество в многочисленных точках их взаимного соприкосновения. Она

освещает человеческий опыт, приглашает нас исследовать такие аспекты

социального мира, которые мы часто игнорируем, не замечаем или принимаем как

должное. Изучая социологию, мы можем лучше понять то, как устроено

человеческое общество, где сосредоточена власть, какие чувства управляют нашим

поведением, и как наше общество стало таким, какое оно есть сегодня. Социология

дает уникальную возможность приоткрыть завесу, плотно скрывающую первоосновы

социальной жизни, и тем самым преодолеть убеждение, что вещи всегда таковы,

какими они нам кажутся. Иными словами, эта наука вооружает нас особой формой

сознания, помогающей лучше понять те социальные силы, которые сдерживают или,

наоборот, освобождают нас. Поэтому, говоря словами П. Бергера, социология — «освобождающая

наука. Она проясняет недоступные аспекты человеческой жизни и открывает окно в

социальный мир, который мы часто не замечаем или понимаем неправильно.

Объект и предмет социологии

Социология

существует уже более полутора столетий. За это время в ней оформились различные

течения, направления и школы. Каждая их них определила свою предметную область

и сумела достичь в ее рамках определенных успехов. Однако в настоящее время, да

и на всем протяжении становления социологии, шел сложный процесс углубления и

определения ее предмета. Чем это обусловлено?

Дело

в том, что мы живем в эпоху интенсивных и глубоких перемен, в эпоху становления

новой цивилизации и новых взаимоотношений между людьми. Сегодня человечество

мучительно ищет ответы на многие глобальные вопросы: что есть общество? как оно

функционирует? куда мы идем? Ответы на них должны быть только конкретными,

только по существу, конструктивными. Более того, необходимо единое

социологическое знание, так как речь идет о судьбе всей цивилизации.

Предметом

социологии непременно должно стать теоретическое осмысление противоречивой

целостности современного мира. «Драматичность» этой науки состоит в том, что

она должна исследовать и объяснить природу состояния человечества, именно с

этой целью она возникла и существует сегодня.

Ее объектом

выступает общество современного типа.

Вместе

с тем целостное изучение объекта (общества) не дает возможности охватить все

его свойства, грани и отношения. Рано или поздно у ученых появляется

необходимость сосредоточиться на рассмотрении лишь отдельных его сторон,

которые и составляют предмет социологической науки, т.е. предмет

социологии – это повседневная жизнь обычных людей

Структура социологического знания и его уровни

Итак,

социология в силу масштабности и глубины своего предмета стала развиваться

сразу по многим направлениям, которые быстро переросли в новое качество и

превратились либо в самостоятельные научные дисциплины, либо в довольно замкнутые

школы со своими методологическими установками. В результате социологическое

знание обрело достаточно разветвленную структуру, в которой одни направления

часто пересекаются с другими,

Во

всех развитых науках знание принято дифференцировать по трем основаниям: по

содержанию, т.е. по специфике изучаемого объекта, по форме (по методам и

источникам получения), и по функциям (целевому назначению). В этом смысле в

социологии можно выделить три основных аспекта:

1)

содержательный;

2)

формальный;

3)

функциональный.

С

точки зрения того, что изучается, выделяют предметную социологию, объектом

исследования которой выступает общество (во всем его богатстве и разнообразии),

и метасоциологию, акцентирующую внимание на изучении самой социологической

науки (определении ее специфики, места в системе социальных и гуманитарных

наук, разработке исследовательских методов, выявлении закономерностей процесса

исторической эволюции и т.д.).

Предметная

социология, в свою очередь, имеет три основных уровня:

1.

Общесоциологическая теория (общая социология), занимающаяся изучением общества

как целостной системы, выявлением наиболее общих законов его функционирования

и развития. Ее методологической базой является социальная философия.

2.

Частные социологические теории («теории среднего ранга»), представленные в

социологии целой серией специальных (отраслевых) дисциплин, изучающих

относительно большие и самостоятельные фрагменты социальной реальности:

экономику, труд, политику, культуру, религию, семью и т.д. Их

теоретико-методологический базис — общесоциологическая теория.

3. Конкретные

социологические исследования различных социальных явлений и процессов

(«социография»). Их непосредственным теоретическим фундаментом выступают

частные социологические теории в соответствующих исследовательских областях.

По

уровню научного обобщения, то есть по методам и источникам получения знания

принято выделять теоретическую и эмпирическую социологию.

Теоретическая

социология направлена на познание внутренних сущностей социальной реальности,

т.е. законов, управляющих ею. Эмпирическая — на познание внешних проявлений

этой реальности. Кроме того, теоретики в качестве основы для построения своих

концептуальных моделей используют теории и умозрительные заключения. Концепции,

выдвигаемые теоретической социологией, отличаются высокой степенью абстракции.

Социологи-эмпирики основывают свои выводы на фактах, на результатах проведенных

исследований. Эмпирический уровень — это уровень фактов, мнений, личностных

данных, их обобщения и формирования первичных теорий.

Различается

и характер получаемого ими знания. Теоретическая социология дает причинное

объяснение фактов на базе установленных законов, занимается прогнозированием

возможного хода событий. Эмпирическая — стремится дать как можно более точное

описание собранных данных.

С

точки зрения целевого назначения получаемого знания различают фундаментальную

и прикладную социологию.

Фундаментальная

социология направлена на приращение научного знания, прикладная социология —

на получение практического результата, решение конкретной социальной задачи.

Фундаментальная наука занимается построением глобальных концепций, которые

объясняют, почему мир устроен так, а не иначе, а прикладная — призвана решать

конкретные проблемы, например, объяснить, почему в данном регионе избиратели

отдали предпочтение именно данному кандидату.

Все

перечисленные уровни социологического знания тесно переплетаются между собой и

составляют единую науку — социологию.

Функции социологии

Социология

тысячами нитей связана с обществом. Это обусловливает множество выполняемых ею

социальных функций.

Теоретико-познавательная

— функция, которую выполняет любая наука. Социология на всех уровнях и во всех

своих структурных элементах обеспечивает приращение нового знания о различных

сферах социальной жизни, а также раскрывает закономерности и перспективы

дальнейшего развития общества. Социология стремится составить наиболее полную

картину социальных отношений и процессов в современном мире. Это могут быть знания

об основных социальных проблемах развития современного общества или информация

о процессах, происходящих в разных его сферах, а именно, об изменении

социальной структуры, семьи, национальных отношений и т.д. Очевидно, что без

конкретных знаний о процессах, происходящих внутри отдельных социальных

общностей, невозможно обеспечить эффективное управление.

Прикладная

функция проявляется в том, что значительная часть социологических исследований

ориентирована на решение практических проблем, на выполнение социального

заказа.

В

рамках данной функции выделяют:

а)

Функцию социального контроля, исполнение которой предполагает, что

социологические исследования дают информацию для осуществления контроля, снятия

социальной напряженности и предотвращения кризисных ситуаций.

б)

Прогностическую функцию. Речь идет о выработке научно обоснованных прогнозов

развития социальных процессов в будущем. Когда социолог изучает реальную

проблему и стремится выявить пути ее решения, он, естественно, движим желанием

или необходимостью показать перспективу и конечный результат, который за ней

стоит. Следовательно, социолог прогнозирует ход развития социального процесса.

в)

И, наконец, функцию социального планирования. Результаты социологических

исследований используют для создания проектов в различных сферах общественной

жизни. Это касается разработки целевых комплексных программ развития отдельных

сфер общественной жизни, отраслей, регионов и т.д. Начиная с 1970-х годов,

советские социологи принимали активное участие в составлении комплексных

планов социального развития предприятий, районов, городов, областей, регионов.

Идеологическая

функция. Результаты исследований могут использоваться в интересах каких-либо

групп для достижения ими собственных целей. Они могут служить средством

манипулирования поведением людей, а также инструментом формирования

определенных стереотипов поведения, создания системы ценностей и социальных

предпочтений. История свидетельствует, что в большинстве социальных революций и

реформ именно социологические концепции того или иного рода выступали ведущими

в общественном развитии. Социологические идеи Джона Локка сыграли важную роль в

революции 1688 г. при установлении либерально-демократического режима в

Англии. Труды Франсуа Вольтера, Жан-Жака Руссо сыграли преобразующую роль во

Франции. Длительный период идеология марксизма выступала ведущим

интеллектуальным направлением в России. Расистская идеология стала основой

нацизма и Третьего рейха в Германии.

Просветительская

(образовательная) функция. Социология — это мощный инструмент самопознания

общества, средство просвещения и образования масс. Социологические идеи,

результаты исследований, преданные гласности, способны заставить людей и

общество по-новому взглянуть на самих себя, увидеть себя со стороны в зеркале

социологии и задуматься над своим собственным бытием.

Итак,

социология сформировалась совсем недавно. Именно поэтому предмет ее изучения до

сих пор не определен четко и ясно и вызывает многочисленные споры в

профессиональных кругах. Тем не менее потребность в новой науке оправдана, так

как социальные структуры и социальные отношения все более усложняются и требуют

научного описания и анализа для прогнозирования тенденций развития как

общества в целом, так и отдельных его элементов.

Методы социологии

Социология

использует не только типичные для общественных наук абстрактно-теоретические

методы (системно-категориальный анализ объекта), но и совокупность

конкретно-эмпирических методов.

Наблюдение:

изучение общества, общественного мнения, общественных настроений, социальных

процессов в их естественном состоянии. Наблюдение может быть внешним, сторонним,

когда социолог не является сам участником какого-то социального процесса, и

внутренним, «включенным», когда социолог сам становится членом изучаемого

коллектива или субъектом социального процесса. Наблюдение дает первичную

информацию, которая затем может анализироваться, оцениваться, сравниваться и

т.д.

Анализ

статистических материалов: изучение документации, отчетов, справок,

протоколов, статистики, материалов прессы, фактических данных и т.д., т.е. не

непосредственного бытия социального объекта, а его отражения в первичной (как

правило вербальной) документации. Используя статистические материалы, социолог

воспроизводит состояние объекта в категориях социологии и выявляет тенденции

развития объекта.

Интервью:

это исследование в форме заданного устного опроса субъектов социума с целью

получения «социологической картины объекта». В качестве социальных субъектов,

респондентов для интервью избираются, как правило, типичные представители

какой-то социальной группы, эксперты-профессионалы, известные лидеры.

Результаты интервью могут представлять индивидуально-личностный интерес (интервью

с известным артистом или спортсменом) или социально-типологический (мнения

типичных представителей какой-то группы).

Анкетирование:

это форма письменного опроса субъектов социума (групп, общностей) с целью

получения совокупного представления о состоянии и функционировании социального

объекта. Анкета или опросный лист включает в себя серию открытых (без

конечного варианта возможных ответов) или закрытых (с конечным набором

вариантов ответов) вопросов.

Социальное

моделирование: оно связано с изучением социального объекта не в его

натуральном, естественном виде, а в форме функциональных, структурных или

атрибутивных моделей. Модель — это эвристический заместитель натуры. Как

правило, при социальном моделировании используется ЭВМ,

информационно-математические модели объекта.

Социальный

эксперимент: это изучение социального объекта в его натуральном или модельном

виде в контролируемых, искусственных условиях.

Существуют

и другие методы получения социологической информации, но они, как правило,

являются модификациями названных. К тому же надо учитывать, что каждый из

методов имеет множество вариаций. Например, различают такие виды опроса, как

выборочный, зондажный, групповой, заочный, очный, панельный, одноразовый,

прессовый, прямой, раздаточный, сплошной, экспертный и др. В каждом случае

исследователь определяет тот или иной метод и его варианты. В то же время

необходимо учитывать взаимодополняемость методов во избежание ошибок.

Каждый

метод конкретно-социологического исследования предполагает набор необходимых

процедур, технологий, методик и для эффективного проведения исследования, и

для получения адекватных результатов.

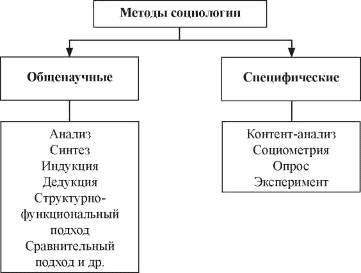

Анализ

– познание объекта на основе изучения его частей, его компонентов,

составляющих.

Синтез

– познание целостности объекта путем объединения знаний о его составных частях,

элементах, подсистемах. Синтез как бы завершает и продолжает анилиз, обеспечивая

целостное, системное, интегративное знание объекта как целого.

Эксперимент

– изучение объекта в искусственных контролируемых условиях.

Экстраполяция

– познание объекта путем переноса знаний с одного (изученного) объекта на

другой.

Моделирование

– это изучение объекта не в его непосредственном виде, а на основе