(Πλωτìνος) (203/4 или 204/5 – 269/70) – античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Род. в Ликополе (Египет). Философией стал заниматься в Александрии, где под влиянием Аммония Саккаса встал на путь примирения Платона с Аристотелем. Переселившись в Рим, в 243/4 начал здесь широкую преподавательскую деятельность. В отличие от Оригена и своего сотоварища по школе Аммония Саккаса, П. подверг критике стоич. платонизм и был совершенно непричастен к христ. богословию. Вместе с тем, в противоположность егип. гностицизму, для П. была неприемлема фантастика мифологич. образов и полухристианские, полуязыч. богословские тенденции. Перед смертью П. завещал своему ученику Порфирию проредактировать, привести в порядок и издать записанные самим П. лишь отрывочные лекции, что Порфирий и сделал. Порфирий разделил все трактаты П. (мы бы теперь сказали, все статьи П.) на шесть отделов в соответствии с осн. тематикой философии своего учителя. Каждый отдел Порфирий разделил на девять частей, вследствие чего каждый отдел получил у него название «Эннеады», т.е. «Девятки», и все шесть отделов тоже получили с тех пор общее название «Эннеады». Т.о., в наст. время под названием «Эннеады» объединены 54 трактата П. Трактаты, на к-рые делилась у Порфирия каждая «Эннеада», были расположены в порядке возрастающей трудности. Первая «Эннеада» была посвящена по преимуществу этике, вторая – космологии; третья – натурфилософии, четвертая – психологии, пятая – учению об «уме» и шестая – учению о категориях (трактаты 1–3), о целостности сущего (4–5), о числах (6) и об «едином» в собственном смысле слова (7–9). Каждый трактат Порфирий снабдил спец. заголовком.

Философия П. в целом носила спекулятивно-теоретич. характер, чем резко отличалась от систем большинства др. неоплатоников. П. направил свое гл. внимание на три проблемы – «единое», «ум» и «душу», причем эти три осн. онтологич. субстанции (или, как он выражался по-гречески, ипостаси) являются у него глубоко продуманной диалектич. триадой. В отличие от Платона, у к-рого эта триада не рассматривалась систематически, П. дал четкое и вполне сознательное ее рассмотрение как осн. проблемы всей своей философии (V 1; V 2). Диалектика у П. есть смысловое расчленение общности и объединение расчлененного на фоне этой общности (I 3; 4–5; специально о диалектике трех ипостасей – V 1–2 и др.).

Натурфилософия и космология разработаны у П. гораздо слабее (в основном по платоновскому «Тимею»). Еще меньше места отведено демонологии и мифологии, хотя спекулятивно-теоретически ясно вытекают из всех рассуждений философа-идеалиста (III 4).

Наиболее оригинальной частью системы П. является учение о первой ипостаси – » е д и н о м» как трансцендентном первом начале, к-рое выше всяких категорий и всего познания. С ним связана и др. осн. тема философии П. – концепция восхождения «души» от чувств. состояния к сверхумств. экстазу. Эта концепция составляет основу мистицизма П. «Единое» не есть что-нибудь из сущего, ни идея, ни ум (VI 9, 2), ни какой-нибудь род сущего (VI 2,

Неразличимое «единое», приходя к различению при помощи числа, достигает качественно-смыслового различения в о второй ипостаси – «уме» (VI, 4. 7; V 6, 1; V 9, 5). «Единое», переполняясь самим собой, требует перехода в иное, а поскольку оно остается постоянным и не убывает, иное только отражает его, т.е. является «видом» и «умом», т.е. «умопостигаемым космосом» (V 9, 9), его зеркалом (I 1, 8; V 3, 6; VI 4, 10). В учении об «уме» и «душе» обращают на себя внимание очень острые рассуждения о тождестве субъекта и объекта в «уме», т.е. о том, что предметы ума «не вне» самого «ума» (V 5; III 8,9; V 1,4); учение о синтезе индивидуального и общего в «уме» (V 7, 9) и в «душе» (IV, 9). Подробные трактаты посвящены умопостигаемой красоте (V 8), к-рая понимается в виде умств. скульптуры богов (V 8, 5–7.9), и соотношению «ума», «идеи» и «сущего» (V 9).

Третью ипостась – «душу» П., нисколько не выходя за пределы учения Платона, разработал тоже весьма подробно и систематически. «Душа» для него, как ни дробить ее по отдельным ее способностям, представляет собой нечто единое и неделимое. Она есть субстанция, а не только вечно дробящееся становление (IV 7,13), т.е. она.в своей основе неаффицируема (III 6, 1–5) и бестелесна (6, 6–19). Ее нельзя представлять атомистически, т.е. как простую множественность психич. состояний (IV 7. 2–3; 3,2). Здесь, несомненно, П. боролся со стоиками, к-рые признавали и делимость «души», и ее пневматич. происхождение (2, 2; 7, 4. 10–11), и вообще со всяким материализмом, не умеющим, с его т. зр., объяснить ни чувств. ощущений, ни их объединения в более сложные переживания; другими словами, П. всячески отказывался свести сознание на материальные процессы (7, 5–8), поскольку оно представляется ему лишенным всякой материальности (7, 9). Особенно отчетливо П. говорил о диалектике делимости и неделимости «души» (2, 1; 3, 3. 19). В целом «душа» есть для П. то или иное смысловое функционирование «ума» за его пределами или, как говорил П., «логос ума» (3, 2. 5). Соответственно с этим подробно рассматривалось и взаимоотношение «души» и тела (3, 20–23; IV 7, 18). Поскольку ни одна индивидуальная «душа» не может существовать самостоятельно от всех др. «душ», все индивидуальные «души» охватываются «мировой душой» (3, 4). Везде в этих вопросах П. неизменно следовал Платону (3, 7), включая учение о нисхождении «души» с неба на землю (3, 9–17; 8, 1.4. 5.7–8) и об ее обратном уходе на небо (3, 24). Вполне платонично также и общее учение П. о бессмертии «души» (7,14–20). Подробно разрабатывается учение о знании как припоминании (4, 1–5), о душах небесных светил и Земли, об их отношении к «мировой душе», а также к человеку (4, 6–30).

Как и Платон в «Федоне», П. критиковал пифагорейское учение о «душе» как о гармонии тела, отвергал концепцию аристотелевской энтелехии, т.к. эта концепция для него слишком биологична. Стоич. учение о пневме и об истечении первоогня П. критиковал еще более резко. Не устраивали его и те платоники, к-рые в его время или склонялись к прямому дуализму психологии и соматологии или не умели понять динамики становящейся природы эйдоса, лежащего в основе души. П. дал чисто платоновскую концепцию, добавляя к ней разве только аристотелевскую концепцию потенции и энергии. Эта эйдетич. теория энергии «ума», становящейся вне «ума» как его жизнь, упорно и последовательно проводилась у П. с применением всего имеющегося в его руках диалектич. аппарата единства противоположностей.

П. систематизировал платоновское у ч е н и е о воплощении триады в природе и к о с м о с е. Как абсолютный идеалист, П. понимал материю только как «воспреемницу эйдосов»; поэтому сама она ни в каком случае не является эйдосом. Она лишена качества, количества, массы и пр., т.к. все это есть уже так или иначе оформленная материя. В чистом виде материя есть субстрат изменений, бесконечная неопределенность, не-сущее, неощутимое, непознаваемое и вечный переход от одного к иному, т.е. инаковость в чистом виде. Она может только воплотить в себе нечто идеальное, но это и значит, что идеальное начнет вечно и вечно меняться и изменений этих будет бесконечное количество, начиная от идеального и совершенного подражания идее и кончая полным распылением его в темной и непознаваемой бездне первоматерии. Поэтому материя для П., не будучи потенцией, всегда вечно потенциальна. Она есть, в сравнении с вечно сущими эйдосами, принцип их разрушения и потому она – зло. Она есть только то отношение, в к-рое попадает идея, взятая в ее инобытии, к идее в чистом виде. Поэтому материя не есть что-нибудь, а всегда только то или иное отношение к чему-нибудь (τό πρός τι). То, что материя для П. является злом, а весь материальный мир «украшенным трупом», есть яркое свидетельство упадочного характера философии П.

При таком учении о материи чувств. космос приобретал у П. иерархийное строение. Больше всего и глубже всего материя воспринимает в себе идеальный мир в том случае, когда она создает космос в целом с его миром неподвижных звезд. Идя от этого высшего неба к земле, мы встречаем все более и более слабое материальное воплощение эйдосов, покамест не доходим до земли, где все материальное совершенно неустойчиво, каждое мгновение переходит все новые и новые и где рождение и гибель не отличаются друг от друга. В этом учении о природе и космосе особенно обращают на себя внимание две концепции. Первая – это концепция времени и вечности. Времени как становлению предшествует нестановящаяся вечность. Однако эта последняя пребывает в вечном покое только в сравнении с чувств. становлением; в сравнении же с чистым эйдосом она тоже есть вечное и притом никогда не убывающее становление. Она – живая вечность или вечная жизнь (III 7, 2–6). Что же касается времени, то оно не есть ни просто движение, т.к. движение его уже предполагает (7, 8), ни число или мера движения, т.к. взятые сами по себе, они вне времени (7, 9), ни прочие атрибуты движения (7, 10). Время только проявляется в пространстве, но само не есть пространство. Оно есть вечность, поскольку вечность есть без убыли становящаяся жизнь; но вечность не есть таковая сама по себе, а инобытие вечности, воплощение вечности в ином, подвижный образ вечности, или вечная энергия «мировой души» (7, 11–13). Др. важная концепция П. в учении о природе и космосе – это учение о тождестве самосозерцания и активной с а м о д е я т е л ь н о с т и. Восходя от низших материальных сфер к более высоким и к космосу в целом, от космоса к «душе» и далее, к «уму» и к «единому», мы и во всей природе, и во всем космосе находим в ослабленном виде ту же самую активность, что и в «душе», и то же самое созерцание себя, что и в «уме», и то же первичное и нераздельное бытие, что и в «едином». Вся природа и космос есть, т.о., иерархия самосозерцания или, что то же, творящей активности. Большой известностью в этом отношении пользуется трактат П. III 8, из к-рого укажем на главы о действии и созерцании (3), о телеологич. сущности «души» (4–6), о том, что творить могут только эйдосы (7), и о самосозерцании «ума» как ближайшем результате всеобщей и единой причины, или «единого» (8–11).

Чрезвычайно важной проблемой в философии П. является у ч е н и е о к а т е г о р и я х – родах сущего. П. резко критиковал понимание категорий Аристотелем (VI 1, 1–24) и стоиками (1, 25–30). В основном эта критика сводилась к тому, что Аристотель и стоики не различают идею и носителя идеи. Сам П. различал умств. категории, к-рые он по примеру Платона понимал как сущность, движение, покой, различие и тождество (2, 4–8). Что же касается чувств, категорий, к-рые необходимо отличать от умственных для того, чтобы не смешивать носителя идеи с самой идеей, то П. формулировал их вполне аналогично пяти умств. категориям, поскольку чувственность есть только носитель идеально-умственного и подражание ему: сущность, отношение, качественное, количественное, движение (3, 3). Каждая из этих категорий тоже подвергается подробному анализу: сущность (3, 4–10), количество (3, 11–15), качество (3, 16–20), движение (3, 21–27), отношение (3, 28). Выдающееся место среди трактатов П. занимают трактаты о потенции и энергии (II 5), о субстанции и качестве (II 6), об едино-раздельной целостности бытия (VI 4–5), о красоте (I 6; V 8), о воле и свободе первоединого (VI

Историч. место философии П. Философия П. должна быть истолкована как цезареанская философия. То, что неоплатонизм в качестве второй и третьей ипостаси выдвигал «ум» и «душу», есть филос. выражение того факта, что весь платонизм и больше всего П. исходили еще из социально-историч. опыта того или иного окружения рим. императоров, может быть сенаторского сословия и ближайших исполнителей воли цезаря. П. стремился возвысить и реставрировать древнюю, давно уже отжившую мифологию. Он пытался укрепить престиж и мировой авторитет Рим. империи, к-рую он хотел поставить выше отдельных, входящих в нее и уж тем более не входящих в нее местных народностей. Философия П. есть результат и символ развала рабовладельч. формации, ее культуры, символ бесконечного уныния, тоски, социально-политич. отчаяния и бегства от реальной жизни в иллюзорное прошлое. В этом и состоит социально-политич. сущность всей этой виртуозной диалектики мифа у П., глубокую характеристику к-рой дал в свое время Маркс: «Смерть и любовь являются мифами отрицательной диалектики… Поэтому Плотин называет её средством, ведущим к «упрощению» души, т.е. к её непосредственному единению с богом, – выражение, в котором смерть и любовь, и в то же время «теоретическое познание» Аристотеля соединены с диалектикой Платона. Но так как эти определения, так сказать, предопределены у Платона и Аристотеля, а не развиты в силу имманентной необходимости, их погружение в эмпирически индивидуальное сознание проявляется у Плотина как состояние, а именно – состояние э к с т а з а» (Маркс К. и Энгельс Ф., Из ранних произв., 1956, с. 203). Диалектика и мифология, безвыходное отчаяние и острейшие восторги, любовь и смерть – вот те символы гибели мировой рабовладельч. Рим. империи, к-рые лежат в основе философии П.

Соч.: Opera omnia… Cum M. Ficini commentarlls et ejusdem interpretatione castigata, ed. G. H. Moser et F. Creuzer, v. 1–3, Oxonii, 1835; Ennéades, ed. R. Volkmann, v. 1–2, Lipsiae, 1883–84; Ennéades. Texte établi et traduit par E. Bréhier, v. 1–6, P.– Brux., 1924–38; Opera, t. 1–2, Ennéades I–V, ed. P. Henry et H. R. Schwyzer, v. 1, Oxf., 1951, переизд. в 1964; v. 2, P. – Brux., 1959 (изд. продолжается); Schriften, übers, von R. Harder, Bd 1–5, Lpz., 1930–37; Schriften in chronologischen Reihenfolge, Bd 1–5, Hamb., 1956–64 (изд. продолжается); в рус. пер. – Избр. трактаты П., пер., Г. В. Малеванского (Эннеады V 1–6, 8–9; VI 4–5, 7–9); «Вер и разум», 1898, No 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19; 1899, No 2, 6, 11–15; 1900, No 18–21; Эннеады II 3–6, III 7, 9, V 8, в кн.: Браш М., Классики философии, т. 1, СПБ, 1913, с. 435–82; Эннеады V 2, в кн.: Блонский П. П., Философия П., М., 1918, с. 184–86; Эннеады I 3,4–5,6, 9; II 2, 1–3; 4,2–8. 13–16; 5, 1–5; 6, 1–3; 7, 1–3; III 7,2–6. 8–11; 8,10; 9,3; V 8,5; VI 2, 8. 15. 19–22; 7, 13, в кн.: Лосев А. Ф., Антич. космос и совр. наука, М., 1927; Эннеады VI 6, в кн.: Лосев А. Ф., Диалектика числа у П., М., 1928; Эннеады I 6, в сб.: Античные мыслители об искусстве, под ред. В. Ф. Асмуса, М., 1938, с. 244–53; Эннеады V 8, История эстетики, под ред. М. Ф. Овсянникова [и др.], т. 1, М., 1962, с. 224–35 (пер. А. Ф, Лосева).

Лит.: Общие работы о П., О философии П., «Журн. М-ва нар. просвещения», 1835, ч. 8, окт., с. 1 –17; Владиславлев М. И., Философия П., основателя новоплатоновской школы, СПБ, 1868; Блонский П. П., Философия П., М., 1918; История философии, т. 1, [М.], 1940 (по имен. указат.); История философии, т. 1, М., 1957 (по имен. указат.); Drews Α. von, Plotin und der Untergang der antiken Weltanschauung, Jena, 1907; Ιnge W. R., The philosophy of Plotinus, L., 1948; Wundt M., Plotin. Studien zur Geschichte des Neuplatonlsmus, Η. 1, Lpz., 1919; Heinemann F., Plotin Forschungen über die plotinische Frage, Plotins Entwicklung und sein System, Lpz., 1921; Вréhler É., Sur le problème fondamental de la philosophie de Plotin, «Bulletin de l’association G. Budé», 1924, avril, p. 25–33; его же, La philosophie de Plotin, P., [1928]; его же, Etudes de philosophie antique, P., 1955, p. 218–25; Jensen P.-J., Plotin, Kbh., 1948.

Гносеология, логика и диалек-т и к а. Кубицкий Α., Учение П. о мысли и бытии, «Вопр. философии и психологии», 1909, кн. 98 (3), с. 477–93; Ланц Г., Момент спекулятивного трансцендентализма у П., «Журн. М-ва нар. просвещения. Нов. серия», 1914, янв., с. 84–138; Overstreet H. Α., The dialectic of Plotinus, Berk., 1909.

Единое, число, бытие и ум. Лосев А. Ф., Диалектика числа у П., М., 1928; Armstrong А. Н., «Emanation» in Plotinus, «Mind», 1937, v. 46, M 181; его же, The architecture of the intelligible universe in the philosophy of Plotinus, Camb., 1940; eго же, The background of the doctrine «that the intelligibles are not outside the intellect», в кн.: Les sources de Plotin. Entretiens sur l’antiquité classique, v. 5, Vandoeuvres – Gen., 1957, p. 391–414.

Душа и космос. Орлов Μ. Α., Учение П. о душе, О., 1885; Владиславлев М., Психология П., «Журн. М-ва нар. просвещения», 1868, ч. 139, [июль], с. 1–54.

Э т и к а. Безобразова М. В., Об этике П., в ее кн.: Филос. этюды, М., 1892, с. 5–21; Pisynos Ath., Die Tugendlehre des Plotin mit besonderer Berücksichtigung der Begriffe des Bösen und der Katharsis, Lpz., 1895; Müller H. F., Plotinos über Notwendigkeit und Freiheit, «Neue Jahrbücher für das klassische Altertum», 1914, v. 33, S. 462–88.

Э с т е т и к а. Историч. обзор учений о красоте и искусстве. Из академич. чтений Е. В. Амфитеатрова. Учение о красоте и искусстве в неоплатонич. философии. Плотин, «Вера и разум», 1889, No 17; Ананьин C.A., Учение П. о прекрасном, там же, 1903, No 2, 3; Lutosławski W., L’esthétique de Plotin en relation avec la conception classique du beau, «Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau», 1903, S. 79–86; Horst C, Plotins Ästhetik, в кн.: Vorstudien zu einer Neuuntersuchung, I, Gotha, 1905; Сilento V., Mito e poesia nelle Enneadi di Plotino, в кн.: Les sources de Plotin. Entretiens sur l’antiquité classique, v. 5, Gen., 1957, p. 243–323.

Религия и мифология. Куплетский Μ. Α., Неоплотонизм и христианство, вып. 1, Каз., 1881; Rосhоll E., Plotin und das Christentum, Jena, 1898 (Diss.).

Социально-политич. идеи. Кац А. Л., Социально-политич. мотивы в философии П. по данным Эннеад, «Вестн. др. истории», 1957, No 4.

Библ.: Totok W., Handbuch der Geschichte der Philosophie, Bd 1, Fr./M., 1964, S. 335–43.

А. Лосев. Москва.

Философская Энциклопедия. В 5-х т. — М.: Советская энциклопедия.

Под редакцией Ф. В. Константинова.

1960—1970.

ÐCreated using FigmaVectorCreated using FigmaПеремоткаCreated using FigmaКнигиCreated using FigmaСCreated using FigmaComponent 3Created using FigmaOkCreated using FigmaOkCreated using FigmaOkЗакрытьCreated using FigmaЗакрытьCreated using FigmaGroupCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figma��� �������Created using FigmaEye 2Created using FigmafacebookCreated using FigmaVectorCreated using FigmaRectangleCreated using FigmafacebookCreated using FigmaGroupCreated using FigmaRectangleCreated using FigmaRectangleCreated using FigmaНа полный экранCreated using FigmagoogleCreated using FigmaИCreated using FigmaИдеÑCreated using FigmaVectorCreated using FigmaСтрелкаCreated using FigmaGroupCreated using FigmaLoginCreated using Figmalogo_blackCreated using FigmaLogoutCreated using FigmaMail.ruCreated using FigmaМаркер юнитаCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaРазвернуть лекциюCreated using FigmaГромкость (выкл)Created using FigmaСтрелкаCreated using FigmaodnoklassnikiCreated using FigmaÐCreated using FigmaПаузаCreated using FigmaПаузаCreated using FigmaRectangleCreated using FigmaRectangleCreated using FigmaПлейCreated using FigmaДоп эпизодыCreated using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using FigmaСвернуть экранCreated using FigmaComponentCreated using FigmaСтрелкаCreated using FigmaГромкостьCreated using FigmaСкороÑÑ‚ÑŒ проигрываниÑCreated using FigmatelegramCreated using FigmatwitterCreated using FigmaCreated using FigmaИCreated using FigmavkCreated using FigmavkCreated using FigmaЯCreated using FigmaЯндексCreated using FigmayoutubeCreated using FigmaXCreated using Figma

Философ-неоплатоник

| Плотин | |

|---|---|

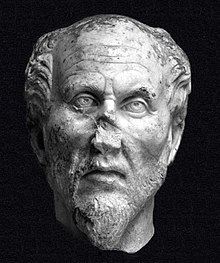

Голова из белого мрамора. Отождествление с Плотином правдоподобно, но не доказано. Голова из белого мрамора. Отождествление с Плотином правдоподобно, но не доказано. |

|

| Родился | c.204/5. Ликополис, Египет, Римская империя |

| Умер | 270 (64–65 лет). Кампания, Римская империя |

| Известные работы | Эннеады |

| Эра | Античная философия |

| Регион | Западная философия |

| Школа | Неоплатонизм |

| Основные интересы | Платонизм, метафизика, мистицизм |

| Известные идеи | Эманация всего сущего из Единого. Три основных ипостаси : Единый, Интеллект и Душа. Гнозис |

Влияния

|

|

Под влиянием

|

|

Плотин (; Греческий : Πλωτῖνος, Plōtinos; ок. 204/5 — 270) был крупным эллинистическим философом, жившим в римском Египте. В его философии, описанной в Эннеадах, есть три принципа: Единый, Интеллект и Душа. Его учителем был Аммоний Саккас, принадлежавший к платонической традиции. Историки XIX века изобрели термин неоплатонизм и применили его к Плотину и его философии, оказавшей влияние на период поздней античности и средневековья. Большая часть биографических сведений о Плотине взята из предисловия Порфирия к его изданию Эннеадс Плотина. Его метафизические сочинения вдохновляли столетия языческих, еврейских, христианских, гностических и исламских. метафизики и мистики, включая разработку заповедей, влияющих на основные богословские концепции в религиях, такие как его работа о двойственности Единого в двух метафизических состояниях.

Содержание

- 1 Биография

- 1.1 Экспедиция в Персию и возвращение в Рим

- 1.2 Дальнейшая жизнь

- 2 Основные идеи

- 2.1 Один

- 2.2 Эманация Единого

- 2.3 истинный человек и счастье

- 2.4 Гнозис

- 3 Отношения с современной философией и религией

- 3.1 Отношение Плотина к Платону

- 3.2 Плотин и гностики

- 3.3 Против причинной астрологии

- 4 Влияние

- 4.1 Древний мир

- 4.2 Христианство

- 4.3 Ислам

- 4.4 Иудаизм

- 4.5 Ренессанс

- 4.6 Великобритания

- 4.7 Индия

- 5 См. Также

- 6 Примечания

- 7 Ссылки

- 8 Библиография

- 9 Внешние ссылки

Биография

Порфирий сообщил, что Плотину было 66 лет, когда он умер в 270 году, на втором году правления императора Клавдий II, таким образом давая нам год рождения его учителя около 205. Евнапий сообщил, что Плотин родился в дельтовом Ликополисе в Египте, что привело к к предположениям, что он мог быть либо коренным египтянином, эллинизированный египетский или римский.

Плотин имел врожденное недоверие к материальности (отношение, обычное для платонизма ), придерживаясь точки зрения, что явления — плохой образ или мимикрия (мимесис ) чего-то «высшего и понятного» (VI.I), которое было «более истинной частью подлинного Существа». Это недоверие распространялось на тело, включая его собственное; Порфирий сообщает, что в какой-то момент он отказался писать свой портрет, вероятно, по тем же причинам неприязни. Точно так же Плотин никогда не обсуждал свою родословную, детство, место или дату рождения. Судя по всему, его личная и общественная жизнь отличалась высочайшими моральными и духовными стандартами.

Плотин приступил к изучению философии в возрасте двадцати семи лет, примерно в 232 году, и отправился в Александрию изучать. Там он был недоволен каждым учителем, с которым встречался, пока знакомый не предложил ему прислушаться к идеям Аммония Саккаса. Услышав лекцию Аммония, он заявил своему другу: «Это был тот человек, которого я искал», и начал усиленно учиться у своего нового наставника. Помимо Аммония, на Плотина также оказали влияние работы Александра Афродисия, Нумения и различных стоиков.

Экспедиция в Персию и возвращение в Рим

Проведя следующие одиннадцать лет в Александрии, он затем в возрасте около 38 лет решил исследовать философские учения персидских философов и индийских философов. Преследуя это дело, он покинул Александрию и присоединился к армии Гордиана III, которая двинулась на Персию. Однако кампания потерпела неудачу, и после возможной смерти Гордиана Плотин оказался брошенным во враждебной стране, и только с трудом вернулся в безопасное место в Антиохии.

. сорок лет, во время правления Филиппа Араба, он прибыл в Рим, где пробыл большую часть остатка своей жизни. Там он привлек ряд студентов. В его ближайший круг входили Порфирий, Амелиус Джентилиан из Тосканы, сенатор Кастриций Фирм и Евстохий Александрийский, врач, посвятивший себя обучению у Плотина и заботившемуся о нем до самой его смерти. Среди других учеников были: Зетос, араб по происхождению, который умер до Плотина, оставив ему наследство и немного земли; Зотик, критик и поэт; Паулин, врач Скифополиса ; и Серапион из Александрии. У него были ученики среди римского сената, помимо Кастриция, такие как Марцелл Оронтий, Сабинилл и Рогантиан. Среди его учеников также были женщины, включая Гемину, в доме которой он жил во время своей резиденции в Риме, и ее дочь, тоже Гемину; и Амфиклея, жена Аристона, сына Ямвлиха. Наконец, Плотин был корреспондентом философа Кассия Лонгина.

Более поздняя жизнь

В то время как в Риме Плотин также снискал уважение императора Галлиена и его жены Салонины. В какой-то момент Плотин попытался заинтересовать Галлиена восстановлением заброшенного поселения в Кампании, известного как «Город философов», где жители будут жить в соответствии с конституцией, изложенной в Платоне » s Законы. Имперская субсидия так и не была предоставлена по причинам, неизвестным Порфирию, который сообщает об этом инциденте.

Порфирий впоследствии перебрался в Сицилию, где до него дошли слухи, что его бывший учитель умер. Философ провел свои последние дни в уединении в имении в Кампании, которое ему завещал его друг Зетос. Согласно рассказу Евстохия, посетившего его в конце, заключительными словами Плотина были: «Попытайтесь возвысить божественное в себе до божественного во всем». Евстохий пишет, что змея пролезла под кровать, где лежал Плотин, и выскользнула через дыру в стене; в этот же момент умер философ.

Плотин писал эссе, которые стали Эннеадами (от греч. Ἐννέα (ennéa), или группа из девяти человек) в течение нескольких лет с ок. 253 до за несколько месяцев до его смерти, семнадцать лет спустя. Порфирий отмечает, что «Эннеады» до того, как были составлены и аранжированы им самим, были просто огромным собранием заметок и эссе, которое Плотин использовал в своих лекциях и дискуссиях, а не официальной книгой. По словам Порфирия, Плотин не мог пересматривать свою собственную работу из-за своего плохого зрения, однако его сочинения требовали обширного редактирования: почерк его хозяина был ужасным, он не разделял слова должным образом и мало заботился о тонкостях орфографии. Плотину крайне не понравился редакционный процесс, и он поручил эту задачу Порфирию, который не только отполировал их, но и поместил в то, что мы имеем сейчас.

Основные идеи

Один

Плотин учил, что существует высший, полностью трансцендентный «Один », не содержащий разделения, множественности или различия; за пределами всех категорий бытия и небытия. Его «Единое» «не может быть какой-либо существующей вещью» и не является просто суммой всех вещей (сравните стоическое учение о неверии в нематериальное существование), но «предшествует всем существующим». Плотин отождествлял свое «Единое» с концепцией «Добра» и принципом «Красоты». (I.6.9)

Его концепция «Единого» охватывала мыслителя и объект. Даже самосозерцательный интеллект (ноэзис ум ) должен содержать двойственность. «После того, как вы произнесли« Добро », не добавляйте никаких дополнительных мыслей: любым добавлением и пропорционально этому добавлению вы вносите недостаток». (III.8.11) Плотин отрицает разум, самосознание или любое другое действие (эргон) Единому (τὸ Ἕν, En; V.6.6). Скорее, если мы настаиваем на его дальнейшем описании, мы должны называть Единое чистой потенциальностью (Dynamis ), без которой ничто не могло бы существовать. (III.8.10) Как объясняет Плотин в обоих местах и в другом месте (например, V.6.3), Единый не может быть Существом или самосознающим Богом-Создателем. В (V.6.4) Плотин сравнил Единого со «светом», Божественный Интеллект / Nous (Νοῦς, Nous; первая воля к добру) с «Солнцем» и, наконец, Душой (Ψυχή, Психея ) «Луне», свет которой является просто «производным конгломератом света от« Солнца »». Первый свет мог существовать без какого-либо небесного тела.

Единое, находящееся за пределами всех атрибутов, включая бытие и небытие, является источником мира — но не посредством какого-либо акта творения, преднамеренного или иного, поскольку деятельность не может быть приписана неизменному, неизменному Единому. Плотин вместо этого утверждает, что множественное не может существовать без простого. «Менее совершенное» по необходимости должно «исходить» или исходить из «совершенного» или «более совершенного». Таким образом, все «творение» исходит от Единого на последующих стадиях все меньшего и меньшего совершенства. Эти стадии не изолированы во времени, но происходят во времени как постоянный процесс.

Единый — это не просто интеллектуальная концепция, но то, что можно пережить, опыт, в котором человек выходит за пределы всего многообразия. Плотин пишет: «Мы не должны даже говорить, что он увидит, но он будет тем, что он видит, если действительно возможно больше различать видящего и видимого, а не смело утверждать, что двое — одно».

Эманация Единого

При поверхностном рассмотрении Плотин, кажется, предлагает альтернативу ортодоксальному христианскому представлению о творении ex nihilo (из ничего), хотя Плотин никогда не упоминает христианство ни в одном из своих произведений. Однако метафизика эманации (ἀπορροή aporrhoe (ΙΙ.3.2) или ἀπόρροια aporrhoia (II.3.11)), как и метафизика Творения, подтверждает абсолютную трансцендентность Единого или Божественного как источника Бытия все вещи, которые все еще остаются за их пределами по своей природе; Эти эманации никоим образом не затрагивают и не умаляют Единое, точно так же, как христианского Бога никоим образом не затрагивает какое-то внешнее «ничто». Плотин, используя почтенную аналогию, которая станет решающей для (в основном неоплатонической) метафизики развитой христианской мысли, уподобляет Единого Солнцу, которое без разбора излучает свет, не уменьшая себя, или отражения в зеркале, которое никоим образом не уменьшает или иным образом изменяет отражаемый объект.

Первая эманация — это Nous (Божественный разум, Логос, Порядок, Мысль, Разум), метафорически идентифицируемая с Демиург в Платоне Тимей. Это первая Воля к добру. От Ноуса исходит Мировая Душа, которую Плотин подразделяет на верхнюю и нижнюю, отождествляя нижний аспект Души с природой. Из мировой души исходят отдельные человеческие души и, наконец, материя на самом низком уровне существа и, следовательно, на наименее совершенном уровне космоса. Плотин утверждал в высшей степени божественную природу материального творения, поскольку в конечном итоге оно происходит от Единого через посредников Ноуса и мировой души. Благодаря Добру или красоте мы узнаем Единого в материальных вещах, а затем и в Формах. (I.6.6 и I.6.9)

Существенная религиозная природа философии Плотина может быть дополнительно проиллюстрирована его концепцией достижения экстатического союза с Единым (гнозис ). Порфирий рассказывает, что Плотин за те годы, что знал его, достигал такого союза четыре раза. Это может быть связано с просветлением, освобождением и другими концепциями мистического союза, общих для многих восточных и западных традиций.

Истинный человек и счастье

Философия Плотина всегда вызывала особенное очарование у тех, чье недовольство вещами как таковыми привело их к поискам реальности, лежащей в основе того, что они считали просто проявлением чувства.

Философия Плотина: репрезентативные книги из Эннеадс, стр. vii

Подлинное человеческое счастье для Плотина состоит в том, что истинный человек отождествляет себя с лучшим во Вселенной. Поскольку счастье находится за пределами чего-либо физического, Плотин подчеркивает, что мирская удача не контролирует истинное человеческое счастье, и, таким образом, «… не существует ни одного человека, который потенциально или эффективно не обладал бы тем, что мы считаем счастьем». (Enneads I.4.4) Проблема счастья — один из величайших отпечатков Плотина в западной мысли, поскольку он одним из первых представил идею о том, что eudaimonia (счастье) достижимо только в пределах сознания.

Истинный человек обладает бестелесной способностью к созерцанию души и превосходит все материальное. Отсюда следует, что настоящее человеческое счастье не зависит от физического мира. Напротив, настоящее счастье зависит от метафизического и подлинного человека, находящегося в этой высшей способности Разума. «Для человека, и особенно для Опытного, это не соединение души и тела: доказательство того, что человек может быть отделен от тела и пренебрегать его номинальными благами». (Эннеады, I.4.14) Человека, достигшего счастья, не будут беспокоить болезни, дискомфорт и т. Д., Поскольку его внимание сосредоточено на величайших вещах. Подлинное человеческое счастье — это использование самой подлинной человеческой способности созерцания. Даже в повседневных физических действиях процветающий человек «… поступок определяется высшей фазой души». (Эннеады III.4.6) Даже в самых драматических аргументах, которые рассматривает Плотин (например, если Опытный подвергается сильным физическим пыткам), он приходит к выводу, что это только усиливает его притязания на то, что истинное счастье является метафизическим, как это понял бы истинно счастливый человек. то, что подвергается пыткам, — это просто тело, а не сознательное я, и счастье может сохраняться.

Плотин предлагает исчерпывающее описание своего представления о человеке, достигшем эвдемонии. «Совершенная жизнь» предполагает человека, который управляет разумом и созерцанием. (Эннеады I.4.4) Счастливый человек не будет колебаться между счастьем и грустью, как считали многие современники Плотина. Стоики, например, ставят под сомнение способность кого-то быть счастливым (предположение, что счастье — это созерцание), если они умственно недееспособны или даже спят. Плотин игнорирует это утверждение, поскольку душа и истинный человек не спят и даже не существуют во времени, и ни один живой человек, достигший эвдемонии, внезапно не перестанет использовать свои величайшие, самые подлинные способности только из-за дискомфорта тела в физической сфере. «… Воля Мастера всегда и только внутрь». (Эннеады I.4.11)

В целом счастье для Плотина — это «… бегство от путей и вещей этого мира». (Theaet.176) и сосредоточение на высшем, то есть на Формах и Едином.

Хенозис

Хенозис — это слово, означающее мистическое «единство», «союз» или «единство» в классическом греческом языке. В платонизме и особенно неоплатонизме цель гнозиса — единение с тем, что является фундаментальным в действительности: Единым (τὸ Ἕν ), Источником или Монада.

Как указано в трудах Плотина по генологии, можно достичь состояния tabula rasa, пустого состояния, когда человек может схватить или слиться с Один. Эта абсолютная простота означает, что разум или личность растворяются, полностью поглощаются Монадой. Здесь, в Эннеадах Плотина, Монада может быть названа Благом над Демиургом. Монада или дунами (сила) имеет одно единственное выражение (воля или то, что есть добро); все содержится в Монаде, а Монада — это все (пантеизм ). Все разделения примиряются в одном; заключительная стадия перед достижением сингулярности, называемая двойственностью (диадой), полностью согласовывается в Монаде, Источнике или Едином (см. монизм ). Как единый источник или субстанция всего сущего, Монада охватывает все. Как бесконечное и неопределенное, все примиряется в дунамисе или в одном. Демиург, или вторая эманация, и есть ум у Плотина. Демиург (создатель, действие, энергия) или разум «воспринимает» и, следовательно, вызывает проявление силы (потенциальной или Единицы) в виде энергии, или диады, называемой материальным миром. Ноус как существо; бытие и восприятие (интеллект) проявляют то, что называется душой (Мировая Душа ).

Гнозис для Плотина был определен в его работах как обращение онтологического процесса сознания через (в западном сознании к не созерцанию ) к отсутствию мысли (Ноус или Демиург ) и без разделения (диада ) внутри индивидуума (существа). Плотин выражает свое учение не только для примирения Платон с Аристотелем, а также с различными мировыми религиями, с которыми он лично контактировал во время своих различных путешествий. Работы Плотина имеют аскетический характер, поскольку они отвергают материю как иллюзию (несуществующие Материя строго рассматривалась как имманентная, причем материя как существенная для ее бытия, не имеющая истинного или трансцендентного характера или сущности, субстанции или ousia (οὐσία). Такой подход называется философским Идеализм.

Отношение к современной философии и религии

Отношение Плотина к Платону

В течение нескольких столетий после Протестантская Реформация, неоплатонизм был осужден как декадентское и «восточное» искажение платонизма. В известном эссе 1929 г. Э. Р. Доддс показал, что ключевые концепции неоплатонизма могут быть прослежены от их происхождения в диалогах Платона, через его непосредственных последователей (например, Спевсипп ) и неопифагорейцев, до Плотина и нео -Платоники. Таким образом, философия Плотина, как он утверждал, была «не отправной точкой неоплатонизма, а его интеллектуальной кульминацией». Дальнейшие исследования подтвердили эту точку зрения, и к 1954 году Мерлан мог сказать: «Нынешняя тенденция заключается в том, чтобы преодолеть, а не расширить пропасть, отделяющую платонизм от неоплатонизма».

С 1950-х годов Тюбингенская школа интерпретации Платона утверждали, что так называемые «неписаные доктрины» Платона, обсуждаемые Аристотелем и ранней Академией, сильно напоминают метафизику Плотина. В этом случае неоплатоническое прочтение Платона было бы, по крайней мере в этой центральной области, исторически оправданным. Это означает, что неоплатонизм представляет собой не столько нововведение, сколько кажется без признания неписаных доктрин Платона. Сторонники Тюбингенской школы подчеркивают это преимущество своей интерпретации. Они считают, что Плотин продвигает традицию мысли, начатую самим Платоном. Таким образом, метафизика Плотина, по крайней мере в общих чертах, была знакома первому поколению учеников Платона. Это подтверждает точку зрения Плотина, поскольку он считал себя не изобретателем системы, а верным толкователем доктрин Платона.

Плотин и гностики

По крайней мере, две современные конференции в области эллинской философии исследования были проведены для того, чтобы обратиться к тому, что Плотин заявил в своем трактате Против гностиков и кому он адресовал его, чтобы отделить и прояснить события и лиц, вовлеченных в происхождение термина «гностики». Из диалога следует, что это слово возникло в платонической и эллинистической традиции задолго до того, как группа, называющая себя «гностиками», или группа, охватываемая современным термином «гностицизм», так и не появилась. Казалось бы, этот переход от платонического к гностическому использованию привел многих людей в замешательство. Стратегия сектантов, извлекающих греческие термины из философских контекстов и повторно применяющих их к религиозным контекстам, была популярна в христианстве, культе Исиды и других древних религиозных контекстах. в том числе герметические (см. пример Александр Абонутичский ).

Согласно А.Х. Армстронгу, Плотин и неоплатоники рассматривали гностицизм как форму ереси или сектантство по отношению к пифагорейцам и платоникам. философия Средиземноморья и Ближнего Востока. Также, согласно Армстронгу, Плотин обвинил их в использовании бессмысленного жаргона и чрезмерной драматичности и наглости в искажении онтологии Платона ». Армстронг утверждает, что Плотин атакует своих противников как нетрадиционных, иррациональных, аморальных и высокомерных. Армстронг считал, что Плотин также атакует их как элитарным и кощунственным для Платона, поскольку гностики презирают материальный мир и его создателей.

На протяжении десятилетий перевод Плотина был единственным доступным переводом Армстронга. По этой причине его утверждения были авторитетными. Однако современный перевод Ллойда П. Герсон не обязательно поддерживает все взгляды Армстронга. В отличие от Армстронга, Герсон не находил Плотина столь яростным по отношению к гностикам. Согласно Герсону:

Как говорит нам сам Плотин, во время написания этого трактата некоторые из его друзей были «привязаны» к гностической доктрине, и он считал, что эта привязанность вредна, поэтому он излагает здесь ряд возражений и исправлений. Некоторые из них направлены на очень специфические принципы гностицизма, например введение «новой земли» или принципа «мудрости», но общая направленность этого трактата имеет гораздо более широкий охват. Гностики очень критически относятся к разумной вселенной и ее содержанию, и как платоник Плотин должен до некоторой степени разделять это критическое отношение. Но здесь он утверждает, что правильное понимание высших принципов и эманации заставляет нас уважать чувственный мир как лучшую возможную имитацию умопостигаемого мира.

Плотин, кажется, направляет свои атаки на очень специфическую секту гностиков. прежде всего секта христианских гностиков, которая придерживалась антиполитеистических и анти-демонических взглядов и проповедовала, что спасение возможно без борьбы. В какой-то момент Плотин ясно дает понять, что его главная обида — это то, как гностики «злоупотребляли» учением Платона, а не собственное учение:

Нет никаких обид, если они скажут нам, в каких отношениях они намерены не согласиться с Платоном […] Скорее, независимо от того, что им кажется их собственными взглядами по сравнению с взглядами греков, эти взгляды, а также взгляды, которые им противоречат, должны быть прямо изложены сами по себе, в внимательной и философской манере.

Неоплатоническое движение (хотя Плотин просто назвал бы себя философом Платона), кажется, мотивировано желанием Плотина возродить языческую философскую традицию. Плотин не претендовал на новаторство в Эннеадах, но чтобы прояснить те аспекты работ Платона, которые он считал искаженными или неправильно понятыми. Плотин не претендует на звание новатора, а скорее коммуникатор традиции. Плотин называл традицию способом интерпретации намерений Платона. Поскольку учения Платона предназначались для членов академии, а не для широкой публики, посторонним было легко неправильно понять смысл Платона. Однако Плотин попытался прояснить, как философы академии не пришли к тем же выводам (например, мизотеизм или дистеизм Бога-творца как ответ на проблему. зла ) как объекты его критики.

Против каузальной астрологии

Плотин, кажется, одним из первых выступил против все еще популярного понятия причинной астрологии. В позднем трактате 2.3 «Являются ли звезды причиной?» Плотин утверждает, что определенные звезды, влияющие на судьбу человека (общая эллинистическая тема), приписывают иррациональность совершенной вселенной, и призывает к нравственному разврату. Однако он утверждает, что звезды и планеты одушевлены, о чем свидетельствует их движение.

Влияние

Древний мир

Император Юлиан Отступник находился под сильным влиянием неоплатонизма, как и Гипатия Александрийская. Неоплатонизм оказал влияние и на многих христиан, в том числе на Псевдо-Дионисия Ареопагита. Св. Августин, хотя его часто называют «платоником», приобрел свою платоническую философию через неоплатоническое учение Плотина.

Христианство

Философия Плотина оказала влияние на развитие христианского богословия. В «Истории западной философии» философ Бертран Рассел писал, что:

Для христианина Потусторонний мир был Царством Небесным, которым можно наслаждаться после смерти; для платоника это был вечный мир идей, реальный мир в отличие от мира иллюзорных явлений. Христианские богословы объединили эти точки зрения и воплотили большую часть философии Плотина. […] Плотин, соответственно, исторически важен как влияние на формирование христианства средневековья и богословия.

Позиция восточно-православных в отношении энергии, например, часто противопоставляется позиция Римско-католической церкви, и отчасти это связано с различными интерпретациями Аристотеля и Плотина, либо через Фому Аквинского для католиков, либо Григорий Палама для православных христиан.

Ислам

Неоплатонизм и идеи Плотина также повлияли на средневековый ислам, так как сунниты Аббасиды объединил греческие концепции в спонсируемые государственные тексты и обнаружил большое влияние среди исмаилитов шиитов, а также персидских философов, таких как Мухаммад ан-Насафи и Абу Якуб Сиджистани. К XI веку неоплатонизм был принят государством Фатимидов в Египте и учился у их да’и. Неоплатонизм был доведен до двора Фатимидов Хамид ад-Дин ал-Кирмани, хотя его учение отличалось от насафи и сиджистани, которые были более согласованы с первоначальным учением Плотина. Учения Кирмани, в свою очередь, повлияли на философов, таких как Насир Хусрав из Персии.

Иудаизм

Как и в случае с исламом и христианством, неоплатонизм в целом и Плотин в частности повлияли на спекулятивную мысль. Известными мыслителями, выражающими неоплатонические темы, являются Соломон ибн Габироль (латинское: Avicebron) и Моисей бен Маймон (латинское: Маймонид ). Как и в случае с исламом и христианством, апофатическая теология и личностная природа зла — две важные темы, которые такие мыслители переняли у Плотина или его преемников.

Ренессанс

В Ренессанс философ Марсилио Фичино основал Академию под патронажем Козимо Медичи в Флоренс, копируя Платона. Его работа имела большое значение для примирения философии Платона непосредственно с христианством. Одним из его самых выдающихся учеников был Пико делла Мирандола, автор «Речи о достоинстве человека».

Великобритания

В Великобритании Плотин оказал огромное влияние на школу 17-го века кембриджских платоников и на многочисленных писателей из Сэмюэля Тейлора. Колриджа — W. Б. Йейтс и Кэтлин Рейн.

Индия

Сарвепалли Радхакришнан и Ананда Кумарасвами использовали написание Плотина в своих собственных текстах как превосходное уточнение индийского монизм, в частности, Упанишад и Адвайта Ведантическая мысль. Кумарасвами сравнил учение Плотина с индуистской школой Адвайта Веданты (адвайта означает «не два» или «недвойственный»). М. Васудевачарья говорит: «Хотя Плотину так и не удалось достичь Индии, его метод показывает близость к« методу отрицания », которому учат в некоторых Упанишадах, таких как Брихадараньяка Упанишады, а также к практике йоги.

Адвайта-веданта и неоплатонизм сравнивали Дж. Ф. Стаал, Фредерик Коплестон, Альдо Магрис и Марио Пиантелли, Радхакришнан, Гвен Гриффит-Диксон и Джон Й. Фентон.

Совместное влияние идей Адвайтина и неоплатоников на Ральф Уолдо Эмерсон рассматривался Дейлом Риепе в 1967 году.

См. Также

|

|

Примечания

Ссылки

Библиография

- Критические редакции греческого текста

- Эмиль Брейе, Plotin: Ennéades (с французским переводом), Коллекция Буде, 1924–1938.

- Поль Генри и Ханс-Рудольф Швицер (редакторы), Editio maior (3 тома), Париж, Desclée de Brouwer, 1951–1973.

- Пол Генри и Ханс-Рудольф Швицер (ред.), Editio minor, Oxford, Oxford Classical Text, 1964–1982.

- Полный английский перевод

- Томас Тейлор, Собрание сочинений Плотина, Фром, Prometheus Trust, 1994. ISBN 1 -898910-02-2 (contains approximately half of the Enneads)

- Plotinus. The Enneads (translated by Stephen MacKenna), London, Medici Society, 1917–1930 (an online version is available at Sacred Texts ); 2nd edition, B. S. Page (ed.), 1956.

- A. H. Armstrong, Plotinus. Enneads (with Greek text), Loeb Classical Library, 7 vol., 1966–1988.

- Lloyd P. Gerson (ed.), George Boys-Stones, John M. Dillon, Lloyd P. Gerson, R.A. King, Andrew Smith and James Wilberding (trs.). The Enneads. Cambridge University Press, 2018.

- Lexica

- J. H. Sleeman and G. Pollet, Lexicon Plotinianum, Leiden, 1980.

- Roberto Radice (ed.), Lexicon II: Plotinus, Milan, Biblia, 2004. (Electronic edition by Roberto Bombacigno)

- The Life of Plotinus by Porphyry

- Porphyry, «On the Life of Plotinus and the Arrangement of his Works» in Mark Edwards (ed.), Neoplatonic Saints: The Lives of Plotinus and Proclus by their Students, Liverpool, Liverpool University Press, 2000.

- Anthologies of texts in translation, with annotations

- Kevin Corrigan, Reading Plotinus: A Practical Introduction to Neoplatonism, West Lafayette, Purdue University Press, 2005.

- John M. Dillon and Lloyd P. Gerson, Neoplatonic Philosophy: Introductory Readings, Hackett, 2004.

- Introductory works

- Erik Emilsson, Plotinus, New York: Routledge, 2017.

- Kevin Corrigan, Reading Plotinus. A Practical Introduction to Neoplatonism, Purdue University Press, 1995.

- Lloyd P. Gerson, Plotinus, New York, Routledge, 1994.

- Lloyd P. Gerson (ed.), The Cambridge Companion to Plotinus, Cambridge, 1996.

- Dominic J. O’Meara, Plotinus. An Introduction to the Enneads, Oxford, Clarendon Press, 1993. (Reprinted 2005)

- John M. Rist, Plotinus. The Road to Reality, Cambridge, Cambridge University Press, 1967.

- Major commentaries in English

- Cinzia Arruzza, Plotinus: Ennead II.5, On What Is Potentially and What Actually, The Enneads of Plotinus Series edited by John M. Dillon and Andrew Smith, Parmenides Publishing, 2015, ISBN 978-1-930972-63-6

- Michael Atkinson, Plotinus: Ennead V.1, On the Three Principal Hypostases, Oxford, 1983.

- Kevin Corrigan, Plotinus’ Theory of Matter-Evil: Plato, Aristotle, and Alexander of Aphrodisias (II.4, II.5, III.6, I.8), Leiden, 1996.

- John N. Deck, Nature, Contemplation and the One: A Study in the Philosophy of Plotinus, University of Toronto Press, 1967; Paul Brunton Philosophical Foundation, 1991.

- John M. Dillon, H.J. Blumenthal, Plotinus: Ennead IV.3-4.29, «Problems Concerning the Soul, The Enneads of Plotinus Series edited by John M. Dillon and Andrew Smith, Parmenides Publishing, 2015, ISBN 978-1-930972-89-6

- Eyjólfur K. Emilsson, Steven K. Strange, Plotinus: Ennead VI.4 VI.5: On the Presence of Being, One and the Same, Everywhere as a Whole, The Enneads of Plotinus Series edited by John M. Dillon and Andrew Smith, Parmenides Publishing, 2015, ISBN 978-1-930972-34-6

- Barrie Fleet, Plotinus: Ennead III.6, On the Impassivity of the Bodiless, Oxford, 1995.

- Barrie Fleet, Plotinus: Ennead IV.8, On the Descent of the Soul into Bodies, The Enneads of Plotinus Series edited by John M. Dillon and Andrew Smith, Parmenides Publishing, 2012. ISBN 978-1-930972-77-3

- Lloyd P. Gerson, Plotinus: Ennead V.5, That the Intelligibles are not External to the Intellect, and on the Good, The Enneads of Plotinus Series edited by John M. Dillon and Andrew Smith, Parmenides Publishing, 2013, ISBN 978-1-930972-85-8

- Sebastian R. P. Gertz, Plotinus: Ennead II.9, Against the Gnostics, The Enneads of Plotinus Series edited by John M. Dillon and Andrew Smith, Parmenides Publishing, 2017, ISBN 978-1-930972-37-7

- Gary M. Gurtler, SJ, Plotinus: Ennead IV.4.30-45 IV.5, «Problems Concerning the Soul, The Enneads of Plotinus Series edited by John M. Dillon and Andrew Smith, Parmenides Publishing, 2015, ISBN 978-1-930972-69-8

- W. Helleman-Elgersma, Soul-Sisters. A Commentary on Enneads IV, 3 (27), 1–8 of Plotinus, Amsterdam, 1980.

- James Luchte, Early Greek Thought: Before the Dawn. London: Bl oomsbury Publishing, 2011. ISBN 978-0567353313.

- Kieran McGroarty, Plotinus on Eudaimonia: A Commentary on Ennead I.4, Oxford, 2006.

- P. A. Meijer, Plotinus on the Good or the One (VI.9), Amsterdam, 1992.

- H. Oosthout, Modes of Knowledge and the Transcendental: An Introduction to Plotinus Ennead V.3, Amsterdam, 1991.

- J. Wilberding, Plotinus’ Cosmology. A study of Ennead II. 1 (40), Oxford, 2006.

- A. M. Wolters, Plotinus on Eros: A Detailed Exegetical Study of Enneads III, 5, Amsterdam, 1972.

- General works on Neoplatonism

- Robert M. Berchman, From Philo to Origen: Middle Platonism in Transition, Chico, Scholars Press, 1984.

- Frederick Copleston, A History of Philosophy: Vol. 1, Part 2. ISBN 0-385-00210-6

- P. Merlan, «Greek Philosophy from Plato to Plotinus» in A. H. Armstrong (ed.), The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, Cambridge, 1967. ISBN 0-521-04054-X

- Pauliina Remes, Neoplatonism (Ancient Philosophies), University of California Press, 2008.

- Thomas Taylor, The fragments that remain of the lost writings of Proclus, surnamed the Platonic successor, London, 1825. (Selene Books reprint edition, 1987. ISBN 0-933601-11-5 )

- Richard T. Wallis, Neoplatonism and Gnosticism, University of Oklahoma, 1984. ISBN 0-7914-1337-3 and ISBN 0-7914-1338-1

- Studies on some aspects of Plotinus’ work

- R. B. Harris (ed.), Neoplatonism and Indian Thought, Albany, 1982.

- Giannis Stamatellos, Plotinus and the Presocratics. A Philosophical Study of Presocratic Influences in Plotinus’ Enneads, Albany, 2008.

- N. Joseph Torchia, Plotinus, Tolma, and the Descent of Being, New York, Peter Lang, 1993. ISBN 0-8204-1768-8

- Antonia Tripolitis, The Doctrine of the Soul in the thought of Plotinus and Origen, Libra Publishers, 1978.

- M. F. Wagner (ed.), Neoplatonism and Nature. Studies in Plotinus’ Enneads, Albany, 2002.

External links

| Wikiquote has quotations related to: Plotinus |

- Works by Plotinus at Project Gutenberg

- Works by or about Plotinus at Internet Archive

- Works by Plotinus at LibriVox (public domain audiobooks)

- Direct links to each Tractate of the Enneads in English, Greek and French.

- Text of the Enneads

- Greek original (page scans of Adolf Kirchhoff ‘s 1856 Teubner edition) with English (complete) and French (partial) translations;

- Online English translations

- Plotinus, The Six Enneads, translated by Stephen MacKenna (with B. S. Page), at Sacred Texts.

- The Internet Classics Archive of MIT The Six Enneads, translated into English by Stephen MacKenna and B.S. Page.

- On the Intelligible Beauty, translated by Thomas Taylor Ennead V viii (see also the Catalog of other books which include Porphyry, Plotinus’ biographer – TTS Catalog ).

- Philosophy Archive:, translated into English by Thomas Taylor in 1917

- On the First Good and the Other Goods, Ennead 1.7. Translated by Eric S. Fallick, 2011

- On Dialectic, Ennead 1.3 Translated by Eric S. Fallick, 2015

- Encyclopedias

- Gerson, Lloyd P. «Plotinus». In Zalta, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy.

- Moore, Edward. «Plotinus». Internet Encyclopedia of Philosophy.

- Bibliographies

- In English, by Richard Dufour.

- In French by Pierre Thillet.

- Plotinus’ Criticism of Aristotle’s Categories (Enneads VI, 1-3) with an annotated bibliography

| Плотин | |

|---|---|

|

|

| Дата рождения | 204/205 |

| Место рождения | Ликополь, Древний Египет |

| Дата смерти | 270 |

| Место смерти | Минтурны, Кампания |

| Страна |

|

| Язык(и) произведений | древнегреческий язык |

| Школа/традиция | неоплатонизм |

| Направление | Западные философы |

| Период | Позднеантичная философия |

| Основные интересы | философия |

| Оказавшие влияние | Платон, Аристотель, Аммоний Саккас |

| Испытавшие влияние | Амелий, Порфирий, Ямвлих, Максим Эфесский, император Юлиан, Саллюстий, Теодор Асинский, Сопатр, Дексипп, Плутарх Афинский, Сириан Александрийский, Дамаский, Симпликий, Прокл Диадох, Марин, Исидор |

Плоти́н (др.-греч. Πλωτῖνος; 204/205 н.э., Ликополь, Египет, Римская империя — 270 н.э., Минтурны, Кампания) — античный философ-идеалист, основатель неоплатонизма. Систематизировал учение Платона о воплощении триады в природе и космосе. Определил Божество как неизъяснимую первосущность, стоящую выше всякого постижения и порождающую собой все многообразие вещей путём эманации («излияния»). Пытался синтезировать античный политеизм с идеями Единого. Признавал доктрину метемпсихоза, на которой основывал нравственное учение жизни. Разработал сотериологию неоплатонизма[1].

Биография

Родился в Ликополе, в Нижнем Египте. Молодые годы провёл в Александрии, в то время одном из крупнейших центров культуры и науки. В 231/232—242 учился у философа Аммония Саккаса. В 242, чтобы познакомиться с философией персов и индийцев, сопровождал императора Гордиана III в персидском походе. В 243/244 вернулся в Рим, где основал собственную школу и начал преподавание. Здесь сложился круг его последователей, объединяющий представителей различных слоев общества и национальностей. В 265 под покровительством императора Галлиена предпринял неудачную попытку осуществить идею платоновского государства — основать город философов, Платонополь, который явился бы центром религиозного созерцания. В 259/260, уже в преклонном возрасте, стал фиксировать собственное учение письменно. Фрагментарные записи Плотина были посмертно отредактированы, сгруппированы и изданы его учеником Порфирием. Порфирий разделил их на шесть отделов, каждый отдел — на девять частей (отсюда название всех 54 трактатов Плотина — «Эннеады», αἱ Ἐννεάδες, «Девятки»)[1].

Учение

Единое, Ум, Мировая душа

В центре философии Плотина — диалектика трёх основных онтологических субстанций — Единого, Ума и Души. Плотин впервые даёт чёткий систематический анализ этой триады, фрагментарно намеченной у Платона. Наиболее оригинальным является учение Плотина о Едином как трансцендентном начале, которое превышает всё сущее и мыслимое и ему предшествует.

Всякая вещь как таковая прежде всего отлична от всего иного, как некое уникальное «одно». Поэтому Единое, нераздельно присущее всему сущему, есть и всё сущее, взятое в нераздельном множестве, и всё сущее, взятое в абсолютной единичности. Таким образом, из Единого всё «изливается», «произрастает» по природе этого положения, без убыли породителя и без его сознательного волеизъявления

, но исключительно по необходимости его природы. Оно есть источник всего сущего, сам не имеющий никакого начала, но являющийся «началом всех рек, которые ещё не вытекли оттуда, но уже знают, откуда они начнут вытекать и куда потекут».

«Единое не есть сущее, но родитель его, и это — как бы первое рождение, ибо, будучи совершенным, так как ничего не ищет, ничего не имеет и ни в чём не нуждается, Оно как бы перелилось через край и, исполненное Собою, создало иное.»

Единое (др.-греч. τὸ Ἕν), выступая как первосущность, не является ни разумом, ни потенциальным предметом разумного познания. Иерархия бытия распространяется от Единого, по ступеням Его нисхождения до материи — низшей границы. Процесс этого нисхождения (и одновременно — творения всего сущего) называют эманацией (лат. emanatio — вытекание, проистечение). Поскольку по мере этого движения происходит поэтапное отделение и отдаление от всеблагого Единого, этот процесс может быть также назван и «деградацией» (от лат. gradus — шаг, ступень). Космос находится в постоянном вращении и смене ступеней бытия; в то же время Универсум у Плотина остаётся статичным, ибо единое первоначало, Благо, которое над всем существует, неизбывно.

Это совершенное первоначало, сверхчувственное и сверхмыслимое, является неизречённым, абсолютным благом. Как «источник наполняет реки, сам ничего не теряя, как солнце освещает тёмную атмосферу, нисколько не потемняясь само, как цветок испускает свой аромат, не становясь от этого без запаха» — так Единое изливает себя, не теряя своей полноты, неизменно пребывая в себе».

Вторая ипостась — Ум (нус, νοῦς) — рождается как следствие этой эманации Единого. Порождённые Умом мысли, идеи, образы, как и сам Ум, продолжают быть в общении и единении с абсолютным благом.

Здесь Плотин использует неопифагорейское учение о «двоице», первом различии и «дерзости», ставшей причиной перехода Единого во множество. Ум «дерзнул» отпасть от Единого, Душа — от Ума. Промежуточную ступень между первой и второй ипостасями составляет число — принцип каждой вещи и всего невещественного. Неразличимое Единое, приходя к различению при помощи числа, достигает качественно-смыслового различения в Уме. Единое, переполняясь самим собой, требует перехода в иное; поскольку оно остаётся постоянным и не убывает, иное только «отражает» его, и таким образом [Ум] является умопостигаемым образом непостигаемой сущности.

Третья ипостась — Мировая душа (псюхе, ψυχή) — следствие нисхождения Ума. Душа уже не мыслит себя как принадлежность Единому, но лишь стремится к Нему. Душа порождает материю — начало физического и чувственного мира.

Каждая последующая ипостась, всё более отдаляющаяся от источника, несёт в себе всё меньше активности и потенциальности. Крайняя стадия «деградации» — материя — представляет собой лишь полностью лишённую формы пассивность.

По Плотину, существуют два вида, две части души: высшая и низшая. Низшая есть [человеческая] природа и обращена к материи (плотности и темноте); высшая есть божественная причастность и обращена к духу (бесконечности и свету). С точки зрения плотиновского мистицизма, высшая рождается от богов и бесплотных звёздных духов; низшая размножается в царствах демонов, людей, животных, растений и минералов.

Многое

Чувственный космос имеет у Плотина так же иерархическое строение — все возрастающее ослабление воплощения эйдосов по мере движения от «высшего неба» к «земле» — и характеризуется тождеством самосознания и самодеятельности на всех ступенях.

Времени как становлению предшествует нестановящаяся вечность, которая в сравнении с чистым эйдосом также есть вечное становление — живая вечность или вечная жизнь. Время не есть ни движение, ни число или мера движения, ни другие его атрибуты. Время есть Бытие́ вечности, её подвижный образ или вечная энергия «мировой души».

Материю Плотин рассматривает как лишённое всякой метафизической самостоятельности многое. Материя — только «восприемница» вечных идей, эйдосов; она лишена качества, количества, массы и т. п.; в чистом виде представляет собой не более чем субстрат изменений, бесконечную неопределённость, не-сущее.

В сравнении с вечно сущими эйдосами материя есть принцип их разрушения и потому — первичное неизбежное зло. Однако, хотя в силу этого чувственный мир является соответственно неразумным и злым, в то же время он разумен и прекрасен, поскольку в чувственно воспринимаемом образе проявляет свой идеальный первообраз, так как причастен божественной сущности.

Душа

Плотин неизменно следует Платону в учении о бессмертии души, о нисхождении её с неба на землю и обратном восшествии на небо, об укорененности всех индивидуальных душ в единой «мировой душе», о знании как припоминании и т. д. Концепция восхождения души от чувственного состояния к сверхумному экстазу составляет основу мистицизма Плотина. Достижение истинного божественного бытия, воссоединение с Единым он считает целью человеческой души. К методам возвращения к Единому, описанным Платоном (добродетель, диалектика, любовь), Плотин добавляет свой — путь мистического единения, «выхода из себя» (экстаз)[2]. Термин «экстаз» используется им для описания сверхумного созерцания, когда душа, отбросив всё интеллектуальное и чувственное, возвышается над областью бытия-ума (нуса) и с воодушевлением непосредственно соприкасается со сверхбытийным Единым[3].

В целом «душа» для Плотина есть смысловое функционирование Ума за его пределами, «логос ума». Душа для Плотина есть нечто единое и неделимое, субстанция; в своей основе она неаффицируема и бестелесна. Поэтому Плотин критикует пифагорейское учение о душе как о гармонии тела, отвергает концепцию аристотелевской энтелехии и натуралистического учения стоицизма о пневме (душу никак нельзя представлять атомистически, как простую множественность психических состояний).

Сотериология

Учение об очищении, спасении души впервые разработано Плотином как неотдельная, полагающая часть философской системы. Возвращение души к Божеству совершается в обратном возвышении её до него.

По мере сгущения материи божественное начало всё более окутывается оболочками природы и оттесняется от Единого. Как свет и тепло ослабевают по мере удаления от источника и исчезают во мраке и холоде, так эманации божественной силы через ум и душу постепенно ослабевают, пока не доходят до полного «замерзания» в материи, лишённой истины и блага, являющейся необходимым злом по своей удалённости от божественного.

Мир преображается и возвращается к божественному сознательными усилиями ума и души. Это происходит во-первых эстетически, когда душа приобщается к той подлинной красоте, которая проникнута идеальным смыслом; во-вторых, этически, когда в [молитвенном] труде, аскетическом подвиге происходит обожествление человека. Благо (и таким образом истинное блаженство) заключается в том, чтобы в состоянии экстаза прийти к полному единению с божеством, к чему ведут аскеза и добродетель, творчество и созерцание, подлинная любовь.

Плотин выделяет следующие шаги этого пути:

- Возвышение над чувственностью; бесстрастное, отстранённое отношение к ней как к предмету/инструменту познания, но не вожделения.

- Любовь и влечение (эрос, ἔρως) к подлинно прекрасному.

- Отвлечённое, «абстрактно-математическое» мышление.

- Чистое, отстранённое умозрение (диалектика идей).

- Экстаз опрощения, в котором дух становится предельно простым и таким образом единым с божеством, сливаясь и совпадая с ним.

Прекрасное

У Плотина отсутствует своя полноценная и разработанная эстетическая теория, но Плотин написал целый трактат посвященный красоте, прекрасному, так из трактата «О прекрасном» можно узнать воззрения Плотина на этот счёт. Учение Плотина о прекрасном тесно связано с ядром всей его философии, а именно с Единым, Умом и Душой. При этом, если вкратце написать иерархию красоты, то получается нечто подобное: тело прекрасно душой, душа прекрасна умом, ум прекрасен благом (или же Единым). В самом начале трактата речь идёт о том, что прекрасное обнаруживается преимущественно в том, что доступно зрению, но всё-таки Плотин признаёт, что прекрасное есть и в слышимом, например, в том, как составлены речи. Также прекрасное есть в музыке, причём во всякой, здесь Плотин соглашается с утверждением, что напевы и ритмы тоже бывают прекрасны. Для тех же, кто намерен подняться от чувственного к горнему, открываются прекрасные нравы, поступки, образ жизни и красота добродетелей.

Плотин задаётся вопросом, как и благодаря чему прекрасное становится прекрасным? Плотин отвечает на этот вопрос следующим образом «согласимся, что многое прекрасно не само по себе, не от своей основы. например, тела, а по причастности».[4] В самом деле, одни и те же тела представляются то прекрасными, то нет, но поскольку быть телами — это одно, а быть прекрасным — другое, значит, что-то ещё присутствует в телах. Благодаря своей причастности прекрасному, к идее прекрасного тело становится таковым. В этом же трактате Плотин спорит с учением стоиков, утверждавших, прекрасное, красота есть как бы составное, что прекрасное состоит из нескольких частей, и только благодаря симметрии и соразмерности, это нечто становится прекрасным. Таким образом, мы можем сделать вывод, что простота не будет являться прекрасной, но тогда возникает вопрос, как из безобразных простых вещей может возникнуть прекрасное? Плотин утверждает, что если прекрасно целое, то с необходимостью должны быть прекрасны и составные части этого целого, поскольку из безобразных простых вещей не может возникнуть прекрасная составная вещь. В качестве простых, но прекрасных вещей, Плотин приводит солнечный луч, сияние звёзд, а так же пишет о том, что среди звуков — простые будут исключены из числа красивых, но признаёт, что часто в композиции, которая красива целиком, красив и каждый отдельный звук.

Каким ещё образом может стать душа прекрасной? Возвысившись к уму, душа ещё в большей степени оказывается прекрасной. А Ум и всё от ума исходящее — красота, близкая ей и никак не чуждая — потому что тогда она действительно есть только душа. Поэтому вполне справедливо говорят, что стать благим и прекрасным для души означает уподобиться богу, поскольку от него — красота и прочий удел сущих. Вернее будет сказать, сами сущие и есть красота, тогда как иная природа — безобразие и (что то же самое) первичное зло. По мнению Плотина, благое и прекрасное, или же благо и красота — это тождественные друг другу понятия. При этом первым нужно полагать красоту, каковая есть и благо; непосредственно от неё — ум, то есть прекрасное; душа становится прекрасна благодаря уму. всё остальное уже исходит от души, которая делает прекрасным и то, что в делах и в обычаях людских. И точно также тела, которые называют прекрасными — делает такими, конечно, душа: а именно, она, будучи божественным и можно сказать уделом красоты, коснувшись какого-либо тела и подчинив это тело себе, делает это нечто прекрасным, насколько это нечто может воспринять прекрасное.

Следует ещё добавить то, каким образом можно увидеть непостижимую красоту? Которая есть как бы идеей красоты. Следует выступить в путь и пройти внутрь, оставив вовне взоры очей и не обращаясь к прежнему блеску тел, потому что увидевший телесную красоту не должен к ней устремляться, телесная красота есть лишь напускное, ложное. Человек стремившийся к прекрасному должен прекрасно понимать, что чувственно воспринимаемая красота только подобие, тень, и что следует всячески стремиться к тому, чему подобием она является.

Поэтому прежде станет весь боговиден человек, стремившийся узреть божество и прекрасное: потому что сначала в своём восхождении он достигнет ум, и там увидит все виды в их красоте: и признаёт, что красота — в этом, то есть в идеях, поскольку всё благодаря им — порождениям ума и бытия.

В конце трактата «О прекрасном» Плотин выстраивает иерархию прекрасного. Согласно ему: самое прекрасное — Единое, первоначало. Единое есть источник красоты, только благодаря существованию Единого и возможна красота. Далее идёт Ум — первичная красота, после ума следует душа, которая воплощает в себе ум; и тело — подчинённое душе. Из этого следует, что красота может быть только умная красота, так как душевная и телесная красота только помогает подготовиться к восприятию истинной красоты.

Влияние

Осуществлённая Плотином систематизация учения Платона легла в основу многовековой традиции неоплатонизма. Широкое проникновение идей Плотина в европейскую культуру происходит через Макробия и особенно Августина[1].

Плотин оказал значительное влияние на средневековую философию и особенно на мыслителей Возрождения. Прямое знакомство с философией Плотина происходит в XV веке благодаря латинским переводам Марсилио Фичино. Под влиянием Плотина находились английские (А. Шефтсбери, Дж. Беркли) и немецкие (Ф. В. Шеллинг, Г. Гегель) идеалисты; также И. В. Гёте и представители йенского романтизма.

Произведения

В оригинале сочинения Плотина впервые изданы в Базеле в 1580; ранее в латинском переводе Марсилио Фичино в Венеции (1492). Новейшие издания:

- В серии «Collection Budé» «Эннеады» изданы в 7 томах (Texte établi et traduit par E. Bréhier, v. 1—6. — P.—Brux., 1924—1938).

- Opera, ed. P. Henry et H. R. Schwyzer, v. 1—2. — P.—Brux., 1951—59.

- В серии «Loeb classical library» «Эннеады» изданы в 7 томах (под № 440—445, 468) в английском переводе А. Х. Армстронга.

- Английский перевод У. К. С. Гатри (1918) в хронологическом порядке трактатов: Vol. I (1-21); Vol. II (22-33); Vol. IV (46-54)

Русские переводы:

- Избр. трактаты, «Вера и разум», 1898, № 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19; 1899, № 2, 6, 11—15; 1900, № 18—21.

- переизд.: М., 1994.

- В кн.: Лосев А. Ф., Античный космос и современная наука. — М., 1927.

- В сборнике: Античные мыслители об искусстве. — М., 1938. — С. 244—53.

- В кн.: История эстетики, т. 1. — М., 1962. — С. 224—35.

- В кн.: Антология мировой философии, т. 1, ч. 1. — М., 1969. — С. 538—54.

- Плотин в русских переводах. (Серия «Античная библиотека»). — СПб.: Алетейя, 1995. — 669 стр. — 3000 экз.

Русские переводы последних лет:

- Плотин. Эннеады. В 7 т. / Пер. Т. Г. Сидаша под ред. О. Л. Абышко. (Серия «Plotiniana»). — СПб.: Издательство Олега Абышко, 2004—2005.

- [Т. 1] Первая эннеада. 2004. — 320 стр.

- [Т. 2] Вторая эннеада. 2004. — 384 стр.

- [Т. 3] Третья эннеада. 2004. — 480 стр.

- [Т. 4] Четвёртая эннеада. 2004. — 480 стр.

- [Т. 5] Пятая эннеада. 2005. — 320 стр.

- [Т. 6] Шестая эннеада. Трактаты I—V. 2005. — 480 стр.

- [Т. 7] Шестая эннеада. Трактаты VI—IX. 2005. — 416 стр.

- Плотин. Трактаты 1-11. / Пер. Ю. А. Шичалина. — М.: ГЛК, 2007.

- Плотин. О благе или едином / Пер. М. А. Гарнцева. // Логос, 1992. № 3. — С. 213—228.

- Против гностиков. / Пер. Л. Ю. Лукомского. // Академия. Вып. 1. — СПб., 1997. — С. 229—248.

- О свободе и волении единого (Enn. VI, 8). / Пер. Л. Ю. Лукомского. // Академия. Вып. 2. — СПб., 2000.

- Об уме, идеях и сущем. / Пер. Ю. А. Шичалина. // Философия природы в античности и в средние века. — М., 2000. — С. 257—273.

- Против гностиков (II 9). // ВФ. 2000. № 10.

- Плотин. О добродетелях. (I 2). / Пер. Д. В. Бугая // ВФ, 2002, № 8.

- Плотин. О диалектике. / Пер. Д. В. Бугая // ВФ, 2002, № 8.

- Плотин. О счастье (I 4). / Пер. Д. В. Бугая // ВФ, 2003, № 1.

- Плотин. О том, увеличивается ли счастье со временем. / Пер. Д. В. Бугая. // ВФ, 2003, № 9.

- Плотин. О первом благе и других благах / Пер. Д. В. Бугая // ВФ, 2003, № 9.

- Плотин. Об изведении / Пер. Д. В. Бугая // ВФ, 2003, № 9.

- Плотин. Об ощущении и памяти (IV 6) / Пер. Д. В. Бугая // ВФ, 2004, № 7.

- Плотин. Эннеады. / Пер. Т. Г. Сидаша[5]. — СПб: Издательский проект «Квадривиум», 2017—2020.

- Плотин. Первая Эннеада / Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб: Издательский проект «Квадривиум», 2017. ISBN 978-5-7164-0716-9.

- Плотин. Вторая Эннеада / Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб: Издательский проект «Квадривиум», 2017.

- Плотин. Третья Эннеада / Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб: Издательский проект «Квадривиум», 2018.

- Плотин. Четвертая Эннеада (Книга 1) / Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб: Издательский проект «Квадривиум», 2018.

- Плотин. Четвертая Эннеада (Книга 2) / Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб: Издательский проект «Квадривиум», 2019.

- Плотин. Пятая Эннеада / Перевод с древнегреческого Т. Г. Сидаша. — СПб: Издательский проект «Квадривиум», 2019.

Переводчики Плотина на русский язык

- Малеванский, Григорий Васильевич

- Лосев, Алексей Фёдорович

- Самсонов, Николай Васильевич

- Шичалин, Юрий Анатольевич

- Блонский, Павел Петрович

- Сидаш, Тарас Геннадьевич

См. также

- Платоновская академия в Кареджи

Примечания

- ↑ 1 2 3 ПЛОТИ́Н : [арх. 14 октября 2022] / Ю. А. Шичалин // Перу — Полуприцеп. — М. : Большая российская энциклопедия, 2014. — С. 443-444. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 26). — ISBN 978-5-85270-363-7.

- ↑ Аблеев С. Р. История мировой философии: учебник. — М.: Астрель, 2005. — С. 84. — 414 с. — ISBN 5-271-04969-8.

- ↑ В. В. Бибихин, Ю. А. Шичалин. Экстаз // Новая философская энциклопедия в 4 томах. — М.: «Мысль», 2010. — Т. 4. — С. 427. — ISBN 978-2-244-01115-9. — ISBN 978-2-244-01119-7.

- ↑ Ю. А. Шичалин. Плотин. Трактаты 1-11 / Ю.А. Шичалин. — Греко-латинский кабинет, 2007. — С. 90—120. — 446 с. — ISBN 5-87245-119-9.

- ↑ С 2017 года Сидаш заново переводит и издает «Эннеады» Плотина, этот труд представляет собой «не авторскую редакцию старого перевода, но перевод новый, выполненный на иных основаниях».

Литература

- Шичалин Ю. А. Плотин. // Античная философия: Энциклопедический словарь. — М., 2008. — С. 578—589. (библиография)

- Henry P. Etudes plotiniennes, v. 1—2. — P., 1938—41.

- Inge W. R. The philosophy of Plotinus. — L., 1948.

- Schwyzer H. R. Plotinos. // Paulys Realencyclopädie des classischen Altertum., Bd 21. — Stuttg., 1951. — S. 471—592.

- Bréhier Е. Histoire de la philosophie de Plotin. — P., 1968.

- Marien B. Bibliografia. Critica degli studi plotinianì. — Bari, 1949.

- Totok W. Handbuch der Geschichte der Philosophie, Bd 1. — Fr./M., 1964. — S. 335—43.

- Адо, Пьер. Плотин, или Простота взгляда = Plotin ou la simplicité du regard / Перевод с французского Е. Штофф. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1991. — (Заказное издание). — 25 000 экз. — ISBN 5-01-003660-6.

- Владиславлев М. В. Философия Плотина, основателя новоплатоновской школы. — СПб., 1868. — 330 стр.

- Орлов М. А. Учение Плотина о душе. — Одесса, 1885.

- Блонский П. П. Философия Плотина. — М., 1918. — 368 стр.

- Блонский П. П. Философия Плотина. — Изд. 2-е, испр. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 376 с. — (Из наследия мировой философской мысли: философия античности). — ISBN 978-5-397-00340-7.

В эл. виде: Часть I:1, часть III (стр. 1-10, 259—312). Архивировано из оригинала 10 апреля 2011 года.

- Блонский П. П. Философия Плотина. — Изд. 2-е, испр. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. — 376 с. — (Из наследия мировой философской мысли: философия античности). — ISBN 978-5-397-00340-7.

- Рист Дж. М.<span title=»Статья «Рист, Джон» в русском разделе отсутствует»>ru</span>en. Плотин: Путь к реальности = Plotinus: the Road to Reality / Пер. с англ. Е. В. Афанасьевой, И. В. Берестова. — СПб.: Издательство Олега Абышко, 2005. — 320 с. — (Серия “Plotiniana”). — 1000 экз. — ISBN 5-89740-104-7.

- Лосев А. Ф. Диалектика числа у Плотина. — М.: Изд. авт. 1928. — 194 стр.

- Асмус В. Ф. Античная философия. — М., Высшая школа, 1998.

- Лосев А. Ф. История античной эстетики: Поздний эллинизм. — М.: Искусство. 1980. — С. 191—735.

- Гайденко П. П. Понятие времени в античной философии (Аристотель, Плотин, Августин) // Время, истина, субстанция: от античной рациональности к средневековой. — М., 1991. — С. 1-18.

- Султанов Ш. З. Плотин. Единое: творящая сила Созерцания. (Серия «Жизнь замечательных людей». Вып. 729). — М.: Молодая гвардия, 1996. — 432 стр. — 10 000 экз.

- Мелих Ю. Б. Философия Всеединства Карсавина и концепция единого у Плотина // Историко-философский ежегодник’97. — М., 1999. — С. 169—182.

- Ситников А. В. Философия Плотина и традиция христианской патристики. (Серия «Античная библиотека. Исследования»). — СПб.: Алетейя, 2001. — 242 стр.

- Лега В. П. Философия Плотина и патристика: взгляд с точки зрения современной православной апологетики. — М.: Изд-во ПСТБИ, 2002. — 123 стр.

- Берестов И. В. Свобода в философии Плотина. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2007. 380 стр. ISBN 978-5-288-04234-8

- Челышев П. В. Духовный опыт античного неоплатонизма: Плотин и Прокл о смысле человеческой жизни. — М.: Изд-во МГТУ, 2010. — 93 стр.

- Челышев П. В. Духовный опыт античного неоплатонизма в свете христианства. — М.: Изд-во МГТУ, 2010. — 144 стр.

Ссылки

- Греческие тексты с англ. пер. Маккенны (1917). Архивировано из оригинала 6 октября 2007 года.

- Русский и греческий тексты трактата Плотина «О Провидении». Архивировано 5 июня 2016 года.

- Плотин. Эннеады. Архивировано 19 декабря 2017 года.