Вашему вниманию предлагаются лучшие сочинения части С из ЕГЭ по русскому языку, написанные моими учениками с учётом изменений критериев в 2015/2016 учебном году. Напоминаю, что были изменены требования к комментарию, — нужно было вводить 2 примера из текста, важных для понимания проблемы. В данной статье приведены сочинения на 2 темы – войны и семейных взаимоотношений.

Если Вы хотите научиться писать сочинения на максимальный балл, очно или дистанционно, то звоните 8-903-230-40-54 или пишите по адресу rusrepet@yandex.ru.

- Тема Великой Отечественной войны.

Сочинение 1 – о героических военных буднях.

Война- это, наверное, самое страшное событие в жизни человека. Она несет людям много потерь, разрушает семьи, ломает судьбы. Даже повседневная работа превращается в героическую в такие дни. Именно об этом пишет В.М.Богомолов.

В данном тексте автор рассказывает о суровых военных буднях. Первый пример, иллюстрирующий проблему, содержится в 1-3 предложениях. В нем говорится о том, что во время войны над Волгой день и ночь висели вражеские бомбардировщики. Они атаковали лодки, самоходки, буксиры и даже плоты, не давая переправить раненых. Но вопреки всему речники города и военные моряки все равно доставляли грузы и людей. Таким образом, В.М.Богомолов показывает, что люди исполняли свою работу с риском для жизни, поэтому они являются настоящими героями. Второй пример к проблеме находится в предложениях 21-49. В нем рассказывается о героическом рейсе «Ласточки». Бойцам нужно было переправить баржу с боеприпасами на другой берег. Для этого «Ласточка» взяла ее на буксир и потащила, но только они вышли на плёс, как их начали атаковать немцы. Один снаряд попал на баржу, и начался пожар. Но никто не испугался, все быстро начали тушить огонь, даже не задумываясь о том, что в любой момент ящик с боеприпасами может взорваться. Но все обошлось: снаряды были спасены и доставлены на берег. Итак, автор показывает, что каждый будний день на войне для человека может стать героическим.

Позиция автора предельно ясна. Он пишет: «Таких рейсов у всех баркасов и катеров Волжской флотилии было столько, что не счесть. Героических рейсов.» В.М.Богомолов подчеркивает типичность ситуации. Люди рискуют своей жизнью и не боятся исполнять свою работу.

Я полностью согласна с автором. Действительно, выполнение будничных обязанностей на войне можно считать героизмом, потому что они связаны с риском для жизни. Человек в любой момент может быть убит, но он все равно идет на это, чтобы сделать свою работу и защитить свою Родину.

Подтверждение позиции автора можно найти в художественной литературе. В произведении «Вася Конаков» В.Некрасов рассказывает читателю о суровых буднях войны. Василий был командиром пятой роты, участок его обороны был трудный и ничем не защищенный. Но никто не мог представить, насколько все было плохо, пока рассказчик однажды его не навестил. Тогда стало известно, что солдат вообще не было, только Вася, старшина и связист. Конаков рассказал, что ему приходилось давать очередь из разных автоматов, чтобы обмануть немцев, говорил, что было очень страшно находится одному, когда старшина уходил за обедом, но он знал, что сдаваться и отступать было нельзя. Тем самым В.Некрасов показывает нам, как выглядит героизм во время исполнения повседневных обязанностей на войне.

В качестве другого аргумента можно привести произведение «Линия связи» Л.Кассиля. Действие рассказа происходило зимой на войне. Надо было срочно связаться с главной частью и сообщить, что враг наступал, но на линии произошел обрыв. Тогда человек, который вчера разматывал кабель, поднялся и попросил разрешения начальника пойти и все исправить. Он еле добрался до места, потому что по дороге его ранило осколком, но он сумел найти место обрыва. Солдат, тяжело раненный, лежал на земле, пытаясь соединить концы провода. Тогда он взял одну часть в зубы, а другую резко дернул и тоже зажал. Человек почувствовал кисловато-соленый вкус, что означало наличие тока. Но вдруг он увидел четырех немцев. Солдат из последних сил достал винтовку и выпустил в них свою обойму. В это время он думал лишь о том, как бы ему не разжать челюсть. Таким образом, Л.Кассиль представил читателю настоящего героя военных дней, который отдал жизнь ради спасения товарищей.

В заключение хочется сказать о том, что на войне человек часто совершает героические поступки, даже не задумываясь об этом. Он готов принести себя в жертву ради спасения Родины. Только благодаря труду таких самоотверженных людей мы победили в войне.

Сочинение 2 – о книгах во время Великой Отечественной войны.

В истории человечества были периоды, когда массово уничтожались книги, например, во время Великой Отечественной войны. Фашисты сжигали произведения литературы, думая, что тем самым уничтожают инакомыслие. В приведённом для анализа тексте рассказывается о том, как две женщины спасали библиотечные книги, которые фашисты намеревались уничтожить. И тогда возникает вопрос: а можно ли на самом деле избавиться раз и навсегда от книг? Почему они вечны? В чем секрет из бессмертия? Над этими вопросами задумывается В.Г. Лидин.

В данном тексте автор раскрывает проблему бессмертия книги. События происходили во время Великой Отечественной войны, когда книги массово уничтожались. В качестве первого примера, иллюстрирующего данную проблему, можно привести рассказ одной из двух главных героинь. Немцы приказали уничтожить книги по составленному списку. Но учительница русского языка и библиотекарь не могли даже допустить такой мысли. Они нашли выход: стали переклеивать заглавные страницы со старых учебников. Так женщины спасли почти все книги. На примере поведения этих двух женщин автор показывает, что человек, который ценит литературу, будет отчаянно сопротивляться уничтожению книг. Также, комментируя данную проблему, автор приводит в качестве второго примера процесс восстановления этих самых книг уже после войны. Женщины собирали разбросанные в библиотеке книги и снова переклеивали переплеты из них. Таким образом, можно сделать вывод о том, что любовь и осознание важности книг как духовного наследия этими женщинами сделали книги бессмертными.

По мнению автора, книги ни в коем случае нельзя уничтожать. Ради из спасения люди готовы на все, даже рисковать жизнью, ведь книги-это духовное наследие, которое нельзя уничтожить.

Я согласна с автором. Действительно, книги нельзя уничтожать. Без них у человечества не будет духовного наследия, а без него уже мы просто перестанем развиваться, станем деградировать, ведь человек, который лишён духовного наследия, имеет бедный внутренний мир. Он ничего не знает, не исследует окружающий мир, не пытается узнать что-то новое для своей жизни. Но тем не менее есть ещё люди, которые берегут книги, ценят их. И благодаря им книги бессмертны.

В качестве первого примера из художественной литературы, доказывающего то, что книги бессмертны, можно привести произведение Маркуса Зузака «Книжный вор». Главная героиня-маленькая девочка Лизель Мемингер, жившая во времена фашистской Германии. Она воровала книги, запрещённые фашистским режимом. Запрещенную литературу должны были сжигать на главной площади, но девочка, думая, что её никто не видит, потихоньку таскала книги к себе домой, где читала их с приемным отцом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что книги действительно бессмертны, раз из под страхом казни спасают люди.

В качестве второго примера можно привести произведение Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Действие происходит в далёком будущем, когда людям книги и чтение заменили телевизоры и другая электронная техника. Книги ненавидели, появилась даже профессия наподобие пожарника, только наоборот-такие люди узнавали, в каких домах находятся книги, и сжигали их. Но однажды главный героя по имени Монтэг унёс к себе в дом книгу, которую прочитал и стал мыслить совершенно иначе. Он понял, что книги -это действительно важно, что их нельзя уничтожать, они развивают людей, дают им пищу для размышлений. Конечно, Монтэгу приходилось скрывать то, что в его доме стали появляться книги, ведь правительству были не нужны умные и читающие люди. Таким образом, мы опять видим, что люди любой ценой стараются спасти книги, ценят их и, соответственно, делают из бессмертными.

В заключение хочется добавить, что книги нужно беречь, ведь они самые лучшие учителя, которые могут помочь человеку развиваться и стать настоящей личностью. Каждый человек должен ценить и тщательно оберегать книги, ведь благодаря именно им наше общество становится более культурно развитым, и, соответственно, становится намного лучше.

- Тема взаимоотношения поколений.

Сочинения 3 и 4 писали по одному тексту части С две разные ученицы.

Сочинение 3 – взаимоотношения матери и дочери.

Проблема взаимоотношения отцов и детей всегда привлекала внимание философов и писателей. Из-за того что у каждого поколения свои ценности и взгляды на жизнь, нередко возникают ссоры и споры. Иногда родителям очень трудно найти общий язык с дочерью или сыном. А как избежать недопонимания во взаимоотношениях между отцами и детьми? Вот вопрос, который волнует Л.Матрос.

В данном тексте автор рассматривает эту проблему на примере взаимоотношений семнадцатилетней Натки со своей мамой. Первый пример содержится в 1-8 предложениях текста. В нем говорится о том, что мама с дочкой покупали девочке платье на выпускной. Оно было совершенно не таким, о каком мечтала Натка, но мать настояла, и поэтому на душе у девочки было мрачно и тягостно. К счастью, они не успели его оплатить, так как магазин уже закрывался. Тем самым автор показывает, что если родители не идут на компромиссы с детьми, то это заканчивается ссорами и обидами. Кроме того, в предложениях 34-37 представлен второй пример к проблеме. Натка нашла в другом магазине платье, которое ей очень понравилось и подошло, но оно было дорогим и выходило за рамки маминого представления о платье, которое подобает носить «скромной девушке». И она подумала, что мама никогда его не купит, и даже хотела взять у подруги деньги в долг, чтобы приобрести его. Но когда вечером Натка пришла домой и зашла в комнату, она увидела на кровати именно это платье. Таким образом, Л.Матрос показывает, что родители могут хорошо понять своих детей и отступить от некоторых своих принципов.

Позиция Л.Матрос предельно ясна. Она выражена через авторские слова об отношении Натки к маме. Писатель считает, что если родители не доверяют детям, то это заставляет младшее поколение замыкаться в себе и отдаляться от них. Л.Матрос пишет: «Казалось, что мама только и ждет чего-то плохого от нее, опасается плохих новостей о внедомашнем поведении дочери, которая все больше замыкалась. Но Натка знала, что она не переступит эту черту.» Автор считает, что это происходит из-за того, что у поколений разные ценности и им очень трудно друг с другом примириться.

Действительно, жизнь не стоит на месте, и у молодого поколения появляются свои ориентиры и ценности. А если старшее будет навязывать собственные, то младшее не сможет развиваться самостоятельно. Кроме того, родители должны искать общий язык с детьми и идти на компромисс друг с другом. Это нужно, чтобы не прерывалась связь между поколениями, так как старшее предостерегает младшее от роковых ошибок.

Подтверждение позиции автора можно найти в художественной литературе. Так, в произведении «Телеграмма» К.Г. Паустовский рассказывает нам об Екатерине Ивановне и ее дочери Насте. Женщина жила одна в деревне и была уже крайне немощна, поэтому она просила дочь приехать и навестить ее. Однако Настя была погружена полностью в работу: помогала скульптору Тимофееву организовать выставку. Девушка была настолько занята, что не сразу прочла полученную телеграмму. И только когда она наконец ее открыла, то решила сразу поехать. Но Настя опоздала: прибыла только на третий день после похорон мамы. Проведя всю ночь в пустом доме, она утром уезжает, стараясь сделать так, чтобы ее никто не увидел, но в ее сердце навсегда останутся боль и чувство вины. Тем самым К.Г. Паустовский показал, как рушатся взаимоотношения между матерью и дочерью. Когда ребенок не принимает ценности старших, он за это очень горько расплачивается.

В качестве другого примера можно привести «Авторитет» Ф.Искандера. В нем автор рассказывает о взаимоотношениях между Георгием Андреевичем и его сыном. Мужчина увлекался техническими науками, был физиком, но, кроме того, являлся гуманитарием: очень любил читать книги и пытался привить это своему сыну. Но мальчика интересовали только компьютер и телевизор. Тогда Георгий Андреевич решил заключить с ним пари: если он выиграет в бадминтон, то сын возьмет книгу в руки. Мальчик согласился. Игра была очень трудной, но отец победил, и сын пошел читать. Таким образом, автор показывает, как одно поколение авторитарным методом прививает свои ценности другому, чтобы недопонимание между ними исчезло.

В заключение хочется сказать о том, что взаимоотношения между родителями и детьми осложняются в результате экономических перемен и резкой смены ценностей. Они могут быть в хорошем состоянии, только если оба поколения приложат свои усилия.

Сочинение 4 – о взаимоотношениях матери и дочери.

Известно, что дети должны слушаться своих родителей и уважать их мнение. Но иногда возникают такие ситуации, когда точки зрения родителей и детей не совпадают. Это может случиться из-за того, что они родились в разное время, у них различаются ценности и понятия о жизни. Между родителями и детьми может возникнуть недопонимание или даже конфликт. Ни та, ни другая сторона не знает, как поступать дальше, что им делать. И тогда возникает вопрос: а какими должны быть отношения между родителями и детьми? Именно над этой проблемой размышляет Л.Г.Матрос в приведённом для анализа тексте.

В данном тексте автор рассказывает читателям о девушке Натке и её отношениях с матерью. В качестве первого примера, иллюстрирующего данную проблему, Л.Г.Матрос приводит описание подготовки Натки к её выпускному вечеру. У девушки было испорчено настроение, так как она знала, что мама купит ей платье, которое совершенно не нравилось главной героине: «Это было простое шёлковое белое платье, совершенно не соответствующее мечта Натки о наряде на выпускном балу…» Героиня осознавала, что её желания и вкусы совершенно не совпадают с материнскими. Таким образом, автор показывает нам, что между дочерью и её мамой совершенно нет взаимопонимания в плане выбора платья на выпускной. Но это касалось не только наряда. В качестве второго примера, который иллюстрирует проблему взаимоотношений между родителями и детьми, автор приводит описание отношений девушки и её матери: «Натка вообще уже потеряла надежду на то, чтобы найти общий язык с мамой, которая с каждым днём становилась все более агрессивной по отношению к ней». По мнению девушки, её мать постоянно ждала от дочери чего-либо плохого и неправильного, поэтому запрещала ей все больше и больше. Конечно, Натка осознавала, что «никогда не сможет переступить черту, за которой то, на что падки некоторые её ровесники…» Но как будто назло девушка поступала иначе: носила короткие юбки, выражалась неподобающе(по мнению её матери),в общем, держалась позиции бунтарки. И тогда в ответ на это со стороны матери сыпалось ещё больше запретов и ограничений. Автор показывает неправильную модель поведения матери и дочери и объясняет это в своей позиции.

По мнению Л.Г.Матрос, между родителями и детьми должно быть полное доверие. Они должны идти на уступки друг другу, прислушиваться к мнению каждого, уважать интересы и взгляды друг друга. Также автор подчеркивает, что родители накладывают ограничения, потому что хотят уберечь своих детей от опасностей, подстерегающих их во внешнем мире. Но дети этого не всегда понимают, поэтому между ними и родителями может возникнуть недопонимание.

Я согласна с позицией автора. Действительно, часто взаимоотношения родителей и детей могут быть очень непростыми, из-за того что между ними может образоваться пропасть. И она будет расти, если обе стороны не научатся понимать и уважать интересы друг друга. Конечно, считается, что дети должны почитать старших, разделять их взгляды, но при этом стоит отметить, что сами взрослые должны учитывать интересы детей, тогда в семье не будет разногласий и со временем исчезнет пропасть между поколениями.

В качестве первого примера из художественной литературы, показывающего, какими могут быть отношения в семье, когда между поколениями есть недопонимание, можно привести произведение Рэя Брэдбери «Улыбка». Действие происходило в далёком будущем, после атомной войны. Люди ненавидели цивилизацию и разрушали все, что с ней связано. Мальчик Том был на площади, где люди готовились к уничтожению портрета Моны Лизы. Люди, словно обезумев, стремились плюнуть в картину, а затем разорвать её. Но Том не хотел уничтожать портрет, ведь он ему понравился, и, когда толпа ринулась рвать его, Тому удалось схватить кусочек холста, на котором была изображена улыбка Моны Лизы. По возвращении домой Том услышал лишь упреки и угрозы своего отца, который сказал, что задаст мальчику за позднее возвращение. Его не интересовали картины, искусство и духовное развитие. Таким образом, видно, что между Томом и его отцом есть пропасть и непонимание друг друга, потому что они родились в разное время, у них разные ценности. Если Том пошёл против социума, отказавшись рвать портрет, то его отец вообще не забивал себе голову такими мыслями. Мы можем видеть разницу в ценностях: отцу важно материальное благополучие, а вот Тому небезразлична была судьба картины, он открылся красоте, впитал её себя. Поэтому можно предположить, что именно этот мальчик в будущем возродит цивилизацию. Но главное в этой ситуации то, что и у отца, и у сына разные интересы и ценности, и из-за этого в их семье между ними пропасть и недопонимание друг друга.

В качестве второго примера из литературы можно привести произведение Ф.А.Искандера «Авторитет». Главный герой, физик Георгий Андреевич, который очень любил читать книги, считал, что с их помощью можно узнать много нового, ведь книга -«самый уютный, самый удобный способ общения с мыслителем и художником». И он пытался приучить к чтению своего младшего сына, читая ему вслух различные книги, но мальчику это было неинтересно, его увлекали компьютерные игры и телевизор, а также бадминтон. Каждый раз сын выигрывал у отца, требовал с ним играть ежедневно, но это лишь потому, что не было другого партнера. Георгий Андреевич, к сожалению, не пользовался авторитетом к сына, между ними была пропасть. И чтобы заставить ребёнка почитать книгу хотя бы два часа, бросил ему вызов на поединок в бадминтон. Георгий Андреевич выиграл, хотя это было непросто, и при этом он учёл интерес сына к игре. Главный герой попытался преодолеть пропасть, возникшую между ним и сыном, учитывая и уважая при этом взгляды и интересы своего ребёнка, и даже собрался каждый день выигрывать, чтобы и дальше приобщать сына к чтению. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для сокращения разрыва между поколениями и для сохранения хороших отношений нужно набраться терпения и попытаться понять представителя другого поколения, тогда в семье будет царить гармония.

В заключение хочется сказать, что залог крепких семейных отношений-это взаимопонимание и взаимоуважение. Если люди хотят понять друг друга, они должны набраться терпения и приложить максимум усилий для этого. Несмотря на все внешние причины проявления недопонимания, нужно стараться его преодолеть, и тогда в семье не будет конфликтов.

Сочинение 5 – о взаимоотношениях матери и взрослого сына.

Проблема взаимоотношений отцов и детей всегда привлекала внимание писателей и философов. Иногда дети, повзрослев, остаются инфантильными и «садятся родителям на шею». А как старшее поколение должно повести себя в такой ситуации? Именно проблема потребительского отношения детей к родителям волнует Л.Русанову.

В данном тексте автор рассматривает эту проблему на примере взаимоотношений взрослого сына Олега с матерью. Первый пример содержится в 8-13 предложениях. Автор представляет читателю диалог: мать интересовалась, сколько ее сын будет лежать на диване и куда он собирается идти работать. Но на это она услышала следующий ответ: Олег сказал, что ждет важного звоночка, а потом еще закинет резюме в пару мест, но позже добавил, что работу под лето никто не ищет, «рынок оживляется к осени». Тем самым автор показывает, как дети «садятся на шею» и не желают самостоятельно себя обеспечивать. Кроме того, в предложениях 14-17 представлен второй пример, иллюстрирующий проблему. Л.Русанова пишет о том, что к Олегу пришли гости. Они ели, пили, обсуждали поездку на море, и на следующий день Нина Александровна недосчиталась денег в тумбочке. Вероятно, они ушли на вчерашнее застолье. Таким образом, Л.Русанова подчеркивает, что инфантильность портит человека.

Позиция автора предельно ясна. Она выражена через отношение Нины Александровны к Олегу. Он пишет: «Адвокат с хорошей практикой, она могла себе позволить и заграничные поездки, дорогие украшения… Только одного не могла позволить она: чтобы ее сын сел ей на шею!» Позже Нина Александровна забрала из дома все деньги, ключи от машины сына и еду и уехала жить к подруге. В результате через неделю Олег нашёл работу. Тем самым автор показывает, что родители не должны допускать потребительского отношения к ним со стороны детей.

С позицией автора трудно не согласиться. Действительно, родители не должны допускать того, чтобы дети «садились им шею». А это зависит от правильного воспитания в детстве, потому что если правильно не воспитать и не дать должного образования, то в будущем можно получить наглого и безответственного человека, с постоянно растущими потребностями. Но когда он вырастет, то родители уже будут пожилыми и не смогут исполнять все его прихоти, им самим будет нужна забота, а он не может ее обеспечить.

В доказательство справедливости всего вышесказанного приведу следующий литературный аргумент — произведение «Авторитет» Ф.Искандера. В нем автор рассказывает о взаимоотношениях между Георгием Андреевичем и его сыном. Мужчина увлекался техническими науками, был физиком, но, кроме того, являлся гуманитарием: очень любил читать книги и пытался привить это своему сыну. Но мальчика интересовали только компьютер и телевизор, кроме того, он ныл отцу, что они бедно живут. Тогда Георгий Андреевич решил заключить с ним пари: если он выиграет в бадминтон, то сын возьмет книгу в руки. Мальчик согласился. Игра была очень трудной, но отец победил, и сын пошел читать. Таким образом, автор показывает, что родители не должны идти на поводу у детей.

В качестве еще одного аргумента можно привести произведение «Отметки Риммы Лебедевой» Л.Кассиля. В нем автор рассказывает о девочке, которая переехала с мамой в город к тете и поступила в школу в третий класс. Тетка сразу попросила учительницу, чтобы та относилась к девочке по-особенному, потому что она жила недалеко от фронта и ее село бомбили немцы. Поначалу девочка вела себя в школе достаточно скромно, но когда почувствовала привилегированность своего положения, то активно начала этим пользоваться, а в конечном счете и вовсе села на шею – совсем перестала учиться. Вернуться в прежнюю колею ей помогла волонтерская работа в госпитале, где она познакомилась с лейтенантом Тарасовым, который поставил ее на место и, вдобавок к тому, научил правилам русского языка. Таким образом, Л.Кассиль показал, что без правильного влияния взрослого человека ребенок пропадет, как адекватная личность, и станет иждивенцем.

В заключение хочется сказать о том, что люди должны стараться жить самостоятельно и не зависеть от других. Нельзя «садиться на шею», потому что в будущем это плохо кончится для человека.

Сочинение 6 – о взаимоотношениях между супругами.

Считается, что залог крепких семейных отношений — это понимание интересов и увлечений партнера. Эта точка зрения имеет право на существование. Если один из супругов не уважает интересы другого, это может привести к напряжению в отношениях и даже к их краху, распаду семьи. И именно проблему непонимания увлечений одного партнера другим рассматривает в приведённом тексте Сергей Львович Львов.

Данную проблему автор разбирает на примере семьи, в которой жена очень любила серьёзную классическую музыку, а муж просто на дух не переносил её. Однажды в город, где жила пара, приехал симфонический оркестр. Женщина купила билеты, пригласила мужа, а он лишь раздраженно отреагировал на такое предложение и идти на концерт отказался. Жена без супруга не решилась сама отправиться. Это первый пример непонимания увлечения другого человека, который приводит автор, комментируя данную проблему. Но дальше стало лишь хуже: каждый раз, когда женщина включала радио, где передавали классическую музыку, её муж сразу начинал злиться и резко выключали приёмник: ему казалось, что, слушая такую музыку, жена лишь притворялась и делала все, чтобы унизить его. И с тех пор в этой семье пошли ссоры и возникло недопонимание. Автор привёл этот пример в качестве второго комментария своей проблемы. И именно этот случай начал медленно разваливать семью, в которой появилась трещина, угрожавшая распадом отношений.

Автор считает, что нужно стараться поныть и принять интересы своего партнёра. Если этого не происходит, то в семейных отношениях то и дело будут вспыхивать ссоры, могут возникнуть недопонимание. Когда человек не понимает увлечения другого (или попросту не желает этого делать), он начинает запрещать интересоваться этим, а этого делать ни в коем случае нельзя, ведь тогда окажется, что человек не уважает своего партнера. А неуважение в совокупности с недопониманием- страшная сила, способная разрушить семью.

Я согласна с позицией автора. По моему мнению, люди, которые хотят, чтобы их отношения были счастливыми и благополучными, должны прикладываться максимум усилий для этого. Ни в коем случае нельзя запрещать своему партнёру увлекаться чем-либо, ссылаясь на непонимание этого интереса. Люди должны уважать друг друга, принимать какие-либо увлечения и вкусы. Если такового не происходит, то, значит, они не любят друг друга по-настоящему, потому что не понимают интересы и взгляды своего партнера, а значит, не понимают и его самого.

В качестве первого примера из художественной литературы, подтверждающего тот факт, что люди должны понимать партнеров в плане увлечений, можно привести произведение О.Генри «Из любви к искусству». Главные герои-Джо и Дилия Лэрреби, молодая пара, очень любившая искусство. Джо увлекался живописью, а Дилия — музыкой. Поженившись, молодые люди не бросили своих занятий, а, наоборот, всячески поддерживали друг друга. Но случилось так, что молодожены потратили все свои деньги, им не на что стало брать уроки у мастера живописи и профессора по музыке. И Джо, и Дилия решили искать работу. Они могли забросить свои занятия, но для того чтобы сохранить свои отношения и продолжить заниматься тем, что им нравилось, они нашли себе работу, пусть им и пришлось соврать. Дилия, по её словам, преподавала музыку дочери богатого генерала, хотя на самом деле гладила рубашки в прачечной, а Джо говорил, что рисует пейзажи для состоятельного джентльмена, но, как выяснилось впоследствии, он топил котёл в той же прачечной, где работала Дилия. Ради своих отношений и любви к искусству молодые люди пошли на жертвы. Они уважали интересы друг друга и понимали, что без денег их возлюбленный не сможет заниматься любимым делом. Эти двое поддерживали друг друга и были счастливы.

В качестве второго примера , подтверждающего то, что если люди не поддерживают и не понимают друг друга, они будут несчастливы, можно привести произведение А.Алексина «Раздел имущества». Отец главной героини в молодости увлекался живописью, но его жена не поддерживала, считала его бездарным художником. В итоге отец героини стал простым экскурсоводом и переживал из-за этого, но развестись с женой не решался. В итоге оба сосредоточили внимание на лечении дочери, делая вид, что между ними ничего не произошло. В этой паре нет любви и понимания, как в предыдущем примере, поэтому брак этой семьи был очень несчастливым.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если люди хотят иметь счастливую и благополучную семью,т о они должны стараться понимать интересы друг друга, принимать партнера таким, какой он есть, и не запрещать делать то, что нравится другому.

Сочинение 7 – о взаимоотношениях между супругами.

Каждый мечтает найти любовь, потому что это означает найти счастье в жизни. Безусловно, она бывает разная, и каждый воспринимает ее по-своему. И в этом тексте автор рассуждает о том, что же является настоящей любовью.

В данном тексте повествование ведется от первого лица. Автор пишет о встрече рассказчика с инвалидом в купе поезда и описывает их отношения. Первый пример, иллюстрирующий главную проблему текста, расположен в начале текста. Инвалид, не желая казаться беспомощным, помогает жене во всем. Мужчина самостоятельно заправляет обе кровати: «Он делал работу одной рукой довольно ловко, скорее всего, привык заниматься домашними делами». И его жена воспринимает это все как должное, гордясь тем, как муж её любит. Этим примером автор показывает, как потребительски женщина относилась к своему мужу. Второй пример находится в конце текста. Когда семейная пара стала решать, кто на какой полке будет спать, инвалид из любви к жене стал настаивать, чтобы она заняла нижнюю полку, и женщина согласилась. Инвалиду было трудно забраться наверх, ему даже пришлось просить помощи у рассказчика, но это не помешало его жене сделать ему замечание, что он слишком долго возится. Тем самым В.Астафьев показывает эгоистичное отношение жены к мужу.

Позиция автора выражена через мысли рассказчика. Он согласен с тем, что любовь бывает и разная и каждый воспринимает ее по-своему. Но потом В.Астафьев пишет: «Такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь было непосильно». Он не согласен с тем, что потребительские отношения можно назвать любовью.

Я полностью согласна с автором. Действительно, любовь требует взаимных усилий. Если человек будет воспринимать такое отношение как должное, то такая любовь не сможет быть длительной, потому что людям всегда нужно получать что-то взамен. А если этого не будет происходить, то через какое-то время человек просто уйдет, и отношения разрушатся.

Подтверждение позиции автора можно найти в художественной литературе. В произведении «Попрыгунья» А.П.Чехов рассказывает об Ольге Ивановне, которая вышла замуж за доктора Дымова. Она всегда была окружена талантливыми людьми, но, гоняясь за ними и собирая их у себя дома, не смогла разглядеть настоящей любви мужа. Он из любви к ней прощал все ее выходки. Например, когда, голодный и уставший, он приехал к ней на дачу, а она отправила его обратно в город ей за платьем, даже не накормив его, он, ни слова не говоря, поехал обратно. Дымов простил ей даже измену с Рябовским. И когда он, заразившись дифтеритом от больного ребенка, умирает, Ольга Ивановна понимает, что потеряла единственного человека, который ее искренне любил. Тем самым автор показывает, что когда один человек любит, а другой воспринимает это как должное, то рано или поздно такие отношения разрушатся.

В качестве другого произведения можно привести произведение «Из любви к искусству» О.Генри. В нем рассказывается о молодой семейной паре. Джо и Дилия поженились и сняли маленькую квартиру, где были счастливы. Джо обучался живописи, Дилия брала уроки музыки, пока у них не закончились деньги. Тогда девушка решила давать уроки музыки, она не хотела, чтобы муж бросил искусство ради зарабатывания денег. Уже несколько дней она ходила к ученице, а позже Джо рассказал, что нашел человека, который готов купить его картину. Однажды Дилия пришла домой с перевязанной бинтами рукой, и тут вскрылся обман. Она призналась мужу, что у нее не получилось найти работу, связанную с музыкой, а допустить, чтобы Джо бросил живопись, она не могла. В итоге они признались друг другу: Дилия сказала, что работает в прачечной, а Джо-истопником в котельне. Итак, О.Генри показал, что, когда любишь, никакие жертвы не страшны, только если любовь эта настоящая и взаимная и люди идут на любые жертвы ради друг друга.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: настоящая любовь требует больших усилий. Кроме того, в ней не может быть потребительского отношения.

Сочинение 8 – о родном доме.

Почти все люди любят вспоминать о своем детстве, времени, когда можно было жить беззаботно, в свое удовольствие. Думая о прошлом, они снова становятся маленькими ребятишками, которые бегали и резвились под присмотром родителей. Эти воспоминания можно назвать самыми яркими в жизни человека, а потому и люди, и обстановка, окружавшие его в детстве, являются неповторимыми. Особенно теплые чувства он испытывает к родному дому, и, действительно, значение этого места для человека трудно переоценить. Именно эту проблему ставит в своем тексте Щербина.

Повествование ведется от первого лица. Рассказчица вспоминает свой родной дом, его описание содержится в предложениях 1-8, которые являются первым примером к данной проблеме. Она говорит о том, что к ее рождению дедушка и бабушка построили на участке большой дом. Ей почти все нравилось на даче: еда и топленое молоко из печки, майские жуки, тритоны, часто приходившие гости, и мед, принесенный соседом — она росла там с удовольствием. Таким образом, мы видим, что у рассказчицы сохранились самые теплые воспоминания о родном доме, он многое для нее значил. Затем она вспоминает о том, что ходила в лес, в котором сохранились следы боев Великой Отечественной войны. В городской квартире любые ночные звуки казались ей началом битвы, но на даче рассказчицу это не тревожило. Затем, когда она выросла и перестала приезжать на дачу, пришло уведомление о том, что дом будут сносить. Этот эпизод является вторым примером, иллюстрирующим данную проблему (предложения 14-18). Женщину встревожило это известие, она попыталась бороться с властями, но ей объяснили, что земля не является частной собственностью ее семьи. Таким образом, мы видим, что рассказчица очень любила свой родной дом, который подарил ей счастливое детство и теплые воспоминания. Дача была для нее не просто жилищем, а нечто большим.

Авторская позиция заключена в последнем предложении текста: «Позже я поняла, что отнять фамильный дом — страшное преступление, человек начинает бегать по долам и весям, как обезумевшая овца, пока не обессилит». Автор считает родное жилище самым важным местом для людей.

Я согласен с автором в том, что человек будет плохо чувствовать себя без фамильного дома, потому что там он рос, набирался сил, получал первые знания, формировалась его личность. Следовательно, детские годы являются самым важным и интересным временем, именно поэтому человеку нужен родной дом, отнять его — все равно что забрать детство. И даже когда он вырастает и меняет место жительства, его поддерживает мысль о родном доме.

Примеры к данной проблеме можно найти в художественной литературе. Первым произведением является «Земляничное окошко» Р. Брэдбери. Боб с семьей переехал на Марс, потому что хотел подготовить эту планету для жизни на ней будущих поколений. Его жена Кэрри скучала по родной Земле и никак не могла привыкнуть к новому месту жительства. Она вспоминала их деревянный старинный дом в Огайо, множество мелочей, создававших уют, земную природу и соседей. Боб хотел ей помочь преодолеть тоску по родной планете, и поэтому он перевез часть вещей на Марс. Но это не обрадовало Кэрри, а только смутило, потому что она понимала: старания Боба не помогут ей перестать тосковать по Земле. Таким образом, мы видим, что для Кэрри родной дом имел огромное значение, с ним были связаны все ее приятные воспоминания. Вот почему она не могла позабыть свою старую планету и привыкнуть к новой.

Вторым произведением, иллюстрирующим данную проблему, является «Вишневый сад» Чехова. Любовь Андреевна Раневская вернулась в родной дом после длительного пребывания в Париже. Она радовалась абсолютно всему: своей комнате, старому лакею Фирсу и даже шкафу; детская и вишневый сад навевали воспоминания о детстве и юности; Раневская как будто вновь переживала чувства, эмоции и душевные волнения того времени. Она радовалась, несмотря на то что ее семья погрязла в долгах, а имение в ближайшем будущем должно было выставляться на аукционе. Ее чувства к родовому имению заслоняли собой все остальное. Таким образом, мы видим, что Раневская любила фамильную усадьбу и почитала ее как святыню, потому что там она провела лучшие годы своей жизни.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что всем людям нужен родной дом, потому что человек чувствует себя по-настоящему счастливым только там. Это место дает человеку силы и положительные эмоции, которые помогают ему преодолевать неприятные и трудные моменты в жизни. Люди же, не имеющие родного дома, не способны преодолеть серьезных препятствий, потому что им неоткуда черпать дополнительные силы и энергию. Поэтому я бы хотел посоветовать каждому человеку беречь свое фамильное гнездо.

27.02.2022 — на форуме сайта закончена работа над сочинениями 9.2 по сборнику текстов ОГЭ 2022 года И.П.Цыбулько. Подробнее >>

23.01.2022 — на форуме сайта закончена работа над сочинениями 9.3 по сборнику текстов ОГЭ 2022 года И.П.Цыбулько. Подробнее >>

16.05.2021 — на Форуме сайта закончена работа по написанию сочинений 9.2 по сборнику С.Ю.Ивановой «ОГЭ-2021» Подробнее >>

08.03.2021 — На форуме сайта завершена работа над сочинениями по сборнику текстов ЕГЭ 2020 года под редакцией С.Ю.Ивановой. Подробнее >>

01.03.2021 — На сайте завершена работа по написанию сочинений по текстам ОГЭ 2020 с сайта ФИПИ. Подровбнее >>

07.02.2021 — На Форуме сайта закончена работа по написанию сочинений по сборнику С.Ю.Ивановой «Сдавай ЕГЭ на все 100!» Ссылка >>

27.12.2020 — Друзья, многие материалы на нашем сайте заимствованы из книг самарского методиста Светланы Юрьевны Ивановой. С этого года все ее книги можно заказать и получить по почте. Она отправляет сборники во все концы страны. Вам стоит только позвонить по телефону 89198030991.

31.12.2019 — На форуме сайта закончилась работа по написанию сочинений 9.3 по сборнику тестов к ОГЭ 2020 года под редакцией И.П.Цыбулько». Подробнее >>

10.11.2019 — На форуме сайта закончилась работа по написанию сочинений по сборнику тестов к ЕГЭ 2020 года под редакцией И.П.Цыбулько. Подробнее >>

20.10.2019 — На форуме сайта начата работа по написанию сочинений 9.3 по сборнику тестов к ОГЭ 2020 года под редакцией И.П.Цыбулько. Подробнее >>

20.10.2019 — На форуме сайта начата работа по написанию сочинений по сборнику тестов к ЕГЭ 2020 года под редакцией И.П.Цыбулько. Подробнее >>

20.10.2019 — Друзья, многие материалы на нашем сайте заимствованы из книг самарского методиста Светланы Юрьевны Ивановой. С этого года все ее книги можно заказать и получить по почте. Она отправляет сборники во все концы страны. Вам стоит только позвонить по телефону 89198030991.

ВСЕ НОВОСТИ (архив новостей сайта) >>

Текст 1.

Война застала Николая под Львовом. Он прошел в жестоких боях весь тяжкий путь

летнего отступления нашей армии. Здесь, на этих украинских полях, ощутил он горечь

разлуки. Он ни с кем не говорил о своих чувствах, никому не рассказывал о них. И вместе с ним днем и ночью были товарищи — танкисты Андреев, Криворотов, Бобров, Шашло,

Дудников. Ночью они спали рядом с ним, они касались своими плечами его плеч, и он

ощущал тепло, шедшее от них, днем шли они рядом в тяжелых железных машинах. Он не

знал, не подозревал, как велика сила, которая спаяла его с этими людьми потом и кровью

битв.

Темным осенним вечером танки поддерживали кавалерийскую атаку. Лил дождь, было очень грязно. Машина Андреева шла с полуоткрытым люком. Липкая грязь обхватывала машину, но танк лез все вперед и вперед, высоким голосом жужжал мотор. Неожиданно страшный удар потряс стены танка. Богачеву показалось, что он сидит внутри гудящей, вибрирующей гитары, по которой кто-то с размаху ударил кулаком. Он задохнулся от страшного богатства звуков. Потом сразу стало очень тихо, лишь в ушах продолжало булькать, свистать, звенеть.

Товарищи окликнули его. Он слышал их голоса, но не ответил. Его вытащили из

машины. Он попробовал встать и упал в грязь. У него от удара снаряда отнялись ноги.

Несколько километров несли его на руках по липкой грязи. «Богачев, Богачев, — окликали его, — ну как ты?» — «Ничего, хорошо», — отвечал он. В уме его стояло одно слово: «Пропал». Ему казалось совершенно ясным, что он уже не вернется в батальон. И

внезапная сильная и горячая мысль охватила его: неужели он никогда больше не увидит

этих людей, товарищей-танкистов? Неведомое раньше чувство заполнило его всего…

И он вернулся. Это было совсем недавно. Он пришел пешком — сила снова вернулась к его ногам. Он шел по снежному полю, и все казалось ему необычным — выкрашенные в

белый цвет танки, белые автоцистерны, белые тягачи. Он почувствовал, как волна тепла разлилась в его груди, такое чувство испытал он в детстве, вернувшись после скарлатины из больницы домой. Эта разлука дала ему понять, насколько близки и дороги стали для него боевые товарищи. Он испытывал волнение, снова увидев Шашло, механика Дудникова, Андреева, Криворотова. Они окружили его, и на их лицах он читал ту же радость, что испытывал сам.

Весь день не проходило удивительное ощущение возвращения в родной дом. Его водили обедать, насильно укладывали отдыхать, был устроен совет, решивший, где ему ночевать, «чтобы не хуже было, чем в госпитале». Чем только не угощали его в этот день – все считали нужным угостить его, начиная от майора Карпова и кончая шоферами тягачей. Да, это были друзья его. Андреев, Бобров, Шашло, Салей, Дудников. Они вспоминали прошлое, эти молодые парни, ставшие ветеранами великой войны. Они вспоминали бесстрашного Крючкина, Соломона Горелика, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, многих погибших друзей, которых немыслимо забыть.

По В.С. Гроссману

Текст 2.

Это чувство я испытываю постоянно уже многие годы, но с особой силой — 9 мая и 15сентября.

Впрочем, не только в эти дни оно подчас всецело овладевает мною.

Как-то вечером вскоре после войны в шумном, ярко освещенном «Гастрономе» я

встретился с матерью Леньки Зайцева. Стоя в очереди, она задумчиво глядела в мою

сторону, и не поздороваться с ней я просто не мог. Тогда она присмотрелась и, узнав

меня, выронила от неожиданности сумку и вдруг разрыдалась.

Я стоял, не в силах двинуться или вымолвить хоть слово. Никто ничего не понимал;

предположили, что у нее вытащили деньги, а она в ответ на расспросы лишь истерически

выкрикивала: «Уйдите!!! Оставьте меня в покое!..»

В тот вечер я ходил словно пришибленный. И хотя Ленька, как я слышал, погиб в

первом же бою, возможно не успев убить и одного немца, а я пробыл на передовой около

трех лет и участвовал во многих боях, я ощущал себя чем-то виноватым и бесконечно

должным и этой старой женщине, и всем, кто погиб — знакомым и незнакомым, — и их

матерям, отцам, детям и вдовам…

Я даже толком не могу себе объяснить почему, но с тех пор я стараюсь не попадаться

этой женщине на глаза и, завидя ее на улице — она живет в соседнем квартале, — обхожу

стороной.

А 15 сентября — день рождения Петьки Юдина; каждый год в этот вечер его родители

собирают уцелевших друзей его детства.

Приходят взрослые сорокалетние люди, но пьют не вино, а чай с конфетами,

песочным тортом и яблочным пирогом — с тем, что более всего любил Петька.

Все делается так, как было и до войны, когда в этой комнате шумел, смеялся и

командовал лобастый жизнерадостный мальчишка, убитый где-то под Ростовом и даже не

похороненный в сумятице панического отступления. Во главе стола ставится Петькин стул, его чашка с душистым чаем и тарелка, куда мать старательно накладывает орехи в сахаре, самый большой кусок торта с цукатом и горбушку яблочного пирога. Будто Петька может отведать хоть кусочек и закричать, как бывало, во все горло: «Вкуснота-то какая, братцы! Навались!..»

И перед Петькиными стариками я чувствую себя в долгу; ощущение какой-то

неловкости и виноватости, что вот я вернулся, а Петька погиб, весь вечер не оставляет

меня. В задумчивости я не слышу, о чем говорят; я уже далеко-далеко… До боли

клешнит сердце: я вижу мысленно всю Россию, где в каждой второй или третьей семье кто — нибудь не вернулся…

По И. Богомолову

Текст 3.

Михаил Дудин, царствие ему небесное, замечательный мужик и автор многих

превосходных стихотворений и многих, многих едких и разящих эпиграмм, был морским

пехотинцем и воевал в самых адских местах Ленинградского фронта, в том числе на

гибельном «пятачке».

Так вот, Миша Дудин потряс меня рассказом о том, как воевали снятые с кораблей

моряки. Где-то на Пулковских высотах или под ними довелось идти в атаку морякам,

снятым с линкора. А что у них на линкоре за личное оружие? Офицерское — кортики да

маузеры иль браунинги и винтовки сэвэтэ — у матросов, полуавтоматы наши, хваленые,

годные для парадов, но не для боя в окопах, да еще на холоду; но и такие винтовки да

пистолеты вахтового и парадного назначения были далеко не у всех моряков, патронов – по обойме, а задача поставлена четко и твердо: пойти на врага, достичь его окопов и отобрать оружие.

И морячки наши, сами себя вздрючившие похвалами о бесстрашии своем и

несгибаемости, в песнях воспетые, в кино заснятые, народом до небес вздетые, комиссарами и отцами командирами вдохновленные, поскидывали с себя бушлаты и в одних тельняшках, с криком «полундра», которого немцы не понимали и не боялись, бросились на врага через поля и высотки, и — самое великое и страшное — часть их достигла фашистских окопов и отобрала у врага оружие. Но уже часть малая, остальная братва осталась лежать на земле, и до самых снегов пестрели поля и склоны высот тельняшками.

В одном месте моряки шли в атаку через большое поле, засаженное капустой, и, когда настали голодные времена в блокадном Ленинграде, полуголодные моряки ночью ползали на капустное поле, и иногда им удавалось принести вилок-другой в окопы. Разумеется, поле капустное было пристреляно немцами, и тут они выложили еще много наших, воистину отважных ребят, которые раздевали убитых, снимали с них бушлаты; количество полосатых трупов добавлялось и добавлялось на поле брани.

Весной, когда морячки «вытаяли», смотреть было невозможно на землю — вся она была полосата от тельняшек, мечты и радости многих и многих советских ребятишек.

«Вот ты, земляной человек и работник творческого труда, не вылазишь из тельняшки, как Гриша Поженян, тепло тебе в ней и мягко, а я не могу носить тельняшку с тех самых пор, — говорил Михаил Дудин, и, помолчав, глядя в сторону, неунывный этот человек горько добавил: — А потом их, морячков, хоронили, ты, окопный землерой, можешь себе представить, что и как там хоронили, их кости и тлелое мясо просто с клочьями тельняшек сгребли в земляные ямы, называемые красиво, одухотворенно — братскими могилами. О-о, прости нас, Господи, тайно верующих, к Богу подвигающихся коммунистов и всех страждущих, прости. Они не виноваты в том, что им выпало на долю жить мужественно и умереть геройски. Перед Богом все мы мученики, и живые, и мертвые…»

Никогда больше, никогда веселый человек, шутник, хохмач Михаил Дудин не говорил со мною о войне, даже приближения к этому разговору избегал.

Трудно все-таки копаться в старых, кровоточащих ранах и не надо бы уж так громко

хвастаться тем, как трудно жилось народу нашему в войну и какой ценой досталась нам

победа.

Каждая следующая годовщина, парад и веселье по случаю Победы нашей уже ничего, кроме неловкости, горечи в памяти и боли в сердце, не вызывают.

По В.П. Астафьеву

Текст 4

Вечером мы вместе с Лютиковым взяли заряды. Три заряда по десять

четырехсотграммовых толовых шашек в каждом. От пушки ничего не должно было

остаться. Показал ему, как делается зажигательная трубка, как всовывается капсюль в

заряд, как зажигается бикфордов шнур. Лютиков внимательно следил за всеми моими

движениями. В овраге мы подорвали одну шашку, и я видел, как у него дрожали пальцы,

когда он зажигал шнур. Он даже осунулся за эти несколько часов.

В два часа ночи Терентьев меня разбудил и сказал, что луна уже зашла и Лютиков, мол, собирается, заряды в мешок укладывает. Мы вышли — я, Никитин и Лютиков. Шел мелкий снежок. Где-то очень далеко испуганно фыркнул пулемет и умолк. Мы прошли седьмую, восьмую роты, пересекли насыпь. Миновали железнодорожную будку. Лютиков шел сзади с мешком и все время отставал. Ему было тяжело. Я предложил помочь. Он отказался. Дошли до самого левого фланга девятой роты и остановились.

— Здесь, — сказал Никитин.

Лютиков скинул мешок. Впереди ровной белой грядой тянулась насыпь. В одном

месте что-то темнело. Это и была пушка. До нее было метров пятьдесят — семьдесят.

— Смотри внимательно, — сказал я Лютикову. — Сейчас она выстрелит.

Но пушка не стреляла.

— Вот сволочи! — выругался Никитин, и в этот самый момент из темного места под

насыпью вырвалось пламя. Трассирующий снаряд описал молниеносную плавную дугу и

разорвался где-то между седьмой и восьмой ротой.

— Видал где?

Лютиков пощупал рукой бруствер, натянул рукавицы, взвалил мешок на плечи и

молча вышел из окопа.

— Ни пуха ни пера, — сказал Никитин. Я ничего не сказал. В такие минуты трудно найти

подходящие слова.

Я посмотрел на часы. Прошло шесть минут. А казалось, что уже полчаса. Потом еще

три, еще две… Ослепительная вспышка озарила вдруг всю местность. Мы с Никитиным

инстинктивно нагнулись. Сверху посыпались комья мерзлой земли.

— Молодчина, — сказал Никитин.

Я ничего не ответил. Меня распирало что-то изнутри. Немцы открыли лихорадочный,

беспорядочный огонь. Минут пятнадцать — двадцать длился он. Потом стих. Часы

показывали половину четвертого. Мы выглянули из-за бруствера. Ничего не видно: бело и

мутно.

Никитин встал и облокотился о бруствер. Я тоже встал — от долгого ожидания

замерзли ноги…

Лютиков лежал метрах в двадцати от нашего окопа, уткнувшись лицом в снег. Одна

рука протянута была вперед, другая прижата к груди. Шапки на нем не было. Рукавиц

тоже. Запасная зажигательная трубка вывалилась из кармана и валялась рядом. Мы

втащили его в окоп…

Мы похоронили Лютикова около той самой железобетонной трубы, где он был

смертельно ранен. Вместо памятника поставили взорванную им немецкую пушку — вернее

остатки покореженного лафета — и приклеили маленькую фотографическую карточку,

найденную у него в бумажнике.

По В. Некрасову

Текст 5.

Немцы стреляют. Наши отвечают. Пули то и дело свистят над головой. Так мы лежим – я и Харламов, холодный, вытянувшийся, с тающими на руках снежинками. Часы

остановились. Я не могу определить, сколько времени мы лежим. Ноги и руки затекают.

Опять схватывает судорога. Сколько можно так лежать? Может, просто вскочить и

побежать? Тридцать метров — пять секунд, самое большее, пока пулеметчик спохватится.

Выбежали же утром тринадцать человек.

В соседней воронке кто-то ворочается. На фоне белого, начинающего уже таять снега

шевелится серое пятно ушанки. На секунду появляется голова. Скрывается. Опять

показывается. Потом вдруг сразу из воронки выскакивает человек и бежит. Быстро,

быстро, прижав руки к бокам, согнувшись, высоко подкидывая ноги.

Он пробегает три четверти пути. До окопов остается каких-нибудь восемь — десять

метров. Его скашивает пулемет. Он делает еще несколько шагов и прямо головой падает

вперед. Так и остается лежать в трех шагах от наших окопов. Некоторое время еще темнеет

шинель на снегу, потом и она становится белой. Снег все идет и идет…

Потом еще трое бегут. Почти сразу все трое. Один в короткой фуфайке. Шинель,

должно быть, скинул, чтоб легче бежать было. Его убивает почти на самом бруствере.

Второго — в нескольких шагах от него. Третьему удается вскочить в окоп. С немецкой

стороны пулемет долго еще сажает пулю за пулей в то место, где скрылся боец.

Я каблуками вырываю углубление в воронке. Теперь можно вытянуть ноги. Еще одно

углубление для харламовских ног. Они уже окостенели и не разгибаются в коленях.

Кое-как я их все-таки впихиваю туда. Теперь мы лежим рядом, вытянувшись во весь рост.

Я на боку, он на спине. Похоже, что он спит, прикрыв лицо шапкой от снега.

Работа меня немного согревает. Укладываюсь на левый бок, чтобы не видеть

Харламова. Под бедром тоже немножко раскапываю — так удобнее лежать. Теперь хорошо.

Лишь бы только наши дальнобойки не открыли огня по немецкой передовой. И покурить

бы… Хоть три затяжки. Табак я забыл у Ширяева в блиндаже. Только спички тарахтят в

кармане.

Меня клонит ко сну. Снег подо мной тает. Серая пыль превращается в грязь. Колени

промокли. И голова мерзнет. Я снимаю с Харламова шапку и накрываю лицо ему

носовым платком. Чищу пистолет. Это — чтоб не заснуть. В нем оказывается всего четыре

патрона. Запасной обоймы тоже нет.

Который сейчас может быть час? Вероятно, уже больше двенадцати. А темнеет только

в шесть. Еще шесть часов лежать. Шесть часов — целая вечность.

Я опускаю наушники и закрываю глаза. Будь что будет.

По В. Некрасову

Текст 6.

Охрипший голос штабного телефониста, который, ожесточенно вертя рукоятку

коммутатора и нажимая кнопки, тщетно вызывал часть, занимавшую отдаленный рубеж.

Враг окружал эту часть. Надо было срочно связаться с ней, сообщить о начавшемся

обходном движении противника, передать с командного пункта приказ о занятии другого

рубежа, иначе – гибель…

И вот тогда человек, который только вчера под огнем прополз всю равнину, хоронясь за сугробами, переползая через холмы, зарываясь в снег и волоча за собой телефонный

кабель, человек, о котором мы прочли потом в газетной заметке, поднялся, запахнул белый

халат, взял винтовку, сумку с инструментами и сказал очень просто:

– Я пошел. Обрыв. Ясно. Разрешите?

Провод шел сквозь разрозненные елочки и редкие кусты. Вьюга звенела в осоке над

замерзшими болотцами. Человек полз. Немцы, должно быть, вскоре заметили его….

Горячие осколки мин противно взвизгивали над самой головой, шевеля взмокшие волосы,

вылезшие из-под капюшона, и, шипя, плавили снег совсем рядом…

Он не слышал боли, но почувствовал, должно быть, страшное онемение в правом боку и, оглянувшись, увидел, что за ним по снегу тянется розовый след. Больше он не оглядывался. Метров через триста он нащупал среди вывороченных обледенелых комьев земли колючий конец провода. Здесь прерывалась линия. Близко упавшая мина порвала провод и далеко в сторону отбросила другой конец кабеля. Ложбинка эта вся простреливалась минометами. Но надо было отыскать другой конец оборванного провода, проползти до него, снова срастить разомкнутую линию.

Грохнуло и завыло совсем близко. Стопудовая боль обрушилась на человека, придавила его к земле. Он отполз немного, и, наверное, ему показалось, что там, где он лежал минуту назад, на пропитанном кровью снегу, осталось все, что было в нем живого, а он двигается уже отдельно от самого себя. Но как одержимый он карабкался дальше по склону холма. Он помнил только одно: надо отыскать висящий где-то там, в кустах, конец провода, нужно добраться до него, уцепиться, подтянуть, связать. И он нашел оборванный провод. Неужели не хватит жизни, не будет уже времени соединить концы провода?

Человек в тоске грызет снег зубами. Он силится встать, опираясь на локти. Потом он

зубами зажимает один конец кабеля и в исступленном усилии, перехватив обеими руками

другой провод, подтаскивает его ко рту. Теперь не хватает не больше сантиметра. Человек

уже ничего не видит. Искристая тьма выжигает ему глаза. Он последним рывком дергает

провод и успевает закусить его, до боли, до хруста сжимая челюсти. Он чувствует знакомый кисловато-соленый вкус и легкое покалывание языка. Есть ток! И, нашарив винтовку помертвевшими, но теперь свободными руками, он валится лицом в снег, неистово, всем остатком своих сил стискивая зубы. Только бы не разжать… Немцы, осмелев, с криком набегают на него. Но опять он наскреб в себе остатки жизни, достаточные, чтобы приподняться в последний раз и выпустить в близко сунувшихся врагов всю обойму… А там, на командном пункте, просиявший телефонист кричит в трубку:

– Да, да! Слышу! Арина? Я – Сорока! Петя, дорогой! Принимай: номер восемь по

двенадцатому.

…Человек не вернулся обратно. Мертвый, он остался в строю, на линии. Он продолжал быть проводником для живых.

По Л.А. Кассилю

Текст 7

До войны Валицкий не испытывал особой симпатии к Сталину, хотя и отдавал

должное его несомненному уму и воле. Но с тех пор очень многое изменилось в душе

Валицкого, и теперь для него, как и для миллионов советских людей, с именем Сталина

связывались такие понятия, как Родина, Красная Армия, народ — словом, все самое святое,

дорогое каждому человеку. Постепенно убежденность, что каждый должен внести свой

вклад в дело спасения Родины, стала главной для Валицкого, определяющей его мысли и

поступки. И о Сталине он думал теперь только как о человеке, руководившем страной и

армией в этой тяжелейшей битве с вторгшимися на русскую землю гитлеровскими

ордами.

Девятого ноября Валицкий получил открытку, в которой его извещали, что он может

прикрепить свои карточки к столовой Дома ученых и впредь пользоваться ею.

Дом ученых располагался в великолепном, роскошно обставленном бывшем

великокняжеском особняке на невской набережной. Столовая за Дубовым залом была

погружена во мрак: окон в этом помещении не было никогда, но раньше оно хорошо

освещалось, а сейчас здесь тускло мерцали керосиновые лампы.

Гнетущее впечатление произвел на Валицкого и внешний вид людей, сидевших за

столиками без скатертей. Многих из них он хорошо знал — это были известные ученые, и

Валицкий привык видеть их отлично, со старомодной респектабельностью одетыми. А

теперь они сидели в каких-то неуклюжих шубах, небритые, в шайках и башлыках…

Валицкий не подумал о том, что и сам выглядит не лучше — в ватнике и надетой поверх него шинели, полученной еще в ополчении, валенках, которые выменял у дворника за отличный, английской шерсти костюм.

Но, поговорив со знакомыми, которых он встретил в столовой, Федор Васильевич был потрясен уже совсем другим — он узнал, что многие видные ученые, и отнюдь не только те, кто непосредственно связан с выполнением чисто оборонных заданий, остались в

Ленинграде и продолжают работать. В Физико-техническом институте, например,

изучают возможности получения пищевого масла из различных лакокрасочных

продуктов и отходов, а профессора Лесотехнической академии нашли способ добывать

белковые дрожжи из целлюлозы. Валицкий с горечью подумал, что его личный вклад в

дело обороны несравненно меньше — не надо быть академиком архитектуры для того,

чтобы рисовать плакаты…

Его коллеги-архитекторы создавали агитационные комплексы на магистралях города,

ведущих к фронту: у Московских и Нарвских ворот, у Финляндского вокзала, на Сенной и

Красной площадях и в центре — у Гостиного двора. Он мог бы, конечно, включиться в эту

работу, но по-прежнему все еще не расставался с надеждой вернуться на фронт, хотя

трезво отдавал себе отчет в том, что теперь, ослабевший от недоедания, вряд ли может

принести там какую-нибудь реальную пользу.

По А. Чаковскому

Текст 8.

Был у нас в роте один солдат. До войны он учился в музыкальном институте и так

замечательно играл на баяне, что один из бойцов как-то сказал:

— Братцы, это уму непостижимый обман! Наверное, в этом ящике спрятан какой-то

хитрый механизм! Вот посмотреть бы…

— Пожалуйста,— ответил баянист.— Мне как раз пора мехи подклеить.

И у всех на глазах разобрал инструмент.

— Тю-ю,— разочарованно протянул боец.— Пусто, как в стреляной гильзе…

Внутри баяна, между двух деревянных коробков, соединённых кожаным мехомгармошкой, в самом деле было пусто. Лишь на боковых дощечках, там, где снаружи

расположены кнопки-пуговицы, оказались широкие металлические пластины с дырочками

разных размеров. За каждой дырочкой спрятана узкая медная планка-лепесток. При

растягивании меха воздух проходит через отверстия и приводит в колебание медные

лепестки. И те звучат. Тонкие — высоко. Потолще — пониже, а толстые лепестки словно

поют басом. Если музыкант сильно растягивает мехи — пластинки звучат громко. Если

воздух нагнетается слабо, пластинки колеблются чуть-чуть, и музыка получается тихойтихой. Вот и все чудеса!

А настоящим чудом были пальцы нашего баяниста. Удивительно играл, ничего не

скажешь! И это удивительное умение не раз помогало нам в трудной фронтовой жизни.

Наш баянист и настроение вовремя поднимет, и на морозе греет — заставляет плясать, и

бодрость в приунывшего вселяет, и довоенную счастливую юность заставит вспомнить:

родные края, матерей и любимых. А однажды…

Однажды вечером по приказу командования мы меняли боевые позиции. В бой с

немцами велено было ни в коем случае не вступать. На нашем пути протекала не очень

широкая, но глубокая речка с одним-единственным бродом, которым мы и

воспользовались. На том берегу остались командир и радист, они заканчивали сеанс связи.

Их-то и отрезали внезапно нагрянувшие фашистские автоматчики. И хотя немцы не знали,

что наши были на их берегу, переправу держали под огнём, и перейти брод не было

никакой возможности. А когда наступила ночь, немцы стали освещать брод ракетами. Что и

говорить — положение казалось безвыходным.

Вдруг наш баянист, ни слова не говоря, достаёт свой баян и начинает играть «Катюшу».

Немцы сначала опешили. Потом опомнились и обрушили на наш берег шквальный огонь. А

баянист внезапно оборвал аккорд и замолк. Немцы перестали стрелять. Кто-то из них

радостно завопил: «Рус, Рус, капут, боян!»

А с баянистом никакого капута не произошло. Заманивая немцев, он отполз вдоль

берега подальше от переправы и снова заиграл задорную «Катюшу».

Немцы этот вызов приняли. Они стали преследовать музыканта, и поэтому на несколько

минут оставили брод без осветительных ракет.

Командир и радист тотчас сообразили, для чего наш баянист затеял с немцами

«музыкальную» игру, и, не мешкая, проскочили бродом на другой берег.

Вот какие случаи бывали с нашим солдатом-баянистом и его другом баяном, к слову

сказать, названным так в честь древнерусского певца Б о я н а.

По Г.В. Абрамяну

Великая Отечественная война

Война оставила многих детей сиротами, а женщин — вдовами с черными платками на головах. В человеческой памяти много негативных событий, которые связаны с войной. Обычно кровавых действий желают люди, которые находятся у власти. Им неважно, каким способом будет достигнута победа, даже если на кону стоят человеческие судьбы.

В наше время нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Многие люди остались покалеченными пулемётом, минами или осколками. Сейчас почитают героев Великой Отечественной войны, которые пали смертью храбрых. Все помнят их подвиг, сплоченность, с которой они продвигались к победе. У многих в памяти остался победоносный крик «Ура!», когда победили наши русские солдаты.

Не зря события, произошедшие в годы Великой Отечественной, называются священными. Люди стояли насмерть, защищая Родину, они не боялись ни пуль, ни боли, ни мучений. Солдаты сплотились в единое целое и оберегали землю, на которой выросли и родились.

Военные действия

Нападение на Советский Союз произошло внезапно 22 июня 1941 года. События начались ранним утром, когда их никто не ожидал. Гитлер думал, что быстро одержит победу над нашим государством, как и над другими странами Европы, которые быстро покорились его войскам. У советских людей не было должного вооружения, но это их не смущало, когда они шли на врага с практически голыми руками. Они всеми силами не сдавали своих позиций.

К победе путь лежал через множество препятствий. Военные действия развивались не только на земле, но и в небе. Часто описываются события в сочинении-рассуждении «Что такое война». В нем пишется, что каждый человек вносил свою долю на пути к победе.

Ничуть не уступали молодым людям девушки, которые работали санитарками и медсёстрами. Они были такие же храбрые, как и мужчины. Им удавалось унести с поля боя раненого солдата, вес которого превышал габариты девушки в несколько раз. Кроме физической помощи, медсестры дарили веру всем нуждающимся солдатам, подбадривали их и оберегали морально.

Мужчины шли в бой, зная, что за их спинами находятся семьи и родные люди, а также дети и младшие братишки и сестрёнки, которых необходимо оберегать. Труд женщин и детей заключался в работе на заводах и фабриках, они изготавливали специальные детали, боеприпасы и пули. Без усилий тыловиков не было бы победы.

В эссе о войне описываются события, произошедшие в 1945 году. Несмотря ни на что, наступила победа, которую так ожидал советский народ. Спустя долгие годы войны русские солдаты смогли прогнать с родной земли фашистов. Солдаты гнали врага до самой Германии, и штурмом был взят Берлин. 8 мая был подписан документ о том, что фашисты сдаются. 9 Мая — знаменательная дата, которая характеризуется победой советской армии над германцами. В этот день многие люди плакали от счастья, на их лицах расцветала искренняя улыбка, а в душе поселилась огромная радость.

Все эти эмоции чувствуются в сочинении учеников 11 класса о войне. Обычно эссе нужно написать про человека, который пожертвовал собой ради вступления в ряды армии и победы над фашистами. Часто такая тема бывает в ЕГЭ.

Когда вспоминаются боевые действия по рассказам людей, принявших участие в войне, можно сказать, что только смелый духом народ смог победить врага и прийти к победе. Для молодого поколения действия, которые разворачивались так давно, — всего лишь отголоски истории. Но события будоражат сознание и дают повод задуматься о том, что происходит в современном мире.

События глазами детей

Война — это очень страшно, в ней участвовали не только взрослые, но и дети. Тогда было много проблем, но можно сказать, что в ней оставалось место для любви к детям. Очень плохо, когда в событиях принимают участие маленькие ребятишки. Многие народы воевали в битвах, и на то были различные причины. Наиболее страшные события произошли в Первую мировую и Великую Отечественную войну. А также жестокие события развивались в азиатских странах.

Вне зависимости от того, в какой стране происходили события, хуже всех было детям. Вместо детства у них было много неприятностей, среди которых самые страшные — это смерть и потеря близких людей, болезни и ранения.

Современные дети не смогут понять, что испытали подростки, которым пришлось расти в нелегкое время. Каждый раз они наблюдали, как разрушаются их дома, как происходит бомбежка; слышали свист пуль. Когда ребёнок ложился спать, он думал только об одном: проснётся он завтра или нет. Люди, которые проживали в тылу, каждый день слышали звуки воздушной тревоги.

Нередко во время военных событий дети теряли маму и папу. Власти, которые затягивают кровавые бойни, не задумываются о том, насколько нелегко может быть мирным гражданам. У многих авторов есть литературные произведения, которые посвящены участникам, принявшим участие в военных событиях. К таким авторам относятся следующие:

- Илья Штемлер.

- Анатолий Белинский.

- Александр Рубашкин и другие.

Нельзя забывать про великого писателя Виталия Закруткина. Из-под его пера вышло сильное произведение «Матерь человеческая». В ней рассказывается о женщине, которая после прогулки вернулась домой. Когда она подошла к селу, то поняла, что там уже побывали фашисты и увели всех жителей. Спустя несколько недель женщина встретила молодого раненого немца, она хотела его убить, но её остановило слово «мама», которое произнес солдат. Женщина поняла, что солдату всего лишь 16 лет и он не по своей воле пошёл воевать.

Самое плохое в военных событиях то, что у человека нет выбора, воевать или нет. Все решения принимаются людьми, которые находятся у власти. Их выбор не всегда правильный. Обычно наверху сидят люди, которые не думают ни о чём, кроме своей выгоды. Таких не интересует мнение простых людей, они поступают так, как считают правильным.

Любую войну можно решить мирным путем, но сейчас время ушло, и нельзя что-либо изменить. В войне люди участвуют не по собственной воле. Многие солдаты хотели бы остановить зло, жестокость, бесчеловечность. Нужно помнить, что испытание войной — это самое страшное зло.

Русская литература

Когда в обычную жизнь людей врывается война, то она приносит горе, несчастье и нарушает привычный уклад жизни. Самые чудовищные события случились во Второй мировой войне. Она стала катастрофой не только для России, но и для других народов.

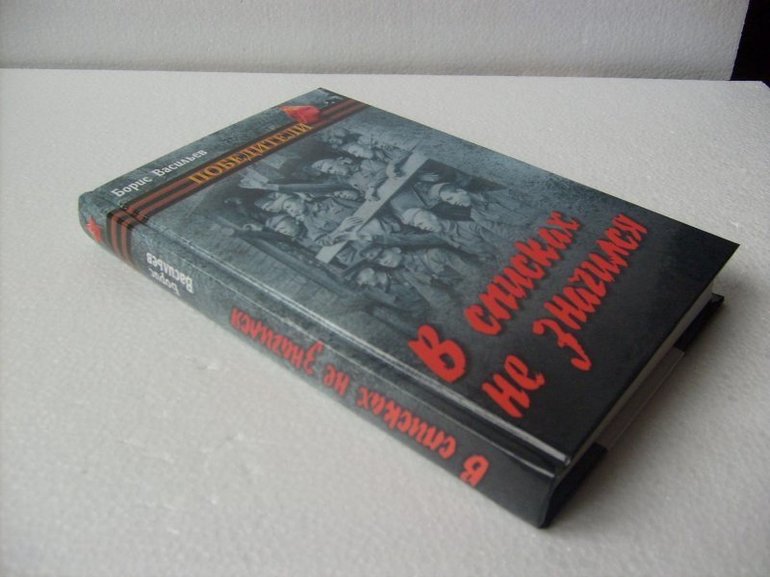

«В списках не значился»

Гитлер переступал многие человеческие законы, поэтому весь русский народ поднялся на защиту Отечества. Тема войны в литературе описывает подвиг русского человека, особенно ярко события отражены в книге Бориса Васильева «В списках не значился». Роман посвящен защитникам Брестской крепости. Основной герой произведения — это молоденький лейтенант Николай Плужников, он является бойцом-одиночкой, в его лице проявляются отвага и смелость, которые обычно присущи русскому человеку.

В самом начале романа происходят следующие действия:

- Неопытный выпускник военного училища не верит, что возможна война с Германией.

- Неожиданно герой романа оказывается в Брестской крепости, в самом эпицентре военных действий. Сам молодой человек не подозревал, что его судьба обернется таким образом.

- При защите Брестской крепости было пролито немало крови, происходили жесточайшие бои.

- Среди такого безумства молодой лейтенант встречает девушку, покалеченную войной. Между ними возникают обоюдные чувства, которые впоследствии перерастают в большую и чистую любовь.

Если бы не было военных действий, то молодые люди никогда бы не повстречались и не полюбили друг друга. Их объединила война, заставила соединить собственные силы, чтобы встать на защиту крепости.

В тяжелой и кровопролитной борьбе каждым человеком был совершен подвиг, в ходе которого никто не думал о себе. Молодой человек хотел доказать, что крепость еще жива, что даже один человек сможет встать на ее защиту. Юноша ходит в разведку, ведет военные действия, но при этом его сердце не ожесточается, он заботится о девушке-инвалиде, понимая, что без него она просто пропадет в такое жестокое время.

Мирра не хочет становиться в тягость воину, поэтому решает покинуть укрытие. В это время она тоже думает не о себе, а только о бойце, которого любит. В свои последние часы она мысленно с ним прощается и хочет, чтобы солдат простил ее за все. В конце романа погибает не только девушка, но и воин. Его смелостью восхищаются враги, они по достоинству оценили мужество русского солдата, который не побоялся пуль, боли и «не значился в списках».

Война коснулась не только мужчин, но и женщин. Именно они трудились в тылу, матери ненавидели убийства и делали все возможное, чтобы русские солдаты поскорее одержали победу над врагом. Они снабжали фронт едой, боевыми запасами и ухаживали за ранеными бойцами. В бою часто женщины не отставали от солдат-мужчин по силе духа и отваге.

«А зори здесь тихие…»

Это культовое произведение про борьбу женщин против фашистов в ВОВ. В романе описаны 5 разных женщин, у каждой из которых своя судьба, свой склад характера. Девушки проходят все ужасы разведки под командованием старшины Васкова.

В конце романа девушки погибают, и командир не может себе простить, что не смог их уберечь. Когда идет борьба с фашистами, Васков не забывает, что под его командованием находятся женщины, и старается всячески их защитить и уберечь. Все пять девушек совершили подвиг, потому что не были подготовлены к военным условиям, но, несмотря на это, проявили героизм в своих поступках.

Вот как умерли девушки:

- Лиза Бричкина утонула в болоте, когда его переходила, пытаясь найти помощь. Когда она умирает, то ее не покидают мысли о завтрашнем дне.

- Соня Гуревич умирает, когда хотела забрать кисет, оставленным Васковым.

- У Риты Осяниной остается маленький сын. Перед смертью она просит старшину Васкова не оставлять ее ребенка.

- Евгения Комелькова умирает, не выпуская оружия из рук.

Все, кто прочел повесть Васильева, надолго запомнят подвиг девушек, почувствуют всю боль утраты, которая связана с войной. Часто, поздравляя родных людей, им желают мирного неба над головой. И это лучшее поздравление, потому что нет ничего страшнее, чем война. Она всегда связана со смертью, болью и страданиями.

При написании школьниками сочинения на тему «Война», будь то на уроке или дома, к ученикам приходит понимание того, что пришлось пережить русскому народу в годы Великой Отечественной, почему люди ценой собственных жизней готовы были исполнять свой гражданский долг и защищать Родину и каково значение подвигов простых солдат. Школьники используют цитаты из различных произведений о войне, делают выводы и выражают свои мысли и эмоции.

Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда приносит горе и несчастье в семьи, нарушает привычный порядок вещей. Русский народ испытал на себе тяготы многих войн, но никогда не склонял голову перед врагом и мужественно переносил все невзгоды.

Содержание

- Что такое война – сочинение

- Сочинение «Самопожертвование в годы войны»

- Война – многонациональная трагедия

- Война на примере «Судьбе человека» Шолохова

Что такое война – сочинение

Война – это очень неприятное состояние, от которого всем плохо. Также это столкновение обычно двух систем, когда они не могут или не хотят вести переговоры, а в ход идёт сила. И тут любые средства используются. Воины выходят на поле боя, кони, собаки, слоны – все боевые.

Также используется разнообразное оружие, бомбы, самолеты и танки, подводные лодки и корабли. А будут использовать ещё боевых роботов!

Некоторые любят играть в войну (в детстве), но в неё хорошо бы наиграться, получив пару ссадин, вырасти! Некоторые ищут в войне выгоды. Например, могут даже спекулировать на людских бедах, могут рассчитывать на завоеванные территории, продавать оружие (обоим сторонам).

Но эти люди довольны, пока сами далеко от боевых действий. Некоторые хотят себя проявить – смелось, силу показать, но для них всегда есть экстремальные виды спорта. Или работа в МЧС, полиции…

А страдают больше всего простые люди! Гибнут от взрывов, пожаров, голода. Они просто попали между двумя армиями! И оказываются втянутыми в борьбу многие люди, которым и дела нет до той цели, за которую все воюют. Мирные жители не должны страдать.

Часто к двум основным соперникам присоединяются другие страны. Тут уж кто больше союзников найдет! А в итоге те, кто развязал войну уже забывают, из-за чего она. А после смотрят на урон, который нанесли окружающей среде, сколько людей потеряли, произведения искусства и архитектуры… Плюс время ушло на всё это! И удивляются, как предмет их «спора» (какие-нибудь шахты на границе) мал, совсем не стоил результатов войны.

А она ведь ещё может затягиваться – на годы. Были даже столетние войны. Тут уже поколения сменятся, а война ещё продолжается. И нет привычной жизни для собственного развития.

Война ведь ещё бывает из «принципа», то есть одни хотят навязать свои взгляды или веру другим. Бывает, что одно государство «обиделось» на другое. Вообще, не только между государствами бывает война, а между городами, просто соседями… Освободительная, гражданская!.. Много видов. В мире было много войн уже. Хочется, чтобы всё решалось переговорами…

Хорошо бы война осталась только в книгах (учебниках истории и в фантастических), а из реальности пропала. Сейчас много оружия, от которого с нажатия одной кнопки можно уничтожить большие города с людьми. А кнопку можно ведь нажать и случайно! Надеюсь, что такого не будет. Постараюсь не участвовать в военных делах.

Сочинение «Самопожертвование в годы войны»

Что движет людьми, готовыми пожертвовать собственной жизнью? Ради чего они готовы пожертвовать собственной жизнью? Именно эти вопросы возникают при чтении текста В. А. Каверина.

Раскрывая проблему готовности к самопожертвованию в годы войны, автор повествует об одном эпизоде из истории Великой Отечественной войны.

Комиссар вызвал к себе двух лучших разведчиков, награждённых орденами и медалями, – Корнева и Тумика, поставив перед ними боевую задачу – уничтожить дальнобойную батарею, которая обстреливала передний край, мешала одной задуманной операции. От деятельности этой батареи советская дивизия несла большие потери.

Но эту батарею без самопожертвования нельзя было уничтожить, поэтому комиссар и спросил разведчиков, что они думают о самопожертвовании, предварительно начав с подвига двадцати восьми панфиловцев, которые отдали за Отчизну свои молодые жизни.

Корнев и Тумик дали согласие. Автор показывает, как в последнюю ночь перед выполнением задания Тумик вспоминал самое главное в своей жизни: отца, родной дом, детство, школу, девушку Шуру, друга Мишу Рубина. Это и было его Отчизной.

К нему пришло осознание того, что он недаром прожил свою жизнь. А утром Тумик предложил Корневу тянуть жребий, зажав две длинные спички. Он знал, что у товарища жена и маленький сын, и поэтому решил подорвать батарею и самому подорваться, сохранив жизнь семейному товарищу.

Автор подводит читателя к мысли о том, что на войне ради Отчизны, ради близких и родных людей воины готовы жертвовать собой.

Невозможно не согласиться с мнением автора. Советские бойцы в годы Великой Отечественной войны жертвовали своими жизнями, чтобы защитить свою страну и народ от немецко-фашистских захватчиков.

В заключение хочу сказать, что подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны вызывает трепетное и священное чувство уважения. Нужно помнить о нём всегда. Помнить и свято чтить имена тех, кто пожертвовал своей жизнью, спасая мир от фашизма.

Война – многонациональная трагедия

Война – это большое потрясение для нашей страны, это большие потери, убытки, это чрезвычайный героизм русского народа. Нам, молодому поколению, сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг по фронтовой дороге заплачено кровью.

Трудно представить трудовые подвиги женщин, стариков и детей – наших сверстников, оставшихся в тылу. Неоднократно я задавалась вопросом: почему Советский Союз победил в Великой Отечественной войне?

Победа была одержана потому, что было сильно единство всех народов. Все республики поднялись на борьбу с общим врагом – фашизмом.