Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

37, С. 47-56

опубликовано: 9 июня 2019г.

- Биография

- Сочинения

- «Об управлении империей»

- «О фемах»

- Жизнеописание имп. Василия I Македонянина

- Эксцерпты

- «Геопоники»

- «О военных походах»

- Малые сочинения

- «О церемониях византийского двора»

- Структура и содержание

(Порфирородный) [Порфирогеннет; греч. Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος] (905, май или сент., К-поль — 9.11.959, там же), визант. император (в 913-919 под опекой регентов, в 919-944 совместно с Романом I Лакапином, самостоятельно с 27 янв. 945), писатель.

Биография

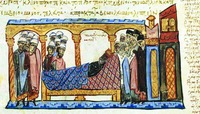

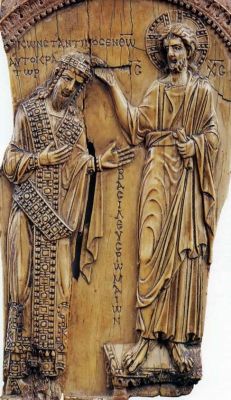

Христос, благословляющий Константина Багрянородного. Резьба по слоновой кости. Ок. 945 г. (ГМИИ)

Христос, благословляющий Константина Багрянородного. Резьба по слоновой кости. Ок. 945 г. (ГМИИ)

К. род. в 905 г., предположительно 17/18 мая (Grumel. 1937. P. 63; Kazhdan, Cutler. 1991. P. 502) или 2/3 сент. (Jenkins. 1965. P. 109; см. предполагаемые гороскопы К.: Pingree. 1973), и был первенцем имп. Льва VI Мудрого и его 4-й жены, Зои Карвонопсиды (Карвонопсины, букв. «Черноокой»). В предыдущих 3 браках у императора не было сыновей, что ставило под угрозу продолжение Македонской династии. Рождение К. омрачалось тем, что его мать, хотя и проживала во дворце, с церковно-канонической т. зр. не считалась законной супругой императора. Тем самым К., хотя и родился в Багряной палате Большого дворца (в Порфире), формально оказывался незаконнорожденным. По-видимому, именно для того, чтобы подчеркнуть его права на престол, за К. закрепилось прозвание «Багрянородный»: так называли только тех детей, которые рождались уже у царствующих императоров. Неопределенность статуса К. грозила резко осложнить политическое будущее не только его самого, но и всей империи. Ввиду исключительности ситуации патриарх Николай I Мистик согласился признать К. законным сыном Льва VI и полноправным наследником, но категорически потребовал от императора расстаться с Зоей. Это условие было выполнено, и 6 января 906 г. младенец был торжественно крещен патриархом в соборе Св. Софии. Восприемниками выступали брат и соправитель Льва Александр и высшие сановники. Вскоре, однако, Лев не только вернул Зою во дворец, но и сочетался с ней церковным браком (церемонию без разрешения патриарха совершил придворный пресв. Фома). Патриарх Николай Мистик немедленно наказал клирика, а императора отлучил от Церкви. Лев VI предложил рассмотреть сложившуюся ситуацию на Соборе с участием представителей всех патриархатов. Ни на Рождество, ни на Богоявление 907 г. император не был допущен патриархом в Св. Софию. Отношения между ними накалились. После того как очередная попытка убедить Николая Мистика пойти на уступки потерпела неудачу, Лев VI обвинил его в связях с полководцем Андроником Дукой, поднявшим в это время мятеж на Востоке, и добился отречения патриарха от сана (февр. 907). Новым патриархом стал духовный наставник императора синкелл Евфимий II (I). Собор с участием представителей папы Сергия III принял императора в церковное общение после его покаяния (в память об этом событии была создана мозаика в нартексе Св. Софии). Тем не менее конфликт вокруг 4-го брака Льва VI вызвал затяжной внутрицерковный раскол, продолжавшийся до «Объединительного Собора» 920 г.

15 мая 908 г. (Grierson, Jenkins. 1962) К. был коронован как соправитель Льва VI и его брата Александра. Через 4 года Лев умер, и дядя К. стал автократором. Имп. Александр не имел детей, но надеялся обзавестись ими, вступив в новый брак. Племянника он не любил, открыто выражая намерение отстранить его от престола и сделать евнухом, но за ребенка всякий раз вступались сановники (Sym. Log. Chron. 134, 4. P. 295-296). Правление Александра оказалось недолгим: 6 июня 913 г. император скоропостижно скончался (ходили слухи, что он переусердствовал со снадобьями). Перед смертью он передал власть малолетнему К., назначив его опекунами патриарха Николая Мистика (вновь стал патриархом в мае 912), магистров Стефана и Иоанна Эладу, ректора Иоанна, мон. Евфимия и своих фаворитов, Василицу и Гаврилопула. К ним вскоре присоединилась и имп. Зоя.

Христос на престоле. Константин VII Багрянородный и Роман I. Монета. Аверс, реверс. Х в.

Христос на престоле. Константин VII Багрянородный и Роман I. Монета. Аверс, реверс. Х в.

Смена правления произошла в момент резкого обострения внешнеполитической ситуации. Покойный император успел рассориться с опасным соседом, Симеоном Болгарским, и в К-поле со дня на день ждали вторжения болгар. Еще во время предсмертной болезни Александра патриарх Николай тайно пригласил в столицу популярного в армии и народе полководца, доместика схол Константина Дуку. Но когда тот 9 июня спешно явился в К-поль с небольшим отрядом, выяснилось, что регентский совет (куда вошел и Николай) не намерен уступать ему власть. Попытка Дуки захватить дворец силой не увенчалась успехом: он был оттеснен стражей и погиб. Его многочисленные сторонники подверглись жестоким казням и др. репрессиям.

После подавления мятежа Дуки во главе правительства встали патриарх Николай и магистры Стефан и Иоанн Элада. В авг. к К-полю, не встречая серьезного сопротивления, подошли войска Симеона. Но взять город болгары не смогли, и они начали переговоры. Патриарх устроил встречу юного императора с сыновьями болг. правителя (обговаривались планы обручения К. с их сестрой) и символически венчал на трон Симеона во время личной встречи (913). Византийцы пытались иронизировать над деталями коронации болг. правителя (см., напр.: Theoph. Cont. P. 385). Однако для болгар это событие было важнейшей политической победой. Отныне Симеон считал себя равным по статусу «василевсу ромеев» и принял титул «цесарь и самодержец всех болгар и греков».

Уступки регентов вызвали недовольство. Властолюбивая Зоя отстранила от правления патриарха Николая и разорвала соглашение с болгарами о династическом союзе. Готовя контрнаступление в Болгарии, правительство заключило мир с арабами. Но объединенная имперская армия во главе с Львом Фокой была разгромлена Симеоном сначала при Анхиале (20 авг. 917), а затем во Фракии (917/8).

В ситуации, когда положение империи ухудшилось, в окружении юного К. созрел заговор в пользу одного из военачальников, друнгария флота (адмирала) Романа Лакапина. Заручившись формальной поддержкой императора, он помог К. отстранить от власти Зою, а затем, под предлогом защиты императора от поднявшего мятеж Льва Фоки, захватил Большой дворец. 4 мая 919 г. Роман породнился с правящей династией, выдав замуж за 14-летнего К. свою дочь Елену, и получил сан василеопатора. Одним из первых его деяний стало примирение церковного раскола между сторонниками патриархов Николая и Евфимия (июль 920).

Осенью 920 г. Роман Лакапин получил сан кесаря, а в дек. был коронован зятем в качестве императора-соправителя. Возвышение выскочки вызвало целую серию заговоров и мятежей, но Роман не только сумел удержаться у власти, но и приобщил к ней 3 своих сыновей — Христофора (921), Стефана и Константина (924); его 4-й сын, болезненный Феофилакт, в 933 г. был, несмотря на неполные 20 лет, поставлен патриархом К-польским (разрешение на поставление доставили посланцы папы Римского Иоанна XI, к-рому самому было всего 23 года). В 922 г. Роман I был объявлен автократором, оттеснив К. на 2-е место.

Так в Византии на полвека утвердилась новая форма правления, когда юных отпрысков Македонской династии опекали прорывавшиеся к власти опытные военачальники, к-рые не довольствовались положением регентов, но получали полноценный имп. сан. Это позволяло, с одной стороны, сохранять преемство легитимности, а с другой — обеспечивать высокий уровень компетентности военного и гос. управления. Однако «природные» наследники оказывались в этой ситуации под постоянной угрозой устранения.

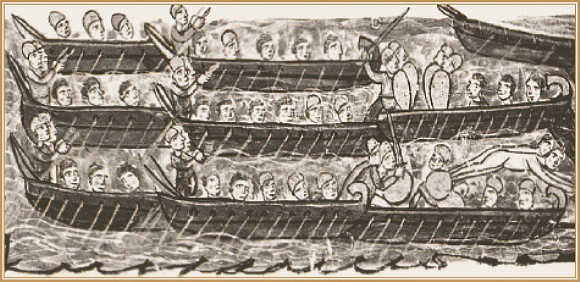

Имп. Константин VII Багрянородный и Симеон I Великий Болгарский. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 120)

Имп. Константин VII Багрянородный и Симеон I Великий Болгарский. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 120)

Война с Болгарией продолжалась вплоть до 924 г. Основным поводом для враждебных действий «царь болгар и греков» Симеон объявил защиту законного имп. К. от «узурпатора» Романа Лакапина (см. письма Романа к Симеону: ΔΙΕΕΕ. 1883. Τ. 1. Σ. 657-666). После личной встречи с Романом Симеон согласился на перемирие, хотя и не отказался от своих притязаний на империю. В 927 г. юный сын и наследник Симеона Петр добился от визант. правительства не только признания своего царского титула, но и согласия на династический союз: женой Петра стала внучка Романа I Мария. Во время свадебных торжеств по требованию болгар отец Марии, имп. Христофор, был поставлен на 2-е место в иерархии императоров, оттеснив К. на 3-е (Sym. Log. Chron. 136, 49-50. P. 328; Theoph. Cont. VI 23. P. 414).

Долгое время К. находился в тени своего деятельного тестя. Отстраненный от реальной власти он предавался историческим изысканиям и лит. трудам. Бразды правления К. взял в свои руки лишь на 40-м году жизни. Незадолго до этого, 16 дек. 944 г., Роман I Лакапин был смещен с престола своими сыновьями Стефаном и Константином (их старший брат, Христофор, к тому времени уже умер) и отправлен в монастырь. Однако «триумвират» Стефана и 2 Константинов продержался недолго. Багрянородный сын Льва VI пользовался гораздо большей популярностью, чем сыновья безродного выскочки. Уже 20 дек. 944 г. К. был провозглашен автократором, а еще спустя месяц, 27 янв. 945 г., в ходе очередного дворцового переворота сыновья Лакапина были арестованы по обвинению в покушении на К. и отправлены в ссылку.

Уже через месяц после начала самостоятельного правления К. короновал в качестве соправителя своего юного сына Романа II, закрепив тем самым династическое преемство. Полномочия парадинастевона (неофиц. главы правительства) при этом получил молодой евнух Василий, незаконнорожденный сын (νόθος) Романа Лакапина от наложницы-«скифянки». Он оставался самым влиятельным лицом в гос-ве до кончины К., а впосл.- и при его внуках (до 985).

Достигнув высшей власти, К. получил возможность на практике воплотить политические идеи, выработанные им за время продолжительных ученых занятий. Он объявил курс на коренной пересмотр политической линии своего тестя, к-рого называл человеком «простоватым» и обвинял в недопустимых идеологических уступках.

В попытках восстановить авторитет империи военным путем К. не достиг крупных успехов, хотя и не знал таких катастрофических поражений, как его предшественники. Самой крупной неудачей его самостоятельного правления был провал экспедиции Константина Гонгилы, пытавшейся в очередной раз освободить о-в Крит от захвативших его араб. пиратов (949). На основных фронтах сражений с мусульманами — в Юж. Италии и Сирии — продолжалась позиционная война. Успехи талантливых имперских полководцев Варды Фоки и его сына Никифора (впосл. императора) были нивелированы активностью амбициозного халебского правителя, хамданида Сайфа ад-Даулы, к-рый с 943 г. был главным противником Византии на востоке.

Более удачно К. действовал в дипломатической сфере. Приоритетным направлением его политики стали отношения с мусульм. Востоком. Пользуясь углублявшимся кризисом Аббасидского халифата, К. установил стратегический союз с полуавтономным егип. правителем из династии Ихшидидов Мухаммадом ибн Тугджем (946, о хронологии см.: RegImp, N 653), а также поддерживал оживленные контакты с соперниками Аббасидов — омейядским халифом Кордовы Абдаррахманом III, африкан. Фатимидами и даже Зайдитскими имаматами в Йемене и Табаристане. Об амбициозных планах расширения влияния империи в распадавшемся Багдадском халифате свидетельствует упоминание в «Книге церемоний» К. послов из Египта, Персии или Хорасана, «подчиняющихся царству ромеев и присылающих пакт» (De cerem. 1829. Vol. 1. P. 686).

На Кавказе, в Юж. Италии и на западе Балканского п-ова К. продолжал традиц. политику, опиравшуюся на исторические связи этих регионов с империей. Многочисленные местные династы рассматривались, как правило, в качестве «подчиненных» императора, хотя возможности К-поля для реальной военной и политической активности в этих регионах были весьма скромными.

Отношения с Болгарией, в первой половине правления К. бывшей опаснейшим соперником Византии, после кончины Симеона вошли в мирное русло. Стабильному миру способствовали уступки, сделанные Романом I Петру Болгарскому,- признание его «василевсом болгар» и женитьба на внучке императора. К. неодобрительно относился к этому династическому браку (с к-рым, помимо всего прочего, было связано и его личное унижение), считая его совершенно недопустимым и ничем не оправдываемым нарушением имперского статуса (Const. Porphyr. De adm. imp. XIII 147-194). Из дипломатических формуляров известно, что К. поначалу не признавал за Петром царского титула, продолжая титуловать его «архонтом» и называя «духовным сыном». Но позднее он все же использовал в переписке с Петром титул «василевс болгар» (De cerem. 1829. Vol. 1. P. 682, 690). Была признана и автономия Болгарской Церкви: в составленной при К. церемониальной табели о рангах (т. н. Клиторологий Филофея) архиепископ Болгарский следует сразу за синкеллами патриархов (De cerem. 1830. Vol. 2. P. 727).

Имп. Константин VII Багрянородный на смертном одре. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 139)

Имп. Константин VII Багрянородный на смертном одре. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 139)

Особое место в политике К. занимала Русь. Незадолго до свержения, в 944 г., Роман I заключил мирный договор с вел. кн. Игорем (RegImp, N 647; ПСРЛ. Т. 1. Стб. 46-53; заключен от имени Романа, К. и Стефана). Вскоре Игорь был убит, и у власти на Руси оказалась его вдова Ольга, регентша при малолетнем сыне Святославе. К., на собственном опыте знавший о специфике жен. правления, по всей вероятности рассчитывал воспользоваться ослаблением Русского гос-ва. Возможно, именно поэтому кнг. Ольга решилась на редкий в средневековой политической практике и весьма рискованный шаг: лично отправилась за границу для переговоров. Офиц. визит женщины, стоявшей во главе гос-ва, был экстраординарным явлением с т. зр. придворного этикета, и благодаря этому в составленной под редакцией К. кн. «О церемониях…» сохранилось подробнейшее описание 2 приемов, оказанных кнг. Ольге в К-поле — в среду 9 сент. и в воскресенье 18 окт. (Δοχὴ τῆς ῎Ελγας τῆς ῾Ρωσένας — De cerem. II 15. 1829. P. 594-598; рус. пер.: Новиков. 2006. С. 343-346). Сочетание числа месяца и дня недели теоретически допускает 2 даты — 946 и 957 г.; позиции исследователей по этому вопросу разделились (за раннюю дату: Gesner. 1756; Thunmann. 1774; Литаврин. 1981а, 1981б, 1983, 1986, 2000; Kresten. 2000; за позднюю: Muralt. 1855; Макарий (Булгаков). 1994; Назаренко. 2001; Featherstone. 2003). Судя по тональности упоминаний о «росах» вообще и их правительнице в частности в сочинениях К., Ольге удалось отстоять интересы Руси и сохранить ее международный авторитет. Помимо этого рус. княгиня приняла в К-поле крещение по греч. обряду, получив имя Елена. Согласно традиции, ее восприемником должен был выступать сам император, что нашло специфическое отражение в летописной легенде о «хитрости» рус. княгини: император якобы соблазнился ее красотой и собирался на ней жениться, но Ольга, крестившись, оказалась его крестной дочерью, что сделало брак невозможным (ПСРЛ. Т. 1. 2001. Стб. 60-62; Т. 2. 2001. Стб. 49; Т. 3. М., 2000. С. 113 и т. д.). К. не счел нужным упоминать о крещении рус. правительницы, хотя о событии известно из хроники Иоанна Скилицы (Scyl. Hist. P. 240). Слав. и лат. источники дополняют сведения о посольстве Ольги: согласно Повести временных лет, она не была удовлетворена результатами визита в К-поль и высокомерно отказалась предоставить К. военную помощь, а согласно Продолжателю хроники Регинона Прюмского, в 959 г. обратилась к герм. имп. Оттону I с просьбой прислать на Русь епископов и священников (Назаренко А. В. Русь и Германия в IX-X вв. // ДГВЕ, 1991. М, 1994. С. 61-80).

Скилица упоминает о венг. векторе «государственного миссионерства» при К. Кочевники-протовенгры, в племенном союзе к-рых существенную роль играли тюркские элементы (откуда и греч. название венгров X в.- Τοῦρκοι), после проникновения в Придунавье более полувека совершали регулярные грабительские рейды по всем европ. странам, не исключая и зап. провинций Византии. Но к сер. X в. венг. вожди все чаще стали искать возможности для политической институализации среди соседних гос-в. Ок. 952 г. венг. князья Булчу и Дьюла приняли крещение в К-поле, получив от императора не только богатые дары, но и титулы. Дьюла привез с собой и мон. Иерофея, которого рукоположили во епископа венгров. Это определило первоначальную греко-визант. ориентацию венг. христианства, лишь позднее переориентировавшегося на лат. Рим (см.: Moravcsik. 1970; Ripoche. 1977).

Во внутренней политике К. также провозглашал определенный разрыв с политикой своего предшественника: в частности, намеревался облегчить налоги. Однако на практике законодательные меры К. являлись продолжением политики Романа I. Так, новелла 947 г. по сути повторяла знаменитые новеллы Романа Лакапина о защите мелких землевладельцев (Svoronos. 1994. P. 93-103; ср. 47-92). В социальной политике К. пытался совмещать «демократическую» линию Романа, ориентированную на поддержку бедных слоев населения и сдерживание растущих аппетитов т. н. динатов (богатых и влиятельных землевладельцев), с ориентацией его отца на аристократизацию государственной, прежде всего армейской, элиты. Именно в правление К. в Византии быстрыми темпами зарождается родовая аристократия, о чем свидетельствует появление отсутствовавших ранее устойчивых фамильных прозвищ.

Сочинения

К.- центральная фигура визант. энциклопедизма X в., под его именем издано множество произведений, однако их атрибуция остается предметом научной полемики. Уже в визант. историографической традиции К. было ошибочно приписано авторство неск. трудов, к-рые не могли ему принадлежать. Так, Иоанн Зонара (XII в.), восхваляя риторическое искусство и стилистическое мастерство К., в т. ч. упоминал и о его умении работать с разными стихотворными метрами и о том, что К. составил поэтическую эпитафию своей супруге Елене (Zonara. Epit. hist. XVI 21), однако это невозможно, поскольку она пережила его (Шевченко. 1993. С. 10). Основная сложность связана с тем, что большая часть сочинений спорного авторства создавалась по инициативе К. и в его окружении, однако мера личного участия К. не может быть установлена с к.-л. точностью. Согласно наиболее радикальной гипотезе, высказанной И. И. Шевченко, уровень владения К. лит. греч. языком высокого стиля был не очень высок (Там же. С. 19), о чем можно судить по немногим произведениям, к-рые атрибутируют ему с абсолютной точностью; к ним относятся 8 посланий к Феодору, митр. Кизическому (Darrouzès. 1960). В посланиях К. неоднократно сетовал на свою малограмотность (Ibid. P. 317-324), однако в какой мере эти утверждения отражают действительное положение дел, а в какой — являются типичным для византийского эпистолярного этикета топосом самоуничижения, судить сложно (Lemerle. 1971. P. 269). В ряде случаев, прежде всего когда речь идет о масштабных энциклопедических проектах, К. принадлежит вступление к сочинению, а основная часть создана анонимным автором или коллективом авторов под его руководством. Ценным свидетельством о методе работы К. является его ремарка в одном из посланий к Феодору о том, что император «выбрал его, чтобы тот составил для него некую речь» (Darrouzès. 1960. P. 318). Шевченко считает, что все сочинения, приписываемые К., кроме посланий, в той или иной мере подвергались профессиональной редактуре (Шевченко. 1993).

«Об управлении империей»

(лат. De administrando imperio). Центральное сочинение, связанное с именем К., в рукописях не имеет заглавия, название «Об управлении империей» является условным и предложено первым издателем текста И. Меурсием в 1611 г. Критическое издание сочинения было осуществлено Д. Моравчиком в 1949 г. (2-е изд.- 1967). Совр. научный консенсус относительно структуры и замысла труда основан на 2 фундаментальных комментариях: 1-й был подготовлен в 1962 г. группой англоязычных ученых под рук. Р. Дженкинза (Ф. Дворник, Моравчик, Б. Льюис, Д. Оболенский, С. Рансиман), 2-й — в 1989 г. (2-е изд. 1991, 3-е дополненное и расширенное издание планируется в 2015 г.) группой российских ученых под рук. акад. Г. Г. Литаврина (А. П. Новосельцев, М. В. Бибиков, Б. Н. Флоря, С. А. Иванов, Е. А. Мельникова, О. А. Акимова и др.). Рукописная традиция сочинения крайне бедна: оно дошло в 4 рукописях, однако только одна из них (Paris. gr. 2009. Fol. 3-211) относится к визант. эпохе (кон. XI в.). Возможно, это связано с тем, что текст изначально задумывался как личное доверительное наставление для наследника (буд. императора Романа II), содержал конфиденциальные сведения о визант. дипломатии и не предназначался для хождения в широких кругах к-польской элиты. Лемма сочинения: «Константина, во Христе, Царе вечном, василевса ромеев к сыну своему Роману, боговенчанному и багрянородному василевсу» (перевод Литаврина).

В предисловии, написанном самим К. («все это я продумал наедине с собой») уже после завершения основной части труда, автор излагает план сочинения: в 1-й (внешнеполитической) части произведения он расскажет о стратегии и истории взаимоотношений империи с иноплеменными народами, к-рые рассматриваются исключительно с т. зр. «пользы» и «вреда» для державы ромеев; во 2-й (внутриполитической) — о том, какие в империи «в разные времена появлялись новшества». Однако в действительности текст не соответствует намеченному плану: 2-я часть (главы 49-53) разработана хуже 1-й и посвящена разрозненным сюжетам, не объединенным общим замыслом (вопросы налогообложения новых провинций, история восстаний славян на Пелопоннесе, организация службы на флоте, история пров. Херсон). Вероятно, в процессе работы над текстом (948-952) первоначальный план претерпел изменения, поскольку справочная функция (описание народов) оказалась вытеснена дидактической (наставление сыну о внешней и внутренней политике) (критику этой гипотезы см. в: Lemerle. 1971. P. 277-278). Согласно выводам Дженкинза, наиболее ранний слой сочинения представляют главы 14-42, они восходят к материалам, собранным в 40-х гг. X в. по распоряжению К. в ходе подготовки энциклопедии о народах (арабах, мадьярах, хазарах, аланах, зихах) и землях (территории Испании, Италии, Венеции, Далмации, Хорватии, Сербии). Остальные главы большей частью представляют собой разрозненные и малоупорядоченные материалы, не всегда изначально предназначавшиеся для публикации, и перемежающиеся практическими наставлениями. Включение в текст по недосмотру необработанных материалов привело к множеству повторов (главы 23-25 и 48 представляют собой материал для гл. 47, гл. 9 — для гл. 2). Главы 1-12, несущие следы наиболее тщательной редакторской обработки, содержат советы относительно отношений с сев. соседями (печенегами, хазарами, аланами, болгарами, русскими, венграми, узами, черными булгарами), главы 43-46 — с народами Закавказья (армянами и грузинами). По предположению Литаврина, в окончательный текст сочинения не вошла глава о болгарах, хотя первоначальный план ее включал. Гл. 13, как и вводная часть, принадлежит перу самого К. и, несмотря на заглавие «О народах, соседствующих с турками», гл. обр. посвящена вопросу о том, как нужно отвечать послам иноплеменных народов, требующим от византийцев имп. регалий, или же настаивающим на династических браках с имп. фамилией, или требующим раскрыть им секрет греч. огня. Названия глав также плохо упорядочены: нек-рые из них, возможно, предшествовали самим главам, представляя собой своеобразные задания для составителей, другие, напротив, были добавлены позднее при копировании, причем не всегда в соответствующие им места.

Трактат важен как для реконструкции византийской внешнеполитической доктрины, так и для исследования русско-византийских отношений. Наиболее информативны в этом отношении гл. 2 «О пачинакитах и росах», в которой рассмотрены вопросы русско-печенежской торговли и использования византийцами печенегов для сдерживания росов, а также гл. 9 «О росах, отправляющихся с моноксилами из Росии в Константинополь». В этой главе описан водный путь из Киева в К-поль, с подробным перечислением встречающихся на пути рус. городов (Новгород, Смоленск, Любеч, Вышгород) и рассказом о днепровских порогах и языческом жертвоприношении на о-ве Хортица (автор рассказа, несомненно, сам совершил путешествие по этому маршруту). Описание дополняется сведениями об образе жизни росов (возможно, источником сведений для этой части был человек, владевший древнерус. языком), рассказывается о взаимоотношениях княжеской дружины с подвластным ей слав. населением (полюдье).

«О фемах»

(лат. De thematibus; греч. Περ τῶν θεμάτων). Составитель географического трактата, в заглавии обозначенного как «творение императора Константина, сына Льва, о фемах, принадлежащих империи ромеев», в подзаголовке обещает рассказать, «откуда они получили свои наименования, что обозначают их названия». Трактат, близкий по принципу построения и целям к др. энциклопедическим проектам К., распадается на 2 части: 1-я посвящена вост. фемам, 2-я — западным. О каждой феме сообщается, откуда происходит ее название (нередко этимология является мифической или псевдоисторической), менялось ли оно, каковы ее границы, какие города к ней относятся, а также даются краткие сведения из ее истории. В значительной мере территориально-адм. структура империи, описанная в трактате, отражает реальность сер. VI, а не сер. X в., на это указывает множество дословных заимствований из сочинений ранневизант. географов Стефана Византийского и Иерокла. 2-я часть сохранилась лишь в одной визант. рукописи Paris. gr. 854 (XIII в.) (Const. Porphyr. De them. P. 4, 15-17). По наблюдениям А. Пертузи, версия 1-й части, представленная в этом списке, содержит следы редактуры, прежде всего заключавшейся в тенденции к деперсонализации высказываний, сделанных от имени К. («моего блаженного отца» последовательно заменялось на «славного императора Льва») (Ibid. P. 18-21). По мнению издателя, 1-я часть, лучше всего представленная в списке Vat. gr. 1065 (XII в.), является оригинальным произведением К., созданным ок. 933/934 г. После 998 г. это сочинение было переработано и дополнено 2-й частью, автором переработки и дополнения мог быть историк Иосиф Генесий (Const. Porphyr. De them. P. 43-49). Эту гипотезу не поддержали большинство исследователей: высказывались предположения, что обе части созданы при жизни Романа Лакапина в 934-944 гг., предположительно ближе к 934 г. (Ostrogorsky. 1953. P. 39-43); что трактат создан по завершении правления Романа I, в 952 г., и содержит сведения о взаимоотношениях с зап. державами более поздние, чем те, что представлены в соответствующих пассажах «Об управлении империей» (Lounghis. 1973); что трактат написан после перенесения в К-поль мощей свт. Григория Богослова, предположительно в 956-959 гг., и тем самым является наиболее поздним энциклопедическим проектом К., оставшимся незавершенным и поэтому изобилующим внутренними противоречиями (Ahrweiler. 1981).

Жизнеописание имп. Василия I Македонянина

К. приписывается сочинение, содержащее элементы историографического произведения, светской биографии и панегирика (Каждан. 2012. С. 149-157; Alexander. 1940. P. 197) и вошедшее в качестве 5-й книги в т. н. Хронику Продолжателя Феофана. Хроника сохранилась в уникальной рукописи Vat. gr. 167 (нач. XI в.) и охватывает события от царствования Льва V (813-820) до царствования Романа II (доведена до 961). Этот текст представляет собой не цельное произведение, а созданную ок. 1000 г. компиляцию неск. сочинений, гл. обр. возникших в окружении К. В Жизнеописании имп. Василия, предположительно составленном в 957-959 гг. (Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur. 2011. P. 9*), личное участие К. было более значительным, чем в др. частях хроники. Во вступлении к Жизнеописанию он говорит от 1-го лица о замысле написать историю всех визант. императоров, начиная с равноап. Константина I Великого, но, ссылаясь на нехватку времени и сил, решает ограничиться лишь самым ярким примером — биографией императора, при к-ром гос-во пережило наибольший расцвет. К. также упоминает о своем желании продолжить рассказ, описав правление императоров Льва VI, Александра и, возможно, даже свое, если ему позволит слабое здоровье (Ibid. P. 8-10). В нек-рых фрагментах К. упоминается в 3-м лице (напр., в рассказе о взятии Адаты в 947-948 гг.: Ibid. P. 172). Возможно, вступление к Жизнеописанию было действительно создано лично К., а основную часть написал анонимный автор, пользовавшийся материалами, предоставленными К. (Ibid. P. 13*). Подобное прочтение подтверждается и заголовком «Историческая повесть о жизни и деяниях славного имп. Василия, которое его внук Константин, император ромеев, в Боге трудолюбиво собрал из различных повестей и представил [настоящему] писателю (τῷ γράφοντι)» (Ibid. P. 8). В гл. 97 Жизнеописания имп. Василия содержатся сведения о крещении русов при Василии I, предположительно в 963-967 гг. (Ibid. Р. 312-316). Согласно этому источнику, визант. проповедники встретили отпор местного населения и смогли склонить его к принятию крещения только после того, как было явлено чудо: брошенное на неск. часов в горящую печь Евангелие осталось невредимым. Историчность сообщения о визант. миссии к русам при Василии I ставится исследователями под сомнение (Иванов С. А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина? М., 2003. С. 169-172; Кузенков П. В. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещении Руси в средневек. письменных источниках // ДГВЕ, 2000. М., 2003. С. 125-129).

Эксцерпты

Имп. Константин VII Багрянородный. Монета. Аверс, реверс. Х в.

Имп. Константин VII Багрянородный. Монета. Аверс, реверс. Х в.

(лат. Excerpta; греч. ᾿Εκλογαί). По инициативе К. был предпринят масштабный проект по кодификации знаний во всех областях человеческой деятельности, для этой цели придворные ученые составили антологию мнений античных и ранневизант. авторов (наиболее поздний — историк Георгий Амартол (IX в.)) по различным вопросам и разделили ее на 53 тематических блока (ὑπόθεσις). Результаты этой работы сохранились только частично: полностью дошел 27-й разд. «О посольствах» (De legationibus; Περ πρέσβεων), примерно половина 50-го разд. «О добродетелях и пороках» (De virtutibus et vitiis; Περ ἀρετῆς κα κακίας), а также значительные фрагменты разделов «О заговорах против императоров» (De insidiis; Περ ἐπιβουλῶν κατὰ βασιλέων γεγονυιῶν) и «О мнениях» (De sententiis; Περ γνωμῶν). О структуре и замысле антологии можно судить по предисловиям к разделам «О посольствах» и «О добродетелях и пороках» (Семеновкер. 1984; Lemerle. 1971. P. 281-284), предположительно одно и то же предисловие повторялось с небольшими изменениями перед каждым разделом. Каждый раздел предварялся списком источников (нек-рые из них известны только благодаря «эксцерптам» и в самостоятельном виде не сохр., это произведения таких авторов, как Приск, Менандр Протектор, Петр Патрикий, Евнапий), порядковым номером и оглавлением. Известно, что 1-й раздел был озаглавлен «О провозглашении императоров» (Περ ἀναγορεύσεως βασιλέων). Расположение остальных разделов неизвестно, однако названия нек-рых можно реконструировать благодаря отсылкам к ним в др. частях: «О народах», «О преемственности императоров», «О том, кто что изобрел», «О кесарях», «О подвигах», «О поселениях», «Об охоте», «О посланиях», «О речах», «О браках», «О победе», «О поражении», «О стратегиях», «О нравах», «О чудесах», «О сражениях», «О надписях», «О государственном управлении», «О церковных [делах]», «О выражении» (Schreiner. 1987. S. 14-21). Изучение помет в рукописях, использовавшихся при составлении антологии, позволяет предположить, что существовали и др. разделы: «О коронации императоров», «О смерти (низложении) императоров», «О штрафах», «О праздниках», «О предсказаниях», «О чинах», «О причине войн», «Об осадах», «О крепостях» (Ibid. S. 21-23). В то же время сгруппировать разделы в более крупные тематические блоки (Büttner-Wobst. 1906) не получилось (Lemerle. 1971. P. 284-285). Рукописная традиция сохранившихся разделов антологии бедна, вероятно, проект К. не пользовался популярностью (Ibid. P. 287). Тем не менее собрание «Эксцерптов» активно использовалось автором словаря «Суда» (De Boor. 1912; De Boor. 1914/1919).

«Геопоники»

(лат. Geoponica; греч. Περ γεωργίας ἐκλογαί). Сельскохозяйственная энциклопедия, близкая по целям и структуре к «Эксцерптам», была создана анонимным автором по инициативе К. и начинается с адресованного императору посвящения, которое помимо похвал и славословий содержит важные рассуждения о роли сельского хозяйства в жизни империи: по словам автора, «государство разделено на три части: войско, священство и земледелие» (Lemerle. 1971. P. 289). Энциклопедия состоит из 20 книг, охватывающих все сферы сельскохозяйственной деятельности: прогноз погоды, выбор семян, почвы для посева и удобрений, организация работы в поле, сельскохозяйственные постройки, распределение полевых работ по месяцам, выращивание винограда, насекомые-вредители, изготовление, хранение и дегустация вина, изготовление масла, выращивание цветов, овощей, птицеводство, пчеловодство, коневодство, животноводство, собаководство, охота и рыбная ловля. Точная датировка сочинения затруднительна, вероятно, оно создано в 944-959 гг. Вопрос личного участия К. в подготовке энциклопедии не может быть решен окончательно, хотя автор предисловия называет его «составителем» (συλλεξάμενος). По мнению П. Лемерля, сочинение не носит оригинальный характер и почти полностью воспроизводит несохранившийся ранний текст схоластика Кассиана Басса из Вифинии (это имя стоит в заглавии неск. рукописей, кроме того, в некоторых местах эксцерпты перемежаются личными обращениями к «дражайшему сыну Бассу»), который в свою очередь также не является самостоятельным сочинением, а восходит к источникам IV в. Следов., реконструировать сельскохозяйственную жизнь X в. на основании «Геопоник» нельзя (Ibid. P. 289-291). По мнению Е. Э. Липшиц, напротив, составителя «Геопоник» отличало стремление творчески переработать и актуализировать имевшийся в его распоряжении материал, а значит, источниковедческая ценность памятника для изучения реалий X в. весьма велика (Геопоники. 1960. С. 13). О популярности «Геопоник» говорит то, что они известны более чем в 50 ранних списках, переведены на сир., араб., арм. и частично лат. языки.

«О военных походах»

В рукописи Lips. Rep. I 17. Fol. 1-21 (963-969) трактат «О церемониях…» предваряется 3 трактатами о военных походах. Согласно подзаголовку наиболее пространного из них, он был создан К. для своего сына Романа (Three Treatises. P. 94). Трактат посвящен вопросу о том, как должен быть организован поход, в котором принимает участие император. Сочинение открывается обращением к сыну, в к-ром К. описывает свои источники, основным из к-рых стала «Записка» Льва Катакила, чиновника при дворе Льва VI Мудрого. Эта «Записка», одну из версий к-рой представляет собой 2-й из трактатов, была слишком краткой и стилистически несовершенной и нуждалась в переработке. По словам К., он собирался передать сыну давнюю традицию, идущую от прежних императоров. Примечательно, что в числе этих древних императоров упомянуты и императоры-иконоборцы — представители Исаврийской династии (Ibid. P. 96). Трактат отличает отсутствие композиционного единства и небрежность в отборе материала (перечни чиновников, сопровождающих императора в походе, необходимой утвари и вьючных животных перемежаются рассказами о триумфальных въездах в город императоров Василия I и Феофила). Вероятно, К. приступил к работе над трактатом в сер. 50-х гг. X в., однако не успел завершить редактирование и унификацию текста. В то же время трактат является ценным свидетельством о лит. вкусах и составе личной б-ки К. (Lemerle. 1971. P. 270).

Малые сочинения

Под именем К. дошел ряд малых сочинений светской и церковной тематики. В рукописной традиции (список Paris. gr. 137; Vat. Barber. gr. V. 10) К. приписана речь на перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (BHG, N 878d; Δυοβουνιώτης. 1924/1926). Предположительно она была создана в связи с 500-летием перенесения в К-поль мощей святителя, однако нек-рые выражения заставляют видеть в авторе клирика, а не императора (Lemerle. 1971. P. 271; Шевченко. 1993. С. 29-30). Вне зависимости от решения вопроса об авторстве филологический анализ показывает, что речь опирается на сочинение той же тематики, созданное отцом К. имп. Львом VI Мудрым (BHG, N 877h), и в свою очередь была использована прп. Симеоном Метафрастом в 80-х гг. X в.Т. о., датировка речи совпадает с временем жизни К. (Flusin. 1999. P. 25-29).

Имя К. также обозначено в заглавии риторического послания в связи с перенесением в К-поль мощей свт. Григория Богослова (BHG, N 727; Σακελλίων. 1885). Однако уже сама форма и заголовок соч. «Письмо, как будто бы (ὡς) от императора Константина Багрянородного, составленное и посланное Великому Богослову Григорию, когда он был перенесен в Константинополь» указывают на то, что она принадлежит др. автору, писавшему по имп. заказу (Шевченко. 1993. С. 27). Предположительно этим автором был Феодор Дафнопат, поскольку произведение дошло в коллекции его сочинений (ркп. Patm. 706; Théodore Daphnopatès. Correspondance / Éd., trad. J. Darrouzès, L. G. Westerink. P., 1978. P. 18, 142-145). Другая речь, посвященная этому же событию (BHG, N 728; Flusin. 1999. P. 40-81), могла в действительности быть произнесена самим К. 19 янв. 946 г., в момент торжественного перенесения мощей Григория Богослова в ц. св. Апостолов в К-поле (Ibid. P. 6-12). Первоначальная редакция, дошедшая в рукописи ГИМ. Син. греч. 162. Л. 274 об.- 288 (25 февр. 1025), позже была переработана и сокращена самим автором, чтобы сделать ее более подходящей для литургических нужд (ркп. Taurin. gr. 116. Fol. 371v — 379v).

Речь о перенесении вериг ап. Петра (BHG, N 1486; Batareikh. 1908), литургическая поэзия (PG. 107. P. 300-308) и повесть об Эдесском убрусе, созданная в связи с его перенесением в К-поль в 944 г. и включенная под 16 авг. в минологическое собрание прп. Симеона Метафраста без к.-л. содержательных изменений (BHG, N 794; Dobschütz. 1899; Guscin. 2009), также не могут быть надежно атрибутированы К. (Lemerle. 1971. P. 271-272; Guscin. 2009. P. 154-155). Повесть об Эдесском убрусе имеет множество лексических пересечений с Жизнеописанием Василия I Македонянина. Согласно предположению Шевченко, оба произведения были созданы одним анонимным автором по заказу К. (Шевченко. 1993. С. 27).

Даже если К. и не был автором конкретных агиографических произведений, его участие и личная заинтересованность в обогащении и систематизации и этой сферы духовной жизни не вызывают сомнений. При его дворе работали агиографы Григорий Референдарий и Феодор Дафнопат, по его заказу была создана редакция Синаксаря К-польской церкви, дошедшая в рукописи H (Hieros. S. Crucis. 40), содержащей также пролог-обращение к К. от имени составителя — диакона Евариста (Luzzi. 1989; Flusin. 2001. P. 41-47).

Малые произведения светского характера представлены речами, обращенными к командующим вост. войсками, с целью поднять их боевой дух. Лемерль полагал, что они действительно принадлежат К. (Lemerle. 1971. P. 272-273); Шевченко, основываясь на стилистических сопоставлениях с посланиями к Феодору Кизическому, отрицал авторство К. (Шевченко. 1993. С. 29). Речи дошли в рукописи Ambros. B 119 sup. Fol. 154-161 (959-963): 1-я (Ahrweiler. 1967. P. 397-399) создана в 952-953 гг., 2-я (Vári. 1908. S. 78-84) — в 958 г.

Л. В. Луховицкий

«О церемониях византийского двора»

(лат. De cerimoniis aulae Byzantinae) — важный памятник византийской культуры, позволяющий изучать топографию К-поля, имп. придворный церемониал, историю визант. богослужения, археологию и проч. Представляет собой состоящую из 2 книг коллекцию различных текстов, в к-рых описан придворный ритуал. Автором трактата традиционно считался К., однако, как свидетельствуют исследования ученых начиная с XIX в., К. принадлежала лишь инициатива создания трактата, сбор материала и его частичная систематизация. Неизвестно, кому принадлежит окончательная редакция текста трактата. В предисловиях к каждой книге К. указывает на главную цель своей работы — «спасти от забвения увядающее знание, рискующее исчезнуть совершенно».

Трактат сохранился в нескольких рукописях. Лучшая и древнейшая из них — рукопись X в. из Лейпцигской университетской б-ки (Lips. Univ. Rep. I, 17, gr. 28). Составление кодекса было начато еще при жизни К., и первоначально в нем содержались лишь несколько небольших текстов; постепенно, вплоть до конца правления имп. Никифора II Фоки (963-969), рукопись дополняли, в т. ч. текстами, принадлежащими К. (подробнее см.: Featherstone. 2002). Лейпцигская рукопись легла в основу др. несохранившейся рукописи, созданной в посл. трети X в. (Featherstone. 2004. S. 120). В настоящее время известны также 2 плохо читаемые рукописи-палимпсесты, в которых поверх текста трактата «О церемониях…» написаны сочинения прп. Ефрема Сирина: Cod. Chalcensis S. Trinitatis (125)133 (ныне хранится в б-ке К-польского Патриархата в Стамбуле; Mango, Ševčenko. 1960. P. 249) и Vatop. 1003 (Kresten. 2005. Kresten, Featherstone, Grusková. 2005).

Работа над 1-м изданием памятника была начата еще в 1743 г. нем. ученым Й. Г. Лайхом, к-рый успел до смерти в 1750 г. подготовить к изданию 75 глав 1-й книги, снабдив текст лат. переводом. Дальнейшее продолжение проекта связано с именем Йоханна Якоба Райске: в 1751 г. он издал с собственными историко-археологическими комментариями 1-й том трактата, а в 1754 г.- 2-й. Комментарии ко 2-му тому издатель планировал опубликовать отдельной книгой, но из-за финансовых трудностей отказался от этой идеи. В 1829-1830 гг. 2-томник, включающий комментарии к обоим томам, был переиздан Б. Г. Нибуром в серии CSHB.

В нач. XX в. рус. византинисты пришли к выводу о несовершенстве издания Й. Я. Райске, к-рый часто допускал неверные прочтения тех или иных мест рукописи. Поэтому в 1918 г. по инициативе Ф. И. Успенского в Российской АН была создана комиссия «Константин Порфирородный», цель которой состояла в подготовке нового издания (Барынина О. А. Отечественное византиноведение на рубеже эпох: Русско-византийская комиссия, 1918-1930 гг. СПб., 2010. С. 49). Результатом работы комиссии стал, в частности, подготовленный А. А. Васильевым рус. перевод трактата, местонахождение к-рого в наст. время неизвестно (Басаргина Е. Ю. Ф. И. Успенский: обзор личного архива // Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге / Под ред. И. П. Медведева. СПб., 1995. С. 52).

В 1935-1940 гг. А. Фогтом была предпринята попытка улучшить издание Райске: текст был набран заново, была сохранена нумерация глав рукописи, для удобства пользования издатель пронумеровал строки и проставил пагинацию оригинального боннского издания. Кроме этого, Фогт подготовил обширный комментарий и франц. перевод текста, однако издание удалось довести лишь до 83-й [V92] главы 1-й книги. В наст. время в Париже под рук. Ж. Дагрона готовится новое издание трактата. Полный перевод на англ. язык обеих книг «О церемониях византийского двора» с комментариями осуществлен в 2012 г. Э. Моффатт и М. Толл.

Структура и содержание

Трактат «О церемониях…» состоит из 2 книг: в 1-й книге 97 глав (изначально было 106; см.: Reiske. 1829. P. 152), во 2-й — 56. Приложением к 1-й книге являются 3 военных трактата. Источниками для сборника послужили тексты различных авторов от VI до X в. Состав трактата можно разделить на 3 категории (Bury. 1907. P. 227): 1) придворный устав (De cerem. I 1-83 (92), 84-95 (93-104); II 1-25, 26-40а); 2) сочинения, составленные либо отредактированные К. (II 42); военные документы (II 44, 45, 49, 50); прием послов (II 47, 48); 3) материалы других авторов: клиторологий Филофея (II 52-53), список патриархов, митрополитов и епископов Псевдо-Епифания Кипрского (II 54).

Книга «О церемониях…» — источник для реконструкции топографии и архитектуры К-поля, имп. церемониала и истории визант. богослужения X в., поскольку содержит описание как религиозных, так и светских выходов визант. императоров. Литургико-церемониальный материал по преимуществу изложен в главах 1-37 в 1-й книге. В 1-й главе представлен обряд выхода императора на Господские праздники в храм Св. Софии и для примера — чинопоследование выхода в праздник Рождества Христова; в той же главе излагаются чины выхода в Великую субботу и Пасху, а также выход на праздник Рождества Богородицы, как типовой для всех Богородичных праздников. В главах 2-8 помещены т. н. «аккламации» димов — славословия императору в тот или иной праздник (от Рождества Христова до Пятидесятницы). В главах 9-35 описаны обряды выходов императора на богомолье начиная с праздника Пасхи и заканчивая выходом в Великую субботу. В гл. 36 — выход по поводу воссоединения Церкви, в гл. 37 представлены описания имп. облачений, используемых для праздничных служб и процессий.

Д. Ф. Беляев предложил классификацию имп. выходов: 1) большие выходы — выходы в Господские праздники; 2) средние — выходы в храм Св. Софии только для того, чтобы из него при стечении народа начать процессию в иной храм; 3) малые выходы — в понедельник 1-й седмицы Великого поста, в праздник Воздвижения Креста Господня и в Неделю Православия (Беляев. 1893. С. 36). Однако, по мнению А. А. Дмитриевского, это деление неуместно и «…выход лучше ставить в зависимость от характера праздника» (Дмитриевский А. А. Историко-археологические и критические этюды к обряднику в изд. Рейске // РНБ ОР. Ф. 253. Д. 142. Маш.). Литургический интерес представляют выходы императора в храм Св. Софии, в богородичные храмы Халкопратийский и Влахернский, в храм св. Апостолов, в храмы дворцовые и прилегающие к Св. Софии, в храмы городские и монастырские. Дмитриевский (и это следует признать справедливым) считал, что адекватное прочтение трактата «О церемониях…» и построение цельной картины визант. придворного церемониала возможно только при привлечении литургических источников X в. и особенно — Дрезденского списка устава Великой церкви, проливающего свет на т. н. темные места трактата «О церемониях…».

Выходы императора в храм Св. Софии на Господские праздники (кроме праздников Входа Господня в Иерусалим и Вознесения (De cerem. I 1, 22)) имеют общие черты. Император молится перед святыми вратами храма, целуя висящие на них кресты, идет в алтарь со свечой в руках, делает поклоны престолу и целует лежащие на нем святыни, затем совершает каждение вокруг престола и уходит в митаторий, где слушает чтение из Евангелия и сугубую ектению. Далее императору подаются на утверждение списки приглашенных на обед к патриарху (De cerem. I 28). В зависимости от праздника могли быть и особенности в выходе императора: так, напр., на праздник Воздвижения Креста Господня император прикладывался к кресту. Кроме Господских праздников император также «выходил на богомолье» в храм Св. Софии в Неделю Православия, в Великие четверток и субботу, на праздник воссоединения Церкви, в понедельник 1-й седмицы Великого поста.

На Богородичные праздники император совершал выходы в др. храмы: на праздник Благовещения Пресв. Богородицы — в Халкопратийский храм; на праздники Рождества Богородицы, Сретения Господня и Успения Пресв. Богородицы, а также по случаю избавления от народных бедствий — во Влахернский.

С. Ю. Акишин

Ист.: Theoph. Cont.; Sym. Log. Chron.; Scyl. Hist.

Соч.: Const. Porphyr. De adm. imp. (рус. пер.: Константин Багрянородный. Об управлении империей / Текст, пер., коммент. под ред. Г. Г. Литаврина, А. П. Новосельцева. М., 19912); Die Byzantiner und ihre Nachbarn: Die «De administrando imperio» genannte Lehrschrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Romanos / Übers., eingeleitet und erklärt von K. Belke und P. Soustal. W., 1995; Const. Porphyr. Dе cerimoniis aulae Byzantinae libri duo / Rec. I. I. Reiskii. Vol. 1-2. Bonnae, 1829-1830; Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des cérémonies / Ed. A. Vogt. P., 1967. T. 1 (Livre I. Chap. 1-46 (37)); T. 2 (Livre I. Chap. 46(37)-92(83)); Constantine Porphyrogennetos. The Book of Ceremonies: With the Greek Ed. of the CSHB / Introd., transl. and comment. A. Moffatt, M. Tall. Canberra, 2012. 2 vol. (рус. частичный пер.: Константин Багрянородный. «О церемониях». Кн. 2. Гл. 15 / Пер. и коммент.: Н. Е. Новиков // Κανίσκιον: Юбил. сб. в честь 60-летия проф. И. С. Чичурова. М., 2006. С. 318-362); Const. Porphyr. De them. (рус. пер.: Сочинения Константина Багрянородного «О фемах» (De thematibus) и «О народах» (De administrando imperio) / Предисл.: Г. Ласкин. М., 1899); Σακελλίων ᾿Ι. Κωνσταντίνου Ζ´ Πορφυρογεννήτου ἐπιστολὴ πρὸς Γρηγόριον τὸν τῆς θεολογίας ἐπώνυμον // ΔΙΕΕ. 1885. Τ. 2. Σ. 261-265; Dobschütz E., von. Christusbilder: Untersuch. zur christl. Legende. Lpz., 1899. S. 39**-85**; The «Narratio de imagine Edessena» attributed to Constantine Porphyrogenitus // Guscin M. The Image of Edessa. Leiden; Boston, 2009. P. 7-69; Geoponica / Ed. H. Beckh. Lpz., 1895 (рус. пер.: Геопоники: Византийская сельскохозяйственная энциклопедия X в. / Пер.: Е. Э. Липшиц. М.; Л., 1960); Excerpta historica iussu imp. Constantini Porphyrogeniti confecta. B., 1903. Vol. 1. Pars 1: Excerpta de legationibus romanorum ad gentes; Pars 2: Excerpta de legationibus gentium ad Romanos / Ed. C. de Boor; 1906-1910. Vol. 2. Pars 1-2: Excerpta de virtutibus et vitiis / Ed. T. Büttner-Wobst, A. G. Roos; 1905. Vol. 3: Excerpta de insidiis / Ed. C. de Boor.; 1906. Vol. 4: Excerpta de sententiis / Ed. U. P. Boissevain; Vári R. Zum historischen Exzerptenwerke des Konstantinos Porphyrogennetos // BZ. 1908. Bd. 17. S. 75-85; Batareikh E. Discours inédit sur les Chaînes de S. Pierre attribué à S. Jean Chrysostome // Χρυσοστομικά: Studi e ricerche intorno a S. Giovanni Crisostomo. R., 1908. P. 973-1005; Δυοβουνιώτης Κ. Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου λόγος ἀνέκδοτος εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τοῦ λειψάνου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου // ΕΕΘΣΠΑ. 1924/1926. Τ. 1. Σ. 303-319; Darrouzès J. Épistoliers byzantins du Xe siècle. P., 1960. P. 317-341. (ArchOC; 6); Un discours inédit de Constantine VII Porphyrogénète / Éd. et comment.: H. Ahrweiler // TM. 1967. T. 2. P. 393-404; Three Treatises on Imperial Military Expeditions / Introd., ed., transl., comment. J. F. Haldon. W., 1990. (CFHB; 28); Flusin B. Le panégyrique de Constantin VII Porphyrogénète pour la translation des reliques de Grégoire le Théologien (BHG 728) // REB. 1999. T. 57. P. 5-97; [Фрагменты сочинений в рус. пер.]: Константин VII Багрянородный / Вступ. ст. и подбор текстов: С. П. Карпов // Антология мировой правовой мысли. Т. 2: Европа, V-XVII вв. М., 1999. С. 224-226; [Фрагменты сочинений в рус. пер.] // Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. М., 2010. Т. 2: Визант. источники / Сост.: М. В. Бибиков. С. 139-171; Chronographiae quae Theophanis Continuati nomine fertur liber quo vita Basilii imperatoris amplecitur / Ed. I. Ševčenko. B.; Boston, 2011. (CFHB; 42).

Лит.: BHG, N 727-728, 794, 878d, 1486; Gesner J. M. Kleine deutsche Schriften. Gött., 1756; Thunmann J. Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker. Lpz., 1774; Muralt E., de. Essai de chronographie byzantine: Pour servir à l’examen des annales du Bas-Empire et particulièrement des chronographes slavons, de 395 à 1057. St.-Pb., 1855; Rambaud A. N. L’Empire grec au dixième siècle: Constantin Porphyrogénète. P., 1870. N. Y., 1963r; Каневский Т. Выходы визант. императоров в церковь св. Софии в праздники Рождества Христова и Богоявления // ТКДА. 1872. Авг. С. 780-848; Марковин Н. Богомольные выходы рус. царей по сравнению с такими же выходами визант. императоров // Рус. древности. 1872. Т. 2. Янв. Прил. С. 1-73; Wäschke W. H. Über das von Reiske vermutete Fragment der Exzerpte Konstantins περ ἀναγορεύσεως. Dessau, 1878; idem. Studien zu den Ceremonien des Konstantinos Porphyrogennetos. Zerbst, 1884; Gemoll W. Untersuchungen über die Quellen, den Verfasser und die Abfassungszeit der Geoponica. B., 1883; De Boor C. Zu den Excerptsammlungen des Konstantin Porphyrogennetos // Hermes. 1884. Bd. 19. S. 123-148; idem. Suidas und die Konstantinische Excerptsammlung // BZ. 1912. Bd. 21. S. 381-424; 1914/1919. Bd. 23. S. 1-127; Беляев Д. Ф. Βυζαντινά: Очерки, материалы и заметки по визант. древностям. СПб., 1891-1906. Кн. 1-3; он же. Новый список древнего устава Константинопольских церквей // ВВ. 1896. Т. 3. С. 427-460; он же. Рец. на кн. иером. Иоанна (Рахманова) «Обрядник визант. двора как церк.-археол. источник» // Там же. С. 362-376; Иоанн (Рахманов), иером. Обрядник визант. двора (De cerimoniis aulae byzantinae) как церк.-археол. источник. М., 1895; Дмитриевский А. А. Предполагаемые и действительные вновь открытые комментарии к «Обряднику» Константина Порфирогенета // ЧИОНЛ. 1903. Кн. 17. Вып. 2. Отд. 1. С. 69-73; он же. Историко-археологические и критические этюды к обряднику в издании Рейске (рукопись) // РНБ ОР. Ф. 253. Д. 141, 142, 155; Bury J. B. The Treatise De administrando imperio // BZ. 1906. Bd. 15. S. 517-577; idem. The Ceremonial Book of Constantine Porphyrogennetos // EHR. 1907. Vol. 22. N 86. P. 209-227; N 87. P. 417-489; Büttner-Wobst Th. Die Anlage der historischen Encyklopädie des Konstantinos Porphyrogennetos // BZ. 1906. Bd. 15. S. 88-120; Латышев В. В. К вопросу о лит. деятельности Константина Багрянородного // ВВ. 1916. Т. 22. С. 13-20; Täubler E. Zur Beurteilung der constantinischen Exzerpte // BZ. 1925. Bd. 25. S. 33-40; Grumel V. Une date historico-liturgique: Τῇ τρίτῃ τῆς Γαλιλαίας // EO. 1937. T. 36. P. 52-64; Alexander P. J. Secular Biography in Byzantium // Speculum. 1940. Vol. 15. P. 194-209; Dain A. L’encyclopédisme de Constantin Porphyrogénète // Lettres d’Humanité. 1953. Vol. 12. P. 64-81; Ostrogorsky G. Sur la date de la composition du Livre des thèmes et sur l’époque de la constitution des premiers thèmes d’Asie Mineure // Byz. 1953 [1954]. T. 23. P. 31-66; Beck. Kirche und theol. Literatur. S. 551-552; Mango C., Ševčenko I. A New Manuscript of the «De Cerimoniis» // DOP. 1960. Vol. 14. P. 247-249; Grierson Ph., Jenkins R. J. H. The Date of Constantine VII’s Coronation // Byz. 1962. T. 32. P. 131-138; Jenkins R. J. H. The Chronological Accuracy of the «Logothete» for the Years A. D. 867-913 // DOP. 1965. Vol. 19. P. 89-112; Oikonomides N. Constantin VII Porphyrogénète et les thèmes de Céphalonie et de Longobardie // REB. 1965. T. 23. P. 118-123; Sorlin I. Le témoignage de Constantin VII Porphyrogénète sur l’état ethnique et politique de la Russie au début du Xe siècle // Cahiers du monde russe et soviétique. P., 1965. Vol. 6. N 2. P. 147-188; Ševčenko I. Poems on the Deaths of Leo VI and Constantine VII in the Madrid Manuscript of Scylitzes // DOP. 1969/1970. Vol. 23/24. P. 185-228; он же. (Шевченко И. И.). Перечитывая Константина Багрянородного // ВВ. 1993. Т. 54 (79). С. 6-38; Moravcsik Gy. Byzantium and the Magyars. Bdpst., 1970; idem. Byzantinoturcica: Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. Leiden, 1983. Bd. 1. S. 356-390; Lemerle P. Le premier humanisme byzantin: Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle. P., 1971. P. 268-292; Lounghis T. C. Sur la date du De Thematibus de Constantin Porphyrogénète // REB. 1973. T. 31. P. 299-305; Pingree D. The Horoscope of Constantine VII Porphyrogenitus // DOP. 1973. Vol. 27. P. 217-231; Toynbee A. J. Constantine Porphyrogenitus and his World. L., 1973; Rochow J. Bemerkungen zu der Leipziger Handschrift des «Zeremonienbuches» des Konstantinos Porphyrogennetos und zu der Ausgabe von J. J. Reiske // Klio. 1976. Vol. 58. S. 193-197; Ripoche J.-P. Constantin VII Porphyrogénète et sa politique hongroise au milieu du Xe siècle // Südost-forschungen. Münch., 1977. Bd. 36. S. 1-12; Hunger. Literatur. Bd. 1. S. 360-367; Huxley G. L. The Scholarship of Constantine Porphyrogenitus // Proc. of the Royal Irish Academy. Sect. C: Archaeology, Celtic Studies, History, Linguistics, Literature. 1980. Vol. 80. P. 29-40; Литаврин Г. Г. О датировке посольства кнг. Ольги в Константинополь // История СССР. 1981. № 5. С. 173-183; он же. Путешествие рус. кнг. Ольги в Константинополь: Проблема источников // ВВ. 1981. Т. 42 (67). С. 35-48; он же. Древняя Русь, Болгария и Византия в IX-X вв. // История, культура, этнография и фольклор слав. народов: IX Междунар. съезд славистов. М., 1983. С. 62-76; он же. К вопросу об обстоятельствах, месте и времени крещения кнг. Ольги // ДГСССР, 1985. М., 1986. С. 49-57; он же. Русско-визант. связи в сер. Х в. // ВИ. 1986. № 6. С. 41-52; он же. Константин Багрянородный о Болгарии и болгарах // Сб. в чест на акад. Димитър Ангелов / Ред.: В. Велков. София, 1994. С. 30-37; он же. Византия, Болгария, Др. Русь (IX — нач. XII в.). СПб., 2000. С. 174-190; Лихачева В. Д., Любарский Я. Н. Памятники искусства в «Жизнеописании Василия» Константина Багрянородного // ВВ. 1981. Т. 42(67). С. 171-183; Ahrweiler H. Sur la date du De Thematibus de Constantin VII Porphyrogénète // TM. 1981. T. 8. P. 1-5; Tartaglia L. Livelli stilistici in Costantino Porfirogenito // JÖB. 1982. Bd. 32. H. 3. S. 197-206; Семеновкер Б. А. Энциклопедии Константина Багрянородного: Библиогр. аппарат и проблемы атрибуции // ВВ. 1984. Т. 45(70). С. 242-246; Cameron A. The Construction of Court Ritual: The Byzantine Book of Ceremonies // Rituals of Royalty: Power and Ceremonial in Traditional Societies. Camb., 1987. P. 106-136; Schreiner P. Die Historikerhandschrift Vaticanus graecus 977: Ein Handexemplar zur Vorbereitung der Konstantinischen Exzerptenwerkes? // JÖB. 1987. Bd. 37. S. 1-29; Агрба И. Ш. Константин Багрянородный и нек-рые вопросы истории Абхазского царства (кон. VIII-X в.) // ВМУ: Ист. 1988. № 5. С. 79-85; Luzzi A. Note sulla recensione del Sinassario di Costantinopoli patrocinata da Costantino VII Porfirogenito // RSBN. N. S. 1989. T. 26. P. 139-186; idem. L’«ideologia costantiniana» nella liturgia dell’età di Costantino VII Porfirogenito // Ibid. 1991. T. 28. P. 113-124; Κωνσταντῖνος Ζ´ ο Πορφυρογέννητος και η εποχή του. Β´ Διεθνής Βυζαντινολογική Συνάντηση (Δελφοί, 22-26 Ιουλίου 1987) / Εκδ. Α. Μαρκόπουλος. Αθήνα, 1989; Beaud B. Le savoir et le monarque: Le «Traité sur les nations» de l’empereur byzantin Constantin VII Porphyrogénète // Annales: Économies, sociétés, civilisations. P., 1990. Vol. 45. N 3. P. 551-564; Odorico P. La cultura della συλλογή // BZ. 1990. Bd. 83. S. 1-21; Kazhdan A. P., Cutler A. Constantine VII Porphyrogennetos // ODB. 1991. P. 502-503; Lee D., Shepard J. A Double Life: Placing the Peri Presbeon // Bsl. 1991. Vol. 52. P. 15-39; Treadgold W. T. The Army in the Works of Constantine Porphyrogenitus // RSBN. N. S. 1992. T. 29. P. 77-162; Koder J. Gemüse in Byzanz: Die Versorgung Konstantinopels mit Frischgemüse im Lichte der Geoponika. W., 1993; Макарий. История РЦ. М., 1994п. Кн. 1; Pratsch Th. Untersuchungen zu De thematibus Kaiser Konstantins VII. Porphyrogennetos // Varia. Bonn, 1994. Bd. 5. S. 13-145. (Ποικίλα Βυζαντινά; 13); Sode C. Untersuchungen zu De administrando imperio Kaiser Konstantins VII Porphyrogennetos // Ibid. S. 147-260; Svoronos N. Les novelles des empereurs Macédoniens concernant la terre et les stratiotes / Édition posthume et index établis par P. Gounaridis. Athènes, 1994; Αντωνόπουλος Π. Τ. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ´ ο Πορφυρογέννητος και οι Ούγγροι. Αθήνα, 1996; Malamut E. Constantin VII et son image de l’Italie // Byzanz und das Abendland im 10. und 11. Jh. / Hrsg. E. Konstantinou. Köln, 1997. S. 269-292; Dagron G. L’organisation et déroulement des courses d’après le Livre des Cérémonies: Avec une Note sur l’hippodrome de Constantinople vu par les Arabs par S. Métivier // TM. 2000. Vol. 13. P. 3-200; Haldon J. F. Theory and Practice in Tenth-Century Military Administration: Chapters II, 44 and 45 of the Book of Ceremonies // Ibid. P. 201-352; Kresten O. «Staatsempfange» im Kaiserpalast von Konstantinopel um die Mitte des 10. Jahrhunderts: Beobachtungen zu Kapitel II, 15 des sogennanten «Zeremonienbuches». W., 2000; idem. Sprachiche und inhaltliche Beobachtungen zu Kapitel I 96 des sogennanten «Zeremonienbuches» // BZ. 2000. Bd. 93. S. 474-489; idem. Nochmals zu De cerimoniis I 96 // JÖB. 2005. Bd. 55. S. 87-98; Martin-Hisard B., Zuckerman C., Malamut É., Martin J.-M. Byzance et ses voisins: Études sur certains passages du Livre des Cérémonies II, 15 et 46-48 // TM. 2000. Vol. 13. P. 353-672; Назаренко А. В. Древняя Русь на междунар. путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, полит. связей IX-XII вв. М., 2001; Flusin B. L’empereur hagiographe: Remarques sur le rôle des premiers empereurs macédoniens dans le culte des saints // L’empereur hagiographe: Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine / Ed. P. Guran, B. Flusin. Bucur., 2001. P. 29-54; Featherstone M. J. Preliminary Remarks on the Leipzig Manuscript of De Cerimoniis // BZ. 2002. Bd. 95. S. 457-479; idem. Olga’s Visit to Constantinople in «De Cerimoniis» // REB. 2003. T. 61. P. 241-251; idem. Further Remarks on the «De Cerimoniis» // BZ. 2004. Bd. 97. S. 113-121; idem. The Chrysotriklinos as Seen through «De Cerimoniis» // Zwischen Polis, Provinz und Peripherie: Beitr. zur byzant. Geschichte und Kultur / Hrsg. L. M. Hoffmann. Wiesbaden, 2005. S. 845-852; idem. The Great Palace as Reflected in the De Cerimoniis // Visualisierungen von Herrschaft / Hrsg. F. A. Bauer. Istanbul, 2006. S. 47-61; idem. De Cerimoniis: The Revival of Antiquity in the Great Palace and the «Macedonian Renaissance» // The Byzantine Court: Source of Power and Culture. Istanbul, 2013. P. 139-144; Koutava-Delivoria B. La contribution de Constantin Porphyrogénète à la composition des Geoponica // Byz. 2002. T. 72. P. 365-380; Бибиков М. В. Byzantinorossica: Свод визант. свидетельств о Руси. М., 2004. С. 46-52, 222-236; Featherstone M., Grusková J., Kresten O. Studien zu den Palimpsestfragmenten des sogenannten Zeremonienbuches: 1. Prolegomena // BZ. 2005. Bd. 98. H. 2. S. 423-430; Арутюнова-Фиданян В. А. «Закавказское досье» Константина Багрянородного: Информация и информаторы // Визант. очерки. СПб., 2006. С. 5-18; Кузенков П. В. Реальная политика или великодержавная идеология?: Византийская дипломатия X в. по данным трактатов Константина Багрянородного // История: дар и долг: Юбил. сб. в честь А. В. Назаренко. М.; СПб., 2010. С. 73-99; Каждан А. П. История визант. лит-ры (850-1000 гг.). СПб., 2012. С. 144-157; Magdalino P. Knowledge in Authority and Authorised History: The Imperial Intellectual Programme of Leo VI and Constantine VII // Authority in Byzantium / Ed. P. Armstrong. Farnham, 2013. P. 187-209; Németh A. The Imperial Systematization of the Past in Constantinople: Constantine VII and His «Historical Excerpts» // Encyclopaedism from Antiquity to the Renaissance / Ed. J. König, G. Woolf. Camb., 2013. P. 232-258.

С. Ю. Акишин, П. В. Кузенков, Л. В. Луховицкий

Императоры византийские

Писатели византийские

Константин VII Багрянородный (Порфирородный)] [Порфирогеннет (905-959), византийский император (самостоятельно с 945), писатель

ИОАНН КАНТАКУЗИН (ок. 1295 — 1383), в монашестве Иоасаф (с 4 или 10 дек. 1354), византийский император (Иоанн VI Кантакузин; 1341-1354), гос. деятель, богослов, писатель

МАНУИЛ II ПАЛЕОЛОГ (1350 — 1425), визант. император (c 27.06.1391), богослов, писатель

АЛЕКСАНДР (ок. 870-913), имп. Византии (с 11 мая 912)

АЛЕКСЕЙ I КОМНИН (ок. 1057-1118), визант. император с 1081

АЛЕКСЕЙ II КОМНИН (1169 – 1183), визант. имп. с 1180

АЛЕКСЕЙ III АНГЕЛ КОМНИН (ок.1153-1211 или 1212), визант. имп. в 1195 – 1203

-

-

December 8 2017, 03:51

- История

- Cancel

Давно известно и не оспаривается, что впервые термин «Росия» (греч. Ρωσία), как греческое название государства Русь, встречается в X веке в трактатах византийского императора Константина VII Багрянородного «О церемониях» и «Об управлении империей». Все это известно давным-давно, но если уж люди интересуются, как это выглядело в греческом письме, то вот вам оно самое.

Греческий текст из трактата «Об управлении империей» под редакцией Дьюла Моравчика, венгерского византиста, взят из этой книги. Английский перевод британского византиста Дженкинса.

И вот отрывок про Россию на греческом языке.

Перевод на русский взят с сайта Востлит. Можете сравнить с греческим оригиналом.

«9. О росах 1, отправляющихся с моноксилами 2 из Росии 3 в Константинополь

[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас. Славяне же, их пактиоты, а именно: кривитеины, лендзанины и прочие Славинии — рубят в своих горах моноксилы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам, росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моноксилы, переносят с тех на эти весла, уключины и прочее убранство… снаряжают их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются в Витичеву, которая является крепостью-пактиотом росов, и, собравшись там в течение двух-трех дней, пока соединятся все моноксилы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр.

»

Поясняю. Немогард — Новгород. Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии — Святослав, сын Игоря, князя Руси. Милиниски — Смоленск. Телиуцы — скорее всего Любич. Чернигоги и из Вусеграда — Чернигов и Вышеград. «рубят в своих горах моноксилы» — летописный «оковский лес», т.е. Валдай.

Тем, кому не по нраву русский перевод, всегда могут насладиться расово верным английским.

Рукописи трактата «Об управлении империей» Константина Багрянородного хранятся в Париже (2 списка) и в Ватикане (1 список).

Ну и небольшое пояснение по теме А.В. Соловьева, русского историка и филолога.

Оригинал

|

| Христос, благословляющий Константина Багрянородного. Резьба по слоновой кости. Ок. 945 года (ГМИИ) |

Константин VII Багрянородный (Порфирородный; греч. Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος; 905 — 959), византийский император (в 913-919 под опекой регентов, в 919-944 совместно с Романом I Лакапином, самостоятельно с 27 января 945), писатель

Родился в 905 году, предположительно 17/18 мая [1] или 2/3 сентября [2], и был первенцем имп. Льва VI Мудрого и его четвертой жены, Зои Карвонопсины (Карвонопсиды, букв. «Черноокой»). В предыдущих трех браках у императора не было сыновей, что ставило под угрозу продолжение Македонской династии. Рождение Константина омрачалось тем, что его мать, хотя и проживала во дворце, с церковно-канонической т. зр. не считалась законной супругой императора. Тем самым Константин, хотя и родился в Багряной палате Большого дворца (в Порфире), формально оказывался незаконнорожденным. По-видимому, именно для того, чтобы подчеркнуть его права на престол, за Константином закрепилось прозвание «Багрянородный»: так называли только тех детей, которые рождались уже у царствующих императоров. Неопределенность статуса Константина грозила резко осложнить политическое будущее не только его самого, но и всей империи. Ввиду исключительности ситуации патриарх Николай I Мистик согласился признать Константина законным сыном Льва VI и полноправным наследником, но категорически потребовал от императора расстаться с Зоей. Это условие было выполнено, и 6 января 906 года младенец был торжественно крещен патриархом в соборе Св. Софии. Восприемниками выступали брат и соправитель Льва Александр и высшие сановники. Вскоре, однако, Лев не только вернул Зою во дворец, но и сочетался с ней церковным браком (церемонию без разрешения патриарха совершил придворный пресв. Фома). Патриарх Николай Мистик немедленно наказал клирика, а императора отлучил от Церкви. Лев VI предложил рассмотреть сложившуюся ситуацию на Соборе с участием представителей всех патриархатов. Ни на Рождество, ни на Богоявление 907 года император не был допущен патриархом в Св. Софию. Отношения между ними накалились. После того как очередная попытка убедить Николая Мистика пойти на уступки потерпела неудачу, Лев VI обвинил его в связях с полководцем Андроником Дукой, поднявшим в это время мятеж на Востоке, и добился отречения патриарха от сана (февраль 907). Новым патриархом стал духовный наставник императора синкелл Евфимий II. Собор с участием представителей папы Сергия III принял императора в церковное общение после его покаяния (в память об этом событии была создана мозаика в нартексе Св. Софии). Тем не менее конфликт вокруг четвертого брака Льва VI вызвал затяжной внутрицерковный раскол, продолжавшийся до «Объединительного Собора» 920 года.

15 мая 908 года [3] Константин VII был коронован как соправитель Льва VI и его брата Александра. Через четыре года Лев умер, и дядя Константина стал автократором. Имп. Александр не имел детей, но надеялся обзавестись ими, вступив в новый брак. Племянника он не любил, открыто выражая намерение отстранить его от престола и сделать евнухом, но за ребенка всякий раз вступались сановники [4]. Правление Александра оказалось недолгим: 6 июня 913 года император скоропостижно скончался (ходили слухи, что он переусердствовал со снадобьями). Перед смертью он передал власть малолетнему Константину VII, назначив его опекунами патриарха Николая Мистика (вновь стал патриархом в мае 912), магистров Стефана и Иоанна Эладу, ректора Иоанна, мон. Евфимия и своих фаворитов, Василицу и Гаврилопула. К ним вскоре присоединилась и имп. Зоя.

Смена правления произошла в момент резкого обострения внешнеполитической ситуации. Покойный император успел рассориться с опасным соседом, Симеоном Болгарским, и в Константинополе со дня на день ждали вторжения болгар. Еще во время предсмертной болезни Александра патриарх Николай тайно пригласил в столицу популярного в армии и народе полководца, доместика схол Константина Дуку. Но когда тот 9 июня спешно явился в Константинополь с небольшим отрядом, выяснилось, что регентский совет (куда вошел и Николай) не намерен уступать ему власть. Попытка Дуки захватить дворец силой не увенчалась успехом: он был оттеснен стражей и погиб. Его многочисленные сторонники подверглись жестоким казням и другим репрессиям.

После подавления мятежа Дуки во главе правительства встали патриарх Николай и магистры Стефан и Иоанн Элада. В августе к Константинополю, не встречая серьезного сопротивления, подошли войска Симеона. Но взять город болгары не смогли, и они начали переговоры. Патриарх устроил встречу юного императора с сыновьями болгарского правителя (обговаривались планы обручения Константина VII с их сестрой) и символически венчал на трон Симеона во время личной встречи (913). Византийцы пытались иронизировать над деталями коронации болгарского правителя [5]. Однако для болгар это событие было важнейшей политической победой. Отныне Симеон считал себя равным по статусу «василевсу ромеев» и принял титул «цесарь и самодержец всех болгар и греков».

Уступки регентов вызвали недовольство. Властолюбивая Зоя отстранила от правления патриарха Николая и разорвала соглашение с болгарами о династическом союзе. Готовя контрнаступление в Болгарии, правительство заключило мир с арабами. Но объединенная имперская армия во главе с Львом Фокой была разгромлена Симеоном сначала при Анхиале (20 августа 917), а затем во Фракии (917/918).

В ситуации, когда положение империи ухудшилось, в окружении юного Константина VII созрел заговор в пользу одного из военачальников, друнгария флота (адмирала) Романа Лакапина. Заручившись формальной поддержкой императора, он помог Константину VII отстранить от власти Зою, а затем, под предлогом защиты императора от поднявшего мятеж Льва Фоки, захватил Большой дворец. 4 мая 919 года Роман породнился с правящей династией, выдав замуж за 14-летнего Константина VII свою дочь Елену, и получил сан василеопатора. Одним из первых его деяний стало примирение церковного раскола между сторонниками патриархов Николая и Евфимия (июль 920).

Осенью 920 года Роман Лакапин получил сан кесаря, а в декабре был коронован зятем в качестве императора-соправителя. Возвышение выскочки вызвало целую серию заговоров и мятежей, но Роман не только сумел удержаться у власти, но и приобщил к ней трех своих сыновей — Христофора (921), Стефана и Константина (924); его четвертый сын, болезненный Феофилакт, в 933 году был, несмотря на неполные 20 лет, поставлен патриархом Константинопольским (разрешение на поставление доставили посланцы папы Римского Иоанна XI, которому самому было всего 23 года). В 922 году Роман I был объявлен автократором, оттеснив Константина на второе место.

Так в Византии на полвека утвердилась новая форма правления, когда юных отпрысков Македонской династии опекали прорывавшиеся к власти опытные военачальники, которые не довольствовались положением регентов, но получали полноценный императорский сан. Это позволяло, с одной стороны, сохранять преемство легитимности, а с другой — обеспечивать высокий уровень компетентности военного и государственного управления. Однако «природные» наследники оказывались в этой ситуации под постоянной угрозой устранения.

Война с Болгарией продолжалась вплоть до 924 года. Основным поводом для враждебных действий «царь болгар и греков» Симеон объявил защиту законного имп. Константина VII от «узурпатора» Романа Лакапина [6]. После личной встречи с Романом Симеон согласился на перемирие, хотя и не отказался от своих притязаний на империю. В 927 году юный сын и наследник Симеона Петр добился от византийского правительства не только признания своего царского титула, но и согласия на династический союз: женой Петра стала внучка Романа I Мария. Во время свадебных торжеств по требованию болгар отец Марии, император Христофор, был поставлен на второе место в иерархии императоров, оттеснив Константина на третье [7].

Долгое время Константин VII находился в тени своего деятельного тестя. Отстраненный от реальной власти он предавался историческим изысканиям и литературным трудам. Бразды правления Константин VII взял в свои руки лишь на 40-м году жизни. Незадолго до этого, 16 декабря 944 года, Роман I Лакапин был смещен с престола своими сыновьями Стефаном и Константином (их старший брат, Христофор, к тому времени уже умер) и отправлен в монастырь. Однако «триумвират» Стефана и двух Константинов продержался недолго. Багрянородный сын Льва VI пользовался гораздо большей популярностью, чем сыновья безродного выскочки. Уже 20 декабря 944 года Константин VII был провозглашен автократором, а еще спустя месяц, 27 января 945 года, в ходе очередного дворцового переворота сыновья Лакапина были арестованы по обвинению в покушении на Константина VII и отправлены в ссылку.

Уже через месяц после начала самостоятельного правления Константин VII короновал в качестве соправителя своего юного сына Романа II, закрепив тем самым династическое преемство. Полномочия парадинастевона (неофициального главы правительства) при этом получил молодой евнух Василий, незаконнорожденный сын (νόθος) Романа Лакапина от наложницы-«скифянки». Он оставался самым влиятельным лицом в государстве до кончины Константина VII, а впоследствии — и при его внуках (до 985).

Достигнув высшей власти, Константин VII получил возможность на практике воплотить политические идеи, выработанные им за время продолжительных ученых занятий. Он объявил курс на коренной пересмотр политической линии своего тестя, которого называл человеком «простоватым» и обвинял в недопустимых идеологических уступках.

В попытках восстановить авторитет империи военным путем Константин VII не достиг крупных успехов, хотя и не знал таких катастрофических поражений, как его предшественники. Самой крупной неудачей его самостоятельного правления был провал экспедиции Константина Гонгилы, пытавшейся в очередной раз освободить остров Крит от захвативших его арабских пиратов (949). На основных фронтах сражений с мусульманами — в Южной Италии и Сирии — продолжалась позиционная война. Успехи талантливых имперских полководцев Варды Фоки и его сына Никифора были нивелированы активностью амбициозного халебского правителя, хамданида Сайфа ад-Даулы, который с 943 года был главным противником Византии на востоке.

Более удачно Константин VII действовал в дипломатической сфере. Приоритетным направлением его политики стали отношения с мусульманским Востоком. Пользуясь углублявшимся кризисом Аббасидского халифата, Константин VII установил стратегический союз с полуавтономным египетским правителем из династии Ихшидидов Мухаммадом ибн Тугджем (946), а также поддерживал оживленные контакты с соперниками Аббасидов — омейядским халифом Кордовы Абдаррахманом III, африкан. Фатимидами и даже Зайдитскими имаматами в Йемене и Табаристане. Об амбициозных планах расширения влияния империи в распадавшемся Багдадском халифате свидетельствует упоминание в «Книге церемоний» Константина VII послов из Египта, Персии или Хорасана, «подчиняющихся царству ромеев и присылающих пакт» [8].

На Кавказе, в Южной Италии и на западе Балканского полуострова Константин VII продолжал традиционную политику, опиравшуюся на исторические связи этих регионов с империей. Многочисленные местные династы рассматривались, как правило, в качестве «подчиненных» императора, хотя возможности Константинополя для реальной военной и политической активности в этих регионах были весьма скромными.

Отношения с Болгарией, в первой половине правления Константина VII бывшей опаснейшим соперником Византии, после кончины Симеона вошли в мирное русло. Стабильному миру способствовали уступки, сделанные Романом I Петру Болгарскому, — признание его «василевсом болгар» и женитьба на внучке императора. Константин VII неодобрительно относился к этому династическому браку (с которым, помимо всего прочего, было связано и его личное унижение), считая его совершенно недопустимым и ничем не оправдываемым нарушением имперского статуса [9]. Из дипломатических формуляров известно, что Константин VII поначалу не признавал за Петром царского титула, продолжая титуловать его «архонтом» и называя «духовным сыном». Но позднее он все же использовал в переписке с Петром титул «василевс болгар» [10]. Была признана и автономия Болгарской Церкви: в составленной при Константине VII церемониальной табели о рангах (т. н. Клиторологий Филофея) архиепископ Болгарский следует сразу за синкеллами патриархов [11].