Князь Андрей Курбский — один из лучших воевод царя Ивана Грозного, друг и советник его молодости. В 60-е гг. многие из таких советников попали в опалу. Предчувствуя, что-то же сбудется и над ним, Курбский в апреле 1564 г. перебежал на сторону польского короля и обратился к царю с открытым посланием.

Князь обвиняет царя Ивана в отступлении от веры и в «прокажённой совести». «Почто, царь, — спрашивает он, — побил ты сильных во Израиле и различными смертями казнил воевод, данных тебе от Бога на врагов твоих?» Царь мученическою кровью обагрил церковные пороги, невинно обвинил своих доброхотов в изменах и чародействе. За что же? Не они ли положили перед царём прегордые царства, не им ли сдавались сильные крепости немецкие? Или царь мнит себя бессмертным, впал в неслыханную ересь и не боится предстать перед Судией, Богоначальным Иисусом? Сам же князь Курбский, хотя претерпел от царя множество бед, водил его полки, проливая пот и кровь, но вместо награды безвинно изгнан из отечества. Теперь царь больше не увидит его лица до Страшного Суда. Князь же не будет молчать, но будет беспрестанно со слезами обличать его перед Безначальной Троицей.

Казнённые царём, у престола Господня стоя, взывают об отмщении, пока Иван пирует на бесовских пирах со своими льстецами, жертвующими собственными детьми, словно Кроновы жрецы. Главный же советник царя есть Антихрист, от прелюбодеяния рождённый: не должно у царя быть таким советникам. Это письмо Курбский грозится положить с собой в гроб и с ним предстать на суд Господа Иисуса.

Иван Грозный ответил огромным посланием, в котором по пунктам ответил на все обвинения Курбского. «Бог наш, Троица, — начинает он свой ответ, — который прежде век был и ныне есть, Отец и Сын и Дух Святой, ни начала не имеющий, ни конца»; этому Богу царь неколебимо верен и от Него имеет всю свою власть. Князь же Курбский — отступник от Честного и Животворящего Креста Господня, поправший все священные установления. Он пожертвовал своей душой ради тела, ибо, перебежав к врагам, нарушив крестное целование, волей или неволей станет разорять церкви, попирать иконы, убивать христиан. Те, кто его научил этому, суть бесы. Как он не стыдится раба своего Васьки Шибанова? Тот, стоя перед царем и перед всем народом, не отрёкся от своего господина, а Курбский своему изменил.

Курбский пишет о прокажённой совести, но что плохого в том, чтобы держать собственное царство в своих руках? Русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не их бояре и вельможи. Царь должен быть царем на деле, а не только по имени; если где разделится царство, там сейчас же произойдёт нестроение, к которому и подстрекают изменники: Курбский, протопоп Сильвестр, Алексей Адашев и им подобные. Не царь противится Богу, а те, кто прежде Божьего суда царя осуждает. Величайший из царей Константин убил собственного сына, и царь Давид велел убивать врагов своих в Иерусалиме, и оба причислены к святым, убитые же ими — злодеи, а не мученики. Кто же поставил Курбского наставником над душой и телом царя?

Никаких сильных во Израиле царь не убивал и не знает, кто это такие, потому что Русская земля держится Божиим милосердием, молитвами Пречистой Богородицы и молитвами всех святых, а не судьями и воеводами. Крови в церквах Божьих он никакой не проливал и церковных порогов ею не обагрял, но все церкви всячески украшает. Мучеников за веру в его царстве никаких нет, а если князь говорит об изменниках и чародеях, «ино таких собак везде казнят». Изменников же и чародеев царь не оболгал, а обличил.

Бояре же царю Ивану никогда доброжелателями не были: он от них страдал с младенчества. Царь подробно описывает все боярские измены и обиды с тех пор, как он остался сиротой. Были измены государственные, но и в повседневной жизни с ним поступали не как с царём и вообще не по-человечески. Играет он, например, в детстве в своих палатах, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, положив ногу на постель царёва отца, а на маленького Ивана и не смотрит. Уж когда на пятнадцатом году жизни Иван стал править самостоятельно, изменники-бояре, которых Курбский называет мучениками, царскую родню оболгали чародеями и родного его дядю злодейски убили в церкви — сделали то, в чём теперь обвиняют Ивана. Так в том ли верная служба, что бояре, собираясь в собачьи стаи, убивают царских родственников? И какой они могут гордиться воинской доблестью, если занимаются междоусобными сварами?

Потом царь возвысил и приблизил к себе Алексея Адашева и попа Сильвестра, те же ставили его ни во что, смотрели как на младенца. Если царь скажет что-нибудь и хорошее, им это неугодно, а их и дурные советы якобы все хороши. Нет никакого безумия в том, что царь повзрослел и от таких советников избавился. Когда же Иван Васильевич заболел и завещал царство малолетнему сыну своему, Димитрию, Адашев с Сильвестром, полагая царя уже на том свете, нарушили его волю: присягнули князю Владимиру Старицкому, с тем чтобы Димитрия убить. Иван же их наказал несильно: Адашева и иных разослал по разным местам, а поп Сильвестр ушёл сам, и царь его с благословением отпустил, потому что хочет с ним судиться не на этом, а на том свете. Измена же тех, кто казнён, известна всему свету, а теперь казни кончены, и даже сторонники изменников пользуются благоденствием (здесь царь солгал).

Казанское царство Курбский с товарищами, правда, помогали покорить, но всё думали, как бы поскорей вернуться домой, а не как лучше победить. Под Астраханью же их и близко не было. Исполнять же ратные труды — их служба, хвалиться тут нечем, — а Курбский ещё и равняет службу с опалой. Германские же города воеводы брали только после многих напоминаний и писем, а не по собственному стремлению — не такова усердная служба. Напрасных гонений Курбский от царя не терпел, а если и было небольшое наказание, то поделом. Напротив: князь Михаил Курбский был боярином удельного князя, а князь Андрей — царским: царь Иван его возвысил не по заслугам. Курбский пишет, что царь не увидит больше его лица — да кто захочет такое эфиопское лицо и видеть?

Бессмертным царь себя не считает. Он знает, что Бог гордым противится, но горд не господин, требующий повиновения от слуги, а слуга, не слушающий господина. Курбский обвиняет царя в гонениях, но они сами с Сильвестром и Алексеем гнали людей и даже велели побить каменьями епископа Феодосия. Предстать с Курбским на суд Божий царь готов, ибо тот сам делам Христовым не следует; он и его друзья — всем и царским грехам корень и начало. Обличать же грешника перед Святой Троицей нечестиво: Бог не слушает и праведников, если они молятся о погибели грешных. О Кроновых жертвах Курбский пишет ложь и клевету, Антихристу подобен он сам, а не кто иной. Если же он хочет своё письмо в гроб с собой положить, то уже окончательно отпал от христианства, ибо и перед смертью не желает простить врагам.

Курбский отвечал Ивану кратко: осудил слог «широковещательного и многошумящего послания», посмеялся над обширнейшими выписками из Писания и отступлениями «о постелях, телогреях и иных бесчисленных, якобы неистовых баб басни», выразил огорчение, что царь не утешает его, но осуждает. Подробно же он возражать не желает, хотя и мог бы, ибо всю надежду возлагает на Божий суд.

Ещё один обмен посланиями между царём и Курбским состоялся в 1577—1579 гг. Взяв город Вольмер, из которого Курбский писал своё первое послание, царь решил известить изменника о своём торжестве. Хотя беззакония его, признаёт Иван, многочисленней песка морского, от веры он не отступил. И теперь Бог Животворящим Своим Крестом даровал ему победу. Где являлся Крест, там города сами сдавались, а где не являлся, там бой был. Кроме того, царь вновь припоминает своим боярам всякие обиды. Большинство из этих упрёков не понял сам Курбский, самый же тяжкий — в том, что друзья Ивана виновны в смерти его любимой жены Анастасии: «Не отняли бы вы у меня юницы моей, не было бы и Кроновых жертв».

Когда Курбский отвечал на это письмо, русские войска уже опять терпели неудачи и князь мог смело обличать царя в бесовской гордости. Обличает он вновь в жестокости не одного царя, но весь род московских великих князей, начиная с Юрия Московского, выдавшего татарам святого Михаила Тверского. Казнённые Иваном также суть святые, и клевещущий на них повинен в неотмываемом грехе — хуле на Духа Святого. И не силой Христова Креста побеждало царское войско, ибо оно же терпело и поносные поражения. Ещё многими красноречивыми словами Курбский укоряет царя, призывая опомниться и восстать от смертного греховного сна.

Это послание, а также и второе послание Курбского, вероятно, не были отосланы.

Краткое содержание

книги

Князь Андрей

Курбский — один из лучших воевод царя

Ивана Грозного, друг и советник его

молодости. В 60-е гг. многие из таких

советников попали в опалу. Предчувствуя,

что-то же сбудется и над ним, Курбский

в апреле 1564 г. перебежал на сторону

польского короля и обратился к царю с

открытым посланием.

Князь обвиняет

царя Ивана в отступлении от веры и в

«прокажённой совести». «Почто, царь, —

спрашивает он, — побил ты сильных во

Израиле и различными смертями казнил

воевод, данных тебе от Бога на врагов

твоих?» Царь мученическою кровью обагрил

церковные пороги, невинно обвинил своих

доброхотов в изменах и чародействе. За

что же? Не они ли положили перед царём

прегордые царства, не им ли сдавались

сильные крепости немецкие? Или царь

мнит себя бессмертным, впал в неслыханную

ересь и не боится предстать перед Судией,

Богоначальным Иисусом? Сам же князь

Курбский, хотя претерпел от царя

множество бед, водил его полки, проливая

пот и кровь, но вместо награды безвинно

изгнан из отечества. Теперь царь больше

не увидит его лица до Страшного Суда.

Князь же не будет молчать, но будет

беспрестанно со слезами обличать его

перед Безначальной Троицей.

Казнённые царём,

у престола Господня стоя, взывают об

отмщении, пока Иван пирует на бесовских

пирах со своими льстецами, жертвующими

собственными детьми, словно Кроновы

жрецы. Главный же советник царя есть

Антихрист, от прелюбодеяния рождённый:

не должно у царя быть таким советникам.

Это письмо Курбский грозится положить

с собой в гроб и с ним предстать на суд

Господа Иисуса.

Иван Грозный ответил

огромным посланием, в котором по пунктам

ответил на все обвинения Курбского.

«Бог наш, Троица, — начинает он свой

ответ, — который прежде век был и ныне

есть, Отец и Сын и Дух Святой, ни начала

не имеющий, ни конца»; этому Богу царь

неколебимо верен и от Него имеет всю

свою власть. Князь же Курбский —

отступник от Честного и Животворящего

Креста Господня, поправший все священные

установления. Он пожертвовал своей

душой ради тела, ибо, перебежав к врагам,

нарушив крестное целование, волей или

неволей станет разорять церкви, попирать

иконы, убивать христиан. Те, кто его

научил этому, суть бесы. Как он не

стыдится раба своего Васьки Шибанова?

Тот, стоя перед царем и перед всем

народом, не отрёкся от своего господина,

а Курбский своему изменил.

Курбский пишет о

прокажённой совести, но что плохого в

том, чтобы держать собственное царство

в своих руках? Русские самодержцы

изначала сами владеют своими царствами,

а не их бояре и вельможи. Царь должен

быть царем на деле, а не только по имени;

если где разделится царство, там сейчас

же произойдёт нестроение, к которому

и подстрекают изменники: Курбский,

протопоп Сильвестр, Алексей Адашев и

им подобные. Не царь противится Богу,

а те, кто прежде Божьего суда царя

осуждает. Величайший из царей Константин

убил собственного сына, и царь Давид

велел убивать врагов своих в Иерусалиме,

и оба причислены к святым, убитые же

ими — злодеи, а не мученики. Кто же

поставил Курбского наставником над

душой и телом царя?

Никаких сильных

во Израиле царь не убивал и не знает,

кто это такие, потому что Русская земля

держится Божиим милосердием, молитвами

Пречистой Богородицы и молитвами всех

святых, а не судьями и воеводами. Крови

в церквах Божьих он никакой не проливал

и церковных порогов ею не обагрял, но

все церкви всячески украшает. Мучеников

за веру в его царстве никаких нет, а

если князь говорит об изменниках и

чародеях, «ино таких собак везде казнят».

Изменников же и чародеев царь не оболгал,

а обличил.

Бояре же царю Ивану

никогда доброжелателями не были: он от

них страдал с младенчества. Царь подробно

описывает все боярские измены и обиды

с тех пор, как он остался сиротой. Были

измены государственные, но и в повседневной

жизни с ним поступали не как с царём и

вообще не по-человечески. Играет он,

например, в детстве в своих палатах, а

князь Иван Васильевич Шуйский сидит на

лавке, положив ногу на постель царёва

отца, а на маленького Ивана и не смотрит.

Уж когда на пятнадцатом году жизни Иван

стал править самостоятельно,

изменники-бояре, которых Курбский

называет мучениками, царскую родню

оболгали чародеями и родного его дядю

злодейски убили в церкви — сделали то,

в чём теперь обвиняют Ивана. Так в том

ли верная служба, что бояре, собираясь

в собачьи стаи, убивают царских

родственников? И какой они могут гордиться

воинской доблестью, если занимаются

междоусобными сварами?

Потом царь возвысил

и приблизил к себе Алексея Адашева и

попа Сильвестра, те же ставили его ни

во что, смотрели как на младенца. Если

царь скажет что-нибудь и хорошее, им

это неугодно, а их и дурные советы якобы

все хороши. Нет никакого безумия в том,

что царь повзрослел и от таких советников

избавился. Когда же Иван Васильевич

заболел и завещал царство малолетнему

сыну своему, Димитрию, Адашев с

Сильвестром, полагая царя уже на том

свете, нарушили его волю: присягнули

князю Владимиру Старицкому, с тем чтобы

Димитрия убить. Иван же их наказал

несильно: Адашева и иных разослал по

разным местам, а поп Сильвестр ушёл

сам, и царь его с благословением отпустил,

потому что хочет с ним судиться не на

этом, а на том свете. Измена же тех, кто

казнён, известна всему свету, а теперь

казни кончены, и даже сторонники

изменников пользуются благоденствием

(здесь царь солгал).

Казанское царство

Курбский с товарищами, правда, помогали

покорить, но всё думали, как бы поскорей

вернуться домой, а не как лучше победить.

Под Астраханью же их и близко не было.

Исполнять же ратные труды — их служба,

хвалиться тут нечем, — а Курбский ещё

и равняет службу с опалой. Германские

же города воеводы брали только после

многих напоминаний и писем, а не по

собственному стремлению — не такова

усердная служба. Напрасных гонений

Курбский от царя не терпел, а если и

было небольшое наказание, то поделом.

Напротив: князь Михаил Курбский был

боярином удельного князя, а князь Андрей

— царским: царь Иван его возвысил не по

заслугам. Курбский пишет, что царь не

увидит больше его лица — да кто захочет

такое эфиопское лицо и видеть?

Бессмертным царь

себя не считает. Он знает, что Бог гордым

противится, но горд не господин,

требующий повиновения от слуги, а слуга,

не слушающий господина. Курбский

обвиняет царя в гонениях, но они сами

с Сильвестром и Алексеем гнали людей и

даже велели побить каменьями епископа

Феодосия. Предстать с Курбским на суд

Божий царь готов, ибо тот сам делам

Христовым не следует; он и его друзья —

всем и царским грехам корень и начало.

Обличать же грешника перед Святой

Троицей нечестиво: Бог не слушает и

праведников, если они молятся о погибели

грешных. О Кроновых жертвах Курбский

пишет ложь и клевету, Антихристу подобен

он сам, а не кто иной. Если же он хочет

своё письмо в гроб с собой положить, то

уже окончательно отпал от христианства,

ибо и перед смертью не желает простить

врагам.

Курбский отвечал

Ивану кратко: осудил слог «широковещательного

и многошумящего послания», посмеялся

над обширнейшими выписками из Писания

и отступлениями «о постелях, телогреях

и иных бесчисленных, якобы неистовых

баб басни», выразил огорчение, что царь

не утешает его, но осуждает. Подробно

же он возражать не желает, хотя и мог

бы, ибо всю надежду возлагает на Божий

суд.

Ещё один обмен

посланиями между царём и Курбским

состоялся в 1577—1579 гг. Взяв город Вольмер,

из которого Курбский писал своё первое

послание, царь решил известить изменника

о своём торжестве. Хотя беззакония его,

признаёт Иван, многочисленней песка

морского, от веры он не отступил. И

теперь Бог Животворящим Своим Крестом

даровал ему победу. Где являлся Крест,

там города сами сдавались, а где не

являлся, там бой был. Кроме того, царь

вновь припоминает своим боярам всякие

обиды. Большинство из этих упрёков не

понял сам Курбский, самый же тяжкий —

в том, что друзья Ивана виновны в смерти

его любимой жены Анастасии: «Не отняли

бы вы у меня юницы моей, не было бы и

Кроновых жертв».

Когда Курбский

отвечал на это письмо, русские войска

уже опять терпели неудачи и князь мог

смело обличать царя в бесовской гордости.

Обличает он вновь в жестокости не одного

царя, но весь род московских великих

князей, начиная с Юрия Московского,

выдавшего татарам святого Михаила

Тверского. Казнённые Иваном также суть

святые, и клевещущий на них повинен в

неотмываемом грехе — хуле на Духа

Святого. И не силой Христова Креста

побеждало царское войско, ибо оно же

терпело и поносные поражения. Ещё

многими красноречивыми словами Курбский

укоряет царя, призывая опомниться и

восстать от смертного греховного сна.

Это послание, а

также и второе послание Курбского,

вероятно, не были отосланы.

Анализ.

Политика

Грозного, направленная на укрепление

единодержавия, усиление роли служилого

дворянства и ущемление интересов

боярской знати, вызвала отпор со стороны

последней. Эту борьбу ярко отразила

переписка Андрея Курбского с Иваном

Грозным.

Потомок

князей ярославских, возводивший свой

род к Владимиру Святославичу, Курбский

в 1563 г. после неудачного сражения бежал

в ливонский город Вольмар (Вольмиере),

занятый войсками Сигизмунда-Августа.

Отсюда и послал он в 1564 г. свою первую

«епистолию» (послание), адресованную

Ивану Грозному. Послание было рассчитано

на широкий круг читателей и ставило

целью обличить единодержавную политику

царя. В самом обращении к «Царю,

от бога препрославленному, паче же во

православии пресветлому явившуся, ныне

же, грех ради наших, сопротив сим

обретшемуся» звучал

упрек: царь утратил облик идеального

правителя.

Строго

и размеренно звучит обвинительная речь

Курбского, построенная по правилам

риторики и грамматики: «Про

что, царю, сильных во Израили побил ecu

и воевод, от бога данных ти, различным

смертем предал ecu?и

победоносную, святую кровь их во церквах

божиих, во владыческих торжествах,

пролиял ecu

и мученическими их кровьми праги

церковные обагрил ecu?

и на доброхотных твоих и душу за тя

полагающих неслыханые мучения, и гонения,

и смерти умыслил ecu…»

Курбский

выступает в роли прокурора, предъявляющего

обвинения царю от имени «погибших,

избиенных неповинно, заточенных и

прогнанных без правды» бояр,

являющихся, по его мнению, опорой

государства, составляющих его силу. Он

пишет от «многая

горести сердца своего».

Он

обвиняет царя в злоупотреблении своей

единодержавной властью. Курбский

понимал, что полностью вернуть старые

порядки невозможно, и не выдвигал

требования децентрализации. Он стремился

лишь к ослаблению единодержавной власти

царя, считал необходимым разделение

власти между царем и боярством. Наконец,

Курбский исчисляет собственные напасти

и беды, которые пришлось претерпеть ему

от царя. Он перечисляет свои воинские

заслуги перед отечеством, не оцененные

по достоинству Грозным.

Опальный

боярин заявляет, что царь не увидит его

до дня страшного суда, а «писание

сие, слезами измоченное» он

велит вложить с собою в гроб, чтобы

предъявить его грозному и справедливому

небесному судии.

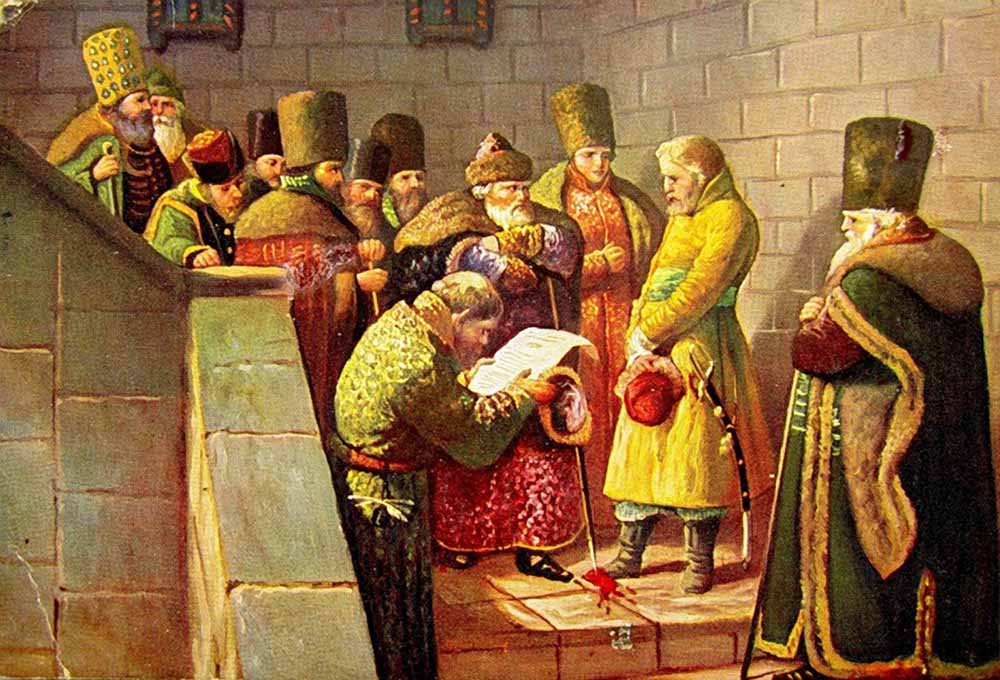

Послание,

как гласит легенда, было вручено царю

верным слугою Курбского Василием

Шибановым на Красном крыльце. Разгневанный

царь пронзил своим посохом ногу посланца

и, опершись на посох, выслушал послание

своего врага. Превозмогая боль, Шибанов

не издал даже стона и, брошенный в

застенок, умер под пытками, так и не дав

никаких показаний.

Послание

Курбского взволновало и уязвило сердце

Иоанна. Его ответ ярко раскрывает сложный

и противоречивый характер незаурядной

личности царя. Послание Грозного

обнаруживает недюжинный ум, широкую

образованность, начитанность и в то же

время гордую и озлобленную, мятущуюся

душу. Свой ответ он адресует не только

Курбскому, но и «всему

Российскому царству»: ибо,

выступая против Курбского, царь выступал

против всех «крестопреступников».

Это

и определило, с одной стороны, обличительный

пафос послания Грозного, направленный

против бояр-изменников, и с другой —

пафос утверждения, обоснования и защиты

самодержавной власти.

Грозный

выступает как политик, государственный

человек, и речь его вначале сдержанна

и официальна. Ответ Курбскому он начинает

с доказательства законности своей

единодержавной власти, унаследованной

им от славных предков: Владимира

Святославича, Владимира Мономаха,

Александра Невского, Дмитрия Донского,

деда Ивана Васильевича и отца Василия.

«Яко

же родихомся во царствии, тако и

возрастохом и воцарихомся божиим

велением, и родителей своих благословением

свое взяхом, а не чюжее восхитихом»,—

с

гордостью заявляет Иоанн, отводя

обвинение Курбского в незаконном

использовании своей власти. Ссылками

на «писание», цитируя на память целые

отрывки, Грозный доказывает, что власть

царя освящена самим Богом, и всякий, кто

его власти противится, противится Богу.

Иосифляне кие идеи божественного

происхождения царской власти прочно

усвоены царем, и, опираясь на них, он

квалифицирует поступок Курбского как

измену, отступничество, преступление

перед своим государем, а следовательно,

и Богом. «Нелепотную

славу» приобрел,

по мнению царя, Курбский, который

«собацким

изменным обычаем преступил крестное

целование» и

тем самым погубил свою душу. Царь ставит

в пример изменнику-боярину самоотверженную

преданность его холопа Василия

Шибанова, принявшего мученическую

смерть за своего господина. Такая

преданность приводит Грозного в

восхищение, и такой преданности он

требует от всех подданных — своих

холопов. «А

жаловати есмя своих холопей вольны, а

и казнити вольны же есмя»,— заявляет

он.

Грозного

раздражают ядовитые упреки Курбского,

суровый обличительный пафос его

эпистолы, и тон царского послания

становится запальчивым. Он обращается

с ироническими вопросами к изменнику:

«

Что же, собака, и пишешь и болезнуеши,

совершив такую злобу? К несому убо совет

твои подобен будет, паче кала смердяй?»

Со злым

недоумением Грозный пишет, что он не

губил «сильных

во Израили» и

не знает, «кто

есть сильнейший во Израили». Он

не согласен с оценкой, данной боярству

Курбским: не оно составляет силу и славу

государства.

Чтобы

сделать ответ более весомым, Грозный

вводит ряд автобиографических

моментов. Он вспоминает, как в годы

младенчества были истреблены многие

«доброхоты»

отца

его, как была расхищена боярами казна

матери, отца и деда, отняты дворы и села

у дядей, как воцарились князья Василий

и Иван Шуйские, жестоко расправившиеся

со своими противниками. «Нас

же, со единородным братом, святопочившим

Георгием, питати начаша яко иностранных

или яко убожайшую чадъ»,— с

горечью вспоминает Иван. В его памяти

воскресает картина безрадостного

сиротского детства. «Нам

бо во юности детства играюще, а князь

Иван Васильевичь Шуйской седит па лавке,

локтем опершися, о отца нашего о постелю

ногу положив; к нам же не приклонялся

не токмо яко родительски, но еже

властелински, яко рабское же, ниже начало

обретеся». И,

обращаясь к своему противнику, Иван с

горечью вопрошает: «Како

же исчести таковыя бедне страдания

многая, яже в юности пострадах?»

Вспоминает

Грозный и грандиозный московский пожар

1547 г., когда изменники-бояре, называющие

себя мучениками, распустили слух, что

город спалила чародейством своим Анна

Глинская, и восставшие москвичи убили

в церкви Юрия Глинского и были подстрекаемы

даже не убийство самого царя.

Нет,

делает вывод Грозный, бояре не доброхоты

царевы, а бесчеловечные собаки-изменники,

которые во всем «супротивная

устраняют» своему

государю. Поэтому, считает Грозный,

нечего хвастаться «такожде

и инех собак и изменников бранною

храбростию». Парируя

обвинение своего противника, Грозный

прибегает к цитированию послания

Курбского, иронически обыгрывая эти

цитаты. Например: «Лице

же свое пишешь не явити нам до дне

страшного суда Божия. Кто же убо восхощет

таковаго ефопскаго лица видети ?»

Так,

не стесняясь в выражениях, прибегая к

прямой издевке над врагом, Грозный

изливает в послании свою душу. Он не

считается с правилами риторики и пиитики.

Его писательская манера обнаруживает

тесную связь с «иосифлянской» литературной

школой. Речь Грозного порывиста,

взволнованна, она насыщена живыми

конкретными бытовыми образами,

пересыпана остротами и едкой иронией.

Этот нарушавший канонические правила

стиль послания Грозного стал объектом

постоянных насмешек Курбского. В своем

«кратком

отвещании» Курбский

не старается опровергнуть противника.

Он упорно твердит о правоте своих

обвинений, предъявленных царю в первом

послании, отвергает «нечистые

и кусательные» «глаголы царевы», считает

себя человеком, «много

оскорбленным и без правды изгнанным»,

и

уповает на Божий суд.

Выученик

«заволжских

старцев», воспитанный

в строгой книжной литературной традиции,

Курбский не может принять стиля

«широковещательного

и многошумящего» послания

Грозного. Он считает, что стиль этого

послания не только не достоин царя,

столь великого и во вселенной славимого,

но и убогого, простого воина. Курбский

упрекает Грозного в неумении цитировать:

в послании царя «ото

многих священных словес хватано, и

те со многою яростию и лютостию… зело

паче меры преизлишно и звягливо, целыми

книгами и паремьями целыми, и посланьми».

Другой

упрек, который бросает Курбский Грозному,—

это смешение стилей книжного и

разговорного: «

Туто же о постелях, о телогреях, и иные

бесчисленные, воистину, яко бы неистовых

баб басни; и так варварско, яко не токмо

ученым и искуснымм мужем, но и простым

и детем со удивленим и смехом…»

Укоряя

царя, Курбский считает, что подобное

послание стыдно посылать в чужую землю.

В

неприятии Курбским литературной манеры

Грозного сказалась разница в принципах

подхода к слову, к жизни.

После

ответа Курбского переписка прекращается

на 13 лет и возобновляется Грозным в 1577

г., когда русские войска взяли ливонский

город Вольмар, за стенами которого

укрывался Курбский.

В

послании, написанном в Вольмаре, Грозный

перечисляет те напасти и невзгоды,

которые пришлось ему вынести от бояр

во время правления «избранной рады»

(Адашев и Сильвестра). «Что

мне от вас бед, всего того не исписати!»

— восклицает

он и с болью вопрошает: «А

и с женою вы меня про что разлучили? А

князя Володимира на царство чего для

естя хотели посадити, а меня из детьми

извести?» Горестные

вопросы, исчисляющие преступления бояр,

сменяются иронической издевкой над

беглецом.

В ответе

на это послание Курбский преимущественно

оправдывал себя, уснащая свою защитительную

речь цитатами из «священного писания».

Сильным

ударом, который нанес Курбский своему

врагу, был исторический памфлет «История

о великом князе Московском» 1573 г.

Здесь Курбский на первый план выдвигает

моральную аргументацию: причина всех

зол и бед — личные качества царя.

Курбскому удалось надолго закрепить в

истории взгляд на Ивана Грозного как

представителя «издавна

кровопийственного рода», который,

начав столь блестяще свое царствование,

во второй его период был одержим

непомерной злобой и лютостью и обагрял

свои руки в крови неповинных жертв.

Противоречивый,

сложный болезненный характер Грозного,

его незаурядное писательское дарование

обнаруживается не только в его полемических

посланиях к Курбскому, но и в ряде других

писем.

34. Литературные

памятники XVI

века, отразившие политику гос. централизма.

см. оранжевый

стикер в учебнике

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись:

Литературные сочинения Ивана Грозного. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//russian_literature/russkaya-literatura-xi-xvii-vekov/literaturnye-sochineniia-ivana-groznogo/ (дата обращения: 12.03.2023)

Сочинения Ивана Грозного , в особенности его переписка с князем Курбским — самый известный памятник русской словесности XVI века.

«Послания царя Ивана Грозного — один из самых необычных памятников древнерусской литературы. Центральные темы его посланий — международное значение русского государства (концепция Москвы — „третьего Рима“) и божественное право монарха на неограниченную власть. Темы государства, правителя, власти занимают одно из центральных мест и у Шекспира, но выражены совсем другими жанрами и художественными средствами. Сила воздействия посланий Ивана Грозного — в системе аргументации, включающей библейские цитаты и выписки из священных авторов; факты из мировой и русской истории для проведения аналогий; примеры из личных впечатлений.»

Помимо прославленной переписки с Курбским, особенно любопытны частные письма к опричнику Василию Грязному, именно своей «простотой». Изучая их, «…исследователи обращали большое внимание на стиль Грозного , подмечая скрытый диалог в царском послании и типичную для него манеру иронических вопросов. В письме к Грязному отразилась способность Ивана Грозного подстраиваться под стиль адресата; из всех царских писаний оно содержит наибольшее число просторечных оборотов».

Список

с европейскими монархами:

- Переписка Ивана Грозного и Елизаветы I

- шведскому королю Юхану III, 1572 и 1573

- польскому королю Стефану Баторию, 1581

- Яну Ходкевичу

- Яну Роките

- Симеону Бекбулатовичу

полемические:

- Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского

- игумену Козьме в Кирилов монастырь, 1573

- князю Александру Полубенскому

частные:

- опричному думному боярину Василию Грязному, 1574

Религиозные тексты

Также Иван Грозный — автор стихир на Сретение Владимирской иконы Божией Матери, на преставление Петра митрополита Московского и всея Руси,канона Архангелу Михаилу (под псевдонимом Парфений Уродивый)

Это во всех отношениях крайне своеобразный автор. Надо преодолеть немало трудностей, чтобы определить даже то, что принадлежит Грозному , и надо испытать не меньше затруднений, чтобы раскрыть особенности его творчества. Но зато дойдя до существа его писательской натуры, мы открываем необыкновенно интересную творческую личность — личность в своем роде единственную и ни на кого не похожую, экспрессивную и все-таки загадочную, как бы выступающую из теней и полутеней, подобно лицам стариков на картинах Рембрандта.

Большинство произведений Грозного , как и многих других памятников древнерусской литературы, сохранилось только в поздних списках — XVII в., и это очень мешает определению его стиля. К счастью, некоторая часть сочинений Грозного , очень для него характерных, сохранилась все же в списках XVI в.: письмо Василию Грязному, послания Симеону Бекбулатовичу, Стефану Баторию 1581 г., Сигизмунду II Августу, Гр. Ходкевичу, английской королеве Елизавете I, список его спора о вере с Яном Рокитой.

Другое затруднение с определением полного состава его произведений сложнее: трудно отличить то, что им самим писалось, от того, что им только подписывалось или что ему приписывалось. Многие официальные речи Грозного , занесенные в летопись, передают лишь содержание сказанного и не сохраняют своеобразного стиля Грозного . Другие документы, направлявшиеся от его лица, писались другими, а им только исправлялись. Что в этом случае считать принадлежащим ему? Для того, чтобы отличить принадлежащие Грозному сочинения от тех, что были составлены от его лица, существует только один признак: его стиль, его манера, характерные для него слова и выражения. По счастью, стиль его произведений резко выделяется в общей массе сочинений того времени, а это не мало.

Произведения Грозного принадлежат эпохе, когда индивидуальность уже резко проявлялась у государственных деятелей, и в первую очередь у самого Грозного , а индивидуальный стиль писателей был развит еще очень слабо, и в этом отношении стиль произведений самого Грозного — исключение. На фоне общей, характерной для средневековья безликости стиля литературных произведений стиль сочинений Грозного резко своеобразен, но он далеко не прост и представляет трудности для его характеристики. На первый взгляд стиль произведений Грозного может показаться даже лишенным единства. В нем как бы борются разные стихии языка, различное отношение к действительности; необычайная и очень горячая искренность — со зловещим притворством, чувство собственного превосходства над читателями — со сменяющим это чувство отношением к читателю как к равному. В сочинениях Грозного сочетается стремление исправлять и наказывать силой — с желанием переубеждать и опровергать доводами разума, торжественность обращений — с просторечием и грубой бранью, сдержанность — с запальчивостью.

Стиль Грозного

Присмотримся ближе к личности Грозного, к его поведению в жизни и к его стилю в его посланиях. Все сферы его деятельности очень тесно связаны между собой и составляют некое выразительное единство. Конец XV века и век XVI — это период укрепления русского централизованного государства. С появлением централизаторских устремлений на смену старым пришли новые взгляды на власть «великого князя всея Руси», да и сами «великие князья всея Руси» по-новому начинают рассматривать свою деятельность, свои задачи и самое свое положение в государстве.Вместо ограниченных в своих владельческих заботах русских князей периода феодальной раздробленности появились государственные деятели более широкого размаха, реформаторы государственной и социальной жизни России. Под влиянием назревших экономических потребностей начинают ломаться старые порядки в государственном управлении и в быту, в религиозных установлениях местных церковных организаций и в культурной жизни. Усиливающаяся классовая борьба и борьба внутри класса феодалов между старым боярством и поднимающимся дворянством требовали усиления централизованного государственного управления.

Сознание необходимости реформ достигло крайнего напряжения в царствование Грозного. Деятельность Грозного очутилась в центре внимания русской литературы. Она подверглась страстному обсуждению. Грозного осуждали одни, одобряли другие, третьи стремились подсказать новые реформы. Споры вокруг деятельности Грозного не умолкали и во все последующее время. Сам царь спешит поддержать переписку со своими друзьями и врагами, главным образом со своими врагами. В чем-либо переубедить его невозможно, он запальчиво отстаивает свои убеждения и всю свою политическую деятельность. В его посланиях чувствуется та же вера в силу убеждения, в силу мысли, которая отличала и его корреспондентов.

Грозный — политический деятель, темпераментно доказывающий разумность и правильность своих поступков, стремящийся действовать силой убеждения не в меньшей мере, чем террором и приказами. В его писательской деятельности сказалась его исключительная талантливость, но отразилось и его положение безраздельного владыки, неизбежно мертвящее всякое живое творчество и в себе самом, и в подвластной ему среде.

Вряд ли существует в средневековье еще другой писатель, который бы так мало сознавал себя писателем, как Грозный , и вместе с тем каждое литературное выступление которого обладало бы с самого начала таким властным авторитетом. Все написанное написано по случаю, по конкретному поводу, вызвано живой необходимостью современной ему политической действительности. И именно это наложило сильнейший отпечаток на его произведения. Грозный нарушает все литературные жанры, все литературные традиции, как только они становятся ему помехой, и, наоборот, широко пользуется ими, когда ему нужно воздействовать на своего читателя эрудицией, образованностью, торжественностью слога. Он заботится о стиле своих произведений не ради его выдержанности, красоты,«приличия» и пр., а лишь постольку, поскольку это ему нужно, чтобы высмеять или убедить своих противников, доказать то или иное положение, поразить и психологически подавить своих идейных врагов. Грозный — политик, государственный человек прежде всего, и он вносит политическую запальчивость и в свои произведения. Все написанное им стоит на грани литературы и деловых документов, на грани частных писем и законодательных актов. В его письмах излагаются не только его мнения, но и государственные распоряжения. И всюду он резко проявляет себя: в стиле, в языке, в темпераментной аргументации и, самое главное, в постоянно дающих себя знать его политических убеждениях. Письма Грозного — неотъемлемая часть его поведения и деятельности в целом; каждое из них — его общественный поступок.

Во всех областях своей кипучей деятельности Грозный был человеком, стремившимся сбросить груз многовековых традиций «удельной» Руси, хотя одновременно и незаметно для себя во многом этим же традициям следовавший. В дипломатической практике, дерзко нарушая условные формы посольских обычаев своего времени, Грозный впервые стал лично вести переговоры с иностранными послами. Грозный непосредственно сам, а не через своих дьяков и бояр обращался и к литовскому послу Ходкевичу в 1563 г., и к польским послам Кротошевскому и Роките в 1570 г. Речь его к польским послам была столь обширна, что секретарь польских послов сказал Грозному : «Милостивый государь! таких великих дел запомнить невозможно: твой государский от бога дарованный разум выше человеческого разума». Минуя обычаи своего времени, Грозный сам непосредственно вел спор о вере с Яном Рокитой и Поссевином. По свидетельству англичанина Горсея, царь отличался в этих выступлениях «большим красноречием» и «употреблял смелые выражения». Не удивительно, что и в своих литературных произведениях Грозный властно ломал стилистические традиции и « литературный этикет» своего времени.

Нельзя думать, что Грозный нарушал современные ему литературные приличия «по невежеству», как это изображал его литературный и политический противник князь Андрей Курбский. Грозный был одним из образованнейших людей своего времени. Воспитателями Грозного в юности были выдающиеся книжники: поп Сильвестр и митрополит Макарий. Оба были составителями наиболее значительных книжных предприятий своего времени: первый — «Домостроя», второй — двенадцатитомных «Великих четьих миней» (наиболее полного собрания всех читавшихся на Руси произведений). По программе Макария была расписана в воспитательных целях для молодого Ивана Золотая палата Московского кремля.

Об образованности Грозного свидетельствуют многие источники — русские и иностранные, современные Грозному и посмертно его характеризующие. Русские источники говорят, что он был «в словесной премудрости ритор, естествословен и смышлением быстро-умен», утверждают, что «в мудрости никим побежден бысть». По свидетельству венецианца Фоскарини, Грозный читал «много историю Римского и других государств… и взял себе в образец великих римлян». В его сочинениях встречается множество ссылок на произведения древней русской литературы. Он приводил наизусть библейские тексты, места из хронографов и из русских летописей. Он цитировал наизусть целыми «паремиями и посланиями», как выразился о нем Курбский. Он читал «Хронику Мартина Бельского» (данными которой он, по-видимому, пользуется в своем послании к Курбскому). По списку Библии, сообщенному Грозным через Михаила Гарабурду князю Острожскому, была напечатана так называемая Острожская библия — первый в славянских странах полный перевод Библии. Он знал «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, сложную в философском отношении «Диоптру» инока Филиппа и многое другое.

Переписка

Книги и отдельные сочинения присылали Ивану Грозному из Англии (доктор Яков — изложение учения англиканской церкви), из Константинополя (архидиакон Геннадий— сочинения Паламы), из Рима ( сочинения о Флорентийском соборе), из многих монастырей его царства. Каспар Эберфельд представлял царю изложение в защиту протестантского учения, и царь охотно говорил с ним о вере. Отправляя архидиакона Геннадия на Ближний Восток, Грозный приказывал «обычаи в странах тех писати ему». Он заботился о составлении тех или иных новых сочинений и принимал участие в литературных трудах своего сына царевича Ивана Ивановича. К нему обращались со своими литературными произведениями с очевидным расчетом на его просвещенное внимание Максим Грек, митрополит Макарий, архимандрит Феодосии, игумен Артемий, Иван Пересветов и многие другие.

Грозный знал цену слова и широко пользовался пропагандой в своей политической деятельности. В 1572 г. литовский посол жаловался, что Грозный распространяет глумливые письма на немецком языке против короля Сигизмунда-Августа, и русские не отрицали этого. Если Грозный и не был непосредственным автором этих листков, то, во всяком случае, он был их инициатором и редактором, как он редактировал летопись времени своего царствования и мн. др.

Грозный вмешивался в литературную деятельность своего времени и оставил в ней заметный след, далеко еще не учтенный в историческом и литературном отношении. Как у многих эмоциональных писателей, стиль Грозного сохранял следы устного мышления. Он писал — как говорил. Возможно, он диктовал свои послания. Отсюда не только следы устной речи в его писаниях, но и характерное для устной речи многословие, частые повторения мыслей и выражений, отступления и неожиданные переходы от одной темы к другой, вопросы и восклицания, постоянные обращения к читателю как к слушателю.

Грозный ведет себя в своих посланиях совершенно так, как в жизни. В нем не столько сказывается манера писать, сколько манера себя держать с собеседником. За его писаниями всегда стоит реальность: реальная власть, реальная жестокость, реальная насмешка. Он не только пишет, но действует: способен привести в исполнение свои угрозы, сменить гнев на милость или милость на гнев. В своих посланиях Грозный постоянно играет какую-либо роль. Стиль их меняется в зависимости от взятой им на себя роли. От этого стиль его посланий очень разнообразен. Игра в посланиях — отражение игры в жизни. Чаще всего для Ивана Грозного было характерно притворное самоуничижение, иногда связанное с лицедейством и переодеванием.

Притворно-самоуничижительный тон вкраплен в его гневное послание в Кирилло-Белозерский монастырь игумену Козме «с братией». Оно написано по следующему случаю. Несколько опальных бояр, в том числе Шереметев и Хабаров, забыв свои монашеские обеты, устроились в монастыре, как «в миру», и перестали выполнять монастырский устав. Слухи и сообщения об этом доходили и до Грозного, составившего в связи с этим свое обширное послание в Кирилло-Белозерский монастырь. Начинается послание нарочито униженно, просительно. Грозный артистически подражает тону монашеских посланий, утрирует монашеское самоуничижение, иронически притворяется монахом (известно, однако, что Грозный действительно подумывал постричься в Кирилло-Белозерский монастырь). «Увы мне грешному! горе мне окаянному! ох мне скверному, — пишет Грозный. — Кто есмь аз на таковую высоту дерзати (то есть на высоту благочестия Кирилл о-Белозерского монастыря)? Бога ради, господне и отцы, молю вас, престаните от такового начинания… А мне, псу смердящему, кому учити и чему наказати и чем просветити?» Грозный как бы преображается в монаха, ощущает себя чернецом: «и мне мнится, окаянному, яко исполу (то есть наполовину) есмь чернец». И вот, став в положение монаха, Грозный начинает поучать. Он поучает пространно, выказывая изумительную эрудицию и богатство памяти. Постепенно нарастают и его природная властность, и его скрытое раздражение. Он входит в азарт полемики и в азарт актерской игры.

Письмо Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь — это развернутая импровизация, импровизация вначале ученая, насыщенная цитатами, ссылками, примерами, а затем переходящая в запальчивую обвинительную речь — без строгого плана, иногда противоречивую в аргументации, но написанную с горячей убежденностью в своей правоте и в своем праве учить всех и каждого. Грозный иронически противопоставляет святого Кирилла Белозерского (основателя Кирилло-Белозерского монастыря) боярам Шереметеву и Воротынскому. Он говорит, что Шереметев вошел со «своим уставом» в монастырь, живущий по уставу Кирилла, и язвительно предлагает монахам: «Да Шереметева устав добр, — держите его, а Кирилов устав не добр, оставь его». Он настойчиво «обыгрывает» эту тему, противопоставляя посмертное почитание умершего в монастыре боярина Воротынского, которому монахи устроили роскошную могилу, почитанию Кирилла Белозерского: «А вы се над Воротыньским церковь есте поставили! Ино над Воротыньским церковь, а над чюдотворцом (Кириллом) нет! Воротыньской в церкви, а чюдотворец за церковию! И на Страшном спасове суди-щи Воротыньской да Шереметев выше станут: потому Воротыньской церковию, а Шереметев законом, что их Кирилова крепче».

Вспоминая прежние крепкие монастырские нравы, Грозный мастерски рисует бытовые картинки. Он рассказывает, что видел он собственными очами в один из своих приездов к Троице. Дворецкий Грозного , князь Иван Кубенской, захотел поесть и попить в монастыре, когда этого по монастырским порядкам не полагалось — уже заблаговестили ко всенощной. И попить-то ему захотелось, пишет Грозный , не для «прохлады» (то есть не для веселья), а потому только, что жаждал. Симон Шубин и иные с ним из младших монахов, а «не от больших» («большия давно отошли по келиам», — разъясняет Грозный ) не захотели нарушить монастырские порядки и «как бы шютками молвили: князь Иван-су , поздно, уже благовестят». Но Иван Кубенской настоял на своем. Тогда разыгралась характерная сцена: «сидячи у поставца (Кубенской) с конца ест, а они (монахи) з другово конца отсылают. Да хватился хлебнуть испити, ано и капельки не осталося: все отнесено на погреб». «Таково было у Троицы крепко, — прибавляет Грозный , — да то мирянину, а не черньцу!»Не то что с боярами, с самим царем монахи не стеснялись, если дело шло о строгом выполнении монастырских обычаев. И правильно делали! — утверждает Грозный. Он вспоминает, как в юности он приехал в Кириллов монастырь «в летнюю пору»: «мы испоздали ужинати, занеже у вас в Кирилове в летнюю пору не знати дня с ночию (ибо стояли белые ночи. — Д. Л.)». И вот спутники Грозного, которые «у ествы сидели», «попытали (то есть попросили) стерьлядей». Позвали подкеларника Исайю («едва с нужею привели») и потребовали у него стерлядей, но Исайя, не желая нарушать монастырских порядков, наотрез отказался принести. Грозный с похвалою передает безбоязненные слова, сказанные ему Исайей: «о том, о-су (то есть государь) , мне приказу не было, а о чом мне был приказ, и яз то и приготовил, а нынеча ночь, взяти негде; государя боюся, а бога надобе больши того боятися».

Эта неожиданная смелость монаха понравилась Грозному: она дала ему повод изобразить из себя великодушного и справедливого государя, не склонного к личной злобе, и он хвалит Исайю за смелость. Настойчиво внушает Грозный монахам смелую для государя мысль, что для них не существует никаких сословных и вообще светских различий. Святые Сергий Радонежский, Кирилл Белозерский «не гонялись за бояры, да бояре за ними гонялись». Шереметев постригся из боярства, а Кирилл и «в приказе у государя не был», но все равно простец Кирилл стоит выше боярина Шереметева. Он напоминает, что у Троицы (в Троице-Сергиевом монастыре) в постриженниках был Ряполовского холоп «да з Бельским з блюда едал», как равный.

Грозный высказывал мысль, что монах в духовном отношении, в личной жизни выше даже его — царя: двенадцать апостолов были «убогими», а на том свете будут на двенадцати престолах сидеть и судить царей вселенной. Самоуслаждение этим притворным смирением достигло здесь высшей степени. Но свою игру в смирение Грозный никогда не затягивал. Ему важен был контраст с его реальным положением неограниченного властителя.

Притворяясь скромным и униженным, он тем самым издевался над своей жертвой. Он любил неожиданный гнев, неожиданные, внезапные казни и убийства. Приходя все в большее и большее раздражение, царь требует наконец, чтобы монахи оставили его в покое, не писали ему больше и сами справлялись бы со всеми своими непорядками. «Отдоху нет, — пишет он с гневом, — а уж больно докучило»; «а яз им отец ли духовный или начальник? Как собе хотят, так и живут, коли им спасение душа своея не надобеть»; «а отдоху от вас нет о Шереметеве». И чего ради, в самом деле, тревожат его монахи — «злобеснаго ради пса Василья Собакина… или бесова для сына Иоанна Шереметева, или дурака для и упиря Хабарова?»

Стиль

Речь Грозного поразительно конкретна и образна. Свои рассуждения он подкрепляет примерами, случаями из своей жизни или зрительно наглядными картинами. Монаха, принявшего власть, он сравнивает с мертвецом, посаженным на коня (монах действительно почитался «непогребенным мертвецом», а принятие власти символизировалось посажением на коня — «посагом»). Описывая запустение Сторожевского монастыря, Грозный говорит: «тово и затворити монастыря некому, по трапезе трава ростет».

Его письмо в Кирилло-Белозерский монастырь, пересыпанное вначале книжными, церковнославянскими оборотами, постепенно переходит в тон самой непринужденной беседы: беседы страстной, иронической, почти спора, и вместе с тем преисполненной игры, притворства, актерства. Он призывает в свидетели бога, ссылается на живых свидетелей, приводит факты, имена. Его речь нетерпелива. Он сам называет ее «суесловием». Как бы устав от собственного многословия, он прерывает себя: «что ж много насчитати и глаголати», «множае нас сами весте…» и т. д.

Перписка с Курбским

Наибольшей известностью из сочинений Грозного пользуется переписка с князем Курбским, бежавшим от Грозного в Литву в 1564 г. Здесь также явно ощущается живая перемена тона письма, вызванная нарастанием гнева. Но переходы и здесь своеобразны. Грозный не повторяется даже в своем эмоциональном отношении к действительности.

В первом письме к Курбскому, написанном им в ответ на письмо Курбского, Грозный гораздо сдержаннее, чем в своем послании игумену Козме в Кирилло-Белозерский монастырь. Между царем и изменником не могло быть той непосредственности, какая была в его послании кирилло-белозерским монахам. Грозный выступает здесь с изложением своих взглядов как государственный человек. Он стремится дать понять Курбскому, что ему пишет сам царь — самодержец всея Руси. Свое письмо он начинает пышно, торжественно. Он пространно говорит о своих предках. Он не допускает здесь, разумеется, того издевательски приниженного тона, что в послании в Кирилло-Белозерский монастырь.

Курбский верно почувствовал этот тон письма Грозного, назвав его в своем ответе «широковещательным и многошумящим». Но и здесь, в конце концов, дает себя знать темпераментная натура Грозного. Постепенно, по мере того как он переходит к возражениям, тон письма его становится оживленнее. «А и жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есмя!» Бояре — такие, как Курбский, — похитили у него в юности власть: «от юности моея благочествие, бесом подобно, поколебасте, еже от бога державу, данную ми от прародителей наших, под свою власть отторгосте». Грозный резко возражает против мнения Курбского о необходимости ему иметь мудрых советников из бояр. В полемическом задоре Грозный называет бояр своими рабами. Повторяющиеся вопросы усиливают энергию возражений. «Ино се ли совесть прокаженна, яко все царьство во своей руце держати, а работным своим владети не давати? И се ли сопротивен разумом, еже не хотети быти работными своими обладанному и овладенному? И се ли православие пресветлое, еже рабы обладанну и повеленну быти?» «А Российское самодерьжьство изначяла сами владеют своими государьствы, а не боляре и не вельможи». «Царь — гроза не для добрых, а для злых дел: хочешь не бояться власти — делай добро, а делаешь зло, бойся, ибо царь не в туне носит меч — в месть злодеям».

Постепенно тон письма становится запальчивым. Он с азартом издевается и высмеивает Курбского, отпускает такие насмешки, которые уже лишены всякой официальности. Так, например, в первом письме к Грозному, «слезами омоченном», Курбский перечислял свои обиды и все преследования, которым подвергся. В обличительном порыве Курбский в конце концов обещал положить свое письмо с собою в гроб и явиться с ним на Страшном судище, а до того не показывать Грозному своего лица. Грозный подхватил и вышутил это самое патетическое место письма Курбского: «Лице же свое, пишешь, не явити нам до дне Страшнаго суда божия? — Кто же убо восхощет таковаго ефиопского лица видети!»

Грозный мог быть торжественным только через силу. На время вынужденный к торжественности тона, Грозный в конце концов переходит к полной естественности. Можно подозревать Грозного иногда в лукавстве мысли, иногда даже в подтасовке фактов, но самый тон его писем всегда искренен. Он был искренен даже тогда, когда впадал в скомороший тон. Это было актерство азарта, а не притворство из расчета. Начав со стилистически сложных оборотов, с витийственно-цветистой речи, Грозный рано или поздно переходил в свой тон, становился самим собой: смеялся и глумился над своим противником, шутил с друзьями или горько сетовал на свою судьбу.

Это был поразительно талантливый человек. Казалось, ничто не затрудняло его в письме. Речь его текла совершенно свободно. И при этом какое разнообразие лексики, какое резкое смешение стилей, просторечия и высоких церковнославянизмов, какое нежелание считаться с какими бы то ни было литературными условностями своего времени! И это сразу после того, как сам же ими пользовался в полной мере.

Еще больше непосредственности во втором, кратком письме Грозного Курбскому, написанном им после взятия русскими войсками Вольмера — города, в котором жил некоторое время, спасаясь от Грозного , Курбский. Вспомнив опять своего противника, Грозный не мог не пошутить и не поиздеваться над Курбским по этому случаю. Он писал ему между прочим: «И где еси хотел успокоен быти от всех твоих трудов, в Волмере, и тут на покой твой бог нас принес».

Письмо к Грязному

Наиболее ярко литературный талант Ивана Грозного сказался в его письме к своему бывшему любимцу — «Васютке» Грязному, сохранившемуся в списке XVI в.Переписка Ивана Грозного и Василия Грязного относится к 1574-1576 гг. В прошлом Василий Грязной — ближайший царский опричник, верный его слуга. В 1573 г. он был направлен на южные границы России — в заслон против крымцев. Грязной должен был отправиться в глубь степи с отрядом в несколько сот человек и добыть языков. Но крымцы «подстерегли» отряд Грязного и настигли его. Поваленный наземь Грязной отчаянно сопротивлялся, до смерти перекусав «над собою» шесть человек и двадцать два ранив, о чем не только писал впоследствии сам Василий Грозному, но что подтверждали и очевидцы. Грязного «чють жива» отвезли в Крым к хану, и здесь, лежа перед ним, он вынужден был признаться, что он у Грозного человек «Беременный» — его любимец. Узнав об этом, крымцы решили выменять его на Дивея Мурзу— знатного крымского воеводу, захваченного в плен русскими. Из плена Василий Грязной и написал Грозному свое первое письмо, прося обмена на Дивея.

Осенью 1574 г. Василий получил ответ царя через гонца Ивана Мясоедова. С этим гонцом царь передал Грязному свое государево жалование и сообщил ему, чтобы он не беспокоился о семье: сына его Грозный пожаловал поместьем и деньгами. Но самое письмо Грозного содержало решительный отказ выкупить его за большие деньги или обменять на Дивея Мурзу. После этого Василий Грязной еще дважды писал царю, но крымцы не получили за Грязного Дивея Мурзу.В 1577 г. Грязной был выкуплен за умеренную сумму, но что сталось с ним после выкупа, неизвестно.

Переписку Ивана Грозного и Василия Грязного, казалось бы, охватывает общее настроение, общий дух ядовитой шутки: с одной стороны, от царя — властной и открытой, а с другой — от Грязного, подобострастной, переходящей в намеки, вызывающей на близость, стремящейся найти опору к возвращению прежних отношений. Василий чувствует, что расположение Грозного уходит от него, и стремится поддержать его интимной, но уже осторожной шуткой, соединенной с самой беззастенчивой лестью. Грозный как бы идет на этот вызов, принимает его тон. Но положение изменилось. Дело ведь происходило не за столом во время веселого пира: Грязной в плену, и ему грозит смерть. Шутка, как мяч, перелетает в этой переписке от одного к другому, демонстрируя находчивость обоих и слаженность выработавшейся еще за столом, «за кушанием» в покоях у царя, остротной игры, но характер отношений обоих радикально изменился. Грозный играет, делая вид, что шутки продолжаются по-прежнему, но в этой ситуации для Василия Грязного продолжение прежнего тона было резким издевательством над его критическим положением. Эта жестокая ирония усиливалась тем, что царь отказывается дать за Грязного требуемый выкуп.

Первое письмо Грязного, в котором он просит царя об обмене на Дивея Мурзу, не сохранилось. Но ответ Грозного дошел до нас в своем первоначальном виде в списке XVI в. Как и всегда, Грозный не только принимает решения, но и объясняет их. Грозный не желает рассматривать этот обмен как его личную услугу Грязному. Будет ли «прибыток» «крестьянству» от такого обмена? — спрашивает Грозный. «И тебя, вед, на Дивея выменити не для крестянства на крестьянство». «Васютка», вернувшись домой, лежать станет «по своему увечью», а Дивей Мурза вновь станет воевать «да несколько сот крестьян лутчи тебя пленит! Что в том будет прибыток?» Обменять на Дивея Мурзу — это, с точки зрения государства, «неподобная мера». Тон письма Грозного начинает звучать наставлением, он учит Грязного предусмотрительности и заботе об общественных интересах.

И вместе с тем, несмотря на всю наставительность этого письма, оно полно вызывающей искренности, соединенной с артистическим притворством, притворством, не ставящим себе практических целей, использующим ситуацию для лукавой и безжалостной шутки. Царское письмо, по выражению Грязного в его втором письме царю, «жестоко и милостиво»; «милостиво» — это уже интерпретация Василия Грязного, стремящегося усмотреть эту милостивость. Грозный смеется над тем, как неосмотрительно попал Василий в плен к крымцам. Он напоминает ему о былых охотничьих забавах и шутках за столом: «ты чаял, что в объезд (то есть на охоту) приехал с собаками за зайцы — ажио крымцы самого тебя в торок ввязали. Али ты чаял, что таково ж в Крыму, как у меня стоячи за кушаньем шутити? Крымцы так не спят, как вы, да вас, дрочон, умеют ловити…»Постепенно раздражаясь, Грозный впадает в тон жестокой насмешки. Он напоминает Василию, что, с государственной точки зрения, он самый обычный пленник: «а доселева такие по пятидесят рублев бывали». Разве стоит обменивать его на Дивея Мурзу, ставить их в одну меру: «У Дивея и своих таких полно было, как ты».

Васютка Грязной, умевший понимать царские шутки и, когда нужно, обращать их себе на пользу, подхватывает напоминание Грозного о былых веселых шутках за столом: «А шутил яз, холоп твой, у тебя, государя, за столом, тешил тебя, государя, а нынеча умираю за бога, да за тебя же, государя, да за твои царевичи, за своих государей…» Он принимает и другой упрек Грозного — о своем увечье — и опять-таки обращает его себе на пользу, напоминая Грозному, что добыл он эти раны на службе ему: «А яз, холоп твой, не у браги увечья добыл, ни с печи убился». Хоть он и будет лежать, но постарается и лежа служить своему государю: «Мы, холопы, бога молим, чтоб нам за бога и за тебя, государя, и за свои царевичи, а за наши государи, голова положити: то наша и надежда…» Он отвечает и на упрек Грозного за попытку сравнять себя с Дивеем Мурзой. Но в ответе своем он уже не шутит: он смиренно молит о пощаде — «не твоя б государская милость, и яз бы што за человек?»

Ничто не напоминает в этой переписке витийственно поднятой на ходули риторики XVI в. Читая переписку «Васютки» Грязного и Ивана Грозного , забываешь, что оба были разобщены огромным по тому времени расстоянием, что письма доставлялись с трудом и доходили через многие месяцы. Перед нами свободная беседа, словно записанный разговор: мастера лихой потехи, шутника и балагура, «Беременного» человека — и царя, ядовитого, жестоко ироничного, умевшего играть роль и разыгрывать человека простого и справедливого. Естественно, что на основе перемен в писательской позиции Грозного вырастали и многочисленные варианты его стиля.

Грозный предстает перед нами величественным монархом и бесправным подданным (в послании к царю Симеону Бекбулатовичу), безграничным монархом и униженным просителем (во втором послании к Стефану Баторию), духовным наставником и грешным иноком (в послании в Кирилло-Белозерский монастырь) и т. д. Поэтому для произведений Грозного характерно чередование церковнославянского языка и разговорного просторечия, иногда переходящего в запальчивую брань.

Грозный употребляет разговорные выражения и слова: «дурость», «дурует», «аз на него плюнул», «а он мужик очюнной врет, а сам не ведает что». Он пользуется поговорками: «Дати волю царю, ино и псарю; дати слабость вельможе, ино и простому». Его речь полна восклицаний: «ох!», «увы, увы мне!», «горе, ей!». Он часто обращается к читателям и слушателям: «видите ли?», «а ты, брат, како?», «ты же како?», «милые мои!». Он прерывает свою речь вопросами, останавливает себя. Он смешивает церковнославянизмы и просторечие. Он делает смелые сопоставления библейских лиц и событий с современными ему — с тою же иронической целью. Богатство его лексики поразительно. Язык его гибок. Живость языка и близость к устной речи вносит в его произведения яркий национальный колорит.

Мистификации

Грозный был не только талантливым и, я бы сказал, искренним актером, но и своеобразным мистификатором. Он писал от имени своих бояр (И. Д. Бельского, И. Ф. Мстиславского, М. И. Воротынского, И. П. Федорова), но особенно интересны его произведения, подписанные именем некоего Парфения Уродивого (то есть Юродивого). История этого псевдонима такова. Грозному принадлежит ответ в споре о вере члену Общины чешских и моравских братьев Яну Роките, относящийся к 1570 г. Этот ответ, дошедший до нас в списках XVI в., нередко надписывается именем царя и, кроме того, имеет ряд внутренних признаков, по которым можно установить авторство Грозного . Но позднее произведение было сокращено, все признаки его принадлежности царю исключены из текста, и изложение его стало вестись от имени Парфения Уродивого.

В отброшенной части ответа Грозный выступает против тех, кто женится после смерти жены. Ко времени своего спора с Яном Рокитой Грозный был уже женат три раза. В апреле 1572 г. собрался церковный собор, разрешивший Грозному жениться четвертый раз после смерти третьей жены, но наложил на него епитимию и указал, чтобы никто из «прочих человек от мирских царьского синглита и до простых» никак не дерзали на четвертый брак под угрозой «пригрозного» проклятия. В этих условиях выступать царю против многоженства было неудобно. Грозный любил распространять свои сочинения , и он убрал в своем «Ответе» всю ту часть, где он выступал против многоженства, а сам себя насмешливо назвал Парфением, то есть девственником.

Под именем Парфения Грозный написал еще «Канон» Ангелу Грозному воеводе, то есть архангелу Михаилу, считавшемуся ангелом смерти (вспомним, что царская усыпальница в Московском кремле — Архангельский собор был посвящен архангелу Михаилу). Настроение страха смерти пронизывает этот «Канон» от начала и до конца. Грозный называет ангела: «грозный и смертоносный ангел», «страшный посланниче», «великий хитрец», «страшный воин», «святый ангеле огнеобразный» и т. д. О себе же автор «Канона» говорит так: «злосмрадный», «окаянный», «и мене помилуй, грешного и окаянного», «душу мою, наполненную смрадом», и т. д.

Черты жестокости, воинственности, грозности архангела Михаила необычно сгущены в «Каноне» Парфения Уродивого и в последующей «Молитве», также принадлежащей Парфению — Грозному. Многократно повторяется, что ангел — «грозный воевода», что «возхождение» его за душой умирающего «грозно». Грозный говорит о нем: «несть сильнее тебя и крепчайши во брани». Он просит «весело» взглянуть на него: «да не ужаснуся твоего зрака». Ангел у Грозного «смертоносный», «страшный воин», «грозный посланиче». Он говорит о нем как о воителе: «скоро пленяеши и не замедлиши николи же. Всюду готов стоиши, и храбруеши, и зла не убоишися, ни стара отриеши, ни млада отступиши»; «великий, мудрый хитрец, никто же может твоея хитрости разумети, дабы скрылся от твоея нещадости». Грозный просит Ангела: «Мудрый ангеле и светлый, просвети ми мрачную мою душу своим светлым пришествием, да во свете теку во след тебе». Восхваляя Ангела Грозного воеводу, Грозный называет его «мудрым оружником», и «грозным полчеником», и «победителем вражиим силам».

В «Молитве» к архангелу Михаилу Грозный просит его: «Запрети всем врагом борющимся со мною. Сотвори их яко овец, и сокруши их яко прах пред лицеи ветру». Грозный боялся «сглаза» и просил Михаила соблюсти его «от очию злых человек». Грозный страдал страхом смерти и страхом преследования.

С каким трудом, но как властно и требовательно входила в литературу личность писателя, его индивидуальный стиль и собственное мировоззрение. Понадобился Иван Грозный , чтобы разрушить трафареты и каноны жанровых позиций. Грозный пишет челобитную, но эта челобитная оказывается пародией на челобитные. Он пишет наставительное послание, но послание больше напоминает сатирическое произведение, чем послания. Он пишет всерьез реальные дипломатические письма, которые отсылаются владетельным лицам за пределы России, но они написаны вне традиций дипломатической переписки. Он не стесняется писать не от своего имени, а от имени бояр или просто берет себе псевдоним «Парфения Уродивого». Он вступает в воображаемые диалоги, стилизует свою речь или вообще пишет, как говорит, нарушая характер письменного языка. Он подделывается под стиль и мысли своих оппонентов, создавая в своих произведениях воображаемые диалоги, подражает им и высмеивает. Он необычайно эмоционален, умеет сам себя возбуждать и «раскрепощать» от традиций. Он дразнит, насмехается и бранится, театрализует ситуацию, а иногда притворяется высоким вероучителем или недоступным и мудрым государственным деятелем. И при этом ему ничего не стоит переходить от церковнославянского языка к грубому просторечию.

Казалось бы, он не имеет своего стиля, ибо пишет по-разному, «во всех стилях» — как вздумается. Но именно в этом свободном отношении к стилю и разрушаются стилистические, жанровые трафареты, а на смену им постепенно приходит индивидуальное творчество и личностное начало.

По своему свободному отношению к литературному творчеству Грозный значительно опередил свою эпоху, но писательское дело Грозного не осталось без продолжателей. Во второй половине XVII в., через сто лет, его талантливым последователем в чисто литературном отношении явился протопоп Аввакум, недаром так ценивший «батюшку» Грозного царя. Крайний консерватор по убеждениям, Аввакум был, однако, таким же, как и Грозный , мятежником против всяких литературных традиций, извлекал особые эффекты из смешения церковнославянизмов с просторечием. В чем Аввакум следовал за примером Грозного , а в чем их позиции были общими — независимо друг от друга, — предстоит решить исследователям.

Смелый новатор, изумительный мастер языка, то гневный, то лирически приподнятый (как, например, в своем завещании 1572 г.), мастер «кусательного» стиля, самодержец всея Руси, любивший игру в смирение, изображавший себя обиженным или приниженным, пренебрегавший многими литературными традициями ради единой цели: убедить и высмеять своего противника, — таков Грозный в своих произведениях.

Переписка Ивана Грозного с князем Курбским – уникальный памятник отечественной средневековой публицистики. Она является ценнейшим источником информации о социально-политическом устройстве Московского государства XVI века, о его идеологии и культуре. Кроме того, в письмах раскрывается характер Ивана IV, проявляется его мировоззрение и психологический склад – исключительно важные факторы для изучения истории самодержавного правления. Анализ переписки Курбского с Иваном Грозным будет представлен вашему вниманию далее.

Предшествующие события

Князь Андрей Михайлович Курбский происходил из древнего и знатного боярского рода. Родился он в 1528 году в семье московского воеводы Михаила Михайловича Курбского. Поступив на государеву службу, Андрей Михайлович участвовал в многочисленных военных походах – уже в 1549 году он в чине стольника состоял в войске, отправившемся брать Казань. После этого князю была доверена защита юго-западных границ от набегов крымских татар. В 1552 году во время нового большого похода на Казань он уже командовал полком правой руки и проявил себя наилучшим образом, сначала отразив нападение крымского хана под Тулой, а потом успешно действуя при взятии столицы Казанского ханства. В эти годы князь входил в число приближенных царя и, по-видимому, считался одним из самых способных военачальников Московского государства. В 1554 и 1556 гг. Андрею Курбскому поручено подавление восстаний татар и черемисов.

В 1558 году началась Ливонская война. В самом ее начале Князь Курбский командует одним из полков большого московского войска, которое опустошает Ливонию и захватывает богатую добычу. В следующем году Андрей Михайлович вновь отправляется на южные рубежи Московского государства – охранять пограничные области от набегов крымских татар. Однако уже в 1559 г. он снова появляется в Ливонии и одерживает несколько побед над противником. Неудача постигла его в бою под Невелем в 1562 г., когда Курбский, обладая значительным преимуществом перед противником, не смог разбить литовский отряд. В том же году князь участвует в большом походе на Полоцк.

В политическом отношении Андрей Михайлович был близок к фаворитам первых лет правления Ивана IV – протопопу Сильвестру и боярину Алексею Адашеву (так называемой «Избранной Раде»). Однако во второй половине 1550-х годов отношение царя к своим советникам меняется – Сильвестр и Адашев оказываются в ссылке, их сторонники подвергаются опале. Опасаясь, что его постигнет та же участь, Курбский в 1563-м (или, по некоторым сведениям, в 1564 году) бежит вместе своими слугами в Великое Княжество Литовское. Оттуда он направил московскому царю письмо, которое и служит началом переписки.

Хронология посланий

Иван Грозный ответил на первое письмо Курбского летом 1564 года. В 1577 году после похода на Ливонию царь отправил перебежчику новое письмо, а в 1579 году князь передал в Москву сразу два ответа – на первое и второе письмо Иоанна Васильевича. Таким образом, переписка растянулась на пятнадцать лет, что весьма важно с точки зрения внешних обстоятельств. Бегство Курбского совпало с переломом в Ливонской войне, до того успешно складывавшейся для Московского царства. Однако к концу 1570-х годов русские войска уже находились в положении обороняющейся стороны, столкнувшись с коалицией Великого Княжества Литовского и Шведского королевства, они терпели одно поражение за другим. Кризисные явления нарастали и во внутренних делах Московского царства – страна пережила введение и отмену опричнины, опустошительный набег крымского хана, который в 1571 году дошел до Москвы и сжег ее посады, боярство испытало несколько этапов кровавых репрессий, а население было истощено длительными войнами.

Переписка Ивана Грозного с Курбским: своеобразие жанра и стиля

И. Грозный и А. Курбский вели свой спор в жанре эпистолярной публицистики. Письма сочетают в себе обоснования политических взглядов оппонентов, религиозные догматы и в то же время живой, почти разговорный стиль, иногда на грани «перехода на личности».

В переписке Ивана Грозного с А. Курбским (жанр — эпистолярная публицистика) проявляется, с одной стороны, борьба теоретических подходов, с другой, сталкиваются два сложных характера, имеющих серьезные взаимные претензии личного свойства.

Для писем царя более характерны пространные повествования, эмоциональные выпады в адрес оппонента. С одной стороны, Иван IV излагает свою позицию более красноречиво, с другой, кажется, что зачастую его захлестывают чувства – логические доводы перемежаются оскорблениями, царская мысль перескакивает с одного предмета на другой.

Ивану Грозному также не удается удержаться в строгих стилистических рамках. Грамотный литературный язык неожиданно сменяют разговорные обороты, Иван Васильевич пишет, не считаясь с общепринятыми правилами риторики, порой прибегая к откровенной грубости.

Что ты, собака, совершив такое злодейство, пишешь и жалуешься! Чему подобен твой совет, смердящий гнуснее кала?

В общем и целом, такой стиль соответствует личности царя, который, по свидетельствам современников, был умен и начитан, но психически и эмоционально неустойчив. Его живой ум под воздействием внешних обстоятельств часто вырабатывал не рациональные взвешенные планы, а надуманные, кажущиеся иногда болезненными, фантазии и поспешные выводы.

Курбский также временами пишет достаточно эмоционально (следует учитывать, что для него отношения царя с боярством является глубоко личным вопросом), но его стиль все же строже и лаконичнее. Более того, князь довольно критически отзывается о «широковещательном и многошумящем» послании Грозного. Действительно, для знатного и образованного человека того времени элементы разговорной и практически «бранной» речи в письме монарха представляются неуместными и даже скандальными.

Впрочем, и сам Андрей Михайлович не остается в долгу. Он не только упрекает царя невинно загубленными жизнями, но и позволяет себе довольно едкие и саркастические упреки. Надо учитывать, что в принципе нетерпимый к критике своих действий самодержец не мог спокойно перенести такой дерзости (тем более, что развитие политической ситуации, скорее, подтверждало правоту Курбского).

Неверно, впрочем, воспринимать переписку исключительно как «частный спор» двух лиц и тем более перебранку противников. Более вероятно, что каждый из ее участников исходил из публичности отправлений, рассматривая послания как часть открытой дискуссии, которая станет достоянием общества, поэтому стремился не только уязвить оппонента, но и обосновать собственную точку зрения.

Переписка Андрея Курбского с Иваном Грозным: краткое содержание

Центральным вопросом полемики Ивана Грозного и Курбского стали взаимоотношения царской власти и высшего дворянства.

Князь обвиняет царя в необоснованных гонениях на верных подданных, Иоанн отвечает упреками в измене, кознях и интригах. Каждый из них приводит целый ряд примеров в подтверждение своей правоты, но за частными претензиями ясно просматривается борьба двух идей: о пагубности властного произвола и о недопустимости ограничения самодержавного монарха.

Конечно, не стоит ждать от переписки какой-либо стройной политико-правовой теории – оба автора рассуждают категориями уровня «добрых советников», «злых тиранов» и «изменников-бояр». Нет у них и какого-либо нормативного обоснования – Курбский ссылается на некие прежние обычаи, когда цари уважительно относились к боярскому сословию и прислушивались к советам. Иван Грозный возражает в духе «жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить». Апелляция к прежним порядкам совершенно не находит у царя понимания – для него участие «добрых советников» в управлении государством ассоциировалось с беззакониями, творившимися во время борьбы боярских группировок, когда Иоанн был еще ребенком.

Было мне в это время восемь лет; и так подданные наши достигли осуществления своих желаний — получили царство без правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же ринулись к богатству и славе, и перессорились при этом друг с другом. И чего только они не натворили!

И Иван Васильевич и князь Андрей были опытными государственными деятелями, поэтому свои мнения они подтверждают примерами из собственной биографии. Уровень политико-правовой мысли на Руси XVI века вообще не предполагал наличия глубоко проработанных теорий об устройстве государства (за исключением, разве что, развития тезиса о том, что всякая власть от Бога).