Уже

в IX столетии в Салерно существовала

корпорация

врачей, не только осуществлявшая лечение

больных, но и обучавшая врачебному

искусству. Возникшая медицинская школа

сложилась как школа практических врачей.

Обучение в школе продолжалось пять лет,

после чего в течение одного года следовала

обязательная практическая работа.

Обучению предшествовал трехлетний

подготовительный курс.

Салернская

врачебная школа стала самым знаменитым

медицинским учреждением не только в

Италии,

но и во всей Западной Европе. Некоторое

время школой руководил известный врач

Иоанн

Миланский.

При нëм в XII веке школа достигла такого

особого расцвета, что император Священной

Римской империи Фридрих

II

дал Салерно исключительное право

присваивать звание врача

и запретил заниматься врачебной практикой

без соответствующей лицензии этой

школы. Город Салерно, благодаря школе,

стал крупнейший медицинским центром

Европы.

Авторитет

Салернской школы был непререкаем, что

поддерживалось многочисленными

трактатами, составлявшимися врачами

из Салерно и распространявшимися по

всей Европе. Сочинения этой школы были

приняты, как образцовые, в других

училищах.

В

жизни Салернской школы различают два

периода — греческий — от начала

существования школы и до XII века, и

Греко-арабский — начало которого

восходит к середине XII века.

В

IX—XI веках в Салерно были созданы труды

практической медицины, такие, как

«Антидотарий», включавший в себя 60

рецептов, и «Пассионарий» — практическое

руководство по диагностике различных

заболеваний. В XII веке в Салерно был

написан фундаментальный трактат «De

aegritudinum curatione» («О лечении заболеваний»),

в котором шла речь о лечении всех

известных в то время болезней «с головы

до пят». Оригинальным и новым по своему

характеру было сочинение «De adventu medici ad

aegrotum» (О приходе врача к больному»),

пользовавшееся широкой популярностью.

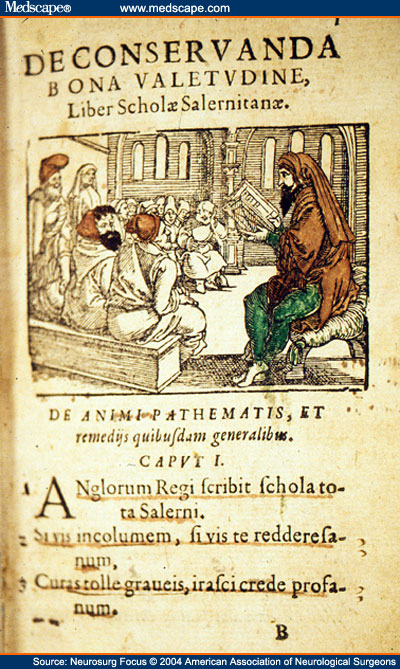

Особенной

славой пользовалась гигиеническая

поэма «Правила салернской школы»

(лат. «Regimen

scholae Salernitanae»), впервые напечатанное в

1480

в Кёльне

и с тех пор многократно переиздававшееся.

Руководитель

Салернской врачебной школы Иоанн

Миланский составил сборник советов по

гигиене,

облечённых в леонийские стихи (лат. versus

leoninus). Автором произведения, скорее

всего, был не только Иоанном, а коллектив

преподавателей салернской школы, так

как первый стих, обращенный к герцогу

Роберту, сыну Вильгельма

Завоевателя,

лечившемуся в Салерно в 1101 г.

гласит «Правителю англов пишет вся

Салернская школа» (лат. Anglorum

regi scribit schola tota Salerni).

В

начале XIII века здесь был составлен труд

«Flos medicinae» («Цвет врачебного искусства»),

в котором освещались самые различные

вопросы, в том числе и взгляды на то,

каким должен быть врач, назначение

медицины, теория заражения и многое

другое.

К

Салернской школе принадлежали врачи

из духовного и светского звания, а также

женщины, которые заведовали больницами,

сопровождали в походах армии и состояли

при королях и принцах. Немало женщин

бало и среди прославленных профессоров

школы. Так, в XI веке здесь преподавала

Абелла,

написавшая трактаты «De atra bile» («О чёрной

желчи») и «De natura seminis humani» («О природе

человеческого семени»). Среди ученых

женщин, преподавателей школы около

1059 г. была Тротула —

«nobilis matrona». Из еë трудов до нашего времени

дошли «De passionibus mulierum» («О женских

болезнях») и «De compositione medicamentorum» («О

составлении лекарств»). Её труды

неоднократно цитировались многими

авторами в XI—XII веках.

Сохранилось

ещё много медицинских трактатов,

написанных женщинами в Салернской

школе. Так, Ребекка

Гуарна

написала трактаты «О лихорадках», «О

моче», «О зародыше» и другие.

В

1480 году вышел в свет знаменитый труд

«Салернский кодекс здоровья»,

принадлежавший Арнольду

из Виллановы.

Салернская

врачебная школа на протяжении ряда

столетий являлась хранительницей

античной медицины. Её называли «civitas

Hippocratica» (Гиппократовое общение).

Гравюра,

изображающая врачей и их пациентов

Салернской врачебной школы XI — XII век.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

СIX столетия Салерно, расположенный в глубине Пестанского залива (Кампания), был долгое время римской колонией и находился на пересечении многих торговых путей Востока.

Уже в IX столетии в Салерно существовала корпорация врачей, не только осуществлявшая лечение больных, но и обучавшая врачебному искусству. Возникшая медицинская школа сложилась как школа практических врачей. Салернская врачебная школа являлась храни- тельницей античной медицины. Ее называли «civitas Hippocratica» (Гиппократовое общение).

Уже в IX–XI веках в Салерно были созданы труды практической ме- дицины, такие, как «Антидотарий» – включавший в себя 60 рецептов, и «Пассионарий» – практическое руководство по диагностике различных заболеваний.

В XII веке в Салерно был создан фундаментальный трактат «De aegritudinum curatione» («О лечении заболеваний»), в котором шла речь о лечении всех известных в то время болезней «с головы до пят». Оригинальным и новым по своему характеру было сочинение «De adventu medici ad aegrotum» (О приходе врача к больному»), пользовавшееся широкой популярностью.

Лучшим списком произведений Салернской школы является Бре- славльский кодекс, составленный в середине XII века. XII век был вре- менем наивысшего расцвета Салерно. Император Фридрих II (1212 – 1250) дал Салернской школе, единственной в империи, исключитель- ное право присваивать звание врача и воспретил заниматься меди- цинской практикой без соответствующей лицензии этой школы. Обучение продолжалось пять лет, после чего в течение одного года следовала обязательная практическая работа. Обучению предшествовал трехлетний подготовительный курс. Салерно сделался знаменитым медицинским центром всей Европы.

В начале XIII века был составлен труд, написанный по обычаю того времени в стихах, – «Flos medicinae», буквально: «Цвет врачебного искусства». Самые различные вопросы, в том числе и взгляды на то, каким должен быть врач, назначение медицины, теория заражения и многое другое нашли здесь свое отражение.

Дидактическая поэзия – один из древнейших жанров античной литературы. Ее истоки восходят к Гесиоду (VIII–VII в. до н.э.), автору поэмы «Труды и дни», в которой приводятся советы о сохранении здо- ровья. Медицинская дидактика не случайно обрела поэтическую форму. Это не только дань древней традиции. Благодаря поэзии, чисто ме- дицинские советы становятся доступнее и лучше запоминаются. «Ра- дуют душу стихи и, немногие, много вмещают» – сказал один из врачей XVI века.

Интересно отметить, что среди прославленных профессоров школы было немало женщин. Так, в XI веке преподавала Абелла, написавшая трактаты «De atra bile» («О черной желчи») и «De natura seminis humani» («О природе человеческого семени»).

Среди ученых женщин, читавших около 1059 г. лекции в Салерно, была Тротула – «nobilis matrona». Из ее трудов до нас дошли следующие: «De passionibus mulierum» («О женских болезнях») и «De compositione medicamentorum» («О составлении лекарств»). Тротулу неоднократно цитируют многие авторы XI и XII веков. Сохранилось еще много медицинских трактатов, написанных женщинами в Салернской школе.

Так, Ребекка Гуарна написала трактаты «О лихорадках», «О моче», «О зародыше» и другие.

В 1480 году вышел в свет знаменитый труд «Салернский кодекс здо- ровья», принадлежавший Арнольду из Виллановы.

Салернская медицинская школа просуществовала до середины XIX века, но «Салернский кодекс здоровья» остался лучшим ее памятником. В первых главах даются диэтетико–гигиенические навыки, подробно рассматриваются свойства различных пищевых продуктов, плодов, растений и их лечебное действие. Вот некоторые из этих советов:

«Тягость забот отгони и считай недостойным сердиться,

Скромно обедай, о винах забудь, не сочти бесполезным

Бодрствовать после еды, полуденного сна избегая,

Долго мочу не держи, не насилуй потугами стула;

Будешь за этим следить, – проживешь ты долго на свете.

Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими

Трое: веселый характер, покой и умеренность в пище.

Руки, проснувшись, омой и глаза водою холодной,

В меру туда и сюда походи, потянись, расправляя

Члены свои, причешись ты и зубы почисти. Все это

Ум укрепляет и силу вливает в прочие члены.

Ванну прими, а поев, походи иль постой; охлажденья

Бойся. Источников гладь и трава – глазам утешенье;

Утром на горы свой взор обрати, а под вечер – на воды.

Кратким пусть будет полуденный сон, иль вовсе не будет.

Боль головную, катар, лихорадку и сильную слабость –

Все за полуденный сон ты получишь себе непременно.

От накопленья ветров возникают четыре недуга:

Колики, спазмы, водянка, а также головокруженье».

Достаточно много рекомендаций касается пищевых рационов:

«Ужин чрезмерный отнюдь не полезен для наших желудков.

Чтобы спокойно спалось, перед сном наедаться не надо.

Ты за еду никогда не садись, не узнав, что желудок

Пуст и свободен от пищи, какую ты съел перед этим,

Сам по желанию есть, ты получишь к тому подтвержденье:

А указанием будет слюны пробежавшая струйка.

Персики, яблоки, груши, сыры, молоко, солонина,

Мясо оленье и козье, и заячье мясо и бычье:

Все это черную желчь возбуждает и вредно болящим.

Свежие яйца, багряные вина, супы пожирнее,

Хлеб из тончайшей муки – доставляют телесную крепость.

Сыр молодой, молоко и пшеница полнят и питают,

Бычьи тестикулы также, свинина и мозг всевозможный,

Спелые смоквы и свежие гроздья от лоз виноградных».

Даются и характеристики вин, используемых по рекомендации

салернских врачей:

«Ценятся вина по вкусу, по запаху, блеску и цвету.

Доброго хочешь вина – непременны пять признаков эти:

Крепость, краса, аромат, охлажденность и свежесть, конечно.

Сладкие белые вина гораздо питательней прочих.

Красного если вина ты когда–нибудь выпьешь не в меру,

То закрепится живот и испортится голоса звонкость».

Приведенные примеры из «Салернского кодекса здоровья» сви- детельствуют о неустаревающих рекомендациях медиков средних ве- ков.

Признанием больших и бесспорных заслуг Салернской школы явился тот факт, что XIV Международный конгресс историков медицины в 1954 г. заседал в Риме и Салерно, и «civitas Hippocratica» стала международным форумом ученых многих стран мира.

Арнольду из Виллановы, автору «Салернского кодекса здоровья», принадлежит еще один трактат с интересным названием «О сохранении молодости и отдалении старости». Данный трактат – страница истории геронтологии и гериатрии. По мнению автора, старение лишает живые существа жизненной силы, радости бытия и, наконец, самой жизни. До сих пор до конца не выявлены причины старения и еще нет ответа на вопрос, каковы первичные и существенные элементы старческой инволюции. Гиппократ объясняет старение потерей «природного тепла». Аристотель в сочинении «О молодости и старости» также полагает, что старение вызывается постепенным расходованием «природного тепла», которым располагает каждое живое существо с момента появления на свет. Поэтому старики по природе «холодные». Византийский поэт Лев Философ (IX–X вв.) писал:

«Ты, старость, холодна, и от природы смесь Моя полна мокроты…»

Арнольд в данном трактате на основе гуморальной теории объясняет, как в старости наступает плохое пищеварение, потеря аппетита, истощение, дряблость и морщинистость кожи, ослабление зрения, слуха, памяти. Болезни, сопутствующие старости, – это результат непропорционального соотношения влаг организма. Для здоровья надо удалить избыток той или иной влаги. Развитие и образование первичной смеси субстанций происходит с помощью врожденной теплоты тела. Так как процесс образования природного тепла в старости замедляется, то и процесс выздоровления, естественно, происходит медленнее. Конституция больного играет при этом важную роль.

Всем делам должно сопутствовать хорошее, бодрое настроение, во всем надо соблюдать умеренность, пища должна быть легкой, пита- тельной: нежирное мясо, рыба, сладкие вина. Секрет долголетия за- ключается в рациональном режиме: умеренная еда, отказ от злоупот- ребления вином, разумное пользование воздухом, сном и бодрствова- нием, движением и покоем и, наконец, воздержание от излишних стра- стей – вот главнейшие правила такого режима. Соблюдая его, человек может прожить столько лет, сколько предназначено ему природой, то есть гораздо больше, чем он живет на самом деле. Но люди не понима- ют этого, а потому стареют и умирают раньше срока.

Основным тезисом, выдвинутым им для продления молодости, был:

«Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими

Трое: веселый характер, покой и умеренность в жизни».

Арнольд в своих представлениях придерживался средневековых позиций. Так, астрология, сопутствовавшая человеку с момента его рождения и проникшая в медицину еще в древности, утверждала, что существует связь между органами тела и планетами: между Солнцем и сердцем, Луной и мозгом, Юпитером и печенью, а также связь между планетами и металлами: Солнцем и золотом, Луной и серебром, Марсом и железом, Меркурием и ртутью.

В эту эпоху многие занимались поисками вещества, которое должно было превращать в золото не только серебро, но и неблагородные металлы (свинец, ртуть и т.п.). Оно носило название философского камня, красного льва, звалось панацеей или элексиром жизни. Этому средству предписывалась могучая сила, оно должно было не только об- лагораживать металлы, но и служить универсальным лекарством, рас- твор его, так называемый «золотой напиток», принятый внутрь в малых дозах, должен был исцелять все болезни, омолаживать старое тело и делать жизнь более продолжительной.

Арнольд действительно считал золото самым совершенным и ни с чем не сравнимым веществом, находящимся под влиянием созвездий, благодаря которому оно отличается неизменяемостью и нерас- творимостью и обладает чудесным целебным действием. Но эти каче- ства свойственны только чистому золоту, и поэтому он предостерега- ет от применения в медицине «искусственного золота», в котором всегда есть примесь посторонних веществ.

Таким образом, Салернская школа являлась образцом средневековой медицины.

Гравюра Салернской врачебной школы XI—XII век.

Салернская врачебная школа — первая медицинская школа в Западной Европе, возникшая в г. Салерно в IX веке.

История

Гравюра, изображающая врачей и пациентов Салернской врачебной школы XI—XII век.

Уже в IX столетии в Салерно существовала корпорация врачей, не только осуществлявшая лечение больных, но и обучавшая врачебному искусству. Возникшая медицинская школа сложилась как школа практических врачей.

Обучение в школе продолжалось пять лет, после чего в течение одного года следовала обязательная практическая работа. Обучению предшествовал трехлетний подготовительный курс.

Салернская врачебная школа стала самым знаменитым медицинским учреждением не только в Италии, но во всей Западной Европе. Некоторое время школой руководил известный врач Иоанн Миланский. При нëм в XII веке школа достигла такого особого расцвета, что император Священной Римской империи Фридрих II дал Салерно исключительное право присваивать звание врача и запретил заниматься врачебной практикой без соответствующей лицензии этой школы.

Город Салерно, благодаря школе, стал крупнейший медицинским центром Европы.

Авторитет Салернской школы был непререкаем, что поддерживалось многочисленными трактатами, составлявшимися врачами из Салерно и распространявшимися по всей Европе. Сочинения этой школы были приняты, как образцовые, в других училищах.

Научная деятельность

В жизни Салернской школы различают два периода — греческий — от начала существования школы и до XII века, и Греко-арабский — начало которого восходит к середине XII века.

В IX—XI веках в Салерно были созданы труды практической медицины, такие, как «Антидотарий», включавший в себя 60 рецептов, и «Пассионарий» — практическое руководство по диагностике различных заболеваний. В XII веке в Салерно был написан фундаментальный трактат «De aegritudinum curatione» («О лечении заболеваний»), в котором шла речь о лечении всех известных в то время болезней «с головы до пят». Оригинальным и новым по своему характеру было сочинение «De adventu medici ad aegrotum» (О приходе врача к больному»), пользовавшееся широкой популярностью.

Особенной славой пользовалась гигиеническая поэма «Правила салернской школы» (лат. «Regimen scholae Salernitanae»), впервые напечатанное в 1480 в Кёльне и с тех пор многократно переиздававшееся.

Руководитель Салернской врачебной школы Иоанн Миланский составил сборник советов по гигиене, облечённых в леонийские стихи (лат. versus leoninus). Автором произведения, скорее всего, был не только Иоанном, а коллектив преподавателей салернской школы, так как первый стих, обращенный к герцогу Роберту, сыну Вильгельма Завоевателя, лечившемуся в Салерно в 1101 г. гласит «Правителю англов пишет вся Салернская школа» (лат. Anglorum regi scribit schola tota Salerni).

В начале XIII века здесь был составлен труд «Flos medicinae» («Цвет врачебного искусства»), в котором освещались самые различные вопросы, в том числе и взгляды на то, каким должен быть врач, назначение медицины, теория заражения и многое другое.

К Салернской школе принадлежали врачи из духовного и светского звания, а также женщины, которые заведовали больницами, сопровождали в походах армии и состояли при королях и принцах. Немало женщин бало и среди прославленных профессоров школы. Так, в XI веке здесь преподавала Абелла, написавшая трактаты «De atra bile» («О чёрной желчи») и «De natura seminis humani» («О природе человеческого семени»). Среди ученых женщин, преподавателей школы около 1059 г. была Тротула — «nobilis matrona». Из еë трудов до нашего времени дошли «De passionibus mulierum» («О женских болезнях») и «De compositione medicamentorum» («О составлении лекарств»). Её труды неоднократно цитировались многими авторами в XI—XII веках.

Сохранилось ещё много медицинских трактатов, написанных женщинами в Салернской школе. Так, Ребекка Гуарна написала трактаты «О лихорадках», «О моче», «О зародыше» и другие.

В 1480 году вышел в свет знаменитый труд «Салернский кодекс здоровья», принадлежавший Арнольду из Виллановы.

Салернская врачебная школа на протяжении ряда столетий являлась хранительницей античной медицины. Её называли «civitas Hippocratica» (Гиппократовое общение).

Ссылки

| Салернская врачебная школа на Викискладе? |

- Салернская школа и «Салернский кодекс здоровья» — памятники средневековой медицины и фармации

- Салернская школа

ЧТО СДЕЛАЛИ ГРЕК, ЕВРЕЙ, АРАБ И ИТАЛЬЯНЕЦ В IX ВЕКЕ?

…открыли медицинскую школу на базе госпиталя при монастыре Монтекассино в итальянском городе Салерно.

Легенда о создании школы действительно звучит как начало анекдота. В Салерно во время грозы (в бар вошли) встретились три врача — грек Понт, еврей Гелин и араб Абдела. Поводом для знакомства послужила рана на ноге итальянского алхимика Салернуса. Во время осмотра раны все четверо поняли, что их профессиональные взгляды совпадают, и решили основать больницу и при ней школу практической медицины.

Салернская школа стала первой высшей школой Европы, прототипом западноевропейских университетов.

Обучение длилось девять лет, из которых три года были посвящены изучению логики, пять лет — медицине и год — врачебной практике. Выпускникам присваивались разные учёные степени: лицензиат (обученный узкой дисциплине, допущенный к практике), бакалавр (прошедший расширенный курс с разрешением передавать знания другим), магистр (прошедший углубленный курс с возможностью преподавания) и доктор наук (развивающий собственное медицинское учение).

Салернская медицинская школа, изображенная в одной из копий Канона (Wikipedia)

Успеху и процветанию Салерно способствовали чудесный средиземноморский климат и близость торговых путей с Востоком. Построенная на осколках Римской империи, Салернская школа во многом опиралась на античные учения и долгое время называлась “civitas Hippocratica” – община Гиппократа. В отличие от других средневековых учебных заведений, школа не была основана духовенством: её деканы не были католическими монахами, на них не распространялся обет безбрачия. Обучение носило светский характер.

Свобода салернских нравов зашла так далеко, что к обучению и преподаванию допускались женщины. (целесообразность допуска женщин к освоению наук и медицины, в частности, ставилась под сомнение вплоть до конца XIX века). Уже в XI веке Тротула была одной из семи врачей Салерно, которые внесли вклад в энциклопедию медицинских знаний «О лечении болезней». В XIV веке Ребекка де Гуарна — терапевт, хирург и писатель, была студенткой салернской школы. Абелла — врач из Рима, преподавала общую медицину и читала лекции по врачебному делу и женскому здоровью.

В XII веке в Салерно открылась первая в Средневековой Европе аптека. Император Священной Римской империи Фридрих II подписал Салернский эдикт, который закрепил отделение фармацевтики в отдельную область медицинских знаний. Эдикт установил правила, запрещавшие владение аптекой, приготовление и торговлю лекарственными препаратами без санкции государственного инспектора. Фридрих II также закрепил за Салернской школой выдачу лицензий на ведение врачебной деятельности и запретил присваивать звание врача без полученного в ней диплома.

Расцвет школы пришелся на период с XI по XIII век, когда в Европу попали знания арабской алхимии и фармации.

(На фото – Тротула, изображение начала14 в. (Wikipedia))

Слиянию двух культур во многом способствовал Константин Африканский (1020-1087 гг.). Тунисский врач, мусульманин по происхождению, в конце жизни он принял католичество и стал монахом-бенедиктинцем. Посетив Салерно, Константин увидел потенциал салернской школы и понял, что ей не хватает знаний арабского мира. Уехав в Карфаген, Константин три года собирал труды по медицине, а затем вновь вернулся в Салерно. Долгие годы Константин занимался переводами арабских и греческих трудов на латынь. Около 1077 г. он стал педагогом Салернской школы и спустя десять лет умер в статусе монаха-бенедектинца монастыря Монтекассино.

В 1140 году в Салерно было издано самое известное в средневековье практическое руководство по фармакопее — “Антидотарий”. В нём был описан основной арсенал лекарств, используемых в салернском госпитале.

Главным достижением Антидотария стало введение единых аптекарских весовых единиц: граны, скурпулы, драхмы, унции и фунта. (До этого дозировки отмеряли на глаз: щепотками и пригоршнями).

Минимальная единица измерения — гран — брала за основу средний вес пшеничного зерна (~0,06 грамма). Двадцать гран составляли одну скурпулу (~1,2 грамма) 一 разовую дозу приема препарата. Из трёх скурпул складывалась драхма (~3,6 грамма) или суточная доза. Восемь драхм равнялись унции (~28,8 грамма) 一 недельной дозе лекарства. Ну а двенадцать унций составляли один фунт (~345,6 грамма). Салернские весовые меры распространились по всей Европе, что позволило точно назначать разовые и суточные дозы лекарств.

Со временем популярность школы затмили более молодые университеты Монпелье, Падуи и Болоньи. Но именно Салернская школа стояла у истоков «медицинского возрождения» в Европе.

Гравюра Салернской врачебной школы XI—XII век.

Салернская врачебная школа — возникшая в IX веке высшая медицинская школа, располагавшаяся в итальянском городе Салерно. Претендует на звание первого высшего учебного заведения в Европе, хотя университетом не называлась. Обучение в школе продолжалось девять лет: первые три года изучалась логика, затем в течение пяти лет теория медицины, после — год практического обучения.

Школа возникла на базе госпиталя при монастыре Монтекассино, а также существовавшей ещё до IX века в Салерно корпорации врачей. По легенде же школа была основана случайно встретившимися на этом месте в грозу четырьмя врачами: итальянцем, греком, арабом и евреем.

В истории школы выделяется два периода: греческий, с момента основания и до XII века, и греко-арабский, с середины XII века. Период расцвета школы пришёлся на X—XIII века, когда в ней работали архиепископ Альфанус и Константин Африканский, бывший хорошим врачом и занимавшийся переводами на латынь греческих и арабских трактатов по медицине. В этот период школа стала широко известна, а выходившие в ней трактаты становились каноном для преподавания медицинских наук в других учебных заведениях. В период руководства школой в XII веке Иоанном Миланским император Священной Римской империи Фридрих II постановил, что получить лицензию практикующего врача в его владениях можно только в этом учебном заведении. Школа, сохранявшая традиции античной медицины, иногда называлась «civitas Hippocratica» (Гиппократовое общение).

Гравюра, изображающая врачей и пациентов Салернской врачебной школы XI—XII век.

В трактатах школы было собрано значительное количество медицинских знаний того времени. Так, в IX—XI веках здесь были написаны «Антидотарий» с 60 рецептами и «Пассионарий» — практическое руководство по диагностике заболеваний, а в XII веке — трактат «De aegritudinum curatione» («О лечении заболеваний»), описывающий лечение всех известных тогда болезней. Получило известность сочинение «De adventu medici ad aegrotum» («О приходе врача к больному»). Именно в рамках Салернской школы произошло выделение фармацевтики в отдельную области знания, что было закреплено Салернским эдиктом Фридриха II. Ещё одним известным трудом школы гигиеническая поэма «Правила Салернской школы» (лат. «Regimen scholae Salernitanae»), впервые напечатанная в 1480 году в Кёльне и с тех пор неоднократно переиздававшаяся. В начале XIII века на базе Салернской школы была создана работа «Flos medicinae» («Цвет врачебного искусства»), в которой рассматривалось множество вопросов по медицине, включая теории о заражении теми или иными болезнями. Самому Иоанну Миланскому принадлежит сочинение по гигиене в форме леонийских стихов (лат. versus leoninus), которое, вероятно, было написано им в соавторстве с другими врачами школы, поскольку первый стих поэмы, обращённый к герцогу Роберту, сыну Вильгельма Завоевателя, который в 1101 году лечился в этой школе, содержит посвящение «Правителю англов пишет вся Салернская школа» (лат. Anglorum regi scribit schola tota Salerni).

В Салернской школе и к обучению, и к преподаванию допускались как священники, так и миряне, а также женщины. В XI веке одной из преподавательниц здесь была Абелла, автор трактатов «De atra bile» («О чёрной желчи») и «De natura seminis humani» («О природе человеческого семени»). Среди учёных женщин-преподавателей школы около 1059 года была Тротула — «nobilis matrona», написавшая в том числе труды «De passionibus mulierum» («О женских болезнях») и «De compositione medicamentorum» («О составлении лекарств»), дошедшие до нашего времени и неоднократно цитировавшиеся многими авторами XI—XII веков. Сохранилось и несколько других медицинских трактатов, написанных женщинами Салернской школы — например, работы Ребекки Гуарны «О лихорадках», «О моче», «О зародыше». В 1480 году в школе вышла известная работа «Салернский кодекс здоровья» Арнольда из Виллановы. Анатомические эксперименты на свиньях, проводившиеся в школе, способствовали росту медицинских знаний благодаря фактам сходства между человеческой и свиной анатомией.

В X–XIII столетиях школу продолжали называть «городом Гиппократа», даже после учреждения здесь школ юристов и философов.

С созданием в 1224 году Неаполитанского университета, где также изучали медицину, значение Салернской школы начало снижаться. Окончательно она была закрыта 29 ноября 1811 года.

Ссылки

- Салернская школа и «Салернский кодекс здоровья» — памятники средневековой медицины и фармации

Эта страница в последний раз была отредактирована 11 октября 2019 в 03:51.

Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.

Обычно почти сразу, изредка в течении часа.

Тараканова Анастасия Андреевна

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал

студентка 5 курса историко-филологического факультета

Аннотация

Салернская врачебная школа — первая медицинская школа в Западной Европе. Она взрастила многих выдающихся лекарей того времени. В эпоху средневековья в стенах этой школы Арнольд из Виллановы создал выдающийся трактат под названием «Салернский кодекс здоровья». Кодекс был написан на латинском языке и вобрал в себя опыт предыдущих поколений, их знания о здоровье человека, методах его укрепления и сохранения. Оказав большое влияния на развитие медицины в последующие годы, «Салернский кодекс здоровья» также по праву считается памятником средневековой литературы.

Tarakanova Anastasiia Andreevna

Nizhny Novgorod State University named after N. I. Lobachevsky, Arzamas branch

the 5-year student of the historical-philological faculty

Abstract

The Salerno medical school was one of the best known medical institutions of the Middle Ages. This was the place where the pure masterpiece of medieval literature was created. Arnold from Villanova had been working hard for many years to gather the experience, knowledge, and skills of previous generations. He was determined to collect into one piece all the sayings upon the basic medical subjects. Being written in Latin, The Salerno Book of Health has become the most influential medical textbook. And it’s the perfect example of medieval Latin literature.

Библиографическая ссылка на статью:

Тараканова А.А. «Салернский кодекс здоровья» как один из памятников средневековой литературы // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 2. Ч. 3 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2015/02/47610 (дата обращения: 24.02.2023).

Латинский язык, также «латынь» или Lingua Latina, входит в италийскую языковую группу индоевропейской семьи языков. На сегодняшний день латынь активно (хотя и ограниченно) употребляется во многих странах. Так, например, Lingua Latina является официальным языком города-государства Ватикан и Мальтийского ордена.

Трудно переоценить значение данного языка. Современные языки позаимствовали огромное количество слов из латыни. Письменность на основе латинского алфавита используют все языки романской, германской и многих других групп (английский, португальский, датский).

Более полутора тысяч лет латынь была для Европы языком культуры и науки, в частности медицины. В Европе за почти тысячелетний период истории средних веков создалась обширная литература на латинском языке. Сюда относятся многочисленные исторические хроники, романы, поэмы, научные, философские и богословские трактаты.

Одной из выдающихся работ на латинском языке по праву считается «Салернский кодекс здоровья», созданный в 1480 году испанским врачом Арнольдом из Виллановы.

Поэтому целью данной работы является изучение знаменитого труда средневековой медицины, ее автора, истории создания и того влияния, который данный труд оказал на последующие поколения.

Эпоха европейского средневековья отмечается религиозной нетерпимостью к медицине в целом и к алхимии в частности. Но, несмотря ни на что, многие университеты того времени серьезно занимались вопросом долголетия, укрепления здоровья. Так, медицинская школа Салерно, недалеко от Неаполя (Италия), воспитала целую плеяду талантливых ученых. Она была основана в IX веке и занималась лечением больным, а также обучением врачеванию, поэтому ее можно смело назвать первым медицинским «университетом» того времени, так как в школе проводилось обучение будущих лекарей.

В начале XIII века школа приобрела такую известность, что король Сицилии и германский император Фридрих II присвоил Салернской школе право выдавать диплом врача. Без этого дозволения никто в Германской империи не мог заниматься медицинской практикой. Ученики посещали школу в течение 5 лет, затем в обязательном порядке проводили практические работы [1, 46].

В Салерно преподавало множество выдающихся врачей того времени, среди которых было много женщин. Так, в XI веке преподавала Абелла, написавшая такие трактаты как «De atra bile» («О черной желчи») и «De natura seminis humani» («О природе человеческого семени»). Среди ученых женщин, читавших около 1059 г. лекции в Салерно, была Тротула – «nobilis matrona». Из ее трудов до нас дошли следующие: «De passionibus mulierum» («О женских болезнях») и «De compositione medicamentorum» («О составлении лекарств»). Тротулу неоднократно цитируют многие авторы XI и XII веков. Сохранилось еще много медицинских трактатов, написанных женщинами в Салернской школе [2, 15].

Там же преподавал знаменитый и выдающийся врачеватель Средневековья Арнольд из Виллановы (ок. 1235-1312 гг.). Известный врач и алхимик, магистр медицины, за свою жизнь написал множество работ по медицине, описывая яды и противоядия, лекарственные растения, свойства их употребления и т.п. В XIV веке, изучая труды Салернской школы, он начал составлять «Regimen sanitatis Salernitanum» или «Medicina Salernitana» – поэму в стихах (что характерно для того времени), известную во всем мире под названием «Салернский кодекс здоровья» [1, 75].

Этот трактат на протяжении всей истории существования Салернской школы (до XIX века) оставался лучшим ее научно-поэтическим произведением, советы, изложенные в нем, являются полезными и в наши дни [3, 30]:

<…>

Если врачей не хватает, пусть будут врачами твоими

Трое: веселый характер, покой и умеренность в пище.

Руки, проснувшись, омой и глаза водою холодной,

В меру туда и сюда походи, потянись, расправляя руки и ноги свои,

Все это ум укрепляет и силу вливает

<…>

Работа была написана на латинском языке, т.к. латынь являлась языком науки и медицины на протяжении многих веков.

Какие же были предпосылки создания данного кодекса?

Арнольд из Виллановы родился в бедной семье, начальное образование он получил в бесплатной доминиканской школе для бедняков. Но благодаря своему труду он смог поступить в Парижский университет, где получил степень магистра искусств. Арнольд посещал множество лекций по медицине, изучал приемы и методы врачевания, активно занимался медицинской практикой. В 1280 году в Испании он открыл для себя арабскую медицину, осознав какое благо она может принести людям. Арнольд, как писали его ученики в последующем, «страстно желая остановить богомерзкие недуги, искал способы привить народу сие знания» [4, 89].

Поэтому можно сделать вывод, что Арнольд из Виллановы (будучи алхимиком), осознавая всю значимость знаний по медицине для укрепления здоровья и продления жизни, попытался собрать их в один трактат, а также поделиться своим практическим опытом с другими лекарями того времени.

Медицинские труды Салернской школы, изложенные в стихах, неоднократно переводились с латинского и издавались на всех языках мира, в том числе и на русском. Всего насчитывается более 300 изданий этой книги [2, 20].

Составленный Арнольдом из Виллановы «Салернский кодекс здоровья» – это трактат о практической терапии и гигиене. В нем рассматриваются свойства различных пищевых продуктов, плодов, растений и их лечебное действие. Труд написан по обычаю того времени в стихах: советы, данные в стихотворной форме, лучше запоминаются. Стихи салернского врача сохраняют свою актуальность и значимость в настоящее время [4, 78].

По мнению Арнольда, старение лишает живые существа жизненной силы, радости бытия и, наконец, самой жизни. Даже в современной медицине до конца не выявлены причины старения, еще нет ответа на вопрос, каковы первичные и существенные элементы изменения организма. Арнольд в своем трактате объяснял, как в организме наступают непоправимые изменения, если пренебрегать правилами здорового питания и гигиены, что нужно делать, чтобы этого избежать [4, 81].

После того, как больницы стали городскими учреждениями, а назначение больничных врачей перестало быть церковным делом, значение медицинских школ в Салерно, Падуе, Монпелье, Болонье возросло. На их основе позже стали возникать университеты с традиционно высоким уровнем преподавания медицины. Врачи в своей трудовой деятельности прибегали к бесценному опыту врачевателей Салернской школы, отраженному в многочисленных трактатах, «кодекс здоровья» начинает получать все большую популярность [5].

Российская научная медицина также начиналась с изучения лечебных трактатов на латинском языке, «Салернский кодекс здоровья» был одним из них.

Впервые «кодекс здоровья» выло переведено на русский язык профессором Московского медицинского института Ю. В. Шульцем в 1964 году. Совместно с В. Н. Терповским Ю. Ф. Шульц справедливо отмечал, что школа Салерно – это не только история медицины, в известной мере она современна и теперь. Салернские предписания не утратили своего значения и во многом соответствуют всем требованиям современной медицины [1, 55].

Медицинское образование невозможно без овладения латинским языком. Изучение латыни имеет большое значение в подготовке медицинского специалиста, поскольку помогает сознательно усваивать и понимать медицинские термины латинско-греческого происхождения, с которыми он будет встречаться в своей практической деятельности. Медикам с древних времен известна такое латинская пословица: Invia est in medicina via sine lingua Latina – Непроходной путь в медицине без латинского языка.

С одной стороны, «Салернский кодекс здоровье» – одно из величайших достояний средневековой медицины. При его составление был использован весь практический опыт врачевания, который древнегреческие, и впоследствии средневековые целители и лекари накопили за многие столетия. Советы по ведению здорового образа жизни, сохранению и продлению жизни, заключенные в данном трактате, применимы и по сей день.

С другой стороны, «кодекс здоровья» ценен с точки зрения лингвистики, так как, будучи написанным на латинском языке и в поэтической форме, он является великолепным образцом европейской культуры, заключая в себе особенности средневековой медицинской литературы.

«Кодекс» пользовался большой популярностью в медицинских университетах, им буквально зачитывались наряду с трудами таких великих древнегреческих врачей, как Гиппократ.

Начиная с XIV века, врачебная школа Салерно постепенно утрачивала свой авторитет, уступая место другим медицинским учебным заведениям. Она перестала существовать в XIX веке, но ее научные труды так и не потеряли своей актуальности и в наши дни.

Библиографический список

- Шульц, Ю.Ф. Латинский язык и основы терминологии. – М.: Медицина, 1982. – 320с.

- Аркоб, К.С. Салернская школа [Текст] / К.С. Аркоб // Русский Медицинский Журнал. – Москва, 2007. – № 581 – С. 13-22

- Грицак, Е. Н. Популярная история медицины [Текст] / Е.Н. Грицак // История медицины.- Москва, 2011. – № 11 – С. 24-36

- Марчукова, С.М. Естественнонаучные представления в Средневековой Европе. – М.: Европейский дом, 1999. – 192 с.

- Васильев, Д.Б. О книге «Салернский кодекс здоровья» [Электронный ресурс]. URL: http://zatafa.ru/wordpress/4567 (дата обращения: 11.01.2015)

Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Тараканова Анастасия Андреевна»

Содержание

- 1 Салернская медицинская школа

- 2 Появление университетов в средневековой Европе

- 3 Как был устроен средневековый университет

- 4 Обучение в средневековом университете

- 4.1 Related Posts:

Салернская медицинская школа

Первые высшие школы в Западной Европе появились в Италии. Старейшая среди них —Салернская медицинская школа, основание которой относят к IX в. Школа в Салерно (недалеко от Неаполя) имела светский характер и продолжала лучшие традиции античной медицины.

Слава о ней была так велика, что даже после появления в Салерно школ юристов и философов город продолжали называть civitas Hippocratica (город Гиппократа).

По велению императора Священной Римской империи Фридриха II (1212—1250) ей — единственной в стране — было дано право присвоения звания врача, без лицензии этой школы заниматься медициной запрещалось.

В 1213 г. Салернская школа была преобразована в университет. Обучение в Салерно продолжалось пять лет, после чего следовала обязательная врачебная практика в течение одного года. Со всей Европы стекались в Салерно страждущие исцеления и знаний.

Салернская школа оказала большое положительное влияние на медицину средневековой Европы. Она была тем центром, откуда распространялись идеи, далекие от схоластики. Лучшим сочинением Салернской медицинской школы за всю ее тысячелетнюю историю явилась небольшая поэма«Салернский кодекс здоровья» («Regimen sanitatis Saler-nitanum»). Ее автор — Арнольд из Виллановы (Arnaldo de Villanova, 1235—1311), прославленный ученый, врач и химик средневековья, впоследствии — магистр университета в Монпелье.

Поэма посвящена диететике и предупреждению болезней. В ней приведены также некоторые сведения о строении человеческого тела (например, о количестве костей, зубов и крупных кровеносных сосудов). В красочной форме описал Арнольд четыре темперамента у людей.

Труд Арнольда из Виллановы, изданный впервые в 1480 г., был переведен на многие европейские языки и переиздавался более 300 раз.

Появление университетов в средневековой Европе

В средние века сообщества людей одной профессии (купцов, ремесленников и др.) называлисьuniversitas (лат. совокупность). По аналогии с ними так стали называть и корпорации преподавателей и учеников — universitas magistrorurn et scolarium.

Так появился термин университет. Становление университетов в средневековой Западной Европе тесно связано с ростом городов, развитием ремесла и торговли, потребностями хозяйственной жизни и культуры.

В 1158 г. статус университета получила юридическая школа в Болонье (Италия). Затем статус университета был присвоен школам в Оксфорде и Кембридже (Британия, 1209), Париже (Франция, 1215), Саламанке (Испания, 1218), Падуе (Италия, 1222), Неаполе (Италия, 1224), Монпелье (Франция, 1289), Лиссабоне (Португалия, 1290), Праге (Чехия, 1348), Кракове (Польша, 1364), Вене (Австрия, 1365), Гейдельберге (Германия, 1386) (рис. 81), Кёльне (Германия, 1388), Лейпциге (Германия, 1409) и др.

Как правило, средневековые университеты имели четыре факультета: один подготовительный и три основных. Термин факультет (лат. facultas — способность, умение, талант) был введен в 1232 г. папой Григорием IX для обозначения различных специальностей в Парижском университете, открытом церковными властями, которые стремились таким образом утвердить свое влияние на подготовку ученых.

Как был устроен средневековый университет

Обязательным для всех учащихся был подготовительный (или артистический) факультет (от лат. artes —искусства), где преподавались семь свободных искусств (septem artes liberales).

После овладения программой trivium (грамматика, риторика, диалектика) и сдачи соответствующих экзаменов учащемуся присуждалась степень бакалавра искусств.

После овладения курсом quadrivium (арифметика, геометрия, астрономия, теория музыки) учащийся получал степень магистра искусств и право продолжать обучение на одном из основных факультетов:

богословском, медицинском или юридическом, по окончании которого студенту присуждалась степень магистра (доктора) в соответствии с профилем факультета.

Слово студент произошло от латинского studere — учиться. Студентами называли всех учащихся университета, которые; как правило, были зрелыми людьми с весьма высоким положением в обществе: архидьяконы, прелаты, светские феодалы. Сроки обучения и возраст студентов обычно не ограничивались. Средневековые университеты были многонациональными учебными заведениями, где студенты объединялись в землячества.

Количество студентов было небольшим и в пределах одной специальности редко превышало число 10. Для руководства ими из состава учеников избирался староста десятки—декан (от лат. decem — десять). Во главе университета стоял rector magnificis-simus (лат. rector— управитель).

Оба эти поста занимали лица, имевшие высокий духовный сан. В церковных университетах они назначались и оплачивались церковными властями, а в университетах, основанных по указу короля — королевской властью.

Термин профессор (лат. professor — знаток, публично объявленный учителем) пришел из древнего Рима. В средневековых университетах Европы (примерно с XV—XVI вв.) профессорами стали называть преподавателей—магистров (лат. magistri) и докторов (лаг. doctores).

Обучение в средневековом университете

Как уже отмечалось, языком средневековой учености в Западной Европе была латынь. Книга в средние века являлась большой редкостью и стоила очень дорого. Ее листы изготовлялись из пергамента — особым образом обработанной кожи животных.

Переписчики-монахи трудились над каждой книгой по нескольку лет. Наиболее ценные и редкие книги прикреплялись цепями к полкам или кафедре. Достаточно отметить, что в XV в. на медицинском факультете Парижского университета было всего лишь 12 книг.

Преподавание в средневековых университетах носило догматический характер. Отрецензированные церковью произведения Галена, Гиппократа и Ибн Сины заучивались наизусть.

Практических занятий, как правило, не было.

Представления студентов о строении человека были весьма поверхностными. Церковь запрещала «пролитие крови» и вскрытие человеческих трупов.

Первые вскрытия умерших в Западной Европе стали производиться в наиболее прогрессивных университетах (Салерно и Монпелье) с особого разрешения монархов лишь в XIII— XIV вв.

Так, в 1238 г.. Фридрих II разрешил медицинскому факультету в Салерно вскрывать один (!) труп в пять лет. В 1376 г. Людовик, герцог Анжуйский и правитель Лангедока, приказал своему суду отдавать университету в Монпелье один труп в год.

Университет в Монпелье был одним из самых прогрессивных в средневековой Европе. Свидетельство тому — обязательная врачебная практика за пределами города.

Так, в 1240 г. студенты атестовывались только после работы в больнице в течение шести месяцев, в 1309 г. требовалась уже 8-месячная практика вне Монпелье. Имеются также сведения, о том, что студенты Монпелье уже в XIII в. посещали операции своих учителей-магистров и обучались «слушая и видя».

Однако в подавляющем большинстве средневековых университетов хирургия не преподавалась и в число медицинских дисциплин не входила. Ею занимались банщики, цирюльники и хирурги, которые университетского образования не имели и в качестве врачей не признавались. Первые перемены в отношении к хирургии наметились после распространения в Западной Европе переводов арабских рукописей, а также в связи с крестовыми походами.

Первый в Западной Европе учебник по анатомии, был составлен в 1316 г. магистром Болонского университета Мондино де Луцци (Mondino de Luzzi, 1275—1326). Его сочинение базировалось на вскрытиях всего лишь двух трупов, которые ввиду крайней редкости этого события производились весьма тщательно, в течение нескольких недель.

Многое в этой книге заимствовано из труда Галена «О назначении частей человеческого тела». По учебнику Мондино де Луцци учился анатомии Андреас Beзалий, ставший впоследствии основоположником научной анатомии.

Одним из выдающихся воспитанников университетов в Болонье и Мон-пелье был Ги де Шолиак(Guy de Chauliac, ок. 1300—1368). Его компилятивный труд «Collectorium artis chirurgicalis medicinae» («Обозрение хирургического искусства медицины», 1363) представляет собой хирургическую энциклопедию того времени. До XVII столетия он был наиболее распространенным учебником хирургии в Западной Европе.

Однако в целом средневековая наука и образование в Западной Европе носили схоластический характер. Господствовали культ цитат, механическое заучивание научных текстов, пренебрежение к практическому опыту:

Словами диспуты ведутся,Из слов системы создаются,Словам должны мы доверять,В словах нельзя ни йоты изменять…Гёте. «Фауст»

Известный французский карикатурист Оноре Домье (1808—1879) великолепно представил яростный спор докторов-схоластов: пока каждый из них, повернувшись спиной к больному, доказывает правильность своей цитаты,— смерть уносит больного. Так было и в действительности — средневековая схоластическая медицина Западной Европы во многих отношениях стояла спиной к больному.

Компиляция по книге: Т.С. Сорокина, «История Медицины»