Писатель Козьма Прутков, придуманный группой единомышленников, — явление в нашей литературе уникальное. Ни до, ни после него не было случая, чтобы литературный псевдоним приобрел такую самостоятельность, когда писатели, известные как литераторы под собственными именами могли издавать под именем вымышленного лица особое «собрание сочинений», снабженное к тому же портретом и подробной биографией. К.П.Прутков — равноправный член семьи реально живших русских литераторов. Его мнимое имя занимает законное место в литературном алфавите наряду с подлинными именами его главных опекунов.

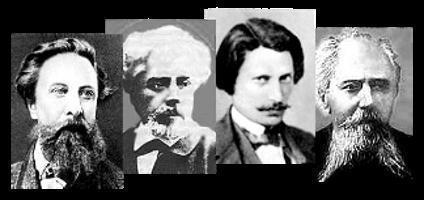

Кто же причастен к сотворению этого заслуженного литератора? Кто создал Козьму Пруткова? Называли они себя по разному: приятели, друзья, «ложные друзья», клевреты, опекуны, приближенные советники. Сперва вся затея была всего лишь семейной шуткой. Шутили Алексей Константинович Толстой и его двоюродные братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы.

А.Толстой и Жемчужниковы принадлежали к родовитому дворянству, их молодость проходила в условиях отличного достатка. Они отличались здоровьем, талантом и завидным запасом жизнерадостности. В сочетании с большим досугом все это предрасполагало к неистощимому озорству.

Алексей Михайлович Жемчужников был на четыре года моложе А.К.Толстого. Он тоже стал известным поэтом и даже академиком, но таланта был скромного и основательно забылся.

Александр Михайлович Жемчужников в молодости был порядочным озорником, но именно ему выпала честь написать первую басню, положившую начало поэтическому творчеству Козьмы Пруткова. Потом он стал крупным чиновником, но не утратил веселого нрава. И наконец Владимир Михайлович Жемчужников, самый юный из всех «опекунов» Пруткова, стал организатором и редактором публикаций вымышленного поэта.

Биография Козьмы Петровича Пруткова

Козьма Петрович Прутков провел всю свою жизнь, кроме годов детства и раннего отрочества, в государственной службе: сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 года в деревне Тентелевой Сальвычеготского уезда, входившего в то время в Вологодскую губернию. К.Прутков происходил из незнатного, но весьма замечательного дворянского рода. Замечательного тем, что почти весь он занимался литературой. К.П.Прутков доказал это, опубликовав в годы своей творческой зрелости выдержки из записок своего деда, отставного премьер-майора и кавалера Федора Кузьмича Пруткова, а также кое-что из сочинений своего отца Петра Федотыча Пруткова. Родитель Козьмы Пруткова по тогдашнему времени считался между своими соседями человеком богатым. Маленький Кузька получил прекрасное домашнее образование. Рано развернувшиеся в нем литературные силы подстрекали его к занятиям и избавляли от пагубных увлечений юности. В 1820 году он вступил в военную службу, только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в гусарах. На двадцать пятом году жизни, будучи еще в малых чинах, К.П.Прутков влюбился. Ее звали Антонидой Платоновной Проклеветантовой. К.П.Прутков, вступив в Пробирную Палатку в 1823 году, оставался там до смерти, т.е. до 13 января 1863 года. Как известно, начальство отличало и награждало его. Здесь, в этой Палатке, он удостоился получить все гражданские чины, до действительного статского советника включительно, и 1841 году ему досталась вакансия начальника Пробирной Палатки, а потом — и орден св. Станислава 1-й степени, который всегда прельщал его, как это видно из басни «Звезда и брюхо». Но не служба, не составление проектов, открывавших ему широкий путь к почестям и повышениям, не уменьшали в нем страсти к поэзии. И как бы ни были велики его служебные успехи и достоинства, они одни не доставили бы ему даже сотой доли той славы, какую он приобрел литературною своею деятельностью.

Новый «автор»

Произведения К.Пруткова впервые появились в печати, правда еще без его имени, в1851 году. В ноябрьской книжке журнала «Современник», в «Заметках Нового Поэта о русской журналистике» были напечатаны три басни: «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул», «Цапля и беговые дорожки».

Впервые имя Пруткова появляется в печати только в 1854 году. Новый «автор» выступил с большим количеством произведений, сразу определивших литературную физиономию К.Пруткова первой поры его деятельности.

Он заявил себя прежде всего пародистом — находчивым, метким и злободневным. При жизни «незабвенного» Николая Павловича, когда весь строй держался гигантской бюрократической машиной — военной и гражданской, — Пруткова еще нельзя было произвести в статские генералы и сделать директором. Из того, что братья тогда могли и считали нужным опубликовать, вырисовывался облик простого литературного эпигона с безмерным самомнением: «Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая других: если они поэты, так и я тоже!» Со временем сатирический тон окреп, казенность точки зрения Пруткова на все предметы стала яснее. В 1854 году он явился одним из главных сотрудников созданного в некрасовском «Современнике» отдела «Литературный ералаш». Этот отдел журнала был целиком посвящен юмористике, преимущественно пародиям. В первой же тетради «Литературного ералаша» К.Прутков выступил как плодовитый писатель, мастер различных жанров.

В следующих книжках «Современника» 1854 года продолжали печататься «Досуги Козьмы Пруткова», афоризмы, «Выдержки из записок моего деда». В составе «Досугов Козьмы Пруткова» была дана «Пословица в одном действии — »Блонды». После этого сотрудничество К.Пруткова в «Современнике» прекратилось вплоть до 1859 года, когда была напечатана с тремя звездочками вместо имени басня «Пастух, молоко и читатель». И в последний раз он появляется на страницах этого журнала в 1863 году. Братья известили литературный мир о кончине крупного чиновника и поэта.

Казалось бы, явление, столь связанное с непосредственной злобой дня, должно было постепенно отойти в историю. Но истинная общественная актуальность как раз и способствует долгому существованию в потомстве, — Прутков яркое тому подтверждение. Он никогда не жил, но его вовсе не просто оказалось похоронить.

Издание полного собрания в 1884 году закрепило имя и состав творений Пруткова и затруднило приписывание ему всякого вздора. Успех издания опрокидывал опрометчивые предсказания тогдашних якобы очень прогрессивных и смелых либералов, находивших прутковский юмор чисто «балагурским», а потому устарелым в новых, пореформенных условиях. «Давно забытое имя» (об этом издевательски писал М.Филиппов, издатель журнала «Век», один из похитителей имени К.Пруткова) оказывалось вовсе не забытым уже потому, что им охотно пользовались журнальные лавочки; теперь же подтвердилась его непреходящая популярность в публике.

Что же принадлежит перу Пруткова?

Прежде чем пытаться уяснить, что такое Прутков, надо как-то разобраться в том, какие произведения мы подписываем этим именем. Прутков оставил наследство хотя и далеко не бедное, но несколько расстроенное и не вполне упорядоченное. До сих пор невозможно определить раз и навсегда, что именно должно считаться прутковским, а что не должно. Причин тому несколько. Во-первых, если А.Толстой и Алексей Жемчужников, выступая с юмористикой или сатирой вне прутковского содружества, этой своей деятельности Пруткову и не приписывали, то Александр Жемчужников с 70-х годов не раз печатал под именем Пруткова свои безделушки, которые брат Владимир полупрезрительно называл «Сашенькины глупости». Во-вторых, протестуя против «Сашенького» самоуправства, его братья, готовя собрание сочинений после смерти Толстого, в свою очередь, досочинили Пруткова: так возникло, например, «Предсмертное с необходимым объяснением», — нечто похожее на саморекламу. В-третьих, позднее в архиве Жемчужниковых советские исследователи обнаружили немало текстов, в том числе и неотделанных, которые не только были подчас написаны после распада главного триумвирата, но по разным соображениям не публиковались и при жизни составителей «полного собрания».

Так постепенно «полный» Прутков становился все «полнее», хотя, строго говоря, следовало бы считать подлинно прутковскими произведениями лишь те, что были созданы до смерти Толстого и, по крайней мере, не без его ведома. Но и этого, к сожалению, нельзя знать с точностью.

Да и внутри самого прутковского наследия нет непреложной ясности. Ведь Козьма Прутков — это не только «сам» Козьма Петрович. В его лице объединены и «дед» Федот Кузьмич, и «отец» Петр Федотыч, и, наконец, даже «дети» Козьмы Петровича. В ряде случаев возникает настоящая путаница. Считать ли, например, произведением Пруткова пьесу «Любовь и Силин», которую Александр Жемчужников напечатал под этим именем? Недовольным братьям пришлось посчитаться с совершившимся фактом. В результате — неопределенный компромисс: сначала В.Жемчужников в целом отвергает комедию, а затем братья соглашаются считать ее все же прутковской. Но вот отыскалась превосходная сатира «Торжество добродетели», и из предисловия к ней уже оказывается, что «Любовь и Салин» — сочинение не самого Козьмы Петровича, а его детей. Заодно «выясняется», что ими же сочинена и… «Фантазия», которая появилась еще прежде самого имени Пруткова и была лишь затем ему приписана.

И, однако, при всей пестроте материала нельзя согласиться с утверждением, будто «наследие Пруткова распадается… и почти без остатка, на произведения отдельных авторов» (мнение П.Н.Беркова). Едва ли можно считать то или иное произведение безусловно принадлежащим кому-либо только на основании того, кому принадлежит автограф: при коллективном творчестве вовсе не обязательно пишут в две или четыре руки.

Как ни подстрекательно звучит афоризм самого Пруткова, словно нарочно для этого случая предназначенный («не в совокупности ищи единства, но более — в единообразии разделения»), главное здесь все же единство, единый творческий облик.

Мастер литературной пародии

Что лежит в основе такого единства? Может показаться, что никакого вопроса здесь нет, потому что ответ давно уже устоялся. Двое из создателей этой переменчивой маски точно определили в некрологе, в биографии Пруткова и особенно в письмах, специально рассчитанных на оглашение, что Прутков есть пародия на всевозможные проявления «казенности» и ретроградства — сперва лишь литературного, а потом и политического, — которые так процветали «в эпоху суровой власти и предписанного мышления». Прутков — это образ литератора «типического, самодовольного, тупого, добродушного и благонамеренного», подражающего самым ходовым мотивам с стихах, самому истертому глубокомыслию в прозе. Добролюбов, рекомендуя, со своей стороны, читателю «Современника» очередные подборки стихов Пруткова, особенно ценит в них разоблачение приемов «чистого искусства»

В любых разговорах о Пруткове чаще всего отмечается его непроходимая «тупость», от которой становится «смешно». Такой штамп повторяется почти механически, как нечто само собою разумеющееся. А так ли это, если вдуматься? Что до «смешного», то наш теперешний взгляд многое у Пруткова совсем не вызывает настоящего смеха. Представления о смешном тоже меняются. Но даже во времена Пруткова не всем читателям Прутков казался смешным. Пародийный характер его творчества раскусили быстро, а сами пародии многих не посмешили.

А насчет «тупости» недоумений должно быть еще больше. Б.Бухштаб, применивший для обозначения этого свойства изысканное сочетание «бесконечная ограниченность», находит, например, «гениальным» по своей «тупости» стихотворение о юнкере Шмидте («Вянет лист…»). Раньше оно называлось «Из Гейне» и скорее всего пародирует русских подражателей Гейне, тех самых, о которых «искровец» Д.Минаев писал в одном из своих фельетонов: «Вы должны знать, что поэт этот (Гейне) есть жертва российских стихотворцев, которые еще в чреве матери стали перегружать его произведениями плац-парад нашей литературы… Кто из них не упражнял своей музы полосканием гейневских песен в волнах славянской Леты?.. Благодаря русским переводчикам от Парнаса немецкий стихотворец на нашей почве получил новую, совершенно оригинальную физиономию, физиономию до того новую, что если бы немцы попробовали вновь перевести русского, перегруженного Гейне на свой язык, то они бы не узнали в нем автора „Германии“ и „Атта Троля“

К. Прутков, остроумно и язвительно пародируя плохих переводчиков, модных подражателей „в гейновском духе“, становился в один ряд с сатириками демократического лагеря, которые были заинтересованы в том, чтобы познакомить русских читателей с подлинным Гейне; недаром его стихи с таким усердием переводили и М.Л.Михайлов и Добролюбов.

Подражатели давно забыты, а пародия живет безотносительно к ним и к самому Гейне. Что-то подкупает в ней своей трогательностью, полнейшей незащищенностью от обличений со стороны критики, от насмешек. От того ли, что написана она А.Толстым еще до полной обрисовки мифического директора „Палатки“, но только кажется, что сочинил это стихотворение не надменный петербургский чиновник с изжелта-коричневым лицом, а какой-нибудь уездный фельдшер или почтальон, умирающий от скуки и уныло мечтающий о неведомой „красивой“ жизни. При одной превосходной рифме (»лето» — «пистолета») и мастерской чеканке ритма, выдающих большого поэта, стихотворение в общем стилизовано под беспомощные любительские «стишки», которые тайно «пописывают» между делом. Самый неуклюжий перенос ударения ради сохранения метра («честное») явно указывает на насмешку.

И вместе с тем тут же, в тех же строках есть и иная интонация. Если человеку, утратившему вкус к жизни, находящемуся в состоянии подавленности, скажут: «Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится!» — то это будет шуткой, но ведь ободряющей шуткой! Впрочем, в иных обстоятельствах, тоже желая ободрить, но пожесче, можно сказать иначе: кажется, наш юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться? Или что-либо подобное. И такой смысл в стихотворении тоже потенциально заключен.

Еще пример — коротенькое стихотворение «Пред морем житейским». В позднейшем примечании, сопровождающем его публикацию, авторы указывают на «смущение» и даже на «отчаяние», которые овладели директором Прутковым при известии о готовящихся реформах и привели его к созданию этого восьмистишия. Недаром казенный поэт хочет покончить с собой. Но предположим, что ничего не знаем о примечании. Прочтем:

Все стою на камне,-

Дай-ка брошусь в море…

Что пошлет судьба мне,

Радость или горе?..

Да ведь это (кроме, быть может, «дай-ка») просто начало какой-нибудь неизвестной народной песни — задушевной, печальной. Во второй же половине — уже намек на нелепость (вдруг сравнение с кузнечиком). Печаль дополняется иронией, но не снимается ею, остается, только чуть «подправляется», и настроение пустенького вроде бы стиха оказывается сложнее, чем просто разоблачение отчаявшегося ретрограда.

Кстати, строка о почти вечном стоянии на камне («Все стаю …») вызывает в памяти другое, более сильное и популярное стихотворение, в котором есть знаменитая строчка о сидении на камне бороне фон Гринвальдуса («Немецкая баллада»). Здесь не исключена возможность и прямой пародии на жанр рыцарской баллады. Под внешней литературной пародией — подтрунивание над, казалось бы, безусловно положительным качеством — верностью. Неспроста стихотворение по кусочкам понимается тогда, когда надо вышутить или разоблачить неоправданное постоянство убеждений или поступков. И все это независимо от «немецких баллад».

Никакого непримиримого противоречия между добродушной шуткой и сатирической издевкой в этих и им подобных случаях нет. Корень дела в особенностях русского юмора.

«Мудрые» изречения

Сочинения Пруткова, насколько известно, крайне редко переводились на другие языки, в то время как иные юмористы с большим или меньшим успехом поддаются иноязычной передачи, и чужое сознание в разной мере приближается к смыслу оригинала. Здесь же очень трудно, если не возможно, приблизиться потому, что вне этой юмористической стихии в разных ее вариантах (от легкой шутки до ядовитой сатиры) вряд ли что ценное от Пруткова останется.

Особенности такого непосредственного, непереводимого юмора, идущего от очень здорового национального самосознания, нельзя кратко и однозначно сформулировать. Некоторые из них можно переживать только в конкретных образных претворения.

Его «мудрые» изречения давно укрепились в устной и литературной речи, мы постоянно применяем их к явлениям и вопросам текущей жизни; нередко цитируются и отдельные его стихотворения-пародии. В марксистских кругах в пору борьбы с народниками установилась своего рода традиция обращения к К.Пруткову. В частности для Г.В.Плеханова, беспощадного полемиста, К.Прутков, наряду с Гоголем, Щедриным, Крыловым, и Грибоедовым, был неисчерпаемым источником, откуда он брал остроумные и язвительные характеристики своих незадачливых противников. Хорошо знал наследие Пруткова В.И.Ленин. В бытовом обиходе, в кругу товарищей и друзей, он, любивший и пошутить и посмеяться, нередко пользовался прутковскими афоризмами, вроде «Никто не обнимет необъятного», «Не ходи по косогору, — сапоги стопчешь!» и др. Но в печати, в общественных выступлениях Владимир Ильич всегда обращался к более острому, сильнее разящему оружию — к Щедрину, к Гоголю.

Вот два афоризма:

«Шпионы подобны букве „Ъ“. Они нужны в некоторых только случаях, но и тут можно без них обойтиться, а они привыкли всюду соваться».

«Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удается, но всякой желается попасть в дамки».

Второй из них принадлежит Пруткову, в нем пародирована «житейская мудрость». А первый принадлежит Пушкину и ровно ничего не пародирует. Просто Пушкин высказывает некую сентенцию в том стиле, острота которого была обозначена им самим: «отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно». Оба афоризма внешне очень похожи, что видно и на первый взгляд. В обоих неожиданно сближены предметы, вроде бы не имеющие никаких существенных общих свойств: шпионы — и буква «Ъ»; девицы — и шашки. Они сближены лишь на основании случайно возникшей далекой ассоциации. Такое неожиданное сближение рождает комизм.

И все же дух пушкинского высказывания отличается от прутковского. При всей насмешливости Пушкин высказывает свое игривое рассуждение без «задней мысли». Это то, что называется «житейской мудростью». Впрочем, для Пушкина такие «мудрости» — лишь гимнастика ума, побочный продукт живого и активного воображения. Не то у Пруткова. Для него изречение — любимое дело. Он совершенно серьезен. Его сочинители — остроумные люди, им тесно в рамках стилизованной буквальной «тупости», вроде: «Ревнивый муж подобен турку». Они выходят за рамки и тоже изрекают «мудрости»: «Достаток распутного равняется короткому одеялу: натянешь его к носу, обнажается ноги» и многое тому подобное.

Все дело в том, что предметом вышучивания является не, «тупость» как таковая, а именно самая, с позволения сказать «мудрость», точнее, та безапелляционность и то беспредельная самодовольство рассудка, с которым он, торжествуя, накидывает свою сетку на неуловимо разнообразную живую жизнь.

Таким образом, Алексей Жемчужников, противопоставляя прутковскую «тупость» «житейской мудрости», на склоне лет явно недооценивал масштаба своих более молодых проказ. Когда Прутков выступает с многообразными пародиями на «мудрость», то в этом сказывается, быть может, так же и косвенная реакция на рационализм, например, на просветительскую веру в безграничную преобразующую силу разума. С изменением исторических условий для людей других эпох в афоризмах Пруткова звучит прежде всего очень здоровая нота — отвращение от абстрактного самонадеянного умствования.

Развенчание ложной мудрости проводится так, как обычно происходит в пародии: посредством известного «пересаливания», путем доведения глубокомыслия до верха претециозности. Например: «Кончина наступает однажды, а ждем мы ее всю жизнь: боязнь смерти мучительней, чем сама жизнь». Это серьезно говорит французский писатель Лабрюйер. Мысль претендует на универсальность и абсолютную правоту. Видимо, невольно, но с ней перекликается Прутков: «Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней было приготовиться». Выдержан глубокомысленный тон, сохранен и формально-логический костяк. Достаточно чуть вдуматься, чтобы стало очевидно нелепым допущением того, что смерть могла бы быть и как-то иначе «поставлена», а не «в конце», что здесь еще нужны какие-то особые мотивировки. В свете такой шутки и серьезная сентенция уже не кажется такой незыблемой, абсолютной.

Суждения подобного рода вовсе не обязательно рассмешат в буквальном смысле. Но ведь юмор и не сводится всецело только к «смешному». Юмор — это особого рода мысль, это вольная или невольная оценка. Там, где юмор выступает в форме пародии, он чаще всего является переоценкой чего-то привычного, он является свежим, насмешливым взглядом, проникающим внутрь предмета, сквозь, казалось бы, непререкаемую правильность оболочки.

Недаром сам Прутков после первых же своих выступлений в печати протестует против того, чтобы его творения назывались пародиями: «… Я пишу пародии? Отнюдь!..» В самом деле, такая «пародия», будучи столь же «общим местом», что и пародируемый предмет, оказывается — как это ни удивительно — ближе к действительной жизни и потому истиннее. Она мудрее серьезной непререкаемой «мудрости». Жизнь сложна, и наше познание ее, как известно, в каждый момент относительно. Именно диалектику в познании жизни, — пусть в самом обыденном виде, — и несут в себе мнимо дурашные афоризмы Пруткова.

Будучи гибкими от пропитывающей их внутренней иронии, они не старятся в разных условиях и случаях жизни — и потому они долговечнее неподвижно абсолютной «мудрости». Афоризмы — не только наиболее популярный жанр творчества Пруткова, но и самая определенная его часть.

Басни

Про басни, например, этого не скажешь. В них нашла отражение близость К.Пруткова к «Современнику», особенно в баснях, напечатанных в журнале в 1860 году. Примечательно, что эти басни, подобно русским сказкам, изображают помещика как «глупого барина», и в них трудно уловить что-либо пародийное. В них высмеяны предреформенные раздумья либеральных дворян, уже начавших понимать, что ликвидация крепостного права неизбежна и что надо заблаговременно к ней приготовиться. Один из таких либералов («Помещик и трава») мечтает о будущей «связи» со своими крестьянами: себе он оставляет всю землю, а «тимофееву траву» готов «возвратить немедля Тимофею». «Разница вкусов» просто остроумная, хорошая басня, заключительное присловье которой («Тебе, дружок, и горький хрен — малина…») напоминает даже пушкинскую притчу о художнике, сапожнике и разнице вкусов («Суди, дружок, не выше сапога»). Когда читаешь крошечную басню «Пастух, Молоко и Читатель», то вряд ли приходит в голову: вот, мол, какое удачное разоблачение разных глупых басен! Это басня — шедевр «чистого» остроумия, это как бы излишек смешливости русского ума и словоохотливости, которых оказывается все же больше, чем надо даже для самых больших практических целей, для оформления серьезной мысли, и потому они перехлестывают через край. Пастух, унесший свое Молоко куда-то в бесконечность; Читатель, поставленный заголовком в число «действующих лиц», хотя он и не участвует в «сюжете» (подобно тому как «незабудки» были в другой басне помянуты просто для «шутки») — как можно все это строго рационально использовать?

Еще в старое время один критик заметил по поводу шуточного стихотворения А.К.толстого «Вонзил кинжал убийца нечестивый…» и ему подобных: «… ключ ли к ним утратился, или они сочинены вообще во славу бессмыслицы, но только всякий комментатор рискует очутиться в глупом положении, если начнет изощрять свое остроумие в их серьезном толковании» (Н.Котляревский. Старинные портреты). Как известно, самый талантливый поэт в прутковском кружке А.Толстой любил и независимо от Пруткова предаваться стихотворной игре словами и алогизмами. Даже у Козьмы Петровича не часто встретишь такие экстравагантности, как толстовские рифмованные наставления в куплетах «Мудрость жизни» вроде:

Будь всегда душой обеда,

Не брани чужие щи

И из уха у соседа

Дерзко ваты не тащи… —

а это еще самое благопристойное! Не удивительно потому тотгромадный размах, которого достигает сознательная нелепость в коллективно созданных пьесах.

Ставиться заведомо абсурдная задача: создать словесную основу вроде бы нормального сценического зрелища из ничего или из такого пустякового зерна, как, скажем, упомянутая идея «драматической пословицы» «Блонды» насчет учтивости и прочего. В этом отношении замечательно «разговорно-естественное представление» «Опрометчивый турка, или: Приятно ли быть внуком?».

Как в басне о Молоке ни при чем был Читатель, так и здесь ни Турка не появляется, ни вопроса о приятности быть внуком не возникает. Взят уже популярный у читателя и полюбившийся авторам афоризм о поощрении и канифоли — и буквально раздут в «представление» в целую сцену. Она, в свою очередь, произвольно оборвана, что называется, «на самом интересном месте»: как раз тогда, когда злополучный скрипач Иван Семенович, отец многих детей, «не считая рожденных от первого брака и случайно», собирается открыть невероятную тайну. Разбирать «сюжет» этого произведения просто невозможно (потому что его нет), выискивать сатирическую цель тоже: не на начальника же здесь сатира, что обиделся на игру без канифоли! Создается особая, вязкая смесь диких анекдотов и словесного озорства, а вяжется «действие» (то есть бездействие) «плавным, важным, авторитетным» голосом Миловидова, который в своей основополагающей речи никак не может из-за помех сдвинуться дальше первых двух фраз, время от времени слово в слово монотонно повторяя начало.

Военные афоризмы

Интересно, что сами создатели Пруткова отлично знали по опыту, как нелепо-серьезно могут быть восприняты (и воспринимались, начиная отзывами о «Фантазии» (они собраны в книге П.Н.Беркова «Козьма Прутков, директор Пробирной палатки и поэт») его сочинения. Вряд ли случайно в одном из оригинальнейших прутковских жанров — «военных афоризмах», где тесно сплетаются самая едкая сатира на солдафонство с невероятной словесной бутадой, появляется подстрочный комментатор — командир полка. Это поистине один из сильнейших сатирических образов Пруткова, достойный стать в один ряд с образом самого директора Пробирной палатки, что сочинил «Проект: о введении единомыслия в России». Вот уж подлинно олицетворение тупости.

Полковник сразу же начинает серьезничать. Он читает: «Проходя город Кострому, заезжай справа по одному» и примечает: «Это можно отнести и к другим городам. Видна односторонность». Недоумение критика растет все более: «Чтобы полковнику служба везла, он должен держать полкового козла». Впрочем, в том, что полковник и полковой козел поставлены рядом, причем служебное благополучие первого предопределено присутствием второго, заключена известная двусмысленность и проблескивает издевка. Но где уж чинуше, взявшемуся за перо критика, понять то, что говорил Гоголь о русском уме! И он начинает раздражаться: «В этом нет никакого смысла. К чему тут козел?» Казалось бы, явно дразнит тупицу двадцать восьмой афоризм, построенный на рифме: «сорокам — сроком», но тот не унимается: «Опять нет смысла. Сороки не служат». Предположение о скопце, командующем штабом, вызывает почти беспомощное: «Когда же это бывает?».

В примечаниях полковника сквозит, однако, не только достойная жалости умственная невинность. Замечая, что в сочинениях офицера Фаддея Пруткова не упоминается о службе «престо-отечеству», что в них есть «неприличный намек на маневры» и тому подобное, критик делает косвенный политический донос, всякий случай, как бы ничего не вышло, отдаленно перекликаясь с будущим чеховским Беликовым. В свете такой переклички образа «мысли» критика-ретрограда приобретает немалую актуальность. До сих пор еще не перевелась порода людей, которые, надежно огородившись частоколом соответствующих проверенных цитат, видят «односторонность», чуть ли не преступность во всякой попытке мысли выйти за пределы общих мест, за пределы самоочевидного. Можно представить себе недоумение и страх подобного фельдфебеля, назначенного в Вольтеры (говоря известными грибоедовскими словами), когда он, зная, что в пьесе должна быть и завязка, и развязка, и многое другое, читает прутковские пьесы и отчаивается: при чем тут турка? Когда же это бывает? Такой критик даже автора «Медного всадника» обвинил бы в мистике за «тяжелозвонкое скаканье» («ибо когда же это бывает?»), если бы автором был не Пушкин.

Если «Проект…», сочиненный чиновником К.П.Прутковым, являет собою открытую сатиру на охранительство и особых разъяснений не требует, то «Военные афоризмы» или «Торжество добродетели» — произведение более сложного рода.

Так, последнее — великолепная сатира на обстановку всеобщей слежки и подозрительности в деспотическом государстве, которое, «налаживаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти.» В обычную схему комедии о борьбе за «местечко» с взаимными подножками и прочим, авторы вводят агента «министерства народного подозрения», который, «целуя взасос» очередную жертву, с беспредельным сладострастием «вписывает» ее в специальный реестр: «Я в настоящее время знаю очень немногих благонадежных людей,- остальные почти все у нас вписаны. Скоро прийдется вписать и последних». Политически казнив своих «друзей», полковник Биенинтенсионе — весь умиление: «Друзья мои! Позвольте утереть слезу сострадания и расцеловать вас! (Утирает слезу сострадания…)» и так далее.

Но Прутков есть Прутков: только читатель настроился на восприятие «всамделишной» сатиры, как вдруг министр вторично требует экипаж: «Карету, как сказано выше!..» Актуальная сатира, и подтрунивание над чересчур облегченным легким жанром, и просто избыточная жизнерадостная «бойкость» — все это в неразложимом сплаве придает фарсу о «министре плодородия», как и многим другим характерным вещам Пруткова, неповторимый отпечаток.

Козьма Прутков требует от читателя особого настроения. В известном смысле, он — обманщик: его лицо обещает гораздо менее того, что может дать его книга. Поэтому, вознамерившись просто развлечься, посмеяться над «казенностью» и тому подобным, можно закрыть книгу с разочарованием. Только помни о том, что Прутков глубже и значительнее плоского «обличительства», можно нащупать его собственное значение в многообразии русской литературы.

Прутков как представитель своей эпохи

Шестидесятые годы прошлого века — эпоха подъема революционно-общественного движения в Росси — оставили нам большое наследие в области юмора и сатиры. Наряду со специальными отделами в больших журналах («Свисток» Добролюбова в «Современнике») возникли многочисленные юмористические издания. Многие из них отличались беззубостью, мелким обличительством; многие, едва родившись, умирали; иные, как «Искра», придерживались длительное время и заняли свое место в истории отечественной сатиры.

Исключительный интерес к сатирическому изображению действительности вызвал к жизни целый ряд талантливых поэтов (В.Курочкин, Д.Минаев), а также художников — графиков-карикатуристов (Н.Степанов). Имена некоторых из них вошли в историю русской культуры и русского искусства. И это неудивительно, поскольку, наряду с несомненной талантливостью, эти писатели в большей или меньшей степени были связаны с передовой общественной мыслью своего времени и являлись во многом выразителями тех идей, которые развивали вожди революционной демократии — Чернышевский и Добролюбов.

Утверждать, что и К.Прутков был писателем этих идей, что он был хотя бы в малой мере революционным демократом, — едва ли кому прийдет в голову. И в то же время не подлежит сомнению ни его широкая популярность среди современников, ни то, что память о нем была свежа спустя десятилетия после его «смерти», о которой объявлено в 1863 году. И в наши дни он интересен не только как превосходно вылепленный образ тупого, ограниченного и самодовольного представителя бюрократии царской России, как своего рода музейная редкость, но и как художник, произведения которого не лишены эстетической значимости и практической поучительности. У Козьмы Пруткова — талантливого сатирика, мастера литературной пародии — есть чему поучиться писателям-сатирикам.

Список использованной литературы:

1. Сквозникова В. Сочинения Козьмы Пруткова, М: Художественная литература, 1974

2. Десницкий В. Козьма Прутков, Ленинград: Советский писатель, 1954

Козьма Прутков – уникальное явление не только для русской, но и для мировой литературы. Существуют вымышленные герои, которым ставят памятники, открывают в домах, где они «жили», музеи, но ни у одного из них не было собственной биографии, собрания сочинений, критиков их творчества и приверженцев.

Афоризмы Козьмы Пруткова печатали в таких известных в 19 веке печатных изданиях, как «Современник», «Искра» и «Развлечение». Многие известные литераторы того времени верили, что это реальный человек.

«Опекуны» героя

Козьма Прутков появился благодаря совместной шалости братьев Жемчужниковых, Алексея, Владимира и Александра, и графа Алексея Толстого. Братья Жемчужниковы происходили из старинного русского рода, в котором были воеводы, стольники и сенаторы. Алексей, Александр и Владимир были поэтами, а их брат Лев — известным художником и гравером.

Алексей Константинович Толстой – известный русский писатель, драматург и поэт. Козьма Прутков, цитаты и афоризмы которого были любимы многими их современниками, возник благодаря провалу пьесы, написанной в соавторстве Толстым и Алексеем Жемчужниковым. Присутствовавший на представлении Николай I остался недоволен, пьесу сняли с репертуара, а в отместку братья начали писать на угодных царю поэтов пародии под именем Козьмы Пруткова.

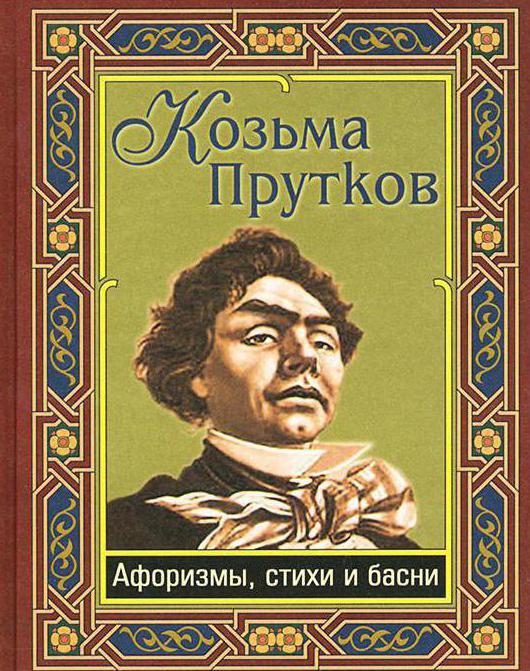

Постепенно напечатанных в различных изданиях от имени Пруткова сочинений стало так много, что творцам пришлось дать ему не только биографию, но и внешность. Таким образом, они становятся покровителями и советчиками созданного ими графомана.

Биография Козьмы Пруткова

Получившие известность в литературных кругах афоризмы Козьмы Пруткова, стали основной причиной того, чтобы их автор обрел свое лицо. Представленный в 1854 году братьями Жемчужниковыми и Толстым Прутков, по их словам, родился 11 апреля 1803 года в деревеньке Тентелевой. У него даже было собственное небольшое поместье Пустынька, что неподалеку от станции Саблино.

В 17 лет будущий графоман поступил на военную службу в гусарский полк, в котором прослужил чуть больше 2 лет. После того как ушел в отставку, Козьма поступил на службу в Пробирную Палатку, где сделал успешную карьеру.

Умер Прутков 13.01.1863 года вследствие нервного удара, который настиг его на службе в директорском кабинете.

Прутков на военной службе

Военные афоризмы Козьмы Пруткова возникли на фоне его воспоминаний о военной службе, которая закончилась весьма скоропалительно. Причиной ухода в 1823 году из полка стал сон, который приснился молодому гусару в ночь на его день рождения 11 апреля.

Снился Козьме голый бригадный генерал, велевший ему встать и идти за ним. После блужданий по темным коридорам генерал вывел молодого гусара к склепу на вершине горы, из которого стал доставать дорогие материи и показывать ему. После того как бригадный генерал провел одной из материй по телу Пруткова, его ударил ток, и он проснулся.

Несмотря на то, что сон случился после сильной попойки, он произвел на Козьму настолько неизгладимое впечатление, что тот подал в отставку.

Благодаря этой короткой службе читатели смогли познакомиться с его «выдающимися» мыслями об армии:

- «Строя солдатам новые шинели, помни, что они пили и ели».

- «Пусть будет целью солдатской амбиции точная подгонка амуниции».

- «Хочешь быть красивым, поступи в гусары» и многие другие.

Карьера на гражданской службе

Козьма Прутков, цитаты и афоризмы которого имели несомненный успех у публики, сделал блестящую карьеру не только на литературном поприще.

Начальство к молодому служащему Пробирной Палатки относилось весьма благосклонно, так как замечали за ним рвение к работе, за что поощряли и награждали его. Таланты Козьмы позволили ему пройти путь от простого служащего до высочайшего гражданского чина статского советника и получения не только должности директора Пробирной Палатки, но и ордена св. Станислава 1-й степени.

Афоризмы Козьмы Пруткова о государственной службе не менее глубоки, чем о военной стезе. «Только в государственной службе познаешь истину», — искренне верит он. «Не будь портных, как различил бы ты служебные ведомства?» — вот вопрос, жизненно важный для каждого чиновника.

Друзья горе-автора и его литературные опекуны Толстой и Жемчужниковы поощряли своего подопечного издавать свои произведения. Так, на свет появилась книга «Мысли и афоризмы» Козьмы Пруткова, в которой собраны его высказывания о жизни, любви и многом другом.

Литературная карьера

Первым литературным опытом нового графомана стала его пьеса «Фантазия», постановка которой провалилась в присутствии августейшей особы. Обескураженный этим, Прутков хотел бросить литературные занятия, но друзья уговорили его продолжать писать и были правы.

Философские афоризмы Козьмы Пруткова («Никто не обнимет необъятного», например) сникали ему славу мудрого человека, который глубоко видит суть вещей. Интересно, что многие читатели «Современника» воспринимали автора афоризмов, басен и сатирических стихов как реально существующую личность. У Пруткова были даже свои критики и почитатели. Так, Достоевский долгое время воспринимал его как горе-творца плохих стихов.

Не только афоризмы Козьмы Пруткова, но и его басни, стихи, романсы и проза легли в основу собрания сочинений автора. Книги не только были изданы и имели успех у читателей, живущих в его время, но и после его смерти их переиздавали, а высказывания использовали, чтобы слыть умными и образованными людьми.

О любви

Афоризмы Козьмы Пруткова про любовь показали его истинное отношение к женщине, любви и браку:

- «Обручальное кольцо – первое звено в цепи супружеской жизни».

- «Девицы подобны шашкам: не всякой удаётся, но всякая хочет попасть в дамки».

- «Что имеем, не храним, потерявши – плачем».

На самом деле многие высказывания Козьмы Пруткова, несмотря на его ограниченный ум, достойны внимания. Не имея собственной семьи, он все свое время посвящал службе, написанию стихов и своим друзьям.

Сослуживцы его ценили, товарищи по перу и родственники любили, начальство относилось с симпатией, этого было вполне достаточно, чтобы соответствовать своему афоризму: «Хочешь быть счастливым, будь им».

Некоторые фразы автора воспринимались читателями как наставление или даже предупреждение. Например, «Бди!» — кратчайший афоризм Козьмы Пруткова — звучал как военный приказ и вызывал у окружающих чувство тревоги.

Другие его выражения начали применять в повседневной жизни как иносказательные просторечия. Фразу «Если у тебя есть фонтан, заткни его» стали произносить как «Заткни фонтан», что означало «замолчи».

Афоризмы Козьмы Пруткова и их значение вызывали у читателей смех, так как являлись показателем глупости и самоуверенности напыщенного графомана, считающего свои высказывания достойными мудрости древних философов: «Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то они и носят в себе».

Портрет Пруткова

Благодаря стараниям братьев Жемчужниковых и Алексея Толстого их вымышленный герой обрел не только славу графомана и биографию, но и личность. Лев Жемчужников с его друзьями-живописцами были приглашены Прутковым для написания портрета «великого» литератора, пожелавшего издать с ним собрание своих сочинений.

Так появился знаменитый образ, переданный настолько реалистично, что заказчик лестно отзывался о художниках. Они изобразили и его кудри с проседью, и бородавки, и даже пластырь на шее, где был порез от бритвы.

По просьбе Козьмы Пруткова живописцы поместили под портретом лиру с исходящими из нее лучами. Хотя литературная деятельность сего героя длилась всего 5 лет, он оставил заметный след в русской литературе, а его знаменитые «Мысли и афоризмы» печатались и цитировались спустя многие годы после его смерти.

Творчество Пруткова сегодня

Сегодня наиболее известны 10 афоризмов Козьмы Пруткова, которые стали обычными фразами в повседневной жизни. Среди них наибольшую популярность имеют «Бди!» и «Смотри в корень!». Часто люди, произнося их, даже не знают, кто их автор.

Феномен Козьмы Пруткова остается непревзойденным, так как больше в мировой литературе не появлялся герой, имеющий собственные собрания сочинений и жизнь.

Козьма Прутков

Писатель Козьма Прутков, придуманный группой единомышленников [1], — явление в нашей литературе уникальное. Ни до, ни после него не было случая, чтобы литературный псевдоним приобрел такую самостоятельность, когда писатели, известные как литераторы, под собственными именами, могли издавать под именем вымышленного лица особое «собрание сочинений», снабженное к тому же портретом и подробной биографией. К. П. Прутков — равноправный член семьи реально живших русских литераторов. Его мнимое имя занимает законное место в литературном алфавите наряду с подлинными именами его главных «опекунов».

Как писатель Прутков печатно заявил о себе впервые в 1854 году. Его творчество складывалось в конкретных условиях российской действительности. Николаевский режим, приведший страну к упадку и крымской катастрофе, требовал полной покорности подданных и беспрекословного рабского молчания. В такой обстановке малейшее проявление протеста и свободомыслия (особенно если это касалось печати) требовало немало мужества.

А. Толстой и Жемчужниковы принадлежали к родовитому дворянству, их молодость проходила в условиях отличного достатка, зимой среди светских развлечений и (у Толстого) при дворе, а летом — в обстановке сельского приволья. Они отличались здоровьем, талантом и завидным запасом жизнерадостности. В сочетании с большим досугом все это предрасполагало к неистощимому озорству. Легенды об их многочисленных проделках, часто преувеличенные, охотно передавались современниками. По обстоятельствам 40-50-х годов и такое озорство тоже было своеобразной оппозицией, демонстрацией духовной и даже политической независимости. Происхождение и самый образ жизни создателей Пруткова не способствовали большему. И в поступках, и в наиболее крайних по политическому звучанию произведениях (как, например, «Сон Попова» А. Толстого или «прутковский» «Проект: о введении единомыслия в России» и т. п.) они были далеки от революционности.

Однако как ни чурались они крайностей, неизбежных во всякой общественной борьбе, как ни претила им всякая партийная непримиримость, но приходилось нередко вступать в жаркую полемику по литературным и политическим поводам. В атмосфере многообразной полемики постепенно и оформился образ Пруткова.

Он заявил себя, прежде всего пародистом — находчивым, метким и злободневным. При жизни «незабвенного» Николая Павловича, когда весь строй держался гигантской бюрократической машиной — военной и гражданской, — Пруткова еще нельзя было произвести в статские генералы и сделать директором. Из того, что братья тогда могли и считали нужным опубликовать, вырисовывался облик просто литературного эпигона с безмерным самомнением: «Я поэт, поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая других: если они поэты, так и я тоже!» Со временем сатирический тон окреп, казенность точки зрения Пруткова на все предметы стала яснее. А в 1863 году братья известили литературный мир о кончине крупного чиновника и поэта.

Феномен Козьмы Пруткова

Феномен Козьмы Пруткова

Директор Пробирной Палатки и поэт, драматург, философ Козьма Прутков – гениальная мистификация русской сатиры. Этот вымышленный персонаж так основательно утвердился в русской литературе, что ему мог бы позавидовать иной реально существовавший писатель. В настоящее время Козьма Прутков справедливо считается одним из классиков русской юмористической литературы.

Козьма Прутков завоевал народное признание. Многие выражения из стихотворений и афоризмов Козьмы Пруткова вошли в живую речь («Никто не обнимет необъятного», «Если хочешь быть счастливым, будь им», «Козыряй!», «Бди!», «Зри в корень!», «И терпентин на что-нибудь пригоден», «Что имеем – не храним, потерявши – плачем», «Век живи – век учись» и т. д.). В Пруткове во всем своем блеске обнаружился русский ум, умеющий взглянуть на себя со стороны да над собой же и посмеяться.

В 1988 году Козьма Прутков появился в кинематографе – режиссер Юрий Мамин поставил кинокомедию «Фонтан», начавшуюся афоризмом сочинителя: «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану».

В 1998 году в городе Сольвычегодске прошел первый фестиваль Козьмы Пруткова, праздник сатиры и юмора под девизом «Глядя на мир, нельзя не удивляться».

23 апреля 2003 года – в день 200-летия Козьмы Пруткова учреждена пародийная премия юбиляра «Чугунный Козьма».

В сентябре 2004 года – в год 150-летия появления имени Козьмы Пруткова в печати – вышел сайт юбиляра с его полным собранием сочинений.

Но не всем известно, что начало литературному образу Козьма Прутков было положено на Липецкой земле летом 1851 года в усадьбе братьев Жемчужниковых Павловке (ныне Долгоруковский район), куда с визитом нагрянул Алексей Константинович Толстой. И единственный памятник гениальному Козьме установлен на долгоруковской земле. Автором памятника является Иван Александрович Христенко – краевед, бывший директор музея-усадьбы «Край Долгоруковский», ежегодно устраивающий Жемчужниковские чтения.

Портрет Козьмы Пруткова создали к несостоявшемуся изданию 1853/54 годов тогдашние студенты Академии художеств, занимавшиеся и жившие вместе: Лев Михайлович Жемчужников, будущий профессор Александр Егорович Бейдеман и Лев Феликсович Лагорио.

В «Биографических сведениях о Козьме Пруткове» подробно описан этот его единственный прижизненный портрет, отпечатанный в том же 1853 году в литографии Тюлина, в значительном количестве экземпляров. Тогдашняя цензура почему-то нe разрешила выпуска этого портрета; вследствие этого не состоялось и все издание. В следующем году оказалось, что все отпечатанные экземпляры портрета, кроме пяти, удержанных издателями тотчас по отпечатании, пропали, вместе с камнем, при перемене помещения литографии Тюлина, вот почему при настоящем издании приложена фотогиалотипная копия, в уменьшенном формате, с одного из уцелевших экземпляров того портрета, а не подлинные оттиски. Дорожа памятью о Козьме Пруткове, нельзя не указать и тех подробностей его наружности и одежды, коих передачу в портрете он вменял художникам в особую заслугу; именно: искусно подвитые и всклоченные, каштановые, с проседью, волоса; две бородавочки: одна вверху правой стороны лба, а другая вверху левой скулы; кусочек черного английского пластыря на шее, под правою скулой, на месте постоянных его бритвенных порезов; длинные, острые концы рубашечного воротника, торчащие из-под цветного платка, повязанного на шее широкою и длинною петлею; плащ-альмавива, с черным бархатным воротником, живописно закинутый одним концом за плечо; кисть левой руки, плотно обтянута я белою замшевою перчаткою особого покроя, выставленная из-под альмавивы, с дорогими перстнями поверх перчатки (эти перстни были ему пожалованы при разных случаях). Когда портрет Козьмы Пруткова был уже нарисован на камне, он потребовал, чтобы внизу была прибавлена лира, от которой исходят вверх лучи. Художники удовлетворили это его желание, насколько было возможно в оконченном уже портрете; но в уменьшенной копии с портрета, приложенной к настоящему изданию, эти поэтические лучи, к сожалению, едва заметны».

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 412 человек из 63 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

МОУ СОШ села Верхняя Елюзань

Научно-исследовательская работа на тему:Козьма Прутков

и его афоризмы

Выполнила: ученица 11 класса

Кадеркаева Алсу

Научный руководитель:

учитель русского языка и литературы

Исляева Голшат Джавдятовна

2007 год -

2 слайд

Самобытный русский писатель Алексей Константинович Толстой проявил себя незаурядным мастером во многих литературных жанрах. Но одна из страниц его творчества до сих пор остается известной менее, чем другие, а между тем именно эта страница дает возможность познакомиться с такими интересными жанрами, какими являются афористика и пародия. В 50-е гг. XIX в. Толстой вместе с братьями Жемчужниковыми создал мифического писателя Козьму Пруткова, наделив его всеми атрибутами реального лица — подробной биографией, портретом, собранием сочинений.

Биография Козьмы Пруткова -

3 слайд

КОЗЬМА ПРУТКОВ

Я поэт,

поэт даровитый! -

4 слайд

Козьма Петрович Прутков провел всю свою жизнь, кроме годов детства и раннего отрочества, в государственной службе: сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 года в деревне Тентелевой Сальвычеготского уезда, входившего в то время в Вологодскую губернию. К.Прутков происходил из незнатного, но весьма замечательного дворянского рода. Замечательного тем, что почти весь он занимался литературой. К.П.Прутков доказал это, опубликовав в годы своей творческой зрелости выдержки из записок своего деда, отставного премьер — майора и кавалера Федора Кузьмича Пруткова, а также кое-что из сочинений своего отца Петра Федотыча Пруткова. Родитель Козьмы Пруткова по тогдашнему времени считался между своими соседями человеком богатым. Маленький Кузька получил прекрасное домашнее образование. Рано развернувшиеся в нем литературные силы подстрекали его к занятиям и избавляли от пагубных увлечений юности. В 1820 году он вступил в военную службу, только для мундира, и пробыл в этой службе всего два года с небольшим, в гусарах. На двадцать пятом году жизни, будучи еще в малых чинах, К.П.Прутков влюбился. Ее звали Антонидой Платоновной Проклеветантовой. К.П.Прутков, вступив в Пробирную Палатку в 1823 году, оставался там до смерти, т.е. до 13 января 1863 года. Как известно, начальство отличало и награждало его. Здесь, в этой Палатке, он удостоился получить все гражданские чины, до действительного статского советника включительно, и 1841 году ему досталась вакансия начальника Пробирной Палатки, а потом — и орден св. Станислава 1-й степени, который всегда прельщал его, как это видно из басни «Звезда и брюхо». Но не служба, не составление проектов, открывавших ему широкий путь к почестям и повышениям, не уменьшали в нем страсти к поэзии. И как бы ни были велики его служебные успехи и достоинства, они одни не доставили бы ему даже сотой доли той славы, какую он приобрел литературною своею деятельностью.

-

5 слайд

Предмет исследования — афоризмы Козьмы Пруткова.

Цель работы заключается в исследовании афористического наследия Козьмы Пруткова; в раскрытии лексического содержания и жанрового своеобразия прутковских афоризмов; в показании необыкновенного речевого мастерства шутника и притворщика, созданного фантазией русских писателей.

Новизна исследования заключается в опыте исследования прутковских афоризмов.

В работе мы опирались на труды: В.Сквозникова, А.Баборенко.

Методы исследования:

изучение критической литературы по творчеству данного писателя;

самостоятельное исследование афоризмов К.Пруткова.

Задачи исследования определили и логику его построения.

Афоризмы — это краткие выразительные изречения, содержащие обобщающее умозаключение.

Пародия — это комическое или сатирическое подражание кому-нибудь или чему-нибудь. -

6 слайд

Жанровые особенности пародий Козьмы Пруткова

Известно, что пародия как литературное явление обладает жанровыми особенностями — и структурными, и смысловыми. «В содержательном отношении пародия всегда двупланова: в ней должен просвечивать пародируемый образец или направление; незнакомство читателя со вторым планом, утрата последним социально-действенной значимости — влечет лишние пародии ее пародийности». Таким образом, время, способствующее забвению пародируемого образа, выступает в роли своеобразного индикатора, высвечивающего не столько уровень пародийного мастерства в том жанре, на который написана пародия. И если «этимологически» афоризмы Козьмы Пруткова являются пародиями, то это пародии особые. К ним как нельзя лучше подходит наблюдение КХИвакина: «Хорошая пародия всегда больше, чем только пародия. Она пародия плюс еще «нечто»… Пародия имеет тенденцию выходить из себя… и переходить в не пародию».

Если оценивать Пруткова-афориста с этих позиций, то следует подчеркнуть, что в наши дни многие афоризмы уже не воспринимаются как пародии. Эта метаморфоза, вероятно, может быть связана с тем, что определяющей особенностью афоризмов Козьмы Пруткова является стремление пародировать не столько какой-то конкретный афоризм, какого-то конкретного автора. Какое-то литературное направление (для тех времен равно — общественно-политические взгляды), сколько сам жанр афористики. Точнее сказать, даже не сам жанр, а его откровенное и потому навязчивое глубокомыслие, серьезно- значительный дидактизм, искони присущие афористике. Выбранная цель определяет эстетическую установку Козьмы Пруткова. Хотя «тематика афоризма должна быть нацелена на вечные вопросы, хотя афоризм должен содержать глубокие философские обобщения, возводить актуальные частные явления жизни в общие принципы, доминирующие идеи», -

7 слайд

Лексическое содержание афоризмов

Козьма Прутков стремится говорить о серьезном и вечном с улыбкой. Это стремление выражается в отборе лексики: в его афоризмах намного чаще, чем это традиционно допускалось жанровыми канонами, употребляется близкая к нейтральной и стилистически сниженная лексика. Пруткову необходимо подвести читателя к обобщенно-философским, возвышенным сентенциям через показ шаржированно обыденной реальности. Поэтому в его афоризмах редки слова высокого стиля, абстрактная лексика, зато частотны слова с конкретно-предметной денотативной отнесенностью. Очевиден своеобразный словесный эпатаж, проявляющийся в намеренном предпочтении «натуралистической», «физиологической» лексики. См/.

Всякая человеческая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от нее засоряется.

Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе.

Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но легкое занятие.

Достаток распутного равняется короткому одеялу: когда натянешь его к носу, обнажатся ноги.

Трудись, как муравей, если хочешь быть уподоблен пчеле. Не печалуйся в скорбях, -уныние само наводит скорби. Купи прежде картину, а после рамку. -

8 слайд

Лексическое содержание афоризмов

-

9 слайд

Устойчнвые культурно-исторические ассоциации в прутковских афоризмах

Скрытый смысл этой и подобных фраз позволяет усомниться в тупости и примитивности Пруткова, заставляет присмотреться к его афористике. Внимательный взгляд обнаружит, что в афоризмах писателя весомо каждое слово, которое выступает не только как компонент конкретного высказывания, но и как член семантической системы языка во всем объеме смыслового содержания и культурно-исторических ассоциаций. Эти устойчивые культурно-исторические ассоциации придают пародийно-ироническим афоризмам Пруткова многоплавность, а не обычную для пародии двуплавность, ибо афоризм (а иногда и пародируемый образец, со временем забытый) опосредованно связан с устойчивым компонентом языковой системы: пословицей, поговоркой, крылатым выражением, фразеологизмом, обладающим известной образностью и переносным смыслом. Подобная семантическая стереокопичность делает иронический афоризм Пруткова свободным от временных оков: тогда, когда пародируемый образец забывается, афоризм остается значимым уже не как пародия, а в собственно афористическом смысле, ибо литературные проекции утрачиваются, но сохраняются и даже усиливаются чисто языковы.

-

10 слайд

Чисто языковые средства в афоризмах К.Пруткова .

Устойчивые культурно-исторические ассоциации поддерживаются чисто языковыми средствами, например, лексической перекличкой

афоризма и пословицы, поговорки, крылатого выражения, фразеологизма. Ср.:

Встречают по одежке — провожают по уму. — Не будь портных, -скажи: как различил бы ты служебные ведомства?

Тише едешь — дальше будешь. — И при железных дорогах лучше сохранять двуколку.

На чужо роток не накинешь платок. — На чужие ноги лосины не натягивай.

Ученье и труд все перетрут. — Усердие все превозмогает!

Прокатить на вороных. — У многих катание на коньках производит одышку трясение.

Ср. реминисценцию иного рода:

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.- Всякий необходимо причиняет пользу, употребленный на своем месте. Напротив того: упражнения лучшего танцмейстера в химии — неуместны; советы опытного астронома в танцах — глупы. -

11 слайд

В арсенале Козьмы Пруткова довольно много каламбурных афоризмов. Семантическая игра в них основывается не только на традиционном для каламбура использовании полисемии или омонимии, но и на многозначности падежей. Каламбурность афоризма Не шути с женщинами: эти шутки глупы и неприличны является следствием того, что в контексте нет условий для противопоставления разных значений творительного падежа. Словоформа с женщинами может быть воспринята и как форма творительного падежа со значением совместного действия (в этом случае женщина является слушательницей), и как форма творительного падежа с объектно-орудийным значением (при этом женщина выступает как объект, предмет шутки). И если в первом случае порицается этикетное нарушение, то во втором — недостойное нравственно-этическое поведение.

Лукавая каламбурная игра, отличающая многие афоризмы Козьмы Пруткова, нередко основывается на естественной, а потому незаметной и не назойливой подмене одного слова другим в искусно подобранном контексте. Образцом здесь можно признать широко известный афоризм: Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол» — не верь глазам своим.Эгоист подобен давно сидящему в колодце.

Многие чиновники стальному перу подобны.

Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння -

12 слайд

Заключение

Таким образом, даже самый общий взгляд на афористическое наследие Козьмы Пруткова позволяет говорить о необыкновенном речевом мастерстве этого шутника и притворщика, созданного фантазией русских писателей. Хотя прутовский афористический стиль и лишен важнейших жанровых примет: он не отличается академической строгостью, изысканностью, он подчас шаржированно менторский, мнимо глубокомысленный, — этот стиль оригинален и неповторим. Этот стиль — стиль ерничающего шута, который великолепно маскирует глубокую мысль. В афоризмах Козьмы Пруткова незаменимо каждое слово, важен каждый акцент, каждая интонация. И все это превращает пошлое, банальное на первый взгляд нравоучение в подлинную поэзию.

Желаем успехов в изучении творчества Козьмы Пруткова!!!

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 156 309 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 08.12.2020

- 381

- 1

- 22.11.2020

- 232

- 2

- 09.11.2020

- 132

- 0

- 12.10.2020

- 192

- 2

- 15.09.2020

- 2764

- 17

- 08.08.2020

- 135

- 0

- 28.07.2020

- 254

- 0

- 17.07.2020

- 688

- 0

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление персоналом и оформление трудовых отношений»

-

Курс повышения квалификации «Педагогическая риторика в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Основы местного самоуправления и муниципальной службы»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»

-

Курс повышения квалификации «Специфика преподавания конституционного права с учетом реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Организация практики студентов в соответствии с требованиями ФГОС юридических направлений подготовки»

-

Курс повышения квалификации «Страхование и актуарные расчеты»

-

Курс повышения квалификации «Основы менеджмента в туризме»

-

Курс повышения квалификации «Источники финансов»

-

Курс повышения квалификации «Методы и инструменты современного моделирования»

-

Курс повышения квалификации «Мировая экономика и международные экономические отношения»

-

Курс профессиональной переподготовки «Управление информационной средой на основе инноваций»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности по водоотведению и очистке сточных вод»

-

Курс профессиональной переподготовки «Гостиничный менеджмент: организация управления текущей деятельностью»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»

Козьма Прутков — Гороховый шут всея Руси

Кому не знакомы эти выражения: Что имеем – не храним, потерявши – плачем; Век живи – век учись; Лучше скажи мало, но хорошо. Часто люди, произнося их, даже не знают, кто их автор.

Знакомство с жизнью и творческим наследием писателя мы обычно начинаем с портрета этого человека. Не будем и сейчас отступать от привычной логики работы и посмотрим на портрет Козьмы Петровича Пруткова.

Козьма Прутков – самый уникальный сатирик 19 века, насмехавшийся над нравами и устоями своей эпохи и раздававший звонкие оплеухи общественному вкусу.

Имя Козьмы Пруткова, в первую очередь, ассоциируется именно с неповторимыми афоризмами, коих он создал несметное количество . Он оставил после себя немало открытий, мудрых мыслей, наставлений будущим поколениям. И все это, спустя многие годы, не теряет свою актуальность.

Стихотворение Козьмы Пруткова «Мой портрет», представляет наиболее характерные черты творчества и духовного облика поэта:

«Когда в толпе ты встретишь человека, Который наг;

Чей лоб мрачней туманного Казбека, Неровен шаг;

Кого власы подъяты в беспорядке; Кто, вопия,

Всегда дрожит в нервическом припадке — Знай: это я!

Кого язвят со злостью вечно новой, Из рода в род;

С кого толпа венец его лавровый безумно рвет;

Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, — Знай: это я!..

В моих устах спокойная улыбка, В груди — змея!»

Козьма Петрович Прутков родился 11 апреля 1803 года, провёл всю свою жизнь, кроме детских лет и раннего отрочества, на государственной службе: сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. На службе он удостоился получить все гражданские чины, до действительного статского советника и наивысшую должность: директора Пробирной Палатки. В 1852г. стал называться Кузьмой. .

Первые произведения писателя появились в 1854 году в «Современнике». После первой публикации произведения Пруткова долго не печатались. Лишь через пять лет в «Современнике» появились «Пух и перья»; также Пруткова публиковали в журналах «Развлечения», «Искра», сатирическом журнале «Свисток». К 1859г. накопилось столько сочинений Козьмы Пруткова, что подготовили их Собрание.

Прутков писал в самых различных жанрах: басни, эпиграммы, мадригалы, баллады. Не чуждался любовной лирики. Пробовал свои силы на драматическом поприще: комедия, водевиль, драма, и такой необычный жанр как «естественно-разговорное представление».

По его собственному признанию, излюбленным жанром Козьмы была басня, и мы смело можем сказать, что Прутков — второй великий баснописец после Крылова. Конечно же, славу Прутков снискал и многочисленными философскими афоризмами. Можно добавить, что сочинения Пруткова цитировали Тургенев и Герцен, Гончаров и Салтыков-Щедрин.

Козьма Прутков завоевал народное признание. Многие выражения из стихотворений и афоризмов Козьмы Пруткова вошли в живую речь : «Никто не обнимет необъятного», «Если хочешь быть счастливым, будь им», «Бди!», «Зри в корень!», «Что имеем – не храним, потерявши – плачем», «Век живи – век учись» и т. д.

Но при всей этой любви и уважении Козьма Петрович, как и всякий великий писатель, был при жизни недостаточно оценен: его Полное собрание вышло лишь через двадцать один год после его смерти.

Необычность Козьмы Пруткова проявилась не только в стиле и содержании его произведений. Этот выдающийся человек сам является одним из наиболее замечательных литературных вымыслов: его родословная, биография и творчество полностью придуманы несколькими оригинальными писателями – братьями Жемчужниковыми, Петром Ершовым и Алексеем Толстым.

Все они славились превосходным чувством юмора и склонностью к мистификации — веселому обману. Короче говоря, им нравилось дурачить окружающих. Шутки их — иногда безобидные, а порой и дерзкие — делали жизнь менее правильной, а значит, менее скучной. Одной из шуток, и, несомненно, самой удачной, стало появление нового писателя — Козьмы Пруткова.

Жемчужниковы с Толстым пришли «к мысли писать от одного лица» и создали мифического писателя Козьму Пруткова, наделив его всеми атрибутами реального лица — подробной биографией, портретом, собранием сочинений.

Алексей Константинович Толстой. Судьба самого известного из создателей Пруткова писателя не уступала в фантастичности книжным биографиям его персонажей. Он организовывал ополчение в Крымскую войну и вступил в стрелковый полк, где едва не погиб от тифа, а потом женился на своей спасительнице.

Александр Жемчужников отличался литературным озорством. Творческие искания Александра во многом сделали самого Пруткова. Именно он научил «неудачника» драматурга писать стихи и басни, способствовал развитию философских мыслей.

Алексей Жемчужников — русский поэт некрасовской школы, почетный академик Петербургской Академии Наук , получивший это звание в числе первых четырех русских писателей вместе со Львом Толстым, Чеховым и Короленко. Литературной критик считался совестью русской интеллигенции.

Владимир Жемчужников. Ключевая роль в создании образа Козьмы Пруткова принадлежит именно ему: он не только предложил писать вместе под вымышленным именем, но и сочинил биографию псевдонима.

Четвертый брат, Лев Михайлович, создал его портрет. К работе привлекался и сочинитель знаменитой сказки «Конек-Горбунок» — Петр Ершов.

Козьма Прутков — не простой псевдоним, а созданная Алексеем Толстым и его двоюродными братьями Жемчужниковыми пародия на бездарную литературу того времени и писателей, претендующих на гениальность своих творений. От его имени они писали стихи, басни, эпиграммы, пародии, пьесы, исторические анекдоты, высмеивая в них явления окружающей действительности.

Писатель Козьма Прутков, придуманный группой единомышленников, — явление в нашей литературе уникальное.

Многие современники “попались на удочку”, всерьез восприняв творчество Козьмы Пруткова. У него были даже свои критики и почитатели. Например, Достоевский долгое время воспринимал его как горе-творца плохих стихов.

Хотя литературная деятельность сего героя длилась всего 5 лет, он оставил заметный след в русской литературе, а его знаменитые «Мысли и афоризмы» печатались и цитировались спустя многие годы после его смерти.

Козьма Петрович Прутков — равноправный член семьи реально живших русских литераторов. Его мнимое имя занимает законное место в литературном алфавите наряду с подлинными именами его главных «опекунов». В настоящее время К. Прутков справедливо считается одним из классиков русской юмористической литературы.