Как написать сочинение-рассуждение на любую тему?

Сочинение — как многим может казаться — это одна из самых сложных письменных работ в школе. Ведь при её подготовке школьнику необходимо не только написать грамотный текст, но и подойти к нему творчески. И всё это за один или два урока! Звучит и правда страшно, но на самом деле всё совсем не так. Рассказываем, как запросто написать сочинение-рассуждение на любую тему.

Что представляет собой сочинение-рассуждение?

Не будем давать тебе определение из словаря терминов, ведь из названия и так всё ясно: в нём нужно рассуждать. К слову, в сочинении-описании — описывать всё до малейших деталей, в сочинении-повествовании — делать акцент на развитии событий. Соответственно, в сочинении-рассуждении — объяснять свою точку зрения, подкрепляя её аргументами.

Другой вопрос — что значит «рассуждать»? Как правило, тема сочинения, которая тебе даётся, — это тезис, который нужно либо доказать, либо опровергнуть. И в первом, и во втором случае тебе необходимо привести аргументы, которые убедили бы читателя в правильности твоей точки зрения.

Как писать сочинение-рассуждение?

В написании любых текстов, где тебе нужно отстоять свою точку зрения, мы советуем придерживаться «правила трёх». Этот метод часто используют различные коучи, спикеры и бизнесмены в своих выступлениях, когда им нужно убедить свою аудитории в чём-либо.

По «правилу трёх» можно строить и сочинение:

1) Вступление = твоя оценка (согласен либо нет) тезиса.

2) Основная часть = доказательства твоей точки зрения (аргументы).

3) Заключение = обобщение всего вышесказанного и конечные выводы.

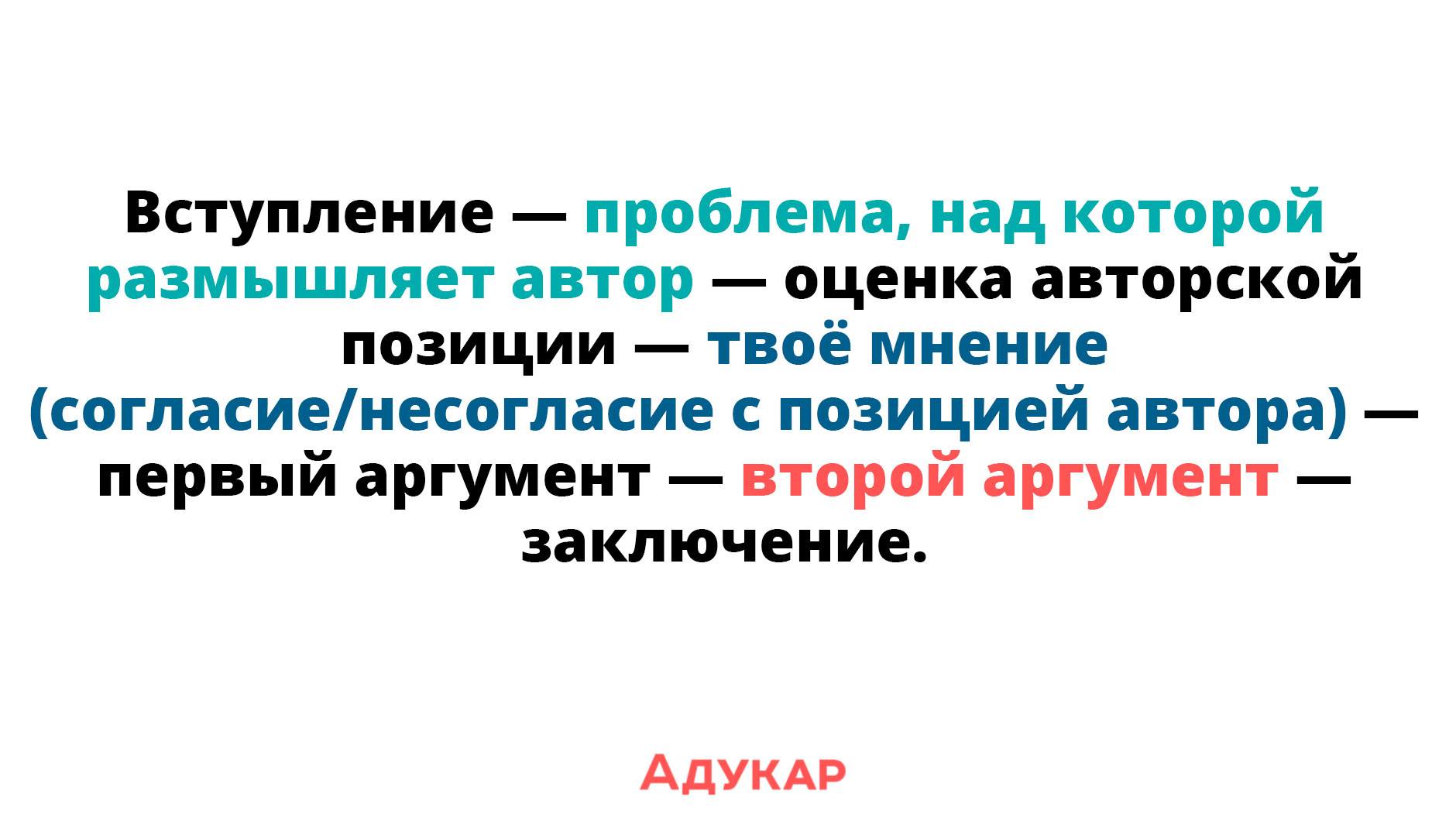

Кстати, если ты пишешь сочинение-рассуждение по произведению, то следуй схеме на инфографике:

Итак, ты получаешь задание: написать сочинение-рассуждение на тему «Мир держится на ласке матерей». Что делать дальше? Разбираемся детально.

Вступление в сочинении-рассуждении

Во вступлении нужно подвести читателя к основной мысли. В начале своего сочинения тебе необходимо дать оценку тезису: согласен ты с ним или нет. Для большей убедительности обратись к «методу Сократа». То есть тебе нужно привести три утверждения или задать три вопроса (снова работает «правило трёх», заметил?), с которыми читатель бы согласился.

Например: «Какое первое слово чаще произносит ребёнок? К кому мы бежим с радостью или с горем? Кто на всю жизнь остаётся самым близким другом для нас? Конечно, мама».

Согласись, по этим трём строкам уже понятна наша позиция: мы согласны с тезисом «Мир держится на ласке матерей».

Кстати, ещё один приём, который можно использовать — эпиграф. Это фраза известного человека, отрывок из художественного произведения, пословицы или поговорки, подходящие под тему. К примеру, в нашем сочинении в качестве эпиграфа можно было бы взять слова Виктора Гюго «Руки матерей сотканы из нежности — дети спят на них спокойным сном».

Во вступлении ты также можешь упомянуть о важности и актуальности данного тезиса, сделать небольшой экскурс в историю или поделиться своим мнением по данной теме.

Основная часть в сочинении-рассуждении

Самая важная и самая объёмная — основная часть сочинения. Здесь тебе необходимо привести аргументы и убедить читателя в верности твоего мнения. И мы снова вспоминаем про «правило трёх»: приводим три аргумента. Желательно, чтобы аргументы были разноплановыми. Универсальная «схема» аргументирования — это наука, искусство и личный опыт (не воспринимай это очень буквально, мы говорим в общих чертах).

В нашей теме о маме в качестве научного тезиса можно было бы упомянуть, что, согласно исследованиям, более психологически устойчивыми и успешными становятся те люди, которые в детстве получали от мамы достаточное количество любви и ласки. Далее можешь обратиться к литературе, вспомнить стихи и прозу, посвящённую маме.

Например: «К теме материнства обращались и многие русские поэты и писатели. Сергей Есенин посвятил маме многие свои стихотворения, например, „Письмо к матери“. Образ матери присутствует и в стихотворении Николая Некрасова „Внимая ужасам войны“, где автор пишет о боли и бесконечной любви тех матерей, чьи сыновья погибли на войне. Однако моё любимое произведение о маме — это стихотворение Расула Гамзатова „Мама“, которое пропитано искренной нежностью и любовью лирического героя к своей маме…»

В качестве третьего аргумента используй личный опыт, историю, связанную с мамой. Возможно, был какой-то особый случай, когда мама была рядом? Или расскажи о том, как мама всегда поддерживает тебя и поэтому ты не боишься пробовать новое и ошибаться. Такая история из жизни добавит в сочинения «живости» и искренности.

Так как это сочинение-рассуждение, важно, чтобы прослеживался ход твоих мыслей, рассуждений. Используй маркеры, которые помогут структурировать текст: допустим, например, во-первых, во-вторых, так как, поэтому, ведь. Также не забывай использовать следующие конструкции: «Я считаю, что…», «Но если посмотреть с другой стороны…», «По статистике…», «На мой взгляд…», «Как мне кажется…» и так далее.

Заключение в сочинении-рассуждении

Наверняка ты замечал: когда читаешь большой текст, забываешь, что было в начале. Именно поэтому в заключении важно, во-первых, кратко пройтись по всему вышесказанному, а во-вторых, сделать выводы. Посмотри структуру своего сочинения и выдели самое важное, что вынесешь в заключительную часть.

Например: «Мама — это не просто первое слово. Мама — это первый человек в нашей жизни. Она всегда рядом и всегда поддержит. Психологи утверждают, что отношения с мамой в детстве напрямую влияют на нашу дальнейшую жизнь. Поэты и писатели восхваляют матерей в своих произведениях. Я же хочу сказать, что мама — самый важный человек для меня, ведь без неё я бы никогда не справился с трудностями. Именно поэтому я считаю, что не только я, но и весь мир держится на ласке наших матерей…»

Надеемся, наши советы помогли разобраться тебе в том, как правильно выстраивать сочинения такого плана. Конечно, рассуждать на различные темы не так-то просто, именно поэтому важна твоя эрудированность: больше читай, изучай, интересуйся различными сферами. И тогда никакое сочинение-рассуждение не будет для тебя «страшным сном».

Cпасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что ответили на твои вопросы. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Каталог учебных заведений Адукар

Курсы подготовки к ЦТ и ЦЭ 2023

ЦТ онлайн

Не пропускай важные новости и подписывайся на наш YouTube, Вконтакте, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, уведомления на adukar.ru.

***

Если хотите разместить этот текст на своём сайте или в социальной сети, свяжись с нами по адресу info@adukar.by. Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.

Хочешь быть в курсе новостей ЦТ?

Подписывайся на Адукар в соцсетях!

Начни подготовку к ЦТ и ЦЭ прямо сейчас!

Адукар обещает крутых преподавателей и много полезной практики.

итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра

научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой!

Регистрируйся,

если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!

Каждый учащийся сталкивается с вопросом, как написать сочинение-рассуждение по русскому языку. Такое задание зачастую встречается на ЕГЭ.

Для самостоятельной подготовки следует повторить весь необходимый материал о том, как пишется сочинение-рассуждение. А тем, у кого нет времени искать информацию в учебниках и прочей литературе, поможет данная статья.

Требования к оформлению сочинения-рассуждения

Основные требования, которые нужно соблюдать при написании сочинения:

-

Так как речь идет о серьезной работе, в тексте не должно присутствовать никаких смайлов, фривольностей, юмора, просторечий и сленговых оборотов (кроме случаев цитирования).

-

Постарайтесь не использовать штампы и обязательно следите за читабельностью текста.

-

Следует максимально исключить наличие ошибок в тексте работы. Речь идет не только об орфографии, но и пунктуации, речевых оборотах и стилистике.

Из каких частей состоит сочинение-рассуждение

Каждое сочинение имеет свою структуру. Это первое, что нужно знать практически о любом труде – его структуру, базовые понятия и основы. На ЕГЭ ученики придерживаются следующей:

- Введение — необходимо подвести читателя к проблеме, сделать это можно путем рассуждений об эпохе, глобально поднятой теме и фактов из биографии писателя.

- Описание проблемы и комментарий к ней — четко определитесь с проблемой, к которой вы с легкостью найдете аргументы.

- Изложение позиции автора — поведайте читетелю об авторском отношении к заявленной проблеме, обязательно подкрепляя примерами.

- Изложение вашей собственной позиции — сформулируйте свои тезисы и аргументы по отношению к позиции автора.

- Аргументы — на них строится все сочинение-рассуждение, воспользуйтесь примерами из литературы, науки или собственной жизни.

- Заключение — обобщайте все, что было до и склоняйте читателя к размышлениям.

Как написать сочинение-рассуждение

Для начала напомним, как выглядит само задание перед написанием сочинения-рассуждения. А потом перейдем к основным рекомендациям, которые помогут вам сдать сочинение на высший балл.

Например:

- Как можно точнее и полнее формулируйте мысль, которую хотите доказать в сочинении.

- Исходя из мысли, можно подобрать парочку (а лучше три) аргументов, которые будут доказывать правильность вашей точки зрения. Лучше оцениваются доводы, полученные из научной, публицистической или художественной литературы.

- В заключении следует использовать вывод, подтверждающий ваш тезис. Не следует перечислять все доводы лишний раз, это ни к чему. Итоговая фраза отлично впишется в эту часть сочинения.

Пример заключения в сочинении-рассуждении

Этапы написания сочинения-расссуждения

-

В качестве тренировки напишите небольшое сочинение-рассуждение. Перечитайте его, проверьте на различные ошибки, подумайте, весомы ли приведенные вами доводы.

-

Распределять аргументы в тексте лучше всего следует по степени их убедительности – от менее надежного довода к неопровержимому.

-

Обязательно перечитывайте свою работу, поскольку это практически всегда помогает выявить ряд ошибок и улучшить текст. Составьте план, как написать сочинение-рассуждение. Это поможет действовать организованно и сэкономить время.

-

Если вдруг не уверены в правильности написания слова, не рискуйте, используя телефон на экзамене. Это может привести к плачевным последствиям. Просто замените слово подходящим синонимом или целиком перестройте предложение.

Вступление в сочинении-рассуждении

Эта часть работы довольно важна, так как с нее начинается рассуждение над поставленной проблемой. Здесь необходимо написать об актуальности вопроса, можно немного сказать об истории возникновении данной проблемы, привести пару примеров.

Важной частью вступления является согласие или несогласие с приведенным тезисом и подготовка площадки для аргументов в защиту своего мнения.

Пример вступления в сочинении-рассуждении

Основная часть сочинения-рассуждения

Самая важная часть сочинения. То ради чего оно вообще пишется. Здесь нужно доказать свою точку зрения, приводя аргументы в ее защиту. Можно использовать примеры из жизни, литературы, опираться на слова авторитетных персон. Объем основной части должен быть примерно ⅔ всей работы.

Для доказательства своего мнения используйте такие слова: я считаю, с одной стороны, с другой стороны, допустим, можно привести пример, подтверждением сказанного можно считать и т.д.

Пример основной части

Заключение в сочинении-рассуждении

Последняя часть сочинения – это заключение или выводы. Здесь нужно красиво и четко сформулировать итоги своего рассуждения по проблеме. Можно добавить о важности темы в современном мире. Также стоит описать свои впечатления и мысли, которые появились во время рассуждения над проблемой.

Как комиссия оценивает сочинение

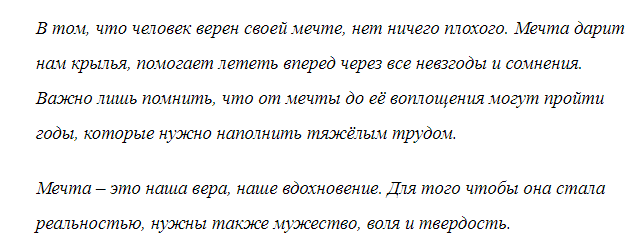

- Проверяется правильность формулировки проблемы (для соблюдения данного критерия можете воспользоваться распространенными клише для постановки проблемы).

Пример проблемы в сочинении-рассуждении

- Оценивается соблюдение смысловой целостности изложения и последовательности мыслей.

- Проводится проверка пунктуации, речевых оборотов, орфографии и стилистики.

- Рассматриваются аргументы автора.

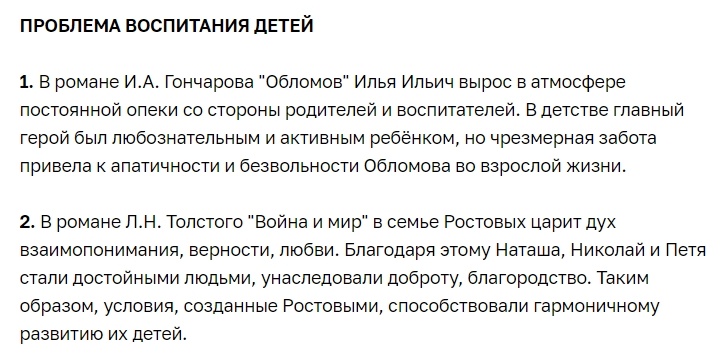

На просторах Интернета можно за секунды найти целые банки аргументов для сочинений-рассуждений. Например:

Полезные советы

- Следует понимать, что категоричность в выводе не уместна.

- Лучше всего подвести читателя к размышлению о правильности вашей позиции.

- Старайтесь не дробить текст сильно.

- Подобный труд должен содержать минимум три абзаца.

Для удобства работы с текстом используйте планирование. Как составить план сочинения, читайте в Справочнике.

Возникли трудности с написанием работы? Не знаете, где заказать сочинение? Эксперты сервиса Студворк помогут вам справиться с этой задачей!

Скачать пример сочинения-рассуждения

- Главная

- Справочники

- Справочник по русскому языку 5-9 класс

- Памятки

- План текста-рассуждения

ПЛАН СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ:

1. ТЕЗИС.

Формулируем тезис (утверждение, которое необходимо доказать).

ВАРИАНТЫ НАЧАЛА сочинения-рассуждения

- собственное высказывание (Я считаю, что… Я часто задумываюсь над вопросом и т.п.);

СОБСТВЕННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ СФОРМУЛИРОВАНО:

- с помощью предложения, констатирующего актуальность обсуждаемого вопроса(В наше время особенно остро стоит проблема…Или: Проблема… является актуальной в наши дни);

- с помощью пословиц и поговорок (Всем известна поговорка «Что написано пером, не вырубишь топором». В ней скрывается глубокий смысл: нужно быть требовательным к письменной речи);

- виде небольшого отступления, которое может подвести к проблеме текста (Каждый человек хочет, чтобы его считали образованным.Одним из признаков хорошего образования является умение правильно написать письмо).

2. АРГУМЕНТЫ —

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ:

- приводим аргументы, факты, доказывающие данный тезис;

- так как аргументов несколько, то используем специальные вводные слова для оформления рассуждения: во-первых, во-вторых и т.д. Но если вы сомневаетесь, поддерживаете в какой-то степени ту и другую точку зрения, уместнее использовать другие вводные слова: с одной стороны, с другой стороны.

ДЛЯ СВЯЗИ ТЕЗИСА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ:

- глаголов 1-го лица мн.числа (докажем, найдем, подтвердим, приведем, определим);

- союзов и союзных слов (так как, так что, потому, поэтому, в результате чего, если, чтобы, для того чтобы);

ДЛЯ СВЯЗИ ТЕЗИСА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ:

это подтверждается тем…; это объясняется тем…; это обусловлено тем…; причина состоит в следующем…; отсюда вытекает…; из этого следует, что…; из этого вытекает, что…; это позволяет предположить, что…

3. ВЫВОД —

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ.

СВЯЗЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ВЫВОДА МОЖЕТ БЫТЬ ОФОРМЛЕНА С ПОМОЩЬЮ:

- вводных слов (таким образом, итак);

- синтаксических конструкций (в заключение сделаем вывод, подытожим всё вышесказанное, в итоге мы пришли к выводу).

Советуем посмотреть:

Орфоэпический разбор

Описание

План текста-описания

Повествование художественного стиля. Рассказ

Повествование делового и научного стилей

План текста-повествования

Сравнительная характеристика

Способы сжатия текста

Способы связи предложений в тексте

Репортаж

Очерк

Как писать свободный диктант

Средства выразительности речи

Памятки

Правило встречается в следующих упражнениях:

5 класс

Упражнение 515,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Учебник, часть 2

Упражнение 521,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Учебник, часть 2

Упражнение 607,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Учебник, часть 2

Упражнение 573,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 574,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 541,

Александрова, Рыбченкова, Глазков, Лисицин, Учебник, часть 2

6 класс

Упражнение 480,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Учебник, часть 2

Упражнение 481,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Учебник, часть 2

Упражнение 609,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник, часть 2

Упражнение 610,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник, часть 2

Упражнение 614,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник, часть 2

7 класс

Упражнение Задачка стр. 15,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение 24,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение 35,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение 187,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение 189,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение 190,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение Задачка стр. 98,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение 191,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение 193,

Александрова, Рыбченкова, Нарушевич, Загоровская, Учебник

Упражнение 239,

Ладыженская, Баранов, Тростенцова, Григорян, Кулибаба, Александрова, Учебник

8 класс

Упражнение 206,

Ладыженская, Тростенцова, Александрова, Дейкина, Учебник

Упражнение 181,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 183,

Разумовская, Львова, Капинос, Учебник

Упражнение 301,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 319,

Александрова, Рыбченкова, Загоровская, Нарушевич, Учебник

Упражнение 38,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

Упражнение 40,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

Упражнение 343,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

Упражнение 344,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

Упражнение 428,

Бархударов, Крючков, Максимов, Учебник

1. Подход к сочинению как к творческой работе

Навык написания сочинения, в том числе сочинения-рассуждения по литературе, важен каждому ученику, независимо от основного направления его обучения. Сочинение является традиционным видом творческой работы, включающим репродуктивный, продуктивный и творческий уровни познания. То есть подготовка к сочинению соответствует основным целям образования: развитие мыслительной, коммуникативной и творческой деятельности. Сочинение также имеет признаки проектной работы, поскольку в результате ученик создает новый продукт (на основе других текстов, текста-образца). Ребенок может использовать сочинение как форму выражения собственных мыслей и эффективное упражнение в развитии речи и навыков риторики. Для учителя сочинение — возможность комплексно решить ряд задач в рамках текстоцентрической модели образования.

2. Выбор темы

В самом начале подготовки, при работе над сочинением в 5 классе, одна из основных задач учителя – сформировать и конкретизировать проблему-тему. Тема становится тезисом рассуждения, требующим доказательств.

Если обращаться непосредственно к темам сочинений ЕГЭ, то видна следующая тенденция. В 2016-2017 учебном году темы носили антонимичный характер: «Победа и поражение», «Разум и чувства», «Честь и бесчестие», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». В этом году тоже прослеживаются противопоставления, однако они подталкивают к выбору: «Доброта или жестокость», «Месть или великодушие».

3. Формулирование проблемы

Проблема-тезис является мотивирующим элементом, она задает импульс всей дальнейшей работе над сочинением. Чем оригинальнее и даже парадоксальнее проблема — тем интереснее ученику выполнять задание. Такой подход вписывается в системно-деятельностную парадигму образования. Возможные формулировки проблем стоит обсуждать как можно чаще — это развивает в целом и дает материал непосредственно для экзамена (одна и та же проблема может подходить к разным темам). Формулировку можно назвать проблемной, если она дает импульс к вопросу или вопросам.

Подготовиться к сочинению будет проще с учебником «Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 класс».

4. Формулирование идеи

Идея объясняет, какой смысл мы хотим выразить в своей работе. Она не должна совпадать с проблемой-тезисом. Как правило, идея пишется в конце сочинения. При работе на уроке на начальных этапах учитель подсказывает возможные варианты. От идеи зависит выбор и построение аргументов, потому что они должны последовательно раскрыть мысль. Здесь уже применяются универсальные учебные действия, связанные с анализом и составлением синтаксического целого.

5. Выбор отрывков-аргументов

Итак, аргументы в сочинении-рассуждении по литературе должны подводить к выводу и отражать позицию автора. В отличие от сочинения по русскому языку, здесь аргументы объемнее, каждый из них состоит из блока частных аргументов.

На начальных этапах подготовки учитель помогает подбирать ключевые положения в тексте-источнике, цитаты из текстов и статей. Материалы могут быть заранее подготовлены учениками по критериям, после на уроке отбираются лучшие. На самом экзамене не предусмотрено наличие текстов, поэтому нужно научить детей не только вставлять цитаты, но и пересказывать их. Попытка точного цитирования на экзамене часто приводит к ошибкам.

Есть универсальные произведения, в которых отражены основные темы, проблемы. Речь, конечно, идет о «Капитанской дочке», «Войне и мире», «Преступлении и наказании». Можно также брать произведения советского периода («Сотников» Василя Быкова, «Прощание с Матерой» Валентина Распутина, «Судьба человека» Михаила Шолохова), и современных авторов (Захара Прилепина, Михаила Тарковского и др.).

6. Работа над структурой

Структура сочинения-рассуждения по литературе строится по принципу: Тезис — Аргументы — Вывод. Это несколько отличается от привычной формулы (Вступление — Главная часть — Заключение). Тезис включает проблему и обоснование ее выбора. Проблема и идея становятся рамками сочинения. Как правило, приводится два или три аргумента, они состоят из нескольких абзацев.

Моделирование будущего сочинения предусматривает дифференцированный подход, зависящий от уровня подготовки учеников. «Слабым» ребятам достаточно подобрать цитаты и сделать их элементарный анализ. Усложненный вариант: расширение конспекта, составленного на уроке. Самые способные ученики могут самостоятельно развивать проблему на основе опорных положений.

Характеристика экзаменационного сочинения во многом задается требованиями КИМ. Например, планируемый объем не должен быть меньше 300 слов. Обычно сочинение старшеклассника занимает два-три тетрадочных листа — нужно научить детей соотносить тетрадочные листы с форматными (А4). Не следует делать сочинение слишком длинным: больше объем — больше ошибок.

7. Развитие ключевых предложений и слов

Когда аргументы выбраны, их нужно развить. Коллективная устная работа помогает научить детей работать над ключевыми словами и предложениями. Вначале учитель задает возможные формулировки, мысли, обсуждает их с учениками. Составляется цитатный план будущего сочинения, краткий конспект содержания аргументов. В процессе обсуждения каждый школьник выбирает то, что ему ближе и включает в свои аргументы. Постепенно дети учатся развивать ключевые слова и предложения самостоятельно, а после применяют это на экзамене.

Примеры работы над сочинением-рассуждением

Доброта или жестокость

1. Берем первую часть антитезы и развиваем ее. Начинаем с вопроса, так проще организовать первую часть. Объясняем, почему затронули данную проблему.

Как можно определить понятие «доброта»? По моему мнению, доброта — это высокое душевное качество личности, которое в первую очередь проявляется в любви к ближнему. Добрый человек отзывчив, благожелателен, стремится помочь любому человеку. В произведениях русской литературы мы находим многочисленные примеры образов героев, проявляющих доброту. Однако среди них немало неоднозначных персонажей, которые, наряду с этим высоким качеством, допускают крайнюю жестокость.

2. Переходим ко второй части. Здесь удобно привести роман «Преступление и наказание», в котором показаны противоречивые, сложные характеры. Первым описываем Родиона Раскольникова.

Обратимся к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Главный герой Родион Раскольников неравнодушен к чужому горю. Он не раз проявляет доброту: спасает от насилия пьяную девочку, отдает последние деньги на похороны Мармеладова, защищает Соню, когда Лужин подло обвиняет ее в краже. Но тот же Раскольников формулирует чудовищную теорию. Суть ее в том, что убийство разрешается сильным личностям для воплощения их великих идей и улучшения тем самым качества жизни широких масс. Для проверки этой теории и определения своего места в мире Родион идет на убийство.

3. Упоминаем еще одного сложного персонажа произведения.

Другой персонаж романа — Свидригайлов — проявляет невиданную щедрость: оплачивает похороны Катерины Ивановны, устраивает ее детей в сиротские заведения, обеспечивает будущее Сони. Но в то же время на счету Свидригайлова несколько преступлений.

4. В первой части аргументации добавляем третьего героя (другого произведения), в котором также объединены доброта и жестокость.

На страницах повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» мы неоднократно встречаем примеры проявления доброты Емельяном Пугачевым. Уважая Петра Гринева за твердость характера и верность долгу, он дарует ему жизнь, помогает спасти Машу. Но Пугачев в то же время — разбойник и жестокий убийца.

5. Первый блок аргументов завершен. Делаем вывод.

Эти литературные персонажи не лишены нравственных качеств. Светлая сторона их личности позволяет совершать добрые поступки. Но вместе с тем, все они оказываются способны на жестокие преступления. Именно поэтому, раскрывая понятие доброты, стоит отметить еще одну важную составляющую: высокие душевные качества — любовь к людям, стремление им помочь — должны проявляться всегда, а не от случая к случаю. Недоброжелательное поведение должно полностью исключаться, а это характерно только для духовно сильных людей, цельных личностей.

6. Переходим ко второму блоку аргументов, представляющему персонажей добрых, не проявляющих жестокость. Яркий пример находим все в том же «Преступлении и наказании».

Соня Мармеладова — олицетворение всепрощающей христианской любви к людям. Мораль у каждого своя. Для Сони аморально ничего не сделать для спасения Катерины Ивановны и ее детей от голодной смерти. Поэтому она жертвует собой и живет по желтому билету. Сила добра и нравственности Сони способна спасать озлобленные души. Она становится моральным наставником Родиона. Благодаря ей он приходит к духовному возрождению.

7. Поскольку существуют разные формы проявления доброты, приводим еще один пример. Если Соня — это образец личной нравственности, то Михаил Кутузов в романе «Война и мир» — внутренней доброты государственника.

Истинные качества мудрой доброты проявляет М. И. Кутузов в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Мы видим Кутузова мудрым человеком, горячо любящим свою страну и ее народ, верящим в боевой дух солдат. Он, как родной отец, чувствует их и понимает их нужды. Эта любовь не позволяет полководцу допускать ненужных человеческих жертв. Он понимает бедственное положение французской армии после Бородинского сражения и берет на себя всю ответственность за будущее страны. Во имя сохранения армии и спасения России им было принято решение об отступлении из Москвы, и оно оказалось единственно верным. Он спас не только человеческие жизни, но и целую страну. Более того, он преподал урок высшей доброты, когда под Красным призвал солдат «пожалеть» отступающих французов.

8. Подводим итог.

Моральные убеждения этих героев никогда не позволят им совершить низкий поступок. В них отсутствует злоба и неприязнь к любому человеку, даже к преступнику и врагу. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что истинная доброта — это любовь и сострадание к другим людям. Добрый человек всегда сумеет простить оступившегося и протянуть руку помощи нуждающемуся. Счастье и радость ближнего для них — главная ценность. Доброта присуща духовно сильным, мудрым людям, для которых она является основой нравственной жизни.

(549 слов)

Русский язык. Трудные задания ЕГЭ. Пишем сочинение на основе текстов повышенной сложности

В пособии вы найдете требования к структуре и содержанию сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ; подробный план действий и приёмы работы с текстом в процессе написания сочинения; типовые конструкции (клише) для написания сочинения; варианты сочинений по всем текстам, приведённым в пособии; интересные тексты для тренировки в написании сочинений.

Купить

«Доброта лучше красоты» (Г. Гейне)

1. Ставим проблему через характеристику основного понятия.

Доброта — это высокое душевное качество личности, которое проявляется в любви к ближнему, отзывчивости, стремлении помочь. Красота — это вызывающий восхищение внешний облик человека. Доброта характеризует внутреннее содержание человека, а красота — внешнее. Но так ли важен этот внешний блеск при отсутствии душевных качеств?

2. Ссылаемся на автора цитаты, поэта Генриха Гейне. Сразу показываем свое отношение к утверждению.

Генрих Гейне утверждал, что доброта лучше красоты. Я полностью согласен с мнением немецкого поэта и считаю, что красота без внутреннего содержания — просто пустая холодная оболочка. Кроме того, люди красивые, но бездуховные обычно бывают избалованными, лицемерными, порой жестокими. С ними неприятно общаться. Доброта же, напротив, являясь внутренней красотой человека, светит изнутри. Каждому из нас важны в жизни сочувствие, понимание, поддержка, поэтому доброта ценится больше, чем красота.

3. Переходим к аргументам типовой формулировкой.

В произведениях русской литературы мы находим многочисленные подтверждения этой точки зрения.

4. В качестве примера приводим двух антитезных персонажей произведения «Война и мир».

Так, доброта гораздо важнее красоты для великого русского писателя Л. Н. Толстого. Противопоставляя характеры и поступки добрых и красивых героев романа-эпопеи «Война и мир», мы отчетливо это видим. Доброта и искренность Наташи Ростовой гораздо лучше холодной расчетливости эгоистичной красавицы Элен.

Наташа — любимая героиня писателя. Она не отличается красотой, но очень чуткая и отзывчивая девушка. Наташа искренне верит в людей, в любовь, всегда готова помочь. Ее добрая непосредственность способна возрождать к жизни. Когда, отчаявшись и разуверившись во всем, князь Болконский остался ночевать у Ростовых, он случайно подслушал разговор Наташи с Соней. Наташа так искренне восхищалась красотой ночи, что князь Андрей почувствовал желание жить, любить и быть счастливым. Наташа за всех переживает, ей не безразличны окружающие ее люди, будь то родные и близкие или совершенно незнакомые, но нуждающиеся в помощи. Вспомним эпизод, когда Ростовы покидали Москву и к их дому подвозили раненых солдат. Наташа упросила мать, чтобы та разрешила оставить их у себя в доме. Раненые остались. Но потом, когда Наташа узнала, что они всей семьей будут уезжать, а больных оставят одних на растерзание врагу, она пришла в ужас. Совершенно не думая о том, что останется без приданого, она отвоевала у матери подводы для раненых. На этих подводах Ростовы собирались вывозить ценные вещи из дома. Но Наташа даже не сопоставляет благополучие семьи и жизни солдат. Спасти людей для нее гораздо важнее.

Полная противоположность Наташе Ростовой — гордая Элен. Элен — яркая красавица, но в этом ее единственное достоинство. Она не отличается умом, холодна и порочна, руководствуется только личной выгодой. Элен способна на низкие и коварные поступки. Так, ради забавы она сводит юную и доверчивую Наташу со своим женатым братом Анатолем. Этот поступок не только расстроил женитьбу Наташи и Андрея, но и едва не погубил наивную девушку. Из расчетливости Элен вышла замуж за Пьера, так как понятие «любовь» для нее ничего не значит. После свадьбы она заводит любовную интригу с Долоховым, которая заканчивается дуэлью. «Где вы — там разврат, зло», — скажет о ней Пьер.

5. Подводим итог первого блока аргументов.

И мы убеждаемся, что красота — не главное, гораздо важнее духовная зрелость человека.

6. Берем пример из другого произведения — «Чучело». Второй блок аргументов тоже выстраиваем на противопоставлении.

Проблема противопоставления внешнего и внутреннего мира личности актуальна во все времена. Обратимся к произведению советской эпохи — повести В. Железникова «Чучело». Главная героиня, Лена Бессольцева, новенькая в классе. Она некрасивая, но очень доброжелательная, умная и тонкая девочка. Несмотря на юный возраст, Лена способна даже на самопожертвование. Она берет на себя вину дорогого ей человека Димы Сомова. Девочка до последнего терпит травлю класса, но не раскрывает имя «предателя», из-за которого не состоялась поездка в Москву. В противопоставление ей — красотка класса Шмакова. Так сложилось, что она знает, что класс выдал Сомов, который ей также нравится. Не без интереса и удовольствия Шмакова наблюдает за издевательствами одноклассников над совершенно ни в чем не виноватой Леной. Родители, к сожалению, не научили ее доброте. Урок гуманизма и высокой нравственности преподала ей маленькая, хрупкая Лена.

7. Подводим итог сочинения.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что доброта — это красота душевная и она гораздо важнее пустого внешнего блеска. С годами от красоты ничего не останется, а доброе сердце светит изнутри всегда и делает человека прекрасным. Добрый человек, как солнце, в лучах которого так хочется греться.

(619 слов)

В представленных сочинениях некоторые аргументы вполне допустимо вычеркнуть для сокращения объема.

Современное общество требует от человека различных навыков, в том числе и у меня описывать свои мысли. Система образования как источник знаний обязана научить учащегося всему, что может потребоваться ему в жизни.

Часто в школах дают задание написать сочинение-рассуждение. Это делается для подготовки учащихся к написанию итогового экзамена. Только тренировка и тренировка поможет научиться писать интересные и красивые сочинения.

Как же выглядит сочинение-рассуждение? В основу такого сочинения положено рассуждение как тип речи. Это значит, что автор высказывает свои мысли на обозначенную тему (возможно мысль будет не одна), развивает их, приводит доводы в пользу одной или другой. Итогом сочинения служит вывод о том, к какой мысли автор склоняется и почему. Таким образом, грамотно написать сочинение-рассуждение означает убедительно доказать свою точку зрения, подтвердив её сильными аргументами.

План сочинения-рассуждения выглядит так :

- тезисы;

- аргументы (доказательства, примеры);

- вывод.

Разберем на примере. Тема сочинения: Зачем нужна орфография?

Во первых необходимо описать что такое орфография, зачем она нужна. Можно привести традиционный пример: Казнить нельзя помиловать. Сказать о важности верного применения орфографии для каждого человека. Ну и сделать вывод из вышесказанного.

https://uchim.org/russkij-yazyk/sochinenie-rassuzhdenie — uchim.org

Сочинение – рассуждение своего рода творческая работа. Не стоит стесняться своих мыслей. Не надо думать, что они будут выглядеть глупо. Представьте, что вы разговариваете с другом и доказываете свою точку зрения.

Часто возникают трудности с написанием первых предложений. Ребенок не знает с чего начать. В таком случае написание вступления следует отложить. То есть, сначала написать основную часть сочинения, затем вывод и только тогда вернуться ко вступлению.

Для того чтобы дети не стеснялись своих мыслей, я бы рекомендовала написание анонимных сочинений с тем, чтобы в дальнейшем их прочитать перед всем классом и разобрать на их примере ошибки. Каждый ребенок узнает свое сочинение и не боясь насмешек товарищей или плохой оценки поймет что в его работе было неверно (в стилистическом плане, в логике изложения и т.д.). В то же время преподавателям не следует зачитывать даже очень смешные выдержки из сочинений, особенно с указанием автора. После подобного “веселого” разбора “полетов” у ребенка может возникнуть стойкая ненависть к написанию сочинений.

Следует отметить, что ключом к хорошим сочинениям является чтение книг и живое общение со взрослыми. Чаще говорите с ребенком, обсуждайте все что видите и слышите, все что ему интересно.

Удачи Вам!

Как правильно писать сочинение-рассуждение ГИА?

Видео для тех, кому предстоит сдавать ГИА.

Всё для учебы » Русский язык » Сочинение-рассуждение с планом и примером

Пишем сочинение-рассуждение по литературе

1. Внимательно прочитайте тему. Найдите ключевые слова, выражающие поставленную проблему, а также отметьте все понятия, входящие в формулировку темы.

При написании плана, а потом сочинения всё время сверяйтесь с темой и не отступайте от неё.

Решение поставленной в формулировке проблемы — это и будет основная мысль сочинения.

2. Составьте план сочинения в черновике.

В каждом пункте плана можно записать примеры и цитаты, необходимые для раскрытия темы.

3. Перед сочинением можно (но необязательно) написать эпиграф, который должен выражать основную идею сочинения. Эпиграфом могут быть строчки из прозаического или стихотворного произведения, афоризм, пословица и т.п.

4. Вступление и заключение занимают 1/4 от всего объёма сочинения.

5. Следите за последовательностью и логичностью изложения.

Выводы и обобщения являются следствием рассуждений.

6. Сочинение рекомендуется писать с черновиком, который надо тщательно проверить.

7. Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 0,5 — 1 страницы, в 6 классе — 1-1,5, в 7 классе — 1,5-2, в 8 классе — 2-3, в 9 классе — 3-4, в 10-11 классе — 5-7 страниц.

Примерная композиция сочинения-рассуждения:

1. Вступление. Можно написать немного об авторе произведения, об истории самого произведения (если это важно для раскрытия темы). Далее вы должны кратко сформулировать тезис, т.е. то, что вы будете доказывать в сочинении.

2. Основная часть. Должна полностью соответствовать заявленной теме и может содержать:

А) Обоснование тезиса.

Б) Противопоставление / сравнение / сопоставление образов героев произведения (или нескольких произведений).

В) Доказательства — опора на текст: прямое цитирование, пересказ текста (составляют не более 1/5 текста основной части)

Г) Промежуточные выводы.

3. Заключение. Содержит итоговое рассуждение по теме.

ПРИМЕР.

Вы пишете сочинение на тему: «Природа в романе Л.Н. Толстого «Война и мир».

Вступление.

Выдвигаем основной тезис:

Природа в романе «Война и мир» выполняет разнообразные функции: это не только фон, на котором происходят события, но и отражение внутреннего состояния героев, их душевных переживаний, средство раскрытия характера, красота природы противопоставляется ужасам войны, гармония природы — дисгармонии человеческого общества.

Основная часть.

Разобьём основной тезис на промежуточные тезисы (в плане – это пункты), докажем каждый из них.

Природа – это не только фон, на котором происходят события, но и отражение внутреннего состояния героев, их душевных переживаний.

В доказательство можно привести рассуждение об изменении состояния, настроения, мировоззрения князя Андрея на Аустерлицком поле под влиянием высокого неба и подтвердить мысли цитированием. Продолжить рассуждение о внутреннем состоянии героя и о том, как оно меняется (1 встреча с дубом – знакомство с Наташей и красота звёздной ночи – 2 встреча с дубом).

Природа — средство раскрытия характера героя.

Доказательство – рассуждение о том, как характеризует человека умение или неумение видеть и чувствовать красоту природы. Пример: противопоставление характеров Наташи и Сони (ночь в Отрадном).

Гармония природы противопоставляется дисгармонии человеческого общества.

Доказательство – рассуждение о том, как относятся к природе любимые и нелюбимые герои Толстого.

Промежуточный вывод: по мнению Толстого, цивилизация портит человека; человек, далёкий от природы, — человек испорченный.

Красота природы противопоставляется ужасам войны.

Доказательство – рассуждение о том, что Толстой считал войну антигуманной, бесчеловечной, противоестественной и противопоставлял её мирной жизни, природе. Пример: описание природы после Бородинского сражения.

Заключение.

Природа – это критерий правды и красоты… Человек, любящий природу, — человек прекрасный и умный…

Не забывайте, что это всего лишь схема! Сочинение – работа творческая!

Драбкина, С.В. ЕГЭ. РЯ. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Учебное пособие.

Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ СОЧИНЕНИЯ-РАССУЖДЕНИЯ (ЗАДАНИЕ 27)

Формулировка задания:

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его.

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Что требуется от учеников:

проанализировать предложенный текст, сформулировать проблему, поставленную автором текста, создать развёрнутый комментарий, включив в него два примера- иллюстрации из текста, пояснив значение каждого из них и указав смысловую связь между ними. Выявить авторскую позицию по проблеме исходного текста, выразить своё отношение к позиции автора и обосновать свою точку зрения (= аргументировать её).

Что следует знать ученикам для правильного выполнения задания:

• критерии оценивания сочинения-рассуждения (это поможет избежать типичных недочётов при написании сочинения-рассуждения; ведь творческое задание оценивается экспертами не целиком, а по критериям);

• план написания сочинения-рассуждения, составленный на основе требований, предъявляемых разработчиками ЕГЭ по русскому языку к выполнению творческого задания.

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи.

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» — одно слово, «всё же» — два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» — одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 лет» — одно слово, «пять лет» — два слова).

Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания 26 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется без учёта текста рецензии и/или информации об авторе текста.

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31205)

«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом…

62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.

Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу». Существенными считаются следующие расхождения:

1. расхождение между суммами баллов, выставленных первым и вторым экспертами за выполнение задания 27 (по всем 12 позициям оценивания), составляет 8 или более первичных баллов. В этом случае третий эксперт должен выставить баллы только по тем позициям оценивания, по которым баллы, выставленные первым и вторым экспертами, различаются.

2. расхождение балла, выставленного первым и вторым экспертами по позиции оценивания К7, составляет 2 или более первичных балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы только по позиции оценивания К7.

2. План написания сочинения-рассуждения по предложенному тексту

Независимо от содержания текста, предлагаемого на экзамене, можно пользоваться следующим планом, составленным на основе требований, предъявляемых к выполнению творческого задания.

1) Сформулировать одну из проблем, поднимаемых автором исходного текста.

2) Прокомментировать сформулированную проблему:

создать развёрнутый комментарий, включив в него два примера-иллюстрации из текста, важных для понимания проблемы. Пояснить значение каждого примера и указать связь между ними.

3) Определить позицию автора исходного текста по данной проблеме.

4) Заявить собственное согласие или несогласие с автором исходного текса.

5) Обосновать собственное мнение, то есть аргументировать его, опираясь на читательский или жизненный опыт.

6) Написать краткий итоговый вывод (заключение).

3. Алгоритм подготовки к написанию сочинения-рассуждения с учётом плана и критериев оценивания

1) Формулировка проблемы

Проблема — вопрос, который интересует автора исходного текста и вызывает его раздумья и размышления.

Довольно часто в тексте затрагивается сразу несколько проблем. Какую из них выбрать для комментария и положить в основу сочинения? Рекомендуется сосредоточиться на проблеме, которая находится в центре внимания автора, а не упоминается вскользь, то есть является одной из главных, а не второстепенной; даёт выпускнику большой простор для выражения собственных мыслей, то есть соответствует его жизненному и читательскому опыту (ученик твёрдо знает, какие аргументы приведет в доказательство своей точки зрения).

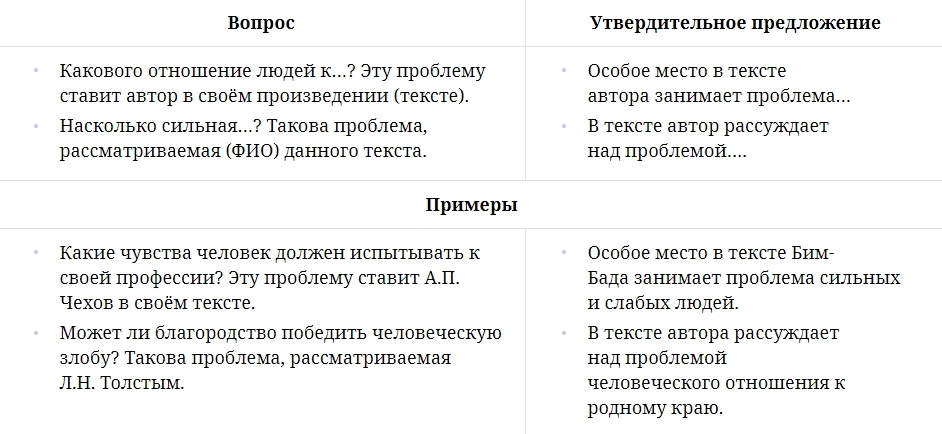

Сформулировать проблему можно двумя способами:

|

Способы формулировки проблемы |

Примеры |

|

1. В виде вопроса (проблема и есть вопрос, над которым рассуждает автор исходного текста и который требует решения), после которого делается отсылка к исходному тексту. |

Как найти пути взаимопонимания между людьми разных поколений и мировоззренческих позиций? Именно этой сложной проблеме посвящён текст писателя NN. |

|

2. Сочетанием слова проблема с именем существительным, употреблённым в родительном падеже: проблема (чего?). |

В предложенном для анализа тексте автор затрагивает проблему (чего?) отцов и детей. Автор данного текста привлекает внимание читателей к проблеме (чего?) роли книги в жизни человека. В тексте писателя NN поднимается проблема (чего?) одиночества. |

Речевые клише, используемые при формулировке проблемы, затронутой автором исходного текста и выбранной пишущим для комментирования:

-

В своем тексте NN рассматривает (поднимает, выдвигает на всеобщее обсуждение, затрагивает) проблему (чего?);

-

Текст публициста (писателя) NN заставил меня задуматься над проблемой (чего?);

-

Сложная, важная, серьёзная, актуальная, злободневная, философская проблема.

Примечание: сочинение можно начать, задав 2-3 вопроса по содержанию исходного текста с последующей формулировкой проблемы, выбранной пишущим для комментария. Переход от серии вопросов к формулировке проблемы можно осуществить, используя следующие фразы: Эти и другие вопросы затрагиваются в тексте известного писателя NN. Однако наиболее детально автором рассматривается проблема (чего?)…

Пример возможного варианта начала сочинения-рассуждения:

Что такое война? Как военные действия и связанные с ними человеческие трагедии влияют на душевное состояние людей, на их способность чувствовать, сострадать? Как долго люди хранят память о прошедших трагических событиях? Эти и другие вопросы ставит в своем тексте писатель Л. Андреев. Однако наиболее детально автор рассматривает проблему отношения человека к войне.

Избегайте типичных ошибок, которые нередко допускаются при формулировке проблемы:

-

помните о том, что термины «проблема» и «тема» не являются синонимами. Поэтому нельзя, подразумевая проблему, писать вместо этого слова слово «тема», иначе эксперты при проверке вашего сочинения подобное неразличение терминов квалифицируют как фактическую ошибку в фоновом материале и снимут один балл по критерию К12.

Так начинать работу нельзя: «Автор данного текста затрагивает актуальную проблему. Это тема нравственного выбора человека в той или иной жизненной ситуации, особенно если она связана с риском для собственной жизни»;

-

нужно учитывать, что в тексте может быть затронуто несколько проблем, при этом достаточно выявить только одну и работать с ней, а не формулировать все проблемы и в дальнейшем комментировать каждую из них.

Проблематика текстов ЕГЭ по русскому языку

Каждый год ФИПИ включает в состав КИМов ЕГЭ по русскому языку новые тексты.

Они разнообразны по своему содержанию, однако затронутые в них проблемы нередко повторяются. Ниже мы приводим некоторый их перечень, чтобы сориентировать вас в данном вопросе.

Типичные проблемы текстов, предлагаемых для анализа в сочинении-рассуждении на ЕГЭ, можно сгруппировать в несколько блоков:

1. Взаимоотношения отцов и детей

-

проблема нахождения путей взаимопонимания между людьми разных поколений;

-

проблема самоотверженной и всепрощающей родительской любви;

-

проблема предательства детьми своих родителей.

2. Роль детства в становлении личности человека, его нравственных ориентиров

-

проблема влияния детства на формирование жизненной позиции человека, а также на становление системы его нравственных ориентиров;

-

проблема роли неравнодушного взрослого человека в формировании личности подростка (Как взрослые могут повлиять на жизнь подростков?);

-

проблема влияния событий детства, детских и юношеских переживаний на формирование характера человека, его дальнейшую судьбу (Какое влияние оказывают на формирование характера человека события, которые произошли в детстве?).

3. Роль классической литературы в духовном развитии современного общества

-

проблема роли книги в интеллектуальном, духовном, нравственном развитии человека;

-

проблема снижения уровня читательской активности в современном обществе (Почему современная молодёжь стала меньше читать?);

-

проблема понимания важности и необходимости изучения литературы в школе (Нужно ли изучать литературу современным школьникам?).

4. Сложность и противоречивость человеческих поступков

-

проблема предательства, ставшего причиной разрушения дружеских отношений;

-

проблема нравственного выбора человека в экстремальной жизненной ситуации;

-

проблема отличия истинного героизма от лжегероизма, связанного с бессмысленным риском собственной жизнью.

5. Человеческое благородство

-

проблема чести как одного из важных факторов, влияющих на нравственный выбор человека;

-

проблема совести и ответственности человека за свои поступки (К чему может привести халатное, равнодушное отношения человека к своему делу?);

-

проблема человеческого упорства в достижении поставленных целей;

-

проблема человеческого благородства (В чём заключается истинное величие человека?).

6. Честь и человеческое достоинство

-

проблема утраты моральных ценностей (К чему приводит утрата моральных ценностей?);

-

проблема защиты чести и собственного достоинства;

-

проблема истинных и ложных жизненных ценностей.

7. Отношения человека с другими людьми

-

проблема преодоления эгоизма в отношениях с другими людьми;

-

проблема самоотдачи в отношениях с человеком, которого считаешь другом;

-

проблема истинной дружбы;

-

проблема проявления грубости людей по отношению друг к другу (Как действуют на людей проявления грубости? Можно ли противостоять её проявлению?);

-

проблема отношения к пожилым людям (Что нужно сделать, чтобы пожилой человек почувствовал себя необходимым своим близким и был счастлив?);

-

проблема помощи отчаявшемуся человеку обрести веру в себя.

8. Восприятие человеком окружающего мира

-

проблема утраты человеком способности радоваться жизни из-за мелких бытовых неурядиц;

-

проблема обретения радостного мировосприятия (Почему нужно учиться культуре радости?).

9. Одиночество человека

-

проблема одиночества человека (Когда и почему человек чувствует себя одиноким? Как можно помочь ему избавиться от этого чувства?);

-

проблема одиночества ребёнка в мире взрослых людей (Почему недопустимо, чтобы ребёнок ощущал себя одиноким?);

-

проблема одинокой старости.

10. Человек и искусство

-

проблема неоднозначного восприятия искусства разными людьми (Почему одни люди погружаются в мир, созданный художником, а другие остаются глухи к прекрасному?);

-

проблема назначения подлинного искусства (Какое искусство необходимо обществу?);

-

проблема восприятия музыки человеком.

11. Отношение человека к миру природы

-

проблема безжалостного, потребительского отношения человека к миру природы;

-

проблема восприимчивости или невосприимчивости человека к красоте природы;

-

проблема влияния красоты природы на настроение и образ мыслей человека;

-

проблема негативного воздействия научно-технического процесса на взаимоотношения человека и природы (В чём проявляется негативное влияние цивилизации на жизнь человека, его взаимоотношения с природой?);

-

проблема бездомных животных (Обязан ли человек помогать бездомным животным?).

12. Бережное отношение человека к языку

-

проблема экологии языка (Какие изменения происходят в настоящее время в русском языке? Почему необходимо предпринимать экстренные меры по сохранению и поддержанию чистоты и правильности русской речи?).

13. Человек и власть, которой он наделён

-

проблема влияния власти на характер и поступки человека, наделённого ею (Как должны вести себя по отношению к окружающим люди, получившие особые полномочия и привилегии? Почему даже минимальная власть делает некоторых людей жестокими и грубыми?).

14. Сострадание окружающим

-

проблема наличия или отсутствия у человека способности к сочувствию (Как влияет на жизнь человека обладание способностью к сочувствию или отсутствие у него такой способности? Нужно ли воспитывать у человека чувство сострадания?);

-

проблема действенного сострадания = проблема сочувствия и активной помощи человеку.

15. Отношение человека к войне

-

проблема отношения человека к войне (Почему человеческое сознание не может принять сам факт войны?);

-

проблема душевного состояния человека в условиях войны (Как влияют военные события и связанные с ними человеческие трагедии на душевное состояние людей, на их способность сострадать?);

-

проблема поведения человека на войне (Как война заставляла человека вести себя?);

-

проблема героизма и стойкости перед лицом суровых военных испытаний (Что делает обыкновенных людей мужественными и стойкими в годы войны? Почему люди готовы были жертвовать собой в годы войны?);

-

проблема проявления гуманизма в тяжёлых военных условиях.

2) Комментарий проблемы j

Учеником должен быть создан развёрнутый текстуальный комментарий, то есть комментарий с опорой на прочитанный текст. Нельзя пускаться в общие рассуждения по проблеме, отрываясь от текста. Помните, вы комментируете не проблему вообще, а именно то, как автор понимает эту проблему.

Комментарий — не прямой пересказ, не цитирование, а анализ постижения авторской логики в раскрытии проблемы данного текста. При комментировании проблемы данного текста необходимо привести не менее 2 примеров из прочитанного текста, важных для понимания проблемы (то есть выделить в тексте два смысловых центра и включить их в комментарий), пояснить их и указать смысловую связь между ними. Следование этому требованию, заложенному в критериях, даст возможность получить высший балл по критерию К2 (5 баллов).

4 балла будет присвоен за комментарий, если не была выявлена смысловая связь между ними, или выявлена смысловая связь между примерами, но дано пояснение только к одному примеру.

3 балла — если дано пояснение только к одному примеру, при этом смысловая связь между примерами не выявлена, или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал пояснение к нему.

2 балла — если экзаменуемый привёл 2 примера-иллюстрации из прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не пояснил их значение.

1 балл — экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не пояснил его значение.

0 баллов — в комментарии не приведены примеры-иллюстрации из прочитанного текста, или проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, или в комментарии допущены фактические ошибки (одна и

более), связанные с пониманием исходного текста, или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема, или вместо комментария дан простой пересказ текста, или вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного текста.

Обратитесь к тексту А.П. Чехова «В аптеке», представленный дальше, данный для выполнения 27-го задания.

Можно предложить следующий комментарий (с указанием проблемы) к данному тексту:

Часто ли мы проявляем сочувствие к другим людям? Всегда ли готовы прийти на помощь бедствующему человеку, тому, кто оказался в трудной жизненной ситуации? Именно проблему безразличного, чёрствого отношения к окружающим людям ставит в данном рассказе А.П. Чехов.

Мне кажется, ни одного читателя не оставила равнодушным судьба Свойкина, героя рассказа А.П. Чехова. Заболевший учитель пришёл в аптеку и попросил приготовить ему лекарство. Поражает равнодушие, с которым отнесся к нему провизор. Свойкин попросил побыстрее обслужить его, потому что очень плохо себя чувствовал: «Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли…» Однако провизор даже не удосужился ответить ему, не проявил ни капли сочувствия, не сказал ни одного ободряющего слова, холодно промолчав.

Как грустно, что там, куда часто обращаются страждующие люди, работают такие сухие, равнодушные фармацевты.

Но вот лекарство готово — новая беда: у учителя не хватало 6 копеек, чтобы расплатиться за лекарство. В кармане был только рубль! На просьбу Свойкина позволить занести деньги завтра, был дан суровый ответ: «Этого нельзя… У нас кредита нет…Сходите домой, принесите шесть копеек, тогда и лекарства получите».

Так и ушёл бедный учитель домой без лекарства, оставшись наедине со своей болезнью.

Как видите, в комментарии приведены 2 примера иллюстрации из текста, дано пояснение к каждому фрагменту и выявлена смысловая связь между ними.

Включить в сочинение комментарий могут помочь речевые клише:

Чтобы привлечь внимание читателей к этому вопросу, NN рассказывает историю о /повествует о … /приводит факты … / на примере случая из жизни великого писателя NN показывает, что …. Чтобы лучше разобраться в этом злободневном вопросе, NN повествует о … . Особенно грустно / страшно, по мнению автора то, что … .

Типичные ошибки при написании комментария:

1) подробный пересказ исходного текста и его обширное цитирование, приводящие к снижению баллов при оценивании этого критерия. Подмена комментария простым пересказом недопустима.

Комментарий — не прямой пересказ, не цитирование, а анализ постижения авторской логики в раскрытии проблемы данного текста.

2) Формулируется одна проблема, а комментируется другая.

3) Ошибочной является рекомендация, встречаемая в последнее время в публикациях, далёких от требований ФИПИ: обращение к средствам выразительности рассматривается как один из способов комментирования проблемы. Не следует в сочинении при комментировании проблемы писать о средствах выразительности, так как это задание уже давно вынесено в последнее задание тестовой части.

При проверке эссе экспертам предоставляется среди прочих нормативных документов лист с распечатанным заданием 27, для того чтобы не учитывать в работе учащихся полностью переписанное содержание этого задания.

3) Позиция автора

Позиция автора — это мнение автора текста о поднятой им проблеме и путях её решения.

Проблема и позиция автора тесно связаны.

Проблема — некоторый вопрос, который вызывает размышления автора.

Позиция автора — ответ на этот вопрос, поставленный в тексте: то, в чём автор видит решение проблемы, итог его размышлений.

Для того чтобы выявить позицию автора, нужно ответить на следующие вопросы:

1) Что хотел сказать автор своим читателям, создавая данный текст?

2) Как сам автор оценивает описываемую в тексте жизненную ситуацию и поступки героев?

Если вам трудно сформулировать позицию автора самостоятельно, то можно привести цитату из текста, которая выражает авторское отношение к изображаемому. Обратите внимание: цитирование уместно, если исходный текст публицистический. В художественном тексте позиция автора выражена косвенно и не может быть обозначена при помощи цитаты.

Речевые клише, используемые для выражении позиции автора

|

Авторская позиция может быть отражена через |

Примеры |

|

1) рассмотрение содержания проблемы и предложенных автором способов её решения |

1) Позиция автора текста выражена ясно и раскрывается в следующем предложении: (далее идёт цитата из текста). 2) Позиция автора текста довольно ясна и раскрывается в следующем предложении: (далее идёт цитата из текста). NN утверждает, что… . 3) Точка зрения автора на рассматриваемую им проблему (чего?) обозначена прямо: (далее идёт цитата из текста). NN считает, что (далее идёт разъяснение цитаты) / По мнению NN, …. (далее идёт разъяснение цитаты). |

|

2) разъяснение авторского эмоционального отношения к тому, о чём он говорит |

1) Позиция автора текста довольно ясна. Публициста NN волнует (беспокоит, тревожит, печалит, радует, возмущает) то, что…. 2) Автор озабочен (встревожен, обеспокоен) тем, что… . 3) С горечью (с глубокой сердечной болью) автор говорит о том, что …. NN уверен: …. 4) Автор текста прямо не высказывает своего отношения к этой проблеме, но читатели всё же ощущают его сожаление по поводу того, что …. 5) Автор текста не выражает прямо свою точку зрения относительно поднятой проблемы, но исподволь подводит читателя к мысли о том, что 6) Позиция NN относительно поднятой проблемы становится понятной лишь после осмысленного прочтения текста. Автор, рассказывая читателям эту историю, будто говорит: … |

|

3) обращение к авторским аргументам, примерам, раскрывающим тезис |

1) Обосновывая свой тезис, автор приводит ряд веских, весьма убедительных аргументов в пользу того, что … . 2)Публицист приводит весьма убедительные доводы в пользу того, что…. |

|

4) обращение к выводам, к формулировке основной авторской идеи |

Автор завершает свои рассуждения вполне закономерным выводом о том, что… . Данные аргументы позволяют автору прийти к обоснованному выводу о том, что… . Автор, оставляя читателю право выбора, достаточно чётко обозначает свое отношение к проблеме (чего?)… . Он убеждён:…. |

Авторская позиция может выражаться ПРЯМО (в текстах публицистического стиля) или КОСВЕННО (в текстах художественного стиля).

В художественных текстах писатель чаще всего избегает назиданий, не навязывает своей позиции, но она вытекает из множества факторов: сюжета, выбора эпизодов, характеристик героев, их описаний, композиционного построения текста, используемых изобразительно-выразительных средств. Следовательно, необходим лингвистический анализ текста, позволяющий вербализировать позицию автора. Для того чтобы понять позицию, задайте себе ряд вопросов:

-

О чём говорит автор?

-

Какие изобразительно-выразительные средства использует, как они помогают понять авторскую позицию?

-

Какова композиция рассказа, помогает ли она понять позицию автора?

-

Какова интонация рассказа (взволнованная, спокойная и т.д.)?

-

Встречается ли в тексте характеристика героев, их поступков, черт характера, внешности? Как эта характеристика помогает понять авторскую позицию?

Речевые клише, используемые для формулировки позиции автора исходного текста:

Позиция автора данного текста довольно ясна и раскрывается в следующем предложении: «…..». NN убежден: ….

Автор текста не выражает прямо свою точку зрения относительно поднятой проблемы, но исподволь подводит читателя к мысли о том, что… .

Позиция NN относительно поднятой проблемы становится понятной лишь после внимательного прочтения текста. Автор, рассказывая читателям эту историю, будто говорит: ….

Методические рекомендации, позволяющие избежать типичных ошибок, часто допускаемых при выявлении позиции автора:

позицию автора следует формулировать кратко, одной-двумя фразами. Можно привести цитату из текста, но не пересказывать или переписывать его;

при определении авторской позиции нельзя ставить знак равенства между автором текста и героем-рассказчиком. Следует разграничивать понятия «автор» и «рассказчик».

4) Формулирование собственного мнения

Выражая согласие или несогласие с позицией автора исходного текста по данной проблеме, помните о том, что оно должно быть представлено корректно и развернуто. Важно не просто констатировать свое согласие или несогласие, но и подробно объяснить, в чем оно состоит.

Согласие с точкой зрения автора исходного текста можно выразить, используя следующие речевые клише:

1) Нельзя не согласиться с автором текста в том, что … (далее идёт формулировка тезиса).

2) Я согласен с автором данного текста в том, что (далее идёт формулировка тезиса).

3) Я согласен с автором данного текста и тоже считаю:… (далее идёт формулировка тезиса).

4) Я разделяю точку зрения автора текста и также убежден, что ….

Для того чтобы выразить несогласие (полное или частичное) с точкой зрения автора исходного текста, можно опираться на следующие речевые клише:

1) Текст писателя NN произвёл на меня неоднозначное впечатление. С одной стороны, (идёт согласие) …, но с другой — … (выражается своё мнение). Попытаюсь обосновать свою точку зрения по этому вопросу.

2) В целом доводы автора текста достаточно убедительны, однако я не вполне согласен с тем, что … (формулируется авторская мысль). Готов объяснить свою точку зрения.

3) Я с большим интересом прочитал текст публициста NN, однако не все аргументы автора показались мне достаточно убедительными. Хочется выразить сомнение в том, что … (далее идёт мысль автора + своё утверждение).

4) Уважая автора текста, позволю себе не согласиться с его точкой зрения по данной проблеме. Я сомневаюсь в том, что … (далее идёт мысль автора + своё утверждение).

5) Обоснование собственной точки зрения

В 27-м задании предлагается выразить своё отношение к позиции автора и обосновать его. Обосновать, то есть доказать, аргументировать. Таким образом, аргумент по- прежнему должен быть приведён, только теперь в задании не оговаривается, каким он должен быть. Аргумент — суждение, довод, приводимый пишущим в доказательство высказанной мысли, своей точки зрения.

Аргумент может быть построен на литературном материале, то есть с опорой на читательский опыт, который приобретается при прочтении художественной, публицистической, научно-популярной литературы и складывается из сострадания героям, наблюдения над их поведением и поступками. И, конечно, в этом случае это будет сильный аргумент.

Но также аргумент может быт создан с опорой на жизненный опыт, который возникает в ходе реальных событий, происходивших в жизни, а также наблюдения и переживания различных жизненных ситуаций.

Жизненными аргументами могут быть:

примеры из собственного жизненного опыта и жизни окружающих людей;

поучительные события из жизни выдающихся личностей;

примеры из читательского опыта (обращение к текстам литературных произведений);

ссылки на мнение известного, уважаемого человека — учёного, философа, общественного деятеля;

цитаты из авторитетного источника;

выводы науки и статистические данные;

события из жизни страны;

обсуждаемые в телевизионных программах актуальные проблемы современности.

Аргументы должны быть достаточно развёрнутыми и убедительными, доказывать ваше мнение.

В этой части работы необходимо следовать правилам построения текста- рассуждения:

тезис (ваше мнение, которое вы должны обосновать);

аргументация (приведение доказательств, объяснений, примеров для обоснования собственного мнения);

вывод (общий итог).

Речевые клише для введения в текст сочинения-рассуждения обоснования собственной точки зрения:

В доказательство справедливости своей точки зрения приведу следующий литературный пример. Вспомним роман/рассказ / пьесу NN (указывается автор и даётся название произведения). В этом произведении… / Главную героиню этого произведения отличает ….

Об этом неоднократно говорили в своих произведениях русские писатели-классики.

Вспомним рассказ/роман / пьесу NN (указывается автор и даётся название произведения). В этом произведении….

Хочу рассказать об одном случае из моей жизни, который, как мне кажется, является дополнительным аргументом в пользу того, что ….

Следующий литературный пример, как мне кажется, является ещё одним дополнительным аргументом в пользу того, что… .

Приведу ещё один литературный пример, который показывает: ….

О том, как важно…, говорит в своём рассказе /романе писатель NN.

У каждого из нас, наверное, есть немало примеров из собственного жизненного опыта, которые доказывают необходимость / важность … (далее идут примеры- аргументы).

Рекомендации по предупреждению типичных ошибок, часто допускаемых в сочинении-рассуждении при обосновании собственной точки зрения:

1) Аргумент следует начинать е нового абзаца.

2) Надо помнить, что при обращении к литературному материалу, следует не просто указать автора и название произведения, но и создать развернутое высказывание, охарактеризовать сюжетную ситуацию (проанализировать поступки героев), с помощью которой создается аргументированное высказывание.

3) В аргументах даже в случае несогласия, полемики с автором не должно быть грубых выражений, тем более оскорблений в чей-либо адрес, иначе произойдёт снижение баллов по критерию К11, регулирующему соблюдение этических норм (вместо 1 балла вам будет присвоено 0 баллов).

Внимательно прочитайте сочинения, предложенные дальше. В них приведены для обоснования собственного мнения два аргумента, но можно приводить лишь один аргумент, основанный или на читательском опыте или на жизненном.

6) Заключение

Заключение должно подвести итог рассуждениям пишущего по поводу проблемы, поставленной автором исходного текста.

|

Типичные цели заключения |

Примеры |

|

1) суммировать итоги размышлений над поднятой проблемой, обобщить информацию, содержащуюся в сочинении |

В заключение ещё раз подчеркну: важно не только своевременное раскаяние за зло, причинённое близким, но и конкретные поступки, которыми каждый из нас своевременно загладит свою вину перед ними. |

|

2) дать оценку сказанному, чётко выразить своё мнение |

Всё вышесказанное позволяет сделать следующий вывод: русский язык несёт в себе уникальный культурный и интеллектуальный потенциал России. Поэтому задача государства, школы, семьи — сформировать у подрастающего поколения бережное отношение к слову, не допустить обеднения и разрушения русского языка. Не обесценивайте бесценное! Экология языка — наш долг перед прошлым и будущим! |

|

3) сделать прогноз каких-то событий или явлений, высказать предположение. |

Хочется верить, что читатели задумаются над проблемой, затронутой в тексте Д. Шеварова, расставят приоритеты в своей жизни и станут жить не только исключительно для себя, но и для других людей, пробуя повторить подвиг русских подвижников. |

|

4) призвать читателя к выполнению тех или иных задач, закончить сочинение призывом к действию, пожеланием |

В заключение ещё раз подчеркну: как не удастся человеку обновить слишком изношенное платье, так и, часто поступая вопреки понятиям чести, не сможет он впоследствии исправить свою исковерканную душу. Об этом надо помнить каждому из нас, осуществляя тот или иной нравственный выбор. Утрата моральных ценностей может привести к потере способности различать добро и зло, истину и ложь, а следовательно, способствовать деградации человеческой личности. |

Образцы сочинений, написанных по предложенному выше плану в соответствии с критериями оценивания 27 задания

Текст к сочинению № 1

Обратимся к тексту рассказа А.П. Чехова «В аптеке».

Был поздний вечер. Домашний учитель Егор Алексеич Свойкин, чтобы не терять попусту времени, от доктора отправился прямо в аптеку. «Словно к богатой содержанке идешь или к железнодорожнику, — думал он, взбираясь по аптечной лестнице, лоснящейся и устланной дорогими коврами. — Ступить страшно!»

Войдя в аптеку, Свойкин был охвачен запахом, присущим всем аптекам в свете. Наука и лекарства с годами меняются, но аптечный запах вечен, как материя. Его нюхали наши деды, будут нюхать и внуки. Публики, благодаря позднему часу, в аптеке не было. За жёлтой, лоснящейся конторкой, уставленной вазочками с сигнатурами, стоял высокий господин с солидно закинутой назад головой, строгим лицом и с выхоленными бакенами — по всем видимостям, провизор. Начиная с маленькой плеши на голове и кончая длинными розовыми ногтями, всё на этом человеке было старательно выутюжено, вычищено и словно вылизано, хоть под венец ступай. Нахмуренные глаза его глядели свысока вниз, на газету, лежавшую на конторке. Он читал. В стороне за проволочной решёткой сидел кассир и лениво считал мелочь. По ту сторону прилавка, отделяющего латинскую кухню от толпы, в полумраке копошились две тёмные фигуры.

Свойкин подошёл к конторке и подал выутюженному господину рецепт. Тот, не глядя на него, взял рецепт… Провизор написал что-то на рецепте, нахмурился и, закинув назад голову, опустил глаза на газету.

-Через час будет готово, — процедил он сквозь зубы, ища глазами точку, на которой остановился.

-Нельзя ли поскорее? — пробормотал Свойкин. — Мне решительно невозможно

ждать.

Провизор не ответил. Свойкин опустился на диван и принялся ждать. Кассир кончил считать мелочь, глубоко вздохнул и щёлкнул ключом. В глубине одна из тёмных фигур завозилась около мраморной ступки. Другая фигура что-то болтала в синей склянке. Где-то мерно и осторожно стучали часы.

Свойкин был болен. Во рту у него горело, в ногах и руках стояли тянущие боли, в отяжелевшей голове бродили туманные образы, похожие на облака и закутанные человеческие фигуры. Провизора, полки с банками, газовые рожки, этажерки он видел сквозь флёр, а однообразный стук о мраморную ступку и медленное тиканье часов, казалось ему, происходили не вне, а в самой его голове… Разбитость и головной туман овладевали его телом всё больше и больше, так что, подождав немного и чувствуя, что его тошнит от стука мраморной ступки, он, чтоб подбодрить себя, решил заговорить с провизором…

-Должно быть, у меня горячка начинается, — сказал он. — Доктор сказал, что ещё трудно решить, какая у меня болезнь, но уж больно я ослаб… Ещё счастье мое, что я в столице заболел, а не дай бог этакую напасть в деревне, где нет докторов и аптек!

Провизор стоял неподвижно и, закинув назад голову, читал. На обращение к нему Свойкина он не ответил ни словом, ни движением, словно не слышал…

Свойкин принялся рассматривать строгую, надменно-учёную физиономию провизора. «Странные люди, ей-богу! — подумал он. — …Пишут по-латыни, говорят по-немецки… Средневековое из себя что-то корчат… В здоровом состоянии не замечаешь этих сухих, чёрствых физиономий, а вот как заболеешь, как я теперь, то и ужаснёшься, что святое дело попало в руки этой бесчувственной утюжной фигуры…» Рассматривая неподвижную физиономию провизора, Свойкин вдруг почувствовал желание лечь, во что бы то ни стало, подальше от света, учёной физиономии и стука мраморной ступки… Болезненное утомление овладело всем его существом… Он подошёл к прилавку и, состроив умоляющую гримасу, попросил:

-Будьте так любезны, отпустите меня! Я… я болен…

-Сейчас… Пожалуйста, не облокачивайтесь!

Учитель сел на диван и, гоняя из головы туманные образы, стал смотреть, как курит кассир.

«Полчаса ещё только прошло, — подумал он. — Ещё осталось столько же… Невыносимо!»

Но вот, наконец, к провизору подошел маленький, чёрненький фармацевт и положил около него коробку с порошками и склянку с розовой жидкостью… Провизор дочитал до точки, медленно отошел от конторки и, взяв склянку в руки, поболтал ее перед глазами… Засим он написал сигнатуру, привязал её к горлышку склянки и потянулся за печаткой…

«Ну, к чему эти церемонии? — подумал Свойкин. — Трата времени, да и деньги лишние за это возьмут».

Завернув, связав и запечатав микстуру, провизор стал проделывать то же самое и с порошками.

-Получите! — проговорил он наконец, не глядя на Свойкина. — Взнесите в кассу рубль шесть копеек!

Свойкин полез в карман за деньгами, достал рубль, и тут же вспомнил, что у него, кроме этого рубля, нет больше ни копейки…