Лирические миниатюры Ивана Сергеевича Тургенева из цикла «Стихотворения в прозе» были созданы незадолго до смерти писателя. Всего их 85. Часть произведений была опубликована еще при жизни автора, а некоторые гораздо позже – в 1929 году.

В своих маленьких историях Тургенев поднимает общечеловеческие темы. Это своеобразные притчи, которые по силе изображения, многогранности и философской глубине сложно сопоставить с другими творениями. Написаны они простым, но емким и образным языком в форме воспоминаний, снов, видений, житейских историй.

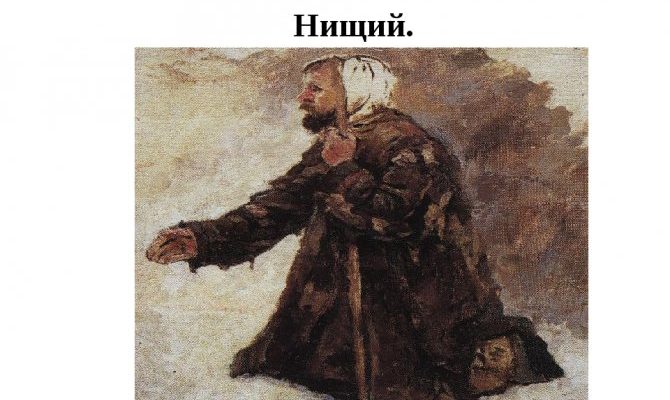

Одна из жемчужин сборника – миниатюра «Нищий». Во время прогулки рассказчик встречает старика и хочет подать ему милостыню. Но карманы, как назло, оказались пустыми. Внешность нищего, его бедственное положение Тургенев изображает предельно эмоционально, стараясь всеми средствами вызвать жалость к этому человеку. Руки у старика «грязные, опухшие, красные», глаза – «слезящиеся, воспаленные», а губы – «синие». Перед читателем предстает «несчастное существо» в грубых лохмотьях.

Автор не говорит о погоде, но по состоянию нищего ясно, что он замерз. Дрожание протянутой руки старика, его стоны и мычание создают яркий образ, который никого не может оставить равнодушным. Для завершения картины Тургенев нашел предельно точное выражение: «безобразно обглодала его бедность».

Старого человека писатель выбрал намеренно. Для усиления эффекта оба героя должны быть хоть в чем-то равны. Они не могут иметь одинаковое социальное и материальное положение, поэтому их объединяют возраст и пустые карманы. И пусть для рассказчика так вышло случайно, но в данный момент героев уравнивает и это обстоятельство.

О чувствах рассказчика Тургенев сообщает скупо. Тот потерян и смущен, но неожиданно крепко пожимает руку нищего и называет его братом. Этим жестом он признает их родство в духовном смысле. Нищий пожимает руку героя в ответ и также называет братом.

В миниатюрах Тургенева главную смысловую нагрузку несут последние фразы, которые раскрывают замысел писателя. Часто заключительный акцент показывает нам сюжет с неожиданной стороны. Благородный жест рассказчика нищий старик принимает не с изумлением, не с затаенным разочарованием, а с пониманием и мягкой иронией. Он тоже, можно сказать, подает милостыню герою, соглашаясь понять и простить его как равного.

Сочинение по стихотворению «Нищий» М.Ю. Лермонтова

Стихотворение «Нищий» Лермонтов написал под впечатлением от неразделенной любви.

По смыслу стихотворение состоит из двух частей.

Первая часть состоит из двух четверостиший. В этой части Лермонтов описывает нищего, которого видел когда-то у церкви. Нищий худ, голоден, плохо одет. Он просит подать ему кусок хлеба. Но кто-то ради шутки дает нищему камень вместо куска хлеба, который спас бы его от голода. Шутка очень жестокая и она ранила поэта до глубины души.

Вторая часть стихотворения – третье четверостишие. Из этой части мы узнаем о том, что девушка посмеялась над чувствами молодого поэта. Он молил ее об ответном чувстве, а вместо этого получил лишь насмешки. Лермонтов сравнивает себя с нищим, а любовь с куском хлеба.

Мне кажется, он привел такое сравнение для того, чтобы передать всю остроту своих чувств.

Поделись сочинением с друзьями!

Похожие сочинения:

Обновлено: 11.03.2023

Лирические миниатюры Ивана Сергеевича Тургенева из цикла “Стихотворения в прозе” были созданы незадолго до смерти писателя. Всего их 85. Часть произведений была опубликована еще при жизни автора, а некоторые гораздо позже – в 1929 году.

В своих маленьких историях Тургенев поднимает общечеловеческие темы. Это своеобразные притчи, которые по силе изображения, многогранности и философской глубине сложно сопоставить с другими творениями. Написаны они простым, но емким и образным языком в форме воспоминаний, снов, видений, житейских

Одна из жемчужин сборника – миниатюра “Нищий” . Во время прогулки рассказчик встречает старика и хочет подать ему милостыню. Но карманы, как назло, оказались пустыми. Внешность нищего, его бедственное положение Тургенев изображает предельно эмоционально, стараясь всеми средствами вызвать жалость к этому человеку. Руки у старика “грязные, опухшие, красные”, глаза – “слезящиеся, воспаленные”, а губы – “синие”.

Перед читателем предстает “несчастное существо” в грубых лохмотьях.

Автор не говорит о погоде, но по состоянию нищего ясно, что он замерз. Дрожание протянутой

руки старика, его стоны и мычание создают яркий Образ, который никого не может оставить равнодушным. Для завершения картины Тургенев нашел предельно точное выражение: “безобразно обглодала его бедность”.

Старого человека писатель выбрал намеренно. Для усиления эффекта оба героя должны быть хоть в чем-то равны. Они не могут иметь одинаковое социальное и материальное положение, поэтому их объединяют возраст и пустые карманы.

И пусть для рассказчика так вышло случайно, но в данный момент героев уравнивает и это обстоятельство.

О чувствах рассказчика Тургенев сообщает скупо. Тот потерян и смущен, но неожиданно крепко пожимает руку нищего и называет его братом. Этим жестом он признает их родство в духовном смысле.

Нищий пожимает руку героя в ответ и также называет братом.

В миниатюрах Тургенева главную смысловую нагрузку несут последние фразы, которые раскрывают замысел писателя. Часто заключительный акцент показывает нам сюжет с неожиданной стороны. Благородный жест рассказчика нищий старик принимает не с изумлением, не с затаенным разочарованием, а с пониманием и мягкой иронией.

Он тоже, можно сказать, подает милостыню герою, соглашаясь понять и простить его как равного.

Небольшой по объему цикл стихотворений в прозе — не только итог творческой жизни писателя, но и квинтэссенция всего, что волновало, притягивало и отталкивало на протяжении всей жизни Тургенева-человека. Написан этот цикл в предчувствии приближения смерти, поэтому писатель философски осмыслил, что же он оставляет здесь, на земле.

В сборнике лирических произведений отражены все глубокие философские раздумья Тургенева о счастье, о назначении человека и скоротечности, мимолетности жизни, в течение которой он должен оставить свой след на земле. И хотя мотив старости, смерти, одиночества присущ большинству произведений этого жанра, стихотворение “Воробей” оптимистично и полно светлой веры в будущее. Стихотворение глубоко лирично, эмоционально, кратко по форме.

Здесь слабо выражен сюжет, эмоциональное переживание подменяет эпическое повествование, звучит тема вечно возрождающейся жизни, молодости, торжествующей любви. Автор восхищается самоотверженным порывом героической маленькой птицы, защищающей своего птенца. Эта сила любви, перед которой все превратности судьбы бессильны, заставляет “огромное чудовище”, собаку, отступить.

Увиденная автором всепобеждающая сила любви наполняет его душу восторгом и надеждой, посылает ему вдохновение. Он приходит к глубокому философскому осмыслению увиденного, концентрируя свою мысль в последней фразе стихотворения: “Только ею, только любовью держится и движется жизнь”.

Стихотворения в прозе И. С. Тургенева — это лирические миниатюры, в которых отразились самые сокровенные мысли и чувства автора. Написаны эти художественные произведения в форме философских рассуждений, воспоминаний, снов, житейских историй на самые разнообразные темы: о любви, о жизни и смерти, о добре и зле, о подвиге и трусости и т. д.

Очень большое впечатление произвело на меня стихотворение “Нищий”, в котором речь идет о дряхлом, убогом старике, просящем милостыню. Автор дает этому герою очень выразительную портретную характеристику: “воспаленные, слезливые глаза”, “посинелые губы”, “шершавые лохмотья”, “нечистые раны”. Глаголы “стонал”, “мычал”, “вздрагивал” дополняют тягостную картину. Тургенев нашел невероятно точную и меткую метонимическую конструкцию — старика “безобразно обглодала бедность”.

Далее рассказчик (стихотворение написано от первого лица) говорит о том, что не найдя ничего у себя в карманах, он просто протянул руку и крепко пожал ладонь старика. Это не просто ярко нарисованная художником драматическая картина из жизни. Стихотворение имеет глубокий подтекст. Нищий — это не только тот, кто не имеет материальных благ. Нищим, несчастным, бедным может быть человек с полными карманами, но пустой душой. Поэтому вначале, когда герой хотел механически подать милостыню, автор называет старика “несчастным существом”. Но потом, остановившись и задумавшись, он говорит, что это его “брат”.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Практическая работа № 3.

1. Прочитайте текст.

Вблизи большого города по широкой проезжей дороге шёл старый, больной человек. Он шатался на ходу; его исхудалые ноги, путаясь, волочились и спотыкались, ступали тяжко и слабо, словно чужие; одежда на нём висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь… Он изнемогал. Он присел на придорожный камень, наклонился вперёд, облокотился, закрыл лицо обеими руками, и сквозь искривлённые пальцы закапали слёзы на сухую седую пыль. Он вспоминал… Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам… И вот теперь у него нет и куска хлеба, и все его покинули, друзья ещё раньше врагов… Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно. А слёзы всё капали да капали, орошая седую пыль. Вдруг он услышал, что кто-то зовёт его по имени; он поднял усталую голову и увидел перед собой незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой. – Ты всё своё богатство роздал, — послышался ровный голос… — Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал? – Не жалею, — отвечал со вздохом старик, — только вот умираю я теперь. – И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, — продолжал незнакомец, — не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней? Старик ничего не отвечал – и задумался. – Так и ты теперь не гордись, бедняк, — заговорил опять незнакомец, — ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры. Старик встрепенулся, вскинул глазами, но незнакомец уже исчез; а вдали по дороге показался прохожий. Старик подошёл к нему и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего. Но за ним шёл другой, и тот подал старику малую милостыню. И купил старик себе на данные гроши хлеба, и сладок показался ему выпрошенный кусок. И не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость. (По И.С. Тургеневу)

2. Прочитайте начало сочинения по плану (вступление, проблема, комментарий), оцените по критериям К1, К2, К5, К6; предложите свой вариант начала, записав его (можно за основу взять предложенную заготовку, переработав или дописав её)

Милосердие. Сострадание. Сочувствие. Как много слов уже сказали и как ещё много будет сказано о человечности и нравственности! Но, к сожалению, не все эти слова влекут за собой реальные действия.

В данном тексте И.С. Тургенев раскрывает проблему человечного отношения к тем, кто слабее, беднее, несчастнее – словом, к тем, кто в этом действительно нуждается.

Выдвигаемая автором проблема глубоко нравственная, затрагивающая очень важный аспект человеческой жизни – отношение к себе подобным. Писатель рассказывает о старике, отдавшем всё (богатство, здоровье) ради других, но ни о чём этот человек не жалеет…

Смысл книги

Тургенев рассказывает стихотворение в форме истории из жизни. Форма — проза. В истории рассказывается о том, как однажды к нему подошел бедный мужчина. Причем, абсолютно каждый элемент поведения или одежды ярко демонстрировал у него отсутствие хоть каких-то финансов. Не глядя в глаза, бедняк протянул руку, прося хоть немного денег. Иван Сергеевич хотел было дать ему немного на пропитание, но обнаружил, что денег с собой совершенно нет. Ни копейки, ни рубля.

Тогда он крепко пожимает руку бедного человека, чем вызывает у того удивление. Он называет его братом и признается, что денег совсем нет. Вот только бедняку они уже не нужны — ему достаточно этого человеческого жеста со стороны автора. Бедняк называет Тургенева братом и говорит, что даже доброе слово — это своего рода подаяние. Но главное — смотрит ему прямо в глаза.

Но финал у истории необычный — Тургенев понимает, что он сам получил куда больше, чем этот бездомный. С этой мыслью он оставляет нас наедине, предоставляя время на обдумывание услышанного.

Так в чем же заключается смысл этого короткого произведения? Иван Сергеевич Тургенев показал, что не столь важно материальное состояние человека — важно, чтобы он сохранил в себе человеческие черты. В прозаическом стихотворении мы видим, что бедный мужчина уже смирился со своей судьбой, поэтому даже просит денег не глядя на человека. Вот только искренний жест Тургенева пробуждает в нем только самые лучшие эмоции, а именно — уважение. Наверняка, бедный мужчина за свою жизнь натерпелся разного рода отношений: его выгоняли, бранили, даже били. Но тут он увидел главное — уважение. Тургенев увидел в нем равного человека, даже несмотря на явные различия в социальном статусе. Именно за это и был благодарен бездомный.

Творчество Ивана Сергеевича Тургенева очень важно для нашей литературы. Его работы оказали огромнейшее влияние как на наше искусство, так и на мировое. Оно и не удивительно — талант мастера виднеется в каждой строчке. Искренне надеемся, что этим разбором смысла только укрепили вашу любовь к этому писателю!

Читайте также:

- В детстве я мечтал быть скульптором сочинение

- Сочинение про боксерскую грушу

- Описание одиннадцать из очень странные дела сочинение

- Происхождения фамилии васильев сочинение

- Король франции людовик 14 утверждал государство это я напишите небольшое сочинение от своего лица

- Анализ стихов

- Тургенев

- Нищий

Иван Сергеевич Тургенев был довольно интересным человеком. У него было много увлечений и занятий, хотя самое главное было то, что поэт мог тонко чувствовать душу человека. Тургенев пытался бороться с несправедливостью в жизни, хоть это и было только на бумаге. В своих произведениях он хотел объединить поэзию и прозу, которые так долго конкурировали между собой. Поэт все-таки нашел свое призвание, его стали считать поэтом в прозе.

Переживая много чего в жизни, наблюдая за проблемами других людей и самой жизни в целом, Тургенев пишет интересное, переполненное чувствами стихотворение. Новому произведению поэт дает название «Нищий». Само стихотворение предстает перед читателями в виде диалога. Диалог в свою очередь описывает встречу самого рассказчика с Нищим. Казалось бы, обычный прохожий, идущий по своим делам, встречает на пути бедного нищего человека. Возникает ощущение того, что люди давно видели беднягу, просто многим было не до него. Кто-то просто отворачивался и делал вид, что не замечает мужчину, а кому-то было просто все равно.

Начало стихотворения открывает картину происходящего. На холодной земле оказался голодный мужчина, он словно кричит, умоляет и стонет о помощи. Когда же главный герой подходит к нему, оба мужчины находятся в замешательстве. Главный герой, при всем его желании помочь нищему, не может ничего дать, так как у него у самого пустые карманы. А второй просто уже не ожидал, что простой прохожий обернет на него взор, слишком долго его никто не замечал.

Автор превосходно описывает образ нищего. Старый человек, с трясущимися руками, он явно замерз и ему нечего есть, вдобавок ко всему, он наверно еще и болен. Главный герой проникается жалостью и когда понимает, что помочь ничем не может, просто протягивает свою руку. Замерзший, дрожащий старик не оставит равнодушным чувства героя. Положение в обществе этих двух встретившихся людей абсолютно разное, но главный герой, не обращая на это внимание, протягивает свою руку. Это своего рода жест, наглядный пример того, что герой и Нищий равны.

Скорее всего, они похожи душами, кто-то, имея полные карманы, кажется несчастным, а кто-то, имея пустые, обретает что-то важное в своей жизни. По мнению главного героя, бедный старик хоть и не имеет ничего, точно такой же человек, как и простой прохожий. Он человек с чувствами, мыслями и жизнью, хоть и такой непростой. Герой считает его братом равным ему самому. Своим стихотворением Тургенев пытается объяснить, что богатая в духовном плане душа, может томиться даже в обычном, просящем милостыню человеке. В такие моменты не стоит проходить мимо, ведь не имея денег, помочь человеку можно просто выслушав и поддержав в трудную для него минуту.

По плану, кратко

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Нищий.

История создания – написано в 1830 году, посвящено Екатерине Сушковой, которую любил молодой поэт.

Тема – людская чёрствость, равнодушие, злость и непонимание.

Композиция – четыре строфы с чётким разделением лирического сюжета.

Жанр – лирическое стихотворение с чертами притчи и элегии.

Стихотворный размер – четырёхстопный ямб с перекрёстной рифмовкой.

Метафоры – “живая мука”.

Эпитеты – “бедняк иссохший”, “чувства лучшие”, “горькими слезами”.

Антитеза – “хлеб” и “камень”.

История создания

Стихотворение написано в 1830 году. Это лето юный поэт проводил в подмосковном имении Середниково, где познакомился с красавицей Екатериной Сушковой. Шестнадцатилетний юноша был младше неё на два года, поэтому его знаки внимания не воспринимались всерьёз, девушка потешалась над его чувствами.

Как-то раз при посещении Троице-Сергиевой лавры Лермонтов услышал рассказ нищего, который сетовал на чёрствость молодёжи. Ему вместо подаяния шутники положили в чашу камни. Рассказ настолько впечатлил Лермонтова, что он в тот же день написал стихотворение “Нищий”, в котором провёл параллель со своими болезненными сердечными муками. Девушка оказала настолько сильное впечатление на молодого Лермонтова, что в течение долгих пяти лет его сердце разрывалось от безответной любви. Это были болезненные, мучительные отношения. У Лермонтова написан целый цикл стихов, называемый “сушковским”. К сожалению, издано оно было только после смерти поэта в журнале “Библиотека для чтения” в 1844 году.

Анализ стихотворения в прозе Тургенева «Нищий»

Русский поэт и прозаик Иван Тургенев оставил не просто творческое наследие, а кладезь добра и любви. Его небольшие стихотворения в прозе способны смягчить даже черствое сердце.

Миниатюра «Нищий» повествует о том, как важна любая помощь, не только материальная, но и моральная. Главный герой рассказа – простой прохожий, который встретил на пути нищего несчастного старика.

Описание нищего очень детально прописано автором: воспаленные глаза и посиневшие губы указывали на возможную болезнь от грязных ран, одежда была ветхой. Он протянул главному герою свою руку в надежде на подаяние. При этом нищий не просто просил, а уже мычал, словно раненое животное.

Рассказчик механически стал искать мелочь в карманах, но ничего не мог найти, даже платка или часов. Он с ужасом осознал, что ничем не может помочь этому изглоданному бедностью старику. И ему стало безумно стыдно и больно.

Не сумев помочь материально, наш герой крепко пожимает грязную руку нищего – руку, которую большинство бы побрезговало пожать. Он делает это искренне и просит прощение у нищего, как у своего брата.

Как ни странно, старик улыбнулся и поблагодарил главного героя за такой искренний жест.

Возможно, герой и не помог материально, но проявил к нищему человеческое уважение и доброту, что важно и порой ценнее денег, которые подаются обычно бездумно.

Рассказчик в свою очередь тоже получил своеобразное «подаяние» от своего «брата» — далеко не все измеряется деньгами, и что нищими иногда бывают и богачи, бедные душевно. Когда герой хотел проявить простую щедрость и подать нищему мелочь, — то называл его несчастным существом. Но когда понял, что сам на данный момент нищ, — назвал старика своим братом.

Тургенев мастерски использует богатство лексики русского языка, подбирая удачные эпитеты для нищего. Но больше всего запоминается читателю метонимическая конструкция, что бедного старика «безобразно обглодала бедность». Эти слова очень точно характеризируют состояние нищего.

В коротеньких стихотворениях в прозе Иван Сергеевич Тургенев делился с людьми своими самыми сокровенными переживаниями и чувствами, приобретенным жизненным опытом, писательской мудростью. Выбранная ним форма повествования полностью оправдана – для передачи эмоций совсем не обязательна рифма. Лирическая проза дает больше возможностей автору раскрыть основную идею произведения.

Понравилось сочинение? А вот еще:

- Анализ стихотворения в прозе Тургенева «Русский язык»

- Анализ стихотворения в прозе Тургенева «Воробей»

Тема

Тема – людская чёрствость, равнодушие, злость и непонимание, отсутствие любви к ближнему, сопереживания. Поэт описывает случай, произошедший у ворот храма: в просящую руку нищего, незрячего, голодного человека кто-то положил камень. Таким камнем стало для молодого Лермонтова равнодушие возлюбленной на его мольбы и признания в любви. Камень в ответ на мольбы о подаянии символизирует обман, жестокосердие. Болезненные безответные чувства длиною в пять лет стали толчком к написанию молодым Лермонтовым цикла прекрасных стихов, проникнутых страстью, грустью и надеждой.

Сюжет

Два мальчика принц Эдуард и нищий Том родились в один день. Волею судьбы уже подростками мальчики нечаянно встретились и поменялись одеждой. Когда они взглянули друг на друга, то поняли, что очень похожи. И случайно Эдуарда, в образе нищего, выгнали из дворца, а Том остался сыном короля.

И тот, и другой мальчик попали в неприятное положение. Особенно плохо пришлось Эдуарду с его королевскими привычками. Много раз он был на волосок от смерти, но его спас рыцарь Майлс, добрый и благородный человек. Во время своего путешествия по Англии принц увидел, какие несправедливые и жестокие законы царят в этом государстве.

В это время скончался король Генрих и во время коронации, к вящему удивлению и потрясению, королевского двора и простого народа, мальчики вновь поменялись местами.

Эдуард, став королем, правил очень справедливо и милосердно, а Том Кенти всю жизнь пользовался огромным уважением у народа.

Жанр

Жанр произведения – лирическое стихотворение. Оно имеет черты притчи: об этом говорит библейский мотив и поучительное символическое повествование. Есть в произведении и черты элегии, учитывая его эмоциональность, напевность и стихотворный размер и ритм. Последняя строфа напоминает послание, однако чёткого адресата не прослеживается. Стихотворение написано четырёхстопным ямбом с перекрёстной рифмовкой. Высокая лексика, используемая поэтом, придаёт звучанию торжественность, мелодичность, строгость. Вторая и третья строфа содержат анафору, которая придаёт мелодичность, оттенок безнадёжности, безысходности, сожаления об утраченном.

Средства выразительности

Эпитеты: “бедняк иссохший”, “чувства лучшие”, “горькими слезами” делают лирическое повествование образным и живым. Метафора “живая мука” подчёркивает страдания лирического героя, его тягостные чувства, переживания. Можно проследить наличие скрытого развёрнутого сравнения в смысловом аспекте произведения: рука просящего нищего и душа лирического героя. Обманут просящий, стоящий у “врат святых“, он получает камень вместо хлеба. Ожидания лирического героя, его чувства обмануты так же жестоко и бесчеловечно. Антонимами в данном контексте становится пара “камень – хлеб”, образуя яркую антитезу во второй строфе стихотворения.

Анафора – во второй строфе: “И взор являл живую муку… И кто-то камень положил”…

В третьей строфе: “Так я молил твоей любви… Так чувства лучшие мои…”

Антон Чехов — Нищий

Чехов Антон Павлович

Нищий

Антон Чехов

Нищий

— Милостивый государь! Будьте добры, обратите внимание на несчастного, голодного человека. Три дня не ел… не имею пятака на ночлег… клянусь богом! Восемь лет служил сельским учителем и потерял место по интригам земства. Пал жертвою доноса. Вот уж год, как хожу без места.

Присяжный поверенный Скворцов поглядел на сизое, дырявое пальто просителя, на его мутные, пьяные глаза, красные пятна на щеках, и ему показалось, что он раньше уже видел где-то этого человека.

— Теперь мне предлагают место в Калужской губернии, — продолжал проситель, — но у меня нет средств, чтобы поехать туда. Помогите, сделайте милость! Стыдно просить, но… вынуждают обстоятельства.

Скворцов поглядел на калоши, из которых одна была глубокая, а другая мелкая, и вдруг вспомнил.

— Послушайте, третьего дня, кажется, я встретил вас на Садовой, сказал он, — но тогда вы говорили мне, что вы не сельский учитель, а студент, которого исключили. Помните?

— Не… нет, не может быть! — пробормотал проситель, смущаясь. — Я сельский учитель и, ежели желаете, могу документы показать.

— Будет вам лгать! Вы называли себя студентом и даже рассказали мне, за что вас исключили. Помните?

Скворцов покраснел и с выражением гадливости на лице отошел от оборвыша.

— Это подло, милостивый государь! — крикнул он сердито. — Это мошенничество! Я вас в полицию отправлю, чёрт бы вас взял! Вы бедны, голодны, но это не дает вам права так нагло, бессовестно лгать!

Оборвыш взялся за ручку двери и растерянно, как пойманный вор, оглядел переднюю.

— Я… я не лгу-с… — пробормотал он. — Я могу документы показать.

— Кто вам поверит? — продолжал возмущаться Скворцов. — Эксплуатировать симпатии общества к сельским учителям и студентам — ведь это так низко, подло, грязно! Возмутительно!

Скворцов разошелся и самым безжалостным образом распек просителя. Своею наглою ложью оборвыш возбудил в нем гадливость и отвращение, оскорбил то, что он, Скворцов, так любил и ценил в себе самом: доброту, чувствительное сердце, сострадание к несчастным людям; своею ложью, покушением на милосердие «субъект» точно осквернил ту милостыню, которую он от чистого сердца любил подавать беднякам. Оборвыш сначала оправдывался, божился, но потом умолк и, пристыженный, поник головой.

— Сударь! — сказал он, прикладывая руку к сердцу. — Действительно, я… солгал! Я не студент и не сельский учитель. Всё это одна выдумка! Я в русском хоре служил, и оттуда меня за пьянство выгнали. Но что же мне делать? Верьте богу, нельзя без лжи! Когда я говорю правду, мне никто не подает. С правдой умрешь с голоду и замерзнешь без ночлега! Вы верно рассуждаете, я понимаю, но… что же мне делать?

— Что делать? Вы спрашиваете, что вам делать? — крикнул Скворцов, подходя к нему близко. — Работайте, вот что делать! Работать нужно!

— Работать… Я и сам это понимаю, но где же работы взять?

— Вздор! Вы молоды, здоровы, сильны и всегда найдете работу, была бы лишь охота. Но ведь вы ленивы, избалованы, пьяны! От вас, как из кабака, разит водкой! Вы изолгались и истрепались до мозга костей и способны только на попрошайничество и ложь! Если вы и соблаговолите когда-нибудь снизойти до работы, то подавай вам канцелярию, русский хор, маркерство, где бы вы ничего не делали и получали бы деньги! А не угодно ли вам заняться физическим трудом? Небось не пойдете в дворники или фабричные! Вы ведь с претензиями!

— Как вы рассуждаете, ей-богу… — проговорил проситель и горько усмехнулся. — Где же мне взять физического труда? В приказчики мне уже поздно, потому что в торговле с мальчиков начинать надо, в дворники никто меня не возьмет, потому что на меня тыкать нельзя… а на фабрику не примут, надо ремесло знать, а я ничего не знаю.

— Вздор! Вы всегда найдете оправдание! А не угодно ли вам дрова колоть?

— Я не отказываюсь, но нынче и настоящие дровоколы сидят без хлеба.

— Ну, все тунеядцы так рассуждают. Предложи вам, так откажетесь. Не хотите ли у меня поколоть дрова?

— Извольте, поколю…

— Хорошо, посмотрим… Отлично… Увидим!

Скворцов заторопился и, не без злорадства, потирая руки, вызвал из кухни кухарку.

— Вот, Ольга, — обратился он к ней, — поведи этого господина в сарай, и пусть он дрова поколет.

Оборвыш пожал плечами, как бы недоумевая, и нерешительно пошел за кухаркой. По его походке видно было, что согласился он идти колоть дрова не потому, что был голоден и хотел заработать, а просто из самолюбия и стыда, как пойманный на слове. Заметно было также, что он сильно ослабел от водки, был нездоров и не чувствовал ни малейшего расположения к работе.

Скворцов поспешил в столовую. Там из окон, выходивших на двор, виден был дровяной сарай и всё, что происходило на дворе. Стоя у окна, Скворцов видел, как кухарка и оборвыш вышли черным ходом на двор и по грязному снегу направились к сараю. Ольга, сердито оглядывая своего спутника и тыча в стороны локтями, отперла сарай и со злобой хлопнула дверью.

«Вероятно, мы помешали бабе кофе пить, — подумал Скворцов. — Экое злое создание!»

Далее он видел, как лжеучитель и лжестудент уселся на колоду и, подперев кулаками свои красные щеки, о чем-то задумался. Баба швырнула к его ногам топор, со злобой плюнула и, судя по выражению губ, стала браниться. Оборвыш нерешительно потянул к себе одно полено, поставил его между ног и несмело тяпнул по нем топором. Полено закачалось и упало. Оборвыш потянул его к себе, подул на свои озябшие руки и опять тяпнул топором с такою осторожностью, как будто боялся хватить себя по калоше или обрубить пальцы. Полено опять упало.

Гнев Скворцова уже прошел, и ему стало немножко больно и стыдно за то, что он заставил человека избалованного, пьяного и, быть может, больного заниматься на холоде черной работой.

«Ну, ничего, пусть… — подумал он, идя из столовой в кабинет. — Это я для его же пользы».

Через час явилась Ольга и доложила, что дрова уже порублены.

— На, отдай ему полтинник, — сказал Скворцов. — Если он хочет, то пусть приходит колоть дрова каждое первое число… Работа всегда найдется.

Первого числа явился оборвыш и опять заработал полтинник, хотя едва стоял на ногах. С этого раза он стал часто показываться на дворе, и всякий раз для него находили работу: то он снег сгребал в кучи, то прибирал в сарае, то выбивал пыль из ковров и матрацев. Всякий раз он получал за свои труды копеек 20-40, и раз даже ему были высланы старые брюки.

Перебираясь на другую квартиру, Скворцов нанял его помогать при укладке и перевозке мебели. В этот раз оборвыш был трезв, угрюм и молчалив; он едва прикасался к мебели, ходил понуря голову за возами и даже не старался казаться деятельным, а только пожимался от холода и конфузился, когда извозчики смеялись над его праздностью, бессилием и рваным благородным пальто. После перевозки Скворцов велел позвать его к себе.

— Ну, я вижу, мои слова на вас подействовали, — сказал он, подавая ему рубль. — Вот вам за труды. Я вижу, вы трезвы и не прочь поработать. Как вас зовут?

— Лушков.

— Я, Лушков, могу теперь предложить вам другую работу, почище. Вы можете писать?

— Могу-с.

— Так вот с этим письмом вы завтра отправитесь к моему товарищу и получите от него переписку. Работайте, не пьянствуйте, не забывайте того, что я говорил вам. Прощайте!

Скворцов, довольный тем, что поставил человека на путь истины, ласково потрепал Лушкова по плечу и даже подал ему на прощанье руку. Лушков взял письмо, ушел и уж больше не приходил на двор за работой.

Прошло два года. Однажды, стоя у театральной кассы и расплачиваясь за билет, Скворцов увидел рядом с собой маленького человечка с барашковым воротником и в поношенной котиковой шапке. Человечек робко попросил у кассира билет на галерку и заплатил медными пятаками.

— Лушков, это вы? — спросил Скворцов, узнав в человечке своего давнишнего дровокола. — Ну как? Что поделываете? Хорошо живется?

— Ничего… Служу теперь у нотариуса, получаю 35 рублей-с.

— Ну, и слава богу. И отлично! Радуюсь за вас. Очень, очень рад, Лушков! Ведь вы некоторым образом мой крестник. Ведь это я вас на настоящую дорогу толкнул. Помните, как я вас распекал, а? Чуть вы у меня тогда сквозь землю не провалились. Ну, спасибо, голубчик, что моих слов не забывали.

— Спасибо и вам, — сказал Лушков. — Не приди я к вам тогда, пожалуй, до сих пор назывался бы учителем или студентом. Да, у вас спасся, выскочил из ямы.

— Очень, очень рад.

— Спасибо за ваши добрые слова и за дела. Вы отлично тогда говорили. Я благодарен и вам, и вашей кухарке, дай бог здоровья этой доброй, благородной женщине. Вы отлично говорили тогда, я вам обязан, конечно, по гроб жизни, но спасла-то меня, собственно, ваша кухарка Ольга.

— Каким это образом?

— А таким образом. Бывало, придешь к вам дрова колоть, она и начнет: «Ах ты, пьяница! Окаянный ты человек! И нет на тебя погибели!» А потом сядет против, пригорюнится, глядит мне в лицо и плачется: «Несчастный ты человек! Нет тебе радости на этом свете, да и на том свете, пьяница, в аду гореть будешь! Горемычный ты!» И всё в таком роде, знаете. Сколько она себе крови испортила и слез пролила ради меня, я вам и сказать не могу. Но главное вместо меня дрова колола! Ведь я, сударь, у вас ни одного полена не расколол, а всё она! Почему она меня спасла, почему я изменился, глядя на нее, и пить перестал, не могу вам объяснить. Знаю только, что от ее слов и благородных поступков в душе моей произошла перемена, она меня исправила, и никогда я этого не забуду. Одначе пора, уже звонок подают.

Светило науки — 3 ответа — 0 раз оказано помощи

Небольшой по объему цикл стихотворений в прозе — не только итог творческой жизни писателя, но и квинтэссенция всего, что волновало, притягивало и отталкивало на протяжении всей жизни Тургенева-человека. Написан этот цикл в предчувствии приближения смерти, поэтому писатель философски осмыслил, что же он оставляет здесь, на земле.

В сборнике лирических произведений отражены все глубокие философские раздумья Тургенева о счастье, о назначении человека и скоротечности, мимолетности жизни, в течение которой он должен оставить свой след на земле. И хотя мотив старости, смерти, одиночества присущ большинству произведений этого жанра, стихотворение “Воробей” оптимистично и полно светлой веры в будущее. Стихотворение глубоко лирично, эмоционально, кратко по форме.

Здесь слабо выражен сюжет, эмоциональное переживание подменяет эпическое повествование, звучит тема вечно возрождающейся жизни, молодости, торжествующей любви. Автор восхищается самоотверженным порывом героической маленькой птицы, защищающей своего птенца. Эта сила любви, перед которой все превратности судьбы бессильны, заставляет “огромное чудовище”, собаку, отступить.

Увиденная автором всепобеждающая сила любви наполняет его душу восторгом и надеждой, посылает ему вдохновение. Он приходит к глубокому философскому осмыслению увиденного, концентрируя свою мысль в последней фразе стихотворения: “Только ею, только любовью держится и движется жизнь”.

Стихотворения в прозе И. С. Тургенева — это лирические миниатюры, в которых отразились самые сокровенные мысли и чувства автора. Написаны эти художественные произведения в форме философских рассуждений, воспоминаний, снов, житейских историй на самые разнообразные темы: о любви, о жизни и смерти, о добре и зле, о подвиге и трусости и т. д.

Очень большое впечатление произвело на меня стихотворение “Нищий”, в котором речь идет о дряхлом, убогом старике, просящем милостыню. Автор дает этому герою очень выразительную портретную характеристику: “воспаленные, слезливые глаза”, “посинелые губы”, “шершавые лохмотья”, “нечистые раны”. Глаголы “стонал”, “мычал”, “вздрагивал” дополняют тягостную картину. Тургенев нашел невероятно точную и меткую метонимическую конструкцию — старика “безобразно обглодала бедность”.

Далее рассказчик (стихотворение написано от первого лица) говорит о том, что не найдя ничего у себя в карманах, он просто протянул руку и крепко пожал ладонь старика. Это не просто ярко нарисованная художником драматическая картина из жизни. Стихотворение имеет глубокий подтекст. Нищий — это не только тот, кто не имеет материальных благ. Нищим, несчастным, бедным может быть человек с полными карманами, но пустой душой. Поэтому вначале, когда герой хотел механически подать милостыню, автор называет старика “несчастным существом”. Но потом, остановившись и задумавшись, он говорит, что это его “брат”.

Небольшой по объему цикл стихотворений в прозе — не только итог творческой жизни писателя, но и квинтэссенция всего, что волновало, притягивало и отталкивало на протяжении всей жизни Тургенева-человека. Написан этот цикл в предчувствии приближения смерти, поэтому писатель философски осмыслил, что же он оставляет здесь, на земле.

В сборнике лирических произведений отражены все глубокие философские раздумья Тургенева о счастье, о назначении человека и скоротечности, мимолетности жизни, в течение которой он должен оставить свой след на земле. И хотя мотив старости, смерти, одиночества присущ большинству произведений этого жанра, стихотворение “Воробей” оптимистично и полно светлой веры в будущее. Стихотворение глубоко лирично, эмоционально, кратко по форме.

Здесь слабо выражен сюжет, эмоциональное переживание подменяет эпическое повествование, звучит тема вечно возрождающейся жизни, молодости, торжествующей любви. Автор восхищается самоотверженным порывом героической маленькой птицы, защищающей своего птенца. Эта сила любви, перед которой все превратности судьбы бессильны, заставляет “огромное чудовище”, собаку, отступить.

Увиденная автором всепобеждающая сила любви наполняет его душу восторгом и надеждой, посылает ему вдохновение. Он приходит к глубокому философскому осмыслению увиденного, концентрируя свою мысль в последней фразе стихотворения: “Только ею, только любовью держится и движется жизнь”.

Стихотворения в прозе И. С. Тургенева — это лирические миниатюры, в которых отразились самые сокровенные мысли и чувства автора. Написаны эти художественные произведения в форме философских рассуждений, воспоминаний, снов, житейских историй на самые разнообразные темы: о любви, о жизни и смерти, о добре и зле, о подвиге и трусости и т. д.

Очень большое впечатление произвело на меня стихотворение “Нищий”, в котором речь идет о дряхлом, убогом старике, просящем милостыню. Автор дает этому герою очень выразительную портретную характеристику: “воспаленные, слезливые глаза”, “посинелые губы”, “шершавые лохмотья”, “нечистые раны”. Глаголы “стонал”, “мычал”, “вздрагивал” дополняют тягостную картину. Тургенев нашел невероятно точную и меткую метонимическую конструкцию — старика “безобразно обглодала бедность”.

Далее рассказчик (стихотворение написано от первого лица) говорит о том, что не найдя ничего у себя в карманах, он просто протянул руку и крепко пожал ладонь старика. Это не просто ярко нарисованная художником драматическая картина из жизни. Стихотворение имеет глубокий подтекст. Нищий — это не только тот, кто не имеет материальных благ. Нищим, несчастным, бедным может быть человек с полными карманами, но пустой душой. Поэтому вначале, когда герой хотел механически подать милостыню, автор называет старика “несчастным существом”. Но потом, остановившись и задумавшись, он говорит, что это его “брат”.