Сироткина С.Ф., учитель начальных классов

высшей категории

МБОУ Уренской СОШ №1

Уренского муниципального района

Нижегородской области,

«Отличник народного просвещения»

Обучение младших школьников написанию текста – рассуждения

Учащиеся в начальной школе знакомятся с тремя типами текстов: повествование, описание, рассуждение. Рассуждение – наиболее трудная форма связного текста, т.к.основана на понимании причинно – следственных связей, на умении делать выводы, доказывать предположения. А такими умениями дети владеют недостаточно, необходимо их формировать постепенно, этому надо учить кропотливо, из урока в урок.

Что же такое рассуждение? Рассуждение — такой тип текста (тип речи), в котором содержится доказательство, объяснение какой-либо мысли. Рассуждение отличается особым строением и чёткой формой. В нём используется не сюжетный, а логический способ построения. Текст-рассуждение распадается на три части. Первая часть (тезис) содержит какую-либо мысль, которая объясняется, подтверждается или опровергается во второй части (доказательство). Приводятся ряд аргументов, факты, примеры. В заключении может делаться вывод.

В композиционной структуре допустимо два варианта: тезис является зачином, за ним объяснение и вывод. И наоборот, сначала главная мысль, затем её доказательство.

Цель рассуждения — исследовать предмет или явление, раскрыть их внутренние признаки, рассмотреть причинно — следственные связи событий или явлений, передать размышления о них автора, оценить их, обосновать, доказать или опровергнуть ту или иную мысль.

Например: «…Существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя (тезис). Если писатель, работая, не видит за словами того, о чём он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними. Но если писатель хорошо видит то, о чём пишет, то самые простые и порой даже стёртые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать» (объяснение) (К.Г. Паустовский.)

Сочинение – рассуждение в школьной программе вызывает определённые затруднения, как со стороны учителя, так и со стороны учащихся. В школьной практике отводится незначительное место рассуждению. Учащимся сложно аргументировать, доказывать свои мысли, а учитель не владеет полноценной методикой обучению такого вида сочинения.

Целесообразно познакомить учащихся начальной школы с двумя видами рассуждений, разными по содержанию: объяснение и доказательство.

В рассуждении – объяснении излагается объяснение какого – то явления. Это общепринятое объяснение. Например, почему ночью темно, а днём светло? Почему опадают листья? В тексте-рассуждении говорится о причинах явлений. Эти причины нельзя увидеть, их можно только понять.

Рассуждение – доказательство позволяет установить истинность того или иного явления. Например, компьютер – мой друг или враг?

Построение текста в зависимости от вида рассуждения будет разным.

Прежде всего, тема сочинения должна вызвать интерес к предмету рассуждения. По возможности, дискуссия в процессе рассуждения окажет воспитательное воздействие.

Модель рассуждения – объяснения выглядит следующим образом:

Тезис Объяснение Вывод

Все части подчинены единой цели: глубоко и аргументировано рас- крыть главную мысль (тезис).

Тезис – это основная мысль сочинения, утверждение, которое будет доказываться. Тезис и вывод могут совпадать друг с другом, и тогда выделяются только две части: тезис и объяснение или объяснение и вывод. Если вывод, к которому пришёл автор рассуждения, повторяет тезис, то нет необходимости его повторять. Иногда вывод отсутствует, потому что он очевиден. В объяснении ученик начальных классов излагает 1-2 аргумента, редко больше. Мостиками, соединяющими первые две части рассуждения, будут слова – связки: потому что, так как, оттого что, ибо. Следующие две части рассуждения будут связывать такие слова: поэтому, следовательно, итак, таким образом.

Рассмотрим вариант проведения рассуждения – объяснения на уроке развития речи в 3 классе.

Можно предложить тему «Почему меня так назвали»?

Учащиеся накануне урока получают поисковое задание: узнать историю своего имени, что оно обозначает, почему именно этим именем назвали родители своего ребёнка.

Этапы работы могут быть следующими:

- Введение в речевую ситуацию. Постановка учебных задач.

Учитель:

-Семья. Как душу греет это слово. Оно напоминает о ласковом голосе мамы, о заботливой строгости отца. В семье ты желанный ребёнок. Здесь тебя нарекли именем. В старину говорили, что имя не пустой звук. Оно будто бы способно сообщить человеку некоторые особенные качества, точнее говоря – достоинства. А родители, давая имя ребёнку, всегда желали ему добра и счастья. Имя – это самое любимое и приятное слово для человека. Вы не раз чувствовали радость и нежность в душе, когда вас называли по имени ласково. Согласны?

Имя нам дает отраду,

Дарит счастье и удачу,

Оттого узнать бы надо,

Что же наше имя значит?

-Сегодня мы будем писать сочинение — рассуждение «Почему меня так назвали»?

- Актуализация знаний.

Учитель:

-Имя даётся человеку при рождении и сопровождает его всю жизнь.

Кто знает значение своего имени?

-Кто знает историю, почему вас так назвали?

На этом этапе идёт создание «облака мыслей». Учащиеся высказывают версии, почему их так назвали.

- Планирование речевого высказывания. Работа над структурой текста – рассуждения.

-Какого типа текст мы будем создавать? (Рассуждение, так как должны ответить на вопрос: почему?)

-Мы будем доказывать или объяснять? (Объяснять)

-Значит, выбираем рассуждение – объяснение.

-Из каких основных частей состоит модель рассуждения? (Тезис, объяснение, вывод)

-Строя рассуждение, можно идти двумя путями:

1. Двигаться от отдельных фактов к общему выводу

2.Наоборот, от тезиса (основной мысли) к объяснению, доказательству.

-О чём лучше написать вначале? О чём потом? О чём в последнюю очередь?

-Нужно постараться, чтобы вступление и заключение не повторяли друг друга.

Можно предложить учащимся начало и концовку сочинения.

Начало: «Меня назвали….», «Моё имя — ….», «Почему у меня такое имя?» Концовка: «Вот почему меня так назвали», «Вот такая история моего имени».

-В основной части сочинения необходимо раскрыть предположения, почему родители дали такое имя, из каких имён выбирали, кто какое предполагал. Почему остановились именно на таком имени? Что на это повлияло?

— Первым мостиком между вступлением (тезисом) и основной частью (объяснением) будут слова – связки: потому что, так как, оттого что, ибо. Вторым мостиком между основной частью (объяснением) и заключением (выводом) будут слова: поэтому, следовательно, итак, таким образом.

- Творческая работа детей в роли автора.

Работу желательно выполнять сначала в черновике, где учащиеся выкладывают все свои мысли, суждения. Затем проверяют грамматическую и орфографическую сторону речи.

- Редактирование и совершенствование речевых высказываний

- Презентация сочинений

Мини — сочинения на тему «Почему меня так назвали?»

Меня назвали Артемом потому, что это имя старинное, встречается реже других. Маме с папой очень понравилось это имя. Мне самому оно тоже очень нравится. Я рад, что меня так назвали.(Артём Б.)

Родители назвали меня Юлей. Во – первых, маме и папе очень нравилось это имя. Во – вторых, в переводе с латинского оно обозначает «кудрявый, пушистый», а им очень хотелось, чтобы у меня были кудрявые волосы, как у бабушки, и мягкий, пушистый характер, как у мамы. Вот почему меня назвали Юлей. (Юля Б.)

Меня назвали Никитой, так как Никита – очень красивое имя. Оно понравилось маме и папе. В этом имени встречаются буквы из имени мамы и папы. Как их зовут? Мама Екатерина, а папу зовут Андрей. Мама говорит, что это к счастью. Я люблю своё имя! (Никита М.)

Имя Ангелина в переводе с греческого языка означает «вестница судьбы» или «приносящая вести».Но меня так назвали не потому. Папа с мамой перебрали много имён, пока не остановились на имени Ангелина. Им казалось, что это имя очень нежное и созвучно с ангелом. Имя Ангелина понравилось всем моим близким. Таким образом была решена судьба моего имени. (Ангелина З.)

Меня зовут Максим. Я родился в августе 1999года. Родители мне объяснили, что раньше у наших предков проблему выбора имени решали Святцы(такая православная книга), которые содержали календарь. Имя ребёнку давали по имени христианского святого, день памяти которого совпадал с днём рождения ребёнка. В августе четыре раза отмечается день ангела святого преподобного Максима исповедника. Поэтому родители назвали меня Максимом.

Кроме этого, в том году, когда я родился, имя Максим было модным. В роддоме, где лежала моя мама, четверо из семи мальчиков были названы этим именем.

Вот почему у меня такое имя. (Максим С.)

Меня назвали Ваней потому, что во – первых, у меня было два прадедушки с именем Иван, в честь которых решили меня назвать.

Во – вторых, есть русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». Мою старшую сестрёнку зовут Алёна.

Вот почему меня назвали Иваном. (Иван С.)

Модель текста рассуждения – доказательства строится несколько иначе.

Тезис Доказательство Вывод

Особенность этого текста в том, что в нём показывают две разных точки зрения на одно явление и доказывают справедливость одной. Сочинения можно строить и как рассуждения – утверждения (доказывается истинность выдвинутого положения) и как рассуждения – опровержения (доказывается ложность). Доказывается или опровергается определённая точка зрения при помощи аргументов, комментариев, примеров из жизни, раскрывающих тему, которых должно быть не меньше трёх, а может быть и больше. Учащиеся могут опираться и на собственный опыт.

Своеобразными маркерами рассуждения выполняют роль вводные слова и предложения. Если придерживаться одной точки зрения, то перечислять аргументы можно так: во – первых, во – вторых. Если придерживаться той и другой точки зрения, то удобнее использовать другие вводные слова: с одной стороны, с другой стороны. Если вступление содержало мысль в самом общем виде, то в заключении целесообразно повторить или обобщить все положения, прозвучавшие в основной части. И наоборот, если сочинение начиналось полным и развёрнутым тезисом, то заключение является кратким выводом. При подведении итога мостиками в соединении частей текста будут слова: таким образом, значит, следовательно, поэтому.

В 4 классе можно предложить учащимся сочинение рассуждение – доказательство на тему «Компьютер – мой друг или враг?»

Этапы урока:

1.Введение в речевую ситуацию. Постановка учебных задач.

«……» — мой друг или враг?

-Каким словом можно дополнить предложение?

-Слово «компьютер» можно вставить в это предложение?

2. Перекрёстная дискуссия

-Разделимся на 2 группы. Первая группа будет искать только положительные моменты в использовании компьютера, а вторая группа наоборот, приводит аргументы отрицательного влияния компьютера на человека. (Доска делится также на две части, слева — положительные аргументы, справа – отрицательные) Могут возникнуть споры, и это хорошо. Учитель умело руководит аргументированным спором и направляет учащихся в нужное русло.

Компьютер – мой друг или враг?

+

—

-+

Например:

|

Компьютер – мой друг или враг? — -+ |

|

|

+ Интересные игры Общение в Интернете Источник информации Можно распечатать, отсканировать, скопировать |

Можно играть в настольные игры Живое общение с друзьями намного интересней Приходится платить за Интернет Расходы на краску, бумагу |

- Работа над структурой текста рассуждения – доказательства.

-Какой тип текста подойдёт для сочинения «Компьютер – мой друг или враг?» Ответ обоснуйте.

-Действительно, мы будем составлять рассуждение. В чём будет состоять его особенность? Особенность этого текста будет состоять в том, что будем доказывать определённую точку зрения, приводя соответствующие аргументы. Для большей убедительности аргументов должно быть не менее трёх.

— С чего начать? (С тезиса, утверждения, которое и будем доказывать. Например: Я считаю, что компьютер мой друг…

Или: Я часто задумываюсь над вопросом, кем является для меня компьютер – друг или враг.)

-В основной части текста аргументированно раскрываем главную мысль (тезис). Доказательство – это стержень рассуждения.

— Что нужно доказать? (Компьютер является другом или врагом)

-Приводим аргументы, факты, доказывающие данный тезис. В этом вам поможет проведённая игра «Перекрёстная дискуссия». Чем больше аргументов, тем убедительнее доказательство.

-Так как аргументов несколько, то используем специальные вводные слова для оформления рассуждения: во – первых, во – вторых и т.д. Но если вы сомневаетесь, поддерживаете в какой – то степени ту и другую точку зрения, уместнее использовать другие вводные слова: с одной стороны, с другой стороны.

-Как закончить рассуждение – доказательство? (Чётко сформулировать вывод)

— При подведении итога мостиками в соединении доказательства и вывода будут слова: таким образом, значит, следовательно, поэтому.

-У кого возникнут трудности, можно воспользоваться схемой построения текста – рассуждения:

1. Тезис (основная мысль, которая будет доказываться – Компьютер – мой друг или враг?)

2. Аргументы (доказательства выдвинутого тезиса – Почему друг? Почему враг?)

-факты

-примеры

-цифры

-цитаты и т.п.

3. Вывод

- Творческая работа учащихся.

Желательно использовать черновик. Рабочая тетрадь может быть распределена следующим образом: на левой странице – черновик, на правой странице – чистовая работа. Разрешено пользоваться орфографическим словарём для проверки написания слов.

- Редактирование и совершенствование речевых высказываний

- Презентация сочинений.

Примеры детских сочинений «Компьютер – мой друг или враг?»

У меня есть компьютер. Друг он мне или враг? С одной стороны, я считаю, что компьютер – мой друг. Во – первых, это развивающие игры, во – вторых – это Интернет — источник информации. Он заменяет любые газеты. Ведь это и прогноз погоды, и программа телепередач. С помощью Интернета можно пообщаться с друзьями.

Но с другой стороны, если долго сидеть за компьютером, то начинает болеть голова, глаза, происходит облучение, переутомление, человек становится раздражительным. Да и, наконец – то, бесплатного Интернета нет – нужно за него платить.

Так что я не знаю: друг мне компьютер или враг?

(Смирнов Иван)

Есть много разных мнений по поводу того, чем является компьютер. Друг это или враг?

В основном большинство людей, а тем более детей, считают, что компьютер – друг. К ним отношусь и я. Во – первых, в свободное время можно поиграть в самые различные игры. Во – вторых, быстро найти нужную информацию в Интернете. В – третьих, современный человек не может обойтись без компьютера. Это и мгновенная доставка электронных писем, возможность общаться на далёких расстояниях. У меня есть такая программа «Скайп», что я могу в наушниках через компьютер разговаривать с друзьями, которые живут далеко – далеко. Разве это не здорово?

Но есть и такие люди, которые считают, что компьютер вреден и его нельзя назвать другом. Во – первых, облучение от экрана компьютера. Во – вторых, портится зрение от длительной работы с компьютером. В – третьих, компьютер – дорогое удовольствие. Нужно платить за Интернет, покупать краску в принтер.

Что ж, у каждого своё мнение. Но я всё – таки считаю, что компьютер – мой домашний друг.

(Пухова Ирина)

Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с. Дивное Апанасенковского

района Ставропольского края

Крячко Светлана Николаевна – учитель

начальных классов.

2018 год, Дивное

Как научить писать сочинение-рассуждение

в начальной школе.

На современном этапе образования,

написание сочинений является важной частью школьной программы, а умение писать

мини сочинения-рассуждения проверяется в итоговых выпускных работах, в том

числе и ВПР по русскому языку и окружающему миру. К написанию такого сочинения

предъявляется ряд требований:

1)умение осмысливать факты, необходимые

для написания сочинения;

2)способность выделять нужную информацию;

3)выбор подходящих слов и словосочетаний

для данной темы;

4)грамматически правильное построение

предложений;

5)умение составлять план;

6)умение писать по составленному плану;

7)соблюдение орфографических и

пунктуационных норм языка.

Одним из заданий ВПР по окружающему миру

является написание сочинения-рассуждения. К тексту-рассуждению относится текст,

к которому можно задать вопросы: зачем? или почему? Облегчит

эту работу знание определённых правил написания данного вида сочинений. Сначала

необходимо определить замысел своего сочинения: что самое главное вы хотите написать.

Подумайте, как будет развиваться ваш замысел, ваша самая важная мысль: о чём вы

хотите рассказать сначала, о чём потом.

У сочинения-рассуждения есть определённая

структура. Данная памятка поможет ребятам научиться писать сочинения-рассуждения.

Методика работы над сочинениями-рассуждениями в начальных классах

Содержание, цель высказывания и характер смысловых отношений, свойственных рассуждению, определяет его композиционные и языковые особенности, которые содержат:

— основное положение;

— аргументы;

— выводы.

Последовательность названных частей зависит от формы построения рассуждения, от количества положений, которые будут доказываться, от способа доказательства

Какова функция вступления и заключения?

Вступление должно вызвать интерес у читателя к предмету рассуждения. При этом содержательная и композиционная роль состоят в том, чтобы сформулировать главную мысль, поставить задачу, решаемую всей работой, дать сочинению зачин, четкое и логическое начало.

Завершает работу заключение. Автор подводит итог всему сказанному в главной части, в выводе может содержаться и какая-то новая мысль о предмете рассуждения. Вместе с тем, заключение может выйти за узкие рамки предложенной темы и вобрать в себя оценку главной мысли с моральной, нравственной, общественной позиции пишущего .

Уже в 1-м классе надо сформировать у учащихся понятие о построении текста, логической последовательности его содержания. Для этого желательно подбирать тексты, разделенные на абзацы, где без особого труда можно выделить введение, основную часть, заключение. В качестве образца более всего подходят тексты из сборников диктантов и изложений, учебников для чтения.

Формированию умения строить связное высказывание помогает усвоение учениками таких понятий, как текст, содержание текста, построение текста. А следом, основываясь на приобретенных навыках и знаниях, мы даем ученикам в доступной форме теоретические определения тезиса, аргументов (доказательств) и вывода.

Первоклассники усваивают, что в любом тексте первое предложение называет основное событие, а остальные предложения его доказывают. Или первое предложение выражает главную мысль, а остальные предложения ее доказывают. Конечное предложение подводит итог всему сказанному. При этом обязательно обращаем внимание детей на такую закономерность: в основной части высказывание может делиться на части (на красные строки, абзацы) в связи со сменой одного события другим, продолжением разговора о новом предмете в тексте. Чтобы это надолго «отпечаталось» в памяти учеников, прибегаем при работе с разными текстами к составлению логико-структурных схем.

Во 2-3-м классах работа производится без опор на схемы, ключевые словаре использованием текста например, дается текст, который предлагается проанализировать и самостоятельно ответить на

вопросы.

Анализ текста проводится в форме беседы по плану.

-

Какова тема текста?

-

Какой тезис выдвигает автор?

-

Как, какими фактами доказывается тезис?

-

К какому выводу приходит автор и обоснован ли он?

Теперь когда дети самостоятельно способны разбираться в структуре, содержании текста, знают правила построения рассуждений, все больше даем им задания по составлению текстов на заданную тему, по опорным словам, с использованием схем или же просим к определенному тезису подобрать достаточные аргументы и сделать вывод.

В 3-4-м классах можно давать и задания такого вида.

1. Выдели в тексте тезис, основную часть, вывод. (Текст печатается без красных строк.)

2. Закончи текст и придумай заголовок.

3. Составь текст по данному заглавию и тезису и т. д. Вариантов много.

В 4-м классе все чаще применяется такой вид бучения рассуждениям, как написание сочинения в форме заметки, корреспонденции в газету.

На первом этапе эта работа проводится как анализ уже напечатанных в детской периодике газетных жанров. Важным этапом в работе над корреспонденцией является определение композиции, сбор материала для выбранной темы.

Короткие высказывания типа рассуждения младшими школьниками начинают создавать фактически в первые дни своего пребывания в школе: «Почему этот звук гласный?». Ответ на подобные вопросы предполагает построение рассуждений-высказываний, в которых устанавливаются причинно-следственные отношения между фактами

«Как составить текст рассуждения»

-

Кратко назовите то, что вы будете доказывать

-

Продумайте, как можно построить свое доказательство. Его можно начать так: «Происходит это потому, что…», «Объясняется это тем, что…»

Однако в упражнениях учебников создание сочинений-рассуждений не предусматривается. Значит, учитель сам должен позаботиться о подборе текстов для сочинений и о рекомендациях к их созданию.

В учебнике, комплексе «Детская риторика» авторов Т.А.Ладыженской, Р.И.Никольской и других, знакомство с рассуждением как типом текста начинается в третьем классе. Первоначально дается определение рассуждения, затем предлагаются слова-связки:

|

потому что так как таким образом |

дело в том, что объясняется это тем, что следовательно |

поэтому вот почему |

Также приводятся образцы рассуждений для их характеристики: «Прочитай рассуждение ученика на уроке русского языка. Что он доказывал?», «Причину какого явления доказывал ученик на уроке природоведения?».

В заключение ученики должны написать свое сочинение-рассуждение.

К достоинству учебников относится то, что в заданиях к упражнениям почти всегда стоят подсказывающие вопросы: «Почему?», «Аргументируйте свой ответ». Очень много «сократительных» вопросов, побуждающих к полному доказательному ответу: «Тайна всегда становится явным»: я эту мысль понимаю так…

В основном сочинения-рассуждения в этом учебном комплексе представлены преимущественно сочинениями-размышлениями, которые создаются на уроках чтения, почти после каждого прочитанного произведения, начиная с 3 класса, как в письменной, так и в устной формах. Например, «Что вам представляется, когда вы слушаете музыку?», «Мое любимое время года».

План:

-

Введение. Значение, актуальность, проблемы.

-

Анализ заданий ВПР, результатов письменных работ учащихся при выполнении ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

-

Выявление проблемы изучаемой темы.

-

Актуализация темы проекта.

-

Основная часть.

-

Подбор тем сочинений-рассуждений.

-

Виды работ по сбору материала по темам.

-

Методика обучения написанию сочинения-рассуждения.

-

Мониторинг оценивания работы учащихся.

-

Финансирование проекта.

-

Заключение.

-

Разработка методического пособия.

-

Обобщение опыта работы.

-

Введение. Значение, актуальность проблемы.

Вопросы умения писать сочинения школьниками приобретают сегодня первостепенное значение. Это обусловлено введением Рособрнадзора приказа «О проведении итогового сочинения» как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования впервые введено в 2014-2015 учебном году. Экзаменационный комплект включает 5 тем сочинений. При составлении тем сочинений осуществляется опора на следующие принципы: посильность, ясность и точность постановки проблемы. Важно отметить содержательность, последовательность рассуждения в письменном изложении своей мыследеятельности. Написание сочинения-рассуждения основывается на знания своего края, использование примеров, объяснения.

Анализ заданий проведенных ВПР в начальных классах показал уровень сформированности личностных, познавательных, коммуникативных УУД: применение на практике социального опыта, формулирование основной мысли, своего кругозора, межличностных отношений. Результаты выполнения проверочных работ в 4 классах выявили следующие затруднения:

-

Умение выражать просьбу, благодарность или отказ в письменной форме в соответствии с нормами речевого этикета в ситуации межличностного общения, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.

-

Ошибки были на логическое мышление, написание сочинения на заданную тему.

-

Недостаточный уровень развития кругозора, знания истории, природы, культуры своего региона.

Результаты ОГЭ по русскому языку учащихся 9 классов показали недостаточный уровень грамотного письма, уделять внимание на написание мини-сочинений по небольшим проблемным вопросам, цитатам, работе на восприятие прочитанного, учить делать краткий пересказ, вести работу над постоянным совершенствованием речи учащихся, систематически обогащать словарный запас.

При написании сочинения в 11 классах не смогли раскрыть тему, не привлекли в качестве аргументов примеры из художественных произведений, речь отличается бедностью словарного состава, однообразием синтаксических конструкций, наблюдается нарушение композиции сочинения.

Анализ заданий ВПР и результаты письменных работ ВПР, ОГЭ и ЕГЭ позволили выявить необходимость повышения эффективности работы по написанию сочинений-рассуждений у учащихся начальных классов. Что определило проблему проекта: формирование умения младших школьников свободно и правильно выражать свои мысли и чувства при написании сочинения-рассуждения.

Тема проекта: Обучение написанию сочинений-рассуждений в начальных классах

Цель проекта: развитие личности младшего школьника через обучение написанию сочинений-рассуждений на заданную тему

Задачи проекта:

-

Изучить научно-методическую литературу по теме проекта

-

Проанализировать результаты письменных работ учащихся по итогам ДКР, ОГЭ, ЕГЭ

-

Разработать тематику сочинений-рассуждений

-

Разработать и апробировать методику обучения написанию сочинений-рассуждений в начальных классах

-

Разработать и апробировать мониторинг отслеживания навыков написания сочинений-рассуждений.

Ожидаемый результат: разработка методического пособия написания сочинений-рассуждений

Участники: учащиеся начальных классов, родители, учителя МБОУ ЧСОШ им. С.А. Новгородова «Дархан кыһата», соцспец служба школы.

Сроки:

Теоретическая – 2016-2017 гг

Внедренческая – 2017-2019 гг

Завершающая – 2019 – 2020 гг.

Гипотеза: если развивать мыследеятельность ребенка путем проведения систематических сочинений-рассуждений, то развивается личность младшего школьника.

Конечный результат: обобщение опыта работы

-

Основная часть.

-

Подбор тем сочинений-рассуждений.

-

1 класс История моего региона:

-

Политссыльные

-

Знаменитые люди

-

Исторические места

-

Знаменательные даты

-

Музеи

-

Памятники природы моего региона:

-

Природные парки

-

Заповедники

-

Уникальные озера

-

Ледники

-

Памятники культуры моего улуса:

-

Монумент переселенцам

-

Чурапчинская колотушка

-

Памятники революционерам

-

Памятники ВОВ

-

Обелиски и памятники известных людей

4.Профессии моего народа:

-

Охотник

-

Оленевод

-

Коневод

-

Косторез

-

Ювелир

-

Дереворезчик

-

Скульптор

-

Тракторист

-

Шофер и т.д.

-

Качества личности:

-

Веселый

-

Честный

-

Культурный

-

Воспитанный

-

Справедливый

-

Добрый

-

Счастливый и т.д.

-

Экологический календарь:

-

День Земли

-

День защиты животных

-

День защиты детей

-

День леса

-

День птиц и т.д.

-

Культура речи:

-

Просьба

-

Вежливый отказ

-

Приглашение

-

Телефонный разговор

-

Приветствие

-

Виды работ по сбору материала по темам:

-

Картины

-

Презентации

-

Видеоролики

-

Виртуальные музеи

-

Ситуации

-

Экскурсии

-

Поисковая работа

-

Исследовательская работа

-

Проектная работа

-

Методика обучения написанию сочинения-рассуждения.

В методической литературе сегодня не встречаются полноценные практические разработки, написанные для учащихся начальных классов. Этот тип сочинений неоправданно отодвинут в школьной практике.

Умение рассуждать – это умение логически мыслить, когда высказывание, относящееся к одному и тому же предмету, находиться в причинно-следственной зависимости друг от друга и в совокупности дают ответ на поставленный вопрос. Формирование и развитие у учащихся логического мышления, умения доказывать справедливость, истинность своего суждения и опровергнуть противоположное и способствует школьное рассуждение.

Рассуждение – всегда развитие знания, т.к. оно предполагает не просто утверждение о том, что предмет, или человек, или явление обладают такими-то свойствами, но и мотивировку того, на каком основании это утверждается.

Суть сочинения-рассуждения – в обосновании истинности, какой-то основной мысли (тезиса), другими суждениями (аргументами).

Выделяются следующие виды тем рассуждений:

-

Тема-понятие. Здесь пишущий наиболее самостоятелен. Он сам выводит проблему из темы, формулируя для рассуждения основную идею сочинения.

-

Тема-суждение. В ней уже выражена готовая идея рассуждения, пишущему остается только подбирать аргументы и умело их располагать.

-

Тема-вопрос. В этих сочинениях большая степень самостоятельности для определения идей рассуждения. У каждого, как говорится, своя «правда».

Формулируя темы в младших классах, нужно максимально учитывать воспитательное воздействие, возраст и склонности учащихся. Наиболее легкими для младших школьников на первом этапе представляются темы-суждения, темы-вопросы, где легче всего производить логический анализ.

Доказательство в сочинении-рассуждении состоит из трех частей: тезиса, аргументов, формы доказательства.

Тезис – это такое суждение, истинность которого надо доказывать. Аргументы – это такие истинные суждения, с помощью которых доказывается тезис. Форма доказывания – это цепь умозаключений, из которых складывается ход доказательства.

Ученики опираются на личный опыт, на примеры из жизни, газетные и журнальные материалы, фильмы, знания своего региона и т.п.

Для того, чтобы сочинение получилось убедительным, необходимо, чтобы основной тезис, выдвигаемый для обсуждения, соответствовал теме сочинения, а отобранные доказательства были убедительными, чтобы все части сочинения были тесно связанными между собой, выводы – четко сформированными.

Структура сочинения-рассуждения:

-

Формулировка тезиса

-

Основная часть

-

Заключение

Технология работы над сочинением-рассуждением:

-

Обдумывание темы

-

Определение объема темы

-

Выявление содержание темы

-

Разработка плана

-

Текстуальное оформление рассуждения

Виды работ

-

Словарная работа

-

Клише

-

По заданному началу

-

По концовке

-

Ответы на вопросы

-

По картине

-

Мониторинг оценивания работы учащихся.

Для определения уровня развития личности младшего школьника используются следующие критерии:

1 класс

-

Осознание проблемы данной темы

-

Раскрытие темы

-

Умение делать вывод

-

Умение грамотно писать

2 класс

-

Определение проблемы данной темы

-

Умение логично излагать свои мысли

-

Умение делать вывод

-

Умение грамотно писать

3 класс

-

Определение проблемы данной темы

-

Умение логично излагать свои мысли

-

Умение аргументировать свои рассуждения

-

Объем сочинения не менее 40-50 слов

-

Умение делать вывод

-

Умение грамотно писать

4 класс

-

Определение проблемы данной темы

-

Умение логично излагать свои мысли

-

Умение аргументировать свои рассуждения

-

Объем сочинения не менее 70 слов

-

Умение делать вывод

-

Умение грамотно писать

-

Финансирование проекта.

|

П/н |

Виды работ |

Сумма |

|

1 |

Выезды, экскурсия |

20 тыс |

|

2 |

Канцтовары |

5 тыс |

|

3 |

Печатная продукция |

50 тыс |

|

75 тыс |

-

Заключение.

Личность самовыражается и самоутверждается через творчество – созидание нового и прекрасного. Творчество наполняет жизнь радостью, возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека в атмосферу вечного поиска.

Обновлено: 11.03.2023

Как научить писать сочинение-рассуждение в начальной школе.

На современном этапе образования, написание сочинений является важной частью школьной программы, а умение писать мини сочинения-рассуждения проверяется в итоговых выпускных работах, в том числе и ВПР по русскому языку и окружающему миру. К написанию такого сочинения предъявляется ряд требований:

1)умение осмысливать факты, необходимые для написания сочинения;

2)способность выделять нужную информацию;

3)выбор подходящих слов и словосочетаний для данной темы;

4)грамматически правильное построение предложений;

5)умение составлять план;

6)умение писать по составленному плану;

7)соблюдение орфографических и пунктуационных норм языка.

Одним из заданий ВПР по окружающему миру является написание сочинения-рассуждения. К тексту-рассуждению относится текст, к которому можно задать вопросы: зачем? или почему? Облегчит эту работу знание определённых правил написания данного вида сочинений. Сначала необходимо определить замысел своего сочинения: что самое главное вы хотите написать. Подумайте, как будет развиваться ваш замысел, ваша самая важная мысль: о чём вы хотите рассказать сначала, о чём потом.

У сочинения-рассуждения есть определённая структура. Данная памятка поможет ребятам научиться писать сочинения-рассуждения.

КАК НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Одним из заданий ВПР по окружающему миру является написание сочинения-рассуждения. К тексту-рассуждению относится текст, к которому можно задать вопросы: зачем? или почему? Облегчит эту работу знание определённых правил написания данного вида сочинений. Сначала необходимо определить замысел своего сочинения: что самое главное вы хотите написать. Подумайте, как будет развиваться ваш замысел, ваша самая важная мысль: о чём вы хотите рассказать сначала, о чём потом.

У сочинения-рассуждения есть определённая структура.

Пользуясь этой памяткой можно писать сочинения не только по окружающему миру, но и по русскому языку.

Сочинение — как многим может казаться — это одна из самых сложных письменных работ в школе. Ведь при её подготовке школьнику необходимо не только написать грамотный текст, но и подойти к нему творчески. И всё это за один или два урока! Звучит и правда страшно, но на самом деле всё совсем не так. Рассказываем, как запросто написать сочинение-рассуждение на любую тему.

УЧАСТВУЙ В ЗИМНЕМ ЕГЭ-ФОРУМЕ! Разбери задания ЕГЭ 2022 в онлайн-формате абсолютно бесплатно! Зарегистрируйся

Что представляет собой сочинение-рассуждение?

Не будем давать тебе определение из словаря терминов, ведь из названия и так всё ясно: в нём нужно рассуждать. К слову, в сочинении-описании — описывать всё до малейших деталей, в сочинении-повествовании — делать акцент на развитии событий. Соответственно, в сочинении-рассуждении — объяснять свою точку зрения, подкрепляя её аргументами.

Как писать сочинение-рассуждение?

1) Вступление = твоя оценка (согласен либо нет) тезиса.

2) Основная часть = доказательства твоей точки зрения (аргументы).

3) Заключение = обобщение всего вышесказанного и конечные выводы.

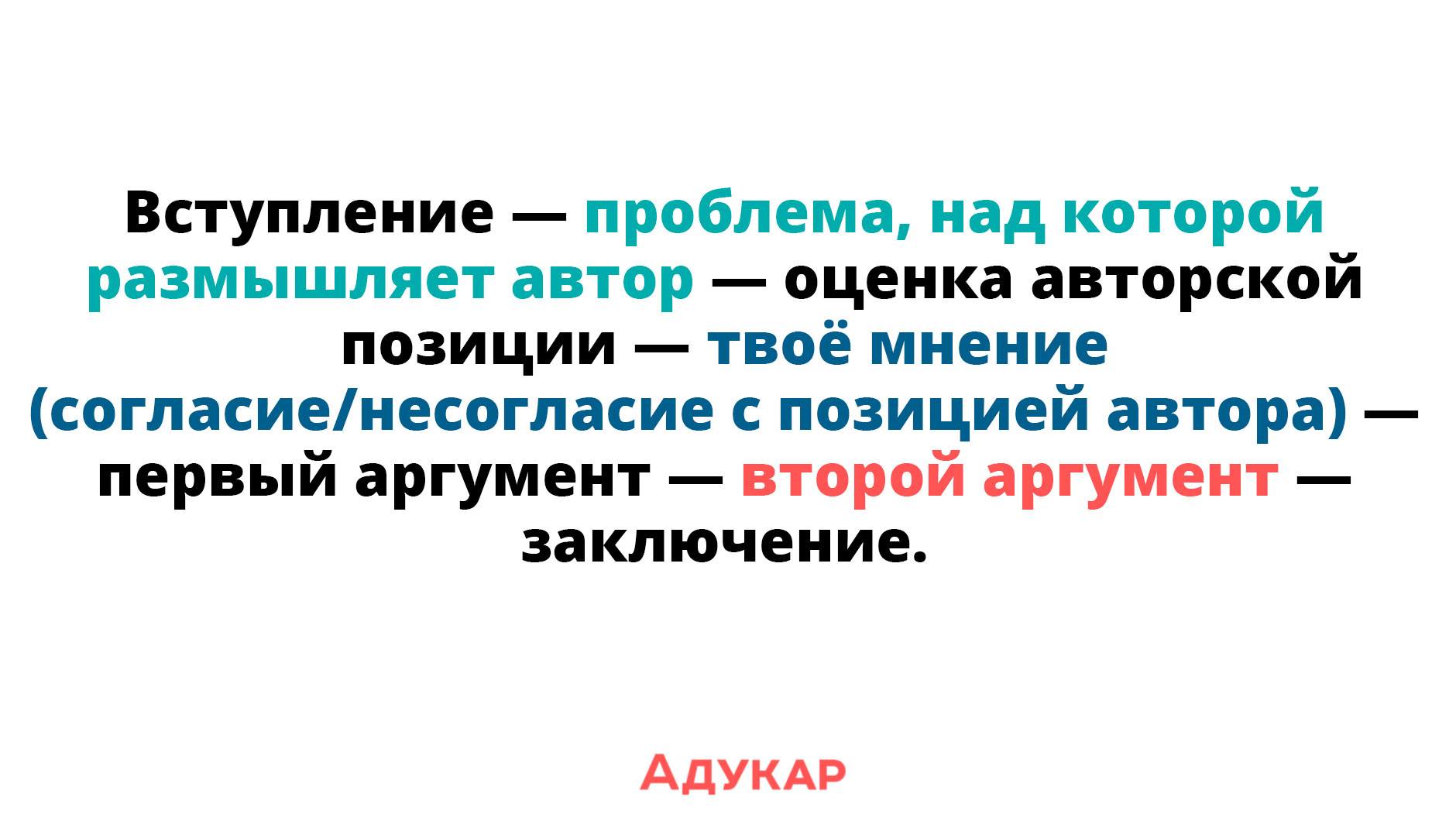

Кстати, если ты пишешь сочинение-рассуждение по произведению, то следуй схеме на инфографике:

Вступление в сочинении-рассуждении

Совет: если идея эпиграфа тебе понравилась, то можешь заранее подготовить один-два примера к каждой из тем для итогового сочинения 2022.

Во вступлении ты также можешь упомянуть о важности и актуальности данного тезиса, сделать небольшой экскурс в историю или поделиться своим мнением по данной теме.

Записывайся на онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ Поможем систематизировать материал, закрыть пробелы в знаниях и сдать ЕГЭ на 80+ баллов! Обучение онлайн без привязки ко времени и месту. Записаться прямо сейчас

Основная часть в сочинении-рассуждении

В нашей теме о маме в качестве научного тезиса можно было бы упомянуть, что, согласно исследованиям, более психологически устойчивыми и успешными становятся те люди, которые в детстве получали от мамы достаточное количество любви и ласки. Далее можешь обратиться к литературе, вспомнить стихи и прозу, посвящённую маме.

Погрузившись в рассуждения, не забывай про орфографию и пунктуацию. Сочинение должно быть написано не только интересно, но и грамотно

Заключение в сочинении-рассуждении

Наверняка ты замечал: когда читаешь большой текст, забываешь, что было в начале. Именно поэтому в заключении важно, во-первых, кратко пройтись по всему вышесказанному, а во-вторых, сделать выводы. Посмотри структуру своего сочинения и выдели самое важное, что вынесешь в заключительную часть.

Cпасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что ответили на твои вопросы. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Далеко не каждый ребенок мечтает о поэтической славе и не каждый грезит о лаврах великого писателя. Но грамотно излагать свои мысли на бумаге должны все. И в школьной программе для этого предусмотрены сочинения. Что делать, если у ребенка никак не получается? Могут ли помочь родители научить ребенка писать сочинение? Конечно, могут. И мы подскажем, как это сделать правильно.

Итак, знакомая для всех ситуация: в школе задали написать сочинение. Ребенок просит: «Мама, помоги. Я не знаю, что писать». Что делает мама? В лучшем случае старается объяснить, что должно быть в сочинении. Но чаще просто надиктовывает предложения.

Вот и первая ошибка. Никогда не пишите за ребенка — так он ничему не научится.

Предлагаем алгоритм работы.

Алгоритм работы над сочинением

1. Обсудите тему. Вместе с ребенком попробуйте обозначить главную мысль: о чем будет его сочинение? Какой именно случай или событие он будет описывать? Какое настроение он хочет передать?

Например, тема: «Моя любимая книга». Здесь не требуется пересказ содержания. Важнее другое — написать, почему он выбрал именно эту книгу? (понравился главный герой, потому что он смелый, добрый, отважный). Что именно привлекло в рассказе? (несмотря на все трудности, герой нашел в себе силы преодолеть препятствия, не сдался, не спасовал) Какие эмоции вызывает эта книга? (радость, потому что все закончилось благополучно).

2. Соберите материал. Например, тема сочинения «Мой путь в школу». Понятно, что ребенок ежедневно проделывает этот путь. Но с утра вы обычно спешите, поэтому восприятие пути остается как нечто поспешное, скучное и не всегда радостное. Что делать? Собираетесь и совершаете прогулку по привычному маршруту. Обращайте внимание, что встречается по пути: красивая, раскидистая береза, забавная вывеска, дом с ярко-красной крышей и т.д. Попробуйте описать людей, которых вы встречаете — старушка семенит в магазин, серьезный мужчина — явно спешит на работу.

Если сложно запоминать, возьмите на прогулку блокнот и записывайте свои впечатления.

Совет: Конечно, ради сочинения «В деревне» в деревню вы не поедете. В этом случае подберите картинки по теме, пересмотрите свои фотографии, вспомните и расскажите о своих поездках.

3. Составьте план. Без плана не получится логически последовательного изложения мыслей, поэтому он просто необходим. И чем подробнее будет план, тем легче будет написать сочинение. Все опытные журналисты пишут план статьи, прежде чем начать писать ее. Конечно, потом можно отступить от плана, но сначала его нужно написать.

Что обязательно должно отразиться в плане сочинения?

- Вступление

- Основная часть

- Заключение.

Во вступлении обычно указывается, почему выбрана эта тема, о чем будет сочинение. В основной части — описание, рассказ. Обсудите, о чем ребенок будет писать в сочинении, а что можно не упоминать. В заключении — подводится итог размышлениям, высказывается своя точка зрения.

Но это общие положения. Каждый вид сочинения (рассуждение, описание и пр.) предполагает свое наполнение этих пунктов. Об этом смотрите ниже в нашей статье.

4. Соберите лексический материал. Главный недочет всех сочинений — «бедная» лексика: повторы слов, «куцые» предложения. Чтобы этого не произошло, нужно заранее подобрать слова, которые будут описывать предметы, явления и ваши впечатления.

Читайте также:

- Мидийское царство кратко сообщение

- Сочинение о землянике из ревизора

- Смешное сочинение про маму описание внешности

- Судьба человека отзыв сочинение

- Мотивы лирики пушкина сочинение

Одной из основных задач методики обучения русскому языку в начальной школе является развитие речи. Это признают все или практически все, кто практически или теоретически разрабатывал вопросы начального обучения. Учитель, обучающий детей русскому языку, не может считать свою задачу выполненной, если он не научит детей грамотно говорить и писать, правильно и ясно выражать свои мысли. [19, с.113]

Ю. И. Равенский считает, что речь развивается спонтанно, сама собой, по мере обогащения сознания ребенка разнообразными представлениями и понятиями, по мере расширения жизненного опыта ребенка. Поэтому нет нужды в специально организованном обучении. [14, с.50] Однако, в методике существуют другие точки зрения, например, по мнению Н. Г. Афониной развивать речь — это значит обучать детей связному выражению мыслей в устной и письменной форме, следовательно, надо писать больше изложений и сочинений, показывая приемы их составления. [1, с.35] Таким образом, наиболее актуальной проблемой сегодня оказалась проблема обучения младших школьников написанию сочинений-рассуждений.

Сочинение в школе занимает особое место: ему в известном смысле подчинены все другие речевые упражнения. Сочинение служит эффективным средством формирования личности. Оно возбуждает эмоции, умственную самостоятельность, приучает детей осмысливать, оценивать и систематизировать увиденное, пережитое и усвоенное, развивает наблюдательность, учит находить причинно-следственные связи, сопоставлять и сравнивать, делать выводы. Оно дисциплинирует мысль, рождает у школьников веру в себя, в свои силы и возможности. Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования второго поколения (далее ФГОС НОО) прописано требование: «сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека». [18, с.10]

Данные требования конкретизируются в Примерной Основной образовательной программе начального общего образования от 8 апреля 2015 года, где в Планируемых результатах содержательной линии «Развитие речи» указано, что выпускник должен научиться: «выражать собственное мнение и аргументировать его», и что выпускник получит возможность научиться: «составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение», «анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов)». [13, с.34]

Как видно, в Примерной образовательной программе выделяется требование обучению младших школьников сочинению, в том числе и рассуждению.

Обучение сочинению-рассуждению должно быть системным, что предполагает освоение младшими школьниками умения самостоятельно создавать текст в определенной последовательности:

- Умение понять, осмыслить тему, выделить её, найти границы;

- Умение раскрыть основную мысль высказывания;

- Умение собирать материал, отбирать то, что важно и отбрасывать второстепенное;

- Умение располагать материал в нужной последовательности, строить рассказ или сочинение по плану; строить высказывания в определенной композиционной форме;

- Умение пользоваться средствами языка в соответствии с литературными нормами и задачами высказывания, а также исправлять, совершенствовать, улучшать написанное. [10, с.102] Этот подход традиционно применялся и сохраняет свою актуальность до настоящего времени.

Вторым общим требованием к обучению сочинения является необходимость различения двух форм речи: устной и письменной. Устная речь — это речь, произносимая в процессе говорения; основная форма использования естественного языка в речевой деятельности. Она создается в ходе беседы. Письменная речь — разновидность монологической речи, но она более развернута, чем устная монологическая речь, т. к. предполагает отсутствие обратной связи с собеседником. Отсюда гораздо большая структурная сложность письменной речи по сравнению с устной. Это самый произвольный вид речи. Письменная речь — речь, изображенная на бумаге с помощью специальных графических знаков (знаков письменности), предназначенных для изображения звуков речи. [4, с.105]

Необходимость формирования у младших школьников умения строить речевое высказывание в устной и письменной форме по существу предполагает реализацию в методике развития речи системы развития речеведческой компетентности младших школьников. С точки зрения требований ФГОС НОО второго поколения в современном начальном обучении русскому языку сложилось несколько направлений развития речеведческой компетентности младших школьников.

Так Г. И. Банщикова, В. Д. Черняева выделяют формально-практический подход, который складывался в рамках традиционного обучения. Его главная отличительная особенность заключается в том, что содержание развития речи строится в системе чисто практического обучения согласно определенным формам устной и письменной речи. В обычной школьной практике развитие речи при таком подходе фактически сводится к чередованию разных видов изложений и сочинений без четкого определения полной структуры речеведческой деятельности. [2, с.34]

Второе формально-теоретическое направление в методике развития речи было предложено Т. Г. Рамзаевой и реализовано в её учебниках «Русский язык» (1–4 кл.). Эта методическая система предполагала обучение родному языку на речевой основе для усиления развивающего потенциала всего курса. Для этой цели в содержание развитие речи была введена теория связной речи — такие понятия, как «текст», «виды текста», «части текста» и т. п. [15, с.19] Таким образом, система развития речи начала опираться на понятийный подход, при котором понятия о тексте и соответствующие им умения стали определять содержание развития речи, образуя формальную систему развития речеведческой компетентности младших школьников. Тем не менее концепция Т. Г. Рамзаевой оказала огромное влияние на реализацию системно-деятельностного подхода в начальном обучении русскому языку.

Третье деятельностно-практическое направление в методике развития речи оформилось в 2000-х гг., когда Т. А. Ладыженская разработала курс «Детская риторика» в образовательной системе «Школа 2100». По мнению ученого, «в центре современной риторики общающийся человек, человек, который общается. Следовательно, риторика — антропоцентрическийпредмет. Поэтому естественна его практическая направленность, его задача как учебного предмета — научить эффективному общению, что, конечно, требует определенной теоретической базы». [6, с.65]

Четвертое системно-деятельностное направление в методике развития речи было предложено А. А. Штецом, Р. В. Сабодах с позиций исследовательского подхода к обучению русскому языку. При таком подходе система развития речеведческой компетентности младших школьников предполагает сознательно-практическое овладение обучающимися основных видов и форм речемыслительной деятельности в составе трех образовательных компонентов.

- Развитие связной речи — компонент, предусматривающий деятельность продуцирования текстов повествования, описания и рассуждения на основе концепции уровней креативности Э. Ландау. Его главное отличие заключается в том, что система развития речи сориентирована в первую очередь на закономерности деятельности продуцирования текста в письменной форме, в структуре которой действия устной речи выступают как средства развития речи письменной. [9, с.57]

- Развитие словарного запаса — компонент, направленный на обогащение лексикона младшего школьника через целенаправленную работу со словом. Она предполагает освоение содержание слова, его прямое и переносное значения, объем слова в структуре родовидовых отношений, сведений об образовании и происхождении (этимологии) слов и систему эпистем русского языка.

- Развитие коммуникативной грамотности — компонент, обеспечивающий овладение младшими школьниками основ продуктивного общения:

– диалогических умений (слушать другого, свободно выражать свои мысли в соответствии с ситуацией, аргументировано отстаивать их и т. п.);

– качеств речи: правильности (орфоэпической, словоупотребления), уместности, выразительности и др.);

– норм речевого этикета (приветствие, прощание; благодарность, извинения; просьба, отказ; поздравление, приглашение и др.).

В начальной школе ребенок осваивает письменную речь как средство коммуникации и самовыражения, ему еще трудно соотносить контроль за написанием букв, слов и выражением своих мыслей. Однако ему предоставляется возможность сочинять.

Поэтому сочинение должно рассматриваться как творческая работа. Ребенок должен жить в мире творчества. «Без этого, — писал В. А. Сухомлинский, — он засушенный цветок. Ребенок научится составлять сочинение только в том случае, когда каждое слово перед ним будет возникать как готовый кирпичик, которому заранее подготовлено место. И дети выбирают тот единственный кирпичик, который подходит в данном случае», — писал В. А. Сухомлинский. [16, с.69]

Несколько иной, более строгий вариант определения предложил М. Р. Львов: «Сочинение — это одно из учебных упражнений, продукт накопления знаний и умений, это шаг учащихся к новым умениям в передаче своих мыслей, знаний, чувств, намерений… Сочинение — это самовыражение личности». [11, с.45]

По мнению Т. А. Ладыженской, сочинение — это один из видов упражнений, изложение своих мыслей на заданную тему. Автор акцентировала внимание на том, что сочинение придает смысл всем урокам родного языка, так как в нем реализуется все языковое развитие школьника, используются все речевые умения. [8, с.30]

Говоря о сочинении, В. Д. Купрова, Л. М. Побединский, В. А. Кустарева отмечают, что школьники любят писать сочинение и рассказывать их устно, любят за его самостоятельность, творческий характер, эта деятельность связывает учение с жизнью. Однако, когда речь идет о написании сочинения, по мнению большинства исследователей, меняется на противоположную позицию, особенно «нелюбимым» видом сочинений является сочинение-рассуждение, так как оно для них является самым сложным и это объясняется тем, что они не умеют его писать. Сложность сочинения с элементами рассуждения, по мнению В. П. Беспалько объясняется тем, что «Она основывается на понимании причинно-следственных связей в явлениях и событиях, на умении делать выводы из наблюдений, доказывать выдвинутые положения». [3, с.33]

Сложность сочинений-рассуждений заключается и в том, что оно состоит из нескольких видов: собственно рассуждение выделяют О. А. Нечаева, А. Б. Мордвинов; рассуждение и доказательства — О. Д. Митрофанова; рассуждение и объяснение — Т. Г. Рамзаева, А. А. Штец; умозаключение-рассуждение — В. В. Одинцов; объяснение, доказательство и размышление — В. Н. Мещеряков. В целом исследователи выделяют два вида рассуждений: рассуждение с доказательством и рассуждение с объяснением.

В основе обучения написанию сочинения-рассуждения лежит умение рассуждать — это умение логически мыслить, когда высказывание, относящееся к одному и тому же предмету, находиться в причинно-следственной зависимости друг от друга и в совокупности дают ответ на поставленный вопрос. Формирование и развитие у учащихся логического мышления, умения доказывать справедливость, истинность своего суждения или опровергнуть противоположное и способствует школьное рассуждение. [14, с.54] Тем не менее, рассуждение, по словам Т. А. Ладыженской — это не только важнейшее средство развития самостоятельного логического мышления. Рассуждение не менее важное средство расширения кругозора учащихся, обогащение их знаний. [8, с.89]

Немаловажным для понимания рассуждения является и то, что «Рассуждение — всегда развитие знания, т. к. оно предполагает не просто утверждение о том, что предмет, или человек, или явление обладают такими-то свойствами, но и мотивировку того, на каком основании это утверждается. [8, с.90] Данная мотивировка собственно и определяет связанность текста рассуждения. Мотивировка по существу выступает как обоснование того или иного тезиса, включенного в рассуждение. Поэтому суть сочинения-рассуждения — в обосновании истинности, какой-то основной мысли (тезиса), другими суждениями (аргументами). Доказательство истинности суждения с помощью других суждений невозможно без установления логических связей, без выявления причинно-следственной зависимости между суждениями. Таким образом, в рассуждении преобладает причинно-следственное отношение.

Рассуждение наряду с повествованием и описанием традиционно рассматривается как школьный жанр сочинений. В сущности же это определенные типы текстов. Каждый из них имеет свои структурные и языковые особенности. Если в ходе высказывания — ход, развитие действия, временные отношения, перед нами — повествование; если раскрытие признаков предмета — определительные отношения, мы строим описание; если же главное — аргументация, выявление причинно-следственных отношений, мы создаем рассуждение. Элементы повествования и описания в рассуждении играют такую же подчиненную роль, как описание и рассуждение в рассказе или элементы повествования и рассуждения в описании.

В рассуждении обычно различаются следующие части: тезис — часть, содержащая мысль, которая будет доказываться; доказательная часть, содержащая аргументы. При этом порядок частей, как в описании, так и в рассуждении может быть различным. В этих текстах может быть и третья часть, подчеркивающая высказанное ранее впечатление от предмета, его оценку (в описании), содержащая вывод (в рассуждении). В простом рассуждении объясняется или доказывается одна мысль и обычно формулируется один вывод, в более сложных — несколько мыслей и соответственно делается более обобщенный вывод или несколько выводов. [7, с.204]

Понятие о рассуждении, принятое в логике, лингвистике и методике обучения языкам существенно отличаются. При первоначальном исследовании текстов типа рассуждения лингвисты рассматривали их с точки зрения соотнесенности с логической формой, выделяя посылки и умозаключение. Считалось, что если существует возможность преобразования человеческого, обычного высказывания в соответствующую логическую структуру, то это текст типа рассуждения. [5, с.53]

Таким образом, в логике под рассуждением понимается вывод из некоторых предложений, называемых посылками, нового положения — заключения, его обычно называют умозаключением. Соответственно, логическое умозаключение может соотноситься с выводом или тезисом в лингвистическом понимании. Таким образом, то, что логики называют доказательством, лингвисты определяют как рассуждение. Однако нельзя сводить рассуждение к умозаключению, потому что тогда возникает круг в определении понятий: рассуждение, существует тогда, когда есть умозаключение, «умозаключение налично тогда, когда цель говорящего — прийти к новому суждению или доказать его, т. е. когда необходимо осуществить рассуждение». [5, с.54]

Т. Б. Трошева предлагает полевую структуру рассуждения, где «в центре поля находится собственно рассуждение как подтип речи, наиболее последовательно выражающий причинно-следственные отношения между суждениями — от причины к следствию, а не от следствия (тезиса) к причине (основанию)». [17, с.12] Это рассуждение точнее других соответствует умозаключению как форме мышления; оно свойственно строго логичной научной речи, оформляет выведение нового научного знания, демонстрирует ход авторской мысли, путь решения проблемы. «Прилегающие к центру область занимают подтипы речи, которые служат для того, чтобы придать высказанным суждениям более аргументированный характер: доказательство (коммуникативно-познавательная функция — установление истинности тезиса), опровержение (установление ложности тезиса), подтверждение (или эмпирическое доказательство, функция установления достоверности высказанного положения посредством подкрепления его фактами), и обоснование (функция установления целесообразности утверждения, действия)». Доказательство, опровержение и подтверждение соответствуют коммуникативному вопросу «Действительно ли это так?», обоснование дает ответ на вопрос «Действительно ли это нужно, целесообразно?». Эти четыре подтипа объединяются на основе структурного сходства: они включают тезис, «образующий ключевую часть построения, и аргументы — комментирующую часть», которая призвана полностью или частично снять сомнения, относительно выдвинутого в качестве тезиса положения. Далее от центра располагается объяснение. Оно служит не столько для подтверждения справедливости тезиса или его опровержения, сколько для раскрытия причин; реальных явлений. [17, с.13] Исходя из этого, можно сделать вывод, что, по классификации Т. Б. Трошевой, в школьной практике чаще всего встречаются подтипы объяснение и подтверждение, реже опровержение и доказательство. Следовательно, в обучении сочинению-рассуждению должен выделяться такой тип как сочинение-рассуждение с объяснением.

Прежде чем рассматривать этот тип сочинения необходимо выяснить определение «объяснение», поэтому обратимся к толковому словарю С. И. Ожегова: «Объяснение — это письменное или устное изложение в оправдание чего-нибудь, признание в чем-нибудь». [12, с.465]

Как отмечалось выше, текст-рассуждение может состоять из утверждения, в таком случае объяснение раскрывает содержание утверждения.

Таким образом, текст, в котором передаются какие-либо размышления в устной или письменной форме в оправдание чего-нибудь, признание в чем-нибудь и будем называть сочинением-рассуждением с объяснением. В таком тексте утверждение и объяснение могут связываться по смыслу вопросом: Почему? И ответом: Потому что.

По своему содержанию сочинение-рассуждение, как отмечалось выше, включает различные виды текстов. Наиболее простым, а, следовательно, доступным для освоения младшими школьниками является сочинение-рассуждение с объяснением. Для успешного обучения написанию сочинений необходимо начинать именно с сочинения-рассуждения с объяснением. В методике данная проблема пока не нашла своего полного решения, несмотря на то, что сделано в этом направлении методистами.

Литература:

- Афонина Н. Г. Уроки развития речи 1–4 классов: учебное пособие для учителей и студентов педколледжей. — М.: Издательский центр Айрис-Пресс, 2011. — 174 с.

- Банщикова Г. И., Черняева В. Д. Развитие речи. 1 класс. — М.: ПапиРус, 2000. — 208 с.

- Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Просвещение, 2009. — 112 с.

- Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи: учебное пособие. — М.: ЖИРАФ, 2010. — 213 с.

- Зайдман И. Н. Развитие речи и психолого — педагогическая коррекция младших школьников // Начальная школа. — 2003. — № 6. — С. 52–54.

- Ладыженская Т. А. Модернизация образования и риторика // Русская словесность. — 2005. — № 3. — С. 64–66.

- Ладыженская Т. А., Зельманова Л. М. Практическая методика русского языка. Книга для учителя. — 3-е изд.. — М.: Флинта, 1999. — 286 с.

- Ладыженская Т. А. Система работы по развитию связной речи учащихся: учебное пособие. — М.: Издательство ТАУС, 2010. — 147 с.

- Ландау Э. Одаренность требует мужества: Психологическое сопровождение одаренного ребенка / пер. с нем. А. П. Голубева; науч. ред. рус. текста Н. М. Назарова. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 144 с.

- Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах.. — М.: Просвещение, 1987. — 415 с.

- Львов М. Р., Горецкий В. Г., Сосновская О. В.. Методика преподавания русского языка в начальных классах. — М.: Академия, 2007. — 464 с.

- Ожегов С. И.. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений. — М.: ОНИКС-ЛИТ, Мир и Образование, 2012. — 1376 с.

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: mon.gov.ru/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc, свободный (12.11.2015).

- Равенский Ю. И. Сочинения-рассуждения // Русский язык: педагогический журнал. — 2014. — № 7. — С. 50–56.

- Рамзаева Т. Г.. Развивающий потенциал авторской «Программы по русскому языку» и учебников «Русский язык» (1–4) современной начальной школы. — СПб.: Торговый дом «Просвещение», 2003.

- Сухомлинский В. А. О воспитании: Для педагогов, родителей и студентов педвузов. — М.: Школьная Пресса, 2003. — 192 с.

- Трошева Т. Б. Формирование рассуждения. — Тула: Автограф, 2000.

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / под ред. Н. В. Гончаровой. — изд. 3-е, переработанное. — М.: Просвещение, 2016. — 47 с.

- Эртаев С. В. Усвоение знаний теорий текста как основа обучения его построению на уроках русского языка // Начальная школа: педагогический журнал «Учитель». — 2010. — № 7. — С. 110–114.

Основные термины (генерируются автоматически): рассуждение, письменная речь, русский язык, сочинение, объяснение, письменная форма, умение, вывод, методика развития речи, развитие речи.

Цели урока:

- Познакомить детей с новым для них видом сочинения, с сочинением-рассуждением.

- Научить отличать текст-рассуждение от других текстов.

- Развивать устную и письменную речь учащихся, мышление, умение анализировать и сравнивать.

- Добиваться от учащихся грамотного построения текста, безошибочного письма.

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Актуализация знаний.

1. Запись темы урока в тетрадь.

— Кто из вас, ребята, знает, что такое текст-рассуждение?

— А чем этот текст-рассуждение будет отличаться от других текстов?

2. Нахождение текста-рассуждения среди разных текстов.

(На каждой парте по три напечатанных текста. Дети читают каждый текст, определяют, можно ли его назвать рассуждением.)

- Вчера я был в цирке и видел тигров. Чего они только не выделывали! Сначала вставали на задние лапы, потом прыгали с тумбы на тумбу и даже через горящие кольца. А в конце дрессировщик положил всех тигров в ряд и ходил по ним как по ступенькам.

- Вчера я был в цирке и видел тигров. Какие они красивые и сильные! Шкура у них полосатая, яркая, глаза горят зеленым огнем, лапы упругие. А когда тигры рычат, видны белые клыки.

- Вчера я был в цирке и видел тигров. Почему такие сильные звери слушаются дрессировщика? Может быть потому, что человек их не боится? Или потому, что дрессировщик о них заботится? А вы как думаете?

— Какое предложение есть во всех трех текстах?

— А по какому предложению можно догадаться, о чем пойдет речь в каждом из текстов? (По второму).

— Чем отличается текст-рассуждение от других текстов? (Есть вопрос и дается ответ на него.)

— Первый текст называется повествованием. Он рассказывает о событиях, действиях, к нему можно поставить общий вопрос что произошло? Второй – описание. К нему можно поставить общий вопрос какой? Третий – рассуждение. В этом тексте объясняются причины явлений, к нему можно поставить общий вопрос почему так происходит?

— В зависимости от типа текста меняется и основная мысль, а значит, и название. Озаглавьте каждый текст.

- «Дрессированные тигры»

- «Тигры-красавцы»

- «Почему тигры слушаются человека»

3. Схема построения текста-рассуждения.

(Схему дети могут записать в тетрадь).

- Вступление.

- Тезис (основная мысль, которая будет доказываться).

- Аргументы (доказательства):

а) доводы

б) примеры, случаи, факты, цифры

в) мнение авторитетных людей, цитаты - Выводы.

— Давайте посмотрим, есть ли эти пункты в тексте про цирк.

— А теперь прочитайте еще один текст-рассуждение и найдите в нем все части, которые есть в схеме.

Курочка-ряба

Снесла курочка ряба золотое яичко. И началось… Прекрасно золотое яйцо, но дед и бабка пытаются его разбить. А почему? А для чего? Не знают они, что с ним делать.

Не разбили. А вот мышка разбила. Дед с бабой в плачь. А чего плачут-то?! Ведь они сами хотели его разбить!

Утешает их курочка-ряба, просит не плакать, обещает снести им не золотое, а простое яичко.

В чем же смысл этой сказки? Золотое яичко для деда и бабки бесполезная вещь. Поставил его на полку и смотри на него. А для жизни нужна пища, еда. Эта сказка учит тому, что не нужно гнаться за дорогими, но не нужными вещами. Человеку нужно совсем другое – то, без чего невозможна жизнь.

4. Запись слов, которые наиболее часто встречаются в текстах-рассуждениях.

(Слова дети могут записать в тетрадь).

В написании рассуждения используются слова:

Во-первых, во-вторых, так как, поэтому, ведь, потому что, значит, кроме того, следовательно, итак.

III. Восстановить в тексте-рассуждении порядок следования предложений.

(Каждому ученику дается карточка с деформированным текстом, который он должен восстановить, дать ему название, можно текст записать в тетрадь).

Во-первых, делают кирпич из глины и песка. Много лет назад люди строили дворцы из кирпича. А они почти повсюду есть под рукой. Кроме того, в кирпичном доме тепло зимой и прохладно летом. Чем же так нравился кирпич? Во-вторых, кирпич не горит, воды не боится. Поэтому так много во всем мире домов из кирпича. В-третьих, в самый сильный мороз кирпич не трескается.

Вот что должно получиться:

Много лет назад люди строили дворцы из кирпича. Чем же так нравился кирпич?

Во-первых, делают кирпич из глины и песка. А они почти повсюду есть под рукой. Во-вторых, кирпич не горит, воды не боится. В-третьих, в самый сильный мороз кирпич не трескается. Кроме того, в кирпичном доме тепло зимой и прохладно летом.

Поэтому так много во всем мире домов из кирпича.

IV. «Проба пера»

— Давайте сейчас попробуем сами написать сочинение-рассуждение.

Зимой.

На полях белой скатертью лежит снег. А почему он не тает? Почему его ветром не сдувает?

(Начало сочинения дает учитель, а дальше дети сочиняют сами).

Зимой температура понижается, вот снег и не тает, накапливается. Поэтому и ветер не может его сдуть, так много снега лежит.

V. В конце урока тетради собираются для проверки.

Литература:

- О.В. Узорова «Практическое пособие по развитию речи». М.: «Издательство АСТ», 2000г.

- О.А. Кислицина «Текст на уроках русского языка». Ижевск, издательство ИУУ, 2002г.

- В.С. Мавлетов «Учусь писать сочинение». Уфа, полиграфкомбинат, 2001 г.