Пример сочинения ЕГЭ 2022 по реальному тексту И.А. Гончарова «Скажи, пожалуйста, ты так век думаешь прожить?«

Исходный текст

Как должен жить человек? Именно этот вопрос волнует автора предложенного для анализа текста.

И.А. Гончаров раскрывает проблему, предлагая читателям стать невидимыми участниками спора двух героев – Райского и Козлова. Леонтий Козлов является сторонником принципа «жить про себя и для себя». Он считает, что общество утратило связь с предками: современный человек потерял «дорогу», утратил «секреты» предков. В современном мире осталась лишь «низость», «мелочи» и «дрянь». Герой не верит в людей, потому предпочитает проводить время за книгами, в которых рассказывается о великих людях, их открытиях, добродетелях. Несмотря на разочарование в обществе, герой все же кое-что сделал для чего – «несколько поколений студентов к университету приготовил». Рассуждения Козлова позволяют читателям сделать выводы о нем, создать «портрет». Мы понимаем, что Козлов -неплохой человек, он работает в сфере образования, готовит студентов, но ему крайне не хватает веры в людей, а без этого невозможно по-настоящему «подготовить» студентов ни к университету, ни к жизни.

Совершенно иначе на жизнь и современное общество смотрит Райский. Даже фамилия его словно «намекает» читателю на его идеалистическую натуру. Райский уверен, что «»для себя и про себя» — не жизнь, а пассивное состояние: нужно слово и дело, борьба». Он называет Козлова «барашком», осуждает его подход к жизни. Он рассуждает о свободе, прогрессе, призывает оппонента «оставить римлян и греков», предлагает «разбудить» общество, вывести его из состояния застоя. Когда же Козлов интересуется тем, как он собирается это сделать, Райский отвечает: «Я буду рисовать эту жизнь, отражать, как в зеркале». Все высказывания Райского выглядят пустыми, ведь за его словами не стоят какие-либо действия. Мы понимаем его позицию, даже соглашаемся, но его пространные высказывания не помогают лучше понять, что же именно следует делать. Однако он все же дает рецепт правильной жизни – жить не только для себя, стараться делать мир лучше, способствовать прогрессу. Со справедливостью этих высказываний трудно спорить.

Писатель намеренно используем прием умолчания, чтобы читатель смог сам сделать выводы. На мой взгляд, автор не разделяет ни позицию Козлова, ни позицию Райского.

Мне кажется, что Гончаров пытается донести до читателя мысль о том, что жить нужно деятельно. Нельзя прятаться от реальной жизни в книгах, но и отрицать опыт поколений не стоит. Настоящая жизнь в реальных поступках, свершениях. Не обязательно для этого с кем-то бороться. Нужно стараться улучшать мир вокруг себя, работать на благо общества. Причем делать это не только на словах.

Я разделяю позицию автора. Мне кажется, что спор о том, как нужно жить, можно назвать вечным. Из такого спора никто не выходит победителем. Однако можно сделать один вывод, который будет близок и понятен всем: если мы не действуем, мы не живем. Потому спор Кирсанова и Базарова из романа И.с. Тургенева мы называем вечным, но все же стараемся найти золотую середину: чтим предков, но не забываем о прогрессе. А главное – действуем.

В заключение я хотела бы сказать, что жить можно, конечно, по-разному. Главное, на мой взгляд, ощущать, что живешь не зря. А чтобы это чувствовать, безусловно, нужно делать что-то полезное в жизни. Может быть, не все мы способны менять целый мир, но повлиять на жизнь близких можем.

Готовые сочинения по тексту Гончарова И.А «Анна Павловна прикрыв одной рукой глаза от солнца» для задания №27 ЕГЭ по русскому языку 11 класс, текст из нового сборника Цыбулько И.П 36 тренировочных вариантов.

Сочинение ЕГЭ №1

Что является причиной того, что многие представители молодежи не готовы к преодолению жизненных трудностей? Какова роль родителей в формировании данного умения? На эти вопросы отвечает русский писатель И.А. Гончаров.

Проблема неготовности молодого человека к преодолению жизненных трудностей раскрывается через демонстрацию становления личности Александра Федоровича и особенностей его воспитания матерью Анной Павловной.

Автор отмечает, что Александр «о горе, слезах, бедствиях знал только по слуху», поэтому «будущее представлялось ему в радужном свете». В «сладкий трепет» приводили героя «обольстительные призраки», «то голос славы, то любви». В тексте подчеркивается, что у Александра не было «настоящего взгляда на жизнь».

Но почему же Александр Федорович оказался таким неподготовленным к реальной жизни? И.А. Гончаров отмечает, что сын Анны Павловны «был избалован», что «мать лелеяла и баловала его». В тексте выражена следующая мысль: из-за того, что Анна Павловна чрезмерно любила Александра, «думала за него ежеминутно», «отводила от него каждую заботу и неприятность», не «давала ему самому почувствовать приближение грозы, справиться со своими силами и подумать о своей судьбе», Александр не был подготовлен к «борьбе с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди».

Авторскую позицию можно сформулировать следующим образом: чрезмерная родительская опека, ограждение ребенка от забот и неприятностей не дают ему обрести «настоящий взгляд на жизнь», не развитое родителями умение думать и действовать самостоятельно мешает молодому человеку преодолевать жизненные трудности.

С автором текста нельзя не согласиться. Гиперопека родителей мешает ребенку познавать окружающий мир таким, каким он является на самом деле, поэтому, когда приходит пора выходить во взрослую жизнь, молодой человек, не привыкший к самостоятельным решениям, сталкивается с большими трудностями, которые ему сложно разрешить. Чтобы доказать эту точку зрения, можно обратиться к нескольким художественным произведениям отечественных писателей.

В комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» показано, что чрезмерную опеку к своему сыну проявляет госпожа Простакова. Постоянно стремясь его «понежить», готовая всегда «вступиться» за него героиня называет Митрофанушку «одной своей заботой, одной своей отрадой», отмечая, что ради него она «готова драться хоть с отцом родным». Д.И. Фонвизин показывает, что «безумная любовь» героини, ее стремление оградить сына от проблем и бед, сделать его жизнь как можно проще лишь губило Митрофанушку, который не имел никаких представлений о том, как существовать в мире.

Поднятая в тексте проблема находит отражение и в романе И.А. Гончарова «Обломов». Любознательность, свойственная маленькому Илье Ильичу Обломову, не поддерживалась родителями, которые, беспокоясь за жизнь и здоровье ребенка, прививали ему любовь к тихому и спокойному, ленивому и бездеятельному существованию. Демонстрируя взрослую жизнь Обломова, который не мог позаботиться о собственном имении и не стремился претворить свои планы в жизнь, автор подчеркивает, что причиной неготовности к реальной действительности является чрезмерная опека, которую в детстве проявляли к нему родители.

Подводя итоги к сказанному, можно отметить, что чрезмерная родительская опека лишает ребенка возможности самому справляться со всеми трудностями, с которыми сталкивается любой человек на своем жизненном пути.

Сочинение ЕГЭ №2

Материнская любовь – это самое сильное чувство на земле. Сложно найти человека, который был бы настолько готов к самопожертвованию, как мать, любящая родного ребёнка. Такое чувство и называют безусловным, его проявление можно считать подвигом. В предложенном тексте И.А. Гончарова поднимается проблема жертвенности материнской любви.

Так, главный герой мечтает поскорее уехать из родного дома, так как его влечёт призрак прекрасного будущего. Юноша видит себя героем, который приносит пользу Отечеству, и писателем, потому что чувствует желание творить и созидать. Конечно, матери сложно принять отъезд любимого сына, поэтому она пытается уговорить его остаться. Но при этом женщина не хочет, чтобы Александр неправильно её понял: «Ну, мой друг, поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! По крайней мере, не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь». Автор размышляет о невероятной силе материнской любви, ведь мамы любят своих детей просто так, не требуют ничего взамен и «не ожидают наград». Именно поэтому героиня И.А. Гончарова соглашается отпустить сына, потому что хочет видеть его счастливым.

Конечно, Александр очень сильно сомневается, ведь в глубине души он чувствует вину перед матерью. «Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого». Герой ощущает, будто бы стоит на перепутье, но дороги назад уже нет. Он всё ещё сильно привязан к дому и своей маме, в сердце которой «отжили все чувства, кроме одного – любви к сыну». Но Александр знает, что не может остаться, ведь «мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь». Мама героя тоже прекрасно это понимает и не упрекает его в эгоизме, а помогает укладывать вещи. Всё это доказывает, насколько сильно она любит своего ребёнка.

Оба аргумента взаимосвязаны и дополняют друг друга. Приведённые примеры подтверждают размышления автора о силе бескорыстного чувства привязанности родителей к своим детям. Каждый из нас нуждается в такой поддержке, заботе и ласке со стороны старшего поколения. Итогом размышлений писателя становится такая позиция: «матери не ожидают наград», любят «без толку и без разбору».

Нельзя не согласиться с точкой зрения И.А. Гончарова. Действительно, сердце матери отдано своим детям. Вспомним, например, Арину Власьевну, мать главного героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Она обожала своего единственного сына Базарова и ласково называла его Енюшей. Каждую разлуку с ним женщина воспринимала как личную трагедию.

В заключение хочется обратиться к высказыванию известного литературного критика В.Г. Белинского: «Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери». Действительно, всякая другая привязанность значительно уступает тому чувству, которое переполняет материнское сердце.

Текст ЕГЭ

Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет. — (2)Погляди-ка, — говорила она, — какой красотой бог одел поля наши! (3)Вон с тех полей одной ржи до пятисот четвертей соберём; а вон и пшеничка есть, и гречиха. (4)А лес-то как разросся!

(5)Дровец с своего участка мало-мало на тысячу продадим. (6)А дичи, дичи что! (7)И ведь всё это твоё, милый сынок: я только твоя приказчица. (8)Погляди-ка, озеро: что за великолепие! (9)Рыба так и ходит! (10)Вон твои коровки и лошадки пасутся. (11)Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. (12)А ты хочешь бежать от такой благодати… (13)Останься! (14)Александр молчал. — (15)Да ты не слушаешь, — сказала она. — (16)Куда это ты так пристально загляделся? (17)Он молча и задумчиво указал рукой вдаль.

(18)Там, между полей, змеёй вилась и убегала за лес дорога в обетованную землю, в Петербург. (19)Анна Павловна молчала несколько минут, чтоб собраться с силами. — (20)Так вот что! — проговорила она уныло. — (21)Ну, мой друг, поезжай, уж если тебя так тянет отсюда: я не удерживаю! (22)По крайней мере не скажешь, что мать заедает твою молодость и жизнь.

(23)Бедная мать! (24)Вот тебе и награда за твою любовь! (25)Того ли ожидала ты? (26)В том-то и дело, что матери не ожидают наград. (27)Мать любит без толку и без разбору. (28)Велики вы, славны, красивы, горды, переходит имя ваше из уст в уста, гремят ваши дела по свету — голова старушки трясётся от радости, она плачет, смеётся и молится долго и жарко. (29)А сынок большею частью и не думает поделиться славой с родительницею. (80)Нищи ли вы духом и умом, отметила ли вас природа клеймом безобразия, точит ли жало недуга ваше сердце или тело, наконец, отталкивают вас от себя люди и нет вам места между ними — тем более места в сердце матери.

(31)Она сильнее прижимает к груди неудавшееся чадо и молится ещё долее и жарче. (32)Как назвать Александра бесчувственным за то, что он решился на разлуку? (33)Ему было двадцать лет. (34)Жизнь с пелёнок ему улыбалась; мать лелеяла и баловала его; нянька всё пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя; профессора твердили, что он пойдёт далеко.

(35)О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху. (36)От этого будущее представлялось ему в радужном свете. (37)Его что-то манило вдаль, но что именно — он не знал. (38)Там мелькали обольстительные призраки, слышались смешанные звуки — то голос славы, то любви: всё это приводило его в сладкий трепет. (39)Ему скоро тесен стал домашний мир. (40)Природу, ласки матери, благоговение няньки и всей дворни, мягкую постель, вкусные яства — все эти блага, которые так дорого ценятся на склоне жизни, он весело менял на неизвестное, полное увлекательной и таинственной прелести.

(41)Даже любовь Софьи, первая, нежная и розовая любовь, не удерживала его. (42)Что ему эта любовь? (43)Он мечтал о колоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает громкие подвиги. (44)Мечтал он и о пользе, которую принесёт отечеству. (45)Он прилежно и многому учился. (46)В аттестате его сказано было, что он знает с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков. (47)Но более всего он мечтал о славе писателя. (48)Стихи его удивляли товарищей. (49)Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. (50)Он не знал, на который броситься. (51)Как же ему было остаться? (52)Мать желала — это опять другое и очень естественное дело.

(53)В сердце её отжили все чувства, кроме одного — любви к сыну, и оно жарко ухватилось за этот последний предмет. (54)Уж давно доказано, что женское сердце не живёт без любви. (55)Александр был избалован, но не испорчен домашнею жизнью. (56)Любовь матери и поклонение окружающих подействовали только на добрые его стороны, развили в нём сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. (57)Это же самое, может быть, расшевелило в нём и самолюбие; но ведь самолюбие само по себе только форма; всё будет зависеть от материала, который вольёшь в неё. (58)Гораздо более беды для него было в том, что мать его, при всей своей нежности, не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь и не приготовила его на борьбу с тем, что ожидало его и ожидает всякого впереди.

(59)Нужно было даже поменьше любить его, не думать за него ежеминутно, не отводить от него каждую заботу и неприятность, чтоб дать ему самому почувствовать приближение грозы, справиться со своими силами и подумать о своей судьбе — словом, узнать, что он мужчина. (60)Где же было Анне Павловне понять всё это и особенно выполнить? (61)Читатель видел, какова она. (62)Не угодно ли посмотреть ещё? (68)Она уже забыла сыновний эгоизм. (64)Александр Фёдорыч застал её за вторичным укладыванием белья и платья. (65)В хлопотах и дорожных сборах она как будто совсем не помнила горя.

По И. А. Гончарову

Иван Александрович Гончаров (1812-1891) — русский писатель и литературный критик.

Проблемы текста

Анна Павловна прикрыв одной рукой глаза от солнца текст, проблема, сочинение ЕГЭ

ПОДЕЛИТЬСЯ МАТЕРИАЛОМ

Проблема жизненных ценностей личности

Текст: И. А. Гончаров. О взглядах на жизнь

24.01.2023 20:25:43

В течение своей жизни мы встречаем огромное количество людей. И у каждого из них есть свои жизненные ценности. Они могут отличаться от наших, а могут, наоборот, совпадать с ними. Проблеме жизненных ценностей личности посвящён текст И. А. Гончарова — русского писателя и литературного критика.

Раскрывая своё отношение к проблеме, автор показывает нам двух героев, чьи позиции абсолютно противоположны. Райский утверждает, что нельзя стоять на месте, необходимо двигаться вперёд. Он верит в прогресс. Райский стремится изменить свою жизнь, сделать её лучше. Он не понимает Леонтия Козлова, называет его “барашком”. Если ничего не делать в этой жизни, не добиваться каких-то целей, то жизнь станет скучной, и ты проживёшь её зря. Именно это и пытается донести Райский до своего оппонента.

Исследуя проблему далее, автор знакомит нас с позицией Козлова. Леонтий живёт по старым книгам, не хочет учиться чему-то новому, стоит на месте. Он хочет “жить сам про себя и для себя”. Козлов отрицает прогресс. Можно сказать, что Леонтий — консерватор, человек прошлого, не желающий идти дальше.

Примеры противопоставлены друг другу. Люди имеют совершенно разные взгляды на мир, и это нормально. Каждый человек решает сам, каких убеждений ему придерживаться.

Позиция автора заключается в словах Райского: пассивное состояние не является жизнью, необходима борьба, слово и дело. Человек, который не хочет действовать, не сможет чего-то добиться в жизни. И тогда он проживёт её впустую.

Трудно не согласиться с автором. Жизнь дана всего одна, и если бездействовать, то она будет потрачена зазря. Люди должны ставить перед собой цели, стремиться к чему-то, чтобы видеть смысл в жизни.

Нельзя не вспомнить героя рассказа А. П. Чехова “Человек в футляре”. Учитель греческого языка Беликов является человеком очень робким и пугливым. Вся его жизнь будто помещена в футляр. Беликов очень закрытый человек, все свои вещи он помещает в чехлы. Учитель живёт прошлым и боится будущего. Всё время повествования Беликов повторяет одну и ту же фразу, которая тоже является своеобразным футляром: “Кабы чего не вышло”. Герой всю жизнь загонял себя в рамки, не давал волю чувствам и эмоциям и прожил жизнь зря. Он не смог понять всю ту сладость свободы, радость быть самим собой.

Таким образом, можно понять, что каждый человек имеет свои жизненные принципы и установки. У людей, даже близких, могут они как отличаться, так и совпадать. Каждый человек строит свою жизнь сам. Важно оставаться верным своим принципам, но есть одно “но”. Человек вряд ли сможет стать счастливым, наполнить её красками и яркими эмоциями, если будет жить, как Беликов.

Количество слов — 405

Здравствуйте! Работа самостоятельная, грамотная. Это является её достоинствами.

В соответствии с критериями проверки сочинений формата ЕГЭ – 2023 Ваша работа оценивается следующим образом.

К1 — Формулировка проблем исходного текста + 1 балл

Проблема определена верно, сформулирована некорректно.

Проблеме жизненных ценностей личности посвящён текст

Это тема. Добавьте отглагольное сущ.: роли, значения, формирования, определения…

K2 — Комментарий + 5 баллов

Пример 1 в сочинении указан, пояснен. Пример 2 указан, пояснен. Взаимосвязь между примерами определена верно, проанализирована формально.

Примеры противопоставлены друг другу. Люди имеют совершенно разные взгляды на мир, и это нормально. Каждый человек решает сам, каких убеждений ему придерживаться.

Нужно расписать, что именно противопоставлено, какие взгляды. Вы отделались общей фразой, «водой». Засчитываю анализ, но обратите внимание, что этого на ЕГЭ может быть вовсе не достаточно.

K3 — Отражение позиции автора исходного текста + 1 балл

Позиция автора относительно поставленной проблемы определена корректно.

K4 — Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста + 1 балл

Отношение к позиции автора содержит согласие, тезис, обоснование тезиса.

K5 — Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения – 0 баллов

Рекомендация

Если ничего не делать в этой жизни, не добиваться каких-то целей, то жизнь станет скучной, и ты проживёшь её зря. Именно это и пытается донести Райский до своего оппонента.

Поменяйте местами предложения: сначала пример, потом его анализ.

Ошибки:

Нельзя не вспомнить героя рассказа А. П. Чехова “Человек в футляре”.

Тезис и обоснование собственного мнения — один абзац.

Человек вряд ли сможет стать счастливым, наполнить её красками и яркими эмоциями, если будет жить, как Беликов.

Это микровывод в абзаце с обоснованием собственного мнения — перенести предложение туда.

Таким образом, можно понять, что каждый человек имеет свои жизненные принципы и установки. У людей, даже близких, могут они как отличаться, так и совпадать.

В выводе появился новый тезис, требующий доказательства.

Вывод = не повторение, а обобщение, прежние мысли на новом уровне, но не совсем новые мысли.

K6 — Точность и выразительность речи + 1 балл

Ошибки: нет максимума по К10

K7 — Соблюдение орфографических норм + 3 балла

K8 — Соблюдение пунктуационных норм + 3 балла

K9 — Соблюдение грамматических норм + 1 балл

Ошибки:

необходима борьба, слово и дело.

необходимЫ

Мн.ч. сказуемого при однородных подлежащих

Если бы Вы поставили кавычки и показали, что цитируете, ошибки не было: автор пишет так.

Учитель греческого языка Беликов является человеком очень робким и пугливым. Вся его жизнь будто помещена в футляр. Беликов очень закрытый человек, все свои вещи он помещает в чехлы. Учитель живёт прошлым и боится будущего. Всё время повествования Беликов повторяет одну и ту же фразу, которая тоже является своеобразным футляром: “Кабы чего не вышло”. Герой всю жизнь загонял себя в рамки, не давал волю чувствам и эмоциям и прожил жизнь зря. Он не смог понять всю ту сладость свободы, радость быть самим собой.

Нарушение временной соотнесённости глаголов

K10 — Соблюдение речевых норм + 1 балл

Шероховатость

Люди имеют совершенно разные взгляды на мир, и это нормально.

Почти речевой штамп. Автор этого не говорит. Лучше эту фразу удалить — сочинение без него выиграет.

Ошибки:

Всё время повествования Беликов повторяет

Можно убрать выделенные слова — речевая ошибка уйдёт.

Вся его жизнь будто помещена в футляр. Беликов очень закрытый человек, все свои вещи он помещает в чехлы.

Тавтология

Он не смог понять всю ту сладость свободы, радость быть самим собой.

Ту — какую?

Указательное слово подразумевает дальнейшее объяснение.

K11 — Соблюдение этических норм + 1 балл

К12 — Соблюдение фактологической точности в фоновом материале + 1 балл

Общие рекомендации: следует усилить работу над формулировкой проблемы, анализом связи в комментарии, логикой текста.

Удачи на ЕГЭ!

Баллы по критериям

К1 — Формулировка проблем исходного текста: 1

K2 — Пример 1: 1

K2 — Пояснение к примеру 1: 1

K2 — Пример 2: 1

K2 — Пояснение к примеру 2: 1

K2 — Анализ связи между примерами: 1

К2 — Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста: 5

K3 — Отражение позиции автора исходного текста: 1

K4 — Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста: 1

K5 — Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения: 0

K6 — Точность и выразительность речи: 1

K7 — Соблюдение орфографических норм: 3

K8 — Соблюдение пунктуационных норм: 3

K9 — Соблюдение грамматических норм: 1

K10 — Соблюдение речевых норм: 1

K11 — Соблюдение этических норм: 1

К12 — Соблюдение фактологической точности: 1

Итоговый балл — 19

Возврат к списку

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося русского писателя Ивана Александровича Гончарова: «Язык есть не только говор, речь; язык есть образ всего внутреннего человека: его ума и того, что называют сердцем» По тексту Куприна А.И. (С поступления Буланина..)

Читать текст

Образец сочинения ОГЭ 9.1

Я абсолютно полностью согласен с высказыванием Гончаровой. Да, я тоже считаю, что язык в принципе формирует нашу картину мира, каждое слово, каждый звук или стилистический прием является маленьким элементом в общей картине мира русского языка и литературы. Также язык необходим для того, чтобы в полной мере раскрыть личность персонажа.

Для подтверждения своих слов обратимся к тексту А.И. Куприна. Герой произведения переживает, что мама полностью забыла о нем и что ему придется остаться единственным на ближайших выходных в гимназии. Страх, тревожность и волнение героя передаются через такие стилистические приемы, как “нет, нет, этого не может быть” и “мама знает и мама соскучилась”. Мы можем сделать вывод, что в данном приеме вся речь мальчика и его язык выражают смысл и раскрывают его как отдельно взятую личность, которая имеет целый комплекс чувств. Язык действительно является образом нашего внутреннего мира. Но не стоит забывать о том, как мы в целом воспринимаем интонацию человека, который говорит.

В романе “Дубровский” Пушкин решается употреблять огромное количество старых слов, которые уже не используются в современной речи. Однако нам все равно легко понять смысл всего текста, несмотря на то, что многие слова нам тяжело разобрать. Все это лишь еще раз доказывает, что Пушкин неотразимый мастер своего слова. Например, Пушкин с особой легкостью описывает Марью, всю ее легкость и красоту, делает это очень красиво. Кстати, также автор очень четко показывает нам хороших и плохих героев, хотя мы сходу не можем понять и постоянно ищем интригу в его произведении. Этим оно собственно и прекрасно.

Таким образом, язык действительно придают автору некий стиль, который он использует для описания образов своих героев. Даже сам Пушкин говорил, что писатель и поэт должен глаголом жечь сердца людей.

Примечание: при написании сочинения ОГЭ 9.1 оба аргумента берутся из предложенного текста. В данном сочинении аргумент из художественной литературы приведен в качестве примера для лучшего понимания и разбора предложенной темы.

Коллекция сочинений ОГЭ 9.1 здесь

Коллекция сочинений ОГЭ 9.3 здесь

Обновлено: 11.03.2023

Таким образом, роль воспоминаний в нашей жизни велика.

Готовое сочинение №2

В тексте русского писателя Ю.К. Олеши поднимается проблема места детских воспоминаний в жизни человека и их значения.

Авторскую позицию можно сформулировать следующим образом: детские воспоминания занимают важное место в жизни человека, поскольку с их помощью происходит осмысление жизни и окружающего мира.

С автором текста трудно не согласиться. Воспоминания о детских годах сопровождают человека на протяжении всей дальнейшей жизни, эти воспоминания помогают сравнить мировоззрение в юные годы и мировоззрение в зрелом возрасте, они учат ошибкам и помогают осмысливать важные категории жизни. Чтобы доказать эту точку зрения, можно обратиться к нескольким художественным произведениям отечественных писателей.

Подводя итоги, можно сказать, что детские воспоминания важны в жизни всех людей, так как благодаря им, помимо прочего, осмысляется жизнь и окружающий мир.

Готовое сочинение №3

У каждого из нас сохранились на всю жизнь воспоминания детства. Иногда это какие-то особенные события (например, поездка в другой город, поход в цирк или в театр), а иногда это просто какие-то картины, которые внезапно неизвестно откуда выныривают из нашей памяти, и они похожи на кадры давно забытого фильма. Однако все они очень важны для нас, очень ценны. Мне кажется, именно проблеме детских воспоминаний, их важности для человека посвящён текст Юрия Олеши.

Автор говорит о своих воспоминаниях, которые выныривают из памяти совершенно неожиданно. Например, он вспоминает самого себя в 11 лет гимназистом, как он стоит перед картой. И это воспоминание возникают у него не случайно, а потому, что автор знает: в детстве он мечтал совершить на велосипеде кругосветное путешествие. То есть не зря эта карта возникает в его сознании. Мысль о том, чтобы увидеть весь прекрасный мир, прочно засела в его голове еще тогда, в детстве. И именно эта мысль о красоте мира и всего удивительного, что есть в нём, не раз возникает в сознании писателя. В предложениях 18 — 19 писатель вспоминает о том, как он воспринимал самого себя: не как гимназиста, маленького мальчика, который что-то постигает, как-то воспитывается — он ощущал себя просто человеком. И это, мне кажется, тоже очень важно, потому что именно общечеловеческое стало таким ценным для писателя, когда он вырос и стал писать книги. Именно это восприятие самого себя как просто человека дало ему способность воспринимать и других просто как людей, а не как, например, врагов во время войны, о которой писатель говорит с такой горечью.

Автор, как мне кажется, считает, что в детстве закладывается нечто очень важное, что остаётся с человеком на всю жизнь: его восприятие самого себя и мира, в котором он живет.

Я согласен с писателем. Мне трудно судить о самом себе, потому что я ещё не так далеко ушел от своего детства, но я не раз читал книги, в которых говорилось об этом. Скажем, в трилогии Льва Толстого. И я думаю, что, действительно, многие вещи, которые человек постиг, ощутил, прочувствовал в детстве, когда ещё он не очень много понимал, но очень непосредственно чувствовал, становятся путеводными звездами на всю человеческую жизнь. И мне хотелось бы, чтобы самые счастливые мои воспоминания детства навсегда остались со мной и стали для меня утешением и радостью, если мне станет плохо или в жизни произойдет какая-то неудача.

Готовое сочинение №4

Какое значение в нашей жизни имеют воспоминания? Почему события, произошедшие в детстве, часто всплывают в нашем сознании? Именно эти вопросы возникают при чтении текста русского советского писателя Ю. К. Олеши.

Авторская позиция заключается в следующем: многие события, произошедшие в детстве, без всякого усилия с нашей стороны врезаются в память человека, помогают нам понять окружающий мир, обрести истинные жизненные ценности. Невозможно не согласиться с мнением автора. Действительно, именно в детстве, получая первые впечатления от окружающего мира, мы постигаем его, усваиваем нравственные уроки.

В заключение подчеркну, что детство – это прекрасная и важная пора в жизни человека, когда в нём закладываются нравственные основы. Воспоминания детства часто всплывают в нашей памяти и согревают душу.

Готовое сочинение №5

Что такое воспоминания и как они возникают? Над этими вопросами задумывается писатель Юрий Олеша. В тексте он поднимает проблему осмысления особенностей человеческой памяти.

По мнению автора, невозможно заставить себя вспомнить что-нибудь конкретное, картинки из прошлого появляются в нашем сознании сами собой. Так, рассказчик думает о времени обучения в гимназии и заостряет внимание не на событиях, а на чувствах и переживаниях. Герою интересно проследить за изменениями в собственном восприятии мира. Многие мечты не сбылись, но память сохранила ожидания маленького человека от ещё незнакомой жизни.

Итогом размышлений автора становится такая позиция: человеку не дано понять закономерность возникновения воспоминаний, так как они рождаются независимо от его воли.

Таким образом, воспоминания по природе своей свободны; сложно сказать, как именно они возникают, и в этом заключается их прелесть.

Готовое сочинение №6

Наши воспоминания живут своей жизнью, ведь очень часто мы пытаемся воскресить в памяти нужные образы и факты, но натыкаемся на глухую стену, хотя точно помним, что учили все это наизусть. А в другой раз на ум придет совершенно лишняя деталь, мы вспомним все до малейшей подробности о том, чего уже и не давно. Эта проблема человеческой памяти волнует многих исследователей и даже писателей. Так, Ю.К. Олеша посвятил ей несколько страниц.

Позиция автора ясна: он считает, что человек не может управлять памятью. Она не подчиняется нашей воле и работает по неизвестным нам закономерностям.

Таким образом, человеческая память представляет нам картины воспоминаний произвольно, хаотично и неполно. Мы не можем управлять этим процессом так, как нам хотелось бы. Но, возможно, скоро научные открытия позволят нам лучше узнать эту сферу и понять, как подчинить ее своей воле.

Готовое сочинение №7

Как работают воспоминания? Именно над этой проблемой рассуждает Юрий Карлович Олеша в предложенном для анализа тексте.

Эти примеры, дополняя друг друга, помогают понять как же на самом деле работают воспоминания.

Авторскую позицию, как мне кажется, можно выразить так: воспоминание – это невероятное явление, которое может проявляться совсем непредвиденно. Человек со временем забывает многие события его жизни, но все они остаются в его сознании. И иногда внезапно могут появиться.

Я полностью согласна с позицией автора. Сознание человека может хранить в себе миллионы воспоминаний, которые сам человек может позабыть. Многие радостные и важные моменты нашей жизни с годами стираются у нас из памяти. Но какую радость может испытать человек от внезапно появившегося воспоминания из детства. С какой теплотой мы вспоминаем время, проведенное вместе с семьей или друзьями. Воспоминания возникают неожиданно, будто сюрпризы, которые память преподносит человеку. Я считаю это логичным, ведь было бы неинтересно помнить все на свете.

Готовое сочинение №8

Какое значение в жизни человека имеют детские воспоминания? Над этим вопросом предлагает задуматься автор текста Юрий Олеша, русский советский писатель и поэт.

Все мысли, эмоции и чувства, испытанные в детстве, повлияли на то, кем мы в дальнейшем стали, и вспоминать о том, кем мы были, полезно для анализа своей жизни и себя как человека.

Авторская позиция выражена в том, что события детства, закрепившиеся в нашей памяти и периодически сами по себе появляющиеся в виде воспоминаний, помогают понять окружающий мир и себя, свои мечты — ведь когда, как не в детстве, мы легче всего понимаем свои желания?

Я согласна с позицией автора. Воспоминания детского возраста невероятно ценны и приятны, и благодаря им мы постигаем мир, получаем опыт.

Таким образом, роль детских воспоминаний в жизни человека велика. Будучи детьми, мы только учимся жить, познавать этот мир, понимать себя и окружающих. Воспоминания об этих временах часто появляются в сознании даже во снах, согревая душу и помогая нам в жизни.

Сам текст из 7 варианта по которому писались сочинения начинается так:

Сочинения по русскому . Образцы сочинений. Сочинения ЕГЭ, ОГЭ

Сочинение по тексту. Ивана Федоровича Гончарова. Сочинение для ЕГЭ

Проблема: Роль матери в жизни человека

Текст Ивана Федоровича Гончарова

Трудно. По традиции, надо бы начать с родственников. Но степень близости, духовного родства может быть большей, например, с другом. Допустим, поломав голову, вы все же справитесь с задачей и составите список.

Мать создает новые жизни и тем самым передает эстафету рода человеческого, выступает связующим звеном между поколениями. Она, можно сказать, источник возобновляемых сил природы.

Сочинение:

Российский педагог и публицист Иван Федорович Гончаров в своем тексте главной проблемой ставит роль матери в жизни человека.

Она, бесспорно, является актуальной, ведь для любого человека мать всегда была, есть и будет самым близким, родным и дорогим человеком. И.Ф.Гончаров, говоря о матерях, отзывается о них очень тепло. В своем тексте он часто использует слова «Мать» и «мама», усиливая тем самым наши эмоции во время чтения и наши чувства по отношению к человеку, всегда стоящему на первом плане, всегда любимому и родному — к маме. Она, действительно, «вне ряда, место ее в нашей жизни совершенно особое, исключительное».

Писатель убежден, что «Материнство — это жизнетворчество, это миссия, от рождения данная женщине», и он ставит мать превыше всего, не смешивая её с остальными людьми и отдавая ей особое, почетное место в нашей в жизни.

Позиция автора по этому вопросу показывает его отношение ко всем матерям мира: он считает их «идеалом», испытывает к ним уважение и видит в них гармонию природы и общества.

Я, конечно, согласна с автором. Мама, бесспорно, всегда являлась самой любимой, красивой, милой и ласковой женщиной для любого человека, и каждый относится к ней с огромным уважением и почетом, с неисчерпаемым чувством благодарности и любви за данную ею жизнь и за все, что в этой жизни есть.

Подтверждение этой мысли я вижу в стихотворении А.Павлова-Бессоновского «Спасибо, мамочка», которое автор начинает со слов благодарности маме, за все: за жизнь, за тепло, за уют, за понимание, поддержку и вечную любовь. Свое произведение поэт полностью посвящает матерям и в каждом слове хочет сказать искреннее «спасибо» за то, что было и за то, что есть.

Материнство также можно рассматривать как подвиг. Ведь матери готовы отдать без остатка все за жизнь и здоровье своих детей, за их счастье и покой. Так, например, Л.Улицкая в своём произведении «Дочь Бухары» рассказывает нам о смелой и отважной женщине, главной героине рассказа — Бухаре. Это женщина, совершившая материнский подвиг. У ее дочери Милы был синдром Дауна. Но Бухара, даже будучи смертельно больной, старалась всячески помочь дочери: устроила на работу, нашла ей новую семью, мужа, и только после этого позволила себе уйти из жизни.

Неслучайно И.Ф.Гончаров рассуждает на этой проблемой. Мать — самый главный человек в жизни каждого. Материнскую заботу не заменить ничем. Она учит, воспитывает в нас доброту, желание помочь, умение ценить жизнь.

Как-то Анатолий Бочаров высказал предположение о наступившем периоде усталости нашей военной прозы. Не стану по примеру некоторых специалистов этого рода литературы опровергать видного критика и теоретика советской литературы, немало сделавшего и для осмысления военной прозы: вполне возможно, он прав.

Как и всякое живое дело, военная проза в своём развитии не может избежать определённых спадов.

(1)Как-то Анатолий Бочаров высказал предположение о наступившем периоде усталости нашей военной прозы. (2)Не стану по примеру некоторых специалистов этого рода литературы опровергать видного критика и теоретика советской литературы, немало сделавшего и для осмысления военной прозы: вполне возможно, он прав.

(З)Как и всякое живое дело, военная проза в своём развитии не может избежать определённых спадов. (4)Но вряд ли когда-либо померкнут в её сокровищнице замечательные по мастерству и правдивости произведения, принадлежащие перу Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Константина Симонова, Владимира Богомолова, Константина Воробьёва, Юрия Гончарова, Евгения Носова, Сергея Крутилина и других. (б)Написанные, казалось бы, об одном и том же, о человеке на войне, эти произведения несут в себе неиссякаемое разнообразие g£b жанровое, тематическое, стилевое, различие личностно-авторского отношения к войне и её непростым проблемам. (6)Но, разумеется, самое ценное в них — правда пережитого, достоверность подробностей и психологии, неизменность гуманистического отношения к человеку самой трудной судьбы солдату на самой большой и самой кровавой войне.

(7)О войне написано много во всех жанрах литературы, на 77 языках народов нашей страны, разумеется, с различной степенью мастерства, умельства, талантливости. t8) Что до меня как читателя (да, я думаю, и до большинства читателей, воевавших и невоевавпшх), то, может быть, для нас дороже всего в этих книгах не мастерство изложения, не красочность слога, но — правда. (9)3а тысячелетия земной истории о войне на всех языках мира написано много неправды, красивых сказок и прямой лжи. (Ю)Говорить неправду о ней не только безнравственно, но и преступно как по отношению к миллионам её жертв, так и по отношению к будущему. (11)Люди Земли должны знать, от какой опасности они избавились и какой ценой досталось им это избавление. (12 (Что касается читателя, то ему интересно знать всё: от переживаний солдата в передовом окопе до работы крупных штабов и ставки по руководству войсками. (13>Литература многое сделала для раскрытия психологии рядового бойца и младшего офицера переднего края, но по причине отсутствия прежде всего личного опыта у её авторов она оказалась некомпетентной во всём, что касается крупных штабов, объединений, ставки.

(14) Эгот пробел в значительной мере восполняют военные мемуары, принадлежащие перу генералов, крупных военачальников, у которых немало честных и хороших книг.

(16) В самом деле, часто трудно добраться до сути через аккуратный штакетник1 округлых стереотипных фраз или задним числом сочинённых подробностей, заимствованных из фронтовой печати тривиальных примеров и бесконечных страниц разговоров.

(17>Да, люди по праву хотят знать о войне полнее, больше, особенно о том, что лежит за пределами их жизненного или военного опыта. (18)Но когда я читаю длинные главы, описывающие в подробностях жесты, выражения, всё те же разговоры генералов, маршалов, исторических лиц, сокровенные раздумья о собственных военных просчётах бывшего наркома обороны, я с недоумением обращаюсь к имени автора на обложке и спрашиваю себя: откуда всё это? (19)Из каких документов, по чьим свидетельствам? (20)Ах, это авторский домысел, стало быть, сочинённость, выдумка, но тогда, извините, тогда мне это неинтересно.

(32)Виктор Астафьев прав: память человеческая избирательна и любит приятное. (33)К старости всё трудное видится в ином свете, нежели в том, что освещал муки, кровь и страдания в годы военной молодости. (34)3адним числом кому не хочется видеть себя героем? (35)Это понятно и извинительно для всякого стареющего человека, но не для литературы. (36)Литература не имеет права на старость и должна всё помнить в подробностях, в первозданности, не упускать ничего.

(По В. В. Быкову)[i][/i]

Любое художественное произведение предполагает соотношение правдоподобия и вымысла. Но если писатель создаёт историческое произведение, посвящённое теме войны, он должен быть очень ответственным и объективным. Бессмысленно описывать войну с парадной стороны, потому что на самом деле это очень страшное явление, жертвами которого становятся ни в чём не повинные люди. В.В. Быков поднимает в тексте проблему правдивого отражения войны в литературных произведениях.

Оба аргумента взаимосвязаны и дополняют друг друга. Они доказывают мысль автора о том, что писатели должны подходить к изображению военных событий с огромной ответственностью, не позволяя себе что-либо приукрашивать.

Итогом размышлений В.В. Быкова становится такая позиция: в литературных произведениях о войне нужно говорить только правду, избегая домыслов и лжи.

В заключение хочется сказать, что ценность художественных текстов о войне заключается в способности передавать истину. Именно поэтому выдающиеся произведения на эту тему должны быть примером высокого документализма.

Сочинение-рассуждение Быстротечности времени; мгновение. по тексту бондарева

Время – это мгновение. Людям всегда кажется, что время – это бесконечный, нескончаемый ресурс, что нет ему предела и конца. К сожалению, это не так. Время – это промежуток, движущийся с большой скоростью. Отвлекшись лишь раз, не заметишь, как пройдет день, месяц, год. А потом и вовсе настает его нехватка, и ты понимаешь, что то, что ты думал бесконечно – лишь миг.

Все в этом мире подчиняется данному правилу, также и человеческая жизнь. Она не вечна. У всего есть начало и конец. Именно об этом рассуждает Юрий Васильевич Бондарев — русский советский писатель, в своем тексте, поднимая проблему быстротечности времени.

Чтобы доказать данную проблему автор приводит два примера. Во-первых, это звезда северного полушария размером с Солнце, которая в 1976 году взорвалась, выплеснув огромное количество энергии в пространство. Вроде бы, что такое звезда? В моем понимании, это объект, находящийся во Вселенной, в чем-то бесконечном, следовательно, и звезда для меня – что-то вечное, но, несмотря на это, она взорвалась. Поступаете в 2021 году? Наша команда поможет с экономить Ваше время и нервы: подберем направления и вузы (по Вашим предпочтениям и рекомендациям экспертов);оформим заявления (Вам останется только подписать);подадим заявления в вузы России (онлайн, электронной почтой, курьером);мониторим конкурсные списки (автоматизируем отслеживание и анализ Ваших позиций);подскажем когда и куда подать оригинал (оценим шансы и определим оптимальный вариант).Доверьте рутину профессионалам – подробнее.

Время ее существования было ограничено, являлось лишь мимолетным мигом. Ничто не бесконечно, быстротечно. Во-вторых, человеческая жизнь. Автор пишет, что нам отведено 70 лет (по Библии), кажется так много, почти целый век, но в то же время это так мало, ведь живем мы осознано лишь 50 лет, и не всегда за столь короткое время мы успеваем прожить полные, насыщенные различными эмоциями дни, найти ответы на различные вопросы, ведь попросту время – мгновение, которое не останавливается, несмотря на желания человека.

Полезный материал по теме:

Время – категория важная для человека. Оно неостановимо движется, сокращая наше пребывание на земле. Кажется, впереди ещё много времени, но человек не может предугадать, что ждёт его завтра. Высокомерно о времени рассуждает смертный и самоуверенный Берлиоз. В разговоре с Воландом он декларирует свои планы на вечер, над чем смеётся дьявол, отрицая возможность осуществления этих планов. И лишь оставшийся в живых Иван Николаевич Понырёв (Бездомный) осознаёт всю правоту утверждений Воланда. Всё происходящее в сквере на Патриарших прудах почти мгновенно, но какую роль эти события сыграли в жизни каждого.

Читаемое в разделе:

- Проблема взаимоотношения отцов и детей. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема роли человеческой памяти. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема влияния природы на человека. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема влияния учителя на воспитание ученика. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема воздействия музыки на человека. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема выбора профессии. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема преодоления жизненных трудностей в годы войны. Аргументы к сочинению ЕГЭ

Ранее опубликованные в разделе:

- Проблема природы гениальности. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема стойкости человека в жизни. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема ответственности учёного за научное открытие. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема воздействия музыки на человека. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема взаимосвязей русского языка. Аргументы к сочинению ЕГЭ

- Проблема совести. Аргументы к сочинению ЕГЭ

Новые материалы раздела:

Литературный портал “Шпаргалкино” Сочинения, рефераты, шпаргалки

Философские мотивы лирики С.А. Есенина

В творчестве Есенина трудно отделить собственно философскую лирику от лирики пейзажной, любовной, посвященной России. Философские мотивы переплетаются в его поэзии с мотивами любви к женщине, родной земле, с темой любования природой, ее красотой и гармонией. Все это составляет единый мир, единый космос, в котором существует человек — а ведь именно взаимоотношения человека и Вселенной составляют предмет философских раздумий. Философия Есенина рождается не из отвлеченных размышлений — она является, скорее, результатом прозрения, прочувствования, острого ощущения краткости человеческого существования в мире и неразрывной связи мира и человека. В ранней лирике Есенина человек и мир гармонично связаны, между ними нет противоречия, конфликта. Есенинский космос — это природа и родина, тот мир, с которым человек связан с колыбели. В природе все одушевлено и взаимосвязано, все переходит во все. Это основной принцип богатейшей образности, которая отличает поэзию Есенина. Образный мир его лирики построен на олицетворениях и метафорах, то есть на уподоблениях друг другу разнородных на первый взгляд явлений и предметов: органического и неорганического, растительного, животного, космического и человеческого. Это видно уже на примере стихотворения, которое принято считать первым поэтическим опытом Есенина:

Там, где капустные грядки Красной водой поливает восход, Клененочек маленький матке Зеленое вымя сосет.

Я — пастух; мои хоромы – В мягкой зелени поля. Говорят со мной коровы На кивливом языке. Духовитые дубровы Кличут ветками в реке.

Языком вылижу на иконах я Лики мучеников и святых. Обещаю вам град Инонию, Где живет божество живых!

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник: Пройдет, зайдет и вновь оставит дом…

Будь же ты навек благословенно, Что пришло процвесть и умереть.

Это напоминает знаменитые пушкинские строки:

И пусть у гробового входа Младая будет жизнь играть, И равнодушная природа Красою чуждою сиять.

Однако есенинская природа, есенинский космос далеко не так равнодушны к бренному человеку. Они гораздо теплее, человечнее, возможно, благодаря тому, что природа Есенина — не абстрактная, а предельно конкретная, имеющая свое географическое и национальное определение. Она и помнит и по-человечески грустит о краткости жизни:

О всех ушедших грезит конопляник С широким месяцем над голубым прудом.

И на этой на земле угрюмой Счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве, И зверей, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове.

О скоротечности жизни

Что бы я сказал моему сыну если бы он меня спросил.

Философские мотивы в лирике Есенина

В России была переломная эпоха, и поэту с его тонкой и чувствительной душой непросто было найти свое место в этом мире. Ощущение того, что он является странником на этой Земле, что все подчинено законам природы, нашло отражение в философских произведениях Есенина. Философские мотивы в его стихах тесно переплетаются с темой любви к женщине, родным местам, русской природе. Размышления поэта рождаются не из вымышленных образов, в отличие от символистов, а на неразрывной связи Вселенной и человека.

Поэт ищет выход своим чувствам и переживаниям, его тревожит быстротечность человеческой жизни. Лирика Есенина этого сурового времени — это своеобразная исповедь перед собой, поиск новых путей развития родины. Именно в этот период он все чаще обращается к фольклорным образам и лирике народных песен.

Целый цикл посвящается сестре Шуре:

Песни родного дома противопоставляются вою бродячего пса и разгулявшейся метели. Упоминая известные народные песни и перефразируя в них строки, поэт выражает свое тягостное настроение, задумывается о собственной судьбе.

Краткий анализ

Тема стихотворения – быстротечность человеческой жизни, воспоминания о молодости.

Композиция – Произведение по смыслу делится на 2 части: воспоминания лирического героя о молодости, раздумья над вечным вопросом жизни и смерти. Формально стихотворение состоит из пяти катренов, каждый из которых продолжает предыдущий по смыслу.

Жанр – элегия.

Стихотворный размер – пятистопный хорей, рифмовка перекрестная АВАВ.

Средства выразительности

История создания

Анализируемое стихотворение С. Есенин написал в 1921 г., когда ему было 26 лет. Казалось бы, ещё рано думать о том, что молодость прошла, а смерть неумолимо близится. Однако начало ХХ века обозначилось войной. Поэт не был участником военных событий, но входил в Царскосельский военно-санитарный поезд. Там он узнал, что жизнь граничит со смертью. К моменту написания стихотворения Сергей Александрович уже успел издать несколько сборников. В том же 1921 г. он встретил женщину, с которой создал семью. Эти факты объясняют, почему поэт считал себя зрелым человеком.

СПАДИЛО.РУ

Джон Уильям Годвард. Юность и время.

Вступление

В условиях постоянно растущего ритма жизни вопрос рационального использования времени становится первостепенным. Многое нужно успеть, многому научиться, а для этого необходимо правильно организовать распорядок жизни. Особенно это важно для молодого, подрастающего поколения, которому кажется, что еще вся жизнь впереди.

Проблема

Комментарий

Авторская позиция

М. Шагинян пытается донести до читателя мысль о том, что привычку к труду, к преодолению жизненных неурядиц нужно воспитывать в себе с ранней юности и закреплять постоянной практикой. По ее мнению, нельзя отказываться от выполнения поставленных задач в надежде решить все в самый последний момент. Такое отношение к жизни породит лишь неспособность преодоления трудностей, а значит, неумение жить в принципе.

Своя позиция

Разве можно не согласиться с автором? Я не представляю, как сможет быть успешным в жизни тот, кто не научился решать проблемы, не умеет контролировать свои слабости и желания, тратит недели и месяцы на развлечения вместо осознанного движения к своей цели. Ведь потом времени может просто не быть.

Аргумент №1

Аргумент №2

Заключение

С каждым новым рывком цивилизации время начинает течь быстрее, требуя от людей максимальной концентрации, чтобы правильно обустроить жизнь, спланировать быт. Мы должны быть сосредоточены на поставленных целях и начинать заниматься ими уже сейчас, учась в школе, а не когда-нибудь потом. Тогда в будущем станем обладателями ряда навыков и умений для преодоления любого непредвиденного обстоятельства.

Быстротечность человеческого бытия в творчестве Есенина

Жизнь Сергея Есенина была непланомерной, неоднозначной. В рамках биографий ее можно считать даже одной из самых трагичных, быстротечных, наполненных огромным количеством постоянных переездов и перемен. Естественно, что это отразилось и в творчестве поэта, который известен любовью к родине, лирическими отступлениями о родных просторах.

Учитель проверяет на плагиат? Закажи уникальную работу у нас за 250 рублей! Напишем в течение дня!

Связаться с нами:

Последние произведения под авторством Сергея Есенина и вовсе будут трагичными, ведь непризнание народа поэт видит как безответную любовь Родины, которую он всегда боготворил. Эту часть жизни в работах читатель видит также по-философски, в поэзии появляется много философских строк, меняется воспринимается иначе понятия счастье и жизнь.

Поэт относит себя к числу деревенских творческих личностей, которые остались в России. Однако общество его воспринимает плохо, не желая ставить на один уровень с остальными именитыми поэтами страны. После этого в творчестве Есенина просматривается больше трагических строк и разочарований, перераспределяя приоритеты.

Читайте также:

- Паустовский телеграмма сочинение на тему равнодушие

- Сочинение карт таро королева жезлов

- Совесть и стыд сочинение

- Сочинение про поездку с классом в другой город

- Сочинение про войну 7 класс на белорусском языке

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

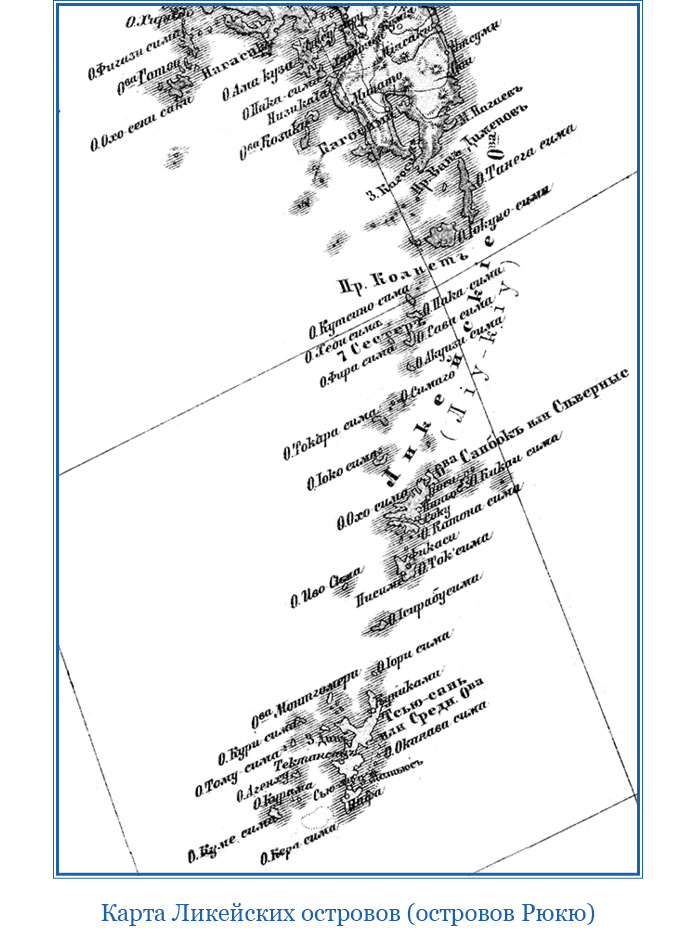

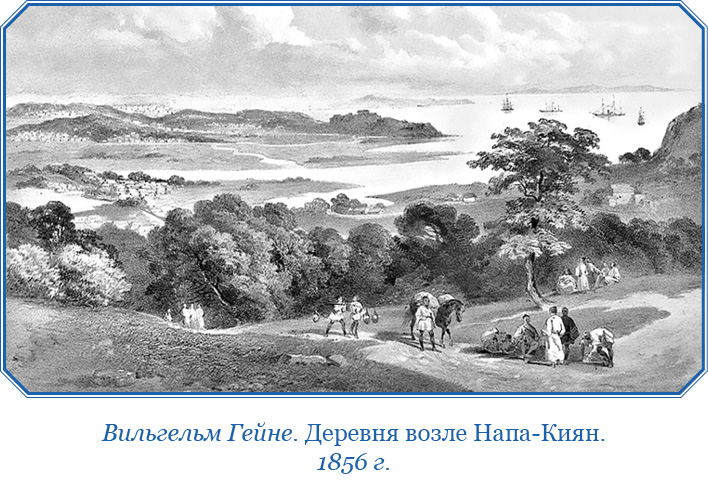

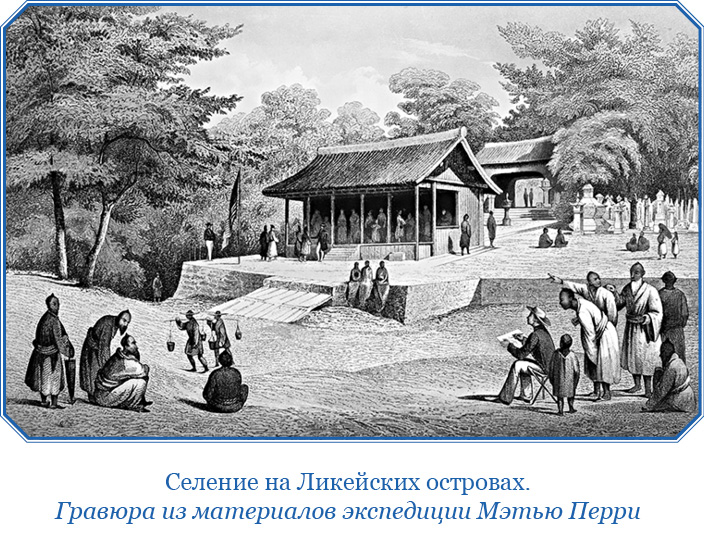

(1)Ликейские острова… (2)Да, это гармония среди бесконечных вод Тихого океана.

(3)Настоящая сказка: дерево к дереву, листок к листку, не смешаны в неумышленном хаосе, как обыкновенно делает природа. (4)Всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто.

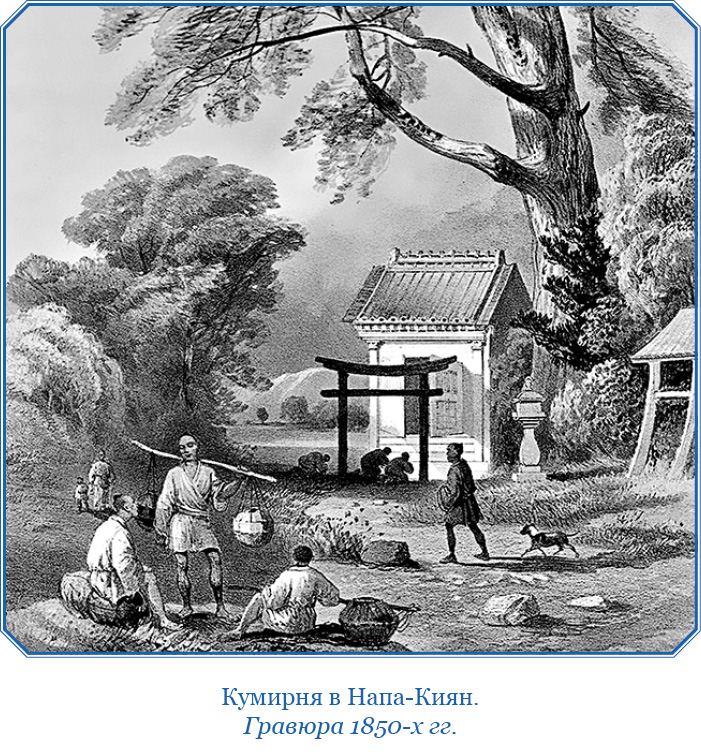

(5)Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. (6)Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окружённые каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. (7)Я заглядывал за забор: миниатюрные дома окружены огородом и маленьким полем. (8)В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. (9)Ещё издали завидел я, что у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьёзными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись — совестно и сказать «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачёсанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. (10)Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. (11)3а них боязливо прятались дети.

(12)Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не тёплому, мягкому и пахучему воздуху — это всё было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых. (13)Дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов. (14)Это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. (15)3десь как всё родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. (16)Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. (17)3десь, быть может, ещё возможен золотой век.

(18)Лес как сад, как парк царя или вельможи. (19)Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берёт обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя её величия. (20)Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные дома, — ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трёх стенках из тонкого дерева, заплетённого бамбуком; четвёртой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стёкол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. (21)Мы подошли к красивому, об одной арке, над ручьём, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней… (22) «Кто учил этих детей природы строить? — невольно спросишь себя». (23)3десь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали об их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.

(24)Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. (25)Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели.

(26)Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. (27)Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. (28)Люди, страсти, дела — всё просто, несложно, первобытно. (29)В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. (30)Книг, пороху и другого подобного разврата нет. (31)Посмотрим, что будет дальше. (32)Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?

(33)Тронет, и уж тронула. (34)Американцы, или люди Соединённых Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под своё покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. (35)Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединённых Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию.

(По И.А. Гончарову)

Иван Александрович Гончаров (1812-1891) — русский писатель и литературный критик, автор романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».

Текст ЕГЭ. И.А. Гончаров. О взаимоотношениях человека и природы. Примерный круг проблем.

(1)Ликейские острова… (2)Да, это гармония среди бесконечных вод Тихого океана.

(3)Настоящая сказка: дерево к дереву, листок к листку, не смешаны в неумышленном хаосе, как обыкновенно делает природа. (4)Всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто.

(5)Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. (6)Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окружённые каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. (7)Я заглядывал за забор: миниатюрные дома окружены огородом и маленьким полем. (8)В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. (9)Ещё издали завидел я, что у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьёзными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, виделись — совестно и сказать «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачёсанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. (10)Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. (11)3а них боязливо прятались дети.

(12)Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не тёплому, мягкому и пахучему воздуху — это всё было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых. (13)Дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов. (14)Это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. (15)3десь как всё родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. (16)Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. (17)3десь, быть может, ещё возможен золотой век.

(18)Лес как сад, как парк царя или вельможи. (19)Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берёт обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя её величия. (20)Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные дома, — ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трёх стенках из тонкого дерева, заплетённого бамбуком; четвёртой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стёкол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. (21)Мы подошли к красивому, об одной арке, над ручьём, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней… (22) «Кто учил этих детей природы строить? — невольно спросишь себя». (23)3десь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали об их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.

(24)Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. (25)Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели.

(26)Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. (27)Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. (28)Люди, страсти, дела — всё просто, несложно, первобытно. (29)В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. (30)Книг, пороху и другого подобного разврата нет. (31)Посмотрим, что будет дальше. (32)Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?

(33)Тронет, и уж тронула. (34)Американцы, или люди Соединённых Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под своё покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. (35)Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединённых Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию.

(По И.А. Гончарову)

Иван Александрович Гончаров (1812-1891) — русский писатель и литературный критик, автор романов «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв».

Примерный круг проблем:

1. Как должны выстраиваться взаимоотношения человека и природы?

2. Способна ли цивилизация проникнуть в мир первозданной природы?

- Подготовка к сочинению ЕГЭ

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку

(1812-1891)

Ю.В.Лебедев

О своеобразии художественного таланта И. А. Гончарова.

По складу своего характера Иван Александрович Гончаров далеко не похож на людей, которых рождали энергичные и деятельные 60-е годы XIX века. В его биографии много необычного для этой эпохи, в условиях 60-х годов она — сплошной парадокс. Гончарова как будто не коснулась борьба партий, не затронули различные течения бурной общественной жизни. Он родился 6(18) июня 1812 года в Симбирске, в купеческой семье. Закончив Московское коммерческое училище, а затем словесное отделение философского факультета Московского университета, он вскоре определился на чиновничью службу в Петербурге и служил честно и беспристрастно фактически всю свою жизнь. Человек медлительный и флегматичный, Гончаров и литературную известность обрел не скоро. Первый его роман «Обыкновенная история» увидел свет, когда автору было уже 35 лет. У Гончарова-художника был необычный для того времени дар — спокойствие и уравновешенность. Это отличает его от писателей середины и второй половины XIX века, одержимых духовными порывами, захваченных общественными страстями. Достоевский увлечен человеческими страданиями и поиском мировой гармонии, Толстой — жаждой истины и созданием нового вероучения, Тургенев опьянен прекрасными мгновениями быстротекущей жизни. Напряженность, сосредоточенность, импульсивность — типичные свойства писательских дарований второй половины XIX века. А у Гончарова на первом плане — трезвость, уравновешенность, простота.

Лишь один раз Гончаров удивил современников. В 1852 году по Петербургу разнесся слух, что этот человек де-Лень — ироническое прозвище, данное ему приятелями,- собрался в кругосветное плавание. Никто не поверил, но вскоре слух подтвердился. Гончаров действительно стал участником кругосветного путешествия на парусном военном фрегате «Паллада» в качестве секретаря начальника экспедиции вице-адмирала Е. В. Путятина. Но и во время путешествия он сохранял привычки домоседа.

В Индийском океане, близ мыса Доброй Надежды, фрегат попал в шторм: «Шторм был классический, во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной сверху, звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой — нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на мое покойное и сухое место давно уж было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи, но не удалось…

Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые все силились перелезть к нам через борт.

— Какова картина? — спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.

— Безобразие, беспорядок! — отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье».

«Да и зачем оно, это дикое грандиозное? Море, например? Бог с ним! Оно наводит только грусть на человека: глядя на него, хочется плакать. Сердце смущается робостью перед необозримой пеленой вод… Горы и пропасти созданы тоже не для увеселения человека. Они грозны и страшны… они слишком живо напоминают нам бренный состав наш и держат в страхе и тоске за жизнь…»

Гончарову дорога милая его сердцу равнина, благословленная им на вечную жизнь Обломовка. «Небо там, кажется, напротив, ближе жмется к земле, но не с тем, чтобы метать сильнее стрелы, а разве только чтоб обнять ее покрепче, с любовью: оно распростерлось так невысоко над головой, как родительская надежная кровля, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод».

В гончаровском недоверии к бурным переменам и стремительным порывам заявляла о себе определенная писательская позиция. Не без основательного подозрения относился Гончаров к начавшейся в 50-60-е годы ломке всех старых устоев патриархальной России. В столкновении патриархального уклада с нарождающимся буржуазным Гончаров усматривал не только исторический прогресс, но и утрату многих вечных ценностей. Острое чувство нравственных потерь, подстерегавших человечество на путях «машинной» цивилизации, заставляло его с любовью вглядываться в то прошлое, что Россия теряла. Многое в этом прошлом Гончаров не принимал: косность и застой, страх перемен, вялость и бездействие. Но одновременно старая Россия привлекала его теплотой и сердечностью отношений между людьми, уважением к национальным традициям, гармонией ума и сердца, чувства и воли, духовным союзом человека с природой. Неужели все это обречено на слом? И нельзя ли найти более гармоничный путь прогресса, свободный от эгоизма и самодовольства, от рационализма и расчетливости? Как сделать, чтобы новое в своем развитии не отрицало старое с порога, а органически продолжало и развивало то ценное и доброе, что старое несло в себе? Эти вопросы волновали Гончарова на протяжении всей жизни и определяли существо его художественного таланта.

Художника должны интересовать в жизни устойчивые формы, не подверженные веяниям капризных общественных ветров. Дело истинного писателя — создание устойчивых типов, которые слагаются «из долгих и многих повторений или наслоений явлений и лиц». Эти наслоения «учащаются в течение времени и, наконец, устанавливаются, застывают и делаются знакомыми наблюдателю».

Не в этом ли секрет загадочной, на первый взгляд, медлительности Гончарова-художника? За всю свою жизнь он написал всего лишь три романа, в которых развивал и углублял один и тот же конфликт между двумя укладами русской жизни, патриархальным и буржуазным, между героями, выращенными двумя этими укладами. Причем работа над каждым из романов занимала у Гончарова не менее десяти лет. «Обыкновенную историю» он опубликовал в 1847 году, роман «Обломов» в 1859, а «Обрыв» в 1869 году.

Верный своему идеалу, он вынужден долго и пристально всматриваться в жизнь, в ее текущие, быстро меняющиеся формы; вынужден исписать горы бумаги, заготовить массу черновиков, прежде чем в переменчивом потоке русской жизни ему не откроется нечто устойчивое, знакомое и повторяющееся. «Творчество,- утверждал Гончаров,- может являться только тогда, когда жизнь установится; с новою, нарождающеюся жизнию оно не ладит», потому что едва народившиеся явления туманны и неустойчивы. «Они еще не типы, а молодые месяцы, из которых неизвестно, что будет, во что они преобразятся и в каких чертах застынут на более или менее продолжительное время, чтобы художник мог относиться к ним как к определенным и ясным, следовательно, и доступным творчеству образам».

Уже Белинский в отклике на роман «Обыкновенная история» отметил, что в таланте Гончарова главную роль играет «изящность и тонкость кисти», «верность рисунка», преобладание художественного изображения над прямой авторской мыслью и приговором. Но классическую характеристику особенностям таланта Гончарова дал Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?». Он подметил три характерных признака писательской манеры Гончарова.

Есть писатели, которые сами берут на себя труд объяснения с читателем и на протяжении всего рассказа поучают и направляют его. Гончаров, напротив, доверяет читателю и не дает от себя никаких готовых выводов: он изображает жизнь такою, какой ее видит как художник, и не пускается в отвлеченную философию и нравоучения.

Вторая особенность Гончарова заключается в умении создавать полный образ предмета. Писатель не увлекается какой-либо одной стороной его, забывая об остальных. Он «вертит предмет со всех сторон, выжидает совершения всех моментов явления».

Наконец, своеобразие Гончарова-писателя Добролюбов видит в спокойном, неторопливом повествовании, стремящемся к максимально возможной объективности, к полноте непосредственного изображения жизни.

Эти три особенности в совокупности позволяют Добролюбову назвать талант Гончарова объективным талантом.

Роман «Обыкновенная история».

Первый роман Гончарова «Обыкновенная история» увидел свет на страницах журнала «Современник» в мартовском и апрельском номерах за 1847 год. В центре романа столкновение двух характеров, двух философий жизни, выпестованных на почве двух общественных укладов: патриархального, деревенского (Александр Адуев) и буржуазно-делового, столичного (его дядюшка Петр Адуев). Александр Адуев — юноша, только что закончивший университет, исполненный возвышенных надежд на вечную любовь, на поэтические успехи (как большинство юношей, он пишет стихи), на славу выдающегося общественного деятеля. Эти надежды зовут его из патриархальной усадьбы Грачи в Петербург. Покидая деревню, он клянется в вечной верности соседской девушке Софье, обещает дружбу до гробовой доски университетскому приятелю Поспелову.

Романтическая мечтательность Александра Адуева сродни герою романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» Владимиру Ленскому. Но романтизм Александра, в отличие от Ленского, вывезен не из Германии, а выращен здесь, в России. Этот романтизм питает многое. Во-первых, далекая от жизни университетская московская наука. Во-вторых, юность с ее широкими, зовущими вдаль горизонтами, с ее душевным нетерпением и максимализмом. Наконец, эта мечтательность связана с русской провинцией, со старорусским патриархальным укладом. В Александре многое идет от наивной доверчивости, свойственной провинциалу. Он готов видеть друга в каждом встречном, он привык встречать глаза людей, излучающие человеческое тепло и участие. Эти мечты наивного провинциала подвергаются суровому испытанию столичной, петербургской жизнью.

«Он вышел на улицу — суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча, с кем бы то ни было, почему-нибудь интересна… С кем ни встретишься — поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет… А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою… Он посмотрел на домы — и ему стало еще скучнее: на него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошною массою тянутся одна за другою».

Провинциал верит в добрые родственные чувства. Он думает, что и столичные родственники примут его с распростертыми объятиями, как принято в деревенском усадебном быту. Не будут знать, как принять его, где посадить, как угостить. А он «расцелует хозяина и хозяйку, станет говорить им ты, как будто двадцать лет знакомы: все подопьют наливочки, может быть, запоют хором песню».

Но и тут молодого романтика-провинциала ждет урок. «Куда! на него едва глядят, морщатся, извиняются занятиями; если есть дело, так назначают такой час, когда не обедают и не ужинают… Хозяин пятится от объятий, смотрит на гостя как-то странно».

Именно так встречает восторженного Александра деловой петербургский дядюшка Петр Адуев. На первый взгляд он выгодно отличается от племянника отсутствием неумеренной восторженности, умением трезво и деловито смотреть на вещи. Но постепенно читатель начинает замечать в этой трезвости сухость и расчетливость, деловой эгоизм бескрылого человека. С каким-то неприятным, демоническим удовольствием Петр Адуев «отрезвляет» молодого человека. Он безжалостен к юной душе, к ее прекрасным порывам. Стихи Александра он употребляет на оклейку стен в кабинете, подаренный любимой Софьей талисман с локоном ее волос — «вещественный знак невещественных отношений» — ловко швыряет в форточку, вместо стихов предлагает перевод агрономических статей о навозе, вместо серьезной государственной деятельности определяет племянника чиновником, занятым перепискою деловых бумаг. Под влиянием дядюшки, под воздействием отрезвляющих впечатлений делового, чиновничьего Петербурга разрушаются романтические иллюзии Александра. Гибнут надежды на вечную любовь. Если в романе с Наденькой герой еще романтический влюбленный, то в истории с Юлией он уже скучающий любовник, а с Лизой — просто соблазнитель. Увядают идеалы вечной дружбы. Разбиваются вдребезги мечты о славе поэта и государственного деятеля: «Он еще мечтал все о проектах и ломал себе голову над тем, какой государственный вопрос предложат ему решить, между тем все стоял и смотрел. „Точно завод моего дяди! — решил он наконец.- Как там один мастер возьмет кусок массы, бросит ее в машину, повернет раз, два, три,- смотришь, выйдет конус, овал или полукруг; потом передает другому, тот сушит на огне, третий золотит, четвертый расписывает, и выйдет чашка, или ваза, или блюдечко. И тут: придет посторонний проситель, подаст, полусогнувшись, с жалкой улыбкой, бумагу — мастер возьмет, едва дотронется до нее пером и передаст другому, тот бросит ее в массу тысячи других бумаг… И каждый день, каждый час, и сегодня и завтра, и целый век, бюрократическая машина работает стройно, непрерывно, без отдыха, как будто нет людей,- одни колеса да пружины…“

Белинский в статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года“, высоко оценивая художественные достоинства Гончарова, увидел главный пафос романа в развенчании прекраснодушного романтика. Однако смысл конфликта племянника и дядюшки более глубок. Источник несчастий Александра не только в его отвлеченной, летящей поверх прозы жизни мечтательности. В разочарованиях героя не в меньшей, если не в большей степени повинен трезвый, бездушный практицизм столичной жизни, с которой сталкивается молодой и пылкий юноша. В романтизме Александра, наряду с книжными иллюзиями и провинциальной ограниченностью, есть и другая сторона: романтична любая юность. Его максимализм, его вера в безграничные возможности человека — еще и признак молодости, неизменный во все эпохи и все времена.

Петра Адуева не упрекнешь в мечтательности, в отрыве от жизни, но и его характер подвергается в романе не менее строгому суду. Этот суд произносится устами жены Петра Адуева Елизаветы Александровны. Она говорит о „неизменной дружбе“, „вечной любви“, „искренних излияниях“ — о тех ценностях, которых лишен Петр и о которых любил рассуждать Александр. Но теперь эти слова звучат далеко не иронически. Вина и беда дядюшки в его пренебрежении к тому, что является в жизни главным,- к духовным порывам, к цельным и гармоническим отношениям между людьми. А беда Александра оказывается не в том, что он верил в истину высоких целей жизни, а в том, что эту веру растерял.

В эпилоге романа герои меняются местами. Петр Адуев осознает ущербность своей жизни в тот момент, когда Александр, отбросив все романтические побуждения, становится на деловую и бескрылую дядюшкину стезю.

Где же истина? Вероятно, посередине: наивна оторванная от жизни мечтательность, но страшен и деловой, расчетливый прагматизм. Буржуазная проза лишается поэзии, в ней нет места высоким духовным порывам, нет места таким ценностям жизни, как любовь, дружба, преданность, вера в высшие нравственные побуждения. Между тем в истинной прозе жизни, как ее понимает Гончаров, таятся зерна высокой поэзии.