Во времена Пушкина в самом разгаре было такое литературное направление, как романтизм. Ранее творчество поэта отмечено соответствующими чертами. Данная поэма – не исключение. Основной ее идеей стало воплощение острого романтического противоречия мечты и реальности, которое привело к коллизии чувств и характеров, что в столкновении переплелись воедино. Автора поразила красота и неразрешимость этой трагедии, произошедшей по вине неумения людей уважать индивидуальность друг друга. Хан – воплощение грубой силы, которая стремилась сломить дух человека из другого мира, привыкшего жить по иным правилам. От этого неразумного стремления всех подогнать под одно мерило случилась катастрофа: два полушария схлестнулись в непобедимом конфликте. А стоило всего лишь проявить немного понимания и такта, и Гирей понял бы, что Мария не создана для него, что им не быть вместе. Однако поэт горько сетует, что самобытность попирается жестокостью и ограниченностью ума.

Основные идейно-тематические элементы произведения идеально вписываются в принципы романтизма:

Внимание к личности, индивидуальности, а также к внутреннему миру героя. Это подходит для характеристики всех главных персонажей поэмы. Он внимательно и вдумчиво описывает их, не упуская ни одной важной детали.

Фольклорная основа, наполненная символами и метафорами. Все произведение Пушкина есть легенда о Бахчисарайском фонтане, рассказанная и пересказанная.

Здесь же реализуется золотое правило романтизма: «исключительный герой в исключительных обстоятельствах». Княжна попадает в плен в экзотическую страну, нравы которой далеки от нее.

Гордое одиночество в лице хана Гирея (из-за неразделенной любви) и Марии (недовольство пленом, гордое сопротивление). Герои не остаются одиноки волею судьбы, а сознательно идут на это.

Власть чувств, отсутствие рационального начала выражается во всех отношениях. Например, в поведении хана, особенно после погибели возлюбленной.

Стремление к идеалу, столкновение с действительностью. Для Гирея идеал – взаимная любовь с красавицей княжной; для Заремы — любовь, как прежде, до пленения полячки; для Марии – беззаботная жизнь до нападения Гирея на ее страну. Все герои сталкиваются с романтическим двоемирием: они пребывают в мире грез, но реальность не дает им насладиться мечтой сполна, ведь их желания невыполнимы.

Экзотическая среда, восточный колорит: дворцы, украшения, фонтаны.

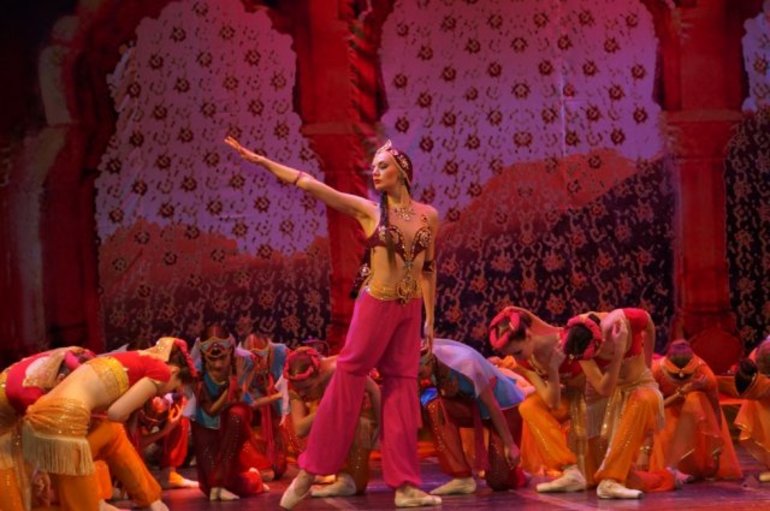

В дар Бахчисарайскому фонтану Пушкин принес одну из самых красивых своих поэм, которая прославила Крым, как курорт. Кроме того, по мотивам произведения были поставлены опера и балет. Сюжет их полностью повторяет историю, которую воплотил в стихах автор.

Автор: Изабелла Чертовских

Зарема — наложница и пленница хана Гирея; добровольно и страстно дыша счастьем, любит его. Она не в силах смириться с новым выбором любовника и властелина — с его привязанностью к новой пленнице, польской княжне Марии. Прокравшись ночью в ее «полумонашескую келью», 3. произносит бурный монолог, в котором исповедь смешана с угрозой, а слезы — с гневом. Из этого монолога (который был обязательным сюжетным элементом «байронической» поэмы) мы узнаем, что 3. — не просто «грузинка», но когда-то, до того как попала в гарем, была христианкой. (Потому и требует от Марии, чтобы та поклялась своей верой, что готова отвратить Гирея.)

Этот мотив гармонически (и одновременно контрастно) уравновешивает образы трех героев «Бахчисарайского фонтана». 3. в той же степени нарушает своей демонической страстностью безучастные нравы гарема, в какой Мария нарушает их своей ангелоподобностью. Одну воспитала мать, другую — отец. Обе связаны по праву рождения с христианской традицией — одна с западной ее ветвью, другая — с восточной. Но если встреча Гирея с Марией разрушает его «магометанскую цельность», то его встреча с 3., напротив, наложницу отторгает от христианства. Обоюдной «половинчатостью» Гирея и 3. оттенена идеальная цельность Марии.

Следуя байроновскбй поэтике, Пушкин размывает сюжет поэмы; читатель знает, что 3. в конце концов была казнена; догадывается, что ее ночная угроза не была пустой; но это лишь прозрачный намек на неназванные обстоятельства.

Эта история стала основой и для другого знаменитого произведения. Это одноименная поэма А.С. Пушкина, в которой он рассказывает трагическую легенду о создании фонтана. Примечательно, что главным героем картины является не фонтан, хотя именно его именем названо полотно. Фонтан является всего лишь местом действия.

Как мы видим, во дворе около фонтана расположились отдыхать прекрасные юные девушки. Скорее всего они являются наложницами хана. Они излучают красоту и силу. Видно, что девушки довольны своим высоким положением при дворе. Они одеты в дорогие одежды, могут кушать разные фрукты, музицировать, коротать свое время в праздности. За сохранением их покоя следят служанка и охранник.

Однако в эту атмосферу всеобщего веселья и расслабления не вписываются две героини. Первая – статная девушка у дерева. Она стоит в тени и напряженно следит за окном дворца. Она явно выделяется среди остальных жен хана, выглядит взрослее и серьезнее. Вторая грустно сидит на окне. Она не идет веселиться к остальным подругам, предпочитая тихонько думать о чем-то в тени дворца. Эта героиня больше всех отличается от девушек у фонтана своей европейской внешностью и нарядом. Видно, что она чужая для этих мест.

В этих двух девушках легко узнать героинь пушкинского «Бахчисарайского фонтана» – ревнивую старшую жену и новую наложницу, горюющую о своей печальной участью. Художник показывает нам лишь краткий миг их жизни, но и он так много говорит о их отношениях и дальнейшей судьбе. Без преувеличения художественный гений Брюллова дает почувствовать ту неприязнь, которую испытывает старшая жена. Она сквозит в ее позе, взгляде. Это ощущение не предвещает ничего хорошего для соперницы. А остальные словно не замечают того, что скоро свершится трагедия. Девушки веселятся у фонтана, радуясь предоставленной возможности освежиться у фонтана в жаркую погоду.

2 вариант

Художник Карл Брюллов всего один год был знаком с Александром Сергеевичем Пушкиным. После трагической гибели поэта он горько скорбит и в тот же год приступает к созданию картины «Бахчисарайский фонтан», которая по замыслу, без сомнения, связана с одноименной поэмой А.С.Пушкина. Работа над живописным полотном продолжалась более десяти лет. Брюллов в процессе работы изменяет композицию картины, отказавшись от изображения купающихся девушек и изобразив мирную сцену из жизни гарема.

Перед зрителем расположившаяся у фонтана в тени раскидистого дерева группа красавиц в ярких восточных одеждах. Внимание привлекают их разноцветные наряды, объемные чалмы на их головах, расписные платки, сияющие украшения. Нельзя не любоваться их свежими лицами, нежным румянцем, темными глазами, и смоляными косами. Художник мастерски изображает обнаженные плечи, пухлые ручки, босые ступни их стройных ног. Открытые плечи красавиц сияют белизной.

Прекрасные наложницы хана лакомятся фруктами, рассматривают свои отражения в зеркальной воде фонтана, где плавают золотые рыбки. Один из слуг обмахивает их огромным опахалом. В другом углу картины – еще один скучающий страж гарема. Рядом с фонтаном на серебряном подносе столовый прибор, замысловатый кувшин, персики. Кажется, всё дышит роскошью, покоем и негой. Мы почти чувствуем знойный южный полдень, вот-вот услышим песни девушек.

Фигуры наложниц хана выглядят более яркими, потому что они освещены солнцем, при этом основной фон полотна гораздо темнее. Многоцветный, пестрый колорит картины соответствует атмосфере востока, богатства, создает ощущение жизни, наполненной удовольствиями. Кроме того, на полотне много блеска: серебрится оружие одного из слуг, тускло поблескивает поднос, кувшин, сверкает струя воды фонтана, стекающая с пальцев красавицы.

Диссонирует с этой картиной праздника жизни только фигура женщины, сидящей у распахнутого окна, на заднем плане. Ее бледность, непохожесть на восточных дев подчеркнута нежно-голубым платьем, открывающим плечи. У нее русые волосы. Ее поза говорит о глубокой печали. Возможно, она тоскует по родине? По своей ли воле она оказалась в гареме? Через открытое окно зритель замечает в ее комнате христианский крест и горящую лампаду. Когда мы смотрим на нее, то невольно вспоминаем строки пушкинской поэмы, посвященные судьбе Марии.

Картина К. Брюллова нельзя назвать только иллюстрацией к произведению А.С. Пушкина. Художник создал полотно, уводящее зрителя в мир восточных легенд и преданий, позволяющее погрузиться в мечты и фантазии.

История создания

Пушкин работал над поэмой с 1821 по 1823 гг. Она была напечатана в 1824 г. В поэме отражена южная поездка Пушкина 1820 г.

Литературное направление, жанр

Сам Пушкин отрицательно отзывался о поэме, считая, что она написана под влиянием Байрона, то есть в ней слишком много романтического: «Молодые писатели вообще не умеют изображать физические движения страстей. Их герои всегда содрогаются, хохочут дико, скрежещут зубами и проч. Всё это смешно, как мелодрама».

«Бахчисарайский фонтан» – самая каноническая романтическая поэма Пушкина: лирические отступления чередуются с сюжетом, который отрывочен, иногда неясен. Непонятно, например, почему умерла Мария. Виновата ли Зарема в её смерти?

Образы героев тоже романтические. Хан Гирей целиком поглощён или войной, или любовью. Мысли о погибшей возлюбленной настолько занимают хана, что он может задуматься даже посреди сечи с поднятой саблей (над этим образом, по словам Пушкина, смеялся А.Раевский).

Зарема и Мария – романтические героини противоположных типов. Зарема страстная, яркая, эмоциональная. Мария тихая, бледная, голубоглазая. Зарема произносит в комнате Марии монолог, проявляя самые разнообразные чувства: она умоляет, потом рассказывает о своей родине, своей вере, наконец, угрожает.

В поэме как лиро-эпическом произведении обычно присутствует лирический герой, глазами которого читатель воспринимает события. Лирический герой появляется в эпилоге, где он рассказывает о своём посещении Бахчисарайского дворца, о собственной возлюбленной и обещает вернуться вновь.

Тема, сюжет и композиция

Поэма повествует о жизни бахчисарайского хана Гирея. Действие поэмы относится к 18 веку.

Хан Гирей посещал свой гарем, когда уставал от войны. Он выбрал красавицу Зарему, ещё ребёнком увезённую из Грузии. Грузинка пылко и страстно полюбила Гирея. Но Гирей охладел к ней, потому что любит новую пленницу – польскую княжну Марию. Голубоглазая Мария была тихого нрава и не могла привыкнуть к жизни в плену. Зарема умоляет Марию отдать ей Гирея. Мария сочувствует грузинке, но для неё любовь хана – не предел мечтаний, а посрамленье. Мария желает только смерти и вскоре умирает. О причине её смерти можно догадаться по тому, что Зарему в ту же ночь тоже казнят. В память о Марии Гирей сооружает фонтан, впоследствии названный фонтаном слёз.

Эпический сюжет в поэме соседствует с лирическими отступлениями: татарская песня, которую поют наложницы, восхваляя Зарему; описание пленительной бахчисарайской ночи; чувства, вызванные у лирического героя видом дворца Бахчисарая. Лирическое обращение к собственной возлюбленной Пушкин сократил, выпустив, как он выразился, «любовный бред». Но несколько стихов сохранилось в рукописи и печатается в современных редакциях.

К поэме Пушкин подобрал эпиграф персидского поэта Саади: «Многие… посещали сей фонтан…» Как видно из эпиграфа и названия, главное действующее лицо в поэме – фонтан слёз. Тематика поэмы связана со слезами, грустью. У каждого героя трагическая судьба, но его печаль, грусть, отчаяние вызваны разными причинами. Гирей грустит сначала потому, что возлюбленная тоскует по утраченной родине и не отвечает ему взаимностью, а потом об умершей Марии. Зарема плачет и молит, потому что её разлюбил Гирей, княжна Мария просит смерти, потому что не мыслит своей жизни в неволе. Этим трём героям противопоставлен злой евнух, который не ведает не только любви, но и иных чувств.

Размер и рифмовка

Поэма написана четырёхстопным ямбом. Чередуется женская и мужская рифма. Рифмовка непостоянная: чередование перекрёстной, парной и кольцевой, иногда рифмуется три строчки, а не две. Такая рифмовка делает повествование живым, речь приближает к разговорной.

Тропы

Пушкин употребляет характерные для романтизма, иногда постоянные, эпитеты для описания своих героев: грозный хан, повелитель горделивый, задумчивый властитель, лилейное чело, пленительные очи яснее дня, чернее ночи, равнодушный и жестокий Гирей, движенья стройные, живые, очи томно-голубые.

Сравнения и метафоры Пушкина точные и ёмкие. Жёны в гареме сравниваются с аравийскими цветами в теплице, улыбка Марии во сне подобна лунному свету, да и сама Мария сравнивается с ангелом. Постоянно капающая вода в фонтане слёз подобна вечным слезам матери, потерявшей сына на войне. Жёны по гарему «гуляют лёгкими роями».

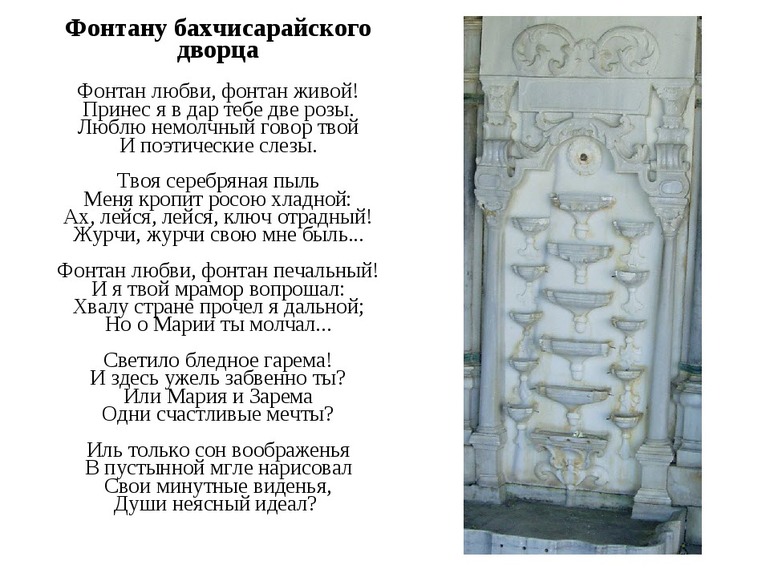

Стихотворение А.С. Пушкина “Фонтану Бахчисарайского дворца” было написано в 1824 году во время его ссылки в село Михайловское, “в дальний северный уезд”. Поэт жил один в пустом доме, в глуши псковских лесов. Пушкин мучился, вспоминал Юг, Крым.

Стихотворение отражает его впечатление от посещения Бахчисарая. В 1820 году он побывал в этом крымском городе и осмотрел ханский дворец. Перед Пушкиным открылась весьма неприглядная картина. “Вошед во дворец, – вспоминает поэт в отрывке из письма, – увидел я испорченный фонтан; из заржавой трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает?”

Однако в стихотворении вместо “заржавой трубки” и прозаических “капель” возник фонтан, поэтически идеализированный:

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной?

Сюжет произведения связан с крымской легендой о польке – пленнице ханского гарема, Марии Потоцкой, которую поэт услышал ещё в Петербурге, в семье Раевских. Это повествование стало толчком к созданию стихотворения.

Основной темой стихотворения является любовь воображаемых героинь поэмы “Бахчисарайский фонтан”:

Или Мария и Зарема

Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья

В пустынной мгле нарисовал

Свои минутные виденья,

Души неясный идеал?

Эти романтические образы символизируются двумя розами:

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

Речь идёт о “счастливых мечтах поэта” – Марии и Зареме. Образы двух героинь даны лишь как “сон воображенья” автора вне связи с историко-культурными проблемами. Зато в описании фонтана мы находим символ, подчёркивающий контраст двух цивилизаций.

Пушкин придал своему стихотворению восточный колорит. Отсюда не свойственный поэту украшенный, метафорический стиль (“поэтические слёзы”, “серебряная пыль”, “светило бледное гарема”, “ключ отрадный”), помогающий перенестись в ханский дворец и ощутить таинственное веяние прошлого.

Эмоциональность произведения достигается выразительными эпитетами: “фонтан живой”, “фонтан печальный”, “неясный идеал”, “пустынная мгла”, “сон воображенья”.

В стихотворении звучат философские размышления о тленности человеческих чувств, поэтому язык произведения богат старославянизмами: “немолчный”, “говор”, “хладный”, “вопрошал”, “светило”, “виденье”, “ужель”, “хвала”, “забвенно”.

Произведение написано четырёхстопным ямбом.

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

В первом четверостишье рифма перекрёстная.

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слёзы.

Во втором четверостишье – охватная.

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль?

Композиционно произведение можно разбить на две части. В первой поэт обращается к фонтану, как к символу любви. Во второй части автор переносится мыслями в далёкие времена, пытаясь представить себе героинь, Марию и Зарему, в стенах Бахчисарайского дворца. Размышления о прошлом фонтана навевают грустное настроение. (“Фонтан любви, фонтан печальный!”)

Благодаря мастерскому владению звуком, поэт добивается эффекта непрекращающегося, падающего потока воды:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль?

Мы словно слышим “немолчный говор” фонтана.

Напевность, плавность тона достигается за счёт ассонанса (в стихотворении чередуются гласные о-а-ю-е:

“Фонтан любви, фонтан живой!”)

Удачно сочетаются гласные и согласные звуки, часто используются сонорные звуки

(“Фонтан любви? люблю немолчный?”)

Величайшее мастерство Пушкина состоит в том, что этот удивительный подбор звуков сделан непринуждённо, как бы незаметно; слова выбраны не по звуковому составу, а по смыслу. Читая это стихотворение, думаешь, что других каких-нибудь слов здесь и не могло быть.

Для поэта важно не только нарисовать картину фонтана, но и передать ощущения, которые он в нём рождает. С этой целью Пушкин использует приём умолчания: многоточия во второй

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль?

и третьей строфе

Но о Марии ты молчал?

Риторические вопросы и восклицания (“Фонтан любви, фонтан печальный!”, “И здесь ужель забвенно ты?”, “Или Мария и Зарема одни счастливые мечты?”), назывные предложения (“Светило бледное гарема!”, “Фонтан любви, фонтан живой!”) придают стихотворению торжественность и откровенность.

Формы глаголов первого лица и употребление личного местоимения “я” помогают почувствовать присутствие лирического героя в образе самого автора (“Люблю немолчный говор твой!, “И я твой мрамор вопрошал”, “Принёс я в дар тебе две розы”).

Стихотворение относится к любовной лирике Пушкина, к жанру лирического произведения. Ключевым словом произведения является слово “люблю” (“фонтан любви”, “люблю немолчный говор”).

Таким образом, анализ содержательной и языковой сторон стихотворения “Фонтану Бахчисарайского дворца” позволяет нам увидеть в Пушкине великого художника слова, создавшего яркие образцы русской поэзии, глубокие по содержанию и изящные по форме. Поэтому, вновь и вновь обращаясь к творчеству А.С. Пушкина, хочется воскликнуть:

?вздохну в восторге молчаливом,

Внимая звуку струн твоих.

В своем дворце сидит грозный хан Гирей, разгневанный и печальный. Чем опечален Гирей, о чем он думает? Он не думает о войне с Русью, его не страшат козни врагов, и его жены верны ему, их стережет преданный и злой евнух. Печальный Гирей идет в обитель своих жен, где невольницы поют песнь во славу прекрасной Заремы, красы гарема. Но сама Зарема, бледная и печальная, не слушает похвал и грустит, оттого что ее разлюбил Гирей; он полюбил юную Марию, недавнюю обитательницу гарема, попавшую сюда из родной Польши, где она была украшением родительского дома и завидной невестой для многих богатых вельмож, искавших ее руки.

Хлынувшие на Польшу татарские полчища разорили дом Марииного отца, а сама она стала невольницей Гирея. В неволе Мария вянет и находит отраду только в молитве перед иконой Пресвятой Девы, у которой горит неугасимая лампада. И даже сам Гирей щадит ее покой и не нарушает ее одиночества.

Наступает сладостная крымская ночь, затихает дворец, спит гарем, но не спит лишь одна из жен Гирея. Она встает и крадучись идет мимо спящего евнуха. Вот она отворяет дверь и оказывается в комнате, где пред ликом Пречистой Девы горит лампада и царит ненарушаемая тишина. Что-то давно забытое шевельнулось в груди Заремы. Она видит спящую княжну и опускается перед ней на колени с мольбой. Проснувшаяся Мария вопрошает Зарему, зачем она оказалась здесь поздней гостьей. Зарема рассказывает ей свою печальную историю. Она не помнит, как оказалась во дворце Гирея, но наслаждалась его любовью безраздельно до тех пор, пока в гареме не появилась Мария. Зарема умоляет Марию вернуть ей сердце Гирея, его измена убьет ее. Она угрожает Марии…

Излив свои признания, Зарема исчезает, оставив Марию в смущении и в мечтах о смерти, которая ей милее участи наложницы Гирея.

Желания Марии сбылись, и она почила, но Гирей не вернулся к Зареме. Он оставил дворец и вновь предался утехам войны, но и в сражениях не может Гирей забыть прекрасную Марию. Гарем оставлен и забыт Гиреем, а Зарема брошена в пучину вод стражами гарема в ту же ночь, когда умерла Мария.

Вернувшись в Бахчисарай пекле губительного набега на села России, Гирей воздвиг в память Марии фонтан, который младые девы Тавриды, узнав это печальное предание, назвали фонтаном слез.

Зарема — наложница и пленница хана Гирея; добровольно и страстно дыша счастьем, любит его. Она не в силах смириться с новым выбором любовника и властелина — с его привязанностью к новой пленнице, польской княжне Марии. Прокравшись ночью в ее «полумонашескую келью», произносит бурный монолог, в котором исповедь смешана с угрозой, а слезы — с гневом. Из этого монолога (который был обязательным сюжетным элементом «байронической» поэмы) мы узнаем, что Зареми — не просто «грузинка», но когда-то, до того как попала в гарем, была христианкой. (Потому и требует от Марии, чтобы та поклялась своей верой, что готова отвратить Гирея.)

Этот мотив гармонически (и одновременно контрастно) уравновешивает образы трех героев «Бахчисарайского фонтана». 3арема в той же степени нарушает своей демонической страстностью безучастные нравы гарема, в какой Мария нарушает их своей ангелоподобностью. Одну воспитала мать, другую — отец. Обе связаны по праву рождения с христианской традицией — одна с западной ее ветвью, другая — с восточной. Но если встреча Гирея с Марией разрушает его «магометанскую цельность», то его встреча с 3арема, напротив, наложницу отторгает от христианства. Обоюдной «половинчатостью» Гирея и 3арема оттенена идеальная цельность Марии.

Следуя байроновскбй поэтике, Пушкин размывает сюжет поэмы; читатель знает, что Зарема в конце концов была казнена; догадывается, что ее ночная угроза не была пустой; но это лишь прозрачный намек на неназванные обстоятельства.

«Бахчисарайский фонтан» (1821 — 1823) — наиболее романтическая из всех южных поэм. Здесь особенно чувствуется фрагментарность, отрывочность, композиции, некоторая загадочность сюжета, отсутствие хронологической последовательности в развитии действия, столкновение ярких, необычных личностей и т. д. В поэме все насыщено драматизмом и остротой переживаний.

История польской красавицы Марии, попавшей в гарем к хану Гирею, дала возможность Пушкину создать два женских характера, явившихся открытием в его творчестве. Характеры эти (как и характер Гирея) предельно романтичны в своей контрастности, крайней противоположности. Духовность и поэтичность Марии резко оттеняют буйный порыв Заремы, ее решительность и страстность. В поэме отображены не просто разные человеческие натуры, но и разные типы культур. Носителем же гармонического идеала выступает не кто-либо из действующих лиц, а сам автор. Отсюда усиление лирического начала в поэме, связанного с пушкинской поэзией южного периода.

Стихотворение А.С. Пушкина “Фонтану Бахчисарайского дворца” было написано в 1824 году во время его ссылки в село Михайловское, “в дальний северный уезд”. Поэт жил один в пустом доме, в глуши псковских лесов. Пушкин мучился, вспоминал Юг, Крым.

Стихотворение отражает его впечатление от посещения Бахчисарая. В 1820 году он побывал в этом крымском городе и осмотрел ханский дворец. Перед Пушкиным открылась весьма неприглядная картина. “Вошед во дворец, – вспоминает поэт в отрывке из письма, – увидел я испорченный фонтан; из заржавой трубки по каплям падала вода. Я обошёл дворец с большой досадой на небрежение, в котором он истлевает?”

Однако в стихотворении вместо “заржавой трубки” и прозаических “капель” возник фонтан, поэтически идеализированный:

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной?

Сюжет произведения связан с крымской легендой о польке – пленнице ханского гарема, Марии Потоцкой, которую поэт услышал ещё в Петербурге, в семье Раевских. Это повествование стало толчком к созданию стихотворения.

Основной темой стихотворения является любовь воображаемых героинь поэмы “Бахчисарайский фонтан”:

Или Мария и Зарема

Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья

В пустынной мгле нарисовал

Свои минутные виденья,

Души неясный идеал?

Эти романтические образы символизируются двумя розами:

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

Речь идёт о “счастливых мечтах поэта” – Марии и Зареме. Образы двух героинь даны лишь как “сон воображенья” автора вне связи с историко-культурными проблемами. Зато в описании фонтана мы находим символ, подчёркивающий контраст двух цивилизаций.

Пушкин придал своему стихотворению восточный колорит. Отсюда не свойственный поэту украшенный, метафорический стиль (“поэтические слёзы”, “серебряная пыль”, “светило бледное гарема”, “ключ отрадный”), помогающий перенестись в ханский дворец и ощутить таинственное веяние прошлого.

Эмоциональность произведения достигается выразительными эпитетами: “фонтан живой”, “фонтан печальный”, “неясный идеал”, “пустынная мгла”, “сон воображенья”.

В стихотворении звучат философские размышления о тленности человеческих чувств, поэтому язык произведения богат старославянизмами: “немолчный”, “говор”, “хладный”, “вопрошал”, “светило”, “виденье”, “ужель”, “хвала”, “забвенно”.

Произведение написано четырёхстопным ямбом.

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

В первом четверостишье рифма перекрёстная.

Фонтан любви, фонтан живой!

Принёс я в дар тебе две розы.

Люблю немолчный говор твой

И поэтические слёзы.

Во втором четверостишье – охватная.

Твоя серебряная пыль

Меня кропит росою хладной:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль?

Композиционно произведение можно разбить на две части. В первой поэт обращается к фонтану, как к символу любви. Во второй части автор переносится мыслями в далёкие времена, пытаясь представить себе героинь, Марию и Зарему, в стенах Бахчисарайского дворца. Размышления о прошлом фонтана навевают грустное настроение. (“Фонтан любви, фонтан печальный!”)

Благодаря мастерскому владению звуком, поэт добивается эффекта непрекращающегося, падающего потока воды:

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль?

Мы словно слышим “немолчный говор” фонтана.

Напевность, плавность тона достигается за счёт ассонанса (в стихотворении чередуются гласные о-а-ю-е:

“Фонтан любви, фонтан живой!”)

Удачно сочетаются гласные и согласные звуки, часто используются сонорные звуки

(“Фонтан любви? люблю немолчный?”)

Величайшее мастерство Пушкина состоит в том, что этот удивительный подбор звуков сделан непринуждённо, как бы незаметно; слова выбраны не по звуковому составу, а по смыслу. Читая это стихотворение, думаешь, что других каких-нибудь слов здесь и не могло быть.

Для поэта важно не только нарисовать картину фонтана, но и передать ощущения, которые он в нём рождает. С этой целью Пушкин использует приём умолчания: многоточия во второй

Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!

Журчи, журчи свою мне быль?

и третьей строфе

Но о Марии ты молчал?

Риторические вопросы и восклицания (“Фонтан любви, фонтан печальный!”, “И здесь ужель забвенно ты?”, “Или Мария и Зарема одни счастливые мечты?”), назывные предложения (“Светило бледное гарема!”, “Фонтан любви, фонтан живой!”) придают стихотворению торжественность и откровенность.

Формы глаголов первого лица и употребление личного местоимения “я” помогают почувствовать присутствие лирического героя в образе самого автора (“Люблю немолчный говор твой!, “И я твой мрамор вопрошал”, “Принёс я в дар тебе две розы”).

Стихотворение относится к любовной лирике Пушкина, к жанру лирического произведения. Ключевым словом произведения является слово “люблю” (“фонтан любви”, “люблю немолчный говор”).

Таким образом, анализ содержательной и языковой сторон стихотворения “Фонтану Бахчисарайского дворца” позволяет нам увидеть в Пушкине великого художника слова, создавшего яркие образцы русской поэзии, глубокие по содержанию и изящные по форме. Поэтому, вновь и вновь обращаясь к творчеству А.С. Пушкина, хочется воскликнуть:

?вздохну в восторге молчаливом,

Внимая звуку струн твоих.

Поэма А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» погружает читателя в атмосферу востока. Бахчисарайский колорит автор воссоздал посредством пейзажей и интерьеров, окутанных тайнами и восточными ароматами, образов хана и наложниц. Произведение не может оставить равнодушным ни одного читателя. Школьники знакомятся с ним в 10 классе. Предлагаем облегчить подготовку к уроку, ознакомившись с анализом поэмы, представленным ниже.

Краткий анализ

Год написания – 1821–1823

История создания – Произведение было написано, когда поэт пребывал в южной ссылке. На создание поэмы Александра Сергеевича вдохновили крымские пейзажи, а также легенда, которую поэту поведала молодая женщина.

Тема – настоящая любовь.

Композиция – Особенности композиции продиктованы жанром произведения и его содержанием. Сюжет раскрывается последовательно, важную роль в реализации идейного звучания и воспроизведении внутреннего состояния главных героев играют внесюжетные элементы.

Жанр – Поэма.

Направление – Романтизм.

История создания

История создания произведения связана с южной ссылкой А. С. Пушкина. Перед тем, как отправиться в Кишинёв, Александр Сергеевич в сентябре 1820 г. гостил в доме Раевских в Бахчисарае. В письме Дельвигу поэт признавался, что ранее слышал о Бахчисарайском фонтане. Легенды гласили, что это памятник, возведённый влюблённым ханом. Пушкин отправился поглядеть на это «чудо», но разочаровался, ведь увидел руину.

Тем не менее, крымские пейзажи не оставили поэта равнодушным. Вдохновил на создание поэмы и рассказ молодой женщины. Она поведала Александру Сергеевичу легенду, которая и легла в основу произведения. Известно, что в эту самую женщину поэт был влюблён, о чём свидетельствуют его письма, адресованные брату. Исследователи до сих пор не выяснили личность прекрасной воздыхательницы.

Годы написания произведения – 1821–1823. В 1821 г. поэт начал работу над текстом поэмы, в 1822 написал основную часть, а осенью 1823 внёс последние правки. Впервые «Бахчисарайский фонтан» опубликовали в 1824 г.

Тема

Анализ «Бахчисарайского фонтана» следует начинать с характеристики главной темы и системы образов.

Восточные мотивы, а также мотив любви распространены в мировой литературе. Не мог остаться в стороне от них и А. С. Пушкин. В контексте центральной темы автор раскрывает моральные проблемы: страдания из-за несчастной любви, месть, жизнь и смерть, религия, верность своим чувствам, верность родине.

В начале произведения читатель знакомится с ханом Гиреем. Герой невесел, о причине такого настроения узнаём дальше. Оказывается, в его гареме появилась новая девушка – полячка Мария. Хан влюбился в неё без памяти. Герой позабыл о Зареме, главной жене, красе гарема.

Зарема же любит хана. Она решает поговорить с Марией. Женщина тихонько пробирается в комнату к полячке. Девушка в это время молится перед образом Пречистой Девы. Зарема сначала просит оставить Гирея, потом угрожает Марии.

Вскоре Мария умирает. Хан наказывает Зарему, бросая её в пучину. Хан не может забыть возлюбленную полячку. Спасение он находит в нападениях на русские земли. Возвратившись с войны, он возвёл фонтан, который назвали фонтаном слёз.

В произведении развивается идея, что настоящая любовь не ограничивается религией или возрастом, истинные чувства невозможно забыть.

Композиция

Особенности композиции продиктованы жанром произведения и его содержанием. Сюжет раскрывается последовательно, важную роль в реализации идейного звучания и воспроизведении внутреннего состояния главных героев играют внесюжетные элементы.

Перед основным текстом автор подает эпиграф, смысл которого можно понять только после прочтения поэмы полностью. Слова Сади намекают на то, что любовь хана не смогло стереть даже время.

Жанр

План разбора литературного произведения предполагает обязательную характеристику его жанровых особенностей. Жанр произведения – поэма, так как в нём есть лирическая составляющая (написано стихами, важную роль играют лирические отступы, ярко выражен эмоциональный фон) и эпическая (сюжет) Направление поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» – романтизм, о чем свидетельствуют мотивы и особенности образа хана.

- Сочинения

- Краткие изложения

- Произведения

- Культуры

- Биографии

- Критика

- ГДЗ

Главная >Пушкин >Бахчисарайский фонтан >Сочинения

Бахчисарайский фонтан

Александр Сергеевич Пушкин

Краткое изложение

Читается примерно за 2 минуты

Главные герои

И их характеристика

Сочинения по произведению Бахчисарайский фонтан Пушкин

Анализ стихотворения Пушкина «Бахчисарайский фонтан»

Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца»

Поэма Пушкина в прозе «Бахчисарайский фонтан»

Copyright © 2002-2023 По всем вопросам обращаться на эту почту: admin@allsoch.ru

Обращение к пользователям

История создания

История создания «Бахчисарайского фонтана» берет свое начало в 1820 году, во время пребывания Александра Сергеевича Пушкина в южной ссылке. В сентябре перед отправлением в Кишинев поэт остановился на время погостить в Бахчисарае, в доме у своих добрых знакомых Раевских. Он много слышал о фонтане, стоящем в этом городе. Легенды гласили, что этот прекрасный памятник был возведен влюбленным ханом. И Александр отправился его посмотреть. Позже, в письме Дельвигу он признался, что был разочарован, ведь Бахчисарайский фонтан оказался руиной.

Но природа Крыма не смогла оставить Пушкина равнодушным. На создание поэмы его сподвигла красота полуострова и легенда, услышанная от одной молодой женщины. Именно она легла в основу произведения. Было известно, что автор когда-то любил ту женщину, что рассказала ему эту историю, но ее личность так и не удалось установить. По сути, поэт посвятил ей произведение, ведь он написал его с мыслями об этой девушке.

Пушкин писал поэму несколько лет. Он приступил к работе над текстом в 1821 году, закончил основную часть годом позже. А осенью 1823 года поэтом были внесены последние правки и утвержден конечный вариант произведения. Первая публикация «Бахчисарайского фонтана» состоялась в начале 1824 года. Пушкин получил довольно скромный гонорар за свою работу, несмотря на ее уникальность.

Композиция и жанр

Направление, к которому относится поэма — романтизм. На это указывают восточные и любовные мотивы, а также особенности персонажа хана.

Жанр — поэма, потому что в стихотворении есть лирическая составляющая и эпическая (сюжет).

Композиция произведения последовательная, каждый катрен продолжает идеи предыдущего. Ключевую роль в отображении идей и душевного состояния центральных персонажей играют внесюжетные элементы. Перед первой строкой стихотворения Александр Пушкин вписал эпиграф, но его суть и роль можно сполна осознать лишь после полного прочтения произведения. Слова Сады указывают, что чувства хана не смогли утихнуть со временем.

Стихотворный размер поэмы — четырехстопный ямб. Рифмовка смешанная с чередованием перекрестной, парной, кольцевой рифмы. При помощи этого приема история, о которой повествуется в произведении, кажется более живой, а речь — близкой к разговорной, поэтому ее хочется перечитывать снова и снова. В поэме наблюдается женская и мужская рифма.

Тема и идея

В центре произведения — тема любви и мотивы востока. Пушкин раскрыл такие моральные проблемы:

- страдания из-за неразделенной любви;

- жажда мести;

- жизнь и смерть;

- религиозные предпочтения;

- верность своим идеалам и отечеству.

Главная идея стихотворения — настоящая любовь не знает таких преград, как возраст и религиозные предпочтения. Это чувство невозможно забыть или предать.

Главная мысль

В годы жизни Александра Сергеевича романтизм как литературное направление был очень популярен. Почти все творческие работы поэта имели его черты, и это произведение не оказалось исключением.

Основная идея поэмы — показать острое романтичное противоречие мечты и реальности, которое стало причиной конфликта между чувствами и разумом. Автора поразила услышанная однажды история любви, которая закончилась трагически из-за неспособности людей уважать традиции и личное пространство друг друга.

Идейно-тематический задум поэмы полностью соответствует основным принципам романтизма. В ней можно заметить такие черты направления:

- В поэме уделяется много внимания внутреннему миру всех персонажей, их личностям и характеру. Автор тщательно описывает их, не упуская ни одной важной детали.

- Произведение основывается на фольклорных мотивах, в нем множество символов и метафор. Весь стих словно пересказ старой легенды о создании фонтана в Бахчисарае.

- Пушкин реализовал в поэме вечное правило романтизма: «исключительный герой в исключительных условиях».

- Добровольное обречение себя на одиночество ханом Гиреем и Марией. Первый страдал от неразделенной любви, а девушка сопротивлялась плену. Для произведений романтизма была свойственно, чтобы герои стали одиноки не волею судьбы, а по собственному желанию.

- Противостояние идеала с действительностью. Трем главным героем пришлось пройти через столкновение двух миров: они летали в грезах, мечтали, но реальность не позволила им сполна этим насладиться. Их планам не суждено было сбыться.

- Герои при принятии решений руководствуются своими чувствами. Особенно отсутствие рационального мышления видно в поведении хана после гибели любимой женщины.

- Экзотическая обстановка и восточный колорит: дворцы, украшения и фонтаны вокруг.

В память о фонтане Александр Сергеевич написал одну из наиболее прекрасных своих поэм, которая еще сильнее прославила Крым как курорт. Помимо этого, произведение стало основой для написания балета и оперы.

Герои поэмы

В своем произведении Александр Сергеевич сталкивает два менталитета в двух главных его героинях — Марии и Заремы. Эти женщины имеют кардинально разные характеры, что точнее позволяет передать самобытную красоту каждой из них. С их помощью автор демонстрирует, что всегда нужно учитывать традиции, в которых воспитывался человек, иначе трагедии не миновать. Характеристики героинь помогут глубже понять их личности:

- Мария была польской княжной, любимицей в семье. Многие мужчины просили ее руки, но девушка ни к кому не пытала чувств. Княжна равнодушно реагировала на страстные ухаживания Гирея. Но это было опасно, ведь ее жизнь зависела от него. Однако девушка была гордой и непокорной, она не желала поддаваться страху. Мария понимала, что она права, и поэтому пыталась добиться соблюдения своих прав. Она свободолюбивая девушка, которая проявила весь свой темперамент в выражении презрения к неволе и тем самым пленила сердце хана своей суровостью. Она пленница, «байроническая героиня», которая, не получив должной свободы, предпочитает неволе смерть. Красота Марии завораживает, но не греет душу.

- Зарема была прекрасной грузинской женщиной. У нее темные глаза, нежный голос, а голову украшала коса, дважды обвитая вокруг. Девушка всей душой любила хана и не хотела его ни с кем делить. Она мирилась с наличием у милого гарема, ведь была воспитана в строгости, со всем соблюдением традиций. Зарема насколько любвеобильна и заботлива, что готова выполнять любые прихоти хана. Вся ее жизнь заключается в покорном служении повелителю. У Заремы покладистый, но в то же время сильный характер. Она принимает решение освободить хана от тоски, даже если для этого придется нарушить его приказ. Однако достигнув цели, она вновь стала покорной и приняла смерть от руки возлюбленного.

Мария и Зарема также имеют разную внешность: одна кажется невинным, светлым ангелом, а другая обладает яркой восточной внешностью. Грузинка видит смысл в любви, в то время как княжна никогда не знала, какой сильной она может быть. Зарема считает за счастье угождать хану, в то время как другая героиня не хочет принимать удел рабыни и бунтует против его власти. Мария погибла ради свободы, а Зарема добровольно пошла на смерть, чтобы спасти возлюбленного.

Вся система образов в произведении строится на любовном треугольнике, а конфликт между центральными персонажами остается неразрешимым.

Художественные приемы

Александр Сергеевич в своей поэме использовал множество средств выразительности, характерных для эпохи романтизма. В произведении есть:

- эпитеты, использованные для описания героев: грозный, горделивый, задумчивый, лилейное, пленительные, чернее ночи, равнодушный, жестокий, стройные, живые, томно-голубые;

- сравнения — наемниц в гареме автор сравнил с цветами в теплицы; улыбку Марии со светом луны, а саму девушку с ангелом; вода в фонтане словно слезы матерей.

- метафора — «гуляют лёгкими роями».

Все художественные приемы у Пушкина точные и яркие. А сам анализ поэмы будет полезен школьникам во время подготовки к урокам, при написании сочинения, составлении презентации, краткого сообщения о произведении и в других работах.

Александр Сергеевич Пушкин

Бахчисарайский фонтан

Поэма (1821-1823)

В своем дворце сидит грозный хан Гирей, разгневанный и печальный. Чем опечален Гирей, о чем он думает? Он не думает о войне с Русью, его не страшат козни врагов, и его жены верны ему, их стережет преданный и злой евнух. Печальный Гирей идет в обитель своих жен, где невольницы поют песнь во славу прекрасной Заремы, красы гарема.

Но сама Зарема, бледная и печальная, не слушает похвал и грустит, оттого что ее разлюбил Гирей; он полюбил юную Марию, недавнюю обитательницу гарема,

попавшую сюда из родной Польши, где она была украшением родительского дома и завидной невестой для многих богатых вельмож, искавших ее руки.

Хлынувшие на Польшу татарские полчища разорили дом Марии-ного отца, а сама она стала невольницей Гирея. В неволе Мария вянет и находит отраду только в молитве перед иконой Пресвятой Девы, у которой горит неугасимая лампада. И даже сам Гирей щадит ее покой и не нарушает ее одиночества.

Наступает сладостная крымская ночь, затихает дворец, спит гарем, но не спит лишь одна из жен Гирея. Она встает и крадучись

идет мимо спящего евнуха. Вот она отворяет дверь и оказывается в комнате, где пред ликом Пречистой Девы горит лампада и царит ненарушаемая тишина.

Что-то давно забытое шевельнулось в груди Заремы. Она видит спящую княжну и опускается перед ней на колени с мольбой. Проснувшаяся Мария вопрошает Зарему, зачем она оказалась здесь поздней гостьей.

Зарема рассказывает ей свою печальную историю. Она не помнит, как оказалась во дворце Гирея, но наслаждалась его любовью безраздельно до тех пор, пока в гареме не появилась Мария. Зарема умоляет Марию вернуть ей сердце Гирея, его измена убьет ее.

Она угрожает Марии…

Излив свои признания, Зарема исчезает, оставив Марию в смущении и в мечтах о смерти, которая ей милее участи наложницы Гирея.

Желания Марии сбылись, и она почила, но Гирей не вернулся к Зареме. Он оставил дворец и вновь предался утехам войны, но и в сражениях не может Гирей забыть прекрасную Марию. Гарем оставлен и забыт Гиреем, а Зарема брошена в пучину вод стражами гарема в ту же ночь, когда умерла Мария.

Вернувшись в Бахчисарай после губительного набега на села России, Гирей воздвиг в память Марии фонтан, который младые девы Тавриды, узнав это печальное предание, назвали фонтаном слез.

Э. Л. Безносов

Loading…

Анализ «Бахчисарайский фонтан» Пушкин

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 117.

Обновлено 26 Июля, 2021

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 117.

Обновлено 26 Июля, 2021

Поэма А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» погружает читателя в атмосферу востока. Бахчисарайский колорит автор воссоздал посредством пейзажей и интерьеров, окутанных тайнами и восточными ароматами, образов хана и наложниц. Произведение не может оставить равнодушным ни одного читателя. Школьники знакомятся с ним в 10 классе. Предлагаем облегчить подготовку к уроку, ознакомившись с анализом поэмы, представленным ниже.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться с самим произведением Бахчисарайский фонтан.

Год написания – 1821–1823

История создания – Произведение было написано, когда поэт пребывал в южной ссылке. На создание поэмы Александра Сергеевича вдохновили крымские пейзажи, а также легенда, которую поэту поведала молодая женщина.

Тема – настоящая любовь.

Композиция – Особенности композиции продиктованы жанром произведения и его содержанием. Сюжет раскрывается последовательно, важную роль в реализации идейного звучания и воспроизведении внутреннего состояния главных героев играют внесюжетные элементы.

Жанр – Поэма.

Направление – Романтизм.

История создания

История создания произведения связана с южной ссылкой А. С. Пушкина. Перед тем, как отправиться в Кишинёв, Александр Сергеевич в сентябре 1820 г. гостил в доме Раевских в Бахчисарае. В письме Дельвигу поэт признавался, что ранее слышал о Бахчисарайском фонтане. Легенды гласили, что это памятник, возведённый влюблённым ханом. Пушкин отправился поглядеть на это «чудо», но разочаровался, ведь увидел руину.

Тем не менее, крымские пейзажи не оставили поэта равнодушным. Вдохновил на создание поэмы и рассказ молодой женщины. Она поведала Александру Сергеевичу легенду, которая и легла в основу произведения. Известно, что в эту самую женщину поэт был влюблён, о чём свидетельствуют его письма, адресованные брату. Исследователи до сих пор не выяснили личность прекрасной воздыхательницы.

Годы написания произведения – 1821–1823. В 1821 г. поэт начал работу над текстом поэмы, в 1822 написал основную часть, а осенью 1823 внёс последние правки. Впервые «Бахчисарайский фонтан» опубликовали в 1824 г.

Посмотрите, что еще у нас есть:

Тема

Анализ «Бахчисарайского фонтана» следует начинать с характеристики главной темы и системы образов.

Восточные мотивы, а также мотив любви распространены в мировой литературе. Не мог остаться в стороне от них и А. С. Пушкин. В контексте центральной темы автор раскрывает моральные проблемы: страдания из-за несчастной любви, месть, жизнь и смерть, религия, верность своим чувствам, верность родине.

В начале произведения читатель знакомится с ханом Гиреем. Герой невесел, о причине такого настроения узнаём дальше. Оказывается, в его гареме появилась новая девушка – полячка Мария. Хан влюбился в неё без памяти. Герой позабыл о Зареме, главной жене, красе гарема.

Зарема же любит хана. Она решает поговорить с Марией. Женщина тихонько пробирается в комнату к полячке. Девушка в это время молится перед образом Пречистой Девы. Зарема сначала просит оставить Гирея, потом угрожает Марии.

Вскоре Мария умирает. Хан наказывает Зарему, бросая её в пучину. Хан не может забыть возлюбленную полячку. Спасение он находит в нападениях на русские земли. Возвратившись с войны, он возвёл фонтан, который назвали фонтаном слёз.

В произведении развивается идея, что настоящая любовь не ограничивается религией или возрастом, истинные чувства невозможно забыть.

Композиция

Особенности композиции продиктованы жанром произведения и его содержанием. Сюжет раскрывается последовательно, важную роль в реализации идейного звучания и воспроизведении внутреннего состояния главных героев играют внесюжетные элементы.

Перед основным текстом автор подает эпиграф, смысл которого можно понять только после прочтения поэмы полностью. Слова Сади намекают на то, что любовь хана не смогло стереть даже время.

Жанр

План разбора литературного произведения предполагает обязательную характеристику его жанровых особенностей. Жанр произведения – поэма, так как в нём есть лирическая составляющая (написано стихами, важную роль играют лирические отступы, ярко выражен эмоциональный фон) и эпическая (сюжет) Направление поэмы А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» – романтизм, о чем свидетельствуют мотивы и особенности образа хана.

Тест по произведению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Жанара Джарекеева

10/10

-

Руслан Якутович

10/10

Рейтинг анализа

4.7

Средняя оценка: 4.7

Всего получено оценок: 117.

А какую оценку поставите вы?

Гирей находится в своем дворце, вокруг теснится «раболепный двор». Предупреждаются любые его желания, гарем его боготворит. Все вокруг благоухает и дышит любовью, радостью. Но Гирей в печали. Он прогоняет всех и остается в одиночестве. Невольницы меж тем поют («Татарская песня»), прославляя Зарему, «звезду любви, красу гарема». Однако грузинская красавица «похвал не слушает» и «поникла юной головою». Ги-рей разлюбил Зарему с тех пор, как в гарем привезли польскую княжну Марию. Раньше Мария жила в доме своего отца, не зная ни в чем отказа. Мария была красива, играла на арфе, и Толпы вельмож и богачей Руки Маршшой искали, И много юношей по ней В страданье тайном изнывали. Но в тишине души еврей Она любви еще не знала И независимый досуг В отцовском замке меж подруг Одним забавам посвящала. Однако «тьмы татар на Польшу хлынули рекою», превратив в развалины замок и «мирные дубравы». Мария печалится и слезы льет, «в неволе тихой увядая», вспоминает родной край, тоскует по утерянному дому. Хан, чтобы ей угодить, смягчает «гарема строгие законы», не тревожит ее, приказав также не беспокоить ее и слугам. Над Бахчисараем спускается ночь, евнух, страж гарема, прислушивается к ночным звукам. Не заметив ничего подозрительного, засыпает. В это время Зарема проникает в комнату Марии. Та просыпается, Зарема просит Марию выслушать ее. Она рассказывает о себе, как она «в тени гарема расцветала», как однажды: Пред хана в смутном ожиданье Предстали мы. Он светлый взор Остановил на мне в молчанье, Позвал меня… и с этих пор Мы в беспрерывном упоенье Дышали счастьем; и ни раз Ни клевета, ни подозренье, Ни злобной ревности мученье, Ни скука не смущала нас. Мария! Ты пред ним явилась… Увы, с тех пор его душа Преступной думой омрачилась!

Зарема добавляет, что она понимает: в том, что Гирей охладел к ней, Зареме, не вина Марии, но она добавляет: Во всем гареме ты одна Могла б еще мне быть опасна; Но я для страсти рождена, Но ты любить, как я, не можешь; Зачем же хладной красотой Ты сердце слабое тревожишь? Оставь Гирея мне: он мой; На мне горят его лобзанья, Он клятвы страшные мне дал… Зарема просит Марию отвратить от нее ослепленного Гирея: «Презреньем, просьбою, тоскою, чем хочешь, отврати его…» Зарема говорит, что «между невольницами хана забыла веру прежних дней», но мать ее была той же веры, что и Мария. Она требует Марию поклясться ее памятью, что она «возвратит» Гирея, упоминая после этого, что она «близ Кавказа рождена» и, соответственно, владеет кинжалом. Зарема уходит. Мария остается в испуге и недоумении: Невинной деве непонятен Язык мучительных страстей, Но голос их ей смутно внятен; Он странен, он ужасен ей. Единственное желание Марии — чтобы ее оставили в покое, забыли о ней, предоставили ее уединению. Проходит время, Мария умирает. Гирей остается безутешен. С толпой татар в чужой предел Он злой набег опять направил; Он снова в бурях боевых Несется мрачный, кровожадный: Но в сердце хана чувств иных Таится пламень безотрадный. Он часто в сечах роковых Подъем лет саблю, и с размаха Недвижим остается вдруг, Глядит с безумием вокруг, Бледнеет, будто лолный страха, И что-то шепчет, и порой Горючи слезы лъет рекой. Гарем забыт Гиреем. Жены стареют «под стражей хладного скопца». Грузинки также давно нет среди них, так как она Гарема стражами немыми В пучину вод опущена. В ту ночь, как умерла княжна, Свершилось и ее страданье. Какая б ни была вина, Ужасно было наказанье-Хан, вернувшись назад (предварительно «опустошив огнем войны Кавказу близкие страны и селы мирные России»), воздвигает мраморный фонтан в память Марии. Автор говорит о том, что видел этот фонтан, посещая «Бахчисарая в забвенье дремлющий дворец». Все пустынно вокруг, все безлюдно:» Где скрылись ханы? Где гарем? Кругом все тихо, все уныло…» Однако автор не предается элегическим воспоминаниям о прошлых веках, он недумает о бренности бытия, ему видится женский образ: Марии ль чистая душа Являлась мне, или З’арема Носилась, ревностью дыша, Средь опустелого гарема?.. Автор вспоминает о своей возлюбленной: Все думы сердца к ней летят, Об ней в изгнании тоскую… Заканчивается произведение своего рода гимном этому южному краю: Поклонник муз, поклонник мира, Забыв и славу и любовь, О, скоро вас увижу вновь, Брега веселые Салгира! Приду на склон приморских гор, Воспоминаний тайных полный, И вновь таврические волны мой жадный взор. Волшебный край! Очей отрада! Все живо там! Холмы, леса, Янтарь и яхонт винограда, Долин приютная краса, И струй, и тополей прохлада… Все чувство путника манит, Когда, в час утра безмятежный, В горах, дорогою прибрежной. Привычный конь его бежит. И зеленеющая влага Пред ним и блещет, и шумит Вокруг утесов Аюдага…

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://med-lib.ru/