Может ли современный человек обходиться без телефона, компьютера? Какую роль играют медиа в нашей жизни? Эти и другие вопросы возникают при чтении текста У.Вартановой – декана факультета журналистики МГУ. Одна из проблем данного текста – влияние медиа на человека.

Чтобы привлечь внимание читателей к данной проблеме, автор знакомит с историей возникновения медийной среды и рассматривает все её плюсы и минусы. Е.Л.Вартанова отмечает, что «сама идея «человека медийного»- это идея человека, существование которого напрямую формируется процессом получения, потребления и осмысления информации, предоставляемой медийной средой.» Она считает, что медийное пространство (и СМИ, и телевидение, и интернет) настолько прочно вошло в жизнь, что многие уже не представляют себе существование без всего перечисленного.

Говоря о необходимости работы с информацией, Вартанова отмечает, что время, потраченное на медиа, не должно теряться впустую. Нет сомнения, что интернет облегчает нам работу с поиском информации и усвоением новых знаний. Однако следует учитывать, что увлечение медиа может и вредить человеку, если он не контролирует время, потраченное на интернет и развлечения. Автор говорит также, что ученые предупреждают о том, что медиа отрицательно воздействуют на память, внимание, мышление.

Позиция автора ясна: медиа играет огромную роль в жизни современного человека. Телевизор, телефон, компьютер стали частью нашего быта, предметами первой необходимости, и благодаря им человеческое мышление претерпевает изменения. По ее мнению, «время, потраченное на медиа, не утекает впустую, если человек включает внимание, свою память, если он использует традиционные способы осмысления полученной информации- в этом случае он формирует новые знания.»

Не могу не согласиться с мнением автора. Действительно, от умения взаимодействовать с информацией, окружающей нас, и с возможностями, предоставляемыми современной наукой, зависит многое: мы можем или развиваться, или деградировать.В доказательство приведу пример: о зависимости человека от медиапространства еще в конце 90-х предупреждал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в романе «Лабиринт отражений», где пользователи застревают в компьютерных играх.

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что идеальный медийный человек должен справляться со всеми вызовами технологической революции и за счёт них постоянно совершенствоваться.(310 слов)

4 сентября 2017

В закладки

Обсудить

Жалоба

(1) Мы все носим в себе маленькую частичку «человека медийного»: не можем без телефонов» компьютеров, телевизоров — словом, цифровых гаджетов, и, главное, мы не можем жить без самой информации. (2) «Человек медийный» — это понятие, которое я впервые использовала лет пять назад, хотя многим оно тогда не понравилось и не все с ним согласились. (3) На самом деле это была своего рода игра с теми определениями, которые уже существовали в медиаисследованиях, в гуманитарной науке.

Полный текст: 6-variant.docx

Сочинение

Каждая эпоха имеет свой взгляд на человека. С развитием технологий, с увеличением объема информации появилось понятие «медийного» человека. Насколько мы зависим от информационной среды? Чего больше в этом процессе: пользы или вреда? Именно над этими вопросами задумывается автор текста Е.Л.Вартанова, поднимая проблему идеального медийного человека.

Прослеживая изменения взгляда на человека на протяжении истории от естественного до медийного, автор отмечает, что мир информации, получаемой из СМИ и цифровых сред, «стал всеобъемлющим». Е.Л.Вартанова замечает «возрастающую зависимость мира идей от процессов развития …медийной среды». Автор также размышляет над положительными и отрицательными сторонами этого процесса. Формирование новых знаний с одной стороны и возникновение зависимости от медиа с другой.

Как найти золотую середину? По мнению Е.Л.Вартановой, идеальным медийным человеком можно считать того, кто способен воспринимать нужную информацию, преодолевая её избыточность.

Я согласна с мнением автора текста. Обилие информации из разных источников может принести как пользу, так и вред.

Современные технологии и способы получения информации делают нашу жизнь очень удобной и комфортной. Во время, например, вынужденного карантина в школе могут продолжаться занятия дистанционно, процесс обучения не прервется. И так происходит в любой сфере. Умело и с пользой получая нужную информацию, человек формирует новые знания, значит, медиа приносит пользу.

Однако постоянная включенность «в поток онлайн-коммуникаций» может привести к зависимости. Эту ситуацию смог предвидеть американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. В своем рассказе «Вельд» он рисует дом счастья, в котором есть виртуальная детская комната, способная делать мечты явью. Казалось бы, вот идеальное пространство для детей. Но на смену безобидным фантазиям пришла картина американского вельда, где гуляют львы, готовые напасть. Дети, окунувшись в виртуальный мир, не смогли из него выйти, для них он стал дороже и роднее собственных родителей. Получается, что такая информационная среда разрушает душу человека.

В мире информации важно находить нечто ценное для своего развития, отметая пустое, ненужное, при этом сохраняя, а не разрушая себя. Об этом заставил задуматься текст Е.Л.Вартановой.

(1)Мы все носим в себе маленькую частичку «человека медийного»: не можем без телефонов, компьютеров, телевизоров — словом, цифровых гаджетов, и, главное, мы не можем жить без самой информации. (2)« Человек медийный» — это понятие, которое я впервые использовала лет пять назад, хотя многим оно тогда не понравилось и не все с ним согласились. (3)На самом деле это была своего рода игра с теми определениями, которые уже существовали в медиаисследованиях, в гуманитарной науке. (4)Начало было положено Джоном Локком, его «человеком естественным», и Жаном-Жаком Руссо, его «человеком общественным». (5)В XVIII веке концепция человека активно развивалась, было понятно, что человек не только биологический вид, но и общественное существо, и многие учёные стали это признавать. (6)Джон Локк впервые ввёл понятие «человека естественного», основанное на при¬знании значения практического опыта в формировании человека. (7)Руссо же говорил, что человек не может сформироваться лишь в условиях природы и своего опыта, поскольку он в значительной мере получает опыт в процессе взаимоотношений с социумом.

(8)В XIX веке политэкономы ввели понятие «чело¬века экономического», которое предполагало, что человек в значительной степени рационально формирует свои потребности, исходя из материальных условий и условий потребления. (9)Уже в XX веке во французской социологии появилось понятие «человека социального». (10)Согласно этому подходу, невозможно полностью определять современного человека только через мир вещей, который необходим «человеку экономическому», а нужно учитывать его культурные и духовные запросы, связанные с тем обществом, в котором он живёт. (11)И уже в последние годы учёные всё чаще начали фиксировать возрастающую зависимость мира идей от процессов развития информационно-коммуникационных технологий, от медийной среды.

(12) Медийная среда сейчас невероятно расширилась. (13) Говоря о «человеке медийном», мы подразумеваем связь человека со всем медиапространством, включающим как традиционные формы СМИ в виде газет, журналов и телевидения, так и новые платформы доступа к новым цифровым средам. (14) В этом от¬ношении смартфон — только одна из возможных платформ распространения информации. (15) Если человека оторвать от смартфона, сможет ли он через два дня ощущать себя нормальным человеком? (16) Но можно поставить вопрос и несколько иначе: сможет ли он потерять за эти два дня свою зависимость от медийной среды? (17) Медийный мир стал всеобъемлющим, и сегодня сложно понять, может ли человек из медийного снова стать естественным.

(18) Сама идея «человека медийного» — это идея человека, существование которого напрямую формируется процессом получения, потребления и осмысления информации, предоставляемой медийной средой. (19) Все мы, конечно, разные люди, поэтому в каждом конкретном человеке эта идея реализуется по-разному: кто-то более медийный, кто-то менее. (20) Это не только абстрактные философские рассуждения. (21) Мы сталкиваемся с новой реальностью — человек очень много времени уделяет медиа. (22) Но я думаю, что время, потраченное на медиа, не утекает впустую, если человек включает внимание, свою память, если он использует традиционные способы осмысления полученной информации — в этом случае он формирует новые знания. (23) Однако многие исследователи, учёные и политики упрекают медиасреду в том, что в результате скольжения по информации как раз и снижаются мыслительные, критические способности, ухудшается память. (24) Кроме того, часть времени, и она может быть весьма существенной, отдаётся развлекательным занятиям. (25) В результате важно не то, сколько времени человек проводит с медиа, а то, каков смысл про¬ведения этого времени. (26) Ещё одна проблема состоит в том, что у людей формируется зависимость от медиа, они не могут проводить время без гаджетов или без включённости в поток онлайн-коммуникаций.

(27)Поэтому, формулируя понятие «человека медийного», нужно обратить внимание на то, что меняется не только наше восприятие мира, но и, возможно, даже когнитивные (познавательные) способности человека.

(28)Они могут как усиливаться за счёт того, что сейчас человек перерабатывает огромные объёмы визуальной информации, так и снижаться, ведь от традиционной линейной грамотности мы уходим в сторону грамотности визуальной.

(29)Фактически идеальный человек медийный — это тот, кто справляется с вызовами технологической революции и в области доставки информации, и в области преодоления информационной избыточности.

(Ло Е.Л. Вартановой*)

Показать текст целиком

Как медиасреда влияет на человека? Именно этот вопрос находится в центре внимания автора.

Вартанова раскрывает данную проблему , рассматривая плюсы и минусы связи человека с медиасредой. С одной стороны, человек очень много времени уделяет медиа, в результате чего, по мнению исследователей, у него снижаются мыслительные и критические способности, ухудшается память. Более того, современный человек не может чувствовать себя комфортно без гаджетов и онлайн-коммуникаций, что свидетельствует о его зависимости .Этим примером автор хочет показать, что медиа неблагоприятно влияет на людей. С другой стороны, проводя время с пользой, а не за развлекательными занятиями ,человек может использовать медиапространство для формирования новых знаний, стоит лишь включить внимание и память. К тому же, огромные потоки информации, перерабатываемые людьми, могут благотворно воздействовать на их когнитивные способности . В этом примере Елена Леонидовна Вартанова дает понять читателю, что человек в медиасреде может проводить время с пользой, все зависит лишь от его желания.

По мнению автора, медиа может влиять на человека по-разному, это зависит от того, с какой целью он пров

Вы видите 35% текста.

Оплатите один раз, чтобы читать целиком это

и другие 6000 сочинений сразу по всем предметам

Доступ будет предоставлен навсегда, откроется сразу после оплаты.

Купить пожизненный доступ за 499 ₽

Критерии

- 1 из 1К1Формулировка проблем исходного текста

- 5 из 5К2Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

- 1 из 1К3Отражение позиции автора исходного текста

- 1 из 1К4Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста

- 2 из 2К5Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения

- 2 из 2К6Точность и выразительность речи

- 3 из 3К7Соблюдение орфографических норм

- 3 из 3К8Соблюдение пунктуационных норм

- 2 из 2К9Соблюдение языковых норм

- 2 из 2К10Соблюдение речевых норм

- 1 из 1К11Соблюдение этических норм

- 1 из 1К12Соблюдение фактологической точности в фоновом материале

- ИТОГО: 24 из 24

✅ 55 сочинений по литературе от эксперта

✅ Подготовка к ЕГЭ по литературе для ленивых

ТЕКСТ:

«ДОЧА, ПОГОДИ!..»

Недавно перебирал старые бумаги. Попалась мне на глаза толстая тетрадь, из тех, что прежде назывались «общими»: в них много страниц. На обложке запись: «Для рассказов». В эту тетрадь я когда-то коротко записывал интересные, на мой взгляд, житейские случаи, на основе которых можно рассказ написать. Что-то пригодилось, а что-то так и осталось короткой записью.

И вот попалась на глаза эта тетрадь. Начал ее проглядывать, вспоминая годы теперь уже давние. На одной из страниц задержался. Там лишь одна строчка: «Тарасов: „Доча, погоди… Погоди, доча!!”»

Тарасов… Разве забудешь его… Казачина могучий… Работяга. Тракторист. Давно умер. А в рассказах написанных он остался. Имена да фамилии прототипов всегда я меняю. Потому что одно дело — жизнь, а другое — рассказ ли, повесть. Это уже литература. Но Тарасова по-другому назвать рука не поднялась. Понимал, что — надо. Но не мог. Казалось, он сразу поблекнет, уйдет. Будет не то. Так и оставил его Тарасовым, написав о нем, кажется, два рассказа.

А вот этот сюжет остался строчкой в тетради: «Доча, погоди!..» Хотя в то время рассказ мне ясно виделся, можно было писать. Но…

В те же далекие времена уже знал я повесть Валентина Распутина «Деньги для Марии». Простой сюжет. У продавца сельского магазина Марии обнаружили денежную недостачу. Как говорится, проторговалась.

Недостача обнаружена, надо ее «погасить», то есть деньги внести. А сумма для сельского жителя тех времен немалая. Но не вернешь деньги, значит будет суд и тюрьма. Дети останутся сиротами. Так было в те годы.

Вот и идет Мария по людям, по знакомым, от двора к двору. И везде — отказ. Жили небогато. И не все понимают чужую беду. Тем более — продавщица. Вполне возможно, украла, а теперь вот ходит.

Повесть горькая. Написана хорошо. Помню последние строки ее: «Молись, Мария…» Это от автора, когда Мария переступает порог последнего дома, прося о помощи. Последний дом, последняя, теперь уже слабая, надежда. И потому: «Молись, Мария…»

Длинное отступление, но нужное. Возвращаюсь к своей тетрадке, где короткая запись: «Тарасов: „Доча, погоди!..”»

История сельская, похожая на распутинскую: прошлый век, семидесятые годы. На хутор Клейменовский в тамошний магазин прислали новую молоденькую продавщицу. Она окончила в райцентре «курсы продавцов» — было такое учебное заведение.

Полгода проработала, не больше. И проторговалась. Приехала проверка и обнаружила недостачу, товара ли, выручки за него. Словом, нужно эту недостачу покрыть деньгами, не медля. Иначе — уголовное дело.

А у девочки-продавщицы какие деньги? Мать у нее — уборщица, отца нет. И, конечно же, любому ясно, что обманули ее в райцентре, на базе, при получении товара. То ли недоглядела, то ли накладную не ту подписала.

Молодая девчушка, тихая. Вот и получилось…

Хуторской народ все понял сразу:

— Обчичекали… И думать нечего. Тама такие ащаулы сидят, абманаты… За ними — в четыре глаза не углядишь. А она, дите-дитем… Тихая вода… Какой из нее торгаш. Вот и обчичекали.

Понять-то люди поняли, но продавщице разве от этого легче? Магазин опечатан. Недостачу надо покрыть за неделю. Родных нет. Мамка лишь плачет.

И пошла продавщица по хутору, простодушно прося:

— Помогите… Я верну… Я буду работать… Я дам расписку и все верну… Обязательно… Господом Богом клянусь…

С такой вот нехитрой песней, от дома к дому. Не все, но верили и давали деньги. Хотя жилось тогда непросто. Но сироту жалели, беде сострадая. Как говорится, от сумы да тюрьмы… А девушка-то молодая, славная. Полгода на хуторе пробыла, но худого о ней никто не сказал. Дитя-дитем, и в тюрьму? Как не помочь? Посильно, хотя бы малой копейкой.

Так она и шла, от двора ко двору, прося, обещая: «Я буду работать… Я отдам… Господом Богом клянусь…»

Нужную сумму молодая продавщица собрала. Может, еще и в райцентре соседи помогли? До суда дело не дошло.

В магазине стала торговать своя хуторская бой-баба. Но это уже другая история.

О молодой продавщице скоро забыли, но долго помнили из этой истории тарасовское: «Доча, погоди!..»

К Тарасовым девушка за деньгами тоже приходила. По хуторским меркам Тарасовы жили богато: скотина, птица, большой огород. Хозяин — трудяга, лучший тракторист. Но зарплаты — колхозные, копеечные. Денег всегда внатяг. Тем более что сын — в городе, в институте учится, а дочка — в райцентровском техникуме. Но как девчушке откажешь? Голосок тоненький. «Господом Богом клянусь…» А в глазах — слезы.

Что-то набрали, вытаскивая, наверное, и вправду последнее из кошельков да гаманков. Не меньше других наскребли.

Но когда девушка, деньги приняв, поблагодарила и ушла, Тарасов вдруг спохватился:

— Рая! Да у нас еще за зеркалом полсотня лежит! Забыли!

Он достал деньги и заспешил: в коридор, а потом — на крыльцо, с криком:

— Доча, погоди!.. Погоди, доча!!

Тарасов — мужик тушистый, не меньше центнера весом. Заторопясь, он на пороге споткнулся и рухнул, слава богу, что не вниз по ступеням высокого крыльца, а на крепкие, дубовые перила, которые хрупнули, но удержали хозяина.

— Доча, погоди… — просипел Тарасов, пополам сгибаясь от боли.

Девушка его услышала, вернулась, взяла деньги. А Тарасов так и остался на крыльце, отдыхивался и никак не мог продышаться. Спасибо, жена Раиса вышла и помогла ему, утянула в дом. А потом долго его лечила. Своими средствами, укоряя: «Вот тебе и „доча, погоди”. Помчался, молоденький…»

В районную больницу Тарасов, конечно, не поехал. И на работу ходил. Но в кабину трактора влезал с трудом, стоная и охая. Ему помогали.

Но еще долго вспоминали, повторяя то, что жена его Раиса по всему хутору разнесла: «Доча, погоди! Погоди, доча!..»

Люди подсмеивались, но по-доброму. Тарасова уважали.

Теперь все это в далекой дали.

В тетради — несколько строк. Сюжет не исполненный. Рассказ не написан. Потому что в ту пору в кругах литературных это могло показаться каким-то нарочитым, нарочно придуманным вызовом распутинской повести.

Хотя все это было: житейский случай, хутор Клейменовский, края донские.

(Б.Екимов)

СОЧИНЕНИЕ:

В данном тексте автор поднимает проблему сострадания и помощи.

В небольшом по объёму, но емкому по содержанию рассказу Борис Екимов рассказывает историю о молоденькой продавщице, у которой случилась недостача. Автор отмечает, что многие односельчане понимали девушку, старались помочь, несмотря на свои финансовые трудности: «Не все, но верили и давали деньги. Хотя жилось тогда непросто. Но сироту жалели, беде сострадая». Особенно писатель отмечает отзывчивость и сострадание Тарасова, который отдал все последние деньги: «Что-то набрали, вытаскивая, наверное, и вправду последнее из кошельков да гаманков», а вспомнив про то, что «ещё за зеркалом полсотни лежит», он с криками «Доча, погоди» побежал за продавщицей.

Позиция автора однозначна. Б.Екимов считает, что нужно помогать друг другу, ведь это необходимая составляющая отношения к жизни и людям. Без этого наша жизнь пуста, бессмысленна.

Я согласна с мнением автора и считаю, что помощь, умение сострадать, принимать чужое горе, как своё – всё это необходимо для общества. Ведь каждый из нас может оказаться в трудной жизненной ситуации.

Символом христианского сострадания является героиня романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» Соня Мармеладова. Маленькая, слабая, похожая на ребенка, Соня находит в себе силы не только справляться с ударами судьбы, но и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается: детям Катерины Ивановны, ради спасения которых она отдаёт своё тело на поругание, пьянице-отцу, Раскольникову- убийце её подруги Лизаветы. Героиня считает, что доброта и смирение – естественное состояние человека, а стремление Раскольникова переделать мир обрекает его на немыслимые страдания. Именно Соне дано привести преступника к раскаянию и осознанию своей ошибки, а не умному и опытному следователю Порфирию Петровичу. Душевная сила героини – в её умении сочувствовать и помогать другим.

В рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» милосердие является единственной возможностью воскресить измученную душу главного героя – Андрея Соколова. Ему пришлось пройти через страшные испытания: война, плен, гибель всей семьи. Казалось, судьбе удалось сломить этого человека, ведь практически невозможно пережить такие невыносимые муки. Возродиться к новой жизни герою удается только через помощь и любовь к другому, ещё более несчастному человеку – мальчику-сироте Ванюшке. Спасая ребенка, став ему настоящим отцом, Соколов возвращается к жизни.

Подводя итог, хочется сказать, что сострадание и помощь – это свидетельство того, что человек действительно является человеком.

Беседуем с Еленой Леонидовной Вартановой – доктором филологических наук, профессором, деканом факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Беседуем с Еленой Леонидовной Вартановой – доктором филологических наук, профессором, деканом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.

– Елена Леонидовна, расскажите, пожалуйста, кто такой «человек медийный», и чем он отличается от привычного нам «человека разумного»? Что будет с «человеком медийным», если его оградить от смартфонов и интернета?

Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

– «Человек медийный» – это понятие, которое я впервые использовала лет пять назад, хотя многим оно тогда не понравилось, и не все с ним согласились. На самом деле это была своего рода игра с теми определениями, которые уже существовали в медиаисследованиях, в гуманитарной науке. Начало было положено Джоном Локкком, его «человеком естественным», и Жаном-Жаком Руссо, его «человеком общественным». В XVIII веке концепция человека активно развивалась, было понятно, что человек не просто биологический вид, но и общественное существо, и многие ученые стали это признавать. Джон Локк впервые ввел понятие «человека естественного», основанное на признании значения практического опыта в формировании человека. Руссо же говорил, что человек не может сформироваться лишь в условиях природы и своего опыта, поскольку он в значительной мере получает опыт в процессе взаимоотношений с социумом.

В XIX веке политэкономы ввели понятие «человека экономического», которое предполагало, что человек в значительной степени рационально формирует свои потребности, исходя из материальных условий и условий потребления. Уже в XX веке во французской социологии появилось понятие «человека социального», Абраам Моль очень много об этом писал в «Социодинамике культуры». Согласно его подходу, невозможно полностью определять современного человека только через мир вещей, который необходим «человеку экономическому», а нужно учитывать его культурные и духовные запросы, связанные с тем обществом, в котором он живет. И уже в последние годы ученые все чаще начали фиксировать возрастающую зависимость мира идей, который обозначил Моль, от процессов развития информационно-коммуникационных технологий, цифровизации, медиатизации.

Сегодня все чаще кажется, что самые разнообразные социальные опыты становятся факторами общественной жизни только благодаря медиа. В этом отношении смартфон – только одна из возможных платформ распространения информации. Если человека оторвать от смартфона – сможет ли он через два дня ощущать себя нормальным человеком? Но можно поставить вопрос и несколько иначе: сможет ли он потерять за эти два дня свою зависимость от медийной среды? Медийная среда сейчас невероятно расширилась. Говоря о «человеке медийном», мы подразумеваем связь человека со всем медиапространством, включающим как традиционные формы СМИ в виде газет, журналов и телевидения, так и новые платформы доступа к новым цифровым средам. Медийный мир стал всеобъемлющим, и чтобы понять, может ли человек из медийного снова стать естественным, нам надо его полностью исключить из медийной среды, из всего социального, культурного пространства, в котором он живет – ведь и оно сегодня в значительной степени медиатизировано.

Сама идея «человека медийного» – это идея человека, существование которого напрямую формируется процессом получения, потребления и осмысления медиатизированной информации, медийной средой, и социальное, индивидуальное бытование фактически реализуется в информационных и коммуникационных процессах. Все мы, конечно, разные люди, поэтому в каждом конкретном индивидууме эта идея реализуется разным образом: кто-то более медийный, кто-то менее. Но в целом, процесс медиатизации, который связан с производством, хранением, переработкой и потреблением информации, становится одним из основополагающих в личном и социальном опыте.

Это не только абстрактные философские рассуждения. На мой взгляд, они верифицируются, в первую очередь, возросшим временем медиапотребления. Сегодня человек проводит с медиа почти все свободное время. Есть данные социологов России, США, которые включают в себя время потребления не только традиционных медиа вроде газет или телевидения, но и потребление новых медиа – всего того, что связано с цифровой информацией и коммуникацией онлайн. Так вот, медиапотребление среднего американца составляет примерно 11 часов в сутки, а в России это порядка 9 часов.

– Не становится ли потребление информации в современном обществе потрбелением без цели, ведь мы тратим огромное время на поиск и восприятие информации, а в результате не можем даже вспомнить, что было неделю назад?

– Вопрос вытекает из того, что мы сталкиваемся с новой реальностью – человек очень много времени уделяет медиа. Но я думаю, что время, потраченное на медиа, не утекает впустую, если человек включает внимание, свою память, если он использует традиционные способы осмысления полученной информации – в этом случае он формирует новые знания. В результате важно не то, сколько времени человек проводит с медиа, а то, каков смысл проведения этого времени. Другое дело, что часть времени, и она может быть весьма существенной, отдается развлекательным занятиям или рекреации. Рекреация, кстати, тоже приводит к определенному результату. Получается, что нахождение в медиа не всегда приводит к образованию нового знания, но всегда ведет к каким-то последствиям, вызывает определенные эффекты. Например, человек включается в какую-либо дискуссию и в процессе коммуникации формирует новые мнения, новые знания.

Другой вопрос, что нам очень трудно сказать, каковы же эффекты медиакоммуникации, и пока что не было проведено специальных исследований на эту тему. То, что эти эффекты есть, – очевидно. Многие исследователи, ученые и политики упрекают интернет-среду в том, что она ведет или к снижению политической активности и образованию новых форм организации свободного времени, или, напротив – к мобилизации людей, потому что они, доверяя информации и коммуникациям в сетях, формируют свое поведение, выходят, к примеру, на демонстрации или начинают организовывать флэшмобы. Однако возникают и небезосновательные опасения, что в результате такого скольжения по информации как раз и снижаются мыслительные, критические способности, ухудшается память.

Еще одна проблема состоит в том, что у людей формируется зависимость от медиа, они не могут проводить время без гаджетов или без включенности в поток онлайн-коммуникаций. Поэтому, формулируя понятие «человека медийного», я бы хотела обратить внимание не только на то, что меняются наши обыденные практики, но и восприятие мира, возможно, даже когнитивные способности человека. Они могут как усиливаться за счет того, что сейчас человек перерабатывает огромные объемы визуальной информации, так и снижаться, ведь от традиционной линейной грамотности мы уходим в сторону грамотности визуальной. На самом деле, признавая возможную модель формирования «человека медийного», мы должны анализировать, как постоянная коммуникация с медиа, постоянное пребывание в сетях влияет на физиологические и социальные характеристики человека.

– С какого момента времени медиа стали оказывать заметное влияние на человека – началось ли это с внедрением радиовещания или случилось еще раньше?

– Изучение осознанного воздействия медиа на население начинается после Первой мировой войны. В известной книге Уолтера Липпмана «Общественное мнение» («Public opinion») было показано, как можно через пропаганду в газетах влиять на мнение большинства. Однако такие эффекты зародились еще раньше, в раннем индустриальном обществе, в котором в ходе исторического развития соединились несколько процессов: достижение широкими слоями общества базового уровня грамотности, урбанизация, когда люди переезжают в города, меняют стиль жизни, у них появляется свободное время, и формирование общества потребления. Именно общество потребления породило очень важную для массовой журналистики экономическую модель – рекламную.

Рекламодателю оказались нужны большие сообщества потребителей, а массовая газета фактически начала формировать эти сообщества потребителей в качестве своей аудитории. Встраиваясь в свободное время аудитории, давая ей базовую политическую информацию, необходимую для участия в выборах и политических процессах общества, массовая газета предлагала при этом очень много развлекательного контента. Это то, что мы часто называем «желтой» или бульварной журналистикой: новости, сплетни о жизни знаменитостей, скандальные истории – все то, что организовывало и заполняло свободное время человека индустриальной эпохи. Радио, обладая возможностью передачи звука, смогло сильно влиять на эмоции аудитории, к тому же за счет технических характеристик оно стало более дешевым и общедоступным средством коммуникации.

Словом, модель медиа, которая показала, как организовывать свободное время человека индустриальной эпохи, была сформирована массовыми газетами в конце XIX – начале XX века. Радио вывело медиа на следующий этап развития, и с появлением телевидения, средства массовой информации (СМИ) приобрели значительное социальное влияние, став массовым социальным явлением, которое, объединяя разные формы репрезентации информации, создало комплексную, возможно даже универсальную форму организации свободного времени человека. В этом смысле концепция «человека медийного» связана с концепциями свободного времени, досуга, а также концепцией политического участия. В деятельности медиа интегрируются разные функции – от доставки различного содержания и до реализации общественных функций: политического участия, рекреации, культурного развития, просвещения людей на протяжении всей их жизни. Вследствие комплексной реализации этих функций и увеличивается зависимость людей от медиа.

На деле именно социальные сети, и это можно отнести к новым явлениям, о которых надо дискутировать, выводят зависимость от медиа на следующий этап, поскольку старые медиа не были действительно интерактивными и удовлетворяли лишь информационные потребности. Как и другие варианты новых медиа, соцсети выполняют сразу две функции: информационную и коммуникационную.

– Насколько современный человек подготовлен к восприятию бескрайнего медийного пространства, не будет ли он подобен первокласснику, очутившемуся в Ленинской библиотеке?

– Вы абсолютно правы, уделяя внимание этому вопросу, содержащему скорее даже опасения. Человек действительно попадает сегодня в новый мир, хотя я бы не стала относиться к этому миру новых цифровых медиа только критически, потому что он содержит очень большой потенциал развития, творчества, самых разных видов самореализации: профессиональной, культурной и политической. Но попадая в мир цифровых медиа, человек все-таки должен обладать определенными компетенциями и навыками. Сегодня же получается, что пока никто не готовит людей к этой новой среде. И если мы отвергаем идею «человека медийного», то соглашаемся с утверждением, что все осталось как прежде. Потому и той грамотности, которая у нас есть и формировалась традиционными способами, нам достаточно, чтобы жить и выживать в новых условиях.

Согласна, что некоторые технологические навыки, может быть, и не нужно прививать системно. В конце концов, как показывает история СМИ, люди всегда самостоятельно осваивали новые технологии медиа. Грамотность для чтения газет формировалась школой, поскольку она представляет собой обычное умение читать, понимать текст и встраивать новость в контекст социальной и личной жизни. Этому не надо было специально учить, подобный навык складывался на школьной скамье и закреплялся на уровне семьи и социального общения. С изобретением граммофонов – устройств, позволявших слушать музыку, люди также освоились с их использованием: завести граммофон, поставить пластинку – это все довольно простые навыки. Радио, телевидение – это СМИ следующего технологического уровня, но, последовательно входя в жизнь рядового человека, новые для своего времени медиа повышали уровень технической грамотности аудитории.

Интернет и даже кабельное или спутниковое телевидение, сопровожденное пультами дистанционного управления, потребовали новых навыков пользования усложняющимися устройствами. Как я понимаю, и до сих пор некоторые люди, представляющие «аналоговое» поколение, не освоили пульт современного цифрового телевизора, ведь на нем кроме функции переключения каналов и регулирования громкости существует определенное количество функций программирования. Что уж говорить о технологических навыках, которые сегодня требуются для достаточно продвинутого владения технологиями подключения к Интернету.

Возможно, об этих навыках люди должны думать самостоятельно. Гораздо более сложная задача стоит при формировании медиаграмотности как системы компетенций, необходимых для понимания онлайн-содержания, для критического осмысления, просева онлайн-информации через собственное восприятие действительности. Наверное, надо ставить вопрос о том, чтобы этим навыкам учили не только детей, но и родителей – «цифровых мигрантов», переходящих из аналоговой в цифровую эпоху. На самом деле, если мы допускаем, что человек коррелирует свою жизнь с медиа, тогда он выстраивает как свою персональную идентичность, так и свое социальное бытие именно в процессах потребления медиатизированной информации. Исходя из этого допущения, мы должны признать, что человек в медиа должен ориентироваться так же хорошо, как, например, пешеход свободно ориентируется в дорожном движении современного города.

Если мы соглашаемся с тем, что живем сейчас в медийной среде, то нужно четко понимать, какие в ней есть формальные и неформальные правила поведения. Мы точно должны знать, в каком направлении искать нужную сегодня информацию, какой информации доверять, какую информацию отвергать и как общаться, коммуницировать друг с другом, поскольку правила коммуникации в этой среде влияют на ее общую экологию. Я уверена, что через 50 лет вопросы медиаграмотности в России станут самоочевидными, и форматы усвоения этой грамотности уже будут выстроены в социуме. Но сегодня эти форматы должны разрабатываться, при этом для разных поколений по-разному.

Дети, рожденные в цифровую эпоху, когда распространенность цифровых сетей и зависимость от нее людей стала абсолютной, довольно быстро и интуитивно осваивают технологические навыки, хотя им сложно разобраться в сущности коммуникационных процессов, оценить качество информации, которая в них присутствует. Такое поколение детей часто называют «цифровыми аборигенами» (digital natives), хотя мне больше нравится другой перевод – «рожденные цифровыми». Это поколение сегодня по-своему воспринимает медиасреду и очень быстро усваивает технические, технологические правила поведения в ней, хотя зачастую не отличается критическим подходом к медиасодержанию.

«Аналоговое поколение», люди более зрелого возраста, наоборот, привыкли к тому, что медиаинформацию нужно анализировать, нужно искать в ней правду, даже читать между строк, фактически занимаясь деконструкцией журналистского текста с тем, чтобы выявить в нем скрытые смыслы. Это, конечно, помогает критическому восприятию информации, но, с другой стороны, люди более взрослого поколения не настолько свободно ориентируются в технологиях и не настолько свободно владеют техниками поиска информации.

– Есть ли в школьном образовании тенденции к обучению детей навыкам поиска, анализа, критического восприятия информации?

– Знаете, в школе навыки анализа цифровой информации сегодня, конечно же, формируются, но с достаточно прагматической и инструментальной точки зрения. Очень многие школьники включены в цифровую среду: появляются электронные журналы и дневники, домашние задания, для выполнения которых необходимо использовать интернет. Думаю, всё это носит технический характер. Существуют сайты, на которых можно посмотреть, как делать те или иные задания, есть сайты с произведениями литературы из школьной программы. Освоение навыков, которые бы позволили с этими заданиями справляться, это лишь начальная форма медиаграмотности. Мне кажется, что школьникам сейчас не хватает знаний и умений, которые бы позволяли им в соответствии с уровнем возрастной психологии разобраться в сложных массивах информации и научиться выбрать не только информацию, которая важна для образовательного процесса, но и критически оценивать любую другую.

Ведь часто школьник идет в интернет, чтобы выполнить домашнюю работу или, получив задание от учителя, найти какую-то информацию, но не ограничивается именно этой конкретной задачей. Дети всегда задают вопросы, их интересует, как устроен мир, который их окружает, и когда на эти вопросы не могут ответить родители, дети идут за ответами в эту новую медиасреду. А системных навыков работы с этой средой за пределами школьного процесса дети не получают, поэтому важно сегодня хотя бы факультативно вырабатывать навыки работы школьников с миром информации, не связанной со школой, с образовательным процессом, но связанной с жизнью вокруг любого школьника, жизнью, которой живет общество в этом новом виртуальном пространстве.

– Когда человек не может получить какое-то конкретное знание, прийти к логическому заключению, он часто заменяет это верой, и это позволяет ему получить более простое, пусть даже и неправильное решение. Можно ли назвать медиа, в которых существует огромный массив неструктурированной и противоречивой информации, современным «цифровым язычеством»?

– Хороший вопрос! Сейчас в дискуссиях философов, осмысливающих влияние виртуального, медиатизированного мира на современное общество, встречается термин «цифровое средневековье». Конечно, мы всегда сталкивались с тем, что СМИ и журналисты формируют стереотипы и оказывают огромное влияние на верования людей, хотя понятно, что они всегда упрощают мифы. Так, газетам всегда приходилось считаться с ограниченностью своего объема, к тому же они всегда адресовалась к массовой аудитории – а с ней надо было говорить на более простом, доступном языке. По такому же пути пошли и радио с телевидением. И, конечно, когда мы видим, что интернет сегодня предлагает большие объемы социально значимой общественно-политической информации, то нет никаких оснований полагать, что стереотипов в ней будет меньше. Более того, когда человек попадает в сложную, очень разноголосую, я бы сказала, какофоничную онлайн-медиасреду, то самым простым для него путем будет пойти по знакомым, уютным, устоявшимся тропам. И эти тропы наверняка связаны не только с внутренним мироощущением, но и с тем, какой контент человек воспринимает и ожидает получить.

Медиатизированное содержание всегда проще, чем научное сочинение или сложное произведение художественной литературы. Медиа всегда должны быть более простыми хотя бы потому, что в доцифровой эпохе они были связаны лимитом времени аудитории и лимитом объема содержания. Например, зрители не могли постоянно смотреть даже всегда включенные телевизоры. Напротив, сегодняшние гаджеты – от лэптопа до смартфона – нас сопровождают повсеместно. И почему же принципам стереотипизации и упрощения действительности не влиять на контент новых медиа, хотя в интернете, конечно, можно найти и очень сложные произведения. Поскольку новые медиа встраиваются в практики и ритуалы обыденности, связанной со старыми медиа, то для большинства людей они представляют своего рода «темный лес», в котором они ищут знакомый и понятный световой указатель. При этом роль профессиональных социально ответственных журналистов в цифровом пространстве снижается, уступая место разноголосице авторов и источников информации.

Для многих пользователей удобнее, приятнее получать информацию там, где проще, например, в социальных сетях, однако там не всегда находятся профессионалы. Зачастую такими авторитетами становятся друзья, непонятные, но весьма популярные персонажи, которые могут в реальности даже не существовать. И это особо актуализирует задачу формирования навыков поведения в новой медиасреде, чтобы человек себя не только творчески реализовывал и развлекал, но и защищал от этой информации. Конечно, нужно напомнить, что в и цифровой среде, как это традиционно сложилось в старых медиа, доминирующим форматом контента становятся развлечения. Можно снова вспомнить одно из мрачных пророчеств Нейла Постмена, сделанное еще в доцифровую эпоху. Речь шла о том, что развитие медиасреды и каналов доступа к развлечениям приведет человека мыслящего к упадку. «Amusing ourselves to death» – так называлась книга Постмена, вышедшая в середине 1980-х медиа, рассматривавшая развлечения в СМИ как источник некритического отношения аудитории к миру, как одну из наиболее влиятельных причин, которая приводит к снижению интеллектуального потенциала людей.

– Что вы думаете по поводу робожурналитики: это новое увлечение или же новая ступень развития медиа, обусловленная невозможностью человека объять колоссальный объем информации?

– У этого вопроса существует много пластов. Есть пласт, связанный с потребителем, ведь он уже давно имеет возможность оптимизировать потоки информации и подстроить их «под себя». Это, несомненно, положительный процесс, если его осуществляет грамотный и ответственный человек – гражданин, специалист, потребитель. Когда вы точно знаете, какая информация вам нужна, вы можете сами сформатировать свой поток новостей; и в таком случае роль журналиста как организатора повестки дня, конечно, уменьшается. Ведь одной из самых главных функций журналистики всегда было создание повестки дня, своего рода социальное обрамление информации, которая нужна аудитории. Сегодня технологии позволяют делать это человеку самостоятельно.

Другое дело, что для этого аудитории нужно иметь те же самые навыки, которые есть у журналиста: понимать, что сегодня актуально, сообщать о том, что злободневно, и комментировать это. И если говорить о робожурналистике как новостях, создаваемых роботами или программами, то очевидно, что у программ, роботов появляется фактическая возможность излагать новости по журналистским канонам: “что, где, когда, почему и как?”. Но, с другой стороны, роботы пока не способны выстраивать повестку дня, исходя из запросов конкретного общества в конкретный момент. Конечно, вы можете выстроить 10 топ-новостей, опираясь на запросы пользователей, но это не профессиональный подход.

У журналиста всегда должна присутствовать определенная независимость в формировании повестки дня, причем эта независимость базируется на его профессиональных знаниях, стандартах. И благодаря этой независимости журналист может увидеть в качестве приоритетных вовсе не те новости, которые кажутся важным и для аудитории. Аудитория сделает тысячи запросов на футбольный матч, но журналист вам скажет, что главное сегодня – не футбольный матч, а события, вызванные террористическими атаками или выходом нового доклада правительства об экономической ситуации в стране, выступлениями конкретных политиков. Информационные интересы и запросы могут совершенно расходиться, и только журналист как специалист информационной сферы может информационные приоритеты точно определить.

Думаю, робот может написать новость, и журналист даже сможет её взять в свою повестку дня, но вряд ли она станет главной. Убеждена: главную новость журналист напишет сам. Нет ещё таких уникальных роботов, нет такого искусственного интеллекта, который бы не только понимал всю сложность информационных запросов современного общества, но и улавливал вопросы и идеи, которые «носятся в воздухе». Более того, я боюсь, что если мы будем говорить не о биологическом интеллекте, а о техногенном, то уйдем в сторону манипуляции общественным сознанием. Конкретный журналист с конкретными ошибками и субъективизмом может и должен оказаться более объективной силой, которая и выстроит повестку дня. Журналистика – творческая, социально зависимая, социально детерминированная профессия, и поэтому математический анализ важности информации может оказаться менее продуктивным, чем подход, основанный на профессиональных стандартах и интуиции. Пока что люди живут в мире людей и оценивают важность информации не с точки зрения математического анализа, а с точки зрения своего социального темперамента.

– Чем более развитым становится человек, тем больше ему нужно времени, чтобы научиться жить в обществе: обучение в семье, в школе, в институте – не будет ли человек вынужден всю свою жизнь тратить на обучение?

– Я очень рада, что мы затронули эту тему. Я бы ответила так: для того, чтобы не остаться неграмотным, нужно учиться всю жизнь. В этом смысле концепция непрерывного в течение всей жизни образования точно признает, что мы всё больше зависим от внешней среды и внешнего медиамира, в котором так много информации. Идеальный подход к медиаграмотности предполагает, что люди учатся на протяжении всей жизни не только технологиям взаимодействия с информацией, которая потом, будучи переосмысленной, превращается в знания, но и что люди учатся принципам и технологиям понимания этой информации. Фактически идеальный человек медийный – это тот, кто справляется с вызовами технологической революции и в области доставки информации, и в области преодоления информационной избыточности.

Сегодня учиться нам приходится на протяжении всей жизни, и я не сомневаюсь, что стремление постоянно повышать уровень и своих компетенций, и своих знаний – это естественное свойство человека, живущего в обществе. Уверена: сегодня мы должны ставить вопрос о стремлении к продолжающемуся на протяжении всей жизни обучению, и это, вероятно, главный навык, который должен формироваться у современного человека. Такая необходимость связана не только с усложнением технологической среды общества, но ещё и с усложнением его информационного медиатизированного пространства, в которое мы все включены. Мы все носим в себе маленькую частичку «человека медийного»: не можем без телефонов, компьютеров, телевизоров, словом, цифровых гаджетов, и главное, мы не можем жить без самой информации. Уверена, что эта тема очень актуальна, потому что молодым людям, теряющим сегодня навык чтения длинных текстов, навык концентрации в сложных дискуссиях, навык восприятия монологической речи профессора университета нужно думать о том, что они теряют важную часть нашей культуры.

Сочинения ЕГЭ:

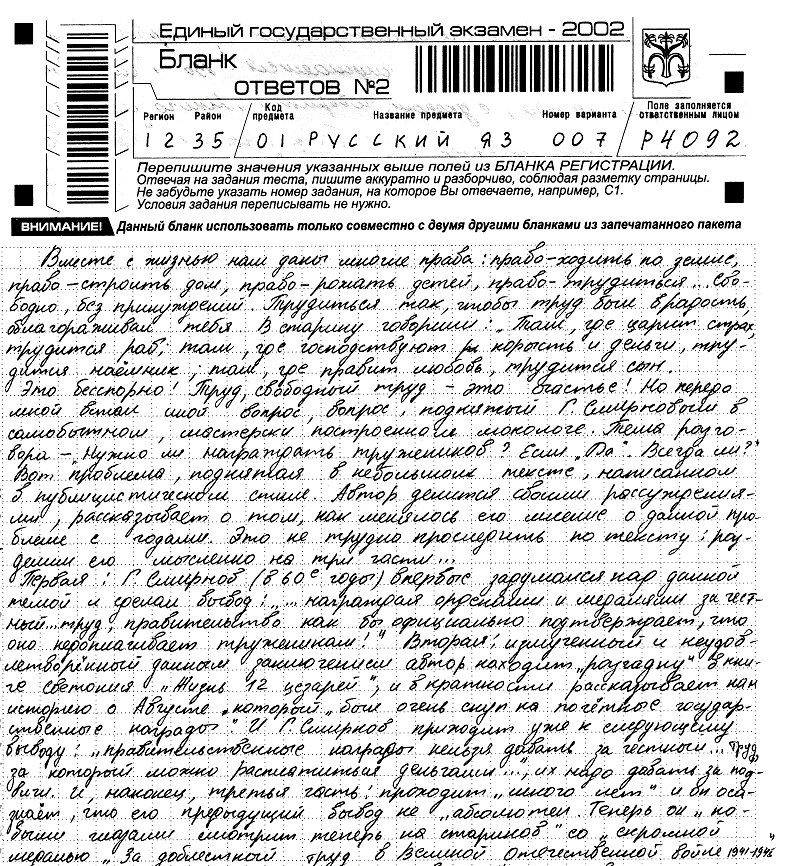

Экзаменационная работа № 1

Результаты проверки работ экзаменуемых

(с комментариями)

|

Критерий |

Баллы |

Комментарий |

|

К1 |

1 |

Проблема сформулирована |

|

К2 |

1 |

Содержание исходного текста понято, но ход рассуждения автора прокомментирован нечетко, заключительный вывод не сформулирован и не объяснен. Имеется опора на исходный текст. |

|

К3 |

1 |

Позиция автора сформулирована верно. |

|

К4 |

1 |

Позиция учащегося выражена (главным образом в первом абзаце сочинения, где цитируется древнее изречение) и аргументирована (в последнем абзаце – 1 аргумент не из художественной, публицистической или научной литературы), но недостаточно четко: не выражено мнение о характере поощрения труда. |

|

К5 |

1 |

Есть одно нарушение абзацного членения. |

|

К6 |

1 |

Учащийся использует разнообразные синтаксические конструкции, модальные выражения, уместно применяются такие средства выразительности, как градация, лексический повтор, инверсия, однако имеются неудачно употребленные словосочетания. |

|

К7 |

1 |

3 орфографические ошибки: осазнает, будет не конкретным, иметь ввиду. |

|

К8 |

Более 5 пунктуационных ошибок. Наличие тире можно считать авторским знаком. |

|

|

К9 |

1 |

1 грамматическая ошибка: о Августе. (Есть ошибки, которые могут быть квалифицированы как грамматические, но больше оснований считать их пунктуационными.) |

|

К10 |

Более 3 речевых ошибок: в краткости (вместо вкратце); использует … употребление; причастность автора к теме; особенность заключена…; синонимы, располагающие к осмыслению; эмоциональность выражена в употреблении…; над этим вопросом, затронутым в тексте; мое мнение будет неконкретным. (Повтор слова теперь относим к оговоркам и опискам.) |

|

|

К11 |

1 |

Этические ошибки в работе отсутствуют. |

|

К12 |

1 |

Фактических ошибок нет. |

|

Итого: |

10 |

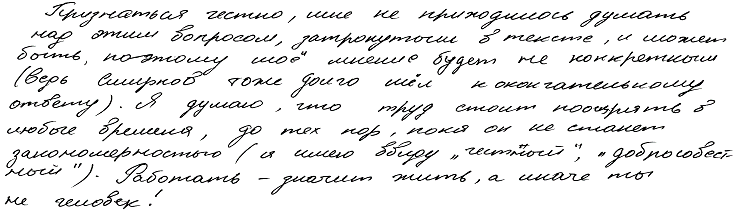

Экзаменационная работа № 2

Результаты проверки работ экзаменуемых

(с комментариями)

|

Критерий |

Баллы |

Комментарий |

|

К1 |

1 |

Проблема сформулирована. |

|

К2 |

Содержание исходного текста понято неточно и отражено с искажениями. Неверно интерпретирован последний абзац исходного текста. Опора на исходный текст минимальна. Есть фактические ошибки (автор исходного текста не упоминал ордена и медали за боевые заслуги в Великой Отечественной войне). |

|

|

К3 |

1 |

Позиция автора сформулирована верно. |

|

К4 |

1 |

Позиция учащегося выражена нечетко, хотя и аргументирована (1 аргумент из жизненного опыта). |

|

К5 |

Имеются серьезные нарушения логичности, последовательности и связности изложения. |

|

|

К6 |

Речь характеризуется бедностью словаря, неточностью словоупотребления, преобладают трафаретные фразы. |

|

|

К7 |

2 |

1 орфографическая ошибка (нельзя ни согласиться). |

|

К8 |

2 |

2 пунктуационные ошибки. |

|

К9 |

2 |

Грамматических ошибок нет. (Неудачно построенное предложение относим к речевым недочетам.) |

|

К10 |

Более 3 речевых ошибок. |

|

|

К11 |

1 |

Этические ошибки в работе отсутствуют. |

|

К12 |

1 |

Фактических ошибок нет. |

|

Итого: |

11 |

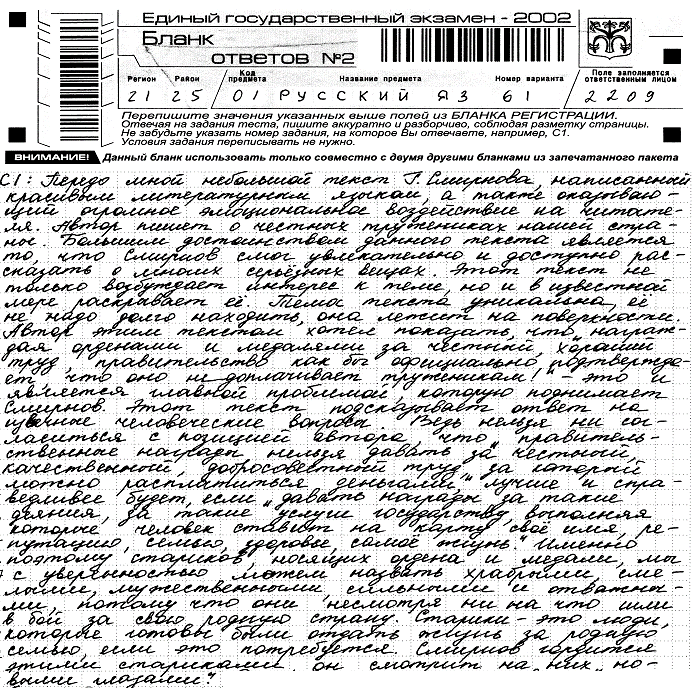

Исходный текст

(1)Помню, еще в 60-е годы, когда слушал я о правительственных наградах труженикам сельского хозяйства, вырастившим хороший урожай кукурузы, меня мучила мысль: а почему же американское правительство не наградило орденом фермера Гарста, вырастившего на своей ферме рекордный урожай кукурузы?

(2)Да за что же ему орден-то давать? (3)Постарался, получил за свою кукурузу приличные деньги. (4)Что еще? (5)И тут же сам собой получился вывод: награждая орденами и медалями за честный, хороший труд, правительство как бы официально подтверждает, что оно недоплачивает труженикам! (6)Больше того, выдавая награды передовикам, оно внушает трудящимся массам мысль, что честный, добросовестный труд – это такое геройство, такой подвиг, что он под силу только немногим героям, а от обычных людей требовать честной работы нельзя!

(7)Это обескураживающее открытие долго не давало мне покоя, пока совершенно случайно я не нашел разгадку в «Жизни двенадцати цезарей» Светония. (8)Оказывается, цезарь Август был очень скуп на почетные государственные награды. (9)За услуги государству он всегда старался расплатиться деньгами. (10)И только уж тогда, когда услуга не поддавалась денежной оценке, он со скрипом соглашался устроить такому человеку чествование, триумф, почетный знак или иную государственную награду. (11)Когда Августа спрашивали, почему он так скуп на награды, он отвечал, что деньги всегда можно найти, но если упадет репутация государственной награды, то восстановить ее ничем нельзя.

(12)Вот в чем дело! (13)Вот почему правительственные награды нельзя давать за честный, качественный, добросовестный труд, за который можно расплатиться деньгами. (14)Награды нужно давать за такие деяния, за такие услуги государству, выполняя которые человек ставит на карту свое имя, репутацию, семью, здоровье, самою жизнь.

(15)Много лет я считал эти рассуждения бесспорными. (16)Но сейчас я вдруг понял: нет, они не абсолютны! (17)Они справедливы, когда государство благоденствует и процветает. (18)Но когда Отечество в опасности и у государства нет средств на справедливую оплату, оно вправе давать за труд правительственные награды как признание заслуг, невыразимых в денежном исчислении. (19)Вот почему я новыми глазами смотрю теперь на стариков, когда вижу на их пиджаках и кофтах скромную медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

(По Г. Смирнову)

|

Примерный круг проблем |

Авторская позиция |

|

1. Проблема оплаты труда со стороны государства. (Должно ли государство заботиться об оплате труда людям?) |

1. Государство должно тем или иным образом поощрять труд людей. |

|

2. Проблема выбора способов оплаты труда людям. (Какой должна быть оплата труда со стороны государства? Какой способ лучше?) |

2. Если государство благоденствует, то подходящий способ оплаты труда – материальный. Если же государство в опасности или не имеет достаточных материальных средств, то оно вправе за труд давать правительственные награды. |

|

3. Проблема поощрения людей в России и за рубежом. (В чем принципиальное отличие систем поощрения людей в России и за рубежом?) |

3. За рубежом принято поощрять людей за труд материально, в России же за честный, качественный, добросовестный труд дают правительственные награды. |

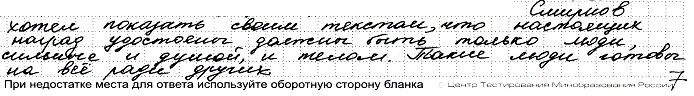

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Мы все носим в себе маленькую частичку «человека медийного»: не можем без телефонов, компьютеров, телевизоров — словом, цифровых гаджетов, и, главное, мы не можем жить без самой информации. (2)«Человек медийный« — это понятие, которое я впервые использовала лет пять назад, хотя многим оно тогда не понравилось и не все с ним согласились. (3)На самом деле это была своего рода игра с теми определениями, которые уже существовали в медиаисследованиях, в гуманитарной науке. (4)Начало было положено Джоном Локком, его «человеком естественным», и Жаном-Жаком Руссо, его «человеком общественным». (5)В XVIII веке концепция человека активно развивалась, было понятно, что человек не только биологический вид, но и общественное существо, и многие учёные стали это признавать. (6)Джон Локк впервые ввёл понятие «человека естественного», основанное на признании значения практического опыта в формировании человека. (7)Руссо же говорил, что человек не может сформироваться лишь в условиях природы и своего опыта, поскольку он в значительной мере получает опыт в процессе взаимоотношений с социумом.

(8)В XIX веке политэкономы ввели понятие «человека экономического», которое предполагало, что человек в значительной степени рационально формирует свои потребности, исходя из материальных условий и условий потребления. (9)Уже в XX веке во французской социологии появилось понятие «человека социального». (Ю)Согласно этому подходу, невозможно полностью определять современного человека только через мир вещей, который необходим «человеку экономическому», а нужно учитывать его культурные и духовные запросы, связанные с тем обществом, в котором он живёт. (11)И уже в последние годы учёные всё чаще начали фиксировать возрастающую зависимость мира идей от процессов развития информационно-коммуникационных технологий, от медийной среды.

(12) Медийная среда сейчас невероятно расширилась. (13) Говоря о «человеке медийном», мы подразумеваем связь человека со всем медиапространством, включающим как традиционные формы СМИ в виде газет, журналов и телевидения, так и новые платформы доступа к новым цифровым средам. (14) В этом отношении смартфон — только одна из возможных платформ распространения информации. (15) Если человека оторвать от смартфона, сможет ли он через два дня ощущать себя нормальным человеком? (16) Но можно поставить вопрос и несколько иначе: сможет ли он потерять за эти два дня свою зависимость от медийной среды? (17) Медийный мир стал всеобъемлющим, и сегодня сложно понять, может ли человек из медийного снова стать естественным.

(18) Сама идея «человека медийного» — это идея человека, существование которого напрямую формируется процессом получения, потребления и осмысления информации, предоставляемой медийной средой. (19) Все мы, конечно, разные люди, поэтому в каждом конкретном человеке эта идея реализуется по-разному: кто-то более медийный, кто-то менее. (20) Это не только абстрактные философские рассуждения. (21) Мы сталкиваемся с новой реальностью — человек очень много времени уделяет медиа. (22) Но я думаю, что время, потраченное на медиа, не утекает впустую, если человек включает внимание, свою память, если он использует традиционные способы осмысления полученной информации — в этом случае он формирует новые знания. (23) Однако многие исследователи, учёные и политики упрекают медиасреду в том, что в результате скольжения по информации как раз и снижаются мыслительные, критические способности, ухудшается память. (24) Кроме того, часть времени, и она может быть весьма существенной, отдаётся развлекательным занятиям. (25) В результате важно не то, сколько времени человек проводит с медиа, а то, каков смысл проведения этого времени. (26) Ещё одна проблема состоит в том, что у людей формируется зависимость от медиа, они не могут проводить время без гаджетов или без включённости в поток онлайн-коммуникаций. (27) Поэтому, формулируя понятие «человека медийного», нужно обратить внимание на то, что меняется не только наше восприятие мира, но и, возможно, даже когнитивные (познавательные) способности человека. (28) Они могут как усиливаться за счёт того, что сейчас человек перерабатывает огромные объёмы визуальной информации, так и снижаться, ведь от традиционной линейной грамотности мы уходим в сторону грамотности визуальной.

(29) Фактически идеальный человек медийный — это тот, кто справляется с вызовами технологической революции и в области доставки информации, и в области преодоления информационной избыточности.

(По Е.Л. Вартановой)

Елена Леонидовна Вартанова — российский экономист и социолог; доктор филологических наук, профессор, декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

(1) Мы все носим в себе маленькую частичку «человека медийного»: не можем без телефонов» компьютеров, телевизоров — словом, цифровых гаджетов, и, главное, мы не можем жить без самой информации. (2) «Человек медийный» — это понятие, которое я впервые использовала лет пять назад, хотя многим оно тогда не понравилось и не все с ним согласились. (3) На самом деле это была своего рода игра с теми определениями, которые уже существовали в медиаисследованиях, в гуманитарной науке.

Полный текст: 6-variant.docx

Сочинение

Каждая эпоха имеет свой взгляд на человека. С развитием технологий, с увеличением объема информации появилось понятие «медийного» человека. Насколько мы зависим от информационной среды? Чего больше в этом процессе: пользы или вреда? Именно над этими вопросами задумывается автор текста Е.Л.Вартанова, поднимая проблему идеального медийного человека.

Прослеживая изменения взгляда на человека на протяжении истории от естественного до медийного, автор отмечает, что мир информации, получаемой из СМИ и цифровых сред, «стал всеобъемлющим». Е.Л.Вартанова замечает «возрастающую зависимость мира идей от процессов развития …медийной среды». Автор также размышляет над положительными и отрицательными сторонами этого процесса. Формирование новых знаний с одной стороны и возникновение зависимости от медиа с другой.

Как найти золотую середину? По мнению Е.Л.Вартановой, идеальным медийным человеком можно считать того, кто способен воспринимать нужную информацию, преодолевая её избыточность.

Я согласна с мнением автора текста. Обилие информации из разных источников может принести как пользу, так и вред.

Современные технологии и способы получения информации делают нашу жизнь очень удобной и комфортной. Во время, например, вынужденного карантина в школе могут продолжаться занятия дистанционно, процесс обучения не прервется. И так происходит в любой сфере. Умело и с пользой получая нужную информацию, человек формирует новые знания, значит, медиа приносит пользу.

Однако постоянная включенность «в поток онлайн-коммуникаций» может привести к зависимости. Эту ситуацию смог предвидеть американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. В своем рассказе «Вельд» он рисует дом счастья, в котором есть виртуальная детская комната, способная делать мечты явью. Казалось бы, вот идеальное пространство для детей. Но на смену безобидным фантазиям пришла картина американского вельда, где гуляют львы, готовые напасть. Дети, окунувшись в виртуальный мир, не смогли из него выйти, для них он стал дороже и роднее собственных родителей. Получается, что такая информационная среда разрушает душу человека.

В мире информации важно находить нечто ценное для своего развития, отметая пустое, ненужное, при этом сохраняя, а не разрушая себя. Об этом заставил задуматься текст Е.Л.Вартановой.

Чудеса такой науки, как генетика, известны по всему миру. В настоящее время медицина достигла такого уровня, что врачи могут выявить задатки, особые наследственные черты ребенка. Но способен ли один лишь генотип определить судьбу человека и то, кем он станет впоследствии? Ответ на этот вопрос ищет в своём тексте Л.Серова.

Вовлекая читателя в совместные рассуждения над проблемой, автор цитирует генетика Добжанского, утверждавшего, что «генотип и биография делают человека таким, каков он есть», и обращается к научным знаниям, гласившим, что «каждому признаку надо помочь развиться». В подтверждение слов ученого писательница приводит примеры того, как известные на весь мир личности воспитывали себя сами: М.В. Ломоносов — человек, который «родившись в глуши, ценой собственных усилий поднялся до высот знания и профессионального мастерства», добившийся всего в одиночку Д.И. Менделеев, так и не закончивший гимназию И.А.Бунин.

Мастер слова убеждена: все мы имеет задатки, заложенные природой и генами, но будут ли они развиты в полной мере, зависит от нашего трудолюбия, усердия и самовоспитания.

Нельзя не согласиться с автором. Безусловно, наследственность лишь определяет наши способности, остальная работа лежит на плечах человека, а потому важно постоянно совершенствоваться и двигаться вперёд.

Об этом неоднократно говорили в своих произведениях русские и зарубежные писатели-классики. Вспомним роман Джека Лондона «Мартин Иден». Главный герой был простым моряком, выходцем из низшего слоя общества, с детства окруженным грубостью и невежеством. Влюбившись в девушку благородного происхождения Руфь Морз, он принял решение стать достойным ее. Для достижения своей нелегкой цели Мартин прошёл огромный путь: читал научные труды, обогащал словарный запас, всячески развивался. Спустя некоторое время упорное самосовершенствование принесло свои плоды, и невежественный рабочий парень превратился в образованного джентельмена.

Похожая истария описана и в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Профессор фонетики Хигинс познакомился с Элизой Дулитл, цветочницей, торгующей на улицах Лондона, и ради забавы решил научить необразованную девушку светским манерам, правилам этикета, а главное, произношению. Через некоторое героиня уже и сама понимала, насколько важно быть грамотной и благопристойной. Элиза начинала усердно работать над собой. Она следила за манерами, речью, и выглядела как настоящая герцогиня. В конце концов мисс Дулитл открыла в себе новые умения и талант преподавания, в чем даже превзошла своего Пигмалиона.

Подводя итоги, я пришла к выводу, что только сам человек своим упорством и усилиями способен реализовать то, что было заложено природой. И как гласит известная пословица: «Терпение и труд все перетрут».

Текст. И.К. Барабаш

(1)Мир, в котором мы живем, очень изменился за последние сто лет. (2)Он стал больше, но расстояния между нами сделались короче. (3)И мы, люди совершенно разных культур, еще недавно обитавшие будто в разных измерениях, неожиданно очутились рядом: в одном мире, в одном городе, в одном доме.

(4)У нас разный разрез глаз. (5)Мы называем Бога разными именами. (б)По-разному видим себя, жизнь, историю. (7)Мы не похожи. (8)Мы смотрим на другого как на инопланетянина и не слишком хорошо понимаем его. (9)То есть не слишком хорошо понимаем его ценности. (10)Да и не очень интересуемся ими. (И)Потому что не видим в них особой важности.

(12)Как нам быть вместе? (13)Мы не можем жить дальше так, будто мы одни, будто мы обладаем конечной истиной и знаем, каким должен быть мир. (14)Похожее происходит с ребенком, который из семьи со своими обычаями и традициями вдруг попадает в огромный мир, населенный множеством таких, как он сам, и совсем других. (15)И оказывается, что его большой и сильный папа в этом мире не самый главный.

(16)Так что же нам делать? (17)Что же, как не взрослеть и не искать взаимопонимания, искать то, что объединяет нас? (18)Что же, как не искать новые способы существования, ведь время не повернет вспять?

(19)И как ответ на вопрос о сосуществовании рождается понятие толерантности. (20)А вместе с ним и проблема ее определения. (21)Для кого-то это отсутствие каких-либо жизненных критериев, моральная аморфность и равнодушие. (22)Для других нечто западное, чуждое русскому человеку, разрушающее его национальную и духовную самобытность, противоположное нашей родной терпимости. (23)Да, в отличие от терпимости, развитие толерантности требует философского подхода. (24)Это не просто терпение по отношению к «заблуждениям» другого человека (что само по себе хорошо, но недостаточно), это усилие понять, почему он так думает, придать ценность его идеям, понять относительность наших маленьких «истин». (25)Ведь, в конечном счете, за всеми разнообразными представлениями о мире, какими бы они нам ни казались верными или ошибочными, стоит один и тот же поиск ответов на вечные вопросы о смысле жизни, о Боге, о судьбе. (26)И это объединяет всех нас.

(27)Говоря другими словами, может быть, не так важен день, который мы считаем выходным, — будь это пятница, суббота или воскресенье. (28)Намного важнее то, чем мы живем во все остальные дни нашей недели, как прощаем и как любим повседневно. (29)Ведь в нашей жизни, как правило, проблемы возникают не в сфере духовного, а в быту. (ЗО)Как быть, если сосед постится и никак не хочет есть с нами мясо за новогодним столом? (31)Как быть, если даже самые близкие люди не разделяют нашего глубокого интереса к буддийской философии? (32)Но ведь из понимания рождается и взаимное уважение к чужой культуре, обычаям, убеждениям.

(33)С другой стороны, толерантность — это вовсе не равнодушие к тому, что происходит вокруг. (34)Отсутствие реакции на глупость, насилие, свидетелями которых мы являемся, вряд ли говорит о толерантности. (Зб)Человек, оскверняющий святыни или оскорбляющий человеческое достоинство под предлогом занятия искусством, требует адекватного ответа общества. (36)Но не подавления или уничтожения, а скорее воспитания, поскольку своими инфантильными поступками напоминает неразумное дитя. (37)Как минимум нам стоит помнить, что человек и его идеи, характер, поступки не одно и то же, и бороться с ними, если мы с чем-то не согласны, огнем и мечом — путь в никуда. (38)Нам могут быть далеки идеи, неприятен характер, противны поступки, но разве может быть чужд сам человек? (39)В понимании этого, в поиске общего, объединяющего нас, может быть, и есть главный смысл толерантности.

(И.К. Барабаш )

Сочинение

В современном мире, благодаря научно-техническому прогрессу, развитию средств связи, повсеместному распространению Интернета, границы между государствами становятся прозрачными, зачастую стираются, идет процесс глобализации. В этих условиях поднятая И.К. Барабашем проблема сосуществования людей разных национальных традиций и культур в едином мировом пространстве приобретает особую актуальность.

Автор текста, рассуждая о различиях, которые мешают взаимопониманию между представителями разных народов, подчеркивает недопустимость отношения к «другому» как к «инопланетянину». Стремясь выразить свою мысль наиболее убедительно, И.К. Барабаш приводит интересное сравнение: тот, кому незнакомые национальные ценности, культура, традиции кажутся чуждыми, не имеющими особой важности, подобен ребенку, для которого мир замкнут в семейном круге. Но для каждого неизбежен выход за эти привычные, но слишком узкие рамки. И тогда, взрослея, ребенок все яснее чувствует, что нужно «искать взаимопонимания» с людьми в окружающем его большом мире. И.К. Барабаш связывает этот сложный процесс с идеей толерантности, помогающей осознать относительность наших маленьких «истин».

Позиция автора заключается в том, что «в конечном счете за всеми разнообразными представлениями о мире, какими бы они нам ни казались верными или ошибочными, стоит один и тот же поиск ответов на вечные вопросы о смысле жизни, о Боге, о судьбе. И это объединяет всех нас».

Трудно не согласиться со столь убедительно выраженным мнением. Действительно, даже у совсем непохожих народов с их самобытными традициями, культурой, менталитетом всегда можно найти точки соприкосновения, которые становятся основой взаимопонимания и доверия. Ярким примером этого может послужить рассказ знаменитого русского писателя XIX века Н.С. Лескова «На краю света». Он основан на реальном случае из миссионерской деятельности в Сибири православного священника Нила. В молодости, приехав в этот далекий край, он считал, что населяющие его некрещеные тунгусы-язычники — «дикари», которым чужды христианские заповеди добра и помощи ближним. С подозрением и опаской Нил отнесся к своему проводнику-тунгусу, который должен был везти его через снежную степь. Но во время застигшего их в пути бурана язычник спасает миссионера: прячет в вырытой им снежной яме и, рискуя собственной жизнью, добывает еды. Русского священника поразило не только то, что тунгус не бросил замерзать абсолютно чужого ему человека, но и особые традиции этих язычников, оказавшиеся сродни христианским этическим нормам. Дело в том, что проводник принес еду из пустого жилища, расположенного очень далеко от их укрытия, оставив в залог свою шапку, чтобы хозяева не заподозрили его в воровстве, хотя ему предстояло бежать по степи в лютый мороз. Эта история помогла миссионеру лучше понять тунгусский народ, его нравственные ценности и прийти к выводу, что вера «дикаря» не хуже его собственной — ведь они даны от одного истинного Бога.

В современном мире, где так часто приходится сталкиваться с враждебностью и нетерпимостью к «чужим» традициям и культуре, важность взаимопонимания между людьми разных наций и верований только возрастает. В мировом сообществе проблема сосуществования и доверительного отношения между странами постоянно обсуждается, вырабатываются общие решения. Свидетельством тому является принятая ЮНЕСКО в 1995 году «Декларация принципов толерантности».

В заключение хочется отметить, что достижение взаимопонимания между людьми и народами в конечном счете зависит от нашего стремления жить в мире и согласии.

Готовые задания для подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Пример выполнения задания №25.

Задание: Напишите сочинение по прочитанному тексту.

(1)В последние несколько лет к обычным страхам родителей прибавился ещё один. (2)Всё чаще подростки пугают нас пристрастием к виртуальному общению. (3)Вот примеры жалоб. «(4)Детей не оттащишь от компьютера. (5)Сидят сутками. (б)Какие-то аськи, агенты, чаты, форумы…» «(7)Я не понимаю, какое может быть от этого удовольствие. (8)Но сын сидит у монитора, смеётся чему-то, а то и кулаком по столу бьёт. (9)Мне кажется, он сходит с ума — разговаривает сам с собой». «(10)Раньше играл в видеоигры, это отнимало много времени, уроки забросил, а теперь вообще из рук вон — будто его нет дома. (11)Целыми днями в Сети, говорит, у них там тусовка…» (12)Примерно так начинается разговор обеспокоенных родителей с педагогами и психологами. (13)Потом выясняются детали: вместе с увлечением компьютерными разговорами стала падать успеваемость, ребёнок всё время проводит дома, сидит и смотрит в экран. (14)Уроки подросток не делает, по дому не помогает, на улицу не ходит, спортом не занимается. (15)Вместо разговоров по телефону и прогулок допоздна всё чаще дети общаются друг с другом через Интернет. (16)Вообще-то и раньше мы подобные жалобы слышали, только зло исходило тогда не от компьютера, а от телефона или телевизора. (17)Теперешние «компьютерные» дети — потомки своих «телевизионных» родителей.

(18)Как решалась эта проблема, когда сегодняшние родители были подростками? (19)Скорее всего, они из неё просто выросли… (20)Мне могут возразить, что не все же просиживали бесконечные часы у телеэкрана; кто-то уже в юности чётко знал, чем будет заниматься в жизни. (21)Многие рано стали ответственными, потому что у кого-то были младшие братья и сестры, на кого-то подействовал пример ответственных взрослых, а кто-то — неизвестно как и почему. (22)И хотя родители всерьёз опасались за их будущее, они стали вполне самостоятельными людьми, с разными профессиями и судьбами, у многих семьи…

(23)К чему я всё это говорю? (24)К тому, что вот телевидение оказалось не опасным само по себе. (25)Как ни обидно кому-то сознавать собственную «отсталость», придётся смириться с тем, что Интернет стал частью нашей жизни и уже никуда не денется. (26)Умение ориентироваться в нём и использовать его возможности становится условием успешной жизни во многих смыслах. (27)Из неограниченного источника информации он превратился также в торговую сеть, способ общения, средство образования… (28)То ли ещё будет. (29)Нам стоит поучиться у детей. (30)Мне тоже в своё время пришлось пройти через период раздражения и недовольства. (31)А сейчас с помощью сына стала неплохо ориентироваться в виртуальном пространстве. (32)Бывает, тоже «не оттащишь»… (33)Времяпрепровождение в онлайне вполне допустимо для подростков. (34)Скорее всего, это невредное увлечение лежит в пределах возрастной нормы. (35)Хотя в отдельных случаях необходимо провести анализ ситуации. (36)Если виртуальное общение стало всепоглощающей страстью, подросток замкнулся или стал агрессивен, обеднел его словарный запас или есть другие волнующие вас симптомы, нельзя откладывать визит к специалисту. (37)Только важно учесть: борьбу надо будет вести не с компьютером, а с причинами, породившими зависимость. (По А.Г. Ивановой)

Ответ:

В предложенном для анализа тексте А.Г. Иванова затрагивает проблему интернет-зависимости. В современных средствах массовой информации часто освещается данная проблема. Неоднократно приходится слышать о том, как подростки, забывая обо всех своих обязанностях, проводят за компьютером сутки напролет и всячески противятся любым ограничениям. Конфликты, возникающие между родителями и детьми из-за интернет-зависимости, часто заканчиваются трагически. Но как бы мы не сопротивлялись, «придётся смириться с тем, что Интернет стал частью нашей жизни и уже никуда не денется».

С точки зрения автора: «Времяпрепровождение в онлайне вполне допустимо для подростков». Это явление нуждается во вмешательстве только в тех случаях, когда «виртуальное общение стало всепоглощающей страстью». И то, что борьбу надо вести не с компьютером, а с причиной, порождающей зависимость. Мне понятна точка зрения автора, с которой я согласен.

Действительно, много хорошего дает нам Интернет: изобилие информации, доступность источников мировой культуры, но самое важное – это возможность быть услышанным миллионами людей, возможность позвать на помощь в беде и болезни. Скольким людям пришли на помощь Интернет-сообщества, как по копейкам собирались сотни тысяч на сложные операции или гуманитарную помощь.

Но, как и в любом хорошем начинании, не всегда можно просчитать все возможные отрицательные последствия. Выдающийся американский писатель Р.Брэдбери в своем рассказе «Вельд», написанном в 1950 году, повествует о бесчеловечном поступке двух детей Венди и Питера, которые убивают своих родителей за то, то те отключили их виртуальную комнату, проецирующую фантазии их воспаленного сознания. Они готовы пойти на крайние меры, лишь бы сохранить возможность общения с виртуальной действительностью. Очень хочется верить, что страшная пророческая история, рассказанная фантастом Брэдбери, не найдет своего подтверждения в реальном мире.

В романе Януша Леона Вишневского «Одиночество в сети» повествуется о судьбе двух героев, знакомых по виртуальному общению. Два человека совсем не имеют друзей в реальной жизни и общаются лишь в Интернете. Но, несмотря на духовную близость, встреча в реальной жизни не происходит. Жизнь не терпит сослагательного наклонения. Жизнь происходит здесь и сейчас. А Интернет лишь обман этой жизни.

Подводя итог, хочется еще раз обратиться к тексту А.Г. Ивановой, которая оптимистично считает, что это увлечение невредно и лежит в пределах возрастной нормы. Многие учёные также считают, что Интернет пока мальчишка-подросток, но когда он станет «взрослым дядей», его будут уважать как телевидение и телефон.