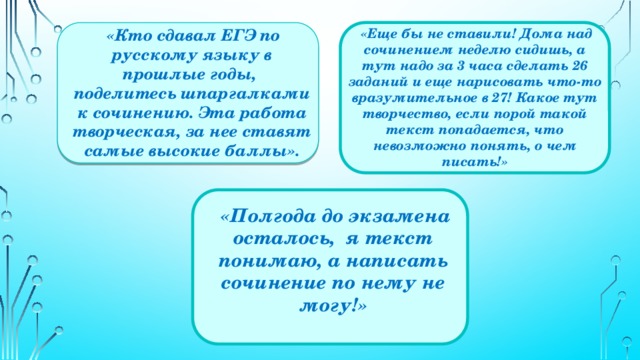

«Кто сдавал ЕГЭ по русскому языку в прошлые годы,

«Еще бы не ставили! Дома над сочинением неделю сидишь, а тут надо за 3 часа сделать 26 заданий и еще нарисовать что-то вразумительное в 27! Какое тут творчество, если порой такой текст попадается, что невозможно понять, о чем писать!»

поделитесь шпаргалками к сочинению. Эта работа творческая, за нее ставят самые высокие баллы».

«Полгода до экзамена осталось, я текст понимаю, а написать сочинение по нему не могу!»

Учимся писать сочинение…

Автор : учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 60»

Замятина Ю.Б .

«Постановление о Царскосельском Лицее», 1810 г.

Успехи в словесности должны быть при окончании курса доведены до такой степени, чтобы воспитанники на всякую данную материю, по знаниям их и возрасту соразмерную, могли сами написать сочинение правильное, ясное и по летам их изящное, но простое, невысокопарное.

М.М. Сперанский

Работа с художественным текстом

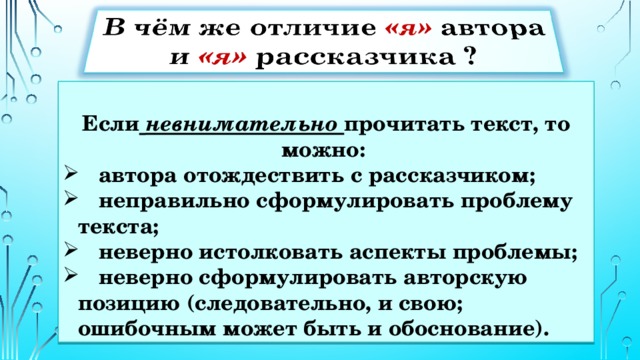

Если невнимательно прочитать текст, то можно:

- автора отождествить с рассказчиком;

- неправильно сформулировать проблему текста;

- неверно истолковать аспекты проблемы;

- неверно сформулировать авторскую позицию (следовательно, и свою; ошибочным может быть и обоснование).

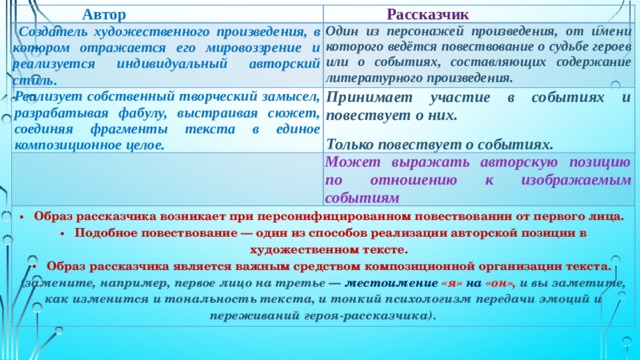

Автор

Рассказчик

Создатель художественного произведе ния, в котором отражается его мировоз зрение и реализуется индивидуальный авторский стиль.

Реализует собственный творческий за мысел, разрабатывая фабулу, выстраи вая сюжет, соединяя фрагменты текста в единое композиционное целое.

Один из персонажей произведения, от име ни которого ведётся повествование о судь бе героев или о событиях, составляющих содержание литературного произведения.

Принимает участие в событиях и пове ствует о них.

Может выражать авторскую позицию по отношению к изображаемым событиям

- Образ рассказчика возникает при персонифицированном повествовании от первого лица.

- Подобное повествование — один из способов реализации авторской позиции в художественном тексте.

- Образ рассказчика является важным средством композиционной организации текста.

Только повествует о событиях.

( замените, например, первое лицо на третье — местоимение «я» на «он», и вы заметите, как изменится и тональность текста, и тонкий психологизм передачи эмоций и переживаний героя-рассказчика).

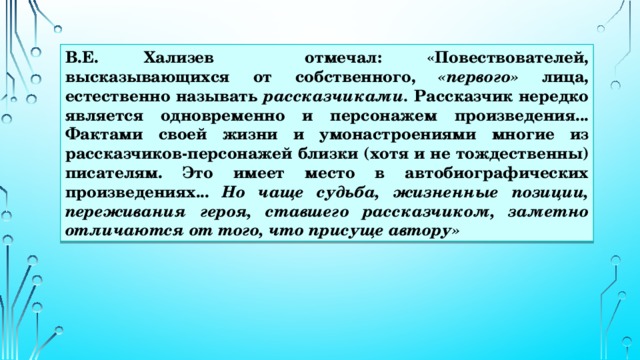

В.Е. Хализев отмечал: «Повествователей, высказывающихся от собственного, «первого» лица, естественно называть рассказчиками. Рассказчик нередко является одновременно и персонажем произведения… Фактами своей жизни и умонастроениями многие из рассказчиков-персонажей близки (хотя и не тождественны) писателям. Это имеет место в автобиографических произведениях… Но чаще судьба, жизненные позиции, переживания героя, ставшего рассказчиком, заметно отличаются от того, что присуще автору»

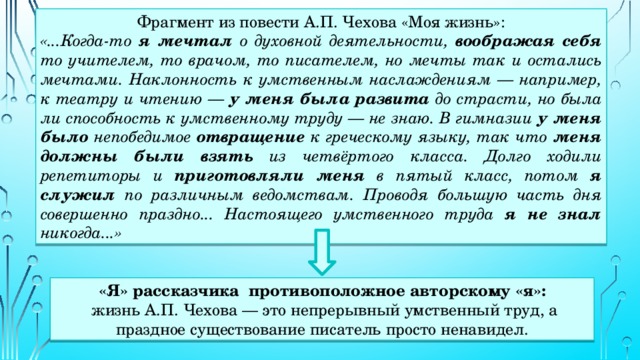

Фрагмент из повести А.П. Чехова «Моя жизнь»:

«…Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами. Наклонность к умственным наслаждениям — например, к театру и чтению — у меня была развита до страсти, но была ли способность к умственному труду — не знаю. В гимназии у меня было непобедимое отвращение к греческому языку, так что меня должны были взять из четвёртого класса. Долго ходили репетиторы и приготовляли меня в пятый класс, потом я служил по различным ведомствам. Проводя большую часть дня совершенно праздно… Настоящего умственного труда я не знал никогда…»

«Я» рассказчика противоположное авторскому «я»:

жизнь А.П. Чехова — это непрерывный умственный труд, а праздное существование писатель просто ненавидел.

Рассказ А.П. Чехова «Моя «она»» ещё ярче подчёркивает различие автора и рассказчика:

«Она, как авторитетно утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. Правы они или нет, но я знаю только, что я не помню ни одного дня в моей жизни, когда бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой её власти. Она не покидает меня день и ночь; я тоже не выказываю поползновения удрать от неё, — связь, стало быть, крепкая, прочная… Но не завидуйте, юная читательница!.. Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме несчастий.

Во-первых, моя «она», не отступая от меня день и ночь, не даёт мне заниматься делом . Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться природой … Я пишу эти строки, а она толкает меня под локоть и ежесекундно, как древняя Клеопатра не менее древнего Антония, манит меня к ложу.

Во-вторых, она разоряет меня , как французская кокотка. За её привязанность я пожертвовал ей всем: карьерой, славой, комфортом… По её милости я хожу раздет, живу в дешёвом номере, питаюсь ерундой , пишу бледными чернилами. Всё, всё пожирает она, ненасытная ! Я ненавижу её, презираю… Давно бы пора развестись с ней, но не развёлся я до сих пор не потому, что московские адвокаты берут за развод четыре тысячи… Детей у нас пока нет… Хотите знать её имя? Извольте… Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли… Её зовут — Лень».

Повествование от первого лица в композиции художественного произведения может указывать только на образ рассказчика (не автора)!

Обратите внимание!

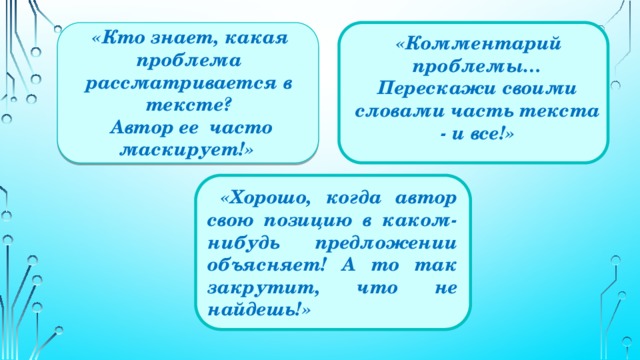

«Кто знает, какая проблема рассматривается в тексте?

Автор ее часто маскирует!»

«Комментарий проблемы…

Перескажи своими словами часть текста — и все!»

«Хорошо, когда автор свою позицию в каком-нибудь предложении объясняет! А то так закрутит, что не найдешь!»

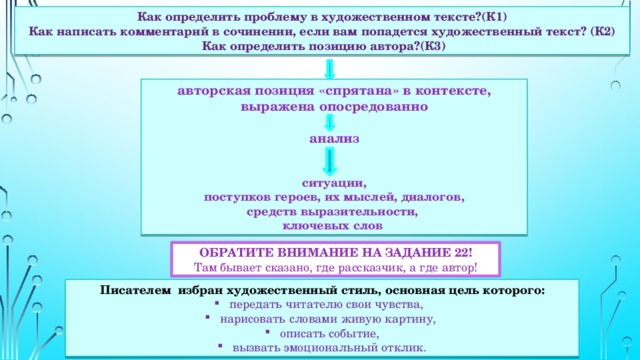

Как определить проблему в художественном тексте?(К1)

Как написать комментарий в сочинении, если вам попадется художественный текст? (К2)

Как определить позицию автора?(К3)

авторская позиция «спрятана» в контексте, выражена опосредованно

анализ

ситуации,

поступков героев, их мыслей, диалогов,

средств выразительности,

ключевых слов

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЗАДАНИЕ 22!

Там бывает сказано, где рассказчик, а где автор!

Писателем избран художественный стиль, основная цель которого:

- передать читателю свои чувства,

- нарисовать словами живую картину,

- описать событие,

- вызвать эмоциональный отклик.

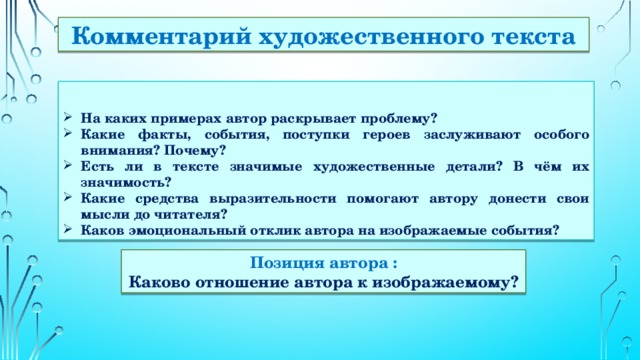

Позиция автора :

Каково отношение автора к изображаемому?

Комментарий художественного текста

- На каких примерах автор раскрывает проблему?

- Какие факты, события, поступки героев заслуживают особого внимания? Почему?

- Есть ли в тексте значимые художественные детали? В чём их значимость?

- Какие средства выразительности помогают автору донести свои мысли до читателя?

- Каков эмоциональный отклик автора на изображаемые события?

Исследуем текст

(1)В оранжерее графов N происходила распродажа цветов. (2)Покупателей было мало: я, мой сосед-помещик и молодой купец, торгующий лесом. (3)Пока работники выносили наши волшебные покупки и укладывали их на телеги, мы сидели у входа в оранжерею и беседовали о том о сём. (4)В тёплое апрельское утро сидеть в саду, слушать птиц и видеть, как вынесенные на свободу цветы нежатся на солнце, было чрезвычайно приятно.

(5)Укладыванием растений распоряжался сам Михаил Карлович, садовник, почтенный старик с бритым лицом, в меховой жилетке, без сюртука. (6)Он всё время молчал, но прислушивался к нашему разговору и ждал, не скажем ли мы чего-нибудь новенького. (7)Это был умный, очень добрый и всеми уважаемый человек.

(8) — Этот вот молодчик, рекомендую, ужасный негодяй, — сказал мой сосед, указывая на работника со смуглым цыганским лицом, который проехал мимо на бочке с водой. (9) — На прошлой неделе его судили в городе за грабёж и оправдали. (10)Признали его душевнобольным, а между тем взгляните на рожу, он здоровёхонек. (11)В последнее время в России уж очень часто оправдывают негодяев, объясняя всё болезненным состоянием, между тем эти оправдательные приговоры, это очевидное послабление и потворство, к добру не ведут. (12)Они деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех, так как привыкли уже видеть порок безнаказанным, и, знаете ли, про наше время смело можно сказать словами Шекспира: «В наш злой, развратный век и добродетель должна просить прощенья у порока».

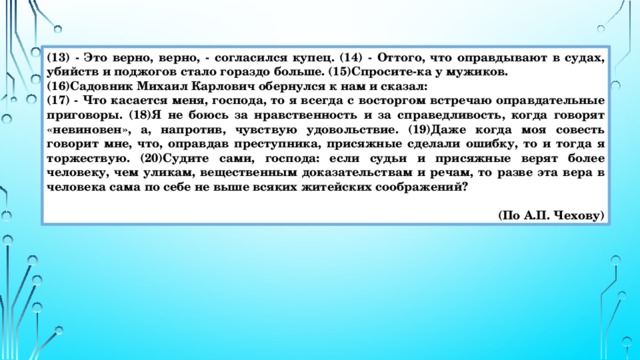

(13) — Это верно, верно, — согласился купец. (14) — Оттого, что оправдывают в судах, убийств и поджогов стало гораздо больше. (15)Спросите-ка у мужиков.

(16)Садовник Михаил Карлович обернулся к нам и сказал:

(17) — Что касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. (18)Я не боюсь за нравственность и за справедливость, когда говорят «невиновен», а, напротив, чувствую удовольствие. (19)Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. (20)Судите сами, господа: если судьи и присяжные верят более человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений?

(По А.П. Чехову)

Герои текста А. П. Чехова

Молодой купец, торгующий лесом

Сосед — помещик

Я — рассказчик

Михаил Карлович, садовник

П

Р

О

Т

И

В

О

С

Т

А

В

Л

Е

Н

И

Е

«Почтенный старик»

«Молчал, но прислушивался »

«Был умный, добрый…

всеми

уважаемый человек»

Указал на проехавшего мимо «молодчика»

С восторгом встречает оправдательные приговоры; чувствует удовольствие, когда говорят «невиновен»;

« Разве эта вера в человека не выше всяких житейских соображений?»

Согласился

Работник со смуглым цыганским лицом

«Оправдательные приговоры к добру не ведут…

деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех…привыкли видеть порок безнаказанным»

«Судили за грабёж, оправдали…»

Позиция автора

Сочинение по тексту А. П. Чехова

Преступление…Можно ли его оправдать? Заслуживают ли люди, обвиняемые в совершении преступления, доверия к себе? Над этими вопросами задумывается автор текста, предложенного нам для анализа.

Размышляя над проблемой, А. П. Чехов привлекает наше внимание к диалогу, представленному в тексте. Устами героев писатель озвучивает две совершенно противоположные точки зрения по поводу оправдательных приговоров. Автор обращает наше внимание на слова соседа – помещика: «Оправдательные приговоры «деморализуют массу», делают порок безнаказанным». С этой точкой зрения соглашается молодой купец. Реплики героев позволяют понять , что они едины во мнении: «оправдательные приговоры» приводят к росту преступлений.

Однако симпатии писателя на стороне «доброго и всеми уважаемого человека» Михаила Карловича, который говорит: «Я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры» и задаётся вопросом «разве не вера человека выше всяких житейских соображений?» Тем самым мы осознаем , что оправдательный приговор – это проявление гуманного отношения к человеку.

Позиция автора выражена опосредованно , через точку зрения садовника : преступление, совершённое человеком, можно оправдать, так как тому нужно дать второй шанс изменить свою жизнь.

Исследуем текст

(1)Тёмной осенней холодной ночью сидит в канаве собака. (2)И никому на свете не помочь ей сейчас. (3)А ей надо, очень надо идти к своей двери. (4)Бим попробовал подпрыгнуть, но упал. (5)Куда там! (6)И пошёл обратно по своему же следу, тихо, осторожно, прислушиваясь и в то же время нет-нет да и ощупывая стены. (7)В одном месте он обнаружил небольшую осыпь, стал на неё, приподнялся на заднюю лапу -теперь передние достали до отвала. (8)И Бим начал грести землю сверху вниз, под себя; чем больше он работал, тем выше становилась осыпь. (9)Бим отдыхал и работал вновь. (10)Наконец-то он смог опереться грудью о край канавы, но зато землю с отвала достать уже не мог. (П)Тогда он спустился вниз по своей горочке, полежал. (12)Так захотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико, на весь город! (13)Но Бим обязан молчать — ведь он спутал след и притаился. (14)Вдруг он решительно встал, попятился от накопанного им холмика и, забыв о боли, взмахнул всем телом, как тряпкой, подскочил на холмике на обе задние ноги и упал на самый край канавы, в то углубление, что отрыл сам же, спуская вниз землю. (15)Как он смог превозмочь неимоверную боль и немощь? (16)Кто ж его знает… (17)Как, например, волк отгрызает себе лапу, защемлённую капканом? (18)Никто не скажет, как это возможно — своими же зубами перегрызть свою же ногу. (19)Можно ведь только предполагать, что волк делает это из инстинктивного стремления к свободе, а Бим забыл самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия. (20)Как бы там ни было, а Бим выбрался из западни и лежал в той ямке наверху.

(21)Ночь была холодная. (22)Город спал, каменно-железный, потихоньку скрежещущий даже ночью, и Бим долго ещё слушал и слушал. (23)Продрогнув, он всё-таки пошёл. (24)По пути он забрёл в открытый подъезд одного из домов, и только потому, что надо было обязательно прилечь, хотя бы на короткое время, — настолько он стал слаб. (25)Ложиться прямо на улице нельзя — погибнешь (он видел не раз собак, раздавленных автомобилем). (26)Да и холодно на асфальте. (27)А там, в подъезде, он прижался к тёплому радиатору и уснул.

(28)В чужом подъезде глубокой ночью спит чужая собака.

(29)Не обижайте такую собаку.

(По Г.Н. Троепольскому)

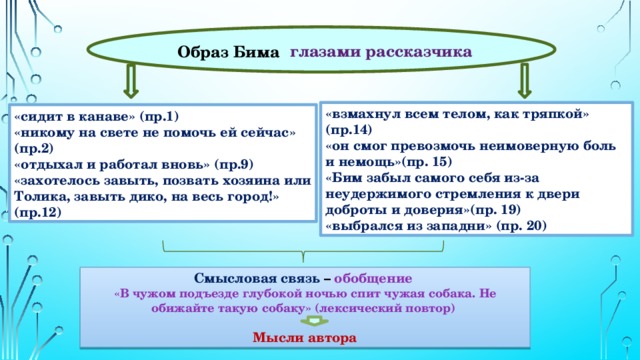

глазами рассказчика

Образ Бима

«взмахнул всем телом, как тряпкой» (пр.14)

«он смог превозмочь неимоверную боль и немощь»(пр. 15)

«Бим забыл самого себя из-за неудержимого стремления к двери доброты и доверия»(пр. 19)

«выбрался из западни» (пр. 20)

«сидит в канаве» (пр.1)

«никому на свете не помочь ей сейчас» (пр.2)

«отдыхал и работал вновь» (пр.9)

«захотелось завыть, позвать хозяина или Толика, завыть дико, на весь город!» (пр.12)

Смысловая связь – обобщение

«В чужом подъезде глубокой ночью спит чужая собака. Не обижайте такую собаку» (лексический повтор)

Мысли автора

Сочинение по тексту Г.Н. Троепольского

Как выжить животным в трудной ситуации? Нуждаются ли животные в помощи людей? Должны ли люди заботиться о животных? Над этими вопросами задумывается автор текста, предложенного нам для анализа.

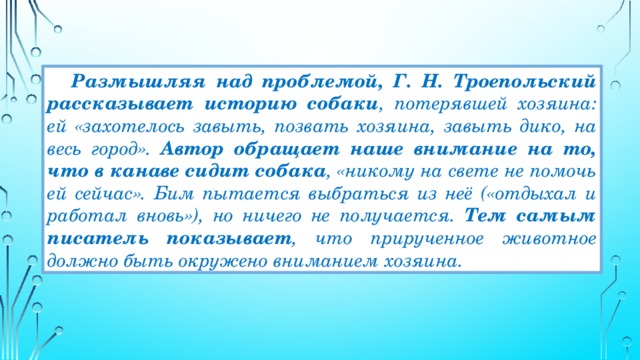

Размышляя над проблемой, Г. Н. Троепольский рассказывает историю собаки , потерявшей хозяина: ей «захотелось завыть, позвать хозяина, завыть дико, на весь город». Автор обращает наше внимание на то, что в канаве сидит собака , «никому на свете не помочь ей сейчас». Бим пытается выбраться из неё («отдыхал и работал вновь»), но ничего не получается. Тем самым писатель показывает , что прирученное животное должно быть окружено вниманием хозяина.

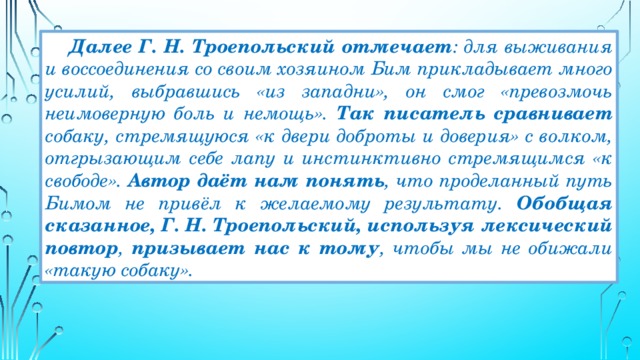

Далее Г. Н. Троепольский отмечает : для выживания и воссоединения со своим хозяином Бим прикладывает много усилий, выбравшись «из западни», он смог «превозмочь неимоверную боль и немощь». Так писатель сравнивает собаку, стремящуюся «к двери доброты и доверия» с волком, отгрызающим себе лапу и инстинктивно стремящимся «к свободе». Автор даёт нам понять , что проделанный путь Бимом не привёл к желаемому результату. Обобщая сказанное, Г. Н. Троепольский, используя лексический повтор , призывает нас к тому , чтобы мы не обижали «такую собаку».

Автор подводит нас к мысли о том , что в трудных ситуациях животные, привыкшие жить среди людей, нуждаются, испытывая боль и страдания, в помощи человека, который несёт за них ответственность.

Спасибо за внимание!

Успехов в подготовке к ЕГЭ!

ТОП речевых ошибок в сочинении ЕГЭ

Сочинение ЕГЭ 2023 на 24 балла

Интерактивное пособие для подготовки к сочинению

АНАЛИЗ ТЕКСТА

Пособие «Анализ текста. Задание 1-3, 22-26 ЕГЭ»

300+ аргументов к итоговому

Навигатор-ЕГЭ 2023. Сочинение

Интерактивный чек-лист

Навигатор-ЕГЭ 2023. Тест

Интерактивный чек-лист

Учимся формулировать

проблему, комментарий, авторскую позицию, обоснование

Исключения и трудности ЕГЭ

ИСКЛЮЧИТЬ/ЗАМЕНИТЬ

300+ заданий 6 ЕГЭ

200+ аргументов для сочинения ОГЭ

ОГЭ-навигатор 2023

Чек-лист подготовки к ОГЭ по русскому языку 2023

СКИДКА

1000 НАРЕЧИЙ

Слитно, раздельно, через дефис

Проверка сочинения ЕГЭ

Примеры сочинений по русскому языку. Образцы сочинений ЕГЭ для 11 класса по реальным текстам, досрочным текстам, текстам демоверсии ЕГЭ 2021-2022

Проверка сочинения

Проверить сочинение ЕГЭ по русскому языку

подробнее

Учимся формулировать

проблему, авторскую позицию, комментарий, обоснование, проверять ошибки и др.

подробнее

Сочинение на 24

Интерактивное пособие для подготовки к сочинению ЕГЭ по русскому языку

подробнее

Топ речевых ошибок

в сочинении ЕГЭ по русскому языку

подробнее

Навигатор СОЧИНЕНИЕ ЕГЭ

Чек-лист для подготовки к сочинению ЕГЭ

подробнее

КАК ПРАВИЛЬНО НАПИСАТЬ СОЧИНЕНИЕ ЕГЭ 2022? (ВСЕ о сочинении)

Сочинения выпускников на 24 балла

Как время влияет на окружающий мир? (по тексту В.В. Вересаева)

Проблема душевного состояния человека в условиях войны (по тексту М.А. Шолохова)

Сочинения выпускников на 24 балла

На какие подвиги способна материнская любовь? (по тексту Ю.Я. Яковлева )

Проблема противоречивости технического прогресса (по тексту В.А. Солоухина )

Важно ли человеку чувствовать свою страну? (по тексту К.Г. Паустовского)

Проблема бессмертия культуры (по тексту Ю.М. Лотмана)

Какому принципу в общении с людьми мы должны следовать, чтобы не приносить вреда ни им, ни самому себе? (по тексту Л.Н. Толстого)

Как человек должен относиться к Родине? (по тексту К.Г. Паустовского)

Меняется ли со временем взгляд человека на привычные ему вещи? (по тексту И. Грековой)

Как война меняет судьбы целого поколения? (по тексту Ю.М. Нагибина )

Есть ли на войне место чувствам? (по тексту Д.А. Гранина )

Должен ли человек побороть трусость ради справедливости? (по тексту Ф. Абрамова)

Нужно ли давать человеку надежду в сложной жизненной ситуации? (по тексту М.В. Глушко)

Как нужно вести себя по отношению к другим людям? (по тексту В.В. Корчагина)

Почему нельзя общаться с людьми, не чувствуя любви к ним?? (по тексту Л.Н. Толстого)

В чем заключается сила человеческой мысли? (по тексту Л.Н. Толстого)

Почему современному человеку не хватает времени? (по тексту В.А. Солоухина)

Примеры сочинений по разным текстам

Сочинение по тексту Паустовского о шедеврах

Сочинение по тексту Каверина о мужестве

Сочинение по тексту Паустовского о восприятии мира

Сочинение по тексту Шолохова о профессионализме

Сочинение по тексту Паустовского об историческом наследии

Сочинение по тексту Гранина о милосердии

Сочинение по тексту Паустовского о влиянии учителя

Сочинение по тексту Каверина о войне, ее влиянии на жизнь человека

Сочинение по тексту Чарской о самоотверженности

Сочинение по тексту Мамина-Сибиряка о материнском подвиге

Сочинение по тексту Паустовского о Левитане

Сочинение по тексту Толстого о трех родах любви

Навигатор ТЕСТ ЕГЭ

Чек-лист для подготовки к тесту ЕГЭ

подробнее

Анализ текста

Пособие для подготовки к заданиям 1,3,22-27 ЕГЭ

подробнее

Исключения ЕГЭ

Исключения и трудности орфографии ЕГЭ

подробнее

Исключить/заменить

Практикум для подготовки к 6 заданию ЕГЭ по русскому языку

подробнее

1000 наречий

Теория и практика по правописанию наречий

подробнее

Конспект урока русского языка в 11 классе по теме:

«Подготовка к написанию сочинения в формате ЕГЭ.

Работа с текстом художественного стиля.»

Выполнила учитель русского язык и литературы МБОУ СОШ №1 Ветрова Е. П.,Тамбовская область

Тип урока: развитие речи.

Вид урока: урок-практикум.

Цель урока: актуализация и систематизация знаний, полученных ранее по данной теме.

Цель деятельности учителя: обучение комплексному анализу текста художественного стиля, привитие навыков написания сочинения-рассуждения по тексту данного типа речи.

Цель деятельности учащихся: научиться отбирать материал для написания сочинения, отрабатывать навык поэтапной работы над композицией сочинения-рассуждения.

Задачи:

Воспитательные: стремление к речевому совершенствованию, желание участвовать в творческом созидательном процессе; формирование нравственных представлений о человеческой красоте.

Образовательные: формулировать основную проблему текста и комментировать ее; определять позицию автора и отражать ее в сочинении; излагать собственное мнение по проблеме с обоснованием.

Развивающие: развивать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД: культуру речи обучающихся, аналитическое мышление, орфографическую и пунктуационную зоркость, способность к самоанализу.

Оборудование:

– текст И.А. Бунина, раздаточный материал;

– компьютер, мультимедийный проектор, экран;

– презентация.

Планируемые результаты урока:

– обучающиеся закрепляют умение написания сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ;

– совершенствуют навыки в определении проблемы, оформлении комментария;

– формируют комплекс речевых умении.

Ход урока

I. Организационный момент. Приветствие, подготовка к уроку.

II. Определение темы, цели и задач урока.

– Работать мы будем с текстом А.И.Бунина. Просмотрев раздаточный материал, вы можете определить тему урока.

Тема урока: Подготовка к сочинению-рассуждению в формате ЕГЭ.

– Какова будет цель урока?

Цель: подготовка к сочинению-рассуждению по заданному тексту.

– Таким образом, мы готовимся к главному экзамену – ЕГЭ.

– Определите задачи, которые стоят перед нами.

Задачи:

- формулировать основную проблему текста и комментировать ее;

- правильно писать комментарий;

- определять позицию автора и отражать ее в сочинении;

- излагать собственное мнение по проблеме с обоснованием.

III. Работа по теме урока.

1.Знакомство с текстом.

КРАСАВИЦА

(1)Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. (2)Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. (3)Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. (4)А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий.(5) Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице — и все только руками разводили: за что и почему шли за него такие?

(6)И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. (7)Тогда и отец, от страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. (8)И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме.

(9)Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. (10)Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. (11)И вскоре красавица сказала горничной:

(12)— Это безобразие, он весь бархат на диване изотрет. (13)Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре.

(14)И мальчик, в своем круглом одиночестве на всем свете, зажил совершенно самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, — неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день: смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по складам все одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна… (15)Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. (16)Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. (17)Там спрятано и все остальное добришко его. (И.А.Бунин*)

28 сентября 1940

Бунин Иван Алексеевич (10 октября 1870 — 8 ноября 1953) — русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Задание:

— прочитайте текст, отметьте непонятные для себя слова;

— докажите принадлежность текста к художественному стилю.

2. Повторение технологии написания сочинения-рассуждения. (презентация)

3. Этапы работы с текстом. Композиция сочинения.

Вступление. Определение проблемы.

-текст художественный, есть заголовок- ключ к пониманию проблемы, к теме текста, его идее-основной мысли, а значит, к позиции автора;

-определяем темы текста (судьба никому не нужного мальчика; несоответствие внутренней и внешней красоты человека);

-формулируем проблему в виде вопроса: а) Что такое истинная красота человека? Какого человека можно считать красивым? б) Почему ребенок не должен быть одиноким?

-формулируем проблему в форме родительного падежа: проблема истинной и ложной красоты человека.

Комментарий в сочинении. (Работаем с первой проблемой).

-определяем художественный прием, лежащий в основе повествования (контраст, антитеза);

-находим в тексте элементы противопоставления в описании красавицы и ее поступков;

-представляем характеристику героини (злая, бессердечная, жестокая и умная); можно ли с подобными чертами характера считать женщину красивой? Чем должна подкрепляться внешняя красота?

-ваше отношение к героине.

-повторяем элементы комментария (презентация).

-отбираем иллюстрации для комментария (первая-знакомство с красавицей, образ красивой молодой женщины; вторая- поступки героини, отношение к ней автора и читателя).

-смысловая связь между иллюстрациями основана на противопоставлении.

Позиция автора.

-Особенности позиции автора в художественном тексте (презентация). (Бунин убежден, что истинная красота человека — это его душевная красота: нет красоты там, где царит безнравственность.)

Собственное мнение и его обоснование.

-цитаты авторитетных источников;

-произведения литературы;

-личный опыт.

Заключение сочинения.

IV. Подведение итогов. Рефлексия.

-Как вы оценили свою работу на уроке? Какие навыки в работе с текстом вам предстоит отработать еще?

Данный урок опубликован на образовательной площадке «Мультиурок»

Предлагаю подборку интересных проблемных текстов, которые выпускники могут использовать в качестве аргументов при написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку.

Сочинение

по прочитанному тексту

Часть 2. Задание 25

Варианты ЕГЭ 2015

Алгоритм

Теория

Сочинение по прочитанному тексту

Интернет — ресурсы

ЕГЭ — 2015

Демоверсия

Задание 25

требования

Часть 2 Задание 25

Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования).*

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).

Объём сочинения — не менее 150 слов.

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

*По сравнению с 2015 годом в комментарий включены

два примера-иллюстрации из прочитанного текста

Какой работы от тебя ждут?

Посмотри требования

к сочинению

Вступление

В данном тексте автор поднимает (решает, ставит) проблему …

Проблема

Этот вопрос очень актуален (современен) в наши дни…

Комментарий

Позиция автора для меня понятна

Позиция автора заключается в том, что…

Позиция автора

Я считаю, что… Я согласен

с мнением автора в том, что…

Своя позиция

Аргумент 1

Во-первых, …

Аргумент 2

Во-вторых, …

Вывод

В заключение хочется сказать…

Обобщая сказанное, …

Какие шаги предпринять? Алгоритм

Исходный

текст

1 Внимательно, вдумчиво, если это необходимо,

несколько раз прочитай предложенный текст.

2 Определи главную (основную, основополагающую) идею,

кратко сформулируй и запиши её.

3 Продумай, как будет построена твоя работа

- Продумай комментарий к проблеме, включи в него два

примера-иллюстрации из прочитанного текста

5 Определи позицию автора, сформулируй его отношение к проблеме

- Продумай свою позицию, сформулируй своё мнение, отразив

при этом отношение к изложенной выше позиции автора.

7 Подбери и аргументируй не менее двух ссылок на примеры из

художественной литературы, публицистики, жизни общества

8 Напиши заключение

Finish

Как выявить основную,

(основополагающую) идею текста ?

ключевые важные для понимания содержания, фразы

Попытайся сформулировать главную

(основополагающую) идею своими

словами

Научись «ВЫЧИТЫВАТЬ»

информацию !

Авторская позиция • Автор считает, что… • Автор подводит читателя в

выводу о том, что; • Рассуждая над проблемой, автор

приходит к следующему выводу • Позиция автора такова • Позицию автора, как мне кажется, может быть сформулирована следующим образом • Автор нас призывает (к чему) • Автор убеждает нас в том, что • Автор осуждает (кого/что, за что)

Моя позиция, мое мнение

Нельзя ограничиваться словами «я согласен» или «я не согласен с автором». Предложение должно быть сложным: «Я согласен с автором в том, что…». Или: «Мне близка позиция автора по вопросу о…, потому что…». В случае несогласия с автором необходимо быть вежливым и корректным. Открытая агрессия или сарказм совершенно недопустимы. Ведите тактичный диалог с автором, не опускаясь до грубостей. В противном случае вы потеряете баллы по критериям «Этические нормы» и «Речевые ошибки».

Работу над сочинением начинаем с выявления темы (о чем текст). Для этого выделяем ключевые слова (слова, относящиеся к одной теме, синонимичные слова и выражения).

Оформляем вступление.

Как начать сочинение? Можно написать 2-3 предложения об авторе. Можно написать о позитивном

впечатлении, которое произвел на вас текст. Можно обрисовать типичную картину (Часто бывает так,

что…) На вечные темы можно начать так: Любовь…Сколько о ней сказано

Этот текст (статья) о … Автор обращается к актуальной теме – теме…Этот

текст о … Автор посвящает статью… автор анализирует , характеризует, рассуждает ,

отмечает; сравнивает, сопоставляет , доказывает, противопоставляет; называет ,

описывает, разбирает , подчёркивает; ссылается на.. , останавливается на .., раскрывает

Формулируем проблему

Проблема (от греч. problema — преграда, трудность,

задача) — вопрос или целостный комплекс вопросов,

возникший в ходе познания

Проблема

поставлена, изложена, рассмотрена, выдвинута затронута,

поднята, сформулирована, исследована, проанализирована

формулируется как вопрос, либо сочетанием слова «проблема»

с существительным в родительном падеже.

проблема чего? экологии, чистоты языка

Проблем может быть несколько. Важно увидеть одну -две и прокомментировать. Необходимо выбрать тот вопрос, над которым автор размышляет больше всего

и по поводу которого отчетливо заявлена авторская позиция.

Комментируем проблему , приводим два примера-иллюстрации из прочитанного текста

Комментарий (от лат. commentarius — заметки, толкование), 1) книжный К. (или

примечания) — пояснения к тексту, часть научно справочного аппарата книги

(собрания сочинений, мемуаров, переводного, документального и другого издания).

Комментарий от простого пересказа отличается тем, что в пересказе вы говорите о том, что делают герои, а в комментарии — что делает автор. Это – самое важное и сложное

Какова степень актуальности текста?

Как автор подходит к решению этой проблемы?

К какой категории относится проблема: нравственная, этическая, социальная, экологическая, общественно-политическая, философская, психологическая?

Проблема

Насколько освещена эта проблема в литературе? Кто из авторов касался ее? Как автор подошел к своей задаче? Как автор рассказывает о ситуации, на чем заостряет внимание?

Какова точка видения писателя? Может автор показывает это глазами рассказчика, говорит от имени героя? С каким настроением пишет автор? Что подчеркивает? Что из этого следует? К каким выводам подводит нас?

Проблема может быть : социальная, общественно-политическая идеологическая,

морально-этическая, философская, психологическая, нравственная, эстетическая

Два примера-иллюстрации из прочитанного текста помогут сделать сочинение живым, актуальным, соединят воедино все ваши рассуждения.

Определяем авторскую позицию (идея текста).

Авторская позиция в публицистическом стиле, скорее всего, будет обозначена прямо, и ее легко можно обнаружить. Лучше не цитировать целиком предложение, в котором отражена авторская позиция, а процитировать частично или пересказать (чтобы не снизили балл).

Если текст художественный, то авторская позиция может быть прямо не заявлена. Здесь важно обратить внимание, как она заявлена: прямо или косвенно; использование средств выразительности; призывность; оценочность; доступность; простота и т.д.

Единый государственный

экзамен

Автор может…

Ставить ряд нравственных вопросов, требующих незамедлительного ответа

Помочь нам увидеть традиционную

тему по– новому

Утверждать, что…

Уточнять некоторые моменты

Писать интересно и ново о старых проблемах

Ставить перед нами цель – найти решение сложных жизненных вопросов

Привести в качестве примера цитату

Быть строгим судьёй негативным явлениям жизни

Намереваться найти ответы на сложные жизненные вопросы

Заставить нас самим решать сложные жизненные вопросы (делать нравственный выбор)

Приглашать к разговору о непростых проблемах нашей жизни

Убедительно доказывать, используя конкретные примеры

Дать новую жизнь старой теме

Посвящать свою статью

Решать заявленную проблему

Эмоционально воздействовать на читателя

Делать читателя своим союзником

Образно воссоздавать картину происходящего

Выделять ключевые проблемы(мысли, слова,

мотивы)

Образно представлять суть проблемы, которая

его волнует

Усиливать положительное или отрицательное

отношение к …

Передать глубину проблем (чувств, идеи,

раздумий, обобщений, размышлений)

Раскрывать сущность поставленных проблеем

Точно формулировать (выражать)мысль

Заставить читателя задуматься над проблемой

(темой, идеей)

Показать злободневность рассматриваемой им

проблемы (темы)

Формировать положительное или

отрицат. отношение к поднятой проблеме

..

Требования к аргументам

Аргумент (лат. argumentum ) —

суждение (или совокупность взаимосвязанных суждений), приводимое в подтверждение истинности какого-либо другого суждения (или системы суждений, точки зрения, теории и т. п.

1-й аргумент

.

2-й аргумент

Аргументы можно начинать словами:

Нельзя не согласить с автором в том, что…

С автором можно поспорить …

Автор прав в том, что…

Однако его мысль о … вызывает сомнение

Как можно ввести аргументы

в изложение собственной позиции?

Требования к аргументам

С помощью словосочетаний:

Обратимся к (факту, воспоминаниям

кого – либо, научным данным…)

Достаточно привести такой пример…

Это можно доказать следующим образом..

Приведу ещё один пример,

доказывающий мою точку зрения.

В этом легко убедиться, обратившись к…

С помощью вводных слов и словосочетаний:

Например,… Допустим…

По свидетельству кого-либо,… Предположим…

Во-первых, …, во-вторых, … и т.д.

С помощью союзов и придаточной части:

Так как… Потому что… Оттого что…

Благодаря тому что… В связи с тем что…

Приводя примеры, следует указывать номера нужных

предложений или применять цитирование.

Цитаты – это дословные выдержки из текстов или

чьих-либо высказываний.

Цитаты являются разновидностью прямой речи.

Аргументы из читательского опыта

Образец литературного

аргумента

Примеры из художественной

литературы являются наиболее

вескими аргументами

Проблема признания классической литературы.

Всем хорошим я обязан книге»,- писал Максим Горький. Для освоения классической литературы необходима определённая читательская культура.. «Реальная жизнь немногим отличается от хорошей фантастической сказки, если рассматривать её изнутри, со стороны желаний и мотивов, коими руководствуется человек в свое деятельности», замечает Максим Горький. Мировая классика прошла тернистый путь признания. Произведения У. Шекспира, А. С. Пушкина, Д. Дефо, Ф. М. Достоевского, А. И. Солженицына, А. Дюма, М. Твена, М. А. Шолохова, Хемингуэя и многих других писателей помогают пробуждать «чувства добрые», формируют человека как личность.

Проблема духовного развития личности .

На мой взгляд, каждый человек должен развиваться духовно. Д. С. Лихачёв писал» « У каждого человека помимо больших «временных» личных целей должна быть одна большая личностная цель…» Так в знаменитой комедии

А. С. Грибоедова «Горе от ума» примером духовно развитой личности является Чацкий. Мелкие интересы, пустая светская жизнь вызвали у него отвращение. Увлечения, интеллект его были значительно выше окружающего общества.

Пишем заключение

В заключительной части сочинения делается вывод из всего сказанного. Как правило, в заключении следует вернуться к тому, о чем говорилось во вступлении.

Заключение можно начать словами:

Таким образом, … Итак, …

Следовательно, …

В итоге можно прийти к такому выводу: …

В заключение можно сказать, что …

Мы убеждаемся в том, что …

Обобщая сказанное, …

Из этого следует, что …

Заключение может быть таким:

Таким образом, приведённые примеры подтверждают мысль …

Подводя итог сказанному, хочу отметить, что…

В сочинении должно быть не менее 7 абзацев!

Проблема

Коммен-

тарий

Позиция

автора

Свое

мнение

Аргумент 1

Аргумент 2

Заключение

Образец текста из демоверсии 2016

(1)Я знала замечательную писательницу. (2)Её звали Тамара Григорьевна Габбе. (3)Она сказала мне однажды:

– В жизни много испытаний. (4)Их не перечислишь. (5)Но вот три, они встречаются часто. (6)Первое – испытание нуждой. (7)Второе – благополучием, славой. (8)А третье испытание – страхом. (9)И не только тем страхом, который узнаёт человек на войне, а страхом, который настигает его в обычной, мирной жизни.

(10)Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем?

(11)Не выдумка ли он? (12)Нет, не выдумка. (13)Страх многолик, иногда он

поражает бесстрашных.

(14)«Удивительное дело, – писал поэт-декабрист Рылеев, – мы не страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу справедливости».

(15)С тех пор как написаны эти слова, прошло много лет, но есть живучие болезни души.

(16)Человек прошёл войну как герой. (17)Он ходил в разведку, где каждый шаг грозил ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под водой, он не бегал от опасности, бесстрашно шёл ей навстречу. (19)И вот война кончилась, человек вернулся домой. (20)К своей семье, к своей мирной

работе. (21)Он работал так же хорошо, как и воевал: со страстью отдавая все силы, не жалея здоровья. (22)Но когда по навету клеветника сняли с работы его друга, человека, которого он знал, как себя, в невиновности которого он был убеждён, как в своей собственной, он не вступился. (23)Он, не боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. (24)Он не страшился смерти на

поле битвы, но побоялся сказать слово в пользу справедливости.

(25)Мальчишка разбил стекло.

– (26)Кто это сделал? – спрашивает учитель.

(27)Мальчишка молчит. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, полную коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбил я».

(31)Чего он боится? (32)Слетая с горы, он может свернуть себе шею.

(33)Переплывая реку, может утонуть. (34)Слова «это сделал я» не грозят ему

смертью. (35)Почему же он боится их произнести?

( 36)Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал однажды:

«Бывало страшно, очень страшно».

(37)Он говорил правду: ему бывало страшно. (38)Но он умел преодолеть свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался.

(39)В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно.

(40)Я скажу правду, а меня за это исключат из школы… (41)Скажу правду – уволят с работы… (42)Уж лучше промолчу.

(43)Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и,

пожалуй, самая выразительная: «Моя хата с краю». (44)Но хат, которые были

бы с краю, нет.

(45)Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. (46)В ответе за всё плохое и за всё хорошее. (47)И не надо думать, будто настоящее испытание приходит к человеку только в какие-то особые, роковые минуты: на войне, во время какой-нибудь катастрофы. (48)Нет, не только в исключительных обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под пулей

испытывается человеческое мужество. (49)Оно испытывается постоянно, в самых обычных житейских делах. (50)Мужество бывает одно. (51)Оно требует, чтобы человек умел

преодолевать в себе обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании. (52)Ведь слово «мужество» не имеет множественного числа. (53)Оно в любых условиях одно.

(По Ф.А. Вигдоровой*)

* Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965) – советская писательница, журналист.

Информация о тексте к ЕГЭ 2016

Примерный круг проблем

Авторская позиция

1.Проблема неоднозначности

человеческой натуры. (Почему один и тот

же человек может поступать как герой в

исключительных обстоятельствах и

испытывать страх в обычной жизни?)

1. Иногда человек, проявивший мужество в

исключительных обстоятельствах, не способен

проявить его в обычных житейских ситуациях

из-за боязни утратить благополучие.

2. Проблема проявления мужества.

(В чём проявляется мужество?)

2. Мужество проявляется не только в том, что человек

совершает героические поступки, но и в том, что он

борется за справедливость и говорит правду. Мужество

требует от человека способности преодолевать в себе страх.

3. Проблема трусости, малодушия,

бездействия. (Почему люди проявляют

трусость?)

Даже самый мужественный и отважный человек

способен в повседневной жизни проявить

трусость и малодушие. Причиной тому становится

страх утратить собственное благополучие

4. Проблема преодоления страха.

(Нужно ли поддаваться страху или

стоит бороться с ним?)

4. Страх – одно из самых трудных испытаний в жизни

человека. .Необходимо преодолевать свой

собственный страх не только в исключительных

обстоятельствах, но и в повседневной жизни.

5. Проблема выбора. (Нужно ли

бороться за справедливость?)

5. Жизнь ставит человека перед нравственным

выбором: выступить в защиту справедливости или

промолчать. Нужно преодолевать свой страх и всегда

выступать в защиту справедливости

Сочинение по тексту Фриды Абрамовны Вигдоровой. ЕГЭ 2016

Формулировка проблемы

В жизни человека ждет много испытаний: испытание нуждой, благополучием, славой. Но самое серьезное испытание – это испытание страхом. Иногда такое испытание не проходят даже люди, побывавшие на войне, не раз смотревшие смерти в лицо.

Комментарий

Размышляя над этой проблемой, автор приводит слова писательницы Тамары Григорьевны Габбе о том, что страх «настигает … в обычной, мирной жизни» каждого из нас. Он «не грозит ни смертью, ни увечьем», однако, способен поразить даже самых отважных: героя войны, не раз ходившего в разведку, «где каждый шаг грозил ему гибелью», мальчишку, с легкостью переплывавшего незнакомую реку, «полную коварных воронок». Почему же люди, жертвовавшие жизнью в минуты опасности, зачастую робеют в житейских ситуациях? Почему герой войны не заступился за своего товарища, на которого возвели клевету? Почему бесстрашный мальчишка боится сознаться в том, что он разбил окно? Главная причина этого, уверена Ф. А. Вигдорова — боязнь утратить свое благополучие.

Позиция

автора

Позиция автора мне близка, ведь нередко даже самые отважные люди иногда проявляют трусость и малодушие в повседневной жизни. Из – за боязни потерять работу, статус, комфорт, престижное общество, они не замечают, как грабят стариков, калечат детей, восхваляют бездарей.

Мое мнение

Аргумент 1

Родиона Раскольникова, героя романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», отнюдь не назовешь трусливым человеком. Рискуя собственной жизнью, он вытащил двух маленьких детей из горящего дома. Почему же, совершив преступление, Раскольников боялся признаться в содеянном? Разве он трус? Конечно, нет. Просто страх упасть в глазах своих близких долгое время не давал Раскольникову стать на путь исправления.

Мое мнение. Аргумент2.

Герой романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» Понтий Пилат прожил жизнь, полную борьбы и смертельной опасности. Жизнь, где побеждает тот, кто не знает жалости. Однако, во время вынесения приговора Иешуа прокуратор, убежденный в невиновности Га-Ноцри, боится сказать слово «в пользу справедливости». Боится, потому что лишится привычного комфорта, богатства, власти, благополучия…

Заключение

Так как же преодолевать свой собственный страх не только в исключительных обстоятельствах, но и в повседневной жизни? Чтобы выступать в защиту справедливости, говорить правду требуется настоящее мужество. Мужество, чтобы «преодолевать в себе обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании». Но ведь мужество, оно всегда одно, оно в единственном числе, множественного числа не бывает.

Текст 1

Прочитайте текст и выполните заданий 20 – 25

(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. (2)Участок его обороны находился у самого подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, за овладение которой в течение всех пяти месяцев шли наиболее кровавые бои. (3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное, с отвратительными подходами, насквозь простреливавшимися противником. (4)Днём пятая рота была фактически отрезана от остального полка. (5)Снабжение и связь с тылом происходили только ночью. (6)Всё это очень осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то предпринимать. 8)И Конаков решил сделать ход сообщения между своими окопами и железнодорожной насыпью. (9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою массивную фигуру в мою клетушку и сел у входа на корточки.

(11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровями и неожиданно голубыми, при общей его чёрноте, глазами. (12)Просидел он у меня недолго– погрелся у печки и под конец попросил немного толу– «а то, будь

оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал».

– (13)Ладно, – сказал я. – (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо.

– (15)Солдат? – он чуть-чуть улыбнулся краешком губ.

– (16)Не так-то у меня их много, чтоб гонять взад-вперёд. (17)Давай мне, сам понесу. (18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок.

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом– его старшина, потом– опять он.

(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть во владения Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас прямо от насыпи, где стояли пулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, глубокий,

сантиметров на пятьдесят, но по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой.

(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел старшина, в углу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком выбрался из блиндажа.

(25)Мы с капитаном уселись у печки.

– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать.

– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. – (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только сложно…

– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. – (31)Вместо количества нужно качеством брать.

(32) Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом.

– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся?

(35)Мы вышли.

(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не могло прийти. (37)Мы прошли всю передовую от левого фланга до правого, увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами для патронов, разложенные на бруствере винтовки и автоматы, два ручных пулемёта на флангах– одним словом, всё то, чему и положено быть на передовой. (38)Не было только одного– не было солдат. (39) На всём протяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. (40)Только старшину. (41)Спокойно и неторопливо, в надвинутой на глаза ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам…

(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна– война разбросала нас в разные стороны. (43)Но, когда вспоминаю его– большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за автоматом в ответ на слова капитана, что за счёт количества надо нажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоём со старшиной отбивал несколько атак в день и называл это только «трудновато было», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с такими людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой!

(45) А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна.

(По В.П. Некрасову*)

* Виктор Платонович Некрасов (1911–1987 гг.) – русский писатель, автор произведений

о буднях военной жизни.

На передовой.

Фотоархив ВОв

Информация о тексте 1

Информация о тексте

Примерный круг проблем

Авторская позиция

1. Проблема значимости

человеческой личности.

(В чём заключается значимость

человеческой личности?)

1. Значимость личности заключается

в её влиянии на исторический ход

событий, в том, что человек принимает

на себя ответственность «за судьбу

всего мира».

2. Проблема мужества и

стойкости. (Что может помочь

победить более сильного врага?)

2. Победа над превосходящими силами

противника может быть одержана

благодаря самоотверженности и отваге

простых солдат, ежедневно выполнявших

свой долг перед Родиной.

3. Проблема героизма. (В чём

проявляется героизм человека

на войне?)

3. Героизм человека на войне может

проявляться в преодолении самых

суровых обстоятельств

Оценка за сочинение складывается из учёта разных критериев.

Грамотность. Орфография — 3 балла Грамотность. Пунктуация — 3 балла Грамотность. Языковые нормы — 2 балла Точность и выразительность речи — 2 балла

ИТОГО: 10 баллов вы можете получить за грамотность

Теперь за сочинение можно получить 24 балла. Сочинение определяет 42% вашего успеха.

Сочинение по тексту В.П. Некрасова «Василий Конаков»

Формулировка проблемы

Мужество и стойкость солдат на войне — вот вопрос, над которым рассуждает писатель В. П. Некрасов. Данную проблему автор раскрывает на конкретном примере из Великой Отечественной войны.

Комментарий

В. П. Некрасов, рассказывая о буднях военной жизни, о мужестве и смелости, смекалке и скромности командира роты Василия Конакова, не скрывает своего восторга перед подвигом человека, который «вдвоем со старшиной отбивал несколько атак в день и называл это только «трудновато было» . Конакову удалось на «трудном, ..ничем не защищённом участке», создать настоящий оборонительный пункт с «окопами, одиночными ячейками для бойцов, с маленькими нишами для патронов». Писатель с гордостью утверждает, что с такими людьми, как Василий Конаков, «не страшен враг. Никакой!»

Позиция

автора

Позицию В. П. Некрасова понять не сложно: победа над превосходящими силами противника может быть одержана благодаря самоотверженности и отваге простых солдат, ежедневно выполняющих свой долг перед Родиной

Мое мнение

Аргумент 1

Об этом не раз писали писатели — классики. Вспоминается рассказ о батарее Тушина во время Шенграбенского сражения в романе Л. Н. Толстого «Война и мир», где ярко проявилось мужество русских солдат. Во время боя артиллеристы не замечают даже того, что у батареи нет прикрытия и что их могут захватить в любой момент. Капитана Тушина и других бойцов не берет страх, они сражаются отчаянно, поджигают Шенграбен и отбивают нападающих на батарею французов. Скромные труженики, с совсем не героической внешностью, такие, как Тимохин, Тушин, и не подозревают, что они и есть истинные герои.

Мое мнение. Аргумент2.

Ярким примером мужества и стойкости русского солдата является подвиг псковских десантников, удерживавших высоту около 20 часов. К боевикам подтянулись два батальона «Белых ангелов» – Хаттаба и Басаева. 2500 бандитов удерживали 90 русских солдат. Атаки шли волнами. Используя горную местность, боевики подбирались почти вплотную. И тогда схватка переходила врукопашную. В ход шли саперные лопатки, металлические приклады . Командир разведывательного взвода гвардии старший лейтенант Алексей Воробьев в жестокой схватке лично уничтожил полевого командира Идриса, обезглавив банду. Солдаты держались до конца.

Заключение

Мужество и героизм, товарищество и взаимовыручка, беззаветное служение родине свойственно и современному поколению. И о нем можно, как и о Василии Конакове сказать: «Не страшен враг. Никакой!»

(1)Сравнительно недавно американский ученый Эдвард де Боно в книге «Рождение новой идеи» посвятил случайности специальную главу. (2)Он показал, как свободная «игра ума» и счастливый случай наилучшим образом помогают сделать научное открытие, высказать неожиданную, остроумную, верную мысль, которая не приходила в головы десяткам, сотням специалистов, занятых упорными и планомерными поисками её. (3)В чём же дело?

(4)Вспомним сказку. (5)Было у мужика три сына. (6)«Старший умный был детина, средний сын — и так и сяк, младший вовсе был дурак». (7)Старший и средний сыновья, несмотря на все свои ухищрения (и даже именно из-за своих ухищрений) остаются ни с чем, а младший получает полную меру счастья. (8)Может, как раз отсюда пришла оптимистическая поговорка: глупому — счастье. (9)Негативный вариант: горе от ума.

(10)Иванушке благоволит «его величество случай», владыка нашего мира. (11)Но не только в этом дело.

(12)Вспомните: Иванушка пошёл ночью в поле вора сторожить. (13)Простота! (14)Братья-то умные ухитрились ничего не сделать, соврать складно и вдобавок благодарность от отца получить. (15)А этот взялся за трудное дело, неприятностей нажил множество и… стал напоследок царевичем!

(16)Перейдя от сказки к были, вспомним Флеминга, открывателя спасительного пенициллина. (17)Когда он упорно стремился достигнуть цели, преодолевая стечение нежелательных обстоятельств, — это не случайность, а проявление его характера. (18)Когда Флеминг исследовал загрязнённый плесенью препарат в надежде на удачу, он тем самым стремился подчинить себе случайность, использовать её для решения своей задачи. (19)И это тоже проявление его характера, склада ума.

(20)Случайность имеет обыкновение «выбирать» из числа учёных наиболее достойных, помогая им добиваться цели, совершать важные открытия. (21)Надо уметь использовать неожиданные обстоятельства. (22)Это не каждому дано. (23)Как справедливо заметил де Боно, «мир науки полон усердно работающих учёных, которые с избытком владеют умением логически мыслить, большой добросовестностью в работе, и тем не менее они навсегда лишены способности выдвигать новые идеи».

(24)Почему так происходит?

(25)По мнению де Боно, многознание мешает учёному открыть нечто новое, неожиданное. (26)Учёный теряет способность удивляться. (27)Так дети со временем утрачивают свой мир сказок и тайн, получая взамен готовые стандартные объяснения всему на свете — как бы этикетки для каждой вещи. (28)Яркий мир детства тускнеет, становится серым и скучным. (29)Утрачивается непосредственность, живость, жадность восприятия. (ЗО)Вот почему не правы те, кто считает, будто открытия сами «находят» счастливчиков. (31)Нет, в науке «везёт» тем, кто сохранил ясный и зоркий взгляд, кто не утратил живого стремления к истине и не устал с детской непосредственностью удивляться таинственной красоте мира.

(по Р. Баландину)

Сочинение по тексту 2

1.Вступление Знакомы ли вы с понятием «мозговой штурм»? Для решения какой-либо проблемы собираются специалисты в областях различных наук и начинают «набрасывать» варианты решения. И в конце концов кто-нибудь предлагает абсолютно верную идею, зачастую идею простую. Как правило, делает это человек, который не «зацикливается» на чем-то одном, а сохраняет ясное и разностороннее мышление. Именно о сохранении живого и ясного взгляда на мир, на мой взгляд, текст Р. Баландина

2.Формулировка одной из проблем Размышляя о роли случайности в научных открытиях, автор как бы задает вопросы: «Почему многие, умудренные опытом и очень умные люди, не могут совершать открытия? В чем же подлинная разгадка научных достижений?»

3. Комментарий к выбранной проблеме. Публицист противопоставляет «мир сказок и тайн» «готовым стандартным объяснениям всему на свете», «случайные», казалось бы, озарения — трудолюбию. Причину неудач некоторых ученых автор видит в утрате чисто детской непосредственности, веры в невозможное. Ведь многие из нас, будучи маленькими, спрашивали: «Папа, а ты умеешь летать?», явно надеясь на положительный ответ. Только в разуме простом, без предубеждений, может, по мнению Р. Баландина, родиться гениальная идея. Не случайно в статье он вспоминает Ивана- дурака, героя русских сказок. Умные братья Иванушки употребили ум на то, чтобы «соврать складно и вдобавок от отца благодарность получить». Иванушка же пошел «ночью в поле вора сторожить». И именно ему за его простоту, трудолюбие, честность и веру в то, что нет ничего невозможного, достаются в итоге все лавры. Аналогом Иванушки в мире науки оказывается для Баландина врач Флеминг, который «исследовал загрязнённый плесенью препарат в надежде на удачу», при этом стремясь «подчинить себе случайность, использовать её для решения своей задачи».

4. Сформулированная позиция автора Этот пример еще раз подтверждает позицию автора: дорога к научным свершениям открыта только тем, кто, усердно работая, не теряет «непосредственности, живости, жадности восприятия», потому что само слово «открытие» подразумевает свежий взгляд на проблему, отказ от стереотипов.

5. Своя позиция. Трудно не согласиться с Баландиным. Для того, чтобы оставить свой след в науке, трудолюбие нужно, но его недостаточно. Необходимо нестандартное, живое мировосприятие. Четко заявлена позиция автора, без «прописанности» позиции аргументы не считаются

6. Аргумент 1 Не зря ведь еще Эйнштейн говорил: «Есть проблема, нет решения. Все это знают. И вдруг приходит кто-то, кто не знает, что решения нет, и решает проблему!» Это действительно так, потому что сам Эйнштейн, сумевший преодолеть предубеждения галилеевской механики и сформулировать постулаты частной теории относительности, сохранил в себе пытливый и ясный ум и попал в число тех, кто совершил революционные открытия.

7. Аргумент 2 Есть поговорка: «Все гениальное – просто». Это еще раз подтверждает то, что даже неспециалист, обладающий «живым» умом, может найти разгадку тайны, потому что разгадка всегда лежит не так уж глубоко. Вспомним героя басни И.А. Крылова, который ломал голову, искал секрет, чтобы открыть ларец. «А ларчик просто открывался!» — напоминает проницательный баснописец. Так и узко ориентированный специалист будет биться над задачей, а просто смекалистый и свободно мыслящий человек сможет без проблем найти решение.

8. Заключение. Много таких примеров можно встретить и в жизни, и в литературе. Это лишний раз доказывает правоту Баландина и рождает веру в то, что гении не переведутся в мире. Если не гении, то хотя бы люди, сохранившие детскую живость восприятия. Те, к кому не относится известное изречение: «Как непосредственны многие дети и как посредственны – взрослые!»

Текст 3

(1)Идёшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт Zемфиры». (2)Рядом кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под названием «Шиzа». (З)Захочется перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4)Придёшь домой, берёшь газету, глядь — на первой странице сообщение «Кур$ валют». (5)Включаешь телевизор, чтобы отвлечься, но и тут назойливо рекламируются охранные системы «Аllигатор». (6)В смятении подходишь к окну видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь только понимаешь, что тебя обложили со всех сторон.

(7)Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям — вопрос непростой и неоднозначный. (8)Языковая стихия берет из окружающего мира всё, что ей потребно, и выбрасывает на берег лишнее. (9)Но когда сплошь и рядом в кириллические устоявшиеся написания внедряются латинские и иные графические символы, то это ведет не к обогащению языка, а к нарушению его функционирования, к размыванию веками устанавливавшихся норм.

(10)Англо- и иноязычными словами в их натуральном написании сегодня пестрят страницы прессы, эти слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. (11)Но одно дело, когда просто употребляется лексика на латинице, и совсем другое, если чужие буквы оказываются внутри слова, ломают его изнутри. (12)Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более тяжкое.

(13)Модная певица и производители автосигнализаций, вернее — их агенты по рекламе, используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за оригинальностью. (14)Им кажется: внимание потенциальных потребителей легче привлечь необычным графическим начертанием имени или названия фирмы. (15)Дескать, наш глаз невольно цепляется за неправильное сочетание.

(16)Расчёт, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17)На мой взгляд, подобный подход к формированию имиджа является довольно поверхностным, примитивным, а главное — становится банальным.

(18)Варианты Zемфира (равно как и Глюк’ОZА) и «Аllигатор» есть выпендрёж и ненужное искажение письменной формы. (19)Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей языка. (20)Великий и могучий Алфавит, подаренный нам славянскими святыми Кириллом и Мефодием, принесён в жертву золотому тельцу.

(21)Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы в близком будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: «До свидания, алфавит».

(По С. Казначееву)

Формулиров —

ка проблемы

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками!»- такое завещание оставил нам великий русский писатель И.С.Тургенев

Проблема бережного отношения к русскому языку звучит и в тексте С.Казначеева. Текст3

Комментарий

Вопрос, волнующий автора, безусловно, актуален. В течение нескольких веков проблема развития и сохранения языка находится в центре внимания писателей, критиков, общественных деятелей — всех, кому небезразлична судьба родного языка, русской культуры, письменности.С.Казначеев рассматривает данную проблему на примере вторжения в русские слова латинских и иных графических символов. Он приводит примеры присутствия чужеродных букв в обычных словах: «Аllигатор», кур$, Zемфира, бiблiотека и др.

Позиция

автора

Позиция автора понятна. Он считает, что «слепое» использование заимствований сегодня приводит к искажению алфавита, порче языка, нарушению функционирования языка, утрате культурных традиций

Мое мнение

Аргумент 1

Трудно не согласиться с мнением автора. Использование иноязычных элементов должно быть разумным, обоснованным, должно служить обогащению языка. Основу любого языка составляют исконные компоненты, но развитие и обогащение языка и культуры в целом происходит за счёт разных факторов, в том числе и за счёт заимствований. Я считаю, что использование иностранных слов в родном языке оправданно только в том случае, если нет эквивалента. С засорением русского языка заимствованиями боролись многие наши писатели. М.Горький указывал: «Затрудняет нашего читателя втыкание в русскую фразу иностранных слов. Нет смысла писать концентрация, когда мы имеем свое хорошее слово – сгущение».

Мое мнение. Аргумент2.

.Однако не всегда замена заимствований исконными словами выигрышна для языка. Например, в пушкинскую эпоху иностранные слова были запрещены. Адмирал А.С.Шишков, занимавший какое-то время пост министра просвещения, предлагал заменить слово фонтан придуманным им неуклюжим синонимом – водомет. Упражняясь в словотворчестве, он изобретал замены заимствованных слов: предлагал говорить вместо аллея — просад, бильярд – шарокат, кий заменял шаротыком, а библиотеку называл книжницей. Для замены не понравившегося ему слова калоши он придумал другое – мокроступы. Такая забота о чистоте языка не может ничего вызвать, кроме смеха и раздражения современников.

Заключение

Как бы мы ни относились к словам — иностранцам, ясно одно: они не должны портить язык. Использование заимствований в языке неизбежно. Этого требует научный и технический прогресс, политика, искусство. Если новые иноязычные слова необходимы русскому языку, то они займут своё место в нём, как заняли его слова телефон, школа, тетрадь и многие другие. Если они не нужны, то мода на них скоро пройдёт, как проходят болезни. В противном случае – что выбрать – имидж или образ, саммит или встреча в верхах, римейк или переделка, консенсус или согласие – зависит от каждого человека в отдельности, от уровня его образованности, рода деятельности и многих других факторов. При этом человек, заботящийся о сохранности языка, должен помнить слова А.Н.Толстого: «Там, где можно найти коренное русское слово, — нужно его находить» Распопова Евгения

Текст 4

- (1)Большинство людей представляет себе счастье очень конкретно: две комнаты – счастье, три комнаты – большое счастье, четыре – просто мечта. (2)Или красивая внешность: хоть каждый знает о «не родись красивой…», однако в глубине души мы твёрдо верим, что при ином соотношении объёмов талии и бёдер наша жизнь могла бы сложиться иначе.

(3)Желания могут исполниться. (4)Всегда остаётся надежда если не на стройные бёдра, то хотя бы на лишнюю комнату, а если очень повезёт – то и на дом с видом на море. (5)Но если наши дома и фигура вообще не имеют отношения к ощущению полного блаженства? (6)Что если в каждом из нас с рождения заложена большая или меньшая способность к счастью, как музыкальный слух или математические способности? (7)Именно к такому выводу пришёл психолог Роберт Мак-Крей после проведённого им десятилетнего исследования, охватившего около 5000 человек.

(8)В начале и конце опыта участникам предлагалось рассказать о событиях своей жизни и дать характеристику себе самим. (9)Улыбчивы ли они или угрюмы? (10)Видят они стакан наполовину полным или наполовину пустым?

(11)Поразительно, но степень удовлетворённости собственной жизнью была почти одинаковой в начале и в конце исследования, независимо от того, что происходило в жизни его участников. (12)Люди радовались, огорчались, скорбели, однако по прошествии времени возвращались к исходной точке. (13)Уровень счастья каждого человека был связан в основном с его личностью, а не обстоятельствами жизни.

(14)Тогда эту неуловимую постоянную решили измерить. (15)Психолог Ричард Дэвидсониспользовал специальную технологию позитронно-эмиссионную томографию – для измерения нейронной активности мозга в разных состояниях. (16)Оказалось, что люди от природы энергичные, энтузиасты и оптимисты имеют высокую активность определённой области коры головного мозга – левой прифронтальной зоны, которая ассоциируется с положительными эмоциями. (17) Активность этой зоны –показатель на удивление постоянный: учёные проводили измерения с промежутком до 7лет, и уровень активности оставался прежним.

(18) Это значит, что некоторые люди буквально рождаются счастливыми. (19) У них желания сбываются чаще, и, даже если этого не происходит, они не зацикливаются на неудачах, а находят в ситуации светлые стороны.

(20) Но как быть тем, чья левая прифронтальная зона не так активна? (21) Обидно жить и знать, что даже хрустальный дворец на тропическом острове не принесёт тебе счастья! (22) К чему тогда все усилия? (23) Зачем делать карьеру и строить дома, сидеть на диете и шить наряды, если количество счастья отмерено тебе уже при рождении и не изменится ни на йоту?

( По Н. Коршуновой)

Как каждый из нас понимает, что такое счастье? Достижимо ли оно? Эти и другие вопросы затрагиваются в тексте публициста Н. Коршуновой.

Наиболее детально автором рассматривается проблема умения человека быть счастливым.

Чтобы привлечь внимание читателей к этому вопросу, Н. Коршунова приводит данные, которые получены в ходе научных исследований, проведенных психологами Робертом Мак-Креем и Ричардом Дэвидсоном. Оба этих учёных пришли к выводу о том, что способность быть счастливым является у человека врождённой и обусловлена генетически. Поэтому, как считают исследователи, оптимистичные и жизнерадостные от природы люди гораздо чаще бывают довольны своей жизнью, чем те, кто имеет угрюмый характер.

Позиция автора текста , на мой взгляд, не выражена конкретно и однозначно. Ощущается некоторый пессимизм публициста, о чём свидетельствует ряд вопросов без ответов в финале текста. В то же время мне представляется, что эти вопросы призывают читателя к размышлению о сложности достижения человеком счастья.

Уважая позицию Н. Коршуновой , позволю себе не разделить пессимистическое настроение автора. В тексте есть её же утверждение о том, что «уровень счастья» человека «связан в основном с его личностью, а не обстоятельствами жизни». Энергичным, любящим жизнь людям гораздо легче испытывать ощущение счастья, а пессимисты всегда будут чем-нибудь недовольны.

В доказательство своей точки зрения приведу следующий литературный пример. Вспомним роман-эпопею Л.Н. Толстого «Война и мир». Главная героиня этого произведения – Наташа Ростова – человек с оптимистичным взглядом на мир. Она умеет радоваться каждому дню, природе, встрече с новыми людьми. Наташа счастлива сама и дарит надежду на счастье окружающим. Встреча Андрея Болконского с этой жизнерадостной девушкой способствует его духовному обновлению. Переживая тяжёлый душевный кризис, он заражается Наташиным оптимизмом и сам обретает надежду на счастливое будущее.

В отличие от Наташи Ростовой старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина постоянно недовольна жизнью. Этой героине всякий раз мало того, что делает по её приказу золотая рыбка. Даже когда старуха стала царицей, она снова захотела большего. Как и всякий человек, лишённый способности быть счастливым, эта женщина никогда не будет радоваться жизни.

В заключение сказанного хотелось бы вспомнить известный афоризм: «Улыбайтесь жизни, и она улыбнётся вам». Ведь лучший способ привлечь счастье – это умение находить надежду и радость в повседневном.

Текст 5

(1) В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти благоразумные молодые люди, «которым плюют в глаза, а они утираются» вместо того, чтобы защитить свою честь? (2) Иногда кажется, что мы вышли из шинелей именно этих людей. (3) Звон упругой стали более не слышится нам в слове ЧЕСТЬ. (4) Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная великих надежд и гениальных замыслов. (5) Итак, «честь — внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». (6) И тут же примеры: «Человек незапятнанной чести. По чести… Уверяю вас честью. Поступок, несовместимый с честью… Знал бы ты честь… После чести… Честь моя требует крови…». (7) Дуэль! (8) Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить нравственное равновесие. (9) Подлец знал, что его подлость может быть наказана не взиманием штрафа через год по приговору суда, а сегодня вечером. (10) Самое позднее — завтра утром. (11) Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного возмездия. (12) Сплетник вынужден был осторожничать. (13) В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось в свинец. (14) А как же Пушкин? (15) Какая непоправимая и бессмысленная гибель… (16) Да, непоправимая, но не бессмысленная. (17) Да, «невольник чести», но ведь чести! (18) За год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я должен блюсти честь и имя, которое оставлю моим детям». (19) Вот и всё, что остаётся детям: честь и имя. (20) Всё остальное им не нужно, всё остальное — неважно. (21) Очевидно, нам ещё многое предстоит пережить и передумать, чтобы вернуться к пониманию этой истины.

(По Д. Шеварову)

Честь как «внутреннее нравственное достоинство человека» — этот вопрос волновал не одно поколение людей. Вот и в данном тексте, привлекая внимание читателя к событиям XIX века,

Д. Шеваров поднимает проблему сохранения и защиты нравственного достоинства человека, его чести,. Ведь именно тогда угроза быть быстро наказанным за дерзкое слово, некорректное поведение, многих держала в узде.

Автор вспоминает трагические события из жизни А.С. Пушкина и считает, что великий поэт недаром отдал жизнь за защиту чести своей жены, своей семьи.

Публицист не призывает нас к возвращению традиций ушедшего времени – к дуэли, но обращает внимание на необходимость бережно относиться к понятию чести и достоинства человека.

Я разделяю позицию автора . Каждого из нас не может не волновать отсутствие в наше время трепетного отношения к понятию чести. То, ради чего в XIX веке люди шли на дуэль, нередко погибая, теперь ценится не очень высоко. Для многих важным стало желание разбогатеть, а как – неважно. Об этом неоднократно говорили русские писатели-классики.

Вспомним повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка», эпиграфом к которой является пословица: «Береги честь смолоду». Все герои произведения проходят через испытания, связанные с проверкой их чести и достоинства. Пётр Гринёв не присягает в минуту смертельной опасности Емельяну Пугачёву, оставаясь верным офицерскому долгу. Во время следствия не называет имя Маши Мироновой, не рассказывает о ней, боясь навредить её репутации, хотя это объяснило бы его присутствие в стане Пугачёва. Для героя душевный покой любимой девушки дороже собственной жизни. Он готов пойти на казнь или в Сибирь, лишь бы сохранить частное имя Маши.

Заботиться о сохранении чести и достоинства следует не только литературным героям, но и обычным людям в их повседневной жизни. Ведь не может человек, потеряв честь и достоинство, чувствовать себя счастливо, гармонично в обществе, да и наедине с собой. Благородство души и чистота помыслов – понятия, бесценные для человека. Муки вины омрачили жизнь многим людям, поступившим бесчестно, и оказали пагубное влияние на репутацию их семьи.

Обобщая сказанное , хочется еще раз напомнить о том, как важна проблема, поднятая

Д. Шеваровым, как это важно — беречь честь смолоду, как важно, «что остаётся детям: честь и имя».

Текст 6 (1)Воспалённое состояние Поли, а главное, её сбивчивая, двусмысленная речь – всё подсказывало худшие догадки, много страшнее, чем даже плен Родиона или его смертельное ранение.

(2)– Да нет же, тут другое совсем, – содрогнулась Поля и, отвернувшись к стенке, вынула из-под подушки смятый, зачитанный треугольничек.

(3)Впоследствии Варя стыдилась своих начальных предположений. (4)Хотя редкие транзитные эшелоны не задерживались в Москве, но вокзалы находились поблизости, и Родиону был известен Полин адрес. (5)Конечно, командование могло и не разрешить солдату отлучки из эшелона в Благовещенский тупичок, тогда почему же хоть открытки не черкнул своей-то, любимой-то, проездом в действующую армию?..

(6)Итак, это была его первая фронтовая весточка с более чем двухнедельным запозданием. (7)Во всяком случае, сейчас выяснится, с какими мыслями он отправлялся на войну. (8)Варя нетерпеливо развернула листок, весь проткнутый карандашом, – видно, писалось на колене. (9)Пришлось к лампе подойти, чтобы разобрать тусклые, полузаконченные строки.

(10)Варя сразу наткнулась на главное место. (11)«Пожалуй, единственная причина, дорогая моя, почему молчал всё это время, – негде было пристроиться, – кратко, с неожиданной полнотой и прямолинейно, как на исповеди, писал Родион. – (12) Мы всё отступаем пока, день и ночь отступаем, занимаем более выгодные оборонительные рубежи, как говорится в сводках. (13)Я очень болел к тому же, да и теперь не совсем ещё оправился: хуже любой контузии моя болезнь. (14)Самое горькое – то, что сам я вполне здоров, весь целый, нет пока на мне ни единой царапины. 15)Сожги это письмо, тебе одной на всём свете могу я рассказать про это, – Варя перевернула страничку.