Пищеварение

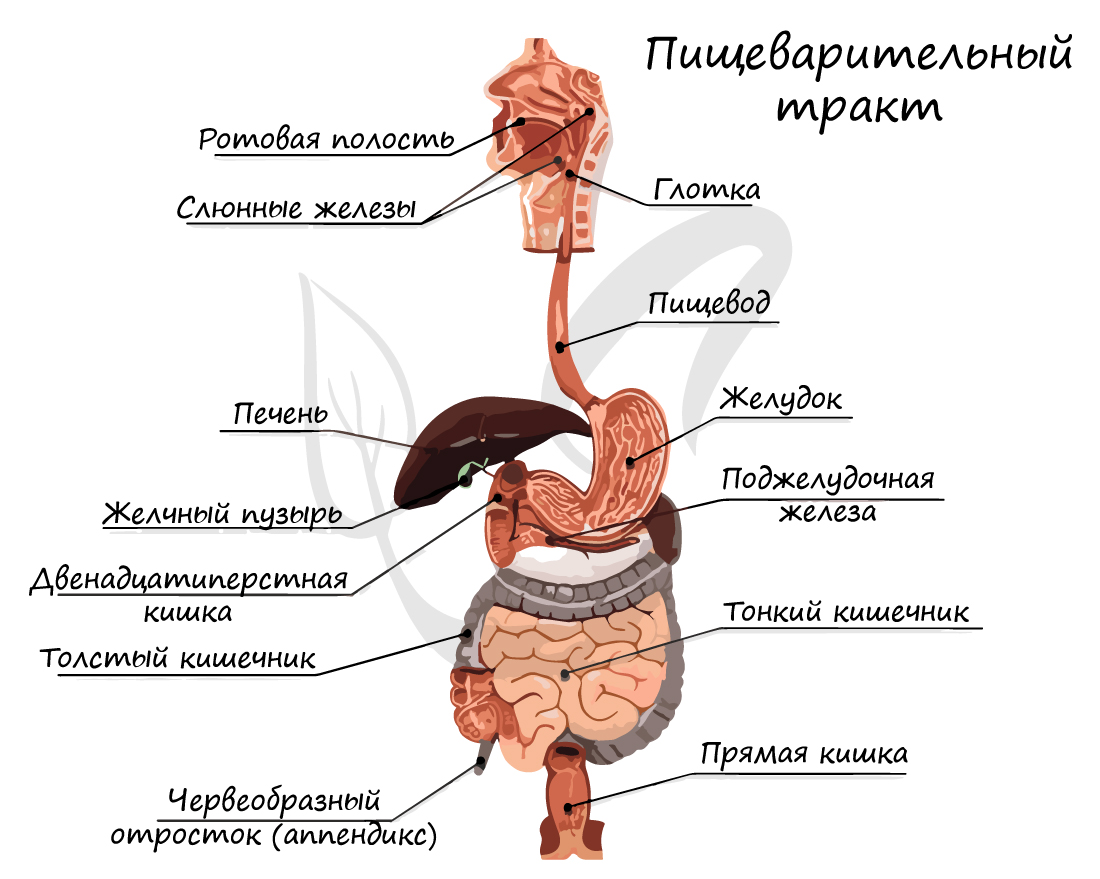

Мы приступаем к изучению нового раздела — пищеварительной системы, представляющей собой систему органов, деятельность

которых направлена на осуществление механического и химического пищеварения.

Пищеварение — совокупность физико-химических процессов пищеварительного тракта, в результате которых из пищи образуются питательные вещества. Механическое пищеварение заключается в измельчении пищи, а химическое — расщеплении полимеров до мономеров.

Механическая обработка пищи осуществляется с помощью зубов, а также мышечного компонента пищеварительного тракта. Химическая

обработка — за счет особых биологически активных веществ — ферментов. Ферменты образуются в клетках железистого эпителия пищеварительных

желез.

Ферменты

Ферменты (лат. fermentum — «закваска») или энзимы (греч. en — приставка, означающая нахождение внутри + zyme — закваска, дрожжи) — сложные белковые соединения, которые ускоряют химические реакции в живых системах (в пищеварительном тракте — реакции расщепления).

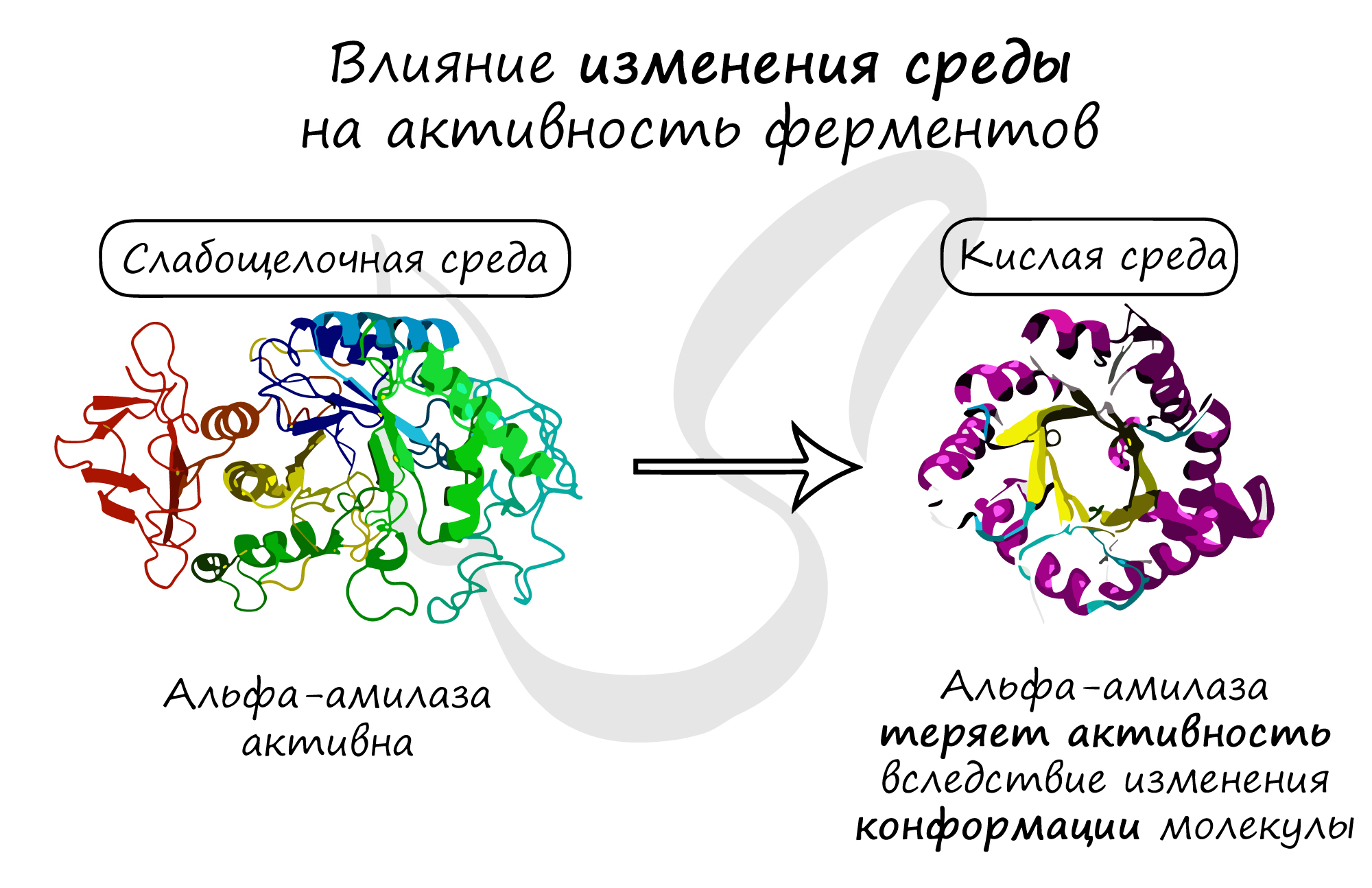

Каждый фермент активен в определенной среде, в зависимости от кислотности: к примеру, ферменты желудка, активные в кислой среде, попадая в кишечник — в слабощелочную среду, теряют свою активность.

Потеря ферментами активности связана с изменением конформации белковых молекул (ферментов) в зависимости от среды (лат. conformatio — форма, построение; пространственное расположение атомов в молекуле).

Денатурация (лат. de — отсутствие, отмена + лат. natura — природные свойства) — процесс нарушения нативной конформации биологических макромолекул (нативная — от лат. nativus — врoждённый) .

При нагревании ферментов (белков) начинаются процессы необратимой денатурации и потери активности: температурный оптимум ферментов организма человека 36-39°C.

Низкие температуры (даже очень низкие) вызывают обратимую денатурацию белков. После охлаждения в нормальных условиях белки способны восстановить свою структуру и активность.

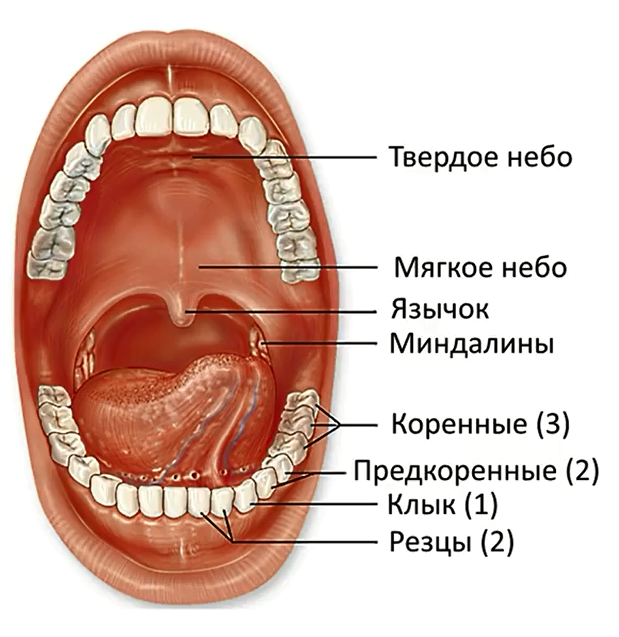

Ротовая полость

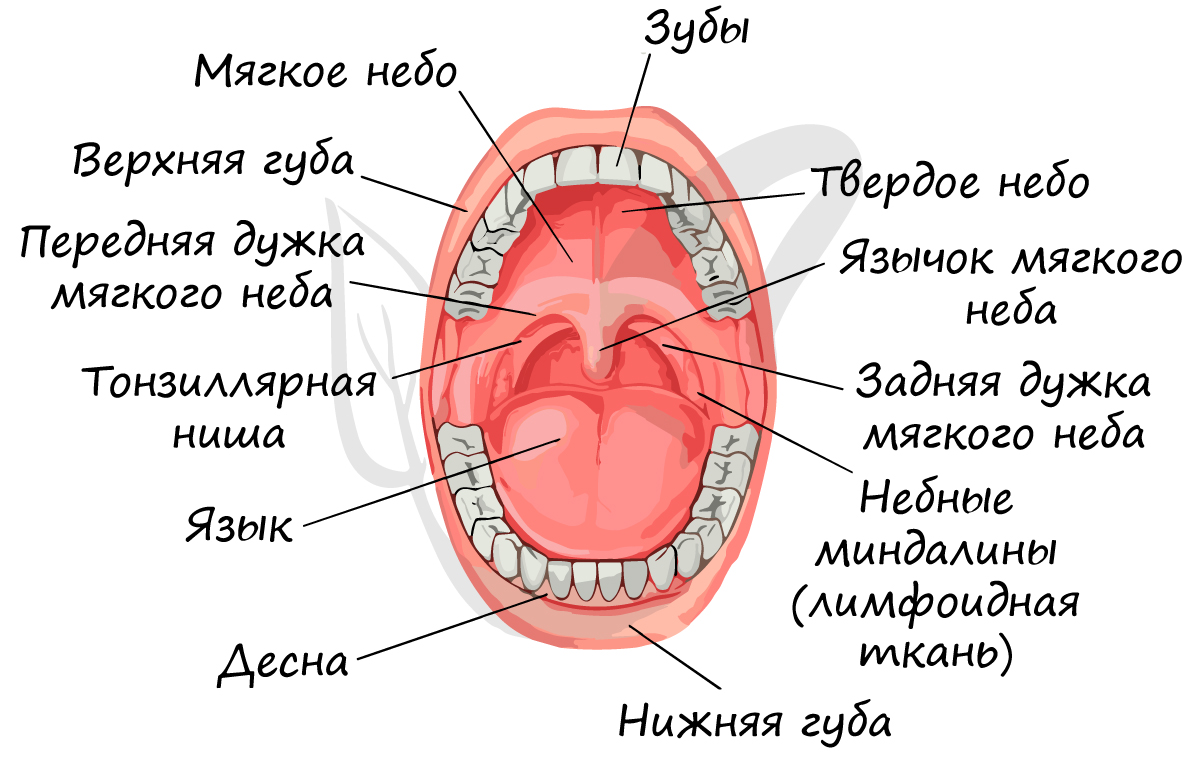

Ротовая полость является началом пищеварительной системы. Верхняя стенка ротовой полости образована мягким небом (складка слизистой оболочки, разделяющая полость рта и глотку) и твердым небом (костная стенка, разделяющая ротовую и носовую полости).

Передние и задние небные дужки мягкого неба ограничивают тонзиллярную нишу (лат. tonsilla — миндалина), в которой располагается орган иммунной системы — небная миндалина, образованная лимфоидной тканью.

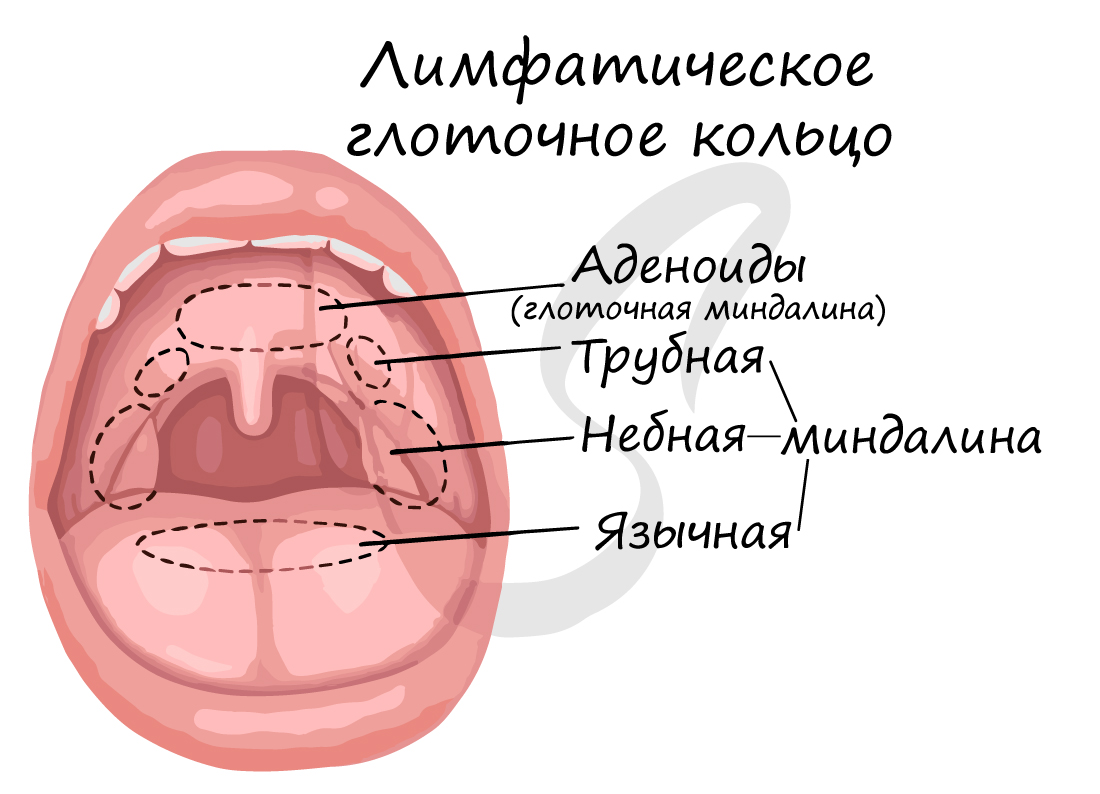

На границе ротовой полости и глотки имеется скопление лимфатических структур, в его состав входят различные миндалины

(небная, глоточная, трубная, язычная). Миндалины — важная часть иммунитета: они помогают бороться с микробами и могут

увеличиваться в размерах при различных заболеваниях.

В совокупности миндалины образуют лимфатическое глоточное кольцо.

Пищеварение начинается уже в ротовой полости. Здесь в результате жевательных движений нижней челюсти (относительно неподвижной верхней челюсти) пища измельчается.

Нельзя недооценивать важность этого процесса, так как именно тщательное пережевывание пищи является залогом ее

дальнейшего успешного переваривания. Жевание обеспечивает:

- Измельчение пищи

- Стимуляцию рефлекторного отделение слюны

- Перемешивание пищи и слюны, ослизнение и формирование пищевого комка

- Стимуляцию моторной и секреторной деятельности ЖКТ (опыты И.П. Павлова)

Зубы

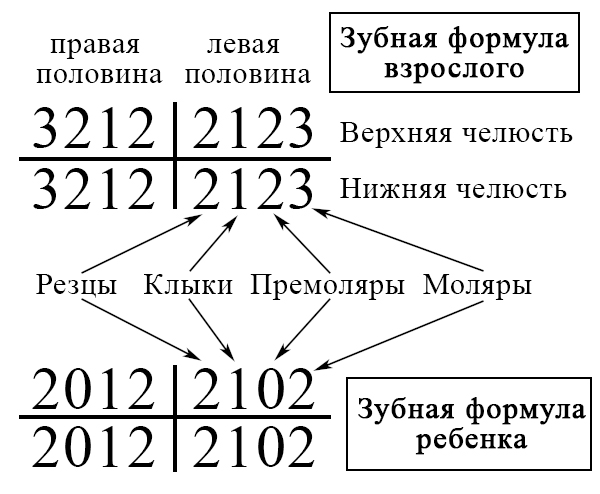

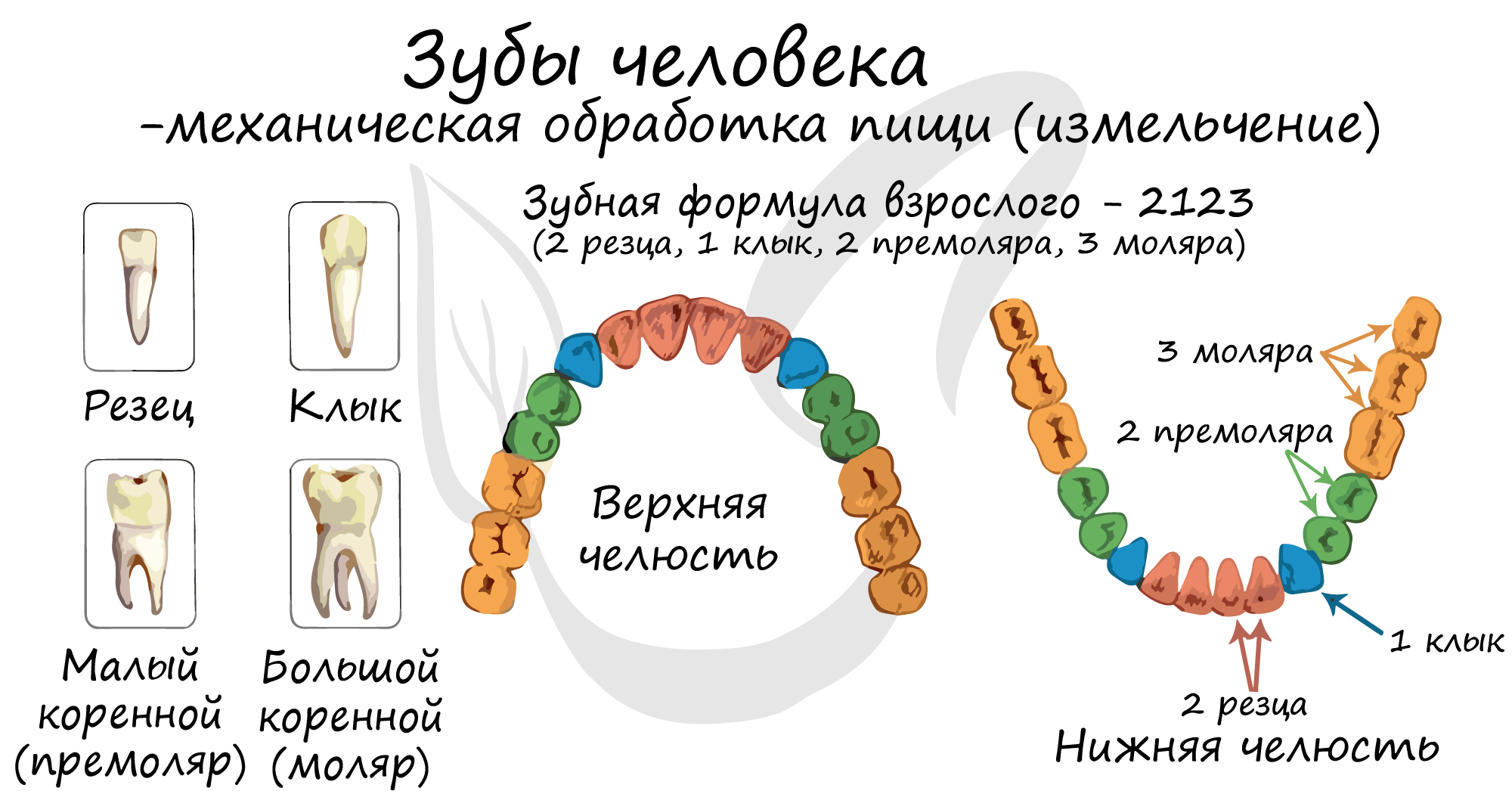

В норме у человека от 28 до 32 зубов (отсутствие зубов мудрости является вариантом нормы: зубы мудрости — рудименты). Первый комплект зубов человека называется — молочные зубы, с 6-7 лет до 12-13 они заменяются постоянными зубами.

Зубная формула человека записывается 2123. Такая формула означает, что на одной половине (!) челюсти находятся 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных зуба (премоляра) и 3 больших коренных

зуба (моляра — от лат. molares — коренные).

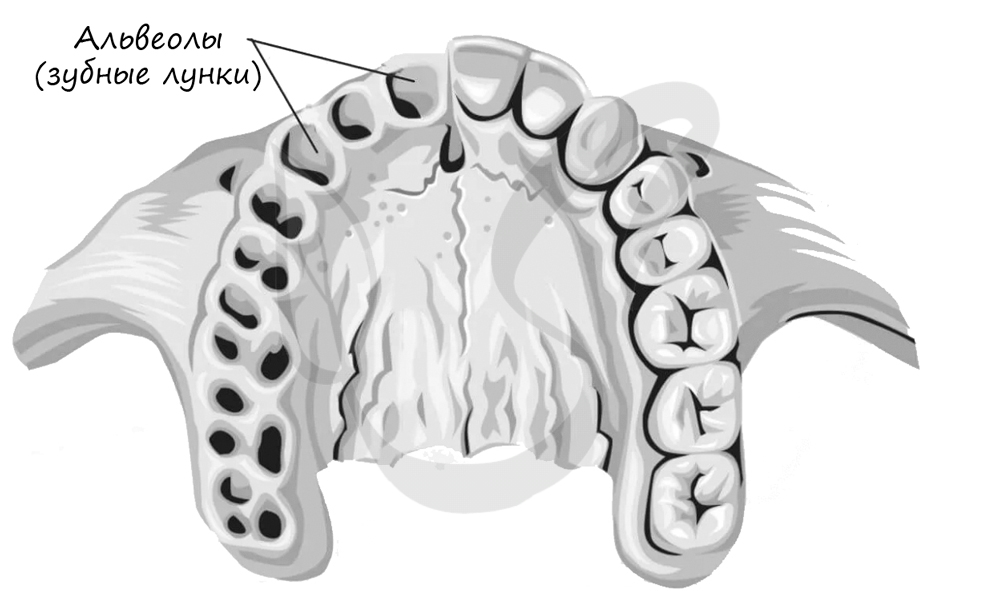

Корни зубов погружены в альвеолярные лунки верхней и нижней челюстей. Альвеола — от лат. alveolus — ячейка, углубление.

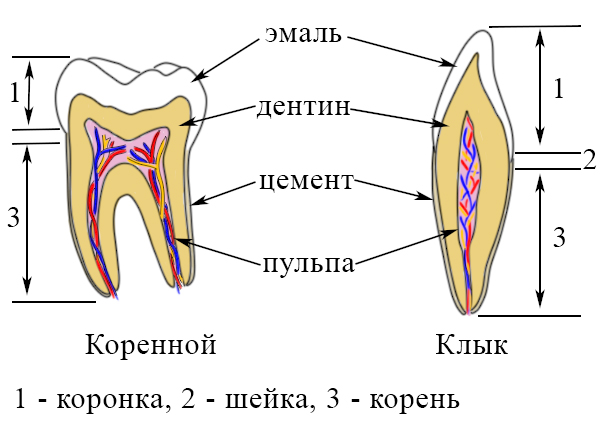

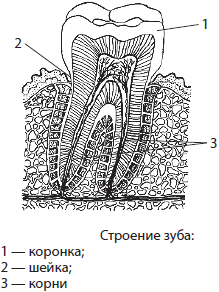

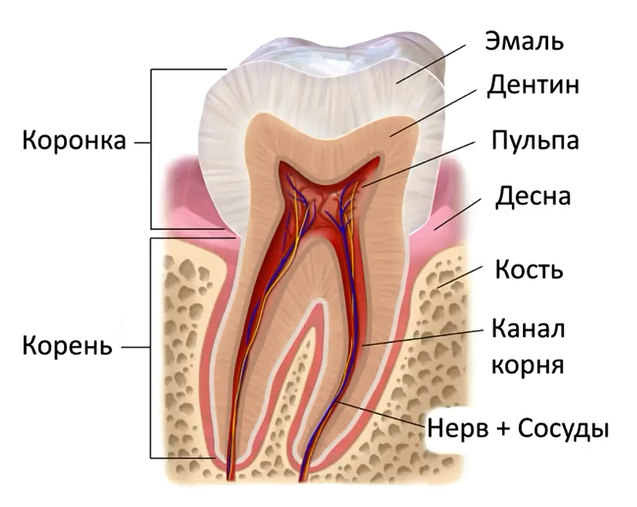

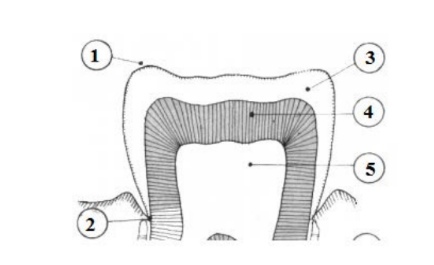

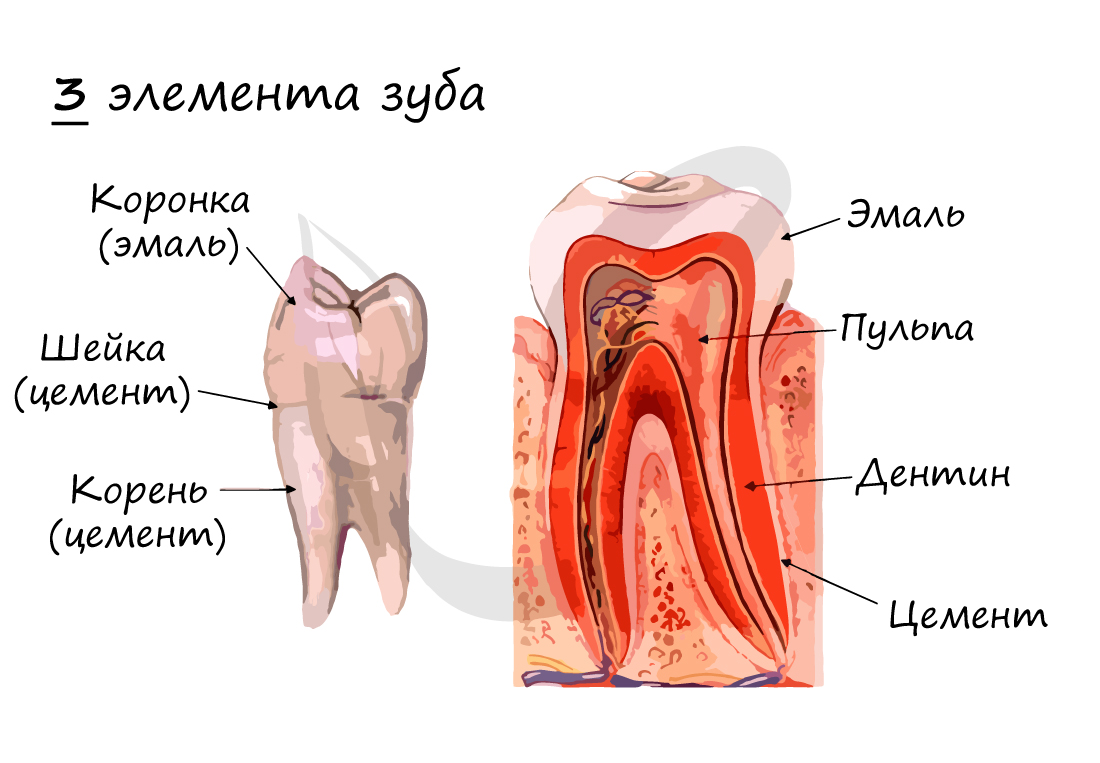

Зуб состоит из трех частей: коронки, шейки и корня. Снаружи коронка зуба покрыта эмалью, под эмалью располагается дентин — костное вещество зуба. Цемент (лат. cementum — битый камень) — специфическая костная ткань, покрывающая корень и шейку зуба человека.

Пульпа (лат. pulpa- мякоть, мясистая часть) — рыхлая волокнистая соединительная ткань. Пульпа заполняет полость зуба, содержит большое количество нервных окончаний, кровеносных и лимфатических сосудов.

Эмаль развивается из эктодермы; дентин, цемент и пульпа — из мезодермы (в рамках школьного курса), если академически точно — из мезенхимы (мезенхима частично образуется из мезодермы).

Эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека, представляет собой затвердевшие выделения эпителиальных клеток, покрывающих коронку зуба. Чередование холодного и горячего может привести к нарушению целостности эмали: в ней возникают трещины.

Через дефекты эмали (стертости, повреждения) происходит инфицирование основного — костного вещества зубов — дентина; распространение инфекционного процесса ведет к развитию кариеса.

Слюнные железы

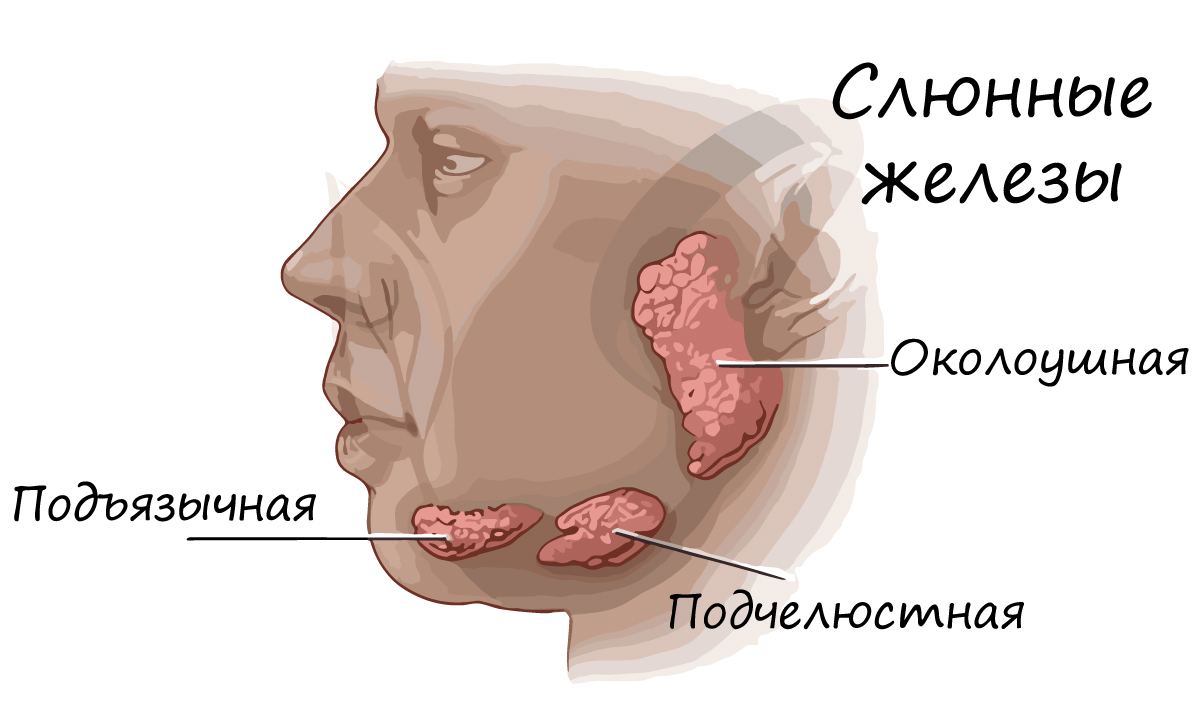

У человека имеется 3 пары крупных слюнных желез: околоушная, подчелюстная и подъязычная, выделяющие секрет — слюну.

Помимо механической обработки, пища в ротовой полости обрабатывается ферментами, содержащимися в секрете слюнных желез:

амилазой и мальтазой. Они гидролизуют углеводы, содержащиеся во рту, к примеру, амилаза расщепляет крахмал до олигосахаридов

различной длины.

Секрет слюнных желез содержит муцин — слизистый компонент, который способствует образованию пищевого комка.

Важно помнить, что ротовая полость контактирует с внешней средой, и сюда постоянно попадают микробы: вирусы, бактерии.

Для нейтрализации микробов в слюне имеется лизоцим — бактерицидное вещество.

Запомните важный момент, который пригодится в дальнейшем: если пища находится в ротовой полости и раздражает рецепторы языка, то

выделение слюны — безусловный рефлекс. Если же слюна выделяется в ответ на внешний вид, запах пищи (но ее нет в ротовой полости),

то такой рефлекс считается условным.

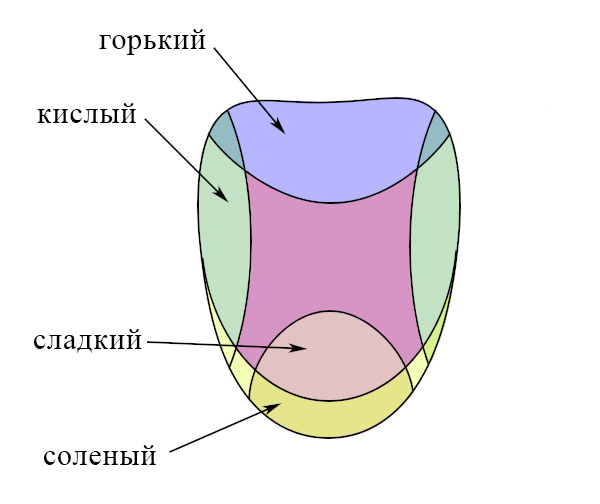

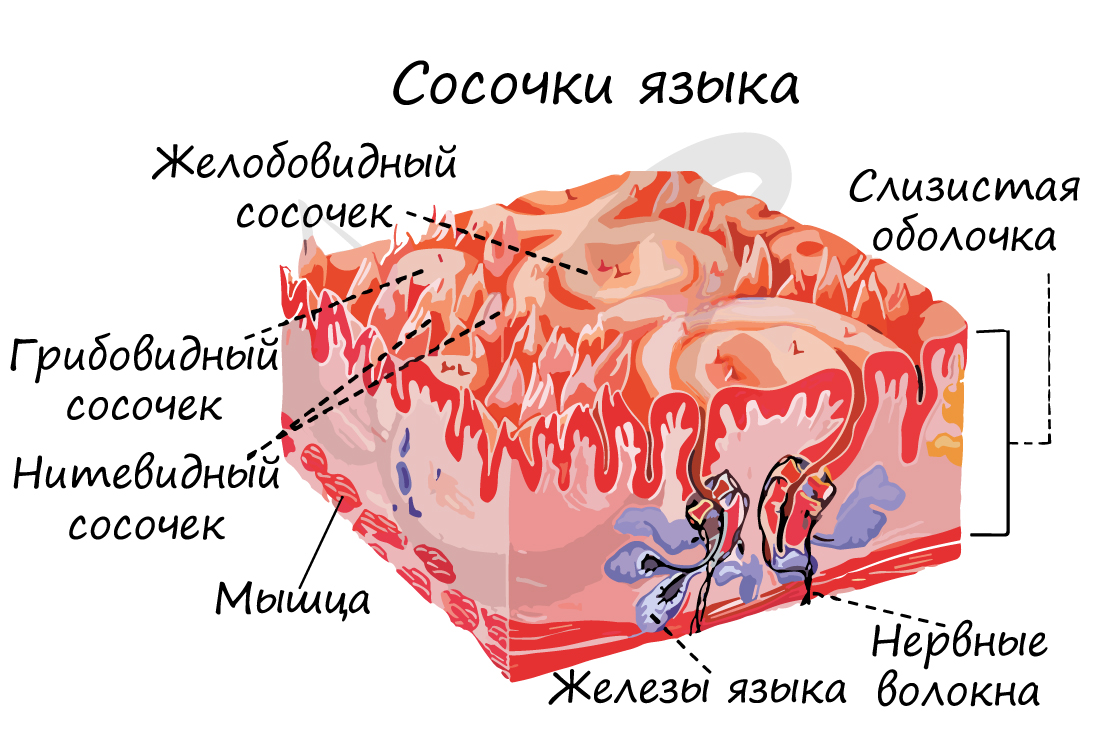

В ротовой полости расположен орган вкуса — вкусовые луковицы. Вкусовые луковицы — комплексы клеток, которые содержат хеморецепторы. На языке вкусовые луковицы лежат внутри вкусовых сосочков

языка.

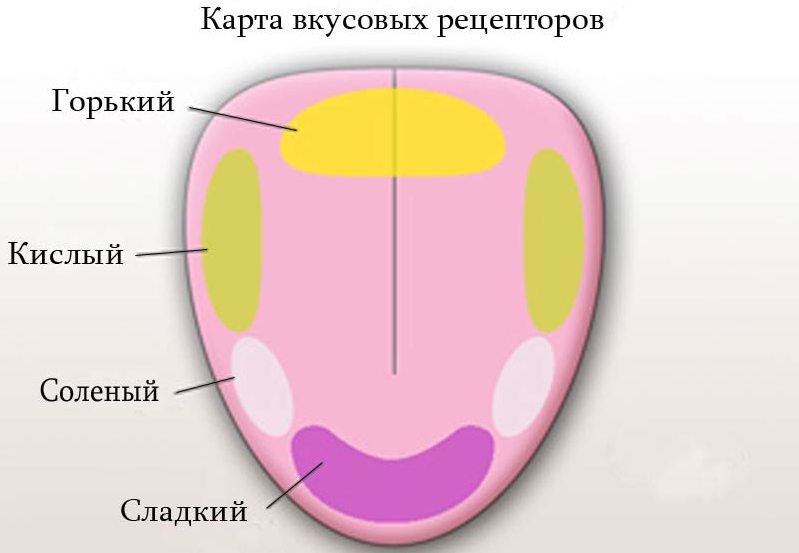

Спешу опровергнуть миф,

который гласит, что разные участки языка различают только определенные вкусовые ощущения — сладкое, горькое, соленое, кислое.

На самом деле внутри каждого вкусового сосочка имеются разные типы вкусовых луковиц, поэтому такая точка зрения неверна.

Заболевания

Кариес (от лат. caries — гниение) — патологический процесс, заключающийся в разрушении твердых тканей зуба вследствие

дистрофического (нарушение питания) или инфекционного процесса в кости или надкостнице. Кариес зубов — одно из самых

распространенных заболеваний человека.

Широко известна ангина — инфекционное заболевание, протекающее в виде острого воспаление глоточного кольца (чаще всего

поражаются небные миндалины). Они увеличиваются в размерах, могут покрываться пленкой, гноем.

Глотка

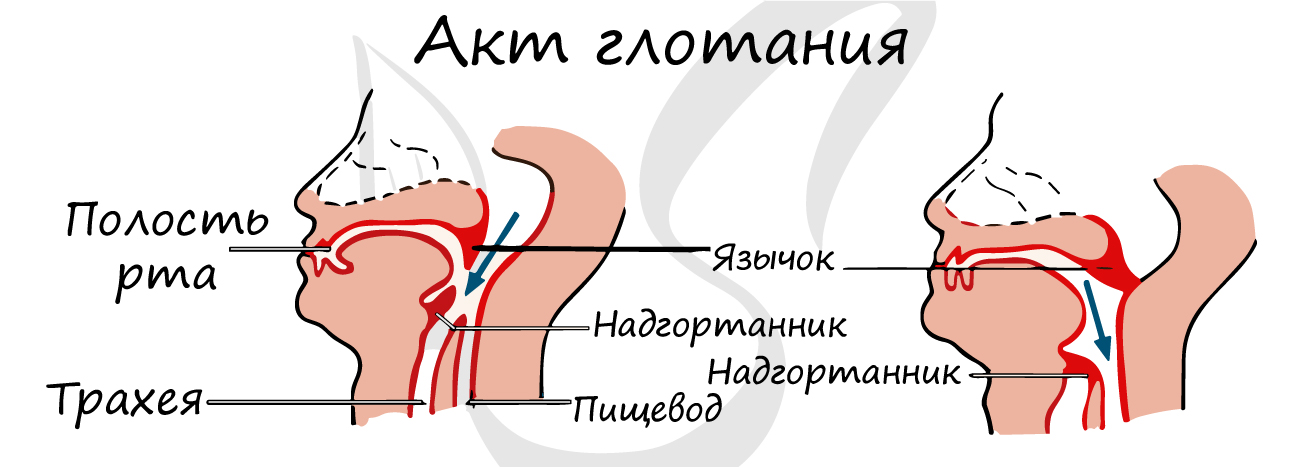

Сформировавшийся в ротовой полости пищевой комок перемещается языком в направлении ротоглотки. Перемещаясь, пищевой

комок попадает на корень языка и раздражает его рецепторы, после чего запускается механизм глотания.

Глотание — сложно-рефлекторный мышечный акт, в результате которого пищевой комок проталкивается из ротоглотки в пищевод,

после чего достигает желудка. При глотании надгортанник рефлекторно закрывает вход в гортань, чтобы частицы пищи не попали

в дыхательную систему.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Ротовая полость

Материал по биологии

- Губы

- Нёбо ротовой полости

- Миндалины или гланды

- Строение зубов

- Зубы человека

- Сколько зубов должно быть у человека

- Зубная формула

- Язык

- Вкусовые зоны языка

- Слюнные железы

- Состав слюны

- Последовательность безусловного слюноотделительного рефлекса

- Последовательность условного слюноотделительного рефлекса

- Пищеварение в ротовой полости

Ротовая полость значительно меньше других полостей нашего организма (грудной и брюшной), однако, в ней находится множество важнейших органов, участвующий в пищеварении, иммунном ответе, артикуляции.

Ротовая полость является началом пищеварительного тракта человека, она состоит из двух отделов:

|

Преддверие рта |

Собственно полость рта |

|

Пространство между щеками и губами с одной стороны, и зубами и деснами с другой |

Ограничена нёбом сверху, дном снизу, через зёв сообщается с глоткой. |

|

В преддверие открывается проток околоушной слюнной железы, а также губных, щечных, десенных желез |

Содержит язык, зубы, протоки слюнных желез |

Губы

- Снаружи покрыты кожей, внутренняя поверхность – слизистой оболочкой.

- Губы содержат мимическую мускулатуру.

- Слизистая губ содержит множество небольших слюнных желез, образована неороговевающим эпителием.

- Губы участвуют в определении качества пищи (например, в определении температуры).

Нёбо ротовой полости

- Разделяет ротовую и носовую полости.

- Делится на твёрдое и мягкое нёбо.

- Твердое находится в передней части (ближе к резцам).

- Твердое небо образовано отростками верхней челюсти и небной кости.

- Мягкое небо находится позади твердого.

- Основу мягкого нёба составляют поперечно-полосатые мышцы.

- Твердое и мягкое нёбо покрыты слизистой оболочкой

Миндалины или гланды

- Образованы лимфоидной тканью.

- Выполняют барьерную (защитную) функцию, участвуя в иммунных реакциях.

- Воспаление гланд – тонзиллит.

Задание в формате ЕГЭ с ответом:

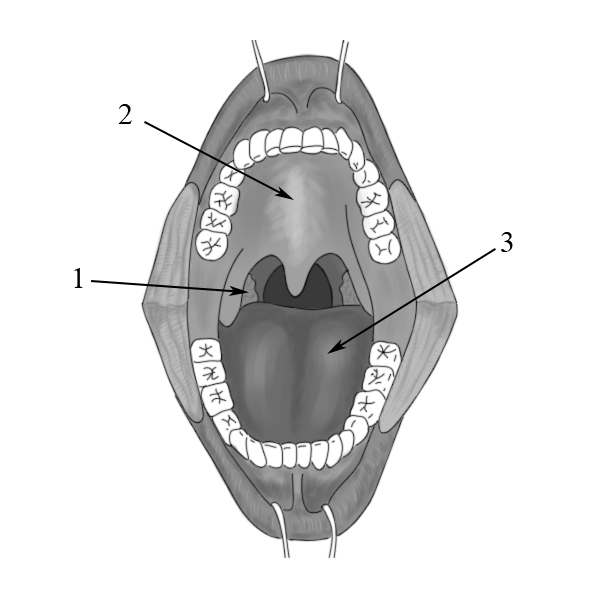

Установите соответствие между признаками и органами ротовой полости, обозначенными на схеме выше цифрами 1, 2, 3: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Разделяет носовую и ротовую полости

- Содержит множество рецепторов, определяющих вкус

- Состоит из лимфоидной ткани

- Отвечает за иммунитет

- В основе имеет нёбную кость

- Прикреплен к подъязычной кости

- 1

- 2

- 3

Строение зубов

Зубы лежат в особых углублениях верхней и нижней челюсти – альвеолах. Они соединены с челюстными костями неподвижно, тип соединения называют «зубными вколачиваниями».

Каждый зуб имеет следующие морфологические части:

- Корень – лежит в альвеоле, выполняет функцию якоря (закрепляет зуб в челюсти), участвует в обмене веществ между зубом и всем остальным организмом.

- Шейка – часть зуба, соприкасающаяся с десной, является переходом от корня к коронке.

- Коронка – часть зуба, возвышающаяся над десной

Покров зуба не однородный: коронку покрывает зубная эмаль – самая твёрдая часть зуба, она устойчива к различным химическим веществам, но сильно страдает от перепадов температуры. В ней содержится наибольшее количество неорганических веществ, что и предает её значительную твёрдость.

Шейку и корень покрывает не эмаль, а цемент, он содержит меньше неорганических веществ, поэтому цемент менее твёрдый.

Коронка и корень под эмалью и цементом соответственно, состоят из дентина, который по составу близок к костной ткани.

В центре зуба, в дентине, имеется полость, в которой находится пульпа, образованная рыхлой соединительной тканью. В ней содержатся кровеносные и лимфатические капилляры, отвечающие за обмен веществ, а также нервные окончания, отвечающие за чувствительность зуба.

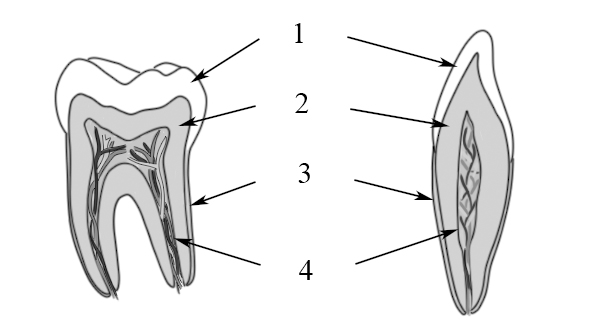

Пример задания из КИМ ЕГЭ:

Установите соответствие между признаками и структурами зуба, обозначенными на схеме выше цифрами 1, 2, 3 и 4: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Содержит наибольшую концентрацию неорганических веществ

- Отвечает за питание и иннервацию зуба

- По составу ближе всего к костям скелета

- Цемент

- Дентин

- Пульпа

- 1

- 2

- 3

- 4

Зубы человека

|

Зубы |

Особенности |

Функции |

|

Резцы |

Появляются первыми (у годовалого ребенка 8 резцов). Коронка имеет острый режущий край (плоская, лопатообразная форма). Корень один 8 штук |

Отрезание пищи |

|

Клыки |

Коническая форма коронки (копьевидная коронка) с заострением на конце. Корень один 4 штуки |

Разрывание и удержание пищи |

|

Малые коренные (премоляры) |

Коронка на жевательной поверхности уплощена, имеет два бугорка. Корень один. 8 штук |

Измельчение (перетирание) пищи |

|

Большие коренные (моляры) |

Большая жевательная поверхность с множеством бугров. Моляры верхней челюсти имеют по три корня, а нижней – по два. После смены молочных зубов на постоянные у людей насчитывается 8 моляров, с 17 до 25 лет с каждой стороны может появиться еще по одному моляру – зубу мудрости (общее количество моляров 12). Зубы мудрости вырастают не у всех людей |

Измельчение (перетирание) пищи |

Сколько зубов должно быть у человека

Количество зубов зависит от возраста человека:

- Первые зубы начинают расти в 6 – 7 месяцев.

- К 12 месяцам появляются все резцы (восемь зубов – по четыре в верхней и нижней челюсти).

- К двум годам ротовая полость человека содержит 20 молочных зубов (отсутствуют малые коренные или премоляры и зубы мудрости – последние моляры). Такое количество сохраняется до семилетнего возраста, после чего начинается смена молочных зубов на постоянные.

- К 15 – 17 годам формируется «взрослый» набор зубов – 28 штук.

- С 17 лет начинают расти зубы мудрости – по одной с каждой стороны, всего четыре штуки. Не у всех людей вырастают зубы мудрости.

- Всего, вместе с зубами мудрости, у взрослого человека насчитывается 32 зуба.

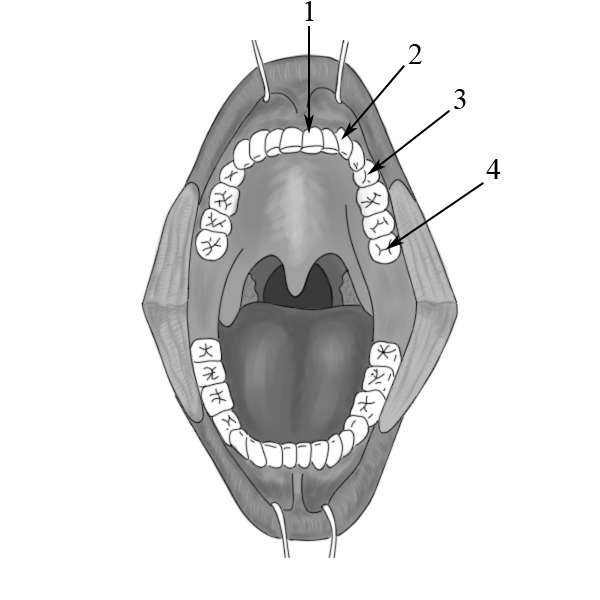

Задание по образцу ФИПИ:

Установите соответствие между признаками и типами зубов, обозначенными на схеме выше цифрами 1, 2, 3 и 4: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

- Коронка имеет конусовидную форму

- Коронка имеет бугры, корень только один

- Появляется после 17 лет

- Первый зуб в ротовой полости человека

- Служит для отрезания пищи

- Содержит три корня

- 1

- 2

- 3

- 4

Зубная формула

Зубная формула отражает количество зубов определенного типа. Она отличается у взрослого человека и ребенка по причинам, описанным выше. Рассмотрим примеры зубных формул разных людей:

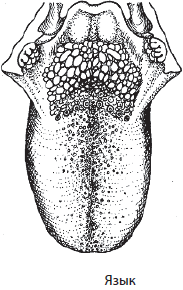

Язык

Язык является мышечным органом, покрытым слизистой оболочкой. Мышцы языка образованы поперечно-полосатой мышечной тканью, обеспечивающую точность и четкость произносимой речи.

Слизистая оболочка языка покрыта бугорками – сосочками, которые содержат рецепторы, определяющие вкус, температуру, качество пищи. Сосочки можно классифицировать по функциям:

|

Сосочки языка |

|

|

Отвечают за общую чувствительность |

Отвечают за вкусовую чувствительность |

|

Нитевидные и конусовидные |

Грибовидные, желобоватые, листовидные |

Функции языка:

- Формирование членораздельной речи.

- Определение качества пищи.

- Перемешивание пиши.

- Формирование пищевого комка.

- Проталкивание пищевого комка в глотку.

Вкусовые зоны языка

Сосочки языка распределены неравномерно по его поверхности, образуя зоны чувствительности:

- На кончике языка находится наибольшее количество рецепторов, воспринимающих сладкий и солёный вкус.

- У корня языка расположены рецепторы, воспринимающие горький вкус.

- Боковые края языка отвечают за восприятие кислого и солёного вкуса.

Все эти зоны пересекаются между собой!

Слюнные железы

В ротовую полость открываются протоки множества слюнных желез, которые можно разделить на две группы:

|

Слюнные железы |

|

|

Большие |

Малые |

|

Парные |

Многочисленные |

|

Околоушные, подъязычные, поднижнечелюстные |

Небные, губные, щечные, язычные, десенные |

|

Выделяют слюну во время жевания |

Выделяют слюну постоянно для увлажнения слизистых ротовой полости |

Слюнные железы вырабатывают до 2л слюны в день. Количество слюны зависит от качества пиши, если человек есть сухую пищу, то слюны выделяется больше.

Состав слюны

В состав слюны входят как органические, так и неорганические вещества:

- Вода – смачивает пищевой комок, служит средой для химических реакций.

- Неорганические ионы: Na+, K+, Ca2+, Cl‒, HCO3‒.

- Муцин – слизистый гликопротеин, склеивает и обволакивает пищевой комок для уменьшения трения о стенки пищевода, упрощает глотание.

- Лизоцим – антибактериальное вещество, обуславливающее уничтожение части бактерий, поступивших в ротовую полость с пищей.

- Ферменты (в основном амилаза и мальтаза), о их роли будет написано ниже.

Последовательность безусловного слюноотделительного рефлекса

- Раздражение стенок рта и поверхности языка поступившей пищей.

- Возникновение возбуждения в рецепторах.

- Нервный импульс движется по чувствительному (афферентному или центростремительному) пути.

- Происходит возбуждение слюноотделительного центра продолговатого мозга.

- По аксону двигательного нейрона (центробежный, моторный) нервный импульс движется к слюнным железам.

- Происходит стимуляция выработки секрета (слюны).

Последовательность условного слюноотделительного рефлекса

Рассмотрим условный слюноотделительный рефлекс с использованием загорающейся лампочки как условного сигнала:

- Загорается лампочка

- В рецепторах глаза формируется нервный импульс

- Импульс по чувствительным (центростремительным, афферентным) путям достигает зрительного центра головного мозга.

- Возбуждение зрительного центра стимулирует возбуждение пищевого центра

- Возникает возбуждение слюноотделительного центра продолговатого мозга

- По эфферентным (двигательным, центробежным) путям нервный импульс достигает слюнных желез

- Секреция слюны

Попробуйте решить задание ЕГЭ:

Установите верную последовательность безусловного слюноотделительного рефлекса.

- Движение импульса по центробежному пути

- Раздражение рецепторов языка и ротовой полости

- Увеличение количества выделяемой слюны

- Возбуждение слюноотделительного центра продолговатого мозга

- Движение импульса по центростремительному пути

- Раздражение железистых клеток

Установите верную последовательность условного слюноотделительного рефлекса:

- Выработка слюны

- Возбуждение слюноотделительного центра

- Возбуждение палочек и колбочек

- Проведение нервного импульса по зрительному нерву

- Возбуждение зрительного центра

- Возбуждение двигательного нейрона

Пищеварение в ротовой полости

В ротовой полости происходит начальный этап пищеварения, от состояния ротовой полости (особенно зубов) зависит и дальнейшее пищеварение в других отделах пищеварительной системы.

Ротовая полость обеспечивает измельчение пищи, что значительно увеличивает поверхность соприкосновения пищевых частиц с ферментами самой ротовой полости, желудка и кишечника.

В ротовой полости присутствует фермент амилаза, разрушающая крахмал до олигосахаров.

Фермент мальтаза расщепляет дисахарид мальтозу на две глюкозы.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 55 1–20 | 21–40 | 41–55

Добавить в вариант

В ротовой полости человека при участии ферментов слюны начинают расщепляться

1) пептиды

2) молекулы крахмала

3) липиды

4) нуклеиновые кислоты

Источник: ЕГЭ по биологии 09.04.2016. Досрочная волна

Ферментативное расщепление белков до аминокислот в пищеварительной системе человека начинается в

1) желудке, а завершается в тонком кишечнике

2) ротовой полости, а завершается в тонкой кишке

3) ротовой полости, а завершается в пищеводе

4) слепой кишке, а завершается в прямой кишке

Установите последовательность событий, происходящих при метаболизме углеводов в организме человека, начиная с попадания пищи в ротовую полость. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

1) окисление сахаров в клетках до углекислого газа и воды

2) поступление сахаров в ткани

3) всасывание сахаров в тонком кишечнике и поступление их в кровь

4) начало расщепления полисахаридов в ротовой полости

5) окончательное расщепление углеводов на моносахариды в двенадцатиперстной кишке

6) выведение из организма воды и углекислого газа

Источник: РЕШУ ОГЭ

Расщепление пептидов на аминокислоты происходит в

Раздел: Человек

Переваривание крахмала и других сложных углеводов начинается в:

Выделение желудочного сока в ответ на раздражение пищей рецепторов ротовой полости

Расщепление жиров на глицерин и жирные кислоты происходит в

Ротовая полость человека выстлана тканью, в которой клетки

1) плотно прилегают друг к другу

3) имеют поперечную исчерченность

4) соединены друг с другом отростками

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2014 по биологии.

Что происходит с мясной пищей в ротовой полости, желудке и тонкой кишке человека? Укажите не менее трёх фактов.

Окончательное расщепление и всасывание дисахаридов происходит в

1) тонкой кишке

2) желудке

3) ротовой полости

4) толстой кишке

Вставьте в текст «Газообмен у человека» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

ГАЗООБМЕН У ЧЕЛОВЕКА

В газообмене у человека участвуют две системы: дыхательная и _____(А). Атмосферный воздух попадает в организм человека через носовую или ротовую полость, откуда поступает в гортань и далее через _____(Б) и бронхи в лёгкие. В лёгких происходит газообмен между воздухом и _____(В), в результате чего кровь насыщается кислородом. С током крови _____(Г) поступает к органам и тканям, где снова происходит газообмен. Из крови в ткани поступает кислород, а из тканей в кровь — углекислый газ. _____(Д) будет удалён из крови при газообмене в лёгких.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) кислород

2) углекислый газ

3) кровеносная

4) покровная

5) трахея

6) глотка

7) кровь

8) лимфа

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д |

Источник: РЕШУ ОГЭ

Земноводные — животные, хорошо приспособленные к жизни в двух средах обитания. Выберите три верных утверждения из шести, отвечающих по смыслу этому утверждению, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

(1) Многие учёные считают, что земноводные произошли от древних кистепёрых рыб. (2) Непосредственными предками земноводных были стегоцефалы, достигавшие в своих размерах 1 м в длину. (3) Земноводные — первые животные, которые передвигались на конечностях рычажного типа, имеющих плавательные перепонки. (4) В скелете земноводных сохраняется много хрящей. (5) Атмосферный воздух нагнетается в лёгкие в результате сокращения мышц дна ротовой полости, а также диффундирует через кожу, покрытую слизью. (6) Развитие земноводных происходит с метаморфозом в несколько стадий: яйцо → головастик с наружными жабрами → взрослое животное.

Почему белки пищи начинают расщепляться в желудке, а не в ротовой полости?

Проанализируйте таблицу «Пищеварение человека». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

Пищеварение человека

| Отдел

пищеварительной системы |

Вещества,

которые расщепляются |

Вещества, до которых

происходит расщепление |

|---|---|---|

| ротовая полость | __________(Б) | олиго-, ди- и моносахариды |

| желудок | белки | ____________(В) |

| _________(А) | белки, липиды,

углеводы |

аминокислоты, жирные кислоты и

глицерин, моносахариды |

Список терминов и понятий:

1) полисахариды

2) фосфолипиды

3) белки

4) олигопептиды

5) аминокислоты

6) дисахариды

7) тонкий кишечник

8) толстый кишечник

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Установите соответствие между характеристиками и классами хордовых животных: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) тело покрыто роговыми чешуями

Б) теплокровные

В) в ротовой полости находятся зубы

Г) способны к полёту

Д) конечности расположены по бокам тела

Е) имеют лёгочные мешки

КЛАССЫ

1) Пресмыкающиеся

2) Птицы

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Орган человека, выполняющий функцию согревания, увлажнения и освобождения вдыхаемого воздуха от частичек пыли и микробов, —

1) носовая полость

2) ротовая полость

3) носоглотка

4) бронхи

В каком порядке расположены органы пищеварения

1) ротовая полость — пищевод — желудок — тонкий кишечник — толстая кишка — прямая кишка

2) ротовая полость — пищевод — желудок — толстая кишка — тонкая кишка — прямая кишка

3) ротовая полость — желудок — пищевод — толстая кишка — тонкая кишка — прямая кишка

4) ротовая полость — желудок — пищевод — прямая кишка — толстая кишка — тонкая кишка

В каком порядке расположены органы пищеварения

1) ротовая полость — пищевод — желудок — тонкий кишечник — толстая кишка — прямая кишка

2) ротовая полость — пищевод — желудок — толстая кишка — тонкая кишка — прямая кишка

3) ротовая полость — желудок — пищевод — толстая кишка — тонкая кишка — прямая кишка

4) ротовая полость — желудок — пищевод — прямая кишка — толстая кишка — тонкая кишка

Ферментативное расщепление белков до аминокислот в пищеварительной системе человека начинается в

1) желудке, а завершается в тонком кишечнике

2) ротовой полости, а завершается в тонкой кишке

3) ротовой полости, а завершается в пищеводе

4) слепой кишке, а завершается в прямой кишке

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Пищеварение». Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их.

(1)В ротовой полости пища измельчается и смачивается слюной. (2)Слюна содержит ферменты и антибактериальное вещество — лизоцим. (3)Ферменты слюны амилаза и мальтаза расщепляют белки до аминокислот. (4)Пища из ротовой полости по пищеводу поступает в желудок, где подвергается дальнейшей химической обработке. (5)Соляная кислота, входящая в состав желудочного сока, способствует расщеплению липидов. (6)Движение пищевой кашицы происходит благодаря сокращению и расслаблению мышц стенок кишечника. (7)Всасывание воды и основной массы питательных веществ происходит в толстой кишке.

Всего: 55 1–20 | 21–40 | 41–55

Строение и жизнедеятельность органов системы пищеварения

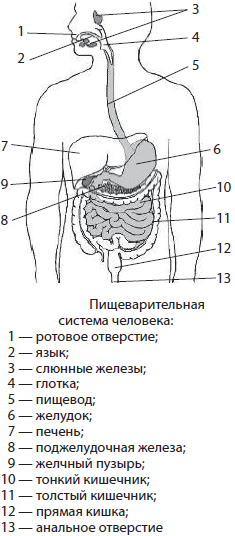

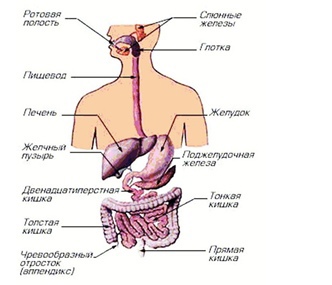

Пищеварением называют совокупность процессов механического измельчения и химического расщепления пищи, которое делает ее компоненты пригодными для всасывания и использования в процессе обмена веществ. Эту функцию выполняет система пищеварения. Кроме того, она обеспечивает также удаление непереваренных остатков пищи, выделение токсичных продуктов обмена веществ и поддержание иммунитета.

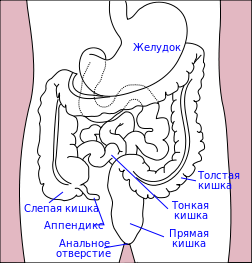

Пищеварительная система человека образована пищеварительным каналом и сопутствующими железами. Общая длина пищеварительного канала составляет 8–10 м, он делится на три отдела: передний, средний и задний. В переднем отделе осуществляется в основном механическая обработка пищи, в среднем — химическое расщепление, всасывание и формирование каловых масс, а в заднем они накапливаются и время от времени удаляются. Передний отдел состоит из ротовой полости, глотки и пищевода, средний включает в себя желудок, тонкий и толстый кишечник, а задний представлен частью прямой кишки.

Ротовая полость подразделяется на преддверие рта, или предротовую полость, и собственно ротовую полость. Спереди преддверие рта ограничено щеками и губами, а сзади — зубами. В него ведет ротовое отверстие. Губы и щеки представляют собой складки кожи с мышечной подстилкой из круговой мышцы рта и щечных мышц. Губы обеспечивают восприятие температуры и консистенции пищи.

У ребенка насчитывается 20 молочных зубов, а у взрослого человека — 32 постоянных. Процесс смены зубов завершается к 12–14 годам.

Постоянный зуб имеет коронку, шейку и корни. Коронка покрыта эмалью, а корни — цементом, под ними залегает слой костной ткани — дентина. Середину зуба занимает пульпа, в которой располагаются кровеносные сосуды, обеспечивающие питание тканей зуба, и нервные окончания.

На каждой челюсти у взрослого человека расположены по 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных и 6 больших коренных зуба. Последние коренные зубы называют «зубами мудрости», так как они вырастают позднее всего, к 20–25 годам.

С помощью зубов пища разделяется на куски, измельчается и пережевывается.

Наиболее распространенным заболеванием зубов является кариес, который вызывается бактериями, обитающими в ротовой полости. Эти бактерии выделяют кислоту, разрушающую эмаль зубов. В немалой степени кариесу способствует употребление горячей и холодной пищи. Кариес может вызвать развитие заболеваний как пищеварительной системы, так и других систем органов.

Собственно ротовая полость спереди и по бокам ограничена зубами, сверху — твердым и мягким небом, а снизу — диафрагмой рта, на которой лежит язык. В нее, как и в преддверие рта, открываются слюнные железы.

У человека имеется три пары крупных слюнных желез — околоушные, подъязычные и поднижнечелюстные, а также многочисленные мелкие железки щек, языка и неба. Они вырабатывают слюну, содержащую около 99 % воды и растворенные в ней минеральные соли и белки. Немаловажную роль среди белков слюны играют ферменты амилаза и птиалин, начинающие расщепление углеводов-полисахаридов, а также лизоцим, который обеззараживает пищу. Кроме того, значение слюны в пищеварении заключается также в смачивании пищи и склеивании ее частиц, что облегчает пережевывание, формирование пищевого комка и глотание. Для нормального функционирования компонентов слюны необходима щелочная среда (рН > 7,0).

Язык — это мышечный орган, прикрепленный задним концом. Он обеспечивает восприятие вкуса, температуры и консистенции пищи, а также способствует перемешиванию пищи во рту и глотанию пищевого комка. Попадание пищевого комка на корень языка стимулирует глотательный рефлекс и продвижение пищи через глотку и пищевод в желудок. При этом должен закрыться надгортанник, чтобы она не оказалась в дыхательных путях. Язык вместе с зубами участвует в формировании членораздельной речи.

В глубине ротовой полости также размещаются миндалины, выполняющие защитную функцию. Таким образом, в ротовой полости происходит измельчение, смачивание и первичное переваривание пищи, а также восприятие ее вкуса.

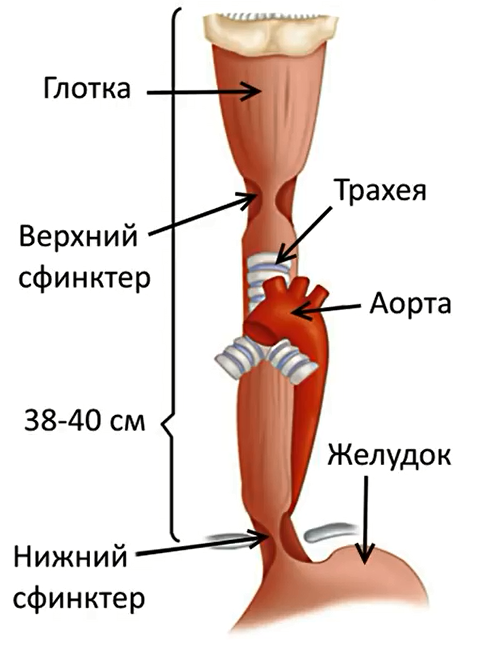

Глотка является частью пищеварительной трубки, соединяющей ротовую и носовую полости с одной стороны, и пищевод с гортанью — с другой.

Пищевод — это выстланная изнутри эпителием мышечная трубка, по которой пища попадает в желудок. Длина пищевода составляет около 23–25 см. Он начинается в шейной области, проходит через грудную полость, диафрагму и впадает в желудок, лежащий в брюшной полости. Пищевод расположен позади трахеи.

Все органы пищеварительной системы, расположенные в брюшной полости — желудок, тонкий и толстый кишечник, не разбросаны там беспорядочно, а подвешены на брыжейках — тяжах соединительной ткани.

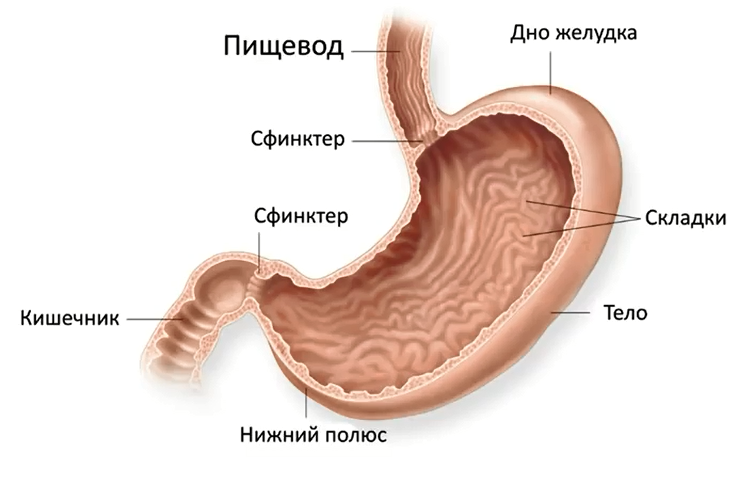

Желудок — полый мышечный орган объемом 1,5–2 л. Стенки желудка выстланы эпителием, который выделяет желудочный сок и слизь, предотвращающую переваривание стенок желудка. В состав желудочного сока входят фермент пепсин и соляная кислота. Соляная кислота активирует пепсин и отчасти обеззараживает пищу, а также делает среду в желудке кислой (рН < 7,0). Под действием пепсина происходит расщепление белков до аминокислот. Сокращение стенок желудка обеспечивает перемешивание пищи и ее продвижение в направлении кишечника. В желудке пища задерживается от 2 до 48 часов в зависимости от ее химической природы.

На границе желудка и тонкого кишечника находится сфинктер — круговая мышца, не позволяющая пище возвращаться обратно, если она поступила в кишечник.

Кишечник у человека делится на тонкий и толстый. Длина тонкого кишечника составляет около 5–6 м, он образован двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишками. В двенадцатиперстную кишку открываются протоки печени и поджелудочной железы.

Стенки тонкого кишечника покрыты многочисленными выростами эпителия — ворсинками, а также содержат многочисленные кишечные железки, вырабатывающие кишечный сок. В тонком кишечнике под действием ферментов сока поджелудочной железы и кишечного сока, выделяемого железистыми клетками стенок, происходит окончательное расщепление углеводов, белков и жиров, а также их всасывание в кровь и лимфу. Для нормальной работы ферментов в тонком кишечнике оптимальной является щелочная среда (рН > 7,0). Стенки ворсинок кишечника имеют микроворсинки, что способствует значительному увеличению поверхности всасывания растворенных веществ, которые попадают в кровеносные и лимфатические капилляры, пронизывающие ворсинки изнутри, а затем разносятся по всему организму. Следует отметить, что углеводы и аминокислоты всасываются в кровь и обязательно проходят через печень, тогда как продукты расщепления жиров, поступающие в лимфу, минуют печень.

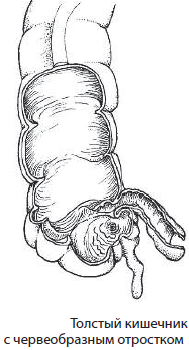

В толстом кишечнике, образованном слепой, ободочной и прямой кишками, завершается расщепление веществ, происходит обратное всасывание воды и формируются каловые массы. В нем также обитают симбиотические бактерии, которые расщепляют некоторые непереваренные организмом человека вещества, например целлюлозу, синтезируя витамины (например, группы В) и другие биологически активные вещества, которые затем всасываются в кровь и используются организмом. Каловые массы периодически удаляются из организма путем дефекации.

Слепая кишка имеет червеобразный отросток (аппендикс), который является органом иммунной системы. Его воспаление называется аппендицитом.

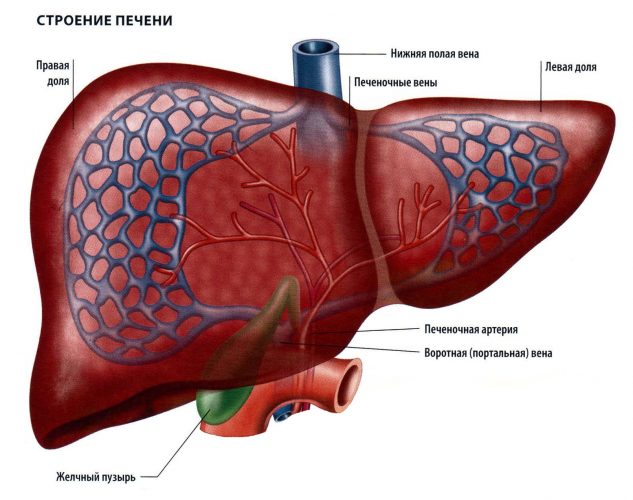

Печень является самой крупной железой организма, масса которой составляет около 1,5 кг. Она обеспечивает обезвреживание ядовитых веществ, попадающих в кровь, способствует перевариванию пищи, а также выполняет запасающую функцию. Секрет печени называется желчью, он способствует эмульгированию, омылению, расщеплению и всасыванию жиров, а также стимулирует сокращения стенок кишечника. Эмульгированием называется дробление крупных капель жира на более мелкие, что облегчает доступ ферментов к ним. С желчью выделяются также продукты распада вредных для организма веществ. В сутки вырабатывается около 1,5–2 л желчи, однако часть ее в отсутствие пищи временно накапливается в желчном пузыре. Кровеносные сосуды, которые оплетают стенки тонкого кишечника, собираются в воротную вену печени. Кровь, принесенная воротной веной, проходит своеобразную очистку, в ходе которой обезвреживаются ядовитые для организма вещества. Избыток глюкозы в плазме крови задерживается в печени и запасается в виде гликогена, при необходимости высвобождаясь. Регулируется данный процесс гормонами поджелудочной железы — инсулином и глюкагоном.

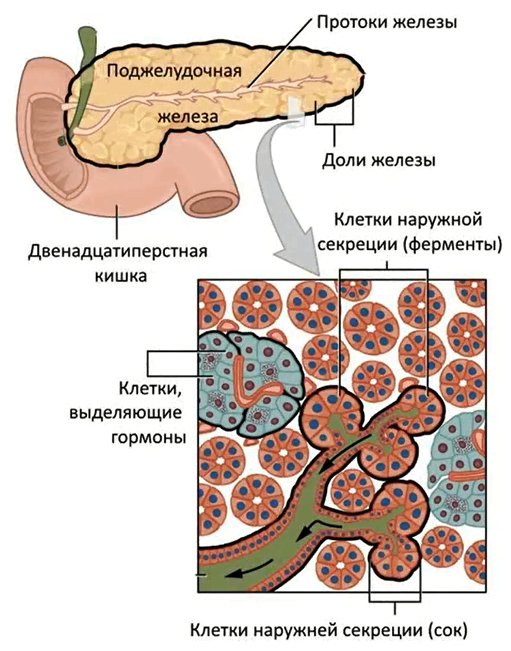

Поджелудочная железа относится к железам смешанной секреции, поскольку часть ее клеток выделяет в тонкую кишку пищеварительный сок, а другая часть выбрасывает в кровяное русло гормоны инсулин и глюкагон. Сок поджелудочной железы содержит ферменты, расщепляющие углеводы, белки и жиры, например амилазу, трипсин и липазу.

Изучением процессов пищеварения и их рефлекторного характера занимался великий русский физиолог И. П. Павлов. В опытах на собаках он доказал, что выработка слюны и желудочного сока — это безусловный рефлекс на запах и вид пищи.

Заболевания системы пищеварения. Так как пищеварительная система сообщается с окружающей средой, то она является одной из наиболее уязвимых для возбудителей различных заболеваний частью нашего организма. Наиболее распространенными в наше время заболеваниями пищеварительной системы являются гастриты, колиты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатиты, рак желудка, кишечника и др. Гастриты, колиты и язвы в большинстве своем вызываются неправильным питанием, излишней эмоциональностью и некоторыми бактериями, обитающими в них. Возбудителями гепатитов являются вирусы, которые попадают в организм в основном при нарушении правил гигиены питания (немытые руки, овощи и фрукты), а также через сыворотку крови. Некоторые формы гепатита легко диагностируются и могут быть излечены, тогда как гепатит С, называемый также «ласковым убийцей», протекает в основном бессимптомно и приводит к гибели человека. Человек, зараженный гепатитом, долгое время является источником инфицирования для других людей. Достаточно широко распространены различные кишечные инфекции и инвазии (заражение животными — возбудителями заболеваний). Попадание в организм некоторых простейших животных, бактерий и вирусов, таких как возбудители амебной и бактериальной дизентерии, холеры, как правило, сопровождается диареей (поносом), а также повышением температуры, болями в области живота и обезвоживанием организма. Заражение же паразитическими червями, такими как цепни и острицы, часто связано с потерей веса и аппетита, снижением иммунитета и аллергическими реакциями. Не следует забывать, что больной при этом является разносчиком паразитов. Таким образом, культура питания тесно связана с соблюдением правил личной гигиены.

Витамины

Витамины — это физиологически активные вещества, принимающие участие в процессе обмена веществ в качестве регуляторов процессов жизнедеятельности.

Витамины входят в состав многих ферментов и некоторых важнейших веществ, принимающих участие в процессах метаболизма.

Подавляющее большинство витаминов не синтезируется в организме человека и должно поступать с пищей, чаще всего растительной. Важная роль в обеспечении организма витаминами принадлежит микрофлоре толстого кишечника, которая вырабатывает, например, некоторые витамины группы В. В летний и осенний период организм получает их в достаточном количестве, тогда как в зимнее и особенно в весеннее время ощущается недостаток витаминов. Полное отсутствие какого-либо витамина в организме называется авитаминозом, однако оно встречается редко, гораздо более распространенное явление — пониженное содержание витамина в организме — гиповитаминоз. Гиповитаминоз настолько же небезопасен для процессов жизнедеятельности в организме, как и гипервитаминоз — повышенное содержание витамина. Например, при избытке витамина А возникают изменения кожи, слизистых оболочек и костей, головные боли и малокровие, а гипервитаминоз по витамину С может спровоцировать не только повреждения поджелудочной железы и почек, но и способствовать ускоренному выведению других витаминов из организма.

Всего известно около 20 витаминов и витаминоподобных веществ. По физико-химическим свойствам их делят на две группы: водорастворимые и жирорастворимые. К первой группе относятся витамины группы В и С, тогда как ко второй — A, D и Е.

Витамин А (ретинол) требуется в количестве 1–2 мг в сутки. Он имеется в рыбьем жире, яйцах, сливочном масле, моркови, шпинате и других растительных продуктах, содержащих каротиноиды. Недостаток ретинола приводит к изменениям кожи и слизистых оболочек: их сухости, воспалению и размягчению слизистых и роговицы, поражению эпителия, пищеварительного аппарата, снижению остроты сумеречного зрения (так называемая «куриная слепота»), когда человек днем видит хорошо, а в сумерки зрительная чувствительность нарушается, также могут наблюдаться нарушения роста. Это связано с тем, что витамин А является компонентом зрительного пигмента палочек сетчатки — родопсина — и фактором роста.

Витамин В1 (тиамин) должен поступать в организм в количестве 2–3 мг в сутки. Им богаты мука грубого помола (содержащая отруби), дрожжи, печень, почки и яйца. Нарушение поступления витамина В1 приводит к развитию болезни бери-бери, симптомами которой являются расстройства нервной системы (полиневрит), сердечно-сосудистые заболевания и мышечная атрофия.

Витамин В2 (рибофлавин) требуется организму в количестве 1–3 мг в сутки. Сравнительно высокие его концентрации содержатся в дрожжах, им богаты хлеб (с мукой грубого помола), семена злаков, яйца, мясо, свежие овощи и фрукты, частично он синтезируется микрофлорой кишечника. При недостатке витамина В2 происходит поражение слизистых оболочек, воспаление слизистой языка, поражения глаз, общая мышечная слабость и слабость сердечной мышцы, анемии.

Витамин В3 (пантотеновая кислота) поступает в организм в количестве 10 мг в сутки. Им богаты мясные продукты, особенно печень и растительные продукты (зернобобовые), дрожжи и др. Недостаток витамина сопровождается развитием дерматитов, нарушением работы пищеварительного тракта, снижением умственных способностей.

Витамин В6 (пиридоксин) требуется организму в количестве 2–3 мг в сутки. Он находится в пшеничной и кукурузной муке, крупе, дрожжах, печени, почках, молоке, мясе, рыбе, синтезируется кишечными бактериями. Гиповитаминоз по витамину В6 сопровождается нарушениями белкового и жирового обмена, тошнотой, рвотой, нервными расстройствами, повышенной возбудимостью нервной системы, заболеваниями кожи.

Витамин В12 (цианкобаламин) должен поступать в организм в количестве 2,5–5 мг в сутки. Им богаты печень, почки, частично он синтезируется в кишечнике. Недостаток данного витамина приводит к нарушению пищеварения, малокровию, а иногда даже и к злокачественной анемии. Дефицит витамина В12 зачастую связан не с его недостатком в пище, а с нарушением его всасывания в пищеварительном тракте.

Витамин С (аскорбиновая кислота) требуется организму в количестве 80–100 мг в сутки, причем богаты им плоды черной смородины, шиповника, цитрусовые, капуста, шпинат и другие зеленые растения. Несмотря на то, что в картофеле содержится небольшое количество витамина С, это компенсируется значительным количеством потребляемого картофеля. При недостатке витамина С развивается цинга (скорбут), симптомами которой являются исхудание лица, отек и кровоточивость десен, многочисленные пятна, синяки и кровоизлияния на теле и внутренних органах, ломкость костей, нервно-психические расстройства, снижение устойчивости к различным заболеваниям. Поэтому при простудных и вирусных заболеваниях в первые дни рекомендуют принимать повышенные дозы витамина С (до 1 г).

Витамин D (кальциферол) требуется человеку в количестве 2,5–25 мг в сутки, причем наибольшие его количества нужны в детском возрасте. Частично витамин D синтезируется в коже на солнце. Источниками витамина являются рыбий жир, печень, масло и яйца. Гиповитаминоз по витамину D сопровождается нарушением формирования костной ткани, размягчением и искривлением костей — рахитом, нарушением формирования зубов.

Витамин Е (токоферол) требуется человеку в количестве 20–50 мг в сутки. Им богаты растительные масла: подсолнечное, кукурузное, оливковое. Особенно высоко его содержание в масле, полученном из зародышей пшеницы, и в зеленом горошке. Продукты животного происхождения бедны токоферолом. Недостаток витамина Е приводит к нарушению формирования половых желез и бесплодию, мышечной дистрофии, появлению некрозов в печени, тканях мозга, особенно в мозжечке.

Витамины — нестойкие соединения, которые разрушаются в процессе хранения продуктов питания и приготовления пищи, особенно при термической обработке. Например, витамин С разрушается уже при 80 $°$С. Кроме того, значительная часть витаминов находится в поверхностных слоях овощей и фруктов, поэтому следует срезать как можно более тонкий их слой.

Таким образом, рациональное питание является залогом здоровья, хотя здоровый образ жизни заключается не только в нем.

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов

жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой

Слюнные железы и их состав

1. Слюнные железы выходят в ротовую полость в нескольких местах. Околоушные железы наиболее крупные, они продуцируют самую жидкую слюну. Также имеются железы подчелюстная и подъязычная (здесь самая вязкая слюна).

2. Фистула — искусственный канал, соединяющий полость слюнной железы с наружным приемником, в который выводится слюна. Функции слюнных желез изучают с помощью метода фистул, предложенного И. П. Павловым.

3. Что содержится в слюне, помимо слизи и воды? Лизоцим — вещество, которое убивает бактерии. Антитела

(иммуноглобулины), также способные блокировать вирусы и бактерии. Птиалин

(амилаза слюны) — фермент, расщепляющий молекулы крахмала до мальтозы, солодового сахара. Уже потом полученная мальтоза ферментом мальтазой расщепляется до глюкозы. Таким образом, при помощи птиалина во рту начинается процесс расщепления пищи.

4. За сутки человек выделяет от литра до двух литров слюны, ее количество зависит от разных факторов, например, голода (выделяется много жидкой слюны, «слюнки текут») или жажды (слюна густая, скудная). Боль, отрицательные эмоции тоже могут сокращать количество слюны. Нервный центр слюноотделения лежит в продолговатом мозге. Также выделение слюны руководят нервы: симпатические и парасимпатические.

5. Существуют безусловный и условный слюноотделительные рефлексы. При проявлениях безусловного слюна выделяется в ответ на непосредственное раздражение группы рецепторов ротовой полости. Второй, условный, срабатывает в ответ на различные «дистанцированные» раздражители: обонятельные, зрительные, слуховые — если воздействие этих раздражителей совпадало ранее с приемом пищи. С помощью условных рефлексов пищеварение начинается еще до того как человек что-то съедает: одни только вид и аромат пищи дают старт слюноотделению и выработке пищеварительных соков. В этом эволюционное значение условных сокоотделительных рефлексов.

Механизм глотания

Движение пищи идет по такому пути: ротовая полость — глотка — пищевод — желудок.

1. Первым делом пища соприкасается со спинкой языка, запускается процесс раздражения рецепторов корня языка.

2. От этих рецепторов по чувствительным нейронам

возбуждение идет в центр глотания, лежащий в продолговатом мозге.

3. От центра идут двигательные нервные волокна, заканчивающиеся в мышцах глотки. Вспомним, что в глотке у человека находится поперечнополосатая мускулатура.

4. Мягкое нёбо поднимается, тем самым предотвращается проникновение пищи в носоглотку и носовую полость.

5. Язык сокращается и продвигает пищу в глотку.

6. Гортань приподнимается, надгортанник

перекрывает вход в нее — благодаря этому движению пища не «проваливается» в дыхательные пути. Формула «когда я ем, я глух и нем», которую не устают повторять родители и детсадовские воспитатели, очень разумна. При разговоре и смехе во время еды надгортанник приоткрыт, и человек рискует заблокировать пищей вход в дыхательные пути.

7. Мышцы глотки сокращаются, пища проходит в пищевод, мышечную трубку, стенки которой имеют кольцевые мышцы. Они сокращаются и расслабляются, продвигая пищевой комок. Верхняя треть пищевода содержит поперечнополосатые мышцы, оставшаяся часть — гладкие мышцы.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — мастер класс по биологии

Пищеварительная система состоит из пищеварительных желез и желудочно-кишечного тракта, по которому движется пища. Пища через рот проходит в глотку, оттуда по пищеводу попадает в желудок. В стенке желудка находятся пищеварительные железы, выделяющие желудочный сок. Далее пища поступает в тонкий кишечник, где подвергается действию ферментов печени и поджелудочной железы. Из тонкого кишечника она переходит в толстый, откуда непереваренные остатки выходят через анальное отверстие. Содержимое желудочно-кишечного тракта для человека является внешней средой, поэтому пищеварительные железы – это железы внешней секреции.

Ротовая полость

Три пары больших слюнных желез (околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные) и множество мелких выделяют в ротовую полость слюну. Она смачивает пищу, чтобы та легче скользила вдоль стенок желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Помимо вязкой слизи для склеивания пищи, муцина, слюна содержит бактерицидные вещества, например, лизоцим, которые обеззараживают ротовую полость, и пищеварительные ферменты (амилаза, мальтаза). Слюна имеет щелочную реакцию, поэтому в ротовой полости щелочная среда.

Под действием ферментов слюны начинается расщепление сахаров до глюкозы. Так как язык очень хорошо кровоснабжается, в подъязычной области находится много сосудов, там могут всасываться питательные вещества. Таким образом, простые сахара могут попадать в кровь прямо из ротовой полости. Часто используется сублингвальное (подъязычное) введение лекарственных средств, эффект в этом случае развивается быстрее, чем от приема препарата внутрь.

Язык

Язык перекатывает пищу во рту и помогает сформировать пищевой комок, который корень языка проталкивает в пищевод. Язык также принимает активное участие в формировании звуков, что позволяет людям разговаривать.

На поверхности языка эпителий и пластинка слизистой образуют выступающие структуры, сосочки. Различают пять разных типов сосочков. Некоторые служат для осязания и удержания пищи на языке, другие содержат железы или луковицы с рецепторами вкуса. Всего есть 4 основных типа вкусовых рецепторов: горького, кислого, соленого и сладкого вкуса. Иногда выделяют еще несколько вкусов, например, умами (вкус высокобелковой пищи) или вкус грейпфрута. Разные популяции людей по-разному ощущают одни и те же вкусы.

Распределение рецепторов на языке не равномерное, кончик более чувствителен к сладкой пище, основание – к горькой, боковые стороны – к кислому и соленому.

Зубы

В ротовой полости также находятся зубы, их задача – измельчение пищи в процессе жевания. Это уникальная особенность млекопитающих, остальные животные могут использовать зубы только чтобы удержать добычу или оторвать кусок от пищи.

Зубы закреплены в верхней и нижней челюстях. Стенка верхней челюсти образует твердое небо. Слизистая оболочка твердого неба сзади образует свободно висящую складку, мягкое небо. За мягким небом находятся скопления лимфоидной ткани, миндалины. При болезнях миндалины воспаляются и увеличиваются в размерах.

В процессе эволюции зубы начали различаться по строению и функциям. Выделяют резцы, клыки, предкоренные (премоляры) и коренные зубы (моляры). Зубной формулой называют описание зубной системы, которое обычно дают для половины одной челюсти (так как зубы располагаются симметрично). Для каждого вида животных характерна индивидуальная зубная формула.

Резцы располагаются спереди, их функция – «отрезать» куски пищи. Большие резцы характерны для грызунов и травоядных. В челюсти человека есть 4 пары резцов (по 2 в каждой половине зубного ряда). За резцами следуют клыки, их функция – схватить и удерживать добычу, отрывать от нее куски мяса. У хищных животных клыки длинные и острые, у человека же они редуцированы и редко выступают из ряда остальных зубов.

Предкоренные и коренные зубы (премоляры и моляры) имеют широкое основание и большую жевательную поверхность. Они служат для перетирания пищи и лучше всего развиты у жвачных животных, которые питаются твердой пищей. У человека есть 2 премоляра и 3 моляра в каждой половине зубного ряда. Третьи моляры (самые последние в ряду зубы) прорезаются позже всех и могут не проявляться до взрослого возраста, для человека они являются атавизмом. Зачастую их прорастание проходит неправильно и ведет к развитию воспаления, что требует врачебного вмешательства.

Таким образом, зубная формула взрослого человека выглядит как 2/1/2/3, то есть 2 резца, 1 клык, 2 премоляра и 3 моляра на одной половине челюсти, всего 32 зуба. Редко у людей встречается четвертый моляр.

Строение зуба

Сперва у ребенка прорезаются молочные зубы, которые при взрослении выпадают и сменяются постоянными. Формула молочных зубов: 2/1/0/2, всего 20. Молочные зубы – это временный вариант, так как челюсть ребенка слишком маленькая, чтобы уместить такой же набор зубов, как у взрослого человека. Если бы постоянные зубы прорезались с самого начала, при росте челюсти они бы отдалялись друг от друга на значительное расстояние, между зубами были бы промежутки.

Каждый зуб состоит из двух частей: коронки (выступает над десной) и корня (внутри десны, их может быть несколько). Снаружи зубы покрыты эмалью, это одно из самых твердых и прочных веществ в организме человека. Под эмалью расположен менее твердый слой дентина, он составляет основное вещество зуба.

В толще дентина находится пульпа – живая часть зуба с кровеносными сосудами и нервом. При воспалении пульпы раздражается нерв и возникает сильная боль. После удаления нерва зуб перестает болеть, но и живое вещество в нем умирает. Со временем такой мертвый зуб разрушится от повреждений, так как не способен восстанавливаться.

Глотка, пищевод

В ротовой полости пища измельчается и смачивается слюной, формируются пищевые комки. Комок поступает в глотку – воронкообразный канал длиной около 12 см, на уровне последнего шейного позвонка глотка переходит в пищевод.

По локализации различают носоглотку, ротоглотку и гортаноглотку. Глотка является не только частью пищеварительного тракта, но и входит в состав дыхательных путей, по ней в организм поступают пища и воздух. Разделяет пищеварительный и дыхательный пути надгортанник, при глотании он закрывает вход в гортань, чтобы туда не попала пища. Грудные дети способны пить и дышать одновременно, так как жидкость может огибать вход в гортань по желобкам в стенке глотки.

Пищевод – это полая мышечная трубка длиной около 30 см. По нему пища поступает в желудок. Спереди от пищевода находится трахея и главные бронхи, его огибает аорта. Эти органы формируют естественные изгибы пищевода. Для активного продвижения твердой пищи стенки пищевода могут ритмично сокращаться и расслабляться, такое движение называется перистальтикой.

Иногда необходимо обратное движение пищи по пищеводу. При активации рвотного рефлекса движения желудка и пищевода направлены на изгнание содержимого, осуществляется обратная перистальтика. Рвота возникает при отравлениях, вестибулярных нарушениях или из-за сильного психоэмоционального стимула.

Пищевод имеет два сфинктера, верхний и нижний. Сфинктером называется мускульное кольцо, которое сужается при сокращении мышц. Нижний сфинктер находится в месте прохождения пищевода через диафрагму. Он расслабляется, чтобы пропустить пищевой комок в желудок, в норме он предотвращает обратный заброс (регургитацию) желудочного содержимого. Если же регургитация происходит, кислый желудочный сок повреждает стенку пищевода, что вызывает чувство жжения, изжогу. Постоянное раздражении стенки может стать предпосылкой для развития раковой опухоли.

Желудок

Желудок расположен непосредственно под диафрагмой, он ассиметричен – дно (то есть самая широкая часть, верхний полюс) обращено влево, поэтому говорят, что желудок находится в левом подреберье. Нижний полюс желудка переходит в продолговатую антральную часть, которая заканчивается привратником (лат. pylorus). Привратник – это мощный сфинктер желудка, который отделяет его содержимое от двенадцатиперстной кишки.

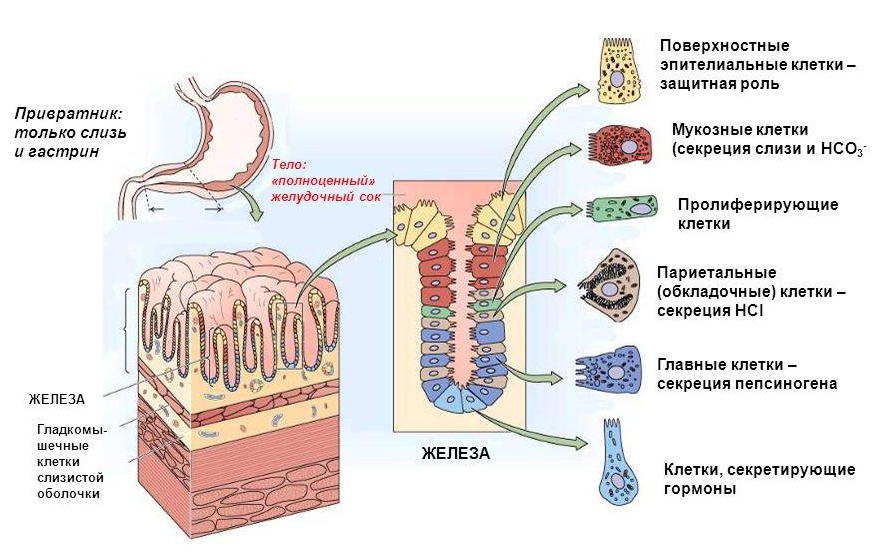

рН желудочного сока от 1,5 до 2,5, то есть он обладает очень большой кислотностью. В эпителии желудка есть несколько типов железистых клеток: некоторые специализируются на секреции соляной кислоты, другие вырабатывают защитную слизь и бикарбонат для нейтрализации кислоты, главные клетки вырабатывают пепсиноген. Также в желудке секретируются некоторые гормоны. Соотношение железистых клеток разного типа зависит от участка желудка. Например, больше всего желудочного сока вырабатывают клетки тела желудка, в то время как клетки привратника почти не синтезируют HCl.

Клетки желудка

Под действием соляной кислоты в желудке белки пищи денатурируют (необратимо меняют конформацию). Неактивный пепсиноген в результате протеолиза HCl превращается в активный пепсин, который разрушает белки до аминокислот. Реакция образования пепсиногена из пепсина протекает с положительной обратной связью, то есть образующийся пепсин ускоряет расщепление пепсиногена.

Помимо соляной кислоты, непрерывное травмирующее действие на стенку желудка оказывают пепсин и ферменты бактерии Helicobacter pylori, которая живет у стенки. Существуют несколько защитных механизмов, которые организм противопоставляет факторам агрессии, это:

- слизисто-бикарбонатный барьер вблизи стенки желудка;

- достаточное кровоснабжение стенки;

- быстрая регенерация эпителия;

- иммунологическая защита;

- протекторные простагландины.

При нарушении равновесия между факторами защиты и агрессии возникают болезни: язвы, гастриты и т.д.

В желудке пища обрабатывается пищеварительными ферментами, начинается переваривание белков, продолжается – сахаров. Часть веществ (например, углеводы, этиловый спирт, вода, соли) всасывается в кровь непосредственно из желудка. Чтобы увеличить поверхность всасывания, стенка желудка образует борозды и складки.

Так как желудок имеет форму мешка, он может накапливать пищу. Объем пустого органа около 500 мл, после приема пищи он может растягиваться до 4 л. В желудке пища перемешивается, чтобы обеспечить равномерное смачивание ферментами. Для этого мышцы желудочной стенки постоянно совершают перистальтические движения.

Эвакуацию пищи из желудка регулирует привратник. В желудке кислая среда, тогда как в кишечнике – щелочная. Если большое количество кислого желудочного сока будет попадать в двенадцатиперстную кишку, там может образоваться язва, появится сильная боль. Для нейтрализации HCl в антральных отделах требуется время.

Время требуется также и для того, чтобы обработать пищу ферментами. Жирная, богатая белками еда задерживается в желудке дольше, чем «легкая», богатая углеводами. Полужидкая кашица, которая поступает из желудка в кишечник, называется химусом, это смесь полупереваренной пищи, соков, слизи, ферментов и т.д.

Кишечник

Петли кишечника покрыты серозной оболочкой, которая переходит на внутренние стенки брюшной полости и таким образом закрепляет разные отделы кишечника.

Тонкая кишка имеет три отдела, начинается она двенадцатиперстной кишкой. Здесь выходят протоки печени и поджелудочной железы, их секреты образуют слабощелочной кишечный сок.

Двенадцатиперстная кишка переходит в тонкую, та – в подвздошную. Тонкая кишка – самый длинный отдел ЖКТ. Стенки тонкой кишки образуют ворсинки и впячивания (крипты), которые увеличивают площадь всасывающей поверхности во много раз. В каждой ворсинке проходят кровеносные и лимфатические сосуды, которые у поверхности ворсинки разветвляются густой сетью капилляров.

В тонкой кишке всасывается основная масса пищи, большая часть лекарственных средств и токсинов. Поэтому при отравлении в первые часы особенно эффективно промывание желудка, чтобы яд не успел достичь кишечника.

В двенадцатиперстной кишке продолжается переваривание белков и начинается переваривание жиров. Обработка жиров ферментами затруднена, так как они гидрофобны и в жидкой среде образуют крупные капли. Чтобы увеличить площадь соприкосновения жира с пищеварительными соками, крупные капли сперва нужно разбить на много маленьких. Такой процесс называется эмульгированием. Под действием желчи жиры эмульгируются вплоть до мельчайших капель и образуют комплексы с белками – липопротеины. В таком виде липиды всасываются в лимфатические капилляры и попадают в кровоток.

За тонкой кишкой следует толстая, это наиболее широкая часть кишечника. Она состоит из следующих отделов:

- Слепая кишка – редуцированный у человека придаток в месте перехода тонкой кишки в толстую. От слепой кишки отходит червеобразный отросток, аппендикс. Воспаление аппендикса называется аппендицитом, оно может быть очень опасно, так как без лечения воспаление может перейти на брюшину, а по ней быстро распространиться на всю брюшную полость.

- Ободочная кишка имеет четыре подотдела: восходящую, поперечную и нисходящую части и сигмовидную кишку. Ободочная кишка огибает петли тонкой кишки. В ободочной кишке пищеварение как таковое уже не происходит, здесь основной процесс – это всасывание питательных веществ, воды и электролитов. В результате прохождения через ободочную кишку из жидкого химуса образуется более твердый оформленный кал.

- Прямая кишка завершает желудочно-кишечный тракт, она соединяет сигмовидную кишку с анальным отверстием (анусом). Значительная часть бактерий микрофлоры кишечника обитает в толстой кишке. Они выполняют ряд полезных функций: расщепляют непереваренную пищу, повышают сопротивляемость иммунной системы, препятствую росту патогенных бактерий.

Верхняя часть прямой кишки образует ампулу, где накапливаются каловые массы. Железы в стенке кишки вырабатывают слизь, которая обволакивает массы, формируя кал. При накоплении достаточного количества кала наступает дефекация.

Задний проход имеет два сфинктера, внутренний образован гладкой мускулатурой, а внешний – поперечно-полосатой, то есть его работа сознательно регулируется человеком.

Поджелудочная железа

Помимо мелких желез, расположенных в стенке ЖКТ, в пищеварении важную роль играют такие крупные железы, как печень и поджелудочная. Часть клеток поджелудочной железы секретирует гормоны, то есть выполняет функции внутренней секреции, такие клетки образуют скопления, островки Лангерганса. Другая часть клеток участвует в секреции пищеварительного сока, который по протокам поступает в двенадцатиперстную кишку. То есть поджелудочная является одновременно железой и наружной, и внутренней секреции.

Гормоны поджелудочной регулируют пищевое поведение человека и управляют углеводным обменом (инсулин и глюкагон). Ферменты – это белки, которые ускоряют химические реакции. Для разных типов питательных веществ вырабатываются свои ферменты поджелудочной:

- липазы разрушают жиры;

- амилазы – углеводы;

- протеазы – белки.

Печень

Печень находится в правом подреберье и является одним из самых крупных органов человека. Она выполняет множество функций, большая часть которых связана с пищеварением и детоксикацией (обеззараживанием) поступивших веществ.

Строение печени

Кровь, насыщенная питательными веществами, от кишечника оттекает по воротной вене печени. В клетках печени, гепатоцитах, поступившие соединения могут повергаться первичному метаболизму. Токсины, например, расщепляются до менее вредных соединений. Витамины и сахара запасаются, глюкоза преобразуется в гликоген и хранится в таком виде. Запасенные вещества могут быстро высвобождаться клетками печени, когда возникает потребность.

Также гепатоциты могут утилизировать избытки гормонов, медиаторов или витаминов в крови. В них происходят превращения жиров, конвертация различных источников энергии.

Печень служит в качестве депо крови, в ней хранится значительный объем эритроцитов. При росте физической нагрузки печень (как и селезенка) сжимается, выталкивая депонированную кровь, отчего может появится боль в подреберье.

Гепатоциты непрерывно секретируют желчь, которая оттекает по печеночным протокам и скапливается в желчном пузыре. Желчь поступает в двенадцатиперстную кишку, где эмульгирует жиры. При изменении состава желчи ее консистенция и химические свойства меняются, она может оседать и формировать плотные камни. Опасность камней в том, что иногда они закупоривают протоки, препятствуя оттоку желчи. Скапливается избыток желчи, она поступает в кровь (появляется желтуха), развивается воспаление.

Метаболизм питательных веществ

Сложные вещества пищи, поступившие в ЖКТ, расщепляются до более простых: жиров, белков и углеводов. Простые молекулы могут быть использованы для образования собственных сложных соединений (анаболизм, пластический обмен) или для получения энергии (катаболизм, энергетический обмен).

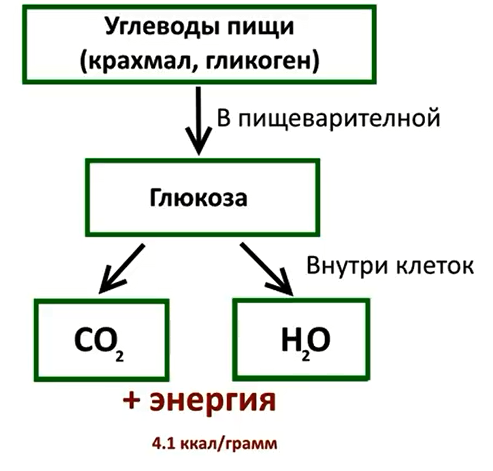

Метаболизм углеводов

Расщепление углеводов начинается в ротовой полости, в щелочной среде под действием амилазы слюны. Такие сложные углеводы как крахмал и гликоген расщепляются до простого сахара, глюкозы. Поступившая в клетки глюкоза может участвовать в клеточном дыхании, в результате чего образуется 4,1 ккал/г энергии. Дневная норма энергии при небольших физических нагрузках составляет около 2000-2500 ккал. Много углеводов содержится в крупах, мучных изделиях, фруктах.

После приема пищи в крови растет концентрация глюкозы, ее захватывают клетки тканей для получения энергии. Клетки печени и поперечно-полосатой мускулатуры, захватывая глюкозу, начинают превращать ее в гликоген для запасания энергии. Когда запас гликогена полный, начинается запасание жира: глюкоза в печени превращается в жир, тот откладывается в клетчаточных пространствах. Тип запасания подкожного жира зависит от пола, у мужчин жир сперва откладывается на животе, а у женщин на бедрах.

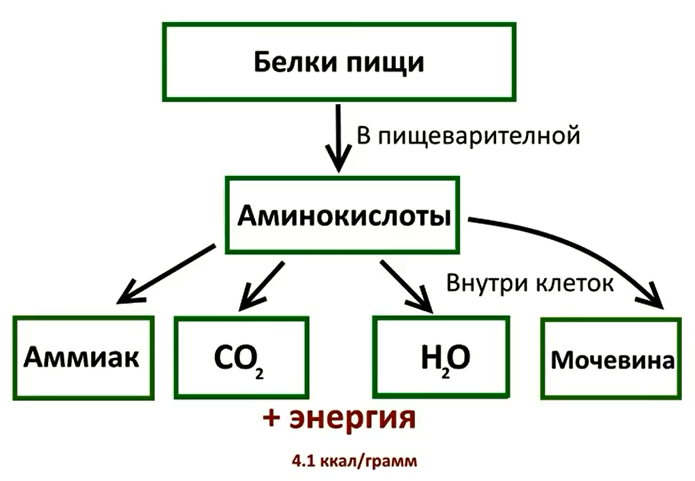

Метаболизм белков

Основной источник белков – мясо, бобовые растения. Белки разрушаются в кислой среде желудка под действием пепсина и других пептидаз до коротких пептидных цепочек и аминокислот. Полное расщепление 1 грамма белка приносит столько же энергии, сколько и расщепление сахара, но занимает больше времени, поэтому белки не являются основным источником энергии.

Всего в генетическом коде используется 20 аминокислот, некоторые из них могут синтезироваться в организме человека, они называются заменимыми аминокислотами. Другие синтезироваться не могут, единственный их источник – пища, это незаменимые аминокислоты. При недостатке незаменимых аминокислот в организме нарушается нормальный ход различных химических реакций, развиваются тяжелые заболевания.

Для расщепления жиров их необходимо сперва эмульгировать желчью, это происходит в щелочной среде кишечника. В клетках жиры расщепляются до глицерина и жирных кислот. Из 1 г жира при полном расщеплении образуется 9 ккал энергии, то есть вдвое больше, чем из белков и углеводов.

При этом расщепление молекулы жира занимает много времени и требует энергетических затрат. Поэтому жиры обычно не используются как источник энергии, а служат для ее запасания. Они откладываются в жировой клетчатке и утилизируются, если другого источника энергии нет. Запаса жира в организме человека в среднем достаточно для того, чтобы прожить без еды около 20 дней.

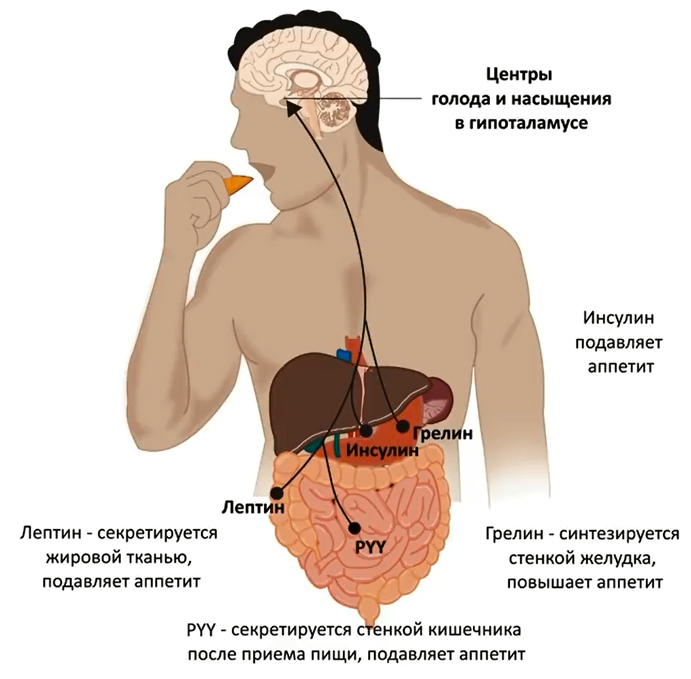

Регуляция пищеварительной системы

Центральная регуляция пищеварения осуществляется гипоталамусом, где находятся центр голода, центр насыщения и центр жажды. Центр голода активируется, когда падает концентрация питательных веществ в крови, он пробуждает аппетит и стимулирует пищевое поведение. При разрушении центра голода в эксперименте животные быстро худеют, потому что не ощущают потребность в пище. При разрушении центра насыщения животные съедают гораздо больше, чем им требуется, и быстро набирают лишний вес.

На аппетит влияют уровень сахара в крови, количество жировых запасов и растяжение стенки желудка.

Грелин («гормон голода») синтезируют клетки желудка, когда отсутствует растяжение стенки. После наполнения желудка его стенка растягивается, синтезируется «гормон насыщения», PYY, который подавляет аппетит.

Контролируют уровень глюкозы в крови инсулин и глюкагон. Под действием инсулина концентрация глюкозы в крови снижается, клетки тканей активнее захватывают ее и образуют больше гликогена. Инсулин также подавляет аппетит. Глюкагон обладает противоположным действием: он увеличивает высвобождение глюкозы из депо и повышает аппетит.

При нарушении в регуляции уровня глюкозы возникают заболевания. Самое распространенное – сахарный диабет. Причиной диабета может быть разрушение клеток островков Лангерганса или изменения в инсулиновых рецепторах. При резком повышении или снижении уровня глюкозы нарушается гомеостаз, человек теряет сознание и впадает в кому. Вернуть внутреннюю среду обратно в состояние равновесия сложно, поэтому терапия диабета направлена на предотвращение подобных состояний. Люди, страдающие от сахарного диабета, вынуждены постоянно контролировать уровень сахара в крови и перед каждым приемом пищи вводить себе инсулин.

Задание ED1418D

Установите последовательность процессов, происходящих в пищеварительной системе человека. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

- расщепление белков пепсином

- окончательное всасывание воды

- активное всасывание аминокислот, глюкозы, глицерина и жирных кислот

- расщепление белков трипсином

- расщепление углеводов амилазой слюны

Во-первых, всасывание будет после расщепления, что весьма логично. Притом, вода всасывается последней в толстом кишечнике.

Значит, последние цифры последовательности 32.

Теперь у нас осталось расщепление углеводов амилазой слюны и два расщепления белков. Исходя из того, что пищеварительная система начинается ротовой полостью, где и находится слюна, приходим к выводу, что первой цифрой последовательности будет 5.

Теперь пепсин и трипсин. Пепсин расщепляет белки до пептидов, это происходит в желудке. А трипсин расщепляет пептиды и белки в 12-перстной кишке.

Получается, что вначале идет обработка пепсином, а потом трипсином.

Ответ: 51432

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB2119t

Используя таблицу «Пищевая ценность некоторых видов мяса» и знания из области биологии, выберите правильные утверждения

- В более откормленных животных больше содержание жира, чем белка

- Мясо всех представителей семейства полорогих представленных в таблице наиболее калорийно

- У наименее откормленных животных содержания белка больше, чем содержание жира

- Все представленные животные относятся к отряду парнокопытных

- Содержание белка варьирует меньше, чем содержание жира

Запишите в ответе номера выбранных утверждений.

- Неверно. В говядине наоборот.

- Свинина более калорийна, неверно

- Верно.

- Верно.

- Тоже верно. Если рассмотреть свинину, то содержание жира в мясе животных разных возрастов может отличаться более, чем на 30, а белка – меньше 8.

Ответ: 345

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB2319t

Назовите орган, представленный на рисунке. Подпишите названия его пронумерованных частей

На рисунке представлен зуб.

1 – коронка, 2 – зубодесный желобок, 3 – эмаль, 4 – дентин, 5 – пульпа.

Ответ: см.решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB1220D

Выберите три верно обозначенные подписи к рисунку, на котором изображена пищеварительная система человека. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны

|

|

Вспомним расположение органов пищеварительной системы.

Теперь разберемся с рисунком:

1 – пищевод, верно.

2 – печень, верно.

3 – толстый кишечник, верно.

4 – аппендикс, а не прямая кишка.

5 – тонкий кишечник, а не поджелудочная железа.

6 – толстый кишечник, а не тонкий.

Ответ: 123

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11162

Какие организмы являются симбионтами человека, их роль в организме?

- Бактерии и простейшие в кишечнике человека,

- помогают перевариванию клетчатки,

- вырабатывают некоторые витамины. При их отсутствии нарушается пищеварение.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11354

Что представляют собой витамины, какова их роль в жизнедеятельности организма человека?

- витамины — биологически активные органические вещества, необходимые в небольших количествах;

- они входят в состав ферментов, участвуя в обмене веществ;

- повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, стимулируют рост, развитие организма, восстановление тканей и клеток.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11079

Каковы функции пищеварительной системы человека?

- механическая (измельчение, перетирание) и химическая обработка пищи;

- всасывание питательных веществ, воды, солей в кровь и лимфу;

- передвижение перевариваемой массы и удаление непереваренной части.

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB20573

Вставьте в текст «Обмен белков» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

ОБМЕН БЕЛКОВ

Ферментативное расщепление поступающих с пищей белков происходит в желудке и тонком кишечнике. Образовавшиеся ___________ (А) активно всасываются в ворсинки кишки, поступают в ___________ (Б) и разносятся ко всем клеткам организма. В клетках с поступившими веществами происходит два процесса: ___________ (В) новых белков на рибосомах и окончательное окисление до аммиака, который превращается в ___________ (Г) и в таком состоянии выводится из организма.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

- кровь

- глицерин

- аминокислота

- лимфа

- синтез

- мочевина

- распад

- глюкоза

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Белки расщепляются до аминокислот. 3)

Через ворсинки кишки аминокислоты всасываются в кровь и разносятся по всему организму. 1)

На рибосомах происходит синтез, а аммиак превращается в мочевину. 5) 6)

Ответ: 3156

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10830

Какова последовательность процессов энергетического обмена в клетке?:

- расщепление биополимеров до мономеров

- лизосома сливается с частицей пищи, содержащей белки, жиры и углеводы

- расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты и синтез двух молекул АТФ

- поступление пировиноградной кислоты (ПВК) в митохондрии

- окисление пировиноградной кислоты и синтез 36 молекул АТФ

| Поступление сложных веществ в клетку | 2) лизосома сливается с частицей пищи, содержащей белки, жиры и углеводы |

| Подготовительный этап | 1) расщепление биополимеров до мономеров |

| Гликолиз | 3) расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты и синтез двух молекул АТФ |

| Дыхание | 4) поступление пировиноградной кислоты (ПВК) в митохондрии

5) окисление пировиноградной кислоты и синтез 36 молекул АТФ |

Ответ: 21345

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB20541

Установите последовательность событий, происходящих при метаболизме углеводов в организме человека, начиная с попадания пищи в ротовую полость. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр.

- Окисление сахаров в клетках до углекислого газа и воды

- Поступление сахаров в ткани

- Всасывание сахаров в тонком кишечнике и поступление из в кровь

- Начало расщепления полисахаридов в ротовой полости

- Окончательное расщепление углеводов на моносахариды в двенадцатиперстной кишке

- Выведение из организма воды и углекислого газа

| Расщепление и усвоение углеводов | |

| Место | Что происходит |

| Ротовая полость | Начало расщепления полисахаридов |

| 12-перстная кишка | Окончательное расщепление углеводов на моносахариды |

| Тонкий кишечник | Всасывание сахаров |

| Ткани | Поступление сахаров |

| Клетки | Окисление сахаров до углекислого газа и воды |

| Легкие. Почки, Кожа | Выведение из организма воды и углекислого газа |

Ответ: 453216

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB22428

Установите последовательность процессов, происходящих в пищеварительной системе человека при переваривании и усвоении белков. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

- поступление пиши в двенадцатиперстную кишку

- расщепление пептидов под действием трипсина

- расщепление полипептидов под действием пепсина

- всасывание аминокислот в тонком кишечнике

- механическое измельчение пищи

| Расщепление белков и их усвоение | |

| Место | Что произошло |

| Желудок | Расщепились до полипептидов(пепсин) |

| 12-перстная кишка | Расщепились до пептидов и аминокислот(трипсин) |

| Тонкий кишечник | Всасывание аминокислот |

Ответ: 53124

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB23243

Установите последовательность процессов, происходящих в пищеварительной системе человека при переваривании пищи. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

- поступление желчи в двенадцатиперстную кишку

- расщепление белков под действием пепсина

- начало расщепления крахмала

- всасывание жиров в лимфу

- поступление каловых масс в прямую кишку

Сразу систематизируем информацию по пищеварению:

| Ротовая полость | Ферменты слюны начинают переваривание крахмала до простых сахаров |

| Желудок | Желудочный сок секретируется в железах желудка и содержит кислоту и ферменты. Кислота убивает бактерий в еде, а ферменты расщепляют белки до аминокислот под действием пепсина. |

| 12-перстная кишка | В печени секретируется желчь, она накапливается в желчном пузыре и поступает в 12-перстную кишку. Желчь расщепляет жиры до глицерола и жирных кислот |

| Тощая кишка | Ферменты поджелудочной железы и ферменты, продуцируемые кишечной стенкой, расщепляют белки, углеводы и жиры |

| Подвздошная кишка | Питательные вещества всасываются, желчь с током крови возвращается в печень |

| Толстая кишка | Формирование фекалий из непереваренных отходов |

| Прямая кишка | Накопление фекалий |

| Анус | Дефекация |

Ответ: 32145

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB22728

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие вещества содержатся в желудочном соке?

- соляная кислота

- желчные кислоты

- фибриноген

- пепсин

- слизь

- амилаза

Наверно, это достаточно известный факт, что в желудочном соке есть соляная кислота. На этом ассортимент кислот в желудочном соке заканчивается.

Фибриноген содержится в крови.