Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Роль выборов в политическом процессе». План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.

Спрятать пояснение

Пояснение.

При анализе ответа учитываются:

— корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия заданной теме;

— соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа.

Один из вариантов плана раскрытия данной темы:

1) Понятие политические выборы.

2) Избирательные права граждан:

а) активное избирательное право;

б) пассивное избирательное право.

3) Демократическая процедура выборов, ее признаки:

а) тайность;

б) всеобщность;

в) равные;

г) прямые;

д) альтернативность.

4) Избирательные системы:

а) мажоритарная;

б)пропорциональная;

в) смешанная.

5) Представительные органы власти.

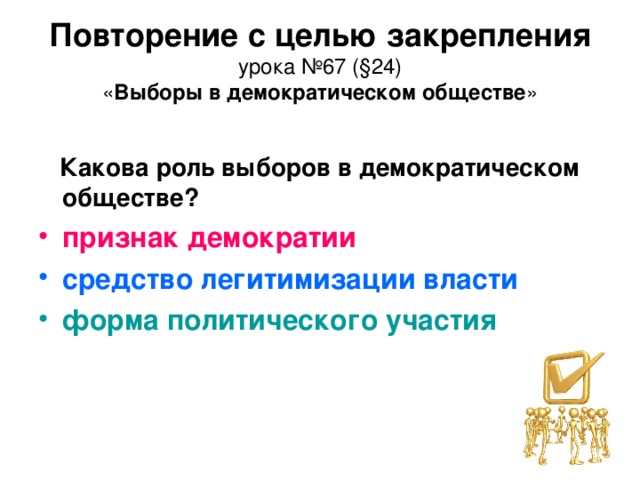

6) Роль выборов в политическом процессе:

а) формируют представительные органы государственной власти;

б) социальное представительство;

в) контроль общества за государственной властью.

Возможно другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах.

Наличие любых двух из 2, 3 и 6 пунктов плана в данной или близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| № | Критерии оценивания ответа на задание 24 | Баллы |

|---|---|---|

| 24.1 | Раскрытие темы по существу | 3 |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

3 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта |

2 | |

|

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая только один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему по существу. Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. |

1 | |

|

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла. ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не соответствует требованию задания (например, не является сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) |

0 | |

| Указания по оцениванию:

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при оценивании. 2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла |

||

| 24.2 | Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана | 1 |

|

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не содержат ошибок, неточностей |

1 | |

|

Все иные ситуации |

0 | |

| Максимальный балл | 4 |

План развернутого ответа на тему «Роль выборов в политическом процессе».

1. Понятие выборов в РФ.

2. Право граждан на выборы:

а) право голосовать за кандидатов;

б) право быть избранным.

3. Порядок проведения выборов в РФ.

а) назначение выборов;

б) выдвижение кандидатов;

в) предвыборная кампания;

г) голосование;

д) результаты выборов;

е) выступление для оглашения результатов.

4. Избирательные системы:

а) мажоритарная;

б) пропорциональная;

в) консенсусная;

г) смешанная.

5. Функции выборов:

а) управление государством;

б) политическая социализация граждан;

в) отражение общественных интересов;

г) демократизация общества.

6. Значение выборов для России сегодня.

ДРУГИЕ ПЛАНЫ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ В РАЗДЕЛЕ БАНК ПЛАНОВ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА

Используя

обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по

существу тему «Выборы». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов,

непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или более

детализированы в подпунктах (количество подпунктов каждого пункта должно

быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения

общественных наук возможно только два подпункта.)

Один из

вариантов плана раскрытия данной темы:

2.

Избирательные

права граждан:

а) активное избирательное

право;

б) пассивное избирательное

право.

3.

Демократические принципы участия

граждан в выборах:

а) всеобщность;

б) равенство голосов;

в) прямое голосование;

г) тайное голосование;

д) добровольность участия.

4.

Демократические принципы организации и

проведения выборов:

а) обязательность выборов;

б) периодичность выборов;

в) альтернативность выборов;

г) независимость избирательных комиссий;

д) гласность проведения выборов.

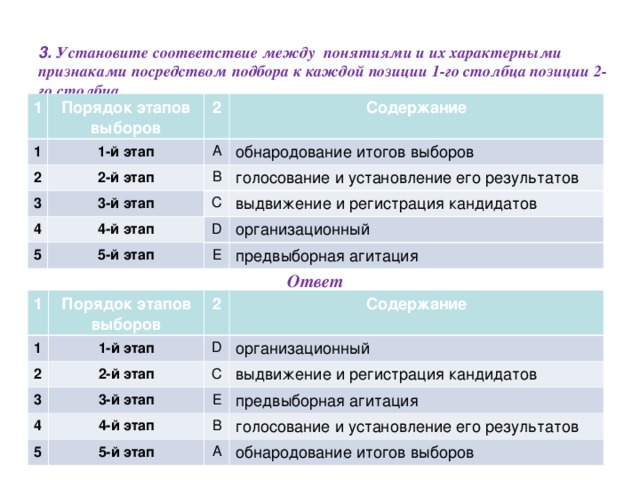

5.

Порядок проведения выборов (Этапы

избирательного процесса):

а) назначение выборов;

б) организация избирательных округов;

в) создание избирательных комиссий;

г) регистрация избирателей;

д) выдвижение кандидатов;

е) предвыборная агитация;

ё) процесс голосования;

ж) подведение итогов голосования;

з)

установление результатов и распределение мест в выборных органах.

6.

Типы избирательных

систем:

7.

Роль (функции) выборов

в политическом процессе:

а)

формирование представительных органов власти, легитимация власти;

б)

общественный контроль за деятельностью государственной власти;

в)

социальное представительство (представительство разнообразных интересов

населения);

г) политическая

социализация населения, развитие политического участия.

8. Политический абсентеизм, его причины и последствия, способы

преодоления.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Сложный план «Роль выборов в политическом процессе»

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по существу тему «Роль выборов в политическом процессе».

- Сущность понятия «выборы»

- Избирательное право граждан:

- активное

- пассивное

- Виды избирательных систем:

- мажоритарная

- пропорциональная

- смешанная

- Принципы демократических выборов:

- прямые

- равные

- гласные

- тайные

- альтернативные и т.д.

- Функции выборов:

- придание легитимности власти

- политическая социализация

- обеспечение сменяемости власти

- формирование представительных органов власти

- рекрутирование политической элиты

- выявление и представительство интересов граждан

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

1. Понятие «власть».

2. Структура власти:

а) субъекты и объекты;

б) источники власти;

в) ресурсы власти;

г) функции.

3. Источники власти:

а) авторитет;

б) сила;

в) закон;

г) богатство;

д) знание;

е) харизма.

4. Субъекты власти:

а) государство и его институты;

б) политические партии;

в) лидеры.

5. Объекты власти:

а) индивид;

б) социальная группа;

в) общество.

6. Ресурсы власти:

а) экономические;

б) социальные;

в) информационные;

г) силовые.

7. Виды власти:

а) родительская;

б) экономическая;

в) духовная;

г) государственная;

д) политическая;

е) информационная.

8. Функции власти:

а) господство;

б) руководство;

в) управление;

г) контроль;

д) регуляция;

е) организация.

9. Роль власти в современном обществе.

1. Понятие «политика».

2. Виды политики:

а) внутренняя и внешняя;

б) экономическая, социальная, национальная, экологическая, военная, молодежная и т. д.

3. Функции политики:

а) обеспечение целостности и стабильности общества;

б) управление обществом и регулирование общественных отношений;

в) обеспечение общественного порядка и создание гарантий осуществления прав и свобод человека;

г) предотвращение и регулирование социальных (этнических, региональных) конфликтов.

4. Понятие «власть».

5. Структура власти:

а) субъекты и объекты;

б) источники власти;

в) ресурсы власти;

г) функции.

6. Виды власти:

а) родительская;

б) экономическая;

в) духовная;

г) государственная;

д) политическая;

е) информационная.

7. Функции власти:

а) господство;

б) руководство;

в) управление;

г) контроль;

д) регуляция;

е) организация.

8. Соотношение власти и политики в обществе.

1. Понятие «политическая власть».

2. Основные формы политической власти:

а) государственная власть;

б) политическое влияние;

в) формирование политического сознания.

3. Характерные признаки политической (государственной) власти:

а) верховенство;

б) публичность;

в) легальность применения силы;

г) единый центр принятия решений;

д) многообразие, используемых ресурсов.

4. Ресурсы политической власти:

а) экономические;

б) социальные;

в) культурно-информационные;

г) принудительные;

д) демографические.

5. Функции политической власти:

а) обеспечение господства определенных социальных групп в обществе;

б) управление общественной жизнью;

в) поддержание целостности и единства общества.

6. Легитимность политической власти.

1. Понятие власти.

2. Подходы к решению вопроса о природе власти:

а) классовая (марксистская) концепция;

б) элитарная концепция;

в) структурно-организационная концепция;

г) поведенческая концепция.

3. Компоненты власти:

а) субъект;

б) объект;

в) источники (основания) власти;

г) властные ресурсы.

4. Виды власти:

а) экономическая;

б) духовная;

в) информационная;

г) политическая и пр.

5. Типы политической власти:

а) традиционный;

б) легальный;

в) харизматический.

6. Государственная власть как вид политической.

1. Понятие политической деятельности.

2. Элементы политической деятельности:

а) субъект и объект;

б) цель и средства;

в) результат (продукт) деятельности.

3. Основные характерные черты политической деятельности:

а) рациональность;

б) эффективность;

в) легитимность.

4. Основные виды политической деятельности:

а) борьба за политическую власть и властные полномочия;

б) участие в формировании разработки и реализации политических решений;

в) деятельность в негосударственных политических институтах (партиях, общественно-политических организациях);

г) организация и проведение массовых общественно-политических мероприятий (митингов, демонстраций, забастовок);

д) мотивированное неучастие в различных политических мероприятиях.

5. Теоретическая и практическая политическая деятельность.

1. Понятие внутренней политики государства.

2. Приоритетные направления внутренней политики в области экономики:

а) поддержка малого бизнеса

б) развитие наукоёмких отраслей

в) протекционистские меры

г) совершенствование налоговой системы

д) поддержка стабильности банковской системы

3. Основные направления социальной политики:

а) национальный проект «Материнский капитал»

б) пенсионная реформа

в) национальный проект «Здоровье нации»

г) национальный проект «Доступное жилье молодой семье»

д) поддержка социально-уязвимых слоев населения и нетрудоспособных граждан

4. Развитие науки и образования:

а) национальный проект «Образование»

б) проект «Сколково»

5. Реформа политической системы.

6. Внутренняя политика: результаты и перспективы.

1. Взаимосвязь экономической и политической сферы жизни общества.

2. Основные аспекты влияния экономики на политику и государство:

а) приход к власти политических лидеров предопределяются их программой экономических мероприятий;

б) удержание власти зависит от проводимой в государстве экономической политики;

в) все крупномасштабные политические решения требуют экономического обеспечения;

г) уровень и состояние развития экономики инициируют и стимулируют определенные политические процессы и мероприятия.

3. Экономическая политика государства:

а) бюджетно-финансовая;

б) денежно-кредитная;

в) налоговая;

г) промышленная;

д) инвестиционная;

е) аграрная;

ж) региональная;

з) внешнеэкономическая.

4. Переход стран к демократическому режиму во многом зависит от уровня экономического развития и организации экономической системы государства

1. Понятие государства.

2. Признаки государства:

а) территориальная организация;

б) публичный характер власти;

в) суверенитет;

г) наличие исключительного права издавать общеобязательные законы;

д) исключительное право на взимание налогов и др.

3. Внутренние функции государства:

а) обеспечение социально-политической стабильности, безопасности и порядка;

б) регулирование экономических процессов, поддержание общих правил хозяйствования;

в) развитие средств связи, дорог и других средств обеспечения жизнедеятельности всего общества;

г) социальные, культурно-образовательные функции;

д) охрана окружающей среды.

4. Внешние функции государства:

а) обеспечение национальной безопасности;

б) отстаивание государственных интересов в международных отношениях;

в) развитие сотрудничества с другими государствами.

5. Государственный аппарат.

6. Формы государства:

а) форма правления;

б) форма государственно-территориального устройства;

в) политический режим.

7. Российская государственность и её черты.

«Формы правления государства»

1. Понятие «форма правления».

2. Формы правления:

а) монархия;

б) республика.

3. Виды монархий:

а) абсолютные;

б) конституционные (дуалистические, парламентские);

в) теократические.

4. Виды республик:

а) президентская;

б) парламентская;

в) смешанная.

5. Критерии определения формы правления:

а) способ передачи власти;

б) уровень ответственности органов государственной власти;

в) разграничение властных полномочий между органами государственной власти.

6. Особенности формы правления в РФ.

1. Что такое политическая система.

2. Компоненты политической системы:

а) институциональный;

б) коммуникативный;

в) нормативный;

г) культурно-идеологический.

3. Государство — ядро политической системы:

а) координация основных областей общественно-политической жизни;

б) определение нормативно-правовой базы деятельности всех политических институтов.

4. Взаимодействие государства с общественными организациями:

а) конституционные гарантии прав граждан на объединения;

б) закрепление права собственности общественных организаций;

в) надзор за соблюдением законов общественными организациями.

1. Понятие политической системы.

2. Структура политической системы и её элементы:

а) организационная (институциональная) сфера — государство, партии, общественно-политические движения, СМИ;

б) нормативная сфера — политические, правовые, нравственные нормы, ценности, обычаи, традиции и т.д.;

в) культурно-идеологическая сфера — политическая идеология и культура;

г) коммуникативная сфера — информационные связи и политические отношения.

3. Функции политической системы:

а) определение целей, задач и путей развития общества;

б) мобилизация ресурсов на достижение поставленных целей;

в) интеграция всех элементов общества с помощью пропаганды общих целей и ценностей:

г) согласование разных политических интересов;

д) стабильность и безопасность общества;

е) контроль за выполнением решений и соблюдением норм и пр.

4. Типология политических систем:

а) в зависимости от источника власти (демократические и недемократические (авторитарные и тоталитарные));

б) в зависимости от взаимодействия с обществом (открытые и закрытые).

5. Особенности современных политических систем.

«Институты политической системы», «Политические институты».

1. Понятие «политический институт».

2. Основные политические институты:

а) государство;

б) политические партии;

в) общественно-политические движения;

г) профсоюзы.

3. Характерные особенности политических институтов:

а) выражают политические интересы какой-либо социальной общности;

б) являются носителями политических отношений;

в) имеют отношение к государственной власти;

г) руководствуются политическими нормами.

4. Факторы, определяющие центральное место государства в политической системе:

а) наличие широкой социальной основы;

б) наличие специального аппарата управления и принуждения;

в) монополия на правотворчество;

г) обладание широкими материальными ресурсами;

д) выполнение интегрирующей функции.

5. Функции политических институтов:

а) консолидация общества;

б) выработка политических программ;

в) защита и развитие системы общественных отношений;

г) обеспечение оптимального развития и направленности политического процесса.

6. Развитие политических институтов в современном мире.

1. Определение политической культуры.

2. Компоненты политической культуры:

а) познавательный;

б) оценочный;

в) эмоциональный;

г) поведенческий.

3. Функции политической культуры:

а) идентификационная;

б) ориентационная.

в) функция социализации;

г) интегрирующая;

д) коммуникативная и др.

4. Типы политической культуры:

а) патриархальный;

б) подданнический;

в) активистский.

5. Субъекты формирования политической культуры общества:

а) государство;

б) СМИ;

в) политические партии и общественные организации;

г) армия;

д) образовательные учреждения и др.

6. Специфика политической культуры в РФ.

1. Понятие политического режима.

2. Характеристики политического режима:

а) объём прав и свобод человека, их гарантированность;

б) методы осуществления государственной власти;

в) характер отношений между государством и обществом;

г) пути формирования политических институтов;

д) методы выработки политических решений.

3. Классификация политических режимов:

а) демократический;

б) авторитарный;

в) тоталитарный.

4. Демократический режим и его признаки:

а) соблюдение прав человека;

б) наличие и выборность представительных органов власти;

в) равенство граждан перед законом;

г) независимость судебной власти;

д) идеологический и политический плюрализм.

5. Авторитаризм и его особенности:

а) народ отчуждён от власти;

б) централизация власти;

в) запрещение политической оппозиции;

г) преследование инакомыслия.

6. Характерные черты тоталитаризма:

а) наличие единой партии;

б) официальная государственная идеология;

в) массовый террор по отношению к «врагам народа»;

г) централизованная экономика.

7. Историческое развитие политического режима в России.

1. Понятие «политический режим».

2. Основные виды политического режима:

а) тоталитаризм;

б) авторитаризм;

в) демократия.

3. Характерные признаки тоталитарного режима:

а) господство единой идеологии;

б) однопартийная система;

в) культ вождя;

г) террор и репрессии (наказания);

д) жесткая цензура и полный контроль над СМИ;

е) милитаризация страны;

ж) централизованный контроль над всеми сферами жизни общества.

4. Установление тоталитарных политических режимов в странах мира:

а) СССР (И. Сталин);

б) Германия (А. Гитлер);

в) Италия (Б. Муссолини);

г) Португалия (А. Салазар);

д) Испания (Ф. Франко);

е) Китай (Мао Цзэдун).

5. Современный тоталитаризм и его разновидности (КНДР, Вьетнам, Куба).

1. Понятие «демократия».

2. Характерные черты демократического политического режима:

а) народ является единственным источником власти в государстве;

б) свободные выборы всех органов государственной власти;

в) разделение и равенство ветвей государственной власти;

г) политический плюрализм (многообразие) и многопартийность;

д) широкое реальное участие граждан в осуществлении государственной власти и контроль над ней;

е) развитое местное самоуправление;

ж) ограниченное законом применение насильственных способов и методов осуществления государственной власти;

з) верховенство права и равноправие всех членов общества.

и) законодательное закрепление основных экономических, социальных и политических

к) свобод человека и гражданина;

л) развитое гражданское общество.

3. Виды демократии:

а) прямая;

б) плебисцитарная;

в) представительная.

4. Особенности демократического политического режима в РФ.

1. Понятие демократии.

2. Условия возникновения и развития демократического политического режима:

а) высокий уровень социально-экономического развития;

б) общественное согласие (стабильность);

в) признание и гарантированность права частной собственности;

г) высокая степень развития политической и правовой культуры,

д) значительная социальная активность граждан.

3. Принципы демократии:

а) признание народа источником власти и носителем суверенитета;

б) равноправие граждан;

в) наличие правового государства и гражданского общества;

г) система разделения властей;

д) развитая система органов местного самоуправления и пр.

4. Признаки демократии:

а) соблюдение прав человека;

б) многопартийность и свободные выборы;

в) наличие независимых СМИ;

г) правило принятия решений большинством, но с учётом мнений и гарантией прав меньшинства;

д) идеологический и политический плюрализм.

5. Виды демократии:

а) прямая (непосредственная);

б) представительная.

6. Развитие демократии в России.

1. Политическая идеология — проявление теоретического уровня политического сознания.

2. Формы представления политической идеологии:

а) социально-политические теории;

б) политические программы;

в) выступления государственных и политических деятелей.

3. Функции политической идеологии:

а) образовательно-воспитательная

б) интегрирующая;

в) мобилизационная;

г) агитационная.

4. Современные политические идеологии:

а) либерализм;

б) консерватизм;

в) социал-демократия;

г) коммунизм;

д) национализм, фашизм и др.

5. Политическая пропаганда как средство продвижения политической идеологии.

6. Специфика формирования политических взглядов в современной РФ.

1. Гражданское общество — совокупность самодеятельных инициатив граждан.

2. Предпосылки формирования гражданского общества:

а) экономические;

б) социальные;

в) политико-правовые;

г) культурные.

3. Признаки гражданского общества:

а) самодеятельность и инициатива граждан;

б) высокий уровень политической культуры;

в) ответственность граждан за происходящее в стране;

г) Признание ценности прав и свобод личности.

4. Соотношение государства и гражданского общества:

а) реализуемые интересы;

б) характер связей и отношений между людьми;

в) средства реализации интересов.

5. Тенденция расширения позиций гражданского общества как особенность развития современной политической системы.

1. Провозглашение прав и свобод личности высшей социальной ценностью — предпосылка и условие развития гражданского общества.

2. Объединения гражданского общества:

а) социальные движения;

б) культурные, спортивные организации;

в) органы местного самоуправления;

г) церковь и др.

3. Основные черты гражданского общества:

а) правовая защищенность граждан;

б) разнообразие интересов и их реализация через различные институты;

в) свободное выражение общественного мнения;

г) плюрализм;

д) определенный уровень гражданской культуры и др.

4. Функции гражданского общества:

а) защита частных сфер жизни людей;

б) контроль за соблюдением конституционных принципов правового государства;

в) стабилизация общественных отношений.

1. Что такое «правовое государство»?

2. Признаки правового государства:

а) верховенство права;

б) разделение властей;

в) политический и идеологический плюрализм;

г) гарантия прав и свобод человека;

д) многообразие форм собственности, рыночная экономика;

е) демократический политический режим и др.

3. Партнёрские отношения гражданского общества и правового государства.

4. Направления взаимодействия гражданского общества и правового государства:

а) защита прав и свобод граждан;

б) природоохранная деятельность;

в) защита интересов предпринимателей и работников;

г) развитие демократических институтов и традиций;

д) деятельность в сфере образования, здравоохранения, культуры.

5. Россия как правовое государство.

1. Что такое элита?

2. Тенденции формирования элитных групп:

а) аристократическая (стремление правящего круга закрепить своё положение в обществе);

б) демократическая (обновление элит за счёт одаренных и инициативных людей).

3. Характерные черты политической элиты:

а) небольшая, достаточно самостоятельная социальная группа;

б) высокий социальный статус;

в) значительный объём государственной и информационной власти;

г) непосредственное участие в осуществлении власти;

д) организаторские способности и талант.

4. Основные каналы рекрутирования элиты в демократическом обществе:

а) государственная служба;

б) общественная деятельность;

в) система образования и культуры;

г) экономическая деятельность.

5. Классификации политической элиты:

а) правящая, оппозиционная;

б) высшая (общенациональная), средняя (региональная), местная;

в) формальная, неформальная;

г) открытая, закрытая.

6. Проблема лоббистских групп и их влияния на политическую элиту в современном обществе.

7. Особенности рекрутирования и функционирования элиты в России.

1. Политические партии — посредник между гражданским обществом и государством.

2. Основные признаки партии как политического института:

а) наличие общих политических взглядов и убеждений;

б) устойчивость и постоянство состава;

в) стремление к участию во власти;

г) агитация и пропаганда своих идей и деятельности;

д) наличие лидеров.

3. Функции политических партий:

а) борьба за власть в государстве и влияние на политику государства;

б) участие в формировании и осуществлении власти;

в) формирование общественного мнения;

г) выражение интересов социальных групп;

д) политическое воспитание и подготовка кадров политиков и др.

4. Классификации политических партий:

а) по составу (кадровые и массовые);

б) по отношению к власти (правящие, оппозиционные);

в) по отношению к закону (легальные, нелегальные);

г) по базовой идеологии (консервативные, либеральные, социалистические, коммунистические и т. д.).

5. Партийные системы:

а) однопартийные (тоталитарные);

б) двухпартийные (конкурентные);

в) многопартийные (плюралистические).

6. Особенности современной российской многопартийности.

1. Понятие «политическая организация».

2. Цели политических организаций:

а) формирование общественного мнения;

б) политическая социализация граждан;

в) сбор и донесение до властных органов мнений людей;

г) выдвижение кандидатов на выборах.

3. Классификация политических организаций:

а) идеологические;

б) традиционные;

в) клерикальные;

г) классовые;

д) этнические;

е) корпоративные;

ж) государственные.

4. Виды политических организаций по форме и содержанию деятельности:

а) общественные объединения;

б) профсоюз;

в) партия.

5. Международные политические организации.

1. Понятие политического плюрализма.

2. Признаки политического плюрализма:

а) идеологическое многообразие

б) многопартийность

в) свобода политических взглядов, мнений, объединений

3. Влияние политического плюрализма на развитие политической системы общества и уровень политической культуры граждан:

а) развитие политического процесса

б) повышение уровня политической культуры граждан

в) развитие форм непосредственной и представительной демократии

4. Условия существования политического плюрализма.

«Современные политические идеологии»

1. Понятие «политическая идеология».

2. Виды политических идеологий:

а) либерализм;

б) консерватизм;

в) социализм;

г) коммунизм;

д) анархизм;

е) фашизм.

3. Формы представления политической идеологии:

а) социально-политические теории;

б) политические программы;

в) выступления государственных и политических деятелей.

4. Функции политической идеологии:

а) выражение и защита интересов определенной социальной общности или группы;

б) объединение людей со схожими политическими взглядами;

в) регулирование политической жизни общества.

5. Роль политических идеологий в политической жизни государства.

1. Понятие «общественно-политические движения».

2. Типология общественно-политических движений:

а) консервативные;

б) либерально-демократические;

в) социалистические;

г) национально-освободительные;

д) молодежные.

3. Причины возникновения общественно-политических движений:

а) утверждение плюрализма в различных сферах общественной жизни;

б) резкие изменения в политической, экономической сферах;

в) кризис веры в политическую власть.

4. Отличительные признаки политических движений:

а) стремление к воздействию на власть в нужном для них направлении;

б) добровольное членство, либо нет процедур, связанных со членством;

в) не имеют строгой иерархии, т.е. четкого распределения между центром и периферией;

г) ориентированы на выражение частных интересов той или иной группы людей.

5. Функции общественно-политических движений:

а) объединяют интересы, настроения широких разнородных слоев населения;

б) выдвигают цели, разрабатывают способы их достижения, создают крупную политическую силу, сосредоточенную на решении конкретной

в) политической задачи;

г) руководят массовыми выступлениями;

д) осуществляют контроль за деятельностью структур власти и помогают в реализации интересов конкретной личности и различных социальных групп в общественной жизни.

6. Общественно-политические движения современной России.

1. СМИ как «четвёртая власть» в современной политической жизни.

2. Функции СМИ:

а) информационная (отбор и комментирование социальной информации);

б) экспертная (оценка и анализ политических событий и явлений);

в) политической социализации (приобщение людей к политическим ценностям и действиям);

г) представительство общественных интересов, мнений, позиций;

д) мобилизационная (побуждение и организация определённых политических действий).

3. Основные виды СМИ:

а) печатные (газеты, журналы);

б) аудиовизуальные (радио и телевидение);

в) электронные (сетевые ресурсы — Интернет).

4. Общие принципы деятельности СМИ:

а) приоритетность, привлекательность темы;

б) сенсационность, экстремальность, неординарность темы;

в) сведения о ранее неизвестных событиях и явлениях;

г) официальная информация.

5. Политическая реклама и политическое манипулирование.

6. СМИ в политической жизни РФ.

«СМИ в современном обществе»

1. Понятие «средства массовой информации».

2. Виды средств массовой информации:

а) пресса (газеты, журналы);

б) книжные издательства;

в) агентства печати;

г) радиовещание;

д) телевидение;

е) кино-, видео-, звукозапись;

ж) интернет.

3. Отличительные черты СМИ:

а) публичность;

б) наличие специальных технических приборов, аппаратуры для передачи информации;

в) непрямое, разделенное в пространстве и времени взаимодействие с аудиторией;

г) однонаправленность взаимодействия;

д) непостоянный характер аудитории.

4. Функции СМИ:

а) информационная;

б) образовательная;

в) пропагандистская;

г) социализация;

д) критики и контроля;

е) мобилизационная;

ж) инновационная;

з) оперативная;

е) формирование общественного мнения.

5. Закон РФ «О средствах массовой информации».

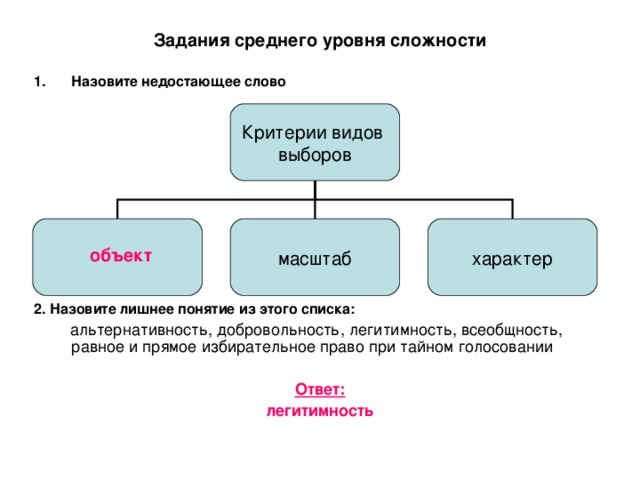

1. Понятие «выборы».

2. Классификации выборов:

а) избрания представителей в законодательные или исполнительные органы власти;

б) местные, региональные, федеральные, международные;

в) очередные и досрочные.

3. Отличие выборов от других форм голосования:

а) они используются в формах, предусмотренных данной избирательной системой;

б) закреплены в Конституции и других законодательных актах;

в) носят относительно регулярный, периодический характер.

4. Функции выборов:

а) выявление, консолидирование и представительство разнообразных интересов населения;

б) контроль над институтами власти;

в) легитимация политической власти;

г) политическая социализация населения, развитие политического участия.

5. Принципы демократических выборов:

а) всеобщность;

б) равенство голосов граждан;

в) прямое и тайное голосование;

г) наличие альтернативных кандидатов, состязательность выборов;

д) гласность проведения выборов;

е) добровольность участия в выборах.

6. Значение выборов для демократического политического режима.

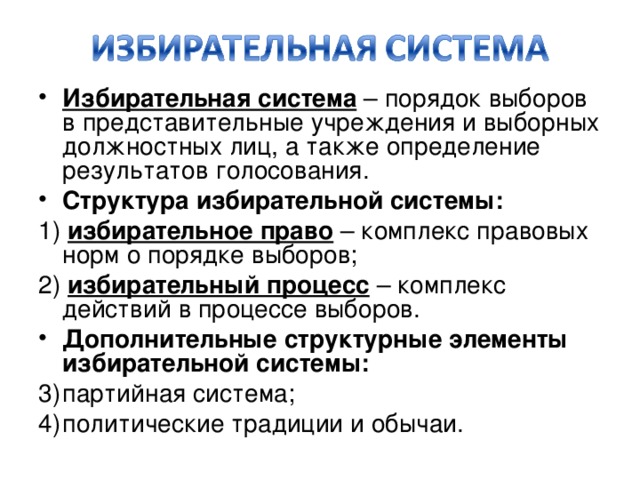

1. Понятие «избирательная система».

2. Типы избирательных систем:

а) мажоритарная система относительного большинства;

б) мажоритарная система абсолютного большинства;

в) пропорциональная;

г) смешанная.

3. Особенности мажоритарной избирательной системы:

а) избранным считается набравший большинство голосов избирателей;

б) применяется как при выборах высших должностных лиц, так и при выборах коллегиальных органов власти;

в) избираются конкретные кандидаты;

г) возможно выдвижение независимых беспартийных кандидатов;

д) применяется при выборах по одномандатным административно-территориальным округам;

е) выборы проводятся в два тура.

4. Характерные черты пропорциональной избирательной системы:

а) мандаты распределяются в соответствии с количеством поданных голосов;

б) выдвижение кандидатов производится путем составления партийных списков;

в) граждане голосуют прежде всего за программу партии, а не за конкретных людей;

г) существует избирательный барьер для прохождения в парламент.

5. Особенности избирательных систем в РФ.

1. Выборы как способ формирования органов власти с учётом волеизъявления граждан.

2. Нормативные основы избирательного процесса:

а) Конституция;

б) законы о выборах органов государственной власти и управления.

3. Избирательные права граждан:

а) активное;

б) пассивное.

4. Основные стадии избирательного процесса:

а) подготовительный этап, обеспечение готовности общества к выборам;

б) выдвижение, регистрация кандидатов и формирование программ;

в) проведение агитации в средствах массовой информации, борьба за голоса избирателей;

г) голосование и подведение итогов выборов.

5. Условия эффективности и демократичности выборов:

а) наличие в обществе атмосферы доверия, готовности признавать результаты выборов;

б) уважение прав и свобод гражданина в государстве;

в) высокий уровень электоральной культуры;

г) демократический характер регистрации кандидатов, партий, избирателей;

д) формирование независимых и компетентных органов проведения и контроля за выборами.

6. Выборы — непременное условие утверждения и развития демократических институтов и традиций.

7. Специфика выборов в обществах, осуществляющих переход от авторитаризма и тоталитаризма к демократии.

1. Понятие политического процесса как совокупности видов политической

а) деятельности субъектов.

2. Субъекты политического процесса.

3. Стадии политического процесса:

а) выявление и согласование интересов

б) формирование цели и программы деятельности

в) реализация программы деятельности социально-политических общностей

г) контроль за реализацией, оценка результатов, определение ответственности

4. Понятие и специфические черты политической деятельности:

а) ориентация действий на проблемы всего общества

б) использование политической власти как главного средства осуществления целей

в) основным институтом решения проблем выступает государство

5. Политические компромиссы.

6. Политическая борьба как противостояние интересов политических субъектов:

а) виды: революционная и реформаторская

б) формы политической борьбы

7. Основные тенденции в развитии политического процесса в современной России.

1. Понятие «субъекты политического процесса».

2. Социальные субъекты политического процесса:

а) личность;

б) социальная группа;

в) социальные классы;

г) политическая элита.

3. Институциональные субъекты политического процесса:

а) государство;

б) политические партии и общественно-политические движения;

в) профсоюзы.

4. Функциональные субъекты политического процесса:

а) армия;

б) церковь;

в) СМИ;

г) оппозиция;

д) транснациональные корпорации.

5. Официальные и неофициальные субъекты политического процесса.

6. Политическое поведение и политическое участие.

1. Политическое участие — показатель вовлечённости граждан в политику.

2. Типы политического участия:

а) опосредованное (представительное);

б) непосредственное (прямое).

3. Основные типы политической деятельности:

а) политическое отчуждение;

б) политическая пассивность;

в) политическая активность.

4. Формы политического участия:

а) обращение во властные структуры, направление проектов и предложений по принятию нормативных актов;

б) лоббистская деятельность;

в) активность в качестве члена партии или общественно-политического движения;

г) участие в выборах, референдумах и др.

5. Проблема абсентеизма в современном обществе.

1. Политическое сознание как форма общественного сознания.

2. Компоненты политического сознания:

а) знания;

б) убеждения и установки;

в) идеи;

г) стереотипы.

3. Уровни политического сознания.

4. Функции политического сознания:

а) регулятивная;

б) познавательная;

в) оценочная;

г) мобилизационная.

5. Политическое сознание и идеология.

6. Роль СМИ в формировании политического сознания.

1. Понятие «политическое поведение».

2. Виды политического поведения:

а) политическое участие;

б) абсентеизм.

3. Формы политического участия:

а) открытые, закрытые;

б) традиционные, инновационные;

в) конструктивные, деструктивные.

4. Индивидуальное, групповое и массовое поведение.

5. Виды политического участия:

а) чтение о политике в газетах или других СМИ,

б) участие в выборах (электоральное поведение),

в) участие в деятельности политических организаций, движений, партий

г) посещение политических собраний,

д) участие в митингах, демонстрациях, забастовках, освободительных войнах или революциях (политический протест),

е) обращения к государственным деятелям, посредством писем или СМИ,

ж) встречи с политическими лидерами.

6. Политический терроризм.

1. Понятие «политическое сознание».

2. Структура политического сознания:

а) политическая психология;

б) политические стереотипы;

в) политические ориентации;

г) политическая идеология.

3. Виды политического сознания:

а) индивидуальное;

б) групповое;

в) массовое.

4. Типология политического сознания:

а) левый радикализм;

б) правый радикализм;

в) либерализм;

г) консерватизм.

5. Понятие «политическое поведение».

6. Факторы, влияющие на политическое поведение:

а) роль политического лидера и воздействие, оказываемое им на участников политического процесса;

б) уровень информированности общества;

в) уровень политической социализации граждан;

г) политическое сознание граждан.

7. Виды политического поведения:

а) политическое участие;

б) абсентеизм.

8. Виды политического участия:

а) чтение о политике в газетах или других СМИ,

б) участие в выборах (электоральное поведение),

в) участие в деятельности политических организаций, движений, партий,

г) посещение политических собраний,

д) участие в митингах, демонстрациях, забастовках, освободительных войнах или революциях (политический протест),

е) обращения к государственным деятелям, посредством писем или СМИ,

ж) встречи с политическими лидерами.

9. Политическое сознание как «внутреннее» политическое поведение, влияющее на «внешнее» поведение человека.

1. Понятие «политическая культура».

2. Типы политической культуры:

а) патриархальный;

б) подданнический;

в) активистский.

3. Функции политической культуры:

а) познавательная;

б) регулятивная;

в) коммуникативная;

г) мобилизационная.

4. Понятие «политическое поведение».

5. Виды политического поведения:

а) политическое участие;

б) абсентеизм.

6. Виды политического участия:

а) традиционное, инновационное;

б) конструктивное, деструктивное;

в) индивидуальное, групповое и массовое;

г) легальное, нелегальное

7. Формы политического участия:

а) чтение о политике в газетах или других СМИ,

б) участие в выборах (электоральное поведение),

в) участие в деятельности политических организаций, движений, партий,

г) посещение политических собраний,

д) участие в митингах, демонстрациях, забастовках, освободительных войнах или революциях (политический протест),

е) обращения к государственным деятелям, посредством писем или СМИ,

ж) встречи с политическими лидерами.

8. Влияние политической культуры на политическое поведение граждан.

1. Понятие «политическое участие».

2. Формы политического участия:

а) чтение о политике в газетах или других СМИ,

б) участие в выборах (электоральное поведение),

в) участие в деятельности политических организаций, движений, партий,

г) посещение политических собраний,

д) участие в митингах, демонстрациях, забастовках, освободительных войнах или революциях (политический протест),

е) обращения к государственным деятелям, посредством писем или СМИ,

ж) встречи с политическими лидерами.

3. Концепции объяснения причин политического участия:

а) получение выгоды (теория рационального выбора);

б) мотивы и установки людей (психологическая школа);

в) возможность влияния избирателей на органы власти (институциональный подход).

4. Виды политического участия:

а) традиционное, инновационное;

б) конструктивное, деструктивное;

в) индивидуальное, групповое и массовое;

г) легальное, нелегальное;

д) активное, пассивное.

5. Функции политического участия:

а) инструментальная;

б) коммуникативная;

в) образовательная.

6. Уровень политического участия граждан в РФ.

1. Понятие «политические отношения».

2. Отличия политических отношений от других форм общественных отношений:

а) обусловленность политическими интересами;

б) регулируют другие виды общественных отношений;

в) оказывают влияние на функционирование всех структур политической системы общества;

г) обеспечение стабильности и целостности общества.

3. Виды политических отношений:

а) конкуренция в политике;

б) политическая консолидация;

в) политический конфликт;

г) политическая борьба.

4. Функции политических отношений:

а) объединительная;

б) координирующая;

в) функция социально-политического творчества;

г) деятельная.

5. Факторы, влияющие на развитие политических процессов:

а) наличие сильной политической власти;

б) правовая регламентация политических отношений;

в) развитие демократии;

г) развитие экономических отношений.

6. Особенности политических отношений в РФ,

1. Политическое лидерство — персонификация политической воли.

2. Функции политического лидерства:

а) анализ политической обстановки, оценивание тенденций развития общества;

б) формулировка целей, определение средств и методов их достижения, руководство политическими действиями;

в) укрепление связи между властью и народом, формирование массовой поддержки проводимому политическому курсу;

г) руководство своими сторонниками и единомышленниками, формирование команды.

3. Факторы, влияющие на стиль политического лидерства:

а) политические убеждения лидеров;

б) реакция лидера на экстремальную обстановку;

в) предыдущий жизненный и политический опыт;

г) политическое окружение, среда.

4. Основные типы политического лидерства:

а) традиционное

б) харизматическое;

в) рационально-легальное.

5. Роль лидера в политической жизни современного общества.

6. Специфика политического лидерства в России.

1. Федеральное собрание — парламент РФ.

2. Структура Федерального собрания:

а) Совет Федерации;

б) Государственная Дума.

3. Полномочия Совета Федерации:

а) утверждение изменения границ между субъектами РФ;

б) утверждение указов Президента РФ о введении военного или чрезвычайного положения;

в) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил за пределами территории РФ;

г) назначение выборов Президента РФ;

д) отрешение Президента РФ от должности;

е) назначение на должность судей Конституционного и Верховного Судов РФ, Генерального прокурора РФ и его заместителей, а также заместителя Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

ж) рассмотрение федеральных законов принятых Государственной Думой.

4. Полномочия Государственной Думы:

а) принятие федеральных законов;

б) решение вопроса о доверии Правительству РФ и при определенных обстоятельствах, выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от должности;

в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о результатах его деятельности;

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка РФ, Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов, а также Уполномоченного по правам человека;

д) объявление амнистии.

5. Принцип разделения властей.

1. Президент РФ как гарант Конституции.

2. Конституционно-правовой статус Президента РФ:

а) правовые нормы, определяющие порядок выборов и вступления в должность Президента РФ;

б) правовые нормы, устанавливающие компетенцию Президента РФ;

в) правовые нормы, регулирующие порядок прекращения полномочий Президента РФ.

3. Основные функции Президента РФ:

а) является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина;

б) принимает меры по охране суверенитета РФ, её независимости и государственной целостности;

в) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти;

г) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства;

д) представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях и др.

4. Требования, предъявляемые законом к кандидатам на пост Президента РФ:

а) гражданство РФ;

б) постоянное проживание в РФ не менее 10 лет;

в) возрастной ценз — не менее 35 лет.

5. Порядок избрания и деятельности Президента РФ:

а) выдвижение и сбор подписей избирателей (два млн подписей, число подписей от одного субъекта РФ не должно превышать 50 тыс.);

б) представление кандидатом в Центризбирком сведений о своём имуществе и доходах за два года, предшествовавших выборам;

в) избранным признаётся кандидат, получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

г) полномочия Президента РФ заканчиваются с истечением срока (6 лет), на который он был избран, в момент принятия присяги вновь избранным Президентом РФ;

д) одно и то же лицо не может занимать данную должность более двух сроков подряд.

6. Институт президентства и тенденции укрепления конституционного строя в РФ.

1. Понятие исполнительной власти.

2. Структура Правительства РФ:

3. Председатель Правительства;

а) заместители;

б) федеральные министры.

4. Полномочиям Правительства РФ:

а) разработка и представление Государственной Думе федерального бюджета;

б) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечение проведения единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

г) управление федеральной собственностью;

д) обеспечение обороны страны и государственной безопасности;

е) реализация внешней политики РФ;

ж) обеспечение законности, прав и свобод граждан, охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью.

5. Федеральные министерства РФ:

а) министерство внутренних дел;

б) министерство здравоохранения;

в) министерство иностранных дел;

г) министерство культуры;

д) министерство обороны;

е) министерство юстиции;

ж) министерство финансов;

з) министерство сельского хозяйства и др.

6. Правительство РФ как высших орган исполнительной власти.

1. Понятие принципа разделения властей.

2. Основоположники теории разделения властей:

а) Джон Локк;

б) Ш. Монтексье.

3. Три ветви власти:

а) законодательная;

б) исполнительная;

в) судебная.

4. Характерные черты системы разделения властей:

а) четкое разграничение полномочий и предметов ведения между ветвями власти;

б) взаимный контроль, система сдержек и противовесов;

в) взаимодействие, координация деятельности всех ветвей власти.

5. Ветви власти в РФ:

а) Федеральное собрание РФ — законодательная власть;

б) Правительство РФ — исполнительная власть;

6. Конституционный и Верховный суд РФ — судебная власть.

7. Реализация принципа разделения властей в РФ на современном этапе.

1. Понятие «государственная власть».

2. Признаки государственной власти:

а) носит публичный характер;

б) обладает суверенитетом;

в) осуществляется на постоянной основе государственным аппаратом;

г) обладает монопольным правом применять принуждение на территории государства;

д) обладает монопольным правом налогообложения;

е) распространяется на всех лиц, находящихся на территории государства;

ж) издает нормативно-правовые акты.

3. Структура государственной власти в РФ:

а) Президент РФ;

б) Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума);

в) Правительство РФ;

г) суды РФ.

4. Источник государственной власти в РФ — многонациональный народ.

5. Реализация принципа разделения властей в РФ.

1. Понятие демократического государства.

2. Характерные черты демократического политического режима:

а) народ является единственным источником власти в государстве;

б) свободные выборы всех органов государственной власти;

в) разделение и равенство ветвей государственной власти;

г) политический плюрализм (многообразие) и многопартийность;

д) широкое реальное участие граждан в осуществлении государственной власти и контроль над ней;

е) развитое местное самоуправление;

ж) ограниченное законом применение насильственных способов и методов осуществления государственной власти;

з) верховенство права и равноправие всех членов общества.

и) законодательное закрепление основных экономических, социальных и политических свобод человека и гражданина;

к) развитое гражданское общество.

3. Три ветви власти в демократическом государстве:

а) законодательная;

б) исполнительная;

в) судебная.

4. Характерные черты системы разделения властей:

а) четкое разграничение полномочий и предметов ведения между ветвями власти;

б) взаимный контроль, система сдержек и противовесов;

в) взаимодействие, координация деятельности всех ветвей власти.

5. Особенности организации государственной власти в РФ

1. Понятие федеративного государства.

2. Принципы федерализма в РФ:

а) государственная целостность;

б) равенство и самоопределение народов;

в) единство системы государственной власти;

г) верховенство федерального права;

д) разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и её субъектами;

е) равенство субъектов РФ.

3. Виды субъектов РФ:

а) республика;

б) автономная область;

в) автономный округ;

г) край;

д) область;

е) город федерального значения.

4. Пути изменения состава РФ:

а) добровольное вхождение в РФ иностранного государства;

б) образование или объединение на территории РФ субъектов.

5. Федеральные округа и полномочные представители Президента РФ.

«Местное самоуправление в РФ»1. Понятие местного самоуправления.

2. Правовая основа местного самоуправления:

а) общепризнанные принципы и нормы международного права;

б) международные договоры РФ;

в) Конституция РФ;

г) федеральные конституционные законы;

д) федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

е) нормативные правовые акты субъектов РФ;

ж) уставы муниципальных образований.

3. Вопросы местного значения:

а) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета;

б) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;

в) владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью;

г) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения;

д) организация транспортного обслуживания населения;

е) утверждение правил благоустройства;

ж) утверждение генеральных правил землепользования и застройки;

з) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб.

4. Формы осуществления населением местного самоуправления:

а) местный референдум;

б) муниципальные выборы;

в) собрание граждан;

г) конференция граждан (собрание делегатов).

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления.

6. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью.

Государственныйбюджет

1.Понятие гос. бюджета

2.Структура гос. бюджета

3.Гос. долг

4.Разновидности бюджета

а)дефецит

б)профецит

в)сбалансированный

5.Источники покрытия дефецита бюджета

6.Бюджетная сист. РФ

а)федеральный бюджет

б)региональный

в)местный

Политические режимы

1. Понятие политического режима.

2. Принципы типологии политических режимов.

3. Демократический режим.

4. Авторитарный режим.

5. Тоталитарный режим.

Государство, как институт политической системы

1. Сущность принципа разделения властей;

2. Президент РФ;

3. Законодательная власть в РФ:

4. Исполнительная влысть в РФ:

а) ПравительствоРФ;

б) Министерства и ведомства;

в) Органы исполнительной власти субъектов РФ.

5. Судебная власть РФ:

а) Высшие судебные органы;

б) Суды общей юрисдикции;

в) Арбитражные суды;

г) Военные суды.

Государство как институт политической системы

1. Понятие государства;

2. Признаки государства;

а)публичная власть

б)суверенитет

в)Взимание налогов

3. Формы государства:

а) формы правления;

б) формы территориального устройства;

в) политические режимы;

4. Функции государства:

а) внутренние;

б) внешние.

Роль политических партий в жизни общества

1) Понятие о политической партии

2) Отличительные черты и признаки политической партии

3) Функции политической партии в обществе.

А)Представительство интересов социальных групп и слоев общ

б)Борьба за обладание государственной властью

в)Разработка и осуществление политического курса.

г)Интеграционная

4) Типология (классификация) политических партий.

5) Идеологические основы формирования партий:

а) консервативные партии;

б) либеральные партии;

в) социал-демократические партии;

г) коммунистические партии.

6) Многопартийность как норма жизни современного общества

Роль выборов в полит процессе

1.Демократ. механизм принятия полит. реш.

2.Избирательные права граждан

3.Демократическая процедура выборов

4. Принципы демократичного избирательного права

а) равенство

б) всеобщность

в) тайное голосование

г) свобода выборов

5. Типы избирательной системы:

а) мажоритарная

б) пропорциональная

в) смешанная 6.Выборы в недемократ. обществах.

Основные ценности демократии

1. Принципы демократии

а народовластие

б гарант прав и свобод человека

в равенство перед законом

г плюрализм во всех сферах общественной жизни

д правило большинства и права меньшинства

е всеобщие равные выборы

2. человек как главнаяя ценность демократического общества

3. История становления демократии

4. преимущества и недостатки демократического режима.

5. проведение дем. выборов

а по мажоритарной системе

б по пропорциональной

в по смешанной

6. Рыночная экономика и демократичекий режим

Власть

1. Что такое власть?

2. Компоненты власти:

а) субъект

б) источники

в) функции

г) основания

д) ресурсы

е) объект

3. Виды власти:

а) законодательная

б) исполнительная

в) судебная

г) демократическая

д) тоталитарная

4. Типы политической власти:

а) традиционный

б) легальный

в) харизматический

Избирательные системы

1. Понятие избирательных систем (Что такое политическая система?)

2. Компоненты избирательных систем

А) избирательное право

Б) изьирательный процесс

3. Принципы демократичного избирательного права

А) равенство

Б) всеобщность

В) тайное голосование

Г) свобода выборов

4. Типы избирательной системы:

А) мажоритарная

Б) пропорциональная

В) смешанная

Роль выборов в политическом процессе

1)Определение понятия выборы

2)Виды избирательных систем:

-пропорциональная

-мажоритарная

3)Субъекты РФ в которые могут проходить выборы:

-на пост призидента

-на пост региональных деятелей

-на пост глав местного самоуправления

-выборы в политические партии

4)Система избирательного процесса:

-избирательное право

-избирательный процесс

5)4 действия избирательного процесса:

-подготовительная

-выдвижение кондидата

-предвыборная агитация

-голосование и подвод итогов

6)Возростные ограничения на выборах:

-право избирать наступает с 18 лет

-право избираться наступает:

а)в органы местного самоуправления с 21 лет

б)в органы регионального управления с 30 лет

в)на пост призидента РФ с 35 лет

7)Роль выборов политическом процессе в РФ

Роль выборов в политическом процессе

I. Выборы — демократический механизм применения политических решений.

II. Избирательные системы.

1) избирательное право

2) избирательный процесс

III. Типы избирательных систем.

1) мажоритарная

2) пропорциональная

3) смешанная

IV. Функции выборов

V. Избирательные права граждан.

VI. Принципы избирательного права.

VII. Выборы в недемократических государствах.

VIII. Представительные органы власти.

Гражданское общество и правовое государство

1)Гражданское общество и правовое государство как достижение человеческой цивилизации.

2)Признаки правового государства:

•Верховенство права

•Зашита неотъемлемых прав каждого человека, прав и свобод человека и гражданина

•Разделение властей

3)Гражданское общество- выражение и защита частных интересов и потребностей с помощью негосударственных общественных отношений и институтов

•Местное самоуправление

•Клубы по интересам, защита окружающей среды, центры дошкольного образования, общественные библиотеки и другие проявления гражданского общества

•Гражданское общество и правовое государство- взаиморазвитие и взаимопомощь.

Осуществление власти в РФ

1.Полномочия президента РФ

а)вносит законопроекты в Государственную Думу

б)подписывает и обнародует федеральные законы

в)осуществляет руководство внешней политикой РФ

2.Федеральные органы исполнительной власти, находящиеся в подчинении президента РФ

а)министерства РФ

б)Федеральные службы

в)Федеральные агентства

3.Судебная ветвь власти — Суды

а)Верховный Суд РФ

б)Конституционный суд

в)Высший Арбитражный суд

Политическая Власть

1. Определение власти

2. Виды власти:

А) традиционная

Б)харизматическая

В)легальная

3. Субъекты полит. власти:

А) народ как источник власти

Б)политические элиты

В)политические выборы

4. Государство как носитель политической власти

5. Значение Политической власти в обществе

Государство как политический институт общества

1. Понятие государства

2. Сущность государства:

2.1. признаки

2.2 функции

2.3 механизмы

3. Формы государства

3.1 правления

3.2 территориального устройства

3.3 политический режим

Политические режимы

1) Форма государства: понятие, виды.

2) Понятие политического режима.

3) Виды политических режимов и их особенности:

а) Тоталитарный полимтический режим (понятие, признаки);

б) Авторитарный политический режим (понятие, признаки);

в) Военный политический режим (понятие, признаки);

г) Демократический политический режим (понятие, признаки).

4) Политический режим в Российской Федерации и его особенности.

Политическое поведение

1.Понятие политического поведения.

2.Формы и виды политического поведения:

1)политическая деятельность представителей государственных органов

2)поведение представителей политических партий

3)поведение общественных движений

4)поведение простых граждан

3.Выборы — массовая форма политического участия

4.Отклоняющиеся формы политического поведения:

1)нормативные

2)протестные

5.Формирование культуры политического поведения через:

1)систему образования

2)СМИ

Политическое лидерство

1.Понятие полит.лидерства

2.Полномочия полит.лидера

А)распоряжается метер.и финансовыми ценностями

Б)направляет волю,усилия людей

3.Качества полит.лидера

А)компетентность

Б)госуд.подход к делу

В)высокая аналитичность ума

Г)большая роботоспособность

Д)твердость принципов и убежений

4.Особенности полит.лидерства

А)заинтерес. В том,чтобы его поддерживали как можно больше людей

Б)может возд.на людей только при помощи СМИ и пропаганды

В)обязательно имеет помощников

5.Фун-ии

А)коммуникативная

Б)интегративная

В)ориентационная

Г)мобилизационная

6.Виды лидерства

А)традиционное

Б)легальное

В)харизматичное

7.Политическое лидерство в РФ

«Роль выборов в политическом процессе»

«Роль выборов в политическом процессе»

1)Определение понятия выборы

2)Виды избирательных систем:

-пропорциональная

-мажоритарная

3)Субъекты РФ в которые могут проходить выборы:

-на пост призидента

-на пост региональных деятелей

-на пост глав местного самоуправления

-выборы в политические партии

4)Система избирательного процесса:

-избирательное право

-избирательный процесс

5)4 действия избирательного процесса:

-подготовительная

-выдвижение кондидата

-предвыборная агитация

-голосование и подвод итогов

6)Возростные ограничения на выборах:

-право избирать наступает с 18 лет

-право избираться наступает:

а)в органы местного самоуправления с 21 лет

б)в органы регионального управления с 30 лет

в)на пост призидента РФ с 35 лет

7)Роль выборов политическом процессе в РФ

Политический режим

1.Понятие политического режима

2.Принципы типологии политических режимов

а)демократические и недемократические режимы

б)демократические,авторитарные,тоталитарные режимы

3.Признаки демократического режима

а)соблюдение прав человека

б)выборность органов власти

в)подчинение меньшинства большинству

4.Признаки авторитарного режима

5.Признаки тоталитарного режима

Политический процесс как совокупность видов политической деятельности субъектов

1. Понятие политического процесса как совокупности видов политической деятельности субъектов.

2. Субъекты политического процесса.

3. Стадии политического процесса:

а)выявление и согласование интересов

б)формирование цели и программы деятельности

в)реализация программы в деятельности социально-политических общностей

г)контроль за реализацией. Оценка результатов, определение ответственности

4. Понятие и специфические черты политической деятельности:

а)ориентация действий на проблемы всего общества

б)использование политической власти как главного средства осуществления целей

в)основным институтом решения проблем выступает государство

5. Политические компромиссы.

6. Политическая борьба как противостояние интересов политических субъектов:

а) Виды: революционная и реформаторская

б) Формы политической борьбы

в) Политическая борьба как противостояние интересов политических субъектов

7. Основные тенденции в развитии политического процесса в современной России

Политическая система как целостный механизм осуществления политической власти и управления обществом

1) Структура политической системы и ее элементы

а)организационная (институциональная) сфера — государство, партии и общественно-политические движения

б)нормативная сфера — политические, правовые, нравственные нормы, ценности, обычаи, традиции…

в)культурно-идеологическая сфера — политическая идеология и культура

г)коммуникативная сфера — информационные связи и политические отношения

2) Функции политической системы:

а)определение целей,задач,программ деятельности общества

б)мобилизация ресурсов на достижение поставленных целей

в)интеграция всех элементов общества с помощью пропаганды общих целей и ценностей

3) Типология политических систем:

а)демократические

б)авторитарные

в)тоталитарные

Выборы в Гос Думу РФ

1. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок проведения выборов в Гос Думу РФ

а)Конституция РФ

б)ФЗ «О выборах депутатов Гос Думы Федерального собрания РФ»

в)ФЗ «О выборах»

2. Сущность пропорциональной избирательной системы:

а)партийные списки

б)пропорциональное распределение мандатов в соответствии с количеством полученных голосов

в)заградительный барьер и его назначение

3. Основные принципы избирательного права в РФ

4. Требования, предъявляемые к кандидатам в депутаты Гос Думы:

а)российское гражданство

б)достижение возраста 21 года

5. Результаты выборов 2007г. в Гос Думу РФ

Роль СМИ в политической жизни

1) Понятие о средствах массовой информации/ СМИ – четвертая власть в

современной политической жизни./ СМИ – средства создания,

тиражирования и распространения информации.

2) Функции СМИ:

а) информационная (отбор и комментирование социальной информации);

б) экспертная (оценка и анализ политических событий и явлений);

в) политической социализации (приобщение людей к политическим

ценностям и действиям);

г) представительство общественных интересов, мнений, позиций;

д) мобилизационная (побуждение и организация определенных политических

действий).

3) Основные виды СМИ:

а) печатные (газеты, журналы);

б) аудиовизуальные (радио и телевидение);

в) электронные (сетевые ресурсы).

4) Категории информации:

а) локальная;

б) национальная;

в) международная.

4) Общие принципы деятельности СМИ:

а) приоритетность, привлекательность темы;

б) сенсационность, экстремальность, неординарность темы;

в) сведения о ранее неизвестных событиях и явлениях;

г) официальная информация.

5) Политическая реклама и политическое манипулирование.

6) СМИ в политической жизни РФ.

Разделение властей в Рф.

1.ПОНЯТИЕ ВЛАСТЬ.

2.ВИДЫ ВЛАСТИ.

А)ОБЩЕСТВЕННАЯ

Б)ПОЛИТИЧЕСКАЯ.

В)ГОСУДАРСТВЕННАЯ.

3.ВЕТВИ ВЛАСТИ

а)ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ.

Б)ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ

В)СУДЕБНАЯ.

4.ЦЕЛЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ.

5.ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА.

Механизм государственного регулирования экономики

1.Механизмы гос.регулирования

а)фискальная политика

б)монетарная политика

в)правовое регулирование

2.Взгляды ученых-экономистов о гос.рег.

а)позиция монетаристов (Фридмен)

б)Кейнсианство (Джон Кейнс)

в)другие взгляды

3.Денежно-кредитная политика

4.Бюджетно-налоговая политика

5.Нужна ли рынку помощь государства?

Политическое лидерство(упрощенное)

1.Определение политического лидерства

2.Типы политического лидерства

а)демократическое

б)традиционное

3.Функции политического лидерства

а)аналитическая

б)целеполагающая

в)коммуникативная

г)организационная

4.Личностные качества политического лидера

Политическая власть,как особый вид общественных отношений

1.Властные отношения как особый вид общественных отношений

2.Виды власти

3.Причины возникновения политической власти

4.Субъекты политической власти

а)народ как источник власти

б)политические элиты в современном обществе

в)политические лидеры

5.Средства и способы осуществления политической власти

6.Гос-во как носитель политической власти. Особенности гос-венной власти:

а)обязательность решения для всего населения

б)вертикаль власти

в)легальность в использовании силы.

Демографическая ситуация в современной России

1.Что такое демографическая ситуация в общем.

А)понятие демографического кризиса.

Б)современная демографическая ситуация.

2.Демографическая ситуация.

А)в прошлые века

Б) в современной России

3.статистика

А)соотношение мужчин и женщин

Б)соотношение между трудящимися и пожилыми.

4.Факторы воздействия на демографическую ситуацию.

А)войны

Б)эмиграция

5.Ээконоческие кризисы, нестабильная соц. ситуация

А)проблемы неполных семей

-одинокие люди

-увеличение числа

Тенденции развития демографического кризиса

1.Более позднее рождение детей

2.Сокращение числа на одну семью

3.Соотношение мужчин и женщин

4.Увеличение числа разводов

5.Соц. политика направленная на улучшение демографической ситуации

А)материнский капитал

Б)пенсионная реформа

В)ипотека

Политическое участие

1. Понятие политического участия

2. Типы политического участия

а) опосредованное

б) непосредственное (прямое)

3. Формы политического участия

4. Виды политического участия

а) активное

б) инициативное

в) пассивное

г)поддерживающее

5. Функции политического участия

СМИ в политической системе общества

1. СМИ в политической системе общества:

а) понятие «средства массовой информации»;

б) функции СМИ;

в) роль и влияние СМИ в различных политических режимах.

2. Характер информации, распространяемой СМИ.

3. Влияние СМИ на избирателя:

а) способы воздействия на избирателя;

б) роль политической рекламы;

в) методы противостояния СМИ.

Избирательная кампания в РФ

1. Избирательная система:

а) понятие «избирательная система»;

б) структурные компоненты избирательной системы;

в) понятие «избирательное право»;

г) этапы избирательного процесса;

д) типы избирательных систем.

2. Избирательная кампания:

а) понятие «избирательная кампания»;

б) этапы избирательной кампании.

3. Политические технологии избирателя.

Политическое участие

1. Понятие политического участия

2. Формы политического участия

а) опосредованное

б) непосредственное (прямое)

в) автономное участие;

г) мобилизационное участие.

3. Виды политического участия

а) активное

б) инициативное

в) пассивное

г)поддерживающее

4. Мотивы участия избирателя в выборах:

а) интерес к политике;

б) политическая компетентность;

в) удовлетворение потребностей.

5. Политический абсентеизм.

Государство как ядро политической системы

1.Сущность государства,основные признаки государства

2.Различие взглядов на причины возникновения государства

а)классовая теория

б)договорная теория государства

3.Формы государства

а)форма правления

б)административно-территориальное устройство

в)политический режим

4.Функции государства

Политический режим (ПР)

1) Понятие ПР

2) Структура ПР

а)лидер

б)принадлежность власти

в)участие общества в политике

3) Классификация ПР

а) Демократический

б) Тоталитарный

в) авторитарный

4) Функции

а)контроль

б)регулирование

в)управление

5) Роль ПР в жизни общества

Политический плюрализм. Становление многопартийности в России.

1. Понятие плюрализма.

2. Политический плюрализм:

-признает

-создает необходимые условия для реализации

-поощряет многообразие интересов политических организаций и интересов, конкурирующих между собой.

3. Плюрализм является полной противоположностью монополистического принципа организации общества.

4. Понятие политической партии

5. Признаками партии являются:

-наличие программы, в которой сформулированы цели и стратегия партии;

-наличие устава, содержащего важнейшие нормы внутрипартийной жизни;

-фиксированное членство;

-разветвленная сеть первичных местных организаций.

6. Многопартийная система является важным признаком демократического государства.

7. Партии России

8. Функции политических партий:

-политическая;

-социального представительства;

-социальной интеграции;

-политического реконструирования;

-идеологическая;

-электораторная;

-осуществлять набор новых членов.

9. Классификации политических партий

10. В Конституции РФ признаётся политическое многообразие и многопартийность.

Политическая система

1 понятие

2 виды

стабильные

нестабильные

3 типы

тоталитарный

авторитарный

демократический

4 функции

руководящая

целепологающая

регулятивная

Политические партии

1 понятие

2 признаки

устав

программа

борьба за власть

3 функции

политическая

социальная