Сказуемое – это главный член предложения, который согласуется с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое? кто он такой? и др., например: Уже проснулись певчие птицы (И. Соколов-Микитов) . Сказуемое может быть простым (Я хотел булочку) , составным (Я хотел съесть булочку) и сложным (Я хотел стать булочником) . Простое глагольное сказуемое – это сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, например: Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника (В. Катаев) – в данном примере сказуемое выражено глаголом в форме изъявительного наклонения прошедшего времени; Я бы в летчики пошел, пусть меня научат (В. Маяковский) – сказуемое выражено глаголом в условном наклонении; Закрой дверь! – сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении. Составное глагольное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы глагола, выражающей его основное лексическое значение, например: Молодой Дубровский хотел заняться делами (А. Пушкин) . В роли вспомогательного глагола могут выступать сочетания кратких прилагательных должен, готов, рад и др. и служебного глагола-связки быть в форме одного из наклонений, например: Я готов с вами поспорить (А. Пушкин); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства (А. Пушкин) . Также в роли вспомогательного глагола могут выступать слова со значением желательности, необходимости, возможности – надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и др., например: Надо учиться языку, надо расширять свой лексикон (М. Горький); а также слова, выражающие эмоциональную оценку действия, названного инфинитивом – грустно, весело, приятно, горько, противно и др. Составное именное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например: Метель была страшная. Самой распространенной является глагол-связка быть, которая выражает только грамматические значения. Особенность этого глагола-связки заключается в том, что в настоящем времени он не употребляется, т. е. связка нулевая, например: На нем была серая куртка (прош. вр.) – На нем сераякуртка (наст. вр.) . Другие глаголы-связки делаться, стать, казаться, являться, считаться, представляться, становиться употребляются в русском языке реже, но они выражают и добавочные лексические значения, например: Дворец казался островом печальным; Все делается светлее, веселее от первого снега (А. Пушкин) . Также в роли связок могут выступать глаголы, которые имеют значения движения, состояния: прийти, приехать, вернуться и др., например: Девушка пришла усталая (Б. Полевой) . Именная часть составного сказуемого может быть выражена: 1) именем существительным, например: Все небо было в мелких облаках (Д. Гранин); 2) именем прилагательным, например: Ветер был встречный (Л. Толстой); 3) кратким страдательным причастием, например: Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго (И. Тургенев); 4) именем числительным, например: Семь плюс три будет десять; 5) местоимением, например: Комната у нее была именно такая, какой я ее себе представлял (А. Куприн); 6) наречием, например: Ей туфли будут впору; 7) фразеологизмом, например: Он был мастер на все руки (Н. Дубов);

Сказуемое – это главный член предложения, который согласуется с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он?

что он такое? кто он такой? и др., например: Уже проснулись певчие птицы (И. Соколов-Микитов).

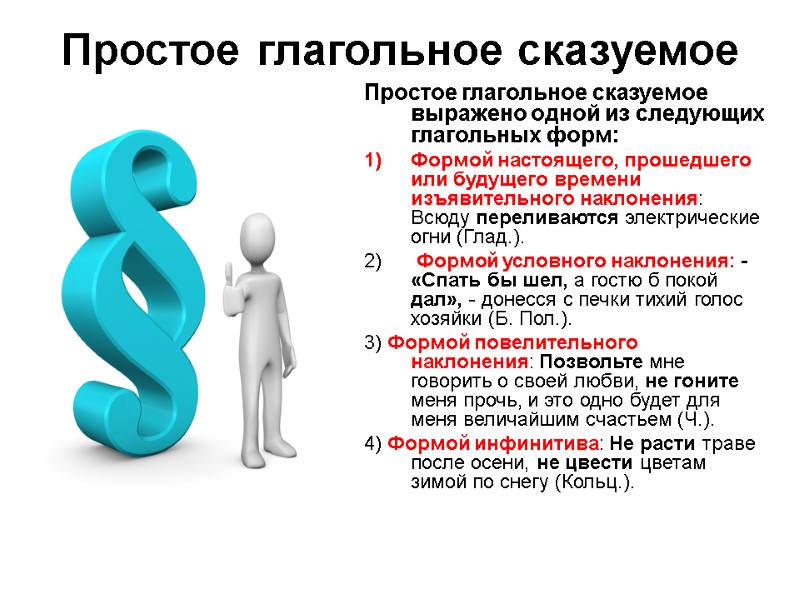

Сказуемое может быть простым (Я хотел булочку), составным (Я хотел съесть булочку) и сложным (Я хотел стать булочником). Простое глагольное сказуемое – это сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, например: Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника (В. Катаев) – в данном примере сказуемое выражено глаголом в форме изъявительного наклонения прошедшего времени; Я бы в летчики пошел, пусть меня научат (В. Маяковский) – сказуемое выражено глаголом в условном наклонении; Закрой дверь!

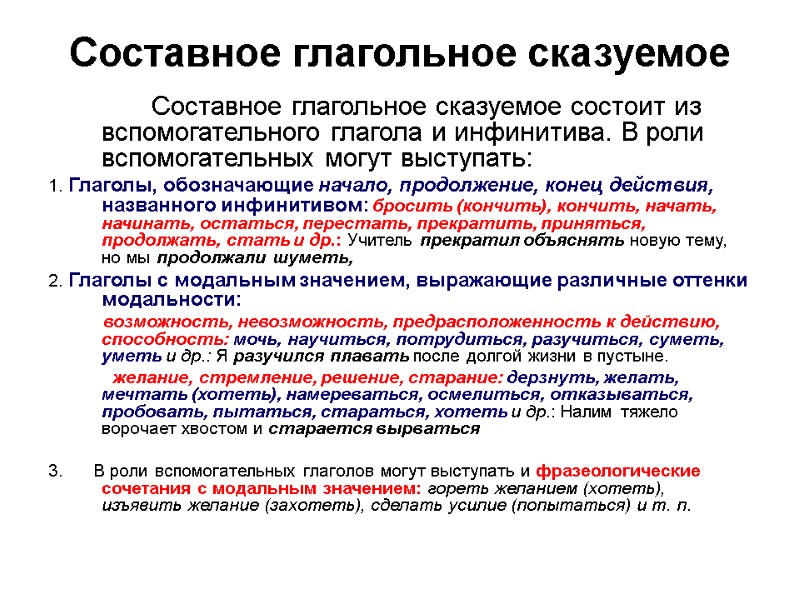

– сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении. Составное глагольное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы глагола, выражающей его основное лексическое значение, например: Молодой Дубровский хотел заняться делами (А. Пушкин).

В роли вспомогательного глагола могут выступать сочетания кратких прилагательных должен, готов, рад и др. и служебного глагола-связки быть в форме одного из наклонений, например: Я готов с вами поспорить (А. Пушкин); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства (А. Пушкин). Также в роли вспомогательного глагола могут выступать слова со значением желательности, необходимости, возможности – надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и др., например: Надо учиться языку, надо расширять свой лексикон (М. Горький); а также слова, выражающие эмоциональную оценку действия, названного инфинитивом – грустно, весело, приятно, горько, противно и др.

Составное именное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например: Метель была страшная. Самой распространенной является глагол-связка быть, которая выражает только грамматические значения. Особенность этого глагола-связки заключается в том, что в настоящем времени он не употребляется, т. е. связка нулевая, например: На нем была серая куртка (прош. вр. ) – На нем серая куртка (наст.

вр.). Другие глаголы-связки делаться, стать, казаться, являться, считаться, представляться, становиться употребляются в русском языке реже, но они выражают и добавочные лексические значения, например: Дворец казался островом печальным; Все делается светлее, веселее от первого снега (А.

Пушкин). Также в роли связок могут выступать глаголы, которые имеют значения движения, состояния: прийти, приехать, вернуться и др.

, например: Девушка пришла усталая (Б. Полевой). Именная часть составного сказуемого может быть выражена: 1) именем существительным, например: Все небо было в мелких облаках (Д. Гранин); 2) именем прилагательным, например: Ветер был встречный (Л. Толстой); 3) кратким страдательным причастием, например: Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго (И. Тургенев); 4) именем числительным, например: Семь плюс три будет десять; 5) местоимением, например: Комната у нее была именно такая, какой я ее себе представлял (А. Куприн); 6) наречием, например: Ей туфли будут впору; 7) фразеологизмом, например: Он был мастер на все руки (Н.

Дубов);

Второстепенные члены поясняют, уточняют значение господствующих над ними словоформ.

Сказуемое – это главный член предложения, который согласуется с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он?что он такое? кто он такой? и др., например: Уже проснулись певчие птицы (И. Соколов-Микитов).Сказуемое может быть простым (Я хотел булочку), составным (Я хотел съесть булочку) и сложным (Я хотел стать булочником). Простое глагольное сказуемое – это сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, например: Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника (В. Катаев) – в данном примере сказуемое выражено глаголом в форме изъявительного наклонения прошедшего времени; Я бы в летчики пошел, пусть меня научат (В. Маяковский) – сказуемое выражено глаголом в условном наклонении; Закрой дверь!- сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении. Составное глагольное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы глагола, выражающей его основное лексическое значение, например: Молодой Дубровский хотел заняться делами (А. Пушкин).В роли вспомогательного глагола могут выступать сочетания кратких прилагательных должен, готов, рад и др. и служебного глагола-связки быть в форме одного из наклонений, например: Я готов с вами поспорить (А. Пушкин); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства (А. Пушкин). Также в роли вспомогательного глагола могут выступать слова со значением желательности, необходимости, возможности – надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и др., например: Надо учиться языку, надо расширять свой лексикон (М. Горький); а также слова, выражающие эмоциональную оценку действия, названного инфинитивом – грустно, весело, приятно, горько, противно и др.Составное именное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например: Метель была страшная. Самой распространенной является глагол-связка быть, которая выражает только грамматические значения. Особенность этого глагола-связки заключается в том, что в настоящем времени он не употребляется, т. е. связка нулевая, например: На нем была серая куртка (прош. вр. ) – На нем сераякуртка (наст.вр.). Другие глаголы-связки делаться, стать, казаться, являться, считаться, представляться, становиться употребляются в русском языке реже, но они выражают и добавочные лексические значения, например: Дворец казался островом печальным; Все делается светлее, веселее от первого снега (А.Пушкин). Также в роли связок могут выступать глаголы, которые имеют значения движения, состояния: прийти, приехать, вернуться и др., например: Девушка пришла усталая (Б. Полевой). Именная часть составного сказуемого может быть выражена: 1) именем существительным, например: Все небо было в мелких облаках (Д. Гранин); 2) именем прилагательным, например: Ветер был встречный (Л. Толстой); 3) кратким страдательным причастием, например: Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго (И. Тургенев); 4) именем числительным, например: Семь плюс три будет десять; 5) местоимением, например: Комната у нее была именно такая, какой я ее себе представлял (А. Куприн); 6) наречием, например: Ей туфли будут впору; 7) фразеологизмом, например: Он был мастер на все руки (Н.Дубов);

формой повелительного наклонения, не согласованной с подлежащим, имеющей значения уступки, долженствования, условия, пожелания, неожиданности действия и т.п. (Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь (А. С. Грибоедов); Треугольник будет выпит! Будь он параллелепипед, будь он круг… (В. С. Высоцкий); А он возьми да и влюбись в неё).

Следует особо отметить, что в русском языке могут быть и неоднословные простые глагольные сказуемые. Их принято называть осложненными. Осложненные простые сказуемые так же, как и неосложненные, могут быть выражены разными способами:

простым повтором глагольной формы (Сапожник бился, бился и, наконец, за ум хватился (И. А. Крылов));

сочетанием инфинитива с какой-то другой формой этого же глагола, иногда с использованием частиц -то, не и др. (Сделать(-то) я сделаю, вот только не знаю когда; Съесть не съем, но непременно попробую);

повтором глагола с использованием усилительной частицы так (Вот уж сказал так сказал!);

сочетанием двух глаголов в одной и той же грамматической форме, при этом один из глаголов указывает на какое-то действие, а второй — на цель данного действия (Я пойду посмотрю, что он там делает; Иди садись рядом со мной!);

сочетанием двух однокоренных глаголов с частицей не между ними (Мы уже ждем не дождемся летнего отпуска);

сочетанием глагола взять с союзами и, да, да и vie глаголом, стоящим в той же форме, что и взять (Он взял да и рассмеялся; Вот возьму и обижусь на тебя); Материал с сайта //iEssay.ru

План урока

по русскому языку в 8 классе

по теме «Сказуемое. Виды сказуемых»

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Образовательная технология: педагогика сотрудничества, групповая технология.

Цель и задачи:

развитие лингвистической компетенции через умение анализировать текст, строить устное связное высказывание по теме “Виды сказуемых и способы его выражения”;

развитие коммуникативной компетенции на основе технологии обучения в сотрудничестве;

воспитание эстетических чувств и эмоциональной сферы личности.

Ход урока

1. Организационный момент.

– Добрый день, ребята.

– Для работы на уроке нам понадобится учебник русского языка, рабочая тетрадь, ручка, карандаш.

2. Актуализация знаний.

– Перед вами несколько высказываний. Прочитайте. Подумайте, что их объединяет? Попытайтесь интонационно выделить ключевые слова.

1. Осень – это время года, сразу после которого начинается ожидание весны.

2. Зима – гравюра, весна — акварель, лето – живопись масляными красками, а осень – мозаика из всех времен года.

3. Весной сердце ошибается, а осенью подводит итоги.

4. Осень холодная, мерзкая, дождливая, ветреная… Но она становится тёплой и уютной, если ты в ней не один.

– Ребята, что вы знаете о грамматической основе предложения?

– Выделите грамматические основы в данных предложениях.

3. Целеполагание.

– Ребята, во всех ли предложениях вы без затруднений обозначили грамматическую основу или где-то возникли сомнения? … А почему? (Не всегда сказуемое выражено глаголом).

– Что вы знаете о сказуемом? (Воспроизведение теоретических сведений параграфа – домашнее задание).

Как вы думаете, чему будет посвящен наш урок? (Да, мы постараемся приобрести более глубокие знания о сказуемом, его видах.)

– Наша задача – провести небольшое исследование с целью выявления грамматических особенностей видов сказуемого.

– А для чего, по-вашему, нам нужны эти знания? …. (Для совершенствования вашей речи).

Итак, тема урока: “Виды сказуемого и способы его выражения” Оформите запись в тетради.

4.Первичное усвоение новых знаний.

Предлагаю обратиться к “интеллектуальному самоучителю?”. Что я имею в виду? (учебник, параграф 17, стр.132-136).

Каждый ряд будет представлять группу и освещать два из предложенных вопроов. В течение 5 мин. каждый из вас погружается в теоретический материал, чтобы найти ответ на поставленные вопросы и подобрать соответствующие примеры.

Что обозначает сказуемое?

Какие виды сказуемых существуют?

Каковы особенности простого глагольного сказуемого?

В чем отличие составного глагольного сказуемого?

Каковы особенности составного именного сказуемого?

Какими частями речи может выражаться именная часть?

Я буду выступать в роли вашего помощника, консультанта.

Этот этап работы завершен.

Каждый ряд может выбрать инициативную группу для того, чтобы представить свой материал, возможно, в виде опорных схем, интересных аббревиатур. Обсудите и выберите оптимальный вариант представления информации. Время – три минуты.

Я вновь ваш помощник, консультант.

5. Первичная проверка понимания.

Прослушивание мини сообщений. Обмен приобретёнными знаниями обо всех особенностях сказуемого.

В рабочих тетрадях делаются дополнительные записи.

6. Физкультминутка.

Если хочешь строить мост, (Дети идут на месте.)

Наблюдать движение звезд, (Останавливаются и поднимают руки вверх.)

Управлять машиной в поле (Берут в руки воображаемый руль, крутят его.)

Иль вести машину ввысь (Расставив руки в стороны, «летают».)

Хорошо работай в школе, (Руки складывают, как школьники за партой.)

Добросовестно учись! (Дети расставляют руки и ноги в стороны.)

7. Первичное закрепление.

– Напомните, какой теме были посвящены высказывания, с которыми мы работали в начале урока. Предлагаю вам поэтический текст на эту тему.

– Перед вами стихотворение неизвестного автора. Позвольте мне его прочитать. Послушайте и подумайте, каково настроение лирического героя? Совпадает ли оно с вашим восприятием осени?

Осень золотая! – говорят поэты.

Я скорее ржавой назову её.

Пусть меня презреньем наградят эстеты,

Но, увы, такое мнение моё…

Вижу я повсюду слякоть, дождь и лужи,

Лица недовольных, сгорбленных людей.

Треть из них чихает, голос их простужен

(Семьдесят процентов – женщин и детей!).

Осень – это скука… И темнеет рано:

В пять уж ночь настала, тело хочет спать,

Тело покидает мягкости дивана,

К чёрту телевизор – шагом марш в кровать!

Был бы я медведем, я б не знал заботы –

Дрыхнул бы в берлоге мирно до весны,

И к восьми не мчался б рысью на работу,

Спал бы лишь и видел розовые сны.

Напоминаю вопрос: каково настроение лирического героя? Совпадает ли оно с вашим восприятием осени?

– В стихотворении есть строки: “Пусть меня презреньем наградят эстеты”. Кто такие “эстеты”? И почему лирический герой думает, что они “наградят его презреньем”?

Эстеты (древнегреческое – “чувствующий”) – поклонник искусства, ценитель изящного.

Понравилось ли вам стихотворение?

– Вспомните поэтические строки, где тема осени звучит по-иному (А. Пушкин «19 октября” «Роняет лес багряный свой убор…»).

Но вернемся к исходному тексту.

– Как можно соотнести этот поэтический текст с тем языковым материалом, который мы исследовали?

– Приведите примеры простого глагольного, составного глагольного и составного именного сказуемых, запишите их соответственно в три колонки:

ПГС СГС СИС

– Какова их роль в тексте?

– Есть такое высказывание ” Сказуемое – это рельсы, по которым движется мысль” Как вы его понимаете?

8. Домашнее задание: напишите небольшое сочинение-рассуждение на лингвистическую тему: ” Сказуемое – это рельсы, по которым движется мысль”

9. Рефлексия.

– Сумели ли вы получить более глубокие знания о сказуемом и его видах?

– Что показалось вам наиболее трудным и над чем ещё предстоит поработать?

– Захотелось ли почитать стихи о временах года?

Цель урока: дать понятие о составном именном

сказуемом.

Задачи:

закрепить умение различать простое глагольное

сказуемое “быть” с глаголом – связкой “быть” в

составном именном сказуемом;

лабораторным путём выяснить, какими частями

речи может быть выражена именная часть;

развивать познавательный интереса учащихся;

развивать языковую и коммуникативную

компетенции учащихся.

Тип урока: комбинированный

Структура урока – линейная:

– организация начала урока;

– актуализация прежних знаний и способов

действий;

– целеполагание;

– формирование новых знаний и способов

действий;

– лабораторная работа;

– обобщение и систематизация знаний и умений,

связь новых с ранее полученными и

сформированными;

– проверка усвоения знаний и умений;

– подведение итогов и результатов урока;

– задание на дом.

Методические приёмы: самостоятельная работа

учащихся, объяснение учителя, беседа, творческая

работа, упражнения на развитие речи, словарная

работа, лабораторная работа, занимательные

задания.

Формы работы: в процессе подготовки – работа

со словарём литературоведческих терминов; в ходе

самого урока – взаимоинформация учащихся,

работа со словарём иностранных слов,

лабораторная работа

Оборудование урока: Таблица “Составное

именное сказуемое”, листы с лабораторной

работой, оценочные листы ученика, оценочный лист

учителя, словарь иностранных слов.

Ход урока

I. Лингвистическая разминка.

Для лингвистической разминки учащиеся готовят

обычно от 3 до 5 слов, такая работа нравится

учащимся, они узнают значения новых слов. К тому

же эта работа поможет учащимся в подготовке к ГИА

по русскому языку за курс основной школы (задание

А3). Обычно для лингвистической разминки из всех

слов берётся только одно абсолютно незнакомое,

остальные слова знакомы учащимся, но полного

толкования они чаще всего не помнят. На доске

вывешиваются слова и примеры предложений;

учащиеся пытаются пояснить значение слов и найти

их в предложенных примерах. Затем подготовленные

учащиеся дают полное толкование. Для этого урока

мы взяли следующие слова:

Анаграмма – слово или словосочетание

слов, образованное путём перестановки букв,

входящих в состав другого слова (сосна – насос)

Амфиболия – неясность выражения,

допускающего два различных толкования.

Тень отбрасывает предмет,

(Тень отбрасывает людей).

А. Вознесенский

Оксюморон – стилистическая фигура,

состоящая в сочетании слов, противоречащих друг

другу по смыслу.

Чужбина, родина моя!

М. Цветаева

II. Повторение.

Формы работы: беседа, письменная

комментированная работа у доски.

Давайте вспомним, о чём мы говорили на прошлом

уроке.

1. Теоретические вопросы:

– Чем составное глагольное сказуемое

отличается от простого глагольного?

– Какую роль играют вспомогательные слова в

составном глагольном сказуемом?

2. Практическая часть:

– Записать формулу составного глагольного

сказуемого.

– Записать предложения, определить вид

сказуемого. Во время записи предложений учащиеся

рассуждают, проговаривают каждый свой шаг по

нахождению сказуемых в предложениях.

(На уроках русского языка стараюсь для

письменных работ подбирать пословицы, поговорки.

На примере пословиц и поговорок можно изучать

любую тему по русскому языку)

Храбрый пули не боится. Будешь любить, коли

сердце болит. Был бы друг, найдётся и досуг.

Любишь браниться, умей и помириться. Много искать

станешь – ничего не достанешь. Каждый трус о

храбрости толкует. Есть терпенье – будет и

уменье. Умел ошибиться – умей и поправиться.

Орфографическая разминка (на доске записаны

слова, в которых учащиеся должны увидеть

орфограммы и объяснить): расстилается, косьба,

предполагал.

III. Изучение нового материала.

Сегодня мы познакомимся с ещё одним видом

сказуемого — составным именным.

– Попробуйте предположить, что такое

“составное именное сказуемое”.

Название подсказывает, что в его состав входит

именная часть. Запишем формулу составного

именного сказуемого:

СИС = глагол- связка + именная часть.

Давайте подумаем, каковы цели и задачи нашего

сегодняшнего урока.

– научиться находить в предложениях составное

именное сказуемое;

– выяснить, какие глаголы могут выступать в роли

глагола – связки;

– определить, какими частями речи может быть

выражена именная часть

Рассмотрим три группы глаголов – связок

(работа с таблицей)

– Глагол быть (самая распространённая

связка): в наст времени нулевая: Ты весёлый. Ты был

весёлым. ( не путать с простым глагольным

сказуемым: Она уже была (находилась) в комнате).

– глаголы стать, становиться, делаться,

казаться, являться, считаться, называться,

представляться: Мне сделалось страшно.

– глаголы со значением движения, положения в

пространстве: приехать, прийти, вернуться,

стоять, сидеть др.: Из похода мы вернулись

усталые.

IV. Лабораторная работа.

(Учащиеся выполняют работу на готовых

отпечатанных листах – это экономит время на

уроке).

При проведении лабораторных работ внимание

сосредоточено на выработке умения анализировать

определённые факты, фиксировать закономерности,

обобщать результаты, делать выводы. Основное при

такой организации урока – самостоятельное

исследование языкового материала учащимися и

обобщение результатов.

Тема: Составное именное сказуемое.

Дано: простые предложения.

Цель: определить, какой частью речи

может быть выражена именная часть в составном

именном сказуемом.

Ход работы

1. Внимательно прочитай предложения.

2. Найди основу данных предложений.

3. Определи, какой частью речи выражена именная

часть в составном именном сказуемом.

4. Сделай вывод.

Не забудь!

СИС = глагол – связка + именная часть

В настоящем времени глагол-связка быть

нулевая,

1. Азбука – к мудрости ступенька.

2. И товар хорош, и цена весёлая.

3. Круто замешено, да не пропечёно.

4. Два да два будет четыре.

5. И хорошо, да невпопад.

6. И твоё – моё, и моё – моё.

7. Семь бед – один ответ.

ВЫВОД: Именная часть составных именных

сказуемых может выражаться всеми именными

частями речи, а также причастием, наречием и

синтаксически неделимым словосочетанием.

Обсуждение вопросов, которые возникли у

учащихся в процессе выполнения лабораторной

работы.

Словарная работа: карнавал, иллюминация,

комиссия, комитет (работа в парах). Каждая парта

получает по одному слову и задание: найти

значение слова в словаре иностранных слов и

пояснить значение классу, привести примеры.

V. Первичное закрепление

Проверочная работа

(разноуровневые задания, вариант выполнения

учащиеся выбирают сами)

1. Дата к…рн…в…ла до сих пор не уточнена.

2. И…юм…нация в…л…колепна.

3. На наез…нике была серая куртка с меховым

в…р…тником.

4. Родительский к…м…тет соб…рался один раз в

четверть.

5. Созда…ая к…ми…ия была ра…пущена досрочно.

* Вставить пропущенные буквы. Найти подлежащее

и сказуемое.

** Вставить пропущенные буквы. Найти подлежащее

и сказуемое.

Определить вид сказуемого.

*** Вставить пропущенные буквы. Найти подлежащее

и сказуемое.

Определить вид сказуемого.

Записать свой пример предложения со сказуемым,

вида которого нет в данных предложениях.

По итогам выполнения проверочной работы

учитель заполняет оценочный лист, который

поможет ему увидеть степень усвоения учащимися

учебного материала и спланировать дальнейшую

работу по теме.

Оценочный лист учителя

На уроках русского языка нам задают очень много вопросов, связанных с науокй о языке-лингвистикой. на одном из таких уроков нас попросили поразмыслить о роли составного сказуемого в тексте.

Итак, я приведу некоторые примеры. Во-первых, составное сказуемое несет смысловую нагрузку. В нем заключен смысл. Но составные сказуемы делятся на две подгруппы: составные именные и составные глагольные сказуемые. Так вот составные глагольные сказуемые передают смысл. Например: я очень люблю читать книги. Казалось бы, какая смысловая нагрузка. Но словосочетание «люблю читать» отражает следующий смысл — человек не просто любит, он любит читать.

Составные именные сказуемые также несут смысловую нагрузку, но не впользу действия предмета, а в пользу самого предмета. Например: он был охотником. Мы же не можем с точностью сказать, кем он «был», но из этого предложения мы узнаем, что он был именно охотником.

Итак, мы рассмотрели несколько случаев употребления составных глагольных сказуемых и разобрались в том, для чего они служат в предложениях и более крупных структурных единиц языка-текстах

Сочинение о роли сказуемого в речи ГИА

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания выдающегося лингвиста Ф,И,Буслаева: «Вся сила суждения содержится в сказуемом. Без сказуемого не может быть суждения». Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете с предложенного высказывания. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Вспоминаем изученное

Сказуемое, его типы и способы выражения Сказуемое — главный член предложения, который обозначает действие, признак, качество, состояние предмета, названного подлежащим, грамматически зависит от подлежащего и отвечает на вопросы что делает предмет? каков предмет? что с ним происходит? кто он такой? что он такое? и др. Сказуемое обладает не только лексическим значением, т.е. называет действие, признак, состояние, свойство, качество того предмета, который обозначен подлежащим, но и выражает грамматическое значение наклонения и времени (то есть основное грамматическое значение предложения — предикативность). Лексическое (вещественное) и грамматическое значения сказуемого могут быть выражены в одном или в двух компонентах. В соответствии с этим сказуемые делятся на простые и составные.

Простое глагольное сказуемое Простое глагольное сказуемое выражено одной из следующих глагольных форм: Формой настоящего, прошедшего или будущего времени изъявительного наклонения: Всюду переливаются электрические огни (Глад.). Формой условного наклонения: — «Спать бы шел, а гостю б покой дал», — донесся с печки тихий голос хозяйки (Б. Пол.). 3) Формой повелительного наклонения: Позвольте мне говорить о своей любви, не гоните меня прочь, и это одно будет для меня величайшим счастьем (Ч.). 4) Формой инфинитива: Не расти траве после осени, не цвести цветам зимой по снегу (Кольц.).

Составное глагольное сказуемое Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола и инфинитива. В роли вспомогательных могут выступать: 1. Глаголы, обозначающие начало, продолжение, конец действия, названного инфинитивом: бросить (кончить), кончить, начать, начинать, остаться, перестать, прекратить, приняться, продолжать, стать и др.: Учитель прекратил объяснять новую тему, но мы продолжали шуметь, 2. Глаголы с модальным значением, выражающие различные оттенки модальности: возможность, невозможность, предрасположенность к действию, способность: мочь, научиться, потрудиться, разучиться, суметь, уметь и др.: Я разучился плавать после долгой жизни в пустыне. желание, стремление, решение, старание: дерзнуть, желать, мечтать (хотеть), намереваться, осмелиться, отказываться, пробовать, пытаться, стараться, хотеть и др.: Налим тяжело ворочает хвостом и старается вырваться 3. В роли вспомогательных глаголов могут выступать и фразеологические сочетания с модальным значением: гореть желанием (хотеть), изъявить желание (захотеть), сделать усилие (попытаться) и т. п.

Обратите внимание! Не являются составными глагольными сказуемые, выраженные: 1) составной формой будущего времени глагола несовершенного вида в изъявительном наклонении: Я завтра буду работать; 2) сочетанием простого глагольного сказуемого с инфинитивом, занимающим в предложении позицию дополнения в случае разных субъектов действия у спрягаемой формы глагола и инфинитива: Все просили ее спеть (все просили, а спеть должна она); 3) сочетанием простого глагольного сказуемого с инфинитивом, который в предложении является обстоятельством цели: Он вышел на улицу погулять.

Составное именное сказуемое

Составное именное сказуемое Именная часть составного именного сказуемого может быть выражена следующими частями речи: существительным: Мой брат – летчик. полным и кратким прилагательным: Лес красив. День будет чудесный. причастием: Экзамены сданы. числительным: Саша будет первым в тройке лидеров. местоимением: Ты станешь моим! наречием: В городе празднично, весело. разными формами степеней сравнения прилагательного и наречия: Мать всех милей!

Свойства сказуемого как структурно-семантического компонента предложения Входит в структурную схему предложения (в группу главных членов); содержит модально-временную характеристику предмета речи (мысли), обозначая его действие или признак; содержит «новое»; выражается спрягаемой формой глагола и именами; занимает позицию после подлежащего; структурно подчиняется подлежащему в двусоставном предложении.

Смысловые функции сказуемого 1) Устанавливает подлежащее как носителя признака, присущего ему; 2) обозначает действие, которое производит подлежащее; 3) обозначает действие, которое подлежащее воспринимает со стороны. Эти смысловые функции сказуемого выражаются в первую очередь глаголом, поскольку именно глагол является основным средством выражения сказуемости. Глагол — единственная часть речи, которая может выражать процесс проявления того или иного признака подлежащего во времени: Вишня спеет. Сказуемое спеет обозначает признак, производимый подлежащим, как процесс в динамике. Вишня спелая. Сказуемое спелая обозначает признак, характеризующий подлежащее, как присущее ему свойство в обстановке статики.

В двусоставном предложении именно через сказуемое выражаются основные грамматические значения предложения — объективная модальность и синтаксическое время. Все эти качества сказуемого фокусируются в глагольной форме, которая и является исходным типом сказуемого. Однако в речевой действительности возникает необходимость разнообразного варьирования способов выражения сказуемого, поскольку общее значение признака дифференцируется как обозначение действия, состояния, свойства, качества, принадлежности и т.д., оформляемое в определенном временном и модальном плане. Для передачи такого содержания и таких синтаксических значений используются разнообразные комбинации глагольных слов и слов других частей речи. Собственно глаголы оказываются самодостаточными для выражения нужного комплекса значений, другие же части речи обычно сочетаются с глаголами, которые в таком случае несут на себе функцию связок, в результате чего «сказуемостная сущность» передается расчлененно: грамматические значения — через глагольную форму, а вещественные — через присвязочный член. Валгина Н.С. Это нужно знать

Работаем вместе

Текст

(1)День был душный, безветренный, и мальчишки не находили себе места. (2)Спастись можно было только на реке. (3)Сюда они и собрались. (4)Кто нырял, кто плавал саженками, кто прыгал с обрыва. (5)Санька всунул в рот камышинку, в руки взял большой, тяжелый булыжник и, погрузившись в воду с головой, прошел по песчаному дну реки, изображая водолаза. (6)Потом он вылез из воды и лег рядом с Федей на горячий песок. (7) — Гроза будет, — сказал Федя, посматривая на облака, которые собирались на горизонте то в высокие башни, то в огромные скирды. (8)- А ты почему знаешь? (9)Облака и обмануть могут, — заметил Санька. (10)- Я не только по облакам… (11) Смотри вот: клевер листочки начинает складывать, ласточки над самой водой летают. (12)А цветы как пахнут… они всегда перед дождем так. (13)Горячий песок обжигал тело, и мальчишки снова полезли в воду. (14)Девяткин Петька, измазав все тело черной жидкой грязью, сидел у самой воды и забрасывал всех вылезающих из речки ошметками грязи. (15)Больше всех, как заметил Санька, доставалось Феде. (16)Тот дважды пытался выбраться из реки, но каждый раз Девяткин залеплял ему живот и грудь черной, как деготь, грязью, и Федя вновь лез обмываться. (17)- Терпи, казак! — добродушно хохотал Девяткин. (18)- В Стожарах грязь целебная, принимай ванны. (19) — Ты играй, да не заигрывайся, — подошел к нему Санька.- (20) Чего пристаешь, как репей? (21)- В опекуны записался! — Девяткин презрительно сплюнул сквозь зубы.- (22) Дружка, как телка на веревочке, водишь… (23)Федя пошарил в корягах, потом подплыл к Девяткину и протянул ему влажный губчатый зеленый комок: (24) — А вот эту штуку знаешь? (25) Тоже целебная. (26) Как натрешься, так кровь и заиграет. (27)Испытай вот… (28)Девяткин недоверчиво отодвинулся: (29)- Очень нужно! (30)- Эх, ты, тины испугался! — засмеялся Санька. (31)Федя еще на прошлой неделе познакомил Саньку с этой речной губкой-бодягой.

(32)Сейчас Санька взял бодягу у Феди из рук и потер себе грудь, но не очень сильно. (33)Грудь вскоре порозовела. (34)- Хорошо! — похвалил Санька. – (35)Сейчас бы наперегонки с кем! — кинул губку Девяткину: — (36)Ну, и теперь слабо? (37)Подзадоренный Девяткин поднял губку, зачем-то понюхал и осторожно провел ею по груди. (38) — Сильнее надо! (39)Как мочалкой в бане, — Санька, не жалея сил, обеими руками принялся натирать Девяткину грудь, плечи, спину. (40)Прошло несколько минут, и тело Девяткина стало быстро краснеть. (41)Вдруг он вскочил, закрутился на месте, словно его обожгли крапивой, и бросился на Саньку и Федю: (42)- Вы что, сговорились? (43)Те со смехом прыгнули в речку. (44)- Голова! (45)Это же бодяга!(46) Ею люди от простуды лечатся! — кричал из воды Санька. – (47)Крепче лекарств действует. (48)А Петька, ругаясь, катался на берегу, вскакивал, швырял в Саньку и Федю грязью и снова валился на песок. (49) — В воду лезь, в воду! — посоветовал ему с другого берега Федя.(50) — Все пройдет. (51)Девяткин бултыхнулся в речку, и жжение вскоре утихло.(52) Но он еще долго сидел в воде и на чем свет ругал Федю и Саньку, которые не иначе как сговорились против него. (53)К полудню громоздкая, неуклюжая туча, подернутая фиолетовой дымкой, повисла над Стожарами. (54)Резкий порыв ветра пригнул траву к земле, покрыл реку частой рябью, взвихрил сено на верхушке стога. (55)Сверкнула белая молния, с высоты с сухим треском ударил раскат грома, словно где разорвали огромный кусок коленкора, и тяжелые косые струи дождя, как стрелы, пронзили реку. (56)Река закипела, забулькала, на ней заплясали фонтанчики воды. (По Мусатову А.)

Если подлежащее обозначает конкретный предмет – сказуемое имеет значение физического действия, свойства, состояния или функции: Девочка танцует. Деревья пожелтели. Сестра была расстроена. Если значение подлежащего – событие, то сказуемое обозначает способ его реализации, отношение к другим событиям: Накрапывал дождь. Дождь прекратился. Тишина нарушалась только лаем собак. Если подлежащее обозначает признак, сказуемое имеет значение оценки признака или проявления его воздействия: Ваша доброта вам же вредит. Бледность ее лица меня поразила. Для обозначения действия предмета используются чаще спрягаемые формы глагола, для обозначения признака — существительные, прилагательные. Подсказки

Работаем с текстом Найдите в тексте предложения с разными типами сказуемого, укажите номера этих предложений и типы сказуемого. Какую характеристику предмета речи они содержат, что обозначают? Что изменится в содержании указанных Вами предложений, если убрать из них сказуемые? Какой вывод можно сделать на основании предыдущей работы?

Пишем сочинение

Сказуемое делает выражение мысли законченной, заключает в себе высказывание. Проверим это утверждение на конкретных примерах из текста Мусатова А. Например, именно сказуемые помогают охарактеризовать жаркий летний день («был душный, безветренный») и состояние мальчиков («не находили себе места»), и только благодаря этому главному члену предложения высказывание приобретает смысловую законченность . И в предложении 4 («Кто нырял, кто плавал саженками, кто прыгал с обрыва») различные действия мальчишек, пришедших на реку, тоже позволяют увидеть сказуемые. Не будь их, фраза также потеряла бы всякий смысл. Видимо, поэтому Ф. И. Буслаев, известный лингвист, считал, что «вся сила суждения содержится в сказуемом. Без сказуемого не может быть суждения».

Спасибо за внимание! Егораева Г.Т., ведущий методист издательства «Экзамен»

Литература Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю.Современный русский язык. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис.- М:Просвещение, 1987 Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи – М: Флинта, 2011 Долбик Е. Е., Леонович В.А., Супрун-Белевич Л. Р. Современный русский язык : хрестоматия. В 3 ч. Ч. 3.— Минск : БГУ,2010. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Учебник для вузов. М., «Высшая школа», 1973. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970 Розенталь Д.Э. Современный русский язык. Ч.2. Синтаксис. – М.: Высш. шк., 1979 Руднев А.Г. Синтаксис современного русского языка. – М.: Высш. шк., 1963 Современный русский литературный язык/ Учебник/ П.А. Лекант, Н.Г. Гольцова, В.П. Жуков и др.; Под. ред. П.А.Леканта. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Высш. шк., 1996. http://www.lingvotech.com http://www.ronl.ru/referaty

Сочинение на тему сказуемое 8 класс

7 вариантов

Сказуемое – это главный член предложения, который согласуется с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он? что он такое? кто он такой? и др., например: Уже проснулись певчие птицы (И. Соколов-Микитов) . Сказуемое может быть простым (Я хотел булочку) , составным (Я хотел съесть булочку) и сложным (Я хотел стать булочником) . Простое глагольное сказуемое – это сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, например: Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника (В. Катаев) – в данном примере сказуемое выражено глаголом в форме изъявительного наклонения прошедшего времени; Я бы в летчики пошел, пусть меня научат (В. Маяковский) – сказуемое выражено глаголом в условном наклонении; Закрой дверь! – сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении. Составное глагольное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы глагола, выражающей его основное лексическое значение, например: Молодой Дубровский хотел заняться делами (А. Пушкин) . В роли вспомогательного глагола могут выступать сочетания кратких прилагательных должен, готов, рад и др. и служебного глагола-связки быть в форме одного из наклонений, например: Я готов с вами поспорить (А. Пушкин); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства (А. Пушкин) . Также в роли вспомогательного глагола могут выступать слова со значением желательности, необходимости, возможности – надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и др., например: Надо учиться языку, надо расширять свой лексикон (М. Горький); а также слова, выражающие эмоциональную оценку действия, названного инфинитивом – грустно, весело, приятно, горько, противно и др. Составное именное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например: Метель была страшная. Самой распространенной является глагол-связка быть, которая выражает только грамматические значения. Особенность этого глагола-связки заключается в том, что в настоящем времени он не употребляется, т. е. связка нулевая, например: На нем была серая куртка (прош. вр.) – На нем сераякуртка (наст. вр.) . Другие глаголы-связки делаться, стать, казаться, являться, считаться, представляться, становиться употребляются в русском языке реже, но они выражают и добавочные лексические значения, например: Дворец казался островом печальным; Все делается светлее, веселее от первого снега (А. Пушкин) . Также в роли связок могут выступать глаголы, которые имеют значения движения, состояния: прийти, приехать, вернуться и др., например: Девушка пришла усталая (Б. Полевой) . Именная часть составного сказуемого может быть выражена: 1) именем существительным, например: Все небо было в мелких облаках (Д. Гранин); 2) именем прилагательным, например: Ветер был встречный (Л. Толстой); 3) кратким страдательным причастием, например: Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго (И. Тургенев); 4) именем числительным, например: Семь плюс три будет десять; 5) местоимением, например: Комната у нее была именно такая, какой я ее себе представлял (А. Куприн); 6) наречием, например: Ей туфли будут впору; 7) фразеологизмом, например: Он был мастер на все руки (Н. Дубов);

Сказуемое – это главный член предложения, который согласуется с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он?

что он такое? кто он такой? и др., например: Уже проснулись певчие птицы (И. Соколов-Микитов).

Сказуемое может быть простым (Я хотел булочку), составным (Я хотел съесть булочку) и сложным (Я хотел стать булочником). Простое глагольное сказуемое – это сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, например: Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника (В. Катаев) – в данном примере сказуемое выражено глаголом в форме изъявительного наклонения прошедшего времени; Я бы в летчики пошел, пусть меня научат (В. Маяковский) – сказуемое выражено глаголом в условном наклонении; Закрой дверь!

– сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении. Составное глагольное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы глагола, выражающей его основное лексическое значение, например: Молодой Дубровский хотел заняться делами (А. Пушкин).

В роли вспомогательного глагола могут выступать сочетания кратких прилагательных должен, готов, рад и др. и служебного глагола-связки быть в форме одного из наклонений, например: Я готов с вами поспорить (А. Пушкин); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства (А. Пушкин). Также в роли вспомогательного глагола могут выступать слова со значением желательности, необходимости, возможности – надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и др., например: Надо учиться языку, надо расширять свой лексикон (М. Горький); а также слова, выражающие эмоциональную оценку действия, названного инфинитивом – грустно, весело, приятно, горько, противно и др.

Составное именное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например: Метель была страшная. Самой распространенной является глагол-связка быть, которая выражает только грамматические значения. Особенность этого глагола-связки заключается в том, что в настоящем времени он не употребляется, т. е. связка нулевая, например: На нем была серая куртка (прош. вр. ) – На нем серая куртка (наст.

вр.). Другие глаголы-связки делаться, стать, казаться, являться, считаться, представляться, становиться употребляются в русском языке реже, но они выражают и добавочные лексические значения, например: Дворец казался островом печальным; Все делается светлее, веселее от первого снега (А.

Пушкин). Также в роли связок могут выступать глаголы, которые имеют значения движения, состояния: прийти, приехать, вернуться и др.

, например: Девушка пришла усталая (Б. Полевой). Именная часть составного сказуемого может быть выражена: 1) именем существительным, например: Все небо было в мелких облаках (Д. Гранин); 2) именем прилагательным, например: Ветер был встречный (Л. Толстой); 3) кратким страдательным причастием, например: Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго (И. Тургенев); 4) именем числительным, например: Семь плюс три будет десять; 5) местоимением, например: Комната у нее была именно такая, какой я ее себе представлял (А. Куприн); 6) наречием, например: Ей туфли будут впору; 7) фразеологизмом, например: Он был мастер на все руки (Н.

Дубов);

Второстепенные члены поясняют, уточняют значение господствующих над ними словоформ.

Сказуемое – это главный член предложения, который согласуется с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он?что он такое? кто он такой? и др., например: Уже проснулись певчие птицы (И. Соколов-Микитов).Сказуемое может быть простым (Я хотел булочку), составным (Я хотел съесть булочку) и сложным (Я хотел стать булочником). Простое глагольное сказуемое – это сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, например: Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника (В. Катаев) – в данном примере сказуемое выражено глаголом в форме изъявительного наклонения прошедшего времени; Я бы в летчики пошел, пусть меня научат (В. Маяковский) – сказуемое выражено глаголом в условном наклонении; Закрой дверь!- сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении. Составное глагольное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы глагола, выражающей его основное лексическое значение, например: Молодой Дубровский хотел заняться делами (А. Пушкин).В роли вспомогательного глагола могут выступать сочетания кратких прилагательных должен, готов, рад и др. и служебного глагола-связки быть в форме одного из наклонений, например: Я готов с вами поспорить (А. Пушкин); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства (А. Пушкин). Также в роли вспомогательного глагола могут выступать слова со значением желательности, необходимости, возможности – надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и др., например: Надо учиться языку, надо расширять свой лексикон (М. Горький); а также слова, выражающие эмоциональную оценку действия, названного инфинитивом – грустно, весело, приятно, горько, противно и др.Составное именное сказуемое – это сказуемое, которое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например: Метель была страшная. Самой распространенной является глагол-связка быть, которая выражает только грамматические значения. Особенность этого глагола-связки заключается в том, что в настоящем времени он не употребляется, т. е. связка нулевая, например: На нем была серая куртка (прош. вр. ) – На нем сераякуртка (наст.вр.). Другие глаголы-связки делаться, стать, казаться, являться, считаться, представляться, становиться употребляются в русском языке реже, но они выражают и добавочные лексические значения, например: Дворец казался островом печальным; Все делается светлее, веселее от первого снега (А.Пушкин). Также в роли связок могут выступать глаголы, которые имеют значения движения, состояния: прийти, приехать, вернуться и др., например: Девушка пришла усталая (Б. Полевой). Именная часть составного сказуемого может быть выражена: 1) именем существительным, например: Все небо было в мелких облаках (Д. Гранин); 2) именем прилагательным, например: Ветер был встречный (Л. Толстой); 3) кратким страдательным причастием, например: Брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго (И. Тургенев); 4) именем числительным, например: Семь плюс три будет десять; 5) местоимением, например: Комната у нее была именно такая, какой я ее себе представлял (А. Куприн); 6) наречием, например: Ей туфли будут впору; 7) фразеологизмом, например: Он был мастер на все руки (Н.Дубов);

формой повелительного наклонения, не согласованной с подлежащим, имеющей значения уступки, долженствования, условия, пожелания, неожиданности действия и т.п. (Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь (А. С. Грибоедов); Треугольник будет выпит! Будь он параллелепипед, будь он круг… (В. С. Высоцкий); А он возьми да и влюбись в неё).

Следует особо отметить, что в русском языке могут быть и неоднословные простые глагольные сказуемые. Их принято называть осложненными. Осложненные простые сказуемые так же, как и неосложненные, могут быть выражены разными способами:

простым повтором глагольной формы (Сапожник бился, бился и, наконец, за ум хватился (И. А. Крылов));

сочетанием инфинитива с какой-то другой формой этого же глагола, иногда с использованием частиц -то, не и др. (Сделать(-то) я сделаю, вот только не знаю когда; Съесть не съем, но непременно попробую);

повтором глагола с использованием усилительной частицы так (Вот уж сказал так сказал!);

сочетанием двух глаголов в одной и той же грамматической форме, при этом один из глаголов указывает на какое-то действие, а второй — на цель данного действия (Я пойду посмотрю, что он там делает; Иди садись рядом со мной!);

сочетанием двух однокоренных глаголов с частицей не между ними (Мы уже ждем не дождемся летнего отпуска);

сочетанием глагола взять с союзами и, да, да и vie глаголом, стоящим в той же форме, что и взять (Он взял да и рассмеялся; Вот возьму и обижусь на тебя); Материал с сайта //iEssay.ru

План урока

по русскому языку в 8 классе

по теме «Сказуемое. Виды сказуемых»

Тип урока: урок усвоения новых знаний.

Образовательная технология: педагогика сотрудничества, групповая технология.

Цель и задачи:

развитие лингвистической компетенции через умение анализировать текст, строить устное связное высказывание по теме “Виды сказуемых и способы его выражения”;

развитие коммуникативной компетенции на основе технологии обучения в сотрудничестве;

воспитание эстетических чувств и эмоциональной сферы личности.

Ход урока

1. Организационный момент.

– Добрый день, ребята.

– Для работы на уроке нам понадобится учебник русского языка, рабочая тетрадь, ручка, карандаш.

2. Актуализация знаний.

– Перед вами несколько высказываний. Прочитайте. Подумайте, что их объединяет? Попытайтесь интонационно выделить ключевые слова.

1. Осень – это время года, сразу после которого начинается ожидание весны.

2. Зима – гравюра, весна — акварель, лето – живопись масляными красками, а осень – мозаика из всех времен года.

3. Весной сердце ошибается, а осенью подводит итоги.

4. Осень холодная, мерзкая, дождливая, ветреная… Но она становится тёплой и уютной, если ты в ней не один.

– Ребята, что вы знаете о грамматической основе предложения?

– Выделите грамматические основы в данных предложениях.

3. Целеполагание.

– Ребята, во всех ли предложениях вы без затруднений обозначили грамматическую основу или где-то возникли сомнения? … А почему? (Не всегда сказуемое выражено глаголом).

– Что вы знаете о сказуемом? (Воспроизведение теоретических сведений параграфа – домашнее задание).

Как вы думаете, чему будет посвящен наш урок? (Да, мы постараемся приобрести более глубокие знания о сказуемом, его видах.)

– Наша задача – провести небольшое исследование с целью выявления грамматических особенностей видов сказуемого.

– А для чего, по-вашему, нам нужны эти знания? …. (Для совершенствования вашей речи).

Итак, тема урока: “Виды сказуемого и способы его выражения” Оформите запись в тетради.

4.Первичное усвоение новых знаний.

Предлагаю обратиться к “интеллектуальному самоучителю?”. Что я имею в виду? (учебник, параграф 17, стр.132-136).

Каждый ряд будет представлять группу и освещать два из предложенных вопроов. В течение 5 мин. каждый из вас погружается в теоретический материал, чтобы найти ответ на поставленные вопросы и подобрать соответствующие примеры.

Что обозначает сказуемое?

Какие виды сказуемых существуют?

Каковы особенности простого глагольного сказуемого?

В чем отличие составного глагольного сказуемого?

Каковы особенности составного именного сказуемого?

Какими частями речи может выражаться именная часть?

Я буду выступать в роли вашего помощника, консультанта.

Этот этап работы завершен.

Каждый ряд может выбрать инициативную группу для того, чтобы представить свой материал, возможно, в виде опорных схем, интересных аббревиатур. Обсудите и выберите оптимальный вариант представления информации. Время – три минуты.

Я вновь ваш помощник, консультант.

5. Первичная проверка понимания.

Прослушивание мини сообщений. Обмен приобретёнными знаниями обо всех особенностях сказуемого.

В рабочих тетрадях делаются дополнительные записи.

6. Физкультминутка.

Если хочешь строить мост, (Дети идут на месте.)

Наблюдать движение звезд, (Останавливаются и поднимают руки вверх.)

Управлять машиной в поле (Берут в руки воображаемый руль, крутят его.)

Иль вести машину ввысь (Расставив руки в стороны, «летают».)

Хорошо работай в школе, (Руки складывают, как школьники за партой.)

Добросовестно учись! (Дети расставляют руки и ноги в стороны.)

7. Первичное закрепление.

– Напомните, какой теме были посвящены высказывания, с которыми мы работали в начале урока. Предлагаю вам поэтический текст на эту тему.

– Перед вами стихотворение неизвестного автора. Позвольте мне его прочитать. Послушайте и подумайте, каково настроение лирического героя? Совпадает ли оно с вашим восприятием осени?

Осень золотая! – говорят поэты.

Я скорее ржавой назову её.

Пусть меня презреньем наградят эстеты,

Но, увы, такое мнение моё…

Вижу я повсюду слякоть, дождь и лужи,

Лица недовольных, сгорбленных людей.

Треть из них чихает, голос их простужен

(Семьдесят процентов – женщин и детей!).

Осень – это скука… И темнеет рано:

В пять уж ночь настала, тело хочет спать,

Тело покидает мягкости дивана,

К чёрту телевизор – шагом марш в кровать!

Был бы я медведем, я б не знал заботы –

Дрыхнул бы в берлоге мирно до весны,

И к восьми не мчался б рысью на работу,

Спал бы лишь и видел розовые сны.

Напоминаю вопрос: каково настроение лирического героя? Совпадает ли оно с вашим восприятием осени?

– В стихотворении есть строки: “Пусть меня презреньем наградят эстеты”. Кто такие “эстеты”? И почему лирический герой думает, что они “наградят его презреньем”?

Эстеты (древнегреческое – “чувствующий”) – поклонник искусства, ценитель изящного.

Понравилось ли вам стихотворение?

– Вспомните поэтические строки, где тема осени звучит по-иному (А. Пушкин «19 октября” «Роняет лес багряный свой убор…»).

Но вернемся к исходному тексту.

– Как можно соотнести этот поэтический текст с тем языковым материалом, который мы исследовали?

– Приведите примеры простого глагольного, составного глагольного и составного именного сказуемых, запишите их соответственно в три колонки:

ПГС СГС СИС

– Какова их роль в тексте?

– Есть такое высказывание ” Сказуемое – это рельсы, по которым движется мысль” Как вы его понимаете?

8. Домашнее задание: напишите небольшое сочинение-рассуждение на лингвистическую тему: ” Сказуемое – это рельсы, по которым движется мысль”

9. Рефлексия.

– Сумели ли вы получить более глубокие знания о сказуемом и его видах?

– Что показалось вам наиболее трудным и над чем ещё предстоит поработать?

– Захотелось ли почитать стихи о временах года?

Цель урока: дать понятие о составном именном

сказуемом.

Задачи:

закрепить умение различать простое глагольное

сказуемое “быть” с глаголом – связкой “быть” в

составном именном сказуемом;

лабораторным путём выяснить, какими частями

речи может быть выражена именная часть;

развивать познавательный интереса учащихся;

развивать языковую и коммуникативную

компетенции учащихся.

Тип урока: комбинированный

Структура урока – линейная:

– организация начала урока;

– актуализация прежних знаний и способов

действий;

– целеполагание;

– формирование новых знаний и способов

действий;

– лабораторная работа;

– обобщение и систематизация знаний и умений,

связь новых с ранее полученными и

сформированными;

– проверка усвоения знаний и умений;

– подведение итогов и результатов урока;

– задание на дом.

Методические приёмы: самостоятельная работа

учащихся, объяснение учителя, беседа, творческая

работа, упражнения на развитие речи, словарная

работа, лабораторная работа, занимательные

задания.

Формы работы: в процессе подготовки – работа

со словарём литературоведческих терминов; в ходе

самого урока – взаимоинформация учащихся,

работа со словарём иностранных слов,

лабораторная работа

Оборудование урока: Таблица “Составное

именное сказуемое”, листы с лабораторной

работой, оценочные листы ученика, оценочный лист

учителя, словарь иностранных слов.

Ход урока

I. Лингвистическая разминка.

Для лингвистической разминки учащиеся готовят

обычно от 3 до 5 слов, такая работа нравится

учащимся, они узнают значения новых слов. К тому

же эта работа поможет учащимся в подготовке к ГИА

по русскому языку за курс основной школы (задание

А3). Обычно для лингвистической разминки из всех

слов берётся только одно абсолютно незнакомое,

остальные слова знакомы учащимся, но полного

толкования они чаще всего не помнят. На доске

вывешиваются слова и примеры предложений;

учащиеся пытаются пояснить значение слов и найти

их в предложенных примерах. Затем подготовленные

учащиеся дают полное толкование. Для этого урока

мы взяли следующие слова:

Анаграмма – слово или словосочетание

слов, образованное путём перестановки букв,

входящих в состав другого слова (сосна – насос)

Амфиболия – неясность выражения,

допускающего два различных толкования.

Тень отбрасывает предмет,

(Тень отбрасывает людей).

А. Вознесенский

Оксюморон – стилистическая фигура,

состоящая в сочетании слов, противоречащих друг

другу по смыслу.

Чужбина, родина моя!

М. Цветаева

II. Повторение.

Формы работы: беседа, письменная

комментированная работа у доски.

Давайте вспомним, о чём мы говорили на прошлом

уроке.

1. Теоретические вопросы:

– Чем составное глагольное сказуемое

отличается от простого глагольного?

– Какую роль играют вспомогательные слова в

составном глагольном сказуемом?

2. Практическая часть:

– Записать формулу составного глагольного

сказуемого.

– Записать предложения, определить вид

сказуемого. Во время записи предложений учащиеся

рассуждают, проговаривают каждый свой шаг по

нахождению сказуемых в предложениях.

(На уроках русского языка стараюсь для

письменных работ подбирать пословицы, поговорки.

На примере пословиц и поговорок можно изучать

любую тему по русскому языку)

Храбрый пули не боится. Будешь любить, коли

сердце болит. Был бы друг, найдётся и досуг.

Любишь браниться, умей и помириться. Много искать

станешь – ничего не достанешь. Каждый трус о

храбрости толкует. Есть терпенье – будет и

уменье. Умел ошибиться – умей и поправиться.

Орфографическая разминка (на доске записаны

слова, в которых учащиеся должны увидеть

орфограммы и объяснить): расстилается, косьба,

предполагал.

III. Изучение нового материала.

Сегодня мы познакомимся с ещё одним видом

сказуемого — составным именным.

– Попробуйте предположить, что такое

“составное именное сказуемое”.

Название подсказывает, что в его состав входит

именная часть. Запишем формулу составного

именного сказуемого:

СИС = глагол- связка + именная часть.

Давайте подумаем, каковы цели и задачи нашего

сегодняшнего урока.

– научиться находить в предложениях составное

именное сказуемое;

– выяснить, какие глаголы могут выступать в роли

глагола – связки;

– определить, какими частями речи может быть

выражена именная часть

Рассмотрим три группы глаголов – связок

(работа с таблицей)

– Глагол быть (самая распространённая

связка): в наст времени нулевая: Ты весёлый. Ты был

весёлым. ( не путать с простым глагольным

сказуемым: Она уже была (находилась) в комнате).

– глаголы стать, становиться, делаться,

казаться, являться, считаться, называться,

представляться: Мне сделалось страшно.

– глаголы со значением движения, положения в

пространстве: приехать, прийти, вернуться,

стоять, сидеть др.: Из похода мы вернулись

усталые.

IV. Лабораторная работа.

(Учащиеся выполняют работу на готовых

отпечатанных листах – это экономит время на

уроке).

При проведении лабораторных работ внимание

сосредоточено на выработке умения анализировать

определённые факты, фиксировать закономерности,

обобщать результаты, делать выводы. Основное при

такой организации урока – самостоятельное

исследование языкового материала учащимися и

обобщение результатов.

Тема: Составное именное сказуемое.

Дано: простые предложения.

Цель: определить, какой частью речи

может быть выражена именная часть в составном

именном сказуемом.

Ход работы

1. Внимательно прочитай предложения.

2. Найди основу данных предложений.

3. Определи, какой частью речи выражена именная

часть в составном именном сказуемом.

4. Сделай вывод.

Не забудь!

СИС = глагол – связка + именная часть

В настоящем времени глагол-связка быть

нулевая,

1. Азбука – к мудрости ступенька.

2. И товар хорош, и цена весёлая.

3. Круто замешено, да не пропечёно.

4. Два да два будет четыре.

5. И хорошо, да невпопад.

6. И твоё – моё, и моё – моё.

7. Семь бед – один ответ.

ВЫВОД: Именная часть составных именных

сказуемых может выражаться всеми именными

частями речи, а также причастием, наречием и

синтаксически неделимым словосочетанием.

Обсуждение вопросов, которые возникли у

учащихся в процессе выполнения лабораторной

работы.

Словарная работа: карнавал, иллюминация,

комиссия, комитет (работа в парах). Каждая парта

получает по одному слову и задание: найти

значение слова в словаре иностранных слов и

пояснить значение классу, привести примеры.

V. Первичное закрепление

Проверочная работа

(разноуровневые задания, вариант выполнения

учащиеся выбирают сами)

1. Дата к…рн…в…ла до сих пор не уточнена.

2. И…юм…нация в…л…колепна.

3. На наез…нике была серая куртка с меховым

в…р…тником.

4. Родительский к…м…тет соб…рался один раз в

четверть.

5. Созда…ая к…ми…ия была ра…пущена досрочно.

* Вставить пропущенные буквы. Найти подлежащее

и сказуемое.

** Вставить пропущенные буквы. Найти подлежащее

и сказуемое.

Определить вид сказуемого.

*** Вставить пропущенные буквы. Найти подлежащее

и сказуемое.

Определить вид сказуемого.

Записать свой пример предложения со сказуемым,

вида которого нет в данных предложениях.

По итогам выполнения проверочной работы

учитель заполняет оценочный лист, который

поможет ему увидеть степень усвоения учащимися

учебного материала и спланировать дальнейшую

работу по теме.

Оценочный лист учителя

Что такое Сказуемое

Сказуемое — один из двух главных членов предложения, приписывающий подлежащему какой-либо признак (в широком его понимании, куда включено и понятие действия). Именно сказуемое обычно выражает грамматическое значение предикативности (см. Предикативность): указывает на время и модальность (как правило, благодаря категории наклонения).

Наиболее типичным сказуемым является глагол, но в ряде случаев возникают различные комбинации глагольных слов с представителями других частей речи. Принято выделять несколько типов сказуемых в русском языке. Сказуемое бывает простым и составным: простое сказуемое обычно выражено одним словом, которое указывает одновременно и на лексическое, и на грамматическое значение; в случае же составного сказуемого эти два значения заключаются в разных словах. Составные сказуемые, в зависимости от того, какой частью речи выражена присвязочная (или смысловая) часть, в свою очередь подразделяются на глагольные и именные. Могут также выделяться сложные, или смешанные сказуемые: они несут в себе черты как составной именной, так и составной глагольной разновидности.

Сочинение на тему что такое сказуемое

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного лингвиста Фёдора Ивановича Буслаева: «Вся сила суждения содержится в сказуемом. Без сказуемого не может быть суждения». Аргументируя свой ответ, приведите 2 (два) примера из прочитанного текста. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами Ф.И. Буслаева.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается.

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы из текста: «Потом они пошли между штабелей дров, рядом, Урс и Кэт». Приведите в сочинении 2 (два) аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

3. Как Вы понимаете значение слова ДОБРОТА? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое доброта», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

(1)Я что-то не слышал ни об одном мальчишке, который мог бы пробраться на дровяной склад и подойти к Урсу. (2)Но я знаю девчонку Кэт – она может.

(3)Урс огромный. (4)У него шерсть свалялась сосульками. (5)Со лба сосульки спадают на глаза. (6)Урс пострашнее любого волка. (7)У него холодные глаза и влажные клыки величиной с палец. (8)Он с одного жулика сорвал штаны и покусал его будь здоров. (9)Страшно злобный пёс. (10)Но Кэт говорит, что он добряк.

(11)У Кэт не было своей собаки и не было надежды на собаку – она стала присматриваться к Урсу. (12)Расхаживала у дровяного склада и всё посматривала на Урса. (13)А он не обращал на неё внимания. (14)Тогда Кэт подошла к рыжей проволоке и дёрнула так, что раздался звон. (15)В два прыжка Урс очутился рядом. (16)Глаза блестели из-за шерстяных сосулек, и желтоватые клыки грозно обнажились. (17)Он хрипло зарычал, но Кэт стояла на месте. (18)Урс отрывисто залаял и бросился на проволоку, которая прогнулась и зазвенела. (19)В своей злобе он не почувствовал шипов. (20)Кэт приблизила к нему посиневшее лицо и заговорила.

(21)Оказывается, собаку мало кормить. (22)Необходимо, чтобы с ней разговаривали. (23)С Урсом никто не разговаривал. (24)Представьте себе, что мимо вас идёт множество людей и никто вас не замечает, никто с вами не разговаривает. (25)Это потяжелее голода. (26)Честное слово.

(27)Кэт заговорила с Урсом. (28)Он рычал, рвал проволоку, а она уговаривала его, называла ласковыми именами, словно перед ней был беспомощный щенок, большелапый, с шелковистой шерстью, ещё не научившийся лаять.

(29)Урс, конечно, не понимал, о чём говорит Кэт: собака, с которой никто никогда не разговаривал, не понимает слов. (30)Но он чувствовал в голосе длинноногой девчонки то, чего ему недоставало. (31)Он понимал не слова, а голос. (32)Её голос понравился Урсу, пришёлся ему по душе. (33)Он даже наклонил голову набок – это первый признак, что собака слушает, участвует в разговоре.

(34)Злобный пёс стал поджидать Кэт у колючей проволоки. (35)Когда она приходила, Урс неловко махал хвостом, ему это было непривычно.

(36)Она, конечно, приносила ему кое-что, но для такого здорового пса кусок колбасы с хлебом – ровным счётом ничего. (37)Он ждал её не из-за колбасы.

(38)Кэт подолгу стояла на морозе перед дровяным складом, а Урс сидел на снегу и смотрел на неё сквозь шерстяные сосульки. (39)И вместо клыков выпускал кончик языка.

(40)Потом Кэт протянула ему руку. (41)Он зарычал по привычке и тут же поджал хвост – от стыда. (42)Кэт не отдёрнула руку. (43)Она была или очень смелой, или очень доверяла Урсу. (44)Она запустила руку в его грязную нечёсаную шерсть. (45)И он зажмурил глаза от счастья.

(46)В один из воскресных дней, когда склад был закрыт, Кэт подлезла под колючую проволоку и двинулась навстречу Урсу. (47)И люди, идущие мимо, заволновались, закричали от страха за глупую тонконогую девчонку, которая оказалась лицом к лицу со страшным Урсом.

(48)Но она-то знала, что Урс добряк. (49)И он не разорвал её на части, а тёрся кудлатой мордой о её ногу. (50)Кэт усадила огромного пса и стала расчёсывать его гребнем. (51)Она рвала гребень изо всех сил – попробуй расчеши такого! – но Урс не рычал, не огрызался. (52)Терпел. (53)Ему даже было приятно, и он с благодарностью поглядывал на девочку. (54)Она дала Урсу какие-то витамины для глаз. (55)И он лизнул их языком. (56)Потом они пошли между штабелей дров, рядом, Урс и Кэт.

* Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор книг для детей и юношества.

источники:

http://vsesochineniya.ru/chto-takoe-skazuemoe.html

http://rus-oge.sdamgia.ru/problem?id=10420

Гость:

Сказуемое — это главный член предложения, который согласуется с подлежащим и отвечает на вопросы что делает предмет? что с ним происходит? каков он?

что он такое? кто он такой? и др., например: Уже проснулись певчие птицы (И. Соколов-Микитов).

Сказуемое может быть простым (Я хотел булочку), составным (Я хотел съесть булочку) и сложным (Я хотел стать булочником). Простое глагольное сказуемое — это сказуемое, выраженное одним глаголом в форме какого-либо наклонения, например: Дети перелезли через забор и тихонько остановились за спиной художника (В. Катаев) — в данном примере сказуемое выражено глаголом в форме изъявительного наклонения прошедшего времени; Я бы в летчики пошел, пусть меня научат (В. Маяковский) — сказуемое выражено глаголом в условном наклонении; Закрой дверь!

— сказуемое выражено глаголом в повелительном наклонении. Составное глагольное сказуемое — это сказуемое, которое состоит из вспомогательного глагола, выражающего грамматическое значение сказуемого, и неопределенной формы глагола, выражающей его основное лексическое значение, например: Молодой Дубровский хотел заняться делами (А. Пушкин).

В роли вспомогательного глагола могут выступать сочетания кратких прилагательных должен, готов, рад и др. и служебного глагола-связки быть в форме одного из наклонений, например: Я готов с вами поспорить (А. Пушкин); Через несколько дней должен я был очутиться посреди моего семейства (А. Пушкин). Также в роли вспомогательного глагола могут выступать слова со значением желательности, необходимости, возможности — надо, нужно, необходимо, можно, нельзя и др., например: Надо учиться языку, надо расширять свой лексикон (М. Горький); а также слова, выражающие эмоциональную оценку действия, названного инфинитивом — грустно, весело, приятно, горько, противно и др.

Составное именное сказуемое — это сказуемое, которое состоит из глагола-связки, выражающего грамматическое значение сказуемого, и именной части, выражающей его основное лексическое значение, например: Метель была страшная. Самой распространенной является глагол-связка быть, которая выражает только грамматические значения. Особенность этого глагола-связки заключается в том, что в настоящем времени он не употребляется, т. е. связка нулевая, например: На нем была серая куртка (прош. вр. ) — На нем серая куртка (наст.

Обновлено: 11.03.2023

Несколькими уроками ранее мы в общих чертах рассмотрели с вами два главных члена предложения — подлежащее и сказуемое. Затем, более подробно рассмотрели все особенности подлежащего. И вот сейчас пришла очередь поближе познакомиться со сказуемым.

Сказуемое – это член предложения , который является одним из главных в нём . Как правило , сказуемое это глагол либо совмещение глагола с другими частями речи , относящийся к подлежащему . Сказуемое говорит о состоянии или действии подлежащего , то есть сообщает о подлежащем . Сказуемое отвечает на вопросы , связанные с тем , что подлежащее делает , что подлежащее такое , что с подлежащим происходит и так далее .

Ниже мы подробно разберём все типы сказуемых и их отличительные особенности .

Определение сказуемого как члена предложения

Для определения сказуемого в предложении необходимо вспомнить , что предложение – это единица языка , представляющая организованное , с точки зрения грамматики , соединение слов , в некоторых случаях одного слова ( односоставное предложение ), которое имеет смысловую и интонационную законченность .

Определим на примере подлежащее и сказуемое .

Маленький мальчик с интересом смотрел на новую машинку .

Иные слова в этом примере являются второстепенными членами , они описывают дополнительные обстоятельства , а именно какой был мальчик , как он смотрел и на что он смотрел .

Если схематично отобразить этот пример , то получится :

( Кто ?) ( что делал ?) — Мальчик смотрел.

( Какой ?) ( как ?) ( на что ?) — М аленький с интересом на машинку

Новая машинка с интересом осматривалась маленьким мальчиком .

При синтаксическом разборе предложения, как вы уже могли заметить, подлежащее подчёркивается одной чертой , а сказуемое двумя параллельными чертами .

Разновидности сказуемых

В русском языке виды сказуемых поделены на :

- Простое глагольное

- Составное глагольное

- Составное именное

Простое глагольное сказуемое

Простое глагольное сказуемое выражается глаголом в любом времени и наклонении , которое соответствует описываемому объекту или субъекту . Это простой глагол , не отягощённый иными частями речи . Оно существует как единица , имеющая самостоятельную смысловую нагрузку без каких — либо дополнений .

Подчеркнём, простое глагольное сказуемое всегда выражается одним глаголом , которое однозначно описывает действие подлежащего .

В данных примерах ясно различимы основные объекты , а также их действия .

Составное глагольное сказуемое

Составным глагольным называют сказуемое , образующееся из нескольких элементов , которые по отдельности не могут в достаточной степени выразить значение сказуемого . В составе такого члена предложения имеется совокупность инфинитива – начальной формы глагола , а также :

- Вспомогательного модального глагола ( хотеть , уметь , мочь , намереваться и др .)

Он собирается ехать в путешествие .

- Вспомогательного фазисного глагола ( начать , закончить , стать , прекратить , продолжить и др .)

Анна начала подозревать свою служанку в обмане.

Студенты продолжили изучать предмет.

- Краткого прилагательного с модальным значением

Чистота её не должна быть опорочена слухами.

Незваный гость рад был откланяться .

Сантехник обязан был устранить поломку.

Наличие инфинитива в указанных выше примерах даёт дополнительную смысловую нагрузку глаголу , его отсутствие не привело бы к смысловой целостности фразы .

Составное именное сказуемое

К именной части могут относиться : с уществительные, п рилагательные, м естоимения и др . Нап ример :

Политика есть искусство управления.

Однородные сказуемые

Обычные предложения имеют одно сказуемое и подлежащее в таком же количестве , однако встречается одно подлежащее и несколько сказуемых к нему .