Функции скелета человека

Скелет человека — пассивная часть опорно-двигательного аппарата. Выделяют осевой скелет, кости поясов

конечностей, кости верхних и нижних конечностей. Скелет выполняет ряд важных функций:

- Защитная

- Опорная

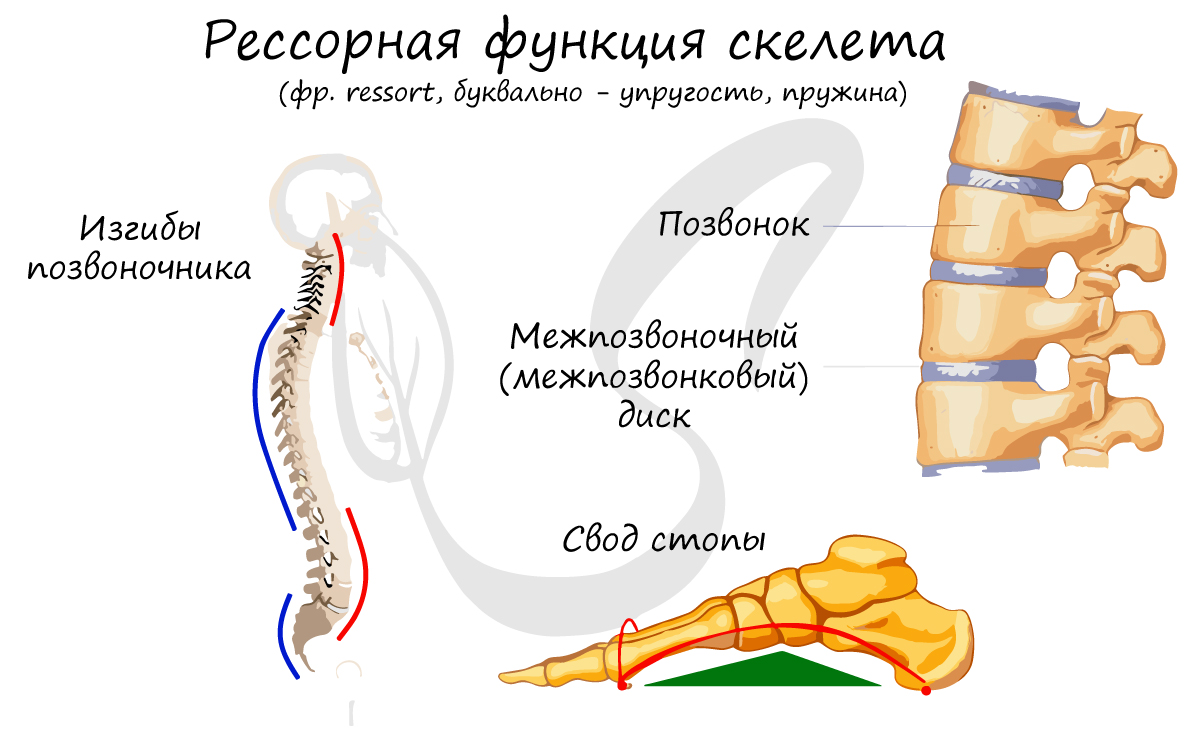

- Рессорная (фр. ressort, буквально — упругость, пружина)

- Двигательная (локомоторная — лат. locus — место + motor – двигатель)

- Метаболическая (биологическая)

- Кроветворная

Оберегает внутренние органы от механических воздействий. Череп — вместилище головного мозга и органов чувств: надежно

защищает их. Соединяясь друг с другом, позвонки образуют позвоночный (спинномозговой) канал, в котором располагается хорошо защищенный

спинной мозг.

Опорная функция скелета заключается в прикреплении мягких тканей, внутренних органов к различным частям скелета.

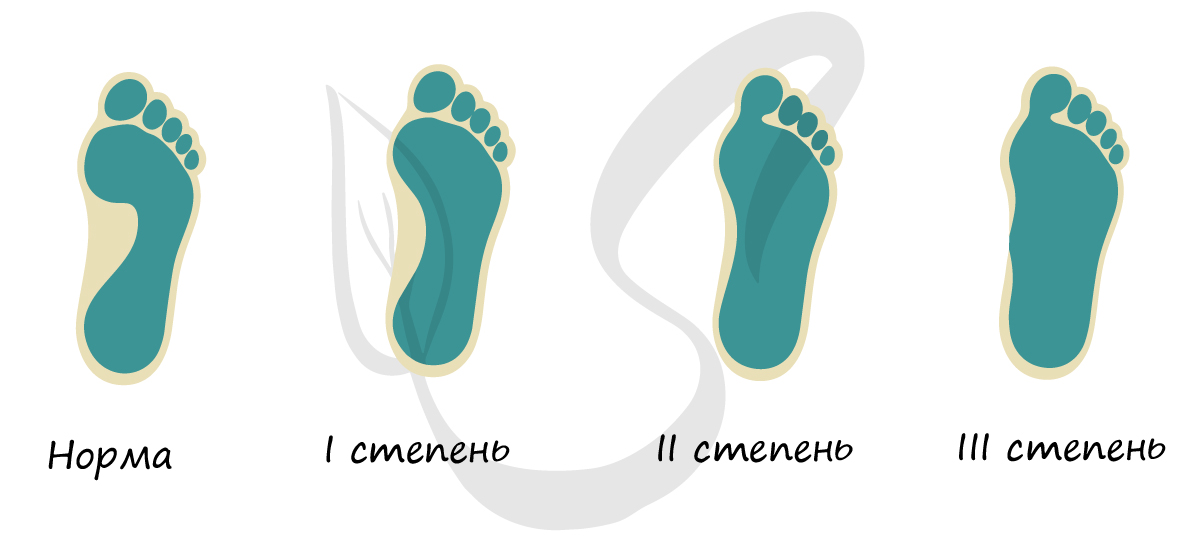

Эту функцию скелета также называют — амортизирующая (фр. amortir — ослаблять, смягчать, заглушать). Строение скелета (изгибы позвоночника, сводчатая стопа, межпозвонковые диски) обеспечивает смягчение толчков и сотрясений при передвижении, равномерное распределение нагрузки.

Кости в местах суставов (подвижных соединений) образуют рычаги, под действием которых мышцы приводятся в движение.

Кости активно участвуют в минеральном обмене: кости — депо кальция, фосфора. При нарушении

минерального обмена возникает множество заболеваний, наиболее известное — рахит, мы обсудим данное заболевание в этой статье.

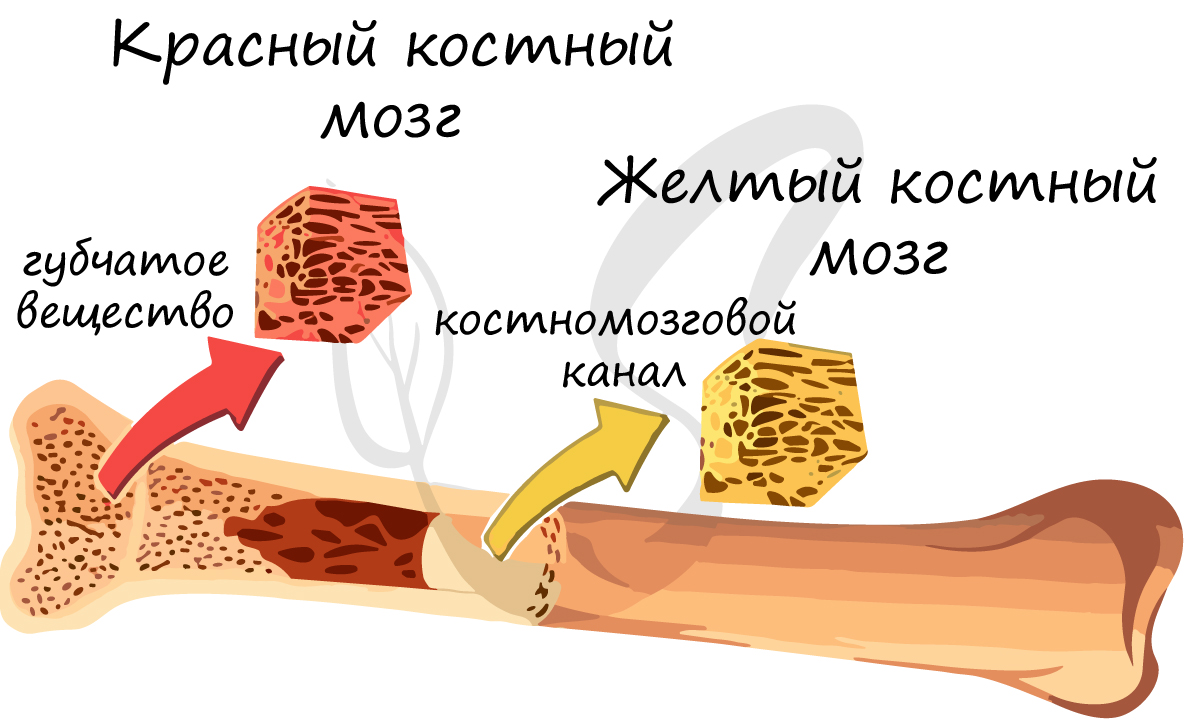

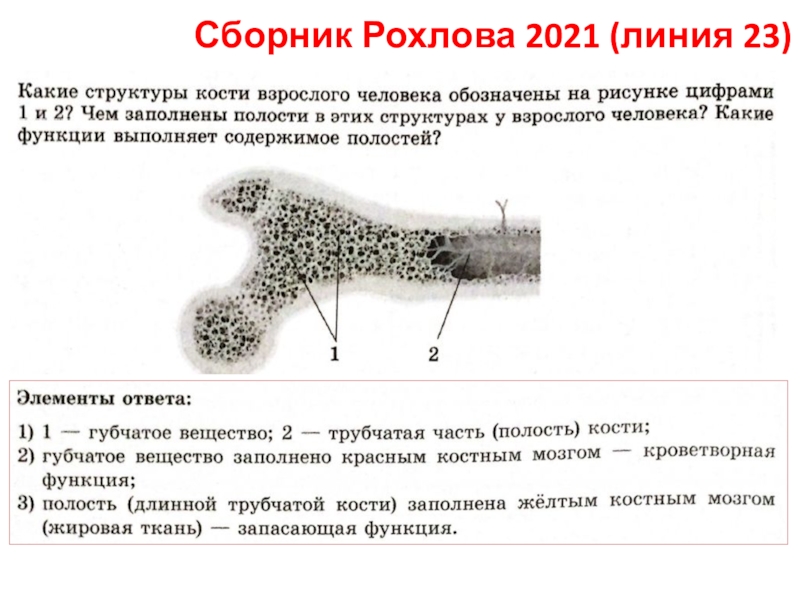

Изучив строение костей, вы отлично понимаете, что губчатое вещество — место расположения красного костного мозга, в котором

появляются и дифференцируются клетки крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Внутри трубчатых костей расположен костномозговой канал, в котором находится желтый костный мозг. Он выполняет питательную функцию (накопление жиров), в случае кровопотери способен превращаться в красный костный мозг (резервная функция).

Осевой скелет

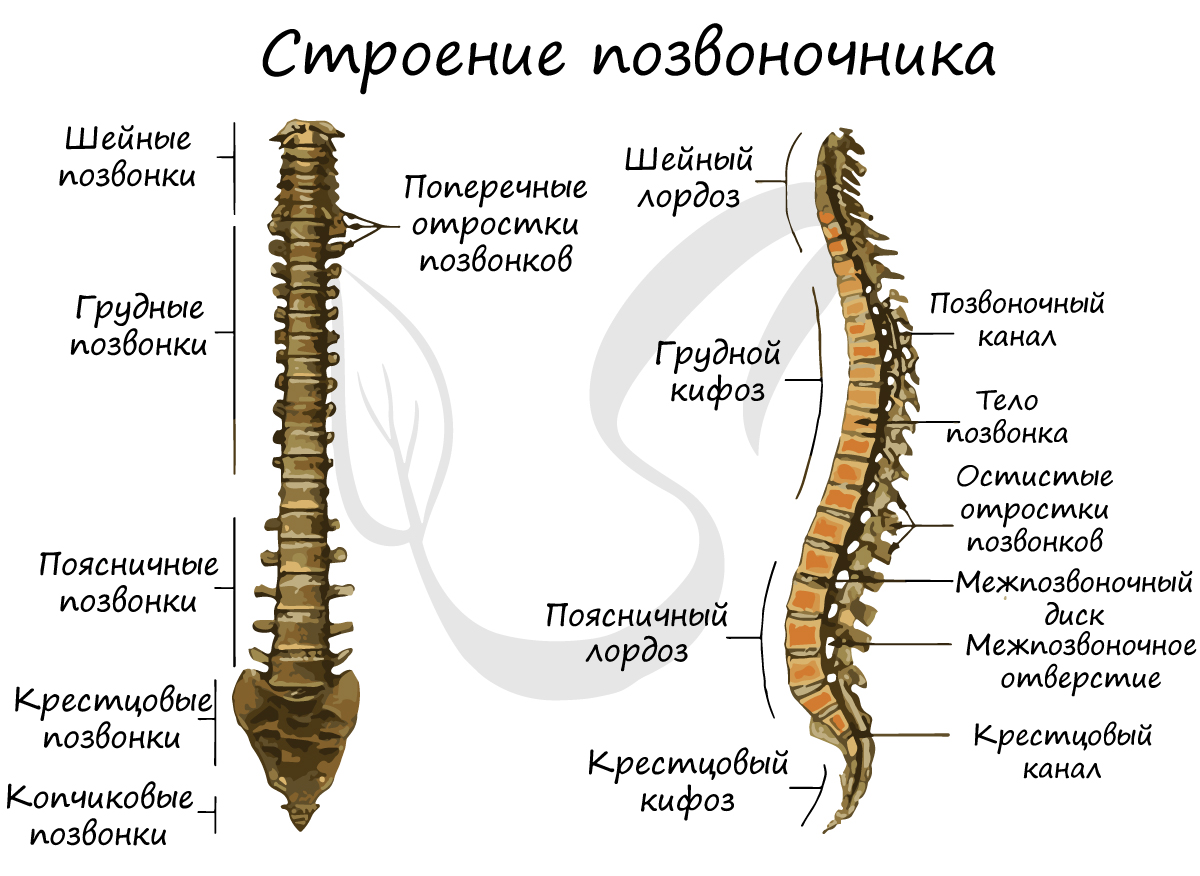

Осевой скелет — главная ось тела, опора всего скелета. Осевой скелет включает в себя позвоночник, грудную клетку (грудина и ребра) и череп. Позвоночник (позвоночный столб) состоит из 32-34 позвонков,

имеет следующие отделы:

- Шейный — 7 позвонков

- Грудной — 12

- Поясничный — 5

- Крестцовый — 5

- Копчиковый — 3-5

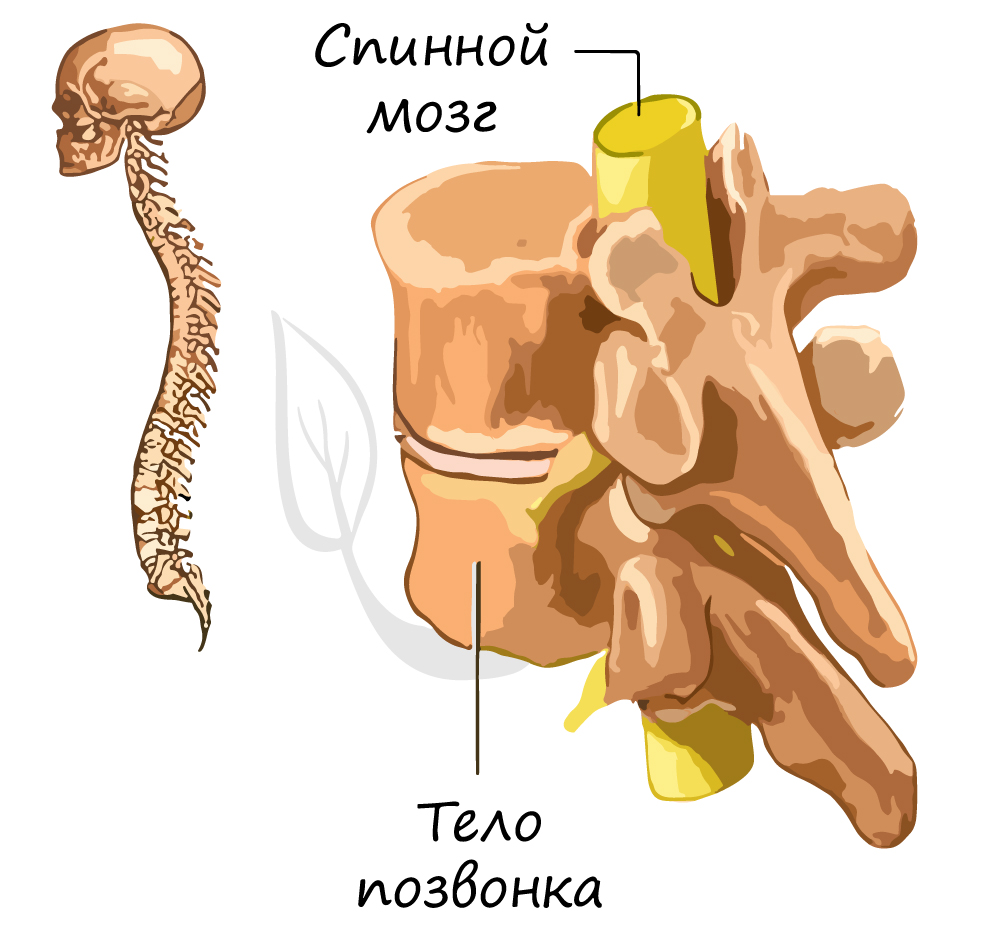

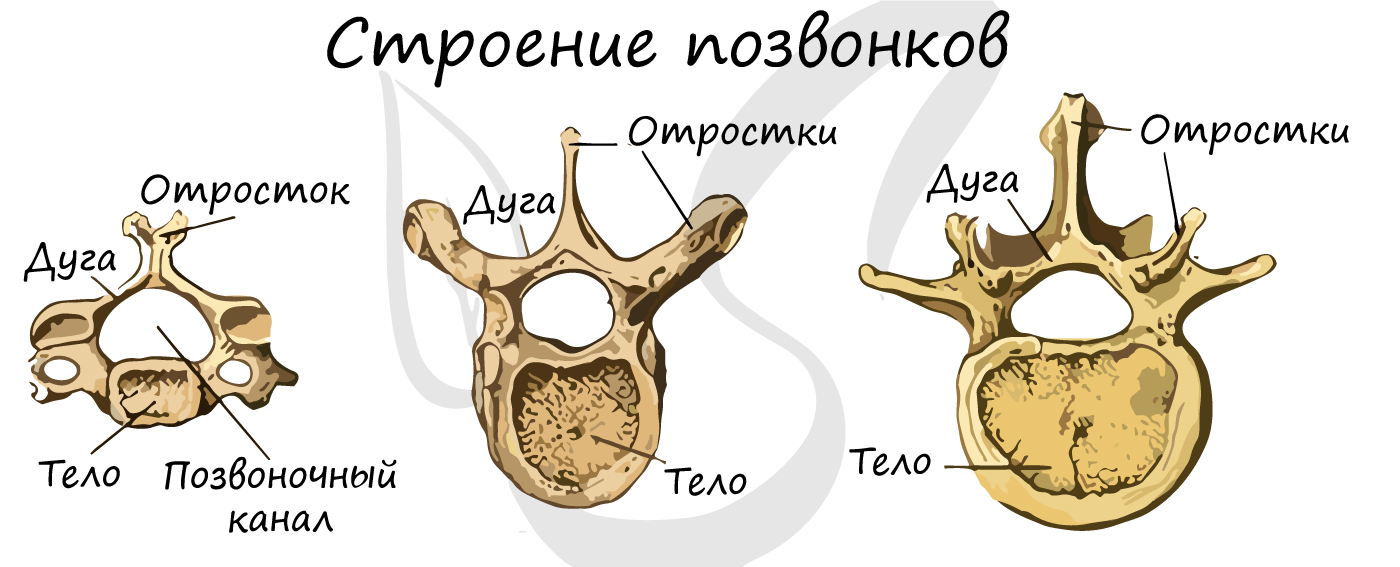

Каждый позвонок (за исключением первого шейного — атланта, который имеет только переднюю и заднюю дуги) образован телом и дугой, которые ограничивают отверстие позвоночного канала с проходящим в нем спинным

мозгом. В составе позвонка также находятся отростки: суставные и поперечные, остистый отросток. Соединяясь друг с другом

суставными отростками, позвонки образуют позвоночный столб со спинномозговым каналом внутри — надежным вместилищем

спинного мозга.

У поясничных позвонков наиболее массивные и большие

тела: соразмерно нагрузке, которую им приходится выполнять (по сравнению с шейными позвонками).

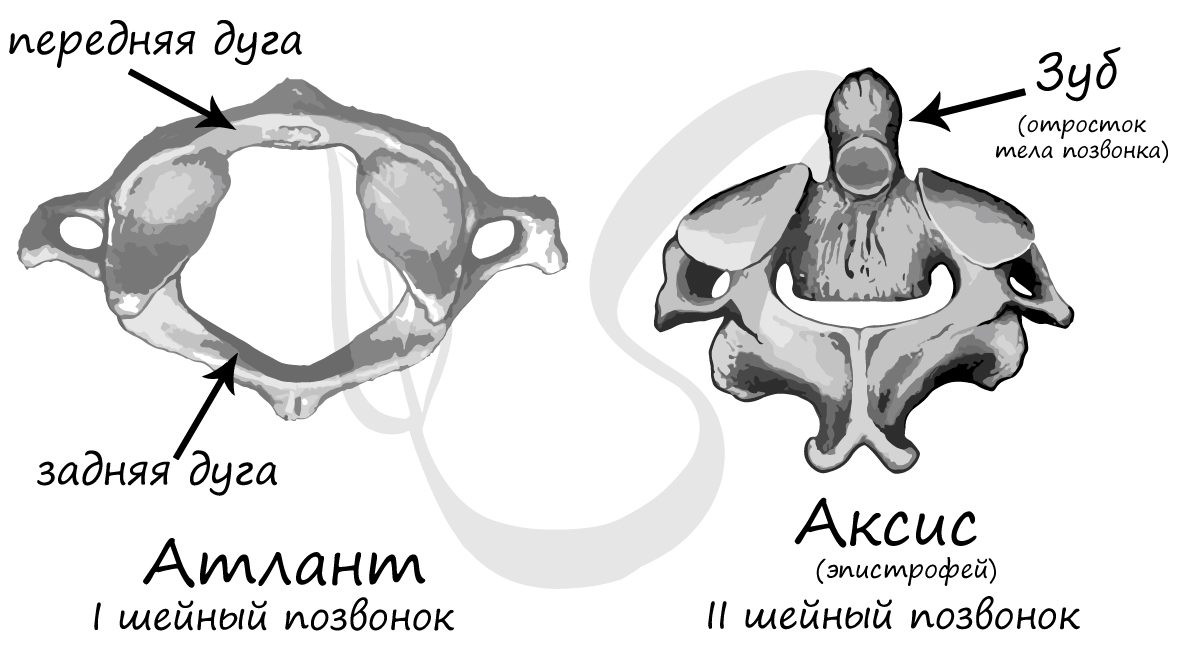

Строение шейных, грудных и поясничных позвонков отличается между собой. Первый шейный позвонок — атлант (лат. atlantus — несущий) соединяется с затылочной костью черепа и образует с ней сустав. Атлант не имеет тела, у него есть только передняя и задняя дуги. Второй шейный позвонок —

аксис (осевой позвонок, эпистрофей) имеет вырост тела — зуб, участвует в повороте головы.

Вероятно, вы обратили внимание, что позвоночник человека непрямой: он имеет изгибы вперед и назад. Замечу, что

позвоночник младенца этих изгибов не имеет — он абсолютно прямой. Эти изгибы начинают формироваться после того,

как ребенок принимает вертикальное положение, начинает ходить.

В связи с прямохождением у человека формируются 4 физиологических изгиба, то есть у всех имеются в норме: шейный

лордоз (изгиб вперед), грудной кифоз (изгиб назад), поясничный лордоз и крестцовый кифоз. Кифозы и лордозы позволяют

равномерно распределить нагрузку на весь позвоночник.

Чтобы легко запомнить для себя два новых термина, рекомендую воспользоваться следующей ассоциацией: спросите себя,

как ходит английский лорд? Представьте всю его важность и пафосность, выставленную вперед грудь и выгнутую вперед спину

(вот и лордоз!). Ассоциируя слово лорд со словом лордоз, вы не будете путаться

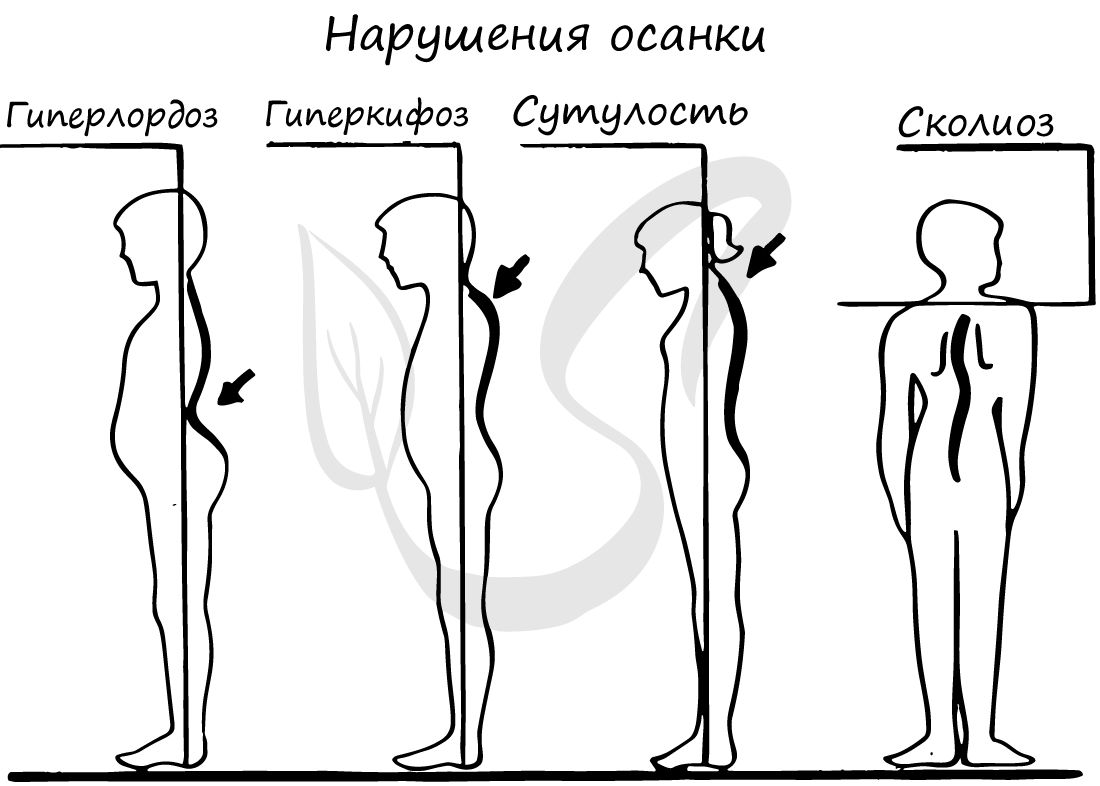

Осанкой называют привычное положение спины. Часто у подростков возникают нарушения осанки из-за слабого развития мышц

спины. Могут быть слишком сильно выражены лордозы и кифозы, либо, наоборот, очень плохо выражены, плоская спина.

Возможно искривление позвоночника вправо или влево: в этом случае говорят о наличии сколиоза.

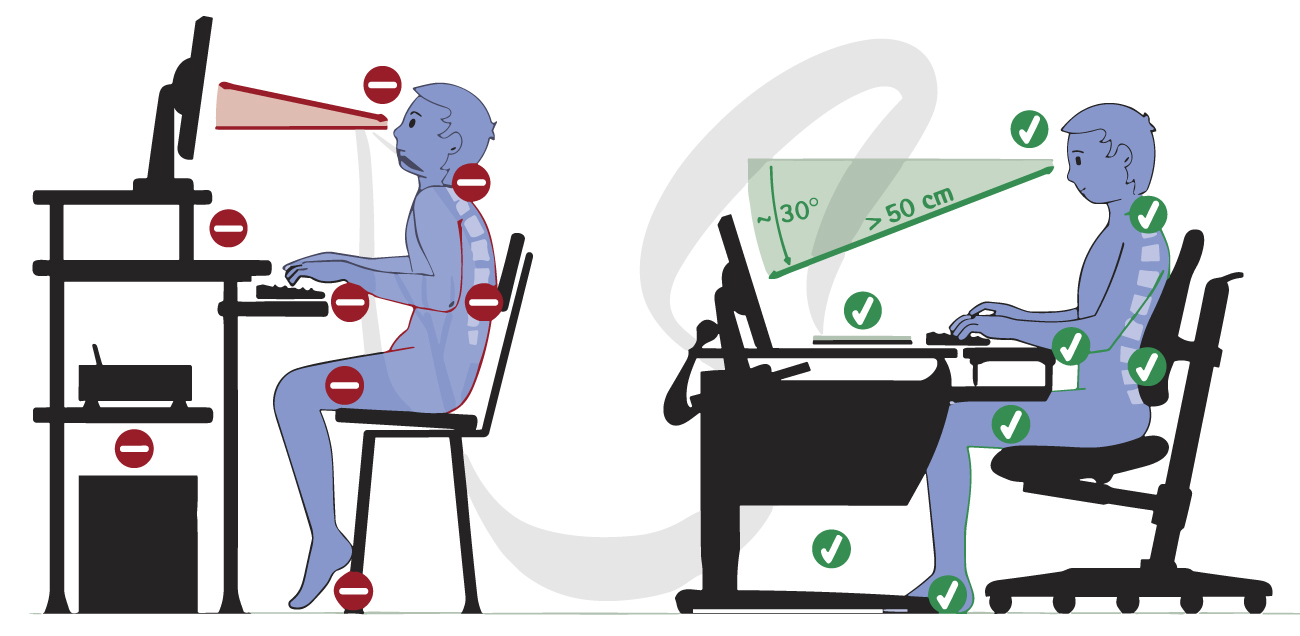

Формирование правильной осанки очень важная задача. Вам необходимо знать несколько основополагающих моментов,

которые относятся к данной теме:

- Не носить тяжелые предметы в одной руке, тяжелые сумки, портфели на одном плече

- Правильно организовать учебное место — спина должна быть плотно прижата к спинке стула, слегка прогнута в пояснице

- Плечи должны быть расположены на одном уровне, не напряжены

- Девушкам следует избегать обуви на высоком каблуке — это приводит к возникновению поясничного гиперлордоза

Последствия неправильной осанки: нарушение кровоснабжения, смещение и сдавливание внутренних органов, деформация грудной клетки.

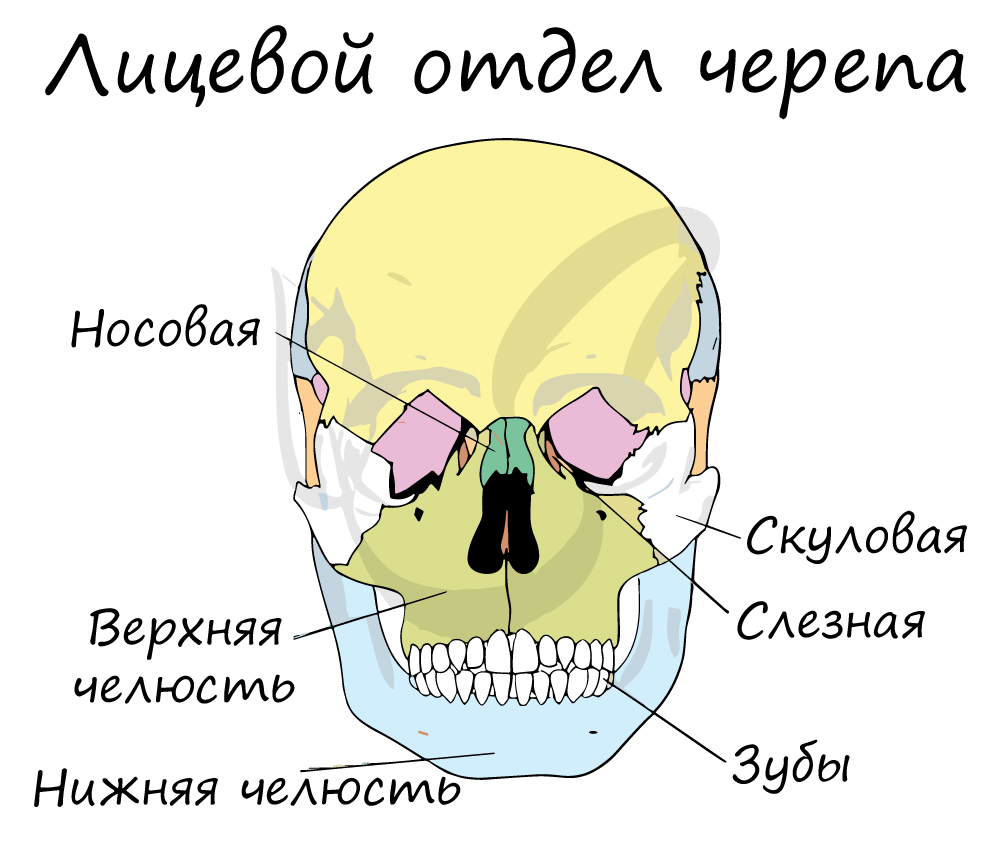

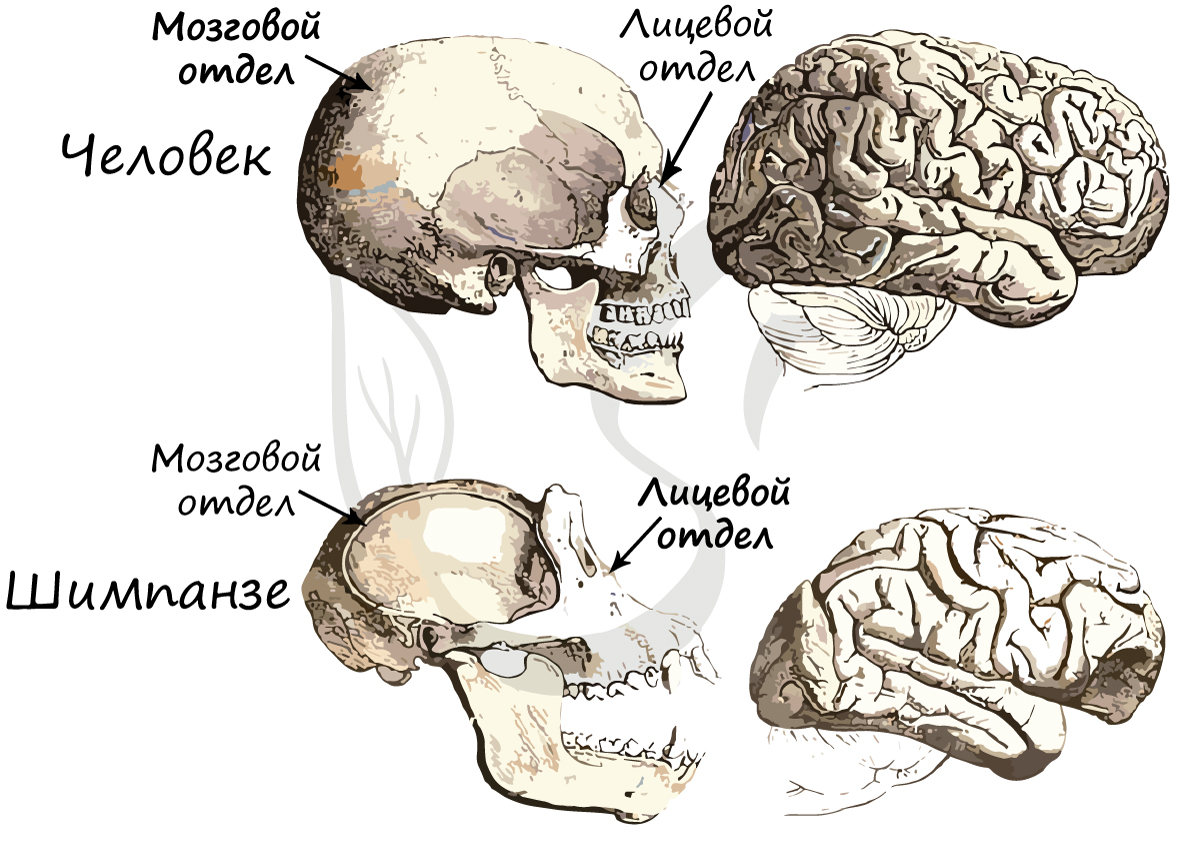

Скелет грудной клетки состоит из 12 пар ребер, грудины. Череп подразделяется на два отдела: лицевой и мозговой.

К лицевому отделу черепа относятся верхняя и нижняя челюсти, скуловая, носовая, слезная, небная и подъязычная кости. Единственная подвижная кость

черепа — нижняя челюсть, с зубами, расположенными в зубных альвеолах, служит для измельчения пищи.

Парные кости лицевого отдела черепа: скуловая, носовая, слезная, небная кости и верхняя челюсть. Непарные кости лицевого отдела черепа: нижняя челюсть, подъязычная кость.

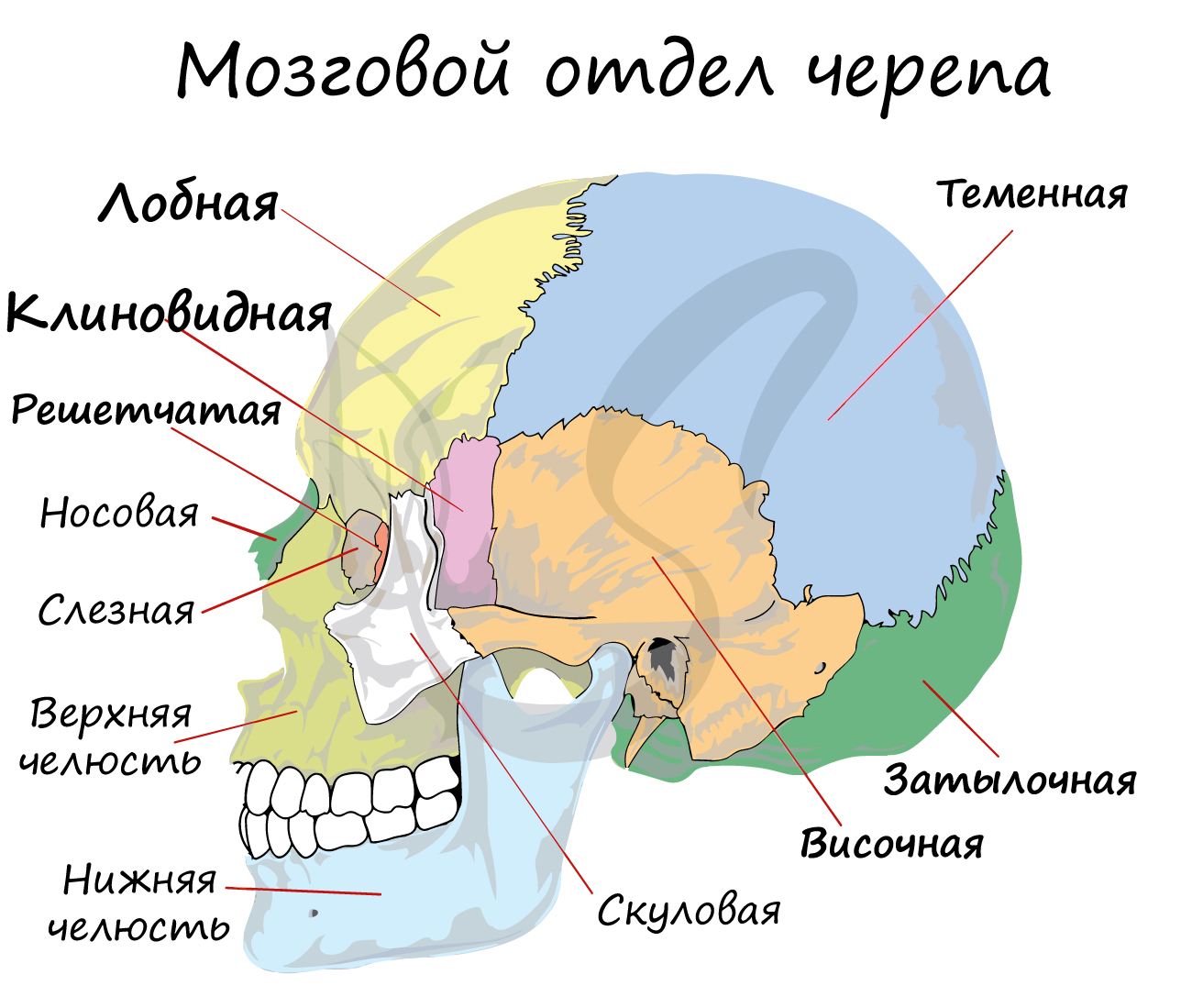

Мозговой отдел черепа включает в себя затылочную, лобную, височную и теменную кости, а также решетчатую и клиновидную кость.

Парные кости мозгового отдела черепа: височная и теменная кости. Непарные кости мозгового отдела черепа: лобная, затылочная, клиновидная, решетчатая.

Скелет поясов конечностей

Мы переходим к изучению поясов конечностей, хочу заметить одну деталь. В главе зоология мы с вами изучали пояса

конечностей, пользуясь терминами — пояс «передних, задних» конечностей. Поскольку человек занимает вертикальное положение,

то изучая анатомию человека, мы будем говорить о поясе «верхних, нижних» конечностей.

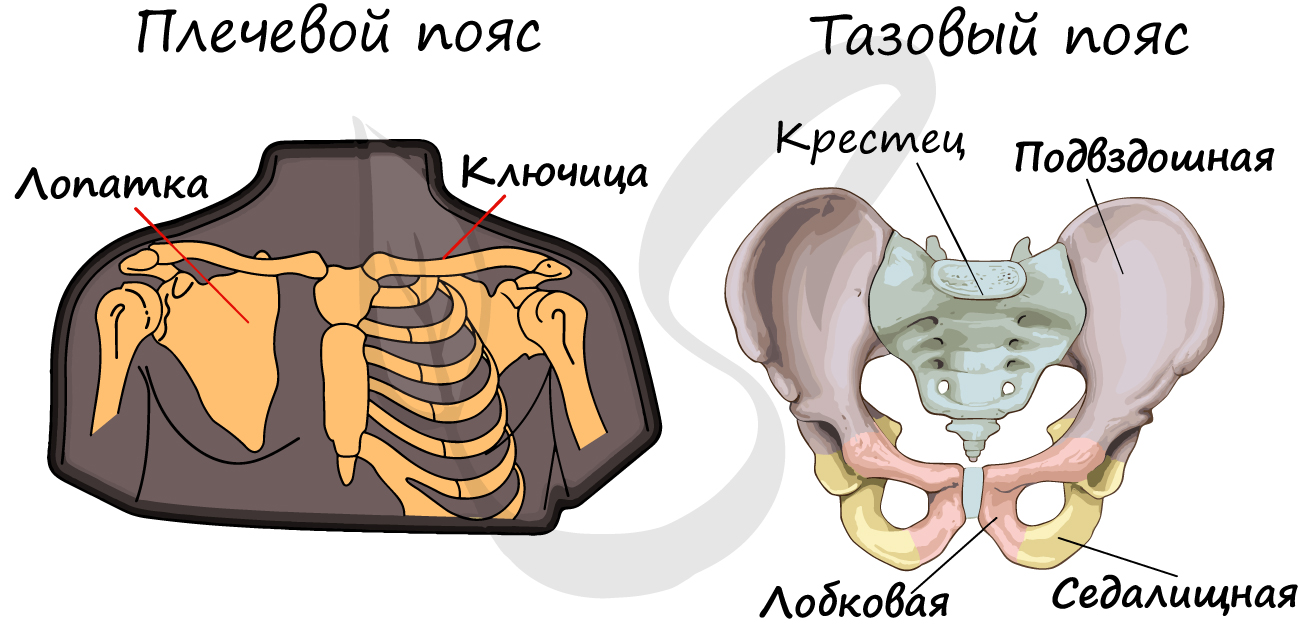

Пояс верхних конечностей (плечевой) состоит из парных ключиц и лопаток. Ключица одним концом крепится к грудине, а другим — к акромиону (отростку лопатки). Плечевой пояс обеспечивает опору верхним конечностям и разнообразие их движений: к лопатке и ключице крепится

большое количество мышц.

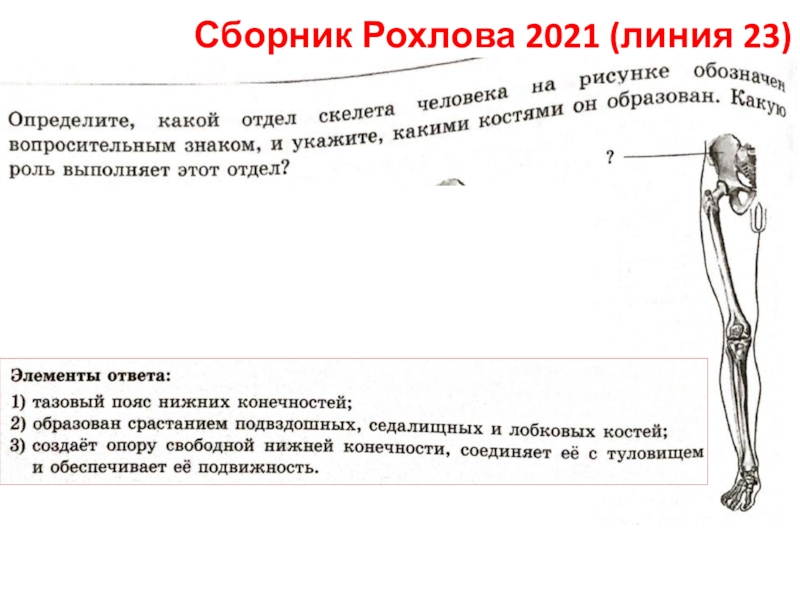

Пояс нижних конечностей (тазовый) состоит из двух тазовых костей, каждая из которых образована сросшимися подвздошной, лобковой и седалищной костями. Тазовый пояс служит опорой для внутренних органов, местом прикрепления многих мышц.

Скелет конечностей

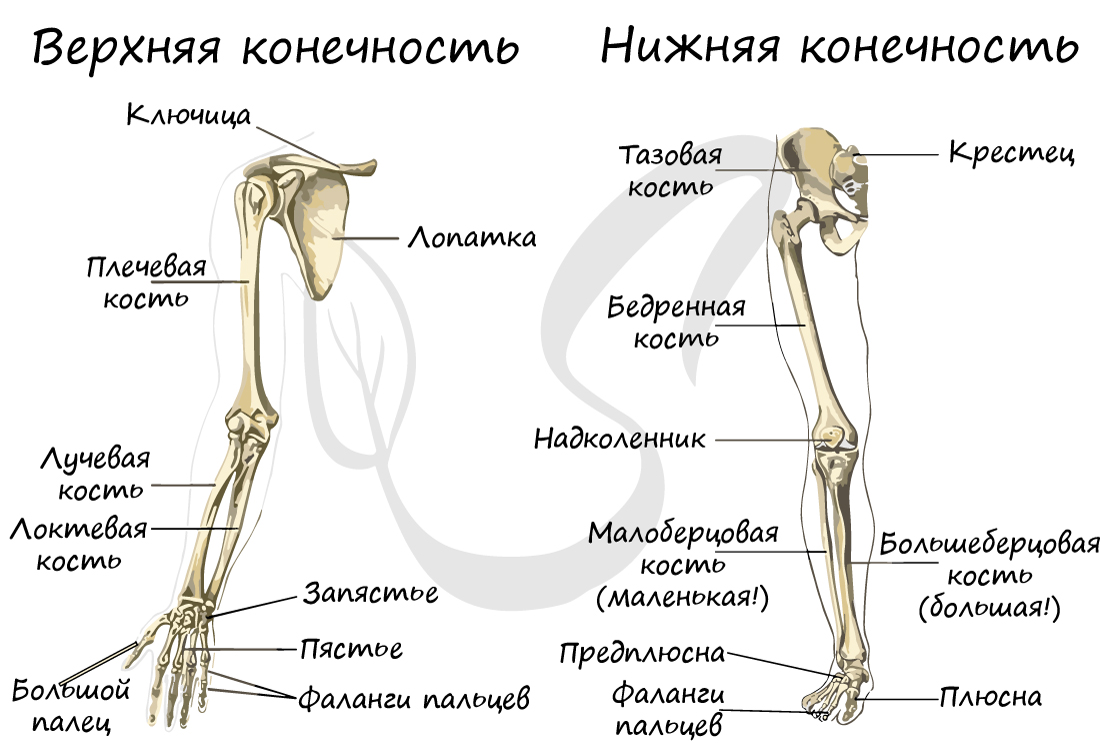

Скелет нижней конечности включает в себя бедренную кость и надколенник (бедро), малоберцовую и большеберцовую кости (голень), предплюсну,

плюсну и фаланги пальцев (стопа). Скелет верхней конечности состоит из плечевой кости (плеча), лучевой и локтевой кости

(предплечья), запястья, пястья и фаланг пальцев (кисть).

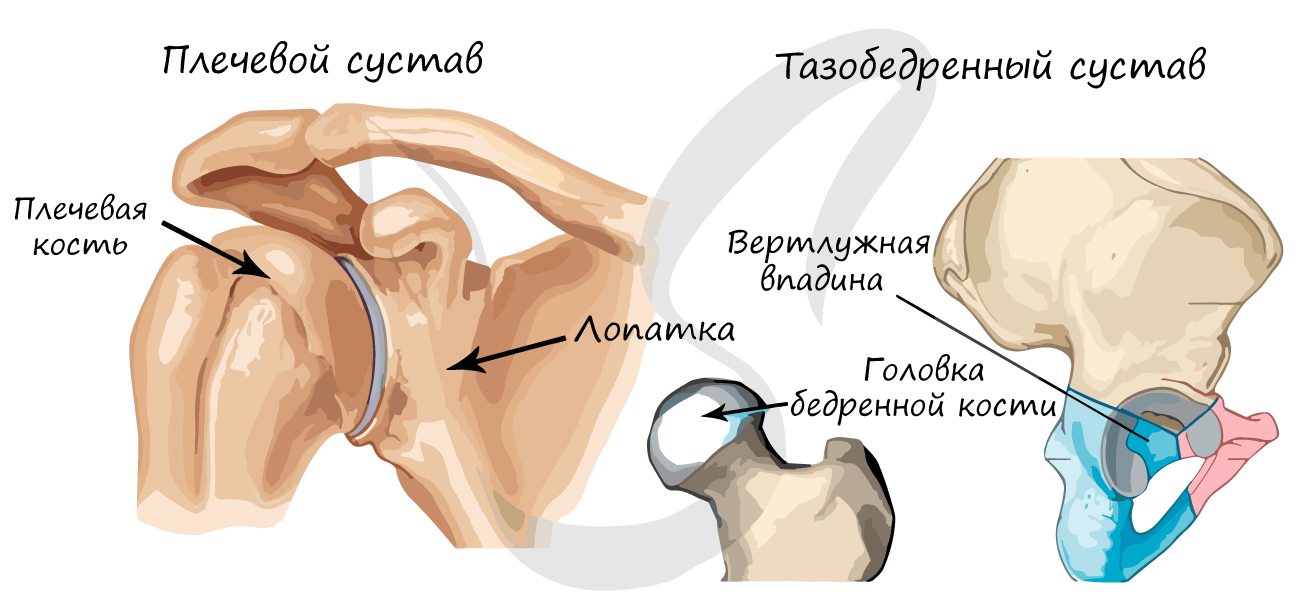

Бедренная кость сочленяется с тазовым поясом с помощью головки бедренной кости, образующей

тазобедренный сустав с вертлужной впадиной тазовой кости. Головка плечевой кости образует плечевой сустав с суставной поверхностью

лопатки.

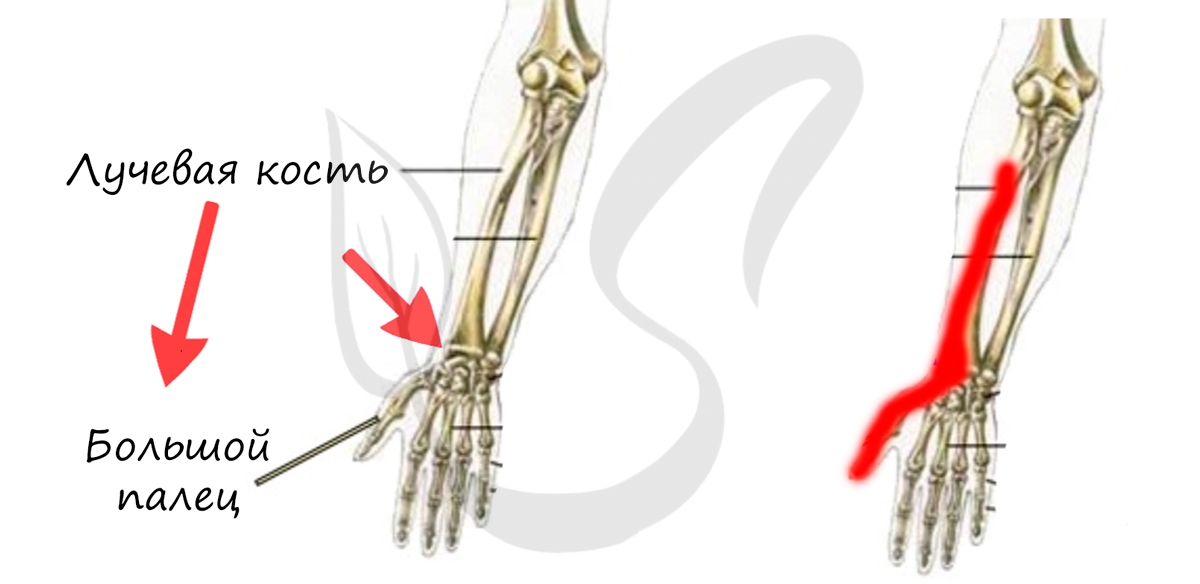

Иногда на рисунке нужно определить, где лучевая и локтевая кости, это

довольно несложно сделать, если вы запомните, что лучевая кость всегда расположена ближе к большому пальцу кисти, а локтевая —

к мизинцу. При любом расположении на схеме руки это правило будет действовать.

Особенности скелета человека

Мы уже изучили скелет человека, однако следует обратить внимание на некоторые его детали. Может быть, они покажутся вам

незначительными и слишком очевидными, но именно они отличают человека от многих других животных. Некоторые из этих особенностей связанны с прямохождением и трудовой деятельностью.

- Мозговой отдел черепа преобладает над лицевым (у обезьян — наоборот)

- Слабо выражены надбровные дуги

- Менее массивная челюсть, чем у обезьян

- Хорошо развит подбородочный выступ, что указывает на возможность членораздельной речи у человека

- Череп сверху насаживается на позвоночник, а не подвешивается спереди, как у животных

- Позвоночный столб имеет 4 физиологических изгиба: 2 кпереди (лордоз) и 2 кзади (кифоз)

- Масса позвонков сверху вниз (от шейного отдела к поясничному) увеличивается соразмерно нагрузке

- Грудная клетка уплощенная (в спинно-брюшном направлении)

- Массивные нижние конечности

- Широкий, низкий таз (у обезьян — узкий, высокий и длинный)

- Сводчатая стопа — помогает равномерно распределить нагрузку, у обезьян стопа плоская

- Противопоставление большого пальца всем остальным — основа хватательной функции руки (общий признак отряда приматы, сходен у человека и шимпанзе)

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Наиболее часто при слабости мышц голени и стопы, связочного аппарата, изменяется форма стопы, опускается ее поперечный

и продольный свод: такое заболевание называется плоскостопием.

Причины: неправильная обувь, избыточный вес, длительное хождение или стояние (чрезмерно повышенная или пониженная нагрузка). Сопровождается болями в стопе, неестественной походкой.

Из-за смещения центра тяжести организма плоскостопие может приводить к нарушению осанки.

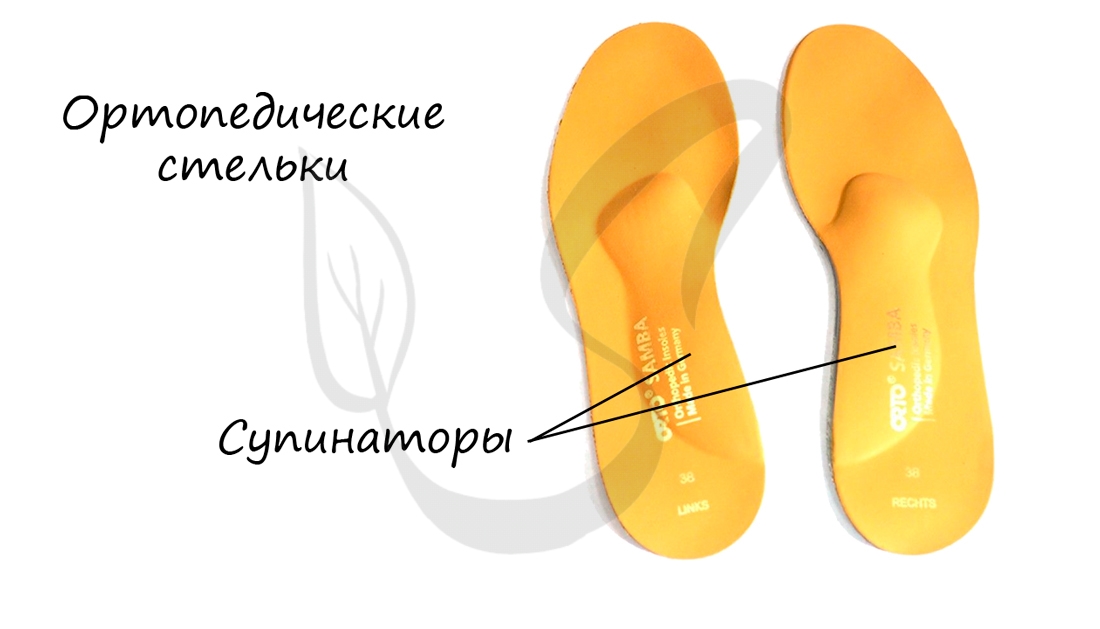

Лечение: физические упражнения, ортопедические стельки (греч. orthos – прямой, правильный + paedos – ребенок).

Супинаторы (лат. supino — опрокидываю) — внутренняя деталь низа обуви, поднимающая внутренний край стопы, прикрепляемая к стельке, или между стелькой и полустелькой. Супинаторы предназначены для уменьшения нагрузки на свод стопы и формоустойчивости подошвы.

Рахит (греч. rhachis — позвоночник) — заболевание детей грудного и раннего возраста, связанное с нарушением костеобразования и недостаточностью минерализации костей.

Причины рахита: недостаточное получение витамина D с пищей, недостаточное нахождение на солнце (недостаточное облучение ультрафиолетом — необходимо для синтеза витамина D в организме), недоношенность ребенка.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Полезные картинки по системам органов человека

Мы подготовили для вас удобную шпаргалку для подготовки к ЕГЭ по биологии: разбираем систему органов человека.

• эндокринная система;

• сердечно-сосудистая система (ССС);

• выделительная система;

• нервная система (НС);

• пищеварительная система;

• опорно-двигательная система;

• дыхательная система.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно поправим!

Вам также будет интересно

СССР накануне войны

❗️август 1939 г. — подписание руководителями внешнеполитических ведомств СССР и Германии В.М….

Суффиксы существительных

Словообразование — это не всегда весело и задорно, но все равно необходимо. Поэтому держи самые…

Конденсатор

Конденсатор — это два проводника (обкладки конденсатора), разделённые слоем диэлектрика, толщина…

Теория по кодированию

Нужна теория по кодированию? Супер, тогда вы по адресу! Мы сделали удобную шпаргалку по…

ЗАДАНИЕ 32 | корабль

IV тип — корабль

📚 Теория для задания:

• На глобусе параллель рисуется в виде окружности, все…

0 комментария

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Материалы для подготовки к ЕГЭ. Онлайн-Справочник по биологии.

РАЗДЕЛ III. БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. 12. АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ЧЕЛОВЕКА (Часть 1): параграфы 12.1 — 12.8.

ВСЕ РАЗДЕЛЫ СПРАВОЧНИКА

12.1. ТКАНИ, ОРГАНЫ, РЕГУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Изучением организма человека и его здоровья занимаются различные биологические науки (табл. 12.1). В развитие этих наук внесли вклад Н.И. Пирогов, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, С.П. Боткин, В. М. Бехтерев и др. Эти и другие биологические науки являются теоретической основой медицины. Здоровье — богатство человека и общества.

Таблица 12.1. Науки о человеке и его здоровье

12.1.1. ТКАНИ

Человек представляет собой сложную саморегулирующуюся и самообновляющуюся систему клеток и неклеточных структур, которые в процессе развития образуют ткани, органы и системы органов, объединённые клеточными, гуморальными, нервными механизмами регуляции в целостный организм.

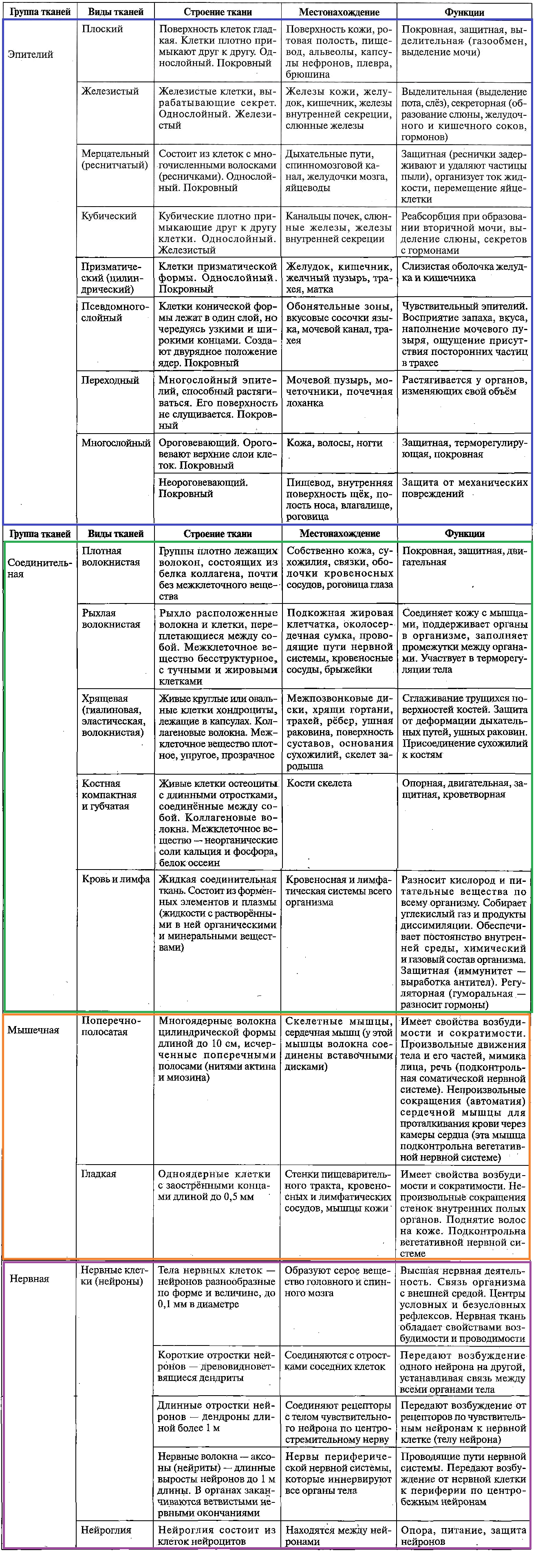

Ткань — совокупность клеток, сходных по строению, функциям и происхождению, а также связанное с ними межклеточное вещество. У человека различают 4 основных вида (группы) тканей: эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную (табл. 12.2).

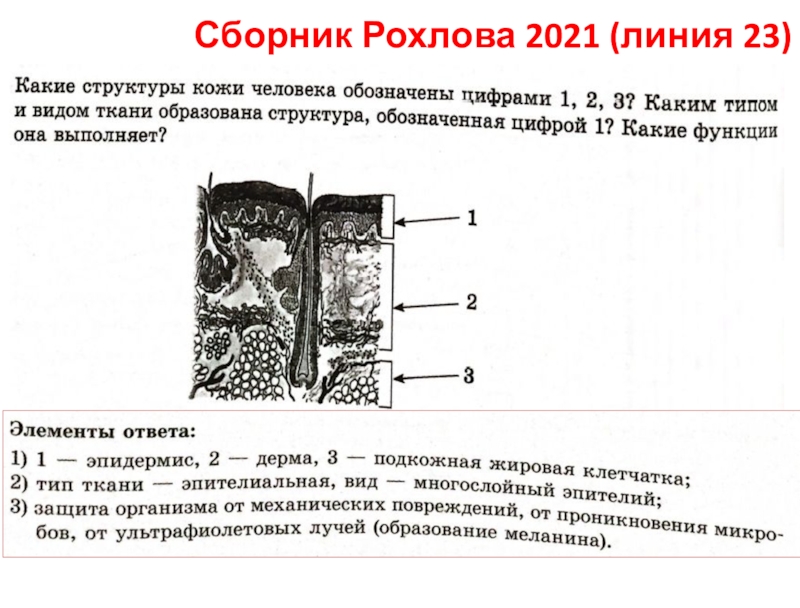

Эпителиальные ткани покрывают поверхность тела, выстилают изнутри полые органы и стенки полостей тела, образуют железы. Эпителиальные ткани содержат мало межклеточного вещества и не имеют сосудов. Различают однослойный, многослойный и железистый эпителии.

Однослойный эпителий в зависимости от формы клеток и других особенностей строения может быть плоским (серозные оболочки), кубическим (почечные канальцы), цилиндрическим (эпителий кишечника), многорядным мерцательным, имеющим реснички (воздухоносные пути).

Многослойный эпителий бывает ороговевающим (эпидермис кожи), неороговевающим (роговица глаза) и переходным (мочевой пузырь).

Железистый эпителий образует железы (поджелудочная железа, печень, слюнные и потовые железы и др.).

Эпителиальные ткани выполняют следующие функции: защитную, секреторную, выделительную, обмена веществ между организмом и внешней средой.

Соединительные ткани имеют хорошо развитое межклеточное вещество. Различают несколько видов соединительных тканей.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань представлена волокнами, расположенными рыхло и лежащими в разных направлениях. Сопровождает сосуды, нервы, образует строму органов, формируя их мягкий скелет.

Плотная волокнистая соединительная ткань образует сетчатый слой кожи, формирует сухожилия мышц, связки, перепонки, фасции, голосовые связки, часть оболочек органов, эластические мембраны сосудов.

Жировая ткань расположена в подкожном жировом слое, сальнике, брыжейке кишечника, в жировой капсуле почек.

Хрящевая ткань состоит из клеток и плотного межклеточного вещества, состоящего из аморфного вещества и волокон.

Костная ткань включает клетки и межклеточное вещество, имеющее форму пластинок, пропитанных минеральными солями. Совместно с хрящевой тканью придаёт прочность позвоночнику и другим частям скелета.

Ретикулярная ткань образует кроветворные органы (красный костный мозг, лимфатические узлы, селезёнку).

Таблица 12.2. Ткани человека

Кровь и лимфа имеют межклеточное вещество жидкой консистенции, где во взвешенном состоянии находятся клеточные элементы.

Соединительные ткани выполняют следующие функции: трофическую (связанную с участием клеток в обмене веществ), защитную (фагоцитоз, выработка иммунных тел), механическую (образуют строму органов, фасции, связки, скелет), пластическую (участвуют в процессах регенерации, заживлении ран), гомеостатическую (обеспечивают поддержание постоянства внутренней среды организма).

Мышечные ткани обладают свойствами сократимости и возбудимости/ и обеспечивают двигательные процессы в организме. Клетки мышечных тканей в цитоплазме имеют микронити, способные к сокращению. У человека имеется 3 вида мышечной ткани: поперечно-полосатая (скелетная), гладкая и сердечная. Каждому виду ткани свойственен свой тип мышечных волокон.

Скелетная (поперечно-полосатая) мышечная ткань образует скелетные мышцы, мышцы языка, мягкого неба, глотки, верхней части пищевода, гортани и др. Она представлена крупными многоядерными клетками длиной до 10—12 см, называемыми мышечными волокнами. В цитоплазме этих клеток содержится сократительный аппарат в виде миофибрилл. Миофибриллы содержат множество волоконец — миофиламентов. Более тонкие миофиламенты состоят из белка актина, более толстые — из белка миозина. При сокращении мышечного волокна нити актина скользят между нитями миозина, что приводит к укорочению волокна. Для этого процесса необходимы ионы Са2+ и энергия АТФ.

Гладкая мышечная ткань входит в состав стенок внутренних органов и кровеносных сосудов. Её клетки небольшие, одноядерные, имеют веретенообразную форму. В цитоплазме присутствуют миофибриллы, способные к сокращению.

Сердечная мышечная ткань входит в состав сердца. Сердечная мышца образована поперечно-полосатой мышечной тканью особого строения. В ней соседние мышечные волокна связаны между собой цитоплазматическими мостиками. Межклеточные соединения не препятствуют проведению возбуждения, благодаря чему сердечная мышца способна быстро сокращаться. В нервных клетках и скелетных мышцах каждая клетка возбуждается изолированно.

Существуют функциональные различия между гладкой и поперечно-полосатой мышечной тканью. Гладкие мышцы сокращаются медленно, непроизвольно, мало утомляются. Поперечно-полосатые мышцы сокращаются быстро, произвольно, быстро утомляются.

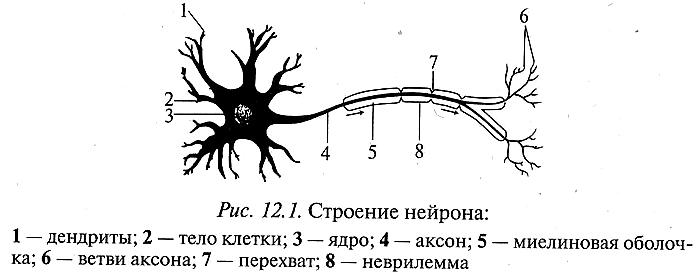

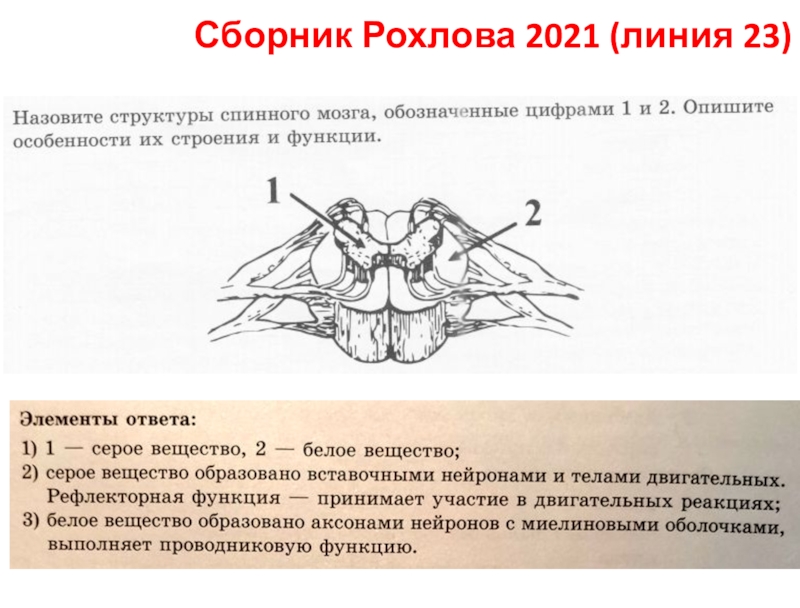

Нервная ткань образована нервными клетками (нейронами) и нейроглией. Нейроны (рис. 12.1) состоят из тела и отростков: одного длинного неветвящегося аксона (проводит нервный импульс от тела клетки) и коротких ветвящихся дендритов (проводят нервный импульс к телу клетки). Аксоны покрыты светлой миелиновой оболочкой и образуют белое вещество. Тела нейронов и дендриты образуют серое вещество.

Нейроны делятся на чувствительные, двигательные и вставочные. Чувствительные нейроны передают возбуждение от органов чувств в спинной и головной мозг. Двигательные (исполнительные) передают возбуждение от головного и спинного мозга к мышцам и внутренним органам. Связь между ними осуществляют вставочные нейроны, располагающиеся в спинном и головном мозге.

Нервные отростки формируют нервные волокна. Пучки нервных волокон образуют нервы. Нервы делятся на чувствительные, двигательные и смешанные. Дендриты чувствительных нейронов образуют чувствительные нервы, а аксоны двигательных нейронов — двигательные нервы. Однако большинство нервов являются смешанными.

12.1.2. Органы и системы органов

Орган — часть организма, имеющая определённую форму, строение и место и выполняющая одну или несколько функций. Каждый орган образован несколькими тканями, но одна из них всегда преобладает и определяет его главную функцию. В каждом органе всегда есть нервная и соединительная ткани (нервы, кровеносные и лимфатические сосуды). Внутренние органы — органы, располагающиеся в полостях тела.

Система органов — совокупность органов, совместно выполняющих определённые функции. В организме человека различают следующие системы органов (табл. 12.3): опорно-двигательную, пищеварительную, дыхательную, выделительную, кровеносную, лимфатическую, нервную, органов чувств, желёз внутренней секреции, половую. Функциональная система — органы и системы органов, временно объединённые для достижения какого-либо результата. Например, при беге задействованы опорно-двигательная, дыхательная, кровеносная и др. системы.

12.1.3. Нервная и гуморальная регуляция деятельности организма

Организм функционирует как единое целое. Существует два способа регуляции деятельности организма: нервная и гуморальная.

Гуморальная (жидкостная) регуляция осуществляется с помощью химических веществ (гормонов, медиаторов, ионов, продуктов обмена) через жидкие среды организма (кровь, лимфу, межклеточную жидкость). Гуморальная регуляция осуществляется с помощью биологически активных веществ. Биологически активные вещества — химические вещества, очень малые концентрации которых способны оказывать значительное физиологическое действие.

Железы — органы, вырабатывающие биологически активные вещества, с помощью которых осуществляется гуморальная регуляция. Их делят на две группы: внешней (экзокринные) и внутренней (эндокринные) секреции. Экзокринные железы имеют выводные протоки, через которые выделяют свой секрет на поверхность слизистых оболочек или кожи (слёзные, слюнные железы, железы желудка, кишечника, печень, молочные, сальные, потовые и др.). Эндокринные железы не имеют выводных протоков и выделяют свой секрет (гормоны) в кровь и лимфу (гипофиз, щитовидная, паращитовидные железы, надпочечники, эпифиз, вилочковая железа). Кроме того, существуют железы смешанной секреции, осуществляющие и внешнесекреторную, и внутрисекреторную функции (половые и поджелудочная).

Таблица 12.3. Системы органов человека

Нервная регуляция осуществляется при помощи нервных импульсов по мембранам нервных клеток. Это эволюционно более поздний способ регуляции. Он является более быстрым и более точным.

В организме механизмы нервной и гуморальной регуляции тесно взаимодействуют между собой и осуществляются одновременно. Они дополняют друг друга и оказывают взаимное влияние. Поэтому говорят о нейрогуморальной регуляции организма. Например, снижение уровня глюкозы в крови вызывает возбуждение симпатической нервной системы. Это стимулирует выделение надпочечниками адреналина, который с током крови поступает в печень, вызывая расщепление там гликогена до глюкозы. Глюкоза поступает в кровь, содержание её в крови нормализуется.

Особенностью организма является способность к саморегуляции. Саморегуляция — поддержание всех параметров жизнедеятельности организма (кровяного давления, температуры тела, содержания сахара в крови и т.д.) на относительно постоянном уровне. Нейро-гуморальная регуляция осуществляет взаимосвязь и согласованную работу всех систем органов. Поэтому организм функционирует как единое целое.

12.2. СКЕЛЕТ

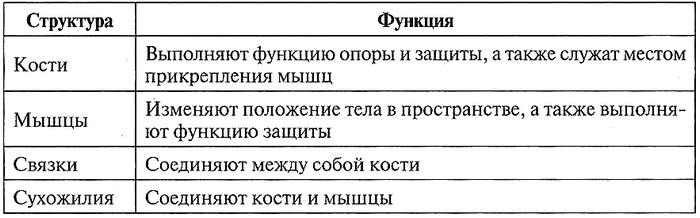

Опорно-двигательная система образована костями, мышцами, сухожилиями и связками (табл. 12.4). Её основные функции — опорная и защитная. Скелет и его соединения являются пассивной частью аппарата движения, а прикреплённые к костям скелетные мышцы — активной.

Таблица 12.4. Части опорно-двигательной системы

12.2.1. Строение костей

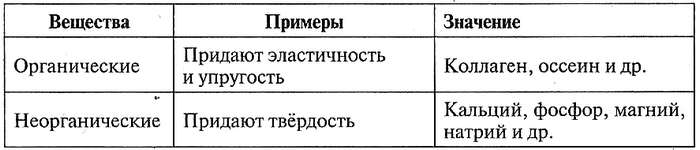

Кости скелета образованы в основном костной тканью (разновидность соединительной ткани). Она на 2/3 состоит из твёрдого и плотного межклеточного вещества. Костные клетки (остеоциты) сообщаются между собой через «канальца», заполненные межклеточной жидкостью. Костная ткань снабжена нервами и кровеносными сосудами. В состав костной ткани входят органические вещества, которые придают эластичность и упругость, и неорганические, которые придают твёрдость (табл. 12.5). Их сочетание обеспечивает прочность. С возрастом количество неорганических веществ в костях увеличивается, и они становятся более хрупкими.

Таблица 12.5. Органические и неорганические вещества костей

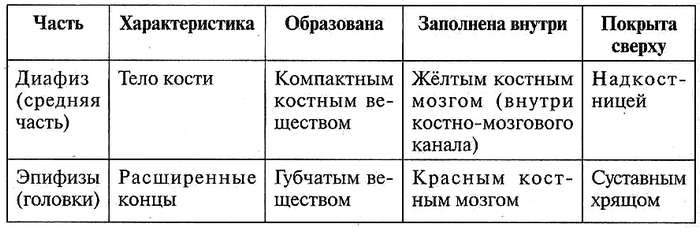

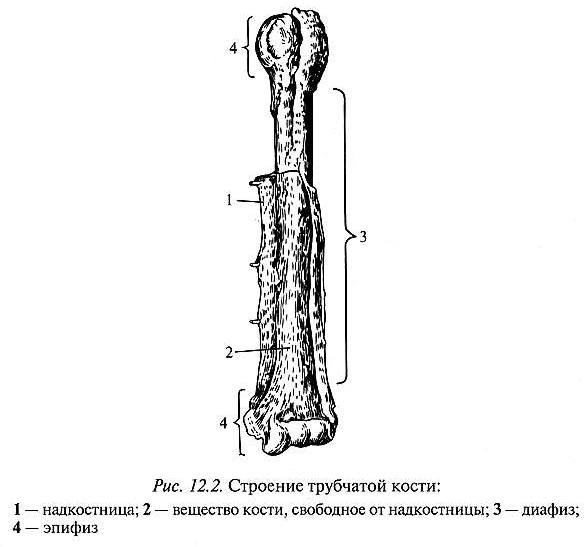

Рассмотрим строение длинной трубчатой кости (рис. 12.2, табл. 12.6). Рост в толщину осуществляется делением клеток надкостницы, в длину — делением клеток хрящевой ткани, покрывающей концы костей. Рост костей регулируется гормоном роста, выделяемым гипофизом. У взрослого организма происходит лишь замена костного вещества.

Таблица 12.6. Строение длинной трубчатой кости

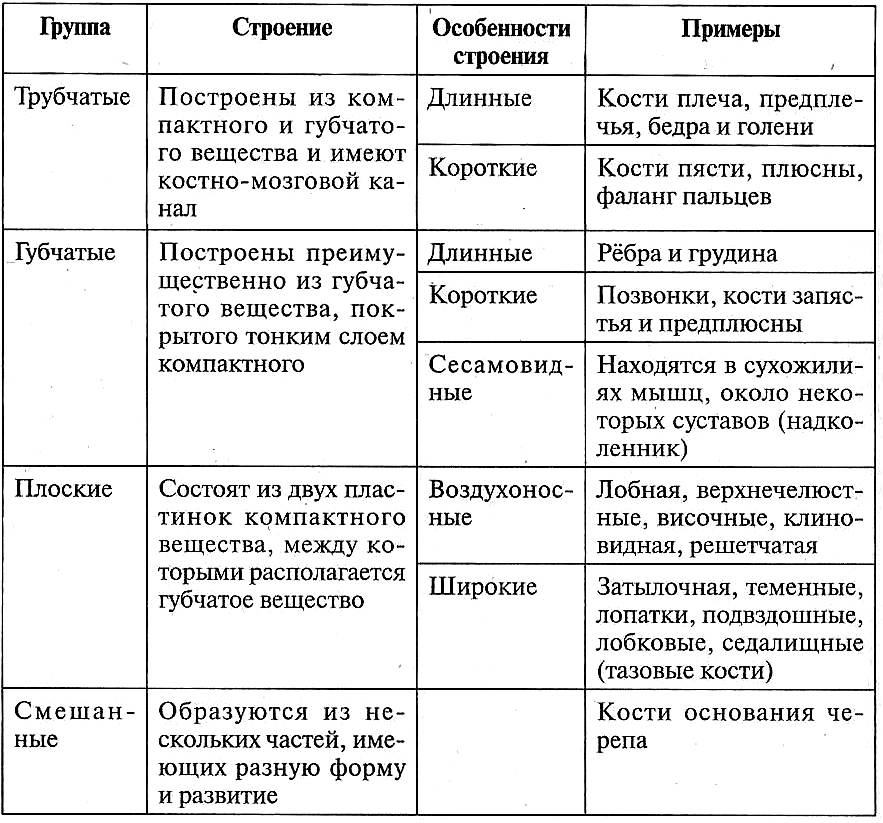

Скелет человеческого зародыша состоит из одних хрящей, которые постепенно заменяются костной тканью. Процесс окостенения скелета и роста костей заканчивается к 22—25 годам. Выделяют четыре группы костей (табл. 12.7).

Таблица 12.7. Классификация костей

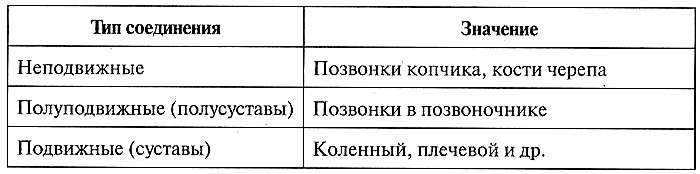

12.2.2. Соединения костей

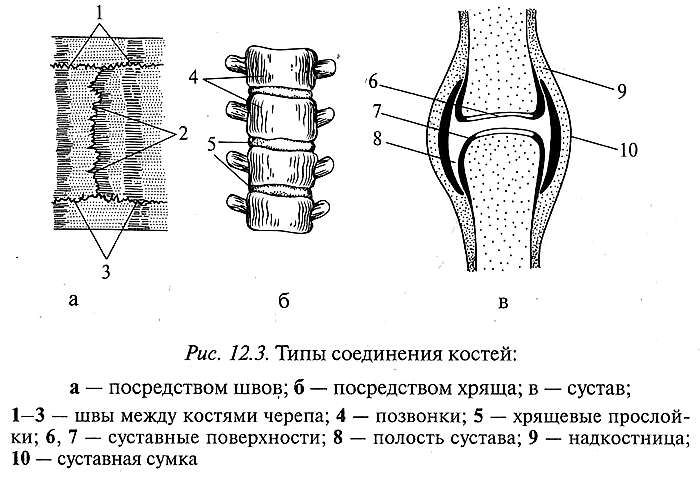

Соединения костей обеспечивают либо подвижность, либо устойчивость частей скелета. В зависимости от этого соединения костей различают типы соединения костей (рис. 12.3, табл. 12.8).

Таблица 12.8. Классификация соединения костей

Сустав состоит из одной кости с суставной впадиной и другой кости с головкой (суставные поверхности костей покрыты хрящом), прочных связок (обеспечивают прочность соединения костей), суставной сумки (в которой имеет место отрицательное давление, что усиливает сближение суставных поверхностей) и суставной жидкости (для уменьшения трения). Полусуставы имеют хрящевые прокладки между костями.

12.2.3. Отделы скелета

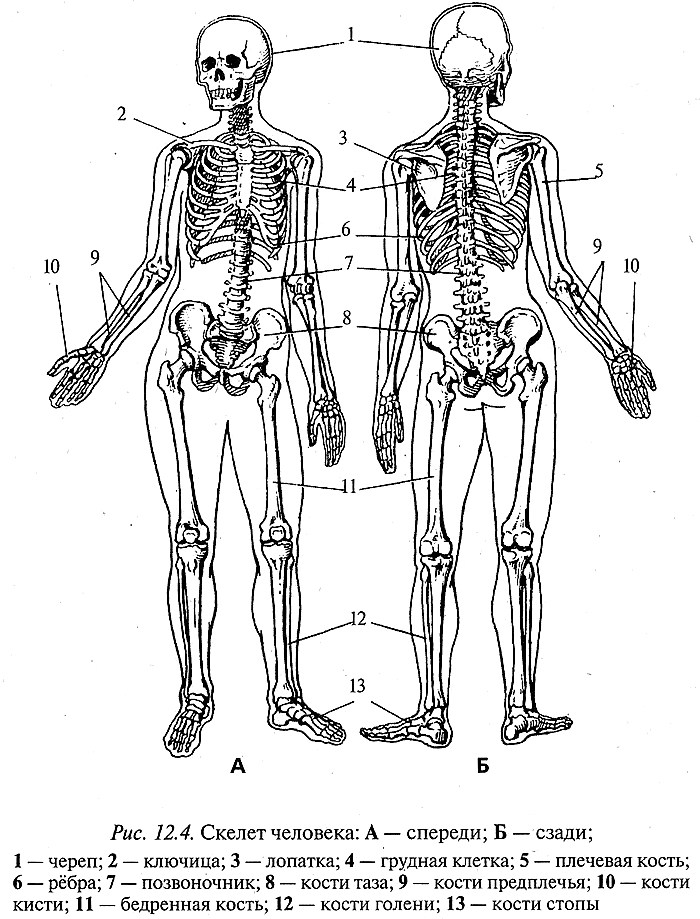

Скелет человека (рис. 12.4, табл. 12.9) состоит из скелета головы (мозговой и лицевой отделы), скелета туловища (позвоночный столб и грудная клетка), скелета верхних и нижних конечностей (скелет поясов и скелет свободных верхних и нижних конечностей). Всего около 220 костей.

Таблица 12.9. Скелет человека

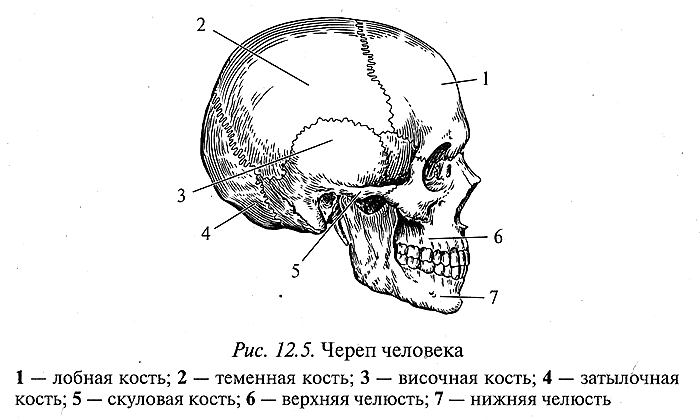

Скелет головы (череп) включает 23 кости и состоит из мозгового и лицевого отделов (рис. 12.5).

Основные кости черепа следующие. В состав мозгового отдела входят парные кости — теменные и височные, непарные — лобная, затылочная. В состав лицевого отдела входят неподвижная верхнечелюстная, подвижная нижнечелюстная, носовые и скуловые кости. На челюстных костях находятся зубы. Для всех костей черепа, кроме нижнечелюстной, характерно непрерывное соединение друг с другом (межкостные швы).

Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. Позвоночник состоит из 33-34 позвонков, каждый из которых имеет тело, дугу и несколько отростков. Между позвонками расположены прослойки хрящевой ткани, обеспечивающие гибкость. Отделы позвоночника; шейный (7 позвонков), грудной (12 позвонков), поясничный (5 позвонков), крестцовый (5 позвонков), копчиковый (4—5 позвонков). Изгибы позвоночника (шейный, грудной, поясничный и крестцовый) придают ему упругость. Два из них (шейный и поясничный), направленные выпуклостью вперёд, — лордозы, и два (грудной и крестцовый), направленные выпуклостью назад, — кифозы. Дети рождаются на свет с почти прямым позвоночником. Развитие шейного изгиба связано с появлением у ребенка способности держать голову, грудного — с сидением, а поясничного и крестцового — со стоянием и ходьбой. Благодаря изгибам ослабляется сотрясение головы и туловища при ходьбе, беге, прыжках, обеспечивается сохранение равновесия. Грудная клетка образована 12 парами рёбер и грудиной. Из рёбер 7 пар — истинные рёбра (соединены с грудиной), 3 пары — ложные (присоединены к хрящам других рёбер), 2 пары — плавающие (свободно оканчиваются в мягких тканях).

Скелет верхних конечностей состоит из скелета плечевого пояса (лопатки и ключицы) и скелета свободной верхней конечности: плечо (плечевая кость), предплечье (локтевая и лучевая кости) и кисть (кости запястья, пясти, фаланги).

Скелет нижних конечностей состоит из пояса нижних конечностей (две тазовые кости и крестец) и скелета свободной нижней конечности: бедро (бедренная кость), голень (большая и малая берцовые кости) и стопа (кости предплюсны, плюсны, фаланг).

Особенности скелета, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Позвоночник имеет изгибы, которые пружинят. Грудная клетка расширена в стороны. Пояс нижних конечностей широк и имеет вид чаши, он служит опорой для внутренних органов брюшной полости. Кости нижних конечностей толще и прочнее костей рук, так как несут всю тяжесть тела. Стопа сводчатая, пружинит. Рука — орган труда: кости пальцев подвижны, большой палец напротив остальных. Мозговой отдел черепа преобладает над лицевым.

12.2.4. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах

При ушибах, растяжениях, вывихах и переломах пострадавшим необходимо оказывать первую помощь (табл. 12.10).

Таблица 12.10. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах

12.3. МЫШЦЫ

12.3.1. Строение мышц

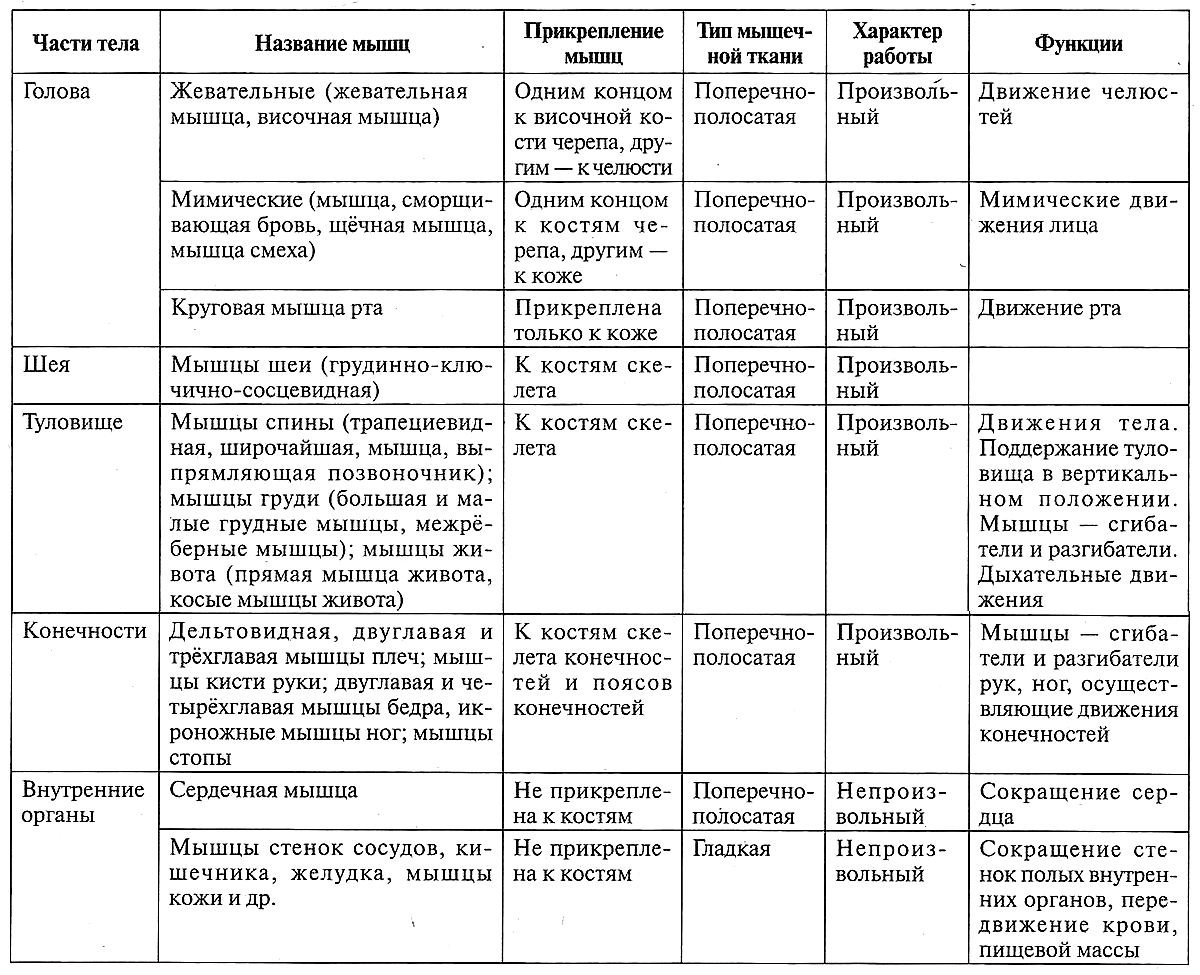

Скелетные мышцы выполняют следующие функции: перемещение тела в пространстве, перемещение частей тела относительно друг друга, поддержание позы, образование грудной и брюшной полостей, дыхательные движения, жевание и глотание, мимика, артикуляция звуков и др.

Скелетные мышцы образованы поперечно-полосатыми мышечными волокнами, которые осуществляют их сокращение. Мышечные волокна собраны в пучки, между которыми находятся прослойки из соединительной ткани, выполняющие опорную функцию. В них имеются кровеносные сосуды и нервы. Отдельные мышцы и группы мышц окружены плотными и прочными футлярами из соединительной ткани — фасциями. Мышцы прикрепляются к костям с помощью сухожилий. В зависимости от количества начальных частей (головок) и средних частей (брюшек) мышцы могут быть двух-, трёх-и четырёхглавыми, двубрюшными и т. д. Некоторые мышцы не связаны с костями (мышцы лица, глаз, рта). По форме мышцы делятся на длинные, короткие и широкие.

Таблица 12.11. Мышцы человека

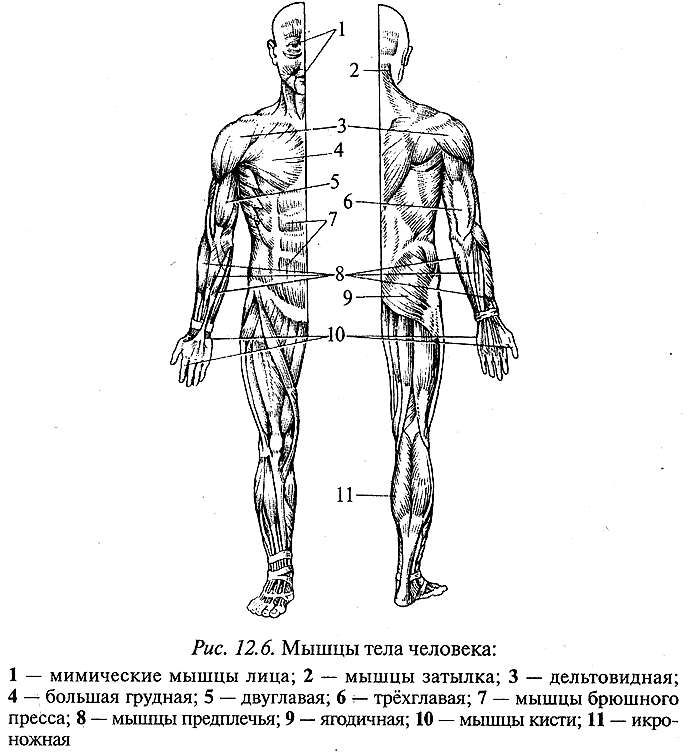

Скелетная мускулатура составляет около 40 % массы тела человека и насчитывает около 400 скелетных мышц. По расположению выделяют мышцы головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей (рис. 12.6, табл. 12.11):

- мышцы головы, жевательные (жевательная мышца, височная мышца) и мимические (мышца, сморщивающая бровь, щёчная мышца, мышца смеха);

- мышцы шеи (грудинно-ключично-сосцевидная);

- мышцы туловища, мышцы спины (поверхностные — трапециевидная, широчайшая; глубокие — мышца, выпрямляющая позвоночник); мышцы груди (поверхностные — большая и малые грудные мышцы; глубокие — межрёберные мышцы); мышцы живота (прямая мышца живота, наружная и внутренняя косые мышцы живота);

- мышцы конечностей (дельтовидная, трёхглавая мышца плеча, портняжная мышца, четырёхглавая мышца бедра).

12.3.2. Работа мышц

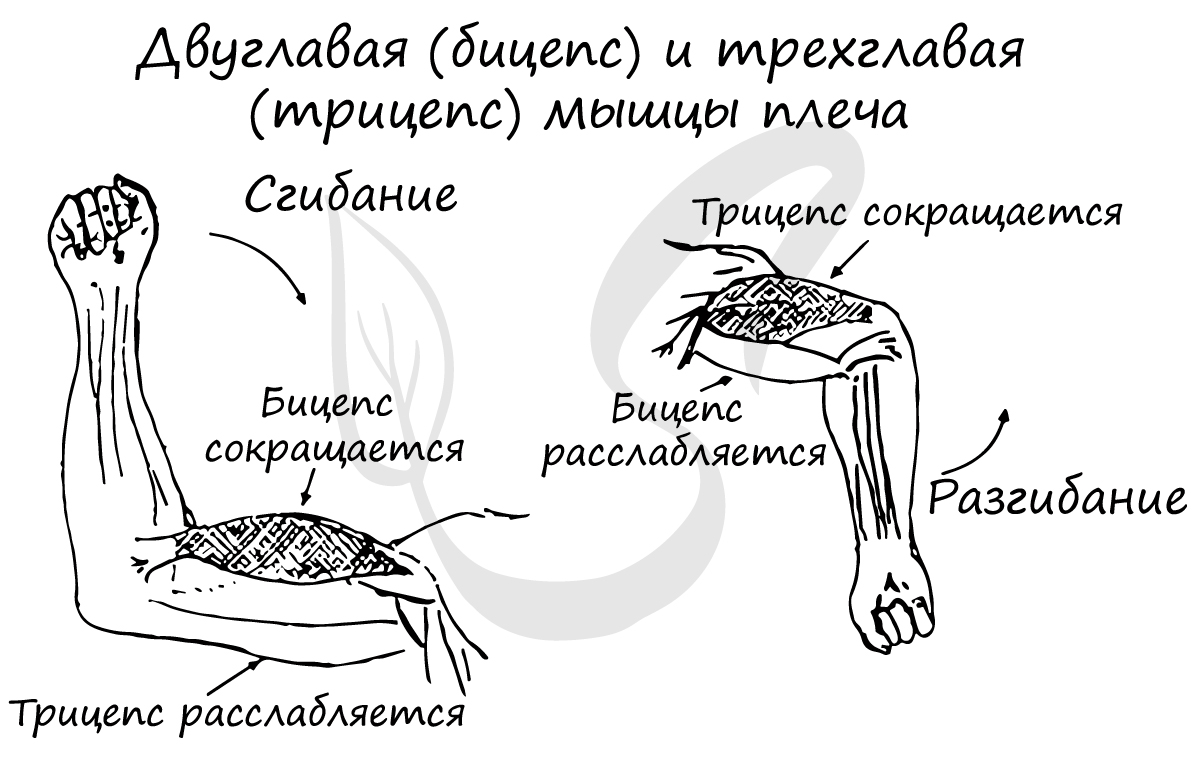

По функциям мышцы делятся на сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие, синергисты и антагонисты и др.

Скелетные мышцы прикрепляются с двух сторон от сустава и при своём сокращении производят в нём движение. Сгибатели (флексоры) обычно находятся спереди, а разгибатели (экстензоры) — сзади от сустава (за исключением коленного и голеностопного суставов).

Отводящие мышцы (абдукторы) располагаются снаружи от сустава, приводящие (аддукторы) — кнутри от сустава. Вращение производят мышцы, расположенные косо или поперечно по отношению к вертикальной оси (пронаторы — вращающие внутрь, супинаторы — кнаружи).

Синергисты — мышцы, осуществляющие движение в суставе в одном направлении (плечевая и двуглавая мышцы плеча), антагонисты — мышцы, выполняющие противоположные функции (двуглавая и трёхглавая мышцы плеча).

Работа различных групп мышц происходит согласованно. Когда сгибатель сокращён — разгибатель расслаблен, и наоборот. Это происходит при чередовании процессов возбуждения и торможения в спинном мозге. С другой стороны, сгибатели и разгибатели могут быть одновременно расслаблены или сокращены. В координации движений основная роль принадлежит нервной системе.

При интенсивной мышечной нагрузке может наступать утомление. Утомление — временное понижение работоспособности клетки, органа или целого организма, возникающее в результате работы и исчезающее после отдыха. Утомление зависит от ритма сокращений и от нагрузки. Статическая работа мышц требует одновременного сокращения всех групп мышц и поэтому не может быть продолжительной. При динамической работе сокращаются поочерёдно различные группы мышц, что даёт возможность длительное время совершать работу.

В экспериментальных условиях утомление мышцы связано с накоплением в ней продуктов обмена (фосфорной, молочной кислот), влияющих на возбудимость клеточной мембраны, а также с истощением энергетических запасов. При длительной работе мышцы уменьшаются запасы гликогена в ней и, соответственно, нарушаются процессы синтеза АТФ, необходимого для осуществления сокращения. Установлено, что в естественных условиях процесс утомления затрагивает прежде всего центральную нервную систему, затем нервно-мышечный синапс и в последнюю очередь — мышцу.

Тренировка мышц увеличивает их объём, силу и выносливость. При тренировке мышц утолщаются мышечные волокна, возрастает количество гликогена в них, увеличивается коэффициент использования кислорода, ускоряются восстановительные процессы.

12.4. ПИЩЕВАРЕНИЕ

12.4.1. Питательные вещества и пищевые продукты

Питательные вещества — это белки, жиры, углеводы, минеральные соли, вода и витамины. Питательные вещества содержатся в пищевых продуктах растительного и животного происхождения. Они обеспечивают организм всеми необходимыми питательными веществами и энергией.

Вода, минеральные соли и витамины усваиваются организмом в неизменённом виде. Белки, жиры, углеводы, находящиеся в пище, прямо не могут быть усвоены организмом. Они разлагаются на более простые вещества.

Процесс механической и химической обработки пищи и превращение её в более простые и растворимые соединения, которые могут всасываться, переноситься кровью и лимфой и усваиваться организмом как пластический и энергетический материал, называется пищеварением.

12.4.2. Органы пищеварения

Пищеварительная система осуществляет процесс механической и химической обработки пищи, всасывание переработанных веществ и выведение наружу непереваренных и неусвоенных составных частей пищи.

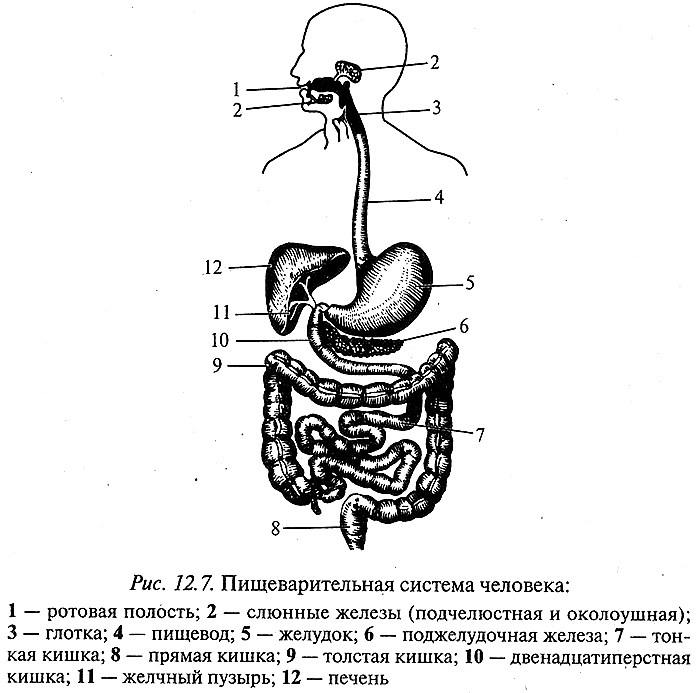

В пищеварительной системе (рис. 12.7) различают пищеварительный канал и пищеварительные железы, открывающиеся в него своими выводными протоками. Пищеварительный канал состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкой кишки и толстой кишки. К пищеварительным железам относятся большие (три пары слюнных желёз, печень и поджелудочная железа) и множество малых желёз.

Пищеварительный канал представляет собой сложно–изменённую трубку длиной 8—10 м и состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкой кишки и толстой кишки. Стенка пищеварительного канала имеет три слоя: 1) наружный слой образован соединительной тканью и выполняет защитную функцию; 2) средний слой в полости рта, в глотке, верхней трети пищевода и в сфинктере прямой кишки образован поперечно-полосатой мышечной тканью, а в остальных отделах — гладкой мышечной тканью. Мышечный слой обеспечивает подвижность органа и передвижение по нему пищевой кашицы; 3) внутренний (слизистый) слой состоит из эпителия и соединительнотканной пластинки. Производными эпителия являются большие и малые пищеварительные железы, вырабатывающие пищеварительные соки.

12.4.3. Пищеварение в ротовой полости

В ротовой полости находятся зубы и язык. В ротовую полость открываются протоки трёх пар крупных слюнных желёз и многих мелких.

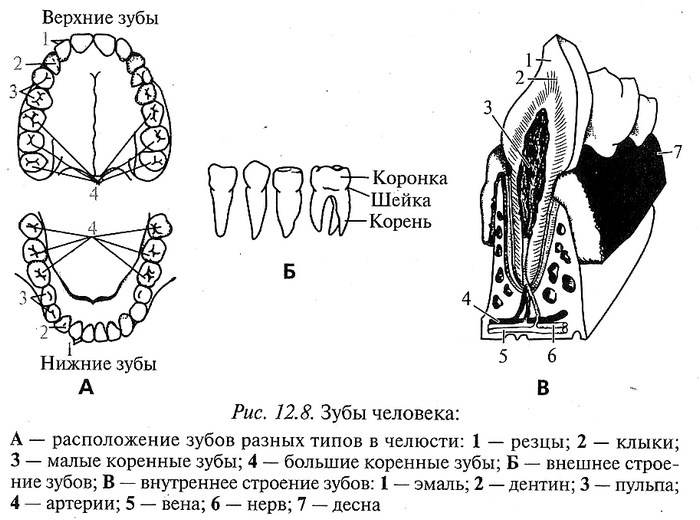

Зубы измельчают пищу. Зуб состоит из коронки, шейки и одного или нескольких корней (рис. 12.8).

Коронка зуба покрыта твёрдой эмалью (самая твёрдая ткань организма). Эмаль защищает зуб от стирания и проникновения микробов. Корни покрыты цементом. Основную часть коронки, шейки и корня составляет дентин. Эмаль, цемент и дентин — разновидности костной ткани. Внутри зуба имеется небольшая зубная полость, заполненная мягкой пульпой. Она образована соединительной тканью, пронизанной сосудами и нервами.

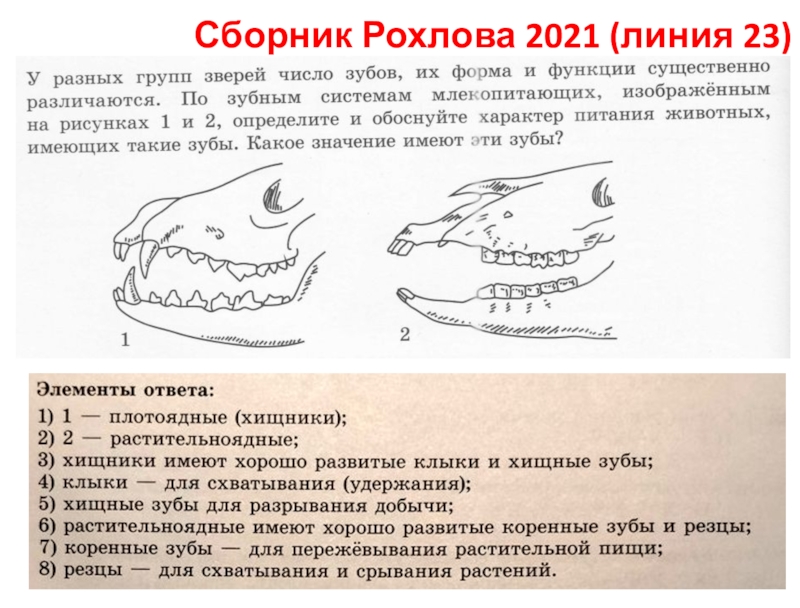

У взрослого человека 32 зуба: в каждой половине верхней и нижней челюсти 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных и 3 больших коренных зуба. У новорождённых зубов нет. Молочные зубы появляются к 6-му месяцу и к 10—12 годам заменяются на постоянные. Зубы мудрости вырастают к 20—22 годам.

В ротовой полости всегда много микроорганизмов, способных привести к заболеваниям органов ротовой полости, в частности к разрушению зубов {кариесу). Очень важно содержать ротовую полость в чистоте — полоскать рот после еды, чистить зубы специальными пастами, в состав которых входят фтор и кальций.

Язык — подвижный мышечный орган, состоящий из поперечнополосатой мускулатуры, снабжённый многочисленными сосудами и нервами. Язык передвигает пищу в процессе жевания, участвует в смачивании её слюной и глотании, служит органом речи и вкуса. Слизистая языка имеет выросты — вкусовые сосочки, содержащие вкусовые, температурные, болевые и тактильные рецепторы.

Слюнные железы — крупные парные околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные; а также большое количество мелких желёз. Они открываются протоками в ротовую полость и выделяют слюну. Отделение слюны регулируется гуморальным путём и нервной системой. Слюна может выделяться не только во время еды при раздражении рецепторов языка и слизистой оболочки рта, но и при виде вкусной пищи, ощущении её запаха и др.

Слюна состоит на 98,5—99 % из воды (1-1,5 % сухого остатка). Она содержит муцин (слизистое белковое вещество, помогающее формированию пищевого комка), лизоцим (бактерицидное вещество), ферменты амилазу .(расщепляет крахмал до мальтозы) и мальтазу (расщепляет мальтозу на две молекулы глюкозы). Слюна имеет щелочную реакцию, так как её ферменты активны в слабощелочной среде.

Пища находится в ротовой полости 15—20 с. Основные функции ротовой полости: апробация, измельчение и смачивание пищи. В ротовой полости пища подвергается механической и частично химической обработке с помощью зубов, языка и слюны. Здесь начинается расщепление углеводов ферментами, содержащимися в слюне, и может продолжаться во время продвижения пищевого комка по пищеводу и некоторое время в желудке.

Из ротовой полости пища попадает в глотку, а затем в пищевод. Глотка — мышечная трубка, расположенная впереди шейных позвонков. Глотка делится на три части: носоглотку, ротоглотку и гортанную часть. В ротовой части пересекаются дыхательные и пищеварительные пути.

Пищевод — мышечная трубка длиной 25—30 см. Верхняя треть пищевода образована поперечно-полосатой мышечной тканью, остальная часть — гладкой мышечной тканью. Пищевод проходит через отверстие в диафрагме в брюшную полость и здесь переходит в желудок. Функция пищевода — перемещение пищевого комка в желудок в результате сокращений мышечной оболочки.

12.4.4. Пищеварение в желудке

Желудок — мешковидная, расширенная часть пищеварительной трубки. Стенка его состоит из трёх слоёв, описанных выше: соединительнотканного, мышечного и слизистого. В желудке различают вход, дно, тело и выход. Ёмкость желудка составляет от одного до нескольких литров. В желудке пища задерживается на 4—11 часов и подвергается в основном химической обработке желудочным соком.

Желудочный сок вырабатывают железы слизистой оболочки желудка (в количестве 2,0—2,5 л/сут.). В состав желудочного сока входят слизь, соляная кислота и ферменты.

Слизь предохраняет слизистую желудка от механических и химических повреждений.

Соляная кислота (концентрация НСl — 0,5 %) благодаря кислой среде обладает бактерицидным действием; активирует пепсин, вызывает денатурацию и набухание белков, чем облегчает их расщепление пепсином.

Ферменты желудочного сока: пепсин (расщепляет белки до полипептидов), желатиназа (гидролизует желатин), липаза (расщепляет эмульгированные жиры молока на глицерин и жирные кислоты), химозин (створаживает молоко).

При длительном непоступлении пищи в желудок возникает ощущение голода. Следует различать понятия «голод» и «аппетит». Для устранения ощущения голода основное значение имеет количество поглощаемой пищи. Аппетит же характеризуется избирательным отношением к качеству пищи и зависит от множества психологических факторов.

Иногда в результате попадания недоброкачественной пищи или сильно раздражающих веществ происходит рвота. При этом содержимое верхних отделов кишечника возвращается в желудок и вместе с его содержимым выбрасывается через пищевод в полость рта благодаря антиперистальтике и сильным сокращениям диафрагмы и брюшных мышц.

12.4.5. Пищеварение в кишечнике

Кишечник состоит из тонкой кишки (включает двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку) и толстой кишки (включает слепую кишку с червеобразным отростком, ободочную и прямую кишку).

Из желудка пищевая кашица отдельными порциями через сфинктер (круговая мышца) поступает в двенадцатиперстную кишку. Здесь пищевая кашица подвергается химическому действию сока поджелудочной железы, желчи и кишечного сока.

Наиболее крупные пищеварительные железы — поджелудочная железа и печень.

Поджелудочная железа расположена позади желудка на задней брюшной стенке. Железа состоит из экзокринной части, вырабатывающей панкреатический сок (поступает в двенадцатиперстную кишку по выводному протоку поджелудочной железы), и эндокринной части, секретирующей в кровь гормоны инсулин и глюкагон.

Сок поджелудочной железы (панкреатический сок) имеет щелочную реакцию и содержит ряд пищеварительных ферментов: трипсиноген (профермент, переходящий в двенадцатиперстной кишке под влиянием энтерокиназы кишечного сока в трипсин), трипсин (в щелочной среде расщепляет белки и полипептиды до аминокислот), амилаза, мальтаза и лактаза (расщепляют углеводы), липаза (в присутствии желчи расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты), нуклеазы (расщепляют нуклеиновые кислоты до нуклеотидов). Секреция панкреатического сока осуществляется в количестве 1,5-2 л/сут.

Печень расположена в брюшной полости под диафрагмой. В печени вырабатывается желчь, которая через желчный проток попадает в двенадцатиперстную кишку.

Желчь вырабатывается постоянно, поэтому вне периода пищеварения собирается в желчном пузыре. В составе желчи нет ферментов. Она имеет щелочную реакцию, содержит воду, желчные кислоты и желчные пигменты (билирубин и биливердин). Желчь обеспечивает щелочную реакцию тонкой кишки, способствует отделению сока поджелудочной железы, переводит в активное состояние ферменты поджелудочной железы, эмульгирует жиры, что облегчает их пищеварение, способствует всасыванию жирных кислот, усиливает перистальтику кишечника.

Помимо участия в пищеварении, печень обезвреживает ядовитые вещества, образующиеся в процессе метаболизма или поступившие извне. В клетках печени синтезируется гликоген.

Тонкая кишка — самая длинная часть пищеварительной трубки (5-7 м). Здесь пищевые вещества почти полностью перевариваются и продукты переваривания всасываются. Она разделяется на двенадцатиперстную, тощую и подвздошную.

Двенадцатиперстная кишка (длиной около 30 см) имеет форму подковы. В ней пищевая кашица подвергается переваривающему действию сока поджелудочной железы, желчи и сока кишечных желёз.

Кишечный сок вырабатывается железами слизистой оболочки тонкой кишки. Он содержит ферменты, завершающие процесс расщепления питательных веществ: пептидаза (расщепляет полипептиды до аминокислот), амилаза, мальтаза, инвертаза, лактаза (расщепляют углеводы), липаза (расщепляет жиры), энтерокиназа (переводит трипсиноген в трипсин).

В зависимости от локализации пищеварительного процесса в кишечнике различают полостное и пристеночное пищеварение. Полостное пищеварение происходит в полости кишечника под воздействием пищеварительных ферментов, выделяемых в составе пищеварительных соков. Пристеночное пищеварение осуществляется ферментами, фиксированными на клеточной мембране, на границе внеклеточной и внутриклеточной сред. Мембраны образуют огромное количество микроворсинок (до 3000 на клетке), на которых адсорбируется мощный слой пищеварительных ферментов. Маятникообразные движения кольцевых и продольных мышц способствуют перемешиванию пищевой кашицы, перистальтические волнообразные движения кольцевых мышц обеспечивают продвижение кашицы к толстой кишке.

Толстая кишка имеет длину 1,5-2 м, диаметр в среднем 4 см и включает три отдела: слепую кишку с червеобразным отростком, ободочную и прямую кишку. На границе подвздошной и слепой кишки имеется илеоцекальный клапан, выполняющий роль сфинктера, который регулирует движение содержимого тонкой кишки в толстую отдельными порциями и препятствует его обратному перемещению. Для толстой кишки, как и для тонкой, характерны перистальтические и маятникообразные движения. Железы толстой кишки вырабатывают небольшое количество сока, который не содержит ферментов, а имеет много слизи, необходимой для формирования кала.

В толстой кишке происходит всасывание воды, переваривание клетчатки, формирование каловых масс из непереварившейся пищи. В толстой кишке живут многочисленные бактерии. Ряд бактерий синтезирует витамины (К и группы В). Целлюлозоразрушающие бактерии расщепляют растительную клетчатку до глюкозы, уксусной кислоты и других продуктов. Глюкоза и кислоты всасываются в кровь. Газообразные продукты деятельности микробов (углекислый газ, метан) не всасываются и выделяются наружу. Бактерии гниения в толстом кишечнике разрушают невсосавшиеся продукты переваривания белков. При этом образуются ядовитые соединения, часть которых проникает в кровь и обезвреживается в печени. Пищевые остатки превращаются в каловые массы, скапливаются в прямой кишке, которая осуществляет вывод каловых масс через анальное отверстие.

12.4.6. Всасывание

Всасывание происходит почти во всех отделах пищеварительной системы. В ротовой полости всасывается глюкоза, в желудке — вода, соли, глюкоза, алкоголь, в тонкой кишке — вода, соли, глюкоза, аминокислоты, глицерин, жирные кислоты, в толстой кишке — вода, алкоголь, некоторые соли.

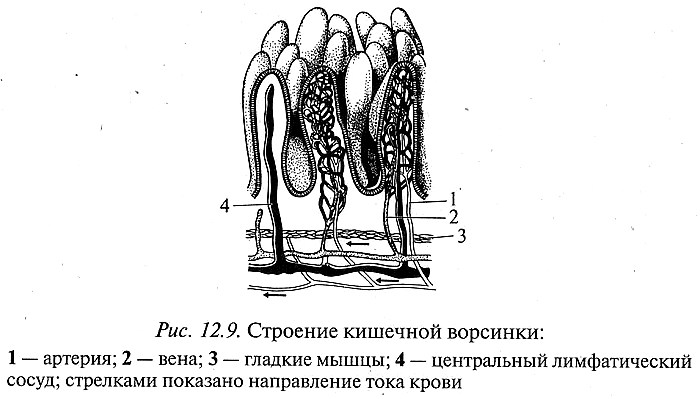

Основные процессы всасывания происходят в нижних отделах тонкой кишки (в тощей и подвздошной кишках). Здесь имеется множество выростов слизистой — ворсинок (рис. 12.9), которые увеличивают всасывающую поверхность. В ворсинке имеются мелкие капилляры, лимфатические сосуды, нервные волокна. Ворсинки покрыты однослойным эпителием, что облегчает всасывание. Всасывающиеся вещества поступают в цитоплазму клеток слизистой и затем в кровеносные и лимфатические сосуды, проходящие внутри ворсинок.

Механизмы всасывания разных веществ различны: диффузия и фильтрация (некоторое количество воды, солей и небольших молекул органических веществ), осмос (вода), активный транспорт (натрий, глюкоза, аминокислоты). Всасыванию способствуют сокращения ворсинок, маятникообразные и перистальтические движения стенок кишечника.

Аминокислоты и глюкоза всасываются в кровь. Глицерин растворяется в воде и поступает в клетки эпителия. Жирные кислоты реагируют со щелочами, образуют соли, которые в присутствии желчных кислот растворяются в воде и также всасываются клетками эпителия. В эпителии ворсинок глицерин и соли жирных кислот взаимодействуют, образуя специфичные для человека жиры, которые поступают в лимфу.

Процесс всасывания регулируется нервной системой и гуморально (витамины группы В стимулируют всасывание углеводов, витамин А — всасывание жиров).

12.4.7. Пищеварительные ферменты

Процессы пищеварения идут под влиянием пищеварительных соков, которые вырабатываются пищеварительными железами. При этом белки расщепляются до аминокислот, жиры — до глицерина и жирных кислот, а сложные углеводы — до простых сахаров (глюкоза и др.). Основная роль в такой химической обработке пищи принадлежит содержащимся в пищеварительных соках ферментам. Ферменты — биологические катализаторы белковой природы, вырабатываемые самим организмом. Характерное свойство ферментов — их специфичность: каждый фермент действует на вещество или на группу веществ только определённого химического состава и строения, на определённый тип химической связи в молекуле.

Под влиянием ферментов нерастворимые и неспособные к всасыванию сложные вещества расщепляются на простые, растворимые и легко усваиваемые организмом. При пищеварении пища подвергается следующему ферментативному воздействию (табл. 12.12).

Таблица 12.12. Роль ферментов в пищеварении

Обитающие в толстом кишечнике человека микроорганизмы также выделяют пищеварительные ферменты, способствующие перевариванию некоторых видов пищи. Например, кишечная палочка способствует перевариванию лактозы, лактобактерии превращают лактозу и другие углеводы в молочную кислоту.

Ферменты обладают высокой активностью: каждая молекула фермента в течение 2 с при 37 °С может привести к распаду около 300 молекул вещества. Ферменты чувствительны к температуре среды, в которой они действуют. У человека они наиболее активны при температуре 37—40 °С. Для действия фермента нужна определённая реакция среды. Например, пепсин активен в кислой среде, остальные перечисленные ферменты — в слабощелочной и щелочной средах.

12.4.8. Вклад И. П. Павлова в изучение пищеварения

Изучение физиологических основ пищеварения было проведено главным образом И.П. Павловым (и его учениками) благодаря разработанной им фистульной методике исследования. Суть этого метода состоит в создании путём операции искусственного соединения протока пищеварительной железы или полости пищеварительного органа с внешней средой. И. П. Павлов, проводя хирургические операции на животных, образовал у них постоянные фистулы. С помощью фистул ему удалось собирать чистые пищеварительные соки, без примеси пищи, измерять их количество и определять химический состав. Главное достоинство этого метода, предложенного И. П. Павловым, состоит в том, что процесс пищеварения изучается в естественных условиях существования организма, на здоровом животном, и деятельность органов пищеварения возбуждается естественными пищевыми раздражителями. Заслуги И.П. Павлова в изучении деятельности пищеварительных желёз получили международное признание — он был удостоен Нобелевской премии.

У человека для извлечения желудочного сока и содержимого двенадцатиперстной кишки используют резиновый зонд, который испытуемый заглатывает. Сведения о состоянии желудка и кишечника можно получить, просвечивая области их расположения рентгеновскими лучами, или методом эндоскопии (в полость желудка или кишечника вводится специальный прибор — эндоскоп, который снабжён оптическими и осветительными приборами, позволяющими осматривать полость пищеварительного канала и даже протоки желёз).

12.5. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Обмен веществ (метаболизм) — совокупность всех химических реакций, протекающих в организме. Значение метаболизма состоит в создании необходимых организму веществ и обеспечении его энергией. Между организмом и внешней средой идёт постоянный обмен веществом и энергией. Вещества, поступающие с пищей, распадаются на более простые химические соединения, которые усваиваются организмом и служат пластическим материалом для его построения. При распаде различных компонентов пищи выделяется энергия, расходуемая для осуществления ряда функций. Конечные продукты распада выводятся из организма.

Выделяют две составные части метаболизма — ассимиляция и диссимиляция. Диссимиляция — совокупность реакций распада сложных веществ на более простые с выделением энергии. Ассимиляция — совокупность реакций синтеза сложных веществ из более простых с затратами энергии. В период роста организма ассимиляция преобладает над диссимиляцией. Во взрослом организме устанавливается относительное равновесие между ассимиляцией и диссимиляцией. В старческом возрасте ассимиляция отстаёт от диссимиляции.

12.5.1. Обмен белков

Аминокислоты белков подразделяют на заменимые и незаменимые. Заменимые аминокислоты могут синтезироваться в организме и допускают замену другими аминокислотами (серин, глицин, тирозин и др.). Незаменимые аминокислоты не могут быть синтезированы в организме (валин, лизин, триптофан и др.). Их отсутствие в составе пищи приводит к нарушению обмена веществ. Белки, содержащие все требующиеся организму аминокислоты в необходимых количествах, называют полноценными (в основном белки животного происхождения). Белки, в которых отсутствует или находится в недостаточном количестве та или иная незаменимая аминокислота, называют неполноценными (в основном белки растительного происхождения). Два или три неполноценных белка, дополняя друг друга, могут обеспечить сбалансированное питание человека. Суточная потребность человека в белках составляет около 80—150 г и зависит от интенсивности физической нагрузки. При избытке поступающих с пищей белков они превращаются в жиры и углеводы. В то же время ни жиры, ни углеводы не могут компенсировать нехватку в пище белков.

Поступившие в организм человека белки под действием пищеварительных ферментов расщепляются до аминокислот. Аминокислоты всасываются в кровь и доставляются клеткам тела, где из них синтезируются белки, свойственные человеческому организму. В то же время белки могут быть использованы в качестве источника энергии. При окислении 1 г белка выделяется 17,6 кДж. Однако организм использует белки как источник энергии только при истощении запаса углеводов и жиров. Конечные продукты распада белков — углекислый газ, вода, мочевина, мочевая кислота и др. — выводятся из организма с мочой и потом. Образующийся при распаде аминокислот аммиак превращается в печени в менее ядовитое вещество — мочевину.

В регуляции белкового обмена участвуют гормоны щитовидной железы (тироксин), гипофиза (соматотропный гормон) и коры надпочечников (гидрокортизон, кортикостерон).

12.5.2. Обмен углеводов

Поступившие в организм человека углеводы расщепляются до простых сахаров, часть которых откладывается в мышцах и печени в виде гликогена, а часть окисляется до воды и углекислого газа.

Углеводы — основной источник энергии в организме. При расщеплении 1 г углеводов выделяется 17,6 кДж энергии. Суточное потребление углеводов должно составлять 300—500 г в зависимости от физической нагрузки. При избытке в пище углеводы могут превращаться в жиры, а при недостатке они могут образовываться из белков и жиров. Сложные углеводы пищи расщепляются в пищеварительном тракте до моносахаридов, которые с током крови попадают в печень, где из них синтезируется гликоген. При нормальном сбалансированном питании 3—5% глюкозы превращается в гликоген, 25% — в жиры, 70% окисляется до углекислого газа и воды. В мышцах, так же как в печени, синтезируется гликоген. Его распад служит основным источником энергии мышечных сокращений.

Гормоны адреналин, глюкагон и адренокортикотропный гормон вызывают повышение расщепления гликогена, тогда как инсулин тормозит распад гликогена и способствует его синтезу из глюкозы в печени. Согласованное действие этих гормонов сохраняет определённый уровень глюкозы в крови.

12.5.3. Обмен жиров

Поступившие в организм человека жиры расщепляются до глицерина и жирных кислот. Конечными продуктами распада жиров, как и углеводов, являются углекислый газ и вода.

Жиры содержат наибольшие запасы энергии. При распаде 1 г выделяется 38,9 кДж энергии. Суточная потребность в жирах составляет 70—80 г. Избыточное употребление в пищу углеводов и белков приводит к отложению жира в организме. В норме у человека 25—30% углеводов пищи превращаются в жиры. Половина энергетических затрат печени, почек, находящихся в покое сердечной и скелетной мышц обеспечиваются за счёт окисления жирных кислот и глицерина. Из липидов строятся оболочки клеток, липиды входят в состав медиаторов и гормонов, образуют жировые отложения в подкожной клетчатке, сальнике и других тканях и по мере необходимости используются организмом.

В регуляции жирового обмена участвуют гормоны надпочечников’, гипофиза и щитовидной железы.

Процессы превращения жиров, углеводов и белков взаимосвязаны между собой. При распаде этих веществ образуются общие промежуточные продукты, из которых при определённых условиях могут образовываться либо аминокислоты, либо углеводы, либо жирные кислоты, или же эти общие метаболиты могут окисляться до углекислого газа и воды с выделением энергии.

12.5.4. Водно-солевой обмен

Вода составляет около 70% массы тела. Суточная потребность в воде для взрослого организма — 2,5–3 л. Воду, используемую организмом, разделяют на экзогенную и эндогенную. Экзогенная вода поступает в организм человека извне в виде питья (1500 мл) и в составе пищи (1000–1200 мл). Эндогенная вода образуется в организме при окислении белков, жиров и углеводов (500 мл). В зависимости от местонахождения в организме воду делят на внутриклеточную и внеклеточную. Внутриклеточная вода содержится в протоплазме клеток (72%). Внеклеточная вода входит в состав крови, лимфы, спинномозговой жидкости (28%). Выделяется вода из организма почками (1200–1500 мл), кожей (800 мл), лёгкими в виде водяного пара (500 мл), через кишечник с калом (100–150 мл).

В нормальном состоянии и в нормальных условиях организм взрослого человека поддерживает равновесие между потреблением воды и её выделением. Поступление воды контролируется потребностью в ней, что проявляется в чувстве жажды. Это чувство возникает при возбуждении питьевого центра в гипоталамусе.

Минеральные вещества. В сутки человеку необходимо не менее 8 г натрия, 4 г хлора, 3 г калия, 0,8 г кальция, 2 г фосфора, 15—20 мг железа и др. Натрий, калий и хлор необходимы для поддержания кислотно-щелочного равновесия. Калий участвует в обеспечении процессов возбудимости нервной и мышечной тканей. Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот, АТФ, некоторых ферментов; в соединении с кальцием и магнием образует костный скелет. Железо необходимо для гемоглобина, миоглобина, а также ферментов, участвующих в окислительно-восстановительных реакциях. Большое значение имеют микроэлементы: йод входит в состав гормонов щитовидной железы; цинк — поджелудочной; фтор придаёт прочность эмали зубов; кобальт являемся компонентом витамина В|2; медь необходима для процесса кроветворения, синтеза гемоглобина, влияет на рост.

12.5.5. Витамины

Витамины — группа биологически активных органических соединений различной химической природы, поступающих в организм с пищей растительного и животного происхождения, необходимых для нормального протекания обмена веществ в организме. Витамины присутствуют в пище в ничтожно малых количествах, но играют очень важную роль в процессах обмена, так как входят в состав многих ферментов. Большинство витаминов не образуется (или образуется недостаточно) в организме человека. Недостаток того или иного витамина (гиповитаминоз) или его полное отсутствие (авитаминоз) приводят к нарушению в организме обмена веществ. К нарушению метаболизма приводит и избыток витаминов в организме (гипервитаминоз).

Авитаминоз и гиповитаминоз возникают при отсутствии витаминов или их предшественников в пище, при нарушении их всасывания, при подавлении антибиотиками микрофлоры кишечника, способной-синтезировать витамины.

При приготовлении пищи необходимо стремиться к сохранению в ней витаминов. Большая часть витаминов разрушается при термической обработке пищи. Витамин С разрушается при соприкосновении с воздухом.

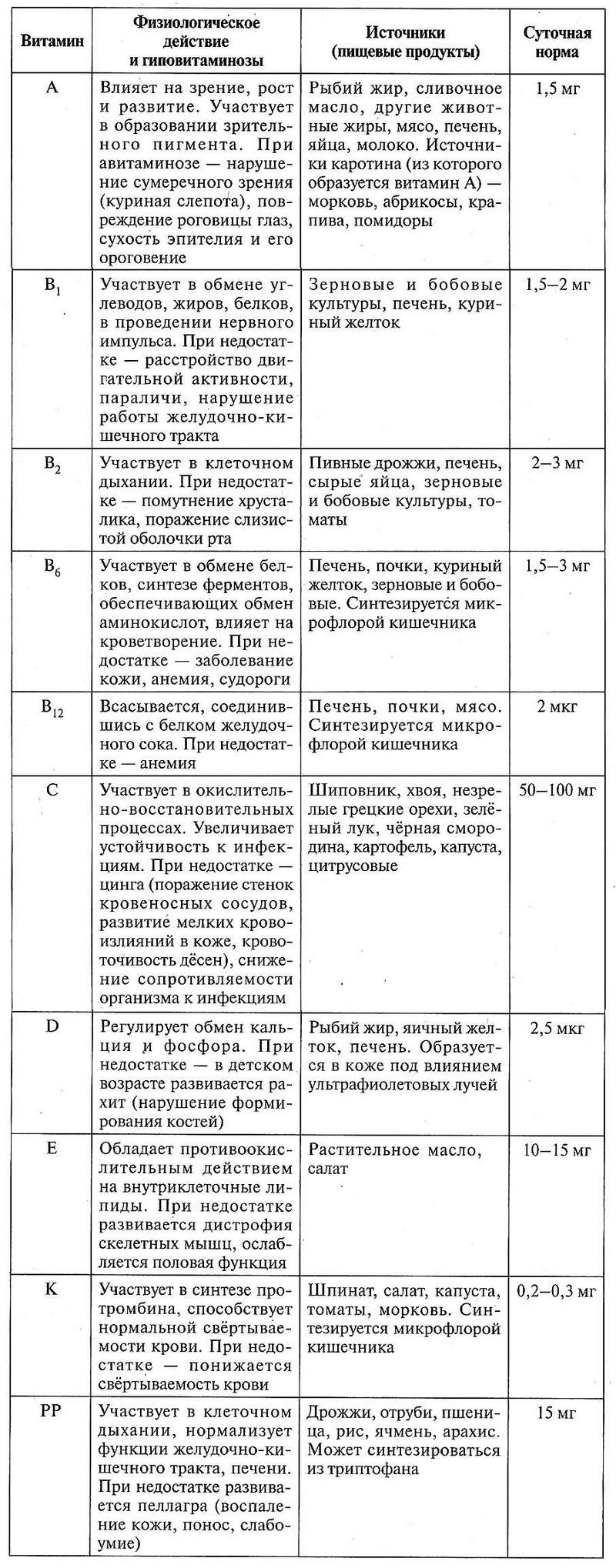

Известно около 50 витаминов. Их делят на водорастворимые (B1, В2, В6, В12, РР, С и др.) и жирорастворимые (A, D, Е, К). В таблице 12.13 дана характеристика основных витаминов по важнейшим показателям.

Таблица 12.13. Характеристика важнейших витаминов

12.6. ДЫХАНИЕ

Дыхание — совокупность процессов, обеспечивающих поступление кислорода, использование его в окислении органических веществ и удаление углекислого газа и некоторых других веществ.

Человек дышит, поглощая из атмосферного воздуха кислород и выделяя в него углекислый газ. Каждой клетке для жизнедеятельности нужна энергия. Источник этой энергии — распад и окисление органических веществ, входящих в состав клетки. Белки, жиры, углеводы, вступая в химические реакции с кислородом, окисляются («сгорают»). При этом происходит распад молекул и освобождается заключённая в них внутренняя энергия. Без кислорода невозможны обменные превращения веществ в организме.

Запасов кислорода в организме человека и животных нет. Его непрерывное поступление в организм обеспечивает система органов дыхания. Накопление значительного количества углекислого газа в результате обмена веществ вредно для организма. Удаление из организма СО2 также осуществляется органами дыхания.

Функция дыхательной системы — снабжение крови достаточным количеством кислорода и удаление из неё углекислого газа.

Различают три этапа дыхания: внешнее (лёгочное) дыхание — обмен газов в лёгких между организмом и средой; транспорт газов кровью от лёгких к тканям организма; тканевое дыхание — газообмен в тканях и биологическое окисление в митохондриях.

12.6.1. Внешнее дыхание

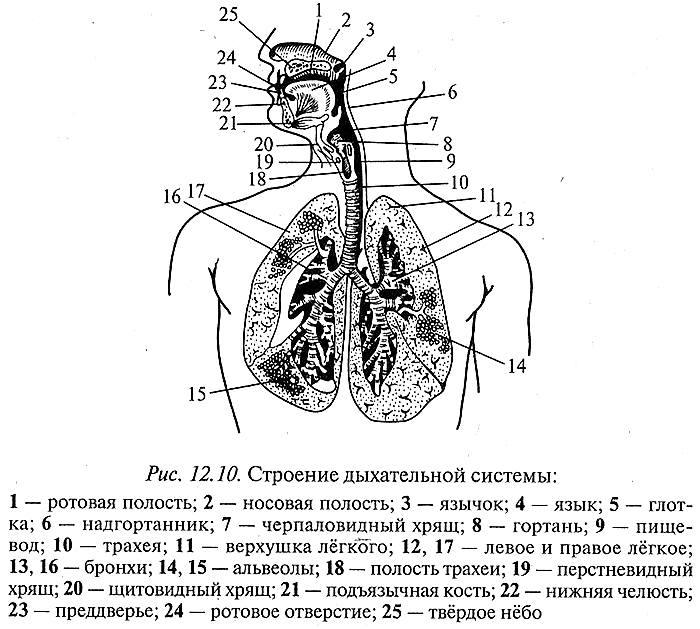

Внешнее дыхание обеспечивается системой органов дыхания (рис. 12.10), которая состоит из лёгких (где совершается газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью) и дыхательных (воздухоносных) путей (по которым проходит вдыхаемый и выдыхаемый воздух).

Воздухоносные (дыхательные) пути включают носовую полость, носоглотку, гортань, трахею и бронхи. Дыхательные пути делятся на верхние (носовая полость, носоглотка, гортань) и нижние (трахея и бронхи). Они имеют твёрдый скелет, представленный костями и хрящами, а изнутри выстланы слизистой оболочкой, снабжённой мерцательным эпителием. Функции дыхательных путей: обогрев и увлажнение воздуха, защита от инфекций и пыли.

Полость носа поделена перегородкой на две половины. Она сообщается с наружной средой при помощи ноздрей, а сзади — с глоткой посредством хоан. Слизистая оболочка носовой полости имеет большое количество кровеносных сосудов. Проходящая по ним кровь согревает воздух. Железы слизистой выделяют слизь, увлажняющую стенки носовой полости и снижающую жизнедеятельность бактерий. На поверхности слизистой находятся лейкоциты, уничтожающие большое количество бактерий. Мерцательный эпителий слизистой задерживает и выводит наружу пыль. При раздражении ресничек носовых полостей возникает рефлекс чихания. Таким образом, в носовой полости воздух согревается, обеззараживается, увлажняется и очищается от пыли. В слизистой оболочке верхней части носовой полости имеются чувствительные обонятельные клетки, образующие орган обоняния. Из носовой полости воздух поступает в носоглотку, а оттуда в гортань.

Гортань образована несколькими хрящами: щитовидный хрящ (защищает гортань спереди), хрящевой надгортанник (защищает дыхательные пути при проглатывании пищи). Гортань состоит из двух полостей, которые сообщаются через узкую голосовую щель. Края голосовой щели образованы голосовыми связками. При выдыхании воздуха через сомкнутые голосовые связки происходит их вибрация, сопровождающаяся возникновением звука. Окончательное формирование звуков речи происходит при помощи языка, мягкого нёба и губ. При раздражении ресничек гортани возникает рефлекс кашля. Из гортани воздух поступает в трахею.

Трахея образована 16–20 неполными хрящевыми кольцами, не позволяющими ей спадаться, а задняя стенка трахеи мягкая и содержит гладкие мышцы. Благодаря этому пища свободно проходит по пищеводу, который лежит позади трахеи.

В нижней части трахея делится на два главных бронха (правый и левый), которые проникают в легкие. В лёгких главные бронхи многократно ветвятся на бронхи 1-го, 2-го и т.д. порядков, образуя бронхиальное дерево. Бронхи 8-го порядка называют дольковыми. Они разветвляются на концевые бронхиолы, а те — на дыхательные бронхиолы, которые образуют альвеолярные мешочки, состоящие из альвеол. Альвеолы — лёгочные пузырьки, имеющие форму полушария диаметром 0,2—0,3 мм. Их стенки состоят из однослойного эпителия и покрыты сетью капилляров. Через стенки альвеол и капилляров происходит обмен газами: из воздуха в кровь переходит кислород, а из крови в альвеолы поступают С02 и пары воды.

Лёгкие — крупные парные органы конусообразной формы, расположенные в грудной клетке. Правое лёгкое состоит из трёх долей, левое — из двух. В каждое лёгкое проходят главный бронх и лёгочная артерия, а выходят две лёгочные вены. Снаружи лёгкие покрыты лёгочной плеврой. Щель между оболочкой грудной полости и плеврой (плевральная полость) заполнена плевральной жидкостью, которая уменьшает трение лёгких о стенки грудной клетки. Давление в плевральной полости меньше атмосферного на 9 мм рт. ст. и составляет около 751 мм рт. ст.

Дыхательные движения. В лёгких нет мышечной ткани, и поэтому они не могут активно сокращаться. Активная роль в акте вдоха и выдоха принадлежит дыхательным мышцам: межрёберным мышцам и диафрагме. При их сокращении объём грудной клетки увеличивается и лёгкие растягиваются. При расслаблении дыхательных мышц рёбра опускаются до исходного уровня, купол диафрагмы приподнимается, объём грудной клетки, а следовательно, и лёгких уменьшается, и воздух выходит наружу. Человек делает в среднем 15—17 дыхательных движений в минуту. При мышечной работе дыхание учащается в 2—3 раза.

Жизненная ёмкость лёгких. В состоянии покоя человек вдыхает и выдыхает около 500 см3 воздуха (дыхательный объём). При глубоком вдохе человек может вдохнуть ещё около 1500 см3 воздуха (дополнительный объём). После выдоха он способен выдохнуть ещё около 1500 см3 {резервный объём). Эти три величины в сумме составляют жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ) — это наибольшее количество воздуха, которое может человек выдохнуть после глубокого вдоха. Измеряют ЖЕЛ с помощью спирометра. Она является показателем подвижности лёгких и грудной клетки и зависит от пола, возраста, размеров тела и мышечной силы. У детей 6 лет ЖЕЛ равна 1200 см3; у взрослых — в среднем 3500 см3; у спортсменов она больше: у футболистов — 4200 см3, у гимнастов — 4300 см3, у пловцов — 4900 см3. Объём воздуха в лёгких превышает ЖЕЛ. Даже при самом глубоком выдохе в них остаётся около 1000 см3 остаточного воздуха, поэтому лёгкие полностью не спадаются.

Регуляция дыхания. В продолговатом мозге расположен дыхательный центр. Одна часть его клеток связана с вдохом, другая — с выдохом. Импульсы передаются из дыхательного центра по двигательным нейронам к дыхательным мышцам и диафрагме, вызывая чередование вдоха и выдоха. Вдох рефлекторно вызывает выдох, выдох рефлекторно вызывает вдох. На дыхательный центр оказывает влияние кора головного мозга: человек может на время задержать дыхание, изменить его частоту и глубину.

Накопление СО2, в крови вызывает возбуждение дыхательного центра, что обусловливает учащение и углубление дыхания. Так осуществляется гуморальная регуляция дыхания.

Искусственное дыхание делают при остановке дыхания у утопленников, при поражении электрическим током, отравлении угарным газом и проч. Производят дыхание изо рта в рот или изо рта в нос. В выдыхаемом воздухе содержится 16–17 % кислорода, что достаточно для обеспечения газообмена, а высокое содержание в выдыхаемом воздухе СО2 (3–4 %) способствует гуморальной стимуляции дыхательного центра пострадавшего.

12.6.2. Транспорт газов

Кислород транспортируется к тканям в основном в составе оксигемоглобина (HbO2). Небольшое количество СO2 транспортируется от тканей к лёгким в составе карбгемоглобина (НbСO2). Основная часть углекислого газа соединяется с водой, образуя углекислоту. Угольная кислота в тканевых капиллярах реагирует с ионами К+ и Na+, превращаясь в бикарбонаты. В составе бикарбонатов калия в эритроцитах (меньшая часть) и бикарбонатов натрия в плазме крови (большая часть) углекислый газ переносится от тканей к лёгким.

12.6.3. Газообмен в лёгких и тканях

Человек дышит атмосферным воздухом с большим содержанием кислорода (20,9 %) и низким содержанием углекислого газа (0,03 %), а выдыхает воздух, в котором O2 – 16,3%, а СO2 – 4%. Азот и инертные газы, входящие в состав воздуха, в дыхании не участвуют, и их содержание во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе практически одинаково.

В лёгких кислород вдыхаемого воздуха через стенки альвеол и капилляров переходит в кровь, а С02 из крови поступает в альвеолы лёгких. Движение газов происходит по законам диффузии, согласно которым газ проникает из среды, где его содержится больше, в среду с меньшим его содержанием. Газообмен в тканях также совершается по законам диффузии.

Гигиена дыхания. Для укрепления и развития органов дыхания важны правильное дыхание (вдох короче выдоха), дыхание через нос, развитие грудной клетки (чем она шире, тем лучше), борьба с вредными привычками (курение), чистый воздух.

Важной задачей является охрана воздушной среды от загрязнений. Одним из мероприятий по охране является озеленение городов и посёлков, так как растения обогащают воздух кислородом и очищают его от пыли и вредных примесей.

12.7. ВЫДЕЛЕНИЕ

В процессе обмена веществ образуются продукты распада. Часть их используется организмом на образование новых клеток, другие удаляются из него. Выделение — это процесс удаления конечных продуктов метаболизма, которые уже не могут быть использованы организмом.

Функция выделительной системы — выделение конечных продуктов метаболизма, ненужных организму. Выделение необходимо для поддержания постоянства внутренней среды организма.

Органы выделительной системы: почки, лёгкие, кишечник, потовые железы. Почки являются основными органами выделения. Они выводят из организма воду, мочевину, минеральные соли, некоторые органические вещества, многие вредные и ядовитые вещества. Лёгкие выделяют углекислый газ, воду и некоторые летучие вещества. Кишечник выводит соли тяжёлых металлов, продукты превращения желчных пигментов. Потовые железы выделяют с потом воду, мочевую кислоту, мочевину, аммиак, соли и др.

Таким образом, углекислый газ удаляется из организма через лёгкие; вода — через почки, лёгкие и кожу; мочевина — через почки; минеральные соли и некоторые органические вещества — через почки и кожу.

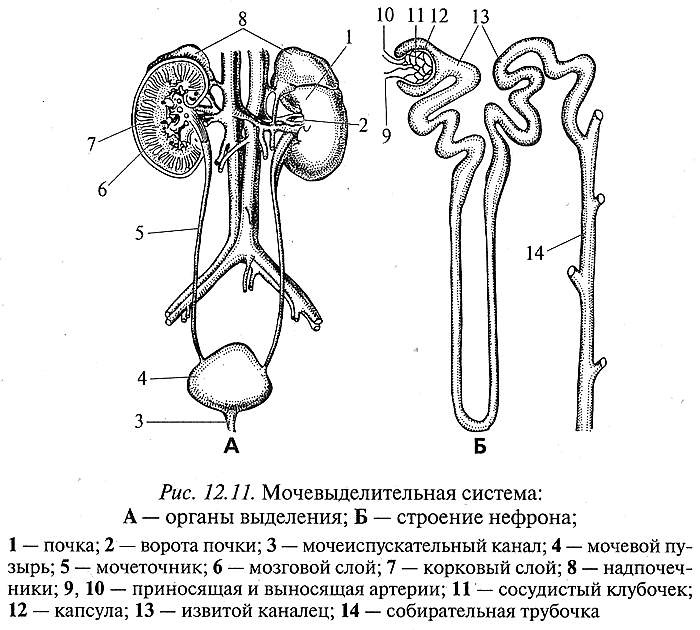

Мочевыделительная система. Органы мочевыделительной системы: почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал (рис. 12.11). Функция — выделение конечных продуктов обмена веществ: воды, минеральных солей, мочевины, а также различных чужеродных и ядовитых веществ (например, лекарств), поддержание постоянства ионного состава, осмотического давления, pH крови и тканевой жидкости.

Почки — парные органы бобовидной формы, расположенные в брюшной полости по бокам от позвоночника на уровне поясницы. Вогнутый край почки обращён к позвоночнику, сюда подходят почечная артерия и почечная вена, лимфатические сосуды, нервы, отсюда берёт начало мочеточник. К верхней части почек примыкают железы внутренней секреции — надпочечники. Почка имеет тёмный наружный слой (корковый слой) и светлую внутреннюю часть (мозговой слой). У вогнутого края почки расположена небольшая полость — почечная лоханка. Из неё выходит мочеточник, который соединяет почку с мочевым пузырём.

Единицей строения почки является нефрон. В каждой почке содержится около 1 млн нефронов. Нефрон состоит из капиллярного клубочка, почечной капсулы и почечного канальца. В корковом слое расположены капиллярные клубочки и почечные капсулы, в мозговом — почечные канальцы. Капсула представляет собой чашечку с полостью внутри, в которой находится капиллярный (мальпигиев) клубочек. От капсулы отходит извитой каналец, образующий петлю и впадающий в собирательную трубочку нефрона. Собирательные трубочки сливаются, образуя более крупные выводные протоки.

Почечная артерия разветвляется на приносящие артериолы, а те, в свою очередь, распадаются на капилляры капиллярного клубочка, которые затем собираются в выносящую артериолу. Выносящая артериола вновь распадается на сеть капилляров, оплетающих извитые канальцы. После этого капилляры соединяются в вены, впадающие в почечную вену. Таким образом, в почке имеются две системы капилляров: одна располагается внутри почечной капсулы, другая оплетает почечный каналец.

В почках происходит образование мочи из веществ, приносимых кровью. Через почки в течение суток протекает около 1700 л крови. Процесс образования мочи проходит в две фазы: фильтрация (образуется первичная моча) и реабсорбция (образуется вторичная моча).

В первую фазу образуется первичная моча путём фильтрации плазмы крови из капилляров клубочка в полость капсулы. Это возможно благодаря высокому гидростатическому давлению в капиллярах: 70-90 мм рт. ст. Первичная моча — профильтрованная плазма крови, образовавшаяся в полости капсулы. Стенки капилляров и почечной капсулы выполняют функции фильтра, не пропуская клетки крови и крупные молекулы белков. В первичной моче содержатся как ненужные вещества (мочевина, мочевая кислота и пр.), так и необходимые для организма питательные вещества (аминокислоты, глюкоза, витамины, соли и др.). За 1 сутки в организме человека образуется около 150 л первичной мочи.

Во вторую фазу происходит образование вторичной мочи в результате реабсорбции (обратного всасывания) воды и других нужных организму веществ назад в кровь из первичной мочи, когда та поступает в почечный каналец, густо оплетённый капиллярами. В кровь возвращаются вода, глюкоза, аминокислоты, витамины, некоторые соли. Обратное всасывание может происходить пассивно в результате диффузии и осмоса и активно благодаря деятельности эпителия почечных канальцев. Во вторичной моче остаются лишь ненужные организму вещества. В результате деятельности почек в 1 сутки образуется около 1,5 л вторичной мочи. В ней содержатся 95 % воды и 5 % твёрдых веществ: мочевина, мочевая кислота, соли калия, натрия и др. При воспалительных процессах в почках и при напряжённой мышечной работе в моче может появиться белок.

Конечная моча поступает из канальцев в почечную лоханку, оттуда в мочеточник и, благодаря перистальтике их стенок, в мочевой пузырь. Мочевой пузырь лежит в области таза. Он представляет собой мешок с толстой стенкой, которая при наполнении мочевого пузыря сильно растягивается. Выход из мочевого пузыря в мочеиспускательный канал закрыт двумя мышечными утолщениями, которые открываются только в момент мочеиспускания. Растяжение стенок мочевого пузыря (при увеличении его объёма до 200-300 мл) приводит к рефлекторному мочеиспусканию. Человек способен сознательно задерживать или осуществлять акт мочеиспускания.

Деятельность почек регулируется нервным и гуморальным путём. Симпатическая нервная система вызывает сужение сосудов почек, что уменьшает фильтрацию. Парасимпатическая система расширяет просвет сосудов почек и активирует реабсорбцию глюкозы. Гуморальная регуляция осуществляется с помощью гормонов. Гормон задней доли гипофиза — вазопрессин — усиливает реабсорбцию воды в почечных канальцах. Гормон коры надпочечников альдостерон увеличивает реабсорбцию ионов Na+ и секрецию К+ и Н+ в канальцах.

Нарушение или прекращение деятельности почек ведёт к отравлению организма веществами, которые обычно выводятся с мочой. Почки чувствительны к ядам, вырабатываемым возбудителями инфекционных заболеваний, к слишком острой пище, алкоголю. При лечении почечных заболеваний возможны использование искусственной почки или пересадка здоровой почки от другого человека.

12.8. КРОВЬ

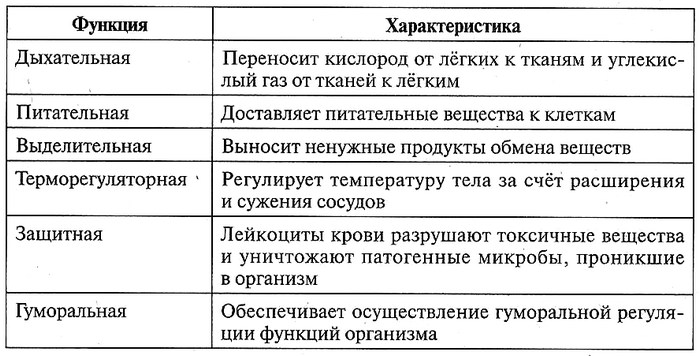

Кровеносная система выполняет различные функции (табл. 12.14).

Таблица 12.14. Функции кровеносной системы

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, межклеточная (тканевая) жидкость. Клетки организма с кровью непосредственно не соприкасаются, а обмен веществ между ними происходит через межклеточную жидкость. Межклеточная жидкость образуется из плазмы крови, проникающей через стенки капилляров. Межклеточная жидкость, просочившаяся в лимфатические капилляры и сосуды, называется лимфой. Через кровеносную и лимфатическую системы осуществляется гуморальная регуляция организма.

Внутренняя среда организма имеет постоянный химический состав и постоянные физико-химические свойства. Это обеспечивает нормальную жизнедеятельность клеток, их существование в относительно постоянных условиях и смягчает влияние на них внешней среды. Постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) поддерживается в результате саморегуляции процессов жизнедеятельности, поступления в организм необходимых веществ и вывода из него ненужных.

Кровь циркулирует в замкнутой системе кровообращения. Объём крови в теле взрослого человека в среднем около 5—6 л, что составляет 6–8% массы тела. Часть крови (около 40%) не циркулирует по кровеносным сосудам, а находится в так называемом депо крови (в капиллярах и венах печени, селезёнке, лёгких и коже). Во время мышечной работы, при кровопотерях, в условиях пониженного атмосферного давления кровь из депо поступает в кровяное русло. Потеря 1/3 – 1/2 объёма крови может привести к смерти.

Кровь — непрозрачная красная жидкость. В состав крови входят плазма (55%) и форменные элементы (45 %): эритроциты (красные кровяные клетки), лейкоциты (белые кровяные клетки) и тромбоциты (кровяные пластинки).

12.8.1. Плазма крови

Плазма крови — бесцветная прозрачная жидкость. Она содержит 90–92% воды и 8–10% неорганических и органических веществ. Неорганические вещества составляют 0,9–1,0%. Это ионы Na+, К+, Mg2+, Са2+, Cl–, HPO43–, SO42–, СO32– и др. Кровь имеет солоноватый вкус. Состав крови по содержанию солей близок к морской воде. В нормальных условиях общая концентрация солей в плазме равна содержанию солей в клетках крови. Растворы, которые по солевому составу и их концентрации соответствуют составу плазмы крови, называются физиологическими растворами (например 0,9%-ный раствор NaCl). Их вводят в организм при недостатке жидкости.

Из органических веществ плазмы 6,5–8% составляют белки (альбумины, глобулины, фибриноген), около 2% — низкомолекулярные органические вещества (глюкоза — 0,1%, аминокислоты, мочевина, мочевая кислота, липиды). Минеральные соли и белки поддерживают кислотно-щелочное равновесие и создают определённое осмотическое давление крови.

12.8.2. Форменные элементы крови

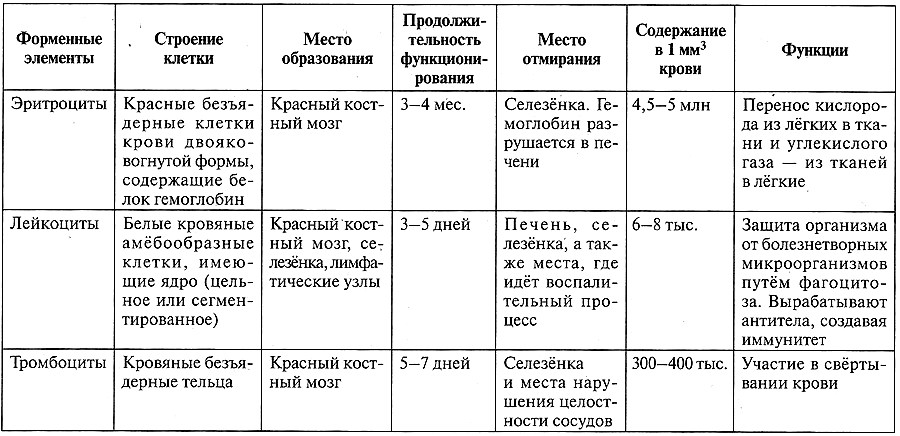

Форменные элементы крови — это эритроциты (красные кровяные клетки), лейкоциты (белые кровяные клетки) и тромбоциты (кровяные пластинки) (табл. 12.15).

Эритроциты — красные кровяные клетки. Размер — 7–8 мкм. Зрелые эритроциты не имеют ядра. По форме выглядят как двояковогнутый диск. Такая форма и отсутствие ядра увеличивают поверхность и способствуют быстрому и равномерному проникновению в них кислорода.

Таблица 12.15. Форменные элементы крови

Основная функция эритроцитов — перенос кислорода и углекислого газа. Эритроциты содержат белок гемоглобин, который состоит из белковой части — глобина и соединения, содержащего железо, — гема (придаёт крови красный цвет). Гемоглобин обеспечивает перенос кислорода и углекислого газа. В капиллярах лёгких он присоединяет кислород, образуя непрочное соединение — оксигемоглобин (при этом кровь имеет ярко-красный цвет — артериальная кровь), а в капиллярах тканей и органов отдаёт кислород и присоединяет углекислый газ, образуя нестойкое соединение — карбгемоглобин (при этом кровь имеет тёмно-красный цвет — венозная кровь).

Нарушение этого процесса приводит к кислородному голоданию клеток, наиболее чувствительными к которому являются клетки головного мозга. Уже 5–6-минутное кислородное голодание приводит к нарушению работы мозга. К кислородному голоданию может привести отравление угарным газом СО. Угарный газ способен присоединяться к гемоглобину вместо кислорода с образованием прочного соединения — карбоксигемоглобина. При отравлении угарным газом необходимо немедленно обеспечить доступ кислорода пострадавшему (свежий воздух, искусственное дыхание).

Малокровие (анемия) — уменьшение либо количества эритроцитов в крови, либо гемоглобина в эритроцитах. Причины малокровия: большие кровопотери, перенесение некоторых заболеваний (малярия), нарушение образования эритроцитов в кроветворных органах (облучение). Малокровие лечится различными лекарственными препаратами, а также переливанием крови.

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) используют для диагностики воспалительных процессов в организме.

Лейкоциты — белые кровяные клетки (бесцветные клетки). Относительно крупные — 8–10 мкм. Форма непостоянна. Продолжительность жизни: от нескольких часов до 20 суток, лимфоцитов — 20 лет и более.

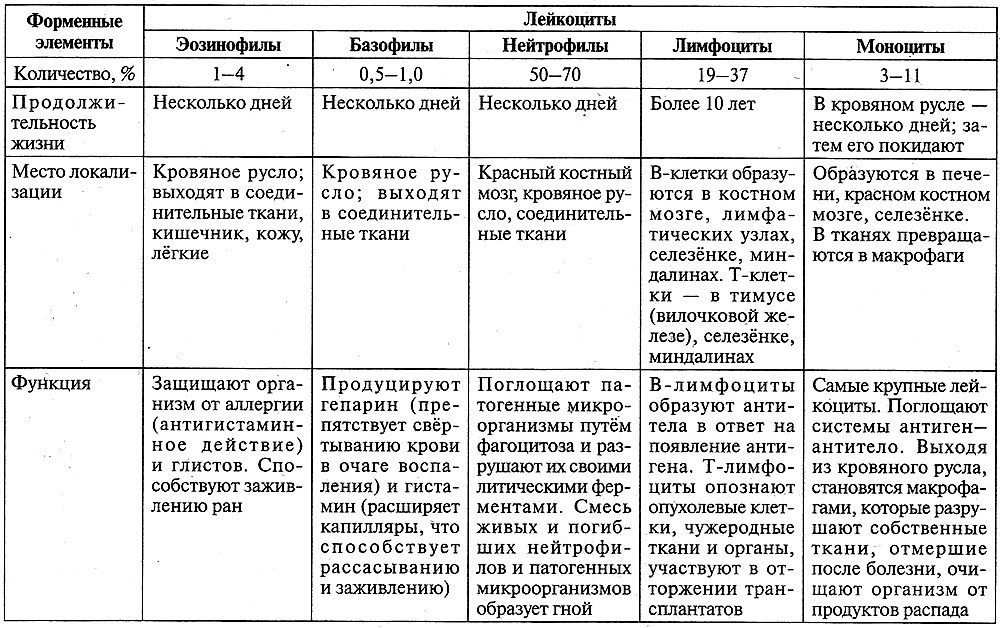

Основная функция лейкоцитов — защита организма от патогенных микроорганизмов, чужеродных белков, инородных тел. Лейкоциты могут самостоятельно передвигаться, выпуская ложноножки. Могут покидать кровеносные сосуды. Различают несколько типов лейкоцитов: эозинофилы, базофилы, нейтрофилы, лимфоциты и моноциты (табл. 12.16).