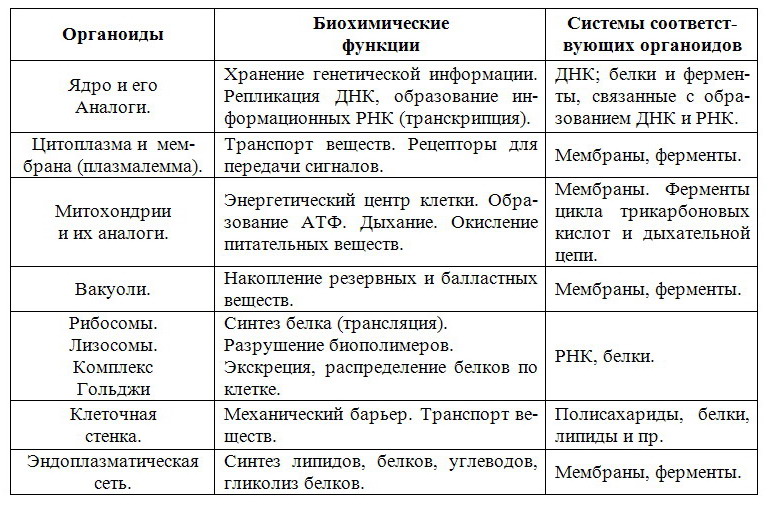

Органоиды (органеллы) клетки — специализированные структуры клетки, выполняющие различные жизненно необходимые

функции. Особенно сложно устроены клетки простейших, где одна клетка составляет весь организм и выполняет функции

дыхания, выделения, пищеварения и многие другие.

Органоиды клетки подразделяются на:

- Немембранные — рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, органоиды движения (жгутики, реснички)

- Одномембранные — ЭПС, комплекс (аппарат) Гольджи, лизосомы и вакуоли

- Двумембранные — пластиды, митохондрии

Ядро не включается в понятие «органоиды клетки», является структурой клетки, однако также будет рассмотрено нами в этой статье.

Прежде чем говорить об органоидах клетки, без которых невозможна ее жизнедеятельность, необходимо

упомянуть о том, без чего вообще не существует клетки — о клеточной мембране. Клеточная мембрана ограничивает клетку

от окружающего мира и формирует ее внутреннюю среду.

Клеточная мембрана (оболочка)

Запомните, что в отличие от клеточной стенки, которая есть только у растительных клеток и у клеток грибов (она придает им плотную,

жесткую форму) клеточная мембрана есть у всех клеток без исключения! Этот важный момент объясню еще раз

только клеточная мембрана, а у клеток растений и грибов есть и клеточная стенка, и клеточная мембрана.

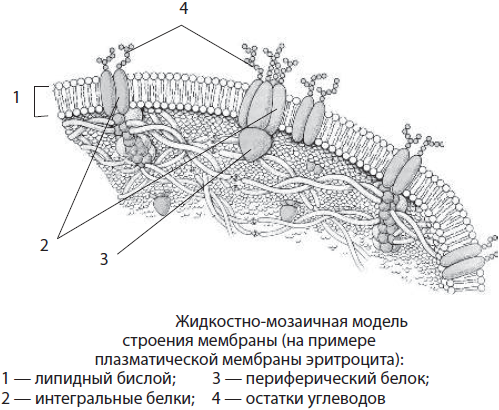

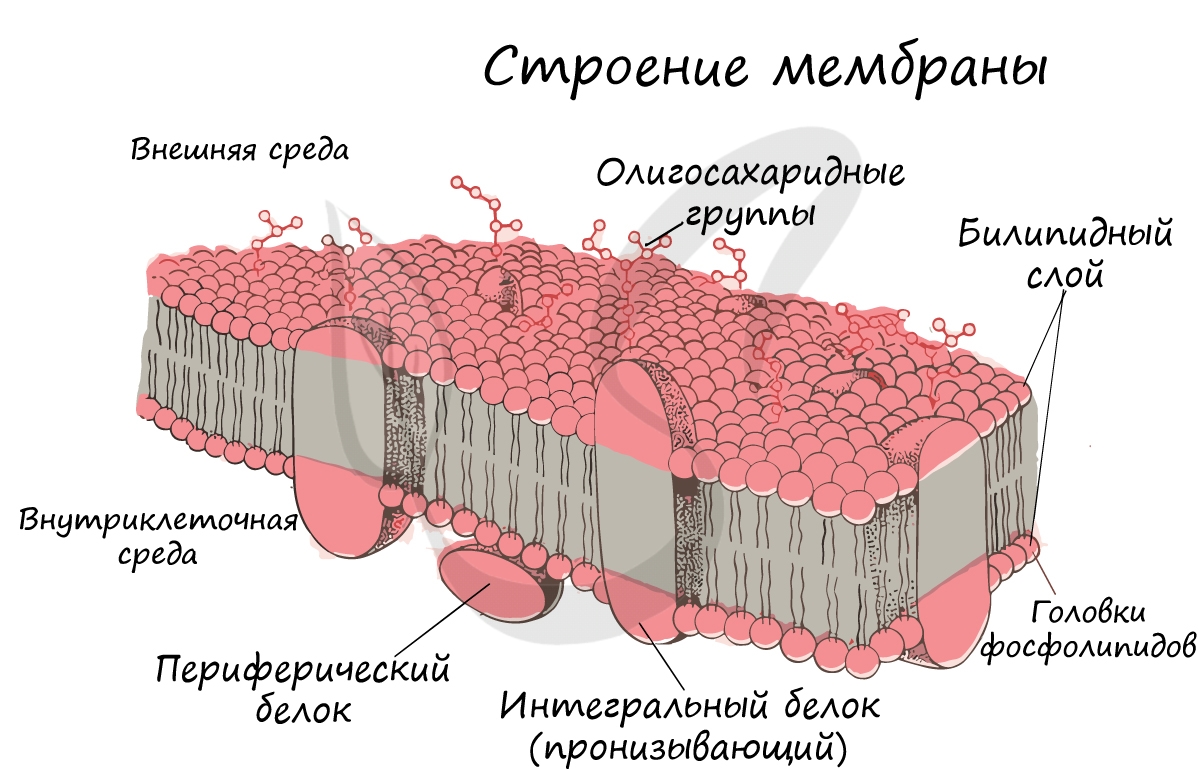

Клеточная мембрана представляет собой билипидный слой (лат. bi — двойной + греч. lipos — жир), который пронизывают молекулы

белков.

Билипидный слой представлен двумя слоями фосфолипидов. Обратите внимание, что их гидрофобные концы обращены внутрь мембраны, а

гидрофильные «головки» смотрят наружу. Билипидный слой насквозь пронизывают интегральные белки, частично — погруженные белки,

имеются также поверхностно лежащие белки — периферические.

Белки принимают участие в:

- Поддержании постоянства структуры мембраны

- Рецепции сигналов из окружающей среды (химического раздражения)

- Транспорте веществ через мембрану

- Ускорении (катализе) реакций, которые ассоциированы с мембраной

Интегральные (пронизывающие) белки образуют каналы, по которым молекулы различных веществ могут поступать в клетку или удаляться из нее.

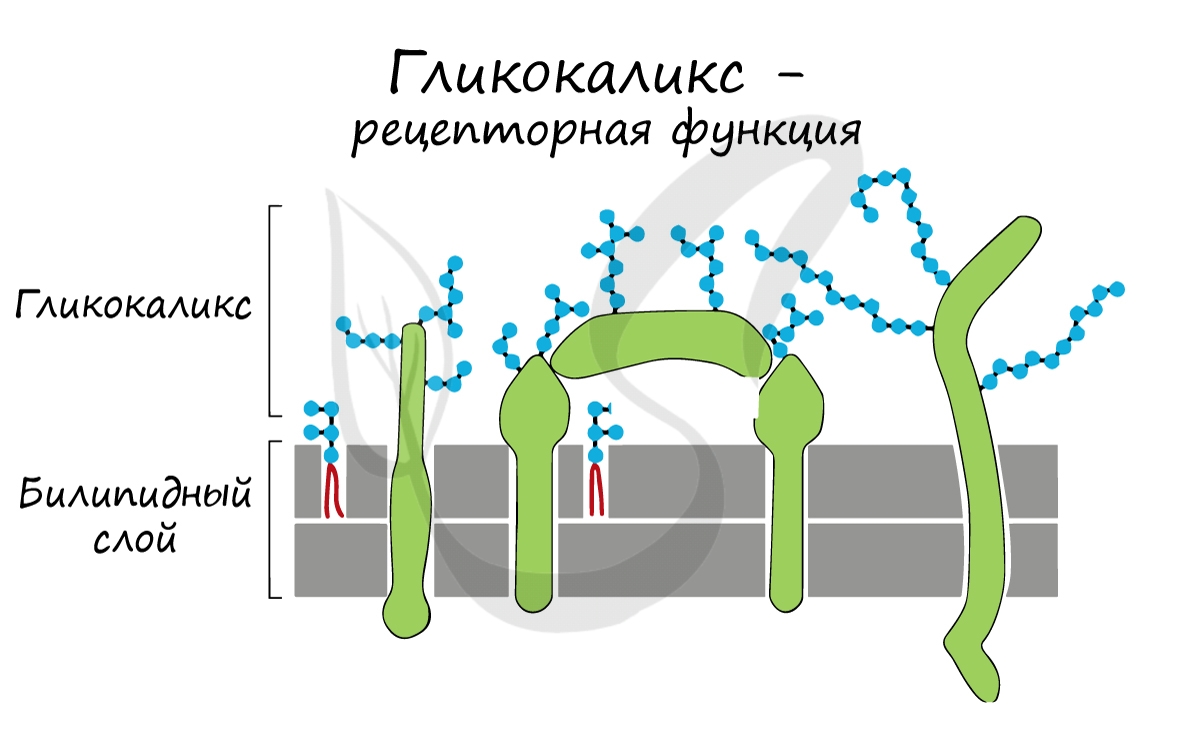

«Заякоренные» молекулы олигосахаридов на поверхности клетки образуют гликокаликс, который выполняет рецепторную функцию, участвует

в избирательном транспорте веществ через мембрану.

Теперь вы знаете, что гликокаликс — надмембранный комплекс, совокупность клеточных рецепторов, которые нужны клетке для восприятия регуляторных

сигналов биологически активных веществ (гормонов, гормоноподобных веществ). Гормон избирателен, специфичен и присоединяется

только к своему рецептору: меняется конформация молекулы рецептора и обмен веществ в клетке. Так гормоны

регулируют жизнедеятельность клеток.

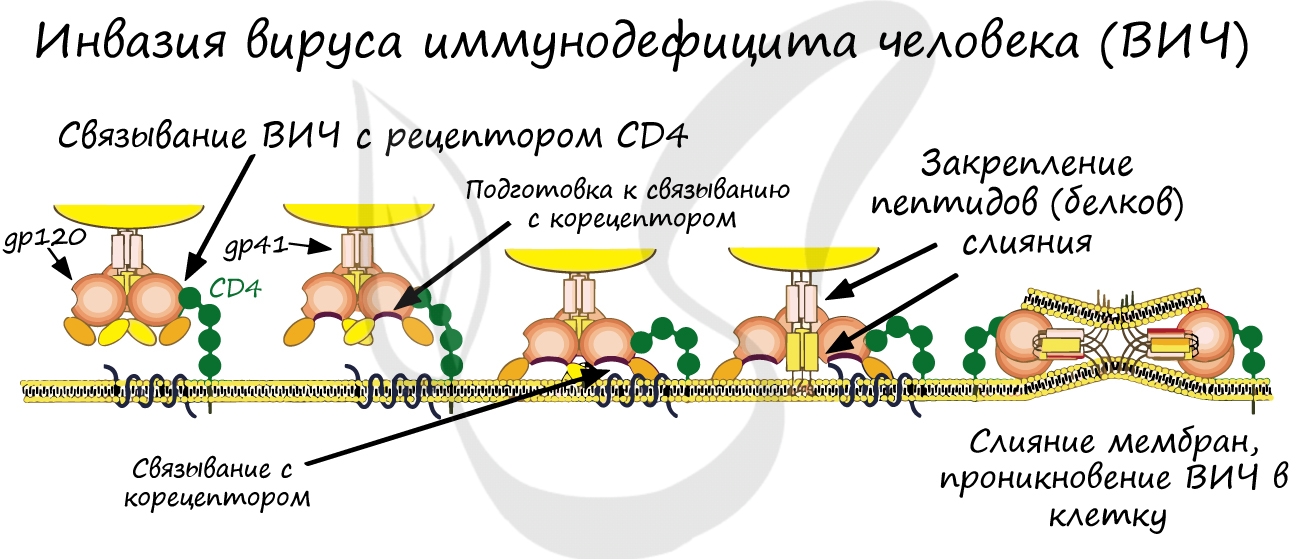

Вирусы и бактерии не являются исключением: они взаимодействуют только с теми клетками, на которых есть подходящие к

ним рецепторы. Так, вирус гриппа поражает преимущественно клетки слизистой верхних дыхательных путей. Однако, если рецепторов

нет, то вирус не может проникнуть в клетку, и организм приобретает невосприимчивость к инфекции. Вспомните врожденный

иммунитет: именно по причине отсутствия рецепторов человек не восприимчив ко многим болезням животных.

Итак, вернемся к клеточной мембране. Ее можно сравнить со стенами помещения, в котором, вероятно, вы находитесь. Стены дома защищают

его от ветра, дождя, снега и прочих факторов внешней среды. Рискну предположить, что в вашем доме есть окна и двери, которые

по мере необходимости открываются и закрываются

через мембрану вещества поступают в клетку и удаляются из нее.

Подведем итоги. Клеточная мембрана выполняет ряд важнейших функций:

- Разделительная (барьерная) — образует барьер между внешней средой и внутренней средой клетки (цитоплазмой с органоидами)

- Поддержание обмена веществ между внешней средой и цитоплазмой

- Транспортная

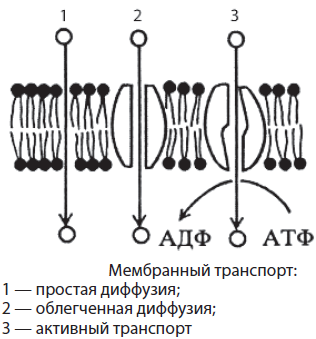

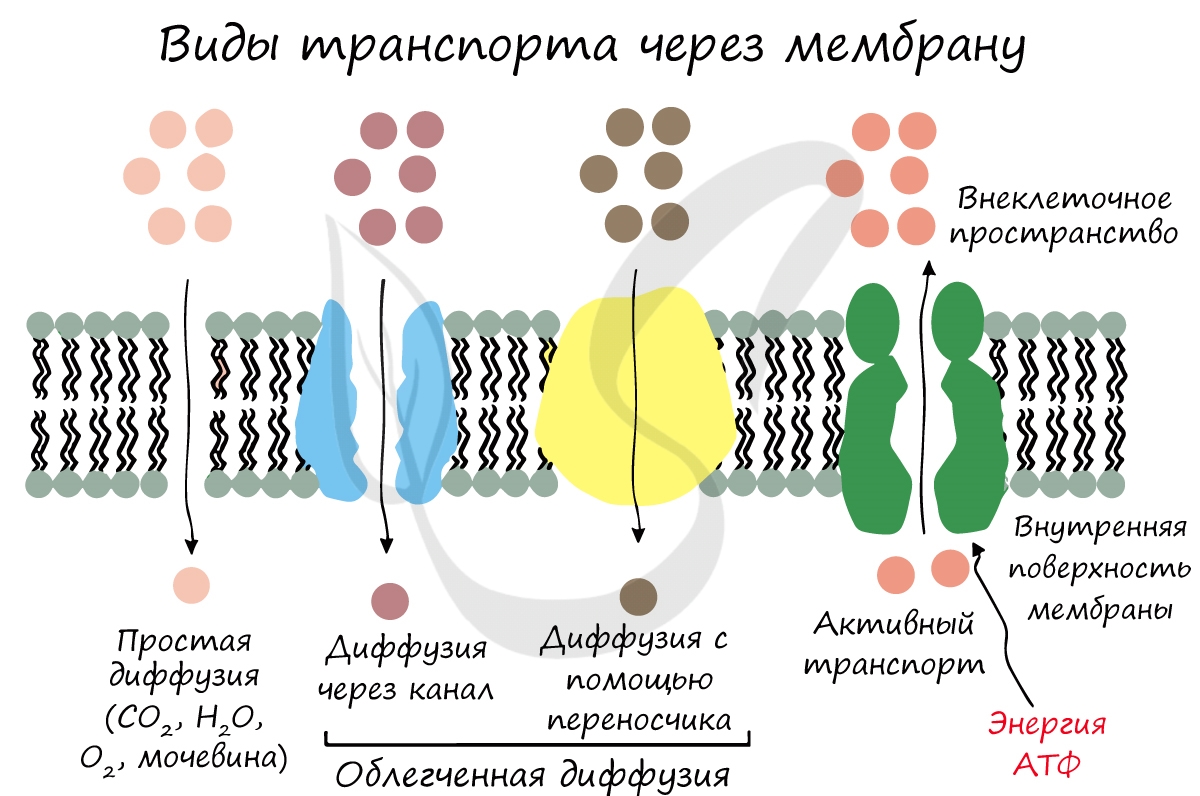

-

Пассивный — часто идет по градиенту концентрации, без затрат АТФ (энергии). Возможен путем осмоса, простой диффузии

или облегченной (с участием белка-переносчика) диффузии. - Активный

Через мембрану по каналам кислород и питательные вещества поступают в клетку, а продукты жизнедеятельности — мочевина

— удаляются из клетки во внешнюю среду.

Тесно связана с обменом веществ, однако здесь мне особенно хочется подчеркнуть варианты транспорта веществ через клетку.

Выделяется два вида транспорта:

Внутрь клетки с помощью осмоса поступает вода. Путем простой диффузии в клетку попадают O2, H2O,

CO2, мочевина. Облегченная диффузия характерна для транспорта глюкозы, аминокислот.

Активный транспорт чаще происходит против градиента концентрации, в ходе него используются белки-переносчики и

энергия АТФ. Ярким примером является натрий-калиевый насос, который накачивает ионы калия внутрь клетки, а ионы

натрия выводит наружу. Это происходит против градиента концентрации, поэтому без затрат энергии (АТФ) не обойтись.

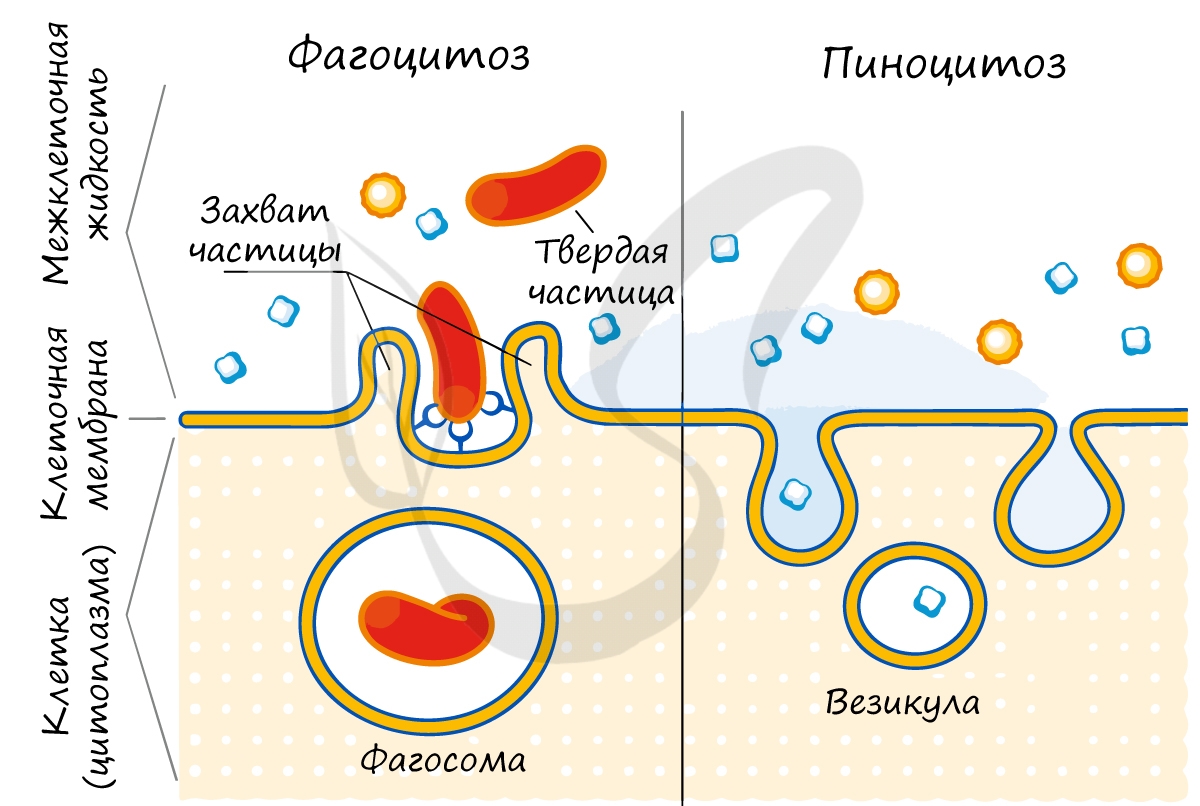

Внутрь клетки крупные молекулы попадают путем эндоцитоза (греч. endo — внутрь) двумя путями:

- Фагоцитоз (греч. phago — ем + cytos — клетка) — поглощение твердых пищевых частиц и бактерий фагоцитами

- Пиноцитоз (греч. pino — пью) — поглощение клеткой жидкости, захват жидкости клеточной поверхностью

Фагоцитоз был открыт И.И. Мечниковым, который создал фагоцитарную теорию иммунитета. Это теория гласит, что в основе иммунной системы

нашего организма лежит явление фагоцитоза: попавшие в организм бактерии уничтожаются фагоцитами (T-лимфоцитами), которые переваривают их.

В ходе эндоцитоза мембрана сильно прогибается внутрь клетки, ее края смыкаются, захватывая бактерию, пищевые частицы или жидкость внутрь

клетки. Образуется везикула (пузырек), который движется к пищеварительной вакуоли или лизосоме, где происходит внутриклеточное

пищеварение.

Клетки многих органов, к частности эндокринных желез, которые выделяют в кровь гормоны, транспортируют синтезированные вещества к

мембране и удаляют их из клетки с помощью экзоцитоза (от др.-греч. ἔξω — вне, снаружи). Таким образом, процессы экзоцитоза и

эндоцитоза противоположны.

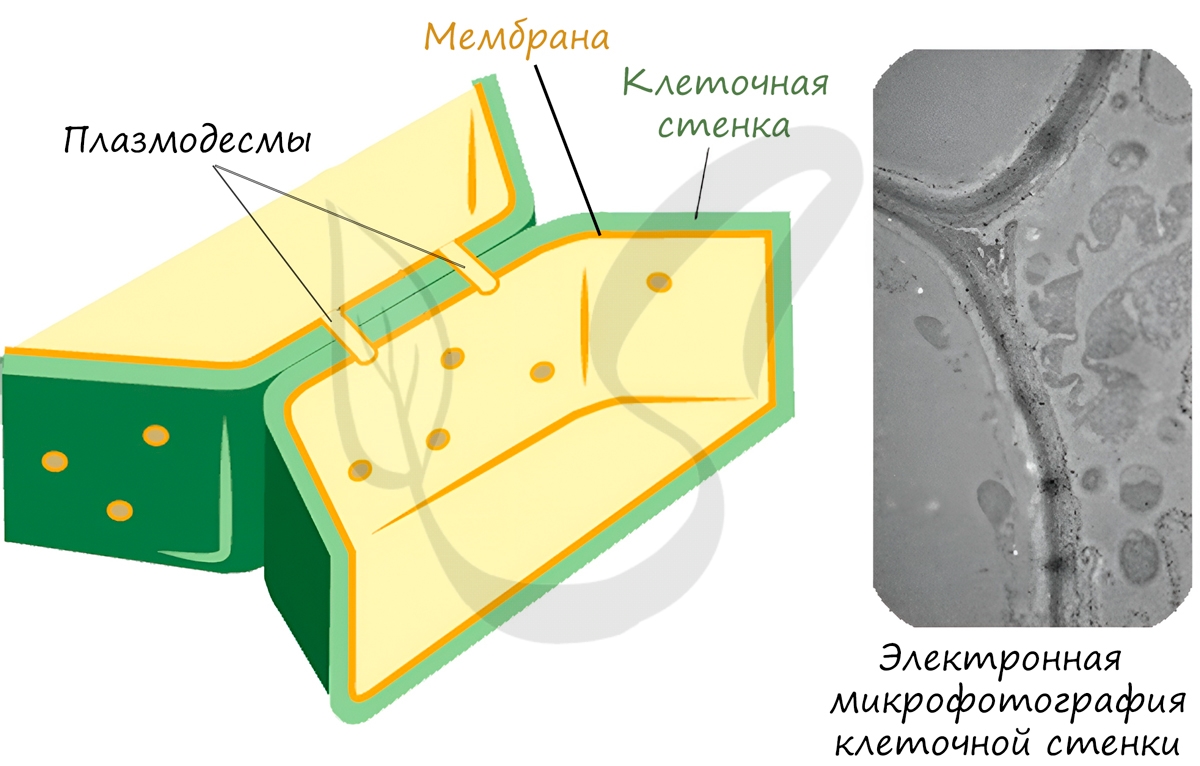

Клеточная стенка

Расположена снаружи клеточной мембраны. Присутствует только в клетках бактерий, растений и грибов, у животных отсутствует.

Придает клетке определенную форму, направляет ее рост, придавая характерное строение всему организму.

Клеточная стенка бактерий состоит из полимера муреина, у грибов — из хитина, у растений — из целлюлозы.

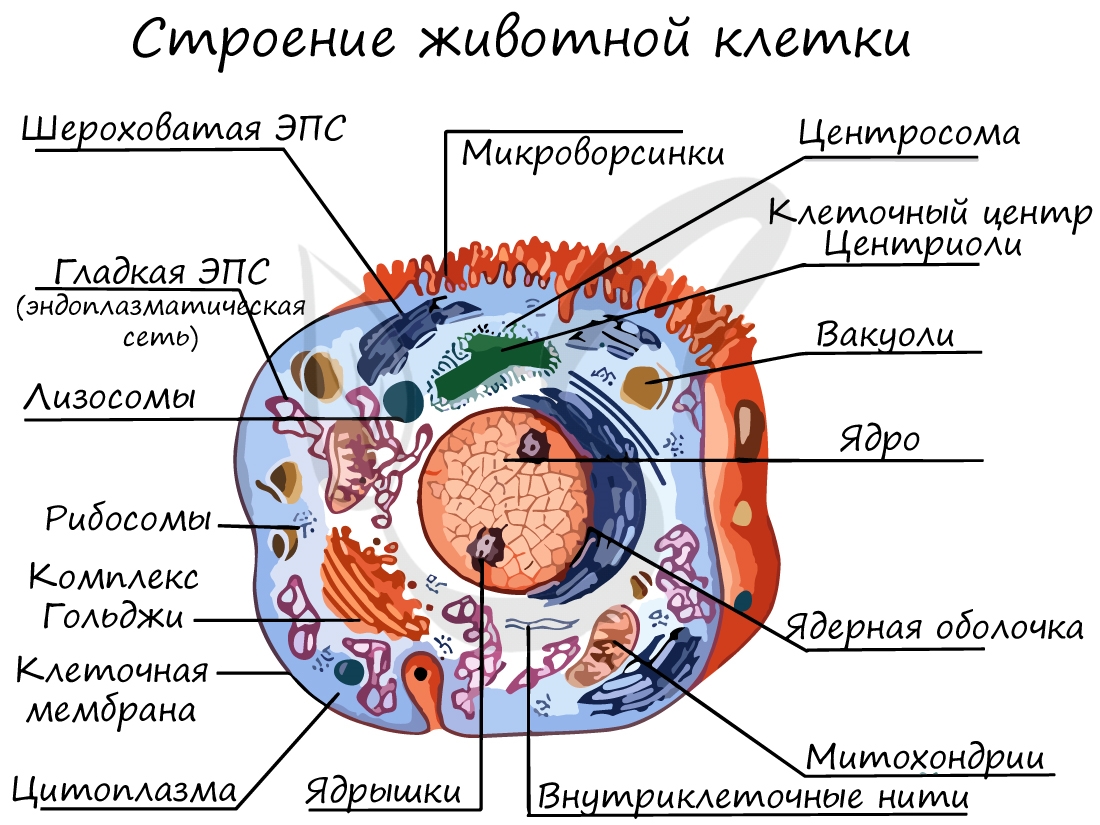

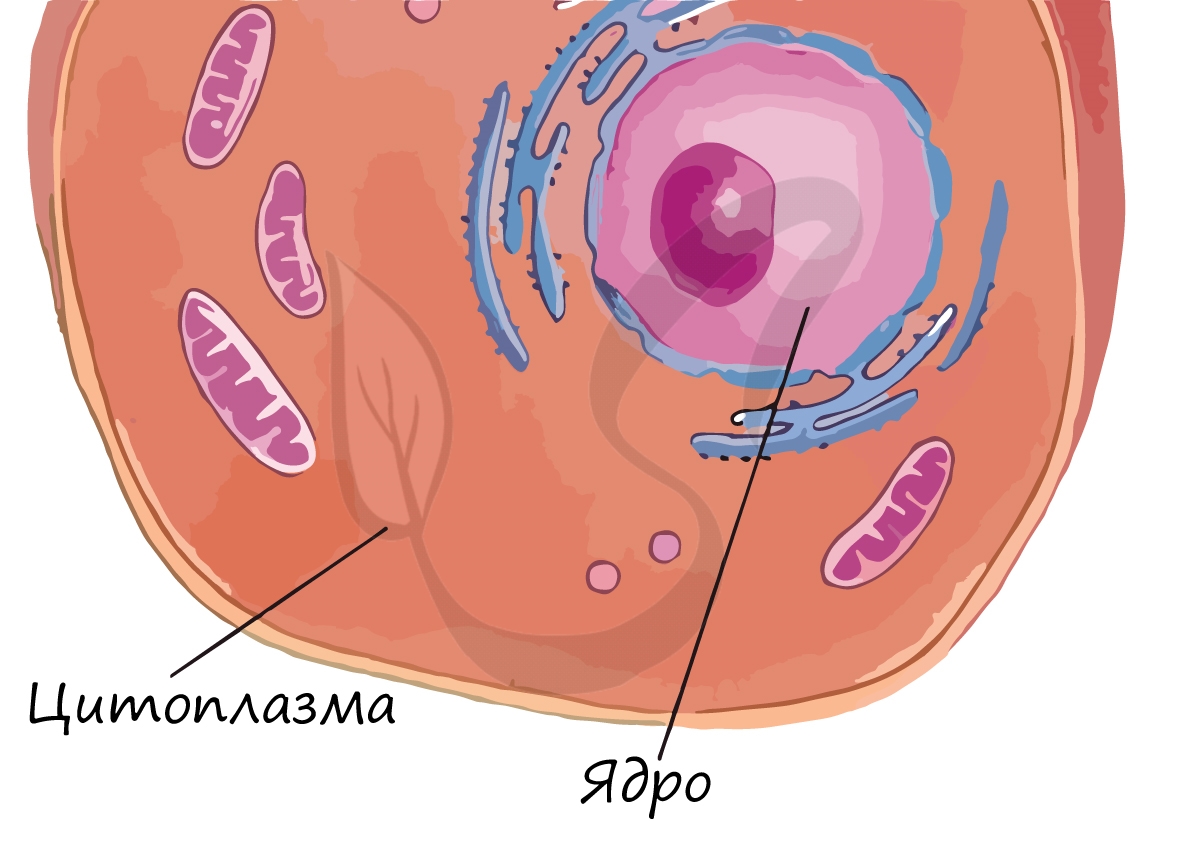

Цитоплазма

Органоиды клетки расположены в цитоплазме, которая состоит из воды, питательных веществ и продуктов обмена. В цитоплазме

происходит постоянный ток веществ: поступившие в клетку вещества для расщепления необходимо доставить к органоидам, а побочные продукты — удалить из клетки.

Постоянное движение цитоплазмы поддерживает связь между органоидами клетки и обеспечивает ее целостность.

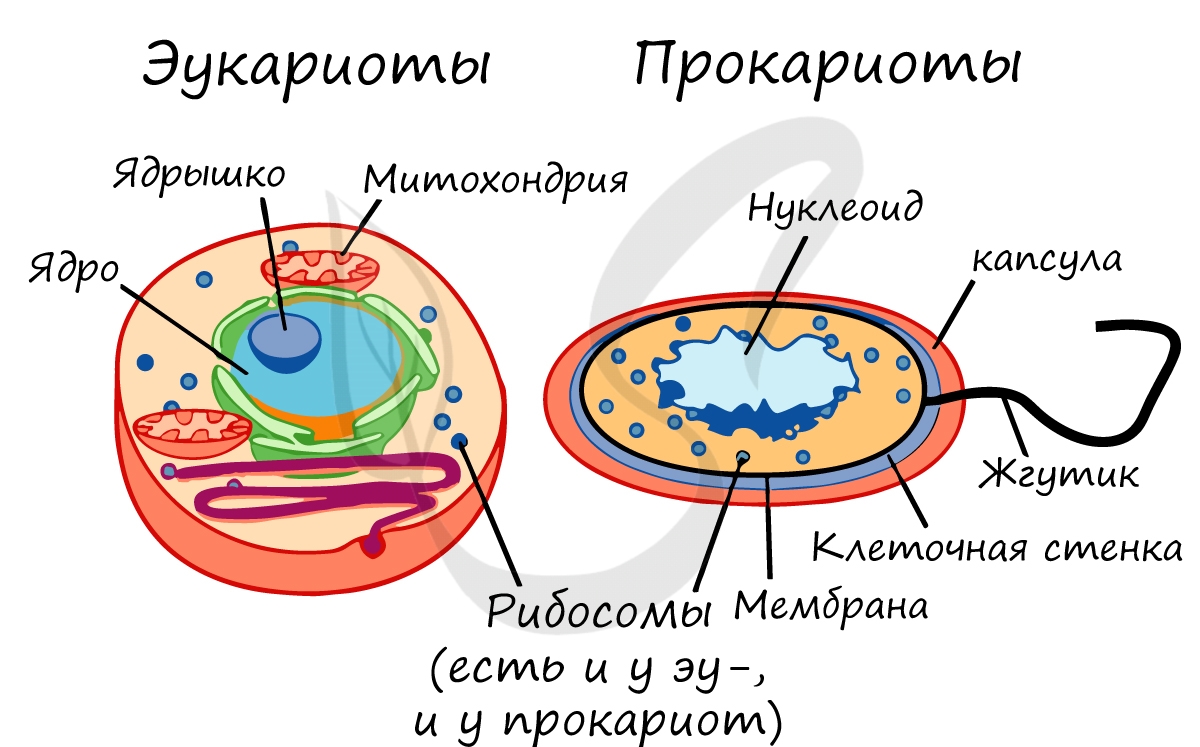

Прокариоты и эукариоты

Прокариоты (греч. πρό — перед и κάρυον — ядро) или доядерные — одноклеточные организмы, не обладающие в отличие от

эукариот оформленным ядром и мембранными органоидами. У прокариот могут обнаруживаться только немембранные органоиды.

Их генетический материал представлен в виде кольцевой молекулы ДНК — нуклеоида (нуклеоид — ДНК–содержащая зона клетки прокариот). К прокариотам относятся бактерии, в их числе цианобактерии (цианобактерий по-другому называют — сине-зеленые водоросли).

Эукариоты (греч. εὖ — хорошо + κάρυον — ядро) или ядерные — домен живых организмов, клетки которых содержат оформленное

ядро. Растения, животные, грибы — относятся к эукариотам.

Немембранные органоиды

- Рибосома

- Микротрубочки и микрофиламенты

- Клеточный центр (центросома, от греч. soma — тело)

- Реснички и жгутики

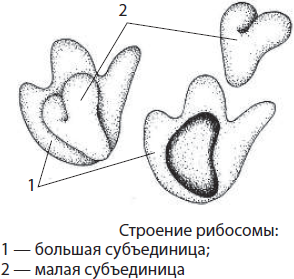

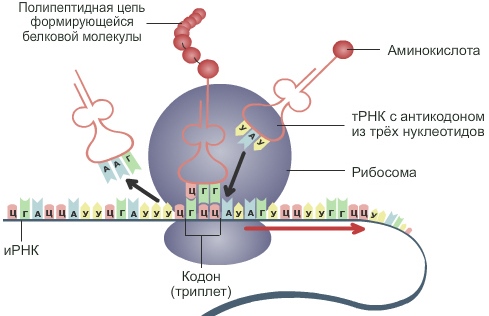

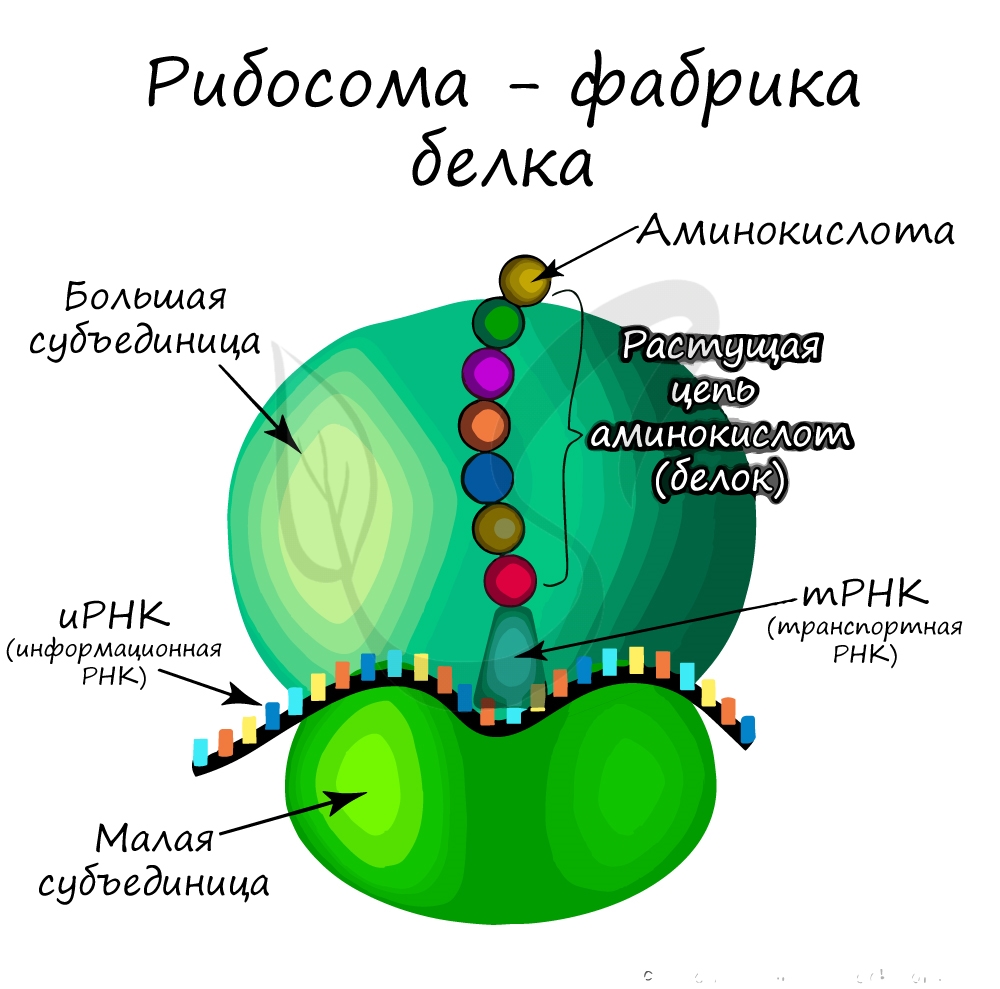

Очень мелкая органелла (около 20 нм), которая была открыта после появления электронного микроскопа.

Состоит из двух субъединиц: большой и малой, в состав которых входят белки и рРНК (рибосомальная РНК), синтезируемая

в ядрышке.

Запомните ассоциацию: «Рибосома — фабрика белка». Именно здесь в ходе матричного биосинтеза — трансляции, с которой

подробнее мы познакомимся в следующих статьях, на базе иРНК (информационной РНК) синтезируется белок — последовательность

соединенных аминокислот в заданном иРНК порядке.

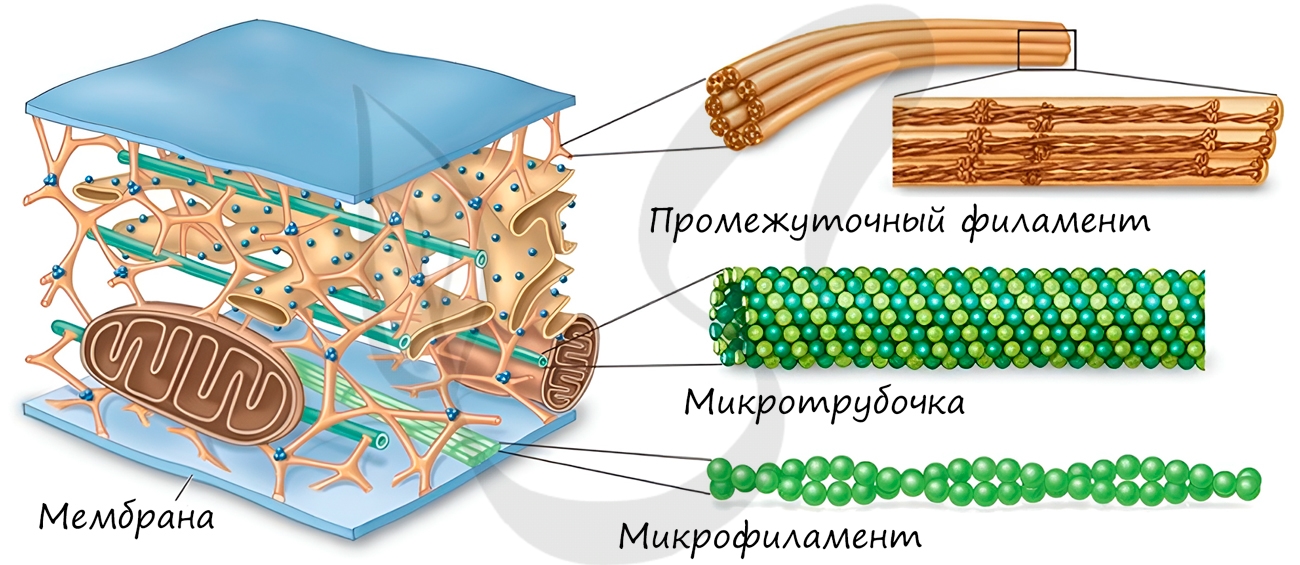

Микротрубочки являются внутриклеточными белковыми производными, входящими в состав цитоскелета. Они поддерживают

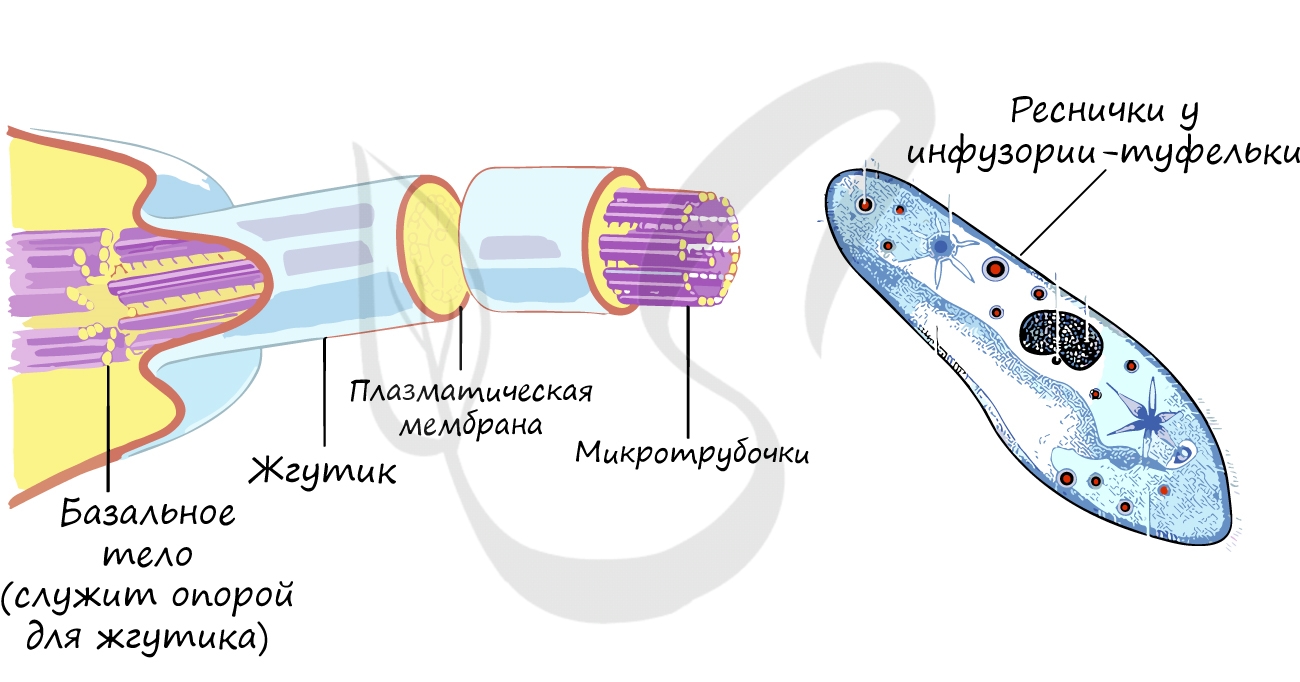

определенную форму клетки, участвуют во внутриклеточном транспорте и процессе деления путем образования нитей веретена деления. Микротрубочки

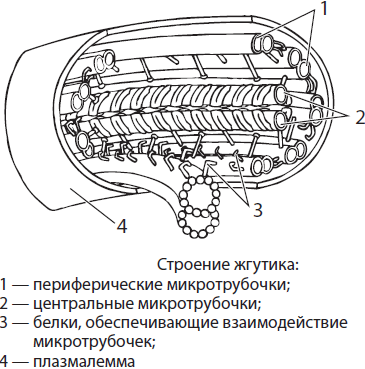

также образуют основу органоидов движения: жгутиков (у бактерий жгутик состоит из сократительного белка — флагеллина) и ресничек.

Микрофиламенты — тонкие длинные нитевидные структуры, состоящие из белка актина. Встречаются во всей цитоплазме,

служат для создания тока цитоплазмы, принимают участие в движении клетки, в процессах эндо- и экзоцитоза.

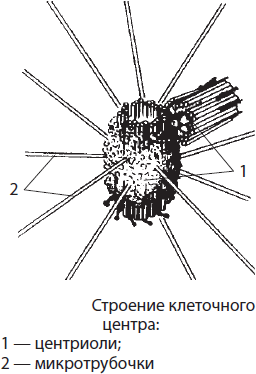

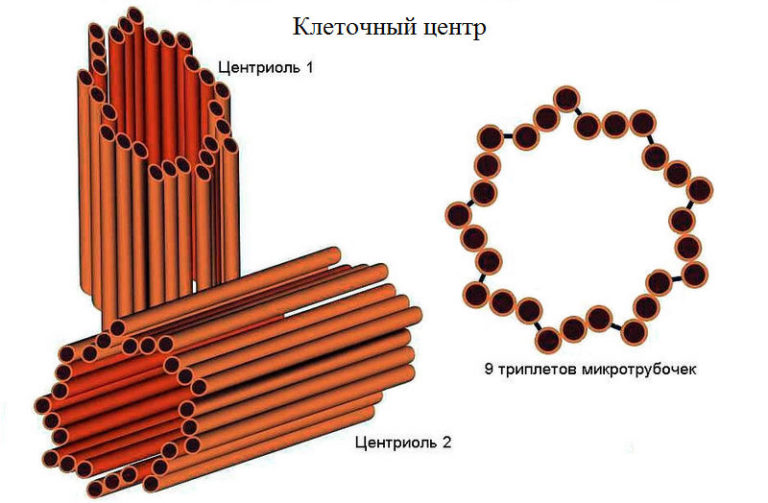

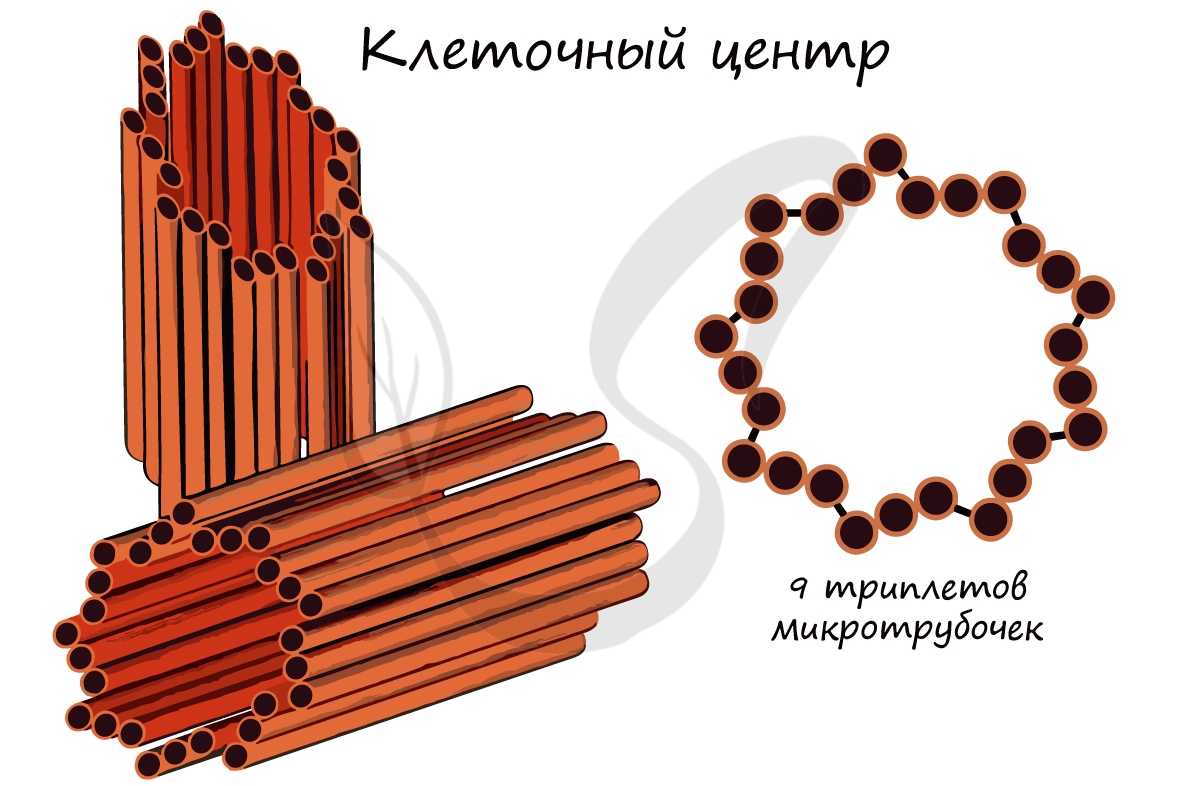

Этот органоид характерен только для животной клетки, в клетках низших грибов (мукор) и высших растений отсутствует. Клеточный

центр состоит из 9 триплетов микротрубочек (триплет — три соединенных вместе). Участвует в образовании нитей веретена деления,

располагается на полюсах клетки.

Это органоиды движения, которые выступают над поверхностью клетки и имеют в основе пучок микротрубочек.

Реснички встречаются только в клетках животных, жгутики можно обнаружить у животных, растений и бактерий.

Одномембранные органоиды

- Эндоплазматическая сеть (ЭПС), эндоплазматический ретикулум (лат. reticulum — сеть)

- Комплекс (аппарат) Гольджи

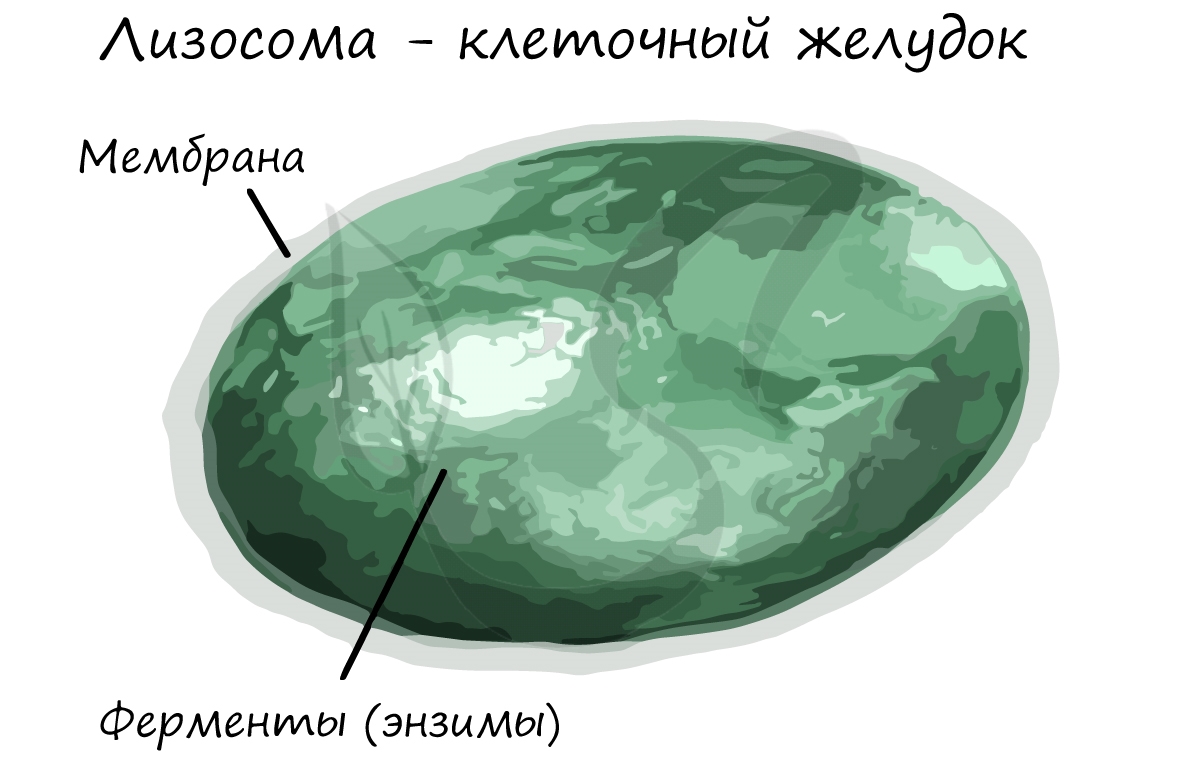

- Лизосома (греч. lisis — растворение + soma — тело)

- Пероксисомы (лат. per — сверх, греч. oxys — кислый и soma — тело)

- Вакуоли

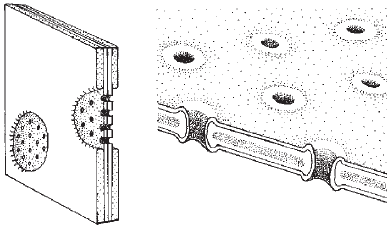

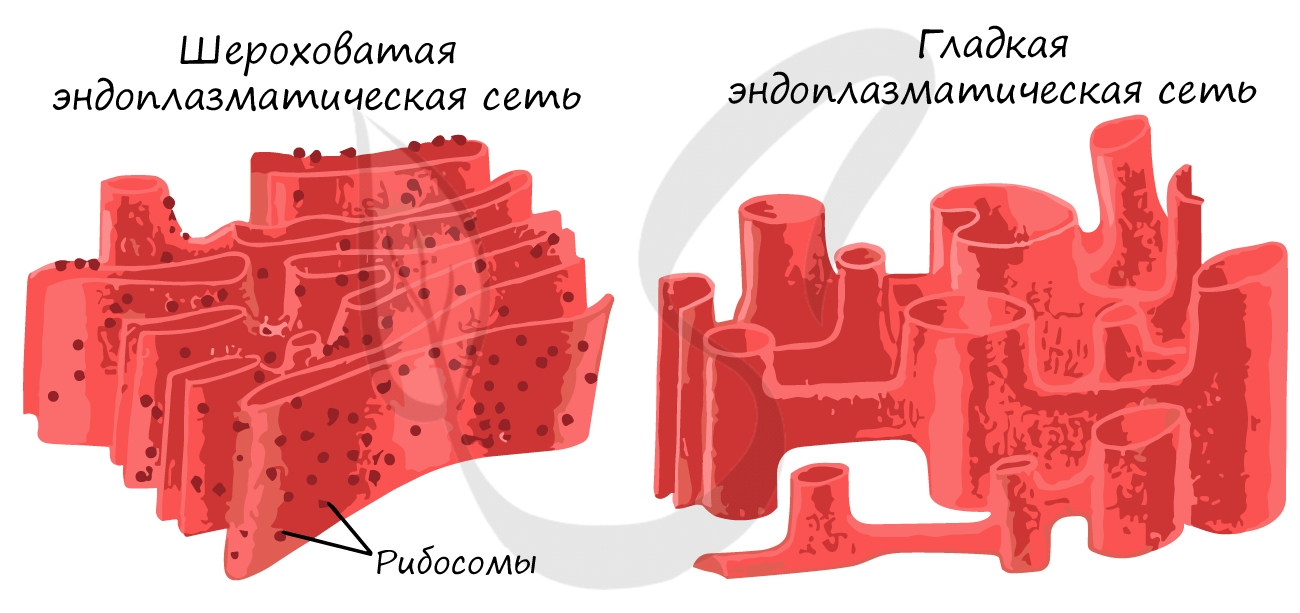

ЭПС представляет собой систему мембран, пронизывающих всю клетку и разделяющих ее на отдельные изолированные части

(компартменты). Это крайне важно, так как в разных частях клетки идут реакции, которые могут помешать друг другу,

что нарушит процессы жизнедеятельности.

Выделяют гладкую ЭПС и шероховатую ЭПС. Обе они выполняют функцию внутриклеточного транспорта веществ, однако между ними

имеются различия. На мембранах гладкой ЭПС происходит синтез липидов, обезвреживаются вредные вещества. Шероховатая

ЭПС синтезирует белок, так как имеет на мембранах многочисленные рибосомы (потому и называется шероховатой).

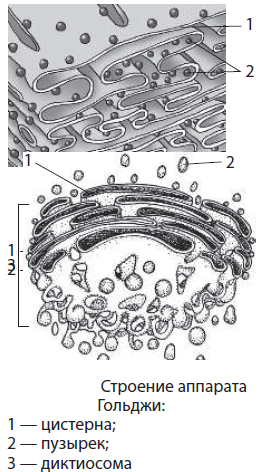

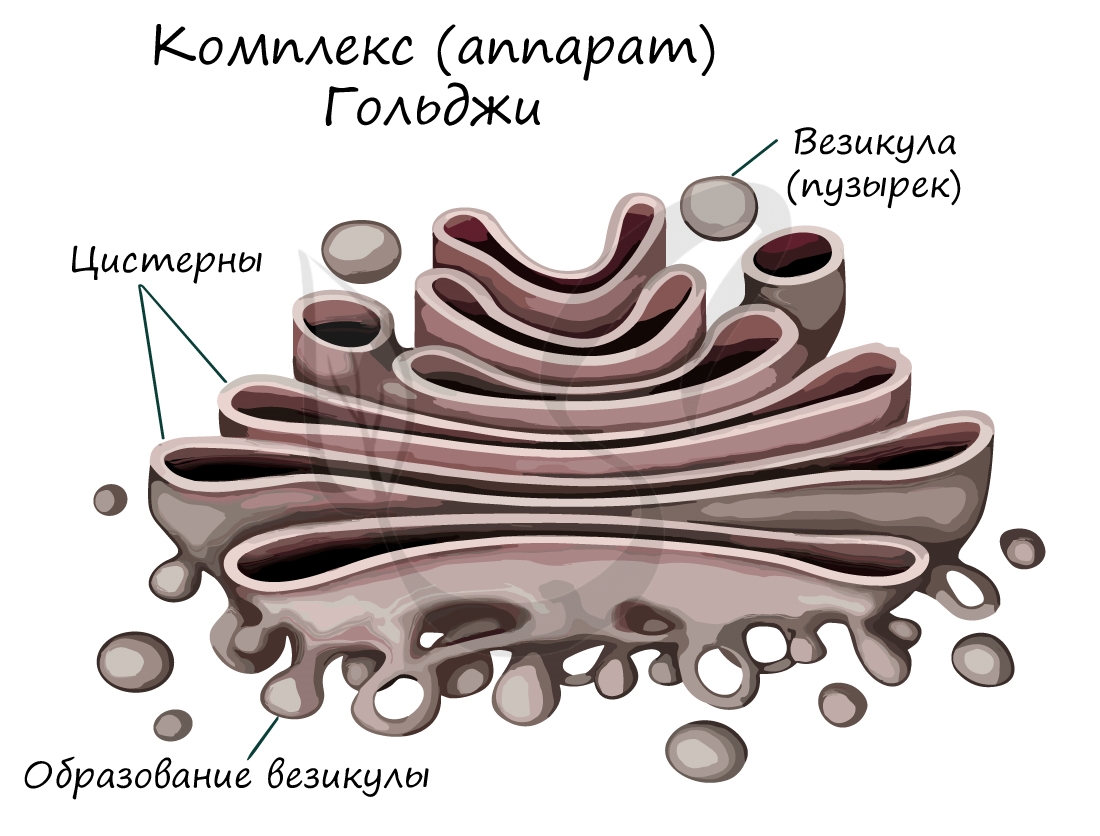

Комплекс Гольджи состоит из трубочек, сети уплощенных канальцев (цистерн) и связанных с ними пузырьков. Располагается

вокруг ядра клетки, внешне напоминает стопку блинов. Это — «клеточный склад». В нем запасаются жиры и углеводы, с

которыми здесь происходят химические видоизменения.

Модифицированные вещества упаковываются в пузырьки и могут перемещаться к мембране клетки, соединяясь с ней, они

изливают свое содержимое во внешнюю среду. Можно догадаться, что комплекс Гольджи хорошо развит в клетках

эндокринных желез, которые в большом количестве синтезируют и выделяют в кровь гормоны.

В комплексе Гольджи появляются первичные лизосомы, которые содержат ферменты в неактивном состоянии.

Представляет собой мембранный пузырек, содержащий внутри ферменты (энзимы) — липазы, протеазы, фосфатазы.

Лизосому можно ассоциировать с «клеточным желудком».

Лизосома участвует во внутриклеточном пищеварении поступивших в клетку веществ. Сливаясь с фагосомой, первичная лизосома превращается во вторичную, ферменты активируются. После расщепления веществ образуется остаточное тельце — вторичная лизосома с непереваренными остатками, которые удаляются из клетки.

Лизосома может переварить содержимое фагосомы (самое безобидное), переварить часть клетки или всю клетку целиком.

В норме у каждой клетки жизненный цикл заканчивается апоптозом — запрограммированным процессом клеточной гибели.

В ходе апоптоза ферменты лизосомы изливаются внутрь клетки, ее содержимое переваривается. Предполагают, что

нарушение апоптоза в раковых клетках ведет к бесконтрольному росту опухоли.

Пероксисомы (микротельца) содержат окислительно-восстановительные ферменты, которые разлагают H2O2

(пероксид водорода) на воду и кислород. Если бы пероксид водорода оставался неразрушенными, это приводило бы

к серьезным повреждениям клетки.

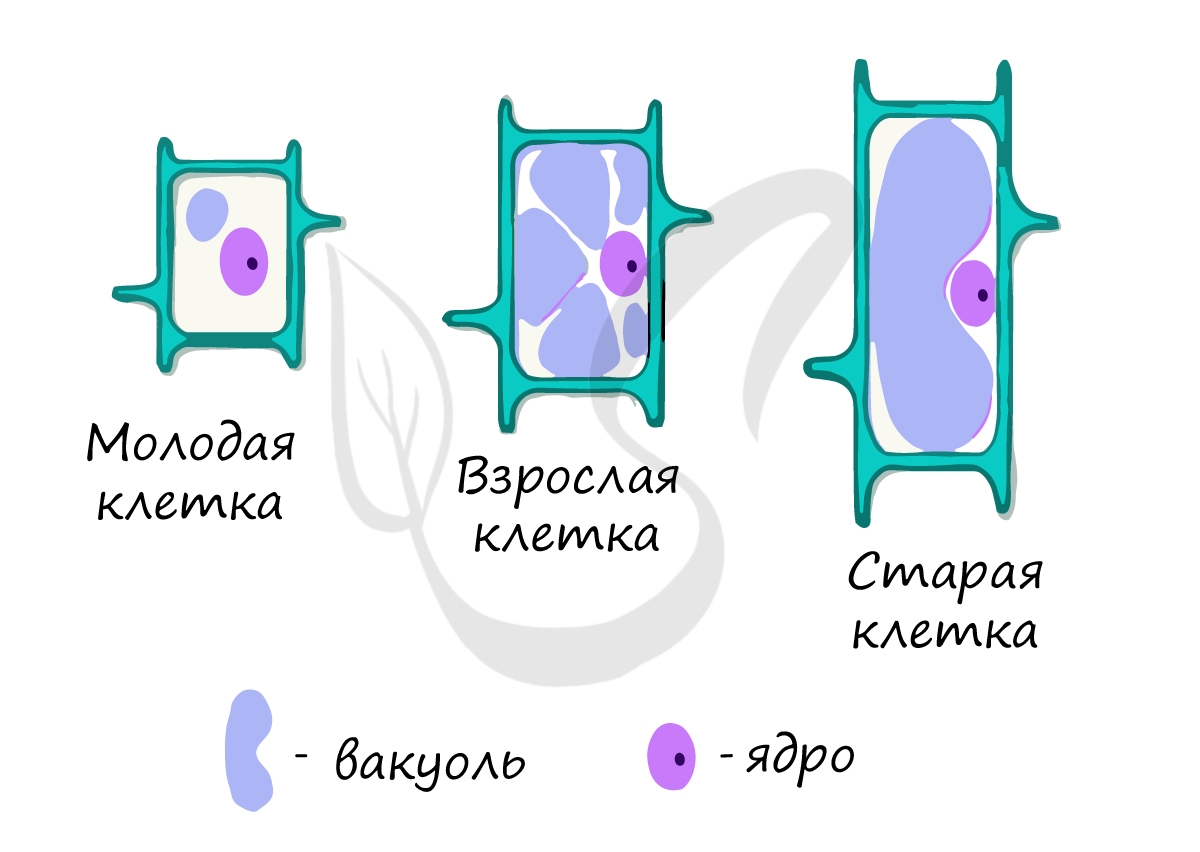

Вакуоли характерны для растительных клеток, однако встречаются и у животных (у одноклеточных — сократительные

вакуоли). У растений вакуоли выполняют другие функции и имеют иное строение: они заполняются клеточным соком, в котором

содержится запас питательных веществ. Снаружи вакуоль окружена тонопластом.

Трудно переоценить значение вакуолей в жизнедеятельности растительной клетки. Вакуоли создают осмотическое давление,

придают клетке форму.

Примечательно, что по размеру вакуолей можно судить о возрасте клетки: молодые клетки имеют

вакуоли небольшого размера, а в старых клетках вакуоли могут настолько увеличиваться, что оттесняют ядро и остальные

органоиды на периферию.

Двумембранные органоиды

- Митохондрия

- Пластиды (др.-греч. πλαστός — вылепленный)

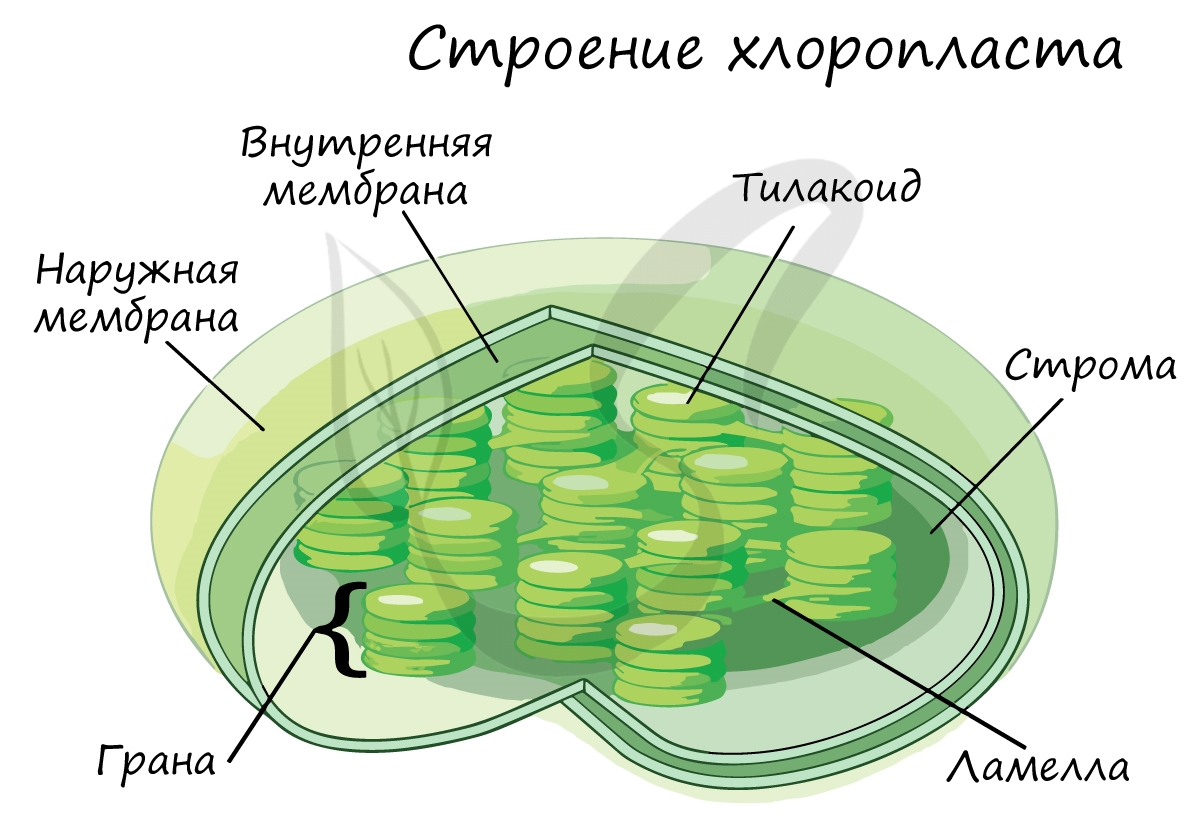

- Хлоропласт (греч. chlōros — зелёный)

- Хромопласты (греч. chromos – краска)

- Лейкопласты (др.-греч. λευκός — белый )

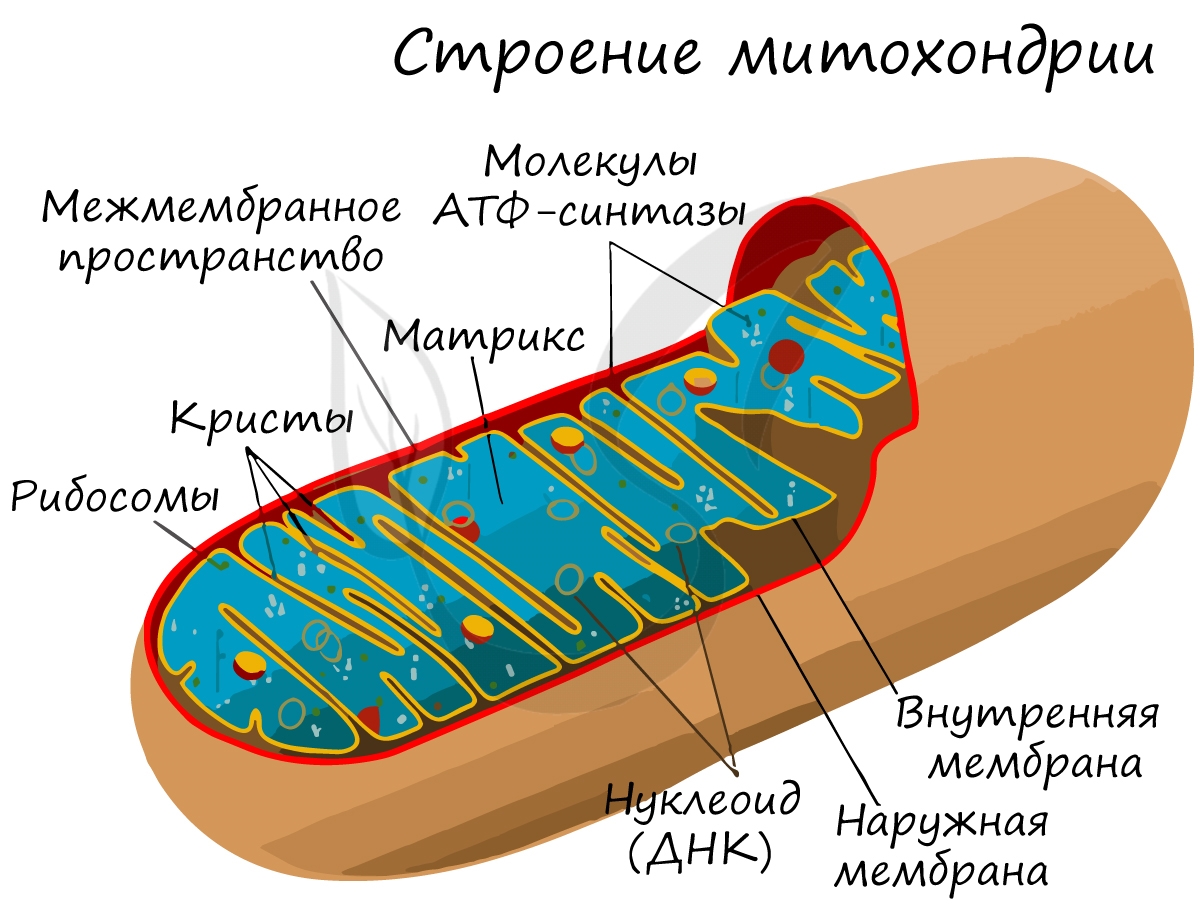

Органоид палочковидной формы. Митохондрию можно сравнить с «энергетической станцией». Если в цитоплазме происходит

анаэробный этап дыхания (бескислородный), то в митохондрии идет более совершенный — аэробный этап (кислородный). В

результате кислородного этапа (цикла Кребса) из двух молекул пировиноградной кислоты (образовавшихся из 1 глюкозы)

получаются 36 молекул АТФ.

Митохондрия окружена двумя мембранами. Внутренняя ее мембрана образует выпячивания внутрь — кристы, на которых имеется

большое скопление окислительных ферментов, участвующих в кислородном этапе дыхания. Внутри митохондрия заполнена

матриксом.

Запомните, что особенностью этого органоида является наличие кольцевой молекулы ДНК — нуклеоида (ДНК–содержащая зона клетки прокариот), и рибосом. То есть

митохондрия обладает собственным генетическим материалом и возможностью синтеза белка, почти как отдельный организм.

В связи с этим, митохондрия считается полуавтономным органоидом. Вероятнее всего, изначально митохондрии были

самостоятельными организмами, однако со временем вступили в симбиоз с эукариотами и стали частью клетки.

Митохондрий особенно много в клетках мышц, в том числе — в сердечной мышечной ткани. Эти клетки выполняют активную работу и

нуждаются в большом количестве энергии.

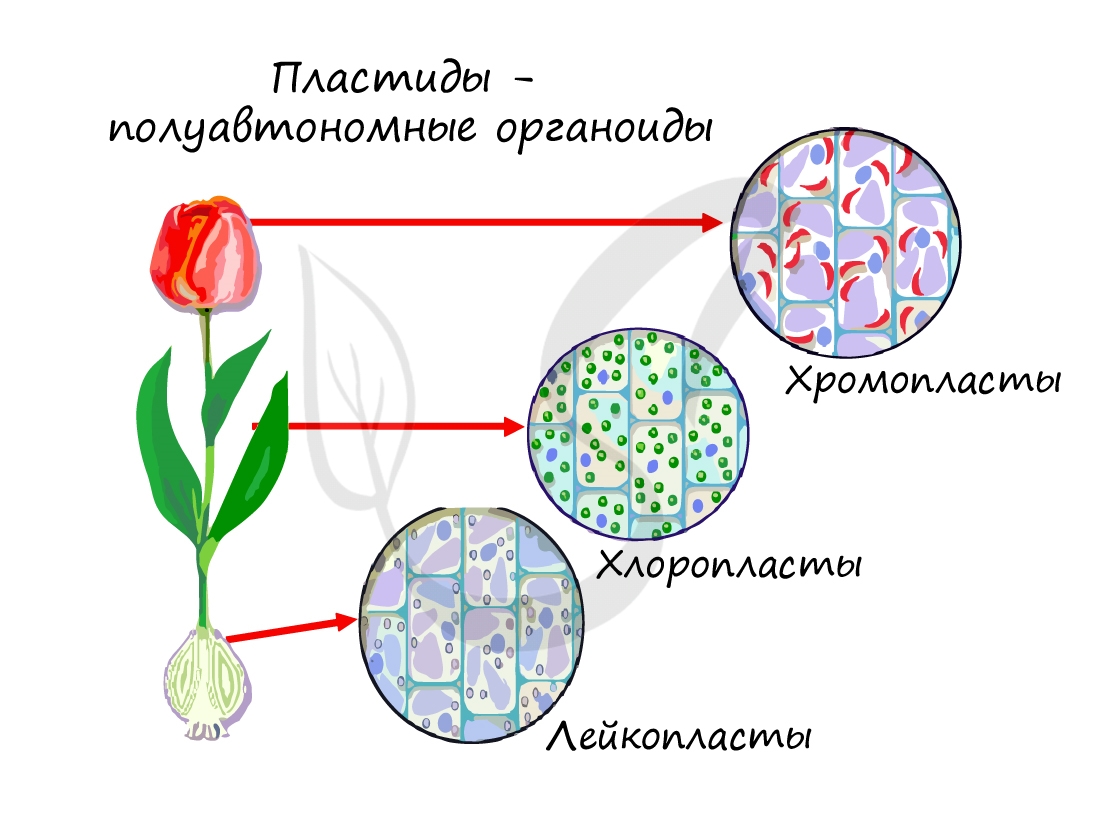

Двумембранные органоиды, встречающиеся только в клетках высших растений, водорослей и некоторых простейших. У

подавляющего большинства животных пластиды отсутствуют. Подразделяются на три типа:

Получил свое название за счет содержащегося в нем зеленого пигмента — хлорофилла (греч. chloros — зеленый

и phyllon — лист). Под двойной мембраной расположены тилакоиды, которые собраны в стопки — граны. Внутреннее

пространство между тилакоидами и мембраной называется стромой.

Запомните, что светозависимая (световая) фаза фотосинтеза происходит на мембранах тилакоидов, а темновая

(светонезависимая) фаза — в строме хлоропласта за счет цикла Кальвина. Это очень пригодится при изучении

фотосинтеза в дальнейшем.

Так же, как и митохондрии, пластиды относятся к полуавтономным органоидам: в них имеется кольцевидная ДНК (находится в нуклеоиде), рибосомы.

Пластиды, которые содержат пигменты каратиноиды в различных сочетаниях. Сочетание пигментов обуславливает

красную, оранжевую или желтую окраску. Находятся в плодах, листьях, лепестках цветков.

Хромопласты могут развиваться из хлоропластов: во время созревания плодов хлоропласты теряют хлорофилл и крахмал,

в них активируется биосинтез каротиноидов.

Не содержат пигментов, образуются в запасающих частях растения (клубни, корневища). В лейкопластах накапливается

крахмал, липиды (жиры), пептиды (белки). На свету лейкопласты могут превращаться в хлоропласты и запускать

процесс фотосинтеза.

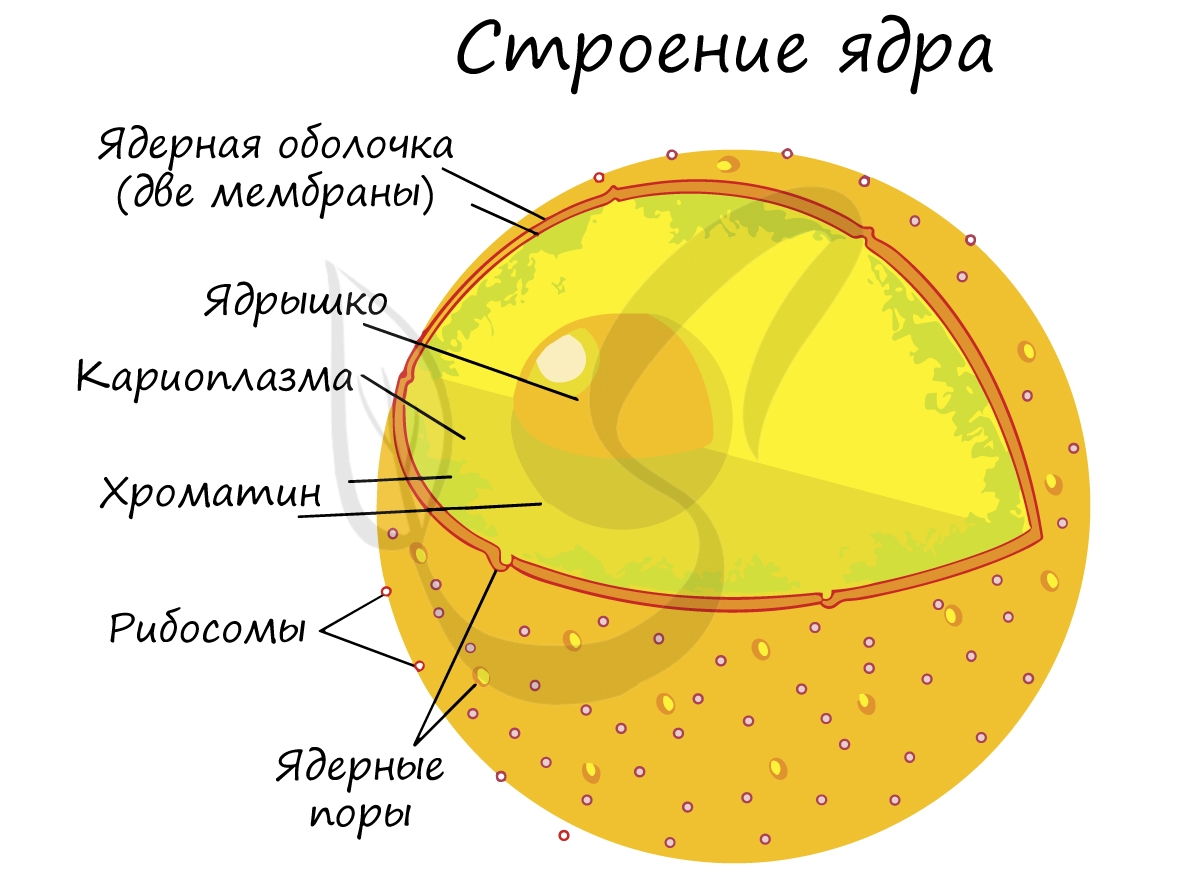

Ядро («ядро» по лат. — nucleus, по греч. — karyon)

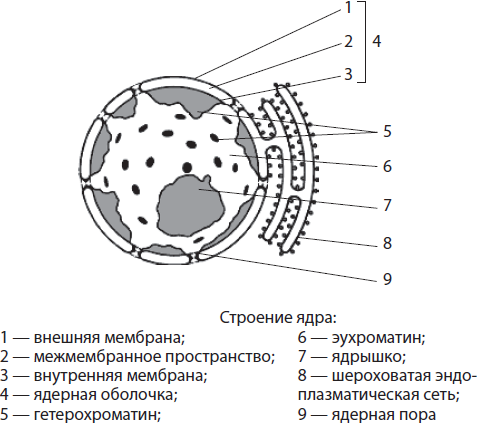

Важнейшая структура эукариотической клетки — оформленное ядро, которое у прокариот отсутствует. Внутренняя часть

ядра представлена кариоплазмой, в которой расположен хроматин — комплекс ДНК, РНК и белков, и одно или несколько

ядрышек.

Ядрышко — место в ядре, где активно идет процесс матричного биосинтеза — транскрипция, с которым мы познакомимся

подробнее в следующих статьях. В течение дня, наблюдая за одной и той же клеткой, можно увидеть разное количество

ядрышек или не найти ни одного.

Оболочка ядра состоит из двух мембран и пронизана большим количеством ядерных пор, через которые происходит сообщение

между кариоплазмой и цитоплазмой. Главными функциями ядра является хранение, защита и передача наследственного материала

дочерним клеткам.

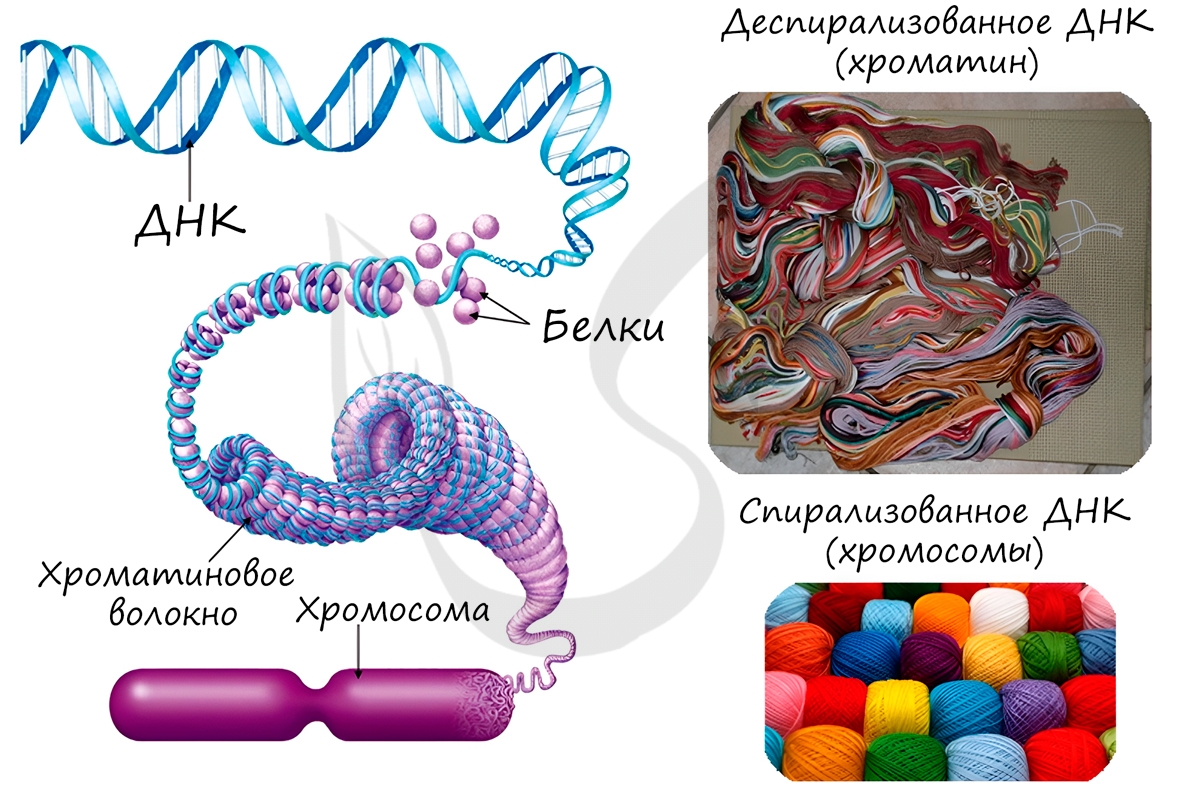

Замечу, что хромосомы видны только в момент деления клетки. Хромосомы представляют собой сильно спирализованные молекулы

ДНК, связанные с белками.

Я всегда рекомендую ученикам ассоциировать хромосому с мотком ниток: если все нитки обмотать

вокруг одной оси, то они становятся мотком и хорошо видны (хромосомы — во время деления, спирализованное ДНК), если же клетка не

делится, то нитки размотаны и разбросаны в один слой, хромосом не видно (хроматин — деспирализованное ДНК).

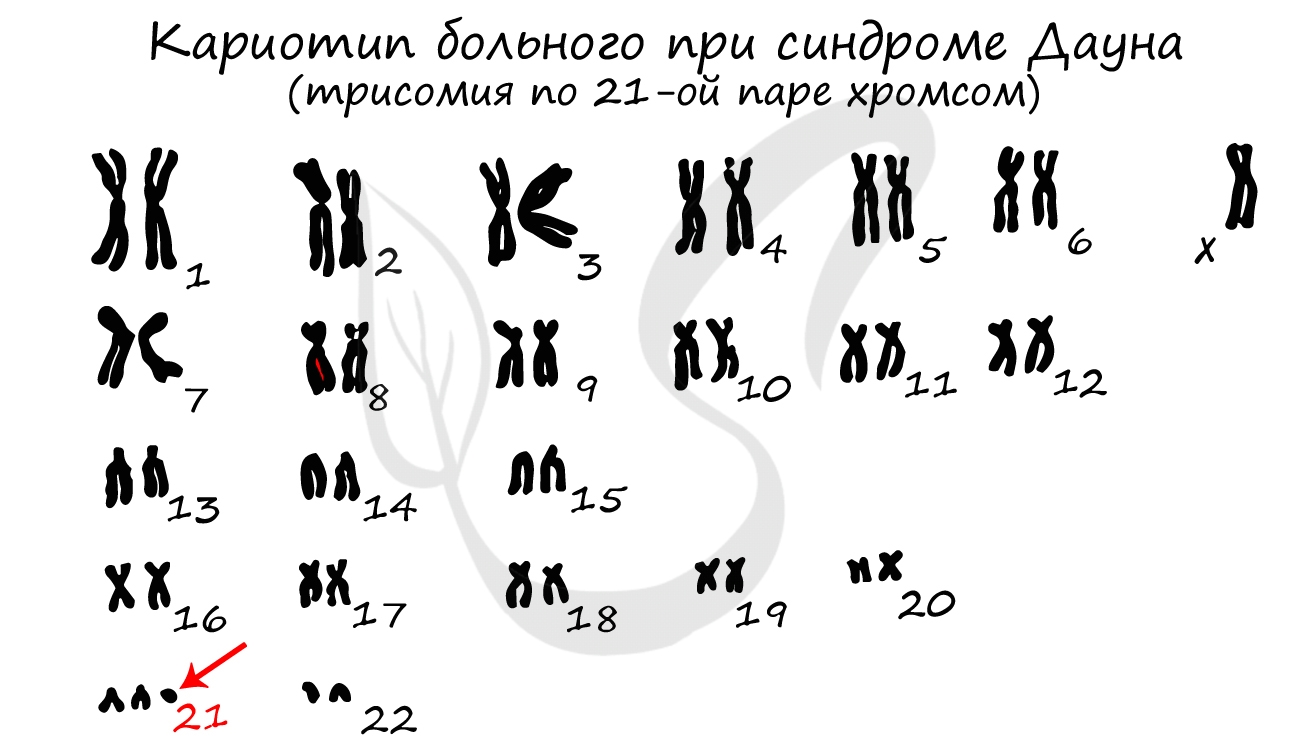

Хромосомы отличаются друг от друга по строению, форме, размерам. Совокупность всех признаков (форма, число, размер) хромосом

называется кариотип. Кариотип может быть представлен по-разному: существует кариотип вида, особи, клетки.

Изучая кариотип человека, врач-генетик может обнаружить различные наследственные заболевания, к примеру, синдром Дауна — трисомия по 21-ой паре хромосом (должно быть 2 хромосомы, однако при синдроме Дауна их три).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 297 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–120 | 121–140 …

Добавить в вариант

Клетки прокариот и эукариот имеют

2) эндоплазматическую сеть

4) лизосомы

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

В каком органоиде накапливаются синтезируемые в клетке белки, жиры и углеводы?

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 1.

На каком рисунке представлена схема строения вещества, которое доставляет аминокислоты к рибосоме?

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 4.

Какие органоиды были обнаружены в клетке с помощью электронного микроскопа?

Источник: Демонстрационная версия ЕГЭ—2014 по биологии.

На рибосомах происходят процессы

Раздел: Общая биология. Метаболизм

Установите соответствие между характеристикой и нуклеиновой кислотой, к которой эта характеристика относится.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) хранит и передаёт наследственную информацию

Б) включает нуклеотиды АТГЦ

В) триплет молекулы называется кодоном

Г) молекула состоит из двух цепей

Д) передаёт информацию на рибосомы

Е) триплет молекулы называется антикодоном

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д | Е |

Клетки эукариот, в отличие от клеток прокариот, имеют

1) плазматическую мембрану

2) оболочку

3) рибосомы

4) хлоропласты

Верны ли следующие суждения о свойствах химических соединений?

А. Все нуклеиновые кислоты хранят и передают наследственную информацию.

Б. ДНК участвует в процессе трансляции, взаимодействуя с транспортной РНК на рибосомах.

Установите соответствие между характеристикой и видом обмена веществ, к которому она относится.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) синтезируются сложные органические вещества

Б) используется энергия АТФ

В) синтезируются в процессе клеточного дыхания 38 молекул АТФ

Г) происходит окислительное фосфорилирование в клетках

Д) первый этап происходит в лизосомах или пищеварительном тракте

Е) осуществляется на рибосомах или в хлоропластах

ВИД ОБМЕНА

1) пластический

2) энергетический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | E |

Установите соответствие между характеристикой процесса и процессом, к которому она относится.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) в ходе процесса синтезируется глюкоза

Б) основан на реакциях матричного синтеза

В) происходит на рибосомах

Г) в ходе процесса выделяется кислород

Д) в результате процесса реализуется наследственная информация

Е) в ходе процесса синтезируется АТФ

ПРОЦЕСС

1) фотосинтез

2) биосинтез белка

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | E |

Полуавтономным органоидом клетки является

1) митохондрия

2) лизосома

3) клеточный центр

4) рибосома

Установите соответствие между характеристикой и видом обмена веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) протекает с выделением энергии

Б) происходит в цитоплазме клеток и митохондриях

В) происходит на рибосомах и гладкой ЭПС

Г) протекает с поглощением энергии

Д) в результате образуются АТФ, вода, углекислый газ и т. д.

Е) в результате образуются белки, жиры и углеводы

ВИД ОБМЕНА

1) энергетический

2) пластический

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | E |

Выберите органоиды клетки и их структуры, участвующие в процессе фотосинтеза.

1) лизосомы

2) хлоропласты

3) тилакоиды

4) граны

5) вакуоли

6) рибосомы

Установите последовательность процессов, происходящих при биосинтезе белка.

1) присоединение антикодона к кодону

2) выход иРНК в цитоплазму

3) синтез иРНК на ДНК

4) соединение иРНК с рибосомой

5) отщепление аминокислоты в белковую цепь

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните их.

(1) Бактерии — это прокариоты, наследственное вещество их клеток не отделено от цитоплазмы. (2) ДНК бактерий представлена одной молекулой, которая имеет линейную форму. (3) Снаружи бактериальная клетка окружена плотной оболочкой. (4) На рибосомах её гранулярной эндоплазматической сети происходит биосинтез белка. (5) При неблагоприятных условиях бактерии размножаются с помощью спор.(6) Бактерии бывают анаэробные и аэробные.

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2016. Основная волна. Вариант 2

Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот? Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) ядро

2) цитоплазма

3) эндоплазматическая сеть

4) плазматическая мембрана

5) рибосомы

6) пластиды

Источник: РЕШУ ОГЭ

Вставьте в текст «Обмен белков» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу.

ОБМЕН БЕЛКОВ

Ферментативное расщепление поступающих с пищей белков происходит в желудке и тонком кишечнике. Образовавшиеся ___________ (А) активно всасываются в ворсинки кишки, поступают в ___________ (Б) и разносятся ко всем клеткам организма. В клетках с поступившими веществами происходит два процесса: ___________ (В) новых белков на рибосомах и окончательное окисление до аммиака, который превращается в ___________ (Г) и в таком состоянии выводится из организма.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

| 1) кровь | 2) глицерин | 3) аминокислота | 4) лимфа |

| 5) синтез | 6) мочевина | 7) распад |  глюкоза глюкоза |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: РЕШУ ОГЭ

Вставьте в текст «Происхождение эукариот» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в ответ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭУКАРИОТ

Согласно самой распространенной на сегодняшний момент теории, первыми на планете появились __________ (А) организмы. Эукариоты появились намного позднее. Теория гласит, что эукариоты возникли в результате постепенного усложнения строения архебактерий и вступления их в _________ (Б) с другими бактериями. Так, митохондрии, имеющие свою собственную ДНК и рибосомы, являются органоидами, произошедшими таким образом. Митохондрии выполняют функции поставщиков __________ (В) для клетки. Другими органоидами такого происхождения являются __________ (Г).

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) паразитизм

2) симбиоз

3) органические вещества

4) энергия

5) прокариотический

6) эукариотический

7) хлоропласт

8) аппарат Гольджи

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: РЕШУ ОГЭ

Выберите два верных ответа из пяти. В каких структурах клетки эукариот локализованы молекулы ДНК?

1) цитоплазме

2) ядре

3) митохондриях

4) рибосомах

5) лизосомах

Источник: РЕШУ ЕГЭ

Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для характеристики энергетического обмена в клетке. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.

1) идёт с поглощением энергии

2) завершается в митохондриях

3) завершается в рибосомах

4) сопровождается синтезом молекул АТФ

5) завершается образованием углекислого газа

Источник: РЕШУ ОГЭ

Всего: 297 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–120 | 121–140 …

Рибосомы, или гранулы Паладе (в честь первооткрывателя Джорджа Паладе) — это немембранные органоиды всех типов клеток. У всех живых существ от бактерий до человека они устроены примерно одинаково. Это сложные комплексы из рибосомальных РНК и белков. Совместно с другими типами РНК они осуществляют синтез белка в цитоплазме клетки и её двумембранных органеллах (пластидах и митохондриях). Именно в этих маленьких гранулах происходит трансляция (элонгация) — перевод информации с языка нуклеотидов генетического кода на язык последовательности аминокислот в белке.

Рибосомы иногда встречаются и в вирусах, но появляются они там от клетки хозяина при выходе вируса наружу. Вне клетки хозяина вирусы не способны использовать эти рибосомы, они остаются в неактивном состоянии.

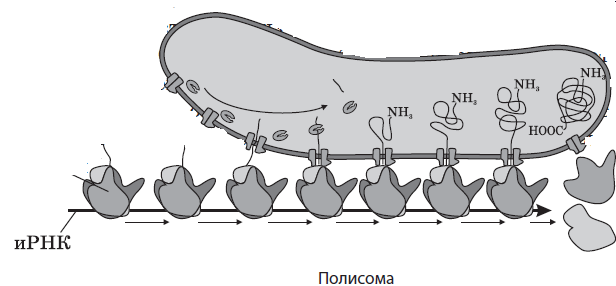

Рибосомы расположены в цитоплазме свободно или связаны с мембранами гранулярной ЭПС у эукариот и цитоплазматической мембраной у прокариот. Но они соединяются с мембраной только на время синтеза белка, а после снова отправляются в свободное плавание в цитоплазму. Несколько рибосом соединённые иРНК вместе называются полисомой. На полисоме синтезируется сразу несколько молекул одного белка.

Как устроены рибосомы?

Рибосомы — это самые мелкие клеточные органеллы (около 20 нм), увидеть которые можно только в электронный микроскоп. Свой размер в клетке они компенсируют количеством. В клетке кишечной палочки (Escherichia coli) их насчитывают от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч в зависимости от фазы роста клеточной культуры и интенсивности клеточного деления. В клетках млекопитающих около 10 млн. рибосом.

Состоят рибосомы из большой (главной) и малой (вспомогательной) субъединиц (субчастиц) сложной конфигурации, а не шарообразной как думали раньше. Малая субъединица считывает информацию с матричной РНК (декодирует), а большая — присоединяет соответствующую аминокислоту к синтезируемой цепочке белка. В период отдыха эти субъединицы располагаются в цитоплазме отдельно друг от друга, собираются на время синтеза белка. Ни большая, ни малая субъединицы не могут работать по отдельности, для трансляции обязательно требуется их объединение.

Рибосомы выделяют из клеток медом центрифугирования, это помогло узнать, что существует 2 типа этих органоидов:

- крупные (80S) — характерны для эукариотических клеток, построенные из субчастиц 60S и 40S;

- мелкие (70S) — присутствуют в клетках прокариот, состоят из 50S и 30S субчастиц. Они же, но несколько изменённые, есть в митохондриях и пластидах эукариот, что и позволило учёным выдвинуть теорию симбиогенного происхождения этих клеточных органелл.

Устроены рибосомы очень сложно, почти ни одна из более 50 молекул, входящих в их состав не повторяется и занимает в них определённое место. Обе субъединицы рибосомы состоят из рибонуклеопротеинов (т.е. рРНК и белков), обладающих ферментативной активностью.

Рибосомы прокариот

Лучше всего рибосомы были изучены у кишечной палочки, они состоят из большой (50S) и малой (30S) субъединиц. 30S субъединица состоит из 21 белка и одной молекулы 16S рРНК. В состав 60S субчастицы входит 34 белка и 2 молекулы рРНК (23S и 5S). Рибосомы прокариот имеют молекулярную массу 2,5 млн. Дальтон.

S — коэффициент седиментации (осадка), зависящий от молекулярной массы и пространственной конфигурации частицы, осаждаемой при центрифугировании. Выражается в единицах Сведберга (поэтому S). Коэффициент седиментации бактериальной рибосомы равен 70S (механически складывать 50S и 30S нельзя, потому что конформация диссоциированной рибосомы отличается от конформации каждой субчастицы).

Рибосомы эукариот

Субъединицы рибосом эукариотических клеток содержат большее количество разных белков, чем бактериальные рибосомы. 40S (содержит 18S рРНК и 33 белка) и 60S (содержит 28S рРНК, 5,8S рРНК, 5S рРНК и 47 белков). Рибосомы эукариот имеют молекулярную массу 4,2 миллиона Дальтон.

За поддержание «разобранного», диссоциированного, состояния рибосомы отвечает специальный белок IF3. Он связывается с малой субъединицей и не дает ей соединиться с большой.

Митохондриальные рибосомы являются по происхождению прокариотическими, однако за долгое время жизни в клетке они приобрели некоторые особенности. Пожалуй, одна из самых необычных особенностей — это то, что 5S рРНК может быть заменена в них на тРНК(!). Транспортная РНК здесь — полноценный структурный компонент рибосомы и не имеет ничего общего с теми тРНК, которые приносят аминокислоты. Согласитесь, очень необычно! Здесь мы можем наблюдать, как стирается четкая грань между рРНК и тРНК.

Источник: https://vk.com/@olymp_bio-ribosomy-chast-2

Внутреннее строение рибосом

Белки и рРНК образуют внутри рибосом ходы и полости, которым присвоены следующие названия:

- А-участок, или А-сайт;

- Р-участок, или Р-сайт;

- Е-участок, или Е-сайт;

- пептидилтрансферазный центр (П);

- участок (сайт) связывания иРНК;

- туннель для выхода белка.

Расшифруем некоторые названия этих областей:

- А-участок назван так потому, что к нему подходит тРНК, несущая аминокислоту.

- В Р-участке находится пептидил-тРНК — это «предыдущая» тРНК, её аминокислота уже образовала пептидную связь с растущей белковой цепочкой, но все еще связана с принесшей ее тРНК.

- Е-участок нужен для выхода тРНК, которая уже выполнила свою функцию и отдала аминокислоту растущему белку.

- В пептидилтрансферазном центре происходит образование пептидной связи.

В рибосоме выделяют и другие важные области — участки связывания с факторами трансляции (особые белки, необходимые для инициации, элонгации и терминации трансляции). Без факторов трансляции рибосома не функциональна.

Молекулярный состав рибосом

Рибосомы состоят из определённого количества РНК, которые в рибосомах называются рибосомальными (рРНК) и белков, в составе субъединыц находящихся на строго определённых местах и не повторяющихся. Рибосомальные РНК в рибосоме в общих чертах выполняют функцию катализирования образования пептидных связей. Но мы-то знаем, что ферментами являются белки. А оказалось вон оно как! Этот факт стал причиной выдвижения учёными гипотезы РНК-мира (что первыми в истории эволюции появились именно РНК, а не белки).

В рибосомах присутствуют 6 видов рРНК. У эукариот и прокариот они схожи и имеют общее происхождение (гомологичны), но отличаются константами седиментации, а потому и выполняемыми функциями. В рибосомах прокариот 3 рибосомальных РНК:

- 16S рРНК — расположена в малой субъединице. Одна из её функций — прикрепление молекулы иРНК к рибосоме для начала трансляции. У 16S рРНК содержится участок, который комплементарно связывается с последовательностью Шайна-Дальгарно, присутствующей у иРНК прокариот перед старт-кодоном.

- 23S рРНК (в большой субъединице рибосомы) — ответственна за катализ образования пептидной связи.

- 55S рРНК (в большой субъединице) — её функции пока не ясны.

В рибосомах эукариот 4 вида рибосомальных РНК:

- В малой субъединице находится 18S рРНК (она гомологична 16S рРНК прокариот). У эукариот нет последовательности Шайна-Дальгарно, и 18S рРНК, похоже, напрямую не связывается с иРНК.

- В большой субъединице находятся три молекулы рРНК. 5S рРНК гомологична такой же рРНК у прокариот. 5.8S и 28S РНК гомологичны 23S рРНК прокариот и, по сути, являются двумя отдельными ее кусочками.

Все РНК, в том числе и рРНК синтезируются на матрице ДНК при помощи ферментов РНК-полимераз.

Второй вид молекул рибосом — это белки, собираются они в рибосомах цитоплазмы, затем через поры попадает в ядро клетки, где проходит сборка рибосом. Затем эти белки уже в составе субъединиц рибосом снова попадают в цитоплазму. На 30—50 % рибосомы состоит из белка, в прокариотических рибосомах их 50, в эукариотических — 80. Большая часть рибосомальных белков имеет основной характер, для многих из них установлена первичная структура.

Кроме полимеров (белков и РНК) в состав рибосом входят низкомолекулярные компоненты. Это молекулы воды, ионы металлов (главным образом Mg2+— до 2 % сухой массы рибосомы), ди- и полиамины (такие как путресцин, кадаверин, спермидин, спермин — могут составлять до 2,5 % сухой массы рибосомы). Структура и внешний вид рибосом зависят от наличия и концентрации магния. Практически вся РНК рибосом присутствует в виде соли магния. Если снижать количество магния, то происходит диссоциация рибосом на субчастицы.

Белки и рРНК взаимодействуют друг с другом, создавая пространственную структуру для эффективного синтеза белков.

Рибосомальную РНК можно использовать в качестве хронометра эволюции, по ней удобно сравнивать степень родства организмов. Гены рРНК характеризуются низким уровнем мутационной изменчивости (т.е. они консервативны) и выполняют одинаковые функции во всех организмах. Благодаря этому по рРНК можно классифицировать организмы. Первым, кто догадался использовать рРНК таким образом, был Карл Вёзе (1928–2012).

Он секвенировал (определял последовательность) сначала 5S, а потом и 16S рРНК различных прокариот. Данные секвенирования показывали удивительную картину: среди прокариот четко выделялись две непохожие друг на друга группы. В 1977 году Вёзе в соавторстве с Джорджем Фоксом опубликовал сообщение об открытии группы архебактерий. Это открытие перевернуло взгляд ученых на систему живых организмов и привело к возникновению трёхдоменного дерева.

Функции рибосом — трансляция

Рибосомы являются местом, где молекулы мРНК, тРНК, белков-ферментов и других способны занимать такое положение друг относительно друга, что при их взаимодействии быстро протекает химические реакции, нужные для синтеза белков.

В процессе трансляции (элонгации) рибосомы выполняют следующие функции:

- связывание и удержание мРНК

- удержание пептидил-тРНК

- связывание аминоцил-тРНК

- связывание белковых факторов трансляции

- участие в катализе гидролиза ГТФ

- катализ транспептидации

- комплекс внутририбосомных перемещений, именуемых транслокацией

Этапы трансляции:

- Инициация.

- Элонгация.

- Терминация.

- Освобождение.

Инициация синтеза белка включает узнавание белками малой субъединицы участка инициации в молекуле мРНК и образование комплекса 40S-мРНК. Этот же участок мРНК с последовательностью оснований АУГ или ГУГ у 5 — конца молекулы узнает специальная инициаторная метионил-тРНК, которая присоединяется к комплексу 40S-мРНК. Соединение требует участия не менее пяти белковых факторов инициации и нуклеотидом ГТФ. Комплекс 40S-мРНК-мет.-тРНК-факторы инициации присоединяет 60S субчастицу, факторы инициации освобождаются с затратой ГТФ.

Элонгация. Здесь важную роль играют два участка в большой субъединице рибосом: пептидильный (П) и аминоацильный (А). В П-участке прикрепляется инициаторная мет.-тРНК, в А-участке — новая аминоацил-тРНК, антикодон которой соответствует очередному кодону мРНК в А-участке.

Между карбоксильной группой метионина или концевой аминокислотой уже начавшей возникать пептидной цепи и свободной аминогруппой новой аминокислоты, принесенной тРНК, образуется пептидная связь за счет энергии гидролиза эфирной связи у комплекса в П-участке с помощью пептидил-трансферазы 60S-субъединицы.

Пептидная цепь, оказавшаяся в А-участке, перемещается в П-участок при перемещении большой единицы на один кодон в направлении от 5′–конца к 3′–концу мРНК. При этом уходит деацилированная тРНК из П-участка. Освобождается А-участок. Процесс повторяется. Реакции осуществляются с участием факторов элонгации, ГТФ, ионов K и Mg.

Синтез пептида заканчивается, когда терминаторный участок мРНК достигает А-участка в транслирующей рибосоме. Терминаторный участок может иметь несколько сигнальных последовательностей.

Освобождение. Участвует белковый фактор освобождения, происходит отщепление белковой цепи от последней тРНК в П-участке и освобождениет РНК. Освободившаяся рибосома диссоциирует на субъединицы при участии одного из факторов инициации. Малая субъединица может соединяться с новой молекулой мРНК, произойдет сборка рибосомы и полисомы, которая после окончания процесса трансляции вновь диссоциирует на субъединицы.

Эти обратимые превращения рибосом получили название рибосомального цикла.

Источник: https://pandia.ru/text/82/347/67114.php

Строение клетки

Строение прокариотических и эукариотических клеток

Основными структурными компонентами клеток являются плазматическая мембрана, цитоплазма и наследственный аппарат. В зависимости от особенностей организации различают два основных типа клеток: прокариотические и эукариотические. Главным отличием прокариотических клеток от эукариотических является организация их наследственного аппарата: у прокариот он находится непосредственно в цитоплазме (эта область цитоплазмы называется нуклеоидом) и не отделен от нее мембранными структурами, тогда как у эукариот бульшая часть ДНК сосредоточена в ядре, окруженном двойной мембраной. Кроме того, генетическая информация прокариотических клеток, находящаяся в нуклеоиде, записана в кольцевой молекуле ДНК, а у эукариот молекулы ДНК незамкнутые.

В отличие от эукариот, цитоплазма прокариотических клеток содержит также небольшое количество органоидов, тогда как для эукариотических характерно значительное разнообразие этих структур.

Строение и функции биологических мембран

Строение биомембраны. Мембраны, ограничивающие клетки и мембранные органоиды эукариотических клеток, имеют общий химический состав и строение. В их состав входят липиды, белки и углеводы. Липиды мембраны представлены в основном фосфолипидами и холестерином. Большинство белков мембран относится к сложным белкам, например гликопротеинам. Углеводы не встречаются в мембране самостоятельно, они связаны с белками и липидами. Толщина мембран составляет 7–10 нм.

Согласно общепринятой в настоящее время жидкостно-мозаичной модели строения мембран, липиды образуют двойной слой, или липидный бислой, в котором гидрофильные «головки» молекул липидов обращены наружу, а гидрофобные «хвосты» спрятаны вовнутрь мембраны. Эти «хвосты» благодаря своей гидрофобности обеспечивают разделение водных фаз внутренней среды клетки и ее окружения. С липидами с помощью различных типов взаимодействия связаны белки. Часть белков расположена на поверхности мембраны. Такие белки называют периферическими, или поверхностными. Другие белки частично или полностью погружены в мембрану — это интегральные, или погруженные белки. Белки мембран выполняют структурную, транспортную, каталитическую, рецепторную и другие функции.

Мембраны не похожи на кристаллы, их компоненты постоянно находятся в движении, вследствие чего между молекулами липидов возникают разрывы — поры, через которые в клетку могут попадать или покидать ее различные вещества.

Биологические мембраны различаются по расположению в клетке, химическому составу и выполняемым функциям. Основные типы мембран — плазматическая и внутренние. Плазматическая мембрана содержит около 45 % липидов (в т. ч. гликолипидов), 50 % белков и 5 % углеводов. Цепочки углеводов, входящих в состав сложных белков-гликопротеинов и сложных липидов-гликолипидов, выступают над поверхностью мембраны. Гликопротеины плазмалеммы чрезвычайно специфичны. Так, например, по ним происходит взаимное узнавание клеток, в том числе сперматозоида и яйцеклетки.

На поверхности животных клеток углеводные цепочки образуют тонкий поверхностный слой — гликокаликс. Он выявлен почти во всех животных клетках, но степень его выраженности неодинакова (10–50 мкм). Гликокаликс обеспечивает непосредственную связь клетки с внешней средой, в нем происходит внеклеточное пищеварение; в гликокаликсе размещены рецепторы. Клетки бактерий, растений и грибов, помимо плазмалеммы, окружены еще и клеточными оболочками.

Внутренние мембраны эукариотических клеток разграничивают различные части клетки, образуя своеобразные «отсеки» — компартменты, что способствует разделению различных процессов обмена веществ и энергии. Они могут различаться по химическому составу и выполняемым функциям, но общий план строения у них сохраняется.

Функции мембран:

- Ограничивающая. Заключается в том, что они отделяют внутреннее пространство клетки от внешней среды. Мембрана является полупроницаемой, то есть ее свободно преодолевают только те вещества, которые необходимы клетке, при этом существуют механизмы транспорта необходимых веществ.

- Рецепторная. Связана в первую очередь с восприятием сигналов окружающей среды и передачей этой информации внутрь клетки. За эту функцию отвечают специальные белки-рецепторы. Мембранные белки отвечают еще и за клеточное узнавание по принципу «свой-чужой», а также за образование межклеточных соединений, наиболее изученными из которых являются синапсы нервных клеток.

- Каталитическая. На мембранах расположены многочисленные ферментные комплексы, вследствие чего на них происходят интенсивные синтетические процессы.

- Энерготрансформирующая. Связана с образованием энергии, ее запасанием в виде АТФ и расходованием.

- Компартментализация. Мембраны разграничивают также пространство внутри клетки, разделяя тем самым исходные вещества реакции и ферменты, которые могут осуществлять соответствующие реакции.

- Образование межклеточных контактов. Несмотря на то, что толщина мембраны настолько мала, что ее невозможно различить невооруженным глазом, она, с одной стороны, служит достаточно надежным барьером для ионов и молекул, в особенности водорастворимых, а с другой — обеспечивает их перенос в клетку и наружу.

- Транспортная.

Мембранный транспорт. В связи с тем, что клетки как элементарные биологические системы являются открытыми системами, для обеспечения обмена веществ и энергии, поддержания гомеостаза, роста, раздражимости и других процессов требуется перенос веществ через мембрану — мембранный транспорт. В настоящее время транспорт веществ через мембрану клетки делят на активный, пассивный, эндо- и экзоцитоз.

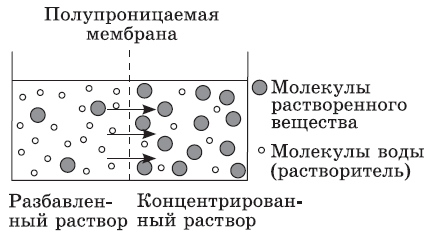

Пассивный транспорт — это вид транспорта, который происходит без затраты энергии от большей концентрации к меньшей. Растворимые в липидах небольшие неполярные молекулы (О2, СО2) легко проникают в клетку путем простой диффузии. Нерастворимые же в липидах, в том числе заряженные небольшие частицы, подхватываются белкамипереносчиками или проходят через специальные каналы (глюкоза, аминокислоты, К+, PO43-). Такой вид пассивного транспорта называется облегченной диффузией. Вода поступает в клетку через поры в липидной фазе, а также по специальным каналам, выстланным белками. Транспорт воды через мембрану называется осмосом.

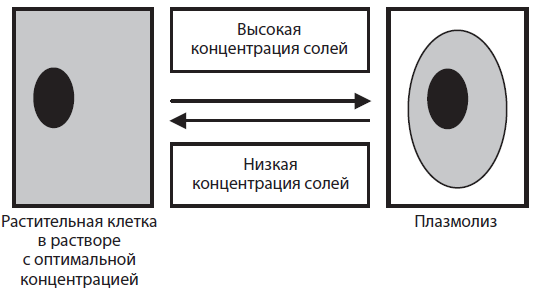

Осмос имеет чрезвычайно важное значение в жизни клетки, так как если ее поместить в раствор с более высокой концентрацией солей, чем в клеточном растворе, то вода начнет выходить из клетки, и объем живого содержимого начнет уменьшаться. У животных клеток происходит съеживание клетки в целом, а у растительных — отставание цитоплазмы от клеточной стенки, которое называется плазмолизом. При помещении клетки в менее концентрированный, чем цитоплазма, раствор, транспорт воды происходит в обратном направлении — в клетку. Однако существуют пределы растяжимости цитоплазматической мембраны, и животная клетка в конце концов разрывается, а у растительной этого не позволяет сделать прочная клеточная стенка. Явление заполнения клеточным содержимым всего внутреннего пространства клетки называется деплазмолизом. Внутриклеточную концентрацию солей следует учитывать при приготовлении лекарственных препаратов, особенно для внутривенного введения, так как это может приводить к повреждению клеток крови (для этого используют физиологический раствор с концентрацией 0,9 % хлорида натрия). Это не менее важно при культивировании клеток и тканей, а также органов животных и растений.

Активный транспорт протекает с затратой энергии АТФ от меньшей концентрации вещества к большей. Он осуществляется с помощью специальных белков-насосов. Белки перекачивают через мембрану ионы К+, Na+, Са2+ и другие, что способствует транспорту важнейших органических веществ, а также возникновению нервных импульсов и т. д.

Эндоцитоз — это активный процесс поглощения веществ клеткой, при котором мембрана образует впячивания, а затем формирует мембранные пузырьки — фагосомы, в которых заключены поглощаемые объекты. Затем с фагосомой сливается первичная лизосома, и образуется вторичная лизосома, или фаголизосома, или пищеварительная вакуоль. Содержимое пузырька расщепляется ферментами лизосом, а продукты расщепления поглощаются и усваиваются клеткой. Непереваренные остатки удаляются из клетки путем экзоцитоза. Различают два основных вида эндоцитоза: фагоцитоз и пиноцитоз.

Фагоцитоз — это процесс захвата клеточной поверхностью и поглощения клеткой твердых частиц, а пиноцитоз — жидкости. Фагоцитоз протекает в основном в животных клетках (одноклеточные животные, лейкоциты человека), он обеспечивает их питание, а часто и защиту организма . Путем пиноцитоза происходит поглощение белков, комплексов антиген-антитела в процессе иммунных реакций и т. д. Однако путем пиноцитоза или фагоцитоза в клетку также попадают многие вирусы. В клетках растений и грибов фагоцитоз практически невозможен, так как они окружены прочными клеточными оболочками.

Экзоцитоз — процесс, обратный эндоцитозу. Таким образом выделяются непереваренные остатки пищи из пищеварительных вакуолей, выводятся необходимые для жизнедеятельности клетки и организма в целом вещества. Например, передача нервных импульсов происходит благодаря выделению посылающим импульс нейроном химических посредников — медиаторов, а в растительных клетках так выделяются вспомогательные углеводы клеточной оболочки.

Клеточные оболочки клеток растений, грибов и бактерий. Снаружи от мембраны клетка может выделять прочный каркас — клеточную оболочку, или клеточную стенку.

У растений основу клеточной оболочки составляет целлюлоза, упакованная в пучки по 50–100 молекул. Промежутки между ними заполняют вода и другие углеводы. Оболочка растительной клетки пронизана канальцами — плазмодесмами, через которые проходят мембраны эндоплазматической сети. По плазмодесмам осуществляется транспорт веществ между клетками. Однако транспорт веществ, например воды, может происходить и по самим клеточным стенкам. Со временем в клеточной оболочке растений накапливаются различные вещества, в том числе дубильные или жироподобные, что приводит к одревеснению или опробковению самой клеточной стенки, вытеснению воды и отмиранию клеточного содержимого. Между клеточными стенками соседних клеток растений располагаются желеобразные прокладки — срединные пластинки, которые скрепляют их между собой и цементируют тело растения в целом. Они разрушаются только в процессе созревания плодов и при опадании листьев.

Клеточные стенки клеток грибов образованы хитином — углеводом, содержащим азот. Они достаточно прочны и являются внешним скелетом клетки, но все же, как и у растений, препятствуют фагоцитозу.

У бактерий в состав клеточной стенки входит углевод с фрагментами пептидов — муреин, однако его содержание существенно различается у разных групп бактерий. Поверх от клеточной стенки могут выделяться также иные полисахариды, образующие слизистую капсулу, защищающую бактерии от внешних воздействий.

Оболочка определяет форму клетки, служит механической опорой, выполняет защитную функцию, обеспечивает осмотические свойства клетки, ограничивая растяжение живого содержимого и предотвращая разрыв клетки, увеличивающейся вследствие поступления воды. Кроме того, клеточную стенку преодолевают вода и растворенные в ней вещества, прежде чем попасть в цитоплазму или, наоборот, при выходе из нее, при этом по клеточным стенкам вода транспортируется быстрее, чем по цитоплазме.

Цитоплазма

Цитоплазма — это внутреннее содержимое клетки. В нее погружены все органоиды клетки, ядро и разнообразные продукты жизнедеятельности.

Цитоплазма связывает все части клетки между собой, в ней протекают многочисленные реакции обмена веществ. Цитоплазма отделяется от окружающей среды и делится на отсеки мембранами, то есть клеткам присуще мембранное строение. Она может находиться в двух состояниях — золя и геля. Золь — это полужидкое, киселеобразное состояние цитоплазмы, при котором процессы жизнедеятельности протекают наиболее интенсивно, а гель — более плотное, студнеобразное состояние, затрудняющее протекание химических реакций и транспорт веществ.

Жидкая часть цитоплазмы без органоидов называется гиалоплазмой. Гиалоплазма, или цитозоль, представляет собой коллоидный раствор, в котором находится своеобразная взвесь достаточно крупных частиц, например белков, окруженных диполями молекул воды. Осаждения этой взвеси не происходит вследствие того, что они имеют одинаковый заряд и отталкиваются друг от друга.

Органоиды

Органоиды — это постоянные компоненты клетки, выполняющие определенные функции.

В зависимости от особенностей строения их делят на мембранные и немембранные. Мембранные органоиды, в свою очередь, относят к одномембранным (эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи и лизосомы) или двумембранным (митохондрии, пластиды и ядро). Немембранными органоидами являются рибосомы, микротрубочки, микрофиламенты и клеточный центр. Прокариотам из перечисленных органоидов присущи только рибосомы.

Строение и функции ядра. Ядро — крупный двумембранный органоид, лежащий в центре клетки или на ее периферии. Размеры ядра могут колебаться в пределах 3–35 мкм. Форма ядра чаще сферическая или эллипсоидная, однако имеются также палочковидные, веретеновидные, бобовидные, лопастные и даже сегментированные ядра. Некоторые исследователи считают, что форма ядра соответствует форме самой клетки.

Большинство клеток имеет одно ядро, но, например, в клетках печени и сердца их может быть два, а в ряде нейронов — до 15. Волокна скелетных мышц содержат обычно много ядер, однако они не являются клетками в полном смысле этого слова, поскольку образуются в результате слияния нескольких клеток.

Ядро окружено ядерной оболочкой, а его внутреннее пространство заполнено ядерным соком, или нуклеоплазмой (кариоплазмой), в которую погружены хроматин и ядрышко. Ядро выполняет такие важнейшие функции, как хранение и передача наследственной информации, а также контроль жизнедеятельности клетки.

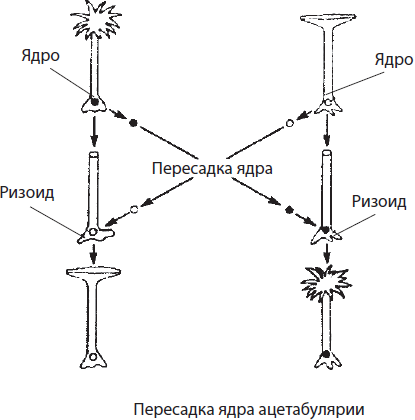

Роль ядра в передаче наследственной информации была убедительно доказана в экспериментах с зеленой водорослью ацетабулярией. В единственной гигантской клетке, достигающей в длину 5 см, различают шляпку, ножку и ризоид. При этом она содержит только одно ядро, расположенное в ризоиде. В 1930-е годы И. Хеммерлинг пересадил ядро одного вида ацетабулярии с зеленой окраской в ризоид другого вида, с коричневой окраской, у которого ядро было удалено. Через некоторое время у растения с пересаженным ядром выросла новая шляпка, как у водоросли- донора ядра. В то же время отделенные от ризоида шляпка или ножка, не содержащие ядра, через некоторое время погибали.

Ядерная оболочка образована двумя мембранами — наружной и внутренней, между которыми есть пространство. Межмембранное пространство сообщается с полостью шероховатой эндоплазматической сети, а наружная мембрана ядра может нести рибосомы. Ядерная оболочка пронизана многочисленными порами, окантованными специальными белками. Через поры происходит транспорт веществ: в ядро попадают необходимые белки (в т. ч. ферменты), ионы, нуклеотиды и другие вещества, и покидают его молекулы РНК, отработанные белки, субъ единицы рибосом. Таким образом, функциями ядерной оболочки являются отделение содержимого ядра от цитоплазмы, а также регуляция обмена веществ между ядром и цитоплазмой.

Нуклеоплазмой называют содержимое ядра, в которое погружены хроматин и ядрышко. Она представляет собой коллоидный раствор, по химическому составу напоминающий цитоплазму. Ферменты нуклеоплазмы катализируют обмен аминокислот, нуклеотидов, белков и др. Нуклеоплазма связана с гиалоплазмой через ядерные поры. Функции нуклеоплазмы, как и гиалоплазмы, состоят в обеспечении взаимосвязи всех структурных компонентов ядра и осуществлении ряда ферментных реакций.

Хроматином называют совокупность тонких нитей и гранул, погруженных в нуклеоплазму. Выявить его можно только при окрашивании, так как коэффициенты преломления хроматина и нуклеоплазмы приблизительно одинаковы. Нитчатый компонент хроматина называют эухроматином, а гранулярный — гетерохроматином. Эухроматин слабо уплотнен, поскольку с него считывается наследственная информация, тогда как более спирализованный гетерохроматин является генетически неактивным.

Хроматин представляет собой структурное видоизменение хромосом в неделящемся ядре. Таким образом, хромосомы постоянно присутствуют в ядре, изменяется лишь их состояние в зависимости от функции, которую ядро выполняет в данный момент.

В состав хроматина в основном входят белки-нуклеопротеины (дезоксирибонуклеопротеины и рибонуклеопротеины), а также ферменты, важнейшие из которых связаны с синтезом нуклеиновых кислот, и некоторые другие вещества.

Функции хроматина состоят, во-первых, в синтезе специфических для данного организма нуклеиновых кислот, которые направляют синтез специфических белков, во-вторых, в передаче наследственных свойств от материнской клетки дочерним, для чего хроматиновые нити в процессе деления упаковываются в хромосомы.

Ядрышко — сферическое, хорошо заметное под микроскопом тельце диаметром 1–3 мкм. Оно формируется на участках хроматина, в которых закодирована информация о структуре рРНК и белках рибосом. Ядрышко в ядре часто одно, однако в тех клетках, где происходят интенсивные процессы жизнедеятельности, ядрышек может быть два и более. Функции ядрышек — синтез рРНК и сборка субъединиц рибосом путем объединения рРНК с белками, поступающими из цитоплазмы.

Митохондрии — двумембранные органоиды округлой, овальной или палочковидной формы, хотя встречаются и спиралевидные (в сперматозоидах). Диаметр митохондрий составляет до 1 мкм, а длина — до 7 мкм. Пространство внутри митохондрий заполнено матриксом. Матрикс — это основное вещество митохондрий. В него погружены кольцевая молекула ДНК и рибосомы. Наружная мембрана митохондрий гладкая, она непроницаема для многих веществ. Внутренняя мембрана имеет выросты — кристы, увеличивающие площадь поверхности мембран для протекания химических реакций. На поверхности мембраны расположены многочисленные белковые комплексы, составляющие так называемую дыхательную цепь, а также грибовидные ферменты АТФ-синтетазы. В митохондриях протекает аэробный этап дыхания, в ходе которого происходит синтез АТФ.

Пластиды — крупные двумембранные органоиды, характерные только для растительных клеток. Внутреннее пространство пластид заполнено стромой, или матриксом. В строме находится более или менее развитая система мембранных пузырьков — тилакоидов, которые собраны в стопки — граны, а также собственная кольцевая молекула ДНК и рибосомы. Различают четыре основных типа пластид: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты и пропластиды.

Хлоропласты — это зеленые пластиды диаметром 3–10 мкм, хорошо различимые под микроскопом. Они содержатся только в зеленых частях растений — листьях, молодых стеблях, цветках и плодах. Хлоропласты в основном имеют овальную или эллипсоидную формы, но могут быть также чашевидными, спиралевидными и даже лопастными. Количество хлоропластов в клетке в среднем составляет от 10 до 100 штук. Однако, например, у некоторых водорослей он может быть один, иметь значительные размеры и сложную форму — тогда его называют хроматофором. В других случаях количество хлоропластов может достигать нескольких сотен, при этом их размеры невелики. Окраска хлоропластов обусловлена основным пигментом фотосинтеза — хлорофиллом, хотя в них содержатся и дополнительные пигменты — каротиноиды. Каротиноиды становятся заметными только осенью, когда хлорофилл в стареющих листьях разрушается. Основной функцией хлоропластов является фотосинтез. Световые реакции фотосинтеза протекают на мембранах тилакоидов, на которых закреплены молекулы хлорофилла, а темновые реакции — в строме, где содержатся многочисленные ферменты.

Хромопласты — это желтые, оранжевые и красные пластиды, содержащие пигменты каротиноиды. Форма хромопластов может также существенно варьировать: они бывают трубчатыми, сферическими, кристаллическими и др. Хромопласты придают окраску цветкам и плодам растений, привлекая опылителей и распространителей семян и плодов.

Лейкопласты — это белые или бесцветные пластиды в основном округлой или овальной формы. Они распространены в нефотосинтезирующих частях растений, например в кожице листа, клубнях картофеля и т. д. В них откладываются в запас питательные вещества, чаще всего крахмал, но у некоторых растений это могут быть белки или масло.

Пластиды образуются в растительных клетках из пропластид, которые имеются уже в клетках образовательной ткани и представляют собой небольшие двумембранные тельца. На ранних этапах развития разные виды пластид способны превращаться друг в друга: при попадании на свет лейкопласты клубня картофеля и хромопласты корнеплода моркови зеленеют.

Пластиды и митохондрии называют полуавтономными органоидами клетки, так как они имеют собственные молекулы ДНК и рибосомы, осуществляют синтез белка и делятся независимо от деления клеток. Эти особенности объясняются происхождением от одноклеточных прокариотических организмов. Однако «самостоятельность » митохондрий и пластид является ограниченной, так как их ДНК содержит слишком мало генов для свободного существования, остальная же информация закодирована в хромосомах ядра, что позволяет ему контролировать данные органоиды.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), или эндоплазматический ретикулум (ЭР), — это одномембранный органоид, представляющий собой сеть мембранных полостей и канальцев, занимающих до 30 % содержимого цитоплазмы. Диаметр канальцев ЭПС составляет около 25–30 нм. Различают два вида ЭПС — шероховатую и гладкую. Шероховатая ЭПС несет рибосомы, на ней происходит синтез белков. Гладкая ЭПС лишена рибосом. Ее функция — синтез липидов и углеводов, а также транспорт, запасание и обезвреживание токсических веществ. Она особенно развита в тех клетках, где происходят интенсивные процессы обмена веществ, например в клетках печени — гепатоцитах — и волокнах скелетных мышц. Вещества, синтезированные в ЭПС, транспортируются в аппарат Гольджи. В ЭПС происходит также сборка мембран клетки, однако их формирование завершается в аппарате Гольджи.

Аппарат Гольджи, или комплекс Гольджи, — одномембранный органоид, образованный системой плоских цистерн, канальцев и отшнуровывающихся от них пузырьков. Структурной единицей аппарата Гольджи является диктиосома — стопка цистерн, на один полюс которой приходят вещества из ЭПС, а с противоположного полюса, подвергшись определенным превращениям, они упаковываются в пузырьки и направляются в другие части клетки. Диаметр цистерн — порядка 2 мкм, а мелких пузырьков — около 20–30 мкм. Основные функции комплекса Гольджи — синтез некоторых веществ и модификация (изменение) белков, липидов и углеводов, поступающих из ЭПС, окончательное формирование мембран, а также транспорт веществ по клетке, обновление ее структур и образование лизосом. Свое название аппарат Гольджи получил в честь итальянского ученого Камилло Гольджи, впервые обнаружившего данный органоид (1898).

Лизосомы — небольшие одномембранные органоиды до 1 мкм в диаметре, в которых содержатся гидролитические ферменты, участвующие во внутриклеточном пищеварении. Мембраны лизосом слабопроницаемы для этих ферментов, поэтому выполнение лизосомами своих функций происходит очень точно и адресно. Так, они принимают активное участие в процессе фагоцитоза, образуя пищеварительные вакуоли, а в случае голодания или повреждения определенных частей клетки переваривают их, не затрагивая иных. Недавно была открыта роль лизосом в процессах клеточной гибели.

Вакуоль — это полость в цитоплазме растительных и животных клеток, ограниченная мембраной и заполненная жидкостью. В клетках простейших обнаруживаются пищеварительные и сократительные вакуоли. Первые принимают участие в процессе фагоцитоза, так как в них происходит расщепление питательных веществ. Вторые обеспечивают поддержание водно-солевого баланса за счет осморегуляции. У многоклеточных животных в основном встречаются пищеварительные вакуоли.

В растительных клетках вакуоли присутствуют всегда, они окружены специальной мембраной и заполнены клеточным соком. Мембрана, окружающая вакуоль, по химическому составу, строению и выполняемым функциям близка к плазматической мембране. Клеточный сок представляет собой водный раствор различных неорганических и органических веществ, в том числе минеральных солей, органических кислот, углеводов, белков, гликозидов, алкалоидов и др. Вакуоль может занимать до 90 % объема клетки и оттеснять ядро на периферию. Эта часть клетки выполняет запасающую, выделительную, осмотическую, защитную, лизосомную и другие функции, поскольку в ней накапливаются питательные вещества и отходы жизнедеятельности, она обеспечивает поступление воды и поддержание формы и объема клетки, а также содержит ферменты расщепления многих компонентов клетки. К тому же биологически активные вещества вакуолей способны препятствовать поеданию этих растений многими животными. У ряда растений за счет разбухания вакуолей происходит рост клетки растяжением.

Вакуоли имеются также и в клетках некоторых грибов и бактерий, однако у грибов они выполняют только функцию осморегуляции, а у цианобактерий поддерживают плавучесть и участвуют в процессах усвоения азота из воздуха.

Рибосомы — небольшие немембранные органоиды диаметром 15–20 мкм, состоящие из двух субъединиц — большой и малой. Субъединицы рибосом эукариот собираются в ядрышке, а затем транспортируются в цитоплазму. Рибосомы прокариот, митохондрий и пластид меньше по величине, чем рибосомы эукариот. В состав субъединиц рибосом входят рРНК и белки.

Количество рибосом в клетке может достигать нескольких десятков миллионов: в цитоплазме, митохондриях и пластидах они находятся в свободном состоянии, а на шероховатой ЭПС — в связанном. Они принимают участие в синтезе белка, в частности, осуществляют процесс трансляции — биосинтеза полипептидной цепи на молекуле иРНК. На свободных рибосомах синтезируются белки гиалоплазмы, митохондрий, пластид и собственные белки рибосом, тогда как на прикрепленных к шероховатой ЭПС рибосомах осуществляется трансляция белков для выведения из клеток, сборки мембран, образования лизосом и вакуолей.

Рибосомы могут находиться в гиалоплазме поодиночке или собираться в группы при одновременном синтезе на одной иРНК сразу нескольких полипептидных цепей. Такие группы рибосом называются полирибосомами, или полисомами.

Микротрубочки — это цилиндрические полые немембранные органоиды, которые пронизывают всю цитоплазму клетки. Их диаметр составляет около 25 нм, толщина стенки — 6–8 нм. Они образованы многочисленными молекулами белка тубулина, которые сначала формируют 13 нитей, напоминающих бусы, а затем собираются в микротрубочку. Микротрубочки образуют цитоплазматическую сеть, которая придает клетке форму и объем, связывают плазматическую мембрану с другими частями клетки, обеспечивают транспорт веществ по клетке, принимают участие в движении клетки и внутриклеточных компонентов, а также в делении генетического материала. Они входят в состав клеточного центра и органоидов движения — жгутиков и ресничек.

Микрофиламенты, или микронити, также являются немембранными органоидами, однако они имеют нитевидную форму и образованы не тубулином, а актином. Они принимают участие в процессах мембранного транспорта, межклеточном узнавании, делении цитоплазмы клетки и в ее движении. В мышечных клетках взаимодействие актиновых микрофиламентов с миозиновыми нитями обеспечивает сокращение.

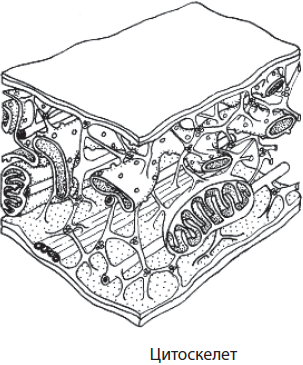

Микротрубочки и микрофиламенты образуют внутренний скелет клетки — цитоскелет. Он представляет собой сложную сеть волокон, обеспечивающих механическую опору для плазматической мембраны, определяет форму клетки, расположение клеточных органоидов и их перемещение в процессе деления клетки.

Клеточный центр — немембранный органоид, располагающийся в животных клетках вблизи ядра; в растительных клетках он отсутствует. Его длина составляет около 0.2–0.3 мкм, а диаметр — 0.1–0.15 мкм. Клеточный центр образован двумя центриолями, лежащими во взаимно перпендикулярных плоскостях, и лучистой сферой из микротрубочек. Каждая центриоль образована девятью группами микротрубочек, собранных по три, т. е. триплетами. Клеточный центр принимает участие в процессах сборки микротрубочек, делении наследственного материала клетки, а также в образовании жгутиков и ресничек.

Органоиды движения. Жгутики и реснички представляют собой выросты клетки, покрытые плазмалеммой. Основу этих органоидов составляют девять пар микротрубочек, расположенных по периферии, и две свободные микротрубочки в центре. Микротрубочки связаны между собой различными белками, обеспечивающими их согласованное отклонение от оси — колебание. Колебания энергозависимы, то есть на этот процесс тратится энергия макроэргических связей АТФ. Восстановление утраченных жгутиков и ресничек является функцией базальных телец, или кинетосом, расположенных в их основании.

Длина ресничек составляет около 10–15 нм, а жгутиков — 20–50 мкм. За счет строго направленных движений жгутиков и ресничек осуществляется не только движение одноклеточных животных, сперматозоидов и др., но и происходит очистка дыхательных путей, продвижение яйцеклетки по маточным трубам, поскольку все эти части организма человека выстланы реснитчатым эпителием.

Включения

Включения — это непостоянные компоненты клетки, которые образуются и исчезают в процессе ее жизнедеятельности. К ним относят как запасные вещества, например, зерна крахмала или белка в растительных клетках, гранулы гликогена в клетках животных и грибов, волютина у бактерий, капли жира во всех типах клеток, так и отходы жизнедеятельности, в частности, непереваренные в результате фагоцитоза остатки пищи, образующие так называемые остаточные тельца.

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки — основа ее целостности

Каждая из частей клетки, с одной стороны, является обособленной структурой со специфическим строением и функциями, а с другой — компонентом более сложной системы, называемой клеткой. Бульшая часть наследственной информации эукариотической клетки сосредоточена в ядре, однако само ядро не в состоянии обеспечить ее реализацию, поскольку для этого необходимы как минимум цитоплазма, выступающая как основное вещество, и рибосомы, на которых и происходит этот синтез. Большинство рибосом расположено на гранулярной эндоплазматической сети, откуда белки чаще всего транспортируются в комплекс Гольджи, а затем после модификации — в те части клетки, для которых они предназначены, или выводятся наружу. Мембранные упаковки белков и углеводов могут встраиваться в мембраны органоидов и цитоплазматическую мембрану, обеспечивая их постоянное обновление. От комплекса Гольджи отшнуровываются также выполняющие важнейшие функции лизосомы и вакуоли. Например, без лизосом клетки быстро превратились бы в свое образную свалку отработанных молекул и структур.

Протекание всех этих процессов требует энергии, вырабатываемой митохондриями, а у растений — и хлоропластами. И хотя эти органоиды являются относительно автономными, т. к. имеют собственные молекулы ДНК, часть их белков все равно кодируется ядерным геномом и синтезируется в цитоплазме.

Таким образом, клетка представляет собой неразрывное единство составляющих ее компонентов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.

Цитоплазма

Внутреннюю среду клетки составляет цитоплазма, в которой расположены органеллы, осуществляющие жизнедеятельность клетки. В цитоплазме проходят все процессы, связанные с обменом веществ, а также взаимодействием ядра и органоидов. Жизнь клетки без цитоплазмы, очевидно, невозможна. Несмотря на то, что функции синтеза, пищеварения, выведения и дыхания выполняют органоиды, без внутренней среды это бы не происходило. Аналогично человек не смог бы жить без крови, ведь питательные вещества, гормоны, кислород не разносились бы по организму.

Цитоплазма состоит из двух компонентов: гиалоплазмы и цитоскелета.

Гиалоплазма

Гиалоплазма – густой бесцветный раствор, преимущественно состоящий из воды (от 70% до 90%). В ней находятся и органические соединения (белки, липиды), и неорганические. Гиалоплазма не стоит на месте. Это весьма логично, для обменных процессов ей необходимо постоянно циркулировать внутри клетки. Вместе с ней по клетке путешествуют и органоиды. Такое движение называется циклозом.

Циклоз в клетках листа элодеи

Цитоскелет

Цитоскелет выполняет механическую функцию, он как каркас для клетки. Естественно, он не самый крепкий, но достаточно жесткий для того, чтобы придавать ей форму. Также при помощи микротрубочек переносятся некоторые вещества, так что они выполняют еще и транспортную функцию.

Цитоскелет имеет свои составляющие структуры: микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты. Все эти компоненты не являются мембранными.

Микротрубочки собираются в клеточном центре из белка тубулина. Эти полые структуры пронизывают всю цитоплазму, не давая клетке слишком сильно сжаться или растянуться. Транспортную функцию выполняют именно микротрубочки, они же тубулиновые нити. Они полярны, поэтому во время деления клетки микротрубочки прикрепляются к хромосомам в определенном участке белковой природы – кинетохоре, а далее, в анафазе, хромосомы расходятся к полюсам клетки. Не все микротрубочки присоединяются к хромосомам, некоторые остаются без ничего. Благодаря полярности тубулиновые нити не присоединяются друг к другу.

Микрофиламенты – структуры, состоящие из белка актина и миозина, которые должны быть хорошо знакомы по теме «мышечная система организма», ведь актин и миозин осуществляют сокращение мышц, а значит, и все движения. Также в состав микрофиламентов входят другие сократительные белки. Микрофиламенты – структуры подвижные и пластичные, большое их количество расположено вблизи цитоплазматической мембраны, что позволяет одноклеточным организмам и некоторым клеткам осуществлять фаго- и пиноцитоз.

Структура и функции промежуточных филаментов изучена не до конца.

Клеточный центр = центросома

Клеточный центр располагается в непосредственной близости от ядра и состоит из 2 центриолей. Центриоли имеют вид цилиндров, они расположены перпендикулярно друг другу. Центриоли удваиваются и начинают расходиться в интерфазе, а уже в профазе стартует образование нитей веретена деления. Сами центриоли тоже состоят из микротрубочек и, следовательно, из белка тубулина. У высших растений клеточный центр имеет иное строение, в нем центриолей нет.

Рибосомы

Рибосомы – немембранные органоиды клетки.

Функция, выполняемая данными органоидами – синтез белка, а именно – процесс трансляции, то есть «переписывания» нуклеотидной последовательности в последовательность аминокислот.

Рибосома состоит из двух субъединиц – большой и малой. В свою очередь, каждая субъединица это рРНК (рибосомальная РНК) и белки.

Рибосомы образуются в ядрышках ядра, затем рибосомы выходят через ядерные поры в цитоплазму. До трансляции происходит процесс транскрипции, то один из концов цепи иРНК обхватывается субъединицами рибосомы. тРНК (транспортная РНК) подносит к иРНК аминокислоты, которые собираются в цепочку и выходят из рибосомы.

Процесс трансляции

Кроме как в ядре, рибосомы могут находится в свободном виде в гиалоплазме, тогда они занимаются синтезом белков, необходимых для жизнедеятельности клетки. Также рибосомы располагаются на шероховатой ЭПС, такие рибосомы тоже синтезируют белки, но не для этой клетки, а для выведения их в другие клетки или внеклеточное пространство.

Задание EB21524

Установите соответствие между названием органоидов и наличием или отсутствием у них клеточной мембраны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| ОРГАНОИДЫ | НАЛИЧИЕ МЕМБРАНЫ |

|

А) вакуоли Б) лизосомы В) клеточный центр Г) рибосомы Д) пластиды Е) аппарат Гольджи |

1) мембранные 2) немембранные |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Мембранные и немембранные органоиды нужно только выучить, никак по-другому не получится. Не отчаивайтесь, это не так сложно:

Классификация органоидов

Начать учить лучше с немембранных. Все, что связано с клеточным делением относится к немембранным органоидам.

Двумембранные: ядро и то, что связано с энергетической функцией.

Все остальное – одномембранные.

Ответ: 112211

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB12387

Установите соответствие между функцией органоида клетки и органоидом, выполняющим эту функцию.

| ФУНКЦИЯ | ОРГАНОИД |

|

A) секреция синтезированных веществ Б) биосинтез белков B) расщепление органических веществ Г) образование лизосом Д) формирование полисом Е) защитная |

1) аппарат Гольджи 2) лизосома 3) рибосома |

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Функции органоидов нужно учить и понимать, только тогда это задание можно будет выполнять без проблем.

Обратимся к таблице выше.

Обычно не вызывают трудностей лизосомы. Они отвечают за внутриклеточное пищеварение. Это такие пузырьки с ферментами внутри. Они поглощают твердую частичку или каплю и переваривают ее. И вышедшие из строя органоиды они тоже уничтожают. Нам точно подходит вариант с расщеплением органических веществ. Вообще, лизосомы- маленькие разрушители, так что варианты с синтезом, формированием и прочим нам не походят. А вот защитить клетку они могут, переварив что-то нежелательное.

Если вы уже ознакомились с темой про ДНК, РНК, то должны были слышать про существование рибосомальной РНК. Как раз-такие за биосинтез белка отвечают рибосомы, процесс носит название «трансляция» или же переписывание информации с ДНК на РНК.

Осталось три варианта: начнем говорить про полисомы и про секрецию. Это не относится к лизосомам, так как не носит разрушительный характер. Обратимся к слову «полисомы». Приставка поли- значит много или сложный, есть еще часть «сомы», ее мы также встречаем в словах «лизосомы» и «рибосомы», больше нигде. Логично предположить, что относятся полисомы к рибосомам. Полисома- это комплекс рибосом.

Осталось еще образование лизосом. Сами себя они не образуют, рибосомы отвечают только за синтез белка, значит, задействован комплекс Гольджи.

Что же касается секреции, то это функция комплекса Гольджи.

Ответ: 132132

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Ксения Алексеевна | Просмотров: 3.4k