в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 104 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Биогеоценоз – система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии. (2)Термин предложил советский учёный В. Н. Сукачёв. (3)По его мнению, биогеоценоз представляет собой устой-чивую саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органи-ческие компоненты неразрывно связаны с неорганическими и антро-погенными. (4)Примерами биогеоценоза Сукачёв считал сосновый лес, саванну или пруд. (5)Важнейшим свойством биогеоценозов Сукачёв считал саморегуляцию. (6)По его мнению, биогеоценозы никогда не изменялись в пространстве и времени.

Каковы свойства биогеоценоза?

Раздел: Основы экологии

Верны ли следующие суждения о смене биогеоценозов?

А. Смена одного биогеоценоза другим всегда бывает вызвана хозяйственной деятельностью человека.

Б. Закономерную и направленную смену одного биогеоценоза другим за некоторый период времени называют сукцессией.

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Вставьте в текст «Основные компоненты биогеоценоза» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА

Однородный участок земной поверхности с определённым составом организмов и комплексом неживых компонентов называют __________(А). Организмы образуют в них три функциональные группы. __________(Б) — это главным образом зелёные растения, так они образуют органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза. Животные выполняют роль __________(В), так как питаются готовыми органическими веществами. Третья функциональная группа — это __________(Г). Она представлена бактериями и грибами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) биосфера

2) производитель

3) разрушитель

4) потребитель

5) агроценоз

6) биогеоценоз

7) популяция

8) хищник

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: РЕШУ ОГЭ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Укажите основные характеристики любого стабильного биогеоценоза в средней полосе России.

1) постоянная температура воздуха

2) видовое разнообразие

3) количество осадков в год

4) разветвлённость пищевых цепей и сетей

5) замкнутость круговорота веществ

6) многообразие источников энергии

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ. Биогеоценоз — это:

1) система, которая состоит из отдельных, невзаимосвязанных организмов;

2) система, которая состоит из структурных элементов: видов и популяций;

3) целостная система, способная к саморегуляции;

4) закрытая система взаимодействующих популяций;

5) открытая система, нуждающаяся в поступлении энергии извне;

6) система, характеризующаяся отсутствием биогенной миграции атомов.

Общее количество вещества всей совокупности организмов в биогеоценозе и биосфере — это

1) экологическая пирамида

3) первичная биологическая продукция

4) биомасса живого вещества

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.

Структурной и функциональной единицей биосферы считается

Установите соответствие между функцией, выполняемой организмом в биогеоценозе, и представителями царства, выполняющими данную функцию: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФУНКЦИЯ

А) основные производители глюкозы в биогеоценозе

Б) первичные потребители солнечной энергии

В) минерализуют органические вещества

Г) являются консументами разных порядков

Д) обеспечивают усвоение азота растениями

Е) передают вещества и энергию в пищевых

цепях

ОРГАНИЗМ

1) растения

2) бактерии

3) животные

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Пищевые цепи». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.

(1) Перенос веществ и энергии в биогеоценозе от их источника через ряд организмов называется пищевая цепь. (2) Пастбищная пищевая цепь биогеоценоза включает в себя продуцентов и консументов. (3) Первым звеном пищевой цепи являются продуценты. (4) Консументами I порядка являются растительноядные животные. (5) Консументы II порядка формируют второй трофический уровень. (6) Редуценты живут в организмах и разлагают органические вещества до неорганических веществ. (7) Пищевая цепь другого типа – детритная – начинается от мелких почвенных животных и заканчивается крупными животными.

Источник: ЕГЭ по биологии 2020. Досрочная волна. Вариант 1

Установите соответствие между примерами и типами экосистем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) вишнёвый сад

Б) дубрава

В) дельта реки

Г) виноградник

Д) цветник

Е) лавандовое поле

ТИПЫ ЭКОСИСТЕМ

1) агроценоз

2) биогеоценоз

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Агроценоз отличается от биогеоценоза

1) низкой продуктивностью организмов-производителей

2) отсутствием разрушителей органических веществ

3) отсутствием потребителей органических веществ

4) использованием не только солнечной, но и других видов энергии

Организмы продуценты, консументы, редуценты — ос новные структурные компоненты

К экосистемам самого высокого уровня следует отнести

Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение. Устойчивость биогеоценоза проявляется в

1) сохранении его в течение многих лет

2) стабильности воспроизведения из года в год биомассы и продукции

3) высоком потенциале размножения членов сообществ

4) смене одного биоценоза другим

Водоём считается биогеоценозом, потому что

1) все обитающие в нём виды имеют родственные связи

2) обитающие в нём виды не связаны родством

3) его заселяют растения, животные, грибы и микроорганизмы

4) длительное время в нём проживают виды, приспособленные друг к другу и к неживой природе, осуществляют круговорот веществ

Почему дубраву считают биогеоценозом

1) Между всеми обитающими в нём видами существуют родственные связи

2) Между обитающими в нём видами отсутствуют родственные связи

3) Особи разных видов скрещиваются между собой и связаны родством

4) Обитающие в нем виды связаны между собой и с факторами неживой природы

Биосфера — глобальная экосистема, структурными ком понентами которой являются

1) классы и отделы растений

4) классы и типы животных

Биогеоценозы характеризуются:

1) сложными пищевыми цепями;

2) простыми пищевыми цепями;

3) отсутствием видового разнообразия;

4) наличием естественного отбора;

5) зависимостью от деятельности человека;

6) устойчивым состоянием.

Природным биогеоценозом является

Всего: 104 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 104 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

(1)Биогеоценоз – система, включающая сообщество живых организмов и тесно связанную с ним совокупность абиотических факторов среды в пределах одной территории, связанные между собой круговоротом веществ и потоком энергии. (2)Термин предложил советский учёный В. Н. Сукачёв. (3)По его мнению, биогеоценоз представляет собой устой-чивую саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органи-ческие компоненты неразрывно связаны с неорганическими и антро-погенными. (4)Примерами биогеоценоза Сукачёв считал сосновый лес, саванну или пруд. (5)Важнейшим свойством биогеоценозов Сукачёв считал саморегуляцию. (6)По его мнению, биогеоценозы никогда не изменялись в пространстве и времени.

Каковы свойства биогеоценоза?

Раздел: Основы экологии

Верны ли следующие суждения о смене биогеоценозов?

А. Смена одного биогеоценоза другим всегда бывает вызвана хозяйственной деятельностью человека.

Б. Закономерную и направленную смену одного биогеоценоза другим за некоторый период времени называют сукцессией.

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 3.

Вставьте в текст «Основные компоненты биогеоценоза» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА

Однородный участок земной поверхности с определённым составом организмов и комплексом неживых компонентов называют __________(А). Организмы образуют в них три функциональные группы. __________(Б) — это главным образом зелёные растения, так они образуют органические вещества из неорганических в процессе фотосинтеза. Животные выполняют роль __________(В), так как питаются готовыми органическими веществами. Третья функциональная группа — это __________(Г). Она представлена бактериями и грибами.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:

1) биосфера

2) производитель

3) разрушитель

4) потребитель

5) агроценоз

6) биогеоценоз

7) популяция

8) хищник

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Источник: РЕШУ ОГЭ

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Укажите основные характеристики любого стабильного биогеоценоза в средней полосе России.

1) постоянная температура воздуха

2) видовое разнообразие

3) количество осадков в год

4) разветвлённость пищевых цепей и сетей

5) замкнутость круговорота веществ

6) многообразие источников энергии

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ. Биогеоценоз — это:

1) система, которая состоит из отдельных, невзаимосвязанных организмов;

2) система, которая состоит из структурных элементов: видов и популяций;

3) целостная система, способная к саморегуляции;

4) закрытая система взаимодействующих популяций;

5) открытая система, нуждающаяся в поступлении энергии извне;

6) система, характеризующаяся отсутствием биогенной миграции атомов.

Общее количество вещества всей совокупности организмов в биогеоценозе и биосфере — это

1) экологическая пирамида

3) первичная биологическая продукция

4) биомасса живого вещества

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Дальний Восток. Вариант 4.

Структурной и функциональной единицей биосферы считается

Установите соответствие между функцией, выполняемой организмом в биогеоценозе, и представителями царства, выполняющими данную функцию: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФУНКЦИЯ

А) основные производители глюкозы в биогеоценозе

Б) первичные потребители солнечной энергии

В) минерализуют органические вещества

Г) являются консументами разных порядков

Д) обеспечивают усвоение азота растениями

Е) передают вещества и энергию в пищевых

цепях

ОРГАНИЗМ

1) растения

2) бактерии

3) животные

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Найдите три ошибки в приведённом тексте «Пищевые цепи». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. Дайте правильную формулировку.

(1) Перенос веществ и энергии в биогеоценозе от их источника через ряд организмов называется пищевая цепь. (2) Пастбищная пищевая цепь биогеоценоза включает в себя продуцентов и консументов. (3) Первым звеном пищевой цепи являются продуценты. (4) Консументами I порядка являются растительноядные животные. (5) Консументы II порядка формируют второй трофический уровень. (6) Редуценты живут в организмах и разлагают органические вещества до неорганических веществ. (7) Пищевая цепь другого типа – детритная – начинается от мелких почвенных животных и заканчивается крупными животными.

Источник: ЕГЭ по биологии 2020. Досрочная волна. Вариант 1

Установите соответствие между примерами и типами экосистем: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) вишнёвый сад

Б) дубрава

В) дельта реки

Г) виноградник

Д) цветник

Е) лавандовое поле

ТИПЫ ЭКОСИСТЕМ

1) агроценоз

2) биогеоценоз

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Агроценоз отличается от биогеоценоза

1) низкой продуктивностью организмов-производителей

2) отсутствием разрушителей органических веществ

3) отсутствием потребителей органических веществ

4) использованием не только солнечной, но и других видов энергии

Организмы продуценты, консументы, редуценты — ос новные структурные компоненты

К экосистемам самого высокого уровня следует отнести

Укажите НЕВЕРНОЕ утверждение. Устойчивость биогеоценоза проявляется в

1) сохранении его в течение многих лет

2) стабильности воспроизведения из года в год биомассы и продукции

3) высоком потенциале размножения членов сообществ

4) смене одного биоценоза другим

Водоём считается биогеоценозом, потому что

1) все обитающие в нём виды имеют родственные связи

2) обитающие в нём виды не связаны родством

3) его заселяют растения, животные, грибы и микроорганизмы

4) длительное время в нём проживают виды, приспособленные друг к другу и к неживой природе, осуществляют круговорот веществ

Почему дубраву считают биогеоценозом

1) Между всеми обитающими в нём видами существуют родственные связи

2) Между обитающими в нём видами отсутствуют родственные связи

3) Особи разных видов скрещиваются между собой и связаны родством

4) Обитающие в нем виды связаны между собой и с факторами неживой природы

Биосфера — глобальная экосистема, структурными ком понентами которой являются

1) классы и отделы растений

4) классы и типы животных

Биогеоценозы характеризуются:

1) сложными пищевыми цепями;

2) простыми пищевыми цепями;

3) отсутствием видового разнообразия;

4) наличием естественного отбора;

5) зависимостью от деятельности человека;

6) устойчивым состоянием.

Природным биогеоценозом является

Всего: 104 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой

их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять

биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со

связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

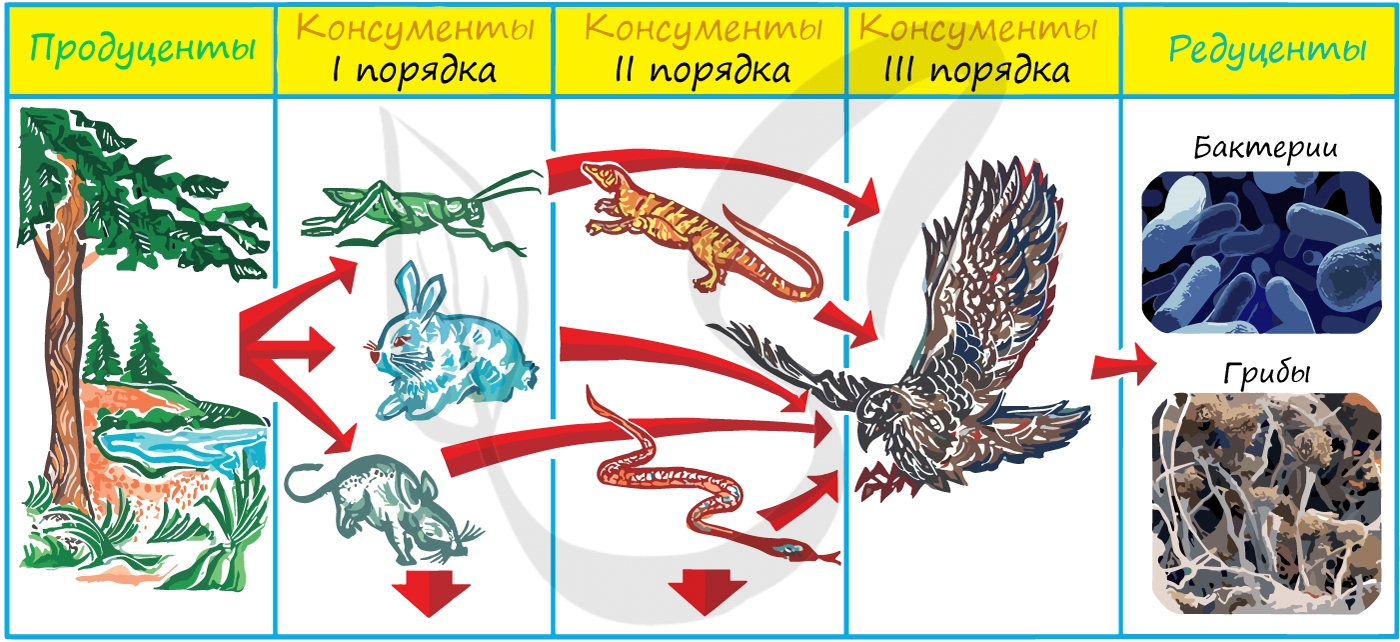

Продуценты, консументы и редуценты

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

- Консументы

- Редуценты

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические

вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные

организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые

растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они

преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые

тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ,

рождения новой жизни.

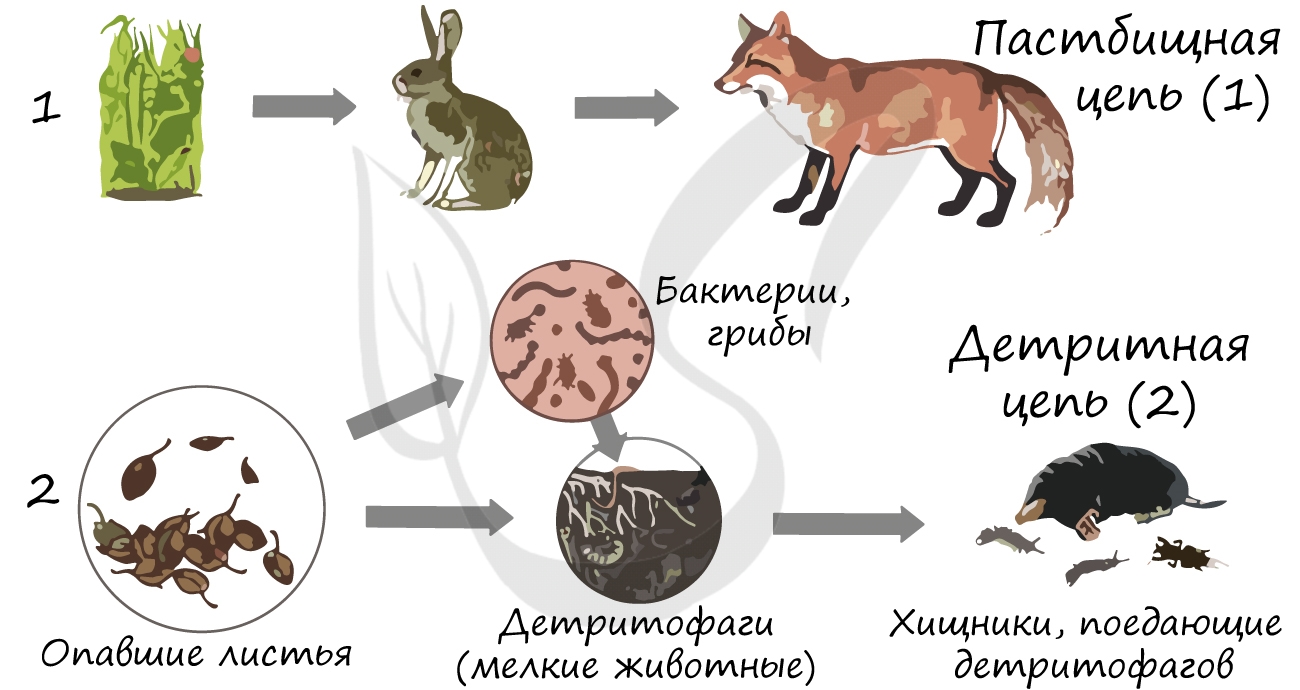

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое

предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

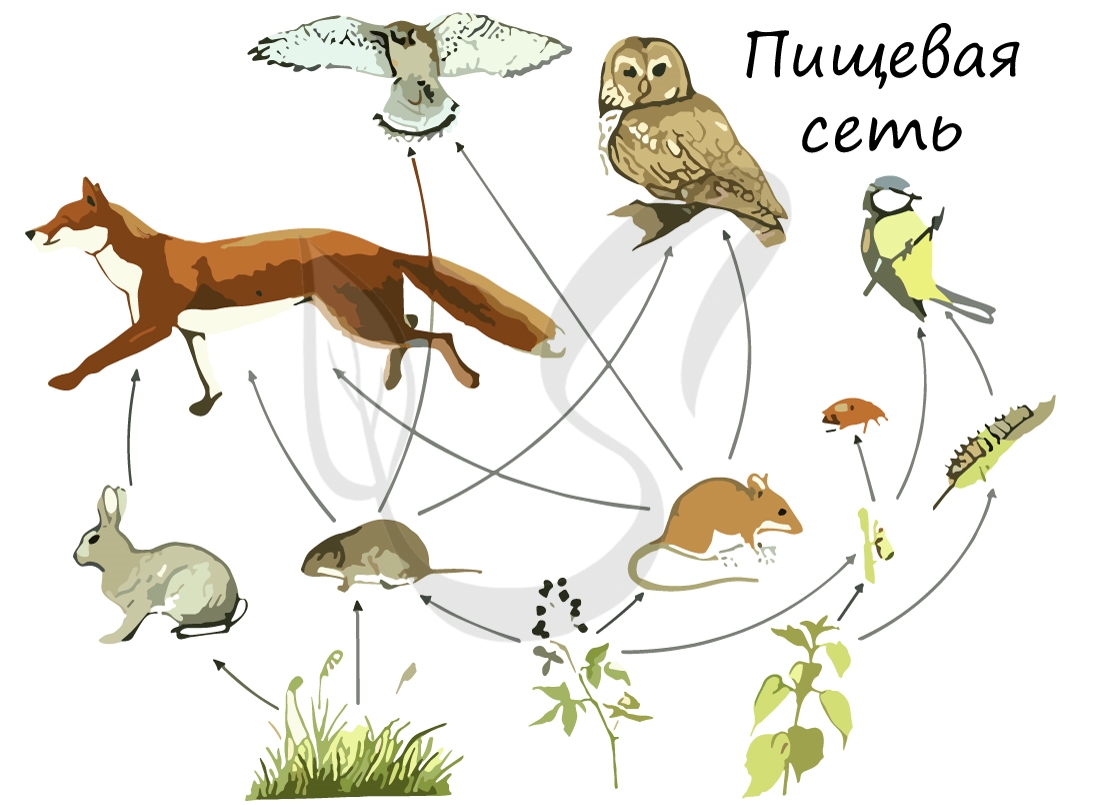

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем,

что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих

мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов

среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

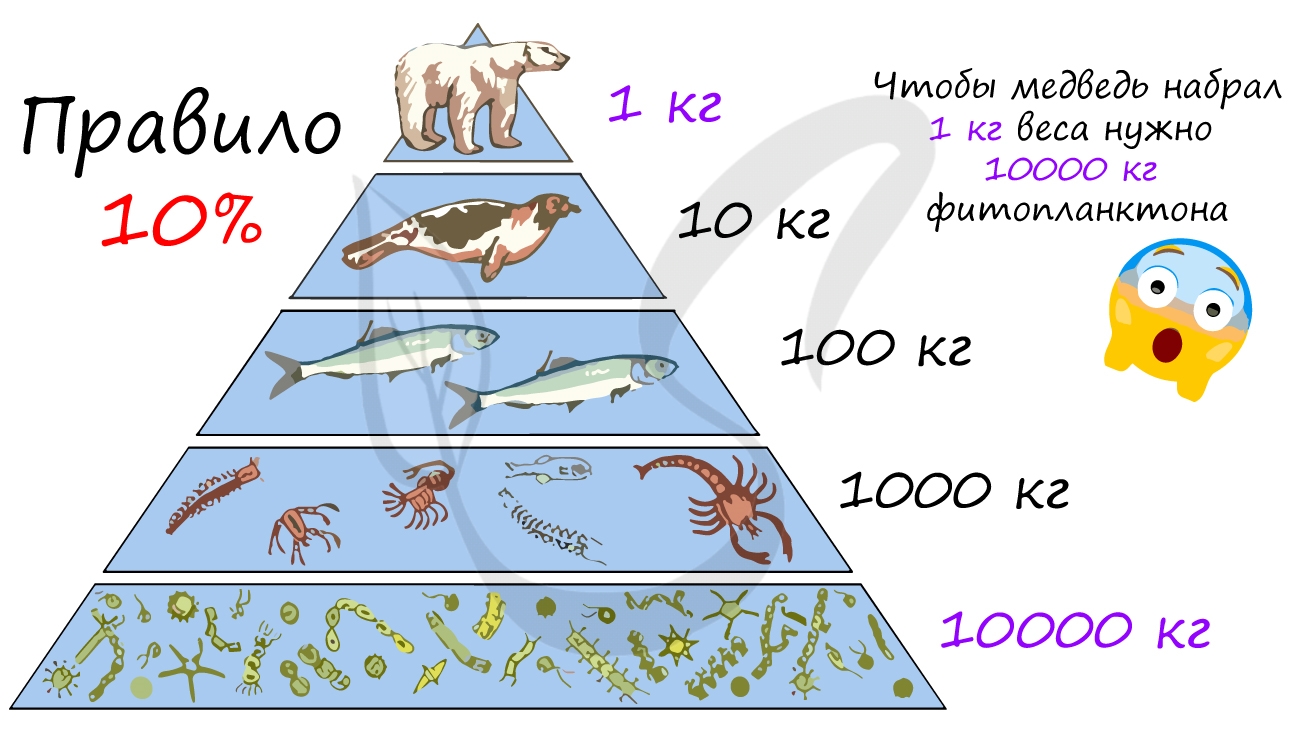

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы

(пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей

с повышением трофического уровня.

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической

пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с

изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и

10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз

характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами.

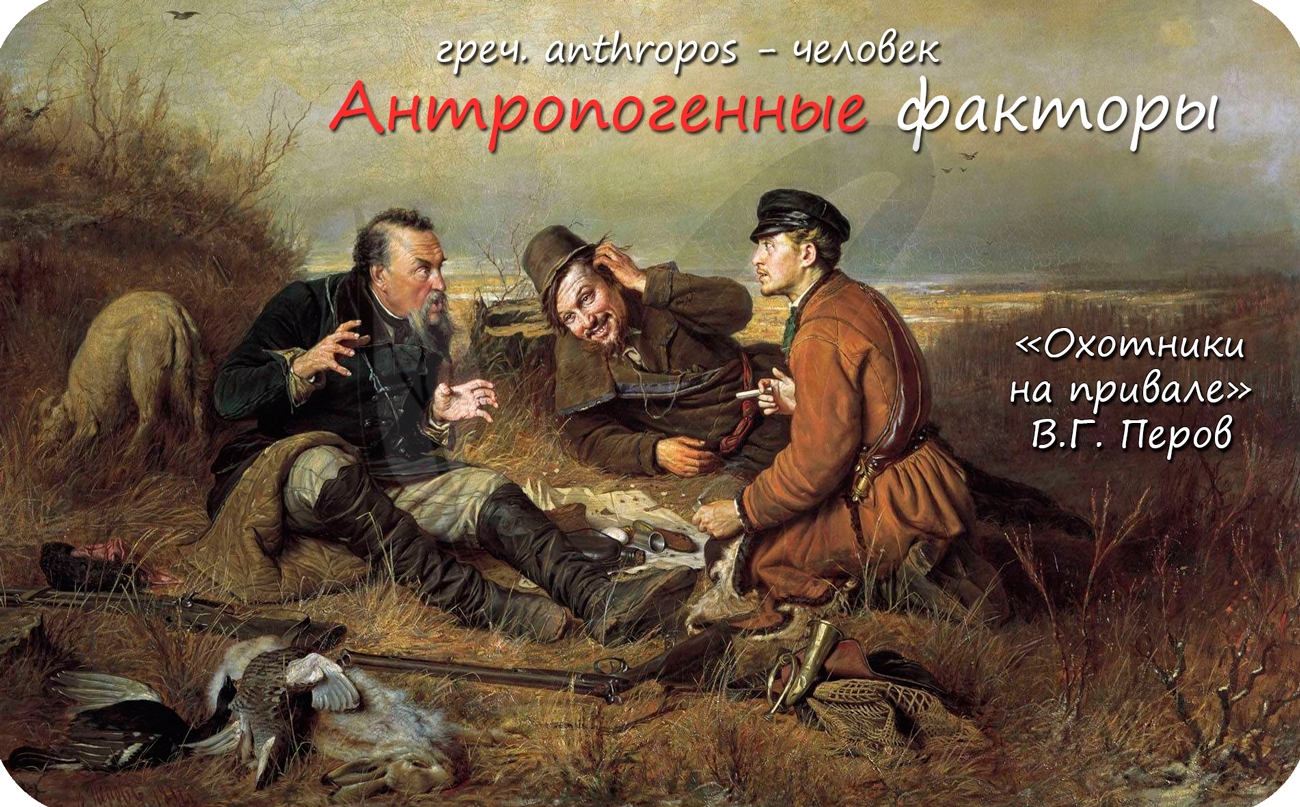

Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

- Биотические (греч. βίος — жизнь)

- Антропогенные (греч. anthropos — человек)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические —

состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность,

температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют

численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы

взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности.

Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось

глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ,

растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого

организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного

поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

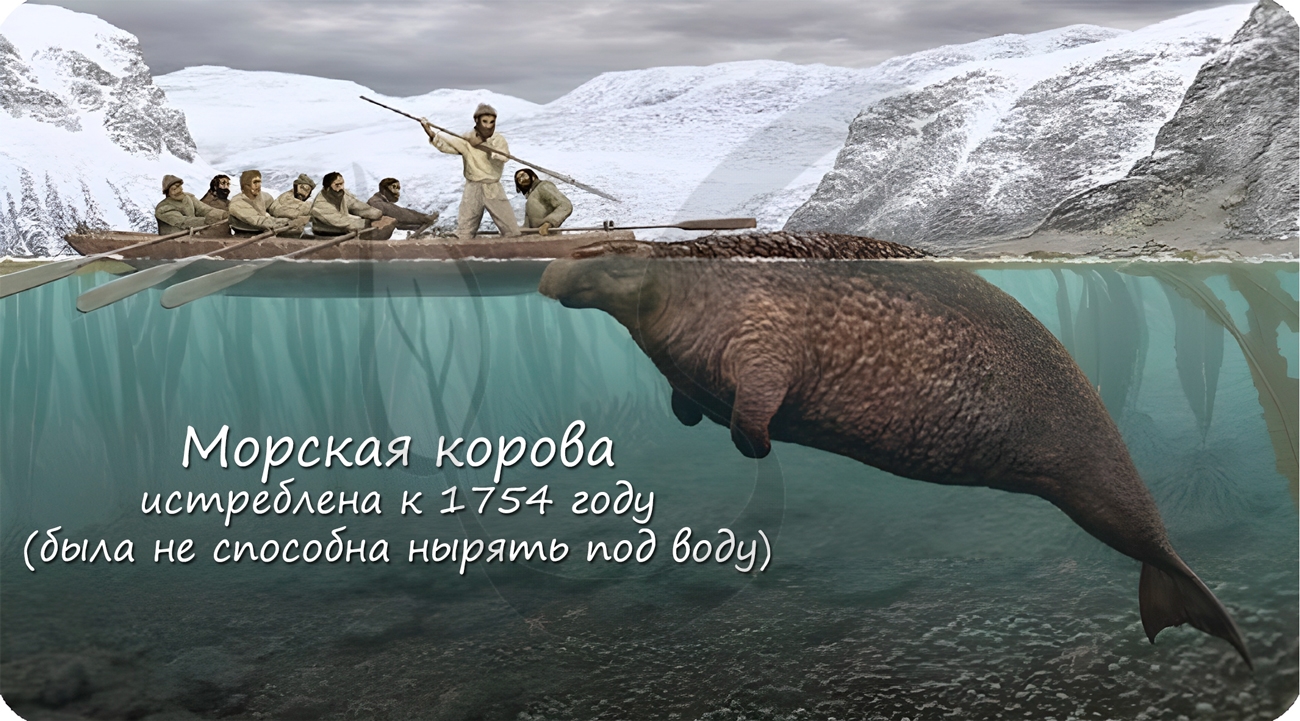

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается

биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность

человека играет решающую роль в исчезновении видов.

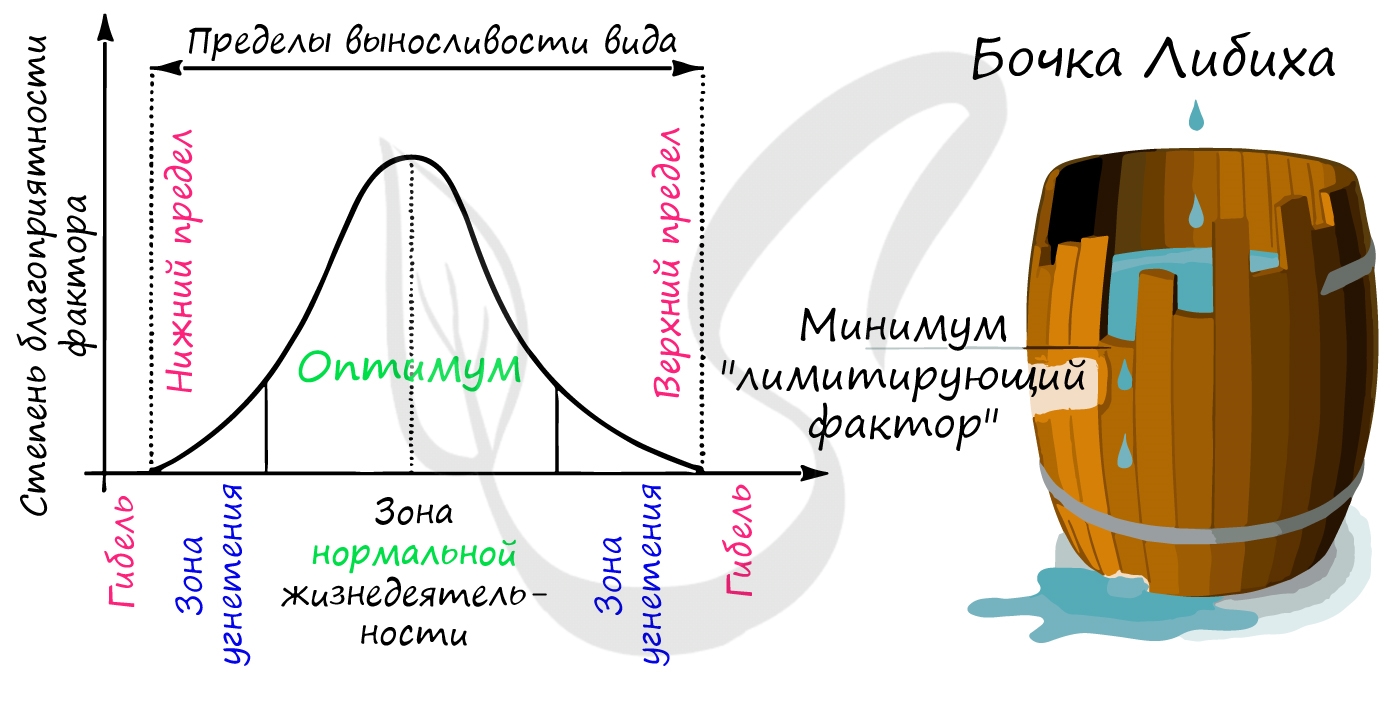

Закон оптимума

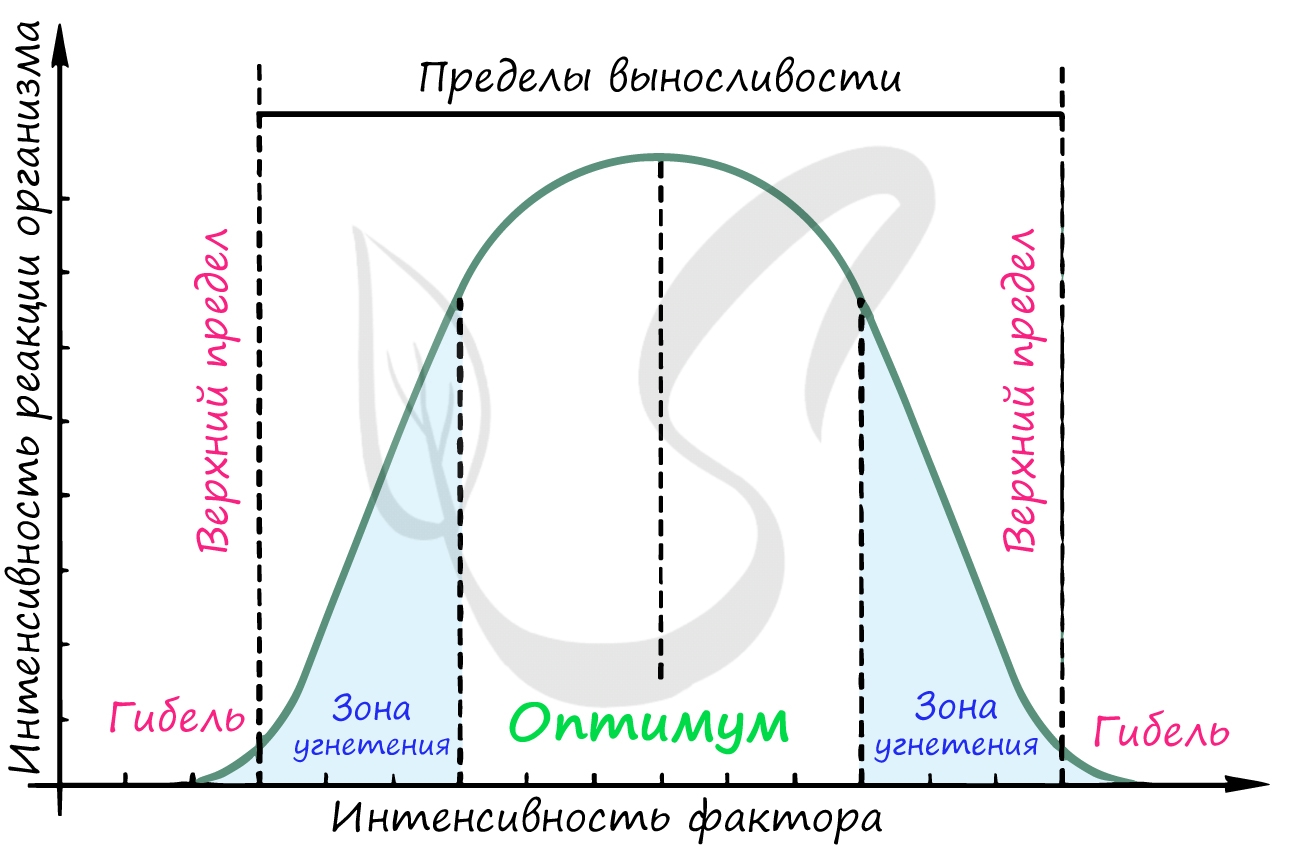

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то

про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный

для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума,

то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах

выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим

(лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор,

который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает

переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора

сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Н.М. Чернова, А.М. Былова

Общая экология. Учебник

М.: Дрофа, 2004

Содержание статьи:

- 1 Глава 7. Биоценозы

- 1.1 7.4. Экологическая ниша

Глава 7. Биоценозы

7.4. Экологическая ниша

Положение вида, которое он занимает в общей системе биоценоза, комплекс его биоценотических связей и требований к абиотическим факторам среды называют экологической нишей вида.

Концепция экологической ниши оказалась очень плодотворной для понимания законов совместной жизни видов. Над ее развитием работали многие экологи: Дж. Гриннелл, Ч. Элтон, Г. Хатчинсон, Ю. Одум и др.

Понятие «экологическая ниша» следует отличать от понятия «местообитание». В последнем случае подразумевается та часть пространства, которая заселена видом и которая обладает необходимыми абиотическими условиями для его существования. Экологическая ниша вида зависит не только от абиотических условий среды, но и в не меньшей мере от его биоценотического окружения. Характер занимаемой экологической ниши определяется как экологическими возможностями вида, так и тем, насколько эти возможности могут быть реализованы в конкретных биоценозах. Это характеристика того образа жизни, который вид может вести в данном сообществе.

Г. Хатчинсон выдвинул понятия фундаментальной и реализованной экологической ниши. Под фундаментальной понимается весь набор условий, при которых вид может успешно существовать и размножаться. В природных биоценозах, однако, виды осваивают далеко не все пригодные для них ресурсы вследствие, прежде всего, конкурентных отношений. Реализованная экологическая ниша – это положение вида в конкретном сообществе, где его ограничивают сложные биоценотические отношения. Иными словами, фундаментальная экологическая ниша характеризует потенциальные возможности вида, а реализованная – ту их часть, которая может осуществиться в данных условиях, при данной доступности ресурса. Таким образом, реализованная ниша всегда меньше, чем фундаментальная.

В экологии широко обсуждается вопрос о том, сколько экологических ниш может вместить биоценоз и сколько видов какой-либо конкретной группы, имеющих близкие требования к среде, могут ужиться вместе.

Специализация вида по питанию, использованию пространства, времени активности и другим условиям характеризуется как сужение его экологической ниши, обратные процессы – как ее расширение. На расширение или сужение экологической ниши вида в сообществе большое влияние оказывают конкуренты. Правило конкурентного исключения, сформулированное Г. Ф. Гаузе для близких по экологии видов, может быть выражено таким образом, что два вида не уживаются в одной экологической нише.

Эксперименты и наблюдения в природе показывают, что во всех случаях, когда виды не могут избежать конкуренции за основные ресурсы, более слабые конкуренты постепенно вытесняются из сообщества. Однако в биоценозах возникает много возможностей хотя бы частичного разграничения экологических ниш близких по экологии видов.

Выход из конкуренции достигается благодаря расхождению требований к среде, изменению образа жизни, что, другими словами, является разграничением экологических ниш видов. В этом случае они приобретают способность сосуществовать в одном биоценозе. Каждый из живущих вместе видов в отсутствие конкурента способен на более полное использование ресурсов. Это явление легко наблюдать в природе. Так, травянистые растения ельника способны довольствоваться небольшим количеством почвенного азота, которое остается от перехвата его корнями деревьев. Однако если на ограниченной площадке обрубить корни этих елей, условия азотного питания трав улучшаются и они бурно идут в рост, принимая густо-зеленую окраску. Улучшение условий жизни и увеличение численности какого-либо вида в результате удаления из биоценоза другого, близкого по экологическим требованиям, называется конкурентным высвобождением.

Разделение совместно живущими видами экологических ниш с частичным их перекрыванием – один из механизмов устойчивости природных биоценозов. Если какой-либо из видов резко снижает свою численность или выпадает из состава сообщества, его роль берут на себя другие. Чем больше видов в составе биоценоза, тем ниже численность каждого из них, тем сильнее выражена их экологическая специализация. В этом случае говорят о «более плотной упаковке экологических ниш в биоценозе».

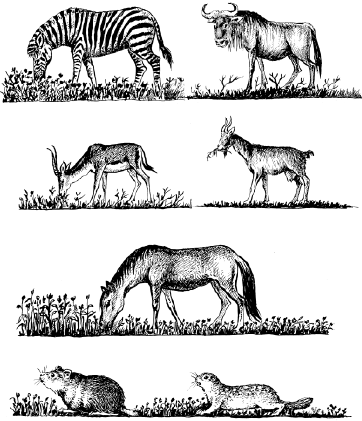

У близкородственных видов, живущих вместе, обычно наблюдаются очень тонкие разграничения экологических ниш. Так, пасущиеся в африканских саваннах копытные по-разному используют пастбищный корм: зебры обрывают в основном верхушки трав, антилопы гну кормятся тем, что оставляют им зебры, выбирая при этом определенные виды растений, газели выщипывают самые низкие травы, а антилопы топи довольствуются высокими сухими стеблями, оставшимися после других травоядных. Такое же «разделение труда» в южноевропейских степях осуществляли когда-то дикие лошади, сурки и суслики (рис. 92).

Рис. 92. Разные виды травоядных поедают траву на разной высоте в африканских саваннах (верхние ряды) и в степях Евразии (нижние ряды) (по Ф. Р. Фуэнте, 1972; Б. Д. Абатурову, Г. В. Кузнецову, 1973)

В наших зимних лесах насекомоядные птицы, кормящиеся на деревьях, также избегают конкуренции друг с другом за счет разного характера поиска. Например, поползни и пищухи собирают пищу на стволах. При этом поползни стремительно обследуют дерево, быстро схватывая попадающихся на глаза насекомых или семена, оказавшиеся в крупных трещинах коры, тогда как мелкие пищухи тщательно обшаривают на поверхности ствола малейшие щелки, в которые проникает их тонкий шиловидный клюв. Зимой в смешанных стайках большие синицы ведут широкий поиск на деревьях, в кустах, на пнях, а часто и на снегу; синицы-гаички обследуют преимущественно крупные ветви; длиннохвостые синицы ищут корм на концах ветвей; мелкие корольки тщательно обшаривают верхние части крон хвойных.

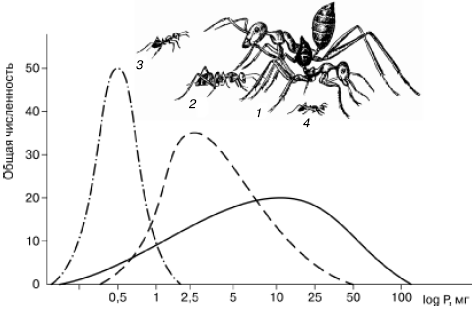

Муравьи существуют в природных условиях многовидовыми ассоциациями, члены которых различаются по образу жизни. В лесах Подмосковья чаще всего обнаруживается такая ассоциация видов: доминантный вид (Formica rufa, F. aquilonia или Lasius fuliginosus) занимает несколько ярусов, в почве активен L. flavus, в подстилке леса – Myrmica rubra, напочвенный ярус осваивают L. niger и F. fusca, деревья – Camponotus herculeanus. Специализация к жизни в разных ярусах отражается в жизненной форме видов. Кроме разделения в пространстве, муравьи отличаются и по характеру добывания пищи, по времени суточной активности.

В пустынях наиболее развит комплекс муравьев, собирающих пищу на поверхности почвы (герпетобионтов). Среди них выделяются представители трех трофических групп: 1) дневные зоонекрофаги – активны в самое жаркое время, питаются трупами насекомых и активными днем мелкими живыми насекомыми; 2) ночные зоофаги – охотятся на малоподвижных насекомых с мягкими покровами, которые появляются на поверхности только ночью, и на линяющих членистоногих; 3) карпофаги (дневные и ночные) – поедают семена растений.

Совместно могут обитать по нескольку видов из одной трофической группы. Механизмы выхода из конкуренции и разграничения экологических ниш при этом следующие.

1. Размерная дифференциация (рис. 93). Например, средние веса рабочих особей трех наиболее обычных в песках Кызылкумов дневных зоонекрофагов относятся как 1:8:120. Примерно такое же соотношение весов у некрупной кошки, рыси и тигра.

Рис. 93. Сравнительные размеры четырех видов муравьев из группы дневных зоонекрофагов в песчаной пустыне Центральных Каракумов и распределение добычи трех видов по весовым классам (по Г. М. Длусскому, 1981): 1– средний и крупный рабочие Cataglyphis setipes; 2 – С. pallida; 3 – Acantholepis semenovi; 4 – Plagiolepis pallescens

2. Поведенческие различия заключаются в разной стратегии фуражировки. Муравьи, которые создают дороги и используют мобилизацию носильщиков для переноса в гнездо обнаруженной пищи, питаются преимущественно семенами растений, образующих куртины. Муравьи, фуражиры которых работают как одиночные сборщики, собирают в основном семена растений, распределенных дисперсно.

3. Пространственная дифференциация. В пределах одного яруса сбор пищи разными видами может быть приурочен к разным участкам, например на открытых местах или под кустиками полыни, на песчаных или глинистых площадках и т. д.

4. Различия во времени активности относятся преимущественно ко времени суток, но у некоторых видов отмечены несовпадения активности и по сезонам года (преимущественно весенняя или осенняя активность).

Экологические ниши видов изменчивы в пространстве и во времени. Они могут быть резко разграничены в индивидуальном развитии в зависимости от стадии онтогенеза, как, например, у гусениц и имаго чешуекрылых, личинок и жуков майского хруща, головастиков и взрослых лягушек. В этом случае меняется и среда обитания, и все биоценотическое окружение. У других видов экологические ниши, занимаемые молодыми и взрослыми формами, более близки, но тем не менее между ними всегда имеются различия. Так, взрослые окуни и их мальки, живущие в одном и том же озере, используют для своего существования разные энергетические источники и входят в разные цепи питания. Мальки живут за счет мелкого планктона, взрослые – типичные хищники.

Ослабление межвидовой конкуренции приводит к расширению экологической ниши вида. На океанических островах с бедной фауной ряд птиц по сравнению с их сородичами на материке заселяет более разнообразные местообитания и расширяет спектр кормов, так как не сталкивается при этом с конкурирующими видами. У островных обитателей отмечается даже повышенная изменчивость формы клюва как показатель расширения характера кормовых связей.

Если межвидовая конкуренция сужает экологическую нишу вида, не давая проявиться всем его потенциям, то внутривидовая конкуренция, наоборот, способствует расширению экологических ниш. При возросшей численности вида начинается использование дополнительных кормов, освоение новых местообитаний, появление новых биоценотических связей.

Экологические ниши растений, на первый взгляд, менее разнообразны, чем животных. Они четко очерчены у видов, различающихся по питанию: сапрофитов (подъельник, гнездовка), паразитов (заразиха, повилика, раффлезия), полупаразитов (погремок, марьянник, омела), насекомоядных растений (росянка, пузырчатка, непентес). Но и зеленые фотоавтотрофные растения занимают разные экологические ниши в фитоценозах. Множественность экологических ниш определяется разным использованием растениями среды, размещением органов в воздухе и почве, ритмами сезонного развития, длительностью периода вегетации, сроками цветения и особенностями плодоношения, взаимосвязями с элементами абиотической среды и всеми компонентами биоценоза.

В водоемах растения, полностью погруженные в воду (элодея, роголистник, уруть), оказываются в иных условиях температуры, освещенности, газового режима, чем плавающие на поверхности (телорез, водокрас, ряска) или укореняющиеся на дне и выносящие листья на поверхность (кувшинка, кубышка, виктория). Различаются они и взаимосвязями со средой. Эпифиты тропических лесов занимают сходные, но все же не идентичные ниши, так как относятся к разным экологическим группам по отношению к свету и воде (гелиофиты и сциофиты, гигрофиты, мезофиты и ксерофиты). Разные эпифитные орхидеи имеют узкоспециализированных опылителей.

В зрелом широколиственном лесу деревья первого яруса – дуб обыкновенный, вяз гладкий, клен платановидный, липа сердцелистная, ясень обыкновенный имеют сходные жизненные формы. Древесный полог, образованный их кронами, оказывается в одном горизонте, в сходных условиях среды. Но внимательный анализ показывает, что они по-разному участвуют в жизни сообщества и, следовательно, занимают разные экологические ниши. Эти деревья различаются по степени светолюбия и теневыносливости, срокам цветения и плодоношения, способам опыления и распространения плодов, составу консортов и проч. Дуб, вяз и ясень – анемофильные растения, но насыщение среды их пыльцой происходит в разные сроки. Клен и липа – энтомофилы, хорошие медоносы, но цветут в разное время. У дуба – зоохория, у остальных широколиственных деревьев – анемохория. Состав консортов у всех разный.

Если в широколиственном лесу кроны деревьев находятся в одном горизонте, то активные корневые окончания располагаются на разной глубине. Корни дуба проникают наиболее глубоко, выше располагаются корни клена и еще более поверхностно – ясеня. Опад разных видов деревьев утилизируется с разной скоростью. Листья липы, клена, вяза, ясеня к весне почти полностью разлагаются, а листья дуба и весной еще образуют рыхлую лесную подстилку.

В соответствии с представлениями Л. Г. Раменского об экологической индивидуальности видов и с учетом того, что виды растений в сообществе по-разному участвуют в освоении и преобразовании среды и трансформации энергии, можно считать, что в сложившихся фитоценозах каждый вид растения имеет свою экологическую нишу.

В онтогенезе растения, как и многие животные, меняют экологическую нишу. С возрастом они более интенсивно используют и преобразуют среду. Переход растения в генеративный период заметно расширяет круг консортов, меняет размер и напряженность фитогенного поля. Средообразующая роль стареющих, сенильных растений убывает. Они теряют многих консортов, но увеличивается роль связанных с ними деструкторов. Продукционные процессы ослабляются.

У растений имеет место перекрывание экологических ниш. Оно усиливается в отдельные периоды при ограничении ресурсов среды, но поскольку виды используют ресурсы индивидуально, избирательно и с разной интенсивностью, конкуренция в устойчивых фитоценозах ослабляется.

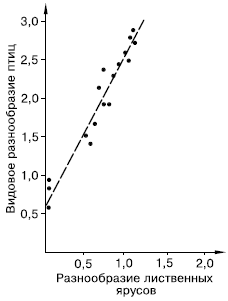

Рис. 94. Корреляция между разнообразием лиственных ярусов и видовым разнообразием птиц (индексы Шеннона по Макартуру из Э. Пианка, 1981)

На богатство экологических ниш в биоценозе оказывают влияние две группы причин. Первая – условия среды, предоставляемые биотопом. Чем мозаичнее и разнообразнее биотоп, тем больше видов могут размежевать в нем свои экологические ниши. Другой источник разнообразия ниш – сами виды, являющиеся ресурсом и создающие среду для других. Американский исследователь Р. Макартур, изучая ярусное разнообразие растительности по горному склону и число видов гнездящихся птиц, продемонстрировал прямую зависимость между этими показателями, положив начало многим исследованиям, подтверждающим связь видовой емкости сообществ с их внутренней структурой (рис. 94). Любой новый вид, внедряющийся в сообщество, увеличивает число имеющихся в нем экологических ниш не только за счет своего собственного положения среди других, но и предоставляя ресурсы для паразитов и хищников, норовых и гнездовых сожителей и т. п.

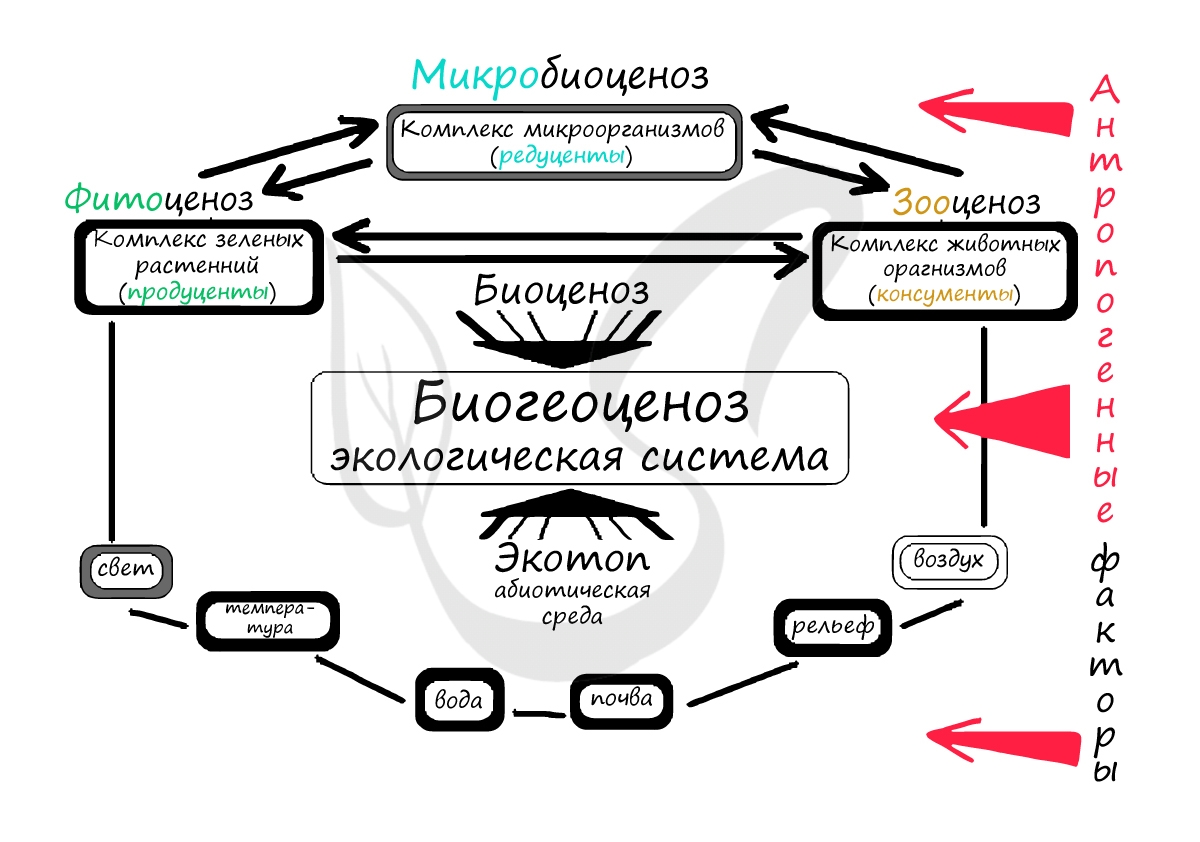

Понятие биоценоза, биогеоценоза, экосистемы

Живые организмы находятся между собой и абиотическими условиями среды обитания в определённых отношениях, образуя тем самым так называемые экологические системы.

Биоценоз — совокупность популяций разных видов, обитающих на определённой территории. Растительный компонент биоценоза называется фитоценозом, животный — зооценозом, микробный — микробоценозом.

Ведущим компонентом в биоценозе является фитоценоз. Он определяет, каким будет зооценоз и микробоценоз.

Биотоп — определённая территория со свойственными ей абиотическими факторами среды обитания (климат, почва).

Биогеоценоз — совокупность биоценоза и биотопа.

Экосистема — система живых организмов и окружающих их неорганических тел, связанных между собой потоком энергии и круговоротом веществ.

Термин экосистема был предложен английским учёным А. Тенсли (1935), а термин биогеоценоз — российским учёным В. Н. Сукачевым (1942). «Экосистема» и «биогеоценоз» — понятия близкие, но не синонимы. Биогеоценоз — это экосистема в границах фитоценоза. Экосистема — понятие более общее. Каждый биогеоценоз — это экосистема, но не каждая экосистема — биогеоценоз. Единая экосистема нашей планеты называется биосферой. Биосфера — экосистема высшего порядка.

Структура и функционирование экосистем

Различают видовую, пространственную и экологическую структуры биоценоза.

Видовая структура — число видов, образующих данный биоценоз, и соотношение их численности или массы. То есть видовая структура биоценоза определяется видовым разнообразием и количественным соотношением числа видов или их массы между собой.

Пространственная структура — распределение организмов разных видов в пространстве (по вертикали и по горизонтали). Пространственная структура образуется, прежде всего, растительной частью биоценоза. Различают ярусность (вертикальная структура биоценоза) и мозаичность (структура биоценоза по горизонтали).

Экологическая структура — соотношение организмов разных экологических групп. Биоценозы со сходной экологической структурой могут иметь разный видовой состав. Это связано с тем, что одни и те же экологические ниши могут быть заняты сходными по экологии, но далеко не родственными видами. Такие виды называются замещающими, или викарирующими.

Любая популяция занимает определённое местообитание и определённую экологическую нишу. Местообитание — это территория, занимаемая популяцией, с комплексом присущих ей экологических факторов. Экологическая ниша — место популяции в природе, включающее не только положение вида в пространстве, но и функциональную роль его в сообществе (например, трофический статус) и его положение относительно абиотических условий существования (температуры, влажности и т. п.). Местообитание — это как бы «адрес» организма, а экологическая ниша — это его «профессия».

Функциональные группы организмов в экосистеме

| Группа | Характеристика | Организмы |

| Продуценты | Автотрофные организмы, способные производить органические вещества из неорганических, используя фотосинтез или хемосинтез | Растения и автотрофные бактерии |

| Консументы | Гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других консументов | Животные, гетеротрофные растения, некоторые микроорганизмы |

| Редуценты | Гетеротрофные организмы, питающиеся органическими остатками и разлагающие их до минеральных веществ | Сапротрофные бактерии и грибы |

Пищевые цепи и сети. Питаясь друг другом, живые организмы образуют цепи питания.

Цепь питания — последовательность организмов, по которой передаётся энергия, заключённая в пище, от её первоначального источника. Каждое звено цепи называется трофическим уровнем.

В пищевой цепи редко бывает больше 4–5 трофических уровней.

Трофические уровни в цепи питания

| Уровень | Группа организмов | Организмы |

| Первый | Продуценты | Автотрофные организмы, преимущественно зелёные растения |

| Второй | Консументы первого порядка | Растительноядные животные |

| Третий | Консументы второго порядка | Первичные хищники, питающиеся растительноядными животными |

| Четвёртый | Консументы третьего порядка | Вторичные хищники, питающиеся плотоядными животными |

| … | … | … |

| Последний | Редуценты | Сапротрофные бактерии и грибы, осуществляющие минерализацию — превращение органических остатков в неорганические вещества |

Типы пищевых цепей

| Тип | Характеристика | Примеры |

| Цепи выедания (или пастбищные) | Пищевые цепи, начинающиеся с живых фотосинтезирующих организмов | Фитопланктон → зоопланктон → рыбы микрофаги → рыбы макрофаги → птицы ихтиофаги |

| Цепи разложения (или детритные) | Пищевые цепи, начинающиеся с отмерших остатков растений, трупов и экскрементов животных | Детрит → детритофаги → хищники микрофаги → хищники макрофаги |

Таким образом, поток энергии, проходящий через экосистему, разбивается как бы на два основных направления. Энергия к консументам поступает через живые ткани растений или через запасы мертвого органического вещества. Цепи выедания преобладают в водных экосистемах, цепи разложения — в экосистемах суши.

В сообществах пищевые цепи сложным образом переплетаются и образуют пищевые сети. В состав пищи каждого вида входит обычно не один, а несколько видов, каждый из которых, в свою очередь, может служить пищей нескольким видам. С одной стороны, каждый трофический уровень представлен многими популяциями разных видов, с другой стороны, многие популяции принадлежат сразу к нескольким трофическим уровням. В результате благодаря сложности пищевых связей выпадение какого-то одного вида часто не нарушает равновесия в экосистеме.

Поток энергии и круговорот веществ в экосистеме. В экосистеме органические вещества синтезируются автотрофами из неорганических веществ. Затем они потребляются гетеротрофами. Выделенные в процессе жизнедеятельности или после гибели организмов (как автотрофов, так и гетеротрофов) органические вещества подвергаются минерализации, то есть превращению в неорганические вещества. Эти неорганические вещества могут быть вновь использованы автотрофами для синтеза органических веществ. Так осуществляется биологический круговорот веществ.

В то же время энергия не может циркулировать в пределах экосистемы. Поток энергии (передача энергии), заключенной в пище, в экосистеме осуществляется однонаправлено от автотрофов к гетеротрофам.

При передаче энергии с одного трофического уровня на другой большая часть энергии рассеивается в виде тепла (в соответствии со вторым законом термодинамики) и только около 10 % от первоначального количества передаётся по пищевой цепи.

В результате пищевые цепи можно представить в виде экологических пирамид. Различают три основных типа экологических пирамид.

Пирамида чисел (а) показывает, что если бы мальчик питался в течение одного года только телятиной, то для этого ему потребовалось бы 4,5 телёнка, а для пропитания телят необходимо засеять поле в 4 га люцерной, что составит 2 х 107 растений. В пирамиде биомасс (б) число особей заменено их биомассой. В пирамиде энергии (в) учтена солнечная энергия. Люцерна использует 0,24 % солнечной энергии. Для накопления продукции телятами в течение года используется 8 % энергии, аккумулированной люцерной. На развитие и рост ребёнка в течение года используется 0,7 % энергии, аккумулированной телятами. В результате чуть более одной миллионной доли солнечной энергии, падающей на поле в 4 га, используется для пропитания ребёнка в течение одного года.

Пирамида чисел (пирамида Элтона) отражает уменьшение численности организмов от продуцентов к консументам.

Пирамида биомасс показывает изменение биомасс на каждом следующем трофическом уровне: для наземных экосистем пирамида биомасс сужается кверху, для экосистемы океана имеет перевёрнутый характер, что связано с быстрым потреблением фитопланктона консументами.

Пирамида энергии (продукции) имеет универсальный характер и отражает уменьшение количества энергии, содержащейся в продукции, создаваемой на каждом следующем трофическом уровне.

Биологическая продуктивность экосистем

Прирост биомассы в экосистеме, созданной за единицу времени, называется биологической продукцией (продуктивностью). Различают первичную и вторичную продукцию сообщества.

Первичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени продуцентами. Она делится на валовую и чистую. Валовая первичная продукция (общая ассимиляция) — это общая биомасса, созданная растениями в ходе фотосинтеза. Часть её расходуется на поддержание жизнедеятельности растений — траты на дыхание (40–70%). Оставшаяся часть составляет чистую первичную продукцию (чистая ассимиляция), которая в дальнейшем используется консументами и редуцентами или накапливается в экосистеме.

Вторичная продукция — биомасса, созданная за единицу времени консументами. Она различна для каждого следующего трофического уровня.

Масса организмов определённой группы (продуцентов, консументов, редуцентов) или сообщества в целом называется биомассой. Самой высокой биомассой и продуктивностью обладают тропические дождевые леса, самой низкой — пустыни и тундры.

Если в экосистеме скорость прироста растений (образования первичной продукции) выше темпов переработки её консументами и редуцентами, то это ведёт к увеличению биомассы продуцентов. Если при этом присутствует недостаточная утилизация продуктов опада в цепях разложения, то происходит накопление мёртвого органического вещества. Это ведёт к заторфовыванию болот, образованию мощной лесной подстилки и т. п. В стабильных экосистемах биомасса остаётся постоянной, так как практически вся продукция расходуется в цепях питания.

Динамика экосистем

Изменения в сообществах могут быть циклическими и поступательными.

Циклические изменения — периодические изменения в биоценозе (суточные, сезонные, многолетние), при которых биоценоз возвращается к исходному состоянию.

Поступательные изменения — изменения в биоценозе, в конечном счёте приводящие к смене этого сообщества другим. Сукцессия — последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (экосистемы) другим(-ой) в результате влияния природных факторов (как внешних, так и внутренних) или воздействия человека. Последовательность сообществ, сменяющих друг друга в сукцессии, называется сукцессионный ряд, или серия. Каждая предыдущая стадия (сообщество) формирует условия для развития последующего сообщества. К сукцессиям относятся опустынивание степей, зарастание озёр и образование болот и др. (табл.)

Типы сукцессий

| Тип | Характеристика | Примеры |

| В зависимости от участия человека | ||

| Природные | Происходят под действием естественных причин, не связанных с деятельностью человека | Появление пруда в результате деятельности бобров; восстановление биоценоза после пожара, вызванного естественными причинами |

| Антропогенные | Обусловлены деятельностью человека | Эвтрофикация (зарастание) водоёма в результате попадания в него азотных и фосфорных удобрений с сельскохозяйственных полей; восстановление биоценоза после пожара, вызванного человеком |

| В зависимости от первоначального состояния субстрата, на котором развивается сукцессия | ||

| Первичные | Развиваются на субстрате, не занятом живыми организмами | Развиваются на скалах, обрывах, застывшей лаве, сыпучих песках, отмелях, в новых водоёмах |

| Вторичные | Происходят на месте уже существующих биоценозов после их нарушения | В результате вырубки леса, пожара, распашки, осушения, орошения земель |

| В зависимости от причин, вызвавших сукцессию | ||

| Аутогенные (самопорождающиеся) | Возникают вследствие внутренних причин (изменения среды под действием сообщества) | Регулярно-периодическое выгорание калифорнийской и австралийской чапарали в результате формирования огнеопасной среды |

| Аллогенные (порожденные извне) | Вызваны внешними причинами | Опустынивание степей в результате изменения климата (уменьшения количества осадков) |

В своём развитии экосистема стремится к устойчивому состоянию. Сукцессионные изменения происходят до тех пор, пока не сформируется стабильная экосистема, производящая максимальную биомассу на единицу энергетического потока. Сообщество, находящееся в равновесии с окружающей средой, называется климаксным.

Природные экосистемы

В зависимости от природных и климатических условий можно выделить три группы и ряд типов природных экосистем (биомов). В основе классификации для наземных экосистем лежит тип естественной (исходной) растительности, для водных экосистем — гидрологические и физические особенности.

Наземные экосистемы:

1. Тундра: арктическая и альпийская.

2. Бореальные хвойные леса.

3. Листопадный лес умеренной зоны.

4. Степь умеренной зоны.

5. Тропические злаковники и саванна.

6. Чапараль (районы с дождливой зимой и засушливым летом).

7. Пустыня: травянистая и кустарниковая.

8. Полувечнозелёный тропический лес (районы с выраженными влажным и сухим сезонами).

9. Вечнозелёный тропический дождевой лес.

Пресноводные экосистемы:

1. Лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др.

2. Лотические (текучие воды): реки, ручьи, родники и др.

3. Заболоченные угодья: болота, болотистые леса, марши (приморские луга).

Морские экосистемы:

1. Открытый океан (пелагическая экосистема).

2. Воды континентального шельфа (прибрежные воды).

3. Районы апвеллинга (плодородные районы с продуктивным рыболовством).

4. Эстуарии (прибрежные бухты, проливы, устья рек, лиманы, солёные марши и др.).

5. Глубоководные рифтовые зоны.

Помимо основных типов природных экосистем (биомов) различают переходные типы — экотоны. Например, лесотундра, смешанные леса умеренной зоны, лесостепь, полупустыни и др.

Антропогенные экосистемы

Агроэкосистемы (сельскохозяйственные экосистемы, агроценозы) — искусственные экосистемы, возникающие в результате сельскохозяйственной деятельности человека (пашни, сенокосы, пастбища). Агроэкосистемы создаются человеком для получения высокой чистой продукции автотрофов (урожая). В них, так же как в естественных сообществах, имеются продуценты (культурные растения и сорняки), консументы (насекомые, птицы, мыши и т. д.) и редуценты (сапротрофные грибы и бактерии). Обязательным звеном пищевых цепей в агроэкосистемах является человек.

Отличия агроценозов от естественных биоценозов:

• незначительное видовое разнообразие (агроценоз состоит из небольшого числа видов, имеющих высокую численность);

• короткие цепи питания;

• неполный круговорот веществ (часть питательных элементов выносится с урожаем);

• источником энергии является не только Солнце, но и деятельность человека (мелиорация, орошение, применение удобрений);

• искусственный отбор (действие естественного отбора ослаблено, отбор осуществляет человек);

• отсутствие саморегуляции (регуляцию осуществляет человек) и др.

Таким образом, агроценозы являются неустойчивыми системами и способны существовать только при поддержке человека.

Урбосистемы (урбанистические системы) — искусственные системы (экосистемы), возникающие в результате развития городов и представляющие собой средоточие населения, жилых зданий, промышленных, бытовых, культурных объектов и т. д.