В этой шпаргалке собрали самые сложные задания с ЕГЭ по биологии и расписали их решение.

Задание 1

У животных к конечным продуктам обмена веществ наряду с углекислым газом и водой относится ядовитый аммиак и гораздо менее токсичная мочевина, в которую превращается аммиак.

* Конечными продуктами обмена каких веществ являются аммиак и мочевина?

* Почему для личинок амфибий характерно выделение аммиака, тогда как у взрослых жаб и лягушек выводится мочевина?

Ключ

- аммиак и мочевина — продукты обмена белков

- аммиак и мочевина — продукты обмена нуклеиновых кислот

- головастики живут в воде, взрослые амфибии большую часть времени проводят на суше

- постоянное поглощение легко доступной воды позволяет головастикам активно выводить ядовитый аммиак

- взрослые амфибии поглощают меньше воды (так как много времени проводят на суше), поэтому образуют менее токсичную мочевину

Задание 2

Коэволюция — это сопряжённая эволюция двух видов организмов, находящихся друг с другом в тесных пищевых или иных экологических отношениях. Предположим, что у растения в результате его эволюции образовались жёсткие листья с плотным покровом, препятствующим поеданию насекомыми.

* Назовите не менее четырёх адаптаций, которые могут возникнуть у насекомых, питающихся листьями этого растения, вследствие их коэволюционного развития.

Ключ

- появление грызущего ротового аппарата, который позволяет разрушать плотные покровы листьев

- питание молодыми листьями до формирования на них плотного покрова

- появление у насекомых ферментов, разрушающих жёсткие покровы листьев

- переход насекомых на питание иными, более “мягкими” частями растения (почками, цветами, нектаром)

Задание 3

У всех организмов работа разных систем органов взаимосвязана. Если рассмотреть кровеносную систему Насекомых и Ракообразных, можно заметить, что у Ракообразных она ветвится сильнее.

* Объясните, почему?

* С какими системами органов и как связана кровеносная система этих классов Членистоногих?

Ключ

- Связано с особенностями строения дыхательной системы

- У насекомых сильно разветвлённая дыхательная система. Кислород доставляется ко всем органам непосредственно по трахеям , а не с помощью гемолимфы

- У ракообразных кислород доставляется ко всем органам кровью (от жабр)

- Связано с особенностями строения выделительной системы

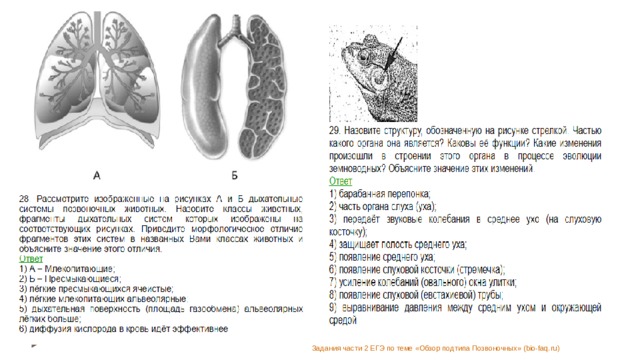

- У насекомых продукты обмена поступают в выделительные органы (мальпигиевы сосуды, жировое тело) непосредственно из полости тела, а не с помощью кровеносной системы

- У ракообразных продукты обмена поступают в выделительные органы (зелёные железы) по кровеносным сосудам

- В связи с тем, что у Ракообразных работа кровеносной системы необходима для функционирования дыхательной и выделительной, у этого класса она более разветвлённая и сложно организованная

Задание 4

Предложите, каким образом можно доказать предположение о том, что секреция пищеварительного сока поджелудочной железой регулируется и нервным, и гуморальным путями.

Ключ:

1. Необходимо поставить эксперимент, который бы проверил гипотезу о двух путях регуляции

2. Чтобы доказать существование нервной регуляции необходимо раздражать нервы, иннервирующие ту часть железы, которая выделяет пищеварительный сок. Если секреция усилится, то нервная регуляция существует

3. Чтобы доказать существование гуморальной регуляции, необходимо стимулировать секрецию пищеварительного сока пищей, но в отсутствие нервной регуляции. Для этого можно перерезать определённые нервы. И если при попадании пищи в двенадцатиперстную кишку секреция сока увеличится, можно говорить о гуморальной регуляции

Задание 5

Основная функция лёгких — снабжение тканей кислородом. Какие ещё функции есть у этих парных органов?

Ключ

- Испарение воды — участие в метаболизме, способствуют терморегуляции

- Выделительная — выделяют углекислый газ, пары воды

- Регуляция pH — карбонатная буферная система составляет около половины буферной ёмкости крови, в функционировании этой системы принимает участие выделяемый лёгкими углекислый газ

- Терморегуляция

- ДЕПО крови — капилляры лёгких могут накапливать большое количество крови

- Синтез некоторых веществ — гепарина, липидов, АПФ

Задание 6

Явление воспаления было описано древнеримским философом и врачом Цельсом, выделявшим следующие признаки этого процесса: rubor — краснота (местное покраснение кожных покровов или слизистой), tumor -— опухоль (отек), calor — жар (повышение местной температуры), dolor — боль.

* С чем связано покраснение в области воспаления? Почему в области повреждённого участка возникает отек, жар и боль?

Ключ

- Покраснение связано с расширением сосудов приток крови к месту воспаления

- Отёк возникает при скоплении тканевой жидкости в месте воспаления

- Жар возникает с притоком крови в область воспаления

- Боль возникает из-за раздражение рецепторов химическими веществами , выделяемых болезнетворными организмами

- Боль возникает при сдавлении тканей в связи с притоком тканевой жидкости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Мы обязательно поправим!

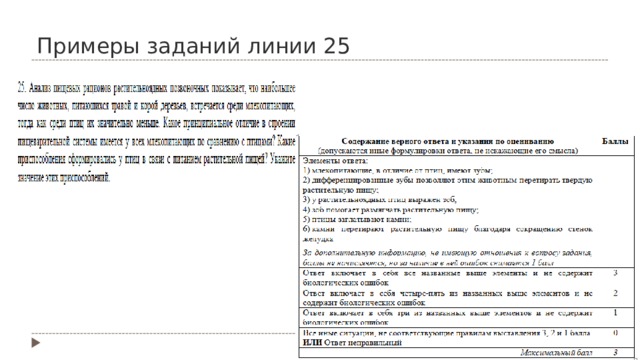

Нововведения в оценивании второй части ЕГЭ по биологии

- Задание 23. Содержит от 3 до 4 критериев. Если ответ включает в себя все названные элементы, полагается 3 балла.

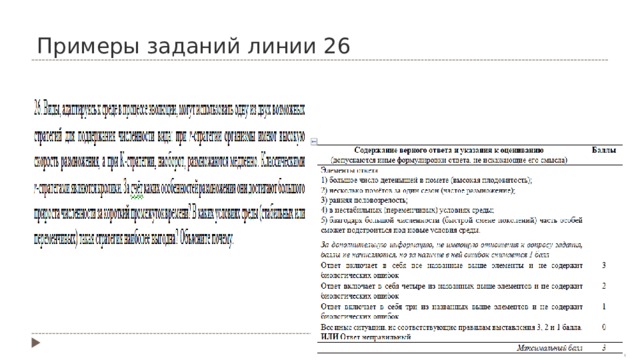

- Задание 26. Это задание, посвященное темам «эволюция» или «экология», подразумевает от 3 до 6 элементов ответа. Чтобы получить 3 балла, нужно осветить не менее 4 критериев (иногда не менее 5).

- Задание 27. Содержит от 3 до 4 критериев. Четвертым элементом, как правило, является объяснение. Если ответ включает в себя все (3 или 4) названные элементы, полагается 3 балла.

Советы педагогу

- Научите ребят определять количество критериев в вопросе. В формулировке обязательные элементы ответа не всегда могут быть очевидны.

- Объясните, что ответы не должны быть бытовыми.

- Напомните, что в заданиях на поиск ошибок утверждения не исправляются путем простого отрицания.

- Повторите с учениками принципы оформления решений задач по генетике (правила прописаны в учебниках).

- Обратите особое внимание на вопросы 19, 20, 21 первой части. Даже «сильные» дети, олимпиадники, делают ошибки в этих простых заданиях из-за невнимательности и неумения анализировать задачу. А чтобы подготовиться к ЕГЭ по биологии основательно и свести вероятность ошибки к минимуму, можно заглянуть в Справочник, выпущенный специально для подготовки к итоговому испытанию.

Тема: Биология как наука

Каким методом и в какой фазе деления изучается кариотип человека? Что выясняется этим методом?

Элементы ответа

- Метод цитогенетический (микроскопия); фаза, в которой хорошо видны хромосомы — метафаза.

- Этим методом определяют наличие хромосомных или геномных мутаций и наличие (или отсутствие) наследственных заболеваний.

Комментарий. Тема «методы исследования» достаточно трудна для усвоения выпускниками. Именно поэтому необходимо обращать внимание на точность формулировки.

Ответ выпускника № 1

- Этот метод генетический. 2. С его помощью можно посчитать количество мутаций и узнать пол человека.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 и 1 балл. Сказано про пол.

Ответ выпускника № 2

- Этот метод микроскопический. 2. С его помощью рассматривают строение хромосом в метафазе.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Названы метод и фаза деления клетки.

В чем заключается суть метода микроклонального размножения растений?

Элементы ответа

- Этот метод применяется для выращивания культур клеток и тканей растений.

- Некоторое количество клеток помещают в питательную среду и выращивают определенное время.

- При добавлении гормонов, обеспечивающих рост и дифференцировку клеток, получают рассаду растений, которые потом высаживают на поля.

Ответ выпускника

- Этим методом размножают растения. 2. Их выращивают из кусочков ткани (каллус). 3. Выращенные саженцы высаживают на поля.

Комментарий. Оценки экспертов – 1 и 2 балла. Ответ не содержит биологических ошибок, но он не проясняет сути метода: не сказано о необходимости специальной среды для выращивания, об обработке культуры гормонами, дифференцировке клеток и формировании полноценного растения.

Какие методы исследования позволили экспериментально доказать, что ДНК реплицируется полуконсервативным путем?

Элементы ответа

- Применялись методы меченых атомов и центрифугирования.

- Полуконсервативный способ репликации ДНК был доказан с помощью изотопа N15 и последующего разделения смеси ДНК на две фракции с двумя изотопами азота и N14.

Ответ выпускника № 1

- Применялся биохимический метод. 2. Этим методом доказали, что ДНК реплицируется.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов. Ответ содержит ошибки и не отвечает смыслу вопроса.

Ответ выпускника № 2

- Применялся метод центрифугирования смеси молекул ДНК. 2. Было выделено два вида ДНК: старая и новая.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Выпускник указал второй из методов исследования (центрифугирование) и пояснил, что была старая и новая ДНК. Ответ неполный. Не указан ни метод меченых атомов, ни его суть в данном эксперименте.

Тема: Клетка как биологическая система

Какие особенности строения молекулы воды обеспечивают выполнение ее функций в организме?

Элементы ответа

- Полярность молекул воды определяет ее функции растворителя солей, кислот и других гидрофильных соединений, входящих в состав слизей, секретов.

- Наличие водородных связей определяет ее теплопроводность, плотность.

Комментарий. Приведенные примеры ответов не являются единственно возможными. Важно, чтобы ответ не искажал смысла вопроса и не содержал биологических ошибок.

Ответ выпускника № 1

- Вода – хороший растворитель. 2. Вода замерзает при 0 градусов.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов. Нет связи между строением и функциями воды.

Ответ выпускника № 2

- Молекулы воды полярны, поэтому в ней гидрофильные вещества диссоциируют на ионы. 2. Вода имеет три агрегатных состояния и может обладать разными свойствами.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Второй ответ не соответствует смыслу вопроса

Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

(1)Белки — это нерегулярные биополимеры, мономерами которых являются нуклеотиды. (2)Остатки мономеров соединены между собой пептидными связями. (3)Последовательность мономеров, удерживаемая этими связями, формирует первичную структуру белковой молекулы. (4)Следующая структура — вторичная, удерживается слабыми гидрофобными связями. (5)Третичная структура белка представляет собой скрученную молекулу в виде глобулы (шара). (6)Удерживается такая структура водородными связями. (7)Четвертичная структура представлена комплексом глобул, находящихся в третичной структуре.

Элементы ответа.

- Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 6.

- 1 — Мономерами белков являются аминокислоты.

- 4 — Вторичная структура удерживается водородными связями.

- 6 — Третичная структура белка удерживается ковалентными дисульфидными, ионными, гидрофобными и другими связями.

Ответ выпускника

Ошибки допущены в предложениях 1, 4, 6. 1 — Мономерами белков нуклеотиды не являются. 4 — Вторичная структура удерживается водородными связями. 6 — Третичная структура не удерживается водородными связями.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Балл получен за второй критерий. Остальные предложения исправлены неверно простым отрицанием «не».

Найдите три ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, и объясните их.

(1)Быстрое протекание химических реакций в организме обеспечивают ферменты. (2)Один фермент катализирует несколько разных реакций. (3)Так, например, фермент, расщепляющий белки, может расщеплять и жиры. (4)По химической природе ферменты — это только белковые молекулы. (5)Они (ферменты) не изменяются по своему химическому составу в результате реакции. (6)Каждая молекула фермента может осуществлять несколько тысяч операций в минуту. (7)Активность ферментов зависит от его количества, температуры, и рН-среды.

Элементы ответа

- Ошибки допущены в предложениях 2,3,4

- 2 — Каждый фермент катализирует одну определенную реакцию.

- 3 — Фермент, расщепляющий белок, не взаимодействует с жирами. Ферменты специфичны по отношению к субстрату.

- 4 — Ферменты могут быть образованы комплексами с небелковыми компонентами — витаминами, металлами.

Ответ выпускника

Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 5. 1 — Ферменты и гормоны расщепляют химические вещества. 2 — Один фермент — одна реакция. 5 — В результате реакции фермент разрушается и на его место приходит новый.

Комментарий. Оценки экспертов 0 и 1 балл. Исправление ошибки во втором предложении может быть истолковано экспертами по-разному. Главное слово в задании: разные. Выпускник написал «одна», а не несколько. Может возникнуть вопрос: всего одна или один тип реакций (что имел в виду выпускник?).

Какими путями вещества могут поступать в клетку?

Элементы ответа

Вещества могут поступать в клетку путем:

- диффузии и осмоса по градиенту концентрации;

- активного ионного транспорта (калий-натриевый насос) или с участием транспортных белков;

- фагоцитоза и пиноцитоза.

Ответ выпускника

- Вещества поступают в клетки через кровь, путем инъекций. 2. Из внешней среды путем пиноцитоза и фагоцитоза. 3. В процессе дыхания — кислород в ткани, а углекислый газ из тканей.

Комментарий. Оценка экспертов 1 балл. На апелляции возможно отстоять еще один балл: выпускник, по существу, ответил правильно, обозначив пути проникновения веществ в клетку. Однако — не понял вопроса. Более точными были бы вопросы: «Какими способами вещества поступают в клетку из внешней среды?», «Какие „механизмы“ обеспечивают поступление веществ в клетку?», «Какими путями вещества проникают в клетку через клеточную мембрану?».

В аппарате Гольджи различают два полюса. Один расположен ближе к эндоплазматической сети, другой – к цитоплазматической мембране. Как такое положение связано с функциями органоида? Для каких клеток это может быть наиболее характерно?

Элементы ответа

- Аппарат Гольджи накапливает вещества, синтезируемые на эндоплазматической сети.

- В мембранных пузырьках синтезированные вещества направляются к цитоплазматической мембране и удаляются из клетки.

- Аппарат Гольджи лучше всего развит в клетках эндокринных желез и желез внешней секреции, а также в синапсах.

Ответ выпускника

- Аппарат Гольджи переносит от ЭПС к цитоплазматической мембране синтезируемые на ЭПС вещества. 2. Эти вещества удаляются из клетки через плазматическую мембрану и идут к местам своей активности. 3. Больше всего этого органоида в клетках эпителиальной ткани.

Комментарий. Оценки экспертов – 2 и 3 балла. В третьем пункте нет точного ответа на вопрос. Тем не менее, сам вопрос поставлен так, что допускает данный ответ, который не содержит биологических ошибок и соответствует смыслу вопроса. Если бы спрашивалось «Для каких структур или органов….?», тогда ответ мог быть не засчитан.

Как строение цитоплазматической мембраны связано с выполняемыми ею функциями?

Элементы ответа

- Двойной слой липидов мембраны обеспечивает избирательное проникновение веществ в клетку.

- Встроенные белки выполняют транспортную, строительную, сигнальную функции.

- Углеводы гликокаликса выполняют сигнальную и строительную функции.

- Пластичность мембраны обеспечивает функции фаго- и пиноцитоза.

Ответ выпускника № 1

- Мембрана состоит из липидов и белков. 2. Через мембрану проникают вещества в клетку и удаляются из нее. 3. Строение мембраны позволяет ей выполнять много функций.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов.

Ответ выпускника № 2

- Мембрана обладает избирательной проницаемостью благодаря бислою липидов и обеспечивает активный транспорт благодаря транспортным белкам. 2. Мембрана клеток у животных способна изменять форму. 3. Это свойство обеспечивает возможность фагоцитоза и пиноцитоза.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 или 3 балла. Ответ содержит основные пункты эталона.

ЕГЭ. Биология. Большой сборник тематических заданий для подготовки к единому государственному экзамену

Вниманию учащихся и учителей предлагается новое учебное пособие, которое поможет успешно подготовиться к единому государственному экзамену по биологии. Сборник содержит вопросы, подобранные по разделам и темам, проверяемым на ЕГЭ, и включает задания разных типов и уровней сложности. В конце пособия приводятся ответы на все задания. Предлагаемые тематические задания помогут учителю организовать подготовку к единому государственному экзамену, а учащимся — самостоятельно проверить свои знания и готовность к сдаче выпускного экзамена.

Купить

Тема: Метаболизм — энергетический и пластический обмен веществ, фотосинтез

Чем отличаются реакции ассимиляции от реакций диссимиляции в процессе обмена веществ?

Ответы на этот и другие вопросы легко найти в учебнике «Биология. Углубленный уровень» для 11 класса.

Элементы ответа

- При реакциях ассимиляции образуются вещества более сложные, чем вступившие в реакцию.

- Реакции ассимиляции протекают с затратой энергии.

- При реакциях диссимиляции происходит образование более простых веществ.

- Реакции диссимиляции идут с выделением энергии.

Ответ выпускника

- При ассимиляции образуются новые органические вещества особи, а при диссимиляции они разрушаются с образованием более простых веществ. 2. Первый процесс идет с поглощением энергии, а второй – с выделением энергии. 3. Таким образом, эти два процесса противоположны по своим результатам.

Комментарий. Оценка экспертов – 3 балла. Ответ полностью соответствует смыслу вопроса, это один из возможных вариантов ответа.

Как вы понимаете фразу: Код ДНК однозначен, триплетен, вырожден?

Элементы ответа

- Код «триплетен» означает то, что каждая из аминокислот кодируется тремя нуклеотидами.

- Код «однозначен» означает, что один кодон соответствует определенной аминокислоте.

- Код «вырожден» означает, что одна аминокислота может кодироваться несколькими кодонами.

Ответ выпускника

- Код триплетен — означает, что код состоит из трех кодонов. 2. Код однозначен — означает, что три нуклеотида кодируют последовательность аминокислот в белке. 3. Код вырожден — значит, что не все триплеты кодируют аминокислоты и их последовательность в белке.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов. Все ответы содержат биологические ошибки. Третий вариант не относится к понятию «вырожденность».

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, объясните их.

(1)Клетки зеленых растений, используя энергию солнечного света, способны синтезировать органические вещества. (2)Исходными веществами для фотосинтеза служат углекислый газ и азот атмосферы. (3)Процесс фотосинтеза как в прокариотических, так и в эукариотических клетках происходит в хлоропластах. (4)В световой стадии фотосинтеза происходит синтез АТФ и разложение воды — фотолиз. (5)В темновой стадии фотосинтеза образуются глюкоза и кислород. (6)Энергия АТФ, запасенная в световой стадии, расходуется на синтез углеводов.

Элементы ответа

- Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 5.

- 2 — Атмосферный азот не участвует в процессах фотосинтеза. Участвуют углекислый газ и вода.

- 3 — Только цианобактерии способны к фотосинтезу, остальные прокариоты к нему не способны. (или: У фотосинтезирующих цианобактерий в клетках отсутствуют хлоропласты. Остальные прокариоты не фотосинтезируют).

- 5 — В темновой фазе фотосинтеза кислород не выделяется.

Ответ выпускника № 1

Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 5. 2 — В фотосинтезе азот не участвует, а участвуют вода и углекислый газ. 3 — Прокариоты к фотосинтезу не способны. 5 — В темновой стадии фотосинтеза образуются глюкоза и АТФ.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Ответы к предложениям 2 и 3 не содержат исправление ошибок. Ответ к пятому предложению ошибочен.

Ответ выпускника № 2

Ошибки допущены в предложениях 2, 3, 5. 2 — Вторым исходным веществом является вода, а не азот. 3 — Не все прокариоты способны к фотосинтезу. 5 — Кислород образуется в световой стадии.

Комментарий. Оценка – 2 балла. Не все требования к исправлению ошибок соблюдены.

Последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка следующая: АЛА — ПРО — ЛЕЙ. Определите, пользуясь таблицей генетического кода, кодоны иРНК и триплеты ДНК, которые кодируют эти аминокислоты. Какое свойство генетического кода иллюстрирует это задание?

Элементы ответа

- Аминокислота АЛА кодируется следующими триплетами иРНК: ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА, ГЦГ. Следовательно, на ДНК ее кодируют триплеты ЦГА , ЦГГ, ЦГУ, ЦГЦ.

- Аминокислота ПРО кодируется следующими триплетами иРНК: ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА, ЦЦГ. Следовательно, на ДНК ее кодируют триплеты ГГА, ГГГ, ГГТ, ГГЦ.

- Аминокислота ЛЕЙ кодируется триплетами и-РНК: УУА, УУГ, ЦУЦ, ЦУА, ЦУГ, ЦУУ. Следовательно, на ДНК ее кодируют триплеты: ААТ, ААЦ, ГАГ, ГАТ, ГАЦ, ГАА.

- Задание иллюстрирует такое свойство генетического кода как вырожденность.

Ответ выпускника

- Пользуясь таблицей генетического кода иРНК, я определил, что аминокислота АЛА кодируется следующими триплетами иРНК: ГЦУ, ГЦЦ, ГЦА, ГЦГ. 2. Аминокислота ПРО кодируется следующими триплетами иРНК: ЦЦУ, ЦЦЦ, ЦЦА, ЦЦГ. 3. Аминокислота ЛЕЙ кодируется триплетами УУА, УУГ, ЦУЦ, ЦУА, ЦУГ, ЦУУ. Следовательно, код вырожден.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла. Эксперты снизили оценку на 1 балл, так как выпускник не написал цепей ДНК, кодирующих информацию. Ошибка в трех пунктах одинаковая.

Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов ТТТАГЦТГТЦГГААГ. В результате произошедшей мутации в третьем триплете третий нуклеотид заменен на нуклеотид А. Определите последовательность нуклеотидов на иРНК по исходному фрагменту цепи ДНК и измененному. Что произойдет с фрагментом полипептида и его свойствами после возникшей мутации ДНК? Дайте объяснение, используя свои знания о свойствах генетического кода.

Элементы ответа

- Последовательность нуклеотидов на и-РНК определяется по исходному фрагменту цепи ДНК — АААУЦГАЦАГЦЦУУЦ по принципу комплементарности.

- Последовательность на и-РНК определяется по измененному фрагменту цепи ДНК — АААУЦГАЦУГЦЦУУЦ.

- Фрагмент полипептида и его свойства не изменяются, так как триплеты АЦА и АЦУ кодируют одну аминокислоту ТРЕ — следовательно, генетический код вырожден (избыточен).

Ответ выпускника

- Последовательность на и-РНК по исходному фрагменту цепи ДНК – АААУЦГАЦАГЦЦУУЦ. 2. Последовательность на и-РНК по измененному фрагменту цепи ДНК АААУЦГАЦУГЦЦУУЦ. 3. фрагмент полипептида и его свойства не изменяются.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Ответ верный, но без объяснений. Нужно полностью выполнять требования заданий!

Тема: Хромосомы, их число, форма и размеры, видовое постоянство. Митоз, мейоз. Их сходство и отличие; значение. Развитие половых клеток у растений и животных

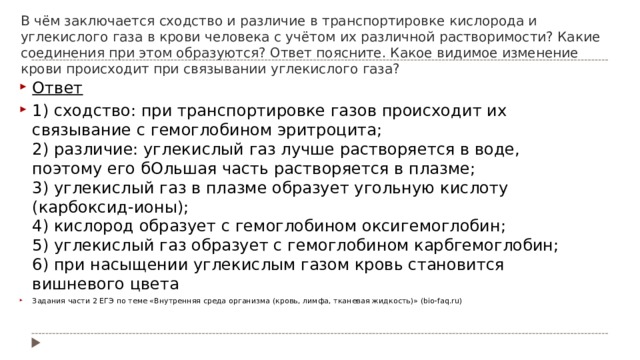

У шимпанзе в соматических клетках 48 хромосом. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в клетках перед началом мейоза, в анафазе мейоза I и в профазе мейоза II. Объясните ответ в каждом случае.

Элементы ответа

- Перед началом мейоза набор хромосом и ДНК равен 2n4c; в конце интерфазы произошло удвоение ДНК, хромосомы стали двухроматидными; 48 хромосом и 96 молекул ДНК.

- В анафазе мейоза I число хромосом и ДНК в клетке не изменяется и равно 2n4c.

- В профазу мейоза II вступают гаплоидные клетки, имеющие набор из двухроматидных хромосом с набором n2c; 24 хромосомы и 48 молекул ДНК.

Ответ выпускника

- Перед мейозом набор 2n4c. 2. В анафазе мейоза I число хромосом гаплоидное n2c. 3. В профазе II число хромосом равно 24, число молекул ДНК — 48.

Комментарий. Оценки экспертов 0 и 1 балл. Задание требует объяснения каждого пункта ответа. Ответы неполные, хотя биологическая ошибка содержится только во втором пункте.

У крупного рогатого скота в соматических клетках 60 хромосом. Определите число хромосом и молекул ДНК в клетках яичников в интерфазе перед началом деления и после деления мейоза I. Объясните, как образуется такое число хромосом и молекул ДНК.

Элементы ответа

- В интерфазе перед началом деления число молекул ДНК — 120, число хромосом — 60; после мейоза I число хромосом — 30, ДНК — 60.

- Перед началом деления молекулы ДНК удваиваются, их число увеличивается, а число хромосом не изменяется — 60, каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид.

- Мейоз I — редукционное деление, поэтому число хромосом и молекул ДНК уменьшается в 2 раза.

Ответ выпускника

- Перед мейозом I число молекул ДНК удваивается, а число хромосом остается прежним. 2. После первого деления мейоза число хромосом и молекул ДНК становится 30 и 60 соответственно. 3. В результате мейоза I образуются гаплоидные клетки с формулой n2c.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 и 3 балла. Ответ верный и представляет собой один из возможных вариантов.

Решение задач по генетике

Задача 1. У дрозофил цвет глаз определяется геном, находящимся в Х-хромосоме (красный цвет доминирует над белым). Ген, отвечающий за форму крыльев находится в аутосоме (нормальная форма крыльев доминирует над укороченной). Самку с белыми глазами и укороченными крыльями скрестили с красноглазым самцом с нормальными крыльями, гомозиготным по этому признаку. Затем провели обратное скрещивание: дигомозиготную (по обоим признакам) самку с красными глазами и нормальными крыльями скрестили с белоглазым самцом с укороченными крыльями. Составьте схему скрещивания, укажите генотипы и фенотипы всех родителей и потомков. Объясните полученное расщепление.

Комментарий. При решении таких задач необходим тщательный анализ условий. В данном случае выпускник может не обратить внимание на положение «сцепление гена окраски глаз», неверно записать генотип самца. Это особенно сложно при иной формулировке задания.

Элементы ответа

Первое скрещивание

1.

|

♀ XaXabb X ♂ X AY BB |

|

|

Бел. гл. укор. кр |

Кр.гл норм. кр. |

|

G Xab |

X AB, YВ |

|

F1 ♀ X AXaBb |

♂ X аY Bb |

|

Кр.гл норм. кр |

Бел. гл норм. кр |

Второе скрещивание

2.

|

Р ♀ X AX ABB Х ♂ X аY bb |

|

|

Кр.гл норм. кр |

Бел. гл. укор. кр |

|

G X AB |

Xab , Yb |

|

X A XaBb |

X AY Bb |

Все с красными глазами и нормальными крыльями.

Объяснение. По гену глаз, сцепленному с Х-хромосомой, наблюдается разное расщепление, а по гену окраски расщепление не зависит от пола (допускается иная генетическая символика).

Задача 2. У львиного зева красная окраска цветка не полностью доминирует над белой окраской. Гибридные растения имеют розовую окраску. Узкие листья не полностью доминируют над широкими листьями. У гибридов листья имеют среднюю ширину. Какое потомство и в каких отношениях получится от скрещивания красноцветкового растения, имеющего средние по ширине листья, с растением, имеющим розовые цветки и средние листья. Определите генотипы и фенотипы родителей и потомства. Создайте схему скрещивания, используя решетку Пеннета.

Элементы ответа

Схема решения задачи. А — красные цветки, а — белые цветки, В — узкие листья, в — широкие листья.

1.

|

Р ♀ ААВв |

♂ АаВв |

|

|

красные цветки |

розовые цветки |

|

|

средние листья |

средние листья |

|

|

Гаметы |

АВ, Ав |

АВ, Ав, аВ, ав |

2.

|

АВ |

АВ |

аВ |

Ав |

|

|

АВ |

ААВ В |

ААВ в |

АаВВ |

АаВв |

|

Ав |

ААВ в |

ААвв |

АаВв |

Аавв |

3. F1 1/8 c красными цветками и узкими листьями, 1/4 с красными цветками и средними листьями, 1/8 с красными цветками и широкими листьями, 1/8 с розовыми цветками и узкими листьями, 1/4 с розовыми цветками и средними листьями, 1/8 с розовыми цветками и широкими листьями.

Комментарий. Ответы учеников при неверном выполнении задания сопровождаются следующими ошибками: пишутся генотипы родителей (сразу ставится 0 баллов), не подписываются фенотипы (несмотря на требование условия), не полностью даются соотношения генотипов или фенотипов, не даются объяснения результатов (когда они требуются условием).

Задача 3. Мужчина-дальтоник, имеющий вторую группу крови и гетерозиготный по данному признаку, женится на женщине — носительнице гена дальтонизма, у которой первая группа крови. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, вероятность рождения детей-дальтоников с первой группой крови и генотипы родителей, у которых родятся дети с указанными признаками. Объясните результаты скрещивания.

Элементы ответа

1.

|

Родители |

♂I АI 0Х dY x ♀ I 0 I 0 X D X d |

|

|

Гаметы |

I АХ d , I АY, I0Х d , I0Y |

I0 X D, I 0X d |

2. F1 ♀ I 0 I 0Х d X d девочки с первой группой крови, дальтоники

♂ I 0 I 0X d Y мальчики с первой группой крови, дальтоники

Вероятность рождения мальчиков и девочек с первой группой крови, дальтоников (вместе) 25%.

3. Гены дальтонизма сцеплены с Х-хромосомой. Поэтому патология проявляется только у мальчиков. Наследование происходит в соответствии с Законом независимого наследования признаков (Третий закон Г. Менделя) и наследования, сцепленного с полом.

Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. (Красный) ВЕРТИКАЛЬ

Предлагаемый учебник входит в учебно-методический комплекс по биологии для 10—11 классов, создан на основе оригинальной программы под руководством В. В. Пасечника. Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. Данная линия учебников (5—11 классы) построена по концентрическому принципу. Учебник для 10—11 классов посвящен проблемам общей биологии, которые освещены в нем более глубоко и подробно, чем в учебнике 9 класса, где учащиеся впервые познакомились с ними, с учетом последних достижений в различных областях биологической науки.

Купить

Задача 4. У человека отсутствие потовых желез определяется рецессивным геном, сцепленным с Х—хромосомой, а низкий голос — аутосомный доминантный признак. Мужчина, имеющий низкий голос (АА) и страдающий отсутствием потовых желез, женится на женщине с высоким голосом и имеющей потовые железы. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, возможные генотипы и фенотипы потомства и вероятность рождения в этой семье мальчиков без потовых желез. Рассмотрите все возможные случаи.

Элементы ответа

Первый вариант

|

Р. ♂ ААХРУ Х ♀ ааХрХ р |

||

|

Низкий голос и нет потовых желез |

Высокий голос и есть потовые железы |

|

|

Гаметы |

АХр , АУ |

аХр |

|

F1 ♂ АаХрУ , |

♀ АаХРХ р |

|

|

Низкий голос, есть потовые железы |

Низкий голос, есть потовые железы |

Вероятность рождения мальчика без потовых желез равна нулю.

Второй вариант

|

Р. ♂ ААХРУ Х ♀ ааХрХ р |

||

|

Низкий голос, нет потовых желез |

Высокий голос, есть потовые железы |

|

|

Гаметы |

АХр , АУ |

аХр , ахр |

F2 а) АаХр У — низкий голос, есть потовые железы. б) АаХр Х р — низкий голос, есть потовые железы. в) АаХрУ — низкий голос, есть потовые железы. г) Аа Х р У — низкий голос, нет потовых желез. Вероятность рождения мальчика без потовых желез 25%

Тема: Циклы развития растений

Рассмотрите рисунок жизненного цикла Хламидомонады и укажите названия стадий, обозначенных цифрами 1,2,3. В результате какого деления образовались клетки, обозначенные цифрой 1? Чем представлены гаметофит и спорофит этой зеленой водоросли?

Элементы ответа

- 1 — гаметы, 2 — зигота, 3 — взрослый организм.

- Гаметы образуются в результате митотического деления гаметофита.

- Гаметофит представлен взрослым организмом, спорофит — зиготой.

Комментарий. Так как школьники могут плохо различать споры и гаметы, то имеет смысл найти прием, который поможет им понять последовательность развития водоросли. Например: из зиготы развиваются только споры, а споры образуются только в результате мейоза. Или: гаметы у животных образуются мейозом, а у растений митозом. Нужен жесткий алгоритм при обучении. У задания могут быть варианты.

Ответ выпускника

- 1 — гаметы, 2 — зигота (спорофит), 3 — взрослая особь. 2. Гаметы всегда образуются мейозом. 3. Гаметофит — представлен клеткой со жгутиками.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла. Ответ содержит одну ошибку.

Какими способами деления, и в каких органах растения образуются споры мха Кукушкин лен и его гаметы? В результате какого процесса образуется спорофит мха?

Элементы ответа

- Споры мха Кукушкин лен образуются в результате мейоза из материнских клеток спорангия (коробочки).

- Гаметы образуются на гаметофитах в антеридиях и архегониях путем митоза.

- Спорофит образуется в результате оплодотворения яйцеклетки на женском растении мха.

Ответ выпускника

- Споры мха образуются из материнских клеток мха. 2. Гаметы образуются в половых органах растения. 3. Спорофит — это коробочка, образующаяся на женском растении из зиготы.

Комментарий. Оценка экспертов 1 балл. В первом пункте допущена ошибка (клетки мха, а не спорангия). Во втором пункте отсутствует терминология (антеридии и архегонии). Третий пункт не соответствует вопросу по смыслу: надо назвать процесс, а не структуру. Тем не менее, ответ в первых двух пунктах неполно, но дан.

Какой хромосомный набор характерен для клеток заростка и гамет папоротника? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки

Элементы ответа

- Набор хромосом заростка папоротника — n; гамет — n.

- Заросток развивается из гаплоидной споры путем митоза.

- Гаметы развиваются на гаплоидном заростке путем митоза.

Ответ выпускника

- Набор хромосом у заростка гаплоидный. 2. Заросток развивается из гаплоидной споры путем митоза. 3. Гаметы всегда образуются путем мейоза.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла. Выпускник не понимает, что гаплоидные клетки не могут делиться мейозом и не знает способа образования гамет у растений.

Какие клетки, и каким способом деления, образуются в тычинках покрытосеменных растений? Каким клеткам, и в результате какого деления, дают начало образовавшиеся клетки?

Элементы ответа

- Из материнских клеток спор пыльника образуются гаплоидные микроспоры.

- Они образуются путем мейоза.

- Они дают начало мужским гаметофитам — пыльцевым зернам, образующимся в результате митоза микроспор.

Ответ выпускника № 1

- В тычинках образуются микроспоры. 2. Они образуются путем митоза, так как клетки тычинок диплоидны. 3. Путем дальнейшего митоза образуются пыльцевые зерна.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла. Ответ 2 содержит биологическую ошибку, демонстрируя непонимание процесса мейоза.

Ответ выпускника № 2

- В тычинках образуются микроспоры. 2. Они образуются мейозом. 3. Они дают начало вегетативным и генеративным клеткам, делясь митозом.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 и 3 балла. Второй эксперт учел третий ответ как правильный.

Тема: Разнообразие организмов. Растения

Какие процессы обеспечивают транспорт минеральных веществ в растениях? Ответ объясните.

Элементы ответа

- Во всасывающей зоне корня развивается корневое давление, которое обеспечивает подъем минерального раствора на определенную высоту, благодаря разнице между концентрациями раствора в почве и в растении.

- Транспирация (присасывающая сила листьев) также поднимает растворы на достаточно большую высоту по сосудам.

- Поступление растворов в ткани растения обеспечивается также механизмами осмоса и диффузии.

Ответ выпускника № 1

Вода поднимается по растению вверх благодаря корневому давлению и сосущей силе листьев.

Комментарий. Оценки экспертов 1 и 2 балла. Оценку в 1 балл трудно апеллировать, поскольку механизмы процессов не раскрыты.

Ответ выпускника № 2

- Корневые волоски всасывают растворы из почвы. 2. Это происходит в результате осмоса и диффузии, направленных по градиенту концентрации. 3. Испарение воды листьями также способствует подъему раствора по растению.

Комментарий. Оценка экспертов – 3 балла.

На каком основании заразиху, петров крест и раффлезию относят к растениям? Какой образ жизни они ведут?

Элементы ответа

- Эти организмы относят к растениям, потому что у них есть цветки и вегетативные органы, характерные для растений.

- Это растения-паразиты, питающиеся органическими веществами растений-хозяев, к корням которых они присасываются.

Ответ выпускника № 1

- Это растения, потому что у них есть цветок. 2. Они растут всю жизнь и создают органические вещества из неорганических.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Второй ответ неверен.

Ответ выпускника № 2

- Заразиха и петров крест — паразиты, имеющие цветок. Про раффлезию не знаю. 2. Наверное, у них нет хлорофилла, и они вынуждены получать пищу из других растений-хозяев.

Комментарий. Оценка экспертов – 2 балла.

Как можно продлить жизнь цветов, поставленных в вазу с водой? Ответ объясните.

Элементы ответа

- В проводящие сосуды срезанных цветов попадает воздух, преграждающий путь воде.

- Нужно обрезать часть стеблей под водой, чтобы вытеснить воздух из растения.

- В некоторых случаях рекомендуют растворить в воде немного аспирина или сахара (1 ч. ложку).

Комментарий. Вариантов ответов достаточно много. Главное, чтобы они соответствовали смыслу вопроса. В основном выпускники указывают: добавить сахар, поместить в отстоявшуюся воду, соблюдать температурный режим. Про правила обрезки вспоминают редко.

В клетках растений имеются хлоропласты с гранами и тилакоидами, митохондрии с кристами, ЭПС. Что общего в строении этих структур и каково биологическое значение этого сходства?

Элементы ответа

- Перечисленные органоиды образованы складками плазматических мембран.

- Эти складки увеличивают рабочую поверхность органоида и клетки в целом.

Ответ выпускника № 1

- Это мембранные органоиды. 2. Благодаря мембранам активность органоида повышается.

Комментарий. Оценка экспертов – 1 балл. Нет объяснения повышению активности органоида.

Ответ выпускника № 2

- В каждом из этих органоидов идет синтез веществ. 2. В хлоропластах синтезируется глюкоза, в митохондриях – АТФ, на шероховатой ЭПС – белки.

Комментарий. Оценка экспертов – 0 баллов. Несоответствие ответа вопросу не позволяет оценить ответ положительно.

#ADVERTISING_INSERT#

Подготовка к ЕГЭ по биологии 2021. Разбор сложных заданий.

Старший преподаватель кафедры ЕНО НИПКиПРО Курта О.В.

Эксперт предметной комиссии по биологии

Цель :

Обозначить основные подходы к подготовке ЕГЭ по биологии 2021 г

- на основе анализа типичных ошибок, допускаемых выпускниками в ходе ЕГЭ по биологии 2020 г; и

- в соответствии с изменениями в документах, регламентирующих содержание и структуру КИМ по биологии указанной государственной итоговой процедуры

- Задача

— разбор заданий по биологии, которые вызывают затруднения при их выполнении выпускниками.

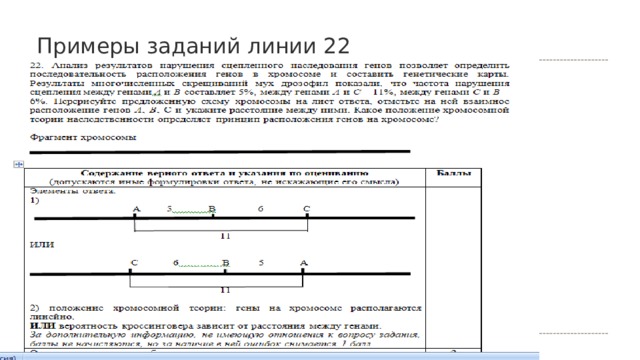

Примеры заданий линии 22

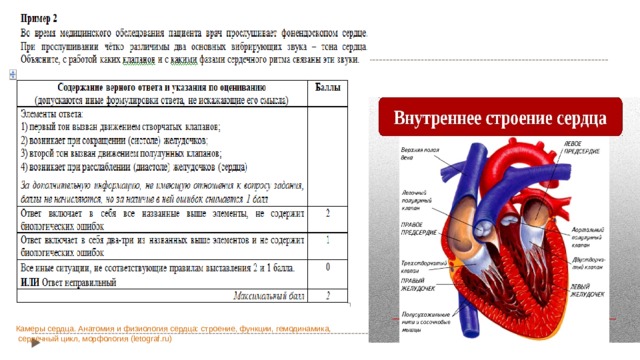

Камеры сердца. Анатомия и физиология сердца: строение, функции, гемодинамика, сердечный цикл, морфология (letograf.ru)

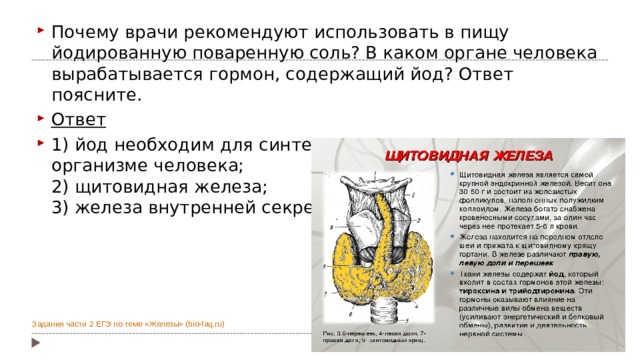

- Почему врачи рекомендуют использовать в пищу йодированную поваренную соль? В каком органе человека вырабатывается гормон, содержащий йод? Ответ поясните.

- Ответ

- 1) йод необходим для синтеза гормона тироксина в организме человека; 2) щитовидная железа; 3) железа внутренней секреции

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Железы» (bio-faq.ru)

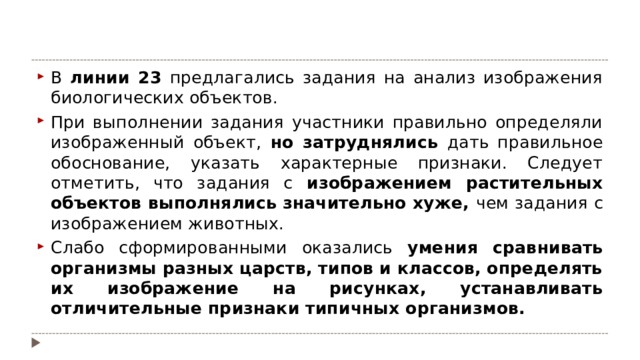

- В линии 23 предлагались задания на анализ изображения биологических объектов.

- При выполнении задания участники правильно определяли изображенный объект, но затруднялись дать правильное обоснование, указать характерные признаки. Следует отметить, что задания с изображением растительных объектов выполнялись значительно хуже, чем задания с изображением животных.

- Слабо сформированными оказались умения сравнивать организмы разных царств, типов и классов, определять их изображение на рисунках, устанавливать отличительные признаки типичных организмов.

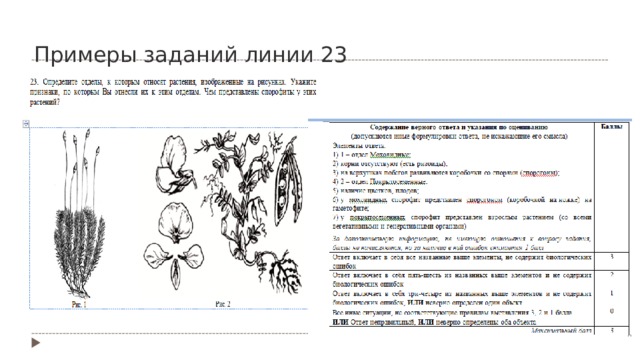

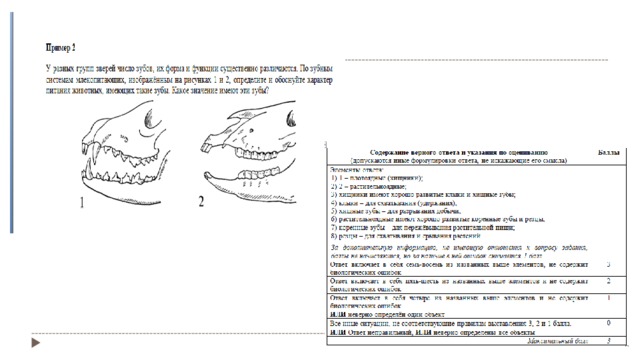

Примеры заданий линии 23

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Обзор подтипа Позвоночных» (bio-faq.ru )

Ящерицы являются типичными обитателями пустынь. Благодаря каким особенностям внешнего строения, жизнедеятельности и поведения им удалось освоить столь малопригодные для жизни условия? Свой ответ аргументируйте.

- Ответ

- 1) сухая (без желез) кожа, покрытая роговой чешуей, 2) не испаряет воду и служит защитой от прямых солнечных лучей; 3) конечный продукт обмена белков – мочевая кислота; 4) малорастворима в воде, её выделение позволяет сохранить воду; 5) активны в прохладное время суток; 6) это позволяет сидеть в жаркое время в норе и не перегреваться

Lizard Reptile Animal — Free photo on Pixabay

- В результате длительного применения ядохимикатов на полях могут наблюдаться вспышки роста численности вредителей. Объясните, почему могут происходить такие вспышки роста численности. Приведите не менее четырёх причин.

- Ответ

- 1) Длительное применение ядохимикатов приводит к уменьшению паразитов вредителей, поскольку численность вредителей уменьшается. 2) Длительное применение ядохимикатов приводит к тому, что погибают хищники, питающиеся вредителями, поскольку в конце пищевой цепи накапливается высокая концентрация ядохимикатов. 3) Вредители в результате эволюции приобретают устойчивость к ядохимикатам (перестают от них умирать). 4) Вредители, приобретшие устойчивость к ядохимикату, находятся в очень хороших условиях (обилие пищи, отсутствие паразитов, хищников и конкурентов), поэтому происходит резкий рост их численности.

- Задания части 2 ЕГЭ по теме «Разные вопросы по зоологии» (bio-faq.ru)

Какие приспособления во внешнем строении, сформированные в процессе эволюции, обеспечивают водный образ жизни у гусеобразных птиц? Приведите не менее пяти особенностей и объясните значение каждой из них.

- Ответ

- 1) широкий клюв обеспечивает вылавливание из воды пищи; 2) плавательные перепонки на ногах обеспечивают быстрое плавание; 3) короткие ноги способствуют быстрому движению в воде; 4) водоотталкивающее свойство оперения за счет секрета копчиковой железы препятствует намоканию тела; 5) длинная шея обеспечивает вылавливание из воды пищи; 6) тело имеет форму плоскодонной лодки (центр тяжести смещён к заднему отделу тела) для увеличения плавучести

Отряд гусеобразные — Презентация 98900-14 (900igr.net)

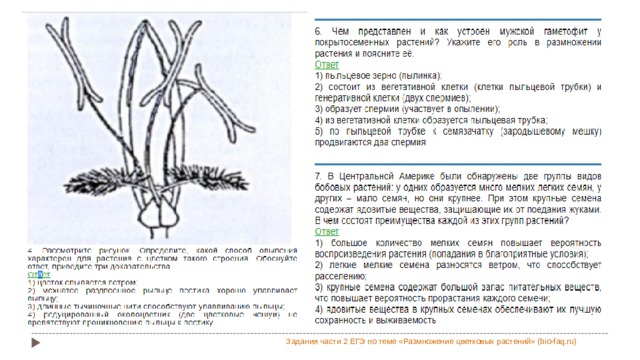

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Размножение цветковых растений» (bio-faq.ru)

1. Половину сосуда с эвгленами зелёными осветили, половину оставили в темноте. Как изменится поведение эвглен и почему? Какой тип реакции организма проявляется в данном опыте? Почему данный тип реакции нельзя назвать рефлексом? Ответ поясните.

- Ответ

- 1. Эвглены переплывут в освещенную часть сосуда, так как на свету эвглены способны к фотосинтезу (содержат хлоропласты). 2. Это пример раздражимости (положительного фототаксиса). 3. Данную реакцию нельзя назвать рефлексом, так как эвглены не имеют нервной системы

Загадка природы: Эвглена Зеленая | Лина Ли | Яндекс Дзен (yandex.ru)

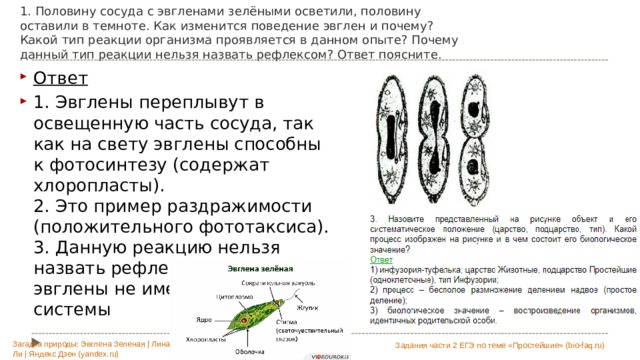

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Простейшие» (bio-faq.ru)

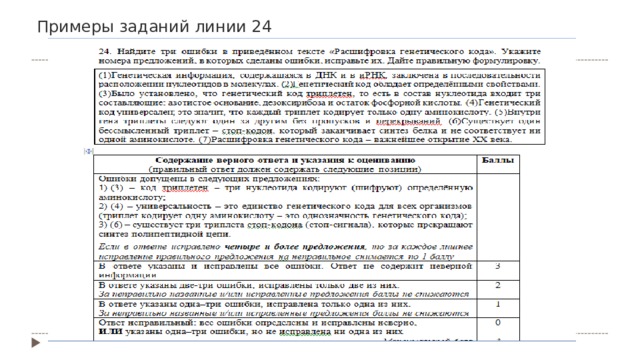

Примеры заданий линии 24

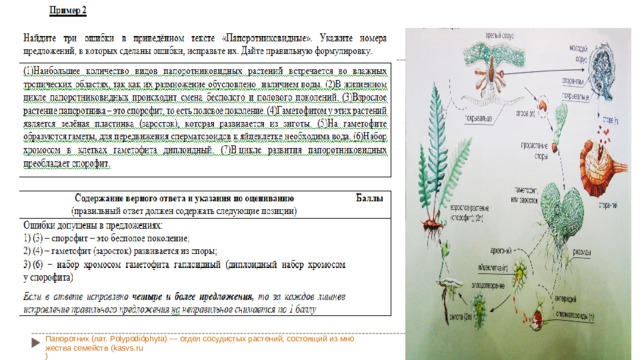

Папоротник (лат. Polypodióphyta) — отдел сосудистых растений, состоящий из множества семейств (kasvs.ru )

Примеры заданий линии 25

Горячие уши: основные причины и обозначение, примеры что является нормой (klkfavorit.ru)

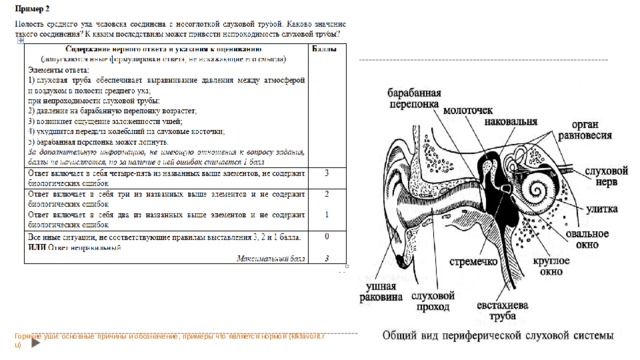

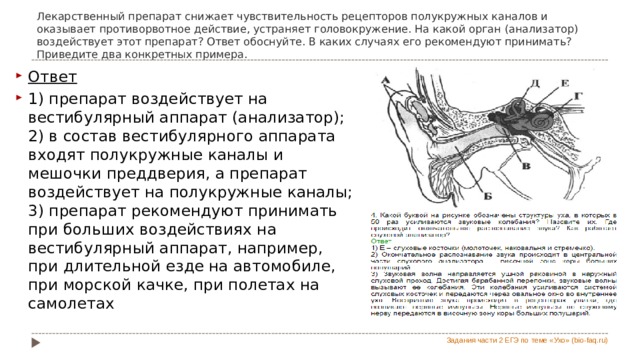

Лекарственный препарат снижает чувствительность рецепторов полукружных каналов и оказывает противорвотное действие, устраняет головокружение. На какой орган (анализатор) воздействует этот препарат? Ответ обоснуйте. В каких случаях его рекомендуют принимать? Приведите два конкретных примера.

- Ответ

- 1) препарат воздействует на вестибулярный аппарат (анализатор); 2) в состав вестибулярного аппарата входят полукружные каналы и мешочки преддверия, а препарат воздействует на полукружные каналы; 3) препарат рекомендуют принимать при больших воздействиях на вестибулярный аппарат, например, при длительной езде на автомобиле, при морской качке, при полетах на самолетах

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Ухо» (bio-faq.ru)

Пример задания 25-26

- В чём проявляются усложнения в строении покровов, дыхательной и кровеносной систем пресмыкающихся по сравнению с земноводными? Объясните их значение.

- Элементы ответа:

1) появление в трёхкамерном сердце неполной перегородки в желудочке;

2) кровь в сердце смешивается частично;

3) сухая кожа без желёз с роговыми образованиями;

4) кожа обеспечивает защиту от потерь влаги в организме;

5) появление ячеистых лёгких (трахеи и бронхов);

6) увеличение площади газообмена (поступления кислорода в кровь);

7) эффективное снабжение органов кислородом повышает уровень обмена веществ.

Критерии оценивания :

- Ответ включает в себя семь названных выше элементов – 3 балла.

- Ответ включает в себя пять-шесть из названных выше элементов – 2 балла.

- Ответ включает в себя три-четыре из названных выше элементов – 1 балл.

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла, ИЛИ ответ неправильный – 0 баллов.

За дополнительную информацию, не имеющую отношения к вопросу задания, баллы не начисляются, но за наличие в ней ошибок снимается 1 балл

Дидактический материал по биологии 10-11 класс (infourok.ru)

Презентация по биологии на тему: «Внутреннее строение пресмыкающихся» (infourok.ru)

Для предметных комиссий субъектов РФ (fipi.ru)

Примеры заданий линии 26

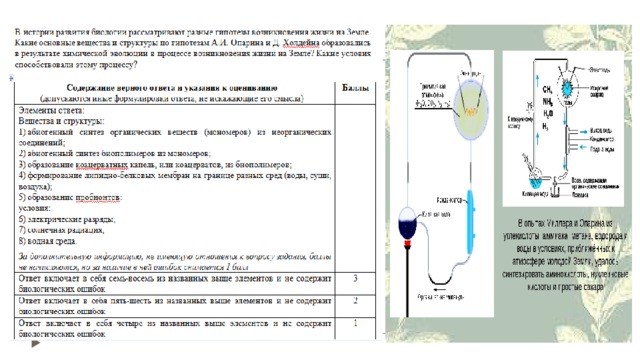

В чём заключается сходство и различие в транспортировке кислорода и углекислого газа в крови человека с учётом их различной растворимости? Какие соединения при этом образуются? Ответ поясните. Какое видимое изменение крови происходит при связывании углекислого газа?

- Ответ

- 1) сходство: при транспортировке газов происходит их связывание с гемоглобином эритроцита; 2) различие: углекислый газ лучше растворяется в воде, поэтому его бОльшая часть растворяется в плазме; 3) углекислый газ в плазме образует угольную кислоту (карбоксид-ионы); 4) кислород образует с гемоглобином оксигемоглобин; 5) углекислый газ образует с гемоглобином карбгемоглобин; 6) при насыщении углекислым газом кровь становится вишневого цвета

- Задания части 2 ЕГЭ по теме «Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость)» (bio-faq.ru)

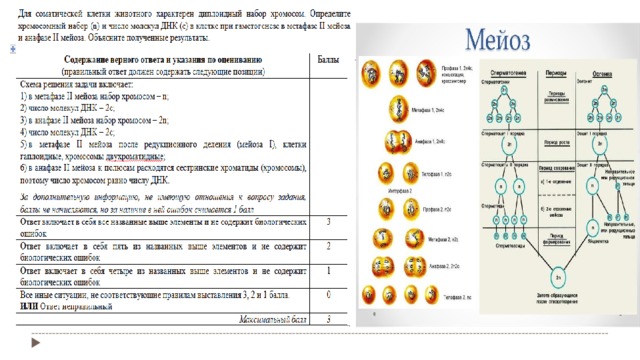

Пример задания 27

- В кариотипе одного из видов рыб 56 хромосом. Определите число хромосом и молекул ДНК в клетках при овогенезе в зоне роста в конце интерфазы и в конце зоны созревания гамет. Объясните полученные результаты.

- Элементы ответа:

- 1) в зоне роста в конце интерфазы в клетках число хромосом – 56;

- 2) в зоне роста в конце интерфазы число молекул ДНК – 112;

- 3) число молекул ДНК удваивается за счёт репликации;

- 4) в конце зоны созревания гамет число хромосом – 28;

- 5) в конце зоны созревания гамет число ДНК – 28;

- 6) в зоне созревания происходит мейоз, поэтому число хромосом и ДНК уменьшается и выравнивается.

- Критерии оценивания:

- Ответ включает пять-шесть названных выше элементов и не содержит биологических ошибок – 3 балла.

- Ответ включает четыре из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок – 2 балла.

- Ответ включает три из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок – 1 балл.

Все иные ситуации, не соответствующие правилам выставления 3, 2 и 1 балла, ИЛИ ответ неправильный – 0 баллов

Для предметных комиссий субъектов РФ (fipi.ru)

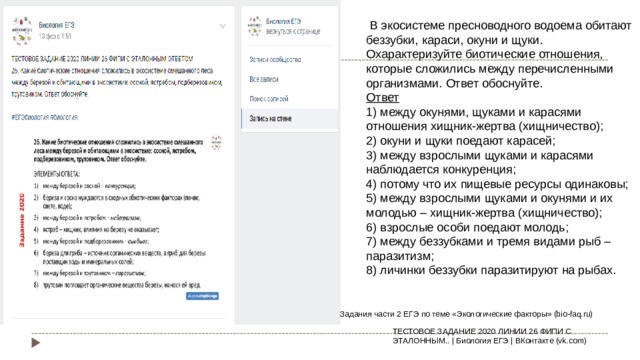

В экосистеме пресноводного водоема обитают беззубки, караси, окуни и щуки. Охарактеризуйте биотические отношения, которые сложились между перечисленными организмами. Ответ обоснуйте.

Ответ

1) между окунями, щуками и карасями отношения хищник-жертва (хищничество); 2) окуни и щуки поедают карасей; 3) между взрослыми щуками и карасями наблюдается конкуренция; 4) потому что их пищевые ресурсы одинаковы; 5) между взрослыми щуками и окунями и их молодью – хищник-жертва (хищничество); 6) взрослые особи поедают молодь; 7) между беззубками и тремя видами рыб – паразитизм;

Задания части 2 ЕГЭ по теме «Экологические факторы» (bio-faq.ru)

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 2020 ЛИНИИ 26 ФИПИ С ЭТАЛОННЫМ.. | Биология ЕГЭ | ВКонтакте (vk.com)

Используемые материалы

http://www. fipi.ru

http://ege.edu.ru

Источники информации

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для единого государственного экзамена 2019-2020 года по биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory

- Спецификация контрольно-измерительных материалов единого государственного экзамена 2019-2020 года по биологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory

- Результаты единого государственного экзамена в Новосибирской области в 2019 году ( Аналитический сборник результатов ЕГЭ в 2019 году в Новосибирской области). – Новосибирск, Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования», 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nimro.ru/analytics.html

- Аналитические и методические материалы: http://fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy

Подготовка к ЕГЭ

Разбор сложных заданий

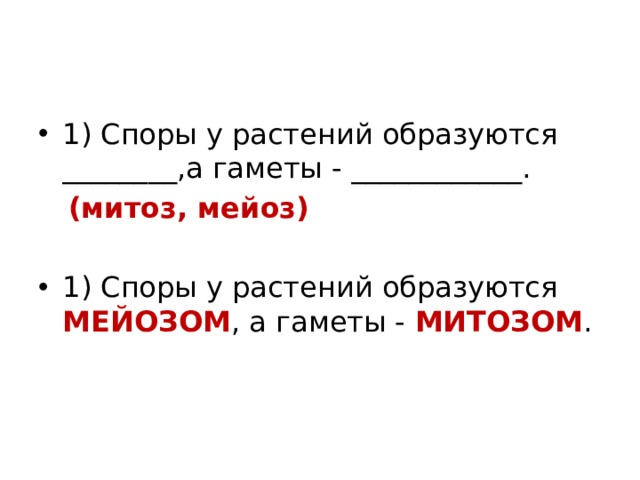

- 1) Споры у растений образуются ________,а гаметы — ____________.

(митоз, мейоз)

- 1) Споры у растений образуются МЕЙОЗОМ , а гаметы — МИТОЗОМ .

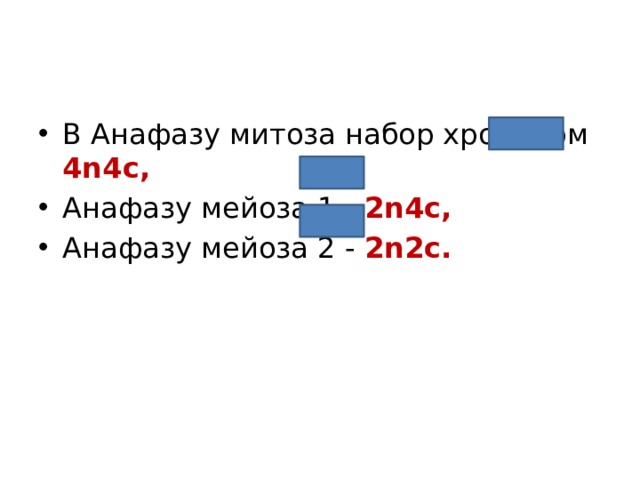

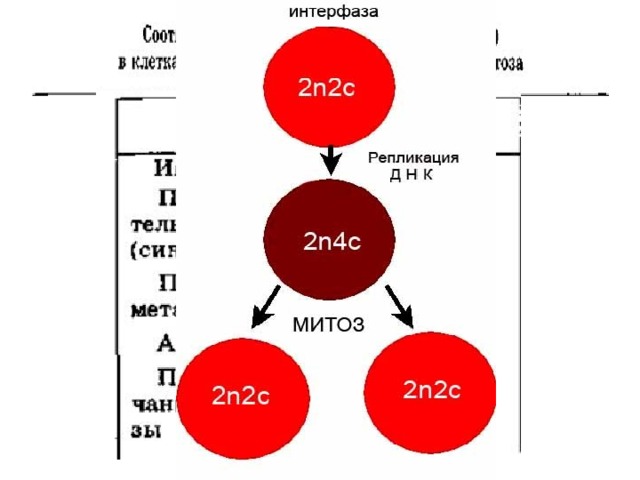

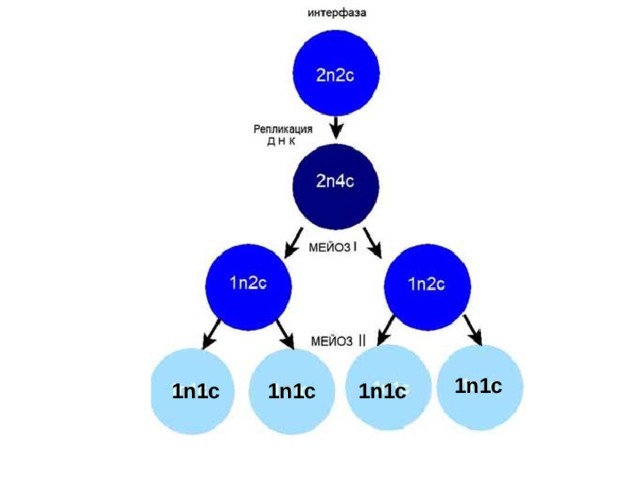

- В Анафазу митоза набор хромосом 4n4c,

- Анафазу мейоза 1 — 2n4c,

- Анафазу мейоза 2 — 2n2c.

1n1c

1n1c

1n1c

1n1c

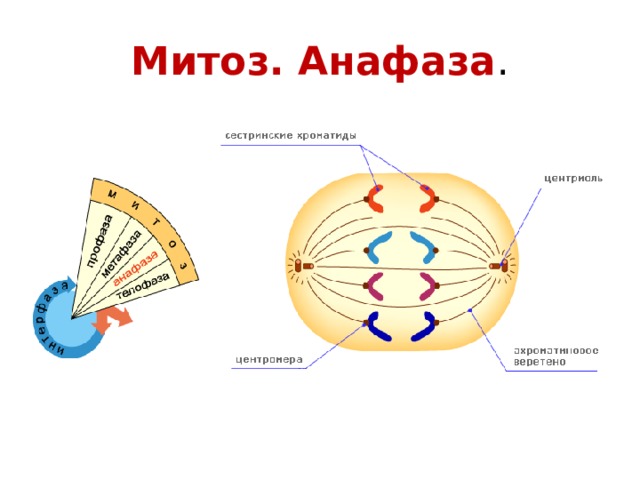

Митоз. Анафаза .

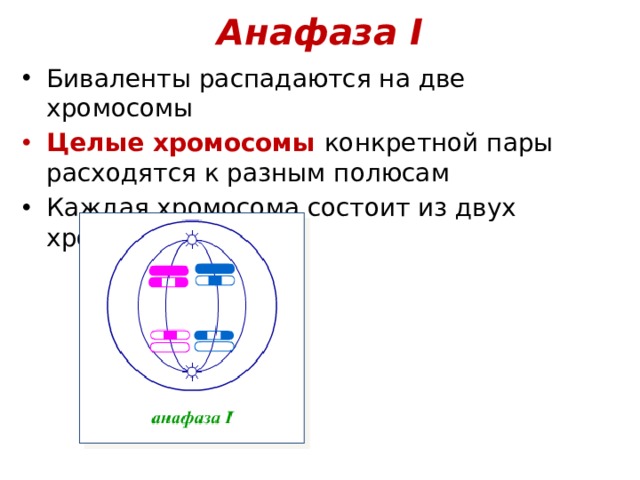

Анафаза I

- Биваленты распадаются на две хромосомы

- Целые хромосомы конкретной пары расходятся к разным полюсам

- Каждая хромосома состоит из двух хроматид

Анафаза II

- Происходит по принципу митоза

- К полюсам расходятся дочерние хромосомы , состоящие из одной хроматиды

- Печень у человека НЕ образует ни ферментов, ни гормонов! и является железой ВНЕШНЕЙ секреции.

- Желчь синтезируют клетки ПЕЧЕНИ, она не имеет отношения к желудку и поджелудочной железе, а по протокам сразу спускается в начальный отдел тонкого кишечника — двенадцатиперстную кишку . В ней нет гормонов и ферментов, она НЕ переваривает жиры, а ЭМУЛЬГИРУЕТ их.

- Свойства мышечной ткани — возбудимость и СОКРАТИМОСТЬ , свойства нервной ткани — возбудимость и ПРОВОДИМОСТЬ .

- Евстахиева (слуховая) труба относится к СРЕДНЕМУ уху, овальное окно — к ВНУТРЕННЕМУ уху.

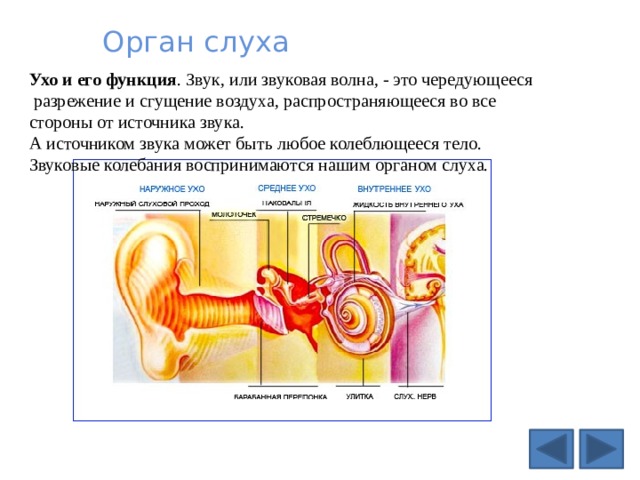

Орган слуха

Ухо и его функция . Звук, или звуковая волна, — это чередующееся

разрежение и сгущение воздуха, распространяющееся во все стороны от источника звука.

А источником звука может быть любое колеблющееся тело.

Звуковые колебания воспринимаются нашим органом слуха.

- Ксилема (древесина) голосеменных состоит из трахеид , а покрытосеменных — из сосудов .

- Восходящий ток осуществляют мёртвые сосуды (трахеиды) древесины (ксилемы), проводя воду с мин. веществами, нисходящий ток осуществляют живые ситовидные трубки луба (флоэмы), транспортируя органические вещества.

- Появление перьев у птиц, наружного скелета и членистых конечностей у членистоногих, стрекательных клеток у кишечнополостных — это АРОМОРФОЗЫ .

(идиоадаптация, ароморфоз, дегенерация)

- Плод паслёновых (картофеля) — ЯГОДА .

- Плод капусты (крестоцветных) – стручок .

- Плод земляники (розоцветные)- многоорешки

- У человека большой круг кровообращения начинается в левом желудочке, а заканчивается в правом предсердии, а малый круг начинается в правом желудочке, а заканчивается в левом предсердии.

Большой и малый круги кровообращения

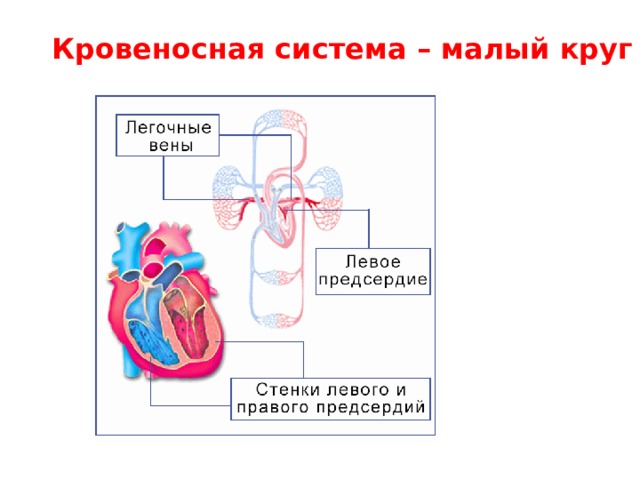

Кровеносная система – малый круг

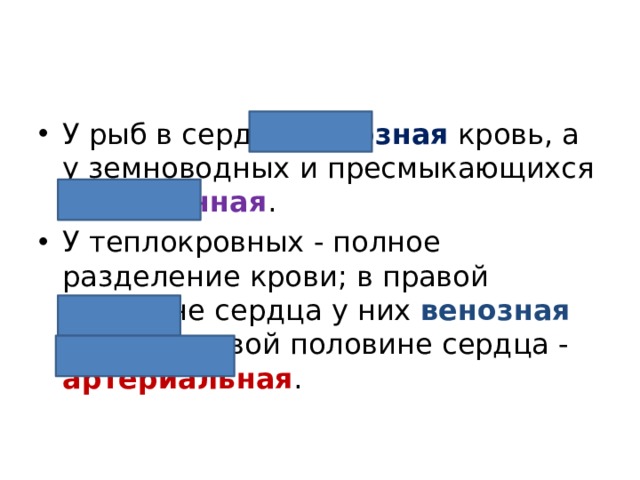

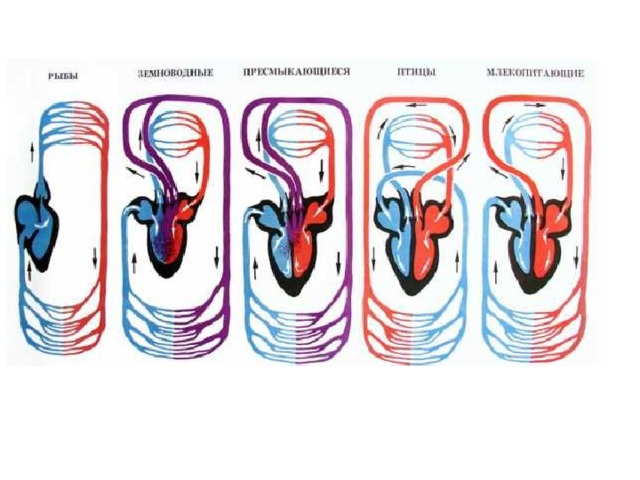

- У рыб в сердце венозная кровь, а у земноводных и пресмыкающихся — смешанная .

- У теплокровных — полное разделение крови; в правой половине сердца у них венозная кровь, в левой половине сердца — артериальная .

- В венах самое низкое давление, а в капиллярах самая низкая скорость крови.

Слайд 1

Из опыта работы учителя биологии МБОУ СОШ № 85 с углублённым изучением отдельных предметов Сормовского района г. Нижнего Новгорода Шадриной Ларисы Валерьевны Трудные вопросы ЕГЭ по биологии

Слайд 2

Для того, чтобы подготовиться и успешно сдать этот экзамен, необходимо представлять уровень требований, возможную его структуру и особенности тестовых заданий. Варианты заданий ЕГЭ по биологии прошлых лет предполагают знания у выпускников базового и повышенного уровня, требуемого для подготовки абитуриентов, предусмотренных современным образовательным стандартом и программами по биологии, рекомендованными Министерством образования РФ . Аттестационная работа требует от выпускников умения отождествлять биологические объекты и явления, знать основные понятия и термины, формулировки основополагающих теорий биологии, проводить анализ и сравнение процессов и явлений, и, самое главное, применять полученные знания, чётко и ясно формулировать свои выводы и ответы . Подготовкой к ЕГЭ нужно заниматься постоянно, из урока в урок. За один год подготовки высоких результатов добиться невозможно. С начала 11 класса необходимо переходить к детальному повторению.

Слайд 3

Учитель должен хорошо знать спецификацию экзаменационной работы. Спецификация включает в себя назначение и структуру экзаменационной работы, распределение заданий экзаменационной работы по частям, тематическим разделам (блокам), видам деятельности и уровню сложности, систему оценивания отдельных заданий и работы в целом, условия проведения и проверки результатов экзамена. На основе спецификации формируется общий план экзаменационной работы, который является основой содержания контрольно – измерительных материалов ( КИМов ).

Слайд 4

Структура экзаменационной работы Работа состоит из 3-х частей, включающих 50 заданий. Часть 1 состоит из 36 заданий (А1- А36). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых верный. Из них 26 – базового уровня, 10-повышенного уровня сложности. Часть 2 содержит 8 заданий повышенного уровня сложности: (В 1- В 8): 3 – с выбором трёх верных ответов из шести, 3 – на соответствие, 2 — на установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов.

Слайд 5

Структура экзаменационной работы Часть 3 состояла из 6 заданий с развернутым ответом: 1 – повышенного и 5 – высокого уровня. Все задания части три контролировали умения выпускников самостоятельно излагать свои мысли, решать биологические задачи, объяснять факты, использовать их для формулирования вывода, обобщения. В части три были выделены следующие линии: С1 – практико-ориентированные задания; С2 – задания на работу с текстом или рисунком; С3 – задания на обобщение и применение знаний о человеке, многообразии организмов; С4 – задания по эволюции и экологии; С5 – задачи по цитологии, С6 – генетические задачи.

Слайд 6

Примерное время, отводимое на выполнение отдельных заданий: Для каждого задания части1 (А) — 1-2 минуты; Для каждого задания части 2 (В) – до 5 минут Для каждого задания части 3 (С) – 10- 20 минут

Слайд 7

Изменения в КИМ 2012 г. в сравнении с КИМ 2011 г. Необходимо изучить кодификатор элементов содержания, в котором представлены вопросы, которые выносятся на проверку основного учебного содержания. Следует учитывать изменения в кодификаторах, которые будут внесены в текущем учебном году. В 2012 году в целом сохранена структура экзаменационной работы 2011 г . Но внесены следующие изменения . В линии А36 вводится новый формат заданий повышенного уровня сложности с выбором верного (неверного) суждения . Эти задания контролируют знания общебиологических закономерностей и умения анализировать, сравнивать и определять правильные суждения.

Слайд 8

Изменения в КИМ 2012 г. в сравнении с КИМ 2011 г . Вопрос А36 Верны ли следующие суждения о доказательствах эволюции ? А. У человека на определённом этапе развития формируются хвостовой отдел и жаберные щели, что служит палеонтологическими доказательствами эволюции . Б. Находки в Центральной Африке примитивных орудий труда и останков скелета человека служат палеонтологическими доказательствами эволюции. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Правильный ответ: 2

Слайд 9

Изменения в КИМ 2012 г. в сравнении с КИМ 2011 г . Знания об эволюции органического мира и экологических закономерностях на повышенном уровне контролируются в одной линии А35, поскольку линия А36 выделена под новый формат задания. Вопрос А 35 Наибольшая концентрация живого вещества наблюдается 1) в верхних слоях атмосферы 2) в глубинах океанов 3) в верхних слоях литосферы 4) на границах трёх сред обитания Правильный ответ: 4

Слайд 10

Изменения в КИМ 2012 г. в сравнении с КИМ 2011 г . В части 2 (В) увеличено число заданий на сопоставление биологических объектов, явлений, процессов. Это вызвано необходимостью разграничить содержание проверки знаний и умений учащихся на клеточно-организменном и надорганизменных уровнях организации жизни, что позволит более полно оценить качество освоения материала за старшую школу.

Слайд 11

Изменения в КИМ 2012 г. в сравнении с КИМ 2011 г . Вопрос В6 Установите соответствие между характеристикой обмена и его видом . ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД ОБМЕНА А) окисление органических веществ Б) образование полимеров из мономеров В) расщепление АТФ Г) запасание энергии в клетке Д) репликация ДНК Е) окислительное фосфорилирование 1) пластический 2) энергетический Ответ: 2 1 1 2 1 2

Слайд 12

Изменения в КИМ 2012 г. в сравнении с КИМ 2011 г . В части 2 (В) уменьшено число заданий на определение последовательности биологических объектов, явлений, процессов. Это обусловлено спецификой содержания биологического материала, не позволяющего разнообразить задания данного типа, поскольку многие биологические процессы протекают параллельно и не поддаются четкому разграничению.

Слайд 13

С 1 – практико- ориентированные задания 1. В листьях растений интенсивно протекает фотосинтез. Происходит ли он в зрелых и незрелых плодах? Ответ поясните. 2.На поверхности почвы иногда можно увидеть большое количество дождевых червей. Объясните, при каких метеорологических условиях это происходит и почему. 3.Окраска шерсти зайца-беляка изменяется в течение года: зимой заяц белый, а летом серый. Объясните, какой вид изменчивости наблюдается у животного и чем определяется проявление данного признака. 4.Приспособленность растений к жизни в тундре. 5.Значение воды в жизни растений 6. В чем проявляется защитная роль лейкоцитов в организме человека? Укажите не менее двух признаков

Слайд 14

С2 – задания на работу с текстом или рисунком 1. По каким сосудам и какая кровь поступает в камеры сердца, обозначенные на рисунке цифрами 3 и 5? С каким кругом кровообращения связана каждая из этих структур сердца? Элементы ответа: 1) в камеру, обозначенную цифрой 3, поступает венозная кровь из верхней и нижней полых вен; 2) в камеру, обозначенную цифрой 5, поступает артериальная кровь из легочных вен; 3) камера сердца, обозначенная цифрой 3, связана с большим кругом кровообращения; 4) камера сердца, обозначенная цифрой 5, связана с малым кругом кровообращения.

Слайд 15

С2 – задания на работу с текстом или рисунком 2. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите предложения, в которых сделаны ошибки, объясните их. 1 Насекомые – самый многочисленный класс членистоногих. 2. К ним относят разнообразных бабочек, жуков, мух, комаров, клещей, пчел и других животных. 3. Их тело состоит из головы, груди и брюшка. 4. На голове у всех насекомых расположены: пара простых глаз, пара усиков, ротовые органы. 5. У многих насекомых хорошо развиты крылья, они имеют по четыре пары ног. 6 Большинство насекомых занимает наземно-воздушную среду обитания, но имеются насекомые, живущие в воде Ответ: 1 ) 2 – клещей относят к классу паукообразных; 2) 4 – у насекомых развиты сложные (фасеточные) глаза; 3) 5 – насекомые имеют три пары ног.

Слайд 16

С2 – задания на работу с текстом или рисунком 3. Назовите зародышевый листок позвоночного животного, обозначенный на рисунке цифрой 3. Какой тип ткани, и какие органы формируются из него? Элементы ответа: 1. зародышевый листок – энтодерма; 2. ткань – эпителиальная (эпителий кишечника и органов дыхания); 3. органы : кишечник, пищеварительные железы, органы дыхания, некоторые железы внутренней секреции.

Слайд 17

С2 – задания на работу с текстом или рисунком 4. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите предложения, в которых сделаны ошибки, и исправьте их . 1.У растений, как и у всех организмов, происходит обмен веществ.2. Они дышат, питаются, растут и размножаются. 3.При дыхании они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. 4.Растения растут только в первые годы жизни.5. Наряду с растениями автотрофами, существуют гетеротрофы, это паразитические растения. 6. Все растения распространяются с помощью семян. О шибки допущены в предложениях: 1) 3 – при дыхании растения поглощают кислород и выделяют углекислый газ; 2) 4 – растения растут в течение всей жизни; 3) 6 – не все растения образуют семена.

Слайд 18

С3 – задания на обобщение и применение знаний о человеке, многообразие организмов 1. Биологическое окисление в организме человека сходно по химическому процессу с сжиганием топлива (угля, торфа, дерева). Какие вещества окисляются в организме человека, и какие общие с горением продукты образуются в результате этих процессов . 2.В чём проявляется усложнение папоротников по сравнению с мхами? Приведите не менее трёх признаков. 3. Докажите, почему вегетативное размножение растений относят к бесполому. Приведите не менее трёх доказательств . 4.По каким признакам высшие семенные растения отличаются от низших растений? 5.Как повлияло появление фотосинтеза у организмов на дальнейшую эволюцию жизни на Земле? 6.Укажите , какие конечные продукты обмена веществ образуются в организме человека, и через какие органы они удаляются?

Слайд 19

С3 – задания на обобщение и применение знаний о человеке, многообразие организмов 7 . Что собой представляют собой витамины, какова их роль в жизнедеятельности организма человека? 8 . Чем отличается скелет головы человека от скелета головы человекообразных обезьян? Укажите не менее четырех отличий. 9 . Какую роль играют слюнные железы в пищеварении у млекопитающих? Укажите не менее трех функций. 10. Какое значение имеет кровь в жизнедеятельности организма человека? Охарактеризуйте не менее 3-х функций. 11. Назовите особенности строения и питания лишайников и укажите их роль в природе 12.По каким признакам строения можно отличить бактериальную клетку от растительной? Назовите не менее трёх признаков.

Слайд 20

С4 – задания по эволюции и экологии 1. Как повлияло появление фотосинтезирующих организмов на дальнейшую эволюцию жизни на Земле? 2. В чем проявляется значение мутаций для эволюции органического мира? Укажите не менее трёх значений. 3 .В результате вулканической деятельности в океане образовался остров. Опишите последовательность формирования экосистемы на недавно образовавшемся участке суши. 4 .Какие ароморфозы позволили птицам широко распространиться в наземно-воздушной среде обитания? Укажите не менее трёх примеров. 5. Какие изменения в строение тела позволили позвоночным животным освоить наземно- воздушную среду обитания?

Слайд 21

С4 – задания по эволюции и экологии 6. Какова роль движущих сил эволюции в формировании приспособленности организмов согласно учению Дарвина? 7 . У позвоночных в процессе эволюции изменился орган слуха. В какой последовательности формировались его отделы у позвоночных животных различных классов? 8 . Какие приспособления сформировались у растений в процессе эволюции, в связи с широким распространением на суши? 9 . Какое значение имело появление у птиц и млекопитающих 4-х камерного сердца? 10. Приведите не менее трех прогрессивных биологических признаков человека, которые он приобрел в процессе длительной эволюции. 11. Почему расширение ареала вида считают признаком биологического прогресса?

Слайд 22

С5 – задача по цитологии 1 . Известно, что все виды РНК синтезируются на ДНК-матрице. Фрагмент молекулы ДНК, на которой синтезируется участок центральной петли т РНК, имеет следующую последовательность нуклеотидов: ЦГТТГГГЦТАГГЦТТ. Установите нуклеотидную последовательность участка т РНК, который синтезируется на данном фрагменте, и аминокислоту, которую будет переносить эта т РНК в процессе биосинтеза белка, если третий триплет соответствует антикодону т РНК. Ответ поясните. Для решения задания используйте таблицу генетического кода. Решение: ДНК ЦГТ ТГГ ГЦТ АГГ ЦТТ. т-РНК ГЦА АЦЦ ЦГА УЦЦ ГАА Триплет ГЦУ АК АЛА

Слайд 23

С5 – задача по цитологии 2.Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов ГТГТАТГГААГТ. Определите последовательность нуклеотидов на и РНК , антикодоны соответствующих т РНК и последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка, используя таблицу генетического кода . Решение: ДНК: ГТГ ТАТ ГГА АГТ и-РНК : ЦАЦ АУА ЦЦУ УЦА Белок: гис — илей — про -сер т-РНК ГУГ УАУ ГГА АГУ

Слайд 24

С5 – задача по цитологии 3. В процессе трансляции участвовало 30 молекул т РНК . Определите число аминокислот, входящих в состав синтезируемого белка, а также число триплетов и нуклеотидов в гене, который кодирует этот белок. Ответ: 1) одна т РНК транспортирует одну аминокислоту, следовательно, 30 т РНК соответствуют 30 аминокислотам, и белок состоит из 30 аминокислот; 2) одну аминокислоту кодирует триплет нуклеотидов, значит 30 аминокислот, кодируют 30 триплетов; 3) количество нуклеотидов в гене, кодирующем белок из 30 аминокислот, 30 х 3 = 90.

Слайд 25

С5 – задача по цитологии 4. Какой хромосомный набор характерен для клеток эндосперма семени и листьев цветкового растения. Объясните полученные результаты. Схема решения задачи включает: 1) в клетках эндосперма семени триплоидный набор хромосом 3n, а в клетках листьев цветкового растения 2n; 2) эндосперм (3n) развивается из клетки образованной от слияния двух клеток — центральной клетки семязачатка (2n) и одного из спермиев ( n ); 3) листья цветкового растения развиваются из клеток зародыша. В клетках зародыша семени диплоидный набор хромосом – 2n, так как зародыш формируется из зиготы – оплодотворённой яйцеклетки.

Слайд 26

С5 – задача по цитологии 5. Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и число ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в анафазе 2. Объясните какие процессы в эти периоды происходят и как они влияют на изменения числа ДНК и хромосом . Ответ : Перед началом мейоза ДНК 56,т.к. они удваиваются, число хромосом 28. В анафазе мейоза 1 число молекул ДНК 56, число хромосом – 28, к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы. В анафазе мейоз 2 число молекул ДНК -28, а хромосом -28, к полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды – хромосомы, т.к. после редукционного деления мейоза 1 число хромосом и ДНК уменьшается в 2 раза.

Слайд 27

С5 – задача по цитологии Митоз Интерфаза 2п 4с (удвоение ДНК) Профаза 2п 4с ( спирализуются хромосомы, ядрышко и ядерная оболочка разрушаются, центриоли расходятся к полюсам) Метафаза 2п 4с (хромосомы выстраиваются у экватора, к центромерам прикрепляются нити веретена деления) Анафаза 4п 4с (хроматида становятся хромосомами и расходятся к полюсам клетки) Телофаза 2п 2с ( деспирализуются хромосомы, ядрышко и ядерная оболочка образуются, образуется две клетки) Значение: образуются клетки тела, заживление ран

Слайд 28

С5 – задача по цитологии Мейоз Интерфаза 2п 4с (удвоение ДНК) Профаза 1 2п 4с ( спирализуются хромосомы, ядрышко и ядерная оболочка разрушаются, центриоли расходятся к полюсам, конъюгация и кроссинговер) Метафаза 1 2п 4с (пары гомологичных хромосом выстраиваются у экватора, к центромерам прикрепляются нити веретена деления) Анафаза 1 2п 4с ( хромосомы расходятся к полюсам клетки) Телофаза 1 п 2с ( деспирализуются хромосомы, ядрышко и ядерная оболочка востанавливаются , образуется две клетки) Второе деление такое же как митоз Значение: образуются гаметы у животных и споры у растений

Слайд 29

С5 – задача по цитологии 6. Общая масса молекул ДНК в 46 хромосомах ядра соматической клетки человека составляет 6·10 − 9 мг. Определите, чему равна масса всех молекул ДНК в ядрах в конце интерфазы, конце телофазы мейоза I и телофазы мейоза II. Ответ поясните . Схема решения задачи включает: 1) в интерфазе при подготовке к мейозу в ядре происходит удвоение ДНК, поэтому масса ДНК в ядре составляет 2 х 6·10−9 = 12·10−9 мг; 2) в конце телофазы мейоза I образуется две клетки, масса ДНК в каждом ядре равна 6·10−9 мг (в ядрах находятся по 23 двухроматидные хромосомы); 3) перед мейозом II не происходит удвоение ДНК. В ядрах половых клеток (телофаза II) находится гаплоидный набор хромосом (23 однохроматидные хромосомы), поэтому масса ДНК в ядреах 3·10 −9 мг

Слайд 30

С5 – задача по цитологии 7.В процессе гликолиза образовалось 84 молекулы ПВК. Какое количество глюкозы подверглось расщеплению и сколько АТФ образовалось при полном окислении? Объясните полученные результаты. 8.Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот на подготовительном этапе энергетического обмена, в процессе гликолиза и при полном окислении фрагмента молекулы крахмала, состоящего из 310 остатков глюкозы? 9.Какое деление мейоза сходно с митозом? Объясните, в чем оно выражается и к какому набору хромосом в клетке приводит. 10.Почему зрелые эритроциты не могут синтезировать белки? 11.Объясните , в чем заключается сходство и различие мутационной и комбинативной изменчивости. 12.Проследите путь водорода в световой и темновой стадиях фотосинтеза от момента его образования до синтеза глюкозы.

Слайд 31

С5 – задача по цитологии Для решения задач № 7и 8 необходимо знание уравнений диссимиляции глюкозы: Подготовительный этап происходит в пищеварительной системе. Энергия выделяется в виде тепла. 1.Уравнение неполного расщепления глюкозы(анаэробного гликолиза), происходящего при недостатке кислорода: C 6 H 12 O 6 = 2C 3 H 6 O 3 + 2АТФ 2. Уравнение кислородного(аэробного) расщепления глюкозы: C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 = 6 CO 2 + 6 H 2 O + 36АТФ 3 . Общее уравнение: C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 = 6 CO 2 + 6 H 2 O + 38АТФ При решении задач также необходимо знать, что в одной макроэргической связи молекулы АТФ аккумулируется 40кдж/моль.

Слайд 32

С5 – задача по цитологии 7.В процессе гликолиза образовалось 84 молекулы ПВК. Какое количество глюкозы подверглось расщеплению и сколько АТФ образовалось при полном окислении? Объясните полученные результаты . Ответ: Уравнение неполного расщепления глюкозы(анаэробного гликолиза), происходящего при недостатке кислорода: C 6 H 12 O 6 — 2C 3 H 6 O 3 + 2АТФ C 6 H 12 O 6 — 2C 3 H 6 O 3 х C 6 H 12 O 6 — 84 C 3 H 6 O 3 Х= 1 х 84/2 = 42 ПВК

Слайд 33

С5 – задача по цитологии 8.Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот на подготовительном этапе энергетического обмена, в процессе гликолиза и при полном окислении фрагмента молекулы крахмала, состоящего из 310 остатков глюкозы ? Дано: N ( C 6 H 12 O 6 ) = 310 Найти: N (АТФ) Ответ: На подготовительном этапе АТФ не образуется. При гликолизе 1 C 6 H 12 O 6 — 2 АТФ 310 C 6 H 12 O 6 – х АТФ Х= 310 х 2/ 1 = 620 При полном окислении 1 C 6 H 12 O 6 — 38АТФ 310 C 6 H 12 O 6 – х АТФ Х= 310 х 38/ 1 = 11780

Слайд 34

С5 – задача по цитологии 8.Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках эукариот на подготовительном этапе энергетического обмена, в процессе гликолиза и при полном окислении фрагмента молекулы крахмала, состоящего из 310 остатков глюкозы ? Дано: N ( C6H12O6 ) = 310 Найти: N (АТФ) Ответ : На подготовительном этапе АТФ не образуется. При гликолизе 1 C6H12O6 — 2 АТФ 310 C6H12O6 – х АТФ Х= 310 х 2/ 1 = 620 При полном окислении 1 C 6 H 12 O 6 — 38АТФ 310 C6H12O6 – х АТФ Х= 310 х 38/ 1 =11780

Слайд 35

С5 – задача по цитологии 13. Участок молекулы ДНК (одна цепочка) содержит 50 с аденином , 250 нуклеотидов с тимином , 30 нуклеотидов с гуанином, 60 нуклеотидов с цитозином . Определите: общее количество нуклеотидов с А, Г, Ц, Т в двух цепочках этого участка ДНК; количество аминокислот, которое должен содержать белок, кодируемый этим участком молекулы ДНК. Ответ обоснуйте. Ответ: 1 цепочка 2 цепочка А — 50 — Т Т — 250 — А Г — 30 — Ц Ц — 60 — Г В двух цепочках ДНК содержится ( по принципу комплементарности ): А = Т = 50 + 250 = 300; Г = Ц = 30 + 60 = 90 В одной цепочке ДНК содержится нуклеотидов 390 (50 + 250 + 30+ 60), значит они будут кодировать 130 (390 : 3) аминокислот (одну аминокислоту кодирует три нуклеотида)

Слайд 36

С 6 – генетические задачи 1.У овец серая окраска (А) шерсти доминирует над чёрной, а рогатость (В) – над комолостью ( безрогостью ). Гены не сцеплены. В гомозиготном состоянии ген серой окраски вызывает гибель эмбрионов. Какое потомство можно ожидать от скрещивания дигетерозиготной овцы с серым рогатым самцом, гомозиготным по второму признаку. Какой закон наследования? Дано: А- серая окраска АА – гибель эмбрионов а – чёрная окраска В- рогатость в- комолость Найти: F 1

Слайд 37

С 6 – генетические задачи Р АаВв х АаВВ сер., рог. сер., рог. Р Аа х Аа Р Вв х ВВ G А а А G F ( 1/4 АА , 1/2Аа, 1/4аа) F ( 1/ 2 ВВ, 1/2 Вв ) F 1 ( 1/4 АА+1/2Аа +1/4аа) (1/ 2 ВВ + 1/2 Вв ) 1/8ААВВ 2/8=1/4 (25%) ААВ- умирают 1/8ААВв 1/4 АаВВ 2/ 4 =1/2 (50%) А- В- серые, рогатые 1/4 АаВв 1/8 ааВВ 2/8=1/4 (25%) ааВ — чёрные, рогатые 1/8 ааВв аА в В В а

Слайд 38

С 6 – генетические задачи 2.У кукурузы рецессивный ген «укороченные междоузлия» (в) находятся в одной хромосоме с рецессивным геном «зачаточная метёлка» (а). При проведении анализирующего скрещивания с растением, имеющим нормальные междоузлия и нормальную метёлку, всё потомство было похоже на одного из родителей. При скрещивании полученных гибридов между собой в потомстве оказалось 75% растений с нормальными междоузлиями и нормальными метёлками, а 25% растений с укороченными междоузлиями и зачаточными метёлками. Определите генотипы родителей и потомков. Законы . 3. У человека наследование альбинизма не сцеплено с полом (А – наличие меланина в клетках кожи, а – отсутствие меланина в клетках кожи – альбинизм), а гемофилии – сцеплено с полом (XН – нормальная свёртываемость крови, Xh – гемофилия). Определите генотипы родителей, а также возможные генотипы, пол и фенотипы детей от брака дигомозиготной нормальной по обеим аллелям женщины и мужчины альбиноса, больного гемофилией. Составьте схему решения задачи.

Слайд 39

С6 – генетические задачи 4. При скрещивании самок дрозофил с серым телом и нормальными крыльями (доминантные признаки) с самцами с чёрным телом и укороченными крыльями (рецессивные признаки) в потомстве обнаружены не только особи с серым телом, нормальными крыльями и чёрным телом укорочёнными крыльями, но и небольшое количество особей с серым телом укороченными крыльями и чёрным телом нормальными крыльями. Определите генотипы родителей и потомства, если известно, что доминантные и рецессивные гены данных признаков попарно сцеплены . Составьте схему скрещивания. Объясните полученные результаты

Слайд 40

С6 – генетические задачи 5.В семье, где родители имеют нормальное цветовое зрение, сын – дальтоник. Гены нормального цветового зрения (D) и дальтонизма (d) располагаются в Х хромосоме. Определите генотипы родителей, сына- дальтоника, пол и вероятность рождения детей – носителей гена дальтонизма. Составьте схему решения задачи. 6. Скрестили дигетерозиготных самцов мух дрозофил с серым телом и нормальными крыльями (признаки доминантные) с самками с черным телом и укороченными крыльями (рецессивные признаки). Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, а также возможные генотипы и фенотипы потомства F 1 , если доминантные и рецессивные гены данных признаков попарно сцеплены, а кроссинговер при образовании половых клеток не происходит. Объясните полученные результаты.

Слайд 41

С6 – генетические задачи 7. При скрещивании серой крольчихи, оба родителя которой были серыми, с серым кроликом, родители которого тоже были серыми, родилось несколько чёрных крольчат. Определите генотип родителей и крольчат. 8. Гены окраски шерсти кошек расположены в Х-хромосоме. Черная окраска определяется геном Х B , рыжая — геном Х b , гетерозиготы имеют черепаховую окраску. От черной кошки и рыжего кота родились: один черепаховый и один черный котенок. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства, возможный пол котят . 9.Молодые родители удивлены, что у них, имеющих одинаковую (II) группу крови, появился не похожий на них ребенок с I группой крови. Какова была вероятность рождения такого ребенка в этой семье?

Слайд 42

С6 – генетические задачи

Слайд 43

С6 – генетические задачи 10.Мать имеет резус-положительную кровь первой группы, а ребенок – резус-отрицательную кровь второй группы. Определите возможные генотипы отца. Резус-положительная кровь доминирует над резус-отрицательной. Введем обозначение аллелей. D — резус-положительная группа крови, d — резус-отрицательная группа крови. Дано: D – резус-положительная группа крови d – резус-отрицательная группа крови Найти: генотип отца Решение: P ♀ D _ ii x ♂ _____ F 1 ddI A _ Следовательно, генотип матери Ddii , а фенотипический радикал отца — _ dI A _ . Определим возможные генотипы отца: DdI A I A , DdI A i , DdI A I B , ddI A I A , ddI A i , ddI A I B .

Слайд 44

С6 – генетические задачи 11.У кареглазых родителей со второй группой крови родился голубоглазый сын с первой группой крови. Определите вероятность рождения в этой семье следующего ребенка фенотипически похожего на своих родителей. Дано: А – карий цвет глаз А – голубой цвет глаз Найти : Р (А_ I А _) Появление у кареглазых родителей голубоглазого ребенка свидетельствует о том, что карие глаза доминантны по отношению к голубым, а родители были гетерозиготны . Обозначим аллели: А – карие глаза, а — голубые глаза. Появление у родителей со второй группой крови ребенка с первой группой свидетельствует о гетерозиготности родителей и по гену I. Изобразим схему брака:

Слайд 45