1) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) К строительству московского метрополитена приступили в начале 1920-х годов, когда транспортное сообщение Москвы ухудшилось, а подвижность городского населения увеличилась.

2) Решение о строительстве московского метрополитена, обусловленное плохим транспортным сообщением столицы, было положено в 1923 году, когда было учреждено бюро по проектированию метрополитена.

3) С учреждением в 1923 году бюро по проектированию метрополитена было положено начало решению проблемы транспортного сообщения Москвы, осуществлению идей, связанных со строительством московского метрополитена.

4) Среди проектов по развитию так называемых «внеуличных железных дорог» было строительство эстакадных линий и тоннелей, однако Управление московских городских железных дорог приняло решение развивать уличное транспортное сообщение.

5) После того как при Управлении московских городских железных дорог было учреждено бюро по проектированию метрополитена, Москва обогнала по подвижности населения все города мира.

2) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Самостоятельно подберите определительно-уточняющую частицу, которая должна стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите эту частицу.

3) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РЯД. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

РЯД, -а ( у), м.

1) Линия ровно расположенных однородных предметов, людей. Р. домов. Построиться в ряды.. Идти рядами. В первых рядах (также перен.: в числе первых, среди передовиков).

2) Места для сидения в театре, кино и т. п., расположенные в одну линию. Сидеть в пятнадцатом ряду партера. Пробираться между рядами.

3) Некоторое количество чего-нибудь. Р. случаев. Есть р. исключений.

4) мн. Совокупность лиц, принадлежащих к какой-либо организации, группе, среде и т. п. В рядах борцов.

5) Ларьки, магазины, лотки, рыночные прилавки, расположенные в одну линию. Овощной р. Торговые ряды.

6) Полоса шириной в один взмах косы, в один захват косилки; прокос. Прокосить один р.

4) В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

зАпертый

довезЁнный

прозорлИва

квАртал

убралА

5) В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Только спустя несколько лет учёному удалось ПРЕДСТАВИТЬ научной общественности убедительные факты, подтверждающие его открытие.

После выполнения обязательной программы гимнаст занял ИСХОДНУЮ позицию.

Богатый СЛОВЕСНЫЙ запас — показатель интеллектуального развития человека.

Первое УПОМИНАНИЕ о Смоленске в письменных источниках относится к 863 году.

Танцовщик был одет в яркую рубаху, шёлковые шаровары и ЛАКИРОВАННЫЕ сапоги.

6) Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Не всегда легко усвоить правильное правописание того или иного слова, поэтому приходится использовать различные ассоциативные приёмы запоминания.

7) В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

ПРИОБРЕТШИЙ путёвку

ЖЖЁТ листву

с ВОСЬМИСТА воинами

выбрали место ПОСУШЕ

ситцевых ПЛАТЬЕВ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Б) ошибка в построении предложения с однородными членами

В) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Г) ошибка в построении сложного предложения

Д) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1) Оставшимся в живых русским матросам, не желая сдаваться, пришлось нелегко.

2) Изготовляемые часы кузнецами были плодом чрезвычайно утомительной ручной работы и стоили до такой степени дорого, что их могли приобретать только государственные учреждения, богатые монастыри и кафедральные соборы.

3) Алексей с детства привык поступать по-своему, и ни разу ему не пришлось сожалеть о совершённых поступках, вот и на этот раз он решил действовать вопреки советов родителей, приняв на себя всю ответственность . за последствия своих действий.

4) В «Диком помещике» М. Е. Салтыков-Щедрин изображает оказавшегося без слуг богатого барина, высмеивая при этом не столько людские пороки, сколько скудоумие высших чинов.

5) Возвышение называют горой, относительная высота которого больше двухсот метров, а склоны довольно крутые.

6) Согласно последним генетическим данным предки всех современных собак были одомашнены в одном месте, а не в разных уголках мира, и предками собак были не волки.

7) Тот, кто не умеет смеяться над собой, бывает крайне обидчивым.

9) После митинга в честь открытия в Москве памятника В. В. Маяковскому все, кто хотел, читали стихи, и со временем это стало традицией.

| А | Б | В | Г | Д |

9) Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

эт..кетка

аб..немент

п..ркет

пр..стиж

эк..логия

10) Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.

о..дёрнул, на..кусил

нен..глядный, з..йти

ра..положил, и..делие

непр..рывный, пр..бой

ра..считать, и..дать

11) Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.

неряшл..вый

подразум..вал

выносл..вый

брос..вший

раскра..вая

12) Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.

исчезн..шь

пропущ..нный

неприемл..мые (условия)

муч..мый

застел..шь

13) Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Для литературной части вечера был припасён сюрприз: Ольга Книппер-Чехова пообещала прочитать ещё (НЕ)ОПУБЛИКОВАННЫЙ рассказ А. П. Чехова.

Дедушка не положил себе салата: он привык к простой пище и морские водоросли, видно, (НЕ)ДОЛЮБЛИВАЛ.

Готовиться к поездке мы начали (НЕ)ЗАДОЛГО до отпуска, а практически накануне.

Продолжайте говорить, только (НЕ)ОЧЕНЬ громко.

Екатерина Михайловна слушала (НЕ)ПЕРЕБИВАЯ и что-то записывала.

14) Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

Рассказа полностью я не привожу, ЧТО(БЫ) не повторять одно и ТО(ЖЕ).

(ЗА)ЧАСТУЮ мы видим только то, что собираемся увидеть, (ПРИ)ЧЁМ в мельчайших деталях.

КАК(ТО) раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь (ЗА)МУЖ.

Мелодия, возникшая словно из (НИ)ОТКУДА, сопровождала его (В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни.

(ВО)ВРЕМЯ экскурсии туристы шли группами и (ПО)ОДИНОЧКЕ.

15) Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.

На картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова* изображе(1)ы люди, не скрывающие своего сочувствия пленё(2)ой, но несломле(3)ой женщине, которую представители царской власти увозят в острог за её приверже(4)ость «старой вере».

16) Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) Весь день ребята ловили рыбу и собирали грибы да ягоды.

2) После просмотра той или иной картины все с живейшим интересом и совершенно серьёзно расспрашивали меня о битве трёх богатырей или о чудесном спасении царевны.

3) Поддержка русскому языку нужна как в России так и за её пределами.

4) За окном вагона виднелись бескрайние степи и вишнёвые сады и деревеньки на горизонте.

5) Взошёл месяц и на тёмную землю лёг серебряный покров света.

17) Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Полосы солнечных отблесков от волн (1) поднятых вёслами (2) мерно бежали по берегам (3) поднимаясь от воды (4) и (5) потухая в вершинах деревьев.

18) Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Существует (1) как известно (2) довольно много звёзд, спутники которых обладают незначительной массой и (3) следовательно (4) очень малой яркостью.

19) Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Юпитер имеет более 70 спутников (1) самые крупные (2) из которых (3) были открыты Галилео Галилеем (4) и является самой большой планетой Солнечной системы».

20) Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.

Сбоев положил солому крест-накрест (1) чтобы она не быстро слежалась (2) сунул под голову заплечный мешок (3) и (4) хотя в трюме было темновато (5) принялся за чтение.

21) Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1)«Вниз по матушке по Волге» — так пели бурлаки, называя матушкой величайшую реку Европы. (2)Подобные народные песни относятся к бурлацким, так как создавали их бурлаки и пели во время тяжёлых артельных работ, как то: снятие баржи с мели, вбивание свай, перемещение тяжестей. (3)Волга протекает по территории 15 регионов России: Тверской области, Московской области, Ярославской области, Костромской области, Ивановской области, Нижегородской области, Чувашской Республики, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Ульяновской области, Самарской области, Саратовской области, Волгоградской области, Астраханской области, Республики Калмыкии. (4)В реке водится около 80 видов рыб: белорыбица, белуга, ёрш, лещ, налим, осётр, сазан, сом, щука и многие другие. (5)В дельте Волги сложилась уникальная природная среда, поэтому здесь открыли Астраханский заповедник. (6)В нём живут разнообразные представители флоры и фауны: встречаются диковинные растения, вольготно чувствуют себя редкие животные. (7) Некоторые обитатели заповедника занесены в Красную книгу: нерпа, лебедь-шипун, орлан-белохвост, пеликан.

22) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Рассказчика в его студенческие годы содержали работавшие в то время мать и две его старшие сестры.

2) Будучи признательным своим близким людям за их доброту и заботу, рассказчик всегда говорил им слова благодарности.

3) Куртку, в которой рассказчик ходил на лекции, сшили ему его сёстры из старых вещей.

4) Знакомству со своей будущей женой рассказчик обязан сестре В. А. Жуковского.

5) После смерти отца рассказчику пришлось подрабатывать — ежедневно давать уроки по окончании занятий в университете.

23) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов.

1) В предложениях 2~4 представлено повествование.

2) Предложение 9 называет причину того, о чём говорится в предложении 8.

3) Предложения 11, 12 раскрывают содержание предложения 10.

4) Предложение 14 иллюстрирует содержание предложения 13.

5) В предложениях 22-24 представлено описание.

24) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

В предложениях первого абзаца найдите наречие, имеющее книжную окраску. Замените это наречие стилистически нейтральным синонимом. Запишите этот синоним.

25) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Укажите средство связи, при помощи которого предложение 22 связано с предыдущим.

26) Прочитайте текст и выполните задание.

Показать текст. ⇓

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка.

«Троп — (А)_________ („роясь в хламе сердца»), использованный Н. И. Пироговым в первом абзаце текста, сразу настраивает читателя на то, что автор будет вспоминать факты из своей жизни. Рассказчик испытывает чувство долга перед близкими ему людьми — об этом свидетельствуют использованные тропы, в частности (Б)_________ („священным долгом» в предложении 4, „твёрдое намерение отблагодарить» в предложении 6). И хотя в тексте говорится о том, что „истинное благодеяние» заслуживает благодарности, использованной приём — (В)_________ (предложения 3-4) — приводит к мысли, что не так просто выполнить задуманное. Так, автор сожалеет о том, что „не был благодарным» своим родным, хотя прекрасно осознаёт, что они для него сделали в трудные студенческие годы. Сложности того времени подчёркивает приём — (Г)_________ („иногда» в предложении 23)».

Список терминов:

1) градация

2) эпитеты

3) риторический вопрос

4) гипербола

5) противопоставление

6) парцелляция

7) метафора

9) лексический повтор

Азбучные истины

1. В Простоквашино или в Простоквашине?

2. Разыскной

3. Что такое лингвистика?

4. Авторская пунктуация

5. Реформа орфографии 1917–1918

6. Последний или крайний? Садитесь или присаживайтесь?

7. Буква ё

8. Склонение фамилий

9. Вариантность в языке

10. Произношение и написание заимствованных слов

Репетитор онлайн

Учебники

Олимпиады

Видео

Полезные ссылки

Летнее чтение

Запоминалки

Цитаты о языке

Скороговорки

Пословицы и поговорки

5. Реформа орфографии 1917–1918

Миф № 5. Реформа орфографии 1917–18 задумана и подготовлена большевиками.

Реформа 1917–18, в результате которой из русского письма были исключены буквы «ять», «фита», «I», отменено написание Ъ в конце слов и частей сложных слов, а также изменены некоторые орфографические правила, неразрывно связана в нашем сознании с Октябрьской революцией. Первая редакция декрета о введении нового правописания была опубликована в газете «Известия» меньше чем через два месяца после прихода большевиков к власти – 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года по новому стилю). Даже раньше декрета о переходе России на григорианский календарь! И сама дореформенная орфография обычно именуется дореволюционной и ассоциируется со старой Россией.

Подобные ассоциации сложились еще в советскую эпоху. Орфографическая реформа 1917–1918, во многом благодаря которой (этот факт нельзя отрицать) в огромной стране была в кратчайшие сроки ликвидирована безграмотность, преподносилась как завоевание революции, как заслуга исключительно советской власти. В известных, любимых несколькими поколениями читателей научно-популярных книгах о русском языке рассказы о старой орфографии сопровождались соответствующими идеологическими комментариями. Вот как описывает «борьбу с твердым знаком» Л. В. Успенский в своей знаменитой книге «Слово о словах»:

«. Спасибо полезной букве, твердому знаку!

Но это только сейчас он стал таким тихим, скромным и добродетельным.

Недалеко ушло время, когда не только школьники, учившиеся грамоте, – весь народ наш буквально бедствовал под игом этой буквы-разбойника, буквы-бездельника и лодыря, буквы-паразита.

Тогда о твердом знаке с гневом и негодованием писали лучшие ученые-языковеды. Тогда ему посвящали страстные защитительные речи все, кто желал народу темноты, невежества и угнетения.

Уже в 1918 году буква-паразит испытала то, что испытали и ее хозяева-паразиты, бездельники и грабители всех мастей: ей была объявлена решительная война. Не думайте, что война эта была простой и легкой. Люди старого мира ухватились за ничего не означающую закорючку «ъ» как за свое знамя.

. Повсюду, где еще держалась белая армия, где цеплялись за власть генералы, фабриканты, банкиры и помещики, старый «ер» выступал как их верный союзник. Он наступал с Колчаком, отступал с Юденичем, бежал с Деникиным и, наконец, уже вместе с бароном Врангелем, убыл навсегда в невозвратное прошлое. Так несколько долгих лет буква эта играла роль «разделителя» не только внутри слова, но и на гигантских пространствах нашей страны она «разделяла» жизнь и смерть, свет и тьму, прошедшее и будущее. ».

Неудивительно поэтому, что, когда в последние годы XX века в оценке многих событий, связанных с октябрем 1917 года, знак «плюс» поменялся на «минус» (и наоборот), это коснулось и орфографической реформы 1917–18: после крушения советского строя ей давали противоположеные оценки, среди них и достаточно резкие: «злодеяние большевиков», «насильственное упрощение русской орфографии». Профессор В. В. Лопатин вспоминает, что на одной из конференций, прошедшей в середине 1990-х годов и посвященной проблемам русского правописания, поднимался даже вопрос о возвращении к старой орфографии, при этом «нынешнюю орфографию называли чаще всего “большевицкой”, а принявшие участие в конференции церковнослужители – “сатанинской”». Изъятые же в ходе реформы буквы «ер» и «ять» (особенно первая) в начале 1990-х снова стали одним из символов как «старой», дореволюционной России, так и противостояния советской власти. Один из наиболее ярких тому примеров – Ъ в названии газеты «Коммерсант», выполняющий обе эти функции: «Когда в 1990 г. начал выходить “Коммерсантъ”, были еще живы советская власть, компартия, КГБ, и Горбачев еще звался генеральным секретарем, а не президентом. Гордый “ер” “Коммерсанта” смотрелся в то время как откровенный вызов этому строю жизни, стремление восстановить распавшуюся за семьдесят с лишним лет “связь времен”. “Воскрешение” “ера” означало, кроме того, еще и претензию на “наследство”: мы не на пустом месте строим, мы законные продолжатели. » (А. Агеев. Восставший «Ъ» // Знамя. 1995. № 4).

Итак, оценки поменялись, а суждение о реформе как о задуманной и подготовленной большевиками осталось. И сегодня это один из самых распространенных мифов, связанных с историей русского языка. Но как всё было на самом деле?

Обратим еще раз внимание на дату публикации первой редакции декрета – 23 декабря 1917 года (по старому стилю). Неужели за два месяца, прошедших после захвата власти, большевики успели подготовить план реформирования русского письма? Да и вообще – до составления ли новых орфографических правил им было в охваченной беспорядками стране?

Конечно же, нет. Никаких правил правописания революционные солдаты и матросы не составляли. Подготовлена реформа была задолго до октября 1917 года; подготовлена не революционерами, а лингвистами. Конечно, не все они были чужды политике, но вот показательный факт: среди разработчиков новой орфографии были люди с крайне правыми (можно сказать, контрреволюционными) взглядами, например академик А. И. Соболевский, известный своим активным участием в деятельности разного рода националистических и монархических организаций. Подготовка к проведению реформы началась в конце XIX века: после выхода в свет трудов Якова Карловича Грота, впервые собравшего вместе все орфографические правила, стала ясна необходимость упорядочения и упрощения русского правописания.

Необходимо отметить, что мысли о неоправданной сложности русского письма приходили в голову некоторым ученым еще в XVIII веке. Так, Академия наук впервые попыталась исключить букву «ижица» из русского алфавита еще в 1735 году, а в 1781 году по инициативе директора Академии наук Сергея Герасимовича Домашнева один раздел «Академических известий» был напечатан без буквы Ъ в конце слов (иными словами, отдельные примеры «большевицкой» орфографии можно было встретить за сто с лишним лет до революции!).

В первые годы XX века свои проекты реформы русского письма предложили Московское и Казанское педагогические общества. А в 1904 году при Отделении русского языка и словесности Академии наук была создана Орфографическая комиссия, перед которой и была поставлена задача упрощения русского письма (прежде всего – в интересах школы). Возглавил комиссию выдающийся русский языковед Филипп Федорович Фортунатов, а в ее состав входили крупнейшие ученые того времени – А. А. Шахматов (возглавивший комиссию в 1914 году, после смерти Ф. Ф. Фортунатова), И. А. Бодуэн де Куртенэ, П. Н. Сакулин и другие.

Комиссия рассматривала несколько предложений, в том числе и достаточно радикальных. Вначале предлагалось отказаться от буквы Ъ вообще, а в качестве разделительного знака использовать Ь, при этом отменить написание мягкого знака на конце слов после шипящих и писать мыш, ноч, любиш. Буквы «ять» и «фита» сразу решено было изъять из русского алфавита. Проект нового правописания был представлен учеными в 1912 году, но утвержден не был, хотя продолжал широко обсуждаться.

Результаты дальнейшей работы языковедов оценивало уже Временное правительство. 11 мая (24 мая по новому стилю) 1917 года состоялось совещание с участием членов Орфографической комиссии Академии наук, языковедов, учителей школ, на котором было решено смягчить некоторые положения проекта 1912 года (так, члены комиссии согласились с предложением А. А. Шахматова сохранить мягкий знак на конце слов после шипящих). Результатом обсуждения стало «Постановление совещания по вопросу об упрощении русского правописания», которое было утверждено Академией наук. Уже через 6 дней, 17 мая (30 мая по новому стилю) Министерство просвещения издало циркуляр, в котором предлагалось ввести в школах реформированное правописание с нового учебного года.

Таким образом, реформа русского письма должна была состояться и без залпа «Авроры». Правда, предполагалось, что переход на новую орфографию будет постепенным. «Большевики же, – пишет В. В. Лопатин, – как только захватили власть, очень умело и оперативно воспользовались готовым проектом, применив при этом свои революционные методы».

Одним из этих революционных методов стало изъятие из типографий всех литер с буквой Ъ. Несмотря на то что новая орфография отменила не Ъ вообще (от этого предложения, рассматривавшегося в 1904 году, Орфографическая комиссия впоследствии отказалась), а только его написание на конце слов (употребление Ъ как разделительного знака сохранялось), литеры повсеместно отбирались. «Так хирург до последней клетки вырезает злокачественную опухоль» – такими словами описывает эти события Л. В. Успенский. Для обозначения разделительного знака наборщикам приходилось использовать апостроф, так возникли написания типа под’ем, с’езд.

Новая орфография была введена двумя декретами: после первого декрета, подписанного наркомом просвещения А. В. Луначарским и опубликованного 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года), последовал второй декрет от 10 октября 1918 года за подписью заместителя наркома М. Н. Покровского и управляющего делами Совета Народных Комиссаров В. Д. Бонч-Бруевича. Уже в октябре 1918 года на новую орфографию перешли официальные органы большевиков – газеты «Известия» и «Правда». В это время в стране уже полыхала Гражданская война, и старая орфография, отмененная декретами большевиков, стала одним из символов сопротивления новой власти; такую же роль она играла и для русской эмиграции. За политическими спорами и идеологическими установками, в огне Гражданской войны, за десятилетия яростной вражды двух систем, о чисто языковом смысле реформы – стремлении лингвистов всего-навсего избавить русское письмо от лишних букв, обозначавших давно исчезнувшие или совпавшие с другими звуки, – почти совсем забыли.

Но сегодня, в начале XXI века, у нас есть возможность объективной оценки событий прошлого. Поэтому запомним азбучную истину № 5: современная орфография – не следствие «большевицкого произвола», «насильственного упрощения языка», а результат многолетней работы лучших русских языковедов, направленной на совершенствование правил правописания. По словам В. В. Лопатина, «новая орфография, какова бы ни была история ее принятия, по прошествии многих лет, снявших политическую остроту вопроса, стала привычной для носителей русского языка и вполне успешно обслуживает культурные потребности современного общества».

Революционная орфографическая реформа Луначарского или Императора?

10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять). Таким образом, в России была осуществлена орфографическая реформа.

Современный 33-х буквенный алфавит появился в результате реформы «Луначарского». В правила русского правописания был внесён ряд изменений и сокращено количество букв. Из азбуки исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; вместе с тем буквы были лишены названий и искажены произношения некоторых из них. Как считается, реформы Луначарского 1918 года нанесли огромный вред русскому языку.

В первую очередь тем, что из языка образов, где каждая буква несёт свой глубокий Образ, он превратился в язык безобразный — чисто фонетический, в котором буквы есть лишь обозначение звуков, хотя надо признать, что этот процесс вымывания образной составляющей языка начался намного раньше, после прихода христианства на Русь. Поэтому лить горючи слёзы именно на реформу Луначарского — нелогично. Но понять, какое место она занимала в процессе развития (или деградации, если таковая имела место) языка — необходимо.

КАК РОЖДАЛАСЬ «РЕФОРМА ЛУНАЧАРСКОГО»

Реформа обсуждалась и готовилась задолго до её практического проведения. О реформе русского языка, особенно письменного, задумывались не раз. Уже новатор Пётр Первый мечтал о реформе, но имперские планы на бумаге реализации не нашли. В 1735 году российская Академия наук задумалась об исключении из употребления буквы «ижица», а в 1781 году по инициативе той же Академии наук читатели обнаружили в «Академических новостях» раздел, напечатанный без «Ъ» на конце слов. Таким образом, можно утверждать, что фундамент реформы 1918 года был заложен ещё в XVIII веке.

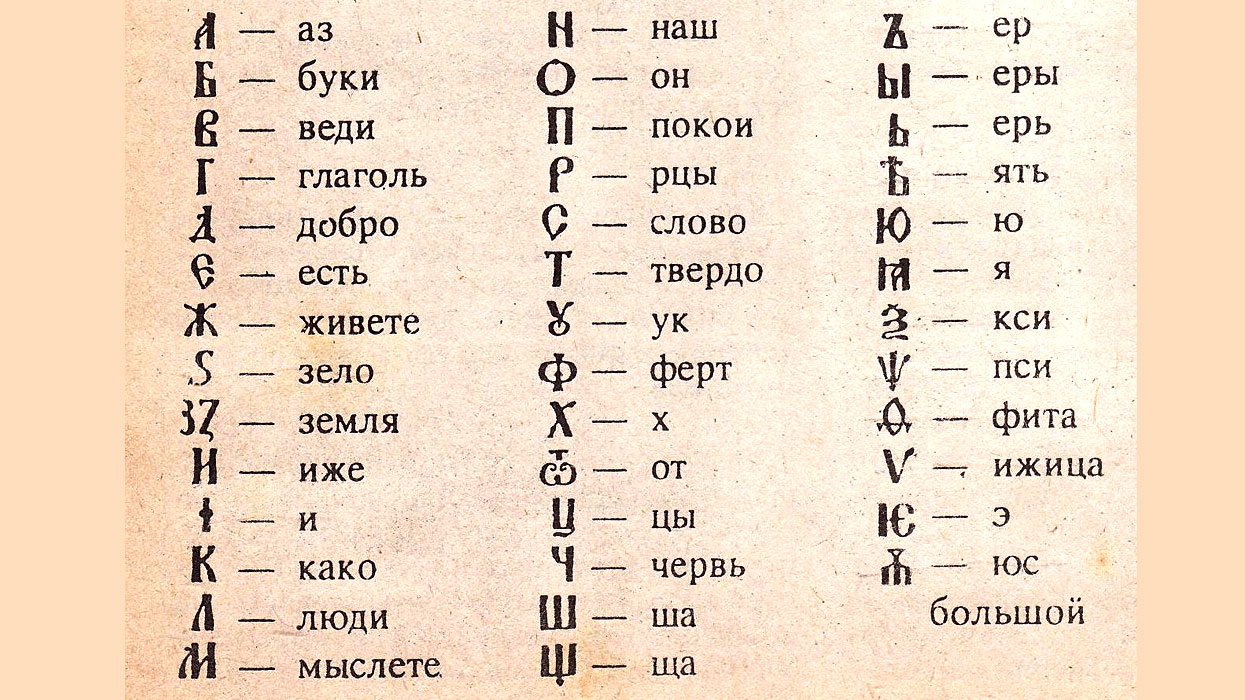

Написание букв славянской азбуки

Реформа языка 1918 года — необходимое упрощение русского письма, но она была лишь исполнением имперских проектов. На требования времени обратил внимание последний русский император Николай II, уже в 1904 году при Российской Академии Наук была организована Орфографическая комиссия под началом известного русского языковеда Филиппа Федоровича Фортунатова и председательством А. А. Шахматова. Лингвисты задумались об упрощении языка, прежде всего, для школьников. Полагалось, что языковое упрощение позволит лишить школы отстающих учеников.

В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально разработать основные части реформы; соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году. Проект реформы был готов к 1912 году и избавлял от достаточного количества орфографических правил (из письма уходил твёрдый знак, на конце глаголов и существительных не писался мягкий), а в магазинах появились первые робкие издания с новыми правилами орфографии. Цель — ликбез монархии, достигнута не была. Школьники по-прежнему писали с ошибками, проект положили «на полку».

Следует признать, что не Луначарский и революционеры повинны в реформе — она дело императорских чиновников.

Свою руку в орфографической реформе приложило и временное правительство. Совещательная работа резидентов Временного правительства велась долго и касалась многих аспектов жизни Российского государства — были запланированы новые аграрные истины, реформы требовало местное самоуправление и достаточно путаная система высшего образования. Институт в России всегда являлся платформой, рассадником свободной мысли, поэтому Временное правительство с июня 1917 года погрузилось в разработку всесторонней реформы российского института. В канве реформы учебных программ был и русский язык. Представители съезда одобрили реформу русского языка — тот самый проект 1912 года. В очередной раз отказавшись от «Ъ» в конце слова и середине некоторых, Временное правительство в союзе с Академией наук вернуло русскому языку «Ь» на конце глаголов и существительных с шипящими.

Официально реформа была объявлена 11 (24) мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания», а 17 (30) мая на основании указанных материалов Министерство народного просвещения Временного правительства предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского правописания. Реформа обещала российским школам новый язык со следующего учебного года, но свои корректировки внесла Великая Октябрьская Социалистическая революция.

РЕФОРМА РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Анатолий Васильевич Луначарский

Ещё один циркуляр вышел 22 июня (5 июля) Декретом за подписью советского Народного комиссара по просвещению А.В. Луначарского, опубликованным (без даты) 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года):

«всем правительственным и государственным изданиям» (среди прочих) предписывалось с 1 января (ст. ст.) 1918 года «печататься согласно новому правописанию».

С нового года (по ст. ст.), первый номер официального органа печати СНК газеты «Газета Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Правительства» вышел (равно как и последующие) в реформированной орфографии, в точном соответствии с изменениями, предусмотренными в Декрете (в частности, с использованием буквы «ъ» в разделительной функции). Однако, прочая периодическая печать на территории, контролируемой большевиками, продолжала выходить, в основном, в дореформенном исполнении; в частности, официальный орган ВЦИК «Известия» ограничился лишь неиспользованием «ъ», включая и в разделительной функции (заменяя букву апострофом, что в общем-то было против новых правил); также печатался партийный орган газета «Правда».

«Декрет о введении новой орфографии» (с 15 октября того же года) за подписью Луначарского от 10 октября 1918 года №804, опубликованный в «Известиях» 13 октября, возымел фактическое действие, хотя и с опозданием: «Известия» перешли на новое правописание с 19 октября того же года, в заглавии газеты — после 25 октября; «Правда» также перешла на новую орфографию с 19 октября (№ 226 — не все материалы).

Документ этот настолько интересен своим содержанием, а результаты его столь своеобразны, что есть смысл его процитировать.

«Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 17 октября 1918 года, № 74, отдел первый. Декрет Совета Народных Комиссаров №804 О введении новой орфографии. В целях облегчения широким массам усвоения русской грамоты и освобождения школы от непроизводительного труда при изучении правописания, Совет народных Комиссаров постановляет:

- Все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) и непериодические (научные труды, сборники и т.п.), все документы и бумаги должны с 15-го октября 1918 г. печататься согласно при сем прилагаемому новому предписанию.

- Во всех школах Республики:

- Реформа правописания вводится постепенно, начиная с младшей группы 1-й ступени единой школы.

- При проведении реформы не допускается принудительное переучивание тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания.

- Для всех учащихся и вновь поступающих остаются в силе лишь те требования правописания, которые являются общими для прежнего и нового правописания, и ошибками считаются лишь нарушения этих правил»

(Декрет Совета народных комиссаров от 10.Х. 1918 года. С приложением читайте тут: http://www.historyru.com/docs/rulers/lenin/lenin-doc25.html).

Хотим обратить внимание: причиной названы «облегчение усвоения русской грамоты» и «освобождение от непроизводственного труда». Хотя в других странах не только китайцы или японцы, но даже французы и англичане имеют куда более запутанную систему правописания, но упорно не желают освобождать своих школьников от непроизводительного труда, а также явно не стремятся облегчить своим широким массам усвоение своей письменности. Конечно, зачем народным массам письменность — пусть это будет достоянием «элит». Революционеры (союз большевиков и троцкистов-интернацистов) всё-таки имели в планах ликвидацию массовой безграмотности, а реформа, зревшая в императорских академиях, пришлась как нельзя кстати. Тут можно сказать «ну значит не революционеры, а ещё императорская власть хотела помочь людям стать грамотнее», но не стоит забывать о действовавшем «указе о кухаркиных детях», который закрывал дорогу в образованность одарённым детям из низших сословий. Большевики в союзе с троцкистами после революции давали грамотность всем!

Реформа явилась в том числе и удобным поводом для идеологического размежевания со «старым миром», каким обычно является денежная реформа: новые правители — новые деньги, новая орфография, всё новое. И этот аспект тоже не стоит забывать. С момента действия декрета «О введенiи новаго правописанiя» отказ от нового русского языка стал символом неприятия новой власти. В период Гражданской войны на территориях, принадлежащих белым, новая орфография не использовалась категорически, отрицали орфографию 1918 года и эмигранты.

СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМЫ

В соответствии с реформой:

- из алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И;

- исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант);

- изменялось правило написания приставок на з/с: теперь все они (кроме собственно с-) кончались на с перед любой глухой согласной и на з перед звонкими согласными и перед гласными (разбить, разораться, разступиться → разбить, разораться, но расступиться);

- в родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончания -аго, -яго заменялось на -ого, -его (например, новаго → нового, лучшаго → лучшего, ранняго → раннего), в именительном и винительном падежах множественного числа женского и среднего родов -ыя, -ія — на -ые, -ие (новыя (книги, изданія) → новые);

- словоформы женского рода множественного числа онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми заменялись на они, одни, одних, одним, одними;

- словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) — на её (неё).

В последних пунктах реформа, вообще говоря, затрагивала не только орфографию, но и орфоэпию и грамматику, так как написания онѣ, однѣ, ея (воспроизводившие церковнославянскую орфографию) в некоторой степени успели войти в русское произношение, особенно в поэзию (там, где участвовали в рифме: онѣ/женѣ у Пушкина, моя/нея у Тютчева и т. п.).

В документах орфографической реформы 1917—1918 годов ничего не говорилось о судьбе редкой и выходящей из практического употребления ещё до 1917 года буквы Ѵ (ижицы); на практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.

МОГЛИ ПОЙТИ И ДАЛЬШЕ

В ожидании мировой революции в Советской России разгорались также дискуссии, что надобно бы забыть о кириллице и официально ввести латинское письмо. В это время часто говорилось, что в кириллице слишком много букв, а в латинице всего 26. Это сэкономит якобы средства при типографском наборе. Те, кто ратовал за сохранение кириллицы, обвинялись в «махровой поповщине» и в связях с царизмом. Её считали пережитком «лапотной России». Вспомним, что ещё Ломоносов горячо приветствовал петровские реформы и сравнивал реформу церковно-славянского алфавита с бритьем боярских бород. Стоит ли удивляться, что 70 лет назад кириллицу некоторые из революционеров называли «чёрной паутиной изуверского фанатизма».

В 1925 в Баку был создан Всесоюзный центральный комитет нового алфавита (ВЦКНА). Возглавляемый председателем ЦИК Азербайджана Самедом Ага Агамали-Оглы, ВЦКНА станет центром распространения латинского письма в СССР. Достаточно посмотреть на лозунги тех лет: «Латиница — письмо Октября», «За латинизацию широким фронтом». Много усилий для претворения этих решений партии сделал председатель технографической комиссии, специалист по языкам Кавказа Николай Феофанович Яковлев. Это сейчас его портрета не найти ни в старой, ни в новой энциклопедиях, а раньше его называли «технографическим комиссаром» и «великим латинизатором». К началу 30-х годов ВЦКНА переехал в Москву, все неславянские языки (кроме мордовского, марийского и удмуртского) были латинизированы. По задумкам Н. Яковлева, прелести латинской грамоты должны были познать не только русские, но также армяне, грузины и даже евреи.

«Теория русского письма, — писал он, — представляет собой род клина, забитого между странами, где принят латинский алфавит Октября… На этапе строительства социализма существующий в СССР русский алфавит есть безусловный анахронизм, род графического разобщающего барьера».

В ноябре 1929 года Н. Яковлев возглавил при Главнауке СССР подкомиссию по разработке латинского письма для русского языка. Через год комиссия представила три проекта русской латиницы, которые сразу же были опубликованы. Среди разработчиков — всё тот же Н. Яковлев и Б. Ларин. Кстати, эти алфавиты пригодятся Гитлеру в 42-м для пропагандистской работы на оккупированных территориях, когда на его сторону переметнётся известный ученый, член ВЦКНА Н. Поппе. Как ни старались латинизаторы, но к 30-м годам их «поезд революции» уже ушёл. К этому времени их открыто поддержал только А. Луначарский, выступив 7 января 1930 года в ленинградской «Красной газете» со статьей «К латинизации русского алфавита» (http://lunacharsky.newgod.su/lib/raznoe/latinizacia-russkoj-pismennosti). В ней он вспомнил, что Ленин мечтал, когда русские будут писать латинскими буквами, «в более спокойное время, когда мы окрепнем». Однако кроме него об этих мыслях Ильича почему-то больше никто не знал. Более того, Луначарский был уже бывшим наркомом просвещения и его слова ничего не значили. Между тем Яковлев не успокоился. В 1931—1932 годах он срочно разработал компромиссный проект, где латиница разбавлялась кириллическими буквами. Но тщетно.

В 1927 в Дагестане случились беспорядки: народ был недоволен латиницей (очень примечательный факт, в свете нашей непосредственной работы по Дагестану http://inance.ru/category/presschronic/dagestan/).

И в 1933 году Иосиф Сталин принимает секретное решение — вернуть страну в лоно кириллицы. 1 июня 1935-го были русифицированы языки народов Севера и, в порядке эксперимента, Кабардино-Балкарии. А через два года ВЦКНА был распущен. Н. Яковлева в 1951 году отстранили от лингвистической работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует признать, что результаты «реформы Луначарского» не были однозначными:

- с одной стороны, они дооформили современный русский язык, который стал вроде как проще, хотя даже сегодня русский язык является довольно сложным для изучения иностранцами (входит во вторую категорию сложности для англоязычных людей https://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Language_Learning_Difficulty_for_English_Speakers);

- с другой стороны, троцкисты-интернацисты готовы были пойти далее — на путь латинизации русского языка, что, вероятно, облегчило бы процесс мировой революции, но что было остановлено большевиками, представлявшими во многом позицию Русской цивилизации, как цивилизации многих народов, стоящую на трёх столпах: Справедливости, Русском языке и Пушкине.

Отголоски этой реформы есть и ныне.

Мы в заключительной части перейдём на орфографию, которая, как мы считаем, станет в будущем — орфографией нашей страны, поскольку она возвращает некоторые забытые буквы и более адекватные образной составляющей русского языка правила. Мы бы писали все наши материалы, изпользуя эту орфографию, но боимся, такая необычность текста может оттолкнуть некоторую долю читателей, кто посчитает её просто проявлением безграмотности.

Ныне действующая орфография, подъигрывая шепелявости обыденной изустной речи, предписывает перед шипящими и глухими согласными в приставках «без-», «воз-», «из-», «раз-» звонкую «з» заменять на глухую «с», в результате чего названные «морфемы» в составе слова утрачивают смысл.

По этой же причине лучше писать «подъигрывать», «предъистория» и т.п. Поскольку возприятие на слух различий в звучании «е» и «ять», «и» и «i» к настоящему времени стёрлось и они отсутствуют в разкладке клавиатуры, то о существовании этих букв как выразительниц смысла мы напоминаем по мере необходимости, сохраняя в большинстве случаев в написании «е» и «и», соответственно.

Вот всего лишь два примера искажения смысла слов:

- слово «мiр» означает «общество», а слово «мир» означает «состояние общества без войны»;

- приставка «без» означает отсутствие чего-либо, а приставка «бес» несёт в себе смысловую нагрузку слов «бес», «сатана». Таким образом, слово «беЗсовестный» означает отсутствие совести, а слово «беСсовестный» — бес, сатана совестный.

Кроме того, в ряде случаев в длинных предложениях, в будущем будут встречаться знаки препинания, постановка которых не предусмотрена ныне действующей грамматикой, но которые лучше поставить в текст, поскольку их назначение — разграничивать разные смысловые единицы в составе длинных фраз, что должно упрощать их возприятие.

О необходимости перехода к смысловыражающей орфографии можете почитать книгу «Язык наш: как объективная данность и как культура речи»

Сегодня, в начале XXI века, у нас есть возможность объективной оценки событий прошлого. Поэтому запомним азбучную истину: современная орфография — не следствие «большевицкого произвола», «насильственного упрощения языка», а результат многолетней работы лучших русских языковедов, направленной на совершенствование правил правописания. По словам В.В. Лопатина,

«новая орфография, какова бы ни была история её принятия, по прошествии многих лет, снявших политическую остроту вопроса, стала привычной для носителей русского языка и вполне успешно обслуживает культурные потребности современного общества» (Лопатин В.В. Многогранное русское слово: Избранные статьи по русскому языку. М., 2007.

Зачем громили русскую азбуку: 100 лет реформе орфографии

10 октября 1918 года началась реформа русской орфографии. Из алфавита были изъяты и запрещены несколько букв, изменились правила правописания некоторых окончаний и приставок. В год столетия реформ Царьград вспоминает о сакральном значении нашей азбуки вместе с автором книг о тайнах русского языка Василием Ирзабековым

Осенью 1918 года в России шла Гражданская война, а у новой власти словно не было другого дела, как заниматься реформой орфографии и упрощать русский язык. В Декрете Совнаркома от 10 октября были обозначены цели нововведений — облегчить широким массам обучение грамоте и освободить школьников от «непроизводительного труда». Но на самом деле власти хотели навсегда оторвать гражданское письмо от церковно-славянского – священного языка наших богослужений.

О том, как относиться к такому упрощению, Царьграду рассказал филолог-русист Василий Ирзабеков, автор многочисленных книг о тайнах нашей азбуки, которые сам с юмором называет «заметками нерусского человека». По национальности Василий Давыдович (Фазиль Давид) — азербайджанец, влюбленный в русский язык. Его дед до революции преподавал в царской гимназии, позже поддался революционным идеям, но в домашней библиотеке семьи было много русских книг с дореформенной орфографией.

Мы с дедом не раз говорили о реформе орфографии. И он, учитель по образованию, историком потом стал, приветствовал ее, позже стал революционером, но — выжил. Он говорил мне, что реформа — это было очень прогрессивно, что стало намного легче и писать, и читать. Тогда он меня в этом убедил. И только потом, спустя несколько десятилетий, когда я прочитал Евангелие, слова о том, что есть узкий путь, а есть широкий путь, я понял: проще – это не всегда лучше. То, что упростили алфавит — для меня ситуация трагичная.

Прежде всего, реформаторы-революционеры избавились от букв «ять», «i», «фита», «ижица». Как выясняется сегодня – далеко неспроста.

Буква Ѳ — «фита» — пришла из греческого языка, вместе с создателями нашей грамоты Кириллом и Мефодием. Великие просветители принесли с собой греческие слова, в которых с «фиты» начинались самые важные, богословские термины с приставкой «тео», например, «теос» — Бог. («Фита» означала звук, что-то среднее между «т» и «ф»). Именно «теологическая» «фита» стояла в середине имени Мефодий. Однако после реформы божественная «фита» была повсюду заменена «фертом» — Ф — немного нахальной буквой, которая очень нравилась даже Михаилу Ломоносову, так как напоминала ему подбоченившегося, руки в боки, мужичка. В сознании православного человека, знающего тексты богослужений и изображения на иконах, «фита» ассоциировалась с ковчегом, Церковью, Матерью Божией, Храмом. Не случайно в первые годы после реформы в народе сложилась поговорка: «Фиту убрали — церкви рушить стали».

«Ижица» — Ѵ — также пришла в русский язык из греческого («ипсилон»), она же до 1918 года была последней буквой нашей азбуки. Сохранялась в русском языке к тому времени в таких важных словах, как «миро» — масло для церковного богослужения.

Что сделали большевики? Они лишили буквы их имен, — напомнил Василий Ирзабеков. — Аз, Буки, Веди, Глагол, Добро… Это же каждая буква имела свое имя. Кто-то из великих наших филологов современных сказал, когда мы сегодня произносим буквы русского алфавита, мы просто экаем и бэкаем. Это же катастрофа!

«Вот, «Аз», название буквы «А». Что значит «Аз»? Это обозначение человеческой личности, это мы со страниц Евангелия на церковно-славянском читаем, — продолжил филолог. — Господь говорит: Аз есмь путь, Аз есмь жизнь. То есть азбука начиналась с обозначения человеческой личности. Потому что это венец творения Божия. А теперь скажите мне сами, сегодня человеческая личность где находится в азбуке? В конце! (Буква Я). Господь дал нам эту азбуку, через святых своих. А мы говорим: мы не хотим, мы сами. Мы свой, мы новый мир построим. И тогда отходит Благодать. Мы же сами это сказали, наши предки, тот же мой дед сказал — не хотим. Хорошо. Бог же уважает нашу свободу. И вот, когда без Бога – получается, что венец творения становится последним. Это катастрофа, конечно».

Впрочем, проект орфографической реформы задумывался не большевиками, а революционерами от науки, учеными-языковедами.

Еще в конце XIX века они пришли к утилитарному заключению, что древние звуки, стоящие за вышеназванными буквами, в современном языке утрачены, значит, нет нужды и в самих литерах. Однако ни один европейский народ не сделал такое со своими старинными алфавитами. Наоборот, и англичане, и французы стараются сохранить свои древние начертания слов, несмотря на трудности в изучении орфографии в школах. Как любят шутить о своем языке филологи-англичане, пишешь «Манчестер» — читать надо «Ливерпуль».

Сегодня, через 100 лет после реформы, очень жаль утраты красивой, таинственной и такой русской буквы «ять» — Ѣ. В начале XX века в сознание русского общества через публицистику активно внедрялась мысль, что именно эта буква доставляла больше всего проблем младшим гимназистам. Крупнейший знаток церковнославянского языка, ученый Нина Саблина назвала ее крестоносным «белым лебедем» русской орфографии за то, что буква «ять» венчала строку крестом. По ее словам, уничтожить ее — означало порушить кресты, сначала в русской языке, а затем и с куполов православных церквей. На «ять» покушались еще в XVIII веке, но букву, как исконно русскую, отстоял Михаил Ломоносов.

В древности «ять» обозначал звук, близкий к «я», сегодня это можно увидеть в церковно-славянском слове «яства». Любопытно, что в польском «ять» так и превратилась сегодня в «я», например — miasto (город), а вот в малороссийском наречии — в «i» (мiсто).

К новому времени в русском языке «ять» сложился все-таки как «е». Желая уничтожить крестоносную букву, реформаторы ратовали за то, что младшим школьникам приходилось заниматься «непроизводительным трудом» — заучиванием наизусть около двухсот слов с «ятями». Для этого использовался школярский дидактический материал из рифмованных строк, первые слова которого навсегда заселялись в головы гимназистов «мелким бесом».

Очень скоро за эту вакханалию пришлось расплачиваться советским школьникам – они тратили большую часть своего времени на то, чтобы заучивать наизусть километры унылых советских стихов и цитат из безбожных и часто безграмотных большевистских деятелей.

Реформа орфографии безжалостно уничтожила и литеру Ъ («еръ»): ее упразднили на конце существительных мужского рода, в результате чего появилась пустота нулевого окончания вместо мужской твердости. В десятых числах октября 1918 года революционные матросы в прямом смысле разгромили букву «Ъ», вламываясь в типографии и вырывая литеру из печатных машинок и типографских наборов. Дошло до того, что в первые дни реформы нечем было печатать разделительный твердый знак «ъ» в середине таких слов, как «объединить». В результате чего некоторое время в типографиях и на печатных машинках использовался апостроф.

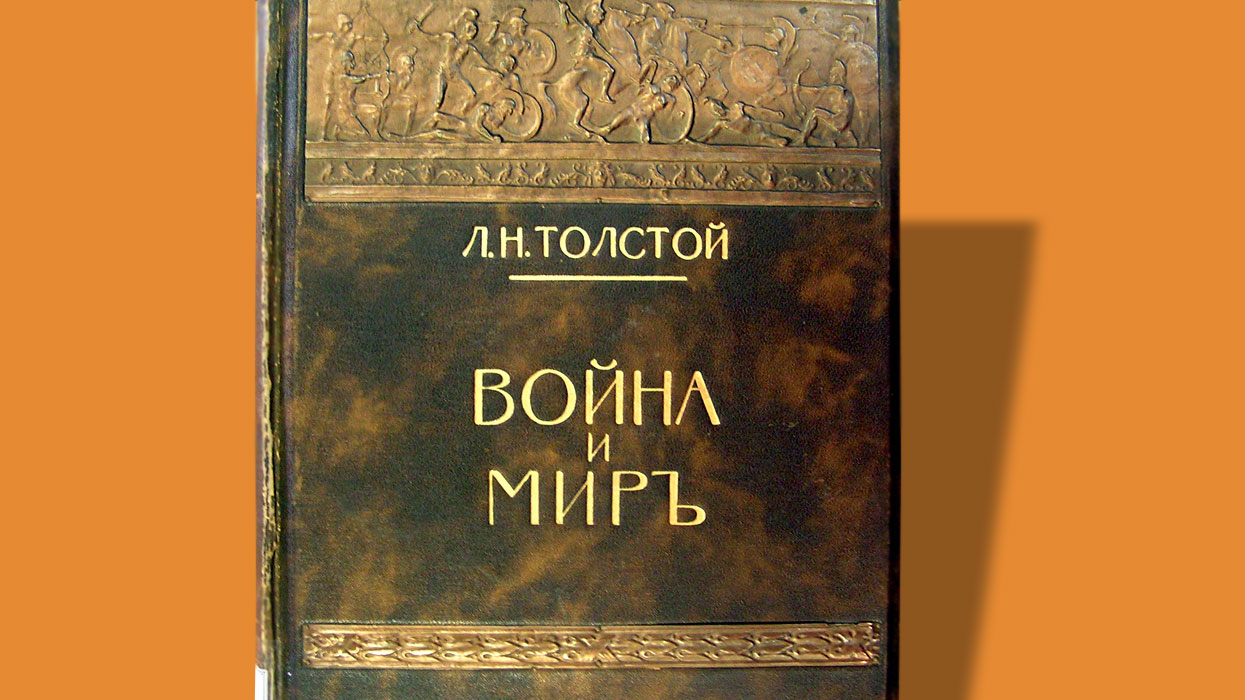

По мнению разработчиков реформы, избавление от Ъ экономило бумагу и типографскую краску. В качестве примера приводился тот факт, что в дореволюционном издании романа Толстого «Война и мир» печаталось не менее 115 тысяч «непроизносимых» букв. Сегодня в ответ на это можно указать, сколько тысяч километров русских лесов было потрачено на макулатуру советских речей, лозунгов, прокламаций и бездарных произведений пролетарских писателей.

Напомним, что благодаря «Ъ» в древнерусском языке, как и в церковнославянском, все слоги на конце слов были открытыми, последние согласные произносились четко, сохранялась историческая певучесть нашего языка. После реформы слова словно сбивались в кучу, редуцировались, согласные на конце слов становились глухими и произносились наспех. Культура русской речи постепенно приходила в упадок. Таковы последствия реформы орфографии 100-летней давности.

Любопытно, что в 1990-х годах «Ъ» начал возвращаться в названиях некоторых коммерческих организаций, например, газета «КоммерсантЪ» сделала его частью своего стиля. Но это скорее дань моде, а не возвращение сакрального смысла нашей русской азбуки, который еще предстоит заново открывать и разгадывать. В том числе, благодаря трудам современных православных ученых-русистов.

Господь создает невидимый мир, потом венец творец – человек, Адам, — подвел итог разговора с Царьградом Василий Ирзабеков. — Я всегда думал: а что, Господь не мог сам животных и растения назвать? Он почему-то поручает это Адаму. И Адам прозревает суть этих животных и называет их. Какая это великая тайна! Получается, без названия, без имени ничего на свете быть не может. Ведь Бог есть слово. Представляете, как важны буквы, в этом свете.

Филолог напомнил, что мы же словесные существа, единственные во Вселенной, которые наделены даром слова. Остальные названы бессловесными. Христос приходит к «словекам», «человекам».

источники:

http://www.planet-kob.ru/articles/6515

http://tsargrad.tv/articles/zachem-gromili-russkuju-azbuku-100-let-reforme-orfografii_162821

РЕФО́РМЫ А́ЗБУКИ И ПРАВОПИСА́НИЯ. Русский алфавит (рус. азбука) восходит к древней кириллице. В процессе её приспособления к звуковому строю рус. языка, а также в связи с развитием книгопечатания неоднократно возникала необходимость упорядочения алфавита и рус. правописания (орфографии).

В 1708–10 Пётр I осуществил реформу рус. азбуки, в результате которой сложился гражданский шрифт, в котором получила дальнейшее развитие система кириллицы.

Особая роль в разработке и систематизации правил рус. правописания принадлежит Я. К. Гроту – автору фундам. труда «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (1873) и практич. руководства «Русское правописание» (1885; 22-е изд., 1916), имевшего целью приведение рус. письма к максимально возможному единообразию. Задачи реформирования правописания Грот не ставил.

В кон. 19 – нач. 20 вв. стала особенно очевидной необходимость упрощения рус. правописания и упразднения ставших излишними букв. В нач. 20 в., когда была поставлена задача достижения всеобщей грамотности, реформирование правописания сделалось особо актуальным. В 1904 создана комиссия Петерб. АН, организовавшая Орфографич. подкомиссию под председательством Ф. Ф. Фортунатова. В мае 1904 подкомиссия представила проект нового правописания, к 1912 разработан усовершенствованный вариант проекта, но он не был принят.

В 1917 при РАН создана подготовит. Орфографич. комиссия. Она разработала проект усовершенствования правил рус. правописания, представленный 11(24).5.1917 на совещании под председательством А. А. Шахматова, в котором участвовали члены Орфографич. подкомиссии 1904, учёные, школьные учителя. Постановление совещания по реформированию правописания было утверждено РАН. Мин-во нар. просвещения Врем. правительства циркуляром от 17(30).5.1917 предложило ввести принятые правила орфографии в школах с начала нового учебного года.

В основу данной реформы лёг проект 1912, однако не все его пункты вошли в постановление майского совещания. Так, в проекте 1912 предлагалось отменить написание «ь» после шипящих в конце существительных 3-го склонения («печь», «рожь» и др.), окончаний 2-го лица ед. ч. наст. времени глаголов («слышишь», «думаешь» и т. д.), слова «лишь» и писать «печ», «рож», «слышиш», «думаеш», «лиш» и т. п.; передавать звук [о] под ударением после шипящих буквой «о» («чорный», «шопот», «лжот» и др. вместо «чёрный», «шёпот», «лжёт»). По предложению А. А. Шахматова было сохранено написание мягкого знака после шипящих, т. к. его отмена «затруднит применение нового правописания». О втором пункте Шахматов сказал: «…вместо того, чтобы писать «чорный» – «чернее», «счот» – «счета», как предлагала Орфографическая комиссия, допускаются написания «чёрный», «счёт», чтобы не вносить буквенных различий в коренной части слов при различных его изменениях».

Новая рус. орфография была введена декретами Нар. комиссариата по просвещению РСФСР от 23.12.1917 и СНК от 10.10.1918. В соответствии с ними вводились следующие новые правила. Буква э (ять) заменялась буквой «е» (напр., «вэра»>«вера», «кромэ»>«кроме»), θ (фита) – буквой «ф» («Θома»>«Фома» и т. д.), i – буквой «и» (напр., «Россiя»>«Россия»); буква «ъ» (см. Ъ) исключалась в конце слов и частей сложных слов («хлеб», «меч», «контрадмирал»), но сохранялась в середине слов в функции разделит. знака («подъём», «разъяснительный», «адъюнкт»). Признавалось желательным, но необязательным употребление буквы «ё». Предписывалось писать на конце приставок из-, воз-, раз- и т. д. перед гласными и звонкими согласными «з», перед глухими согласными (в т. ч. передъ «с») – «с» («извините» – «исправить», «воззвание» – «воспитать», «разогнаться» – «расстаться», «низвергнуть» – «ниспосланный» и т. п.). В прилагательных, причастиях и местоимениях род. падежа ед. числа муж. рода вместо окончаний -аго, -яго вводились соответственно окончания -ого, -его («доброго» вместо «добраго», «которого» вместо «котораго», «синего» вместо «синяго»); в формах им. и вин. падежа мн. числа жен. и ср. рода прилагательных, причастий и местоимений вместо окончаний -ыя, -iя – соответственно -ые, -ие («добрые» вместо «добрыя», «какие» вместо «какiя»). Вместо «онэ» (формы им. падежа мн. числа местоимения «она») предписывалось писать «они»; вместо форм жен. рода «однэ », «однэхъ», «однэм», «однэми» – «одни», «одних», «одним», «одними»; вместо «ея» (формы род. падежа ед. ч. личного местоимения жен. рода) – «её» («ее»). Также уточнялись правила переноса слов на письме.

В 1956 произведено упорядочение рус. орфографии и пунктуации, не являющееся, однако, реформой, т. к. оно не затронуло основ правописания. Система научно обоснованных, упорядоченных, чётко сформулированных и унифицированных правил, обязательных для рус. письма, была закреплена в первом в истории рус. правописания своде «Правила русской орфографии и пунктуации», официально утверждённом АН СССР, Мин-вом высшего образования СССР и Мин-вом просвещения РСФСР и опубликованном в 1956. На основе Правил 1956 созданы многочисл. справочные пособия и методич. разработки.

Вопрос о дальнейшем усовершенствовании рус. орфографии был поднят в прессе в 1962. При Ин-те рус. языка АН СССР (ныне Ин-т рус. языка им. В. В. Виноградова РАН) была образована Орфографич. комиссия под председательством В. В. Виноградова. Проект «Предложений по усовершенствованию русской орфографии» подготовлен в 1964 и опубликован в печати для широкого обсуждения, но не был принят.

В 1991 при Ин-те рус. языка создана Орфографич. комиссия РАН, продолжающая работу по уточнению правил орфографии и пунктуации, приведению их в соответствие совр. практике письма, по регламентации написания новых слов и типов слов, по дополнению правил пунктуации, передающих стилистич. многообразие и динамичность совр. речи, и др. Результатом этой деятельности стал новый полный академич. справочник «Правила русской орфографии и пунктуации» (опубл. в 2006), отражающий совр. (кон. 20 – нач. 21 вв.) состояние рус. языка и письма.

Департамент образования города Москвы

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования города Москвы

«Московский городской педагогический университет»

Институт иностранных языков

Кафедра теоретической и прикладной лингвистики

Курсовая работа по теме:

Реформы русской орфографии

Москва, 2013

Введение

В последнее десятилетие в числе излюбленных тем общественного обсуждения оказалась предстоящая «орфографическая реформа». Часто пишут и говорят, путая язык и правописание, о реформе русского языка.

Нынешнее правописание — продукт длительного исторического развития. Правила русского правописания формировались постепенно, в первую очередь под пером писателей-классиков. Знаменательной вехой, обозначившей систематизацию правил письма, стало появление трудов академика Я. К. Грота «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» (1873) и «Русское правописание» (1885; 22-е издание — 1916). По «гротовским» правилам учились и до революции, и (с поправками на реформу 1918 года) после нее. В 1956 году вышли в свет официально утвержденные «Правила русской орфографии и пунктуации», сохраняющие свою законную силу до сих пор. Они сыграли свою важную роль, поскольку в них регламентировались многие закономерности современного русского правописания. Но давно уже стало ясно, что эти правила устарели. Прошло почти полвека, за это время развивался сам язык, в нем появилось множество новых слов и конструкций, да и практика письма в ряде случаев стала противоречить сформулированным правилам. Неудивительно, что сам текст правил 1956 года сейчас мало кому известен, ими давно не пользуются, да они фактически и не переиздавались уже около тридцати лет. Их заменили различные справочники по русскому правописанию для работников печати и методические разработки для преподавателей, а в этих изданиях нередко можно найти (как отмечают сами преподаватели, редакторы, корректоры) противоречия.

В этих условиях подготовка нового, современного текста правил русского правописания — задача давно назревшая. Проект такого текста был подготовлен в Институте русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук. Едва появившись в печати в 2000-м году, проект вызвал неоднозначную реакцию специалистов и общественности, поэтому его осуществление было отложено на неопределенный срок. В связи с этим вопрос о реформировании правил русской орфографии по-прежнему остается одним из наиболее актуальных. Этим и обусловлен выбор темы нашего исследования. Цель нашей работы: рассмотреть проекты реформ русской орфографии. Для достижения цели нам необходимо решить следующие задачи:

Представить краткий обзор реформ русской орфографии со времен Петра Великого до проекта 1964 года.

Рассмотреть основные положения реформы русской орфографии 2000 года.

Работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух глав и заключения. В конце приводится список использованных источников.

Глава 1. Орфография

. Понятие орфографии ОРФОГРАФИЯ — а) исторически сложившаяся система написаний, которую принимает и которой пользуется общество;

б) правила, обеспечивающие единообразие в тех случаях, где возможны варианты;

в) соблюдение этих правил;

г) часть науки о языке. Основная единица орфографии — ОРФОГРАММА. Орфограмма — это графема (буква), чьё написание потенциально вариативно и в силу этого должно определяться применением особого правила орфографии. Но понятие орфограммы шире, чем графема, поскольку вариативным в письменной речи может быть не только написание буквы, но и, к примеру, пробела между словами, а также специальных знаков — дефис, ударение, апостроф, другие знаки диакритики (в др.-гр., например, знак придыхания). Причём, если буква может быть вариативна, то орфограмма не должна обладать никакой вариативностью, а только — облигаторностью, иначе утрачивается смысл орфографии. Основной единицей орфографии является ОРФОГРАММА. Это соответствующее правилам или традиции написание, которое выбирается из ряда возможных. Это может быть не только буква, но дефис, пробел, место переноса, строчная или прописная. Орфограмма содержится не в каждом слове, не на месте каждого пробела, а лишь где возможна вариантность написаний. Так слово ЕЩЁ можно написать 48 вариантами. Уже отсюда видна значимость орфографической регламентации. Но не каждая вариантность написаний связана с орфографией: *БУДУЮЩИЙ — нарушает не орфографическую, а грамматическую (морфологическую) норму; *ПОДДЕРНУТЫЕ вместо ПОДЁРНУТЫЕ — паронимическое нарушение лексической нормы; *ПРОЗДРАВЛЯЮТ — орфоэпия и т.п. Это ошибки не только письменной, но и устной речи (нелитературное произношение), нарушение системы языка, а не нормы. Отсюда центральное понятие орфографии — НОРМА. Конечно, оно шире собственно орфографии и относится ко всему литературному языку. НОРМА — это вырабатываемые в языке при участии образцовой литературы, культуры и авторитетных личностей единые и обязательные для всех принципы произношения, написания, построения фразы. Орфографическая норма есть специфика письменной речи и составляют единство с орфоэпическими, лексическими, стилистическими, грамматическими нормами. Русская орфография как система правил распадается на 6 разделов:

) правила передачи звуков и фонем буквами в составе слов и морфем;

) правила слитных, дефисных и раздельных написаний;

) правила строчных и прописных букв;

) правила переноса;

) правила графического сокращения слов;

) правила передачи заимствованных наименований ономастики и топонимики. От понятия ОРФОГРАММА перейдём к более общему понятию ПРИНЦИП ОРФОГРАФИИ. Например, ВОДА и ВАДА читаются одинаково, и оба написания на правильность восприятия не влияют. Но одно из них орфографически неправильно: орфографической правильности «всё равно», какое выбрать — нужно лишь, чтобы для всех было одно, единообразное. Как правило, слабые позиции фонем вариативно передаются на письме. В этом случае выбор написания диктуется некой общей идеей. Неким единым подходом. Это мы и назовём ПРИНЦИПОМ ОРФОГРАФИИ — руководящей идеей выбора букв носителем языка, там где звук может быть обозначен вариативно. Следовательно, тогда понятие ОРФОГРАММА может рассматриваться как результат применения принципа орфографии.

. История орфографии и ее принципы построения. Нет смысла говорить об орфографии для первой стадии письма -иероглифической или пиктографической. Ведь при таком письме передается идея, концепт — речь может идти, скорее, о каллиграфии, точном и красивом рисунке. Силлабическое письмо уже ориентировано на орфографию: так в японском языке определённое сочетание букв отменяет гласный, в санскрите тоже. Но истинная роль орфографии проясняется при буквенно-звуковом письме, при котором в идеале каждая фонема, вычленяемая сознанием, должна отображаться отдельной буквой. Но при этом возможны варианты. ВАДНОЙ ИЗ АДДАЛЁННЫХ УЛИЦ МАСКВЫ… (Л.В. Щерба). Видно, что это не современное русское письмо. Значит, наше письмо отражает и некоторые условности, напрямую не связанные с реально звучащим речевым потоком. Теоретически возможны три подхода к передаче звуковой речи. 2.1. Фонетический принцип.

Писать так, «как слышится». Такая орфография построена на фонетическом принципе. В идеале любой язык стремится к фонетическому письму, и все первые типы письма были фонетическими — греческое, латинское, старославянское. Однако по мере развития языка произношение изменяется, а написание, как более традиционное, отстаёт. Возникшее противоречие уже социально осознанно должно регулироваться, как бы возводя принципы регулирования в ранг закона, узаконивая соотношение между буквой и звуком, которое прежде было однозначным и в законе не нуждалось. Если написание приводится снова в соотношение к произношению — это фонетический принцип (сербский язык, отчасти — белорусский язык).

1.1 Традиционный принцип

Обратный случай — когда разрыв сознательно фиксируется. В английской орфографии письмо осталось на уровне времён Чосера (14 век), а произношение, напротив, чрезвычайно быстро меняется. Такой принцип мы назовём традиционным. Он применяется и во французской орфографии. Русская орфография 19 века также тяготела к традиционному принципу, в частности отражая Ъ, Ь, «ять», реально не произносившиеся.

1.2 Морфологический принцип

Современное русское письмо построено на морфологическом принципе. Это некий средний вариант, поскольку правописание расходится с произношением, но лишь в определённых звеньях — оно предсказуемо и регулируется строгими закономерностями. Морфологическое правописание базируется на стремлении осознать структурное членение речи на значимые отрезки (морфемы, слова). Поэтому его цель — установка на единообразное отражение на письме этих отрезков. Это позволяет «схватывать» при чтении и письме не просто фонетическое, но смысловое членение речи, что облегчает понимание смысла. Поэтому точнее было бы назвать этот принцип морфематическим. Поскольку единообразие морфемного состава связано, по МФШ, с единообразным отображением фонемы независимо от её разных фонетических вариантов, МФШ называет этот принцип фонематическим (фонологическим). ВОДА, ВОДЫ, ВОДЯНОЙ — единообразно отображают на письме морфему ВОД- , хотя фонетически они звучат по-разному: ВАД-, ВОД-, ВЪД-. Уже здесь видно удобство морфологического принципа; в противном случае, мы с трудом бы узнавали родственные слова — а значит, не смогли бы увидеть их системную связь и структурное членение. Морфологический принцип применяется и в других славянских языках -украинском, чешском, болгарском, польском. Но реально во всех орфографиях присутствуют все три принципа, причём в разные эпохи их соотношения разные. В том же белорусском — фонетический принцип применяется лишь для гласных. А в сфере согласных отражен морфологический принцип. Поэтому можно говорить лишь о разной мере преимущественного применения одного из них на фоне остальных. Ведущим принципом русской орфографии является морфологический. В его основе лежит необозначение позиционных чередований гласных и согласных на письме, причём не только в корнях, но и в других морфемах. Так, для корней можно отметить такие орфограммы, построенные на морфологическом принципе: 1) безударные гласные в корне; 2) сомнительные согласные в корне; 3) непроизносимые согласные. Для приставок — правописание гласных и согласных в приставках, кроме приставок на 3/С и ПРЕ/ПРИ; двойные согласные на стыке приставки и корня. Для суффиксов — гласные и согласные в суффиксах существительных, прилагательных и причастий — кроме после шипящих и Н/НН; согласные на конце слова. Для окончаний — гласные в падежных окончаниях прилагательных и существительных. Морфологический принцип есть следствие изменения звуковой системы русского слова; в частности, АКАНЬЕ, падение редуцированных. Оно является следствием реального существования в сознании смыслового членения речи на морфемы. Интересно, что когда этимология слова для нас затемнена, мы стремимся писать фонетически, а не морфологически — то есть когда нам не важна смысловая структура слова; ср. ЗДЕСЬ, ГДЕ, ЕСЛИ. Потеря прямой соотнесённости с производящим словом («деэтимологизация») также приводит к переходу от морфологического написания к фонетическому (СВАДЬБА — но СВАТ; ср. МОЛОТЬБА — МОЛОТИТЬ). Труднее дело обстоит с написаниями после шипящих. Видимо, морфологическим является Ы после Ц и И после Ч или Щ в окончаниях, но не И после Ж и Ш. Морфологическим можно признать наличие И в суффиксах после Ж, Ш, Ч, Щ — типа МЕДИЦИНА. ЁТ после Ж и Ш в окончаниях глагола соотносится с ЁТ типа НЕСЁТ (как и в причастиях на ЁНН). Видимо, не попадут сюда ЧА/ЩА и ЧУ/ЩУ, и ЖИ/ШИ в корнях, аналогично с орфограммой О и Е в корнях после шипящих и Ц. Но в русском языке существуют и нарушения морфологического принципа, связанные с деэтимологизацией или иными причинами. Теоретически возможны два типа нарушений — в пользу фонетических написаний и в пользу традиционных написаний.

Глава 2. Реформы русской орфографии

Все согласны с тем, что орфография должна быть стабильной, удобной, непротиворечивой. В случае русского языка проблема улучшения орфографии все еще остается актуальной. И, хотя в течение ХХ века языковая политика, касающаяся русского языка, включала несколько «волн» изменений правописания, проблема не только научной разработки, но и практического комплексного проведения в жизнь орфографических нововведений довольно мало разрабатывалась теоретически.

Вопрос об орфографии в модерных обществах выходит за рамки прикладной лингвистической или образовательной проблемы, поскольку орфография, наряду с флагом и гимном, является символом государственного единства. Недаром самые яркие реформы правописания связаны с изменениями политического строя (в истории России это и петровские преобразования, и реформа 1917 года, обязанная своим проведением сразу двум революциям). В Новое время необходимость унификации письма в образовании и делопроизводстве связана с общей регламентацией деятельности социальных и государственных институтов. Наука (лингвистика) выполняет при этом экспертную и легитимирующую роль в упорядочивающих начинаниях государства («развитие национального языка»); так, уже с XVII века появляются специальные органы кодификации языка — академии или отделения национальных академий наук, которые отвечают за подготовку и издание словарей, грамматик и так далее.

В России на протяжении последних лет (конец 1990-х — начало 2000-х) обсуждался очередной вариант улучшения русской орфографии. Он не был реализован, но до сих пор не снят с обсуждения: после бурных дебатов начала 2000-х и последующего «отката» работа над предложениями вернулась к специалистам. В наступившей паузе появилась возможность рассмотреть различные проекты не только в прагматической плоскости (хотя обычно ретроспективные работы на эту тему появляются, когда вопрос о реформах снова встает на повестку дня[1]). При обсуждении этих нововведений используется два значения понятия «орфографическая реформа». Более узкое, когда реформой называют только значительные изменения правописания (тогда реформой в ХХ веке может считаться лишь проект, принятый в 1917-1918 годах), и более широкое, когда реформой называют любые предложения по изменению уже принятых норм правописания (в этом случае реформой можно назвать и другие проекты). Обычному грамотному носителю языка реформой кажется все то, что меняет привычные написания и правила.

В дальнейших рассуждениях о возможностях и факторах успешной орфографической реформы последовательно будут рассмотрены позиции лингвистов, механизмы выработки и принятия изменений правописания, роль государства и социальных факторов, отношения к реформе разных групп пользователей и прогнозы будущих изменений.

2.1 Дореформенная орфография

Русская дореформенная орфография — орфография русского языка, действовавшая до её реформы в 1918 году и сохранявшаяся позже в эмигрантских изданиях. Началом русской дореформенной орфографии можно считать введение гражданского шрифта при Петре I. Единой общепризнанной нормы дореформенной орфографии (подобной советскому своду 1956 года) не существовало. Правописание последних примерно 50 лет перед революцией 1917 года (1870-е-1910-е годы) было нормировано в большей степени, чем орфография первой трети XIX века и особенно XVIII века. Наиболее авторитетные (хотя и не полностью соблюдавшиеся в выходившей тогда печати) пособия и своды правил по русской дореформенной орфографии связаны с именем академика Якова Карловича Грота. Они относятся именно к последнему стабильному 50-летию существования дореформенной орфографии. До революции русский алфавит насчитывал 35, а не 33 буквы, как сейчас. В него входили: и десятеричное, (ер, еры, ерь) ять, фита, ижица, но не было букв ё и й. Самое интересное, что буква? не была официально упразднена, в декрете о реформе орфографии о ней нет упоминания. «Написания» ё и й лишь формально не входили в алфавит,[4] но употреблялись точно так же, как и сейчас. «Написание» й называлось «и съ краткой». Произношение упразднённых букв и правила употребления упразднённых букв

Буква i читалась как «и».

Буква ? читалась как «е».

Буква фита читалась как «ф».

Буква ижица читалась как «и»

Буква ъ на конце слов не читалась.

Таким образом, для звука [ф] имелось две буквы — ф и фита, для звукосочетания [йэ] также имелось две буквы — е и ять, а для звука [и] — три буквы — и, i и ?.

Буква i употреблялась перед гласными (в том числе и перед е, ё, ю, я) и перед й. А также в слове мiръ со значением вселенная, для отличия от слова миръ — покой, тишина. Исключения составляли только слова вида пятиаршинный, семиэтажный

Буква ? употреблялась в 128 корнях слов русского языка, а также в нескольких суффиксах и окончаниях.

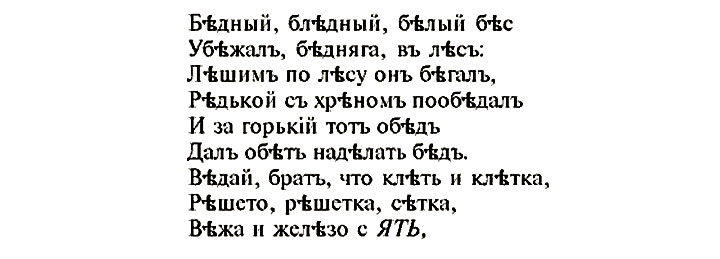

Чтобы было легче выучить список корней с ?, были придуманы стихи с ?:

Б?лый, бл?дный, б?дный б?съ Уб?жалъ голодный въ л?съ. Л?шимъ по л?су онъ б?галъ, Р?дькой съ хр?номъ пооб?далъ И за горькiй тотъ об?дъ Далъ об?тъ над?лать б?дъ. В?дай, братъ, что кл?ть и кл?тка, Р?шето, р?шетка, с?тка, В?жа и жел?зо съ ять, — Такъ и надобно писать. Наши в?ки и р?сницы Защищаютъ глазъ з?ницы, В?ки жмуритъ ц?лый в?къ Ночью каждый челов?къ… В?теръ в?тки поломалъ, Н?мецъ в?ники связалъ, Св?силъ в?рно при пром?н?, За дв? гривны продалъ въ В?н?. Дн?пръ и Дн?стръ, какъ вс?мъ изв?стно, Дв? р?ки въ сос?дств? т?сномъ, Д?литъ области ихъ Бугъ, Р?жетъ съ с?вера на югъ. Кто тамъ гн?вно свир?п?етъ? Кр?пко с?товать такъ см?етъ? Надо мирно споръ р?шить И другъ друга уб?дить… Птичьи гн?зда гр?хъ зорить, Гр?хъ напрасно хл?бъ сорить, Надъ кал?кой гр?хъ см?яться, Надъ ув?чнымъ изд?ваться…

Буква фита употреблялась в словах, пришедших в русский (ранее в церковносл.) напрямую из греческого языка вместо греческой буквы тета. Общеупотребительных слов с этой буквой было немного.

Имена собственные: Ага?ья, А?анасiй, А?ина, Вар?оломей, Голiа?ъ, Мар?а, Мат?ей, Ме?одiй, Пи?агоръ, Iуди?ь, ?еодор …

Географические названия: А?ины, А?онъ, Ви?леемъ, Ге?симанiя, Голго?а, Кар?агенъ, Корин?ъ, Мара?онъ, Э?iопiя …

Народы (и жители городов): корин?яне, ски?ы, э?iопы … Имена нарицательные: ана?ема, ака?истъ, апо?еозъ ари?метика, ди?ирамбъ, ор?огра?iя, ри?ма, э?иръ…

Буква ижица употреблялась в слове мYро для его отличия от слов миръ и мiръ, а также, по традиции, ещё в нескольких словах греческого происхождения вместо буквы ипсилон (как и миро, это в основном слова, относящихся к церкви). К началу ХХ века это: ипостась, полиелей, символъ (только в смысле символа веры), синодъ (хотя в словарях — синодъ). Производные слова от с?мволъ и с?нодъ к началу ХХ века не удержали ?: символическiй, синодальный, синодскiй, синодическiй.

Буква ъ писалась на конце слов после согласных и не читалась. В противоположность ь на конце слов, который смягчает согласные звуки. Ещё официально в слове отъэкзаменовать. Встречается в слове сверхъчувственный. В слове съузить Грот предписывал ъ не употреблять. При написании слов через дефис — в привычных общеупотребительных словах ъ сохранялся: изъ-за, контръ-адмиралъ. А при написании заимствованных названий ъ перед дефисом мог опускаться. (Опускать ъ перед дефисом — это пожелание Грота).

Орфография отдельных морфем (приставок, падежных окончаний)

Приставки, оканчивающиеся на -з (из-, воз-, раз-, роз-, низ-) перед последующей с сохраняли з: разсказъ, разсуждать, возсоединить. Приставки без-, через-, чрез- всегда имели на конце -з: безполезный, безкровный, безтактный, безсонница; черезчуръ, чрезполосица.

Вместо окончания -ого писалось -аго: краснаго, чернаго.

Вместо окончания -его писалось -яго: синяго, третьяго.

(После шипящих вместо -его писали не -яго, а -аго: старшаго, павшаго, тощаго).

Окончание -ого употреблялось только в следующих случаях: если ударение падало на него: тако?го, хромо?го. А также в словах: первого, того, этого; самого? (но са?маго).

Вместо окончания творительного падежа -ой было два окончания — основное (полное) -ою и его сокращённый вариант -ой. Можно заметить (но это не правило), что при написании двух и более подряд слов с окончанием -ою, последнее сокращают в -ой: «какою-нибудь глагольною формой». В современной орфографии напротив: -ой является обычным окончанием, а -ою — его вариант. Но сейчас повсеместно употребляется -ой, а -ою можно встретить разве что в стихах.

Вместо окончания -ью было два окончания — основное -iю и его вариант -ью.

В учебнике начала ХХ века (1915 год) можем видеть формы костiю (-ью), тростiю (-ью).

В женском и среднем роде вместо окончаний -ые, -ие употреблялись окончания -ыя, -iя: русскiя п?сни, новыя кресла. Окончания -ые, -iе употреблялись со словами мужского рода: новые столы, хорошiе дома. При перечислении слов женского и среднего рода употреблялось окончание -ыя, -iя: новыя п?сни, кресла и мечты. Для обозначения совокупностей, в которых участвовали существительные мужского рода, употреблялось окончание -ые, -ie: новые журналы, книги и изданiя.

В женском роде вместо «они» писали (в ряде случаев и произносили) «он?». (В прочих родах — «они»).

В женском роде также употреблялись слова «одн?», «одн?хъ», «одн?мъ», «одн?ми». (В прочих родах — «одни», «однихъ», «однимъ», «одними»).

Местоимение «её (неё)» в родительном падеже писалось (а в стихах могло и произноситься) как «ея (нея)», но «её (неё)» в винительном падеже: Онъ взялъ ея книгу и отдалъ её ей, Ея Императорское Величество, ея печальныя деревни.

Вместо слова «саму» принято было писать «самоё».[11] Она винила самоё себя. (Употребление слова «самоё» в среднем роде является ошибкой). (Слово «саму» встречается в словаре Даля наряду со словом «самоё», но грамотнее считалось писать «самоё»).