Проект «Система подготовки

учащихся к ЕГЭ по биологии».

Идея проекта: Подготовка к

ЕГЭ должна быть персональной

Цель Обеспечение

базового уровня знаний по биологии, позволяющего учащимся успешно сдать экзамен

за курс полной школы

Задачи:

1.Научить выпускников

выполнять задания части «В» и части «С»;

2.Минимизировать

риски возникновения психологического дискомфорта при выполнении трудных заданий

во время экзамена;

3.Добиться понимания

содержания трудных вопросов курса общей биологии;

Анализ, проведенных в сентябре 2015 года контрольных срезов

в тестовых технологиях учащихся 11 «А» класса,

выбравших для сдачи биологию показал, что у 100% учащихся не сформированы

знания о ключевых общебиологических понятиях. При собеседовании было выяснено,

что ни один из 6 учеников класса за весь период обучения не имел опыта участия

в предметных олимпиадах, лишь один участвовал в школьной конференции по

биологии в 8 классе. Выбор будущей профессии для 4 учащихся продиктован

родителями, а 2 ученика лишь предполагают, что им потребуется результат

экзамена по биологии. Все учащиеся по данным ежегодного мониторинга знаний по

биологии демонстрируют средний уровень знаний по биологии. При этом ни один из

сдающих, не воспользовался предложением посещать бесплатные курсы по биологии

при ПГНИУ.

Таким образом, возникает проблема, с одной стороны желание

учащихся иметь высокий результат ЕГЭ по биологии, с другой стороны прикладывать

минимум усилий для обеспечения такого результата. Для решения данной проблемы

мною простроен алгоритм формирования базового уровня знаний, с учетом

индивидуального продвижения каждого учащегося.

Механизм

реализации проекта

На уроках при планировании

учебного процесса:

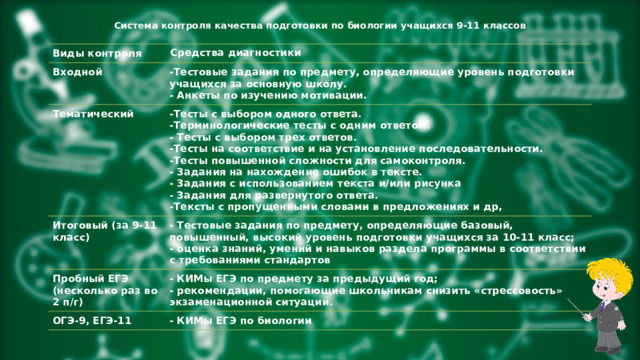

1) осуществлять тематический контроль

измерителями, составленными на основе КИМов, используемых, при сдаче

биологии в формате ЕГЭ после изучения каждой темы;

2) отслеживать уровень учебных

достижений учащихся на основе требований к уровню подготовки выпускников;

в

сентябре 2015 года

При изучении темы осуществлять

разные формы контроля:

1) усвоение учащимися

теорий, законов, закономерностей;

2) усвоение и составление

учениками фундаментальных и частных биологических понятий и их

определений;

3) решение задач;

При подготовке к проведению

индивидуальных консультаций:

1. Познакомиться со структурой

экзаменационных работ прошлых лет.

2. Проанализировать материал, который в

них входит, и наметить последовательность его изучения.

3)Подобрать учебный материал, который

позволит учащимся последовательно повторить сначала весь курс общей биологии и

только затем перейти к повторению разделов из биологии растений, животных и

человека.

В общем, виде план изучения

материала должен соответствовать следующему содержанию:

1). Предмет и методы биологии.

2).Уровни организации живых систем.

3). Свойства биологических систем.

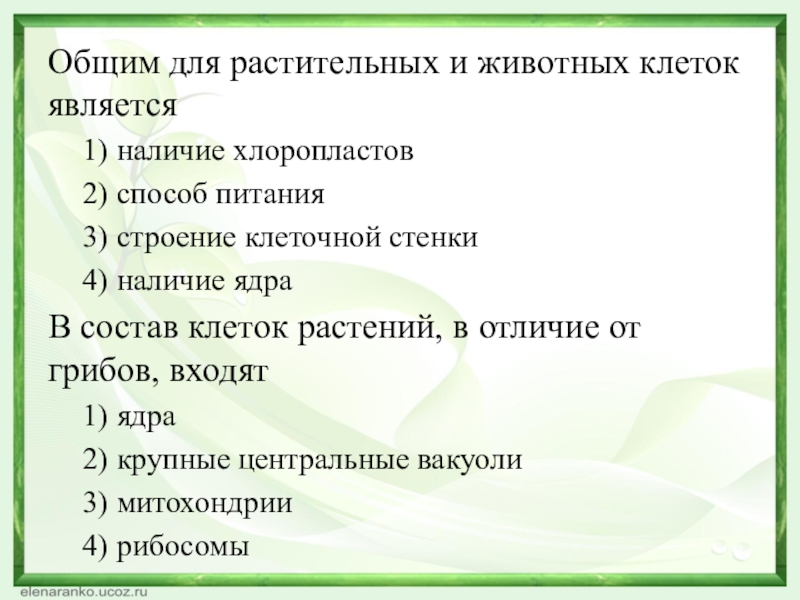

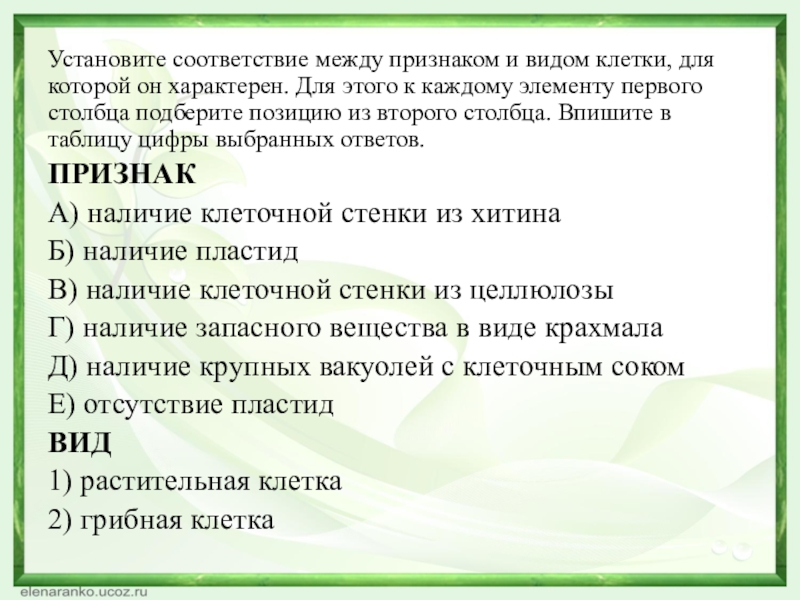

4). Клеточная теория. Клетка как

биологическая система.

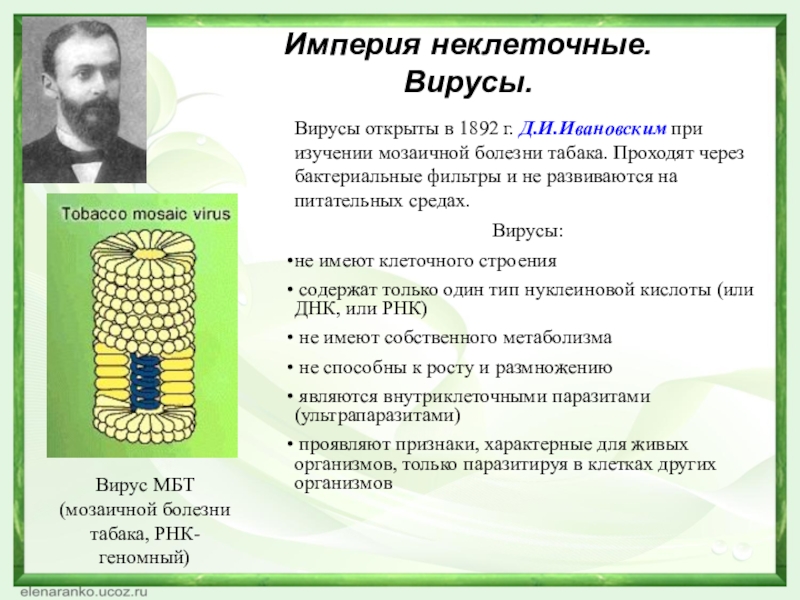

5). Вирусы – неклеточные формы.

6). Организм как биологическая система.

Разнообразие организмов. Растения, животные, грибы, бактерии.

7). Организм человека.

8). Размножение и индивидуальное

развитие организмов.

9). Закономерности наследственности и

изменчивости организмов.

10). Селекция.

11). Основные систематические категории.

12). Надорганизменные системы.

13). Эволюция органического мира.

14). Антропогенез.

15). Биология растений (повторение).

16). Биология животных (повторение).

17). . Биология человека (повторение).

18). Выполнение тренировочных

экзаменационных работ.

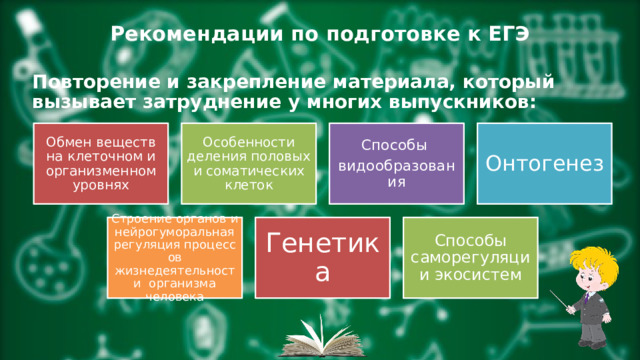

3. Вычленить темы, которые

вызывают затруднения у учащихся;

4. Значительную часть времени уделить

самостоятельной подготовке учащихся.

А.1) Повторение материала.

2) Работа с КИМами.

3) Работа над

ошибками. Самостоятельный поиск правильных ответов.

4) Консультация по трудным

вопросам.

В.1) Работа с КИМами и литературой.

2) Консультация по трудным

вопросам.

5. Составить индивидуальный план

повторения материала.

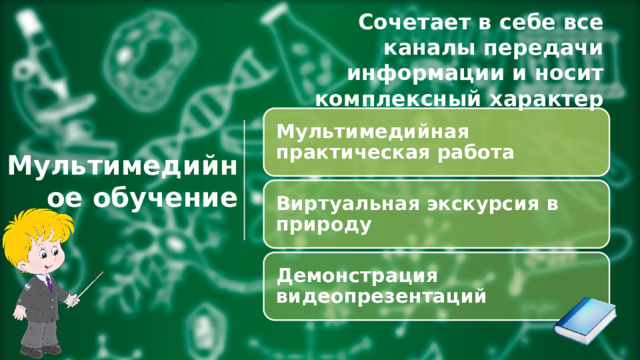

6. При подготовке к ЕГЭ

использовать мультимедийные средства.

7. Проводить репетиционный экзамен.

8. Желательно проработать 10-15

вариантов экзаменационных работ прошлых лет.

Ожидаемый результат

1.100% учащихся

решают задания части «А»;

2.50% решают задания

части «В» и «С»;

Риски:

1. Низкая мотивация

на выполнение инструкций учителя;

2.Большая занятость в

период подготовки к экзаменам;

Разработчик

проекта Новикова Татьяна Анатольевна, учитель биологии МАОУ «СОШ№111» г. Перми

МОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Апастовского муниципального района Республики Татарстан

«Из опыта работы. Система подготовки к единому государственному экзамену по биологии»

|

Габидуллина Гульфия Камилевна, учитель биологии МОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Апастовского муниципального района Республики Татарстан |

|

Содержание

стр

Введение……………………………………………………………………3

Глава 1. Основные требования к уровню подготовки учащихся

к единому государственному экзамену по биологии……………………5

1.1 Теоретические основания проведения ЕГЭ………………………….5

1.2. Назначение контрольно – измерительных материалов ЕГЭ……….5

1.3. Документы, определяющие содержание

контрольно – измерительных материалов ………………………………6

1.4. Подходы к отбору содержания, разработке структуры

контрольно – измерительных материалов ЕГЭ………………………….6

1.5. Структура контрольно – измерительных материалов ЕГЭ…………6

Глава 2. Методы подготовки к единому государственному

экзамену по биологии……………………………………………………… 7

Заключение…………………………………………………………………14

Список использованной литературы……………………………………..16

Введение.

Введение единого государственного экзамена – одно из современных направлений модернизации российского образования, связанных с повышением качества образования и увеличением доступности к образованию.

Какие задачи возлагаются на ЕГЭ в свете решения проблем модернизации образования? В чем преимущество ЕГЭ по сравнению с традиционными школьными экзаменами?

Во-первых, ЕГЭ способствует улучшению качества образования в России путем осуществления государственного контроля над этим самым качеством.

Во-вторых, ЕГЭ обеспечивает эквивалентность государственных документов о полученном среднем общем образовании, поскольку на всей территории России применяются однотипные задания и единая шкала оценки, позволяющая сравнивать всех обучающихся по уровню подготовки.

В-третьих, ЕГЭ позволит разгрузить выпускников-абитуриентов, сократив число сдаваемых ими экзаменов. Его результаты одновременно учитываются в школьном аттестате, и при поступлении в вузы, что позволит зачислять в вуз на основе конкурса документов. Подобная процедура в сочетании с введением ряда социальных и экономических мер повысит доступность качественного высшего образования для талантливой молодежи из малообеспеченных семей и отдаленной от вузовских центров местности.

В-четвертых, ЕГЭ призван обеспечить максимальную достоверность получаемых результатов, поскольку задания типов А и В проверяются на компьютере, а задания типа С – независимыми экспертами.

Актуальность исследования в том, что на данный момент не существует единой, отвечающей всем требованиям методики подготовки к ЕГЭ по биологии.

Цель проекта заключается в разработке методики подготовки учащихся к ЕГЭ биологии.

Объектом исследования выступают методы преподавания биологии по подготовке к единому государственному экзамену.

Предмет исследования — выделение принципов преподавания биологии, используемых в подготовке к ЕГЭ.

В основу исследования положена гипотеза: использование в процессе преподавания информационных технологий, в том числе баз данных, помогает повысить эффективность подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.

Цель и гипотеза определили следующие задачи исследования.

- Изучение теоретических основ ЕГЭ.

- Изучение методов преподавания биологии для сдачи ЕГЭ.

- Изучение представленных тем позволит сформировать собственное мнение, выработать свое отношение к проблеме обучения, методам преподавания биологии в связи с реформой образования.

При написании работы были использованы следующие методы исследования: анализ методической и учебной литературы по теме исследования, создание контрольно – измерительных материалов, демонстрационных вариантов ЕГЭ для учащихся 11-х классов.

Теоретическая значимость проекта заключается в обосновании подхода к подготовке ЕГЭ на уроках и внеклассных занятиях. Практическая значимость проекта заключается в том, что данный подход позволил разработать методику подготовки обучающихся к ЕГЭ

Достоверность и обоснованность проведенного исследования обеспечиваются внутренней согласованностью теоретических положений и методических рекомендаций, а также подтверждением на практике.

Апробация результатов исследования осуществляется путем использования их в работе.

Глава 1. Основные требования к уровню подготовки учащихся к единому государственному экзамену по биологии.

1.1 Теоретические основания проведения ЕГЭ

Как известно, начиная с 2001 года, в Российской Федерации вводится единый государственный экзамен для всех выпускников общеобразовательных учебных заведений (принятая аббревиатура – ЕГЭ). По проблематике ЕГЭ уже выпущено немало научно-методических и научно-организационных материалов. Среди них сборники статей (Болотов, 2002), материалы конференций (Хлебников, 2001-2002). Проблема шкалирования является одной из центральных в системе методического обеспечения ЕГЭ. Вместе с тем до настоящего времени она решена далеко не так, чтобы удовлетворить все стороны, вовлеченные в процесс проведения и использования результатов ЕГЭ. Прежде всего, в данном случае имеются в виду интересы самих учащихся и их родителей, а также самого массового отряда педагогов – школьного учительства.

1.2 Назначение КИМ ЕГЭ

Определение уровня биологической подготовки выпускников средней

(полной) общеобразовательной школы с целью отбора для поступления в

высшие учебные заведения. Создание условий, обеспечивающих эквивалентность результатов вступительных экзаменов на всём образовательном пространстве РФ. Результаты единого государственного экзамена по биологии признаются общеобразовательными учреждениями среднего профессионального образования и образовательными учреждениями высшего профессионального образования и засчитываются

при поступлении в вузы.

Экзамен по биологии ориентирован как на профильный, так и на базовый уровень Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии 2004 г., и является экзаменом по выбору.

1.3 Документы, определяющие содержание КИМ

Содержание контрольных измерительных материалов определяется на основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России №1089 от 05.03.2004 г.).

1.4. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ

Основу разработки КИМ ЕГЭ составляет инвариантное ядро содержания биологического образования, которое находит отражение в Стандарте 2004 г. для базового и профильного уровня и в различных учебниках по биологии, рекомендованных Минобрнауки РФ для использования в общеобразовательных учреждениях. Контрольные измерительные материалы проверяют усвоение школьника-

ми знаний и умений основных разделов курса биологии: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общая биология».

1.5. Структура КИМ ЕГЭ

Экзаменационная работа состоит из трех частей.

Часть 1 (А) содержит 36 заданий с выбором одного верного ответа из четырёх, из них 26 – базового и 10 – повышенного уровня сложности.

Часть 2 (В) включает 8 заданий повышенного уровня: 3 – с выбором не-

скольких верных ответов из шести, 3 – на соответствие между биологическими объектами, процессами и явлениями, 2 – на определение последовательности явлений и процессов. Часть 3 (С) включает 6 заданий с развернутым ответом: 1 – повышенного и 5 – высокого уровня сложности.

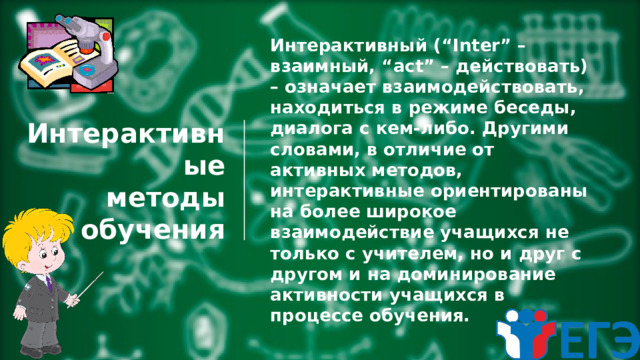

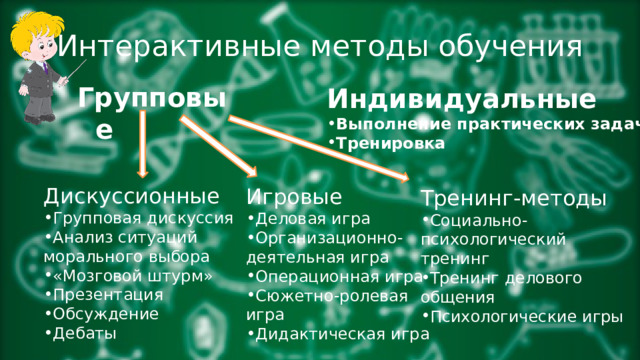

Глава 2. Методы подготовки к единому государственному экзамену по биологии.

В системе подготовки к ЕГЭ можно выделить два направления.

Первое из них охватывает тех учащихся, для которых биология являются профильными предметами. Достаточное количество часов на изучение этих предметов дает возможность осуществлять подготовку учащихся в рамках основного школьного курса.

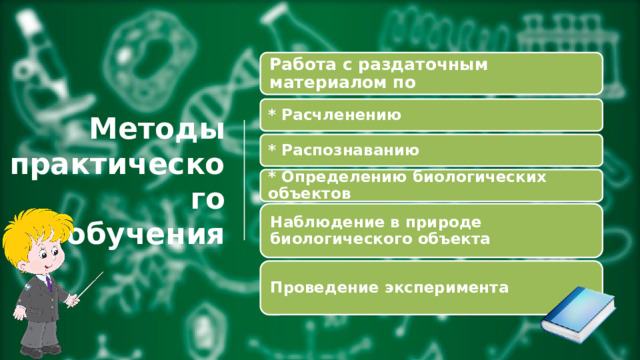

Практикум, как правило, проходит в форме работы с раздаточным материалом, включающим задания ЕГЭ части С по биологии. В раздаточный материал по возможности включаются все типы заданий, которые вообще можно найти в части С. Кроме того, раздаточный материал может содержать специальные задания обучающего характера, направленные на формирование определенных навыков, необходимых для выполнения заданий ЕГЭ того или иного типа. Учащимся дается время на письменное выполнение определенного задания, а затем кто-то из них выходит к доске для ответа. В случае затруднения остальные учащиеся помогают отвечающему. Заканчивается практическое задание написанием тестов по данной теме. Тесты составлены на основе заданий частей А и В единого государственного экзамена.

Второе направление подготовки учащихся к ЕГЭ охватывает тех из них, кто учится в не профильных, а в общеобразовательных классах, и тех, кто учится в профильном классе. Понятно, что в рамках основного курса подготовить учащихся к ЕГЭ на более или менее приличном уровне невозможно. Очень хорошо, если в 11 классе будет выделен 3-4 часа групповых занятий для подготовки к ЕГЭ. Повторение материала следует проводить тщательно. Его можно давать и блочно-модульно, и детально.

С каждым годом форма выпускного экзамена приобретает всё большее доверие школьников. Мои учащиеся сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии с 2006 года. Вначале испытывали трудности: с чего начинать? Как готовить и готовиться к экзамену? В настоящее время по подготовке к ЕГЭ накоплен определённый опыт работы, который может быть полезен учителям биологии, начинающим эту работу впервые.

Для того, чтобы подготовиться и успешно сдать этот экзамен, необходимо представлять уровень требований, возможную его структуру и особенности тестовых заданий.

Варианты заданий ЕГЭ по биологии прошлых лет предполагают знания у выпускников базового и повышенного уровня, требуемого для подготовки абитуриентов, предусмотренных современным образовательным стандартом и программами по биологии, рекомендованными Министерством образования РФ.

Аттестационная работа требует от выпускников умения отождествлять биологические объекты и явления, знать основные понятия и термины, формулировки основополагающих теорий биологии, проводить анализ и сравнение процессов и явлений, и, самое главное, применять полученные знания, чётко и ясно формулировать свои выводы и ответы.

Перед учителем стоит вопрос: с чего начинать и когда начинать подготовку к ЕГЭ?

С самых первых уроков биологии в 6 классе. В структуру урока необходимо вводить тестовый материал аналогичного содержания, который поможет сформировать у учащихся вышеперечисленные умения. Подготовкой к ЕГЭ нужно заниматься постоянно, из урока в урок. За один год подготовки высоких результатов добиться невозможно. С начала 11 класса необходимо переходить к детальному повторению.

Учитель должен хорошо знать спецификацию экзаменационной работы. Спецификация включает в себя назначение и структуру экзаменационной работы, распределение заданий экзаменационной работы по частям, тематическим разделам (блокам), видам деятельности и уровню сложности, систему оценивания отдельных заданий и работы в целом, условия проведения и проверки результатов экзамена. На основе спецификации формируется общий план экзаменационной работы, который является основой содержания контрольно – измерительных материалов (КИМов).

Необходимо изучить кодификатор элементов содержания, в котором представлены вопросы, которые выносятся на проверку основного учебного содержания. Следует учитывать изменения в кодификаторах, которые будут внесены в текущем учебном году.

Так, в целом структура экзаменационной работы 2010 года сохранена. В линию заданий С6 включен новый тип генетических задач на закономерности наследования групп крови у человека.

Особое внимание следует уделить вопросам практического применения знаний. Например, блок №3 “Организм и окружающая среда” дополнен вопросами:

- Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.

- Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий на организм.

- Наследственные болезни человека, их профилактика.

- Селекция, её задачи и практическое значение и др.

Далее составляется примерный тематический план повторения учебного материала.

При этом необходимо использовать дифференцированный подход к обучению. Обобщающее повторение рекомендуется проводить с учетом возможностей и способностей каждого учащегося. Вовремя устранить возникающие пробелы в знаниях и определить объём поможет мониторинг результатов обученности по основным темам курса. Для этого составляется диагностическая карта на каждого обучающегося.

На уроках биологии в наиболее тщательной отработке нуждаются знания и умения базового уровня. Важно добиться, чтобы задания для контроля результатов их усвоения выполнялись всеми учащимися. С этой целью при организации учебного процесса в курсе общей биологии старшей школы особое внимание должно быть уделено повторению и закреплению наиболее значительных и наиболее слабо усваиваемых школьниками знаний из основной школы о классификации органического мира, его историческом развитии, особенностях строения и жизнедеятельности организмов разных царств живой природы, а также вопросов экологии, онтогенеза, селекции, изучаемых на заключительном этапе биологического образования.

Необходимо обращать внимание на практическую направленность курса. Все таблицы, рисунки, схемы, должны быть рассмотрены и изучены. КИМы интенсивно давать следует к концу учебного года, а вначале нарабатывать теоретический материал, приводить знания в систему.

Практика показала, что блок №4 “Многообразие организмов” требует совершенствования методики подготовки. Учащиеся испытывают трудности в систематике растений и животных, характеристике типов и классов. По курсу “Человек” допускаются ошибки в темах “Кровообращение”, “Органы чувств”, “Высшая нервная деятельность”. Необходимо обратить внимание на решение задач по генетике, молекулярной биологии, эволюции, экологии.

В начале 11 класса следует заранее выявить, кто из учащихся уверенно выбирает ЕГЭ для аттестации, и предложить им план систематической самостоятельной подготовки к экзамену. Начинать следует с анализа структуры экзаменационной работы и выделения тех тем, которые в неё включены. Затем необходимо подобрать учебные материалы, которые позволят учащемуся последовательно повторить сначала весь курс общей биологии и только затем перейти к повторению разделов из биологии растений, животных и человека, т.к. в экзаменационной работе они рассматриваются с общебиологической точки зрения. Не следует начинать подготовку к экзамену с вариантов экзаменационных работ, ибо в них материал распределён в соответствии с целями экзамена, т.е. вразнобой, а не в соответствии со структурой и программой курса школьной биологии. Именно поэтому следует придерживаться обычного оглавления действующих учебников и учебных пособий.

Желательно использовать текущий контроль в форме мини-контрольных работ в тестовой форме, проверяющих как знание так текущего материала, так и пройденного ранее.

Рекомендую использовать при подготовке учащихся к ЕГЭ новые формы работы с дидактическими материалами: тренинги, репетиционные экзамены, деловые игры “Сдаём ЕГЭ” и другие, что активизирует их познавательную деятельность.

При подготовке учащихся к экзамену стоит попытаться сделать их соучастниками работы, для чего можно порекомендовать следующий план самостоятельной подготовки к ЕГЭ:

- познакомьтесь со структурой экзаменационной работы прошлых лет.

- проанализируйте материал, который в них входит, и наметьте последовательность его изучения.

- подумайте над тем, как можно наиболее экономно сгруппировать учебный материал для более эффективного его изучения.

- выберите не более трёх учебных пособий, по которым вы будете заниматься.

- определите наиболее простые и наиболее сложные разделы курса.

- работайте с курсом последовательно, обращая внимание на наиболее трудные разделы.

- работая с текстом, обязательно задумывайтесь над тем, о чём говорится в тексте.

- составьте самостоятельно вопросы к отдельным фрагментам текста.

- выбирая материал для тренировки, сравните его с образцами экзаменационных работ. Важно, чтобы эти работы расширяли содержание и позволяли глубже понять необходимый материал.

- сначала работайте с заданиями, позволяющими последовательно изучить курс, и только затем переходите к тренировочным тестам ЕГЭ.

- желательно проработать 10-15 вариантов экзаменационных работ прошлых лет.

Для успешного освоения программы необходимо учитывать следующие принципы:

- работа должна осуществляться на высоком уровне трудности. Это значит, что не нужно бояться включения в задания на уроке таких вопросов, которые выходят за рамки школьного курса.

- важнейшим моментом подготовки к ЕГЭ является работа над пониманием формулировки вопроса и умением отвечать строго на поставленный вопрос. В процессе этой работы рекомендую использовать различные упражнения, суть которых является анализ формулировки вопроса и подбор правильного ответа, т.е. соответствующего данной формулировке.

- для успешного выполнения заданий необходима постоянная тренировка в решении таких заданий.

- большое значение должно быть уделено разбору заданий, вызвавших наибольшее затруднение.

- очень важно , чтобы учащиеся усвоили одну простую истину: подготовка к ЕГЭ – тяжелый труд, результат будет прямо пропорционален времени, потраченному на активную подготовку к экзамену.

- за 2-3 месяца перед экзаменом напряженность подготовки должна достигать своего пика. За месяц до экзамена напряженная работа должна прекратиться – учащимся необходимо время для того, чтобы психологически подготовиться к экзамену.

- при решении тестов (в части А и В) не нужно пренебрегать своей интуицией, если недостаточно знаний. Очень часто именно интуитивно полученный ответ оказывается верным.

Не следует забывать об информационной поддержке учащихся. На стенде, “Как готовиться к ЕГЭ” в кабинете биологии, я размещаю сменяемые образцы ученических решений, задания с развернутым ответом и их оценку с комментариями, тексты тестов ЕГЭ по биологии с ответами, список пособий, которыми учащиеся могут воспользоваться при подготовке к ЕГЭ, кодификатор заданий ЕГЭ по биологии и перечень проверяемых заданиями ЕГЭ умений, а также знакомлю учащихся с элементами спецификации контрольно-измерительных материалов. На стенде размещаются образцы бланков ЕГЭ, проводятся консультации по их заполнению.

Полезно приучать выпускников к внимательному чтению и неукоснительному выполнению инструкций, использующихся в материалах ЕГЭ, к четкому разборчивому письму.

Это поможет избежать ошибок в ходе выполнения работы.

На уровне районных методических объединений работу по подготовке к ЕГЭ можно организовать следующим образом:

- Тренировочные, диагностические, контрольные работы по текстам методического кабинета. (январь, март).

- По анализам контрольных работ в школы направляются методические рекомендации.

- Работа семинара, круглого стола. На них рассматриваются наиболее актуальные вопросы преподавания и содержания курса.

- Проведение мастер-классов.

Все выше перечисленные методические приёмы позволяют добиться хороших результатов выполнения экзаменационных работ.

Основные интернет-ресурсы:

http://ege.edu.ru (портал информационной поддержки проекта «Единый государственный экзамен»)

http://www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений)

Заключение.

Обучение представляет собой единство, комбинацию усвоения, запоминания и творчества, где само творчество представляет собой эффективный процесс усвоения готовых истин. Закон обучения заключается в том, что чем более творческий путь усвоения знаний избирается педагогом и детьми, чем более новый и необычный результат получается в итоге, тем сознательнее и прочнее усвоение изучаемого знания. В обучении творчество самих детей выступает в качестве действенного способа глубокого освоения и применения знаний, умений и навыков на практике, одновременного развития их творческих сил, дарований, способностей. В отдельных случаях, в условиях благоприятного технического или художественного творчества, возможно создание школьниками подлинно новых и оригинальных изделий, произведений.

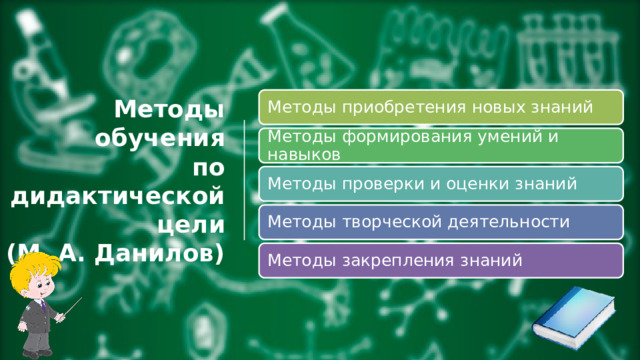

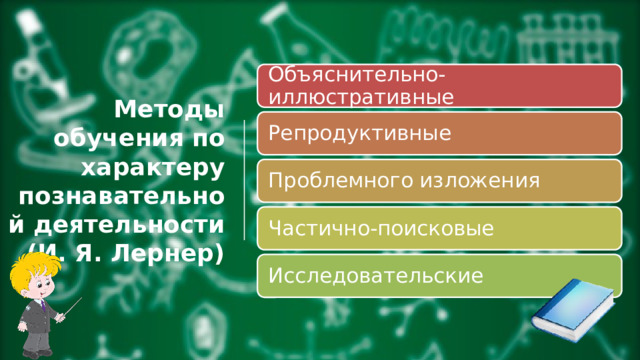

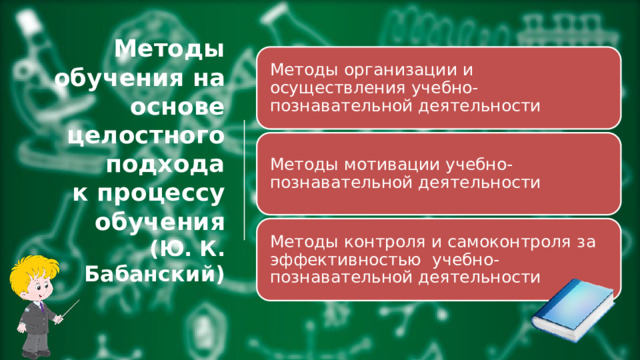

Понимая различные методы обучения, педагоги получают шанс более качественно формировать новую реальность, переводят своих воспитанников на новый уровень качества жизни: в нашем быстро изменяющемся мире информация становится самым ценным. Поэтому очень важно получать и усваивать, перерабатывать и уметь воспользоваться именно новой информацией. Для этого существуют различные способы, методы. Классификация методов обучения изученная в настоящей работе позволит найти каждому человеку свой, подходящий только ему набор методов обучения. Обучения не только в школе или университете, обучению в жизни и по жизни.

Задачу, которую сегодня призван решить ЕГЭ, другими способами решить нельзя. Что такое для нас ЕГЭ? Это, во-первых, внешняя экспертиза по единым правилам, это способ создать определенные тенденции в развитии системы образования, это способ управлять качеством системы, ввести элементы конкуренции в систему образования, это способ анализа эффективности работы системы и учреждений.

Совершенствование преподавания биологии с учетом результатов ЕГЭ предполагает как в ходе изучения курса, так и в процессе предэкзаменационного повторения, обеспечение более глубокого раскрытия и проработки понятий высокого уровня обобщения. При их изучении следует активно привлекать не только учебники, но и хрестоматийные материалы, сборники задач и познавательных заданий и другие дидактические пособия, акцентировать внимание на усиление внутрипредметных и межпредметных связей.

Учитывая эти требования в своей практической работе, мы планируем процесс обучения так, чтобы на каждом новом этапе познания школьники могли опираться на имеющийся у них опыт; стараемся организовать закрепление и повторение полученных знаний не только на репродуктивном, но и на творческом уровне, применяем многократное и вариативное повторение знаний; при обобщении материала используем различные приёмы активизации мыслительной деятельности обучающихся: ставим их перед необходимостью анализировать, сравнивать, обобщать, делать мировоззренческие выводы.

Список использованной литературы.

- «Единый государственный экзамен по биологии», «Биология в школе» 2/2007

- «Единый государственный экзамен по биологии», «Биология в школе» 2/2006

- «Единый государственный экзамен. Комментарии к мнению скептика», «Биология в школе» 5/2006

- В.Ф. Габдулхаков, И.В. Хаирова «Роль классного руководителя в подготовке учащихся к ЕГЭ», Казань, 2005

- Единый государственный экзамен: Биология: Методика подготовки / Сост. Г.И.Лернер. – М.: Просвещение, 2007. – 176с.

- Единый государственный экзамен: Биология: Типичные ошибки при выполнении заданий. – М.: Просвещение, 2007. – 96с.

- Калинова Г.С., Петросова Р.А. ЕГЭ 2008. Биология. Методические материалы. – М.: Эксмо,2008. – 96 с.

- Калинова Г.С., А.Н.Мягкова, В.З. Резникова. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. Биология. — М.: Интеллект-Центр, 2008, 2009 – 248 с

- Калинова Г.С., А.Н.Мягкова, В.З. Резникова. Единый государственный экзамен: Биология: Контрольные измерительные материалы 2008. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 128 с.

- Никишова Е.А., Шаталова С.П. Биология: ЕГЭ-2008 : реальные задания. – М.: АСТ: Астрель, 2008, 2009. – 109 с.

- Петросова Р.А. ЕГЭ 2008. Биология. Федеральный банк экзаменационных материалов. – М.: Эксмо, 2008, 2009. – 272 с.

- Калинова Г.С., Кузнецова В.Н., Прилежаева Л.Г. Готовимся к единому государственному экзамену. – М.: Дрофа, 2007, — 170 с.

- http://ege.edu.ru (портал информационной поддержки проекта «Единый государственный экзамен»)

- http://www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений)

- http://www.ctege.org/content/view/1472/39/

- http://www.alleng.ru/edu/bio2.htm

- С: Репетитор. Биология.

Урок 1. Методы биологии. Живое вещество, его свойства. Уровни организации жизни

В видеоуроке рассматриваются основные методы исследования в биологии, свойства живого, а также уровни организации жизни. В данном уроке приводятся следующие понятия: жизнь, живая система.

Урок 2. Онтогенез и филогенез

В видеоуроке рассматриваются типы онтогенеза, периоды онтогенеза, а также этапы эмбрионального развития на примере ланцетника и постэмбриональное развитие. В данном уроке приводятся следующие понятия: онтогенез, зигота, бластуляция, гаструляция, бластула, гаструла, нейрула, нейруляция, филогенез.

Урок 3. Систематическая и экологическая классификации организмов. Систематические категории и таксоны

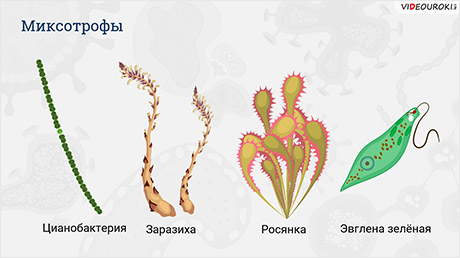

В видеоуроке рассматриваются систематические категории и таксоны категорий, а также экологическая классификация организмов, в основу которой положены разнообразные критерии. В данном уроке приводятся следующие понятия: вид, систематика, бинарная номенклатура, автотрофы, гетеротрофы, миксотрофы, гидрофиты, гидатофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты, гидрофилы, гигрофилы, мезофилы, ксерофилы.

Урок 4. Бактерии. Простейшие. Грибы и лишайники

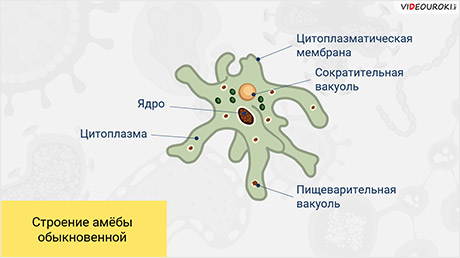

В видеоуроке рассматривается классификация всех живых организмов, обитающих на Земле, а также особенности строения и жизнедеятельности бактерий, простейших, грибов и лишайников. В данном уроке приводятся следующие понятия: сапротрофы, паразиты, споры, фагоцитоз, пиноцитоз, слоевище.

Урок 5. Покрытосеменные растения. Ткани растений. Строение и назначение органов растений

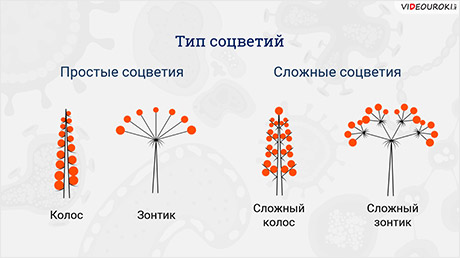

В видеоуроке рассматривается отдел покрытосеменных (цветковых) растений, виды тканей высших растений, а также строение и назначение органов высших растений. В данном уроке приводятся следующие понятия: ткань, покровная ткань, кожица, проводящая ткань, цветок, соцветия, околоплодник, семядоли, эндосперм, побег, устьица.

Урок 6. Многообразие растений. Отделы споровых: Мхи, Папоротники, Хвощи и Плауны

В видеоуроке рассматриваются особенности строения и жизнедеятельности отделов царства Растения, которые относят к споровым. В данном уроке приводятся следующие понятия: ризоиды, предросток, заросток.

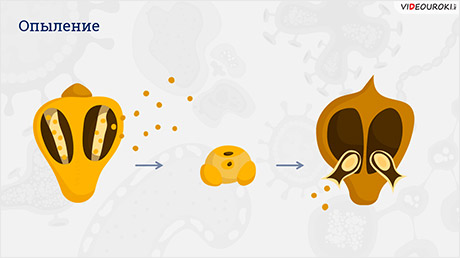

Урок 7. Семенные растения. Отдел Голосеменные и Покрытосеменные. Оплодотворение у цветковых растений

В видеоуроке рассматриваются отделы Голосеменные и Покрытосеменные растения, особенности строения их органов размножения, а также особенности размножения голосеменных и покрытосеменных и процесс двойного оплодотворения цветковых. В данном уроке приводятся следующие понятия: семязачаток, оплодотворение, репродуктивные органы, генеративные органы, завязь, семяпочка, двойное оплодотворение, опыление.

Урок 8. Семейства цветковых растений

В видеоуроке рассматриваются признаки растений некоторых семейств, которые принадлежат к классам Однодольные и Двудольные. В данном уроке приводится понятие соломины.

Урок 9. Эволюция растительности. Направления эволюции

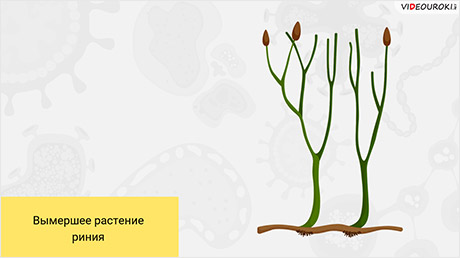

В видеоуроке рассматривается эволюция растительности, главные линии эволюции. В данном уроке приводятся следующие понятия: палеонтология, палеоботаника, риниофиты, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация.

Урок 10. Отличительные признаки животных. Многоклеточные животные

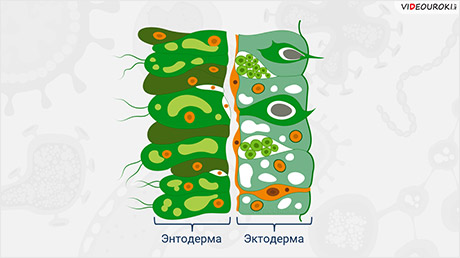

В видеоуроке рассматриваются отличительные признаки животных, отличия одноклеточных организмов от многоклеточных. Также рассматривается строение и жизнедеятельность губки – самого примитивного из многоклеточных организмов. В данном уроке приводятся следующие понятия: фауна, среда обитания, хищничество, мезоглея, устье, хоаноциты, почкование, гермафродит.

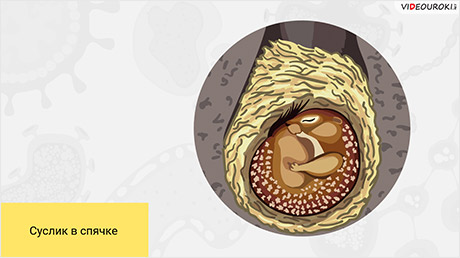

Урок 11. Взаимодействие растений и животных с факторами окружающей среды

В видеоуроке рассматривается влияние абиотических факторов (температуры, влажности и солнечного света) на организмы, а также зависимость скорости того или иного процесса (дыхания, питания, роста и др.) от фактора внешней среды. В данном уроке приводятся следующие понятия: экологические факторы, биотические факторы, биотические факторы, антропогенные факторы, фотопериодизм, кривые толерантности.

Урок 12. Беспозвоночные животные. Кишечнополостные

В видеоуроке рассматриваются отличительные особенности кишечнополостных, а также основные характеристики классов: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые полипы. В данном уроке приводятся следующие понятия: радиальная симметрия, полип, ропалии, статоцисты, планула, эфира.

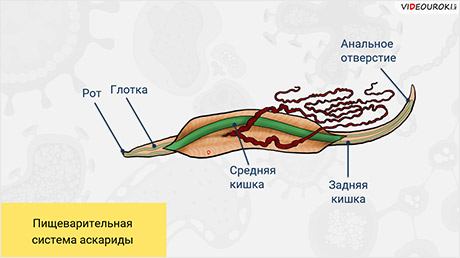

Урок 13. Сравнительная характеристика типов: Плоские, Круглые и Кольчатые черви, Моллюски

В видеоуроке проводится сравнительная характеристика типов: Плоские, Круглые и Кольчатые черви, Моллюски. В данном уроке приводятся следующие понятия: двусторонняя симметрия, мезодерма, кожно-мускульный мешок, паренхима, протонефридии, ортогон, целом, жабры, мантия, печень, ганглии.

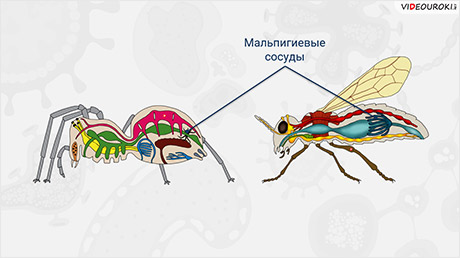

Урок 14. Сравнительная характеристика классов типа Членистоногие: Ракообразные, Паукообразные, Насекомые

В видеоуроке рассматриваются особенности внешнего и внутреннего строения классов: Ракообразные, Паукообразные и Насекомые. В данном уроке приводятся следующие понятия: головогрудь, антеннулы, ногочелюсти, хелицеры, педипальпы, лёгочные мешки, гемолимфа.

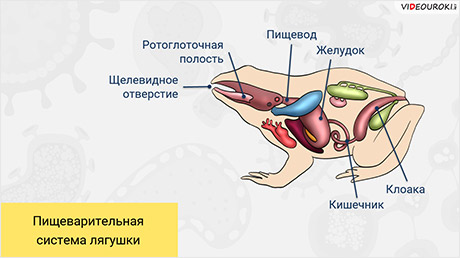

Урок 15. Хордовые животные. Классы Амфибии и Рептилии

В видеоуроке рассматриваются особенности строения и развития классов Земноводные и Пресмыкающиеся. В данном уроке приводятся следующие понятия: хорда, клоака, хоаны.

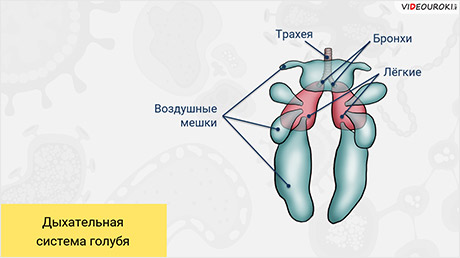

Урок 16. Общая характеристика классов Птицы и Млекопитающие

В видеоуроке рассматривается общая характеристика классов Птицы и Млекопитающие. В данном уроке приводятся следующие понятия: киль, воздушные мешки, двойное дыхание, вибриссы, диафрагма, амнион, плацента.

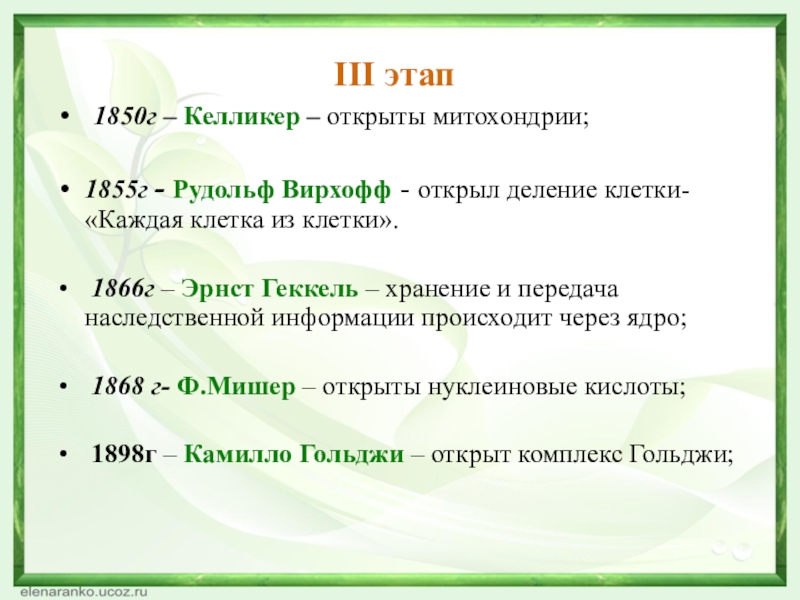

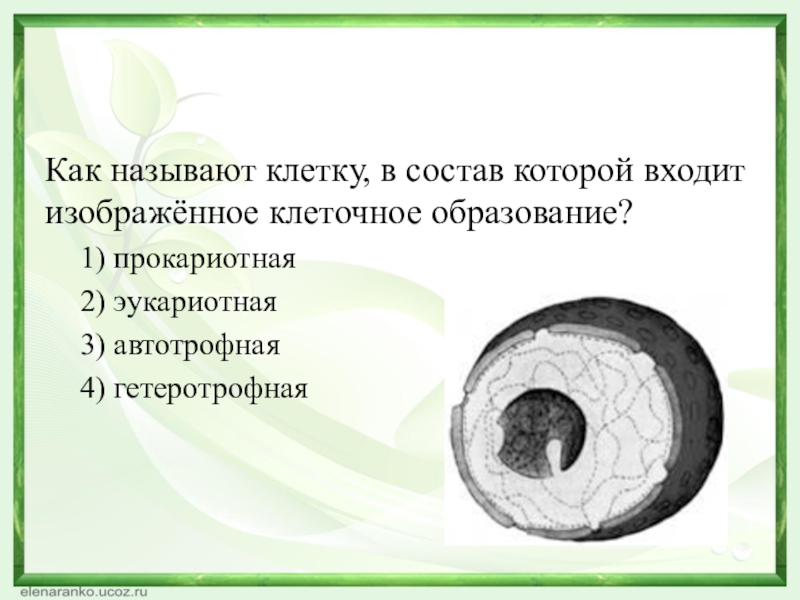

Урок 17. Клеточная теория. Многообразие клеток. Строение клеток эукариот

В видеоуроке рассматривается клеточная теория, а также строение клеток эукариот. В данном уроке приводятся следующие понятия: периферические белки, полуинтегральные белки, интегральные белки, кариоплазмы, ядрышко, гиалоплазма, циклоз, центросома, кристы.

Урок 18. Основные классы веществ, составляющие клетку. Значение белков и ДНК

В видеоуроке рассматривается строение белков и нуклеиновых кислот, а также значение белков и ДНК. В данном уроке приводятся следующие понятия: денатурация, ренатурация, ферменты, антитела, геном, нуклеотиды, комплементарность.

Урок 19. Обмен веществ. Энергетический обмен

В видеоуроке рассматриваются способы получения энергии, процессы ассимиляции и диссимиляции, а также этапы энергетического обмена: подготовительный, бескислородный и кислородный. В данном уроке приводятся следующие понятия: питание, ассимиляция (анаболизм), диссимиляция (катаболизм), метаболизм, гликолиз.

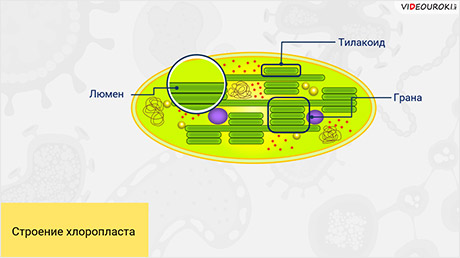

Урок 20. Фотосинтез и хемосинтез

В видеоуроке рассматриваются фазы фотосинтеза ― световая фаза и темновая фаза, а также способы получения энергии автотрофов и хемотрофов. В данном уроке приводятся следующие понятия: фотосинтез, тилакоиды, люмен, строма, АТФ-синтаза, фотолиз, хемосинтез, хемосинтетики.

Урок 21. Матричные реакции биосинтеза. Пластический обмен ― биосинтез белка

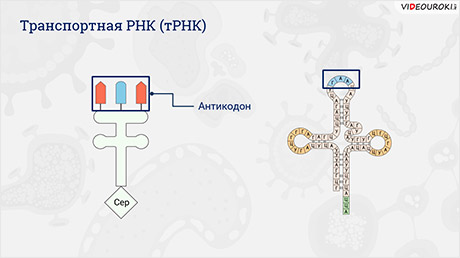

В видеоуроке рассматривается матричные процессы синтеза белка. В данном уроке приводятся следующие понятия: дипептид, геном, кодон, транскрипция, промотер, терминатор, трансляция, полисома.

Урок 22. Митоз, мейоз ― механизмы деления клеток. Фазы митоза и мейоза

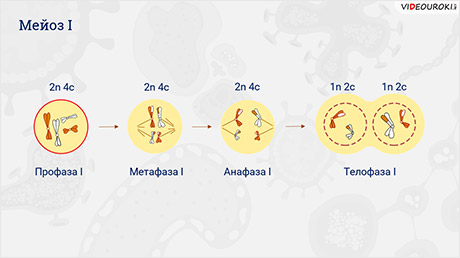

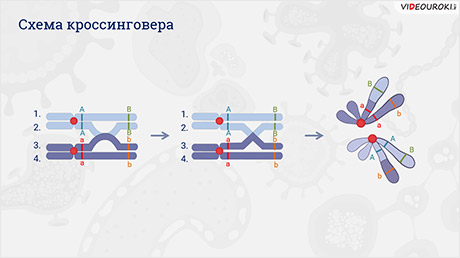

В видеоуроке рассматриваются два основных типа деления клеток ― митоз и мейоз, а также периоды интерфазы. В данном уроке приводятся следующие понятия: жизненный цикл, интерфаза, репликация, репликационная вилка, кариокинез, цитокинез, коньюгация, кроссинговер.

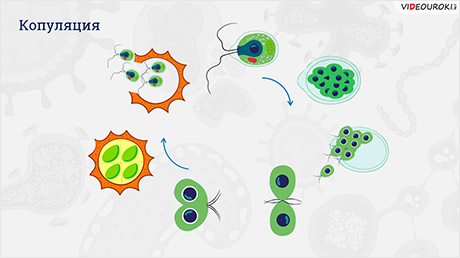

Урок 23. Половое и бесполое размножение. Гаметогенез животных и человека

В видеоуроке рассматриваются бесполое и половое размножение, а также фазы гаметогенеза. В данном уроке приводятся следующие понятия: размножение, споры, спорофит, гаметофит, копуляция, синкарион, изогамия, гетерогамия, оогамия, яйцеклетка, акросома, сперматогенез, оогенез.

Урок 24. Законы Менделя. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание

В видеоуроке рассматриваются законы, объясняющие механизм наследования, которые сформулировал Грегор Мендель. В данном уроке приводятся следующие понятия: чистые линии, аллели, фенотип, генотип.

Урок 25. Сцепленное наследование. Закон Моргана. Генетика пола

В видеоуроке рассматривается сцепленное наследование признаков, закон Моргана, а также генетическое определение пола. В данном уроке приводятся следующие понятия: кроссинговер, хромосомная карта, неполное сцепление, полное сцепление, аутосомы.

Урок 26. Группы взаимодействия генов

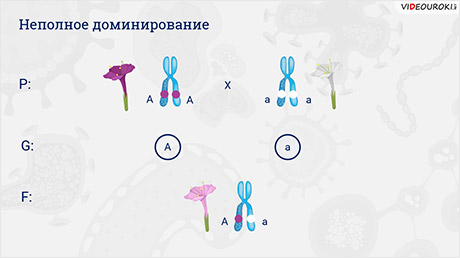

В видеоуроке рассматриваются основные группы взаимодействия генов: взаимодействие между аллельными генами и взаимодействие между неаллельными генами. В данном уроке приводятся следующие понятия: полное доминирование, неполное доминирование, кодоминирование, дополнительное (комплементарное) взаимодействие, эпистаз, полимерное взаимодействие генов.

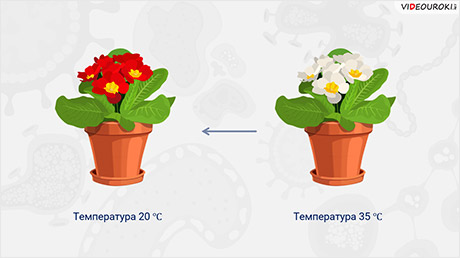

Урок 27. Модификационная и наследственная изменчивость. Популяционная генетика

В видеоуроке рассматриваются виды изменчивости организмов: модификационная (фенотипическая) и наследственная (генотипическая). А также рассматривается популяционная генетика. В данном уроке приводятся следующие понятия: норма реакции, вариационный ряд, варианта, рекомбинантные хромосомы, популяции, генофонд, мутационный процесс.

Урок 28. Мутагены и мутации. Влияние мутагенов на генофонд

В видеоуроке рассматриваются разновидности мутаций и причины их возникновения. В данном уроке приводятся следующие понятия: мутации, делеция, дупликация, инверсия, транслокация, моносомия, трисомия, полиплоидия.

Урок 29. Селекция животных и растений. Методы селекции. Работы Н. И. Вавилова

В видеоуроке рассматриваются основные методы селекции организмов, а также закон гомологичных рядов наследственной изменчивости, который сформулировал Николай Иванович Вавилов. В данном уроке приводятся следующие понятия: селекция, отбор, гибридизация, полиплоидия, искусственный мутагенез, чистая линия, гетерозис.

Урок 30. Селекция микроорганизмов. Биотехнология

В видеоуроке рассматривается селекция микроорганизмов, а также то, каким образом осуществляется генная и клеточная инженерия. В данном уроке приводятся следующие понятия: биотехнология, биоинженеринг, генная инженерия, трансгенные животные, клеточная инжененрия, клеточная технология.

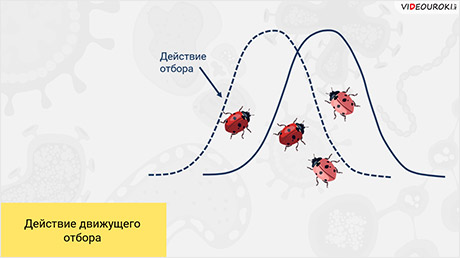

Урок 31. Эволюционные теории. Движущие силы эволюции

В видеоуроке рассматриваются эволюционные теории, факторы эволюции Дарвина, а также движущие силы эволюции и формы естественного отбора. В данном уроке приводятся следующие понятия: биологическая эволюция, естественный отбор, формы изменчивости, рекомбинация, стабилизирующий отбор, движущий отбор.

Урок 32. Образование видов ― микроэволюция. Макроэволюция

В видеоуроке рассматриваются процессы микроэволюции и макроэволюции, пути, ведущие к появлению новых видов, а также палеонтологические доказательства макроэволюции. В данном уроке приводятся следующие понятия: аллопатрическое (географическое) виодобразование, симпатрическое (экологическое) видообразование, архиоптерикс, ихтиостег, гомологичные органы, рудименты, атавизмы.

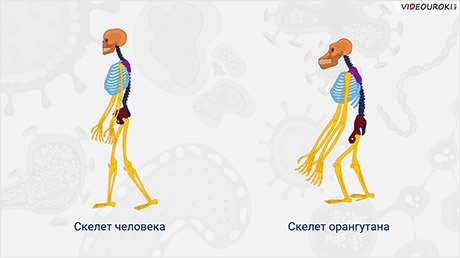

Урок 33. Гипотезы происхождения человека. Расы человека

В видеоуроке рассматриваются гипотезы происхождения человека, основные стадии антропогенеза и происхождение человека, а также классификация человеческих рас. В данном уроке приводятся следующие понятия: антропология, человеческие расы, мулат, метис, самбо.

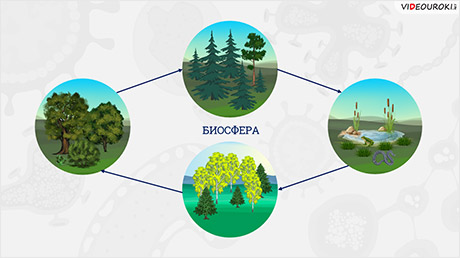

Урок 34. Биоценозы и экосистемы. Экологические факторы

В видеоуроке рассматриваются понятия биоценоза, биотопа и биогеоценоза, а также сравнительная характеристика естественных и искусственных экосистем. В данном уроке приводятся следующие понятия: фитоценоз, зооценоз, экологические факторы, экосистема, биосфера.

Урок 35. Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость и динамика экосистем

В видеоуроке рассматриваются первичная и вторична сукцессии, типы равновесий экосистем и главные свойства сукцессионных изменений. В данном уроке приводятся следующие понятия: сообщество (биоценоз), сукцессия.

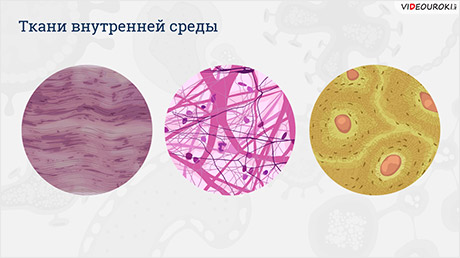

Урок 36. Основные типы тканей человека

В видеоуроке рассматриваются основные виды тканей человека, их строение и основные функции. В данном уроке приводятся следующие понятия: живая клетка, ткань, эпителиальная ткань, соединительная ткань, мышечная ткань, нервная ткань, лимфа, нейроны, синапс.

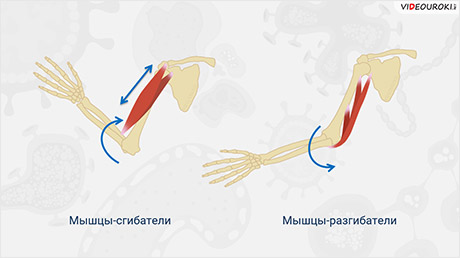

Урок 37. Опорно-двигательная система. Скелет. Мышцы

В видеоуроке рассматривается строение скелета человека и мышечной системы. В данном уроке приводятся следующие понятия: эпифиз, диафиз, надкостница, сустав, таз, мениск, связки, копчик, сухожилия, диафрагма, антагонисты, синергисты.

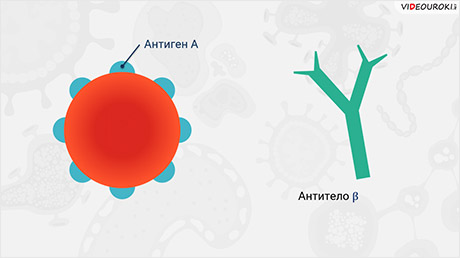

Урок 38. Кровь, форменные элементы. Иммунитет. Тканевая совместимость

В видеоуроке рассматривается состав крови и виды иммунитета, а также группы крови и тканевая совместимость. В данном уроке приводятся следующие понятия: гомеостаз, плазма крови, эритроциты, гемоглобин, тромбоциты, лейкоциты, фагоциты, фагоцитоз, чужеродные агенты, иммунная система, антигены, антитела, вакцина, резус-фактор.

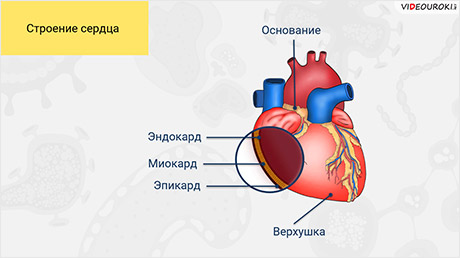

Урок 39. Строение сердца и его работа. Кровеносная и дыхательная системы

В видеоуроке рассматривается строение сердца и органов дыхания, а также процессы кровообращения и дыхания в организме человека. В данном уроке приводятся следующие понятия: эпикард, миокард, перикард, систола, диастола, аорта, артерия, артериола, капилляр, венула, дыхание, бронхи, альвеолы.

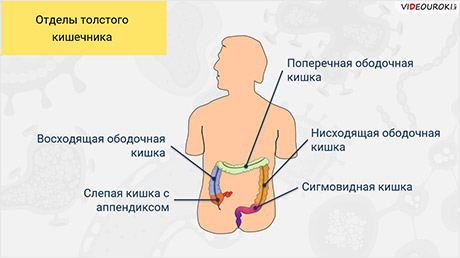

Урок 40. Система пищеварения, строение и функции её органов

В видеоуроке рассматривается строение пищеварительной системы человека и желёз, которые вырабатывают пищеварительные соки, переваривающие пищу. В данном уроке приводятся следующие понятия: пищеварение, дентин, эмаль, язык, миндалины, глотка, пищевод, желудок, химус, желчь.

Урок 41. Выделительная система. Покровная система. Терморегуляция

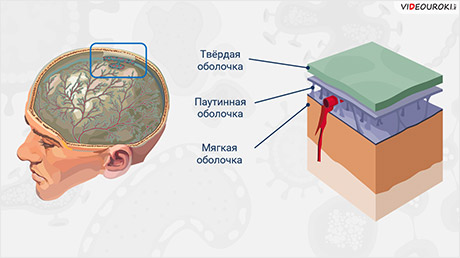

В видеоуроке рассматривается строение мочевыделительной системы, этапы мочеобразования, а также процесс терморегуляции. В данном уроке приводятся следующие понятия: гомеостаз, нефрон, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускание, потовые железы, меланин, терморегуляция, конвекция, кондукция.

Урок 42. Строение нервной системы. Спинной мозг и головной мозг

В видеоуроке рассматривается строение нервной системы человека, которая делится на две части: центральную нервную систему и периферическую, а также строение рефлекторной дуги, спинного и головного мозга. В данном уроке приводятся следующие понятия: нерв, нервные узлы (ганглии), таламус, гипоталамус.

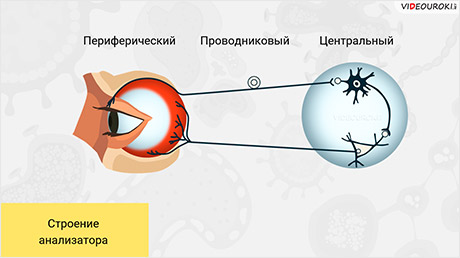

Урок 43. Строение и функции органов чувств

В видеоуроке рассматривается строение и функции органов чувств человека: глаза (орган зрения), уши (орган слуха), язык (орган вкуса), нос (орган обоняния), кожа (орган осязания). В данном уроке приводятся следующие понятия: органы чувств, хрусталик, сетчатка, вестибулярный аппарат, отолиты.

Урок 44. Физиология высшей нервной деятельности

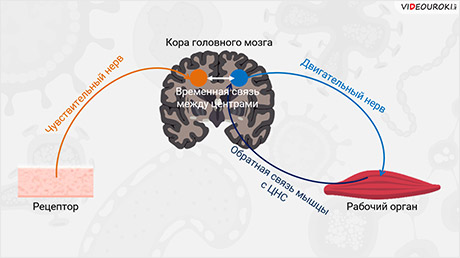

В видеоуроке рассматривается физиология высшей нервной деятельности, виды рефлексов, группы взаимосвязных форм поведения человека, а также особенности высшей нервной деятельности. В данном уроке приводятся следующие понятия: безусловный рефлекс, условный рефлекс, временная связь, обратная связь, инстинкт, запечатление, рассудочная деятельность, человеческое сознание, вторая сигнальная система, воля, эмоции.

Урок 45. Железы организма человека

В видеоуроке рассматривается строение и основные функции желёз внешней, внутренней и смешанной секреции. В данном уроке приводятся следующие понятия: железа, потовые железы, молочные железы, лизоцим, гипофиз, эпифиз, тимус.

Система подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по биологии.

Соколова Надежда Ивановна, учитель МОУ «СОШ№1 р.п.Дергачи» Дергачевского района Сратовской области.

С каждым годом эта форма государственной итоговой аттестации приобретает всё большее значение . Мои учащиеся сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии с 2002 года. Вначале испытывали трудности : с чего начинать? Как готовить и готовиться к экзамену? В настоящее время по подготовке к ЕГЭ накоплен определённый опыт работы, который может быть полезен учителям .Кое что из своей работы я сегодня представлю на ваше обозрение

Для того, чтобы подготовиться и успешно сдать этот экзамен, необходимо представлять уровень требований, возможную его структуру и особенности тестовых заданий.

Варианты заданий ЕГЭ по биологии прошлых лет предполагают знания у выпускников базового и повышенного уровня, требуемого для подготовки абитуриентов, предусмотренных современным образовательным стандартом и программами по биологии, рекомендованными Министерством образования РФ.

Аттестационная работа требует от выпускников умения отождествлять биологические объекты и явления, знать основные понятия и термины, формулировки основополагающих теорий биологии, проводить анализ и сравнение процессов и явлений, и, самое главное, применять полученные знания, чётко и ясно формулировать свои выводы и ответы.

Перед учителем стоит вопрос: с чего начинать и когда начинать подготовку к ЕГЭ? С самых первых уроков биологии в 6 классе. В структуру урока необходимо вводить тестовый материал аналогичного содержания, который поможет сформировать у учащихся вышеперечисленные умения. Подготовкой к ЕГЭ нужно заниматься постоянно, из урока в урок. За один год подготовки высоких результатов добиться невозможно. С начала 11 класса необходимо переходить к детальному повторению.

Этапы подготовки к ЕГЭ:

1. Знакомлю со структурой экзаменационной работы прошлых лет.

2. Анализирую материал, который в них входит, и намечаю последовательность

его изучения.

3. Продумываю над тем, как можно наиболее экономно сгруппировать учебный

материал для более эффективного его изучения.

4. Выбираю не более трёх учебных пособий, по которым будем заниматься.

5. Определяю наиболее простые и наиболее сложные разделы курса.

6. Работаем с ребятами последовательно, обращая внимание на наиболее трудные

разделы.

7. Работая с текстом, обязательно рекомендую задуматься над тем, о чём

говорится в тексте.

8. Даю задание : составьте самостоятельно вопросы к отдельным фрагментам

текста.

9. Выбирая материал для тренировки, сравниваем его с образцами

экзаменационных работ. Важно, чтобы эти работы расширяли содержание и

позволяли глубже понять необходимый материал.

- Сначала работаем с заданиями, позволяющими последовательно изучить курс,

и только затем переходим к тренировочным тестам ЕГЭ.Стараюсь проработать

10-15 вариантов экзаменационных работ прошлых лет.

11. Решаем задачи и используем компьютерное тестирование .

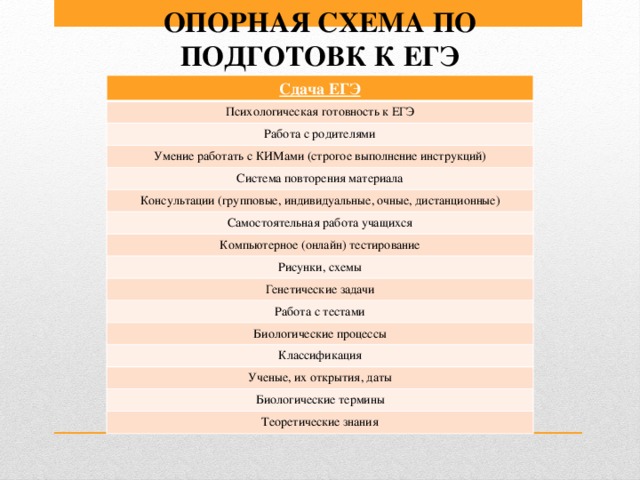

ОПОРНАЯ СХЕМА ПО ПОДГОТОВК К ЕГЭ

Сдача ЕГЭ

Психологическая готовность к ЕГЭ

Работа с родителями

Умение работать с КИМами (строгое выполнение инструкций)

Система повторения материала

Консультации (групповые, индивидуальные, очные, дистанционные)

Самостоятельная работа учащихся

Компьютерное (онлайн) тестирование

Рисунки, схемы

Генетические задачи

Работа с тестами

Биологические процессы

Классификация

Ученые, их открытия, даты

Биологические термины

Теоретические знания

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА.

Темы для повторения можно выбрать по запросам учащихся ( диагностика ) или которые вызывают у них затруднения . Далее разбить материал на модули или блоки и в виде интеллектуального марафона провести повторение.

Например:

темы

баллы

Биосинтез белка

1

баллы

Строение клетки

Систематика.

2

баллы

1

3

1

баллы

Беспозвоночные

2

Грибы

2

1

3

4

баллы

1

3

5

2

4

Анатомия

5

Экология

1

2

4

3

1

5

3

Эволюция

4

2

2

3

4

1

5

5

3

2

4

4

5

3

5

4

5

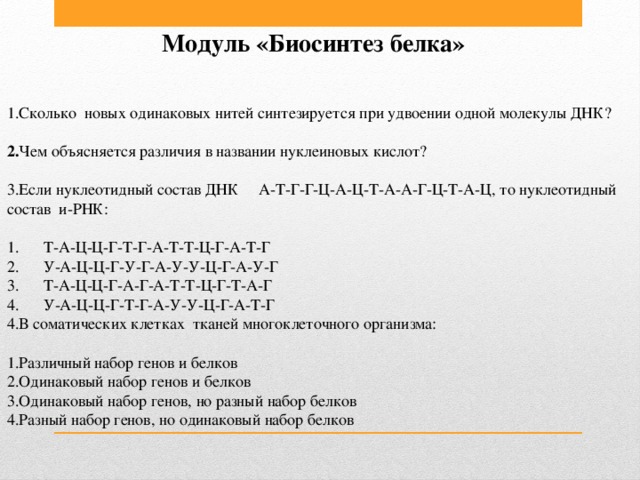

Модуль «Биосинтез белка»

1.Сколько новых одинаковых нитей синтезируется при удвоении одной молекулы ДНК?

2. Чем объясняется различия в названии нуклеиновых кислот?

3.Если нуклеотидный состав ДНК А-Т-Г-Г-Ц-А-Ц-Т-А-А-Г-Ц-Т-А-Ц, то нуклеотидный состав и-РНК:

1. Т-А-Ц-Ц-Г-Т-Г-А-Т-Т-Ц-Г-А-Т-Г 2. У-А-Ц-Ц-Г-У-Г-А-У-У-Ц-Г-А-У-Г 3. Т-А-Ц-Ц-Г-А-Г-А-Т-Т-Ц-Г-Т-А-Г 4. У-А-Ц-Ц-Г-Т-Г-А-У-У-Ц-Г-А-Т-Г 4.В соматических клетках тканей многоклеточного организма:

1.Различный набор генов и белков 2.Одинаковый набор генов и белков 3.Одинаковый набор генов, но разный набор белков 4.Разный набор генов, но одинаковый набор белков

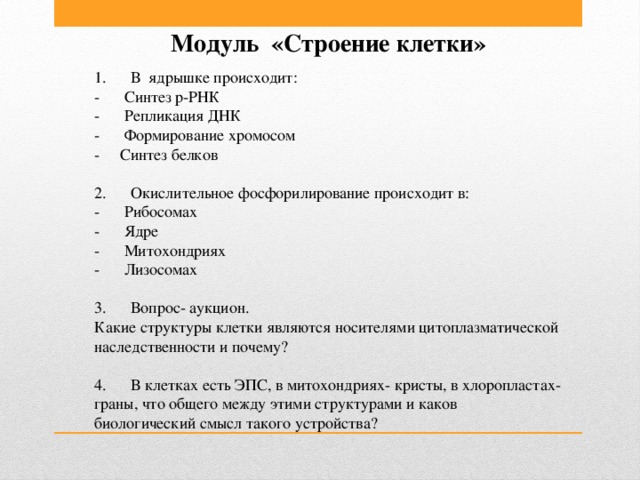

Модуль «Строение клетки»

1. В ядрышке происходит: — Синтез р-РНК — Репликация ДНК — Формирование хромосом — Синтез белков

2. Окислительное фосфорилирование происходит в: — Рибосомах — Ядре — Митохондриях — Лизосомах

3. Вопрос- аукцион.

Какие структуры клетки являются носителями цитоплазматической наследственности и почему? 4. В клетках есть ЭПС, в митохондриях- кристы, в хлоропластах- граны, что общего между этими структурами и каков биологический смысл такого устройства?

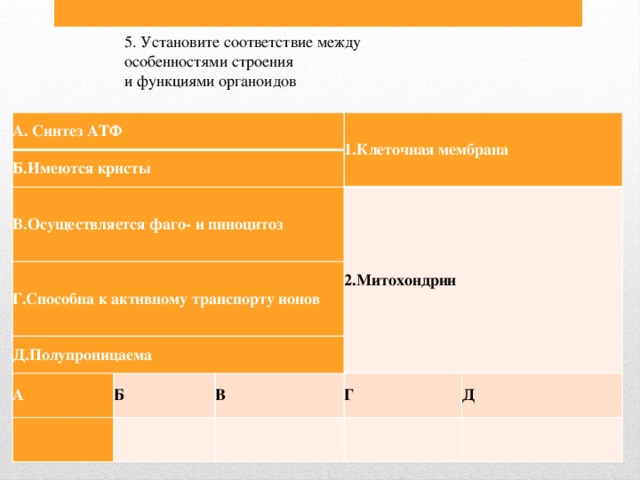

5. Установите соответствие между особенностями строения

и функциями органоидов

А. Синтез АТФ

Б.Имеются кристы

В.Осуществляется фаго- и пиноцитоз

1.Клеточная мембрана

Г.Способна к активному транспорту ионов

Д.Полупроницаема

2.Митохондрии

А

Б

В

Г

Д

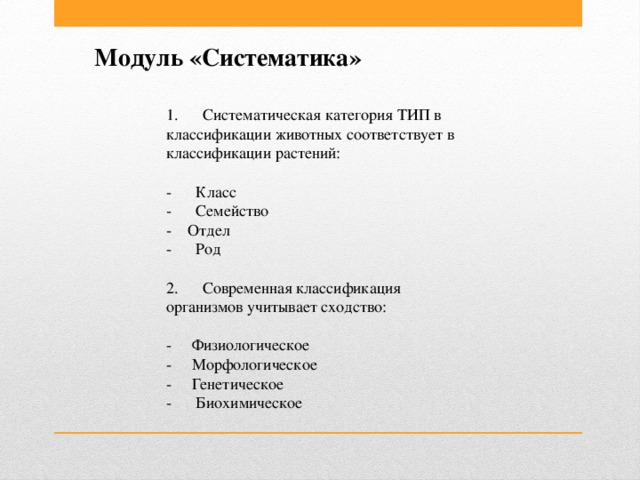

Модуль «Систематика»

1. Систематическая категория ТИП в классификации животных соответствует в классификации растений:

— Класс — Семейство — Отдел — Род

2. Современная классификация организмов учитывает сходство:

— Физиологическое — Морфологическое

— Генетическое — Биохимическое

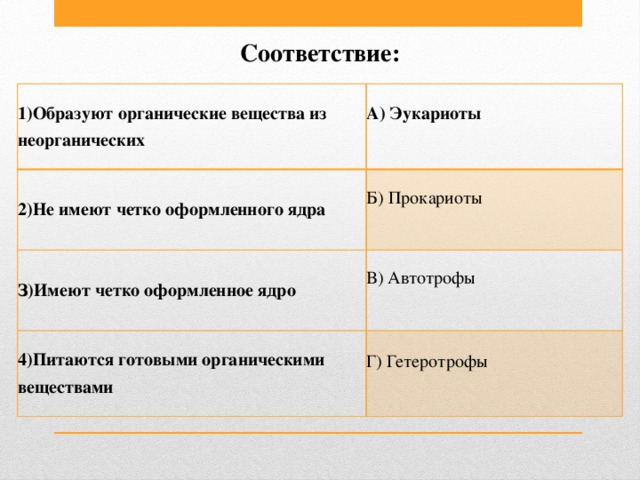

Соответствие:

1)Образуют органические вещества из неорганических

А) Эукариоты

2)Не имеют четко оформленного ядра

Б) Прокариоты

З)Имеют четко оформленное ядро

В) Автотрофы

4)Питаются готовыми органическими веществами

Г) Гетеротрофы

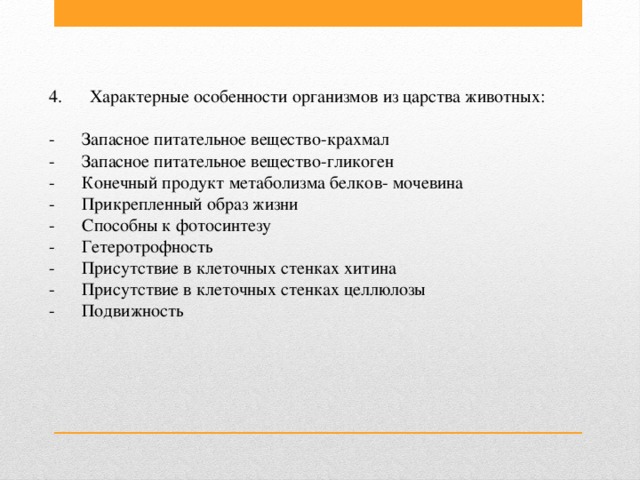

4. Характерные особенности организмов из царства животных:

— Запасное питательное вещество-крахмал — Запасное питательное вещество-гликоген — Конечный продукт метаболизма белков- мочевина — Прикрепленный образ жизни — Способны к фотосинтезу — Гетеротрофность — Присутствие в клеточных стенках хитина — Присутствие в клеточных стенках целлюлозы — Подвижность

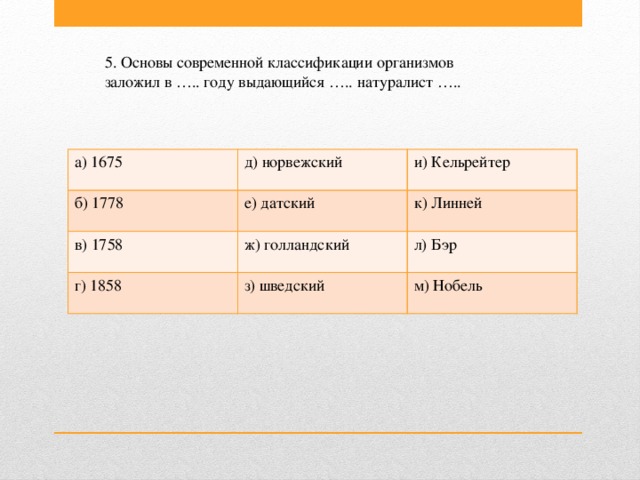

5. Основы современной классификации организмов

заложил в ….. году выдающийся ….. натуралист …..

а) 1675

д) норвежский

б) 1778

и) Кельрейтер

е) датский

в) 1758

ж) голландский

к) Линней

г) 1858

л) Бэр

з) шведский

м) Нобель

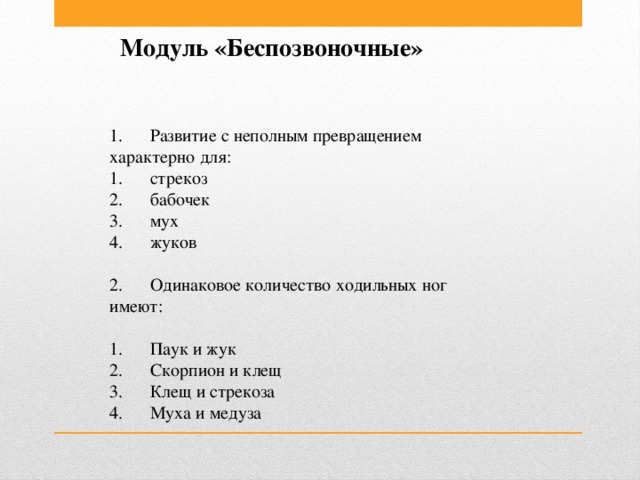

Модуль «Беспозвоночные»

1. Развитие с неполным превращением характерно для: 1. стрекоз 2. бабочек 3. мух 4. жуков

2. Одинаковое количество ходильных ног имеют:

1. Паук и жук 2. Скорпион и клещ 3. Клещ и стрекоза 4. Муха и медуза

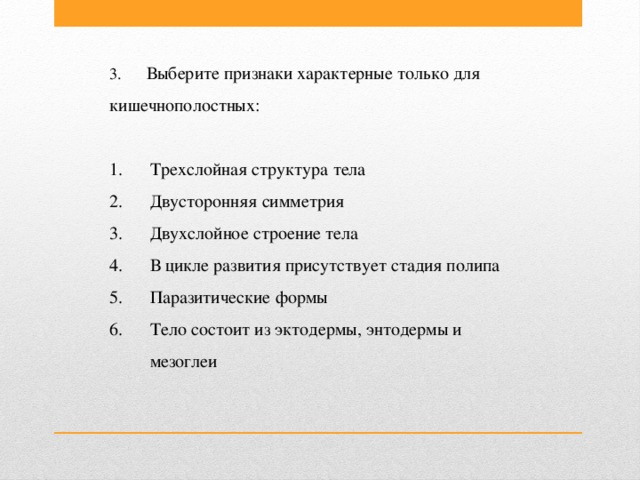

3. Выберите признаки характерные только для кишечнополостных:

1. Трехслойная структура тела 2. Двусторонняя симметрия 3. Двухслойное строение тела 4. В цикле развития присутствует стадия полипа 5. Паразитические формы 6. Тело состоит из эктодермы, энтодермы и

мезоглеи

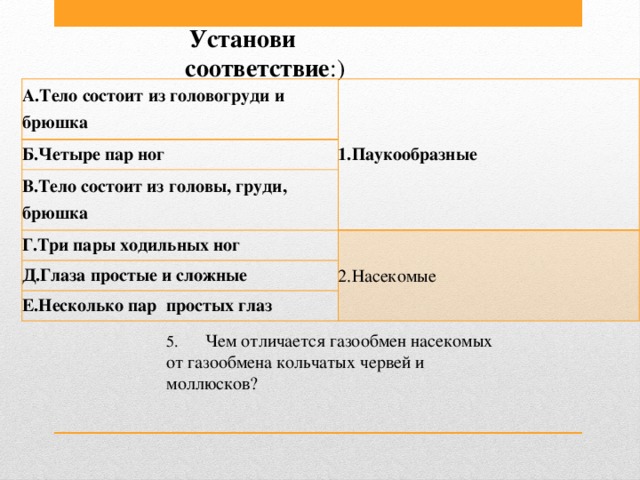

Установи соответствие

А.Тело состоит из головогруди и брюшка

1.Паукообразные

Б.Четыре пар ног

В.Тело состоит из головы, груди, брюшка

Г.Три пары ходильных ног

2.Насекомые

Д.Глаза простые и сложные

Е.Несколько пар простых глаз

5. Чем отличается газообмен насекомых от газообмена кольчатых червей и моллюсков?

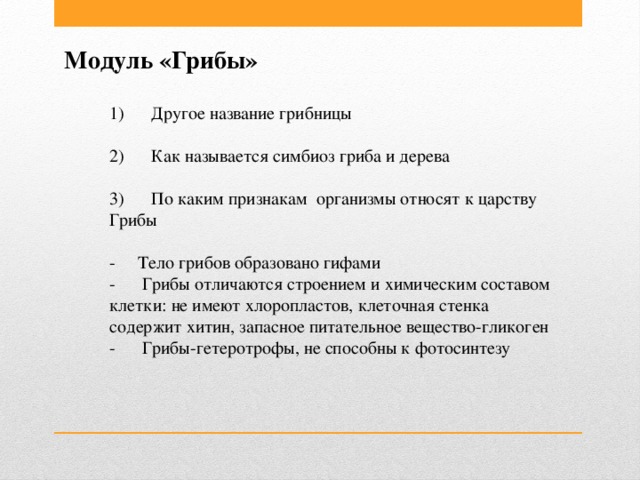

Модуль «Грибы»

1) Другое название грибницы

2) Как называется симбиоз гриба и дерева

3) По каким признакам организмы относят к царству

Грибы

— Тело грибов образовано гифами — Грибы отличаются строением и химическим составом клетки: не имеют хлоропластов, клеточная стенка содержит хитин, запасное питательное вещество-гликоген — Грибы-гетеротрофы, не способны к фотосинтезу

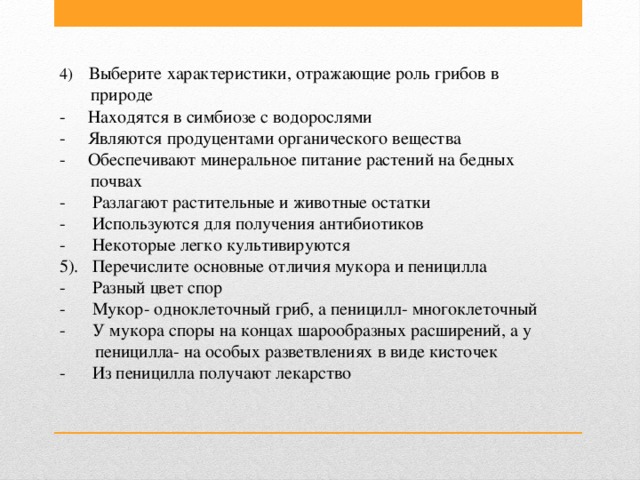

4) Выберите характеристики, отражающие роль грибов в

природе — Находятся в симбиозе с водорослями — Являются продуцентами органического вещества — Обеспечивают минеральное питание растений на бедных

почвах — Разлагают растительные и животные остатки — Используются для получения антибиотиков — Некоторые легко культивируются 5). Перечислите основные отличия мукора и пеницилла — Разный цвет спор — Мукор- одноклеточный гриб, а пеницилл- многоклеточный — У мукора споры на концах шарообразных расширений, а у

пеницилла- на особых разветвлениях в виде кисточек — Из пеницилла получают лекарство

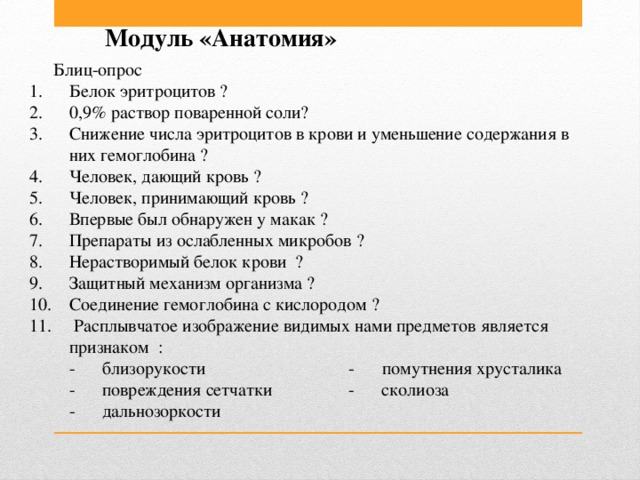

Модуль «Анатомия»

Блиц-опрос 1. Белок эритроцитов ? 2. 0,9% раствор поваренной соли? 3. Снижение числа эритроцитов в крови и уменьшение содержания в

них гемоглобина ? 4. Человек, дающий кровь ? 5. Человек, принимающий кровь ? 6. Впервые был обнаружен у макак ? 7. Препараты из ослабленных микробов ? 8. Нерастворимый белок крови ? 9. Защитный механизм организма ? 10. Соединение гемоглобина с кислородом ? 11. Расплывчатое изображение видимых нами предметов является

признаком : — близорукости — помутнения хрусталика — повреждения сетчатки — сколиоза — дальнозоркости

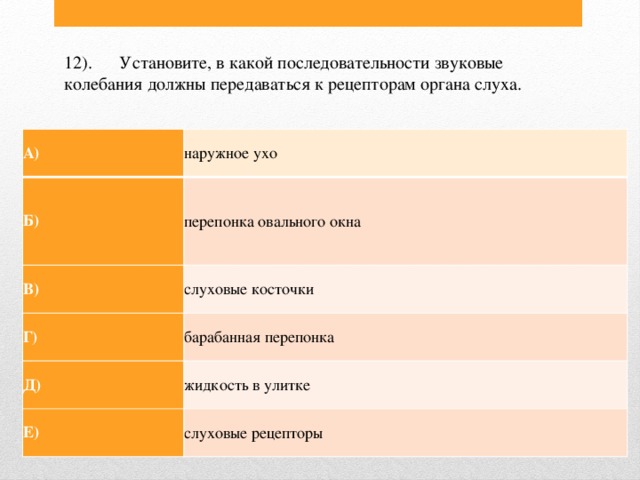

12). Установите, в какой последовательности звуковые колебания должны передаваться к рецепторам органа слуха.

А)

наружное ухо

Б)

перепонка овального окна

В)

слуховые косточки

Г)

барабанная перепонка

Д)

жидкость в улитке

Е)

слуховые рецепторы

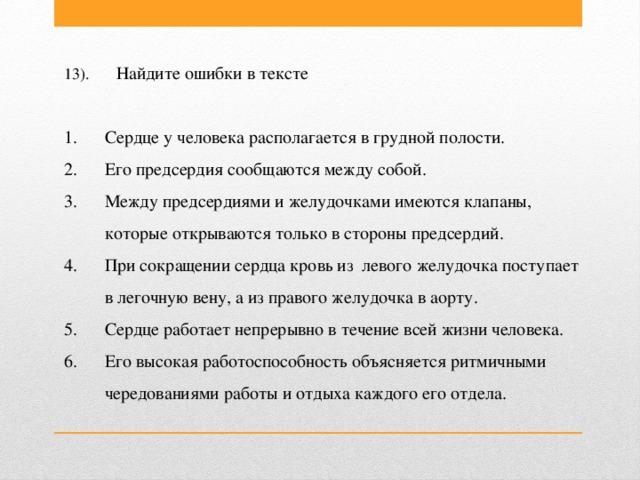

13). Найдите ошибки в тексте

1. Сердце у человека располагается в грудной полости. 2. Его предсердия сообщаются между собой. 3. Между предсердиями и желудочками имеются клапаны,

которые открываются только в стороны предсердий. 4. При сокращении сердца кровь из левого желудочка поступает

в легочную вену, а из правого желудочка в аорту. 5. Сердце работает непрерывно в течение всей жизни человека. 6. Его высокая работоспособность объясняется ритмичными

чередованиями работы и отдыха каждого его отдела.

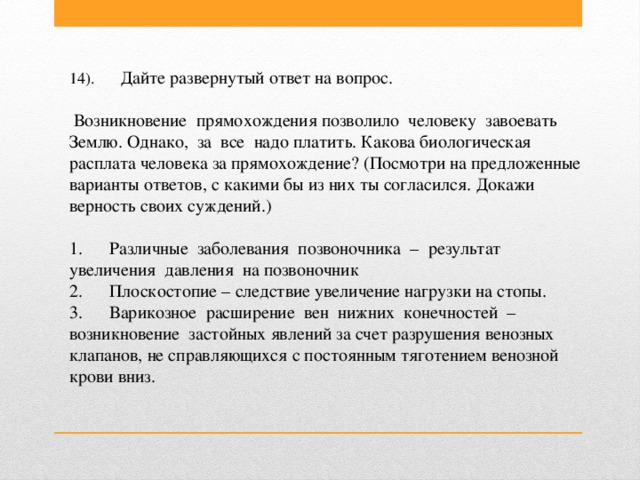

14). Дайте развернутый ответ на вопрос.

Возникновение прямохождения позволило человеку завоевать Землю. Однако, за все надо платить. Какова биологическая расплата человека за прямохождение? (Посмотри на предложенные варианты ответов, с какими бы из них ты согласился. Докажи верность своих суждений.)

1. Различные заболевания позвоночника – результат увеличения давления на позвоночник 2. Плоскостопие – следствие увеличение нагрузки на стопы. 3. Варикозное расширение вен нижних конечностей – возникновение застойных явлений за счет разрушения венозных клапанов, не справляющихся с постоянным тяготением венозной крови вниз.

4. Кишечная грыжа — выдавливание кишечника в его нижнем отделе под давлением массы желудка и верхних отделов кишечника за пределы мышечной обкладки брюшины. 5. Опасность перелома шейки бедра – фактически вес всего тела воздействует в течение всей жизни на эту часть бедренной кости, что при падении может приводить к ее перелому . 6. Осложнения при вынашивании плода – при прямохождении вес плода давит вниз на органы малого таза, что может привести к разного рода патологиям. 7. Определенное снижение скорости при беге с точки зрения механики — расположение центра тяжести высоко над землей ухудшает динамические свойства движущегося объекта.

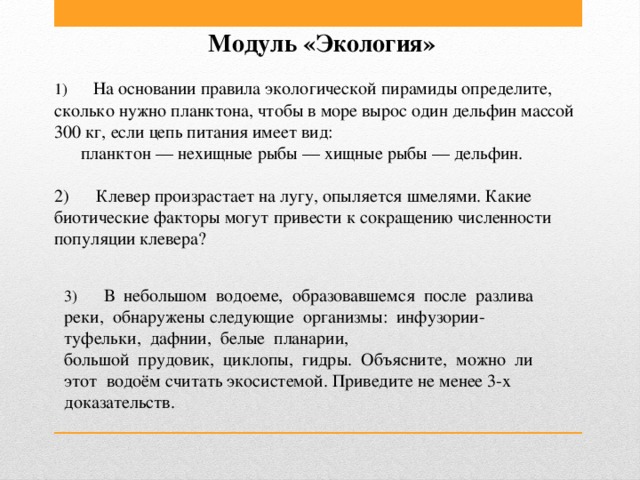

Модуль «Экология»

1) На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно планктона, чтобы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет вид: планктон — нехищные рыбы — хищные рыбы — дельфин. 2) Клевер произрастает на лугу, опыляется шмелями. Какие биотические факторы могут привести к сокращению численности популяции клевера?

3) В небольшом водоеме, образовавшемся после разлива реки, обнаружены следующие организмы: инфузории-туфельки, дафнии, белые планарии, большой прудовик, циклопы, гидры. Объясните, можно ли этот водоём считать экосистемой. Приведите не менее 3-х доказательств.

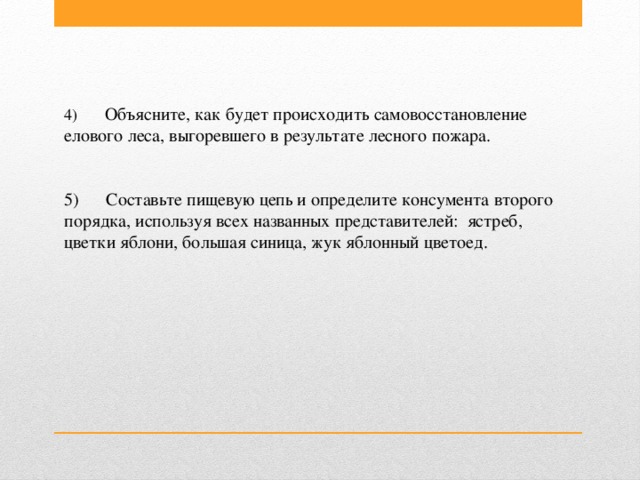

4) Объясните, как будет происходить самовосстановление елового леса, выгоревшего в результате лесного пожара.

5) Составьте пищевую цепь и определите консумента второго порядка, используя всех названных представителей: ястреб, цветки яблони, большая синица, жук яблонный цветоед.

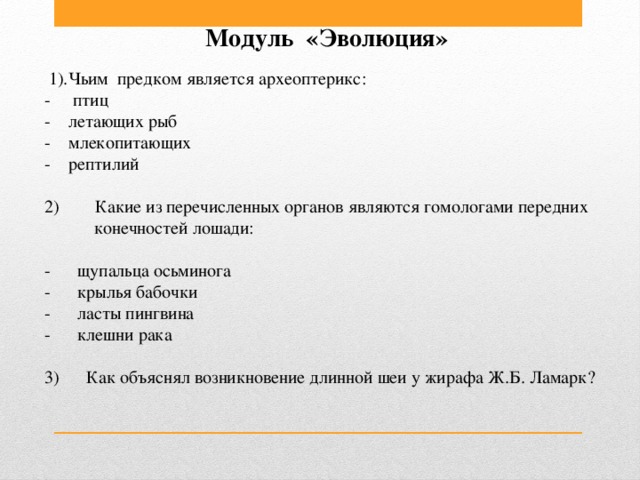

Модуль «Эволюция»

1).Чьим предком является археоптерикс: — птиц — летающих рыб — млекопитающих — рептилий

2) Какие из перечисленных органов являются гомологами передних

конечностей лошади:

— щупальца осьминога — крылья бабочки — ласты пингвина — клешни рака 3) Как объяснял возникновение длинной шеи у жирафа Ж.Б. Ламарк?

Вопросы на засыпку

1. Как объяснить выражение «взмыленный конь»?

2. В клинике находится больной человек. Он хочет взять стакан, но промахивается. После нескольких попыток берёт его и роняет. При попытке писать делает лишние движения. Определите место нахождения опухоли в головном мозге больного.

3. О каком процессе писал К. А. Тимирязев в своей знаменитой книге: “Дайте самому лучшему повару сколько угодно солнечного света и целую речку чистой воды и попросите, чтобы из всего этого он приготовил вам сахар, крахмал, жиры и зерно — он решит, что вы над ним смеётесь. Но то, что кажется совершенно фантастическим человеку, беспрестанно совершается в определённых живых организмах”.

4. Вырубили в лесу все старые дуплистые деревья. И что же? Крепкие молодые деревья были съедены вредителями. Лес погиб. Какая связь между этими явлениями?

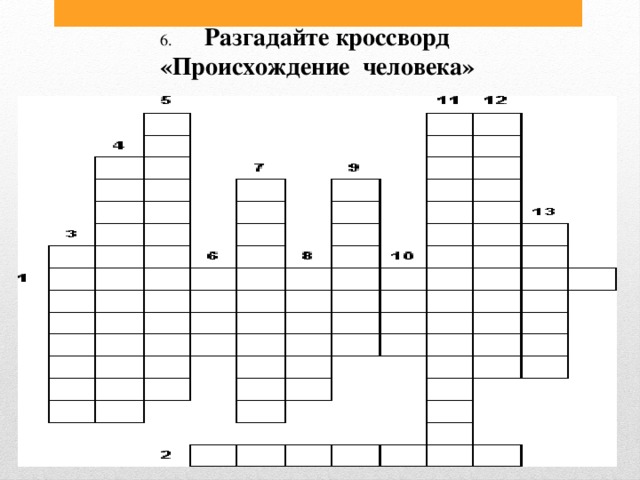

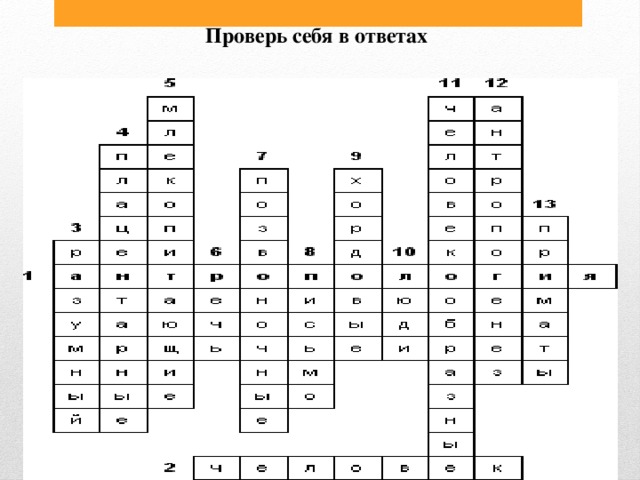

6. Разгадайте кроссворд «Происхождение человека»

ВОПРОСЫ К КРОССВОРДУ

- 1.Как называется наука, изучающая эволюцию человека

- 2.Высшее существо на Земле

- 3.Как называется вид , к которому относится человек

- 4.Как называется подкласс человека

- 5.Как называется класс, к которому относится человек

- 6.В чем главное отличие человека от животных

- 7.Подтип человека

- 8.Главное отличие человека от животных.

- 9.Тип человека

- 10.Родовое название человека

- 11.Подотряд человека

- 12.Как называется эволюционный процесс человека

- 13.Отряд человека

Проверь себя в ответах

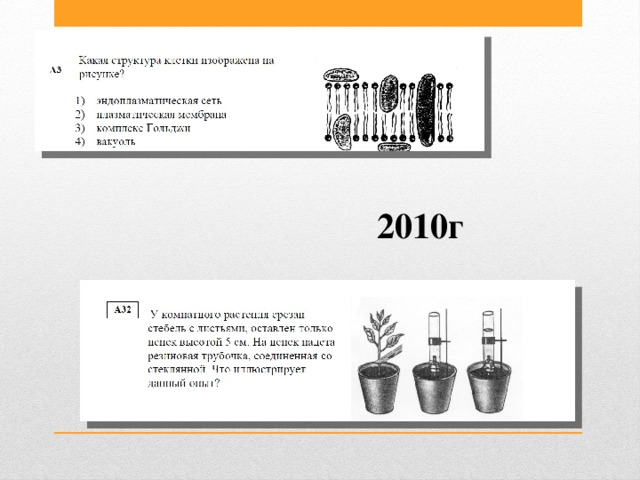

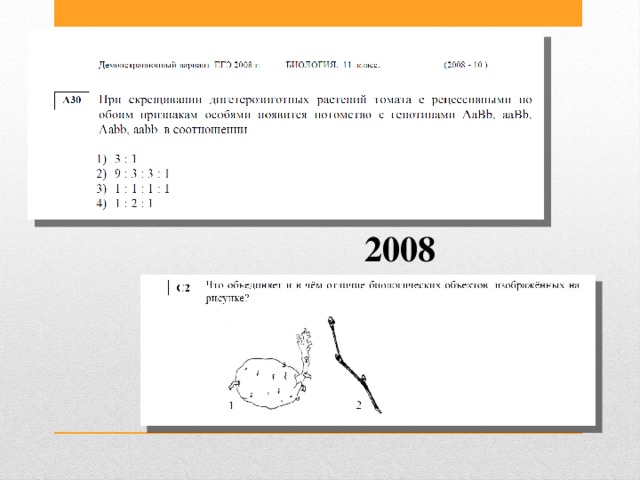

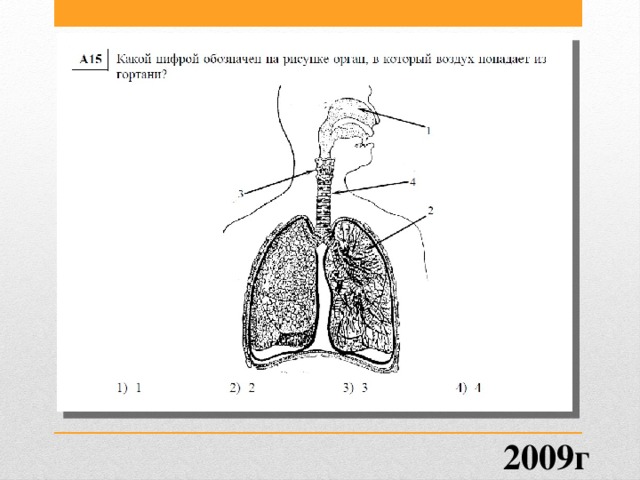

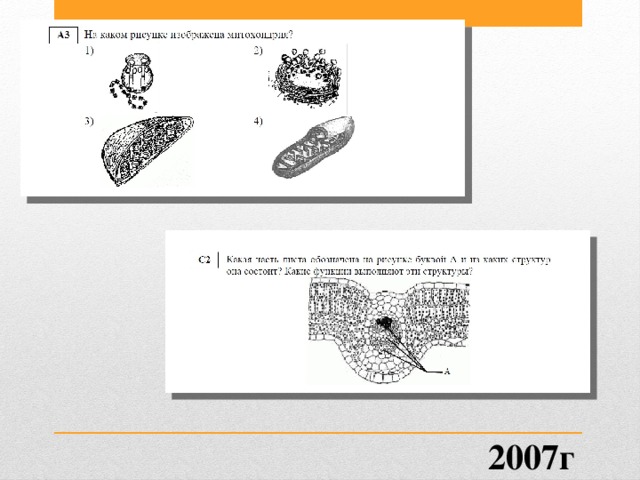

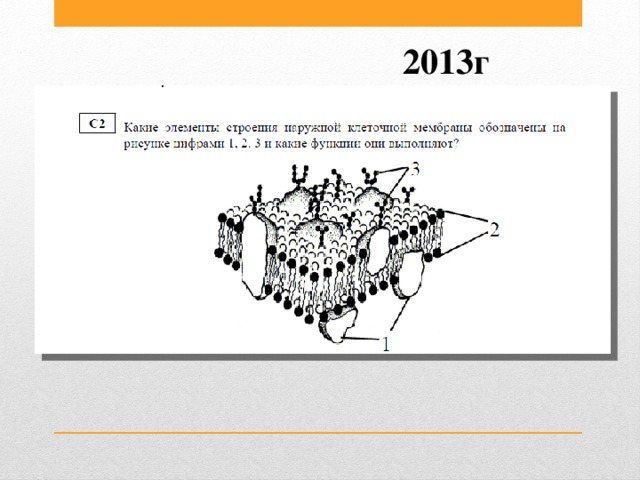

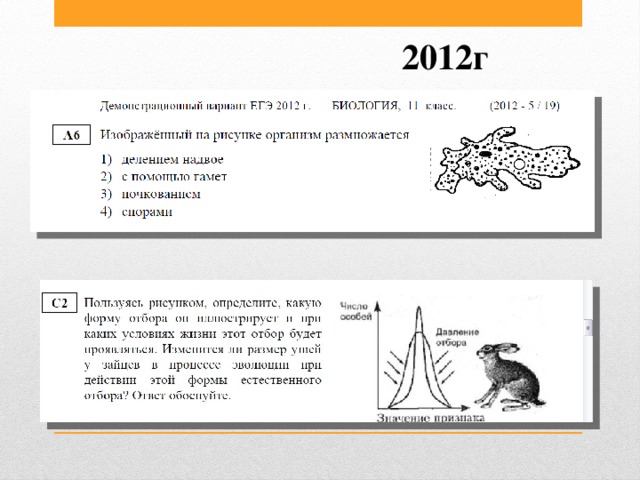

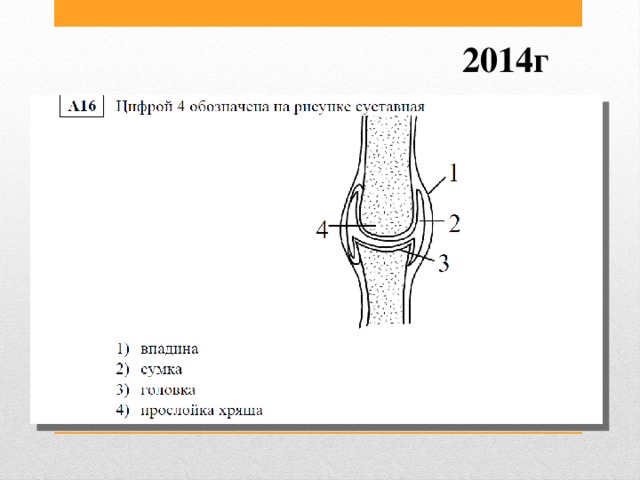

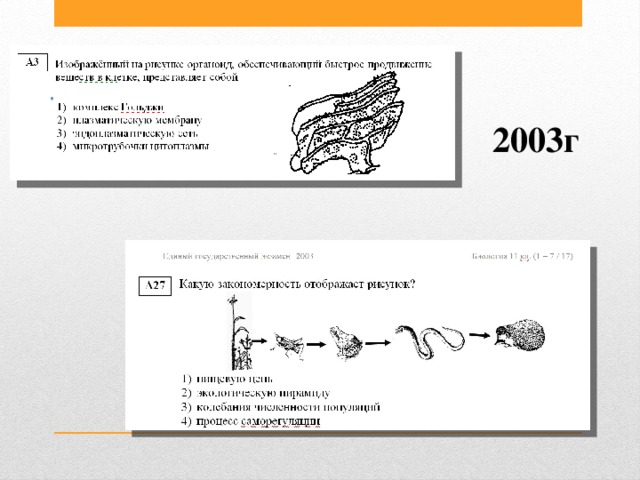

- РАБОТА С РИСУНКАМИ,СХЕМАМИ.

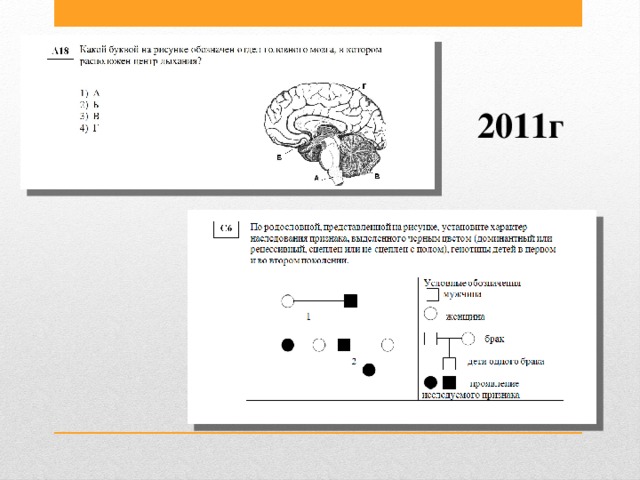

Для контроля знаний использую четкие, информационные, понятные учащимся рисунки, схемы.Можно взять их из КИМов прошлых лет,в интернете на сайтах .Предлагаю найти на рисунке определенный объект или фрагмент схемы и выписать нужную букву,его обозначающую.На схемах пищевых связей, деления клетки, филогенетических связей растений или животных рекомендую учащимся найти правильно составленную пищевую цепь, ошибку в ее изображении, продуцентов,консументов или редуцентов,фазу деления клетки.Выполнение заданий с рисунками заставляет школьников более серьезно относиться к иллюстрациям учебника, использовать их не только для конкретизации учебного материала, но и в качестве дополнительного источника знаний.

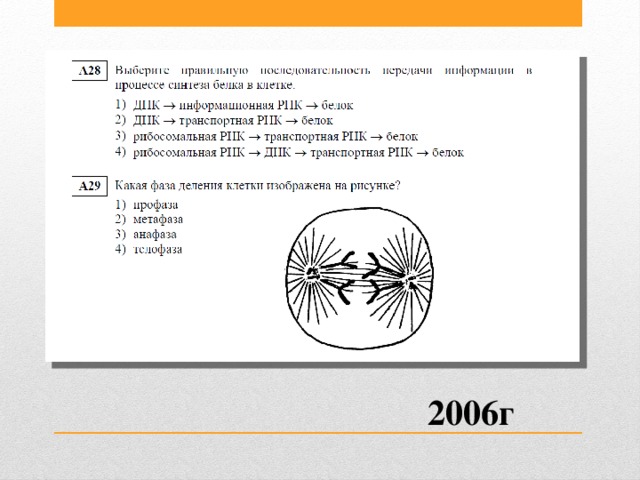

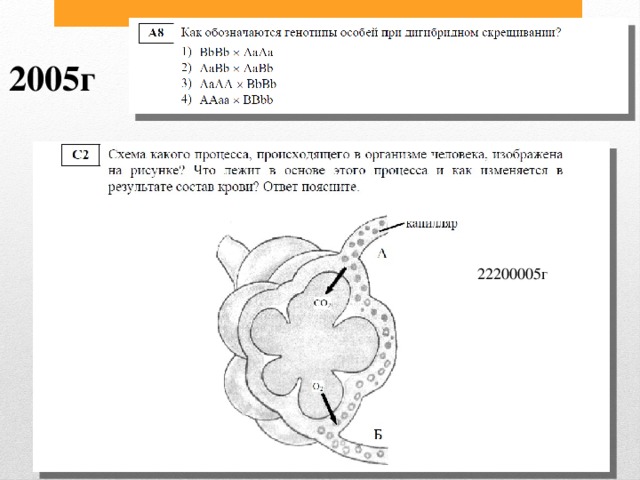

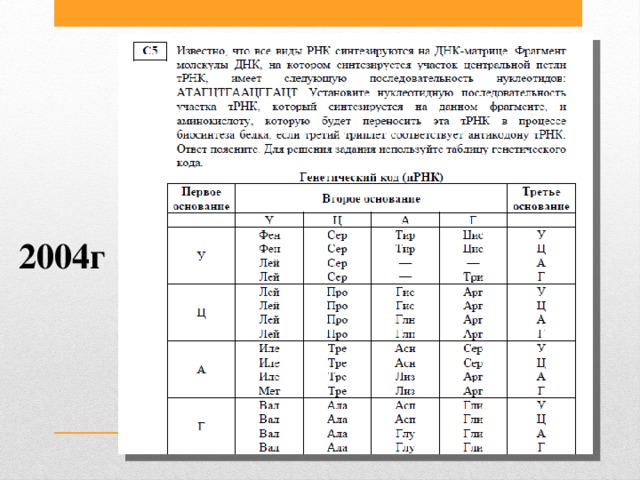

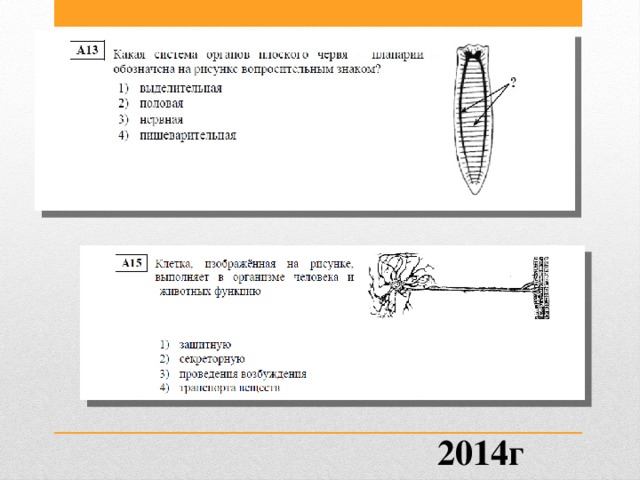

2011г

2010г

2008

2009г

2007г

2006г

2005г

22200005г

2004г

2014г

2013г

2012г

2014г

2003г

2002г

Список сайтов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ): http://www.fipi.ru/ . Здесь публикуется много материалов о ЕГЭ и тестовых технологиях в образовании в целом, в том числе есть демо-версии ЕГЭ с 2004 г. (новые демо-версии сначала появляются именно здесь). Много информации и по ГИА

Официальный информационный портал Единого государственного экзамена : http://www.ege.edu.ru/ Главный портал по ЕГЭ

Информационная поддержка ЕГЭ и ГИА : http://www.ctege.or+g/ Мощный ресурс, свежие новости, есть библиотека книг по подготовке к ЕГЭ и ГИА

Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в компьютерной форме : http://www.ege.ru/

Сайт Центра оценки качества образования: http://centeroko.ru/ Аналитические отчеты по результатам ЕГЭ, тестам PISA и др.

Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой: http://pedsovet.su Много тренажеров по подготовке, созданных учителями, по адресу: http://pedsovet.su/load/62

Большая коллекция материалов по ЕГЭ и ОГЭ и подготовке к ним: http://www.alleng.ru/edu/hist6.htm

Опорные конспекты Фомина : http://planetashkol.ru/ts/history-online/about/

Обзор сервисов онлайн-тестирования ЕГЭ и ОГЭ.

1. http://www.egesha.ru/ Самый большой выбор тестов на сегодняшний день. Прохождение доступно без регистрации.

2. http://ege.yandex.ru/ Тесты от Яндекса. Содержатся все предметы по ЕГЭ.

3. http://vk.com/app2792306_6017246 Приложение «ВКонтакте». Очень большое количество тестов и удобная навигация. Полезное времяпровождение в социальной сети :

4. http://www.rosbalt.ru/eg/ Тестирование от Росбалта.

5. http://kp.ru/daily/theme/5502/ Онлайн-тесты от газеты «Комсомольская правда».

6. http://reshuege.ru/ Система «РешуЕГЭ» от Д. Гущина. Система предлагает решать задания из открытого банка заданий ЕГЭ.

7. http://www1.ege.edu.ru/online-testing Официальные тесты.

8. http://www.edu.ru/moodle/ Тестирование на официальном сайт МинОбрНауки. Каждого предмета по нескольку вариантов.

9. http://live.mephist.ru/show/tests/ Онлайн-тесты от портала МИФИ. Требуется простая и несложная регистрация.

10. http://www.gia9.ru/ Тесты для ОГЭ. Содержатся все предметы, регистрация не нужна.

11. www.rustest.ru

Слайд 1Подготовка к ЕГЭ по биологии

Газималикова Марина Абдулмуслимовна

Слайд 2Структура КИМ ЕГЭ

Каждый вариант КИМ экзаменационной работы содержит

28 заданий

и состоит из двух частей, различающихся по форме и уровню сложности.

Часть 1

содержит 21 задание:

6 – с множественным выбором с рисунком или без него;

6 – на установление соответствия с рисунком или без него;

3 – на установление последовательности систематических таксонов, биологических объектов, процессов, явлений;

2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике;

1 – на дополнение недостающей информации в схеме;

2 – на дополнение недостающей информации в таблице;

1 – на анализ информации, представленной в графической или табличной форме.

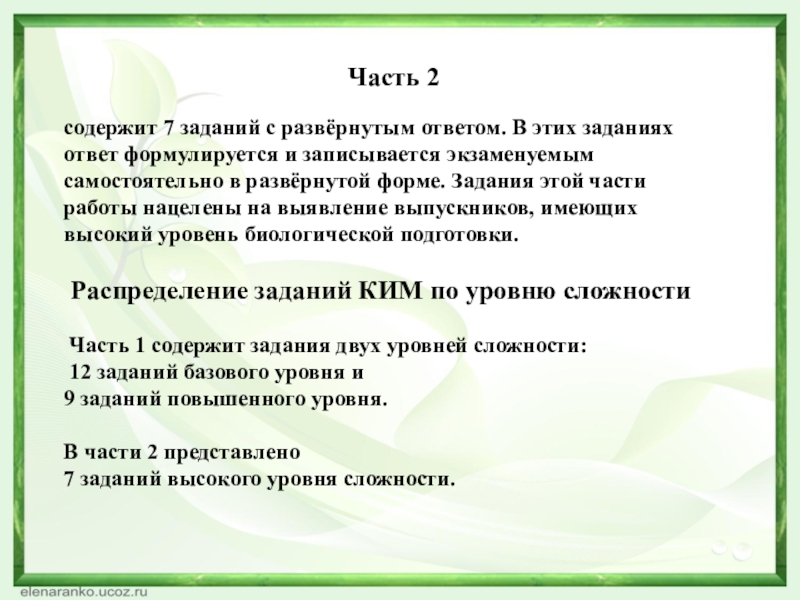

Слайд 3Часть 2

содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях

ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки.

Распределение заданий КИМ по уровню сложности

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности:

12 заданий базового уровня и

9 заданий повышенного уровня.

В части 2 представлено

7 заданий высокого уровня сложности.

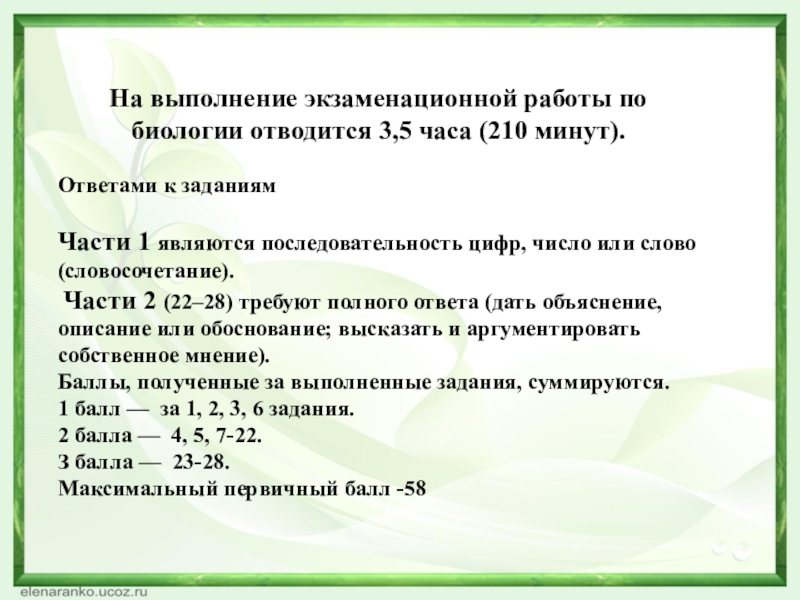

Слайд 4На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3,5 часа (210 минут).

Ответами к

заданиям

Части 1 являются последовательность цифр, число или слово (словосочетание).

Части 2 (22–28) требуют полного ответа (дать объяснение, описание или обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение).

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.

1 балл — за 1, 2, 3, 6 задания.

2 балла — 4, 5, 7-22.

З балла — 23-28.

Максимальный первичный балл -58

Слайд 5Изменения в КИМ ЕГЭ 2019 г. по биологии:

Изменена модель задания в

линии 2.

Вместо задания с множественным выбором на 2 балла включено задание на работу с таблицей на 1 балл.

Максимальный первичный балл уменьшился на 1 и составил 58 баллов.

Слайд 6Кодификатор по биологии –

один из документов, определяющих структуру

и содержание КИМ ЕГЭ

Включает в себя:

1) Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене по биологии.

2) Требования к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на едином государственном экзамене по биологии

Слайд 7Экзаменационная работа состоит из семи содержательных блоков

Первый блок «Биология как наука.

Методы научного познания»

Второй блок «Клетка как биологическая система»

Третий блок «Организм как биологическая система»

В четвёртом блоке «Система и многообразие органического мира»

Пятый блок «Организм человека и его здоровье»

В шестой блок «Эволюция живой природы»

Седьмой блок «Экосистемы и присущие им закономерности»

Слайд 8

Первый блок «Биология как наука.

Методы научного познания» контролирует материал о

достижениях биологии, методах исследования, об основных уровнях организации живой природы.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ

1)Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы.

2)Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира

3)Уровневая организация и эволюция.

4) Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.

5)Биологические системы.

6) Общие признаки биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция

Слайд 9ПЛАН РАБОТЫ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

Установочная лекция

Составление плана работы учащихся по

данной теме

Отработка основных понятий темы и

грамотности использования биологической терминологии

4. Отработка понимания сущности биологических процессов и явлений

5. Работа с опорными таблицами и схемами

6. Работа с рисунками

7. Решение биологических задач.

Слайд 101. Установочная лекция

Проводится в несколько этапов:

1)Биология как наука.

2) Методы исследования в

биологии

3)Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира

4) Основные уровни организации живой природы

5)Биологические системы.

6) Общие признаки биологических систем:

Слайд 11Биология (от греч. биос — жизнь, логос — слово, наука) — это комплекс наук о живой

природе.

Предметом биологии являются все проявления жизни: строение и функции живых существ, их разнообразие, происхождение и развитие, а также взаимодействие с окружающей средой.

Основная задача биологии как науки состоит в истолковании всех явлений живой природы на научной основе, учитывая при этом, что целостному организму присущи свойства, в корне отличающиеся от его составляющих.

Термин «биология» встречается в трудах немецких анатомов Т. Роозе (1779) и К. Ф. Бурдаха (1800), однако только в 1802 году он был впервые употреблен независимо друг от друга Ж. Б. Ламар ком и Г. Р. Тревиранусом для обозначения науки, изучающей живые организмы.

Слайд 12Метод исследования — это способ научного познания действительности.

Существуют общие методы исследования

(как биологические, так и других наук):

эксперимент, наблюдение, описание, сравнение, моделирование.

Частные научные методы биологии:

генеалогический – применяется при составлении родословных людей;

исторический – установление взаимосвязей между фактами, процессами, явлениями, происходившими на протяжении исторически длительного времени;

палеонтологический – выяснение родства между древними организмами, останки которых находятся в земной коре, в разных геологических слоях;

центрифугирование – разделение смесей на составные части под действием центробежной силы;

цитологический (цитогенетический) – исследование строения клетки, ее структур с помощью различных микроскопов;

биохимический – исследование химических процессов, происходящих в организме.

Слайд 14Достижения в биологии:

Наиболее важными событиями в области биологии, повлиявшими на весь

ход ее дальнейшего развития, являются:

Установление молекулярной структуры ДНК и ее роли в передаче информации в живой материи (Ф. Крик, Дж. Уотсон, М. Уилкинс);

Расшифровка генетического кода (Р. Холли, Х. Г. Корана, М. Ниренберг);

Открытие структуры гена и генетической регуляции синтеза белков (А. М. Львов, Ф. Жакоб, Ж. Л. Моно и др.);

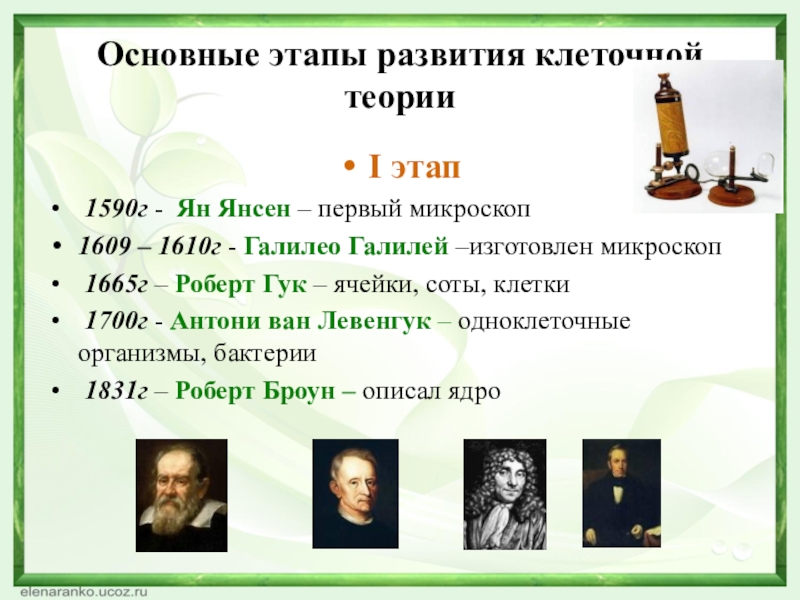

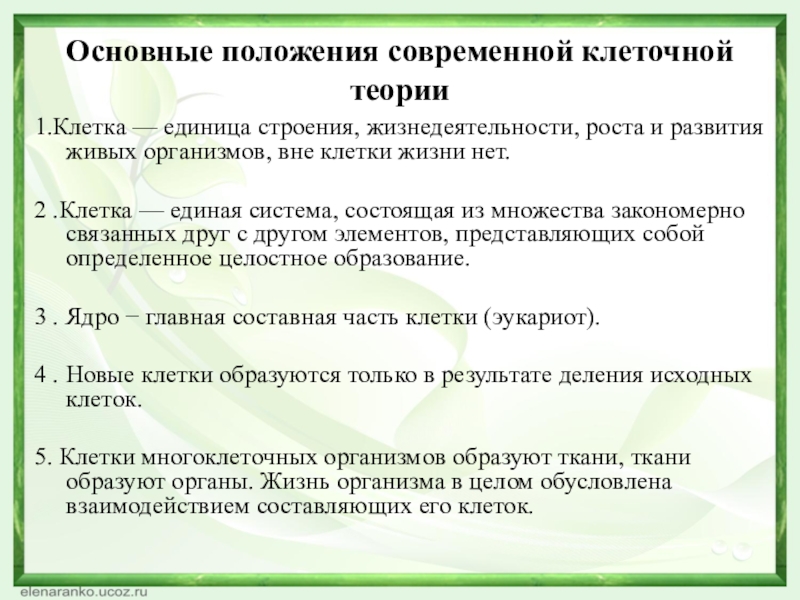

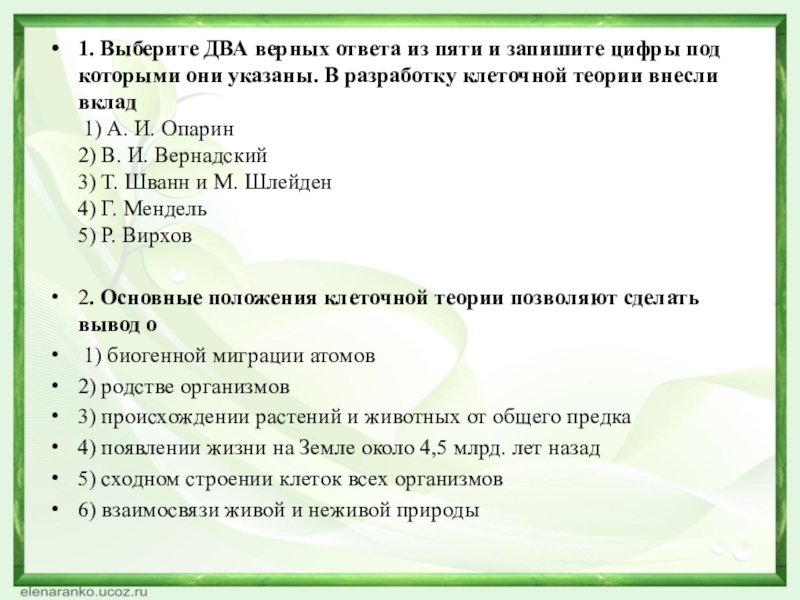

Формулировка клеточной теории (М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов, К. Бэр);

Исследование закономерностей наследственности и изменчивости (Г. Мендель, Х. де Фриз, Т. Морган и др.);

Формулировка принципов современной систематики (К. Линней)

Эволюционной теории (Ч. Дарвин)

Учения о биосфере (В. И. Вернадский).

Слайд 15Все живые организмы на Земле делятся на две империи — империя

Клеточные и империя Неклеточные. Империя Клеточные объединяет организмы, имеющие клеточное строение. К неклеточным организмам относится вирусы, объединенные в царство Вирусы.

Свойства живых организмов

Слайд 161. Важнейший признак живого организма — способность к размножению, способность к

передаче генетической информации следующему поколению. При бесполом размножении следующее поколение получают генетическую информацию от материнского организма, при половом — происходит объединение генетической информации двух организмов.

2. Живой организм является открытой системой, в него поступают питательные вещества, он использует различные виды энергии — энергию света, энергию, выделяющуюся при окислении органических и неорганических веществ, выделяет в окружающую среду продукты обмена веществ и энергию. Другими словами, между организмом и средой обитания происходит постоянный обмен веществ и энергии.

3. Клетки живых организмов образованы различными биополимерами, важнейшими из которых являются нуклеиновые кислоты и белки. Но мертвая лошадь также состоит из биополимеров, поэтому важно подчеркнуть их постоянное самообновление.

4. Пока организм жив, он воспринимает воздействия окружающей среды, под влиянием раздражителя происходит возбуждение и развивается ответная реакция на возбуждение. Возбудимость — важнейшее свойство организма.

Свойства живых организмов

Слайд 175. В результате естественного отбора организмы удивительным образом адаптировались к конкретным

условиям обитания. Эта адаптация началась с эволюции на уровне молекул, затем на уровне органоидов клетки — на клеточном уровне, затем на уровне многоклеточного организма.

6. Для живых организмов характерна высокая степень организации, которая проявляется в сложном строении биологических молекул, органоидов, клеток, органов, их специализации к выполнению определенных функций.

7. Также к признакам живых организмов относятся рост, старение и смерть.

Свойства живых организмов

Слайд 18Ученые на основании особенностей проявления свойств живого выделяют несколько уровней организации

живой природы:

Молекулярный.

Клеточный.

Организменный.

Популяционно-видовой.

Экосистемный.

Биосферный.

Уровни организации живой материи

Слайд 19Молекулярный уровень представлен молекулами органических веществ – белков, углеводов, липидов, нуклеиновых

кислот, находящихся в клетках и получивших название биологических молекул.

На клеточном уровне изучается строение клеток, строение и функции ее отдельных органоидов.

Уровни организации живой материи

На организменном уровне – строение тканей, органов и систем органов целостного организма.

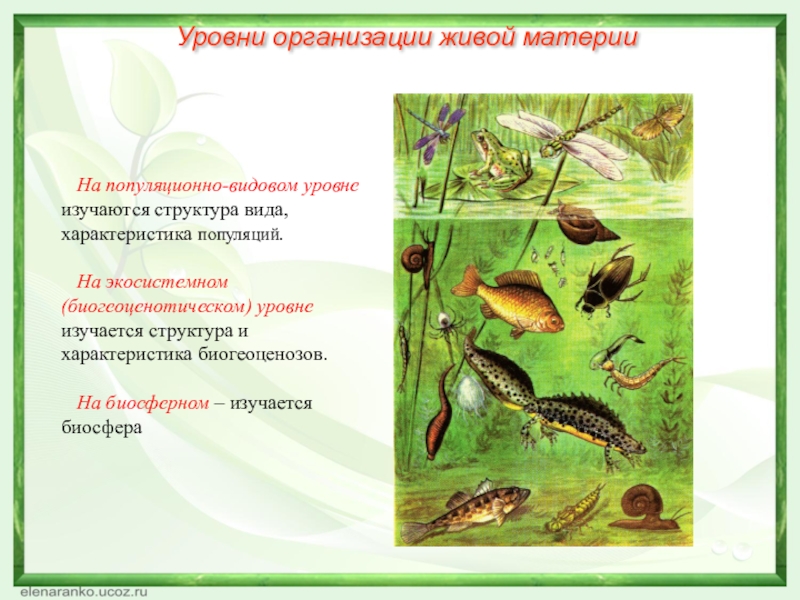

Слайд 20На популяционно-видовом уровне изучаются структура вида, характеристика популяций.

На экосистемном (биогеоценотическом) уровне

изучается структура и характеристика биогеоценозов.

На биосферном – изучается биосфера

Уровни организации живой материи

Слайд 21Составление плана работы учащихся по данной теме:

Решение заданий части

А на сайте «Решу ЕГЭ» или присланные на электронную почту.

Составить кластеры по темам «Предмет и задачи биологии» и «Методы изучения живой природы»

Найти в интернете 4 различных изображения описывающих методы изучения биологии(рисунок цветной, рисунок черно-белый, схема)

Разбор заданий высокого уровня сложности на уроках

Выполнение теста из заданий повышенного уровня сложности на уроке.

Составить 2 текста с биологическими ошибками по данной теме.

Заполнить словарь терминов

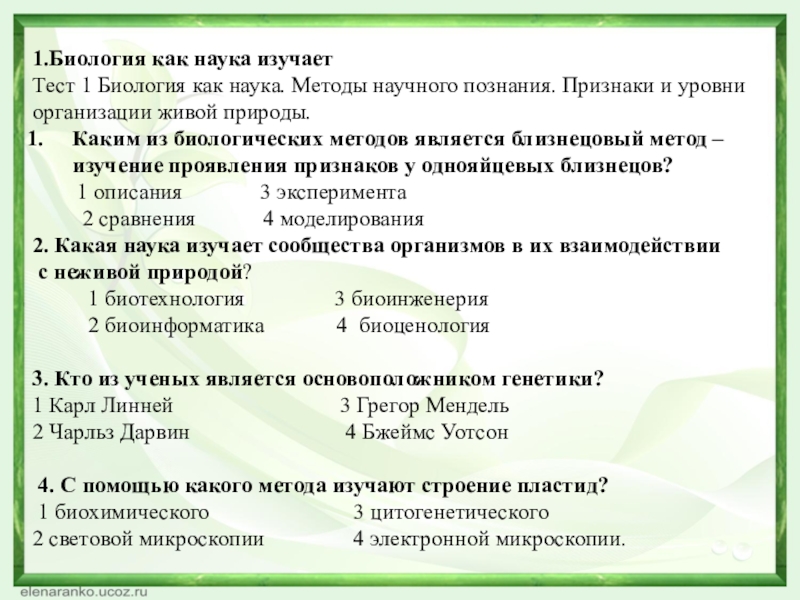

Слайд 221.Биология как наука изучает

Тест 1 Биология как наука. Методы научного познания.

Признаки и уровни организации живой природы.

Каким из биологических методов является близнецовый метод – изучение проявления признаков у однояйцевых близнецов?

1 описания 3 эксперимента

2 сравнения 4 моделирования

2. Какая наука изучает сообщества организмов в их взаимодействии

с неживой природой?

1 биотехнология 3 биоинженерия

2 биоинформатика 4 биоценология

3. Кто из ученых является основоположником генетики?

1 Карл Линней 3 Грегор Мендель

2 Чарльз Дарвин 4 Бжеймс Уотсон

4. С помощью какого метода изучают строение пластид?

1 биохимического 3 цитогенетического

2 световой микроскопии 4 электронной микроскопии.

Слайд 23

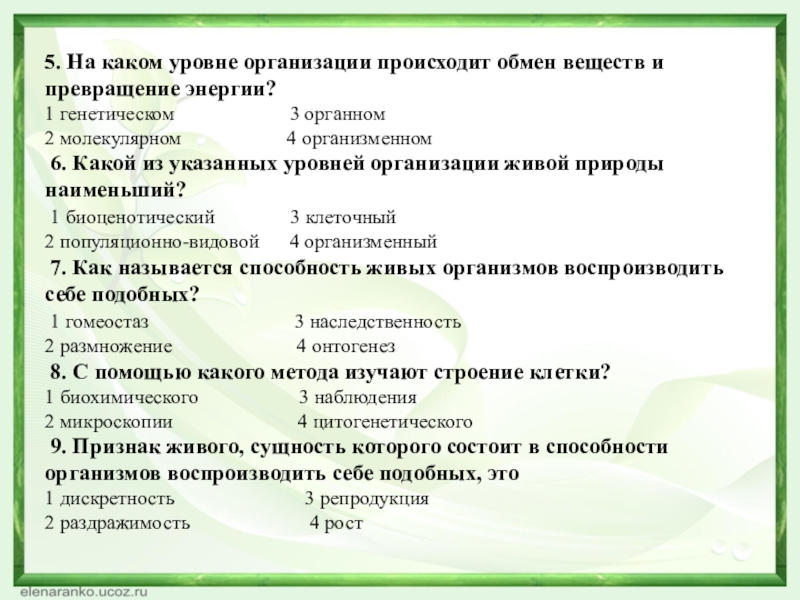

5. На каком уровне организации происходит обмен веществ и превращение энергии?

1 генетическом 3 органном

2 молекулярном 4 организменном

6. Какой из указанных уровней организации живой природы наименьший?

1 биоценотический 3 клеточный

2 популяционно-видовой 4 организменный

7. Как называется способность живых организмов воспроизводить себе подобных?

1 гомеостаз 3 наследственность

2 размножение 4 онтогенез

8. С помощью какого метода изучают строение клетки?

1 биохимического 3 наблюдения

2 микроскопии 4 цитогенетического

9. Признак живого, сущность которого состоит в способности организмов воспроизводить себе подобных, это

1 дискретность 3 репродукция

2 раздражимость 4 рост

Слайд 2410

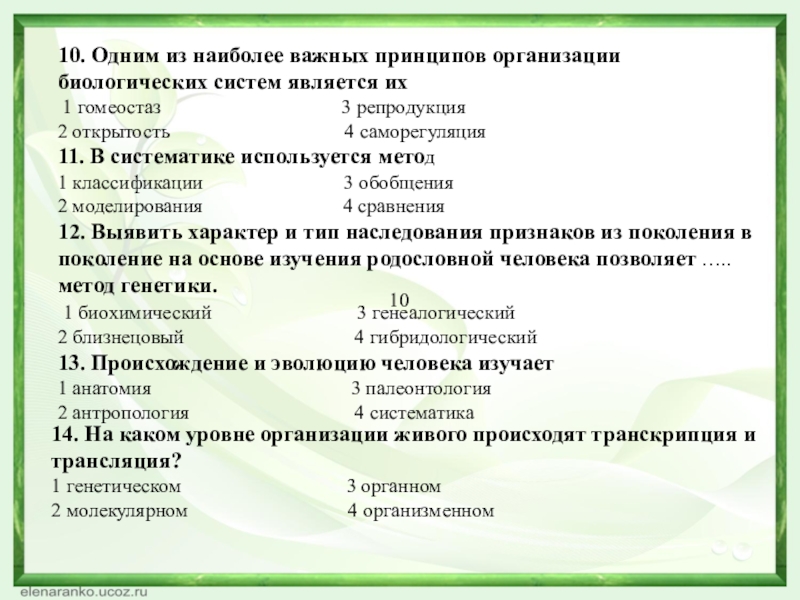

10. Одним из наиболее важных принципов организации биологических систем является их

1 гомеостаз 3 репродукция

2 открытость 4 саморегуляция

11. В систематике используется метод

1 классификации 3 обобщения

2 моделирования 4 сравнения

12. Выявить характер и тип наследования признаков из поколения в поколение на основе изучения родословной человека позволяет ….. метод генетики.

1 биохимический 3 генеалогический

2 близнецовый 4 гибридологический

13. Происхождение и эволюцию человека изучает

1 анатомия 3 палеонтология

2 антропология 4 систематика

14. На каком уровне организации живого происходят транскрипция и трансляция?

1 генетическом 3 органном

2 молекулярном 4 организменном

Слайд 25Рассмотрите таблицу «Методы биологических исследований» и заполните пустую ячейку, вписав соответствующий

термин.

Слайд 27

3. Отработка основных понятий темы

Работа со словарем терминов

Фронтальный опрос

Выполнение тестов части А

Задание на составление определения понятия

ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА ИЗ БИБЛИОТЕКИ, СОСТАВЬТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ:

Методы исследования это —

Слайд 284. Отработка грамотности использования биологической терминологии

Устный опрос по данной теме

Составление учащимися текстов, содержащих биологические ошибки (текст состоит из 6 связанных по смыслу предложений, из которых 3 содержат биологические ошибки)

Слайд 295. Отработка понимания сущности биологических процессов и явлений

Выполнение заданий повышенного

уровня сложности:

Задания на множественный выбор

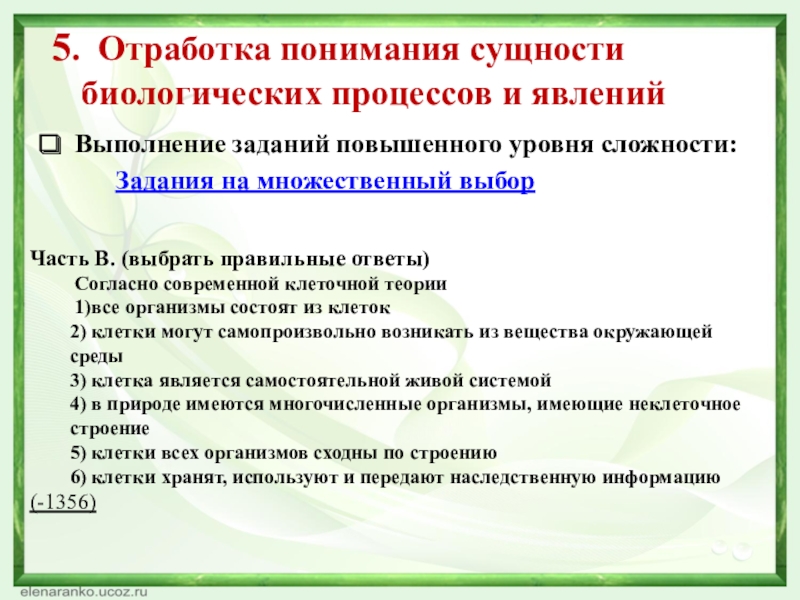

Часть В. (выбрать правильные ответы)

Согласно современной клеточной теории

1)все организмы состоят из клеток

2) клетки могут самопроизвольно возникать из вещества окружающей среды

3) клетка является самостоятельной живой системой

4) в природе имеются многочисленные организмы, имеющие неклеточное строение

5) клетки всех организмов сходны по строению

6) клетки хранят, используют и передают наследственную информацию

(-1356)

Слайд 30Задания на установление соответствия

Установите соответствие между методом и его особенностями: к

каждой позиции ,данной в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца

Слайд 31

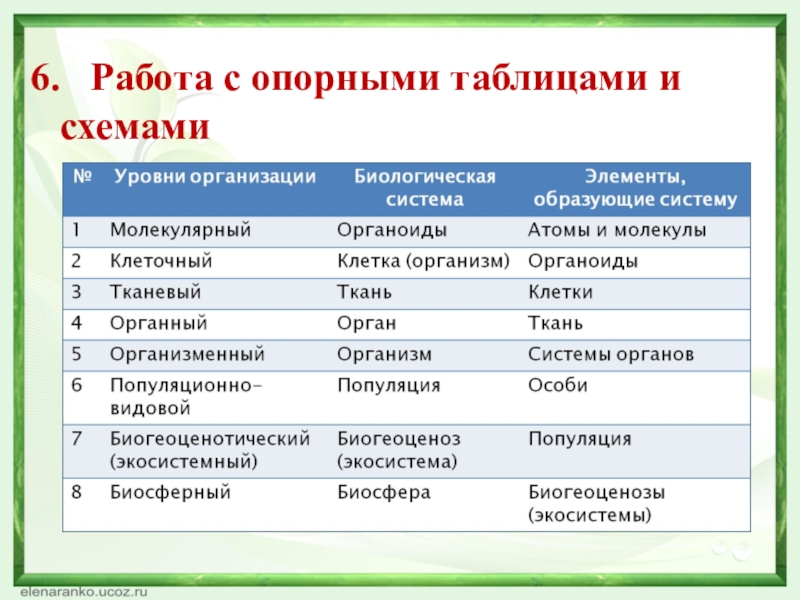

6. Работа с опорными таблицами и схемами

Слайд 346. Работа с разными типами рисунков

Слайд 35

7. Решение биологических задач

Для соматической клетки животного характерен диплоидный набор хромосом.

Определите хромосомный набор (n) и число молекул ДНК (с) в клетке в профазе мейоза I и метафазе мейоза II. Объясните результаты в каждом случае.

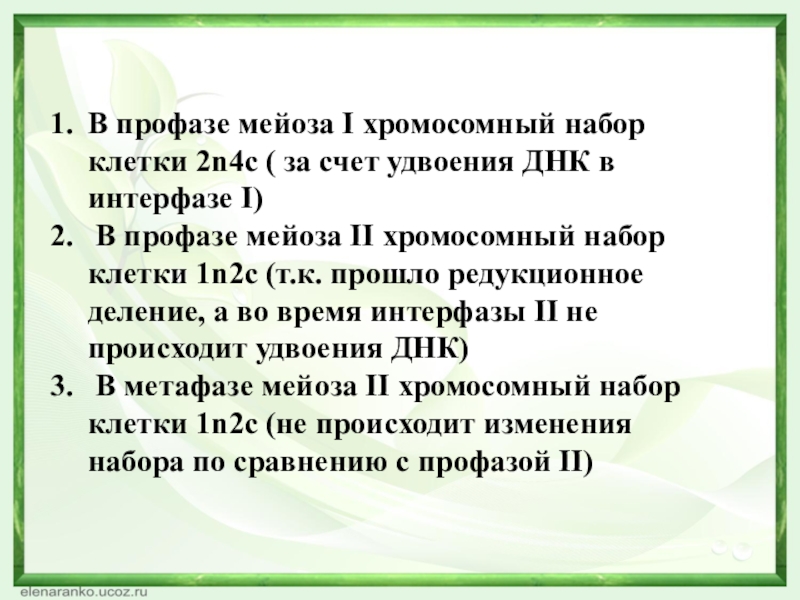

Слайд 36В профазе мейоза I хромосомный набор клетки 2n4c ( за счет

удвоения ДНК в интерфазе I)

В профазе мейоза II хромосомный набор клетки 1n2c (т.к. прошло редукционное деление, а во время интерфазы II не происходит удвоения ДНК)

В метафазе мейоза II хромосомный набор клетки 1n2c (не происходит изменения набора по сравнению с профазой II)

Слайд 37

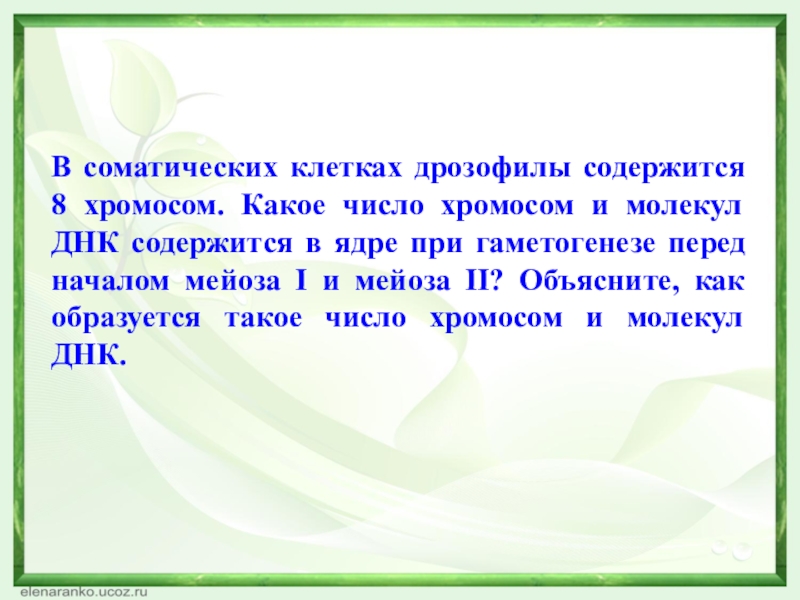

В соматических клетках дрозофилы содержится 8 хромосом. Какое число хромосом и

молекул ДНК содержится в ядре при гаметогенезе перед началом мейоза I и мейоза II? Объясните, как образуется такое число хромосом и молекул ДНК.

Слайд 38Хромосомный набор клетки дрозофилы 2n2c. (2n=8 и 2с=8).

Перед первым делением

в интерфазе I происходит удвоение ДНК и хромосомный набор становится 2n4c (2n=8; 4c=16)

Перед началом мейоза II проходит редукционное деление и интерфаза не сопровождающаяся удвоением ДНК. Хромосомный набор 1n2c (n=4; с=8)

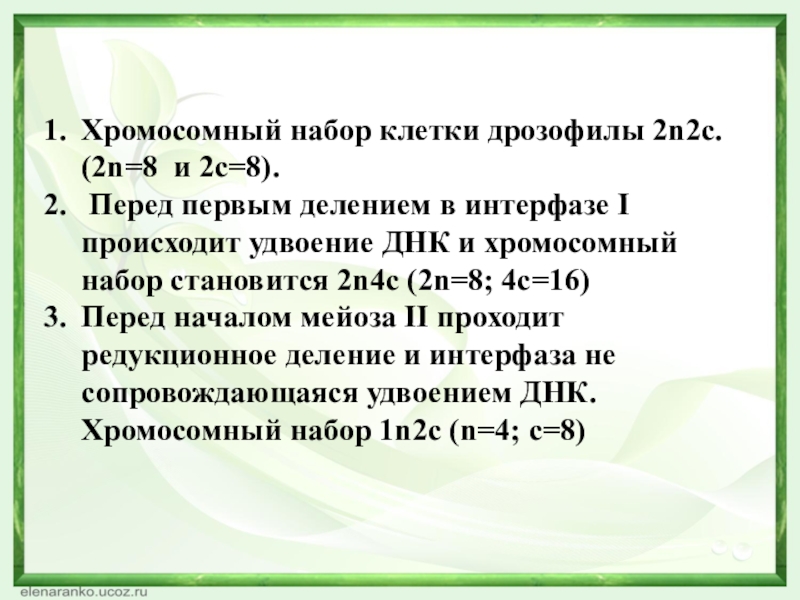

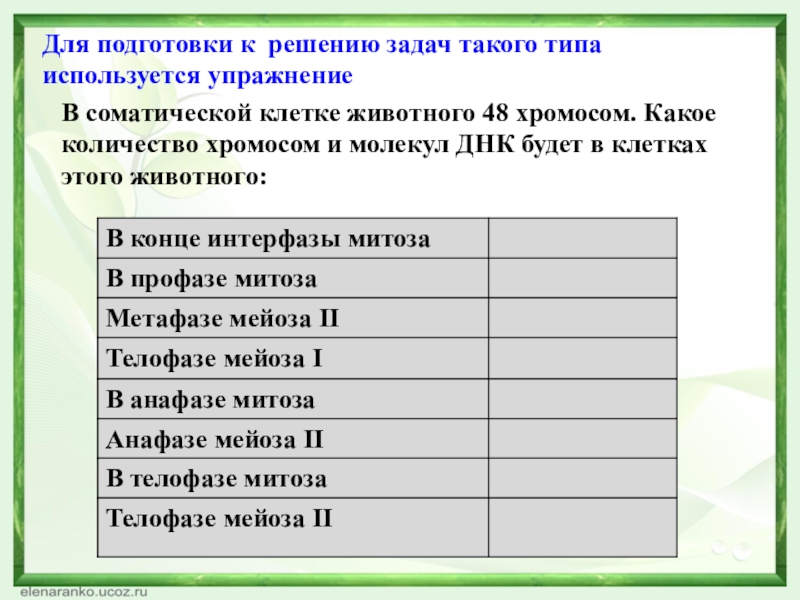

Слайд 39Для подготовки к решению задач такого типа используется упражнение

В соматической клетке

животного 48 хромосом. Какое количество хромосом и молекул ДНК будет в клетках этого животного:

Слайд 40

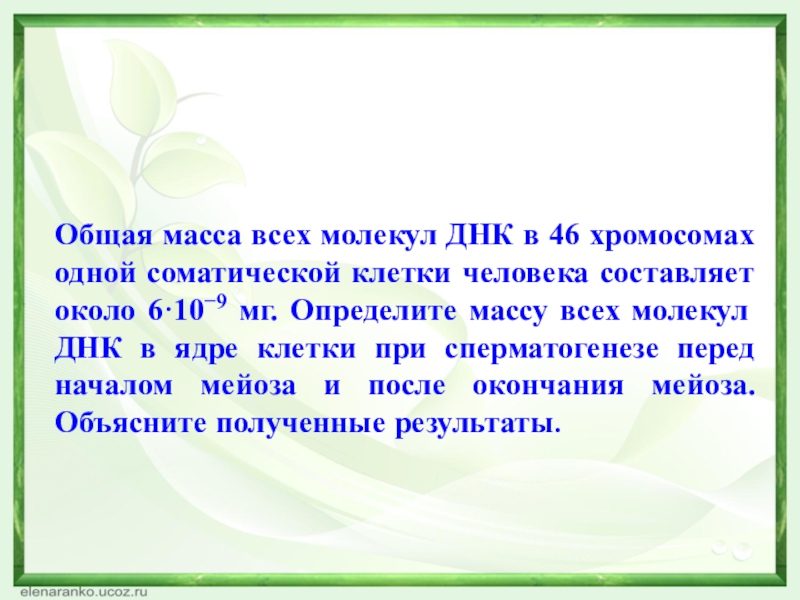

Общая масса всех молекул ДНК в 46 хромосомах одной соматической

клетки человека составляет около 6·10−9 мг. Определите массу всех молекул ДНК в ядре клетки при сперматогенезе перед началом мейоза и после окончания мейоза. Объясните полученные результаты.