У общественных насекомых, например у пчёл, функции разделены между членами семьи. Охарактеризуйте состав пчелиной семьи, укажите пол и функции особей. Объясните биологический смысл общественного образа жизни.

Спрятать пояснение

Пояснение.

Элементы ответа:

1. матка, самка обладает высокой плодовитостью, обеспечивает воспроизведение семьи;

2. рабочие пчелки, стерильные самки, полностью обеспечивают матку и потомство всем необходимым (пищей, защитой и т. д.);

3. трутни, самцы, оплодотворяют самку;

4. разделение функций в семье повышает выживаемость популяции и вида (снижает внутривидовую конкуренцию)

Спрятать критерии

Критерии проверки:

| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |

|---|---|

| Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок | 3 |

| Ответ включает в себя три из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя четыре названных выше элемента, но содержит биологические ошибки | 2 |

| Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три из названных выше элементов, но содержит биологические ошибки | 1 |

| Ответ неправильный, ИЛИ ответ включает в себя один из названных выше элементов, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но содержит биологические ошибки | 0 |

| Максимальный балл | 3 |

Источник: ЕГЭ — 2018

Пчелиная матка

Матка в семье является единственной полноценной самкой с хорошо развитыми половыми органами. От неё происходит весь состав семьи: рабочие пчёлы, трутни и молодые матки. Матка постоянно находится в окружении рабочих пчёл, которые ухаживают за ней: дают корм, чистят её тело, очищают ячейки сот для откладывания в них яиц и т. д.

Присутствие в семье матки пчёлы узнают по её запаху. Матка выделяет особое вещество, так называемое «маточное вещество», которое слизывают рабочие пчёлы из окружающей её «свиты». Запах этого вещества передаётся всем особям пчелиной семьи благодаря существующему между ними постоянному обмену пищей. При гибели матки поступление «маточного вещества» прекращается, и её отсутствие быстро ощущает вся семья.

Матка выделяется среди рабочих пчёл более крупными размерами тела — от 18 до 25 мм (у рабочих пчёл от 12 до 15 мм) — и сравнительно короткими крыльями (по отношению к длине тела). По сравнению с рабочими пчёлами хоботок у матки короче (3,5 мм). Она, как и рабочие пчёлы, имеет жало, но использует его лишь в борьбе с другими матками. Плодная матка летом весит примерно 0,25 г, вес же рабочей пчелы равен в среднем 0,1 г. Органы размножения у пчелиной матки развиты очень сильно. Яичники состоят из 180—200 яйцевых трубочек; в них зарождаются и развиваются яйца. От яичников отходят парные яйцеводы, соединяющиеся в один непарный яйцевод, с которым небольшим семяпроводящим каналом соединён семяприёмник.

При осеменении маток сперма трутней, содержащая огромное количество сперматозоидов, попадает в семяприёмник матки, где и хранится в течение её жизни. Откладываемые маткой яйца проходят из яичников сначала по парным яйцеводам, а затем — по непарному. Если при этом в созревшие яйца из семяприёмника проникнут сперматозоиды (по 8—12 штук), то яйца будут оплодотворены. Если же сперма трутней на них не попадёт, яйца останутся неоплодотворёнными. Следовательно, матка откладывает яйца оплодотворённые и неоплодотворённые. Из неоплодотворённых яиц развиваются только самцы-трутни. Последние, таким образом, не имеют отца и наследуют лишь свойство матери. Из оплодотворённых яиц развиваются пчелиные матки и рабочие пчёлы. Они наследуют свойства и маток, отложивших яйца, и трутней, с которыми эти матки спаривались. На развивающиеся организмы всех особей пчелиной семьи оказывают влияние также и рабочие пчёлы-кормилицы.

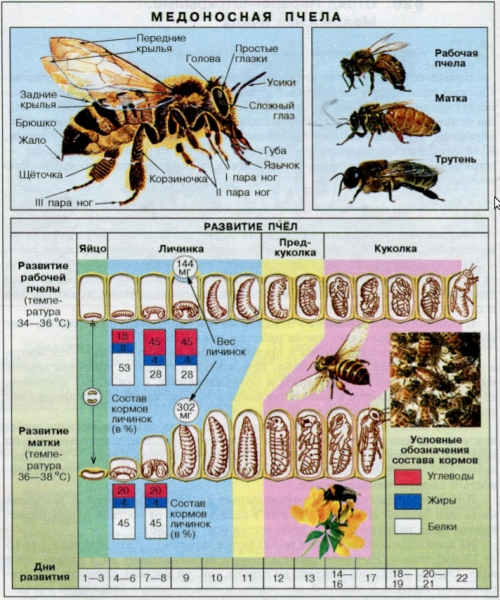

Рабочие пчёлы выкармливают и выращивают всё молодое поколение семьи. Если развивающуюся из оплодотворённого яйца личинку до запечатывания ячейки пчёлы кормят только высокопитательным молочком, выделяемым аллотрофическими железами (видоизменёнными верхнечелюстными слюнными железами), то из неё вырастает матка. Если же личинку после трёх дней её жизни начинают кормить мёдом и пергой (белковый корм, приготовленный из пыльцы растений), то из личинки развивается рабочая пчела.

Развитие матки

Пчёлы выращивают маток в специально отстраиваемых для этого больших ячейках сота — маточниках. Отстраивать их пчёлы могут на обычных пчелиных ячейках сота, в которые матка ранее уже отложила оплодотворённые яйца. Такие маточники пчёлы отстраивают после внезапной гибели старой матки, чтобы вывести взамен ей новую. Маточники из обычных ячеек сота и вышедшие из них матки называются свищевыми. При подготовке же пчёл к роению (во время которого матка улетает с роем) яйца для вывода новых маток старая матка откладывает в заранее отстроенные пчёлами маточные мисочки — основания будущих роевых маточников. Такие маточники пчёлы отстраивают обычно на рёбрах сота. Вышедшие из них матки называются роевыми.

Из отложенного яйца через три дня вылупляется личинка, которую, как уже отмечалось, пчёлы до запечатывания маточника кормят молочком. Это молочко содержит особые белки, отвечающие за то, что личинка разовьётся в матку.[20] Личинка быстро растёт, и через 8,5—9 дней после того, как было отложено яйцо, пчёлы запечатывают маточник пористой крышечкой из смеси воска и перги. В запечатанном маточнике личинка в течение 7,5—8 дней превращается в куколку, а затем во взрослое насекомое — молодую матку. Таким образом, развитие матки от яйца до взрослого насекомого длится 16—17 суток.

Через 3—4 дня после выхода из маточника молодая матка начинает вылетать на ориентировочные облёты для ознакомления с местностью и расположением улья. На 7—10-й день своей жизни она вылетает для встречи с трутнями («брачные вылеты»). Продолжительность таких вылетов — около 20 минут. Осеменяют матку обычно 7—10 трутней (полиандрия), но иногда их количество может быть бо?льшим, а матка может вылетать на встречу не один раз.

Матки пчёл являются рекордсменами среди общественных насекомых (наряду с матками кочевых муравьёв родов Dorylus и Eciton, а также Pogonomyrmex) по числу спариваний с самцами (до 24).

С 10-дневного возраста пчелиные матки начинают откладывать яйца (если неблагоприятная погода не задержала спаривания их с трутнями). Первое время молодые матки откладывают небольшое количество яиц, но затем число их быстро возрастает. В весенне-летний период при благоприятных условиях пчелиные матки откладывают 1500—2000 и более яиц в сутки, а за весь сезон до 150—200 тысяч яиц. Такое количество яиц матка может отложить только в сильной пчелиной семье, имеющей большой объём гнезда из хороших сот и достаточные запасы мёда и перги. При этом очень важно, чтобы в природе существовал хотя бы не сильный, но продолжительный взяток (так называют сбор пчёлами нектара с цветков растений).

Вес яиц, откладываемых маткой в течение суток, нередко превышает вес её тела. Так много яиц матки могут откладывать лишь при условии обильного и высококалорийного питания. В течение всего периода откладки яиц маткой пчёлы кормят её высокопитательной пищей — молочком (каким кормят личинок будущих маток).

В пчеловодстве наибольшую ценность матка представляет в первые два года своей жизни. Начиная же с третьего года количество откладываемых ею яиц быстро уменьшается. При этом старые матки откладывают много неоплодотворённых яиц, из которых выводятся трутни. Такие матки называются отрутневевшими.

Матка живёт 49 лет, но обычно пчеловоды сменяют её через год или два.

Обычно матку кормят маточным молочком рабочие пчёлы, но перед роением они перестают её кормить, и она начинает питаться самостоятельно мёдом из ячеек. Брюшко при этом у неё уменьшается, и она становится способной к полёту.

Покинув улей, молодая самка улетает подальше, к другому улью, чтобы избежать инбридинга. Она спаривается поочерёдно с несколькими самцами в позиции «самка сверху», то есть она сама выбирает самца (старается избежать спаривания с братьями). А в семяприёмнике самки семенная жидкость трутня «травит» сперму других трутней (за 15 минут уничтожается более 50?% сперматозоидов-конкурентов); процесс через какое-то время прерывает самка с помощью собственной химии.

Трутневая матка

Трутневая матка — это пчелиная матка, откладывающая только неоплодотворённые, так называемые трутневые яйца, из которых выходят трутни, или самцы пчёл.

Причины появления трутневой матки бывают различны. Так как копуляция у пчёл может совершаться только во время проигры, то есть полёта матки и трутней «облёт матки», то все обстоятельства, мешающие этому полёту, обусловливают появление трутневых маток, а именно: дурная погода (во время которой облёта матки не происходит), порча крыльев у матки (так называемая пешая матка) или раннее появление матки (до того, как вывелись трутни). Во всех этих случаях матка не оплодотворялась и поэтому откладывала трутневые яйца. Но может быть и так, что оплодотворённая матка делается трутневой; это происходит по следующим причинам:

- запас семени (сперматозоидов) может истощиться, когда матка уже стара, так как копуляция у пчёл происходит всего один раз в жизни;

- сперматозоиды могут отмереть;

- семяприёмник может быть повреждён, в таком случае сперматозоиды не могут достигнуть яйца.

Трутневых маток стараются уничтожить или заменить, так как пчелиная семья с такой маткой обречена на гибель.

Матка пчелиная играет главенствующую роль в жизни пчелиной семьи, ибо рост, развитие и даже само существование пчелиной семьи зависят от матки.

Вот информация о Матках пчелиных из Википедии:

Длина тела матки пчёл в зависимости от породы и сезона года колеблется от 20 до 25 мм (Apis mellifera mellifera), а живая масса — от 180 до 300 мг.

Матка в семье выполняет одну функцию — откладывает яйца, из которых развиваются все особи: рабочие пчёлы, трутни и молодые матки. В сутки матка откладывает до 1500–3500 яиц.

Во время движения яйца по яйцеводу к нему попадает несколько сперматозоидов, один из которых оплодотворяет яйцо. При откладке яйца в трутневую ячейку брюшко изгибается так, что яйцо оказывается неоплодотворённым.

По внешнему виду матка отличается от рабочих пчёл и трутней. Тело её стройное, брюшко выдаётся за кончики крыльев. У неё есть жало, которое она использует только против других маток в колонии.

Челюстные железы матки выделяют особое вещество, которое она размазывает по своему телу, позволяя затем рабочим особям его слизать — это вещество путём трофаллаксиса распространяется по гнезду и подавляет в рабочих особях способность к яйцекладке.

Обычно матку кормят маточным молочком рабочие пчёлы, но перед роением они перестают её кормить, и она начинает питаться самостоятельно мёдом из ячеек. Брюшко при этом у неё уменьшается, и она становится способной к полёту.

Покинув улей, молодая самка улетает подальше, к другому улью, чтобы избежать инбридинга. Она спаривается поочерёдно с несколькими самцами в позиции «самка сверху», то есть она сама выбирает самца (старается избежать спаривания с братьями).

А в семяприёмнике самки семенная жидкость трутня «травит» сперму других трутней (за 15 минут уничтожается более 50 % сперматозоидов-конкурентов); процесс через какое-то время прерывает самка с помощью собственной химии.

Матка живёт 4-9 лет, но обычно пчеловоды сменяют её через год или два.

Трутневая матка

Трутневая матка — это пчелиная матка, откладывающая только неоплодотворённые, так называемые трутневые яйца, из которых выходят трутни или самцы пчёл.

Причины появления трутневой матки бывают различны.

Так как копуляция у пчёл может совершаться только во время проигры, то есть полёта матки и трутней «облёт матки», то все обстоятельства, мешающие этому полёту, обусловливают появление трутневых маток, а именно: дурная погода (во время которой облёта матки не происходит), порча крыльев у матки (так называемая пешая матка) или раннее появление матки (до того, как вывелись трутни).

Во всех этих случаях матка не оплодотворялась и поэтому откладывала трутневые яйца. Но может быть и так, что оплодотворённая матка делается трутневой; это происходит по следующим причинам:

запас семени (сперматозоидов) может истощиться, когда матка уже стара, так как копуляция у пчёл происходит всего один раз в жизни;

сперматозоиды могут отмереть;

семяприёмник может быть повреждён, в таком случае сперматозоиды не могут достигнуть яйца.Трутневых маток стараются уничтожить или заменить, так как пчелиная семья с такой маткой обречена на гибель.

Матка в семье является единственной полноценной самкой с хорошо развитыми половыми органами. От неё происходит весь состав семьи: рабочие пчёлы, трутни и молодые матки.

Матка постоянно находится в окружении рабочих пчёл, которые ухаживают за ней: дают корм, чистят её тело, очищают ячейки сотов для откладывания в них яиц и т. д. Присутствие в семье матки пчёлы узнаю́т по её запаху.

Матка выделяет особое вещество, так называемое «маточное вещество», которое слизывают рабочие пчёлы из окружающей её «свиты». Запах этого вещества передаётся всем особям пчелиной семьи благодаря существующему между ними постоянному обмену пищей.

При гибели матки поступление «маточного вещества» прекращается, и её отсутствие быстро ощущает вся семья.

Матка выделяется среди рабочих пчёл более крупными размерами тела — от 18 до 25 мм (у рабочих пчёл от 12 до 15 мм) — и сравнительно короткими крыльями (по отношению к длине тела). По сравнению с рабочими пчёлами хоботок у матки короче (3,5 мм).

Она, как и рабочие пчёлы, имеет жало, но использует его лишь в борьбе с другими матками.

Плодная матка летом весит примерно 0,25 г, вес же рабочей пчелы равен в среднем 0,1 г. Органы размножения у пчелиной матки развиты очень сильно. Яичники состоят из 180—200 яйцевых трубочек; в них зарождаются и развиваются яйца.

От яичников отходят парные яйцеводы, соединяющиеся в один непарный яйцевод, с которым небольшим семяпроводящим каналом соединён семяприёмник.

При осеменении маток сперма трутней, содержащая огромное количество сперматозоидов, попадает в семяприёмник матки, где и хранится в течение её жизни.

Откладываемые маткой яйца проходят из яичников сначала по парным яйцеводам, а затем — по непарному.

Если при этом в созревшие яйца из семяприёмника проникнут сперматозоиды (по 8—12 штук), то яйца будут оплодотворены.

Если же сперма трутней на них не попадёт, яйца останутся неоплодотворёнными. Следовательно, матка откладывает яйца оплодотворённые и неоплодотворённые.

Из неоплодотворённых яиц развиваются только самцы-трутни. Последние, таким образом, не имеют отца и наследуют лишь свойство матери.

Из оплодотворённых яиц развиваются пчелиные матки и рабочие пчёлы. Они наследуют свойства и маток, отложивших яйца, и трутней, с которыми эти матки спаривались.

На развивающиеся организмы всех особей пчелиной семьи оказывают влияние также и рабочие пчёлы-кормилицы.

Рабочие пчёлы выкармливают и выращивают всё молодое поколение семьи.

Если развивающуюся из оплодотворённого яйца личинку до запечатывания ячейки пчёлы кормят только высокопитательным молочком, выделяемым аллотрофическими железами (видоизменёнными верхнечелюстными слюнными железами), то из неё вырастает матка.

Если же личинку после трёх дней её жизни начинают кормить мёдом и пергой (белковый корм, приготовленный из пыльцы растений), то из личинки развивается рабочая пчела.

Развитие матки

Пчёлы выращивают маток в специально отстраиваемых для этого больших ячейках сота — маточниках.

Отстраивать их пчёлы могут на обычных пчелиных ячейках сота, в которые матка ранее уже отложила оплодотворённые яйца. Такие маточники пчёлы отстраивают после внезапной гибели старой матки, чтобы вывести взамен ей новую.

Маточники из обычных ячеек сота и вышедшие из них матки называются свищевыми.

При подготовке же пчёл к роению (во время которого матка улетает с роем) яйца для вывода новых маток старая матка откладывает в заранее отстроенные пчёлами маточные мисочки — основания будущих роевых маточников.

Такие маточники пчёлы отстраивают обычно на рёбрах сота. Вышедшие из них матки называются роевыми.

Из отложенного яйца через три дня вылупляется личинка, которую, как уже отмечалось, пчёлы до запечатывания маточника кормят молочком. Это молочко содержит особые белки, отвечающие за то, что личинка разовьётся в матку.

Личинка быстро растёт, и через 8,5—9 дней после того, как было отложено яйцо, пчёлы запечатывают маточник пористой крышечкой из смеси воска и перги.

В запечатанном маточнике личинка в течение 7,5—8 дней превращается в куколку, а затем во взрослое насекомое — молодую матку. Таким образом, развитие матки от яйца до взрослого насекомого длится 16—17 суток.

Через 3—4 дня после выхода из маточника молодая матка начинает вылетать на ориентировочные облёты для ознакомления с местностью и расположением улья. На 7—10-й день своей жизни она вылетает для встречи с трутнями («брачные вылеты»).

Продолжительность таких вылетов — около 20 минут. Осеменяют матку обычно 7—10 трутней (полиандрия), но иногда их количество может быть бо́льшим, а матка может вылетать на встречу не один раз.

Матки пчёл являются рекордсменами среди общественных насекомых (наряду с матками кочевых муравьёв родов Dorylus и Eciton, а также Pogonomyrmex) по числу спариваний с самцами (до 24).

С 10-дневного возраста пчелиные матки начинают откладывать яйца (если неблагоприятная погода не задержала спаривания их с трутнями).

Первое время молодые матки откладывают небольшое количество яиц, но затем число их быстро возрастает. В весенне-летний период при благоприятных условиях пчелиные матки откладывают 1500—2000 и более яиц в сутки, а за весь сезон до 150—200 тысяч яиц.

Такое количество яиц матка может отложить только в сильной пчелиной семье, имеющей большой объём гнезда из хороших сотов и достаточные запасы мёда и перги.

При этом очень важно, чтобы в природе существовал хотя бы не сильный, но продолжительный взяток (так называют сбор пчёлами нектара с цветков растений).

Вес яиц, откладываемых маткой в течение суток, нередко превышает вес её тела. Так много яиц матки могут откладывать лишь при условии обильного и высококалорийного питания.

В течение всего периода откладки яиц маткой пчёлы кормят её высокопитательной пищей — молочком (каким кормят личинок будущих маток).

В пчеловодстве наибольшую ценность матка представляет в первые два года своей жизни. Начиная же с третьего года количество откладываемых ею яиц быстро уменьшается.

При этом старые матки откладывают много неоплодотворённых яиц, из которых выводятся трутни. Такие матки называются отрутневевшими.

Пчелиная матка живет в своей семье до 4-5 лет, но наиболее активную яйцекладку развивает в первые два года жизни.

Поэтому пчеловоды обычно меняют маток в семьях на следующий год после их наивысшей яйценоскости, за исключением тех, которые представляют большую ценность и отличаются не только высокой плодовитостью, но и передают потомству хорошую зимостойкость, продуктивность и другие полезные признаки.

Роль матки в семье не ограничивается только функцией воспроизводства новых поколений населения улья.

Как показали исследования ряда ученых, матка выполняет не менее важную роль по регулированию многих физиологических и поведенческих процессов в пчелиной семье посредством воздействия на пчел выделяемыми ею гормонами маточных веществ.

Когда матка стареет или ослабевает от болезни, выделение маточного вещества уменьшается и, почувствовав это, рабочие пчелы стремятся её заменить.

Они отстраивают мисочки, побуждают матку отложить в них яйца и выращивают новых маток. В семье происходит „тихая» смена матки.

Аналогичное явление происходит и перед роением, когда матка сокращает откладку яиц, а рабочие пчелы активно выращивают роевых маток.

При недостатке маточного вещества у рабочих пчел начинают развиваться яичники, и они становятся пчелами-трутовками, т. е. способными откладывать неоплодотворенные яйца.

Установлено также, что, несмотря на то, что мандибулярные железы являются главным источником маточного вещества, подобные вещества выделяются и другими железами в брюшке матки и на всей поверхности тела.

Установлен и главный компонент маточного вещества — жирная кислота, называемая 9-оксодеци-транс-2-эноевой. Было также установлено, что в состав маточного молочка входят и другие жирные кислоты, которые правильнее называть маточными веществами.

Специальными опытами доказано, что рабочие пчелы систематически слизывают маточные вещества с матки, а затем с отрыгиваемым кормом передают их другим пчелам.

Перемещение маточных веществ среди населения улья происходит достаточно быстро и легко подавляет стремление рабочих пчел выводить себе матку.

Методом радиоактивных изотопов установлено, что обмен кормом у рабочих пчел происходит активно особенно в летний период. Поэтому пчелы очень быстро узнают об исчезновении матки из улья.

Стоит только забрать матку или при неосторожной работе придавить ее рамкой, как сразу через несколько минут пчелы начинают тревожно бегать по летку и передней стенке улья в поисках своей матки. В гнезде появляется своеобразный гул.

В семье, потерявшей матку, пчелы слабо работают по сбору нектара и пыльцы, прекращают строить соты и плохо защищают свое гнездо от нападения пчел-воровок.

Открыв гнездо семьи, в котором уже давно нет матки, опытный пчеловод сразу же установит это по поднятым кверху брюшкам рабочих пчел и их своеобразному гулу.

При неблагополучной зимовке пчёл, особенно от недостатка корма, пчелиная матка, как правило, погибает в числе последних десятков пчёл. Пчёлы делают всё возможное, чтобы сохранить свою матку и тем самым продолжить жизнь самой пчелиной семьи.

Некоторые умники называют пчелиную матку пчелиной царицей (или королевой) и при этом утверждают, что пчелиная матка царствует, но не правит. Ошибочность такого отношения к пчелиной матке заключается в попытке построения аналогии с царицей или королевой государства, созданного людьми.

Всё, что происходит в пчелиной семье, разумнейшим образом подчинено интересам семьи — это доказано тем, что пчёлы существуют 250-т миллионов лет. Человечеству, по моему мнению, не светит просуществовать столь долго: оно или погибнет в результате очередной мировой войны, или истощит запасы полезных ископаемых.

А теперь попробуйте представить себе, что пчелиная матка сдуру решила заняться воспитанием потомства. Это неизбежно приведёт к снижению яйцекладки, пчелиная семья не наберёт достаточную силу к главному взятку, не сможет запасти достаточно питательных веществ и погибнет зимой.

Пчелиная матка, помимо откладывания яиц, оказывает серьёзнейшее влияние на жизнь пчелиной семьи, регулярно делая тихие информационные сообщения с помощью запахов. Ей обычно даже не приходится подключать звуковое оповещение — этим занимаются другие члены пчелиной семьи.

Зачем нужны запасные матки и исправление отрутневевших семей.

Чтобы пасека была постоянно в рабочем состоянии и количество пчелосемей не сокращалось из-за всяких непредвиденных ситуациях, желательно иметь приблизительно на 5-10 семей 1 запасную матку в нуклеусе.

Пчёлы — это всё-таки насекомые и как, что и почему происходит у них в семье, понять и угадать не получается.

Например, живёт себе семья пчёл сильная и хорошая, но в какой-то момент замечаешь что-то не то. Открываю — смотрю, а там трутневой расплод, матка по какой-то причине пропала либо стала трутовкой.

Если нет матки запасной, то такая семья ликвидируется, а пчёлы разлетаются по соседним ульям.

Если есть запасные матки в нуклеусах, то мы делаем следующее.

Все рамки с пчёлами из отрутневевшей семьи переставляем в переносной ящик. А на место них ставим рамку или рамки с запасной маткой из нуклеуса. Подставляем рамки с вощиной.

Пчёл в переносном ящике относим в сторону от пасеки и вытряхиваем прямо на траву. Все пчёлы вернутся в улей и будут только рады появлению плодной молодой матки, начнут проситься в улей, размахивая крылышками у летка.

Матка трутовка или пчёлы трутовки из-за того, что откладывают яйца, летать не могут, поэтому останутся в траве.

В результате семья пчёл продолжит своё развитие.

Держите запасных маток!

Есть несколько способов вынудить пчёл обзавестись новой Маткой. Например, такой способ:

Известно, что Матка сначала заглядывает в сот. Так как в улье темно или вообще настала ночь, Матка обнюхивает сот и удостоверяется, что в этот сот можно откладывать яйцо. Затем Матка разворачивается, цепляется задними ножками за край сота и откладывает яйцо.

Если укоротить у Матки задние ножки, она не сможет откладывать яйца — это заставит пчёл заняться выведением нескольких новых Маток (про запас). Этот способ плох тем, что примерно на месяц прекращается выращивание расплода, поэтому от этого способа имеет смысл отказаться.

Самые лучшие Матки появляются естественным путём в роевых маточниках, поэтому желательно засекать приготовление пчёл к роению, отделять роевые маточники от торцев рамок и помещать маточники в такие условия, чтобы новые Матки были изолированы от конкуренток — иначе они будут друг друга уничтожать, причём в ходе борьбы могут погибнуть обе схватившиеся Матки.

Чтобы не допустить вылета роя, можно Матке подрезать крылья на одну треть (хотя достаточно срезать наполовину одно крыло) — это лишит Матку возможности летать и увести за собой рой, а Вас лишит сомнительного удовольствия по отлавливанию роя. Матка сдуру покинет улей, упадёт в траву и погибнет.

Чтобы уберечь матку от бессмысленной гибели, желательно отловить её и занять полезной деятельностью в отдельном отводке.

Большинство пчеловодов (особенно на крупных пасеках) предпочитают для наращивания числа пчелиных семей использовать метод отводков.

Каждый пчеловод должен владеть и методом роения, и методом отводков, причём в разных вариациях обоих методов, чтобы иметь возможность применять в конкретных условиях наиболее подходящий способ размножения пчелиных семей.

Лично мне наиболее нравится описанный выше способ прерванного роения; получаем несколько сильных роевых Маток, которым легко найти полезное применение, и не надо гоняться за роем.

Большинство пчелиных семей нужно содержать в просторных Лежаках, что снижает вероятность перехода в предроевое состояние. А семью с двухлетней маткой, подлежащей замене, нужно зажать между двумя перегородками, чтобы ввести в предроевое состояние и реализовать в ней способ прерванного роения.

Это не исключает роения пчелиных семей в просторных Лежаках, потому что никто досконально не знает причин образования роя.

Лично я считаю, что Матка таким образом увеличивает число пчелиных семей и заодно продляет на некоторое время свою жизнь. Решение роиться и строить роевые маточники принимает не Матка, а пчелиная семья. Матка вынуждена подчиниться этому решению и вынуждена отложить яйца в роевые маточники, чтобы продлить жизнь этой семьи с другой Маткой.

Старая Матка не сможет противостоять молодой Матке и мнению коллектива, решившего обзавестись молодой маткой, поэтому предпочитает удалиться с частью семьи.

Чтобы быстро и легко находить матку, её принято метить. Для этого продаются маркеры маток разных цветов.

Хотя достаточно иметь маркеры трёх цветов (жёлтого, белого и синего), покупаем заодно маркеры красного и зелёного цветов.

Цвета, которые используются при мечении маток:

белый — 2011, 2016

жёлтый — 2012, 2017

красный — 2013, 2018

зелёный — 2014, 2019

синий — 2015, 2020И так далее. Цикл получается пятилетний. Это международная система, поэтому я бы и советовал придерживаться таких вот цветовых стандартов и на своей, пусть даже на любительской, пасеке.

Чтобы пометить матку, нужно её найти, слегка прижать сверху пластиковым колпачком с прорезями, поставить метку на голову, дать краске подсохнуть и убрать колпачок.

==

Для чего метят маток?

Во-первых, на поиски матки с меткой на спине затрачивается гораздо меньше времени.

Не один год пройдёт с момента начала пчеловоджения, пока начинающий сможет уловить тонкости и выделить для себя те, скажем так, параметры, которые при снятии крышки, утепления и холстика будут говорить о наличии матки в той или иной улочке, на том или ином соте.

Но и опытному пчеловоду нередко приходится не один десяток минут простоять над ульем, чтоб обнаружить красавицу королеву.

А метка на спинке матки будет отчетливо выделяться на общем пестро-полосатом фоне пчелиного гнезда и сразу бросится в глаза внимательному пчеловоду, что несомненно выгодно с точки зрения экономии сил и времени.

Во-вторых, исходя из многочисленных рекомендаций пчеловодов-авторов, матка может продуктивно работать только первые два года своей жизни, а затем интенсивность яйцекладки и остальные параметры, по которым мы можем судить о качестве матки — снижаются.

Таким образом, нам нужно точно знать какого года та или иная матка. Если мы будем это знать — одна из составляющих залога успеха у нас в кармане, если нет…

«Как же так?» — скажут некоторые — «Мы же ведем дневник пасечного учета и в нем отмечаем в каком году выведена матка в той или иной семье, и находится она каком-то определенном улье».

А вот так бывает, что пчелы меняют матку, а пчеловод ни сном, ни духом. Сделали тихую смену и «всего делов». Пчеловод думает, что матка, например 2011 года, а она уже молодая 2014 года по сотам ходит.

А журнал нам говорит: «срочно сменить в этой семье матку! Матка старая!» И так далее. Такие нестыковки не редкость. И с роением то же самое. Начинающий может заглянуть в улей и не понять даже что у него рой вышел на днях.

А вот если пчеловод будет знать, что есть метка на спинке у матки, а при осмотре метки на найденной матки не обнаружит — вот тогда-то и станет это ему сигналом, что пока он на печи лежал «власть переменилась».

Также рой может выйти и привиться где-нибудь на деревце, а пчеловод приедет и не будет знать из какой семьи этот рой. Ну, а если на спинке у матки в рое будет метка, например, с цифрой «12″, то тогда пасечнику уже точно гадать не придется какая семья отроилась.

И в-третьих, меченые матки по-старинке пользуются наибольшим спросом и вызывают большее доверие у покупателей.

Это моё сугубо личное мнение. Так, например, часто человек, который видит меченых маток уверен, что они являются качественными как бы по умолчанию, хотя зависимости качество-метка, конечно же, никакой нет.

Однажды отдавали одному дедушке пару своих маток просто так, то есть даром. Он, как увидел, что на спинке у каждой желтые точки — за деньгами потянулся.

Словосочетание «меченая матка» в речи многих пчеловодов является синонимом слова «качество». Вот так. Многие сейчас конечно удивятся и захотят опровергнуть вышесказанное, но факт остается фактом: в глубинке многие пчеловоды и выводить маток не могут, а о мечении вообще речь не идет.

Так что, если вы планируете заниматься выведением пчеломаток на продажу или реализацией пчелопакетов, то о мечении стоит подумать заранее.

Об эффективном ведении племенной работы без мечения маток и речи быть не может.

В описании пчелиной семьи должна быть непременно записана дата подсадки матки и дата её рождения — это помогает вести анализ состояния семей и строить планы развития пасеки и пчелиных семей.

Вот интереснейшая информация:

Как заставить маток мирно жить в одной пчелосемье

Китайский пчеловод Го-Он-Сю долго изучал вопрос, как сделать, чтобы несколько маток могли мирно жить в одной пчелосемье и нормально откладывать яйца. В результате наблюдений он пришел к выводу, что лишние матки в семье обычно гибнут оттого, что более сильная матка убивает другую.

Го-Он-Сю решил обрезать кончики жал у маток. Он брал матку, слегка нажимал на ее брюшко, и когда она выпускала жало, острыми ножницами обрезал его.

Примерно через два часа он соединял оперированных маток в коробочке. Матки вступали в борьбу, но ничего не могли сделать. Уставшие и обессиленные, они примирялись. Го-Он-Сю сажал их в одну пчелосемью, где они мирно работали, как бы не замечая друг друга.

Чтобы реально оценить возможности, открывающиеся при использовании этой информации, нужно освоить этот способ примирения маток и начать его применять на своей пасеке.

Вот ещё один способ прекратить вражду маток:

Повод для «знакомства» (опыт многоматочного пчеловодства)

Пчеловод И. Д. Козак из села Негин Смотричского района Хмельницкой области рассказывает о своем опыте многоматочного содержания пчел.

Маток (до 15 штук), которые подлежали смене, заключённых порознь в клеточки, он ставил без корма в прохладное помещение на 2-3 часа. За это время формировал новую семью, взяв от других пчелосемей 6 рамок расплода и пчёл, стряхнутых с 10 рамок.

После организации пчелосемьи пчеловод «знакомил» маток, для чего брал два стакана и в каждый сажал по две матки. Так как матки были ослаблены, боролись они слабо, а при встряхивании стакана совсем прекращали борьбу.

Затем маток сажали в один стакан, а в другой подсаживали еще двух. Так делали до тех пор, пока все матки не попали в один стакан, который встряхивали при малейшем проявлении враждебности.

После этого маток сажали на сот и, прикрыв колпачком с небольшим отверстием, залепленным воском, ставили в улей.

Пчелы вскоре прогрызали воск, и матки выходили из-под колпачка в гнездо. В многоматочной семье быстро появился засев, рамки с которым пчеловод отбирал для усиления других семей.

Таким образом, есть надежда наладить многоматочное содержание пчёл, используя два способа прекращения вражды маток, — это открывает огромные перспективы быстрого наращивания силы пчелиных семей.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.

Без контролируемого спаривания племенная работа невозможна. Мы совершенно точно знаем, что организованные для этой цели станции осеменения пчелиных маток ни в коем случае не гарантируют успех. Чтобы рекомендовать действенные меры для улучшения результатов, получаемых на станциях осеменения, необходимо тщательно изучить поведение маток и трутней во время брачного полёта.

Поведение рабочих пчел во время взятка хорошо известно, потому что за ними очень легко наблюдать: они собирают нектар и пыльцу с цветов у нас на глазах и можно приучить их посещать искусственные кормушки и производить над ними различные опыты.

В отличие от пчел трутни и матки, вылетев из улья, очень быстро исчезают из поля нашего зрения. Можно только установить, что они вылетают сразу после полудня в ясный теплый день, что в некоторые дни в полдень трутни вылетают чаще и что при каждом вылете, не принимая в расчет первых ориентировочных облетов, они находятся в воздухе около 20 минут. Но как далеко и в каком направлении они летают, где они встречаются с метками — это нам до сих пор точно неизвестно. До сих пор не удавалось ни привлекать, ни дрессировать трутней на посещение какого-либо определенного места, а линия их лёта проходит очевидно слишком высоко, чтобы за ними можно было непосредственно наблюдать.

Была сделана попытка, хотя бы косвенным способом, определить дальность полёта трутней. Так, выпускали трутней на определенных расстояниях от их ульев и при этом обнаружили, что уже с расстояния в 5 километров лишь незначительная часть их возвращается домой. Но это довольно грубый метод проникновения в жизнь животных, и неизвестно, не было ли такое нахождение жилища случайным.

Для испытания надежности какой-либо станции осеменения чаще всего используют прием размещения на ее территории нуклеусов с неплодными матками при условии отсутствия в них трутней. В таких случаях матки оказывались осемененными, даже когда станция осеменения была окружена довольно большим пространством, свободным от трутней. В Австрии оказалось очень немного мест, где матки в нуклеусах остались неосемененными. Д. Ф. Пир в Канаде наблюдал, что матки, размещенные на пасеках в свободных от трутней местностях, осеменялись трутнями из семей, находившихся на расстоянии 16 километров от этих пасек. Во всяком случае это было наибольшим расстоянием, на которое летали как матки, так и трутни, потому что только четвертая часть всех выставленных для осеменения маток начала яйцекладку и то лишь на 31 день. Отсюда следует, что такие опыты слишком сильно меняют естественные условия. Потребность к спариванию у матки очень велика: если она не встретит трутня на расстоянии от пасеки, естественном для ее брачного облета, она летит дальше до тех пор, пока у нее хватает сил.

Ближе к естественным условиям подошли опыты, в которых матки и трутни на станции осеменения имели определенную окраску или другие заметные отличительные признаки, так что о спаривании с чужими трутнями можно было узнавать по потомству.

Мы в последние годы проводили такие опыты при помощи маток-мутанов цвета черной кожи («кордован») и получили при этом ценные данные. Но и при этом способе нельзя получить сведений о том, насколько далеко в действительности летают трутни и где они встречаются с матками. Пути, по которым летают трутни, можно проследить лишь в том случае, если удастся каким-либо образом привлечь их к определенному месту во время свободного полета на воле. Сначала мы решили, что это можно сделать при помощи находящейся в охоте матки. Но матки, выставленные в поле в клеточках или привязанные за нитку, почти не привлекали трутней. Однако все же и таким образом можно добиться некоторого успеха, если прибегнуть к одному приему. Американец Шримплин придумал его еще 100 лет тому назад. Прием состоит в том, что матку поднимают на высоту 10—12 метров. Американец Н. Е. Гари, недавно повторивший этот забытый всеми опыт, протягивал между двумя мачтами шнур и при помощи нейлоновых нитей привязывал к нему маток. В наших опытах, которые мы начали проводить совместно с доктором Жанин Пэн, мы использовали иногда складные мачты из стальных трубок, а главным образом баллоны из пластической пленки, наполненные водородом, которые поднимали маток на нужную высоту. Хотя они и имели один недостаток (ими можно было пользоваться только в безветренную погоду), но зато они были очень подвижны и давали возможность изучить вопрос многосторонне. Маток укрепляли на баллонах при помощи петли, охватывающей их талию, или же к спинке матки лаком для ногтей приклеивали петлю, за которую при помощи нейлоновой нити её привязывали к баллону, укрепленному на мачте.

Как только матка была поднята на высоту около 10 метров в благоприятную для лёта погоду вокруг нее очень скоро собирались первые трутни. Трутни, как правило, подлетали к матке со спинной стороны и часто продолжительное время вились около кончика ее брюшка. Если потом к ним присоединялись еще и другие трутни, то обычно создавалось впечатление какого-то клиновидного образования, вершину которого представляла матка, его можно сравнить с построением эскадры самолетов в воздухе. В некоторые жаркие дни вокруг матки собиралось свыше сотни трутней. Отдельные трутни непрерывно вырывались из этого роя, приближались к матке и делали попытку спариться с ней. Часто они крепко обхватыли матку со спинной стороны, но настоящее совокуплене мы смогли наблюдать только в отдельных случаях, вследствии того, что у матки была ограничена возможность полета и она была не в состоянии принять необходимое для спаривания положение.

Во всех опытах трутень садился на спинку матки. Таки образом, матки и трутни медоносной пчелы при совокуплени ведут себя так же, как самки и самцы других насекомых, например, шмелей.

Во время брачной проигры весь рой трутней вдруг отлетал от матки и рассыпался в быстром зигзагообразном полете, причем трутни часто спускались почти до самой земли. Матка в течение примерно двух-трех минут оставалась одна, громкий гул трутней затихал. Потом также внезапно трутни снова возвращались к матке, всем роем сразу. Эти «трутневые рои далеко не всегда содержат матку, они могут состоять исключительно из трутней. Несколько раз мы наблюдали крупные образование на вершине «трутневого роя», которое можно было принять за спарившихся матку и трутня, в действительности же это оказывалось ни чем иным, как двумя трутнями взобравшимися друг на друга. Трутни собирались на расстоянии около 50 метров от привязанной матки. Как бы долго ни находились они в непосредственной близости от матки, они в этой зоне не подлетали ко всему движущемуся: рабочим пчелам, бабочкам, жукам, листьям и даже к птицам. Следователы их привлекает только летящая матка.

Из этих наблюдений мы заключили, что трутней привлекает к матке издаваемый ею запах. Как уже удалось доказать Н. Е. Гари, это запах вещества, выделяемого одной из челюстных желез, на который летят трутни. Если вытяжкой из этой железы пропитать резиновую губку, то трутни летят к ней так же, как к матке. Любопытно, что этот запах в улье или на воле, у земли, не оказывает никакого влияния на трутней. Он действует только на высоте 10 метров. Синтезированное «маточное вещество» (9-окси-дек-2-эноиковая кислота), которое не оказывало на рабочих пчел никакого притягивающего воздействия, привлекало трутней, хотя и в гораздо меньшей степени, чем экстракт желёз.

Таким образом, мы располагаем хорошим методом, при помощи которого можно изучать поведение трутней в полевых условиях — подобно тому, как это делается в отношении рабочих пчел при помощи расстановки кормушек или наблюдений над посещением ими цветков. По нашим наблюдениям, наибольший радиус «душистого облака» вокруг матки составляет 100 метров. Помещая матку в различные пункты местности, где проводится опыт, можно установить, имеются ли здесь трутни или нет. Селекционера при этом интересуют следующие вопросы:

1. Разлетаются ли трутни равномерно во всех направлениях или имеются определенные места, которые они предпочитают («места сбора трутней»), и такие, которых они избегают?

2. Поддаются ли трутни дрессировке на посещение определенных мест, то есть ищут ли они повторно места, к которым их много раз привлекали при помощи маток?

Наши опыты, которые мы начали летом 1962 года и продолжили в 1963 году, дали пока следующие результаты.

1. Линия лёта трутней находится на высоте 10—30 метров, то есть на высоте верхушек деревьев. Однажды собравшиеся вокруг матки трутни на этой высоте следуют за ней, спускаясь почти до самой земли и затем поднимаясь на высоту примерно 40 метров. Но это продолжается недолго: внезапно рой трутней покидает матку и на такой высоте уже не может больше ее отыскать. Только если матку снова поместить на высоту линии лёта трутней, они появляются вокруг нее.

В воздушном пространстве на воле, следовательно, нужно различать по высоте две зоны: в одной из них на расстоянии от 1 до 8 метров от земли летают рабочие пчелы. Помещенных в эту зону маток, особенно вблизи улья, непрерывно атакуют, а нередко и жалят рабочие пчелы. На высоте свыше 10 метров находится зона лёта трутней. Здесь рабочие пчелы отыскивают маток чрезвычайно редко и, по нашим наблюдениям, никогда не нападают на них.

2. Трутни разлетаются по местности неравномерно во всех направлениях, а имеется район, в котором они находятся регулярно и в большом количестве. Есть также другие районы, в которые невозможно привлечь ни одного трутня. Удаленность от пасеки, по крайней мере в окружности радиусом в два километра, не играет при этом никакой роли. Во многих местах на большем расстоянии от пасеки можно, как правило, встретить больше трутней, чем вблизи нее.

Трутни избегают водных поверхностей. Ни разу не удавалось заставить трутней перелететь через озеро или даже привлечь их к берегу. Если мы собирали на открытом лугу, удаленном от озера за 500 метров, большой рой трутней вокруг баллона, на котором находилась матка, и несли его в направлении к озеру, то уже примерно за 100 метров до берега трутни покидали матку. В противоположном же направлении они следовали за ней на расстояние в один километр, причем число их нисколько не уменьшалось, а нередко даже возрастало. Этот результат мы получали неизменно при повторении опыта.

3. Прилета трутней с окрестных пасек на станцию осеменения доказано не было. В период между 4 июня и 4 июля 1963 года на станции осеменения Австрийского института пчеловодства было выставлено для спаривания около 350 маток. Результаты осеменения в это хорошее лето были отличные. Непосредственно после очистки территории в течение двух дней пункта осеменения и место, удаленное от него по равнине на расстояние одного километра, были испытаны при помощи баллона с прикрепленной к нему неплодной маткой. За это время не появилось ни одного трутня. Пункт осеменения размещен в пяти километрах от ближайшей пасеки. Результаты более ранних опытов показали, что выставленные здесь матки не всегда были осеменены чистопородными трутнями.

Само собой разумеется, эти опыты необходимо повторять и разрабатывать дальше. Прежде всего встает вопрос, остается ли зона полёта трутней постоянной каждый год и (не говоря об отталкивающем влиянии водных поверхностей) существует ли зависимость между зоной полёта и рельефом местности. Но можно сказать с уверенностью, что имеются «места сбора трутней» или, по крайней мере, воздушные пути трутней. У нас создалось впечатление, что матки отыскивают эти пути и именно на них происходит спаривание. Известно, что подобным образом ведут себя шмели. Необходимо проверить предположение, что в большинстве случаев спаривание маток с трутнями происходит не вблизи того места, где стоит нуклеус с маткой, а на меньшем или большем расстоянии от него на своеобразном воздушном пути — обстоятельство, которое при известных условиях может быть неблагоприятным для некоторых станций осеменения. И, наконец, стоит подумать о том, нельзя ли при помощи запаха матки концентрировать трутней на определенном месте. Но потребуется еще много работы, прежде чем удастся получить приемлемые для практики результаты.

Институт пчеловодства Австрии

Ф. Руттнер, Г. Руттнер

Родоначальницы пчелиных семейств – матки занимают самую высокую ступень в иерархии улья. Значение этих «королев» для пчел-медосборщиц настолько велико, что, не разгадав тайны их жизни, невозможно контролировать работу пасеки.

1. Чем внешне отличается матка от пчел-медосбощиц?

Пчеломатка превосходит «дочерей» по параметрам. Размер ее тела – 20-25 мм (длина обычных пчел – 12-14 мм), брюшко круглое, сужающееся книзу, корпус прикрыт крыльями до половины, восковые железы отсутствуют, а на лапках нет «корзиночек для собранной пыльцы.

2. В маточнике каких размеров рождаются наиболее крупные пчеломатки?

Ячейки для развития крупной материнской особи должны иметь такие параметры: высоту – 2,2 см, вес – более 200 мг. Из ячеек глубиной, не превышающей 2 см и массой менее 180-200 мг, выводятся самки средних размеров, а из маленьких гнезд (до 1,6 см) мелкие.

3. Отчего из одинаковых яичек рождаются пчелы с разной физиологией?

Различия пчелок появляющихся от одной матери возникают из-за разницы питания во время роста. Обычных зародышей кормят молоком 3 дня, а остальное время дают мед, смешанный с пергой. Маточная личинка пьет молочко до дня выхода из гнезда, и ее организм развивается до более совершенной стадии.

4. Отличается ли молочко, используемое для кормления рабочих пчел, маток и трутней по содержанию питательных веществ?

Молоко ульевых кормилиц для пчелок, трутней или маток отличается по содержанию белков, сахара, минеральных солей, витаминов. Первые 1-2 дня в пище расплода преобладает белок (70%), а количество сахара минимально.

Молоко для 4-дневного расплода содержит меньше белка, но много углеводов. Маточным личинкам выделяют молочко с пониженным уровнем белка (45-55%) весь период развития.

Зародыши трутней получают высокобелковый корм, но к завершению их роста количество протеина снижается с 60 до 35%.

5. Съедают ли пчеломатки молоко из ячейки, где развивались?

«Пчелиные королевы» не прикасаются к молочку, оставшемуся в гнезде после выхода, и могут оставаться без корма до 17 часов. Наполненная молоком ячейка после рождения самки – признак хорошей плодовитости. Отсутствие корма не означает, что особь низкокачественная, но свидетельствует о ее отставании по весу.

6. По какой причине пчеломатка, вышедшая из сот первой, уничтожает другие маточные ячейки?

Покинув гнездо, самка слышит звуки, издаваемые «соперницами», свидетельствующие об их скором выходе и предстоящей схватке за первенство. Следуя инстинкту самосохранения, насекомое прогрызает маточники, убивая находящихся внутри личинок своим жалом. Если «родоначальница» оставляет маточные гнезда, их уничтожают рабочие пчелы.

7. Какая продолжительность жизни у пчеломатки?

Срок жизни маток – 6-8 лет. Период интенсивной яйцекладки продолжается два года. На третий сезон «королеву» заменяют. Если она дает плохой расплод, замена проводится раньше.

8. Изменяется ли вес пчеломатки в процессе жизни?

Вес материнских особей часто меняется под влиянием условий питания, активности яйцекладки и других факторов. Во время спаривания или с началом роения масса «королевы улья» снижается. Наибольшая потеря веса (15 мг у неплодной самки и 20 мг у оплодотворенной), наблюдается спустя 6 дней после рождения или отсадки от семьи.

9. Зависит ли яйценоскость пчеломатки и качество рожденного потомства от размеров ее тела?

Качества пчеломатки определены наследственностью и происхождением. Крупные «королевы» превосходят мелких «сестер» по плодовитости и количеству яйцевых трубочек (овариолы) в яичнике. Их расплод многочисленный, а потомство сильное.

10. С какого возраста матка вступает в брачный период?

Молодая самка вылетает для оплодотворения с 10-12 дня жизни, при t выше 250С и атмосферной влажности – 60-80%. Спариваться «королевы-матери» предпочитают за 1,5-2 км от улья, чтобы избежать близкородственного скрещивания. При температуре ниже 190С, а также дождливой, ветреной погоде их полет отменяется. Активность спаривания насекомых возрастает с 14-16:30 ч.

11. Что способствует яйценоскости маток?

Чтобы пчела откладывала хороший расплод, нужны: комфортная температура, многочисленная семья, наличие в улье 8-10 кг меда и 2-3 кг перги, свободные ячейки на сотах, регулярное пополнение запасов пыльцы и нектара.

12. Когда начинается активная яйцекладка у молодых маток?

Активный период откладки у материнских особей из сильного рода начинается на 10-14 день. Если семья малочисленна или слаба, он наступит позже.

13. Способна ли неплодная пчеломатка начать яйцекладку, а позже осмениться?

Неоплодотворенная самка откладывает лишь трутневые яйца, если теряет возможность спариваться. Чаще это происходит на 3-4 неделю жизни.

14. Сколько раз пчеломатка спаривается за брачный сезон?

Мнение, что «королевы» покидают улей для оплодотворения 1 раз, контактируя с одним самцом опровергнуто. Согласно исследованиям 50% пчел за брачный период вылетают 2-3 раза, вступая в связь с 6-10 трутнями. У плодной пчелки, летящей к улью, заметен белый сгусток закрывающий кончик жала. Это мускус – вещество, выделенное придаточными железами самца.

15. В чем заключен принцип избирательного оплодотворения?

В капле спермы трутня содержится от 3 до 12 сперматозоидов, а для оплодотворения клетки нужен лишь один. Процесс проникновения определенных спермиев к ядру яичек необъясним. По неизученным пока причинам яйцеклетка более доступна для активных сперматозоидов, действуя по принципу избирательного оплодотворения.

16. Чем вызвана полиандрия (спаривание с несколькими самцами) пчел?

Полиандрия материнских особей – природная необходимость, повышающая выживаемость рода. Для оплодотворения клетки достаточно одного самца оставляющего в семяприемнике до 11 млн сперматозоидов.

При контакте с 7-10 самцами половая система вмещает 6-8 млн мужских клеток, но число нежизнеспособных яиц уменьшается до 6-12%.

Исследования также подтвердили, что в семяприемнике женской особи сперма трутней смешивается и яйцо оплодотворяет семенная жидкость от нескольких отцов.

17. Способна ли пчеломатка спариться глубокой осенью, но уйти на зимовку, отложив откладку расплода до весны?

Внесезонное спаривание самки с последующей задержкой яйцекладки до весны случается, если осенью установилась теплая погода – выше 230С.

18. Отчего самка откладывает яйца неодинакового размера?

Если пчелка производит много яиц, их величина уменьшается. К началу главного медосбора (июнь) масса появившихся яиц равна 0,133 мг. К июлю их вес увеличивается до 0,141 мг, а к августу достигает 0,163 мг. Яйца молодых самок крупнее, чему у зрелых.

19. Сколько сотен яиц откладывает пчеломатка за день?

Количество расплода, появляющегося у самки, зависит от сезона. Вначале весны яйцекладка равна 100 шт. за день. Летом число будущих личинок повышается до 1000. К разгару летнего медосбора родительница откладывает 2000 яиц. К августу плодовитость снижается, а осенью останавливается. Среднегодовое количество яиц – 150-160 тыс.

20. Чем предопределено появление неоплодотворенных или оплодотворенных яиц при образовании расплода?

За оплодотворение яйца отвечает орган половой системы – семенной насос. Когда пчелка опускает расплод в гнездо с узкими гранями, на ее брюшке задеваются тонкие волосики, провоцируя нервный импульс.

Мышцы семенного насоса мгновенно сокращаются, выделяя каплю спермы в ячейку. Опуская расплод в широкую ячейку, матка не ощущает нервного возбуждения, активирующего семенной насос. Яйцо остается неоплодотворенным.

Выстраивая соты, пчелки вначале формируют «роевые» – узкие клеточки, а затем придают им широкую форму.

21. Какие условия наиболее благоприятны для усиленной яйцекладки пчелы-матери?

Если на сотах достаточно пустых ячеек, скорость яйцекладки увеличивается. Матке не нужно долго ходить по улью, разыскивая подходящее гнездо. Преодолев расстояние 86 м.

она может заполнить расплодом 540 ячеек. Когда соты заняты медом, пергой или подрастающими личинками, самка долго ползает по ним, подыскивая пустую клеточку. За сутки она проходит около 200-250 м.

теряя до 600 яиц, выпадающих мимо гнезд.

22. Матку, не ставшую плодной на первом месяце жизни, рекомендуют заменить, а если она отложила яйца на 35 день? Почему нужно избавляться от нее?

Хорошо развитые самки спариваются и производят потомство через 12-18 дней жизни. Если пчела вышла из гнезда поздней осенью либо весной срок созревания продлевается до 30 суток. Насекомые, не приступившие к яйцекладке своевременно, из-за слабого развития или плохих погодных условий остаются низкоплодными, поэтому их советуют заменять.

23. Отражается ли присутствие королевы-матери на количестве собранного меда?

Без «королевы» продуктивность улья уменьшается до 41,5%. Подсадка новой матери или появление маточных ячеек повышает работоспособность насекомых. Возраст пчеломатки также влияет на количество меда. Рой под присмотром однолетней «матери» добывал корма на 42, 9% больше, чем при жизни с трехлетней.

24. Требуются ли «королеве улья придворные»?

Пока продолжается сезон яйцекладки, родоначальницу улья окружает «свита» из 8-12 «дочерей», кормящих ее молочком и убирающих отходы. Отложив 25-30 яиц, «королева-мать» останавливается для приема пищи. Когда она переходит на новый сот, «свита» заменяется.

25. Продолжает ли «свита» ухаживать за «королевой-матерью» зимой?

Исследователь Н Фоти доказал, что кормление матери улья зимой продолжается. За 27 мин. она питалась от «дочерей» 7 раз, получая 16,9 мг корма.

26. Чем питается пчеломатка зимой?

Ранее считалось, что семьи кормят «королеву-мать» отрыгнутым из зобиков медом, но эта версия опровергнута. Согласно лабораторным исследованиям пчелки-кормилицы, изъятые из семьи с матерью, имели глоточные железы четвертой стадии развития, т. е. выделяющие молочко. Доказан факт, что материнская особь не употребляет пергу. Единственным источником белка для нее остается молочко.

27. Когда новый расплод не появляется, означает ли это, что матка могла покинуть семью из-за отсутствия свободных ячеек?

Действующая «мать» не покидает улей. Исчезновение нового потомства связано с завершением плодного периода или ее гибелью.

28. Как не допустить откладки расплода пчеломаткой, по ячейкам рамки поставленной для меда?

Ячейки сот должны быть утолщенными (32-34 мм). Уплотнить их можно поставив надставку из 12 рамочек, а когда пчелки-работницы достроят соты убрать 2 рамки, распределив оставшиеся по периметру. Насекомые заполнят соты медом, удлинив стенки гнезд до размеров недоступных для материнского расплода.

29. По какой причине пчелы, дающие хороший оплодотворенный расплод, внезапно становятся трутовками?

Самки трутневеют из-за травм, болезней либо неправильного функционирования семяприемника. Таких особей заменяют.

30. Если при расширении улья подставкой пустых сот матка улетела, вернется ли она?

Оплодотворенная «мать семейства» редко покидает гнездо. Обычно улетают неплодные или неспособные к производству потомства пчелки. Если «королева» взлетит, во время работы над сотами пасечнику нужно стоять неподвижно, оставив улей открытым. Облетев округу, насекомое вскоре найдет гнездо, заметив фигуру хозяина.

31. Что означает тихая смена матки? Какие ячейки строит рой, запланировавший этот процесс?

Самосменой или «тихой сменой» называют выращивание семьей новых «родоначальниц», когда пчела, занимающая эту «должность» еще жива. Замена происходит, если «мать» постарела или имеет недостатки. Рой закладывает по краям сот маточники, напоминающие мисочку (роевые), приступая к выращиванию новой материнской личинки. По завершении самосмены старая «королева» покидает семью.

32. Через какой срок пчеломатка уступает место молодой преемнице после самосмены?

Когда юная «королева улья» пройдет первое спаривание, старая исчезает.

33. Как долго можно содержать доставленную по почте матку внутри пересылочной клеточки, чтобы не навредить ей?

Оставляя пчелу-мать в клеточке, важно создать благоприятные условия, выбрав темное место для хранения контейнера и поддерживая температуру до 16-20 0С. Нужно периодически наблюдать за состоянием насекомых внутри клеточки. Когда пчелки из «свиты» живые, матку можно содержать там 8-10 дней. Если часть «сопровождающей группы» погибла, ее переселение к новому семейству нельзя откладывать.

34. Пересылка пчеломатки внутри клетки длится 5-7 суток. Не отразится ли долгий срок заточения на плодовитости?

Сформированные яички внутри яйцевода пчела откладывает через 12 часов после изъятия из улья. Находясь при температуре 34-350С, за этот срок она теряется до 100 яиц. Несформировавшиеся (зародышевые) клетки выходят за 7 дней.

Во время пересылки самка теряет весь развивающийся внутри расплод, но присоединившись к новой семье, легко восстанавливает яйцекладку. Восьмидневное пребывание насекомого внутри клеточного контейнера не отразится на его репродуктивности.

Перевозка сроком в 10-15 дней, приводит к снижению яйцекладки.

35. Что больше подходит для кормления пчел-матерей во время пересылки в клеточках?

По исследованиям, матки, помещенные в клеточку со «свитой» из 20 пчел и питающиеся медом жили 33 дня. Насекомые, получавшие медово-сахарное тесто, погибали через 26 суток.

36. Известны данные о совместном содержании двух маток с обрезанным жалом. Пчелы неспособные ужалить, разделяют власть мирным путем. Проводились ли опыты по объединению самок после обрезания жала специалистами?

Похожие исследования велись пчеловодами, на Башкирской опытной станции. После отрезания кончика жала, насекомые спаривались и откладывали расплод, не отличаясь от полноценных. Создание семьи с двумя пчеломатками прошедшими подрезание жала не подтверждено практикой, так как подобный опыт не проводился.

37. Как объяснить факт, что две плодные матки откладывают расплод, игнорируя друг дружку?

Мирное проживание двух «королев» вместе крайне редкое явление. Обычно подобное поведение наблюдается у горных кавказских пчел или их помесей. Условия, ведущие к перемирию «царственных особ» мало изучены, но весной агрессия насекомых нарастает. Самки могут убить друг друга, поэтому осенью их следует разлучить.

Источник: https://www.proselhoz.ru/pchelovodstvo/pchelomatka

Матка, трутни и рабочие пчелы: их жизнь и обязанности в пчелиной семье

Медоносные пчёлы имеют общественный строй и быстро погибают, оказавшись вне его. Также не могут эти насекомые жить и в чужом улье, тяжело принимать им не свой уклад жизни.

Пчеловоды знают, что полноценная семья этих насекомых состоит из матки, нескольких сот трутней и несколько десятков тысяч рабочих пчёл.

Эту особь легко распознать среди других насекомых. Она в полтора, а то и два раза больше рабочих пчёл. Особенно бросается в глаза брюшко, в котором находятся развитые яичники.

Матка не собирает нектар, так как у неё не сформированы органы, предназначенные для таких работ. Единственной задачей этой пчелы является кладка яиц. В день матка производит 1,5 — 2 тысячи штук яиц. Живёт эта особь до 5 лет.

Способы выведения матки

Существует несколько таких способов.

Как выглядит пчелиная матка:

Свищевой

Пчелиный рой не может жить без матки, поэтому если она погибает или пропадает, рабочие особи начинают выращивать себе новую производительницу. Для этого они строят маточник — ячейку большого размера, в которой будет находиться яйцо. Когда появляется личинка, её начинают усиленно кормить. Это способствует быстрому росту, увеличению размера и развитию половых клеток будущей матки.

На 8 день, когда маточник полностью готов, он запечатывается.

Чтобы личинка превратилась в матку, должно пройти 9 дней.

Тихой смены

Бывают случаи, когда маточник строят ещё при жизни матки, в случаях если последняя становится слишком старой. Новая производительница не всегда убивает старую. Часто бывает, когда яйца откладываются параллельно, только в другом конце маточника. Происходит это до естественной смерти старой матки.

Роевой

Выводят роевую матку, когда количество молодого поколения значительно больше, чем необходимо. Изначально на рёбрах сотов строятся роевые мисочки.

Пчелиная семья, готовая покинуть рой, прекращает строить соты и выращивать личинки. Первая улетает старая матка, которая к тому моменту уменьшила свою яйценоскость.

Следующий рой вылетает, как только молодая матка будет готова к этому. После конца роения пчёлы разбирают маточники и продолжают обычную работу.

Матка всё время находиться в улье, покидает его только в первые дни жизни для облёта и спаривания. При ней всегда находится свита из нескольких рабочих пчёл, которые её кормят и убирают за ней. Питается матка молоком, выработанным специальными железами пчелы. Живёт производительница дольше своих сородичей.

Спаривание матки происходит в воздухе, поэтому матке и важно запомнить внешний вид улья, его месторасположение.

Спаривание матки

Спариваться с трутнем матка начинает уже через неделю после выхода из маточника. Если она не может в течение месяца это сделать, то считается трутневой. То есть откладывает только не оплодотворённые яйца, из них появляются трутни.

- Плодовая матка может делать кладку как из оплодотворённых яиц, так и из не оплодотворённых.

- Матка тщательно исследует ячейку на чистоту перед закладкой яиц.

- ВАЖНО: Трутневые яйцеклады бывают только после полного заполнения ячеек для рабочих пчёл.

Замену матки обычно производит сам пчеловод, когда видит, что прежняя стала старой или трутневой. Если пчёлы вырастили производительницу себе сами, то большая вероятность того, что она не будет самой хорошей. Лучшей считается матка, которая появилась из однодневной личинки. Но пчёлы на замену старой будут выращивать сразу несколько личинок.

При встрече матки могут постараться убить друг друга жалом. Для человека производительница не страшна, её даже можно брать в руки, но только очень осторожно.

Когда идёт процесс замены матки, лучше подсадить безматочный рой к новой королеве, а не наоборот, так как новую особь пчёлы могут убить.

ВНИМАНИЕ: От плодовитости производительницы будет зависеть сколько воска и мёда можно получить от одной семьи.

Рабочие пчёлы появляются уже на 3 день после кладки. Это тоже насекомые женского пола, у которых недоразвиты половые органы. Именно они опыляют растения, производят мёд, делают работу в улье.

Лётные и ульевые пчёлы

Всех рабочих пчёл делят на 2 группы:

- Ульевые — это насекомые до 20 дня жизни. Они вылетают только для освобождения кишечника, за водой или прополисом. Выполняют в улье всю работу: чистят, кормят приплод, охраняют, замазывают щели и т. д.

- Лётные пчёлы разыскивают медонос, собирают нектар.

За свою жизнь насекомое успевает поработать как в улье, так и за его пределами. Живут рабочие пчёлы от полутора до 10 месяцев.

Интересные факты о пчелах:

Роль рабочих пчёл в улье

Именно рабочие пчёлы руководят всем в улье:

- Они уводят за собой матку во время роения.

- Контролируют яйцеклад, ограничивая матку в еде или потакая ей во всём.

Так что мнение о главенстве королевы — неверно.

Трутни и их роль в пчелиной семье

Это насекомые мужского пола, которые должны оплодотворять матку. Производительница изначально откладывает несколько тысяч трутневых яиц, чтобы потом из многих выбрать для оплодотворения самых сильных.

Внешние признаки трутней

Трутни имеют большое брюшко и голову, выпученные глаза. Хорошее зрение позволяет им выслеживать не оплодотворённую матку.

Трутни не имеют жала, не могут самостоятельно добывать себе еду. Питаются мёдом, который заготовили рабочие пчёлы.

Трутни не привязываются к своей семье, могут улететь на большие расстояния в поисках не оплодотворённой матки. Их не прогонит пчелиная семья, а накормит и позволит жить вместе.

Жизненный цикл трутней

Трутень нужен только для спаривания.

После этого процесса он погибает, оставляя в матке свой половой орган.

Возможность размножаться у трутней наступает в конце второй недели после появления из личинки. В период своей активности мужские особи могут летать целый день, возвращаясь только для еды.

Если матка появляется в улье осеменённой, то трутни изгоняются из семьи, а их личинки выпиваются другими пчёлами. Но в случае, когда королева не оплодотворилась, трутни могут перезимовать в улье.

ВАЖНО: Выгнанные трутни погибают через 3 дня.

Количество трутней нужно контролировать. Их не должно быть очень мало, чтобы точно оплодотворить матку, но и слишком большое количество таких особей тяжело для остальных пчёл.

Только 1 трутень съедает мёда в 20 раз больше своего веса.

Пчёлы ориентируются в основном по обонянию. Оно подсказывает им, где лучший медонос, относится ли эта пчела к их роду или нет. Это бывает важно в плохие года, когда обитатели чужих семей пытаются проникнуть в улей.

Источник: https://web-selo.ru/zhizn-sostav-i-obyazannosti-pchelinoj-semi-matka-trutni-i-rabochie-pchely.html

Процесс размножения семей пчел, подробное описание действий

У всех пчел половые органы размещены в области брюха. Яйца вынашивают пчелы-матки. У которых отлично развиты яичники. У каждой матки имеется два яичники, те в свою очередь разделяются на 180-200 трубок, где и происходит зарождение и развитие яиц.

Трутень представляет собой мужскую особь, у которых происходит образование сперматозоидов в семенниках.

Что касается рядовых пчел, то у них недоразвиты половые органы, поэтому у них может быть всего 5-24 трубок в яичниках, и так как спариваться с трутнями они не могут, из отложенных ими неоплодотворенных яиц могут появиться только лишь трутни. Откладывающие яйца пчелы, носят название — трутовки.

Процесс спаривания пчелы-матки и трутня

Размножение пчел происходит методом воспроизведения подобных себе особей в семье пчел и последующем роении.

Пчелы-матки, спариваются с трутнями, находясь в полете. Это может случиться на большом расстоянии от пасеки. Для своего свидания трутни и матки выбирают теплое и светлое время суток. Возраст трутней, готовых к спариванию наступает на 8-15 день от рождения.

А у маток детородный возраст наступает на 7-10 день от рождения. Совместный полет может длиться до 20 минут. У матки период для спаривания может длиться примерно месяц.

Если же в это время матка так и не осеменилась, она станет трутневой, то есть сможет приносить только трутневое потомство, как рядовые пчелы.

Что происходит после спаривания

Удивительно то, что после спаривания с трутнями, их сперма может содержаться в семяприемнике матки всю ее жизнь (около пяти лет). Для того чтобы накопить нужное количество спермы трутней, матки могут спариваться с несколькими мужскими особями, и даже вылетать на свидание не один раз.

Трутни же, после полового акта с маткой погибают, так как часть их полового члена остается в половых путях партнерши. Так как у матки может быть сразу несколько партнеров, ее потомство может быть разнородным.

Период кладки яиц маткой

Примерно через три дня после спаривания матка начинает кладку яиц, причем у молодых маток количество откладываемых яиц будет в первое время небольшим.

Матка может откладывать оплодотворенные яйца и неоплодотворенные, из которых затем выходят трутни (наследующие только материнские свойства). Из оплодотворенных яиц на свет появляются новые матки и рабочие пчелы (наследующие свойства матки и трутней).

По этому поводу возникает вопрос – почему из одних и тех же оплодотворенных яиц могут получиться пчелы и матки? Все дело в питании: личинок маток все время кормят маточным молочком, а пчел — маточным молоко кормят только три дня, а затем в меню вводят мед и пергу. Плюс ко всему, личинки будущих маток доедают корм со дна маточников.

По тому, в каком положении находится яйцо в ячейке, можно судить о том, сколько времени оно там находится. Если яйца приклеены снизу и находятся перпендикулярно дну, то их недавно матка отложила.

Затем яйца начинают понемногу наклоняться, и уже к третьим суткам они полностью лежат на дне ячейки.

Примерно в это время, пчелы кормилицы умышленно капают маточное молочко в ячейку, чтобы оболочка яйца лопнула и из нее вылупилась личинка.

Источник: https://receptymeda.ru/razmnozhenie-pchel.htm

Спаривание пчелиных маток

Спаривание пчелиных маток в нормальной семье проходит на седьмой день после ее выхода с маточника. Сам процесс таинства в естественной среде не удавалось видеть ни одному пчеловоду, ни одному ученому. Тем более снять этот процесс на фото или видео.

Поэтому ученые могут только предполагать, что там происходит. Приблизительно указать высоту полета матки во время полета — это 10 — 20 метров. И рассчитать приблизительное количество необходимых трутней для спаривания — это 5 и более трутней.

Все остальные данные о времени таинства, о том, на какой день это происходит, о погоде в это время и сколько продолжается сам облет — данные достоверные.

Перед самым брачным облетом, пчелиные матки, независимо от их происхождения: свищевые, роевые или тихой смены, должны:

- войти в половую зрелость,

- совершить ориентировочный облет на пасеке.

Облет нужен для того, чтобы запомнить место своей семьи на пасеке.

Если улья стоят слишком тесно, рядом друг с другом, возможны блуждания маток после брачного облета.

И, как результат, неплодная матка в семье была, а после спаривания не вернулась в свою семью. Чужая же семья просто ее уничтожит.

- В пчелиных семьях первая матка выходит с маточника на 16 день после кладки яйца.

- Далее, в семье остается только одна матка, если она свищевая.

- В роящейся семье, если пчеловод позаботился, тоже должна остаться одна.

- А в семье с тихой сменой, все остается на выбор пчел.

Созревание пчелиной матки перед ее спариванием

Далее, у маток идет развитие по одному сценарию, не зависимо от ее похождения.

Первые дни пчелиная королева еще не готова к полету. Период полового созревания ее длиться около семи дней.

За это время она должна совершить ориентировочный облет, который происходит на 3 или на 5 день от ее рождения, при условии хорошей погоды.

Мне доводилось наблюдать ориентировочные облеты у маток, когда я отпускал их с клеточки при подсадке в улей.

В таком случае пчеловоду не стоит закрывать улей. Нужно просто постоять 5 — 10 минут и она вернется на место.

- Вообще с момента выхода матки c маточника и до начала кладки яиц нею, осматривать такую семью не рекомендуется.

- Потому что, пчеловод может помешать этому таинству природы.

- Представьте ситуацию, что пчелиная королева вылетела на брачный облет, а пчеловод в это время осматривает семью.

Пользуется дымом, качает мед или просто стоит возле улья. Есть риск того, что она не вернется в улей из за потери ориентира или других причин.

- А потому, такие семьи, после того как убедились, что матка в роевой семье одна или свищевых маточников больше нет, рекомендуется осматривать только утром до 10 часов и вечером после 17 часов.

- В семье с тихой сменой необходимо только убедится, что семья не роится, и пустить все на самотек.

- В семье со свищевой маткой и в семье с тихой сменой пчелы заинтересованы в быстром появлении засева.

- Поэтому, на 7 день от момента ее выхода с маточника уже, теоретически, возможно спаривание пчелиных маток.

- В рое, если матка неплодная, тоже возможно это таинство на седьмой день.

Но в семье, против которой применили противороевые приемы, королева семьи на брачный облет вылетает гораздо позже. Это может быть и две недели, а возможно и месяц.

Все зависит от степени вхождения семьи в роевое состояние и от наличия взятка.

Как происходит таинство спаривания пчелиных маток

- Все спаривания пчелиных маток, независимо от их похождения, происходят по одному сценарию.

- Они возможны в теплый, солнечный, безветренный день, температура воздуха должна быть не ниже 22 градуса.

- Время полета находится в приделах от 11 часов до 17 часов в моей местности.

Но это не значит, что погода весь день должна быть хорошей.

Достаточно и часа хорошей погоды, чтобы прошло это таинство природы.

Его, обычно, можно распознать по тому гулу, который создают трутни, вылетая на брачный облет. А через время, если погода не испортилась, вылетают неплодные матки.

Интересное из жизни пчел. Считается, что сами матки не вылетают на облет. Их выталкивают пчелы, т.е. заставляют.

- Матки спариваются с трутнями и через полчаса, если трутней много на пасеке, возвращаются в свой улей.

- Обычно матке достаточно одного брачного облета, что и происходит в моих семьях.

- Но читал, что есть случаи повторного вылета пчелиных королев, если трутней мало.

- А потому, прежде чем уничтожать трутней, подумайте, что Вы подвергаете своих маток риску.

Обычно, после брачного таинства возле ульев видно, как ползают трутни. У трутней во время спаривания отрывается часть полового органа.

У них хватает сил только долететь до улья и упасть возле него, чтобы погибнуть. Такая их участь после этого таинства природы.

За маткой, что вернулась в свой улей после спаривания, тянется брачный шлейф — это остатки от трутней. Шлейф видно несколько часов, а потом он исчезает.

- Далее, плодная уже королева семьи начинает дозревать, и первые яйца может отложить только через 2 — 3 дня после полета.

- Таким образом, такую семью осматривают на наличие засева только на десятый день после выхода матки с маточника.

- А семью, против которой применили противороевые приемы, осматривают первый раз через 10 дней на наличие засева и неплодной матки.

А потом уже через неделю, если нет засева. И так до тех пор, пока он не появиться.

Во всех семьях через 7 — 10 дней после первого засева проверяют его качество. Смотрят, есть ли печатный пчелиный засев и как сеет матка.

Я за свою практику два раза сталкивался с матками- трутовками, что сеяли только трутовые яйца. И мне приходилось их менять.

Я рассказал вам, что представляет собой спаривание пчелиных маток.

В какие он происходит сроки в разных семьях, при какой погоде и как нужно проконтролировать первый засев.

Важное!!!

Не осматривайте семьи с неплодными матками в период возможного брачного облета.

Если и есть необходимость осмотра или откачки меда в такой семье, то сделайте это рано утром или вечером.

Обязательно проконтролируйте первый засев на 10 день после выхода матки с маточника. И еще через неделю проверьте его качество.

Видео, об этом таинстве природы.

Вам была полезна статья? ⇨Нажмите на кнопку соц. сетей!!! ⇨

Пожалуйста, оцените статью в рейтинге!!!

39

Источник: https://cymbal.com.ru/sparivanie-pchelinyx-matok

Органы размножения и спаривания пчелиных маток и трутней. — Ветеринарная служба Владимирской области

При половом размножении яйцеклетка, развивается после оплодотворения ее сперматозоидом, в результате чего образуется зигота, из которой в дальнейшем развивается новый организм. В тоже время в природе из этого правила имеется исключение, когда новый организм развивается из неоплодотворенного яйца.

Такое явление в природе получило название партеногенеза, или девственного размножения. Данное размножение наблюдается у общественных и некоторых других насекомых, в том числе и в пчелиной семье, где трутни развиваются из неоплодотворенных яиц т.е. имеет место мужской партеногенез, или арренотокия.

Половые органы матки состоят из хорошо развитых парных яичников, парных яйцеводов, непарного яйцевода, семяприемника и влагалища.

Яичники матки расположены в передней части брюшка матки и состоят из большого количества (от 120 до 250 в одном яичнике) параллельно расположенных яйцевых трубочек, тонких у вершины и постепенно расширяющихся к концу. Все широкие концы размещаются в общей для всех трубочек полости, от которой отходит яйцевод.

Яйцевые трубочки у высокоплодных маток разделяются на 12-13 камер, у малоплодных — на 6-7 камер. В каждой камере развивается одно яйцо. Чем длиннее трубочка и чем больше в ней камер, тем больше яиц может отложить матка.

От каждого яичника отходят парные яйцеводы, которые затем сливаются в один непарный. В месте их слияния в непарный яйцевод впадает, выходя из семяприемника, трубочка.

Семяприемник состоит из 2-х оболочек :наружной, пронизанной трахеолами и трахейными клетками, обеспечивающими заключенными в него сперматозоидам питание кислородом, и внутренней- тонкой, прочной, упругой. От семяприемника отходит выводной проток, соединяющийся с придаточной железой, находящейся на его поверхности.