12 сентября 2017

В закладки

Обсудить

Жалоба

1) «Однако,» (и другие лишние запятые).

2) «Автор РАСКРЫВАЕТ проблему на примере…» — раскрывают тему, а проблему поднимают или ставят.

3) «Парень» — в сочинениях это слово использовать нельзя, оно разговорное (как и выражение «молодой человек»).

4) «Достичь целЬ» — вместо нормативного «достичь целИ» (нужен родительный падеж, так как существительное абстрактное).

5) «В СВОЁМ произведении автор хочет показать…» и другие плеоназмы (смысловая избыточность).

Многие помнят эту игру — шуточную беседу, когда на вопросы (любые, какие позволяет воображение) нужно осмысленно отвечать, не используя определенные слова. Вводная звучала так: «Да» и «нет» не говорите, черный с белым не берите — вы поедете на бал?» — для продвинутого уровня еще и запрещались слова с буквой «р». Ну а дальше изощряйтесь как можете!

Теперь представьте, что вам предлагают сыграть в другую игру — сложную и очень скучную, где преамбула звучит наоборот: «Да» и «нет» говорите, черный с белым берите — вы готовы к ЕГЭ по литературе?» Ну, или ОГЭ по русскому языку.

Эта альтернатива не делает игру интереснее. Да — нет. Черное — белое. С позицией автора согласен — с позицией автора не согласен. Впрочем, нет, не соглашаться с позицией автора на экзамене опасно. Я проиграла.

А вот, например, одна учительница-словесница тоже проиграла — на апелляции, когда ее дочери сказали: фраза «чтобы победу одержал целый народ, людям надо объединяться и бороться вместе» — это речевая ошибка. Вы не найдете эту ошибку. Я не найду эту ошибку. Эксперты — найдут. Видимо, на то они и эксперты.

Теперь та же учительница пишет: «Кое-что о сочинении на ЕГЭ по русскому языку. На семинаре, который проводил председатель экзаменационной комиссии, нам дали «рекомендации». Первое: нельзя писать «Автор поднимает проблему», надо «выдвигает или ставит»… Второе: запретили писать «в данном тексте» или «в данном для анализа тексте»… Третье: запретить выпускникам писать очень много, оптимально — 250–300 слов. Обосновано тем, что в больших сочинениях больше ошибок, да и экспертам читать слишком много. Четвертое: запрещено писать «В заключение хочу сказать…» Рекомендованы новые клише для сочинения: «Эту проблему автор текста рассматривает на примере…», «Для сравнения обратимся ко второму примеру…», «Сравнивая два примера, мы приходим к выводу…» В общем, как я понимаю, все рекомендации сводятся к замене старых шаблонов на новые».

Коллеги-учителя стали делиться своим печальным опытом. Оказалось, что проблему нельзя не только поднимать, но и затрагивать. При этом год назад проблему поднимать еще было можно, а два года назад это даже рекомендовалось. Кроме того, баллы могут снять за то, что ученик сформулировал проблему в виде вопроса. А могут и не снять. Но вопрос поднимать можно, а проблему — нельзя, так что лучше не рисковать, чтобы не запутаться.

Я понимаю, дорогие читатели, что эта странная игра кажется вам скучной и ханжеской. Но в нее обязаны играть наши дети. Так их учат родному русскому языку. Их родной язык сведен к набору ограничений. Написание сочинений на родном языке сведено к заучиванию, как нельзя писать на ЕГЭ (ОГЭ), потому что так нельзя писать на ЕГЭ (ОГЭ). «Подстраивают сочинение на родном языке под критерии эссе по иностранному языку», — написала еще одна учительница.

Возможно, вы возмущены, и вам кажется, что во всем этом нет никакого смысла. Это не так. Смысл в этой кафкианской экзекуции видят даже многие учителя. Во-первых, по шаблону сочинения проверять проще, а некоторые скажут, что только так и может быть достигнута справедливость. Во-вторых, и учителя не всегда готовы читать длинные тексты, а что длинные тексты увеличивают вероятность ошибки — с этим ведь не поспоришь! В-третьих, у учителей тоже есть слова, которые они не одобряют, — и словесники (хорошие!) самостоятельно включились в игру «составь список слов, запрещенных к употреблению в школьных сочинениях по литературе».

В списке с блестящим сарказмом, но вполне всерьез ученикам не рекомендуется писать слова «автору удалось передать» — и еще кучу всего не рекомендуется писать бедным ученикам. Каждый самоутверждается как может.

Наконец, есть и в-четвертых. Медузой Горгоной русских школьных сочинений являются словари сочетаемости. Если в словаре написано, что проблему можно ставить — значит, можно ставить. Если в словаре не написано, что проблему можно поднимать, — значит, поднимать ее нельзя. Логично, Ватсон?

Теперь давайте посмотрим, к чему приводит этот мартышкин труд. Я несколько заострю выводы: не хочу сказать, что он приводит к этому всегда, и что тот, кто научился образцово играть в скучную игру «ЕГЭ-сочинения», уже больше никогда не сможет написать ничего живого. (Будем оптимистами!) Но тем не менее.

Предположим, что методические материалы для словесников пишут и ученические судьбы вершат самые что ни на есть подкованные в ЕГЭ и ОГЭ эксперты. Образцы речевой грамотности, владыки стиля. Процитирую две фразы из их трудов. «Являясь продуктивным видом речевой деятельности, говорение в школе развивается в русле коммуникативной компетенции, которая формируется на базе лингвистической и языковой компетенций». Или вот еще: «КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике». Это выдержки из официальных материалов ФИПИ. Много ли вы поняли из этих «стилистически безукоризненных» формулировок?

Могут сказать, что я придираюсь. Что это стиль официальных рекомендаций, он таким и должен быть. А я отвечу, что, во-первых, — нет, не должен. Он должен быть понятным, прозрачным. А во-вторых, любой, кто когда-либо слышал, как говорят чиновники от образования, мог убедиться, что с канцеляритом и речевыми ошибками они близкие друзья. Скажем прямо: люди, которые учат учителей, как им учить детей правильно писать, — зачастую сами говорят неправильно, пишут клишированно и мутно.

Но есть и кое-что похуже: распад иерархии способностей. Увлекшись поклонением словарям сочетаемости, мы упустили из виду, что выражать мысли коряво (не имею в виду клише и вкусовщину! даже вправду коряво!) — это все же лучше, чем вовсе не иметь мыслей. Мы предпочли не замечать использования клише не вместе с мыслями, а вместо них. И еще: коряво выражать мысли по поводу прочитанного — гораздо лучше, чем не понимать прочитанное. Но корявость отследить легче, чем понимание, клише учесть легче, чем мысль, — и иерархия способностей перевернулась.

Это началось давно. В нашумевшей в свое время книжке «Русский язык на грани нервного срыва» знатный лингвист Максим Кронгауз описывал своих студенток (это РГГУ, студентки-гуманитарии), которые с трудом понимали смысл кинорецензий. Точнее, так: они делали вывод о фильме, опираясь на «красивые» и «некрасивые» слова в рецензии. Кронгауз решил не считать это большой проблемой, поскольку коммуникативная задача-то была выполнена, какой-никакой вывод о фильме сделан!

Что ж, сегодня и оценка экзаменационных сочинений зачастую сводится к подсчету правильных и неправильных слов. Задача выполнена? Учить пониманию трудно, но разучиться-то — легче!

Но даже и это не главное. На всем пространстве нашей страны единственной настоящей и всеобщей скрепой остался русский язык. Это не значит, что он «гарантирует от всего», — но если мы утратим эту драгоценность, мало нам не покажется. Сегодня в школах эта живая вода превращена в засушенный гербарий, и зачастую нет предмета более скучного, чем живой великорусский язык. Нет учебников более занудных, требований более формальных — непонятных и русским детям, и паче того — нерусским. Прививать любовь к русскому языку, родному и неродному, учить жизни в стихии русского языка — не это ли должна делать российская школа? И если нет — то зачем тогда она?

Это первое, что необходимо сделать: вернуть в школу ее настоящий смысл.

Сочинение на ЕГЭ (формулировка проблемы сочинения)

Коллеги, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу данной рекомендации, которая распространяется между выпускниками.

Образовательные вебинары

для педагогов

Сертификат выдается сразу после прохождения

Лицензия на образовательную деятельность – №0001058

Амина Ю.

В брошюрке «Репетитор по русскому языку» видела подобное замечание, но касалось оно сочетаний «автор затрагивает, автор упоминает». То, что сочетание » автор поднимает проблему» тоже неправильное, слышу впервые. Только вчера говорила своим ученикам, чтоб они два неправильных сочетания не употребляли, а писали «В предложенном для анализа тексте автор поднимает актуальную проблему…»(( Бедные мои ученики!! Но в книгах был предложен вариант. Постараюсь скинуть этот фрагмент в ближайшее время.

Александрова Марина Александровна

Ответ на сообщение #1 пользователя Амина Ю.

Вот и мы ориентировались на книги-тренажеры. Но Цыбулько нас сбила с толку за 12 часов до экзамена. Мои писали «ставит», если уж главный эксперт так настаивала на этом.

Амина Ю.

Спрошу точно у Однокурсницы. Она эксперт ЕГЭ. Будет проверять все работы с остальными экспертами. Посмотрю, что она скажет.

Амина Ю.

Она сказала, что это утка и они проверяют как обычно.

Александрова Марина Александровна

Ответ на сообщение #4 пользователя Амина Ю.

Ничего себе шутки у разработчиков ЕГЭ. Заявить на всю страну, буквально переучить детей незадолго до экзамена, а потом свести это к «утке». Это какое-то очередное глумление над учителями и детьми. Мы «ставили», а теперь осталось ждать результатов, которые будут через 2 недели. Еще одно издевательство.

Амина Ю.

Согласна. А где Вы нашли эту «рекомендацию «? Я ее только тут увидела, и наши выпускники ничего об этом не знают.

Александрова Марина Александровна

Ответ на сообщение #6 пользователя Амина Ю.

Мои ребята прислали мне ее, а им передали их друзья. Потом мы посмотрели на ютубе информацию от Цыбулько. В общем, это было веселое воскресенье накануне экзамена.

Амина Ю.

Представляю, что вы испытали ::smile13::

Амина Ю.

Удачи Вам и творческих успехов!! Пусть результаты удовлетворят Вас и Ваших выпускников!!

Лихина Елена Викторовна(эксперт сообщества)

Девушки, это мелочи! У нас пришли результаты по литературе девятиклассников. Умненькая девочка набрала 1 балл и стоит 2. У ребенка — истерика! На следующий день (сегодня) выяснилось, что это сбой компьютерной программы, и таких детей много! Вот это пострашней будет! А касаемо этой бумажки… Я, честно сказать, не понимаю в чем разница между «затрагивает проблему» и «ставит проблему»! Хотя считала, что русский — родной язык и это слова близкие по смыслу в данном контексте. Хотя, впрочем, я не литератор и не русовед…

Александрова Марина Александровна

О да, к сожалению, с такими «сбоями» сталкиваются через чур многие для системы, в которую вложено так много денег. А мы все еще ждем результатов и гадаем, что там с этими «ставит» и «затрагивает», «поднимает» и «рассматривает». В итоге вновь работа превратилась в какую-то банальную кальку, где нет места свободе творчества детей и их внутреннему «я». Скоро ЕГЭ дойдет до заполнения перфокарт, где в дырочки надо вписать слова или цифры.

Лихина Елена Викторовна(эксперт сообщества)

У нас любое, даже очень хорошее и полезное начинание доводят до абсурда! Увы, традиция…::smile16::

Лихина Елена Викторовна(эксперт сообщества)

Марина Александровна, успешно ли разрешилась ваша проблема с формулировкой проблемы? Надеюсь, у Вас все хорошо!

Александрова Марина Александровна

Слава богу, все благополучно. И результаты меня вполне порадовали. Теперь будем ждать новых выкрутасов с сочинением и экзаменами на этот учебный год.

Как правильно: поднять проблему или ставить проблему?

Матвей Дёмин

4,98614 золотых знаков52 серебряных знака89 бронзовых знаков

задан 6 мар 2016 в 4:40

как правильно: поднять проблему или ставить проблему?

В словарях отмечены оба этих варианта.

Из «Словаря сочетаемости слов русского языка» Морковкина:

Из «Словаря-справочника по русскому языку для иностранцев» Ловановой и Амиантовой (изд. МГУ, 1977):

Из «Учебного словаря глагольно-именных словосочетаний русского языка» Дерягиной (1987):

ответ дан 6 мар 2016 в 8:22

1

Если из двух зол выбирать меньшее, то «поднять». «Ставят» обычно только вопрос. Хотя в абсолютной правильности выражения «поднять проблему» — тоже не уверен. Это, конечно, лучше, чем «поставить», но в тоже как-то не очень удачно получается. «Проблему» (в общепринятом понимании слова) можно обозначить, затронуть, формулировать, предложить к обсуждению.

Сказанное не касается профессионального жаргона физиков-математиков и отчасти программистов. Там «проблема» может означать некое утверждение с вопросом «Верно ли оно?». В таком понимании проблему можно как раз ставить, но вряд ли «поднять».

Вот как в ru.wikipedia.org.

ответ дан 6 мар 2016 в 6:13

behemothusbehemothus

77.2k22 золотых знака70 серебряных знаков159 бронзовых знаков

1

Правильность определения проблемы — это первый критерий проверки, который может быть оценен максимум в один балл. Но есть нюанс: если поставленный вопрос не засчитывается, то К1-К4 обнуляются, то есть выпускник теряет девять первичных баллов. Поэтому от него зависит, удастся ли получить за экзамен выше 80 баллов.

Как найти проблему в тексте ЕГЭ по русскому языку?

Чтобы понять, как определить проблему сочинения ЕГЭ, важно знать, что это такое и как ее формулировать.

Проблема — это тот вопрос, которым задается автор. Ее можно записать через процессуальное слово (отглагольное существительное — например, проблема влияния чего-то на что-то) или вопрос (как что-то влияет на что-то?). Она обязательно должна касаться человека и нравственности, поэтому стоит ориентироваться на наставления, которые звучат в тексте.

Сложности могут возникнуть с текстами со множеством тезисов или иронией. В таком случае важно помнить, что главный вопрос в тексте может быть только один и он обязательно морален.

Если автор выдвигает два и более равнозначных тезисов, то стоит выбрать один из них и формулировать проблему от него. Главное — к выбранному вопросу должно быть минимум две иллюстрации в тексте.

Если же суть текста кажется аморальной или наставление выглядит неоптимистично, то автор иронизирует. В таком случае, его позиция абсолютно противоположна, и это следует учесть.

Алгоритм определения проблемы в сочинении

Чтобы понять, как определить проблему сочинения ЕГЭ, нужно выработать алгоритм ее поиска и следовать ему. Это поможет избежать ошибок и получить высший балл за экзамен по русскому языку, при этом сэкономив время на проверку.

- Перед тем как определить проблему сочинения ЕГЭ, стоит найти авторскую позицию. Это нравственное наставление автора, которое может быть написано прямо (в публицистическом тексте) или зашифровано в словах или мыслях героя-рассказчика (в художественном тексте). Чтобы его найти, следует выделить тему и все микротемы в тексте, а потом в их рамках сформулировать нравоучение, то есть авторскую позицию.

- От авторской позиции стоит задать специальный вопрос, то есть вопрос, требующий распространенного ответа, а не краткого «да» или «нет». Этот вопрос будет проблемой.

- Необходимо найти в тексте два примера, которые иллюстрируют переход от вопроса к авторской позиции, то есть помогают ответить на поставленный вопрос. Это докажет, что такая проблема автором действительно поднимается.

Что нужно избегать при формулировке проблемы

Теория по К1 не заканчивается на том, как определить проблему сочинения ЕГЭ. Помимо этого, необходимо также помнить о типичных ошибках и слабых местах, которые обычно встречаются во вступлении.

Итак, в сочинении следует избегать:

- общих вопросов, на которые можно ответить «да» или «нет»;

- формулировки проблемы без процессуального слова (если не использовать отглагольное существительное, то проблема превращается в тему; лучше формулировать через вопрос);

- лишних предложений (во вступлении лучше ограничиться предложением с проблемой, так как чем больше слов, тем выше вероятность ошибки);

- определения типа проблемы (легко допустить фактическую или логическую ошибку);

- формулировки двух и более вопросов (проблема может быть только одна).

Таким образом, чтобы не потерять 90+ баллов за русский язык, нужно усвоить, как определить проблему сочинения ЕГЭ. Стоит обратить особое внимание на нравственные вопросы, поднимаемые автором, и его наставления, и тогда девять первичных баллов за содержание текста точно не будут потеряны.

Как научиться писать сочинение по русскому языку ЕГЭ с нуля?

Сочинение необходимо писать по определенному плану:

1. Вступление

2. Постановка проблемы

3. Комментарий к поставленной проблеме

4. Аргумент №1

5. Аргумент № 2

6. Позиция автора

7. Собственная позиция

8. Заключение

I. Вступление может быть написано в форме:

1. Лирического размышления.

2. Ряда риторических вопросов, созвучных теме (идее, проблеме текста)

3. Рассуждение о заглавии (которое бы вы дали данному тексту)

4. Диалога с воображаемым собеседником о теме (идее, проблеме) текста

5. Ряда назывных предложений, создающих образную картину, возникающую по ассоциации в связи с проблематикой текста.

6. Может начинаться с цитаты, пословицы, поговорки, но выбранное высказывание должно либо содержать основную мысль текста, либо служить способом выхода на его проблематику.

7. Может начинаться с ключевого слова текста

8. Описательного утверждения

9. Описания впечатления, которое произвел данный текст. (Почему именно такое? Чем вызвано?)

Виды вступлений к сочинению по русскому языку

1. Вопросно-ответное единство. Диалог позволяет сделать вступление более энергичным.

Что такое риск? Словарь дает ответ, что это возможная опасность какого-либо неблагоприятного исхода. Почему же люди рискуют? Об этом и размышляет автор предложенного текста М .Веллер.

2. Цепочка вопросительных предложений. Несколько вопросительных предложений в начале сочинения призваны зафиксировать внимание на ключевых понятиях исходного текста.

Что такое забота? Из чего вырастает чувство сострадания? Такие вопросы возникают после прочтения текста Д.С. Лихачева.

3. Назывные предложения. Должны содержать базовое понятие или имя человека, о котором будет рассказываться в тексте.

Черная обугленная земля до самого горизонта. Мертвая тишина. Жизнь остановилась. Все это ждет человека, если он продолжит тот пагубный путь, о котором пишет автор в своей статье.

4. Риторический вопрос. Предложение, вопросительное по форме и утвердительное по содержанию.

Кто из нас не слышал о том, что в споре рождается истина? Вы, наверняка, сталкивались с «заядлыми спорщиками», которые готовы спорить до хрипоты из-за любой мелочи. Конечно, есть разные способы ведения спора. Их и рассматривает в тексте Л.Павлова.

5. Цитата.

«Жизнь сильнее смерти». Это не банальная фраза, а одна из вселенских истин.

6.

Лирическое вступление.

Рябина… Это, несомненно, великолепный образ, сочетающий в себе яркую привлекательность ягод-огоньков и скромность ветвей, прогнувшихся под тяжестью полновесных гроздьев, омытых осенним дождем.

7. Краткая справка о писателе.

М. Веллер — современный писатель. За свою жизнь он сменил около тридцати профессий! Был и учителем, и лесорубом в тайге, охотником-промысловиком на Таймыре, журналистом. Огромное число разных людских судеб знакомо ему. Какие качества в человеке главные? Что может человек? Об этом пишет он в своих произведениях, об этом размышляет и в предложенном тексте.

8. Определение темы текста.

Настоящий текст о том, что память- творческий процесс, что с помощью памяти человечество преодолевает время и смерть, что совесть и память- тесно взаимосвязанные вещи.

9. Сравнение прошлого и настоящего, сравнение понятий.

В жизни много таких событий, которые надолго остаются в памяти инее забываются почти никогда. Это могут быть как приятные, радостные воспоминания, так и очень грустные, тяжелые.

10. Заглавие, которое можно дать тексту.

Заклятые друзья природы — вот название, которое я бы дал предложенному тексту. Парадоксально? А разве то, о чем пишет В. Солоухин, не является жутким парадоксом? Обратимся к этому тексту.

11. Связь с современностью.

В человеке существуют два начала- рациональное и духовное. В современном мире разум преобладает над чувством, но, несмотря на это, в нас живет душа поэта. Даже в городе, где, казалось, все заполнено машинами, пылью, в нас живет чувство прекрасного.

12. Личные впечатления, чувства и жизненный опыт, связанный с темой, главной мыслью и центральными понятиями текста.

Я очень люблю слушать музыку. Нельзя не согласиться с В. Астафьевым, который говорил, что «музыка-это самое дивное создание человека, его загадка, услада». Музыка — это часть нашей культуры.

13. Историческая характеристика соответствующей эпохи, анализ социально-экономических, нравственных, культурных особенностей.

В истории человечества есть примеры того, как новая наука, не всеми до конца понятая и принятая, подвергалась сомнениям, нападкам, посягательствам. Не раз бывало отказано даже в самом праве на ее существование.

II. Основная проблема – это та,

— которая стала объектом раздумий автора;

— над которой он в основном размышляет;

— к которой он неоднократно возвращается;

— по которой отчетливо заявлена авторская позиция.

Проблема формулируется:

либо в виде вопроса;

либо в виде четкого и лаконичного предложения: проблема (чего?) поднимается в тексте

Используйте памятки:

В тексте

- поднимается

- рассматривается

- исследуется

- затрагивается

- анализируется

- проблема (чего?) (род. падеж)

Автора текста волнует проблема…

Проблема, которую рассматривает автор, заключается в том, что…

Текст … заставил меня задуматься над проблемой…

Проблема, обозначенная …, заключается в следующем:

Памятку, которая поможет вам избежать ошибок при формулировке проблемы текста.

Вступление должно быть соотнесено с проблематикой текста.

- Избегать повторов слова «проблема»

- Не допускать выражений «проблема о том, что…», «проблема того, что…», «проблема о мужестве и стойкости» и т.д. (Проблема чего?)

- Не искажать фамилию автора.

Какие проблемы чаще всего рассматриваются в художественных и публицистических текстах?

1. нравственные;

2. экологические;

3. социальные;

4. психологические;

5. философские;

6. морально – этические и т.д.

— Проблема, рассматриваемая автором, может быть:

- злободневной

- актуальной

- острой

- важной

- серьезной

- спорной

- назревшей

- неразрешимой

- наболевшей

- мучительной

- жгучей

- сложной и т.д.

III. Что значит «прокомментировать» проблему исходного текста?

Необходимо изложить собственные мысли по данной проблеме с учетом аспектов, намеченных самим автором, т.к. комментарий должен объяснять авторский взгляд на поставленный вопрос.

Какие вопросы следует осветить в комментарии?

1. Почему автор предпочел именно эту проблему?

2. Актуальна ли она?

3. Можно ли говорить о типичности этой проблемы?

4. Какие факты приводит автор, исследуя данную проблему? Что особо подчеркивает?

5. Каков эмоциональный пафос текста? Чем он вызван?

6. Поднималась ли до автора подобная проблема в художественной литературе и как авторы ее решали?

7. К каким выводам приходит автор?

— Как можно изложить в сочинении комментарий проблемы?

Два варианта:

1. от комментария к формулировке проблемы (индуктивное изложение);

2. от формулировки проблемы к ее комментарию (дедуктивное изложение).

Обратите внимание! В комментарии не должно быть:

- Пересказа исходного текста или любой его части.

- Рассуждения по поводу всех проблем текста.

- Комментария по неназванной проблеме (называется одна проблема, а комментируется другая)

- Излишнего цитирования.

- Комментариев о действиях героев текста.

- Общих рассуждений о тексте: вам нужно прокомментировать одну из проблем!

IV. Что значит « позиция автора»?

Это его отношение к обсуждаемой проблеме.

— Какой может быть авторская позиция по отношению к изображаемому?

положительной;

отрицательной;

иронической;

саркастической;

неоднозначной;

юмористической;

двойственной;

осуждающей;

скептической;

оптимистической и др.

При формулировке авторской позиции вам помогут следующие типовые конструкции:

Автор считает, что…

Автор утверждает, что…

Автор убежден, что …и подобная уверенность небезосновательна…

Автору важно убедить читателя в том, что…

Бесспорно мнение автора о том, что …

Цель автора – заставить читателя обратить внимание на…

Задача автора – убедить читателей в том, что…

Автор подводит свое отношение к поднятой проблеме …

Автор стремиться донести до читателей мысль о том, что…

Решая проблему, автор приходит к следующему выводу…

«…» — в этих словах, по – моему, отражена идея текста.

«…» — в этом высказывании (указать автора) нашла свое отражение идея текста.

«…» — именно эта мысль отражает авторскую позицию.

«…» — эти языковые средства позволили автору образно, ярко выразить свою позицию.

— в этом предложении звучит прямая авторская оценка…

— все это позволило автору выразить мысль о том, что…

— вот что думает автор по поводу поднятой им проблемы.

— вот итог авторских раздумий по основной проблеме.

Позиция автора очевидна: …

Прокомментировать авторскую мысль помогут такие варианты высказываний:

Подобный негативный авторский взгляд на проблему вызван тем, что…

Позицию автора наглядно иллюстрируют примеры, которые приводятся в тексте.

Утверждение автора, что… , бесспорно

Справедливость высказанных автором суждений несомненна

Резкая категоричность автора вызвана тем, что…

Подобная авторская позиция нова и интересна: автор призывает к …

На мой взгляд, автор одним из первых привлек внимание читателя к подобным явлениям.

Категоричность авторских оценок позволяет увидеть его негативное отношение к …

Используя конкретные факты, автор обосновал свою (негативную, позитивную) точку зрения на то, что…

По мнению автора, подобные явления все чаще и чаще встречаются в нашей жизни.

Называя это явление…, автор подчеркивает свое (положительное, отрицательное, ироническое и т.д.) отношение к нему.

Автор формирует (положительное, негативное) общественное мнение, воздействуя силой своих убеждений на читателей.

Автор дает прямые оценки явлениям и событиям:…

Автор обосновывает справедливость своих суждений, используя …

Для иллюстрации основного тезиса автор использует яркие примеры

Доводы, приведенные автором, убедительны

Опт

Что значит « позиция автора»?

Это его отношение к обсуждаемой проблеме.

— Какой может быть авторская позиция по отношению к изображаемому?

положительной;

отрицательной;

иронической;

саркастической;

неоднозначной;

юмористической;

двойственной;

осуждающей;

скептической;

оптимистической и др.

При формулировке авторской позиции вам помогут следующие типовые конструкции:

Автор считает, что…

Автор утверждает, что…

Автор убежден, что …и подобная уверенность небезосновательна…

Автору важно убедить читателя в том, что…

Бесспорно мнение автора о том, что …

Цель автора – заставить читателя обратить внимание на…

Задача автора – убедить читателей в том, что…

Автор подводит свое отношение к поднятой проблеме …

Автор стремиться донести до читателей мысль о том, что…

Решая проблему, автор приходит к следующему выводу…

«…» — в этих словах, по – моему, отражена идея текста.

«…» — в этом высказывании (указать автора) нашла свое отражение идея текста.

«…» — именно эта мысль отражает авторскую позицию.

«…» — эти языковые средства позволили автору образно, ярко выразить свою позицию.

— в этом предложении звучит прямая авторская оценка…

— все это позволило автору выразить мысль о том, что…

— вот что думает автор по поводу поднятой им проблемы.

— вот итог авторских раздумий по основной проблеме.

Позиция автора очевидна: …

Прокомментировать авторскую мысль помогут такие варианты высказываний:

Подобный негативный авторский взгляд на проблему вызван тем, что…

Позицию автора наглядно иллюстрируют примеры, которые приводятся в тексте.

Утверждение автора, что… , бесспорно

Справедливость высказанных автором суждений несомненна

Резкая категоричность автора вызвана тем, что…

Подобная авторская позиция нова и интересна: автор призывает к …

На мой взгляд, автор одним из первых привлек внимание читателя к подобным явлениям.

Категоричность авторских оценок позволяет увидеть его негативное отношение к …

Используя конкретные факты, автор обосновал свою (негативную, позитивную) точку зрения на то, что…

По мнению автора, подобные явления все чаще и чаще встречаются в нашей жизни.

Называя это явление…, автор подчеркивает свое (положительное, отрицательное, ироническое и т.д.) отношение к нему.

Автор формирует (положительное, негативное) общественное мнение, воздействуя силой своих убеждений на читателей.

Автор дает прямые оценки явлениям и событиям:…

Автор обосновывает справедливость своих суждений, используя …

Для иллюстрации основного тезиса автор использует яркие примеры

Доводы, приведенные автором, убедительны

Оптимистический (пессимистический, ироничный, саркастичный и т.п. ) взгляд автора на поднятую проблему основан на…

Автор с сожалением говорит о том, что…

Автор страстно и открыто отстаивает свою точку зрения

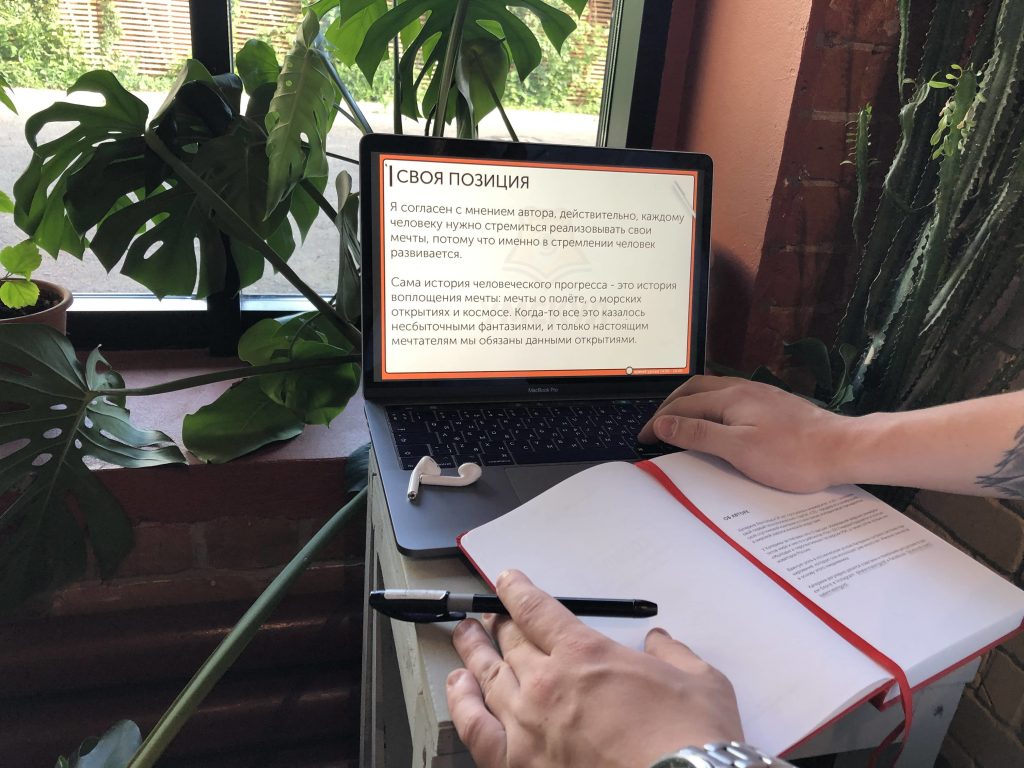

V. Моя позиция.

1. Читательский опыт:

— художественная литература;

— историческая литература;

— научно-популярная литература.

Лучше начинать этот пункт плана со слов:

«Я полностью разделяю позицию автора…»

«Я согласен(сна) с позицией автора…»

Как аргументировать свою позицию?

Аргументация — это приведение доказательств, объяснений, примеров для обоснования какой-либо мысли перед слушателями (читателями) или собеседником.

Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения — словом, все, что может подтвердить тезис.

Тезисом в сочинении ЕГЭ является авторская позиция по рассматриваемой проблеме. Аргументы ученика должны подтвердить или опровергнуть мнение автора.

Существуют различные виды аргументов (логические, психологические, иллюстративные).

Логические аргументы — это доводы, апеллирующие к человеческому рассудку, к разуму. К ним относятся:

• научные аксиомы;

• положения законов и официальных документов;

• законы природы, выводы, подтвержденные экспериментально;

• заключения экспертов;

• цитаты из авторитетных источников;

• показания очевидцев;

• статистические данные;

• примеры из жизни или художественной литературы.

Психологические аргументы — это доводы, которые вызывают у адресата определенные чувства, эмоции и формируют определенное отношение к описываемому человеку, предмету, явлению. К ним относятся:

• эмоциональная убежденность пишущего;

• ссылки на авторитетные источники (цитаты, афоризмы, пословицы);

• примеры, вызывающие эмоциональный отклик адресата;

• указание на положительные или негативные последствия принятия тезиса автора;

• апелляция к общечеловеческим нравственным ценностям (сострадание, совесть, честь, долг и т.д.).

Иллюстративные аргументы. Важным элементом аргументации являются иллюстрации, т.е. примеры, поддерживающие аргумент.

При опровергающей аргументации возможны два варианта:

1) вы подбираете два аргумента, опровергающие истинность позиции автора, а в заключении формулируете контртезис (мысль, противоположную авторской);

2) формулируя собственную позицию по проблеме, пишущий выдвигает контртезис и доказывает его истинность двумя аргументами.

В этой части работы вы должны строго следовать правилам построения текста-рассуждения. Цель аргументации — убедить в чем-либо, укрепить или изменить мнение. Для этого используется логически стройная система доказательств.

Типичное (полное) рассуждение строится по схеме, в которой выделяются три части:

• тезис (положение, которое надо доказать);

• аргументация (доказательства, доводы);

• вывод (общий итог).

Однако следует помнить, что от вас требуется не просто сформулировать позицию автора, а показать его мнение по выделенной и прокомментированной вами проблеме.

Тезис — это главная мысль автора текста, которую необходимо обосновать, доказать или опровергнуть. Аргументы — это доказательства, приводимые в поддержку тезиса: факты, примеры, утверждения, объяснения — словом, все, что может подтвердить тезис. От тезиса к аргументам можно поставить вопрос «Почему?», а аргументы отвечают: «Потому что…». Различают аргументы «за» (свой тезис) и аргументы «против» чужого тезиса. Таким образом, если вы согласны с позицией автора, то его и ваш тезис совпадают. Обратите внимание на то, что вы должны постараться не повторять доводы автора, использованные в тексте, а привести свои.

Типичная ошибка всех пишущих сочинение заключается в том, что если вы поддерживаете позицию автора, то нет смысла анализировать его аргументы. Такая работа не предусмотрена условием задания, а значит, не нужно тратить на нее драгоценного времени. Аргументы «за» должны быть:

• правдивыми, опираться на авторитетные источники;

• доступными, простыми, понятными;

• отражающими объективную реальность, соответствующими здравому смыслу.

Критерий 4 гласит: Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), аргументировал его (привел не менее 2 аргументов)

Используйте в сочинении вводные слова и предложения, отражающие вашу точку зрения: на мой взгляд, я убеждён, мне кажется, по моему мнению, несомненно, не вызывает сомнении; возможно, я, ошибаюсь, но позволю себе высказать собственноё видение проблемы и др.

Можно воспользоваться и такими выражениями:

NN открыл для меня новый взгляд на проблему…, помог мне по-новому взглянуть на….

Словно повторил мои мысли о…, выразил близкие мне чувства о… и т. д.

VIII. Вывод. Заключение.

1. Должно быть органично связано с текстом, с его проблематикой.

2. Должно завершить сочинение, ещё раз обратить внимание на самое главное.

3. Должно быть логическим завершением твоих рассуждений по поводу темы, проблем, поставленных автором.

4. Может содержать твой вариант решения проблемы, поставленной автором.

5. Может отражать твоё личное отношение к теме текста, его героям, проблеме.

6. Может дополнять мысль автора.

7. Может содержать рассуждение о злободневности рассматриваемых темы и проблем.

8. Может представлять собой развёрнутую или логически завершённую мысль, высказанную во вступлении.

Виды заключений к сочинению по русскому языку

1. Итог и обобщение сказанному.

Прочитав текст Д.С. Лихачева, понимаешь, что заботе, состраданию, добру надо учиться, но творить добро надо каждый день, каждый час и каждую минуту по отношению к родственникам, друзьям, маленьким и беззащитным детям, и ко всему живому.

2. Может быть развернута мысль, выраженная во вступительной части.

Жизнь, действительно, сильнее смерти. Любой человек, не разучившийся быть человеком, знает это. Жизнь никогда не прекращается. Она находит свое отражение в детях и последующих поколениях, в звуках, наполняющих мир, в самых нежных и теплых словах… И пока мы будем осознавать это, жизнь не остановится.

3. Личное отношение к решаемой в тексте проблеме.

Рассуждение Д.С. Лихачева не может никого оставить равнодушным. Я согласна с автором, что из заботы о близких вырастает и чувство сострадания, и любовь к родине, потому что забота- это доброе чувство. Добро порождает добро.

4. Концовка — афоризм.

Снова и снова мы убеждаемся в том, что мужественное начало сильнее разрушающего и обывательского. То, что сделал человек во имя жизни и свободы, никогда не пропадет, наоборот, оно растет, укрепляется, все более утверждает и украшает жизнь на земле.

«Безумству храбрых поем мы песню»!

5. Концовка-ответ. Ответ на вопрос, поставленный в начале сочинения.

Для чего же люди рискуют? Счастье риска заключено в победе. Над своими страхами. Над самим собой. Преодолевая себя, ты учишься быть настоящим человеком.

6. Цитата, если она является итоговым суждением, отражающим идею или проблему текста.

Отношение к Д.С.Лихачеву как к человеку высокой нравственности хорошо определил Даниил Гранин. «Я привык, что есть человек, по которому можно сверять свои поступки. Его присутствие мешало идти на сделки со своими слабостями. Он защищал нас от того злого, мстительного, циничного, что ежедневно порождало наше время».

7. Корректное возражение автору.

Сложно не согласиться с автором текста М. Веллером, что риск ведет к счастью победы. Но где же проходит грань между самоотверженностью и безрассудством? Все- таки нельзя пренебрегать опасностью и принимать осторожность за трусость. Не всякому риску – слава. Не всякая жертва – подвиг.

8. Яркий пример, обобщающий рассуждение.

Когда-то я читала сказку о жадном человек, мечтавшем о том, чтобы все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Бог решил осчастливить глупца и выполнил его просьбу. Итог был страшен: человек умер от голода и жажды. Не повторяем ли мы роковую ошибку, стремясь к наживе? Думаю, что это тот самый случай, когда не хочется, чтоб сказка стала былью.

Шаблон сочинения ЕГЭ

«…» (наиболее яркая фраза, отражающая идейное содержание текста). Мне кажется, предложенный N (имя автора) текст именно об этом. В нем говорится о … (тема — в двух словах: о войне, о природе, о чувствах и т.д.). Рассуждая на эту тему, автор рассказывает (повествует, размышляет) о … (краткий пересказ). Таким образом, N поднимает важную, на мой взгляд, проблему … (и ставит перед читателем вопрос: «..?»). В заключение публицист (писатель) приводит нас к выводу о том, что: (основная мысль). В этом, я думаю, заключена основная мысль текста.

Я полностью согласна с мнением N: …(тот же вывод, но другими словами). Действительно, проблема, затронутая автором, актуальна во все времена и поэтому не может оставить нас равнодушными. К ней обращались многие писатели и поэты. N1 (другой автор) в повести (романе, произведении) «…» показал (отразил, выразил), как… (название произведения, имена персонажей, связанных с данной проблемой, конкретные ситуации из книги). Так и N отмечает, что (ссылка на предложенный текст, обращение к тексту, короткая цитата, сложноподчиненное предложение).

… (тезис-вывод в виде утверждения), потому что …(второй читательский аргумент или свой аргумент, основанный на личном опыте в виде размышления). N тоже пишет, что… (ссылка на предложенный текст, обращение к тексту, короткая цитата, сложноподчиненное предложение). … (свое размышление).

… ( размышляем, обыгрываем начальную фразу, связывая с проблемой текста, показывая значимость проблемы для общества, конкретно для определенной группы людей, обращаясь к содержанию предложенного текста). Подводим итог.

P.S. Очень важно!!! Не забывайте про абзацное членение. Лучше, если каждая смысловая часть будет выделена в отдельный абзац. Каждый аргумент тоже нужно выделить в отдельный абзац.

Речевые клише:

1. Для формулировки темы (проблемы) исходного текста:

1) В предложенном для анализа тексте {указываем автора} поднимает (затрагивает) проблему…

2) В данном тексте {указываем автора} волнует проблема…

3) Данный текст посвящён теме (проблеме) …

4) В тексте представлена точка зрения {указываем автора} на проблему…

5) В предложенном для анализа тексте {указываем автора} касается следующих вопросов … (останавливается на следующих проблемах …)

6) Проблема, которую хотел показать нам автор, такова…

7) Проблема, которую рассматривает автор, заключается в том, что…

9) Волнующую всех нас проблему… поднимает {указываем автора}.

10) Проблема, поднимаемая (поставленная) {указываем автора}, — это…

11) Проблема… не может не волновать современного человека. Задумался над ней и {указываем автора}.

12) Что такое…? (В чем заключается…? Какую роль в жизни человека играет…?) Эту важную проблему поднимает {указываем автора}.

2. Для комментирования проблемы:

1) Вопрос о … {обозначаем проблему иными словами, нежели это было в первом абзаце} никого не может оставить равнодушным, он в большей или меньшей степени касается каждого из нас. {Объясняем почему}

2) Проблема, выдвинутая (поднятая, обозначенная и т. д.) {указываем автора}, особенно актуальна (злободневна, важна, существенна) в наши дни, потому что …

3) Повествователь рассуждает над поднятым им вопросом не отстраненно, чувствуется его заинтересованность в том, о чём он пишет. {Ссылаясь на текст, объясняем, в чём это проявляется}.

4) Рассуждая над проблемой …, {указываем автора} обращается … {указываем, на каком материале автор рассматривает проблему: может быть, это воспоминания, диалоги, художественное повествование, взволнованный монолог, цитирование мыслей великих людей, рассуждение, описание картин природы и т. п.}. {Передаём содержание текста, а не пересказ}.

3. Для отражения позиции автора:

1) Позиция автора заключается в том, что…

2) Авторская точка зрения, как мне кажется, выражена довольно чётко. Она заключается в следующем: …

3) По мнению автора, … (С позиции автора, …; С точки зрения автора, …)

4) Позиция автора такова:…

5) Автор считает, что…

6) Автор стремится донести до читателя мысль о том, что…

7) Автор убеждает нас в том, что…

9) Основная мысль текста заключается в том, что…

10) Хотя позиция автора не выражена явно, логика текста убеждает читателя в том, что…

4. Для выражения своего мнения

1) Я разделяю (не разделяю) точку зрения автора на проблему …

2) Я придерживаюсь (не придерживаюсь) того же мнения на проблему …, что и автор.

3) Я согласна (не согласна) с автором в том, что …

4) Трудно (нельзя) не согласиться с автором текста в том, что …

5) Мне близка позиция автора тем, что …

5. Для аргументации собственной позиции:

— с использованием жизненного опыта:

1) Как часто приходится сталкиваться с …

2) Разве не стали обычными (нормой жизни) такие явления, как …?

3) Кто из нас не наблюдал (не сталкивался; не замечал (за собой); не оказывался свидетелем) того, как …

4) К сожалению, зачастую в наши дни (среди нас; вокруг нас) …

— из читательского опыта

1) Данная проблема волновала многих великих русских писателей, в частности …

2) Особенно остро эта проблема поставлена в произведениях …

3) Злободневность темы, затронутой автором, доказывает и то, что русские писатели в своих произведениях обращались к ней.

— из зрительского опыта

1) Тема часто дискутируется (обсуждается) в Интернете (на страницах газет и журналов; в различных телепередачах) …

2) Обращает на себя внимание и то (неслучайно), что данной теме посвящены многочисленные статьи и телепередачи …

Шаблон сочинения для части С ЕГЭ.

«…» (наиболее яркая фраза, отражающая идейное содержание текста). Мне кажется, предложенный N (имя автора) текст именно об этом. В нем говорится о … (тема — в двух словах: о войне, о природе, о чувствах и т.д.). Рассуждая на эту тему, автор рассказывает (повествует, размышляет) о … (краткий пересказ). Таким образом, N поднимает важную, на мой взгляд, проблему … (и ставит перед читателем вопрос: «..?»). В заключение публицист (писатель) приводит нас к выводу о том, что: (основная мысль). В этом, я думаю, заключена основная мысль текста.

Я полностью согласна с мнением N: …(тот же вывод, но другими словами). Действительно, проблема, затронутая автором, актуальна во все времена и поэтому не может оставить нас равнодушными. К ней обращались многие писатели и поэты. N1 (другой автор) в повести (романе, произведении) «…» показал (отразил, выразил), как… (название произведения, имена персонажей, связанных с данной проблемой, конкретные ситуации из книги). Так и N отмечает, что (ссылка на предложенный текст, обращение к тексту, короткая цитата, сложноподчиненное предложение).

… (тезис-вывод в виде утверждения), потому что …(второй читательский аргумент или свой аргумент, основанный на личном опыте в виде размышления). N тоже пишет, что… (ссылка на предложенный текст, обращение к тексту, короткая цитата, сложноподчиненное предложение). … (свое размышление).

… ( размышляем, обыгрываем начальную фразу, связывая с проблемой текста, показывая значимость проблемы для общества, конкретно для определенной группы людей, обращаясь к содержанию предложенного текста). Подводим итог.

Для вступления:

1. Всем известно, что … Об этом написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов, об этом говорят и неискушенные подростки и умудренные опытом люди… Наверное, эта тема интересует каждого из нас, поэтому текст … тоже посвящён …

2. О необходимости … знает каждый. Об этом говорят учителя в школе, писатели в своих книгах. Проблемы… — это те проблемы, которые встают перед человеком постоянно. Казалось бы, всё давно должно быть решено. Но как часто всё только на уровне формальных знаний и остаётся.

3. (Риторические вопросы). Эти вопросы всегда волновали человечество. О … размышляет в своей статье … .

4. (Риторические вопросы). Вопросы эти на первый взгляд кажутся простыми. Для некоторых людей они вопросами как бы и не являются, не стоят перед ними. Ответы на них представляются им сами собой разумеющимися.

Некоторые считают, что … . Другие подчёркивают … . Но смысл этой статьи несколько шире, чем это кажется на первый взгляд. Проблема, которую ставит автор, касается не только избранных людей, она касается любого из нас. … . Почему так бывает? Ответ на этот вопрос можно найти в статье…

5. Начать с цитаты, в которой заключена главная мысль текста. (Прием «Ниточка») «(Высказывание),» — так начинается статья … . Уже в первом предложении чётко выражена главная тема текста. О… много говорили и писали. Важность этой темы трудно переоценить: далеко не все люди понимают … (Определить проблему в виде вопроса).

6. Одной из самых волнующих загадок, которые всегда тревожили человеческую мысль, был вопрос, связанный с … . (Риторические вопросы).

7. (Риторический вопрос ). Этот вопрос встаёт перед каждым новым поколением, потому что человек не желает довольствоваться старыми ответами и стремится найти свою правду.

8. Приём «Ключевое слово». а) Определить тему текста. б) Выделить ключевое понятие. в) Раскрыть смысл этого понятия.

9.Приём «Аллегория». Нужно проиллюстрировать важность поставленной проблемы каким – либо конкретным примером.

10.Приём «Цитата». «…,» — писал известный … . В этих словах звучит … . Действительно, …

11.(Вопросы). Эти вопросы звучат в статье … . Автор поднимает проблему, актуальность которой ни у кого не вызывает сомнений.

12.Люди часто размышляют о том, что … . (О том, что … , люди думали и во времена древнейшей, и во времена новейшей истории).

13.Что мы знаем об …? (каждый из нас когда-нибудь …). Чаще всего наши знания об … ограничиваются самыми общими представлениями: …

14.(Вопросы). Эти вопросы очень важны, потому что заставляют нас задуматься о сущности … . Кто-то считает, что … . Кто-то … .

15.«…,» — в этих словах, как мне кажется, выражается главная мысль текста … .

Давайте задумаемся над смыслом этой как будто бы «хрестоматийной» и всем понятной фразы? (Вопросы. Затем нужно раскрыть сложность поставленных вопросов). Если спросить любого из нас …, то наверное, мы ответим на этот вопрос утвердительно. Мы знаем, что…

Для заключения:

1.Приём «Отклик». Сигналом этого приёма является деепричастная конструкция «Прочитав этот текст…»:

Прочитав этот текст, становится понятно (понимаешь), что … .

2.Использование цитаты, в которой выражена главная мысль текста:

«…!»-это высказывание отражает главную мысль текста. (Раскрыть смысл, выраженный в этом высказывании).

3.Автор хочет, чтобы … . И это стремление определяет глубину и силу авторского воззвания.

4.(Использование цитаты) «…,» — писал … . В этих словах выражена мысль о … . Автор текста тоже считает, что … .

5.Прочитав текст, понимаешь, что цель автора заключалась … Автор стремился убедить нас в том, что Сегодня, когда … , важно помнить о том, что … .

6.Прочитав этот текст, понимаешь, как … . Не случайно автор пишет в финальной части своей статьи о том, что «…» .