Создание психологической безопасности при сдаче ЕГЭ

Любой экзамен является значительным стрессом для психики и нервной системы. Особенно это касается вступительных и выпускных экзаменов. Отсутствие психологической устойчивости к предэкзаменационному стрессу может привести к тому, что даже превосходно подготовленный студент или абитуриент не сможет продемонстрировать свои реальные знания.

ЕГЭ — это система бесплатных экзаменов по отдельным предметам. Результаты ЕГЭ одновременно учитываются в школьном аттестате и при поступлении в вузы. При проведении этих экзаменов на всей территории России применяются однотипные задания и система независимой внешней оценки. Экзамен по каждому предмету включает вопросы и задания трех разных типов.

Возможные трудности при сдаче ЕГЭ в основном связаны с особенностями восприятия учеником ситуации экзамена, с недостаточным уровнем развития самоконтроля, с низкой стрессоустойчивостью учащихся, с отсутствием навыков саморегуляции.

В процессе сдачи ЕГЭ требуются:

-.высокая мобильность,

-переключаемость;

-высокий уровень организации деятельности;

-высокая и устойчивая работоспособность;

-высокий уровень концентрации внимания, произвольности.

Риски:

— ЕГЭ – это новшество. К нему ещё не привыкли, в нём ещё до конца не разобрались, оно не стабильно (ежегодно вносятся новые изменения). Всё это порождает ощущение неуверенности, отсутствия безопасности и уверенности в будущем.

— ЕГЭ не похоже на привычную школьную проверку знаний: оценочные баллы отличаются от годовых привычных, результат в некоторых случаях выдает компьютер, выполняется чёткая структура проведения.

-ЕГЭ проходит в новой непривычной обстановке: другая школа, чужие учителя, отсутствие одноклассников

—Строгие правила проведения ЕГЭ: выпускникам школнедопустимо использование мобильных телефонов, шпоргалок, подсказок, невозможность пересдачи экзамена.

Все это приводит к:

Негативной установке по отношению к экзамену усиливает тревогу, волнение, напряжение учащихся, в таком состоянии выпускник теряется, путается, забывает необходимую информацию.Думаю, любой школьник сможет назвать 3-4 позитивных стороны проведения ЕГЭ. Но при этом он абсолютно обесценит эти достоинства.

Как можно с этим бороться?

1) знакомство выпускников с особенностями и процедурой Единого государственного экзамена для повышения интереса к результатам ЕГЭ;

2) повышение сопротивляемости стрессу в результате: а) ознакомления с основными способами снижения тревоги в стрессовой ситуации; б) возрастания уверенности в себе, в своих силах;

3) развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы.

Чётко знать процедуру, разобраться во всех нюансах проведения экзамена, создать конкретные алгоритмы того, как будешь вести себя на ЕГЭ.

Рассчитывать на свои знания и быть в них уверенными. При значительном усилии со стороны учащегося и заинтересованности со стороны учителя – всё возможно освоить. Всё знать невозможно, но если не знаешь точного ответа, то нужно пробовать рассуждать, догадываться, привлекать к решению косвенные знания. Школа же, к сожалению, приучает в этой ситуации искать помощи в чужой тетради.

Не следует думать на экзамене о том, какую оценку за это получишь, на сколько баллов уже решил, на какой факультет с такими баллами возьмут. Идеально – получать интеллектуальное удовольствие от решения задач на экзамене. Этому можно научиться, если при подготовке к сдаче ЕГЭ иметь возможность в позитивной, приятной атмосфере, в компании друзей или родителей (возможно, приятного репетитора или учителя) решать задачки не на оценку. Возможно стоит устраивать командные соревнования по решению пробных ЕГЭ или задач блока С. Важно, чтобы вся эта ситуация вызывала нейтральные или позитивные чувства, а ни в коем случае не страх.

Исходя из этого, сформулируем частные цели психологической подготовки учащихся к ЕГЭ: 1. Ознакомление с процедурой ЕГЭ. 2. Формирование адекватного реалистичного мнения о ЕГЭ. 3. Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене.

Поскольку эксперимент по внедрению ЕГЭ с каждым годом принимает все более широкий размах и проблема психологической готовности к экзамену становится крайне актуальной, в науке должна вестись разработка программ, позволяющих целостно или частично решать данную проблему.

Проблемы у школьников, возникающие при сдаче экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

Похожие темы научных работ по философии, этике, религиоведению , автор научной работы — Валуева Анастасия

-

Сравнение проектов ФГОС для старшей школы

2011 / Наумов Леонид Анатольевич

-

Сундук мадам Простаковой

2012 / Пуговкин Андрей Петрович

-

Реализация единого государственного экзамена и разработка нового образовательного стандарта

2011 / Сажин В. Б., Тюрин М. П., Кочетов Л. М., Сажина М. Б., Козляков В. В., Попов И. А., Апарушкина М. А., Османов З. Н., Ильина К. В., Сажин Б. С.

-

ученый совет блестящая мысль!

2011 / Болотов Виктор

-

Проблемы образования: мифы, реальность, заблуждения

2006 / Аганов Альберт Вартанович

Текст научной работы на тему «Проблемы у школьников, возникающие при сдаче экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ)»

Сбережение Народа России и его интеллекта как условие успешности российского государства!

Валуева Анастасия, 8 класс

ПРОБЛЕМЫ У ШКОЛЬНИКОВ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ (ОГЭ, ЕГЭ)

Почему в обязательном порядке мы сдаем такой предмет как, математика? Любой экзамен является значимым стрессом для психики и нервной системы. Особенно это касается вступительных и выпускных экзаменов. ЕГЭ — это новшество. К нему еще не привыкли, в нем еще до конца не разобрались, оно не стабильно (ежегодно вносят новые изменения). Все это порождает ощущение неуверенности, отсутствие безопасности и уверенности в будущем. Так же, ЕГЭ проходит в новой обстановке, другая школа, чужие учителя, отсутствие одноклассников. Все это приводит к негативной установке по отношению к экзамену, усиливает тревогу, волнение, напряжение учащихся, в таком состоянии выпускник теряется, путается, забывает необходимую информацию. Выступает еще один вопрос, который появился у меня уже давно. Почему мы, в обязательном порядке сдаем именно математику? Это одна из самых сложных наук, которую к сожалению, понимают не все, я сама вхожу в число затрудняющихся. Я не понимаю, почему математика на экзамене сдается как обязательный предмет? При том, что она нужна в подготовке к далеко не всем специальностям, а в повседневной жизни мы можем обойтись и без «квадратных корней числа». Нам хватит базовых знаний начальной школы, например, чтобы посчитать сумму покупки в чеке. Мне кажется, что в обязательных предметах, вместо математики, могло быть ОБЖ, ведь в этом предмете есть большая польза в повседневной жизни. ОБЖ, изучает правила безопасности самих себя и окружающих нас людей, которые нужны не только работникам МЧС и полиции. Нашему государству во все времена была нужна грамотная молодежь, и оно, государство, как-то решало эту проблему до эпохи ЕГЭ, и, судя по нашим родителям, весьма успешно …

Из-за ЕГЭ подросток оказывается в необыкновенно сложной ситуации

Поделиться

«А что будет, если я не сдам ЕГЭ?» — это самый страшный вопрос для выпускника. Из-за давления со стороны родителей и учителей у детей происходят нервные срывы и эмоциональное выгорание. Зачастую ученикам навязывают мнение, что их жизнь и дальнейшее развитие зависят от того, как они справятся с экзаменами.

Почитайте большое исследование, которое провели школьники из Екатеринбурга. Они собрали мнения экспертов по проблеме ЕГЭ и узнали, как изменить ситуацию к лучшему.

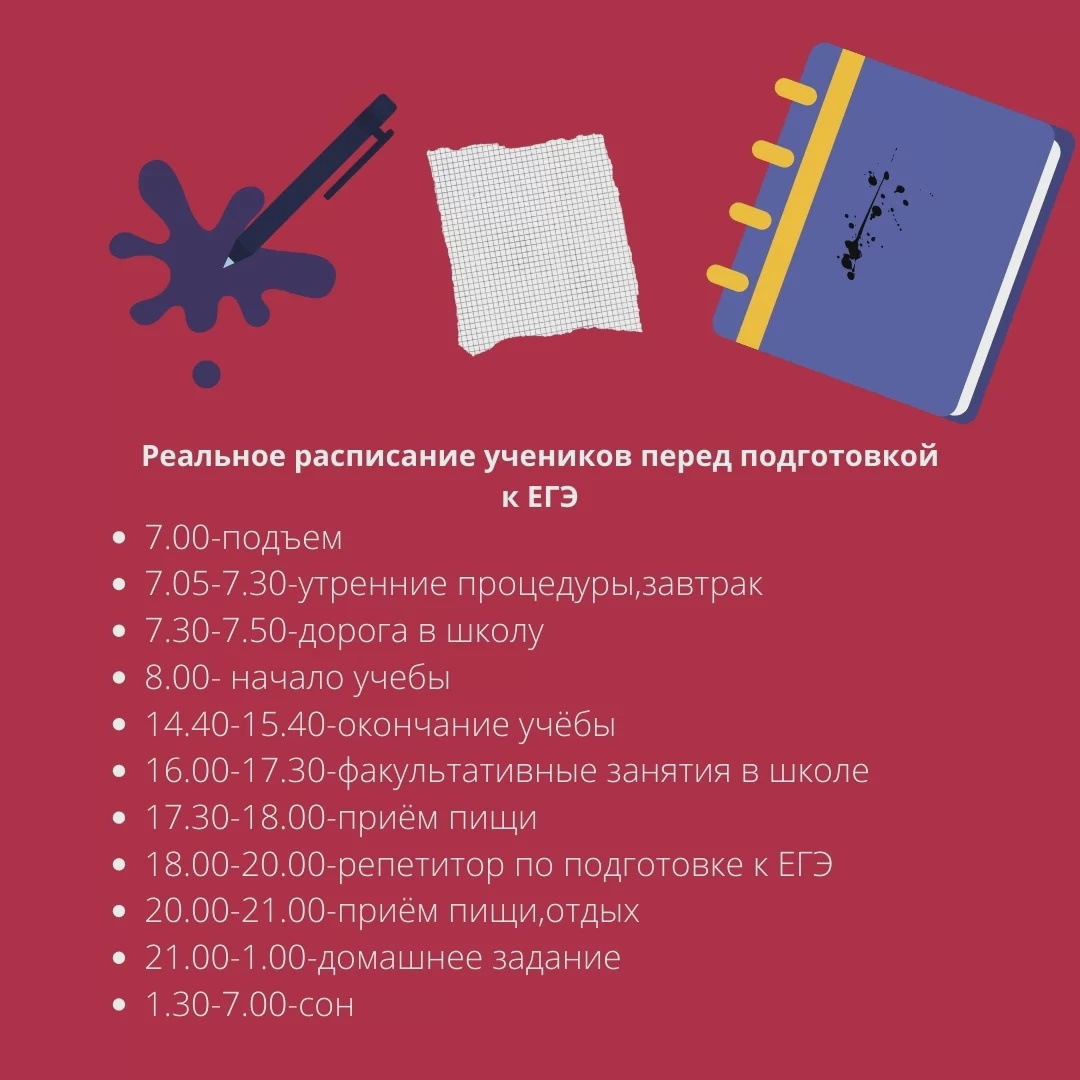

— Каждый день проходил примерно по такому режиму: семь-восемь уроков в школе, факультативы, занятия у репетитора, домашнее задание и непосредственно подготовка к экзаменам, тренировка в зале и сон. Времени на отдых катастрофически не хватало. Из-за этого стресса я похудела почти на десять килограммов и забила на здоровье. Меня волновала лишь успешная сдача ЕГЭ.

Такую историю рассказала выпускница престижного екатеринбургского лицея. Самое страшное, что через эти испытания проходит практически каждый российский школьник в 9-м и 11-м классах.

Подобные истории о чудовищных нагрузках при подготовке к экзаменам облетают интернет каждый год. Помимо физиологических изменений, например набора или потери веса, появляются и психологические отклонения, влияющие на дальнейшую жизнь ребенка. К тому же существует и давление со стороны семьи. Подросток оказывается в необыкновенно сложной ситуации, будто бы между двух огней: он не должен подвести учителя и родителей, выиграть билет в счастливую жизнь и при этом постараться остаться здоровым.

Идею внедрения Единого государственного экзамена, который бы навел порядок в системе приема в вузы, уравнял возможности школьников и снизил уровень коррупции, начали обсуждать еще в конце 1990-х. Уже в 2008 году он стал обязательным для российских школьников. С каждым годом задания всё больше усложняются, у учеников возникает огромный стресс во время подготовки — психологи называют его «синдром ожидания ЕГЭ».

Первое, что встречает выпускника в день экзамена, — это металлодетектор, с помощью которого пытаются найти спрятанный телефон, дальше — проверка карманов в поисках бумажных шпаргалок и справочников. Уже в аудитории школьник слушает строгий инструктаж, нервно заполняет бланк и начинает работу. Следующие три-четыре часа окажутся для него самыми сложными, ведь в это время вершится его судьба!

Жара, душное помещение, отсутствие воды, желание есть, утекающее время, быстро заканчивающиеся бланки, настырные наблюдатели, а порой даже подставные школьники — вот она, настоящая картина ЕГЭ. Атмосфера действительно угнетает и давит, выпускники выходят из кабинета в истерике, с заплаканными глазами и трясущимися руками. Начинается обсуждение попавшихся вариантов с одноклассниками, переживания из-за того, были ли правильными ответы, и тягучее ожидание результатов.

Мнения родителей относительно ЕГЭ ожидаемо расходятся. При этом сказывается разница поколений: многие взрослые застали советскую систему образования, а потому не до конца представляют, как устроена современная проверка знаний у школьников.

— Мне сложно оценить эту систему, так как у моего поколения были экзамены в другом формате, но, возможно, это более современный подход в системе образования, заимствованный у продвинутых зарубежных университетов, — делится Ирина, мама десятиклассницы. — Я думаю, что ребенок справляется с нагрузкой только лишь потому, что он ответственный и старательный, ведь нагрузка агрессивно-интенсивная, у детей совершенно нет свободного времени. Безусловно, мне хочется, чтобы ребенок стал успешным и самореализовался, однако успешная сдача ЕГЭ не всегда гарантирует хорошее будущее.

Другие родители считают, что экзамены детям по силам, но всё же относятся к этим испытаниям двояко.

— Вроде как система ЕГЭ дает равные шансы всем учащимся, но большая часть подготовки ложится на плечи родителей и детей, ведь школьная программа не дает всех необходимых знаний, — объясняет мама ученика СУНЦ. — Ребенок дополнительно занимается с репетитором, обеспечиваем его необходимой литературой. Надеемся, что он сдаст ЕГЭ на хорошие баллы, но если этого не случится, то пересдаст или будет учиться платно.

Претензии к госэкзаменам у взрослых связаны в том числе с тем, как развито мышление у нынешних выпускников.

— Насколько я понимаю, введение ЕГЭ было обусловлено задачей избежать субъективного оценивания знаний выпускников школ. Само по себе это имеет смысл. Предлагаемый формат заданий преимущественно включает тестовые задания, и подготовка сводится к натаскиванию, — считает филолог, преподаватель вуза. — Мое отношение к этому не может быть нормальным, ведь дети отучаются говорить и рассуждать как устно, так и письменно. Второе, что мешает мне высоко оценить систему ЕГЭ, — несколько поколений студентов, которые приходят учиться в вуз. Сразу оговорюсь, что всегда есть исключения, но в целом они действительно хуже рассуждают, плохо делают доклады, зашоренно мыслят. Это связано не только с ЕГЭ — свою важную роль играет и информационная эпоха в целом. И я ни в коем случае не имею в виду, что «раньше было лучше». Раньше были свои проблемы и издержки, сейчас они другие.

Процесс подготовки к экзаменам для выпускников превращается в игру на выносливость

Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы

Поделиться

Впрочем, среди школьников есть и те, кто относится к предстоящим экзаменам чересчур расслабленно. Родителей это напрягает.

— Я плохо себе представляю аттестацию по ЕГЭ, потому что сам учился в советской школе. Я знаю, что эта система сделала более справедливой технологию поступления в вузы, она разорвала коррупционные связи, — поделился своим мнением Виктор, отец десятиклассника. — И еще я знаю, что система ЕГЭ позволяет ребенку заранее подумать о будущей профессии. Так как я не знаю деталей, меня это напрягает, и это я невольно транслирую ребенку. Когда я вижу, что сын сидит и играет в компьютерные игры, то думаю, что он тратит на бессмысленные игрушки свое драгоценное время. Если он сейчас проиграет эти два года, то точно пойдет в армию — и потом его социальный статус будет ниже.

Благодаря ЕГЭ география поступающих стала гораздо шире, при этом средний уровень эрудиции у выпускников неуклонно снижается. Это происходит из-за того, что подготовка в основном сводится к натаскиванию в типовых заданиях, поэтому ребенок начинает думать в формате экзамена. К тому же предметы, которые он не сдает, оцениваются им как ненужные и полностью забываются.

Еще одна проблема заключается в том, что в школе дети учат то, что было придумано другими, а на ступени высшего образования им уже нужно мыслить самостоятельно, генерировать идеи. Тут возникает диссонанс: зачем нужно было учить так много и усердно, если сейчас это не пригодится? Целесообразнее разделить эти нагрузки на несколько этапов в разном возрасте, тогда адаптация будет проходить проще.

— ЕГЭ — очень плохая система, за исключением того, что лучше еще ничего не придумано. Безусловно, есть идеи, которые устраняют недостатки госэкзамена, но они не учитывают преимуществ, — поделился старший преподаватель Уральского института управления РАНХиГС Александр Исаков. — При нынешних принципах системы образования это самое оптимальное, что может быть. Другое дело, если бы эти принципы поменялись, например использовать гранты, а не бюджетные места. Тогда бы ЕГЭ перестал быть необходимым и обязательным.

Ситуацию усугубляет то, что детям ЕГЭ подают как что-то ужасное и страшное, начинают готовить их уже с 8–9-го класса, нанимают репетиторов, говоря: «Если не будешь готовиться, то не сможешь сдать, а это равно проигрышу в жизни». К сожалению, сейчас для большинства учеников госэкзамен — это заучивание. Дети по два года нарешивают однотипные задания и надеются на удачу, вместо того чтобы начать разбираться в предмете, который сдают.

— Я считаю, что проблема не в ЕГЭ, а в системе подготовки и обучения, — полагает Ирина Закирова, эксперт в сфере образования. — Проблема намного шире! Если качественно учить детей, заниматься предметами, а не постоянной подготовкой, тогда будет намного легче сдать экзамен.

Взрослые внушают детям мысль: «Не сдашь хорошо экзамен — в жизни ничего не добьешься»

Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы

Поделиться

Очень важно, чтобы родители были союзниками ребенку: если с их стороны будет давление, то он не сможет справиться со стрессом, а при их поддержке сможет быстро выйти из тревожного состояния.

— В связи со сдачей ЕГЭ нагрузка в школах увеличивается вдвойне как для учеников, так и для учителей. В такой ситуации ключевая роль отводится личности наставника, — считает профессиональный психолог-консультант Анна Смагина. — Сейчас вся система обучения и интерес детей к нему держатся только на тех преподавателях, которые готовы усердно работать, воспитывать детей и в каких-то моментах жертвовать своим рабочим временем. Благодаря им дети хотят ходить в школу.

По словам Анны Смагиной, у госэкзамена много положительных сторон, самая важная из которых — то, что дети получают возможность поступить в любой вуз страны.

— Надо понимать, что это не самое страшное испытание в жизни ученика, а просто хороший способ структурировать свои знания, полученные за прошлые годы, — объясняет психолог. — Очевидно, что школьники боятся экзаменов. Это здоровая реакция любого человека. Если бы дети не боялись, это было бы неправильно. Понятно, что у некоторых школьников нет желания учиться, кто-то не может по каким-либо причинам усвоить материал, но всё же основная часть учеников успешна, и это проявляется не в наградах и золотых медалях, а в том, что ребенок смог найти свое место в жизни и стал достойным человеком.

У нынешних стандартов проверки знаний хватает критиков и в самой системе образования. Одна из претензий — в том, что ЕГЭ бьет по подготовке инженерных кадров и других рабочих специальностей.

— Наше с коллегами отношение к модернизации российского образования всегда было сугубо отрицательным, так как это всё привело к разрушению того качества образования, которое у нас к тому времени было, и уровня системы образования, которое наследовало советскую систему в области естественных наук, — считает начальник Управления образования Сысертского городского округа Оксана Колясникова. — Это повлекло за собой серьезные потери рабочей силы страны, особенно в сфере производства.

От результатов ЕГЭ стала зависеть зарплата педагогов, которые готовили учеников к экзаменам. Эти же параметры теперь учитываются при оценке эффективности школ и даже глав регионов.

— Из-за этого большинство материала в школе стало попросту отбрасываться. Например, вопросы воспитания перестали как-либо оцениваться, это привело к отсутствию того коллектива, в котором подросток развивается и живет, — полагает Оксана Колясникова. — В свое время проводился масштабный эксперимент, чтобы выяснить, как изменилась проверка знаний по профильным предметам, и впоследствии было доказано, что для того, чтобы получить аттестацию на ЕГЭ по математике, достаточно знать материал 4-го класса. Это значит, что вскоре в профильные математические вузы будут поступать люди, которые максимум, что смогут, — это посчитать сдачу за покупку в магазине, так как для проверки знаний по типу ЕГЭ большего и не требуется.

Учебный процесс познается в сравнении. Хотя система образования во многом ушла вперед с советских времен, кое в чём она до сих пор наследует устаревшие нормы.

— У меня возникает вопрос к современности нынешнего образования. Думаю, оно соответствует реалиям 30–50-х годов прошлого века, где половина страны была неграмотной, — оценивает ситуацию преподаватель Уральского института управления РАНХиГС Ярослав Семенов. — Сейчас детей продолжают учить тому, что можно легко найти в интернете, а какой смысл от такого обучения? Это вопрос концептуального подхода, и решать эту проблему должны специалисты в области педагогических наук.

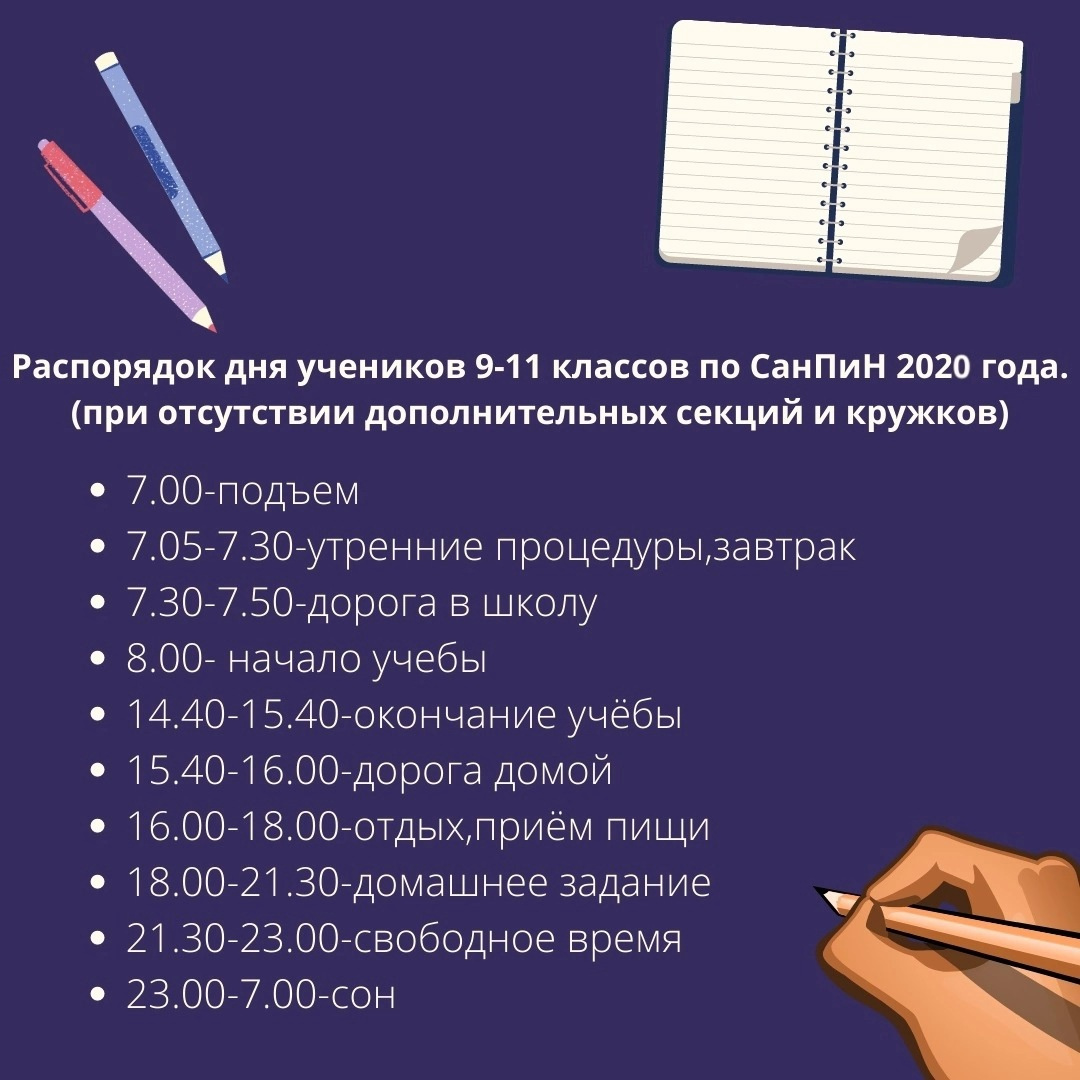

Если сравнивать СанПиН 2021 года с советскими нормами, видно, что у современных старшеклассников заметно увеличилось количество учебных часов. На пятидневке у 9–11-х классов оно составляет 34 часа, а на шестидневке может достигать 37, тогда как в 1974 году составляло 32 часа в неделю.

Также авторы провели исследование и сравнили расписание школьника по нормам СанПин и реальный график ученика, готовящегося к ЕГЭ

Инфографика: предоставлена авторами исследования

Поделиться

Инфографика: предоставлена авторами исследования

Поделиться

Семнадцатилетняя Евгения Чернощечкина в этом году переехала жить в США. Пока она только изучает новую среду, но уже рассказала о том, как устроена американская система образования.

— Здесь всего 12 классов, сейчас я в 11-м. Уже задумываюсь о вузе, ведь поступают здесь до того, как оканчивают школу, в ноябре-декабре выпускного класса. Чтобы получить диплом об окончании школы, мне нужно набрать достаточное количество баллов — 22, но обычно все набирают больше, 26–28. Каждый годовой курс дает 1 балл, а полугодовой — 0,5. Как правило, полугодовые курсы направлены на профессию, например, в моем расписании это журналистика, здоровье, урок снижения стресса, мировой гуманизм. Также, насколько я знаю, есть кулинария, инвестирование, программирование, садоводство, уроки фотографии и так далее.

Предметы ученик выбирает самостоятельно и изменить их может в любой момент, однако есть курсы, которые школьник обязан пройти, чтобы получить диплом: английский язык, математика, естественные и социальные науки, физкультура. При этом в России за один год я буду сразу проходить и физику, и химию, и географию, и биологию, а в Америке — лишь один предмет на выбор каждый год. Мне кажется, это гораздо удобнее, потому что можно полностью погрузиться в тему, тщательно ее изучить, не отвлекаясь на остальные предметы этого же цикла, и сдать экзамены. Их, кстати, дети сдают каждый год — и именно по тем предметам, которые выбрали изучать в этом году.

Получить бесплатное образование в США почти нереально: нужно выиграть грант или стипендию, доказать невозможность оплатить обучение либо же работать в кампусе своего вуза. Поэтому, я думаю, американцы достаточно рано понимают, что будут учиться платно — и, кстати, очень дорого! После 12-го класса выпускник может выбрать для себя колледж или университет. Между ними нет глобальной разницы. Колледж ближе к дому, учеба в нём идет два года и стоит намного меньше — в среднем 6–12 тысяч долларов в год. Университеты же находятся в крупных, более развитых городах, учатся там по четыре года (однако после колледжа есть возможность пропустить два года), но цена намного выше — 20–80 тысяч долларов в год!

Почти каждая семья может обеспечить ребенку образование как минимум в колледже. Именно поэтому не приходится убивать «свои лучшие годы» за книгами и заучиванием, если тебе этого не хочется. Ты и без этого не потеряешься и сможешь поступить. К тому же здесь не относятся к экзаменам и поступлению как к билету в лучшую жизнь. Еще здесь не стыдно не иметь образования и быть фермером. Люди рады жить так, нет никакого давления со стороны общества, и, я думаю, это самое главное.

В период подготовки к ЕГЭ нагрузка в школах увеличивается как для учеников, так и для учителей

Иллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы

Поделиться

Наши эксперты не ограничиваются критикой отечественной системы образования. Они также рассказали, какие изменения добавили бы, чтобы ее улучшить.

Учите тому, что нельзя найти в интернете

В Сети можно найти очень много информации, поэтому необходимо обучать детей правильно ее искать, находить интересный подход, высказывать свою точку зрения, не бояться своего и не осуждать чужое мнение. К тому же эти навыки будут полезны всем независимо от профессии.

Профильные испытания в вузах

Подобные испытания будут более практикоориентированными и поместят ученика в формат предполагаемой будущей профессии. Благодаря этому вузы смогут выбрать самых заинтересованных и готовых к работе студентов.

Учитесь через деятельность

Мы осваиваем знания и учимся чему-то через деятельность и опыт, но, к сожалению, школы этого не дают — учитель просто рассказывает материал, дети это слушают, а на следующий день забывают. Если будут процессы поиска и обработки информации, то запоминать что-то специально придется гораздо меньше.

Тайм-менеджмент — залог успеха

Необходимо поставить себе цель и осознанно, шаг за шагом, двигаться к ней, выполняя необходимые задачи. К решению задач подкреплять мотивацию — самостоятельно поощрять себя за успехи. Следить за своим эмоциональным состоянием и здоровьем — любая незначительная деталь может привести как к положительному, так и к отрицательному эффекту. Помогают и прогулки на свежем воздухе как в одиночку, так и в компании. Нужно научиться ценить свое время и периодически разгружать голову, держать баланс во всех сферах деятельности.

Нужен активный школьный психолог

Школьный психолог должен больше участвовать в школьной жизни, чаще устраивать различные тренинги и консультации, групповые занятия, чтобы дети смогли отвлечься и успокоиться. Также должны проводиться диагностики сил и способностей ребенка, основываясь на их результатах, можно будет строить дальнейший план обучения для каждого ученика.

Без родительской поддержки никуда

Родители должны показать ребенку: даже если он не сдаст ЕГЭ, то жизнь на этом не заканчивается. Такая позиция поможет снизить уровень тревожности у школьника: он будет понимать, что и без экзаменов сможет стать успешным, а родители не станут меньше его любить.

Во-первых, ознакомимся с самим Единым Государственным Экзаменом – что это? Это государственный экзамен, который проводится в средних учебных заведениях для оценки качества подготовки учащихся с помощью КИМов (контрольных измерительных материалов), за весь пройденный школьный материал. После сдачи экзамена всем выпускникам выдаются свидетельства о результатах ЕГЭ, где указаны полученные баллы по предметам. И является основной формой вступительных экзаменов в вузы, и при этом есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы.

Это вид проверки знаний школьников, освоивших программы среднего общего образования, выполнение которых позволяет узнать качество его умственных знаний по форме ЕГЭ. Школьникам необходимо сдать обязательные предметы такие как — русский язык и математика, а для поступления в ВУЗе, необходимо выбрать еще один или несколько профильных предметов такие как — информатика, английский язык, биология и другие. Успешная сдача Единой Государственной Экзамена позволяет выпускнику поступить на очную форму обучения в любой государственный университет.

Система ЕГЭ подразумевает под себя равенство шансов на поступление любого выпускника в ВУЗах и при проверке честность и правдивость знаний.

Но в реальности это не так. Ни один эксперимент в образовательной системе не вызвал столько споров как Единый Государственный Экзамен. Невозможно не согласиться, что данная система действительно позволяет поступить в любой ВУЗ России, при наличии соответствующих результатов. Но как говорится обошлось не без греха.

Проблемы ЕГЭ сейчас очень остро обсуждается в Госдуме РФ из-за того что ЕГЭ превратился в лотерею который каждый может пройти на хорошо не изучая школьной программы. Чтобы качественно сдать ЕГЭ, родителям приходится нанимать репетиторов чтобы их дети поступили в престижные ВУЗы. Именно поэтому на рынке существует спрос на образовательные услуги по подготовке к ЕГЭ. Если сравнить «отличника», который на протяжении всего обучения показывал хорошие результаты и «троечника», который был обучен только на прохождение теста, то оба они будут равны даже в некоторым случае «троечник» будет «умнее отличника». Материалы ЕГЭ построены так, чтобы знание творческого материала многого не решит, даже в части «С» есть шаблонные ответы, которая подразумевался, как свободная форма изложения мысли школьника. При подготовке к ЕГЭ, школьник сталкивается с рамками, критериями, за которыми выходить не стоит, иначе снимут баллы. И это приведет к массовым отчислениям или коррупции в высших учебных заведениях, дабы «обученные только на тесты» выпускники, не способны усваивать учебную программу высшего образования, и они не приспособлены к этому. Основа успеха в ВУЗе – это самостоятельное изучение материала.

#статьи

- 8 июн 2021

-

15

«Поколение ЕГЭ»: правда ли, что после введения единого экзамена в школах стали учить хуже?

Многие уверены, что единый госэкзамен необходимо отменить, потому что он губит образование. Мы изучили аргументы против единого госэкзамена.

Обозреватель Skillbox Media. Магистр по научной коммуникации, интересуется социологией науки, историей и будущим образования.

Из этой статьи вы узнаете:

- как противники ЕГЭ объясняют свои позиции;

- как первые «поколения ЕГЭ» справились с учёбой в вузах;

- какой школьный предмет пострадал от введения ЕГЭ сильнее других;

- что предлагают изменить в ЕГЭ те, кто не рассчитывает на его отмену.

Из года в год социологические опросы показывают, что большинство населения России считает единый государственный экзамен (ЕГЭ) чистым вредительством. В опросе портала SuperJob в этом году 68% респондентов высказались за отмену ЕГЭ. Претензии к нему те же, что у участников опроса ВЦИОМ двухлетней давности: подготовка к ЕГЭ — это зубрёжка, натаскивание на определённые типы задач, и она не даёт глубоких знаний.

В Госдуме настроения избирателей поддерживают. По мнению вице-спикера Петра Толстого, ЕГЭ вынуждает детей тратить несколько лет, чтобы запомнить правильные ответы и научиться заполнять бланки, и школы выпускают недоучек! Председатель профильного комитета Госдумы Максим Зайцев уверенно высказался, что система ЕГЭ себя не оправдала и её отменят, потому что она ориентирует школьников на получение не знаний, а высоких баллов.

Что происходит со знаниями на самом деле?

И в результатах соцопросов, и в социальных сетях, и в комментариях в медиа несложно найти резко негативные мнения профессионалов о ЕГЭ. Как правило, их позиции основаны на личном опыте.

Например, уже в 2012–2013 годах в ходе опросов, проведённых исследователями Высшей школы экономики в девяти российских вузах, часть респондентов связали падение качества школьной подготовки с введением ЕГЭ.

«В последнее время поступают к нам бывшие школьники, и база всё ниже и ниже», — такую цитату одного из преподавателей приводят исследователи. С точки зрения педагогов, подготовка к экзамену в тестовом формате не развивает навыки креативного мышления и устной коммуникации, а в целом школьное обучение направлено на подготовку к экзаменам, а не на получение знаний.

Интервью и фокус-группы с учителями Москвы и Ростова-на-Дону, проведённые в 2017–2018 годах, показывают, что в учительском сообществе тоже распространено неприятие ЕГЭ. Главные проблемы экзамена, по мнению учителей, всё те же — стандартизация, внедрение одинакового для всех подхода вместо индивидуального, ориентация на скорость оценки, на количество проведённых экзаменов в ущерб их качеству. При этом учителя воспринимают тестовый формат проверки знаний как заимствованный и чуждый отечественной педагогике, и это тоже вызывает у них отторжение.

Такие позиции преподавателей вузов и школ — явный повод обратить внимание на проблему. Они могли бы подтолкнуть научное сообщество к исследованиям того, как изменились уровни интеллекта, критического мышления, креативности, конкретных предметных знаний и навыков выпускников с тех пор, как ЕГЭ стал обязательным. Проблема в том, что прямых данных для таких исследований нет.

Не существует базы данных, например, об IQ выпускников школ 2000 года, информацию из которой можно было бы сопоставить с результатами выпускников-2020. Никто не замерял креативность российских старшеклассников год за годом. А выпускные и вступительные экзамены в разных школах и вузах до введения ЕГЭ были слишком разными, чтобы на их результаты можно было опираться в сравнениях.

Поэтому публикации противников ЕГЭ, даже облачённые в форму научной статьи, — это всё ещё мнения и личные позиции экспертов. Большинство аргументов в этих эмоциональных выступлениях — ссылки на мнения других специалистов. В тех случаях, когда есть попытка воспользоваться количественными данными, их явно недостаточно для масштабных выводов.

Например, исследователи из Тюменского госуниверситета и Тюменского индустриального университета сравнили результаты теста на креативность мышления у 300 современных студентов и у школьников 9–11 классов в 1994 году. Баллы студентов по оригинальности оказались ниже. Однако в книге, из которой взяты данные о креативности школьников 90-х, приведены только средние баллы по классам и указано, что всего было исследовано 500 учащихся школ Москвы в возрасте 6–17 лет. Какая часть выборки училась в старших классах, что это были за школьники, существовали ли они на самом деле — сказать сейчас нельзя. Авторы исследования в Тюмени высказали предположение, что спад уровня креативности связан с клиповым мышлением современных молодых людей и с натаскиванием школьников на тесты для успешной сдачи экзаменов в старших классах. Но точных данных для проверки этих гипотез, к сожалению, нет.

Информацию о том, как менялось после введения ЕГЭ качество школьного обучения в России, можно было бы собрать по результатам международных исследований. Российские школьники участвовали в них задолго до обязательного ЕГЭ: в международном мониторинговом исследовании качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS — с первого тестирования в 1995 году, в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PISA — также с момента запуска в 2000 году, в международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS — с первого теста в 2001 году.

Увы, информации для прямых сопоставлений в этих исследованиях не найти. Только расширенный вариант TIMSS проводится для школьников выпускных классов — остальные тестирования рассчитаны на детей помладше. Вряд ли на то, как детей учат читать в начальных классах, сильно влияет перспектива сдачи ЕГЭ через 7–10 лет. Кое-какую информацию даёт тест PISA, который выполняют в девятом классе. Например, причиной более низких результатов российских школьников в 2018 году по сравнению с 2015 может быть ориентация школьного обучения в России на запоминание фактов и действия по образцу. Задания PISA замеряют умение применять знания в приближенных к реальным ситуациях, и российские школьники, которые в 9 классе активно тренируются на стандартных тестах перед сдачей ОГЭ, к ним не готовы. Но это тоже гипотеза, пока не подтверждённая эмпирическими исследованиями.

Большинство исследователей оценивают эффекты ЕГЭ по косвенным данным. Например, сопоставляют баллы выпускников с их дальнейшей успеваемостью в вузах. Другой вариант — отслеживать, что меняется в школьном преподавании.

Попытки определить, предсказывают ли баллы ЕГЭ будущие успехи первокурсника в вузе, начались сразу после введения обязательного экзамена. Если по баллам ЕГЭ можно спрогнозировать будущую успеваемость в университете, это означает, что способность сдать ЕГЭ на высокий балл совпадает с умением учиться. Такие исследования отвечают на важный практический вопрос: можно ли использовать ЕГЭ как вступительный экзамен в вуз, отражает ли он академические способности выпускников?

Крупное исследование ВШЭ на выборке из 19 тысяч студентов, поступивших в российские вузы в 2009–2011 годах, дало положительный ответ. Оказалось, что по суммарному баллу ЕГЭ можно прогнозировать успеваемость на первом курсе университета, причём это работает для любых факультетов. Эта предсказательная способность оказалась не очень большой — авторы статьи называют её всего лишь «приемлемой», — но устойчивой.

И до этого масштабного исследования, и в последующие годы другие исследовательские коллективы искали связь между баллом ЕГЭ и учёбой в вузе по своим данным. Вот несколько примеров работ, в которых успехи первокурсников удалось предсказать по результатам единого госэкзамена:

- Для студентов, поступивших в Международный институт экономики и финансов ВШЭ в 2009–2011 годах, баллы ЕГЭ позволили прогнозировать рейтинги по успеваемости после первого, второго и отчасти (для экзаменов по английскому языку и математике, но не по русскому языку) третьего курсов. При этом учащиеся, поступившие в вуз по результатам олимпиад, а не только ЕГЭ, на всех трёх курсах показывали рейтинги выше.

- Похожая картина — по баллу ЕГЭ можно предсказать успехи студента, но олимпиадники учатся лучше — наблюдалась в те же годы на химическом факультете МГУ.

- В 2014–2016 годах в Ярославском государственном медицинском институте баллы ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку вполне позволяли предсказать академический рейтинг студента по итогам первого курса.

- В 2015 году авторы из Петрозаводского госуниверситета на основе данных за четыре года не просто показали связь между баллами ЕГЭ и успеваемостью в вузе, но и предложили использовать эту находку на практике. По их мнению, стоит выделять первокурсников, поступивших с самыми низкими баллами ЕГЭ, в «группы риска» и проводить для них дополнительные занятия.

- Исследование в 2017 году в Саратовском техническом университете закончилось с тем же результатом: сумма баллов ЕГЭ предсказывала средний балл первого курса.

Но далеко не все исследования подтверждали, что выпускники с самыми высокими баллами ЕГЭ становятся лучшими студентами. Похоже, что результаты единого госэкзамена в принципе не обладают предсказательной силой для некоторых форм обучения:

- В Уральском медуниверситете баллы ЕГЭ сопоставлялись с оценками за курс анатомии в 2014–2015 годах. И не у всех студентов эти параметры были связаны. Для тех первокурсников, кто обучался по целевому набору за счёт местного бюджета, результаты ЕГЭ вообще не предсказали успеваемость в вузе.

- Не нашлось связи между баллами ЕГЭ и успеваемостью в Школе перспективных исследований Тюменского госуниверситета. Только у первокурсников с самыми низкими баллами ЕГЭ были проблемы в учёбе в вузе. У тех же, кто поступил с приличными баллами, нельзя было предсказать дальнейшие успехи по результатам ЕГЭ.

Возможная причина — необычные условия приёма или обучения в университете. Например, в Школе перспективных исследований практикуется модель свободного образования: студенты бакалавриата выбирают профиль только после второго курса, и в течение всего обучения выбирают сами около трети всех курсов. ЕГЭ не оценивает нужные для такой учёбы характеристики и поэтому не информативен. А в случае медицинского университета балл ЕГЭ не был показателен, вероятно, потому, что не он определял шансы на поступление при целевом приёме.

Но есть ещё один нюанс: ЕГЭ по математике из года в год даёт ничтожно мало информации о том, как выпускник будет обучаться на технической или другой профильной специальности.

- Попытка в 2014 году выяснить, будут ли оценки по математике в вузе выше у тех, кто получил высокий балл на ЕГЭ по этому предмету, результата не дала.

- Данные 2019 года из другого вуза подтверждают, что экзамен не даёт информации для прогнозов по предметам: балл ЕГЭ по математике и оценка за экзамен по той же дисциплине по итогам первого курса не связаны.

- В исследовании 2018 года авторы сделали вывод, что первокурсники и с 70-ю, и с 90 баллами ЕГЭ по математике демонстрируют примерно одинаковый уровень реальных математических компетенций — достойный только оценки «удовлетворительно».

Неубедительные результаты ЕГЭ по математике наводят на подозрение, что с преподаванием этого предмета в школах, возможно, что-то сильно не так. Вопрос в том, когда начались проблемы и какую роль в ухудшении математического образования сыграл ЕГЭ.

- В интервью 2008 года (ещё до введения обязательного ЕГЭ) Григорий Канторович, на тот момент проректор ВШЭ, заявил: плохой результат ЕГЭ по математике (23% выпускников не набрали баллов на тройку) показывает, что «надо всерьёз браться за среднюю школу».

- После 2010 года, по мнению преподавателя филиала ВШЭ в Перми Анатолия Иванова, 50 баллов ЕГЭ по математике можно было набрать, зная предмет на уровне пятого класса. С 2015 года свободу «не учить и не учиться», по словам Иванова, школе дал базовый уровень экзамена по математике. «Первокурсников обучать математике очень затруднительно, так как они натасканы только на 9–10 первых задач ЕГЭ», — отмечал он.

- Аналогичную позицию высказал в 2016 году на основе разбора заданий профильного ЕГЭ по математике профессор мехмата МГУ Юрий Неретин. Большинство задач на тот момент, по его мнению, были примитивными «одноходовками», для решения которых не нужны какие-либо логические усилия. Самые сложные задачи из части C единого госэкзамена по профильной математике соответствовали уровню лучших профильных вузов и математических школ. Вывод Юрия Неретина был неутешительным: «Математика в школе, за исключением специализированных школ, при наличии такой экзаменационной программы существовать не может. Потому что есть часть B, где учить и учиться нечему, и есть часть C, на уровне которой учить невозможно».

- В Хакасском госуниверситете в 2017 году, сравнив результаты ЕГЭ и первого вузовского экзамена по математике, решили, что первокурсникам необходим вводный курс школьной математики, чтобы они могли успешно обучаться по естественно-научным или техническим программам.

- Сотрудники МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2018 году оценили ситуацию немного лучше: они нашли связь между баллом ЕГЭ по математике и результатом входного тестирования по предмету в вузе. То есть в целом чем лучше сдан ЕГЭ, тем лучше первокурсник справлялся и с проверкой в вузе. Но были, говорится в статье, и странные случаи: «Абитуриенты, имеющие высокие баллы ЕГЭ, часто имеют поверхностные знания предмета и не могут решить задания базового уровня, предлагаемые им при входном тестировании».

Авторы работ с критикой ЕГЭ по математике приходят к одному заключению: экзамен негативно влияет на обучение в школе, потому что оно сводится к заучиванию алгоритмов решения типовых задач.

Как обстоит дело с другими школьными предметами?

Здесь исследований меньше. На заре обязательного ЕГЭ высказывались самые разные опасения по поводу того, как условия экзамена повлияют на преподавание в школе.

Например, в статье 2011 года учёные из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Георгий Малинецкий и Андрей Подлазов описывали несколько гипотетических ситуаций:

- программные часы по литературе передаются на русский язык, ЕГЭ по которому обязателен, тогда как литература сдаётся по выбору;

- лабораторные практикумы по химии и физике прекращаются, потому что эти навыки не проверяют на ЕГЭ;

- навыки публичных выступлений и восприятия устной речи больше не развивают ни на литературе, ни на истории, ни на обществознании;

- работе со справочниками и поиску источников не обучают, потому что на ЕГЭ взять справочник нельзя.

Противники ЕГЭ считают, что эти опасения полностью подтвердились. Из подтверждений пока можно привести отдельные разрозненные факты. Например, так как ЕГЭ по истории фиксируется на победах, а не на трудных периодах, формируется соответствующее содержание школьного курса. Из-за того, что старшеклассники привыкают соблюдать «егэшные» требования к эссе, снижается самобытность сочинений на олимпиаде по литературе.

Впрочем, к экзаменам по литературе, истории и даже по обществознанию — одному из самых популярных предметов на ЕГЭ — готовятся не все выпускники. И в основном негативный эффект единого госэкзамена на большинство школьных предметов проявляется не в том, как им учатся, а в том, что нередко им не учатся вообще.

Вот как вредные влияния ЕГЭ на школу обобщает критическая статья 2019 года на основе опроса первокурсников и родителей: введение ЕГЭ снизило образовательный потенциал молодёжи, так как высокие ставки экзамена заставляют сосредоточиться на трёх-четырёх необходимых предметах, а по остальным выпускники остаются малограмотными.

За годы применения ЕГЭ некоторые противники такой формы экзамена изменили своё к нему отношение. Например, известный педагог Евгений Ямбург считает, что в современном виде ЕГЭ по большинству предметов не так уж отличается от классических экзаменов: тестовая «угадайка» осталась в прошлом.

Сторонники единого госэкзамена не считают его идеальным, но предлагают менять систему постепенно. Научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании ВШЭ Виктор Болотов, известный как создатель ЕГЭ (в годы введения эксперимента он был заместителем министра образования), видит такое будущее единого госэкзамена:

«На мой взгляд, в нынешнем виде он уйдёт. На базе созданной для него инфраструктуры в перспективе будут развёрнуты центры по независимой оценке уровня предметных знаний, различных видов грамотности, уровня развития „мягких навыков“ (в этом направлении начали работать и в OECD, и в движении WorldSkills). Эти центры будут выдавать сертификаты, которые человек будет собирать в портфолио и использовать и при поступлении на учёбу, и в конкурсе при приёме на работу. Прототипы таких центров есть, один из примеров — центры, где проводится TOEFL».

Рособрнадзор уже планирует создать ресурс для цифровых портфолио учеников «Мои успехи», где школьник сможет собрать свои достижения и представить их в вуз как дополнение к результатам ЕГЭ.

С другими предложениями о реформе ЕГЭ выступает главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артём Соловейчик. По его мнению, главное — независимость процедуры и результата:

«ЕГЭ должен быть добровольным и включать в себя несколько попыток. Проводить ЕГЭ должны независимые негосударственные тестирующие компании, а его результаты должны принадлежать ученику и его семье. Главным результатом нашей модели ЕГЭ является невозможность использовать его результаты для оценки качества работы учителя, школы, региона. Мы хотим направить ЕГЭ исключительно на интересы детей, на облегчение их взаимодействия со школой и вузами, на упрощение их вхождения во взрослую жизнь».

Член Общественного совета при Минпросвещения Александр Привалов настаивает на необходимости сохранить ЕГЭ как вступительное испытание для поступающих в вузы, а в школу вернуть классические выпускные экзамены:

«Только так можно остановить и повернуть вспять негласное, но вполне очевидное уплощение школьного образования. Сегодня большинство даже и тех учеников, кто намерен поступать в вузы <…> ограничивают серьёзные занятия изучением тех двух-трёх дисциплин, по которым решили сдавать ЕГЭ. О каком-то, как мы по привычке говорим, гармоническом образовании школьников и заикаться должно быть стыдно. Большинство строчек в нынешних аттестатах суть как минимум неприкрытое лицемерие».

Если выделить общее в этих рассуждениях, получится, что ЕГЭ вреден как экзамен, от которого зависит всё: получение аттестата, поступление в вуз, оценка труда учителя и эффективности школы. Это вынуждает школьников фокусироваться на нужных для ЕГЭ дисциплинах, а учителей (особенно по обязательным предметам) — перекраивать программы, чтобы ученики справились с ЕГЭ хотя бы на минимальном уровне.

При этом от части достижений ЕГЭ — например, упрощённой системы поступления в вузы — отказываться не нужно. Другое дело, что входными данными для приёма в университет не обязательно должны быть результаты стандартизированных тестов. Может быть, уже в ближайшем десятилетии мы увидим систему онлайн-поступления на основе всего учебного «цифрового следа» школьника, а не суммы баллов ЕГЭ.

Учись бесплатно:

вебинары по программированию, маркетингу и дизайну.

Участвовать

Научитесь: Управление современной школой

Узнать больше

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с.Антоновка Завитинского муниципального округа

Проектная работа

«Экзаменационный стресс»

по психологии

Подготовила:

Мария Александровна Пономаренко

обучающаяся 9 класса

МБОУ СОШ с.Антоновка

16 сентября 2006 г.р.

Руководитель:

Наталья Ильинична Арефина

педагог-психолог

МБОУ СОШ с.Антоновка

8-909-815-21-88

natalyaarefina1970@yandex.ru

с. Антоновка, 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. Экзаменационный стресс. 5

1.1Теоретические аспекты изучения данной проблемы. 5

1.2. Особенности экзаменационного стресса 6

1.3.Причины экзаменационного стресса. 7

1.4.Симптомы экзаменационного стресса 8

ГЛАВА 2. Эмпирическое изучение экзаменационного стресса среди учащихся 9 класса. 10

2.1. Результаты. Самооценка психологической готовности к ОГЭ 10

2.2. Результаты. Шкала ситуативной тревожности (СТ) Ч. Д. Спилберга 12

2. 3. Результаты. Анкета «Когда я думаю о предстоящих экзаменах я …» 13

ГЛАВА 3. Организация профилактическихмероприятий. 15

3.1. «Спасательный круг для выпускника» — организация профилактических мероприятий. 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18

ПРИЛОЖЕНИЯ 20

ВВЕДЕНИЕ

Почти каждый обучающийся, завершая образование, испытывает сильные переживания из-за экзаменов. Экзамены дают двойную психологическую нагрузку, ведь, помимо самого периода прохождения испытания, школьник переживает и время перед экзаменом.

Подготовка к экзаменам и сами экзамены для выпускников – это стресс длиною в целый год.

И для большинства выпускников экзаменыстановятся не только проверкой знаний, но и показателем стойкости, умения справитсяс экзаменационным стрессом.

Возникает вопрос, а действительно ли, что почти каждый обучающийся, завершая образование, испытывает сильные переживания из-за экзаменов? Или рассуждения о стрессе это лишь дань моде?Я захотела разобраться в природе такого явления, как экзаменационный стресс, обратившись к литературным источникам и Интернет-ресурсам.

Эта тема актуальная для меня в первую очередь потому, что я сама учусь в 9 классе, и в этом учебном году мне предстоит сдавать экзамены, от которых во многом зависит мое будущее.

Мысль о том, что экзамены совсем скоро, порой приводит меня в замешательство, и кажется, что совсем ничего не знаешь, не помнишь, а самые простые задания оказываются непосильными.

«Кто предупрежден – тот вооружен» — гласит русская народная пословица. Вот я и хочу узнать как можно больше об «экзаменационном стрессе», о его преодолении при подготовке и на экзамене. Узнать самой и поделиться с одноклассниками.

Гипотеза:можно предположить, что многие учащихся 9 класса находятся в состоянии экзаменационного стресса.

Объект: выпускники 9 класса, в процессе подготовке к экзаменам.

Предмет исследования: психоэмоциональное состояние выпускников.

Цель работы: выявить, испытывают ли экзаменационный стресс учащиеся 9 класса.

Для достижения цели я поставила перед собой следующие задачи:

- Изучить литературу по данной проблеме.

- Выяснить какие факторы вызывают экзаменационный стресс у учащихся 9 класса.

- Выявитьподверженность экзаменационному стрессу учащихся 9 класса нашей школы.

- Разработать и систематизировать практические рекомендации для учащихся по психологической подготовке к экзаменам.

В данной работе мы применяли следующие методы: работа с литературными и интернет-источниками, анкетирование, аналитико-синтетические методы, коммуникативные методы.

Практическая значимость исследования заключается в разработке практических рекомендаций для учащихся по психологической подготовке к экзаменам, индивидуальной программы саморегуляции.

Срок работы над проектом один год.

В исследовании приняли участие учащиеся 9 класса МБОУ СОШ

с. Антоновка Завитинского района, в количестве 8человек в возрасте 15 лет.

В ходе диагностики был использован следующий инструментарий:

- Анкету «Самооценка психологической готовности к ОГЭ (модификация методики М.Ю. Чибисовой).

- Шкала ситуативной тревожности (СТ) Ч. Д. Спилберга

- Анкета «Когда я думаю о предстоящих экзаменах»

Структура работы:проект состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения. В библиографическом списке представлено16 источников по теме исследования. Работа иллюстрирована одной таблицей исемью рисунками. Общий объем проекта составил 19 страниц. Объем приложений 6 страниц.

ГЛАВА 1. Экзаменационный стресс.

1.1Теоретические аспекты изучения данной проблемы.

Впервые концепцию стресса сформулировал Ганс Селье (1907-1982). Он определил стресс как совокупность защитных реакций организма, вызываемых каким-либо стрессовым фактором. Стрессовый фактор – это любое воздействие на психику человек, которое вызываетстрессовый ответ. Существует множество потенциальных стрессоров: перемены в жизни, эмоциональный конфликт, страх, усталость, резкое изменение шумового фона, заболевание и т.д. стресс как ответ организма на стрессовый фактор включает сотни измеряемых изменений в организме (повышение кровяного давления, учащение пульса, замедление или остановка пищеварения, изменения характера дыхания, увеличение сахара в крови и т.д.).

Приходится признать, что проблема стресса впоследние годы становиться одной из самых актуальных тем в мировой психологической науке и практике. Сегодня ряд ученых в качестве одной из наиболее актуальных тенденций выделяют изучение стресса в молодежной среде.

Данные психологических служб по России в целом свидетельствуют о том, что наиболее часто за помощью обращаются лица от 15 до 23 лет. Основной круг типичных психологических проблем можно свести к следующему:

- Широкий круг проблем связанных с межличностными, коммуникативными проблемами. Первое место- взаимоотношения полов, затем взаимоотношения с родителями, одноклассниками, преподавателями, ровесниками;

- Проблемы внутриличностного характера.

- Наиболее распространенными являются проблемы, связанные с какой – либо деятельностью, в основном учебной. Это проблемынеудовлетворенности учебной деятельностью, проблемызначительных учебных перегрузок, проблемы экзаменов. [3,17].

Экзамены в ряду стрессовых ситуаций для молодежи занимают одну из верхних позиций первого десятка.

К началу XXI века ученым накоплен значительный экспериментальный материал, демонстрирующий так называемый стрессогенный «экзаменационный» эффект, выражающийся в стойком и значительном негативном влиянии ситуации экзамена на функциональное состояние физиологическихсистем организма и психики учащегося.

1.2. Особенности экзаменационного стресса

Общественная жизнь человека постоянно ставит его в ситуации «экзаменов» — тех или иных испытаний, где ему приходится доказывать свою социальную состоятельность, материальное благополучие, физическое самочувствие или уровень интеллекта.

Слово «экзамен» в переводе с латинского обозначает «испытание». А в юности опыт серьезных испытаний еще очень невелик, психологической закалки недостаточно. Поэтому экзамены зачастую приносят настоящие страдания.

В принципе, симптомы экзаменационного стресса мы можем видеть у школьников перед контрольной работой, у студентов во время сессии, у водителей, впервые сдающих на права. Классический пример «экзаменационного стресса» можно обнаружить в периоды сессии в любом учебном заведении. Бессонные ночи, тревожные мысли, снижение аппетита, учащенный пульс и дрожь в конечностях — вот типичные проявления страха перед экзаменами. Проведенные в последние годы исследования показали, что страх перед экзаменами затрагивает все системы организма человека: нервную, сердечно-сосудистую, иммунную и др. [1,47].

Некоторые зарубежные и отечественные исследователи, досконально изучавшие эту проблему, вообще пришли к выводу, что с психогигиенических позиций экзамены нежелательны и должны быть отменены. В то же время, существует и другая точка зрения, утверждающая, что экзамены стимулируют деятельность мозга и повышают познавательную активность.

Эверли Дж. и Розенфельд Р. установили, что боящиеся экзамена ученики могут заметно улучшить свои достижения и даже превзойти тех, кто экзаменов не боится. Только для этого, по мнению ученого, необходимо благожелательное отношение к ним со стороны экзаменаторов — нужно щадить самооценку учеников, меньше ругать их и больше хвалить. Только в этом случае экзамен может быть полезен.!

Интересно, что в то время, как для одних людей проблемой является снизить уровень экзаменационного стресса, для других, наоборот, нужно «как следует разозлиться» или испугаться, чтобы в полной мере мобилизовать свои силы и успешно сдать экзамен. Для каждого человека нужен свой, оптимальный уровень волнения и страха, при котором он показывает наилучшие результаты. В первую очередь, это зависит от типа высшей нервной деятельности или темперамента: например, для меланхоликов, относящихся к слабому типу нервной системы, желательно снижать излишнее возбуждение, а вот для флегматика с сильным и инертным типом высшей нервной деятельности, чтобы лучше ответить, необходимо, наоборот, больше переживать и бояться экзамена.

1.3. Причины экзаменационного стресса.

Перечислим причины экзаменационного стресса. Они разнообразны: интенсивная умственная деятельность, нагрузка на одни и те же мышцы и органы из-за длительного сидения за учебниками, также нарушения режима сна и отдыха.

Но главный фактор, провоцирующий возникновении экзаменационного стресса, – это отрицательные переживания.

Интересно отметить, что все эти факторы в той или иной степени встречаются у выпускников при подготовке и сдаче ими экзаменов. Ожидание сначала самого экзамена, а потом и оценки вносит элемент неопределенности, способствующий развитию стрессовых реакций.[4,61].

Длительное ограничение движений, связанное с повторением большого количества материала и необходимость уложиться в жесткий лимит времени, отпущенный на подготовку к экзаменационному ответу, создает дополнительное напряжение. К этому надо добавить нарушение режима сна и бодрствования, особенно в ночь перед экзаменом. С учетом всего вышеизложенного придется согласиться, что во время подготовки к экзаменам выпускникам приходится сталкиваться сострессогенными факторами, приводящих в итоге к развитию выраженного стресса.

1.4. Симптомы экзаменационного стресса

Рассмотрим типичные симптомы экзаменационного стресса, которые могут быть отнесены к одной из четырех групп:

- Физиологические симптомы

- усиление кожной сыпи;

- головные боли;

- тошнота;

- диарея;

- мышечное напряжение;

- углубление и учащение дыхания;

- учащенный пульс;

- перепады артериального давления.

- Эмоциональные симптомы

- чувство общего недомогания;

- растерянность;

- паника;

- страх;

- неуверенность;

- тревога;

- подавленность;

- раздражительность.

- Когнитивные симптомы

- чрезмерная самокритика, сравнение своей подготовленности с другими в невыгодном для себя свете;

- неприятные воспоминания о провалах на экзаменах в прошлом (своих или чужих);

- воображение отрицательных последствий неудачи на экзамене;

- кошмарные сновидения;

- ухудшение памяти;

- снижение способности к концентрации внимания, рассеянность.

- Поведенческие симптомы

- стремление заниматься любым другим делом, лишь бы не готовиться к экзамену;

- избегание любых напоминаний об экзаменах;

- уменьшение эффективности в учебе в экзаменационный период;

- вовлечение других людей в тревожные разговоры о предстоящих экзаменах;

- ухудшение сна и ухудшение аппетита.

Вывод: первой части данной исследовательской работы мы рассмотрели проблему стресса, выяснили, что любой экзамен является стрессом, егопричины, признаки. Экзамены – это серьезное испытание на прочность всей нервной системы и проверка не только знаний выпускника, но и его психологической устойчивости.

ГЛАВА 2. Эмпирическое изучение экзаменационного стресса среди учащихся9класса.

2.1. Результаты. Самооценка психологической готовности к ОГЭ

Изучив теоретические подходы к проблеме экзаменационногостресса, мы решили узнать мнение учащихся нашей школы.В исследовании приняли участие девятиклассники МБОУСОШ с. Антоновка.Всего в опросе приняли участие 8 выпускников.

Для нашего исследования я использовала анкету«Самооценка психологической готовности к ОГЭ (модификация методики М.Ю. Чибисовой)».

Осведомленность и умелость в процедурных вопросах сдачи ОГЭ

Рис.1

Осведомленность: 12,5% высокий уровень (1 обучающийся), выше среднего 37,5% (3 обучающихся), средний уровень и низкий по 25% (по 2 обучающихся).

Способность к самоорганизации и самоконтролю

Рис.2

Способность к самоорганизации и самоконтролю 50% выпускников имеют низкий уровень, средний и выше среднего по 25%, высокий уровень и очень высокий у обучающихся не выявлен.

Экзаменационная тревожность

Рис.3

Как мы видим из данной диагностики более 75% выпускников (6 обучающихся) испытывают достаточно высокую экзаменационную тревожность.

Теперь рассмотрим более подробно составляющую «Экзаменационная тревожность».

Как же ответили выпускники на вопросы этого блока.

Рис.4

75% выпускников согласны с утверждением: ОГЭ заранее вызывает у меня тревогу (6 обучающихся).

Рис.5

50% согласны с утверждением, 37,5% не согласны и 1 обучающийся -12,5% затрудняется ответить.

Рис.6

С утверждением «Я не волнуюсь, когда думаю о предстоящих ОГЭ», 75% не согласны и 25% скорее несогласны.

Из представленных диаграмм, можно сделать следующие выводы: практически все выпускники испытывают тревогу перед предстоящими экзаменами, но только около 25% сознаются, что беспокойство затруднит им сдачу экзаменов и они не смогут справится с ним во время сдачи ОГЭ. И лишь 12,5% чувствуют, что не смогут осилить экзамены.

2.2. Результаты. Шкала ситуативной тревожности (СТ) Ч. Д. Спилберга

Результаты методики:

«Шкала ситуативной тревожности Ч. Д. Спилберга» представлены в таблице 1:

Таблица 1

|

Уровеньситуативной тревожности |

Обучающиеся 9-х классов |

|

Высокий |

75% |

|

Умеренный |

12,5% |

|

Низкий |

12,5% |

Вывод: в ходе исследования выявлено, что 75 % обучающихся имеют высокий уровень ситуативной тревожности, это более половины выпускников.

Умеренная тревожность и низкую тревожность показали 2 девятиклассника12,5 %

Представим полученные результаты в графическом виде

Рис.7

Все это позволяет нам сделать вывод о том, что большинство опрошенных школьников испытывают неблагоприятное эмоциональное состояние в период экзаменов.

2. 3. Результаты. Анкета «Когда я думаю о предстоящих экзаменах я …»

Анкета «Когда я думаю о предстоящих экзаменах я …» показала следующие результаты.

В связи с предстоящими экзаменами большинство испытывают неблагоприятные эмоциональные состояния, такие как волнение-62,5%.

Свою подготовленность к предстоящим экзаменам на сегодняшний день большинство опрошенных отметили, как среднюю (62,5%).

50 % обучающихся не знают методов успешного запоминания учебного материала, 25 % девятиклассников сомневаются в успешности сдачи экзаменов.

Как активизировать умственную деятельность знают 62,5% всех опрошенных.

Большинство опрошенных осознают, что к экзаменам надо серьезно готовиться (75 %), но при этом переживают (62,5%).

Вывод: Обобщив полученные результаты мы сделали вывод, что большинство девятиклассниковинформированы о процедуре проведения экзамена, признают преимущества такой формы экзаменов как ОГЭ, но при этом 75% наших выпускников находятся в состоянии экзаменационного стресса повышенной и высокой степени.

ГЛАВА 3. Организация профилактических мероприятий.

- «Спасательный круг для выпускника» — организация профилактических мероприятий.

Чтобы предупредить возникновение у школьников экзаменационного стресса, следует, как можно лучше подготовить выпускников к экзаменам. Причем речь идет о подготовке не только предметной (знание материала по экзаменационной дисциплине), но и о психологической, позволяющей подростку не разнервничаться и не растеряться в самый ответственный момент.

К профилактическим мероприятиям могут относиться:дискуссии, мини-лекции, тренинговые упражнения, арт-терапия.

Главная задача: научиться справляться со своим внутренним напряжением впервые минуты или даже секунды стресса, на первой его стадии, не теряя самоконтроля.

Мной, совместно со школьным психологом была разработана программа профилактических занятий «Спасательный круг» для выпускника»

Цель занятий: отработка с учащимися навыков психологической подготовки к экзаменам, повышение их уверенности в себе, в своих силах при сдаче экзаменов.

Задачи:

- актуализация индивидуальных психологических особенностей подготовки к экзаменам. Обучение выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и физического напряжения, повышение сопротивляемости стрессу;

- самодиагностика своих психологических особенностей, уровня тревожности и компетенции в подготовке к ОГЕ. Обучение учащихся способам самоподготовки с учетом своих индивидуальных особенностей;

- обучение учащихся способам самомотивации и реагирования на негативные эмоции.

Используемые методы: дискуссии, мини-лекции, тренинговые упражнения, арт-терапия.

Оборудование и материалы: просторное помещение, стулья, доска или листы А4, фломастеры, пастель, ручки и тетради для записей учащимися информации, полученной в ходе мини-лекций.

Участники: все ученики класса.

Программа рассчитана на 7 занятий по 40 мин. Каждый из этих уроков включает в себя набор определенных психологических упражнений, при этом в зависимости от уровня класса их количество и длительность могут корректироваться.

Тематическое планирование программы занятий по подготовке учащихся 9-го класса к ОГЭ с элементами психологического тренинга приведено в приложении 4.

А мы решилиподобрать различные способы, которыепомогут овладетьсобой в режиме «скорой помощи» при остром стрессовом состоянии.

Ожидаемые результаты:врезультате занятий по программе Профилактики экзаменационныхстрессов и познакомившись с материалами информационного буклета «Спасательный круг» для выпускника», девятиклассники научатся регулировать свое психоэмоциональное состояние, что позволит им успешно сдать выпускные экзамены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Проводя анализ моих исследований, я узнала, что выпускники при подготовке и во время экзаменов подвержены неблагоприятным эмоциональным состояниям: волнению, тревоге, сомнениям в своей успешности при подготовке и сдаче экзаменов, большинство не знают приемов активизации умственной деятельности.

В результате проведенных исследований, мы пришли к выводу, что большинство-75% учащихся выпускногокласса испытывают состояние экзаменационного стресса, что отрицательно влияет как на физическое, так и психологическое состояние, что подтверждает нашу гипотезу.

Для создания оптимального режима подготовки к экзаменам необходима подготовка выпускников нетолько попредмету, но и по овладению способами нейтрализации стрессового состояния.

Я ознакомила учащихся с результатами тестирования и с рекомендациями по психологической подготовке к экзаменам. Провела с нашим психологом занятия для одноклассников, подбирая эффективные способы саморегуляции и стратегии по подготовке к экзаменам.

Надеюсь, что моя работа будет полезна как выпускникам этого года, так и тем, кто будет сдавать экзамены в скором будущем.Желаю всем ни пуха, ни пера!

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Апчел В.Я., Цыган В.Н. Стресс и стрессоустойчивость человека. – СПб.: Питер, 1999. – 86 с.

- Ванданова Э.Л. Психолого-педагогические аспекты тестирования в рамках подготовки к итоговой аттестации: Методическое пособие. Сборник № 4.-Чита: ЧИППКРО, 2003.-83с.

- Вольф Д. Так преодолеете вы страх перед экзаменами. Психологические стратегии оптимальной подготовки и сдачи экзаменов. -Манхайм. -1989г.-94с.

- Зайцев Г.К. Твое здоровье: Регуляция психики-СПб.: «Детство- пресс», 2003.-96с.

- Пономаренко Т.И. Психологическое сопровождение организации и проведения эксперимента по введению ЕГЭ в Читинской области 2003 году. Сборник № 2.- Чита: ЧИПКРО, 2003.-44с.

- Пономаренко Т.И. Практические рекомендации по психологическому сопровождению ЕГЭ. — Чита: ЧИПКРО, 2004.- 63с.

- Психолого-педагогическое сопровождение ЕГЭпрофилактика экзаменационной тревожности: Сборник. / Составители: М.А. Павлова, О.С. Гришанова — Волгоград: Учитель, 2012.-201с.

- Самоукин А.И. Выбор профессии: путь к успеху. Тесты и рекомендации; дайджест популярных профессий; деловое общение и этикет; регулирование конфликтов и стрессов; управление своим «Я». — Дубна: ООО «Феникс +», 2000.-192с.

- Селье Г. Стресс без дистресса. — Рига: Виеда, 1992.-109 с.

- Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы: Психопрофилактика эмоционального напряжения. — СПб.: КАРО, 2003.-208с.- (Материалы для специалиста общеобразовательного учреждения)

- Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: Практическое пособие/ Пер.с нем.-М.: Генезис, 2002.-240с.

- Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы: Психопрофилактика эмоционального напряжения. — СПб.: КАРО, 2003.-208с.- (Материалы для специалиста общеобразовательного учреждения)

- Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения: Практическое пособие/ Пер.с нем.-М.: Генезис, 2002.-240с.

- Чирков Ю.Г. Стресс без стресса. – М.: Ф и С, 1988. – 176 с.

- Черникова Т.В. Старшеклассник без стрессов и тревог. Программы учебно-тренировочных и клубных занятий: метод. Пособие. — 2-е изд., стериотипное — М.: Глобус, 2007.-155 с.- «Психологический практикум».

- Эмоциональный стресс / Под ред. Л. Леви. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

АНКЕТА «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ (ОГЭ)» (модификация методики М.Ю.Чибисовой)

Инструкция: для успешной сдачи ЕГЭ (ОГЭ) необходимо оценить и скорректировать те психологические трудности, с которыми может столкнуться каждый выпускник. В этом тебе поможет данная анкета, результаты которой ты обработаешь самостоятельно. Оцени свое согласие или несогласие с приведенными ниже утверждениями по 5-балльной шкале – обведи цифру, отражающую твое мнение.

|

№ |

УТВЕРЖДЕНИЯ |

Полностью не согласен |

Скорее не согласен, чем согласен |

Затрудняюсь ответить |

Скорее согласен, чем не согласен |

Абсолютно согласен |

|

1 |

Я достаточно осведомлен о самой процедуре сдачи ЕГЭ (ОГЭ) |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

2 |

Думаю, что способен правильно распределить свои силы во время ЕГЭ (ОГЭ) |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

3 |

ЕГЭ (ОГЭ) заранее у меня вызывает тревогу |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

4 |

Я не очень хорошо представляю, как проходит ЕГЭ (ОГЭ) |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

5 |

Полагаю, что смогу оптимально спланировать свое время в течение экзамена |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

6 |

Я не волнуюсь, когда думаю о предстоящих ЕГЭ (ОГЭ) |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

7 |

Я умею работать с КИМ |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

8 |

Я не знаю, как выбрать наилучший для меня способ выполнения заданий |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

9 |

Думаю, что сумею справиться со своей тревогой на экзамене |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

10 |

Я достаточно много знаю про ЕГЭ (ОГЭ), чтобы понять его преимущества и недостатки |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

11 |

Я смогу определить конструктивную для себя стратегию деятельности |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

12 |

С моим беспокойством мне будет трудно сдавать ЕГЭ (ОГЭ) |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

13 |

Я знаю, какие задания нужно выполнять, чтобы получить желаемую оценку |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

14 |

Я сумею успокоиться в напряженной ситуации экзамена |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

15 |

Я чувствую, что сдать ЕГЭ (ОГЭ) мне по силам |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

С П А С И Б О! Алгоритм подсчета в ОБРАТНОМ порядке |

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты подсчитываются суммированием обведенных тобой баллов. Для этого подсчитай сумму баллов отдельно по каждой из трех СОСТАВЛЯЮЩИХ психологической готовности к ЕГЭ (ОГЭ), учитывая, что балл по некоторым утверждениям считается в ОБРАТНОМ порядке

|

СОСТАВЛЯЮЩИЕ |

Подсчет баллов в ПРЯМОМ порядке |

Подсчет баллов в ОБРАТНОМ порядке |

Всего |

|||||

|

Осведомленность и умелость в процедурных вопросах сдачи ЕГЭ (ОГЭ) |

Номера утверждений |

1 |

7 |

10 |

13 |

Номера утверждений |

4 |

баллов |

|

Подсчет баллов |

Подсчет баллов |

|||||||

|

Способность к самоорганизации и самоконтролю |

Номера утверждений |

2 |

5 |

11 |

14 |

Номера утверждений |

8 |

баллов |

|

Подсчет баллов |

Подсчет баллов |

|||||||

|

Экзаменационная тревожность |

Номера утверждений |

3 |

12 |

Номера утверждений |

6 |

9 |

15 |

баллов |

|

Подсчет баллов |

Подсчет баллов |

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТЫ «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ (ОГЭ)»

|

Сумма баллов |

Уровень психологической готовности к ЕГЭ (ОГЭ) |

|

от 1 до 5 баллов |

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ |

|

от 6 до 10 баллов |

НИЗКИЙ |

|

от 11 до 15 баллов |

СРЕДНИЙ |

|

от 16 до 20 баллов |

ВЫШЕ СРЕДНЕГО |

|

от 21 до 24 баллов |

ВЫСОКИЙ |

|

25 баллов |

ОЧЕНЬВЫСОКИЙ |

Приложение 2

Шкала ситуативной тревожности (СТ) Ч. Д. Спилберга

Реактивная тревожность бывает вызвана какой-либо конкретной ситуацией. Реактивная тревожность – (ситуативная тревожность, тревожность как состояние в данный момент времени) характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени.

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных и неправильных ответов нет.

- Я спокоен

- Мне ничто не угрожает

- Я нахожусь в напряжении

- Я внутренне скован

- Я чувствую себя свободно

- Я расстроен

- Меня волнуют возможные неудачи

- Я ощущаю душевный покой

- Я встревожен

- Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения

- Я уверен в себе

- Я нервничаю

- Я не нахожу себе места

- Я взвинчен

- Я не чувствую скованности, напряженности

- Я доволен

- Я озабочен

- Я слишком возбужден и мне не по себе

- Мне радостно

- Мне приятно

Ключ к тесту«Ситуативная тревожность»

|

СТ |

Ответы |

|||

|

№ |

1 Нет, это не так |

2 Пожалуй, так |

3 Верно |

4 Совершенно верно |

|

1 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

2 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

3 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

5 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

6 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

7 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

8 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

9 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

10 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

11 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

12 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

13 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

14 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

15 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

16 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

17 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

18 |

1 |

2 |

3 |

4 |

|

19 |

4 |

3 |

2 |

1 |

|

20 |

4 |

3 |

2 |

1 |

- до 30 баллов – низкая,

- 31 – 44 балла – умеренная;

- 45 и более – высокая.

Приложение 3

Анкета «Когда я думаю о предстоящих экзаменах я …»

|

1.Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? |

|

|

Да |

|

|

Нет |

|

|

2.Какие ощущения испытываешь в связи с предстоящими экзаменами? |

|

|

Волнение |

|

|

Ничего не испытываю |

|

|

Спокойствие |

|

|

Страх |

|

|

3.Как ты оцениваешь свою подготовленность к предстоящим экзаменам на сегодняшний день? |

|

|

Высокая |

|

|

Средняя |

|

|

Низкая |

|

|

Не знаю |

|

|

4.Ест ли у тебя свои испытанные методы для успешного запоминания учебного материала? |

|

|

Да |

|

|

Нет |

|

|

5.Можно ли, на твой взгляд, активизировать умственную деятельность? |

|

|

Да |

|

|

Нет |

|

|

Не знаю |

|

|

6.Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящих экзаменах я… |

|

|

-переживаю |

|

|

-не переживаю |

|

|

-предполагаю, что завалю |

|

|

-понимаю, что к ним надо готовиться |

|

|

-понимаю, что пора готовить шпаргалки |

|

|

-надеюсь, сдам хорошо |

|

|

-становится плохо |

|

|

-переживаю, что упаду в обморок во время экзамена |

Приложение 4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Курса занятий по психологической подготовке

учащихся 9-го класса к ОГЭ с элементами психологического тренинга

|

№ п/п |

Тема занятий |

Количество часов |

|

1 |

Актуализация проблем при подготовке к ОГЭ(мини-упражнения). Как быть готовым к ОГЭ?” -Навыки позитивной самомотивации и способы подготовки к ОГЭ (арт-терапия, “мозговой штурм”) |

1 |

|

2 |

Развитие внимания |

1 2 |

|

3 |

Память и запоминание. Приемы работы с текстом |

2 |

|

4 |

Знакомство с приемами волевой мобилизации и совладания со своими чувствами |

1 |

|

5 |

Обучение приемам релаксации снятия напряжения |

1 |

|

итого |

7 |

При не очень удачной сдаче экзаменов возникает стресс и у детей, и у взрослых. О том, как поддержать себя и ребенка, рассказывает клинический психолог, эксперт программы «Травли NET» АНО «БО «Журавлик» Мария Афонина.

В чем причина стресса