-

Инверсия

-

Синекдоха

-

Эпитет

-

Риторические восклицания

-

Умолчание

-

Анафора

-

Синтаксический параллелизм

-

Антитеза

-

Риторический вопрос

-

Контекстные антонимы.

-

Синонимы

-

Символ

Ирина Кривенкова (кандидат филологических наук, репетитор по русскому языку).

Это видео я хотела бы посвятить частичному разбору 26 задания, которое проверяет ваши знания языковых средств выразительности. В качестве языкового материала я предлагаю взять всего лишь 4 строчки из известного стихотворения М. Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокой…».

Анализируя данный поэтический отрывок, мы запомним с вами довольно большое количество базовых понятий, входящих в теоретическую часть 26 задания.

Давайте разберемся, на какие группы делятся языковые средства выразительности. Сразу оговорюсь, что разные издания, готовящие школьников к ЕГЭ по русскому языку, дают разные классификации. Предлагаю такое деление:

1. Тропы – это речевые обороты, которые основываются на употреблении слов в переносном значении. Например, метафора, символ, гипербола, литота и др.

2. Лексические средства выразительности. К ЛСВ относят: синонимы и контекстные синонимы, антонимы и контекстные антонимы, фразеологизмы, диалектизмы, устаревшие слова и др.

3. Синтаксические средства выразительности – это особые синтаксические структуры, усиливающие эмоциональность речи.

Например, анафора, эпифора, парцелляция, умолчание и др.

Начертим таблицу и будем заполнять ее по мере усвоения материала.

к оглавлению ▴

Инверсия

Прочитаем это четверостишие:

Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?

Обратимся к первой строчке: «Белеет парус одинокой». «Белеет» является сказуемым, «парус» — подлежащим. Подобные изменения привычного порядка слов, когда сначала идет подлежащее, а потом – сказуемое, называется инверсией. Первая схема инверсии: сначала – сказуемое, затем – подлежащее. «Парус» — это определяемое слово, «одинокой» — это определение. Сначала – определяемое слово, а затем – определение, – это тоже инверсия.

Инверсия – это изменение обычного порядка слов в предложении для достижения определенной художественной цели. В связи с тем, что инверсия относится к уровню предложения, мы записываем ее в третий столбик «Синтаксические средства выразительности». Теперь поставьте, пожалуйста, видео на паузу и попробуйте найти в этом четверостишие еще примеры инверсии.

Ответы: «в тумане голубом», «ищет он», «в стране далекой», «кинул он», «в краю родной».

к оглавлению ▴

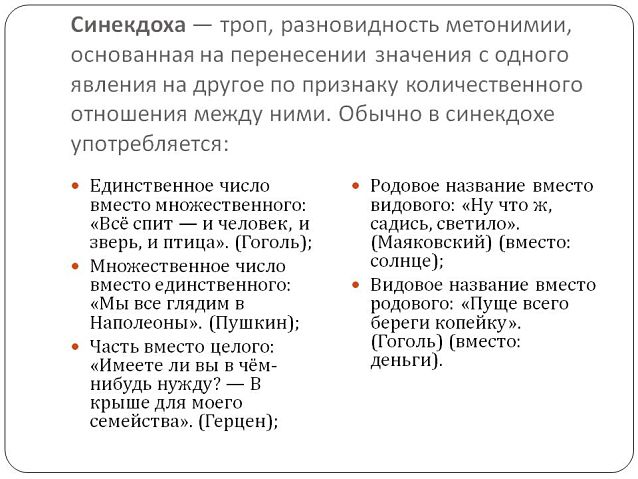

Синекдоха

Мы вновь на первой строчке.

Обратите внимание на слово «парус». Под парусом подразумевается целая лодка. Здесь называется часть вместо целого. Подобный прием именуется синекдохой. Обратите внимание на ударение, оно стоит на втором слоге.

Синекдоха – это часть вместо целого.

Обращаю ваше внимание, что синекдоха является разновидностью метонимии, но этот троп мы будем разбирать чуть позже. Для большей ясности я приведу еще пару примеров.

«Стадо в сто голов». Мы не говорим «стадо в сто коров» или «стадо в сто животных». Мы обозначаем часть вместо целого.

«И слышно было до рассвета, как ликовал француз». Конечно, речь идет не об одном человеке, а о народе в целом.

В связи с тем, что синекдоха – это образ, основанный на употреблении слова в переносном значении, мы записываем ее в первый столбик «Тропы».

к оглавлению ▴

Эпитет

Мы все еще на первой строчке. Обратите внимание, что к образу паруса добавлено прекрасное художественное определение «одинокой». Оно вызывает определенное эмоциональное отношение. Подобные определения называются эпитетами.

Эпитет – это красочное определение.

Теперь поставьте видео на паузу и попробуйте найти в этом четверостишие еще примеры эпитетов.

Ответы: «голубом», «далекой», «родном».

Эпитет мы записываем в первый столбик таблицы.

к оглавлению ▴

Риторические восклицания

Перемещаемся на вторую строчку. Обратите внимание, что в конце предложения стоит восклицательный знак. Это риторическое восклицание.

Риторическое восклицание помогает передать эмоциональный подъем высказывания. Риторическое восклицание мы записываем в третий столбик.

Умолчание

Помимо восклицательного знака мы здесь видим многоточие. Этот прием называется умолчанием.

Умолчание – это намеренный обрыв высказывания, передающий взволнованность речи.

Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и попробуйте найти в этом четверостишие еще примеры умолчания.

Как мы видим, знаки препинания помогают создать определенный эмоциональный настрой и выразить авторскую позицию.

Умолчание мы заносим в третий столбик таблицы.

к оглавлению ▴

Анафора

Перемещаемся на третью и четвертую строчки. Их анализировать мы будем одновременно. Если вы заметили, они начинаются одинаково со слова «что». Подобное единоначатие называется анафорой.

Анафора – повтор слова или оборотов в начале отдельных частей высказывания.

Анафору мы заносим в третий столбик.

Синтаксический параллелизм

Как правило, анафора тянет за собой другую фигуру речи – синтаксический параллелизм.

Синтаксический параллелизм – это расположение рядом сходных синтаксических конструкций для создания единого поэтического образа.

Давайте проведем несложный синтаксический анализ третьей и четвертой строк и поймем, что же такое параллелизм. В третьей и четвертой строчках слово «что» является дополнением. «Он» является подлежащим. «Ищет» и «кинул» являются сказуемым. «В стране» — обстоятельство места, «в краю» так же является обстоятельством места. «Далекой» является определением, «родном» является определением. Видим, что разбор мы сделали параллельно.

Синтаксический параллелизм мы заносим в третий столбик.

к оглавлению ▴

Антитеза

Продолжаем анализировать третью и четвертую строчки:

«Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?»

Здесь явное противопоставление образов. Не даром синтаксический параллелизм тянет за собой антитезу.

Антитеза – это художественное противопоставление образов, положений, ситуаций.

Антитезу записываем в третий столбик.

Риторический вопрос

Обратите внимание, каким знаком препинания заканчиваются третья и четвертая строчки? Вопросительным. Но это вопрос, который не требует ответа. Он привлекает внимание читателя. Подобный вопрос называется риторическим.

Риторический вопрос – это вопрос, поставленный не для того чтобы получить на него ответ, а для того чтобы привлечь внимание к изображаемому явлению.

Риторический вопрос мы записываем в третий столбик «Синтаксические средства выразительности».

к оглавлению ▴

Контекстные антонимы.

У нас с вами пустует второй столбик «Лексические средства выразительности». А ведь они есть в этом четверостишие.

Обратите внимание на глаголы «ищет» и «кинул». Они не противопоставлены в языке, но противопоставлены в данном тексте. Поэтому они называются контекстными или контекстуальными антонимами.

Контекстные антонимы – это слова, которые в языке не противопоставлены по значению и являются антонимами только в тексте.

Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и найдите в этом четверостишие еще примеры контекстных антонимов.

Ответами будут определения «далекой» и «родном».

Контекстные антонимы мы записываем во второй столбик.

к оглавлению ▴

Синонимы

Слова «в стране» и «в краю» сходные по значению и могут быть отнесены к синонимам.

Синонимы – это слова, относящиеся к одной части речи, выражающие одно и то же понятие, но в то же время различающиеся оттенками значения.

Синонимы мы записываем так же во второй столбик.

Символ

Парус – это один из самых известных образов в русской поэзии. Он символизирует одинокую, мятущуюся, мятежную душу. Парус – это человеческая душа, находящаяся в постоянном поиске себя, терзаемая желаниями и страстями, но в то же время абсолютно одинокая. Значит парус – это символ.

Символ – это многозначный образ, объединяющий разные планы изображаемого.

Символ мы записываем в первый столбик таблицы. Мы завершили таблицу. Буквально на основе одного четверостишия мы вспомнили 12 основных средств языковой выразительности.

| Тропы | Лексические средства выразительности | Синтаксические средства выразительности |

|

1. Синекдоха 2. Эпитет 3. Символ |

1. Контекстные антонимы 2. Синонимы |

1. Инверсия 2. Риторическое восклицание 3. Умолчание 4. Анафора 5. Синтаксический параллелизм 6. Антитеза 7. Риторический вопрос |

Предлагаю вам проделать подобную работу дома. Если вы будете добросовестно ее выполнять, вы отработаете 26 задание. Еще это поможет вам при написании декабрьского сочинения и при написании сочинения ЕГЭ в мае.

Надеюсь, это видео оказалось для вас информативным и полезным.

До новых встреч! До свидания!

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Синекдоха, парцелляция, контекстуальные антонимы, инверсия в задании 26 на ЕГЭ по русскому языку» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в высшее учебное заведение или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.

Публикация обновлена:

09.03.2023

Синекдоха — это пример метонимии в русском языке

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Сегодня мы расскажем о весьма «экзотическом» термине в русском языке – синекдохе. Слово это, прямо скажем, для многих незнакомо.

Хотя даже в повседневной речи мы частенько прибегаем к подобным оборотам, но даже не догадываемся, что у данной фигуры речи может быть такое заковыристое название.

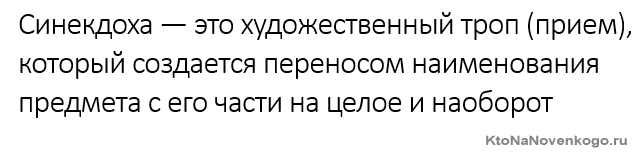

Что такое синекдоха и ее примеры

Синекдоха – это фигура речи, в которой одни слова используются вместо других в переносном значении. В отличие от метафоры замена базируется на количественном изменении, то есть единственное вместо множественного, частное вместо общего и наоборот.

Эта фигура речи является разновидностью метонимии, о который мы поговорим в отдельной статье по приведенной ссылке. Как и многие термины в русском языке, слово «синекдоха» имеет древнегреческие корни. Его можно перевести, как «соотношение, перенимание и подразумевание».

Ну и, наконец, если захотите блеснуть знаниями в компании, это слово нужно произносить с ударением на второй слог, то есть синЕкдоха.

Как уже было сказано, мы часто используем синекдоху в повседневной речи.

Ну, например, всем знакомы выражения «Мы люди не гордые» или «Начальство пришло». Мы говорим во множественном числе, но на самом деле подразумеваем единственное.

Так, «мы люди не гордые» относится к конкретному человеку, как правило, к нам самим. А под словами «начальство пришло» подразумеваем также конкретного начальника, а не нескольких человек.

Также примерами синекдохи являются выражения «золотая голова» и «уносить ноги». Тут имеет место замена общего на частное. Другими словами, под «золотой головой» подразумевается не отдельная часть тела, а весь человек.

Так говорят про того, кто обладает большим умом и может предложить интересные идеи. То же самое касается и фразы «уносить ноги». Естественно, она употребляется в переносном смысле и означает, что человек убегает – опять же целиком, а не только его конечности.

А вспомните, какие выражения часто используются в спортивных трансляциях.

Например, комментаторы говорят «Россия пришла первая к финишу», «Франция победила Хорватию в финале» или «Китай завоевал 5 золотых медалей». Под названиями стран здесь подразумеваются конкретные спортсмены и конкретные виды спорта.

Но подобное обобщение, что также является синекдохой, звучит более впечатляюще. А в этом и заключается художественная миссия данного оборота речи.

Как и многие приемы в русском языке, синекдоха используется для создания более выразительного образа, чтобы у слушателя или читателя отложилась в голове конкретная картинка.

Это также отличный способ избежать тавтологий и разнообразить свою речь. Конечно, использование одной только синекдохи не сделает из вас оратора, но ее роль нельзя недооценивать.

Виды синекдохи

Синекдоха описывает количественное изменение от частного к общему, от части к целому. Но работает и обратный принцип. В зависимости, какая «подмена» используется, этот речевой оборот можно разделить на несколько категорий:

- Единственное число употребляется вместо множественного.

Например, у Лермонтова в «Бородино» есть такие слова: «И слышно было до рассвета, как ликовал француз».

Здесь под «французом» подразумевается не какой-то конкретный человек, а целая армия.

- Множественное число употребляется вместо единственного.

Можно вспомнить уже упомянутую фразу «Мы люди не гордые» или «Наш номер шестнадцатый».

Эти выражения человек часто использует, имея в виду себя самого, а не всех вокруг.

- Вместо целого используется только какая-то часть.

Опять же вспомним Лермонтова и его знаменитое стихотворение: «Белеет парус одинокий».

Под парусом подразумевается целая лодка, но выделяя какую-то конкретную часть, автор усиливает образ – в данном случае лучше передает состояние одиночества.

- Вместо видового названия используется родовое.

Например, «Это животное ведет преимущественно ночной образ жизни».

Тут словом «животное» заменяется его конкретное название. Чаще всего подобный прием используется, чтобы избежать тавтологии.

- Вместо родового значения используется видовое.

Например, распространенное выражение «Это нам обойдется в копеечку».

Под «копеечкой» подразумеваются деньги в целом, но в таком варианте фраза звучит более поэтично.

Примеры синекдохи

Чаще всего эту фигуру речи можно встретить, конечно, в литературе. Особенно любят ей пользоваться поэты. С помощью синекдохи они более точно и более красиво передают нужные образы.

«Ну что ж, садись, светило» (В.В.Маяковский)

«Всё спит — и человек, и зверь, и птица» (Н.В.Гоголь)

«Все флаги в гости будут к нам» (А.С.Пушкин)

Даже название популярной сказки «Красная Шапочка» может считаться синекдохой, так как девочка названа по небольшой детали в ее одежде.

Также синекдохи употребляются и в других сферах:

- В песнях — «Эти глаза напротив», «Под крышей дома моего»;

- В спортивных комментариях – «Россия победила Испанию и вышла в четвертьфинал»;

- В рекламе – «Победа над микробом гарантирована»;

- В политических лозунгах – «Власть не уважает рабочего человека»;

- В пословицах (что это?) – «Дурная голова ногам покоя не дает»;

- В устоявшихся выражениях – «Там, где не ступала нога человека», «Ни одного знакомого лица».

Вот и все, что нужно знать синекдохе.

Задание 26 ЕГЭ

Результаты ЕГЭ показывают, что это одно из самых сложных заданий. Но оно оценивается в 3 балла, поэтому стоит подробнее остановиться на особенностях работы с ним.

Трудность его выполнения объясняется тем, что нужно прежде всего иметь ясное представление об основных средствах художественной выразительности, то есть знать перечень таких средств, понимать особенности каждого из них, осознавать различия между ними. Нужно научиться обнаруживать эти средства в тексте и правильно их называть.

Алгоритм работы с этим заданием

- Прочитав перечень из 9 терминов, распределите их на группы: лексические средства языка, тропы, синтаксические средства, синтаксические приемы.

- Вспомните определения терминов.

- Внимательно читая рецензию, вставьте цифры, соответствующие терминам.

Пример выполнения задания

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.

«Речь автора текста особенно эмоциональна, когда речь идёт о красоте и богатстве русского языка. Это подчёркивает такое синтаксическое средство выразительности, как (А)_______ (предложения 1, 11), а такой приём, как (Б)_______ («всё приемлет, на всё отзывается»), и такие лексические средства, как (В)_______ («сверхделовой» в предложении 12) и (Г)_______ («великий, могучий, правдивый и свободный» в предложении 18), делают речь экспрессивной, образной и позволяют глубже понять авторскую позицию».

Список терминов:

1) эпитет

2) диалектизм

3) лексический повтор

4) индивидуально-авторские слова

5) литота

6) парцелляция

7) просторечное слово

9) риторическое восклицание

Итак, А – это синтаксическое средство. Выбираем из списка — лексический повтор, риторическое восклицание. Смотрим указанные предложения 1, 11: «Какое же зеркало жизни наш язык! Какое поле для наблюдения лингвистов, литераторов, актёров!». Ответ – 9.

Б – приём. Это может быть лексический повтор или парцелляция. Смотрим цитату: «всё приемлет, на всё отзывается». Ответ – 3.

В и Г- лексические средства. Выбираем между эпитетом, диалектизмом, индивидуально-авторским словом, литотой, просторечным словом и фразеологизмом. Обращаем внимание на примеры, получаем ответ – 4 и 1.

Записываем ответ в бланке №1 – 9341

Выразительные средства русского языка

|

Тропы (связаны с переносным значением слова) |

Лексические средства |

Синтаксические приемы |

Синтаксические средства |

|

Гипербола ирония литота метафора метонимия олицетворение оксюморон сравнение эпитет |

Антонимы диалектизмы неологизмы окказионализмы (индивидуально-авторские слова) оценочная лексика разговорные слова просторечные слова синонимы термины устаревшие слова фразеологизмы экспрессивная лексика |

Анафора антитеза градация лексический повтор парцелляция противопоставление синтаксический параллелизм инверсия цитирование риторическое обращение эллипсис Эпифора |

Бессоюзие вводные конструкции вопросно-ответная форма изложения восклицательные , вопросительные, побудительные предложения лексический повтор многосоюзие однородные члены повтор риторический вопрос риторическое восклицание риторическое обращение сравнительный оборот |

Анафора — повторение одних и тех же элементов в начале каждой новой фразы

Мне нравится, что вы больны не мной,

Мне нравится, что я больна не вами. ( М. Цветаева)

Антитеза — резкое противопоставление понятий, образов, мыслей. Ученье — свет, а неученье — тьма.

Антонимы — слова, имеющие противоположное значение. Белый —черный, вверх — вниз.

Антонимы контекстуальные (контекстные) — слова, противоположные своими значениями только в условиях контекста.

Архаизмы — устаревшие, вышедшие из употребления слова и выражения, которые заменились другими. Чело (лоб).

Вопросно-ответная форма изложения — стилистический приём, заключающийся в том, что автор задает вопрос и сам же на него отвечает: Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами (Ю.Шевчук).

Гипербола — преувеличение размера, силы какого-либо предмета, явления. Он так кричал, что в соседних домах окна повылетали.

Градация — такое расположение слов (например: однородных членов), частей предложения, при котором либо усиливается, либо уменьшается смысловое или эмоционально-экспрессивное значение: жалобный, жалостный, каторжный вой. (М.Цветаева).

Диалектизмы — необщеупотребительные слова, используемые в определённой местности: гутарить (говорить), селюшки (цыплята) и т.п.

Инверсия — нарушение прямого порядка слов с целью усиления выразительности речи: Белеет парус одинокий. (М.Ю.Лермонтов)

Ирония — употребление слова или выражения в смысле, обратном буквальному, с целью насмешки. «Молодец!» — похвалил меня отец, листая дневник с двойками.

Историзмы — устаревшие слова, вышедшие из употребления, в связи с исчезновением тех реалий, которые они обозначали: камзол.

Литота — троп, противоположный гиперболе. Художественное преуменьшение величины, силы, значения изображаемого предмета, явления: Ваш шпиц, прелестный, шпиц, не более напёрстка. (А.Грибоедов)

Метафора — скрытое сравнение (заря жизни, мешок неприятностей, костер рябины, льется речь, сердце пылает).

Метонимия — употребление названия одного предмета вместо названия другого предмета на основании внешней или внутренней связи между ними.

Связь может быть:

а) между предметом и материалом, из которого сделан предмет

(«Не то на серебре — на золоте едал») (А.С.Грибоедов)

б) между содержимым и содержащим («Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!» (И.А.Крылов)

в) между действием и орудием этого действия («Её перо любовью дышит») (А.С.Пушкин)

г) между автором и его произведением «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал» (А.С.Пушкин)

д) между местом и людьми, находящимися на этом месте «Но тих был наш бивак открытый» (М.Ю.Лермонтов)

Неологизм — слово, созданное для обозначения нового понятия: мерчендайзер.

Окказионализм(индивидуально-авторское слово) — слово, образованное автором, используемое только в условиях данного контекста: Молоткастый, серпастый советский паспорт. (В.Маяковский)

Оксюморон — стилистическая фигура, состоящая в соединении двух противоположных понятий. Горячий снег. Безобразная красота.

Олицетворение — наделение неодушевленного предмета качествами живого существа, человека. Вьюга злится, вьюга плачет.

Парцелляция — разделение одной синтаксической конструкции на части для расстановки в ней акцентов, деление на мелкие интонационные и смысловые единицы., неполные предложения «Все умеют. И дядя Гриша тоже. И доктор тоже». (М.Горький).

Профессиональная и терминологическая лексика — слова, употребляемые в определённой сфере деятельности людей (скальпель, бронхоскопия — в медицине).

Риторический вопрос — предложение, содержащее утверждение или отрицание в форме вопроса, на который не ожидается ответа: А судьи кто?

Риторическое обращение — высказывание, которое адресуется неодушевленному предмету, отвлеченному понятию: «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» (А. Пушкин).

Синтаксический параллелизм — одинаковое синтаксическое построение соседних предложений или отрезков речи. «Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой…» (М.Ю.Лермонтов).

Синонимы — слова, близкие или тождественные по значению: бежать-мчаться.

Синонимы контекстуальные — слова, сближающиеся своими значениями только в условиях контекста.

Синекдоха—разновидность метонимии, стилистический приём, состоящий в том, что название общего переносится на частное (Вся школа высыпала на улицу; Россия победила Египет 3:1)

Сравнение — сопоставление двух предметов или явлений. Выражается творительным падежом («…великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит» (А. Пушкин), формой сравнительной степени прилагательного или наречия («Душа ее зефира тише»), оборотом с союзами как, будто, точно, словно и т.п. («Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье»).

Различайте сравнение и метафору. Пруд как зеркало – сравнение, два предмета, союз как. Зеркало пруда – метафора, скрытое сравнение, нет сопоставления двух предметов, можно заменить сравнением с союзом как, будто,точно…

Фразеологизм — лексически неделимое устойчивое сочетание слов, (остаться с носом, иметь в виду, представить себе, обратить внимание, на белом свете, зарубить на носу, вешать лапшу на уши).

Эпитет — художественное образное определение, вид тропа. Как правило, эпитет выражен именем прилагательным, реже — наречием. Не каждое определение может быть эпитетом (ср. железная кровать и железный характер»). Только в словосочетаниях железный характер перед нами эпитет.

Эпифора — повторение одних и тех же элементов в конце каждой новой фразы. Мне хотелось бы знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник? (Н.Гоголь).

Что такое синекдоха. Чем она отличается от метонимии? Значение и примеры

4 года назад · 14560 просмотров

Синекдоха — что это значит? Определение и объяснение простыми словами. Синекдоха как литературный троп. Метафора, метонимия, синекдоха — в чем различия между ними? Примеры синекдохи из художественной литературы.

Источник:

Синекдоха — это замена слова, обозначающего целое, словом, которое обозначает часть. Например, к бородатому человеку обращаются: «Эй, борода, иди сюда!» Множество обозначается через единичное, группа — через ее участника, целый предмет — через его часть. Вместо «пистолет» говорят «ствол», вместо «жилище» — «угол» или «кров», а вместо «лучший теннисист в мире» — «первая ракетка мира».

Иногда наоборот — общим словом обозначается частное: «В хорошую погоду вся Москва вышла гулять» (имеются в виду жители города). Зачастую названием страны обозначается спортивная команда: «Россия отправила домой Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ».

Использование имен собственных вместо нарицательных (антономазию) также можно считать частным случаем синекдохи. Например, пушкинское «мы все глядим в Наполеоны».

Пример синекдохи в поэме М.Ю. Лермонтова «Бородино»:

«И слышно было до рассвета, как ликовал француз».

Единичный «француз» в этом случае обозначает всю вражескую армию.

Термин «синекдоха» происходит от греческого συνεκδοχή — «сопонимание», «соотнесение», «подразумевание». Ударение ставится на второй слог — сине́кдоха.

Чем синекдоха отличается от метафоры?

Синекдоха отличается от метафоры тем, что слова подменяют друг друга на основании постоянного и реального соотношения предметов, а не из-за кажущегося сходства.

Метафора дает автору больше свободы: он может сравнить море и с зеркалом, и с лужей, и с небом. А вот обозначение моря словом «волна» — это уже синекдоха, поскольку волна является частью моря.

Синекдоха и метонимия — в чем разница?

Синекдоха близка к метонимии. Метонимия — это замена одного слова другим словом, связанным с ним по смыслу и использованным в переносном значении. Например, «съел три тарелки» — это метонимия. Тарелка не является составной частью более общего понятия.

Некоторые теоретики называют синекдоху одним из видов метонимии, основанной на смежности. Другие считают, что это разные явления.

Метонимия — это скорее сжатое описание предмета. Синекдоха — упоминание части, при котором целое лишь подразумевает. От этого в синекдохе более выражен переносный смысл, чем в метонимии, объясняет М.Петровский в «Литературной энциклопедии» 1925 года.

«Три тысячи голов скота» — это синекдоха, соглашаются специалисты. Здесь голова подменяет целое животное. А вот когда о солдатах говорят «три тысячи штыков», это уже считают метонимией — здесь орудие подменяет человека.

Однако сходство двух тропов настолько велико, что иногда одно и то же выражение можно трактовать и как синекдоху, и как метонимию.

Например, у А.С. Пушкина в «Медном всаднике»: «Все флаги в гости будут к нам».

Если считать, что «флаг» означает корабль, то это синекдоха — часть корабля означает корабль в целом.

Если же «флаг» понимать как нацию, народ — это скорее метонимия, замена реального понятия другим словом в переносном значении.

Подобные трудности с трактовкой неизбежны: оба тропа построены на обозначении предмета по его наиболее ярким признакам. А лингвист зачастую может лишь предполагать, что именно скрывается за иносказанием, особенно если его использует поэт.

Синекдоха. Примеры из литературы

У М.Ю. Лермонтова в стихотворении «Прощай, немытая Россия…»:

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа

Сокроюсь от твоих пашей,

От их всевидящего глаза,

От их всеслышащих ушей.

«Мундиры голубые» здесь обозначают жандармов — по цвету формы. Один «всевидящий глаз» обозначает множество глаз, полицейский надзор.

У Н.В. Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»:

«Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда всё засыпает, и человек, и зверь, и птица».

Человек, зверь и птица упоминаются в единственном числе, обозначая всё живое.

У А.Т. Твардовского в поэме «Василий Теркин»:

На восток, сквозь дым и копоть,

Из одной тюрьмы глухой

По домам идет Европа.

Пух перин над ней пургой.

Европа в данном случае обозначает европейские народы, людей, спасенных Красной армией от фашизма.

Синекдоха — это художественный троп, который создается переносом наименования предмета с его части на целое и наоборот. В современной литературе используется множество художественных средств для создания выразительной и образной речи. К ним относятся,в первую очередь, художественные тропы.

Тропы в художественной литературе

Тропы играют в художественных произведениях исключительную роль. Их использование увеличивает возможности опосредствованного отражения объективной реальности, усиливает эмоционально-оценочный и смысловой диапазон слова, изобразительность и выразительность речи, тропы помогают, наконец, образно и лаконично определить сущность явления и высказать авторское отношение к ним.

Троп в переводе с греческого значит оборот речи. Тропы — это форма поэтического мышления, перенос наименования с одного предмета на другой, осуществляемый писателем по какому-то сходству предметов при их сопоставлении друг с другом.

Синекдоха — художественный троп

Одним из художественных тропов является сине́кдоха, которая представляет собой разновидность метонимии. Возникновение синекдохи основано на переносном значении слов. Но в ее появлении в отличие от собственно метонимии присутствуют количественные отношения целого и части.

Синекдоха, как художественный троп, возникает в литературе, когда предмет называют по одному характерному признаку, выделяемому в качестве главного для обозначения данного объекта, то есть это название целого по его части или наоборот.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вновь подтвердил свой титул, выиграв теннисный турнир в Австралии.

Словосочетание «первая ракетка» (часть) называет лучшего теннисиста мира (целое).

Что волнует современного зрителя в театре?

Существительное в форме единственного числа «зритель» подразумевает всю зрительскую аудиторию, интересующуюся современным драматическим искусством.

Примеры употребления синекдохи в литературе

Все флаги в гости будут к нам. (А.С. Пушкин)

В данном контексте под флагами (часть) подразумеваются страны (целое), которые будут устанавливать связи с Россией.

Читаем у Н.В. Гоголя в романе «Мёртвые души»:

— Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?

Писатель назвал мужика бородой по одному характерному признаку в его внешности. И перед читателем возник зримый образ этого человека с густой бородой. Это и есть художественный троп — синекдоха.

В сказке Шарля Перро маленькая девочка названа Красной Шапочкой из-за одного, выделяющегося в ее наряде головного убора — красной шапочки, которую ей подарила мама на день рождения.

Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела и вошла в контору вместе со своим довольно некрасивым туловищем. (И.С. Тургенев)

Только стесанный затылок, шумно вздохнув, прошептал. (А.М. Горький)

Художественный троп синекдоха возникает, когда в тексте произведения употребляется единственное число существительного в качестве множественного.

И слышно было до рассвета, как ликовал француз. (М.Ю. Лермонтов)

Швед, русский колет, рубит, режет. (А.С. Пушкин)

Видеоурок «Метонимия. Синекдоха»

Тест

Средняя оценка: 4.9.

Проголосовало: 30

АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ.

Целью задания является определение средств выразительности, использованных в рецензии путём установления соответствия между пропусками, обозначенными буквами в тексте рецензии, и цифрами с определениями. Записывать соответствия нужно только в том порядке, в каком идут буквы в тексте. Если Вы не знаете, что скрывается под той или иной буквой, необходимо поставить «0» на месте этой цифры. За задание можно получить от 1 до 4 баллов.

При выполнении задания 26 следует помнить, что Вы заполняете места пропусков в рецензии, т.е. восстанавливаете текст, а с ним и смысловую, и грамматическую связь. Поэтому часто дополнительной подсказкой может служить анализ самой рецензии: различные прилагательные в том или ином роде, согласующиеся с пропусками сказуемые и т.д. Облегчит выполнение задания и разделение списка терминов на две группы: первая включает термины на основе значения слова, вторая – строение предложения. Это деление Вы сможете провести, зная, что все средства делят на ДВЕ большие группы: в первую включаются лексические (неспециальные средства) и тропы; во вторую фигуры речи (часть из них называют синтаксическими).

26.1 ТРОП—СЛОВО ИЛИ ВЫРАЖЕНИЕ, УПОТРЕБЛЯЕМОЕ В ПЕРЕНОСНОМ ЗНАЧЕНИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА И ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШЕЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. К тропам относятся такие приемы, как эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, метонимия, иногда к ним относят гиперболы и литоты.

Примечание: В задании, как правило, указано, что это ТРОПЫ.

В рецензии примеры тропов указываются в скобках, как словосочетание.

1.Эпитет (в пер. с греч. — приложение, прибавление) — это образное определение, отмечающее существенную для данного контекста черту в изображаемом явлении. От простого определения эпитет отличается художественной выразительностью и образностью. В основе эпитета лежит скрытое сравнение.

К эпитетам относятся все «красочные» определения, которые чаще всего выражаются прилагательными:

грустно-сиротеющая земля (Ф.И.Тютчев), седой туман, лимонный свет, немой покой (И. А. Бунин).

Эпитеты могут также выражаться:

—существительными, выступающими в качестве приложений или сказуемых, дающих образную характеристику предмета: волшебница-зима; мать — сыра земля; Поэт — это лира, а не только няня своей души (М. Горький);

—наречиями, выступающими в роли обстоятельств: На севере диком стоит одиноко…(М. Ю. Лермонтов); Листья были напряженно вытянуты по ветру (К. Г. Паустовский);

—деепричастиями: волны несутся гремя и сверкая;

—местоимениями, выражающими превосходную степень того или иного состояния человеческой души:

Ведь были схватки боевые, Да, говорят, еще какие! (М. Ю. Лермонтов);

—причастиями и причастными оборотами: Соловьи словословьем грохочущим оглашают лесные пределы (Б. Л. Пастернак); Допускаю также появление… борзописцев, которые не могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме слов, не помнящих родства (М. Е. Салтыков-Щедрин).

2. Сравнение — это изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного явления или понятия с другим. В отличие от метафоры сравнение всегда двучленно: в нем называются оба сопоставляемых предмета (явления, признака, действия).

Горят аулы, нет у них защиты.

Врагом сыны отечества разбиты,

И зарево, как вечный метеор,

Играя в облаках, пугает взор. (М. Ю. Лермонтов)

Сравнения выражаются различными способами:

— формой творительного падежа существительных:

Соловьем залетным Юность пролетела,

Волной в непогоду Радость отшумела (А. В. Кольцов)

— формой сравнительной степени прилагательного или наречия: Эти глаза зеленее моря и кипарисов наших темнее (А. Ахматова);

— сравнительными оборотами с союзами как, словно, будто, как будто и др.:

Как хищный зверь, в смиренную обитель

Врывается штыками победитель… (М. Ю. Лермонтов);

— при помощи слов подобный, похожий, это:

На глаза осторожной кошки

Похожи твои глаза (А. Ахматова);

— при помощи сравнительных придаточных предложений:

Закружилась листва золотая

В розоватой воде на пруду,

Точно бабочек легкая стая

С замираньем летит на звезду.(С. А. Есенин)

3.Метафора (в пер. с греч. — перенос) — это слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по какому-либо признаку. В отличие от сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создает компактность и образность употребления слова. В основу метафоры может быть положено сходство предметов по форме, цвету, объему, назначению, ощущениям и т. п.: водопад звезд, лавина писем, стена огня, бездна горя, жемчужина поэзии, искра любви и др.

Все метафоры делятся на две группы:

1) общеязыковые («стертые»): золотые руки, буря в стакане воды, горы своротить, струны души, любовь угасла;

2) художественные (индивидуально-авторские, поэтические):

И меркнет звезд алмазный трепет

В безбольном холоде зари (М. Волошин);

Пустых небес прозрачное стекло (A. Ахматова);

И очи синие, бездонные

Цветут на дальнем берегу. (А. А. Блок)

Метафора бывает не только одиночной: она может развиваться в тексте, образуя целые цепочки образных выражений, в во многих случаях — охватывать, как бы пронизывать весь текст. Это развернутая, сложная метафора, цельный художественный образ.

4. Олицетворение — это разновидность метафоры, основанная на переносе признаков живого существа на явления природы, предметы и понятия. Чаще всего олицетворения используются при описании природы:

Катясь чрез сонные долины, Туманы сонные легли, И только топот лошадиный, Звуча, теряется вдали. Погас, бледнея, день осенний, Свернув душистые листы, Вкушают сон без сновидений Полузавядшие цветы. (М. Ю. Лермонтов)

5. Метонимия (в пер. с греч. — переименование) — это перенос названия с одного предмета на другой на основании их смежности. Смежность может быть проявлением связи:

— между содержанием и содержащим: Я три тарелки съел (И. А. Крылов);

— между автором и произведением: Бранил Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Смита (А. С. Пушкин);

— между действием и орудием действия: Их села и нивы за буйный набег Обрек он мечам и пожарам (А. С. Пушкин);

— между предметом и материалом, из которого сделан предмет: …не то на серебре, — на золоте едал (А. С. Грибоедов);

— между местом и людьми, находящимися в этом месте: Город шумел, трещали флаги, мокрые розы сыпались из мисок цветочниц… (Ю. К. Олеша)

6. Синекдоха (в пер. с греч. — соотнесение) — это разновидность метонимии, основанная на перенесении значения с одного явления на другое по признаку количественного отношения между ними. Чаще всего перенос происходит:

— с меньшего на большее: К нему и птица не летит, И тигр нейдет… (А. С. Пушкин);

— с части на целое: Борода, что ты все молчишь? (А. П. Чехов)

7. Перифраз, или перифраза (в пер. с греч. — описательное выражение), — это оборот, который употребляется вместо какого-либо слова или словосочетания. Например, Петербург в стихах

А. С.Пушкина — «Петра творенье», «Полнощных стран краса и диво», «град Петров»; А. А. Блок в стихах М. И. Цветаевой — «рыцарь без укоризны», «голубоглазый снеговой певец», «снежный лебедь», «вседержитель моей души».

8.Гипербола (в пер. с греч. — преувеличение) — это образное выражение, содержащее непомерное преувеличение какого-либо признака предмета, явления, действия: Редкая птица долетит до середины Днепра (Н. В. Гоголь)

И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! (Н.В. Гоголь).

9. Литота (в пер. с греч. — малость, умеренность) — это образное выражение, содержащее непомерное преуменьшение какого-либо признака предмета, явления, действия: Какие крохотные коровки! Есть, право, менее булавочной головки. (И. А. Крылов)

И шествуя важно, в спокойствии чинном, Лошадку ведет под уздцы мужичок В больших сапогах, в полушубке овчинном, В больших рукавицах… а сам с ноготок! (Н.А. Некрасов)

10. Ирония (в пер. с греч. — притворство) — это употребление слова или высказывания в смысле, противоположном прямому. Ирония представляет собой вид иносказания, при котором за внешне положительной оценкой скрывается насмешка: Отколе, умная, бредешь ты, голова? (И. А. Крылов)

26.2 «НЕСПЕЦИАЛЬНЫЕ» ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЯЗЫКА

Примечание: В заданиях иногда указано, что это лексическое средство. Обычно в рецензии задания 24 пример лексического средства дается в скобках либо одним словом, либо словосочетанием, в котором одно из слов выделено курсивом. Обратите внимание: именно эти средства чаще всего необходимо найти в задании 22!

11. Синонимы, т. е. слова одной части речи, различные по звучанию, но одинаковые или близкие по лексическому значению и отличающиеся друг от друга или оттенками значения, или стилистической окраской (смелый —отважный, бежать — мчаться, глаза (нейтр.) — очи (поэт.)), обладают большой выразительной силой.

Синонимы могут быть контекстными.

12. Антонимы, т. е. слова одной и той же части речи, противоположные по значению (истина — ложь, добро — зло, отвратительно — замечательно), также обладают большими выразительными возможностями.

Антонимы могут быть контекстными, т. е становится антонимами только в данном контексте.

Ложь бывает доброй или злой,

Сердобольной или беспощадной,

Ложь бывает ловкой и нескладной,

Осмотрительной и безоглядной,

Упоительной и безотрадной.

13. Фразеологизмы как средства языковой выразительности

Фразеологизмы (фразеологические выражения, идиомы), т. е. воспроизводимые в готовом виде словосочетания и предложения, в которых целостное значение доминирует над значениями составляющих их компонентов и не является простой суммой таких значений (попасть впросак, быть на седьмом небе, яблоко раздора), обладают большими выразительными возможностями. Выразительность фразеологизмов определяется:

1) их яркой образностью, в том числе мифологической (кот наплакал, как белка в колесе, нить Ариадны, дамоклов меч, ахиллесова пята);

2) отнесенностью многих из них: а) к разряду высоких (глас вопиющего в пустыне, кануть в Лету) или сниженных (разговорных, просторечных: как рыба в воде, ни сном ни духом, водить за нос, намылить шею, развесить уши); б) к разряду языковых средств с положительной эмоционально-экспрессивной окраской (хранить как зеницу ока — торж.) или с отрицательной эмоционально-экспрессивной окраской (безцаря в голове — неодобр., мелкая сошка — пренебрежит., грош цена — презр.).

14. Стилистически окрашенная лексика

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться все разряды стилистически окрашенной лексики:

1) эмоционально-экспрессивная (оценочная) лексика, в том числе:

а) слова с положительной эмоционально-экспрессивной оценкой: торжественные, возвышенные (в том числе старославянизмы): вдохновение, грядущий, отечество, чаяния, сокровенный, незыблемый; возвышенно-поэтические: безмятежный, лучезарный, чары, лазурный; одобрительные: благородный, выдающийся, изумительный, отважный; ласкательные: солнышко, голубчик, доченька

б) слова с отрицательной эмоционально-экспрессивной оценкой: неодобрительные: домысел, препираться, околесица; пренебрежительные: выскочка, деляга; презрительные: балбес, зубрила, писанина; бранные/

2) функционально-стилистически окрашенная лексика, в том числе:

а) книжная: научная (термины: аллитерация, косинус, интерференция); официально-деловая: нижеподписавшиеся, докладная; публицистическая: репортаж, интервью; художественно-поэтическая: лазурный, очи, ланиты

б) разговорная (обиходно-бытовая): папа, мальчонка, хвастунишка, здоровущий

15. Лексика ограниченного употребления

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться также все разряды лексики ограниченного употребления, в том числе:

— лексика диалектная (слова, которые употребляются жителями какой-либо местности: кочет — петух, векша — белка);

— лексика просторечная (слова с ярко выраженной сниженной стилистической окраской: фамильярной, грубой, пренебрежительной,бранной, находящиеся на границе или за пределами литературной нормы: голодранец, забулдыга, затрещина, трепач);

— лексика профессиональная (слова, которые употребляются в профессиональной речи и не входят в систему общелитературного языка: камбуз — в речи моряков, утка — в речи журналистов, окно — в речи преподавателей);

— лексика жаргонная (слова, свойственные жаргонам — молодежному: тусовка, навороты, крутой; компьютерному: мозги — память компьютера, клава — клавиатура; солдатскому: дембель, черпак, духи; жаргону преступников: братва, малина);

— лексика устаревшая (историзмы — слова, вышедшие из употребления в связи с исчезновением обозначаемых ими предметов или явлений: боярин, опричнина, конка; архаизмы — устаревшие слова, называющие предметы и понятия, для которых в языке появились новые наименования: чело — лоб, ветрило — парус); — лексика новая (неологизмы — слова, недавно вошедшие в язык и не потерявшие еще своей новизны: блог, слоган, тинейджер).

26.3 ФИГУРАМИ (РИТОРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ, СТИЛИСТИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ, ФИГУРАМИ РЕЧИ) НАЗЫВАЮТСЯ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, основанные на особых сочетаниях слов, выходящих за рамки обычного практического употребления, и имеющие целью усиление выразительности и изобразительности текста. К основным фигурам речи относятся: риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, повтор, синтаксический параллелизм, многосоюзие, бессоюзие, эллипсис, инверсия, парцелляция, антитеза, градация, оксюморон. В отличие от лексических средств— это уровень предложения или нескольких предложений.

Примечание: В заданиях нет чёткого формата определения, указывающего на эти средства: их называют и синтаксическими средствами, и приёмом, и просто средством выразительности, и фигурой. В задании 24 на фигуру речи указывает номер предложения, данный в скобках.

16.Риторический вопрос — это фигура, в которой в форме вопроса содержится утверждение. Риторический вопрос не требует ответа, он используется, чтобы усилить эмоциональность, выразительность речи, привлечь внимание читателя к тому или иному явлению:

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным, Зачем поверил он словам и ласкам ложным, Он, с юных лет постигнувший людей?.. (M. Ю. Лермонтов);

17.Риторическое восклицание — это фигура, в которой в форме восклицания содержится утверждение. Риторические восклицания усиливают в сообщении выражение тех или иных чувств; они обычно отличаются не только особой эмоциональностью, но и торжественностью и приподнятостью:

То было в утро наших лет — О счастие! о слезы! О лес! о жизнь! о солнца свет! О свежий дух березы. (А. К. Толстой);

Увы! пред властию чужой Склонилась гордая страна. (М. Ю. Лермонтов)

18.Риторическое обращение — это стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом обращении к кому-нибудь или чему-нибудь для усиления выразительности речи. Оно служит не столько для называния адресата речи, сколько для выражения отношения к тому, о чем говорится в тексте. Риторические обращения могут создавать торжественность и патетичность речи, выражать радость, сожаление и другие оттенки настроения и эмоционального состояния:

Друзья мои! Прекрасен наш союз. Он, как душа, неудержим и вечен (А. С. Пушкин);

О, глубокая ночь! О, холодная осень! Немая! (К. Д. Бальмонт)

19.Повтор (позиционно-лексический повтор, лексический повтор) — это стилистическая фигура, состоящая в повторении какого-либо члена предложения (слова), части предложения или целого предложения, нескольких предложений, строфы с целью привлечь к ним особое внимание.

Разновидностями повтора являются анафора, эпифора и подхват.

Анафора (в пер. с греч. — восхождение, подъем), или единоначатие, — это повторение слова или группы слов в начале строк, строф или предложений:

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река.

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака (Ф. И. Тютчев);

Эпифора (в пер. с греч. — добавка, конечное предложение периода) — это повторение слов или группы слов в конце строк, строф или предложений:

Хоть не вечен человек,

То, что вечно, — человечно.

Что такое день иль век

Перед тем, что бесконечно?

Хоть не вечен человек,

То, что вечно, — человечно (А. А. Фет);

Досталась им буханка светлого хлеба — радость!

Сегодня фильм хороший в клубе — радость!

Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли— радость! (А. И. Солженицын)

Подхват — это повтор какого-либо отрезка речи (предложения, стихотворной строки) в начале следующего за ним соответствующего отрезка речи:

Повалился он на холодный снег,

На холодный снег, будто сосенка,

Будто сосенка во сыром бору (М. Ю. Лермонтов);

20. Параллелизм (синтаксический параллелизм) (в пер. с греч. — идущий рядом) — тождественное или сходное построение смежных частей текста: рядом стоящих предложений, стихотворных строк, строф, которые, соотносясь, создают единый образ:

Гляжу на будущность с боязнью,

Гляжу на прошлое с тоской... (М. Ю. Лермонтов);

Я был вам звенящей струной,

Я был вам цветущей весной,

Но вы не хотели цветов,

И вы не расслышали слов? (К. Д. Бальмонт)

Часто с использованием антитезы: Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? (М. Лермонтов); Не страна – для бизнеса, а бизнес – для страны (из газеты).

21. Инверсия (в пер. с греч. — перестановка, переворачивание) — это изменение обычного порядка слов в предложении с целью подчеркивания смысловой значимости какого-либо элемента текста (слова, предложения), придания фразе особой стилистической окрашенности: торжественного, высокого звучания или, наоборот, разговорной, несколько сниженной характеристики. Инверсированными в русском языке считаются следующие сочетания:

— согласованное определение стоит после определяемого слова: Сижу за решеткой в темнице сырой (М. Ю. Лермонтов); Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая (И. С. Тургенев);

— дополнения и обстоятельства, выраженные существительными, стоят перед словом, к которому относятся: Часов однообразный бой (однообразный бой часов);

22.Парцелляция (в пер. с франц. — частица) — стилистический прием, заключающийся в расчленении единой синтаксической структуры предложения на несколько интонационно-смысловых единиц — фраз. На месте расчленения предложения могут использоваться точка, восклицательный и вопросительный знаки, многоточие. Утром, ярким, как лубок. Страшным. Долгим. Ратным. Был разбит стрелковый полк. Наш. В бою неравном (Р. Рождественский); Почему никто не возмущается? Образование и здравоохранение! Важнейшие сферы жизни общества! Не упомянуты в этом документе вообще (Из газет); Нужно, чтобы государство помнило главное: его граждане — не физические лица. А люди. (Из газет)

23.Бессоюзие и многосоюзие — синтаксические фигуры, основанные на намеренном пропуске, или, наоборот, сознательном повторении союзов. В первом случае, при опущении союзов, речь становится сжатой, компактной, динамичной. Изображаемые действия и события здесь быстро, мгновенно развертываются, сменяют друг друга:

Швед, русский — колет, рубит, режет.

Бой барабанный, клики, скрежет.

Гром пушек, топот, ржанье, стон,

И смерть и ад со всех сторон. (А.С. Пушкин)

В случае многосоюзия речь, напротив, замедляется, паузы и повторяющийся союз выделяют слова, экспрессивно подчеркивая их смысловую значимость:

Зато и внук,и правнук, и праправнук

Растут во мне, пока я сам расту… (П.Г. Антокольский)

24.Период – длинное, многочленное предложение или сильно распространённое простое предложение, которое отличается законченностью, единством темы и интонационным распадением на две части. В первой части синтаксический повтор однотипных придаточных (или членов предложения)идёт с нарастающим повышением интонации, затем – разделяющая значительная пауза, и во второй части, где дается вывод, тон голоса заметно понижается. Такое интонационное оформление образует своего рода круг:

Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел,/Когда мне быть отцом, супругом приятный жребий повелел,/ Когда б семейственной картиной пленился я хоть миг единый, — то, верно б, кроме вас одной невесты не искал иной. (А.С. Пушкин)

25.Антитеза, или противопоставление (в пер. с греч. — противоположение) — это оборот, в котором резко противопоставляются противоположные понятия, положения, образы. Для создания антитезы обычно используются антонимы — общеязыковые и контекстуальные:

Ты богат, я очень беден, Ты — прозаик, я — поэт (А. С. Пушкин);

Вчера еще в глаза глядел,

А ныне — все косится в сторону,

Вчера еще до птиц сидел,

Все жаворонки нынче — вороны!

Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О вопль женщин всех времен:

«Мой милый, что тебе я сделала?» (М. И. Цветаева)

26.Градация (в пер. с лат. — постепенное повышение, усиление) — прием, состоящий в последовательном расположении слов, выражений, тропов (эпитетов, метафор, сравнений) в порядке усиления (возрастания) или ослабления (убывания) признака. Возрастающая градация обычно используется для усиления образности, эмоциональной выразительности и воздействующей силы текста:

Я звал тебя, но ты не оглянулась, Я слезы лил, но ты не снизошла (А. А. Блок);

Светились, горели, сияли огромные голубые глаза. (В. А. Солоухин)

Нисходящая градация используется реже и служит обычно для усиления смыслового содержания текста и создания образности:

Принес он смертную смолу

Да ветвь с увядшими листами. (А. С. Пушкин)

27.Оксюморон (в пер. с греч. — остроумно-глупое) — это стилистическая фигура, в которой соединяются обычно несовместимые понятия, как правило, противоречащие друг другу (горькая радость, звонкая тишина и т. п.); при этом получается новый смысл, а речь приобретает особую выразительность: С того часу начались для Ильи сладостные мученья, светло опаляющие душу (И. С. Шмелев);

Есть тоска веселая в алостях зари (С. А. Есенин);

Но красоты их безобразной Я скоро таинство постиг. (М. Ю. Лермонтов)

28.Аллегория – иносказание, передача отвлеченного понятия через конкретный образ: Должны победить лисы и волки (хитрость, злоба, жадность).

29.Умолчание – намеренный обрыв высказывания, передающий взволнованность речи и предполагающий, что читатель догадается о невысказанном: Но я хотел… Быть может, Вы…

Кроме вышеперечисленных синтаксических средств выразительности в тестах встречаются и следующие:

—восклицательные предложения;

— диалог, скрытый диалог;

—вопросно-ответная форма изложения такая форма изложения, при которой чередуются вопросы и ответы на вопросы;

—ряды однородных членов;

—цитирование;

—вводные слова и конструкции

—Неполные предложения – предложения, в которых пропущен какой-либо член, необходимый для полноты строения и значения. Отсутствующие члены предложения могут быть восстановлены и контекста.

В том числе эллипсис, то есть пропуск сказуемого.

Эти понятия рассматриваются в школьном курсе синтаксиса. Именно поэтому, наверное, эти средств выразительности чаще всего в рецензии называют синтаксическими.

Синекдоха (от греч. synekdoche — соотнесение) — это фигура речи, в которой используется какое-то частное понятие для обозначения целого, и наоборот. Например:

- носить каблуки — означает носить не только каблуки, а туфли на высоком каблуке (каблуки — понятие части, а понятие большего, целого — туфли);

- за решёткой — обозначает нахождение в тюрьме (решётка — понятие части заменяет целое, понятие тюрьма — целое, большее);

- уносить ноги (ноги — понятие частное, убегает же весь человек — это понятие общее, целое);

- влететь в копеечку — означает быть чрезвычайно дорого (т.е. «копеечка» — только часть той огромной суммы, которую придётся заплатить);

- Россия выиграла чемпионат мира по хоккею (спортсмены — понятие только части всей страны, а Россия — понятие общее, целое).

Слово синекдоха произносится с ударением на «е».

Синекдоха не может быть выражена никакими частями речи, кроме:

- существительных (например: «он — голова», когда говорится об умном человеке);

- глаголов (например: дымить — синекдоха, т. к. это часть всего действия «курить»).

Примеры синекдохи из художественной литературы

«Люди послушно текли туда, откуда слышалось шуршание ассигнаций: тускло сияющая копейка стала их солнцем, тугой кошелёк – реликвией, а богатый дядюшка – богом.»

М. Н. Гордеев

В данном случае автор говорит о деньгах, а не о копейках, но использовав именно это слово, он преуменьшает понятие денег, показывает, как мелочно желание людей разбогатеть.

«Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

На зло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе».

«Медный всадник», вступление, А. С. Пушкин

Под одним шведом подразумеваются «шведы», во множественном числе. Под флагами, как символ государства, подразумеваются сами государства.

«И теперь мне хочется увериться, что моё имущество находится в надёжных руках«.

«Лабиринт Мёнина», Макс Фрай

Подразумеваются не только руки, а целый человек или группа людей, управляющих имуществом.

«Чуден Днепр и при тёплой летней ночи, когда всё засыпает: и человек, и зверь, и птица«.

«Вечера на хуторе близ Диканьки», Н. В. Гоголь

Говоря о всём живом, автор использовал единственное число вместо множественного.

«Эй, борода! А как проехать отсюда к Плюшкину?»

«Мёртвые души», Н. В. Гоголь

Борода — часть целого человека, и писатель так его назвал из-за этой важной детали его внешности.

Синекдоха и метонимия

Что такое метонимия?

Метонимия (др. гр. μετονυμία — переименование) — это вид тропа, когда существует логическая связь между двумя терминами, один заменяется другим. Например:

- город громко встретил Новый год (т. е. жители, не сам город);

- налить ещё одну чашку? — произошла замена напитка на посуду;

- послушать Моцарта, почитать Пушкина, увидеть Айвазовского (их произведения, не их самих).

Разница между синекдохой и метонимией

И синекдоха, и метонимия выделяют связи между значениями. Иногда синекдоха считается видом метонимии, может называться количественной метонимией.

Однако в синекдохе одно понятие является частью чего-то другого целого / сущности. Метонимия — оборот речи, в котором одно слово заменяет другое, они связаны между собой, но одно понятие не является меньшей частью другого. Примеры:

- «на пике карьеры» — синекдоха, «пик» используется как высшая точка карьеры и меньшая часть от «опыта работы», который и считается «целым»;

- «куча работы» — метонимия, идея немного отличается, но связана с понятием «груды документов», т. е. они связаны по значению, но одно не является меньшим другого.

Узнайте больше про Метонимию.

Синекдоха и метафора

Метафора — это фигура речи, два термина сравниваются между собой на основании их сходства, но в необычном смысле. Например:

- волчья хватка;

- золотые руки;

- осень жизни;

- наступать на те же грабли.

Разница между синекдохой и метафорой

Синекдоха создаётся переносом «части на целое» и наоборот, а метафора — произвольной заменой одного термина на другой по сходству.

Узнайте больше про Метафору.

Виды синекдохи

Существует много разных мнений деления синекдохи на виды. Классический вариант деления:

- Часть вместо целого — Эй, Седая Борода (обращение к человеку с седеющей бородой).

- Целое вместо части — Вчера Россия обыграла Испанию (используются названия целых стран для обозначения лишь команд, которые за них играют).

- Единственное число вместо множественного — «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше».

- Множественное число вместо единственного — «А вы думаете, Марья Васильна, нам, царям, легко?… Мы, цари, работаем без выходных» (из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»).

Узнайте и про другие Средства выразительности.