Ассигнационный рубль — сначала расчётная, вспомогательная, а затем — основная денежная единица Российской империи с 1769-го по 1 января 1849 года, имевшая хождение наравне с серебряным рублём с рыночным курсом взаимного обмена обеих валют. Всего было 4 выпуска российских ассигнаций: в 1769—1785 гг., 1786—1818 гг., 1802 г. и 1818—1843 гг. На российских ассигнациях использовались надписи «Действует к пользе онаго» и «Любовь к Отечеству».

Содержание

- 1 Ассигнации 1769—1785 годов

- 2 Ассигнации 1786—1818 годов

- 3 Ассигнации 1802 года

- 4 Ассигнации 1818—1849 годов

- 5 Литература

- 6 См. также

- 7 Ссылки

Ассигнации 1769—1785 годов

Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды, приведшими к нехватке серебра в казне (поскольку все расчёты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в серебряных и золотых монетах). Нехватка серебра и огромные массы медных денег во внутрироссийском торговом обороте приводили к тому, что крупные платежи было крайне сложно осуществлять. Так уездные казначейства были вынуждены при сборах подушных податей снаряжать целые экспедиции, поскольку для перевозки в среднем каждых 500 рублей налога требовалась отдельная подвода. Всё это вызвало необходимость введения неких государственных обязательств, своего рода векселей для крупных расчётов.

Первая попытка введения ассигнаций была предпринята Петром III, подписавшим 25 мая 1762 г. указ об учреждении государственного банка, который должен был выпустить в обращение ассигнациии номиналом в 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей на общую сумму в 5 млн рублей.

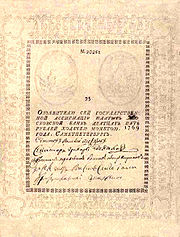

Указ не был выполнен вследствие государственного переворота, осуществлённого Екатериной IІй, которая в свою очередь через 7 лет вернулась к идее выпуска ассигнаций. 29 декабря 1768 г. был подписан, и обнародован 2 февраля 1769 г. манифест об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве отделений Ассигнационного банка, получившего эксклюзивное право эмиссии ассигнаций. В манифесте говорилось, что ассигнации имеют хождение наравне с монетой и подлежат немедленному обмену на монеты по первому требованию в любых количествах. Было установлено, что выпуск бумажных денег не должен превышать наличную сумму монеты, находящейся в банке. Изначальный капитал Ассигнационного банка составлял 1 млн рублей медными монетами — по 500 тыс. рублей в Петербургской и Московской конторе. Лимит эмиссии ассигнаций также был определён в 1 млн рублей. Банком были выпущены следующие номиналы: 25, 50, 75 и 100 рублей. Деньги этого выпуска имели примитивный внешний вид, что упрощало фальсификацию. Ассигнации достоинством в 25 рублей переделывались в 75. Поэтому в указом от 21 июня 1771 года денежные знаки номиналом в 75 рублей были прекращены к выпуску и изъяты из обращения. Размер ассигнаций 1769—1773 гг. 190 х 250 мм. Эти ассигнации являются редкостями и представляют коллекционный интерес.

Первоначально выпуск ассигнаций имел большой успех, однако поскольку в банке находилась лишь медная монета, то обмен ассигнаций производился только на неё. Это положение было закреплено законодательно указом от 22 января 1770 г. Таким образом ассигнация накрепко привязывалась к медной монете, которая отныне становилась фактически лишь разменным средством последней. В начале существования новой денежной системы этот диспаритет ещё не мог сильно влиять на покупательную способность нового, не обеспеченного драгоценным металлом рубля. С 1780 г. был запрещён ввоз и вывоз ассигнаций за границу: ассигнационный рубль перестал быть конвертируемым. В то же время эмиссия ассигнаций увеличивалась, и со второй половины 1780-х гг. началось резкое понижение курса бумажных денег, потянувшее за собой и свой разменный эквивалент — медные монеты. Появились ножницы цен, отныне в стране существовали две независимые денежные единицы: серебряный рубль, обеспеченный запасами драгметалла в казне и равный 100 серебряным копейкам и ассигнационный рубль, необеспеченный ничем кроме доверия населения к власти и равный 100 исключительно медным копейкам.

Ассигнации 1786—1818 годов

К концу 18- началу 19 века курс ассигнаций резко падает. Военные затраты России были настолько велики, что в 1814—1815 годах курс составляет 20 копеек за рубль.

Правительством было обещано уменьшить количество бумажных ассигнаций, но оно так и не было сдержано. Манифестом от июня 1787 года предусматривалось количество ассигнаций в 100 миллионов рублей, но оно выросло до 57,7 милионов рублей.

В целях подрыва российской экономики Наполеон начал выпуск фальшивых ассигнаций. Отличить ассигнацию фальшивую от настоящей было трудно — фальшивки зачастую выглядели даже более убедительно, поскольку печатались на лучшей бумаге. Разве что подписи были выполнены типографским способом (на оригинальных ассигнациях это были подлинные подписи, сделанные чернилами). Некоторые подделки имели орфографические ошибки: например, слово «ходячею» на фальшивках было отображено, как «холячею».

Ассигнации 1802 года

Банкноты этого типа известны только в образцах. Номер 515001 одинаков на всех ассигнациях выпуска. Размеры денежных знаков каждого номинала неодинаковы.

Ассигнации 1818—1849 годов

Литература

- Широков А. Ассигнации в России. Журнал «Советский коллекционер», 1932, № 3, с.73-79. Текст на сайте: http://www.bonistikaweb.ru

- Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков или энциклопедия русского быта XIX века. Из-во «Флинта», из-во «Наука», М., 2002. ISBN 5-89349-127-0 и ISBN 5-02-011738-2

- Шишанов В.А. Русские ассигнации образца 1802-1803 гг. Витебск, 1997. 16 с.

- Шишанов В.А. Русские ассигнации образца 1802-1803 гг. // Нумизматический альманах (Москва). 1997. №3-4. С.52-57. Текст на сайте: http://www.bonistikaweb.ru

- Shishanov V. The Assignats of 1802-1803 // Journal of the Russian numismatic society. 1999. №68. P.58-69.

- Шишанов В.А. Влияние особенностей производства на подготовку выпуска русских ассигнаций образца 1802-1803 гг. // Нумизматический сборник Государственного исторического музея. Ч.XV. (Труды ГИМ. Вып.125). Нумизматика на рубеже веков. М., 2001. С.401-408. Текст на сайте: http://www.bonistikaweb.ru

- Шишанов В.А. Операция преобразования государственных ассигнаций в монету // Нумизматический альманах (Москва). 1999. №1. С.2-11.

- Шишанов В.А. «Число ассигнаций не может быть излишним…» // Нумизматический альманах (Москва). 1997. №2. С.33-37.

См. также

- Ассигнат

Ссылки

- Шишанов В.А. Русские ассигнации 1802-03 гг.

- Шишанов В.А. Операция преобразования государственных ассигнаций в монету // Нумизматический альманах (Москва). 1999. №1. С.2-11.

- Шишанов В.А. «Число ассигнаций не может быть излишним…» // Нумизматический альманах (Москва). 1997. №2. С.33-37.

|

Рубль |

|

|---|---|

| Номиналы | 1 · 2 · 3 · 5 · 7,5 · 10 · 15 · 20 · 25 · 40 · 50 · 100 · 200 · 250 · 500 · 1000 · 2500 · 5000 · 10 000 · 15 000 · 25 000 · 50 000 · 100 000 · 500 000 · 1 000 000 · 5 000 000 |

| В обращении | Абхазия · Белоруссия · Приднестровье · Россия · Южная Осетия |

| Вышли из обращения | Латвия · Таджикистан |

| Исторические валюты России | Ассигнационный рубль · Серебряный рубль · Золотой рубль · Совзнак · Червонец · Советский рубль · Павловский рубль · Российский рубль |

| Рубли 1917—1924 годов | Армянский рубль · Азербайджанский рубль · Грузинский рубль · Закавказский рубль · Бухарский рубль · Донской рубль · Керенки · Кубанский рубль · Одесский рубль · Рубль Северо-западной армии · Рубль Вооружённых Сил Юга России · Рубль Дальневосточной республики · Рубль Северной области · Сибирский рубль · Совзнак · Туркестанский рубль · Харбинский рубль · Царицынский рубль · Митавская марка |

| Монеты | Екатеринбургский рубль · Сестрорецкий рубль · Константиновский рубль · Свадебный рубль · Платиновые рубли · Копейка |

| Устаревшие монеты | Полуполушка · Полушка · Деньга · Семишник · Алтын · Пятак · Гривенник · Пятиалтынный · Двугривенный · Полуполтинник · Полтинник · Целковый · Червонец |

| Разновидности и суррогаты | Ефимок · Угорский золотой · Империал · Полумпериал · Брутовский рубль · Либавский рубль · Ост-рубль · Инвалютный рубль · Чеки Внешторгбанка · Переводной рубль · Уральский франк · Кубанский талон · Литовский талон · Карбованец · Карбованец Рейха · Рус · Червонец · Волнушка · Рубль Шпицбергена · Хакасский рубль |

| Художники и гравёры | Васютинский · Дубасов |

| См. также | Денежные реформы в России · Гривна · Конвертируемость рубля · Памятные монеты России · Реальный эффективный курс рубля |

Wikimedia Foundation.

2010.

Подготовьте сообщение на тему «Бумажные деньги – история создания и причины появления в России».

Ответ

Ассигнационный рубль — сначала расчётная, вспомогательная, а затем — основная денежная единица Российской империи с 1769-го по 1 января 1849 года, имевшая хождение наравне с серебряным рублём с рыночным курсом взаимного обмена обеих валют. Всего было 4 выпуска российских ассигнаций: в 1769-1785 гг., 1786-1818 гг., 1802 г. и 1818-1843 гг. На российских ассигнациях использовались надписи «Действуетъ къ пользе онаго» и «Любовь къ Отечеству».

Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды, приведшими к нехватке серебра в казне (поскольку все расчёты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в серебряных и золотых монетах). Нехватка серебра и огромные массы медных денег во внутрироссийском торговом обороте приводили к тому, что крупные платежи было крайне сложно осуществлять. Так уездные казначейства были вынуждены при сборах подушных податей снаряжать целые экспедиции, поскольку для перевозки в среднем каждых 500 рублей налога требовалась отдельная подвода. Всё это вызвало необходимость введения неких государственных обязательств, своего рода векселей для крупных расчётов.

Первая попытка введения ассигнаций была предпринята Петром III, подписавшим 25 мая 1762 г. указ об учреждении государственного банка, который должен был выпустить в обращение ассигнации номиналом в 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей на общую сумму в 5 млн рублей.

Указ не был выполнен вследствие дворцового переворота, осуществлённого Екатериной II, которая в свою очередь через 6 лет вернулась к идее выпуска ассигнаций. 29 декабря 1768 г. был подписан, и обнародован 2 февраля 1769 г. манифест об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве отделений Ассигнационного банка, получившего эксклюзивное право эмиссии ассигнаций. В манифесте говорилось, что ассигнации имеют хождение наравне с монетой и подлежат немедленному обмену на монеты по первому требованию в любых количествах. Было установлено, что выпуск бумажных денег не должен превышать наличную сумму монеты, находящейся в банке. Изначальный капитал Ассигнационного банка составлял 1 млн рублей медными монетами — по 500 тыс. рублей в Петербургской и Московской конторе. Лимит эмиссии ассигнаций также был определён в 1 млн рублей. Банком были выпущены следующие номиналы: 25, 50, 75 и 100 рублей. Деньги этого выпуска имели примитивный внешний вид, что упрощало фальсификацию. Ассигнации достоинством в 25 рублей переделывались в 75. Поэтому указом от 21 июня 1771 года денежные знаки номиналом в 75 рублей были прекращены к выпуску и изъяты из обращения. Эти ассигнации являются редкостями и представляют коллекционный интерес.

Первоначально выпуск ассигнаций имел большой успех, однако поскольку в банке находилась лишь медная монета, то обмен ассигнаций производился только на неё. Это положение было закреплено законодательно указом от 22 января 1770 г. Таким образом ассигнация накрепко привязывалась к медной монете, которая отныне становилась фактически лишь разменным средством последней. В начале существования новой денежной системы этот диспаритет ещё не мог сильно влиять на покупательную способность нового, не обеспеченного драгоценным металлом рубля. С 1780 г. был запрещён ввоз и вывоз ассигнаций за границу: ассигнационный рубль перестал быть конвертируемым. В то же время эмиссия ассигнаций увеличивалась, и со второй половины 1780-х гг. началось резкое понижение курса бумажных денег, потянувшее за собой и свой разменный эквивалент — медные монеты. Появились ножницы цен, отныне в стране существовали две независимые денежные единицы: серебряный рубль, обеспеченный запасами драгметалла в казне и равный 100 серебряным копейкам и ассигнационный рубль, не обеспеченный ничем, кроме доверия населения к власти, и равный 100 исключительно медным копейкам.

К концу XVIII — началу XIX века курс ассигнаций резко упал. Правительством было обещано уменьшить количество бумажных ассигнаций, но обещание так и не было сдержано. Манифестом от июня 1787 предусматривалось количество ассигнаций в 10 миллионов рублей, но оно выросло до 57,7 миллионов рублей.

Опубликовано: 21.11.2018

Обновлено: 21.11.2018

Часть 1

Ответами к заданиям 1—19 является последовательность цифр, цифра или слово (словосочетание). Сначала укажите ответы в тексте работы, а затем перенисите их в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 Справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Имена российских государей следует писать только буквами (например: Николай Второй).

1 Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в таблицу.

1) образование империи Карла Великого

2) проведение Ферраро-Флорентийского собора

3) принятие христианства на Руси

Ответ:

2 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

A) Битва на реке Сить

Б) Завоевание Астраханского ханства

B) Восстание декабристов

Г) Разгром войск генерала Врангеля

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

3 Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям (явлениям) XV в.

1) Шемякин суд; 2) Стояние на Угре; 3) золотой пояс Дмитрия Донского; 4) вира; 5) Юрьев день; 6) пожилое.

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому периоду.

Ответ:

4 Запишите термин, о котором идёт речь.

«Древнерусское представляло собой круговой объезд князем — в сопровождении дружины и слуг — своих владений для сбора дани. Сведения о нём на Руси мы находим во многих древнерусских источниках, а также в источниках арабских, византийских, скандинавских. Около 948 года византийский император Константин Багрянородный на основе расспросов приезжих славян называет сроки сбора дани (ноябрь — апрель), дает его маршрут, перечисляя племена, по землям которых оно следовало».

Ответ:.

5 Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

6 Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.

|

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ |

|

|

А) |

«Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды, приведшими к нехватке серебра в казне (поскольку все расчёты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в серебряных и золотых монетах). Нехватка серебра и огромные массы медных денег во внутрироссийском торговом обороте приводили к тому, что крупные платежи было крайне сложно осуществлять. Всё это вызвало необходимость введения неких государственных обязательств, своего рода векселей для крупных расчётов. В манифесте императрицы говорилось, что ассигнации имеют хождение наравне с монетой и подлежат немедленному обмену на монеты по первому требованию в любых количествах». |

|

Б) |

«В результате реформы была установлена единообразная система денежных знаков. Новой общегосударственной монетой стала копейка весом 0,68 г. Самой мелкой денежной единицей была полушка — 0,17 г серебра. |

|

Монетная реформа имела ряд особенностей и загадок: изображение на деньгах «ездца с копьем» появилось не сразу. Первоначально была «мечевая копейка», на которой всадник изображен не с копьем, а с мечом. Доказательством того, что сначала была мечевая копейка, являются клады, которые представлены только мечевой копейкой, без единой монетки всадника с копьем. Любопытно, что монеты рублевого достоинства не чеканились и в обращении не находились, рубль учитывался при расчетах и определении цен лишь в качестве условной единицы». |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Денежная реформа третьей четверти XVHI века.

2) В период руководства страной этого государственного деятеля произошёл Медный бунт.

3) Сын государственного деятеля, проводившего реформу, начал войну за выход к Балтийскому морю.

4) Реформа была проведена во второй четверти XVII века.

5) Непосредственным предшественником государственного деятеля, проводившего реформу, был Василий III.

6) В этот период времени Россия осуществила первый внешний денежный заём.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

Фрагмент А |

Фрагмент Б |

||

7) Какие три из перечисленных положений относятся к периоду правления Николая I (1825—1855 гг.)? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) принятие законов, затруднивших семейные разделы, выход из общины отдельных крестьян и земельные переделы

2) ведение Кавказской войны

3) «реформа казённой деревни»

4) перевод крестьян на обязательный выкуп с понижением выкупных платежей

5) издание «Положения об усиленной и чрезвычайной охране»

6) составление Свода законов Российской Империи

8 Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента.

A)18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 о нападении на СССР, известную как План «».

Б) В ходе боя у деревни Чернушки красноармеец закрыл собой амбразуру вражеской огневой точки, чем дал время товарищам атаковать и уничтожить противника.

B) 9 апреля 1945 г. советские войска штурмом взяли главный город Восточной Пруссии.

Пропущенные элементы:

1) Александр Матросов

2) «Цитадель»

3) Кюстрин

4) «Барбаросса»

5) Кёнигсберг

6) Николай Гастелло

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

9 Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

1) Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин

2) А. Д. Меншиков и Б. П. Шереметев

3)

4) Дмитрий Донской и Дмитрий Боброк

5) А. А. Брусилов и В. Н. Клембовский

6) Святослав Игоревич, Свенельд

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

10 Прочтите отрывок из статьи политического деятеля и напишите пропущенное понятие (термин).

« Своеобразный «» состоял в том, что мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. […] «» был вынужден войной и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой».

Ответ:.

11 Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведённый ниже список пропущенных элементов: для каждой ячейки, обозначенной буквами, выберите номер нужного элемента.

|

Событие |

Дата |

Организатор (-ы) и участник (-и) |

|

_____________ (А) |

2 декабря 1805 г. |

_______________ (Б) |

|

Переговоры в Тильзите |

______________ (В) |

Александр I и Наполеон I |

|

Тарутинский марш-манёвр |

______________ (Г) |

_______________ (Д) |

|

:____________ (E) |

Сентябрь 1814 — июнь 1815 г. |

Александр I, Миттер — них, Кэстлри, Гарден — берг, Талейран |

Пропущенные элементы:

1) М. И. Кутузов

2) Александр I, Франц I, Наполеон I

3) 5—21 сентября 1812 г.

4) сражение при Бородино

5) 25 июня — 9 июля 1807 г.

6) 26 августа 1812 г.

7) Венский конгресс

9) сражение при Аустерлице

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

E |

12 Прочтите отрывки из книги В. Афанасенко «56 армия в боях за Ростов. Первая победа Красной Армии. Октябрь-декабрь 1941 г.»

«Советские войска впервые с начала войны остановили наступление противника, освободили крупный промышленный и транспортный центр и отбросили вермахт на 60—80 км. Впервые противник отступал, теряя людей и боевую технику, а затем перешел к обороне на всем участке фронта. […] 5 декабря, в день перехода советских войск в контрнаступление под Москвой, И. В. Сталин получил поздравление от премьер — министра Великобритании У. Черчилля, который писал: «Позвольте мне воспользоваться случаем и сказать Вам, с каким восхищением весь британский народ следит за стойкой обороной Ленинграда и Москвы храбрыми русскими армиями и как мы все рады по поводу вашей блестящей победы в Ростове-на-Дону». [Но о победе под Ростовом перестали говорить] под влиянием последующих трагических событий, и прежде всего вследствие второй сдачи Ростова-на-Дону в июле 1942 г., вызвавшей знаменитый приказ наркома обороны № 227, в котором содержались горькие упреки: «Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором…». К сожалению, упоминать об освобождении Ростова-на-Дону в ноябре 1941 г. стало неактуальным. Только в 1983 г. Ростов-на-Дону был удостоен ордена Отечественной войны I степени и только в 2008 г. стал Городом воинской славы».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных суждения.

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) После боёв под этим городом были образованы советские гвардейские части.

2) В конце ноября — начале декабря 1941 г. враг впервые отступал, теряя и людей, и технику, впервые был освобождён крупный советский город.

3) Автор пишет, что президент США поздравил русские войска с победой под Ростовом-на-Дону.

4) Успех Красной Армии под Ростовом-на-Дону был признан серьёзным успехом и союзниками СССР.

5) Победа под Ростовом стала одним из символов успехов советского оружия в годы войны 1941 — 1945 гг.

6) Автор считает, что этот успех был незаслуженно забыт руководством страны и историками.

Ответ:

Рассмотрите схему и выполните задания 13—16.

13 Напишите название государства, обозначенного на схеме цифрой «3».

Ответ:

14 Напишите название полуострова, обозначенного на схеме цифрой «I», где по итогам соглашений, подписанных СССР и страной, обозначенной на схеме цифрой «3», в 1940 г. была создана советская военная база.

Ответ:

15 Запишите фамилию советского государственного деятеля, стоявшего во главе Народного Комиссариата иностранных дел СССР в период времени, отражённый на схеме.

Ответ:.

16 Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1) Цифрой «1» на схеме обозначена территория Карелии.

2) Условным обознаЧением, показанным на схеме вертикальной штриховкой — ⅛∣∣∣∣H∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣I, показаны территории, вошедшие в состав СССР по условиям Московского договора 1940 г.

3) Во время Великой Отечественной войны государство, обозначенное на схеме цифрой «4», было союзником Германии.

4) В период Второй мировой войны государство, обозначенное на схеме цифрой «5», было оккупировано гитлеровской Германией

5) Все государства, обозначенные на схеме цифрами «3», «4», «5», в настоящее время являются нейтральными, и все они по состоянию на 2015 г. не входят ни в один из военно-политических блоков.

6) В период Великой Отечественной войны пунктом назначения полярных конвоев союзников СССР был город-порт Петсамо, вошедший в состав СССР в 1940 г.

Ответ:

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

2)

3) «Разделили государя царя тур — скаго со всею ево ордою крымскою воровством своим».

4) Произведение имеет дальнейшее сюжетное развитие под названиями «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето».

5) Иное название — «Азовские походы»

6) Командующий: «Четвёртого штурма не будет. Будет осада».

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

|

18 Какие суждения об изображении на фотографии являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите в таблицу цифры, которыми они обозначены.

1) Вход в Колонный зал Дома Союзов СССР в Москве.

2) Сооружение построено в 1970-е гг.

3) Одна из станций Московского метрополитена.

4) Строительство показанного на схеме сооружения, начато в 1931 г.

5) В период начала строительства времени страной руководил Л. И. Брежнев.

Ответ:

19 Какой из памятников, представленных ниже, был создан в то же десятилетие, в которое построено сооружение, показанное на фото задания «18». В ответе запишите цифру, которой обозначен этот памятник.

|

|

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 В соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Часть 2

Для записи ответов на задания этой части (20—25) используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер задания (20, 21 И т. д.), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 20—22. Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.

Из беседы [Генерального секретаря ЦК ВКП (б)СССР] с А. С. Яковлевым 26 марта 1941 года

«Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов. Ведь заветная мечта националистов — раздробить Советский Союз на отдельные “национальные” государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей.

Не случайно презренные предатели украинского народа — лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бан — деры уже получили задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Все та же старая песня древних времен ещё с периода существования Римской империи: разделяй и властвуй.

Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливании одних народов на другие англичане. Благодаря такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных народов, капиталистическая островная Англия — первая фабрика мира, ничтожно маленькая по своим размерам, сумела захватить огромные территории, поработить и ограбить многие народы мира, создать “Великую” Британскую империю, в которой, как хвастливо заявляют англичане, никогда не заходит солнце.

C нами этот номер, пока мы живы, не пройдет. Так что напрасно гитлеровские дурачки именуют Советский Союз “карточным домиком”, который якобы развалится при первом серьёзном испытании, рассчитывают на непрочность дружбы народов, населяющих сегодня нашу страну, надеются поссорить их друг с другом. В случае нападения Германии на Советский Союз люди разных национальностей, населяющие нашу страну, будут защищать ее, не жалея жизни, как свою горячо любимую Родину.

Однако недооценивать националистов не следует. Если разрешить им безнаказанно действовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо держать в железной узде, не давать им подкапываться под единство Советского Союза».

20 Кто занимал пост Генерального секретаря ЦК ВКП (б) СССР в данное время? Укажите фамилию. Укажите период времени, с точностью до десятилетия, в который он возглавлял страну. Назовите любую цель, которую преследует автор слов, акцентируя внимание на национализме.

21 Почему автор среди прочих националистов выделяет именно украинских? Опираясь на текст и своё знание истории, укажите три причины этого.

22 Какую роль сыграли националистические организации в развале СССР? Привлекая исторические знания, укажите не менее двух причин того, что национализм как идеология остаётся важной действующей политической силой.

23 В чём вы видите объяснение того, что в заключительный период Северной войны Пётр I предпринял несколько десантов русских войск на территории Швеции — собственно на Скандинавском полуострове (приведите три объяснения).

24 В исторической науке существуют дискуссионные проблемы,

По которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической науке.

«В своей политике Ярослав Мудрый больше надеялся на дипломатию, чем на оружие».

Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.

Ответ запишите в следующем виде.

Аргументы в подтверждение:

1)…

2)…

Аргументы в опровержение:

1)…

2)…

25 Вам необходимо написать историческое сочинение об ОДНОМ из периодов истории России:

1) 1425-1453 гг.; 2) 1816-1825 гг.; 3) 1991-1998 гг.

В сочинении необходимо:

— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории;

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России;

— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках данного периода истории.

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду.

Императрица Екатерина II издала Манифест об основании двух ассигнационных банков и выпуске ассигнаций, т. е. бумажных денег

Нехватка серебра и огромные массы медных денег во внутрироссийском торговом обороте приводили к тому, что крупные платежи было крайне сложно осуществлять. Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды, приведшими к нехватке серебра в казне (поскольку все расчёты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в серебряных и золотых монетах).

Первая попытка введения ассигнаций была предпринята Петром III, подписавшим 25 мая 1762 г. указ об учреждении государственного банка, который должен был выпустить в обращение ассигнации номиналом в 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей на общую сумму в 5 млн рублей.

Указ не был выполнен вследствие государственного переворота, осуществлённого Екатериной II, которая в свою очередь через 7 лет вернулась к идее выпуска ассигнаций.

В манифесте Екатерины II говорилось, что ассигнации имеют хождение наравне с монетой и подлежат немедленному обмену на монеты по первому требованию в любых количествах. Было установлено, что выпуск бумажных денег не должен превышать наличную сумму монеты, находящейся в банке.

Количество просмотров: 2058

Все материалы

Прокомментировать с помощью

- vkontakte

3 февраля 1769 года в России выпускаются первые бумажные деньги — ассигнации.

Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды, приведшими к нехватке серебра в казне (поскольку все расчёты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в серебряных и золотых монетах). Нехватка серебра и огромные массы медных денег во внутрироссийском торговом обороте приводили к тому, что крупные платежи было крайне сложно осуществлять. Так, уездные казначейства были вынуждены при сборах подушных податей снаряжать целые экспедиции, поскольку для перевозки, к примеру, каждых 500 рублей налога требовалась отдельная подвода (в 1758—1796 годах использовалась стопа, согласно которой из одного пуда меди чеканилось медных монет на 16 рублей, то есть один рубль медными монетами весил около 1 килограмма). Всё это вызвало необходимость введения неких государственных обязательств, своего рода векселей для крупных расчётов.

9 января исполнилось 250 лет с момента введения в России бумажных денег. О необходимости введения бумажных денег, их защитных признаках нам рассказал заместитель управляющего Отделением Иваново Банка России Алексей Сергиевский.

– Алексей Валерьевич, какая необходимость была в бумажных деньгах?

– Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды, приведшими к нехватке серебра в казне (поскольку все расчеты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в серебряных и золотых монетах). Нехватка серебра и огромные массы медных денег во внутрироссийском торговом обороте приводили к тому, что крупные платежи было крайне сложно осуществлять. Например, платеж в сумме 100 рублей в пятикопеечных медных монетах весил более 6 пудов и требовал для перевозки две телеги.И вот, 250 лет назад 9 января Манифестом Екатерины II в России были введены в обращение первые бумажные деньги-ассигнации.

– Как они выглядели внешне и какие имели элементы защиты от фальшивомонетчиков?

– Печатались бумажные деньги в специальной типографии черной краской, на плотной литой бумаге имевшей водяные знаки (они располагались по всему краю ассигнации в виде текстов: вверху-«ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ»; внизу- «ДЕЙСТВУЕТ К ПОЛЬЗЕ ОНОГО»; справа и слева-«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАЗНА». После этого они вручную подписывались двумя сенаторами, советником правления банка и директором. Все ассигнации выполнялись в едином формате и различались только обозначением номинала. Хоть качество первых денег было не высоким из-за бумаги и слабого полиграфического исполнения, но тем не менее, согласно техническим возможностям того времени, защита ассигнаций была на достаточно высоком уровне – это и водяные знаки, рельефное тиснение, и подписи должностных лиц.

Правда, их практически сразу начали подделывать. К примеру, из 25-рублевых ассигнаций делали 75-рублевые, путем перерисовки цифр и текста на них.

– А как защищены современные деньги?

В течение последних 500 лет в России было проведено 13 денежных реформ, в результате которых мы получили денежные знаки, которыми пользуемся в настоящее время.

Современные деньги – это изделия с высокими степенями защиты, выполненные с использованием современных достижений науки, сложнейших технологий производства банкнотной бумаги и полиграфии.

Все защитные признаки банкнот можно поделить на несколько видов в зависимости от способа, которыми они определяются.

Начну с элементов, которые можно увидеть невооруженным глазом, посмотрев на банкноту на просвет или изменив угол зрения. Это такие элементы защиты, как водяные знаки, защитная нить (и изображения на ней), защитные волокна, микроперфорация, оптически переменная краска, скрытые изображения и многоцветные радужные полосы. Я рекомендую нашим читателям знать эти признаки, так как эти знания помогут им определить подлинную купюру от поддельного денежного знака.

Вторая группа признаков определяется на ощупь. Это специальные метки для людей с ослабленным зрением.

Следующую группу защитных признаков можно разглядеть – вооружившись мощной лупой. В эту группу мы относим микроизображения, созданные из мельчайших графических деталей, цифровые и буквенные микротексты.

Подробнее о дизайне и защитных признаках банкнот Банка России вы можете ознакомиться на сайте Банка России. А также, в помощь ивановцам Банк России разработал специальное мобильное приложение, которое доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay. Мобильное приложение содержит информацию о всех банкнотах Банка России, выпущенных в обращение с 1997 года, и защитных признаках, размещенных на них.

– Насколько трудоемкий процесс изготовления банкнот?

– Очень трудоемкий. По оценке Госзнака процесс производства состоит из 65 операций. Одним из наиболее ответственных этапов является изготовление рисунков, портретов, орнаментов и других реквизитов, которые вначале выполняют художники высокого класса, а затем переносят на металл не менее искусные граверы. Банкноты печатаются на высокоскоростных ротационных прессах, развивающих при печати усилие порядка 20 тонн, со скоростью 8000 листов в час.

В чем состояли главные итоги экономического развития России к концу XVIII в.?

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. В чем заключались главные особенности экономического развития России во второй половине XVIII в.?

Во II половине XVIII в. помещичье хозяйство стало втягиваться в рыночные, товарно-денежные отношения. Но именно в связи с этим усилилась крепостническая эксплуатация крестьянства. Решение правительства запретить покупку крестьян для работы на мануфактурах всем недворянам было вызвано стремлением обеспечить дворянам преимущества. Но на практике это решение обернулось ростом использования вольнонаемного труда и постепенным вытеснением вотчинной мануфактуры. Именно с 60-х гг. XVIII в. в российской экономике окончательно формируется капиталистический уклад. Экономическая политика Екатерины II во многом формировалась под влиянием просветительских идей. В отличие от Петра I Ектерина II стремилась не усиливать, а сокращать государственное вмешательство в экономику, предоставляя максимальную свободу предпринимателям.

2. Какие новые территории вошли в состав России в годы правления Екатерины II? Какую роль это сыграло в развитии экономики страны?

Сельское хозяйство развивалось, в основном, экстенсивно — за счет освоения малонаселенных земель в Новороссии. Для привлечения сюда населения правительство выделяло участки по 60 десятин всем желающим, за исключением крепостных. Из Новороссии даже не возвращали беглых. И все же в стране не хватало свободных людей, которые могли бы поселиться в плодородном пустующем краю. Поэтому решающую роль в заселении Новороссии играла помещичья колонизация. Помещикам, переселявшим крестьян в Причерноморье, правительство выделяло имения от 1,5 тыс. до 12 тыс. десятин. К концу XVIII в. Новороссия стала поставлять зерно на рынок и сбывать его за границу через черноморские порты. В дальнейшем она превратилась в одну из важнейших житниц России. Постепенно внедрялись новые культуры: подсолнечник (в основном на Украине) и картофель. Однако даже в конце XVIII в. картофель был еще мало распространен.

Присоединение новых территорий, усиление специализации различных районов страны, рост промышленного производства, отходничества требовали дальнейшего развития торговли. Крупными центрами внутренней торговли являлись ярмарки. Важнейшими среди них были: Макарьевская, Ирбитская, Оренбургская – на новой юго-восточной границе. Значительно расширилась внешняя торговля. Вывозилось в основном сельскохозяйственное сырье: лен, пенька, пакля. Но рос и экспорт промышленных изделий: льняных тканей, парусного полотна и особенно железа. Россия становилась также крупным экспортером зерна (раньше хлеб почти не вывозился за границу).

3. Докажите, что во второй половине XVIII в. В России наступил апогей крепостничества.

В середине XVIII столетия крепостное право в России приобретает принципиально иной характер, чем тот, который оно имело при своем возникновении. Оно начиналось как форма государственного «тягла» для крестьян, род общественной повинности, а пришло в своем развитии к тому, что крепостные лишились всяких гражданских и человеческих прав и оказались в личном рабстве у своих помещиков. В первую очередь этому способствовало законодательство Российской империи, бескомпромиссно вставшее на защиту исключительно помещичьих интересов. По замечанию В. О. Ключевского, «Закон все более обезличивал крепостного, стирая с него последние признаки правоспособного лица».

4. Какими фактами можно проиллюстрировать развитие капитализма в России во второй половине XVIII в.?

Господствовавшие крепостнические порядки тормозили процесс становления новых капиталистических отношений, но не могли его остановить. К концу 18 в. в России насчитывалось до 2294 мануфактур, в том числе 2094 в обрабатывающей и 200 в горнозаводской промышленности. В 70—90-е гг. мелкотоварное производство интенсивно перерастает в капиталистическую мануфактуру. Увеличивается число промысловых сёл, особенно в центральных губерниях страны. Разбогатевший крестьянин становится заметной фигурой среди капиталистических предпринимателей. В обрабатывающей промышленности в 1799, по официальным данным, было занято 81 747 рабочих, в том числе 33 567 вольнонаёмных (41,1%) и 48180 принудительных (58,9%). А общая численность вольнонаёмных рабочих в промышленном производстве страны по сравнению с 60-ми гг. выросла почти в 2 раза и составляла в конце 18 в. 420 тыс. чел. Отход крестьян на промышленные и земледельческие заработки в некоторых промышленных губерниях охватывал до 20% мужского населения.

5. Назовите отрасли промышленности, развивавшиеся особенно успешно во торой половине XVIII в.

Наибольший успех выпал на долю металлургии. Если к началу XVIII в. общая продукция крупных металлургических заводов составляла примерно 150 тыс. пудов чугуна, то к 1726 г. она достигла 800 тыс. Еще в конце XVII в. Россия закупала для оружейного производства железо в Швеции, а к исходу первой четверти XVIII в. она сама стала вывозить металл за границу. К этому времени относится создание нового металлургического района на Урале. В 1701 г. там было пущено два вододействующих завода, а к 1725 г. их стало 13, причем эти заводы давали чугуна в два раза больше, чем все остальные предприятия России, вместе взятые.

В непосредственной связи с потребностями армии находилось и развитие легкой промышленности, особенно полотняной и суконной, снабжавшей армию и флот парусным полотном и обмундированием. К этому же времени относится возникновение мануфактур, рассчитанных на производство бытовых товаров — чулок, шпалер (обоев), игральных карт, пуговиц, курительных трубок, — потреблявшихся преимущественно дворянами и наиболее зажиточными горожанами

6. Какие товары вывозили из России, а какие ввозили?

Вывозили из России лес, хлеб и железо, а ввозили восточные ткани, хлопок, драгоценные металлы, каракуль, промышленные изделия (красители, кожа, вина, фрукты, галантерейные товары, фаянсовые и фарфоровые изделия).

7. За счет чего сельское хозяйство в России достаточно успешно развивалось даже при существовании отсталых форм землевладения и землепользования?

Сельское хозяйство развивалось, в основном, экстенсивно — за счет освоения малонаселенных земель в Новороссии.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Используя дополнительные материалы, напишите исследование на тему «Экономическое развитие России в конце XVIII в.».

Изменения в сельском хозяйстве были незначительными. Земледельческое производство росло, но в основном за счет распашки новых земель.

Социально-экономическое развитие дворянской империи во второй половине XVIII в. характеризуется распространением феодально-крепостнических отношений вширь, на новые территории, и вглубь, на новые категории населения. Более половины населения страны были крепостными, из них — более половины работало на барщине.

Сельское хозяйство продолжало развиваться по экстенсивному пути. Прирост сельскохозяйственной продукции шел в основном за счет распашки новых земель в Причерноморье, Среднем и Нижнем Поволжье, Сибири, на Урале.

Если в 1-й пол. XVIII в. главным эксплуататором крестьянства было государство (через систему налогов и повинностей), а роста феодальной ренты не отмечалось, то во 2-й пол. XVIII в. резко усиливается эксплуатация со стороны помещиков. Подрывался натуральный характер хозяйства. Хлеб становился товаром, расширялась сеть его потребителей: горожане и население промысловых сел, армия, винокуренная отрасль. С конца XVIII в. хлеб вывозится на экспорт. И помещичье, и крестьянское хозяйства выходят на рынок.

Наблюдаются новые тенденции в наделении крестьян землей. Происходит рост барской запашки, вследствие чего сокращаются, а порой совсем исчезают крестьянские наделы. Усиливается имущественное расслоение крестьянства, происходит рост крестьянского отхода и количества промысловых сел, что вело к фактическому отрыву крестьянина от своего надела. Промысловый доход растет быстрее, чем доход от земли.

Такой признак барщинного хозяйства, как личная зависимость крестьянина от феодала исчезает в последнюю очередь. Но под напором сопротивления крестьянских масс правительство пытается как-то регулировать взаимоотношения крестьян и помещиков. Оно устанавливает опеку над имениями наиболее жестоких самодуров, даже практикует заточение подобных лиц в монастыри, Принимаются и другие меры: регламентация труда приписных крестьян, секуляризация земель. Использованием новой агротехники в части помещичьих хозяйств подрывается и такой признак барщинного хозяйства, как низкий уровень развития техники.

Ряд новых явлений наблюдается и в развитии промышленности. Главным образом, за счет повышения активности купцов и государственных крестьян -происходит рост частного предпринимательства и одновременно падает удельный вес дворянских мануфактур, основанных на крепостном труде. В этом направлении принимается ряд правительственных актов: 1762 г. — запрещение покупки крестьян к заводам; 1775 г. — разрешение крестьянской промышленной деятельности; 1785 г, — принятие специального «Ремесленного положения». Прежде всего за счет крестьян-отходников идет постепенное складывание рынка вольнонаемного труда.

Наиболее динамично развивается хлопчатобумажная отрасль, которая почти целиком основывалась на вольнонаемном труде. В торговле продолжается процесс формирования всероссийского рынка. В 1762 г. провозглашается свобода торговли. Происходит преобразование ярморочной торговли, преобладание которой характеризует неразвитость товарно-денежных отношений, Меняется характер ярмарок, они превращаются в экономические центры районов. В торговле «капиталистые крестьяне» все больше теснят купцов, что также является показателем подрыва, разложения феодальных отношений. В русском экспорте все большую роль начинает играть вывоз хлеба, особенно после строительства черноморских портов. Российский вывоз по-прежнему значительно превышает ввоз. Главным торговым партнером остается Англия.

2. Подготовьте сообщение на тему «Бумажные деньги – история создания и причины появления в России».

Ассигнационный рубль — сначала расчётная, вспомогательная, а затем — основная денежная единица Российской империи с 1769-го по 1 января 1849 года, имевшая хождение наравне с серебряным рублём с рыночным курсом взаимного обмена обеих валют. Всего было 4 выпуска российских ассигнаций: в 1769—1785 гг., 1786—1818 гг., 1802 г. и 1818—1843 гг. На российских ассигнациях использовались надписи «Действуетъ къ пользе онаго» и «Любовь къ Отечеству».

Появление ассигнационных рублей было вызвано большими расходами правительства на военные нужды, приведшими к нехватке серебра в казне (поскольку все расчёты, особенно с зарубежными поставщиками, велись исключительно в серебряных и золотых монетах). Нехватка серебра и огромные массы медных денег во внутрироссийском торговом обороте приводили к тому, что крупные платежи было крайне сложно осуществлять. Так уездные казначейства были вынуждены при сборах подушных податей снаряжать целые экспедиции, поскольку для перевозки в среднем каждых 500 рублей налога требовалась отдельная подвода. Всё это вызвало необходимость введения неких государственных обязательств, своего рода векселей для крупных расчётов.

Первая попытка введения ассигнаций была предпринята Петром III, подписавшим 25 мая 1762 г. указ об учреждении государственного банка, который должен был выпустить в обращение ассигнации номиналом в 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей на общую сумму в 5 млн рублей.

Указ не был выполнен вследствие дворцового переворота, осуществлённого Екатериной II, которая в свою очередь через 6 лет вернулась к идее выпуска ассигнаций. 29 декабря 1768 г. был подписан, и обнародован 2 февраля 1769 г. манифест об учреждении в Санкт-Петербурге и Москве отделений Ассигнационного банка, получившего эксклюзивное право эмиссии ассигнаций. В манифесте говорилось, что ассигнации имеют хождение наравне с монетой и подлежат немедленному обмену на монеты по первому требованию в любых количествах. Было установлено, что выпуск бумажных денег не должен превышать наличную сумму монеты, находящейся в банке. Изначальный капитал Ассигнационного банка составлял 1 млн рублей медными монетами — по 500 тыс. рублей в Петербургской и Московской конторе. Лимит эмиссии ассигнаций также был определён в 1 млн рублей. Банком были выпущены следующие номиналы: 25, 50, 75 и 100 рублей. Деньги этого выпуска имели примитивный внешний вид, что упрощало фальсификацию. Ассигнации достоинством в 25 рублей переделывались в 75. Поэтому указом от 21 июня 1771 года денежные знаки номиналом в 75 рублей были прекращены к выпуску и изъяты из обращения. Эти ассигнации являются редкостями и представляют коллекционный интерес.

Первоначально выпуск ассигнаций имел большой успех, однако поскольку в банке находилась лишь медная монета, то обмен ассигнаций производился только на неё. Это положение было закреплено законодательно указом от 22 января 1770 г. Таким образом ассигнация накрепко привязывалась к медной монете, которая отныне становилась фактически лишь разменным средством последней. В начале существования новой денежной системы этот диспаритет ещё не мог сильно влиять на покупательную способность нового, не обеспеченного драгоценным металлом рубля. С 1780 г. был запрещён ввоз и вывоз ассигнаций за границу: ассигнационный рубль перестал быть конвертируемым. В то же время эмиссия ассигнаций увеличивалась, и со второй половины 1780-х гг. началось резкое понижение курса бумажных денег, потянувшее за собой и свой разменный эквивалент — медные монеты. Появились ножницы цен, отныне в стране существовали две независимые денежные единицы: серебряный рубль, обеспеченный запасами драгметалла в казне и равный 100 серебряным копейкам и ассигнационный рубль, не обеспеченный ничем, кроме доверия населения к власти, и равный 100 исключительно медным копейкам.

К концу XVIII—началу XIX века курс ассигнаций резко упал. Правительством было обещано уменьшить количество бумажных ассигнаций, но обещание так и не было сдержано. Манифестом от июня 1787 предусматривалось количество ассигнаций в 10 миллионов рублей, но оно выросло до 57,7 миллионов рублей.

3. Какое значение для развития экономики страны имело формирование общероссийского рынка?

Важным шагом в направлении перехода России к рыночной экономике было формирование на месте раздробленных рынков отдельных княжеств единого всероссийского рынка. Предпосылками его становления были:

1) создание единой денежной системы страны;

2) становление институциональной структуры общероссийской торговли. С институциональной точки зрения для существования единого рынка необходимы

а) субъекты торговых отношений, ведущие сделки на всей его территории,

б) общенациональные центры торговли,

в) развитые пути сообщения.

Все эти компоненты постепенно сложились в российской экономике. Так, в XVI-XVII в. в России активно шел процесс первоначального накопления торгового (купеческого) капитала. К концу этого периода купечество превратилось в особое сословие, официально признававшееся и поддерживавшееся государством. Более того на купечество порой даже возлагаются общенациональные политические функции. Наконец, в централизованном государстве постепенно развивались пути сообщения, связавшие основные города страны. Плохие дороги в необъятной стране, впрочем, еще столетия оставались одним из основных тормозов развития единого экономического пространства;

3) специализация отдельных регионов страны в выпуске продукции. Уже к XVII в. в России сложилась сравнительно сильная специализация регионов как в сельскохозяйственном, так и в промышленном производстве. Северо-Запад страны специализировался на выращивании льна, Юг и Юго-Восток на производстве хлеба и мяса, пригородные районы больших городов на овощеводстве и молочном животноводстве. Новгород, Псков и Тверь славились производством льняного полотна, Москва выделкой сукон, Тихвин, Серпухов, Тула металлургией, Старая Русса и Тотьма солеварением. Взаимный обмен продуктами объединял страну в единое экономическое пространство.

Тем не менее процесс формирования всероссийского рынка шел весьма медленно. Например, лишь в царствование Елизаветы Петровны внутри страны были отменены таможни, (1754), до той поры сильно затруднявшие перемещение товаров между регионами огромной державы. В целом в XVIII в. по мере дальнейшего развития уже перечисленных факторов (рост торговых предприятий и центров торговли, совершенствование путей сообщения, усиление специализации) степень единства российского рынка постепенно повышалась.

4. Сравните состояние промышленности в вашем или соседнем регионе в XVIII в. и в настоящее время. Составьте резюме на эту тему.

В XVIII в. промышленность Урала достигла значительного развития, по-прежнему занимавшая ведущее положение в металлургии. В 40-50-х годах началось строительство горных заводов на Южном Урале, что явилось результатом частного предпринимательства и было обусловлено в первую очередь ростом спроса на железо на внешнем рынке. Увеличивалась потребность в металле, особенно в меди, и внутри страны. Наряду с титулованной знатью заводы строили купцы-предприниматели: И.Б. Твердышев, И.С. Мясников, Осокины и др. Большинство южноуральских заводов пользовалось принудительным трудом. В середине XVIII века были построены еще 24 завода, которые еще более упрочили статус Урала как опорного края державы.

Качество уральского железа высоко ценилось во всем мире. Развивалась медеплавильная промышленность, началась добыча золота. Не было по тем временам территории, хоть в чем либо равной Уралу по значимости в жизни страны. Производя 81% российского железа, 95% меди, он был единственным районом по добыче золота.

Появились механические фабрики по производству паровых котлов и паровых машин. Ярко расцветал талант механиков Черепановых, демидовских крестьян, имевших отечественное и заграничное образование. Они создали первый русский паровоз. Велик вклад в развитие металлургии И.Ф. Макарова, который разработал печь для получения «мягкого железа». Невозможно переоценить вклад И.И. Ползунова — изобретателя первого в мире поршневого двигателя.

В этот период на Южном Урале горным делом и горнозаводским предпринимательством занимались представители купечества, тульских оружейников, местных рудознатцев и рудопромышленников, столичных аристократов и местных дворян.

Таким образом, на добыче руд использовался в основном наемный труд местного населения, а со второй половины XVIII века — иногда и приписных русских крестьян. Башкиры искали и находили многие месторождения руд, знали их свойства, а также способы извлечения и применения полезных ископаемых для нужд того времени. На вывозке руд на заводы использовался гужевой транспорт, металл плавили в печах и домнах, используя древесный уголь и известняк в качестве флюса. Интенсивное развитие горнорудной промышленности потребовало подготовки сотен специалистов, достаточно осведомленных в различных областях горного дела, геологии, минералогии, химии, металлургии.

Таким образом, во второй половине XVIII века началось активное формирование горно-заводской зоны Южного Урала. Закладываются горные заводы – современные города: Нязепетровск, Касли (1747), Златоуст (1754), Катав-Ивановск (1758), Кыштым (1757), Сатка, Юрюзань, Усть-Катав (1758), Миасс (1773). Предприятия, возникшие на Южном Урале в 18 веке, составляют основу современной промышленности Челябинской области.

5. В правление Екатерины II было введено государственное регулирование цен на соль, которая являлась одним из главных жизненно важных товаров. Сенат установил цену на соль в размере 30 коп. за 1 пуд (вместо 50 коп. в свободной продаже) и 10 коп. за 1 пуд в регионах массовой засолки рыбы. Однако правительство не ввело государственную монополию на торговлю солью. Как вы думаете, почему?

Соль до сих пор является социально значимым товаром, введение государственной монополии могло бы привести к росту цен на соль и даже восстаниям, подобным Соляному бунту, поэтому во избежание социальных потрясений правительство удерживало низкие цены на этот товар повседневного спроса.