|

ПОЛКОВОДЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ |

|||

|

Имя военачальника |

Фронта |

Боевые операции |

Награды |

|

|

С |

1941-1942 |

Трижды |

|

|

В |

В |

Кавалер |

|

|

В |

1941 |

Награждён |

|

|

Во |

Командовал |

Награжден |

|

|

С |

В |

16 |

|

|

В |

Войска |

За |

|

|

22 |

В |

В |

|

|

В |

В 1940 |

В |

|

|

В |

Войска |

За |

|

|

Июнь-декабрь |

Участвовал |

Награждён: |

|

|

В |

В |

Награждён |

|

|

С |

В |

Награды: |

|

|

Август |

Готовил |

Награжден |

|

|

В |

В |

Награжден |

|

|

С |

В |

Награжден |

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 744.

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 744.

В процессе противостояния Германии и ее союзникам (1941-1945) советским руководством было одобрено развертывание более десятка фронтов вооруженных сил. Каждым из оперативно-стратегических объединений руководили высшие военачальники Советского Союза. О полководцах Великой Отечественной войны и пойдет речь в нашей статье.

Командующие наземных войск

Кратко расскажем о самых выдающихся:

- Семен Михайлович Буденный (1883-1973): маршал, трижды Герой. Один из организаторов и командующий Первой конной армии (с 1918). По его инициативе в 1941 созданы новые кавалерийские дивизии. Главнокомандующий на юго-западном направлении. Под его руководством действовали войска Северо-Кавказского фронта (1942). Командовал кавалерией (с 1943);

- Климент Ефремович Ворошилов (1988-1969): маршал, госдеятель, дважды Герой. Участвовал в Гражданской войне. Главнокомандующий на северо-западном направлении (1941). Командовал Ленинградским фронтом. Лично возглавлял атаки морских пехотинцев (1941). Главнокомандующий партизанским движением (1942-1943). В 1943 стал председателем Комиссии по вопросам перемирия. Участвовал в Тегеранской конференции;

- Георгий Константинович Жуков (1896-1974): маршал, четырежды Герой. Сражался в Первой мировой. Командовал особым корпусом в Монголии (1939), Киевским особым округом (1940); начальник Генерального штаба (1941); зам Верховного Главнокомандующего (с 1942). В 1942 руководил наступательными операциями: Московской, Ржевско-Вяземской, двумя Ржевско-Сычевскими. Разрабатывал операции по прорыву Ленинградской блокады и освобождению области (1943). Регулировал действия нескольких фронтов в Курской битве, на первом этапе сражений за Днепр. В 1944 возглавил Первый Украинский фронт, который провел успешную операцию по разделению сил противника в районе Карпат. Руководил Первым Белорусским фронтом (1944-1945), участвовавшим в освобождении Варшавы, захвате Берлина.

Первыми особое персональное звание маршала Советского Союза еще до начала Великой отечественной получили военноначальники Семен Буденный, Климент Ворошилов (в 1935). В годы войны за выдающиеся заслуги звания первым удостоился Георгий Жуков.

- Павел Артемьевич Артемьев (1897-1979): генерал-полковник, начальник Управления оперативных войск НКВД (с 1941), командующий Московской зоны обороны. Военный опыт получил в Первой мировой в роли минера-подрывника. Как командир отряда участвовал в советско-финской войне. Именно он организовал надежную оборону Москвы;

- Михаил Григорьевич Ефремов (1987-1942): генерал-лейтенант, посмертно Герой РФ. Командирский опыт получил во время Гражданской войны. Командовал 21 армией на Западном фронте, которая задержала продвижение войск противника к Днепру (1941). Командующий Центрального фронта (август 1941), зам командующего Брянским фронтом. Армия под его руководством устранила прорыв противника в районе реки Нара (Московская обл.). Погиб в ходе Ржевско-Вяземской операции.

Многие советские офицеры и солдаты отличались высокой стойкостью, не прекращая бороться до последнего. Вместо сдачи в плен, они предпочитали смерть. Так и Михаил Ефремов, когда за ним прислали самолет (отправил на нем раненых), оказался покидать оставшиеся части своей армии. Чуть позже, получив серьезное ранение, застрелился.

Командующие войсками ПВО

Фронтами противовоздушной обороны, среди прочих, командовали генералы:

- Михаил Степанович Громадин (1899-1962): генерал-полковник. В войсках ПВО служил с 1935. Участвовал в разработке ПВО Москвы. Командующий фронтами ПВО: Западным (1943), Северным (1944), Центральным (1945);

- Гавриил Савельевич Зашихин (1898-1950): генерал-полковник, начальник ПВО Балтийского флота (с 1940). Командовал фронтами ПВО: Южным, Восточным.

ТОП-5 статей

которые читают вместе с этой

Что мы узнали?

Ознакомившись со статьей, мы узнали некоторые факты биографии советских главнокомандующих Великой отечественной войны 1941 1945, решения которых непосредственно влияли на ход боевых действий.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Лёха Трикорочки

9/10

-

Дмитрий Каплин

10/10

-

Павел Патрушев

6/10

Оценка доклада

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 744.

А какая ваша оценка?

Изображение с сайта ru.wikipedia.org |

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков родился 1 ноября 1896 года в Калужской области, в крестьянской семье. Пройдя Первую мировую, а затем и Гражданскую войну, Жуков к началу Великой Отечественной войны был одним из наиболее опытных советских военачальников. Именно поэтому перед самым началом войны он был назначен руководителем Генерального штаба РККА, а потом и членом Ставки Верховного Главнокомандования. Главной задачей Жукова была координация войск всех фронтов и разработка наступательных и оборонительных операций. Он внес свой неоценимый вклад в победу в крупнейших сражениях войны и лично принимал безоговорочную капитуляцию Германии 8 мая в Берлине от генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. |

Изображение с сайта ru.wikipedia.org |

Александр Михайлович Василевский, родившийся в семье простого сельского священника, после начала Первой мировой войны принял решение начать профессиональную военную карьеру. Как и Жуков, Василевский за годы службы в Красной армии приобрел солидный боевой опыт и в 1942 году был назначен начальником Генерального штаба. Именно благодаря Василевскому советские войска смогли отстоять Москву и начать дальнейшее контрнаступление. Огромный вклад он внес также в окружение и разгром сил Вермахта в Сталинградской битве: Василевский руководил совместными действиями фронтов. Под его руководством советские войска брали Кёнигсберг в 1945 году, а в августе того же года громили японскую армию в Маньчжурии. |

#ADVERTISING_INSERT#

Изображение с сайта ru.wikipedia.org |

Константин Константинович Рокоссовский родился в 1896 году в городе Великие Луки, но вскоре его семья переехала в Польшу. В 15 лет юноша остался сиротой, а с началом Первой мировой войны добровольцем поступил в один из русских полков. В Гражданскую войну стал воевать на стороне Красной армии. Свой выдающийся полководческий талант он проявил в битвах под Москвой, Сталинградом, стал автором победы в битве на Курской дуге. Его слава полководца гремела в западной прессе, горячо любили его и советские солдаты. Совместно с Жуковым и Василевским Рокоссовский разработал Белорусскую наступательную операцию «Багратион», в результате которой были освобождены территории СССР и Прибалтики. |

Изображение с сайта ru.wikipedia.org

|

|

Изображение с сайта ok.ru |

Михаил Ефимович Катуков, будущий маршал бронетанковых войск, с 1917 года активно поддерживал молодую на тот момент советскую власть. Танковые войска оказались настоящим призванием Катукова: в тяжелом 1941 году танковая бригада под его командованием остановила наступление немецких военных машин на Тулу под командованием самого родоначальника танковой войны — Гудериана. Сам немецкий генерал с почтением вспоминал о полководческом таланте Катукова. После такой громкой победы бригаду переформировали, и она стала именоваться 1-й гвардейской танковой бригадой. Танки под командованием Катукова громили войска Вермахта вплоть до самой Победы в мае 1945 года. |

Изображение с сайта starina44.ru |

Александр Александрович Новиков начал военную карьеру в 1919 году. После окончания Гражданской войны Новиков овладел искусством войны в небе: служба в ВВС стала его настоящим призванием. После назначения в Ставку Верховного главнокомандования, он координировал действия авиации нескольких фронтов во время всех крупнейших сражений Великой Отечественной войны: Сталинградской битвы, Курской, Битве за Берлин… Советская авиация под талантливым командованием Новикова постепенно захватывала господство в небе, уничтожая самолёты Люфтваффе. Ему первому в истории советской армии было присвоено звание Главного маршала авиации в 1944 году. |

История России. 1914 год — начало XXI века. 10 класс. Контурные карты

Контурные карты по всемирной истории помогут вам при изучении основных событий как истории нашего Отечества, так и зарубежных стран. Выполняя задания, пользуйтесь учебником и атласом «Россия и мир» для 10-11 классов. Входит в учебно-методические комплексы к линиям учебников по истории, рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации.

Купить

Изображение с сайта www.warheroes.ru |

Николай Герасимович Кузнецов родился в простой крестьянской семье в 1904 году. Окончив после гражданской войны военно-морское училище, он связал свою жизнь с военно-морским флотом. В 1930-е годы, находясь в должности командира боевого крейсера, Кузнецов довёл до совершенства систему боевой готовности одиночного корабля. С началом войны ВМФ оказался под командованием Кузнецова: адмирал вовремя предчувствовал угрозу и вовремя объявил боеготовность — в результате советский флот избежал больших потерь в начале войны и дал серьезный отпор немецким силам. Кузнецов оперативно и энергично руководил морскими силами, координируя их действия с операциями прочих вооруженных сил. Адмирал являлся членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжал на корабли и фронты. |

Пройти тестирование по 10 заданиям

Пройти тестирование по всем заданиям

Вернуться к каталогу заданий

Версия для печати и копирования в MS Word

1

Задания Д16 № 137

В каком ряду названы военачальники, командовавшие 1-ми 2-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами в период Берлинской операции?

1) A. M. Василевский, Л. A. Говоров, С. К. Тимошенко

2) Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев

3) Б. М. Шапошников, И. Х. Баграмян, К. А. Мерецков

4) С. М. Буденный, Л. A. Говоров, А. И. Еременко

2

Задания Д16 № 232

Кто из перечисленных полководцев принимал участие в Сталинградской битве во время Великой Отечественной войны?

1) К. К. Рокоссовский

2) М. В. Фрунзе

3) М. Н. Тухачевский

4) А. А. Брусилов

3

Задания Д16 № 505

Командиром крупного партизанского соединения в годы Великой Отечественной войны был

1) С. А. Ковпак

2) Я. Ф. Павлов

3) Н. Ф. Гастелло

4) А. М. Матросов

4

Задания Д16 № 544

В каком ряду названы герои, совершившие выдающиеся подвиги в годы Великой Отечественной войны?

1) В. И. Чапаев, С. М. Будённый

2) А. П. Маресьев, А. М. Матросов

3) Д. В. Давыдов, В. Кожина

4) А. Г. Стаханов, П. Н. Ангелина

5

Задания Д16 № 661

Кто из ученых в годы Великой Отечественной войны возглавил работу по созданию атомной бомбы?

1) Н. Е. Жуковский

2) К. Э. Циолковский

3) К. А. Тимирязев

4) И. В. Курчатов

Пройти тестирование по этим заданиям

| Последние события |

|---|

|

Верховный Главнокомандующий

Сталин Иосиф Виссарионович

Сталин Иосиф Виссарионович

9(21).12.1879—5.03.1953 гг.

Генералиссимус Советского Союза,

Верховный Главнокомандующий Вооруженными

Силами в Великой Отечественной войне

Родился в г. Гори под Тифлисом в семье грузина-сапожника В. И. Джугашвили. Закончил Горийское духовное училище и поступил в Тифлисскую духовную семинарию. Профессиональный революционер — он арестовывался 7 раз, был в ссылке 6 раз, откуда бежал 5 раз. Участник трех революций: 1905—1907 годов, февральской 1917 года, Великой Октябрьской социалистической революции. Член РСДРП с 1898 года. Во время Гражданской войны был членом Совета Обороны, возглавляемого В. И. Лениным, членом Реввоенсовета республики и ряда фронтов. С именем Сталина связаны победы под Царицыном (1918 г.) и Петроградом (1919 г.), разгром Деникина и др. Был награжден орденом Красного Знамени (27.11.1919 г.).

После смерти В. И. Ленина Сталин на протяжении 30-ти лет стоял во главе государства. В годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) Сталин возглавил Государственный Комитет Обороны (ГКО), стал Верховным Главнокомандующим (псевдонимы: Васильев, Иванов, Семенов), Маршалом Советского Союза (6.03.1943 г.). Верховный Главнокомандующий подобрал целую плеяду полководцев нового типа, вынесших на своих плечах всю тяжесть войны с Германией и ее союзниками, таких, как Г. К. Жуков, А. М. Василевский, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин, Л. А. Говоров, Н. Ф. Ватутин, И. Д. Черняховский, К. А. Мерецков, А. И. Еременко, И. Х. Баграмян и др.

Великая Отечественная война завершилась полной победой над фашистской Германией, взятием Берлина и безоговорочной капитуляцией врага. 8 столиц европейских государств были освобождены Красной Армией. Затем была разгромлена Квантунская армия японцев в Маньчжурии. 24 июня 1945 года в Москве состоялся триумфальный парад Победы, где к подножию Мавзолея Ленина были брошены сотни вражеских знамен и личный штандарт Адольфа Гитлера.

И. В. Сталину было присвоено звание Генералиссимуса Советского Союза (27.06.1945 г.).

Однако не следует забывать, что в это же время в СССР устанавливается тоталитарный режим, повлекший за собой массовые репрессии, иногда направленные против целых социальных слоёв и этносов и продолжавшиеся с разной степенью интенсивности вплоть до самой смерти Сталина.

Генералиссимус И. В. Сталин был награжден:

- Золотой Звездой Героя Советского Союза (26.06.1945 г.),

- Золотой медалью «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда (№ 1 — 20.12.1939 г.),

- 3-мя орденами Ленина,

- 2-мя орденами «Победа» (29.07.1944 г., 26.06.1945 г.),

- 3-мя орденами Красного Знамени,

- орденом Суворова 1-й степени (6.11.1943 г.);

- всего 9-ю орденами и 5-ю медалями, именной шашкой от 1-й Конной Армии и монгольским орденом Сухэ-Батора.

Умер Сталин 5 марта 1953 года в возрасте 73-х лет от кровоизлияния в мозг.

Похоронен на Красной площади в Москве.

Маршалы Великой Отечественной войны

Жуков Георгий Константинович

Жуков Георгий Константинович

19.11 (1.12).1896—18.06.1974 гг.

Великий полководец,

Маршал Советского Союза,

Министр Обороны СССР

Родился в д. Стрелковка под Калугой в семье крестьянина. Скорняк. В армии с 1915 года. Участвовал в Первой мировой войне, младший унтер-офицер в кавалерии. В боях был тяжело контужен и награжден 2 Георгиевскими крестами.

С августа 1918 года в Красной Армии. В Гражданскую войну сражался против уральских казаков под Царицыном, дрался с войсками Деникина и Врангеля, принимал участие в подавлении восстания Антонова на Тамбовщине, был ранен, награжден орденом Красного Знамени. После Гражданской войны командовал полком, бригадой, дивизией, корпусом. Летом 1939 года провел успешную операцию на окружение и разгромил группировку японских войск ген. Камацубары на реке Халхин-Гол. Г. К. Жуков получил звание Героя Советского Союза и орден Красного Знамени МНР.

В годы Великой Отечественной войны (

1941

—

1945

гг.) был членом Ставки, заместителем Верховного Главнокомандующего, командовал фронтами (псевдонимы: Константинов, Юрьев, Жаров). Ему первому во время войны было присвоено звание Маршала Советского Союза (18.01.1943 г.). Под командованием Г. К. Жукова войска Ленинградского фронта совместно с Балтийским флотом остановили наступление группы армий «Север» фельдмаршала Ф. В. фон Лееба на Ленинград в сентябре 1941 года. Под его командованием войска Западного фронта разгромили войска группы армий «Центр» фельдмаршала Ф. фон Бока под Москвой и развеяли миф о непобедимости немецко-фашистской армии. Затем Жуков координировал действия фронтов под Сталинградом (операция «Уран» — 1942 г.), в операции «Искра» при прорыве Ленинградской блокады (1943 г.), в битве на Курской дуге (лето 1943 г.), где сорван гитлеровский план «Цитадель» и разбиты войска фельдмаршалов Клюге и Манштейна. С именем маршала Жукова связаны также победы под Корсунь-Шевченковским, освобождение Правобережной Украины; операция «Багратион» (в Белоруссии), где была прорвана «Линия Фатерланд» и разгромлена группа армий «Центр» фельдмаршалов Э. фон Буша и В. фон Моделя. На заключительном этапе войны

1-й

Белорусский фронт, руководимый маршалом Жуковым, взял Варшаву (17.01.1945 г.), рассекающим ударом разгромил группу армий «А» генерала фон Гарпе и фельдмаршала Ф. Шернера в Висло-Одерской операции и победно закончил войну грандиозной Берлинской операцией. Вместе с солдатами маршал расписался на опаленной стене рейхстага, над разбитым куполом которого развевалось знамя Победы. 8 мая 1945 года в Карлсхорсте (Берлин) полководец принял от гитлеровского фельдмаршала В. фон Кейтеля безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. Генерал Д. Эйзенхауэр вручил Г. К. Жукову высший военный орден США «Легион почета» степени главнокомандующего (5.06.1945 г.). Позднее в Берлине у Бранденбургских ворот британский фельдмаршал Монтгомери возложил на него большой Крест рыцарского ордена Бани

1-го

класса со звездой и малиновой лентой. 24 июня 1945 г. маршал Жуков принимал триумфальный Парад Победы в Москве.

В

1955—1957

гг. «Маршал Победы» был министром Обороны СССР.

Американский военный историк Мартин Кайден говорит: «Жуков был полководцем полководцев в ведении войны массовыми армиями двадцатого столетия. Он нанес немцам больше потерь, чем любой другой военачальник. Он был «чудо-маршалом». Перед нами военный гений».

Им написаны мемуары «Воспоминания и размышления».

Маршал Г. К. Жуков имел:

- 4 Золотые Звезды Героя Советского Союза (29.08.1939 г., 29.07.1944 г., 1.06.1945 г., 1.12.1956 г.),

- 6 орденов Ленина,

- 2 ордена «Победа» (в том числе № 1 — 11.04.1944 г., 30.03.1945 г.),

- орден Октябрьской Революции,

- 3 ордена Красного Знамени,

- 2 ордена Суворова 1-й степени (в том числе № 1), всего 14 орденов и 16 медалей;

- почетное оружие — именную шашку с золотым Гербом СССР (1968 г.);

- Героя Монгольской Народной Республики (1969 г.); орден Тувинской Республики;

- 17 иностранных орденов и 10 медалей и др.

Жукову установлены бронзовый бюст и памятники. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

В 1995 году Жукову установлен памятник на Манежной площади в Москве.

Василевский Александр Михайлович

Василевский Александр Михайлович

18(30).09.1895—5.12.1977 гг.

Маршал Советского Союза,

Министр Вооруженных сил СССР

Родился в селе Новая Гольчиха близ Кинешмы на Волге. Сын священника. Учился в Костромской духовной семинарии. В 1915 году окончил курсы в Александровском военном училище и в чине прапорщика был направлен на фронт Первой мировой войны (1914—1918 гг.). Штабс-капитан царской армии. Вступив в Красную Армию в годы Гражданской войны 1918—1920 гг., командовал ротой, батальоном, полком. В 1937 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1940 г. служил в Генштабе, где его застала Великая Отечественная война (1941—1945 гг.). В июне 1942 года он стал начальником Генштаба, заменив на этом посту, ввиду болезни, маршала Б. М. Шапошникова. Из 34-х месяцев пребывания на посту начальника Генштаба 22 А. М. Василевский провел непосредственно на фронте (псевдонимы: Михайлов, Александров, Владимиров). Был ранен и контужен. За полтора года воины он вырос от генерал-майора до Маршала Советского Союза (19.02.1943 г.) и вместе с г. К. Жуковым стал первым кавалером ордена «Победа». Под его руководством разрабатывались крупнейшие операции Советских Вооруженных Сил А. М. Василевский координировал действия фронтов: в Сталинградской битве (операции «Уран», «Малый Сатурн»), под Курском (операция «Полководец Румянцев»), при освобождении Донбасса (операция «Дон»), в Крыму и при взятии Севастополя, в сражениях на Правобережной Украине; в Белорусской операции «Багратион».

После гибели генерала И. Д. Черняховского командовал 3-м Белорусским фронтом в Восточно-Прусской операции, завершившейся знаменитым «звездным» штурмом Кенигсберга.

На фронтах Великой Отечественной войны советский полководец А. М. Василевский громил гитлеровских фельдмаршалов и генералов Ф. фон Бока, Г. Гудериана, Ф. Паулюса, Э. Манштейна, Э. Клейста, Енеке, Э. фон Буша, В. фон Моделя, Ф. Шернера, фон Вейхса и др.

19 апреля 1945 года он был награжден вторым орденом «Победа».

В июне 1945 года маршал был назначен Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке (псевдоним Васильев). За быстрый разгром Квантунской армии японцев генерала О. Ямады в Маньчжурии полководец получил вторую Золотую Звезду. После войны с 1946 г. — начальник Генштаба; в 1949—1953 гг. — министр Вооруженных Сил СССР.

А. М. Василевский — автор мемуаров «Дело всей жизни».

Маршал А. М. Василевский имел:

- 2 Золотые Звезды Героя Советского Союза (29.07.1944 г., 8.09.1945 г.),

- 8 орденов Ленина,

- 2 ордена «Победа» (в том числе № 2 — 10.01.1944 г., 19.04. 1945 г.),

- орден Октябрьской Революции,

- 2 ордена Красного Знамени,

- орден Суворова 1-й степени,

- орден Красной Звезды,

- орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени,

- всего 16 орденов и 14 медалей;

- почетное именное оружие — шашка с золотым Гербом СССР (1968 г.),

- 28 иностранных наград (в том числе 18 иностранных орденов).

Урна с прахом А. М. Василевского захоронена на Красной площади в Москве у Кремлевской стены рядом с прахом Г. К. Жукова. Бронзовый бюст маршала установлен в Кинешме.

Конев Иван Степанович

Конев Иван Степанович

16(28).12.1897—27.06.1973 гг.

Маршал Советского Союза

Родился в Вологодской области в д. Лодейно в семье крестьянина. В 1916 году призван в армию. По окончании учебной команды младшим унтер-офицером арт. дивизиона направлен на Юго-западный фронт. Вступив в Красную Армию в 1918 году, участвовал в боях против войск адмирала Колчака, атамана Семенова, японцев. Комиссар бронепоезда «Грозный», затем бригады, дивизии. В 1921 году участвовал в штурме Кронштадта. Окончил академию им. Фрунзе (1934 г.), командовал полком, дивизией, корпусом, 2-й Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армией (1938—1940 гг.).

В годы Великой Отечественной войны командовал армией, фронтами (псевдонимы: Степин, Киевский). Участвовал в сражениях под Смоленском и Калинином (1941 г.), в битве под Москвой (1941—1942 гг.). Во время Курской битвы, совместно с войсками генерала Н. Ф. Ватутина разгромил врага на Белгородско-Харьковском плацдарме — бастионе Германии на Украине. 5 августа 1943 г. войска Конева взяли г. Белгород, в честь чего Москва дала свой первый салют, а 24 августа — взят Харьков. Далее следовал прорыв «Восточного вала» на Днепре.

В 1944 году под Корсунь-Шевченковским немцам был устроен «Новый (малый) Сталинград» — окружено и уничтожено 10 дивизий и 1 бригада генерала В. Штеммерана, павшего на поле боя. И. С. Коневу было присвоено звание Маршала Советского Союза (20.02.1944 г.), а 26 марта 1944 г. войска 1-го Украинского фронта первыми вышли к государственной границе. В июле-августе они разгромили группу армий «Северная Украина» фельдмаршала Э. фон Манштейна в Львовско-Сандомирской операции. С именем маршала Конева, прозванного «генералом вперед», связаны блестящие победы на заключительном этапе войны — в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. В ходе Берлинской операции его войска вышли к р. Эльбе у Торгау и встретились с американскими войсками генерала О. Брэдли (25.04.1945 г.). 9-го мая завершился разгром фельдмаршала Шернера под Прагой. Высшие ордена «Белого Льва» 1-го класса и «Чехословацкий военный крест 1939 года» были наградой маршалу за освобождение чешской столицы. 57 раз салютовала Москва войскам И. С. Конева.

В послевоенный период маршал был Главкомом сухопутных войск (1946—1950 гг.; 1955—1956 гг.), первым Главнокомандующим Объединенными вооруженными Силами государств — участников Варшавского Договора (1956—1960 гг.).

Маршал И. С. Конев — дважды Герой Советского Союза, Герой Чехословацкой социалистической республики (1970 г.), Герой Монгольской Народной Республики (1971 г.). Бронзовый бюст был установлен на родине в деревне Лодейно.

Им написаны мемуары: «Сорок пятый» и «Записки командующего фронтом».

Маршал И. С. Конев имел:

- две Золотые Звезды Героя Советского Союза (29.07.1944 г., 1.06.1945 г.),

- 7 орденов Ленина,

- орден «Победа» (30.03.1945 г.),

- орден Октябрьской Революции,

- 3 ордена Красного Знамени,

- 2 ордена Суворова 1-й степени,

- 2 ордена Кутузова 1-й степени,

- орден Красной Звезды,

- всего 17 орденов и 10 медалей;

- почетное именное оружие — шашку с Золотым Гербом СССР (1968 г.),

- 24 иностранные награды (в том числе 13 иностранных орденов).

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Говоров Леонид Александрович

Говоров Леонид Александрович

10(22).02.1897—19.03.1955 гг.

Маршал Советского Союза

Родился в д. Бутырки под Вяткой в семье крестьянина, ставшего затем служащим в г. Елабуге. Студент Петроградского политехнического института Л. Говоров в 1916 году становится юнкером Константиновского артиллерийского училища. Боевую деятельность начал в 1918 г. офицером белой армии адмирала Колчака.

В 1919 году добровольцем вступил в Красную Армию, участвовал в боях на Восточном и Южном фронтах, командовал артдивизионом, был дважды ранен — под Каховкой и Перекопом.

В 1933 г. окончил Военную академию им. Фрунзе, а затем академию Генштаба (1938 г.). Участвовал в войне с Финляндией 1939—1940 годов.

В Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) артиллерийский генерал Л. А. Говоров стал командующим 5-й армией, защищавшей подступы к Москве на центральном направлении. Весной 1942 года по заданию И. В. Сталина он выехал в осажденный Ленинград, где вскоре возглавил фронт (псевдонимы: Леонидов, Леонов, Гаврилов). 18.01.1943 года войска генералов Говорова и Мерецкова прорвали блокаду Ленинграда (операция «Искра»), нанеся встречный удар под Шлиссельбургом. Через год они нанесли новый удар, сокрушив «Северный вал» немцев, полностью сняв блокаду Ленинграда. Немецкие войска фельдмаршала фон Кюхлера понесли огромные потери. В июне 1944 года войска Ленинградского фронта провели Выборгскую операцию, прорвали «линию Маннергейма» и взяли г. Выборг. Л. А. Говоров стал Маршалом Советского Союза (18.06.1944 г.), Осенью 1944 года войска Говорова освободили Эстонию, взломав вражескую оборону «Пантера».

Оставаясь командующим Ленинградским фронтом, маршал одновременно был представителем Ставки в Прибалтике. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В мае 1945 года войскам фронта сдалась в плен немецкая группа армий «Курляндия».

14 раз салютовала Москва войскам полководца Л. А. Говорова. В послевоенный период маршал стал первым Главнокомандующим противовоздушной обороны страны.

Маршал Л. А. Говоров имел:

- Золотую Звезду Героя Советского Союза (27.01.1945 г.), 5 орденов Ленина,

- орден «Победа» (31.05.1945 г.),

- 3 ордена Красного Знамени,

- 2 ордена Суворова 1-й степени,

- орден Кутузова 1-й степени,

- орден Красной Звезды — всего 13 ордена и 7 медалей,

- тувинский «Орден Республики»,

- 3 иностранные ордена.

Умер в 1955 году на 59-м году жизни. Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Рокоссовский Константин Константинович

Рокоссовский Константин Константинович

9(21).12.1896—3.08.1968 гг.

Маршал Советского Союза,

Маршал Польши

Родился в Великих Луках в семье железнодорожного машиниста, поляка Ксаверия Юзефа Рокоссовского, вскоре переехавшего жить в Варшаву. Службу начал в 1914 году в русской армии. Участвовал в Первой мировой войне. Воевал в драгунском полку, был унтер-офицером, дважды ранен в боях, награжден Георгиевским крестом и 2 медалями. Красногвардеец (1917 г.). Во время Гражданской войны был опять 2 раза ранен, сражался на Восточном фронте против войск адмирала Колчака и в Забайкалье против барона Унгерна; командовал эскадроном, дивизионом, кавполком; награжден 2 орденами Красного Знамени. В 1929 г. сражался против китайцев при Джалайноре (конфликт на КВЖД). В 1937—1940 гг. находился в заключении, оказавшись жертвой клеветы.

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) командовал мехкорпусом, армией, фронтами (Псевдонимы: Костин, Донцов, Румянцев). Отличился в Смоленском сражении (1941 г.). Герой битвы под Москвой (30.09.1941—8.01.1942 гг.). Был тяжело ранен под Сухиничами. Во время Сталинградской битвы (1942—1943 гг.) Донской фронт Рокоссовского совместно с другими фронтами окружили 22 дивизии врага общей численностью 330 тыс. человек (операция «Уран»). В начале 1943 года Донской фронт ликвидировал окруженную группировку немцев (операция «Кольцо»). В плен был взят фельдмаршал Ф. Паулюс (в Германии был объявлен 3-дневный траур). В Курской битве (1943 г.) Центральный фронт Рокоссовского нанес поражение немецким войскам генерала Моделя (операция «Кутузов») под Орлом, в честь чего Москва дала свой первый салют (5.08.1943 г.). В грандиозной Белорусской операции (1944 г.) 1-й Белорусский фронт Рокоссовского разгромил группу армий «Центр» фельдмаршала фон Буша и совместно с войсками генерала И. Д. Черняховского окружили в «Минском котле» до 30 дивизий драга (операция «Багратион»). 29 июня 1944 года Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза. Высшие военные ордена «Виртути Милитари» и крест «Грюнвальда» 1-го класса стали наградой маршалу за освобождение Польши.

На заключительном этапе войны 2-й Белорусский фронт Рокоссовского участвовал в Восточно-Прусской, Померанской и Берлинской операциях. 63 раза салютовала Москва войскам полководца Рокоссовского. 24 июня 1945 г. дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа», маршал К. К. Рокоссовский командовал Парадом Победы на Красной площади Москвы. В 1949—1956 годах К. К. Рокоссовский был Министром национальной обороны Польской Народной Республики. Ему было присвоено звание Маршал Польши (1949 г.). Вернувшись в Советский Союз, он стал главным инспектором Министерства Обороны СССР.

Написал мемуары «Солдатский долг».

Маршал К. К. Рокоссовский имел:

- 2 Золотые Звезды Героя Советского Союза (29.07.1944 г., 1.06.1945 г.),

- 7 орденов Ленина,

- орден «Победа» (30.03.1945 г.),

- орден Октябрьской Революции,

- 6 орденов Красного Знамени,

- орден Суворова 1-й степени,

- орден Кутузова 1-й степени,

- всего 17 орденов и 11 медалей;

- почетное оружие — шашка с золотым Гербом СССР (1968 г.),

- 13 иностранных наград (в том числе 9 иностранных орденов)

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. Бронзовый бюст Рокоссовского установлен на родине (Великие Луки).

Малиновский Родион Яковлевич

Малиновский Родион Яковлевич

11(23).11.1898—31.03.1967 гг.

Маршал Советского Союза,

Министр Обороны СССР

Родился в г. Одессе, рос без отца. В 1914 году ушел добровольцем на фронт 1-й мировой войны, где был тяжело ранен и награжден Георгиевским крестом 4-й степени (1915 г.). В феврале 1916 был отправлен во Францию в составе русского экспедиционного корпуса. Там он вновь был ранен и получил французский военный крест. Вернувшись на родину, добровольно вступил в Красную Армию (1919 г.), сражался против белых в Сибири. В 1930 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1937—1938 годах добровольцем участвовал в боях в Испании (под псевдонимом «Малино») на стороне республиканского правительства, за что получил орден Красного Знамени.

В Великой Отечественной войне (1941—1945 г.) командовал корпусом, армией, фронтом (псевдонимы: Яковлев, Родионов, Морозов). Отличился в Сталинградской битве. Армия Малиновского во взаимодействии с другими армиями остановила, а затем разгромила группу армий «Дон» фельдмаршала Э. фон Манштейна, пытавшуюся деблокировать окруженную под Сталинградом группировку Паулюса. Войска генерала Малиновского освобождали Ростов и Донбасс (1943 г.), участвовали в очищении от врага Правобережной Украины; разбив войска Э. фон Клейста, взяли 10.04.1944 г. Одессу; совместно с войсками генерала Толбухина разгромили южное крыло вражеского фронта, окружив 22 немецких дивизий и 3-ю румынскую армию в Ясско-Кишиневской операции (20–29.08.1944 г.). В ходе боев Малиновский был легко ранен; 10.09.1944 г. ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. Войска 2-го Украинского фронта маршала Р. Я. Малиновского освобождали Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. 13 августа 1944 г. вступили в Бухарест, штурмом взяли Будапешт (13.02.1945 г.), освобождали Прагу (9.05.1945 г.). Маршал был награжден орденом «Победа».

С июля 1945 года Малиновский командовал Забайкальским фронтом (псевдоним Захаров), который наносил главный удар по Квантунской армии японцев в Маньчжурии (08.1945 г.). Войска фронта дошли до Порт-Артура. Маршал получил звание Героя Советского Союза.

49 раз салютовала Москва войскам полководца Малиновского.

15 октября 1957 года маршал Р. Я. Малиновский был назначен министром обороны СССР. На этом посту он оставался до конца своей жизни.

Перу маршала принадлежат книги «Солдаты России», «Гневные вихри Испании»; под его руководством писались «Ясско-Кишиневские «Канны»», «Будапешт — Вена — Прага», «Финал» и другие произведения.

Маршал Р. Я. Малиновский имел:

- 2 Золотые Звезды Героя Советского Союза (8.09.1945 г., 22.11.1958 г.),

- 5 орденов Ленина,

- орден «Победа» (26.04.1945 г.),

- 3 ордена Красного Знамени,

- 2 ордена Суворова 1-й степени,

- орден Кутузова 1-й степени,

- всего 12 орденов и 9 медалей;

- а также 24 иностранные награды (в том числе 15 орденов иностранных государств). В 1964 году ему было присвоено звание Народный Герой Югославии.

Бронзовый бюст маршала установлен в Одессе. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Толбухин Федор Иванович

Толбухин Федор Иванович

4(16).6.1894—17.10.1949 гг.

Маршал Советского Союза

Родился в д. Андроники под Ярославлем в семье крестьянина. Работал бухгалтером в Петрограде. В 1914 году был рядовым-мотоциклистом. Став офицером, участвовал в боях с австро-германскими войсками, был награжден крестами Анны и Станислава.

В Красной Армии с 1918 г.; сражался на фронтах Гражданской войны против войск генерала Н. Н. Юденича, поляков и финнов. Был награжден орденом Красного Знамени.

В послевоенный период Толбухин работал на штабных должностях. В 1934 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1940 г. стал генералом.

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) был начальником штаба фронта, командовал армией, фронтом. Отличился в Сталинградской битве, командуя 57-й армией. Весной 1943 года Толбухин стал командующим Южным, а с октября — 4-м Украинским, с мая 1944 г. и до конца войны — 3-м Украинским фронтом. Войска генерала Толбухина разбили врага на Миуссе и Молочной, освобождали Таганрог и Донбасс. Весной 1944 года вторглись в Крым и 9 мая штурмом взяли Севастополь. В августе 1944 совместно с войсками Р. Я. Малиновского разгромили группу армии «Южная Украина» ӐՐݮ г. Фризнера в Ясско-Кишиневской операции. 12 сентября 1944 года Ф. И. Толбухину было присвоено звание Маршала Советского Союза.

Войска Толбухина освобождали Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию и Австрию. Москва 34 раза салютовала войскам Толбухина. На Параде Победы 24 июня 1945 года маршал возглавлял колонну 3-го Украинского фронта.

Подорванное войнами здоровье маршала начало сдавать, и в 1949 году Ф. И. Толбухин умер на 56-м году жизни. В Болгарии был объявлен трехдневный траур; город Добрич был переименован в г. Толбухин.

В 1965 году маршалу Ф. И. Толбухину посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Народный Герой Югославии (1944 г.) и «Герой Народной Республики Болгарии» (1979 г.).

Маршал Ф. И. Толбухин имел:

- 2 ордена Ленина,

- орден «Победа» (26.04.1945 г.),

- 3 ордена Красного Знамени,

- 2 ордена Суворова 1-й степени,

- орден Кутузова 1-й степени,

- орден Красней Звезды,

- всего 10 орденов и 9 медалей;

- а также 10 иностранных наград (в том числе 5 иностранных орденов).

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Мерецков Кирилл Афанасьевич

Мерецков Кирилл Афанасьевич

26.05(7.06).1897—30.12.1968 гг.

Маршал Советского Союза

Родился в д. Назарьево близ Зарайска Московской области в семье крестьянина. До службы в армии работал слесарем. В Красной Армии с 1918 года. В Гражданскую войну сражался на Восточном и Южном фронтах. Участвовал в боях в рядах 1-й Конной против поляков Пилсудского. Был награжден орденом Красного Знамени.

В 1921 году окончил Военную академию РККА. В 1936—1937 годах под псевдонимом «Петрович» сражался в Испании (награжден орденами Ленина и Красного Знамени). Во время советско-финляндской войны (декабрь 1939 — март 1940 г.) командовал армией, прорвавшей «линию Манергейма» и взявшей Выборг, за что ему было присвоено звание Героя Советского Союза (1940 г.).

В годы Великой Отечественной войны командовал войсками северных направлений (псевдонимы: Афанасьев, Кириллов); был представителем Ставки на Северо-Западном фронте. Командовал армией, фронтом. В 1941 г. Мерецков нанес войскам фельдмаршала Лееба под Тихвином первое в войне серьезное поражение. 18 января 1943 года войска генералов Говорова и Мерецкова, нанеся встречный удар под Шлиссельбургом (операция «Искра»), прорвали блокаду Ленинграда. 20 января был взят Новгород. В феврале 1944 г. он становится командующим Карельским фронтом. В июне 1944 г. Мерецков и Говоров разгромили маршала К. Маннергейма в Карелии. В октябре 1944 г. войска Мерецкова разбили врага в Заполярье под Печенгой (Петсамо). 26.10.1944 г. К. А. Мерецков получил звание Маршала Советского Союза, а от норвежского короля Хокона VII Большой крест «Святого Олафа».

Весной 1945 года «хитрый Ярославец» (как называл его Сталин) под именем «генерала Максимова» был направлен на Дальний Восток. В августе — сентябре 1945 года его войска участвовали в разгроме Квантунской армии, ворвавшись из Приморья в Маньчжурию и освободив районы Китая и Кореи.

Москва 10 раз салютовала войскам полководца Мерецкова.

Маршал К. А. Мерецков имел:

- Золотую Звезду Героя Советского Союза (21.03.1940 г.), 7 орденов Ленина,

- орден «Победа» (8.09.1945 г.),

- орден Октябрьской Революции,

- 4 ордена Красного Знамени,

- 2 ордена Суворова 1-й степени,

- орден Кутузова 1-й степени,

- 10 медалей;

- почетное оружие — шашку с Золотым Гербом СССР, а также 4 высших иностранных ордена и 3 медали.

Написал мемуары «На службе народу». Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Адмиралы флота Советского Союза

Исаков Иван Степанович

Исаков Иван Степанович

10(22).8.1894—11.10.1967 гг.

Адмирал Флота Советского Союза

Родился 22 августа 1894 г. в с. Аджикенд Азербайджанской ССР. В 1914 г. начал военно-морскую службу. В годы Первой мировой войны служил мичманом на эсминце «Изяслав». Летом 1917 г. участвовал в революционных демонстрациях в Петрограде. С первых дней революции находился в рядах Красного Флота, принимал участие в героическом ледовом походе кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. В годы гражданской войны активно участвовал в боевых действиях на Балтийском море, на Волге и Каспии.

В 1938 г. был назначен заместителем народного комиссара Военно-Морского Флота. В период военного конфликта с Финляндией координировал действия Краснознаменного Балтийского флота с сухопутными войсками.

В 1940 г. И.С. Исакову было присвоено воинское звание адмирала.

В июле 1941 г., когда создалось тяжёлое положение для наших войск и флота в Прибалтике, И.С. Исаков был назначен заместителем главнокомандующего северо-западного направления по морской части.

Принимал участие в помощи блокированному Ленинграду, был одним из активных организаторов перевозок через Ладожское озеро.

С образованием северо-кавказского направления в апреле 1942 г. И.С. Исаков был назначен заместителем главнокомандующего и членом Военного совета этого направления. В октябре 1942 г. при очередной поездке на передовые линии недалеко от Туапсе, в районе Гойтхского перевала, И. С. Исаков был тяжело ранен.

31 мая 1944 г. Постановлением Совета народных комиссаров Союза ССР И.С. Исакову было присвоено звание Адмирала флота.

В послевоенный период И.С. Исаков работал начальником Главного штаба ВМС и заместителем главнокомандующего Военно-Морским Флотом, занимал ряд других ответственных должностей в центральном аппарате Министерства обороны.

В мае 1965 г. И.С. Исаков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Одной из важных сторон деятельности И. С. Исакова являлась научная работа. В морских журналах и отдельными изданиями печатались его труды-исследования опыта Второй мировой войны. Многие его научные работы (всего свыше шестидесяти) были использованы для создания уставов и наставлений, действующих и в настоящее время в Военно-Морском Флоте. Под руководством И.С. Исакова были подготовлены и изданы два тома Морского атласа.

Адмирал И.С. Исаков имел:

- 6 орденов Ленина,

- 3 ордена Красного Знамени,

- 2 ордена Ушакова I степени,

- орден Отечественной войны I степени,

- орден Красной Звезды,

- ряд иностранных орденов.

Кузнецов Николай Герасимович

Кузнецов Николай Герасимович

11(24).07.1904—6.12.1974

Адмирал флота (1944),

Адмирал флота Советского Союза (25.5.1945–3.2.1948 и 11.5.1953–3.3.1955 носил звание «Адмирал флота», приравненное к званию Маршала Советского Союза;

17.2.1956 понижен до вице-адмирала; 26.7.1988 посмертно восстановлен),

Нарком ВМФ (1939–1946) и военно-морской министр СССР (1951–1953),

Главнокомандующий ВМФ (1953–1956)

Родился в деревне Медведки Котласского района Архангельской (до 1937 г. Вологодской) области в семье крестьянина. На флоте с 1919 г. В 1926 с отличием окончил Военно-морское училище им. Фрунзе. Участник Гражданской войны. С 1926 г. служил на кораблях Морских Сил Чёрного моря. С 1932 г. был помощником командира, а с 1934 – командиром крейсера «Червона Украина» (ЧФ).

В 1936 г. отправлен на гражданскую войну в Испанию, где был главным военно-морским советником республиканского правительства. С августа 1937 – заместитель командующего, с 1938 – флагман 2-го ранга, командующий Тихоокеанским флотом. Поддерживал действия сухопутных сил в боях у озера Хасан. В 1939 назначен народным комиссаром ВМФ СССР: он был самым молодым наркомом в Союзе и первым моряком на этой должности. Стал инициатором открытия новых морских училищ и морских спецшкол (впоследствии нахимовских училищ). В 1940 г. ему было присвоено звание адмирала.

В годы Великой Отечественной войны руководил флотом, координируя его действия с операциями прочих Вооружённых Сил. Был членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжал на корабли и фронты.

Благодаря созданной и отработанной на флоте накануне войны под руководством Кузнецова системе оперативных готовностей, в день нападения фашистской Германии флот не позволил застать себя врасплох и встретил удары авиации противника организованным огнём.

Особой страницей деятельности Н. Г. Кузнецова в годы войны было его участие в переговорах с военно-морскими миссиями союзников в 1941–1945 гг., а также в качестве члена советской делегации – в конференциях глав государств в Ялте и Потсдаме. В феврале 1944 г. Кузнецову присвоено звание адмирал флота (равное генералу армии). В 1945 г. Н.Г. Кузнецов стал Героем Советского Союза. После упразднения в 1946 Наркомата ВМФ Кузнецов остался главнокомандующим ВМС и заместителем министра Вооружённых Сил, но был снят с этого поста в январе 1947 г.

С февраля 1950 г. командовал Тихоокеанским флотом. В 1951–1953 гг. – военно-морской министр.

В 1953–1955 гг. Кузнецов – Главнокомандующий ВМФ и заместитель министра обороны.

3 марта 1955 г. его звание переименовано в «Адмирал флота Советского Союза», а ему вручена Маршальская Звезда.

В 1953–1956 гг. – первый зам. министра обороны СССР – главком ВМФ.

В 1956 г. понижен в звании до вице-адмирала и отправлен в отставку. Восстановлен в звании Адмирала флота Советского Союза в 1988 г. (посмертно). Автор книг «Курсом к победе», «Накануне», «На флотах боевая тревога».

Адмирал Кузнецов имел:

- 4 ордена Ленина,

- 3 ордена Красного Знамени,

- 2 ордена Ушакова I степени,

- орден Красной Звезды,

- орден «Знак Почёта»,

- 8 медалей,

- ряд иностранных наград.

Маршалы родов войск

Артиллерия

Воронов Николай Николаевич

Воронов Николай Николаевич

5.5.1899 — 28.2.1968 гг.

Герой Советского Союза

Генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР

Главный маршал артиллерии

Родился 5 мая 1899 года в Санкт-Петербурге в семье служащего. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 1919 года.

В Красной Армии с 1918 года. В том же году окончил 2-е Петроградские артиллерийские курсы, в 1924 году — Высшую артиллерийскую школу командного состава и в 1930 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Во время Гражданской войны Н. Н. Воронов участвовал в боях против войск Юденича и белополяков. В 1922-23 годах командовал артиллерийской батареей и дивизионом. После окончания академии — командир артиллерийского полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии. В 1933-34 годах — начальник артиллерии этой же дивизии. В 1934 году Воронов Н. Н. назначен начальником и военным комиссаром 1-го Ленинградского артиллерийского училища.

Во время национально-революционной войны испанского народа в 1936-1937 годах, под псевдонимом «полковник Вольтер», был военным советником в войсках республиканской армии.

С 1937 по 1940 годы Воронов Н. Н. — начальник артиллерии Рабоче-Крестьянской Красной Армии. На этом высоком и ответственном посту он внёс большой вклад в разработку теории боевого применения артиллерии, совершенствование боевой подготовки и организационно-штатной структуры артиллерийских соединений и частей. Проявлял постоянную заботу о создании новых образцов артиллерийских и миномётных систем. Уделял большое внимание делу подготовки, воспитания и правильной расстановки артиллерийских кадров.

Летом 1939 года Н.Н. Воронов участвовал в боевых действиях на реке Халхин-Гол, осуществлял планирование и управление артиллерией в масштабе армейской группы войск. Осенью 1939 года и летом 1940 года, во время освободительных походов советских войск в Западную Белоруссию, Западную Украину и Бессарабию, он руководил переброской вновь созданных артиллерийских частей на механической тяге, совершавших марши на большие расстояния.

Во время советско-финляндской войны 1939-40 годов находился на Карельском перешейке, руководил организацией боевых действий артиллерии при прорыве мощной долговременной обороны на «линии Маннергейма». Постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1940 года Воронову Н.Н. присвоено воинское звание «генерал-полковник артиллерии». В 1940—41 годах (до июня) генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов — заместитель начальника Главного артиллерийского управления, с июня 1941 года — начальник Главного управления ПВО страны, а с июля — начальник артиллерии Советской Армии — заместитель наркома обороны СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 1943 года генерал-полковнику артиллерии Воронову Николаю Николаевичу присвоено высшее воинское звание «Маршал артиллерии» с вручением соответствующей грамоты Президиума Верховного Совета СССР и знака «Маршальская звезда». Он стал первым в истории советских воинских званий маршалом рода войск.

С марта 1943 года по март 1950 года маршал артиллерии Н.Н. Воронов командующий артиллерией Вооружённых Сил СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 года за выдающиеся заслуги в деле руководства советской артиллерией Воронову Николаю Николаевичу присвоено персональное воинское звание «Главный маршал артиллерии» с вручением соответствующей грамоты Президиума Верховного Совета СССР и знака «Маршальская звезда».

Николаю Николаевичу Воронову принадлежит большая заслуга в разработке теории и практики артиллерийского наступления, борьбы с танками, в создании крупных артиллерийских соединений (артиллерийских дивизий и корпусов), в развитии артиллерии резерва Верховного Главнокомандования (РВГК) как основного средства оперативного манёвра.

В период Великой Отечественной войны Н. Н. Воронов неоднократно был представителем Ставки Верховного Главнокомандования на фронтах, принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и руководстве операциями на Ленинградском, Волховском, Юго-Западном, Донском, Воронежском, Брянском, Северо-Западном, Западном, Калининском, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах, осуществлял общее руководство ликвидацией окружённой под Сталинградом немецко-фашистской группировки.

Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов внёс большой вклад в развитие артиллерии в послевоенное время. С 1950 по 1953 годы он президент Академии артиллерийских наук. Под его руководством проводились исследования в области артиллерийских наук, в том числе боевого применения ракетных войск. С 1953 по 1958 годы — начальник Военно-артиллерийской командной академии. С 1958 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года «за умелое руководство войсками, мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне» главному маршалу артиллерии Воронову Николаю Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 10682).

В последние годы жизни заслуженный ветеран вёл большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Скончался 28 февраля 1968 года. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов имел:

- 6 орденов Ленина,

- орден Октябрьской Революции,

- 4 ордена Красного Знамени,

- 3 ордена Суворова 1-й степени,

- орден Красной Звезды,

- медали, Почётное оружие, а также иностранные ордена

Яковлев Николай Дмитриевич

Яковлев Николай Дмитриевич

31.12.1898-9.5.1972 гг.

Маршал артиллерии,

Заместитель министра вооружённых сил СССР

Николай Дмитриевич Яковлев родился в городе Старая Русса ныне Новгородской области. В Красной армии с 1918 года. Член КПСС с 1923 года. Участник Первой мировой и Гражданской войн.

Окончил 2-е Петроградские артиллерийские курсы, академию, курсы усовершенствования командного состава. Прошёл путь от командира артиллерийской батареи до командующего артиллерией военного округа. Участвовал в походе Красной армии на Западную Украину в 1939 году и в Советско-финской войне. С 1941 по 1946 годы был начальником Главного артиллерийского управления, занимался обеспечением артиллерии новыми вооружениями и боеприпасами. Звание Маршал артиллерии присвоено 21 февраля 1944 года.

С 1946 года Яковлев был заместителем командующего артиллерией Советской армии, с 1948 года заместителем министра вооружённых сил СССР. В начале 1952 года был снят с этой должности, а в феврале арестован по обвинению во вредительстве, а также лишён звания Маршал артиллерии. Был освобождён и восстановлен в звании после смерти Сталина. С 1953 года был назначен 1-м заместителем командующего, в 1955—1960 годах главнокомандующим войсками ПВО. С декабря 1960 года служил в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Чистяков Михаил Николаевич

Чистяков Михаил Николаевич

18.11.1896-1980 гг.

Маршал артиллерии

Дата присвоения звания: 25.9.1944 г.

В ВОВ начальник артиллерии фронта и армии, с 1943 заместитель командующего артиллерией Красной Армии. В 1946-57 заместитель командующего артиллерией ВС СССР.

Михаил Николаевич Чистяков родился в Санкт-Петербурге в семье железнодорожника. На военной службе с 1915 года, участник Первой мировой войны, награждён двумя Георгиевскими крестами. В 1917 году ему было присвоено звание прапорщика.

В Красной армии с сентября 1918 года, в Гражданскую войну был командиром артиллерийского взвода, батареи, дивизиона. После окончания Гражданской войны на командных должностях, окончил курсы старшего комсостава, курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе.

В Великую Отечественную войну был начальником артиллерии Западного фронта, затем 34-й армии Северо-Западного фронта. С декабря 1941 года назначен начальником управления боевой подготовки Главного управления артиллерии, а с июня 1943 года заместителем командующего артиллерией Красной Армии. Чистяков участвовал в подготовке и проведении операций на Сталинградском, Донском, Южном, Воронежском, Степном, 3-м и 4-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м, 2-м и 3-м Прибалтийском фронтах, а в должности командующего артиллерией советских войск на Дальнем Востоке в разгроме японских войск во время советско-японской войны.

Звание Маршал артиллерии присвоено 25 сентября 1944 года.

С апреля 1946 года Чистяков был назначен заместителем командующего артиллерией Вооруженных Сил СССР. С ноября 1957 года генерал-инспектором Главной инспекции Министерства обороны.

С декабря 1964 года назначен военным инспектором-советником Группы генеральных инспекторов Министерства обороны.

Скончался в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

На чтение 4 мин. Просмотров 4.6k. Опубликовано 01.03.2022

Основная тяжесть боёв всегда ложится на простых солдат. Но и полководцы Великой Отечественной войны, которые принимали ключевые решения, внесли не меньший вклад в общее дело победы.

Фамилии многих военачальников Великой Отечественной войны известны миллионам, а о других многие даже не слышали. На некоторых из них стоит остановиться более подробно.

Содержание:

- Георгий Жуков

- Александр Василевский

- Константин Рокоссовский

- Советские полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945

Георгий Жуков

Одним из самых выдающихся советских военачальников в годы Великой Отечественной войны был Георгий Константинович Жуков. Имя этого человека знает практически каждый, кто хотя бы мельком слышал о тех события.

Жуков начинал свою военную карьеру ещё во времена Великой войны, затем ушёл в Красную армию, где дослужился до заместителя Наркома обороны. К моменту начала Великой Отечественной войны он уже служил в Генеральном Штабе.

Крупнейшим полководцем Второй Мировой войны Жукова сделала его решительность и стратегическое мастерство. Его называли «пожарным Сталина», а имя этого маршала у многих ассоциируется с победой. Ни одна крупная военная операция Красной армии, начиная он обороны Ленинграда, и заканчивая штурмом Берлина, не обходилась без участия этого полководца Великой Отечественной войны.

После окончания войны Жуков оказался в «сталинской опале». Некоторые историки считают, что Сталин чувствовал угрозу со стороны крупнейшего полководца Второй Мировой войны, поскольку он пользовался большим авторитетом не только среди солдат, но и у народа. Он вполне мог соперничать за власть со Сталиным, Хрущёвым, Берией и другими.

Александр Василевский

Фамилия этого полководца Великой Отечественной войны 1941-1945 годов постоянно мелькает в исторических документах. Именно Василевский, который вырос в семье священника, был представителем ставки Верховного Главнокомандующего вместе с Жуковым во всех основных операциях.

Этот выдающийся полководец Великой Отечественной войны служил в Генштабе РККА. Разрабатывал основные боевые операции Красной армии. Возглавил фронт, штурмовавший Кенигсберг, а затем войска Красной армии, продолжавшими войну с японцами.

Константин Рокоссовский

По утверждению историков, был одним из немногих полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, к которым Иосиф Сталин обращался по имени и отчеству: «Константин Константинович».Тот факт, что Рокоссовский был арестован и отбывал наказание, не помешал ему войти в список выдающихся военачальников Великой Отечественной войны. Начинал с командующего корпусом, затем принял на себя Брянский фронт.

Во время операции «Багратион», которая вошла в мировую историю, как одна из самых успешных наступательных операций, Рокоссовский возглавил 1-й Белорусский фронт. За свой вклад в победу над Германией, знаменитый полководец Великой Отечественной войны 1941-1945 года Константин Рокоссовский, удостоился чести руководить Парадом Победы.

Советские полководцы Великой Отечественной войны 1941-1945

В список великих полководцев Великой Отечественной войны Иван Конев попал благодаря командованию 1-м Украинским фронтом, который особенно отличился во время Висло-Одерской операции, а также при освобождении Кракова. На счету Конева успешное участие в штурме немецкой столицы, а также звание дважды Героя Советского Союза.

Николай Ватутин многими незаслуженно забыт и далеко не все включают его в число великих полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. А ведь немцы не зря прозвали его «гроссмейстером». Он умело планировал каждую свою операцию, выверяя её до мельчайших деталей. К сожалению, он скончался в госпитале после ранения, полученного от украинских националистов, в апреле 1944-го года.

Михаил Катуков достоин звания великого полководца Великой Отечественной войны. Уже в первые дни войны Катуков проявил свои таланты управления танковыми подразделениями. Именно ему принадлежит авторство знаменитой тактики «танковых засад», которую умело применяли советские танкисты.

Список полководцев ВОВ 1941-1945 достаточно обширный, и в него войдут десятки фамилий. Среди них отдельно стоит отметить следующих лиц:

- Иван Черняховский. В годы Великой Отечественной войны был командующим 2-м Белорусским фронтом, освобождавшим территорию Беларуси.

- Александр Новиков. Маршал авиации. С первых дней воевал на фронте. Руководил действиями советских ВВС.

- Николай Кузнецов. Адмирал флота. Полководец Великой Отечественной войны, руководил действиями советского флота. Неоднократно лично вылетал к кораблям, чтобы координировать действия подразделений. Не позволил немцам высадиться с моря на Кавказе.

- Павел Ротмистров. Вошёл в число полководцев ВОВ 1941-1945, особенно отличился во время Курской битвы. Его танки нанесли противнику урон в решающий момент сражения. Позже принимал участие в освобождении Беларуси.Подводя итог хочу сказать, что не стоит забывать о тех, кто сидел в штабах за картами и «рисовал» на них стрелочки. От действий и решений, принятых советскими полководцами в годы Великой Отечественной войны, зависело не меньше, чем от солдата с винтовкой.

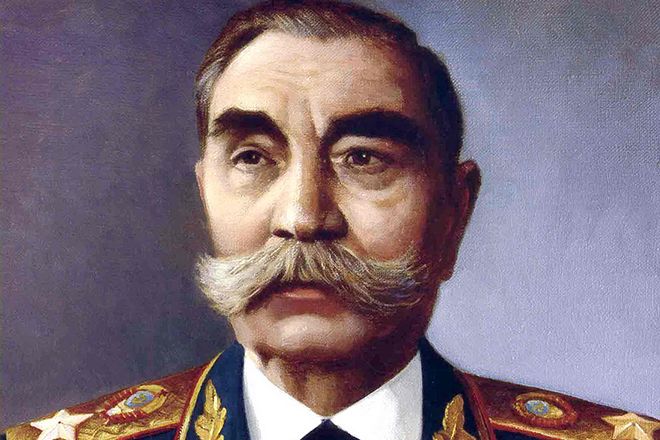

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, награжден двумя орденами «Победа». Участник гражданской войны, участвовал в

разгроме кулацко-эсеровского мятежа в Тамбовской губернии в должности командира кавалерийского эскадрона. Участник боев в МНР на р. Халхин-Гол в 1939 году в должности

командующего советской армейской группой войск, которая разгромила вторгшиеся на территорию МНР японские войска. Был командующим Киевским особым военным округом.

Великую Отечественную войну начал в звании генерала армии в должности начальника Генерального штаба. Был членом Ставки Верховного Главнокомандования.

С августа 1941-го командовал войсками Резервного, Ленинградского, Западного фронтов. В 1942 году был назначен заместителем Верховного

Главнокомандующего и 1-м заместителем Наркома обороны. В 1944-1945 годах командовал 1-м Украинским и 1-м Белорусским фронтами. По поручению ВГК подписал Акт о

безоговорочной капитуляции Германии. Принимал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года. Внес огромный вклад в организацию и проведение ряда выдающихся сражений и

операций Великой Отечественной войны.

После войны Маршал Советского Союза Г. К. Жуков являлся главнокомандующим Группой советских войск в Германии. С марта 1946 года —

главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель министра Вооруженных Сил СССР. С августа 1946 года и до марта 1953 года командовал войсками Одесского и Уральского

военных округов. С марта 1953 года -1-й заместитель министра обороны СССР, а с февраля 1955 года — министр обороны СССР до октября 1957 года.

Награды: Герой Монгольской Народной Республики, 6 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена

Суворова 1-й степени, орден Тувинской Республики, многие медали Советского Союза, ордена иностранных государств. Награжден Почетным оружием. В городе Москве сооружен

памятник великому полководцу.

Василевский Александр Михайлович (1895 — 1977)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, награжден двумя орденами «Победа». Участник гражданской войны в должности

помощника командира полка. Окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в 1937 году. С мая 1940 года — заместитель начальника Главного оперативного

управления Генштаба Красной Армии.

В июне 1941 года — генерал-майор. С августа 1941 года — заместитель начальника Генштаба и начальник Оперативного управления Генштаба. С

июня 1942 года — начальник Генерального штаба Советских Вооруженных Сил. Одновременно с октября 1942 года — заместитель Наркома обороны.

Принимал непосредственное участие в планировании и проведении ряда выдающихся сражений и операций Великой Отечественной войны

(Сталинградская битва, Курская битва, операции по освобождению Донбасса, Крыма, Белоруссии). С февраля 1945 года — командующий 3-м Белорусским фронтом и член Ставки

ВГК. С июня 1945 года назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. Под его руководством была спланирована и успешно проведена Маньчжурская

стратегическая наступательная операция по разгрому Квантунской армии (9 августа — 2 сентября 1945 года).

После войны — начальник Генерального штаба и первый заместитель министра Вооруженных Сил СССР. В 1949-1953 годах — министр Вооруженных

Сил СССР. С марта 1953 года -1-й заместитель министра обороны СССР. С 1959 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Был депутатом Верховного

Совета СССР (Совет национальностей) с 1946 по 1958 год по Воронежскому избирательному округу, куда входил город Тамбов и область. Приезжал в г. Тамбов на встречу с

избирателями.

Награды: 8 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 2 ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й степени, орден Красной Звезды,

орден «За службу Родине в Вооруженных Силах», многие медали Советского Союза, ордена иностранных государств. Награжден Почетным оружием.

Конев Иван Степанович (1897 — 1973)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой ЧССР и МНР, награжден орденом «Победа». Участник гражданской войны, был

комиссаром бригады, дивизии, штаба Народно-Революционной Армии Дальневосточной республики. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Командовал рядом военных

округов.

Великую Отечественную войну начал в звании генерал-лейтенанта в должности командующего 19-й армией. Командовал войсками Западного,

Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го Украинских фронтов. Войска под командованием Конева успешно действовали в Смоленском сражении, Московской и

Курской битвах, в форсировании Днепра, отличились в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Баташанской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и

Пражской операциях. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

После войны — главнокомандующий Центральной группой войск, с 1946 по 1950 год -главнокомандующий Сухопутными войсками и заместитель

министра Вооруженных Сил СССР. С 1950 по 1951 год — главный инспектор Советской Армии и заместитель министра обороны. С 1951 по 1955 год — командующий войсками

Прикарпатского военного округа. С 1955 по 1956 год — 1-й заместитель министра обороны и главнокомандующий Сухопутными войска¬ми. С 1956 по 1960 год — заместитель

министра обороны и одновременно с 1955 года — главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами государств — участников Варшавского Договора, с 1961 по 1962 год —

главнокомандующий Группой советских войск в Германии. С апреля 1962 года — в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Награды: 7 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден Красной Звезды,

многие медали Советско¬го Союза, ордена иностранных государств.

Рокоссовский Константин Константинович (1896 — 1968)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Награжден орденом «Победа», командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945

года. Участник гражданской войны. Командовал эскадроном, дивизионом и полком. За мужество и отвагу, проявленные в боях, награжден двумя орденами Красного Знамени.

После войны — командир 5-й кавалерийской бригады, которая участвовала в боях с белокитайца-ми на КВЖД в 1929 году. За эти бои был награжден третьим орденом Красного

Знамени. С 1930 года командовал кавалерийскими дивизиями и корпусами.

Великую Отечественную войну К. К. Рокоссовский встретил в звании генерал-майора в должности командира 9-го механизированного корпуса на

Юго-Западном фронте. С середины июля 1941 года командовал 16-й армией Западного фронта, с июля 1942 — войсками Брянского фронта, а с сентября 1942 — войсками Донского

фронта. С февраля 1943 командовал войсками Центрального, а с октября — Белорусского фронтов. С февраля 1944 — войсками 1-го, а с ноября — 2-го Белорусских

фронтов.

Войска под командованием К. К. Рокоссовского отличились в Смоленском сражении, в битве за Москву, в Сталинградской и Курской битвах, в

Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. Во всех этих сражениях К.К. Рокоссовский проявил яркий, самобытный полководческий талант.

Особенно оригинальной была его операция при освобождении Белоруссии (кодовое название «Багратион»).

После Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский командовал Северной группой советских войск. В октябре 1949

года он по просьбе Польского народного правительства был назначен министром национальной обороны ПНР. Ему присвоили звание Маршала Польши. В 1956 году, после

возвращения в СССР, был назначен заместителем министра обороны СССР. С 1957 года — Главный инспектор, заместитель министра обороны. С октября 1957 года Рокоссовский —

командующий войсками Закавказ¬ского военного округа. С 1958 по 1962 год — заместитель министра и Главный инспектор Министерства обороны СССР. С апреля 1962 года —

генеральный инспектор Министерства обороны СССР.

Награды: 7 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 6 орденов Красного Знамени, ордена Суворова и Кутузова 1-й степени, многие

медали Советского Союза, ордена иностранных государств. Награжден Почетным оружием.

Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897 — 1968)

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, награжден орденом «Победа». Участник гражданской войны, помощник начальника штаба

дивизии. Окончил Академию РККА в 1921 году. В мае 1937 года — заместитель начальника Генштаба РККА. С сентября 1938 года — командующий войсками Приволжского военного

округа. С 1939 года — командующий войсками Ленинградского военного округа. Был советским добровольцем-интернационалистом в Испании. Участник боев на Карельском

перешейке во время военного конфликта с белофиннами. С августа 1940 года — начальник Генерального штаба. С января по сентябрь 1941 года — заместитель Наркома обороны

СССР.

В начале Великой Отечественной войны в звании генерала армии — представитель Ставки Верховного Главнокомандующего на Северо-Западном и

Карельском фронтах. С сентября 1941 года командовал войсками 7-й и с ноября 1941 — 4-й армий. С декабря 1941 года командовал войсками Волховского фронта. С мая 1942

года командовал войсками 33-й армии, с июня 1942 года — вновь войсками Волховского, а с февраля 1944 года — Карельского фронтов.

С весны 1945 года — командующий Приморской группой войск на Дальнем Востоке, в августе-сентябре 1945 года — войсками 1-го

Дальневосточного фронта. Войска под командованием К. А. Мерецкова успешно действовали, обороняя Ленинград, освобождая Карелию и Заполярье, успешно провели

наступательную операцию на Дальнем Востоке, в Восточной Маньчжурии и Северной Корее. После войны командовал войсками Приморского, Московского, Беломорского и Северного

военных округов. С 1955 по 1964 год — помощник министра обороны по высшим военным учебным заведениям. С 1964 года состоял в Группе генеральных инспекторов Министерства

обороны СССР.

Награды: 7 орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, 4 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й

степени, многие медали Советского Союза.

Говоров Леонид Александрович (1897 — 1955)

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, награжден орденом «Победа». Участник гражданской войны. Окончил Военную академию им. М.

В. Фрунзе, а в 1938 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Участник боев с белофиннами с 1939 по 1940 год в должности начальника штаба

артиллерии 7-й армии. В 1940 году назначен заместителем Генерального инспектора артиллерии РККА. В мае 1941 года был назначен начальником Военной артиллерийской

академии.

В 1941 году был назначен начальником артиллерии Западного направления, затем начальником артиллерии Резервного фронта, начальником

артиллерии Западного фронта. С 18 октября 1941 года командовал войсками 5-й армии, державшей оборону на ближних подступах к Москве на Можайском направлении. Умело

управлял войсками армии в период обороны и контрнаступления. Зарекомендовал себя как волевой командир, глубоко разбирающийся в тактике общевойскового боя.

В апреле 1942 года был назначен командующим группой войск Ленинградского фронта, а в июне — командующим войсками Ленинградского фронта.

Войска под командованием Л. А. Говорова успешно участвовали в оборонительных боях и в прорыве блокады Ленинграда. После снятия блокады Ленинграда войска фронта провели

ряд успешных наступательных операций: Выборгскую, Таллинскую, Моонзундскую десантную и другие. Оставаясь командующим войсками своего фронта, успешно координировал

боевые действия войск 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.

После войны Маршал Советского Союза Л.А. Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором сухопутных

войск, Главным инспектором Вооруженных Сил СССР. С 1948 по 1952 год командовал войсками ПВО страны, а с 1950 года — одновременно заместитель министра обороны. Награды:

5 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени, орден Красной Звезды и многие медали Советского

Союза.

Малиновский Родион Яковлевич (1898 — 1967)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, награжден орденом «Победа», Народный Герой Югославии. Участник 1-й мировой

войны. Находился во Франции в составе русского экспедиционного корпуса. Участник гражданской войны. Был пулеметчиком 27-й стрелковой дивизии. После окончания военной

школы младшего начсостава командовал пулеметным расчетом полка, был командиром батальона. С 1930 года — начальник штаба кавалерийского полка, затем служил в штабах

Северо-Кавказского и Белорусского военных округов. С 1937 по 1938 год советским добровольцем-интернационалистом участвовал в гражданской войне в Испании. За отличие в

этих боях награжден орденами Ленина и Красного Знамени. С 1939 года — преподаватель Военной академии им. М.В. Фрунзе. С марта 1941 года — командир 48-го стрелкового

корпуса на юге страны (Молдавская ССР).

Великую Отечественную войну начал на границе по реке Прут, где его корпус сдерживал попытки румынских и немецких частей переправиться на

нашу сторону. В августе 1941 — командующий 6-й армией. С декабря 1941 года командовал войсками Южного фронта. С августа по октябрь 1942 — войсками 66-й армии,

сражавшейся севернее Сталинграда. В октябре-ноябре — заместитель командующего Воронежским фронтом. С ноября 1942 года командовал 2-й гвардейской армией, которая

формировалась в Тамбовской области. Эта армия в декабре месяце 1942 года остановила и разгромила ударную группировку фашистов, шедшую деблокировать Сталинградскую

группировку фельдмаршала Паулюса (группа армий «ДОН» фельдмаршала Манштейна).

С февраля 1943 года Р. Я. Малиновский командовал войсками Южного, а с марта того же года — Юго-Западного фронтов. Войска фронтов под его

командованием освобождали Донбасс и Правобережную Украину. Весной 1944 года войска под командованием Р. Я. Малиновского освободили города Николаев и Одессу. С мая 1944

года Р. Я. Малиновский командовал войсками 2-го Украинского фронта. В конце августа войска 2-го Украинского фронта совместно с войсками 3-го Украинского фронта

провели важную стратегическую операцию — Ясско-Кишиневскую. Это одна из выдающихся операций Великой Отечественной войны. Осенью 1944 — весной 1945 года войска 2-го

Украинского фронта провели Дебреценскую, Будапештскую и Венскую операции, разгромили фашистские войска в Венгрии, Австрии и Чехословакии. С июля 1945 года Р. Я.

Малиновский командовал войсками Забайкальского округа, участвовал в разгроме японской Квантунской армии. После Великой Отечественной войны с 1945 по 1947 год Маршал

Советского Союза Р. Я. Малиновский командовал войсками Забайкальско-Амурского военного округа. С 1947 по 1953 год — командующий войсками Дальнего Востока, с 1953 по

1956 год — войсками Дальневосточного военного округа.

В марте 1956 года был назначен 1-м заместителем министра обороны и командующим сухопутными войсками СССР. С 1957 по 1967 год Р. Я.

Малиновский занимал пост министра обороны СССР. Награды: 5 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й степени и

многие медали Советского Союза.

Толбухин Федор Иванович (1894 — 1949)

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Награжден орденом «Победа», Герой Народной Республики Болгарии. Участник гражданской

войны. Был начальником штаба дивизии и начальником оперативного отдела штаба армии. После гражданской войны — начальник штаба стрелковой дивизии и корпуса. В 1934 году

окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. С 1937 года — командир стрелковой дивизии. С июля 1938 по август 1941 года — начальник штаба Закавказ¬ского военного

округа.

В период Великой Отечественной войны — начальник штаба Закавказского, Кавказского и Крымского фронтов. В мае — июле 1942 года —

заместитель командующего войсками Сталинградского военного округа. С июля 1942 года — командующий 57-й армией Сталинградского фронта. С февраля 1943 года — командующий

68-й армией на Северо-Западном фронте. С марта 1943 года Ф. И. Толбухин был назначен командующим войсками Южного фронта, переименованного 20 октября 1943 года в 4-й

Украинский фронт. С мая 1944 года и до конца войны командовал войсками 3-го Украинского фронта. Командуя войсками, проявил яркий полководческий талант и

организаторские способности. Войска под его командованием успешно действовали в операциях по освобождению Донбасса и Крыма. В августе 1944 года войска 3-го Украинского

фронта совместно с войсками 2-го Украинского фронта блестяще провели Ясско-Кишиневскую операцию.

Войска фронта под командованием Ф. И. Толбухина участвовали в Белградской, Будапештской, Балатонской и Венской операциях. Ф. И. Толбухин

умело организовал взаимодействие советских войск с войсками болгарской и югославской армий. С сентября 1944 года маршал Ф. И. Толбухин был председателем Союзной

контрольной комиссии в Болгарии.

После Великой Отечественной войны с июля 1945 по январь 1947 года Ф.И. Толбухин — главнокомандующий Южной группой советских войск. С

1947 года — командующий войсками Закавказского военного округа. Награды: 2 ордена Ленина, 3 ордена Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, орден Кутузова 1-й

степени, орден Красной Звезды, многие иностранные ордена и медали Советского Союза. Маршалу Советского Союза Ф. И. Толбухину сооружен памятник в городе Москве. Город

Добрич в Болгарии переименован в город Толбухин.

Тимошенко Семен Константинович (1895 — 1970)

Участник гражданской войны. Командовал взводом, эскадроном, полком, отдельной кавалерийской бригадой, 6-й кавалерийской и 4-й

кавалерийской дивизиями. За мужество и доблесть в боях гражданской войны награжден двумя орденами Красного Знамени. После гражданской войны командовал кавалерийским

корпусом, а с августа 1933 года был заместителем командующего Белорусским военным округом. С июля 1937 года — командующий войсками Северо-Кавказского, с сентября —

Харьковского, а с февраля 1938 года — Киевского особого военных округов.

В сентябре 1939 года войска Украинского округа совершили освободительный поход в Западную Украину. Во время советско-финской войны

1939-1940 годов командовал войсками Северо-Западного фронта. Руководил прорывом финской оборонительной линии «Маннергейма». Удостоен звания Героя Советского Союза. В

мае 1940 года был назначен Народным комиссаром обороны СССР. В начале Великой Отечественной войны был Наркомом обороны и представителем Ставки Главного командования. С

июля 1941 года — главнокомандующий Западным направлением. Член СВГ, заместитель Наркома обороны. С сентября 1941 по июнь 1942 года — главноко¬мандующий Юго-Западным

направлением. Одновременно в июле — сентябре 1941 года был командующим Западным фронтом. В сентябре-декабре 1941 года и в апреле — июле 1942 года командовал войсками