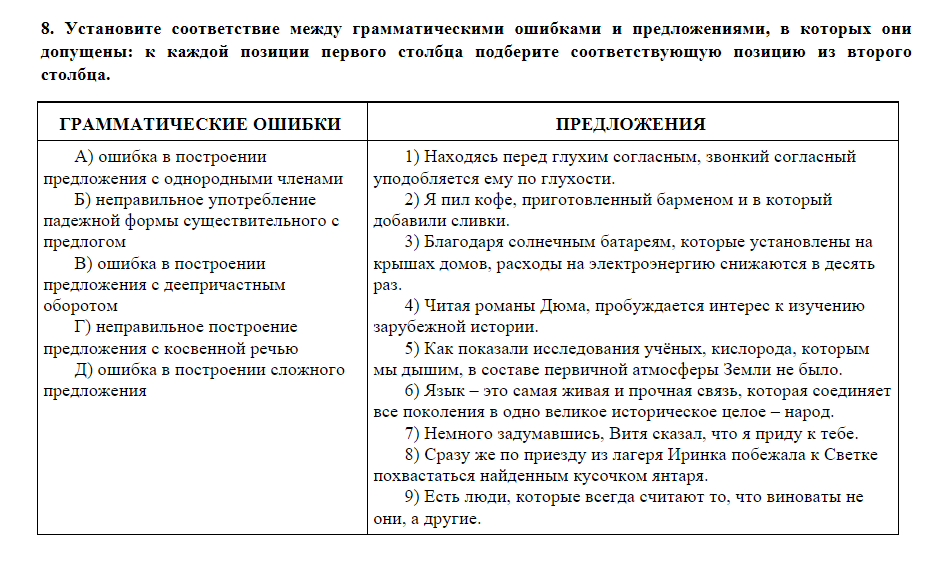

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. (Цифры запишите в соответствии с порядком следования букв АБВГД)

| ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

|---|---|

|

A) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением B) неправильное построение предложения с косвенной речью Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

1) Поэма А. К. Толстого «Сон Попова» принадлежит к числу лучших образцов русской политической сатиры. |

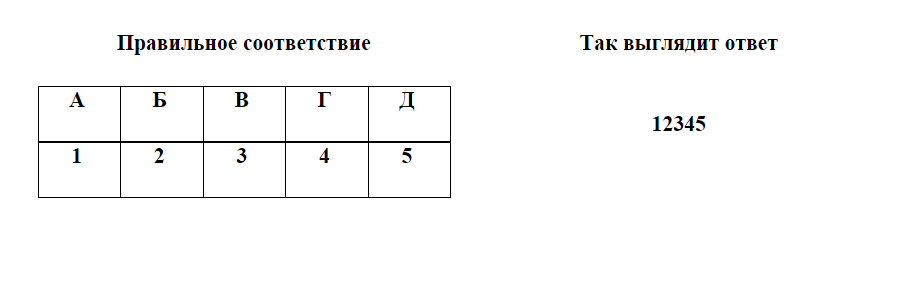

Правильный ответ: 25639

Пояснение

A) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

2) Вопреки предсказаний старожилов было тепло и солнечно.

Вопреки предсказаниям старожилов было тепло и солнечно.

Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

5) В издании журнала «Московского телеграфа» принимали участие П. А. Вяземский и Н. А. Полевой.

В издании журнала «Московский телеграф» принимали участие П. А. Вяземский и Н. А. Полевой.

B) неправильное построение предложения с косвенной речью

6) Печорин признавался, что «я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами».

Печорин признавался, что он «смеялся над всем на свете, особенно над чувствами».

Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

3) Подъезжая к дому, нам послышался чей-то крик.

Подъезжая к дому, мы услышали чей-то крик.

Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым

9) В этом году МГУ объявило об открытии нового направления в подготовке студентов.

В этом году МГУ объявил об открытии нового направления в подготовке студентов.

Источник:

ЕГЭ 2018. Русский язык. И.П. Цыбулько. Вариант 3.

Связи с вариантами

Русский язык (Вариант 6)

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ A) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением B) неправильное построение предложения с косвенной речью Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1) Поэма А. К. Толстого «Сон Попова» принадлежит к числу лучших образцов русской политической сатиры. 2) Вопреки предсказаний старожилов было тепло и солнечно. 3) Подъезжая к дому, нам послышался чей-то крик. 4) Глядя на картину Ван Гога «Ирисы», представляешь, будто сидишь на корточках посреди поля, в самой гуще цветов. 5) В издании журнала «Московского телеграфа» принимали участие П. А. Вяземский и Н. А. Полевой. 6) Печорин признавался, что «я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами». 7) В юности Н. А. Некрасов выбрал литературную деятельность наперекор желанию отца. 9) В этом году МГУ объявило об открытии нового направления в подготовке студентов. |

Русский язык ЕГЭ

Посмотрите видеоурок по этой теме

Заметили ошибку в тексте?

Выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Вариант 3. Задания по ЕГЭ 2018. Русский язык. И.П. Цыбулько. 36 вариантов

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3

Кораллы, — это не растения, а животные, которых можно обнаружить лишь в определённых зонах Мирового океана, в основном в мелководных тропических морях. (2) Распространены кораллы неравномерно — они очень взыскательны, для их существования необходимы особые условия: определённая солёность воды и температура не ниже 20,5°С. (3) Везде, где обеспечечены такие условия и глубина моря невелика, рифообразующие кораллы могут начинать возводить свои постройки.

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Рифообразующие кораллы — растения, которые неравномерно распространены в зонах Мирового океана из-за требования особых условий для существования.

2) Рифообразующие кораллы — животные, которые начинают возводить свои постройки только при определённых условиях на небольшой глубине моря, поэтому территория их распространения неравномерна.

3) Определённая температура воды и достаточная солёность обеспечивают рифообразующим кораллам жизнь во всех зонах Мирового океана, способствуя их размножению.

4) Территория распространения рифообразующих кораллов неравномерна, потому что эти животные начинают возводить свои постройки лишь при определённых условиях там, где глубина моря невелика.

5) Равномерность распространения коралловых рифов в Мировом океане связана с наличием определённых условий существования этих животных на больших глубинах.

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).

кстати,

вопреки этому

во-первых,

поэтому

дело в том, что

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова УСЛОВИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

УСЛОВИЕ, -я, ср.

1) Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. Условия перемирия.

2) Устное или письменное соглашение о чём-н. (устар.) Заключить условия.

3) мн., чего. Правила, установленные в какой-н. области жизни, деятельности. На льготных условиях.

4) мн. Обстановка, в которой происходит осуществление чего-н. Хорошие условия для работы. Природные условия.

5) обычно мн. Данные, требования, из которых следует исходить. Условия задачи.

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

клАла

кОнусов

облилАсь

вероисповЕдание

договОренность

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

От запаха горячего мясного пирога во мне проснулся ЗВЕРСКИЙ аппетит.

По итогам юниорского первенства страны и пятого этапа Кубка России ПРЕТЕРПЕЛ изменения рейтинг Союза биатлонистов.

СКРЫТЫЙ человек избегает откровенности, малообщителен, другим ничего не рассказывает о себе, о своих чувствах, помыслах.

По оценкам современных психологов, СЛОВАРНЫЙ запас учащегося средней школы составляет около 5000 слов.

Я потянул удочку из воды, но рыба сорвалась — на ветру затрепетал лишь ОБРЫВОК лески.

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

вкусные ТОРТЫ

воздержаться от КОММЕНТАРИЕВ

нет СВЕЧЕЙ

в ДВУХ тысячи пятом году

МЯГЧАЙШИЙ зефир

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ A) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением B) неправильное построение предложения с косвенной речью Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Д) нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1) Поэма А. К. Толстого «Сон Попова» принадлежит к числу лучших образцов русской политической сатиры. 2) Вопреки предсказаний старожилов было тепло и солнечно. 3) Подъезжая к дому, нам послышался чей-то крик. 4) Глядя на картину Ван Гога «Ирисы», представляешь, будто сидишь на корточках посреди поля, в самой гуще цветов. 5) В издании журнала «Московского телеграфа» принимали участие П. А. Вяземский и Н. А. Полевой. 6) Печорин признавался, что «я смеюсь над всем на свете, особенно над чувствами». 7) В юности Н. А. Некрасов выбрал литературную деятельность наперекор желанию отца. 9) В этом году МГУ объявило об открытии нового направления в подготовке студентов. |

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.

экон..мический

в..рсистый

м..ценатство

с..тевой (шнур)

зерк..ло

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.

пр..оритет, пр..милый

бе..дарный, чере..чур

бур..ян, об..ём

и..целить, ра..цвести

вз..скать, контр..гра

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.

привередл..вый

подмиг..вать

разборч..вый

милост..вый

ослаб..вать

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я.

бор..щийся

расклеивший

пил..щий (доски)

стел..щийся

се..щий (зёрна)

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

Нет, я (НЕ)СОЗДАН для блаженства.

(НЕ)ОБДУМАННЫЙ поступок стал причиной конфликта.

Реки широко разлились и (НЕ)ХОТЕЛИ входить в берега.

Балашов (НЕ)РАЗ бывал в этом маленьком городе.

Наша память — (НЕ)ОЧЕНЬ надёжный хранитель воспоминаний.

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

Книги Μ. М. Пришвина, (НЕ)СМОТРЯ на кажущуюся простоту, иногда оказываются непривычными для восприятия читателей (В)СИЛУ отсутствия сюжета, драматических ситуаций, описаний человеческих взаимоотношений.

Существенного экономического роста удалось добиться преимущественно (ЗА)СЧЕТ нефтяного сектора, а ТАК(ЖЕ) благодаря развитой сфере услуг.

(НА)ВСТРЕЧУ мне выскочил пёс Соболько, он ТО(ЖЕ) узнал меня и ласково завилял хвостом.

Н. А. Некрасов, (ПО)ВИДИМОМУ, делал установку на «неуклюжий стих», основанный на разговорной речи, (ПО)ЭТОМУ он обращался к диалектизмам и просторечным выражениям.

Онежское озеро — северный водоём, раскинувшийся на карте (В)ВИДЕ громадного речного рака с заливами (НА)ПОДОБИЕ большой правой клешни и маленькой левой.

14. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.

Безвреме(1)ая гибель молодого поэта Веневитинова, имя которого было окруже(2)о возвыше(3)ым романтическим ореолом, поразила его многочисле(4)ых покло(5)иков.

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

1) В жизни поэта нового времени В. К. Тредиаковского были голод унижения побои и насмешки.

2) Интеллектуальное и духовное развитие поэтов золотого века базировалось как на идеологии французских просветителей так и на традициях русской литературы XVIII века.

3) В осенние вечера приятнее всего было читать трогательные романы Диккенса или перелистывать тяжёлые тома журналов за прошлые годы.

4) Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и находили то ящик от масляных красок то сломанный веер то большую книгу с красивыми иллюстрациями.

5) Видала я удальцов да ты удалей и краше их лицом.

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Пароход уходил всё дальше (1) нагоняя на песчаные берега длинные волны (2) качающие прибрежные кусты лозняка (3) отвечающие шумом (4) на удары пароходных колёс.

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Никнут (1) шелковые травы,

Пахнет (2) смолистой сосной.

Ой вы (3) луга и дубравы (4)

Я одурманен весной.

Сыпь ты (5) черёмуха (6) снегом,

Пойте вы (7) птахи (8) в лесу.

По полю зыбистым бегом Пеной я цвет разнесу.

(С. Есенин)

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Михаил Муравьёв (1) в творчестве (2) которого (3) берёт начало жанр баллады (4) внёс огромный вклад в развитие романтического движения в России последней трети XVIII века

19. Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые.

Татьяна Петровна долго сидела у стола и думала (1) что (2) если на следующий день приедет с фронта Санин (3) ему будет тяжело встретить в родном доме чужих людей (4) о существовании которых он даже не подозревал.

20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Жители маленькой иркутской деревушки ещё долго будут вспоминать эту студёную стужу, когда от холода трескались стволы деревьев.

Прочитайте текст и выполните задания 21 – 26

(1) Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга. (2) В сумерки луга похожи на море. (3) Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. (4) Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, а высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

(5)В лугах тянется на много километров старое русло Оки. (6) Его зовут Прорвой. (7) Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. (8) Берега заросли столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

(9) Над Прорвой часто стоит лёгкая дымка. (10) Цвет её меняется от времени дня. (11) Утром это голубой туман, днём — белёсая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. (12) Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

(13) По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. (14) Он густ, прохладен и целителен.

(15) Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по много суток. (16) Чтобы получить отдалённое представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один день там. (17) На Прорву я приезжаю на лодке. (18) Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, сапёрная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности.

(19) На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. (20) 0дно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами. (21) Там я разбиваю палатку.

(22) Палатка устроена. (23) В ней тепло и сухо. (24) Фонарь висит на крючке. (25) Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго; на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнёт кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнёт разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдёт над просторами вечерней земли.

(26) Шатры чёрных ив нависают над головой. (27) Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. (28) Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». (29) Под сенью ив… (30) И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. (31) Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звёзд, и горечь воздуха, и далёкий костёр в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное, — всё это полночь.

(32) С каждым часом ночь холодеет, к рассвету воздух уже обжигает лицо лёгким морозом, и трава седеет от первого утренника.

(33) Пора вставать. (34) На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звёзды. (35) Восходит солнце. (36) Иней тает. (37) Прибрежные пески делаются тёмными от росы.

(38) Я кипячу крепкий чай в жестяном закопчённом чайнике; всё утро я ловлю рыбу.

(39) К этим дням, проведённым на Прорве, целиком относятся слова Аксакова: «На зелёном цветущем берегу, над тёмной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. (40) Природа вступит в вечные права свои. (41) Вместе со свежим воздухом вдохнёте вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе ».

(По К. Г. Паустовскому)

21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.

1) Ока — это старое русло реки Прорвы.

2) На реке Прорве у рассказчика есть любимые места, где он проводит время вдали от людей.

3) Каждую весну рассказчик подолгу живёт на Прорве, наблюдая за природой.

4) Природа помогает рассказчику понять значения старых слов.

5) Окружающая природа даёт чуткому и внимательному человеку ощущение гармонии с миром и с собой.

22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.

1) В предложениях 7—8 представлено описание.

2) Предложение 11 поясняет, раскрывает содержание предложения 10.

3) Предложения 15—17 содержат описание.

4) В предложении 30 представлено повествование.

5) В предложениях 40—41 содержится рассуждение.

23. Из предложений 11—15 выпишите один фразеологизм.

24. Среди предложений 5—11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью притяжательного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).

25. «Рассказ К. Г. Паустовского „Луга» пронизан любовью к родной природе. Писатель замечает краски, звуки, самые тонкие детали в окружающем мире, а поделиться своими наблюдениями с читателями ему помогают разнообразные художественные средства, среди которых тропы: (А)___ („опрокинулось бледной зеленеющей чашей“ в предложении 4, „как ключевая вода“ в предложении 11) и (Б)___ („горечь воздуха» в предложении 31, „разлетятся… надежды» в предложении 39), а также синтаксическое средство — (В)___ (в предложениях 7, 31). Приём — (Г)___ (предложения 39—41) — придаёт повествованию философское звучание».

Список терминов:

1) диалектизм

2) сравнение

3) восклицательные предложения

4) цитирование

5) фразеологизм

6) анафора

7) вопросно-ответная форма изложения

9) ряды однородных членов предложения

|

Вариант 3 |

|||

|

Номер задания |

Ответ |

Номер задания |

Ответ |

|

1 |

24 или 42 |

13 |

навстречутоже |

|

2 |

деловтомчто |

14 |

1345 или любая комбинация |

|

3 |

4 |

15 |

25 или 52 |

|

4 |

договорённость |

16 |

123 или любая комбинация |

|

5 |

скрытный |

17 |

345678 или любая комбинация |

|

6 |

две |

18 |

14 или 41 |

|

7 |

25639 |

19 |

1234 или любая комбинация |

|

8 |

меценатство |

20 |

студённую |

|

9 |

исцелитьрасцвести |

21 |

245 или любая комбинация |

|

10 |

ослабевать |

22 |

125 или любая комбинация |

|

11 |

пилящий |

23 |

промокнутьдонитки или |

|

12 |

необдуманный |

24 |

10 |

|

25 |

2894 |

Проблема определения роли природы в жизни человека. (Какую роль в жизни человека играет природа?)

Авторская позиция

Природа играет большую роль в жизни человека: помогает ему отдохнуть от суеты, почувствовать единение с миром, обрести духовную гармонию, лучше понять мир и своё место в нём.

5

Первая часть госэкзамена по «великому и могучему» в прошлом году сильно усложнилась: второе задание, блок «орфография»… Однако больше всего старшеклассников пугает именно задание № 8 ЕГЭ по русскому — огромное, зловещее и невероятно «дорогое»!

Целых пять первичных баллов — столько не весит ни одно задание из первой части! Что нужно знать, чтобы решать его играючи и всегда на максимум?

На самом деле все очень просто — нужно лишь разобрать 10 типов ошибок, которые встречаются на экзамене, научиться их видеть и узнавать, и тогда задание № 8 ЕГЭ по русскому покажется вам довольно легким.

Итак, давайте разберем типы ошибок, которые может содержать задание, а также рассмотрим примеры, которые помогут нам научиться их видеть.

Хотите круто подготовиться к ЕГЭ по русскому языку? Записывайтесь на бесплатную консультацию у в MAXIMUM! Вы узнаете всю структуру ЕГЭ по русскому, разберете сложные задания из первой части, получите полезные рекомендации и узнаете, как устроена подготовка к ЕГЭ в MAXIMUM.

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Чтобы найти ошибку, нужно уметь выделять в предложении

причастный оборот, а также знать, что:

- Причастный оборот относится к определяемому слову и стоит либо до, либо после него.

- Причастный оборот согласуется с определяемым словом (каким? видевшим каких? видевших)

Неправильно: Я прочитал письма, написанных ею.

Правильно: Я прочитал письма, (какие?) написанные ею.

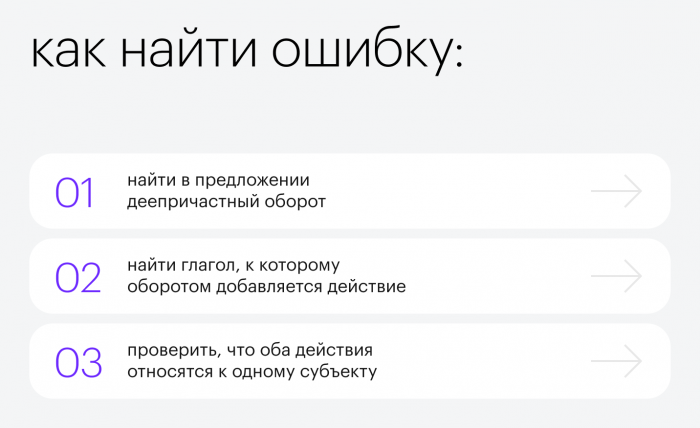

Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом

Помните, что деепричастие отвечает на вопросы: что делая? что сделав? Деепричастие всегда относится к глаголу и является добавочным действием. Не может употребляться с безличным предложением! Следите за тем, чтобы оба действия выполнялись одним лицом.

Неправильно: Разобравшись с правилами, мною было написано сочинение. (сочинение было написано, разобравшись с правилами?)

Правильно: Разобравшись с правилами, я написал сочинения. (Я разобрался, и я написал — одно лицо выполняет оба действия).

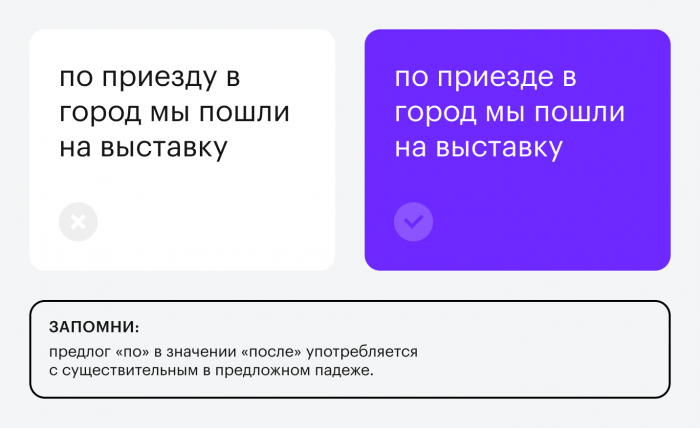

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Чтобы узнавать

эту ошибку, нам потребуются предлоги-маркеры. Запомните, что предлоги

БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ употребляются только с дательным падежом:

благодаря (кому?)

вопреки (чему?)

согласно (чему?)

Предлог «ПО» в значении «после»

управляет предложным падежом.

по приездЕ

по истечениИ

по прибытиИ

Неправильно: Благодаря повышения зарплаты.

Правильно: Благодаря повышению зарплаты.

Ошибка в построении сложного предложения

Часто находится методом исключения: все остальные ошибки нашли, простые предложения вычеркиваем, остаётся один вариант. Подобные ошибки чаще всего заключаются в неверном использовании подчинительных союзов.

Неправильно: Учитель объяснил то, что как важно писать грамотно.

Правильно: Учитель объяснил, как важно писать грамотно.

Неправильное употребление числительных

Решая задание № 8 ЕГЭ по русскому, помните о следующих моментах:

- У сложных числительных склоняются обе части слова, а у порядковых числительных изменяется только последнее слово;

- Числительное «оба» относятся к мужскому роду, а «обе» — к женскому;

- Числительные «двое», «трое» и др. не употребляются с существительными женского рода и со словами, обозначающих взрослых животных (не детёнышей!)

Неправильно: Двое тигров охотились на антилоп.

Правильно: Два тигра охотились на антилоп.

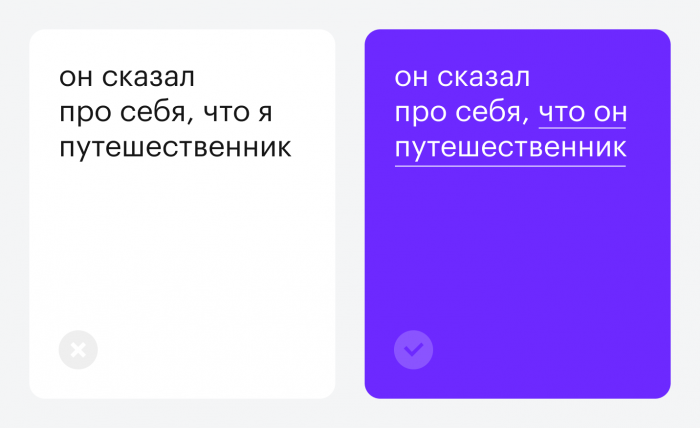

Неправильное построение предложения с косвенной речью

Обнаружить

эту ошибку очень легко. В таких предложениях постоянно кто-то что-то сказал,

возразил, произнёс и так далее. Ошибка происходит из-за смешения прямой и

косвенной речи.

Неправильно: А.С. Пушкин говорил про себя, что я великий поэт.

Правильно: А.С. Пушкин говорил про себя, что он великий поэт.

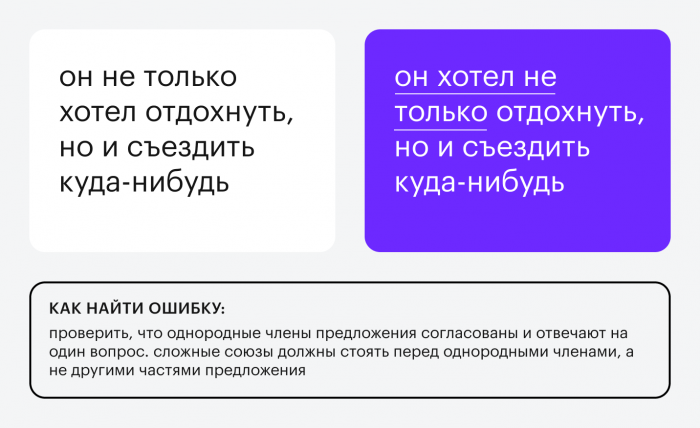

Ошибка в построении предложения с однородными членами

Очень коварная ошибка! Союз «И» не может связывать разные формы слов, разные части речи или глаголы, задающие после себя разные вопросы. Однородные — на то и однородные, что отвечают на один вопрос, имеют одинаковую форму.

Помните про двойные союзы: «НЕ ТОЛЬКО…, НО И»; «КАК…, ТАК И», « НЕ СТОЛЬКО…, СКОЛЬКО». В этих союзах нельзя пропускать или искажать слова.

Части двойного союза должны находиться перед каждым из однородных членов. Нельзя сказать: «Мама не только приготовила обед, но и ужин» (приготовила и ужин — неоднородные члены!)

Неправильно: Поэты любили и восхищались русским народом.

Правильно: Поэты любили русский народ и восхищались им.

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Эту ошибку очень легко увидеть! Несогласованное приложение — это название книги, журнала, фильма, картины в кавычках.

Теперь разберемся в терминах. Роман «Война и мир»: роман — это родовое понятие, «Война и мир» — приложение. В предложении изменяется по падежам родовое понятие, а несогласованное приложение стоит в именительном падеже и не изменяется: в романе «Война и мир»; картину «Золотая осень», в учебном центре «MAXIMUM» .

Если родового понятия нет, то склоняем приложение: герои «Отцов и детей», смотрю на «Золотую осень», встретимся в «Максимуме».

Неправильно: В романе «Войне и мире».

Правильно: В «Войне и мире».

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Важно уметь определять подлежащее и сказуемое в предложении и помнить, что сказуемое всегда согласуется с подлежащим. Обращайте внимание на конструкции «те, кто», «все, кто». Местоимение «кто» употребляется с глаголом в единственном числе и мужском роде.

Неправильно: Те, кто умеют ждать, добиваются большего.

Правильно: Те, кто умеет ждать, добиваются большего.

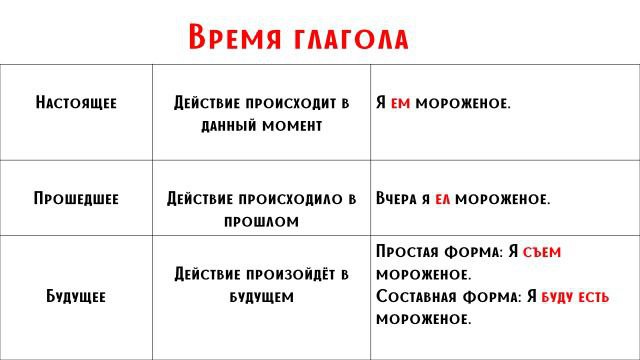

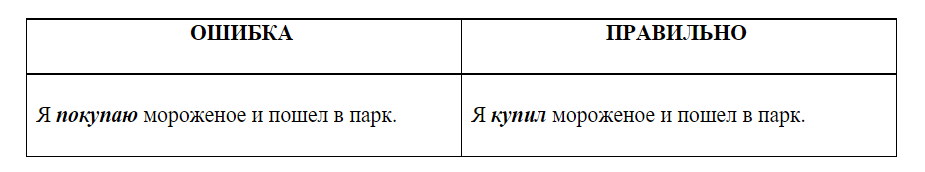

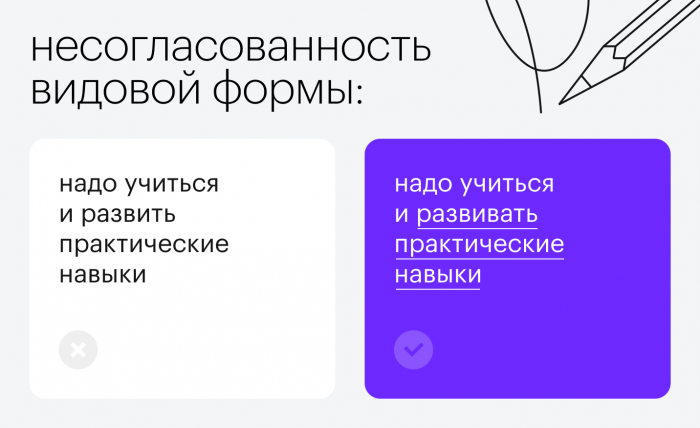

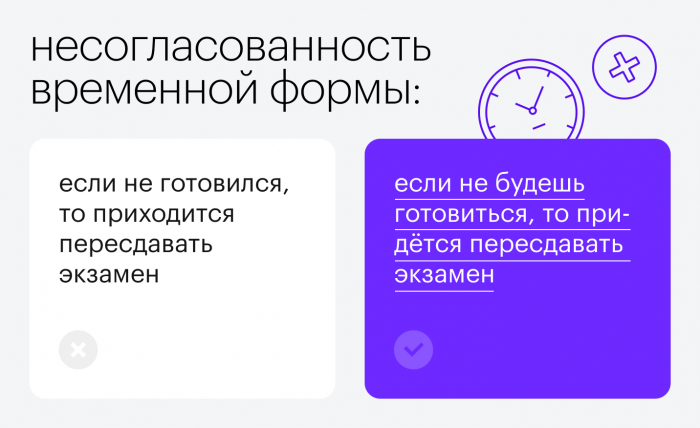

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

Задание № 8 ЕГЭ по русскому содержит и совсем малозаметные ошибки. Особое внимание нужно обратить на глаголы — они должны быть одного вида, стоять в одном времени в рамках одного повествования.

Неправильно: Мы видим на небе две радуги и остановились, чтобы их сфотографировать.

Правильно: Мы увидели на небе две радуги и остановились, чтобы их сфотографировать.

Итак, мы разобрали все ошибки, которые могут встретиться вам в восьмом задании. Теперь открывайте любой вариант ЕГЭ и, сверяясь с этой статьей, постарайтесь сделать несколько «восьмых». Вы увидите, насколько проще и быстрее теперь они решаются!

ТОП речевых ошибок в сочинении ЕГЭ

Сочинение ЕГЭ 2023 на 24 балла

Интерактивное пособие для подготовки к сочинению

АНАЛИЗ ТЕКСТА

Пособие «Анализ текста. Задание 1-3, 22-26 ЕГЭ»

300+ аргументов к итоговому

Навигатор-ЕГЭ 2023. Сочинение

Интерактивный чек-лист

Навигатор-ЕГЭ 2023. Тест

Интерактивный чек-лист

Учимся формулировать

проблему, комментарий, авторскую позицию, обоснование

Исключения и трудности ЕГЭ

ИСКЛЮЧИТЬ/ЗАМЕНИТЬ

300+ заданий 6 ЕГЭ

200+ аргументов для сочинения ОГЭ

ОГЭ-навигатор 2023

Чек-лист подготовки к ОГЭ по русскому языку 2023

СКИДКА

1000 НАРЕЧИЙ

Слитно, раздельно, через дефис

Проверка сочинения ЕГЭ

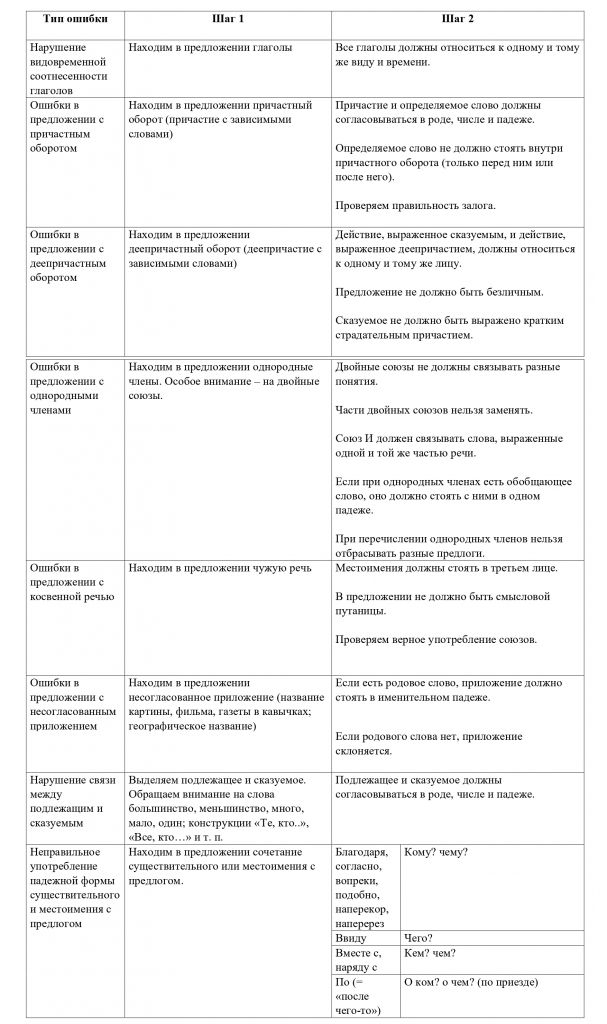

Задание 8 ЕГЭ по русскому языку проверяем ваши знания по теме «Синтаксические нормы: нормы согласования и управления» и умения установить соответствие между грамматическими ошибками и предложениями.

Чтобы решить задание 8 ЕГЭ по русскому языку 2023, необходимо знать следующие темы:

-нарушения построения предложения с несогласованным приложением

-нарушения построения предложения с причастным оборотом

-нарушение построения предложения с деепричастным оборотом

-нарушение связи между подлежащим и сказуемым

-неправильное построение предложения с косвенной речью

-нарушение построения предложения с однородными членами

-нарушение построения сложного предложения

-неправильное употребление падежной формы существительного и местоимения с предлогом

-нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

-нарушение управления

Грамматическим ошибкам и работе над ними посвящен целый блок в нашем пособии:

Сочинение на 24

Интерактивное пособие для подготовки к сочинению ЕГЭ по русскому языку

подробнее

Содержание:

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

За это задание вы можете получить 3 балла (2023 г.), поэтому его правильное выполнение очень важно. Это одно из самых объемных и сложных заданий ЕГЭ.

Пример из демоверсии ЕГЭ по русскому языку ФИПИ: Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ |

ПРЕДЛОЖЕНИЯ |

| А) неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом Б) неправильное построение предложения с косвенной речью В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Д) ошибка в построении предложения с однородными членами |

1) Сразу по приезде в губернский город Чичиков попытался установить деловые связи с местными чиновниками. 2) Возвращаясь в родные места, мне вспомнились детские впечатления от впервые увиденной грозы. 3) Через неделю после венчания А.С. Пушкин сообщает другу П.А. Плетнёву, что «я женат и счастлив». 4) Установить направление движения древних материковых оледенений можно благодаря изучения состава и строения валунов – обкатанных и слегка закруглённых камней. 5) Слова, по мнению Платона, лишены исторического развития и являются результатом постановления «законодателей», которые раз и навсегда определили как звучание, так и значение слов в языке. 6) Сверхпроводники – это материалы, не имеющие электрического сопротивления при сильном охлаждении, поэтому плотность электрического тока может достигать гигантских значений. 7) Если провести опрос среди молодёжи, то можно убедиться в том, что сегодня молодые люди воспринимают и думают о жизни иначе, чем предыдущие поколения. 9) Благодаря комментариям Ю.М. Лотмана к «Евгению Онегину» каждый читатель лучше понимает эпоху А.С. Пушкина. |

| А | Б | В | Г | Д |

Сложность задания заключается в том, что вариантов предложений 9, а наименований ошибок всего пять. Это значит, что 4 предложения могут относиться:

-

к другому типу ошибки, не указанному в левом столбце.

-

к предложениям без ошибки (такое тоже встречается).

1) Для правильного выполнения задания 8 нужно научиться видеть слова-маркеры.

2) Как и в других заданиях информация сгруппирована по названиям ошибок. Во-первых, вам необходимо выучить и понимать все термины, встречающиеся в задании. Например, знать, что такое приложение и как оно выглядит. Важно уметь различать причастный и деепричастный обороты, а также знать правильное их построение, находить однородные члены и двойные союзы, находить подлежащее и сказуемое и проверять их на правильность связи, знать глагольное управление и предложно-падежное управление.

|

Приложение – это определение, выраженное существительным, название газет, журналов, картин, книг, географических объектов и т.д. Озеро (какое?) Байкал. Определяемое слово (от него задается вопрос к приложению) и приложение дают разные обозначения одного и того же предмета. Что нужно помнить: Несогласованное приложение стоит в именительном падеже независимо от того, в каком падеже определяемое слово (Озеро (И.П.) Байкал (И.П.), озера (Р.П.) Байкал (И.П.), озеру (Д.П.) Байкал (И.П.) |

|

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| Мы встретились, отъехав от города Сочи несколько километров. В кинофильме «Война и мир» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. В «Войне и мире» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. |

Мы встретились, отъехав от города Сочей несколько километров. В кинофильме «Войне и мире» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. |

|

|

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| 1. Мы гордимся нашими футболистами (Т.П.), победившими (Т.П.) английскую команду 2. Оладьи, приготовленные мамой, были необыкновенно вкусны. 3. Задание, выполняемое нами, не вызывает особых затруднений. |

1. Мы гордимся нашими футболистами (Т.П.), победивших (Р.П.) английскую команду 2. Приготовленные оладьи мамой были необыкновенно вкусны. Задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений. |

|

Деепричастие обозначает дополнительное действие, которое совершает подлежащее. Деепричастие в предложении можно заменить однородным сказуемым. (Улыбаясь, он шел по улице. – Он шел по улице и улыбался). 1. Деепричастный оборот не употребляется, если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам. 2. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нём сказуемое выражено не инфинитивом. 3. Деепричастный оборот не употребляется, если сказуемое выражено кратким страдательным причастием. |

|

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| 1. Когда я подъезжал к городу, начался сильный ветер. 2. Когда я приехал в Москву, мне стало грустно. 3. Когда я сдал экзамены, меня приняли в вуз. |

1. Подъезжая к городу, начался сильный ветер. (ветер не может подъезжать к городу) 2. Приехав в Москву, мне стало грустно. 3. Сдав экзамены, я был принят в вуз (кем-то принят). |

|

1. Род сложносокращённых слов определяется по ключевому слову: ООН – Организация Объединённых Наций (организация – главное слово в ж. р.) 2. Сказуемое согласуется с первым (главным) словом сложного существительного. 3. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. |

|

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| 1. ООН объявила о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 2. Кресло-качалка отремонтировано. 3. [Все, (кто интересуется театром), знают имя Алексея Бахрушина]. |

1. ООН объявил о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 2. Кресло-качалка отремонтирована. 3. [Все, (кто интересуются театром), знает имя Алексея Бахрушина] |

| При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме 1 лица следует заменить местоимениями и глаголами 3 лица. | |

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| Автор утверждает, что он это знает, а не просто предполагает. | Автор утверждает, что я это знаю, а не просто предполагаю (смешение прямой и косвенной речи). |

|

1. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом. 2. Каждый из однородных членов должен быть лексически соотнесён с общим словом. 3. Если однородные члены — прилагательные или причастия, они должны быть оба в одной форме (полной или краткой). 4. Если перед однородными членами предполагаются разные предлоги, то их нельзя опускать. 5. Все однородные члены должны стоять в том же падеже, что и обобщающее слово. 6. Нельзя смешивать родо-видовые понятия в ряду однородных членов. 7. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (Как…, так и…; не только…, но и…; если не…, то…; не столько…, сколько…; не то чтобы…, а….), повторяющихся союзов (то… то; не то… не то и др.). Части таких союзов должны стоять непосредственно рядом с однородными членами! 8. Части двойного союза постоянны, их нельзя заменять другими словами: не только … но и если не…, то как…, так и Список двойных союзов с примерами |

|

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| 1. Раскольников придумал (кого? что? В.п.) свою теорию и восхищается (кем? чем? Т.п.) ею. 2. Натянуть тетиву и выстрелить из лука непросто 3. Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо иллюстрированы (крат.форма) или Книги эти интересные (полн. форма) и хорошо иллюстрированные (полн. форма). 4. Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, в скверах. 5. Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков (Р.п.): Гоголя, Тургенева, Толстого (Р.п.). 6. В пакете лежали сок и фрукты: апельсины, бананы. 7. Можно утверждать, что настроение было главным не только для создателя стихотворения, но и для читателей. 8. В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, так и в людских нравах. |

1. Раскольников придумал и восхищается своей теорией. (глаголы сочетаются с существительными в разных падежах) 2. Натянуть и выстрелить из лука непросто 3. Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо иллюстрированные (полн. форма). 4. Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах. 5. Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков (Р.п.): Гоголь, Тургенев, Толстой (И.п.). 6. В пакете лежали апельсины, сок, бананы, фрукты. 7. Можно утверждать, что настроение было не только главным для создателя стихотворения, но и для читателей. 8. В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, а также и в людских нравах. (нет союза не только…, а также) |

| 1. Неверное присоединение придаточной части создаёт неоднозначность восприятия смысла предложения. Придаточное определительное должно стоять после того слова, от которого зависит. 2. Придаточное изъяснительное присоединяется к главному с помощью частицы ли, выступающей в роли подчинительного союза, поэтому союз что здесь лишний. |

|

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| 1. [В письме говорилось], (что в город, (которым управляет Сквозник -Дмухановский), едет ревизор).2. Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, (написал ли он своё завещание). | 1. [В письме говорилось], (что в город едет ревизор), (которым управляет Сквозник – Дмухановский) (при таком построении предложения создаётся впечатление, что Сквозник-Дмухановский управляет ревизором, а не городом) 2. Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, (что написал ли он своё завещание). |

|

1. Предлоги СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СООБРАЗНО, НАПЕРЕРЕЗ, ПОДОБНО употребляются только с Д. п. (кому? чему?) Предлог ПО в значении «после чего-либо, в результате чего-либо» употребляется с П. п. (по ком? чём?) в меру, в силу, в течение, в продолжение, в заключение, по причине, по завершении, наподобие, посредством+ Р.п. существительного. Если требуются разные предлоги с разными существительными, они должны быть использованы. Пропуск предлогов в таких случаях недопустим. 2. Предлоги в — из, на — с. |

|

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| 1. Вопреки (кому? чему? Д.п.) обстоятельствам благодаря (кому? чему? Д.п.) старанию По окончании срока По истечении срока По прибытии поезда По приезде 2. в город – из города |

1. Вопреки (кого? чего? Р.п.) обстоятельств благодаря (кого? чего? Р.п.) старания По окончанию срока По истечению срока По прибытию поезда По приезду 2. с города |

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| Сестра прочитала книгу и пересказала ее брату. | Сестра читает книгу и пересказала ее брату. |

|

ПРАВИЛЬНО |

ОШИБКА |

| Он всегда уделял внимание своему здоровью. | Он всегда уделял внимание на свое здоровье. |

- Решать варианты ЕГЭ

- Решать задание 8

Материалы для подготовки к ЕГЭ:

- Теория ЕГЭ по русскому языку

- Решать тесты ЕГЭ по русскому языку

Как учителю и репетитору работать с вопросами ЕГЭ, где много сложной теории? Разбираемся на примере русского языка и задания №8.

Учителям и репетиторам часто приходится слышать, что ЕГЭ по русскому – один из самых легких экзаменов, и, чтобы его сдать, достаточно «просто писать без ошибок». Чтобы развеять это опасное заблуждение, достаточно взглянуть хотя бы на задание № 8.

В чем сложность этого задания?

Ученикам предлагается сопоставить девять предложений и пять типов грамматических ошибок. Угадать здесь не получится: четыре предложения в любом случае будут лишними. Следовательно, необходимо:

- разбираться в теоретических тонкостях нарушений в построении предложения,

- уметь безошибочно находить и классифицировать такие нарушения.

Почему важно научиться правильно выполнять это задание?

«Восьмерка» довольно много «весит»: при правильном выполнении ученик получает целых три первичных балла. Таких «крупных рыбешек» в тестовой части ЕГЭ по русскому всего две: № 8 и № 26. Все остальные задания «весят» по баллу.

Наша задача – научить выпускников стабильно и без ошибок выполнять задание № 8. Отнеситесь к этому с особой серьезностью – результат вас приятно удивит.

1. Объясните правила игры

Для начала необходимо познакомить учеников с формулировкой задания. Пусть поймут, что именно от них требуется и как должен выглядеть ответ. В моей практике встречались ребята, которые могли правильно сопоставить предложения с грамматическими ошибками, но не знали, как именно нужно вносить ответ в бланк. Необходимо запомнить: ответом является только ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИФР, буквы вписывать не нужно.

2. Познакомьте с содержанием задания

Следующий этап – рассказать ученикам, какие типы грамматических ошибок могут встретиться. Итак, нас ждут:

- ошибки в предложении с причастным оборотом,

- ошибки в предложении с деепричастным оборотом,

- ошибки в предложении с однородными членами,

- ошибки в предложении с косвенной речью,

- ошибки в предложении с несогласованным приложением,

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым,

- неправильное употребление падежной формы существительного и местоимения с предлогом,

- нарушение видовременной соотнесенности глаголов,

- нарушение построения сложного предложения.

3. Вводите теорию

Не стоит пытаться сразу же впихнуть в голову ученика все, что вы знаете о грамматических ошибках. Как видите, их довольно много, поэтому и вводить информацию стоит постепенно. На своих уроках я руководствуюсь принципом «Один урок – одна сложность». Нельзя перегружать мозг ребенка, иначе в голове у него будет каша.

Кроме того, необходимо двигаться от простого к сложному. На мой взгляд, проще всего научить распознавать нарушение видовременной соотнесенности глаголов. Редко кто из одиннадцатиклассников не умеет находить в предложении глаголы, не так ли?

Итак, все очень просто. Сначала удостоверимся, что ученик умеет определять вид и время глагола. (Не забудьте про одновидовые и двувидовые глаголы).

Затем объясним следующее нехитрое правило: все глаголы в предложении должны быть одного вида и времени.

Внимание! Иногда встречаются предложения, в которых использование глаголов разного времени обусловлено логически: Сначала я хотел купить шоколадку, но потом передумал и решил купить мороженое, теперь я ем мороженое и радуюсь жизни.

4. Тренируйтесь

От теории переходим к практике. Можно воспользоваться следующим алгоритмом:

- Предложите ученику найти и подчеркнуть все глаголы в правильно построенном предложении.

- Введите предложения с ошибками. На этом этапе ученик просто должен их найти.

- Попросите его исправить найденные ошибки, поставив глаголы в нужную форму.

- Дайте задание экзаменационного формата, но в облегченном варианте: пусть ученик найдет среди нескольких неверно построенных предложений именно то, в котором нарушена видовременная соотнесенность глаголов.

В качестве закрепления можно предложить ребенку самостоятельно составить ошибочные предложения. Это не только отлично помогает запомнить материал, но и пробуждает спортивный интерес – а вдруг учитель не справится с заданием?

5. Усложните задачу

Теперь необходимо несколько раз проделать два предыдущих шага, последовательно прорабатывая все типы грамматических ошибок. Не забывайте о принципе «Один урок – одна сложность».

Вводите теорию дозированно, каждый раз закрепляйте тренировкой и не забывайте возвращаться к предыдущим темам, которые уже хорошо знакомы ученику – так вы, во-первых, не позволите информации улетучиться из его головы, а во-вторых, создадите ситуацию успеха.

6. Упростите задачу

Когда теория будет усвоена, предложите ученикам действовать согласно алгоритму, который вы найдете ниже или можете скачать по ссылке. Кроме того, можно попросить детей сформулировать его самостоятельно. Пусть структурируют информацию так, как им удобно. Это запустит процесс анализа и позволит ученикам разложить теоретическую информацию по полочкам.

Внимание! Не стоит надеяться на алгоритм, пока не достигнуто полное понимание материала – этим вы только запутаете учеников.

Как составить алгоритм вместе с учениками?

Предложите ученикам проанализировать теорию по пройденным темам и выделить самое важное. Пусть продумают, какие шаги необходимо предпринять, чтобы найти среди предложений именно то, в котором прячется ошибка.

Творческие ребята могут нарисовать ментальную карту, а те, кто склонен к аналитическому мышлению – составить таблицу. Если ученикам сложно структурировать информацию – предложите им дополнить вашу таблицу (вам нужно лишь показать им пример, но не делать за них всю работу).

Наша главная задача – не натаскать ребенка на решение строго определенных заданий, а создать такие условия, при которых он сможет глубоко осмыслить теоретический материал и в результате применить его на практике.

Сейчас в MAXIMUM Education проходят «ЕГЭ шоты» — бесплатные 20-минутные уроки во ВКонтакте по русскому языку и математике.

За 10 встреч преподаватели разберут варианты из ЕГЭ-2023, обращая внимание на алгоритмы решения, лайфхаки по запоминанию, подводные камни в экзамене.

Делитесь с учениками: расписание занятий и регистрация — по ссылке.

Задание 8 в ЕГЭ по русскому языку оценивают в целых три первичных балла. Это значит, что оно может серьёзно повлиять на итоговый результат. Рассказываем, в чём суть задания и какие знания помогут получить максимальное количество баллов.

0

399

Суть задания 8 в ЕГЭ по русскому языку 2023

В задании 8 ЕГЭ по русскому языку даны два столбца. В первом столбце под буквами перечислены грамматические ошибки, во втором под номерами — предложения. Некоторые предложений составлены верно, а некоторые — с ошибками. Нужно найти неверно составленные предложения и определить, в чём ошибка. Потом соотнести ошибку из первого столбца с предложением из второго и вписать номера предложения в поля под буквами.

За задание 8 можно получить целых три первичных балла. Если указать неправильные номера предложений один или два раза — задание оценят в два балла, если допустить 3-4 ошибки — за задание дадут один балл. А если указать больше номеров, чем дано полей, поставят ноль баллов. Даже если часть номеров указана верно.

В тестовой части ЕГЭ по русскому языку всего два задания, за которые можно получить больше одного первичного балла. Про второе рассказали здесь.

Чтобы получить максимум баллов за задание 8, нужно уметь находить грамматические ошибки при построении предложений. Собрали подборку таких ошибок и разобрали их на примерах.

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом

Причастный оборот — это часть предложения, которая определяет какое-то слово в нём. В самом причастном обороте есть причастие и зависимые от него слова.

Если неправильно употребить причастный оборот, нарушаются правила грамматики и искажается смысл предложения.

Одна из частых ошибок — причастный оборот не согласован с определяемым словом, например:

❌ Это стучат окна, открытых ветром.

✅ Это стучат окна, открытые ветром.

Как найти ошибку:

- Найти в предложении причастный оборот.

- Найти слово, от которого зависит причастный оборот.

- Проверить согласованность времени и падежа разными формами вопросов: «Какой?/Что делающий?/Что сделавший?».

Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом

Деепричастный оборот — это часть предложения, которая связана с глаголом и добавляет к нему действие. Деепричастный оборот состоит из деепричастия и зависимых от него слов.

Глагол и деепричастный оборот должны относиться к одному лицу, которое совершило/совершает/совершит действие (субъекту действия), например:

❌ Готовясь к экзамену, ему стало тревожно.

✅ Готовясь к экзамену, он переживал.

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Это распространенная ошибка в русском языке. Выбор неправильной формы может исказить смысл предложения и сделать его непонятным.

Вот пример неправильного употребления падежной формы с предлогом «по»:

Ошибка в построении сложного предложения

Такие ошибки нарушают логику повествования и делают высказывание непонятным. Найти их бывает сложно, потому что у них много видов, например, несоответствие времени между частями предложения:

❌ Она закончит читать и идёт спать.

✅ Она пойдёт спать, когда закончит читать.

Чтобы находить проблемы в построении сложного предложения, важно следить за логической целостностью высказывания и проверять, что все части предложения согласованы по времени и связаны друг с другом.

Неправильное употребление имени числительного

Такая ошибка в предложениях часто возникает из-за несоблюдения правил согласования существительных с числительными, например:

1. Несогласованность с существительными в роде: «5 коты» вместо «5 котов».

2. Неправильный падеж существительного с дробным числительным: «более 15,5 миллионов» вместо «более 15,5 миллиона».

3. Неправильное склонение сложных количественных числительных: «трёхстам» вместо «трёмстам».

Чтобы избежать этих ошибок, нужно внимательно следить за согласованием числительных с существительными в роде, числе и других грамматических формах.

Неправильное построение предложения с косвенной речью

Неправильное построение предложений с косвенной речью может привести к непониманию его смысла. Частые ошибки: использование неправильных временных форм, несоответствие между глаголом косвенной речи и глаголом прямой речи, несоответствие между подлежащим и именем существительным в косвенной речи. Например:

Чтобы избежать таких ошибок или быстро уметь находить их в заданиях на ЕГЭ, нужно следить, чтобы прямая и косвенная речь не смешивались. А ещё следить за временными формами и соответствием между глаголами прямой и косвенной речи.

Ошибка в построении предложения с однородными членами

Ошибки в построении предложений с однородными членами могут быть из-за неверного порядка слов или неправильного употребления союзов, например:

Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Приложение — это название чего-либо. Такое приложение в тексте обычно стоит в кавычках. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением — это ситуации, когда приложение употреблено в неправильной форме, например:

❌ Это продаётся в магазине «Хозяюшке».

✅ Это продаётся в «Хозяюшке».

✅ Это продаётся в магазине «Хозяюшка».

Запомни: если в предложении у приложения есть существительное, тогда склоняется существительное, а приложение — нет. Если существительное пропущено, тогда склоняется приложение. И то, и другое склонять не надо.

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

Другими словами, это несогласованность временной или видовой формы глагола. Звучит сложно, поэтому рассмотрим на примерах.

Глаголы бывают двух видов: совершенного (что сделать?) и несовершенного (что делать?). Если глаголы в предложении разных видов, то это несогласованность видовой формы.

Несогласованность временной формы — это употребление глаголов в разных временах, из-за которого нарушается логика или искажается смысл.

Чтобы найти эту ошибку в задании 8 ЕГЭ по русскому языку, нужно сравнить формы и времена глаголов в предложении и соотнести их с описываемыми действиями.

ЕГЭ по русскому языку — обязательный экзамен. От него зависит получение школьного аттестат. Если есть трудности в самостоятельной подготовке — записывайся в «СОТКУ»! У нас можно готовиться сразу ко всем пердметам по подписке. Подробности и запись на бесплатный вводный урок здесь.

Учитесь замечать грамматические ошибки. Если вы научитесь уверенно распознавать их в задании, то не потеряете баллы в сочинении. (Критерий 9 — «Соблюдение языковых норм».) Кроме того, задание, за которое вы можете получить 5 баллов, требует особого отношения!

Задание 8 ЕГЭ по русскому языку

Формулировка задания:

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

| Грамматические ошибки | предложения |

| А) нарушение в построении предложения с причастным оборотомБ) ошибка в построении сложного предложения

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Д) нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм |

1) И.С. Тургенев подвергает Базарова самому сложному испытанию – «испытанию любовью» – и этим раскрыл истинную сущность своего героя.2) Все, кто побывал в Крыму, увёз с собой после расставания с ним яркие впечатления о море, горах, южных травах и цветах.

3) В основе произведения «Повести о настоящем человеке» лежат реальные события, произошедшие с Алексеем Маресьевым. 4) С. Михалков утверждал, что мир купеческого Замоскворечья можно увидеть на сцене Малого театра благодаря великолепной игре актёров. 5) В 1885 году В.Д. Поленов экспонировал на передвижной выставке девяносто семь этюдов, привезённым из поездки на Восток. 6) Теория красноречия для всех родов поэтических сочинений написана А.И. Галичем, преподававшим русскую и латинскую словесность в Царскосельском лицее. 7) В пейзаже И. Машкова «Вид Москвы» есть ощущение звонкой красочности городской улицы. 9) Читая классическую литературу, замечаешь, что насколько по-разному «град Петров» изображён в произведениях А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. |

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Как выполнять такое задание? Целесообразнее начинать с левой части. Названное синтаксическое явление (причастный оборот, подлежащие и сказуемое и т. д.) находите в предложениях справа и проверяете, нет ли грамматической ошибки. Начинайте с тех, что легче найти и определить.

Разберем типичные грамматические ошибки в таком порядке, в каком их следует проверять на экзамене.

Несогласованное приложение

Несогласованное приложение – это название книги, журнала, фильма, картины и т. д., заключенное в кавычки.

В предложении изменяется по падежам родовое слово, а несогласованное приложение стоит в начальной форме и не изменяется: в романе «Война и мир»; картину Левитана «Золотая осень», на станции метро «Тверская».

Если родового слова в предложении нет, изменяется по падежам само приложение: герои «Войны и мира»; смотрю на «Золотую осень» Левитана, встретимся на «Тверской».

Грамматическая ошибка: в романе «Войне и мире»; на картине «Золотой осени», на станции метро «Тверской».

В задании такая ошибка встретилась в предложении 3.

Прямая и косвенная речь.

Предложение с косвенной речью представляет собой сложноподчиненное предложение. Сравните:

Проводник сказал: «Я принесу вам чай» — Проводник сказал, что он принесет нам чай. Грамматическая ошибка: Проводник сказал, что я принесу вам чай. (Личное местоимение должно измениться.)

Пассажир спросил: «Могу ли я открыть окно» — Пассажир спросил, может ли он открыть окно. Грамматическая ошибка: Пассажир спросил, что может ли он открыть окно. (В предложении есть ЛИ в роли союза, союз ЧТО недопустим в предложении.)

Причастный оборот

Находим предложения с причастным оборотом, смотрим, нет ли ошибок в его построении.

1. Внутрь причастного оборота не может попасть определяемое (главное) слово, оно может стоять до или после него. Грамматическая ошибка: пришедшие зрители на встречу с режиссером. Правильно: пришедшие на встречу с режиссером зрители или зрители, пришедшие на встречу с режиссером.

2. Причастие должно согласовываться в роде, числе и падеже с главным словом, которое определяется по смыслу и по вопросу: жители гор (какие?), напуганные ураганом или жители гор (каких?),заросших елями. Грамматическая ошибка: жители гор, напуганных ураганом или жители гор, заросшие елями.

Обратите внимание: одно из событий, случившееся прошлым летом (согласуем причастие со словом ОДНО – речь идет об одном событии). Вспоминается ряд событий, случившихся прошлым летом (задаем вопрос от СОБЫТИЙ «каких?»).

3. У причастия есть настоящее время (ученик, запоминающий правило), прошедшее время (ученик, запомнивший правило), но нет будущего времени (ученик, запомнящий правило – грамматическая ошибка).

В задании такая ошибка встретилась в предложении 5.

Деепричастный оборот

Запомните: Деепричастие называет добавочное действие, а глагол-сказуемое – основное. Деепричастие и глагол-сказуемое должны относиться к одному действующему лицу!

Находим в предложении подлежащее и проверяем, выполняет ли оно действие, названное деепричастием. Идя на первый бал, у Наташи Ростовой возникло естественное волнение. Рассуждаем: волнение возникло — Наташа Ростова шла – разные действующие лица. Правильный вариант: Идя на первый бал, Наташа Ростова испытывала естественное волнение.

В определенно-личном предложении легко восстановить подлежащее: Я, МЫ, ТЫ, ВЫ: Составляя предложение, учитывайте (вы) грамматическое значение слова. Рассуждаем: вы учитываете и вы составляете – ошибки нет.

Глагол-сказуемое может быть выражен инфинитивом: Составляя предложение, надо учитывать грамматическое значение слова.

Рассуждаем: Прочитав предложение, мне кажется, что ошибки нет. МНЕ не может быть подлежащим, так как стоит не в начальной форме. Данное предложение с грамматической ошибкой.

Грамматическая связь между подлежащим и сказуемым.

Ошибка может скрываться в сложноподчиненных предложениях, построенных по модели «ТЕ, КТО…», «КАЖДЫЙ, КТО…», «ВСЕ, КТО…», «НИКТО ИЗ ТЕХ, КТО…», «МНОГИЕ ИЗ ТЕХ, КТО…», «ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО…». В каждом простом предложении в составе сложноподчиненного будет свое подлежащее, надо проверить, согласуются ли они со своими сказуемыми. КТО, КАЖДЫЙ, НИКТО, ОДИН, сочетаются со сказуемыми в единственном числе; ТЕ, ВСЕ, МНОГИЕ сочетаются со своими сказуемыми во множественном числе.

Анализируем предложение: Никто из тех, кто побывал там летом, не были разочарованы. НИКТО НЕ БЫЛИ – грамматическая ошибка. КТО ПОБЫВАЛ – ошибки нет. Те, кто не пришли на открытие выставки, об этом пожалели. ТЕ ПОЖАЛЕЛИ – ошибки нет. КТО НЕ ПРИШЛИ – грамматическая ошибка.

В задании такая ошибка встретилась в предложении 2.

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.

Обратите особое внимание на глаголы-сказуемые: неправильное употребление времени глагола ведет к путанице в последовательности действий. Я работаю невнимательно, с остановками, а в результате сделал много нелепых ошибок. Исправим ошибку: Я работаю невнимательно, с остановками, а в результате делаю много нелепых ошибок. ( Оба глагола несовершенного вида стоят в настоящем времени.) Я работал невнимательно, с остановками, а в результате сделал много нелепых ошибок. (Оба глагола стоят в прошедшем времени, первый глагол — несовершенного вида — указывает на процесс, второй – совершенного вида – указывает на результат.)

В задании такая ошибка встретилась в предложении 1: Тургенев подвергает и раскрыл…

Однородные члены предложения

Грамматические ошибки в предложениях с союзом И.

- Союз И не может связывать один из членов предложения с целым предложением. Я не люблю болеть и когда получаю двойку. Москва – город, который был родиной Пушкина и подробно описанный им. Когда Онегин вернулся в Петербург и встретив Татьяну, он не узнал её. Слушали лекцию о значении спорта и почему им нужно заниматься. (Исправим ошибку: Слушали лекцию о значении спорта и о пользе спортивных занятий. Или: Слушали лекцию о том, какое значение имеет спорт и почему им нужно заниматься.)

- Союз И не может связывать однородные члены, выраженные полной и краткой формой прилагательных и причастий: Он высок и худощавый. Она умная и красива.

- Союз И не может связывать инфинитив и существительное: Я люблю стирать, готовить и чтение книг. (Правильно: Я люблю стирать, готовить и читать книги.)

- Трудно распознать ошибку в такой синтаксической конструкции: Декабристы любили и восхищались русским народом. В этом предложении дополнение НАРОДОМ относится к обоим сказуемым, но грамматически связано только с одним из них: ВОСХИЩАЛИСЬ (КЕМ?) НАРОДОМ. От глагола ЛЮБИЛИ задаем вопрос КОГО? Обязательно задавайте вопрос от каждого глагола-сказуемого к дополнению. Вот типичные ошибки: родители заботятся и любят детей; я понимаю и сочувствую тебе; он изучил и пользовался правилом; я люблю и горжусь сыном. Исправление такой ошибки требует введения разных дополнений, каждое будет согласовываться со своим глаголом-сказуемым: Я люблю сына и горжусь им.

Использование составных союзов.

- Учитесь распознавать в предложении следующие союзы: «НЕ ТОЛЬКО…, НО И»; «КАК…, ТАК И». В этих союзах нельзя пропускать отдельные слова или заменять их другими: Не только мы, но наши гости были удивлены. Атмосферу эпохи в комедии создают не только действующие лица, а также внесценические персонажи. Как и днем, так и ночью кипит работа.

- Части двойного союза должны находиться непосредственно перед каждым из однородных членов. Неправильный порядок слов ведет к грамматической ошибке: Мы осмотрели не только древнюю часть города, но и побывали в новых районах. (Правильный порядок: Мы не только осмотрели…, но и побывали…) В сочинении надо как о главных героях, так и рассказать о художественных особенностях. (Правильный порядок: В сочинении надо рассказать как о главных героях, так и о художественных особенностях.)

Обобщающие слова при однородных членах

Обобщающее слово и следующие за ним однородные члены стоят в одном и том же падеже: Занимайся двумя видами спорта: (чем?) лыжами и плаваньем. (Грамматическая ошибка: Сильные люди обладают двумя качествами: доброта и скромность.)

Предлоги при однородных членах

Предлоги перед однородными членами можно опускать только в том случае, если эти предлоги одинаковы: Он побывал в Греции, Испании, Италии, на Кипре. Грамматическая ошибка: Он побывал в Греции, Испании, Италии, Кипре.

Сложноподчиненное предложение

Очень распространены ошибки, связанные с неправильным использованием союзов, союзных слов, указательных слов. Вариантов ошибок может быть много, рассмотрим некоторые из них.

Лишний союз: Меня мучил вопрос, что надо ли всё рассказать отцу. Я не подумал, что насколько я был далек от истины.

Смешение сочинительных и подчинительных союзов: Когда Мурке надоедало возиться с котятами, и она уходила куда-нибудь поспать.

Лишняя частица БЫ: Надо, чтобы он зашел бы ко мне.

Отсутствует указательное слово: Ваша ошибка заключается, что вы слишком торопитесь. (Пропущено В ТОМ.)

Союзное слово КОТОРЫЙ оторвано от определяемого слова: Теплый дождик смочил землю, в котором так нуждались растения. (Правильно: Теплый дождик, в котором нуждались растения, смочил землю.)

В задании такая ошибка допущена в предложении 9.

Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

1. Предлоги БЛАГОДАРЯ, СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, НАПЕРЕРЕЗ, НАПЕРЕКОР, ПОДОБНО + существительное в ДАТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ: благодаря умению, согласно расписанию, вопреки правилам.

- Предлог ПО может употребляться в значении «ПОСЛЕ». В этом случае существительное стоит в предложном падеже и имеет окончание И: по окончании школы (после окончания), по приезде в город (после приезда), по истечении срока (после истечения срока).

Запомните: по прибытиИ, по окончаниИ, по завершениИ, по истечениИ, по приездЕ, по прилетЕ.

- Запоминаем особенности управления в следующих словосочетаниях:

Доказывать (что?) правоту

Избегать (чего?) опасности

Отчитаться (в чём?) в расходах

Поражаться (чему?) терпению

Привести пример (чего?) ошибки

Подвести итог (чему?) работе

Признаться (в чём?) в преступлении

Скучать, грустить (по ком?) по вас

Уделять внимание (чему?) мелочам

Указывать (на что?) на недостатки

Упрекать (в чём?) в жадности

Запоминаем пары:

Беспокоиться о сыне – тревожиться за сына

Верить в победу – уверенность в победе

Вопрос о строительстве – проблемы со строительством

Извлекать доход из аренды – получать доход с аренды

Неосведомленность в проблеме – незнакомство с проблемой

Обидеться на недоверие – обидеть недоверием

Обращать внимание на здоровье – уделять внимание здоровью

Озабоченность делами – тревога о делах

Оплатить проезд – заплатить за проезд

Отзыв о сочинении – рецензия на сочинение

Отчитаться в своей работе – отвечать за свою работу

Плата за услугу – оплата услуги

Превосходство над ним – преимущество перед ним

Предостеречь от опасности – предупредить об опасности

Различать друзей и врагов – отличать друзей от врагов

Удивляться терпению – удивлен терпением

Характерно для него – присуще ему

8 задание дорогое, по нему мы проводим специальные интенсивы.

Смотрите наши видео

Благодарим за то, что пользуйтесь нашими материалами.

Информация на странице «Задание 8 ЕГЭ по русскому языку» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими статьями из данного раздела.

Публикация обновлена:

08.03.2023

Нарушение в построении предложения — Теория и практика 8-го задания ЕГЭ по русскому языку 2022 года

«Синтаксические нормы: нормы согласования и управления» и умение установить соответствие между грамматическими ошибками и предложениями — Задание №8 ЕГЭ по русскому языку

Чтобы решить задание 8 ЕГЭ по русскому языку 2022, необходимо знать следующие темы:

- нарушения построения предложения с несогласованным приложением

- нарушения построения предложения с причастным оборотом

- нарушение построения предложения с деепричастным оборотом

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым

- неправильное построение предложения с косвенной речью

- нарушение построения предложения с однородными членами

- нарушение построения сложного предложения

- неправильное употребление падежной формы существительного и местоимения с предлогом

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм

- нарушение управления

Содержание

- Формулировка 8 задания ЕГЭ

- Алгоритм выполнения задания 8

- Теория к заданию 8

- Несогласованное приложение. Нарушение построения предложения с несогласованным приложением.

- Предложения с причастным оборотом. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом.

- Предложения с деепричастным оборотом. Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом.

- Связь между подлежащим и сказуемым. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

- Предложения с косвенной речью. Неправильное построение предложения с косвенной речью.

- Предложения с однородными членами. Ошибки в построении предложения с однородными членами.

- Построение сложного предложения. Ошибки в построении сложного предложения.

- Формы существительного с предлогом. Неправильное употребление падежной формы сущ. и мест. с предлогом и без.

- Глагольные формы. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.

- Управление глаголов. Нарушение управления.

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

За это задание вы можете получить 5 баллов, поэтому его правильное выполнение очень важно. Это одно из самых объемных и сложных заданий ЕГЭ.

Пример из демоверсии ЕГЭ по русскому языку ФИПИ:

| Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. | |

| А) нарушение связи между подлежащим и сказуемым Б) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением В) ошибка в построении предложения с однородными членами Г) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом Д) нарушение в построении предложения с причастным оборотом |

1) Путники невольно залюбовались появившейся радугой на небе после дождя. 2) Картину И.И. Шишкина «Корабельную рощу» считают одной из самых величественных по замыслу картин художника. 3) Все, кто бывал в небольших городах Италии, видел каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые старинные мраморные фасады зданий, мерцание позолоченных куполов. 4) В журнале «Этнографическое обозрение» Д.Н. Ушаков не только опубликовал ряд статеи? об обычаях, но и о поверьях русских крестьян. 5) Научившись 40 тысяч лет назад добывать огонь, развитие человечества заметно ускорилось. 6) Вопреки мнению скептиков, есть факты, подтверждающие существование внеземных цивилизаций. 7) В.Г. Белинский написал около двадцати статей и рецензий, посвященных творчеству Н.В. Гоголя. 8. Читая древние рукописи, можно узнать много любопытного. 9) Циолковский писал, что основная цель его жизни – продвинуть человечество хоть немного вперед. |

Сложность задания заключается в том, что вариантов предложений 9, а наименований ошибок всего пять. Это значит, что 4 предложения могут относиться:

- к другому типу ошибки, не указанному в левом столбце.

- к предложениям без ошибки (такое тоже встречается).

Алгоритм выполнения задания 8

- Для правильного выполнения задания 8 нужно научиться видеть слова-маркеры.

- Как и в других заданиях информация сгруппирована по названиям ошибок. Во-первых, вам необходимо выучить и понимать все термины, встречающиеся в задании. Например, знать, что такое приложение и как оно выглядит. Важно уметь различать причастный и деепричастный обороты, а также знать правильное их построение, находить однородные члены и двойные союзы, находить подлежащее и сказуемое и проверять их на правильность связи, знать глагольное управление и предложно-падежное управление.

Теория к заданию 8

Несогласованное приложение. Нарушение построения предложения с несогласованным приложением.

|

Приложение – это определение, выраженное существительным, название газет, журналов, картин, книг, географических объектов и т.д. Озеро (какое?) Байкал. Определяемое слово (от него задается вопрос к приложению) и приложение дают разные обозначения одного и того же предмета. Что нужно помнить: Несогласованное приложение стоит в именительном падеже независимо от того, в каком падеже определяемое слово (Озеро (И.П.) Байкал (И.П.), озера (Р.П.) Байкал (И.П.), озеру (Д.П.) Байкал (И.П.) |

|

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

| Мы встретились, отъехав от города Сочи несколько километров. В кинофильме «Война и мир» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. В «Войне и мире» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. |

Мы встретились, отъехав от города Сочей несколько километров. В кинофильме «Войне и мире» С. Бондарчук прекрасно сыграл Пьера Безухова. |

Предложения с причастным оборотом. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом.

|

|

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

| 1. Мы гордимся нашими футболистами (Т.П.), победившими (Т.П.) английскую команду 2. Оладьи, приготовленные мамой, были необыкновенно вкусны. 3. Задание, выполняемое нами, не вызывает особых затруднений. |

1. Мы гордимся нашими футболистами (Т.П.), победивших (Р.П.) английскую команду 2. Приготовленные оладьи мамой были необыкновенно вкусны. Задание, выполняющееся нами, не вызывает особых затруднений. |

Предложения с деепричастным оборотом. Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом.

|

Деепричастие обозначает дополнительное действие, которое совершает подлежащее. Деепричастие в предложении можно заменить однородным сказуемым. (Улыбаясь, он шел по улице. – Он шел по улице и улыбался). 1. Деепричастный оборот не употребляется, если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам. 2. Деепричастный оборот не употребляется в безличном предложении, если в нём сказуемое выражено не инфинитивом. 3. Деепричастный оборот не употребляется, если сказуемое выражено кратким страдательным причастием. |

|

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

| 1. Когда я подъезжал к городу, начался сильный ветер. 2. Когда я приехал в Москву, мне стало грустно. 3. Когда я сдал экзамены, меня приняли в вуз. |

1. Подъезжая к городу, начался сильный ветер. (ветер не может подъезжать к городу) 2. Приехав в Москву, мне стало грустно. 3. Сдав экзамены, я был принят в вуз (кем-то принят). |

Связь между подлежащим и сказуемым. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

|

1. Род сложносокращённых слов определяется по ключевому слову: ООН – Организация Объединённых Наций (организация – главное слово в ж. р.) 2. Сказуемое согласуется с первым (главным) словом сложного существительного. 3. В главной и придаточной частях сложного предложения подлежащее и сказуемое должны быть согласованы в числе: все (те) + сказуемое во мн.ч., кто (тот) + сказуемое в ед.ч. |

|

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

| 1. ООН объявила о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 2. Кресло-качалка отремонтировано. 3. [Все, (кто интересуется театром), знают имя Алексея Бахрушина]. |

1. ООН объявил о решении вопроса по грузино-осетинскому конфликту. 2. Кресло-качалка отремонтирована. 3. [Все, (кто интересуются театром), знает имя Алексея Бахрушина] |

Предложения с косвенной речью. Неправильное построение предложения с косвенной речью.

| При переводе прямой речи в косвенную местоимения и глаголы в форме 1 лица следует заменить местоимениями и глаголами 3 лица. | |

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

| Автор утверждает, что он это знает, а не просто предполагает. | Автор утверждает, что я это знаю, а не просто предполагаю (смешение прямой и косвенной речи). |

Предложения с однородными членами. Ошибки в построении предложения с однородными членами.

|

1. Каждый из однородных членов должен быть грамматически соотнесён с общим словом. 2. Каждый из однородных членов должен быть лексически соотнесён с общим словом. 3. Если однородные члены — прилагательные или причастия, они должны быть оба в одной форме (полной или краткой). 4. Если перед однородными членами предполагаются разные предлоги, то их нельзя опускать. 5. Все однородные члены должны стоять в том же падеже, что и обобщающее слово. 6. Нельзя смешивать родо-видовые понятия в ряду однородных членов. 7. Нарушен порядок слов при использовании двойных союзов (Как…, так и…; не только…, но и…; если не…, то…; не столько…, сколько…; не то чтобы…, а….), повторяющихся союзов (то… то; не то… не то и др.). Части таких союзов должны стоять непосредственно рядом с однородными членами! 8. Части двойного союза постоянны, их нельзя заменять другими словами: не только … но и если не…, то как…, так и Список двойных союзов с примерами |

|

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

| 1. Раскольников придумал (кого? что? В.п.) свою теорию и восхищается (кем? чем? Т.п.) ею. 2. Натянуть тетиву и выстрелить из лука непросто 3. Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо иллюстрированы (крат.форма) или Книги эти интересные (полн. форма) и хорошо иллюстрированные (полн. форма). 4. Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, в скверах. 5. Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков (Р.п.): Гоголя, Тургенева, Толстого (Р.п.). 6. В пакете лежали сок и фрукты: апельсины, бананы. 7. Можно утверждать, что настроение было главным не только для создателя стихотворения, но и для читателей. 8. В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, так и в людских нравах. |

1. Раскольников придумал и восхищается своей теорией. (глаголы сочетаются с существительными в разных падежах) 2. Натянуть и выстрелить из лука непросто 3. Книги эти интересны (крат.форма) и хорошо иллюстрированные (полн. форма). 4. Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах. 5. Жизнь крестьян изображена в произведениях русских классиков (Р.п.): Гоголь, Тургенев, Толстой (И.п.). 6. В пакете лежали апельсины, сок, бананы, фрукты. 7. Можно утверждать, что настроение было не только главным для создателя стихотворения, но и для читателей. 8. В Северной Африке мы наблюдали много особенностей как в природе, а также и в людских нравах. (нет союза не только…, а также) |

Построение сложного предложения. Ошибки в построении сложного предложения.

| 1. Неверное присоединение придаточной части создаёт неоднозначность восприятия смысла предложения. Придаточное определительное должно стоять после того слова, от которого зависит. 2. Придаточное изъяснительное присоединяется к главному с помощью частицы ли, выступающей в роли подчинительного союза, поэтому союз что здесь лишний. |

|

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

|

1. [В письме говорилось], (что в город, (которым управляет Сквозник -Дмухановский), едет ревизор). 2. Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, (написал ли он своё завещание). |

1. [В письме говорилось], (что в город едет ревизор), (которым управляет Сквозник – Дмухановский) (при таком построении предложения создаётся впечатление, что Сквозник-Дмухановский управляет ревизором, а не городом) 2. Перед дуэлью Печорин любуется природой, а Вернер спрашивает, (что написал ли он своё завещание). |

Формы существительного с предлогом. Неправильное употребление падежной формы сущ. и мест. с предлогом и без.

|

1. Предлоги СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ, СООБРАЗНО, НАПЕРЕРЕЗ, ПОДОБНО употребляются только с Д. п. (кому? чему?) Предлог ПО в значении «после чего-либо, в результате чего-либо» употребляется с П. п. (по ком? чём?) в меру, в силу, в течение, в продолжение, в заключение, по причине, по завершении, наподобие, посредством+ Р.п. существительного. Если требуются разные предлоги с разными существительными, они должны быть использованы. Пропуск предлогов в таких случаях недопустим. 2. Предлоги в — из, на — с. |

|

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

| 1. Вопреки (кому? чему? Д.п.) обстоятельствам благодаря (кому? чему? Д.п.) старанию По окончании срока По истечении срока По прибытии поезда По приезде 2. в город – из города |

1. Вопреки (кого? чего? Р.п.) обстоятельств благодаря (кого? чего? Р.п.) старания По окончанию срока По истечению срока По прибытию поезда По приезду 2. с города |

Глагольные формы. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм.

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |

| Сестра прочитала книгу и пересказала ее брату. | Сестра читает книгу и пересказала ее брату. |

Управление глаголов. Нарушение управления.

| ПРАВИЛЬНО | ОШИБКА |