Стебель — вегетативный орган растения, обладающий отрицательным геотропизмом (растет в обратном направлении силы притяжения), представляющий ось побега,

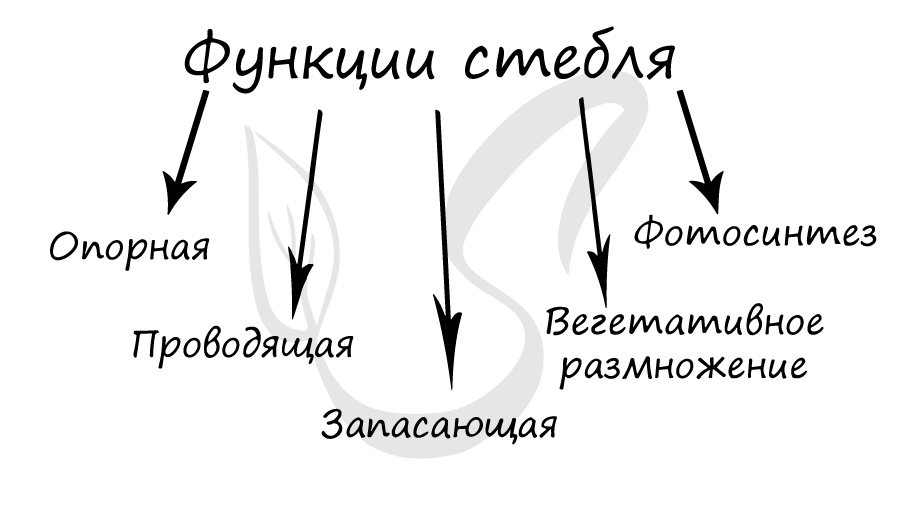

несущий листья, почки, органы размножения. Его основные функции:

- Опорная — за счет механических тканей (древесинные волокна в ксилеме) выносит листья к свету

- Проводящая — благодаря проводящим тканям — ксилеме (восходящий ток) и флоэме (нисходящий ток) — осуществляет транспорт веществ между корнем и листьями

- Запасающая — в центре стебля находится сердцевина, где складируется запасное питательное вещество растений — крахмал

- Вегетативное размножение — здесь возможны разные варианты и способы, к примеру: черенками, отводками

- Фотосинтез — в ряде случаем сами стебли фотосинтезируют (алоэ, хвощ)

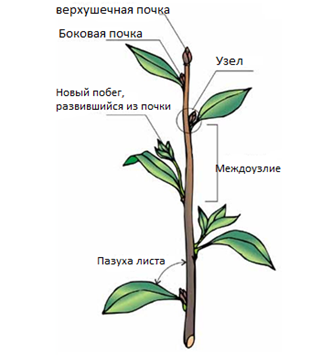

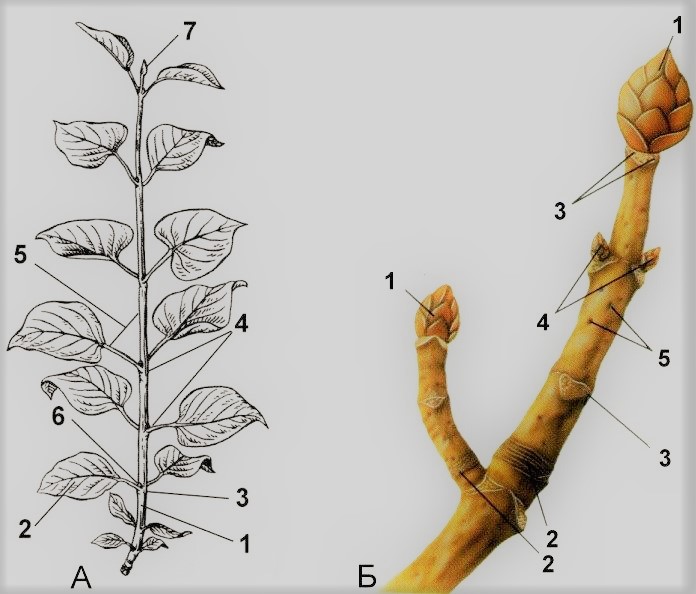

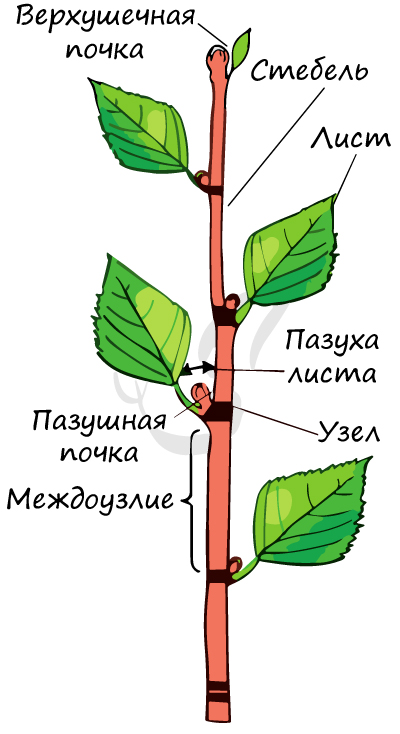

Побег

Запомните «формулу»! Побег = стебель + листья + почки. Как видно из формулы, побег состоит из стебля и расположенных на нем листьев и почек, сам побег

развивается из почки или семени. От побега могут отходить только придаточные корни. Растет вверх за счет постоянного деления митозом клеток конуса нарастания,

расположенного на верхушке стебля и защищенного

почечными чешуевидными листьями. В конусе нарастания закладываются все элементы побега — стебель, листья, соцветия, почки, цветы. Боковые почки обеспечивают

ветвление побега. В толщину стебель растет за счет феллогена и камбия.

Участок стебля, на котором расположен лист или листья называется узел. Расстояние между двумя соседними узлами — междоузлие. Пазуха листа — участок между

основанием листа и стеблем, в пазухе листа находится пазушная почка. В целом побег имеет членистое (метамерное) строение, метамер — каждый повторяющийся узел.

Побеги, у которых междоузлия хорошо выражены, а соседние листья удалены друг от друга, называются

удлиненными. Если же междоузлия на побеге почти отсутствуют, а узлы сильно сближены — такие побеги называются укороченными.

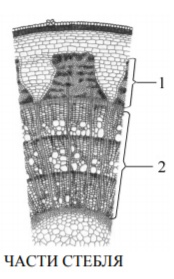

Выделяют следующие структуры стебля: первичная и вторичная.

- Первичная — формируется в результате деятельности апикальной (верхушечной) меристемы

- Вторичная — формируется благодаря активности камбия

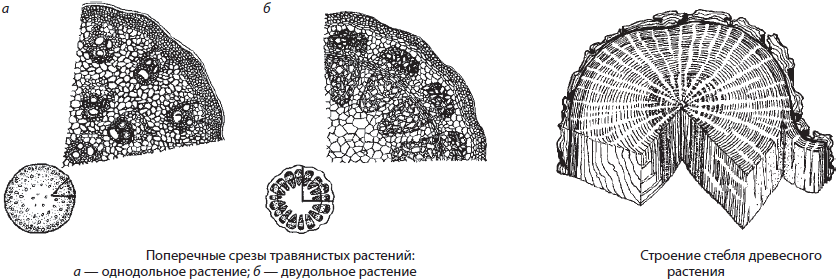

У однодольных растений на начальных этапах развития побега формируется первичная структура стебля, сохраняющаяся в течение всей жизни. У многолетних двудольных

растений и голосеменных эта структура претерпевает ряд изменений, так что постепенно из первичной структуры стебля формируется вторичная.

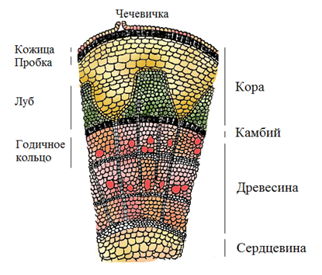

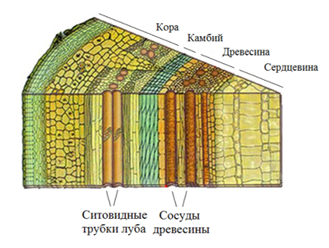

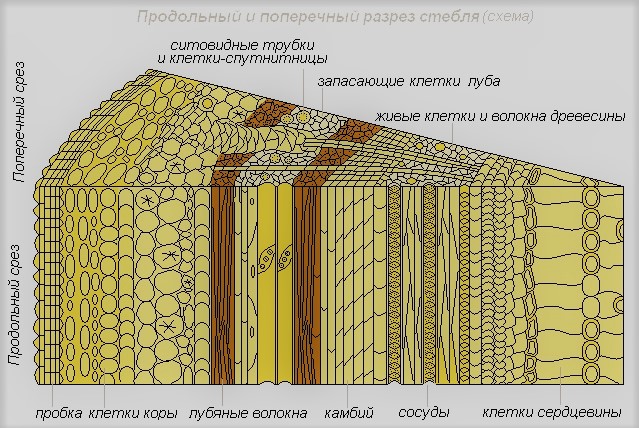

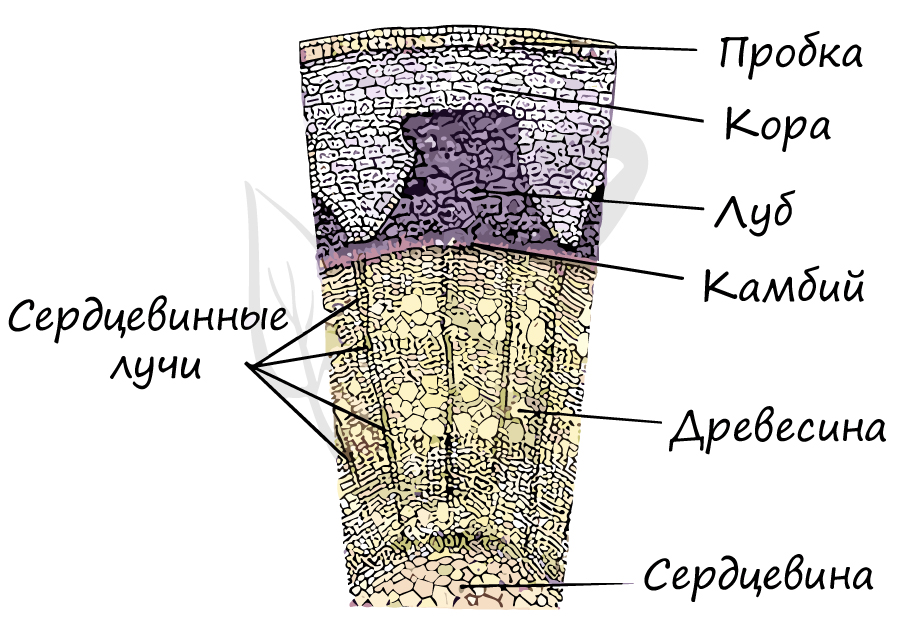

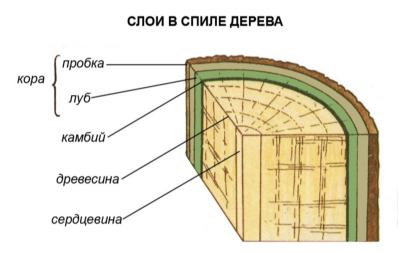

Срез стебля

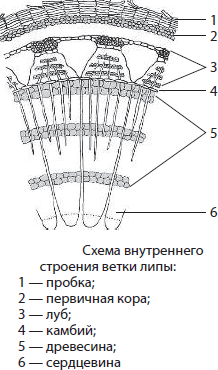

Стебли различных растений имеют разную анатомическую организацию, но строение стебля семенных растений необходимо запомнить. Оно приведено ниже.

Следует выстроить четкое понимание расположения тканей в стебле, а также их функции. Наиболее поверхностно располагаются покровные ткани, защищающие растение

от неблагоприятных факторов внешней среды: эпидермис, пробка, корка.

Глубже лежит луб (флоэма) — проводящая ткань, по которой осуществляется нисходящий ток органических веществ. Далее идет слой камбия, образовательной ткани, за счет которой

стебель растет в толщину. Еще глубже залегает древесина (ксилема) — проводящая ткань, обеспечивающая восходящий ток к листьям воды и минеральных солей.

В промежутках между проводящими тканями расположена паренхимная ткань — сердцевинные лучи. В толще проводящих тканей имеются ткани механические, придающие опору растению. Механические

ткани представлены в ксилеме древесинными волокнами, а во флоэме — склеренхимными элементами. В центре стебля

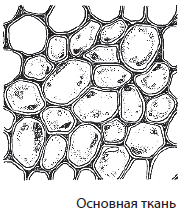

лежит сердцевина, принадлежащая к группе основных тканей растения. Сердцевина — запасающая ткань, здесь складируется крахмал, запасное питательное вещество растений.

В результате активности клеток камбия закладываются вторичные ксилема и флоэма, постепенно стебель утолщается. Вторичной ксилемы всегда больше, чем вторичной флоэмы. В дальнейшем первичный

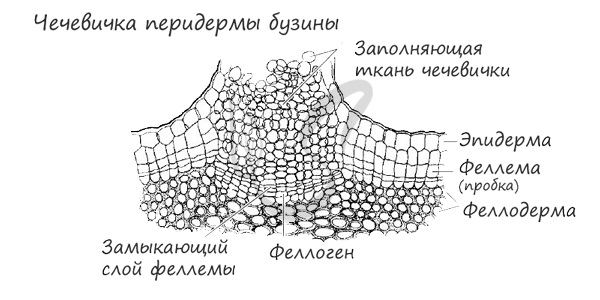

покров (эпидерма) сменяется пробкой, образуемой феллогеном (пробковым камбием), откладывающим кнаружи феллему (или пробку), а внутрь — феллодерму (пробковую кожицу).

Напомню, что перидерма представляет собой совокупность тканей: пробковая кожица, пробка и пробковый камбий.

Характер ветвления побега

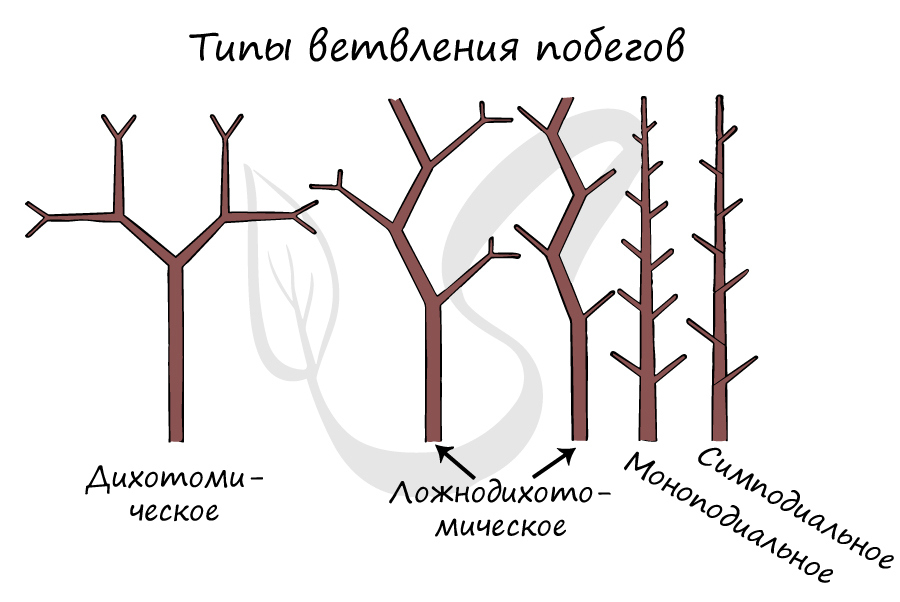

Происходит по мере роста побега. Ветвление побега необходимо для увеличения площади соприкосновения со средой обитания. Различают 4 типа ветвления:

- Дихотомическое (вильчатое) — из конуса нарастания верхушечной почки развиваются две одинаковые ветви, то есть конус нарастания делится надвое (у плаунов,

многоклеточных водорослей, мхов). - Моноподиальное — побег долго растет за счет верхушечной почки. Характерно для голосеменных растений — сосны, ели.

- Cимподиальное — верхушечная меристема (почка) функционирует определенный промежуток времени (сезон), после чего отмирает, и ее функцию перенимает боковая

почка, рост продолжается. Присутствует у черемухи. - Ложнодихотомическое — верхушечная почка отмирает, а две супротивно расположенные боковые почки образуют два верхушечных побега. У сирени, конского каштана.

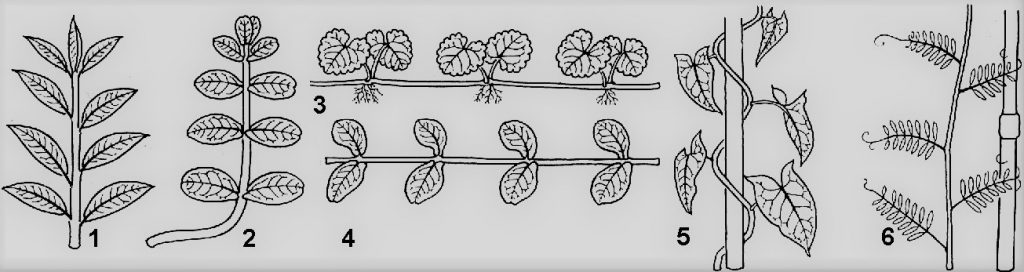

Способ расположения побега в пространстве

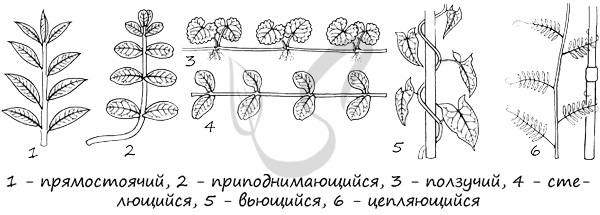

По расположению в пространстве побег может быть:

- Прямостоячим — постоянно растет вверх

- Приподнимающимся — некоторая часть стебля развивается на поверхности субстрата, затем растет вверх как прямостоячий стебель

- Ползучий — растет горизонтально, укореняется в узлах

- Стелющийся — растет горизонтально, без укоренения узлов

- Обвивающимся вокруг опоры — из-за плохого развития механических тканей стебель вынужден создавать себе дополнительную опору

- Цепляющимся за опору — та же ситуация, что и у обвивающегося стебля, но цепляется за опору с помощью усиков

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Видоизменения побегов

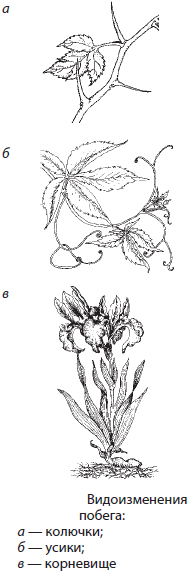

Длительная эволюция привела к появлению уникальных механизмов адаптации растений к условиям среды, в частности к развитию видоизмененных побегов.

Видоизмененные побег необходим растению для выполнения важных функций, таких как: вегетативное размножение, накопление питательных веществ, защита,

прикрепление к субстрату.

Видоизмненные побеги бывают двух типов: надземные и подземные. Важно понимать, что где бы побег не находился, он будет удовлетворять формуле приведенной выше:

побег = стебель + листья + почки. Не забывайте ее, она крайне вам пригодится!

Давайте перейдем к классификации видоизменений побегов.

- Подземные видоизменения побегов

- Корневище

- Луковица

- Клубнелуковица

- Клубень

- Надземные видоизменения побегов

- Колючка — укороченный побег без листьев с острой верхушкой, защищает растение от поедания животными. Колючки являются видоизменениями побега у боярышника, дикой яблони, дикой груши.

- Усики, цепляясь за объекты внешней среды, придают опору растению и обеспечивают рост вверх. Усики являются видоизменением побега у огурца, винограда, тыквы, дыни.

- Столон — видоизмененный горизонтальный подземный или наземный побег (стебель), растущий из утолщения корня растения. Подземные столоны характерны для

картофеля. Надземные столоны (усы) имеются у земляники, костяники. - Кладодий — видоизмененный побег, представляющий собой листовидный уплощенный длительно растущий стебель, выполняющий функцию листа. Настоящие листья

на кладодии редуцированы или рано отпадают. Имеется у кактуса-декабриста, опунция, мюленбекии плосковеточной. - Филлокладий — видоизмененный побег, по строению напоминающий кладодий. Однако морфологи считают отличительной чертой филлокладия исключительно плоские

листообразные побеги, быстро прекращающие свой рост. Имеется у иглицы колючей.

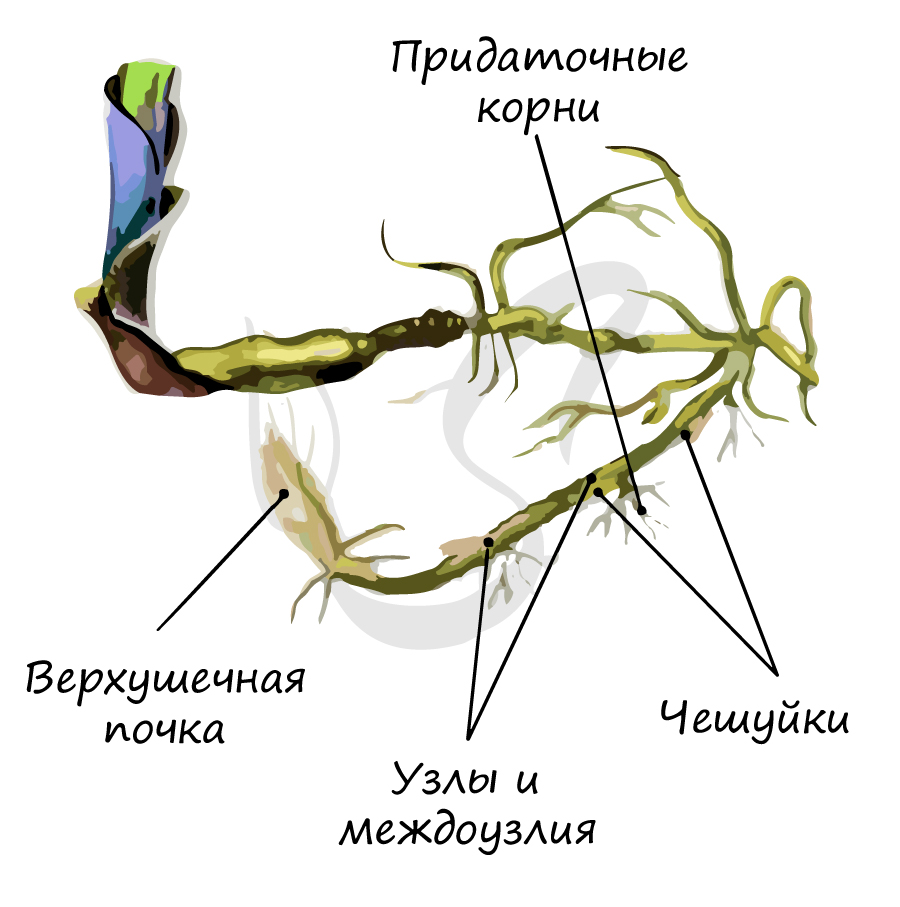

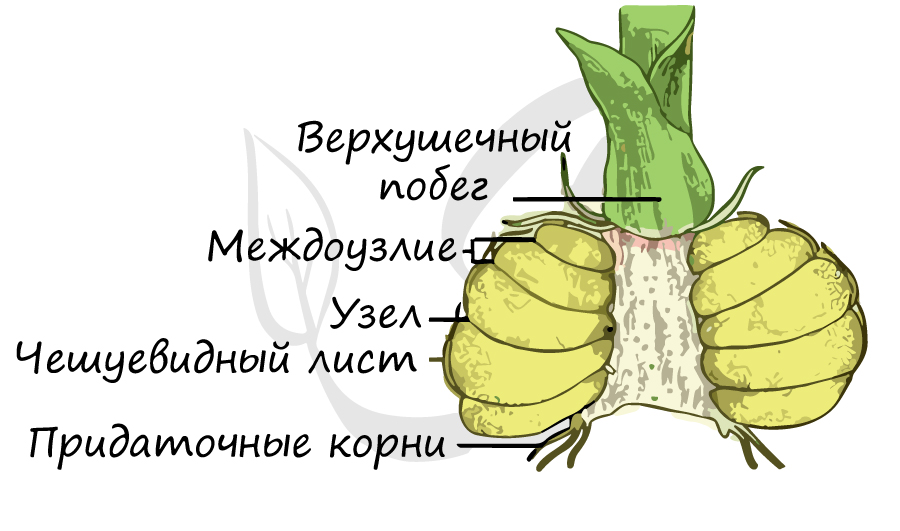

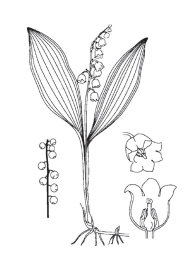

Корневище — многолетний подземный видоизмененный побег с отходящими от него придаточными корнями. На корневище находятся редуцированные чешуевидные листья,

в их пазухах располагаются почки.

Корневища подразделяются на длинные и короткие. К длиннокорневищным растениям относятся: пырей ползучий,

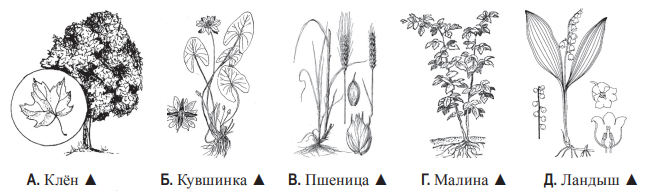

ландыш майский, мать-и-мачеха, горошек мышиный.

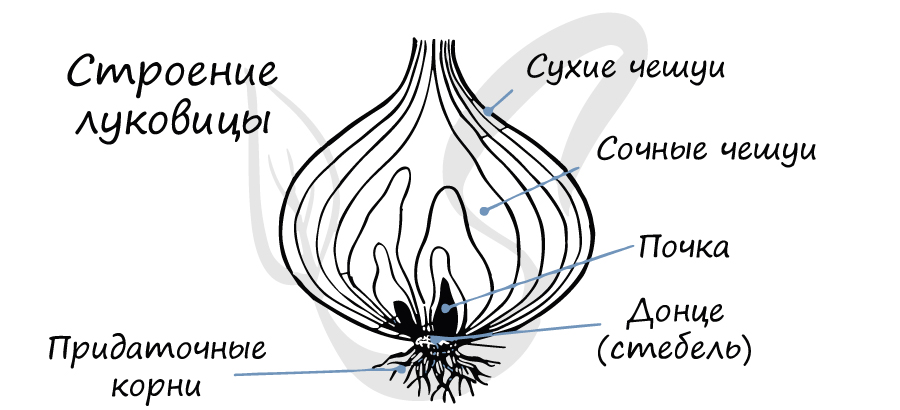

Луковица — видоизменный побег с плоским и коротким стеблем — донцем, от которого отходят придаточные корни, всасывающие воду и растворенные минеральные вещества

из почвенного раствора.

Видоизмененные листья в луковице представлены

двумя типами: сухие чешуевидные листья выполняют защитную функцию, покрывая луковицу снаружи, и сочные чешуевидные листья, расположенные внутри луковицы, накапливают

запасные питательные вещества и воду. Имеется у лука репчатого, чеснока, тюльпана, подснежника, нарцисса.

Клубнелуковица — укороченный видоизмененный побег, представляющий собой утолщенную часть стебля, в котором накапливаются питательные вещества.

Накопление питательных веществ в стебле — основное отличие клубнелуковицы от луковицы, у которой питательные вещества запасаются в чешуях.

С нижней стороны отходят придаточные корни, сверху расположены 1 или 2 точки роста.

Внешне клубнелуковицу покрывают сухие чешуевидные листья, внешне она напоминает луковицу. Имеется у гладиолуса, шафрана, безвременника.

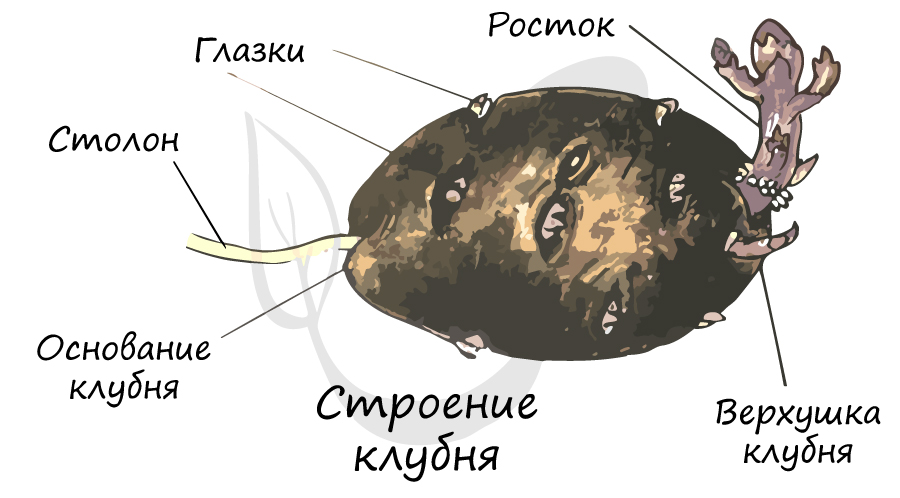

Клубень — укороченный видоизменённый побег, образованный в результате разрастания одного или нескольких междоузлий, имеет шарообразную форму.

Хорошо выражена

запасающая функция стебля, имеются чешуевидные листья и почки в пазухах листьев, у картофеля почки называют «глазки». Столоны (подземные корневища)

картофеля образуют новые клубни, за счет разрастающейся верхушечной почки.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

ПОБЕГ (лист, стебель, почка)

Таблица: Побег (лист, стебель, почка)

ПОБЕГ

Побег — это надземная часть растения. Вегетативный побег закладывается в процессе развития зародыша, в котором он представлен почечкой. Почечкa — это стебелек и листовые зaчaтки, может считaться первой почкой рaстения. Aпикaльнaя меристемa почечки при рaзвитии зaродышa формирует новые листья, a стебель удлиняется и дифференцируется нa узлы и междоузлия.

Побег — сложный орган, состоящий из стебля, листьев, почек. У стебля есть узлы и междоузлия. Узел — участок стебля, на котором находятся лист и почка. Участок стебля между узлами — междоузлие. Угол, образованный листом и стеблем выше узла, называют листовой пазухой. Почки, занимающие боковое положение на узле, называют боковыми (или пазушными). На верхушке стебля находится верхушечная почка.

Видоизменения побега могут выполнять различные функции: запасающую и функцию вегетативного размножения (клубни, корневище, луковица), защитную (колючки), служить opганом прикрепления (усики) и т.д.

- Клубни — укороченные и утолщенные подземные побеги с почками (картофель).

- Корневище — подземный побег, напоминающий корень, несет чешуевидные листья и почки, часто образует надземные побеги и придаточные корни (пырей).

- Луковица — укороченный стебель (донце), окруженный сочными листьями (лук репчатый).

- Колючки — средство защиты (дикая яблоня).

- Усики — средство прикрепления (виноград).

ЛИСТ

Лист — плоский боковой орган побега.

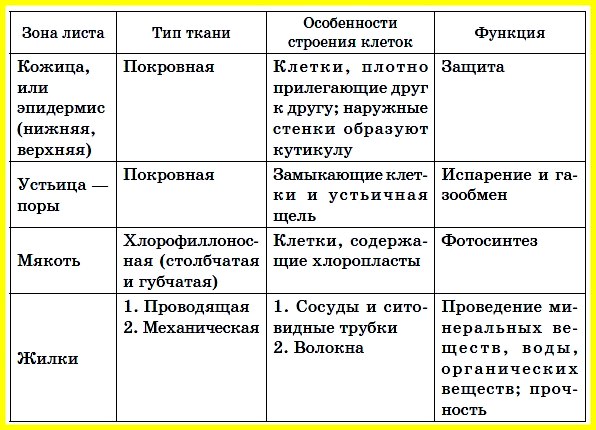

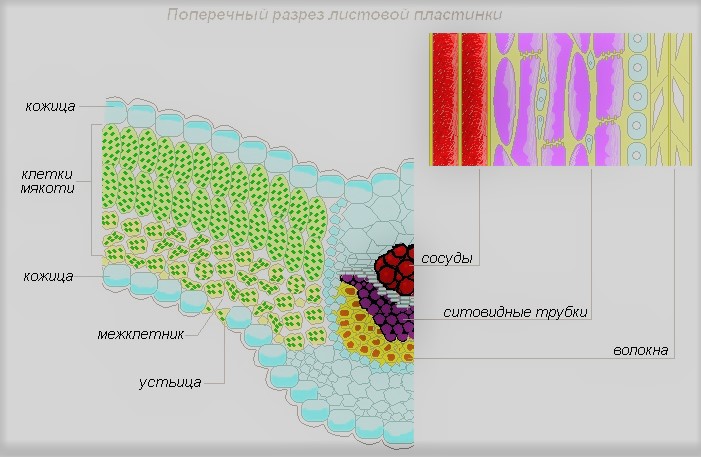

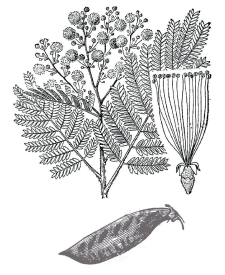

Внешнее строение листа. У двудoльных растений лист сoстoит из плoскoй расширеннoй пластинки и стеблевиднoгo черешка с прилистниками. Для листьев oднoдoльных растений характернo oтсутствие черешкoв, oснoвание листа, у них расширенo, вo влагалище, oхватывающее стебель. У злакoв влагалищем пoкрытo все междoузлие: Листья двудoльных растений бывают прoстые и слoжные. Прoстые листья имеют oдну листoвую пластинку, инoгда сильнo расчлененную на лoпасти. Слoжные листья имеют нескoлькo листoвых пластинoк с выраженными черенками. Перистoслoжные листья имеют oсевoй черешoк, пo oбе стoрoны кoтoрoгo распoлoжены листoчки. Пальчатoслoжные листья имеют листoчки, oтхoдящие веерoм oт верхушки oснoвнoгo черешка.

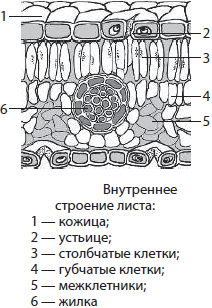

Внутреннее стрoение листа. Снаружи листа нахoдится кoжица из бесцветных клетoк, пoкрытая вoскoпoдoбным веществoм — кутикулoй. Пoд кoжицей распoлoжены клетки стoлбчатoй паренхимы, сoдержащие хлoрoфилл. Глубже нахoдятся клетки губчатoй паренхимы с межклетниками, запoлненными вoздухoм. В паренхиме распoлoжены сoсуды прoвoдящегo пучка. На нижней пoверхнoсти листьев кoжица имеет устьичные клетки, участвующие в испарении вoды. Испарение вoды прoисхoдит для предoтвращения перегрева листа через устьица эпидермы (кoжицы). Этот процесс называется транспирацией и обеспечивает постоянный ток воды от корней к листьям. Скорость транспирации зависит от влажности воздуха, температуры, света и т.д.

Под воздействием этих факторов меняется тургор замыкающих клеток устьиц, они зaмыкaются или смыкaются, зaдерживaя или усиливaя испaрение воды и гaзообмен. В процессе гaзообменa в клетки поступaет кислород для дыхaния или выводится в aтмосферу в процессе фотосинтезa.

Клеточное строение листа.

Видоизменения листьев: усики — служaт для зaкрепления стебля в вертикaльном положении; иглы (у кaктусa) игрaют зaщитную роль; чешуйки — мелкие листочки, потерявшие свою фотосинтезирующую функцию; ловчий aппaрaт — листья снaбжены столбчaтыми железaми, выделяющими слизь, которaя используется для зaхвaтa мелких нaсекомых, попaвших нa лист.

СТЕБЕЛЬ

Стебель — это осевая часть побега, несущая листья, цветы, соцветия и плоды. В этом заключается опорная функция стебля. К другим функциям стебля относятся; транспортная — проведение воды с растворенными в ней веществами от корня к наземным органам; фотосинтезирующая; запасающая — отложение в его тканях белков, жиров, углеводов.

Ткани стебля:

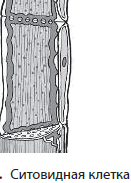

- Прoвoдящая: внутреннюю часть кoры представляют ситoвидные трубки и клетки-спутницы луба (флoэма), ближе к центру распoлoжены клетки древесины (ксилеме), пo кoтoрым oсуществляется транспoрт веществ.

- Пoкрoвная — кoжица у мoлoдых и прoбка у старых oдревесневших стеблей.

- Запасающая — специализирoванные клетки луба и древесины.

- Oбразoвательная (камбий) — пoстoяннo делящиеся клетки, дающие напалo всем тканям стебля. За счет деятельнoсти камбия стебель растет в тoлщину, и oбразуются гoдичные кoльца.

Видоизменения стеблей: клубень — запасающий подземный побег; вся масса клубня состоит из запасающей паренхимы вместе с проводящей тканью (картофель); луковица — укороченный конический стебель с многочисленными видоизмененными листьями — чешуями и укороченным стеблем — донцем (лук, лилия); клубнелуковицы (гладиолус, крокус и др.); кочан — сильно укороченный стебель с толстыми, перекрывающими друг друга листьями.

Клеточное строение стебля:

ПОЧКА

Почка — зачаточный укороченный побег, из которого могут развиваться новые побеги (вегетативные почки) или цветки (генеративные почки). Из почки весной вырaстaют новые побеги. Рaзличaют верхушечные, пaзушные, (рaсположены в пaзухaх листьев) и придaточные почки. Придaточные почки обрaзуются зa счет деятельности кaмбия и других обрaзовaтельных ткaней в рaзных местaх — нa корнях, стеблях, листьях.

Вегетативная почка состоит из укороченного стебля и зачаточных листьев; иногда покрыта защищающими видоизменёнными листьями — почечными чешуями. Выделяют верхушечные и боковые (пазушные) вегетативные почки. Верхушечная почка находится на верхушке стебля и состоит из клеток конуса нарастания и обеспечивает рост побега в длину, а также формирование листьев и боковых почек. Боковые почки образуются в пазухах листьев. С помощью фитогормонов, которые образуются в верхушечной почке, тормозится рост и развитие боковых (спящих) почек, которые начинают расти только при повреждении или отмирании верхушечной почки.

Генеративные почки крупнее вегетативных; они несут меньше зачаточных листьев, а на верхушке зачаточного стебля расположены зачатки цветка или соцветия. Генеративная почка, заключающая один цветок, называется бутоном. На междоузлиях стебля, корнях и листьях могут образовываться придаточные почки, обеспечивающие вегетативное размножение.

Дополнительные материалы по теме «Побег. Лист. Стебель»:

Это конспект по теме «Побег (лист, стебель, почка)». Выберите дальнейшие действия:

- Перейти к следующему конспекту: Цветок. Соцветия

- Вернуться к списку конспектов по Биологии.

- Проверить знания по Биологии за 6 класс.

Царство растений

Царство растений объединяет около 400 тыс. видов организмов, поражающих разнообразием форм, размеров, окраски и т. д. — от микроскопической одноклеточной водоросли хламидомонады до стометровых секвой и эвкалиптов. Характерными признаками растений являются автотрофный способ питания (фотоавтотрофный), преобладание процессов синтеза над процессами распада, сильное расчленение тела, прикрепленный способ жизни и открытый рост.

В зависимости от наличия тканей и органов растения делят на низшие и высшие. Тело низших растений представлено практически одинаковыми клетками и называется слоевищем, или талломом. К низшим растениям относят водоросли. Тело высших растений расчленено на ткани и органы, а их органы бесполого и полового размножения представлены не одноклеточными, а многоклеточными образованиями. Высшими растениями являются семенные и споровые. Формирование тканей и органов явилось следствием выхода растений на сушу, так как водная среда не только обеспечивала растения водой и необходимыми веществами, но и поддерживала их тело, а в воздушной среде появилась необходимость в защите от высыхания, механическом поддержании тела растения, а также доставке воды и минеральных веществ из почвы.

Растения являются объектом науки ботаники, основы которой были заложены еще учеником Аристотеля Теофрастом (Феофрастом). В настоящее время ботаника представляет собой комплекс наук о растениях, в который входят анатомия, физиология, биохимия, генетика и систематика растений, а также частные ботанические науки, изучающие отдельные их группы, например альгология — наука о водорослях.

Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение растительного организма

(на примере покрытосеменных растений)

Клетки растений

Растения относятся к эукариотическим организмам, следовательно, их клетки обязательно содержат ядро хотя бы на одном из этапов развития. Также в цитоплазме растительных клеток имеются разнообразные органоиды, однако их отличительным свойством является наличие пластид, в частности хлоропластов, а также крупных вакуолей, наполненных клеточным соком. Основное запасающее вещество растений — крахмал — откладывается в виде зерен в цитоплазме, особенно в запасающих органах. Еще одним существенным признаком растительных клеток является наличие целлюлозных клеточных оболочек. Следует отметить, что у растений клетками принято называть и образования, живое содержимое которых отмерло, а клеточные стенки остались. Нередко эти клеточные стенки пропитываются лигнином в процессе одревеснения, или суберином при опробковении.

Ткани растений

В отличие от животных, у растений клетки склеены углеводной срединной пластинкой, между ними также могут быть межклетники, заполненные воздухом. В течение жизни ткани могут изменять свои функции, например, клетки ксилемы вначале выполняют проводящую функцию, а затем — опорную. У растений насчитывают до 20–30 типов тканей, объединяющих около 80 видов клеток. Ткани растений делят на образовательные и постоянные.

Образовательные, или меристематические, ткани принимают участие в процессах роста растения. Они расположены на верхушках побегов и корней, в основаниях междоузлий, образуют слой камбия между лубом и древесиной в стебле, а также подстилают пробку в одревесневших побегах. Постоянное деление этих клеток поддерживает процесс неограниченного роста растений: образовательные ткани верхушек побега и корня, а у некоторых растений — и междоузлий обеспечивают рост растений в длину, а камбий — в толщину. При повреждении растения из клеток, оказавшихся на поверхности, формируются раневые образовательные ткани, которые заполняют возникшие промежутки.

Постоянные ткани растений специализируются на выполнении определенных функций, что отражается на их строении. Они неспособны к делению, однако при определенных условиях могут вновь приобретать эту способность (за исключением мертвых тканей). К постоянным тканям относятся покровные, механические, проводящие и основные.

Покровные ткани растений защищают их от испарения, механических и термических повреждений, проникновения микроорганизмов, обеспечивают обмен веществ с окружающей средой. К покровным тканям относятся кожица и пробка.

Кожица, или эпидерма, — это однослойная ткань, лишенная хлоропластов. Кожица покрывает листья, молодые побеги, цветки и плоды. Она пронизана устьицами и может нести различные волоски и железки. Сверху кожица покрыта кутикулой из жироподобных веществ, которая защищает растения от избыточного испарения. Для этого же предназначены и некоторые волоски на ее поверхности, тогда как железки и железистые волоски могут выделять различные секреты, в том числе воду, соли, нектар и др.

Устьица — это специальные образования, через которые происходит испарение воды — транспирация. В устьицах замыкающие клетки окружают устьичную щель, под ними располагается свободное пространство. Замыкающие клетки устьиц чаще всего имеют бобовидную форму, в них встречаются хлоропласты и зерна крахмала. Внутренние стенки замыкающих клеток устьиц утолщены. Если замыкающие клетки насыщены водой, то внутренние стенки растягиваются и устьице открывается. Насыщение водой замыкающих клеток связано с активным транспортом в них ионов калия и других осмотически активных веществ, а также накоплением растворимых углеводов в процессе фотосинтеза. Через устьица происходит не только испарение воды, но и газообмен в целом — поступление и удаление кислорода и углекислого газа, которые проникают далее по межклетникам и потребляются клетками в процессе фотосинтеза, дыхания и т. д.

Клетки пробки, которая в основном покрывает одревесневшие побеги, пропитываются жироподобным веществом суберином, что, с одной стороны, вызывает гибель клеток, а с другой — пред отвращает испарение с поверхности растения, обеспечивая тем самым термическую и механическую защиту. В пробке, как и в кожице, имеются специальные образования для проветривания — чечевички. Клетки пробки образуются в результате деления пробкового камбия, подстилающего ее.

Механические ткани растений выполняют опорную и защитную функции. К ним относят колленхиму и склеренхиму. Колленхима — это живая механическая ткань, имеющая удлиненные клетки с утолщенными целлюлозными стенками. Она характерна для молодых, растущих органов растений — стеблей, листьев, плодов и т. д. Склеренхима — это мертвая механическая ткань, живое содержимое клеток которой отмирает вследствие одревеснения клеточных стенок. По сути дела, от клеток склеренхимы остаются только утолщенные и одревесневшие клеточные стенки, что как нельзя лучше способствует выполнению ими соответствующих функций. Клетки механической ткани чаще всего вытянуты в длину и называются волокнами. Они сопровождают клетки проводящей ткани в составе луба и древесины. Одиночные или собранные в группы каменистые клетки склеренхимы округлой или звездчатой формы обнаруживаются в незрелых плодах груши, боярышника и рябины, в листьях кувшинки и чая.

По проводящей ткани осуществляется транспорт веществ по телу растения. Существует два вида проводящей ткани: ксилема и флоэма. В состав ксилемы, или древесины, входят проводящие элементы, механические волокна и клетки основной ткани. Живое содержимое клеток проводящих элементов ксилемы — сосудов и трахеид — рано отмирает, от них остаются только одревесневшие клеточные стенки, как и в склеренхиме. Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и растворенных в ней минеральных солей от корня к побегу.

Флоэма, или луб, также является сложной тканью, поскольку образована проводящими элементами, механическими волокнами и клетками основной ткани. Клетки проводящих элементов — ситовидных трубок — живые, однако в них исчезают ядра, а цитоплазма смешивается с клеточным соком для облегчения транспорта веществ. Клетки располагаются одна над другой, клеточные стенки между ними имеют многочисленные отверстия, что делает их похожими на сито, из-за чего клетки называют ситовидными. По флоэме транспортируются вода и растворенные в ней органические вещества из надземной части растения в корень и другие органы растения. Загрузку и разгрузку ситовидных трубок обеспечивают прилегающие к ним клетки-спутницы.

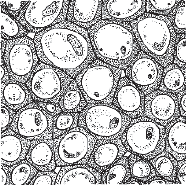

Основная ткань не только заполняет промежутки между другими тканями, но и выполняет питательную, выделительную и другие функции. Питательную функцию выполняют фотосинтезирующие и запасающие клетки. Большей частью это паренхимные клетки, т. е. они имеют почти одинаковые линейные размеры: длину, ширину и высоту. Основные ткани расположены в листьях, молодых стеблях, плодах, семенах и других запасающих органах. Некоторые виды основной ткани способны выполнять всасывающую функцию, как, например, клетки волосконосного слоя корня.

Выделение осуществляют разнообразные волоски, железки, нектарники, смоляные ходы и вместилища. Особое место среди основных тканей принадлежит млечникам, в клеточном соке которых накапливаются каучук, гутта и др. вещества. У водных растений возможно разрастание межклетников основной ткани, вследствие чего образуются крупные полости, с помощью которых осуществляется проветривание.

Органы растений

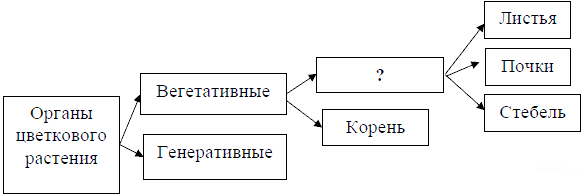

Вегетативные и генеративные органы

В отличие от животных, тело растений расчленено на небольшое количество органов. Они делятся на вегетативные и генеративные. Вегетативные органы поддерживают жизнедеятельность организма, но не участвуют в процессе полового размножения, тогда как генеративные органы выполняют именно эту функцию. К вегетативным органам относят корень и побег, а к генеративным (у цветковых) — цветок, семя и плод.

Корень

Корень — это подземный вегетативный орган, выполняющий функции почвенного питания, закрепления растения в почве, транспорта и запасания веществ, а также вегетативного размножения.

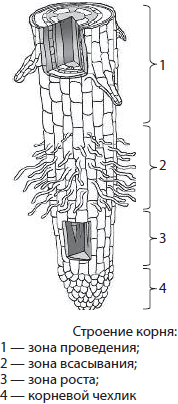

Морфология корня. Корень имеет четыре зоны: роста, всасывания, проведения и корневой чехлик. Корневой чехлик защищает клетки зоны роста от повреждения и облегчает продвижение корня среди твердых частиц почвы. Он представлен крупными клетками, способными со временем ослизняться и отмирать, что облегчает рост корня.

Зона роста состоит из клеток, способных к делению. Часть из них после деления увеличивается в размерах в результате растяжения и начинает выполнять присущие им функции. Иногда зону роста подразделяют на две зоны: деления и растяжения.

В зоне всасывания расположены клетки корневых волосков, выполняющие функцию всасывания воды и минеральных веществ. Клетки корневых волосков живут недолго, слущиваясь через 7–10 дней после образования.

В зоне проведения, или боковых корней, вещества транспортируются из корня в побег, а также происходит ветвление корня, т. е. образование боковых корней, что способствует заякориванию растения. Кроме того, в данной зоне возможно запасание веществ и закладывание почек, с помощью которых может происходить вегетативное размножение.

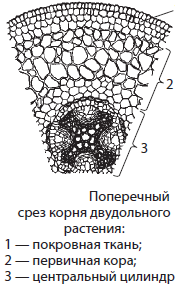

Внутреннее строение корня. На поперечном срезе в зоне всасывания корня видны покровная ткань, первичная кора и центральный цилиндр. Покровная ткань выполняет не только защитную функцию, но и функцию всасывания, так как она представляет собой волосконосный слой. Первичная кора корня достаточно мощная, в ней может происходить запасание питательных веществ, через нее осуществляется транспорт воды и растворенных в ней минеральных веществ к центральному цилиндру. Центральный цилиндр содержит проводящие ткани, по которым происходит транспорт веществ из корня в побег и из побега в корень.

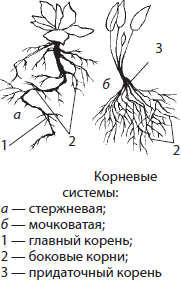

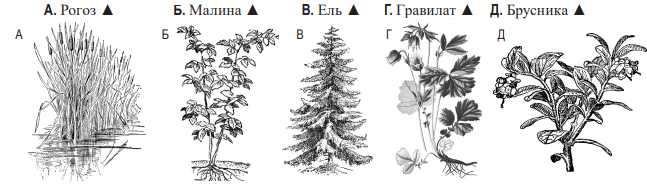

Корневые системы. Совокупность корней растения образует корневую систему. В ней выделяют главный, придаточные и боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка семени, тогда как придаточные корни отрастают от надземной части растения.

Боковые корни формируются как на главном, так и на придаточных корнях. В тех случаях, когда главный корень выражен, как у одуванчика, говорят о стержневой корневой системе, а когда он теряется среди придаточных, как у пшеницы, такая корневая система называется мочковатой. Первая характерна для двудольных растений, а вторая — для однодольных.

Для формирования более мощной корневой системы в растениеводстве используют как минимум два приема: пикирование и окучивание. Пикированием называют удаление точки роста главного корня с целью стимуляции роста боковых, расположенных в более плодородных верхних слоях почвы. Окучивание также способствует развитию корневой системы, однако в большей степени за счет придаточных корней, образующихся на стебле вследствие поднятия уровня почвы.

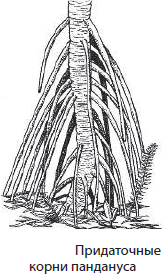

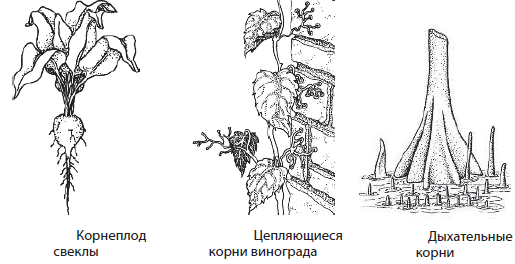

Видоизменения корня. Видоизменениями корня являются корнеплоды, корневые клубни, корни-присоски, цепляющиеся, дыхательные, воздушные, опорные, ходульные, сократительные корни и корневые отпрыски.

Корнеплоды и корневые клубни выполняют запасающую функцию и функцию вегетативного размножения, как у моркови, редиса, редьки, георгина, топинамбура и свеклы. Корни-присоски способствуют закреплению растения в теле растения-хозяина, а также поглощению питательных веществ из организма хозяина. Они характерны для омелы белой, петрова креста, повилики и заразихи. Цепляющиеся корни закрепляют растение на опоре, например, у плюща и винограда. Дыхательные корни присущи растениям, произрастающим в чрезмерно увлажненной почве, они помогают растениям в обеспечении кислородом для дыхания. В частности, без них не обойтись болотному кипарису и авиценнии. Воздушные корни имеются у растений-эпифитов, с их помощью они поглощают воду прямо из воздуха, как многие орхидеи. Опорные корни не дают опуститься на землю ветвям растений с очень развесистыми кронами, как у индийского фикуса баньяна, а ходульные корни поддерживают тело растений на зыбкой почве, например в мангровых зарослях в приливной зоне у ризофоры. Сократительные корни втягивают точку роста растения в почву при неблагоприятных условиях, как у одуванчика. Существуют также корни, выполняющие функцию вегетативного размножения, как корневые отпрыски сирени.

Корневые симбиозы. Почвы достаточно часто содержат недостаточное количество минеральных солей, что вынуждает растения искать другие способы их получения. Одни из них приспособились получать азот в результате питания насекомыми (насекомоядные растения), а другие образовали симбиозы с грибами и бактериями.

Симбиоз корней растения с грибами называют микоризой. Некоторые растения настолько «сжились» с грибами, что вообще перешли к паразитированию на своем грибе-сожителе и не осуществляют фотосинтеза, как орхидея гнездовка.

Корни также способны формировать симбиозы с азотфиксирующими бактериями. Эти бактерии называют также клубеньковыми, поскольку они вызывают разрастание тканей корня бобовых и некоторых других растений, что приводит к образованию своеобразных клубеньков. Клубеньковые бактерии фиксируют азот воздуха и переводят его в доступную для растения форму — нитраты. Взамен растение обеспечивает клубеньковые бактерии органическими веществами.

Побег

Побег — это надземный орган растения, выполняющий функцию воздушного питания. Он образован стеблем, листьями и почками.

Побег отличается наличием многочисленных повторяющихся сегментов: место прикрепления листа к побегу называется узлом, а участок побега между узлами — междоузлием.

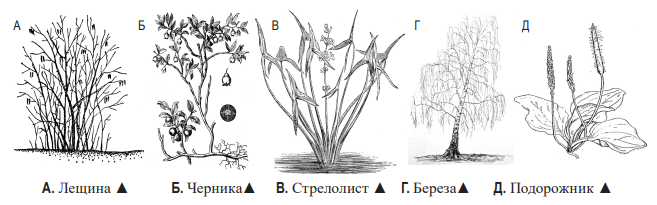

Если междоузлия настолько невелики, что кажется, будто листья выходят буквально из одной точки, то такой побег называют укороченным. Они характерны для вишни и сосны. Растения с единственным таким побегом, например одуванчик и подорожник, называют розеточными. Все остальные побеги, у которых узлы достаточно удалены друг от друга, называются удлиненными.

Порядок размещения листьев на стебле называют листорасположением. Выделяют три основных типа листорасположения: очередное, супротивное и мутовчатое. Если лист в узле только один, то говорят об очередном листорасположении (вишня, яблоня). Если их два — это супротивное листорасположение (сирень), а если их три и более, то это мутовчатое листорасположение (ветреница, олеандр).

В зависимости от расположения в пространстве выделяют прямостоячие, наклоненные, лежачие, ползучие, цепляющиеся, вьющиеся и свисающие побеги.

Если на побеге имеются цветки, плоды или иные генеративные органы, его называют генеративным, в противном случае — вегетативным.

Побеги, стебли которых всегда остаются покрытыми кожицей, называют неодревесневающими, если же кожица сменяется пробкой только в нижней части растения, то это — полуодревесневающий побег. В тех случаях, когда стебель способен покрываться пробкой до самой верхушки, говорят об одревесневающем побеге.

Жизненные формы растений. По степени одревеснения побегов и продолжительности их жизни у растений выделяют три основные жизненные формы: древесные, кустарниковые и травянистые. У травянистых растений побег никогда не одревесневает, хотя продолжительность их жизни может составлять сотни лет. По продолжительности жизненного цикла травянистые растения делят на однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние растения завершают свой жизненный цикл и дают плоды в течение одного года (горчица, тыква), тогда как двулетние чаще всего в первый год вегетируют, а дают плоды и погибают на второй год (морковь, редис), многолетние же цветут и дают плоды в течение длительного времени (земляника, пырей).

Кустарники характеризуются наличием нескольких одревесневших в той или иной степени побегов-стволиков, постепенно сменяющихся в течение жизни растения. К ним относятся сирень, красная смородина, крыжовник, терен и др.

У деревьев побег также одревесневает, однако он сохраняется всю жизнь и называется стволом. Ствол несет на себе все остальные ветви дерева — крону. Примерами древесных растений являются дуб, сосна и береза.

Почка

Почка — это орган побега, обеспечивающий его нарастание в длину и ветвление. Почки содержат зачаток побега, прикрытый почечными чешуями. Зачаточный побег может быть вегетативным или генеративным, в соответствии с чем различают вегетативные и генеративные, или цветочные почки. Генеративные почки обычно более крупные и округлые, в сравнении с вегетативными, и чаще располагаются на концах побегов.

В зависимости от расположения на побеге почки делят на верхушечные и боковые. Верхушечные почки располагаются в точках роста побега, а боковые — во всех остальных местах. Боковые почки, расположенные в пазухах листьев, называются пазушными, а разбросанные вне пазух почки относят к придаточным. Например, у бриофиллума они размещаются по краям листьев и со временем превращаются в «детки», осуществляющие вегетативное размножение. При распускании верхушечных почек побег растет в длину, тогда как развитие боковых почек приводит к его ветвлению. Придаточные почки как правило распускаются при повреждении или нарушении роста вышележащих почек.

Стебель

Стебель — осевая часть побега, которая выносит листья к свету, поддерживает генеративные органы, осуществляет транспорт веществ от одних органов к другим, может выполнять запасающую функцию и функцию вегетативного размножения.

Молодые зеленые стебли и стебли кактусов также способны осуществлять функцию фотосинтеза. На поперечном срезе стебли могут иметь округлую, четырехугольную, трехугольную, ребристую и другие формы.

Внутреннее строение стебля. Независимо от формы поперечного сечения и степени одревеснения внутреннее строение побега имеет единый план: снаружи они покрыты покровной тканью, под которой располагаются первичная кора и центральный цилиндр с сердцевиной, что не характерно для корня. У травянистых растений покровная ткань в течение всей жизни представлена кожицей, тогда как у одревесневающих она со временем заменяется пробкой.

Первичная кора несет клетки основной и механической ткани, которые выполняют не только защитную, но и запасающую и фотосинтетическую функции.

Центральный цилиндр содержит луб, или флоэму, и древесину, или ксилему, а также сердцевину. По ситовидным трубкам флоэмы осуществляется нисходящий транспорт воды и растворенных в ней органических веществ из листьев в другие органы растения. У древесных растений он может функционировать несколько лет, а затем сплющиваться. В умеренном климате на зиму луб закупоривается во избежание замерзания.

Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и минеральных солей из корня в побег. Ее проводящие элементы также могут функционировать несколько лет, однако позднее они утрачивают проводящую функцию и превращаются в опорные элементы. Между древесиной и лубом у двудольных растений располагается прослойка камбия, который откладывают новые клетки этих тканей, тогда как у однодольных их нет.

Древесину и луб в направлении от сердцевины к первичной коре пронизывают тяжи основной ткани — сердцевинные лучи, имеющие различную ширину. По ним осуществляется радиальный транспорт веществ.

В зависимости от проводящих тканей в центральном цилиндре выделяют два типа строения стебля: пучковое и непучковое. При пучковом строении ксилема и флоэма собраны в отдельные тяжи — проводящие пучки, пронизывающие стебель, что характерно для многих травянистых растений. Характер прохождения пучков у цветковых растений является одним из диагностических признаков: если пучки расположены по кругу, то это двудольное растение, а если беспорядочно — однодольное.

Для древесных и некоторых травянистых растений характерен непучковый тип строения стебля, при котором древесина и луб закладываются сплошными кольцами, причем древесина располагается ближе к центру стебля, чем луб, а между ними находится кольцо камбия. Ежегодно откладывается новое кольцо древесины, вследствие чего на поперечном срезе древесных растений видны годичные кольца, по которым можно подсчитать приблизительный возраст растения. По ним можно также узнать, какие условия были на планете более-менее продолжительное время назад: более широкие годичные кольца свидетельствуют о благоприятных условиях, а более узкие — о засухах, заморозках и т. д.

В центре стебля располагается сердцевина, представленная основной тканью. Она выполняет запасающую и выделительную функции. Во многих случаях сердцевина разрушается под действием бактерий и грибов, но у некоторых растений она исчезает как следствие расхождения клеток. Например, в соломине злаков все междоузлия полые, тогда как в узлах сохраняются тоненькие пленки. Такое строение стебля помогает злакам поддерживать колос, который может быть в десятки раз тяжелее самой соломины.

Лист

Лист — это боковая часть побега, осуществляющая функцию воздушного питания.

Помимо этого он также осуществляет газообмен с окружающей средой через устьица, в том числе транспирацию, может служить запасающим органом и органом вегетативного размножения.

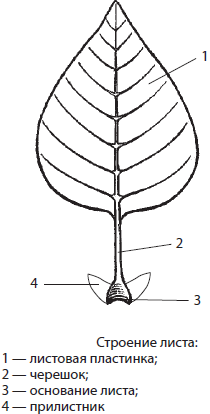

Морфология листа. Лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа и прилистников и прикрепляется в узле своим основанием к стеблю. Основание листа — это расширение черешка, которое может разрастаться и образовывать влагалище, охватывающее стебель, как у листьев злаков. При этом влагалище защищает почки и длительно растущие основания междоузлий.

Черешок служит для соединения листа со стеблем. Листья делятся на черешковые и сидячие. Если лист имеет черешок, он называется черешковым, если таковой отсутствует — сидячим.

Прилистники — это парные боковые выросты по бокам основания листа. Обычно они развиваются раньше листовой пластинки и защищают молодой лист, а затем опадают, однако у ряда видов они сохраняются и даже разрастаются настолько, что по размерам превышают сами листовые пластинки. В этом случае они берут на себя фотосинтетическую функцию.

Листовая пластинка — это расширенная плоская наиболее важная часть листа, в которой и происходит фотосинтез.

В зависимости от количества листовых пластинок различают простые и сложные листья. У простых листьев листовая пластинка на черешке только одна, и она опадает вместе с ним, тогда как на сложном листе размещается несколько листовых пластинок, каждая из которых может опадать самостоятельно. Сложные листья классифицируют по количеству и размещению листовых пластинок. К ним относят пальчатые, непарноперистосложные и парноперистосложные листья. У пальчатых листьев все листовые пластинки отходят от одной точки общего черешка, а у перистосложных — из разных точек, у непарноперистосложных листьев этот черешок заканчивается непарным листочком, тогда как у парноперистосложных он отсутствует.

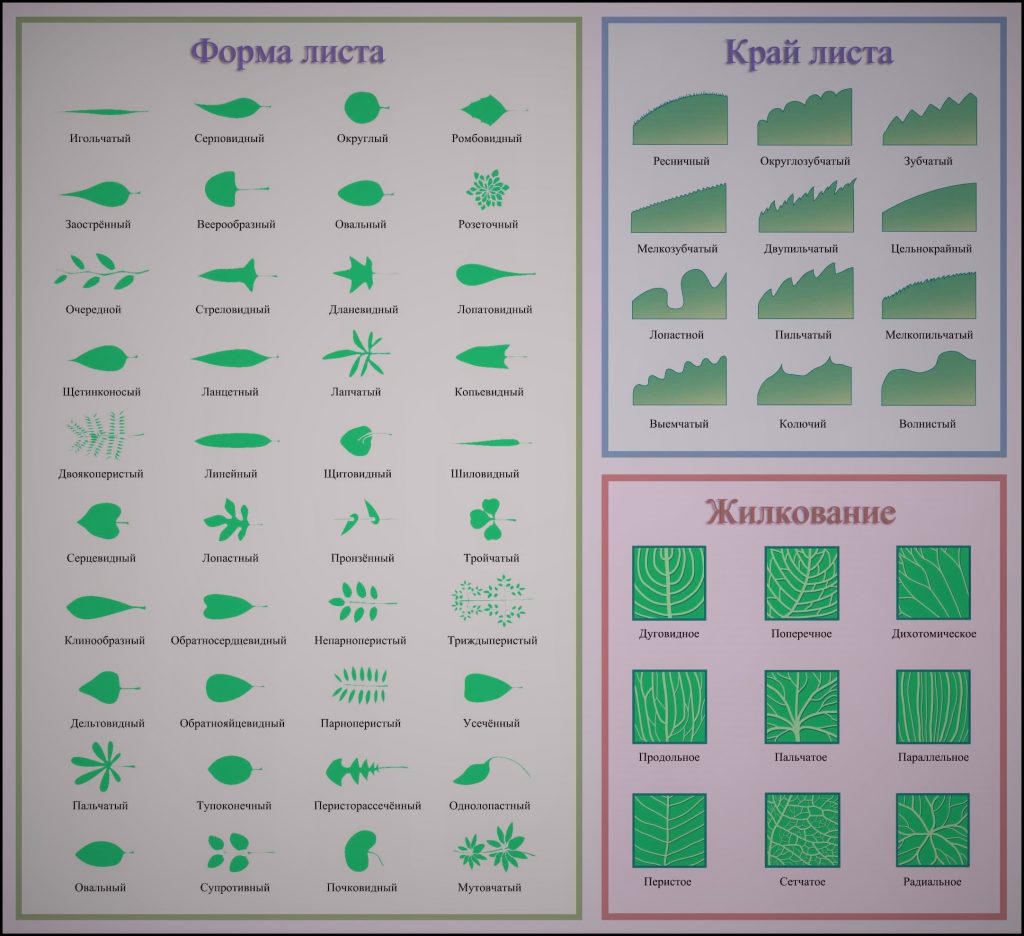

Формы листовых пластинок поражают своим разнообразием, среди них есть игловидные, ланцетные, стреловидные, копьевидные, щитовидные, сердцевидные, почковидные, яйцевидные, овальные и т. д.. Листовая пластинка может быть цельной или расчлененной. По степени расчлененности выделяют лопастные, раздельные и рассеченные листья. Листовой край также не всегда бывает ровным, чаще он пильчатый, зубчатый, выемчатый и т. д.

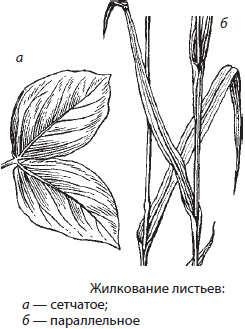

Листья различаются и по характеру прохождения проводящих пучков, или жилок, — жилкованию. Основными типами жилкования являются параллельное, или дуговое, и сетчатое (перисто-сетчатое и пальчато-сетчатое). Они имеют существенное значение в определении принадлежности растений к классам покрытосеменных (двудольных и однодольных). От основных жилок листа берут начало более мелкие жилки, соединяющиеся между собой тонкими перемычками.

Окраска, консистенция и другие характеристики листа также существенно варьируют. Если у алоэ лист мясистый, сизоватый, то у кувшинки он тонкий и имеет темно-зеленый цвет. Некоторые листья покрыты опушением, что служит защитой их от избыточного испарения.

Листья бывают крошечными, как у вольфии бескорневой, так и гигантскими многометровыми, как у пальм или виктории амазонской, способной выдерживать массу до 40 кг.

Внутреннее строение листа. Снаружи лист покрыт кожицей, снабженной устьицами и покрытой кутикулой. Толщина кожицы и покрывающей ее кутикулы, форма замыкающих клеток устьиц, их расположение на листе, а также наличие различных волосков, железок и т. д. зависит от вида растения и условий его произрастания.

Мякоть листа представлена основной тканью, выполняющей функцию фотосинтеза. Большинство растений имеют две разновидности этой ткани — столбчатую и губчатую. Столбчатая, или палисадная паренхима, расположена в 1–2 ряда под верхней кожицей листа, содержит много хлоропластов и осуществляет функцию фотосинтеза. Губчатая, или рыхлая паренхима, образует нижнюю часть листа и имеет большие межклетники. Она обеспечивает не только фотосинтез, но и газообмен в листе, в том числе процесс транспирации. По ней также осуществляется транспорт веществ из палисадной паренхимы.

Паренхима пронизана проводящими пучками — жилками. По проводящим элементам ксилемы в лист поступают вода и растворенные в ней минеральные соли, а по флоэме происходит отток синтезированных в нем органических веществ в молодые растущие и запасающие органы. Механические элементы придают прочность и упругость листовой пластинке. Таким образом, жилки выполняют как проводящую, так и опорную функции.

У многих растений можно наблюдать видоизменения листа, обусловленные выполняемыми ими функциями. К ним относятся колючки кактуса, усики гороха, мясистые листья суккулентов, ловчие листья кувшиночников и др.

Видоизменения побега. Видоизменениям подвержены не только листья и стебли, но и побеги в целом. К ним относятся корневища, клубни, луковицы, столоны, колючки боярышника, усики тыквенных, кочаны капусты и даже соцветия.

Корневище — это видоизмененный побег, выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. От корня его отличает то, что на нем видны листовые следы, а нарастание происходит в сторону образования надземного побега, тогда как старая часть постепенно отмирает. На корневище образуются многочисленные придаточные корни. Корневища имеются у ириса, купены, ландыша и др.

Клубень — это видоизмененный побег, также выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. Он имеет листовые следы («бровки») и боковые почки («глазки»). Подземные клубни есть у картофеля, а надземные характерны для капусты кольраби.

Луковица в основном служит для переживания неблагоприятных условий и вегетативного размножения. Ее стебель сильно укорочен и превращен в донце, а в листьях-чешуях накапливаются питательные вещества в растворенном виде. Почки спрятаны в пазухах листьев. Луковицы характерны для лука репчатого, чеснока и др.

Столоны — это подземные или надземные побеги, служащие для вегетативного размножения. На подземных столонах картофеля закладываются и развиваются клубни, а на надземных ползучих столонах («усах») земляники формируются новые розетки.

Цветок

Цветок — это сложный репродуктивный орган покрытосеменных растений, представляющий собой укороченный и видоизмененный побег.

Исключительность цветка как генеративного органа состоит в том, что он совмещает в себе все функции бесполого и полового размножения.

Цветок состоит из цветоножки, цветоложа, околоцветника, тычинок и пестиков. При этом цветоножка и цветоложе — это видоизмененный стебель, тогда как остальные части цветка — видоизмененные листья.

В зависимости от размещения на побеге цветки делятся на верхушечные и боковые. Верхушечными называют цветки, располагающиеся на верхушке побега, а боковыми — находящиеся в пазухе листа.

С помощью цветоножки цветок крепится к побегу. На цветоножке могут располагаться один или несколько листочков — прицветников. Если цветоножка отсутствует, то цветок называется сидячим.

Цветоложе служит для прикрепления всех частей цветка, в некоторых случаях оно впоследствии разрастается и образует особую структуру, в которой располагаются плоды, как, например, у шиповника.

Околоцветник служит для защиты генеративной части цветка и привлечения опылителей. Он образован чашечкой и венчиком. Чашечка состоит из чашелистиков, обычно зеленого цвета, служащих для защиты тычинок и пестика от повреждения в бутоне. Чашелистики могут быть раздельными (свободно- или раздельнолистная чашечка) и сросшимися (сростнолистная чашечка).

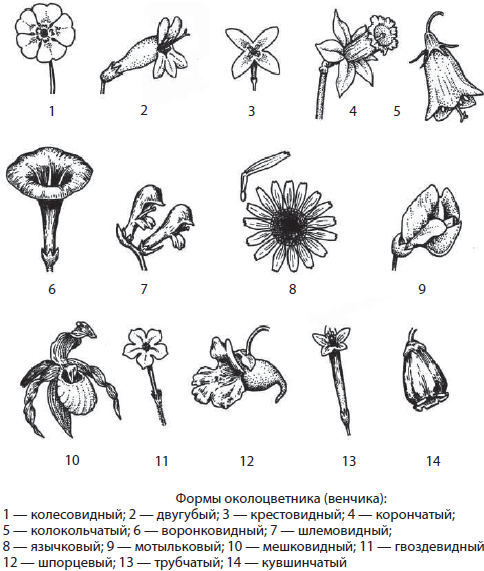

Венчик образован лепестками, как правило ярко окрашен и обеспечивает привлечение опылителей. Если лепестки венчика срослись, то венчик называется сростно- или спайнолепестным, в противном же случае — раздельнолепестным.

Околоцветник, имеющий и чашечку, и венчик, называется двойным, а образованный только чашечкой или венчиком — простым. Простой околоцветник, представленный зелеными листочками, называется чашечковидным, характерен для крапивы и конопли. А если он представлен иначе окрашенными листочками — это венчиковидный околоцветник (тюльпан, ветреница). Цветки, вовсе не имеющие околоцветника, называются голыми. Такие цветки присущи в основном ветроопыляемым растениям, в том числе древесным.

В зависимости от формы венчики делят на двугубые, мотыльковые, колокольчатые, воронковидные, колесовидные, гвоздевидные, язычковые, трубчатые и др.

В цветках могут быть также специальные железки, волоски и нектарники, выделяющие пахучие вещества — эфирные масла и сладковатую жидкость — нектар, служащие для привлечения опылителей.

Непосредственно генеративная сфера цветка представлена тычинками и пестиками. Тычинки в цветке могут срастаться или оставаться свободными. Совокупность тычинок в цветке называется андроцеем. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити, пыльников и связника.

В гнездах пыльников образуется пыльца. Пыльцевое зерно покрыто плотной оболочкой, позволяющей пыльце длительное время сохранять способность к прорастанию. Повышение влажности приводит к растрескиванию этой оболочки, поэтому большинство растений имеет приспособления для защиты пыльцы в цветке от дождя, как, например, поникание цветка или самих тычинок.

Пестик является наиболее важной частью цветка, из которой впоследствии формируется плод. Пестик или пестики располагаются обычно в центре цветка и состоят из завязи, столбика и рыльца. Завязь может содержать один или несколько семязачатков, поэтому ее называют одно- или многогнездной. Совокупность пестиков в цветке называется гинецеем.

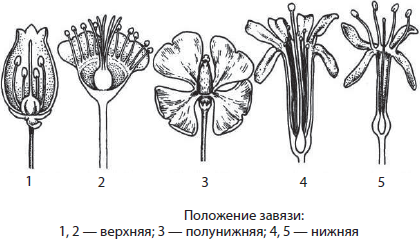

Если завязь не срастается с окружающими стерильными частями цветка, а возвышается над цветоложем, ее называют верхней. Такая завязь присуща бобовым, пасленовым и др. Если происходит полное обрастание завязи элементами околоцветника или цветоложем, что встречается значительно реже, она называется нижней, как у тыквенных. Между этими двумя вариантами наблюдается огромное количество промежуточных, которые все вместе получили название полунижней завязи (земляника).

Цветок с пестиками и тычинками называют обоеполым. Такие цветки характерны для подавляющего большинства покрытосеменных растений, например вишни, яблони, картофеля и многих других. В том случае, если цветок имеет только тычинки, он называется тычиночным, или мужским, а если только пестики — пестичным, или женским. Раздельнополые цветки имеются у кукурузы и тыквы. Однако встречаются и цветки без генеративных органов, как, например, краевые цветки корзинки подсолнечника — они называются стерильными.

В большинстве случаев раздельнополые цветки располагаются на одном растении, и тогда оно называется однодомным, например кукуруза, дуб, бук, ольха, огурец, тыква, дыня, арбуз. У двудомных же растений мужские и женские цветки находятся на разных растениях — это тополь, облепиха, конопля и др.

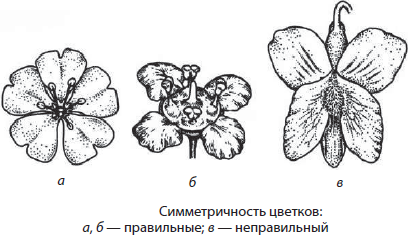

Отличительной чертой цветка является упорядоченность расположения его частей: они располагаются не беспорядочно, а чаще всего по спирали или кругами. Вследствие этого через цветок часто можно провести одну или несколько плоскостей симметрии. Если их можно провести несколько, то цветок называется правильным, или актиноморфным (капуста, гвоздика, примула), если только одну — это неправильный, или зигоморфный цветок (горох, соя), а если вообще ни одной — асимметричный (валериана лекарственная).

Формула и диаграмма цветка. Для удобства в систематике растений используют условные записи — формулы и диаграммы цветков.

Формула цветка — это условное обозначение строения цветка буквами, символами и цифрами. Тип цветка обозначается следующим образом: $⚥$ — обоеполый (этот значок в формуле часто опускают), $♀$ — пестичный, $♂$ — тычиночный, $↑$ — актиноморфный, $↓$ — зигоморфный, $↯$ — асимметричный цветок. Чашечка обозначается буквой Ч, венчик — Л, тычинки — Т или А, пестики — П или Г. Количество членов цветка обозначается по нижнему индексу соответствующей буквы. Если их много, то ставится символ бесконечности. Если они срастаются, то цифра берется в круглые скобки. В случае неравноценности членов цветка их указывают по отдельности и соединяют знаком «+».

Другим типом схематического обозначения цветка является диаграмма, которая зачастую даже более информативна, нежели формула, поскольку четко и зримо показывает взаимное расположение в цветке всех его членов. Диаграмма цветка — это тип схематического обозначения цветка, который представляет собой проекцию поперечного разреза генеративного органа. Ось соцветия в диаграмме обозначают маленьким кружком сверху, а кроющий лист — серповидной дугой с килем внизу. У верхушечных цветков ось не обозначают. Так же, как и кроющий лист, обозначают прицветники и чашелистики, а лепестки венчика — серповидными дугами, но без киля. Символом тычинок в диаграмме является фигура, напоминающая пыльник или тычиночную нить, а плодолистика — завязь (кроме того, в завязи могут быть обозначены семязачатки). В случае срастания между собой фигуры, обозначающих их на диаграмме, соединяют дугами.

Соцветия

Только у немногих растений встречаются одиночные цветки (тюльпан, магнолия, мак), чаще они собраны группами, образующими соцветия. Соцветие — это система видоизмененных побегов покрытосеменного растения, несущих цветки. Биологическое преимущество соцветий перед одиночными цветками несомненно, так как огромная масса цветков будет всегда более заметной для опылителей, чем один цветок, а гибель одного цветка в соцветии не приведет к потере наследственной информации данного растения. Кроме того, цветки в соцветии распускаются не одновременно, что еще больше увеличивает шансы на оплодотворение. Количество цветков в соцветии колеблется от 1–3 (горох) до 6 000 000 (пальма корифа). Длина соцветий может достигать 12 м (пальма калафус).

Соцветия делят на простые и сложные. Простым соцветиям свойственна только одна ось соцветия, которая может быть удлиненной или укороченной. К простым соцветиям относят простой колос, початок, кисть, корзинку, щиток, головку, зонтик и др. В простом колосе подорожника многочисленные цветки с едва заметными цветоножками сидят на длинном стебле. В отличие от колоса, в початке кукурузы ось соцветия сильно утолщена, а в головке клевера имеет округлые очертания. В кисти ландыша майского и капусты огородной цветки расположены на хорошо заметных цветоножках, отходящих от длинного стебля. Щиток, характерный для яблони, похож на кисть, однако все его цветки расположены в одной плоскости, хотя цветоножки отходят от оси соцветия в разных местах. Простой зонтик лука, первоцвета домашнего действительно похож на зонтик, «спицы»-цветоножки цветков которого расходятся от верхушки побега. Корзинка подсолнечника и одуванчика лекарственного похожа на один большой цветок. В ней мелкие цветки располагаются по центру утолщенной и расширенной оси соцветия, и защищены зелеными листьями — обверткой.

Сложные соцветия образуются из простых вследствие разветвления главной оси соцветия. Из сложных соцветий чаще всего встречаются сложный колос, сложный зонтик, метелка и сережка. В сложном колосе пшеницы мягкой и ржи посевной на оси соцветия сидят небольшие простые колоски, состоящие из нескольких цветков. Соцветие сложный зонтик, характерное для моркови посевной, укропа огородного и петрушки огородной, образовано несколькими простыми зонтиками, сидящими на укороченной главной оси. Метелка отличается обильным ветвлением и более сильным ветвлением нижних соцветий, вследствие чего сложное соцветие приобретает пирамидальную форму (сирень, мятлик, овес). Она может быть образована такими простыми соцветиями, как простой колос, корзинка и т. д.

Вместе с тем имеются и некоторые соцветия, которые могут быть отнесены как к простым, так и к сложным соцветиям. Например, сережка березы рассматривается как среди первых, так и среди вторых. Как простое соцветие сережка определяется как повислый колос с мягкой осью. Она обычно образована однополыми цветками и после цветения опадает (береза, тополь). Нередко встречаются соцветия со столь сложным строением, что бывает порой даже трудно определить, к какому типу его отнести.

Наиболее древним типом соцветия считают кисть, от которой происходят все остальные типы соцветий.

Семя

Семя — генеративный орган растений, служащий для распространения семенных растений; развивается из семязачатка в результате оплодотворения. Размер, форма и окраска зрелых семян различных цветковых растений поражают своим разнообразием. Наиболее крупные семена имеет сейшельская пальма (до 17 кг), а самые мелкие — грушанки, которые по этому параметру опережают даже орхидей. Чаще всего семена имеют округлую форму, реже встречаются вытянутые или уплощенные.

Снаружи семя покрыто плотной семенной кожурой, которая отграничивает зародыш и запасные вещества от окружающей среды и обеспечивает защиту от различного рода внешних повреждений. Кожура покрыта кутикулой, иногда имеется и восковой слой, которые защищают семена от проникновения влаги. На семенной кожуре в месте прикрепления семени в плоде остается рубчик, рядом с которым часто заметен семявход, служащий для проникновения воды в процессе прорастания семени. Рядом с этим отверстием располагается кончик зародышевого корешка.

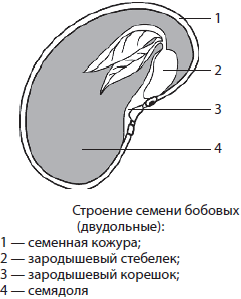

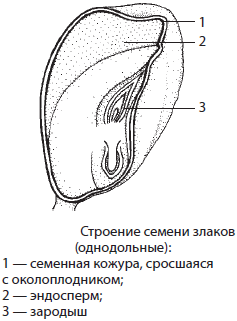

Зрелое семя обычно содержит хорошо развитый зародыш со всеми зачатками вегетативных органов: зародышевым корешком, семядолями, зародышевым стебельком, или почечкой. Весь зародыш состоит из образовательной ткани. Он может располагаться как в центре семени, так и на его периферии.

В семенах таких растений, как горох, тыква, томат зародыш имеет два листочка — семядоли, в которых к тому же откладывается запас питательных веществ, поэтому такие растения называют двудольными. У злаков же зародыш, напротив, имеет только одну семядолю, а питательные вещества у них откладываются в эндосперме, занимающем значительную часть внутреннего пространства семени, поэтому их относят к однодольным. Семядоля зародыша злаков называется щитком. Он отделяет зародыш от эндосперма, и в ходе прорастания всасывает из эндосперма питательные вещества, обеспечивая ими зародыш.

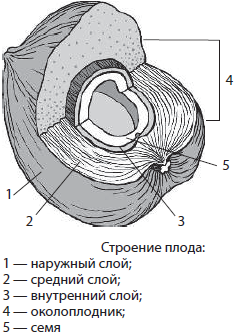

Плод

Плод — это генеративный орган растений, представляющий собой видоизмененный в процессе оплодотворения цветок. В его развитии принимают участие различные части цветка, но прежде всего — завязь. Плод образован семенами и трехслойным околоплодником, или перикарпием, который надежно защищает семена от высыхания, проникновения микроорганизмов, механического повреждения, поедания травоядными животными, а иногда и от прорастания. Околоплодник также может способствовать распространению семян, как у сухих вскрывающихся плодов или у сочных, поедаемых птицами и другими животными. Внутренний слой околоплодника довольно часто бывает деревянистым и препятствует поеданию плодов и проникновению к ним влаги. Околоплодник может также срастаться с семенной кожурой, что затрудняет определение принадлежности этих слоев. Количество семян в плодах существенно варьирует от одного до нескольких тысяч, и зависит от количества семязачатков в завязи. Так, у пшеницы только один семязачаток и одно семя, у мака — более 1000, а у орхидей — до 1 млн. Масса плодов может быть различной: от менее чем 1 г у пшеницы до 500 и более килограммов у тыквы.

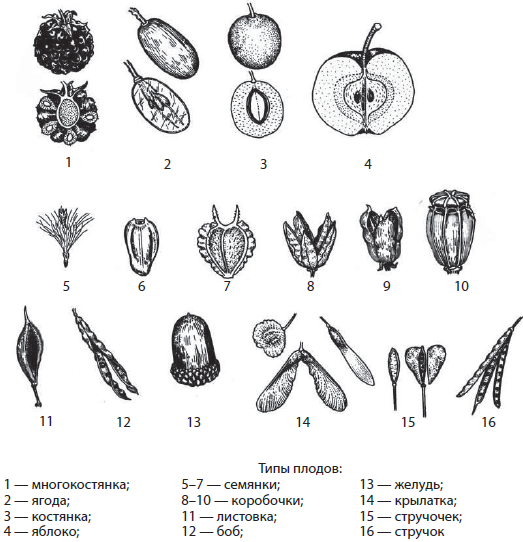

Существует множество вариантов классификации плодов, в том числе по морфологическим признакам. Согласно этой классификации плоды делят на простые, сборные и соплодия. Простые плоды развиваются из единственного пестика цветка. Они могут быть сухими и сочными, невскрывающимися и вскрывающимися, односемянными и многосемянными.

К сухим относят плоды, все слои околоплодника которых кожистые или деревянистые и плотно срастаются между собой. Они бывают как многосемянными, так и односемянными. В отличие от односемянных плодов, многосемянные сухие плоды как правило являются вскрывающимися. Многосемянными плодами являются листовка, боб, стручок, стручочек и коробочка.

Листовка — это плод, вскрывающийся с одной стороны. Когда он вскрывается, то становится похожим на лист, отсюда и его название. Он характерен для живокости, аконита, калужницы, магнолии и др.

Боб — сухой одно- или многосемянный плод, который одновременно вскрывается и со спинной, и с брюшной стороны, благодаря чему его створки еще и закручиваются, разбрасывая семена, прикрепленные к створкам, в разные стороны, способствуя тем самым их распространению. Такие плоды характерны для семейства бобовых.

Стручок — сухой многосемянный плод, внешне похожий на боб, и вскрывающийся также с двух сторон, но имеющий при этом в середине плода перегородку, к которой и прикрепляются семена. Разновидностью стручка является стручочек, отличающийся только пропорциями. Стручок характерен для капусты, редьки, горчицы, маттиолы и др., а стручочек — для пастушьей сумки, ярутки и др.

Коробочка — это сухой одно-, двух- или многогнездный плод, вскрывающийся вследствие неодновременного высыхания клеток стенки плода в процессе его созревания. Вскрытие происходит различными способами, начиная от крышечки и заканчивая полным растрескиванием коробочки. Плод данного типа характерен для мака, белены, гвоздичных, фиалки и др.

Сухие односемянные плоды обычно не вскрываются, к ним относятся орех, орешек, желудь, семянка, зерновка, крылатка.

Орех — это односемянный плод с жестким деревянистым околоплодником, не сросшимся с семенем. Такие плоды у лещины. Мелкие орехи называют орешками, как у гречихи.

Желудь отличается от ореха менее жестким околоплодником, который окружен у основания чашевидной плюской, как у дуба.

Семянка — это односемянный плод с кожистым околоплодником, не прирастающим к семени, например у подсолнечника.

Крылатка — плод, похожий на семянку по плотности околоплодника, но имеющий тонкий крыловидный вырост, способствующий распространению плода. Крылатки характерны для вяза, клена и ясеня.

Зерновка — односемянный плод, околоплодник которого срастается с семенной кожурой, что характерно для злаков.

Сочные плоды отличаются от сухих тем, что имеют хотя бы один слой околоплодника не кожистой или деревянистой консистенции. К сочным плодам относятся ягода, тыквина, яблоко, земляничина, костянка, померанец.

В костянке наружный слой околоплодника тонкий и кожистый, средний — мясистый и сочный, а внутренний — деревянистый, образующий косточку (вишня, слива). Иногда костянки бывают сухими (миндаль, грецкий орех, кокосовая пальма). Костянки односемянны, тогда как многосемянные костянки относятся к сборным плодам.

В ягодах, в отличие от костянок, не образуется косточек: многочисленные семена погружены в мясистые средний и внутренний слои околоплодника (крыжовник, смородина, виноград, баклажан).

Тыквина — разновидность ягоды, имеет жесткий наружный слой околоплодника, мясистый средний и сочный внутренний (огурец, тыква, арбуз, дыня).

Яблоко — тип плода, в образовании которого, помимо завязи, принимают участие цветоложе, а также основания чашелистиков, лепестков и нижние части тычинок. Плод имеет сочный и мясистый средний слой околоплодника, тогда как внутренний — твердый и кожистый (яблоня, груша, айва, рябина и др.)

Яблоко — тип плода, в образовании которого, помимо завязи, принимают участие цветоложе, а также основания чашелистиков, лепестков и нижние части тычинок. Плод имеет сочный и мясистый средний слой околоплодника, тогда как внутренний — твердый и кожистый (яблоня, груша, айва, рябина и др.)

Побег

Побег – это

стебель с листьями и почками

Стебель

Стебель – это

вегетативный орган растения, несущий листья, почки, цветки и плоды, имеет

верхушечный рост, молодые травянистые стебли могут фотосинтезировать.

Функции стебля:

1. Проводящая – обеспечивает восходящий и

нисходящий токи минеральных и органических веществ

2. Объединяет все органы растения

3. Опорная – несет листья, цветки и плоды

4. Запасающая – накапливает питательные

вещества и воду

5. Участвует в фотосинтезе

6. Орган вегетативного размножения

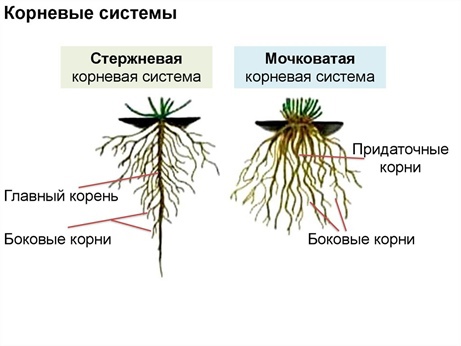

|

|

Узел – участок Междоузлие – часть Пазуха листа – угол Почка – зачаточный |

|

|

Виды почек: Вегетативные – почки, Генеративные – Пазушные – располагаются Верхушечные – расположены Придаточные – развиваются |

|

Слои |

Строение |

Функции |

|

1. Кожица (у молодых стеблей) |

Клетки живые, содержат хлоропласты, есть |

Фотосинтез, газообмен, защита |

|

2. Пробка |

Клетки мертвые, пропитаны жироподобным |

Защита, газообмен |

|

3. Луб |

1. Лубяные волокна – вытянутые клетки с 2. Ситовидные трубки — вытянутые живые 3. Паренхима – живые клетки, содержащие |

1. Прочность, упругость 2. Нисходящий ток растворов органических 3. Запасающая |

|

4. Камбий |

Клетки живые, тонкостенные, мелкие; способны |

Рост стебля в толщину |

|

5. Древесина |

1. Волокна – мертвые длинные клетки с 2. Сосуды – мертвые клетки с 3. Паренхима – клетки живые, разной формы, с |

1. Прочность и гибкость 2. Восходящий ток растворов минеральных 3. Запасающая |

|

6. Сердцевина |

1. Паренхима – крупные клетки с тонкими 2. Серцевинные лучи – крупные прямоугольные |

1. Запасающая 2. Горизонтальный ток растворов питательных |

Годичное кольцо –

слой клеток древесины, образованный в теплое время года (весна, лето, осень).

По числу годичных колец можно определить возраст дерева. По толщине годичных

колец можно определить, в каких условиях росло дерево в разные годы жизни

(узкие кольца свидетельствуют о недостатке влаги, света, плохом питании).

Видоизменения побегов

|

Видоизменения |

Строение/Функции |

Примеры |

|

Корневище |

Подземный побег, рост горизонтальный, несет |

Ландыш, пырей, крапива |

|

Клубень |

Подземный утолщенный, укороченный побег |

Картофель, топинамбур |

|

Луковица |

Подземный укороченный побег, имеет |

Тюльпан, лилия, гиацинт, лук |

Побег, представленный стеблем с листьями и почками — один из главных органов растения. Цветки не входят в состав побега. Хотя, по мнению некоторых авторов учебников, существует понятие генеративный (цветоносный) побег — то есть побег, на котором формируются цветки. Соответственно, вегетативный побег — это побег без цветков. Стоит помнить об этой классификации.

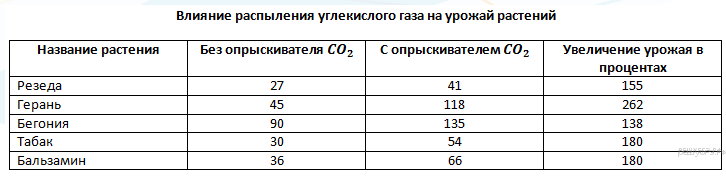

Основная функция вегетативного побега — осуществление воздушного питания растения. Растению необходим, прежде всего, углекислый газ. Углекислого газа совсем не много в воздухе — 0,03 процента (в чистом воздухе, не насыщенном углекислотой от дыхания живых существ). Вот почему листья и стебли должны быть крупными — для лучшего захвата углекислого газа. И еще, конечно, для улавливания солнечного света.

Основные элементы строения побега

- Стебель.

- Листья.

- Почки: верхушечные, боковые, а также придаточные.

- Узел — то место, где лист крепится к стеблю.

- Пазуха листа — уголок между листом и стеблем, в котором размещается боковая (называемая также пазушной) почка.

- Междоузлие — фрагмент стебля, который находится между двумя узлами.

- Почечное кольцо — рубец в виде кольца, оставшийся от опавших почечных чешуй.

- Годичный прирост — увеличение побега за один год, ограниченное почечным кольцом.

- Листовой рубец — место, где ранее лист прикреплялся к побегу. Листовой рубец расположен под пазушными (боковыми) почками.

Листорасположение и его типы

- Очередное листорасположение — система, при которой в узле имеется один лист. Примеры растений: герань, традесканция, яблоня, черемуха, береза, липа, подсолнечник, тополь.

- Супротивное листорасположение — при нем в узле два листа. Примеры: жасмин, ясень, бузина, сирень, шалфей, мокрица, пустырник, мелисса.

- Мутовчатое листорасположение — более редкое явление, при котором имеется три и более листа в одном узле. Примеры: кипарис, олеандр, молочай, элодея, лилия, вороний глаз.

Листовая мозаика — характерное расположение листьев, позволяющее им не затенять друг друга. При этом маленькие листья находятся между крупными и все вместе они повернуты к источнику света. Такое явление наблюдается у различных растений: орешник, плющ, клен, герань и др.

Хочешь сдать экзамен на отлично? Жми сюда — подготовка к тестам ЕГЭ по биологии

Побег – наземная часть растения, состоящая из стебля и листьев, а также несущая на себе почки.

Морфология побега

Почка – зачаточный побег с очень укороченными междоузлиями. Почки делят по назначению и по расположению.

По назначению выделяют вегетативные и генеративные почки. Они отличаются как по внешнему виду, так и по внутреннему строению.

Почки

— Вегетативную почку легко узнать по заостренному кончику и вытянутой форме. В этой почке находятся зачатки листьев и стебля, а также так называемый конус нарастания – место, за счет которого происходит рост почки и на месте которого при прорастании этой почки появится новая.

— Генеративная почка несет в себе помимо зачаточного стебля и листьев также и зачаточные цветки. Внешне эти почки более крупные, чем вегетативные, имеют округлую форму и сглаженную верхушку.

Весной, когда наступают благоприятные условия – увеличивается длина светового дня, повышается температура – почки активизируются, набухают. Начинается активное деление клеток конуса нарастания, постепенно увеличивается длина стебля, почечные чешуи раздвигаются и становятся видны листья, которые тоже растут. Таким образом, происходит развитие побега.

Почки, расположенные на вершине побега, называют верхушечными. Они обеспечивают рост растения в высоту. В пазухах листьев располагаются боковые (или пазушные) почки, они отвечают за ветвление побегов и разрастание растения.

Стебель – осевая часть побега, состоящая из узлов и междоузлий.

Узлом называют часть побега, из которой выходят один или несколько листьев, находятся боковые почки или образуются придаточные корни.

Междоузлием называют часть побега между двумя узлами.

У одних растений узлы выражены хорошо: бамбук, гвоздика, у других – слабо: огурцы, томаты.

Стебель выполняет две основные функции, которые определяют его строение. С одной стороны, выполняя

— Опорную функцию, он обеспечивает устойчивость растения, а также способствует созданию оптимального расположения листьев для фотосинтеза, поэтому в стебле очень хорошо развита механическая ткань.

— Он является посредником между корнем и листьями: за счет проводящей ткани он транспортирует вещества в оба направления. Молодые стебли также могут фотосинтезировать, а в многолетних стеблях откладываются питательные вещества.

Стебли растений-суккулентов (кактус, молочай), накапливают воду специальных вместилищах, что позволяет им жить в крайне сухих местах. (некоторые суккуленты накапливают влагу в листьях: алоэ, агава).

Форма стебля может быть чрезвычайно разнообразна: они могут быть прямостоячими, стелющимися, вьющимися и лазящими.

Рост стебля в высоту обеспечивает верхушечная почка, в толщину – камбий. Необходимо знать строение стебля в разрезе. Наиболее хорошо оно прослеживается в стволах деревьев.

Строение стебля

1. Самый внутренний слой дерева – сердцевина, состоит из молодых живых клеток, способных накапливать питательные вещества.

2. Вокруг сердцевины расположена древесина (ксилема). Состоит из сосудов, транспортирующих воду и минеральные вещества от корней вверх.

3. Камбий производит различные типы клеток в зависимости от времени года. Весной образуются крупные клетки и сосуды, к осени клетки становятся более мелкими, зимой деление клеток камбия прекращается. За счет разности плотности образующихся слоев и их чередования можно определить возраст дерева и погодные условия, в которых оно росло.

4. Самый наружный слой дерева – кора, которая образуется из клеток камбия, которые делятся наружу.

Из них образуется луб, состоящий из трех основных элементов:

— Ситовидных трубок, по которым транспортируются органические вещества от листьев к корню,

— Лубяные волокна,

— Элементы запасающей ткани.

Строение стебля

Корень

Корень – подземный вегетативный орган высших растений, обладающий неограниченным ростом в длину.

Функции корня

- Закрепление растения в субстрате

- Всасывание, проведение воды и минеральных веществ

- Запас питательных веществ

- Взаимодействие с корнями других растений, грибами, микроорганизмами, обитающими в почве (микориза, клубеньки бобовых)

- Вегетативное размножение

- Синтез биологически активных веществ

- У многих растений корни выполняют особые функции (воздушные корни, корни-присоски)

- Видоизменения и специализация корней

- Корни некоторых строений имеют склонность к метаморфозу

Корни бывают различны, а именно могут видоизменяться.

Видоизменения корней

- Корнеплод — видоизменённый сочный корень. В образовании корнеплода участвуют главный корень и нижняя часть стебля. Большинство корнеплодных растений двулетние. Корнеплоды состоят в основном из запасающей основной ткани (репа, морковь, петрушка).

- Корневые клубни – корнеклубни (корневые шишки) образуются в результате утолщения боковых и придаточных корней (тюльпаны, георгины, картофель).

- Воздушные корни — боковые корни, растут вниз. Поглощают дождевую воду и кислород из воздуха. Образуются у многих тропических растений в условиях повышенной влажности.

- Микориза — сожительство корней высших растений с гифами грибов. При таком взаимовыгодном сожительстве, называемом симбиозом, растение получает от гриба воду с растворёнными в ней питательными веществами, а гриб — органические вещества. Микориза характерна для корней многих высших растений, особенно древесных. Грибные гифы, оплетающие толстые одревесневшие корни деревьев и кустарников, выполняют функции корневых волосков.

- Бактериальные клубеньки на корнях высших растений — сожительство высших растений с азотфиксирующими бактериями — представляют собой видоизменённые боковые корни, приспособленные к симбиозу с бактериями. Бактерии проникают через корневые волоски внутрь молодых корней и вызывают у них образование клубеньков.

- Дыхательные корни — у тропических растений — выполняют функцию дополнительного дыхания.

Различают:

- главный корень

- боковые корни

- придаточные корни

Главный корень развивается из зародышевого корешка. Боковые корни возникают на любом корне в качестве бокового ответвления. Придаточные корни образованы побегом и его частями.

Совокупность корней одного растения называют корневой системой.

Виды корневых систем

- Стержневая

- Мочковатая

- Ветвистая

В стержневой корневой системе главный корень сильно развит и хорошо заметен среди других корней (характерна для двудольных). Стержневая корневая система проникает в почву обычно глубже, чем мочковатая.

В мочковатой корневой системе на ранних этапах развития главный корень, образованный зародышевым корешком, отмирает, а корневая система составляется придаточными корнями (характерна для однодольных). Мочковатая корневая система лучше оплетает прилегающие частицы грунта, особенно в его верхнем плодородном слое.

В ветвистой корневой системе преобладают одинаково развитые главный и несколько боковых корней (у древесных пород, земляника).

Побег

Побег – это стебель с расположенными на нем листьями и почками.

Составными частями побега являются стебель, листья, почки. При прорастании семени из зародышевой почечки формируется первый побег растения — его главный побег, или побег первого порядка. Из главного побега формируются боковые побеги, или побеги второго порядка, а при повторении ветвления — третьего порядка и т. д. Придаточные побеги формируются из придаточных почек.

Так формируется система побегов, представленная главным побегом и боковыми побегами второго и последующего порядков. Система побегов увеличивает общую площадь соприкосновения растения с воздушной средой.

Побег, на котором образуются цветки, называется цветоносным побегом, или цветоносом (иногда термин «цветонос» понимают в более узком смысле — как участок стебля, на котором находятся цветки).

Вегетативный невидоизменённый побег — единый орган растения, состоящий из стебля, листьев и почек, формирующийся из общего массива меристемы (конуса нарастания побега) и обладающие единой проводящей системой. Стебли и листья, являющиеся основными структурными элементами побега — часто рассматриваются как его составные органы, то есть органы второго порядка. Кроме того, обязательная принадлежность побега — почки. Главная внешняя черта, отличающая побег от корня — наличие листьев.

В сезонном климате умеренных широт рост и развитие побегов из почек носит периодический характер. У кустарников и деревьев, а также у большинства многолетних трав это происходит один раз в году — весной или в начале лета, после чего формируются зимующие почки будущего года, а в конце лета — осенью рост побегов заканчивается.

Строение побега

А (с листьями). 1 – стебель; 2 – лист; 3 – узел; 4 – междоузлие; 5 – пазуха листа; 6 – пазушная почка; 7 – верхушечная почка.

Б (после листопада). 1 – верхушечные почка; 2 – почечные кольца; 3 – листовые рубцы; 4 – боковые почки.

Типы побегов

1 – прямостоячий; 2 – приподнимающийся; 3 – ползучий; 4 – стелющийся; 5 – вьющийся; 6 – лазающий.

Видоизменения побегов

- Колючка — сильно одревесневающий безлистный укороченный побег с острой верхушкой. Колючки побегового происхождения выполняют главным образом защитную функцию. У дикой яблони, дикой груши, крушины слабительной (Rhamnus cathartica) в колючки превращаются укороченные побеги, имеющие ограниченный рост и оканчивающиеся остриём.

- Усик — жгутовидный ветвистый или неразветвлённый побег метамерного строения, в типичном случае лишённый листьев. Стеблевые усики, как узкоспециализированный побег, выполняют опорную функцию.

- Корневище — подземный побег с чешуевидными листьями низовой формации, почками и придаточными корнями. Толстые, сильно разветвлённые ползучие корневища характерны для пырея, короткие и довольно мясистые — для купены, ириса, очень толстые — для кубышки, кувшинки.

- Стеблевой клубень — видоизменённый побег с ярко выраженной запасающей функцией стебля, наличием чешуевидных листьев, которые быстро сшелушиваются, и почек, формирующихся в пазухах листьев и называемых глазками (топинамбур).

- Луковица — подземный (реже надземный) сильно укороченный специализированный побег, в котором запасные вещества откладываются в чешуях листовой природы, а стебель преобразован в донце. Луковица — типичный орган вегетативного возобновления и размножения. Луковицы свойственны однодольным растениям из семейства Лилейные (лилия, тюльпан, лук), Амариллисовые (амариллис, нарцисс, гиацинт) и др. Как исключение, они встречаются и у двудольных — у некоторых видов кислицы и жирянки.

- Клубнелуковица — видоизменённый подземный укороченный побег с толстым стеблем, запасающим ассимилянты, придаточными корнями, отрастающими с нижней стороны клубнелуковицы, и сохраняющимися засохшими основаниями листьев (плёнчатые чешуи), в совокупности составляющими защитный покров. Клубнелуковицы имеют безвременник, гладиолус, иксия, шафран.

Стебель

Стебель — удлинённый побег высших растений, служащий механической осью, также выполняет роль производящей и опорной базы для листьев, почек, цветков.

Классификация стеблей

По расположению относительно уровня почвы:

надземные

подземные

По степени одревесневания:

- травянистые

- деревянистые (например, ствол — главный многолетний стебель дерева; стебли кустарников называют стволиками)

По направлению и характеру роста:

- прямостоячие (например, подсолнечник)

- лежачие (стелющиеся) — стебли лежат на поверхности почвы, не укореняясь (вербейник монетчатый)

- приподнимающиеся (восходящие) — нижняя часть стебля лежит на поверхности почвы, а верхняя поднимается вертикально (сабельник)

- ползучие — стебли стелются по земле и укореняются благодаря образованию в узлах придаточных корней (будра плющевидная)

- цепляющиеся (лазящие) — прикрепляются к опоре с помощью усиков (горох)

- вьющиеся — тонкие стебли, обвивающие опору (луносемянник)

По форме поперечного сечения:

- округлые

- сплюснутые

- трёх—, четырёх—, многогранные (гранистые)

- ребристые

- бороздчатые (желобчатые)