СОЧИНЕНИЕ «М. М. ПРИШВИН В СТРАНЕ НЕПУГАНЫХ ПТИЦ»

- Авторы

- Руководители

- Файлы работы

- Наградные документы

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF

Я родилась и живу в Архангельской области, г. Котласе. Это настоящий русский север!

Живя на севере, я наблюдаю за его природой. Она меня впечатляет больше всего. Огромные леса, расстилающиеся на тысячи километров. Берёзовые рощи, которые захватывают дух своей красотой. Близ Котласа течёт лесная речка – Лименда, в которой очень чистая вода, летом в жару, так и манит искупаться в ней. Впадают в речку родники, вода в них ледяная и сверкающая.

Есть такие места на севере, где бьют артезианские колодцы из земли. Неподалёку от Котласа расположены Солёные озера. В них не плавают рыбы и не произрастают водоросли. Вода и грязи в этих озёрах издавна считаются целебными, в тех местах построены знаменитые на всю Россию курорты Сольвычегодск и Солониха.

Богат Север ягодами: в июне на болотах созревает солнечная морошка, в сентябре на смену ей приходит царица северных ягод – клюква, радуют глаз кусты смородины, малины, разноцветными бусинами усыпали угоры брусника, голубика, земляника, черника…

Есть в лесу грибы: белые, рыжики, лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята, сыроежки, волнушки, грузди, опята, бычки и другие. Все северяне с детства знают их свойства, умеют отличить ядовитый гриб от съедобного, осенью в лесу многолюдно, целыми семьями выходят грибники на «тихую охоту».

Разнообразен животный мир севера: медведи, волки, куницы, лисы, песцы, олени, кабаны, лоси, росомахи и другие.

Каждый год, в конце весны в начале лета, царят на Севере белые ночи. В июне солнце вовсе не заходит за горизонт.

На севере очень красиво поют птицы. Чистый воздух, прозрачная вода в реках и озёрах, густые леса. Я считаю, что север таинственный, неразгаданный и необычайный. Он прекрасен своей дикой природой. Вот за что я люблю свою малую родину!

Восхищение родной природой пронизывает произведения подавляющего большинства русских классиков, современные писатели, поэты, художники также вдохновляются русской природой, воспевая её красоту, величие, могущество, таинственность и многообразие. Самым выдающимся певцом русской природы был Михаил Михайлович Пришвин.

Родился писатель в 1873 г., в селе Хрущева — Левшина, Орловской губернии, учился на агронома, прославили Пришвина рассказы о природе.

Вначале трудовой деятельности будущий писатель работал учителем, преподавал литературу и природоведение, свои уроки тесно связывал с жизнью, водил учеников к бабкам-знахаркам, от которых ребята узнавали о лекарственных растениях, Михаил Михайлович понимал, что народные знания неоценимы.

Пришвин много путешествовал по России. Несколько месяцев провёл в окрестностях Выг – озера в Поморье. Там Михаил Михайлович знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы. На основе этих впечатлений была создана книга очерков «В краю непуганых птиц». Пришвин писал в рассказе: «Кто никогда не бывал в не тронутых культурой уголках нашего Севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, не испорченной рабством народной души. Сначала, кажется, что вот, наконец, найдена эта страна непуганых птиц: так непривычна эта простота, прямота, услужливость, милость и непосредственность. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия». По словам Пришвина понятно, чем Север его впечатлил. Михаилу Михайловичу душевно приятно находиться в таком месте, где всё просто и открыто.

Пришвин пишет, что Север это край непуганых птиц, т.е. он неразгаданный и нетронутый. Удивляет писателя простота северного народа. Люди открытые, все всё друг о друге знают. «Как бывает, влюблённому кажется, будто все люди в существе своём прекрасны и ему, влюблённому кажется, что даже злодеи желают добра, так и в моей стране детства, в этом краю непуганых птиц, все люди мне были хороши, и так много хороших в одном месте я никогда и нигде не видал».

На Севере Михаил Михайлович познакомился с певцом былин с Григорием Андриановым. Григорий рассказывал Пришвину истории из жизни с самого детства. И чем глубже погружался старик в прошлые времена, тем они становились милее. Пришвин писал после услышанного: «Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услыхал первый раз былину». Певец былин говорил, что всё, что он поёт это, правда. Из этих слов певца Пришвин понял, почему стихи, которые казались такими скучными в гимназии, на Севере целиком захватывали внимание. Самым главным было то, что Григорий верил в то, что пел.

Я думаю, сам Пришвин тоже свято верил в то, что писал, иначе его строки не брали бы так за душу любого читателя. Если он пишет о лесе, то мы невольно уходим мыслями в этот лес, если о зверях, то чувствуем их близость, деревья у писателя ведут беседу между собой, перекликаются ароматами: «Берёза белая с другой берёзой белой издали перекликаются; осинка молодая вышла на полянку, как зелёная свечка, и зовёт к себе такую же зелёную свечку – осинку, помахивая веточкой; черёмуха черёмухе подаёт ветку с раскрытыми почками. А вот как Пришвин описывает обыкновенные почки: «…шоколадные, с зелёными хвостиками, и на каждом зелёном клювике висит большая прозрачная капля».

С тех времён, когда Пришвин гостил у нас на Севере прошёл почти целый век, многое изменилось в характерах, отношениях людей, в том числе в отношении к природе. Но главное: восхищение красотой тайги, доброта ко всякому человеку остались неизменны. Читая рассказы Пришвина, испытываешь чувство гордости за свой родной край.

Хочется, надеется, что страна непуганых птиц будет ждать меня с любовью, куда бы я не уехала и мои дети ещё увидят и почувствуют его таким, как вижу и чувствую я.

Просмотров работы: 2139

Содержание:

- 1 Читательский дневник по очерку «Певец былин» Пришвина

- 1.1 Сюжет

- 1.2 Отзыв

- 2 План «Певец былин» Пришвина

Северный край при царе, рассказчик ищет настоящего сказителя былин. В гимназии былины казались скучными, как и разговоры, что в старину все было лучше, и жили на земле русской богатыри. На островке среди Выг-озера он знакомится с семьей 87-летнего старовера, полесника (охотника), рыболова Григория Андрианова. И здесь «старое боролось с новым, молодым»: старик по духу был крестьянин, любил дом, мать-землю, хоть и скудна она здесь, даже сеял немного. Любил святых, скромную трезвую жизнь. А его младший 20-летний сын за гроши ушел в бурлаки, и о политике заговаривал.

Рассказал Григорий гостю всю свою суровую, праведную, трудовую жизнь. И запел былину про град Киев, Илью Муромца, Добрыню Никитича… Сама природа, и слова былины перенесли рассказчика в сказочный мир. Слушает, и верит каждому слову мальчик, внук Григория. Рассказчик сомневается: были ли те богатыри на самом деле? Старик отвечает, что не только были, а и сейчас есть. Но жизнь другая стала. Вот богатыри и не показываются. «Старик верил в то, что пел».

Читательский дневник по очерку «Певец былин» Пришвина

Сюжет

На Выг-озере рассказчик встречает сказителя былин старого Григория Андрианова, старовера, труженика, пахаря, главу большой семьи. Григорий рассказывает, как просто, трудом жили в старину, а сейчас молодые ищут легкой жизни. И его младший сын-бурлак тоже. Старик поет гостю былину о богатырях. Он и внучок его верят, что все так и было. Григорий убежден, что богатыри и сейчас есть. Только таятся, ведь жизнь стала другой.

Отзыв

Очерк о красоте родной природы, матушке-земле, красоте души русского народа. Старина, историческая Русь живы в людях. Богатыри, защитники не выдуманные герои, а выходцы из народа. Сказитель Григорий и сам как богатырь, не только внешне, а и по духу. Жизнь меняется, но преемственность сохраняется. Вот и у певца былин есть ученик, внук.

Очерк учит любить Родину большую и малую, свой народ, дом, семью, труд. Учит жить по совести, уважать старших, брать пример с достойных людей, беречь традиции.

План «Певец былин» Пришвина

- Поездка рассказчика по Северу.

- Встреча с семьей рыболова Андрианова.

- Любовь старика к Богу, земле, дому, труду.

- История жизни старика-богатыря.

- Андрианов – певец былин.

- Внук – будущий сказитель.

Раз ловцы завезли меня на большой остров, где обитал с семейством всего лишь один житель, Григорий Андрианов.

А старик, этот большой матерый дед, целыми днями плетет свою сеть у окна, прицепив ее за крючок в углу. Когда он плетет сеть, он молчит и о чем-то думает. Наверно, вспоминает о своей жизни или перерабатывает по-своему новые, занесенные на этот остров бурлаками взгляды на жизнь.

Раз я попросил его рассказать о себе, как он женился, как вообще устраивался в этой глуши.

И чем глубже и глубже погружался старик в прошлые времена, тем они ему становились милее и милее. Отцы, деды, даниловские подвижники, соловецкие мученики, святые старцы, а в самой седой глубине веков жили славные могучие богатыри.

– Какие же это богатыри? – спрашиваю я.

– А вот послушай, я тебе про них старинку спою,– отвечал старик.

Во стольном городе во Киеве,

У ласкова князя у Владимира…

Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услыхал первый раз былину в этой обстановке: на берегу острова, против сосны, под которой начинал свою жизнь этот сказитель старик; на минуту словно переносишься в какой-то сказочный мир, где по бесконечной чистой равнине едут эти богатыри, едут и едут спокойно, ровно…

И умный хвастает золотой казной,

А безумный хвастает молодой женой.

Старик на минуту остановился. В этих словах он, глава большого семейства, видит какой-то особый смысл.

– Слышишь ты, безумной-то хвастается молодой женой.

И продолжал:

А один молодец не ест, не пьет, да и не кушает,

И белой лебеди он да и не рушает…

Старик долго пел и все-таки не окончил, былину.

– А что же сталось с Ильей Муромцем? – спросил мальчик, внимательно слушавший, будущий сказитель.

– Илья Муромец окаменел – за то, что хвалился Киевскую пещеру проехать.

– А Добрыня Никитич?

– Добрынюшка скакал под Киевом через камень, скобой зацепился за него: да тут ему и смерть пришла.

– Какой скобой? – спросил я.

– Да разве ты не знаешь, какая у богатырей скоба бывает? Стальная скоба.

Это замечание о стальной скобе было сказано таким тоном, что я невольно спросил:

– Да неужели же и в самом деле богатыри были?

Старик удивился и сейчас же быстро и горячо заговорил:

– Все, что я тебе в этой старине пел, правда истинная до последнего слова.

А потом, подумав немного, добавил:

– Да знаешь что, – они, богатыри-то, может быть, и теперь есть, а только не показываются. Жизнь не такая. Разве теперь можно богатырю показаться!

Вот тут-то я и понял, почему стихи, которые казались такими скучными в гимназии, здесь целиком захватывали внимание. Старик верил в то, что пел.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

Певец былин (М.М. Пришвин). Очень краткое содержание

За 5 секунд

Рассказчик едет в Выговский край, где узнает о сказителях, поющих старинные песни о богатырях. Он встречается с одним из них, знакомится с его бытом и жизнью, слушает песню.

За минуту

https://dzodzo.ru/wp-content/uploads/pevecz-bylin-m-m-prishvin-ochen-kratkoe-soderzhanie.mp3

Когда-то на русской земле жили богатыри, о которых народ Севера поет песни. Автор приехал в Выговский край, где услышал о таких сказителях. Он спрашивает о них своего попутчика и тот рассказывает автору об Иване Рябинине.

К мужчине часто приезжали господа, он побывал за границей и у государя. Сказитель был старовером, из-за чего не пил и не курил и соблюдал все положенные обычаи. Автор приезжает на Выг-озеро, но долго не может найти певца былин. Он устраивается в одном из домов, не подозревая, что его хозяин является сказителем.

Однажды рассказчик едет на остров, где в одиночестве жил Григорий Андрианов. Местные сообщили, что старик может рассказать всякую старину. Автор остается у него на ночь.

Утром он видит, как один старик бежит за вторым и бьет его колом. Оказалось, что старшего сына Григория отправили в Повенец торговать рыбой. Он вернулся пьяным и нагрубил отцу. За это

Григорий его поколотил. Старик и его супруга вспоминают прежние времена и сравнивают их с нынешними.

- Взрослым: Skillbox, Хекслет, Eduson, XYZ, GB, Яндекс, Otus, SkillFactory.

- 8-11 класс: Умскул, Лектариум, Годограф, Знанио.

- До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.

- Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.

И.А.Бунин и М.М.Пришвин – «певцы былин»

С творчеством Ивана Алексеевича Бунина вы уже знакомы по рассказам «В деревне», «Лапти», «Снежный бык». Возможно, вы читали и некоторые стихотворения Бунина. Его всегда интересовали русская жизнь, Россия, её история, истоки русского характера. Стихотворение «Святогор и Илья» создано по мотивам былины «Илья Муромец и Святогор».

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953)

Он продолжает вечную пушкинскую традицию и в своих чистых и строгих очертаниях дает образец благородства и простоты.

Во многих ранних стихотворениях Бунина звучат былинные и сказочные мотивы, возвращающие нас в Древнюю Русь и в дохристианские времена — «На распутье» (1900), «Вирь» (1900), «После битвы» (1903), «Канун Купалы» (1903), «Степь» (1912). В стихотворении «Степь» даже чувствуется былинная распевность:

Синий ворон пьет глазки до донушка,

Собирает по косточкам дань.

Сторона ты моя, сторонушка,

Вековая моя глухомань!

Былинная древняя Русь постепенно накладывалась в сознании поэта на современную Россию с ее отсталостью и нищетой. Разразившаяся мировая война усугубила надвигающийся кризис. Предчувствие катастрофы сквозит в стихотворении «Канун»:

Вот встанет бесноватых рать

И, как Мамай, всю Русь пройдет…

Но пусто в мире — кто спасет?

Но бога нет — кому карать?

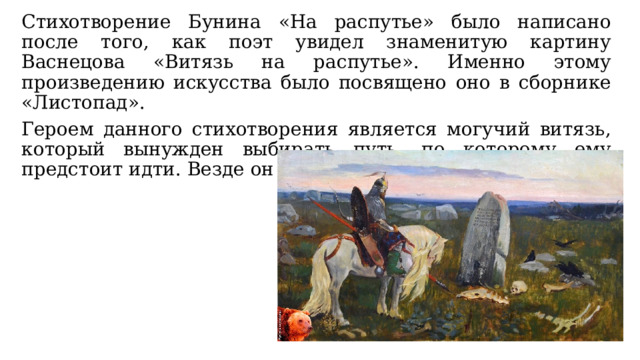

Стихотворение Бунина «На распутье» было написано после того, как поэт увидел знаменитую картину Васнецова «Витязь на распутье». Именно этому произведению искусства было посвящено оно в сборнике «Листопад».

Героем данного стихотворения является могучий витязь, который вынужден выбирать путь, по которому ему предстоит идти. Везде он встретит неминуемую смерть.

Бунину удалось создать стихотворение, которое заставляет задуматься всех людей, прочетших это произведение, о своей жизни и выборе, который имеет большое значение для дальнейшей жизни человечества. Ведь при ошибке, которая может быть сделана, будет нанесен ущерб человеческому опыту, который накапливается годами.

На распутье люди начертали

Где равнина дикая граничит?

Роковую надпись: «Путь прямой

Кто, пугая чуткого коня,

Много бед готовит, и едва ли

В тишине из синей дали кличет

Ты по нем воротишься домой.

Человечьим голосом меня?

Укажи мне путь в краю глухом».

И один я в поле, и отважно

Три пути

Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит…

Вижу я в желтеющих равнинах…

Черный ворон сумрачно и важно,

Но куда и как по ним идти?

Полусонный, на кресте сидит.

ИТОГ

Для рассказов Бунина характерно использование фольклорных образов и образов разных мифологий. Все это направлено на достижение его единственной цели — постижение «души русского человека». Стихотворение «Святогор и Илья» написано И.А. Буниным в 1916 году, то есть во время Первой мировой войны и накануне огромных перемен в русской жизни, накануне смены исторических эпох. Поэт предчувствовал грядущие перемены. Смена героев как раз и выражает смену исторических эпох. Так было в древности, так было и в начале ХХ века.

М.М.Пришвин (1873-1954)

Очерк «Певец былин», который писатель создал во время путешествий по Русскому Северу написан более ста лет назад и имеет уже не только литературное, но и историческое значение.

Дремучие леса, бескрайние озёра, широкие бурные реки хранили народ от иноплеменных нашествий, от ордынского владычества, от гнёта крепостного права и гнёта государства. В то время как в центральных регионах страны развитие русской культуры, преемственность её исконных традиций искажались и тормозились, на Севере эти традиции сохранялись в своей первозданной чистоте. Здесь крепко держались устои духовной, трудовой, общественной и семейной жизни народа; сохранялся дух вольнолюбия, горделивое чувство своей независимости.

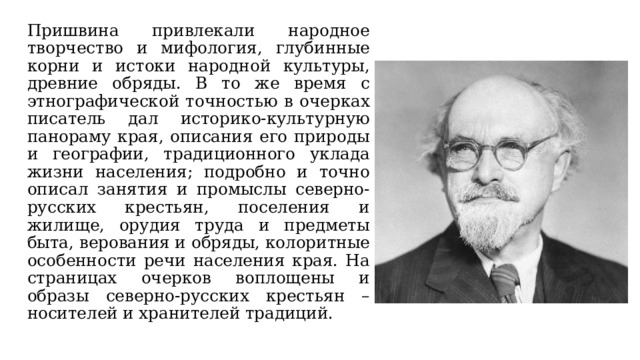

Пришвина привлекали народное творчество и мифология, глубинные корни и истоки народной культуры, древние обряды. В то же время с этнографической точностью в очерках писатель дал историко-культурную панораму края, описания его природы и географии, традиционного уклада жизни населения; подробно и точно описал занятия и промыслы северно-русских крестьян, поселения и жилище, орудия труда и предметы быта, верования и обряды, колоритные особенности речи населения края. На страницах очерков воплощены и образы северно-русских крестьян – носителей и хранителей традиций.

В очерках М.М. Пришвина предстал русский народ, свято хранящий древний язык, обычаи и обряды, веру и верования, национальную историческую и культурную традицию.

Героический эпос есть у многих народов мира. Сказания о значительных исторических событиях, подвигах легендарных героев, которые стали символом мужества, доблести и благородства, – важнейшие и часто единственные свидетели отдалённой эпохи, сохранившиеся в глубинах народной памяти. Вот почему, пытаясь лучше понять настоящее, мы обращаемся именно к героическому эпосу, к седой древности, к детству человечества.

Письменно ответить

- Какими особенными чертами должны обладать, по мнению автора, певцы былин?

- О каких богатырях пропел старик? Что он рассказал слушавшему его мальчику об их дальнейшей судьбе?

- Какие слова старика доказывают, что он верит в существование богатырей?

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Читать «Ледяна колокольня» С.Г.Писахова

Литература,

вопрос задал shariktamarik,

4 года назад

Помогите!!! Нужен отзыв на Певец былин Пришвин

Ответы на вопрос

Ответил dastanismailov84

4

Ответ:

посозерцать белое солнце на скалах. Моему состоянию было созвучно произведение Михаила Михайловича Пришвина «В краю непуганых птиц». Разрешите представить Вашему вниманию отзыв об этом замечательном произведении.

Объяснение:

вот вот так если нет сорри можешь банить(

Приложения:

shariktamarik:

можешь скинуть ссылку где ты нашла отзыв?

dastanismailov84:

https://otzovik.com/review_5410019.html

shariktamarik:

спасибо тебе от всего серце

dastanismailov84:

незачто

tem4ik50:

можешь кинуть нормальную ссылку

tem4ik50:

эта не открывается

Новые вопросы

Продолжение III главы III части книги «От Подстепья до Поморья. Елецкий край и Выговский край…»

7. Народное творчество Выговского края

Народное творчество Выговского края было представлено песнями, сказками, былинами.

М.М. Пришвин пишет: «И в этом краю проходит детство, бывают романы. И романы с чудными песнями, каких уже не знают в центре России!» [145, II, 84]. Талантливых певиц здесь называли «краснопевками». Краснопевкой в юности называли Степаниду Максимовну — героиню очерка «Вопленица»: «В детском кругу Степку с десяти лет уж стали все называть «краснопевкой», то есть, по-городскому, редкой талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост, в Койкинцы, на Карельский остров или в другие деревни, — в каждой деревне свой праздник раз в год, — Степка всегда первая в хороводах, все песни она запевает: утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют, частенькие да коротенькие, а настоящие досюльные, хорошие песни» [145, II, 50].

К концу XIX века в крестьянскую среду Русского Севера стал проникать новый жанр – частушки – крестьянское подражание городскому фольклору, куплетам. Именно это подразумевается под «частенькими да коротенькими» песнями. Степанида же пела традиционные для Русского Севера медленные протяжные песни, которые исполнялись в дни календарных праздников, во время хороводов.

Носителем сказочной традиции выступает в очерках Пришвина сказочник Мануйло. «Сказочник Мануйло – человек высокого роста, с густой бородой, на вид серьезный, строгий. И только когда он начинает рассказывать свои сказки, «манить», в лице его мелькает что-то такое легкомысленное, такое неподходящее к этому строгому лицу и бороде, что становится смешно. Душа у Мануйлы не простая, а поэтическая, он испытывает приступы тоски, имеет неопределенные желания, его тянет куда-то. Ходит он в лес по мошникам не как простой полесник-ремесленник, а любитель-охотник. Охотой и сказками он до некоторой степени удовлетворяет себя» [145, II, 112].

Сказочник был незаменимым человеком на Русском Севере. Его старались залучить к себе охотники, рыбаки, бурлаки – все, кто уходил на дальние промыслы на долгое время. Сказочник помогал коротать долгие вечера в лесу, на удаленных островах, на берегу озера. «Зимой на севере день короткий: поработали, померзли – и в избушку, отогреваться. Потом улягутся рядом и ждут, когда сам собой придет сон. Что делать в избушке в такие длинные вечера? Кажется, помереть бы от скуки. Но тут выручает сказочник Мануйла. При свете лучины он в этой лесной избушке рассказывает всем этим дремлющим на полу людям про какого-то царя, с которым народ живет так просто, будто бы это и не царь, а лишь счастливый, имеющий власть мужик. Этому царю мужики носят рябчиков, загадывают ему загадки, а царь ловко отгадывает, дает советы…

Все, молча, слушают сказки про царя, иногда смеются – и засыпают.

А Мануйла все рассказывает и рассказывает, пока не убедится, что все до одного человека спят. Для этого он окликает время от времени:

— Спите, крещеные?

И если хоть один откликнется, он поправит лучину и продолжает свою сказку про мужицкого царя» [145, II, 76].

Сказки, имея древнюю устойчивую основу, дополнялись импровизацией рассказчика, пополнявшего свой багаж знаний и сюжетов из окружавшей его жизни, общения с новыми людьми. « Мануйла – человек необыкновенно общительный, любит людей. Живет он в полуразрушенной избушке у самой дороги, по которой идут соловецкие богомольцы. Они все находят радушный приют у сказочника. Для них Мануйла уже три самовара сжег. Вслушиваясь в их разговоры, Мануйла узнает о каком-то удивительно сложном и прекрасном мире. Все эти сведения в поэтической душе перерабатываются и потом подносятся односельчанам когда-нибудь в зимние вечера на вывозке в лесных избушках» [145, II, 112].

Самобытным, древним жанром народного творчества, бытовавшем на Русском Севере, являлись былины, или, как их называли сами носители традиции — севернорусские крестьяне – старины.

Былины – русские народные эпические песни относятся к архаическим жанрам народного фольклора. Они исполнялись сказителями в своеобразной манере – речитативом с замедлениями и повторами. Ядро былинного эпоса составляют песни-сказания о подвигах и приключениях богатырей. Первые записи былин появляются еще в XVII веке в виде литературно обработанных «гисторий» и «повестей». Научное фиксирование былин и их изучение начинается с 30-годов XIX века на волне интереса просвещенного общества к русской национальной традиции. Это было связано с общеевропейскими тенденциями – интересом к национальному эпосу, исконным традициям, верованиям, идеализацией средневековья, что породило такое течение в европейской культурной жизни как «национальный романтизм».

К этому времени в живом бытовании былины сохранились на географической периферии русского мира. Былины исполнялись, главным образом, на Русском Севере и в казачьих регионах. Только у казаков былины исполняли хором, в то время как у севернорусских крестьян были индивидуальные исполнители былин. В живом бытовании былины сохранялись на Севере вплоть до середины XX века.

Любимыми былинными героями были киевские богатыри: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, — и новгородцы Василий Буслаев (Буслаевич) с купцом Садко.

Показательно, что былины сохранились в регионах, где древние русские традиции народной демократии и свободы не исчезли – на Русском Севере и в казачьих регионах. Былины складывались в эпоху Киевской Руси, где сильны были вечевые традиции, традиции народного самоуправления. С установлением татарского ига вечевая власть ослабляется. Исчезает среда, в которой создавались и бытовали былины. К XIV веку исследователи относят упадок былинного творчества, на смену которому приходит жанр исторической песни. Оплотом вечевой традиции являлся Великий Новгород. В Новгородской Земле сохранялась естественная социально-культурная среда бытования былин. Свободные крестьяне Русского Севера, не знавшие татарской власти, крепостного права, продолжали петь и слушать былины, продолжали и сохраняли былинную традицию.

Севернорусский крестьянский мир стал заповедником древней русской народной культуры. Крестьяне, заселявшие Русский Север из Новгородской земли и других русских земель, приносили с собой свои традиции, эстетику, мироощущение, историческую память. Пришвин замечает: «Теперь они поют о соловьях, которых здесь никогда не видали, поют о зеленых дубравушках, окруженные соснами и елями, поют о широких чистых полях» [145, II, 40].

«Когда-то в русской земле жили «славные, могучие богатыри». Правда это или нет, но только старинный русский народ на Севере поет о них старины, верит, что они были, и передает свою веру из поколения в поколение» [145, II, 77].

Былинам и сказителям былин посвящен очерк «Певец былин». В нем упоминаются знаменитые Рябинины – отец и сын – известные исполнители былин. (Композитор Аренский, познакомившись с творчеством Рябинина, создал знаменитое музыкальное произведение «Фантазии на тему Рябинина», использовав былинные мотивы.) М.М.Пришвин пишет: «Присмотревшись на пароходе к одному славному седому деду… я спросил его, нет ли у них сказителей.

— Как же, как же! – отвечал он. – Рябинушка–то у нас, в Гарницах живет… Слышал про нашего Ивана Трофимовича Рябинина? Да уж слышал, господа его знают, ездят к нему. Он за свои старины рублей пятьсот собрал, у государя был, за границу возили. Чудное дело! … Теперь собрал себе денег и живет по-старому, рыбку ловит, детей к песням приучает.

Иван Трофимович Рябинин – сын того самого знаменитого Рябинина, у которого Гильфердинг записывал былины. Судя по рассказам старика, Гильфердинг встретился с ним случайно, где-то у часовни, во время рыбной ловли» [145, II, 77-78].

Сам Пришвин гостил в доме сказителя былин Григория Андрианова, он подробно описал его внешность, внутренний мир, быт его семейства.

«Ловцы мне про него говорили: «Хороший старик, не баламутный, староколенный человек, он тебе всякую досюльщину (старину) рассказать может»» [145, II, 78]. «Григорий, подойдя ко мне, вежливо подал руку, поговорил немного, с достоинством, как хозяин, и ушел спать. Громадного роста, с кудрявыми волосами, с крепкими отчетливыми чертами лица, он походил на апостола Петра» [145, II, 79].

Григорий Андрианов был главой большой семьи, обладал в семье непререкаемым авторитетом, поддерживая старый традиционный порядок жизни, вырабатывавшийся веками. В работе, в быту, в поведении – везде сохранялась верность старине и традиции. По мнению Пришвина именно это — необходимая среда для жизни сказителя и его былинного творчества: «Эти стихи о былых временах такие длинные, так не похожи на современные, что усвоить их может только здоровая память неграмотного человека, не загроможденная часто ненужными, лишними, случайными фактами современной жизни. А значит, и сказители былин должны обладать чем-то таким, что приближает и их самих к прекрасным былинным временам золотого века.

Стало быть, эта поэзия связана с каким-то строем жизни, в котором она обязывает певца, под угрозой исчезновения, жить именно так-то. Строгие староверческие традиции, плетение неводов в долгие северные вечера при свете лучины, большая семья – вот среда, в которой вырабатывается певец былин» [145, II, 77].

Нам, никогда не слышавшим старинных былин в их естественной среде и оригинальном исполнении, трудно представить себе их воздействие на слушателя. Пришвину посчастливилось испытать это и передать нам свои ощущения: «Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услыхал первый раз былину в этой обстановке: на берегу острова, против сосны, под которой начинал свою жизнь этот сказитель старик; на минуту словно переносишься в какой-то сказочный мир, где по бесконечной чистой равнине едут эти богатыри, едут и едут спокойно, ровно…» [145, II, 91].

И сказители, и слушатели былин верили в реальность их содержания, отличая старины от сказок, сопереживая повествованию, комментируя и обсуждая его. Для них это была их собственная история – история народа – история предков. « — Все, что я тебе в этой старине пел, правда истинная до последнего слова», — горячо утверждает сказитель Григорий Андрианов. Для него былина – погружение в поэтическое историческое пространство. «И чем глубже и глубже погружался старик в прошлые времена, тем они ему становились милее и милее. Отцы, деды, даниловские подвижники, соловецкие мученики, святые старцы, а в самой седой глубине веков жили ставные могучие богатыри» [145, II, 90].

В очерках Выговского края прослеживается глубокое внимание М.М.Пришвина к фольклорному пласту народной культуры, эта линия сохраняется на протяжении всего творческого пути писателя. Его привлекают народное творчество и мифология, глубинные корни и истоки народной культуры, древние обряды; он видит в традиционном укладе жизни севернорусских крестьян поэзию исконной Руси. В то же время с этнографической точностью в очерках даны историко-культурная панорама края, описания его природы и географии, традиционного уклада жизни населения; подробно и точно описываются занятия и промыслы севернорусских крестьян, поселения и жилище, орудия труда и предметы быта, характерные для данного региона средства передвижения; обширный комплекс верований и обрядов, колоритные особенности речи населения края. На страницах очерков воплощены и образы севернорусских крестьян – носителей и хранителей традиций, в изображении которых М.М.Пришвин органично сочетает реалистические и фольклорно-эпические черты.

Русский Север волей исторических судеб стал заповедником русской народной традиционной культуры, восходящей к эпохе Древней Руси. Дремучие леса, бескрайние озера, широкие бурные реки хранили его от нашествий иноплеменных, от татарского ига, от гнета крепостного права и гнета государства. В то время как в центральных регионах страны развитие русской культуры, преемственность ее исконных традиций искажались и тормозились, на Севере эти традиции сохранялись в своей первозданной чистоте. Здесь крепко держались устои духовной, трудовой, общественной и семейной жизни народа; сохранялся дух вольнолюбия, горделивое чувство своей независимости, утвердившиеся с тех былинных времен, когда эти края входили в состав Новгородской земли.

В Очерках Выговского края «В краю непуганых птиц» М.М.Пришвина предстал народ, свято хранящий древний язык, обычаи и обряды, веру и верования, национальную историческую и культурную традицию.

От Подстепья до Поморья. Елецкий край и Выговский край – исторические регионы России в творчестве И.А. Бунина и М.М. Пришвина: монография. — Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. — 238 c.

Постоянная ссылка: http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/ot-podstepya-do-pomorya/tvorchestvo-vygovskogo-kraya/

Примечания:

145. Пришвин, М.М. Собрание сочинений [Текст]: в 6 тт. / М.М. Пришвин. М., 1956.

Статья подготовлена по материалам монографии А.А. Пискулина «От Подстепья до Поморья. Елецкий край и Выговский край – исторические регионы России в творчестве И.А. Бунина и М.М. Пришвина», изданной в 2012 году. Статья полностью повторяет стиль и пунктуацию автора.