в условии

в решении

в тексте к заданию

в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 35 1–20 | 21–35

Добавить в вариант

Экспериментатор на питательную среду с колонией бактерий Escherichia coli заселили плесневый гриб пеницилл. Как изменились размер колонии бактерий E. coli и площадь мицелия пеницилла.

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:

1) увеличилась

2) не изменилась

3) уменьшилась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой величины. Цифры в ответе могут повторяться.

| Размер колонии бактерий | Площадь мицелия пеницилла |

|---|---|

Установите последовательность этапов производства штамма пеницилла с высокой продуктивностью антибиотика. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) высеивание на среду мицелия мутантных наиболее продуктивных штаммов

2) выращивание пеницилла с низкой продуктивностью на питательной среде

3) искусственный отбор

4) воздействие на колонию радиоактивным излучением

5) получение высокопродуктивной колонии пеницилла

Учёные изучали взаимодействие колоний бактерий Escherichia coli и плесневого гриба пеницилла Penicillium chrysogenum. На питательную среду в двух чашках Петри посеяли культуру бактерий E. coli. В одну из чашек, куда посеяли бактерий, также заселили пеницилл (рис А.). Вторая чашка — контрольная (рис. Б). В результате, в контрольной чашке развились обширные колонии E. coli, в то время как в другой чашке колония бактерий угнетена, а основную площадь питательной среды занимает пеницилл.

Какие параметры задаются экспериментатором (независимые переменные), а какой параметр меняется в зависимости от этого (зависимая переменная)? Объясните результаты эксперимента. В результате чего в чашке на рис. А не развивается колония бактерий так же как в чаше на рис. Б? Какую роль в этом играет плесневый гриб Penicillium? Открытию каких препаратов предшествовали аналогичные эксперименты?

Антибиотики получают из клеток

К автотрофным организмам относят

Какие грибы размножаются почкованием?

К плесневым грибам НЕ относится

Среди перечисленных грибов шляпочными не являются:

1) сыроежка и подберезовик

4) мухомор и бледная поганка

Неклеточное строение имеют

Источник: Яндекс: Тренировочная работа ЕГЭ по биологии. Вариант 2.

Представителем царства грибов является

Какой из приведённых ниже представителей относится к царству грибов?

Какой гриб специально выращивают для получения лекарственных препаратов?

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 3.

Из одной клетки состоит

1) малярийный плазмодий

2) ряска

3) пеницилл

4) кукушкин лён

Из одной клетки состоит

1) хлорелла

2) спирогира

3) пеницилл

4) заросток папоротника

К какому царству организмов относится пеницилл?

Какой организм изображён на рисунке?

1) мукор

2) хвощ

3) сфагнум

4) пеницилл

Установите соответствие между способами питания и примером: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕР

А) спирогира

Б) пеницилл

В) серобактерия

Г) цианобактерия

Д) дождевой червь

СПОСОБ ПИТАНИЯ

1) фототрофный

2) гетеротрофный

3) хемотрофный

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| A | Б | В | Г | Д |

Установите соответствие между организмами и особенностями строения тела: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕР ЯВЛЕНИЯ

А) хлорелла

Б) дрожжи

В) планария

Г) пеницилл

Д) медуза

Е) сенная палочка

Строение

1) одноклеточные

2) многоклеточные

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д | Е |

Источник: ЕГЭ по биологии 2018. Досрочная волна

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие из перечисленных организмов относят к редуцентам?

1) денитрифицирующие бактерии

2) белоголовый сип

3) петров крест

4) мукор

5) пеницилл

6) обыкновенный шакал

Установите соответствие между примерами и группами организмов, к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИМЕРЫ

А) Пеницилл золотистый

Б) Дождевой червь

В) Петров крест

Г) Подсолнечник

Д) Медуза ушастая

ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ

1) продуценты

2) консументы

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

| А | Б | В | Г | Д |

Всего: 35 1–20 | 21–35

Грибы — царство эукариотических одноклеточных и многоклеточных гетеротрофных организмов, имеющих ряд общих черт с растениями и животными, но и

ряд особенностей, которые отличают их от упомянутых царств. По способу питания грибы могут быть сапротрофами и паразитами.

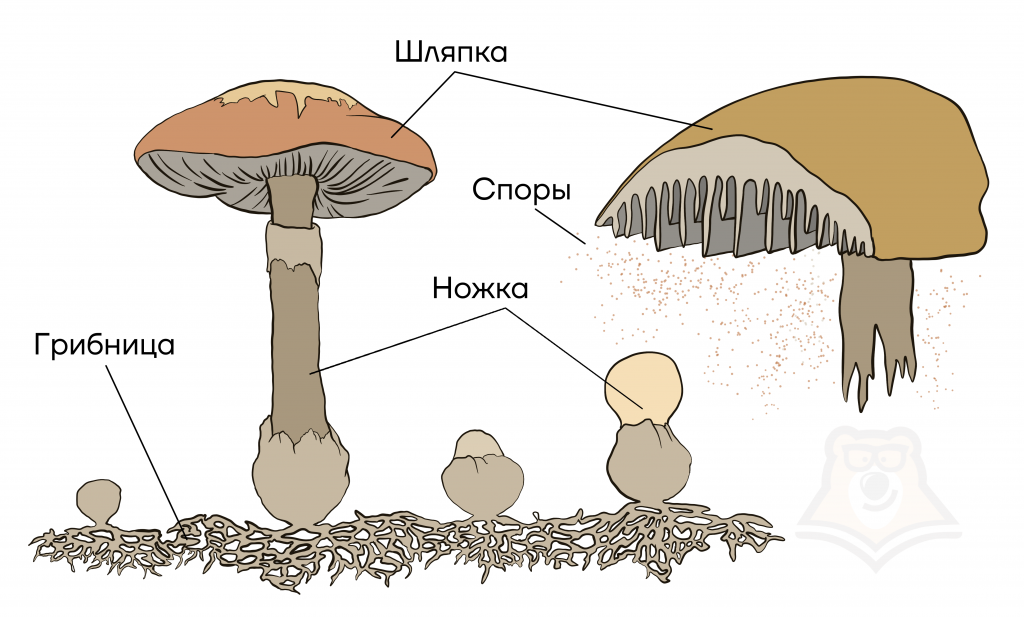

Строение грибов

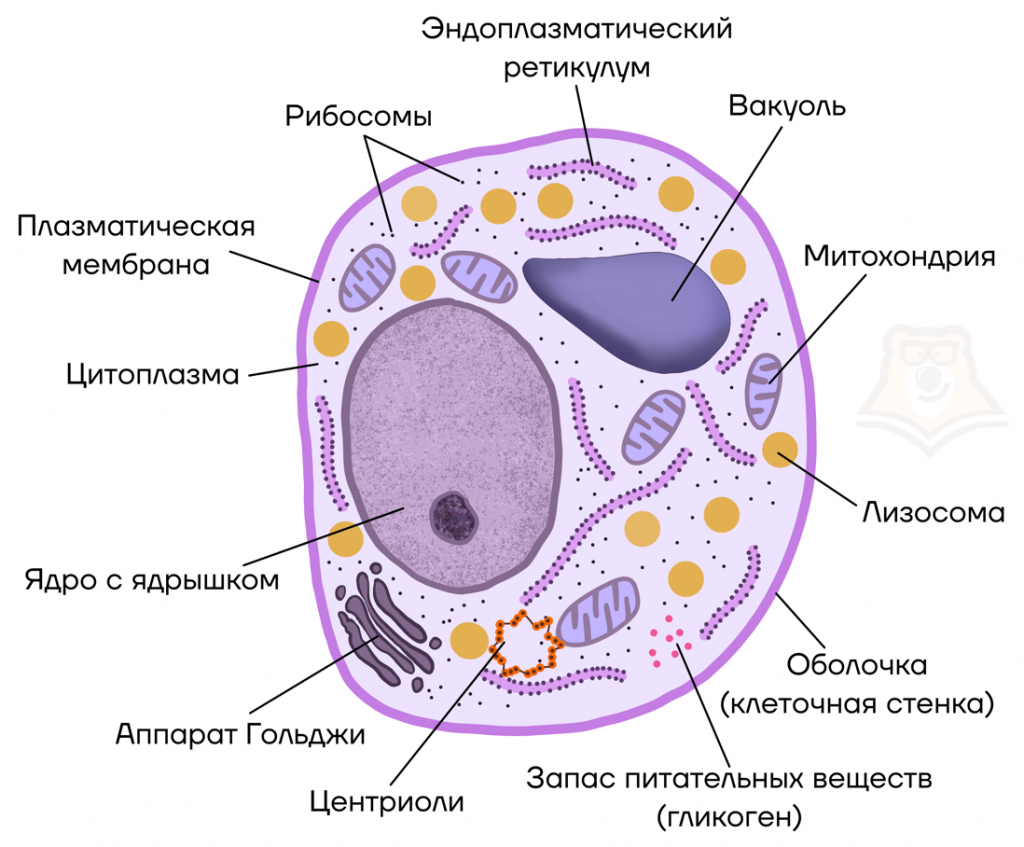

Ключевыми особенностями клетки гриба является наличие клеточной стенки из хитина. Запасным питательным веществом, как и у животных,

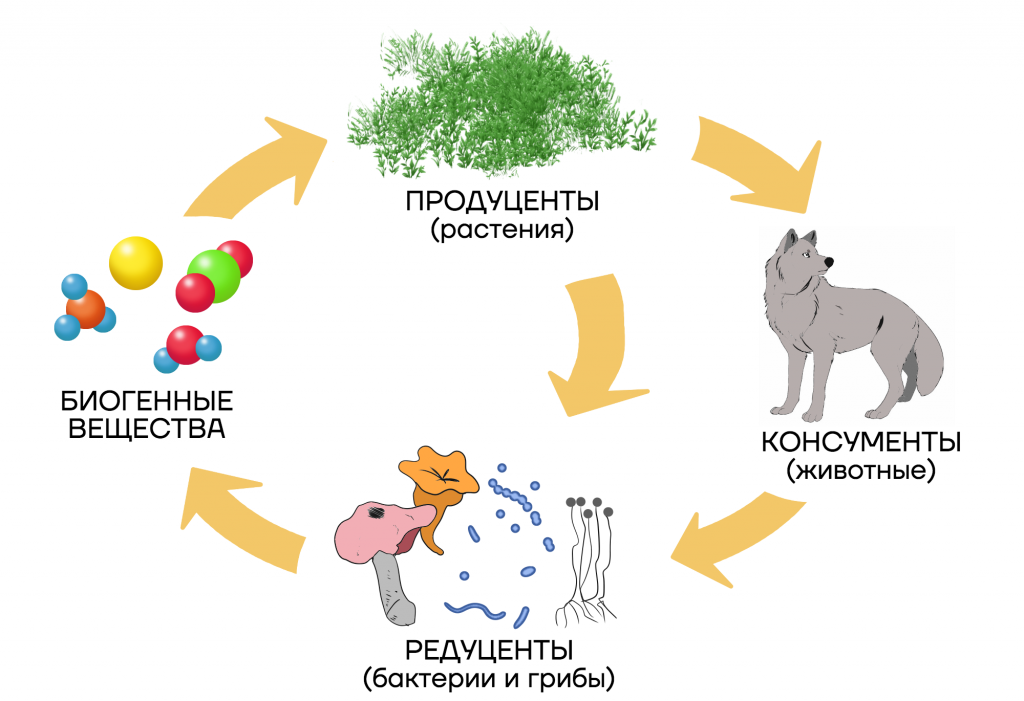

служит гликоген. В пищевых цепях грибы занимают позицию редуцентов, разрушая органические вещества мертвых животных и растений. К фотосинтезу грибы не способны (у них отсутствуют пластиды — хлоропласты), неподвижны, дышат кислородом.

Некоторые грибы образуют плодовые тела, в обиходе называемые — грибы. Плодовое тело служит для образования спор в ходе полового процесса.

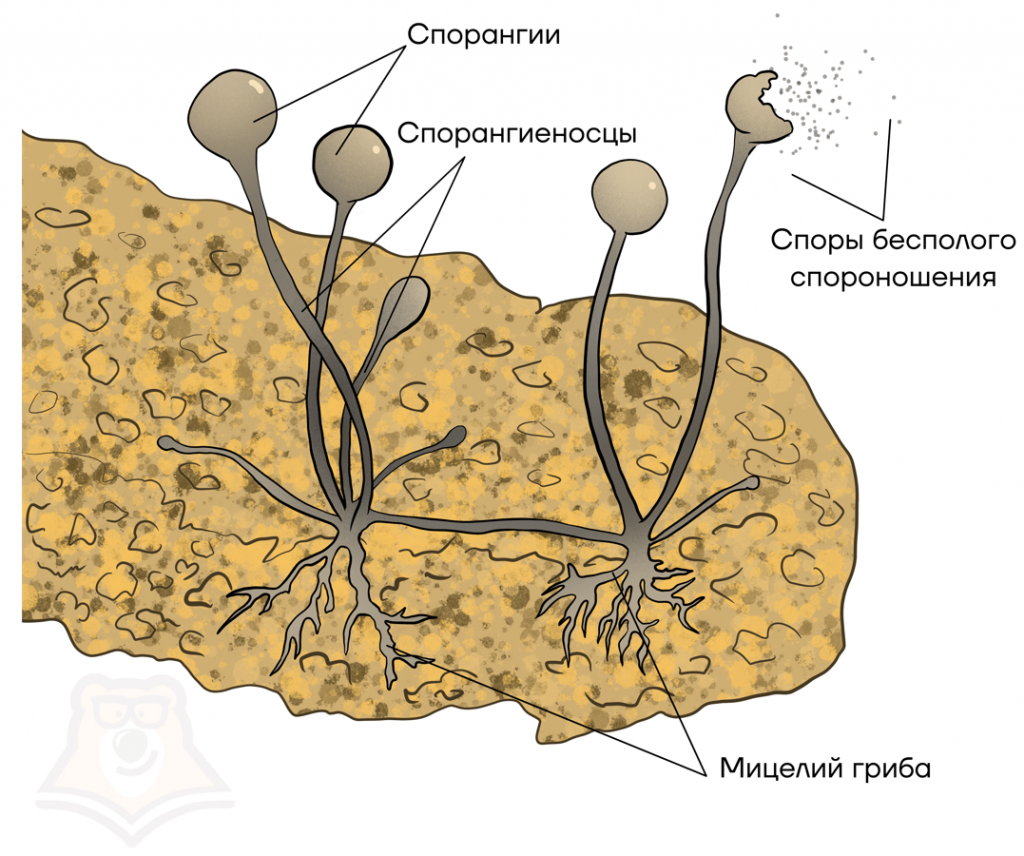

Тело гриба состоит из нитей — гифов, которые многократно переплетаются друг с другом, в результате чего образуется мицелий (греч. mykes — гриб),

или грибница. Гифы гриба разрастаются в питательной среде, на субстрате, и представляют собой вегетативные органы гриба.

Рост гриба ни чем не ограничен, только размером самого субстрата. Таким образом, если мы представим себе буханку хлеба размером с земной

шар и благоприятными условиями, то плесневый гриб, мукор, занял бы все это пространство, пока субстрат не закончился.

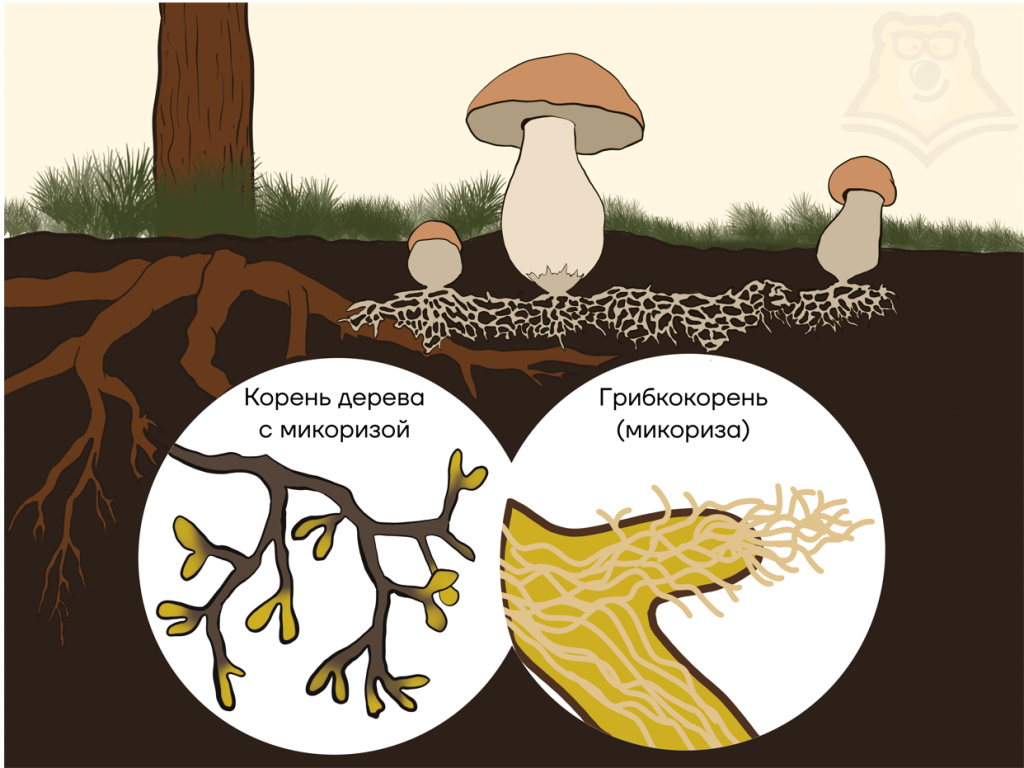

Гифы грибов, сплетаясь с корнями растений образуют микоризу (греч. mykes — гриб + rhiza — корень), или грибокорень. Это особая форма

взаимоотношений между видами — симбиоз (точнее — мутуализм), при котором оба организма извлекают взаимную выгоду из отношений.

Гифы гриба увеличивают площадь всасывания воды из почвы для растения: гриб делится водой с зеленым другом)) А растение в процессе

фотосинтеза создает органическое вещество, которым делится с грибом, что оказывается весьма полезно для него.

Сходство грибов и животных

Сходство между грибами и животными заключается в следующем:

- Способ питания

- Продукт обмена веществ

- Хитин

- Запасное питательное вещество

- Пластиды

И для животных, и для грибов характерен гетеротрофный тип питания — поглощение готовых органических веществ.

Как и у животных, конечным продуктом обмена веществ у грибов является мочевина.

В состав клеточной стенки грибов входит тот же биополимер (полисахарид) — хитин, который образует наружный скелет членистоногих.

Запасным питательным веществом грибов и животных является гликоген.

В клетках грибов, как и животных, отсутствуют пластиды: хлоропласты, лейкопласты, хромопласты — они встречаются только в клетках растений.

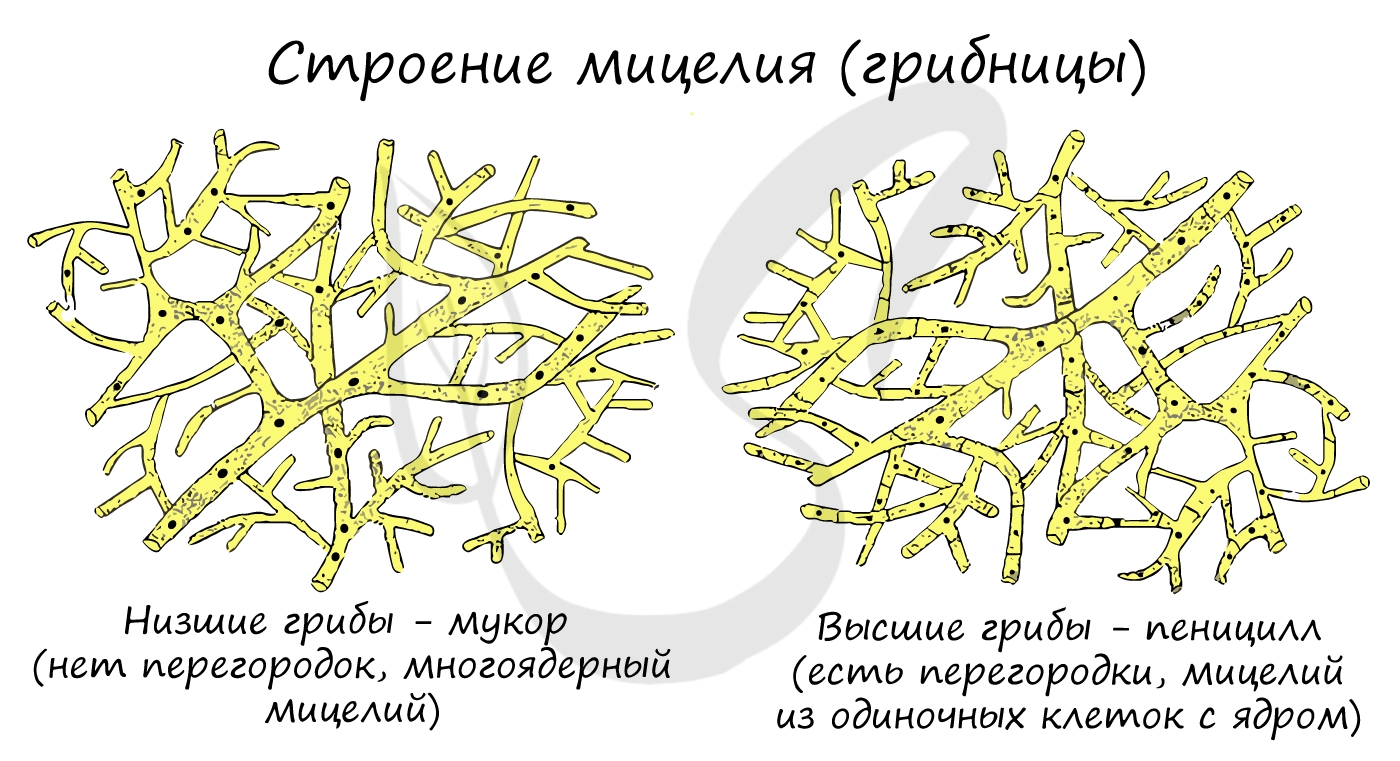

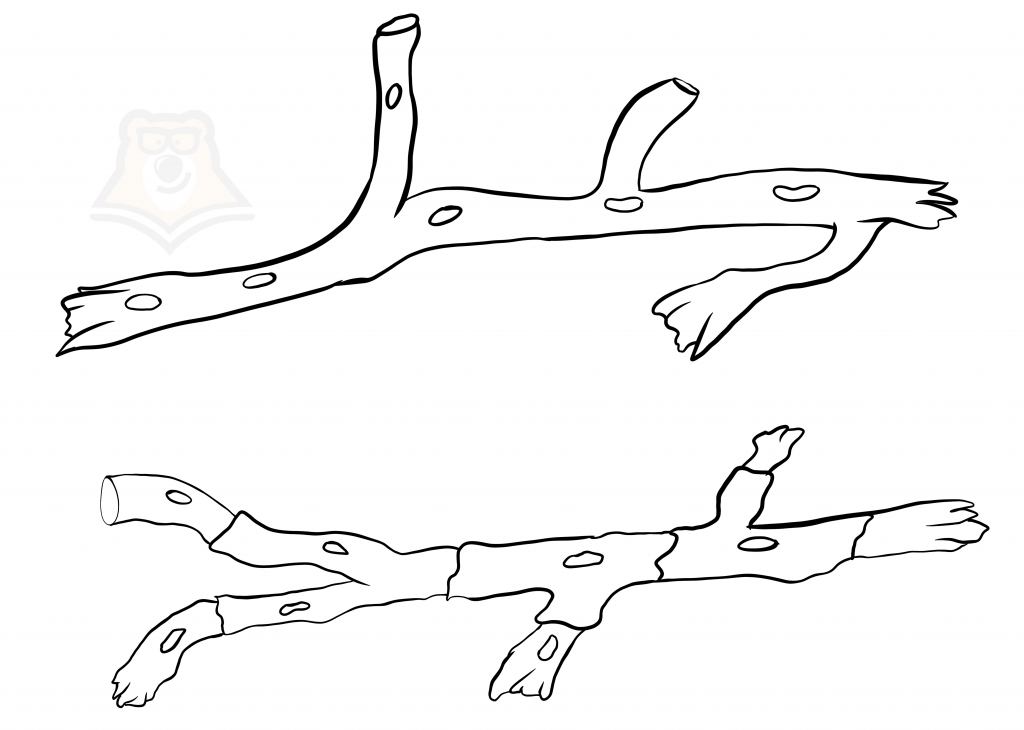

Высшие и низшие грибы

Все грибы подразделяются на высшие и низшие. Это разделение основано на строении мицелия: у низших грибов мицелий не имеет

перегородок (неклеточный), гифы могут отсутствовать. К ним относятся мукор, фитофтора, стригущий лишай.

Высшие грибы имеют мицелий, разделенный перегородками (септами), могут образовывать плодовые тела. К высшим грибам относятся пеницилл,

дрожжи, спорынья, шляпочные грибы.

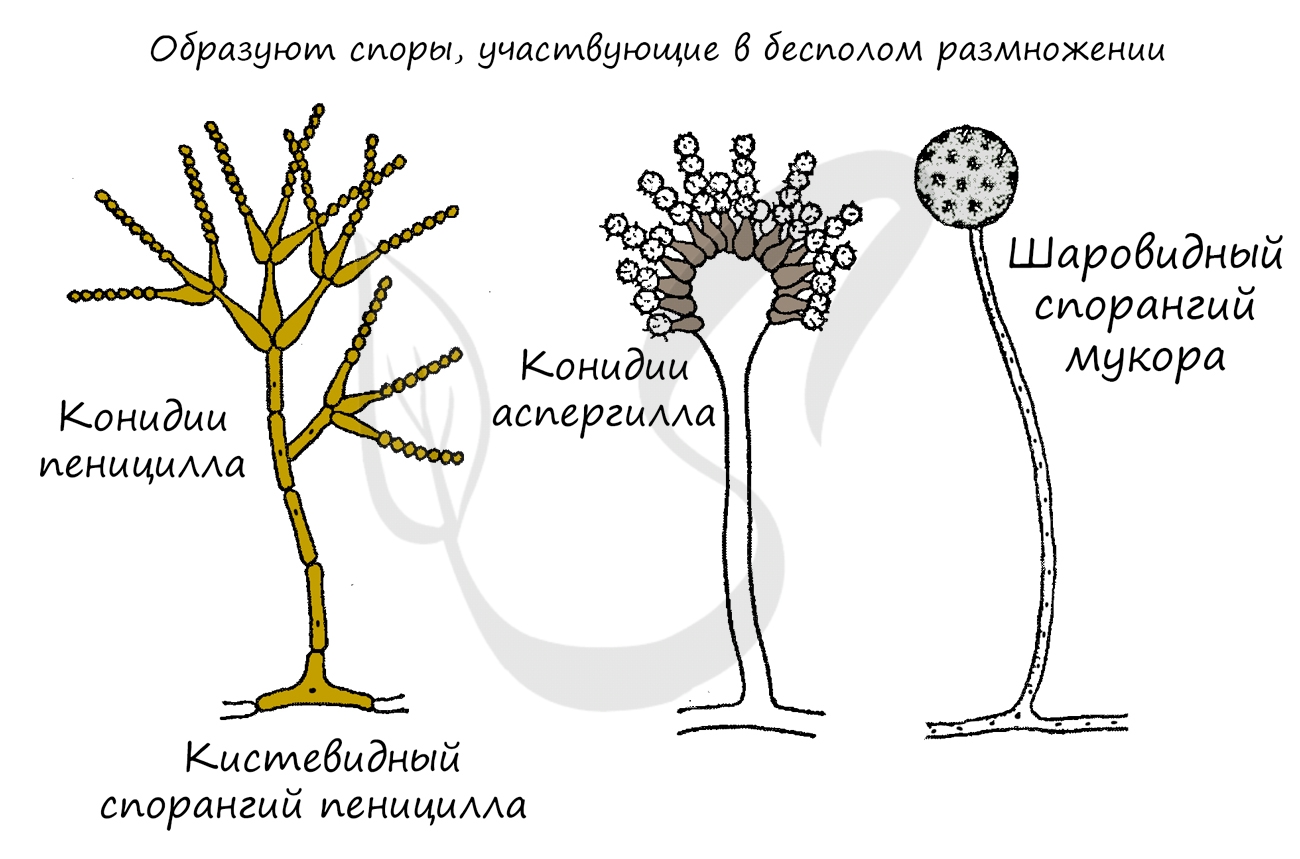

Размножение грибов

Возможно вегетативное, бесполое и половое размножение. Вегетативное осуществляется с помощью деления мицелия на отдельные части:

из каждой части в дальнейшем разрастается гриб.

Бесполое размножение происходит благодаря спорообразованию. На концах гиф или в спорангиях (на конидиеносцах) образуются споры.

Конидиеносцы представляют собой разветвленные концевые участки гиф. Спора, попав в благоприятную среду, прирастает и дает

начало новому мицелию гриба.

Половое размножение заключается в образовании сперматозоидов в антеридиях и яйцеклеток в оогониях. После образования зиготы (2n)

у многих грибов сразу же происходит зиготическая редукция — зигота делится мейозом, образовавшиеся клетки имеют гаплоидный (n)

набор хромосом.

У сумчатых грибов в плодовых тела развиваются специальные сумки (аски), в которых образуются гаплоидные споры. Они прорастают в

мицелий, на котором из антеридиев образуются сперматозоиды (n), а из овогний — яйцеклетки (n). При их слиянии образуется

зигота (2n), которая три раза делится мейозом на 8 аскоспор (n).

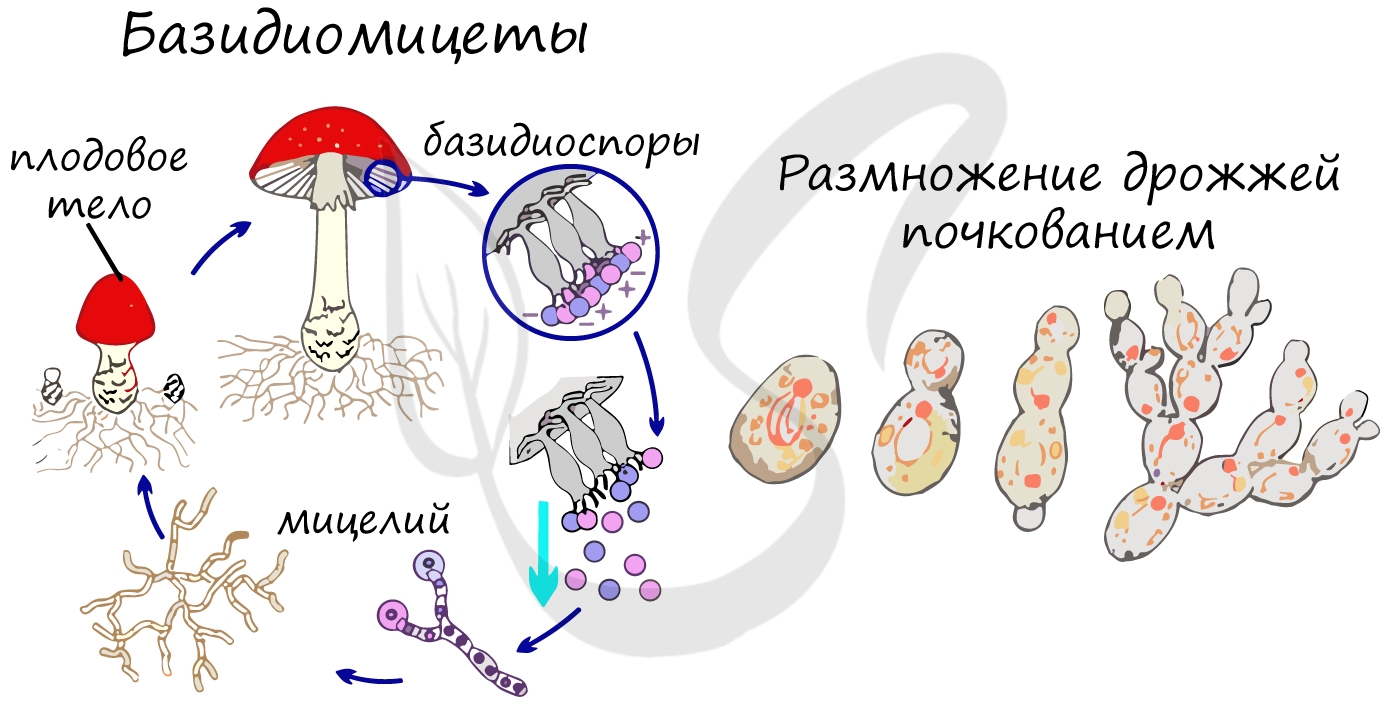

У базидиомицет (мухомор, сыроежка, подосиновик красный, подберёзовик, шампиньон, опенок, рыжик, лисичка) сумки отсутствуют. Размножение

происходит с помощью базидиоспор, которые развиваются на базидиях открыто. У них происходит соматогамия — слияния 2 клеток

вегетативного мицелия.

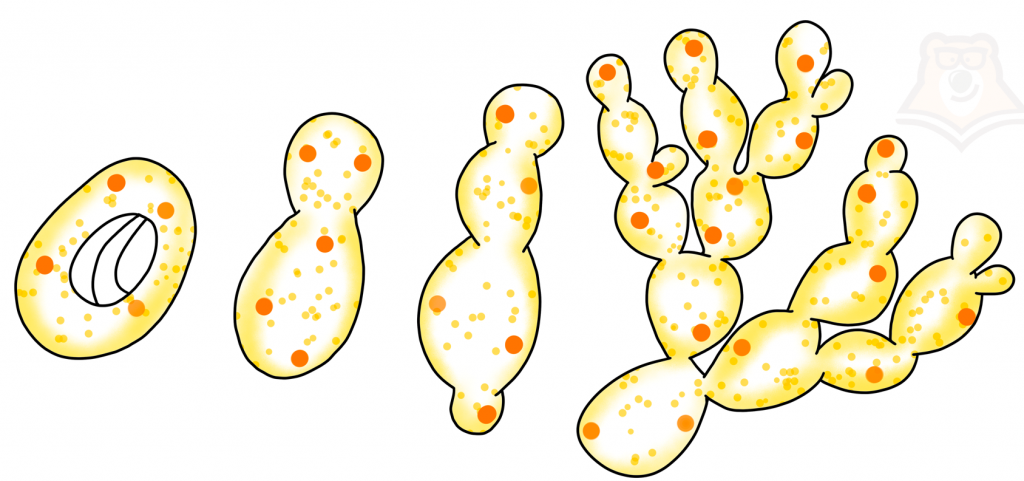

Особо отметим дрожжи, которые способны к почкованию. При почковании на клетке появляется утолщение, которое постепенно растет и

превращается в полноценную дочернюю особь.

Грибы паразиты и возбудители болезней

Около 30-40% грибов являются паразитами и возбудителями болезней растений и животных. Заболевания, которые вызывают грибы, носят

название — микозы.

Среди возбудителей болезней культурных растений следует отметить:

- Спорынья ржи

- Головневые грибы

- Хлебная (линейная) ржавчина

- Мучнистая роса

- Фитофтора

Паразитирует на злаковых растениях. При поражении растения на месте плодов (зерновок) вырастают черные образования — склероции,

по своему строению являющиеся переплетениями гифов гриба. Спорынья может заразить новые растения, если ее споры достигнут завязи пестика.

Склероции содержат токсичные вещества, которые, если попадут в муку, могут привести к серьезному отравлению человека вплоть до

летального исхода.

Эти грибы способны вызывать заболевания пшеницы, кукурузы, ржи. Внешне заболевание проявляется черными, кажущимися обугленными

колосками, которые в действительности наполнены спорами гриба черного цвета.

В цикле развития этого паразита присутствуют два хозяина: «весенний» — барбарис, «летний» — пшеница и другие злаки. Споры характерного

красно-ржавого цвета в количестве нескольких поколений образуются за одно лето.

Эти споры покрывают листья и стебли, их внешний вид напоминает ржавчину. К зиме споры темнеют и становятся черными, после перезимовки цикл

повторяется заново.

Гриб проникает в клетки растений и питается их содержимым, приводя к гибели растения. Внешне проявляется как белый пушок на листьях,

клубнях (у картофеля). Со временем темнеет из-за разрушения клеток растения.

Мучнистая роса значительно снижает урожаи картофеля, томатов и других культурных растений.

Фитофтора относится к низшим грибам. Гриб проникает в клетки подземных и надземных органов растений, питается их содержимым, приводя к увяданию, усыханию и гибели растения. Внешне проявляется как пятнышки буро-серозного цвета, окруженные кольцом белого цвета.

Фитофтора снижает урожаи картофеля, баклажанов, томатов, перца, клубники и других культурных растений.

Шляпочные грибы

Шляпочные грибы особенны тем, что помимо грибницы способны образовывать плодовые тела, которые состоят из шляпки и ножки. Нижняя сторона

шляпки может напоминать отверстия тонких трубочек или пластинок.

Из-за такой разницы во внешнем виде все грибы делятся на трубчатые и пластинчатые. К трубчатым грибам относятся: подберезовик, масленок,

белый гриб. К пластинчатым: опенок, сыроежка, рыжики, шампиньоны, волнушки.

На пластинках и трубочках образуются споры, которые падают на землю и, попав в благоприятные условия, прорастают в мицелий. Из мицелия

вновь вырастает плодовое тело.

Разветвленные гифы гриба всасывают из почвенного раствора необходимые воду и минеральные вещества. Часто грибы могут расти только

образовав микоризу с корнями деревьев, для них такой симбиоз — единственный источник органических веществ.

В то же время другим грибам, например шампиньонам, образование микоризы совершенно необязательно. Эта особенность физиологии делает

шампиньоны отличным вариантом для искусственного разведения.

Среди шляпочных грибов выделяют съедобные грибы (волнушка, сыроежка, лисичка, масленок) и ядовитые. Наиболее ядовиты следующие грибы: бледная поганка,

мухоморы, ложные лисички, ложные опята.

Антибиотики

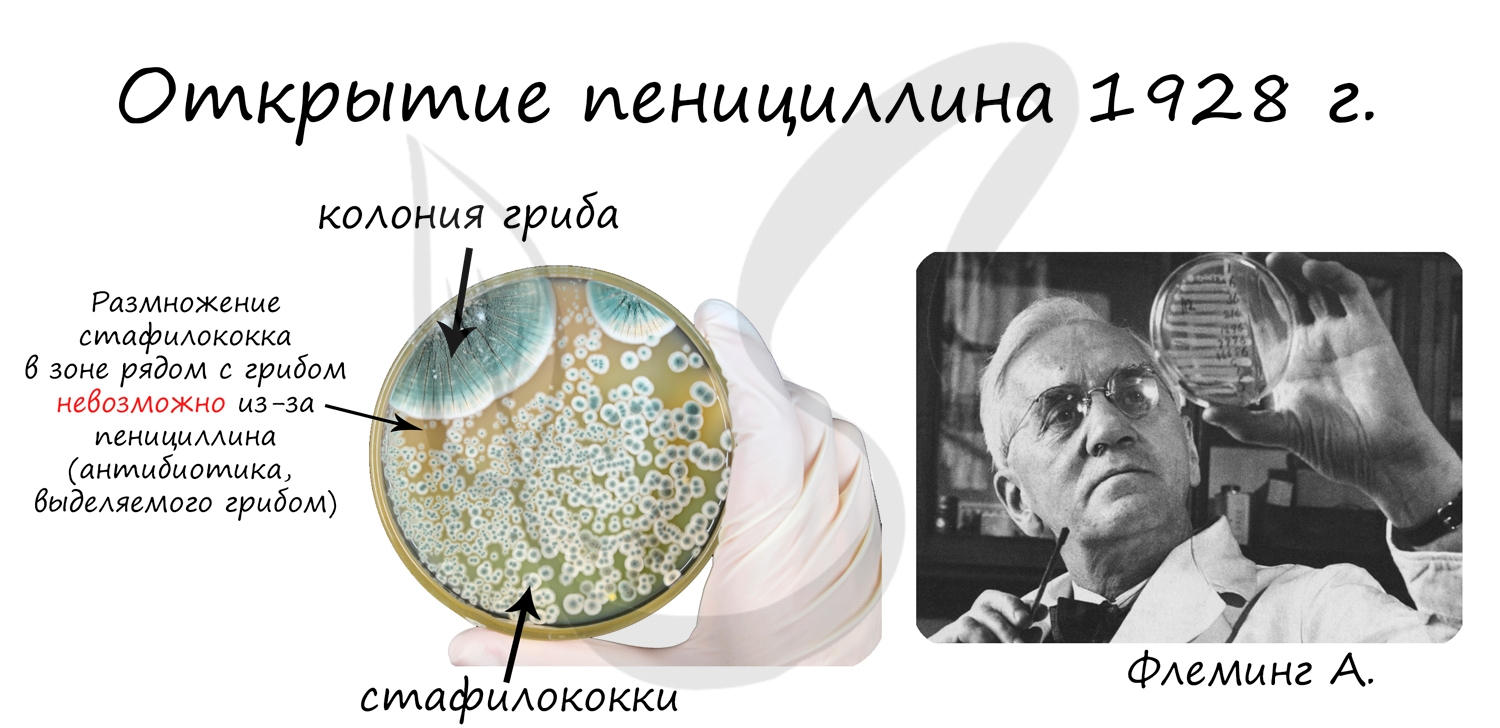

Открытие пенициллина — первого антибиотика, вырабатываемого грибом пенициллом — чистая случайность, спасшая десятки миллионов жизней! Эта «революция»

случилась 28 сентября 1928 года, в лаборатории блестящего исследователя (и к счастью — чрезвычайного растяпы!) Александра Флеминга.

В августе 1928 он отправился в отпуск с семьей, и неопрятно положил в углу своего стола лабораторную посуду с колониями стафилококка. Вернувшись

из отпуска 3 сентября 1928 года, он обнаружил, что на одной пластине со стафилококками появились плесневые грибы.

Удивительно, но стафилококки погибали и не могли расти и размножаться вокруг плесени. Неизвестное химическое вещество (позднее названное

пенициллином) останавливало размножение бактерий. Это было открытие первого антибиотика, который показал потрясающий результат: стало

возможным лечение многих инфекционных болезней, больные обретали вторую жизнь с помощью гениального изобретения природы — антибиотиков.

Лишайники

Лишайники — группа организмов, которые образованы облигатным симбиозом гриба и водоросли (возможен вариант цианобактерии и гриба). Среди лишайников

различают:

- Накипные (корковые) — практически неотделимы от субстрата, срастаются с ним

- Листоватые

- Кустистые

Представители накипных лишайников: лецидея, леканора.

Представители листоватых лишайников: пармелия, ксантория.

Представители кустистых лишайников: ягель (олений мох), кладония, цетрария (исландский мох).

Хочется предупредить частую ошибку. В тундре произрастает олений мох — на самом деле никакой он не мох! Это лишайник, по-другому

олений мох называется ягель. Этот кустистый лишайник служит основным источником корма для северных оленей.

Лишайники являются маркером: они растут преимущественно в экологически чистых местах, в городских условиях встречаются редко.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Подготовка к ЕГЭ

Царство Грибы 100.000 видов

Микология – наука о грибах.

Основные ароморфозы: появление многоклеточности,

антеридиев и архегониев, полового размножения, запасное питательное вещество –

гликоген, продукт обмена – мочевина.

Общая характеристика грибов: имеют клеточное строение, клетка

имеет 1-2 ядра, в состав клеточной стенки входит хитин, не имеют хлорофилла

(нет фотосинтеза), в клетках есть вакуоли с клеточным соком, запасное вещество

– гликоген, наличие в обмене мочевины, по способу питания – гетеротрофы,

поглощают органические вещества путем всасывания, характерен неограниченный рост,

размножение – половое, бесполое, вегетативное, преобладает размножение спорами.

В основу классификации грибов положено строение мицелия и особенности

размножения.

Сходства с растениями: неподвижны, растут в

течение всей жизни, всасывают питательные вещества, имеют клеточную стенку,

размножаются спорами.

Сходства с животными: гетеротрофы, отсутствие

пластид и фотосинтезирующих пигментов, клеточная стенка содержит хитин (не

расщепляется в пищеварительном тракте человека), запасное питательное вещество

гликоген, один из продуктов обмена веществ мочевина.

|

|

|

|

Одноклеточные |

многоклеточные |

|

Плесневые |

Шляпочные |

|

пластинчатые |

трубчатые |

Строение грибов: вегетативное тело состоит

из тонких нитей – гиф с верхушечным ростом и боковым ветвлением.

Совокупность гиф – грибница или мицелий. Мицелий образован длинными

клетками. У низших грибов мицелий неклеточный, у высших многоклеточный.

Шляпочные грибы образуют плодовое тело, состоящее из многоклеточных гифов.

Мицелий – таллом гриба.

Питание: все грибы гетеротрофы

1)

Сапрофиты

(питаются отмершими продуктами растительного происхождения) (плесневые,

дрожжевые, шляпочные)

2)

Паразиты

(за счет живого организма хозяина) (спорынья, ржавчинные, головневые,

мучнисторосяные, трутовики)

3)

Симбионты

(связаны с высшими растениями)

4)

Хищные

(ловчими петлями ловят нематод в почве)

Микориза (грибокорень) – сожительство шляпочного гриба

с корнями высшего растения. Оплетая корни или проникая в них, мицелий гриба как

бы заменяет собой корневые волоски, увеличивая площадь поверхности всасывания,

поставляет растению воду и минеральные соли, тогда как растение предоставляет

ему органические вещества. Кроме того, грибы производят биологически активные

вещества, переводят содержащиеся в почве соединения фосфора в более доступную

форму, защищают растения от проникновения паразитов и способствуют транспорту

веществ. Микоризными грибами являются белый гриб, трюфель, подберезовик, подосиновик,

маслята. Орхидея даже не может прорасти без гриба – настолько устойчивый

симбиоз они образуют.

Размножение:

1)

Вегетативное

– частями мицелия

2)

Почкование

у дрожжей

3)

Бесполое

с помощью спор

4)

Половое –

слияние мужских и женских половых клеток с образованием зиготы. Гаметы

образуются в антеридиях и архегониях.

|

Плесневые грибы |

||

|

Мукор (головчатая плесень) |

Пеницилл (сизая плесень, |

|

|

Пушистая белая плесень на |

Состоит из разветвленных Пеницилл и аспергилл |

|

|

Тело шляпочного гриба |

||

|

Шляпочные грибы |

||

|

Пластинчатые – сыроежки, грузди, шампиньоны, лисички, |

Трубчатые — белый гриб (боровик) растет под дубом, |

|

|

Грибы-паразиты Гаустория – часть гифы паразитического гриба, |

|

|

Спорынья |

Головня |

|

На мицелии, развивающемся на |

Мицелий развивается внутри |

|

Фитофтора паразитирует на томате и картофеле, в |

Трутовики разрушают древесину деревьев, сокращая их |

|

Мучнистая роса на крыжовнике |

Плодовая гниль на плодах яблок и других |

|

Парша – шелушащиеся пятна на яблоках |

Серая гниль на землянике |

|

Ржавчина на злаках – оранжевый налет на листьях и |

Стригущий лишай у человека |

|

Классификация |

|||

|

низшие |

высшие |

||

|

дрожжи |

Плесневые (мукор) |

трутовики |

шляпочные |

Дрожжи (пищевые, пивные) –

одноклеточные грибы в форме шариков, не имеют грибницы, образуют колонии,

размножаются почкованием, питаются сахаром с выделение этилового спирта, углекислого

газа и энергии, используются в хлебопечении, пивоварении, виноделии, как

лекарства (продуценты витаминов).

Ядовитые грибы обладают токсичностью, не

исчезающей после обработки – бледная поганка, ложноопенок, строчок, мухомор,

ложные лисички. Бледная поганка – самый ядовитый пластинчатый гриб,

похожа на сыроежку, ее легко узнать: ножка у нее будто вылезает из горлышка

широкого горшочка. Цвет шляпки – белый, бледно-зеленый, желто-зеленый, в

середине обычно темнее, чем по краям. В верхней части ножки есть пленчатое

кольцо. У белого гриба есть опасные двойники – желчный и сатанинский. У

них нижняя сторона шляпки не белая или желтоватая, как у боровика, а розовая

или красная. Если разломить шляпку белого гриба, она не изменит своего цвета, а

шляпки желчного и сатанинского вначале краснеют, а затем чернеют. У съедобных

опят шляпка коричнево-желтая, на ножке – пленка, похожая на кольцо. У ложных

опят желто-зеленая или красноватая шляпка, а на ножке нет пленки.

Грибы нельзя собирать возле дорог, т.к. в них

накапливаются соли свинца и другие яды.

|

Значение грибов |

|

|

В природе |

В жизни человека |

|

Участвуют в круговороте |

Используются в пищу, являются |

По особенностям строения, спороношения и полового

процесса грибы подразделяются на отделы: зигомицеты (низшие

грибы, образующие серые или черные плесени на хлебе – мукор и ризопус), аскомицеты

(высшие — сумчатые, спороношение у них в особых сумках асках, например,

трюфель, сморчок, дрожжи, пеницилл, аспергилл, спорынья), базидиомицеты

(высшие — органы размножения базидии, например, трутовики, головневые,

ржавчинные, белый гриб, опенок, мухомор, бледная поганка, головня). Одни авторы

относят к грибам лишайники, другие выделяют их в отдельную группу

комбинированных организмов.

Микоз – грибковое заболевание

человека и животных.

Часть С Грибы

С4.

Укажите, в какие пищевые отношения с другими организмами могут вступать

представители царства грибов.

Ответ:

большинство видов питаются сапротрофно, поглощая вещества из почвы (субстрата).

Вступают в симбиоз: лишайник, микориза с корнями деревьев. Паразитизм на

растениях и животных.

C4 С какой целью

при прогрессивной посадке деревьев на бедных почвах, грунт заражают

специальными видами грибов?

1) Эти грибы

своими грибницами оплетают корни деревьев — возникает микориза, благодаря

которой дерево получает воду и соли с огромной поверхности почвы.

2) Дереву не надо тратить много времени, вещества и энергии для создания мощной

корневой системы.

3) При пересадке этого дерева на новое место, оно легче приживается.

C4 Как человек

борется с грибом-паразитом головней, приносящим большой ущерб урожаю

зерновых?

1) Обработка семян перед посевом ядохимикатами.

2) Применение севооборота.

3) Посев устойчивых к головнёвым грибам сортов растений.

C4 Какой вред

приносят растениям грибы-паразиты: головня, фитофтора, трутовик?

1)

Головневые грибы поражают вегетативные и цветочные почки растений,

листья, стебли, плоды и семена. Заболевания, вызываемые этими грибами, носят

название «головня». В пораженных этими грибами-паразитами органах растений

образуется темная «пыль» — скопление спор. Они очень жизнеспособны,

разносятся ветром на большие расстояния, заражая новые растения;

2)

гриб фитофтора поражает листья и клубни картофеля;

3)

трутовик повреждает деревья и вызывает их гибель.

C3 Как человек

использует плесневые грибы?

Специально

выращивая, получает из них витамины, антибиотики (пенициллин), применяет при

приготовлении сыров.

C1 Какое основное

правило необходимо соблюдать при сборе грибов для сохранения их численности?

1) Грибы необходимо срезать, не повреждая грибницу.

2) На разрушенной грибнице не образуются плодовые тела.

C1 Почему почву в

лесопосадках заселяют микоризными грибами?

1.Деревья вступают в

симбиоз с грибами.

2) Мицелии грибов, оплетая корни растений, дают им воду и соли, что улучшает

рост деревьев.

C1 Дайте краткий

ответ на вопрос: в чём проявляется симбиоз гриба и водоросли в лишайнике?

1) Гифы гриба поглощают

воду и минеральные вещества.

2) Водоросль фотосинтезирует, образуя органические вещества.

С1. Почему опасно

употреблять в пищу грибы, собранные возле шоссе?

1) В грибах

накапливаются ядовитые вещества — соли тяжелых металлов (свинца, кадмия и

др.), которые выделяются выхлопными газами автомобилей.

2) Они могут вызвать тяжелые отравления и даже смерть.

C2 Найдите ошибки

в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, объясните

их.

1. Грибы занимают особое положение в системе органического мира, их нельзя

отнести ни к царству растений, ни к царству животных, хотя имеются некоторые

черты сходства с ними.

2. Все грибы — многоклеточные организмы, основу тела которых составляет

мицелий, или грибница.

3. По типу питания грибы гетеротрофы, но среди них встречаются автотрофы,

сапротрофы, хищники, паразиты.

4. Как и растения, грибы имеют прочные клеточные стенки, состоящие из

целлюлозы.

5. Грибы неподвижны и растут в течение всей жизни.

Ошибки

содержатся в предложениях:

1)

2 — не все грибы являются многоклеточными, есть и одноклеточные, например,

дрожжи.

2) 3 — среди грибов автотрофы не встречаются.

3) 4 — клеточные стенки грибов содержат не целлюлозу, а хитин.

C3 . Почему

неправильно относить грибы к растениям?

1) Клетки

грибов не имеют хлоропластов и хлорофилла.

2) Клеточная стенка содержит хитин.

3) Они не способны к фотосинтезу.

4) Запасной углевод — гликоген (у растений — крахмал)

C3 . Каковы

особенности строения и жизнедеятельности грибов? Почему грибы отдельное

царство?

1) Грибы —

одно- и многоклеточные организмы, тело которых состоит из нитей — гифов.

2) Имеют признаки растений (неограниченный рост,клеточную оболочку) и животных

(хитиноподобное вещество в клетоной оболочке,запасное вещество — гликоген,

конечный продукт выделения — мочевина, гетеротрофы).

3) Размножение половое и бесполое (почкование,спорами, грибницей).

С3.

Чем клетки грибов отличаются от клеток растений?

1)

Клеточная

стенка у грибов состоит из хитиноподобного вещества, а у растений — из

целлюлозы

2)

Запасным

углеводом у клеток грибов является гликоген, а у клеток растений – крахмал

3)

В

клетках грибов нет пластид, поэтому они не могут использовать световую

энергию для синтеза органических веществ

С3.

Укажите признаки сходства грибов и растений.

Неограниченный

верхушечный рост. Прикрепленный образ жизни. Всасывание веществ из окружающей

среды.

Вирусы — неклеточные формы жизни

Характеристика вирусов

Наряду с клеточной формой жизни существуют также и неклеточные ее формы — вирусы, вироиды и прионы. Вирусами (от лат. вира — яд) называют мельчайшие живые объекты, неспособные к проявлению каких-либо признаков жизни вне клеток. Факт их существования был доказан еще в 1892 году русским ученым Д. И. Ивановским, установившим, что болезнь растений табака — так называемая табачная мозаика — вызывается необычным возбудителем, который проходит через бактериальные фильтры, однако только в 1917 году Ф. Д’Эррель выделил первый вирус — бактериофаг. Вирусы изучает наука вирусология (от лат. вира — яд и греч. логос — слово, наука).

Вирусы существуют в двух формах: покоящейся, или внеклеточной, и воспроизводящейся, или внутриклеточной. Свободноживущих вирусов не существует, все они внутриклеточные паразиты на генетическом уровне.

В наше время известно уже около 1 000 вирусов, которые классифицируют по объектам поражения, форме и другим признакам, однако наиболее распространенной является классификация по особенностям химического состава и строения вирусов.

Особенности объектов поражения предопределяют подразделение вирусов на две большие группы: собственно вирусы и бактериофаги. Первые являются паразитами эукариотических клеток (животных, растений и грибов), а вторые — только клеток бактерий.

В отличие от клеточных организмов, вирусы состоят только из органических веществ — в основном нуклеиновых кислот и белка, однако часть вирусов содержит также липиды и углеводы.

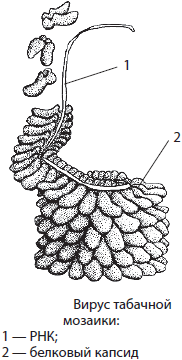

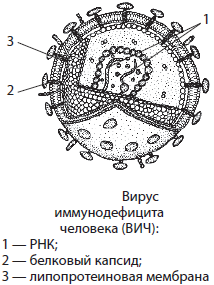

Все вирусы условно делят на простые и сложные. Простые вирусы состоят из нуклеиновой кислоты и белковой оболочки — капсида. Капсид не монолитен, он собран из субъединиц белка — капсомеров. У сложных вирусов капсид покрыт липопротеиновой мембраной — суперкапсидом, в состав которого входят также гликопротеины и неструктурные белки-ферменты.

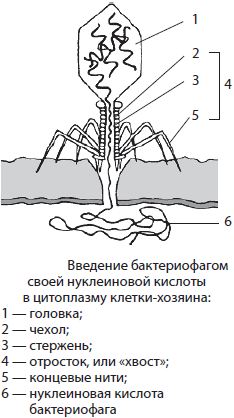

Несмотря на принадлежность к простым вирусам, наиболее сложное строение имеют вирусы бактерий — бактериофаги (от греч. бактерион — палочка и фагос — пожиратель), у которых выделяют головку и отросток, или «хвост». Головка бактериофага образована белковым капсидом и заключенной в нее нуклеиновой кислотой. В хвосте различают белковый чехол и спрятанный внутри него полый стержень. В нижней части стержня имеется специальная пластинка с шипами и нитями, ответственными за взаимодействие бактериофага с поверхностью клетки.

В отличие от клеточных форм жизни, у которых имеется и ДНК, и РНК, в вирусах присутствует только один вид нуклеиновой кислоты (либо ДНК, либо РНК), поэтому их делят на ДНК- (вирусы оспы, простого герпеса, аденовирусы, некоторые вирусы гепатита и бактериофаги) и РНК-содержащие вирусы (вирусы табачной мозаики, ВИЧ, энцефалита, кори, краснухи, бешенства, гриппа, остальные вирусы гепатита, бактериофаги и др.). У вирусов ДНК может быть представлена одноцепочечной молекулой, а РНК — двухцепочечной.

Так как вирусы лишены органоидов движения, заражение происходит при непосредственном контакте вируса с клеткой. В основном это происходит воздушно-капельным путем (грипп), через пищеварительную систему (гепатиты), кровь (ВИЧ) или переносчика (вирус энцефалита).

Непосредственно в клетку вирусы могут попадать случайно, с жидкостью, поглощаемой путем пиноцитоза, однако чаще их проникновению предшествует контакт с мембраной клетки-хозяина, в результате которого нуклеиновая кислота вируса или вся вирусная частица оказывается в цитоплазме. Большинство вирусов проникает не в любую клетку организма-хозяина, а в строго определенную, например, вирусы гепатита поражают клетки печени, а вирусы гриппа — клетки слизистой оболочки верхних дыхательных путей, так как они способны взаимодействовать со специфическими белками-рецепторами на поверхности мембраны клетки-хозяина, которые отсутствуют в других клетках.

В связи с тем, что у растений, бактерий и грибов клетки имеют прочные клеточные стенки, у вирусов, поражающих эти организмы, сформировались соответствующие приспособления к проникновению. Так, бактериофаги после взаимодействия с поверхностью клетки-хозяина «прокалывают» ее своим стержнем и вводят в цитоплазму клетки-хозяина нуклеиновую кислоту. У грибов заражение происходит в основном при повреждении клеточных стенок, у растений возможен как вышеупомянутый путь, так и проникновение вируса по плазмодесмам.

После проникновения в клетку происходит «раздевание» вируса, то есть утрата капсида. Дальнейшие события зависят от характера нуклеиновой кислоты вируса: ДНК-содержащие вирусы встраивают свою ДНК в геном клетки-хозяина (бактериофаги), а на РНК либо сначала синтезируется ДНК, которая затем встраивается в геном клетки-хозяина (ВИЧ), либо на ней может непосредственно происходить синтез белка (вирус гриппа). Воспроизведение нуклеиновой кислоты вируса и синтез белков капсида с использованием белоксинтезирующего аппарата клетки являются обязательными компонентами вирусной инфекции, после чего происходят самосборка вирусных частиц и их выход из клетки. Вирусные частицы в одних случаях покидают клетку, постепенно отпочковываясь от нее, а в других случаях происходит микровзрыв, сопровождающийся гибелью клетки.

Вирусы не только угнетают синтез собственных макромолекул в клетке, но и способны вызывать повреждение клеточных структур, особенно во время массового выхода из клетки. Это приводит, например, к массовой гибели промышленных культур молочнокислых бактерий в случае поражения некоторыми бактериофагами, нарушения иммунитета вследствие уничтожения ВИЧ Т4-лимфоцитов, представляющих собой одно из центральных звеньев защитных сил организма, к многочисленным кровоизлияниям и гибели человека в результате заражения вирусом Эбола, к перерождению клетки и образованию раковой опухоли и т. д.

Несмотря на то, что проникшие в клетку вирусы часто быстро подавляют ее системы репарации и вызывают гибель, вероятен также и иной сценарий развития событий — активация защитных сил организма, которая связана с синтезом противовирусных белков, например интерферона и иммуноглобулинов. При этом размножение вируса прерывается, новые вирусные частицы не образуются, а остатки вируса выводятся из клетки.

Происхождение вирусов не совсем ясно, однако полагают, что вирусы и бактериофаги — это обособившиеся генетические элементы клеток (например, плазмиды бактерий), которые эволюционировали вместе с клеточными формами жизни. Существуют также гипотезы упрощения прокариотических организмов вследствие паразитирования, доклеточного происхождения вирусов и занесения их из космоса.

Вирусы вызывают многочисленные заболевания человека, животных и растений. У растений это мозаичность табака и тюльпанов, у человека — грипп, краснуха, корь, СПИД и др. В истории человечества вирусы черной оспы, «испанки», а теперь и ВИЧ унесли жизни сотен миллионов человек. Однако инфицирование способно и повышать устойчивость организма к разнообразным возбудителям заболеваний (иммунитет), и таким образом способствовать их эволюционному прогрессу. Кроме того, вирусы способны «прихватывать» части генетической информации клетки-хозяина и переносить их следующей жертве, обеспечивая тем самым так называемый горизонтальный перенос генов, образование мутаций и, в конце концов, поставку материала для процесса эволюции.

В наше время вирусы широко используют в изучении строения и функций генетического аппарата, а также принципов и механизмов реализации наследственной информации, они применяются как инструмент генетической инженерии и биологической борьбы с возбудителями некоторых заболеваний растений, грибов, животных и человека.

Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция

ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) был обнаружен только в начале 80-х годов ХХ века, однако скорость распространения вызываемого им заболевания и невозможность излечения на данном этапе развития медицины заставляют уделять ему повышенное внимание. В 2008 году Ф. Барре-Синусси и Л. Монтанье за исследование ВИЧ была присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины.

ВИЧ — сложный РНК-содержащий вирус, который поражает главным образом Т4-лимфоциты, координирующие работу всей иммунной системы. На РНК вируса при помощи фермента РНК-зависимой ДНК-полимеразы (обратной транскриптазы) синтезируется ДНК, которая встраивается в геном клетки-хозяина, превращается в провирус и «затаивается» на неопределенное время. Впоследствии с этого участка ДНК начинается считывание информации о вирусной РНК и белках, которые собираются в вирусные частицы и практически одновременно покидают ее, обрекая на гибель. Вирусные частицы поражают все новые клетки и приводят к снижению иммунитета.

ВИЧ-инфекция имеет несколько стадий, при этом длительный период человек может быть носителем заболевания и заражать других людей, однако сколько бы ни длился этот период, все равно наступает последняя стадия, которая называется синдромом приобретенного иммунодефицита, или СПИДом.

Заболевание характеризуется снижением, а затем и полной потерей иммунитета организма ко всем возбудителям заболеваний. Признаками СПИДа являются хроническое поражение слизистых оболочек полости рта и кожи возбудителями вирусных и грибковых заболеваний (герпесом, дрожжевыми грибами и т. д.), тяжелая пневмония и другие СПИДассоциированные заболевания.

ВИЧ передается половым путем, через кровь и другие жидкости организма, но не передается через рукопожатия и бытовые предметы. В первое время в нашей стране инфицирование ВИЧ чаще было сопряжено с неразборчивыми половыми контактами, особенно гомосексуальными, инъекционной наркоманией, переливанием зараженной крови, в настоящее же время эпидемия вышла за пределы групп риска и быстро распространяется на другие категории населения.

Основными средствами профилактики распространения ВИЧ-инфекции являются использование презервативов, разборчивость в половых связях и отказ от употребления наркотиков.

Меры профилактики распространения вирусных заболеваний

Основным средством профилактики вирусных заболеваний у человека является ношение марлевых повязок при контакте с больными заболеваниями дыхательных путей, мытье рук, овощей и фруктов, протравливание мест обитания переносчиков вирусных заболеваний, вакцинация от клещевого энцефалита, стерилизация медицинских инструментов в лечебных учреждениях и др. Во избежание заражения ВИЧ следует также отказаться от употребления алкоголя, наркотиков, иметь единственного полового партнера, использовать индивидуальные средства защиты при половых контактах и т. д.

Вироиды

Вироиды (от лат. вирус — яд и греч. эйдос — форма, вид) — это мельчайшие возбудители болезней растений, в состав которых входит только низкомолекулярная РНК.

Их нуклеиновая кислота, вероятно, не кодирует собственные белки, а только воспроизводится в клетках растения-хозяина, используя ее ферментные системы. Нередко она может также разрезать ДНК клетки-хозяина на несколько частей, обрекая тем самым клетку и растение в целом на гибель. Так, несколько лет назад вироиды вызвали гибель миллионов кокосовых пальм на Филиппинах.

Прионы

Прионы (сокр. англ. proteinaceous infectious и —on) — это небольшие инфекционные агенты белковой природы, имеющие форму нити или кристалла.

Такие же по составу белки имеются и в нормальной клетке, однако прионы обладают особой третичной структурой. Попадая в организм с пищей, они помогают соответствующим «нормальным » белкам приобретать свойственную самим прионам структуру, что приводит к накоплению «ненормальных» белков и дефициту нормальных. Естественно, что это вызывает нарушения функций тканей и органов, в особенности центральной нервной системы, и развитие неизлечимых в настоящий момент заболеваний: «коровьего бешенства», болезни Крейтцфельдта – Якоба, куру и др.

Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе.

Бактерии — возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика

заболеваний, вызываемых бактериями

Царство бактерий

Бактерии — типичные прокариоты, представленные в основном одноклеточными и колониальными, реже многоклеточными формами. Среди них есть как автотрофы, так и гетеротрофы. Бактерии появились на Земле около 3,5 млрд лет назад и сыграли ключевую роль в преобразовании атмосферы и литосферы планеты. Обитают они во всех средах, от ледниковой минусовой температуры до кипящих источников, их находят даже на метеоритах, упавших на Землю, в атмосфере над ее поверхностью и в океанских глубинах. В настоящее время известно более 100 000 видов бактерий, однако только около 3000 из них изучены в той или иной степени. Изучением бактерий занимается наука бактериология, являющаяся разделом микробиологии. Впервые бактерии были описаны в XVII веке выдающимся микроскопистом А. ван Левенгуком.

Строение бактерий

Средние размеры клетки бактерий составляют 0,5–10 мкм. Бактериальная клетка имеет типичное для прокариот строение: кольцевая молекула ДНК, или хромосома бактерий, не отделена от цитоплазмы мембраной, а располагается в особом ее участке — нуклеоиде. Хромосома может быть не единственной молекулой ДНК в клетке — дополнительные маленькие кольцевые молекулы ДНК, способные встраиваться в хромосому, называются плазмидами. Плазмиды могут нести гены болезнетворности или устойчивости к антибиотикам.

Органоиды бактерий представлены в основном рибосомами, на которых происходит синтез белков. Все ферменты этих организмов находятся либо в цитоплазме, либо на немногочисленных мембранах, например, впячивании плазмалеммы — мезосоме.

Запасные вещества бактерий чаще всего откладываются в виде зерен крахмала или гликогена, капель жира и гранул волютина. У ряда бактерий, особенно у синезеленых водорослей, клетки содержат также вакуоли с белковыми оболочками, выполняющие функцию связывания атмосферного азота.

Так как многие бактерии подвижны, они имеют органоиды движения — жгутики. Кроме того, у них могут быть другие образования — ворсинки, служащие для прикрепления к субстрату или обмена наследственной информацией.

Как и эукариотические клетки, клетка бактерий окружена плазмалеммой, поверх которой чаще всего расположены клеточная стенка и капсула или облако слизи. Основу клеточной стенки большинства бактерий составляет сложное органическое вещество — муреин, цианобактерии имеют целлюлозные клеточные стенки. Муреин расщепляется компонентом слюны человека — лизоцимом, на чем и основывается его бактерицидное действие.

Капсула бактерий представляет собой уплотненный слой слизи, тогда как облако не имеет четко очерченных границ. Бактериальная слизь в основном имеет углеводную природу.

Компоненты поверхностного аппарата выполняют целый ряд функций: защищают бактериальную клетку от воздействия факторов окружающей среды, в том числе от проникновения бактериофагов, придают ей форму, помогают удерживать воду и принимают участие в транспорте веществ, служат резервуаром питательных веществ, объединяют клетки в колонии и цепочки, а также обеспечивают их прикрепление к субстрату.

Некоторые бактерии не образуют ни клеточной стенки, ни капсулы, тогда как другие утратили их в результате воздействия антибиотиков и факторов окружающей среды.

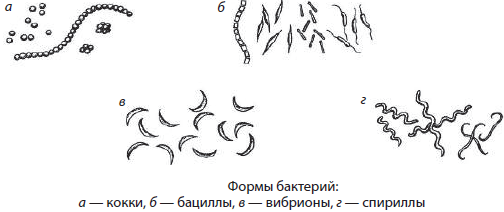

В зависимости от формы клетки бактерии делят на кокки, бациллы, вибрионы, спириллы и спирохеты. Кокки — это бактерии сферической формы, бациллы — палочковидной, спириллы — спиральной, вибрионы имеют вид запятой, тогда как спирохетами называют тонкие, длинные и извитые бактерии, способные к движению. Отдельные сферические бактерии называются микрококками, их группы по две — диплококками, гроздевидные скопления — стафилококками, а вытянутые цепочки — стрептококками. Эти морфологические особенности учитываются в классификации бактерий.

Большинство бактерий, вызывающих заболевания человека, имеют палочковидную форму, например дизентерийная, ботулиническая, дифтерийная, чумная, сибиреязвенная и столбнячная палочки, палочка Коха (туберкулез) и сальмонеллы (сальмонеллез и брюшной тиф). Реже это могут быть вибрионы, как хеликобактерии (язва желудка и двенадцатиперстной кишки) и холерный вибрион, а также спирохеты (сифилис) или диплококки (гонорея).

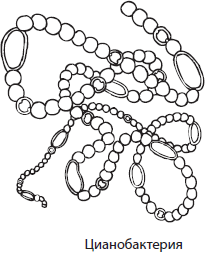

Если настоящие бактерии представлены одиночными клетками или колониальными формами, то среди цианобактерий (синезеленых водорослей) встречаются также многоклеточные формы, у которых клетки могут различаться по строению и выполняемым функциям. Так, у водоросли анабены среди вегетативных клеток встречаются и большие по размерам клетки — гетероцисты, имеющие общий чехол со всеми остальными клетками. Гетероцисты выполняют функции связывания атмосферного азота и вегетативного размножения, так как именно по этим клеткам происходит разрыв нити водоросли. Цианобактерии содержат хлорофилл и другие пигменты фотосинтеза (каротиноиды и фикобилины), что обусловливает их окраску. К ним принадлежат носток, анабена, осциллятория и др. Особенности строения и процессов жизнедеятельности синезеленых водорослей способствовали их выделению в отдельное подцарство цианобактерий (синезеленых водорослей), тогда как остальные представители царства относятся к подцарству бактерий.

Современная классификация бактерий учитывает не только морфологические их особенности, но и строение их клеточной стенки и процессы жизнедеятельности. По этим критериям бактерии предлагают разделить на два царства: археи и бактерии. Археи составляют сравнительно малоизученную группу прокариотических организмов, одни из которых обитают в экстремальных условиях среды, например в горячих гейзерах и сильно засоленных водоемах, а другие способны выделять метан в процессе жизнедеятельности. Археи присутствуют и в кишечнике человека, где синтезируют витамин В12. По организации наследственной информации и ряду других признаков археи ближе к эукариотическим организмам, чем бактерии.

Жизнедеятельность бактерий

Бактериям присущи все признаки живого, в том числе обмен веществ и превращения энергии, способность к самовоспроизведению и др. По способу питания бактерии относят к гетеротрофам и автотрофам. Среди гетеротрофных бактерий есть сапротрофы, паразиты, мутуалисты и даже хищники. Большинство бактерий поглощают пищу в растворенном виде из-за наличия клеточной стенки, а не заглатывают ее.

Сапротрофы обеспечивают расщепление органических веществ до минеральных, способствуя круговороту веществ в природе. Паразитические бактерии вызывают многочисленные заболевания, например чуму, холеру, туберкулез, пневмонию и другие. Мутуалистами являются бактерии кожи и слизистых оболочек человека, а также кишечника. Они не только защищают человека от других болезнетворных бактерий, но и могут синтезировать витамины, которые не образуются в организме человека. Следует отметить, что попадание мутуалистических бактерий в несвойственные им места приводит к развитию воспалительных процессов, например, стафилококк эпидермальный, в норме обитающий на нашей коже, может вызвать цистит, а стафилококк золотистый со слизистых оболочек — образование нарывов на месте ранок.

Не менее важен симбиоз клубеньковых бактерий с корнями растений. Эти бактерии связывают атмосферный азот в доступной для растений форме, а взамен получают от растений воду и органические вещества.

Автотрофные бактерии получают энергию за счет фотосинтеза или хемосинтеза. Значительная часть фотосинтезирующих бактерий относится к цианобактериям, или синезеленым водорослям, которые представлены свободноживущими формами, компонентами лишайников и мутуалистами, как синезеленая водоросль анабена, образующая симбиоз с водным папоротником азоллой.

Среди автотрофных бактерий, не относящихся к цианобактериям, можно найти как фототрофов, так и хемотрофов. Последние относятся к серо-, железо-, нитрифицирующим и водородным бактериям.

По потребности в кислороде бактерии делят на анаэробов (не нуждающихся в кислороде) и аэробов (требующих кислорода для своей жизнедеятельности). Соотношение этих форм бактерий зависит от особенностей среды обитания.

При неблагоприятных условиях бактерии образуют споры и цисты, имеющие плотные капсулы. Споры способны находиться в неактивном состоянии в течение многих лет (например, споры сибирской язвы — свыше 30 лет), однако при благоприятных условиях «спящая» бактерия возобновляет свою жизнедеятельность.

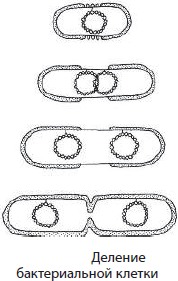

Размножение бактерий

Бактерии размножаются в основном делением клетки надвое, которому предшествует удвоение ДНК. При благоприятных условиях среды бактерии способны делиться каждые 20–30 мин. Нетрудно подсчитать, какое количество бактерий дает одна-единственная материнская клетка в течение суток.

Вегетативное размножение характерно только для многоклеточных цианобактерий, у которых образуются и отделяются специальные нити для размножения, однако нити могут разрываться и по гетероцистам.

У бактерий наблюдаются также процессы одностороннего переноса наследственной информации. В одних случаях происходит передача плазмиды от одной бактерии к другой с помощью специальной ворсинки — это конъюгация. В других случаях определенный участок ДНК от одной зараженной клетки к другой переносит бактериофаг — это трансдукция. Однако одним из наиболее интересных способов передачи наследственной информации является трансформация, при которой клетка не только поглощает ДНК другой бактерии из окружающей среды, но и встраивает ее в собственную хромосому, приобретая закодированные признаки. Открытие явления трансформации бактерий-пневмококков Ф. Гриффитом в 1928 году позволило вскоре установить функции нуклеиновых кислот как основного носителя наследственной информации, а в наше время широко используется в генетике бактерий и генной инженерии.

Роль бактерий в природе

В 1 г сельскохозяйственных почв содержится до 2,5 млрд бактерий, несколько меньше их в воде и в воздухе, до 2 кг этих организмов могут находиться на коже, слизистых оболочках и в кишечнике человека, тогда как не связанные напрямую с окружающей средой органы практически лишены бактериальной микрофлоры.

Бактерии играют исключительную роль в круговороте углерода, кислорода, водорода, азота, фосфора, серы, кальция и других элементов. Они возвращают в почву неорганические вещества (совместно с грибами), разлагая органические, в результате их деятельности образовались кислород земной атмосферы, залежи железной руды, карбонатов и других полезных ископаемых, они связывают азот в почве, образуя симбиоз с корнями бобовых и других растений (клубеньковые бактерии), переводя его в доступную для растений форму. Бактерии принимают активное участие и в биологической очистке водоемов. В отсутствие этих организмов существенно замедляются процессы почвообразования.

Бактерии нашли широкое применение в хозяйственной деятельности человека. Так, молочнокислые бактерии используются не только в производстве молочнокислых продуктов, но и в процессе квашения овощей и силосования кормов. Кишечная палочка с помощью методов генной инженерии «освоила» производство инсулина, она также является индикатором загрязнения воды. Другие бактерии благодаря способности концентрировать металлы используются для их добычи из бедных руд и отвалов.

Вред, наносимый бактериями, не менее значителен. Так, массовое размножение цианобактерий приводит к «цветению» воды, при этом в воду выделяется значительное количество токсических веществ, которые способны вызвать гибель самих синезеленых водорослей и других организмов. При нарушении санитарных норм бактерии портят продукты питания и загрязняют лекарственные препараты, что может приводить к негативным последствиям для здоровья человека, не говоря уже о том, что сами по себе многие бактерии являются болезнетворными организмами.

Бактерии — возбудители заболеваний растений, животных, человека

Паразитические бактерии вызывают заболевания человека, животных и растений, называемые бактериозами. У растений широко распространены такие бактериальные заболевания, как кольцевая гниль и парша картофеля, бактериальный ожог, рак и увядание томатов и др., которые наносят значительный вред сельскому хозяйству.

Животные не менее растений подвержены бактериальным заболеваниям, например чуме, туляремии, сальмонеллезу, сибирской язве, бруцеллезу и др. Больные животные представляют опасность и для человека, так как при контакте с ними или через переносчика (блох, клещей, комаров и др.) может происходить инфицирование. Чаще всего источниками инфекции являются грызуны, домашний скот и птица. В связи с этим необходимо строго придерживаться гигиенических норм и правил при контакте с животными.

Заражение человека возбудителями бактериальных инфекций происходит через пищеварительную систему, органы дыхания, при укусах переносчиков, а также через слизистые оболочки и повреждения кожи. В связи с этим бактериозы делят на кишечные (язва желудка, холера, дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, ботулизм), респираторные (дифтерия, коклюш, туберкулез), кровяные инфекции (чума, сыпной тиф) и инфекции наружных покровов (сибирская язва, столбняк, сифилис и гонорея).

Механизм болезнетворного влияния бактерий в корне отличается от такового у вирусов, поскольку бактерии выделяют токсические вещества, оказывающие комплексное неблагоприятное воздействие на организм. При этом они могут даже не размножаться в тканях, как при столбняке и ботулизме. Последний вызывается ботулиническим токсином, который вырабатывается бактерией рода клостридиум в неправильно приготовленных и длительное время хранившихся консервах.

К категории особо опасных инфекций бактериальной природы относятся чума, бруцеллез, сибирская язва, сап и холера, так как их возбудители способны заразить почти каждого человека, протекают в тяжелой форме и вызывают как эпидемии, так и пандемии.

Несмотря на четкую организацию санитарно-эпидемиологической службы в Российской Федерации и других странах мира, постоянно сохраняется опасность возникновения эпидемий чумы и холеры, в последнее время вызывают также тревогу и темпы распространения туберкулеза.

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями

Основным средством профилактики бактериальных заболеваний у человека является повышение санитарной культуры населения, своевременное выявление и лечение больных, ношение марлевых повязок при контакте с больными, мытье рук, овощей и фруктов, протравливание мест обитания переносчиков соответствующих заболеваний, вакцинация и др. Например, если профилактика дифтерии заключается в периодической вакцинации, то от туберкулеза вакцины не существует, поэтому требуется своевременное выявление заболевших. Для этого в детском и подростковом возрасте делают пробу Манту, а взрослые обязаны ежегодно проходить флюорографическое исследование. При подозрении на туберкулез берутся дополнительные анализы, по результатам которых ставится окончательный диагноз. Поскольку туберкулезная палочка может поражать не только легкие, но и другие внутренние органы, а в последнее время наблюдается рост заболеваемости туберкулезом и выявлены чрезвычайно опасные его формы, требуется изоляция больных, соблюдение гигиенического режима и длительное лечение в специальных лечебницах и санаториях.

Для лечения бактериальных заболеваний чаще всего применяются антибиотики — сложные химические вещества, выделяемые микроорганизмами и способные подавлять развитие других микроорганизмов и раковых клеток или даже убивать их. Первый пригодный для клинического применения антибиотик — пенициллин — был получен в 1929 году А. Флемингом. Во время Великой Отечественной войны благодаря применению пенициллина были спасены жизни многих солдат. В настоящее время антибиотики применяют для лечения большого количества заболеваний человека, животных и растений, однако длительное применение приводит к появлению устойчивых к ним форм микроорганизмов. Поэтому во всем мире поднимается вопрос об отказе от антибиотиков как от лекарственного средства. Антибиотики применяются также в животноводстве для повышения продуктивности и для исследования тонких механизмов жизнедеятельности, поскольку они способны прерывать некоторые процессы, например образование клеточной стенки или синтез белка.

На этой странице вы узнаете

- Чем различаются высшие и низшие грибы?

- Как охотятся грибы?

- Почему подосиновик растет только под осиной?

- Зачем пеницилл убивает бактерии?

- Плесень на продуктах и есть весь гриб?

- Почему лишайники называют пионерами?

Когда мы говорим о грибах, обычно представляем себе вкусные жареные шампиньоны или лисички. А как вам факт, что грибы могут быть хищниками или вызывать опаснейшие заболевания? Об удивительной жизни грибов и лишайников можно прочитать ниже.

Царство Грибы. Общая характеристика

Грибы – эукариотические организмы, занимающие промежуточное положение в системе органического мира, так как обладают признаками и растений, и животных.

При этом грибы больше похожи на животных, чем к растений, об этом говорят сходства в строении митохондрий и геноме. Давайте разберем, какие признаки позволяют говорить о промежуточном положении грибов в современной природе.id=»строение_грибов»

| Признаки растений | Признаки животных |

| неограниченный рост | гетеротрофное питание |

| неспособность к активному движению | выделение мочевины |

| наличие клеточной стенки | накопление гликогена |

На рисунке ниже Вы можете рассмотреть строение грибной клетки. Обратите внимание, на животную клетку она похожа гораздо больше, чем на растительную.

Тело большинства грибов образовано мицелием.

Мицелий – сплетение гиф.

Гифы – это нити, из которых “соткано” тело гриба. Такие нити могут состоять из одной или нескольких клеток.

По строению мицелия выделяют

- высшие грибы,

- низшие грибы.

Высшие грибы имеют септированный многоклеточный мицелий, а низшие – несептированный многоклеточный или одноклеточный.

Слово “септированный” происходит от термина “септа”. Септа – это перегородка. Получается, тело высших грибов имеет перегородки, а значит, разные органы могут вырастать из разных частей тела. Это ведет к дифференциации органов: каждый орган начинает выполнять определенную функцию. Согласитесь, иметь отдельные ножку, шляпку и спорангии гораздо круче, чем всё это в составе одной части тела!

Размножение

Грибы очень живучи благодаря разным способам размножения. Эти организмы весьма серьезно относятся к продолжению рода. Всего видов размножения три: вегетативное, половое и бесполое.

- Вегетативное

Высшие грибы размножаются обычно вегетативно. Грибница, залегающая под землей, разрастается на большие расстояния и дает начало новым плодовым телам. Поэтому грибы вроде лисичек или польских белых растут группами.

Второй вариант вегетативного размножения – почкование, которое характерно в основном для дрожжевых форм. При почковании клетка делится несколько раз и от гриба отделяется организм, в точности повторяющий материнский.

- Половое

Половое размножение грибов может осуществляться всеми возможными путями:

- соматогамией (слиянием вегетативных клеток),

- гаметангиогамией (слиянием целых органов полового размножения),

- гаметогамией (встречаются изо-, гетеро- и оогамия).

О том, что такое изо-, гетеро- и оогамия, Вы сможете узнать в статье «Типы размножения».

- Бесполое

При бесполом размножении в спорангиях образуются споры. Бесполое поколение является преобладающим в жизненном цикле большинства представителей царства, а у некоторых грибов оно полностью вытесняет половое.

Значение грибов в природе и жизни человека

В экосистемах грибы занимают часто последний трофический уровень и выполняют роль редуцентов.

Редуценты – организмы, которые разлагают органические вещества до простых минеральных компонентов.

Кроме грибов к редуцентам относятся бактерии, дождевые черви, некоторые жуки. Все они занимаются “уборкой” за организмами более высоких трофических уровней.

Грибы-паразиты

Существуют и грибы-консументы, например, трутовик и спорынья. Они паразитируют на телах живых организмов и получают органические вещества, высасывая их из клеток хозяина.

Консументы – это организмы, которые питаются готовой органикой, но не перерабатывают её до неорганических веществ.

Да, здесь все написано правильно! Грибы тоже могут охотиться. Они обездвиживают добычу (обычно беспозвоночных почвенных животных) с помощью выделяемого секрета и обхватывают её гаусториями – боковыми ответвлениями гиф.

Гаустории проникают в клетку животного и поглощают оттуда питательные вещества.

Грибы-симбионты

Шляпочные грибы вступают в симбиотические отношения с древесными растениями, образуя микоризу.

Микориза – грибокорень.

В отличие от грибов-паразитов, симбионты предлагают растению взаимовыгодные отношения. При таком сожительстве гифы гриба оплетают корни растения и увеличивают площадь всасывания воды и питательных веществ из почвы. Взамен растение поставляет грибу органические вещества и создаёт комфортное место обитания: затененную территорию с обильной и влажной лиственной подстилкой.

Содружество подосиновика и осины – пример микоризы. Без гриба растению сложнее всасывать из почвы воду и минеральные вещества, а гриб не может получать нормальное органическое питание. Вот и живут подосиновик и осина вместе не разлей вода!

Кроме того, грибы входят в состав комплексных организмов – лишайников, о которых мы поговорим подробнее чуть ниже.

Плесневые грибы

Микроскопические грибы часто образуют плесень на продуктах питания. Помните, как Вы забывали о существовании морковки в вашем холодильнике, а потом она покрывалась тонким склизким слоем? Вот это и есть плесневые грибы, а вернее их спорангии.

Если бы грибы могли зарождать разум в плесневелой морковке

Видимая нами плесень – это вовсе не тело гриба, а его спорангии или конидиеносцы (специализированные органы спороношения). Сам же мицелий при этом находится внутри продукта и полностью оплетает его гифами.

Поэтому заплесневелые продукты не рекомендуется употреблять в пищу, даже если Вы предварительно срезали налёт – гифы могут вырабатывать токсичные вещества, вызывающие аллергические реакции.

Наиболее распространены сизая или белая плесень (пеницилл) и чёрная плесень (мукор). Чтобы отличить пеницилл от мукора, достаточно рассмотреть строение гриба. Пеницилл будет состоять из множества клеток, а мукор – только из одной.

Съедобные грибы

Высшие грибы люди употребляют в пищу. Всем нам знакомы белые грибы, подосиновики, лисички, украшающие стол.

У съедобных грибов в природе часто встречаются виды-двойники, которые выделяют токсичные вещества и вызывают сильнейшие отравления. Поэтому очень важно знать внешние характеристики собираемых грибов.

К съедобным грибам также относятся дрожжи. Дрожжи используются для поднятия теста в хлебопечении. Это полезное их свойство основано на быстром размножении колонии почкованием: большое количество клеток вырабатывает при дыхании много углекислого газа, который образует в тесте воздушные камеры.

Использование грибов в промышленности

Пеницилл (белая или сизая плесень) применяется в производстве антибактериальных средств.

В 1928 году британский микробиолог А. Флеминг изучил особенности жизнедеятельности этого многоклеточного гриба. Оказалось, что пеницилл вырабатывает особое вещество, регулирующее численность бактерий, – пенициллин. Это вещество используют для создания лекарств, которые борются со многими инфекционными заболеваниями. За открытие пенициллина Флеминг и его коллеги Говард Флори и Эрнст Борис Чейн получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины.

Это приспособление сформировалось у гриба неслучайно. Из-за того, что бактерии питаются той же пищей, что и пеницилл, между организмами возникает межвидовая конкуренция. Выработка противомикробного вещества помогает пенициллу бороться с ростом колонии конкурентов.

Паразитические грибы в промышленности

Паразитические грибы являются вредителями сельскохозяйственных культур. К таким представителям царства относятся:

- сферотека (паразит крыжовника),

- спорынья и головня (паразиты злаковых растений),

- фитофтора томата, белая гниль моркови,

- ольпидиум, вызывающий “чёрную ножку” капусты.

Паразитировать грибы могут и на животных (в том числе и на человеке), вызывая микозы.

Микозы – грибковые заболевания.

Как бороться с болезнетворными грибами?

Для борьбы с паразитами используют

- ядохимикаты,

- севооборот,

- контроль за влажностью территории,

- физическое уничтожение заражённых растений.

Лишайники. Общая характеристика

Грибы, о которых мы говорили в прошлом разделе статьи, входят в состав лишайников. Давайте рассмотрим эту группу подробнее.

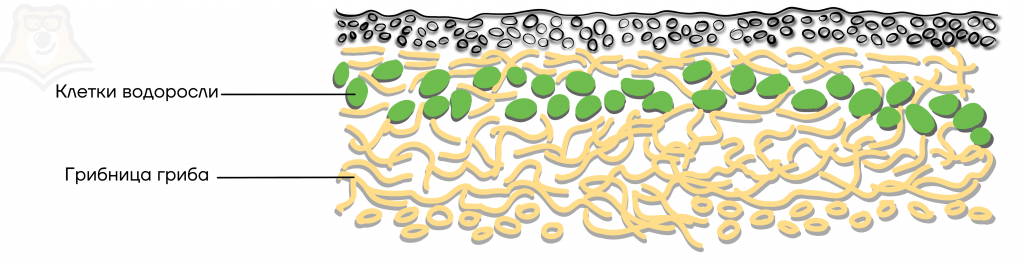

Лишайники – комплексные симбиотические организмы, образованные гифами гриба и одиночно лежащими между ними клетками водорослей или цианобактерий.

Зачем водоросли и грибы образуют содружество?

В таком сожительстве водоросль синтезирует органические вещества для питания гриба, поэтому её клетки преимущественно располагаются в верхних слоях тела. Грибные гифы, в свою очередь, всасывают воду и минеральные вещества из субстрата и поставляют их растительным клеткам. Как и в случае с грибами-симбионтами, водоросли и грибы сотрудничают на взаимовыгодных условиях.

Гриб в составе лишайника питается гетеротрофно, а водоросль – автотрофно. Поэтому питание целого организма можно назвать “автогетеротрофным”.

Тело лишайников представлено талломом – слоевищем, которое прикрепляется к субстрату с помощью одноклеточных выростов – ризоидов. Такое тело досталось лишайникам от водорослей, которые входят в состав их организма.

По форме таллома различают

- пластинчатые (листоватые),

- накипные,

- кустистые лишайники.

Значение лишайников в природе и для человека

Пионерами часто называют людей, которые делают что-то впервые в мировой истории. Например, можно быть пионерами какого-то научного метода.

При чем тут лишайники? Они первыми подготавливают территорию для жизни других организмов. Лишайники способны вырабатывать особые лишайниковые кислоты, которые разрушают горные породы, разрыхляют субстрат и насыщают его органикой, делая его комфортным для обитания других растений.

Поэтому лишайники являются пионерами в экосистемах – они вырастают на территориях, еще свободных от любой другой растительности.

Лишайники составляют основной рацион северных оленей и других животных тундры, – природной зоны, в которой из-за вечной мерзлоты практически не обитают другие растения.

Лишайники очень чувствительны к экологическим условиям (особенно к чистоте воздуха), поэтому часто используются человеком как биоиндикатор состояния атмосферы. Если на территории произрастают лишайники, можете быть уверены, что там чистый воздух.

Фактчек

- Грибы занимают промежуточное положение в системе органического мира, так как обладают признаками и растений, и животных.

- К сходствам с растениями можно отнести неограниченный рост, неспособность к активному движению и наличие клеточной стенки.

- Гетеротрофное питание, выделение мочевины в качестве продукта белкового обмена и накопление гликогена – типичные признаки животных, свойственные представителям царства Грибы.

- Бесполое поколение является преобладающим в жизненном цикле большинства представителей царства, а у некоторых грибов оно полностью вытесняет половое.

- Человек использует грибы в пищу, а также для получения лекарственных препаратов.

- Лишайники – комплексные симбиотические организмы, образованные гифами гриба и одиночно лежащими между ними клетками водорослей или цианобактерий.

- Лишайники – главная составляющая рациона животных тундры, биоиндикатор состояния воздуха.

Проверь себя

Задание 1.

Из перечисленных ниже организмов выберите гриб, который в экосистеме является консументом.

- пеницилл

- лисичка

- аспергилл

- фитофтора

Задание 2.

Выберите признак, характеризующий лишайники.

- комплексный организм

- паразитирует на растениях

- не чувствительны к изменению состава воздуха

- гетеротрофны

Задание 3.

Сизая плесень – это…

- мукор

- пеницилл

- аспергилл

- дрожжи

Задание 4.

Лишайники питаются…

- автотрофно

- гетеротрофно

- миксотрофно

- автогетеротрофно

Задание 5.

Выберите сферу использования дрожжей.

- производство молочнокислой продукции

- хлебопечение

- производство лакокрасочных изделий

- производство антибактериальных средств

Задание 6.

Микориза – это…

- грибокорень

- лишайник

- клубеньки на корнях бобовых растений

- корневые шишки

Ответы: 1 – 4; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 4; 5 – 2; 6 – 1.