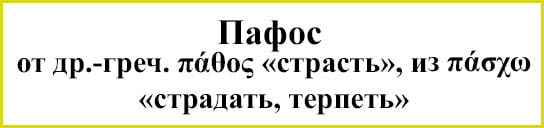

Пафос — это общий настрой произведения, его эмоциональная насыщенность, рассчитанная на сопереживание читателя.

Термин «пафос» не встречается в тестовых вопросах ЕГЭ. Его Вы сможете использовать только в заданиях с развернутым ответом (8,9,15,16,17).

| Виды пафоса | ||

|---|---|---|

| Название | Пояснение | Пример |

| Героический | Утверждение величия подвига определенной личности. Обычно, главный герой претерпевает утраты, сталкивается с риском для жизни. | Гомер «Одиссея», Гомер «Илиада», М.Ю. Лермонтов «Бородино» |

| Сентиментальный | Изображение нравственной чистоты, естественности и стремления к гармонии. | Гете «Страдания юного Вертера», И. С. Тургенев «Му-му» |

| Романтический | Душевная восторженность, изображение двух миров героя — мечты и реальности. | М. Горький «Песня о соколе», М. Горький «Данко» |

| Драматический | Изображение страданий персонажей, их борьба. Авторское сочувствие. | М. А. Булгаков «Бег», В. Г. Распутин «Уроки французского» |

| Трагический | Изображение конфликта между душевными противоречиями героя. | А. Н. Островский «Гроза», М. А. Булгаков «Белая гвардия» |

| Юмористический | Смех над недостатками, комические противоречия человеческих характеров. | А.П. Чехов «Медведь» |

| Сатирический | Насмешливое отрицание определенных жизненных явлений. | Произведения Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Булгакова. |

Пафос литература егэ

Пафос литература егэ

Обязательный для ознакомления документ с терминами и произведениями, которые необходимо изучить к экзамену

- Фольклор. Жанры фольклора

Поэтика

Авторский замысел

Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм

(символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм

Литературные роды: эпос, лирика, лироэпос, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Эпиграф. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Интерьер. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка.

«Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. Фабула

Речевая характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. Сказ

Деталь. Символ. Подтекст

Психологизм. Народность. Историзм

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск

Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. Афоризм. Инверсия. Повтор.

Анафора. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория.

Оксюморон. Звукопись: аллитерация, ассонанс

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Литературная критика²

¹ Я убрала несколько терминов, которые не встретятся в тестах и неприменимы для анализа

² Строго говоря, тебе нужны всего два статьи: «Мильон терзаний» Гончарова (финал статьи) и «Луч света в темном царстве» Добролюбова (общая концепция)

Возможно, ты видел устрашающий и непонятный кодификатор 2022 года со списками A, B, C. Этот кодификатор не для людей)) смело пользуйся кодификатором 2021 года

- «Слово о полку Игореве»

- Д. И.Фонвизин. Пьеса «Недоросль»

- В. А. Жуковский. Баллада «Светлана» А. С. Грибоедов. Пьеса «Горе от ума» А. С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» А. С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» А. С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» М. Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про. купца Калашникова» М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» Н. В. Гоголь. Пьеса «Ревизор» Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель» Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души»

- А. Н. Островский. Пьеса «Гроза» М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное изучение) И. С.Тургенев. Роман «Отцы и дети» И. А. Гончаров. Роман «Обломов» Н. А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» Н. С. Лесков. Одно произведение (по выбору экзаменуемого)

- А. П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Тоска» А. П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад»

- И. А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» М. Горький. Пьеса «На дне» А. А. Блок. Поэма «Двенадцать» В. В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» А. А. Ахматова. Поэма «Реквием» М. А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» М. А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» ИЛИ «Мастер и Маргарита» А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин» Б. Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов) А. П. Платонов. Одно произведение (по выбору экзаменуемого) А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича»

- Проза второй половины XX в. Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, А. Г. Битов, В. В. Быков, В. С. Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Кондратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, В. М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по выбору) Драматургия второй половины ХХ в. А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов, М. М. Рощин (произведение одного автора по выбору)

- Проза второй половины XX в. Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, А. Г.Битов, В. В. Быков, В. С. Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Кондратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, В. Г. Распутин, В. Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, В. М. Шукшин (произведения не менее трех авторов по выбору)

Я тебе предлагаю инструкцию поприменению, для

Этого определи уровень своей подготовки:

- Я хорошо готов, тексты читаю, анализировать умею — 3 балла Я готовлюсь, но не могу сказать, что уверен в своих знаниях — 2 балла Ну я знаю, что Пушкин — АС, что у Раскольникова был топор — 1 балл Раскольников? — 0 баллов

Если до экзамена еще далеко, то независимо от баллов составь честный график чтения (убери те тексты, которые читал и хорошо помнишь, начинай с крупных форм; самые большие романы — «Война и мир», «Тихий Дон»; после них по объему идут «Преступление и наказание», «Обломов»). В графике обязательно укажи дату, к которой прочитаешь текст! Во время чтения рисуй комиксы. Как именно — постоянно рассказываю в своем блоге.

2−3 балла: Если экзамен уже скоро, термины тебе будут не очень интересны, а вот в прозе-драме-поэмах выдели красным те тексты, в которых ты плохо помнишь второстепенных героеви цитаты (помни, цитирование необязательно, переводи прямые цитаты в косвенные), а зеленым те тексты, которые помнишь очень хорошо. Посчитай количество красных текстов и дней до экзамена, раздели второе на первое и узнай, сколько текстов в день надо повторять.

0−1 баллов: прочитай все рассказы (жанры указаны в кодификаторе), все поэмы (кроме «Мертвых душ»); оставшиеся тексты сосчитай и раздели на количество дней до экзамена. Например, у тебя получится, что в день надо ознакомиться с шестью текстами. Значит, ты выделяешь на это 2 часа (лучше разбей по 20 минут, не читай подряд), прочитывай краткоесодержание текста, открывай сборник Титаренко и прочитывай характеристики героев.

Рассказ Судьба человека.

Www. literatura100.ru

01.05.2018 18:15:37

2018-05-01 18:15:37

Источники:

Https://www. literatura100.ru/codif

Что такое ПАФОС 📕 | Экзаменационные сочинения по ЕГЭ » /> » /> .keyword { color: red; } Пафос литература егэ

Что такое ПАФОС

Что такое ПАФОС

ПАФОС — основной эмоциональный тон произведения, а также эмоциональное освещение того или иного персонажа. Пафос является существенным моментом авторской позиции и должен рассматриваться в тесной связи с идеей, авторским идеалом, а также с характером конфликта. Основные разновидности пафоса: героическое, трагическое, романтика, юмор, сатира, инвектива, ирония. Так, например, в стихотворении Пушкина «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…») романтический пафос, в «Ревизоре» Гоголя — сатирический, в «Преступлении

И наказании» Достоевского — трагический Возможно сочетание различных видов пафоса в одном прои s ведении: так, эмоциональную тональность «Вишневого сада» Чехова определяет сочетание романтики и иронии, «Василия Теркина» Твардовского — сочетание героического, трагического и юмора и т. п. Разные герои в одном произведении также могут иметь разное эмоциональное освещение: например, в пьесе Островского «Гроза» характер Катерины является трагическим, в отношении к Дикому присутствует пафос сатиры, а в отношении к Кабанихе — инвективы.

И наказании Достоевского трагический Возможно сочетание различных видов пафоса в одном прои s ведении так, эмоциональную тональность Вишневого сада Чехова определяет сочетание романтики и иронии, Василия Теркина Твардовского сочетание героического, трагическо го и юмора и т.

Ege-essay. ru

08.07.2020 14:44:17

2020-07-08 14:44:17

Источники:

Https://ege-essay. ru/chto-takoe-pafos/

Определение Пафос 📕 | Экзаменационные сочинения по ЕГЭ » /> » /> .keyword { color: red; } Пафос литература егэ

Определение Пафос

Определение Пафос

Пафос (от греч. pathos — страдание, страсть, возбуждение, воодушевление) — эмоционально-оценочное отношение писателя к тому, что он изображает. Пафос определяет общую эмоциональную тональность произведения. Понятие «пафоса» было введено Аристотелем (пафос, этос, логос) и имело первоначально лишь трагедийную окраску. Затем Гегель расширяет значение данного термина, подразумевая под ним высокую страсть, торжественное постижение художником сущности изображаемого. «В пафосе поэт является влюбленным в идею, как в прекрасное, живое

Существо. Пафос простое умственное постижение идеи превращает в любовь к идее, полную энергии и страстного стремления. В философии идея является бесплотною; через пафос она превращается в тело, в действительный факт, в живое создание», — писал В. Г. Белинский.

Существуют следующие виды пафоса: героический, трагический, драматический, сентиментальный, романтический, сатирический, комический.

Pathos страдание, страсть, возбуждение, воодушевление эмоционально-оценочное отношение писа теля к тому, что он изображает.

Ege-essay. ru

27.12.2017 0:15:45

2017-12-27 00:15:45

Источники:

Https://ege-essay. ru/opredelenie-pafos/

| Меню сайта |

|---|

| Наш опрос |

|---|

|

Оцените мой сайт Отлично Хорошо Неплохо Плохо Ужасно Результаты | Архив опросов Всего ответов: 997 |

| Статистика |

|---|

|

Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |

| Форма входа |

|---|

Пафос

Главная » Литература » Литературоведение » Пафос

Пафос

Пафос – это ведущий эмоциональный настрой художественного произведения (его части; всего творчества писателя, эпохи)

Пафос – эмоционально-оценочная позиция

автора.

Именно на уровне пафоса, о чем бы ни говорил автор, наиболее полно и «честно» отражается

его система ценностей (даже если он этого не хочет)

Поскольку пафос есть категория не рациональная, характеризовать его сложнее, чем

тематику, проблематику и идею (назвать по имени все оттенки чувства,

переживаний невозможно). Локальные виды пафоса определить можно. Классификация

пафоса:

|

Группа возвышенных пафосов |

|

Эмоциональный

настрой произведения (всего творчества) соотносится с понятием «прекрасное», т.е. в свою очередь

соотносится с понятием «идеал». Автор

ведет с нами разговор на том эмоциональном уровне, который не предполагает

смеха, который соответствует отношению к

идеалу.

1) Героический. То, о чем говорит

автор, соотносится с его представлением об идеале. Этому идеалу (норме)

угрожает сила. На эмоциональном уровне автор передает свою потребность сохранить,

отстоять идеал (норму).

2) Романтический. То, о чем говорит

автор, соотносится с его представлением об идеале. Идеалу ничего не угрожает

или угроза эта очевидно фиктивная. На эмоциональном уровне автор пытается передать

свое восхищение идеалом.

3) Сантиментальный. То, о чем

говорит автор, соотносится с его представлением об идеале. Идеалу или норме

угрожает некая сила. На эмоциональном уровне не передается потребности отстаивать

идеал, передается лишь сочувствие, ощущение дискомфорта от утраты этого идеала.

4) Драматический. То, о чем говорит

автор, соотносится с его представлением об идеале. Идеалу угрожает некая сила. На

эмоциональном уровне передается двоякое ощущение – то ли идеал будет сохранен,

то ли потерян.

5) Трагический. То, о чем говорит

автор, соотносится с его представлением об идеале. Идеалу угрожает некая сила. На

эмоциональном уровне передается ощущение безвыходности, безысходности, невозможности

сохранить идеал. Или фиксируется сам факт его утери. Наличие погибшего или

умершего героя еще не говорит о присутствии трагического пафоса.

|

Группа комических пафосов |

|

Эмоциональный

настрой произведения (всего творчества) соотносится с понятием «комическое». Комический пафос отражает истинную духовную

сущность художника, наличие или отсутствие внутренней духовной цензуры.

1) Сатирический. Смех негативный,

отрицательный, злой, но взамен того, что уничтожено смехом, автор предлагает

идеал или норму. Злой смех не ради уничтожения, а ради утверждения идеала

2) Юмористический. Смех, который

помогает жить, утешает, лечит. То, о чем говорит автор не соответствует идеалу

и норме. Автор говорит он об этом несоответствии со смехом добрым, положительным,

утверждающим (у читателя в этом нет сомнения). Автор со смехом принимает это несоответствие

идеалу, т.к. осознает несовершенство мира земного вообще, и свое несовершенство

в этом мире. Принимает это как данность. Юмор уничтожает уныние. Из всех видов

комического единственный, который «излечивает» пороки, помогает жить.

3) Саркастический. Смех негативный,

отрицательный, но никакого идеала (нормы) автор взамен не предлагает. Смех

уничтожающий, ради самого уничтожения

4) Иронический. Самый коварный,

каверзный. В этом пафосе автору удобнее всего скрыть свое истинное «я». Смех

неявный, скрытый. Нельзя утверждать положительный смех или негативный. Ирония

ничего не утверждает. Самый опасный пафос (в иронии легко нарушается грань

допустимого: рано или поздно объектом смеха может стать все, т.е. автор станет

циником).

5) Черный юмор. То, о чем говорит

автор, по его мнению, не соответствует идеалу. Автор говорит об этом

несоответствии, имитируя добрый смех. Объектом смеха является то, что в

реальной жизни не должно освещаться смехом: страшное, трагическое, святое (смеяться

можно над всем). В черном юморе представления о юморе переворачиваются. На

территории вымышленного мира художник смеется вместе с собеседником над тем,

что в реальной жизни боится.

В любой

этнической культуре вырабатывается система «табу» на смех. Несмотря на

изменения в любой национальной культуре, тем не менее, пока существует национальная

культура, существует и «табу» на смех. В сознании народа формируется «болевой

порог» на смех, есть объекты не подлежащие смеху.

В одном произведении виды пафоса

могут совмещаться (феномен пафосного синтеза – пафосная эстафета, пафосный дуэт

(трио))

Призер

конкурса сайтов

| Поиск |

|---|

| Календарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

Друзья сайта |

|---|

|

|

Определение

и разновидности пафоса

Идейная

направленность литературно-художественного

произведения определяется в первую

очередь тем, как осмысляет и оценивает

писатель явления жизни, которые он

воспроизводит. Глубокая и исторически

правдивая идейно-эмоциональная оценка

изображаемых характеров, порождаемая

их объективным национальным значением,

является пафосом творческой мысли

писателя и его произведения.

В

лекциях по эстетике Гегель обозначал

словом «пафос» (гр. pathos — сильное, страстное

чувство) высокое воодушевление художника

постижением сущности изображаемой

жизни, ее «истины». Воплощение пафоса

философ считал «главным как в произведениях

искусства, так и в восприятии последнего

зрителем». Белинский, разделяя во многом

точку зрения Гегеля, подчеркнул, что

пафос вытекает из миросозерцания

художника, из его возвышенных общественных

идеалов, из его стремления разрешить

острые социальные и нравственные

проблемы современности. Первостепенную

задачу критики он видел в том, чтобы,

анализируя произведение, определить

его пафос.

Но

не в каждом художественном произведении

есть пафос. Его нет, например, в

натуралистических произведениях,

копирующих действительность и лишенных

глубокой проблематики.

Содержание

пафоса в произведении с исторически

правдивой идейной направленностью

имеет два источника. Оно зависит и от

миропонимания художника, и от объективных

свойств тех явлений жизни (тех характеров

и обстоятельств), которые писатель

познает, оценивает и воспроизводит. В

силу их существенных различий пафос

утверждения и пафос отрицания в литературе

тоже обнаруживает несколько разновидностей.

В произведении может быть героический,

трагический, драматический, сентиментальный

и романтический, а также юмористический,

сатирический и другие виды пафоса. Их

следует рассмотреть более подробно.

Все

виды пафоса возникают первоначально в

сознании общества, а затем находят

выражение в художественном творчестве.

Героический, драматический, трагический

пафос, сентиментальность, романтика,

юмор, сатира в художественном произведении

— все это глубокое идейное осознание и

правдивая эмоциональная оценка

противоречий, существующих в

действительности.

В

художественном произведении в зависимости

от его проблематики иногда доминирует

один вид пафоса или обнаруживается

сочетание разных его видов.

Пафос

в искусстве создается художественными

средствами — изображением персонажей,

их поступков, их переживаний, событий

их жизни, всем образным строем произведения.

Героический

пафос

Героический

пафос заключает в себе утвержден и е

величия подвига отдельной личности и

целого коллектива, огромного значения

его для развития народа, нации,

человечества. Предметом героического

пафоса в литературе является героика

самой действительности — активная

деятельность людей, благодаря которой

осуществляются великие

общенационально-прогрессивные задачи.

…

Интерес к героике обнаруживается еще

в древнейших произведениях синкретического

творчества, в которых наряду с образами

богов появились образы богатырей, или,

как их называли в Греции, героев (гр.

hйros — владыка, господин), совершающих

небывалые подвиги на благо своего

народа.

В

древнегреческих мифах это Геракл с его

двенадцатью подвигами или Персей,

который отрубил голову горгоне Медузе.

В «Илиаде» Гомера — это Ахилл, Патрокл,

Гектор, прославившиеся в битвах под

Троей.

Героические

образы мифов, и легенд широко использовались

в литературе последующих эпох. Они

сохраняют значение вечных символов

человеческого героизма.

На

более поздних этапах общественного

развития, в произведениях фольклора —

исторических песнях, былинах, богатырских

сказках, эпопеях, воинских повестях — в

центре стоит могучий, справедливый

богатырь-воин, защищающий свой народ

от иноземных захватчиков.

«За милую

Францию» умирает Роланд в «Песни о

Роланде». Стойко сражаются с сарацинами,

саксами, норманнами и другие герои

французских «шансон де жест» («песен о

деяниях»), прославляющих идеального,

доброго, непобедимого в бою короля Карла

Великого. Герой испанской «Песни о моем

Сиде» Родриго де Бивар храбро бьется с

маврами за освобождение родной земли.

Во славу великого Киева совершают свои

подвиги русские богатыри Добрыня

Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец.

В

героических произведениях художественной

литературы, созданных в процессе

индивидуального творчества, своеобразие

идеологических убеждений автора

сказывается более определенно, чем в

фольклоре. Например, древнегреческий

поэт Пиндар, славя в своих одах героев,

исходит из того понимания «доблести»,

которое было характерно для аристократии:

он видит в доблести не личное, а

наследственное, родовое качество.

Современник же Пиндара Симонид выражает

иную, демократическую точку зрения,

когда славит героев, павших в борьбе

против персов.

Таким

образом, уже в древнегреческой литературе

героика осмысляется с различных идейных

позиций.

Начиная

с эпохи Возрождения содержание

национально-исторической героики в

значительной степени связано с процессами

образования феодальных государств,

позднее — с формированием буржуазных

наций. В произведениях художественной

литературы, отражающих и воспевающих

героику, часто воспроизводятся реальные

события, действуют исторические лица.

Так,

в русской литературе деятельность Петра

I была воспета Ломоносовым в одах и поэме

«Петр Великий», а позже Пушкиным в

лирике, в поэме «Полтава», во вступлении

к «Медному всаднику». Откликом на воину

1812 г. были «Певец во стане русских воинов»

Жуковского, «Воспоминания в Царском

Селе» Пушкина, «Бородино» Лермонтова.

С эпической широтой воспроизведена

героика этой борьбы в «Войне и мире» Л.

Н. Толстого.

Но

героики требует не только борьба с

внешним врагом. Разрешение внутренних

гражданских конфликтов, без которых

нет развития общества, порождает

революционную героику.

В

художественной литературе еще Эсхил,

использовав древний миф о Прометее —

титане, давшем людям огонь и наказанном

за это Зевсом, утверждал героику

тираноборчества. Позднее Мильтон,

обратившись к библейским легендам,

передал в «Потерянном рае» героику

английской буржуазной революции.

По-своему раскрыл героический характер

Прометея Шелли в поэме «Прометей

освобожденный».

Революционное

истолкование нередко получала и героика

национальной борьбы за свободу. Так,

прославляя борьбу греческого народа

за независимость, Пушкин и поэты-декабристы

выражали протест против гнета русского

самодержавия.

Итак,

героический пафос выражает стремление

художника показать величие чел о века,

совершающего под в и г во имя общего

дела, идейно утвердить в сознании

общества значение такого характера и

его нравственной готовности к подвигу.

Пафос

драматизма

Драматизм

в литературе, как и героика, порождается

противоречиями реальной жизни людей —

не только общественной, но и частной.

Писатель (сказитель, певец) может глубоко

сочувствовать персонажам, драматичности

их положения, их борьбе за осуществление

своих стремлений, за свою судьбу и жизнь.

Тогда драматизм становится

идейно-утверждающим пафосом самого

произведения, находящим выражение во

всем его образном строе.

Автор

древнерусской «Повести о разорении

Батыем Рязани» с тяжелым душевным

надрывом и проникновенным сочувствием

изображает гибель рязанского княжества

от внезапного нападения татарской орды

— истребление в неравном бою «удальцов,

резвецов рязанских», смерть князей,

разрушение церквей и всего города,

поражение богатыря Евпатия, стремящегося

отплатить Батыю за уничтожение Рязани.

Своим драматизмом повесть как бы взывает

к общенациональному отмщению коварному

и жестокому врагу.

Но

писатель (сказитель, певец) может и

осуждать характеры своих персонажей в

драматизме их положения, переживаний,

борьбы. Он может видеть в страданиях

персонажей справедливое возмездие за

ложность их стремлений, приведших к

драматизму их положения. Тогда драматизм

становится идейно-отрицающим пафосом

самих произведений, выражающимся в их

образном строе.

В

пьесе Эсхила «Персы» изображается

страшное нравственное смятение в

персидских придворных кругах при вести

о разгроме персидского флота при

Саламине. Царь Ксеркс оплакивает вместе

с хором это тяжелое поражение своей

державы. Но для Эсхила и греческой

общественности сценическое представление

этих драматических переживаний персов

было актом осуждения сильного и опасного

врага, посягнувшего на их национальную

свободу, а косвенно — и актом торжества

их победы над этим врагом.

Драматизм

положений и переживаний, возникающих

в военных столкновениях между народами,

часто воспроизводится в художественных

произведениях всех стран и эпох.

Глубочайший

пафос идейно-утверждающего драматизма

доминирует и в произведениях, раскрывающих

героику борьбы советских людей с,

фашизмом, — в повестях А. Бека «Волоколамское

шоссе», К. Симонова «Дни и ночи», его

романах «Солдатами не рождаются», «Живые

и мертвые», партизанских повестях В.

Быкова «Круглянский мост», «Сотников»,

«Волчья стая», а также «Знак беды».

Но

драматические противоречия гражданской

жизни и порождаемые ими переживания не

всегда проявляются непосредственно в

открытом столкновении социальных сил.

Ими создаются нередко такие свойства

человеческих характеров, которые

обнаруживаются в частных, бытовых,

семейных, личных отношениях. Драматизм

положения и переживаний отдельной

личности оказывается тогда для писателя

как бы «симптомом» социальных и

политических противоречий. Творческое

воспроизведение драматизма такого рода

встречается в художественной литературе

разных эпох.

Особенно

значительны в этом отношении романы,

драмы, лирика конца XVIII и первой половины

XIX в.- эпохи резких антагонизмов между

старым уходящим в прошлое

самодержавно-крепостническим укладом

жизни и новыми идейными стремлениями,

связанными с формированием буржуазного

строя, тогда еще прогрессивного, но уже

проявляющего все сильнее свою собственную

противоречивость. В Германии, например,

это были такие драмы Шиллера, как

«Разбойники» и «Коварство и любовь»; в

Англии — такие поэмы Байрона, как

«Паломничество Чайльд Гарольда», «Гяур»,

«Корсар», «Лара»; во Франции — такие

романы, как «Отец Горио» Бальзака,

«Исповедь сына века» Мюссе, «Красное и

черное» Стендаля; в России — «Горе от

ума» Грибоедова, «Евгений Онегин»

Пушкина, «Герой нашего времени», поэмы

и лирика Лермонтова, «Кто виноват?»

Герцена.

Положение

главных героев таких произведений,

внутренне протестующих против

консервативности окружающего их

общества, глубоко драматично. Но драматизм

этот проявляется только в их

индивидуалистических переживаниях, в

конфликтах их частной жизни, в

неустроенности их личной судьбы, в

идейном «скитальчестве». Драматично,

например, положение Жюльена Сореля в

романе «Красное и черное». Автор на

стороне своего героя в его скрытом

стихийном протесте, но он против него

в его индивидуалистических метаниях.

Такая двойственность в идейной

направленности драматизма характерна

для всех подобных произведений.

Наряду

с различными драматическими ситуациями,

создаваемыми так или иначе обстоятельствами

общественной жизни, писатели нередко

изображают также драматизм в личных

отношениях людей, и это отражается в

пафосе их произведений. Драматично,

например, положение главной героини в

романе Флобера «Госпожа Бовари»,

стремившейся преодолеть мещанскую

ограниченность своей семейной жизни

путем тайных любовных связей, которые

казались ей возвышенными, романтическими,

но в действительности были пошлым

обманом, приведшим ее к гибели. В романе

Л. Толстого драматично положение Анны

Карениной, не испытавшей любви в

замужестве и впервые познавшей глубокое

чувство в связи с Вронским. Порвав с

мужем, а через это и со светским обществом,

лицемерно охраняющим семейную

нравственность, Анна была вынуждена

принять на себя всю тяжесть сословного

изгнанничества, но не вынесла его. В

«Дяде Ване» Чехова драматично положение

Войницкого, принесшего свою жизнь в

жертву ученой карьере профессора

Серебрякова и слишком поздно понявшего

внутреннюю несостоятельность этой

карьеры. В «Битве в пути» Г. Николаевой

драматически безвыходно сильное,

глубокое чувство Бахирева и Тины,

находящееся в противоречии с их семейными

отношениями и общественным мнением. Но

нередко воздействие внешних обстоятельств

порождает в сознании человека внутреннюю

противоречивость, борьбу с самим собой.

Тогда драматизм углубляется до трагизма.

Трагический

пафос

Слова

«трагический», «трагизм» произошли от

древнегреческого названия народных

хоровых обрядовых представлений смерти

и воскресения бога плодородия Диониса.

Позднее у греков возник классово-государственный

строй; это поставило перед ними

нравственные вопросы, которые они

пытались разрешать в пьесах, изображающих

конфликты человеческой жизни. Старое

название представлений сохранилось,

но им стали обозначать само содержание

таких пьес. Аристотель писал в своей

«Поэтике», что трагедия возбуждает у

зрителя чувства «сострадания и страха»

и приводит к «очищению («катарсису»)

подобных аффектов».

По

мифологическим взглядам древних греков,

над жизнью людей господствует воля

богов, «роковые» предопределения

«судьбы». В некоторых трагедиях, например

в «Эдипе-царе» Софокла, это прямо

изображалось.

Поэтому

в теориях трагедии и трагического, в

частности у Гегеля, их определение

связывалось так или иначе с понятиями

«рока», «судьбы», во власти которых вся

жизнь людей, или с понятием «вины»

трагических героев, нарушивших какой-то

высший закон и расплачивающихся за это.

Чернышевский

справедливо возражал против таких

сужающих вопрос понятий и определил

трагическое как все «ужасное» в жизни

человека.

Однако

его определение надо признать слишком

широким, так как «ужасными» могут быть

и драматические положения, и те, которые

создаются внешними несчастными

случайностями.

Трагизм

положения и переживаний заключается в

основном во внутренних противоречиях

и борьбе, возникающих в сознании, в душе

людей.

Героико-трагическим

пафосом проникнуто художественное

творчество поэтов-декабристов («Аргивяне»

Кюхельбекера, «думы» и поэмы Рылеева,

а также их лирика).

То

же можно сказать о творчестве

писателей-народников (лирика В. Фигнер,

роман Степняка-Кравчинского «Андрей

Кожухов»).

Трагический

конфликт в семейно-бытовых отношениях

показан А. Островским в пьесе «Гроза»

(которая неточно названа им «драмой»).

Выданная замуж не по своей воле Катерина

трагически колеблется между сознанием

своего супружеского долга, сызмала

внушенного ей религиозными представлениями

ее среды, и любовью к Борису, которая

кажется героине выходом из семейной

порабощенности. Она идет на свидание к

Борису, но сознание своей греховности

берет в ней верх, и она кается перед

мужем и свекровью. Затем, не вынеся

угрызений совести, презрения и попреков

семьи, равнодушия Бориса, полного

одиночества, Катерина бросается в реку,

но ее гибелью Островский утверждает

силу и высоту ее характера, отвергающего

нравственные компромиссы.

Трагический

пафос находит выражение не только в

драматургии, но и в эпосе, и в лирике.

Так, в сознании Мцыри, героя одноименной

поэмы Лермонтова, таится глубокое

противоречие между его презрением к

рабской жизни монастыря, жаждой

освободиться от нее, романтическими

стремлениями в воображаемый «чудный

мир тревог и битв» и невозможностью

найти путь в этот мир, сознанием своей

слабости, воспитанной в нем рабской

жизнью, чувством обреченности. «Мцыри»

-поэма романтико-трагическая по своему

пафосу.

Прекрасный

пример трагизма в лирике — цикл

стихотворений А. Блока «На поле Куликовом»,

написанный в 1908 г., задолго до войны и

революции.

Раскрывая

трагические конфликты жизни, писатели

иногда выражают идейное отрицание и

характеров героев, и вытекающих из них

действий. В трагедии Пушкина «Борис

Годунов» вся государственная деятельность

главного героя протекала в тяжелой

борьбе с враждебными ему внутренними

силами, в атмосфере нарастающего

нравственного его осуждения. «Мнение

народа» становится как бы трагедийным

хором, напоминающим Борису о его

злодействе, совершенном ради захвата

политической власти и вызывающем

страшные мучения нечистой совести. Всем

развитием сюжета своей реалистической

трагедии Пушкин выражает идейное

осуждение героя, поправшего нравственный

закон.

В

советской литературе нашли отражение

трагические конфликты, которые возникали

в условиях Октябрьской революции,

гражданской войны, позднее — войны с

фашистской Германией. Таковы, например,

действия и переживания женщины-комиссара

в развязке «Оптимистической трагедии»

В. Вишневского. Окруженная со своим

батальоном немцами, героиня, чтобы

выиграть время для наступления других

отрядов, обрекает себя на смерть перед

самой победой, призывая матросов быть

стойкими в борьбе. Или Федор Таланов в

«Нашествии» Леонова, преодолевая тяжелые

переживания, порожденные его прошлым,

и свой разлад с семьей, самоотверженно

выдает себя перед врагами за командира

партизан Колесникова и идет на смерть.

Если

героический пафос всегда является

идейным утверждением изображаемых

характеров, то драматический и трагический

виды пафоса могут заключать в себе как

их утверждение, так и их отрицание.

Сатирическое же изображение характеров

всегда несет в себе осуждающую идейную

направленность.

Сатирический

пафос

Сатирический

пафос — это наиболее сильное и резкое,

негодующе-насмешливое отрицание

определенных сторон общественной жизни.

Словом «сатира» (лат. satura — смесь) некоторые

римские поэты называли сборники

стихотворений с насмешливо-поучающей

направленностью — басен, анекдотов,

бытовых сценок. В дальнейшем такое

название перешло на содержание

произведений, в которых человеческие

характеры и отношения становятся

предметом насмешливого осмысления и

соответствующего изображения. В таком

значении слово «сатира» и утвердилось

в мировой литературе, а затем и в

литературоведении.

Когда

человек по своему существу, по общему

складу своих интересов, мыслей, чувств,

стремлений пуст и ничтожен, но претендует

на значительность своей личности, сам

не сознавая в себе этой противоречивости,

тогда он комичен; люди сознают комизм

его поведения и смеются над ним.

Притворно-хвалебный

тон гоголевского изображения выражает

его насмешливое, ироническое отношение

(гр. eirxneia — притворство) к столичному

светскому обществу. В насмешке слышится

скрытое недоброжелательство и враждебность

писателя к высокопоставленным людям,

придающим большую важность всяким

пустякам. Ирония Гоголя иногда становится

еще более резкой и переходит в сарказм

(гр. sarkasmos — терзание) — осмеяние негодующее

и обличительное. Тогда его изображение

проникается сатирическим пафосом

(например, в лирической концовке «Невского

проспекта»).

Сатирический

пафос порождается объективными

комическими свойствами жизни, и в нем

ироническая насмешка над комизмом жизни

соединяется с резким обличением,

негодованием. Сатира не зависит,

следовательно, от произвола писателя,

от его личного желания осмеять что-то.

Она требует соответствующего предмета

— комичности самой осмеиваемой жизни.

Сатирический смех — это смех очень

глубокий и серьезный. Об отличительных

особенностях такого смеха Гоголь писал:

«Смех значительнее и глубже, чем думают.

Не тот смех, который порождается временной

раздражительностью, желчным, болезненным

расположением характера; не тот также

легкий смех, служащий для праздного

развлечения и забавы людей, — но тот

смех, который… углубляет предмет,

заставляет выступить ярко то, что

проскользнуло бы, без проницающей силы

которого мелочь и пустота жизни не

испугала бы человека.»

Именно

смех «проницающий», углубляющий предмет,

составляет неотъемлемое свойство

сатиры.

Сатира

возникла исторически позднее, чем

героика, трагизм, драматизм. Наиболее

интенсивно она развивалась тогда, когда

жизнь господствующих слоев и их

государственная власть начинали терять

свое былое прогрессивное значение и

все больше обнаруживать свою

консервативность, свое несоответствие

интересам всего общества.

В

древнегреческой литературе сатирическое

обличение жизни господствующих слоев

дано уже в баснях Архилоха (сына рабыни,

ведущего скитальческий образ жизни). С

особой силой сатирический пафос выражен

во многих комедиях Аристофана.

В

римской литературе славу наиболее

острого сатирика Приобрел Ювенал.

Большое

развитие сатирическое осмысление и

изображение жизни господствующих слоев

общества получило в западноевропейских

литературах в эпоху Возрождения. Наиболее

значительным его выражением была

монументальная повесть французского

писателя Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

(1533-1534). В ней дана критика самых

разнообразных сторон жизни средневекового

общества. Рабле остро высмеивает

феодальные войны, изображая поход короля

Пикрошоля против отца Гаргантюа.

Воспользовавшись ссорой пастухов и

пекарей из-за лепешек, Пикрошоль

развязывает войну, не соглашаясь ни на

какие уступки. Он самодовольно жаждет

мирового господства, уверен, что все

крепости и города падут без всякого

сопротивления, мечтает о добыче.

Столь

же выдающееся значение в развитии

мировой сатирической литературы имела

повесть английского писателя Дж. Свифта

«Путешествие Гулливера» (1726). Обобщая

свои наблюдения над столкновениями

политических партий в Англии, Свифт

показывает борьбу за власть Тремексенов

и Слемексенов, отличающихся друг от

друга лишь высотой каблуков на башмаках,

но придающих этому большое значение. А

император колеблется, поэтому у него

один каблук выше другого, и он прихрамывает.

Так же желчно высмеивает Свифт и внешнюю

политику страны. Великие державы

Лилипутия и Блефуску ведут ожесточеннейшую

войну, возникшую из-за того, что в первой

из них указом императора предписано

разбивать яйцо с острого конца, а во

второй — с тупого; и кровавой войне не

видно конца.

В

России развитие сатиры также было тесно

связано с исторической жизнью общества.

В XVII в. сатира представлена в народном

творчестве («Повесть о Ерше Ершовиче»,

«Шемякин суд»), в XVIII в. — в творчестве

Кантемира, Ломоносова, Новикова,

Фонвизина, Крылова. Расцвет русской

сатиры падает на XIX в. и обусловлен все

усиливающейся антинародностью

самодержавного крепостнического строя

и ростом освободительного движения в

стране. Сатирическим пафосом проникнуты

«Горе от ума» Грибоедова, эпиграммы

Пушкина и Лермонтова, «История села

Горюхина» Пушкина, творчество Гоголя.

Мировое значение имеет сатира

Салтыкова-Щедрина, прежде всего его

«История одного города» (1869-1870).

Исходя

из своих революционно-демократических

взглядов, Салтыков-Щедрин остро раскрыл

глубокое социально-политическое

противоречие русской общественной

жизни целой исторической эпохи. Он

показал полное вырождение самодержавной

власти, которая представляет собой

косную, тупую и жестокую силу, существующую

только для подавления народа и доведшую

его до состояния «глуповства», до

способности или рабски умиляться своими

начальниками, или стихийно и жестоко

бунтовать. Писатель всецело сосредоточился

на этом отрицательном политическом

состоянии власти и народа, художественно

воплотив его в фантастических образах

и сценах, вызывающих у читателей

саркастический смех. В изображении

жизни народа его сатира граничит с

трагизмом.

В

советской литературе, отражающей

прогрессивное развитие всего общества,

сатирическое изображение жизни,

естественно, не получает такого размаха,

но все же имеет свои основания. Сатира

направлена прежде всего против врагов

революции. Таковы, например, сатирические

басни Демьяна Бедного или «Окна РОСТА»

Маяковского. Позже появляются сатирические

произведения, изобличающие не только

внешних врагов Советской страны, но и

пережитки старого в сознании и поведении

людей, а также раскрывающие противоречивые

явления в жизни нового общества.

Стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся»,

вызвавшее положительную оценку у В. И.

Ленина, высмеивает бюрократический

стиль работы, когда людям «поневоле

приходится разрываться» между множеством

заседаний. Та же проблематика разработана

поэтом в комедии «Баня»: Главначпупс

Победоносиков, кичась своими прежними

заслугами перед революцией (в которой

он не участвовал), тормозит движение

«машины времени» вперед.

Сатирические

произведения созданы И. Ильфом и Е.

Петровым, Е. Шварцем, С. Михалковым, Ю.

Олешей, М. Булгаковым и другими писателями.

Юмор

как особый вид пафоса

Юмористическое

отношение к жизни долгое время не умели

отличить от отношения сатирического.

Только в эпоху романтизма литературные

критики и представители эстетической

и философской мысли осознали его как

особый вид пафоса.

Слово

«юмор» (англ. humor — влага, жидкость) сначала

получило значение жидкости в человеческом

организме, а затем, в переносном смысле,

— нрава человека, далее, — расположения

его духа и, наконец, — душевной склонности

к шутке, насмешливости.

Юмор,

подобно сатире, возникает в процессе

обобщающего эмоционального осмысления

комической внутренней противоречивости

человеческих характеров — несоответствия

реальной пустоты их существования

субъективным претензиям на значительность.

Как и сатира, юмор представляет собой

насмешливое отношение к таким характерам

со стороны людей, которые могут осмыслить

их внутреннюю противоречивость. Однако

противоречия между реальной пустотой

жизни и претензией на ее значительность

могут проявляться в разных областях

деятельности людей — не только в их

гражданских, но и в их частных отношениях.

Вследствие ложной социальной самооценки

люди и в бытовой, семейной жизни также

могут обнаруживать внутреннее противоречие

между тем, чем они являются на самом

деле, и тем, за кого они хотят себя выдать.

Здесь люди также могут обманываться в

истинном значении своих действий,

переживаний, стремлений, своей роли в

обществе и претендовать на значительность,

которой у них на самом деле нет. Такое

внутреннее противоречие их социального

самосознания, их действий, образа жизни

комично и вызывает к себе насмешливое

отношение.

Но

это смех иного рода, чем в сатире.

Неоправданные претензии на значительность

в частной, а не в гражданской жизни не

затрагивают непосредственно интересов

всего общества или целого коллектива.

Эти претензии вредят не столько

окружающим, сколько самим людям, которым

они свойственны. Поэтому такие люди

вызывают к себе насмешливое отношение,

соединенное не с негодованием, а с

жалостью, грустью об их самообманах и

заблуждениях, об унижении человеческого

достоинства.

Юмор

— это и есть смех над относительно

безобидными комическими противоречиями,

соединенный нередко с жалостью к людям,

проявляющим эту комичность. Именно к

юмору очень подходит то определение

смеха, которое дано Гоголем в начале

VII главы «Мертвых душ», когда он писал,

что ему «долго еще определено… озирать

всю громадно-несущуюся жизнь… сквозь

видимый миру смех и незримые, неведомые

ему слезы!» (Иначе: слезы сквозь смех, а

не смех сквозь слезы, как часто говорят.

— Е. Р.)

Но

откуда же возникают в юмористическом

смехе жалость, грусть, слезы? Они вытекают

из сознания глубокого несоответствия

между комическими свойствами наблюдаемых

характеров и высоким нравственным

идеалом юмориста. Настоящий юмор всегда

исходит из обобщающего, философского

раздумья над недостатками жизни.

В

русской литературе величайшим юмористом

был Н.В. Гоголь, величайшим сатириком —

М.Е. Салтыков-Щедрин. Это различие

вытекало из особенностей мировоззрения

писателей. Салтыков-Щедрин мыслил

политически, выход из социальных

противоречий своего времени он видел

в уничтожении самодержавно-помещичьей

власти и революционно-демократическом

переустройстве общества.

Гоголь

также обладал гражданскими идеалами.

Но он полагал, что жизнь русского общества

может измениться к лучшему только тогда,

когда господствующие слои — дворянство

и чиновничество — осознают свои

обязанности.

Яркий

пример юмористического произведения

— повесть Ч. Диккенса «Посмертные записки

Пикквикского клуба» (1837), в которой

изображаются комические приключения

мистера Пикквика и его друзей, принадлежащих

к буржуазным кругам Лондона.

Юмор,

в отличие от сатиры, не всегда выражает

идейное осуждение характера, иногда он

передает авторскую симпатию к герою,

как в «Тарасе Бульбе» Гоголя, в «Попрыгунье»

и других рассказах Чехова.

Некоторая

общность юмора и сатиры сближает их и

по принципам художественного воплощения.

Комизм характеров в основном проявляется

во внешних чертах и поведении людей — в

их наружности, жестах, манерах, действиях,

высказываниях. Писатели-юмористы и

писатели-сатирики обычно почти не

раскрывают внутренний мир своих героев

(или делают это в слабой степени), но

выделяют и усиливают в своем повествовании

комизм внешних деталей изобразительности

(портретов, речевой характеристики

персонажей, сюжетных сцен).

Пафос

сентиментальности

Сентиментальный

пафос — это душевная умиленность,

вызванная осознанием нравственных

достоинств в характерах людей, социально

униженных или связанных с безнравственной

привилегированной средой.

В

литературных произведениях сентиментальность

имеет идейно-утверждающую направленность.

Так,

во Франции XVIII в. особенно значительным

сентиментальным произведением был

роман в письмах «Юлия, или новая Элоиза»

Руссо, писателя с революционно-демократическими

общественными взглядами.

В

английской литературе сентиментальные

романы писал Ричардсон. В первом из его

романов – «Памеле» — социальный конфликт

противоположен конфликту, положенному

в основу «Новой Элоизы» Руссо. Здесь

добродетельная бедная девушка Памела,

находящаяся в услужении у богатого

сквайра Б., подвергается его любовным

преследованиям и в письмах к родителям

выражает чувствительные переживания,

вызывая явное сочувствие автора.

В

немецкой литературе XVIII в. самое

характерное сентиментальное произведение

— повесть Гёте «Страдания юного Вертера».

Пафос ее создается изображением

переживаний юноши, разочаровавшегося

в пустой и суетной жизни городского

дворянско-чиновного общества. Вертер

ищет удовлетворения в простой сельской

жизни, в чувствительном любовании

природой, в помощи бедным. Его трогательная

любовь к Лотте безнадежна — Лотта замужем.

И из-за драматической безвыходности

своего положения, неосуществимости

своего возвышенного идеала Вертер

кончает жизнь самоубийством.

В

России в конце XVIII в., после Пугачевского

восстания и революционных событий во

Франции, самодержавная власть перешла

к крутой политической реакции, а в

столичной светской жизни усилились

бюрократизм, чинопочитание, угодничество,

погоня за выгодой. Тогда в некоторых

кругах консервативной дворянской

интеллигенции возникло стремление уйти

от нравственного разложения своей среды

в простую, неиспорченную,

патриархально-усадебную жизнь. Это

сопровождалось переходом от культа

разума, рассудка (характерного для

литературы классицизма) к культу чувства,

чувствительных переживаний и к

сентиментальной идеализации внутреннего

мира писателя, к любованию естественной

жизнью народа и природы («натуры»).

Чувствительные

переживания Карамзина, Жуковского и

других писателей, близких к ним по

взглядам, имели свое идейно-познавательное

значение. Идеализируя патриархально-усадебную

жизнь, ее нравственную чистоту, эти

писатели стали находить идеальные

свойства и в тесно связанной с нею

крестьянской жизни. Они стремились

видеть в характерах крестьян не

недовольство и протест, а доброту и

смирение. Подобное осмысление и оценка

крестьян особенно ярко выражены в

повести Карамзина «Бедная Лиза».

Если

Карамзин и его последователи своей

идеализацией патриархальных отношений

призывали к мирной жизни усадьбы и

деревни, то Радищев хорошо понимал всю

глубину противоречий между ними. В

«Путешествии из Петербурга в Москву»

он показал страшное угнетение крепостного

крестьянства помещиками и чиновниками.

Еще в большей мере, нежели Карамзин, он

видел в простом крестьянине человека,

способного к возвышенным переживаниям.

Хотя

пафос сентиментальности особенно

проявился в произведениях второй

половины XVIII в., из этого не следует, что

такой разновидности пафоса не существовало

в литературе предыдущих и последующих

эпох.

Романтический

пафос (романтика)

Как

трагизм положений и переживаний следует

рассматривать по отношению к драматизму,

так и романтический пафос надо

рассматривать по отношению к

сентиментальному — по сходству и вместе

с тем по контрасту. Общие свойства

романтики и сентиментальности обусловлены

тем, что их основой является высокий

уровень развития эмоционального

самосознания человеческой личности,

рефлективности ее переживаний.

Особый

подъем романтического пафоса в жизни

и литературе происходит в конце XVIII в.

— после расцвета сентиментальности, в

период революционных сдвигов и потрясений

в общественной жизни передовых стран

Европы. Огромное значение имела буржуазная

революция 1789-1794 гг. во Франции, оказавшая

большое влияние на общественное сознание,

а отсюда и на литературу других стран.

В

чем же заключается существенное различие

сентиментального и романтического

пафоса? Сентиментальность — это рефлексия

умиленности, обращенная к отживающему,

уходящему в прошлое укладу жизни с его

простотой и нравственной неиспорченностью

отношений и переживаний. Романтика —

это рефлективная душевная восторженность,

обращенная к тому или иному возвышенному

«сверхличному» идеалу и его воплощениям.

Романтика

бывает различной в произведениях разных

писателей даже в пределах одной

национальной литературы.

В

русской литературе, например, первыми

романтиками были такие непохожие друг

на друга поэты, как Жуковский, Пушкин,

поэты-декабристы. Жуковский начал свое

творчество как сентименталист.

Переход

к романтике в его творчестве наметился

тогда, когда сентиментально-меланхолические

переживания осложнились у него напряженным

ожиданием встречи с умершей возлюбленной

в ином мире, восторженно-радостным

предчувствием такой встречи,

томительно-страстным стремлением к

ней. В стихотворном послании «К Нине»

(1808) он писал:

О

Нина, я внемлю таинственный голос:

Нет

смерти, вещает, для нежной любви;

Возлюбленный

образ, с душой неразлучный,

И в вечность

за нею из мира летит —

Ей спутник до

сладкой минуты свиданья.

Мотивы

чудесного, фантастического в лирике и

балладах Жуковского 1808-1827 гг. раскрывали

его романтику — культ высокой, чистой,

нравственно возвышающей любви, веру в

возможность таинственного общения с

потусторонним миром, восторженное

ощущение своей духовной причастности

к этому миру.

Совсем

иной была романтика молодого Пушкина.

В 1818 г. он писал «К Чаадаеву»:

Пока

свободою горим, Товарищ, верь взойдет

она,

Пока сердца для чести живы, Звезда

пленительного счастья

Мой друг,

отчизне посвятим Россия вспрянет ото

сна,

Души прекрасные порывы! И на

обломках самовластья

Напишут наши

имена!

Здесь

поэт мечтает не о таинственно-чудесном

общении с потусторонним миром, а об

освобождении от самодержавной власти.

Подъем романтического самосознания

вызван устремленностью к идеалу

гражданской свободы. Осуществление

такого идеала возможно было только в

самоотверженной борьбе, героический

пафос которой с большой силой проявился

в творчестве Рылеева и Кюхельбекера.

Таким

образом, разница идеалов определила

отличие нравственно-религиозной

романтики Жуковского от политической

и гражданской романтики Пушкина.

В

других национальных литературах различия

романтического пафоса также вытекали

из особенностей идеалов тех или иных

писателей. В Англии это было различие

романтических стремлений консервативных

поэтов «озерной школы» — Колриджа и

Вордсворта, искавших свои идеалы в

патриархальном прошлом, и романтического

пафоса таких поэтов, как Байрон и Шелли,

выражавших в лирике и поэмах мотивы

общественного протеста и освободительной

борьбы. Зачинателем романтического

творчества во Франции был Шатобриан,

уходивший в своем творческом воображении

от революционной современности к жизни

полудиких племен, незатронутых

цивилизацией; позднее Гюго выразил в

своей лирике и драматургии романтические

переживания, связанные с борьбой

демократических масс против пережитков

феодальных отношений. И в Германии такие

писатели, как Новалис, Гельдерлин,

Гофман, сильно отличались друг от друга

в проблематике и пафосе своего

романтического творчества.

Итак,

романтика — это восторженное состояние

души, вызванное стремлением к возвышенному

идеалу.

В.Г.

Белинский рассматривал пафос как

своеобразную «идею-страсть», которую

поэт «созерцает <…> не разумом, не

рассудком, не чувством <…>, но всею

полнотою и целостью своего нравственного

бытия». Великий русский критик перенес

терминологическое обозначение пафоса

с художественного персонажа на саму

художественную деятельность и нередко

применял это понятие как для характеристики

произведения того или иного писателя,

так и для его творчества в целом. Например,

пафос «Мертвых душ» Н.В. Гоголя –

юмор, созерцающий жизнь «сквозь видный

миру смех» и «незримые ему слезы»;

пафос творчества А.С. Пушкина заключается

в артистизме и художественности.

Интерпретация пафоса В.Г. Белинским

оказывала и оказывает наиболее значимое

влияние на русское литературное сознание.