ШАГ СТО ДВАДЦАТЫЙ: Приход Н. С. Хрущева к власти

5 марта 1953 г. умирает Иосиф Виссарионович Сталин 👨💼

Весной 1953 г. был осуществлен ряд изменений в составе партии:

• Первый секретарь ЦК КПСС – Н. С. Хрущев

• Председатель Совета Министров – Г. М. Маленков

• Министр иностранных дел – В. М. Молотов

• Министр внутренних дел – Л. П. Берия

• Министр обороны – Н. А. Булганин

Изначально все эти люди планировали осуществить «коллективное управление» страной, но в то же время каждый хотел получить себе как можно больше власти.

ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА

Активная внутрипартийная борьба развязалась между Хрущевым, Маленковым и Берией.

• Первым был ликвидирован Берия, которого обвинили в желании расширить полномочия МВД. В 1953 г. он был исключен из партии и предан суду.

• Вторым свой пост потерял Маленков, идеи которого по экономическим и социально-политическим вопросам не соответствовали взглядам Хрущева. В 1955 г. Маленков был снят с поста Председателя Совета Министров СССР.

• Третий этап борьбы – увольнение Г. К. Жукова с поста министра обороны (занимал его с 1955 г.). Хрущев посчитал, что талантливый военачальник может быть популярен у населения страны, что может привести к захвату им власти.

• В марте 1958г. Хрущев стал Председателем Совета Министров СССР – вся власть в стране была сконцентрирована в одних руках.

Период нахождения у власти Хрущева (1953 – 1964 гг.) вошел в историю как время «оттепели». В эти годы начались процессы либерализации во внутренней и внешней политике Советского государства 🍃

Также данный период известен в истории политикой «десталинизации», которая началась в 1956 г.

👉 Февраль 1956 г. – XX СЪЕЗД КПСС.

ПРИЧИНЫ СЪЕЗДА:

• Смерть И. В. Сталина.

• Череда восстаний в ГУЛАГе (1953 – 1956 гг.).

• Осуждение культа личности.

• Назревание социального протеста.

На данном съезде обсуждался отчет о работе ЦК партии, планы на VI пятилетку.

Но особый интерес представляет закрытое заседание съезда, на котором Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях».

Основное содержание доклада «О культе личности…»:

• Сведения о массовых расстрелах невинных людей в годы правления Сталина.

• Сведения о насильственной депортации народов в 1930 – 1940-е гг.

• Причиной данных беззаконий был назван «культ личности» Сталина.

• Сталин обвинялся в просчетах на начальных этапах Великой Отечественной войны.

• Осуждалось преувеличение роли Сталина в истории партии и государства.

ЗНАЧЕНИЕ XX СЪЕЗДА И ДОКЛАДА:

• Была дозволена критика Сталина в обществе.

• Осмысление сущности сталинизма, признание его просчетов, осуждение преступлений Сталина.

• Продолжение политики РЕАБИЛИТАЦИИ жертв сталинских репрессий: в 1956 – 1961 гг. было реабилитировано почти 700 тысяч человек.

ШАГ СТО ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ: Внутренняя политика Н. С. Хрущева

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ Н. С. ХРУЩЕВА:

🔹1954 г. – Начало освоение ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ Казахстана, Сибири, Южного Урала и Поволжья.

Данные земли ранее не использовались для выращивания зерна из-за нехватки в этих областях населения. За первые 5 лет было освоено 42 миллиона га земель, что временно смогло решить зерновую проблему.

🔹1957 г. – Начало развития массового жилищного строительства («жилищная революция») 💒

За 1956 – 1964 гг. жилищный фонд страны был увеличен на 80%. Семьи теперь получали не отдельные комнаты, а целые квартиры («хурщевки»).

🔹1957 г. – Замена централизованного отраслевого управления (министерства) территориальным (советы народного хозяйства – совнархозы).

В ходе данной реформы была усилена роль местного административного аппарата, было децентрализовано управление экономикой.

В то же время сохранялось централизованное управления оборонным сектором.

🔹1958 г. – Реорганизация машинно-тракторных станций (МТС) в ремонтно-тракторные станции (РТС) 🚜

Колхозы получили обязательство выкупить сельскохозяйственную технику бывших МТС по завышенным ценам в течение 1,5 лет. Многие колхозы в ходе данной политики были разорены, росли их задолженности государству.

Новая сложная техника внедрялась очень медленно из-за отсутствия квалифицированных специалистов.

🔹1959 г. – Начало «кукурузной эпопеи» после поездки Н. С. Хрущева в США 🌽

Кукуруза высеивалась повсеместно, несмотря на непригодности климатических условий большинства регионов СССР для ее созревания.

Северные районы страны понесли огромные убытки в ходе данной кампании.

🔹1961 г. – Денежная реформа: обмен старых денег на новые в соотношении 10:1.

🔹1962 г. – Разделение партийных организаций областей на промышленные и сельскохозяйственные.

🔹1963 г. – Первая в истории страны массовая закупка зерна за рубежом из-за спада сельскохозяйственного производства.

🔹1963 г. — Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).

ВСНХ занимался управление народным хозяйством СССР, руководил республиканскими советами народного хозяйства.

ДРУГИЕ РЕФОРМЫ:

• Повышение зарплат низкооплачиваемым работникам.

• Установление 7-часового рабочего дня.

• Пенсионные изменения: увеличение пенсий в 2 раза, снижение пенсионного возраста на 5 лет.

• Повышение розничных цен на масло, мясо, связанное с ростом закупочных цен.

• Изменения в колхозах: введение денежной оплаты труда, колхозники получили паспорта.

ШАГ СТО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ: Внешняя политика «оттепели»

Общая характеристика внешней политики:

• Противостояние социалистического и капиталистического блоков.

• Осознание необходимости отказа от жесткой конфронтации в международных отношениях.

• Попытки произвести отказ от войны как средства решения международных вопросов.

• Борьба за равноправие государств.

• Стремление к строгому уважению суверенитета и территориальной целостности государств.

СОБЫТИЯ:

🔹1955 г. – Нормализация отношения с Югославией — подписание декларации о сотрудничестве стран в области экономики, науки и культуры.

🔹1956 г. – Соглашение о прекращении состояния войны между СССР и Японией.

Между странами были восстановлены дипломатические и торговые отношения (в 1957 г. был подписан первый советско-японский торговый договор).

🔹1956 г. – Советские войска приняли участие в подавление антисоциалистического выступления в Венгрии.

Восстание было подавлено странами-участницами ОВД.

Данным действием СССР нарушил свое обещание о ведение внешней политики, которая не вмешивается во внутренние дела суверенных государств.

🔹1957 г. – Министром иностранных дел СССР назначен А. А. Громыко – один из ведущих дипломатов данного периода, ранее представлял интересы СССР в ООН.

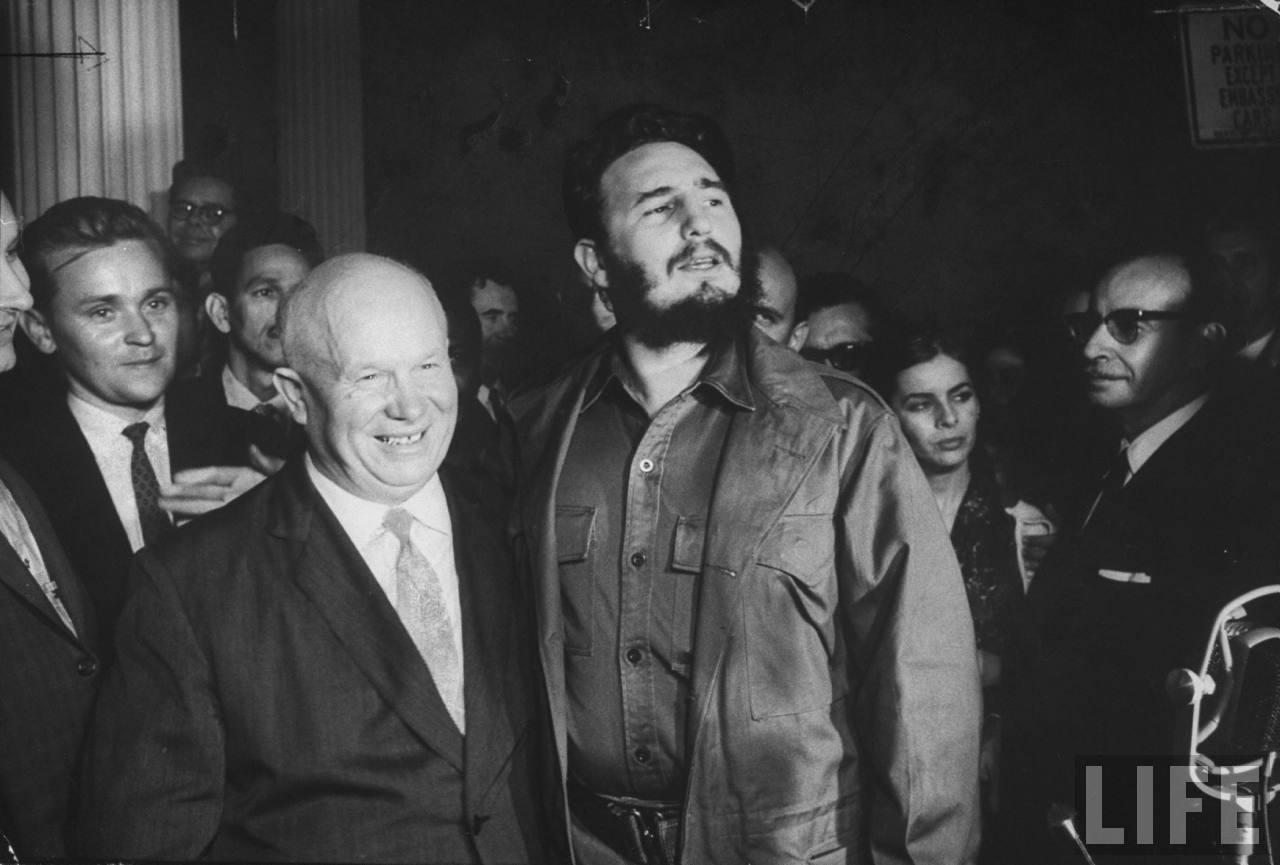

🔹1950-е гг. – Стабильное развитие отношений СССР с социалистической Кубой.

🔹Конец 1950—х гг. – Осложнение отношений СССР и Китайской Народной Республикой 🇨🇳

Китай отказался от размещения на собственной территории советских военных баз.

🔹1959 г. – Встреча Хрущева с американским президентом Д. Эйзенхауэром – ослабление международной напряженности 🇺🇸

🔹1960 г. – Советские войска сбили американский разведывательный самолет «У-2» под Свердловском (Екатеринбургом), что привело к возникновению конфликта между СССР и США.

🔹1962 г. – Карибский кризис:

На Кубе были размещены советские ракеты с ядерными боеголовками (для «защиты социалистической Кубы»). Данные ракеты были способны достичь США.

Штаты заявили о военной блокаде Кубы и заявили, что готовы нанести удар по советским базам на острове. Мир оказался на грани ядерной войны.

Конфликт был разрешен, советский ракеты были демонтированы.

🔹1963 г. – Соглашение между СССР и США об установлении прямой связи между двумя государствами («красный телефон») ☎️

🔹1963 г. – Заключение договора между СССР, США и Великобританией о запрещении испытания ядерного оружия в ТРЕХ СРЕДАХ: в атмосфере, космосе и под водой.

Позже к данном соглашению присоединились более ста государства.

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ:

• Развитие отношений с государствами «третьего мира» — Индией, Афганистаном, Индонезией и другими.

Советский Союз оказывал данным странам помощь в строительстве промышленных и сельскохозяйственных объектов.

• Попытки достигнуть договоренности с Западом по вопросы разоружения:

1960 г. – СССР односторонне сокращает численности Вооруженных сил на 1200 человек.

• СССР использует новые формы межгосударственных отношений: прямые контакты руководителей Советского Союза с представителями других стран.

ШАГ СТО ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ: Видео-лекции по периоду «оттепели»

Видеоурок А.В. Шубина о периоде «Оттепели».

Хрущёв. Первый после Сталина.

Тайна дипломата №1 Андрей Громыко.

ОТКРЫТЫЙ ВЕБИНАР ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ОГЭ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ ВЕБИНАРИУМ

Больше теории в следующих шагах.

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «оттепель».

Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно

к истории России. Приведенный факт не должен содержаться в данном Вами

определении понятия.

Ответ:

1) смысл понятия:

Оттепель – это неофициальное

обозначение периода в истории СССР после смерти И.В. Сталина продолжавшегося

около десяти лет (середина 1950-х – середина 1960-х годов, время правления Н.С.

Хрущева).

2) факт:

— период получил название из-за

повести Ильи Эренбурга;

— эпизод оттепели – прочтение Хрущевым

доклада «О культе личности и его последствиях»;

— оттепель характеризовалась

осуждением культа личности Сталина и репрессий, освобождением политических заключенных,

сменой тоталитаризма более мягкой диктатурой, ослаблением цензуры;

— в период оттепели был

ликвидирован «Гулаг»;

— в период оттепели провели

амнистию политических заключенных.

Источник: ЕГЭ по истории | ПРО100 Школа

Прочтите отрывок из воспоминаний.

«11 июня… прошло совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения научно- технического прогресса. В докладе [Генерального секретаря] в максимальной мере были реализованы разработки, которые велись в течение этих лет по подготовке Пленума ЦК.

На совещании был углублен критический анализ предшествующего периода развития. Вместе с тем со всей очевидностью обнаружилось, что ускорение научно-технического прогресса, а значит, и социально-

экономического развития страны, упирается в хозяйственный механизм, унаследованный от прошлого. Дальнейшая практика подтвердила, что даже тщательно разработанные обширные программы развития науки и техники, модернизации отечественного машиностроения<…> не могут рассчитывать на успех в условиях старого экономического механизма, поэтому центр тяжести и внимания в сфере экономики стал постоянно переключаться на разработку экономического механизма. А за этим постепенно потянулась и вся цепочка.

При углубленном анализе проблем совершенствования хозяйственного механизма оказалось, что оно немыслимо без реформирования всей политической системы, а это, в свою очередь, диктует и необходимость пересмотра роли самой партии».

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке верные суждения.

Цифры укажите в порядке возрастания.

1) Генеральный секретарь, о котором говорится в тексте — Ю. В. Андропов.

2) Воспоминания относятся к 1980-м гг.

3) Период, к которому относятся воспоминания, в литературе получил название «оттепель».

4) Автор отмечает, что начавшиеся экономические преобразования неизбежно вели к изменениям политическим.

5) Одним из преобразований, проведённых в тот же период, к которому относятся воспоминания, было принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности.

6) В период, к которому относятся воспоминания, в СССР была принята «Конституция развитого социализма».

«Оттепель»: изменения в общественно-политической жизни с приходом к власти Н. Хрущёва

Приход к власти Н. Хрущёва

Смерть И. Сталина 5 марта 1953 г. обострила борьбу за власть в партийной верхушке. Соратники умершего вождя были обеспокоены возможностью сохранения существовавшей системы. Однако все понимали, что оставить её в неизменном виде нельзя. Осознание этого пришло даже к ортодоксальным сталинистам.

На следующий день на объединённом заседании ЦК КПСС, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР состоялось распределение полномочий в руководстве страны. Совет министров возглавил Г. Маленков, МВД — Л. Берия, Н. Булганин получил пост министра обороны, Н. Хрущёву было поручено руководить секретариатом ЦК КПСС. Никита Хрущёв (1894–1971) — советский государственный и партийный деятель. Занимал посты первого секретаря ЦК компартии Украины (1938–1947) и ЦК КПСС (1953–1964) и Председателя Совмина СССР (1958–1964).

Н. Хрущёву вначале удалось получить поддержку Г. Маленкова и Н. Булганина. Летом 1953 г. он ликвидировал своего главного оппонента — Л. Берию, которого сняли со всех должностей как «врага Коммунистической партии и советского народа» и расстреляли в июле 1953 г. После ликвидации Л. Берии начался новый виток борьбы за власть, на этот раз между Н. Хрущёвым и Г. Маленковым, которого поддерживали В. Молотов и Л. Каганович. На сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1953 г. первым секретарём ЦК был избран всё же Н. Хрущёв. Решающую роль в этом сыграли его связи в верхушке партаппарата и влияние на новое руководство МВД и КГБ.

Н. Хрущёв инициировал ряд либеральных реформ в управлении государством и начал политику десталинизации — процесс преодоления культа личности и демонтажа политико-идеологической системы, существовавшей в Советском Союзе при И. Сталине. Результатом десталинизации стала частичная демократизация общественной жизни, известная как «оттепель». Своё название этот исторический этап получил благодаря одноимённой повести И. Эренбурга, опубликованной в майском номере журнала «Знамя» за 1954 г.

ХХ съезд КПСС. Начало десталинизации общественно-политической жизни. Уже в первые месяцы после смерти И. Сталина происходит некоторое смягчение репрессивного аппарата, начинается его перестройка. 27 марта 1953 г. вышел указ об амнистии. Вскоре было закрыто сфальсифицированное «дело врачей». Осенью 1953 г. прекратили свою деятельность Особые совещания при МВД СССР. В марте 1954 г. был создан Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР. Произошло усиление прокурорского надзора, принимались меры по реформированию судебной системы. В целях преодоления перегибов в национальной политике и разрешения межнациональных противоречий было решено вернуться к опробованным в 1920-х гг. методам политики «коренизации», заключавшимся в привлечении в состав партийных и государственных органов республик и автономий местных кадров. Наблюдалась тенденция к перераспределению властных полномочий между партийными органами и исполнительными структурами в пользу последних. Так, заметно возросло влияние Президиума Совета министров. В 1954 г. было ликвидировано Главное управление лагерей (ГУЛАГ), реабилитированы партийные деятели, осуждённые по «ленинградскому делу». Доброе имя было возвращено военачальникам В. Блюхеру, А. Егорову, М. Тухачевскому и др.

На ХХ съезде ЦК КПСС в феврале 1956 г. Н. Хрущёв выступил с закрытым докладом «О культе личности Сталина и его последствиях». При этом, чтобы спасти престиж системы, вся вина за просчёты, допущенные в управлении государством, в том числе за массовые репрессии 1930‑х гг. и стратегические просчёты в начальный период Великой Отечественной войны, была возложена исключительно на И. Сталина.

28 марта 1956 г. в «Правде» вышла статья «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма», где впервые содержалась публичная критика И. Сталина в советской прессе. 30 июня 1956 г. было опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий», устанавливавшее официальные границы культа личности, что должно было препятствовать распространению критики на партию и социалистический строй.

В 1957 г. решением Президиума Верховного Совета СССР запрещалось присваивать населённым пунктам и промышленным предприятиям имена здравствующих партийных деятелей. 29 декабря 1958 г. из уголовного кодекса РСФСР изъяли понятие «враг народа».

ХХ съезд партии способствовал некоторому расширению внутрипартийной демократии. Существенно возросло значение пленумов ЦК КПСС. Эти тенденции не устраивали часть партийной верхушки, непосредственно причастной к организации политических репрессий и понимавшей, что огласка этих фактов может поставить крест на партийной карьере. Была создана так называемая «антипартийная группа» в составе В. Молотова, Л. Кагановича, Г. Маленкова, которая летом 1957 г. попыталась устранить Н. Хрущёва с руководящей должности, выдвинув в его адрес обвинение в «расшатывании руководящей роли партии». Но на стороне действующего первого секретаря выступил министр обороны Г. Жуков, глава КГБ И. Серов, а также большинство членов Президиума. Борьба за власть вновь завершилась в пользу Н. Хрущёва.

Демократизация внутрипартийной атмосферы отразилась на решениях XXII съезда КПСС (октябрь 1961 г.). Партийный Устав был дополнен положениями, расширявшими права местных партийных органов; устанавливалось, что партийные организации не могут подменять собой государственные органы и общественные формирования. В Уставе закреплялось право на проведение внутрипартийных дискуссий и регулярной ротации состава центральной и местных партийных организаций. Участники съезда подчёркивали, что при выдвижении на руководящие должности должны учитываться исключительно деловые качества кандидатов. Многие высказывались за сокращение партаппарата.

Проявлением определённой либерализации власти стало прекращение идеологических кампаний против интеллигенции, начало процесса реабилитации невинно репрессированных сталинским режимом в 1930–1950‑х гг.

С 1957 г. на историческую родину возвращались народы, депортированные в годы войны: чеченцы и ингуши, карачаевцы и балкарцы, калмыки, но официальная реабилитация не коснулась немцев Поволжья, крымских татар, армян, греков, болгар.

В 1957 г. в Москве состоялся VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, начали свою работу московские международные кинофестивали, на улицах крупных городов появились иностранные туристы. Страна становилась более открытой для мира.

Критика культа личности создала более благоприятные условия развития для творческой интеллигенции. Было возобновлено издание журнала «Иностранная литература», предоставлявшего возможность советским читателям знакомиться с лучшими произведениями зарубежных писателей. На страницах журнала «Новый мир» впервые была опубликована повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», рассказывавшая о тяжёлых буднях заключённых сталинских лагерей. Появилось много новых изданий, в которых публиковались произведения молодых литераторов — шестидесятников, и возвращались к читателю из забвения труды репрессированных писателей («Москва», «Юность», «Наш современник», «Молодая гвардия» и др.). В Москве открылся театр «Современник». Были основаны Ленинские премии «за выдающиеся работы в сфере науки, техники, литературы и искусства».

Впечатляющими были достижения СССР в науке и технике. Советский Союз стал пионером в освоении космического пространства. 4 октября 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли, а 12 апреля 1961 г. впервые в космос была отправлена ракета («Восток-1») с человеком на борту — Юрием Гагариным. В конце 1950‑х гг. на воду спустили первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Однако «оттепель» не означала, что государство полностью отказывается от вмешательства в культурную и научную сферу. При невыясненных обстоятельствах в 1956 г. покончил жизнь самоубийством создатель романа «Молодая гвардия» А. Фадеев, за публикацию романа «Доктор Живаго» из Союза писателей исключили лауреата Нобелевской премии Б. Пастернака, который вскоре был вынужден эмигрировать из СССР. Жесточайшей критике было подвергнуто творчество художников-авангардистов, выставку работ которых Н. Хрущёв посетил в декабре 1962 г.

Обратной стороной политики Н. Хрущёва был подъём новой волны антирелигиозных настроений. 4 октября 1958 г. секретным постановлением ЦК КПСС «О недостатках научно-атеистической пропаганды» партийные, комсомольские и общественные организации обязывались активизировать пропагандистскую борьбу против «религиозных пережитков», а государственные учреждения должны были принимать административные меры воздействия с целью ограничения деятельности религиозных общин. Этот документ был дополнен постановлениями Совмина СССР от 16 октября 1958 г. «О монастырях в СССР» и «О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей», создававших экономическое давление на учреждения культа. Против инакомыслящих применялись методы карательной психиатрии. До конца 1980-х гг. в спецхранах находились документы о силовом подавлении рабочих волнений в Новочеркасске (1962), вызванных ростом цен на продовольственные товары.

Осуждение культа личности и массовых репрессий хотя и носило непоследовательный, ограниченный характер, всё же привело к ликвидации наиболее одиозных проявлений сталинской тоталитарной модели, сняло определённую социальную напряжённость в обществе, положив начало процессу затяжного кризиса советской политической системы.

Экономические реформы 1950–1960‑х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста

Либерализация политической сферы требовала реформирования экономики, находившейся в разбалансированном состоянии. При этом руководство страны не видело необходимости перестраивать всю командно-административную систему. Оно считало, что достаточно было преодолеть такие её крайности, как неудовлетворительное материальное стимулирование трудящихся, слабое внедрение в производство достижений научно-технической сферы и др.

Сельское хозяйство

На момент прихода к власти Н. Хрущёва сельское хозяйство находилось в катастрофическом состоянии. На пленуме ЦК КПСС в 1953 г. было принято постановление «О мероприятиях относительно дальнейшего развития сельского хозяйства в СССР». Для улучшения ситуации в аграрном секторе правительство пошло на некоторые послабления, в первую очередь они коснулись налогов и ценовой политики. С колхозов списали недоимки по сельхозпоставкам, увеличены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, отменены трудодни и началась денежная оплата труда, был запущен процесс паспортизации колхозников и начисления им пенсий.

Рост сельскохозяйственного производства продолжался до конца 1950‑х гг., пока оно получало крупные дотационные средства от государства. Валовая продукция сельского хозяйства за 1954–1958 гг. выросла на 35 %. Однако после ликвидации машинно-тракторных станций (МТС) и принудительного выкупа колхозами их техники положение ухудшилось. Недостаточно развитая экономика колхозов не имела резервов, необходимых для выкупа, приобретения и эксплуатации техники.

Н. Хрущёв инициировал выполнение ряда сверхпрограмм в сельском хозяйстве. В масштабах всей страны насаждались нехарактерные для аграрного сектора СССР культуры, в частности кукуруза (её заставляли высевать даже в Архангельской области). Из-за попыток превзойти американские показатели устанавливались необоснованно завышенные заготовочные нормы по мясо-молочной продукции. Под нож были пущены лучшие племенные породы. В рамках этой кампании был проведён печально известный «рязанский эксперимент». В 1959 г. Рязанская область значительно перевыполнила государственный план поставок мясной продукции. Но это стало возможным вследствие уничтожения поголовья скота и проведения закупок мяса в соседних регионах за счёт средств, предназначенных на развитие социальной инфраструктуры. Подобный «опыт» применялся и другими областями. С 1962 г. началась закупка зерна и мяса за границей. Производство мяса в 1964 г. едва достигло показателей 1957 г. Не оправдали себя укрупнение колхозов, преобразование их в совхозы, ликвидация «неперспективных» сёл, ограничительные нормы в отношении личных приусадебных участков и т. п.

В процессе освоения целины ощутимый удар по сельскому хозяйству других регионов нанесла безвозвратная отправка на целинные земли десятков тысяч единиц сельскохозяйственной техники. В то же время, с экономической точки зрения, освоение целины не оправдало ожиданий. Освоение целины — это мероприятия, направленные на ликвидацию отставания сельского хозяйства и увеличение производства зерновых в 1954–1960 гг. посредством начала обработки более 40 млн га малоосвоенных земель Казахстана, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Сельское хозяйство в очередной раз стало слабым звеном советской экономики. Сверхпрограммы Н. Хрущёва только усугубили ситуацию, и в начале 1960‑х гг. начались перебои с поставками населению хлеба. Были использованы валютные резервы для его закупки за рубежом.

Промышленность и социальная сфера

В промышленности в 1957 г. произошла замена отраслевого принципа управления территориальным. Эта реформа подразумевала ликвидацию большинства сверхцентрализованных отраслевых министерств, место которых занимали совнархозы, организованные по территориальному принципу. Перед ними ставилась задача решения основных социально-экономических вопросов в регионах. Децентрализация управления расширила хозяйственные права союзных республик, привела к частичному сокращению управленческого аппарата. Больше внимания стало уделяться экономическим методам управления, после принуждения стали учитывать материальные интересы трудящихся. В 1962 г. был создан Высший совет народного хозяйства, взявший на себя координацию работы промышленности и строительства в общесоюзном масштабе.

Однако экономика развивалась экстенсивными методами. Резкое увеличение капиталовложений и кредитов превышало возможности государственного бюджета. Произошёл разрыв экономических связей между предприятиями одной отрасли, наблюдался дефицит многих групп товаров. Государственная монополия, отсутствие конкуренции приводили к тому, что качество отечественной продукции было ниже международных стандартов. Экспортировались по-прежнему не готовые товары, а полезные ископаемые.

Довольно успешной оказалась социальная политика времён Н. Хрущёва. Были существенно увеличены пенсии и зарплаты, выросли денежные доходы населения, успешно осуществлялась программа жилищного строительства (за 1958–1965 гг. жилищный фонд страны вырос на 40 %), произошёл переход к пятидневной рабочей неделе и семичасовому рабочему дню. В 1961 г. проведена денежная реформа. В свободной продаже появились легковые автомобили «Волга» и «Москвич». Всё чаще советские граждане получали возможность покупать бытовую технику: телевизоры, холодильники, пылесосы, стиральные машины. В октябре 1961 г. состоялся ХХІІ съезд ЦК КПСС. На нём была одобрена партийная программа, провозгласившая целью построение коммунистического общества в СССР в течение ближайших 20 лет.

Одновременно волюнтаризм (желание реализовать поставленные цели, не принимая во внимание объективные обстоятельства и возможные последствия), присущий стилю руководства Н. Хрущёва, вызвал неприятие значительной части партийной номенклатуры. В октябре 1964 г. он был смещён со всех занимаемых постов.

Внешняя политика СССР в 1950–1960‑х годах

В условиях холодной войны мир оказался расколот. Внешняя политика СССР отличалась двойственностью. С одной стороны, Советский Союз последовательно выступал за поддержание мира и всеобщее разоружение, с другой — активно участвовал в гонке вооружений, локальных конфликтах, жёстко подавлял любые проявления свободомыслия внутри социалистического лагеря.

Большое значение для международных отношений имела встреча глав правительств ведущих мировых держав (США, СССР, Великобритании и Франции) 18–23 июля 1955 г. в Женеве. Западные государства требовали от СССР проведения демократизации в восточноевропейских странах, а также разрешения вопроса в отношении создания единых государств — Австрии и Германии. Ответное предложение СССР о заключении договора о коллективной безопасности принято не было.

Об изменениях внешней политики СССР свидетельствовала концепция, допускавшая мирное сосуществование государств с разным общественным строем, и не исключавшая многовариантности путей социалистического строительства. Эта концепция впервые была озвучена на ХХ съезде КПСС.

В годы «оттепели» в сфере двусторонних отношений с капиталистическими странами наметились некоторые позитивные тенденции. В 1955 г. СССР установил дипломатические отношения с ФРГ, подписал государственный договор с Австрией. Взаимовыгодные торговые соглашения заключались с Норвегией, Швецией, Данией. В 1956 г. дипломатические контакты были восстановлены с Японией. В 1958 г. заключено соглашение с США о сотрудничестве в сферах культуры и экономики. Состоялся обмен делегациями учёных, деятелей культуры. На следующий год состоялся визит Н. Хрущёва в США. В июне 1961 г. в Вене Н. Хрущёв впервые встретился с новым американским президентом Д. Кеннеди. Лидеры сверхдержав достигли договорённости об установлении прямой телефонной связи между Кремлём и Белым домом.

Тем не менее, основным лейтмотивом международных отношений этого периода оставалось заочное противостояние СССР и США, которое происходило во время Берлинского кризиса, завершившегося разделом Германии в 1949 г. на ФРГ и ГДР; корейской (1950– 1953) и вьетнамской (1964–1973) войн, ряд других конфликтов в странах третьего мира. Поддержка арабских стран в их конфликтах с Израилем привела к разрыву дипломатических отношений с последним в 1967 г.

Наиболее острым оказался Карибский кризис 1962 г. Размещение советских ядерных ракет на Кубе в качестве поддержки нового социалистического правительства едва не привело к началу Третьей мировой войны. Н. Хрущёву и президенту США Дж. Кеннеди, осознавшим бесперспективность открытого вооружённого противостояния, удалось разрешить конфликт. В августе 1963 г. между СССР, США и Великобританией был подписан договор о частичном запрете ядерных испытаний и контроле над вооружениями.

Еще с 1953 г. началось советско-китайское сближение. В его рамках произошло подписание торгового соглашения, Советский Союз выделял КНР значительные кредиты, отказывался от экономических преференций в Маньчжурии, соглашаясь оставить все совместные торговые компании Китаю. Советская сторона так же заявила, что её войска покинут Порт-Артур. Но осуждение культа личности Сталина привело к ухудшению советско-китайских отношений. В конце 1950-х гг. КНР отказала СССР в размещении советских военных баз на китайской территории. Реакцией советского правительства стал отзыв всех, находившихся в Китае, военных специалистов, резкое сокращение материально-технической помощи и свёртывание совместных программ в области ядерной физики. В 1969 г. даже произошёл приграничный вооружённый конфликт на острове Даманском.

В 1950–1960‑х гг. Советский Союз активно поддерживал политику деколонизации, предлагая экономическую помощь тем странам третьего мира, которые выберут социалистический путь развития (Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Вьетнам и др.). Значительно улучшились отношения СССР с Индией, Египтом, Турцией, Ираном. Советский Союз выделял этим странам долгосрочные кредиты, принимал участие в строительстве промышленных объектов, предоставлял воможности для обучения студентов из этих государств в советских вузах.

Правление Н.С. Хрущёва. (1953-1964)

ТЕРМИНЫ.

Агрогорода – благоустроенный сельский населённый пункт с производственной и социальной инфраструктурой для обеспечения социальных стандартов проживающему в нём населению.

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина, создана в 1963 г.

Волюнтаризм (от лат. voluntas — воля) — политика, не считающаяся с объективными законами и реальными возможностями. Обвинения в волюнтаризме были предъявлены Н. С. Хрущёву в октябре 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС.

Децентрализация – процесс перераспределения, рассеивания функций, сил, власти, людей или вещей от центрального местоположения или управляющего органа.

Десталинизация — процесс преодоления культа личности, демонтажа политико-идеологической системы, существовавшей в СССР при И.В. Сталине.

КГБ – центральный союзно-республиканский орган государственного управления СССР в сфере обеспечения государственной безопасности, действовавший с 1954 по 1991 г.

Культ личности ́ — чрезмерное возвеличивание заслуг личности, слепое преклонение перед авторитетом какого-либо деятеля.

«Мирный атом» — это ядерная энергия, которая используется в мирных целях. Это не только энергетика и непосредственно атомные электростанции. Область неэнергетического применения ядерных технологий достаточно широка – это медицина, фармацевтика, промышленность, химическая и нефтехимическая отрасли, сельское хозяйство, экология и другие сферы.

Мирное сосуществование — тип отношений между государствами с различным общественным строем, предполагающий отказ от войны как средства решения спорных вопросов.

МТС — машинно-тракторная станция — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР, обеспечивавшее техническую помощь колхозам.

Неофициальное искусство — искусство, которое существовало в СССР во второй половине XX в. и не пользовалось признанием государства. К нему примыкали художники, скульпторы, писатели, музыканты, отвергавшие каноны социалистического реализма и стремившиеся к полной свободе творчества.

«Неперспективные» деревни – название деревень и сёл, предназначенных к ликвидации при проведении политики создания «агрогородов» в 1960–70-х гг. Термин впервые появился в 1959 г.

Несменяемость кадров – принцип, выражавшийся в проведении консервативной кадровой политики, при которой те или иные персоны занимали руководящие посты на протяжении долгого времени, а их пребывание в должности никак не было связано с результатами деятельности организаций, которые они возглавляли.

Общенародное государство — государство социалистического типа, выражающее интересы и волю всего народа и служащее орудием построения коммунизма.

Освоение целины – комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954-1965 гг. путём введения в оборот обширных целинных земельных ресурсов главным образом в Казахстане, а также в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и в Крыму.

Оттепель – период демократизации советского общества, начавшийся после смерти И. В. Сталина и совпавший с годами правления Н. С. Хрущёва. В 1954 г. в журнале «Знамя» была опубликована повесть И. Г. Эренбурга «Оттепель». Её название получил процесс демократизации общественной жизни в СССР, начавшийся после смерти И. В. Сталина.

Программа строительства коммунизма — главный документ КПСС, принятый на XXII съезде КПССС 31 октября 1961 года. Основной целью программы было создание плана строительства коммунизма.

Пятилетка – пятилетние планы развития народного хозяйства. Первая была принята в СССР в 1928 году. Всего было разработано 12 планов: 11 пятилетних (1928/29-1932/33, 1933-1937, 1938-1941, 1946-1950, 1951- 1955, 1956-1960, 1966-1970, 1971-1975, 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990) и один семилетний (1959—1965), принятый в связи с переходом к территориальной структуре управления народным хозяйством и в результате уточнения заданий двух последних лет 6-й пятилетки.

Реабилитация (лат. rehabilitatio — восстановление) — восстановление необоснованно нарушенных прав и свобод людей, их доброго имени.

РТС — ремонтно-технические станции, в них были реорганизованы МТС в 1958 г. Сельскохозяйственная техника была продана колхозам, у которых ни денег, ни специалистов не было. РТС были ликвидированы в апреле 1961 г.

Семилетка — семилетний план развития народного хозяйства СССР и соответствующий ему этап истории страны с 1 января 1959 г. по 31 декабря 1965 года включительно. Апогей периода хрущёвского волюнтаризма и авантюр в народном хозяйстве.

Совнархозы (сокр. от советы народного хозяйства) — государственные органы территориального управления народным хозяйством СССР, существовавшие в 1957–1965 гг.

Совхозы — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. В отличие от колхозов, являвшихся кооперативными объединениями крестьян, созданными на средства самих крестьян, совхоз был государственным предприятием. Работающие в совхозах были работниками, получавшими фиксированную заработную плату в денежной форме, в то время как в колхозах до середины 1960-х использовались трудодни.

Социалистический реализм (соцреализм) — художественный метод и официальное направление в советском искусстве, которое призвано было служить «делу социалистического строительства».

Шестидесятники — условное название поколения советских людей (главным образом представителей интеллигенции), живших в 1960-е гг. и с воодушевлением принявших хрущёвскую «оттепель».

Хрущёвки — название пятиэтажных панельных домов, широкое строительство которых развернулось в правление Н. С. Хрущёва с целью быстрого решения жилищной проблемы в СССР.

Целинные и залежные земли – это в СССР, земельные массивы, пригодные под распашку и посев сельхозкультур (см. Целина, Залежь). Их освоение — один из важных факторов увеличения производства зерна и др. сельхозпродуктов; в крупных масштабах проводилось в 1954-60 в Казахстане, районах Поволжья, Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока.

Целина – непаханая земля.

Залежь — сельскохозяйственные угодья, ранее использовавшиеся как пашня, но не используемые больше года, начиная с осени, под посев сельскохозяйственных культур и под пар.

.

.

«Оттепель»

Раздел ОГЭ по истории: 3.1.16* «Оттепель». XX съезд КПСС. Н.С. Хрущев.

«Оттепель» — распространенное обозначение перемен в социальной и культурной жизни СССР, наметившихся после смерти И.В. Сталина (5 марта 1953 года). Термин «оттепель» восходит к названию повести И.Г. Эренбурга (1954), опубликованной в журнале «Новый мир».

Смерть И. Сталина 5 марта 1953 г. обострила борьбу за власть в партийной верхушке. Соратники умершего вождя были обеспокоены возможностью сохранения существовавшей системы. Однако все понимали, что оставить её в неизменном виде нельзя. Осознание этого пришло даже к ортодоксальным сталинистам.

На следующий день на объединённом заседании ЦК КПСС, Совета Министров и Президиума Верховного Совета СССР состоялось распределение полномочий в руководстве страны. Совет министров возглавил Г. Маленков, МВД — Л. Берия, Н. Булганин получил пост министра обороны, Н. Хрущёву было поручено руководить секретариатом ЦК КПСС.

Стремясь получить поддержку народа, Г.М.Маленков выдвинул программу преобразования народного хозяйства. Л.П.Берия стремился получить чрезвычайные полномочия. С этой целью в марте 1953 г. была проведена амнистия всех заключенных, чей срок заключения не превышал 5 лет. Однако Л.П.Берия и Г.М.Маленков не пользовались популярностью среди своих соратников в высших органах власти. Этим обстоятельством сумел воспользоваться Н.С.Хрущев, который взял ситуацию в свои руки.

В июле 1953 г. Н.С. Хрущев выступил с обвинениями в национализме и связях с английской разведкой в адрес Л.П.Берии. В декабре 1953 г. суд вынес Берии смертный приговор.

После ликвидации Л. Берии начался новый виток борьбы за власть, на этот раз между Н. Хрущёвым и Г. Маленковым, которого поддерживали В. Молотов и Л. Каганович. На сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1953 г. первым секретарём ЦК был избран всё же Н. Хрущёв. Решающую роль в этом сыграли его связи в верхушке партаппарата и влияние на новое руководство МВД и КГБ.

После избрания Хрущева Первым секретарем ЦК в сентябре 1953 г. в прессе начали появляться статьи о вреде культа личности. По инициативе Н. С. Хрущева был ликвидирован ГУЛАГ. Это явилось первым и важным шагом в процессе десталинизации. Результатом десталинизации стала частичная демократизация общественной жизни, известная как «оттепель». Своё название этот исторический этап получил благодаря одноимённой повести И. Эренбурга, опубликованной в майском номере журнала «Знамя» за 1954 г.

«Оттепель» направлена на демократизацию советского общества — преобразование всех сторон общественной жизни, прежде всего социально-политических отношений , на началах подлинного народовластия и гуманизма, признания приоритета прав человека. В то же время «оттепель» носила противоречивый, непоследовательный и компромиссный характер.

Основные черты «оттепели»:

- Разоблачение культа личности И. В. Сталина. Начало десталинизации — процесса освобождения общества от наиболее одиозных черт сталинского режима. Десталинизация носила непоследовательный и неполный характер: не подвергалась сомнению правильность прежней политики партии, оправдывались ограничения демократии и др.

- Реабилитация (снятие обвинений) жертв сталинских репрессий (примерно 700 тыс. чел.), ликвидация ГУЛАГа. Реабилитация носила неполный характер: не подлежали реабилитации лидеры и участники реальных и придуманных оппозиций

- Возвращение на историческую родину высланных при Сталине народов и восстановление их автономных образований (балкарский, чеченский, ингушский, калмыцкий и карачаевский народы) (февраль 1957 г). Не восстановлены автономии немцев Поволжья и крымских татар.

- Расширение прав союзных и автономных республик в вопросах экономики и культуры → правящая элита (высший, привилегированный слой общества) на местах представлена лишь коренными жителями.

- Стремление достичь в будущем национального единства страны → русификация системы образования → сокращение числа национальных школ → противоречия между центром и республиками.

- Восстановление коллективности партийного руководства, возобновление регулярности проведения съездов, Пленумов ЦК КПСС. Сосредоточение в руках Н. С. Хрущёва большой власти — являлся Первым секретарём ЦК КПСС (с сентября 1953 г.) и Председателем Совета Министров СССР (с марта 1958 г.) начало формирования режима личной власти

- Начало демократизации в КПСС и общественных организациях (профсоюзах, ВЛКСМ и др.), ротация (перемещение) кадров. Демократизация была поверхностной, ротация приводила на важнейшие места сторонников Н.С. Хрущёва.

- Появление художественных и публицистических произведений (И. Г. Эренбург, В. Д. Дудинцев, А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын и др.), обозначивших рождение нового направления в советской литературе — обновленческого (возглавил его журнал «Новый мир», главный редактор — А. Т. Твардовский). 1958 г. — специальным постановлением ЦК КПСС сняты обвинения с выдающихся деятелей музыкальной культуры — Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна и др. Реабилитация в советской живописи искусства авангарда 1920-х гг. Расширение культурных контактов с зарубежными странами (1957 г.- VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве)

- Появление специальных постановлений ЦК КПСС → установлены пределы «свободы творчества», за которые интеллигенция не могла выходить в критике существующих порядков → «дело писателя Б. Л. Пастернака» (см. с. 211).

- Проведение регулярных встреч руководства ЦК КПСС с деятелями культуры → партийные указания о форме и содержании художественного творчества. Регулярная резкая критика за «идеологическую сомнительность» писателей (Д. А. Гранин, К. Г. Паустовский и др.), поэтов (А. А. Вознесенский, Е. А. Евтушенко и др.), скульпторов (Э. И. Неизвестный), художников (Р. Р. Фальк и др.), режиссёров (М. М. Хуциев и др.).

- Конец 1950-х гг.— новая волна «борьбы с пережитками прошлого» → антирелигиозная кампания:

- — деятельность Русской Православной Церкви и других конфессий поставлена под контроль местных органов власти;

- — уничтожение храмов (численность православных приходов за 1953—1963 гг. сократилась более чем вдвое)

Конспект урока по истории «Оттепель». Выберите дальнейшее действие:

- Вернуться к Списку конспектов по истории России

- Перейти к Списку конспектов по Всеобщей истории

- Найти конспект в Кодификаторе ОГЭ по истории

- Найти конспект в Кодификаторе ЕГЭ по истории

Наука и культура в СССР

в период «оттепели»

Период в отечественной истории, тесно связанный с именем Н.

С. Хрущева, зачастую называют «великим десятилетием». Проводившиеся в

эти годы преобразования, которые охватывали не только сферы политики и

экономики, но и культуру, науку, образование и другие области духовной жизни

общества, были, хотя и многочисленны, но непоследовательны, а зачастую и

непродуманны. Однако значение этой эпохи, особенно в области культурного

развития страны, выходит далеко за рамки реформаторской деятельности. Наиболее

емким и образным определением этого периода стало название небольшого романа И.

Эренбурга «Оттепель», вышедшего в свет в 1954

г.

Самым значительным событием,

радикально повлиявшим на общественное сознание, явилось изменение в идеологии,

вызванное критикой сталинизма. В годы «оттепели» сформировалось целое

поколение советской интеллигенции, воспитанное в духе критики «деформаций

социализма», неразрывно связанных с именем Сталина. Позднее представителей

этой части либеральной интеллигенции назвали «шестидесятниками».

В сфере культуры наиболее отчетливо

проявились свойственные этому времени противоречия, когда идеологические

послабления сменялись грубым администрированием, когда партийные руководители

откровенно вторгались в процесс художественного творчества и научные поиски.

Временная либерализация курса партии и государства в области культуры

постепенно сменялась все более жесткой политикой в отношении научной и

творческой интеллигенции и к концу десятилетия фактически была свернута.

ü

С одной стороны, был дан глубокий импульс для

развития отечественного образования, науки, искусства, происходило расширение

международных связей с зарубежной общественностью. После смерти Сталина возросла

роль творческих союзов, съездов художественной интеллигенции (Союза

художников РСФСР, Союза писателей РСФСР, Союза работников кинематографии СССР).

ü

С другой — в условиях существования жесткой

административно-государственной власти деятели советской культуры находилось в

определенных идеологических рамках и под постоянным контролем

партийно-правительственного аппарата. Партийная бюрократия не допускала

свободы творчества, направляя усилия интеллигенции в строгое русло

идеологической работы. В разные периоды существования государства неугодные

творческие работники подвергались преследованиям, репрессиям или забвению. Своеобразным

рубежом стало дело Пастернака. В 1958 г. за роман «Доктор Живаго»,

запрещенный в СССР и опубликованный за рубежом, Б.Пастернак был удостоен

Нобелевской премии по литературе. Тогда же Пастернак был исключен из Союза

писателей и был вынужден отказаться от Нобелевской премии. В 1962 г.

после посещения Н.С. Хрущевым выставки альтернативного искусства в

Академии художеств состоялась очередная проработка деятелей культуры, а левые

течения получили осуждение как формальные и абстрактные. В том же году на

встрече в Кремле с деятелями литературы и искусства Хрущев подверг критике

творчество Э.Неизвестного, И.Эренбурга (за книгу «Люди,годы, жизнь»), М.Хуциева

(за фильм «Застава Ильича»). В феврале 1964 г. в Ленинграде прошло слушение

дела по обвинению И.Бродского в злостном тунеядстве.

ü

Сама концепция культурной политики не претерпела

изменений. Культура и искусство оставались под жестким

партийно-государственным контролем. Действовал отдел ЦК по культуре, было

создано Министерство культуры СССР (во главе с Е.А. Фурцевой). В полной мере

продолжал осуществляться принцип партийности в искусстве. В связи с принятием

новой Программы КПСС (1961 г.) перед творческой интеллигенцией вновь были

поставлены задачи правдивого отражения социалистической действительности и

достижений народного хозяйства, обличения буржуазной культуры.

ü

В среде интеллигенции в этот период произошел

раскол на консерваторов, оставшихся верными старым принципам, и либералов (шестидесятников),

предпринявших попытку изменить положение и роль творческой интеллигенции в

стране. Лидером последнего направления в литературе являлся поэт, главный

редактор журнала «Новый мир» А.Т. Твардовский.

v

Школа и просвещение.

В системе школьного

образования в середине 50-х гг. главным направлением являлось «укрепление

связи школы с жизнью». Уже в 1955/56 учебном году в средней школе были

введены новые учебные планы, ориентированные на получение политехнического

образования, которое позволило бы выпускникам средней школы найти свое место в

промышленном или сельскохозяйственном производстве. Начало школьной реформе

положил закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии

системы народного образования в СССР», принятый в декабре 1958 г. Законом

вводилось всеобщее обязательное 8-летнее образование (вместо 7-летнего). Срок

обучения в полной средней школе увеличивался с 10 до 11 лет, при этом школьники

старших классов дневных школ должны были совмещать учебу с работой на

предприятии или на селе. Аттестат зрелости школьники получали одновременно со

свидетельством о приобретенной производственной специальности. Согласно реформе

1958 г., вместо многочисленных ремесленных и фабрично-заводских школ и училищ

создавалась единая сеть ПТУ (профессионально-технических училищ) с

унифицированными учебными программами и сроками обучения от 1 до 3 лет. Однако

лозунг связи школы с жизнью на практике слабо реализовывался: лишь небольшой

процент выпускников шли работать по специальности, полученной в школе. В то же

время значительно сниженным оказался уровень общеобразовательной подготовки.

В условиях вступления Советского Союза в эпоху научно-технической

революции значительно увеличилась потребность в специалистах с высшим и средним

специальным образованием. При этом большое значение придавалось государством

расширению вечернего и заочного обучения в вузах и техникумах. Так, в

соответствии с новыми правилами приема в вузы, введенными в 1957 г.,

были предусмотрены льготы при поступлении для молодежи, имевшей

производственный стаж не менее двух лет, а также для военнослужащих,

демобилизованных с действительной военной службы. Эти меры позволили резко

увеличить приток в вузы рабочей и сельской молодежи.

В 1958/59 учебном году советские вузы выпустили почти в 3 раза больше

инженеров, чем в США. Уровень образования населения, занятого в сфере

производства, резко возрос, составив в 1959 г. 39% рабочих и 21% колхозников с

высшим и средним специальным образованием.

v

Наука. Достижения НТР.

Стремительное

развитие научно-технического прогресса оказало значительное влияние на развитие

советской науки. Особое внимание в области научных исследований в этот период

уделялось теоретической физике. Достижения советских ученых-физиков

получили широкое признание во всем мире. Крупнейшим советским физикам в эти

годы были присуждены Нобелевские премии: П. А. Черенкову, И. Е. Тамму, И. М.

Франку — за открытие и объяснение эффекта люминесцентного излучения

Вавилова-Черенкова (1958);

Л. Д. Ландау — за разработку теории жидкого гелия (1962); Н. Г. Басову и А. М.

Прохорову — за исследования в области квантовой электроники (создание лазера и

мазера) (1964). С 1957 г. были восстановлены Ленинские премии, присуждавшиеся

ученым за выдающиеся достижения в области науки и техники.

В 1957 г. в СССР впервые был запущен самый мощный ускоритель

элементарных частиц — синхрофазотрон. Это практическое открытие позволило

развивать новое направление науки — физику высоких и сверхвысоких энергий, что,

в свою очередь, привело к созданию и развитию совершенно новых отраслей

народного хозяйства — атомной промышленности и энергетики. Уже в 1954 г.

впервые в мире была построена и запущена атомная электростанция в подмосковном

научном городке Обнинске. Вслед за этим началось строительство более крупных

Воронежской, Белоярской и Сибирской АЭС. 1957 г. ознаменовался спуском

на воду первого в мире атомохода — ледокола «Ленин».

Значительными открытиями были отмечены работы советских ученых в области

автоматики и телемеханики, квантовой электроники, вычислительной техники и

кибернетики, радиоэлектроники, физики полупроводников.

На рубеже 50-60-х гг. методы математического моделирования,

разработанные В.С. Кулебакиным, Н. М. Крыловым, Н. Н. Боголюбовым, стали

проникать в биологию, языкознание и даже историческую науку.

Нобелевской премией в 1956 г. были отмечены труды академика Н. Н. Семенова в

области теории цепных реакций. Достижения в области теоретической химии позволили

создать новые сверхпрочные материалы — полимеры.

Наряду с физикой, химией и математикой развивалась также биология.

Однако личная поддержка Н. С. Хрущевым академика Т. Д. Лысенко фактически

сдерживала развитие в СССР молекулярной биологии, генетики и генной инженерии.

Эпоха «оттепели» вошла в историю мирового технического прогресса как

эра покорения космоса. Благодаря крупнейшим достижениям в области

ракетно-космической техники СССР стал на многие годы признанным лидером в

исследовании околоземного пространства:

4 октября 1957 г. на основе созданных советскими

учеными-конструкторами под руководством. С. П. Королева баллистических

многоступенчатых ракет в СССР был произведен запуск первого в мире

искусственного спутника Земли. А 12 апреля 1961 г. впервые в истории

человечества на космическом корабле «Восток» летчик-космонавт Ю.

А. Гагарин совершил пилотируемый полет по

орбите, продолжавшийся всего 108 минут.

Вслед за полетом Гагарина за период с 1961 по

1963 г. по программе «Восток» на одноместных кораблях этой серии было

совершено еще шесть полетов. В 1965 г. космонавт А. А. Леонов впервые

осуществил выход в открытый космос.

Помимо космической техники в СССР значительные

успехи были достигнуты в области авиастроения. В 1956 г. в небо поднялся

первый турбореактивный пассажирский лайнер Ту-104, созданный в ОКБ под

руководством А. Н. Туполева. А в 1957 г. коллективом инженеров и конструкторов

во главе с С. В. Ильюшиным был создан четырехмоторный турбовинтовой

пассажирский самолет Ил-18, ставший одним из наиболее надежных самолетов отечественной

гражданской авиаций.

Развитие космической и авиационной техники в СССР стало основой для расширения

исследований астрономов и астрофизиков. С помощью искусственных спутников Земли

советским ученым удалось исследовать внешний радиационный пояс и магнитное поле

нашей планеты, осуществить фотографирование обратной стороны Луны, открыть

новые астрофизические объекты.

Процессы духовного раскрепощения и некоторое ослабление идеологического

диктата, отказ от жестких догм «Краткого курса ВКП(б)» дали новый

импульс для развития отечественного обществоведения. В период с середины

50-х до начала 60-х гг. было опубликовано большое количество документальных

сборников и мемуарной литературы, раскрывающих проблемы истории советского

общества, ранее совершенно закрытые для исследователей. Одновременно увидели

свет не издававшиеся прежде работы К. Маркса и Ф. Энгельса, статьи и письма В.

И. Ленина (в том числе и знаменитое «Письмо к съезду», содержавшее

критику в адрес Сталина), наметились определенные позитивные изменения как в

фундаментальных, так и в прикладных отраслях общественных наук. Отрадным

явлением стало учреждение новых научных журналов: «Мировая экономика и

международные отношения», «Вопросы истории КПСС», «История

СССР», «Новая и новейшая история», .»Вопросы

языкознания» и др. На страницах научной периодики в этот период

разворачиваются дискуссии по актуальным проблемам теории и методологии

советского обществоведения, идет поиск новых подходов к решению базисных

научных задач (например, обсуждение вопросов периодизации отечественной

истории). В это время из небытия возвращаются имена незаконно репрессированных

в годы сталинщины деятелей советского государства, партийных руководителей и

военачальников.

Однако поиски новых подходов в исследовании общественного развития СССР

по-прежнему наталкивались на строгий партийный контроль и цензуру. Под запретом

оставался целый ряд тем. Более того, среди самих ученых-обществоведов, многие

из которых построили свою карьеру на идеологических схемах марксизма, ленинизма

и сталинизма, преобладал дух неприятия новых веяний.

В целом же внутренние противоречия, присущие периоду

«оттепели» в сфере идеологии, не позволили советским обществоведам

преодолеть концептуальный консерватизм и критически переосмыслить опыт

социалистического строительства в СССР, выявить объективные причины зарождения

и развития авторитаризма в нашей стране. Даже робкие попытки анализа всей

системы социализма, встречали решительный отпор.

v

Литература.

Раньше и живее всего на изменение

ситуации отреагировала литература. Большое значение имела реабилитация

некоторых репрессированных при Сталине деятелей культуры. Советский читатель

заново открыл для себя многих авторов, имена которых замалчивались в 30—40-х

гг.: заново вошли в литературу С. Есенин, М. Цветаева, А. Ахматова.

Характерной чертой эпохи стал массовый интерес к поэзии. В это время появляется

целая плеяда замечательных молодых авторов, чье творчество составило эпоху в

русской культуре: поэты- «шестидесятники» Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский,

Б.А. Ахмадулина, Р.И. Рождественский. Огромную аудиторию собирали

поэтические вечера, происходившие в аудитории Политехнического музея. Широкую

популярность обрел жанр авторской песни, в которой автором текста, музыки и

исполнителем являлся, как правило, один человек. Официальная культура

относилась к самодеятельной песне настороженно, издание пластинки или

выступление по радио или на телевидении было редкостью. Широкую доступность

произведения бардов обрели в магнитофонных записях, которые тысячами

расходились по стране. Настоящими властителями дум молодежи 60—70-х гг. стали Б.Ш.

Окуждава, А. Галич, В.С. Высоцкий.

В прозе однообразная парадность

сталинского соцреализма сменилась обилием новых тем и стремлением изображать

жизнь во всей присущей ей полноте и сложности. Особым духом творческих исканий

проникнута литература писателей-»шестидесятников»: Д.А. Гранина (Германа)

(«Иду на грозу» 1962 г.), Ю.Н. Нагибина («Далекое и близкое» 1965 г.), Ю.П.

Германа («Дорогой мой человек» 1961 г.), В.П. Аксенова («Звездный билет» 1961

г.). Много интересного было создано в жанре фантастической литературы.

Философской глубиной, необычайно широким культурным диапазоном отличаются

произведения писателя и ученого И.А. Ефремова («Туманность Андромеды» 1957

г., «Лезвие бритвы» 1963 г.).

В произведениях, посвященных Великой

Отечественной войне, героически возвышенные образы сменяются изображением

тяжести военных будней. Писателей интересует обыкновенный человек в условиях

фронта: на смену несгибаемому Мересьеву приходит герой, которому знаком и

страх, и боль, и душевное смятение. Новую правду о войне раскрыли в своих

произведениях Ю.В. Бондарев (роман «Батальоны просят огня» 1957 г.), К.М.

Симонов (роман-трилогия «Живые и мертвые» 1959—1971 гг.)

Важную роль в литературной жизни 60-х

гг. играли литературные (толстые) журналы. В 1955 г. вышел первый номер журнала

«Юность». Среди журналов выделяется «Новый мир», который с приходом туда в

качестве главного редактора А.Т. Твардовского обрел особую популярность среди

читателей. Именно в «Новом мире» в 1962 г. с личного разрешения Н.С.

Хрущева была опубликована повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана

Денисовича», в которой впервые литература коснулась темы сталинского

ГУЛАГа.

Однако до полной свободы творчества в

годы «оттепели» было далеко. Рецидивы сталинских методов обращения с деятелями

культуры случались периодически. В критике по прежнему время от времени

слышались обвинения в «формализме», «чуждости» в адрес многих известных

писателей: А.А. Вознесенского, Д.А. Гранина, В.Д. Дудинцева. Жестокой

травле подвергся Борис Леонидович Пастернак. В 1955 г. им был закончен

главный труд его жизни — роман «Доктор Живаго», над которым писатель

работал в течение 10 лет. Сюжетную канву романа составила жизнь главного героя

— Юрия Живаго, показанная на фоне событий российской истории за более чем

сорокапятилетний срок. «Я закончил роман, — писал Пастернак в письме к В.Т.

Шаламову, — исполнил свой долг, завещанный от Бога». Журналы отказались принять

рукопись. И все же роман был опубликован. В 1958 г. Пастернаку была присуждена

Нобелевская премия по литературе. Советские власти немедленно потребовали,

чтобы Б.Л. Пастернак отказался от нее. В прессе развернулась очередная

«проработочная кампания». Пастернака обвиняли в антинародности, презрении к

«простому человеку». В довершение всего он был исключен из Союза писателей

СССР. В сложившейся обстановке Б.Л. Пастернаку не оставалось ничего кроме как

отказаться от награды. Конфликт губительным образом сказался на здоровье

писателя — 30 мая 1960 г. его не стало.

В 50-е гг. возник «самиздат»

— так назывались машинописные журналы (например, журнал «Синтаксис»), в которых

свои произведения печатали молодые писатели и поэты, не имевшие надежды на

публикацию в официальных изданиях. Основателем «Синтаксиса» был молодой поэт А.

Гинзбург. В журнале печатались произведения Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, Е.

Гинзбург, В. Шаламова. За «антисоветскую агитацию» А. Гинзбург был приговорен к

двум годам лагерей. Появление «самиздата» стало одним из проявлений

зарождавшегося в кругах интеллигенции оппозиционного советскому государству

движения диссидентов.

v

Живопись.

затронули и изобразительное искусство. По-новому трактуется художниками

реализм. Шестидесятые годы — время становления так называемого «сурового стиля»

в советской живописи. В полотнах Д.Д. Жилинского («Молодые скульпторы» 1964

г.), В.Е. Попкова («Строители Братской ГЭС» 1961 г.) реальность предстает

без обычной в 40—50-е гг. лакировки, нарочитой праздничности и парадности.

«Строители Братской ГЭС»

Д.Д. Жилинский «Молодые скульпторы»

Однако далеко не

все новаторские течения нашли поддержку у руководства страны. В 1962 г.

Н.С. Хрущев посетил выставку московских художников в Манеже. Авангардная

живопись и скульптура вызвали у первого секретаря ЦК резко отрицательную

реакцию. В результате художники были лишены права продолжать работу и выставляться.

Многие вынуждены были покинуть страну.

Скульпторы работают

над созданием мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне.

В 60-е гг. были возведены памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на

Мамаевом кургане (1963—1967 гг., скульптор Е.В. Вучетич), мемориал на

Пискаревском кладбище в Петербурге (1960 г., скульпторы В. Исаева, Р. Таурит)

и др.

|

|

«Родина-мать Работа Строительство |

|

|

Пискарёвское Пискарёвское мемориальное кладбище |

v

Кинематограф.

Значительных

успехов в период «оттепели» достиг советский кинематограф. Лучшие

советские фильмы тех лет получили достойное признание многомиллионной

зрительской аудитории как у нас в стране, так и за ее рубежами. Премий

международных кинофестивалей были удостоены фильмы, посвященные теме Великой

Отечественной войны: «Летят журавли» (режиссер М. Калатозов, 1957),

«Баллада о солдате» (режиссер Г. Чухрай, 1959), «Судьба

человека» (режиссер С. Бондарчук, 1959).

v

VI Всемирный фестиваль

молодёжи и студентов.

VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — молодёжный международный фестиваль, открывшийся 28 июля 1957 года в Москве. Гостями фестиваля стали

34 000 человек из 131 страны мира. Лозунг фестиваля — «За мир и дружбу».

Символом молодёжного

форума, на который прибыли делегаты от левых молодёжных

организаций мира, стал Голубь

мира,

придуманный Пабло

Пикассо. К фестивалю в Москве открылся парк «Дружба», гостиничный комплекс «Турист», гостиница «Украина», стадион

«Лужники». В столице впервые появились венгерские автобусы

«Икарус», к событию были выпущены первые автомобили ГАЗ-21

«Волга» и первый «рафик» — микроавтобус РАФ-10 «Фестиваль».

Фестиваль проходил

две недели и стал во всех смыслах значимым и взрывным событием для советских

юношей и девушек — и самым массовым за свою историю. Он пришёлся на

середину хрущёвской

оттепели и запомнился своей открытостью. Приехавшие иностранцы свободно общались

с москвичами, это не преследовалось. Для свободного посещения были открыты Московский

Кремль и парк Горького. За две фестивальные недели было проведено свыше восьмисот

мероприятий.

Ансамбль «Дружба» и Эдита

Пьеха с программой

«Песни народов мира» завоевали золотую медаль и звание лауреатов фестиваля.

Прозвучавшая на

церемонии закрытия песня «Подмосковные вечера» в исполнении Владимира Трошина и Эдиты Пьехи надолго

сделалась визитной карточкой СССР. Один из фестивальных конкурсов впоследствии стал постоянной передачей

на телевидении и положил основу массовому распространению в находящемся поджелезным

занавесом Советском Союзе КВН.

К фестивалю были

написаны песни «Если бы парни всей Земли…», «Зори московские…», «Звенит гитара над рекою …»

и др. Марш «Друзья мы рады видеть вас» и «Фестивальный вальс»

(автор муз. М. Чистов) были напечатаны в газете «Московская правда».

В стране стала

распространяться мода на джинсы, кеды, рок-н-ролл и

игру бадминтон. Популярными стали музыкальные суперхиты «Rock around the clock», «Гимн демократической молодёжи»,

упомянутая уже песня «Если бы парни всей Земли…» и др.

Советские

люди, после долгих лет тоталитарного контроля, начинали учиться

открыто говорить и общаться. Известный джазмен Алексей Козлов позже напишет о тех днях:

«Ни туристы, ни бизнесмены в страну ещё не приезжали, дипломаты и редкие журналисты просто так на улицах не появлялись. Поэтому, когда мы вдруг увидели на

улицах Москвы тысячи иностранцев, с которыми можно было общаться, нас охватило

что-то вроде эйфории…

Я помню, как светлыми ночами на мостовой улицы Горького стояли кучки людей, в центре

каждой из них несколько человек что-то горячо обсуждали. Остальные, окружив их

плотным кольцом, вслушивались, набираясь ума-разума, привыкая к самому этому

процессу — свободному обмену мнениями»

В честь

VI фестиваля в СССР было выпущено две серии почтовых марок.

Серия из 7

почтовых марок.

Серия из 4

почтовых марок.