В составе класса млекопитающие насчитывается более 20 отрядов, в этой статье будут рассмотрены наиболее широко известные. По мере необходимости

мы будем детализировать строение особей, относящихся к тому или иному отряду.

Добравшись до этой главы, вы завершили изучение животных. Я искренне поздравляю вас с этим достижением, но учтите, что

интерес всегда должен подогреваться новыми фактами и интересной информацией, иначе изученный материал быстро забудется.

Сейчас вам остается только одно: получать истинное удовольствие, наблюдая многообразие живых существ, наших с вами сородичей

из класса млекопитающие. Скорее приступим к этому процессу!

Однопроходные (яйцекладущие, клоачные)

К этому отряду относятся утконос, ехидна и проехидна. Это наиболее примитивный отряд млекопитающих, представители которого имеют

много общего с рептилиями: клоаку, несовершенную систему терморегуляции (большие колебания температуры тела). Как и пресмыкающиеся, однопроходные откладывают яйца.

Помимо этого, у них отсутствуют соски: млечные железы открываются прямо на поверхность кожи.

Сумчатые

К этому отряду относятся: кенгуру, коала, сумчатый (тасманийский) дьявол. Плацента у них недоразвита из-за чего эмбриональный

период сильно укорачивается и детеныши рождаются недоношенными.

После рождения детеныш находится в сумке, на внутренней стороне которой находятся соски.

Насекомоядные

К этому отряду относятся: ежи, выхухоль. Данный отряд является самым примитивным и одним из самых древних среди плацентарных млекопитающих.

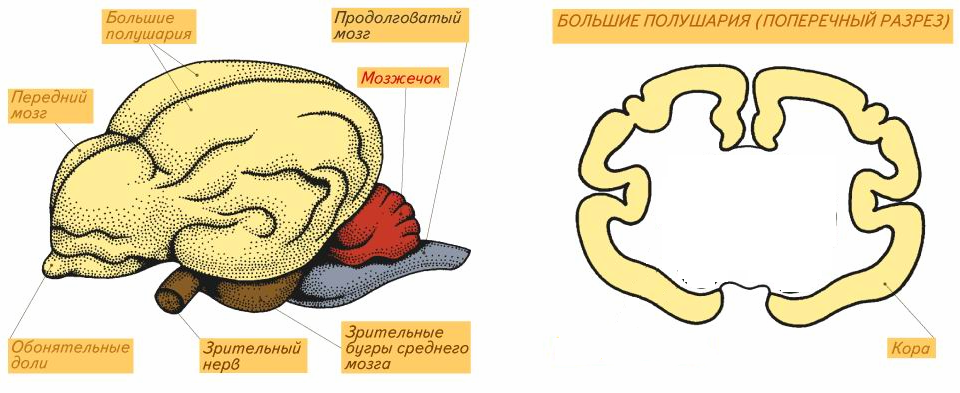

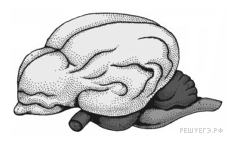

Большие полушария головного мозга практически лишены извилин, хорошо развиты обонятельные доли, кончик мордочки вытянут в небольшой хоботок.

Рукокрылые

К отряду относятся: летучие мыши (вампиры, нетопыри, вечерницы) и крыланы. Способны к полету: их передние конечности видоизменены в крылья,

фаланги четырех пальцев удлинённые, между ними натянута перепонка (кроме первого пальца, вооруженного крупным когтем). Грудина крыланов имеет небольшой киль.

Активны в основном ночью или в сумерки, ориентируются в пространстве с помощью эхолокации (хищники) или органов зрения и обоняния (фруктоядные летучие мыши).

Приматы

К отряду относятся: мартышки, гориллы, шимпанзе, орангутаны, павианы. В составе данного отряда есть и мы с вами — семейство людей,

с одним единственными видом — человек разумный (Homo sapiens).

Морфологически и физиологически обезьяны очень сходны с человеком, их даже отправляли в космос в качестве эксперимента, до того как туда

отправились люди. Пальцы снабжены ногтями (а не когтями). Имеют крупный головной мозг с извилинами и бороздами, поведение сложное. Млечные железы локализуются на груди.

Мартышковые — самое многочисленное семейство отряда приматы. К ним относятся мартышки, макаки и павианы — они отлично лазают

по деревьям и быстро бегают по земле, живут стадами.

Самые высокоразвитые — человекообразные обезьяны (шимпанзе, горилла, орангутан). У приматов первый палец противопоставлен

остальным, что обеспечивает хватательную способность конечности. Питаются в основном растительностью.

К приматам также относятся лемурообразные (лемуры): кошачий лемур, лори, индри, долгопят. Некоторые виды обитают исключительно на Мадагаскаре, сохранились до настоящего времени

только благодаря изоляции острова: туда не смогли проникнуть приматы. Лемуры занимают промежуточное положение между

насекомоядными и приматами.

Грызуны

К отряду относятся: белки, сурки, нутрии, дикобразы, крысы, мыши. У них очень хорошо развиты резцы: эти зубы растут в течение

всей жизни, клыки отсутствуют. Имеют сильно развитую слепую кишку, выполняющую роль «бродильного чана» в связи с питанием

грубой растительной пищей.

Поскольку резцы растут постоянно, грызуны должны часто что-то грызть для того, чтобы стачивать зубы. Между резцами и коренными зубами имеется промежуток — диастема (присмотритесь к фото снизу: вы не найдете других зубов ни слева, ни справа).

Полушария головного мозга чаще всего гладкие, лишены извилин.

Грызуны отличаются высокой плодовитостью.

Зайцеобразные

К отряду относятся: зайцы, кролики, пищухи. Характерно наличие 4 резцов на верхней челюсти, в отличие от грызунов, у которых только два резца. На месте клыков между резцами и коренными зубами расположена диастема.

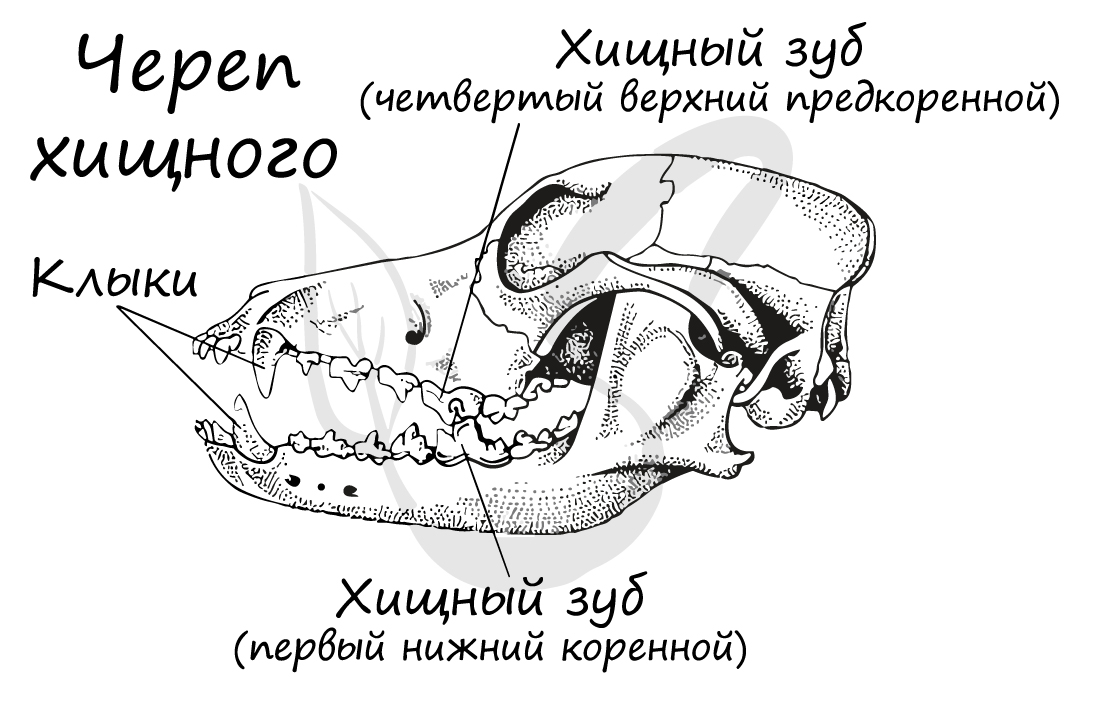

Хищные

К хищным относятся: львы, кошки, гиены, мангусты, леопарды, собаки, волки, медведи, еноты. Основная их особенность заключается в строении зубной системы. Резцы слабо развиты, в противовес им хорошо развиваются острые большие конические клыки.

Характерно наличие «хищных зубов»: четвертый верхний премоляр (предкоренной) и первый нижний моляр (коренной). Их расположение

создает механизм, напоминающий ножницы, с помощью которого хищные животные могут отрывать куски плоти от жертвы.

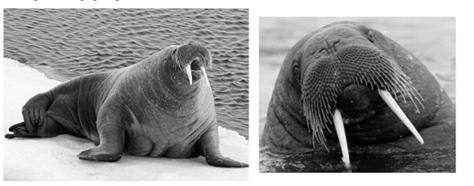

Ластоногие

К отряду относятся: тюлени, моржи, морские котики, нерпы. Имеют обтекаемую форму тела для плавания.

Передние и задние конечности видоизменены в ласты. Их мощный подкожно-жировой слой помогает

адаптироваться к низким температурам, создавая термоизоляцию.

Вы только посмотрите, какое это прекрасное чудо природы!

Китообразные

К отряду киты относятся усатые киты (синий, гренландский, финвал, горбач). На эмбриональном этапе происходит закладка зубов,

однако они не развиваются. Их зубная система представлена «китовым усом» — роговым образованием,

свешивающимся в пасть и образующим цедильный аппарат.

Во время плавания кит открывает пасть и все пищевые объекты, вплоть до планктона, попадают в нее. После закрытия пасти

кит движением языка проталкивает содержимое пасти в глотку. Передние конечности китов видоизменены в ласты, задние подвергаются

редукции.

Парнокопытные

К отряду относятся: свиньи, быки, жирафы, бегемоты, антилопы, олени, овцы, козы. Отличительный признак отряда: развитие только

двух пальцев на ноге. Некоторые (бегемоты, свиньи) имеют массивное, неуклюжее туловище, без рогов.

Подотряд мозоленогие относится к отряду парнокопытные. К мозоленогим принадлежат верблюды — крупные животные, приспособившиеся к жизни в пустынях, полупустынях и степях. Для них

характерны когтевидные копытца, конечности двупалого типа служат для передвижения по сыпучим пескам.

Одно из хорошо известных приспособлений верблюдов к жизни в пустыне — горбы. Они защищают верблюдов от палящего солнца,

служат ему своеобразной «крышей» на спине.

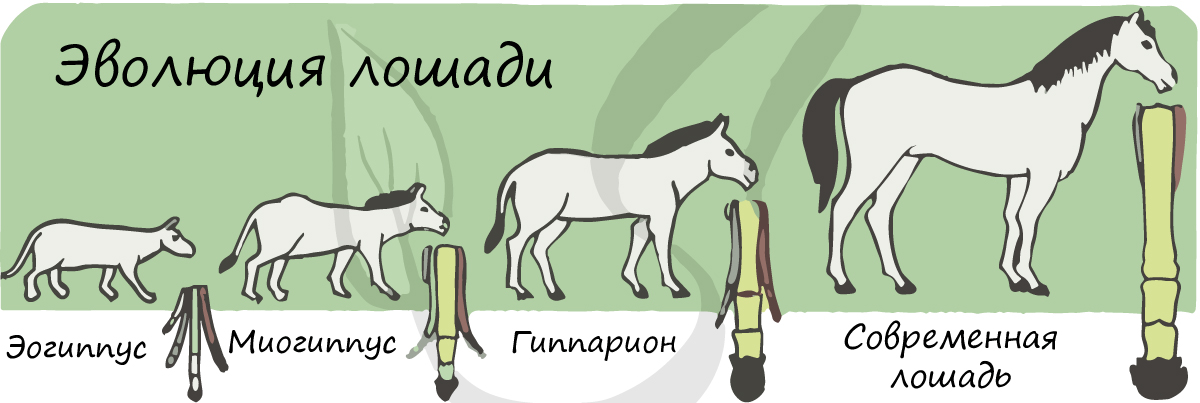

Непарнокопытные

К отряду относятся: лошади, носороги, тапиры, ослы. Отличительная особенность — развит только один палец. Шерстяной

покров редуцирован или представлен короткими жесткими волосами. Клыки отсутствуют, зубная система неполная.

Ярким доказательством эволюции является филогенетический ряд лошади — совокупность последовательно сменявших

друг друга переходных форм. В конечном итоге лошадь обрела такое строение, которое имеет на настоящий момент времени.

Филогенетический ряд лошади был описан В.О. Ковалевским в 1873 году, он подтвержден множеством палеонтологических находок.

Этот ряд отражает приспособление к меняющимся условиям внешней среды: около 25 млн. лет назад леса начали исчезать, появились

степные просторы. Благодаря преобразованиям лошади смогли занять большие территории.

Хоботные (слоны)

К отряду слонов относятся индийский и африканский слон. Отличаются наличием хобота — подвижного носового придатка,

образованного в результате сращения верхней губы и носа. Хобот выполняет дыхательную, обонятельную, осязательную и хватательную функции.

Имеют отлично развитые резцы — бивни, четыре больших коренных (жевательных) зуба (по два на нижней и верхней челюстях).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Класс Млекопитающие насчитывает около 4000 видов. Представители класса достигли в процессе эволюции наиболее прогрессивного развития и распространены почти повсеместно, за исключением Антарктического материка. Они заселяют самые разнообразные среды жизни.Появление млекопитающих в мезозойскую эру сопровождалось следующими ароморфозами:

– развитие коры головного мозга, обеспечившей широкую адаптацию млекопитающих к условиям окружающей среды. Это привело к усложнению поведения, быстрому формированию условных рефлексов;

– внутриутробное развитие, возникновение и развитие органов для вынашивания и вскармливания плода – матки и молочных желез;

– возникновение волосяного покрова, сальных и потовых желез, обеспечивших наряду с кожным кровоснабжением терморегуляцию организма и поддержание постоянной температуры тела;

– возникновение мышечной диафрагмы, что обеспечило более интенсивное дыхание и газообмен;

Млекопитающие обладают рядом признаков эволюционной преемственности:

– способность однопроходных (утконоса и ехидны) откладывать яйца;

– в эмбриогенезе млекопитающих присутствуют стадии развития их предков;

– кожа имеет роговые производные;

– эритроциты безъядерные;

– крупные плацентарные млекопитающие – теплокровные животные. У мелких животных температура тела может меняться, иногда, в довольно широких пределах – (37-13 Сº) у низших насекомоядных). Внешнее строение

Кожный покров млекопитающих участвует в терморегуляции организма. Кожа обильно снабжается кровью. Диаметр кровеносных сосудов регулируется рефлекторно, благодаря чему теплоотдача увеличивается при расширении сосудов или уменьшается при их сужении.

Здесь следует отметить, что утрата волос связана, прежде всего, с приспособлениями к водному образу жизни (киты, дельфины и др.) или к существованию в жарком климате (слоны).

Волосяной покров состоит из разных типов волос – пуховых, остевых и чувствующих или вибриссов. У разных видов доля каждого из типов волос различна. Роговыми производными эпидермиса кожи являются чешуя, ногти, когти, копыта, «полые» рога, роговой клюв. Рога оленей состоят из костного вещества.

Мышечная система хорошо развита и дифференцирована. Появляется мышечная диафрагма. Развивается подкожная мускулатура, позволяющая свертываться в клубок, обозначать эмоциональное состояние.

Череп образован прочной мозговой коробкой и разделен на мозговой и лицевой отделы. У млекопитающих развивается костное небо, отделяющее носовой проход от ротовой полости и препятствующее закупорке воздухоносных путей во время еды.

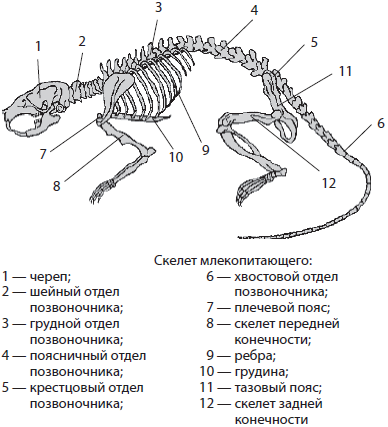

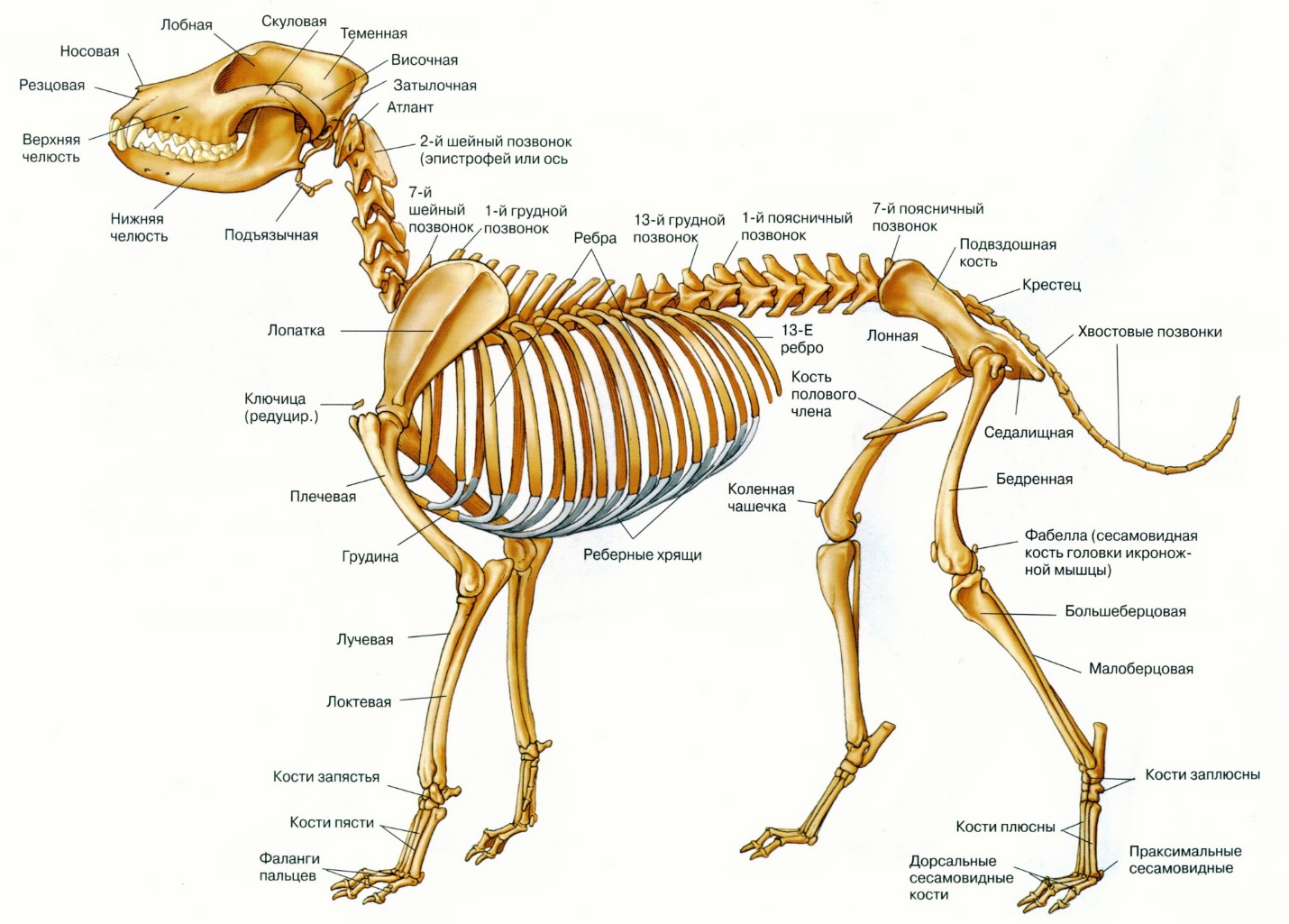

Скелет позвоночника представлен следующими отделами: шейный – у всех млекопитающих, кроме ленивцев и ламантина всегда 7 позвонков. Два первых позвонка – атлант и эпистрофей – хорошо выражены. Длина шейного отдела варьирует в зависимости от роста, образа жизни.

Грудной – 12—15 позвонков. К первым 7 прикрепляются ребра, срастающиеся с грудиной. Остальные позвонки несут ложные ребра.

Поясничный отдел – 2—9 позвонков с рудиментарными ребрами. Крестцовый отдел образован обычно 4 сросшимися позвонками. Хвостовой отдел насчитывает от 3 до 50 позвонков.

Плечевой пояс образован парными лопатками и ключицами, которые у собачьих и копытных отсутствуют. Тазовый пояс состоит из сросшихся (у большинства видов) парных костей и образует одну тазовую кость.

Скелет парных конечностей по строению характерен для позвоночных. Отличия в основном связаны с образом жизни. У наземных позвоночных удлиняются верхние отделы. У водных млекопитающих пясть, плюсна превращаются в ласты. У копытных сокращается число пальцев и т.д.Внутренне строение

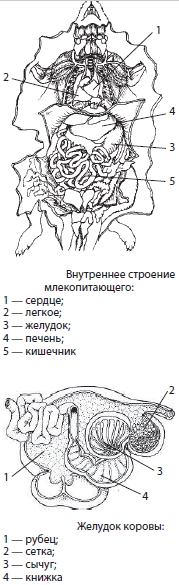

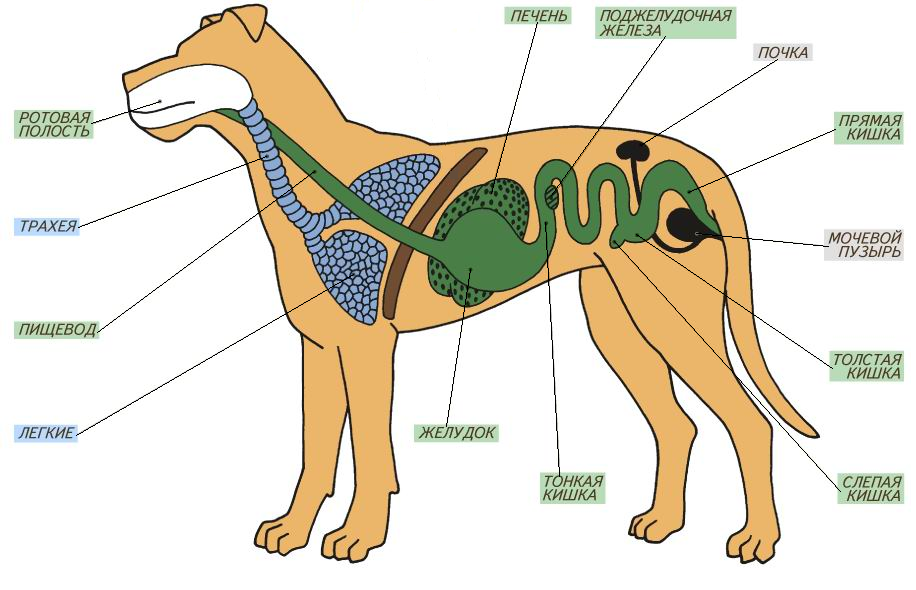

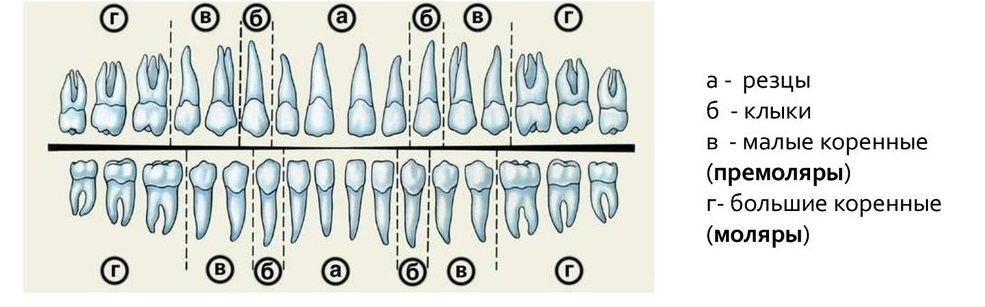

Пищеварительная система дифференцирована на отделы. В ротовой полости находятся зубы, закрепленные в челюстях. Зубы делятся на резцы, клыки, малые и большие коренные. Строение зубов У зверей четыре пары слюнных желез. Их секрет содержит фермент птиалин, расщепляющий крахмал. В ротовой полости находится язык, функционирующий как орган вкуса, лакания жидкости, перемешивания пищи.

По пищеводу пища поступает в желудок. Он снабжен многочисленными железами, выделяющими пищеварительный сок, слизь, кислоту и др. вещества. Строение желудка зависит от вида пищи. Желудок жвачных разделяется на рубец, сетку, книжку и сычуг. Пища в рубце подвергается брожению, затем поступает в сетку. Из сетки она отрыгивается в рот, где пережевывается. Потом пища поступает в книжку и сычуг. В этих отделах происходит ее окончательное переваривание.

Из желудка пища поступает в двенадцатиперстную кишку. В нее открываются протоки печени и поджелудочной железы. Здесь пища окончательно переваривается и всасывается. У растительноядных видов (грызунов, зайцеообразных) развивается длинная и широкая слепая кишка. Она играет роль «бродильного чана», в котором происходит переработка клетчатки. У плотоядных видов слепая кишка развита слабо или отсутствует. Толстый кишечник заканчивается анальным отверстием.

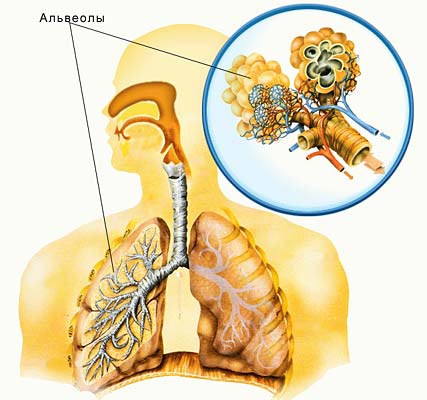

Органы дыхания млекопитающих состоят из дыхательных путей и легких. Роль кожи в газообмене невелика. Поверхность легких в 50—100 раз больше поверхности кожи. Гортань образует голосовой аппарат. Трахея и бронхи хорошо развиты. Легкие имеют ячеистое строение и состоят из огромного количества легочных пузырьков – альвеол. У хищников количество альвеол достигает 300—500 млн. В дыхании участвует диафрагма. Дыхательная система участвует в терморегуляции организма животного. Виды, у которых потовые железы развиты слабо, испаряют воду с поверхности языка. Так в жаркую погоду количество выдыхаемого за 1 минуту воздуха у собак возрастает примерно в 30 раз. В результате увеличивается и количество испаряемой воды.

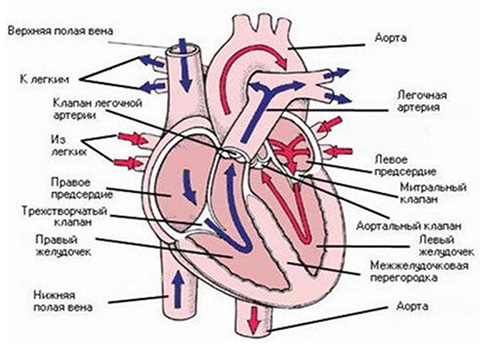

Кровеносная система состоит из четырехкамерного сердца и сосудов. Имеется только левая дуга аорты, отходящая от левого желудочка, стенки которого толще, чем у правого. Большой круг кровообращения начинается в левом желудочке и заканчивается в правом предсердии. В правом желудочке начинается малый, легочный круг кровообращения, который заканчивается в левом предсердии. Венозная кровь собирается от внутренних органов в воротную вену печени, а затем в заднюю (нижнюю) полую вену. От головы венозная кровь возвращается в сердце по верхней полой вене.

Выделительная система представлена парными тазовыми почками. Из почек моча по мочеточникам поступает в мочевой пузырь, а из него по мочеиспускательному каналу – наружу.

Нервная система хорошо развита. Ее развитие связано в первую очередь с увеличением общего объема мозга, особенно больших полушарий и мозжечка. Поверхность коры мозга сильно увеличена, благодаря системе борозд и извилин. Такое развитие коры головного мозга обусловило адаптационные возможности млекопитающих.

Органы чувств у млекопитающих хорошо развиты. Важнейшую роль в их жизни играет обоняние. Обонятельные капсулы увеличены и снабжены системой складок.

Органы слуха хорошо развиты. В их структуре появляется наружный слуховой проход и ушная раковина.

За барабанной перепонкой, в среднем ухе расположены три слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремечко – производные костей нижней челюсти. Органы зрения и различение цвета развиты слабее, чем у птиц. У некоторых видов глаза редуцированы (кроты, слепыши). Органы осязания представлены вибриссами – осязательными волосами.

Половая система образована парными семенниками у самцов и яичниками у самок. Семенники находятся в мошонке, сообщающейся с полостью тела паховым каналом. Сперматозоиды выводятся из семенников по семяпроводам через половой член.

Парные яичники лежат в брюшной полости тела и прикреплены к ней. Рядом с яичниками открываются парные яйцеводы. Яйцеводы впадают в матку, которая открывается во влагалище. Эмбрион развивается в матке. Развитие млекопитающих Млекопитающие, за исключением утконоса и ехидны – живородящие. Детенышей вскармливают материнским молоком. У многих млекопитающих развита охрана потомства.

Систематика млекопитающих. Млекопитающие делятся на два подкласса: подкласс Первозвери, или Клоачные. Представители – утконос и ехидна. Подкласс Настоящие звери делится на инфраклассы: Сумчатые (кенгуру, сумчатые волки, сумчатые медведи и т.д.) и Плацентарные, или Высшие звери.

Происхождение млекопитающих. Предками млекопитающих были примитивные

малоспециализированные палеозойские пресмыкающиеся — зверозубые. Зубы у

них были дифференцированы на резцы, клыки и коренные и располагались в

ячейках. В триасе одна из групп зверозубых ящеров стала приобретать черты

прогрессивной организации и дала начало млекопитающим.

Разнообразие млекопитающих и их значение. Класс подразделяется на два

подкласса: Яйцекладущие, или Первозвери, и Настоящие звери, или

Плацентарные.

Подкласс Яйцекладущие, или Первозвери. Сюда относятся наиболее примитивные

и древние из современных млекопитающих. В отличие от большинства

млекопитающих, они откладывают крупные яйца, богатые желтком, которые либо

насиживают (утконос), либо вынашивают в выводковой сумке (ехидна).

Детеныши выкармливаются молоком, слизывая его с железистых полей кожи

языком (губы у них отсутствуют), так как млечные железы не имеют сосков.

Развита клоака. Температура тела низкая и непостоянная (26—3 5°С).

Животные распространены преимущественно в Австралии и на прилегающих к

ней островах. Утконос ведет полуводный образ жизни. Тело его покрыто густой

шерстью, не намокаемой в воде. Пальцы лап соединены плавательной

перепонкой, хвост уплощен. При помощи широкого клюва, покрытого изнутри

роговыми пластинами, утконос процеживает воду, как утка.

Ехидна — наземное роющее млекопитающее, вооруженное длинными сильными

когтями. Тело покрыто жестким волосяным покровом и острыми иглами. Живет в

норах, питается насекомыми, извлекая их длинным, покрытым клейкой слюной

языком.

Подкласс Настоящие звери, или Плацентарные. К этому подклассу относятся

отряды Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны и т. д.

Отряд Сумчатые образует группу низших зверей. Для них характерно отсутствие

или слабое развитие плаценты. Детеныши после короткого срока беременности

рождаются маленькими (1,5—3 см) и слаборазвитыми. Длительное время они

вынашиваются в кожистой сумке на брюхе, где прикрепляются к соску.

Распространены в Австралии и на прилегающих к ней островах. К ним

принадлежат кенгуру, сумчатый медведь — коала, сумчатый волк, сумчатая белка

и др.

В группу высших зверей входят подавляющее большинство современных

млекопитающих, распространенных на всех континентах. У них развита плацента,

и детеныши рождаются способными самостоятельно сосать молоко. Температура

тела высокая и относительно постоянная. Зубы обычно дифференцированы на

резцы, клыки и коренные. У большинства животных молочные зубы заменяются

постоянными.

Отряд Насекомоядные объединяет наиболее примитивных плацентарных зверей.

Мозг их относительно мал, кора гладкая, без извилин, у большинства зубы слабо

дифференцированы. Морда вытянута в длинный подвижный хоботок. Размеры

тела средние и мелкие. Питаются насекомыми и их личинками. Представители —

крот, землеройка, еж, выхухоль.

Отряд Рукокрылые — многочисленный отряд летающих млекопитающих,

распространенных везде, кроме Арктики и Антарктиды. Летают рукокрылые

благодаря наличию кожистых перепонок, натянутых между длинными пальцами

передних конечностей, боками тела, задними конечностями и хвостом. Как и

птицы, на грудине они имеют киль, к которому прикрепляются мощные грудные

мышцы, приводящие крылья в движение. Ведут сумеречный или ночной образ

жизни, ориентируясь в воздушном пространстве с помощью звуковой локации. В

большинстве случаев приносят пользу, поедая вредных насекомых (летучие

мыши). Некоторые из них сосут кровь животных (вампиры).

Отряд Грызуны — самый многочисленный среди млекопитающих (около 2 тыс.

видов). Грызуны распространены повсеместно. Для них характерны отсутствие

клыков и сильно развитые резцы. Резцы, а у многих и коренные зубы не имеют

корней и растут всю жизнь. Между резцами и коренными зубами широкое

пространство, лишенное зубов.

К отряду принадлежат полевки, белки, суслики, сурки, бобры, хомяки, сони,

тушканчики. Некоторые грызуны имеют промысловое значение, например белка,

ондатра, бобр, нутрия и др. Многие виды грызунов (мыши, полевки, крысы)

являются вредителями сельского хозяйства и переносчиками ряда опасных

заболеваний человека и домашних животных (чумы, туляремии, клещевого

возвратного тифа, энцефалита и др.).

Отряд Хищные включает 240 видов. Они играют важную роль в биоценозах и

имеют большое практическое значение. Основной их особенностью является

строение зубов: резцы малы, клыки всегда хорошо развиты, коренные бугорчатые

зубы с острыми режущими вершинами. В основном это плотоядные, реже

всеядные животные. Главные семейства —- псовые(песец, лисица, волк,

собака),куньи(соболь, горностай, хорек, куница, барсук, выдра),кошачьи(лев,

тигр, рысь, леопард, дикие и домашние кошки), медвежьи (бурый и белый

медведи). Бурый медведь и рысь занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

Многие виды служат объектами пушного промысла или разводятся на

звероводческих фермах (американская норка, соболь, голубой песец, серебристо-

черная лисица). Численность наиболее опасных хищников (волки) регулируется

человеком.

Отряд Ластоногие включает 30 видов. Большую часть жизни они проводят в

воде, а на сушу или лед выходят для размножения и линьки. Благодаря

обтекаемой форме тела, укороченным и видоизмененным в ласты конечностям, а

также большим подкожным жировым отложениям ластоногие хорошо

приспособлены к жизни в водной среде. Питаются в основном рыбой. Являются

ценными объектами промысла и дают жир, кожу, мясо, пушнину. К отряду

принадлежат тюлени, морские котики, моржи.

Отряд Китообразные включает 80 видов. Исключительно водные

млекопитающие, имеющие рыбообразную форму тела с горизонтально

расположенным хвостовым плавником. Передние конечности превращены в

ласты, задние отсутствуют. Не имеют шерстного покрова и ушных раковин.

Подкожный слой жира мощный, достигает 50 см. Удельный вес крупных

китообразных близок к удельному весу воды. Зубатые киты (дельфин, кашалот)

имеют большое число зубов одинакового строения. Питаются рыбой. У беззубых

усатых китов (синий кит) на месте зубов развит цедильный аппарат в виде

роговых пластин (китовый ус), сидящих по бокам нёба и свешивающихся в

ротовую полость. Отцеживают планктон, реже питаются рыбой. Ежесуточно

синий кит (масса 150 т, длина 33 м) поедает 4—5 т пищи.

Усатые киты с давних пор важные объекты промысла, поэтому их запасы

сократились из-за интенсивного истребления. Многие виды китообразных

занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных

ресурсов (МСОП).

Отряд Парнокопытныевключает 170 видов. К ним относятся копытные

млекопитающие с одинаково сильно развитыми третьим и четвертым пальцами.

Первый палец отсутствует, второй и пятый развиты слабо или полностью

отсутствуют. Различают нежвачных и жвачных парнокопытных. У нежвачных

(свиньи, бегемоты) желудок простой, и пищу для повторного пережевывания они

не отрыгивают. Жвачные парнокопытные (коровы, овцы, козы, олени, верблюды,

лоси, антилопы, жирафы и др.) имеют сложный желудок, состоящий из четырех

отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. В рубец попадает масса грубых, не

измельченных зубами растительных кормов, где они подвергаются брожению под

влиянием деятельности бактерий и инфузорий. Из рубца пища переходит в сетку,

откуда путем отрыгивания попадает в рот для повторного пережевывания.

Смешанная со слюной полужидкая масса проглатывается и попадает в книжку, а

оттуда в сычуг (настоящий желудок), где обрабатывается кислым желудочным

соком, который переваривает белковую часть корма.

К этому отряду принадлежат все (кроме яка и буйвола) разводимые породы

крупного рогатого скота. Они выведены от нескольких видов диких быков. Одним

из них был тур, широко распространенный в Европе и Азии и исчезнувший 350

лет назад. Разведение и селекция домашнего скота шли в направлении создания

рабочих, молочных, мясных и мясомолочных пород.

Отряд Непарнокопытные включает 16 видов. К отряду принадлежат лошади,

носороги, ослы, зебры. На ногах сильно развит один (третий) палец.

До настоящего времени сохранился только один вид дикой лошади — лошадь

Пржевальского, которая обитает в небольших количествах в горных пустынях

Монголии.

Лошадь появилась среди домашних животных намного позднее собаки, свиньи,

овцы, козы, быка. Человек направлял отбор в сторону создания верховых, легко- и

тяжелоупряжных пород лошадей. Среди пород верховых лошадей, отличающихся

большой выносливостью и способностью проходить за сутки до 300 км, в СНГ

известны орловские рысаки и донские лошади. Владимирские тяжеловозы

отличаются мощным экстерьером, силой и большой работоспособностью. Они

могут возить груз до 16 т. На транспортных и сельскохозяйственных работах

используют лошадей местных пород. Кобылье молоко используют для

приготовления вкусного и целебного кумыса. В степях Средней Азии до

настоящего времени сохранились близкие к лошади куланы.

Отряд Обезьяны, или Приматы, включает 190 видов. Головной мозг

сравнительно больших размеров. Полушария переднего мозга очень большие,

имеют многочисленные извилины. Глазницы направлены вперед. Пальцы имеют

ногти. Большой палец конечностей противопоставлен остальным. Одна пара

сосков расположена на груди.

Живут в тропических и субтропических лесах, ведут как древесный, так и

наземный образ жизни. Питаются растительной и животной пищей. Семейство

человекообразных обезьян (шимпанзе, горилла) обитает в лесах экваториальной и

тропической Африки.

Итак, несмотря на сравнительно небольшое видовое разнообразие,

млекопитающие играют исключительную роль в природных био ценозах. Это

определяется высоким уровнем процессов жизнедеятельности, а также большой

подвижностью. Млекопитающие — основные составляющие цепей и сетей

питания разнообразнейших биоценозов. Их пищевая деятельность способствует

ускорению биологического круговорота веществ и преобразованию ландшафтов.

Так, широкое распространение в Северной Америке получил «бобровый

ландшафт». Сурки в горных степях неузнаваемо преображают их облик,

копытные в саваннах обеспечивают существование устойчивых и оченьпродуктивных растительных сообществ. Млекопитающие, вступая в сложные

взаимосвязи с растительностью, другими животными, почвой, являются

существенным фактором средообразования.

Большое число видов млекопитающих необходимо и полезно для человека. Они

являются поставщиками пищи, пушнины, технического и лекарственного сырья,

источником дл.я одомашнивания и хранителями генетического фонда для

улучшения пород домашних животных. Вместе с тем многие виды

млекопитающих, вчастности грызуны, наносят большой вред народному

хозяйству,уничтожая и повреждая культурные растения и разные виды

сельскохозяйственной продукции. Они являются переносчиками ряда опасных

инфекционных заболеваний человеку и домашних животных. Хищные

млекопитающие (волки) нередко наносят ощутимый ущерб животноводству,

нападая на домашний скот

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

Часть А

А1. Отличительным признаком покровов млекопитающих

являются

1) шерсть, волосы

2) роговые щитки

3) многослойное строение

4) наличие в коже кровеносных сосудов

А2. Наиболее крупным ароморфозом, приведшим к появлению млекопитающих, можно считать

1) четырехкамерное сердце

2) плацентарное развитие

3) теплокровность

4) наличие коры головного мозга

А3. Кровь из правого желудочка у млекопитающих направляется

1) в аорту

2) в правое предсердие

3) в левое предсердие

4) в легкие

А4. В дыхательной системе млекопитающих новым органом стала

1) диафрагма

2) гортань

3) трахея

4) глотка

А5. Млекопитающие, откладывающие яйца, относятся к

1) сумчатым

2) настоящим зверям

3) плацентарным

4) однопроходным

А6. Благодаря прогрессивному развитию коры мозга у млекопитающих быстрее, чем у представителей других классов, формируются

1) индивидуальные рефлексы

2) групповые рефлексы

3) оборонительные рефлексы

4) пищевые рефлексы

А7. Новым образованием в органах слуха млекопитающих считается

1) улитка

2) слуховые косточки

3) наружное ухо

4) среднее ухо

А8. У млекопитающих в пищеварительной системе по сравнению с другими классами животных появились

1) печень и тонкая кишка

2) дифференцированные зубы

3) слюнные железы

4) слепая кишка

А9. Не является живородящим животным

1) коала

2) кенгуру

3) ехидна

4) муравьед

А10. Правильным утверждением является

1) все млекопитающие обладают высокоразвитой корой головного мозга

2) многие млекопитающие обладают высокоразвитой корой головного мозга

3) все млекопитающие являются живородящими

4) тело всех млекопитающих покрыто шерстью

Часть В

В1. Выберите ароморфозы млекопитающих животных

1) четырехкамерное сердце

2) два круга кровообращения

3) волосяной покров

4) плацентарность

5) молочные железы

6) пятипалые конечности

В2. Выберите идиоадаптации, характерные для млекопитающих

1) утрата волосяного покрова слонами

2) превращение пятипалых конечностей в ласты у китов

3) утрата зубов муравьедами

4) покровительственная окраска зайца

5) ослабление зрения у кротов

6) теплокровность

ВЗ. Установите соответствие между признаком и подклассом животных, у которых он есть

Часть С

С1. Докажите, что млекопитающие самый высокоорганизованный класс животных.

С2. Подкожный слой жира дельфина достигает 50 см. Какие преимущества обеспечивает дельфину эта особенность?

Ответы Класс Млекопитающие.Часть А. А1 – 1. А2 – 2. А3 – 4. А4 – 1. А5 – 4. А6 – 1. А7 —3. А8 – 2. А9 – 3. А10 – 2.

Часть В. В1 – 3, 4, 5. В2 – 1, 2, 4. В3 А – 1; Б – 1; В – 2; Г – 2; Д – 2; Е – 1.

Часть С. С1 1). У млекопитающих лучше, чем у других животных развита кора головного мозга, органы чувств, система терморегуляции.

2) Высокоорганизованные млекопитающие (настоящие звери) единственный класс плацентарных живородящих животных, вскармливающих детенышей молоком.

3) У высокоорганизованных млекопитающих быстро формируются условные рефлексы, усложняется поведение, формируются первая и вторая сигнальные системы.

С2 Подкожный жир снижает удельный вес и плотность тела животного. Это помогает ему плавать. Кроме того, жир является хорошим теплоизолятором и терморегулятором.

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика основных

типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, жизнедеятельности,

размножения, роль в природе и жизни человека

Царство животных

Общая характеристика царства

К животным в настоящее время относят около 2 млн видов эукариотических организмов, однако их истинное количество, по-видимому, намного больше, до 5–10 млн видов. Численность и биомасса животных на Земле не поддаются исчислению, поскольку перелетные птицы и саранча образуют огромные стаи, кровососущие насекомые тучами нападают на любое теплокровное животное на севере России, морские котики образуют лежбища, а рыбы — косяки и т. д. Величина животных также варьирует от микроскопических амеб до тридцатитрехметровых синих китов. Однако общими для всех животных признаками являются гетеротрофный тип питания, активный обмен веществ, способность к активному передвижению, или локомоции, а также ограниченный, или закрытый рост.

Эти особенности проявляются и в строении животной клетки, которая лишена пластид и клеточной оболочки, но имеет клеточный центр. Основным запасающим веществом животных клеток чаще всего является полисахарид гликоген. При делении клетки разделяются в результате образования перетяжки посередине материнской клетки.

В природе животные играют не менее важную роль, чем растения, так как они потребляют органические вещества и кислород, образовавшиеся в результате жизнедеятельности растительных организмов, и выделяют углекислый газ, необходимый растениям для осуществления процесса фотосинтеза. Кроме того, животные способны перерабатывать и минерализовать органические вещества, участвуя в процессах почвообразования. Немалую роль в процессах биологической очистки вод в природе играют животные-биофильтраторы. Образование осадочных пород также обусловлено деятельностью животных организмов, поскольку именно их минеральные скелеты и являются основой известняков, сланцев и трепела. Таким образом, животные являются такой же неотъемлемой частью биосферы, как и растения, поскольку также обеспечивают круговорот веществ в природе.

Животные освоили все среды обитания: наземно-воздушную, почвенную, водную и внутреннюю среду других организмов. В водной среде они встречаются и в составе планктона, и в составе бентоса.

По традиции, установленной в XIX веке Ж. Б. Ламарком, животные делятся на беспозвоночных и позвоночных. К беспозвоночным он отнес всех животных, не имеющих позвоночника. В настоящее время это деление не имеет систематического значения, поскольку оно разрывает единый тип Хордовые, относя бесчерепных к беспозвоночным, а черепных — к позвоночным. К беспозвоночным относят 16–23 типа животных, в том числе 7 типов простейших, кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков и членистоногих (иногда одноклеточных отделяют от беспозвоночных в отдельную группу). Количество видов беспозвоночных животных составляет около 2 млн, тогда как позвоночные представлены примерно 45 тыс. видов. Наиболее многочисленны среди беспозвоночных членистоногие, большую часть видов (свыше 1 млн) которых составляют насекомые. Позвоночные произошли от общих предков с современными беспозвоночными, скорее всего с кольчатыми червями. Система животного мира отображена на рис..

Хордовые животные

Общая характеристика

К хордовым относят свыше 40 тыс. видов чрезвычайно разнообразных по внешнему виду и величине животных, которые освоили наземно-воздушную, почвенную и водную среды обитания. Представители типа встречаются во всех географических зонах Земли.

Основные признаки строения и жизнедеятельности хордовых:

- Развитие осевого скелета хотя бы на одной из стадий онтогенеза. Осевой скелет представлен спинной струной, или хордой, в виде упругого тяжа. Хорда сохраняется пожизненно только у бесчерепных, тогда как у остальных групп хордовых замещается хрящевым или костным позвоночником.

- Закладка над осевым скелетом (хордой) из эктодермы центральной нервной системы в виде полой трубки. Первоначально нервная трубка объединена с хордой общей оболочкой и расположена на спинной стороне тела. В передней части нервной трубки у подавляющего большинства развивается головной мозг.

- Наличие хотя бы на одном из этапов развития кишечной трубки, пронизанной жаберными щелями в области глотки. Таким образом, начальные отделы пищеварительной и дыхательной систем не разделены. У части хордовых эти жаберные щели сохраняются всю жизнь и снабжены жабрами, обеспечивающими жаберное дыхание, тогда как у других жаберные щели зарастают еще в зародышевом периоде развития и дыхание осуществляется с помощью легких.

- Вторичная полость тела.

- Кровеносная система замкнутая, у большинства снабжена мускульным насосом — сердцем.

- Хордовые — вторичноротые животные, у которых первичный рот, образовавшийся при гаструляции, превращается в анальное отверстие, а вторичный рот прорывается на противоположном конце тела.

- Сегментация тела четко выражена на ранних эмбриональных этапах развития и сохраняется только у низших хордовых, тогда как у высших она выражена слабо.

- Двухсторонняя симметрия тела, которая характерна и для других групп организмов.

- Поперечнополосатая скелетная мускулатура.

Классификация хордовых

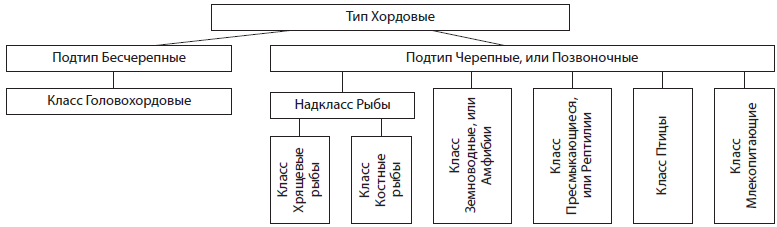

К хордовым относят подтипы Бесчерепные и Позвоночные, или Черепные. Разделение на подтипы основано на наличии мозгового скелета и замене осевого скелета — хорды — на хрящевой или костный позвоночник, а также ряде других черт строения. Подтип Бесчерепные представлен единственным классом Головохордовые, а к черепным относят классы Хрящевые рыбы, Костные рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы и Млекопитающие.

Класс Млекопитающие включает свыше 4 тыс. видов теплокровных животных, кожа которых имеет волосяной покров и многочисленные железы. Большая часть млекопитающих рождает живых детенышей и выкармливает их молоком. Головной мозг отличается сильным развитием коры больших полушарий.

Размеры тела представителей класса варьируют в пределах от 3,5 см у бурозубки до 33 м у синего кита, а масса — от 1,5 г до 150 т. Тело млекопитающих имеет четко выраженные голову, туловище, хвост и конечности. На голове, помимо ротового отверстия, глаз и голого носа с парой ноздрей, более или менее выражены ушные раковины. Большинство представителей имеет мясистые губы, ограничивающие ротовое отверстие. Глаза снабжены подвижными веками и слезными железами, секрет которых омывает их и защищает от пересыхания.

Покровы тела. Кожа млекопитающих трехслойная, образована эпидермисом, дермой, или собственно кожей, и подкожной жировой клетчаткой. Видоизменениями эпидермиса являются волосы, когти, ногти, рога и копыта млекопитающих, а также разнообразные железы. Для представителей класса характерны потовые и сальные железы. Потоотделение позволяет млекопитающим снизить температуру тела, а кожное сало защищает шерсть и кожу от химических воздействий окружающей среды и намокания. Отличительным признаком млекопитающих является видоизменение потовых желез — млечные железы, секретом которых — молоком — они выкармливают детенышей. У некоторых видов могут быть также ядовитые или мускусные железы.

Шерсть млекопитающих играет значительную роль в терморегуляции, защищает тело от механических воздействий, уменьшает испарение с поверхности тела, а также может иметь покровительственную окраску. У многих млекопитающих имеется два типа волосков — более жесткие остистые и мягкий подшерсток. В течение года мех может меняться, этот процесс называется линькой. Видоизмененные остистые волоски — вибриссы, расположенные на голове, лапах и других частях тела, выполняют функцию органов осязания, а у ежей и дикобразов остистые волоски преобразованы в жесткие иглы.

Опорно-двигательная система. Скелет млекопитающих делится на скелет головы, скелет туловища и скелеты конечностей (рис. 4.175). Череп отличается большим мозговым отделом, в среднем ухе — три слуховых косточки: молоточек, наковальня и стремечко. Позвоночник млекопитающих делится на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвосто вой. В шейном отделе насчитывается обычно 7 позвонков, первые два позвонка — атлант и эпистрофей — обеспечивают подвижность шеи. В грудном отделе обычно 12–15 позвонков, к ним прикрепляются ребра, образующие вместе с грудиной грудную клетку. Поясничный отдел состоит из 2–9 позвонков, а позвонки крестцового отдела (2–4) срастаются в крестцовую кость, к которой прикрепляются тазовые кости. Число позвонков в хвостовом отделе сильно варьирует (3–49). Строение поясов конечностей существенно зависит от характера движений млекопитающих, так, у лошадей, собак и грызунов редуцированы ключицы, тогда как вороньи кости отсутствуют почти у всех представителей класса. Тазовые же кости срастаются. На конечностях может быть различное количество пальцев: у парнокопытных остаются третий и четвертый пальцы, а у непарнокопытных — только третий.

Мышечная система млекопитающих сильно развита, особенно мышцы конечностей, подкожные и дыхательные мышцы, в том числе и диафрагма, изменение положений которой связано с процессами вентиляции легких.

Пищеварительная система. Для млекопитающих характерно наличие губ, ограничивающих спереди предротовую полость, сзади ее ограничивают зубы. У большинства представителей в течение жизни происходит смена зубов (молочные на постоянные). Зубы млекопитающих различаются по форме и выполняемым функциям: резцы, клыки, предкоренные и коренные. Число зубов и их форма зависят от характера пищи: у волка — 6 резцов, 1 клык, 8 предкоренных и 4–6 больших коренных, тогда как у кролика на верхней челюсти 4 резца, на нижней — 2, клыки отсутствуют, а коренных зубов — 12 и 10 соответственно.

В ротовую полость открываются протоки слюнных желез, выделяющих слюну с пищеварительными ферментами, которая обладает бактерицидными свойствами. Например, у коровы вырабатывается до 50 л слюны в сутки. Из ротовой полости через глотку и пищевод пища попадает в хорошо выраженный желудок, который может иметь до четырех отделов, как у жвачных животных (рубец, сетку, книжку и сычуг), собственно желудком является сычуг.

Кишечник делится на тонкий, толстый и прямой отделы. В тонкий кишечник открываются протоки печени и поджелудочной железы, секреты которых обеспечивают переваривание пищи. Длина тонкого кишечника сильно варьирует в зависимости от потребляемой пищи: у растительноядных он длиннее, чем у хищных и насекомоядных. На границе тонкого и толстого кишечника у многих видов имеется выраженная слепая кишка. Толстый кишечник в зависимости от характера потребляемой пищи также может иметь различную длину. Важную роль в переваривании пищи у млекопитающих играют симбиотические микроорганизмы и простейшие: у жвачных они обитают в желудке (рубце), у грызунов — в слепой кишке, у человека — в толстой.

Дыхательная система млекопитающих образована дыхательными путями (носовая полость, носоглотка, гортань с голосовыми связками, трахея и парные бронхи) и парными легкими. В вентиляции легких принимают участие межреберные мышцы и диафрагма.

Кровеносная система млекопитающих замкнутая, с двумя кругами кровообращения, сердце четырехкамерное.

Выделительная система. Выведение конечных продуктов обмена веществ осуществляется через почки, соединенные с мочевым пузырем мочеточниками. Опорожнение мочевого пузыря происходит через мочеиспускательный канал.

Нервная система млекопитающих высокоорганизованная, особенно сильно развит головной мозг. Большие полушария переднего мозга покрыты корой, у хищных млекопитающих и приматов имеются извилины, складки и борозды коры, что обусловливает сложные формы поведения.

У представителей класса развиты органы слуха (внутреннее, среднее ухо с тремя слуховыми косточками и наружное ухо со слуховым проходом и ушной раковиной), зрения (глаза), осязания (вибриссы), обоняния и вкуса.

Половая система. Млекопитающие — раздельнополые животные: у самцов имеются парные семенники, семяпроводы большей частью совмещены с мочеиспускательным каналом; у самок — парные яичники, маточные трубы и обычно непарная матка. Оплодотворение внутреннее. Особенности процесса вынашивания и рождения детенышей положены в основу классификации млекопитающих. Выкармливают детенышей молоком.

Годовой цикл в жизни млекопитающих. Весной у этих животных начинается подготовка к размножению, связанная с созданием семейных пар, табунов, гаремов. Некоторые животные при этом роют норы, оборудуют гнезда и другие укрытия для защиты детенышей, которые появляются ближе к лету. В умеренных широтах к осени у млекопитающих начинается подготовка к зиме, сопровождающаяся накоплением запасов подкожного жира, кормов, линькой. На зиму часть из них мигрирует в другие районы в поисках пищи, а другие остаются на прежнем месте и впадают в спячку либо продолжают вести активный образ жизни.

Классификация млекопитающих. Общее число видов ныне живущих млекопитающих в мире более 4 тыс. Их делят на два подкласса: Первозвери и Настоящие звери. Настоящих зверей отличает способность к живорождению, тогда как первозвери откладывают яйца. Настоящих зверей делят на две группы — Низшие звери, к которым относят сумчатых, и Высшие звери, или Плацентарные, которые охватывают всех остальных представителей класса.

Сравнительная характеристика систематических групп млекопитающих

| Систематическая группа, количество видов | Характерные признаки | Представители |

| Подкласс Первозвери, или Однопроходные, 3 | Имеют клоаку, в которую открываются кишечник, мочевыделительные и половые протоки; у самок влагалище и матка отсутствуют, поэтому они откладывают яйца; зародыш развивается вне организма матери, питается молоком, которое слизывает с кожи на млечном поле, так как молочные железы лишены сосков; зубов нет | Ехидна австралийская, проехидна, утконос |

| Подкласс Настоящие звери, около 4000 | Зародыш развивается в матке; молочные железы открываются на сосках, расположенных на брюшной стороне тела; большинство представителей имеют мясистые губы и зубы; клоака отсутствует | |

| Отряд Сумчатые, 250 | Зародыш развивается в матке, но плацента не образуется, детеныши рождаются недоразвитыми; молочные железы открываются протоками на сосках, расположенных в сумке; смены зубов не происходит | Опоссум южный, коала, крот сумчатый, кенгуру рыжий, кенгуру серый |

| Отряд Насекомоядные, 370 | Передний конец тела вытянут в хоботок; уши редуцированы; желудок простой; активны в основном ночью | Еж обыкновенный, бурозубка малая, крот европейский |

| Отряд Рукокрылые, 850 | Передние конечности преобразованы в крылья, на грудине имеется киль; активны в основном ночью и в сумерках; способны к эхолокации | Вампир обыкновенный, ночница большая, вечерница рыжая |

| Отряд Грызуны, 1 600 | Внешний вид разнообразен, на верхней и нижней челюстях по одной паре резцов, клыков нет | Белка обыкновенная, летяга, бобр, мышь домовая, крыса серая |

| Отряд Зайцеобразные, 65 | Передние конечности короткие, а задние — длинные, уши либо длинные, либо короткие и округлые; на верхней челюсти две пары резцов, а на нижней — одна | Пищуха северная, заяц-русак, заяцбеляк |

| Отряд Хищники, 240 | Сильно развиты клыки и хищные зубы; конечности пятипалые, с когтями | Песец, волк, лисица обыкновенная, медведь бурый |

| Отряд Ластоногие, 39 | Крупные животные, форма тела обтекаемая; округлая в поперечном сечении; обе пары конечностей преобразованы в ласты; ушные раковины редуцированы; волосяной покров сплошной или сильно изреженный | Котик северный морской, сивуч, морж, заяц морской, тюлень серый |

| Отряд Китообразные, 85 | Размеры от средних до очень крупных; передние конечности преобразованы в ласты, задние редуцированы; волосяной покров отсутствует; кожные железы отсутствуют, за исключением молочных | Афалина, косатка, серый кит, кашалот, кит гренландский |

| Отряд Парнокопытные, 170 | Конечности высокие, тонкие, шея длинная, морда вытянутая; на ногах по четыре пальца, из которых хорошо развиты третий и четвертый; на пальцах — роговые копыта; у жвачных желудок имеет четыре отдела | Кабан, бегемот, лось, лань, жираф, олень благородный, зубр |

| Отряд Непарнокопытные, 17 | Крупные млекопитающие, внешний вид разнообразен; на ногах хорошо развит один (третий) палец, первый отсутствует; палец защищен роговым копытом | Зебра, дикий осел, лошадь Пржевальского, носорог белый |

| Отряд Хоботные, 2 | Тело массивное, удлиненное; нос и верхняя губа образуют хобот; конечности высокие, колоннообразные, пятипалые | Слон африканский, слон индийский |

| Отряд Приматы, более 200 | Конечности пятипалые, большой палец может быть противопоставлен остальным, на пальцах имеются ногти; молочные зубы меняются на постоянные | Макак японский, павиан, гиббон быстрый |

| Семейство Человекообразные обезьяны (Гоминиды), 4 | Хвост отсутствует, телосложение тяжелое, передние конечности длиннее задних; на всех пальцах имеются уплощенные ногти; ладони и подошвы лишены волос | Горилла, шимпанзе, орангутанг |

Происхождение млекопитающих. Первые млекопитающие, похожие на современных яйцекладущих, появились в триасовом периоде. По-видимому, их предками были небольшие зверозубые рептилии с зубами, посаженными в отдельные альвеолы. После гибели динозавров млекопитающие заняли господствующее положение.

Экологические группы млекопитающих. В зависимости от среды обитания млекопитающих делят на обитающих в наземно-воздушной, почвенной и водной среде. К наземным млекопитающим относятся населяющие лес и заросли крупных кустарников (белки, зайцы и др.), а также обитающие на открытых пространствах (копытные, львы и др.). Воздушную среду освоили рукокрылые, летяга, сумчатая белка. Подземные млекопитающие — это слепыш, златокрот, крот обыкновенный. К водным зверям относятся бобры, ондатры, морские львы, синий кит, дельфины и др.

Роль млекопитающих в природе и жизни человека. Среди млекопитающих имеются как домашние, так и промысловые животные, в которых ценятся мясо, мех, рога, бивни и др. К этой группе животных относятся и вредители посевов и запасов продовольствия — грызуны, которые могут быть переносчиками различных заболеваний (чумы, туляремии и др.).

Численность многих видов млекопитающих настолько уменьшилась в результате хозяйственной деятельности человека и охоты, что они нуждаются в охране и занесены в Красную книгу Российской Федерации.

Млекопитающие — класс животных, произошедших от древних палеозойских рептилий. В настоящее время млекопитающие широко распространены на планете, обитают во всех географических широтах. Класс насчитывает около 5 500 видов, в их число входит и Homo sapiens (Человек разумный).

Общая характеристика

Один из основных признаков животных данной группы – наличие млечных желёз и способность вскармливать детёнышей молоком. Латинское название класса, Mammalia, происходит от слова «mamma», что означает «грудь».

Класс делится на два подкласса: Первозвери и Звери. Первозвери – реликтовые животные, к ним относится единственный сохранившийся отряд Однопроходных, или Яйцекладущих. Его представители – утконос, проехидна и ехидна. Особенность данного подкласса – незавершённое живорождение, при котором самка откладывает яйца, содержащие почти сформированный эмбрион.

Подкласс Звери отличается живорождением: детёныш рождается готовым к активной жизнедеятельности, но нуждается во вскармливании молоком матери. Родители заботятся о потомстве достаточно долго, обучая и защищая.

Для млекопитающих характерны также:

- чёткая дифференциация зубов;

- теплокровность, или гомойотермия – способность сохранять постоянную температуру тела за счёт метаболических процессов, независимо от температуры среды;

- волосяной покров (есть исключения, например, киты);

- чёткое разграничение позвоночника на 5 отделов;

- появление диафрагмы и жевательной мускулатуры;

- высокий уровень организации нервной системы, сложное поведение;

- три слуховые косточки в среднем ухе (молоточек, наковальня и стремячко).

Различные анатомические особенность позволили млекопитающим освоить самые разные среды обитания. По принципу приспособления к разным средам можно разделить класс на наземных, подземных, водных и древесных животных.

Опорно-двигательный аппарат наземных млекопитающих адаптирован для активного перемещения по лесной или открытой местности. Подземные животные имеют мощные роющие конечности, органы чувств у них упрощены. Конечности водных млекопитающих превращены в ласты. От холода их защищает толстая жировая прослойка или густой мех. Древесные виды приспособлены к лазанью, планированию между ветвями.

Тело и покровы

Млекопитающие имеют оформленные шею, голову, конечности и хвост. Две пары конечностей расположены под телом, а не по бокам, как у пресмыкающихся (см. рисунок). Коленный сустав направлен вперёд, а локтевой – назад.

На голове находятся глаза, ноздри и рот. Характерная особенность млекопитающих – ушные раковины.

Тело покрывает кожа, под ней находится слой подкожно-жировой клетчатки. На поверхность тела выходят протоки многочисленных кожных желёз: потовых, сальных, млечных, пахучих.

Млечные железы по происхождению являются потовыми, они выделяют молоко для питания детенышей. Сальные железы секретируют кожное сало, которое предохраняет волосы от снашивания и смачивания. Потовые железы выделяют пот и некоторые продукты распада. С помощью потоотделения происходит охлаждение организма. Пахучие железы выделяют сигнальные соединения.

Волосы – производные эпидермиса, также, как и ногти, когти, роговые чешуйки, рога и копыта. Волосы помогают сохранять тепло (пуховые), защищают от повреждений (остевые), играют роль в осязании (вибриссы). Вибриссы чаще всего расположены на голове. У некоторых видов остевые волосы видоизменяются в щетину, как у кабанов, или в иглы, как у ежей, дикобразов.

Скелет

Скелет млекопитающих довольно массивный, в нём выделяют череп, скелет туловища и пояса конечностей. Череп образован мозговым и висцеральным отделами.

Позвоночник включает 5 отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Есть также рёбра, соединённые спереди с грудиной, они образуют грудную клетку.

Пояс передних конечностей представлен лопаткой и ключицей. У некоторых видов (копытных) ключицы нет, поэтому они не могут развести в сторону передние конечности. У других животных (грызуны, некоторые хищные) ключица неразвита или заменена связками. Сама конечность состоит из плеча, предплечья (лучевая и локтевая кости) и кисти.

Пояс задних конечностей включает в себя тазовые кости, которые срослись с крестцовым отделом позвоночника. Свободная задняя конечность состоит из бедра, голени (большая и малая берцовые кости) и стопы.

Кисть и стопа обычно пятипалые, хотя у многих видов происходит сокращение числа пальцев.

Пищеварительная система

Разделяется на рот, ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, тонкий кишечник, толстый кишечник. Наружу желудочно-кишечный тракт открывается не клоакой, а анальным отверстием. Клоака же сохраняется только у однопроходных животных.

В ротовой полости находятся гетеродонтные, то есть различающиеся по форме, зубы. Выделяют резцы, клыки, премоляры (малые коренные) и моляры (большие коренные). Зубы находятся в ячейках челюстей. В течении жизни молочные зубы сменяются постоянными.

Желудок млекопитающих может иметь одну или несколько камер. Так, желудок жвачных состоит из четырёх отделов: рубца, книжки, сетки и сычуга. Истинным желудком при этом является только сычуг. Рубец нужен для хранения не дожёванной пищи. Животное может срыгнуть пищу обратно в ротовую полость и более тщательно пережевать. Сетка и книжка служат для сортировки кормовой массы, они пропускают в сычуг только измельчённые кусочки.

Дыхательная система

Состоит из воздухоносных путей и респираторной части, то есть лёгких. Воздухоносные пути: ноздри, носовая полость, гортань, трахея и бронхи. В гортани находятся голосовые связки, с помощью которых животные способны издавать самые разнообразные звуки.

Лёгкие имеют альвеолярное строение. Бронхи ветвятся на более мелкие бронхиолы, а на конце бронхиол находятся лёгочные пузырьки – альвеолы. Стенки альвеол покрыты сурфактантом, поверхностно-активным веществом, благодаря которому не происходит спадения лёгочных пузырьков.

Дыхание осуществляется за счёт работы межрёберных мышц и диафрагмы – куполообразной мышцы, разделяющей брюшную и грудную полости. Они обеспечивают увеличение объёма грудной клетки и нагнетение воздуха в лёгкие. Таким образом, вдох – это активный процесс, который требует мышечных усилий. Выдох в покое осуществляется пассивно за счёт разности давлений.

Кровеносная система

Замкнутая, как и у всех хордовых. Четырёхкамероне сердце обеспечивает циркуляцию крови по двум кругам кровообращения, большому и малому.

Левая часть сердца (предсердие и желудочек) содержит артериальную кровь, поступившую из лёгких. Правая часть сердца содержит венозную кровь от органов и тканей тела.

От сердца отходит две артерии: аорта (самый крупный сосуд в организме млекопитающих) и лёгочная артерия. По лёгочной артерии венозная кровь идёт в лёгкие. Артериальная кровь возвращается в сердце из лёгких по двум лёгочным венам, которые впадают в левое предсердие. В правое предсердие впадают верхняя и нижняя полая вена.

Кровь млекопитающих содержит все форменные элементы, но эритроциты не имеют ядер.

Нервная система

Делится на центральную и периферическую. Центральную нервную систему составляют спинной и головной мозг.

Органы чувств развиты очень хорошо. Ведущее чувство млекопитающих – обоняние. Только некоторые дневные виды, обитающие на деревьях, особенно высшие приматы, в большей степени ориентируются по зрению. Органы зрения – одна пара глаз с подвижными веками. Мигательная перепонка обычно редуцирована. Многие виды не обладают цветным зрением.

Орган слуха образован наружным ухом, средним и внутренним. Наружное ухо – это ушная раковина, слуховой проход и барабанная перепонка. Средним ухом называется барабанная полость с тремя слуховыми косточками: молоточком, наковальней и стремечком. Внутреннее ухо расположено в черепе, включает в себя улитку и три полукружных канала, ориентированных взаимно перпендикулярно. В внутреннем ухе находятся слуховые и вестибулярные рецепторы. На рисунке для сравнения представлено строение органа слуха рептилий (А) и млекопитающих (Б).

Головной мозг зверей делится на пять отделов: передний мозг, мозжечок, продолговатый мозг, промежуточный мозг и средний мозг. Передний мозг получил наибольшее развитие у млекопитающих. Он разделяется на два полушария, снаружи полушария покрыты корой, где расположены центры высшей нервной деятельности. Кора может быть гладкой (грызуны, насекомоядные) или бугристой, иметь множество извилин и борозд. Сложное строение полушарий переднего мозга соответствует сложному поведению, хорошей обучаемости зверей.

Выделительная система

Представлена парными вторичными почками, мочеточниками, мочевым пузырём и мочеиспускательным каналом. Почки располагаются на спинной стороне по бокам от позвоночника, имеют бобовидную форму. Основной продукт обмена, выводящийся с мочой, – мочевина.

Половая система и размножение

Половые железы самцов – парные семенники, от них отходят семяпроводы, которые впадают в мочеиспускательный канал. У самок половые железы – парные яичники, от них в матку ведут яйцеводы. Матка открывается наружу влагалищем.

Половой диморфизм у большей части видов выражен слабо, исключение составляют львы и некоторые копытные.

Оплодотворение внутреннее, развитие прямое. Зародыш развивается в матке, при этом образуется плацента – орган, объединяющий кровеносные система матери и плода. Через плаценту плод получает кислород и питательные вещества, выводит продукты обмена.

Для всех зверей, кроме однопроходных, характерно живорождение. У некоторых видов детёныши рождаются слепыми и беспомощными, у других – самостоятельными, способными к передвижению.

Систематика подкласса Звери

Подкласс Звери разделяют на две группы: сумчатых и плацентарных. Сумчатые обитают в Австралии и на прилегающих островах, в Южной и Сереной Америке (опоссум). Большинство сумчатых имеют кожистую сумку на животе, в которой новорожденные детёныши продолжают своё развитие. Для самок характерно наличие парных половых путей.

Подавляющее большинство современных млекопитающих относят к группе плацентарных. Рассмотрим основные отряды.

Насекомоядные. Животные небольших и средних размеров с вытянутым носом. Тело покрыто густой шерстью или иглами. Обоняние и осязание развиты хорошо, зрение слабое. В этот отряд входят кроты, ежи, землеройки и выхухоль.

Рукокрылые. Один из наиболее крупных отрядов, включает около 1 000 видов. Животные мелких и средних размеров, ведут ночной и сумеречный образ жизни, способны к полёту. Передние конечности развились в крылья, между пальцами кисти и задней конечностью расположена кожистая перепонка. Ушные раковины довольно крупные, животные способны к эхолокации: они испускают ультразвуковые волны и воспринимают их отражение. С помощью эхолокации рукокрылые ориентируются в темноте, определяя расстояния до предметов. Характерные представители отряда: крыланы, вампиры, вечерницы, ночницы, ушаны.

Самый крупный отряд млекопитающих – грызуны, его численность превосходит 2 000 видов. Характерный признак – отсутствие клыков. Резцы вынесены вперёд, отделены промежутком (диастемой) от коренных зубов. Растут резцы на протяжении всей жизни, довольно быстро стачиваются. Представители: крысы, мыши, полёвки, хомяки, сурки, белки, бобры, дикобразы и т.д.

Отряд зайцеобразные небольшой, схож с грызунами. Так же нет клыков, есть диастема. В отличии от грызунов имеют две (а не одну) пару резцов в верхней челюсти, желудок имеет два отдела. В этот отряд входят зайцы, кролики, пищухи.

Хищные имеют маленькие резцы и крупные клыки, коренные зубы крупные с острым режущим краем. Большие полушария головного мозга хорошо развиты. Некоторые виды приспособились к обитанию в водной среде. Есть одиночные, семейные и стайные виды.

Среди хищных выделяют несколько основных семейств: кошачьи (леопарды, львы, тигры, ягуары), волчьи, они же псовые (волк, шакал, лиса, енотовидная собака), медвежьи, куньи (норка, соболь, горностай), гиеновые.

Парнокопытные – отряд средних или крупных животных, у которых наиболее развито два или четыре пальца на конечности. На концах фаланг пальцев часто формируются копыта. Отряд делится на две большие группы: нежвачные (свиньи, кабаны, бегемоты) и жвачные (олени, косули, антилопы, козлы, бараны, зубры). У жвачных многокамерный желудок, обычно есть рога.

Отряд непарнокопытные включает крупных животных, у которых наиболее развит один палец конечности (лошадь) или три пальца (носорог). Клыков нет.

Хоботные. В этот отряд входят самые крупные наземные млекопитающие – африканский или индийский слоны. Хобот представляет собой верхнюю губу, сросшуюся с носом. У слонов большие уши и видоизменившиеся в бивни резцы верхней челюсти. Клыков нет. Кожа очень толстая и почти лишена волос.

Ластоногие. Крупные водные животные с удлинённым телом, конечности превратились в ласты. Кожа толстая, может быть покрыта густой шерстью. Представители: моржи, тюлени, нерпы, сивучи, морские котики.

Китообразные – вторичноводные млекопитающие, обитающие в воде. В этот отряд входят самые крупные животные планеты, синие киты. Китообразные обитают во всех морях и океанах Земли. Питаются планктоном, но есть и есть хищные виды. Передние конечности видоизминились в плавники, задние редуцировались. У фильтрующих видов нет зубов, их заменяет цедильный аппарат (китовый ус).

Отряд приматы делится на низших (лемуры) и высших обезьян. Характерная особенность – развитая пятипалая конечность, есть несколько стопоходящих видов. На пальцах находятся ногти, а не когти. Очень хорошо развиты большие полушария головного мозга, зрение бинокулярное цветное, играет большую роль в восприятии. К этому отряду относят мартышек, гориллу, шимпанзе, орангутана, а также человека.

Задание ollbio02920162017

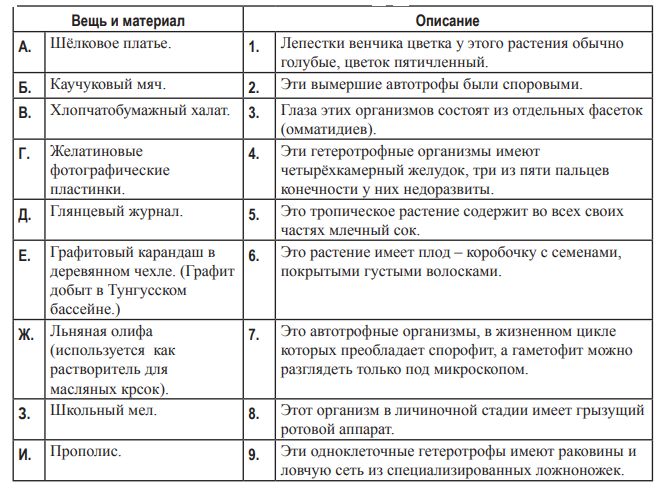

Перед вами список вещей из определенных материалов, в состав которых либо входят сами живые организмы и их части, либо продукт приготовлен при помощи живых организмов (обозначены буквами). Во втором столбце даны зашифрованные описания этих живых организмов (обозначены цифрами).

- Описания каких организмов даны цифрами? Как их используют при приготовлении материалов? Одному организму могут соответствовать несколько описаний!

- Установите соответствие между пунктами первого и второго столбца. Обратите внимание на то, что одной вещи может соответствовать несколько организмов и наоборот.

Организмы, которые могут случайно попасть в материал, не указывайте!

При выполнении задания важно сразу соотнести живые объекты, из которых приготовляют определенные вещи и материалы, и их зашифрованные описания.

1. Лепестки венчика цветка у этого растения обычно голубые, цветок пятичленный. Из всех представленных материалов только льняная олифа приготовляется из семян льна – растения с голубыми цветками. Правильный ответ – Лён. Соответствие: 1 – Ж.

2. Эти вымершие автотрофы были споровыми. Из всех предметов и материалов только мел и графит могут быть продуктом, полученным из вымерших организмов. Из них только графит определённого происхождения является продуктом метаморфизации остатков фотосинтезирующих споровых организмов: папоротников, хвощей и плаунов. Соответствие: 2 – Е.

3. Глаза этих организмов состоят из отдельных фасеток (омматидиев). Этот признак характерен для насекомых. В левом столбце есть два материала, получаемых от насекомых: шёлк и проволис. Таким образом, в описании зашифрованы тутовый шелкопряд и пчела. Соответствие: 3 – А, И.

4. Эти гетеротрофные организмы имеют четырёхкамерный желудок, три из пяти пальцев конечности у них недоразвиты. Строение сердце позволяет сказать, что это – либо птицы, либо млекопитающие. Четырёхкамерный желудок характерен для некоторых представителей Парнокопытных. Он состоит следующих отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. Строение конечностей также соответствует Парнокопытным. Наиболее вероятно, что дано описание коровы. Из соединительных тканей получают желатин, который используется для производства желатиновых фотографических пластинок. Соответствие: 4 – Г.

5. Это тропическое растение содержит во всех своих частях млечный сок. Из млечного сока получают натуральный каучук. Поэтому может быть зашифровано самое распространённое каучуконосное растение – гевея бразильская. Правильным может быть также ответ фикус эластичный [его используют как каучуконос в Индии]. Соответствие: 5 – Б.

6. Это растение имеет плод – коробочку с семенами, покрытыми густыми волосками. Таким троением обладает коробочка хлопчатника, а волоски, развивающиеся на семенах, используют для производства хлопачтобумажной ткани. Соответствие: 6 – В.

7. Это автотрофные организмы, в жизненном цикле которых преобладает спорофит, а гаметофит можно разглядеть только под микроскопом. Под это описание подходит довольно большой спектр растений. Это Цветковые (Покрытосеменные) и Голосеменные растения. Перечислим цветковые расетния, участвующие в производстве материалов. Тутовое дерево (шелковица) – пища для тутового шелкопряда. Гевея бразильская –каучуконос. Хлопчатник – источник ваты и хлопчатобумажных тканей. Осина – источник мягкой древесины, удобной для отачивания карандашей. Лён – источник льнаяной олифы и льняных тканей. Тополь, берёза и другие деревья, дающие смолистые выделения – с них пчёлы собирают материал, который перерабатывается в прополис. Из Голосеменных ель используют в производстве бумаги. Соответствие: 7 – А, Б,В, Д, Е, Ж, И.

8. Этот организм в личиночной стадии имеет грызущий ротовой аппарат. Такой ротовой аппарат характерен для гусениц, который у имаго претерпевает сильный метаморфоз. У пчёл – грызуще-лижущий аппарат, сохраняющийся во взрослом состоянии. Таким образом, был зашифрован тутовый шелкопряд.

Соответствие: 8 – А.

9. Эти одноклеточные гетеротрофы имеют раковины и ловчую сеть из специализированных ложноножек. Речь идёт о фораминиферах, раковины которых образовали залежи мела. Соответствие: 9 – З.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание ollbio105820162017

По характеру поверхности зубов млекопитающих можно предположить, чем животное питается. Для кого из млекопитающих характерны коренные зубы с плоской поверхностью? Какой пищей оно при этом питается?

А. Лошадь. Б. Кабан. В. Косатка. Г. Кошка.

А. Лошадь. Питается грубой растительной пищей, для перемалывания которой необходима такая форма коренных зубов.

pазбирался: Надежда | обсудить разбор | оценить

Задание EB2318D

Назовите класс, к которому относят изображённое на фотографиях животное, и признаки внешнего строения, по которым это можно определить. Какие приспособления во внешнем строении сформировались у него в связи с обитанием в водной среде? В результате какого эволюционного процесса эти органы сформировались?

1) Класс Млекопитающие. Признак: дифференцированные зубы, вибриссы.

2) Приспособления к водному образу жизни: обтекаемая форма тела, ласты

3) Дивергенция — расхождение признаков в ходе эволюции.

ИЛИ

Органы и признаки сформировались в результате идиоадаптации – частных приспособительных изменений к условиям обитания, не приводящих к повышению общего уровня организации.

Ответ: см.решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB2019t

Проанализируйте таблицу. Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

| Отдел желудка

коровы |

Строение | Функция |

| _____________(А) | Поделен желобом, имеет

сосочки |

Расщепление

целлюлозы до сахаров |

| Книжка | ________________(Б) | Механическое

измельчение пищи, всасывание воды, кислот |

| Сетка | Сетчатое | _______________(В) |

Список терминов:

- Сетка

- Выделение желудочного секрета

- Сычуг

- Всасывание воды

- Складчатое

- Сортировка пищи на мелкие и крупные фракции

- Рубец

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Желудок у жвачных животных представлен тремя отделами: рубцом, сеткой, книжкой и сычугом. Первые три отдела называют «преджелудками», а только последний – «истинным желудком».

Расщепление целлюлозы происходит в рубце.

Книжка имеет складчатое строение, поэтому она так и названа.

Название «сетка» тоже говорит само за себя, здесь происходит сортировка.

Ответ: 756

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB1620D

Установите соответствие между систематическими признаками человека и таксонами животных, для которых они характерны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

|

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЧЕЛОВЕКА |

ТАКСОНЫ ЖИВОТНЫХ |

|

А) нервная система зародыша в виде трубки Б) осевая скелетная структура на стадии эмбрионального развития В) жаберные щели в глотке эмбриона Г) потовые железы Д) постоянная температура тела Е) дифференцированные зубы |

1) класс Млекопитающие

2) тип Хордовые |

- Нервная система зародыша в виде трубки –признак, который характеризует нас как Хордовых.

- Осевой скелет, т.е хорда, – есть на стадии эмбриогенеза у человека, признак Хордового.

- Жаберные щели в глотке эмбриона – признак Хордового.

- Потовые железы – то, чего нет у вышележащего таксона Хордовые, но есть у класса Млекопитающие.

- Постоянная температура тела – признак Млекопитающих.

- Дифференцированные зубы – тоже признак Млекопитающих, ведь мы едим и растительную, и животную пищу.

Ответ: 111222

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB12641

Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Нервная система млекопитающих характеризуется высокой степенью сложности. 2. В головном мозге особенно развиты полушария мозжечка, что обеспечивает сложность поведения млекопитающих. 3. У млекопитающих впервые появилось внутреннее ухо, что привело к резкому улучшению слуха животных. 4. Все млекопитающие, кроме первозверей, — живородящие животные. 5. Детёныши развиваются в плаценте, которая располагается в брюшной полости. 6. Млекопитающие, у которых развивается плацента, называются плацентарными.

2. В головном мозге особенно развиты полушария переднего мозга, что обеспечивает сложность поведения млекопитающих.

3. У млекопитающих впервые появилось наружное ухо, что привело к резкому улучшению слуха животных.

5. Детёныши развиваются в матке, которая располагается в брюшной полости

Ответ: см. решение

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11691

Установите соответствие между признаком и группой организмов, для которой он характерен — для простейших или для животных.

| ПРИЗНАК | ГРУППА |

|

A) все представители многоклеточные Б) все представители одноклеточные или колониальные B) могут делиться пополам Г) есть ткани и органы Д) проходят стадию гаструлы при развитии Е) встречаются способные к фотосинтезу виды |

1) простейшие 2) животные |

Простейшие животные — одноклеточные организмы, размножаются обычно делением пополам, встречаются автотрофные организмы.

А — 2.

Б — 1.

Вы видели, чтобы человек разделился пополам, в результате чего стало 2 человека? Потому что животные так не размножаются. В — 1.

Ткани и органы у животных точно есть. Г — 2.

Зачем одноклеточному гаструла? Незачем. Д — 2.

Есть такой организм, как эвглена зеленая. Это одноклеточное, которое может фотосинтезировать. Е — 1.

Ответ: 211221

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10412

Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его сердца.

| ВИД ЖИВОТНОГО | СТРОЕНИЕ СЕРДЦА |

|

А) прыткая ящерица Б) обыкновенный тритон В) озёрная лягушка Г) синий кит Д) серая крыса Е) сокол сапсан |

1) трёхкамерное без перегородки в желудочке 2) трёхкамерное с неполной перегородкой в желудочке 3) четырёхкамерное |

Четырехкамерное сердце у птиц и млекопитающих. Трехкамерное без перегородки — у земноводных. Трехкамерное с перегородкой — у рептилий.

PS: киты — млекопитающие, тритоны — земноводные.

Ответ: 211333

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB10408

Для каждого животного выберите температуру тела.

| ЖИВОТНЫЕ | ТЕМПЕРАТУРА |

|

А) Речной окунь Б) Голубая акула В) Заяц–беляк Г) Серая жаба Д) Большая синица Е) Гренландский тюлень Ж) Прыткая ящерица |

1) постоянная 2) непостоянная |

Непостоянная температура тела наблюдается у беспозвоночных и у некоторых из позвоночных: рыбы, земноводные и рептилии.

Ответ: 2212112

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB11643

Установите соответствие между названием животного и отрядом.

| НАЗВАНИЕ ЖИВОТНОГО | ОТРЯД |

|

А) Лошадь Пржевальского Б) Носорог В) Жираф Г) Корова Д) Тапир Е) Олень |

1) непарнокопытные 2) парнокопытные |

А сейчас мы будем смотреть копыта(нет). У парнокопытных животных есть рога. Это из нашего списка: олень, корова, жираф.

Ответ: 112212

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB20705

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Если в процессе эволюции у животного сформировался головной мозг, изображённый на рисунке, то для этого животного характерны

- четырёхкамерное сердце

- наружное оплодотворение

- кожные покровы с чешуйками или щитками

- постоянная температура тела

- ячеистые лёгкие

- развитие зародыша в матке

Мозги не должны наводить ужас, они все отличаются и усложняются, один раз поймете и все.

На рисунке из нашего номера, например, мозг млекопитающего. Почему? Потому что извилины только у млекопитающих.

У млекопитающих есть четырехкамерное сердцу, им присуща теплокровность, а зародыш развивается в матке, а не в кладке яиц вне организма самки.

Ответ: 146

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Задание EB23038

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Общими признаками для животных, изображённых на рисунке, являются:

- наличие внутреннего скелета

- жаберное дыхание

- нервная система трубчатого типа

- наличие плакоидной чешуи

- наличие сердца на брюшной стороне тела

- теплокровность

На рисунках изображены акула и дельфин. Акула относится к классу Рыбы, а дельфин — к Млекопитающим.

Скелет есть явно у обоих особей.

Жабры – рыбы.

Чешуи у них нет.

Сердце есть.

Теплокровность – характеристика млекопитающего, то есть дельфина.

Различия: 246, значит, сходства: 135.

Ответ: 135

pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить

Даниил Романович | Просмотров: 7.6k

Млекопитающие — это высший класс наземных позвоночных животных. Млекопитающие приобрели теплокровность и перешли к живорождению. Для поддержания постоянной высокой температуры тела необходимо интенсифицировать обмен веществ. Это достигается благодаря принципиальным изменениям в строении многих систем органов млекопитающих. Наиболее существенные преобразования произошли в пищеварительной, дыхательной и кровеносной системах. Особенности строения покровов млекопитающих обеспечивают эффективную терморегуляцию: волосяной покров способствует сохранению тепла, а при испарении секрета многочисленных потовых кожных желез организм животного охлаждается.

У млекопитающих имеются два типа волос: остевые и пуховые. Остевые волосы образуют мех, а пуховые — подпушь, или подшерсток. Прослойка воздуха между волосками подшерстка предохраняет животное от излишней потери тепла. На подбородке, вокруг носа, губ, над глазами, на щеках и на некоторых других участках тела млекопитающих имеются отдельные крупные жесткие волосы — вибриссы. Это органы осязания.

Кожа млекопитающих образована двумя слоями: эпидермисом и дермой. В ней расположены сальные и потовые железы. Протоки сальных желез открываются у основания волоса и выделяют жировой секрет, который смазывает волос и делает его эластичным. Через потовые железы выводятся продукты обмена (наряду с органами выделения). Большую роль потовые железы играют в процессах терморегуляции. Для млекопитающих характерны также специфические кожные пахучие железы. Они играют важную роль в общении животных между собой (мечение территории, обнаружение полового партнера и т. д.). Млечные железы представляют собой видоизмененные потовые железы. Молоко, которое выделяют эти железы, содержит вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и др.), необходимые для нормального развития и роста новорожденных детенышей.