Отрасли российского права.

Классификация отраслей российского права:

Отрасль права — это относительно самостоятельное подразделение системы права, состоящее из правовых норм, регулирующих качественно специфический вид общественных отношений.

Классификация отраслей права.

- Материальное право: публичное и частное.

- Процессуальное право.

Материальное право – это совокупность отраслей, непосредственно регулирующих общественные отношения.

Процессуальное право устанавливает порядок разрешения споров между субъектами, порядок привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

Материальное (публичное и частное) право.

Публичное право— совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, публичный интерес.

Отрасли публичного права (главным субъектом в них является государство, наделённое властными полномочиями):

- конституционное (государственное) право– закрепляет форму правления, государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, избирательное право и избирательную систему, порядок формирования, функции и взаимоотношения высших органов государственной власти;

- административное право– регулирует отношения, складывающиеся в сфере государственного управления, деятельность правительства, министерств, ведомств, местных органов управления;

- уголовное право — отрасль права, состоящая из юридических норм, определяющих, какие общественно опасные деяния считаются преступными и какие наказания могут за них назначаться;

- финансовое право — совокупность юридических норм, регулирующих отношения, которые складываются в процессе финансовой деятельности государства, т. е. формирование и исполнение государственного и местного бюджетов.

Частное право — совокупность отраслей права, регулирующих частные интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений в их имущественной деятельности и в личных отношениях

определяет взаимоотношения в лично-имущественных, брачно-семейных и тому подобных областях деятельности.

Отрасли частного права:

- гражданское право— отрасль права, регулирующая имущественные отношения в обществе, а также связанные с ними личные неимущественные отношения. К гражданскому праву относятся право собственности, обязательственные отношения, возникающие из договоров, и наследственное право;

- семейное право регулирует брачно-семейные отношения; условия и порядок вступления в брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д.

- трудовое право— отрасль права, которая регулирует трудовые отношения: заключение, изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и время отдыха.

Процессуальные отрасли права.

- уголовно-процессуальное право— отрасль права, включающая юридические нормы, которые регулируют основания и порядок производства по уголовным делам;

- гражданское процессуальное право— отрасль права, состоящая из норм, регулирующих порядок судопроизводства по гражданским делам.

Правовая система – комплекс источников права и юрисдикционных органов государства.

1) Романо-германская правовая система – это совокупность правовых систем континентальной Европы; Северной Африки, Южной Америки, Японии, России и некоторых других государств, чья отличительная особенность в том, что основным источником права в данной семье являются нормативно правовые акты, которые составляют иерархическую систему нормативно правовых актов.

Во всех странах этой семьи есть писаные конституции, за нормами которых признается высшая юридическая сила, выражающаяся как в соответствии конституции законов и подзаконных актов, так и в установлении государственного судебного контроля за конституционностью обычных законов.

2) Англо-американская правовая семья, или англо-саксонская правовая система, известна также под названием семьи общего права (Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.).

Это весьма специфическая правовая система. Особенность общего права состоит в отсутствии кодифицированных отраслей права и наличии в качестве источника права громадного количества судебных решений (прецедентов), являющихся образцами для аналогичных дел, рассматриваемых другими судами.

3) Религизно-традиционная правовая система.

К странам традиционного права относят Японию, государства тропической Африки и др.

В основе обычного права лежат нормы традиций, обычаев, которые в течение долгого времени оставались неизменными и стали основой правосознания, а в конце концов были закреплены и на законодательном уровне.

В основе религиозной правовой системы лежит какая либо система вероучения. Наиболее многочисленный блок представляют здесь мусульманские страны. Источниками мусульманского права являются Коран, Сунна и иджма.

Не менее широко распространена другая религиозная правовая система – индусское право. Оно связано с другой крупной религией – индуизмом. В содержание этой системы входят обряды, верования, идеологические ценности: мораль, философия, нормативно закрепляющие определенный образ жизни и общественное устройство

Система права — это его внутреннее строение в единстве и согласованности действующих в государстве правовых норм и вместе с тем в разделении права на относительно самостоятельные части (отрасли и институты)

Система права состоит из следующих элементов:

1. Нормы права — общеобязательное правило поведения, которое устанавливается государством и закреплено в официальных правовых актах.

2. Правовой институт — обособленная внутри отрасли права группа правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения (авторское, обязательственное право в гражданском праве).

3. Отрасль права — совокупность правовых норм и институтов, регулирующих определенную отрасль общественных отношений.

4. Подотрасль права — это группа правовых норм, которые в составе отрасли права регулируют близкие отношения определённого вида. Например, в гражданском праве — подотрасль авторское право.

Нормы права фиксируются в нормативных правовых актах (законах и подзаконных актах (Указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, приказах и распоряжениях федеральных органов исполнительной власти и т. п.); законы могут быть объединены в кодексы).

Структура нормы права

1. Гипотеза — это часть правовой нормы, в которой определяются условия, обстоятельства, при наличии которых норма подлежит применению. Указывает на круг лиц, которым адресована норма, а также на условия её реализации

2. Диспозиция — это часть правовой нормы, которая указывает, каким должно быть поведение людей при наличии предусмотренных гипотезой фактических обстоятельств

3. Санкция — средства поощрения или наказания, стимулирующие людей соблюдать правовые нормы. Таким образом, социальные санкции определяют правовые последствия несоблюдения требований нормы права. Определяет правовые последствия несоблюдения требований нормы права

Институт права (правовой институт) — это комплекс правовых норм, являющихся специфической частью отрасли права и регулирующих сегмент определённого вида общественных отношений. Например, конституционное право включает институт гражданства, институт избирательного права, институт президентства и др.; гражданское право включает институт собственности,купли-продажи, дарения, наследования и др.

Отрасль права — это относительно самостоятельное подразделение системы права, состоящее из правовых норм, регулирующих качественно специфический вид общественных отношений.

Классификация отраслей права:

1. Материальное право: публичное и частное

2. Процессуальное право

Материальное право – это совокупность отраслей, непосредственно регулирующих общественные отношения.

Процессуальное право устанавливает порядок разрешения споров между субъек- тами, порядок привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения.

Публичное право — совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, публичный интерес.

Отрасли публичного права (главным субъектом в них является государство, наделённое властными полномочиями):

- конституционное (государственное) право закрепляет форму правления, государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, избирательное право и избирательную систему, порядок формирования, функции и взаимоотношения высших органов государственной власти;

административное право – регулирует отношения, складывающиеся в сфере государственного управления, деятельность правительства, министерств, ведомств, местных органов управления - уголовное право — отрасль права, состоящая из юридических норм, определяющих, какие общественно опасные деяния считаются преступными и какие наказания могут за них назначаться;

- финансовое право — совокупность юридических норм, регулирующих отношения, которые складываются в процессе финансовой деятельности государства, т. е. формирование и исполнение государственного и местного бюджетов;

Частное право — совокупность отраслей права, регулирующих частные интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений в их имущественной деятельности и в личных отношениях

определяет взаимоотношения в лично-имущественных, брачно-семейных и тому подобных областях деятельности.

Отрасли частного права: в которых реализуются частные интересы граждан, в них государство участвует на равных с другими субъектами:

- гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные отношения в обществе, а также связанные с ними личные неимущественные отношения. К гражданскому праву относятся право собственности, обязательственные отношения, возникающие из договоров, и наследственное право;

- семейное право регулирует брачно-семейные отношения; условия и порядок вступления в брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д.

Данное деление является условным, так трудовое право — отрасль права, которая регулирует трудовые отношения: заключение, изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и время отдыха, стоит на стыке частного и публичного права.

- уголовно-процессуальное право — отрасль права, включающая юридические нормы, которые регулируют основания и порядок производства по уголовным делам;

- гражданское процессуальное право — отрасль права, состоящая из норм, регулирующих порядок судопроизводства по гражданским делам.

Принципы законотворчества

- научность — использование достижений науки, приёмов и методов научного анализа

- законность — строгий учёт иерархии правовых норм и актов, соблюдения процессуальных правил принятия законов правомочными на то органами

- демократизм — учёт общественного мнения при разработке и принятии закона, а также пожелания тех, кого непосредственно коснутся его нормы

- системность — следование внутренней логике права (системы права, отраслей, институтов) в процессе законотворчества

Законодательный процесс — порядок деятельности по созданию и принятию закона или иного нормативного акта.

Основные стадии законодательного процесса:

1. Законодательная инициатива, т. е. внесение законопроекта или законопредложения.

В РФ субъектами права законодательной инициативы в соответствии со ст. 104 Конституции РФ являются Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также Конституционный суд РФ и Верховный суд РФ по вопросам их ведения;

2. Рассмотрение законопроекта в парламентских палатах и комитетах (комиссиях).

Внесённый в порядке законодательной инициативы законопроект Советом Государственной Думы направляется в соответствующий профильный комитет, в котором ведётся основная работа над его текстом (с привлечением экспертов, проведением парламентских слушаний, анализом предложений, альтернативных проектов и т. д.). После обсуждения комитет выносит проект на пленарное заседание Государственной Думы с собственными замечаниями и предложениями. Обсуждение законопроекта на пленарном заседании проходит три чтения, в ходе которых в его текст при необходимости вносятся поправки

принятие/отклонение закона. В РФ законы принимаются Государственной думой большинством голосов от общего числа её депутатов; Законы принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа её депутатов

3. Утверждение законопроекта (санкционирование).

Принятый закон проходит стадию утверждения высшими структурами законодательной власти и (или) главой государства (монархом или президентом), который может наложить на него вето, не допустив или отсрочив вступление закона в силу.

Вето может быть

- абсолютным (или резолютивным), когда главе государства принадлежит право окончательного отклонения закона

- отлагательным (или суспенсивным), когда отказ главы государства санкционировать закон лишь приостанавливает вступление его в силу

Парламенту в последнем случае предоставляется право принять этот закон вторичным голосованием, т. е. преодолеть вето. Для вторичного голосования в ряде парламентов требуется квалифицированное большинство

В соответствии с Конституцией РФ принятый Государственной Думой закон должен быть в течение 5 дней передан на одобрение Совета Федерации. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа его членов. Принятый закон в течение 5 дней направляется Президенту РФ для подписания и обнародования. Президент РФ в течение 14-ти дней должен принять решение. Президент РФ обладает правом вето.

В РФ для преодоления отлагательного вето Президента закон при повторном голосовании должен получить 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

4. Опубликование закона (промульгация).

Опубликование принятого и утверждённого закона в официальном печатном органе, осуществляемое главой государства в установленные законом сроки. Только после промульгации закон обретает обязательную силу/ Законы подлежат обязательному опубликованию в течение 7 дней после подписания их Президентом РФ в «Российской газете» или в Собрании законодательства РФ. Вступает же в силу закон по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок

Система права — это внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности составляющих его норм и одновременной дифференциации на отрасли и институты. 1

Система права включает в себя:

- институт права,

- подотрасль права,

- отрасль права.

Институт права — это совокупность взаимосвязанных юридических норм, регулирующих определённый вид общественных отношений (например, институт собственности, институт гражданства и т. д.). Институты права объединяют нормативные правовые акты и правовые нормы.

Подотрасль права — это совокупность родственных институтов какой-либо отрасли права (например, избирательное право — это подотрасль конституционного права).

Отрасль права — это совокупность взаимосвязанных юридических норм, регулирующих определённую сферу однородных общественных отношений (например, гражданское право, семейное право, трудовое право).

Основные отрасли права в РФ

В России система права охватывает около 30 отраслей, важнейшими из которых являются следующие:

Материальное право — отрасли права, которые регулируют юридическое содержание общественных отношений, устанавливая права и обязанности субъектов.

- Конституционное (государственное) право — отрасль права, закрепляющая форму правления, государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, избирательное право и избирательную систему, порядок формирования, функции и взаимоотношения высших органов государственной власти.

- Гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные отношения в обществе, а также связанные с ними личные неимущественные отношения: право собственности, обязательственные отношения, возникающие из договора, наследственное право и т. д.

- Административное право — отрасль права, регулирующая общественные отношения, возникающие в процессе организационной и исполнительно-распорядительной деятельности должностных лиц и органов государственного управления: соблюдение правил дорожного движения, противопожарных и санитарных правил и т. д.

- Уголовное право — отрасль права, состоящая из юридических норм, определяющих, какие общественно опасные деяния считаются преступными и какие наказания могут за них назначаться.

- Семейное право — отрасль права, регулирующая брачно-семейные правоотношения: условия и порядок вступления в брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д.

- Трудовое право — отрасль права, регулирующая трудовые правоотношения: заключение, изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и время отдыха.

- Финансовое право — отрасль права, которая регулирует отношения, складывающиеся в процессе финансовой деятельности государства.

Процессуальное право — отрасли права, регулирующие процедурные и организационные вопросы реализации нормы материального права, разрешения юридических споров, защиты прав и законных интересов участников правоотношений.

- Уголовно-процессуальное право — отрасль права, включающая юридические нормы, которые регулируют основания и порядок производства по уголовным делам.

- Гражданско-процессуальное право — отрасль права, состоящая из норм, регулирующих порядок судопроизводства по гражданским делам.

- Арбитражный процесс — процесс прохождения дел в арбитражных судах.

- Конституционное судопроизводство — судопроизводство в Конституционном суде.

Международное право

Особой отраслью является международное право, которое не входит в систему права ни одного государства, поскольку представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения между государствами. Оно занимает особое место во всей системе права — это своего рода наднациональная отрасль права.

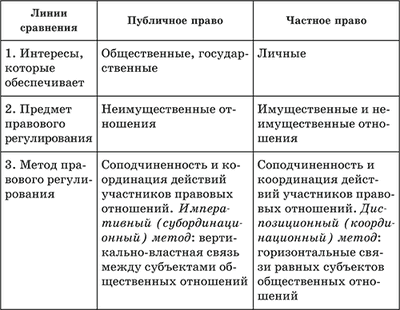

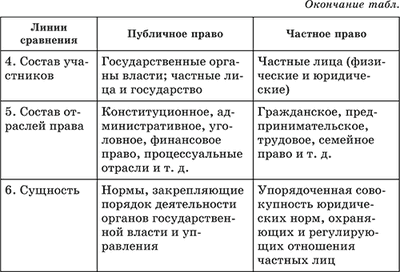

Частное и публичное право

Существует и другое деление системы права — на частное и публичное.

Публичное право — это отрасли права, которые закрепляют порядок деятельности органов государственной власти и управления. Предметом правового регулирования являются неимущественные отношения.

Основные отрасли публичного права — международное публичное право, конституционное право, административное право, финансовое право, уголовное и уголовно-процессуальное право.

Частное право — это отрасли права, которые охраняют и регулируют отношения частных дел. Предметом правового регулирования являются имущественные и неимущественные отношения.

Основные отрасли частного права — гражданское право, предпринимательское право, трудовое право и семейное право.

Разграничение права на частное и публичное достаточно условно, поскольку частный и публичный интересы взаимосвязаны.

Нормативно-правовые акты

Когда государство принимает ту или иную правовую норму, оно закрепляет её в официальном письменном документе — нормативном (или правовом) акте. Нормы права различаются в зависимости от того, в каком документе они закреплены.

Нормы только тогда становятся правовыми, когда они формально определены, т. е. упорядочены, сформулированы и закреплены в различных актах государственных органов, которые называют источниками права. Основным среди источников права является нормативный правовой акт.

Нормативный правовой акт — правовой документ, изданный в особом процедурном порядке органом государственной власти, регулирующий общественные отношения. 2

Система нормативных правовых актов РФ:

Виды законов:

- Конституция (закон законов) — основополагающий учредительный политико-правовой акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной власти;

- федеральные конституционные законы — принимаются по вопросам, предусмотренным и органически связанным с Конституцией РФ (например, федеральные конституционные законы об арбитражных судах, о военных судах, о Конституционном Суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве России и т.п.);

- федеральные законы — это акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества (например, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и пр.);

- законы субъектов Федерации — издаются их представительными органами и действие их распространяется только на соответствующую территорию (например, закон Саратовской области о муниципальной службе в Саратовской области, о социальных гарантиях и т.п.).

Виды подзаконных актов:

- указы Президента РФ — высшие по юридической силе подзаконные нормативные акты;

- постановления Правительства РФ — акты исполнительного органа государства, наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами;

- приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов регулируют, как правило, общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной исполнительной структуры;

- решения и постановления местных органов государственной власти;

- решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления;

- нормативные акты муниципальных органов;

- локальные нормативные акты — это нормативные предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и организации (например, правила внутреннего трудового распорядка). 3

Правотворчество

Правотворчество — деятельность субъектов, наделенных нормотворческой компетенцией, по созданию юридических норм. 4

Основными функциями правотворчества являются:

- обновление законодательства, издание новых нормативно-правовых актов;

- устранение (отмена) устаревших юридических норм;

- восполнение пробелов в праве.

Правотворческая деятельность в демократическом государстве строится на следующих принципах:

- гласности, подразумевающей, что правотворческая деятельность компетентных органов должна осуществляться в открытой и доступной для всех форме. Только «прозрачность» правотворческих процедур позволяет избежать негативных последствии лоббизма;

- демократизма, отражающего участие населения в правотворчестве, учет общественного мнения при разработке и принятии нормативно-правовых актов;

- научности, содержанием которой является адекватное отражение в нормативных актах реальной действительности и перспектив развития общества, привлечение научных учреждений, ученых, экспертов, специалистов-практиков к процессу правотворчества, обязательность прогноза последствий принятия нормативного акта;

- законности, представляющей собой требование неукоснительного соблюдения установленных законом требований к порядку и процедуре правотворчества, строгий учет иерархии правовых норм и актов, соблюдение компетенции органа, принимающего правовой акт;

- исполнимости, подразумевающей финансовое обеспечение нормативно-правовых решений, подготовку соответствующих кадров и необходимых для реализации закона подзаконных актов;

- профессионализма, согласно которому правотворческая практика требует профессиональной подготовки ее субъектов, использования специальных приемов и средств юридической техники. Она должна обеспечить логическую последовательность изложения основных положений нормативно-правового акта, отсутствие внутренних противоречий в тексте, компактность нормативного материала, ясность и доступность языка закона, точность и определенность его формулировок. Правильное использование юридической техники обеспечивает точное выражение воли законодателя, способствует повышению эффективности права.

Выделяют следующие стадии законодательной процедуры:

Законодательная инициатива — официальное внесение законопроекта в законодательное учреждение в соответствии с установленной процедурой, что влечет за собой обязанность соответствующего законодательного органа рассмотреть законопроект на своем заседании. Как правило, правом законодательной инициативы наделены депутаты парламента и правительство (причем основная масса законопроектов — до 90% — вносится правительством). В Российской Федерации субъектами права законодательной инициативы являются Президент РФ, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, а также Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ по вопросам их ведения. Законопроекты, как правило, вносятся в нижнюю палату парламента (в Российской Федерации в Государственную Думу). Регламенты палат парламента устанавливают определенные требования к оформлению представляемых законопроектов. Так, регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ требует от субъекта законодательной инициативы наряду с текстом законопроекта представить:

- пояснительную записку к законопроекту;

- перечень законов, подлежащих отмене или изменению в связи с принятием законопроекта;

- финансово-экономическое обоснование (в случае, если реализация законопроекта потребует материальных затрат);

- заключение на законопроект Правительства РФ (оно обязательно, если законопроект предусматривает расходы из федерального бюджета).

Стадия обсуждения законопроекта, которое происходит на заседаниях палат парламента. В Российской Федерации внесенный в порядке законодательной инициативы законопроект Советом Государственной Думы направляется в соответствующий профильный комитет, который после обсуждения выносит проект на пленарное заседание Государственной Думы с собственными замечаниями и предложениями. Обсуждение законопроекта на пленарном заседании проходит три чтения, в ходе которых в его текст вносятся поправки.

Стадия принятия законопроекта путем голосования депутатов парламента. Если парламент двухпалатный, то для принятия закона требуется согласие обеих палат. В Российской Федерации закона принимаются Государственной Думой большинством голосов от общего числа ее депутатов.

Стадия утверждения законопроекта. В соответствии с Конституцией РФ принятый Государственной Думой закон должен быть в течение 5 дней передан на рассмотрение Совета Федерации. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты. В случае отклонения федерального закона Советом Федерации палаты Федерального Собрания могут создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий. Однако Государственная Дума может преодолеть вето Совета Федерации, повторно проголосовав за закон. Правда, для этого требуется квалифицированное большинство — не менее 2 /3 от общего числа депутатов Государственной Думы.

Принятые парламентом законы направляются главе государства (монарху или президенту), который может наложить на них вето, не допустив или, по крайней мере, отсрочив вступление закона в силу. Вето может быть абсолютным (или резолютивным), когда главе государства принадлежит право окончательного отклонения закона, и отлагательным (или суспенсивным), когда отказ главы государства санкционировать закон лишь приостанавливает вступление его в силу. Парламенту в последнем случае предоставляется право принять этот закон вторичным голосованием, т. е. преодолеть вето. Для вторичного голосования в ряде парламентов требуется квалифицированное большинство. Так, в Российской Федерации для преодоления отлагательного вето Президента закон при повторном голосовании должен получить 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

Промульгация закона — опубликование принятого и утвержденного закона в официальном печатном органе, осуществляемое главой государства в установленные законом сроки. Только после промульгации закон обретает обязательную силу. В Российской Федерации законы подлежат обязательному опубликованию в течение 7 дней после подписания их Президентом РФ в «Российской газете» или в Собрании законодательства РФ. Вступает же в силу закон по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, если самим законом не установлен иной порядок.

Несколько отличается от обычной законодательной процедуры процесс рассмотрения федеральных конституционных законов в Российской Федерации. Они считаются принятыми, если одобряются большинством не менее 3 /4 от общего числа членов Совета Федерации и не менее 2 /3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Президент не может отклонить федеральный конституционный закон и обязан его подписать и обнародовать в течение 14 дней после принятия. 5

Деление права на публичное и частное сложилось в юридической науке и практике давно, его проводили еще римские юристы. Как утверждал древнеримский юрист Ульпиан, публичное право есть то, которое относится к положению Римского государства, тогда как частное относится к пользе отдельных лиц. Соответственно, публичное право – это область государственных дел, а частное право – сфера частных дел.

Образец задания

C5. Какой смысл вкладывается в понятие «публичное право»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о публичном праве.

Ответ: Публичное право – совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный) интерес.

Примеры предложений: К отраслям публичного права относятся международное публичное право, административное право, финансовое право, уголовное и уголовно-процессуальное и ряд других. Публичное право связано с публичной властью, носителем которой является государство. Предметом публичного права выступают общественные отношения в области государственного управления и др.

Деление права на публичное и частное сложилось в юридической науке и практике давно, его проводили еще римские юристы. Как утверждал древнеримский юрист Ульпиан, публичное право есть то, которое относится к положению Римского государства, тогда как частное относится к пользе отдельных лиц. Соответственно, публичное право – это область государственных дел, а частное право – сфера частных дел.

Образец задания

C5. Какой смысл вкладывается в понятие «публичное право»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о публичном праве.

Ответ: Публичное право – совокупность отраслей права, которые регулируют отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный) интерес.

Примеры предложений: К отраслям публичного права относятся международное публичное право, административное право, финансовое право, уголовное и уголовно-процессуальное и ряд других. Публичное право связано с публичной властью, носителем которой является государство. Предметом публичного права выступают общественные отношения в области государственного управления и др.

Тема 8. Публичное и частное право

2.5 (50.43%) 347 votes

Отрасль права – совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу общественных отношений.

Это самая крупная единица в системе права. Каждая отрасль имеет свой предмет, метод правового регулирования и основные источники права.

— Предмет отрасли права – однородная сфера общественных отношений, которую регулирует отрасль.

— Метод правового регулирования — совокупность различных способов и приемов правового воздействия отрасли права на общественные отношения, составляющих предмет отрасли.

— Источники права отрасли – это те акты, в которых закреплены основные нормы данной отрасли.

Основные отрасли права в РФ:

|

Отрасль права |

Предмет |

Источники |

|

Конституционное |

наиболее важные отношения, складывающиеся в связи с устройством государственной власти, её политико-территориальной организацией, определением основ правового положения личности |

Конституция РФ |

|

Административное |

отношения, складывающиеся в процессе исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного управления |

КоАП РФ |

|

Гражданское |

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения |

ГК РФ |

|

Гражданско-процессуальное |

отношения, возникающие между судом и участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам |

ГПК РФ |

|

Финансовое |

отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования финансовых ресурсов государства и органов местного самоуправления |

НК РФ, БК РФ |

|

Уголовное |

отношения, складывающиеся в связи с совершением преступлений |

УК РФ |

|

Уголовно-процессуальное |

отношения, складывающиеся в связи с расследованием, рассмотрением и разрешением уголовных дел |

УПК РФ |

|

Земельное |

отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными ресурсами, их охраной и рациональным использованием |

ГК РФ, ЗК РФ |

|

Арбитражное процессуальное |

отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов по защите нарушенного или оспариваемого права организаций и граждан-предпринимателей |

АПК РФ |

|

Трудовое |

отношения, возникающие в связи с непосредственной деятельностью людей в процессе труда и связанные с использованием наёмного труда |

ТК РФ |

|

Семейное |

отношения, связанные с заключением и расторжением брака, а также семейные отношения (между супругами, родителями и детьми и родственные отношения) |

СК РФ |

|

Экологическое |

экологические отношения в целях предотвращения и устранения вредных последствий деятельности человека на окружающую среду, а также отношения по поводу обеспечения правового режима особо охраняемых природных территорий |

ФЗ «Об охране окружающей среды», ВК РФ |

Право образует особую структуру и подразделяется на группы:

1) Частное и Публичное право:

Публичное право — это область государственных дел (отношения граждан и государства), а частное право — сфера частных дел (отношения между гражданами).

|

Линии сравнения |

Публичное право |

Частное право |

|

1. Интересы |

Общественные, государственные |

Личные |

|

2. Предмет правового регулирования |

Неимущественные отношения |

Имущественные и неимущественные отношения |

|

3. Метод правового регулирования |

Соподчиненность и координация действий участников правовых отношений. Императивный (субординационный) метод: вертикально-властная связь между субъектами общественных отношений |

Соподчиненность и координация действий участников правовых отношений. Диспозиционный (координационный) метод: горизонтальные связи равных субъектов общественных отношений |

|

4. Состав участников |

Государственные органы власти; частные лица и государство |

Частные лица (физические и юридические) |

|

5. Состав отраслей права |

Конституционное, административное, уголовное, финансовое право, процессуальные отрасли и т. д. |

Гражданское, предпринимательское, трудовое, семейное право и т. д. |

|

6. Сущность |

Нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государственной власти и управления |

Упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц |

2) Материальное и процессуальное право:

Материальное право — совокупность норм системы права, непосредственно регулирующих общественные отношения и совокупность отраслей права, в которых основной упор делается на установление прав и обязанностей субъектов.

Термин материальное право используется в юриспруденции в качестве понятия, обозначающего такие правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования.

Нормы материального права закрепляют формы собственности, юридическое положение имущества и лиц, устанавливают правовой статус, основания и пределы юридической ответственности и т. д.

К отраслям материального права относятся:

-

конституционное право;

-

административное право;

-

финансовое право;

-

предпринимательское право;

-

гражданское право;

-

жилищное право;

-

семейное право;

-

экологическое право;

-

трудовое право;

-

уголовное право.

Знаете ли Вы, что…

Материальное право неразрывно связано с процессуальным правом. Их можно рассматривать как юридические категории, выражающие единство двух сторон правового регулирования: непосредственной юридической регламентации общественных отношений и процессуальных форм судебной защиты этих отношений. От их согласованности и «жизнеспособности» во многом зависит состояние законности и обеспечение правопорядка в стране.

Процессуальное право — это часть норм правовой системы, регулирующая отношения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уголовных, гражданских и арбитражных дел. Существуют три основные формы судебного процесса: гражданский, арбитражный и уголовный.

-

Гражданско-процессуальное право ― это совокупность правовых норм, регулирующих порядок разрешения судами гражданских дел (это одна из отраслей права).

-

Арбитражно-процессуальное право — слова «арбитраж», «арбитражный» используются в нашей повседневной практике в названии органов, разрешающих различные споры. Например, арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России, Морская арбитражная комиссия, Международный коммерческий арбитраж. На биржах создаются органы по разрешению споров, вытекающих из биржевых сделок, называемые «биржевым арбитражем». Под арбитражным процессом следует понимать урегулированную нормами права форму деятельности арбитражных судов, направленную на защиту оспариваемого или нарушенного права организаций и граждан-предпринимателей.

-

Уголовно-процессуальное право — это отрасль права, регулирующая деятельность органов суда, прокуратуры, следствия и дознания по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел. Устанавливает порядок и содержание уголовного судопроизводства, регулирует возникающие в связи с ним правоотношения, права и обязанности органов, осуществляющих уголовный процесс, участников процесса и т. д.