В задании № 2 необходимо подобрать слово или сочетание слов на месте пропуска в указанном предложении

Предлагаю слова, которые можно использовать в ответах.

НАРЕЧИЯ. |

||||||||||

| Часто подходят в заданиях следующие наречия.

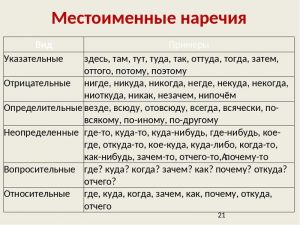

Зачем. Затем. Отчего. Оттого. Почему. Потому. Посему. Поэтому. Наречий очень много: сейчас, здесь, тут, там, сегодня завтра и др. Задание: найти частицу и местоименное наречие (пример: именно+ поэтому). Местоименные наречия.указывают на место, время, способ действия и пр. или спрашивают о них.

|

||||||||||

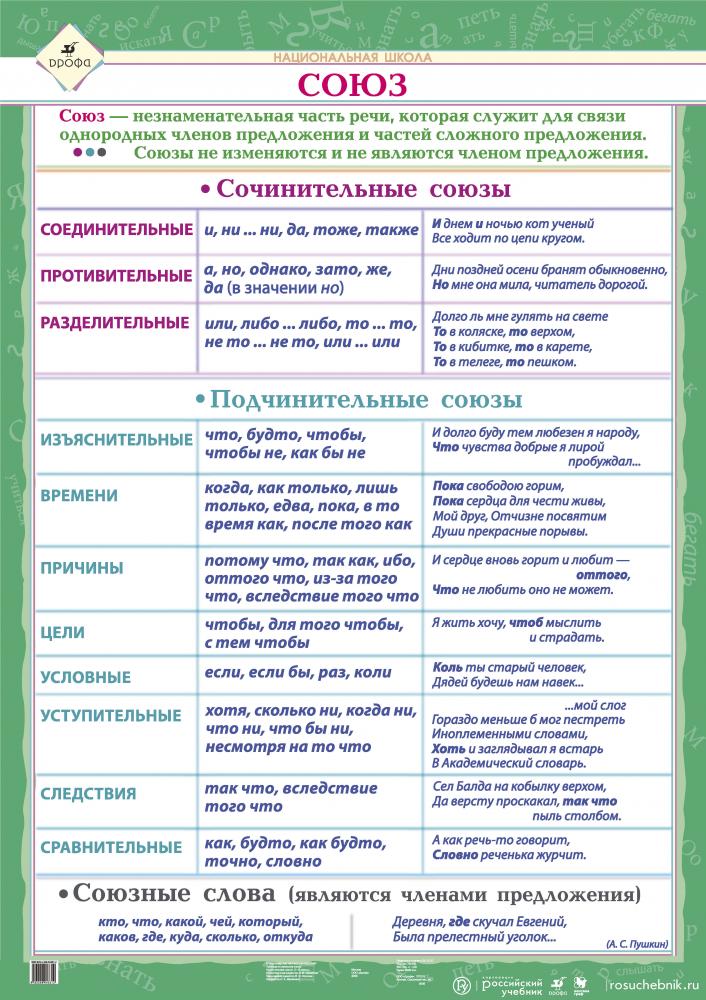

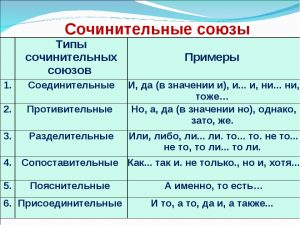

Сочинительные союзы. |

||||||||||

| И ,а, но, однако, тоже ,также, или, либо.

Да=и, да= но. Иногда в задании необходимо подобрать сочинительный союз определённого разряда. Приведём их здесь. Соединительные: и, да=и, ни-ни, тоже, также. Противительные: а, но, зато, однако, да=но. Разделительные: или, либо, не то-не то, то-то. |

||||||||||

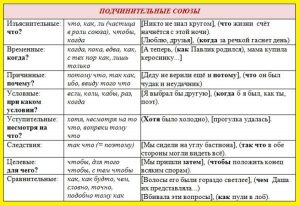

Подчинительные союзы. |

||||||||||

|

||||||||||

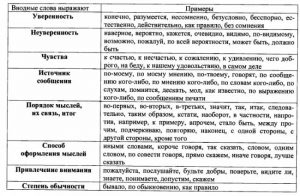

Вводные слова. |

||||||||||

| Различные чувства говорящего в связи с сообщением:

к счастью, к несчастью, к радости, к ужасу, к сожалению и др. Оценка степени реальности сообщения (уверенность, возможность, неуверенность): конечно, несомненно, вероятно, может быть, кажется и др. Источник сообщения: говорят, сообщают, по словам, по-моему, по мнению и др. Связь мыслей, последовательность изложения: итак, следовательно, во-первых, наконец, между прочим, … Оформление высказываемых мыслей: одним словом, вообще, иначе говоря, так сказать и др. Привлечение внимания: видишь (ли), понимаешь, пожалуйста, скажем, допустим и др. Указывают на степень обычности того, о чем говорится: бывает, бывало, как водится, как всегда, по обыкновению, по обычаю, случается, случалось. Внимание! Вводных слов очень много, приведены лишь наиболее распространённые. Запомните слова, которые НЕ являются вводными.авось, будто, буквально; вдобавок, вдруг, ведь, в конечном счете, вряд ли, вроде бы, всё-таки, даже, едва ли, исключительно, именно, как будто (будто), как бы, как раз, к тому же, между тем, небось, по постановлению (чьему), по решению (чьему), почти, приблизительно, примерно, просто, решительно, якобы. |

||||||||||

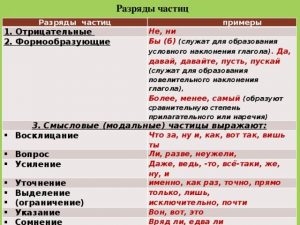

Частицы. |

||||||||||

| Отрицательные: не, ни, вовсе не, отнюдь не, далеко не.

Вопросительные: неужели, разве, ли, ль. Указательные: вон, вот, это. Уточняющие: именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь. Ограничительные и выделительные: только, лишь, исключительно, почти, единственно. Усилительные: даже, же, ведь, уж, ну. Сомнительные: едва ли, вряд ли. Восклицательные: что за, ну и, как. Как, что за – это частицы, если находятся в восклицательных предложениях. Что за прелесть эти сказки! Как прекрасен это мир!. |

||||||||||

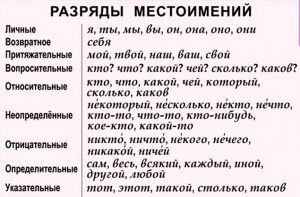

Задание: подобрать местоимение (и указан его разряд).

Разряды местоимений.1.Личные. Некто, нечто, некий, некоторый, несколько, кто-то, что-то, какой-то, чей-то, сколько-то, кое-кто, кое-что, кое-какой, кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь, чей-нибудь, сколько-нибудь, кто- либо, что-либо, какой-либо, чей-либо |

||||||||||

Задание: подберите сочетание производного предлога с местоимением.

Производные предлоги.В течение. В продолжение. В заключение. Вследствие. Благодаря, согласно, вопреки. Несмотря на. Невзирая на. Ввиду. Насчёт. Навстречу, напротив, впереди, везде, вокруг, вдоль, вопреки, наперекор, наперерез, позади, внутри, мимо, посередине и др. Вместо, вроде, ввиду, в виде, в отличие от, за счёт, насчёт (=о),по причине, по поводу, за исключением, в связи с и др. |

||||||||||

Задание: подберите союзное слово.

Союзные слова –это самостоятельные части речи, служащие средством связи придаточных предложений с главным и являющиеся одновременно членами предложения. В роли союзных слов могут выступать: 1. Относительные местоимения: какой, который, кто, что, кем, чем, кого, сколько. 2. Местоименные наречия: где, куда, откуда, как, когда, зачем, почему, отчего. |

||||||||||

| Частица + указательное местоимение:

Именно такая. |

||||||||||

СЛОВА, встречающиеся в ответах заданий ФИПИ.С этой целью. Другие же. И всё-таки. Дело в том, что. Именно из-за. Именно так. Прежде чем. На самом деле. Другие же. С другой стороны. Несмотря на это. Иными словами. В конце концов. Помимо. Кроме. |

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна.

Вернутьсяк списку тестов по русскому языку ЕГЭ

1 ноября 2020

В закладки

Обсудить

Жалоба

Частицы, которые часто встречаются в заданиях ЕГЭ

1.Даже– частица вносит значение уточнения и подчеркивает важность мысли.

2.Ведь– эта частица вносит значение усиления и причины.

3.Лишь, только–выделительные.

4.Именно–имеет значение пояснения.

5.Сочетание частицы с местоименным наречием–вот почему, именно поэтому.

Союзы, которые часто встречаются в заданиях ЕГЭ

1.То есть– пояснительный союз, который автор использует для уточнения сказанной ранее информации.

2.Но, зато, однако– противительные союзы, которые используются для противопоставления.

3.Потому что, так как, поскольку, ибо– используются, чтобы указать на причину того, о чем говорится в предыдущих предложениях.

4.Так что– используется, чтобы указать на следствие.

5.Или, либо–разделительные.

6.Чтобы–подчинительный.

Вводные слова и вводные словосочетания, которые часто встречаются в заданиях ЕГЭ

Кроме того– используется, когда автор хочет дополнить ранее высказанную мысль.

Другими словами, иными словами– используются, если автор хочет сказать уже высказанную мысль иначе (более понятно).

Итак, таким образом, следовательно, иначе говоря– автор использует данные вводные слова для подведения итога рассуждениям.

Конечно, разумеется, безусловно– указывают на степень уверенности в сказанных словах.

Например, так, действительно– вводные слова, которые используются для пояснения мысли.

Наоборот– вводное слово, употребляющееся для противопоставления одного предложения другому.

Во-первых, во-вторых, с одной стороны,с другой стороны– автор указывает порядок следования мыслей.

Наречия, которые часто встречаются в заданиях ЕГЭ

1.Местоимённые наречия–поэтому, потому.

2.Теперь, отсюда, так.

Союзные слова, которые часто встречаются в заданиях ЕГЭ

1.Который, что.

Местоимения, которые часто встречаются в заданиях ЕГЭ

1.Указательные –эти, это, такие, те.

2.Личные–его(её).

3.Притяжательные–своей.

4.Определительное–весь(всего).

Предлоги, которые часто встречаются в заданиях ЕГЭ

1.Из-за.

2.В отличие от (производный предлог).

3.Производный предлог с указательным местоимением–вследствие этого, ввиду этого.

4.Сочетание предлога с относительным местоимением–из которых.

Сочетание числительного с предлогом–один из.

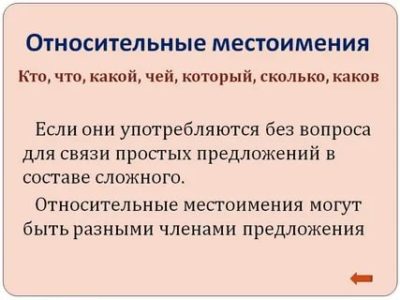

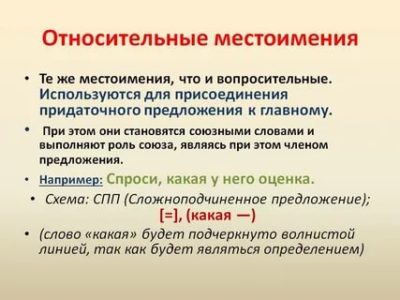

Относительные местоимения

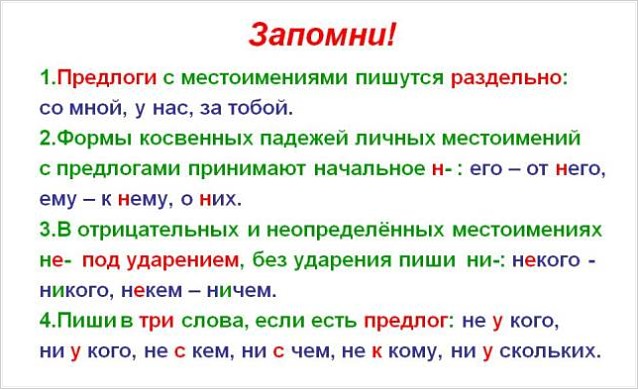

Предлог с относительным местоимением в роли союзного слова. Относительные местоимения Не с местоимениями пишется раздельно.

Относительные местоимения

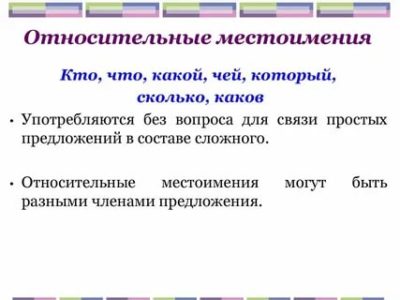

Относительные местоимения «кто», «что», «какой», «каков», «который», «чей», «сколько» указывают на предмет, признак или количество.

Что такое относительные местоимения?

Местоимение как самостоятельная часть речи объединяет слова, которые по своим значениям и синтаксическим свойствам делятся на семантические разряды.

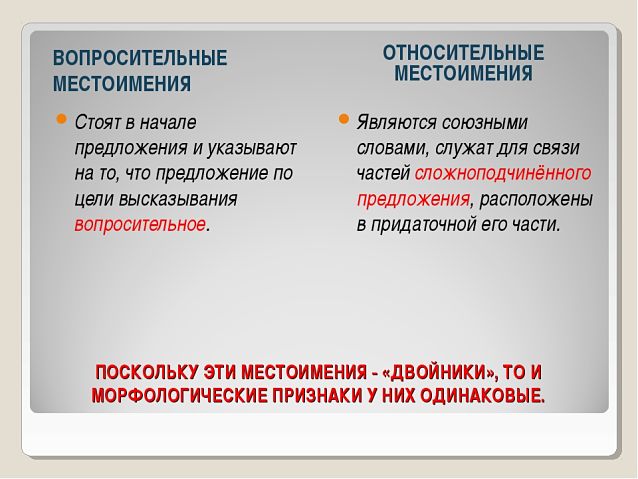

Речь пойдет об разряде относительных местоимений, которые внешне совпадают с вопросительными местоимениями, но в отличие от них не имеют признака вопросительности, а являются синтаксическим средством связи в сложноподчиненном предложении — союзными словами.

Сравним:

Кто стучит на дереве, как барабанщик? (вопросительное местоимение)

Дети знают, кто стучит на дереве, как барабанщик (относительное местоимение).

Разряд относительных местоимений составляют следующие слова:

- кто

- что

- какой

- каков

- который

- чей

- сколько (сколь)

Относительные местоимения «кто», «что» указывают на предмет, «какой», который», «каков», «чей» — на признак, «сколько» — на количество предметов. С этой точки зрения их можно разделить на группы:

- относительные местоимения-существительные — кто, что;

- относительные местоимения-прилагательные — какой, каков, который, чей;

- относительное местоимение-числительное — сколько (сколь)

Морфологические признаки относительных местоимений

Относительные местоимения имеют те же морфологические признаки, что и вопросительные местоимения.

Местоимение-существительное «кто» обозначает одушевленный предмет, а местоимение «что» — неодушевленный.

Слова «кто» и «что» не имеют рода и числа, хотя в предложении местоимение «кто» в роли подлежащего сочетается с глаголом прошедшего времени в форме мужского рода, даже если обозначает лицо женского пола, а местоимение «что», имеющее грамматическую категорию неодушевленности, традиционно сочетается с глаголом среднего рода.

Мы не помним, кто из сотрудниц ездил на эту выставку.

Они не поняли, что там упало за стеной.

Эти местоимения изменяются по падежам:

- и. п. кто , что

- р. п. не обойтись без кого , чего

- д. п. отдам кому , чему

- в. п. возьмем с собой кого , что

- т. п. поставишь между кем , чем

- п. п. сомневаться в ком , в чём

Относительные местоимения-прилагательные «какой», «который», «чей» изменяются по родам, числам и падежам, кроме местоимения «каков», которое не склоняется.

Понаблюдаем за изменением по родам, числам и падежам местоимения «который»

- и. п. какой, какая, какое, какие

- р. п. какого, какой, какого, каких

- д. п. какому, какой, какому, каким

- в. п. какой (какого), какая (какой), какой (какого), какие (каких)

- т. п. каким, какой, каким, какими

- п. п. о каком, о какой, о каком, о каких

Относительное местоимение «сколько» не изменяется по родам и числам, а только склоняется, сохраняя ударение на основе:

- и. п. ско́лько

- р. п. ско́льких

- д. п. ско́льким

- в. п. ско́лько (скольких)

- т. п. ско́лькими

- п. п. о ско́льких

Каким членом предложения могут быть относительные местоимения?

Синтаксическая роль местоимений этого семантического разряда, выступающих в роли союзных слов в сложноподчиненных предложениях, довольно обширна. Относительные местоимения могут быть любым членом придаточного предложения:

- подлежащим

- именной частью сказуемого

- дополнением

- определением

- обстоятельством.

Слова «кто» и «что» в форме именительного падежа используются в роли подлежащего, в форме косвенных падежей — дополнения.

Ему непонятно, что следует предпринять в этой ситуации.

Мы встретимся с теми, кого хорошо знаем .

Я не уверен, о чем нужно рассказать в первую очередь.

Местоимения-прилагательные являются определениями и именной частью сказуемого.

Библиотекарь отметил в списке, какие книги нуждаются в услугах переплетчика.

Я все тот же, каким был в юности.

Каков человек , таковы у него и поступки.

Местоимение-числительное «сколько» в сочетании с существительными в форме родительного падежа множественного числа выполняет роль подлежащего, дополнения или обстоятельства.

Трудно понять, скольк о лет этой женщине.

Все знают, сколько бедствий зверям и птицам приносит вырубка леса.

По его хмурому лицу невозможно было понять, сколько часов ещё нужно идти до охотничьей стоянки.

Видеоурок-презентация (6 класс)

Союзы и союзные слова: функции, особенности, различия

В пятом классе, согласно учебнику «Русский язык. Теория. 5-9 классы» В. В. Бабайцевой, ученики знают, что союзы — служебная часть речи, которая связывает как члены предложения, так и простые предложения в составе сложного:

Простые и составные союзы

В седьмом классе в этом учебнике добавляются сведения о том, что союзы по строению бывают простые и составные.

Простыми союзами называются союзы, состоящие из одного слова, например, и, а, но, да, что, если, когда и др. Союзы, которые состоят из двух и более слов, называются составными: потому что, так как, как будто, оттого что, вследствие того что, не только — но и, в силу того что, с тех пор как, до тех пор пока и др.

Сочинительные и подчинительные союзы

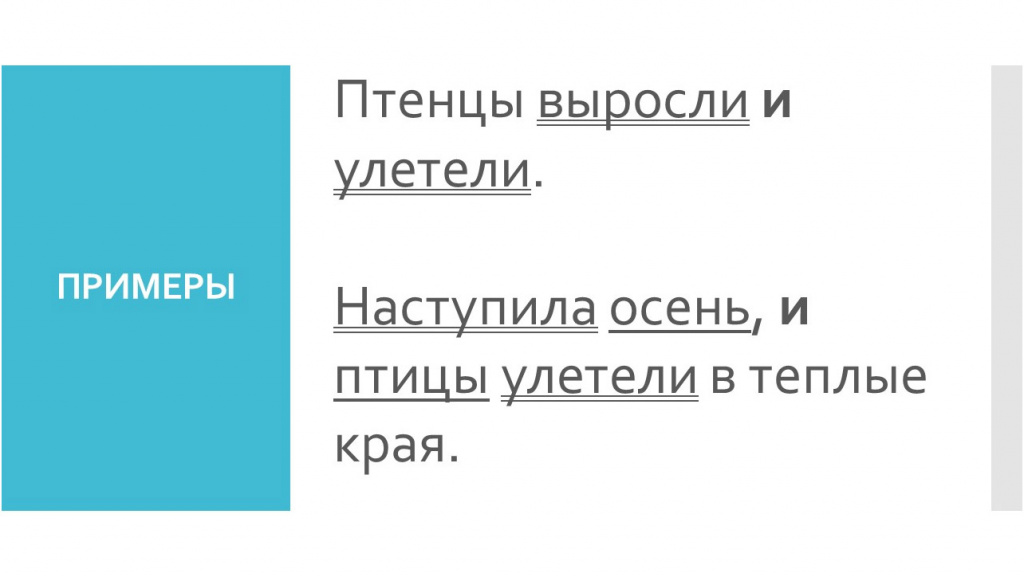

По значению союзы делятся на две группы: сочинительные и подчинительные.

Сочинительные союзы (и, а, но, да, или, ни — ни, то — то и др.) по значению делятся на три разряда:

| Соединительные союзы | Противительные союзы | Разделительные союзы |

|---|---|---|

| и, да, ни — ни, и — и, не только — но и, как — так и, тоже, также и др. | а, но, да (в значении но), зато и др. | или, либо, то — то, не то — не то, или — или и др. |

| Эти союзы имеют значение соединения (и это, и то): И пращ, и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы. | Эти союзы имеют значение противопоставления (не то, а это): Не от росы урожай, а от поту; Труд при ученье скучен, да плод ученья вкусен. | Эти союзы имеют значение разделения (или то, или это): Всю ночь огонь то разгорается, то гаснет; Либо рыбку съесть, либо на мель сесть. |

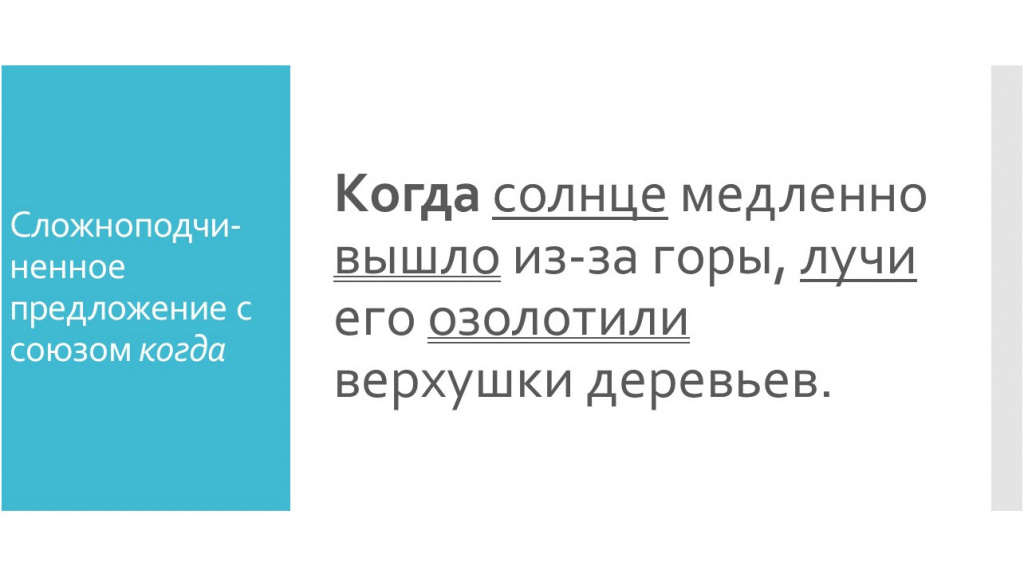

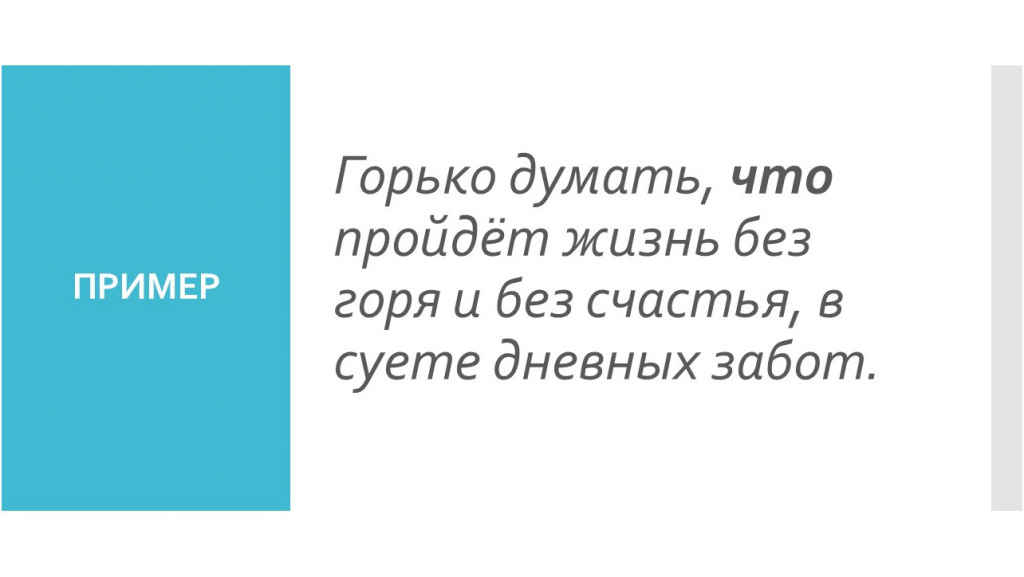

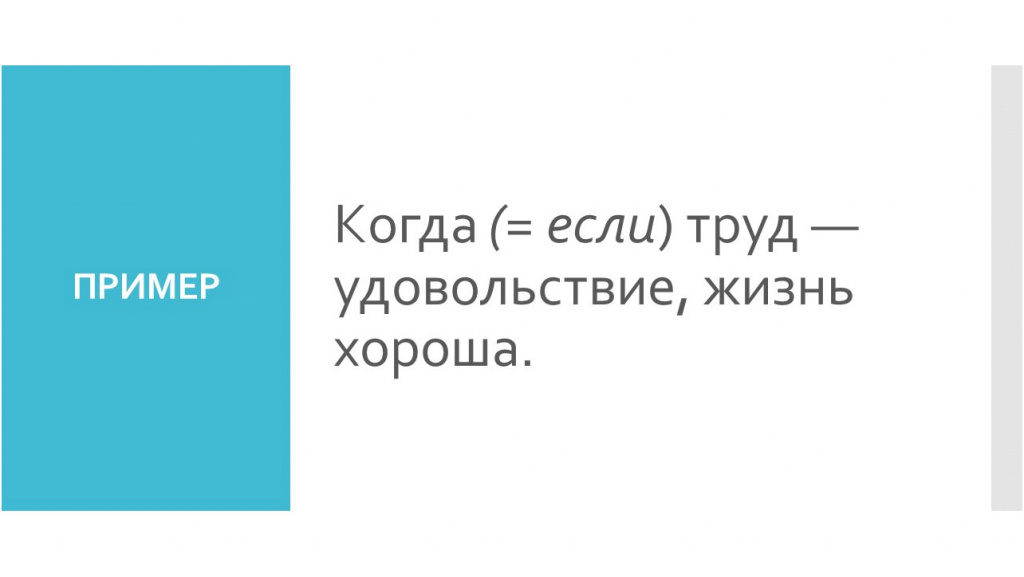

Подчинительные союзы (когда, что, чтобы, если, так что, потому что, как, как будто и др.) связывают простые предложения в сложноподчиненное: Я хочу, чтобы вы были хозяевами неба.

Подчинительные союзы по значению делятся на следующие разряды:

| Временные (указывают на время): когда, пока, едва, лишь, лишь только и др. | Когда мы возвращались домой, было темно и тихо. |

| Причинные (указывают на причину): потому что, так как, оттого что, ибо и др. | Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел дождь. |

| Целевые (указывают на цель): чтобы (чтоб), для того чтобы, с тем чтобы и др. | Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. |

| Условные (указывают на условие): если, раз, если бы и др. | Если хочешь узнать человека, посмотри на его друга. |

| Уступительные (указывают на противоречие одного события другому): хотя; несмотря на то, что; пускай и др. | Хотя было еще рано, но ворота оказались запертыми; Никто из нас не чувствовал ни малейшей усталости несмотря на то, что поход длился уже несколько суток; Пускай ты умер, но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету. |

| Сравнительные (указывают на сравнение): как, как будто, словно и др. | Журавли летели быстро-быстро и кричали грустно, будто звали с собой. |

| Следственные (указывают на следствие): так что. | В сенях дуло со всех сторон, так что едва не погасла свеча. |

| Изъяснительные (указывают на то, о чем говорят): что, чтобы, будто и др. | Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. |

На наш взгляд, на этом этапе целесообразно вспомнить о видах синтаксической связи или ввести новый для семиклассников термин «виды синтаксической связи».

Основные виды синтаксической связи между словами и предложениями — сочинительная и подчинительная.

| Сочинительная связь | Подчинительная связь |

|---|---|

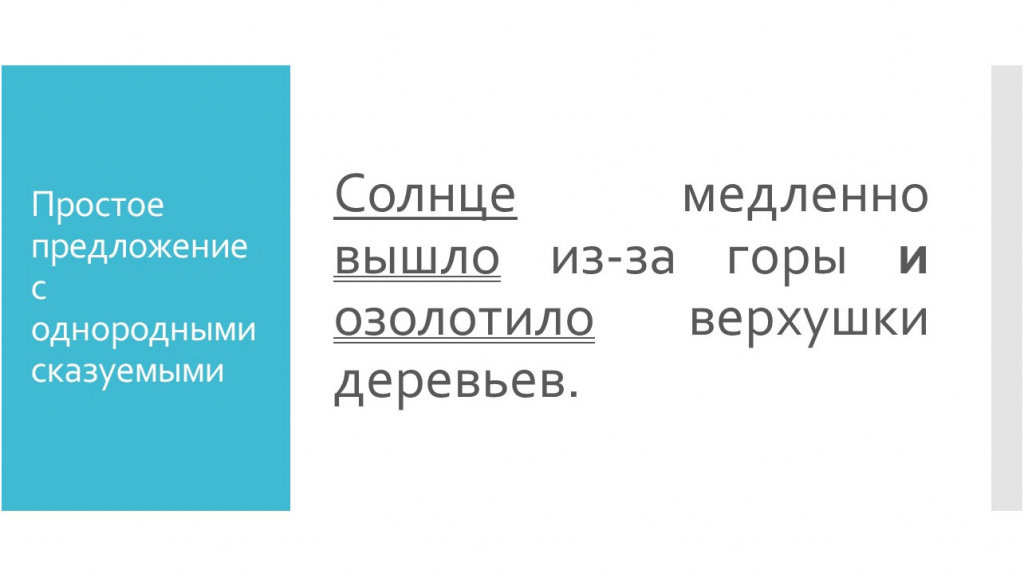

| Сочинительная связь объединяет равноправные части. Сочинением связаны части сочинительных словосочетаний (леса и луга) и сложносочиненных предложений: Гром скоро затих, но дождь все лил и лил. Основным средством связи при сочинении являются сочинительные союзы (и, а, но, да и др.) |

Подчинительная связь объединяет главную (подчиняющую) и зависимую (подчиненную) части. Обычно при подчинении можно задать вопрос от главной части к зависимой: знать (что?) литературу; Я не знаю (чего?), что будет со мною. Подчинением связаны части подчинительных словосочетаний и сложноподчиненных предложений. |

Сочинительная и подчинительная связь может быть оформлена союзами, например:

Союзы и значения сложносочиненных предложений

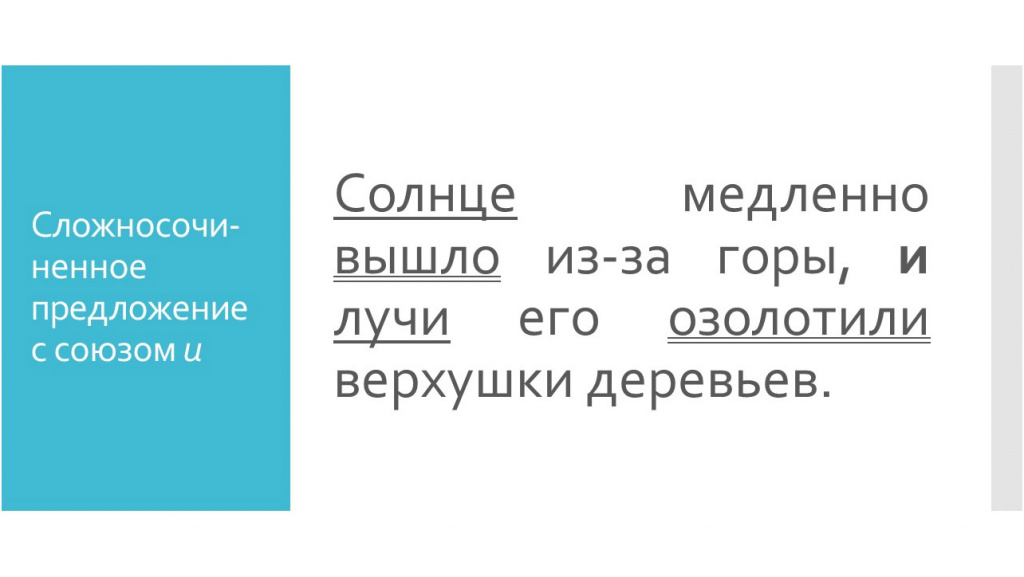

В девятом классе ребята узнают, что в сложносочиненных предложениях простые предложения связываются друг с другом интонацией и сочинительными союзами. По характеру сочинительного союза и значению сложносочиненные предложения делятся на три группы:

| Сложносочиненные предложения с соединительными союзами и, да, да и, а (в значении и), тоже, так-же и др. | Сложносочиненные предложения с противительными союзами но, а, да (в значении но), однако, зато и др. | Сложносочиненные предложения с разделительными союзами или (иль), либо, то — то, то ли —то ли и др. |

| Гроза разразилась, и дождь освежил томящуюся землю; Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески; Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце мое огрубело. | Мир разноязычен, но все люди одинаково плачут и одинаково смеются; Все проходит, да не все забывается; Корень учения горек, зато плоды его сладки. | Можешь шагу прибавить, или силенок нет?; Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело; То ли гречка цветет, то ли речка течет. |

| В предложениях с этими союзами выражаются разнообразные значения, чаще других временные значения: одновременность и последовательность. | В предложениях этой группы одно явление (событие) противопоставляется другому. | В сложносочиненных предложениях этой группы указывается на чередование явлений (событий), на то, что возможно одно явление из названных. |

Подчинительные союзы и союзные слова в сложноподчиненных предложениях

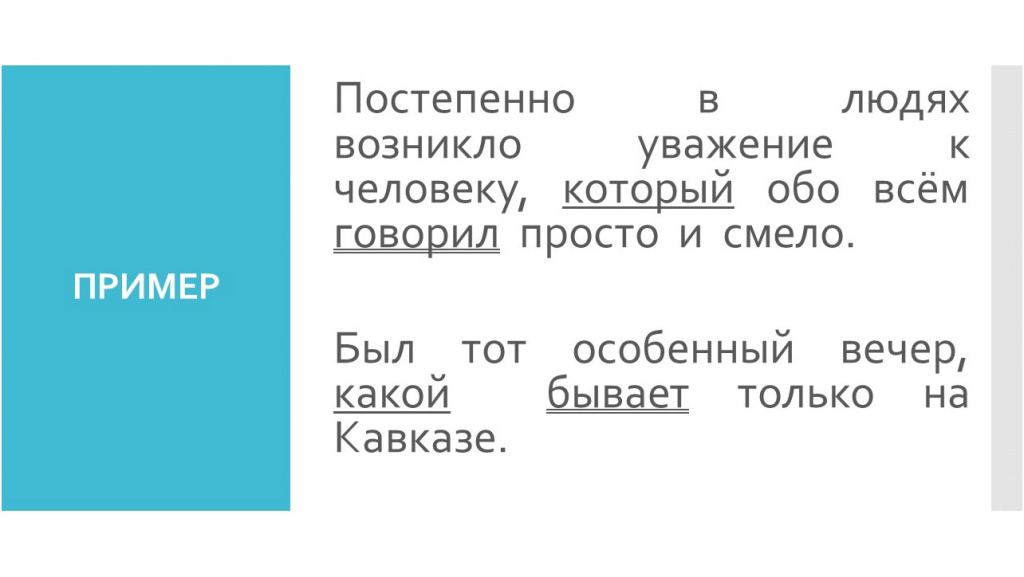

В этом же, девятом, классе ребята узнают, что придаточные предложения присоединяются к главному или к другому придаточному подчинительными союзами (простыми и составными) или союзными словами.

Под союзными словами авторы учебников учебно-методического комплекса В. В. Бабайцевой понимают относительными местоимения, которые используются для связи простых предложений в составе сложноподчиненного.

| Подчинительные союзы | Союзные слова | |

|---|---|---|

| Простые | Составные | |

| что чтобы как когда ибо пока будто словно если и др. |

потому что оттого что так как так что лишь только как будто с тех пор как в связи с тем что для того чтобы и др. |

что кто как когда который какой где куда откуда и др. |

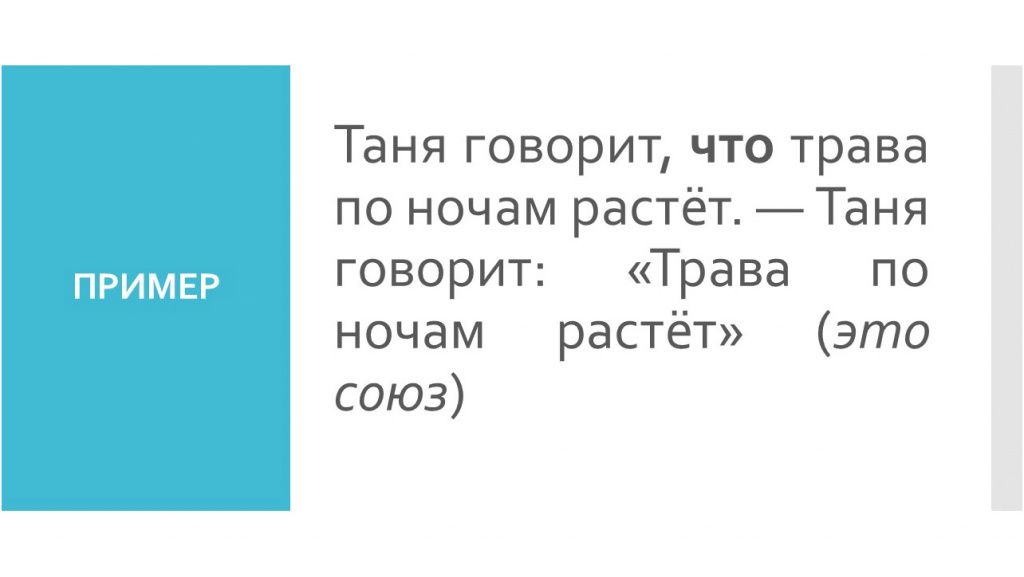

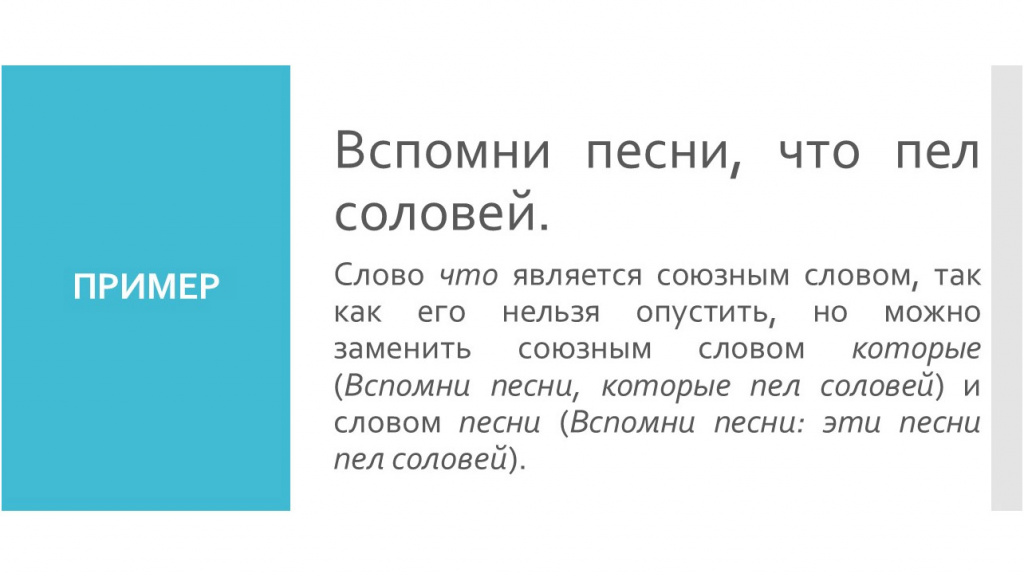

Как видим, в некоторых случаях совпадают (по написанию) простые подчинительные союзы и союзные слова. Как девятиклассник сможет отличить союз от союзного слова (например, что, как, когда) в сложноподчиненном предложении?

Чтобы отличить союз от союзного слова, необходимо помнить:

1) Подчинительные союзы не являются членами придаточного предложения, а служат только для присоединения придаточных к главному или другому придаточному:

Союзные слова не только «прикрепляют» придаточные предложения к главному (или к другому придаточному), но и являются членами придаточных предложений:

2) В некоторых случаях союз можно опустить, а союзное слово нельзя:

3) Союз можно заменить только другим союзом:

4) Союзное слово можно заменить только союзным словом или теми словами из главного предложения, к которым относится придаточное, например:

Авторы данного учебника обращают внимание девятиклассников, что умение разграничивать союзы и союзные слова нужно для правильного интонирования предложения, так как нередко союзные слова являются смысловым центром, они выделяются логическим ударением.

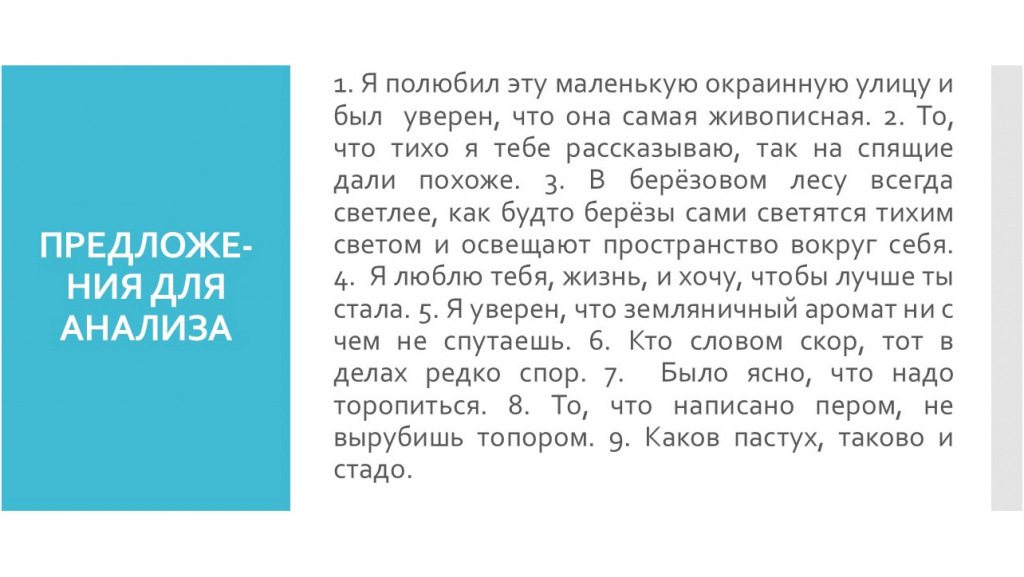

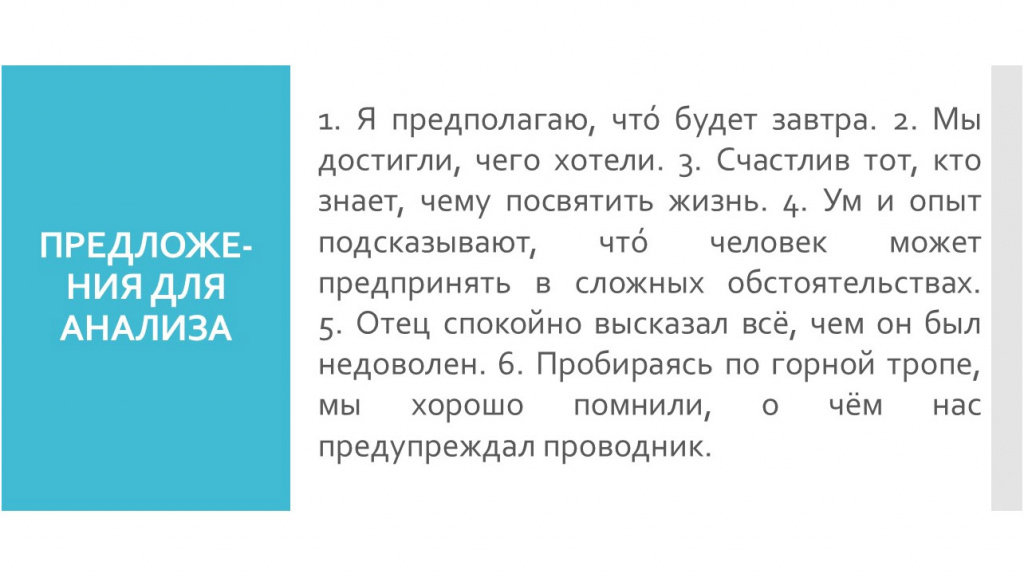

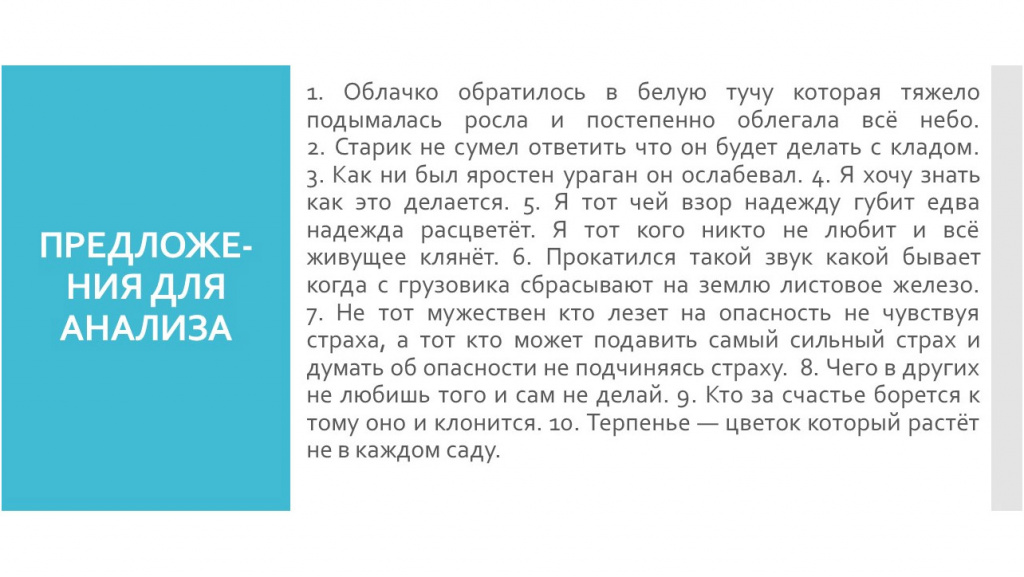

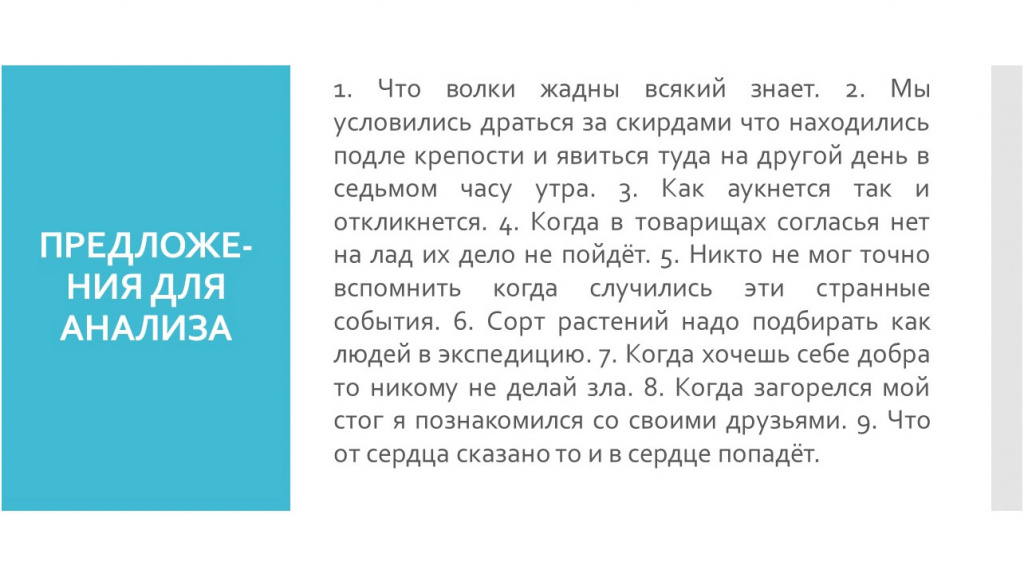

Закрепляем полученные знания о союзах и союзных словах на практике

В учебнике «Русский язык. Практика. 9 класс» Ю. С.Пичугова, А. П. Еремеевой, А. Ю. Купаловой дается ряд упражнений, направленных на формирование умения отличать подчинительные союзы и союзные слова. Приведем некоторые такие упражнения.

Эту модель или ее фрагменты можно использовать как в 9 классе, так и в 7-8 классах.

Полагаем, предложенная модель обучения поможет учителю «расставить все точки над и» при изучении союзов и союзных слов на уроках русского языка: рассмотреть их функции, особенности строения и значения союзов, их использования в сложных предложениях; особенности использования союзных слов в сложноподчиненных предложениях.

Что такое относительное местоимение

Относительные местоимения в немецком языке служат для связи придаточного предложения с главным. Они являются союзными словами в придаточных предложениях. В качестве относительных местоимений употребляются вопросительные местоимения welcher (-es, -е; -е), wer, was и указательное местоимение der (das, die; die).

Относительные местоимения der (das, die; die) который (которое, которая), welcher (-es, -e) в тех же значениях вводят обычно определительные придаточные предложения. Местоимение welcher (-es, -е) в современном немецком языке употребляется значительно реже, чем der, das, die.

Относительные местоимения согласуются в роде и числе с определяемым существительным главного предложения, а падеж зависит от синтаксической функции местоимения в придаточном предложении.

| Ich habe an meinen Freund, der in Berlin wohnt, einen Brief geschrieben. | Я написал письмо моему другу, который живет в Берлине. |

| Ich wohne in dem Haus, das (welches) sich neben dem Theatergebäude befindet. | Я живу в доме, который находится рядом со зданием театра. |

| Ich habe mit den Lehrern gesprochen, die an unseren Kursen arbeiten. | Я говорила с преподавателями, которые работают на наших курсах. |

Относительное местоимение der (das, die; die) склоняется как соответствующие указательные местоимения.

Относительное местоимение welcher (-es, -е; -е) склоняется так же, как вопросительное местоимение welcher (-es, -е; -е), за исключением формы родительного падежа, где оно совпадает с относительным местоимением der (das, die, die) в Genitiv.

Склонение относительных местоимений der (das, die; die),

welcher (-es, -e; -e) в немецком языке

| Падеж | Единственное число | Множественное число | |

| Муж. р. | Cp. p. | Жен. p. | |

| der | das | die | die |

| welcher | welches | welche | welche |

| dessen | deren | deren | |

| dem | der | den | |

| welchem | welcher | welchen | |

| den | das | die | die |

| welchen | welches | welche | welche |

NominativGenitivDativAkkusativ

| Hier ist der Artikel, den (welchen) wir übersetzen sollen. | Вот статья, которую мы должны перевести. |

| Mein Zimmer, dessen Fenster nach Süden gehen, ist sehr hell. | Моя комната, окна которой обращены на юг, очень светлая. |

Относительное местоимение wer (как и вопросительное) относится к одушевленному предмету.

| Wer zuletzt lacht, (der) lacht am besten. | Хорошо смеется тот, кто смеется последним. |

Относительное местоимение was относится к неодушевленным предметам и абстрактным понятиям:

| Ich schreibe dir alles auf, was du mitnehmen sollst. | Я напишу тебе все, что ты должен взять с собой. |

| Ich kann nicht verstehen, was hier vorgeht. | Я не могу понять, что здесь происходит. |

| Erzähle uns, was du machen willst. | Расскажи нам, что ты хочешь делать. |

Относительные местоимения wer, was склоняются так же, как соответствующие вопросительные местоимения.

Также будет полезно прочитать:

5 главных правил употребления относительных местоимений в английском

Изучая английский язык, нельзя обойти важную тему относительных местоимений. Их употребление в контексте придаточных предложений имеет ряд интересных нюансов, которые вам будет полезно узнать.

Какие бывают относительные местоимения?

В английском языке существуют следующие относительные местоимения: who (кто), that (что, который), which (который), whom (кому, которому), whose (чей) и whoever/whomever (кто бы ни/кому бы ни). В основном, относительные местоимения нужны для того, чтобы вводить придаточные определительные предложения.

Обычно этот вид придаточных предложений относится к слову, фразе или смыслу главного предложения, которые выступают антецедентом (существительное или его эквивалент, к которому относится последующее местоимение).

В следующих примерах относительные местоимения whom и that воздействуют на подлежащее, которое является антецедентом:

The neighbour, whom I saw this morning, crashed his car. — Сосед, которого я видел этим утром, разбил свою машину.

The cake that Jane cooked was nice and tasty. — Торт, который испекла Джейн, был красивый и вкусный.

Употребление того или иного относительного местоимения напрямую зависит от типа придаточного предложения. Существует два вида придаточных определительных предложений: ограничительные (уточняющие смысл) и распространительные (дополняющие новую информацию). В обоих случаях относительное местоимение может выступать подлежащим, дополнением или притяжательным местоимением (whose).

Относительные местоимения в придаточных ограничительных

Относительные местоимения, вводящие придаточное ограничительное предложение, не отделяются запятой от главного предложения. В данном случае, придаточное предложение сообщает важную информацию об антецеденте в главном предложении.

Данная информация играет ключевую роль в правильном понимании смысла главного предложения, поэтому ее нельзя опустить. Проще говоря, без придаточного ограничительного главное предложение попросту теряет смысл.

Относительные местоимения в роли подлежащего

I was nicely surprised to meet guys who also arrived to support their favorite team. — Я был приятно удивлен встречей с парнями, которые тоже пришли поддержать свою любимую команду.

It will be the party that everyone will remember. — Это будет вечеринка, которая запомнится каждому.

Относительные местоимения в роли дополнения

Oтносительные местоимения в роли дополнения, определяющие человека или предмет, можно опустить. Однако официальный английский требует употребления относительного местоимения.

Если относительное местоимение является дополнением предлога, which следует употреблять вместо that, например: in which (в котором), about which (о котором), for which (для которого). Рассмотрим примеры:

Официальный английский: Dr. Smith was the person to whom I expressed my deep esteem and whose reputation was known to everyone. — Доктор Смит был человеком, которому я выразил свое глубочайшее уважение и чья репутация была известна каждому.

Неофициальный английский: Dr. Smith was the person I expressed my deep esteem to and whose reputation was known to everyone.

Официальный английский: There was a wonderful landscape at the exhibition that Jane adored. — На выставке был чудесный пейзаж, который восхитил Джейн.

Неофициальный английский: There was a wonderful landscape at the exhibition Jane adored.

Официальный английский: Tom achieved the cave about which he had heard so many tales. — Том добрался до пещеры, о которой слышал так много легенд.

Неофициальный английский: Tom achieved the cave he had heard so many tales about.

В американском английском относительное местоимение whom употребляется довольно редко и обычно заменяется на who, а в разговорной речи и вовсе опускается:

Официальный вариант: The man to whom you said hello in the morning is my uncle. — Человек, с которым ты поздоровался утром — мой дядя.

Разговорный вариант: The man you said hello to in the morning is my uncle. (The man who you said hello to in the morning is my uncle.)

Однако если относительное местоимение whom находится после предлога и является его дополнением, его нельзя опускать:

The man for whom she was waiting so many years finally appeared. — Наконец-то появился мужчина, которого она ждала так много лет.

Относительные местоимения в роли притяжательного местоимения

В английском языке только whose является притяжательным относительным местоимением. Его антецедентом могут выступать как лица, так и предметы.

The boy whose toy engine broke yesterday was presented a new beautiful toy truck. — Мальчик, чья машинка вчера сломалась, получил новый первоклассный игрушечный грузовик.

The bag whose owner got off the bus was delivered to the nearest lost-property office. — Сумка, владелец которой сошел с автобуса, была доставлена в ближайшее бюро находок.

Относительные местоимения в придаточных распространительных

Несмотря на сходство в употреблении, относительные местоимения, вводящие придаточные распространительные, отделяются от главного предложения запятой. Обычно which является признаком придаточного распространительного предложения.

Как правило, придаточные распространительные не несут ценной информации об антецеденте в главном предложении. Данная информация не является ключевой в правильном понимании мысли главного предложения и может быть опущена без потери его смысла.

Другими словами, придаточное распространительное является отступлением, которое сообщает дополнительную информацию. Давайте узнаем, в каких качествах могут употребляться относительные местоимения в придаточных распространительных.

Употребление That или Who/Which

Относительное местоимение that употребляется только в придаточных ограничительных предложениях. Его также можно заменить на who (в отношении лиц) или which (в отношении предметов). Слово that часто используется в разговорной речи, а вот who и which более характерны для письменного английского. Например:

- Разговорный английский: Robert Burns is a Scottish poet that wrote a lot of wonderful poems and songs in the Scots language and standard English. — Роберт Бернс — шотландский поэт, который написал множество чудесных стихов и пеcен на шотландском диалекте и литературном английском языке.

- Письменный, официальный английский: Robert Burns is a Scottish poet who wrote a lot of wonderful poems and songs in the Scots language and standard English.

Who или That

При описании людей неофициальный английский допускает использование как who, так и that. Но если речь идет о характеристиках или способностях человека/группы лиц, то лучше употреблять относительное местоимение that (хотя употребление who также допускается):

- She is the kind of woman that always looks charming. — Она из тех женщин, которые всегда выглядят очаровательно.

Если же в официальном стиле речь идет о конкретном человеке, who употреблять предпочтительнее:

- The man who won the prize was a cook. — Мужчина, который выиграл приз, был поваром.

That или Which

В английском существует несколько ситуаций, где использовать that более уместно, чем which. После местоимений many, few, all, little, much, every(thing) и any(thing) следует употреблять именно that:

- There are many ways that may help him resolve this complex issue. — Существует множество способов, с помощью которых он может решить этот сложный вопрос.

Существительное, определяемое прилагательным в превосходной степени, также требует относительного местоимения that:

- This is the most beautiful car that he has ever seen. — Это самая прекрасная из виденных им машин.

Придаточные предложения и относительные местоимения

В этой статье мы поговорим о видах придаточных предложений, а также узнаем, что такое относительные местоимения в английском языке и как их использовать при построении сложноподчиненных предложений.

В английском, как и в русском языке, предложения могут быть простые и сложные. Сложные предложения делятся на сложносочиненные (compound sentences) и сложноподчиненные (complex sentences).

Все части сложносочиненных предложений между собой равны, а сложноподчиненные состоят из главного предложения (principal clause) и одного или нескольких придаточных (subordinate clauses).

В этой статье мы поговорим о разных видах придаточных предложений, а также об относительных местоимениях (relative pronouns), которые необходимы для связи придаточных предложений с главным.

Главное и придаточное предложения неравноправны между собой — придаточное всегда зависит от главного и существовать самостоятельно не может. У придаточных нет определенного места в предложении — они могут стоять перед, после или посреди главного предложения:

Do you know the man who offered us a discount? — Ты знаешь мужчину, который предложил нам скидку?

When I come home, I will call you. — Когда я приду домой, я тебе позвоню.

The dress, which you asked me for, is dirty. — Платье, которое ты у меня просила, грязное.

Придаточные предложения в английском языке выполняют функцию одного из членов предложения:

- придаточные подлежащие (subject clauses)

- придаточные сказуемые или придаточные предикативные (predicative clauses)

- придаточные дополнительные (object clauses)

- придаточные обстоятельственные (adverbial clauses)

- придаточные определительные (attributive clauses)

Теперь поговорим о каждом из видов придаточных предложений подробнее.

Такие придаточные выполняют функцию подлежащего и отвечают на вопросы who? (кто?) и what? (что?). В предложения вводятся с помощью следующих слов: that (что), whether (ли), if (ли), who (кто, который), whom (кого, кому), whose (чей), what (что, какой), which (который), when (когда), where (где), how (как), why (почему).

What I need is your full attention. — Что мне нужно — это твое полное внимание.

Whether he comes or not is not important anymore. — Придет он или нет — уже не важно.

2. Придаточные сказуемые

Они стоят на месте сказуемого после глагола to be (быть). Они соединяются с главным предложением теми же словами, что и придаточные подлежащие: that (что), whether (ли), if (ли), who (кто, который), whom (кого, кому), whose (чей), what (что, какой и т. д.). В отличие от придаточных подлежащих, придаточные сказуемые всегда стоят во второй части сложного предложения.

Обратите внимание, что глагол to be (быть), который выступает глаголом-связкой между главным и придаточным предложениями на русский переводят как «заключаться в том, (что)», «состоять в том, (что)».

The problem was that we got lost and had nobody to ask for directions. — Проблема была в том, что мы потерялись и нам не было у кого спросить направление.

The question is if he can get his car fixed by Monday. — Вопрос состоит в том, починят ли ему машину до понедельника.

That is why I could not tell you the truth. — Вот почему я не могла рассказать тебе правду.

3. Придаточные дополнительные

Они выполняют функцию дополнения и отвечают на вопросы what? (что?), about what? (о чем?), what for? (за что?) и другие вопросы косвенных падежей. В предложения вводятся теми же словами, что и придаточные подлежащие и придаточные сказуемые.

I didn’t know where my husband was. — Я не знала, где был мой муж.

He convinced me that it was a very bad idea. — Он убедил меня, что это была очень плохая идея.

My colleagues hope that we will not have to go on strike. — Мои коллеги надеются, что нам не придется устраивать забастовку.

4. Придаточные обстоятельственные

Такие придаточные выполняют функции обстоятельства и отвечают на вопросы when? (когда?), why? (почему?), where? (где?, куда?) и how? (как?). Эта группа придаточных предложений делится на подгруппы по значению. Давайте по очереди изучим каждую из подгрупп:

- Обстоятельственные предложения времениОбстоятельственные предложения времени (the adverbial clauses of time) отвечают на вопросы when? (когда?), since when? (с каких пор?), how long? (как долго?). Придаточная часть вводится в предложение союзом, так или иначе связанными с обозначением времени: when (когда), while (в то время как), as (когда, в то время как), after (после того как), before (до того как), till/until (пока, до тех пор пока), as soon as (как только), since (с тех пор как) или by the time (к тому моменту, как).While you were at hospital, your boss called three times. — Пока ты был в больнице, твой босс звонил три раза. He moved to Chicago when he was 25 years old. — Он переехал в Чикаго, когда ему было 25 лет.Обратите внимание, что в придаточном предложении времени, если мы говорим о будущем действии, нельзя употреблять will. Вместо него используем настоящее время — Present Simple, Present Continuous или Present Perfect.As soon as I find a new job, I’ll pay you back. — Как только я найду новую работу, я верну тебе деньги. Please, close the window before you leave for work. — Пожалуйста, закрой окно перед тем, как уйдешь на работу.

- Обстоятельственные предложения местаОбстоятельственные предложения места (the adverbial clauses of place) отвечают на вопросы where? (где?, куда?) и where from? (откуда?). Придаточная часть присоединяется к главному предложению с помощью союза where (где, куда), wherever (где бы ни, куда бы ни), anywhere (где-нибудь) или everywhere (везде).You can go wherever you want. — Ты можешь идти, куда захочешь. Can you tell me where I can park my car? — Не могли бы вы мне сказать, где я могу припарковать машину?

- Обстоятельственные предложения причиныОбстоятельственные предложения причины (the adverbial clauses of reason) отвечают на вопрос why? (почему?). Главное и придаточное предложения объединяются союзом because (потому что), as (так как), since (поскольку), for (так как) или seeing that (поскольку).I didn’t climb the tree because I am afraid of height. — Я не залез на дерево, потому что я боюсь высоты.Since she doesn’t want to help me, I will have to do everything myself. — Поскольку она не хочет мне помогать, мне придется все делать самому.

- Обстоятельственные предложения следствияОбстоятельственные предложения следствия (the adverbial clauses of result) — в главном предложении описана причина, в придаточном указано следствие, они соединяются союзом so that (так , что) или such that (такой , что).It was such a hard day that I fell asleep the moment I got into bed. — Это был такой тяжелый день, что я уснула, как только легла в постель. He spoke so quietly that nobody could hear him. — Он говорил так тихо, что никто его не слышал.

- Обстоятельственные предложения образа действия и сравненияОбстоятельственные предложения образа действия и сравнения (the adverbial clauses of manner and comparison) — придаточная часть присоединяется к главному предложению с помощью союза as if (как будто, будто), as though (как будто бы), as (как), than (чем), as as (так же , как) или so as (такой , как).You look as if you have been working a lot recently! — Ты выглядишь, как будто много работал в последнее время! Today it is not as cold as it was yesterday. — Сегодня не так холодно, как было вчера.

- Обстоятельственные предложения уступкиОбстоятельственные предложения уступки (the adverbial clauses of concession) — для этой группы используются союзы although/though (хотя), no matter what (что бы то ни было), whatever (что бы ни), whoever (кто бы ни), however (как бы ни), whatever (что бы ни), even though (несмотря на то, что).Whatever happens, I will be there for you. — Что бы ни случилось, можешь на меня рассчитывать.Though we live in different countries, we still remain close friends. — Хотя мы и живем в разных странах, мы все еще остаемся близкими друзьями.

Относительные местоимения в английском языке

Относительные местоимения в английском языке имеют особую функцию в речи. Они необходимы для того, чтобы связывать придаточное и главное предложение в составе сложного. Но они не просто связывают части предложения, но и сами являются его членами.

Классификация относительных местоимений

В английском языке различают 5 относительных местоимений:

- Who – кто, который

- Whose – чей, который

- Whom – кому, которому

- Which — который

- That – который

Чтобы лучше их запомнить и хорошо во всем разобраться, давайте рассмотрим каждое относительное местоимение в отдельности.

Who

Относительное местоимение Who в предложении обозначает людей:

- This is the designer who decorated our bedroom. – Это тот дизайнер, который оформил нашу спальню.

- The boy who phoned you yesterday is my cousin. – Парень, который звонил тебе вчера, мой двоюродный брат.

- Tom is the journalist who wrote that article. – Том тот самый журналист, который написал ту статью.

Whose

Местоимение Whose обозначает принадлежность одушевленным предметам:

- Whose book is this? – Чья это книга?

- Do you remember Mr. Green whose car was broken? – Вы помните господина Грина, чья машина сломалась?

- Yesterday Mary, whose dog was sick, went to the vet. – Вчера Мэри, чья собака (собака которой) заболела, пошла к ветеринару.

Whom

Местоимение Whom чаще относится к людям, но иногда может обозначать и неодушевленные предметы. Как правило, используется с предлогом to:

- This is the man to whom I offered my studio. – Это человек, которому я предоставил свой кабинет.

- Anders, to whom you gave your business, is a very honest man. – Господин Андерс, которому вы отдали свой бизнес, очень честный человек.

- Alex is the person whomyou need to talk to. – Алекс – тот человек, с которым тебе нужно поговорить.

Which

Относительное местоимение Which относится к неодушевленным и одушевленным (кроме людей) предметам:

- Tom showed me the building which was founded some centuries ago. – Том показал мне здание, которое было построено несколько веков назад.

- The movie which you advised to watch is very interesting. – Фильм, который ты посоветовал посмотреть, очень интересный.

- The dog which you gave me is very devoted. – Собака, которую ты мне подарил, очень преданная.

That

Относительное местоимение That также относится к неодушевленным и одушевленным (кроме людей) предметам:

- The skirt that she bought last week is very expensive. – Юбка, которую она купила на прошлой неделе, очень дорогая.

- These are flowers that my child planted himself. – Это цветы, которые мой ребенок посадил сам.

- Clangorous are animals that live in Australia. –Кенгуру – животные, которые живут в Австралии.

Часто к relative pronouns относят и местоимение What, но только в некоторых случаях:

- This is not what I expected. – Это не то, что я ожидал.

- I forgot what you were telling me. – Я забыл, что ты говорил мне.

- I want to tell you what I heard yesterday. – Я хочу рассказать тебе, что я слышал вчера.

Как выучить относительные местоимения

Друзья, выучить relative pronouns просто необходимо всем, кто изучает английский язык. Потому что употребление в речи относительных местоимений делает вас настоящим англичанином. Эти словечки делают вашу речь более развитой и богатой, вы можете использовать не только простые предложения, но и сложные, а ваш лексический запас расширяется.

Сами относительные местоимения выучить нетрудно, достаточно немного потренироваться в их написании. Важно другое: крепко-накрепко запомнить как, в каких случаях и для чего служат и употребляются относительные местоимения. Какие из них для людей и одушевленных предметов, а какие – для неодушевленных.

Относительные местоимения в английском языке достаточно простая тема. Чтобы преуспеть в этом деле, перечитайте внимательно наш материал и поупражняйтесь в употреблении относительных местоимений. Составляйте сложные предложения, в которых относительные местоимения будут связывать главные и придаточные предложения вместе. Выполняйте специальные упражнения на данную тему, и у вас обязательно все получится!

Урок 47. Относительные местоимения и наречия. Слова-связки в английском языке

София СтальскаяВысшее лингвистическое образование. Опыт работы 5 лет.

Еще одна группа местоимений, о которых стоит поговорить — это относительные местоимения who(m), which, that, whose. Данные местоимения вводят придаточное предложение, которые дают информацию о предмете или явлении, на которое указывает говорящий: The girl who works at the stationary is my cousin.

Запомните!

- Мы используем who/that по отношению к людям: The lady who lives next door has four cats.

- Мы используем which/that по отношению к предметам или животным: I read the book which was so

- Who, which, that нельзя опустить, если они являются подлежащим: I’m reading the book which is very boring.

- Who, which, that можно опустить, если они НЕ являются подлежащим: This is the car (that/which) I want to buy.

- Мы используем whose вместо притяжательных прилагательных (my, her, his и др.) по отношению к людям, предметам, животным, чтобы показать принадлежность:

This is Mrs Thomas, whose daughter is a student. - Относительное местоимение не используется вместе с другим местоимением.

Who’s = who is или who has

Относительные наречия

Относительные наречия where, when, why также вводят придаточное предложение, т. е. используются в начале придаточного предложения.

Запомните!

- Where используется в отношении мест, обычно после существительных house, hotel, street, town, country, etc. Относительное наречие можно заменить относительным местоимением which/that с предлогом. В этом случае which/that можно опустить: The hotel where we stayed was fantastic. = The hotel (which/that) we stayed at was fantastic.

- When используется по отношению ко времени, обычно после существительных time, period, moment, day, summer, etc. Также может быть опущен или заменен that. I remember the day (when) I met my wife. = I remember the day that I met my wife.

- Why используется при указании причин, обычно после слова reason. Может быть опущен или заменен that.

The reason (why) I can’t come is that I’m busy at work. = The reason that I can’t come is that I’m busy at work.

Слова/фразы-связки

Любой текст должен быть связным и легко читаться. Для этого используются так называемые слова-связки. Иногда, это могут быть целые фразы. Слова-связки могут быть соединительными и противительными. Как следует из названия, при помощи первых мы соединяем похожие идеи и мысли, а вторые помогают выделить противоположные.

| Соединительные | Противительные |

| And (also) – и (также)Also — такжеAnd . as well – и . также | But — ноHowever — однакоOn the other hand – с другой стороны |

| Примеры: | |

| She is polite and (also) kind.She is polite and kind as well. | She is very kind, but can be rude.She is very kind, however/on the other handshe can be rude. |

Положение предлога в придаточных

Предлог может стоять как перед относительным местоимением (редко употребляется), так и в конце придаточного. Сравните:

The company for which she works sells computers (официально)

The company which she works for sells computers (неофициально)

Who и that после предлогов не используются.

This is the boy with whom I played football.

This is the boy (who) I played football with.

Задания к уроку

Задание 1. Дополните who, which, whose.1. Tom . is a journalist lives next door.2. This is the film I very much.3. He is the man brother is a pilot.4. Have you got any clothes you can sell?5. I lost the bracelet my boyfriend bought me.6. Anna is your friend comes from Wales.7. I talked to the girl father is a driver.

8. The man owns this shop isn’t married.

Задание 2. Дополните where, when, why.1. This is the town I spent my childhood.2. The reason I say so is that I love you.3. The time I was young was the most exciting.4. I don’t want to go to the restaurant we ate last time.5. What’s the reason you didn’t call?6. I remember the day I met your mother.7. Do you remember we moved in?

8. I don’t know you glasses are.

Задание 3. Выберите подходящие слова-связки.1. He is not tall (but/as well) handsome.2. She is tall (but/and) skinny.3. She is strict (also/however) I her.4. She is shy and sensitive (also/as well).5. The film is long (and/but) boring.

6. I want to come (and/but) I can’t.

Ответ 1.1.who2. which3. whose4. which5. which6. who7. whose

Ответ 2.1. where2. why3. when4. where5. why6. when7. when

Ответ 3.1. but2. and3. however4. as well5. and

Относительные придаточные предложения

С помощью относительного придаточного предложения можно сообщить дополнительную информацию, не начиная новой фразы. Относительные придаточные предложения всегда выделяются запятыми.

Относительные придаточные предложения содержат дополнительную информацию о каком-либо существительном или местоимении. Обычно они стоят сразу после слова, к которому относятся, то есть либо в конце, либо в середине главного предложения.

Номинатив:Toni, der eine Brille trägt, geht in meine Klasse.Тони, который носит очки, ходит в мой класс.(Toni trägt eine Brille. – Wer?)Генитив:Linda, deren Lächeln bezaubernd ist, kann toll tanzen.Линда, улыбка которой очаровательна, здорово танцует.(Lindas Lächeln ist bezaubernd. – Wessen Lächeln?)Датив:Das sind die Freunde, mit denen ich viel Zeit verbringe.

Это те друзья, с которыми я провожу много времени.(Mit den Freunden verbringe ich viel Zeit. – Mit wem?)Аккузатив:Bodo, den ich schon ewig kenne, ist sehr lustig.Бодо, которого я знаю уже целую вечность, очень веселый.(Bodo kenne ich schon ewig. – Wen?)

Относительные придаточные предложения вводятся относительными местоимениями или относительными наречиями.

Относительные местоимения

Относительные местоимения склоняются, то есть в роде и числе соответствуют тому существительному, которое заменяют.

Падеж относительного местоимения зависит от того, заменяет ли это местоимение подлежащее или дополнение. Обратите внимание на то, что падеж относительного местоимения часто не совпадает с падежом существительного в главном предложении, к которому оно относится.

Например:Bodo, den ich schon ewig kenne, ist sehr lustig.

Bodo ist sehr lustig. (Кто? – номинатив в главном предложении)

Bodo kenne ich schon ewig. (Кого? – аккузатив в придаточном предложении)

Употребление относительных местоимений

В разговорной речи обычно употребляются относительные местоимения der/die/das. Местоимения welcher/welche/welches можно использовать, чтобы избежать повторения.

Местоимения вопросительные и относительные

Вопросительные местоимения

– Должна же я стерпеть двух-трёх гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. Они, наверно, прелестны. А то кто же станет меня навещать? (Антуан де Сент-Экзюпери)

«Добрый день день.. день», – откликнулось эхо. – Кто вы? – спросил маленький принц.

«Кто вы кто вы кто вы», – откликнулось эхо. (Антуан де Сент-Экзюпери)

– Гнилая вода! Ни черта не стоит твоя гнилая вода. – Не стоит, по-твоему? А ты пробовал? – Нет, я не пробовал. А вот Боб Таннер пробовал.

– Кто это тебе сказал?

– Как кто? Он сказал Джефу Тэтчеру, а Джеф сказал Джонни Бэккеру, а Джонни сказал Джиму Холлису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот как было дело! (М. Твен)

– Кому нужна голова без плечей? – подумала бедная Алиса. (Л. Кэрролл)

Вскоре я увидел охотника, у которого в руках было ружьё. – Послушай, – обратился я к нему. – В кого это ты стреляешь? Нигде не видно ни зверя, ни птицы. (Э. Распе)

– Так что же из этого? Все они врут. (М. Твен)

Учитель переспросил:

– Вы Что вы сделали?

– Остановился поговорить с Гекльберри Финном. (М. Твен)

Мы с Гаврилой толковали Всю намеднишнюю ночь –

Чем бы горюшку помочь? (П.П. Ершов)

Молви ласковое слово!

Чем тебя я огорчил? (П.П. Ершов)

КАКОЙ

– Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу Я тебя, брат, ягодами буду угощать – у меня целый сад, а потом раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?

– Какой он?

– Белый такой (Д.Н. Мамин-Сибиряк)

Привёз мастер свои лапти да и свалил их в кучу. – Почём, парень, лапти? – спрашивает народ. – По совести. – По какой такой совести? (Е. Пермяк)

Они подошли к киоску и увидели на прилавке целый ряд краников с кнопками.

– Какую же нажимать кнопку? – с недоумением спросил Пестренький.

– Ну, нажми ту, где нарисована вишенка, – посоветовал Незнайка. (Н. Носов)

В лифте кнопка первого этажа находится на высоте 1 м 20 см от пола. Кнопка каждого следующего этажа выше предыдущей на 10 см. До какого этажа сможет доехать в лифте маленький мальчик, рост которого 90 см, если, подпрыгивая, он может дотянуться до высоты, превышающей его рост на 45 см? (Г. Остер)

КОТОРЫЙ

– А который час? – спросила Ольга Михайловна, чтобы ещё раз услышать в своём голосе незнакомую нотку. (А.П. Чехов)

– Который теперь час? – Двенадцатый в начале.

– Эх, досадно! (А.П. Чехов)

– Чей этот проклятый театр? Откуда он взялся? – прорычал Карабас Барабас. (А.Н. Толстой)

– Звезды чьи? – ворчливо спросил делец. – Не знаю. Ничьи. (Антуан де Сент-Экзюпери)

Чьей казни. старец непреклонный!

Чья дочь в объятиях его? (А.С. Пушкин)

– Это чья работа, по-твоему?

– Чья? – с недоумением спросил Незнайка. – Твоя!

– Моя?! – От удивления Незнайка даже разинул рот. (Н. Носов)

КАКОВ

Десятилетний мальчик постригся наголо, поглядел в зеркало и твёрдо решил больше никогда в жизни не стричься. Волосы у мальчика растут с постоянной скоростью 1 см в месяц. Какова будет длина его волос к пятидесяти годам, если, конечно, он к этому возрасту не облысеет как коленка? (Г. Остер)

На кухне площадью в 6 кв. м дедушка рассыпал мелочь. С каждого кв. м бабушка собрала по 45 коп. Каков общий урожай? (Г. Остер)

– Ах, Анна Григорьевна, послушайте только, совершенный роман: вдруг в глухую полночь, когда всё уже спало в доме, раздаётся в ворота стук, опаснейший, какой только можно себе представить; кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!» Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник? (Н.В. Гоголь)

СКОЛЬКО

– Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. (А. Гайдар)

Мальчуган этот долго и сердито ворочался и всё никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик, оба, сидели невозмутимые и спокойные.

– Ты откуда? Вас сколько приехало? – спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька. (А. Гайдар)

– Тогда пойдемте к хозяину, – нерешительно предположил стальной великан. – А где же ваш хозяин? – осторожно спросил Буратино. – В одной из комнат, – довольно невразумительно ответил великан.

– А сколько же здесь этих комнат? (А.Н. Толстой)

Как определить относительное местоимение. Что представляют собой относительные местоимения

Среди многочисленных разрядов местоимений два принято выделять в единую группу — это вопросительные и относительные местоимения. По написанию и звучанию они совершенно одинаковы, однако имеют разный смысл в предложении — то есть, являются омонимами по отношению друг к другу.

Как не перепутать разряды? Для этого нужно понять, в чем заключается их суть.

Относительные местоимения — что для них характерно, и для чего они служат?

Слова из этого разряда местоимений могут выражать принадлежность каких-либо предметов, их количество и сами предметы. К относительным принадлежат такие местоимения, как «сколько», «кого», «что», «кто», «какой», «который» и «чей». Обычно в речи они используются в качестве связующих звеньев. Например:

- Ему больше понравился тот шкаф, который был белого цвета.

- Я спросил, какой автобус идет до метро.

- Никто не знал, чей это шарф.

Относительные местоимения могут склоняться по всем основным признакам. Однако надо помнить, что в словах «что», «сколько» и «кто» изменяется только падеж — например, «кого» или «чего», «скольких». А вот остальные местоимения склоняются в том числе по родам и числам. Например — «какой», «какая», «какие», или «чья», «чье», «чьи». Кроме того, для слова «каковой» предусмотрена еще и краткая форма «каков».

Местоимения вопросительные — суть и главное отличие от предыдущей группы

Вопросительные местоимения очень похожи на относительные — недаром их так часто путают. Звучат они и пишутся точно так же — «кто», «что», «сколько», «какой» и так далее. Аналогичны и правила их склонения — «что», «кто» и «сколько» изменяются лишь в соответствии с падежами, остальные слова — по числам, родам и падежам.

Но есть одно принципиальное отличие. Вопросительное местоимение может использоваться исключительно в предложениях, где задается вопрос. В любом из случаев оно подчеркивает, что спрашивающий чего-то не знает — и обращается к кому-то или чему-то, чтобы это узнать.

Примерами вопросительных местоимений будут:

- Сколько килограммов картошки в этом пакете?

- Чье это пальто?

- Кто открыл окно в комнате?

Таким образом, отличить две группы местоимений очень просто. Например, во фразе «Кто забыл книгу на подоконнике?» мы имеем дело с вопросительным местоимением, поскольку видим вопрос. А вот во фразе «Я спросил, кто забыл книгу на подоконнике» слово «кто» будет уже местоимением относительным — поскольку вопроса не задается, предложение лишь повествует о том, что он прозвучал.

Которая обобщенно указывает на предметы, их признаки и количество, однако при этом не называет их. По значению такие слова разделяются на особые разряды. Одним из них являются относительные местоимения. Для чего они предназначены? Когда употребляются относительные местоимения? Какова их специфика? Ответ на все вопросы вы найдете ниже.

Что представляют собой относительные местоимения?

Разберемся, что означает эта категория. Так, относительные местоимения в русском языке предназначены для выражения отношений между составными частями сложного предложения, причем между этими блоками должна быть подчинительная связь. Выступают такие части речи в роли союзных слов. Всего относительных местоимений насчитывается лишь семь. К ним относятся слова «что», «какой», «кто», «каков», «который», «чей» и «сколько». Есть одна очень важная и интересная деталь.

Если посмотреть на такой разряд местоимений, как вопросительный, то можно заметить, что слова, относящиеся к двум этим видам, одинаковые. В чем же тогда разница? Зачем было создано два отдельных разряда? Дело в том, что вопросительные местоимения служат отнюдь не для связи частей в сложном предложении, а для выражения вопроса о предмете либо же о его признаках, принадлежности, количестве, порядке.

То есть можно сделать вывод о том, что они различаются между собой по своему значению.

Особенности относительных местоимений

Каждое из слов этого разряда можно проанализировать по таким характеристикам, как число, склоняемость по падежам, родам. Так, местоимения «чей», «какой» и «который» имеют много схожего с прилагательными. Они, как и эти части речи, могут изменять число, склоняются по падежам, а также в состоянии иметь род.

Местоимение «каков» хотя является очень похожим на вышеописанные слова, имеет свою особенность. Оно не может изменяться по падежам. Однако такое местоимение имеет формы рода и числа. И, наконец, обсудим характеристику таких слов, как «кто», «что» и «сколько». Они ведут себя полностью противоположно описанному до этого примеру.

То есть могут склоняться по падежам, но при этом не имеют форм числа и рода.

Отличие от иных разрядов

Так, как уже отмечалось, наиболее похожими на интересующие нас местоимения являются вопросительные. Но есть и полные противоположности. К примеру, отрицательные местоимения. Они указывают на отсутствие какого-либо предмета, признака или количества. Часто с относительными путают безличные местоимения («некто», «нечто» и так далее).

Они, в свою очередь, указывают на неопределенные предметы, признаки, а также количество. Следует помнить, что относительные местоимения не выражают никаких явлений. Они служат лишь для связи частей в сложном предложении. Перед ними всегда ставится запятая. Это объясняется спецификой относительным местоимений, находящихся всегда на стыке двух простых предложений в одном сложном.

Таким образом, мы рассмотрели все наиболее весомые признаки этого разряда.

Где в склонении существительных есть категории рода, числа и падежа, относительное местоимение согласуется в роде и числе с антецедентом , тогда как падеж показывает его отношение к глаголу в придаточном или главном предложении. В некоторых языках релятив является неизменяемым словом (ср. англ. that ).

Слова, используемые в качестве относительных местоимений, часто изначально имели другие функции. Так, например, в английском which является также вопросительным словом . Это говорит о том, что относительные предложения, возможно, являются сравнительно поздним развитием во многих языках. В некоторых языках (ср. валлийский) нет относительных местоимений.

Относительные местоимения в русском языке

Относительными местоимениями в русском языке являются слова который, какой, кой, кто, что, сколько, чей, каков. Таким образом, относительные местоимения совпадают с вопросительными местоимениями .

- Местоимение кто указывает на одушевлённые существительные. Местоимение кто может сочетаться со словами в единственном и во множественном числе: Не знаю, кто тебе сказал. Но те, кто это сделали, ответят за свои слова.кто употребляются в мужском роде: Я не знаю, кто тебе такое сказал.

- Местоимение что указывает на неодушевлённые существительные. Местоимениями что употребляются в единственном числе: Не слышно, что шумит. Слова, связанные с местоимением что употребляются в среднем роде: Что бы ни случилось, люди помогут.

- Кто, что, сколько — не имеют числа и рода, изменяются по падежам;

- Какой, чей, который — изменяются по родам, числам и падежам по типу прилагательных.

По грамматическим и семантическим особенностям относительные местоимения в целом не отличаются от вопросительных , но некоторые различия все же обнаруживаются. Например, местоимение кой не будет иметь формы именительного падежа единственного числа женского рода, а когда выступает в роли подлежащего, склоняется как притяжательное прилагательное .

Относительные местоимения в английском языке

The train was late, which annoyed him greatly «Поезд опаздывал, что его сильно раздражало»

В свободном относительном предложении у релятива нет антецедента; придаточное предложение играет роль кореферентного элемента в главном предложении. Относительное местоимение, используемое таким образом, часто называется фузионным относительным местоимением, так как антецедент сливается с местоимением:

I what you did «Мне нравится, что ты сделал»

Относительные местоимения и релятивизация

Конструкция считается относительной клаузой если это клауза, которая либо сама, либо в комбинации с существительным, обозначает какой-то объект и если у этого обозначенного объекта есть семантическая роль внутри относительной клаузы. Если за пределами относительной клаузы есть существительное, которое определяет объект и также определяется клаузой, то это существительное будет считаться вершиной относительной клаузы.

Существуют классы языков с различными стратегиями релятивизации.

2 основных типа относительных предложений — это

- 1) языки, в которых относительное предложение следует за существительным:

a. английский the book N Rel «Книга, которую я читаю» b. майбрат Aof sago ‘the sago tree that they felled’ «Дерево саго, которое они срубили».

- 2) языки, в которых относительное предложение предшествует существительному:

аламблак yima-r person-3SG.M ‘a man who would have followed you’ «Человек, который последовал бы за тобой».

Особый тип — корреляционные относительные придаточные предложения, как в языке бамбара:

Относительные местоимения

Относительные местоимения «кто», «что», «какой», «каков», «который», «чей», «сколько» указывают на предмет, признак или количество.

Что такое относительные местоимения?

Местоимение как самостоятельная часть речи объединяет слова, которые по своим значениям и синтаксическим свойствам делятся на семантические разряды.

Речь пойдет об разряде относительных местоимений, которые внешне совпадают с вопросительными местоимениями, но в отличие от них не имеют признака вопросительности, а являются синтаксическим средством связи в сложноподчиненном предложении — союзными словами.

Сравним:

Кто стучит на дереве, как барабанщик? (вопросительное местоимение)

Дети знают, кто стучит на дереве, как барабанщик (относительное местоимение).

Разряд относительных местоимений составляют следующие слова:

- кто

- что

- какой

- каков

- который

- чей

- сколько (сколь)

Относительные местоимения «кто», «что» указывают на предмет, «какой», который», «каков», «чей» — на признак, «сколько» — на количество предметов. С этой точки зрения их можно разделить на группы:

- относительные местоимения-существительные — кто, что;

- относительные местоимения-прилагательные — какой, каков, который, чей;

- относительное местоимение-числительное — сколько (сколь)

Морфологические признаки относительных местоимений

Относительные местоимения имеют те же морфологические признаки, что и вопросительные местоимения.

| Муж. род | Ср. род | Жен. род | ||||

| И. п. | кто что | чей какой которыйкаков | чьё какое котороекаково | чья какая котораякакова | чьи какие которыекаковы | сколько |

| Р. п. | кого чего | чьего какогокоторого | чьей какойкоторой | чьих какихкоторых | скольких | |

| Д. п. | кому чему | чьему какомукоторому | чьей какойкоторой | чьим какимкоторым | скольким | |

| В. п. | кого что | чей (чьего) какой (какого)который (которого) | чьё какоекоторое | чью какуюкоторою | чьи (чьих) какие (каких)которые (которых) | сколько (скольких) |

| Т. п. | кем чем | чьим какимкоторым | чьей какойкоторой | чьими какимикоторыми | сколькими | |

| П. п. | о ком о чём | о чьём о какомо котором | о чьей о какойо которой | о чьих о какихо которых | о скольких |

Единственное числоМножественное число

Местоимение-существительное «кто» обозначает одушевленный предмет, а местоимение «что» — неодушевленный.

Слова «кто» и «что» не имеют рода и числа, хотя в предложении местоимение «кто» в роли подлежащего сочетается с глаголом прошедшего времени в форме мужского рода, даже если обозначает лицо женского пола, а местоимение «что», имеющее грамматическую категорию неодушевленности, традиционно сочетается с глаголом среднего рода.

Мы не помним, кто из сотрудниц ездил на эту выставку.

Они не поняли, что там упало за стеной.

Эти местоимения изменяются по падежам:

- и. п. кто, что

- р. п. не обойтись без кого, чего

- д. п. отдам кому, чему

- в. п. возьмем с собой кого, что

- т. п. поставишь между кем, чем

- п. п. сомневаться в ком, в чём

Относительные местоимения-прилагательные «какой», «который», «чей» изменяются по родам, числам и падежам, кроме местоимения «каков», которое не склоняется.

Понаблюдаем за изменением по родам, числам и падежам местоимения «который»

- и. п. какой, какая, какое, какие

- р. п. какого, какой, какого, каких

- д. п. какому, какой, какому, каким

- в. п. какой (какого), какая (какой), какой (какого), какие (каких)

- т. п. каким, какой, каким, какими

- п. п. о каком, о какой, о каком, о каких

Относительное местоимение «сколько» не изменяется по родам и числам, а только склоняется, сохраняя ударение на основе:

- и. п. ско́лько

- р. п. ско́льких

- д. п. ско́льким

- в. п. ско́лько (скольких)

- т. п. ско́лькими

- п. п. о ско́льких

Каким членом предложения могут быть относительные местоимения?

Синтаксическая роль местоимений этого семантического разряда, выступающих в роли союзных слов в сложноподчиненных предложениях, довольно обширна. Относительные местоимения могут быть любым членом придаточного предложения:

- подлежащим

- именной частью сказуемого

- дополнением

- определением

- обстоятельством.

Слова «кто» и «что» в форме именительного падежа используются в роли подлежащего, в форме косвенных падежей — дополнения.

Мне не сказали, кто звонил.

Ему непонятно, что следует предпринять в этой ситуации.

Мы встретимся с теми, кого хорошо знаем.

Я не уверен, о чем нужно рассказать в первую очередь.

Местоимения-прилагательные являются определениями и именной частью сказуемого.

Библиотекарь отметил в списке, какие книги нуждаются в услугах переплетчика.

Я все тот же, каким был в юности.

Каков человек, таковы у него и поступки.

Местоимение-числительное «сколько» в сочетании с существительными в форме родительного падежа множественного числа выполняет роль подлежащего, дополнения или обстоятельства.

Трудно понять, сколько лет этой женщине.

Все знают, сколько бедствий зверям и птицам приносит вырубка леса.

По его хмурому лицу невозможно было понять, сколько часов ещё нужно идти до охотничьей стоянки.

урок-презентация (6 класс)

Вопросительные и относительные местоимения. урок. Русский язык 6 Класс

Вряд ли мы смогли бы получить ответы на интересующие нас вопросы, если бы не умели эти вопросы задавать. Делаем мы это с помощью вопросительных местоимений. На уроке вы узнаете правила употребления вопросительных, а также относительных местоимений.

Местоимения – это слова, которыми мы можем заменить недостающую, или скрываемую, или неважную информацию. Если мы не знаем, о ком речь, или нам это не важно, но мы хотим об этом неизвестном что-то рассказать, то воспользуемся неопределенным местоимением: кто-то, кое-кто, некто. Если мы хотим отрицать наличие чего-либо, то употребим ничего, ничто – отрицательные местоимения.

А в каких ещё ситуациях мы не можем назвать то, о чем говорим? Тогда, когда хотим спросить о чем-то или о ком-то. Когда мы спрашиваем, то заведомо не знаем ответ, не можем обозначить его в вопросе. В таком случае мы используем вопросительные местоимения. Например:

Сколько туфелек на ней было?

Кто съел всю сметану?

Слова сколько, кто, который, чья – это вопросительные местоимения. Мы их используем, чтобы заменить в вопросе неизвестную нам информацию:

- о предметах, которые обычно обозначаются одушевленными или неодушевленными существительными (кто? что?);

- о признаках, которые обычно обозначаются прилагательными (какой? чей?);

- о количестве (сколько? который?).

2. Изменение местоимений по родам, числам и падежам

Местоимения какой, который, чей так же, как прилагательные, изменяются по родам, числам и падежам. Например: какой, какая, какое, какие, какими, о каком, к какой и т. д.; чей, чья, чьё, чьи, чьими, о чьих, чьей, чьего и т. д.; который, которая, которое, которые, которым, с которой и т. д.

Местоимения кто и что изменяются только по падежам. Местоимение кто сочетается только с прилагательными и глаголами в форме мужского рода единственного числа.

А местоимение что – в форме среднего рода единственного числа. Например:

Кто это сделал? Девочки, кто из вас это сделал? Кто тут самый быстрый?

Что произошло? Что тут самое интересное?

Обратите внимание на сочетание вопросительных местоимений кто или что с указательным местоимением такой.

Кто это такой? (м. р.) Кто это такая? (ж. р.) Кто это такие? (мн. ч.)

Местоимение кто сочетается и с мужским родом, и с женским, и с множественным числом указательного местоимения такой.

Местоимение сколько изменяется как числительное. Следует запомнить, что при склонении слова сколько ударение всегда падает на основу.

И. п. сколько?

Р. п. скольких?

Д. п. скольким?

В. п. сколько?

Т. п. сколькими?

П. п. (о) скольких?

3. Относительные местоимения

Относительные местоимения звучат так же, как и вопросительные: кто, что, который, какой, чей, сколько.

Вопросительные местоимения отличаются от относительных своими функциями в речи. Вопросительные мы используем, чтобы заменить в вопросе то слово, которое нам неизвестно, а относительные местоимения мы используем в сложном предложении. Например: Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу (А.С. Пушкин).

Слово который, с одной стороны, заменяет слово «предмет» в придаточной части предложения (Я приказал ехать на незнакомый предмет, и этот предмет стал подвигаться нам навстречу.) Слово который является подлежащим в придаточном предложении, оно заменило слово «предмет». Такие относительные местоимения называют еще союзными словами.

Роль союзного слова в сложноподчиненном предложении – отличительная черта относительных местоимений.

4. Относительное местоимение кто и сказуемое в придаточном предложении

Вопросительное местоимение кто является местоимением мужского рода и в письменной речи сочетается с прилагательными и глаголами в единственном числе и мужском роде. Это же правило распространяется и на относительное местоимение кто.

Все, кто собирается с нами, возьмите с собой резиновые сапоги. Глагол собирается употребляется в единственном числе, несмотря на то что собираются многие. Этот глагол относится не к местоимению все, а к местоимению кто. Кто – подлежащее, собирается – сказуемое.

Список литературы

- Русский язык. 6 класс / Баранов М.Т. и др. – М.: Просвещение, 2008.

- Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2008.

- Русский язык. 6 кл. / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2010.

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

Определительные придаточные предложения | Английская грамматика | EF

Как видно из названия, определительные придаточные сообщают важную информацию, они определяют или идентифицируют человека или предмет, о которых идёт речь. Например, предложение: Dogs that cats are very unusual.

из него мы понимаем, что в мире есть много собак, но мы говорим только о тех, которые любят кошек. Определительное придаточное предложение предоставляет нам информацию.

Если такое придаточное убрать из всего предложения, то оно останется грамматически правильным, но его значение при этом существенно поменяется.

Определительные придаточные предложения состоят из относительного местоимения (иногда опущенного), глагола, и других дополнительных элементов таких, как субъект или объект глагола. Такой тип придаточных предложений не нужно отделять запятыми от остального предложения. Запятые или скобки используются для того, чтобы отделить распространительные придаточные предложения от остальной части главного предложения.

Относительные местоимения

Следующие относительные местоимения употребляются в определительных придаточных предложениях. Они появляются в начале такого придаточного предложения и относятся к существительному, которое появляется позже в предложении.

| Субъект | who/that | which/that | |||

| Объект | who/whom/that | which/that | where | when | why |

| Притяжательные местоимения | whose | whose |

Человек Предмет Место Время Причина

Замена на «that» в разговорном английском

В разговорном английском местоимения who, whom и which часто заменяются на that. Whom является очень формальным и используется только в письменной английской речи. Вместо него вы можете использовать who или that, или полностью опустить местоимение. Ниже вы увидите общие примеры использования с подчёркнутыми определительными придаточными предложениями. Местоимение, которое используется больше в формальном английском вместо слова that дано в скобках.

Относительное местоимение

Относительное местоимение может быть опущено только в случае, если оно является объектом предложения. Когда относительное местоимение является подлежащим предложения, оно не может быть опущено.

Обычно вы сразу понимаете, если местоимение выступает в роли объекта в предложении, потому что после него идёт другой субъект + глагол. Посмотрите на примеры ниже, в первом предложении относительное местоимение не может быть опущено, потому что оно является подлежащим в придаточном предложении («the woman spoke»).

Во втором предложении, местоимение может быть опущено, поскольку «the woman» является объектом глагола «loved».

Другие случаи употребления «that»

Относительные местоимения | Грамматика | Просто и доступно

Рекомендация: Бесплатное преподавание. Тема: Склонение

Относительные местоимения — это: der, die, das, welcher, welches и welche, а также их склоняемые формы. Они стоят вместо уже названного существительного, а в следующем придаточном предложении имеется дополнительня информацию о существительном.

Пример: „Das ist der Mann, der einen Ferrari hat.“

Относительные местоимения должны склоняться: der, die, das и welche:

Склонение относительных местоимений der, die, das:

Склонение почти полностью соответствует склонению определенного артикля, только в падежах Genitiv и Dativ множественного числа прибавляется дополнительное „-en“ .

Окончания соответствуют на 100% окончаниям определенного артикля. В падеже Genitiv «welche» не употребляется. В падежах Nominativ, Dativ и Akkusativ между die, das и welche различий нет.

Относительные местоимения употребляются для ввода придаточных относительных предложений. Эти относительные предложения дают дополнительную информацию о существительном и описывают его подробнее.

Как правильно определить относительное местоимение?

Род (maskulin, feminin, neutral) и число (Singular или Plural) они получают от слова, к которому относятся. Падеж определяется из ситуации в относительном придаточном предложении.

Пример:„Das ist der Mann, der einen Ferrari hat.“

- К какому существительному относится относительное местоимение?

- Какого рода это слово („der Mann“)?

Ответ: мужского рода единственного числа

- В каком падеже находится относительное местоимение в придаточном предложении?

- Местоимение = мужской род + единственное число + Nominativ ⇒ „der“

Вставь слово, к которому оно относится, в относительное придаточное предложение!

- „Das ist der Mann, der einen Ferrari hat.“

- „Das ist der Mann. Der Mann hat einen Ferrari.“

Вторая версия звучит не хорошо, т.к. „der Mann“ повторяется, но она показывает, какой падеж следует употребить. Nominativ, т.к. „der Mann“ здесь — субъект предложения. ⇒ И относительное местоимение также должно стоять в падеже Nominativ, т.к. оно стоит там вместо „der Mann“.

Примеры:

Род и число остаются теми же, т.к. остается тем же слово, к которому местоимение относится.

Падеж меняется в зависимости от ситуации в придаточном предложении:

Рекомендация: Бесплатное преподавание. Тема: Склонение

Если относительное местоимение относится к существительному с предлогом перед ним, то и перед относительным местоимением должен стоять предлог. Это зависит не от слова в главном предложении, к которому относится местоимение, а от того, имеет ли предлог существительное в придаточном предложении.

- „Da kommt der Bus. Wir warten schon so lange auf den Bus.“

- „Da kommt der Bus, auf den wir schon so lange warten.“

- „Dort ist die Schule. Ich bin früher in diese Schule gegangen.“

- „Dort ist die Schule, in die ich früher gegangen bin.“

Посмотри к тому же Глаголы, требующие дополнений с предлогами.

- Относительные местоимения употребляются для ввода придаточных относительных предложений.

- Относительные предложения должны склоняться.

- Относительные местоимения получают род и число слова, к которому относятся.