Удаленка удаленкой, а сессия буквально на носу. Кажется, объем знаний, который нужно усвоить, превышает предел человеческих возможностей. Чем себе помочь? Как активизировать работу мозга и не довести себя до изнеможения? Приемы мнемотехники помогут как школьникам и студентам, так и их родителям.

Подготовка к экзаменам и тестам подразумевает запоминание большого объема информации. Как активизировать мозг и улучшить работу памяти?

Мы отобрали самые эффективные приемы мнемотехники и другие методы быстрого заучивания, которые пригодятся не только школьникам и студентам, но и тем, чья работа связана с запоминанием.

Прежде всего — режим

Большой поток информации и новые задачи каждый день — все усвоить довольно непросто.

«Чтобы использовать память на полную мощность и при этом не довести себя до нервного истощения, важно понимать пределы нашей умственной работоспособности», — отмечает доктор биологических наук, директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких.

По мнению физиологов, секрет хорошей работы памяти — в правильном режиме дня.

- Наш мозг способен выдерживать непрерывную умственную нагрузку лишь 40-45 минут. Плотно позанимавшись в течение этого времени, обязательно нужно сделать 10-15-минутный перерыв.

Перерыв предназначен не для того, чтобы играть в компьютерные игры или проверять, что нового в социальных сетях. Эти 10–15 минут — время отдыха и релаксации. Можно сделать упражнения для отдыха глаз. Марьяна Безруких рекомендует лечь на коврик или диван, расслабить руки и ноги, свободно подышать. Можно поставить любимую музыку, но только спокойную.

- После 3-3,5-часовой работы с перерывами (то есть трех-четырех циклов интеллектуальной нагрузки по 45 минут) важно сделать длительный перерыв, пообедать и отправиться на прогулку как минимум на час-полтора.

«Если вы сэкономите на прогулке, то украдете это время у самих себя, — объясняет Марьяна Безруких. — Без прогулки вся дальнейшая работа будет неэффективной».

- Вернувшись с прогулки, можно снова сесть заниматься — еще один такой же блок из трех-четырех циклов подготовки с перерывами, после которого Марьяна Безруких советует закончить.

В шесть-семь вечера можно поужинать, еще раз пойти погулять на час, а дальше — отключиться от учебы, отдыхать.

- На практике чаще всего за этим следует третий блок занятий. Это не страшно (если, конечно, не забывать про перерывы и отдых). Но закончить надо не позже полуночи.

«После этого времени заниматься бесполезно, — констатирует Марьяна Безруких. — Вы можете сидеть хоть до утра, но в памяти по-настоящему закрепится только то, что было выучено в первой половине дня».

- Подготовку к экзамену важно распланировать. Если у вас есть три дня, материал надо распределить равномерно.

При этом физиологам давно известно, что второй день работы будет успешнее первого (так как на первом этапе идет врабатывание), но последний день будет не таким плодотворным, как второй. Зная это, распределите материал, не забывая оставить в последний день время на повторение.

- Вечером накануне экзамены физиологи советуют отдыхать. Не устраивать шумную вечеринку и не гулять до утра, а расслабиться, встретиться с друзьями, как следует выспаться.

«Бессонная ночь перед экзаменом не дает никакого эффекта, — таков вердикт Марьяны Безруких. — После нее очень трудно собраться, можно забыть и то, что знал».

Сон способствует лучшему усвоению информации, полученной за день. Более того, качество воспроизведения информации зависит от достаточного количества сна между тренировкой (заучиванием) и тестом. Именно во сне осуществляется консолидация памяти — закрепление полученной информации и перевод ее из кратковременного в долговременное хранение.

Чем дольше мозг запоминает чего-то новое, тем больше времени ему нужно для закрепления. Поэтому бессонные ночи перед экзаменами не способствуют ни успешной сдаче экзаменов, ни улучшению памяти в целом.

Как лучше запоминать

Итак, вы грамотно выстроили режим, не забываете про перерывы, прогулки и сон. Но как правильнее всего работать с информацией, чтобы лучше ее запомнить?

«Простое чтение учебника ничего не дает, — считает Марьяна Безруких. — Нужно читать и конспектировать, выделяя при этом главные мысли. Почему часто говорят, что шпаргалка — очень полезная вещь? Потому что, делая шпаргалку, ученик составляет краткий конспект, выделяя главное». Также, чтобы запомнить, обязательно надо повторять. Но не перечитывать весь материал, а проходить заново свои выписки, схемы.

В усвоении большого объема информации могут помочь приемы мнемотехники. Мнемотехника, или мнемоника, — это набор методов для ускоренного запоминания.

«Часто мнемотехника окружена ореолом таинственности и подается как эзотерическое знание, доступное только избранным. Это не так. Освоить основные приемы мнемотехники по силам каждому!» — уверяет Никита Петров, преподаватель мнемотехники и скорочтения.

Приемы мнемотехники: техника быстрого запоминания

1. Создание искусственных ассоциаций

Один из основных методов мнемотехники — создание искусственных ассоциаций (цепочки ассоциаций, ассоциативных связей). Суть в том, чтобы установить связь между двумя словами или объектами — незнакомое «привязать» к знакомому. Если естественной связи нет, придется создать ее искусственно.

Связь может быть любой: сказочной, фантастической, абсурдной, смешной. Чем более необычную связь вы сможете придумать, тем лучше будут запоминаться эти объекты.

«Человеческая память устроена так, что мы легко запоминаем то, что потрясло наше воображение, — поясняет Никита Петров. — А заодно запоминается информация, так или иначе связанная с этим «потрясающим» событием. Придумывая связи, пользуйтесь этим: подключайте к запоминаемому материалу эмоции и воображение и не забывайте ставить себя в центр этих мыслительных действий».

2. Метод фонетических ассоциаций

Метод фонетических ассоциаций — эффективная техника запоминания иностранных слов. В научной литературе его называют методом Аткинсона, по имени американского психолога-когнитивиста, исследователя памяти, впервые «официально» его применившего в 1973 году.

Суть метода: для иностранного слова подбирается близкое по звучанию русское слово, а затем придумывается яркая, образная ассоциация между ними. Например, нужно запомнить слово pillow — подушка. Созвучных русских слов может быть много — это и «пилить», и «пил» («пить» в прошедшем времени), и «пилот», и даже «плов». А дальше нужно связать подушку с одним из этих слов. Например, представить, как кто-то пилит подушку пилой или как кто-то пил, сидя на подушке. И как можно ярче, нагляднее представить себе эту картинку.

Эксперименты показали, что с помощью метода фонетических ассоциаций студенты за два урока запоминают больше иностранных слов, чем за три урока по обычной системе, и даже через шесть недель в памяти остается почти в два раза больше слов.

3. «Метод мест» или «система римской комнаты»

Суть этого простого и в то же время чрезвычайно эффективного метода в том, что запоминаемые единицы информации надо мысленно расставлять в хорошо знакомой комнате в строго определенном порядке. Затем достаточно вспомнить эту комнату, чтобы воспроизвести необходимую информацию. Именно так и поступал римский оратор Цицерон при подготовке к своим выступлениям: он прогуливался по дому и мысленно размещал в нем ключевые моменты своего выступления.

«Найдите в комнате 25 предметов, расположенных по порядку(лампа, ноутбук, мышка, книжка и т.д.), — объясняет Никита Петров. — Закрепите в памяти этот «маршрут». Возьмите первый билет. Выпишите на листе бумаги ключевые слова ответа. Расскажите связную историю, используя эти слова. «Привяжите» первое слово этой истории к лампе (первому предмету в нашей виртуальной комнате). Сделайте так же со всеми билетами. На следующий день посмотрите в зачетку. Там будет «отлично»!»

Именно так запоминали большие объемы информации средневековые студенты. Они бродили по университетам, храмам, улицам и создавали свои маршруты. Маршруты могут быть различными. Хорошо иметь несколько маршрутов, чтобы размещать предметы в разных местах.

4. Цифробуквенный код (ЦБК)

Суть метода в том, что каждой цифре соответствует согласная буква. Затем из букв придумываются слова, которые вы запоминаете с помощью ассоциаций, складывая в предложения и истории. Вот этот код:

0 — Н Л

1 — Р Ц

2 — Д Г

3 — Т З

4 — Ч К Х

5 — П Б

6 — Ш Ж Щ

7 — С

8 — В Ф

9 — М

«С непривычки применение цифробуквенного кода кажется сложным, — комментирует Никита Петров. — Но если вы выучите его наизусть и доведете до автоматического (рефлекторного) уровня припоминания, то убедитесь, что лучшего способа запоминания цифр не существует».

Хитрости повторения

«Природа нашей памяти такова, что созданные ассоциации самопроизвольно разрушаются примерно через 40-60 минут, если их не закрепить повторением, — отмечает Никита Петров. — Поэтому первое мысленное повторение необходимо делать сразу после запоминания». Если вы запоминаете текстовую или речевую информацию, то второе повторение нужно сделать через 15-20 минут после первого, третье — через 6-8 часов (в день запоминания), четвертое — на следующий день через 24 часа.

Если вы запоминаете точную информацию (цифры, даты, формулы), то второе повторение нужно сделать через 40-60 минут, третье — через 3-4 часа (в тот же день) и четвертое — в течение следующего дня.

Не бойтесь большого количества повторений. Повторять из памяти намного проще и интереснее, чем пытаться безрезультатно запомнить что-то обычным методом. Можно делать это где угодно: за обедом, во время прогулок, в транспорте. При запоминании точной информации вы можете целый день крутить ее в голове.

Упражнения для тренировки внимания

«Мы запоминаем плохо в первую очередь потому, что не умеем сосредоточить внимание на одном деле на 100%, — уверен Никита Петров. — Улучшить концентрацию внимания помогут несложные упражнения. Вместе с приемами мнемотехники они помогут в несколько раз увеличить «резервуар памяти». Но, конечно, за один день до экзамена упражнения не сотворят чуда — начинать «прокачивать» свою память нужно заранее, хотя бы за пару недель».

Положите часы напротив телевизора, когда идет боевик, реклама или новости. Постарайтесь удерживать внимание на секундной стрелке в течение полных двух минут. Не позволяйте телевизору сместить фокус вашего внимания.

Разделите внимание на две равные части, сфокусировав одну половину на движениях секундной стрелки, а вторую — на своих руках. Думайте и о руках, и о секундной стрелке.

Уделите одну половину внимания секундной стрелке, а вторую — числовой последовательности. Мысленно перечисляйте цифры с интервалом в три: 1, 4, 7, 10, 13… до 60 и назад, жонглируя в уме поставленными задачами. Если собьетесь или будете думать о чем-то другом, начинайте сначала. Постарайтесь продержаться две минуты или более.

Продолжаем «делить» внимание. Сконцентрируйте на движениях секундной стрелки треть внимания. Другую треть уделите мысленной декламации какого-нибудь стихотворения или песни. Оставшуюся треть внимания сосредоточьте на числовой последовательности.

Когда будете мыть посуду, экономьте внимание за счет разделения процедуры на рабочие циклы. Например, приготовившись помыть ложку, дайте себе команду: «Старт!» Мойте ложку так, словно делаете хирургическую операцию. Закончив мытье ложки, вытрите ее и положите на место. Скажите: «Стоп!» Затем перейдите к следующему предмету и повторите процесс.

Повторимся: от всех перечисленных методов не стоит ждать «быстрых чудес», но если планомерно практиковать предложенные упражнения и техники, можно добиться впечатляющих результатов.

В своих статья о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ психолог Людмила Петрановская уже рассказывала о том, как готовиться к экзаменам с учетом особенностей нашей памяти. Но само по себе это скорее избавляет от ошибок, чем гарантирует успех. Если у вас хорошая память — больше ничего и не нужно. А если оставляет желать лучшего? Обсудим, как можно сделать запоминание информации более эффективным.

Зачем читать два учебника?

Общий принцип здесь такой: лучший способ запоминания — понять и прочувствовать. Представьте себе такой эксперимент (а в свободное время попробуйте его провести). Сначала человеку читают список из 100 случайных слов и через некоторое время просят повторить его. Потом предлагают связный текст из такого же количества слов. Потом тоже текст, но стихотворный или содержащий яркие образы, игру слов. В каком случае воспроизведение будет более полным — нетрудно догадаться.

Поэтому нужно использовать все возможности, чтобы изучаемый материал воспринимался осмысленно и вызывал у вас интерес. Вам будет трудно выучить историю сражения, если вы не представите себе того кипения страстей, которое было с ним связано, всего, что было поставлено на карту для противоборствующих сторон. Любая тема, будь то физика, литература или биология, сведется для вас к набору скучных определений, если вы не знаете о разных точках зрения на этот вопрос и не имеете своего мнения.

История любой науки — это история борьбы идей, история находок и разочарований, кажущихся успехов и подлинных прорывов к истине. Тема «Инерция» может показаться скучной, пока вы не узнаете, как важна была эта идея Галилея для того, чтобы спасти революционную картину мира, предложенную Коперником, и объяснить, как это возможно, что Земля движется, а мы этого не замечаем.

Сможете выйти на этот пласт, ощутить научную интригу — учить вообще ничего не придется, вы будете способны сдать экзамен, даже если вас разбудят посреди ночи.

Возможно, в вашем учебнике или в том, что говорил на уроке учитель, недостаточно материала для размышления, все дается догматично, как единственно верная точка зрения. В этом случае нужно обратиться к дополнительной литературе. Очень эффективен любимый студентами «метод двух учебников». Берутся два учебника разных авторов по одной и той же теме и просто читаются один за другим. Вы обязательно будете обращать внимание на разницу в изложении: чему больше уделено места, как оценивается тот или иной факт, в какой последовательности изложена тема. В процессе такого сравнения материал запоминается сам собой.

В конце концов, полезно просто поговорить с человеком, увлеченным предметом, это может быть ваш одноклассник, дедушка, просто знакомый. Пусть он объяснит вам, что же такого особенного в законах Ньютона, что это считается поворотным моментом в развитии науки. Или почему из всей русской литературы в мире наиболее известны Достоевский, Толстой и Чехов.

Как улучшить память

Очень важно в процессе работы активизировать свою память, напрягать ее, держать в состоянии «боевой готовности». Допустим, вы приступаете к очередному вопросу, уровень знаний по нему — средний. Не начинайте сразу читать учебник. Напрягитесь, вспомните все, что вы уже знаете, пусть с ошибками и пропусками, и только после этого читайте. Материал усвоится гораздо легче: во-первых, вы «взбодрили» свою память, во-вторых, всегда интересно выяснить, что напутал и что пропустил — появляется желанная интрига. Возьмите это себе за правило: прежде чем просто получить информацию — попробовать извлечь ее из своей памяти.

Помните, мы говорили о коварстве забывания: оно не осознается, пока не попробуешь информацию воспроизвести. Иногда бывает: малознакомого человека узнаешь на улице, но если попросят описать его внешность, задумаешься. Можно ли в этом случае сказать, что знаешь, как он выглядит? Кажется, что да, а на самом деле — нет.

Это две разные памяти: память опознавания и память воспроизведения. Здесь и таится ловушка. Вы когда-то неплохо выучили тему. Теперь вы просматриваете текст учебника или конспект, и он кажется знакомым, ничего нового, вроде все знаете. На экзамене вы будете неприятно удивлены, когда не сможете ничего толком вспомнить, кроме «я про это что-то читал». Если бы вы, прежде чем просматривать учебник, попытались вспомнить тему, избежали бы этого «сюрприза».

Следование принципу «сначала вспомни сам» и саму память улучшает, ведь наш мозг — послушный слуга: если хозяин постоянно дает понять, что запасы памяти ему нужны и полезны, все будет храниться в лучшем порядке и легче извлекаться на поверхность.

Образ мозга-слуги помогает понять и значение психологической установки, с которой вы подходите к материалу. Можно многократно читать текст, не будучи сосредоточенным и нацеленным, и почти совсем его не усвоить. Можно прочесть один раз с твердым намерением запомнить, с установкой на сохранение информации, и приобрести гораздо больше.

Каков, например, оптимальный способ учить стихи? Нет смысла читать их десяток раз, а потом ругать себя за плохую память. Прочтите один раз, чтобы ознакомиться. Потом второй, стараясь ярко представить себе, прочувствовать все, о чем говорится, отметьте особо выразительные строки.

А теперь закройте книгу и рассказывайте, как сможете, не смущаясь запинками и пропусками. Снова прочтите, обращая внимание на то, что не смогли вспомнить в первый раз, и еще раз расскажите. При необходимости повторите.

Этим способом человек с обычной памятью может выучить средней длины стихотворение за десять минут. А если он еще по разу повторит его (расскажет сам, а не прочитает) спустя несколько часов и на следующий день, то может помнить всю жизнь.

Как работает повторение

Вот и следующий важный принцип — необходимость повторения. Психологи хорошо изучили проблему забывания и выяснили, что есть «критические моменты», после которых процент оставшейся в голове информации резко падает. Через несколько минут забывается примерно четверть, через несколько часов — половина, через сутки — три четверти информации. Так вот, если именно в эти ответственные моменты информацию повторить, она забывается гораздо меньше.

Поэтому действуем так: прочитали главу учебника — повторите основные и трудные для запоминания моменты. Вот вы и обезвредили первый «критический момент». Закончили блок из нескольких вопросов или просто пора идти обедать — повторите самое важное из того, чем занимались последние полдня. Второй момент благополучно пройден.

Наконец, на следующий день начните занятия с того, что вспомните материал дня предшествующего — и все вами запомненное останется при вас надолго.

Это только на первый взгляд кажется очень сложным и требующим много времени. Не нужно проговаривать все прочитанное словами — просто убедитесь, что вы помните, можно загибать пальцы или набрасывать план ответа.

Если во время повторения обнаружились «дырки» — немедленно обратитесь к учебнику и их заполните и не забудьте повторить этот момент еще и в следующий раз.

Повторим еще раз принципы, которые помогают по-настоящему запомнить информацию:

- интерес, выделение научной или исторической интриги,

- эмоциональное восприятие, попытка «прожить» проблему,

- критическое отношение, стремление ничего не принимать просто на веру, выработка собственного мнения по каждому вопросу,

- активное состояние памяти, сначала попробуй вспомнить сам, потом читай,

- установка, настрой на запоминание,

- повторение прочитанного в «критические» моменты.

Подготовка к экзаменам: как с лёгкостью запомнить больше

Если учить все билеты в ночь перед экзаменом — не ваш вариант, эта статья для вас. Мы собрали в ней советы, которые помогут вам лучше запомнить материал и сдать экзамены на отлично, не прилагая сверхъестественных усилий.

Определите свой стиль изучения

Все мы разные, поэтому и стратегии подготовки к экзамену у нас будут отличаться. Отталкивайтесь от своих индивидуальных особенностей. Если вы аудиал, читайте учебники и конспекты вслух, если кинестетик — пишите по своим конспектам шпаргалки и составляйте план ответа.

Ещё один эффективный метод — карта мыслей. Это отличный способ структурировать информацию, освежить знания и быстро вникнуть в суть предмета даже спустя продолжительное время. Подробнее о том, как составлять ментальные карты и как работать с ними, мы рассказывали тут.

Какие вопросы учить первыми? Если в течение семестра вы неплохо разобрались в предмете, приступайте к вопросам, о которых имеете хоть какое‑то представление.

Если каждый новый блок нельзя понять без предыдущего, то вариант один: учите всё строго по порядку.

Также имеет смысл начинать со сложных вопросов, выделяя достаточно времени на их изучение. Лучше разобраться с ними, пока вы не устали и не потеряли концентрацию. Лёгкие вопросы оставляйте на потом.

И будьте последовательны. Придерживайтесь выбранной стратегии, даже если начинаете паниковать с приближением экзамена.

Стремитесь к пониманию, а не запоминанию

Вникайте в билет, а не старайтесь его вызубрить. Заучивание — заведомо проигрышная стратегия, которая к тому же отнимает больше времени. Находите логические связи в вопросах, придумывайте ассоциации.

Конечно, в каждом предмете есть информация, которую нужно знать наизусть: даты, формулы, определения. Но даже их запоминать легче, если вы понимаете логику.

На экзамене рассказывайте материал своими словами, домысливайте, чтобы ответ был более развёрнутым.

Методика «3–4–5»

Хороший метод, когда к экзамену нужно подготовиться за короткий промежуток времени. Потребуется всего три дня, но работы предстоит много. Каждый день нужно прорабатывать весь материал, но на разном уровне, постоянно углубляясь.

В первый день вы прочитываете весь свой конспект или методичку, чтобы освежить знания по предмету, грубо говоря — втянуться. Условно считаем, что вы уже можете сдать экзамен на тройку.

Во второй день разбираетесь с теми же вопросами, но уже по учебнику, чтобы узнать больше деталей и тонкостей. Если вы готовитесь старательно, можете уже рассчитывать на четвёрку.

В последний день вы доводите свои ответы до идеала: повторяете, заполняете пробелы, запоминаете. После третьего дня вы готовы сдать экзамен на отлично.

Два дня на изучение, один на повторение

Система очень простая: весь материал нужно разбить на две одинаковые части и выучить его за два дня. Третий день целиком уделяется повторению.

Ставьте ограничение по времени

Вникать в каждую тему можно бесконечно долго, поэтому не старайтесь запомнить все тонкости. Из большой главы в учебнике выделяйте главные мысли: структурированный материал небольшого объёма воспринимать легче.

В университетские годы мы делили все билеты между одногруппниками и каждый готовил краткий конспект по своей части. Если в вашей группе взаимопомощь не развита, можно попросить материалы и шпаргалки у студентов старших курсов.

Не застревайте

Если чувствуете, что слишком долго сидите над одним вопросом, пропускайте его. Лучший мотиватор при подготовке — таймер. Решите, сколько времени вы можете уделить одному билету, например 30 минут, и по истечении срока переходите к следующему. Выделите несколько часов перед экзаменом, чтобы разобраться с пропущенными вопросами.

Составьте план ответа на билет

Любой, даже самый обширный вопрос можно описать в нескольких словах. При этом каждый тезис должен вызывать ассоциации.

Такой план можно быстро просмотреть перед экзаменом, чтобы настроиться на рабочий лад. Известен метод трёх предложений: выписывайте по каждому вопросу проблему, главную мысль и вывод.

Изучение зависит от предмета

Индивидуальные особенности есть не только у вас, но и у изучаемого предмета. Например, точные науки — математика, физика — требуют практики. Для гуманитарных наук важно умение перерабатывать большие объёмы информации, запоминать даты, имена, определения.

Но, повторюсь, к изучению любого предмета нужно подходить активно: вникать в вопрос и стремиться к пониманию.

Важен и формат экзамена. Если вы готовитесь к устному экзамену, проговаривайте свои будущие ответы вслух. Моя любимая тактика — пересказывать материал кому‑нибудь из домашних или, когда они не проявляют энтузиазма, самой себе перед зеркалом. Ещё лучше, если кто‑то будет не просто вас слушать, но и задавать вопросы, когда что‑то непонятно.

Если готовитесь к тестированию, стоит прорешать десяток типовых тестов, выписать свои ошибки, повторить проблемные темы и прорешать всё снова.

Если экзамен письменный, нужно заранее продумать структуру ответа.

Готовьтесь вдвоём или втроём

Выпишите самые сложные, на ваш взгляд, темы — коллективный разум поможет разобраться с ними быстрее. Лучше кооперироваться с одногруппниками, которые настроены на учёбу, иначе подготовка к экзамену может перейти в обычную приятную встречу с дружескими разговорами.

Нет, это не значит, что шутить и отдыхать возбраняется. Просто не забывайте о главной цели собрания.

Ещё несколько рекомендаций по подготовке к экзаменам

- Делайте перерывы. Это поможет вам расслабиться и разложить новую информацию по полочкам.

- Выключите телефон, не заходите в социальные сети, не приближайтесь к телевизору. Если не можете справиться с искушением, почитайте о том, как бороться с отвлекающими факторами.

- Высыпайтесь.

- Не забывайте о еде: это даст дополнительные силы вашему организму. Однако переедать не стоит. Обычно после излишне плотного обеда начинает клонить в сон, и учиться совсем не хочется.

- Избегайте стрессовых ситуаций и негатива от других людей. Атмосфера во время занятий должна быть максимально благоприятной.

- Не слишком полагайтесь на шпаргалки и возможность списать. А если вы не умеете хорошо списывать (согласитесь, это тоже нужно уметь), не стоит даже начинать.

- Обустройте место для занятий: светлое, комфортное, со всеми необходимыми материалами под рукой. Кровать не самый подходящий вариант: велика вероятность заснуть на скучной теме.

- Делайте маркированные списки: их легче запоминать.

- Отвлечься и размять затёкшие за время длительного сидения мышцы помогут занятия спортом. Кроме того, во время бега, езды на велосипеде или подобной физической активности можно не спеша поразмышлять над сложными вопросами.

- Если чувствуете, что не настроены на учёбу, начните с темы, которая кажется вам наиболее интересной. Это поможет войти в колею.

- Ходите вечером на прогулки. Во время подготовки нервы обычно на взводе, поэтому нужно немного расслабляться.

- Составьте чёткий план подготовки.

Развитие памяти как один из факторов, влияющих

на эффективную подготовку и сдачу ЕГЭ

Автор :

Захарян Д.С.

учитель обществознания

Троицк 2019 г.

План:

Введение. ……………………………………………………………………………………………………… 3

Глава I Память и ее виды. ……………………………………………………………………………… 5

1.1 Классификация видов памяти по характеру психической активности. ……….. 8

1.2 Классификация памяти по характеру целей деятельности. ………………………… 9

1.3 Классификация памяти по продолжительности сохранения материала. ……. 10

Глава II Факторы, влияющие на продуктивность запоминания для успешной

сдачи ЕГЭ ……………………………………………………………………………………………………. 11

2.1 Запоминание и сохранение. ……………………………………………………………………..12

2.2 Воспроизведение и узнавание. …………………………………………………………………15

2.3 Забывание и борьба с ним ………………………………………………………………………. 16

Глава III Практическая часть. ……………………………………………………………………….. 19

3.1 Экспериментальное исследование и анкетирование по вопросу

преобладания способа запоминания информации у выпускников 11 класса. …. 19

3.2 Анализ анкетирования и эксперимента. ………………………………………………….. 20

3.3 Обобщение анкетирования и эксперимента. …………………………………………… 21

Заключение.…………………………………………………………………………………………………. 22

Список использованной литературы. ……………………………………………………………. 23

Приложение

Введение

Единый государственный экзамен в настоящее время стал очень

популярнойтемой для обсуждения. Полезен он или вреден, показывает ли он

реальные знания учеников или случайность здесь играет очень большую роль.

Но, несмотря на все эти обсуждения, мы сталкиваемся с новой реальностью

сдачи выпускных экзаменов. Каждый школьник уже знает, что ему предстоит

сдавать ЕГЭ или ГИА. Часто эти аббревиатуры вызывают больше тревоги и

волнений, чем он того заслуживает. В связи с этим актуальной стала тема моей

исследовательской работы, как улучшить и развить память у учащихся, чтобы

успешно подготовиться к ЕГЭ или ГИА.

Память – носительница индивидуального опыта человека. Сеченов говорил,

что память является «краеугольным камнем психического развития». Память –

это не фотографическое воспроизведение полученной ранее информации, не

зеркальное запечатление, а переработка воспринятого.Человек без памяти

перестает быть личностью. Используя память человек, обучается движениям,

речи, ориентировке в окружающем мире, накапливает опыт и т.д. Именно

благодаря памяти человек в состоянии накапливать информацию, не теряя

прежних знаний и навыков.

В данной работе будут рассмотрены вопросы, касающиеся общих вопросов

функционирования памяти, и неразрывной связи ее с личностью, а как

улучшить и развить память у учащихся, чтобы успешно подготовиться к ЕГЭ

или ГИА.

Объект исследования—память учащихся 10— 11 классов.

Предмет исследования – тип и способы развития памяти у учащихся 10—

11классов.

Гипотеза исследования–если мы определим рациональные способы

запоминания информации, то это поможет более эффективно подготовиться к

ЕГЭ.

Практическая значимость исследования заключается в выработке

рекомендаций по улучшению и развитию памяти у учащихся, для успешной

подготовки к ЕГЭ или ГИА.

Цель работы: Исследовать уровень развития различных видов памяти у

учащихся 10—11 классов и найти наиболее эффективный способ запоминания

информации у выпускников для успешной сдачи ЕГЭ.

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи:

Задачи:

• Подобрать изучить специальную литературу о памяти;

• Сформулировать общее представление о памяти, как о психическом

процессе

• Дать характеристику всех видов памяти;

• Подобрать цепочку методик на исследование памяти и провести

экспериментальное исследование различных видов памяти;

• Обобщить и представить результаты исследования.

Методы:

1. Теоретический анализ

2. Обобщение (синтез) психолого—педагогической литературы по проблеме

исследования, сравнение.

3. Эксперимент.

4. Анкетирование учащихся.

5. Анализ информации и результатов.

Опытно—экспериментальная база исследования: МАОУ СОШ г.Троицка.

В эксперименте участвовали учащиеся 10—11 классов в количестве 15 человек .

Глава I Память и ее виды.

Понятие «память» применяется в тех случаях, когда результат одного

воздействия на объект затем проявляется в его взаимодействии с другими

объектами. В широком смысле память – это сохранение информации о сигнале

после того, как действие сигнала уже прекратилось. Память в узком смысле

связана со способностью живых существ избирательно фиксировать те

изменения, которые важны для активного приспособления к условиям жизни. В

ходе онтогенеза каждый организм получает из внешней среды информацию,

которую он обрабатывает, хранит и воспроизводит или использует в поведении.

Каждый организм обладает запасом двух видов информации: информация,

накопленная в процессе эволюции вида и закрепленная в безусловных

рефлексах и инстинктах, и информация, приобретаемая в индивидуальной

жизни организма в виде условных рефлексов. Соответственно существует два

рода памяти: видовая и индивидуальная .

Памятью, как способностью к получению, хранению и воспроизведению

жизненного опыта, обладают все животные, включая простейшие организмы, у

которых отсутствует нервная система. Без постоянного обновления такого

опыта живые организмы не смогли бы адаптироваться к текущим быстро

меняющимся событиям жизни, не помня о том, что с ним было, организм

просто не смог бы совершенствоваться дальше, так как то, что он приобретает,

не с чем было бы сравнивать, и оно бы безвозвратно утрачивалось.

Согласно гипотезе А. Н. Леонтьева о происхождении психики, именно память,

понимаемая как способность к элементарному научению, является главным

критерием возникновения психики в филогенезе.

Наиболее высокого уровня своего развитая память достигает у человека. Он

обладает такими мнемическими возможностями, равных которым нет ни у

какого другого живого существа в мире. Впечатления, которые человек

получает об окружающем мире, оставляют определенный след, сохраняются,

закрепляются, а при необходимости и возможности – воспроизводятся.

У животных возможности для запоминания ограничены. Они могут помнить и

воспроизводить лишь то, что непосредственно приобретено методом условно—

рефлекторного, оперативного или викарного научения. Человеку нет

необходимости полагаться только на свои органические возможности, т. к.

основные средства сохранения необходимой информации находятся вне его и

одновременно в его руках: он в состоянии совершенствовать эти средства

практически бесконечно, не меняя своей собственной природы.

Важнейшая особенность психики состоит в том, что отражение внешних

воздействий постоянно используется человеком в его дальнейшем поведении.

Постоянное усложнение поведения осуществляется за счет накопления

индивидуального опыта. Наш мозг обладает очень важным свойством. Он не

только получает информацию об окружающем мире, но и хранит, накапливает

ее. Каждый день мы узнаем много нового, с каждым днем обогащаются наши

знания. Все, что узнает человек, может быть надолго сохранено в «кладовых»

егомозга.

Память – это основа психической жизни человека, основа нашего сознания.

Памятью называют отражение прошлого опыта человека, проявляющееся в

запоминании, сохранении и последующем припоминании того, что он

воспринимал, делал, чувствовал или о чем думал.

Память человека тесно связана с его мышлением, волей, чувствами и другими

психическими процессами.

Память необходима человеку. Она позволяет ему накоплять, сохранять и

впоследствии использовать личный жизненный опыт и некоторую часть опыта

других людей, которые усваивает человек в виде знаний, умений и навыков.

Традиционно психологи, которые первыми стали экспериментально изучать

память, выделяют шесть видов памяти:

1. Двигательную

2. Образную

3. Словесно—логическую.

При этом словесно—логическая память проявляется в двух случаях:

а) запоминается и воспроизводится только смысл данного материала, а точное

сохранение подлинных выражений не требуется;

б) запоминается не только смысл, но и буквальное словесное выражение

мыслей (заучивание мыслей).

Развитие обоих видов словесно—логической памяти также происходит не

параллельно друг другу.

4. Эмоциональную

5. Непроизвольную

6. Произвольная

Существуют и другие классификации видов памяти:

1. Непосредственная. Она хранится 0,25 сек. Позволяет осуществлять

взаимосвязь между последующими интервалами времени.

2. Оперативная. Это тот раздел памяти, который работает в настоящий момент.

Характеризуется тем, что время обработки информации может доходить до 20

сек. Объем этой памяти значительно меньше непосредственной.

3. Долговременная. В ней хранятся образы явлений и предметов внешнего мира,

которые нужны человеку в течение длительного времени, которыми он

пользуется периодически. Долговременная память подразделяется на: а)

генетическую — это все то, что накопили наши предшественники. б)

наследственную — память ближайших родственников.

Также долговременная память бывает двух типов:

1) ДП с сознательным доступом (т. е. человек может по своей воле извлечь,

вспомнить нужную информацию);

2) ДП закрытая (человек в естественных условиях не имеет к ней доступа, лишь

при гипнозе, при раздражении участков мозга может получить к ней доступ и

актуализировать во всех деталях образы, переживания, картины всей жизни).

Наибольшее распространение в психологии получили ассоциативные теории

памяти, которые предусматривают, что предметы и явления действительности

запечатлеваются и воспроизводятся не изолированно друг от друга, а в связи

друг с другом, когда воспроизведение одних влечет за собой воспроизводство

других.

С физиологической точки зрения ассоциация представляет собой временную

нервную связь. Различают два рода ассоциаций: простые и сложные. К простым

относят три вида ассоциаций (понятие о них сложилось еще со времен

Аристотеля):

1. Ассоциация по смежности. Образы восприятия или какие—либо

представления вызывают те представления, которые в прошлом

переживались одновременно с ними или непосредственно вслед за ними.

2. Ассоциация по сходству. Образы восприятия или определенные

представления вызывают в нашем сознании представления, сходные с

ними по каким—либо признакам.

3. Ассоциация по контрасту. Образы восприятия или определенные

представления вызывают в нашем сознании представления и каком—

нибудь отношении противоположные им, контрастирующие с ними.

Кроме этих видов, существуют сложные ассоциации — смысловые. В них

связываются два явления, которые и в действительности постоянно связаны:

часть и целое, род и вид, причина и следствие. Эти ассоциации являются

основой наших знаний.

Существование ассоциаций связано с тем, что предметы и явления действи—

тельно запечатлеваются и воспроизводятся не изолированно друг от друга, а в

связи друг с другом. Воспроизведение одних влечет за собой воспроизведение

других, что обусловливается реальными объективными связями предметов и

явлений. Под их воздействием возникают временные связи в коре мозга,

служащие физиологической основой запоминания и воспроизведения.

Для образования ассоциации требуются повторения. Иногда связь возникает с

одного раза, если в коре больших полушарий мозга возник сильный очаг

возбуждения, облегчающий образование ассоциаций. Более важным условием

для образования ассоциации является подкрепление на практике, т. е.

применение того, что требуется запомнить в самом процессе усвоения. Память

— это сохранение информации о сигнале после того, как действие сигнала уже

прекратилось.

В процессе онтогенеза каждый организм получает из внешней среды

информацию, которую он обрабатывает, хранит и воспроизводит или

использует в поведении.

Для работы мозга необходимы не только поступление информации,

переработка, но и хранение определенного запаса ее. В нервной системе

хранится два вида информации: информация, накопленная в процессе

эволюции вида и закрепленная в безусловных рефлексах, или инстинктах, и

информация, приобретаемая в индивидуальной жизни организма в виде

условных рефлексов. Соответственно существует и два рода памяти: память

видовая и память индивидуальная.

1.1 Классификация видов памяти по характеру психической активности

Критерий – характер психической активности, преобладающей в деятельности.

Виды памяти – двигательная, эмоциональная, образная и словесно—логическая.

Двигательная память–запоминание, сохранение и воспроизведение

определенных движений и их систем. Этот вид памяти служит основой для

формирования различных навыков – практических, профессиональных и др.

Признаком хорошей двигательной памяти является, например, физическая

ловкость. При выраженном преобладании этого вида памяти над остальными

любое событие запоминается в первую очередь с точки зрения его

двигательного проявления или состава. Например, музыканту с хорошей

двигательной памятью проще вспомнить какую—либо пьесу не в виде нотной

записи или мелодии—звукоряда, а по движениям пальцев во время исполнения,

аппликатуре. Слова могут запоминаться в плане их артикуляционного состава,

т.е. движения, которые совершают язык и гортань при произнесении слова,

поэтому люди с преобладанием двигательной памяти часто проговаривают про

себя текст, который они собираются запомнить. Если лишить такого человека

возможности проговаривать слова при воспроизведении, например вспомнить

нужное слово с открытым ртом, то число ошибок воспроизведения резко

возрастает. Этот способ может быть использован для диагностики

двигательной памяти.

Эмоциональная память – запоминание, сохранение и воспроизведение

эмоционально окрашенных явлений, память на чувства. Как известно, эмоция

является универсальным индикатором потребностного состояния человека и

его взаимоотношений с окружающим миром. Память сохраняет положительные

и отрицательные переживания, связанные с событиями из прошлого. Эти

переживания могут побуждать к действию или к отказу от действия, к поиску

другого решения. Откладывающаяся в памяти информация о событиях как бы

маркируется эмоциями, и от того, какую эмоциональную окраску получило

данное событие, зависят особенности хранения его в памяти. Известно, что

неприятные эпизоды, вступающие в конфликт с морально—нравственными

установками, имеют тенденцию быстро забываться, из памяти могут

“исчезнуть” целые годы ничем не примечательной жизни, а счастливые минуты

хранятся годами. Подобная избирательность в запоминании, связанная с

влиянием эмоций, присуща каждому человеку, однако у людей с

преобладанием эмоциональной памяти она выражена особенно сильно. Этот

вид памяти лежит в основе способности сочувствовать, сопереживать.

Образная память – запоминание, сохранение и воспроизведение образных

явлений (представления, звуки, запахи и др.). В соответствии с ведущей

модальностью человека образная память делится на следующие виды:

зрительная, слуховая, осязательная, обонятельная, вкусовая. Первые два вида

обычно хорошо развиты, как правило, преобладают у большинства людей и

играют важную роль в ориентировке в окружающем мире. Осязательную,

обонятельную и вкусовую память можно отнести к профессиональным видам,

так как они развиваются в связи с особыми условиями деятельности;

обонятельная и вкусовая память дегустаторов, развивающаяся на основе

высокой чувствительности соответствующих рецепторов, достигает

поразительно высокого уровня. Вусловиях замещения недостающих видов

памяти или компенсации дефекта, например у слепых или глухих, также

отмечается интенсивное развитие этих видов памяти.

Для того, чтобы определить, какой вид памяти – слуховая или зрительная,

преобладает у испытуемого, можно предложить ему для запоминания список

слов, и если количество правильно воспроизведенных слов выше в случае

зачитывания списка вслух, значит, ведущая модальность – слух, а вид памяти –

слуховая. Если список запоминается лучше при чтении про себя (необходимо

исключить скрытое проговаривание!), то преобладает зрительная память. Тот

же принцип касается и отвлекающих факторов: человека со зрительной

памятью будут сильнее отвлекать картинки и слова на полях текста в качестве

сбивающих факторов, что негативно скажется на воспроизведении, а человека

со слуховой памятью – шумы и обрывки фраз, используемых в качестве помех

при чтении списка слов.

Словесно—логическая память – специфически человеческий вид памяти,

характеризуется наличием языковых и логических схем. Содержанием этого

вида памяти являются мысли, которые не существуют без языка, отсюда и

название вида. Мысли могут быть по—разному переданы с помощью языка,

поэтому они могут воспроизводиться как по смыслу, в свободной передаче

содержания, так и с точки зрения их словесного оформления; однако, если при

заучивании материала на его смысл вообще не обращают внимания, то такое

запоминание уже нельзя считать логическим. Решающее значение имеет

осмысленная интерпретация материала, установление связей между тем, что

заучивается и тем, что уже известно. В отличие от вышеперечисленных видов

памяти (двигательная, образная, эмоциональная), присущих также и животным,

этот вид является специфическим для человека, развивается на основе

остальных трех и затем становится ведущим по отношению к ним. От

успешности развития словесно—логической памяти зависит также и успешность

развития абстрактного мышления, ей принадлежит основная роль в усвоении

знаний в процессе обучения.

1.2 Классификация видов памяти по характеру целей деятельности.

Критерий – характер целей деятельности. Виды памяти – непроизвольная и

произвольная.

Непроизвольное запоминание – непреднамеренное запечатление

воздействий без специальной цели их запомнить. Это первоначальная, биоло—

гически исходная форма запоминания, присуща как животным, так и человеку.

Непроизвольно запоминается многое из того, с чем человек встречается в

жизни, однако и этому виду памяти свойственна избирательность – лучше

закрепляется то, что непосредственно связано с жизненной необходимостью,

интересами и потребностями человека, а также с целями и задачами его

деятельности. Закономерности функционирования непроизвольной памяти

были открыты в работах отечественных психологов (см. раздел 8).

Произвольное запоминание –форма запоминания, характеризующаяся

наличием определенной цели – запомнить, и специальных средств для ее

осуществления. Представляет собой особую и достаточно сложную

умственную деятельность, включает в себя разнообразные мнемотехнические

действия. Является специфически человеческим видом памяти, который

возникает на основе непроизвольной памяти и развивается совместно с

мышлением и другими высшими психическими функциями. Генезис

произвольной памяти открыт и изучен в работах Л.С. Выготского и его

последователей. При прочих равных условиях произвольная память

оказывается продуктивнее непроизвольной, обеспечивает прочное хранение

материала и его своевременное воспроизведение.

1.3 Классификация видов памяти по продолжительности удержания

материала.

Критерий – продолжительность удержания материала. Виды памяти –

долговременная, кратковременная и сенсорная (или ультракратковременная).

Для долговременной памяти, как ясно из названия, характерно длительное

хранение знаний, навыков и умений. Объем долговременной памяти огромен, и

поэтому успешное хранение информации возможно только при условии

высокой степени ее организации. Экспериментальные данные подтверждают,

что в долговременной памяти одновременно действуют несколько форм

организации знаний. Одна из них – создание иерархических структур по

принципу выделения более абстрактных, родовых понятий и более

специфических, видовых. В настоящее время предложено множество теорий и

моделей, которые описывают строение и функционирование долговременной

памяти, но психологи признают, что все еще находятся далеко от истины. Нет

единого мнения даже по “простейшим” вопросам, например: имеет ли место

забывание в долговременной памяти или информация просто становится

недоступной для воспроизведения; хранится ли в памяти вся информация или

только ее часть и т. д.

Кратковременная память предназначена для непродолжительного

хранении информации, поступающей из органов чувств и из долговременной

памяти. Центральную роль при кратковременном удержании играют процессы

повторения, при помощи которых запоминаемый материал не только

удерживается в кратковременной памяти, но и переводится в долговременную.

Сенсорная память обеспечивает удержание информации в течение очень

короткого времени (около одной секунды) и представляет собой

непосредственный отпечаток информации, поступающей в органы чувств.

Глава II. Факторы, влияющие на продуктивность запоминания для

успешной сдачи ЕГЭ

К сожалению, экзамены так же неизбежны, как зима или лето. Они всегда

подкрадываются незаметно и часто застают врасплох. Конечно, учащиеся год

думают о том, что начнут готовиться к ним заранее, но по разным причинам

это не всегда получается. Экзамены являются необходимым, завершающим

этапом любого обучения. Для многих студентов и школьников они становятся

причиной волнения и беспокойства, ведь от качества подготовки к экзаменам

зависят итоговые оценки за весь учебный курс. Вот несколько положительных

факторов , которые помогут сделать процесс овладения знаниями более

эффективным, чтобы в конечном итоге успешно сдать экзамены.

Один из главных факторов, влияющих на успешную сдачу ЕГЭ это

необходимость того,что начинать готовиться к экзаменам нужно еще во время

учебного года. Важно постараться не упустить важной и полезной

информации. Слушать внимательно, потому что учителя часто дают советы и

подсказки, говоря «Самым главным в этой теме является…». Они могут просто

делать упор на некоторые слова или уделять особое внимание каким—то

вопросам. Это реальный ключ к хорошему тестированию. Чем больше

информацию вы поглотите на ранней стадии, тем меньше зубрить вам придется

непосредственно перед экзаменом.

Перед подготовкой к экзаменам учащимся необходимо определить, какие

темы хорошо заучили еще в течение учебного года , а с какими были

проблемы. Начинать нужно работать над «проблемными зонами знаний»,

оставив те вопросы, которые отскакивают от зубов ну или хотя бы не вызывают

недоумение , на последний день – чтобы просто прочитать или повторить. В

данном случае отлично работает методика «3-4-5». Разделить оставшееся до

экзамена время (неделя, дни, часы) на три равные части. Первую часть

использовать, чтобы выучить минимум необходимой информации на тройку.

Когда перейдешь на вторую фазу подготовки, совершенствовать знания, чтобы

дотянуть до четверки. Остаток времени использовать для более погруженного

изучения предмета – на 5.

Следующий фактор влияющий на продуктивность запоминания –это

выбор правильной мотивации. Учить что—то в невероятных мучениях, спасаясь

лишь мыслью типа «сдам и забуду», действительно занятие не из приятных. А

вот стоит разобраться, зачем ты действительно учишь то или иное правило, как

информация сразу начнет сама проникать в недра твоего мозга и оседать там.

(Ну, например, убеди себя в том, что битый час повторяешь неправильные

глаголы не ради Марьпетровны, а во имя своего светлого будущего в

Оксфорде) Можно придумывать дополнительные мотивации. Когда

неподдающаяся геометрия настойчиво отказывается укладываться в голове,

придумай себе приятные сюрпризы и бонусы, которые будут ждать тебя по

мере изучения теорем и уравнений. Освоила три вопроса – угости себя

шоколадкой, выучила 2 параграфа – залезь, так и быть, в фейсбук на пять

минут.

Точность воспроизведения отражает способность человека точно

сохранять, а самое главное, точно воспроизводить запечатленную в памяти

информацию. Длительность сохранения отражает способность человека

удерживать определенное время необходимую информацию. Например,

человек готовится к экзамену. Запоминает одну учебную тему, а когда начинает

учить следующую, то вдруг обнаруживает, что не помнит то, что учил перед

этим. Иногда бывает по—другому. Человек запомнил всю необходимую

информацию, но когда потребовалось ее воспроизвести, то он не смог этого

сделать, Однако спустя некоторое время он с удивлением отмечает, что помнит

все, что сумел выучить. В данном случае мы сталкиваемся с другой

характеристикой памяти — готовностью воспроизвести запечатленную в памяти

информацию.

2.1 Запоминание и сохранение

Запоминание (англ. memorizing) — процесс памяти, посредством которого

осуществляется ввод информации в память. В процессе запоминания

включение вновь поступающих элементов в структуру памяти происходит

путем их ввода в систему ассоциативных связей. В зависимости от способа и

характера осуществления процессов памяти различают произвольное

запоминание и непроизвольное запоминание.

Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо и нужно постараться понять, какой

способ запоминания подходит учащемуся больше.Если школьник лучше

запоминает информацию визуально, нужно использовать картинки и прочие

графические материалы. Если у ученика преобладает так называемая звуковая

память, то ему следует делать во время чтения учебника небольшие заметки и

затем перечитывать их вслух. Многие люди лучше запоминают материал, если

вслух пересказывают прочитанное, активно используя при этом жестикуляцию

и перемещаясь по комнате взад и вперед.

Память процесс сложный. Переходя к характеристике процессов памяти,

отметим, что в качестве основания для их выделения рассматривают функции

памяти. К процессам памяти относятся запоминание, воспроизведение,

сохранение, а также забывание материала.

Запоминание можно определить как процесс памяти, в результате которого

происходит закрепление нового путем связывания его с приобретенным ранее.

Запоминание всегда избирательно: в памяти сохраняется далеко не все, что

воздействует на наши органы чувств. Полно и прочно запоминается то, что

имеет для нас особо важное значение, что вызывает у нас интерес и эмоции.

Процесс запоминания может протекать как мгновенное запечатление –

импринтинг. Состояние импринтинга у человека возникает в момент высокого

эмоционального напряжения.

Запоминание – процесс запечатления в сознании поступающей информации в

виде образов, мыслей (понятий), переживаний и действий. Различают

непроизвольное (непреднамеренное) и произвольное (преднамеренное)

запоминание.

Непроизвольное запоминание осуществляется как бы само собой, без

преднамеренного желания что—то запомнить. Оно определяется не установками

или целями, а особенностями объектов и отношением человека к ним. Так

обычно запоминается то, что произвело яркое впечатление.

Непроизвольное запоминание может быть эффективным, если оно включено в

активную умственную деятельность. Например, артист в ряде случаев не

заучивает специально текст роли, а запоминает его в ходе репетиций, главная

цель которых заключается не в том, чтобы усвоить слова, а в том, чтобы

вжиться в образ.

Ведущим для человека является произвольное запоминание. Оно

возникает и развивается в процессе общения людей и трудовой деятельности.

Произвольное запоминание – запоминание целенаправленное (что запомнить,

зачем, на какой срок, как использовать и пр.), что придает ему планомерность и

организованность.

Особая форма произвольного запоминания – заучивание. Оно используется

тогда, когда необходимо что—то запечатлеть в памяти очень точно и очень

прочно.

Воспроизведение – процесс извлечения из памяти сохраненного материала.

Воспроизведение может протекать на уровне узнавания (устанавливается

идентичность воспринимаемого и сохраненного в памяти), на уровне

воспроизведения в узком смысле слова (нет опоры на образ восприятия, но

материал припоминается целенаправленно и без особых усилий со стороны

человека) и на уровне припоминания (воспроизведение, требующее усилий для

того, чтобы воссоздать необходимый материал). Воспроизведение, подобно

запоминанию, может быть произвольным и непроизвольным.

Непроизвольное воспроизведение происходит, хотя и без всякого намерения,

обычно не само собой. Толчком к непроизвольному воспроизведению обычно

служат какие—то причины, вызывающие соответствующие

ассоциации.Непроизвольное запоминание происходит без специально

поставленной цели — запомнить, при отсутствии волевых усилий, без

предварительного выбора материала, подлежащего закреплению, и применения

каких— либо приемов запоминания. Полнота, точность и прочность

непроизвольного запоминания зависят от целей и мотивов выполняемой

человеком деятельности и от способов ее осуществления. Исследования П.И.

Зинченко и А.А. Смирнова показали, что запоминание более продуктивно,

если запоминаемый материал входит в содержание основной цели

деятельности. Продуктивность непроизвольного запоминания зависит от

умственной активности, самостоятельности в работе: материал, не требующий

умственных усилий, запоминается нередко значительно хуже и менее прочно.

Произвольным называется воспроизведение, которое организуется посредством

волевых усилий и сознательно поставленной целью. Главной особенностью

такого воспроизведения является наличие осознаваемого мотива. При

произвольном запоминании человек, побуждаемый определенными мотивами,

ставит перед собой цель — запомнить то, что намечено им самим или ему

предлагается. Решающим условием продуктивности произвольного

запоминания является применение следующих приемов: составление плана

запоминаемого материала (смысловая группировка и выделение смысловых

опорных пунктов); соотнесение нового со старым, хорошо известным;

классификация, систематизация материала; ассоциирование его по сходству и

контрасту и т.п.Разновидностью произвольного воспроизведения является

припоминание. Это сознательное, целенаправленное воспроизведение,

требующее специфического напряжения для преодоления внутренних

затруднений.

Можно выделить несколько факторов, влияющих на запоминание:

особенности самого материала, подлежащего запоминанию: чем более

осмысленна и значима для субъекта информация, тем лучше она запоминается;

контекст, в котором находится запоминаемый материал: исследования

показали, что запоминание осуществляется лучше, если при восстановлении

элементы материала находятся в том же контексте, что и во время его

заучивания (эффект контекста). Указанные факты являются следствием

специфичности структуры памяти, представляющей собой отражение

деятельности человека. Так как не существует 2 индивидов, деятельность

которых была бы во всем тождественна, память каждого человека также имеет

свои особенности. В отношении рассмотренных выше факторов это означает,

что один и тот же запоминаемый элемент имеет для каждого человека свой

смысл и значение.

Психологи считают: для того чтобы тебе запомнить весь параграф,

достаточно запомнить его структуру. А чтобы структуру запомнить, надо ее

определить. Проще говоря, написать краткие тезисные планы своих ответов.

Наиболее провальный способ запомнить что—либо – учить слова, которые

это «что—либо» описывают. Лучше всего поддается запоминанию главный

смысл и суть вещей. Поэтому распрощайся навсегда с желанием «зазубрить» и

обзаведись стойким намерением понять. Ведь если ты что—то понимаешь, для

тебя не составит труда рассказать об этом даже преподавателю.

Важную роль в процессе запоминания играет повторение, позволяющее

увеличивать время обработки поступающего в память материала. Различают 2

типа повторения. В одном случае информация удерживается на уровне

сознания в виде отдельных элементов, которые хорошо восстанавливаются при

непосредственном воспроизведении. Однако такое запоминание не позволяет

воспроизводить информацию, если с момента ее предъявления прошло много

времени. Долговременное запоминание становится возможным, только если

осуществляется повторение 2—го типа, когда запоминаемые элементы активно

включаются в систему ассоциативных связей, образующих память.

Лучшим способом запоминания во все времена был способ повторения. Как

выяснилось повторение — это произнесение. Действительно, вспомните

классического «зубрилку«, он всегда что—то бубнит, стараясь лучше запомнить.

Да, очевидно, и любой из вас может поймать себя на том, что проговаривает

мысленно или вслух то, что нужно запомнить. Часто этот процесс может быть

неосознанным.

Повторение способствует удержанию информации в промежуточном

хранилище, но, к сожалению, а может и к счастью, не может увеличить объем

этого хранилища. Происходит как бы подпитка той информации, тающего

следа памяти, который находится в хранилище благодаря повторению.

Лучше всего запоминается то, что составляет цель нашего действия,

большинство систематических знаний появляется в результате специальной

деятельности, цель которой — запоминание и сохранение в памяти

запомненного материала. Осмысленное запоминание гораздо продуктивнее

механического, требующего многих повторений и времени.

Ученым удалось выявить секрет успеха: если ученику нужно во что бы то

ни стало запомнить что—то до степени абсолютного отскакивания от зубов,

проще говоря, зазубрить – повтори материал сразу после прочтения (три—

четыре раза), потом через 15—20 минут и через 8—9 часов.

Сохранение— это, пожалуй, один из самых важных моментов в жизни

любого человека. Перед психологами всегда стояла задача изучения процессов

запечатления и сохранения следов памяти с последующим их узнаванием и

воспроизведением.

Как долго могут храниться эти следы, каковы механизмы сохранения этих

следов на короткие и длительные сроки — все эти вопросы были и остаются

актуальными .Представить себе трудно, что будет с человеком, которому не

удается сохранить поступающую к нему информацию, а может и не столь

трудно, если обратить внимание на людей, страдающих склерозом.

Человеку плохо, если не удается запомнить какую—то информацию или извлечь

ее, говорят, что это не память, а решето, но во сто крат хуже, если не

запоминается вообще ничего и не извлекается тоже ничего.

2.2 Воспроизведение и узнавание

Воспроизведение — это актуализация в сознании ранее сформированного

психологического содержания (мысли, образа, чувства) в условиях отсутствия

внешних актуально воспринимаемых указателей на это содержание.

Различаетсянепроизвольноевоспроизведение, когда прошлое впечатление

актуализируется без специальной задачи, ипроизвольное, обусловленное

целями и задачами выполняемой деятельности.Воспроизведение носит

избирательный и опосредованный характер, определяется потребностями,

направлением деятельности, актуальными переживаниями. При воспро—

изведении обычно происходит существенная перестройка воспринятого, так

что исходное содержание теряет ряд второстепенных деталей и приобретает

обобщенную форму, максимально соответствующую решаемым задачам.

Процесс воспроизведения имеет несколько разновидностей:узнавание,соб—

ственновоспроизведение,припоминание(направляемое волей извлечение из

долговременной памяти образов прошлого).

Узнавание — это процесс опознания на основе данных памяти уже

известного объекта, который находится в центре актуального восприятия. Этот

процесс основан на сличении воспринимаемых признаков с соответствующими

следами памяти, которые выступают в качестве эталонов опознавательных

признаков воспринимаемого. Выделяют индивидуальное узнавание предмета,

как повторное восприятие чего—то вполне конкретного, и родовое, когда

воспринимаемый предмет может быть отнесен к какому—либо известному

классу предметов.

Воспоминание — это воспроизведение образов из прошлого,

локализованных во времени и пространстве, т.е. связанных с определёнными

периодами и событиями нашей жизни. При воспоминании события жизни

служат своеобразными опорными пунктами, облегчающими этот процесс.

2.3 Забывание и борьба с ним

Забывание— естественный процесс. Многое из того, что закреплено в

памяти, со временем в той или иной степени забывается. И бороться с

забыванием нужно только потому, что часто забывается необходимое, важное,

полезное. Забывается в первую очередь то, что не применяется, не повторяется,

к чему нет интереса, что перестает быть для человека существенным. Детали

забываются скорее, обычно дольше сохраняются в памяти общие положения,

выводы. Материал, который закрепляется механически, без достаточного

понимания, подвержен более быстрому забыванию.

Забывание может быть полным или частичным, длительным или временным.

При полном забывании закрепленный материал не только не воспроизводится,

но и не узнается. Частичное забывание материала происходит тогда, когда

человек воспроизводит его не весь или с ошибками.

Длительное (полное или частичное) забывание характеризуется тем, что

человеку на протяжении долгого времени не удается воспроизвести,

припомнить что—либо. Часто забывание бывает временным, когда человек не

может воспроизвести нужный материал в данный момент, но спустя некоторое

время все же воспроизводит его. Временное забывание физиологи объясняют

торможением временных нервных связей, полное забывание — их распадом.

Процесс забывания протекает неравномерно: вначале быстро, затем

медленнее. После заучивания, например, в течение первых 10 дней забывание

идет быстрее, чем в последующие 10 дней. Ход забывания механически

заученного материала можно показать графически. При осмысленном

запоминании забывание материала протекает несравненно медленнее.

В некоторых опытах было показано, что и 40—дневный промежуток между

заучиванием и воспроизведением порой не давал существенной разницы, если

текст носил характер рассуждения, а не описания и должен был

воспроизводиться по смыслу, а не текстуально. Но общая закономерность и

здесь сказывается: в первые дни и недели (при отсутствии повторения)

забывание идет быстрее, нежели в последующие. Сохранение, конечно, зависит

от интереса к материалу, от положительного отношения к нему, сознания его

важности: чем больше это выражено, тем ниже темп забывания.

Забывание — активный процесс, заключающийся в потере доступа к

запомненному ранее материалу, в невозможности воспроизвести или узнать то,

что было однажды усвоено. Забыванию подвергается прежде всего то, что не

отвечает насущным потребностям учащегося и не актуализируется в контексте

решаемых им задач. Наиболее интенсивно этот процесс осуществляется сразу

после окончания заучивания. При этом лучше всего сохраняется осмысленный

и важный материал, приобретающий в процессе хранения более обобщенный и

схематичный характер. Второстепенные детали забываются скорее, нежели

значимые.

При определенных условиях наблюдается эффект обратимости процесса

забывания. Так, воссоздание внешних и внутренних условий, при которых

происходило запоминание, использование особых стратегий воспроизведения

может привести к восстановлению забытого материала.

Забывание связано с эффектами проективного и ретроактивного торможения.

Проективное торможение возникает вследствие влияния предшествующей

деятельности на процессы запоминания, ретроактивное торможение — результат

негативного влияния последующей деятельности.

Борьба с забыванием должна складываться из определенных правил:

1. Для успешного сдачи экзамена подготовку следует начинать в то время, в

которое учащийся наиболее активен. Для его определения решить кто

ты – жаворонок или сова.

2. Составить четкий план подготовки к экзамену. Это поможет ученику

структурировать мысли, правильно распределить время между делами и

ни о чем не забыть. Стараться сделать план как можно более детальным.

Писать не в общем «11.00—18.30 Немного позанимаюсь», а

конкретизировать «11.00—11.40 Выучу 3 билета по литературе, 12.00-13.10

Перечитаю краткое содержание «Декамерона». 13.30—15.00 Напишу 8

шпаргалок».

3. Писать шпаргалки, даже если ученик не собирается ими пользоваться.

Тезисное конспектирование информации помогает ей лучше осесть в

голове ученика.

4. Чтобы сразу втянуться в дело, нужно начать учить самый легкий и

увлекательный вопрос. После этого переходить к более сложным темам.

Если по полчаса школьник будешь готовиться к любимому и не

любимому предмету, то за короткое время выучит и то и другое.

5. Стараться заниматься в правильной, учебной обстановке, то есть не

растекаясь мыслью по древу, а телом по дивану. Сядь на стул за стол и

учись! Понятно, конечно, что на диване удобней, но вот психологи

считают: чем сильнее отличается твое состояние подготовки от состояния

сдачи экзамена, тем сложнее ученику будет извлекать информацию из

памяти.

6. Не повторять билеты по порядку. Сделать карточки с номерами вопросов

и тянуть их, как на экзаменах. Потом в экстремально—экзаменационных

условиях ученику будет проще сориентироваться.

7. На конец каждого дня планировать повторение всего выученного.

8. Не пренебрегать сном. Ученые выяснили: когда мы засыпаем, в работу

включаются зоны мозга, ответственные за запись полученной

информации.

Даже если тебе кажется, что за пару дней теорию вероятности тебе никак

не осилить и за вечер «Мцыри» не зазубрить, забудь про эти предрассудки!

Лучше вспомни главные правила быстрого и качественного запоминания.

Глава III Практическая часть

Одним из основных методов исследования памяти учащихся проведенных

мною является опрос и анкетирование. Необходимо, чтобы ученик, память

которого исследуется, рассказал о событиях, происходивших непосредственно

в ближайшие дни, предшествовавшие исследованию, а также об основных

событиях своей жизни и общественно событиях, содержании некоторых из

прочитанных книг, просмотренных кинофильмов. Такой опрос позволяет

выяснить особенности сохранения в памяти ученика, состояние его

кратковременной и долговременной памяти.

3.1. Анкетирование по вопросу преобладания способа запоминания

информации у выпускников 11 класса.

Исследование проводилось в два этапа:

Первый этап – постановочный – выбор и осмысление темы. Изучение

психолого—педагогической литературы, постановка противоречия, проблемы,

формулировка цели, задач исследования, предмета, объекта исследования. Цель

исследования: выявить преобладающий объем памяти у учащихся 10—11

классов при разных типах предъявления словесного материала.

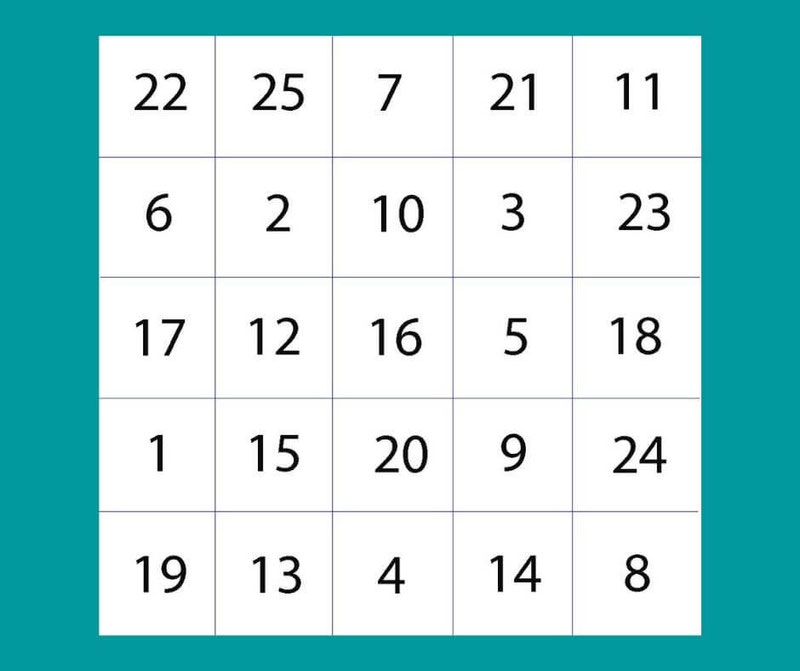

Материал и оборудование: четыре набора слов, выражающих конкретные

понятия, один из наборов выполнен на отдельных карточках, четыре

небольших листа бумаги для записи и ручка, секундомер.

Преобладающий тип памяти устанавливают методом по—разному

предъявленных слов. Исследование состоит из четырех опытов.

В первом опыте слова для запоминания предъявляю на слух. Инструкция:

«Сейчас я буду вамзачитывать ряд слов. Вам необходимо внимательно прослушать

и после предъявления всех слов записать запомнившиеся слова». Первый набор

слов зачитывался с интервалом 4—5 секунд между словами. После 10—

секундного перерыва ученик записывал запомнившиеся слова.

Во втором – зрительно, причем каждое слово должно быть четко записано

на отдельной карточке. Инструкция: «Сейчас ты внимательно прочитаешь слова,

написанные на доске (накарточке), а потом по памяти запишешь их».

В третьем опыте использую моторно—слуховую формувосприятия

материала. Инструкция: «Сейчас я буду читать вслух слова, а ты вслед за мной

будешь (будете) записывать их пальцем в воздухе. После предъявления всех слов

надо будет записать на листе те слова, которые запомнились».

В четвертом опыте – комбинированную, которая сочетает в себе

слуховое, зрительное и моторное восприятие материала.

Чтобы не было перегрузки при определении памяти, для опыта мною был

подготовлен ряд из 10 слов.

Так же мною было проведено анкетирование 15 учащихся по определению

типа памяти. Предлагаемый тест поможет ученикам и сориентирует на то ,

какие формы, методы и приемы обучения подойдут учащимся больше.

На каждый из предложенных суждений нужно было дать ответ в виде «Да»

или «Нет.»(Приложение №2) .Тест состоял из 17 вопросов и вопросы трех

цветов(зеленый, красный, синий). Для подведения итогов и анализа результатов

нужно было посчитать ,какой цвет преобладал в анкете. По подсчетам был

сделан вывод—ученик –аудеал, визуал или кинестет.

Второй этап – собственно—исследовательский – обработка и

систематизация материала, обработка полученных результатов, оформление

исследовательской работы.

3.2. Анализ анкетирования и эксперимента

Мною была использована проба предъявления для запоминания учениками

10 слов. Подсчитывается количество слов, которые воспроизвел ученик верно

после однократного предъявления. Для изучения процессов сохранения в

памяти ученика просят повторить те же слова через определенные промежутки

времени (15 мин, 30 мин) после первого предъявления. Учитывается также

способность испытуемого правильно запомнить порядок предъявления слов.

Показателем объема памяти в этих опытах является количество правильно

воспроизведенных слов. Данные заносятся в таблицу. (Приложение №1)

Преобладающий тип памяти при разных типах предъявления словесного

материала определяют путем сравнения количества правильно

воспроизведенных слов в каждом из четырех опытов.

Нормальным объемом непосредственной памяти следует считать запоминание

5-9 слов. Если в каком—либо опыте испытуемый запомнил 10 слов, значит он

использовал какую—то систему средств о которой желательно узнать из

самоотчета и наблюдений.

У учащихся 10—11 классов преобладает комбинированная тип память (12

учащихся из 15).

Средний уровень развития комбинированной памяти у 2учащихся.

Низкий уровень развития комбинированной памяти у 1 учащегося.

По данным второй методики – анкетирования,можно сделать вывод о том,

что у учеников 10—11 классов преобладает визуальная память (9 из 15

учеников). Картинка для визуала – это обобщенный материал с ключевыми

моментами, поэтому он всегда стремиться преобразовать выученное в образ.

80% людей относятся именно к этому типу. Зная, что ты пользуешься

преимущественно зрительной памятью, выделяй в тексте важную информацию

цветом, что поможет ему легче ее усваивать.

В процессе обучения максимально нужно использовать картинки,

графики, таблицы, схемы. Отвлекаемость на зрительный тип оказывает более

разрушительное влияние, чем на все остальные. Поэтому, по возможности,

пересядь за первую парту. Совместное выполнение с друзьями домашних

заданий будет скорее в минус.

Остальные 6 учащихся были отнесены к категории «аудеал».Данному

типу легче учиться, воспринимая информацию на слух. Устные предметы

даются легко, так как здесь , чтобы усвоить новую информацию, достаточно

проявить внимание при изложении материала учителем. При запоминании, к

примеру, математических формул желательно их проговаривать вслух.

Записанная же информация должна быть услышана, по крайней мере, 2—3

раза.Важные моменты в тексте следует непременно прочитывать вслух. Для

данного типа будет полезным обучение не в одиночку, а с одноклассниками,

имея, таким образом, возможность устных опросов и обсуждения важных

деталей учебного материала.

Из опрошенных мною учеников кинестетов не оказалось .Кинестету всегда

нужно находиться в движении, чтобы сохранить в голове полученную

информацию. В школе, к сожалению, игра с объектом (например, повторяя

какое—нибудь правило по пунктам, передавать небольшой мячик по кругу) .

3.3. Обобщение анкетирования и эксперимента

Исходя из полученных данных, отметим, что не следует добиваться от

ученика точного заучивания материала, т.к. это приведет к механическому

запоминанию информации, к большим затратам времени и волевых усилий,

причём учащийся быстро забудет информацию. Необходимо стремиться к

тому, чтобы ученик воспринял материал с опорой на разные органы чувств,

чтобы он понял материал, осмыслил его, в результате он с легкостью сможет

воспроизвести информацию и надолго её запомнит. Конечно, механическую

память тоже следует развивать (она обогащает словарный запас, помогает

овладеть научными понятиями), но приоритет следует отдать словесно—

логической памяти, т.к. это будет способствовать лучшей успеваемости,

повышению эффективности и качества обучения.

Заключение.

Наш психический мир многообразен и разносторонен. Благодаря высокому

уровню развития нашей психики мы многое можем и многое умеем. В свою

очередь, психическое развитие возможно потому, что мы сохраняем

приобретенный опыт и знания. Все, что мы узнаем, каждое наше переживание,

впечатление или движение оставляют в нашей памяти известный след, который

может сохраняться достаточно долго и при соответствующих условиях

проявляться вновь и становиться предметом сознания.

Память человека не является постоянной, а изменяется в течение жизни.

Память обеспечивает целостность и развитие личности человека, занимает

центральное положение в системе познавательной деятельности, является

важнейшим процессом, позволяющим человеку сохранить накопленный им

жизненный опыт и использовать его в дальнейшем, позволяет ему

ориентироваться в окружающем мире, не потеряться в громадном потоке

информации. Знания личности об окружающей среде, о других людях, о себе

самой являются важнейшим условием для понимания человеком своего места в

предметном и социальном мире, определяют возможность развития и

реализации личности.

Память — самая долговечная из наших способностей. В старости мы

помним события детства восьмидесятилетней, а то и большей давности.

Случайно оброненное слово, может воскресить для нас, казалось, давно

забытые черты лица, имя, морской или горный пейзаж. Память определяет

нашу индивидуальность и заставляет действовать тем или иным способом в

большей степени, чем любая другая отдельно взятая особенность нашей

личности. Вся наша жизнь есть не что иное, как путь из пережитого прошлого в

неизвестное будущее, освящаемый лишь в то ускользающее мгновение, тот миг

реально испытываемых ощущений, который мы называем «настоящим». Тем не