Подцарство низшие растения. Водоросли.

Строение и жизнедеятельность водорослей.

Водоросли — это фотосинтезирующие автотрофные эукариотические организмы.

Насчитывается около 30 тыс. видов различных водорослей. Выделяют отделы Зелёные, Красные, Бурые водоросли и др. Водоросли бывают одноклеточные, многоклеточные и колониальные.

Тело многоклеточных водорослей (таллом) состоит из сходных клеток и не разделено на органы и ткани. Формы таллома очень разнообразны: монадная, амебоидная, нитчатая, пластинчатая и др. Хлоропласты водорослей называются хроматофорами. У многих подвижных водорослей имеется светочувствительный глазок (стигма), благодаря чему эти водоросли обладают фототаксисом — способностью к движению по направлению к свету.

Водоросли обитают главным образом в воде, однако большое число видов поселяются на суше во влажных местах обитания (на поверхности почвы, камнях, коре деревьев).

Размножение водорослей. Водоросли могут размножаться бесполым и половым путём. К бесполому относится вегетативное размножение (деление таллома на части у многоклеточных, деление клеток надвое у одноклеточных, распадение колоний у колониальных форм) и спорообразование (образование в спорангиях подвижных или неподвижных спор). Половое размножение заключается в формировании гамет и их последующем слиянии с образованием зиготы, а также просто слиянии двух одноклеточных водорослей друг с другом, либо посредством конъюгации. При половом размножении в жизненном цикле зелёных водорослей преобладает гаметофит, бурых — спорофит.

Зелёные водоросли распространены преимущественно в пресных водах (около 13 тыс. видов). Помимо водной среды некоторые виды обитают на поверхности почвы и т. д., а также вступают в симбиотические отношения с грибами. Отличительные особенности: 1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и b, преобладающих над другими пигментами; 2) основным запасающим продуктом является крахмал; 3) клеточная стенка образована целлюлозой. Зелёные водоросли бывают одноклеточные (хламидомонада, хлорелла), многоклеточные (улотрикс, спирогира) и колониальные (волвокс).

Красные водоросли распространены преимущественно в тёплых водах морей и океанов (около 4 тыс. видов). Почти все красные водоросли многоклеточные. Отличительные особенности: 1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и d, а также пигментов от ярко-красной до почти чёрной окраски, что позволяет им воспринимать солнечные лучи той части спектра, которые проникают глубже в толщу воды; 2) основным запасающим продуктом является багрянковый крахмал, близкий по строению к гликогену; 3) подвижные стадии в жизненном цикле отсутствуют. К красным водорослям относятся порфира, бангия, немалион и др.

Бурые водоросли распространены преимущественно в умеренных или холодных водах морей и океанов (около 1,5 тыс. видов). Все бурые водоросли многоклеточные. Отличительные особенности:1) содержание в хлоропластах хлорофилла а и c и других пигментов; 2) основным запасающим продуктом является ламинарин; 3) в жизненном цикле присутствуют подвижные стадии. К бурым водорослям относятся ламинария (морская капуста), фукус, саргассум, макроцистис и др.

Значение водорослей. Водоросли являются важным компонентом водного сообщества. В водах мирового океана водоросли являются основными продуцентами органических веществ. Кроме того, они выделяют кислород, необходимый для дыхания животным и растениям. Водоросли, обитающие на поверхности почвы, участвуют в почвообразовании. Водоросли сыграли огромную роль в истории Земли, обогатив атмосферу кислородом. Широко используются водоросли и человеком: в пищу и на корм скоту (богаты витаминами, солями йода и брома), для получения агар-агара и других веществ и т. д.

Подцарство высшие растения

Споровые растения

Отдел Моховидные

Моховидные произошли от водорослей и представляют собой эволюционный тупик. Отдел Моховидные включает около 25 тыс. видов. Обычно размеры мхов от 1 мм до 60 см. Одни мхи представляют собой таллом, другие имеют стебель и листья. Моховидные не имеют корней. Некоторые из них имеют одно- или многоклеточные ризоиды, которыми они прикрепляются к грунту и поглощают воду и минеральные вещества.

В жизненном цикле мхов гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом. Это отличает их от остальных высших растений. Гаметофит развивается из гаплоидной споры. У разных видов мхов гаметофит может быть однополым (двудомным) или двуполым (однодомным). На гаметофите в органах полового размножения (гаметангиях) образуются подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки. Мужские половые органы называются антеридии, женские — архегонии. Оплодотворение происходит в присутствии капельно-жидкой влаги. Из оплодотворённой зиготы развивается коробочка со спорами.

Таким образом, взрослое растение мха — половое поколение (гаметофит), а коробочка со спорами — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения не разделены, а представляют одно растение. Также мхам свойственно и вегетативное размножение. Наиболее крупный класс моховидных — Листостебельные мхи. Различают зелёные мхи (кукушкин лён) и сфагновые (белые) мхи (сфагнум).

Зелёные мхи. Представитель — кукушкин лён, многолетнее растение высотой до 20 см. Широко распространён в еловых лесах, на болотах. Гаметофиты кукушкиного льна раздельнополы (двудомны), имеют прямостоячие неветвистые стебли с острыми листьями и ризоиды. На верхушках мужских и женских гаметофитов формируются антеридии и архегонии. Во время дождя или росы двужгутиковые сперматозоиды проникают к яйцеклеткам и сливаются с ними. После оплодотворения на женских растениях образуется диплоидный спорофит — коробочка на длинной ножке. Внутри коробочки формируется спорангий с гаплоидными спорами. Попадая в почву, спора прорастает в зелёную ветвящуюся нить — протонему, похожую на зелёную водоросль. Часть протонемы углубляется в почву, теряет хлорофилл и превращается в ризоиды; а из наземной части протонемы образуется стебель мха с листьями.

Сфагновые (белые) мхи. Представитель — сфагнум, играет важную роль в формировании и жизни болот. Сфагнум беловато-зеленого цвета, так как содержит большое количество воздухоносных клеток, имеет ветвистые стебельки, усаженные мелкими листьями, и не имеет ризоидов. Поглощение воды осуществляется всей поверхностью. Сфагновые мхи растут верхней частью побегов, а нижняя часть отмирает. В результате образуются залежи торфа. Процесс торфообразования происходит благодаря застойному переувлажнению, отсутствию кислорода и созданию мхами кислой среды.

Значение. Мхам принадлежит важная роль в природе: как накопители влаги они участвуют в регулировании водного баланса лесов и соседних территорий.

Человеком торф используется в качестве топлива, как термоизолятор, в сельском хозяйстве в качестве удобрения, в химической промышленности для получения парафина, фенола, аммиака, уксусной кислоты, метанола, красителей и других веществ, в медицине при грязелечении, а также может быть использован как бактерицидный перевязочный материал, так как обладает антисептическим действием.

Отдел Плауновидные

Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные — древние группы высших растений. Они произошли от псилофитов (риниофитов), которые, в свою очередь, произошли от зелёных водорослей и первыми заселили сушу. Их расцвет пришёлся на каменноугольный период, после чего многие виды вымерли.

Плауновидные — это травянистые, многолетние растения, встречающиеся в сыроватых хвойных и смешанных лесах. В настоящее время насчитывается около 1 тыс. видов. Они имеют стелющийся стебель с множеством веток, покрытых мелкими тёмно-зелёными листьями, укреплённый в почве с помощью придаточных корней. Верхушечные побеги заканчиваются спороносными колосками.

Из споры образуются мелкие заростки (2–3 мм), которые развиваются под землей, через 15–20 лет на них образуются архегонии и антеридии. В них формируются многожгутиковые сперматозоиды, которые в присутствии воды оплодотворяют яйцеклетки, и из диплоидной зиготы развивается новое растение. Кроме того, плауновидные могут размножаться вегетативно (частями стебля).

Значение. Плауны растут очень медленно и подлежат охране. Животными не поедаются. Используются в медицине (некоторые содержат яд, сходный по действию с кураре, другие используются как присыпка, третьи — для лечения алкоголизма).

Отдел Хвощевидные

Хвощевидные — это многолетние травянистые растения, обитают на влажной кислой почве в сырых лесах, на болотах, влажных полях и лугах. В настоящее время насчитывается всего около 20 видов. Имеют хорошо развитое корневище с клубнями. Побеги состоят из члеников (междоузлий). В клеточных стенках накапливается кремнезём, который выполняет механическую и защитную роль. На верхушках побегов расположены спороносные колоски.

Весной на корневищах отрастают розоватые спороносные побеги со спороносными колосками, на которых образуются гаплоидные споры. Из них вырастают мужские и женские (более крупные) заростки. Оплодотворение осуществляется в жидкой среде. Из диплоидной зиготы развивается спорофит.

Значение. Хвощи несъедобны для животных, являются сорняками пастбищ и полей. Хвощ полевой применяют в медицине как мочегонное средство.

Отдел Папоротниковидные

Папоротники — многолетние, чаще травянистые растения лесов умеренной зоны (орляк), водоёмов (сальвиния) или древовидные, лиановые, эпифитные обитатели влажных тропиков. В настоящее время насчитывается около 10 тыс. видов.

Спорофит папоротников разделён на корень, стебель и лист. Корни придаточные, отходящие от корневища. Стебли развиты плохо, и листва по массе и размерам преобладает над стеблем. На нижней части листа развиваются спорангии.

Из споры развивается заросток — небольшая многоклеточная пластинка зелёного цвета и с ризоидами (самостоятельное растение). На заростке формируются антеридии (мужские половые органы) и архегонии (женские половые органы). Заростки одних видов двуполые, других — однополые. В антеридиях образуются сперматозоиды, в архегониях — яйцеклетки. Для их слияния необходимо наличие воды. После оплодотворения из зиготы развивается растение папоротника. Таким образом, заросток — половое поколение (гаметофит), а взрослое растение папоротника — бесполое поколение (спорофит). Половое и бесполое поколения разделены. Также папоротникам свойственно и вегетативное размножение (например, отделением корневища).

Значение. Роль древних папоротников, а также хвощей и плаунов состояла в образовании залежей каменного угля и насыщении атмосферы кислородом. Некоторые виды современных папоротников употребляются в пищу, используются в медицине (глистогонные средства) или как декоративные растения.

Семенные растения

Рассмотренные выше споровые растения имеют два общих свойства:

- Для осуществления полового процесса им необходима капельно-жидкая влага, что ограничивает их распространение.

- Образующиеся споры мелкие, содержат мало питательных веществ и имеют слабую жизнеспособность. Это же относится к развитию из зиготы зародыша споровых растений.

Более прогрессивными с эволюционной точки зрения являются семенные растения. Им для оплодотворения не требуется вода, а семя (единица расселения семенных растений) содержит запас питательных веществ. Семя представляет собой маленький спорофит с корешком, почечкой и зародышевыми листьями — семядолями. В нём содержится запас питательных веществ, необходимый для первоначального этапа развития.

Взрослые семенные растения — спорофиты. Они образуют два типа спор: мужские (микроспоры) и женские (мегаспоры). Микроспоры продуцируются в мужских шишках (у голосеменных) или в пыльниках (у цветковых). Внутри пыльцевого зерна микроспора делится, и возникает мужской гаметофит, в котором образуются мужские гаметы. Мужские гаметы, формирующиеся внутри микроспоры, как правило, лишены жгутиков, не способны активно двигаться и называются спермиями. Мегаспоры образуются в семязачатках женских шишек или завязи. Единственная зрелая женская спора остаётся в семязачатке, здесь из неё развивается женский гаметофит (зародышевый мешок), где и образуется яйцеклетка. Таким образом, гаметофиты у семенных растений крайне редуцированы, и весь цикл их развития протекает на спорофите.

К семенным растениям относятся голосеменные (размножаются семенами, но не образуют плодов) и покрытосеменные (семена заключены в плоды).

Отдел Голосеменные

В отделе Голосеменные выделяют 6 классов: Семенные папоротники, Саговниковые, Беннеттитовые, Гнетовые, Гинкговые, Хвойные. Из них семенные папоротники и беннеттитовые полностью вымерли. Наиболее широко голосеменные были распространены в конце палеозойской и в мезозойскую эру. Ныне живущих голосеменных около 720 видов. Голосеменные представлены исключительно древесными формами: деревьями, кустарниками, лианами.

И в природе, и в жизни человека второе место после цветковых занимают хвойные. Их насчитывается около 560 видов. К ним относятся сосна, ель, лиственница, пихта, кедр, кипарис, можжевельник и др.

Строение. Хвойные имеют стержневую корневую систему. Часто содержат микоризу. Древесина на 90–95% образована прочной проводящей тканью. Среди хвойных есть листопадные виды и вечнозелёные. У листопадных видов (лиственница) листья плоские и мягкие. У вечнозелёных (большинство хвойных) листья игольчатой формы и жёсткие. Устьица глубоко погружены в ткань листа, что уменьшает испарение воды. Хвоя содержит витамин С и выделяет фитонциды.

Размножение. Рассмотрим размножение хвойных на примере сосны. Сосна — однодомное (обоеполое растение). На верхушках молодых побегов образуются красноватые женские шишки. Шишка состоит из оси, на которой расположены чешуи, а на каждой чешуе находятся два семязачатка. У основания молодых побегов сосны расположены группы зеленовато-жёлтых мужских шишек. В них формируется пыльца. Каждая пылинка снабжена двумя воздушными мешками. Созревшая пыльца с помощью ветра попадает на семязачатки женских шишек, после чего их чешуи плотно смыкаются и склеиваются смолой. Пылинка остаётся лежать внутри семязачатка до весны следующего года. От опыления до оплодотворения проходит 12–14 месяцев. Пыльца прорастает, из вегетативной клетки развивается пыльцевая трубка, а из генеративной — два спермия. Один сливается с яйцеклеткой, а второй погибает. Из зиготы развивается зародыш с запасом питательных веществ, из покрова семязачатка образуется кожура семени. После созревания семян чешуйки шишки расходятся, и семена высыпаются.

Значение. Наиболее широко хвойные распространены в умеренной зоне северного полушария, где они образуют тайгу. Человек использует хвойные как строительный материал, сырье для целлюлозно-бумажной промышленности, топливо, как источник получения смол, эфирных масел, лекарственных средств и т. д. Древесина лиственницы отличается устойчивостью к гниению. Секвойя и мамонтово дерево — представители кипарисовых — обладают ценной древесиной («красное дерево»). Некоторые секвойи достигают высоты более 100 м и возраста 3–4 тыс. лет. Представители саговниковых используются человеком в пищу («хлебное дерево»).

Отдел Покрытосеменные (Цветковые)

Покрытосеменные — эволюционно наиболее молодая и самая многочисленная группа растений. Отдел включает около 250 тыс. видов. Покрытосеменные произрастают во всех климатических зонах, составляют основную массу растительного вещества биосферы и являются важнейшими производителями (продуцентами) органики на суше.

Доминирующая роль цветковых обусловлена рядом прогрессивных особенностей:

- Появление цветка — органа, совмещающего функции бесполого размножения (образование спор) и полового (формирование семени).

- Образование в составе цветка завязи, заключающей в себе семязачатки (семяпочки) и предохраняющей их от неблагоприятных воздействий среды.

- Формирование из завязи плода: семена находятся внутри плода, и поэтому защищены (покрыты) околоплодником. Кроме того, плод позволяет использовать различных агентов для распространения семян (насекомых, птиц, летучих мышей, а также потоки воздуха и воды).

- Двойное оплодотворение, в результате которого образуется диплоидный зародыш и триплоидный (а не гаплоидный, как у голосеменных) эндосперм.

- Максимальная редукция гаметофита. Мужской гаметофит — пыльцевое зерно — состоит из двух клеток: вегетативной и генеративной, которая делится, образуя два спермия. Женский гаметофит состоит из восьми клеток зародышевого мешка, одна из которых становится яйцеклеткой.

- Размножение и семенами, и вегетативными органами.

- Усложнение и высокая степень дифференциации органов и тканей. В частности, наиболее совершенная проводящая система: ксилема представлена сосудами, а не трахеидами, во флоэме ситовидные трубки имеют членистое строение, появляются клетки-спутники.

- Быстрое протекание процессов роста и развития у однолетних форм.

- Большое разнообразие жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички, полукустарники, многолетние травы, однолетние травы и т. д.

- Могут образовывать сложные многоярусные сообщества благодаря большому разнообразию жизненных форм.

Значение покрытосеменных в жизни человека трудно переоценить. Практически все культурные растения принадлежат к этому отделу. Древесина покрытосеменных используется в промышленности, строительстве, производстве бумаги, мебели и т. д. Многие цветковые растения используются в медицине.

Систематика. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) делят на два класса: Двудольные и Однодольные. Однодольные произошли от двудольных и являются менее многочисленными. Двудольные отличают от однодольных по ряду признаков. По каждому из признаков существует множество исключений. Единственный абсолютный признак — строение зародыша.

Сравнительная характеристика основных классов покрытосеменных

| Признак | Двудольные | Однодольные |

| Строение зародыша | Зародыш обычно имеет две семядоли; зародыш симметричный — почечка занимает верхушечное положение, а семядоли располагаются по бокам зародыша; семядоли обычно прорастают надземно | Зародыш с одной семядолей; зародыш асимметричный — семядоля занимает верхушечное положение, а почечка находится сбоку; семядоля обычно прорастает подземно |

| Строение листа | Жилкование обычно сетчатое, реже перистое или дуговое; листья обычно черешковые, опадающие | Жилкование обычно параллельное или дуговое; листья обычно сидячие, неопадающие |

| Корневая система | Обычно стержневая | Обычно мочковатая |

| Особенности роста | Имеется камбий: характерен вторичный рост | Камбий, как правило, отсутствует: вторичный рост не характерен |

| Жизненные формы | Древесные, полудревесные и травянистые формы | Травы. Иногда вторичные древесные формы (пальмы) |

| Цветки | Обычно пятичленные, реже четырёхчленные | Обычно трехчленные, реже четырёхчленные, но никогда не пятичленные |

Классы цветковых делят на семейства главным образом на основании строения цветка и плода. При этом используют формулу цветка.

Класс Двудольные включает семейства Крестоцветные, Маревые, Тыквенные, Бобовые, Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные.

Класс Однодольные включает семейства Злаковые, Лилейные.

| Название семейства | Число видов | Жизненные формы | Строение цветка | Плод | Другие особенности | Культурные растения | Дикорастущие растения |

| Класс Двудольные | |||||||

| Крестоцветные (капустные) | 3 тыс. видов | В основном травы, реже кустарники и кустарнички | Ч4Л4Т4П1. Соцветие: кисть | Стручок или стру- чочек | Листья очередные, у многих образуют прикорневую розетку. Хорошие медоносы. Содержат масла (горчица, рапс) | Капуста, редька, репа, горчица, рапс | Сурепка, пастушья сумка, вечерница (ночная фиалка) |

| Бобовые | 17 тыс. видов | Травы, полукустарники, кустарники, деревья | Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1. Лепестки: парус, 2 весла, лодочка (из двух сросшихся лепестков). Соцветия: кисть, головка | Боб | Листья сложные. На корнях клубеньковые бактерии. Семена богаты белком | Фасоль, горох, бобы, соя, чечевица, арахис | Люцерна, клевер, чина, донник, солодка |

| Розоцветные | 3 тыс. видов | Травы, полукустарники, деревья | Ч5Л5ТооП1 или Ч5Л5ТооПоо. Соцветия: кисть, зонтик и др. | Костянка, яблоко, орешек | Большое разнообразие плодов, которые богаты витаминами, сахарами, органическими кислотами | Вишня, слива, абрикос, яблоня, груша, клубника, малина | Шиповник, черёмуха, лапчатка |

| Пасленовые | 2 тыс. видов | В основном травы, реже полукустарники и кустарники | Ч(5)Л(5)Т5П1. Соцветия: завиток, двойной завиток | Ягода, коробочка | Листья простые: цельные или рассечённые, без прилистников. Некоторые растения содержат ядовитые вещества | Картофель, томаты, баклажаны | Белена, дурман, белладонна |

| Сложноцветные | 20 тыс. видов | Большинство — травы, в тропиках есть кустарники и деревья | Л(5)Т(5)П1. Чашечка представлена хохолком волосков. Соцветие: корзинка | Семянка | Листья простые без прилистников | Подсолнечник, салат латук, топинамбур, цикорий, астры, георгины | Одуванчик, ромашка, мать-и-мачеха, пижма, тысячелистник |

| Класс Однодольные | |||||||

| Лилейные | 2 тыс. видов | Травы | О(3)+3Т3+3П1. Соцветие: кисть | Коробочка, ягода | Листья ланцевидной формы с параллельным жилкованием, собраны в прикорневую розетку. Стебель видоизменён и представлен луковицей | Тюльпан, лилии. Лук, чеснок и некоторые другие виды в настоящее время относят к особому семейству Луковые | Ландыш, алоэ |

| Злаковые | 12 тыс. видов | Травы | О(2)+2Т3П1. | Зерновка | Листья цельные с параллельным жилкованием, в основном влагалищные. Стебель полый внутри (соломина). Рост стеблей вставочный — в результате деления клеток в основании каждого междоузлия | Пшеница, рис, ячмень, кукуруза, овёс, просо, сорго, сахарный тростник | Ковыль, пырей, мятлик |

Материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии

Материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии в виде пособия «Весь курс школы в одной книге» содержат иллюстрированные тексты ответов по программе курса биологии. Все материалы представлены в максимально краткой, доступной и наглядной форме с привлечением методик мнемотехники для быстрого и качественного запоминания. Материалы включают 603 страницы текста, 508 уникальных рисунков и фотографий объемом 183 МБ. На сайте выложена демонстрационная версия в объеме 350 стр. Полную версию можно бесплатно скачать ЗДЕСЬ

Программа подготовки к ЕГЭ по биологии

Раздел 1 Биология — наука о жизни

1.1. Биология как наука. Роль биологии

1.2. Признаки и свойства живого

1.3. Основные уровни организации живой природы

Раздел 2 Клетка как биологическая система

2.1. Клеточная теория. Развитие знаний о клетке

2.2. Клетка — единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов

2.3. Химическая организация клетки

2.3.1. Неорганические вещества клетки

2.3.2. Органические вещества клетки: углеводы, липиды

2.3.3. Органические вещества клетки: белки

2.3.4. Органические вещества клетки: нуклеиновые кислоты

2.4. Строение про— и эукариотической клеток

2.5. Метаболизм

2.5.1. Энергетический и пластический обмен

2.5.2. Диссимиляция

2.5.3. Фотосинтез и хемосинтез

2.6. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Гены, генетический код

2.7. Клетка — генетическая единица живого. Хромосомы. Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз.

Раздел 3 Организм как биологическая система

3.1. Разнообразие организмов. Вирусы — неклеточные формы.

3.2. Воспроизведение организмов

3.3. Онтогенез

3.4. Генетика. Основные генетические понятия

3.5. Закономерности наследственности

3.6. Изменчивость признаков у организмов

3.7. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Наследствениые болезни человека

3.8. Селекция. Значение генетики для селекции.

3.8.1. Генетика и селекция

3.8.2. Методы работы И.В. Мичурина

3.8.3. Центры происхождения культурных растений

3.9. Биотехнология, клеточная и генная инженерия, клонирование

Раздел 4 Многообразие организмов, их строение и жизнедеятельность

4.1. Систематика. Основные систематические (таксономические) категории

4.2. Царство Бактерии.

4.3. Царство Грибы. Лишайники

4.4. Царство Растения.

4.4.1. Общая характеристика царства Растения

4.4.2. Ткани высших растений

4.4.3. Корень

4.4.4. Побег

4.4.5. Цветок и его функции. Соцветия

4.5. Многообразие растений.

4.5.1. Жизненные циклы отделов растений

4.5.2. Однодольные и двудольные растения

4.5.3. Космическая роль растений

4.6. Царство Животные

4.6.1. Общая характеристика царства Животные

4.6.2. Одноклеточные или Простейшие

4.6.3. Тип Кишечнополостные

4.6.4. Тип плоские черви

4.6.5. Тип Первичнополостные или Круглые черви

4.6.6. Тип Кольчатые черви стр.1-5 стр. 6-11

4.6.7. Тип Моллюски

4.6.8. Тип Членистоногие стр.1-10 стр.11-25 стр. 26-35

4.7. Хордовые животные

4.7.1. Общая характеристика типа Хордовых

4.7.2. Надкласс Рыбы

4.7.3. Класс Земноводные

4.7.4. Класс Пресмыкающиеся

4.7.5. Класс Птицы

4.7.6.Класс Млекопитающие

Раздел 5 Человек и его здоровье

5.1. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы стр.

5.1.1. Анатомия и физиология человека. Ткани стр.1-7 стр.8-20

5.1.2. Строение и функции пищеварительной системы

5.1.3. Строение и функции дыхательной системы

5.1.4. Строение и функции выделительной системы

5.2. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. Размножение и развитие человека

5.2.1. Строение и функции опорно-двигательной системы

5.2.2. Кожа, ее строение и функции

5.2.3. Строение и функции системы органов кровообращения и лимфообращения

5.2.4. Размножение и развитие организма человека

5.3. Внутренняя среда организма человека. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека

5.3.1. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет

5.3.2. Обмен веществ в организме человека

5.4. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой

5.4.1. Нервная система. Общий план строения. Функции

5.4.2. Строение и функции центральной нервной системы

5.4.3. Строение и функции вегетативной нервной системы

5.4.4. Эндокринная система. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности

5.5. Анализаторы. Органы чувств. Высшая нервная деятельность

5.5.1 Органы чувств (анализаторы). Строение и функции органов зрения и слуха

5.5.2. Высшая нервная деятельность

5.6. Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Приемы оказания первой помощи.

Раздел 6 Надорганизменные системы. Эволюция органического мира

6.1. Вид, его критерии и структура. Популяция — структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Способы видообразования. Микроэволюция

6.2. Развитие эволюционных идей. Движущие силы, элементарные факторы эволюции. Синтетическая теория эволюции

6.2.1. Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Элементарные факторы эволюции

6.2.2. Творческая роль естественного отбора. Синтетическая теория эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира

6.3. Результаты эволюции. Доказательства эволюции живой природы.

6.4. Макроэволюция. Направления и пути эволюции. Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных

6.5. Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека

Раздел 7 Экосистемы и присущие им закономерности

7.1. Среды обитания организмов. Факторы среды. Законы оптимума и минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм

7.2. Экосистема, ее компоненты, структура. Цепи и сети питания, их звенья. Правило экологической пирамиды. Структура и динамика численности популяций

7.3. Разнообразие, саморазвитие, смена экосистем. Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем

7.4. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ — основа устойчивого развития экосистем

7.5—7.6. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского

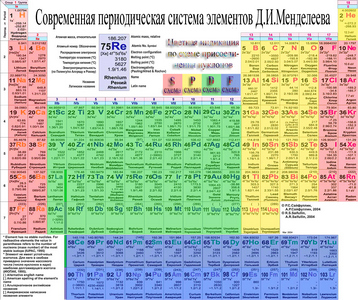

Принципы расчета структуры ядер

элементов и изотопов

периодической таблицы Д.И. Менделеева

*** Скачать книгу БЕСПЛАТНО ***

Чек-лист для подготовки к ЕГЭ по биологии

Материал по биологии

Задание 1

- Разделы биологии (генетика, цитология, физиология и т.д.).

- Уровни организации живой материи.

- Методы, применяемые в биологии.

- Свойства живого.

Задание 2

Задание, появившееся в ЕГЭ в прошлом году, в 2023 году останется без изменений. Тематика очень разнообразна, так как эксперименты в биологической науке можно поставить на тему любого раздела. Наибольшее внимание стоит уделить физиологии человека и растений.

Задание 3

Решение несложных биологических задач на определение:

- Количества хромосом в соматических и половых клетках животных.

- Количества половых хромосом и аутосом в клетках.

- Количества хромосом в гаметофите, спорофите, зиготе, зародыше, эндосперме и других тканях растений.

- Количество определенных нуклеотидов по правилу Чаргаффа

- определение количества тРНК, кодонов иРНК, аминокислот при биосинтезе белка

- Правило экологической пирамиды (правило 10%)

- Массы ДНК в разные периоды жизни клетки

- Различных количественных параметров, связанных с физиологией человека. Как пример, в демоверсии 2023 года, была предложена задача на определение продолжительности систолы предсердий.

Задание 4

Решение простой генетической задачи.

- Моногибридное скрещивание.

- Дигибридное скрещивание.

- Независимое наследование.

- Неполное доминирование.

- Сцепленное наследование.

- Анализирующее скрещивание.

- Решение задач на генеалогическое древо.

Задания 5,6,7,8

Два задания из этого блока посвящены теме «Клетка как биологическая система» и два «Организм как биологическая система», если задания 5 и 6 в определенном варианте будут затрагивать клетку, то задания 7 и 8 в этом варианте обязательно будут посвящены организму как биологической системе. Обращайте внимание на рисунки в учебниках. В заданиях 5 и 6 Вам могут достаться иллюстрации из любого учебника, рекомендованного для обучения в школе Министерством Образования. Задание 5 и 6 являются парными, то есть для работы с ними дана одна иллюстрация.

Для решения заданий этого блока Вам потребуется изучить весь учебник за 10 класс

- Строение и функции белков. Ферменты.

- Строение и функции липидов.

- Строение и функции углеводов.

- Строение и функции нуклеиновых кислот.

- АТФ.

- Минеральные вещества клетки, вода.

- Организация и функции мембраны.

- Цитоплазма.

- Клеточная стенка.

- Рибосомы. Полисомы.

- Клеточный центр. Центриоли. Микротрубочки. Органоиды передвижения.

- Вакуоли: запасающие, сократительные, пищеварительные.

- Аппарат Гольджи.

- Лизосомы.

- Эндоплазматическая сеть (ЭПС).

- Пластиды (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты).

- Митохондрии.

- Ядро.

- Сравнение царств живой природы.

- Пластический и энергетический обмен в общем: основные процессы и результаты.

- Фотосинтез и хемосинтез.

- Самоудвоение ДНК.

- Транскрипция и трансляция.

- Энергетический обмен.

- Процессы интерфазы. Пресинтетический, синтетический, постсинтетический периоды интерфазы.

- Митоз и его фазы.

- Мейоз и его фазы.

- Гаметогенез.

- Оплодотворение и эмбриогенез.

- Типы размножения. Примеры полового и бесполого размножения.

- Типы постэмбрионального развития.

- Циклы размножения и развития зелёных водорослей.

- Циклы размножения и развития мхов.

- Циклы размножения и развития папоротников.

- Циклы размножения и развития голосеменных.

- Циклы размножения и развития покрытосеменных.

- Изменчивость наследственная и ненаследственная (модификационная, фенотипическая). Ядерная и цитоплазматическая изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Генные, геномные и хромосомные мутации.

- Селекция: виды отбора, полиплоидия, гетерозис, гибридизация.

- Биотехнология: клеточная, хромосомная, генная инженерия. Микробиология.

Подготовка к ЕГЭ по биологии 2023

Статьи

Задачи

Задания 9,10, 11 и 12 образуют единый блок «Многообразие организмов»

Задание 9 и 10 являются парными, для их решения дается один рисунок, задание 11 с выбором трех верных ответов из шести.

В данных заданиях проверяются знания строения, жизнедеятельности и систематики бактерий, грибов, растений, лишайников, животных и вирусов.

Вирусы:

- История открытия вирусов.

- Особенности строения ДНК- и РНК-содержащих вирусов (бактериофаги, вирус иммунодефицита человека, вирус гриппа).

- Цикл размножения бактериофага.

Бактерии:

- Особенности строения прокариотической клетки.

- Типы питания бактерий. Особенности строения цианобактерий.

- Размножение бактерий.

- Среда обитания бактерий, условия образования спор.

- Бактериальные заболевания человека.

Грибы:

- Особенности строения грибной клетки. Сравнение грибов с растениями и животными.

- Питание грибов. Микориза.

- Особенности строения, размножения и питания у дрожжей. Значение в хозяйственной деятельности человека.

- Сравнение плесневых грибов – мукора и пеницилла. Значение в круговороте веществ и медицине.

- Шляпочные грибы: строение, размножение. Трубчатые и пластинчатые грибы.

- Грибы-паразиты: фитофтора, спорынья, головня, трутовые грибы.

Лишайники:

- Строение лишайника, компоненты лишайника и их взаимосвязь.

- Знать наиболее распространенные примеры: ягель (олений мох), золотнянка, цетрария (исландский мох).

- Глобальное значение лишайников. Участие в сукцессиях и пищевых цепях.

Растения:

- Особенности строения клетки растения.

- Ткани растений.

- Корень: типы корневых систем, типы корней; внешнее строение корня; видоизменения корней; функции корней.

- Побег: строение и классификация почек, поперечный срез древесного и травянистого стебля, строение и функции листа. Видоизменения листьев и побегов.

- Вегетативное размножение растений: усами, отводками, корневищами, корнями, луковицами, черенками.

- Окучивание, окулировка, прививка.

- Цветок: строение обоеполого цветка. Типы околоцветников. Ветроопыляемые и насекомоопыляемые цветки.

- Простые и сложные соцветия (схемы и примеры, особенно важно знать соцветия корзинку, кисть и колос).

- Отдел Зеленые водоросли. Знать одноклеточных представителей (хламидомонаду, хлореллу, хлорококка, преврококка, зоохлореллу). Строение хламидомонады и хлореллы. Половое и бесполое размножение хламидомонады. Многоклеточные зеленые водоросли: спирогира, улотрикс, их циклы размножения.

- Отдел Бурые водоросли: отличия от зеленых, способность накапливать йод. Представители: ламинария (морская капуста), фукус, цистозейра.

- Отдел Красные водоросли: особенности строения связанные с глубоководным образом жизни. Представители: анфельция, порфира, филлофора.

- Первые растения суши: Риниофиты и Псилофиты, ароморфозы, связанные с выходом на сушу.

- Отдел Мохообразные: особенности строения, жизненный цикл мхов на примере кукушкина льна. Сфагнум: строение листа, значение.

- Общие черты отделов Плауновидные, Хвощевидные, Папоротникообразные, сравнение с Мохообразными. Жизненный цикл папоротника щитовника мужского. Каменный уголь. Семенные папоротники.

- Ароморфозы Голосеменных растений, особенности строения (адаптации к экономии влаги, строение стебля и типы корневых систем Голосеменных). Жизненный цикл. Представители.

- Ароморфозы Покрытосеменных (Цветковых) растений. Спорогенез и гаметогенез, двойное оплодотворение. Отличия однодольных и двудольных растений. Особенности цветка, соцветий, плодов, представители семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные, Паслёновые, Бобовые (Мотыльковые), Астровые (Сложноцветные), Лилейные, Злаковые (Мятликовые).

Животные:

- Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Особенности строения амёбы обыкновенной и эвглены зеленой. Питание, дыхание, размножение. Образование цисты у амёбы. Паразитические представители: дизентерийная амёба, трипаносома (пути заражения, цикл развития).

- Тип Инфузории (Ресничные). Особенности строения и размножения инфузории туфельки. Разнообразие инфузорий.

- Тип споровики. Малярийный плазмодий: цикл развития, способы заражения.

- Тип кишечнополостные: особенности строения кишечнополостных (строение энтодермы и эктодермы, роль и структура мезоглеи), симметрия, нервная система, особенности пищеварения, дыхания, размножения и развития. Регенерация Кишечнополостных. Класс гидроидные: гидра пресноводная (питание, передвижение, размножение половое и бесполое). Класс Сцифоидные медузы: особенности строения, цикл развития, представители. Класс Коралловые полипы: отличия от других классов Кишечнополостных, представители, образование рифов и атоллов.

- Тип Плоские черви: Отличия двухсторонней симметрии (билатеральной) от радиальной (лучевой). Строение (знать обозначения на поперечном срезе плоского червя, значение паренхимы), роль появления мезодермы, особенности пищеварения, нервной системы, дыхания, выделения, размножения. Планарии: среда обитания, питание, развитие.

- Паразитические Плоские черви. Класс Сосальщики: особенности питания и дыхания печеночного сосальщика, цикл развития печеночного сосальщика. Класс Ленточные черви: особенности строения, пищеварение и дыхания. Отличия бычьего цепня от свиного. Цикл развития бычьего цепня (солитера). Эхинококк.

- Тип Круглые черви: кожно-мускульный мешок, полость тела, пищеварительная, нервная, выделительная, половая системы, дыхание. Цикл развития аскариды человеческой и острицы детской. Знать, что к паразитическим круглым червям относится ришта, трихинелла, нитчатка Банкрофта (вызывающая сонную болезнь).

- Тип Кольчатые черви: кожно-мускульный мешок, органы передвижения, полость тела, нервная, выделительная, дыхательная, кровеносная системы, метамерность. Класс Малощетинковые черви: значение дождевых червей в почвообразовании, особенности дыхания и размножения. Класс Многощетинковые: отличия от малощетинковых, особенности размножения и развития. Класс Пиявки: приспособления к паразитическому образу жизни.

- Тип Моллюски (Мягкотелые): симметрия, полость тела, роль раковины, особые органы – мантия и радула. Особенности пищеварительной, дыхательной, нервной, кровеносной, выделительной, половой систем. Класс Брюхоногие: виноградная улитка, малый прудовик, голый слизень. Размножение морских и сухопутных Брюхоногих. Класс Двустворчатые: особенности строения, связанные с малоактивным образом жизни, фильтрация, сифоны. Личинки двустворчатых. Представители: мидия, беззубка, перловица. Класс Головоногие: прогрессивные черты строения , размножение, забота о потомстве. Глаз осьминога как аналог глаз хордовых животных. Представители: кальмар, каракатица, осьминог, наутилус, аммониты.

- Тип Членистоногие: наружный скелет, мышцы, сегментация, полость тела, особенности строения конечностей, нервная, кровеносная системы. Сравнение классов Ракообразные, Паукообразные, Насекомые по следующим признакам: среда обитания, части тела, количество конечностей и их расположение, усы, глаза, органы дыхания, состав крови, органы выделения, размножение и развитие. Отряды насекомых с полным и неполным превращением (в каждом отряде знать по три примера).

- Общая характеристика хордовых животных: особенности эмбрионального развития, расположения органов. Строение ланцетников: черты беспозвоночных и хордовых. Образ жизни Ланцетника.

- Надкласс Рыбы, общая характеристика: приспособления к воде, части тела, особенности организации органов чувств, отделы скелета костистой рыбы, кровеносная система, особенности строения сердца, дыхательная система рыб, нервная система, особенности строения мозга, органы выделения и размножения. Сравнение Костистых и Хрящевых рыб по признакам: покровы, наличие жаберных крышек, скелет, наличие плавательного пузыря, строение хвостового плавника, расположение рта, расположение парных плавников, оплодотворение, развитие. Представители Костистых и Хрящевых рыб. Двоякодышащие рыбы, латимерия. Ароморфозы надкласса Рыбы.

- Класс Земноводные (Амфибии). Приспособления к водному и наземному образу жизни. Общая характеристика земноводных: особенности строения кожи, функции слизи, отделы позвоночника, пояса конечностей, кости конечностей, строение черепа (особенности среднего уха), особенности дыхательной системы, характеристика легких, механизм вдоха и выдоха; особенности кровеносной системы, строение сердца, круги кровообращения, характеристика состава крови, идущей от сердца к органам; строение мозга лягушки, особенности пищеварительной, выделительной и половой систем, клоака, цикл развития лягушки, сравнение взрослой лягушки и головастика. Представители Бесхвостых, Хвостатых, Безногих земноводных. Ароморфозы класса. Происхождение земноводных.

- Класс Рептилии (Пресмыкающиеся): строение скелета рептилий (особенности шейных позвонков), особенности кожи, дыхания (характеристика дыхательных путей и легких), кровеносной системы (строение сердца, особенности крови), особенности строения мозга рептилий, выделительная система, особенности размножения, яйцевые оболочки. Представители Чешуйчатых, Крокодилов, Черепах. Приспособления рептилий к экономии воды. Ароморфозы класса. Происхождение рептилий.

- Класс Птицы, общая характеристика: покровы, особенности скелета (облегчение и упрочнение костей, киль, цевка, пряжка, особенности таза, череп), кровеносной, дыхательной (характеристика легких, функции воздушных мешков), нервной систем, пищеварительной, выделительной и половой систем. Выводковые и гнездовые птенцы. Роль сезонных миграций. Адаптации к полёту. Ароморфозы класса Птицы. Происхождения птиц.

- Класс Млекопитающие (Звери). Основные ароморфозы: развитие детенышей и забота о потомстве, покровы, кровеносная, дыхательная, пищеварительная, опорно-двигательная, нервная системы. Представители и особенности отрядов Млекопитающих (Яйцекладущие, Сумчатые, Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы). Происхождение млекопитающих.

Задание 12

Установление последовательности систематических таксонов.

Для его решения необходимо знать систематику животных и растений

Задания 13, 14, 15 и 16 посвящены основам анатомии и физиологии человека.

Задания 13 и 14 теперь тоже стали парными, задание 15 с выбором трех верных ответов, задание 16 на установление верной последовательности процессов в организме человека (дыхание, кровообращение, обмен веществ и так далее)

Для решения этих заданий необходимы знания по следующим темам:

- Ткани человека. Основные группы тканей: эпителиальная (многослойный ороговевающий и неороговевающий, железистый, мерцательный или ресничный, обменный); соединительная ткань (хрящевая, костная, кровь, плотная волокнистая и рыхлая волокнистая); мышечная ткань (гладкая, поперечнополосатая, сердечная); нервная ткань, строение нейрона.

- Нервная система: значение, анатомическая классификация (центральная и периферическая нервная система), функциональная классификация (автономная (вегетативная) и соматическая нервная система; парасимпатический и симпатический отдел автономной нервной системы, влияние на органы и системы). Синапсы с химическим механизмом передачи нервного импульса. Особенности строения спинного мозга, серое и белое вещество спинного мозга, спинномозговые рефлексы (функции двигательных, вставочных, чувствительных нейронов). Головной мозг: различать на рисунке основные отделы мозга, знать их функции. Функциональные зоны коры больших полушарий. Условные и безусловные рефлексы. Условное и безусловное торможение. Фазы сна. Сигнальные системы. Типы темперамента.

- Анализаторы. Центральный, проводниковый и периферический отделы анализаторов. Строение глаза, оптическая и рецепторная функция глаза. Близорукость и дальнозоркость. Строение органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо и их структуры. Вестибулярный аппарат, его строение и функции.

- Классификация желез (эндокринные, экзокринные и смешанные). Гуморальная (эндокринная) система человека, сравнение с нервной системой. Гормоны гипофиза и их функции. Гипоталамо-гипофизарная система. Гормоны эпифиза, щитовидной, вилочковой желез, надпочечников, эндокринная функция поджелудочной железы. Гипо- и гиперфункции.

- ОДС (опорно-двигательная система): Кости черепа (названия костей, входящих в лицевой и мозговой отделы, парные и непарные кости черепа). Количество позвонков в разных отделах позвоночника, отличия позвонков разных отделов. Кости, образующие грудную клетку. Кости образующие пояса конечностей. Кости входящие в верхнюю и нижнюю свободную конечность. Элементарный состав костей (органические и неорганические вещества и их значение). Трубчатые, губчатые и плоские кости. Строение трубчатой кости. Соединения костей: подвижное, неподвижное и полуподвижное. Строение сустава. Виды переломов, первая помощь. Свойства мышц, динамическая и статическая работа, механизм сокращения мышц.

- Компоненты внутренней среды организма, их взаимосвязь, гомеостаз. Отличия крови от плазмы и сыворотки. Типы растворов, вводимых в кровь (физиологический, гипотонический, гипертонический). Классификация форменных элементов крови. Сравнение эритроцитов и лейкоцитов (количество, форма тела, размер, передвижение, обнаружение в тканях, основные белки, наличие ядра, длительность жизни). Функции эритроцитов, окси-, карб-, карбоксигемоглобин. Виды лейкоцитов и их функции. Теории иммунитета Мечникова и Эрлиха. Классификации иммунитета (врожденный и приобретенный, естественный и искусственный, активный и пассивный, специфический и неспецифический, клеточный и гуморальный). Группы крови и резус-фактор, переливание крови. Роль тромбоцитов в свертывании крови, последовательность этого процесса. Болезни, связанные с кровью (малокровие, СПИД, гемофилия). Строение сердца, сравнение артерий вен и капилляров. Круги кровообращения. Сердечный цикл, однонаправленное движение крови. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Функции лимфатической системы, отличия от кровеносной системы.

- Дыхательная система. Верхние и нижние дыхательные пути. Строение и функции носовой полости, носоглотки, гортани, трахеи и бронхов. Строение легких. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких и тканях. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Заболевания дыхательных путей и пазух черепа, туберкулез, дифтерия.

- Пищеварительная система. Функции губ, зубов, состав и функции слюны. Строение зуба, кариес и его предупреждение. Последовательность акта глотания. Строение пищевода. Строение желудка, состав и функции желудочного сока. Строение тонкого кишечника, роль в пищеварении двенадцатиперстной кишки. Состав и роль панкреатического сока. Состав и роль желчи, непищеварительные функции печени. Всасывание веществ в тонком кишечнике. Особенности строения и процессы, происходящие в толстом кишечнике. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения.

- Определение понятия «витамины». Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Источники витаминов, функции, авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы.

- Органы мочевыделительной системы. Строение почки, корковое и мозговое вещество, лоханка. Строение нефрона. Первичная и вторичная моча, сравнение с составом крови, ультрафильтрация и реабсорбция. Регуляция работы почек. Заболевания почек.

- Кожа. Особенности строения и функций эпидермиса, дермы и гиподермы. Обморожения и первая помощь. Стригущий лишай, чесотка, педикулёз.

- Половая система человека. Созревание половых клеток, оплодотворение и развитие плода.

Задания 17

- Критерии вида

- Эволюция живых систем: Развитие эволюционных идей, вклад Дарвина и Ламарка в развитие науки. Синтетическая теория эволюции. Естественная и искусственная систематика организмов. Доказательства эволюции: химические, генетические (молекулярно-генетические), эмбриологические (закон зародышевого сходства, биогенетический закон), сравнительно-анатомические (гомологичные и аналогичные органы, рудименты и атавизмы, переходные формы), палеонтологические (филогенетические ряды, ископаемые переходные формы), биогеографические доказательства.

- Движущие силы (факторы) эволюции: изменчивость, борьба за существование (внутривидовая, межвидовая, борьба с условиями среды), естественный отбор (движущий, стабилизирующий, разрывающий), дрейф генов, популяционные волны, миграции, изоляция и её формы.

- Направления эволюции: биологический прогресс и регресс. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. Конвергенция и дивергенция, параллелизм. Микро- и макроэволюция. Результаты эволюции – различные приспособления (окраска, форма тела, поведение, физиология).

- Эволюционное развитие человека (антропогенез). Доказательства того, что человек – животное. Отличие человека от других животных, социальные факторы эволюции. Особенности строения и поведения Австралопитека, Человека умелого, Человека прямоходящего, Неандертальца, Кроманьонца. Человеческие расы.

- Теории происхождения жизни на Земле: креационизм, теория самозарождения, теория панспермии, теория биопоэза. Основные этапы неорганической эволюции, теория Опарина-Холдейна. Основные этапы эволюции растительного и животного мира. Геохронологическая шкала. Развитие жизни в разные периоды и эры.

Задания 18

Экология:

- Среда обитания. Адаптации животных и растений к разным средам обитания (к свету, температуре, влажности, сезонным изменениям). Факторы среды. Купол толерантности. Правило минимума.

- Типы взаимодействий организмов: мутуализм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм, хищничество, паразитизм, конкуренция.

- Экосистемы естественные и искусственные. Цепи и сети питания. Трофические уровни. Круговорот веществ. Правило экологической пирамиды. Смены экологических сообществ.

- Учение о биосфере. Вещество костное, биокостное, биогенное, живое. Функции живого вещества: концентрационная, газовая, окислительно-восстановительная. Биомы.

Задания 19

- Эволюция живой природы или экология (все темы, необходимые для решения заданий 17 и 18)

Задание 20

- Установить верную последовательность практически по любой теме общей биологии. Наиболее популярными в этом задании будут цепи питания, последовательности появления ароморфозов, возникновение и развитие жизни на Земле.

Задание 21

- Заполнение пропусков в таблице (любая тема курса биологии).

Задание 22

- Работа с таблицами и графиками (темы не важны, нужно уметь анализировать только то, что дано на рисунке/в таблице/на графике)

Задания второй части (с развернутым ответом)

Задание 23 и 24

- Эти задания теперь тоже являются парными и основаны на анализе эксперимента. Нужно знать, какие переменные являются зависимыми, а какие – независимыми. В этом году появились новые термины: нулевая гипотеза и отрицательный контроль.

Задание 25

- Задание с изображением биологического объекта или задания на геохронологическую таблицу.

Задача 26

- Задания на темы: «Человек и его здоровье» и «Многообразие организмов».

Задание 27

- Задания на любые темы общей биологии (все, что есть в учебниках за 10 и 11 класс)

Задание 28

Решение задач по цитологии:

- Наборы хромосом в разных клетках.

- Задачи на биосинтез белка.

Задача 29

Генетическая задача (все, что встречалось и не встречалось в 10 классе):

- Независимое наследование. Законы наследования Г. Менделя

- Неполное доминирование (промежуточное наследование признаков)

- Множественный аллелизм

- Влияние неаллельных генов на экспрессию друг друга

- Сцепленное наследование в аутосомах

- Наследование, сцепленное с полом

- Голандрический тип наследования (гены, сцепленные с Y-хромосомой)

- Псевдоаутосомное наследование (гены сцепленные как с X, так и с Y-хромосомами)

1 июня 2022

В закладки

Обсудить

Жалоба

Список тем для подготовки к ЕГЭ по биологии

Тема 1. Многообразие жизни. Основные термины и понятия

Тема 2. Органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты)

Тема 3. Цитология

Тема 4. Пластический обмен. Генетический код

Тема 5. Энергетический обмен

Тема 6. Митоз

Тема 7. Мейоз. Гаметогенез

Тема 8. Генетика. Общие положения. Законы Менделя

Тема 9. Генетика. Сцепленное с полом наследование, закон Моргана

Тема 10. Размножение и онтогенез

Тема 11. Изменчивость. Селекция

Тема 12. Систематическое положение. Вирусы, бактерии, грибы

Тема 13. Ткани и органы растений и животных

Тема 14. Споровые растения. Лишайники. Чередование поколений

Тема 15. Семенные растения

Тема 16. Простейшие. Кишечнополостные. Черви

Тема 17. Моллюски. Членистоногие

Тема 18. Холоднокровные

Тема 19. Теплокровные

Тема 20. Человек. Опорно-двигательная система

Тема 21. Кровь и система кровообращения. Иммунитет

Тема 22. Пищеварительная система. Витамины

Тема 23. Дыхательная система. Мочевыделительная система. Кожа

Тема 24. Регуляция организма. Эндокринная система

Тема 25. Нервная система. Рефлексы

Тема 26. Головной мозг. ВНД. Анализаторы

Тема 27. Эволюция

Тема 28. Гипотезы возникновения жизни. Антропогенез

Тема 29. Экология

Подробнее в кодификаторе.

Сдай ЕГЭ! Бесплатные материалы для

подготовки каждую неделю!

null

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных

данных согласно 152-ФЗ. Подробнее

Материалы для подготовки к ЕГЭ по Биологии

-

Задачи по биологии

-

Ботаника

-

Анатомия человека

-

Внутренняя среда организма

-

Эволюция

-

Другие статьи

-

Рекомендации по подготовке

Авторы статей — профессиональные репетиторы Д. А. Соловков, Т.М. Кулакова, М.А. Филатов, Л.В. Окольнова.

Видеокурсы по биологии

Задачи по биологии

-

- Задачи по цитологии на ЕГЭ по биологии

- Задача С5 на ЕГЭ по биологии. Подборка заданий по цитологии.

- Типы заданий по генетике на ЕГЭ по биологии. Задача С6

Ботаника

- Царство растений.

- Одноклеточные водоросли.

- Споровые растения.

- Голосеменные растения.

- Покрытосеменные растения.

- Ботаника. Лишайники.

- Ботаника. Плауны.

- Ботаника. Листопад.

- Ботаника. Соцветия.

- Ткани растений.

- Лист растений.

- Стебель растений.

- Фотосинтез.

к оглавлению ▴

Анатомия человека

- Систематика.

- Эндокринная система.

- Работа нервной системы.

- Кровеносные сосуды.

- Клетки крови.

- Круги кровообращения.

- Строение почек.

- Рефлексы.

- Типы соединения костей.

- Реанимация.

- Строение зуба.

Эволюция

- Биологическая эволюция.

- Доказательства эволюции.

- Эволюционные теории.

- Мутации.

- Систематика живого.

- Кистеперые рыбы.

- Кишечнополостные.

к оглавлению ▴

Рекомендации по подготовке

- Сдай ЕГЭ по биологии на 90+. Рассказывает педагог

ЕГЭ-Студии Косцов Андрей Иванович - ЕГЭ по биологии. Советы репетитора и необходимая литература

- Как готовиться к ЕГЭ по биологии.

- Подготовка к ЕГЭ с точки зрения репетитора-биолога.

- Как поступить в медицинский?

- Рецепт поступления в медицинский вуз.

- Справочники для подготовки к ЕГЭ по биологии

- Книги и учебники для подготовки к ЕГЭ по биологии

- Подготовка ЕГЭ по Биологии самостоятельно

- Подготовка к ЕГЭ по Биологии с нуля

Спасибо за то, что пользуйтесь нашими статьями.

Информация на странице «Материалы для подготовки к ЕГЭ по Биологии» подготовлена нашими авторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам.

Чтобы успешно сдать нужные и поступить в высшее учебное заведение или колледж нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий.

Также вы можете воспользоваться другими материалами из данного раздела.

Публикация обновлена:

09.03.2023

Мы используем файлы cookie, чтобы персонализировать контент, адаптировать и оценивать результативность рекламы, а также обеспечить безопасность. Перейдя на сайт, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

Разбираем ЕГЭ по биологии: всё о структуре экзамена

Тебе понадобится сдавать ЕГЭ по биологии при поступлении на медицинские, экологические и педагогические специальности. ЕГЭ по этому предмету является пятым по популярности предметом: в 2022 году его сдают 143 тысячи абитуриентов. Средний балл колеблется на уровне 51−52. Познакомься с подробной структурой ЕГЭ по биологии 2022, чтобы подготовиться к экзамену на все сто.

Основная информация о ЕГЭ 2022 по биологии

Экзамен по биологии состоит из двух частей. Первая включает 28 заданий, на которые нужно дать краткий ответ. Во второй всего 7 заданий с развёрнутым ответом. Абитуриентам нужно справиться со всеми задачами за 235 минут. Основной этап ЕГЭ по биологии 2022 запланирован на 14 июня (вторник). Зарегистрироваться на экзамен тебе нужно было до 1 февраля. А в содержании ЕГЭ 2022 произошли следующие изменения.

Как самостоятельно подсчитать баллы ЕГЭ: раскладываем систему по полочкам

Темы заданий ЕГЭ по биологии

Экзамен строится из шести содержательных блоков, каждый из которых проверяет твои знания по определённой теме. Например:

— биология как наука. Методы научного познания;

— клетка как биологическая система, организм как биологическая система;

— система и многообразие органического мира;

— организм человека и его здоровье;

— эволюция живой природы;

— экосистемы и присущие им закономерности.

Первая часть ЕГЭ: 28 заданий

В первую часть включены 28 заданий: 12 базового уровня и 9 повышенного. В них придётся выбрать один либо несколько правильных ответов из пяти предложенных или установить соответствие. Эта часть КИМ проверяет знание биологических терминов, умение распознавать биологические объекты на графиках, устанавливать взаимосвязи организмов и другие навыки. За правильное выполнение первой части заданий ты сможешь получить 38 первичных баллов из максимальных 64.

Вторая часть ЕГЭ: 7 заданий

В этих заданиях абитуриенты сами формулируют и записывают развёрнутые ответы. Тебе понадобится решить задачи, спрогнозировать биологические процессы, а также установить их взаимосвязи. За правильные ответы можно получить 21 первичных баллов из максимальных 36. В этом ты убедишься, когда порешаешь демовариант ЕГЭ по биологии.

Как оценивают результаты ЕГЭ по биологии?

Первую часть теста проверяет компьютер, а вторую — экзаменационная комиссия. За правильный ответ на задания 1, 3, 4 и 5 можно заработать 1 балл. Оно выполнено верно, если результат записан так, как требует условие. Сделанные без ошибок задания 7,9, 12, 15, 17 и 21 принесут 2 балла. Частично верные или неполные ответы — 1. В части 2 вопросы 22 — 28 максимально оцениваются в 3 балла. Общий максимальный первичный балл за выполнение всего ЕГЭ по биологии — 59. Он переводится в тестовый. Тестовый балл и есть результат Единого государственного экзамена.

Также запомни: на ЕГЭ по биологии можно принести только ручку и собственные знания. Постарайся проработать все сложные задания до экзамена, чтобы получить высокий балл.

Спасибо, что дочитал до конца. Мы рады, что были полезны. Чтобы получить больше информации, посмотри ещё:

Какие направления платного обучения абитуриенты выбирают чаще всего?

Что делать, когда зашкаливает тревога?

Гайд по лучшим общежитиям российских вузов

Не пропускай важные новости и подписывайся на наш YouTube, ВК, Instagram, Telegram.

***

Если хотите разместить этот текст на своём сайте или в социальной сети, свяжитесь с нами по адресу info@adukar.by. Перепечатка материалов возможна только с письменного согласия редакции.

Хочешь быть в курсе новостей ЦТ?

Подписывайся на Адукар в соцсетях!

Начни подготовку к ЦТ и ЦЭ прямо сейчас!

Адукар обещает крутых преподавателей и много полезной практики.

итоговые занятия перед ЦТ? Такие занятия мы проводим уже четвёртый год, и преподаватели нашего учебного центра

научились достаточно точно предсказывать, какие вопросы будут на ЦТ. На этом занятии мы прорешаем их вместе с тобой!

Регистрируйся,

если еще не сделал этого — и увеличь свои шансы на поступление!